9. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GAS: Erneut Klage gegen LNG-Terminal Mukran

POLITIK: Sachsen drängt auf Abkehr vom Windenergie-Flächenziel

GASKRAFTWERKE: Studie plädiert für Absicherungspflicht

BADEN-WÜRTTEMBERG: Kommunaler Klimaschutz nimmt Fahrt auf

KLIMASCHUTZ: Energiezielbild für Österreich

KLIMASCHUTZ: DGB fordert Zukunftsplan für Norddeutschland

HANDEL & MARKT

STROMERZEUGUNG: Solarenergie mit Rekordzuwächsen

PHOTOVOLTAIK: Axpo baut Solarparks in Schleswig-Holstein

GAS: OMV: Verkaufsmengen sanken um 12 Prozent

STATISTIK DES TAGES: Jährlich neu installierte Kollektorfläche von Solarthermieanlagen

TECHNIK

STROMNETZ: N-Ergie stoppt Anschluss neuer Solaranlagen ab 30 kW

IT: Griechen nutzen deutsche Plattform für virtuelle Kraftwerke

STROMNETZ: Mitnetz Strom steigert Investitionen

WASSERSTOFF: Erste Leitung im Energiepark Bad Lauchstädt befüllt

UNTERNEHMEN

GAS: 15.000 Gasrechnungen in München sollen korrekt sein

PERSONALIE: Enercity hat neue Arbeitsdirektorin gefunden

PERSONALIE: Stadtwerke Lohmar verlieren Geschäftsführerin

PERSONALIE: Stadtwerk am See setzt bei der Führung auf Konstanz

TOP-THEMA

Westphal: Die alte Energiewelt ist abgerissen

Arbeiten an einer Hochspannungsleitung des Bayernwerks. Quelle: Bayernwerk

STROMNETZ.

Als alternativlos bezeichnete Bayernwerk-Vorstand Leo Westphal die Energiewende. Bei der Jahrespressekonferenz skizzierte er auch, wie sich 1.000 neue Windräder integrieren lassen.

Nach der Entfesselung der erneuerbaren Energien und der Entfesselung der Netze gehe es jetzt um die Entfesselung des Energiesystems, so Westphal in Regensburg am 8. April auf einer Pressekonferenz. Wie das gehen soll, erläuterte der für das Ressort Technik zuständige Vorstandsvorsitzende zusammen Daniela Groher (Finanzen) und Albert Zettl (Markt und Personal). Auch konnten sie beeindruckende Zahlen nennen: Investitionen von 1,8 Milliarden Euro, die in erster Linie in den Netzausbau fließen, werden 2025 investiert, 2026 sollen es 2 Milliarden Euro sein. Die Gruppe beschäftigt rund 4.500 Mitarbeiter, 1.500 mehr als vor zwei Jahren. Und: 800.000 Anlagen produzieren im Freistaat Strom aus erneuerbarer Energie. So viele, wie in keinem anderen Bundesland.

Westphals logische Schlussfolgerung: „Die Energiewende ist sichtbar und spürbar, die Transformation des Energiesystems ist alternativlos. Die alte Energiewelt ist abgerissen, eine neue muss gebaut werden.“ Bei der weiteren Gestaltung der Energiewende setzt der Verteilnetzbetreiber auf Digitalisierung, netzdienliche Speicherlösungen, das sinnvolle Zusammenführen von Erzeugungs- und Netzkapazitäten sowie Sektorenkopplung. Als Beispiel im Bereich Digitalisierung führte Westphal neben dem Aufbau moderner Ortsnetzstationen KI-Messkugeln für Hochspannungsleitungen an, die jetzt in großem Stil beschafft werden. Sie liefern genaue Lastwerte unter Berücksichtigung von Wetterdaten

Auch zum Thema Bündelung von Erzeugungsanlagen gibt es konkrete Projekte. Dabei sollen Umspannwerke speziell dafür errichtet werden, um Strom aus erneuerbarer Produktion aufzunehmen. Ein erstes Vorhaben dieser Art entsteht aktuell in Niederbayern. Vorteil solcher „Einspeisesteckdosen“: Die Erzeugungsanlagen entstehen dort, wo sie gebraucht und angeschlossen werden können.

Eine weitere Möglichkeit, Erzeuger ohne weiteren Leitungsausbau ans Netz zu bringen, ist die sogenannte Überbauung. Dabei wird der Umstand genutzt, dass Windräder und Solarflächen zeitversetzt Energie produzieren. Das neue Einspeisespitzengesetz macht es möglich, sie zusammen an einen Netzknoten anzuschließen. Damit können Netzkapazitäten genutzt werden, die oft brachliegen, weil etwa nachts gar keine PV-Einspeisung erfolgt. Ein Pilotprojekt in Neumarkt in der Oberpfalz, so hieß es am 8. April in Regensburg, habe beachtliche Ergebnisse geliefert: „Obwohl sich PV und Wind den gleichen Netzverknüpfungspunkt teilen, bleibt die Erzeugungsmenge der Einzelanlagen nahezu stabil und sinkt nur marginal: 1,5 Prozent bei Wind und 3,5 Prozent bei PV.“

|

| Präsentierten bei der Pressekonferenz in Regensburg Zahlen und Konzepte (von links): Daniela Groher, Leo Westphal und Albert Zettl Quelle: E&M / Günter Drewnitzky |

„Überbauung“ macht Kapazität für 1.000 Windräder frei

Dieser erstaunliche Umstand führt Westphal dann auch in ganz andere Dimensionen und ihn von einem „Mega-Potenzial“ sprechen. 1.000 Windräder oder 5.000 MW könnten auf diese Weise ins Bayernwerk-Netz eingebunden werden, ohne dass es groß ausgebaut werden müsste. Das entspreche exakt dem Ausbauziel der Bayerischen Staatsregierung bis 2030.

Schließlich ging der Bayernwerk-Vorstandsvorsitzende das Management der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ein. Im vergangenen Jahr habe man bilanziell erstmals mehr Strom aus dem eigenen Netz exportiert, bilanziell versorge sich der Freistaat zu 96 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen. Da könne man sehr wohl von einer Wende sprechen: „Es ist gar nicht lange her, da haben wir nur Strom importiert.“ Entsprechend anspruchsvoll sei auch der Netzbetrieb. Für 2025 rechne man mit zwei Millionen Redispatch-Maßnahmen, bei denen Erzeugungsanlagen abgeregelt werden können.

„Erneuerbare müssen dorthin, wo sie passend sind“

Als letztes Mittel sehe das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) auch eine vorübergehende Abschaltung von Netzen vor. Allerdings zeigte sich Westphal zuversichtlich, dass so etwas nicht passieren wird. Bisher habe man alle Situationen sehr gut im normalen Netzbetrieb meistern können. Er betonte aber auch, dass es für das Gelingen der Energiewende gesellschaftliche Akzeptanz brauche. Unter anderem sei hier die Frage der Finanzierbarkeit ausschlaggebend. In dem Zusammenhang kritisierte er viel zu lange Planungszeiten „in den politischen und theoretischen Korridoren“.

Bei Erneuerbaren-Anlagen müsse es einen Stopp des wahllosen Zubaus geben und einen entschädigungsfreien Einspeise-Stopp, wenn die Energie nicht benötigt wird. Westphal: „Erneuerbare und alle Komponenten im Netz müssen dorthin, wo es für das System passend ist.“

Die FSRU "Neptune". Quelle: Deutsche Regas

Erneut Klage gegen LNG-Terminal Mukran

GAS. Auf der Ostseeinsel Rügen kehrt keine Ruhe ein: Die Gemeinde Binz klagt erneut gegen das LNG-Terminal Mukran. Über dessen Zukunft gibt es auch noch in anderer Hinsicht Unklarheit.

„Die geltend gemachten Sicherheitsrisiken sind nicht erkennbar“, heißt es in der Begründung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig. „Weitreichende Auswirkungen von etwaigen Störfällen im Hafenbereich werden ebenfalls nicht deutlich gemacht“. Die Begründung datiert auf den 7. Juni 2024 und ist die Antwort des Gerichts auf Eilanträge der Gemeinde Ostseebad Binz, des Deutschen Jugendherbergswerks und von zwei privaten Grundstückseigentümern aus Sassnitz gegen die Genehmigung LNG-Terminals im Hafen Mukran auf der Insel Rügen.

Nun versucht es die Gemeinde Binz erneut: Beim Bundesverwaltungsgericht ist am 31. März unter dem Aktenzeichen „BVerwG7A6.25“ eine weitere Klage der Gemeinde gegen das Terminal eingegangen. Das bestätigte eine Sprecherin des Gerichts gegenüber der Redaktion. Die Klage beziehe sich auf mehrere planungs- und genehmigungsrechtliche Mängel, teilte die Berliner Anwaltskanzlei Geulen & Klinger, die im Auftrag der Gemeinde Binz das Gericht anrief, der Deutschen Presseagentur mit. So seien Risiken und Störfälle wie Brände und Explosionen sowie die hafenbedingt erschwerten Herausforderungen bei deren Bekämpfung nicht ausreichend berücksichtigt worden. Außerdem sei nach Überzeugung der Klägerin das Terminal in Mukran nicht geeignet, einen relevanten Beitrag zu leisten, um eine Krise der Gasversorgung zu bewältigen oder abzuwenden. „Tatsächlich gab es im gesamten Jahr 2024 weniger als zehn Tankeranläufe“, heißt es aus der Kanzlei.

Ein „Wahnsinnsprojekt“

„Falls wir in die Geschichtsbücher des Ostseebades Binz eingehen sollten, dann als diejenigen, die alles versucht haben, dieses Wahnsinnsprojekt zu verhindern“, hatte Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) im Februar 2024 im Gespräch mit der Berliner Zeitung gesagt und seither im Kampf gegen das Terminal immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Gemeinde Binz ist etwa drei Kilometer Luftlinie vom Terminalstandort Mukran entfernt. Der Gemeindeteil Prora ist deutlich näher dran: „Von der Jugendherberge dort können Sie jeden erkennen, der da auf dem Schiff arbeitet“, sagte Schneider.

Denn: Trotz Protesten von Umweltschutzverbänden, einer Sammlung von rund 90.000 Unterschriften und der Bemühungen, der Inbetriebnahme gerichtlich entgegenzutreten, ging das LNG-Terminal im Industriehafen von Mukran im März 2024 zunächst mit der schwimmende Speicher- und Regasifizeriungseinheit (FSRU) „Energos Power“ in den Probebetrieb. Zwei Monate später zog dann auch die FSRU „Neptune“, die zunächst im Hafen Lubmin als LNG-Terminal fungiert hatte, nach Mukran um. Die immissionsschutzrechtliche Genehmigung für den Standort Lubmin ist noch immer in Kraft.

Irritation um zweites Terminalschiff

Betreiber des Energie-Terminals Mukran ist die Deutsche Regas, die die Klage auf Anfrage der Redaktion nicht kommentieren wollte. Erst im Februar hatte das Unternehmen angekündigt, den Chartervertrag für die Energos Power kündigen zu wollen: Im Wettbewerb mit der staatlichen LNG-Terminal-Betreiberin Deutsche Energy Terminal (DET) sah sich das privatwirtschaftliche Unternehmen benachteiligt. Die Energos Power verließ in der Folge Mukran und liegt derzeit in Dänemark auf Reede.

In einer Mitteilung vom 4. April, die das Unternehmen ebenfalls nicht weiter kommentieren wollte, kündigte die Deutsche Regas allerdings an, die Wiederinbetriebnahme einer zweiten FSRU am Energie-Terminal „Deutsche Ostsee“ in Mukran zu planen. „Damit wird das Energie-Terminal spätestens 2027 wieder seine ursprüngliche Ausspeisekapazität von 13,5 bcma erreichen“, heißt es in der Mitteilung.

Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) bestätigte auf Anfrage der Redaktion den Eingang der Kündigung des Chartervertrags, die man nicht akzeptiert habe. Das BMWK habe aber seinerseits daraufhin den Vertrag gekündigt und sei im Gespräch mit mehreren Interessenten, die die Energos Power chartern könnten. Die Ankündigung der Deutschen Regas werde man nicht kommentieren.

Sachsen drängt auf Abkehr vom Windenergie-Flächenziel

Quelle: Fotolia / JFL Photography

POLITIK. Sachsen sägt am 2-Prozent-Flächenziel für die Windenergie. Verbände warnen die designierte Koalition vor einem Aufweichen des Wind-an-Land-Gesetzes, das von der Ampelkoalition stammt.

In die laufenden Koalitionsverhandlungen von CDU/CSU und SPD mischt sich nun die sächsische Infrastrukturministerin ein. Regina Kraushaar (CDU) möchte eine Abkehr vom Flächenziel für den Windenergie-Ausbau durchsetzen. Bundesweit insgesamt zwei Prozent für die Windkraft festzulegen, sei „nicht zielführend“.

Das von der abgewählten Ampel-Koalition Anfang 2023 verabschiedete Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) – kurz: Wind-an-Land-Gesetz – setzt den einzelnen Bundesländern klare Vorgaben für das Ausweisen von Vorrangzonen. Für Sachsen gilt, zwei Prozent der Fläche vorzuhalten. Das empfindet die Ministerin in Sachsen als „schwerlich umsetzbar“, weil der Freistaat dicht besiedelt und topografisch nicht überall für Windkraft geeignet sei.

In den laufenden Koalitionsverhandlungen gibt es laut Kraushaar die Diskussion, auf ein Ökostrom-Ziel umzuschwenken und damit einen Energie- statt Flächenbeitrag zu leisten. „Es wäre richtig, wenn es den Ländern überlassen bleibt, ob sie den Energiebeitrag durch die Nutzung von Wind-, Sonnen- oder einer anderen erneuerbaren Energiequelle erbringen“, so die Staatsministerin auf der Internetseite des Ministeriums.

BWE warnt vor Gefahren für die Investitionssicherheit

Diese Position will sie laut Überschrift der Mitteilung als „Technologieoffenheit“ beim Erneuerbaren-Ausbau verstanden wissen. Ohnehin seien durch das Repowering (dem Austausch alter gegen leistungsstärkere neue Anlagen) insgesamt weniger Turbinen erforderlich.

Sachsen zählt traditionell zu den Schlusslichtern unter den Bundesländern beim Windkraftausbau. Insofern überrascht die Wortmeldung der Ministerin nicht. Sie selbst ist allerdings nicht Teil der Arbeitsgruppe „Energie und Klima“, in der Union und SPD die energiepolitischen Leitlinien für ihre mögliche Koalition verhandeln. Sachsen ist darin durch Lars Rohwer vertreten, vormals Sprecher für Energiepolitik der CDU im sächsischen Landtag.

Für den Bundesverband Windenergie (BWE) warnt Geschäftsführer Wolfram Axthelm im Gespräch mit der Redaktion davor, die Planungs- und Investitionssicherheit im laufenden Prozess zu gefährden. Den auch in Sachsen zuständigen Trägern der Regionalplanung, die die Flächen festlegen, stoße eine Rechtsänderung vor den Kopf. Den geforderten Technologiemix sieht Wolfram Axthelm eben auch dadurch erfüllt, dass die Windkraft auf zwei Prozent der Fläche Raum bekomme. „Platz dafür ist in Sachsen ausreichend vorhanden“, so der BWE-Geschäftsführer.

In einer Statistik erfasst der BWE den Stand der Umsetzung des Wind-an-Land-Gesetzes für alle Bundesländer. Für Sachsen gibt es demnach viel zu tun. Denn von den zu erreichenden zwei Prozent ist der Freistaat weit entfernt: Zum im Gesetz genannten Etappenziel im Jahr 2027 sind noch 1,2 Prozent als Vorrangzonen zu definieren, bis 2032 muss Sachsen insgesamt noch 1,9 Prozent ausweisen. Gemäß dieser Berechnungen war also nach letztem verfügbaren Stand (Ende 2022) erst ein Gebiet von 0,1 Prozent der Landesfläche der Windenergie vorbehalten.

Studie plädiert für Absicherungspflicht

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

GASKRAFTWERKE. Eine neue Studie spricht sich gegen Kapazitätssubventionen für Gaskraftwerke aus und empfiehlt stattdessen die Einführung einer technologieoffenen Absicherungspflicht.

Eine Analyse der Beratungsgesellschaft Connect Energy Economics im Auftrag unter anderem des Bundesverbands neue Energiewirtschaft (BNE) und der European Energy Exchange (EEX) stellt das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit in den Mittelpunkt der aktuellen Diskussion um die Zukunft des Strommarktdesigns. Die Autoren argumentieren, dass die integrierte Verfolgung dieser drei Ziele effizienter sei als deren isolierte Betrachtung. Insbesondere kritisieren sie geplante Subventionen für Gaskraftwerke – unabhängig davon, ob diese über Ausschreibungen oder Kapazitätsmärkte organisiert werden.

Solche Instrumente erforderten technologische und mengenbezogene Vorgaben durch den Staat, die letztlich zu höheren Gesamtsystemkosten führten. Auch scheinbar technologieoffene Kapazitätsmärkte seien mit Einschränkungen verbunden, etwa durch Teilnahmebedingungen oder technische Anforderungen, die unweigerlich den Technologiewettbewerb verzerren. Diese Detailsteuerung hemme Innovationen, reduziere die Resilienz des Stromsystems und schaffe Pfadabhängigkeiten, die langfristig die Kosten der Dekarbonisierung erhöhen könnten.

Risiken durch fossile Lock-ins und Investitionshemmnisse

Kapazitätssubventionen gefährden laut der Studie nicht nur die Kosten- und Versorgungssicherheit, sondern fördern zudem Lock-In-Effekte in fossile Technologien. Speicherlösungen und andere Flexibilitätsoptionen würden verdrängt, während gleichzeitig Importabhängigkeiten von Gas oder künftig Wasserstoff zunähmen. Die langwierige Umsetzung solcher Fördermechanismen führe zusätzlich zu Unsicherheit und Investitionszurückhaltung.

Als effiziente und marktnahe Alternative schlagen die Studienautoren eine Absicherungspflicht für Stromverbraucher und deren Lieferanten vor. Ziel sei es, die Nachfrage frühzeitig abzusichern, um den Wettbewerb um steuerbare Leistung zu fördern. Die Absicherung erfolgt technologieoffen – über Kraftwerke, Speicher oder flexible Verbraucher – und nutzt etablierte Marktprozesse im Stromhandel, etwa den Terminmarkt oder bilaterale Verträge.

Der Mechanismus fußt auf bestehendem Risikomanagement: Käufer von Absicherungsprodukten – in der Regel Verbraucher beziehungsweise deren Lieferanten – geben ihr Preisrisiko an Anbieter ab, die dieses über steuerbare Anlagen managen. Flexible Verbraucher können dagegen durch verschiebbare Lasten ihr Preisrisiko selbst tragen und eigene Einsparpotenziale realisieren. Auch Verbraucher mit herkömmlichen Bezugsverträgen profitieren indirekt, da der Wettbewerb die Gesamtkosten senkt.

Umsetzung entlang etablierter Marktstrukturen

Die Studie schlägt vor, die Absicherungspflicht auf alle Bilanzkreise anzuwenden, die Stromnachfrage bewirtschaften. Abgesichert werden soll die absehbare Nachfrage jeder Viertelstunde, beginnend drei Jahre vor dem tatsächlichen Stromverbrauch, mit ansteigender Absicherungsquote bis zum Liefertag.

Die Umsetzung soll technologie- und handelsformatoffen erfolgen – also sowohl über die Börse, den bilateralen Handel als auch über Eigenerzeugung. Die bestehende Marktregulierung, insbesondere aus der EU-Strombinnenmarktrichtlinie, biete laut Analyse bereits den regulatorischen Rahmen zur Einführung, ohne dass eine beihilferechtliche Genehmigung erforderlich wäre. Dies sei auch die Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags.

Eine zentrale Stelle soll die Einhaltung kontrollieren und bei Nichterfüllung Strafzahlungen verhängen. Dies schaffe einen klaren Anreiz zur frühzeitigen Absicherung, ohne Verzerrungen oder langwierige Genehmigungsverfahren. Im Unterschied zu Subventionen ließe sich die Maßnahme daher zügig implementieren.

Die Absicherungspflicht ermögliche eine kosteneffiziente, resiliente und marktkonforme Stromversorgung. Sie fördere Investitionen in steuerbare Leistung, reduziere Preisrisiken und senke mittelfristig die Systemkosten. Die Autoren schließen: Die Absicherungspflicht sei Kapazitätsmärkten und Ausschreibungsmodellen nicht nur ökonomisch überlegen, sondern auch schneller umsetzbar – und damit ein zentraler Baustein für eine zukunftsfähige Energieversorgung.

Die Studie „Die Ausgestaltung der Absicherungspflicht - marktwirtschaftliche Organisation der Versorgungssicherheit im Strommarkt“ steht auf der Internetseite von Connect Energy Economics zum Download bereit.

Kommunaler Klimaschutz nimmt Fahrt auf

Quelle: Fotolia / aldorado

BADEN-WÜRTTEMBERG. Die Landesenergieagentur KEA-BW zeigt im neuen Kurzbericht, wie viele Kommunen im Südwesten bereits konkrete Maßnahmen für Klimaschutz und Energiewende umsetzen.

Immer mehr Kommunen im Ländle beteiligen sich aktiv am Klimaschutz. Das zeigt der neue Kurzbericht kommunaler Klimaschutz, den die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA-BW) am 8. April im Auftrag des Umweltministeriums veröffentlicht hat. Inzwischen verfügen 244 Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg über ein eigenes Klimaschutzmanagement – fast doppelt so viele wie noch vor wenigen Jahren.

Die Landesenergieagentur hat für ihren Bericht eine landesweite Datenbasis ausgewertet und erstmals 38 Empfehlungen an Bund, Land und Kommunen formuliert. Ziel ist es, Klimaschutz als dauerhafte, strategische Aufgabe in der kommunalen Verwaltung zu verankern und besser zu finanzieren.

Strategien, Personal und konkrete Projekte

Grundlage für die lokale Klimaschutzarbeit seien, so die KEA-BW weiter, integrierte Klimaschutzkonzepte. Diese enthalten eine Bestandsaufnahme der aktuellen Treibhausgasemissionen sowie einen Maßnahmenplan, mit dem Städte und Gemeinden ihre Klimaziele schrittweise erreichen können. Solche Konzepte existieren mittlerweile in 214 Fällen, verteilt auf 33 Landkreise sowie 403 Städte und Gemeinden im Land.

Ein zentraler Erfolgsfaktor bei der Umsetzung dieser Strategien ist laut der Energieagentur das vorhandene Personal. Ende 2023 waren 244 Kommunen mit einem Klimaschutzmanagement ausgestattet. In Summe entspricht das landesweit rund 233 Vollzeitstellen, verteilt auf Verwaltungen und regionale Energieagenturen. Die Klimaschutzmanagerinnen und -manager unterstützen bei der Projektplanung, Fördermittelbeantragung und Umsetzung vor Ort.

Auf Projektebene macht die Agentur Fortschritte in der Wärmeversorgung aus: Der Anteil erneuerbarer Energien liege demnach bei 18 Prozent – im Jahr 2000 waren es noch 8 Prozent. Neue und ausgebaute Wärmenetze sollen helfen, den Anteil bis 2030 auf 50 Prozent zu steigern. Kommunen könnten dazu eigene Liegenschaften wie Schulen als Anker nutzen, um Investitionen abzusichern, so die KEA-BW.

Auch die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als verdreifacht und beträgt inzwischen 20,4 Milliarden kWh jährlich. Der Bericht betont, dass der Ausbau insbesondere von Photovoltaik und Windkraft allerdings deutlich beschleunigt werden müsse. Kommunen hätten über die Flächenplanung direkten Einfluss und könnten etwa Floating-PV und Windkraft gezielt ermöglichen.

Forderung nach Grundgesetzänderung

Um den Handlungsdruck auch auf politischer Ebene zu erhöhen, enthält der Bericht erstmals konkrete Vorschläge – unter anderen, Klimaschutz als Gemeinschaftsaufgabe im Grundgesetz zu verankern. Das würde aus Sicht der KEA-BW die Finanzierung und langfristige Planungssicherheit für die Kommunen verbessern. Umweltministerin Thekla Walker schließt sich diesem Appell an die Bundesregierung an. Kommunaler Klimaschutz sei eine gemeinschaftliche Pflichtaufgabe, so die Grünen-Politikerin.

Weitere Empfehlungen betreffen unter anderem die Einführung eines Klimaschutzmanagements ab 20.000 Einwohnern, die energetische Sanierung kommunaler Gebäude und neue Förderformate für kleinere Kommunen – etwa über zentrale Klimaschutzzentralen in den Landkreisen.

Die KEA-BW mit Sitz in Karlsruhe und Stuttgart ist seit 2017 eine hundertprozentige Tochter des Landes Baden-Württemberg. Die Agentur ist Ansprechpartnerin für Kommunen, Ministerien, Unternehmen und Privatpersonen bei Fragen rund um Energieeffizienz, erneuerbare Energien, Wärmewende und nachhaltige Mobilität. Sie analysiert kommunale Klimadaten, entwickelt Förderinstrumente und bietet Beratung zu strategischen und technischen Fragen der Transformation.

Der „Kurzbericht kommunaler Klimaschutz 2025“ samt der Handlungsempfehlungen lässt sich über die Internetseite der KEA-BW einsehen.

Energiezielbild für Österreich

Quelle: Fotolia / PhotographyByMK

KLIMASCHUTZ. Eine Initiative hochrangiger Wirtschaftstreibender erstellte ein Szenario, wie sich wirtschaftliches Wachstum und die Senkung des Energiebedarfs der Gesellschaft vereinen lassen.

Ein sogenanntes „Energiezielbild“ für Österreich erstellte der Verein „CEOs for Future“, eine Initiative hochrangiger Wirtschaftstreibender, mit Unterstützung des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG). Präsentiert wurde dieses am 8. April von der Geschäftsführerin des Vereins, Christiane Brunner, dem Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, Peter Weinelt, und dem Geschäftsführer des Baustoffkonzerns Holcim in Österreich, Haimo Primas.

Dem Zielbild zufolge soll der Gesamtenergiebedarf im Zeitraum 2020 bis 2040 von 345 Milliarden kWh auf 269 Milliarden kWh sinken, was einer Reduktion um 22 Prozent entspricht. Erreichen will dies der Verein durch den massiv verstärkten Einsatz elektrischer Energie vor allem im Mobilitätssektor, aber auch in der Raumwärme und − soweit machbar − bei der „Dekarbonisierung“ industrieller Produktionsprozesse. Brunner zufolge würde sich dadurch der Strombedarf in Österreich auf rund 140 Milliarden kWh pro Jahr in etwa verdoppeln.

Wesentlich sei ein zügiger Ausbau der Stromproduktion mittels erneuerbarer Energien, die Ertüchtigung und Erweiterung der Stromnetze sowie die Installation von Stromspeichern mit ausreichender Kapazität, betonte Brunner. Mit welchen Kosten die Umsetzung des Zielbilds verbunden wäre, schätzten die „CEOs for Future“ nicht ab. Das von der APG zur Erstellung des Zielbilds benutzte Modellierungsprogramm gewährleistet aber, „dass der energieeffizienteste und kostengünstigste Weg gefunden wird“, erläuterte Brunner auf Anfrage der Redaktion. Unabhängig davon seien die in ihrem Verein engagierten über 70 Unternehmen bereit, bis 2040 rund 45 Milliarden Euro in die „Dekarbonisierung“ der Industrie zu investieren.

Grundlegend für das „Zielbild“-Szenario sind laut Brunner drei gleichrangige Anliegen: „Wir brauchen Versorgungssicherheit, müssen die Klimaziele des Pariser Abkommens vom Dezember 2015 erreichen und den Industriestandort sichern.“

Fokus auf die Industrie

In den vergangenen Monaten hatten mehrere Institutionen energiewirtschaftliche Strategien vorgelegt, darunter der Elektrizitätswirtschaftsverband Oesterreichs Energie und die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Auf die Frage der Redaktion, worin das „Alleinstellungsmerkmal“ des Energiezielbilds der „CEOs for Future“ bestehe, konstatierte Weinelt: „Das ist ganz einfach: im Fokus auf die Industrie“. Brunner erläuterte, dem Zielbild zufolge könne die Industrie weiter wachsen und ihren Gesamtenergiebedarf bis 2050 um rund 20 Prozent auf 156 Milliarden kWh erhöhen. Denn infolge der Elektrifizierung sinke gleichzeitig der Bedarf der Haushalte sowie des Gewerbes um 31 Prozent auf 72 Milliarden kWh, jener im Transportsektor sogar um 66 Prozent auf nur mehr 37 Milliarden kWh. „Damit zeigen wir, wie Nachhaltigkeit zum Businessmodell wird“, betonte Primas.

Brunner ergänzte, sämtliche Leitbilder und Strategien gingen zumindest „auf den ersten Metern“ in dieselbe Richtung: „Auch eint uns das Bewusstsein, dass wir endlich mit der Umsetzung anfangen müssen.“

„Pragmatismus“ im Regierungsprogramm

Lob zollten Weinelt und Primas dem Arbeitsprogramm der neuen Bundesregierung aus den Konservativen (Österreichische Volkspartei, ÖVP), den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos). „Im Energiebereich zeugt dieses Programm von Pragmatismus. Und das meine ich durchaus als Kompliment“, stellte Weinelt fest. Dringend notwendig sei der angekündigte rasche Beschluss des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ELWG) und des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzes (EABG). Davon erhofft sich Weinelt nicht zuletzt eine Verkürzung der Genehmigungsverfahren für Kraftwerke und Leitungen. Ein Verfahren der Wien Energie, der „Energie-Tochter“ der Wiener Stadtwerke, für die Errichtung eines Windparks habe 13 Jahre gedauert. Dergleichen dürfe nicht mehr vorkommen.

Primas ergänzte, die Regierung wolle kommerzielle Projekte zur CO2-Abscheidung und Speicherung (CCS) erlauben. Für sein Unternehmen sei dies schlechterdings unverzichtbar. Die Holcim plane eine CCS-Anlage mit rund 700.000 Tonnen Jahreskapazität und Kosten von 450 bis 500 Millionen Euro und einem Strombedarf, der dem Dreifachen einer Zementfabrik entspreche: „Dafür brauchen wir sichere rechtliche Rahmenbedingungen.“ Wie die Redaktion erfuhr, liegt der CO2-Ausstoß von Holcim im Österreich bei rund einer Million Tonnen pro Jahr.

Zu den Plänen der Wiener Stadtwerke, ein Gaskraftwerk mit etwa 350 MW Leistung zu bauen, teilte Weinelt der Redaktion mit, dies bedürfe eines Kapazitätsmarktmodells. Anders sei die Finanzierung nicht zu bewerkstelligen. Hinsichtlich der Umsetzung eines solchen Modells ist Weinelt nach eigenen Angaben optimistisch: „Allerdings wird das seine Zeit brauchen, auch, weil wir die Genehmigung der EU-Kommission brauchen.“ Das Kraftwerk wird als Kraft-Wärme-Kopplung konzipiert und soll netzstützend gefahren werden.

Weitere Informationen zum Energiezielbild für Österreich finden sich auf der Internetseite der APG.

DGB fordert Zukunftsplan für Norddeutschland

Quelle: Shutterstock / oliverdelahaye

KLIMASCHUTZ. Der DGB hat die Industriepolitik im Norden mit Blick auf die sozial-ökologische Transformation untersucht. Das Ergebnis der Studie: Norddeutschland brauche einen Zukunftsplan.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat einen „Zukunftsplan für Norddeutschland“ mit konkreten Ansatzpunkten für eine gemeinsame Industriepolitik der fünf Nordländer gefordert. „Wir können mit unserem Potenzial zu einer weltweit beispielgebenden Modellregion für eine sozial gerechte Energiewende, eine klimaneutrale Industrie und die Arbeitsplätze der Zukunft werden“, erklärte die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth, bei der Präsentation der DGB-Studie „Industriepolitik in der sozial-ökologischen Transformation Norddeutschlands“.

Aus Sicht des DGB sind dafür jährlich mehr als 7,5 Milliarden Euro für Klima-Investitionen in Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen erforderlich. Gleichzeitig müsse unter anderem erneuerbarer Strom günstiger werden. „Die Bundesregierung muss dafür die Netzentgelte, die Umlagen und die Stromsteuer senken“, erklärte der DGB.

Der Untersuchung der „Forschungsgruppe für Strukturwandel & Finanzpolitik“ zufolge benötigt der Wandel hin zu einer klimaneutralen Industrieproduktion politische Unterstützung. „Der Markt kann das nicht allein regeln.“ Mit einer gezielten politischen Flankierung könne der Norden seine Vorteile im internationalen Wettbewerb um die zukunftsträchtigsten Technologien ausspielen. Diese seien: viel grüne Energie, riesige Speichermöglichkeiten, qualifizierte Beschäftigte und eine große Import- und Hafeninfrastruktur.

„Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Zukunftsfähigkeit des norddeutschen Wirtschaftsstandorts“, betonte Mehrdad Payandeh. Er ist der DGB-Vorsitzende des Bezirks Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt. Deshalb sei es höchste Zeit für einen Zukunftsplan für Norddeutschland, „der sofort wirkt und gute, tariflich entlohnte Arbeitsplätze sichert sowie die Basis für einen starken, klimaneutralen Wirtschaftsstandort legt“.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

Solarenergie mit Rekordzuwächsen

STROMERZEUGUNG. Solarenergie hat sich zum Motor der globalen Energiewende entwickelt. Sowohl die Stromerzeugung als auch die installierten Kapazitäten erreichten 2024 neue Rekorde.

In den vergangenen drei Jahren hat sich die weltweite Stromerzeugung aus Solarenergie verdoppelt. Gleichzeitig stieg der Strombedarf 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. Dazu haben Technologien wie KI, Rechenzentren, Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen wesentlich beigetragen. Der Hauptgrund für das Wachstum der Stromnachfrage 2024 im Vergleich zu 2023 war jedoch die zunehmende Nutzung von Klimaanlagen. Dies gehört zu den zentralen Aussagen des am 8. April von dem britischen Think-Tank Ember vorgelegten „Global Electricity Review 2025“.

2024 wurden aus erneuerbaren Energien 858 TWh mehr Strom erzeugt als im Vorjahr. Das überschreitet den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2022 von 577 TWh um 49 Prozent. Der Anteil der erneuerbaren Energien erreichte 2024 gemessen an der gesamten weltweiten Stromerzeugung 31,9 Prozent. Kernenergie legte mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 2.768 TWh leicht zu. Damit war die Kernenergie 2024 mit 9,0 Prozent an der Deckung des globalen Stromverbrauchs von 30.856 TWh beteiligt. Aus fossilen Energien wurden 18.247 TWh Strom erzeugt. Das war mit 59,1 Prozent der gesamten Stromerzeugungsmenge der niedrigste Anteil seit den 1940er-Jahren.

Trotz des starken Zuwachses der Solarenergie war die Wasserkraft mit einem Anteil von 14,3 Prozent global auch 2024 noch die stärkste erneuerbare Energiequelle – gefolgt von Wind mit 8,1 Prozent und Solar mit 6,9 Prozent. Der Anteil der Kohle verminderte sich zwar von 35,2 Prozent im Jahr 2023 auf 34,4 Prozent im Jahr 2024. Gleichwohl war Kohle der Energieträger mit dem größten Beitrag zur Deckung der weltweiten Stromnachfrage. Erdgas kam 2024 – trotz eines leichten Zuwachses in absoluten Größen – auf einen um 0,5 Prozentpunkte auf 22,0 Prozent verringerten Anteil.

China mit dem stärksten Zuwachs bei Solarenergie

Die Solarenergie war das 20. Jahr in Folge die Erzeugungsquelle mit dem stärksten Wachstum. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) des 2024 weltweit verzeichneten Anstiegs bei der Solarenergie geht auf die Entwicklung in China zurück. Damit konnte der größte Teil des Zuwachses in der gesamten Stromnachfrage Chinas von 6,6 Prozent im Vergleich zu 2023 durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Trotz dieser starken Zunahme wurden 2024 in China – bei einer Gesamtnachfrage von 10.066 TWh – noch 5.864 TWh Strom aus Kohle erzeugt. Dies ist – gemessen in absoluten Größen – ein neuer Rekord. Der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung des Landes hat sich zwar in den letzten Jahren vermindert, betrug 2024 aber immer noch 58 Prozent. Damit war China mit 55 Prozent an der globalen Stromerzeugung aus Kohle beteiligt.

In der EU-27 erstmals mehr Strom aus Solarenergie als aus Kohle

Die Stromnachfrage der EU-27 ist 2024 um 30 TWh entsprechend 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 2.727 TWh gewachsen. Die Stromerzeugung aus Solarenergie nahm um 53 TWh entsprechend 21 Prozent zu. Damit war die EU-27 mit 11,2 Prozent am globalen Anstieg der Solar-Stromerzeugung beteiligt. Die Stromerzeugung aus Wind erhöhte sich 2024 im Vorjahresvergleich um 8 TWh. Wasserkraft verzeichnete ein Plus von 32 TWh (+ 9,6 Prozent) und Kernenergie von 29 TWh (+ 4,6 Prozent).

|

| Weltweite Stromerzeugung nach Energieträgern (zum Vergrößern bitte auf die Tabelle klicken) Quelle: Ember |

Im Unterschied zu dieser positiven Entwicklung bei erneuerbaren Energien und bei Kernenergie verminderte sich die Stromerzeugung auf Basis Erdgas und Kohle sehr deutlich. Die Stromerzeugung aus Erdgas ging das fünfte Jahr in Folge zurück, 2024 um 26 TWh entsprechend 5,6 Prozent. Die Stromerzeugung aus Kohle verringerte sich 2024 in der EU-27 um 50 TWh. Das war ein Minus von 16 Prozent und markiert den größten Rückgang in einem Energiesektor weltweit. Kohle war damit noch mit 9,8 Prozent an der gesamten Stromerzeugung der EU-27 beteiligt. Die insgesamt auf fossilen Energien basierte Stromerzeugung der Gemeinschaft hielt 2024 mit 29 Prozent den gleichen Anteil wie Wind und Solarenergie (darunter 18 Prozentpunkte Wind und 11 Prozentpunkte Solar). Kernenergie trug mit 24 Prozent zur Stromerzeugung bei. 18 Prozent machten Wasserkraft und andere erneuerbare Energien, wie Biomasse, aus.

Die Stromnachfrage pro Kopf der Bevölkerung war 2024 in China mit 7,1 MWh fast doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt, der mit 3,8 MWh beziffert wird. Der höchste Stromverbrauch pro Kopf der Bevölkerung unter den großen Verbraucherstaaten wird für Kanada mit 15,5 MWh – gefolgt von 12,7 MWh für die USA – genannt. Deutschland kommt auf 5,9 MWh.

Der 118 Seiten starke Global Electricity Review 2025 von Ember kann im Internet abgerufen werden.

Axpo baut Solarparks in Schleswig-Holstein

Quelle: Fotolia / pxl.store

PHOTOVOLTAIK. Der Schweizer Energieversorger Axpo errichtet zwei PV-Freiflächenanlagen südwestlich von Kiel. Ende des Jahres sollen sie in Betrieb gehen.

Die Rede ist von einem strategisch wichtigen Schritt: Das Schweizer Energiekonzern Axpo will nach eigenen Angaben seine Präsenz auf dem deutschen Solarmarkt weiter ausbauen und hat mit dem Bau dem zweier PV-Freiflächenanlagen in Schleswig-Holstein begonnen. Die Anlagen entstehen rund 30 Kilometer südwestlich von Kiel in den Gemeinden Borgdorf-Seedorf und Eisendorf. Zusammen sollen sie eine Leistung von 45 MW bringen.

In Borgdorf-Seedorf wollen die Schweizer auf einer Fläche von 20 Hektar 30 MW installieren, die Anlage in Eisendorf mit 15 MW soll sich über 18 Hektar erstrecken. Die jährliche Stromproduktion soll insgesamt mehr als 45,5 Millionen kWh betragen. Die Inbetriebnahme für Ende dieses Jahres geplant.

„Deutschland ist ein wichtiger Markt für unsere Solaraktivitäten“, kommentiert Antoine Millioud, Leiter des Solargeschäfts bei Axpo, den Baubeginn. Vorhaben wie dieses seien ökologisch, wirtschaftlich und schafften „gesellschaftlich einen Mehrwert“.

Das international agierende Unternehmen hat sich auf die Fahnen geschrieben, bis zum Jahr 2030 eine Solarleistung von 10.000 MW zu entwickeln. In Deutschland erkunden die Schweizer den Markt von Berlin, Bremen, Leipzig und Düsseldorf aus.

OMV: Verkaufsmengen sanken um 12 Prozent

Quelle: Pixabay / Magnascan

GAS. Negative Auswirkungen auf das operative Ergebnis vor Sondereffekten durch geringere Absatzmengen kann der Entfall von Abschreibungen für die Borealis vorerst nicht ausgleichen.

Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV veröffentlichte am 8. April sein „Trading Update“ zum Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2025. Diesem zufolge verkaufte er insgesamt täglich rund 282.000 Barrel an Kohlenwasserstoffen, um 12,4 Prozent weniger als im ersten Quartal 2024. Die Menge des verkauften Erdgases sank um 23,3 Prozent auf 112.000 Barrel/Tag, jene des verkauften Rohöls um 2,8 Prozent auf 171.000 Barrel pro Tag. Zwar konnte die OMV einen um 74,4 Prozent auf 38,20 Euro/MWh gestiegenen Gaspreis realisieren. Der realisierte Ölpreis sank indessen 8,4 Prozent auf 72,8 US-Dollar/Barrel.

Laut dem Trading Update werden die geringeren Verkaufsmengen das operative Ergebnis der OMV vor Sondereffekten im Vergleich zum vierten Quartal 2024 um rund 250 Millionen Euro reduzieren. Überdies entfallen die positiven Sondereffekte infolge des Schiedsspruchs in der Auseinandersetzung mit der russischen Gazprom Export. Dies dürfte das operative Ergebnis vor Sondereffekten um etwa 160 Millionen Euro vermindern. Aufgrund dieser beiden Faktoren würden sich die negativen Effekte somit auf rund 410 Millionen Euro summieren.

Positive Auswirkungen auf das operative Ergebnis vor Sondereffekten erwartet die OMV dagegen durch den Vertrag mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) über die Bildung eines gemeinsamen Petrochemiekonzerns. In diesen bringt sie bekanntlich ihre 75 - Prozent-Beteiligung an dem Kunststoffkonzern Borealis ein. Deshalb weist sie die Borealis in der Bilanz künftig als „nicht fortgeführten Geschäftsbereich“ aus. Die Abschreibungen für die Borealis bilanziert sie seit März nicht mehr.

Im ersten Quartal soll 2025 dies laut dem Trading Update für das operative Ergebnis vor Sondereffekten einen „mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag“ bringen. Ausgleichen kann das die negativen Effekte durch die geringeren Verkaufsmengen aber offensichtlich nicht. „Zukünftig wird sich der Effekt aus dem Abschreibungsstopp auf das operative Ergebnis vor Sondereffekten auf rund 140 Millionen Euro pro Quartal belaufen“, heißt es im Trading Update.

Produktion sinkt wegen Sapura-Verkauf

Die Produktion der OMV an Kohlenwasserstoffen lag im ersten Quartal 2025 mit 310.000 Barrel/Tag um 11,9 Prozent unter jener des ersten Quartals 2024. Bei Rohöl verzeichnete die OMV einen Rückgang um 4,8 Prozent auf 178.000 Barrel/Tag, bei Erdgas ein Sinken um 20 Prozent auf 132.000 Barrel/Tag. Zurückzuführen war dies dem Konzern zufolge insbesondere auf den Verkauf von 50 Prozent der vor allem in Südostasien tätigen Sapura OMV an die französische Total Energies am 10. Dezember 2024. Ferner setzte die OMV auch in Libyen weniger Öl und Gas ab als im vierten Quartal des vergangenen Jahres, in dem sie von „Nachholeffekten“ nach Produktionsausfällen in dem Bürgerkriegsland profitiert hatte.

Die Bilanz des ersten Quartals 2025 veröffentlicht die OMV am 30. April. Ihre Hauptversammlung findet am 27. Mai in Wien statt.

Jährlich neu installierte Kollektorfläche von Solarthermieanlagen

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Quelle: Shutterstock / Penofoto

N-Ergie stoppt Anschluss neuer Solaranlagen ab 30 kW

STROMNETZ. Im Netz der Nürnberger N-Ergie ist überschaubar Platz für neue Erzeugungsanlagen. Um eine Überlastung mit eingespeistem Sonnenstrom zu vermeiden, gibt es aktuell einen Anschlussstopp.

Roth, Schwabach und Wendelstein in Mittelfranken haben etwas gemeinsam: Die Stadt- und Gemeindewerke der bayerischen Kommunen können aktuell nicht jeden Wunsch auf Netzanschluss einer größeren Solaranlage erfüllen. Der Grund liegt im ausgelasteten Leitungen des vorgelagerten Netzbetreibers N-Ergie.

Die Nürnberger haben vor einigen Wochen im Zusammenhang mit flexiblen Anschlussverträgen (FCA) auch auf die Engpässe in ihrem Netz hingewiesen. Die FCA schließt das Unternehmen in der Regel mit Projektierern entstehender Windparks ab. Diese wachsen allmählich in die traditionell in Bayern starke Solar-Erzeugungslandschaft hinein. Die Verträge dienen auch dazu, die kommende Leistung nach geregelten Bedingungen abzunehmen (wir berichteten).

Im Falle größerer Solaranlagen ab 30 kW zeigen die Franken sich nun weniger flexibel. Hier gilt laut einer Mitteilung an nachgelagerte Netzbetreiber, also zum Beispiel Stadtwerke, dass über deren Netze neue Großanlagen keinen Strom mehr ins Netz der N-Ergie Netz GmbH liefern dürfen. Es ist also de facto ein Einspeiseverbot für zusätzlichen Strom, das auszusprechen dem vorgelagerten Netzbetreiber laut Gesetz erlaubt ist.

Für Roth wäre aktuell nur ein teurer Umweg möglich

Für die Stadtwerke Roth kommt es laut einer Mitteilung beispielsweise dazu, den eigenen Netzanschlusspunkt in Roth nicht länger für Neuanschlüsse nutzen zu dürfen. Alle Anlagen ab 30 kW, die nach dem 17. Februar eine Genehmigung erhielten, müssten seither einen Umweg gehen. Zum Umspannwerk in Ludersheim. Das ist allerdings 30 Kilometer entfernt.

Extra eine neue Kabelverbindung dorthin zu legen, ist für Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, Landwirte oder Kommunen, die öffentliche Gebäude mit einem etwas größer dimensionierten Solarkraftwerk versehen wollen, schlicht undenkbar. Die Kosten würden explodieren.

Ein Sprecher von N-Ergie sagte dieser Redaktion, die Dauer der beschränkten Zulassung sei nicht abzusehen. Sie betreffe größere Teile des gesamten Netzgebiets, das in Mittelfranken und den angrenzenden Regierungsbezirken auf eine Gesamtlänge von rund 29.000 Kilometern kommt. Kleinere Dachanlagen oder Balkonkraftwerke seien ausgenommen, sie speisen direkt über den Hausanschluss ins Netz ein.

In Bayern verstärkt sich der Druck auf die Netze dadurch, dass es bereits eine Vielzahl von Solaranlagen gibt und nun die Windkraft hinzukommt. Im Netz von N-Ergie stammen 3.000 von 4.000 MW angeschlossener erneuerbarer Leistung aus Sonnenkraftwerken, nicht mitgezählt sind hier die vielen MW aus den Netzen der Stadtwerke. N-Ergies Netz ist allerdings nur für eine Spitzenlast von 1.100 MW ausgelegt. So ist das Abregeln von Solarparks, die im Unterschied zu Kleinstanlagen auf Dächern und Balkonen steuerbar sind, an der Tagesordnung, wenn die Stromerzeugung hoch ist.

N-Ergie hatte jüngst bekanntgegeben, mit dem Ausbau der Netze dem steigenden Bedarf nachkommen zu wollen. Bis 2028 sind etwa 100 Baustellen für Leitungen und Umspannwerke vorgesehen, die Investitionen belaufen sich bis 2030 auf 1,3 Milliarden Euro.

Auch für die Anlagen ab 30 kW besteht übrigens die Möglichkeit, mit N-Ergie einen flexiblen Anschlussvertrag zu schließen. Allerdings stellt sich durch die damit einhergehende Bereitschaft, sich bei Bedarf abregeln zu lassen, die Frage der Wirtschaftlichkeit.

Die Stadtwerke Roth bedauern die Entwicklung. Zumal sie, so heißt es in ihrer Mitteilung, eigentlich nicht in sonderlichem Maße aus ihrem Netz in das vorgelagerte Leitungssystem von N-Ergie zurückspeisen. 2024 seien es lediglich 73.000 kWh gewesen, das entspreche dem Jahresverbrauch von 20 Durchschnittshaushalten. Der überwiegende Anteil des vor Ort erzeugten Stroms bleibe also im lokalen Netz für die Versorgung der Stadt.

Griechen nutzen deutsche Plattform für virtuelle Kraftwerke

Quelle: Fotolia / Dreaming Andy

IT. Der deutsche Technologieanbieter „emsys VPP“ liefert einem griechischen Direktvermarkter eine Plattform zur Steuerung und Vermarktung erneuerbarer Energien.

Der Oldenburger Technologieanbieter Emsys VPP stellt seine Softwarelösung für virtuelle Kraftwerke künftig auch in Griechenland bereit. Auftraggeber ist Optimus Energy aus Athen, ein Direktvermarkter mit rund 4.000 MW installierter Solar- und Windenergieleistung. Ziele sind der effizientere Handel mit erneuerbarem Strom auf dem Spotmarkt sowie der Einstieg in den Regelenergiemarkt.

Das virtuelle Kraftwerk der Oldenburger wird derzeit an die Bedürfnisse des griechischen Unternehmens angepasst, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Partner heißt. Es bindet über 3.500 Solar- und Windkraftanlagen an und ermöglicht die Fernsteuerung der Erzeugung, den Abruf von Echtzeitdaten und das Abregeln bei negativen Strompreisen. Optimus Energy kann damit sein Erzeugungsportfolio flexibler und wirtschaftlicher fahren.

Zugang zum Regelenergiemarkt

Ein spezielles Zusatzmodul für Regelenergie soll die Plattform erweitern, wie es weiter heißt. Es erlaubt Optimus Energy, künftig auch Systemdienstleistungen zu erbringen und zusätzliche Erlöse zu erzielen. Voraussetzung dafür sind technische Nachweise wie Fernsteuerungstests, die auf Anforderung des griechischen Übertragungsnetzbetreibers „IPTO“ durchzuführen sind.

Die meteorologischen Leistungsprognosen für Wind und Sonne stammen von „energy & meteo systems“, einem Schwesterunternehmen von Emsys VPP. Beide Firmen haben ihren Sitz in Oldenburg und zählen sich zu den Pionieren bei der Digitalisierung der Direktvermarktung erneuerbarer Energien in Europa.

Software für flexible Strommärkte

„Die Zusammenarbeit mit Emsys VPP hilft uns, das wirtschaftliche Potenzial unserer Anlagen besser auszuschöpfen und gleichzeitig einen Beitrag zur Netzstabilität zu leisten“, sagt Stella Zacharia, CEO von Optimus Energy. Das Unternehmen entstand 2020 und vermarktet nach eigenen Angaben rund die Hälfte aller nicht geförderten oder marktprämienfähigen Anlagen in Griechenland.

Ulrich Focken, Geschäftsführer von Emsys VPP und Energy & Meteo Systems, sieht in dem Auftrag einen bedeutenden Schritt beim Markteintritt in Südeuropa: „Wir unterstützen bereits mehrere griechische Partner beim Anlagenmanagement. Die Zusammenarbeit mit Optimus Energy stärkt unsere Präsenz weiter.“

Emsys VPP entwickelt seit über 15 Jahren Softwarelösungen für virtuelle Kraftwerke. Die Produkte kommen europaweit bei Energieversorger, Aggregatoren und Stadtwerken zum Einsatz – unter anderem zur Steuerung von Erzeugungsanlagen, zur Prognoseeinspeisung sowie für die Teilnahme am Stromhandel und Regelenergiemarkt.

Mitnetz Strom steigert Investitionen

Quelle: Fotolia / Miredi

STROMNETZ. Mitnetz Strom investiert in diesem Jahr mit 565 Millionen Euro so viel wie nie zuvor in den Ausbau, die Digitalisierung und die Resilienz seiner Stromnetze.

Mitnetz Strom erhöht im Jahr 2025 seine Investitionen für den Stromnetzausbau, die Digitalisierung und die Versorgungssicherheit im Vergleich zum Vorjahr um 40 Prozent auf 565 Millionen Euro – der höchste Wert in der Unternehmensgeschichte. „Damit investiert Mitnetz Strom mehr als je zuvor in Resilienz und Energiewende – im Jahr 2020 waren es noch 288 Millionen Euro“, erklärt der scheidende technische Geschäftsführer Dirk Sattur.

Hintergrund für die gesteigerten Ausgaben ist der notwendige Netzausbau im Zuge der fortschreitenden Integration erneuerbarer Energien in das Verteilnetz. Im Netzgebiet von Mitnetz Strom ist mittlerweile eine installierte Leistung von über 12.000 MW angeschlossen. „Wir sind damit ein starker grüner Motor für Wirtschaftsansiedlungen in der Region. Zudem gibt es zahlreiche Netzanschlussanfragen von Industrie sowie Betreibern von Batteriespeichern und Rechenzentren“, sagt Christine Janssen, kaufmännische Geschäftsführerin des Unternehmens.

Investitionsplanung bis 2030: Mehr als 3 Milliarden Euro

Für das Jahr 2025 sind folgende Ausgaben geplant: 263 Millionen Euro in Sachsen, 149 Millionen Euro in Sachsen-Anhalt, 132 Millionen Euro in Brandenburg und 21 Millionen Euro in Thüringen. Auch über das Jahr 2025 hinaus rechnet der Verteilnetzbetreiber mit hohen Investitionsbedarfen. Bis 2030 sollen über 3 Milliarden Euro in den Aus- und Umbau des Netzes fließen. Für Sachsen sind dabei 1,5 Milliarden Euro vorgesehen, für Sachsen-Anhalt 1 Milliarde Euro, für Brandenburg 0,7 Milliarden Euro und für Thüringen 0,1 Milliarden Euro.

In Brandenburg beginnt Mitnetz Strom 2025 mit dem Bau eines neuen Umspannwerks in Grano, da die Einspeisung in das bestehende Umspannwerk Guben an Kapazitätsgrenzen stößt. Zusätzlich werden die Schaltanlage des Umspannwerks Ragow ersetzt sowie das Umspannwerk Neuendorf erweitert.

In Sachsen stehen unter anderem der Ersatz des Umspannwerks Oschatz, der Neubau eines Umspannwerks in Schkeuditz/West und die Erneuerung der Hochspannungsleitung zwischen Herlasgrün und Markneukirchen auf dem Plan.

Sachsen-Anhalt profitiert vom weiteren Ersatzneubau der Hochspannungsanlagen in Halle/West und Roßla. Ergänzend ersetzt Mitnetz Strom Freileitungen durch Erdkabel und modernisiert zahlreiche Trafostationen.

4.000 neue digitale Ortsnetzstationen geplant

Ein zentrales Investitionsfeld mit 225 Millionen Euro bleibt die Digitalisierung des Verteilnetzes, um das Lastverhalten besser beobachten und bei drohender Netzüberlastung frühzeitig eingreifen zu können. Der Verteilnetzbetreiber plant, bis 2030 mehr als 4.000 digitale Ortsnetztrafostationen neu zu errichten und rund 3.000 weitere nachzurüsten. 2025 sollen etwa 500 dieser Stationen installiert werden. Insgesamt betreibt das Unternehmen rund 20.000 Ortsnetztrafostationen. Dafür werden insgesamt mehr als 225 Millionen Euro aufgewendet.

Auch beim Rollout intelligenter Messsysteme (iMSys) macht Mitnetz Strom Fortschritte. Derzeit sind rund 63.000 Einheiten verbaut. Bis 2032 sollen mehr als 170.000 Systeme im Netzgebiet installiert sein. „Wir sind auf einem sehr guten Weg und werden die gesetzlich vorgegebenen Ziele pünktlich erreichen“, betont Sattur.

Als Reaktion auf die deutlich gestiegene Zahl an Anschlussanfragen hat Mitnetz Strom interne Prozesse digitalisiert und die Personalstruktur erweitert. Besonders im Haushaltskundenbereich konnte so die Bearbeitungsgeschwindigkeit deutlich verbessert werden. Lediglich bei der Auszahlung nach Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) komme es aufgrund hoher Fallzahlen vereinzelt noch zu Verzögerungen. „Einspeiser müssen wir aufgrund der hohen Vorgangszahlen teilweise leider noch um Geduld bei der EEG-Auszahlung bitten. Selbstverständlich werden erworbene Vergütungsansprüche rückwirkend ausgezahlt“, betont Geschäftsführerin Janssen.

Erste Leitung im Energiepark Bad Lauchstädt befüllt

Inbetriebnahme der Wasserstoffleitung im Energiepark Bad Lauchstädt. Quelle: Tom Schulze

WASSERSTOFF. Mit der Inbetriebnahme einer 25 Kilometer langen Leitung startet das künftige Wasserstoff-Kernnetz in Sachsen-Anhalt. Die Infrastruktur ist bereit, Produktion und Nutzung sollen folgen.

In Sachsen-Anhalt ist die erste Leitung des geplanten Wasserstoff-Kernnetzes betriebsbereit. Sie verbindet den Energiepark Bad Lauchstädt im Saalekreis mit der Raffinerie von Total Energies im Chemiepark Leuna und ist ein zentrales Element der künftigen Wasserstoffwirtschaft der Region. Die 25 Kilometer lange Trasse wurde aus einer bestehenden Erdgasleitung erbaut und kann künftig jährlich bis zu 2.700 Tonnen grünen Wasserstoff transportieren. Dies gibt Ontras, Betreiber des ostdeutschen Ferngasnetzes bekannt.

Die Leitung ist Teil des sogenannten H2-Startnetzes, eines rund 600 Kilometer langen Vorläufers des bundesweiten Wasserstoff-Kernnetzes. Über Anschlussprojekte wie „Green Octopus Mitteldeutschland“ und „LHyVE“ soll sie perspektivisch in westliche und östliche Richtungen verlängert werden. Damit wird der Energiepark Bad Lauchstädt auch Teil des European Hydrogen Backbone, einem gesamteuropäischen Infrastrukturkonzept.

Infrastruktur bereit, Betrieb startet Ende 2025

Voraussetzung für den Wasserstofftransport ist die Inbetriebnahme der Elektrolyseanlage im Energiepark sowie der Ausspeiseanlage in Leuna. Beide Anlagen befinden sich laut Ontras derzeit im Bau und sollen bis Ende 2025 fertiggestellt sein. Bis dahin soll die neue Leitung im Testbetrieb genutzt werden. Ontras will hierbei technische Daten und Betriebserfahrung sammeln.

Die Landesregierung sieht im Leitungsbau ein wichtiges Signal für die Industriepolitik. „Der Aufbau der Wasserstoffwirtschaft ist keine theoretische Zukunftsmusik, sondern geht konkret voran“, sagte Sachsen-Anhalts Umweltminister Armin Willingmann (SPD) bei der Einweihung. Er bezeichnete das entstehende Netz als „künftige Lebensader für die energieintensive Industrie“.

Mit dem Projekt sollen besonders Unternehmen der Chemiebranche versorgt werden, die derzeit auf fossile Rohstoffe angewiesen sind. Die Landes- und Bundesregierung investieren gemeinsam rund 180 Millionen Euro in den Aufbau der regionalen Wasserstoffinfrastruktur. Dazu gehört neben neuen Leitungen auch die Einrichtung unterirdischer Wasserstoffspeicher und die Umrüstung bestehender Erdgaspipelines.

Erfolgreiche Erprobung der gesamten Wertschöpfungskette

Der Energiepark Bad Lauchstädt versteht sich als Reallabor der Energiewende. Bereits heute speist ein Windpark Strom ein, mit dem ab Ende des Jahres eine 30-MW-Elektrolyse-Anlage grünen Wasserstoff produzieren soll. Dieser kann zwischengespeichert, über die neue Leitung transportiert und in der chemischen Industrie genutzt werden. Das Projekt gilt als eines der ersten in Deutschland, das die gesamte Wertschöpfungskette von Erzeugung bis industrieller Anwendung erprobt.

„Mit der Wasserstoffleitung und dem Windpark sind bereits zwei zentrale Bausteine fertiggestellt“, sagt Cornelia Müller-Pagel, Sprecherin des Projektkonsortiums. Die baldige Betriebsbereitschaft der übrigen Komponenten sei ein praktischer Beleg dafür, dass bestehende Gasinfrastruktur auch in einer dekarbonisierten Energiezukunft eine tragende Rolle spielen könne.

Zum Energiepark Bad Lauchstädt

Der Energiepark Bad Lauchstädt gilt als Erprobungsraum für grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab. Das Projekt bringt zentrale Elemente der Wasserstoffwirtschaft erstmals an einem Ort zusammen: Strom aus Windenergie, eine großtechnische Elektrolyse, die Speicherung in unterirdischen Kavernen, der Transport per Leitung und die Nutzung in der Industrie. Mit einem Investitionsvolumen von rund 210 Millionen Euro, gefördert mit 34 Millionen Euro aus dem 7. Energieforschungsprogramm des Bundes, gehört der Energiepark zu den größten Reallaboren seiner Art.

Hinter dem Vorhaben steht ein Konsortium aus Unternehmen, die unterschiedliche Kompetenzen einbringen. Während Ontras und VNG für Netzbetrieb und Systemintegration verantwortlich sind, liefern Sunfire und DBI technologische Bausteine für die Elektrolyse und Gastechnik. Uniper und die Terrawatt Planungsgesellschaft ergänzen das Projekt mit Know-how in der Energieerzeugung und Flächenentwicklung.

Gemeinsam wollen die Partner zeigen, wie sich grüner Wasserstoff technisch, wirtschaftlich und regulatorisch in bestehende Energiestrukturen integrieren lässt – und welche Voraussetzungen ein Wasserstoffmarkt in Deutschland dafür braucht.

Hinter dem Vorhaben steht ein Konsortium aus Unternehmen, die unterschiedliche Kompetenzen einbringen. Während Ontras und VNG für Netzbetrieb und Systemintegration verantwortlich sind, liefern Sunfire und DBI technologische Bausteine für die Elektrolyse und Gastechnik. Uniper und die Terrawatt Planungsgesellschaft ergänzen das Projekt mit Know-how in der Energieerzeugung und Flächenentwicklung.

Gemeinsam wollen die Partner zeigen, wie sich grüner Wasserstoff technisch, wirtschaftlich und regulatorisch in bestehende Energiestrukturen integrieren lässt – und welche Voraussetzungen ein Wasserstoffmarkt in Deutschland dafür braucht.

Quelle: Pixabay / Magnascan

15.000 Gasrechnungen in München sollen korrekt sein

GAS. Zu Irritationen hat eine Anfrage der Linken im Münchener Stadtrat geführt. Sie mutmaßte, dass 15.000 Haushalte falsche Gasrechnungen erhalten hätten. Die Stadtwerke München winken ab.

Zu viel gezahlte Gaskosten in Höhe von 100 bis 200 Euro je Haushalt: Das ist eine Menge Geld für einkommensschwache Menschen. Ob es sich allerdings tatsächlich um eine falsche Abrechnung der städtischen Wohnungsgesellschaft „Münchner Wohnen“ (MW) für 2023 gehandelt hat, ist nach einer Reaktion der Stadtwerke München fraglich.

Auf vermeintliche Unstimmigkeiten in der Jahresabrechnung hatte jüngst die Stadtratsfraktion der Linken hingewiesen. Sie verlangte Aufklärung darüber, warum die MW, die zu der Zeit noch als kommunale Wohnungsgesellschaft Gewofag firmierte, vermeintlich 1,42 Cent pro kWh zu viel verlangt hätte.

Dieser Verdacht stand lange im Raum, weil die MW offenbar mehrere Monate keine Stellung dazu bezog. Bewegung kam erst ins Spiel, nachdem die Linke den Weg an die Öffentlichkeit gegangen war, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Jetzt meldeten sich die Stadtwerke München zu dem Thema zu Wort. Sie sind der Gaslieferant der Wohnungsgesellschaft und überschrieben ihre Mitteilung mit den eindeutigen Aussagen: „Kein Managementfehler, keine falsche Abrechnung“.

Der in Rede stehende Differenzbetrag gehe vermutlich auf einen Irrtum der Linken-Fraktion zurück, so die Stadtwerke. Sie habe vermutlich bei der Prüfung der Preise für 2023 aus Versehen die Preisregelung von 2022 zugrunde gelegt. Daraus ergebe sich genau der Unterschied von 1,42 Cent je kWh. Diese Werte würden einheitlich für alle Geschäftskunden gelten, zu denen alle Anschlüsse mit einem Jahresverbrauch ab 103.000 kWh automatisch zählen.

In weiteren Passagen lässt der Münchner Energiekonzern sich auch zur Preisbildung aus und verweist auf den Aufschlag im Vergleich der Jahre 2022 und 2023. Der sei als Folge des Überfalls auf die Ukraine zu sehen, was sich wiederum auf die „Kostenansätze für Flexibilität und Strukturierung“ niedergeschlagen hätte. Die Kosten seien aber bereits im Laufe des Jahres 2023 rückläufig gewesen, der Trend habe sich 2024 „aufgrund sich beruhigender Märkte“ fortgesetzt.

Die Stadtwerke München betonen, immer wie vereinbart abgerechnet zu haben. Die Annahme, dass die Rechnungen für 2023 „nicht den vereinbarten Preisen entsprochen hätten, ist falsch“.

Enercity hat neue Arbeitsdirektorin gefunden

Aufsichtsratschefin Anja Ritschel (links) und Personalvorständin Eefje Pompen. Quelle: Enercity

PERSONALIE. Enercity hat eine Nachfolgerin für den ausgeschiedenen Personalvorstand Dirk Schulte gefunden. Damit sind zwei Top-Manager bald wieder von ihrem temporären Zusatzjob befreit.

Von der Mercedes-Benz Group ins Volkswagen-Land: Eefje Pompen wird neue Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei Enercity. Der Energiekonzern in Niedersachsens Landeshauptstadt Hannover teilt mit, dass die Niederländerin ihre Arbeit am 1. August des laufenden Jahres aufnehmen werde. Über die Personalie habe der Aufsichtsrat Anfang April entschieden.

Damit wird dann rund ein Dreivierteljahr des Übergangs Geschichte sein. Seit Dirk Schulte Ende 2024 seine Zelte an der Leine abbrach, um Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg zu werden, ist die Stelle interimsweise besetzt. Die Vorstandsvorsitzende Aurelie Alemany und Finanzvorstand Marc Hansmann haben die Personalaufgaben zusätzlich übernommen.

Eefje Pompen (früher: Dikker) blickt auf eine lange Zeit bei Mercedes Benz und Daimler zurück. Im Konzern war sie bis 2014 als Leiterin Global Executive HR und als Leiterin Compensation, Benefits & HR Policies tätig. Dann gründete sie in den Niederlanden eine Personalvermittlungsagentur für weibliche Führungskräfte.

2017 kehrte sie zu Daimler zurück und leitete die Personalabteilung der Flottenmanagement-Tochter Athlon International. Nach drei Jahren als Mitglied des Daimler HR Executive Committees und Arbeitsdirektorin der Daimler Mobility AG wechselte sie in ihre aktuelle Position als Head of Global HR Transformation, Digitization & Operations der Mercedes-Benz Group.

Stadtwerke Lohmar verlieren Geschäftsführerin

Quelle: Shutterstock / Monster Ztudio

PERSONALIE. Sonja Kreikemeyer gibt die Geschäftsführung der Stadtwerke Lohmar ab, um sich auf ihre Aufgabe als Leiterin des Tiefbauamts in der rechtsrheinischen NRW-Kommune zu konzentrieren.

Zum 1. April 2025 ist Sonja Kreikemeyer aus der Geschäftsführung der Stadtwerke Lohmar ausgeschieden. Wie die kommunale Gesellschaft in einer Mitteilung vom 8. April bekannt gibt, erfolge dieser Schritt auf eigenen Wunsch, um sich künftig voll der Leitung des Tiefbauamts der Stadt Lohmar zu widmen. Die Doppelfunktion sei angesichts der aktuellen Herausforderungen nicht länger vereinbar, so Kreikemeyer.

Laut der scheidenden Geschäftsführerin erfordern derzeit rund 30 Bauprojekte sowie zusätzliche Belastungen durch Personalwechsel und rechtlich relevante Vorgänge ihre volle Aufmerksamkeit. Sie wolle sich daher auf ihre „Hauptaufgabe“ konzentrieren, erklärte Kreikemeyer laut Unternehmensangaben. „Die Entscheidung, die Stadtwerke zu verlassen, ist mir nicht leichtgefallen“, lässt sie sich zitieren.

Kreikemeyer war bei dem kommunalen Versorger bereits von 2012 bis 2016 als Kaufmännische Leiterin beschäftigt. Im April 2023 kehrte sie in die Geschäftsführung zurück (wir berichteten) – zunächst gemeinsam mit Gregor Laarmann, später ab Oktober 2023 mit Yves Matuschek. Matuschek war im Zuge der sogenannten Rheinland-Kooperation vom Stadtwerke-Gesellschafter Rheinische Energie AG (Rhenag), einem regionalen Energiedienstleister mit Sitz in Köln, in die Geschäftsführung entsandt worden.

Bis eine Nachfolge für Kreikemeyer gefunden ist, werde Matuschek laut Mitteilung die alleinige Geschäftsführung der Stadtwerke Lohmar übernehmen. Die Stadtwerke Lohmar sind eine hundertprozentige Tochter der Stadt Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis. Sie versorgen die Kommune unter anderem mit Strom, Gas, Wasser und Wärme.

|

| Yves Matuschek und Sonja Kreikemeyer Quelle: Stadtwerke Lohmar |

Stadtwerk am See setzt bei der Führung auf Konstanz

Jan Zeitler, OB Stadt Überlingen (links), und Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle. Quelle: Stadtwerk am See

PERSONALIE. Der Vertrag des Geschäftsführers des kommunalen Energieversorgers am Bodensee wurde vorzeitig um weitere fünf Jahre verlängert.

Alexander-Florian Bürkle bleibt Geschäftsführer des Stadtwerks am See, einem Gemeinschaftsunternehmen der Städte Friedrichshafen und Überlingen. Der Aufsichtsrat habe seinen Vertrag um weitere fünf Jahre vorzeitig verlängert, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens aus Baden-Württemberg.

Bürkle ist seit 2016 Geschäftsführer des Versorgers am Bodensee. Das Stadtwerk am See ist ein klassisches Querverbundsunternehmen. Der Aufsichtsrat lobt in seiner Mitteilung, dass der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung mit Bürkle „enorm Fahrt aufgenommen hat, ebenso wie der Zuwachs bei der Glasfaser-Infrastruktur.“

Mit der „Grünen Karte“, einer Kombikarte für Bus, Bahn, Schiff, Parken, Ladevorgänge in Verbindung mit weiteren Vorteilen, habe das Stadtwerk bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Nahverkehrs-Gesellschaften in der SW-See-Gruppe hätten unter ihm ihren Service verbessert. „Dazu kam, dass der Regionalversorger sein bundesweites Geschäft gewinnbringend ausgebaut hat“, heißt es weiter.

Daneben betreibt das Stadtwerk die Katamaran-Schiffsverbindung zwischen Friedrichshafen und Konstanz, den Stadtverkehr in Friedrichshafen und Überlingen sowie die Bodensee-Oberschwaben-Bahn. Über die Tochter „TeleData“ stellt der Versorger Datenverbindungen für Privathaushalte und Betriebe zur Verfügung.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

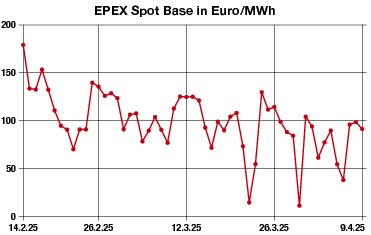

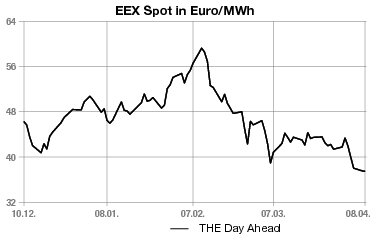

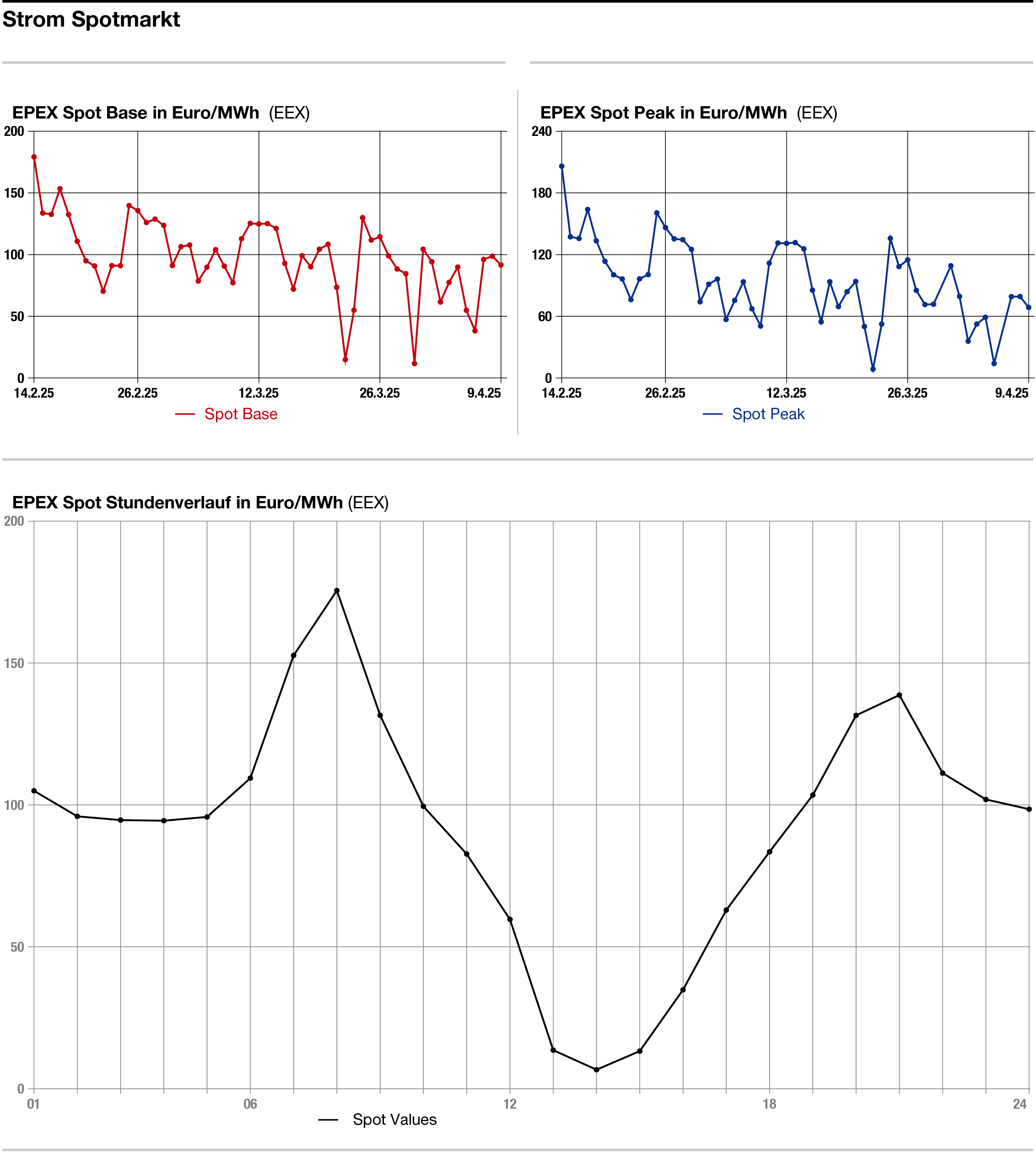

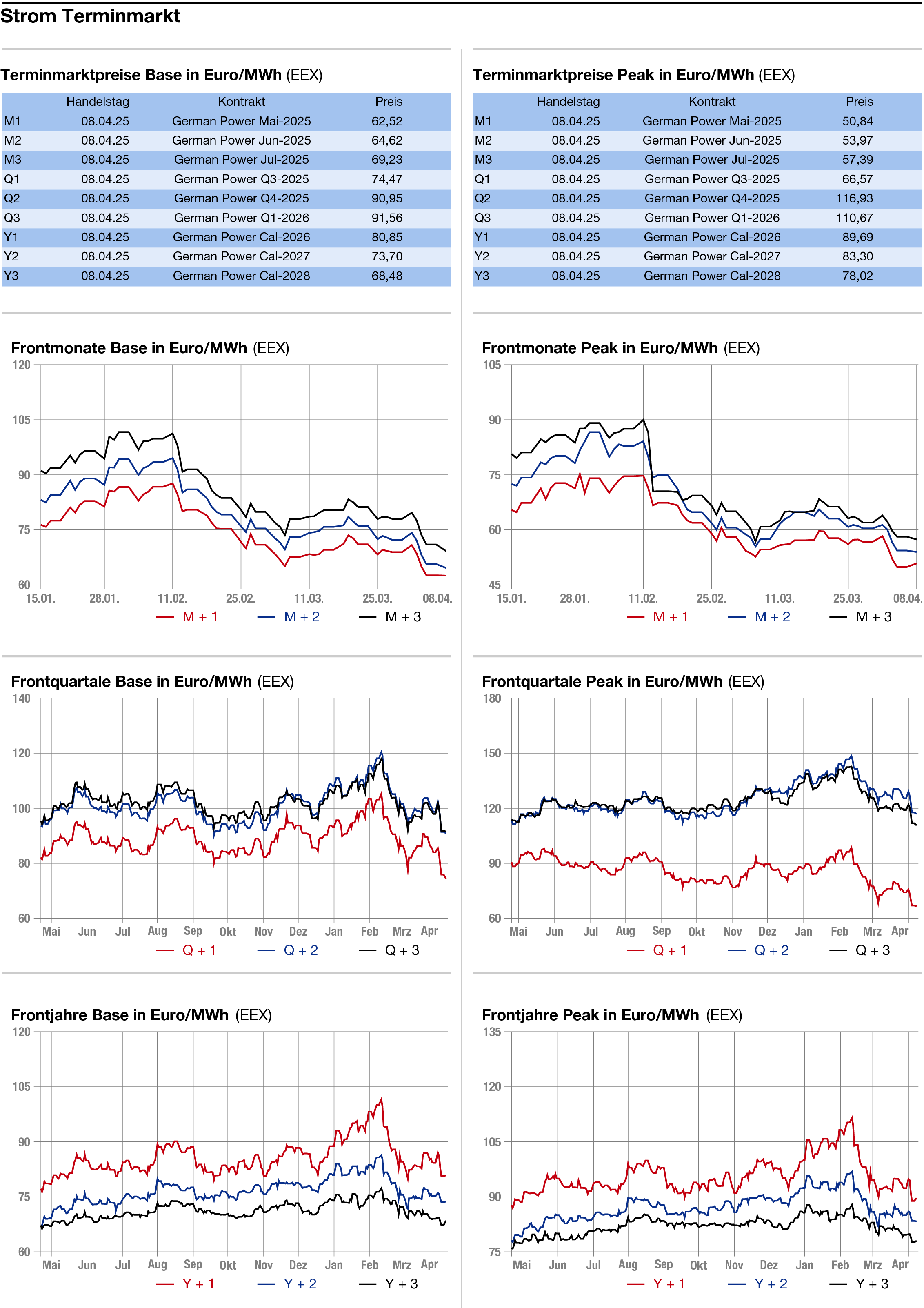

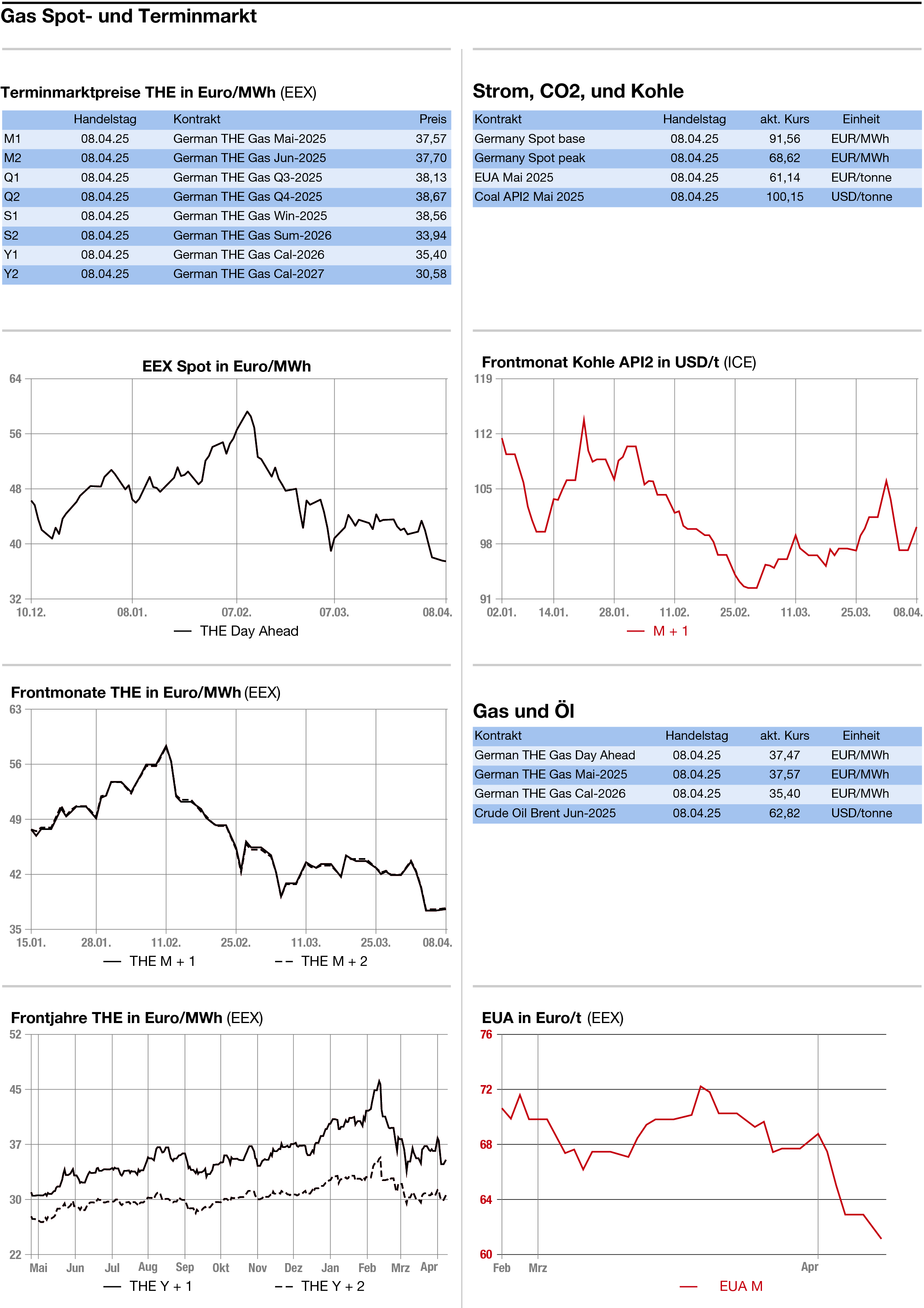

STROM

GAS

LNG-Verkäufe Chinas drücken die Gas-Notierungen

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Stabilisiert haben sich die Energienotierungen am Dienstag gezeigt. Sie spiegelten damit die etwas beruhigte Stimmung an den weltweiten Kapitalmärkten wider. Die aktuell eher diffuse Nachrichtenlage zur Zollthematik in den USA könnte aber jederzeit zu einem Abrutschen der Märkte führen, sollte neue Hiobsbotschaften die Runde machen, warnen Händler.

Strom: Überwiegend etwas fester haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead allerdings verlor mit der Aussicht auf eine höhere Erneuerbaren-Einspeisung. Im Base ging es um 7,25 auf 91,75 Euro/MWh nach unten, im Peak um 10,75 auf 68,75 Euro/MWh. Im Börsenhandel wurde der Base mit 91,56 Euro gesehen, der Peak mit 68,62 Euro. Am Mittwoch sollen sich die Erneuerbaren-Beiträge im Base laut Eurowind auf 16,5 Gigawatt belaufen gegenüber nur 14,5 Gigawatt am Berichtstag. Am Donnerstag und Freitag dürften die Beiträge von Wind und Sonne zur Stromgewinnung weiter zunehmen.

Am langen Ende gewann das Strom-Cal-26 um 0,97 auf 80,29 Euro/MWh hinzu.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Dienstag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis 13.48 Uhr 0,94 auf 61,90 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden 22,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 63,57 Euro, das Tief bei 60,84 Euro. Mit den Preisen für den Dec 25 ging es im frühen Geschäft nach unten, als jedoch klar wurde, dass die Marke von 61,00 Euro nicht nachhaltig durchbrochen werden konnte, wurden die Verluste eingegrenzt. Am Vortag war der Kontrakt zwischenzeitlich auf ein neues Zwölfmonatstief bei 60,26 Euro gefallen.

Unterdessen hat die EU-Kommission die Zahlen für die erfassten verifizierten Emissionen im vergangenen Jahr veröffentlicht. Überraschungen gab es nicht. Laut Auswertungen des Analysehauses BNEF haben die Stromerzeuger ihre Emissionen nochmals um 9 Prozent gegenüber Vorjahr reduziert, die der Industrieanlagen waren mehr oder weniger unverändert. Aber sowohl im Luftverkehr als auch in der seit 2024 ebenfalls erfassten Schifffahrt war ein deutlicher Anstieg der Emissionen zu verzeichnen. Alles in allem war ein Minus von 1,2 Prozent zu verbuchen (ohne Luft- und Seeverkehr: -5,5 Prozent).

Ein leicht bearisher Impuls dürfte sich auch aus dem erhöhten norwegischen Gasfluss ergeben, den Gassco für den Berichtstag mit 322 Millionen Kubikmetern angibt nach 302 Millionen Kubikmetern am Vortag. Allerdings führen ungeplante Wartungsarbeiten an den Feldern Aasta Hansteen und Dvalin zu Minderkapazitäten im Gesamtumfang von 15,7 Millionen Kubikmetern. Zudem dürfte auch die in Aussicht gestellte wärmere Witterung in Deutschland und Nordwesteuropa zu etwas Abwärtsdruck auf die Preise führen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: