10. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WÄRMEWENDE: Bessere Akzeptanz für die Wärmewende

WÄRME: Deneff fordert Social Contracting für die Wärmewende

POLITIK: Schwarz-Rot will Industriestrompreis einführen

HANDEL & MARKT

REGENERATIVE: März drückt Marktwerte

GAS: Trump-Zölle entfachen Debatte über Gasimporte

KWK: KWK-Index mit steigender Tendenz

WÄRME: Handlungsbedarf bei der Wärmewende

STATISTIK DES TAGES: Kohleverbrauch in Deutschland in den Jahren von 1965 bis 2023

TECHNIK

WASSERSTOFF: Air Liquide liefert erstmals zertifizierten Wasserstoff

WINDKRAFT OFFSHORE: Bundesanstalt entwickelt Tool zur Beurteilung von Windkraftanlagen

WÄRME: Norddeutsches Wärmenetzwerk geht in die Verlängerung

UNTERNEHMEN

BILANZ: Krise bei den Stadtwerken Aalen nach Millionenverlust

IT: Enercity setzt auf SAP-Plattform auf

BETEILIGUNG: Solarcomplex wächst und muss manche Wünsche enttäuschen

BILANZ: Stromnetz Berlin steigert Gewinn und Investitionen

BETEILIGUNG: Badenova Netze übernimmt Mehrheit an Smart Geomatics

PERSONALIE: Stadtwerke Pforzheim ab Juni wieder mit Alleingeschäftsführer

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiemärkte stehen weiter unter Druck

TOP-THEMA

„Aus dem energiewirtschaftlichen Zieldreieck wird ein Viereck“

Marie-Luise Wolff. Quelle: Handelsblatt/Dietmar Gust

STADTWERKE.

Marie-Luise Wolff, Vorstandsvorsitzende der Entega, sieht die Energiewende zu wenig gewürdigt und gleichzeitig bedroht.

Auf der Handelsblatt-Tagung Stadtwerke in Berlin begrüßte Wolff, dass die angehende Koalition aus Union und SPD nicht vorhabe, die Energiewende und die damit verbundenen Energieziele zu ändern. „Das ist eine gute Nachricht. Es wäre verheerend, das zu ändern“, so die Entega-Chefin.

Doch auch wenn das Ziel klar sei, müsse man am Weg dorthin einiges justieren. Wolff forderte, das klassische energiewirtschaftliche Zieldreieck – bestehend aus Versorgungssicherheit, Klimaschutz und Bezahlbarkeit – um einen vierten Punkt zu ergänzen: Sicherheit.

Hohe Zäune und vergitterte Fenster

„Aus dem energiewirtschaftlichen Zieldreieck wird ein Viereck“, sagte Wolff. Die geopolitischen Umbrüche würden das erforderlich machen. Sie skizzierte das Szenario eines gleichzeitigen Cyberangriffs auf fünf oder zehn große Stadtwerke in Deutschland. „Was passiert dann? Daran müssen wir noch arbeiten“, sagte Wolff, ohne näher ins Detail zu gehen.

Bei der Entega seien die Sicherheitsanforderungen in jüngster Zeit verstärkt worden oder es werde daran gearbeitet. So würden immer mehr Fenster von Gebäuden vergittert. Ebenso würden die Zäune von Kläranlagen erhöht und abgeschrägt, um Eindringende besser abwehren und abschrecken zu können. Denn das sei in der Vergangenheit immer wieder passiert.

Aber auch das sei klar: Die Energiewende erhöht die Sicherheit hierzulande. Mit dem Blick auf die internationalen Krisen sagte sie: „Klimaschutz bedeutet Unabhängigkeit.“ Die Energiewende sei eine Erfolgsgeschichte, werde aber bislang zu wenig gewürdigt. „60 Prozent Erneuerbare im Strombereich – das ist ein Riesenschritt. Das wird viel zu wenig gefeiert“, kritisierte Wolff.

„Wir sind keine Klickwirtschaft“

Gleichwohl gebe es auch Hürden. Als Stichwort nannte sie: die Bürokratie – nahm hier aber beide Seiten in die Pflicht. Behörden hätten oft Angst vor Beschwerden und sicherten sich deshalb mehrfach ab. Deshalb forderte sie mehr Vertrauen und schlug praxisnahe Lösungen vor: Betreiber sollten sich verpflichten, gesetzliche Vorgaben einzuhalten. Stichproben sollten ausreichen. So könnten die ausufernden Dokumentationspflichten reduziert werden, die mittlerweile eine große Belastung für die Unternehmen darstellen würden.

Zum Schluss richtete sie den Blick auf die Arbeitswelt bei den Stadtwerken. Ohne mehr qualifizierte Kräfte werde die Energiewende nicht gelingen. Die entstehende Lücke durch die Verrentung der Babyboomer werde in den kommenden Jahren immer größer. Dafür brauche es eine Bildungs- und Ausbildungsoffensive – mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen: Förderung von Schulen, Kinderbetreuung, Fortbildung. Die Entega-Chefin gab auch zu bedenken, dass das Stadtwerke-Geschäft viel von Handwerkern und Bauarbeitern geleistet wird. Ihre Forderung deshalb: „Wir brauchen Hände, wir sind keine Klickwirtschaft.“

Quelle: Shutterstock / Dagmara_K

Bessere Akzeptanz für die Wärmewende

WÄRMEWENDE. Transparenz, Austausch und Information sind notwendig, um möglichst viele Akteure in das Gelingen der Wärmewende einzubinden. Das Fraunhofer ISE hat dazu ein Handbuch entwickelt.

Mit der Frage, welche Ansätze geeignet sind, um die Akzeptanz von leitungsgebundener Wärme zu steigern und das Verhalten im Gebäudeenergiemanagement hin zu steigernder Energieeffizienz zu verändern, hat sich eine durch das Öko-Institut erstellte Studie beschäftigt. Die Untersuchung, die im Auftrag des Umweltbundesamts entstand und den Titel „Sozio-technische und verhaltensbasierte Aspekte der Energieeffizienzsteigerung im Wärmesektor“ trägt, geht dabei davon aus, dass die Transformation des Energiesystems tiefgreifend mit gesellschaftlichen Strukturen verknüpft ist und daher die aktive Unterstützung und einen persönlichen Beitrag der Bevölkerung braucht. Dementsprechend müsse dem Nutzungsverhalten, der Akzeptanz und der Teilhabe im Zuge der Transformation deutlich mehr Beachtung geschenkt werden, so die Autoren.

Damit sich unterschiedliche gesellschaftliche Akteure beteiligen könnten, müssten die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden, heißt es in der Studie. Ein konsistenter und verlässlicher politischer Rahmen sei essenziell, um große und langfristige Investitionen, wie sie in der Wärmewende nötig werden, anzugehen. Auch ein breiter politischer Konsens über parteipolitische Grenzen hinweg mit klaren Leitplanken sei für die Akzeptanz der anstehenden Investitionen wie auch für die notwendigen Verhaltensänderungen enorm wichtig.

Auf verschiedenen Ebenen − psychologisch, sozial, ökonomisch, organisatorisch und politisch − könnten dabei Ansätze entwickelt werden, die sowohl die Akzeptanz als auch die gesellschaftliche Unterstützung für die Energieeffizienzsteigerung im Wärmesektor stärken.

Transparenz, Unterstützung und Austausch

Im Bereich der leitungsgebundenen Wärmeversorgung seien die Erhöhung der Preistransparenz, Zugänglichkeit relevanter Informationen sowie gute Beteiligung an Planungsprozessen und Prozessen zur Zieldefinition im Bereich Wärmeversorgung auf lokaler, aber auch Bundesebene zentrale Hebel zur Erhöhung der Akzeptanz.

Im Bereich Gebäudeenergiemanagement sei die Transparenz bezüglich aktueller Energieverbräuche sowie Zuständigkeiten ein wichtiger Grundstein für die Steigerung der Energieeffizienz. Darüber hinaus benötigen gerade KMU sowie gemeinnützige und öffentliche Organisationen externe Unterstützung beim Aufbau interner Strukturen, Identifizierung von Energiesparmöglichkeiten und Maßnahmen-Umsetzung.

Für den Aus- und Umbau der leitungsgebundenen Wärmeversorgung und Energieeffizienzsteigerungen in Gebäuden bedarf es den Forschenden zufolge entsprechender personeller und finanzieller Ressourcen und spezifisches Wissen. Systematisches „voneinander lernen“ könne schnell dazu beitragen, Wissen auszutauschen sowie existierende Hürden zu identifizieren und abzubauen.

Breite gesellschaftliche Unterstützung notwendig

Die finanzielle Honorierung von Beteiligung ermögliche die aktive Einbindung von Bürgerinnen, Bürgern und weiterer lokaler Akteure. Auch KMU benötigen finanzielle Unterstützung um beispielsweise durch Datenmessungen strukturiert Energieeinsparungen identifizieren und umsetzen zu können. Die Unterstützung durch Mentoren, innerhalb der Organisation Strukturen und Prozesse für die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz könne die Motivation dazu wesentlich stärken.

„Die Ergebnisse unserer Studie zeigen deutlich: Die Wärmewende kann nur mit breiter gesellschaftlicher Unterstützung und klaren politischen Rahmenbedingungen gelingen“, sagt Benjamin Köhler, Senior Researcher Energie und Klimaschutz am Öko-Institute und Mitautor der Studie. „Nur wenn technische Innovationen durch soziale und organisatorische Maßnahmen ergänzt werden, kann Deutschland seine Klimaziele im Wärmebereich erreichen.“

Handbuch für die Kundenreise

Im Zusammenhang mit der Studie hat das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE ein Handbuch herausgegeben, mit dem es gelingen soll, Bürgerinnen und Bürger aktiv in die Wärmeplanung und deren Umsetzung einzubinden. Mit der sogenannten Kundenreise wird darin ein Konzept vorgestellt, durch das kommunale Akteure Eigentümer und Mieter Schritt für Schritt auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung begleiten können.

Die Studie „Sozio-technische und verhaltensbasierte Aspekte der Energieeffizienzsteigerung im Wärmesektor“ ist ebenso wie das Handbuch „Gesellschaftliche Unterstützung für eine erfolgreiche Wärmewende“ des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE im Internet verfügbar.

Deneff fordert Social Contracting für die Wärmewende

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Ein neues Modell des „DENEFF EDL_HUB“ soll die Wärmewende beschleunigen und gleichzeitig einkommensschwache Haushalte entlasten.

Die Wärmewende in Deutschland ist ein schwieriges Unterfangen, das den Kommunen und Energieversorgern hohe Investitionen abverlangt. Zum Teil unklare politische Rahmenbedingungen und ein erheblicher Sanierungsstau in der Gebäudewirtschaft sind Hemmnisse eines raschen Umbaus hin zu einer klimafreundlichen und sozial ausgewogenen Wärmeversorgung.

Der Deneff EDL_HUB, der vom Energieeffizienz-Verband Deneff gegründet wurde und in dem sich Unternehmen aus der Energiewirtschaft zusammengeschlossen haben, sorgt sich vor diesem Hintergrund insbesondere um die Mieterinnen und Mieter mit geringem Einkommen, die in unsanierten Gebäuden leben und überproportional unter steigenden Heizkosten leiden.

Mit Blick auf diese Herausforderungen hat der Deneff EDL_HUB das Konzept des Social Contracting vorgestellt. In einem aktuellen Policy Brief zeigt das Netzwerk für Energieeffizienzdienstleistungen auf, wie dieses Modell gezielt zur Modernisierung von Heizsystemen beitragen und gleichzeitig die soziale Dimension der Wärmewende stärken kann.

„Die Technologie, die Expertise und das Kapital sind da – jetzt braucht es die richtigen politischen Entscheidungen, um mit Social Contracting die Wärmewende nicht nur klimafreundlich, sondern auch sozial gerecht zu gestalten und die Klimaziele zu erreichen“, sagt Rüdiger Lohse.

Der Geschäftsführer des Deneff EDL_HUB richtet seinen Appell vor allem an die künftige Bundesregierung. Social Contracting müsse in der Wärmewendepolitik fest verankert werden. Zugleich fordert der EDL_HUB, die Wärmelieferverordnung sowie die Verordnung über die Allgemeinen Bedingungen für die Fernwärmeversorgung marktgerechter zu gestalten. Erste Hinweise in den Koalitionsverhandlungen deuten an, dass in dieser Richtung Reformen geplant sind.

Wärmewende darf soziale Gerechtigkeit nicht ausklammern

Kern des Modells ist eine neue Rollenverteilung, die finanzielle Hürden für Eigentümerinnen und Eigentümer abbaut und die Kosten sozial verträglich auf Mietende verteilt:

Investitionen durch Energiedienstleister: Stadtwerke oder spezialisierte Contractoren übernehmen die Finanzierung und Umsetzung der Heizungsmodernisierung, wodurch hohe Vorabkosten für Eigentümer entfallen.

Refinanzierung über den Wärmepreis: Die Kosten werden über einen längeren Zeitraum über den Wärmepreis refinanziert – für Mietende bleibt die monatliche Belastung gleich.

Zuschüsse ohne Nebeneffekte: Fördermittel aus dem European Social Climate Fund oder einem neuen Infrastrukturfonds stellen sicher, dass Modernisierungen nicht zu Mietsteigerungen führen, sondern langfristig die Heizkosten senken.

Zielgerichtete soziale Absicherung: Zuschüsse sind zweckgebunden, einfach zugänglich und richten sich gezielt an Haushalte mit geringem Einkommen – etwa über Wohnberechtigungsscheine.

Anreiz für Effizienz: Energiedienstleister tragen die Betriebskostenrisiken und haben damit ein Eigeninteresse an dauerhaft funktionierenden und effizienten Anlagen.

Social Contracting kann nach Ansicht der Deneff weit mehr leisten als klassische Fördermodelle. Es sei ein strategisches Instrument, das gleich mehrere Herausforderungen adressiert: den Sanierungsstau im Gebäudesektor, die soziale Ungleichheit bei Energiekosten und den schleppenden Ausbau klimafreundlicher Wärmelösungen.

„Das ist eine strategische Lösung, um die Wärmewende in Deutschland entscheidend voranzubringen. Durch den gezielten Einsatz dieses Modells können Mieterinnen und Mieter von stabilen Wohnkosten profitieren, Eigentümer werden bei der Modernisierung unterstützt, und die Wärmeversorgung wird klimafreundlicher“, so Lohse. Gleichzeitig steige die soziale Akzeptanz, weil einkommensschwache Haushalte nicht länger benachteiligt werden.

Schwarz-Rot will Industriestrompreis einführen

Quelle: E&M / Georg Eble

POLITIK. Gerade energiehungrige Branchen klagen über hohe Strompreise in Deutschland. Hier wollen Union und SPD nun handeln.

Union und SPD wollen energieintensive Unternehmen mit einem Industriestrompreis entlasten. Das geht aus dem Koalitionsvertrag hervor. Wirtschaftsverbände beklagen seit langem im internationalen Vergleich hohe Strompreise. Dies hemme Investitionen in Deutschland.

Bereits in ihren Sondierungen hatten sich CDU, CSU und SPD darauf verständigt, die Stromsteuer auf den in der EU erlaubten Mindestwert zu senken. Auch Umlagen und Netzentgelte sollen sinken. Das soll zu Entlastungen um mindestens 5 Cent/kWh führen.

Union und SPD wollen daneben die Übertragungsnetzentgelte halbieren, ein Bestandteil des Strompreises. Dauerhaft sollen die Netzentgelte gedeckelt werden. Auch Rechenzentren sollen einbezogen werden. „Für die anderweitig nicht weiter zu entlastenden energieintensiven Unternehmen führen wir im Rahmen der beihilferechtlichen Möglichkeiten eine besondere Entlastung (Industriestrompreis) ein“, heißt es aus Berlin.

Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox würde eine Senkung der Stromsteuer auf den in der EU erlaubten Mindestwert die Stromkosten um knapp 7 Prozent verringern. Eine Familie mit einem Jahresverbrauch von 4.000 kWh müsste 93 Euro weniger bezahlen, ein Zwei-Personen-Haushalt mit einem Verbrauch von 2.800 kWh könnte mit einer jährlichen Entlastung von 65 Euro rechnen.

Quelle: Fotolia / K-U Haessler

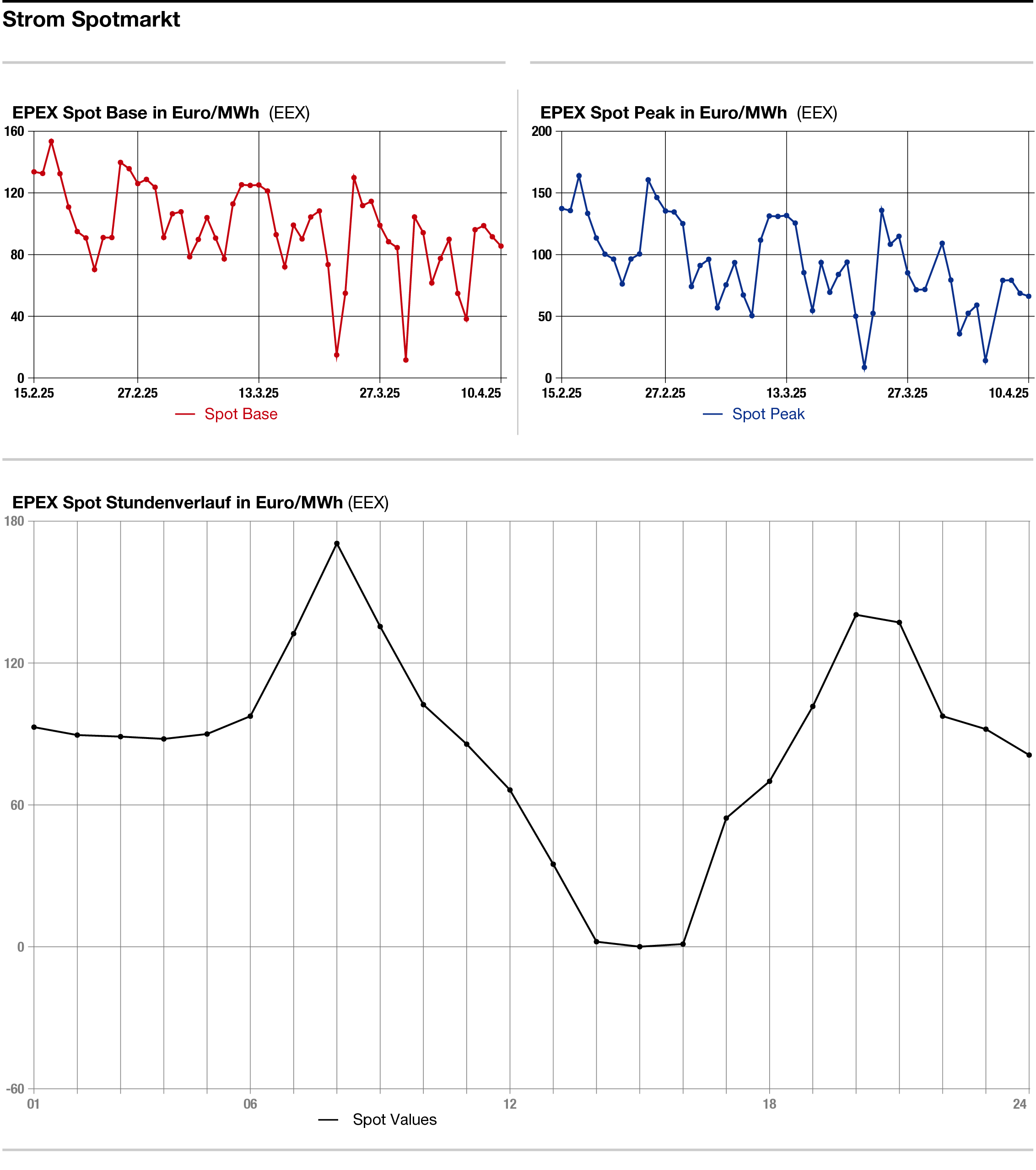

März drückt Marktwerte

REGENERATIVE. Die Marktwerte von gefördertem Grünstrom sind im ersten Frühlingsmonat wieder abgesackt. Für Solarstrom weisen die Übertragungsnetzbetreiber 5 Cent/kWh aus.

Der März in diesem Jahr war laut EU-Klimadienst Copernicus so warm wie noch keiner seit Beginn der Aufzeichnungen. Und der Start in den Frühling hat seine Spuren am Strommarkt hinterlassen. Die Marktwerte von gefördertem Ökostrom sanken deutlich. Auch stellten sich nach einem Februar ohne negative Börsenstrompreise oft wieder Minusvorzeichen ein.

Der Marktwert für Solarstrom ging laut Transparenz-Plattform der Übertragungsnetzbetreiber von 11,099 im Februar auf 5,027 Cent/kWh zurück. Vor einem Jahr war der Wert auf 4,965 Cent/kWh abgerutscht.

Strom aus Onshore-Windkraftanlagen erzielte durchschnittlich 7,513 Cent/kWh nach 11,591 Cent/kWh im Monat davor. Im März 2024 waren es 5,538 Cent/kWh. Der Marktwert für Strom aus Offshore-Anlagen sank von 11,741 auf 8,136 Cent/kWh. Im Vorjahr hatten 5,937 Cent/kWh den Schnitt markiert.

Der durchschnittliche Spotmarktpreis betrug diesen März 9,473 Cent/kWh und damit 3,379 Cent weniger als im Februar. Vor einem Jahr war er im März auf 6,470 Cent/kWh gefallen.

Negative Preise: Viermal „Ja“

Aus vier Nein im Februar sind in der jüngsten Statistik der Übertragungsnetzbetreiber vier Ja geworden: Für alle vier Stundensegmente von „1H“ bis „6H“ – mindestens eine bis mindestens sechs aufeinanderfolgende Stunden – weisen sie negative Börsenstrompreise für den Monat aus.

Leicht gestiegen sind unterdessen die Strompreise für Verbraucher und Industrie. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) beziffert den durchschnittlichen Endpreis für einen Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh in diesem Jahr aktuell auf 39,80 Cent/kWh. Bei Neuabschlüssen in der Industrie mit einem Jahresverbrauch 160.000 bis 20 Millionen kWh listet der BDEW einen Durchschnittspreis von 18,75 Cent/kWh. Das ist in etwa der gleiche Preis, den Industriekunden im Jahr 2019 zahlten. Im Krisenjahr 2022 waren es 43,20 Cent/kWh.

Die Zeitreihen der Monatsmarktwerte von Januar 2011 bis März 2025 stehen auf der Transparenzseite der ÜNB zur Verfügung.

Trump-Zölle entfachen Debatte über Gasimporte

Quelle: E&M / Katia Meyer-Tien

GAS. Angesichts möglicher US-Zölle auf verflüssigtes Erdgas mahnt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, den Gashandel unternehmerischer Entscheidung zu überlassen.

Mit der Umsetzung weitreichender Importzölle hat US-Präsident Donald Trump seine protektionistische Wirtschaftspolitik verschärft. Betroffen sind neben Industrieprodukten auch Bereiche, die die europäische Energieversorgung betreffen – etwa Flüssigerdgas (Liquified Natural Gas, LNG). In Brüssel und Berlin wächst die Sorge, dass die transatlantischen Handelsbeziehungen zunehmend unter Druck geraten. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) warnt in diesem Kontext vor einer politischen Einflussnahme auf die Wahl von Gaslieferanten und fordert, den Gashandel weiterhin den Unternehmen zu überlassen. Der Gashandel dürfe nicht zum geopolitischen Spielball werden, so Kerstin Andreae. Die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung erklärt: „Wichtige Handlungsmaxime muss sein, sich nicht erpressbar zu machen und den Gashandel – auch mit den USA – den Unternehmen zu überlassen.“

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 habe die Energiebranche in Deutschland neue Strukturen für die Gasversorgung aufgebaut, so Andreae. Innerhalb kurzer Zeit wurden LNG-Terminals errichtet, Anbindungsleitungen fertiggestellt und Bezugsverträge mit neuen Partnerstaaten geschlossen. Dazu zählen vor allem Norwegen, Katar und die USA. Laut dem Branchenverband stammte im Jahr 2024 rund die Hälfte des in Deutschland verbrauchten Erdgases aus Norwegen – mit hoher Zuverlässigkeit.

Diversifizierung soll zentrales Prinzip bleiben

Diese Entwicklung sei das Ergebnis einer gezielten Strategie der Diversifizierung. Nur mit einer Vielzahl an Lieferstaaten lasse sich die Versorgungssicherheit auch bei geopolitischen Spannungen oder technischen Störungen aufrechterhalten. Der europäische Energiebinnenmarkt spiele dabei eine wichtige Rolle: Er ermögliche Flexibilität im Gastransport und gegenseitige Unterstützung zwischen den Mitgliedstaaten.

Andreae machte deutlich, dass politische Erwägungen nicht über wirtschaftliche Lieferentscheidungen gestellt werden dürften. Die Unternehmen hätten in den vergangenen Jahren bewiesen, dass sie verantwortungsvoll und schnell auf Krisen reagieren können. Dieses unternehmerische Handeln dürfe nicht durch handelspolitische Eingriffe behindert werden. Die BDEW-Chefin kritisierte dabei auch politische Diskussionen um eine mögliche Wiederaufnahme von Gasimporten aus Russland. Diese Frage stelle sich aktuell nicht – erst nach einem Friedensabkommen und weiteren politischen Schritten lasse sich darüber überhaupt nachdenken. Bis dahin sei es Aufgabe der Energiepolitik, die erreichte Unabhängigkeit zu sichern und weiter auszubauen.

Die Einführung neuer US-Zölle verschärfe nun die Lage zusätzlich, warnen Branchenbeobachter. Zwar seien LNG-Lieferungen aus den Vereinigten Staaten bislang nicht direkt betroffen, doch ein drohender Handelskonflikt zwischen den USA und der EU könnte auch den Energiesektor in Mitleidenschaft ziehen. Der BDEW plädiert daher für eine klare Trennung zwischen außenpolitischen Konflikten und den operativen Entscheidungen der Energiewirtschaft.

KWK-Index mit steigender Tendenz

Quelle: Fotolia / XtravaganT

KWK. Die Leipziger Strombörse hat den KWK-Index für das zweite Quartal 2025 bekannt gegeben.

Der „übliche Preis“ oder auch KWK-Index hat sich weiter leicht erhöht. Für den KWK-Strom, der im zweiten Quartal 2025 eingespeist wird, erhalten die berechtigten Betreiber von KWK-Anlagen 11,189 Cent/kWh (111,89 Euro/MWh), dies entspricht dem Quartalspreis Q1/2025. Der übliche Preis orientiert sich an dem jeweils durchschnittlichen Quartalspreis für die Strompreisvergütung des jeweils vorangegangenen Quartals.

Wie aus der Liste der EEX hervorgeht, kletterte der KWK-Index im vergangenen Jahr wieder leicht nach oben von 6,767 Cent/kWh im ersten Quartal, über 7,176 Cent/kWh im zweiten Quartal und erreichte im vierten Quartal des vergangenen Jahres 10,26 Cent/kWh.

Der KWK-Index spiegelt die durchschnittlichen Baseload-Strompreise des vorangegangenen Quartals wider und dient als Maßstab für die Vergütung von KWK-Strom gemäß des deutschen Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG). Neben einem ausgehandelten Strompreis für KWK-Strom im Rahmen der Direktvermarktung ist er ein Maßstab für den Preis des ins Netz eingespeisten Stroms.

| Quartal | üblicher Preis in Cent/kWh |

| Q1 2025 | 11,189 |

| Q4 2024 | 10,265 |

| Q3 2024 | 7,599 |

| Q2 2024 | 7,176 |

| Q1 2024 | 6,767 |

| Q4 2023 | 8,227 |

| Q3 2023 | 9,078 |

| Q2 2023 | 9,229 |

| Q1 2023 | 11,580 |

| Q4 2022 | 19,284 |

| Q3 2022 | 37,575 |

| Q2 2022 | 18,698 |

| Q1 2022 | 18,462 |

| Q4 2021 | 17,897 |

| Q3 2021 | 9,714 |

| Q2 2021 | 6,027 |

| Q1 2021 | 4,957 |

Handlungsbedarf bei der Wärmewende

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

WÄRME. Einer Umfrage zufolge stellt die Mehrzahl der Energieversorger das Ziel der Klimaneutralität im Wärme- und Gebäudesektor nicht in Frage. Bei der Umsetzung aber ist noch einiges unklar.

Soll die Wärmewende gelingen, muss noch einiges geschehen: Dringenden Handlungsbedarf sehen 89 Prozent der deutschen Energieversorger bei Fragen der Ressourcen, also Finanzmittel, Personal und Dienstleister. Erst 5 Prozent der EVU haben die Finanzierung der anstehenden Investitionen gesichert, und 51 Prozent haben noch keine Langfristplanung bis 2040 bzw. 2045 erstellt, welche die im Zuge der Transformation entstehenden Wechselwirkungen berücksichtigt. Zu diesen Ergebnissen komm eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Deloitte, für die 87 Stadtwerke und Netzbetreiber zwischen November 2024 und Januar 2025 an einer Online-Erhebung teilgenommen haben. Die Studie liegt der Redaktion vor.

Demnach stellen die Branchenvertreter das grundsätzliche Ziel der Klimaneutralität nicht infrage. Hinsichtlich der Notwendigkeit, heißt es in der Studie, bestehe Einigkeit. Bei der Umsetzung jedoch zeigten sich eine Vielzahl von Unsicherheiten. So schätzen 62 Prozent der Befragten den für die Wärmewende angestrebten Zeitplan als nicht haltbar ein. 38 Prozent und damit mehr als ein Drittel der Befragten allerdings hält den Zeitplan für machbar.

Auch im Hinblick auf die angedachten Finanzierungsinstrumente überwiegt die Skepsis: 54 Prozent der Befragten erachten die aktuellen Finanzierungsinstrumente und -konzepte als nicht ausreichend, um den notwendigen Kapitalbedarf für die Transformation zu decken, 46 Prozent sehen dies anders.

Dabei zeigen sich die Unternehmen unterm Strich bereits zum großen Teil gut aufgestellt: 21 Prozent der Befragten gaben an, bereits bereichsübergreifende Strategien (Erzeugung, Netz, Vertrieb) und eine Roadmap zu deren Umsetzung erstellt zu haben. In 47 Prozent der Unternehmen gibt es entsprechende Strategien. Nur 32 Prozent gaben an, bislang weder Strategien noch eine Roadmap entwickelt zu haben. Analog dazu sehen sich 24 Prozent der Befragen derzeit noch in der Analysephase der Transformation, 48 Prozent in der Planungsphase und 28 Prozent sind bereits mit der Umsetzung befasst.

Die vollständige Studie „Wärmewende. Aktuelle Umfrageergebnisse zum Stand der Wärmewende in Deutschland“ soll zeitnah auf den Internetseiten von Deloitte verfügbar sein.

Kohleverbrauch in Deutschland in den Jahren von 1965 bis 2023

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt den Kohleverbrauch von Deutschland in den Jahren von 1965 bis 2023. Berücksichtigt wurden ausschließlich handelsübliche feste Brennstoffe, wie bitumenhaltige Steinkohle und Anthrazit (Hartkohle), Hart- und Weichbraunkohle. Im Jahr 2023 belief sich der Kohleverbrauch in Deutschland auf rund 1,8 Exajoule.

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

Air Liquide liefert erstmals zertifizierten Wasserstoff

WASSERSTOFF. Der Industriegasehersteller Air Liquide vertreibt erstmals RFNBO-zertifizierten Wasserstoff aus Oberhausen für Mobilitäts- und Industriekunden in Deutschland.

Der französische Konzern Air Liquide vertreibt in Deutschland erstmals erneuerbaren Wasserstoff mit RFNBO-Zertifizierung. Die Abkürzung steht für „Renewable Fuels of Non-Biological Origin“ (erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs).

Die Zertifizierung betrifft den PEM-Elektrolyseur „Trailblazer“ am Standort Oberhausen (Nordrhein-Westfalen). Das Unternehmen hat sie am 2. April auf Basis des EU-weit anerkannten Standards des „International Sustainability and Carbon Certification“-Systems − kurz „ISCC EU“ − erhalten. Dieses System prüft Nachhaltigkeit und CO2-Bilanz entlang der gesamten Wertschöpfungskette und gilt in der EU als eines der offiziellen Zertifizierungssysteme für erneuerbare Energieträger.

Damit kann der in Oberhausen erzeugte Wasserstoff als erneuerbarer Kraftstoff nach europäischem Regelwerk in den Verkehr gebracht und von Kunden etwa im Verkehrssektor für die gesetzlich geforderte Treibhausgasminderung angerechnet werden.

Das Bundesumweltamt hatte Anfang des Jahres die Zertifizierungssysteme „ISCC EU“, „REDCertEU“ und „CertifHy“ als Grundlage für die RFNBO-Kennzeichnung anerkannt. Diese stellen sicher, dass der Wasserstoff gemäß der EU-Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED II) aus nicht-biogenen, erneuerbaren Quellen stammt. Es soll sichergestellt werden, dass der CO2-Fußabdruck entlang der gesamten Lieferkette – bis hin zur Wasserstofftankstelle − im Blick behalten wird.

Einsatzbereiche in Mobilität und Industrie im Blick

Der zertifizierte Wasserstoff soll Unternehmen vor allem in den Sektoren Verkehr, Chemie und Raffinerie helfen, ihre gesetzlichen Dekarbonisierungsvorgaben zu erfüllen. Neben dem Einsatz als Kraftstoff kann der Wasserstoff auch in industriellen Prozessen als THG-minderndes Element berücksichtigt werden.

Laut Gilles Le Van, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Air Liquide Deutschland, bedeutet die Zertifizierung eine Stärkung des Konzerns als Akteur der Wasserstoffwirtschaft: „Diese Zertifizierung ermöglicht es uns, unsere Kunden bei der Erreichung ihrer Dekarbonisierungsziele und der Einhaltung der aktuellen Gesetzgebung effektiv zu unterstützen.“

Die Prüfung des Produktionsstandorts erfolgte durch die Prüfgesellschaft Dekra Certification GmbH als unabhängiger Auditor. Damit sei Trailblazer die erste Großanlage in Europa mit einer RFNBO-Zertifizierung nach EU-Standards. Der Standort profitiert von seiner Lage im Rhein-Ruhr-Raum – einem industriellen Schwerpunkt für potenzielle Wasserstoffabnehmer.

Details zum Trailblazer

Die Produktionsanlage im nordrhein-westfälischen Oberhausen wurde 2024 in Betrieb genommen. Es handelt sich um einen 20-MW-Elektrolyseur mit Protonenaustauschmembran-Technologie (PEM). Nach Unternehmensangaben ist es die bislang größte deutsche Anlage für klimaneutralen Wasserstoff, die direkt an eine bestehende Infrastruktur angeschlossen ist. Gebaut wurde die Anlage von Air Liquide, wobei die zentralen Stack-Komponenten aus einem Gemeinschaftsunternehmen mit Siemens Energy stammen. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von bis zu 2.900 Tonnen grünem Wasserstoff richtet sich das Projekt an industrielle Großabnehmer im Ruhrgebiet.

Durch die Anbindung an das bestehende Wasserstoff-Pipelinenetz von Air Liquide wird eine kontinuierliche Versorgung von Kunden aus der Stahl-, Chemie- und Raffineriebranche sowie aus dem Verkehrssektor ermöglicht.

Durch die Anbindung an das bestehende Wasserstoff-Pipelinenetz von Air Liquide wird eine kontinuierliche Versorgung von Kunden aus der Stahl-, Chemie- und Raffineriebranche sowie aus dem Verkehrssektor ermöglicht.

Bundesanstalt entwickelt Tool zur Beurteilung von Windkraftanlagen

Quelle: Shutterstock

WINDKRAFT OFFSHORE. Ein neues digitales Tool soll künftig Unternehmen bei der Entscheidung unterstützen, ob ältere Windkraftanlagen weiterlaufen, ertüchtigt oder ersetzt werden sollen.

Viele ältere Windkraftanlagen gehen vom Netz, obwohl sie sicher und standfest genug sind, um länger genutzt zu werden. Das zeigen einer Mitteilung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) zufolge ingenieurstechnische Untersuchungen.

Das BAM entwickelt daher in Zusammenarbeit mit der Jörss-Blunck-Ordemann GmbH und der RWE Renewables GmbH ein digitales Tool, das Unternehmen bei der Entscheidung über Außerbetriebnahme oder Weiternutzung von Windkraftanlagen unterstützen soll.

Das BAM entwickelt daher in Zusammenarbeit mit der Jörss-Blunck-Ordemann GmbH und der RWE Renewables GmbH ein digitales Tool, das Unternehmen bei der Entscheidung über Außerbetriebnahme oder Weiternutzung von Windkraftanlagen unterstützen soll.

„Wir wollen Interessierten ein einfaches Baukastensystem zur Verfügung stellen, damit sie in wenigen Schritten die optimale Entscheidung treffen können“, sagt Ronald Schneider vom Kompetenzzentrum Wind@BAM. Das Tool wird an einen digitalen Zwilling der Anlage gekoppelt, in den über Sensoren und Monitoringsysteme alle aktuellen Daten zum Erhaltungszustand einfließen können. Zeigt das Tool Schwachstellen auf, bietet das Kompetenzzentrum konkrete Lösungen zur Ertüchtigung der Tragstrukturen an.

So soll beispielsweise deutlich werden, ob sich ein Weiterbetrieb der Anlage noch rechnet beziehungsweise ob die Tragstrukturen noch belastbar genug sind. Auch, ob eine Ertüchtigung der Anlage wirtschaftlich sinnvoll ist oder ob ein vollständiger Rückbau und die Investition in eine neue und effizientere Anlage lohnender ist, soll das Tool zeigen können.

„Bislang werden Unternehmen, die Windparks betreiben, mit dieser Entscheidung allein gelassen“, erklärt Schneider „Jede Demontage bindet gleichzeitig knappe Ressourcen bei der Herstellung und bei Installationsfirmen sowie bei den Schiffen, die Offshore-Anlagen transportieren. Diese Kapazitäten werden in Deutschland für einen beschleunigten Windausbau benötigt.“

Das digitale Entscheidungstool wird an einem nicht weiter benannten Offshore-Windpark in der Nordsee auf seine Praxistauglichkeit geprüft. Gefördert wird das Verbundprojekt vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz mit rund 780.000 Euro.

Norddeutsches Wärmenetzwerk geht in die Verlängerung

Quelle: E&M / Stefan Sagmeister

WÄRME. Das Wärmenetzwerk „Innovative und grüne Fernwärme Norddeutschland“ wird bis 2028 fortgeführt. Die Auftaktveranstaltung zur Verlängerung drehte sich um Kältemittel bei Großwärmepumpen.

Der vom Hamburg Institut gegründete Verbund „Innovative und grüne Fernwärme Norddeutschland“ − kurz IGFN − wird drei Jahre über die ursprünglich geplante Laufzeit hinaus fortgesetzt. Das Netzwerk, das Versorgungsunternehmen aus dem Norden Deutschlands beim Wissens- und Erfahrungsaustausch zur klimaneutralen Fernwärme unterstützt, bleibt damit mindestens bis 2028 bestehen.

Am 7. April fand in den Räumen des Hamburg Instituts das erste Treffen der neuen Projektphase statt. Vertreter der zwölf beteiligten Versorgungsunternehmen diskutierten schwerpunktmäßig über Kältemittelwahl und Genehmigungsfragen bei Großwärmepumpen. Auch aktuelle politische Entwicklungen und deren mögliche Auswirkungen auf die Wärmeversorgung standen auf der Agenda. Neu im Netzwerk sind die Stadtwerke Buxtehude sowie die Stadtwerke Flensburg. Damit ist der Kreis der beteiligten Akteure auf zwölf Stadtwerke angewachsen. Das Format steht laut dem Hamburg Institut auch künftig weiteren interessierten Unternehmen offen.

Henrik Pieper erklärte, das Netzwerk solle die Teilnehmenden dabei unterstützen, ihre Transformationsstrategien zur Integration erneuerbarer Energien und von Abwärme weiterzuentwickeln. Pieper ist Wärmeexperte mit Schwerpunkt Großwärmepumpen und beim Hamburg Institut für die Koordination des Projekts zuständig.

Das IGFN setzt auf regelmäßige Treffen, die digital und auch vor Ort stattfinden. Dabei stehen wechselnde Themenschwerpunkte im Fokus – ausgerichtet am konkreten Bedarf der Mitgliedsunternehmen. In Planung sind Veranstaltungen zu regulatorischen Anforderungen, zur Standortwahl und zur Nutzung industrieller Abwärme. Ergänzt werden die Treffen durch Exkursionen zu Praxisbeispielen in der Fernwärmeversorgung.

Seit seiner Gründung im März 2022 dient das Netzwerk dem brancheninternen Austausch über technische, rechtliche und wirtschaftliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung der Fernwärme. Es handelt sich eigenen Angaben nach um eine unabhängige Beratungseinrichtung.

Quelle: Pixabay / Bruno Germany

Krise bei den Stadtwerken Aalen nach Millionenverlust

BILANZ. Es ist von Beistand und Unterstützung die Rede, vom Erhalt der Stadtwerke Aalen. Dem Versorger im Osten Baden-Württembergs steht das Wasser bis zum Hals, die Kommune verspricht Rettung.

Blick zurück im Zorn: Weder für den früheren Geschäftsführer noch den vormaligen kaufmännischen Leiter der Stadtwerke Aalen haben die Verantwortlichen von Stadt und Versorger ein gutes Wort übrig. Sie sollen laut Mitteilung der Kommune die Schuldigen sein für „gravierende Management-Fehler und falsche Unternehmerentscheidungen“, die zu einem Verlust von vermutlich 25 Millionen Euro geführt haben.

In der Mitteilung äußert die Stadt Aalen als Mutterunternehmen sich erstmals inhaltlich zu den Turbulenzen, die im Dezember zur fristlosen Entlassung des damaligen Geschäftsführers geführt hatten (wir berichteten). Im Januar erfolgte dann auch die Trennung vom kaufmännischen Leiter. Im Kern werfen sie den Gekündigten „fehlerhafte Beschaffungsentscheidungen“ und „ausgelagerte Dienstleistungen“ vor, die das Millionen-Loch gerissen hätten.

Aufsichtsrat fühlt sich vom Ex-Geschäftsführer getäuscht

Darüber hinaus fühlen die Vertreter von Kommune und Aufsichtsrat sich von der früheren Geschäftsleitung getäuscht. Für die beiden Vorjahre habe der Geschäftsführer bis zuletzt positive Ergebnisse vorausgesagt, für 2024 sogar in Millionenhöhe. Erst Ende November fiel der schöne Schein in sich zusammen: Das Geschäftsjahr 2023 endete mit einem Minus von 1,47 Millionen Euro. Den Jahresabschluss habe der Geschäftsführer nicht unterzeichnen wollen, so die Stadt.

In jenen Wochen war wohl auch dem Letzten klar, dass die guten Prognosen für 2024 nicht der Realität entsprachen. Dennoch soll es nach Darstellung der Kommune bis Mitte März gedauert haben, dass der Aufsichtsrat von einem erwarteten Defizit von 25 Millionen Euro erfuhr. Das Missmanagement in Aalen werde auch 2025 noch zu einem Verlust führen, heißt es weiter.

Um das sich abzeichnende Desaster aufzuklären, hatte Aufsichtsratschef und Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) Ende November eine Prüfung der Kassenlage veranlasst. Damit waren ein externer Wirtschaftsprüfer sowie der im Dezember neu berufene Geschäftsführer Michael Schäfer betraut.

Teure Energieeinkäufe gingen offenbar nach hinten los

Am 8. April traten OB und Stadtwerke-Chef an die Öffentlichkeit. Frederick Brütting erklärte dabei, das Hauptproblem sei der Einkauf von Gas und Strom gewesen. „Zu viel wurde zu hohen Preisen eingekauft und falsch verkauft.“ Michael Schäfer ergänzte, dass „solche Fehler nie mehr passieren“ dürften.

Um die Löcher in der Stadtwerke-Kasse zu stopfen, denkt die Kommune nun auch darüber nach, Tafelsilber zu verscherbeln. Eine Sprecherin der Stadt erklärte auf Anfrage dieser Redaktion, dass es sich dabei um Grundstücke, aber auch um Beteiligungen der Stadt oder der Stadtwerke an anderen Gesellschaften handeln könne.

Zugleich bemüht die Stadtverwaltung den Rechenschieber, um den eigenen Etat noch auf Einsparpotenziale zu überprüfen. Möglich sei auch, anstehende Projekte zu verschieben. Falls alles nicht die erforderlichen Effekte erzielt, steht auch ein Nachtragshaushalt zur Diskussion. Darüber liefen bereits Gespräche mit dem Regierungspräsidium, so die Sprecherin.

Bei der fristlosen Entlassung, gegen die der Ex-Geschäftsführer bereits Klage erhoben hat (wir berichteten), will es die Kommune nicht belassen. Sie lässt über Anwälte prüfen, ob sich Schadensersatzansprüche und andere rechtliche Möglichkeiten gegen die Entlassenen durchsetzen lassen. Zur Schadensbegrenzung in der Zukunft soll in Abstimmung mit Michael Schäfer und dem Aufsichtsrat „eine noch engere Begleitung des Controllings und der Betriebsabläufe“ der Stadtwerke beitragen.

Der 25-Millionen-Euro-Schock ist nicht die einzige Hypothek, die auf Versorger und Kommune lastet. Die Stadtwerke sind Bauherr und Betreiber des neuen Hallen- und Freibades im Hirschbach, das mit einem Teil noch 2025 eröffnen soll. Zum Zeitpunkt des Gemeinderatsbeschlusses im März 2021 sollten die Kosten sich auf 44,4 Millionen Euro belaufen. Diese Prognose war wegen gestiegener Baukosten schon Ende desselben Jahres Makulatur, inzwischen gehen die Verantwortlichen von 65,7 Millionen Euro aus.

Den Beschäftigten der Stadtwerke macht die Kommune Mut. Die Stadt werde dem Versorger beistehen und ihn finanziell unterstützen. Ziel sei es, den „nachhaltigen und wirtschaftlichen“ Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Ein Konzept dafür soll laut Gemeinderatsbeschluss vom 7. April der amtierende Geschäftsführer erstellen. Von betriebsbedingten Entlassungen in der übrigen Belegschaft war bislang keine Rede.

Enercity setzt auf SAP-Plattform auf

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

IT. Der Energieversorger Enercity nutzt für B2B-Abrechnungen künftig IT des Softwareriesen SAP. Endkunden-Geschäfte laufen über die Lösung einer eigenen Tochtergesellschaft.

„Unserer Erfahrung nach suchen mehr und mehr Stadtwerke nach einer Alternative zu SAP, weil sie gerade erkennen, was es bringt, den Lebenszyklus eines Kunden als einen integrierten Prozess zu betrachten.“ Drei Jahre ist es her, dass die Geschäftsführerin des IT-Dienstleisters Lynqtech das sagte. Und die Zielrichtung des Unternehmens war klar: Man wolle natürlich Kunden, „die heute bei SAP sind, für uns gewinnen“, so Mandy Schwerendt.

Bei der eigenen Muttergesellschaft ist das dem hannoverschen Softwareunternehmen nicht so ganz gelungen. Enercity wird künftig auch die SAP-Plattform „S/4HANA Utilities“ nutzen, wie der Walldorfer IT-Riese mitteilt. „Mit der Entscheidung für eine SAP S/4HANA Utilities zentrische Plattform im Vertrieb bekommen wir die Offenheit und Flexibilität, die individualisierten Angebote unseren B2B Kunden in der Plattform abzubilden“, wird Enercity-Projektleiter Dennis Walther zitiert. Die Plattform – eine Cloud-Lösung – biete die Skalierbarkeit, Stabilität und Funktionalitäten, „die wir als Energieunternehmen zur umfänglichen Abbildung der geforderten B2B-Prozesse brauchen.“

Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

Neben der SAP-Software nutzt Enercity die Entwicklung von Lynqtech. Mit der Walldorfer Technik bilde man „die sehr komplexen Datenmodelle“ im B2B-Geschäft ab, mit der Software der Tochtergesellschaft wickle man B2C-Prozesse ab, erklärt ein Sprecher von Enercity auf Anfrage der Redaktion. „Das sind zwei Lösungen für unterschiedliche Anforderungen“, so der Konzernsprecher.

Enercity und SAP verbindet dem Vernehmen nach eine langjährige Partnerschaft. Michael Utecht, Digital Business Customer Advisory Energy, sieht das hannoversche Unternehmen „als Leuchtturm unter den Energieversorgern“, der bereits weitergedacht habe. Denn die Plattform biete die Möglichkeit zur Nutzung künstlicher Intelligenz.

Lynqtech wurde im Jahr 2020 aus Enercity ausgegründet. Zwischenzeitlich hatte der Technologiekonzern Hanwha Q rund 66 Prozent der Anteile an dem IT-Dienstleister erworben. Seit Dezember 2024 gehört Lynqtech wieder vollständig Enercity. Im letzten im Bundesanzeiger veröffentlichten Geschäftsbericht für 2023 weist das Unternehmen in der Bilanz einen Jahresfehlbetrag von 3,4 Millionen Euro aus. Die Verbindlichkeiten betrugen 12,8 Millionen Euro.

Solarcomplex wächst und muss manche Wünsche enttäuschen

Das Kollektorfeld ist Teil des entstehenden Wärmenetzes in Jungnau. Quelle: Solarcomplex AG

BETEILIGUNG. Anfragen für ein Wärmenetz im Zwei-Wochen-Takt ablehnen zu müssen, ist bedauerlich. Andererseits auch ein Zeichen für eine volle Projekt-Pipeline beim Bürger-Stadtwerk Solarcomplex AG.

Im Süden Baden-Württembergs boomt das Geschäft mit den Erneuerbaren. Das im Jahr 2000 durch Privatinitiative gegründete Unternehmen Solarcomplex aus Singen wird bald die Zahlen für 2024 vorlegen. Es werden laut Vorstand Bene Müller noch bessere sein als im Jahr zuvor. Zudem ist das Interesse an Anteilsscheinen ungebrochen.

Bis etwa Anfang Mai, so Bene Müller im Gespräch mit dieser Redaktion, wolle Solarcomplex die neue Aktionärsrunde vollständig abgeschlossen haben. Dann sollen 2,5 Millionen neue Aktien (Ausgabepreis 3,10 Euro) an Mann und Frau gebracht sein. Von den kalkulierten Einnahmen in Höhe von 7,5 Millionen Euro seien bereits 6 Millionen Euro eingesammelt, so der Vorstandssprecher.

Frisches Geld treibt das Unternehmen wiederkehrend ein, um es in neue Projekte der Energie- und Wärmewende in der Bodensee-Region zu investieren. So entsteht in Dingelsdorf und Wallhausen, beides Vororte von Konstanz, ein innovatives Wärmenetz, beide Gemeinden beziehen ihre Wärme aus einer gemeinsamen Heizzentrale. In das 25-Millionen-Euro-Projekt fließen laut Bene Müller 4 Millionen Euro aus der Kapitalerhöhung.

|

| Das aktuelle Vorstandstrio (von links): Edgar Kunz, Verena Binder und Bene Müller. Quelle: Solarcomplex AG |

Stiftung steigt ein - Viele offene Stellen

Ferner erhalten zwei neue Solarparks jeweils eine halbe Million Euro, genauso wie die designierte Beteiligung von Solarcomplex an einem neuen Windpark. Bene Müller spricht in der Selbstbeschreibung von Solarcomplex als „regenerativem Stadtwerk“: „Wir betreiben und behalten das, was wir bauen.“ Ein Verkauf von Projekten oder Gesellschaftsanteilen sei keine Priorität.

Solarcomplex ist tatsächlich breit aufgestellt. 20 Mitglieder brachten im Gründungsjahr insgesamt 37.500 Euro in die Gesellschaft ein. Heute halten 17.000 Menschen und Unternehmen (auch Stadtwerke) Anteile an der AG, die 2007 aus der GmbH hervorging. Das Grundkapital habe sich mit inzwischen 38 Millionen Euro vertausendfacht, so Bene Müller. Das Unternehmen sei weitgehend unabhängig, kein Eigner erreiche mehr als 5 Prozent der Anteile, die Naturstrom AG sei mit 500.000 Aktien einer der größeren Aktionäre.

Im Rahmen der aktuellen Kapitalerhöhung sei ein weiterer größerer Einstieg erfolgt, so Bene Müller. Die in Deutschland und der Schweiz tätige Crescere-Stiftung aus Konstanz hat nach eigener Darstellung im sechsstelligen Euro-Bereich bei Solarcomplex zugegriffen.

Bene Müller hält sein Unternehmen über die Gesellschaftsschichten hinweg für attraktiv, nicht allein für die vermeintlich im linksalternativen Bereich angesiedelten Energie-Befürworter der ersten Stunde. Auch privat Vermögende vertrauten Solarcomplex ihr Geld an, und dies, obwohl die AG eher eine bescheidene Dividende ausschüttet. 6 Cent waren es zuletzt bei einer Rendite von 4 bis 5 Prozent. Die Anteilsscheine - 2007 noch für 1,90 Euro ausgegeben - sind aktuell bei 3 Euro notiert.

Der Umsatz lag 2023 bei 35 Millionen Euro, die Bilanzsumme bei 98 Millionen Euro. Beides werde 2024 übertroffen, so deutet Bene Müller die aktuellen, noch nicht finalisierten Zahlen. Das Jahr 2025 soll im Zeichen von Rekordinvestitionen stehen: 100 Millionen Euro will Solarcomplex ausgeben, so viel wie noch nie.

„Jetzt schiebt der Karren von hinten“

Das Potenzial für Projekte im Süden des Ländles seien enorm, so der Vorstandssprecher. Es fehle allerdings an Energieexperten und Handwerkern, um die Flut von gewünschten Vorhaben umsetzen zu können. Auch Solarcomplex sucht in großem Maße nach Verstärkung, wie ein Blick auf die offenen Stellen im Webauftritt zeigt. So ließe sich das Team von aktuell 85 leicht auf 100 Beschäftigte erhöhen.

25 Jahre nach dem Start des Unternehmens steht Solarcomplex in einer völlig anderen Situation. „Anfangs zogen wir an einem Karren, der nicht so recht in Fahrt kommen wollte“, sagt Bene Müller und meint damit schwierige Genehmigungsverfahren und – in Fragen von Wärmenetzen – kaum kooperative Bürgermeister. Spätestens seit dem Druck auf die Energieversorgung durch die Folgen des Kriegs gegen die Ukraine sei alles anders. „Jetzt schiebt der Karren von hinten und wir können nicht schnell genug laufen und lenken.“

Die Folge: „Alle zwei Wochen muss ich der Anfrage für ein Wärmenetz eine Absage erteilen“, sagt Bene Müller. Die Planungs- und Umsetzungskapazitäten hielten mit dem wachsenden Bedarf einfach nicht Schritt. Solarcomplex ist voll ausgelastet mit den festgezurrten Plänen: So sind Wärmenetze in Jungnau (Landkreis Sigmaringen) und Häusern (Waldshut) vermutlich noch in diesem Jahr fertiggestellt, in Hilzingen (Konstanz) kommen 13 Kilometer neue Leitungen vermutlich bis 2026 hinzu.

Stromnetz Berlin steigert Gewinn und Investitionen

Quelle: E&M / Meyer-Tien

BILANZ. Stromnetz Berlin erzielt 2024 einen hohen Gewinn und will die ohnehin sehr hohen Investitionen im laufenden Jahr noch weiter steigern.

Die Stromnetz Berlin GmbH blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Gewinn nach Steuern von 150,9 Millionen Euro. Im Vorjahr standen 98,1 Millionen Euro zu Buche. Gleichzeitig stiegen die Investitionen auf 367 Millionen Euro – der höchste Wert bisher. Für das laufende Jahr sind noch umfangreichere Investitionen in Höhe von 467 Millionen Euro geplant. Diese sollen für den Ersatz und Austausch (215 Millionen Euro), den Neubau und die Erweiterung (185 Millionen Euro) sowie die Digitalisierung der Infrastruktur (67 Millionen Euro) verwendet werden. Dazu soll auch der Rollout intelligenter Messsysteme beitragen. Bis 2034 wird die Netzgesellschaft nach eigenen Angaben rund 330.000 Einbaufälle abarbeiten.

Als weitere Geschäftszahlen gaben die Berliner bekannt: Die Umsatzerlöse stiegen von 1.351,9 Millionen Euro (2023) auf 1.533,2 Millionen Euro. Die verteilte Strommenge blieb mit 12.275 Gigawattstunden (GWh) nahezu stabil (Vorjahr: 12.210 GWh). Die Konzessionsabgabe an das Land Berlin betrug 138,4 Millionen Euro. Im Vorangegangenen Jahr waren es 139,7 Millionen Euro.

„Berlin wächst weiter und auch wir wachsen mit“, sagte Erik Landeck im Rahmen eines Pressegesprächs. Im vergangenen Jahr waren dem Geschäftsführer der Netzgesellschaft zufolge erstmals mehr als 2.000 Menschen bei Stromnetz Berlin beschäftigt. Für die Dekade bis 2034 kündigte Landeck die Inbetriebnahme von 24 neuen Umspannwerken und Netzknoten sowie den Bau von über 5.500 Kilometern zusätzlicher Kabel an. Das aktuelle Verteilnetz umfasst 71 Umspannwerke und 17 Netzknoten und hat eine Länge von rund 35.700 Kilometern, davon 99 Prozent unterirdisch.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Severin Fischer betonte die Bedeutung der Investitionen für die Transformation der städtischen Infrastruktur: „Das Stromnetz als Schlüssel für die Energie-, Wärme- und Mobilitätswende wird auch in den kommenden Jahren verstärkt. Dafür wollen wir bis 2029 rund 2,9 Milliarden Euro in das Netz investieren. Das stärkt den Wirtschaftsstandort und macht Berlin attraktiv für Investitionen.“

Verfahren zur Zuteilung von hohen Anschlussleistungen eingeführt

Mit dem laufenden Personalaufbau – 1.977 Beschäftigte und 144 Auszubildende im Jahr 2024 – sowie den geplanten Infrastrukturmaßnahmen will Stromnetz Berlin die Grundlage schaffen, um den prognostizierten Bedarf einer Verdopplung der Netzkapazitäten in den kommenden zehn Jahren bedienen zu können.

Ein zentrales Thema für Stromnetz Berlin war und ist das 2024 eingeführte Zuteilungsverfahren für besonders große Netzanschlüsse mit einer Anschlussleistung von mehr als 3,5 MW. Im Jahr 2024 habe es Netzanschlussanfragen für mehr als 1.000 MW gegeben, teilte der Netzbetreiber mit. Dies entspreche mehr als der Hälfte der aktuellen Berliner Netzlast. Ein solches Ausmaß sei nicht absehbar gewesen und nun technisch nicht ohne längerfristige Netzausbaumaßnahmen umsetzbar.

Daher hat Stromnetz Berlin ein Zuteilungsverfahren (Repartierung) eingeführt, bei dem die aktuell und mittelfristig verfügbare Netzkapazität anteilig auf alle Anfragenden verteilt. Das bisherige Prinzip „first come, first served“ wurde damit für Großkunden ersetzt.

„Dafür stehen aktuell vor allem im Nordosten und Südwesten sowie in begrenztem Umfang auch im Südosten Berlins freie Kapazitäten für besonders große Netzanschlüsse zur Verfügung. Die genauen Zahlen befinden sich seit dem 9. April (heute) auf unserer Webseite“, erklärte Landeck. Interessenten können bis zum 30. Juni 2025 Anträge auf Zuteilung stellen. Der Geschäftsführer betonte, dass das neue Verfahren ausschließlich für eine sehr kleine Gruppe von Größtkunden gelte: „Für 99 Prozent der Kunden in Berlin gilt dieses Verfahren ausdrücklich nicht.“

Auch der Aufsichtsratsvorsitzende lobte die neue Vorgehensweise: „Mit dem Repartierungsverfahren hat die Stromnetz Berlin ein innovatives Verfahren entwickelt, das auch in Zukunft absichert, dass Berlin ein attraktiver Standort für Ansiedlungen bleibt. Auf diese Weise schaffen wir Transparenz in die Vergabe von Anschlussleistungen für alle Großkunden, von der Wärmeversorgung bis zum Rechenzentrum.“

Badenova Netze übernimmt Mehrheit an Smart Geomatics

Blick in die DELP-Software. Quelle: Badenova

BETEILIGUNG. Badenova Netze übernimmt 60 Prozent von Smart Geomatics und setzt auf digitale Planungswerkzeuge für die integrierte Energie- und Wärmewende.

Badenova Netze hat 60 Prozent der Anteile an der auf Geoinformationssysteme spezialisierten Smart Geomatics GmbH mit Sitz in Karlsruhe übernommen. Das auf GIS-Dienstleistungen spezialisierte Unternehmen unterstützt Versorger, Kommunen und Planungsbüros bei der digitalen Infrastrukturplanung. Mit der strategischen Beteiligung will die Netzgesellschaft der Badenova ihre Kompetenzen in der digitalen Geodatenanalyse und integrierten Energieplanung weiter ausbauen.

Im Zentrum der Kooperation steht einer Mitteilung der Badenova zufolge die digitale Energieleitplanung (DELP). Das Tool wurde von den beiden Unternehmen in ihrer schon länger laufenden Kooperation entwickelt, um Entscheidungsgrundlagen für die Transformation von Strom-, Gas- und Wärmenetzen zu liefern. Ziel ist es, Fehlinvestitionen zu vermeiden und integrierte Versorgungslösungen effizienter zu planen.

Ein zentrales Element von DELP ist der digitale Zwilling – eine detailgenaue, geobasierte Abbildung des IST-Zustands der Energieversorgung bis auf Gebäudeebene. Damit können Analysen automatisiert, Planungen optimiert und Investitionen gezielter umgesetzt werden, heißt es in der Mitteilung. Besonders in der kommunalen Wärmeplanung komme diese Methodik zum Einsatz.

„Die Digitalisierung ist ein zentraler Treiber für eine integrierte und effiziente Energienetzplanung“, sagt Manuel Bauer. Die Vernetzung von Geodaten, sozioökonomischen und Netzinfrastrukturdaten biete enorme Potenziale, um Planungsprozesse zu optimieren und Ressourcen effizienter einzusetzen, so der Leiter Integrierte Infrastrukturplanung bei Badenova Netze, der künftig auch zweiter Geschäftsführer bei Smart Geomatics sein wird. Er betonte, die Partner seien offen für Entwicklungskooperationen, um die gewonnenen Erkenntnisse mit anderen Stadtwerken zu teilen.

Auch Hans-Martin Hellebrand, Vorstand der Badenova, betont die Bedeutung der Beteiligung: „Für eine erfolgreiche Energiewende brauchen wir vor allem Intelligenz und Kreativität – bei der Entwicklung von innovativen Ideen ebenso wie bei der Nutzung von Daten. Smart Geomatics hat bereits bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung mit uns bewiesen, dass sie beides mitbringen – sowohl bei der Analyse als auch der Modellierung von Zukunftsszenarien.“

Der von DELP entwickelte Algorithmus ermöglicht unter anderem die automatisierte Erstellung eines Wärmepumpenkatasters, Potenzialanalysen für Ladeinfrastruktur und Erneuerbare-Energien-Anlagen sowie Prognosen zur Heizsystemtransformation auf Gebäudeebene. Damit erhalten insbesondere kleinere Kommunen fundierte Werkzeuge zur Umsetzung der Vorgaben des baden-württembergischen Klimaschutzgesetzes.

Stadtwerke Pforzheim ab Juni wieder mit Alleingeschäftsführer

Herbert Marquard (l.) überlässt die Geschäftsführung Aik Wirsbinna. Quelle: SW Pforzheim

PERSONALIE. Die Tage der Doppelspitze bei den Stadtwerken Pforzheim sind gezählt. Ab Juni kehrt der baden-württembergische Versorger zum Modell eines Alleingeschäftsführers zurück.

Nach gut sechs Jahren gibt Herbert Marquard die Verantwortung ab: Der 70-Jährige tritt Ende Mai von der Spitze der Stadtwerke Pforzheim (SWP) ab. Der aktuelle Co-Chef Dr. Aik Wirsbinna wird dann Alleingeschäftsführer. Dies habe der Aufsichtsrat entschieden, teilt das Verbundunternehmen mit.

Herbert Marquard war zu Jahresanfang 2019 in einer schwierigen Zeit an den Nordrand des Schwarzwaldes gewechselt. Die SWP hatten gerade ihr Geschäftsführer-Duo entlassen und ein Minus von mehr als 12 Millionen Euro zu verkraften. Mit dem Nachfolger, der für den Wechsel zunächst Ende 2018 die Leitung von Eins Energie im sächsischen Chemnitz niedergelegt hatte, erreichte der Versorger recht bald wieder die Gewinnzone.

Weil man laut Schlager-Textzeile „niemals so ganz geht“, bleibt Herbert Marquard den Pforzheimern auf eine Art dennoch erhalten. Er stehe den Stadtwerken in beratender Funktion weiter zur Verfügung, heißt es weiter – vornehmlich, um das Regionalwerk „Enzwerk“ voranzutreiben. Die Idee der Zusammenarbeit der Stadtwerke Pforzheim mit bis zu 30 anderen Kommunalversorgern hatte Herbert Marquard im November 2024 öffentlich gemacht (wir berichteten).

Aik Wirsbinna ist ab Juni allein für rund 620 Mitarbeitende verantwortlich. Er rückte im Januar 2025 als Mitgeschäftsführer an die Seite von Herbert Marquard. Seit 2019 leitete er den Bereich Vertrieb innerhalb der SWP und besaß Prokura.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

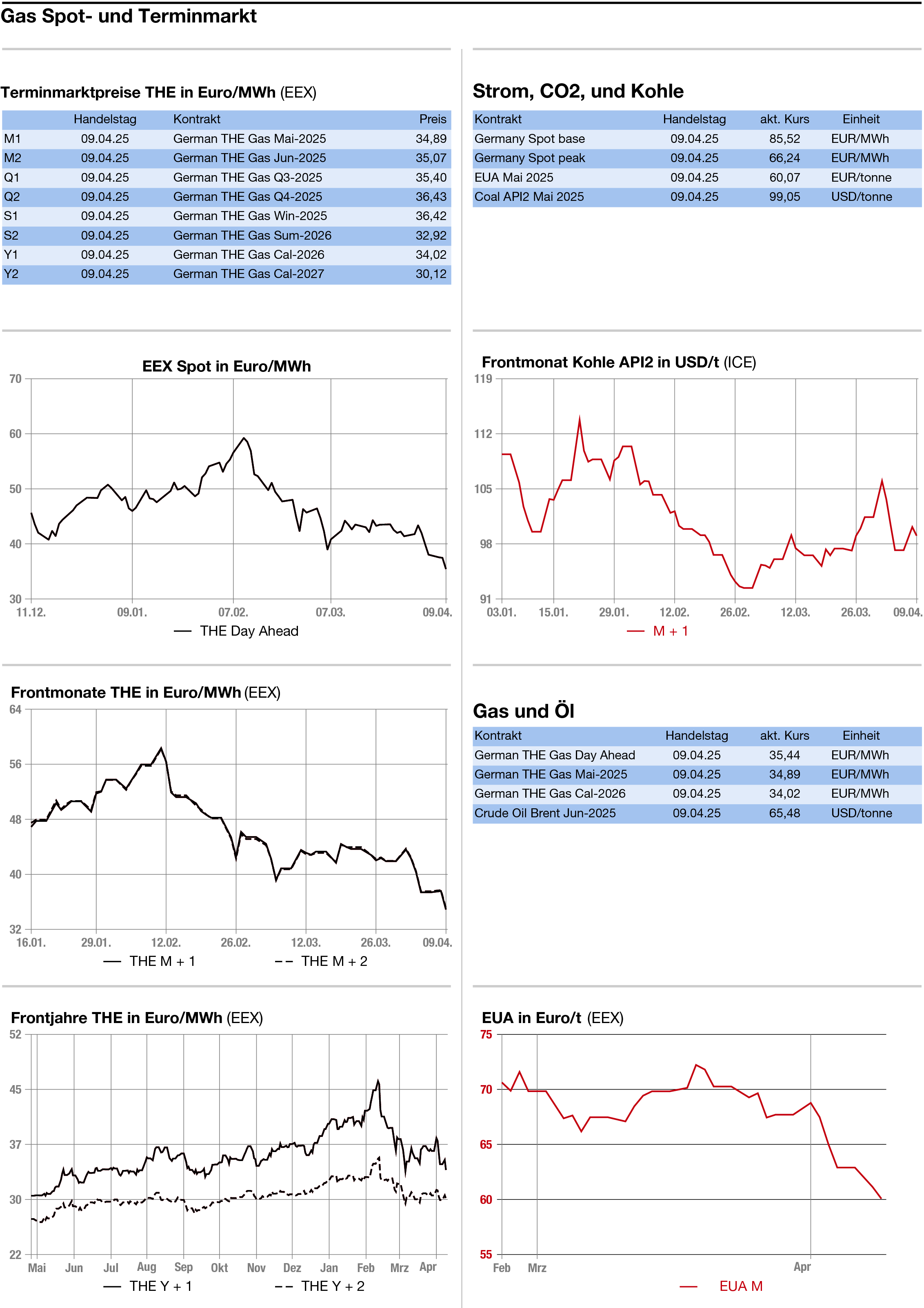

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiemärkte stehen weiter unter Druck

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Die Energiemärkte haben sich am Mittwoch vor dem Hintergrund der anhaltenden Zollpanik erneut schwächer gezeigt.

In der Nacht zu Mittwoch traten alle von den USA verfügten zusätzlichen Zölle gegen praktisch die ganze Welt in Kraft. Nun hat China eine weitere Eskalationsstufe gezündet und angekündigt, den Zusatzzoll auf US-Waren von 34 auf 84 Prozent zu erhöhen.

Für Unruhe sorgt zudem der Rentenmarkt, denn die steigenden Renditen könnten ein Vorgeschmack auf vielleicht steigende Leitzinsen sein, sollte die US-Notenbank auf einen zollbedingten Anstieg der Inflation reagieren müssen. Die Auswirkungen eines solchen Schritts auf die Weltkonjunktur und auf die Energienachfrage liegen auf der Hand.

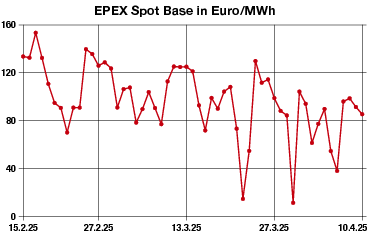

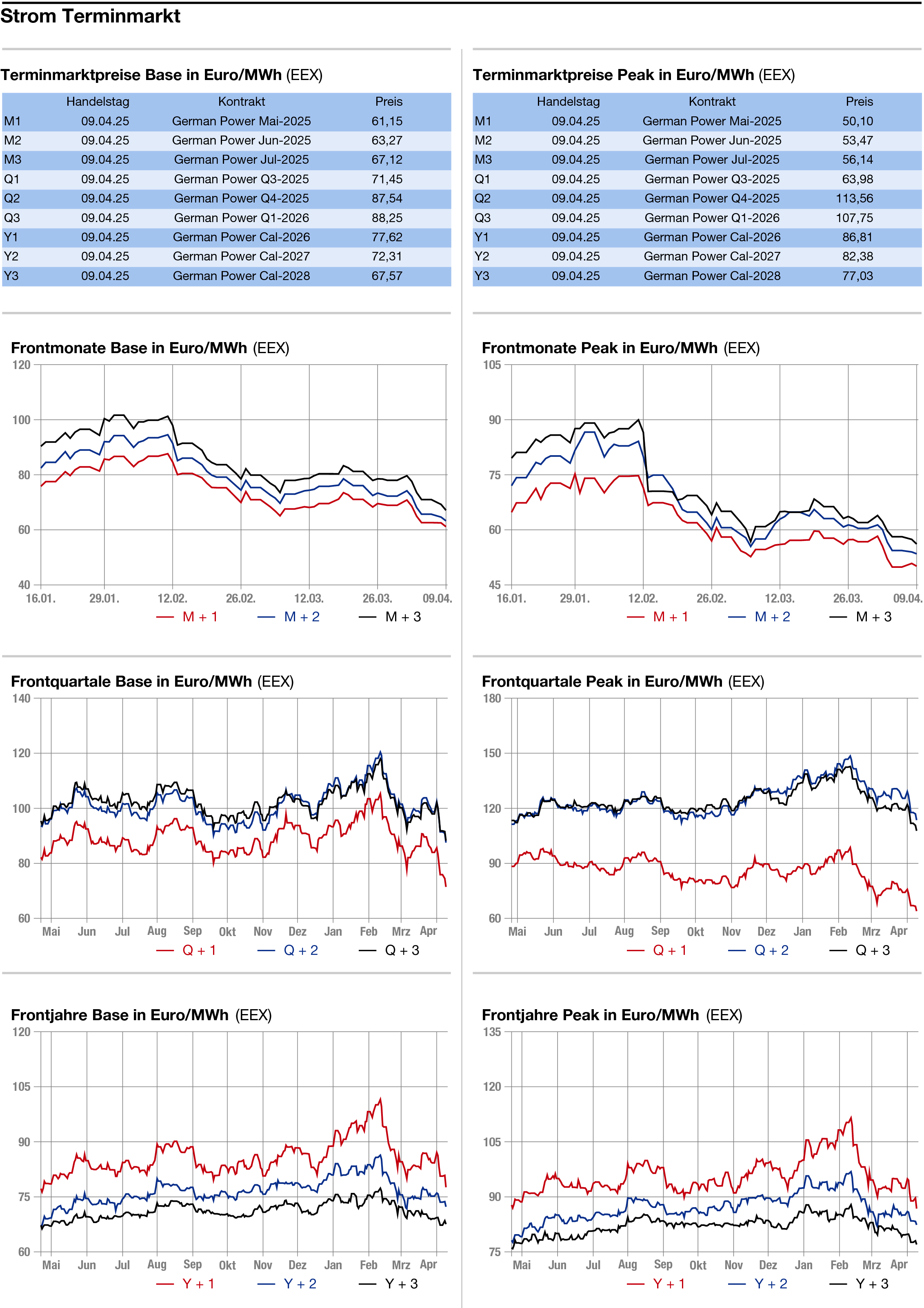

Strom: Schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt angesichts eines erneut negativen Umfelds am Mittwoch gezeigt. Der Day-Ahead verlor im Base 6 auf 85,75 Euro/MWh und im Peak 2,25 auf 66,50 Euro/MWh. Börslich wurden für den Base 85,52 Euro und für den Peak 66,24 Euro ermittelt. Grund für die Abgaben beim Day-Ahead war ein prognostizierter Anstieg der Erneuerbaren-Einspeisung am Donnerstag. Insgesamt sollen die Beiträge von Wind und Solar laut Eurowind dann auf 21,2 GW von 18,8 GW am Berichtstag anwachsen. Für den Freitag werden sehr starke Erneuerbaren-Beiträge von insgesamt 37,7 GW erwartet. Daher dürften sich auf Stundenbasis wieder negative Preise ergeben. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 2,28 auf 78,00 Euro/MWh.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Mittwoch gezeigt. Der Dec 25 notierte gegen 13.08 Uhr mit einem Minus von 1,25 auf 60,81 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 24,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 61,67 Euro, das Tief bei 60,30 Euro. Laut dem CoT-Bericht der ICE/Endex sind die Nettolongpositionen spekulativer Anleger in der vergangenen Woche um massive 14,5 Millionen Tonnen auf 15,8 Millionen Tonnen zurückgegangen, ein Zeichen für das sinkende Vertrauen in den Markt. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht eine Unterstützung für den Dec 25 bei 60,50 Euro, dann bei 59,36 Euro und 57,21 Euro. Einen ersten Widerstand hat die Analystin bei 65,08 Euro ausgemacht, danach folgt eine Marke bei 66,78 Euro.

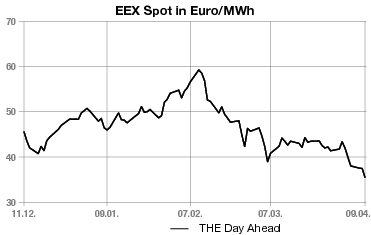

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben am Mittwoch nachgegeben. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.13 Uhr 1,550 auf 34,10 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-Ahead um 1,80 auf 35,70 Euro/MWh nach unten. Der Markt steht weiter unter dem Eindruck der US-Zollpolitik und deren wachstumsfeindlichen Konsequenzen. Zudem werden die Notierungen durch die Diskussion um die Aufweichung der EU-Einspeichervorgaben belastet. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union signalisieren offenbar breite Unterstützung für eine Abweichung von den Zielen für die Gasspeicherung in der Region von bis zu zehn Prozentpunkten, da sie befürchten, dass zu strenge Ziele zu Marktspekulationen beitragen. Der Plan, die zulässige Abweichung vom 90 Prozent-Ziel für den Beginn der Heizperiode zu erhöhen, ist in einem Entwurf für eine Position der Mitgliedsstaaten enthalten, den Bloomberg News einsehen konnte. Der Vorschlag soll am Freitag bei einem Treffen der Botschafter vorgestellt werden. Die bisher diskutierte Abweichung betrug fünf Prozentpunkte.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: