11. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

TOP-THEMA

STIMMEN ZUM KOALITIONSVERTRAG: Schwarz-Rot plant staatliche Eingriffe und neue Reservekraftwerke

POLITIK & RECHT

INSIDE EU ENERGIE: Offene Fragen bei LNG, große Pläne für die Nordsee

STROMNETZ: Amprion investiert Milliarden und mahnt zur Effizienz

REGENERATIVE: EEG-Kontostand bei rund einer Milliarde Euro

HANDEL & MARKT

ELEKTROFAHRZEUGE: Trendwende bei der E-Mobilität

STROM: Datenzentren brauchen bis 2030 doppelt so viel Strom

STATISTIK DES TAGES: Verteilung ausgewählter Energieträger im Strommix

TECHNIK

STROMNETZ: Mit Digions und KI-Kugeln zur Energiewende

NETZE: Spie arbeitet an Umspannwerken in Baden-Württemberg

WINDKRAFT: RWE setzt bei Windprojekten auf Enercon-Technik

STROMSPEICHER: Großbatteriespeicher mit Bürgerbeteiligung

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Gütersloh könnte Stadtwerk zurückbekommen

BILANZ: Enervie setzt auf eigene Regionalstrategie

STADTWERKE: Heidelberg stellt Nachwuchskräfte ohne genaue Aufgabe ein

KWK: Innio baut zweites Jenbacher-Werk

TOP-THEMA

Schwarz-Rot plant staatliche Eingriffe und neue Reservekraftwerke

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

STIMMEN ZUM KOALITIONSVERTRAG.

Union und SPD wollen die Energiewende „pragmatisch zum Erfolg machen“. Mit den im Koalitionsvertrag geplanten Kurskorrekturen ecken die Parteien in der Branche jedoch auch an.

Einen Monat haben CDU, CSU und SPD verhandelt, jetzt sieht es danach aus, dass es mit Schwarz-Rot in Berlin klappt. Der Koalitionsvertrag steht, allein parteiintern bedarf er jeweils noch des Placets. Das Papier mit dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ gibt auf acht Seiten die Ausrichtung der künftigen Bundesregierung bei „Klima und Energie“ wieder. „Wir stehen zu den deutschen und europäischen Klimazielen“, schreiben Union und SPD.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sieht in dem Papier eine „Basis für eine effiziente Fortführung der Energiewende“. Verbandschefin Kerstin Andreae nennt es „ein gutes Signal, dass die Koalition keine Kehrtwende bei der Energiewende macht, sondern die energiepolitische Kontinuität und einen innovationsgetriebenen Kurs Deutschlands voranbringt“.

Kritisch beäugt der BDEW aber, dass Union und SPD den Staat in Unternehmen mitmischen lassen wollen. „Wir prüfen strategische staatliche Beteiligungen im Energiesektor, auch bei Netzbetreibern“, heißt es im Koalitionsvertrag. Ein anderer Punkt, der kritisch gesehen wird, ist die Rolle der Reservekraftwerke. Diese sollen nach dem Willen von Schwarz-Rot „nicht nur zur Vermeidung von Versorgungsengpässen, sondern auch zur Stabilisierung des Strompreises zum Einsatz kommen“.

„Gute Arbeitsgrundlage“

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hält das Papier für eine gute Arbeitsgrundlage. „Der Vertrag setzt wichtige Akzente, insbesondere bei Investitionen, Planungsbeschleunigung, einer realistischen Umsetzung der Wärmewende und einer Stärkung der Klimaresilienz. Der Fokus auf Bezahlbarkeit, Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit ist wichtig für das Gelingen der Energiewende“, sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.

Das Stadtwerke-Netzwerk Thüga erkennt im Koalitionsvertrag wichtige Vereinfachungen für die Energiewende. Positiv wertet Thüga-Vorstandsvorsitzender Constantin Alsheimer zudem die gesetzliche Verankerung und Ausweitung der „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ und die geplante Einrichtung eines neuen Investitionsfonds. Schwarz-Rot schwebt ein solcher Fonds für Energieinfrastruktur „im Zusammenspiel von öffentlichen Garantien und privatem Kapital“ vor. Zufrieden zeigt sich Alsheimer mit den Überlegungen für eine bessere Integration flexibler Erzeugungsleistung in das Stromsystem, die Anbindung weiterer Verbrauchszentren an das Wasserstoff-Kernnetz, sowie den Aufbau der Wasserstoff-Verteilnetzinfrastruktur und die Einführung einer Grüngasquote.

Kritik übt auch er daran, dass staatlich abgesicherte Reserverkraftwerke der Strompreistabilisierung dienen sollen. „Ein Rückgriff auf alte Kraftwerke außerhalb des Wettbewerbsmarktes setzt falsche Anreize“, so Alsheimer. Der Geschäftsführer der Stadtwerke-Kooperation Trianel, Sven Becker, spricht von einem ordnungspolitischen „Sündenfall, der nicht zur Kosteneffizienz und sinkenden Strompreisen führt, sondern funktionierende Märkte aushebelt“.

KWK-Branche: „Richtung stimmt“

Der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (BKWK) spricht von einem „Signal des Aufbruchs“. „Der Koalitionsvertrag zeigt, dass die Bedeutung der KWK für unser Energiesystem der Zukunft von der Politik erkannt wurde und die Richtung stimmt“, sagt Verbandspräsident Claus-Heinrich Stahl.

„Die Potenziale der Kraft-Wärme-Kopplung müssen konsequent und langfristig genutzt werden“, so Union und SPD. Die neue Regierung will das KWKG „noch 2025 an die Herausforderungen einer klimaneutralen Wärmeversorgung, an Flexibilitäten sowie hinsichtlich eines Kapazitätsmechanismus“ anpassen. Freie Kapazitäten industriell genutzter KWK-Anlagen sollen in Zukunft stärker genutzt werden.

Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) zeigt sich „erleichtert“, dass es nicht zu einer Abkehr von Effizienzanforderungen im Gebäudebestand kommt – wie das teils angedacht war. Als „sehr vage“ moniert die Deneff die Ankündigung im Koalitionsvertrag, dass „erreichbare CO2-Vermeidung“ zentrale Steuerungsgröße werden soll. Die Initiative befürchtet, dass es zu „Rollbacks bei bewährten Effizienzstandards und Zielen im Energieeffizienzgesetz“ kommen könnte.

Alles andere als erfreut zeigen sich Umweltschutzorganisation. „Der Koalitionsvertrag von Union und SPD bleibt beim Klima- und Umweltschutz weit hinter den Erfordernissen der Zeit zurück“, kommentiert der WWF. Das Heizungsgesetz werde unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Technologieoffenheit abgeschafft.

Die Deutsche Umwelthilfe bezeichnet das Aus für Heizungsgesetz als „Worst Case“ für die Wärmewende. Anstoß nimmt die DUH auch den Plänen zum Emissionshandel. „Mit der Öffnung des Klimaneutralitätsziels bis 2045 für schmutzige internationale Kompensationsgeschäfte, wird das deutsche Klimaschutzziel durchlöchert.“

Der Koalitionsvertrag steht etwa auf der Website der SPD als Download bereit.

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

Offene Fragen bei LNG, große Pläne für die Nordsee

INSIDE EU ENERGIE. Die EU-Energiepolitik droht in den von Donald Trump losgetretenen Handelskrieg zu geraten. Die EU-Kommission ringt daher mit Prioritäten zwischen Energie, Klima und Handel.

Die EU-Kommission wird ein verbindliches Klimaziel für 2040 voraussichtlich erst kurz vor der Sommerpause − statt im März − vorschlagen. Er sei schwer enttäuscht von Klimakommissar Wopke Hoekstra, sagt der energiepolitische Sprecher der Grünen im Europaparlament, Michael Bloss. Zumal Hoekstra offensichtlich nicht um jeden Preis an der Empfehlung der letzten Kommission festhalten wolle, die Treibhausgase der EU bis 2040 um 90 Prozent zu reduzieren. Er verspiele damit „die Glaubwürdigkeit der EU“. Ganz anders sieht das der EVP-Abgeordnete Peter Liese (CDU). 90 Prozent seien „extrem ehrgeizig“. Die EVP könne dieses Ziel nur unterstützen, wenn es „flexibel“ umgesetzt werde. Liese denkt daran, dass auch Reduktionen von Treibhausgasen außerhalb der EU auf die 90 Prozent angerechnet werden könnten.

In Brüssel hat man in dieser Woche allerdings andere Sorgen. Die Energiepolitik droht in den von Donald Trump losgetretenen Handelskrieg zu geraten. Der US-Präsident verlangt von den Europäern, mehr Flüssiggas in den USA zu kaufen, um die amerikanische Handelsbilanz zu verbessern. Die EU versucht allerdings gerade mit weniger Gas auszukommen.

In Brüssel wird darüber nachgedacht, die verbindlichen Zielwerte für das Befüllen der Speicher zu lockern. Die waren im Jahr 2022 festgelegt worden, um die Versorgungssicherheit auch ohne russisches Gas zu gewährleisten. Inzwischen erweisen sie sich jedoch vor allem als preistreibend. Deutschland, Frankreich, Österreich und andere Länder wollen die Speicher vor dem nächsten Winter nur noch mindestens zu 80 statt 90 Prozent befüllen. Die Unternehmen könnten dann auch zu günstigeren Preisen einkaufen, heißt es in Brüssel.

EU will sich von russischem Gas gänzlich befreien

Unabhängig davon dürfte der Bedarf der EU konjunkturbedingt eher zurückgehen, wenn die amerikanischen Zölle ihre Wirkung entfalten. Der Marktinformationsdienst ICIS geht davon aus, dass die Nachfrage nach Gas in diesem Jahr um 3,6 Prozent geringer ausfällt als 2024.

Den amerikanischen Wünschen entgegen kommt der Versuch der EU, sich von russischen Gaslieferungen gänzlich zu befreien. Im vergangenen Jahr importierte die EU noch 54 bcm aus Russland. Um diese Lieferungen zu ersetzen müssten die USA mehr als doppelt soviel LNG liefern wie 2024. Eine Strategie, wie das russische Gas bis 2027 ersetzt werden kann, ohne neue Abhängigkeiten zu begründen, wollte die Kommission ebenfalls im März vorlegen. Ein neues Datum dafür wird erst einmal nicht genannt.

Die Übertragungsnetzbetreiber (TSO) der Nordsee-Anrainer haben ihre Pläne präzisiert, wie sie sich den Ausbau der Nordsee zu einem „grünen Kraftwerk“ Europas vorstellen. Bereits vor zwei Jahren haben sie eine Arbeitsgemeinschaft (OTC: Off-Shore TSO Collaboration) zur Entwicklung der Infrastruktur in der Nordsee gegründet und jetzt eine Netzkarte mit den Projekten vorgelegt, die sie für vordringlich halten.

Nordsee soll „Powerhouse“ werden

Neben der direkten Anbindung der Windparks an das Festlandnetz der Anrainerstaates sind zwei hybride Interkonnektoren geplant, die Strom nicht nur an Land bringen, sondern auch zwischen den Anrainerstaaten transportieren sollen. Davon müssten mindestens zwei weitere gebaut werden. Noch einmal zwei weitere Projekte werden von der OTC noch untersucht. Die Netzkarte enthält auch zwei Demonstrationsanlagen zur Produktion von Wasserstoff.

Die Interkonnektoren seien eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Windparks Strom an jeden Anrainerstaat und in unterschiedliche Preiszonen liefern könnten. Nur dann bringe die Stromproduktion in der Nordsee für alle Beteiligten den größten Nutzen: mehr Flexibilität, niedrigere Preise, höhere Widerstandsfähigkeit gegen Störungen oder Cyberangriffe. Dafür müssten aber auch die regulatorischen Voraussetzungen geschaffen werden.

Die OTC geht davon aus, dass in der Nordsee 1.000 Gigawatt Strom produziert werden können. Das wären 40 Prozent des gesamten europäischen Bedarfs. Angesichts der großen Bedeutung der Nordsee für die Stromversorgung müssten die Länder Deutschland, Dänemark, Norwegen, Großbritannien, Frankreich, Belgien und die Niederlande auch auf der Ebene der Regierungen und Behörden enger zusammenarbeiten.

Bevor aus der Nordsee ein Powerhouse wird, müssen noch viele Fragen beantwortet und Probleme gelöst werden. Dazu gehört zum Beispiel der Umgang der beteiligten EU-Staaten mit Großbritannien. Sinnvoll wäre es nach Ansicht der OTC, wenn das ETS der EU wieder mit dem britischen Emissionshandel verbunden würde.

Ungeklärt ist zum Beispiel, wie die Kosten für die Infrastruktur aufgeteilt werden. Die Netzkarte sei für die Verhandlungen der Regierungen eine gute Grundlage aber auch nicht mehr. Bei der Planung müssten auch die Schnittstellen zwischen der Strom- und der Wasserstoffwirtschaft berücksichtigt werden.

Amprion investiert Milliarden und mahnt zur Effizienz

Quelle: Shutterstock / peopleandmore

STROMNETZ. Die Verantwortlichen bei Amprion sehen den Übertragungsnetzbetreiber finanziell sehr gut aufgestellt und weisen auf große Fortschritte beim Netzausbau hin.

Bei Investitionen in Höhe von rund 4 Milliarden Euro in 2024 spricht Amprion von einem „Meilenstein“ auf dem Weg zu den 36,4 Milliarden Euro, die der Übertragungsnetzbetreiber bis 2029 in den Netzausbau investieren will. Dies sei ein wesentlicher Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Gleichzeitig dürfe man aber auch nicht die Kosten der Energiewende aus dem Blick verlieren, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

„Der Netzausbau ist spürbar in Fahrt gekommen“, erklärt Amprion-CEO Christoph Müller. Aktuell arbeite das Unternehmen an rund 800 Projekten, von denen immer mehr in die Bauphase eintreten. Im vergangenen Jahr seien 200 Leitungskilometer fertiggestellt worden − so viele, wie in keinem Jahr zuvor. Weitere 1.300 Kilometer befinden sich laut Müller derzeit in der Bauphase, was gegenüber dem Vorjahr einer Verdreifachung entspreche.

Mehr Transportkapazitäten führen zu einer Reduzierung teurer Netzeingriffe. Aber auch der Ausbau von Anlagen zur Netzstabilisierung sei notwendig. Ein Schlüsselprojekt sei die Umspannanlage Lingen. Dort wurde 2024 der weltweit größte Phasenschieber in Betrieb genommen. Das Gerät ermöglicht die gezielte Steuerung großer Windstrommengen und gilt als Vorstufe für den laut Amprion künftig „leistungsstärksten Netzknoten Deutschlands“, der bis 2029 entstehen soll.

Bei Systemstabilität klare gesetzliche Vorgaben notwendig

Müller mahnt allerdings auch zur Effizienz in der Planung: „Wir müssen die Netzplanung flexibler gestalten. Es ist wichtig, dass wir uns zunächst auf das Stromnetz konzentrieren, das bis 2035 erforderlich ist.“ Vor diesem Hintergrund fordert das Unternehmen, den Netzentwicklungsplan kritisch zu überprüfen und keine neuen Projekte voreilig ins Bundesbedarfsplangesetz aufzunehmen. „Dies kann dazu beitragen, Milliarden an Kosten für die Netzkunden einzusparen“, so Müller.

Beim Thema Systemstabilität plädiert Amprion für klare gesetzliche Vorgaben. Photovoltaikanlagen und Batteriespeicher müssten künftig stärker netzdienlich eingesetzt werden − auch, wenn dies im Einzelfall zulasten von Markterlösen geht. „Netzdienlich zu sein bedeutet auch, dass diese Anlagen in bestimmten Situationen bereit sein müssen, auf Markterlöse zu verzichten, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten“, so Müller.

Neben den infrastrukturellen Fortschritten verzeichnete Amprion auch wirtschaftlich ein starkes Jahr. Die Umsatzerlöse stiegen um 16,7 Prozent auf rund 5,6 Milliarden Euro, das adjustierte Ebitda legte um 25,1 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu. Der Nettogewinn wuchs um 21,2 Prozent auf 390 Millionen Euro. Angesichts der gestiegenen Investitionen verzeichnete die Regulated Asset Base (RAB) ein Wachstum von 39,5 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 368 auf rund 3.100 − ein Plus von 14 Prozent.

CFO Peter Rüth unterstreicht die Bedeutung eines angemessenen regulatorischen Umfelds. „Die Regulierung muss die ambitionierten Ziele unterstützen“, sagte Rüth. Für Investitionen fordert das Unternehmen einen international wettbewerbsfäigen Eigenkapitalzinssatz von 9 Prozent vor Steuern. Dies sei „von zentraler Bedeutung für das Gelingen dieses Generationenprojekts“, so der Finanzchef.

Aber auch so sieht Rüth eine „gute finanzielle Entwicklung“, welche Ausdruck des Wachstums und des „erfolgreichen Geschäftsmodells“ sei. In der Zuführung von Eigenkapital in Höhe von 850 Millionen Euro im vergangenen Jahr sehen die Verantwortlichen bei Amprion als Baustein einer sehr guten Finanzierungsstrategie. Und auch die Eigenkapitalzuführung für das laufende Jahr sei gesichert.

EEG-Kontostand bei rund einer Milliarde Euro

Quelle: Fotolia / vencav

REGENERATIVE. Der EEG-Kontostand sank im März um rund 588 Millionen Euro. Die Einnahmen waren dementsprechend viel niedriger als die Ausgaben.

Die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) haben im März 2025 rund 254 Millionen Euro an Einnahmen insgesamt verbucht, dem stehen Ausgaben in Höhe von 842 Millionen Euro gegenüber. Dies geht aus der Pflichtmelldung hervor. Der EEG-Kontostand beläuft sich demnach auf 1,10 Milliarden Euro zum 31. März. Damit ist der Saldo für März negativ. Im Januar und Februar war der Saldo aufgrund von Bundeszuschüssen positiv geblieben. Gestartet war das EEG-Konto in diesem Jahr mit einem Guthaben von rund 711 Millionen Euro (Stand: 31. Dezember 2024).

Der Klima- und Transformationsfonds (KTF) des Bundes konnte sich zuvor im Februar − wie traditionell in dem Wintermonat − mit einem Zuschuss weit unter der Milliardenschwelle begnügen, ohne dass das EEG-Konto ins Soll geriet: 623 Millionen Euro Zuschuss halfen mit, dass der Kontostand im Laufe des Monats nur von plus 875 auf plus 102 Millionen Euro sank. Im Januar hatte der Bund noch gut 1,5 Milliarden Euro überwiesen. Da es noch keinen Haushalt 2025 gibt und die Anlagenbetreiber dennoch auf die Auszahlungen einen Rechtsanspruch haben, gelten die Bundeszuschüsse als „überplanmäßige Ausgabe“.

Der KTF des Bundes hatte im Gesamtjahr 2024 insgesamt 18,49 Milliarden Euro in die Einspeiseförderung von Erneuerbaren-Anlagen gesteckt (wir berichteten). Budgetiert waren im Etat 2024 nur 10,6 Milliarden Euro. Der Betrag beruhte auf dem Subventionsbedarf, den die ÜNB im September 2023 ermitteln ließen. Für dieses Jahr ließen die ÜNB einen EEG-Finanzierungsbedarf von 16,5 Milliarden Euro prognostizieren, also eine Delle gegenüber Plan und Ist 2024, bevor der Bedarf wieder ansteigt.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

Trendwende bei der E-Mobilität

ELEKTROFAHRZEUGE. Eine repräsentative Mehrheit befürwortet Schulden für die Modernisierung der Infrastruktur und zeigt sich offener für Elektromobilität, wenngleich Vorbehalte bleiben.

Die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland blickt kritisch auf die Infrastrukturen des Landes, schöpft aber Hoffnung, dass sich hier Fortschritte in der neuen Legislaturperiode ergeben könnten. Das ist ein Ergebnis einer repräsentativen Allensbach-Umfrage im Auftrag der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, kurz Acatech. Gerade noch 6 Prozent sind danach überzeugt, dass hierzulande in den vergangenen Jahren ausreichend in die Verkehrsinfrastrukturen investiert worden sei, 81 Prozent sehen einen massiven Investitionsmangel.

Die Mehrheit akzeptiert zugunsten der Modernisierung der Infrastruktur höhere Schulden, kommentierte Acatech-Präsident Jan Wörner bei der Präsentation der Umfrage. 65 Prozent unterstützten in diesem Zusammenhand eine höhere Staatsverschuldung.

Der jüngste Mobilitätsmonitor, mittlerweile der Siebte, belegt erneut, dass die Mobilitätsmuster der Bevölkerung relativ stabil geblieben sind. Weiterhin nutzen rund 73 Prozent täglich oder mehrmals pro Woche das Auto, 37 Prozent intensiv das Fahrrad, und knapp jeder Vierte (24 Prozent) den ÖPNV. Mit 77 Prozent kann sich die überwiegende Mehrheit nicht vorstellen, auf das Auto zu verzichten.

Eine Trendwende ist dennoch abzulesen. Erstmals seit 2021 können sich wieder mehr Menschen (23 Prozent) vorstellen, auf ein E-Auto umzusteigen. 2024 waren es lediglich 17 Prozent. Dennoch hegt die Mehrheit Vorbehalte gegen den Kauf eines E-Mobils. Sieben von zehn Befragten bewerten die Anschaffungskosten als zu hoch. Im Vorjahr waren es noch 77 Prozent. Auch Zweifel an der Reichweite werden von 60 Prozent geäußert (Vorjahr: 55 Prozent), ebenso Zweifel an der Umweltbilanz von 50 Prozent (59 Prozent) oder Kritik an der Ladeinfrastruktur von 48 Prozent (57 Prozent).

Noch kostenmäßig im Nachteil

Die Trendanalyse zeigt, dass Ladeinfrastruktur und Ladevorgang zunehmend Bedeutung gewinnen. Der Anteil der Menschen, die mehr Ladestationen als Anreiz sehen, stieg seit Anfang vergangenen Jahres von 32 auf 40 Prozent. Ähnlich entwickelte sich der Anteil derer, für die die Ladezeit entscheidend ist. Auch die einheitliche Bezahlung an Ladestationen wird nun deutlich häufiger als Anreiz genannt: Fanden Anfang 2024 14 Prozent der Bevölkerung eine einheitliche Bezahlung attraktiv, sind es aktuell 24 Prozent.

„Die Trendwende zur Elektromobilität ermutigt, reicht aber nicht aus und muss verstetigt werden“, so Weber weiter. „Das wachsende und verbesserte Angebot an E-Fahrzeugen weckt bei immer mehr Menschen Interesse, viele Kunden sind jedoch nach wie vor zögerlich.“ Damit sich die Elektromobilität im Alltag durchsetze, müssten Wirtschaft, Wissenschaft und Politik klare Botschaften senden, zukunftsfähige Angebote entwickeln, und verlässliche Rahmenbedingungen schaffen.

„In nächster Zukunft wird das Elektroauto noch kostenmäßig im Nachteil sein, weil wir nur kleinere Skaleneffekte haben, die Batterien noch teuer sind. Deswegen komme es auch darauf an, auf der Betriebskostenseite Vorteile zu schaffen“, kommentierte Weber. Mit 80 Cent pro Kilowattstunde an Schnelladesäulen sei da noch einiges im Argen. „Völlig anders in China, wo man das Elektroauto mit 7 Cent pro kWh konkurrenzlos günstig betanken kann. Auch hier erwarte ich eine Unterstützung der Kunden, dass sie auch merken, für ihre Elektromobilität kostenmäßig bevorzugt zu werden.“

Ein weiteres Ergebnis der Befragung: Die internationalen Krisen, die wirtschaftliche Stagnation des Landes sowie der hohe Investitionsbedarf haben das Thema Klimawandel teilweise aus dem Fokus gedrängt. Jedenfalls fiel der Anteil der Bevölkerung, der sich durch den Klimawandel persönlich bedroht fühlt, in den vergangenen zwei Jahren von 45 auf nun 36 Prozent. Und gewachsen ist die Skepsis, wie viel CO2 sich im Verkehrssektor überhaupt einsparen lässt.

Den Ausbau des ÖPNV als Beitrag zum Klimaschutz befürworten zwar noch 59 Prozent, 12 Prozent weniger als im Spitzenjahr 2022. Auf Fortschritte durch alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff hofft jeder Zweite, verglichen mit 62 Prozent in den Vorjahren. Ebenso gesunken ist die Erwartung, dass Autos und Lkws künftig mit schadstoffärmeren Antrieben fahren. Dass bald gar keine Benzin- oder Dieselfahrzeuge mehr zugelassen werden, halten nur noch 14 Prozent für realistisch – 2022 waren es noch 23 Prozent.

Datenzentren brauchen bis 2030 doppelt so viel Strom

Quelle: ghazii / Fotolia

STROM. Streaming, 5G, künstliche Intelligenz: Die Digitalisierung macht weltweit immer mehr Rechenleistung notwendig. Das verschlingt Unmengen an Energie.

Der Strombedarf von Rechenzentren wird sich nach einer Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) bis 2030 mehr als verdoppeln. Angetrieben von künstlicher Intelligenz werde die Nachfrage weltweit auf 945 Terawattstunden klettern, was etwas mehr als dem Stromverbrauch Japans entspreche, heißt es in dem IEA-Bericht. In den USA werden Rechenzentren demnach bis 2030 mehr Strom verbrauchen als die Erzeugung aller energieintensiven Güter wie Zement, Chemie und Stahl zusammen.

Der KI-Trend führe zu einem Wiederanstieg der Stromnachfrage auch in wohlhabenden Volkswirtschaften, in denen sie zuletzt teils stagniert habe oder rückläufig gewesen sei, so die IEA. Die Energiesektoren stelle der Mehrbedarf vor neue Herausforderungen. Rechenzentren entwickeln sich demnach vielerorts zum Hauptabnehmer von Strom. Nötig sind sie nicht nur wegen immer mehr KI, sondern auch wegen des 5G-Mobilfunks und des Geschäfts mit Clouds und Streaming-Diensten.

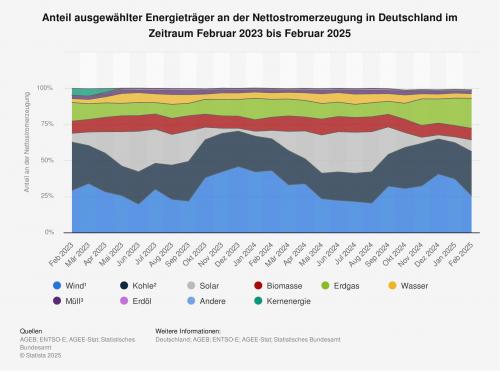

Verteilung ausgewählter Energieträger im Strommix

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik verdeutlicht, dass in den vergangenen Monaten neben den fossilen Energieträgern wie Erdgas und Kohle inzwischen insbesondere die erneuerbaren Energien zentraler Bestandteil der deutschen Stromerzeugung und -versorgung sind. Trotz Schwankungen hat unter anderem der Anteil der Nettostromerzeugung aus dem Energieträger Wind im dargestellten Zeitraum zugenommen und betrug im Februar 2025 rund 26 Prozent. Die Angaben stammen von der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Ageb), dem Europäischen Netzwerk der Übertragungsnetzbetreiber für Strom (Entso-e), der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) und dem Statistisches Bundesamt.

*1 On- und Offshore

*2 Stein- und Braunkohle

*3 Erneuerbarer und nicht-erneuerbarer Müll

*4 Lauf- und Speicherwasser

Quelle: Bayernwerk

Mit Digions und KI-Kugeln zur Energiewende

STROMNETZ. 1,8 Milliarden Euro steckt das Bayernwerk 2025 in den Netzausbau. Dabei geht es nicht nur um neue Stromleitungen und Umspannwerke, sondern auch um Digitalisierung und Batteriespeicher.

Von völlig neuen finanziellen Maßstäben sprach Bayernwerk-Vorstandsvorsitzender Egon Leo Westphal bei der Jahrespressekonferenz in Regensburg. Die Investitionssumme von 2023 bis 2026, die vorwiegend in die Netze geht oder ging bezifferte er mit 6,2 Milliarden Euro, Tendenz von Jahr zu Jahr steigend. Dafür wurden beispielsweise 2024 rund 130 Kilometer Hochspannungsleitungen gebaut und 2.300 Kilometer Mittel- und Niederspannungskabel verlegt.

Dazu kamen 2024 aber auch 1.500 neue digitale Ortsnetzstationen, die beim – durch stark steigende Einspeisungszahlen bei den erneuerbaren Energien – zunehmend komplizierter werdenden Netzbetrieb eine zentrale Rolle spielen. Im laufenden Jahr sollen noch einmal so viele installiert und zusätzlich 1.500 ältere Modelle digitalisiert werden. Die sogenannten Digions unter den 42.000 Ortsnetzstationen im Bayernwerk-Netz liefern Live-Werte zum Netzzustand und sorgen damit für Transparenz, wieviel Strom in welchen Bereichen eingespeist und verbraucht wird. Sie können auch ferngesteuert werden, sodass bei Auffälligkeiten oder Störungen schnell eingegriffen werden kann.

Als „Treiber der Umrüstung“ sieht Finanzvorständin Daniela Groher das Bayernwerk auch beim Thema Smart Meter. 145.000 intelligente Stromzähler sind mittlerweile verbaut, 100.000 weitere sollen in diesem Jahr folgen. Die Vorgabe des Gesetzgebers, bis Ende 2025 insgesamt 20 Prozent der Pflichteinbaufälle umgesetzt zu haben werde man erreichen, so Groher.

|

| Die Sensorkugel auf dem Leiterseil liefert wertvolle Informationen Quelle: Bayernwerk |

Informationen direkt vom Leiterseil

Mit einem ganz anderen Digital-Tool, das im vergangenen Jahr erprobt wurde, geht der Regensburger Verteilnetzbetreiber jetzt vom Pilotprojekt in die Umsetzungsphase über: Rund 100 sogenannte KI-Kugeln sollen beim Technologieanbieter Heimdall Power in Norwegen in einem „ersten Schwung“ geordert werden, womit man, so Egon Westphal, der bundesweit größte Kugelkäufer ist.

Die Geräte werden direkt auf den Hochspannungsleitungen befestigt und messen nicht nur Strom und Spannung, sondern auch Seiltemperatur, Umgebungstemperatur, Windgeschwindigkeit und Durchhang der Leitung. Mit diesen Daten kann errechnet werden, ob die Trasse höher belastet werden kann. Bei niedrigen Temperaturen und viel Wind etwa können weit höhere Ströme als üblich fließen, da sich die Herstellerempfehlungen immer an den ungünstigsten Umständen (große Hitze, Windstille) orientieren. Die Kugeln sollen auf „besonders relevanten Leitungsabschnitten“ installiert werden und Echtzeitdaten in die Netzleitstelle übertragen.

Großspeicher als perfekter Sonnenstrompartner

Als Solarstromland mit rund 563.000 PV- Einspeiseanlagen ist Bayern natürlich auch prädestiniert für den Einsatz von Batteriespeichern, die dann liefern, wenn die Sonne nicht scheint und dadurch das Strommanagement vereinfachen können – oder könnten. Denn nicht jeder Speicher kommt so zum Einsatz, dass er das Stromnetz unterstützt. Das hängt von der Fahrweise ab: netzwirksam, netzneutral oder netzdienlich. Speicher, die nur dann aufgeladen werden, wenn der Strom möglichst billig ist, arbeiten oft kontraproduktiv.

Im Fokus der jetzigen Transformationsphase, so Westphal, müssten netzneutrale und netzdienliche Speicher stehen. Dafür habe man zusammen mit der Bundesnetzagentur die netzdienliche Speicherfahrweise als regulatorisch anerkannte Alternative zum lokalen Netzausbau auf den Weg gebracht und als erster Verteilnetzbetreiber eine solche Anlage ausgeschrieben. Sie soll im oberpfälzischen Landkreis Cham entstehen. Es habe neun Bewerbungen gegeben und man konnte um 35 Prozent unter den Preisen bleiben, die mit der Bundesnetzagentur vereinbart worden waren.

Wie attraktiv der Speichermarkt gerade ist, sieht man an der Zahl der Anfragen zum Bau von Großspeichern, die beim Bayernwerk eingegangen sind: 700 waren es 2024. Aber auch selbst ist der Netzbetreiber am Speichermarkt aktiv. Aktuell hat das Bayernwerk Speicher mit einer Kapazität von 35.000 kWh in Betrieb, 245.000 kWh sind in der Umsetzungsphase und 660.000 in der Pipeline.

Einzelne Projekte:

- Im oberbayerischen Hausham entsteht auf dem dortigen Gaskraftwerksgelände eine Speicheranlage mit 200.000 kWh.

- Zusammen mit Preussen Elektra ist ein Speicher auf dem Gelände des Kernkraftwerks Isar in Niederbayern geplant. 100.000 kWh sind hier zunächst geplant. In den nächsten Jahren soll die Anlage auf 300.000 kWh anwachsen.

- Auch gehört das Bayernwerk zu den Investoren des größten deutschen Batteriespeichers im oberfränkischen Arzberg mit 200.000 kWh.

- Weitere Projekte realisiert der Verteilnetzbetreiber an den Umspannwerken in Marktleugast und Pfaffenhofen an der Ilm. Die Speicher dort dienen unter anderem der Frequenzhaltung und haben zusammen eine Kapazität von 70.000 kWh.

Spie arbeitet an Umspannwerken in Baden-Württemberg

Visualisierung von Obersteinach. Quelle: SPIE

NETZE. Der Technikdienstleister Spie hat Aufträge für drei Umspannwerke im Versorgungsgebiet von Netze BW erhalten.

Neue Aufträge für Spie von der Netztochter des Energieriesen EnBW: Wie der Technikdienstleister mitteilt, übernimmt er als Generalunternehmer den Bau eines Umspannwerks in Ellwangen im Ostalbkreis. Zudem sei man mit der Kompletterneuerung des Umspannwerks in Obersteinach im Landkreis Schwäbisch Hall und der „Felderweiterung“ der Anlage in Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis beauftragt worden. Alle drei Anlagen seien Gegenstand des Netzausbauplans von Netze BW.

In Ellwangen, Ortsteil Neunstadt, soll ab Sommer dieses Jahres ein 110/20-Kilovolt-Umspannwerk entstehen. Auftraggeber sind Netze BW und Netze ODR, Verteilnetzbetreiber der Region Ostwürttemberg und dem angrenzenden Bayern. Der Auftrag umfasst unter anderem das Errichten des Betriebsgebäudes, die Installation der 110/20-kV-Trafos und der gesamten 20-kV-Anlage sowie der Fernwirktechnik, die dem Überwachen und Steuern räumlich entfernter Anlagen dient. Hinzu kommen laut Spie einzelne Komponenten der 110-kV-Freiluftanlage wie Sammelschiene, Leitungsfelder und Steuerschränke. Die Inbetriebnahme sei für Ende 2027 geplant.

Im laufenden Betrieb

Die Erneuerung des bestehenden Umspannwerks in Obersteinach läuft dem Vernehmen nach bereits seit Februar. Sie beinhaltet neben primär- und sekundärtechnischen Komponenten auch die Errichtung zweier Betriebsgebäude und zweier Endmasten inklusive Leitungsanbindung und BIM-Koordination (Building Information Modelling). Die Arbeiten sollen Ende 2028 abgeschlossen sein.

In Höpfingen werde die 110-kV-Schaltanlage des Umspannwerks ab Sommer 2025 um ein Schaltfeld erweitert, um hier künftig bis zu vier weitere Umspannwerke zur Einspeisung von Wind- und Solarenergie anschließen zu können, teilte Spie mit. Die Energieversorgung durch die Umspannwerke Obersteinach und Höpfingen sei auch während der Erneuerung und Erweiterung im laufenden Betrieb sichergestellt.

Spie hat nach eigenen Angaben seit 2006 mehr als 70 Projekte für die Netze BW realisiert.

RWE setzt bei Windprojekten auf Enercon-Technik

Katja Wünschel und Ulrich Schulze Südhoff. Quelle: Enercon

WINDKRAFT. Enercon und RWE haben auf der Branchenmesse Wind Europe in Kopenhagen eine Kooperation für europäische Onshore-Windprojekte vereinbart. Enercon liefert die Technik.

Der Windkraftanlagenhersteller Enercon mit Sitz in Aurich und der Energiekonzern RWE wollen künftig enger zusammenarbeiten. Auf der Wind-Europe-Konferenz in Kopenhagen unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Absichtserklärung zur Umsetzung gemeinsamer Onshore-Windprojekte in Europa. Dies gaben sie in einer Mitteilung vom 9. April bekannt.

Die Partnerschaft soll sich auf mehrere Jahre erstrecken und insbesondere Projekte in den europäischen Kernmärkten von RWE umfassen. Laut der Vereinbarung sollen die Auricher die Lieferung, Installation und Wartung der Windkraftanlagen übernehmen. RWE bleibt dabei Betreiber der Anlagen und hält damit an seiner strategischen Linie fest, seine Erneuerbare-Energien-Projekte selbst zu betreiben.

Mit der Kooperation will RWE den Ausbau seines Windportfolios planungssicherer gestalten. Katja Wünschel erklärt: „Onshore-Windenergie ermöglicht den kosteneffizienten Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir realisieren nur Projekte, die unseren hohen Renditeanforderungen entsprechen und modernste Technologie nutzen.“ Wie die CEO von RWE Renewables Europe & Australia weiter ausführt, sichere die Partnerschaft mit Enercon Komponenten und Dienstleistungen zu vereinbarten Rahmenbedingungen. Dies stütze nicht nur das eigene Wachstum, sondern gebe dem Partner auch mehr Planbarkeit.

Signal an andere Projektentwickler

RWE betrachtet die Absichtserklärung als Ergänzung zu bestehenden Lieferverträgen und als Beitrag zur Stärkung und Diversifizierung der europäischen Lieferkette im Windbereich.

Enercon will durch die Zusammenarbeit den Wandel im Energiemarkt aktiv mitgestalten. „Wir freuen uns, gemeinsam mit RWE langfristig zum Ausbau der Onshore-Windenergie in Europa beitragen zu können“, sagte Ulrich Schulze Südhoff, Chief Commercial Officer von Enercon. Die Vereinbarung mit RWE sei auch ein Signal an andere Projektentwickler und Investoren: Enercon setze auf eine marktorientierte Weiterentwicklung seiner Technik und Dienstleistungen, um den Anforderungen des sich verändernden europäischen Windmarkts gerecht zu werden.

Die genaue Anzahl und Standorte der geplanten Projekte nannten die Partner im Rahmen der Absichtserklärung nicht. Klar ist jedoch: Beide Unternehmen sehen in der Kooperation eine strategische Maßnahme, um ihre Position im europäischen Windenergiemarkt zu stärken und das gemeinsame Ausbauziel schneller zu erreichen.

Großbatteriespeicher mit Bürgerbeteiligung

Quelle: Fotolia / sdecoret

STROMSPEICHER. An einem Großbatteriespeicher-Projekt des Eon-Konzerns und des Beckumer Lokalversorgers in Nordrhein-Westfalen können sich auch die Bürgerinnen und Bürger beteiligen.

Die Energieversorgung Beckum (EVB), Westenergie und Eon Energy Solutions (ESY) setzen gemeinsam ein Großbatteriespeicher-Projekt um, teilten die Unternehmen am 10. April mit. Mit einer Anschlussleistung von 20 MW und einer Speicherkapazität von 55 MWh soll der neue Speicher künftig in der Stadt Beckum im Kreis Warendorf (Nordrhein-Westfalen) das Stromnetz stabilisieren und erneuerbare Energien effizienter nutzbar machen.

Der Batteriespeicher kann laut Eon rein rechnerisch die rund 38.000 Beckumer Bürgerinnen und Bürger für etwa sechs Stunden mit Strom versorgen. Das Projekt biete zudem den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich finanziell zu beteiligen und direkt von den Erträgen der Energiewende zu profitieren.

„Der zügige Ausbau von Wind- und Solarenergie ist zentral für die Energiewende – bringt aber zunehmend Schwankungen ins Stromnetz“, so Katherina Reiche, Vorstandsvorsitzende der Westenergie. „In Beckum zeigen wir, wie Speicher gezielt zur Netzstabilität und Versorgung beitragen können – und dabei auch wirtschaftlich tragfähig sind.“

Beteiligung an der Energiewende

Seit Anfang April 2025 können sich die Beckumer Bürgerinnen und Bürger zudem finanziell am Batteriespeicher beteiligen: Bis zu 500 Interessierte haben die Möglichkeit, in das Batteriespeicher-Projekt zu investieren. Über eine garantierte Rendite von 3,5 Prozent für Kundinnen und Kunden (3,0 Prozent für Nichtkundinnen und -kunden) verdienen sie zukünftig selbst am Erfolg des Projekts mit.

„Das ist gelebte Energiewende vor Ort“, sagte Beckums Bürgermeister Michael Gerdhenrich. „Wir stärken damit die regionale Wertschöpfung und bieten den Menschen eine konkrete Möglichkeit, Teil dieses Fortschritts zu werden.“ Zudem plant die EVB einen innovativen „Batteriespeicher-Tarif“, mit dem Unternehmen und Haushalte ihre Stromkosten durch intelligentes Verbrauchsverhalten senken können.

Für den Bau und Betrieb der Batteriespeicheranlage haben die EVB und die ESY die Beckumer Batteriespeicher GmbH als Joint Venture gegründet. Die EVB hält 76 Prozent der Anteile, die ESY 24 Prozent. Kai Janßen, Geschäftsführer Betrieb bei der ESY, sagte: „Während die EVB ihre Expertise in der lokalen Energieversorgung einbringt, übernimmt die ESY die technische Umsetzung. Der Bau, die Wartung und der Betrieb der Anlage werden von Westenergie Netzservice, einem Tochterunternehmen der Westenergie, als Generalunternehmer durchgeführt.“ Westenergie hält 34 Prozent an der EVB.

Das Baugelände, auf dem sich bis 2019 eine Trafostation befand, gehört der EVB und liegt in einem Wohn-Gewerbe-Mischgebiet. Zum Schutz der Anwohnenden wird die Batteriespeicheranlage mit Schallschutzmauern versehen.

Die "JärveSauna" der Stadtwerke Gütersloh. Im Hintergrund ist das angrenzende Schwimmbad "Welle" zu sehen. Quelle: Stadtwerke Gütersloh

Gütersloh könnte Stadtwerk zurückbekommen

STADTWERKE. Im Jahr 2002 hatten die Stadtwerke Bielefeld 49,9 Prozent der Anteile an den Stadtwerken Gütersloh übernommen. Nun könnte der Stadt Gütersloh der Rückkauf gelingen.

Noch im September 2024 hatten die Stadtwerke Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) einen Verkauf ihrer 49,5-Prozent-Beteiligung an den Stadtwerken Gütersloh fast kategorisch ausgeschlossen: „Es gibt nichts zu verkaufen“, hatte Geschäftsführer Martin Uekmann auf der Bilanzpressekonferenz gesagt. Und auf Anfrage unserer Redaktion noch konkretisiert: „Wir sehen uns weiterhin in der Rolle des Gesellschafters“. Bielefeld wolle die Bevölkerung in Gütersloh auch zukünftig sichere und bezahlbare Energie liefern. Es laufe ein Prozess, um weitere Potenziale der Zusammenarbeit aufzuzeigen. „Ein Rückkauf ist nicht Gegenstand des derzeitigen Strategieprozesses.“

Dieser Strategieprozess scheint sich nun geändert zu haben. Am 9. April vermeldeten die Stadtwerke Bielefeld GmbH und die Stadt Gütersloh in einer gemeinsamen Pressemitteilung, man habe sich über wesentliche Eckpunkte eines Rückkaufs der Stadtwerke-Anteile geeinigt. Unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien könne der Rückkauf noch in diesem Jahr abgewickelt werden.

„Wir haben immer betont, welche Chancen sich aus einer Zusammenarbeit in guter Nachbarschaft ergeben“, lässt sich Uekmann jetzt zitieren. „Deshalb haben wir es begrüßt, in dieser Angelegenheit auf Gesellschafterebene erstmals in einen offenen und vertrauensvollen Austausch zu kommen. Wir setzen auf neue Kooperationsmodelle vor allem in den Bereichen Energiewirtschaft, Telekommunikation und erneuerbare Energien.“

Nicht der erste Anteilsverkauf

Die Stadtwerke Bielefeld halten die Beteiligung seit dem Jahr 2002. Die Stadt Gütersloh bemüht sich schon seit einiger Zeit um einen Rückkauf. „Als hundertprozentige Gesellschafterin würde die Stadt Gütersloh wieder die volle Verantwortung für unsere Stadtwerke tragen. Die wichtigen Entscheidungen über die strategische Ausrichtung würden bei uns getroffen“, sagt der Gütersloher Bürgermeister Matthias Trepper (SPD). „Während der sehr konstruktiven Gespräche mit den Stadtwerken Bielefeld ist aber deutlich geworden, auch in Zukunft weiter zusammenarbeiten zu wollen. Wir wissen um die Bedeutung einer Kooperation gerade in diesen Zeiten.“

Die Transaktion wäre, wenn sie tatsächlich realisiert wird, bereits die zweite Rückgabe von Bielefelder Anteilen in kommunale Hände: Im November hatte sich das Unternehmen von seinem ebenfalls bereits seit mehr als 20 Jahren gehaltenen 49-Prozent-Anteil an den Stadtwerken Ahlen getrennt und diesen an die Stadt Ahlen verkauft. Noch im Besitz der Bielefelder Stadtwerke befinden sich 49 Prozent der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH.

Enervie setzt auf eigene Regionalstrategie

Quelle: Fotolia / Eisenhans

BILANZ. Der südwestfälische Versorger Enervie hat im vergangenen Geschäftsjahr etwas weniger Gewinn erwirtschaftet. Das Unternehmen zeigt sich trotzdem sehr robust aufgestellt.

Die Enervie − Südwestfalen Energie und Wasser AG − hat im Geschäftsjahr 2024 ein gutes Unternehmensergebnis erzielt. Die Zahlen bestätigen „die Robustheit unseres Geschäftsmodells mit einer breiten Wertschöpfungsbasis“, sagte Enervie-Vorstandssprecher Erik Höhne bei der Vorstellung der Zahlen am 10. April. „Vor allem gute Deckungsbeiträge im Erzeugungs- sowie stabile Ergebnisse im Netzbereich haben hierzu wesentlich beigetragen.“

Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielten die Unternehmen der Enervie-Gruppe bei einem gesunkenen Umsatz von rund 1,45 Milliarden Euro (2023: 1,65 Milliarden Euro) ein leicht niedrigeres Ergebnis vor Steuern von 64,4 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr mit 67,9 Millionen Euro. Im Erzeugungsbereich haben vor allem hohe Deckungsbeiträge der Gas- und Dampfturbinenanlage Herdecke (GuD) und des Pumpspeicherwerks Rönkhausen (PSW) einen positiven Einfluss auf das Geschäftsjahr 2024, teilte der Energieversorger weiter mit. Zudem trug die Netzgesellschaft „ENERVIE Vernetzt GmbH“ mit einem „robusten Ergebnis zur sehr guten Jahresbilanz“ bei.

Witterungsbedingt weniger Energieabsatz

Die Enervie-Gruppe mit den beiden Tochtergesellschaften Mark-E und Stadtwerke Lüdenscheid lieferte im Jahr 2024 für die Versorgung der fast 400.000 Energiekunden sowie Energiehandelspartner rund 4,5 Milliarden kWh Strom und damit weniger als im Vorjahreszeitraum 2023 mit rund 5 Milliarden kWh. Beim Gas setzte die Gruppe mit rund 3,4 Milliarden kWh Gas ebenfalls etwas weniger ab. Im Vorjahreszeitraum lag der Gasabsatz bei 4,7 Milliarden kWh. Der Wärmeabsatz fiel von 64 Millionen kWh im jahr 2023 auf 59 Millionen kWh.

Der Stromabsatz im Konzern hat sich 2024 nach eigenen Angaben im Wesentlichen aufgrund eines erneut deutlich gefallenen Handelsvolumens sowie Kundenverlusten im Vertrieb verringert. Der Gasabsatz fiel witterungsbedingt im Privat- und Geschäftskundensegment. Und auch die Wärmeabgabe ging witterungsbedingt zurück.

Im Geschäftsjahr 2024 wurde unter anderem ein Betriebspachtmodell mit den Stadtwerken Hemer vereinbart. Die Tochterunternehmen Mark-E und Enervie Vernetzt haben wesentlichen Teile des operativen Geschäftsbetriebs im Bereich der Energie- und Wasserversorgung der Stadtwerke Hemer gepachtet. Diese bleibt als Eigentumsgesellschaft erhalten und verwaltet sowie finanziert weiterhin das im Eigentum verbleibende Anlagevermögen.

Netzausbau ein wesentlicher Schwerpunkt

Laut dem Geschäftsbericht will die Enervie-Guppe auch künftig einen besonderen Fokus auf die Umsetzung der Energiewende in Südwestfalen durch einen verstärkten Ausbau der erneuerbaren Energien legen. So plant beispielsweise Mark-E, gemeinsam mit einer Bürgergenossenschaft ein Windkraftprojekt umzusetzen. Zudem will der Konzern massiv in den Netzausbau in Südwestfalen investieren. Im Jahr 2024 lag das Investitionsvolumen bei 80 Millionen Euro in den Ausbau der Strom-, Gas- und Wassernetze. In diesem Jahren sollen es nochmals rund 100 Millionen Euro werden.

Wegen einer „dynamischen Gesamtlage“ weltweit will die Enervie-Gruppe ihrer Regionalstrategie treu bleiben: Dies beinhaltet die Förderung erneuerbarer Energien, die Gewährleistung der Versorgungssicherheit in Verbindung mit dem notwendigen Netzausbau, die Entwicklung neuer Produkte und die fortschreitende Dekarbonisierung der Energieversorgung. Darüber hinaus sollen im Konzern Effizienzsteigerungen durch Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen erreicht werden.

Heidelberg stellt Nachwuchskräfte ohne genaue Aufgabe ein

Der Firmensitz in der Kurfürsten-Anlage. Quelle: Stadtwerke Heidelberg

STADTWERKE. Die Stadtwerke Heidelberg stellen schon wieder Hochschulabsolventen ein, ohne ihnen einen genauen Arbeitsbereich zuzuweisen. Über das besondere „F3-Programm“ gibt es nun auch ein Buch.

Wenn hier gleich von F3 die Rede ist, dreht es sich weniger um die Energie, die der Motorsport mit seiner Formel-3-Klasse freisetzt. In gewisser Weise wiederum doch. Denn wie die F3-Serie durchaus als Sprungbrett für die Talente im Rennsport gilt, zeigt auch das „F3“ der Stadtwerke Heidelberg Perspektiven auf. Es steht hier allerdings für „F hoch 3“ und meint, bitte die Fs mitzählen: Förderung von Fach- und Führungskräften.

Damit die Karriere des dringend benötigten Nachwuchses Fahrt aufnimmt, haben die Stadtwerke Heidelberg in ihrer Schriftenreihe nun zwei der Topmanager um ihre Expertise gebeten. Geschäftsführer Prof. Dr. Rudolf Irmscher sowie Personalleiter und Prokurist Matthias Straub zeichnen in „Wege zur Fach- und Führungskräftesicherung“ das besondere Rekrutierungs-Programm des baden-württembergischen Versorgers nach.

Seit 2016 läuft die Akquise und Unterstützung von fähigen Kräften im Unternehmen nach einheitlichen Spielregeln. Und dabei machte Not erfinderisch. Denn auch die Stadtwerke standen zunehmend vor der Schwierigkeit, geeignete Menschen zu finden und in den Betrieb zu integrieren. Daher ließen sie sich auf das Wagnis ein, Absolventen von Hochschulen einfach einzustellen, ohne genau definierten Einsatzbereich.

In die Kultur und in Teamleitungen hineingewachsen

Sinn dieser ungewöhnlichen Übung ist es seither, den jungen Menschen zwei Jahre lang die Möglichkeit zu geben, „in unsere Kultur hineinzuwachsen und sich in unserem Unternehmen zu beweisen“, so Geschäftsführer Rudolf Irmscher. Wer mit einem Abschluss in Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsmathematik oder Physik kommt, durchläuft das im Buch beschriebene F3-Programm.

Über die Jahre haben 20 Frauen und Männer diese Chance beim Schopfe ergriffen. Mit nicht zu unterschätzendem Erfolg für die Stadtwerke: Viele von ihnen hätten verantwortliche Positionen beim Versorger bekommen, und das Nachbesetzen von Team-Leitungsstellen sei „für uns seither viel leichter geworden“, sagt Personalleiter Matthias Straub. Nicht zuletzt führe das Programm zu einer Verjüngung der Belegschaft. Aktuell haben die Heidelberger wieder zehn Nachwuchskräfte im Programm.

Mit dem kostenfrei erhältlichen Buch beschreiben die Stadtwerke nun ihren besonderen Weg, um ihre Erfahrungen für andere erlebbar zu machen. Neben dem deskriptiven Teil und Erfahrungsberichten der Geförderten legen die Verfasser auch Wert auf den strategischen und betriebswirtschaftlichen Nutzen: Es ließen sich zum Beispiel durch das Fördern der Nachwuchskräfte externe Dienstleistungen einsparen. Auch komme das Unternehmen so zu der dringend benötigten Generation, die sich im digitalen Umfeld wie selbstverständlich bewegt.

Die Stadtwerke Heidelberg, mit mehr als 1.000 Beschäftigten und über 600 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2023 einer der größten kommunalen Versorger, haben das Buch „Wege zur Fach- und Führungskräftesicherung, Das F3-Programm der Stadtwerke Heidelberg“ im Internet zum Download zur Verfügung gestellt. Gedruckte Exemplare sind bei den Stadtwerken anzufragen.

Innio baut zweites Jenbacher-Werk

Quelle: INNIO Group

KWK. Die Innio Group erweitert ihre Produktionskapazitäten in Tirol. Es werde eine hochmoderne Komponentenfertigung entstehen, kündigte das Unternehmen an.

Auf rund 4.000 Quadratmetern entsteht in Hall in Tirol eine neue Komponentenfertigung für Jenbacher Motoren, teilte die Innio Group mit. Das neue Werk soll das weitere Wachstum des Unternehmens ermöglichen. Zugleich soll der zusätzliche Standort die Attraktivität von Innio als Arbeitgeber weiter erhöhen.

Ab dem vierten Quartal sollen am neuen Standort in Hall Bauteile für Jenbacher Motoren gefertigt werden, so zum Beispiel Zylinderbuchsen, Teile für den Ventiltrieb und allgemeine Motorkomponenten. Aktuell wird nach Unternehmensinformationen vor Ort die nötige Infrastruktur aufgebaut. Die Übersiedlung von Jenbacher Bestandsanlagen nach Hall in Tirol sowie die Installation weiterer neuer Anlagen sollen im Sommer dieses Jahres erfolgen und im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Ein weiterer Ausbau ist bis ins Jahr 2029 geplant.

„Unser neues Werk 2 ist ein starkes Bekenntnis zu Zukunft und Wachstum – und zu unserem Produktionsstandort Tirol“, sagte Martin Mühlbacher, Standortleiter der Innio Group in Jenbach. „Gleichzeitig erweitern wir damit unser Einzugsgebiet für Facharbeiterinnen und Facharbeiter, die künftig auch in Hall an der Fertigung der weltweit nachgefragten Jenbacher Energielösungen mitwirken wollen.“

Ein Treiber der Produktionserweiterung ist laut der Innio Group die zunehmende Verbreitung künstlicher Intelligenz. Sie erhöhe den Strombedarf deutlich, insbesondere durch den Aufbau leistungsintensiver Rechenzentren. Diese lassen sich nicht in jedem Fall über das öffentliche Stromnetz versorgen. Innio verweist auf die Notwendigkeit dezentraler, skalierbarer Energieanlagen, um eine eigenständige Stromversorgung sicherzustellen. Eingesetzt werden dafür unter anderem Jenbacher Gasmotoren, die weltweit installiert sind.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

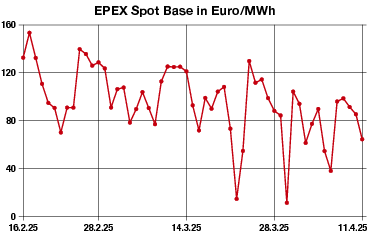

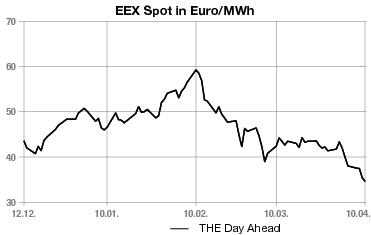

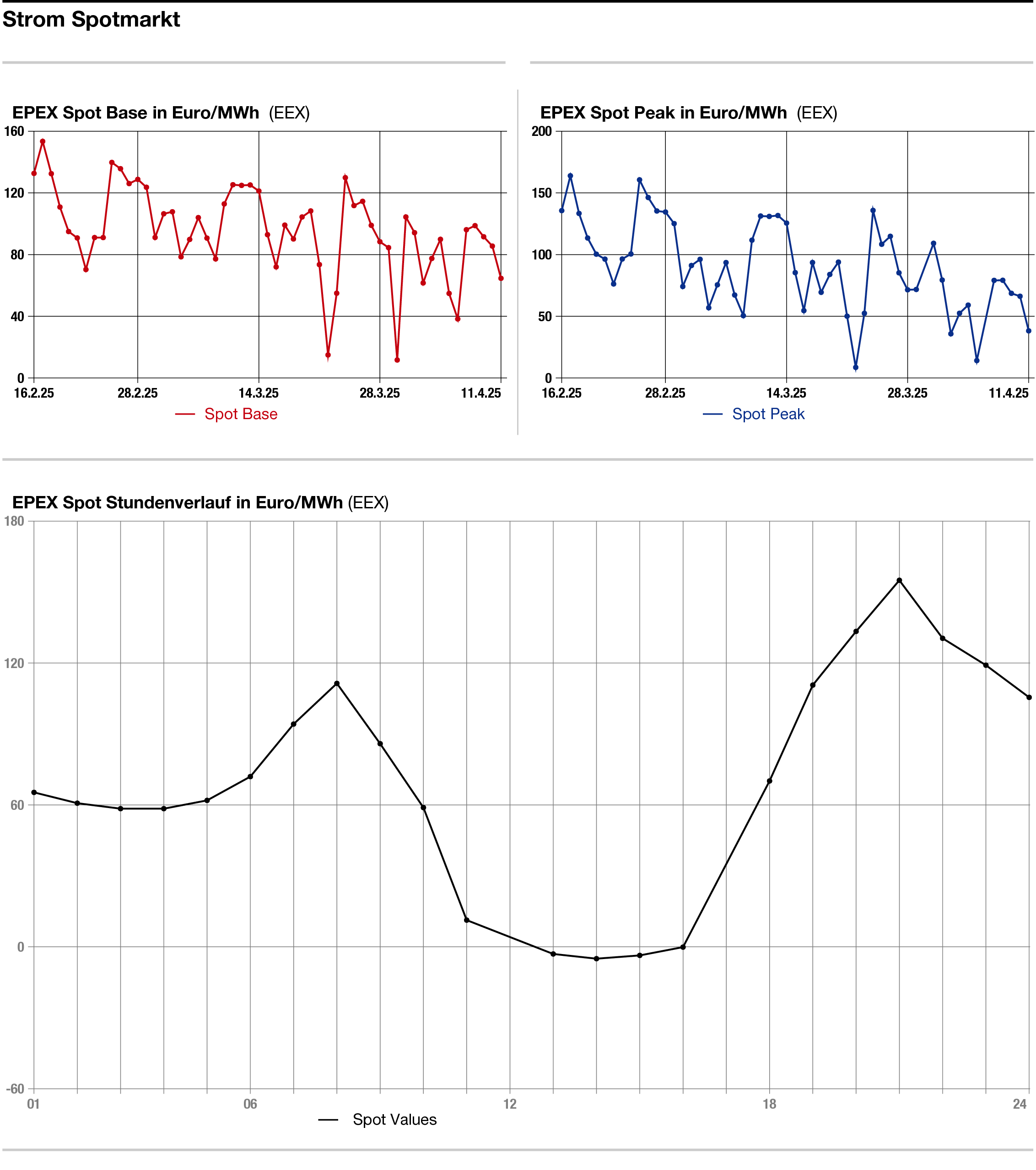

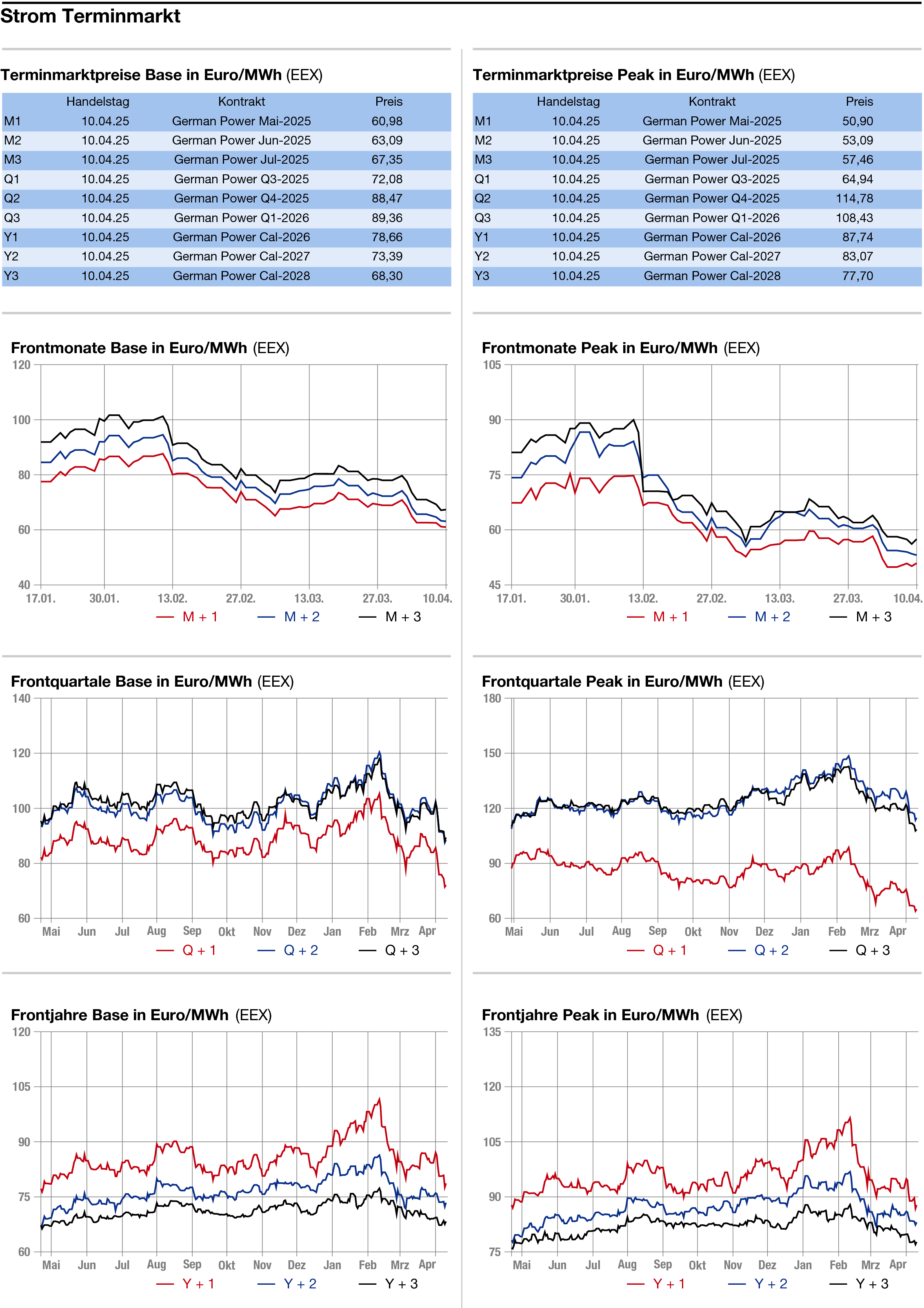

STROM

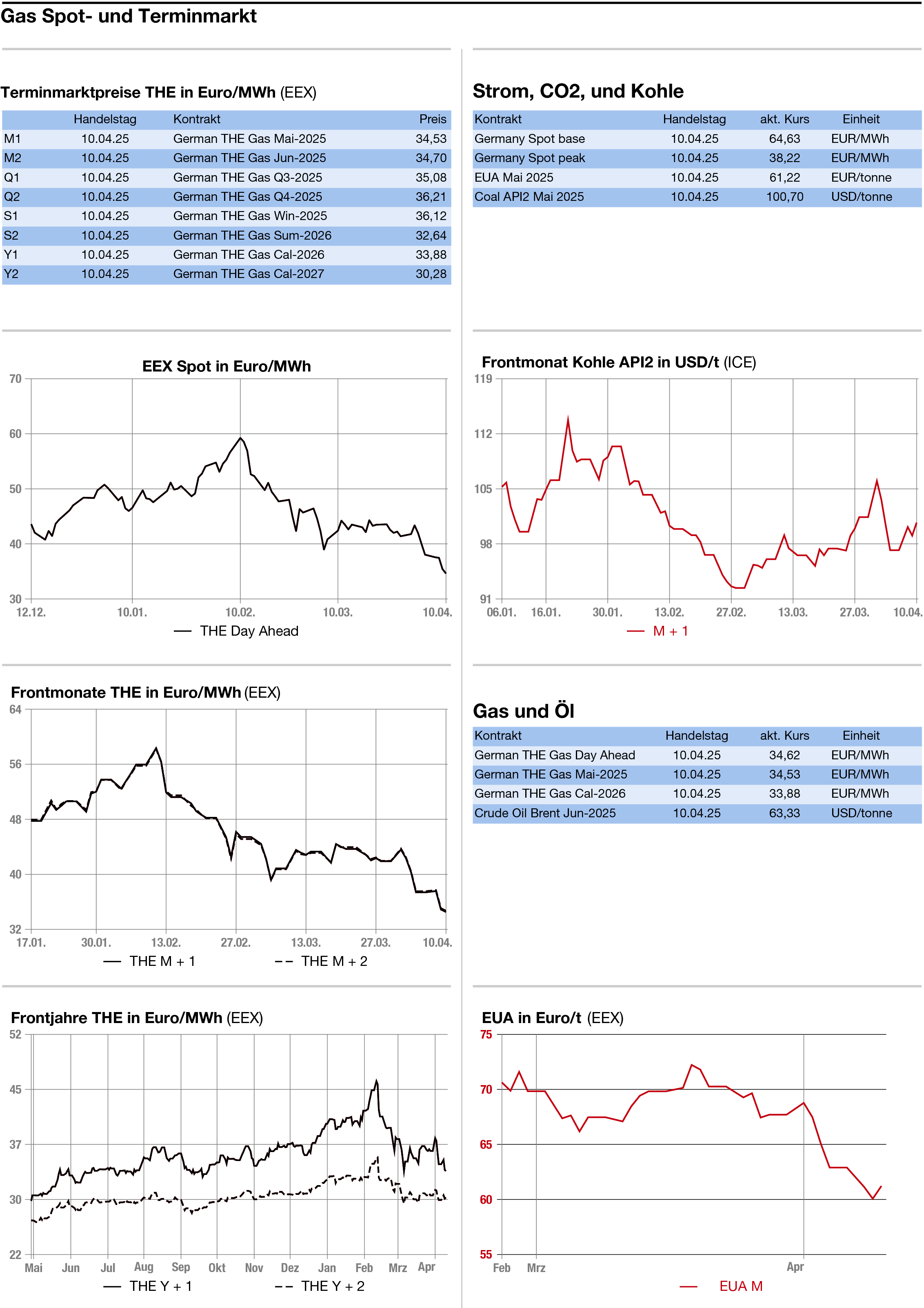

GAS

Energiepreise erholen sich nach Zollpause

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Fester haben sich am Donnerstag nach einer neuen Volte im Zoll-Tollhaus die Energiemärkte gezeigt. Sie schlossen sich damit gedämpft dem Trend an den Wertpapierbörsen in aller Welt an. US-Präsident Donald Trump hatte am Vorabend bei den gerade erst in Kraft getretenen Strafzöllen einen Rückzieher gemacht und diese für 90 Tage ausgesetzt.

Aufgeschoben heißt jedoch nicht aufgehoben, warnen Marktbeobachter, die nicht glauben, dass Trump seine Zollpläne einfach aufgibt. Allerdings scheint es auch wenig wahrscheinlich zu sein, dass nach Ablauf der drei Monate das krachend gescheiterte Zollregime unverändert fortgesetzt wird. Weiter für Unsicherheit sorgt auch der eskalierende Konflikt mit China, der von Trumps handelspolitischem Rückzug nicht betroffen ist.

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag präsentiert. Der Day-ahead indessen verlor wegen der für den Freitag erwarteten deutlich höheren Erneuerbaren-Einspeisung 21,00 auf 64,75 Euro je Megawattstunde in der Grundlast und 28,00 auf 38,50 Euro je Megawattstunde in der Spitzenlast. Börslich wurde der Day-ahead mit 64,63 Euro im Base und 38,22 Euro im Peak ermittelt.

Wegen der erwarteten hohen Solarstromerzeugung von knapp 27 Gigawatt im Peak fielen die Preise für die Zeit von 12 bis 16 Uhr auf Stundenbasis leicht negativ aus. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte den Meteorologen von Eurowind zufolge am Freitag im Base auf 36,4 Gigawatt von 22,6 Gigawatt am Berichtstag steigen. Für das Wochenende werden dagegen wieder deutlich geringere Beiträge von Wind und Sonne prognostiziert.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr 1,49 auf 79,49 Euro.

CO2: Kräftig zugelegt haben die CO2-Preise am Donnerstag nach den Verlusten der Vortage. Der Dec 25 gewann bis 13.37 Uhr um 2,36 auf 63,30 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 24,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 65,26 Euro, das Tief bei 62,62 Euro.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht eine Unterstützung für den Dec 25 erst bei 60,50 Euro, dann bei 59,36 Euro und 57,21 Euro. Einen ersten Widerstand hat die Analystin bei 65,08 Euro ausgemacht, danach folgt eine Marke bei 66,78 Euro.

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben am Donnerstag im Konvoi mit den Nachbarmärkten zugelegt. Bis gegen 13.44 Uhr gewann der TTF-Frontmonat 1,510 auf 34,985 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 1,025 auf 36.175 Euro nach oben.

Die gasmarkteigene fundamentale Situation legt nach Auskunft von Händlern dagegen eher Abgaben nahe. So sind kurzfristig in Deutschland und Nordwesteuropa überdurchschnittlich hohe Temperaturen zu erwarten, wobei der Höhepunkt der Erwärmung auf den Sonntag fallen könnte.

Im Zuge des Handelskriegs zwischen den USA und China dürften zudem mehr LNG-Lieferungen nach Europa geleitet werden. Laut dem norwegischen Netzbetreiber Gassco beträgt der Gasflow aus Norwegen am Berichtstag recht hohe 331,3 Millionen Kubikmeter nach nur 314,8 Millionen Kubikmetern am Vortag.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: