Wie es vonseiten der EnBW heißt, wurde die Anlage innerhalb von drei Jahren geplant und genehmigt sowie anschließend in zwei Jahren Bauzeit umfassend modernisiert. Herzstück sind zwei Gasturbinen zu je 62 MW Leistung, inklusive Abhitze- und Heißwasserkesseln. Damit erreicht die Fuel Switch-Anlage eine elektrische Leistung von 124 MW und eine thermische Leistung von 370 MW. Zusammen mit der bestehenden Müllverbrennungsanlage (MVA) ergibt sich eine Wärmeleistung von 450 MW.

Der Standort Stuttgart-Münster ist Teil des Fernwärmeverbunds Mittlerer Neckar. Da die vorhandene MVA im Winter nicht ausreicht, um den Bedarf an Fernwärme komplett zu decken, wurden zusätzlich Kohlekessel zur Wärmeerzeugung eingesetzt. Diese werden nun durch die neue Gasanlage ersetzt.

Das Kraftwerk mit Fernwärme-Auskopplung hat den Probebetrieb abgeschlossen und wird in Kürze in den regulären kommerziellen Betrieb übergehen. Der vollständige Rückbau des Kohleblocks sowie der heizölbetriebenen Gasturbinen des bisherigen Heizkraftwerks ist für Frühjahr 2026 vorgesehen, heißt es von der EnBW weiter.

Ab Mitte 2030 soll es mit Wasserstoff betrieben werden

„Voraussichtlich ab Mitte der 2030er-Jahre wollen wir den nächsten Schritt gehen und die Anlage nach einem zweiten Fuel Switch mit bis zu 100 Prozent CO2-armem Wasserstoff betreiben“, so Peter Heydecker, Vorstand Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur bei der EnBW. Voraussetzung dafür seien jedoch ausreichend verfügbare Wasserstoffmengen.

Das Heizkraftwerk Stuttgart-Münster bildet gemeinsam mit den Standorten Stuttgart-Gaisburg und Altbach / Deizisau den Fernwärmeverbund „Mittlerer Neckar“. Dieser versorgt nach Unternehmensangaben knapp 30.000 Wohnungen, 1.400 Unternehmen und 380 öffentliche Einrichtungen in der Region mit Energie.

Die Umstellung auf wasserstofffähige Gaskraftwerke erfolgt im Rahmen der gesetzlichen Förderkulisse des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) und betrifft neben Stuttgart-Münster auch die Kraftwerks-Standorte Altbach/Deizisau und Heilbronn. Alle drei Fuel-Switch-Projekte zusammen haben laut EnBW eine geplante Kapazität von rund 1.500 MW und ein Investitionsvolumen von etwa 1,6 Milliarden Euro.

EnBW vermisst Anreize für Versorgungssicherheit

EnBW-Vorstandsvorsitzender Georg Stamatelopoulos forderte bei der Eröffnung mehr politische Unterstützung für diese Art von Anlagen: „Allein durch die Stromerlöse aus den wenigen erwarteten Betriebsstunden sind die benötigten Kraftwerke für Versorgungssicherheit und Netzstabilität nicht finanzierbar. Daher ist es notwendig, dass die Bundesregierung mit Priorität einen entsprechenden marktlichen Anreizrahmen für weitere Investitionen schafft.“

|

| Von links nach rechts: EnBW-Vorstandsmitglied Peter Heydecker, Christian Bruch (Vorstand der Siemens Energy AG), Frank Nopper (CDU, Oberbürgermeister von Stuttgart), Andre Baumann (Grüne, Staatssekretär im Umweltministerium Baden-Württemberg) und Georg Stamatelopoulos (Vorstandsvorsitzender der EnBW) Quelle: EnBW / Uli Deck |

Verhandelt worden war ein Streit zwischen Engie Deutschland auf der einen Seite und der Zwickauer Energieversorgung (ZEV) sowie dem sächsischen Landesregulierer auf der anderen. Engie hatte sich durch die Instanzen bis zum Bundesgerichtshof (BGH) geklagt. Der wiederum hatte den Fall im Dezember dem EuGH vorgelegt und aus Luxemburg Antwort bekommen (wir berichteten mehrfach).

Jetzt hat der BGH angekündigt, wann er erstmals seit dem EuGH-Urteil wieder mündlich über den Fall verhandelt: Am 13. Mai läuft der Prozess demnach in die Zielgerade ein. Der Kartellsenat des BGH muss die Leitsätze und Erwägungen der Luxemburger Richter in seine rechtliche Beurteilung übernehmen. Ob er am selben Tag das abschließende Urteil fällt, dazu äußerte sich das Gericht nicht.

Schließen sich die deutschen Richter der Auffassung ihrer europäischen Kollegen an, drohen Betreibern geschlossener Stromversorgungen in Wohnblocks, auf Flughäfen, an Bahnhöfen, in Shopping Malls oder Industrieparks die regulatorischen Pflichten eines Verteilnetzbetreibers. Beim Verband kommunaler Unternehmen (VKU) schrillten nach der Entscheidung des EuGH im November 2024 die Alarmglocken. Der Gesetzgeber dürfte „die in den §§ 3 Nr. 24a und 3 Nr. 24b EnWG enthaltenen Ausnahmeregelungen aufgrund des Urteils entsprechend anpassen müssen“, hieß es damals. Und: „In jedem Fall sind Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit von Quartierskonzepten zu erwarten.“

Engie will in dem Rechtsstreit erreichen, dass zwei Blockheizkraftwerke samt Leitungsnetz vom vorgelagerten Verteilnetzbetreiber, der ZEV, als „Kundenanlagen“ anerkannt werden. Die Anlagen haben eine elektrische Leistung von 20 kW und 40 kW. Der Strom fließt über getrennte Leitungssysteme in Wohnblöcken mit 96 und 160 Wohnheiten. Ihn verkauft Engie, ohne Netzentgelte auszuweisen oder sich gar regulatorisch genehmigen zu lassen.

Das Unternehmen beantragte bei der ZEV Netzanschlüsse für zwei getrennte Kundenanlagen mit Elektrohauptanschlüssen, den Anschluss an deren Netz sowie die Bereitstellung der erforderlichen Zählpunkte. Der Zwickauer Netzbetreiber lehnte das ab, weil es sich aus seiner Sicht nicht um Kundenanlagen handelt. Der Landesregulierer und die Vorinstanzen des Bundesgerichtshofs schlossen sich dieser Sicht an.

Fraglich ist, welche Folgen ein Urteil im Sinne des EuGH für die Contracting-Branche hätte. Der Geschäftsführer der Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe (EDG) sieht zwar unter Druck. „Aber die Geschäftsmodelle mit Kundenanlagen lassen sich fortsetzen wie bisher“, erklärte Christoph Zeis in einem Interview mit dieser Redaktion. Und ließ durchblicken: „Wir werden bis zu einer bundesrechtlichen Neuregelung der Kundenanlage einen Risikoaufschlag erheben müssen.“

Der EU-Rat muss jetzt noch mit Vertretern des Europäischen Parlaments den endgültigen Gesetzestext aushandeln. Die EU-Länder sind weiterhin verpflichtet, ihre Speicher vor der Wintersaison zu 90 Prozent zu befüllen, um Preisschwankungen im Laufe der Heizsaison vorzubeugen und die Versorgungssicherheit zu verbessern.

Die EU-Länder haben sich am Freitag für eine Reihe von Änderungen der bestehenden Gasspeicherregeln ausgesprochen. Damit erhalten sie mehr Flexibilität, um sich zum einen auf die sich ändernden Bedingungen anzupassen und zum anderen die besten Einkaufsbedingungen zu nutzen. So sollen die verbindlichen Zielvorgaben für einen Füllgrad der Speicher von 90 Prozent jederzeit zwischen dem 1. Oktober und dem 1. Dezember erreicht werden können anstatt wie bisher bis zum 1. November.

Die Ziele für die Zwischenspeicherungen in den Monaten Februar, Mai, Juli und September werden in Zukunft aber nicht mehr bindend sein. Die Änderung sieht vor, dass die Speicher während des gesamten Jahres befüllt werden können.

Außerdem können die EU-Staaten bei ungünstigen Marktbedingen wie etwa bei möglichen Marktmanipulationen um bis zu 10 Prozent von den Speicherzielen abweichen. Die EU-Kommission kann diese Abweichung bei Bedarf unkompliziert mit einem delegierten Rechtsakt weiter erhöhen.

Weiter sieht die Gasspeicherverordnung vor, dass die EU-Länder um bis zu 5 Prozent von den Speicherzielen abweichen können, wenn die nationale Gasproduktion den durchschnittlichen Jahresverbrauch der vorangegangen zwei Jahre übersteigt oder die Einspeisung in die Speicheranlagen mit einer Kapazität von mehr als 40 Milliarden kWh zu langsam ist. Die Verhandlungen über die neue Verordnung dürften voraussichtlich im Mai beginnen, sobald das EU-Parlament seine Position zu dem Gesetz abgestimmt hat.

Die obligatorische Befüllung der Gasspeicher wurde 2022 nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine und der darauffolgenden Energiekrise eingeführt. Die Vorschriften sollten Ende dieses Jahres auslaufen. Doch die weiterhin angespannte Situation auf den internationalen Gasmärkten veranlasste die EU-Kommission, eine zweijährige Verlängerung vorzuschlagen.

Mit der Insolvenz des auf massives Wachstum getrimmten Unternehmens German Pellets am 10. Februar 2016 war der Großteil des angelegten Geldes verloren. Die Einlagen summierten sich nach früheren Angaben auf insgesamt etwa 260 Millionen Euro bei schätzungsweise 17.000 Betroffenen. Die strafrechtliche Aufarbeitung der Firmenpleite fand mit der Verurteilung des früheren Geschäftsführers nun ihren Abschluss.

Bewährungsstrafe von zwei Jahren

Das Landgericht sprach den heute 68 Jahre alte Firmengründer nach mehr als zweijähriger Prozessdauer der vorsätzlichen Insolvenzverschleppung sowie des mehrfachen Betrugs schuldig.

Mit dem Strafmaß folgten die Richter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die im Verlaufe des Verfahrens einen Großteil ihrer Anklagepunkte zurücknahm. Im Gegenzug hatte der Angeklagte die verbliebenen Taten eingeräumt. Im Rahmen eines sogenannten Verständigungsgespräches, eines Deals, war ihm eine Haftstrafe von maximal zwei Jahren in Aussicht gestellt worden, ausgesetzt zur Bewährung. Das Urteil ist zwar formal noch nicht rechtskräftig, aber der Verzicht auf Rechtsmittel dürfte fester Bestandteil des Deals sein.

Vorwürfe wie bandenmäßiges Handeln, Steuerhinterziehung oder Vorenthalten von Sozialleistungen fielen nicht mehr ins Gewicht. Als Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit wurde nach Angaben des Richters der 1. Dezember 2015 festgelegt, nicht mehr schon März 2015, wie zu Prozessbeginn noch angenommen. Damit verringerte sich der Zeitraum der Insolvenzverschleppung erheblich und somit auch die Zahl der Fälle von Anlagenbetrug.

Laut Verteidigung fielen 97 Prozent der ursprünglichen Vorwürfe weg. Die verfahrensrelevante Schadenssumme habe sich durch den kürzeren Tatzeitraum von 77,3 Millionen auf 2,5 Millionen Euro verringert. Ins Gewicht fielen dem Urteil zufolge letztlich die Insolvenzverschleppung, der Betrug an 20 Anlegern bei German Pellets, der Betrug an elf Investoren, die Geld für den Kauf eines belgischen Kohlekraftwerkes bereitgestellt hatten, und der Betrug an dem österreichischen Geschäftspartner MFC.

Ehrgeizige Expansionspläne

Laut Gericht hatten die Erträge der German Pellets GmbH - nach eigenen Angaben einst Weltmarktführer bei Herstellung und Vertrieb von Holzpellets für Heizungen - aus den laufenden Geschäften und Bankkredite nicht mehr ausgereicht, um die ehrgeizigen Expansionspläne in Europa und den USA zu finanzieren. Deshalb habe das weit verzweigte Unternehmen über die Ausgabe von Genussrechten neue Geldquellen erschlossen, Zinsen und Rückzahlungen dann aber nicht mehr bedienen können. Der Versuch einer Insolvenz in Eigenverantwortung scheiterte.

Nach den Worten des Vorsitzenden Richters ließen Zeugenaussagen darauf schließen, dass die Finanzlage des Unternehmens schon im Verlaufe des Jahres 2015 sehr angespannt war. Darüber seien Anleger nicht informiert worden.

Doch hätten bei diesen angesichts des damals allgemein niedrigen Zinsniveaus bei den hohen Renditeversprechen alle Alarmglocken schrillen müssen. „Sie gingen bewusst ins Risiko“, sagte der Richter. In mehr als 100 Fällen hatten nach Gerichtsangaben Anleger versucht, in Zivilverfahren Geld zurückzubekommen, meist aber ohne oder mit nur geringem Erfolg.

Richter: German Pellets war ein Leuchtturm

Bei dem Urteil sei dem früheren Geschäftsführer zugutegehalten worden, dass er nicht vorbestraft sei und sich nicht persönlich bereichert habe. Der Mann, der zunächst im Verlagswesen in Hessen und Thüringen tätig war, habe die Chancen des Brennstoffes Holz frühzeitig erkannt und mit viel Engagement einen Konzern aufgebaut. „German Pellets war in Deutschland und Europa ein Leuchtturm“, sagte der Richter. Dem Verurteilten sei es darum gegangen, sein Lebenswerk zu retten, was ihm aber nicht gelang.

Das Mutter-Pelletwerk im Wismarer Holzhafen wird seit 2016 von einem neuen Eigner betrieben. Es beschäftigt etwa 60 Mitarbeiter. Auch die anderen früheren Betriebsteile laufen nach Angaben des Gerichts bis heute weiter.

Dem Vernehmen nach brachten die Firmenverkäufe 45 Millionen Euro, 36 Millionen davon gingen an die Banken. Die Gesamtforderungen sollen sich auf 427 Millionen Euro summieren, hieß es. Laut Medienberichten waren zunächst Insolvenzforderungen von 2 Milliarden Euro angemeldet worden.

Das seit neun Jahren laufende Insolvenzverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Das Amtsgericht in Schwerin erwartet für Ende August einen nächsten Bericht des Insolvenzverwalters.

Auch Drehgenehmigungen würden vorerst nicht mehr erteilt. Neben sicherheitsrechtlichen Rahmenbedingungen seien dafür auch differenzierte Zuständigkeiten innerhalb der Häfen ausschlaggebend. Zudem gibt es von Nports zumindest keine kurzfristigen Dreh- und Fotografiergenehmigungen mehr für die Sicherheitsbereiche der Landeshäfen, die den Vorgaben des International Ship and Port Facility Security Code, ISPS, unterliegen. Diese Vorschriften regeln den Zugang zu sicherheitsrelevanten Hafenbereichen.

Die Genehmigungen müssen nun nicht nur Nports durchlaufen, sondern auch die von ihnen getrennte Hafenbehörde, konkret die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Dafür setzt Nports nun fünf bis zehn Werktage an.

Niedersachsen Ports ist Eigentümer und Betreiber von fünf Seehäfen, sieben Inselversorgungshäfen und drei Regionalhäfen an der deutschen Nordseeküste. Das LNG-Terminal in Wilhelmshaven hat immer wieder auch die neugierigen Blicke von Umweltschützern auf sich gezogen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert etwa den Einsatz von Chlor bei der Terminalreinigung. Mit einer entsprechenden Klage war die Organisation vergangenes Jahr vor dem Bundesverwaltungsgericht gescheitert.

Bei der Veranstaltung kündigte Haber für den 6. Mai einen Workshop mit potenziellen Marktteilnehmern sowie den Gasnetzbetreibern an. Grundsätzlich geplant sei ein Entry-Exit-Modell ähnlich jenem, das im Gasmarkt besteht, auch in Deutschland. Heißt: Transportkunden können jede beliebige Kombination zwischen Ein- und Ausspeisepunkten Entries und Exits) wählen und bekommen implizit die dazu nötige Transportkapazität dazu. Analog zu diesem Modell erwägt die E-Control für Wasserstofftransporte in und durch Österreich die Einführung eines „Briefmarkentarifs“.

Zurzeit liegt der Bedarf an Wasserstoff in Österreich bei rund 132.000 Tonnen pro Jahr. Gedeckt wird dieser fast ausschließlich durch „grauen“ Wasserstoff auf Basis von Erdgas. Auf politischer Ebene ist vorgesehen, diesen so weit wie möglich durch „grünen“ Wasserstoff zu ersetzen, der elektrolytisch mittels Ökostrom aus Wasser erzeugt wird.

Die Anzahl der Großkunden in Österreich, die Wasserstoff benötigen, hält sich laut Haber in Grenzen: „Bei Erdgas haben wir rund 70 Großverbraucher. Bei ‚grünem‘ Wasserstoff rechnen wir mit höchstens halb so vielen.“

Wie berichtet, bestehen Pläne zur Etablierung eines Netzes für den innerösterreichischen sowie transnationalen Transport von (grünem) Wasserstoff. Dieses soll im Jahr 2040 eine Gesamtlänge von knapp 2.400 Kilometern aufweisen. Davon entfallen 1.420 Kilometer auf umgerüstete Erdgasleitungen und 970 Kilometer auf neue Pipelines. Die Kosten werden auf etwa 4 Milliarden Euro geschätzt. Hinsichtlich der Finanzierung gibt es Überlegungen, ein Amortisationskonto nach deutschem Muster einzuführen. Beschlossen ist aber noch nichts.

Importe aus Nordafrika

Wie Deutschland muss auch Österreich den Großteil seines Bedarfs an Wasserstoff künftig durch Importe decken. Erfolgen sollen diese nicht zuletzt über den geplanten „Südkorridor“ durch Italien und Österreich nach Deutschland. Wie Haber der Redaktion bei der Podiumsdiskussion mitteilte, ist diese Pipeline auf den Transport von rund 4 Millionen Tonnen respektive 140 Milliarden kWh Wasserstoff pro Jahr ausgerichtet. Die EU, Tunesien und Algerien beabsichtigten weitere Gespräche über den Import grünen Wasserstoffs aus den beiden nordafrikanischen Ländern.

Grundsätzlich wäre es möglich, einen Strang der rund 380 Kilometer langen Trans-Austria-Gasleitung (TAG) zwischen den Knoten Baumgarten 40 Kilometer nordöstlich von Wien und Arnoldstein an der österreichisch-italienischen Grenze für Wasserstoffimporte aus Nordafrika zu nutzen. Die diesbezüglichen Umrüstungen sind Teil der Pläne für das österreichische Wasserstoffnetz.

Hinter vorgehaltener Hand zu grenzüberschreitenden Projekten

Die Gaswirtschaft hegt jedoch heftige Bedenken bezüglich der „Cross-Border Cost Allocation“, erfuhr die Redaktion am Rande der Podiumsdiskussion. Gemeint ist damit die Aufteilung der Kosten, um die Transportkapazitäten zwischen den Mitgliedsstaaten der EU zu schaffen. Diese Frage ist laut hochrangigen Branchenvertretern, die nicht namentlich genannt werden wollten, offen. Ihre Klärung sei aber die Voraussetzung für den Bau internationaler Pipelines wie des Südkorridors. Letzten Endes müsse die Finanzierung zumindest vorerst durch jene Mitgliedsstaaten der EU erfolgen, durch die die jeweiligen Leitungen verliefen.

Haber konstatiert dazu, es liege an der Politik, die Angelegenheit zu entscheiden. Eine staatliche Finanzierung sei nicht zwangsläufig erforderlich: „Was nötig ist, ist ein klares Bekenntnis auf staatlicher Ebene zu den Wasserstoffimporten.“

Politische Pläne

Anhaltspunkte hinsichtlich der Pläne der Koalition aus den Konservativen (Österreichische Volkspartei, ÖVP), den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) bezüglich des österreichischen Wasserstoffmarktes finden sich in deren Regierungsprogramm. Darin ist die Rede von der „Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen für ein adäquat dimensioniertes Wasserstoffstart- und Kernnetz, welches die Nutzung von Wasserstoff für First Mover wirtschaftlich ermöglicht“.

Ferner avisiert die Regierung die „Entwicklung einer Wasserstoffimportstrategie im Rahmen der Wasserstoffstrategie und die Schaffung von Instrumenten zur Senkung des Importrisikos von Wasserstoff“. Auch bekennt sie sich zur „raschen nationalen Umsetzung des EU-Gaspaktes“.

Wie die Bergbehörde mitteilte, decken die neuen Aufsuchungserlaubnisse zusammen 4.000 Quadratkilometer ab. Sie sind zunächst befristet bis zum 31. März 2030. Bereits zum 1. Januar hatte Esso, Tochter des US-Konzerns Exxon, vier Felder erhalten. Weitere sechs Erlaubnisfelder wurden an andere Unternehmen oder Institutionen vergeben. Über zusätzliche Anträge mehrerer Firmen wird derzeit noch entschieden.

Die Genehmigungen geben dem Unternehmen zunächst das „grundsätzliche Recht“, die Aufsuchungen vorzunehmen. „Konkrete Aufsuchungshandlungen darf die Esso Deutschland GmbH damit noch nicht vornehmen“, heißt es vonseiten der Behörde weiter. Diese seien erst nach Zulassung bergrechtlicher Betriebspläne möglich, für die unter anderem ein gesondertes Beteiligungsverfahren nötig sei.

Für die mögliche spätere Förderung ist der Einsatz des sogenannten Bohrloch-Bergbaus vorgesehen. Dazu soll analog zur Erdgasförderung in 3.000 bis 5.000 Metern Tiefe zirkulierendes Thermalwasser genutzt werden. Das Verfahren sieht vor, dass das lithiumhaltige Wasser an die Oberfläche befördert, das Lithium abgeschieden und das Wasser anschließend in die ursprüngliche Gesteinsschicht zurückgeführt wird.

LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier wies darauf hin, dass die Erlaubnisflächen nicht mit späteren Fördergebieten gleichzusetzen seien. Der Fokus werde sich in der praktischen Umsetzung auf deutlich kleinere Areale konzentrieren. Die geologischen Voraussetzungen im Norddeutschen Becken ermöglichten einen vergleichsweise ressourcenschonenden Abbau.

Mit nun 20 Erlaubnisfeldern auf einer Gesamtfläche von 7.500 Quadratkilometern – knapp einem Sechstel der Fläche Niedersachsens – positioniert sich das Bundesland als möglicher Vorreiter bei der Lithiumgewinnung. Bereits heute ist Niedersachsen führend in der deutschen Erdgas- und Erdölförderung.

Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Stromspeichern. Lithium-Ionen-Batterien kommen weltweit in stationären Stromspeichern und in E-Fahrzeugen zum Einsatz. Lithium ist derzeit der meistverwendete Rohstoff dafür. Es wird aktuell vor allem in Südamerika, Australien und China gewonnen.

„Als Genossenschaft setzen wir uns seit mehr als 25 Jahren für eine sozial gerechte Energiewende ein. Unser Projekt in Hamburg-Bahrenfeld zeigt, wie es geht“, erklärt Nils Müller, Co-Vorstand von Green Planet Energy. Zunächst werde das neue Quartier als Wohnunterkunft für schutzsuchende Familien mit Fluchthintergrund und Wohnungslose dienen, heißt es in einer Mitteilung der Genossenschaft. Diese wurde 1999 von Greenpeace gegründet und zählt mittlerweile nach eigenen Angaben 45.000 Mitglieder. Sie betreibt Wind- und Solarparks sowie Elektrolyseure zur Produktion von grünem Wasserstoff als „Windgas“, die insgesamt 200.000 Haushalte und Geschäftskunden versorgen.

In Hamburg wurde nun ein Modell etabliert, das nach den Vorstellungen der Verantwortlichen Vorbildcharakter haben soll. „Wir haben hier erstmals serielles Bauen mit einem innovativen Energiekonzept kombiniert“, erklärt Andreas Tjaden, kaufmännischer Direktor von F&W.

Green Planet Energy und Fördern & Wohnen haben vereinbart, gemeinsam weitere solcher Projekte in Mehrfamilienhäusern umzusetzen. „Mit unserer Kooperation schlagen wir ein neues Kapitel der Energiewende in Hamburg auf“, erklärt Nils Müller. Er hebt die Eigenerzeugung in Quartieren als besonderes Gestaltungselement der Energiewende vor Ort explizit hervor.

Wüst unterstrich die Bedeutung von A-Nord für die Energiewende und sein Bundesland: „Nordrhein-Westfalen ist Heimat einer energieintensiven Industrie. Eine klimafreundliche Energieversorgung, die sicher und bezahlbar ist, ist Voraussetzung für die wirtschaftliche Stärke unseres Industriestandortes.“

Die Gleichstromleitung teilt sich in zwei Abschnitte: A-Nord und Ultranet. A-Nord reicht vom Konverter im niedersächsischen Emden bis zum Konverter des Projektes Ultranet in Osterath im Rheinland. Ultranet verläuft dann weiter nach Philippsburg in Baden-Württemberg.

Hunderte Millionen Euro Einsparpotenzial

Sie bilden zusammen einen rund 600 Kilometer langen Windstrom-Korridor. Von 2027 an soll dieser hauptsächlich bis zu 2.000 MW Windstrom aus Ostfriesland in den Süden der Republik leiten. Während in Niedersachsen bereits seit Herbst 2023 an der Leitung A-Nord gebaut wird, beginnt in Nordrhein-Westfalen nun ebenfalls die Bauphase.

Wie der zuständige Übertragungsnetzbetreiber Amprion mitteilte, soll A-Nord von 2027 an jährlich bis zu 700 Millionen Euro an Redispatchkosten einsparen. „Die Investitionskosten von drei Milliarden Euro amortisieren sich somit schnell“, wird Amprion-CEO Christoph Müller zitiert.

Darüber hinaus betonte Müller die wirtschaftliche Bedeutung des Projekts: „Der Netzausbau ist ein starker Wirtschaftsmotor: Amprion wird in den kommenden fünf Jahren allein in Nordrhein-Westfalen acht Milliarden Euro investieren. Das verteilt sich auf 30 Leitungsbauprojekte, durch die mehr als 2.500 Firmen Aufträge erhalten.“

Die ersten 75 Kilometer der A-Nord-Leitung sollen bereits im März 2026 fertiggestellt werden. An der südlichen Schnittstelle der Leitung, in Meerbusch bei Düsseldorf, entsteht eine Konverterstation, die den Übergang zur Ultranet-Verbindung ermöglicht.

Während A-Nord als Erdkabel gebaut wird, verläuft Ultranet größtenteils über bestehende Hochspannungsmasten als Freileitung. In Baden-Württemberg ist der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW dafür zuständig.

Ziel des Unternehmens ist es, mit einem technologieoffenen Portfolio von Batteriespeichern Systemdienstleistungen wie Frequenzhaltung (FCR), Sekundär- und Minutenreserve (aFRR, mFRR) zu erbringen sowie die Teilnahme am kurzfristigen Day-Ahead- und Intraday-Handel zu ermöglichen. Damit sollen Speicher nicht mehr allein als Netzpuffer fungieren, sondern aktiv zur Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Strommärkte beitragen.

Das Projekt ist nicht nur das erste Großspeicher-Vorhaben von Tauber Energy in Thüringen, sondern auch ein Baustein für ein Portfolio mit mehr als 100 MW geplanter Gesamtleistung und flexiblen Entladezeiten zwischen zwei und vier Stunden. Diese Skalierung erlaubt künftig eine standortübergreifende Einsatzplanung, mit der sich Marktchancen besser nutzen lassen und Systemdienlichkeit gezielt einsetzen lässt.

Die technische Umsetzung erfolgte in Kooperation mit dem Projektentwickler Renewex und dem Verteilnetzbetreiber TEN Thüringer Energienetze. Laut David Fleck, Geschäftsführer von Tauber Energy, war die Zusammenarbeit geprägt von „hoher Lösungsorientierung“, insbesondere beim Netzanschluss und der Integration der Speichertechnik.

Ein weiterer zentraler Aspekt des Projekts ist die Finanzierung: Die Deutsche Kreditbank AG (DKB) hat die Projektfinanzierung übernommen. „Die Finanzierung durch die DKB zeigt, dass unsere Speicherprojekte nicht nur technologisch, sondern auch wirtschaftlich überzeugen“, so Fleck.

Ausgleich von Erzeugungsschwankungen und Lastspitzen

Ein weiteres Großspeicherprojekt entsteht im brandenburgischen Premnitz. Dort realisiert die Energy from Waste GmbH (EEW) gemeinsam mit dem Speicherhersteller Tricera Energy erstmals ein großtechnisches Speichersystem am Standort eines bestehenden EEW-Kraftwerks. Das System wird über eine Leistung von 7 MW und eine Kapazität von 15 MWh verfügen und wird laut einer Mitteilung von Tricera „in den kommenden Monaten“ umgesetzt.

Für EEW ist das Projekt ein Schritt auf neues Terrain, hin zu mehr Flexibilität im Strommarkt. Der Speicher soll nicht nur das Netz stabilisieren, sondern zur Optimierung von Lastspitzen und Erzeugungsschwankungen beitragen. Die EEW versteht ihre Anlagen laut CEO Timo Poppe künftig als flexible Speicherkraftwerke, die in Zeiten von Windflaute und Dunkelheit netzdienlich einspringen.

Lars Fallant, COO von Tricera Energy, ergänzt: „Wichtige Hebel für kurzfristige Erfolge bei der Energiewende sind die Nutzung freier Netzkapazitäten und die Flexibilisierung bestehender Kraftwerksstandorte.“ Das Projekt sei ein Beispiel dafür, wie Batteriespeicher zu einem nachhaltigen und wirtschaftlichen Energiemanagement beitragen können.

Beide Projekte zeigen exemplarisch, wie Batteriespeicher in die Rolle aktiver Systemdienstleister hineinwachsen. In einem Strommarkt, der durch Einspeisung aus volatilen erneuerbaren Energien geprägt ist, gewinnen solche flexiblen Speicherlösungen an strategischer Relevanz – sowohl für die Netzstabilität als auch für eine wirtschaftliche Integration regenerativer Stromerzeugung.

Tauber Energy und Tricera Energy

Tricera Energy mit Sitz in Freiberg und Dresden hat sich auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von mittleren und großen Batteriespeichersystemen spezialisiert. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen bislang 211 MWh an Kapazität und 126 MW an Leistung verbaut.

Die Bundesregierung und die Landesregierung in Niedersachsen fördern mit über 60 Millionen Euro das Recycling von Batterie-Schwarzmasse bei der H.C. Starck Tungsten in Goslar. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben einen besonders effizienten Prozess zur Rückgewinnung von Metallen aus so genannter „Schwarzmasse“ – also den zermahlenen Bestandteilen gebrauchter Lithium-Ionen-Batterien nach dem Entfernen des Gehäuses – entwickelt.

Das Verfahren, für das sechs Patentanmeldungen anhängig sind, erzielt laut H.C. Starck gegenüber etablierten Methoden eine erheblich bessere Rohstoffausbeute bei einem deutlich geringeren Verbrauch an Hilfsstoffen und Energie. Außerdem falle lediglich ein Zehntel der CO2-Emissionen an, die beim Abbau von primärem Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan entstehen würden, heißt es.

Für die Anwendung im industriellen Maßstab hat H.C. Starck Tungsten nun den Bau einer Anlage im Metallurgiepark Oker mit einem Investitionsvolumen von rund 340 Millionen Euro ins Auge gefasst. Der damit verbundene Förderantrag sei auch vom Mutterkonzern Mitsubishi Materials Corporation unterstützt worden, so das Unternehmen.

Die auf zwei Jahre angelegten Bauarbeiten für die neue Anlage in Goslar sollen in der ersten Jahreshälfte 2027 beginnen. Die angestrebte Recyclingkapazität liegt bei rund 20.000 Tonnen Schwarzmasse pro Jahr, vergleichbar dem Batterieinhalt von ungefähr 100.000 Elektro-Kleinwagen.

Zur H.C. Starck Gruppe gehören der Wolframhersteller H.C. Starck Tungsten GmbH mit Produktionsstandorten in Deutschland, Kanada und China, der Analytikspezialist Chemilytics GmbH & CO KG sowie die Chemitas GmbH.

Die H.C. Starck Holding (Germany) GmbH war Ende vergangenen Jahres durch die japanische Mitsubishi Materials Europe B.V., eine Tochter der Mitsubishi Materials Corporation Group übernommen worden. Mitsubishi Materials setzt als einer der weltweit führenden Hersteller metallbasierter Hochleistungsmaterialien und -produkte zunehmend auf das Recycling sekundärer Rohstoffe. Die Unternehmensgruppe betreibt in Japan einen eigenen Standort zur Wiedergewinnung und Verarbeitung von Wolfram und stellt auch wolframbasierte Werkzeuge her, für die seit vielen Jahren Produkte von H.C. Starck Tungsten bezogen werden.

Die neue Fertigung soll laut Landes-Wirtschaftsministerium bis 2030 eine Produktionskapazität von bis zu 100.000 Batteriepacks erreichen. Damit lassen sich je nach Fahrzeugtyp zwischen 22.000 und 30.000 E-Nutzfahrzeuge ausstatten.

Der Freistaat Bayern unterstützt das Vorhaben mit 5,6 Millionen Euro. Grundlage der Standortentscheidung war eine bereits 2022 zugesagte Förderung von bis zu 30 Millionen Euro für Forschung und Entwicklung durch das bayerische Wirtschaftsministerium.

Minister Aiwanger ordnete das Ereignis so ein: „Mit dem heutigen Start setzt MAN ein Zeichen für die gesamte Nutzfahrzeugindustrie. Batteriewerke wie dieses machen Bayern technologisch unabhängig bei der Elektromobilität und zeigen: Das Know-how ist hier.“

Schwedische Batterien für Bergbau, Bau und Materialtransport

Unterdessen hat der schwedische Lkw-Hersteller Scania das Industriegeschäft des Batterieherstellers Northvolt übernommen, nachdem eine Einigung mit dem Konkursverwalter des Unternehmens erzielt wurde. Der Kauf war bereits Anfang des Jahres vereinbart worden, als der Batteriehersteller ein finanzielles Restrukturierungsverfahren nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechtes durchlief.

Später musste Northvolt in Schweden Insolvenz anmelden, nachdem es nicht gelungen war, die für den Fortbestand des Unternehmens nötige finanzielle Unterstützung zu erhalten (wir berichteten).

Ein vom schwedischen Gericht bestellter Treuhänder überwacht das Konkursverfahren, einschließlich des Verkaufs des Unternehmens und seiner Vermögenswerte sowie der Begleichung ausstehender Verbindlichkeiten. Der Treuhänder erklärte kürzlich, dass Northvolt den Betrieb fortsetzen kann, allerdings auf einer reduzierten Basis, wenn eine grundsätzliche Einigung mit den wichtigsten Interessengruppen erzielt worden ist.

Die Industriesparte von Northvolt stellt Batterien für Kunden in Branchen wie Materialtransport, Baumaschinen und Bergbau her. Das Unternehmen verfügt über Produktionsanlagen, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum und ein Team von rund 260 Mitarbeitern an Standorten in Danzig und Stockholm.

„Scania und der Treuhänder haben sich auf eine Vereinbarung geeinigt, die die Fortführung des Geschäftsbetriebs sicherstellt“, teilte der zum Münchner Traton-Konzern gehörende Lkw-Hersteller am Freitag mit. „Nach der Übernahme werden die Geschäfte von Northvolt Systems Industrial weitergeführt.“ Die finanziellen Bedingungen wurden nicht genannt.

Bevor er ins Rheinland kam, war der gebürtige Franzose bei der Braunschweiger BS-Energy-Gruppe, wo er im Jahr 2012 in den Vorstand aufrückte. Fünf Jahre später übernahm er bei der BS Energy AG, deren Anteileigner die französische Veolia, die Stadt Braunschweig und die Thüga sind, den Vorstandsvorsitz.

„Die Verlängerung um weitere fünf Jahre ist auch eine Bekräftigung der Unternehmensstrategie für Klimaschutz, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit in der Energieversorgung Düsseldorfs und der Region“, kommentiert Aufsichtsratsvorsitzende Colette Rückert-Hennen in einer Pressemitteilung die Entscheidung ihres Gremiums.

Mounier weiter zur Seite stehen im Vorstand Dr. Charlotte Beissel und Jan Huth. Der Vorstandsvorsitzende versprach, das Entwicklungstempo des Stadtwerks hochzuhalten.

Die Stadtwerke Düsseldorf gehören zu 54,95 Prozent dem Energiekonzern EnBW. 25,05 Prozent der Anteile hält die Stadt Düsseldorf, 20 Prozent gehören der Kölner kommunalen Zwischenholding GEW Köln, einer Tochter der Stadtwerke Köln.

Friedrichs stehe „in besonderem Maße für die konsequente strategische Weiterentwicklung der Gasag-Gruppe“, zitiert der Versorger den Aufsichtsratsvorsitzenden, Eric Stab, in der Pressemitteilung. Friedrichs‘ Engagement für eine klimaneutrale Energieversorgung sei klar erkennbar. „Eine verlässliche und effiziente Energieversorgung mit einer zügigen Dekarbonisierung zu verbinden, bleibt die große Aufgabe für unser Unternehmen – auch in unruhigen Zeiten“, mit diesen Worten blickt Friedrichs auf die kommenden Jahre.

Georg Friedrichs ist gelernter Bankkaufmann und Jurist. Bevor er zur Gasag kam – er folgte damals auf den ehemaligen Thüga-Vorstand Dr. Gerhard Holtmeier –, war er in leitenden Funktionen bei Vattenfall tätig.

Verlängert worden ist unterdessen auch das Mandat von Eric Stab. Der CEO des Gasag-Mitaktionärs Engie Deutschland AG bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des Aufsichtsrates der Gasag-Gruppe.

- der Gigawatt GmbH für grüne Geschäftsfelder

- sowie der Lausitz Energie Verwaltungs GmbH für das traditionelle Kerngeschäft (wir berichteten).

Neu in das Führungsgremium des Unternehmens zieht per 12. Mai als CFO Thomas Merker ein. Er folgt als Finanzverantwortlicher auf Dr. Markus Binder. Dieser wurde zum 1. Mai in die Geschäftsführung des Übertragungsnetzbetreibers Tennet Germany mit Sitz in Bayreuth berufen. Binder war seit dem 1. März 2017 als Finanzvorstand bei der Leag tätig.

Sein Nachfolger Merker bringt langjährige Erfahrung aus der Energiebranche mit, laut seines Profils in der Business-Plattform Linked in wechselt er von der tschechischen Gasnet s.r.o., wo er Group Chief Financial Officer ist, zur Leag.

|

| Thomas Merker Quelle: Leag |

Das Ressort Personal bleibt unverändert mit Arbeitsdirektor Jörg Waniek besetzt.

Erst Ende März hatte die tschechische EP-Gruppe unter dem Unternehmer Daniel Kretinsky ihren Konzernanteil an der Leag nach eigenen Angaben von 70 auf 100 Prozent aufgestockt (wir berichteten).

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

Die US-Regierung will in Windeseile Zollverträge mit mehr als 70 Ländern aushandeln, die auf diese Weise höheren Abgaben auf Exporte in die USA entgehen wollen. Unklar ist bislang jedoch, wie hoch die Kompromissbereitschaft der US-Regierung tatsächlich ist.

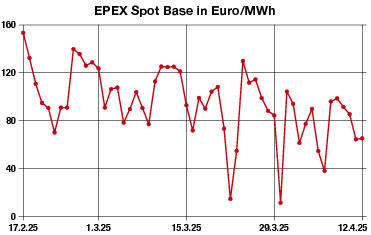

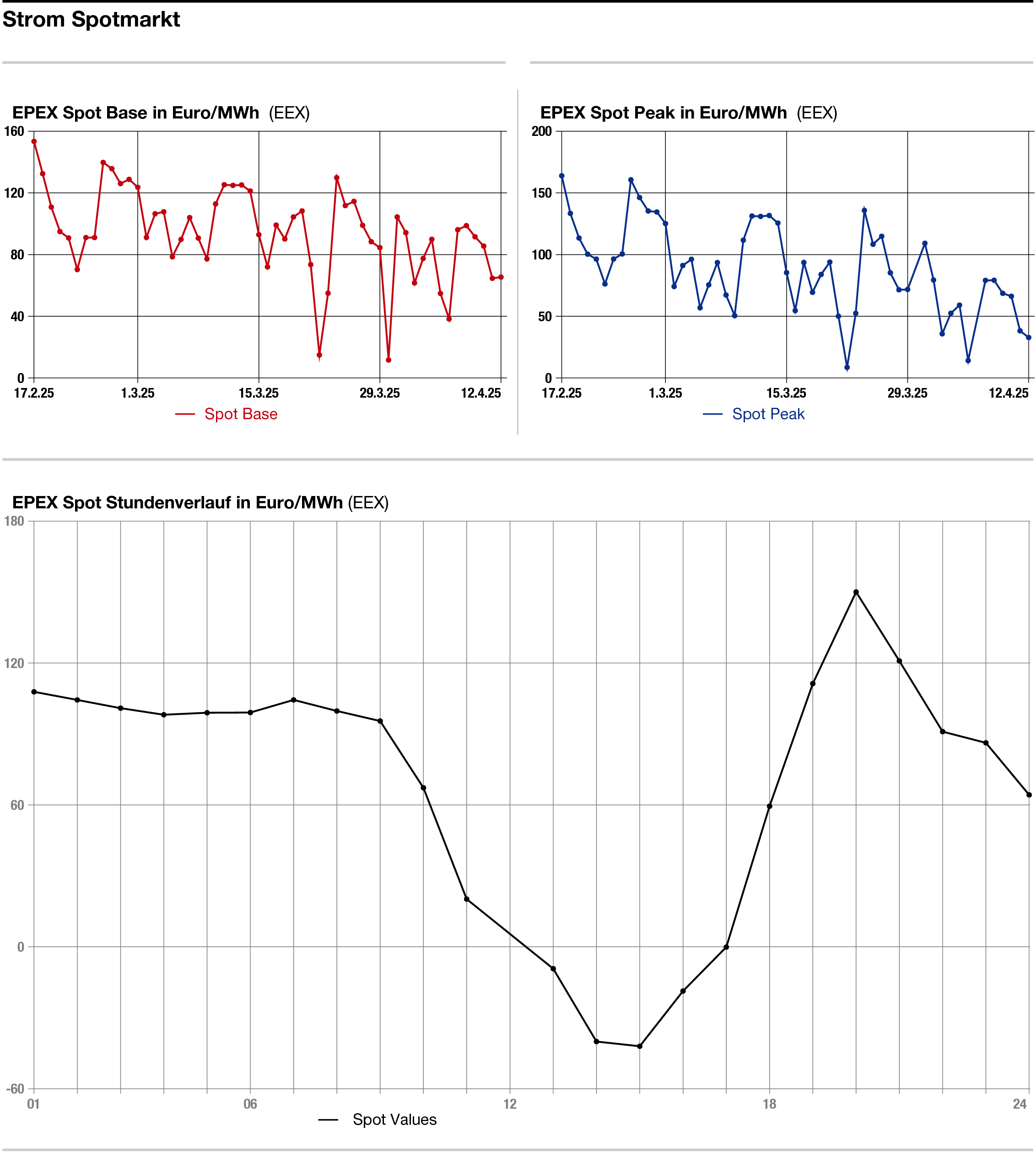

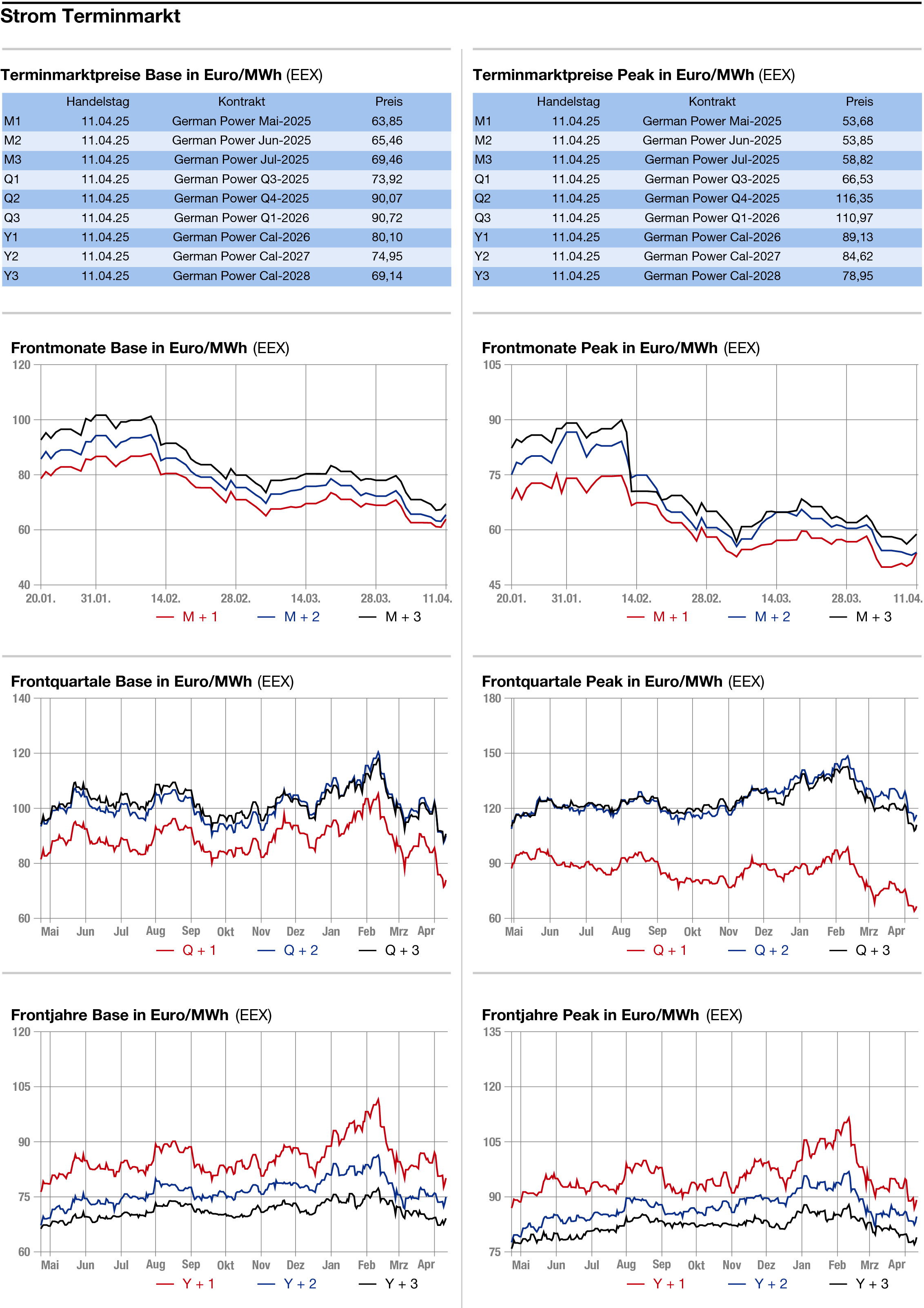

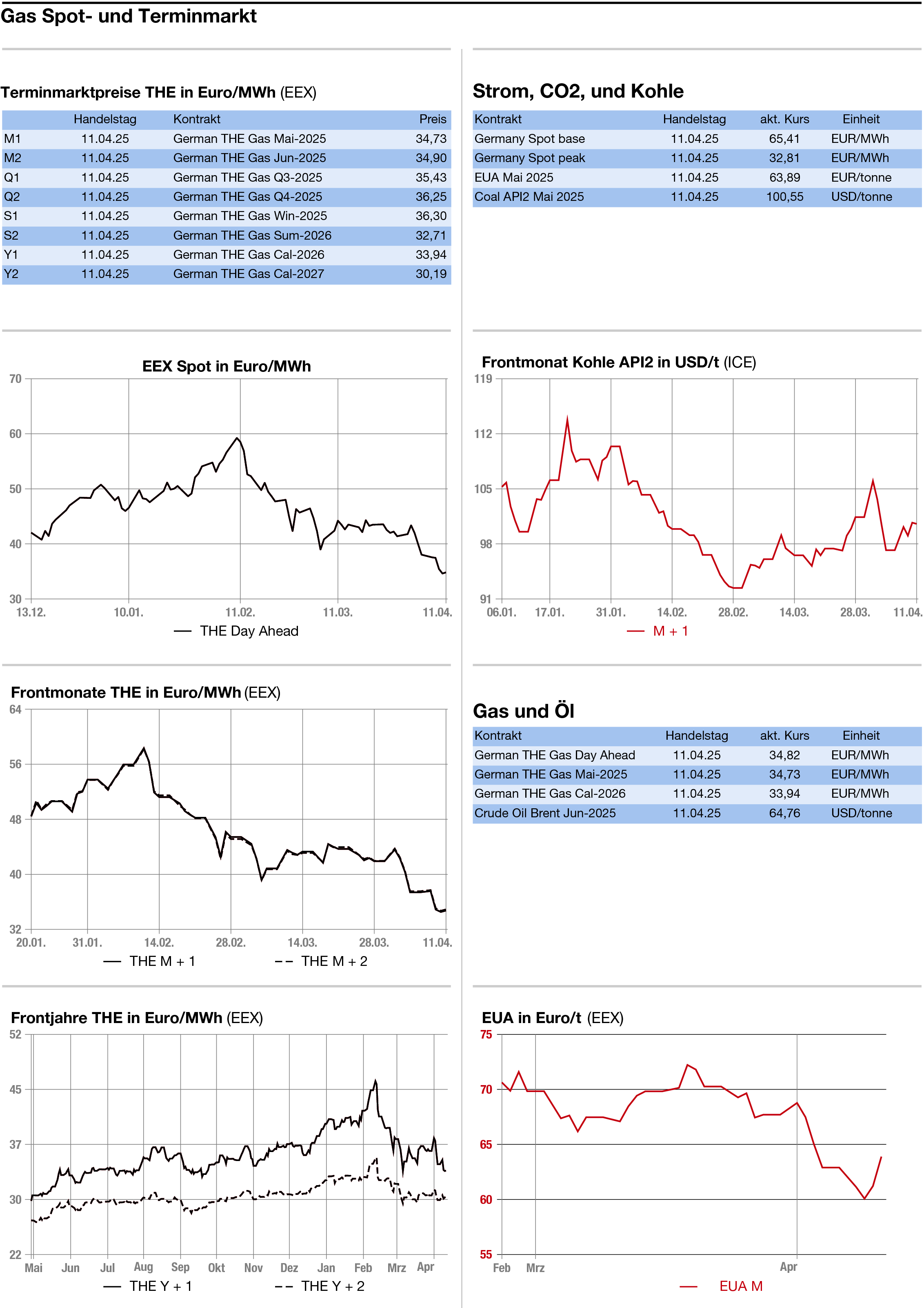

Strom: Tendenziell etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde im Base mit 102,00 Euro/MWh gesehen. Börslich mussten 102,00 Euro entrichtet werden. Am Donnerstag wurden für den Freitag selbst im außerbörslichen Handel noch 64,75 Euro im Base und 38,50 Euro im Peak gezahlt. Ausschlaggebend für den Preisanstieg von Freitag auf Montag ist die niedrigere Erneuerbaren-Einspeisung von 12,8 Gigawatt im Base, die für den ersten Arbeitstag der neuen Woche prognostiziert wird. Für den Berichtstag hatten die Meteorologen von Eurowind noch 35,1 Gigawatt vorhergesagt.

Vor dem Hintergrund der Zollwut von US-Präsident Donald Trump sei es besonders schwer, Strompreise zu prognostizieren, so ein Händler. Viele Marktteilnehmer dürften sich daher vor Ostern mit Engagements zurückhalten, zumal etliche Handelstische wegen der Osterurlauber nicht besetzt sein dürften. Die Liquidität werde in der Karwoche gering ausfallen, eine Garantie für geringe Kursschwankungen sei dies jedoch nicht.

Am langen Ende zeigte sich das Cal 26 unverändert mit 79,49 Euro/MWh.

CO2: Die CO2-Preise haben sich am Berichtstag nach oben bewegt. Der Dec 25 gewann bis 13.21 Uhr 1,48 auf 63,60 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 18,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 63,77 Euro, das Tief bei 61,78 Euro.

Das Analysehaus Vertis beziffert die Auswirkungen der US-Zollpolitik für 2025 auf eine Mindernachfrage von 6 Millionen bis 10 Millionen C02-Zertifikaten. In der Schätzung seien aber nur die direkten Auswirkungen auf den Handel enthalten. Bei einer regelrechten Rezession in Europa könne der Nachfragerückgang noch höher ausfallen.

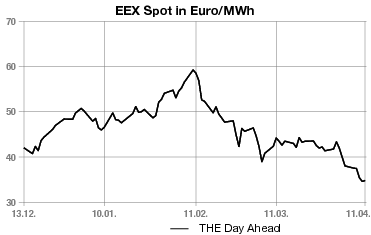

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben am Freitag etwas nachgegeben, Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 13.22 Uhr 0,150 auf 33,250 Euro/MWh. Am deutschen THE gab der Day-ahead um 0,650 auf 34,075 Euro nach. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage dürften vom Gasmarkt neutral aufgenommen werden. Zwar sollen die Temperaturen in Deutschland zunächst auf überdurchschnittliche Werte steigen, doch mit dem Beginn der dritten Aprildekade dürfte die Wärmeperiode laut dem US-Wettermodell einer deutlich kühleren Witterung Platz machen. Das Windaufkommen werde sich volatil aber zugleich nur moderat entwickeln.

Die europäischen Gasfutures für Juli 2025 sind unterdessen um etwa 1 Euro/MWh unter die für Januar 2026 gefallen, was einen Anreiz schafft, in diesem Sommer zu kaufen und in die Speicher einzuspeisen. Das milde Ende des Winters und die reichliche Verfügbarkeit von LNG haben die Sorgen vor einer schwierigen Auffüllsaison verringert.

Die europäischen Gasnetzbetreiber gehen davon aus, dass die EU die vorgesehene Speichermenge von 90 Prozent erreichen kann, vorausgesetzt, die importierten LNG-Mengen reichen aus und die verbleibenden russischen Pipelineströme werden nicht unterbrochen (siehe auch separate Meldung zu flexibleren Füllstandsvorgaben).

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: