15. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: EWI-Analyse: EU-ETS 2 treibt Energiepreise

RECHT: Einfacherer Zugang zum Grundbuch für Energieprojekte

KLIMASCHUTZ: Umweltverbände fürchten Rückschritte

HANDEL & MARKT

LADEINFRASTRUKTUR: Gridx warnt vor wachsender Lücke bei Ladepunkten

STROMNETZ: Bayernwerk mit Impuls für Netzintegration von Flexibilitäten

WÄRME: Preise für Hamburger Fernwärmekunden steigen um fast ein Drittel

UNTERNEHMEN

BETEILIGUNG: Italienische Snam steigt bei Open Grid Europe ein

PERSONALIE: Wechsel im Vorstand von SMA Solar

PERSONALIE: Stadtwerke Radolfzell setzen weiter auf Hagenmeyer

PERSONALIE: IT-Dienstleister Items erweitert Führungsriege

PERSONALIE: Personeller Paukenschlag in Demmin

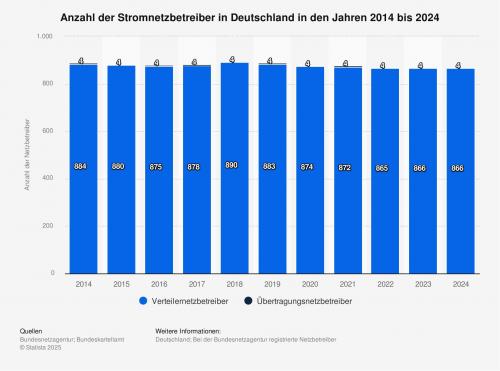

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Stromnetzbetreiber in Deutschland 2014 bis 2024

TOP-THEMA

Modulare Energiezentrale für grüne Wärmeversorgung

Die Projektleitung: Lisa Kienzle und Steffen Gutte. Quelle: E&M / Heidi Roider

KWK.

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben für ein Neubauquartier in Wullenstetten eine Energiezentrale mit einem erneubaren Wärmeanteil von 70 Prozent errichtet − mit Pellets und BHKW.

Die neue Energiezentrale für das Neubauquartier „Wohnen am Stadtpark“ im Stadtteil Wullenstetten von Senden (Bayern) arbeitet mit einem Erneuerbaren-Anteil von mehr als 70 Prozent. Damit „benötigt die Anlage nur noch in Spitzenlastzeiten Gas“, sagte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf am 11. April. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) sowie die Stadt hatten die neue Energiezentrale offiziell vorgestellt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten die Anlage außerdem besichtigten. Als Nächstes sei der Fernwärmeausbau in der Innenstadt von Senden geplant, so die Bürgermeisterin.

„Die Energiezentrale am Stadtpark leistet einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen und unterstreicht die Bedeutung moderner, ressourcenschonender Technologien für eine nachhaltige Zukunft“, sagte Bernd Adolph, Geschäftsführer der SWU Energie. „Das Wohnquartier und das Schulzentrum sollen in wenigen Jahren auch an das Fernwärme-Verbundnetz Neu-Ulm/Senden angeschlossen werden.“

Momentan ist das Nahwärmenetz ein Inselnetz. Dies wurde laut den SWU bei der Planung berücksichtigt und ist ein Grund, weshalb die Zentrale in Modulen aufgebaut wurde. So könnten die einzelnen Elemente der Erzeugungsanlagen und der Anlagenperipherie je nach Bedarf angepasst, zurückgebaut oder ressourcenschonend an einen anderen Ort versetzt werden.

Modulare Containerbauweise

Der modulare Aufbau der Erzeugungsanlage war auch ein zentrales Element, dass dafür gesorgt hat, dass der äußerst ambitionierte Zeitplan, der auf eine Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage im Oktober 2024 abzielte, eingehalten werden konnte. Die gesamte Bauzeit betrug lediglich rund acht Monate.

Herzstück der Anlage sind zwei Holz-Pelletkessel mit einer thermischen Leistung von jeweils 350 kW. Oberhalb der Kessel befinden sich die Pelletlager mit einem Volumen von insgesamt 40 Tonnen. Ergänzt wird das System durch ein Blockheizkraftwerk mit 107 kW thermischer und 70 kW elektrischer Leistung, einem Spitzenlastkessel mit 1.950 kW sowie Pufferspeichern mit 50 Kubikmeter Fassungsvolumen.

|

| Adolph Bernd, Geschäftsführer der SWU Energie, bei der Vorstellung der neuen Energiezentrale Quelle: E&M / Heidi Roider |

Für eine zuverlässige Wärmeversorgung auch in Spitzenlastzeiten oder bei Ausfällen einzelner Erzeuger wurde zusätzlich ein Erdgaskessel installiert. Diese innovative Kombination verschiedener Technologien ist das Ergebnis der anspruchsvollen Anforderungen der Wärmewende und stellt eine zukunftsweisende Lösung dar. Außerdem bietet sie aufgrund der verschiedenen verfügbaren Energieträger eine höhere Flexibilität in der Erzeugung als herkömmliche, rein konventionelle Erzeugungsanlagen. Über 70 Prozent stammen aus erneuerbaren Energien, stammen also von den Pelletkesseln. Etwa 20 Prozent kommen aus der KWK, und nur maximal 10 Prozent entfallen auf den Erdgaskessel.

|

| Einer der beiden Pelletkessel in der neuen Energiezentrale Wullenstetten der SWU Quelle: E&M / Heidi Roider |

Im Endausbau wird die Energiezentrale bis zu „350 Wohneinheiten sowie das Schulzentrum versorgen“, erklärte SWU-Projektleiterin Lisa Kienzle. Mit dem Spitzenlastkessel sei auch trotz der derzeitigen Inselnetz-Situation eine 100-prozentige Versorgungssicherheit gewährleistet. Die Trassenlänge des Netzes beträgt aktuell 4,3 Kilometer. Für 2026/2027 sei auch die Anbindung an das Verbundnetz geplant.

Die SWU haben sich bei diesem Neubauquartier für eine KWK-Lösung entschieden, weil diese die wirtschaftlichste Option ist. Kienzle: „Wärmepumpen kamen hier nicht infrage, weil dann eine eigene Trafostation nötig gewesen wäre“. Das hätte zusätzliche Kosten und Bauzeit verursacht.

Insgesamt haben die SWU in die Energiezentrale sowie den Netzausbau rund 4 Millionen Euro investiert. Der Versorger hat sowohl eine Förderung über die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) als auch eine Förderung der KWK-Anlage erhalten. Über das Modul 3 der BEW wurden die beiden Pelletkessel gefördert. Das BHKW erhielt eine Betriebskostenförderung und die Pufferspeicher eine Investitionskostenförderung − beides über das KWKG.

Adolph Bernd betonte in diesem Zusammenhang, dass es für eine weitere erfolgreiche Wärmewende dringend eine Verstetigung der Förderprogramme brauche. „Ein Fernwärmeausbau mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien funktioniert nur mit Fördermitteln.“

Quelle: Fotolia / bluedesign

EWI-Analyse: EU-ETS 2 treibt Energiepreise

KLIMASCHUTZ. Die Universität Köln hat die potenziellen Preissteigerungen, die sich aus dem EU-ETS 2 ergeben könnten, untersucht. Es könnte teurer werden, als von der EU erwartet.

Mit dem Start des europäischen Emissionshandelssystems EU-ETS 2 ab dem Jahr 2027 könnten die CO2-Preise nach einer Analyse des Energiewirtschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln (EWI) auf mehr als 160 Euro je Tonne CO2-Äquivalent steigen. Damit fiele der Anstieg nach Einschätzung des EWI deutlich höher aus, als bisher von der Europäischen Kommission erwartet, was spürbare Auswirkungen auf Haushalte und in Form von Verteilungseffekten auch auf Volkswirtschaften hätte. Mit dem EU-ETS 2 rückt die CO2-Bepreisung von Emissionen in den Sektoren Gebäude und Verkehr in den Fokus der europäischen Klimaschutzpolitik.

In der Analyse „Auswirkungen und Preispfade des EU-ETS 2“ simulierte das EWI-Forschungsteam einen möglichen CO2-Preispfad. Dieser beruht nach den Angaben auf vereinfachenden Annahmen und ist als Szenario zu verstehen, das als Ausgangspunkt für weitergehende Untersuchungen dienen kann.

Der ermittelte CO2-Preispfad steigt in dem Szenario von 2027 bis 2035 von rund 120 Euro je Tonne CO2-Äquivalent auf über 200 Euro an. Die Emissionsbepreisung läge damit nicht nur oberhalb der Zielmarke der EU-Kommission von 45 Euro je Tonne CO2-Äquivalent, sondern auch deutlich höher als der aktuelle Preis im deutschen Emissionshandelssystem (EHS) von 55 Euro. Die Ursache sehen die Wissenschaftler vor allem in kurzfristig hohen investiven Grenzvermeidungskosten der Endverbrauchssektoren.

Kosten von mehr als 20 Milliarden Euro für Privathaushalte

„Besonders im europäischen Gebäudesektor sind die kurzfristigen Reduktionspotenziale begrenzt“, erklärte Philipp Artur Kienscherf, Head of Research Area am EWI. „Investitionen, etwa in Wärmepumpen oder Gebäudesanierungen, sind zur Erreichung der Klimaziele notwendig, aber kostenintensiv – und sie verlaufen schleppend.“ Auch im Verkehrssektor würde im projizierten Gleichgewichtspfad deutlich stärker in klimaneutrale Fahrzeuge investiert werden als bisher.

Obwohl mit dem EU-Klima-Sozialfonds (KSF) ein Instrument zur Abfederung sozialer Härten geschaffen wurde, bleibe unklar, ob allein die hieraus getätigten Kompensationszahlungen disruptive Effekte im Übergang des nationalen EHS auf den EU-ETS 2 abfedern könnten. Neben der nationalen Verteilung der Einnahmen erfolgt durch den Mechanismus auch eine europäische Umverteilung. Für Deutschland zeigten sich im betrachteten Szenario bis zum Jahr 2032 in Summe Zertifikatskosten von mehr als 20 Milliarden Euro für private Haushalte, denen keine öffentlichen Einnahmen aus dem EU-ETS 2 gegenüberstünden, so die EWI-Wissenschaftler.

Die Analyse zeigt nach den Angaben auch, dass eine CO2-Bepreisung allein für die Erreichung der Ziele nicht ausreichen könnte. Jedenfalls sei ein CO2-Preispfad unter 250 Euro je Tonne CO2-Äquivalent bis zum Jahr 2030 zu niedrig, um die Ziele der „Effort Sharing Regulation“ der EU im Rahmen des Fit for 55-Programms zu schaffen.

Die vollständige Analyse steht auf der Internetseite des EWI zum Download zur Verfügung.

Einfacherer Zugang zum Grundbuch für Energieprojekte

Quelle: Fotolia / H-J Paulsen

RECHT. Das Justizministerium erleichtert ab sofort per Verordnung die Grundbucheinsicht für Energie- und Telekommunikationsunternehmen zur Unterstützung des Ausbaus von Anlagen.

Das Bundesministerium für Justiz (BMJ) hat eine Verordnung zur Erleichterung der Grundbucheinsicht für Unternehmen erlassen, die Windenergie- oder Solaranlagen errichten oder Stromverteilnetze ausbauen. Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) soll die Maßnahme die Energiewende beschleunigen und den Zugang zu benötigten Flächen vereinfachen. Dies greift eine Maßnahme aus der Windenergie-an-Land-Strategie des BMWK auf. Auch für Telekommunikationsunternehmen gelten künftig erleichterte Regelungen.

Die Verordnung wurde vom Bundesministerium für Justiz in enger Abstimmung mit dem BMWK sowie dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) erstellt. Sie ermögliche es Unternehmen von nun an, bei der Planung entsprechender Anlagen in der Regel einen Anspruch auf Einsicht in das Grundbuch geltend zu machen. Dies gilt insbesondere, wenn sie auf dem betreffenden Grundstück Anlagen betreiben oder projektieren wollen.

Wirtschaft soll Kosten sparen

Nach Angaben des BMWK benötigen Projektierer und Betreiber regelmäßig Informationen darüber, wem potenziell geeignete Flächen gehören. Die Grundbucheinsicht ist dabei ein zentrales Instrument zur Sicherung von Flächen. Mit der neuen Regelung sollen die Verfahren zur Flächenakquise vereinfacht und Planungsprozesse verkürzt werden. Das Justizministerium betont, dass die Verordnung einen Beitrag zum Bürokratieabbau leiste. Laut der Verordnung verringert sich für die Wirtschaft der jährliche Erfüllungsaufwand aus Informationspflichten um rund 1,36 Millionen Euro.

Im Bereich der Elektrizitätsverteilernetze stellt die Verordnung klar, dass Planungen zur Änderung, Erweiterung oder zum Neubau von Netzinfrastruktur in der Regel ein berechtigtes Interesse an der Grundbucheinsicht begründen – speziell dann, wenn diese Projekte Bestandteil eines Netzausbauplans sind. Auch für Vorhaben im Bereich der Telekommunikationsnetze enthält die Verordnung entsprechende Erleichterungen. Ziel ist es, den Ausbau der digitalen Infrastruktur ebenfalls zu beschleunigen.

Die Verordnung zur erleichterten Grundbucheinsicht steht im Internet bereit.

Umweltverbände fürchten Rückschritte

Quelle: Pixabay / Colin Behrens

KLIMASCHUTZ. Wird die nächste Bundesregierung sich für den Klimaschutz einsetzen? Verbände fürchten: nicht genug. Zum Beispiel beim Heizungsgesetz.

Umweltverbände fürchten beim Blick in den schwarz-roten Koalitionsvertrag Rückschritte beim Klimaschutz. Sie haben Zweifel daran, ob die Bekenntnisse von Union und SPD zum Klimaschutz ernst gemeint seien, sagte Stefanie Langkamp, Geschäftsführerin Politik der Klima-Allianz Deutschland, eines Dachverbands. Bei Rückschritten sei der Text des Vertrags sehr konkret, bei Fortschritten hingegen vage. Man fürchte „vier verlorene Jahre für den Klimaschutz“.

Beim Gebäudeenergiegesetz, das Schwarz-Rot abschaffen will, komme es darauf an, ob nur die genauen Vorgaben für den Heizungstausch verschlankt werden sollen oder die Pflicht komplett gestrichen werden solle, sagte Veit Bürger vom Öko-Institut. Wichtig sei auch, dass das Zieljahr 2044, bis zu dem Heizungen längstens mit fossilen Brennstoffen betrieben werden dürfen, erhalten bleibe.

Die Verbände bewerten den Koalitionsvertrag beim Klimaschutz auch als sozial nicht ausgewogen. Zwar sei das Bekenntnis zur Elektromobilität und zum Ausbau der Ladeinfrastruktur zu begrüßen, sagte Langkamp. Es fehlten aber vor allem kleine und bezahlbare E-Autos. Steuerbefreiungen seien zwar grundsätzlich hilfreich, doch damit flössen Fördermittel weiterhin vorrangig in große und teure Fahrzeuge.

Neue Gaskraftwerke geplant

Das Ziel, bis 2030 Gaskraftwerke mit einer Leistung von bis zu 20.000 MW zu bauen, liege weit über dem Bedarf, erklärte Verena Graichen vom Bund für Umwelt und Naturschutz. Die geplante Auflage einer „tatsächlichen Betroffenheit“ für Kläger gegen Infrastrukturvorhaben könne die Klagerechte von Umweltverbänden einschränken. Dabei könnten Moore nicht selbst klagen.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

Gridx warnt vor wachsender Lücke bei Ladepunkten

LADEINFRASTRUKTUR. Trotz wachsender Zahl von Ladepunkten hinkt Europas Infrastruktur dem E-Auto-Boom hinterher. Wo es genau hakt, zeigt der neue Ladereport von Gridx.

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Europa wächst − jedoch nicht schnell genug, um mit dem Markthochlauf Schritt zu halten. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle Ladereport 2025 der „gridX GmbH“. Das Münchner Smart-Energy-Unternehmen rechnet vor: Um die politisch angestrebten 8,8 Millionen Ladepunkte bis 2030 zu erreichen, müssten europaweit wöchentlich rund 25.800 neue Ladepunkte installiert werden.

Das ergibt sich aus einer Hochrechnung aufgrund der im Report genannten Zielzahl, dem aktuellen Stand von rund 750.000 Ladepunkten sowie dem verbleibenden Zeitraum von knapp sechs Jahren. Tatsächlich liegt die durchschnittliche Ausbaurate derzeit bei etwa 18.250 pro Woche, wie Gridx berichtet. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Defizit von 7.550 Ladepunkten pro Woche. Hochgerechnet auf ein Jahr fehlen somit rund 393.600 Ladepunkte.

Im Jahr 2024 stieg die Zahl öffentlicher Ladepunkte in Europa laut den Münchnern um 37 Prozent auf über 750.000, während die Zahl der batterieelektrischen Fahrzeuge (Battery Electric Vehicle, BEV) um 35 Prozent zunahm. Die verfügbare Ladeleistung legte sogar um 49 Prozent zu – vor allem durch neue Schnellladepunkte. Ladeeinrichtungen mit mehr als 22 kW machen inzwischen 18 Prozent aller Ladepunkte aus. Besonders stark wuchs das Segment der ultraschnellen Lader mit mehr als 150 kW – am stärksten in Norwegen, Finnland, Estland und Liechtenstein.

In Deutschland: Nur 1,73 Ladepunkte pro 1.000 Einwohner

Deutschland verzeichnete im vergangenen Jahr mit über 39.400 neu installierten Ladepunkten europaweit den höchsten Zuwachs, darunter 12.566 DC-Schnellladepunkte. Dennoch liegt das Land mit 145 Ladepunkten pro 100.000 Einwohnern im europäischen Vergleich nur auf Platz 13. Auch beim Fahrzeugbestand steht Deutschland mit 24 E-Autos pro 1.000 Einwohnern im Mittelfeld. Führend bleibt Norwegen mit 148, Bulgarien verzeichnete mit plus 244 Prozent das stärkste Wachstum bei BEV-Zulassungen.

Die Niederlande sind beim Infrastrukturausbau weiter vorn − mit 10,04 Ladepunkten pro 1.000 Einwohnern und 66 Ladepunkten pro Kilometer Autobahn. In Deutschland liegt die Ladepunktdichte laut Gridx bei 1,73 pro 1.000 Einwohnern und 4,2 pro Kilometer Autobahn. Hinzu kommt: Die Vielzahl an Ladeanbietern mit unterschiedlichen Tarifen, Roaming-Regelungen und Zugangssystemen erschwert in vielen Regionen einen flächendeckend komfortablen Ladezugang.

Ein zentrales Ergebnis der begleitenden Nutzerumfrage: E-Autofahrer laden bevorzugt zu Hause. 53 Prozent der Ladevorgänge finden laut Gridx im privaten Umfeld statt, 15 Prozent am Arbeitsplatz und 32 Prozent öffentlich. Entscheidend sind Faktoren wie Preis, Komfort und Planbarkeit. 62 Prozent der Befragten kontrollieren regelmäßig ihren Ladestand und passen ihr Verhalten entsprechend an.

Ein deutlicher Trend zeigt sich bei der Nutzung smarter Ladelösungen, vor allem in Verbindung mit Photovoltaikanlagen. 93 Prozent der Befragten mit PV-Anlage besitzen eine eigene Wallbox, 82 Prozent nutzen eine App zur Steuerung des Ladevorgangs. Über ein Drittel der PV-Nutzer gibt an, das Fahrzeug fast ausschließlich mit selbst erzeugtem Solarstrom zu laden. Für Hersteller von Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur folgert Gridx daraus die Notwendigkeit, ihre Produkte stärker auf die Integration in dezentrale Energiesysteme auszurichten.

Durchschnittliche Schnellladezeit bei bis zu 30 Minuten

Auch beim öffentlichen Laden steht Effizienz im Vordergrund. 70 Prozent der Befragten planen längere Fahrten inklusive Ladestopps vorab. 56 Prozent orientieren sich bei der Wahl der Schnellladestation am Kilowattstundenpreis. Rund 39 Prozent fahren bewusst weiter, um bevorzugte Ladepunkte zu erreichen. Die durchschnittliche Ladezeit an Schnellladern beträgt 20 bis 30 Minuten. Trotzdem haben 45 Prozent der Umfrageteilnehmer bislang kein Abo oder Tarifmodell mit vergünstigten Konditionen abgeschlossen.

Beim Blick auf die Preisstruktur fällt den Analysten von Gridx auf: In Mitteleuropa liegen die durchschnittlichen Kosten für einen typischen Ad-hoc-Ladevorgang zwischen 12 und 24 Euro. Die Spanne ergibt sich aus regionalen Unterschieden, unterschiedlichen Ladeleistungen sowie stark variierenden Tarifen je nach Anbieter und Standort. Besonders günstig ist das Laden in Island (7,70 Euro) und Portugal (8,50 Euro), wo der Markt deutlich homogener strukturiert ist als im deutschsprachigen Raum.

Der 40-seitige „Charging Report 2025“ lässt sich über die Internetseite von Gridx anfordern.

Bayernwerk mit Impuls für Netzintegration von Flexibilitäten

Quelle: Shutterstock / Supamotionstock.com

STROMNETZ. Ein Konzept des Bayernwerks zeigt, wie regulatorische und technische Hürden für die flexible Nutzung von Speichern überwunden werden können.

Bidirektionales Laden bei Elektrofahrzeugen könnte sich zu einem zentralen Baustein der Energiewende entwickeln – vorausgesetzt, technische und regulatorische Barrieren werden überwunden. Davon sind die Verantwortlichen der Bayernwerk Netz GmbH überzeugt. Deshalb haben sie im Rahmen des Forschungsprojekts „BDL Next“ nun konkrete Lösungsansätze zur Marktintegration dieser mobilen Speicher vorgestellt.

Eine aktuelle Studie des Bayernwerks schätzt das mögliche Leistungspotenzial solcher Systeme bis 2035 auf 143.000 MW bei 780 Millionen kWh Speicherkapazität. Diese Flexibilität könnte Strom aus erneuerbaren Quellen zwischenspeichern und in Bedarfszeiten wieder einspeisen und damit zur Stabilität des Stromnetzes beitragen.

Trotz des technischen Potenzials scheitert die Nutzung bidirektionaler Fahrzeuge bislang an regulatorischen und folglich auch ökonomischen Rahmenbedingungen. Der aktuelle Regulierungsrahmen mache die Rückeinspeisung ins Netz für private Betreiber unattraktiv, beklagt das Bayernwerk in einer Mitteilung und rechnet vor: Würde ein Verbraucher an einem sonnigen Tag eine Kilowattstunde zu einem Marktpreis von 0 ct/kWh kaufen, müsste er dennoch rund 23 ct/kWh an Umlagen und Abgaben zahlen. Ein wirtschaftlicher Rückverkauf wäre nur an wenigen Stunden im Jahr möglich – laut Studie waren es im letzten Herbst nur 33 Stunden, verteilt auf zwei Dunkelflauten.

Messkonzept als Schlüssel

Hinzu komme die technische Komplexität bei der Abgrenzung verschiedener Stromflüsse in einem Haushalt mit PV-Anlage, Heimspeicher und Fahrzeug. Die klare Messung von „zwischengespeichertem Netzstrom“ – also Strom, der nicht direkt verbraucht, sondern zwischengespeichert und später eingespeist wird – sei bislang kaum realisierbar.

Hier setzt das vom Bayernwerk entwickelte Konzept, das in einem Diskussionspapier erläutert wird, an: Ein neuartiges Messkonzept, das mit nur maximal zwei Zählern auskommt, soll die verschiedenen Stromflüsse erfassen und differenzieren können. Dieses Konzept bildet laut Bayernwerk die Basis für eine faire Abrechnung und damit die wirtschaftliche Teilnahme am Strommarkt.

Das Diskussionspapier beschreibt detailliert Anforderungen an geeignete Messsysteme, definiert den Begriff des zwischengespeicherten Netzstroms und leitet relevante Leistungsflüsse für Abrechnung und Bilanzierung ab. Ziel ist es, eine fundierte Grundlage „für einen geeigneten Umgang mit Nebenkosten“ zu schaffen und so die bestehende regulatorische Schieflage zu korrigieren.

Mit Blick auf die anstehende Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und die angekündigten Festlegungsverfahren der Bundesnetzagentur im Jahr 2025, mit denen Hürden für den Marktbetrieb von Speichern und Ladepunkten abgebaut werden sollen, versteht sich das Papier als Impulsgeber für die Gestaltung eines flexiblen Energiesystems. Es soll die Diskussion darüber anregen, wie private Speicher und Ladeinfrastruktur künftig in den Markt integriert werden können.

Das Bayernwerk ruft Branchenakteure, Wissenschaft und Politik dazu auf, sich mit den im Projekt „BDL Next“ entwickelten Lösungsansätzen auseinanderzusetzen und an der Diskussion zur Integration von Flexibilitäten aktiv mitzuwirken.

Das Diskussionspapier steht auf der Internetseite des Bayernwerks zum Download bereit.

Preise für Hamburger Fernwärmekunden steigen um fast ein Drittel

Quelle: Fotolia / Detlef

WÄRME. Von 10,9 auf 14,2 Cent/kWh: Die Hamburger Energiewerke erhöhen die Fernwärmepreise. Grund seien Milliardeninvestitionen in die Wärmewende.

Fernwärmekunden der Hamburger Energiewerke müssen für Warmwasser und Heizung künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen und fast ein Drittel mehr bezahlen. Die Preise für Neukunden müssten ab dem 1. Mai angepasst werden, sagte Vertriebsgeschäftsführer Michael Prinz. Bestandskunden folgten dann schrittweise vom 1. Juli 2026 an. Bislang zahlen Kunden des städtischen Unternehmens 10,9 Cent/kWh netto. Künftig werden es den Angaben zufolge 14,2 Cent sein.

„Mir ist vollkommen klar, dass das eine Preiserhöhung ist, die nicht ohne ist“, sagte Prinz. Grund für den Anstieg seien Investitionen in die Wärmewende, die zwischen 2022 und 2028 mit rund 2,85 Milliarden Euro zu Buche schlügen. Dadurch soll die Wärmeerzeugung bis spätestens 2030 kohlefrei und bis 2045 klimaneutral sein.

Rechnerisch liefern die Hamburger Energiewerke Fernwärme für rund 540.000 Wohneinheiten. Da darunter aber auch etliche Gewerbeimmobilien, Büros und unter anderem auch das Rathaus sind, reduziert sich die Zahl der mit Warmwasser und Heizung versorgten Wohnungen auf rund 260.000. Rund die Hälfte davon soll zum 1. Juli 2026 auf das neue Preismodell umgestellt sein. Der Rest folge in den Folgejahren, sagte Prinz.

Durchschnittlich 300 Euro Mehrkosten im Jahr

In einer Beispielrechnung erläutern die Energiewerke, was die Preiserhöhung für Nutzerinnen und Nutzer einer 70 Quadratmeter großen Wohnung mit einem Jahresverbrauch von 7.500 kWh bedeutet: Müssen sie bislang monatlich 80,84 Euro pro Monat bezahlen, werden es künftig 105,51 Euro sein - also knapp 300 Euro mehr im Jahr.

Mieterinnen und Mieter haben praktisch keine Möglichkeiten, die höheren Fernwärmekosten abzuwenden. Zunächst müssten sie sich an ihre Vermieter wenden, sagte Prinz. Nur sie als Hauseigentümer könnten entscheiden, ob sie angesichts der Preissteigerungen die neuen Verträge mit einer Laufzeit von zunächst drei Jahren annähmen, oder sich für andere Technologien zur Wärmeerzeugung entschieden.

Prinz: Andere Wärmetechnologien auch nicht günstiger

Prinz wies aber darauf hin, dass ein Wechsel hin etwa zu einer Wärmepumpe - sofern diese in Mehrfamilienhäusern überhaupt installiert werden könnte - auch nicht günstiger werde. „Hier muss sich die Fernwärme nicht verstecken.“ Denn nach Angaben der Energiewerke wird der Netto-Mischpreis für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Jahr 2027 bei 17,1 Cent/kWh iegen, bei Biomethan-Heizungen bei 23,8 und bei Wasserstoff-Heizungen bei 34,7 Cent.

Um die Wärmewende zu schaffen, sollen den Plänen die neuen modularen Energieparks Hafen und Tiefstack die bisherigen zentralen Kohlekraftwerke Tiefstack und Wedel ersetzen und lokale sowie klimaneutrale Wärmequellen wie Abwärme aus Industrie, Müllverwertung und Klärwerksprozessen sowie Flusswasser-Wärmepumpen nutzen. Allein mit Fertigstellung des Energieparks Tiefstack sinken die CO2-Emissionen der zentralen Hamburger Fernwärmeversorgung gegenüber dem Jahr 2020 den Angaben zufolge um 70 Prozent.

Verband: Erhöhung große Belastung für sozialen Frieden

Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) warnte vor einem Vorziehen der Klimaneutralität um fünf Jahre auf das Jahr 2040, denn das würde die Heizkosten noch weiter in die Höhe treiben. Schon jetzt seinen 300 Euro mehr pro Jahr für das Heizen einer Wohnung „heftig und eine große Belastung für den sozialen Frieden in unserer Stadt“, sagte Verbandsdirektor Andreas Breitner.

Gleichzeitig verlangte er unter anderem, das in der vergangenen Legislaturperiode versprochene Klimageld auszuzahlen. Einer Berechnung des Umweltinstituts München zufolge könnten jährlich pro Person rund 300 Euro ausgezahlt werden, sagte Breitner. „Das wäre ein wichtiger Schritt, den Anstieg der Fernwärmepreise zu schultern.“ Allerdings kommt im neuen Koalitionsvertrag von SPD und Union das Wort Klimageld gar nicht vor. Entlastung soll dort ein Absenken der Stromsteuer bringen.

Die Vorserie des Energyfish. Quelle Energyminer Gmbh

Augsburg testet neuartiges Kleinwasserkraftwerk

F&E. Die Stadt Augsburg hat fünf schwimmende Kleinwasserkraftwerke der Energyminer GmbH im Lech genehmigt. Begleitende Studien sollen die Umweltverträglichkeit prüfen.

Im Lech bei Augsburg soll ein neuartiges Wasserkraftsystem zum Einsatz kommen: Fünf sogenannte „Energyfish“-Anlagen will das Unternehmen Energyminer aus Gröbenzell bei München demnächst im Rahmen eines Pilotprojektes in dem Fluss neben der Augsburger Kläranlage installieren. Die Stadt hat nun hierzu dem Unternehmen die Genehmigung erteilt. Das Projekt wird wissenschaftlich durch eine Studie begleitet, um potenzielle Auswirkungen auf das Ökosystem zu prüfen. Das gibt Energyminer in einer Mitteilung vom 10. April bekannt.

Die Genehmigung sieht vor, dass die Installation der fünf Energyfish-Anlagen erst nach Vorlage erster positiver Ergebnisse aus der Studie erfolgt. Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass der natürliche Zustand des Lechs und seine ökologischen Funktionen erhalten bleiben. Die wissenschaftliche Begleitung ermöglicht eine transparente Bewertung möglicher Einflüsse und soll zur Optimierung von Renaturierungsprojekten beitragen, heißt es.

Kein Fundament notwendig

Der Energyfish ist ein hydrokinetisches Kraftwerk, das ohne Staumauern oder Betonbauwerke auskommt. Die Anlage wird im Flussbett verankert und schwimmt im Wasser gleich einer Boje. Sie nutzt die natürliche Strömung des Gewässers zur Stromerzeugung. Mit einer Länge von etwa drei Metern, einer Breite von 2,4 Metern und einem Gewicht von rund 80 Kilogramm produziert ein einzelner Energyfish durchschnittlich 1,8 kW Leistung und bis zu 15.000 kWh jährlich. Ein Schwarm von 100 solcher Anlagen kann, wie Energyminer auf seiner Internetseite erklärt, etwa 1,5 Millionen kWh pro Jahr erzeugen, was der Versorgung von rund 470 Haushalten entspricht.

|

| Ein Energyfish ist bereits seit 2023 im Auer Mühlbach in München – genauer gesagt an der Kraemer’schen Kunstmühle im Stadtteil Sendling − installiert. Quelle: Energyminer GmbH |

Die Technologie erprobte das Start-up bereits 2023 in einer Pilotanlage im Auer Mühlbach in München. Die dort gewonnenen Erkenntnisse sollen in das aktuelle Projekt einfließen. Besonderes Augenmerk liegt auf der Fischverträglichkeit der Anlagen. Fische hätten ausreichend Platz, an der Anlage vorbeizuschwimmen. Es gebe auch keine Sogwirkung, die die Fische in die Rotoren zieht, so die Unternehmer. Durch eigens entwickelte Rotoren mit stumpfen Kanten und einer begrenzten Drehgeschwindigkeit werde vermieden, dass Fische in Gefahr geraten könnten, so Energyminer. Zur weiteren Absicherung werde die Technische Universität München unter Leitung von Prof. Jürgen Geist eine Studie durchführen, die die Auswirkungen der Anlagen auf die Fischpopulation untersucht.

Zuvor hatte es Bedenken seitens lokaler Fischereiverbände gegeben, wie der Bayerische Rundfunk berichtete. Diese befürchten eine Beeinträchtigung der Fischerei und der Artenvielfalt. Die nun genehmigte, wissenschaftlich begleitete Testphase soll diese Bedenken adressieren und Klarheit über die Umweltverträglichkeit der Technologie schaffen.

Energyminer betont, dass das Unternehmen im kontinuierlichen Dialog mit allen Beteiligten steht und sich für eine nachhaltige Technologie im Einklang mit der Natur einsetzt. Die Ergebnisse des Projekts könnten wegweisend für den Einsatz von Mikrowasserkraftwerken in sensiblen Flussökosystemen sein.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Italienische Snam steigt bei Open Grid Europe ein

BETEILIGUNG. Der italienische Fernleitungsnetzbetreiber Snam übernimmt für knapp eine Milliarde Euro von einem Fonds aus Abu Dhabi dessen Anteile an OGE.

Die Snam S.p.A. mit Hauptsitz in San Donato Milanese bei Mailand übernimmt 24,99 Prozent am deutschen Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) in Essen. Der Verkäufer ist Infinity Investments, eine Beteiligungsgesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority. Der Kaufpreis beläuft sich auf rund 920 Millionen Euro, teilte Snam in einer Presseerklärung mit.

OGE mit Sitz in Essen betreibt ein rund 12.000 Kilometer langes Gasnetz und beliefert über 400 Kunden mit einem jährlichen Gasvolumen von rund 210 Milliarden kWh. Eigentümer ist eine Gesellschaft namens Vier Gas Holding (VGH).

Anteilseigner der VGH sind die Meag, eine gemeinsame Investmentgesellschaft der Versicherungen von Munich Re und Ergo mit einem Anteil von 18,75 Prozent, die kanadische British Columbia Investment Management Corporation (BCI) mit 32,15 Prozent sowie der belgische Fernleitungsnetzbetreiber Fluxys mit 24,11 Prozent.

Snam und Fluxys haben vereinbart, dass Snam einen Teil seines neu erworbenen Anteils in Höhe von rund 0,5 Prozent an Fluxys weiterreicht, sodass beide Netzbetreiber künftig jeweils einen ähnlich hohen Anteil an VGH halten. „Damit würden Snam und Fluxys jeweils rund 24,5 Prozent an VGH halten“, heißt es weiter.

17 Interkonnektoren zu sieben Nachbarländern

Laut Snam-CEO Stefano Venier ist es das erste Mal, dass ein italienisches Energieunternehmen in dieser Größenordnung in den deutschen Energiemarkt einsteigt. Die Beteiligung entspreche der strategischen Ausrichtung von Snam, ein europäisches Infrastrukturnetz entlang zentraler Energiekorridore, insbesondere von Süd- nach Nordeuropa, aufzubauen.

Die Bedeutung von OGE ergibt sich auch aus der Lage des Netzes: Es ist über 17 Interkonnektoren mit sieben Nachbarländern verbunden, unter anderem mit Belgien, der Schweiz sowie über Österreich mit den Leitungen GCA und TAG mit Italien. Über den Einspeisepunkt Tarvisio ist eine Exportkapazität von derzeit 9 Milliarden Kubikmetern jährlich möglich; bis 2026 soll laut Snam diese auf 14 Milliarden Kubikmeter steigen. Mit dem Einstieg bei OGE wächst das von Snam betriebene Fernleitungsnetz auf über 40.000 Kilometer. Das Unternehmen stärkt damit nach eigenen Angaben seine Rolle als europäischer Fernleitungsnetzbetreiber und positioniert sich entlang zukünftiger Wasserstoffkorridore wie dem „SoutH2-Korridor“, „H2Med2 und 2SEEHyC“, die alle von der Snam-Gruppe errichtet werden.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch das Bundeskartellamt sowie einer Prüfung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Wechsel im Vorstand von SMA Solar

Ab Mai Finanzvorstand: Kavi Rouhi. Quelle. SMA Solar

PERSONALIE. Die Finanzvorständin verlässt das Unternehmen. Die Nachfolge regelt das sich finanziell in schwierigen Umständen befindliche Unternehmen intern.

Barbara Gregor, bisherige Finanzvorständin der SMA Solar Technology AG, beendet vorzeitig ihre Tätigkeit als Vorstandsmitglied zum 30. April. Dies erfolgt „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, da sie sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen möchte, heißt es in einer Mitteilung. Gregor war seit Dezember 2022 als Vorständin für Finanzen und Recht tätig.

Der Aufsichtsrat hat Dr. Kaveh Rouhi, derzeit Senior Vice President Finance und Controlling bei SMA, mit Wirkung zum 1. Mai als Nachfolger von Gregor bestellt. Rouhi leitet nach Unternehmensangaben seit Juli 2024 den Bereich Finance & Controlling bei SMA und war seit September 2024 auch mitverantwortlich für die Entwicklung und Implementierung des laufenden Restrukturierungs- und Transformationsprogramms.

Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar hatte 2024 einen millionenschweren Verlust erwirtschaftet. Das Konzernergebnis sank auf knapp minus 118 Millionen Euro, wie das Unternehmen am 27. März bei der Vorlage des Geschäftsberichts in Niestetal, nordöstlich von Kassel (Hessen), mitteilte.

Es handele sich um eine einmalige Belastung. Im Jahr zuvor hatte SMA noch rund 226 Millionen Euro Gewinn gemacht. Rund 700 Stellen will der Konzern am Unternehmenssitz in Niestetal streichen, 400 weitere im Ausland.

Stadtwerke Radolfzell setzen weiter auf Hagenmeyer

Bei der Vertragsunterzeichnung: Simon Gröger (links) und Tobias Hagenmeyer. Quelle: Stadtverwaltung Radollfzell

PERSONALIE. Tobias Hagenmeyer bleibt Geschäftsführer der Stadtwerke Radolfzell am Bodensee. Der Aufsichtsrat hat seinen Vertrag um weitere fünf Jahre verlängert.

Die Stadtwerke Radolfzell setzen weiterhin auf Kontinuität an der Unternehmensspitze: Wie die Stadt Radolfzell am 11. April mitteilte, wurde der Vertrag mit Geschäftsführer Tobias Hagenmeyer um fünf Jahre verlängert. Der Energiemanager soll den kommunalen Versorger durch die Herausforderungen der Energiewende und Marktverwerfungen infolge der Energiekrise führen, heißt es.

Der studierte Volkswirt steht bereits seit Januar 2023 an der Führungsspitze des Kommunalversorgers. Weitere berufliche Stationen waren etwa die Stadtwerke Walldürn, die EnBW und das Pariser Energieunternehmen EDF, wie das Xing-Berufsprofil von Hagenmeyer verrät.

Oberbürgermeister Simon Gröger (parteilos) betonte bei der Unterzeichnung der Vertragsverlängerung die Bedeutung verlässlicher Führung. „Die Energiekrise und auch die Energiewende haben die Stadtwerke Radolfzell in den letzten Jahren vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt“, sagte Gröger. Die Kontinuität in der Geschäftsführung sei für die Stadtwerke ein zentraler Stabilitätsfaktor. Gröger sieht in Hagenmeyer eine Führungspersönlichkeit, die das Unternehmen strategisch richtig ausrichtet: „Herr Hagenmeyer ist der richtige Mann an der Spitze der Stadtwerke Radolfzell, um das Energieunternehmen in eine stabile und gute Zukunft zu führen.“

„Wichtige Impulse“ für Energie- und Wärmewende

Auch von Seiten des Mitgesellschafters Thüga Aktiengesellschaft kommt Zustimmung. Dr. Stephan Nagl, Bereichsleiter Netze bei dem in München ansässigen Beteiligungsunternehmen für kommunale Energieversorger, lobte die bisherige Amtsführung Hagenmeyers. Die Zusammenarbeit sei wirtschaftlich erfolgreich gewesen und habe zugleich inhaltliche Akzente für die kommunale Energiewende gesetzt. „Unter seiner Leitung haben wir nicht nur wirtschaftlich erfolgreich gearbeitet, sondern auch wichtige Impulse für die kommunale Energie- und Wärmewende gesetzt“, so Nagl.

Die Stadtwerke Radolfzell versorgen die rund 30.000 Einwohner der Stadt am Bodensee mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. In den vergangenen Jahren musste sich das Unternehmen – wie viele kommunale Versorger – mit drastischen Marktveränderungen und regulatorischen Neuerungen auseinandersetzen.

Hagenmeyer selbst bewertet die Vertragsverlängerung als Vertrauensbeweis und Ansporn für die kommenden Jahre. „Die vergangenen drei Jahre waren eine spannende und herausfordernde Zeit, in der wir als Unternehmen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt haben“, so der Geschäftsführer. Der Fokus liege nun auf Innovation, Nachhaltigkeit und Kundennähe. Diese Leitlinien sollen die Arbeit der kommenden Amtszeit prägen.

IT-Dienstleister Items erweitert Führungsriege

Quelle: Shutterstock / megaflopp

PERSONALIE. Die Items-Unternehmensgruppe erweitert die Geschäftsführung um Stefanie Mollemeier. Sie wird künftig für das operative Geschäft verantwortlich sein.

Stefanie Mollemeier wird gemeinsam mit Ludger Hemker die Items-Unternehmensgruppe führen und als COO für das operative Geschäft verantwortlich sein, teilte das IT-Haus mit Hauptsitz in Münster mit. Mollemeier wird ihre neue Aufgabe im September 2025 aufnehmen. Hemker wird dann als CEO weiterhin für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe verantwortlich sein.

Damit erweitert Items die Geschäftsführung. Dies sei aufgrund des „starken Wachstums mit über 400 Mitarbeitenden an fünf Standorten und der deutlich gestiegenen Komplexität in der Versorgungswirtschaft“ notwendig geworden.

Stefanie Mollemeier wechselt von der Mettenmeier GmbH, die zur ITS Gruppe gehört, zur „items GmbH & Co. KG“ und bringt laut dem IT-Dienstleister umfangreiche Erfahrung aus der Software- und IT-Dienstleistungsbranche mit. In ihrer neuen Rolle soll sie insbesondere die Steuerung der operativen Geschäftsbereiche übernehmen, „den Spagat zwischen Hochverfügbarkeit, Informationssicherheit und Innovationsfähigkeit managen und die digitale Transformation bei den Kunden der Items unterstützen“.

|

| Stefanie Mollemeier ist die neue COO bei Items Quelle: Items |

Personeller Paukenschlag in Demmin

Quelle: Pixabay / Maria

PERSONALIE. Aus für den Geschäftsführer der Stadtwerke Demmin: Der Aufsichtsrat des kommunalen Unternehmens der Hansestadt hat Olaf Schmetzke abberufen.

Jähes Ende nach fünf Jahren: „Mit Beschluss des Aufsichtsrates vom 3. April 2025 wurde Herr Schmetzke als Geschäftsführer der Stadtwerke Demmin GmbH abberufen“, bestätigt der Bürgermeister der Hansestadt Demmin gegenüber dieser Redaktion. Die Geschäftsführerposition werde „schnellstmöglich wieder ausgeschrieben“, so Thomas Witkowski (CDU). Interimsweise übernimmt die Aufgabe an der Spitze des kommunalen Versorgers in Mecklenburg-Vorpommern der Chef der örtlichen Wohnungsbaugesellschaft, Frank Müller. Zuerst hatte der Nordkurier darüber berichtet.

Der 44-Jährige Olaf Schmetzke war im Dezember 2019 auf den Geschäftsführerposten gerückt. Laut Zeitungsbericht hat er jedoch das Vertrauen in der Belegschaft verloren. Der Betriebsrat hatte sich in einem Brandbrief an die Stadtvertreter gewandt. Hintergrund: Der Geschäftsführer soll durch starke Preiserhöhungen für Dienstleistungen im Garten- und Landschaftsbau (Ga-La) Kunden verprellt haben. Die Stadtwerke „hätten bereits mehrere langfristige Verträge und Aufträge verloren“. Schmetzke kündigte in der Folge aus betriebswirtschaftlichen Gründen einigen Ga-La-Bauern.

Deutlich gestiegen sind während seiner Dienstzeit auch die Preise für Fernwärme. Im Jahr 2022 lag der Arbeitspreis bei 6,29 Cent/kWh netto. Im Jahr darauf betrug 8,65 Cent/kWh. Für 2024 wies der Versorger 16,10 Cent/kWh netto aus – ein Anstieg um mehr als 150 Prozent binnen zweier Jahre. Der monatliche Grundpreis betrug 2022 36 Euro pro Kilowatt Anschlussleistung, 2024 waren es 90 Euro.

Gegenüber der Lokalpresse betonte Bürgermeister Thomas Witkowski, dass die Stadtwerke derzeit wirtschaftlich gut dastehen. „Sie sind nicht von einer Insolvenz bedroht, und auch ihr weiteres Bestehen ist nicht gefährdet“, sagte er dem Nordkurier. Im Jahresabschluss für das Jahr 2023 weist das Unternehmen mit 28 Mitarbeitenden einen Jahresüberschuss von 337.000 Euro aus. Im Jahr davor betrug der Jahresüberschuss 546.000 Euro. Als Schmetzke zum Geschäftsführer bestellt wurde, stand ein Fehlbetrag von rund 150.000 Euro zu Buche, 2020 war das Minus auf 70.000 geschrumpft, 2021 schlossen die Stadtwerke mit einem Überschuss von 26.000 Euro ab.

Das Leistungsspektrum des kommunalen Unternehmens umfasst Fernwärme, Garten- und Landschaftsbau, Kommunaltechnik, Winterdienst, Elektroarbeiten sowie Abrechnungsservice und Messdienst.

Anzahl der Stromnetzbetreiber in Deutschland 2014 bis 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 wurden in Deutschland insgesamt 870 Stromnetzbetreiber gezählt. Gegenüber dem Jahr 2014 ist die Zahl der genannten Betreiber um 18 zurückgegangen.

In Deutschland gibt es vier Übertragungsnetzbetreiber: Amprion, 50Hertz, Transnet BW und Tennet. Sie sind für die Infrastruktur der überregionalen Stromnetze verantwortlich. Die derzeit 866 Verteilernetzbetreiber sind für Stromnetze im Nieder-, Mittel- und Hochspannungsbereich zuständig.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

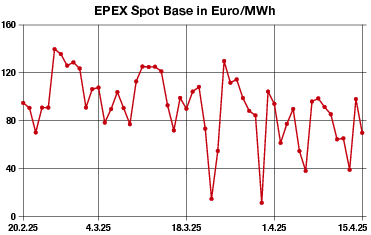

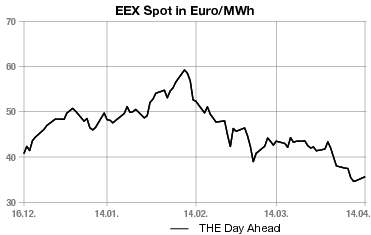

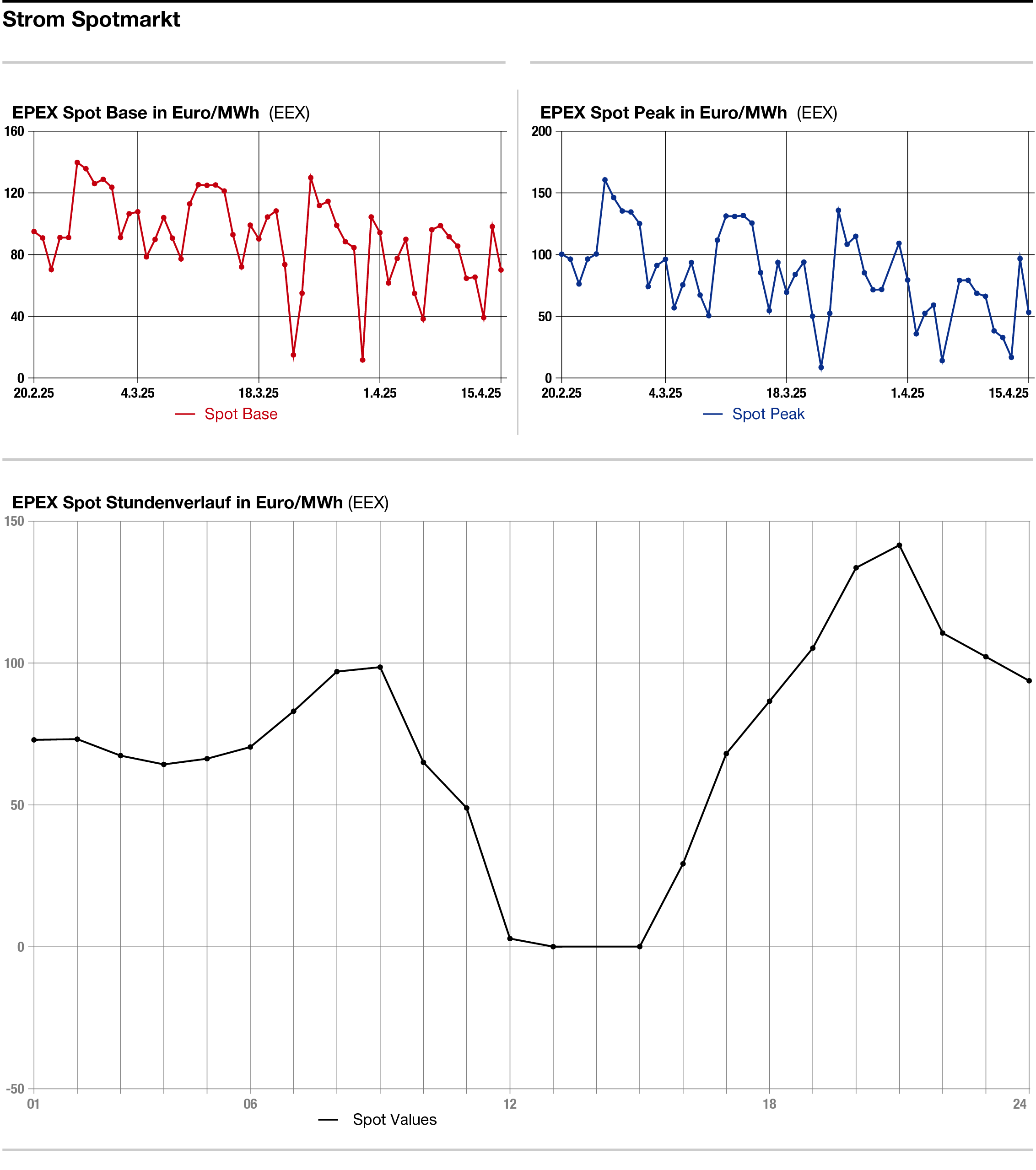

MARKTBERICHTE

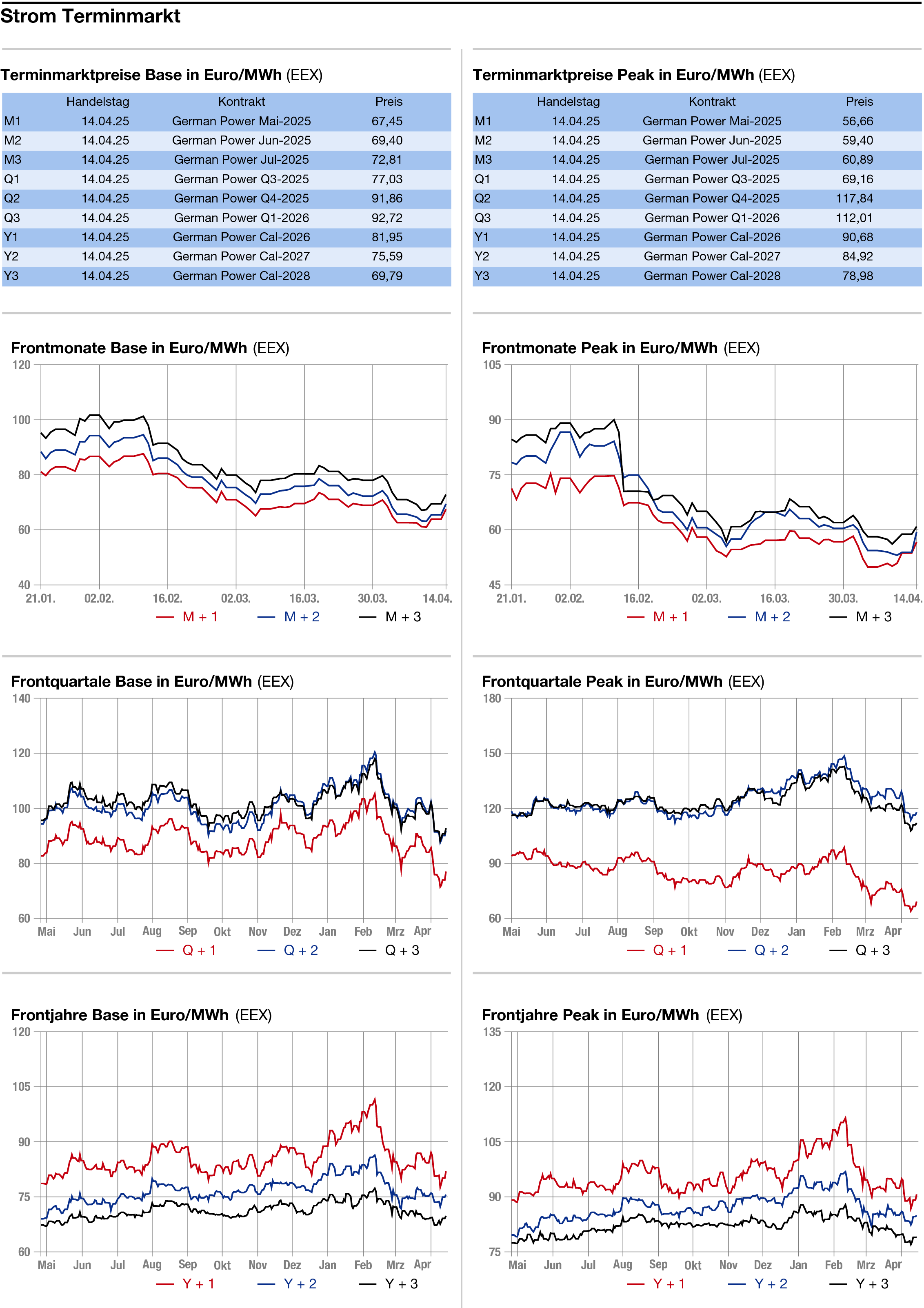

STROM

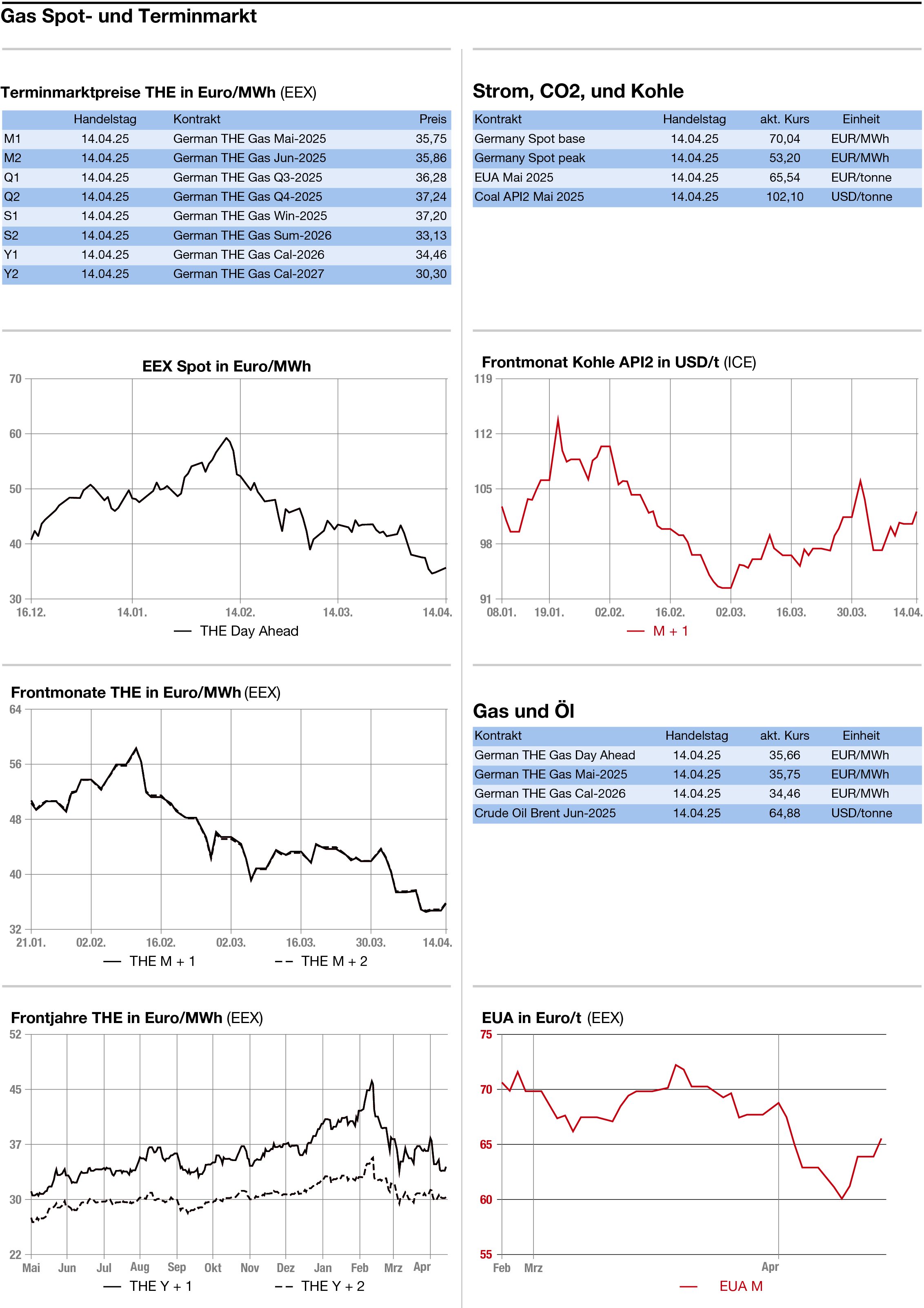

GAS

Gasimporte als Verhandlungsmasse der EU mit den USA

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Durch die Bank fester haben sich die Energienotierungen am Montag zum Start in die neue Arbeitswoche gezeigt. Die Erholung hatte schon in der zweiten Hälfte der Vorwoche eingesetzt, nachdem Trump die gerade erst in Kraft getretenen Strafzölle für 90 Tage ausgesetzt hatte. Auch zeitweise Zollausnahmen für Elektronik aus China sorgten für Erleichterung. Marktteilnehmer warnen nun aber vor zu viel Euphorie, da unklar sei, wie es weitergeht. Die Ölpreise legten angesichts der Technik-Ausnahmen zu, obwohl die OPEC ihre Nachfrageprognose reduzierte. Im Handel geht man jedoch davon aus, dass die Rezessionssorgen nicht vom Tisch sind, und warnt vor weiterer Volatilität auch an den Energiemärkten.

Strom: Durch die Bank fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 70,25 Euro je Megawattstunde im Base und 53,50 Euro je Megawattstunde im Peak gehandelt. Am Freitag mussten für den Montag selbst in der Grundlast 102,00 Euro je Megawattstunde gezahlt werden.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürften mit knapp 30 Gigawatt am Dienstag deutlich höher ausfallen als noch am Montag, während für den Mittwoch bereits wieder moderatere Werte prognostiziert werden.

Das US-Wettermodell sieht für den Zeitraum bis Ende April eine zumeist unterdurchschnittliche Windstromerzeugung. Die Temperaturen dürften noch etwa bis 20. April leicht überdurchschnittlich ausfalle, anschließend soll es etwas kühler werden, mit Werten leicht unter dem langjährigen Mittel. In Frankreich liegt die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke laut dem französischen Übertragungsnetzbetreiber RTE am Montag bei etwa 73 Prozent, nach 75 Prozent am Freitag. 38 der 56 Reaktoren sind demnach aktuell in Betrieb, 14 sind für Wartungsarbeiten vom Netz und 4 Reaktoren sind nur eingeschränkt in Betrieb.

CO2: Fester haben sich die Preise für COS-Emissionszertifikate zu Wochenbeginn gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr um 1,65 Euro auf 66,47 Euro je Tonne hinzu. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 66,89 Euro, das Tief bei 65,15 Euro je Tonne CO2. Nachdem die USA Ende vergangener Woche eine 90-tägige Pause für die zuvor verhängten Zölle angekündigt hatten, habe auch CO2 sich wieder erholt, sagten Händler.

„Der sich abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China hat Spekulationen ausgelöst, dass mehr Lieferungen für Europa verfügbar sein werden“, so die Analysten von ANZ Research. „Die Region steht vor der schwierigen Aufgabe, die Lagerbestände wieder auf das vorgeschriebene Niveau zu bringen, nachdem ein kalter Winter die Nachfrage erhöht hat.“

Die Botschafter der EU-Länder befürworteten jedoch einen Plan, der es den Mitgliedern erlauben würde, um 10 Prozent von der Vorgabe abzuweichen, die Gasspeicher bis zum 1. November auf 90 Prozent der Kapazität zu füllen, sofern das Europäische Parlament dem zustimmt. Die Gasspeicher der EU sind derzeit zu 35,3 Prozent gefüllt und liegen damit deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Unterdessen will die Europäische Union ein Angebot zum Kauf von mehr amerikanischem LNG vorlegen, im Rahmen von Gesprächen, die Präsident Trumps Zölle auf europäische Waren minimieren sollen, wie Politico berichtet. Das Angebot sei schon einmal als Reaktion auf Trumps Forderung, Europa solle mehr Öl und Gas aus seinem Land kaufen, ins Spiel gebracht worden, könnte aber laut Politico mit Plänen für EU-weite Bestellungen aktualisiert werden, die die Nachfrage nach US-LNG bündeln.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: