17. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WÄRME: UBA zeigt Praxisbeispiele für Wärmepumpen im Altbau

ELEKTROFAHRZEUGE: Wissenschaftler bewerten Förderung von E-Lkw positiv

ELEKTROFAHRZEUGE: Uniti und Eon Drive kooperieren bei Schnellladestationen

HANDEL & MARKT

GAS: Keine freien Kapazitäten am Terminal „Deutsche Ostsee“

WASSERSTOFF: Importkorridor für flüssigen Wasserstoff beabsichtigt

VERTRIEB: Studie: „Wechselwelle“ am Strommarkt

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Atomreaktoren pro Land im Januar 2025

TECHNIK

F&E: Abwärmeanlage produziert zertifizierten Grünstrom

WÄRME: Amprion stellt Abwärme von Konvertern bereit

ERNEUERBARE ENERGIEN: Kommunen nutzen PV-Strom gemeinsam

CONTRACTING: Gasag setzt Klimaschutzkonzept in Kirche um

UNTERNEHMEN

FINANZIERUNG: Sachsen Energie erhält erstmals Rating von Fitch

GAS: Grundversorgung Gas in Willich und Meerbusch wird günstiger

ELEKTROFAHRZEUGE: Sachsen Energie testet dynamische Ladetarife

PERSONALIE: Neuer Sprecher der Geschäftsführung in Lahr

PERSONALIE: Neuer Technikchef bei Westfalen Weser Netz in Sicht

TOP-THEMA

Ex-Geschäftsführer haftet für Termingeschäfte mit Strom

Quelle: Pixabay / Sang Hyun Cho

RECHT.

Der ehemalige Chef der Stadtwerke Bad Belzig hat nach eigenem Bekunden den Aufsichtsrat über seine Termingeschäfte mit Strom informiert. Mit seiner Berufungsklage scheiterte er.

Niederlage auch in zweiter Instanz: Der ehemalige Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig muss für seine Stromgeschäfte, die das Unternehmen Ende 2021 in die Insolvenz gestürzt hatten (wir berichteten), finanziell gerade stehen. Das Brandenburgische Oberlandesgericht hat am 9. April (Az. 4 U 144/23) die Berufung des Ex-Chefs gegen das Urteil des Landgerichts Potsdam vom 16. November 2023 (Az. 6 O 103/22) zurückgewiesen. Die Revision zum Bundesgerichtshof ließ das Oberlandesgericht (OLG) nicht zu.

Der frühere Stadtwerke-Chef muss 3,5 Millionen Euro nebst Zinsen Schadenersatz zahlen. Der Beklagte habe seine Pflichten als Geschäftsführer verletzt, „indem er nach bereits im März 2021 vorausgegangenen Stromleerverkäufen und trotz gestiegener Marktpreise im Juni 2021 erneut Stromleerverkäufe im Umfang eines Mehrfachen des Gesamtjahresenergiebedarfs der Stadtwerke tätigte“, unterstrich das OLG. „Bei diesen Geschäften handelte es sich um vollkommen ungesicherte Warentermingeschäfte aufgrund einer hochspekulativen Wette auf sinkende Marktpreise, die von dem einem Geschäftsführer einer GmbH zuzubilligenden Beurteilungsspielraum bei unternehmerischen Geschäften nicht mehr gedeckt waren“, erklärt eine Sprecherin des Gerichts gegenüber dieser Redaktion.

35 Millionen Euro Schaden

Der Sichtweise des Beklagten, er habe annehmen dürfen, die Strompreise würden in der Folgezeit sinken, sodass er mit den weiteren Stromleerverkäufen die Verluste aus den im März getätigten Geschäften würde ausgleichen können, sei der Senat nicht gefolgt. Das gilt auch für seinen Fingerzeig, „den Aufsichtsrat der Stadtwerke Bad Belzig GmbH oder den von ihm zeitnah nach den Verkäufen informierten Bürgermeister der Stadt Bad Belzig, Gesellschafterin der GmbH, treffe ein Mitverschulden“.

Ob der Geschäftsführer die Millionenforderung begleicht, bleibt abzuwarten. Der Sachwalter in dem Fall, der Berliner Rechtsanwalt Jürgen Spliedt, hat ihn nach eigener Aussage nach dem Urteil angeschrieben, jedoch noch keine Antwort erhalten. Juristisch wehren könnte sich der Ex-Chef gegen das Urteil noch mit einer Verfassungsbeschwerde.

In Bad Belzig würde man sich über eine Zahlung „freuen“, wie Bürgermeister Robert Pulz (parteilos) durchblicken lässt. Den finanziellen Schaden, der durch die Spekulationen entstand, beziffert das Gemeindeoberhaupt auf rund 35 Millionen Euro.

Staatsanwaltschaft: Kein Anfangsverdacht gegen Aufsichtsrat

Offen ist unterdessen, ob es auch zu einem strafrechtlichen Verfahren gegen den früheren Geschäftsführer kommt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Potsdam dauern an und sind allein auf ihn gerichtet: „Ein Anfangsverdacht gegen weitere Verantwortliche wurde nicht bejaht“, sagt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Nicht nur der Geschäftsführer hatte auf den Aufsichtsrat hingewiesen. Der ehemalige Leiter der Abteilung Energiewirtschaft der Stadtwerke sagte 2022 der Lokalpresse, der Aufsichtsrat des zahlungsunfähigen Versorgers habe seit 2019 von der Geschäftspraxis gewusst. Der Aufsichtsratsvorsitzende und auch der Bürgermeister, Mitglied des Aufsichtsrats, hatten damals nach eigener Darstellung von Spekulationen erst im Jahr 2021 Kenntnis erlangt.

Die riskanten Geschäfte wickelte der Ex-Stadtwerke-Chef offenbar nicht selber über die Leipziger Strombörse ab. „Die Stadtwerke Bad Belzig sind beziehungsweise waren kein Börsenteilnehmer an der EEX“, teilt eine Börsensprecherin mit.

Quelle: Pixabay / HarmvdB

UBA zeigt Praxisbeispiele für Wärmepumpen im Altbau

WÄRME. Das Umweltbundesamt zeigt auf seinem Portal „So geht’s mit Wärmepumpen!“, wie sich Wärmepumpen auch in älteren Gebäuden erfolgreich einsetzen lassen.

Wärmepumpen lassen sich auch in Bestandsgebäuden wirtschaftlich und technisch sinnvoll betreiben. Das zeigt das Portal „So geht’s mit Wärmepumpen!“ des Umweltbundesamtes (UBA), das eine stetig wachsende Sammlung konkreter Praxisbeispiele aus ganz Deutschland bietet. Neben Einfamilienhäusern finden sich dort auch Umsetzungen in Mehrfamilienhäusern, denkmalgeschützten Objekten und Nichtwohngebäuden.

Ein Beispiel ist ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus von 1932 in einer der kältesten Regionen Deutschlands. Trotz fehlender Fassadendämmung spart der Einbau einer Wärmepumpe dort jährlich rund 2.000 Euro an Heizkosten ein. Ein weiteres Beispiel ist ein Reihenmittelhaus ohne Garten und Keller. Dort wurde eine Luft-Wasser-Wärmepumpe auf dem Dach installiert. Laut Eigentümer ist sie außen nicht zu hören und im Inneren leise. Ein niederfrequentes Geräusch soll durch technische Nachjustierung des Herstellers reduziert werden.

Auch Probleme benannt

Nicht immer verläuft der Umstieg auf eine Wärmepumpe reibungslos. In einem weiteren Fall stellte eine Familie fest, dass ihre neue Heizungsanlage ineffizient arbeitete und unzureichenden Warmwasserkomfort bot. Ein Umbau brachte die gewünschte Verbesserung. Laut Angaben der Familie sanken die Heizkosten infolgedessen um 30 bis 40 Prozent.

Auch Beispiele aus dem Bereich Mehrfamilienhäuser und Nichtwohngebäude sind auf dem UBA-Portal zu finden. Eine Wohnungseigentümergemeinschaft in Konstanz, deren Gebäude von 1890 stammt, entschied sich für ein Hybridsystem. Eine Wärmepumpe übernimmt dort gemeinsam mit der bestehenden Gasheizung die Wärmeversorgung. Die Entscheidung fiel, weil die erforderlichen Vorlauftemperaturen und Heizlasten schwer einzuschätzen waren.

Die Projektberichte auf dem Portal stammen aus erster Hand – von Eigentümern oder beteiligten Fachleuten wie Planern, Energieberatern oder Architekten. Viele von ihnen geben zusätzlich eine Kontaktmöglichkeit per E-Mail an, um den Austausch zu erleichtern. Eigentümer, die bereits eine Wärmepumpe betreiben, können ihre Erfahrungen ebenfalls über das Portal teilen.

Das Portal ist Teil eines Forschungsvorhabens des Umweltbundesamts. Die inhaltliche und technische Umsetzung erfolgt durch das Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg (Ifeu), die Beratungsgesellschaft „co2online“ und das Ingenieurbüro Heckmann. Das Projektteam betreut Konzeption, Aufbau und Kommunikation der Plattform.

Das UBA-Portal „So geht’s mit Wärmepumpen!“ ist im Internet abrufbar.

Wissenschaftler bewerten Förderung von E-Lkw positiv

E-Lkw beim Laden. Quelle: Shutterstock / Scharfsinn

ELEKTROFAHRZEUGE. Die Förderung alternativer Antriebe im Schwerlastverkehr hat sich einem Gutachten zufolge als erfolgreich erwiesen. Künftig empfiehlt es sich jedoch, Schwerpunkte zu setzen.

Das Öko-Institut, das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) sowie Aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung haben ein vom Bundesverkehrsministerium gefördertes Programm zur Anschaffung klimafreundlicher Nutzfahrzeuge evaluiert. Dabei haben die Forschenden festgestellt, dass die Investitionen in alternative Antriebe „einen deutlichen Beitrag zur Minderung der Treibhausgasemissionen im Straßengüterverkehr geleistet“ haben. So steht es in einer Mitteilung des Öko-Instituts.

Das Förderprogramm hat eine sperrige Bezeichnung: Förderprogramm nach der „Richtlinie über die Förderung von leichten und schweren Nutzfahrzeugen mit alternativen, klimaschonenden Antrieben und dazugehöriger Tank- und Ladeinfrastruktur für elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge (reine Batterieelektrofahrzeuge, von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge)“. Dessen Ausgestaltung wurde den Instituten zufolge jedoch offensichtlich von den Unternehmen, die eine Förderung in Anspruch genommen haben, grundsätzlich positiv bewertet, auch wenn sie teilweise den mit der Antragstellung verbundenen hohen Aufwand und die lange Bearbeitungsdauer bemängelt haben.

Zwischen 2021 bis 2024 sei die Anschaffung von mehr als 6.600 Lkw sowie der Bau von rund 2.500 Ladesäulen gefördert worden. Dafür seien Mittel in Höhe von 919 Millionen Euro geflossen. Bei einer angenommenen Lebensdauer von zwölf Jahren hätten die geförderten Fahrzeuge somit rund 586.000 Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen können.

Förderprogramm mit Leuchtturmfunktion in Europa

Einen weiteren positiven Effekt des Förderprogramms sehen die Wissenschaftler im parallel zum Förderprogramm erweiterten Angebot an Fahrzeugmodellen. Allerdings sei diese Entwicklung auch stark von den europäischen CO2-Flottengrenzwerten geprägt. Laut dem Evaluierungsbericht hat sich die Förderquote von 80 Prozent der Mehrkosten bei schweren batterieelektrischen LKW ab 12 Tonnen Gesamtgewicht aus ausreichend erwiesen, um die Fahrzeuge gegenüber Diesel-Lkw wirtschaftlich konkurrenzfähig zu machen. Dagegen sei die Förderung bei kleineren Lkw bis 12 Tonnen tendenziell zu üppig gewesen, während sie bei Brennstoffzellen-Lkw nicht gereicht habe, um diese als wirtschaftliche Alternative zu herkömmlichen Lastwagen zu positionieren.

Die Wissenschaftler schreiben dem Förderprogramm eine „Leuchtturmfunktion“ in Europa zu. Es habe auch zu einer frühen Marktentwicklung von E-Lkw in Deutschland geführt. Der Markt sei nun allerdings verunsichert, da das Programm nicht bis zum geplanten Ende 2026 läuft, sondern 2024 vorzeitig beendet wurde.

Bei künftigen Fördermaßnahmen empfehlen die Gutachter, den Fokus auf schwere Lkw zu legen. Dabei sollten allerdings batterieelektrische Fahrzeuge und Brennstoffzellen-Lastwagen nicht in einen Topf geworfen werden, da die Technologien unterschiedliche Reifegrade aufweisen. Ein weiterer Schwerpunkt sollte auf dem zügigen Ausbau der Infrastruktur liegen – etwa durch die Förderung von Netzanschlüssen und stationäre Stromspeicher. Die Forderung, die Fördermaßnahmen mit dem bestehenden regulatorischen Rahmen der Mobilität abzustimmen, versteht sich quasi von selbst.

Der 193-seitige Abschlussbericht zur Evaluation des Förderprogramms für klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur nach der KsNI-Richtlinie steht zum Download auf der Internetseite des Öko-Instituts zur Verfügung.

Uniti und Eon Drive kooperieren bei Schnellladestationen

Quelle: E&M / Katia Meyer-Tien

ELEKTROFAHRZEUGE. Im Zuge einer strategischen Partnerschaft erhalten Uniti-Mitglieder die Möglichkeit, ein modulares Angebot zu nutzen, um Ladeinfrastruktur aufzubauen.

Der „Uniti Bundesverband EnergieMittelstand“ und Eon Drive haben sich in einer Kooperation zusammengefunden. Sie soll dazu beitragen, mehr Ladesäulen an Tankstellen zu bringen. Damit soll laut einer gemeinsamen Mitteilung des Tankstellenverbandes, unter dessen Dach knapp 8.600 Tankstellen organisiert sind, und der Mobilitätseinheit des Essener Energiekonzerns die Energiewende an Tankstellen forciert werden. Es gilt, mittelständischen Tankstellen ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld zu eröffnen, sie zu transformieren und aus ihnen „Energie- und Mobilitätshubs“ zu machen.

Durch die Kooperation können die im Verband organisierten Uniti-Mitglieder aus einem modularen Angebotspaket auswählen, das neben der Ladesäulen-Hardware auch den Netzanschluss, die Versorgung mit Grünstrom sowie den technischen Betrieb beinhaltet. Der Fokus liege auf „DC-Schnellladeinfrastruktur, innovativen Energiemanagementsystemen sowie benutzerfreundlichen Bezahl- und Abrechnungslösungen“, heißt es. Uniti-Mitglieder können sich auf Vorzugskonditionen berufen, zudem gibt es Unterstützung bei Planung, Umsetzung und im Betrieb.

Man gebe damit dem Tankstellenmittelstand die „richtigen Werkzeuge in die Hand, um wirtschaftlich tragfähige Ladeangebote an bestehenden Standorten umzusetzen“, verweist Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn auf die Vorteile der neuen Mobilitätskooperation.

Die auch E-Autofahrern zugutekommen. Eon Drive-Geschäftsführer Christoph Ebert sieht erhebliches Potenzial für Schnelllader an Tankstellen, weil es dort in der Regel bereits ein „attraktives Serviceangebot“ gebe. Während des Aufladens können die Shop-, Convenience- und Gastronomieangebote genutzt werden. Laut einer Eon-Umfrage würden sich 70 Prozent der E-Autofahrerinnen und -fahrer Ladepunkte an Tankstellen wünschen.

Quelle: Deutsche Regas / Christian Morgenstern

Keine freien Kapazitäten am Terminal „Deutsche Ostsee“

GAS. Für dieses Jahr gibt es keine freien Regasifizierungs-Slots mehr am Energie-Terminal „Deutsche Ostsee“ in Mukran, teilte die Deutsche Regas mit.

Die Deutsche Regas meldete am 16. April, dass es am LNG-Terminal „Deutsche Ostsee“ für das Jahr 2025 keine freien Regasifizierungs-Slots mehr gibt. Seit dem 24. März 2025 wird das Terminal bis auf weiteres wöchentlich von LNG-Lieferschiffen angelaufen. Das Energie-Terminal „Deutsche Ostsee“ im Industriehafen von Mukran ist über den größten Gaseinspeisepunkt Deutschlands, das „Baltic Energy Gate“, mit einer Kapazität von 480 GWh pro Tag an das deutsche Ferngasnetz mit den Pipelines OAL und Eugal angeschlossen. Die Deutsche Regas ist bislang der einzige privat finanzierte Betreiber von LNG-Terminals in Deutschland.

„Der Erdgas-Bedarf in Deutschland ist derzeit hoch, auch um die mit rund 30 Prozent gefüllten Gasspeicher wieder zu befüllen. Im April 2024 lag der Füllstand der Gasspeicher ungefähr bei 67 Prozent. Der Bedarf wird auch durch die jüngsten Beschlüsse der EU-Kommission zur Verlängerung der Vorgaben für die Speicherbefüllung unterstrichen“ sagt Ingo Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der Deutsche Regas.

In Kürze, voraussichtlich vor Ostern, wird das Energie-Terminal eine weitere LNG-Lieferung aus dem norwegischen Hammerfest erhalten. Langfristig zeichnet sich laut der Regas ein signifikant höheres LNG-Angebot auf dem Weltmarkt ab. „Dies unterstreicht auch unsere Planung, spätestens ab 2027 den Terminalbetrieb mit zwei Regasifizierungsschiffen und der ursprünglichen Terminalkapazität von 13,5 Milliarden Kubikmetern Erdgas wiederherzustellen“, ergänzt Wagner.

Die Deutsche Regas plant, ein zweites schwimmendes Regasifizierungsschiff – eine Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) – am Standort Mukran zu installieren. Damit soll das Terminal spätestens 2027 wieder seine ursprüngliche Ausspeisekapazität erreichen und wettbewerbsfähige Infrastrukturdienstleistungen für den größten Gasmarkt Europas erbringen sowie „weiterhin zur Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa beitragen“.

Importkorridor für flüssigen Wasserstoff beabsichtigt

Quelle: Shutterstock / Alexander Limbach

WASSERSTOFF. Oman, die Niederlande und Deutschland haben ein Joint Development Agreement unterzeichnet. Sie wollen den weltweit ersten Importkorridor für Flüssigwasserstoff einrichten.

Der Korridor wird den Hafen von Duqm in Oman, den Hafen von Amsterdam in den Niederlanden und wichtige Logistikzentren in Deutschland, darunter den Duisburger Hafen, miteinander verbinden, teilte der indische Stahlproduzent Tata Steel, der auch in den Niederlanden sehr aktiv ist, mit.

Die Vereinbarung ermögliche den Import von flüssigem Wasserstoff, der mit erneuerbaren Kraftstoffen nicht-biologischen Ursprungs kompatibel ist, nach Europa. Der Vertrag wurde anlässlich des Staatsbesuchs des Sultans von Oman in den Niederlanden unterzeichnet. Tata Steel Nederland, der Hafen von Amsterdam und Ecolog gehören zu den großen Industrieunternehmen, die diesen neuen Handelskorridor ermöglichen, hieß es weiter.

Die Absichtserklärung wurde von insgesamt elf Parteien unterzeichnet, darunter Akteuren wie Hydrom (Omans nationale Organisation für grünen Wasserstoff), OQ (Omans global integriertes Energieunternehmen), Tata Steel Nederland, Hamburger Hafen und Logistik AG und Hynetwork. Diese Partner bringen alle wichtigen Glieder der geplanten Lieferkette zusammen, so der Stahlkonzern.

Diese Lieferkette basiere auf erprobten Technologien für Verflüssigung, Transport, Speicherung und Verteilung von flüssigem Wasserstoff. Die Schiffskonstruktion von Ecolog gewährleiste eine Netto-Null-Verdampfung, wodurch Ladungsverluste während des Seetransports vermieden werden. Diese Innovation senke die Frachtstückkosten erheblich und setze einen neuen Standard für Effizienz und Nachhaltigkeit, hieß es.

Studie: „Wechselwelle“ am Strommarkt

Quelle: Pixabay / Gundula Vogel

VERTRIEB. Weg von Stadtwerken, hin zu reinen Ökostromanbietern: Nach einer neuen Studie planen so viele Verbraucher wie noch nie, den Stromlieferanten zu wechseln.

Die Energiekrise wirkt nach – so erklärt sich die Unternehmensberatung Simon Kucher die Ergebnisse einer Studie zur Wechselbereitschaft von Verbrauchern, was den Stromlieferanten betrifft. „Aufgeweckt durch die Energiepreissteigerung und -volatilität ist das Bewusstsein der Kunden für die Notwendigkeit, ihre Energiekosten zu kontrollieren, deutlich gewachsen“, resümieren die Studienautoren in der 14-seitigen Expertise. Im Jahr 2024 habe die rechnerische Wechselwahrscheinlichkeit einen Höchststand erreicht.

Rund 34 Prozent der Umfrageteilnehmer geben an, dass sie sich nach einem anderen Anbieter umsehen. Bei den Neukunden beträgt der Anteil 48 Prozent. Besonders ausgeprägt ist der Wechselwille bei Verbrauchern im Alter zwischen 35 und 44 Jahren. Vergleichsweise beharrlich zeigen sich indessen Menschen, die Strom in der Grundversorgung beziehen.

Als kritische Marke für den Sprung zu einem anderen Anbieter identifizieren die Studienautoren einen Preisunterschied von 15 Prozent. Mehr als 50 Prozent der Befragten ziehen demnach einen Anbieterwechsel in Betracht, wenn diese „typische psychologische Preisschwelle“ erreicht wird. Die Preissensivität hänge stark von der Kundenbindung ab. 24 Prozent der Kunden mit weniger als sechs Monaten Vertragslaufzeit wechseln bereits bei 5 Prozent Preissteigerung. 42 Prozent mit weniger als zwei Jahren Bindung würden bei 10 Prozent Preisunterschied abspringen.

„Die Verlierer des Wechseltrends sind Stadtwerke und lokale Versorger“, sagt Studienautor Thomas Haller. Deren Marktanteil sinke trotz punktueller regionaler Marktdurchdringung auf 35 Prozent, ein Minus von 22 Prozent seit 2022. „Der Trend geht klar zu Ökostrom-Anbietern“, so Haller. Diese hätten ihren Marktanteil von zwei auf sieben Prozent ausgebaut.

Gefragt ist Preissicherheit

Nach der Studie sieht jeder Dritte unter 25 Klimaschutz als wichtig an. 59 Prozent mehr Eigentümer als im Vorjahr hätten alternative Energielösungen wie Wärmepumpen installiert, heißt es. Nachhaltigkeit gewinne stark an Bedeutung, sei aber nach wie vor ein untergeordnetes Wechselkriterium.

Noch kaum gefragt sind dynamische Stromtarife. Nicht einmal jeder zehnte der Befragten setzt auf einen solchen Tarif. „Preissicherheit ist für die Mehrheit der Verbraucher der wichtigste Aspekt“, heißt es weiter. 88 Prozent der 55- bis 65-Jährigen achteten darauf besonders.

Die der Studie zugrunde liegende Erhebung fand im Oktober 2024 statt. Die Unternehmensberatung Simon-Kucher und das Marktforschungsinstitut Appinio befragten nach eigenen Angaben 1.000 Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zu Stromanbietern, Stromnutzung und Wechselabsichten.

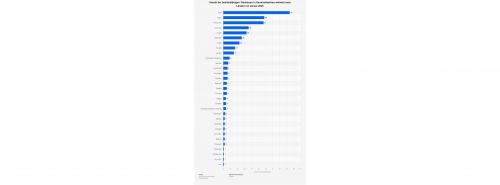

Anzahl der Atomreaktoren pro Land im Januar 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Januar 2025 hat die World Nuclear Association in den USA 94 betriebsfähige Kernreaktoren gezählt, das sind die meisten in einem einzigen Staat. 1Betriebsfähig bedeutet, dass die Kernkraftwerke mit den dazugehörigen Reaktoren an das Elektrizitätsversorgungsnetz angebunden sind.

In Europa ist Frankreich das Land mit den meisten betriebsfähigen Reaktoren in Kernkraftwerken. In Deutschland waren zuletzt drei Kernkraftwerke an das Stromnetz angeschlossen. Das Kernkraftwerk Isar 2 nahe München gehörte, gemessen an der Nennleistung, zu den größten Kernkraftwerken weltweit. Am 15. April 2023 wurden jedoch im Zuge des nationalen Atomausstiegs die letzten drei Meiler abgeschaltet, daher kommt Deutschland in dieser Statistik nicht mehr vor.

Währenddessen plant allein China, innerhalb der nächsten 15 Jahre 36 neue Reaktoren in Betrieb zu nehmen.

Das Zementwerk in Rohrdorf. Quelle: Rohrdorfer

Abwärmeanlage produziert zertifizierten Grünstrom

F&E. Der mit der Abwärme aus dem Zementwerk im bayerischen Rohrdorf produzierte Strom kann nun offiziell in Teilen als Grünstrom vermarktet werden.

Ein Umweltgutachter hat nun offiziell festgestellt: Der mit der Abwärme im Zementwerk Rohrdorf produzierte Strom ist zum Teil Grünstrom und kann auch als solcher zertifiziert werden. „Der von einem Umweltgutachter erstellte Herkunftsnachweis belegt, dass rund ein Drittel der 18,3NMillionen kWh Strom, die 2024 im Kraftwerk produziert wurden, aus erneuerbarer Energie stammt“, teilte der Zementhersteller Rohrdorfer mit.

Rund 6 Millionen kWh Strom wurden aus biogenen Quellen im Rohrdorfer „Abwärmekraftwerk“ erzeugt. Im Jahresdurchschnitt habe der biogene Anteil der Anlage bei 34 Prozent gelegen, heißt es weiter. Das wurde nun per Herkunftsnachweis von einem Umweltgutachter des Umweltbundesamtes (UBA) bestätigt.

Gewonnen wird der Strom aus dem Abwärmekraftwerk, wo die anfallende Wärme aus der Zementgewinnung weitergenutzt wird. Bei der Produktion von Zement werden Temperaturen von bis zu 1.500 Grad Celsius benötigt. Die Anlagen müssen entsprechend gekühlt werden. Dabei wird in Rohrdorf schon seit einigen Jahren die Abgaswärme zur Stromerzeugung weiterverwendet.

Mit der Verstromung der Abwärme erzeugt das Zementwerk bis zu einem Drittel seines gesamten Stromverbrauchs selbst, heißt es. Der Anteil des Grünstroms kommt dabei aus der Verbrennung vor allem von „Papier, Pappe, Baumwollreststoffe und Altreifen“. In den vergangenen Jahren stieg der Anteil dieser biogener Brennstoffel stetig an.

„Die nun offiziell anerkannte, umweltfreundliche Stromproduktion unseres Abwärmekraftwerks ist eine sehr gute Nachricht“, so Christopher Ehrenberg, technischer Leiter der Rohrdorfer Zementsparte. Das sei nicht nur gut für die Umwelt, sondern mittlerweile „auch ein Wettbewerbsvorteil“. Der Markt für CO2-reduzierte Baustoffe wachse spürbar, so Ehrenberg. Bis 2030 soll der durchschnittliche Anteil biogener Brennstoffe – und damit die Grünstromproduktion – weiter steigen.

Das Zementwerk Rohrdorf ist Teil der Rohrdorfer Baustoffgruppe, die neben Zement auch Transportbeton, Betonwaren und Betonfertigteile herstellt sowie Sand und Kies abbaut. Am Standort im bayerischen Rohrdorf in der Nähe von Rosenheim werden verschiedene Zementqualitäten sowie diverse Bau- und Zuschlagstoffe produziert.

|

| Ein Elektriker bei der Inspektion des Abwärmekraftwerks Quelle: Rohrdorfer |

Amprion stellt Abwärme von Konvertern bereit

Konverterstation in Niederzier in Nordrhein-Westfalen. Quelle: Amprion

WÄRME. Amprion will an Konvertern in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen künftig Abwärme nutzbar machen und stellt dazu ein Konzept für die kommunale Wärmewende vor.

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion will künftig die Abwärme seiner Konverteranlagen für die kommunale Wärmeversorgung nutzbar machen. Das Unternehmen hat dazu ein technisches Konzept entwickelt, das erstmals eine gezielte Nutzung dieser bislang ungenutzten Energieform ermöglichen soll. Nach Angaben von Amprion kann das Modell insbesondere Kommunen und lokale Energieversorger bei der Wärmewende unterstützen.

Als erste Pilotstandorte dienen die geplanten Konverter der Offshore-Netzanbindungen Balwin 1 und Balwin 2. Die Anlagen sollen Windstrom aus der Nordsee in das deutsche Stromnetz einspeisen. Der Konverter für Balwin 1 wird in Bohmte im Landkreis Osnabrück (Niedersachsen) errichtet, jener für Balwin 2 auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen).

Innovative Lösung gefunden

Der Beginn des regulären Betriebs ist für 2030 beziehungsweise 2031 vorgesehen. Ab diesem Zeitpunkt wird auch die entstehende Abwärme zur Verfügung stehen.

„Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, erstmals ein technisches Konzept zur Nutzung der Abwärme eines Konverters vorzulegen“, sagte Hendrik Neumann, Technikvorstand (CTO) von Amprion. Laut dem Unternehmen kann jeder der beiden Konverter eine mittlere Energieausbeute von rund 40 Millionen kWh pro Jahr erzielen. Dies entspricht dem durchschnittlichen Wärmebedarf von etwa 6.500 Menschen.

19 weitere Konverter geplant

Amprion weist darauf hin, dass eine Eigennutzung der Abwärme nicht möglich sei, da die Konverteranlagen außerhalb von urbanen Räumen errichtet würden. Die CO2-freie Wärme könne jedoch an umliegende Kommunen oder lokale Energieversorger abgegeben werden. Hintergrund der Initiative ist das im November 2023 in Kraft getretene Energieeffizienzgesetz. Es verpflichtet erstmals dazu, industrielle Abwärme umfassend zu erfassen und möglichst nutzbar zu machen.

Nach Angaben aus dem Netzentwicklungsplan plant Amprion bis 2045 den Bau von 19 weiteren Konvertern. Auch diese könnten grundsätzlich für die Abwärmenutzung infrage kommen. Ob eine Nutzung vor Ort möglich sei, hänge allerdings von standortspezifischen Faktoren ab. Dazu zählen unter anderem die jeweiligen Offshore-Windverhältnisse und die konkret anfallenden Strommengen.

Für die Pilotprojekte in Bohmte und Ibbenbüren bereitet Amprion derzeit die Rahmenbedingungen für eine Vermarktung der Abwärme vor. Ziel sei es, frühzeitig Partner vor Ort zu identifizieren, um das Potenzial vollständig auszuschöpfen.

Kommunen nutzen PV-Strom gemeinsam

PV-Freiflächenanlage Kirchberg. Quelle: Rhein-Hunsrück-Kreis

ERNEUERBARE ENERGIEN. Alzey und der Rhein-Hunsrück-Kreis setzen bei ihrer Energieversorgung auf das Strombilanzkreismodell, um PV-Strom effizienter zu nutzen und Energiekosten zu senken.

Immer mehr Kommunen in Rheinland-Pfalz prüfen, wie sie selbst erzeugten Solarstrom effizienter nutzen können. Zentrales Modell dabei ist laut der Energieagentur Rheinland-Pfalz ein regionaler Zusammenschluss von Stromerzeugung und -verbrauch in einem Strombilanzkreis. Die Energieagentur aus Kaiserslautern begleitet kommunale Klimaschutzmaßnahmen und sieht wachsenden Beratungsbedarf zu diesem Thema. Laut Projektleiter Frederik Staudt äußern viele Kommunen in Gesprächen den Wunsch, ihren Eigenverbrauch von Photovoltaikstrom zu steigern.

Ein Strombilanzkreis funktioniert, indem Stromerzeugung und -verbrauch bilanziell verrechnet werden – unabhängig davon, ob sich beide am gleichen Ort befinden. Das heißt: Solarstrom, der etwa auf einer Sporthalle erzeugt wird, kann virtuell einem Verwaltungsgebäude zugewiesen werden, das selbst keine PV-Anlage hat. Dadurch reduziert sich der Bezug teuren Stroms aus dem Netz. Zwar fallen Netzentgelte und Umlagen pro verbrauchter Kilowattstunde an, dennoch bleibt laut der Energieagentur die Lösung wirtschaftlich interessant – insbesondere wenn Stromgestehungskosten der PV-Anlagen niedrig sind.

Beispiele aus der Praxis

Als Beispiel für einen Strombilanzkreis nennt die Agentur das Projekt in der Stadt Alzey, etwa 30 Kilometer südwestlich von Mainz. Mithilfe des „Kommunalen Investitionsprogramms Klimaschutz und Innovation“ − kurz KIPKI − wurden bereits mehrere PV-Anlagen auf kommunalen Dächern installiert. Die Gesamtleistung liegt laut der Stadt bei über 200 kW. In Kürze will die Energie- und Wasserversorgung Rheinhessen (EWR) die ersten Gebäude in einen gemeinsamen Bilanzkreis einbinden. Zunächst sollen so jährlich rund 200.000 kWh innerhalb der Stadt genutzt werden.

Marcel Klotz, Klimaschutzmanager der Stadt, betont, dass sich durch die Verschiebung des Stroms innerhalb des Bilanzkreises und die vergleichsweise niedrigen Betriebskosten ein wirtschaftlicher Betrieb erreichen lasse. Außerdem werde sichtbar, wie viel regenerativer Strom tatsächlich lokal erzeugt und verbraucht wird.

Ein zentrales Element der künftigen Versorgung ist dabei ein geplanter Stromspeicher an der PV-Anlage Kirchberg. Dieser soll überschüssigen Strom zwischenspeichern, damit er in den Abendstunden als Eigenstrom zur Verfügung steht. Nach Angaben der Energieagentur Rheinland-Pfalz lassen sich mit solchen Speichern Bilanzkreise weiter optimieren – insbesondere durch die zeitliche Entkopplung von Erzeugung und Verbrauch.

Technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Für den Betrieb eines Strombilanzkreises müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wichtig ist vor allem die zeitnahe Verrechnung: Der verbrauchte Strom muss innerhalb von 15 Minuten nach der Erzeugung genutzt werden. Dafür sind spezielle Messsysteme wie RLM-Zähler oder Smart Meter erforderlich. Zudem muss die Kommune einen Bilanzkreis-Dienstleister beauftragen – etwa ihren örtlichen Energieversorger oder die Stadtwerke. Auf Wunsch können auch externe Fachplaner eingebunden werden.

Laut Frederik Staudt ist entscheidend, dass sich das Modell wirtschaftlich trägt. Zu den Kosten zählen sowohl Investitionen in Erzeugungsanlagen und Technik als auch laufende Ausgaben etwa für Betrieb oder Netznutzung. Erst bei ausreichendem Volumen an lokal erzeugtem und verbrauchtem Strom sei ein wirtschaftlicher Betrieb realistisch. Kommunen müssten daher genau kalkulieren, ob sich das Modell für sie rechnet.

Gasag setzt Klimaschutzkonzept in Kirche um

Quelle: Shutterstock / Boiko Y

CONTRACTING. Die Gasag Solution Plus hat in einer denkmalgeschützten Berliner Kirche die Wärmeversorgung modernisiert.

Dass sich Denkmalschutz und eine nachhaltige Wärmeversorgung nicht ausschließen, zeigt die Modernisierung der Apostel-Paulus-Kirche im Berliner Stadtteil Schöneberg. Der Energiedienstleister hat nach eigener Aussage ein Konzept entworfen, das nur „geringfügige Eingriffe in die historische Bausubstanz“ nötig machte.

In der Kirche verrichtet ein Biomethan-BHKW seinen Dienst. In Kombination mit einem Spitzenlastkessel wird die Kirche so mit Wärme und Strom versorgt. Die Anlage ist seit Dezember 2023 in Betrieb und hat seitdem knapp 17 Tonnen CO2 eingespart, so die Gasag in ihrer Mitteilung. Auf Kohlestrom können seitdem gänzlich verzichtet werden.

Über das BHKW werden die Kirchenräume beheizt, der Strom wird in das Netz eingespeist. Den Anstoß zu dem Projekt gab der Gründer der Stiftung Denkmalschutz, Reinhard Müller. Seine finanzielle Unterstützung in Höhe von 250.000 Euro gewährleistet der Kirchengemeinde auch nach dem Umbau eine langfristige Kostenneutralität.

Die Gasag AG ist ein Netzbetreiber, Energiedienstleister und -erzeuger mit dem Schwerpunkt in der Region Berlin-Brandenburg. Neben Gas- und Ökostromlieferung für Haushalts- und Gewerbekunden, baut und betreibt das Unternehmen auch Erneuerbaren-Energien-Anlagen. Die Tochtergesellschaft Gasag Solution Plus ist als Dienstleister und Contractor auf grünen Wärme-, Kälte- und Energieversorgungskonzepte spezialisiert.

Quelle: SachsenEnergie

Sachsen Energie erhält erstmals Rating von Fitch

FINANZIERUNG. Eine Analyse der Rating-Agentur Fitch bescheinigt dem ostdeutschen Kommunalversorger eine Bonität von A+.

Erstmals hat sich die Sachsen Energie einem Rating unterzogen. Aus dem Verfahren der Rating-Agentur Fitch ist der nach eigenen Angaben größte kommunale Versorger Ostdeutschlands mit einer Bonität von A+ hervorgegangen.

Für diese Bewertung hätten besonders die systemische Relevanz für die Region, die hohe Kundenloyalität und das langfristige Wachstumspotenzial eine Rolle gespielt. Darüber hinaus sei die Eigentümerschaft der Landeshauptstadt Dresden ein positiver Faktor bei der Bewertung der Kreditwürdigkeit gewesen, heißt es in einer Mitteilung der Sachsen Energie.

Die Fitch-Ratingskala reicht von AAA (höchste Bonität) bis D (Junk Bonds) und umfasst 20 Stufen. Im Einzelnen hat die Rating-Agentur der Sachsen Energie zufolge vier Faktoren hervorgehoben:

- Stabile Einnahmen: Das Geschäftsmodell des integrierten Versorgers sei „gut ausbalanciert“ und generiere stabile Einnahmen. Etwa 70 Prozent des Gewinns stammen aus regulierten und quasi-regulierten Geschäftsbereichen.

- Erhöhter Investitionsplan: Die geplanten Milliarden-Investitionen in das Stromnetz und die Dekarbonisierungsprojekte im Fernwärmebereich werden als Grundlagen des Wachstums gesehen.

- Finanzpolitik und Verschuldung: Trotz eines erhöhten Investitionsplans sei die Sachsen Energie bestrebt, ihre Verschuldung auf einem vertretbaren Niveau (Net Debt/EBITDA-Quote unter 3,5x) zu halten.

- Solide Eigentümerstruktur und Unterstützung der Landeshauptstadt: Sachsen Energie gehört zu 82,4 % der Energie Verbund Dresden GmbH, die vollständig im Besitz der Technischen Werke Dresden Sachsen Energie (TWD) ist. Diese Struktur bedeute einen starken finanziellen und strategischen Rückhalt.

Axel Cunow, sein Kollege aus dem Finanzressort, betont: „Das hervorragende Rating macht unsere Finanzkraft für Banken und Investoren transparenter und nachvollziehbar.“ Auf diese Weise werde die Reputation des Unternehmens gestärkt. Gleichzeitig ermögliche das Rating, das Spektrum der Finanzierungsinstrumente zu erweitern. Darüber hinaus sieht Cunow in der Bewertung von Fitch einen starken Rückhalt für strategische Investitionsentscheidungen. „Außerdem können wir nun realistisch auf noch bessere Kreditkonditionen hoffen, was eine zentrale Zielstellung war, als wir das Projekt 2024 angegangen sind“, so der Finanzvorstand.

Nach Einschätzung der Verantwortlichen des Versorgers könnte das gute Rating zu einer Zinsersparnis von etwa 30 Basispunkten führen. Auch der Zugang zu anderen Kapitalmärkten wie Schuldscheindarlehen oder Anleihen sei nun einfacher.

Anfang April dieses Jahres hatte die Sachsen-Energie-Gruppe bereits einen Kredit von der Europäischen Investitionsbank über 400 Millionen Euro erhalten. Dieser werde für den Ausbau der Stromnetze eingesetzt. Der gesamte Investitionsbedarf 2025 für Wärme, Strom, Wasser und Telekommunikation übersteige diesen Betrag jedoch „um ein Vielfaches“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach eigenen Angaben hat die Sachsen-Energie-Gruppe insgesamt rund 600.000 Kunden, die sie mit Energie, Wasser, Telekommunikation, energienahen Dienstleistungen und Infrastruktur versorgt. Seinen Jahresumsatz beziffert das Unternehmen mit 5 Milliarden Euro, erwirtschaftet mit mehr als 4.000 Beschäftigten. Der Gesamtenergieabsatz beträgt 44.330 GWh, die Länge des Stromnetzes 24.648 km, die Länge des Gasnetzes 6.858 km, die des Fernwärmenetzes 647 km und die des Wasserversorgungsnetzes 2.420 km. In seiner Eigenschaft als Telekommunikationsdienstleister betreibt Sachsen Energie ein Glasfasernetz mit rund 5.000 km, das bis 2027 auf 15.000 km ausgebaut werden soll.

Grundversorgung Gas in Willich und Meerbusch wird günstiger

Quelle: Pixabay / Magnascan

GAS. Die Stadtwerke Willich und Meerbusch (Nordrhein-Westfalen) senken den Preis in der Grundversorgung Gas. Sie geben ab 1. Juni 2025 auch an Neukunden günstigere Einkaufspreise weiter.

In Willich und Meerbusch bekommen ab 1. Juni rund 2.000 Kundinnen und Kunden der Stadtwerke im Grundversorgungstarif ihr Gas rund 20 Prozent günstiger. Ihnen bietet der Energieversorger zudem einen neuen Laufzeittarif an, der wahlweise über ein oder zwei Jahre abgeschlossen werden kann. Dieses Angebot gilt auch für Neukunden, so die beiden Stadtwerke.

„Die Einkaufskosten an den Weltmärkten haben sich in den vergangenen Monaten entspannt“, sagt Eric Fingas, Leiter Kundenservice, „sodass wir die Grundversorgung um rund 20 Prozent günstiger anbieten können.“ Ab 1. Juni 2025 sinkt der Brutto-Arbeitspreis in Willich für die Kilowattstunde Gas von 14,16 Cent/kWh auf 11,48 Cent, der Grundpreis bleibt gleich. In Meerbusch sinkt der Gaspreis von 14,28 auf 11,40 Cent/kWh, ebenfalls bei stabilem Grundpreis.

Im Vergleich zur Grundversorgung ist der Tarif mit der längeren Laufzeit in beiden Stadtwerken noch einmal um fast ein Cent pro Kilowattstunde günstiger. Konkret bedeute das für einen Haushalt, der jährlich etwa 18.000 kWh verbraucht, eine zusätzliche Ersparnis von rund 150 Euro pro Jahr. Eric Fingas empfiehlt diesen Tarif, weil er Planungssicherheit bietet. „Denn niemand weiß genau, wie sich die globalen Märkte weiterhin entwickeln“, sagte er.

Nebenkosten gestiegen

Bereits Anfang des Jahres ist der CO2-Preis nach dem Brennstoffemissionshandelsgestz (BEHG) von 45 auf 55 Euro pro Tonne gestiegen. Diese Abgabe, die helfen soll, klimaschädliche Brennstoffe einzusparen und in neue Technologien zu investieren, wird 2026 voraussichtlich auf maximal 65 Euro pro Tonne klettern.

Zudem legten im Januar bundesweit auch die sogenannten Netzentgelte zu. In Willich stiegen sie um 15 Prozent, von 1,26 Cent auf 1,45 Cent/kWh, in Meerbusch um 9 Prozent, von 1,20 auf 1,35 Cent/kWh. Diese Abgabe fließt in Instandhaltung und Modernisierung der Netzinfrastruktur. Sie wird auf alle Verbraucherinnen und Verbraucher verteilt, die das Netz nutzen.

Auch ein dritter Preisbestandteil ist mit Jahresbeginn gestiegen: die Gasspeicherumlage, und zwar um 19 Prozent. Auf Umlagen, Abgaben und Steuern haben Energieversorger keinerlei Einfluss. Sie leiten diesen Teil des Gaspreises vollständig weiter.

Gas sparsam nutzen für den Klimaschutz

Trotz des sinkenden Preises in der Grundversorgung raten die Stadtwerke ihren Kundinnen und Kunden, Gas bewusst zu nutzen und so die Umwelt zu entlasten. Bis zu 75 Prozent des gesamten Energiebedarfs eines Haushaltes entfallen auf die Heizung und für Warmwasser kommen weitere rund 15 Prozent hinzu.

„Der Einsatz von Erdgas für bis zu 90 Prozent der im Haushalt verbrauchten Energie bedeutet eben auch hohe Emissionen an Kohlendioxid“, sagte Eric Fingas. „Deshalb lohnt es sich für die Umwelt und den eigenen Geldbeutel, sparsam mit Gas umzugehen“, rät er. Dafür bieten die Stadtwerke Meerbusch und Willich auf ihren Internetseiten Spartipps an.

Sachsen Energie testet dynamische Ladetarife

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

ELEKTROFAHRZEUGE. Sachsen Energie erprobt mit der Plattform „M8mit“ (Macht mit) eine Abrechnungsplattform für dynamische Tarife an ersten Ladesäulen, um netzdienliches Laden zu fördern.

„SachsenEnergie“, ein kommunaler Energieversorger mit Sitz in Dresden, testet aktuell die Abrechnung dynamischer Ladetarife an ausgewählten Elektroladesäulen. Die technische Umsetzung erfolgt mit Unterstützung der cloudbasierten Plattform Macht mit, die von der Kraftwerk Software Holding mit Sitz in Halle (Saale) entwickelt wurde. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Ladevorgänge stärker an der Netzsituation sowie der Einspeisung aus erneuerbaren Energien auszurichten.

Laut dem Unternehmen profitieren davon sowohl Betreiber als auch Nutzerinnen und Nutzer. Diese können ihre Ladevorgänge in Zeiträume mit günstiger Netzbelastung und hohem Anteil erneuerbarer Energien legen – etwa in die Nachtstunden oder zur Mittagszeit. Betreiber wiederum optimieren auf diese Weise die Auslastung ihrer Ladeinfrastruktur und reduzieren Lastspitzen im Stromnetz.

„Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden gezielt motivieren, zu Zeiten mit hoher Verfügbarkeit erneuerbarer Energien zu laden“, erklärt Andre Dittrich, Fachreferent Applikationen und Systeme bei Sachsen Energie. Die Einführung dynamischer Tarife schaffe finanzielle Anreize für ein netzdienliches Ladeverhalten und ermögliche eine effizientere Nutzung des bestehenden Ladenetzes.

Die Plattform Macht mit unterstützt nach eigenen Angaben Energieversorger, Stadtwerke und andere Infrastrukturbetreiber seit 2019 bei der Abrechnung von Ladevorgängen. Sie wird laut dem Unternehmen europaweit eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. Ein zentrales Element ist die flexible Preisgestaltung, die sich etwa an Ertragsprognosen von Photovoltaikanlagen oder Netzbelastungsdaten orientieren kann.

Präsentation auf der Messe im Juni

Im laufenden Pilotprojekt wurden bereits erste Ladesäulen in das dynamische Preismodell integriert. Zudem bezieht Sachsen Energie ausgewählte Vielnutzer ein, um Erfahrungen aus der Praxis zu sammeln. Langfristig strebt das Unternehmen die Einführung dynamischer Tarife im gesamten Ladenetz an.

Macht mit plant, die Lösung zur dynamischen Tarifgestaltung und weitere Funktionen der Plattform im Juni auf der Fachmesse „Power2Drive“ in München vorzustellen. Dort sollen Besucherinnen und Besucher die Integration in den laufenden Betrieb live erleben können.

Neuer Sprecher der Geschäftsführung in Lahr

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Der Stromnetzbetreiber Überlandwerk Mittelbaden hat einen neuen Sprecher der Geschäftsführung.

Matthias Heck ist seit 15. April neuer Sprecher der Geschäftsführung der Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG, das zum Energieversorger E-Werk Mittelbaden mit Sitz in Lahr im Schwarzwald gehört. Zusammen mit Matthias Böhmann, Technischer Geschäftsführer und Dr. Ole Wittko, Kaufmännischer Geschäftsführer bildet er das Führungstrio des Netzbetreibers in Baden-Württemberg.

Seit Oktober 2023 ist Matthias Heck beim Überlandwerk Mittelbaden tätig. Der 40-Jährige war bislang Leiter Netzservice. Heck absolvierte eine Ausbildung zum Industrieelektroniker bei der Daimler Truck AG in Gaggenau und schloss anschließend ein Studium als Diplom-Ingenieur (FH) für Energie- und Automatisierungstechnik an der Hochschule Karlsruhe ab.

|

| Matthias Heck Quelle: Überlandwerk Mittelbaden |

Nach seinem Studium arbeitete er in der Holzindustrie im Maschinen- und Anlagenbau mit Schwerpunkt auf Automatisierungstechnik und war danach für Sonder- und Großprojekte in der Automation verantwortlich. Ab 2018 übernahm er bei den Stadtwerken Gaggenau die Leitung der Stromversorgung sowie Aufgaben als Abteilungsleiter für den grundzuständigen Messstellenbetrieb und als stellvertretender Technischer Werkleiter.

Neuer Technikchef bei Westfalen Weser Netz in Sicht

Quelle: Fotolia / s_l

PERSONALIE. Jens Viefhues wird technischer Geschäftsführer bei Westfalen Weser Netz. Damit beginnt ein größerer Umbau in der Führung des kommunalen Energiekonzerns.

Der regionale Netzbetreiber Westfalen Weser Netz GmbH mit Sitz in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) hat einen neuen technischen Geschäftsführer bestellt. Ab dem 1. November 2025 wird Jens Viefhues diese Position übernehmen. Das teilten Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 16. April mit. Der Ingenieur für Versorgungstechnik ist derzeit bei der Dortmunder Netz GmbH („DONETZ“) für die Bereiche Service und Netzsteuerung verantwortlich. Zuvor leitete er das Regionalzentrum Arnsberg des Netzbetreibers Westnetz.

Nach Angaben des Aufsichtsratsvorsitzenden und Paderborner Bürgermeisters Michael Dreier (CDU) sei Viefhues ein erfahrener Fachmann für energiewirtschaftliche Themen. Ihm werde zugetraut, den Ausbau und die Digitalisierung der Strom- und Gasnetze voranzubringen. Westfalen Weser plant nach eigenen Angaben, in den kommenden zehn Jahren rund 1,5 Milliarden Euro in diesen Bereich zu investieren.

Andreas Speith wechselt in die Holding

Der bisherige technische Geschäftsführer, Andreas Speith, wird mit dem Amtsantritt von Viefhues in die Geschäftsführung der Muttergesellschaft Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG wechseln. Dort soll er künftig gemeinsam mit Jürgen Noch die strategische Weiterentwicklung verantworten. Im Fokus stehen, wie es weiter heißt, neue Geschäftsfelder wie Erzeugung und Speichertechnologien. Speith ist gelernter Elektroinstallateur und diplomierter Elektrotechniker. Seit 1992 war er in verschiedenen technischen Führungsfunktionen tätig und hatte 2014 die Geschäftsführung der Westfalen Weser Netz übernommen.

Parallel bestätigten die Gremien auch Stefan Freitag als Geschäftsführer der Energieservice Westfalen Weser GmbH, einer Tochter der Westfalen Weser-Grupper-Gruppe, im Amt. Freitags Vertrag wurde einstimmig bis Ende 2030 verlängert. Die Tochtergesellschaft bündelt seit Ende 2024 konzernweit Leistungen in den Bereichen Wärme, Infrastruktur, E-Mobilität und Wasser.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

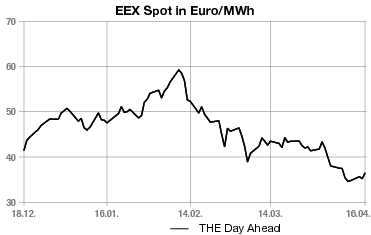

STROM

GAS

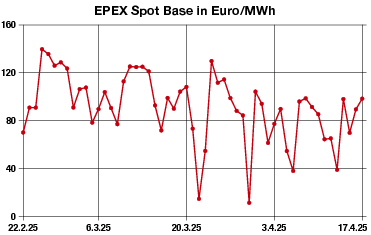

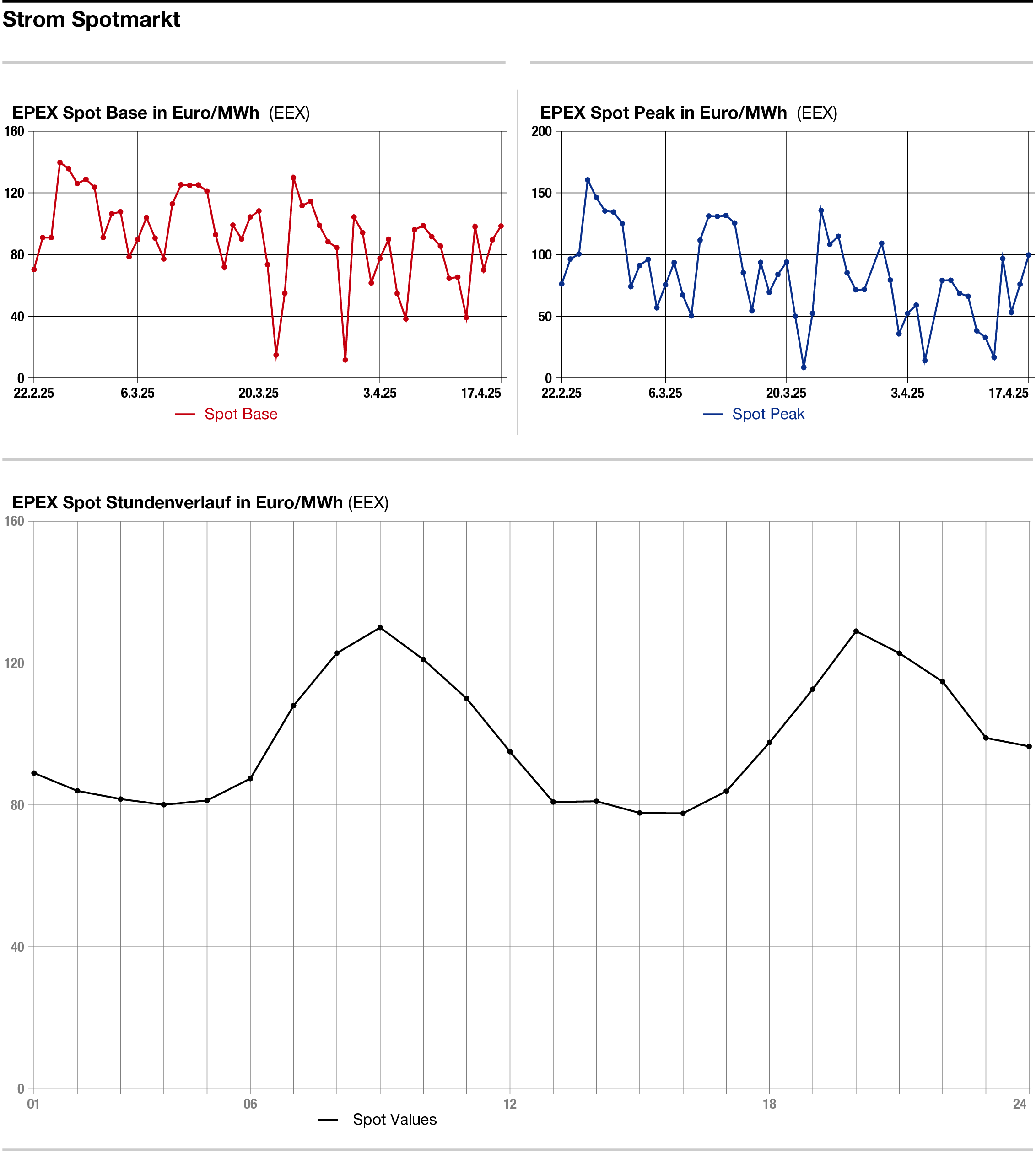

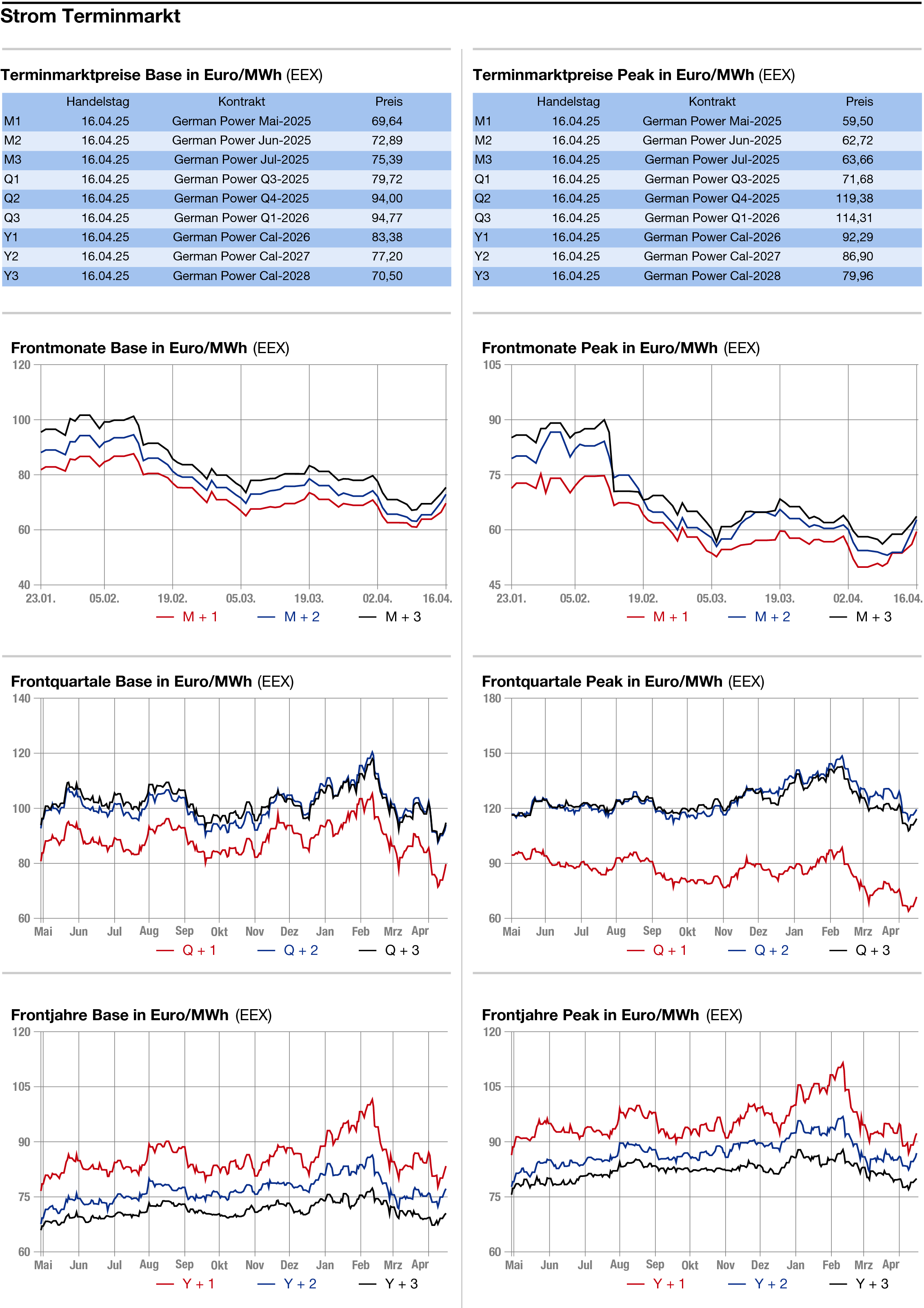

Strompreis zieht wegen unterdurchschnittlicher Windstrommengen an

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

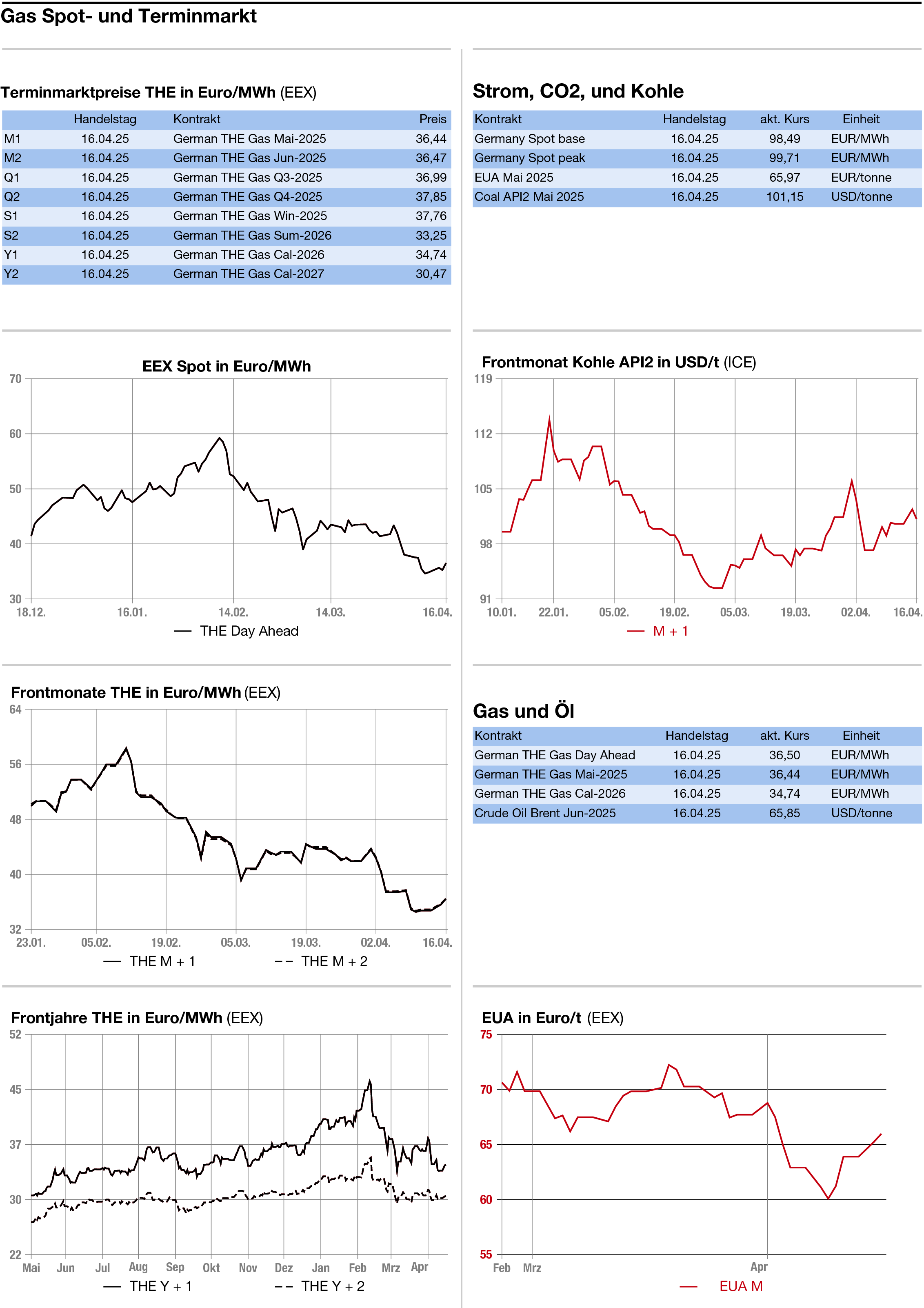

Überwiegend etwas fester haben sich die Energienotierungen am Mittwoch gezeigt. Nachdem die Aufregung um die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump sich etwas gelegt hat, haben sich die Märkte wieder verstärkt den fundamentalen Daten zugewendet. Während die Temperaturen überdurchschnittlich ausfallen und für Gaseinspeicherungen sprechen dürften, werden unterdurchschnittliche Windstrommengen erwartet. Ohne neue geopolitische Nachrichten und mit den bevorstehenden Feiertagen dürften die Energiemärkte sich zunächst weiter ohne größeren Schwung bewegen. Man warte jetzt auf weitere Signale aus den USA, hieß es aus dem Handel.

Strom: Durch die Bank fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead gewann 9,00 Euro auf 98,75 Euro/MWh im Base und 23,75 Euro auf 100,00 Euro/MWh im Peak.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Donnerstag in etwa auf dem Niveau vom Mittwoch liegen. Für die darauf folgenden Tage werden dann sinkende Einspeisemengen erwartet. Das US-Wettermodell stellt bis Ende April eine zumeist unterdurchschnittliche Windstrom-Produktion in Aussicht. Die Temperaturen dürften der jüngsten Prognose zufolge im gleichen Zeitraum im überdurchschnittlichen Bereich liegen.

Am langen Ende gewann das Cal 26 um 0,64 Euro auf 83,27 Euro/MWh hinzu.

Marktbeobachter sprachen am Mittwoch von geringeren Handelsaktivitäten aufgrund der bevorstehenden Feiertage. Auch die Stromlast dürfte in den kommenden Tagen deutlich abnehmen, den Tiefpunkt sieht MBI Research am Ostersonntag mit 36,0 Gigawatt. In Frankreich lag die Verfügbarkeit der französischen Kraftwerke bei 71 Prozent, während 29 Prozent der Reaktoren aufgrund von Wartungsarbeiten nicht verfügbar waren.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr 1,28 Euro auf 67,47 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 67,64 Euro, das Tief bei 65,52 Euro.

Der europäische Energiesektor hat im ersten Quartal 2025 mehr Kohlendioxid ausgestoßen als in jedem anderen Quartal seit Anfang 2023, wie Reuters berichtet. Nach Angaben des Analysehauses Ember stießen die Stromversorger von Januar bis März fast 390 Millionen Tonnen CO2 aus, das sind 23,5 Millionen Tonnen mehr als in den gleichen Monaten des Jahres 2024. Hintergrund sei eine wieder angestiegene Verwendung von Kohle und Gas zur Stromerzeugung bei einem Rückgang der Stromproduktion aus Erneuerbaren Quellen.

Angetrieben wurde der Anstieg von Deutschland, den Niederlande, Polen und dem Vereinigten Königreich. Die gesamte saubere Stromerzeugung in Europa war von Januar bis März um 5 Prozent niedriger als in den gleichen Monaten des Jahres 2024, wobei der Rückgang in Deutschland (-19 Prozent) und im Vereinigten Königreich (-9 Prozent) stärker ausfielen, wie die Daten von Ember zeigen.

Die Windenergieerzeugung war im Jahr 2025 bisher besonders schwach, in Deutschland ergab sich im ersten Quartal von Januar bis März im Vergleich zu denselben Monaten des Jahres 2024 ein Minus von 30 Prozent.

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 18.00 Uhr 1,225 auf 35,50 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,175 auf 36,375 Euro je Megawattstunde nach oben.

Die Stimmung am Gasmarkt sei insgesamt wieder optimistischer geworden, hieß es aus dem Handel. Auf der anderen Seite dürften die angekündigten milderen Temperaturen zu höheren Gaseinspeicherungen führen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: