18. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

EU: Denkfabrik: EU-Klimapolitik beschwört Wettbewerbsrisiken herauf

SMART METER: Messstellenbetreiber darf seinen Zählerschrank verwenden

RECHT: Verspätete Abrechnung verstößt gegen Wettbewerbsrecht

INSIDE EU ENERGIE: Bis 1. November müssten 20 Prozent mehr LNG her

WINDKRAFT ONSHORE: Frühjahrsrekord bei Genehmigungen

ÖL: Tschechien feiert zweite Unabhängigkeit vom Kreml

HANDEL & MARKT

STROM: Epex Spot zieht bei Day-ahead-Kopplung die Reißleine

PHOTOVOLTAIK: Solarspitzengesetz kappt PV-Zubau im März

WÄRMENETZ: 300 Millionen Euro für Wärmenetze frei

GAS: Uniper kauft in großem Stil US-LNG

WÄRME: „Saisonal typisch“: Pelletpreise im April spürbar gesunken

VERTRIEB: Energie senkt überraschend Herstellerpreise

TECHNIK

IT: BDEW fordert Abbau digitaler Hemmnisse

WINDKRAFT ONSHORE: Pannen-Park geht unter neuer Regie probeweise wieder ans Netz

WINDKRAFT OFFSHORE: Orsted investiert in Wartung und Betrieb seiner Windparks

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Erkrath verlässt Gründertrio der Neander Energie

BILANZ: Stadtwerke Passau vervielfachen den Gewinn - 2023

STROM: Vattenfall verteuert Berliner Strom-Grundversorgung

VERTRIEB: Leine-Energie sichert Belieferung von Liegenschaften in Niedersachsen

PERSONALIE: 50 Hertz gewinnt Christine Janssen als neue Finanzchefin

PERSONALIE: Klimabewegung verliert Wolf von Fabeck

STATISTIK DES TAGES: Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Gas schwimmt gegen den Strom

TOP-THEMA

BMWK skizziert seinen Plan für Wasserstoffspeicher

Quelle: Shutterstock / Tomasz Makowski

WASSERSTOFF.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) stellt in einem Weißbuch die Bedingungen für den Wasserstoffspeicher-Markt der Zukunft dar – und sieht großen Handlungsbedarf.

Das jetzt vorgelegte Weißbuch des Wirtschaftsministeriums beschreibt, wie Deutschland den steigenden Bedarf an Wasserstoffspeichern bis 2045 decken kann und welcher politische sowie regulatorische Rahmen dafür nötig ist. Der Text des BMWK gründet auf einer breiten Konsultation auf Basis des zuvor veröffentlichten Grünbuchs. Das Ministerium wertet darin unter anderem Szenarien aus, die vom Energiewirtschaftlichen Institut an der Universität zu Köln (EWI) und der Initiative Energien Speichern (Ines) stammen.

Der Speicherbedarf in Deutschland wächst demnach erheblich: Während bis 2030 zwischen 2 und 7 Milliarden kWh benötigt werden, könnten es 2045 bereits bis zu 80 Milliarden kWh sein, so das Ministerium. Europaweit schätzen die Autoren des Papiers den Bedarf bis zum Jahr 2050 auf bis zu 161 Milliarden kWh.

Als Haupttreiber nennt das Ministerium den zunehmenden Einsatz von Wasserstoff − zum einen in der Industrie und zum anderen für die Rückverstromung in Kraftwerken. Wasserstoffspeicher ermöglichten es, überschüssige Energie aus Wind und Sonne über längere Zeiträume zu speichern – etwa von saisonalen Überschüssen vom Sommer für den Winter. Laut Weißbuch ist das ein zentraler Baustein für eine verlässliche Energieversorgung.

Besonders gute geologische Voraussetzungen in Deutschland

Deutschland verfügt, so führt es das Papier auf, über besonders gute geologische Voraussetzungen zur Wasserstoffspeicherung und könne dadurch auch eine zentrale Rolle innerhalb Europas einnehmen. Als Rückgrat gelten Salzkavernen sowie obertägige Speicher, wie Druck- oder Flüssigwasserstoff-Anlagen, für kurzfristige Anwendungen.

Ein wesentliches Potenzial sieht das BMWK in der Umwidmung bestehender Erdgas- und Erdölspeicher. Je nach Ausgestaltung könnten diese bis zu 50 Prozent des Speicherbedarfs bis 2040 abdecken. Die Einschätzung des Ministeriums: Technisch sei eine Umstellung von Salzkavernen in sechs Jahren möglich, während Neubauten bis zu zwölf Jahre in Anspruch nehmen.

Das BMWK sieht dringenden Handlungsbedarf, um die Speicherinfrastruktur an der künftigen Wasserstoffnachfrage auszurichten. Dazu gehören aus Sicht des Ministeriums schnellere Genehmigungen, eine marktorientierte Regulierung und gezielte Anreize auf der Nachfrageseite.

Integration in ein europäisches Netz nötig

Das Weißbuch definiert einen wettbewerblich organisierten Speichermarkt als Leitbild. Technologische Vielfalt und dezentrale Speicherstrukturen böten gute Voraussetzungen für ein marktliches Umfeld. Damit dieser Markt entstehen kann, seien klare, aber begrenzte regulatorische Leitplanken erforderlich. Diese sollen Investitionssicherheit schaffen, ohne Innovationen zu behindern.

Zudem hebt das BMWK hervor, dass Unsicherheitenbesonders im Markthochlauf Investitionen ausbremsen könnten. Daher plädiert das Ministerium für eine gezielte Förderung der Wasserstoff-Nachfrageseite, um ein verlässliches Marktumfeld für Speicherprojekte zu schaffen. Solche Maßnahmen müssten aber laufend geprüft und an technologische wie wirtschaftliche Entwicklungen angepasst werden.

Eine weitere Empfehlung aus dem Weißbuch ist die Integration Deutschlands in ein europäisches Wasserstoffspeicher-Netzwerk. Der Aufbau grenzüberschreitender Infrastruktur, etwa über das Projekt „European Hydrogen Backbone“, könne die Versorgungssicherheit erhöhen und Skaleneffekte heben. Gemeinsame Standards und ein harmonisierter Regulierungsrahmen seien Voraussetzungen, damit ein künftiger Binnenmarkt für Wasserstoffspeicherung funktioniert.

Darüber hinaus erkennt das BMWK in seinem Weißbuch auch die Bedeutung kontinuierlicher Forschung und technologischer Innovation an. Nur so lasse sich die Effizienz der Speicherung steigern und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland sichern. Damit die Wasserstoffwirtschaft erfolgreich hochgefahren werden kann, bedarf es laut dem Ministerium einer Kombination aus Investitionen, klarer Regulierung und europäischer Zusammenarbeit.

Das 64-seitige „Weißbuch Wasserstoffspeicher“ lässt sich über die Internetseite des BMWK downloaden.

Quelle: Shutterstock / jorisvo

Denkfabrik: EU-Klimapolitik beschwört Wettbewerbsrisiken herauf

EU. Das Centrum für Europäische Politik (CEP) bewertet die EU-Pläne zum Clean Industrial Deal und warnt vor Wettbewerbsnachteilen durch komplexe Regulierung und falsche Anreize.

Das Centrum für Europäische Politik (CEP), ein wirtschaftsliberaler Thinktank mit Sitz in Freiburg im Breisgau, hat die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen im Rahmen des Clean Industrial Deal einer kritischen Bewertung unterzogen. In einer aktuellen Analyse äußern die CEP-Autoren Andre Wolf und Götz Reichert Zweifel daran, ob die geplante Strategie geeignet ist, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie auf dem Weg zur Klimaneutralität bis 2050 zu stärken.

Ziel des EU „The Clean Industrial Deal“ (CID) ist es,

- industriepolitische Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass europäische Unternehmen unter den Bedingungen globalen Wettbewerbs, hoher Energiekosten und restriktiver Regulierung trotzdem in emissionsarme Technologien investieren.

- Laut EU-Kommission sollen grüne Leitmärkte entstehen, die den Unternehmen durch klare Anforderungen Orientierung geben.

- Ergänzend sind neue Instrumente wie CO2-Labels, Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPA) und staatlich geförderte Investitionsprogramme geplant.

Das CEP kritisiert vor allem geplante Nachhaltigkeits- und Herkunftsvorgaben bei der öffentlichen Beschaffung. Die Einführung von Local-Content-Kriterien, also einer Bevorzugung von Produkten aus der EU, ist laut CEP-Ökonom Wolf „der falsche Weg, um die Resilienz industrieller Lieferketten zu stärken“. Stattdessen empfiehlt das CEP, stärker auf internationale Partnerschaften mit gleichgesinnten Staaten zu setzen.

Die angestrebten CO2-Labels könnten nach Einschätzung der Autoren zwar zur Effizienzsteigerung beitragen, gleichzeitig aber die europäische Klimapolitik weiter verkomplizieren. Unternehmen müssten

Lob für PPA und harmonisierte Stromsteuern

Zwei Maßnahmen heben die Autoren hingegen ausdrücklich positiv hervor: Die Förderung von Stromabnahmeverträgen (PPA) sowie die EU-weite Harmonisierung von Stromsteuern auf Mindestniveaus. Beide Maßnahmen könnten laut dem Energieexperten Götz Reichert unmittelbar zur Senkung der Energiekosten beitragen. PPA verringerten die Kapitalrisiken für Investitionen in Elektrifizierung, da sie Preissicherheit für Stromerzeuger und -verbraucher bieten.

Ein von der EU-Kommission geplantes Pilotprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro soll diese Vertragsform unterstützen. Die Harmonisierung der Stromsteuern würde nach Einschätzung des CEP gleiche Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt schaffen – besonders für stromintensive Branchen.

Finanzierungsstrategie bleibt unklar

Trotz positiver Ansätze bemängelt das CEP die fehlende Klarheit über die langfristige Finanzierung der geplanten Förderinstrumente. Die EU-Kommission bleibe bei der Frage, wie dauerhaft ausreichende industriepolitische Gelder bereitgestellt werden sollen, zu vage.

Dies könne die Glaubwürdigkeit des Clean Industrial Deal gefährden. Auch der Ausbau staatlicher Bürgschaften zur Risikoabsicherung privater Investitionen werfe Fragen hinsichtlich möglicher fiskalischer Belastungen für die Mitgliedstaaten auf.

Freihandel als Fundament

Das CEP mahnt zudem zur Wahrung der europäischen Glaubwürdigkeit als Verfechterin des Freihandels. Maßnahmen wie verschärfte Bedingungen für Direktinvestitionen aus Drittstaaten oder eine Bevorzugung europäischer Wertschöpfungsketten könnten laut Analyse das Vertrauen internationaler Partner untergraben. Stattdessen empfehlen die Autoren, auf Kooperationen mit Drittstaaten zu setzen, um neue Handels- und Investitionspartnerschaften im Bereich klimafreundlicher Technologien zu schaffen.

Insgesamt erkennt das CEP an, dass der Clean Industrial Deal zentrale Herausforderungen adressiert. Damit die grüne Transformation jedoch auch wirtschaftlich tragfähig bleibt, brauche es aus Sicht der Autoren weniger Komplexität, stärkere Marktanreize und eine solide Finanzierungsbasis.

Die Analyse des CEP zum EU-CID steht als PDF zum Download bereit.

Messstellenbetreiber darf seinen Zählerschrank verwenden

Quelle: Bundesnetzagentur

SMART METER. In einem Streit zwischen Netze BW und dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber EHA um technische Mindestanforderungen hat sich die Behörde klar geäußert.

Die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur hat in einem Streit der Netze BW mit dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber EHA Energie-Handels-Gesellschaft eine Entscheidung gefällt. Demnach darf der Verteilnetzbetreiber den Messstellenbetrieb der EHA nicht von der Verwendung eines vorgegebenen Messschrank-Typs abhängig machen.

Der Streit bezieht sich seit dem Jahr 2020 auf eine Messlokation zur Übergabemessung zwischen einer Kundenanlage und dem Mittelspannungsnetz der Netze BW. Dort hatte EHA nach Auffassung von Netze BW verschiedene technische Vorgaben nicht erfüllt. Unter anderem habe der wettbewerbliche Messstellenbetreiber einen Messschrank installiert, der nicht den technischen Mindestanforderungen entspreche. EHA zufolge wird dieser Typ jedoch von anderen Verteilnetz- beziehungsweise grundzuständigen Messstellenbetreibern wie Westnetz oder Rheinnetz ebenso verwendet.

Auch Anforderungen an technische Mindestanforderungen

EHA hatte zwar zwischenzeitlich Eniges angepasst, sich allerdings geweigert, den verwendeten Zählerschrank gegen ein anderes Modell auszutauschen. Daraufhin hatte Netze BW „sich das Recht vorbehalten“, die Messstelle und den Messstellenbetreiber-Rahmenvertrag zu kündigen. Darüber hatte sich EHA bei der Bundesnetzagentur beschwert.

Eine solche Kündigung bedeutet, dass der Messstellenbetrieb an den grundzuständigen Messstellenbetreiber übergeht. Diese Marktrolle hat der Gesetzgeber grundsätzlich dem örtlichen Verteilnetzbetreiber zugeschrieben. In diesem Fall ist also Netze BW selbst der grundzuständige Messstellenbetreiber.

Die Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur hat nun festgestellt, dass der Verteilnetzbetreiber mit seinem Verhalten gegen das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verstößt. „Der Ausspruch der Unterlassungsverpflichtung ist angezeigt, um den Verstoß wirksam abzustellen“, heißt es in dem Beschluss der Kammer.

Die Androhung der Kündigung der Messstelle sowie des gesamten Messstellenbetreiber-Rahmenvertrags stelle einen Verstoß gegen Paragraf 5 Absatz 1 in Verbindung mit Paragraf 3 Absatz 1 Satz 1 MsbG dar. Diese Paragrafen regeln Eignung und Sorgfaltspflichten des Messstellenbetreibers.

Die Argumente von Netze BW seien jedoch nicht geeignet, Zweifel am einwandfreien Messstellenbetrieb durch EHA aufkommen zu lassen. Vor allem eine Verletzung technischer Mindestanforderungen sei dem Unternehmen nicht vorzuwerfen. Im Übrigen stelle das Messstellenbetriebsgesetz selbst gewisse Anforderungen, an die Ausgestaltung technischer Mindestanforderungen. Diese müssten „sachlich gerechtfertigt, transparent und diskriminierungsfrei“ sein.

Innerhalb eines Monats kann Netze BW nun Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf gegen die Entscheidung der Bundesnetzagentur einlegen.

Der Beschluss der Bundesnetzagentur steht hier zum Download zur Verfügung.

Verspätete Abrechnung verstößt gegen Wettbewerbsrecht

Quelle: Shutterstock

RECHT. Der Energiekonzern Eon hat eine Gaskundin fast zehn Monate auf ihre Schlussrechnung warten lassen. Das Landgericht München sieht darin einen Verstoß gegen das Energiewirtschaftsrecht.

Die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) hat sich mit einer Klage beim Landgericht München vorläufig gegen den Energieversorger Eon durchgesetzt. In diesem Fall (Aktenzeichen 37 O 2240/24) ging es um eine Gas-Schlussrechnung, die nach Dafürhalten der Klägerin zu spät verschickt wurde.

Energieversorger müssen spätestens sechs Wochen nach Vertragsende eine Schlussrechnung ausstellen. Das regelt das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG). Eon kam dieser Pflicht in diesem Fall nicht nach und stellte einer Gaskundin erst rund zehn Monate nach Vertragsende eine Abschlussrechnung aus. Das Landgericht München wertete das als Rechtsverstoß und gab einer Unterlassungsklage des VZBV statt.

Die Kundin hatte demnach ihren Gasvertrag gekündigt und dem Versorger den Zählerstand übermittelt. Dennoch wartete sie knapp neun Monate auf die Schlussrechnung, nach der Eon Energie mit Sitz in München unstreitig ein Guthaben von 972 Euro auskehren musste. Erst nach zwei Beschwerden und der Einschaltung der Verbraucherzentrale Niedersachsen erfolgte die Abrechnung. Das Gericht bewertete die Verzögerung als unzulässig und als Wettbewerbsverstoß.

Verzögerungen können vom Wechsel abschrecken

Das Landgericht stellte in seiner Begründung klar, dass die gesetzliche Frist von sechs Wochen eine Marktverhaltensregel darstellt. Sie soll Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und einen reibungslosen Anbieterwechsel ermöglichen. Durch die Fristüberschreitung habe Eon nicht nur gegen das EnWG, sondern auch gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen.

Nach Auffassung des Gerichts ist eine zeitnahe Schlussabrechnung essenziell, damit Kundinnen und Kunden zügig einen Überblick über ausstehende Forderungen oder Guthaben erhalten. Verzögerungen erschweren laut Urteil die Abwicklung eines Anbieterwechsels und können abschreckend wirken. Der VZBV hatte bereits 2024 ein ähnliches Urteil gegen Eon im Zusammenhang mit verspäteten Stromschlussrechnungen erwirkt.

Eon will Berufung einlegen

Eon hatte hingegen argumentiert, dass es sich bei der fraglichen Vorschrift eben nicht um eine Marktverhaltensregel handle. „Die Abrechnung werde erst nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erteilt. Daher könne eine verspätete Abrechnung das Wechselverhalten der Kunden nicht beeinflussen“, so die Auffassung von Eon laut der Urteilsbegründung. Zudem könne dem „Antrag auch nicht ohne Rücksichtnahme auf ein etwaiges Verschulden oder Nichtverschulden der beklagten Partei stattgegeben werden, denn in der überwiegenden Zahl der Fälle erfolge die verspätete Abrechnung, weil [...] der Zählerstand nicht mitgeteilt worden sei“, so Eon weiter.

Das Urteil des Landesgerichts München ist noch nicht rechtskräftig, der Eon-Konzern hat vor dem Oberlandesgericht München Berufung eingelegt.

Bis 1. November müssten 20 Prozent mehr LNG her

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Der europäische Gasmarkt befindet sich in einem grundlegenden Wandel, eine eindeutige Richtung ist dabei aber nicht erkennbar. Das geht aus einem Bericht der europäischen Regulierungsbehörde ACER hervor.

Die Nachfrage lag im Großteil der abgelaufenen Wintersaison (Oktober 2024 bis Februar 2025) mit 1.994 Milliarden kWh zwar deutlich über jener der Wintermonate in den vorigen beiden Jahren, aber immer noch um gut 10 Prozent unter jener der Wintersaison 2021/22. Das lag vor allem an den insgesamt niedrigeren Temperaturen im Vergleich zu den Vorjahren: in der Industrie, Büros und privaten Haushalten wurde 6 Prozent mehr Gas verbraucht, in den Gaskraftwerken sogar 17,6 Prozent mehr, denn in Windkraftanlagen wurde 46 Prozent weniger Strom erzeugt.

Die Gasverstromung (Kraftwerksbedarf) entwickelte sich damit im jüngsten Winter entgegen dem längerfristigen Trend: im Jahresvergleich 2024 gegenüber 2023 ging sie um 7 Prozent zurück. Insgesamt lag der Gasverbrauch aller Sektoren 2024 um mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt der fünf Vorkrisenjahre 2017 bis 2021.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Im Gegensatz zum Verbrauch waren die Importe mit 139 Milliarden Kubikmetern (bcm) um 10 bcm geringer als in der gleichen Vorjahresperiode. Auch die Flüssigerdgas-Importe lagen insgesamt unter Vorjahresniveau, zogen aber im Januar und Februar deutlich an. Tatsächlich hätte die EU mehr als doppelt soviel LNG importieren können: Die Auslastung aller LNG-Terminals lag zwischen Oktober 2024 und Februar 2025 bei 46 Prozent, in Deutschland sogar nur bei 24 Prozent.

Die Großhandelspreise lagen mit im Mittel 46 Euro/MWh deutlich über den 34 Euro/MWh in der Vorjahresperiode. Sie schwankten aber im Verlauf dieses Winters stark. Anfang Oktober musste man knapp 40 Euro/MWh bezahlen, Ende Februar fast 60 Euro. Inzwischen sind die Preise wieder unter 40 Euro gefallen. Märkte mit hoher Liquidität hätten die Akteure der Gaswirtschaft in die Lage versetzt, mit den Risiken wirksam umzugehen, heißt es in dem Bericht. Das Volumen des Gashandels lag mit mehr als 400 Milliarden kWh pro Tag im ersten Quartal 2025 um fast ein Drittel über dem Vorjahreswert. Allerdings entfielen davon fast 350 Milliarden kWh alleine auf den niederländischen Hub (Handelspunkt) TTF, der seine führende Stellung im europäischen Gashandel ausbaut.

Die großen Preisschwankungen führt ACER nicht zuletzt auf die Entwicklung der Speicherstände zurück. Der längere und kältere Winter habe die Speicher schneller und weiter geleert, als mit den gestiegenen

In den kommenden sechs Monaten müsste die EU alle Pipelines nahezu voll auslasten und 20 Prozent mehr LNG importieren als 2024, um, wie bislang vorgeschrieben, die Speicher bis 1. November wieder auf 90 Prozent aufzufüllen - zu höheren Preisen als im Vorjahr, denn auch auf dem Weltmarkt wird wieder mehr LNG nachgefragt. Zu höheren Preisen auch als für den Winter 2025/26. Für die Gaswirtschaft gab es deswegen keinen Anreiz, die Speicher wieder aufzufüllen, beziehungsweise der Winter-Sommer-Preisspread ist aktuell dafür noch zu gering.

Diese ungünstige Aussicht hat die EU-Kommission erkannt und vorgeschlagen, das Speicherziel flexibler als bisher zu handhaben (wir berichteten). Die Gasspeicherverordnung soll zwar bis Ende 2027 verlängert werden, die Mitgliedsstaaten dürften aber von den dort genannten Zielwerten und Stichtagen unter bestimmten Bedingungen abweichen und dabei auch die Lage auf den Beschaffungsmärkten berücksichtigen.

Ministerrat will mehr Flexibilisierung

Inzwischen haben sich der Ministerrat und das Europäische Parlament dazu positioniert. Die Mitgliedsstaaten verlangen zusätzliche Flexibilität. Um „ungünstigen Marktbedingungen“ beziehungsweise der Spekulation entgegentreten zu können, soll der Richtwert ihrer Ansicht nach von 90 Prozent über einen längeren Zeitraum (1. Oktober bis 1. Dezember) erreicht werden. Die EU-Mitglieder können um bis zu 15 Prozent von dem Zielwert abweichen, und die Kommission soll in die Lage versetzt werden, noch niedrigere Speicherstände zu erlauben. Damit könnten die Unternehmen schneller auf den Markt reagieren und von niedrigen Gaspreisen profitieren.

Auch im Parlament zeichnet sich ein Votum für mehr Flexibilität ab. Zwischenziele auf dem Weg zur Befüllung der Speicher soll es nicht mehr geben. Die polnische Ratspräsidentschaft will die neue Gasmarkt-Verordnung noch im Juni endgültig verabschieden, so dass die Unternehmen bereits in diesem Sommer mehr Handlungsspielraum auf dem Beschaffungsmarkt hätten.

Die ACER stellt ihren Bericht zu Gas auf ihrer Website zur Verfügung.

Frühjahrsrekord bei Genehmigungen

Quelle: Pixabay / Ed White

WINDKRAFT ONSHORE. Im ersten Quartal des laufenden Jahres sind Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 4.000 MW genehmigt worden. So viel wie nie zuvor in einem Frühjahr.

Starker Start ins Jahr für Windkraft an Land. Laut aktueller Analyse der Fachagentur Wind und Solar sind im ersten Quartal mehr als 4.000 MW Leistung neu genehmigt worden. Die Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, Bärbel Heidebroek, sieht für 2025 das Potenzial, „ein Rekordjahr für Zubau und Genehmigungen zu werden“. Es sei bereits das dritte Quartal in Folge, in dem die Marke von 4.000 MW bei den Neugenehmigungen überschritten worden sei, so die Verbandschefin.

Der BWE verweist darauf, dass trotz der Fülle an Genehmigungsanträgen die durchschnittliche Bearbeitungsdauer erneut zurückgegangen sei. Im Schnitt dauere es jetzt 18,7 Monate. Ein sattes Plus zeigt sich beim Zubau. Rund 1.000 MW gingen laut Erhebung in den ersten drei Monaten des Jahres neu in Betrieb – eine Steigerung von 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Wir sehen hier klar die Wirksamkeit der Reformen der letzten Jahre“, sagt Heidebroek.

Mehr als 1.700 neu genehmigte MW entfallen auf Nordrhein-Westfalen. An zweiter Stelle im Bundesländervergleich folgt mit knapp 800 MW Niedersachsen. Auch beim Zubau landen die beiden Länder vorne, NRW mit mehr als 340 MW, dahinter Niederachsen mit 266 MW, gefolgt von Brandenburg mit 148 MW.

Das untere Ende im bundesweiten Vergleich markieren – abgesehen von Stadtstaaten – bei den Neugenehmigungen das Saarland und Sachsen mit jeweils 14 MW. Beim Zubau liegen im ersten Quartal das Saarland (0 MW), Mecklenburg-Vorpommern (7 MW), Sachsen (8 MW) und Bayern (14 MW) hinten.

Den Repowering-Anteil an der neu in Betrieb gegangenen Leistung beziffert die Fachagentur auf 29 Prozent.

Südländer „müssen endlich ihren Beitrag leisten“

Insgesamt lägen aktuell Genehmigungen für Windenergieanlagen mit einer kumulierten Leistung von rund 28.000 MW vor, knapp 18.800 davon seien bereits in einer Ausschreibungsrunde bezuschlagt worden. Damit stehe „genug Volumen zur Verfügung, um auch die kommenden Ausschreibungsrunden in diesem Jahr zu füllen“, betont der Verband.

Heidebroek: „Die Windenergie an Land hält die hohe Dynamik des vergangenen Jahres, alle wichtigen Indikatoren entwickeln sich positiv. Die ungleiche Verteilung von Neugenehmigungen und Zubau bleibt weiterhin der Wermutstropfen einer starken Bilanz. Die Länder der Südregion müssen endlich ihren Beitrag leisten.“

Der bundesweite Gesamtbestand an Windenergieanlagen erreicht nach den neuen Daten jetzt kumuliert eine Leistung von 64.325 MW.

Die Analyse der Ausbau- und Genehmigungszahlen steht auf der Internetseite der Fachagentur Wind und Solar kostenfrei zur Verfügung.

Tschechien feiert zweite Unabhängigkeit vom Kreml

Quelle: Fotolia / Gernot Krautberger

ÖL. Nach 60 Jahren macht sich das EU-Land Tschechien vollkommen unabhängig von russischen Öllieferungen. Damit sei die Zeit der Erpressbarkeit vorbei, frohlockt Ministerpräsident Fiala.

Tschechien hat sich endgültig von russischen Öllieferungen verabschiedet. Ab sofort beziehe das EU-Land nur noch westliches Öl, sagte Ministerpräsident Petr Fiala bei der feierlichen Eröffnung eines neuen Anschlusses an die Transalpine Ölpipeline (TAL) in Nelahozeves nördlich von Prag. Die neue Leitung versorgt Tschechien von sofort mit Erdöl aus dem Hafen von Triest. Die Kapazität der Pipeline von der italienischen Adriaküste war dafür im Rahmen des Projekts Tal-Plus erhöht worden.

Fiala sagte bei der Zeremonie: „Das ist ein wahrlich historischer Augenblick, denn nach 60 Jahren ist unsere Abhängigkeit von Russland definitiv zu Ende, das ist eine wichtige und gute Nachricht. Russland kann uns jetzt nicht mehr mit dem Einstellen von Öllieferungen erpressen.“ Über die Druschba-Pipeline, die Tschechien jahrzehntelang mit russischem Öl versorgt hatte, war tatsächlich schon seit dem 4. März kein Öl mehr geflossen. Grund dafür waren Zahlungsprobleme infolge von US-Sanktionen gegen russische Banken wegen des Ukrainekriegs.

Tschechien und die beiden moskaufreundlich regierten Länder Slowakei und Ungarn konnten bisher russisches Öl aufgrund einer Ausnahmegenehmigung von den EU-Sanktionen beziehen. Die beiden anderen Länder wollen nach früheren Angaben der Raffinerie MOL, die beide versorgt, vorerst weiter russisches Öl kaufen.

Quelle: Fotolia / Mirko

Epex Spot zieht bei Day-ahead-Kopplung die Reißleine

STROM. Die Epex Spot hat sich für eine Verschiebung des börsenübergreifenden 15-Minuten-Day-ahead-Handels ausgesprochen. Hintergrund sind ihre Bedenken hinsichtlich der operativen Sicherheit.

„Die Epex Spot ist der Auffassung, dass die internen und externen Testergebnisse weit unter den Standards liegen und zu viele Fehler aufweisen, die zu schwerwiegenden operativen Problemen führen könnten“, heißt es in einer Mitteilung der auch in Deutschland führenden Pariser Strombörse vom 17. April mit Bezug auf das Projekt eines börsen- und länderübergreifenden kontinentalen Strom-Spotmarktes. Dieses heißt „Single Day-Ahead Coupling“ (SDAC) und soll einheitlich auf 15-Minuten-Lieferprodukten basieren. Man habe sich entschieden, bei der Projektabstimmung Ende Mai gegen die für den 11. Juni 2025 geplante Einführung zu stimmen.

„Die Marktteilnehmer brauchen Klarheit. Die anhaltende Unsicherheit über eine Änderung, die so bald und mit so weitreichenden Folgen erfolgen soll, muss aufhören. Wir sollten einen vernünftigen Starttermin nach dem Sommer ins Auge fassen, nämlich den 1. Oktober 2025, wie es auch von den Marktteilnehmern ursprünglich gewünscht wurde. Die europäische Marktkopplung, wie wir sie heute kennen, ist eine bemerkenswerte Errungenschaft. Zuverlässigkeit und sicherer Betrieb sind nicht nur ein zu messender Parameter, sondern müssen die Grundlage bleiben“, sagte der CEO der Epex Spot, Jean-Francois Conil-Lacoste.

Der SDAC-Mechanismus ist immer noch anfällig für Entkopplungen oder Verzögerungen bei der Veröffentlichung von Marktergebnissen, sodass die derzeitige Planung keinen sicheren Betrieb ermögliche, sagte Conil-Lacoste weiter. Bei den im Februar und März 2025 durchgeführten Verfahrenstests endeten demnach etwa 20 Prozent der Testsitzungen mit einer unerwarteten vollständigen Entkopplung; ein Marktvorfall, der in der Geschichte der Marktkopplung noch nie aufgetreten ist. „Dieser Prozentsatz ist in diesem Stadium des Projekts, in dem die Systeme sehr nahe am Produktionsstandard arbeiten sollen, inakzeptabel. Bei einem beträchtlichen Teil der bisher durchgeführten Testfälle verzögerte sich die Veröffentlichung der Marktergebnisse erheblich“, so der Börsenchef.

Zudem seien die Anforderungen an den Algorithmus (Central Matching Algorithm) sehr hoch. „15-Minuten-Produkte bedeuten einen exponentiellen Anstieg der Komplexität für den Algorithmus, während die gesamten operativen Margen im Marktkopplungsprozess komprimiert werden. Für den zentralen Matching-Algorithmus gibt es keinen Plan B, er muss mit der gestiegenen Komplexität zurechtkommen“, hieß es weiter.

Schließlich beklagt der Epex-Spot-CEO, dass die gemeinsam mit den Projektpartnern festgelegten Qualitätskriterien nicht erfüllt würden. „Wie wichtig es ist, diese Qualitätskriterien zu erfüllen, wird durch die Einführung von Intraday-Auktionen (IDA) im Rahmen der einheitlichen Intraday-Kopplung im Jahr 2024 unterstrichen. In den ersten drei Monaten des Betriebs wurden neun IDA abgesagt. Ein solches Leistungsniveau wäre im Day-Ahead-Bereich inakzeptabel“, sagte Conil-Lacoste abschließend.

Die Einführung des 15-Minuten-Day-ahead-Handels in der einheitlichen Day-ahead-Marktkopplung (Single Day-ahead Coupling, SDAC) zielt darauf ab, den Stromhandel auf dem europäischen Kontinent zu verbessern, eine nahtlosere Integration der erneuerbaren Energien in den Markt zu ermöglichen und gleichzeitig die Netzstabilität zu erhöhen.

Im Single Intraday Coupling (SIDC), einem Markt, der für die Integration erneuerbarer Energien von entscheidender Bedeutung ist, ist die Einführung von 15-Minuten-Produkten fast abgeschlossen, wobei die überwiegende Mehrheit der Grenzen und Gebotszonen mit einer 15-Minuten-Auflösung arbeitet.

Solarspitzengesetz kappt PV-Zubau im März

Quelle: Shutterstock / Thanit PKC

PHOTOVOLTAIK. Laut Fraunhofer ISE wurden im März 2025 nur knapp 790 MW an neuer Photovoltaik-Leistung installiert. Im Februar waren es noch doppelt soviel, Schuld könnte das Solarspitzengesetz sein.

Im März 2025 sind in Deutschland so wenig PV-Anlagen errichtet worden wie zuletzt im Dezember 2022, so das Portal Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme (ISE). Demnach brachen sowohl die Installationen von PV-Dachanlagen als auch bei Freiflächenanlagen um die Hälfte gegenüber dem Vormonat ein. Stark nachgefragt seien lediglich weiter Steckersolar-Geräte für Balkone.

Nur 787,2 MW neue PV-Leistung wurden im März dieses Jahres installiert, während es im Februar noch 1.665,4 MW gewesen waren. Die kumulierte installierte Photovoltaik-Leistung in Deutschland erhöht sich damit auf rund 104.000 MW, also knapp die Hälfte des nationalen Ziels für 2030 von 215.000 MW. Seit 2023 lag der monatliche Zubau bei der Photovoltaik konstant über 1.000 MW.

Spitzenkappung als Ursache wahrscheinlich

Der Einbruch ist wahrscheinlich auf das Solarspitzengesetz zurückzuführen, das seit Ende Februar in Kraft ist. Es sieht vor, dass neue Photovoltaik-Anlagen bei negativen Börsenstrompreisen keine Vergütung mehr erhalten. Dies betrifft sowohl große Freiflächenanlagen als auch neu ans Netz gehende Dachanlagen ab 7 kW. Sofern sie über ein intelligentes Messsystem verfügen, läuft die EEG-Förderungszeit um diese Ausfallzeiten weiter. Anlagen unter 100 kW Leistung, die keinen Smart Meter haben, müssen ihre Einspeiseleistung auf 60 Prozent begrenzen. Damit sollen Netzüberlastungen an sonnigen Tagen vermieden werden.

Mit dem neuen Gesetz müssen besonders für größere PV-Projekte neu kalkuliert Speicherlösungen beziehungsweise Smart Meter einbezogen werden. Ungebrochen ist dagegen die Nachfrage bei Photovoltaik-Balkonanlagen, die wegen ihrer geringen Leistung vom Gesetz nicht betroffen sind.

Laut den ISE-Zahlen sind im März fast 42.500 neue Stecker-Solar-Geräte mit insgesamt 49,3 MW im Marktstammdatenregister verzeichnet worden. Dies ist gegenüber den Vormonaten in etwa eine Verdoppelung. Zudem werden viele Anlagen nicht zeitnah oder gar nicht registriert.

|

| Neu installierte Stromerzeugungs-Leistung in Deutschland 2025 - - Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken - Quelle: Fraunhofer ISE |

Statistiken der Bundesnetzagentur zur Erzeugungsleistung aus erneuerbaren Quellen stehen als PDF zum Download bereit.

300 Millionen Euro für Wärmenetze frei

Quelle: Shutterstock / guentermanaus

WÄRMENETZ. Das Bundesfinanzministerium hat im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 305 Millionen Euro mehr für effiziente Wärmenetze genehmigt.

Der Verband der Kommunalen Unternehmen (VKU) begrüßte am 17. April einen „Sofort-Zuschuss“ für die „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze“ (BEW). Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat laut Medienberichten auf Antrag des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWK) im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 305 Millionen Euro freigegeben, damit das Programm ohne Unterbrechung fortgeführt werden können.

VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing nannte die BEW das zentrale Förderprogramm für Ausbau und Dekarbonisierung der leitungsgebundenen Wärmeversorgung. „Das Programm ist sehr gut, hat sich bewährt und muss ohne Unterbrechung weitergehen, damit die Wärmewende richtig Fahrt aufnehmen kann“, erklärte Liebing. Er mahnte an die Adresse von Union und SPD, die im Koalitionsvertrag vereinbarte gesetzliche Verankerung und erhöhte Finanzierung auch umzusetzen.

Anträge im zehnstelligen Euro-Bereich auf Halde

„Die Nachfrage nach Fördermitteln ist hoch, und das Programm unterfinanziert“, erläuterte Liebing: Bereits jetzt gebe es unbewilligte Förderanträge mit einem Volumen von insgesamt mehr als 1 Milliarde Euro. „Das belegt den hohen Handlungsdruck und widerlegt gleichzeitig eine frühere Argumentation, es sei noch genügend Geld im Fördertopf“, so der Vertreter der Kommunalwirtschaft.

Jetzt komme es auf eine zeitnahe und einfache Umsetzung an, damit Anträge unbürokratisch und zügig bearbeitet und bewilligt werden, appellierte Liebing weiter. Dazu müssen bereits mit dem noch zu beschließenden Bundeshaushalt 2025 ausreichend Mittel bereitgestellt werden. „Nötig ist für die nächsten Jahre ein Hochlauf der Fördermittel auf 3,5 Milliarden Euro pro Jahr“, bezifferte er.

„Wir gehen von einem weiteren Anstieg (der Zahl) von Förderanträgen aus, da die Kommunen beim Fernwärmeausbau im Zuge der kommunalen Wärmeplanung erst am Beginn stehen“, sagte Liebing. Das Personal beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) müsse dafür weiter aufgestockt werden. Die personellen Ressourcen bei der Eschborner Bewilligungsbehörde hätten sich zuletzt zu einem Flaschenhals entwickelt, schloss der VKU-Chef.

VKU-Forderungen zur Bundesförderung effiziente Wärmenetze stehen im Internet bereit.

Uniper kauft in großem Stil US-LNG

Quelle: Shutterstock / Wojciech Wrzesien

GAS. Uniper schließt zwei große Bezugsverträge für verflüssigtes Erdgas ab. Vertragspartner ist das australische Unternehmen Woodside.

Das deutsche Energieunternehmen Uniper hat zwei langfristige Vereinbarungen über die Lieferung von verflüssigtem Erdgas mit dem australischen Öl- und Gasunternehmen Woodside Energy Group abgeschlossen. Uniper und Woodside haben sich auf die Lieferung von jährlich 1 Millionen Tonnen LNG von Louisiana LNG LLC geeinigt. Zusätzlich kann der deutsche Konzern nach eigenen Angaben bis zu 1 Millionen Tonnen LNG aus dem globalen Portfolio von Woodside Energy Trading Singapore beziehen.

Die erste Vereinbarung umfasst die Lieferung von jährlich 1 Million Tonnen LNG durch die Louisiana LNG LLC, ein Tochterunternehmen von Woodside, das aktuell in Calcasieu Parish, Louisiana (USA), einen LNG-Verflüssigungsterminal errichtet. 1 Million Tonnen Flüssigerdgas entspricht rund 14,5 Milliarden kWh. Wie Uniper schreibt, lassen sich mit 1 Million Tonnen LNG etwa 1,5 Prozent des jährlichen deutschen Gasbedarfs decken.

Das Projekt Woodside Louisiana LNG befindet sich gerade im Bau. Die Gesamtanlage mit fünf Verflüssigungsstätten ist für eine jährliche Produktionskapazität von 27,6 Millionen Tonnen LNG ausgelegt. Louisiana LNG wird ab Betriebsaufnahme für maximal 13 Jahre LNG auf Basis „Free on Board“ (FOB) liefern. Dies bedeutet, dass Uniper für den Transport des LNG vom US-Terminal bis zum Zielort sowie die damit verbundenen Importformalitäten und -lasten verantwortlich ist.

Zusätzlich wurde eine zweite Vereinbarung mit Woodside Energy Trading Singapore Pty. Ltd. mit Sitz in Singapur abgeschlossen. Diese sieht die Lieferung von bis zu 1 Million Tonnen LNG jährlich auf Basis „Delivered ex Ship (DES) aus dem globalen Portfolio von Woodside vor“.

Die Lieferphase startet ebenso wie beim anderen Bezugsvertrag mit der Inbetriebnahme von Louisiana LNG und läuft bis 2039. Wann der Terminal fertig werden soll, wurde nicht mitgeteilt, ebenso nichts über Preise oder Preisformeln.

Bei DES übernimmt Uniper das LNG am vereinbarten Zielhafen und verantwortet den Transport von diesem Zeitpunkt an. Ein fester Lieferort ist im Vertrag nicht explizit festgelegt.

Uniper-CEO Michael Lewis kommentiert die Vereinbarungen: „Mit diesem neuen Projekt in Louisiana bauen wir die Zusammenarbeit mit Woodside aus. Langfristige LNG-Verträge wie dieser tragen direkt zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie bei. Eine zuverlässige Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen ist ein Eckpfeiler einer starken industriellen Basis, und Geschäfte wie dieses tragen dazu bei, dass unsere Kunden auf beides zählen können.“

„Saisonal typisch“: Pelletpreise im April spürbar gesunken

Quelle: Shutterstock / tchara

WÄRME. Das Deutsche Pelletinstitut vermeldet für April 2025 niedrigere Preise. 1 Tonne Pellets kostet durchschnittlich 343,14 Euro – ein Rückgang gegenüber März.

Für diese Jahreszeit nicht unüblich: Die Preise für Holzpellets sind im April 2025 gesunken. Wie das Deutsche Pelletinstitut („DEPI“) mit Sitz in Berlin mitteilt, liegt der bundesweite Durchschnittspreis für 1 Tonne der Presslinge aktuell bei 343,14 Euro. Das sind rund 6,5 Prozent weniger als noch im Monat zuvor. Der Preis pro kWh Wärme aus Pellets beträgt damit 6,86 Cent. Der Kostenvorteil gegenüber Heizöl liegt laut Depi derzeit bei etwa 23 Prozent.

Martin Bentele blickt zurück: „Nach den kurzfristigen Preiserhöhungen im Februar hat sich der Markt wieder beruhigt“. Der Geschäftsführer des Depi ordnet diese Entwicklung als einen saisonal typischen Preisverlauf ein. Der Grund: Mit dem Ende der Heizperiode biete der Pellethandel günstigere Konditionen zur Auffüllung der Lager an.

Bentele sieht auch die Verbraucher in der Verantwortung: „Jetzt liegt es auch am Kaufverhalten der Verbraucher, ob sich ein gängiger Bestell- und Einlagerungsprozess wieder einpendelt.“

Das Institut rät dazu, das Lager einmal jährlich komplett zu leeren und zu reinigen. Nur so lasse sich der Feinanteil reduzieren, was für einen störungsfreien und effizienten Heizbetrieb notwendig sei. Außerdem empfiehlt das Depi, beim Pelletkauf auf den ENplus-Qualitätsstandard zu achten, der international einheitliche Anforderungen an Qualität, fachgerechte Logistik und Transparenz umfasst.

|

| Entwicklung der Brennstoffkosten in Deutschland von März 2024 bis April 2025 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: DEPI |

Regionale Preisunterschiede

Je nach Region ergeben sich im April teils deutliche Unterschiede beim Pelletpreis. Bei einer Bestellmenge von 6 Tonnen zahlen Kunden in Süddeutschland im Schnitt 338,63 Euro pro Tonne. In Nord- und Ostdeutschland liegt der Preis mit 347,82 Euro etwas höher, während in Mitteldeutschland 348,29 Euro fällig werden.

Bei größeren Abnahmemengen – etwa 26 Tonnen – sinkt der Preis nochmals spürbar. Im Süden werden dann 323,70 Euro pro Tonne aufgerufen. In Nord- und Ostdeutschland liegt der Durchschnittspreis bei 334,86 Euro, in der Mitte der Republik bei 330,50 Euro. Alle genannten Preise enthalten die Mehrwertsteuer und beziehen sich auf Lieferungen im Umkreis von 50 Kilometern.

Der Depi-Pelletpreis wird seit dem Jahr 2011 monatlich erhoben. Bis April 2020 übernahm diese Aufgabe der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Der veröffentlichte Preis bezieht sich auf Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 inklusive sämtlicher Nebenkosten.

Energie senkt überraschend Herstellerpreise

Quelle: Pixabay / Stefan Schweihofer

VERTRIEB. Überraschend sind die deutschen Erzeugerpreise im März gesunken. Dies liegt laut Statistischem Bundesamt entscheidend an zurückgegangenen Energiepreisen.

In Deutschland sind die Preise auf Herstellerebene im März überraschend gesunken. Im Jahresvergleich gingen die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt am 17. April in Wiesbaden mitteilte. Im Februar waren die Preise noch 0,7 Prozent gestiegen und Analysten hatten für März im Schnitt einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

Im Monatsvergleich fielen die Erzeugerpreise um 0,7 Prozent, wie das Bundesamt weiter mitteilte. Hier hatten Analysten nur mit einem leichten Dämpfer um 0,1 Prozent gerechnet.

Ausschlaggebend für die schwache Preisentwicklung war ein Rückgang der Kosten für Energie. Energie war im März 3,6 Prozent billiger als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Vormonat Februar fielen die Energiepreise um 2,8 Prozent. Noch stärker waren die Preisrückgänge bei Strom. „Über alle Abnehmergruppen betrachtet, fielen die Strompreise gegenüber März 2024 um 4,3 Prozent“, heißt es in der Mitteilung.

Erdgas war im Jahresvergleich 3,6 Prozent billiger. Die Preise für Mineralöl-Erzeugnisse fielen um 5,8 Prozent. Leichtes Heizöl kostete laut Bundesamt sogar 12,1 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Erzeugerpreise bilden die Verkaufspreise der Produzenten ab und wirken sich tendenziell auch auf die Verbraucherpreise aus, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet.

Zufällig senkte die EZB die Leitzinsen im Euroraum am 17. April ebenfalls, und zwar zum siebten Mal seit Juni 2024, um 0,25 Prozentpunkte auf 2,25 Prozent.

Quelle: Fotolia / Nmedia

BDEW fordert Abbau digitaler Hemmnisse

IT. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hat eine digitalpolitische Agenda vorgelegt. Adressat ist die künftige Bundesregierung.

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags-Entwurfs am 9. April hatte Bundeskanzler in Spe Friedrich Merz (CDU) mit der Ankündigung eines Digitalministeriums aufhorchen lassen. Dort sollen Maßnahmen zur Staatsmodernisierung gebündelt werden. Merz sprach von „Service“ für Bürgerinnen und Bürger und von einer „digitalen Vereinfachung“ der Verwaltung.

In welchem Maße sich das künftig für Digitalisierung verantwortliche Kabinettsmitglied auch um die Digitalisierung der Energiewirtschaft kümmern wird oder ob die Verantwortung ausschließlich im Wirtschaftsressort verbleibt, wird sich zeigen. Immerhin haben die Äußerungen von Merz das Thema in allen möglichen Wirtschaftszweigen und gesellschaftlichen Bereichen wieder einmal in das Scheinwerferlicht der politischen Diskussion gerückt.

Vor diesem Hintergrund hat der BDEW eine „Digitalpolitische Agenda der Energiewirtschaft“ veröffentlicht. Mit dem zehnseitigen Positionspapier will der Verband aufzeigen, wie die noch bestehenden Hemmnisse in der Branche abgebaut werden können.

Die Autoren skizzieren sechs Themengebiete, denen eine besondere Aufmerksamkeit gebühre:

Governance der Digitalisierung im Energiebereich: Der BDEW macht sich für eine zentrale Organisationseinheit auf ministerieller Ebene stark, welche alle Themen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft im Blick hat. Nur so lasse sich eine weitere Fragmentierung des Themenbereichs – wie sie bislang auf Behördenebene festzustellen sei – vermeiden.

Gleichzeitig solle die Bundesregierung eine ganzheitliche Strategie für die Digitalisierung der Energiewirtschaft erarbeiten und diese auf die von der EU-Kommission geplante „Strategic roadmap for digitalisation and AI in the energy sector“ abstimmen.

Außerdem geben die Autoren zu bedenken, dass die IT-Ressourcen der Energieunternehmen allzu häufig von rein regulatorisch getriebenen Projekten in Anspruch genommen werden. Hier sei eine Reduzierung notwendig. Mit einem IT-Regulierungsbarometer könnten die Belastungen erfasst und transparent gemacht werden.

Politischer Rahmen: Der BDEW mahnt eine neue, auf wichtige Branchen fokussierte Datenstrategie der Bundesregierung an. Ziel müsse eine bessere Datenverfügbarkeit und -nutzung sowie ein verbesserter Datenaustausch sein. Auch hier gelte es, regulatorische Hindernisse zu beseitigen.

Daten und Datenpolitik: Der Verband spricht sich für eine Stärkung von Datenökosystemen aus, um einen hohen Grad an Interoperabilität und unter anderem eine optimale Integration dezentraler Anlagen in das Energiesystem zu gewährleisten. Auch wenn der Datenschutz ein hohes Gut und die Datenschutzgrundverordnung zu befürworten sei, dürfe der Mehraufwand zu ihrer Umsetzung nicht überhandnehmen.

KI in der Energiewirtschaft: Nach Ansicht des BDEW bedarf es einer Neufassung oder zumindest umfassenden Weiterentwicklung der nationalen KI-Strategie. Die ursprüngliche Version von 2018 und die Fortschreibung von 2020 werden der aktuellen Entwicklung aus sicht des Verbandes nicht gerecht. Im Dialog mit der Energiewirtschaft solle identifiziert werden, welche sektorspezifischen Maßnahmen für die Entwicklung und den Betrieb von KI-Systemen notwendig sind. Dies schließt auch die Errichtung von KI-Reallaboren ein. Darüber hinaus solle die europäische KI-Verordnung zügig umgesetzt werden, um Planungs- und Rechtssicherheit zu schaffen.

Digitalisierung der Stromnetze: Diesem Bereich schreibt der BDEW eine besondere Bedeutung bei der Umsetzung der Energiewende zu. Vor allem die regulatorische Anerkennung von Opex (Betriebskosten) ist ein Anliegen des Verbands. Die Digitalisierung von Netzanschluss-Verfahren könne beschleunigt werden, indem der Gesetzgeber „einerseits von legislativem Mikromanagement absieht und andererseits Berichts- und Mitteilungspflichten reduziert“, heißt es wörtlich im Positionspapier.

Darüber hinaus thematisiert es den Strombedarf, beispielsweise von Rechenzentren. Große Verbraucher sollten sich vor allem dort ansiedeln, wo ausreichend Netzkapazitäten verfügbar seien.

Europäische Digitalpolitik: Schließlich fordert der BDEW, erst solle die bestehende Regulierung umgesetzt werden, bevor neue regulatorische Anforderungen gestellt werden. Entsprechend solle sich die Bundesregierung für eine „digitalpolitische Umsetzungsphase“ auf europäischer Ebene einsetzen.

Die „Digitalpolitische Agenda der Energiewirtschaft“ steht auf der Internetseite des BDEW zur Verfügung.

Pannen-Park geht unter neuer Regie probeweise wieder ans Netz

Quelle: Pixabay / Simon

WINDKRAFT ONSHORE. Der Windpark Etteln steht für Ökostrom, aber auch für eine Zwillings-Panne. Zwei Mal brach eine Rotorspitze im ostwestfälischen Park, jetzt geht er unter neuer Regie wieder in Betrieb.

Und sie dreht sich doch: Mit der Inbetriebnahme der ersten Windenergieanlage kommt Bewegung in einen vorübergehend stillgelegten Turbinenpark im ostwestfälischen Borchen. Im vergangenen Dezember war die Rotorspitze eines Windkraftwerks abgebrochen – ein Vorfall, der sich bereits ein Jahr zuvor an einer Schwesterturbine ereignet hatte (wir berichteten).

Der 29. Dezember 2023 und der 18. Dezember 2024 sind als wenig ruhmreiche Daten ins Stammbuch des 2022 eröffneten Windparks „Etteln A33“ eingegangen. Beim ersten Mal hatte Anlagenhersteller Vensys mit zusätzlichen Schrauben auf die Probleme an der Blattspitze reagiert. Sämtliche 15 Rotoren erhielten diese Verstärkung. Allein, es half nur bei 14 Blättern.

Jetzt seien die Beteiligten bei der Ursachensuche ein gutes Stück vorangekommen, so Steffen Lackmann auf Anfrage dieser Redaktion, ohne weiter ins Detail zu gehen. Er ist Projektmanager bei dem Paderborner Unternehmen Lackmann Phymetric, das mit der Betreibergesellschaft des Windparks, „Lackmann + Flocke Verwaltungsgesellschaft“, verbunden ist.

Die Inbetriebnahme der ersten, nicht von dem Vorfall betroffenen Anlage vom Typ Vensys V-126 dient laut Kreis Paderborn einem Messbetrieb, um die weitere Ursachenforschung zu ermöglichen. Der Kreis ist Kontroll- und Genehmigungsbehörde in diesem Fall. Er hatte nach dem vorsorglichen Abschalten der Maschinen im Dezember eine Abschaltverfügung erlassen, die den kompletten Park bis jetzt lahmgelegt hatte.

Die Rotoren der freigegebenen Turbine drehen seit dem 16. April wieder ihre Runden. Dafür seien ein TÜV-Gutachten sowie die Zustimmung des Bauamtes „unter Auflagen“ erforderlich gewesen, so eine Sprecherin des Kreises auf Anfrage dieser Redaktion. Die Stilllegungsverfügung sei entsprechend „zeitweise aufgehoben“.

Diese Verfügung galt übrigens noch der damaligen Betreibergesellschaft von „Etteln A33“, dem ebenfalls in Paderborn ansässigen Öko-Unternehmen Westfalenwind. Allerdings war Mitgründer und Energiewende-Pionier Johannes Lackmann einige Monate zuvor im Streit bei Westfalenwind ausgestiegen (wir berichteten).

Nach der erfolgten Trennung kam es in der Folge zur Neuordnung von gewissen Assets, der Ettelner Park fiel an Johannes Lackmanns eigene Unternehmung. Mit der zweiten Spitzen-Panne erbte die Lackmann + Flocke Verwaltungsgesellschaft ungewollt ein Problem, das beim Übertrag des Parks nicht absehbar war.

Orsted investiert in Wartung und Betrieb seiner Windparks

Die "Wind of Hope" im Einsatz in einem Offshore-Windpark. Quelle: Orsted

WINDKRAFT OFFSHORE. Der dänische Offshorewind-Riese Orsted verstärkt seine Präsenz in Deutschland. 30 neue Stellen und ein zweites Serviceschiff sollen Betrieb und Wartung der Windparks auf See verbessern.

Am Standort Norden-Norddeich (Niedersachsen) will die dänische Orsted 30 zusätzliche Stellen schaffen, was einer Ausweitung der Belegschaft von rund 15 Prozent entspricht. Sie soll Aufgaben erledigen, die bisher von externen Dienstleistern übernommen wurden.

Parallel dazu hat Orsted ein weiteres Serviceschiff in Betrieb genommen, das in der deutschen Nordsee Wartungsarbeiten an Windkraftanlagen übernehmen soll. Dies gibt Orsted in einer Mitteilung vom 16. April bekannt.

Die neu geschaffenen Stellen betreffen vor allem Servicetechniker für die Wartung von Hochspannungs-Komponenten sowie Teamleitungen für die technische Inspektion von Aufzügen, Krananlagen und Sicherheitsausrüstungen auf den Offshore-Plattformen. Thijs Schless, Betriebsleiter von Orsted in Norddeich, sucht zusätzliche Kolleginnen und Kollegen. Ziel sei es, den Betrieb noch sicherer zu machen und das Servicezentrum an der niedersächsischen Küste langfristig zu stärken.

Zweites Serviceschiff in Betrieb genommen

Zusätzlich zum Personalaufbau hat Orsted die „Wind of Hope“ in Betrieb genommen. Das 84 Meter lange Serviceschiff ergänzt die seit 2019 eingesetzte „Wind of Change“ und soll künftig gemeinsam mit ihr Wartungsarbeiten an den insgesamt 337 Windkraftanlagen von Orsted in der deutschen Nordsee übernehmen. Beide Schiffe wurden, wie es weiter heißt, speziell für den Betrieb in Offshore-Windparks konzipiert und gebaut.

Die „Wind of Hope“ verfügt über einen Diesel-Elektro-Hybridantrieb mit zusätzlichem Batteriepack. Insgesamt verfügt das Schiff über 90 Einzelkabinen mit eigenem Bad und Fenster. Es gibt eine Kantine mit frisch zubereiteten Mahlzeiten und eine eigene Frischwasserversorgung.

Spezielle Art einer Gangway

Für den Transfer der Wartungsteams auf hoher See verfügt das Schiff über eine bewegungskompensierte Gangway. Diese spezielle Art einer Übergangsbrücke ermöglicht es, Personen sicher vom Schiff auf eine Offshore-Anlage übersteigen zu lassen − auch bei starkem Wellengang. Das automatische Stabilisierungssystem gleich die Bewegungen des Schiffs im Wellengang in Echtzeit aus und soll das Schiff auch bei starkem Seegang stabil halten − bei einer maximalen Abweichung von 1 Meter.

Die „Wind of Hope“ will Orsted künftig alle zwei Wochen im Emder Hafen anlegen lassen − für den Personalwechsel und das Beladen mit Ausrüstung. Die Bauart sei von Orsted konzipiert worden, erklärt Betriebsleiter Schless.

Orsted plant, baut und betreibt weltweit Wind- und Solarparks, Energiespeicher sowie Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff, E-Kraftstoffen und Biomasse. Der dänische Konzern erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 9,5 Milliarden Euro. Weltweit beschäftigt das Unternehmen rund 8.300 Mitarbeitende.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

Erkrath verlässt Gründertrio der Neander Energie

STADTWERKE. Ein Partner der ersten Stunde will nicht mehr: Mit den Stadtwerken Erkrath steigt ein Versorger aus dem Gründertrio des Regionalunternehmens „Neander Energie“ wieder aus.

Da waren es nur noch zwei: Der Gesellschafterkreis des niederrheinischen Regionalversorgers Neander Energie GmbH ist auf die Stadtwerke aus Heiligenhaus und Wülfrath geschrumpft. Nicht mehr mit im Boot sind die Stadtwerke Erkrath.

Laut einer Mitteilung der Neander Energie hat Erkrath eine „neue strategische Schwerpunktsetzung“ vorgenommen und sich daher für den Austritt entschieden. Dabei geht es dem Vernehmen nach darum, sich auf die Entwicklung von Fernwärme-Projekten in Erkrath selbst zu konzentrieren. Die Anteile gehen an die verbliebenen Gesellschafter, die fortan zu 50 Prozent beteiligt sind.

Neander Energie existiert seit 2012. Das Stadtwerke-Trio versprach sich damals von der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, Strom und Gas effizienter im Landkreis Mettmann, dem Neanderland und dem näheren Umland vertreiben zu können. Neander Energie erklärt in der Mitteilung, dass sich an den Verträgen für die Privat- und Gewerbekundschaft durch den Erkrather Ausstieg nichts ändere.

Das Gemeinschaftsunternehmen verfügt über etwa 11.000 Strom- und Gaskunden. Kundencenter, Verwaltung und Technik von Neander Energie befinden sich weitgehend in den Räumen der Stadtwerke Heiligenhaus. Deren Geschäftsführer Michael Scheidtmann ist ebenso Chef von Neander Energie wie der Geschäftsführer der Stadtwerke Wülfrath, Heiko Schell.

Gegenüber der Rheinischen Post erklärte Heiko Schell, Neander Energie wolle nun Solarkraft-Projekte in Heiligenhaus und Wülfrath sowie den Ausbau des Ladesäulen-Angebots im Bereich Elektromobilität vorantreiben. Für neue Säulen komme auch das Gebiet der Stadt Mettmann infrage.

Stadtwerke Passau vervielfachen den Gewinn - 2023

Quelle: Fotolia / Andrey Popov

BILANZ. Die Stadtwerke Passau haben dank guter Umsätze mit Strom und Gas anno 2023 viel Gewinn gemacht. Das weist der Beteiligungsbericht der Stadt aus. Die Zahlen von 2024 bleiben Geheimsache.

Der Versorger in der Drei-Flüsse-Stadt schwimmt zumindest vorübergehend im Geld: Die Stadtwerke Passau haben 2023 einen bemerkenswerten Gewinn von 17,8 Millionen Euro eingefahren. Das steht im neuen Beteiligungsbericht der Kommune, die Mutter des Verbundunternehmens ist.

Die Veröffentlichung der Zahlen durch die Kommune erfolgt mit einiger zeitlicher Verzögerung. Die Stadtwerke selbst nehmen auf Anfrage dieser Redaktion für sich in Anspruch, die Geschäftsberichte „gesetzeskonform und termingerecht“ bekanntzugeben. Im Bundesanzeiger stehen die jüngsten Abschlüsse (GmbH und Konzern) allerdings erst vom Jahr 2021 zur Verfügung. Kapitalgesellschaften wie GmbH müssen ihre Abschlüsse eigentlich zwölf Monate nach dem Geschäftsjahr dem Bundesanzeiger zur Verfügung stellen.

Der aktuelle Beteiligungsbericht ist seit der Präsentation im Stadtrat am 24. März zwar öffentlich. Wer ihn einsehen will, kommt aber mit digitalen Mitteln nicht weiter. Dafür muss man sich vielmehr ins Neue Rathaus der niederbayerischen 52.000-Einwohner-Stadt aufmachen, zwischen dem 22. und 28. April und nach vorheriger Anmeldung. Gegenüber dieser Redaktion bestätigte ein Sprecher der Kommune die jüngsten Zahlen.

Kommune spricht von einem „Einmaleffekt“

Das 2023er-Ergebnis nach Steuern liegt demnach über dem der Vorjahre, als es entweder mit 6,4 Millionen Euro (2022) einen Gewinn oder aber ein Minus von 201.000 Euro (2021) und 424.000 (2020) gegeben hatte. Nach mehreren mauen Jahren hatte der damalige Geschäftsführer Uwe Horn Anfang des Jahres 2022 seinen Hut nehmen müssen (wir berichteten).

Das gute Ergebnis aus 2023 ist vor allem den Geschäften mit Strom und Gas zu verdanken: Hier kommen die Stadtwerke auf einen Umsatz von 136 Millionen Euro (26 Millionen Euro mehr als 2022), wobei die Strom- und Erdgassteuer bereits abgezogen ist. Der Geschäftszweig machte dabei 15,75 Millionen Euro Gewinn.

Auf Anfrage erklärte der Stadtsprecher, der Gewinn erkläre sich auch dadurch, dass 2023 nicht alle einkalkulierten Risiken im Strom- und Gasvertrieb eingetreten seien. Der Versorger hatte bei seinen Planungen Beschaffungs- und Absatzrisiken als Bestandteil der Preise eingerechnet. „Aus diesem Grund ist das Ergebnis eher als Einmaleffekt zu betrachten und kann nicht für die Zukunft fortgeschrieben werden“, so der Sprecher.

Der Passauer Versorger hat seinen Schuldenstand aufgrund des guten Geschäftsjahres zu Ende 2023 verringern können. Die Stadtwerke standen demnach noch mit 37,8 Millionen Euro bei den Gläubigern in der Kreide, das sind 17,4 Millionen Euro weniger als im Jahr zuvor. Der Umsatz lag insgesamt bei gut 144 Millionen Euro, das ist ein Zuwachs von 28 Millionen Euro gegenüber 2022.

Vattenfall verteuert Berliner Strom-Grundversorgung

Quelle: Fotolia / galaxy67

STROM. Vattenfall hebt in der Strom-Grundversorgung des Bundeshauptstadt die Preise an. Grund seien höhere Netzentgelte durch die landeseigene Strom-Verteilnetzgesellschaft.

Der Energieversorger Vattenfall erhöht zum Juli die Strompreise in der Grundversorgung von Berlin um 8 Prozent. Ein durchschnittlicher Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.200 kWh - der ziemlich genau dem Bundesdurchschnitt in der Grundversorgung entspricht - zahlt dann etwa 6,86 Euro mehr pro Monat, wie das Unternehmen mitteilte. Als Grund für die Maßnahme nannte der Versorger steigende Netzentgelte der Landesgesellschaft Stromnetz Berlin, die einen wesentlichen Bestandteil des Strompreises ausmachen. Zuletzt hatte Vattenfall die Preise im Februar 2023 erhöht.

Konkret steigen zum Juli die Verbrauchspreise in der Grundversorgung von derzeit 41,41 Cent/kWh auf 44,39 Cent. Der vom Verbrauch unabhängige Grundpreis erhöht sich von derzeit 9,50 auf 10,90 Euro pro Monat (alles brutto). Die betroffenen Kundinnen und Kunden sollen im Mai persönlich über die Preissteigerungen informiert werden. Bei Sondertarifen sind keine Änderungen angekündigt.

Leine-Energie sichert Belieferung von Liegenschaften in Niedersachsen

Quelle: Fotolia / ty

VERTRIEB. Das niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften hat die Strombelieferung für zwei Jahre ausgeschrieben. Ein heimisches Unternehmen kam zum Zug.

Die Leine-Energie GmbH aus Neustadt am Rübenberge beliefert ab dem 1. Januar mehr als 5.000 in öffentlicher Hand befindliche Abnahmestellen in Niedersachsen. Das Unternehmen bekam den Zuschlag der Ausschreibung des niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften, wie es in einer Mitteilung heißt.

Der gesamte Lieferumfang beträgt dabei 65 Millionen kWh, heißt es weiter. Es handelt sich dabei ausschließlich um Ökostrom. Diese wird abgenommen von Kleinabnahmestellen wie Ampelanlagen, aber auch regionalen Großabnehmern wie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung.

Referatsleiter vom Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften Jürgen Szemjonneck blickt der Zusammenarbeit zuversichtlich entgegen. Die Leine-Energie konnte sich „in der Ausschreibung durchsetzen, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit für die Jahre 2026 bis 2028.“ Damit beliefere wieder ein niedersächsisches Unternehmen das Land.

Leine-Energie ist eine Vertriebstochter des niedersächsischen Stadtwerks Neustadt am Rübenberge und bundesweit im Stromgeschäft tätig. Rund 65 Mitarbeiter sind dort nach eigenen Angaben beschäftigt.

50 Hertz gewinnt Christine Janssen als neue Finanzchefin

Die neue 50 Hertz-Finanzchefin Christine Janssen. Quelle: 50 Hertz / Christian Kortüm

PERSONALIE. Christine Janssen wird neue CFO beim Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Sie übernimmt den Posten von Marco Nix, der zum 1. April zum Mutterkonzern Elia wechselte.

Der Aufsichtsrat der 50 Hertz Transmission GmbH hat am 17. April Christine Janssen zur neuen Chief Financial Officer (CFO) von 50 Hertz bestellt. Sie folgt damit auf Marco Nix, der zum 1. April als CFO zum Mutterhaus Elia Group wechselte. „Mit dieser Ernennung schafft das Unternehmen Parität in der Geschäftsführung und setzt zugleich ein wichtiges Zeichen bei der strategischen Ausrichtung“, so das Unternehmen. Janssen tritt an die Seite von CEO Stefan Kapferer.

Christine Janssen sei, heißt es aus Berlin weiter, nicht nur Finanz- sondern auch Energiewirtschafts- und vor allem Regulierungsexpertin. Die Wirtschaftsingenieurin mit Schwerpunkt Elektrotechnik wechselt von Mitnetz Strom und Gas zu 50 Hertz, wo sie ebenfalls kaufmännische Geschäftsführerin war. Zuvor war die 39-jährige Seniormanagerin im Bereich Energy Consulting bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PWC), wo sie mehr als zehn Jahre in der energiewirtschaftlichen Beratung tätig war.

50-Hertz-CEO Stefan Kapferer erwähnte die bevorstehenden „großen Investitionen“ des Netzbetreibers, zu deren finanzieller Abwicklung Christine Janssen beitrage. Janssen stellte ihre neue Aufgabe in einen Zusammenhang mit der Energiewende, „einer der größten Herausforderungen unserer Zeit“.

50 Hertz betreibt das Stromübertragungsnetz Osten Deutschlands und in Hamburg und baut es für die Energiewende bedarfsgerecht aus. Anteilseigner sind die börsennotierte belgische Holding Elia Group (80 Prozent) und die KfW Bankengruppe mit 20 Prozent. Als europäischer Übertragungsnetzbetreiber ist 50 Hertz Mitglied im europäischen Verband Entsoe.

Klimabewegung verliert Wolf von Fabeck

Quelle: Pixelio / PeterFranz

PERSONALIE. Am 15. April ist der Gründer und Ehrenvorsitzende des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV), Wolf von Fabeck, im Alter von 89 Jahren gestorben.

Der wenige Wochen vor seinem 90. Geburtstag in Magdeburg verstorbene Wolf von Fabeck sei „ein Pionier der Energiewende“ gewesen, schrieb der Vorstand des Solarenergie-Fördervereins Deutschland (SFV) in einem Nachruf auf seinen Gründer und Ehrenvorsitzenden. „Mit unermüdlicher Energie, großem Weitblick und beeindruckender Beharrlichkeit trieb er die Idee der kostendeckenden Einspeisevergütung voran – eine Idee, die heute zum Fundament der deutschen Solarwende wurde. Was als Aachener Modell begann, wurde mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zur bundes- und weltweiten Erfolgsgeschichte.“

Der Träger des Deutschen Solarpreises (2005) war mehr als 30 Jahre lang ehrenamtlicher Geschäftsführer des SFV. Er schrieb noch im hohen Alter Politikgeschichte, indem er die erfolgreiche Klage des SFV und anderer gegen das nach seiner Ansicht zu lasche Klimaschutzgesetz der Großen Koalition vor dem Bundesverfassungsgericht initiierte.

Karlsruhe entschied 2021 in einem bahnbrechenden Urteil, dass die Bundesregierung ihr Gesetz nachschärfen müsse, um nachfolgenden Generationen keine Klimalasten aufzubürden, die sie kaum mehr tragen können. Der Verfahrenserfolg brachte von Fabeck auch den Fritz-Bauer-Preis der Humanistischen Union ein. Die Regierung Merkel schärfte das Klimaschutzgesetz tatsächlich nach und verlegte das Klimaneutralitätsziel um fünf Jahre auf 2045 vor.

|

| Wolf von Fabeck (9. Mai 1935 bis 15. April 2025) Quelle: Wolfgang Plitzner |

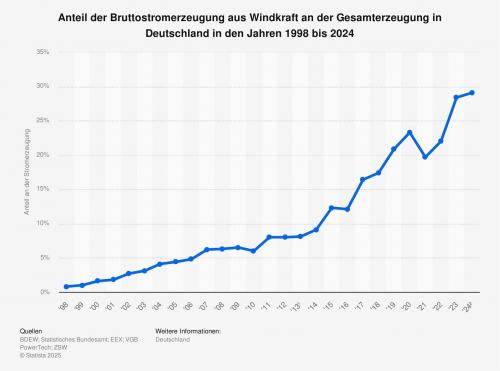

Anteil der Windkraft an der Stromerzeugung

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 wurden durch die Windenergie an Land und auf See rund 29 Prozent des gesamten Bruttostroms in Deutschland erzeugt. An Land befanden sich zuletzt über 28.500 Onshore-Anlagen, während in deutschen Gewässern rund 1.500 Offshore-Anlagen Strom in das Netz einspeisen. Die Angaben stammen vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), dem Statistischen Bundesamt, der europäischen Energiebörse EEX, von VGB PowerTec und dem Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).

*1 Seit 2013 sowohl On- als auch Offshore-Windkraft

*2 Vorläufige Zahlen

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

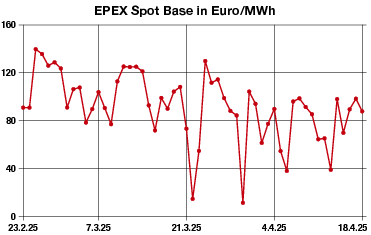

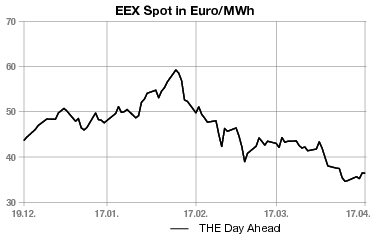

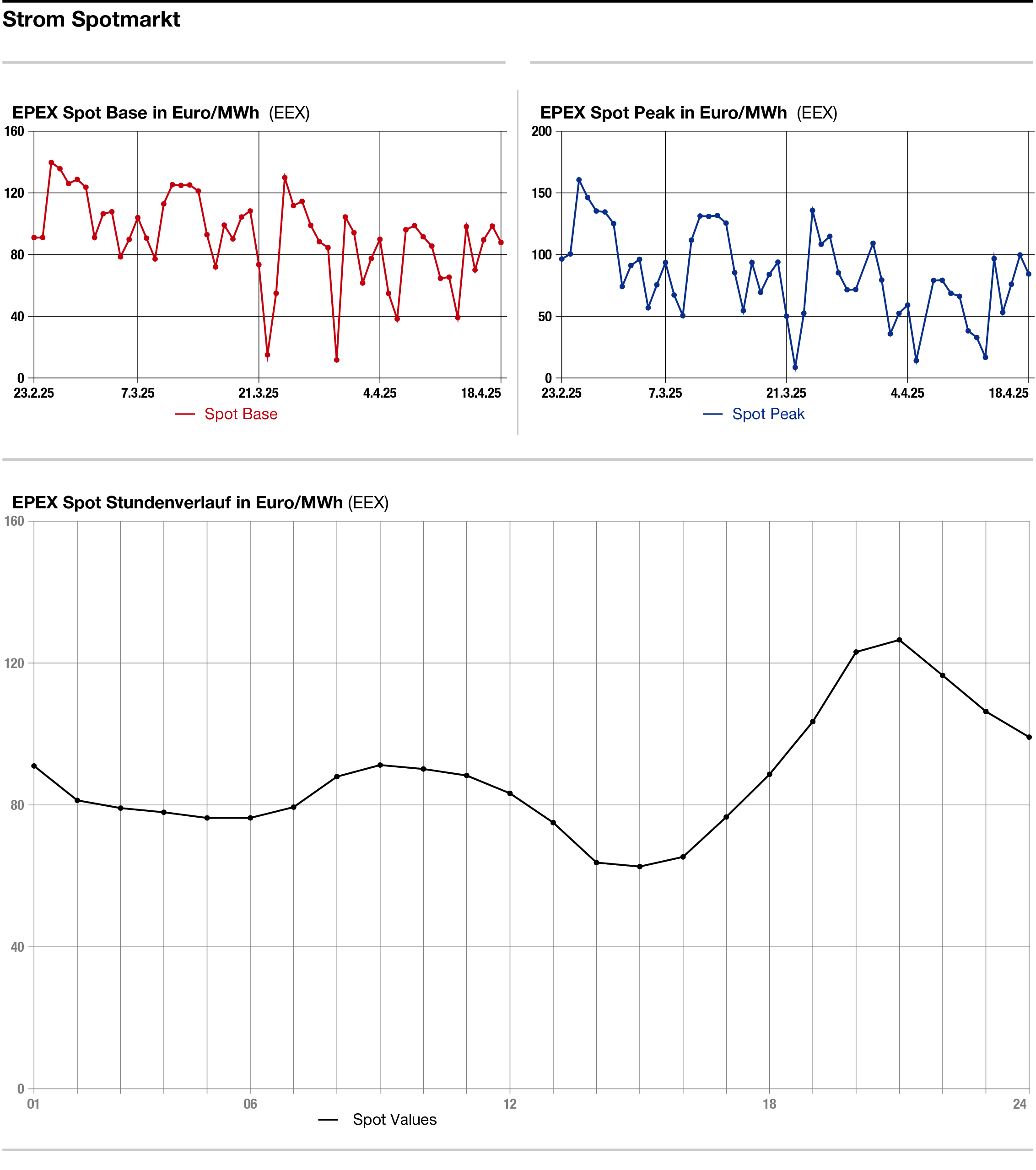

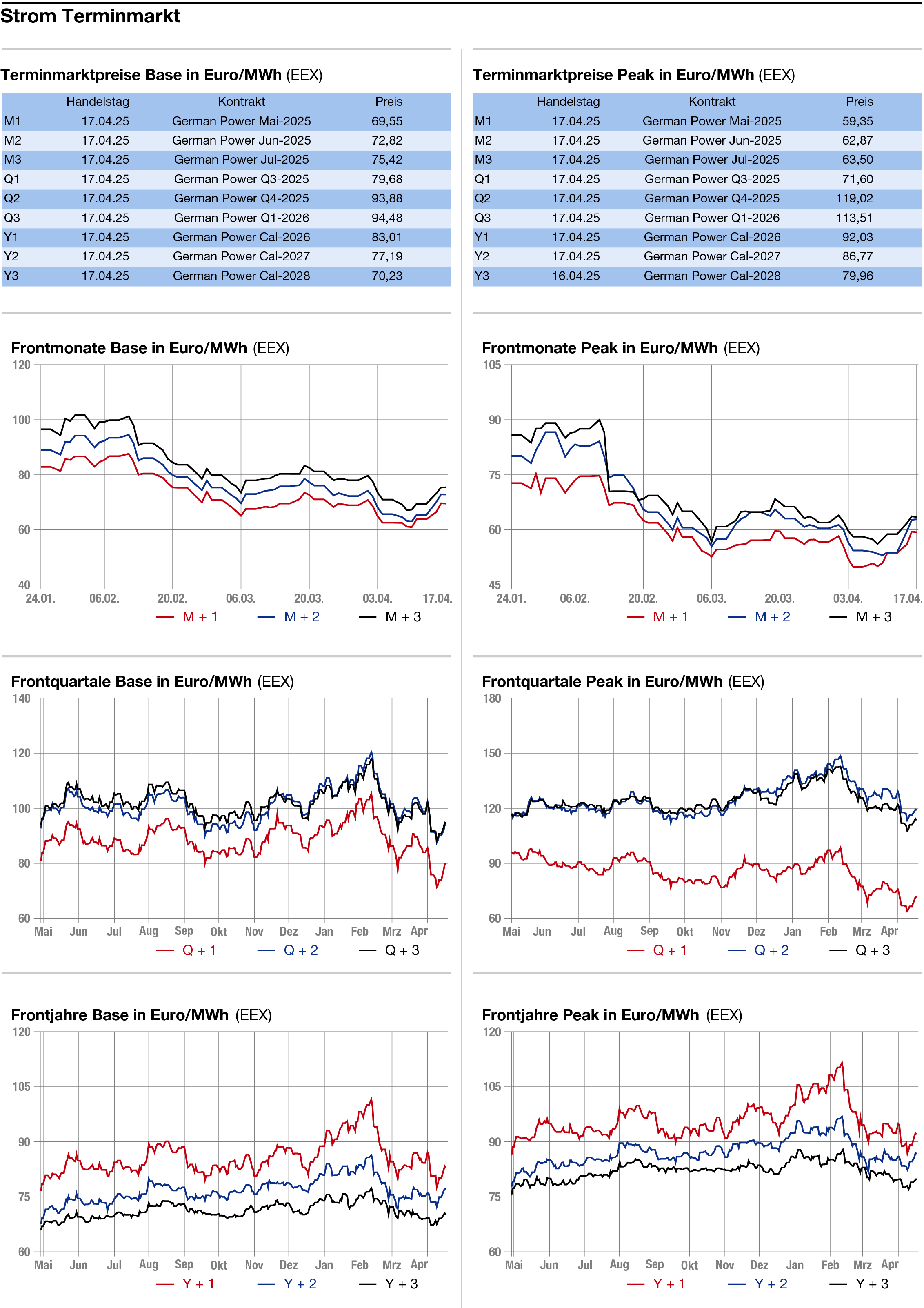

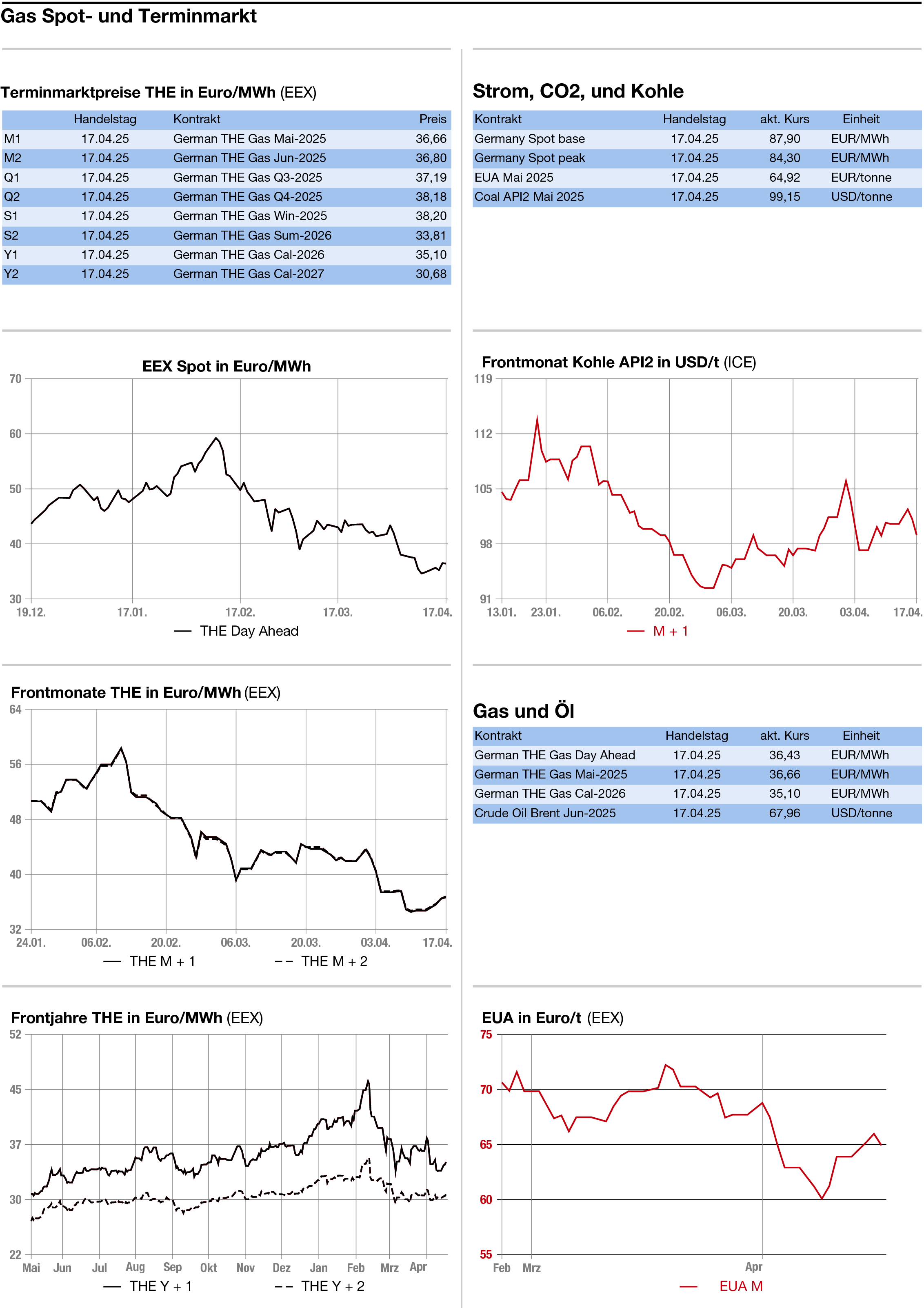

STROM

GAS

Gas schwimmt gegen den Strom

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend mit Abgaben haben die europäischen Energiemärkte sich am Donnerstag gezeigt. Ausnahme bildeten die Gasnotierungen, wo die Aussicht auf Handelsgespräche zwischen China und den USA für etwas Unterstützung sorgte. Auch aktuelle Einschätzungen zum möglichen Gasimportbedarf der EU in diesem Jahr stützten die Preise. Tendenziell könnte auch das Wetter noch zum bullishen Faktor werden, denn die aktuellen Prognosen deuten auf unterdurchschnittliche Werte sowohl bei der Windeinspeisung als auch bei den Temperaturen zum Monatsende hin. Am Berichtstag waren die Märkte allerdings vor allem von geringeren Handelsaktivitäten aufgrund der bevorstehenden Feiertage geprägt.

Strom: Überwiegend etwas schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag vor Ostern gezeigt. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte sich den Meteorologen von Eurowind zufolge nach Ostern weiter auf einem moderaten Niveau bewegen. Das US-Wettermodell stellt dabei aber weiterhin unterdurchschnittliche Windstrommengen bis Ende des Monats in Aussicht. Die Temperaturprognosen wurden unterdessen angepasst. Dem jüngsten Lauf des US-Wettermodells zufolge soll es ab dem 24. April kühler werden, die Temperaturen dürften dann nur noch im unterdurchschnittlichen Bereich liegen.

Am langen Ende zeigte sich das Strom-Frontjahr mit einem Minus von 0,45 auf 82,82 Euro/MWh.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Donnerstag präsentiert. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,88 auf 66,09 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 67,37 Euro, das Tief bei 65,88 Euro.

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben sich am Donnerstag etwas aufwärts bewegt. Der Frontmonat Mai am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,25 auf 35,60 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,325 auf 36,70 Euro/MWh nach oben.

Die Gaspreise wurden gestützt durch einen Bericht, wonach China unter bestimmten Bedingungen zu Handelsgesprächen mit den USA bereit wäre. Unterdessen streben die EU-Länder zusätzliche Flexibilität bei den Gasspeicherzielen vor der Wintersaison an (siehe dazu auch aktuelle Kolumne „Inside EU Energie“). „Unser Basisszenario bleibt, dass die europäischen Gasspeicherstände (heute) zu niedrig sind, als dass sie das Ziel der Europäischen Kommission von 90 Prozent bis Ende Oktober erreichen könnten“, schreiben Analysten der MUFG-Bank. „Wir gehen davon aus, dass die Speicherstände immer noch über 80 Prozent erreichen können, was angesichts der anhaltenden Steigerung des weltweiten LNG-Angebots wahrscheinlich ausreichen wird, um den Winter 2025/26 zu überstehen.“

Die Analysten der Commerzbank warnen aber vor zu viel Optimismus und verweisen auf einen Bericht der EU-Agentur zur Zusammenarbeit der Energieregulierer (ACER), die von einem deutlich höheren Importbedarf der EU in den Sommermonaten ausgeht.

Auch die IEA hatte in ihrem Quartalsbericht kürzlich darauf hingewiesen, dass die EU in diesem Jahr einen deutlich höheren LNG-Importbedarf hat als im Vorjahr. Die Commerzbank-Analysten rechnen mit einem Preisanstieg am Gasmarkt auf 40 Euro/MWh im Sommer und 45 Euro/MWh zum Jahresende.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: