23. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

RHEINLAND-PFALZ: Eigenstromversorgung schont kommunale Finanzen

PHOTOVOLTAIK: USA verhängen hohe Zölle auf Solarimporte aus Südostasien

RECHT: Voxenergie darf nicht mehr auf Schufa-Eintrag verweisen

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: Ideen für den Wasserstoffhochlauf

WINDKRAFT OFFSHORE: Grüner Wasserstoff für die Allianz-Versicherung ein Zukunftsthema

KLIMASCHUTZ: Nur noch jeder Zweite sieht sich beim Klima in der Pflicht

WÄRME: Deutlich mehr Energie in Heizsaison 2024/2025 verbraucht

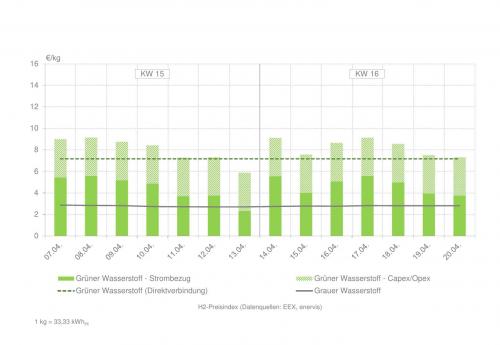

H2-PREISINDEX: Gestehungskosten weiter wechselhaft

TECHNIK

F&E: Neue Algorithmen sichern Netzstabilität mit erneuerbaren Erzeugern

SOLARTHERMIE: Stadtwerke Delitzsch starten Probebetrieb

UNTERNEHMEN

STROM: Speichernutzer sollen von negativen Preisen profitieren

UNTERNEHMEN: Wago investiert in Vertrieb und Logistik

ELEKTROFAHRZEUGE: Ulms Flotte von Elektrobussen wächst bald auf 41 Stromer

VERTRIEB: Ladeinfrastuktur-Hersteller aus China betritt deutschen Markt

STATISTIK DES TAGES: Umsatz der energieintensiven Industrie in Deutschland 2023 und 2024

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Strompreis verbilligt sich leicht

TOP-THEMA

Stadtwerke Herne übernehmen Tiefbaufirma

Kai Uwe Koch (links) und Jan Hartmann werden das Tiefbauunternehmen gemeinsam führen. Quelle: Stadtwerke Herne

BETEILIGUNG.

Das Tiefbauunternehmen Josef Koch wird Teil der Stadtwerke-Herne-Gruppe, soll aber weiterhin auch für andere Netzbetreiber tätig sein.

Wärmewende, Stromnetzausbau, Glasfaserinfrastruktur − die aktuellen Herausforderungen der Stadtwerke sind in der Regel mit Tiefbauarbeiten verbunden. Daher liegt es nahe, die benötigten Kapazitäten ins Haus zu holen. Zahlreiche kommunale Versorger haben sich in den vergangenen Monaten an Tiefbauspezialisten beteiligt. Nun haben die Stadtwerke Herne bereits in das zweite Infrastrukturunternehmen investiert. Laut einer Mitteilung des Versorgers ist die Josef Koch Tief- und Straßenbau GmbH aus Bochum zu 51 Prozent Teil der Stadtwerke-Gruppe geworden.

Bereits Ende Februar 2025 war der Rohrleitungsspezialist S. Elles & Co. GmbH aus Datteln eine hundertprozentige Tochter der Stadtwerke geworden. Damals wie heute war das erklärte Ziel der Verantwortlichen in Herne, sich Handwerkskapazitäten für die Umsetzung der Energiewende, insbesondere der Wärmewende, zu sichern.

„Mit diesen beiden Partnerschaften haben wir ein schlagkräftiges Paket mit wertvoller Fachkompetenz zusammen“, sagt Stadtwerke-Vorstand Ulrich Koch. In einer Mitteilung des Unternehmens heißt es, Tiefbau Koch werde mit seinen 32 Mitarbeitern „unabhängig agieren“ und weiterhin Aufträge auch von anderen Netzbetreibern annehmen.

Zweite Beteiligung an Spezialisten

Mit Jan Hartmann, Gruppenleiter Planung und Bau, ist ein Stadtwerker in die Geschäftsführung des Tiefbauunternehmens eingetreten und bildet mit dem bisherigen Chef Kai Uwe Koch eine Doppelspitze. Dieser betont: „Wir haben uns in langjähriger Zusammenarbeit kennen- und schätzen gelernt und wissen: Das passt!“

Nach Auskunft einer Sprecherin der Stadtwerke besteht zwischen dem Stadtwerke Vorstand Ulrich Koch und der Eigentümerfamilie des Tiefbauunternehmens kein verwandtschaftliches Verhältnis. Die Übernahme des Geschäftsanteils – über finanzielle Details machen die Partner keine Angaben – erfolgt nach Angaben der Stadtwerke rückwirkend zum 1. April 2025.

Neben den Stadtwerken Herne haben in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche kommunale Versorgungsunternehmen sich an Baufirmen beteiligt oder sie ganz übernommen. Beispielsweise haben die Stadtwerke Amberg in der bayerischen Oberpfalz im April dieses Jahres das Tiefbau-Unternehmen Alfred Arbogast vollständig übernommen, sich damit Expertise und Ressourcen gesichert und noch dazu den Familienbetrieb mit seinen 270 Beschäftigten vor der Insolvenz bewahrt.

Anfang dieses Jahres hat die Dortmunder DEW 21 die Übernahme der Kneip Leitungstiefbau GmbH bekannt gegeben – ein „entscheidender Schritt, um die Herausforderungen im Netzausbau zu meistern“, wie Peter Flosbach, technischer Geschäftsführer des Versorgers, bei diesem Anlass betonte.

Bereits 2017 hatte die Nürnberger N-Ergie das Bauunternehmen Ernst und Ludwig Langguth übernommen und integriert.

Quelle: Pixabay / cverkest

Eigenstromversorgung schont kommunale Finanzen

RHEINLAND-PFALZ. Über eigene Strombilanzkreisen können Kommunen mehr Gewinn aus ihren Erneuerbaren-Anlagen ziehen. Dazu rät die Energieagentur des Landes Rheinland-Pfalz.

Kommunen spielen eine Vorreiterrolle bei der Energiewende. Während viele von ihnen mittlerweile PV-Strom durch eigene Anlagen erzeugen, setzen sich einige Städte und Gemeinden auch mit einer effizienteren Eigennutzung des erzeugten Stroms auseinander: Mit dem Strombilanzkreismodell, auch Energieregion genannt, kann ein möglichst energieautarker, regionaler Verbund für die regenerative Eigenstromversorgung – und die Einsparung von Stromkosten.

Die Energieagentur Rheinland-Pfalz unterstützt dabei. Berater Frederik Staudt: „Insbesondere in den Beratungsgesprächen des Kommunalen Klimapakts wird immer häufiger der Wunsch geäußert, den Eigenverbrauch des eigenerzeugten PV-Stroms zu erhöhen.“ Das lässt sich mit einem Strombilanzkreis realisieren, erläutert er. Unter einem Strombilanzkreis versteht man die bilanzielle Aufrechnung von Stromerzeugung und Stromverbrauch unter Nutzung des öffentlichen Stromnetzes.

Der nachhaltig erzeugte Strom in einer Kommune, beispielsweise aus Dach-Photovoltaik, der Turnhalle wird dabei mit dem Verbrauch in verschiedenen Gebäuden - auch solche ohne eigene PV-Anlage - verrechnet. So werden nur echte Überschüsse ins Netz eingespeist, während weniger Strom teuer zugekauft werden muss. Mit einem Bilanzkreis kann der Eigenstrom über das öffentliche Netz an andere Gebäude transportiert und dort verbraucht werden. Das senkt die Stromkosten, jedoch fallen weiter Kosten je Kilowattstunde für Netzentgelte und Umlagen an.

Umsetzung in Alzey

Die Stadt Alzey ist eine der ersten Kommunen in Rheinland-Pfalz, die das Strombilanzkreismodell umsetzen. Dabei hilft das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (Kipki). „Mittels der Fördergelder aus dem Kipki-Programm haben wir bereits erste PV-Anlagen auf unseren Dächern installiert, mit einer Gesamtleistung von über 200 kWp“, erläutert Klimaschutzmanager Marcel Klotz aus Alzey. Der Energieversorger EWR werde in den nächsten Wochen die ersten Gebäude zum Bilanzkreis zusammenschließen, sodass der Strom daraus in verschiedenen Gebäuden verbraucht werden kann.

„Durch die günstigen Stromgestehungskosten der PV-Anlagen, der im Bilanzkreis verschobenen Strommenge – zunächst 200.000 kWh pro Jahr und der recht günstigen Kosten schaffen wir eine gute Wirtschaftlichkeit“, ordnet Klotz ein. Ein weiterer großer Vorteil sei, dass die Kommune erkennt, wie viel nachhaltigen Strom sie produziert und bilanziell selbst verbraucht.

|

| Neue Photovoltaikanlage auf der Kindertagesstätte in Alzey v.li.: Bürgermeister Steffen Jung und Klimaschutzmanager Marcel Klotz Quelle: Stadtverwaltung Alzey |

Bürger an günstigem Strom beteiligen

Für die Umsetzung des Strombilanzkreismodells muss die Kommune einige Voraussetzungen erfüllen: So muss der Stromverbrauch innerhalb von 15 Minuten nach der Erzeugung erfolgen. Dafür sind Zähler zur registrierenden Leistungsmessung (RLM-Zähler) oder spezielle Smart Meter notwendig. Außerdem kann die Kommune bei Bedarf Fachplaner einbinden und sie muss einen Bilanzkreismodell-Dienstleister beauftragen. Das kann beispielsweise der eigene Stromversorger oder die Stadtwerke sein.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis erzeugte 2023 mittels erneuerbarer Energien fast vier Mal so viel Strom, wie dort verbraucht wird. Die Ortsgemeinden im Umkreis der zahlreichen Windkraftanlagen erhalten bereits Pachtzahlungen von den Projektierern. Landrat Volker Boch möchte aber, dass die Menschen vor Ort noch stärker als bisher direkt profitieren. Klimaschutzmanager Uhle unterstreicht: „Mit dem Strombilanzkreis bietet sich uns zusätzlich eine Möglichkeit, einen Teil der produzierten Strommenge von Windkraftanlagen zu einem günstigen Lokalstrompreis an Anwohner abzugeben.“

Die Energieberatung Rheinland-Pfalz steht im Internet bereit.

USA verhängen hohe Zölle auf Solarimporte aus Südostasien

Quelle: Pixabay / andreas160578

PHOTOVOLTAIK. Die USA haben ihren Handelsstreit mit China ausgeweitet und erheben nun Zölle von mehreren Tausend Prozent auf PV-Produkte.

Betroffen sind dabei Solarmodul aus vier südostasiatischen Ländern, in denen chinesische Hersteller in den vergangenen Jahren Fabriken errichtet haben. Zölle von bis zu 3.521 Prozent auf Solarzellenimporte aus Kambodscha, Thailand, Vietnam und Malaysia würden die Produkte auf dem US-Markt praktisch unverkäuflich machen. Die von der Trump-Administration verhängten neuen Zölle gelten für mehrere Unternehmen in Südostasien. Einigen Herstellern in Kambodscha drohen Zölle von mehr als 3.500 Prozent.

Vorausgegangen war eine einjährige Untersuchung des US-Handelsministeriums, in der amerikanische Hersteller behaupteten, chinesische Unternehmen mit Werken in diesen Ländern würden Solarzellen und Solarpaneele zu künstlich niedrigen Preisen in die USA einführen.

Die am 21. April angekündigten Solarzölle verdeutlichen die Besorgnis der USA, dass China die Zahlung von Strafzöllen vermeiden könnte, indem es die Exporte aus einem globalen Netzwerk von Fabriken, das es in den letzten Jahren ausgebaut hat, erhöht. In Staaten wie Kalifornien und Massachusetts entfallen mehr als 15 Prozent der Stromerzeugung auf Solarenergie.

Voxenergie darf nicht mehr auf Schufa-Eintrag verweisen

Quelle: VZ NRW

RECHT. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat erfolgreich gegen das Energieunternehmen Voxenergie vor dem Landgericht Berlin geklagt.

Die Berliner Voxenergie GmbH darf beim Schriftverkehr mit Kunden nicht mehr auf einen möglichen negativen Schufa-Eintrag hinweisen. Die Verbraucherzentrale Hamburg teilte mit: „Das Landgericht Berlin II hat entschieden, dass Voxenergie diese Drohkulisse künftig nicht mehr aufbauen darf.“ Die Verbraucherorganisation in der Hansestadt ist gegen Voxenergie juristisch vorgegangen.

Laut Verbraucherzentrale ging es um folgenden Sachverhalt: Voxenergie habe einen Kunden angeschrieben und zur Zahlung von 190,39 Euro für einen angeblich geschlossenen Vertrag aufgefordert. Der Anbieter habe darauf hingewiesen, dass es sich um ein „Spezial-Angebot“ handele.

Das Voxenergie-Schreiben, das die Verbraucherzentrale online gestellt hat, weist den Kunden darauf hin, dass, sollte die Überweisung nicht erfolgen, „wir den vollen Betrag verlangen und den Sachverhalt erneut ans Inkasso übergeben. Damit entstehen dann noch höhere Gesamtkosten. Den nicht bezahlten Betrag übergeben wir an die Schufa.“

Laut Verbraucherzentrale habe das Landgericht Berlin II diese Schufa-Drohung für unzulässig erklärt. „Der Energie- und Telekommunikationsdienstleister darf Schreiben dieser Art nicht mehr verschicken.“ Das Urteil ist ebenfalls auf der Internetseite der Hamburger Verbraucherorganisation zu finden.

Wie es dort weiter heißt, könne ein negativer Schufa-Eintrag Konsequenzen für Betroffene haben, da sie als weniger kreditwürdig gelten, was zu Nachteilen bei der Wohnungssuche, der Kreditvergabe oder dem Abschluss von Verträgen führen kann. Einige Unternehmen würden dieses Druckmittel gezielt einsetzen, um Verbraucher zur Zahlung zu bewegen, selbst in strittigen Fällen.

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

Ideen für den Wasserstoffhochlauf

WASSERSTOFF. Der Technikverband VDI kritisiert die Pläne der neuen Bundesregierung zum Wasserstoffhochlauf als zu unkonkret.

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) hat sich mit einem Impulspapier zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland zu Wort gemeldet. Es fasst auf 60 Seiten den VDI-Zukunftsdialog zusammen; dabei sei ein Jahr lang über das Thema Wasserstoff im Expertenkreis diskutiert worden. Der VDI möchte mit seinen Handlungsempfehlungen und Maßnahmenpaketen „fundierte, praxisnahe Vorschläge“ für einen beschleunigten Wasserstoffhochlauf liefern.

Denn trotz klar formulierter Ziele zur Förderung von grünem Wasserstoff der Bundesregierung sei in der Praxis bislang zu wenig passiert. „In erster Linie liegt das an fehlendem Pragmatismus und einer Überregulierung beim Einsatz von Wasserstoff“, so VDI-Direktor Adrian Willig bei der Vorstellung des Impulspapiers.

„Der Koalitionsvertrag beinhaltet zwar einige positive Signale – darunter schnellere Genehmigungsverfahren – dennoch ist vieles noch zu unkonkret. Zum Beispiel die weitere Förderung von Wasserstoffnutzung und Erzeugung durch die Reduktion der Abgabenlast.“

Die Publikation beleuchtet die Herausforderungen und erforderlichen Maßnahmen für den Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft. „Der Weg zur funktionierenden Wasserstoffwirtschaft in Deutschland ist ambitioniert“, heißt es in dem Papier.

Um die genannten Herausforderungen zu bewältigen, sei ein koordiniertes Vorgehen aller Akteure entlang der Wertschöpfungskette erforderlich. Der VDI-Zukunftsdialog hat dazu zwei Maßnahmenpakete und 28 weitere konkrete Maßnahmen entwickelt, die darauf abzielen, den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft zu beschleunigen.

Das erste Maßnahmenpaket konzentriert sich auf die Unterstützung der Erzeugung von grünem Wasserstoff, um die langfristige und zugleich saisonale Speicherung erneuerbarer Energien vorzubereiten. Schlüsselmaßnahmen beinhalten die Einführung von Quotenregelungen, um das Mengenrisiko auf der Erzeugerseite zu senken, sowie „Differenzkostenförderungen mit Doppelauktionen“, um das Erlösrisiko für Erzeuger und Anwender zu reduzieren.

Das zweite Maßnahmenpaket legt den Schwerpunkt auf die industrielle Nutzung von Wasserstoff, um eine langfristige Defossilisierung zu erreichen. Hierbei wird besonders das Mengenrisiko auf der Anwenderseite durch den Einsatz von Low-Carbon-Wasserstoff als Brückentechnologie adressiert.

Der VDI-Zukunftsdialog identifizierte generell mehrere zentrale Anforderungen für den erfolgreichen Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft:

- Stabile Rahmenbedingungen und effektive Fördermechanismen: Ein funktionierendes rechtliches und wirtschaftliches Umfeld ist unerlässlich.

- Angehen des Henne-Ei-Problems: Sowohl das Mengen- als auch das Erlösrisiko müssen durch eine Kombination ergänzender Maßnahmen gelöst werden.

- Abgleich mit dem Industrie- und Technologiestandort Deutschland: Die Wasserstoffstrategie muss mit den langfristigen Zielen für den Industriestandort Deutschland vereinbar sein.

- Langfristige Planungssicherheit: Angesichts der langen Amortisationszeiten müssen Investoren auch über das Jahr 2030 hinaus verlässliche Perspektiven haben.

- Flankierende Maßnahmen: Eine gezielte Speicherstrategie sowie verstärkte Forschungsförderung sind notwendig, um die Stabilität der Wasserstoffwirtschaft zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Die „Impulse zum Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland“ können auf der VDI-Internetseite heruntergeladen werden.

Grüner Wasserstoff für die Allianz-Versicherung ein Zukunftsthema

Quelle: Shutterstock

WINDKRAFT OFFSHORE. Versicherer schauen bei Offshore-Windparks mittlerweile nicht mehr nur auf die reine Stromerzeugung. Zunehmend wichtig wird das Thema Wasserstoff.

Allianz Commercial ist ein Industrieversicherer. Laut Harald Dimpflmaier hat er mehr als 150 Windparks weltweit versichert, „ob im Bau oder im Betrieb“, wie der Head of Underwriting Natural Resources Germany im Gespräch mit E&M berichtet.

Mit Namen nennt er keine Kunden, aber betont, dass die Allianz an fast allen Windparks und Netzanbindungssystemen in der deutschen Nord- und Ostsee beteiligt ist. „Wenn ich ‚beteiligt‘ sage, dann heißt das, dass wir das Risiko tragen, ob als führender Versicherer oder als Beteiligter eines Versichererkonsortiums“, so Dimpflmaier. Denn angesichts der Größe von Offshore-Windparks könne ein einzelner Versicherer die Aufgabe in der Regel nicht alleine stemmen.

Von 2014 bis 2020 waren laut der Allianz weltweit 53 Prozent des Schadensvolumens bei Offshore-Windparks auf Kabelschäden zurückzuführen und lediglich 20 Prozent auf Schäden an Turbinen. Dies sei im Grunde immer noch so, erklärt Dimpflmaier. Aber das Bild könne sich künftig durchaus mit weiter steigender Leistung der Anlagen ändern.

Ein Thema, das die Versicherungswirtschaft in den Anfangsjahren des Offshore-Ausbaus beschäftigt hat, sieht dem Allianz-Manager zufolge aktuell zumindest „gut aus“: Bei älteren Windparks lasse sich keine höhere Schadenslast oder Schadensfrequenz feststellen. Dies liege vermutlich an den Service- und Wartungskonzepten der Windparkbetreiber und auch an den sogenannten Condition Monitoring Systems, die in die Turbinen integriert sind und helfen, drohende Schäden zu vermeiden.

Für Dimpflmaier und sein Team ist grüner Wasserstoff ein „Zukunftsthema“, wie er betont. Daher sei auch gerade ein „Climate Tech Team“ im Aufbau. Eines seiner Schwerpunktthemen die Wasserstoffherstellung sein wird. Im Moment seien die Risiken in diesem Bereich jedoch noch ausschließlich onshore zu sehen.

„Wichtig ist, dass wir früh eingebunden werden und ein enger Austausch mit dem Projektmanagement unserer Kunden möglich ist, weil wir die Technologien besser verstehen wollen“, so der Versicherungsmanager. Denn, wenn noch keine Schadensdaten vorliegen, wie eben bei einer neuen Technologie, müsse man auf andere Informationen zurückgreifen.

Das vollständige Interview mit Harald Dimpflmaier lesen Sie in der kommenden Printausgabe von Energie & Management.

Nur noch jeder Zweite sieht sich beim Klima in der Pflicht

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

KLIMASCHUTZ. Weniger Menschen als noch vor einigen Jahren wollen persönlich etwas gegen die Klimakrise zu tun. Auch die Fakten zur Krise sind nicht bei allen angekommen.

Nur noch gut jeder Zweite in Deutschland (53 Prozent) sieht sich im Kampf gegen den Klimawandel selbst in der Verantwortung. Vor vier Jahren waren dies noch mehr als zwei Drittel (69 Prozent), wie aus einer jährlichen Befragung des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Obwohl Europa laut jüngster Klimadaten der sich am schnellsten erwärmende Kontinent ist − und damit auch Deutschland stark betroffen −, verorten viele Menschen in Deutschland das Klimaproblem eher ins Ausland: Nur 62 Prozent der Befragten sorgen sich um die Auswirkungen im eigenen Land, 78 Prozent eher um andere Länder.

Fast jeder Zweite gab in der aktuellen Umfrage an, sich von der Bundesregierung im Stich gelassen zu fühlen, wenn diese beim Klimaschutz jetzt nicht handele. Vor drei Jahren, als die Ampel-Regierung noch relativ frisch im Amt war, lag dieser Anteil bei 60 Prozent.

Die wahrgenommene Nicht-mehr-so-Dringlichkeit steht im Widerspruch zur tatsächlichen Entwicklung der Krise: Der Deutsche Wetterdienst beobachtet etwa eine beunruhigende Beschleunigung des Klimawandels. 2024 sei das wärmste Jahr seit dem Beginn regelmäßiger Messungen gewesen, das in Deutschland, Europa und global beobachtet wurde.

Die Befragung, die Einstellungen von Menschen zu Klima und Energiewende in 32 Ländern untersuchte, offenbart für Deutschland auch erhebliche Wissenslücken: Rund ein Viertel (27 Prozent) zweifelt an, dass es unter Klimaforschern über die Auswirkungen des Klimawandels einen Konsens gibt. Dieser Anteil liegt in Ländern wie Ungarn (40 Prozent) oder Frankreich (39 Prozent) sogar noch deutlich höher.

Deutlich mehr Energie in Heizsaison 2024/2025 verbraucht

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

WÄRME. Der Energieverbrauch ist in der abgelaufenen Heizsaison um 23,6 Prozent gestiegen – vor allem bei Erdgas. Berlin zeigt sich am effizientesten. Dies zeigen aktuelle Zahlen von Techem.

Deutschlands Haushalte haben in den ersten Monaten der Heizperiode 2024/2025 deutlich mehr Energie verbraucht als im Vorjahr. Wie der Eschborner Energiedienstleister Techem mitteilt, lag der durchschnittliche Heizverbrauch von Oktober bis Februar um 23,6 Prozent höher als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Daten basieren auf Verbrauchsinformationen aus rund 36.000 Wohnungen, die das unternehmenseigene Research-Institut „TRIOS“ anonymisiert auswertet.

Den größten Zuwachs verzeichnete demnach Erdgas mit einem Plus von 28,2 Prozent. Damit stieg der durchschnittliche Verbrauch auf 78,3 kWh pro Quadratmeter. Bei Fernwärme lag der Anstieg bei 24,1 Prozent auf 59,4 kWh/Quadratmeter, Heizöl legte um 18,4 Prozent auf 82,6 kWh/Quadratmeter zu.

Berlin bei Erdgas am sparsamsten

Die Marktbeobachter machen deutliche regionale Unterschiede im Energieverbrauch aus. Bei Heizöl reichte die Spannweite von einem Anstieg um 4,4 Prozent in Schleswig-Holstein bis zu 43,1 Prozent in Thüringen. Den niedrigsten spezifischen Heizölverbrauch meldet das Bundesland Sachsen-Anhalt mit 59,9 kWh/Quadratmeter.

Beim Erdgas liegt das Saarland mit 93,4 kWh/Quadratmeter an der Spitze des Verbrauchs. Am sparsamsten ist Berlin mit 70,9 kWh/Quadratmeter. Auch bei der Fernwärme zeigt sich Berlin mit einem Verbrauch von 49,4 kWh/Quadratmeter als das effizienteste Bundesland, während das Saarland mit 76,2 kWh den höchsten Wert erreicht. Der deutlichste Anstieg bei Fernwärme wurde mit einem Plus von 45,1 Prozent in Thüringen gemessen.

Techem kritisiert nachlassende Einsparanstrengungen

Matthias Hartmann sieht in den Zahlen einen Rückschritt gegenüber den Effizienzgewinnen der Vorjahre. Der CEO von Techem erklärt: „Die Einsparanstrengungen der vergangenen Jahre haben offenbar nachgelassen“. Bei weiterhin hohen Energiepreisen drohten vielen Haushalten zusätzliche Kosten. Eine Reduzierung des Energieverbrauchs sei jedoch nach wie vor möglich – etwa durch digitale Hilfsmittel wie Heizungsmonitoring oder eine optimierte Betriebsführung, so Hartmann. Diese könnten Einsparungen von bis zu 15 Prozent ermöglichen, versichert er.

Als weiteres Instrument zur Verbrauchsreduktion stellt Techem ein neues Gerät vor: Der „Multisensor Plus“ kombiniert laut Unternehmen die Funktionen eines Rauchwarnmelders mit zusätzlicher Sensorik für Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei kritischen Werten zeige das Gerät eine Lüftungsempfehlung an, heißt es. Über eine App könnten Mieter zusätzlich individuelle Klimadaten und Hinweise abrufen. Das Gerät funkt laut Techem unidirektional – also nur in eine Richtung – und überträgt Klimadaten erst nach Aktivierung durch die Nutzenden. Damit werde der Datenschutz gewahrt, betont das Unternehmen.

Verhalten bleibt entscheidend für den Energieverbrauch

Neben technischen Lösungen sei das Verhalten der Nutzenden entscheidend für den Energieverbrauch, betont Hartmann. Schon durch richtiges Lüften und effizientes Heizen lasse sich der Energiebedarf weiter um bis zu 5 Prozent senken. Techem versteht sich als digitaler Serviceanbieter für Gebäude und will laut Hartmann durch Messung und Analyse mehr Transparenz schaffen: „Messen schafft Bewusstsein.“

Eine endgültige Einschätzung möglicher Mehrkosten für Verbraucher lässt sich laut Techem allerdings erst nach Erstellung der Heizkostenabrechnungen treffen. Die vorliegenden Ergebnisse beruhen auf unterjährigen Verbrauchsinformationen, kombiniert mit langjährigen Erfahrungswerten, wie Techem mitteilt.

Gestehungskosten weiter wechselhaft

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen konstant unter 10,00 Euro/kg geblieben. Das Zweiwochenhoch lag bei 9,15 Euro/kg, das Zweiwochentief bei 5,89 Euro/kg. Im Wochenmittel ist der Preis von 7,97 auf 8,27 Euro/kg gestiegen.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,70 und 2,86 Euro/kg. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV (Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie zeitlichen / geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein

Quelle: shutterstock

Neue Algorithmen sichern Netzstabilität mit erneuerbaren Erzeugern

F&E. Aktuell sorgen Großkraftwerke für einen stabilen Wechselstromtakt im europäischen Stromnetz. Forschende der ETH Zürich haben solche Taktgeber auch für PV- und Windstrom entwickelt.

Europa soll mit erneuerbarer Energie versorgt werden. Der Ausbau der Kapazitäten der Wind- und Solarkraft und die Bereitstellung von genügend Strom im Winter sind nur zwei der Herausforderungen, die sich dabei stellen. Eine andere ist die Takthaltung der Wechselstromfrequenz von 50 Hertz im Netz. Eine Hundertstelsekunde fließt der Strom in die eine Richtung, eine Hundertstelsekunde in die andere. Die Generatoren der Großkraftwerke geben aktuell diesen Takt vor, sie sind über das Netz miteinander synchronisiert.

Für erneuerbare Erzeuger wie Windkraft und Photovoltaik werden elektronisch gesteuerte Wechselrichter benötigt. Denn Wind- und Solarkraftwerke produzieren Gleichstrom, der nur in eine Richtung fließt. Dieser muss über Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt werden. Die heutigen Wechselrichter orientieren sich am Takt des Netzes und speisen ihren Strom synchron dazu ein. Wenn in Zukunft immer weniger Kohle- und Atomkraftwerke im Netz sind, benötigt man neue Taktgeber.

Dafür sind netzbildende Wechselrichter gefragt, die aktiv mithelfen, den Takt stabil zu halten. Wie solche netzbildenden Wechselrichter bei einem Kurzschluss oder einem Spannungseinbruch im Stromnetz weiterarbeiten und zugleich vor Überlastung geschützt werden können, dafür hatten Ingenieure bisher keine funktionierende Lösung. Die Gruppe von Florian Dörfler, Professor für komplexe Regelungssysteme an der ETH Zürich, hat eine Lösung entwickelt.

Radikaler Schutzmechanismus

Bei den heutigen Wechselrichtern sorgt ein Schutzmechanismus dafür, dass sie sich bei einem Netzfehler vom Netz trennen. Dieser Schutz ist notwendig, da der Wechselrichter bei einem starken Spannungseinbruch im Stromnetz versuchen würde, die fehlende Spannung über eine hohe Stromabgabe ins Netz auszugleichen. Dabei würde er überlastet und innerhalb von Millisekunden irreparabel beschädigt.

Mit neuen Algorithmen für eine intelligente Regelung ist es Dörflers Gruppe nun gelungen, die netzbildenden Wechselrichter auch bei einem Netzfehler weiterzubetreiben. Ein rigoroses Abschalten gibt es damit nicht mehr. Damit kann eine Windkraft- oder Photovoltaikanlage auch bei einem Netzfehler am Netz bleiben, weiterhin Strom liefern und so zur Stabilisierung der Netzfrequenz beitragen. Die Anlage kann so die Rolle übernehmen, die heute den klassischen Großkraftwerken zukommt.

Die Steuerung des Wechselrichters misst kontinuierlich die Netzparameter und passt den Wechselrichter über eine Rückkopplungsschleife in Echtzeit daran an. Die ETH Zürich hat ihre neuen Algorithmen zum Patent angemeldet.

Masterarbeiten in der Industrie

Die zündende Idee dazu hatte ein Masterstudent von Dörfler, der mittlerweile an der ETH promoviert. Maitraya Desai erkannte, dass man bei Netzfehlern die Netzspannung und die Frequenz des Wechselstroms am besten unabhängig voneinander behandelt. Bei einem Netzfehler ist es schwierig, die Spannung zu halten. Der neue Regelalgorithmus konzentriert sich daher auf die Taktfrequenz und versucht, diese unter allen Umständen im Netz stabil zu halten. Dabei begrenzt der Regelalgorithmus den Strom, um eine Überlastung des Wechselrichters zu verhindern, die Spannung lässt er dabei frei schwanken.

„Wir und andere forschen seit 15 Jahren auf diesem Gebiet“, sagt Dörfler. Die neuen Algorithmen trügen zur Stabilität des Stromnetzes bei, verringerten das Risiko von Blackouts und ebneten den Weg von zentralen Großkraftwerken hin zu einem dezentralen, flexiblen System kleinerer Kraftwerke, die erneuerbare Energie liefern. Damit könnten sie zu einem entscheidenden Baustein der Energiewende werden, schloss der Forschungsleiter.

Die Originalpublikation zu den netzbildenden Wechselrichtern steht im Internet in englischer Sprache bereit.

Stadtwerke Delitzsch starten Probebetrieb

Solarthermie-Anlage der Stadtwerke Delitzsch im Bau. Quelle: Stadtwerke Delitzsch

SOLARTHERMIE. Als letzte große Komponente eines innovativen KWK-Systems (iKWK) wird im Mai die Solarthermieanlage der Stadtwerke Delitzsch in den Probebetrieb starten.

Die Arbeiten an der neuen Solarthermie-Anlage der Stadtwerke Delitzsch liegen im Zeitplan. Der Probebetrieb kann nun wie geplant im Mai startet. Die Solarthermie-Anlage ist Teil eines innovativen KWK-Systems (iKWK), welches nach Inbetriebnahme der Solarthermieanlage in den Dauerbetrieb gehen wird, teilten die Stadtwerke Delitzsch auf Nachfrage der Redaktion am 22. April mit.

Die Stadtwerke Delitzsch in Sachsen erhielten bei der iKWK-Ausschreibung der Bundesnetzagentur im Juni 2023 einen Zuschlag. Innovative KWK-Systeme müssen sich zwingend aus einer KWK-Anlage, einer innovativen erneuerbaren Wärmequelle und einem elektrischen Wärmeerzeuger zusammensetzen. Bei innovativen erneuerbaren Wärmequellen kann es sich zum Beispiel um Solarthermie, Geothermie oder eine Wärmepumpe handeln.

In Delitzsch wurde sich für eine Solarthermie-Anlage entschieden. „Mit diesem Projekt zeigen wir, dass die Energiewende auf kommunaler Ebene erfolgreich umgesetzt werden kann“, sagte Kay Lehmann, Geschäftsführer der Stadtwerke Delitzsch. Im Juni vergangenen Jahres war mit dem Bau begonnen worden (wir berichteten).

Das Investitionsvolumen wird von den Stadtwerken Delitzsch mit 5,85 Millionen Euro beziffert, die Kollektor-Fläche mit 5.690 Quadratmetern und die thermische Leistung mit 4 MW. Der Solarenergie-Ertrag von jährlich 2,45 Millionen kWh sorgt nach Berechnungen der Stadtwerke zeitgleich für eine CO2-Einsparung von 647 Tonnen. Am 26. Mai sollen die Folien von den Solarthermie-Elementen entfernt werden und damit die „heiße“ Inbetriebnahme erfolgen, teilte ein Sprecher auf Anfrage der Redaktion.

Solarwärme soll fossile Brennstoffe in der Fernwärme verdrängen

Das Blockheizkraftwerk sowie die Power-to-Heat-Anlage wurden bereits im vergangenen Jahr in ein bestehendes BHKW-Gebäude installiert. Bei beiden Anlagenkomponenten erfolgte auch der Probebetrieb im vergangenen Jahr. Mit der Fertigstellung der Solarthermieanlage und Inbetriebnahme wird nun auch das iKWK-Gesamtsystem im Mai in den Dauerbetrieb gehen.

Die Solarthermieanlage stammt vom Hersteller Ritter XL Solar. Die KWK-Erzeugungseinheit von Zeppelin. Das BHKW hat eine installierte elektrische Leistung von 999 kW und eine thermische Leistung von 1.150 kW. Die zum iKWK-System gehörige Power-to-Heat-Anlage weist eine Leistung von 375 kW auf und stammt vom Hersteller Klöpper-Therm.

Bei dem Projekt hat der Versorger nach eigenen Angaben vor allem auf die Einbindung lokaler Unternehmen geachtet. Mit dieser Strategie, so heißt es, soll nicht nur die regionale Wirtschaft gefördert, sondern auch die Akzeptanz und Unterstützung der Bürger erreicht werden.

Die Integration der Solarwärme in die Fernwärmeversorgung ist für den Versorger ein „wichtige Schritt“ hin zu einer nachhaltigeren Wärmeversorgung. Durch die Nutzung der Sonnenenergie werde nicht nur der Verbrauch fossiler Brennstoffe reduziert, sondern auch eine nachhaltige und umweltfreundliche Wärmeproduktion sichergestellt. Künftig soll die Anlage rund 12 Prozent zur Deckung des Wärmebedarfs der sächsischen Stadt leisten, teilte Ritter XL Solar mit.

Quelle: Fotolia / galaxy67

Speichernutzer sollen von negativen Preisen profitieren

STROM. Nach den Vorstellungen des Energielieferanten „1komma5°“ sollen dessen Kunden künftig mit Hilfe eines Speichers von negativen Großhandelspreisen profitieren und das Netz stabilisieren.

Es sei „wirtschaftlicher Irrsinn“, dass überschüssiger Strom aus Windkraft- und Solaranlagen zunächst ins Ausland „verschenkt“ und später, beispielsweise bei Dunkelflauten, wieder zu hohen Preisen zurückgekauft werde. So lässt sich Philipp Schröder, CEO und Mitgründer von Einskommafünfgrad in einer Mitteilung des Unternehmens zitieren.

Nun sollen die Kunden des Start-ups ein Teil der Lösung des Problems werden. Ein KI-gesteuerter Speicher soll es richten: Bei besonders niedrigen Börsenpreisen soll vollautomatisiert eingespeichert werden. In Hochpreisphasen werde der Strom dem Kunden dann zur Verfügung gestellt oder verkauft. „Basierend auf den Daten von knapp 50.000 Energiesystemen können wir so die Stromkosten je kWh um bis zu 50 Prozent senken“, erklärt Schröder.

Haushalten mit mehr als 10.000 kWh pro Jahr stellt Einskommafünfgrad eine Amortisation „bereits nach sechs Jahren“ in Aussicht. Entsprechend sind auch Betreiber von Wärmepumpe und Wallbox hauptsächlich die Adressaten des Angebots.

Zielgruppe sind Haushalte mit hohem Verbrauch

Schröder bezeichnet in der Mitteilung die Batterie als „bahnbrechend“. Denn die KI-gestützte Steuerungssoftware gewährleiste die Kompatibilität mit allen Wechselrichtern, Ladelösungen und Wärmepumpen im Bestand des Kunden. Bislang sei die Anwendung von „Heartbeat AI“ – so die Bezeichnung der Software – auf ausgewählte Hersteller begrenzt gewesen.

Außerdem bleibe der Überschussstrom in Deutschland und trage zur Stabilisierung des Netzes bei. Noch dazu würden durch die Nachrüstung der Batterie bei Bestandssolaranlagen noch Einspeisevergütungen vermieden, „die sonst zu hohen Kosten für die Allgemeinheit führen würden“, so Schröder.

Besonders hebt der CEO hervor, dass die Speicherlösung nicht an den Erwerb und Betrieb einer Photovoltaikanlage gekoppelt ist. Dies sei ein Novum in der deutschen Energielandschaft.

„Statt das alte, starre Energiesystem nun mit Milliarden zu subventionieren, sollte die Politik weiter daran arbeiten, die vollständige Flexibilisierung und den Smart-Meter-Rollout voranzutreiben und auch kleine Stromspeicher von den Netzentgelten zu befreien, was die Wirtschaftlichkeit nochmals enorm verbessern würde”, erklärt Jannik Schall, Mitgründer und Produktchef von Einskommafünfgrad.

Das Unternehmen hat angekündigt, die Batterie zu einem Preis von 8.900 Euro inklusive Installation sowie inklusive der Steuersoftware und eines intelligenten Messsystems auf den Markt zu bringen. Für die Handelsfunktion werde eine monatliche Gebühr von 9,90 Euro berechnet. Außerdem sei für den Kunden der Abschluss eines dynamischen Stromtarifs obligatorisch, heißt es von Seiten des Anbieters.

Im November 2024 hatte Einskommafünfgrad angekündigt, für die KI-Plattform mit ihrer automatisierten Handelsfunktion eine eigene Gesellschaft, die „1KOMMA5°Heartbeat GmbH“ zu gründen und über die nächsten drei Jahre insgesamt 100 Millionen Euro in diese zu investieren.

Gleichzeitig hatte das Unternehmen damit begonnen, die KI-Optimierung auf den Intraday-Handel auszuweiten. Den Kunden, die ihre Flexibilität dafür zur Verfügung stellen, stellte Einskommafünfgrad Erlöse bis zu 1.000 Euro jährlich in Aussicht.

Wago investiert in Vertrieb und Logistik

Quelle: Shutterstock / Lisa-S

UNTERNEHMEN. Der Elektronikhersteller Wago hat das Geschäftsjahr 2024 mit Umsatzrückgang abgeschlossen. Die Investitionen stiegen hingegen, etwa in ein Logistikzentrum.

Der Elektronikhersteller Wago hat mit einer Investitionssumme von 165,6 Millionen Euro so „viele finanzielle Mittel eingesetzt wie noch nie“, teilte das Unternehmen aus Minden in Niedersachsen mit. Rund 83,1 Millionen Euro wurden davon in Deutschland investiert, teilte Wago weiter mit.

Das Unternehmen investierte in den Bau des neuen Logistikzentrums „WAVE24“ am thüringischen Standort in Sondershausen. Zudem investierte das Unternehmen im Rahmen seines internationalen Wachstums rund 17,5 Millionen Euro in den neuen Hauptsitz von Wago UK & Ireland in Houlton Rugby.

Zudem verstärkte sich Wago auch personell. Seit dem 1. April ist Mehdi Sayar als Chief Sales Officer (CSO) für die Wirtschaftsregion EMEA (Europa, Afrika und arabischer Raum) verantwortlich. In dieser Rolle steuere er alle Vertriebsniederlassungen der Wago-Gruppe weltweit. Sayar ist eine hausinterne Lösung. Er war bereits zuvor für Wago als Vice President Sales tätig.

|

| Neuer CSO bei Wago: Mehdi Sayar Quelle: WAGO Gruppe |

Der Gesamtumsatz von Wago für das Jahr 2024 liegt bei 1,24 Milliarden Euro und damit geringer als Vorjahreszeitraum mit 1,37 Milliarden Euro. „Angesichts der sich weltweit verändernden politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind wir mit diesem Ergebnis zufrieden“, bilanziert CFO Jürgen Koopsingraven.

Deutschland stelle weiterhin den größten Markt für das Unternehmen dar. Der Umsatzanteil liegt hier bei 26,7 Prozent (29,3 %). Der übrige europäische Markt trug mit 43,8 Prozent (42,9 %) und die restlichen Weltmärkte mit 29,5 Prozent (27,8 %) zum Gesamtergebnis bei.

Anfang des Jahres hatte sich das Familienunternehmen vom CEO Heiner Lang getrennt. Grund für die Entscheidung waren laut Medienberichten unterschiedliche Vorstellungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens. Interimsweise hat CFO Koopsingraven die Geschäftsführung übernommen.

Die Wago-Gruppe ist nach eigenen Angaben ein führender internationaler Anbieter in den Bereichen Verbindungs- und Automatisierungstechnik sowie Interface-Elektronik. Das Familienunternehmen ist Weltmarktführer im Bereich der Federklemmtechnik. Es beschäftigt rund 8.600 Mitarbeiter weltweit, davon etwa 4.000 in Deutschland.

Ulms Flotte von Elektrobussen wächst bald auf 41 Stromer

Ulm freut sich über den Förderbescheid für 27 weitere Elektrobusse. Quelle: SWU

ELEKTROFAHRZEUGE. Die Flotte der Elektrobusse wird sich in Ulm in näherer Zukunft mehr als verdoppeln. Für 27 weitere Stromer erhielt der Versorger jetzt eine Förderzusage des Landes Baden-Württemberg.

Aus 14 mach 41: Was wie ein Zahlendreher erscheint, dokumentiert vielmehr die Antriebswende im öffentlichen Nahverkehr in und um Ulm. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) können mit gut 7,5 Millionen Euro des Landes Baden-Württemberg rechnen, die sie in die Erweiterung ihrer Elektrobus-Flotte stecken wollen.

Seit Juli 2024 schafft der Versorger Elektro-Busse an, auf 14 soll der Stromer-Fuhrpark am Ende dieses Jahres angewachsen sein. Die neue Landesförderung, per Urkunde übergeben von Staatssekretärin Elke Zimmer, ermöglicht nun die Finanzierung weiterer 22 Gelenk- und fünf Solobusse.

Diese 27 weiteren Fahrzeuge sollen 2026 sukzessive in der Stadt an der Donau eintreffen. Noch sei die Entscheidung für den Hersteller nicht getroffen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Die nächste Charge ist einerseits für den Ersatz ausgedienter Dieselbusse gedacht. Andererseits benötigen die SWU perspektivisch zusätzliche Fahrzeuge, weil diese im Rahmen des neuen Nahverkehrsplanes ab 2027 erforderlich werden.

Finanzkräftiger Besuch aus Stuttgart ist an der Donau keine Seltenheit. Erst im Januar war Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mit der Zusage vorstellig geworden, die Elektroinfrastruktur der Ulmer mit 24,6 Millionen Euro aus dem Landessäckel zu bezuschussen (wir berichteten). Weil die Elektromobilität in der Universitätsstadt aufgrund der vielen Anhöhen vor besonderen Herausforderungen steht, genehmigte das Land ausnahmsweise eine Förderung in Höhe von 85 Prozent der Gesamtinvestitionen (29 Millionen Euro).

Die SWU sehen sich grundsätzlich in ihren Anstrengungen für den Ausbau des - und mehr Service im - ÖPNV bestärkt. Denn just ist den Stadtwerken das Ergebnis des jüngsten ÖPNV-Kundenbarometers auf den Tisch geflattert. Es sieht Ulm auf Platz sieben unter 44 Verkehrsunternehmen, es gab die Note 2,4 in der Kategorie „Globalzufriedenheit“.

Ladeinfrastuktur-Hersteller aus China betritt deutschen Markt

Quelle: Fotolia / ty

VERTRIEB. Das chinesische Unternehmen Elecq verspricht beim Laden eines E-Autos die flexible Verteilung der Ladeleistung. Zurückspeisung ins Netz inklusive.

Das Unternehmen „ELECQ“ aus Shenzhen kommt im Mai mit AC-Wallboxen als auch DC-Schnellladesäulen auf den deutschen Markt. Herzstück sei ein dynamisches Lastmanagement mit einer besseren Auslastung der Ladepunkte; mit der eigens entwickelten Hardware lassen sich die Geräte zudem kostengünstig installieren und wartungsfreundlich betreiben.

Die Ladeprodukte des Unternehmens zeichnen sich insbesondere durch „Zero Granularity“ aus, ein Konzept, das eine flexible und effiziente Nutzung der Ladeleistung ermöglicht. Während herkömmliche Systeme die Energie meist in festen Einheiten wie beispielsweise 25 kW pro Modul aufteilen, erlaubt es die Hardware laut Unternehmen, die Energie in einzelnen Kilowatt zu verteilen, was eine feinere Anpassung an den Ladebedarf ermöglicht.

Ein weiteres Merkmal der Elecq-Technologie ist das dynamische Lastmanagement. Dieses System passt die Ladeleistung während des Ladevorgangs an, etwa wenn ein Fahrzeug nahezu vollständig geladen ist und nur noch wenig Strom benötigt. Herkömmliche Systeme bevorzugen in solchen Fällen häufig statisch das zuletzt angeschlossene Fahrzeug, was die Effizienz verringert.

Zur Hardware ergänzt Elecq ein umfangreiches Software-Angebot. Dazu gehört eine App für Endverbraucher, eine „Partner“-App für Installateure sowie eine Cloudlösung für die Fernverwaltung von Ladeinfrastruktur. Letztere ermöglicht unter anderem die Planung von Installationen, die Konfiguration von Geräten, die Analyse von Ladedaten und die Durchführung von Ferndiagnosen bei Störungen.

Zudem sind alle Produkte von Elecq mit der Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) ausgestattet, die es ermöglicht, Strom aus dem Fahrzeug zurück ins Netz einzuspeisen. „Unsere Lösungen sind speziell auf die Anforderungen der europäischen Märkte abgestimmt“, erklärt Simon Wan, Gründer und CEO von Elecq.

Umsatz der energieintensiven Industrie in Deutschland 2023 und 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 betrug der Gesamtumsatz der Branche Kokerei und Mineralölverarbeitung in Deutschland 117,9 Milliarden Euro. Innerhalb der energieintensiven Industriezweige verzeichnete die „Herstellung von chemischen Erzeugnissen“ den höchsten Umsatz. Die Umsatzangaben schließen sowohl den Inlands- als auch den Auslandsumsatz ein.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

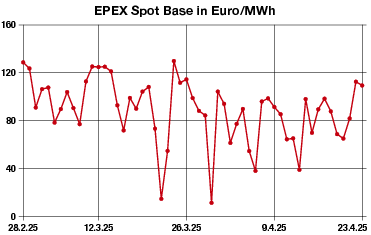

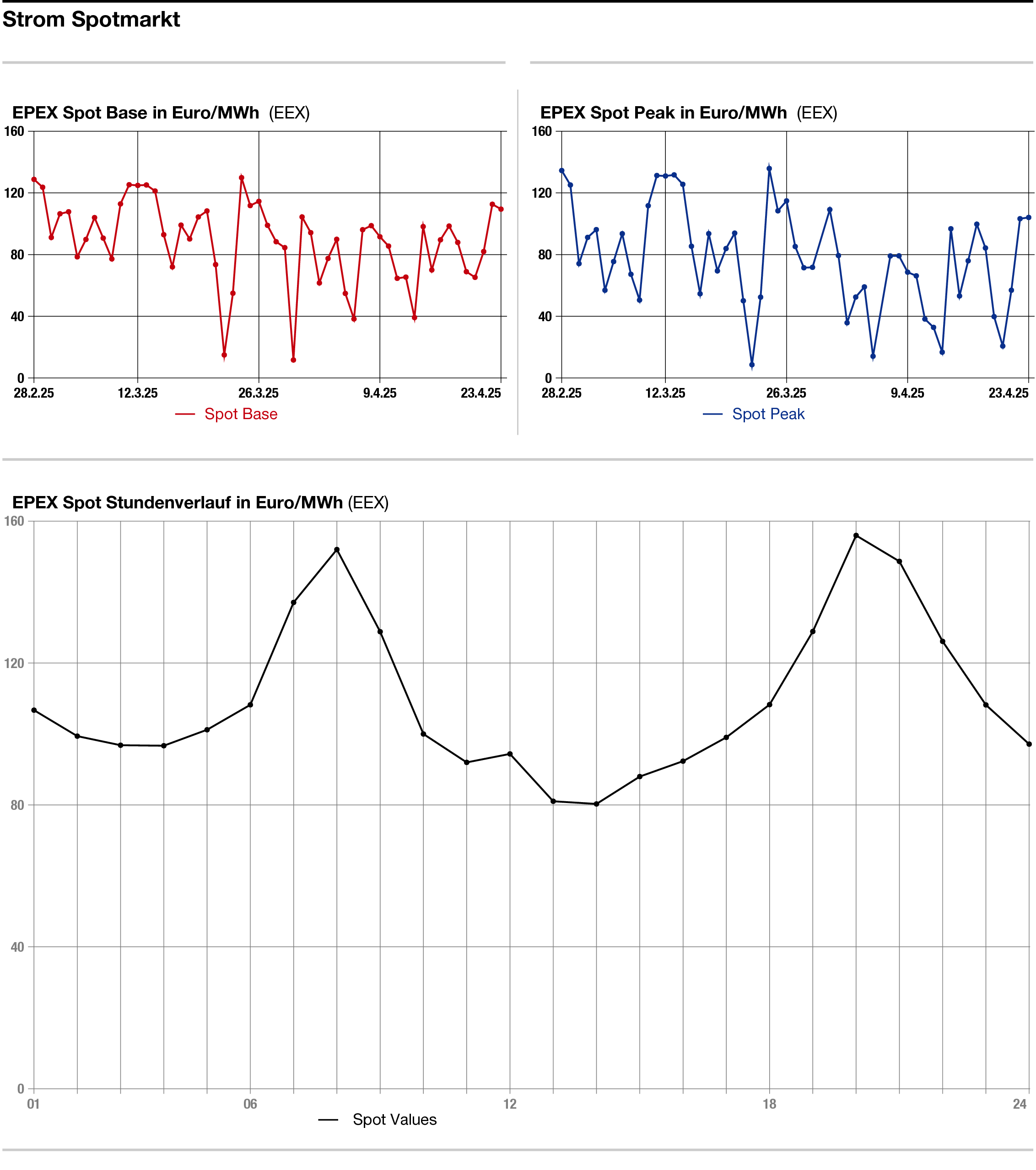

MARKTBERICHTE

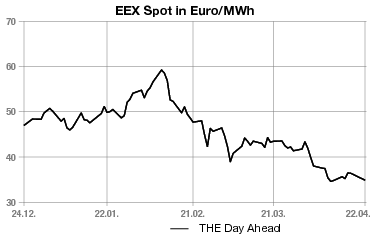

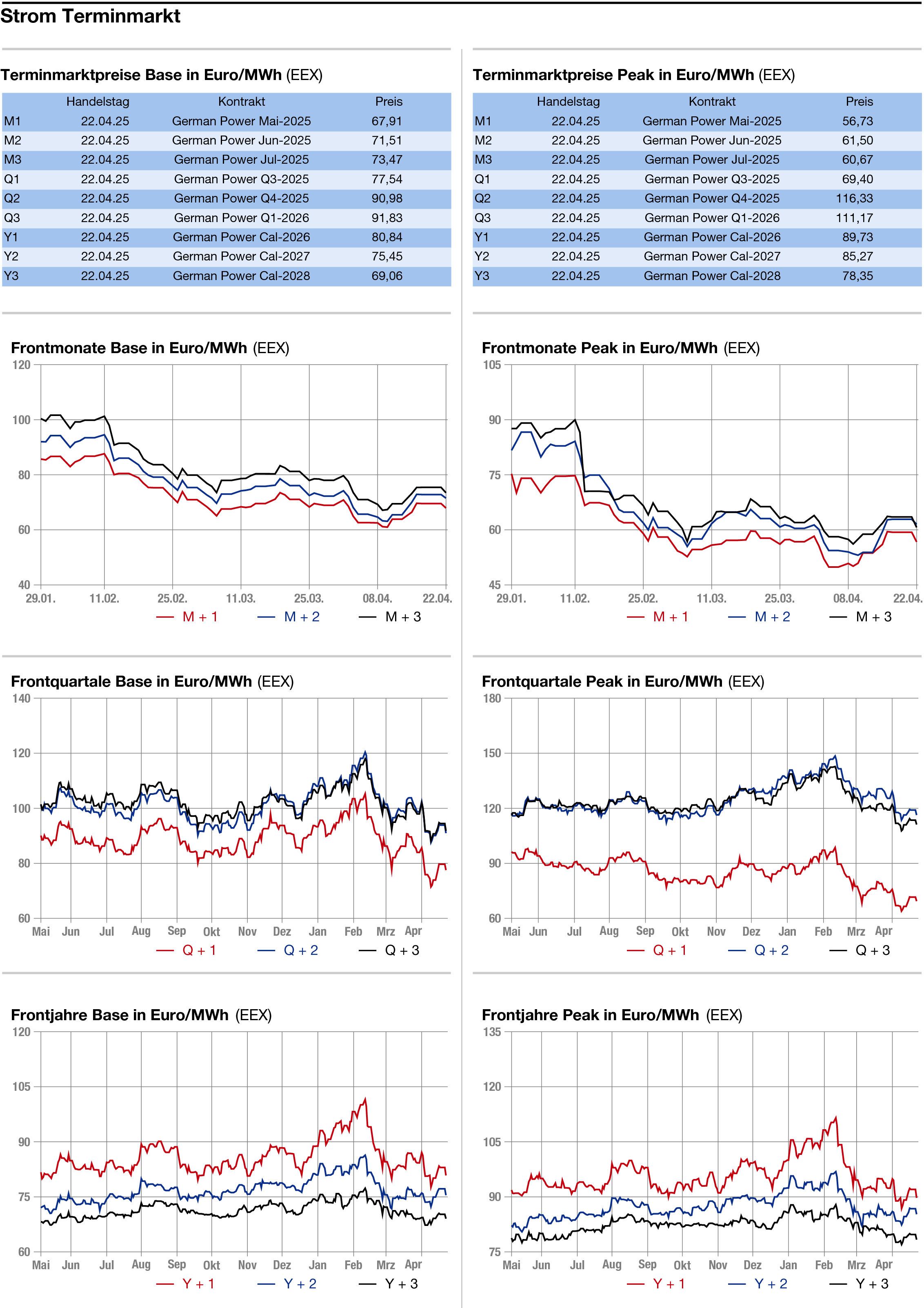

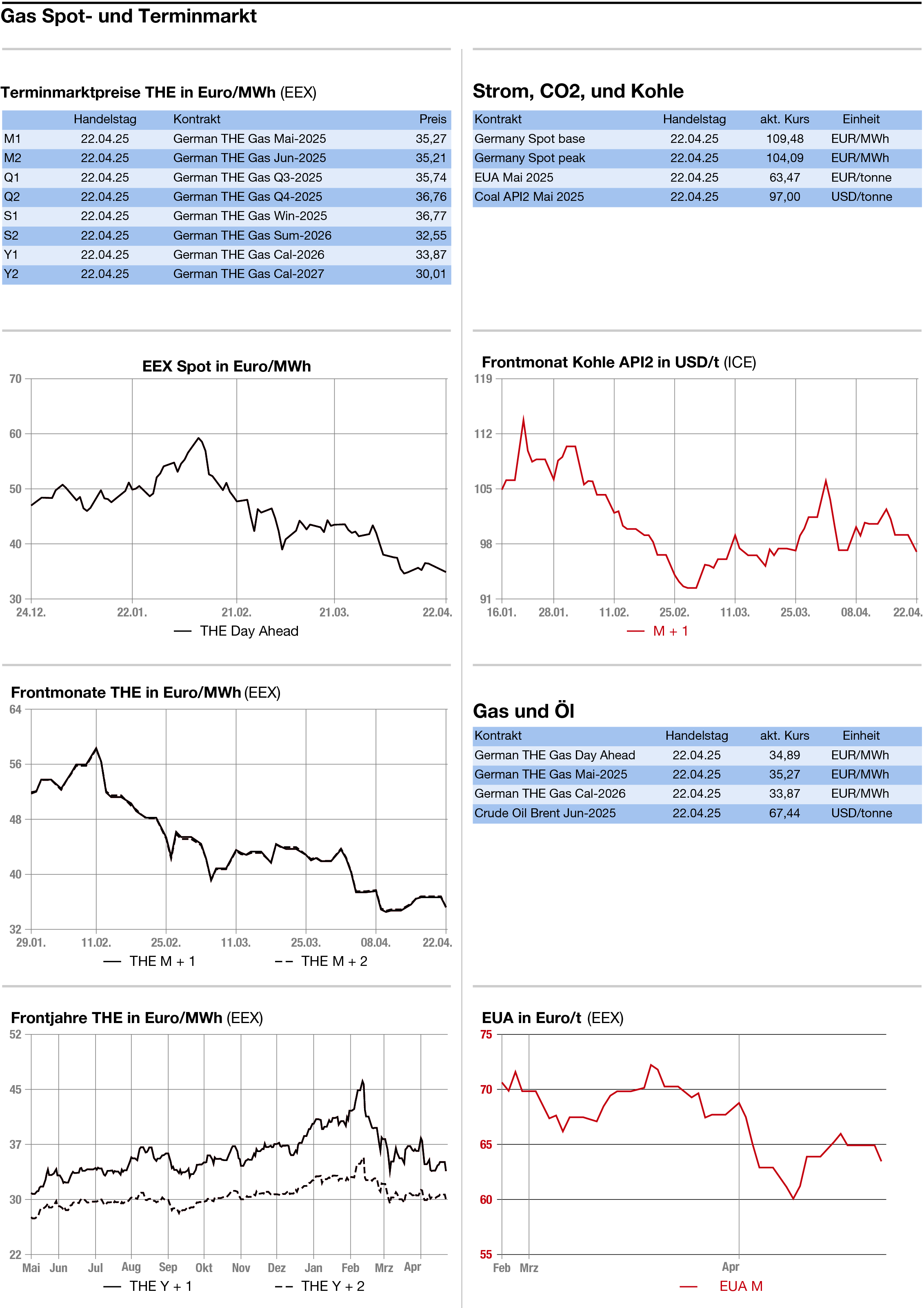

STROM

GAS

Strompreis verbilligt sich leicht

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend mit Abschlägen zeigten sich die Energiemärkte am Dienstag nach Ostern, womit sich die Verwerfungen in der US-Wirtschaftspolitik auch zu den europäischen Energiemärkten durchfressen und diese unter Abwärtsdruck setzen. Am Montag hatten die US-Börsen mit deutlichen Verlusten auf die Attacken des US-Präsidenten Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell reagiert. Der S&P 500 sank um 2,4 Prozent, der Nasdaq um 2,6 Prozent.

Am Berichtstag zeigt sich die Lage in den USA zwar etwas beruhigt, allerdings sind die von der US-Regierung ausgelösten Konflikte keineswegs behoben. Die USA haben derweil den Handelsstreit erneut ausgeweitet und erheben prohibitive Zölle auf Solarimporte aus vier südostasiatischen Ländern

Strom: Überwiegend leichter haben sich die deutschen Strompreise am Dienstag gezeigt. Im Börsenhandel wurde der Base mit 109,48 Euro/MWh gesehen, der Peak mit 104,09 Euro/MWh. Am Montag war der Day ahead selbst börslich mit 112,64 Euro in der Grundlast und 103,28 Euro/MWh in der Spitzenlast herausgekommen.

Am Mittwoch sollen sich die Erneuerbaren-Beiträge im Base laut Eurowind auf 11,4 Gigawatt belaufen gegenüber 12,9 Gigawatt am Berichtstag. Für die Folgetage rechnen die Meteorologen von Eurowind mit ein wenig anziehenden Erneuerbaren-Einspeisemengen, die insbesondere höheren Solarbeiträgen zur Stromgewinnung geschuldet sein dürften.

Am langen Ende sank das Strom Cal 26 im Verbund mit Gas und CO2 um 2,04 Euro auf 80,77 Euro/MWh.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Dienstag gezeigt. Der Dec 25 notierte um 14 Uhr mit einem Minus von 1,86 Euro auf 64,03 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt knapp 18 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 65,94 Euro, das Tief bei 63,61 Euro/Tonne. Nach Wochen erhöhter Volatilität am CO2-Markt, die durch Sorgen über einen Handelskrieg und gemischte globale Aussichten ausgelöst wurde, scheine sich der EUA-Markt nun etwas um die Marke von 65 Euro/Tonne stabilisiert zu haben, heißt es von den Analysten von Vertis.

Für einen Ausbruch des Referenzkontrakts aus dieser breiten Spanne - insbesondere über 70 Euro oder unter 60 Euro - sei wahrscheinlich jedoch ein deutliches Richtungssignal erforderlich. Da sich US-Präsident Trump und China in einem Patt über die Handelsverhandlungen befinden und der Besuch von Giorgia Meloni im Weißen Haus wenig Klarheit gebracht habe, gebe es nur wenige Hinweise darauf, wohin sich der Handelskonflikt entwickele oder wie er sich kurzfristig auf die Stimmung und langfristig auf die globale Wirtschaftstätigkeit und damit auch auf die europäische Nachfrage auswirke.

Erdgas: Uneinheitlich haben sich die europäischen Erdgaspreise am Dienstag präsentiert. Der Frontmonat Mai am niederländischen TTF verlor bis gegen 13 Uhr 0,75 Euro auf 34,825 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead dagegen um 0,22 auf 36,60 Euro/MWh nach oben.

Händler verweisen auf die anhaltenden Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und insbesondere China als Grund für die Abgaben beim Frontmonat. Der Zoll- und Handelskonflikt werde sich negativ auf das Wachstum und die Nachfrage nach Gas auch in Europa auswirken, hieß es. Hinzu komme die verminderte Nachfragte nach US-LNG aus Asien, von der Europa profitiert.

Etwas belastend dürfte sich auch der Rückgang der Heating Degree Days auf die Preisbildung auswirken. Für den Berichtstag nennt MBI Research einen Wert von 47,7 nach 53,35 am Vortag. Der saisonale Durchschnittswert beträgt 53,03.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: