24. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WINDKRAFT ONSHORE: Asien treibt Windkraft voran, Europa stagniert

STROMNETZ: Österreich: Zeitprobleme mit der Netzreserve

POLITIK: Eurosolar warnt vor Kurs auf fossile Abhängigkeiten

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: Speicherverband mahnt mehr Förderung an

WASSERSTOFF: Ohne Speicher keine Wasserstoffwirtschaft

WASSERSTOFF: Neuer „Nukleus“ für Wasserstoff-Infrastruktur

RECHT: Urteil im Prozess um German-Pellets-Pleite rechtskräftig

TECHNIK

ELEKTROFAHRZEUGE: Mehr Transparenz im Wallbox-Markt

KÄLTETECHNIK: Augsburg setzt auf Eisspeicher

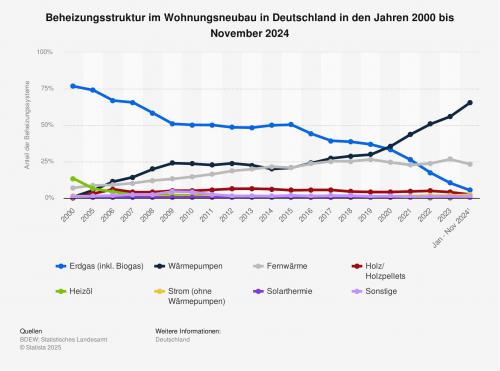

STATISTIK DES TAGES: Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau von 2000 bis 2024

STROMNETZ: Neue Flexibilität bei Netzanschluss

UNTERNEHMEN

PHOTOVOLTAIK: Wie die Solarbranche US-Zölle sieht

PHOTOVOLTAIK: Portugiesische EDP expandiert weiter nach Deutschland

FINANZIERUNG: Node Energy sammelt Millionen an frischem Geld ein

PERSONALIE: 2G Energy stärkt Vertriebsteam für Großwärmepumpen

PERSONALIE: Orsted verstärkt Unternehmenführung

BILANZ: MET Group mit Umsatzrückgang

TOP-THEMA

Bundesnetzagentur schlägt Senkung der Stromnetz-Kosten vor

Quelle: Bundesnetzagentur

STROMNETZ.

Die Bundesnetzagentur will die derzeitige Vergütung für dezentrale Einspeisung, sogenannte vermiedene Netzentgelte, stark senken und so den Kunden 1,5 Milliarden Euro Kosten ersparen.

Die Bundesnetzagentur hat den Entwurf einer Festlegung zur derzeitigen Vergütung für dezentrale Einspeisung, sogenannte vermiedene Netzentgelte, zur Konsultation gestellt. Sie plant mit dem Entwurf vom 23. April ein Abschmelzen der Vergütung an dezentrale Anlagen. Dadurch würden die Kosten für das Stromnetz gesenkt, so die Begründung. „Wir schlagen eine Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Unternehmen in Höhe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro über drei Jahre vor“, sagte Präsident Klaus Müller.

„Eine Subvention von Kraftwerken durch vermiedene Netzentgelte zu Lasten der Verbraucherinnen und Verbraucher ist nicht mehr zeitgemäß“, begründete Müller den Vorstoß. Die Bundesnetzagentur sieht eine gestaffelte Abschmelzung der Auszahlungen von Entgelten für die dezentrale Einspeisung vor. Beginnend am 1. Januar 2026 sollen die Entgelte jährlich um 25 Prozent abgesenkt werden. Ab 2029 sollen keine Entgelte für dezentrale Einspeisung mehr ausgezahlt werden. Dies erspare den Netznutzern in den Jahren 2026 bis 2028 in Summe rund 1,5 Milliarden Euro.

Festlegungsentwurf wird konsultiert

Um den Betreibern von dezentralen Erzeugungsanlagen ausreichend Zeit zur weiteren Planung einzuräumen, habe die Bundesnetzagentur dabei statt einer sofortigen Abschaffung den schrittweisen Ansatz gewählt. Bei der Vergütung für dezentrale Erzeugung nach § 18 StromNEV (Netzentgeltverordnung) handelt es sich um eine Zahlung von den Netzbetreibern unter anderem an konventionelle Erzeugungsanlagen, die an Verteilernetze angeschlossen sind. Solar- und Windanlagen fallen nicht unter die Regelungen.

Die Vergütung für dezentrale Erzeugung wurden vor über 25 Jahren in der Annahme eingeführt, lokal erzeugter Strom würde auch lokal verbraucht und somit die Gesamtnetzkosten senken, da die übergeordneten Netze nicht genutzt werden müssten. Diese vermiedenen Netzentgelte werden von den Stromverbraucherinnen und Stromverbrauchern über die allgemeinen Netzentgelte getragen und belasten diese mit jährlich rund einer Milliarde Euro. Im bundesweiten Schnitt machen die vermiedenen Netzentgelte ungefähr drei Prozent der Netzkosten aus.

Stellungnahmen bis 23. Mai möglich

Zur Begründung schreibt die Behörde, dass auch dezentral erzeugter Strom zunehmend über längere Strecken in die Verbrauchszentren transportiert wird. Zusätzlich müssten auch nachgelagerte Netze so ausgebaut sein, dass eine Region aus den vorgelagerten Netzen versorgt werden kann, etwa wenn dezentral angeschlossene Erzeugungsanlagen nicht verfügbar sind.

Die bestehende Regelung zu den vermiedenen Netzentgelten läuft durch die Aufhebung der Stromnetzentgeltverordnung zum 31. Dezember 2028 aus. Durch die Festlegung gibt die Bundesnetzagentur den Anlagenbetreibern Planungssicherheit, indem sie frühzeitig signalisiert, dass es keine Verlängerung der Regelung geben wird und zugleich ein berechenbarer Abbaupfad geschaffen wird. Stellungnahmen zu dem konsultierten Entwurf können bis zum 23. Mai 2025 abgegeben werden.

Der Entwurf der Festlegung zum § 18 StromNEV ist im Internet veröffentlicht.

Quelle: GWEC

Asien treibt Windkraft voran, Europa stagniert

WINDKRAFT ONSHORE. Der Global Wind Energy Council (GWEC) meldet für 2024 weltweit 117.000 MW neu installierte Windkraftleistung – mahnt aber mehr Tempo an, um das Klimaschutzziel 2030 zu erreichen.

Im Jahr 2024 wurden weltweit 117.000 MW neue Windkraftleistung in Betrieb genommen. Das geht aus dem aktuellen Bericht 2025 des Global Wind Energy Council (GWEC) hervor. Der Branchenverband mit Sitz in Brüssel dokumentiert darin die Entwicklung des globalen Windmarkts und formuliert zugleich einen klaren Appell: Der aktuelle Ausbautrend reiche nicht aus, um die Ziele der Klimakonferenz COP28 zu erreichen. Diese sieht eine Verdreifachung der globalen Erneuerbaren-Kapazität bis 2030 vor.

Den Daten des GWEC zufolge erhöhte sich die weltweit installierte Gesamtleistung von Windenergieanlagen damit auf 1,1 Millionen MW – ein Plus von elf Prozent verglichen zum Vorjahr. 90 Prozent des gesamten Ausbaus im globalen Energiesektor entfielen 2024 auf erneuerbare Energien, davon 20 Prozent auf die Windenergie. Während die Onshore-Windenergie erneut zulegte und mit 109.000 MW einen Höchststand erreichte, sank die neu installierte Offshore-Leistung auf 8.000 MW – das niedrigste Niveau seit 2021.

Regionale Schieflagen und strukturelle Hindernisse

Ein Großteil des Wachstums konzentriert sich laut GWEC weiterhin auf wenige Regionen: So entfielen 86 Prozent der Neuinstallationen auf China, Europa und die USA. Die Region Asien-Pazifik verzeichnete mit 75 Prozent den größten Marktanteil, vor allem dank des Ausbaus in China und einer Erholung in Indien. Europa installierte 16.400 MW neue Windkraftleistung, davon 12.900 MW in den EU-Staaten. Nordamerika belegte Rang drei, verzeichnete aber einen deutlichen Rückgang, vor allem wegen rückläufiger Onshore-Installationen in den USA.

Lateinamerika und der Nahe Osten verloren Marktanteile, während Afrika seine Kapazität im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte, jedoch auf niedrigem Niveau. Die fünf führenden Märkte für Neuinstallationen waren China, die USA, Deutschland, Indien und Brasilien. Zusammengenommen stellten sie 81 Prozent der weltweiten neuen Leistung. Bei der kumulierten Gesamtkapazität rangieren laut Global Wind Report dieselben Länder an der Spitze – Brasilien verdrängte Spanien vom fünften Platz.

|

| Neuinstallierte Windkraftleistung weltweit im Jahr 2024. Zur Vollansicht bitte auf das Bild klicken Quelle: GWEC-Report |

Kritik und Handlungsempfehlungen

Trotz des erneuten Zubaus warnt der GWEC, dass die derzeitige Entwicklung nicht ausreicht, um die internationalen Klimaziele zu erfüllen. Der Bericht hebt vier zentrale Herausforderungen hervor: zu geringe Ausbaugeschwindigkeit, geografische Konzentration, stagnierender Offshore-Ausbau und anhaltender Druck auf Lieferketten sowie politisch-ökonomische Rahmenbedingungen.

Der GWEC formuliert in seinem Bericht konkrete Empfehlungen, um dem entgegenzuwirken. Regierungen und Industrie müssten gemeinsam handeln, um:

- Ausschreibungen zu reformieren und Planungssicherheit zu schaffen,

- Investitionsbarrieren abzubauen und Anreize zu schaffen,

- die industrielle Fertigung zu standardisieren und zu automatisieren,

- Handelshemmnisse abzubauen und

- soziale Akzeptanz durch transparente Kommunikation und Beteiligungsmodelle zu fördern.

Politische Dynamik nicht ausreichend

Laut GWEC zeigten gesetzliche Reformen in Märkten wie Großbritannien, Deutschland, Südafrika oder Brasilien sowie in der asiatisch-pazifischen Region, dass der politische Wille zum Ausbau vorhanden sei. Doch Genehmigungsverfahren blieben oft träge, Investoren reagierten sensibel auf makroökonomischen Druck, und Desinformationskampagnen behinderten den Fortschritt in einigen Märkten.

Jonathan Cole, Vorsitzender des GWEC, betonte laut Bericht die langfristige Bedeutung der Windkraft für die Energiesicherheit und die wirtschaftliche Entwicklung: „Es ist Zeit, sich auf den langfristigen Wert und die Mission der Windenergie zu konzentrieren.“ Besonders in Europa müsse das Tempo bei den jährlichen Auktionen steigen, um die Energie- und Klimaziele zu erreichen. Der Verband plant für 2025 mehrere Initiativen, um den globalen Ausbau zu beschleunigen. Das Ziel sei eine jährliche Ausbaurate von 320.000 MW bis 2030 – mehr als das Doppelte des heutigen Niveaus.

Der GWEC-Windbericht 2025 steht in englischer Sprache zum Download bereit

Österreich: Zeitprobleme mit der Netzreserve

Quelle: E&M / Meyer-Tien

STROMNETZ. Die Ausschreibung der Kapazitäten läuft. Doch für die Vertragsvergabe ist das Elektrizitätswirtschaftsgesetz nötig. Kommt dieses nicht vor dem Sommer, wird es damit knapp.

Mit der Vergabe der Verträge über die österreichische Netzreserve, die ab dem 1. Oktober 2025 gelten sollen, könnte es knapp werden. Das berichtete der technische Vorstand des Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG), Gerhard Christiner, der Redaktion am Rande der Energiekonferenz Epcon in Wien am 23. April. Zwar hat sein Unternehmen die Ausschreibung der notwendigen Kraftwerkskapazitäten für den sicheren Netzbetrieb gestartet. Der Abschluss der Verträge ist aber erst möglich, wenn das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Kraft ist.

Zwar kündigte die Bundesregierung an, die Beschlussfassung des ElWG im Bundesparlament noch vor dem Sommer zu veranlassen. Bis dato existiert aber noch kein endgültiger Entwurf. Die vorige Regierung aus den Konservativen (Österreichische Volkspartei, ÖVP) und den Grünen brachte keine Einigung mehr zustande. Die neue Koalition aus der ÖVP, den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) ist dabei, das vorliegende Dokument intern abzustimmen. Ferner bedarf die Beschlussfassung, wie mehrfach berichtet, einer Zweidrittelmehrheit und somit der Zustimmung entweder der rechtsgerichteten Freiheitlichen oder der Grünen.

Christiner zufolge drängt mittlerweile die Zeit: „Wenn das ElWG nicht vor dem Sommer kommt, wird es mit der Vertragsvergabe knapp.“ Sicher ist ihm zufolge immerhin, dass das derzeitige Ausschreibungssystem für die Netzreserve für die kommenden fünf Jahre im Wesentlichen aufrecht erhalten werden kann. Lediglich kleinere Modifikationen müssen aufgrund von Vorgaben der EU-Kommission vorgenommen werden. Langfristig wolle die Kommission allerdings eine komplette Umstellung, teilte Christiner der Redaktion mit: „Ein Netzreservesystem soll es offenbar überhaupt nicht mehr geben. Statt dessen wird ein Kapazitätsmarktmodell gewünscht.“

Fehlende Koordinierung

Bei einer Podiumsdiskussion im Rahmen der Epcon ergänzte Christiner, an der „Energiewende“ führe kein Weg vorbei. Österreich befinde sich diesbezüglich an einem „entscheidenden Punkt. Wir haben in den vergangenen Jahren die erneuerbaren Energien massiv ausgebaut, aber leider nicht das Gesamtsystem weiterentwickelt“. Das gelte insbesondere für die Schaffung ausreichender Netz- sowie Speicherkapazitäten. Nach wie vor fehle es an energiepolitischer Koordinierung und Priorisierung.

So sei beispielsweise im Burgenland, dem östlichsten Bundesland Österreichs, geplant, in den kommenden Jahren rund 5.000 MW an Wind- und PV-Kapazitäten zu installieren. Die Verbrauchsspitze dort liege indessen nur bei knapp 1.500 MW. Folglich müsse der überschüssige Strom dorthin transportiert werden, wo er aktuell jeweils benötigt werde.

Zu diesem Zweck plane die APG eine Leitung im Süden Österreichs, die unter anderem durch das Bundesland Kärnten führen solle: „Aber dort sagen manche Politiker, die Burgenländer sollten ihren Windstrom behalten.“ Die Realisierung der vor kurzem in Betrieb gegangenen 380-kV-Salzburgleitung wiederum habe von der Planung bis zur Fertigstellung rund 20 Jahre in Anspruch genommen. So könne die Energiewende nicht funktionieren.

Neid auf Deutschland

Dringend notwendig wäre laut Christiner neben dem raschen Beschluss des ElWG auch jener des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzes (EABG). Dieses würde mit der Festschreibung des überwiegenden öffentlichen Interesses an von Infrastrukturen für die Energiewende den Netzausbau erleichtern: „Wir schauen neidisch nach Deutschland. Die Kollegen dort sagen uns, der Netzausbau sei kein Problem, die Projekte würden zügig realisiert. Das fehlt uns leider.“

Die vormalige Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne), nunmehr Energiesprecherin ihrer Partei im Bundesparlament, schob die Schuld an den Verzögerungen beim Beschluss des ElWG bei der Epcon auf ihren vormaligen Koalitionspartner ÖVP sowie die SPÖ. Diese beiden Parteien hätten das Gesetz „blockiert“. Aus Gewesslers Sicht wäre der Beschluss „jederzeit“ möglich. Auch ihr zufolge ist der Beschluss dringlich: Ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der verzögerten Umsetzung von EU-Vorgaben läuft.

Eurosolar warnt vor Kurs auf fossile Abhängigkeiten

Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde

POLITIK. Eurosolar begrüßt den Fokus auf erneuerbare Energien im Koalitionsvertrag, kritisiert aber die geplanten Gaskraftwerke und Fusionsziele und fordert die Einführung eines CO2-Bürgergelds.

Die deutsche Sektion von Eurosolar mit Sitz in Bonn hat den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung bewertet. Der Vereinsvorstand begrüßte am 23. April ausdrücklich die angekündigten Maßnahmen zur Förderung erneuerbarer Energien. Positiv hervorgehoben werden unter anderem die geplante Privilegierung von Batteriespeichern, die Nennung von Mieterstrommodellen und Energy Sharing sowie die angekündigte Förderung der Elektromobilität.

Trotz dieser begrüßenswerten Ansätze warnt Eurosolar vor übermäßiger Bürokratie bei der Umsetzung. Laut dem Verein können komplizierte gesetzliche Regelungen die angestrebten Fördermaßnahmen ins Gegenteil verkehren. Aus diesem Grund bietet Eurosolar erneut an, den Gesetzgebungsprozess mit fachlicher Expertise kritisch zu begleiten.

Ablehnung von Atomkraft und Kritik an fossiler Infrastruktur

Als positiv bewertet Eurosolar auch, dass sich CDU und CSU mit einer Rückkehr zur Atomkraft nicht im Koalitionsvertrag durchsetzen konnten. Atomenergie sei laut dem Verein nicht nur unsicher und teuer, sondern stehe auch im Widerspruch zu einer auf erneuerbaren Quellen basierenden Energieversorgung. Zudem bestehe eine ungelöste Entsorgungsproblematik, verbunden mit geopolitischen Abhängigkeiten bei der Brennstoffbeschaffung.

Mit großer Sorge blickt Eurosolar auf das Vorhaben der Koalition, 20.000 MW an neuen Erdgaskraftwerken zu errichten. Eine solche Entwicklung würde die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern verlängern und sei mit den Klimaschutzzielen nicht vereinbar, heißt es in der Stellungnahme. Auch ökonomisch sei dieser Weg nicht tragfähig, da ein rascher vollständiger Umstieg auf erneuerbare Energien sowie dezentrale Speicher kosteneffizienter wäre.

Mit Blick auf die geplante Förderung der Fusionsforschung äußert sich Eurosolar grundsätzlich kritisch. Die irdische Kernfusion sei nicht nur extrem kapitalintensiv, sondern bringe auch Probleme wie zentrale Abhängigkeiten, Sicherheitsanforderungen und Strahlungsrisiken mit sich. Zudem würde die kommerzielle Nutzung der Kernfusion – wenn überhaupt – erst in mehreren Jahrzehnten erfolgen. Das sei zu spät, um die gegenwärtigen Herausforderungen der Energiewende zu lösen.

Heizungsgesetz und Klimageld als Streitpunkte

Scharfe Kritik äußert Eurosolar auch an der angekündigten „Abschaffung des Heizungsgesetzes“. Diese Formulierung interpretiert der Verein als Fortsetzung einer populistisch geführten Kampagne gegen das Gebäudeenergiegesetz. Besonders problematisch sei dabei die Berufung auf den Begriff der „Technologieoffenheit“, der laut Eurosolar zunehmend als Vorwand diene, um ineffiziente und klimapolitisch fragwürdige Technologien wie E-Fuels oder Heizen mit Wasserstoff zu fördern.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft das fehlende Bekenntnis zur Einführung eines sogenannten Klimagelds. Eurosolar bezeichnet das Ausbleiben eines direkten CO2-Belastungsausgleichs in der vergangenen Legislaturperiode als einen zentralen Fehler. Ein solcher Ausgleich hätte laut dem Verein für mehr gesellschaftliche Akzeptanz von Klimaschutzmaßnahmen sorgen können. Daher fordert der Vorstand die neue Bundesregierung auf, eine direkte Rückverteilung der CO2-Einnahmen an die Bevölkerung umzusetzen.

Quelle: Shutterstock / Shawn Hempel

Speicherverband mahnt mehr Förderung an

WASSERSTOFF. Die Initiative Energien Speichern unterstützt die Idee des Bundeswirtschaftsministeriums, Wasserstoffspeicher langfristig wettbewerblich zu organisieren. Vorerst genüge das aber nicht.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat in der vergangenen Woche sein Weißbuch zur zukünftigen Wasserstoffinfrastruktur vorgestellt. Die Initiative Energien Speichern (Ines) begrüßt das Ziel des BMWK, Wasserstoffspeicher langfristig wettbewerblich zu organisieren. Gleichzeitig bezweifelt sie, dass der aktuelle Vorschlag einer reinen Nachfrageförderung ausreicht, um die notwendige Speicherinfrastruktur rechtzeitig zu entwickeln.

„Im Grundsatz teilen wir die Auffassung, dass Speicher in Zukunft in einem wettbewerblichen Umfeld betrieben werden können“, erklärt Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann. „Die vorgeschlagene reine Nachfrageförderung wird keine ausreichende Synchronisation zwischen der Speicherentwicklung und der zukünftigen Nachfrage herbeiführen“, mahnt er zugleich.

Die Phase des Wasserstoffmarkt-Hochlaufs erfordere aufgrund der langen Entwicklungszeiten für Wasserstoffspeicher frühzeitige Investitionen. Nur so könnten Speicher entwickelt werden, die die Marktnachfrage bedienen. Die Initiative empfiehlt daher weitere Förderinstrumente zu nutzen, um frühzeitige Investitionen in Wasserstoffspeicher anzureizen und so einen erfolgreichen Hochlauf des Wasserstoffmarktes zu ermöglichen.

Differenzverträge als Schlüssel zur Speicherentwicklung

Ines hatte bereits in mehreren Stellungnahmen betont, dass Wasserstoffspeicher aufgrund ihrer langen Planungs- und Genehmigungszeiten heute vorbereitet und entwickelt werden müssen, um mit dem Markthochlauf Schritt zu halten. Ein ausschließlich nachfrageorientierter Förderansatz, wie ihn das Weißbuch aktuell vorsieht, werde dieser Dringlichkeit nicht gerecht.

Stattdessen schlägt die Initiative die Nutzung von Differenzverträgen (Contracts for Difference − CfD) vor. Diese ermöglichten eine Absicherung der Investitionen durch staatliche Zuschüsse in Form einer Differenz zwischen Marktpreis und Speicherkosten. Dieses Modell finde bereits in anderen Bereichen der Energiewende erfolgreich Anwendung. Auch die Deutsche Energieagentur (Dena) habe in einer Studie bestätigt, dass Differenzverträge ein besonders wirksames Instrument zur Förderung von Wasserstoffspeichern darstellen.

MAHS-Marktabfrage liefert belastbare Daten für Speicherbedarf

Mit der Marktabfrage MAHS („Marktabfrage für Wasserstoffspeicher“) hatte INES bereits im Jahr 2024 eine Grundlage geschaffen, um realistische Bedarfszahlen für Wasserstoffspeicher im Hochlauf zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Abfrage werden vom BMWK im Weißbuch selbst als relevante Datengrundlage herangezogen. Dies sei ein Beleg für die Bedeutung der Initiative und die bisherige gute Zusammenarbeit.

Ergebnisse der Ines-Marktabfrage MAHS stehen im Internet bereit.

Ohne Speicher keine Wasserstoffwirtschaft

EWE-Wasserstoffspeicher. Quelle: EWE / Nadine Auras

WASSERSTOFF. Zahlreiche Pilotprojekte erkunden derzeit die Möglichkeiten, Wasserstoff zu speichern. In der aktuellen Ausgabe von Energie & Management gibt es dazu einen Überblick.

Der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft hängt entscheidend von der Verfügbarkeit ausreichender Speicherkapazitäten ab. Für neue Wasserstoffspeicher läuft der Industrie jedoch die Zeit davon. Rund zehn Jahre veranschlagt der Speicherverband Ines für die Entwicklung neuer Kapazitäten. Etwa sechs Jahre sind für eine vollständige Umwidmung vorhandener Erdgasspeicher einzukalkulieren.

Angesichts des geschätzten Kapazitätsbedarfs von 80 Milliarden kWh bis 2045, kann man da nur von einer Herkulesaufgabe sprechen. Vermutlich können 35 der aktuell vorhandenen 47 Erdgasspeicher in Deutschland für Wasserstoff nutzbar gemacht werden. Damit könnten jedoch lediglich 32 Milliarden kWh abgedeckt werden. Potenzielle Lagerstätten in den neuen Bundesländern werden derzeit erkundet.

Die großen Energieversorger schauen allerdings derzeit eher auf ihre eigenen Anlagen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft flankieren sollen. EWE-Vorstandschef Stefan Dohler sagt deshalb im Gespräch mit E&M: „Im Moment sind wir gut aufgestellt mit dem Bau eines ersten großtechnischen Wasserstoffspeichers in der Wesermarsch und den Überlegungen zu weiteren Projektentwicklungen an unseren Gasspeicherstandorten.“ Gleichzeitig gibt er aber zu bedenken, dass die Energiedichte von Wasserstoff nur ein Drittel der Energiedichte von Erdgas beträgt. Daher sei das drei- bis Vierfache an Speichervolumen notwendig. „Aktuell sehen wir eine schnelle Hochskalierung allerdings nicht“, so der EWE-Chef.

Die Wasserstoffspeicher, an denen derzeit gearbeitet wird, befinden sich in ganz unterschiedlichen Stadien. Uniper hat die Absicht erklärt, Speicher entlang des Wasserstoff-Kernnetzes in Niedersachen und NRW zu errichten. Testspeicher, etwa in Ostfriesland und Oberbayern, sind dagegen schon in Betrieb und haben bereits „zufriedenstellende“ Zwischenergebnisse geliefert.

Und auch EnBW hat über ein Joint Venture mit der Storag Etzel GmbH die Verfügbarkeit von „großvolumigen Wasserstoffkapazitäten“ ins Auge gefasst. Boris Richter, Geschäftsführer der Storag Etzel GmbH: „Der Standort Etzel nimmt eine wichtige Rolle beim H2-Markthochlauf in Nordwesteuropa ein. Zusammen mit unseren Standortpartnern arbeiten wir kontinuierlich daran, die Kavernenanlage Etzel bis 2027 H2-ready zu machen.“

Auch RWE und Gasunie investieren in den Ausbau der Wasserstoff-Speicherkapazitäten und engagieren sich in verschiedenen Projekten, die sich den Aufbau einer europäischen Wasserstoffinfrastruktur auf die Fahnen geschrieben haben.

Den ausführlichen Beitrag über den aktuellen Stand der Wasserstoff-Speicherprojekte in Deutschland lesen Sie in der Mai-Ausgabe von Energie & Management.

Neuer „Nukleus“ für Wasserstoff-Infrastruktur

Quelle: Fotolia

WASSERSTOFF. Alter Name, neue Version: Das Wasserstoff-Projekt Transhyde zielt künftig mit dem Zusatz „2.0“ auf „industriegetriebe Inhalte“.

Vier Jahre liegt der Start von „TransHyDe“ zurück, 139 Millionen Euro stellte das Bundesforschungsministerium damals für das Projekt bereit. Jetzt erhält das Projektkürzel den Zusatz „2.0“. Am 6. Mai startet eine neue Initiative mit dem Ziel, die Wasserstoff-Infrastruktur voranzubringen. Wie das Erneuerbaren-Unternehmen Enertrag mitteilt, Mitgründer der Initiative, soll der bisherige Forschungsansatz um „industriegetriebene Inhalte“ erweitert werden.

Transhyde soll neuer „Nukleus“ für Wasserstoff-Infrastrukturen und Derivat-Projekte werden, heißt es. Und es soll als Beratungsplattform für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft fungieren. Thematisch drehen soll es sich um: gasförmigen Wasserstoff, Flüssigwasserstoff, Ammoniak, Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC), Dimethylether (DME) sowie Kohlenstoffdioxid und Methanol. Darüber hinaus wollen die Forschenden sich mit Fragen der Systemanalyse, Normierung und Sicherheit, Markt und Regulierung sowie Akzeptanz befassen.

„Wir stehen an der Schwelle zur industriellen Umsetzung der Wasserstoffwirtschaft. Mit Transhyde 2.0 bringen wir technologische Ansätze gezielt in konkrete Projekte – das ist entscheidend, um Tempo zu machen“, sagt Anne Bendzulla, bei Enertrag zuständig für das operative Geschäft und designierte zweite Vorsitzende der Initiative.

|

| Gründungsvorstand von Transhyde 2.0 (v.l.n.r.): Prof. Dr. Mario Ragwitz (Fraunhofer IEG), Dr. Friederike Eggert (Sefe), Dr. Anne Bendzulla (Enertrag), Jimmie Langham (Cruh 21) Quelle: Enertrag / Jürgen Sendel |

Die Initiative startet nach eigenen Angaben mit zwölf Mitgliedern aus Forschung, Industrie und Wirtschaft. Dazu zählen neben dem brandenburgischen Projektierer etwa Securing Energy for Europe (Sefe), Clean World Hydrogen Consulting, der Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), die Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geotechnologien (IEG) und das Gas- und Wärme-Institut Essen.

Unterstützt wird die Initiative vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.

Ihr Konzept einer „offenen Initiative aus Industrie, Politik und Forschung als Fortsetzung des nationalen Wasserstoff-Leitprojektes“ stellen die Gründungsmitglieder im Internet bereit.

Urteil im Prozess um German-Pellets-Pleite rechtskräftig

Quelle: Fotolia / vege

RECHT. Mit der Insolvenz des Holzverarbeiters German Pellets verloren viele Anleger Geld. Nun ist das Urteil gegen den Ex-Geschäftsführer rechtskräftig.

Im Prozess um die Insolvenz des einst weltweit agierenden Holzverarbeiters German Pellets mit Hauptsitz in Wismar haben Staatsanwaltschaft und Verteidigung den Richterspruch akzeptiert und auf Rechtsmittel verzichtet. Damit sei das gegen den früheren Geschäftsführer verhängte Urteil rechtskräftig, sagte ein Gerichtssprecher. Das Landgericht in Schwerin hatte den heute 68 Jahre alte Firmengründer wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung sowie mehrfachen Betrugs zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt.

Der Prozess hatte mehr als zwei Jahre gedauert und war schließlich mit einem „Deal“ zu Ende gegangen. Die Staatsanwaltschaft nahm einen Großteil ihrer Anklagepunkte zurück. Als Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit wurde nach Angaben des Vorsitzenden Richters der 1. Dezember 2015 festgelegt und nicht März 2015, wie zu Prozessbeginn noch angenommen. Im Gegenzug hatte der Angeklagte, der nach Tätigkeit im Verlagswesen in Hessen und Thüringen in die Holzbranche gewechselt war, die verbliebenen Taten eingeräumt.

Nach Angaben der Verteidigung fielen 97 Prozent der ursprünglichen Vorwürfe weg. Die verfahrensrelevante Schadenssumme habe sich durch den kürzeren Tatzeitraum von 77,3 Millionen auf 2,5 Millionen Euro verringert.

Viele Kleinanleger verloren Geld

Laut Gericht hatten die Erträge der German Pellets GmbH, nach eigenen Angaben einst Weltmarktführer bei Herstellung und Vertrieb von Holzpellets für Heizungen, aus den laufenden Geschäften und Bankkredite nicht mehr ausgereicht, um die ehrgeizigen Expansionspläne in Europa und den USA zu finanzieren. Deshalb habe das weit verzweigte Unternehmen über die Ausgabe von Genussrechten neue Geldquellen erschlossen.

Mit Zinsversprechen von sieben bis acht Prozent wurden vor allem Kleinanleger gelockt, die laut Zeugenaussagen die Investition oft auch als Teil ihrer Altersvorsorge eingeplant hatten. Die Einlagen summierten sich nach früheren Angaben auf insgesamt etwa 260 Millionen Euro bei schätzungsweise 17.000 Betroffenen. Doch mit der Insolvenz von German Pellets im Februar 2016 war der Großteil des angelegten Geldes verloren. In mehr als 100 Fällen hatten nach

Gerichtsangaben Anleger versucht, in Zivilverfahren Geld zurückzubekommen, meist aber ohne oder mit nur geringem Erfolg.

Das Mutter-Pelletwerk im Wismarer Holzhafen wird seit 2016 von einem neuen Eigner betrieben und beschäftigt etwa 60 Mitarbeitende. Auch die anderen früheren Betriebsteile laufen nach Angaben des Gerichts bis heute weiter. Dem Vernehmen nach brachten die Firmenverkäufe 45 Millionen Euro, 36 Millionen davon gingen an die Banken. Die Gesamtforderungen sollen sich auf 427 Millionen Euro summieren, hieß es. Laut Medienberichten waren zunächst Forderungen im Umfang von zwei Milliarden Euro angemeldet worden. Das seit neun Jahren laufende Insolvenzverfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Im Projekt Wallbox-Inspektion wurden private Ladestationen auf ihre Effizienz hin getestet. Dafür wurden neue Testverfahren entwickelt. Quelle: Fraunhofer ISE

Mehr Transparenz im Wallbox-Markt

ELEKTROFAHRZEUGE. Ein Konsortium hat einen Qualitätsstandard für Wallboxen entwickelt. Damit gibt es auch erstmals ein Prüfverfahren für das solaroptimierte gesteuerte Laden von E-Fahrzeugen.

Die Transparenz im Markt für Wallboxen wollen das Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme (ISE), die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) und der ADAC erhöhen. Das Konsortium hat deshalb ein gemeinsames Projekt mit der Bezeichnung „Wallbox-Inspektion“ ins Leben gerufen und im Digital Grid Lab des Fraunhofer ISE die Wallboxen verschiedener Hersteller im Betrieb getestet. Es ging dabei um den Stromverbrauch der Geräte, um die Regelungsgüte und um Betriebseffekte, die beim solaren Laden von Elektrofahrzeugen eine Rolle spielen.

Insbesondere sei es um die Frage gegangen, wie ein solarer Überschuss möglichst gut in ein Elektrofahrzeug eingespeichert wird und wie bei kleinen Leistungen zwischen dem 1- und 3-phasigen Betrieb umgeschaltet werden kann, heißt es in einer Mitteilung des Fraunhofer-Instituts. Der solare Überschuss ist der Strom, der noch zur Verfügung steht, wenn alle anderen elektrischen Verbraucher im Haushalt schon versorgt sind.

Die Forschenden untersuchten deshalb, welcher maximal erlaubte Ladestrom von der Wallbox an das Fahrzeug kommuniziert wurde. Dieser Wert ist für die Steuerung der Stromaufnahme eines E-Autos, je nach verfügbarem solarem Angebot, entscheidend. Es wurden allerdings keine realen Fahrzeuge im Rahmen der Untersuchung geladen, sondern digitale Zwillinge genutzt, die am Fraunhofer ISE erstellt wurden. Entsprechend konnte den Forschenden zufolge das Ladeverhalten von 5.000 verschiedenen E-Autos simuliert werden.

Energiemanagementsystem überwacht und optimiert

Ein Energiemanagementsystem überwachte dabei den Netzanschluss und steuerte die Komponenten entsprechend. Insbesondere vor dem Hintergrund der Umsetzung des §14a EnWG ist die Überwachung und Steuerung des Leistungsbezugs am Netzanschlusspunkt von Bedeutung. Denn die Bundesnetzagentur hat in ihrer entsprechenden Festlegung zwei Alternativen vorgesehen für den Fall, dass Netzengpässe in der Niederspannung drohen und Netzbetreiber regelnd eingreifen müssen. So kann eine steuerbare Verbrauchseinrichtung direkt angesprochen werden, um den netzwirksamen Leistungsbezug zu begrenzen. Sofern sich hinter dem Netzanschlusspunkt mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen befinden, kann aber auch ein Energiemanagementsystem den Leistungsbezug der verschiedenen Geräte und Anlagen unter Einbeziehung beispielsweise der solaren Eigenerzeugung optimieren. Es muss nur sicherstellen, dass die vom Netzbetreiber vorgegebene Maximallast am Netzanschlusspunkt nicht überschritten wird.

In der Mitteilung heißt es weiter, das Team habe das Reaktionsverhalten der Wallbox in spezifischen realitätsnahen Situationen, wie dem Standby-Modus und verschieden großen Sprüngen in der Leistung der Solaranlage getestet. „Eine schnelle Regelgeschwindigkeit bei hoher Regelgüte ist entscheidend für das solargesteuerte Laden. Im praktischen Betrieb bedeutet dies, dass die Steuerung durch die Wallbox dem solaren Überschuss möglichst gut folgt“, erklärt Bernhard Wille-Haussmann vom Fraunhofer ISE, Projektleiter Wallbox-Inspektion.

In der Analyse habe sich gezeigt, dass die Wallboxen unterschiedlich schnell auf Änderungen des Solarstromangebots reagieren. Bis zu 90 Sekunden habe die Latenz bei einigen Modellen betragen. Einige hätten aber auch sofort die Anpassung vorgenommen. Um eine gute Regelqualität zu gewährleisten, empfehlen die Wissenschaftler den Wallbox-Nutzern allerdings, das Energiemanagementsystem anzupassen. „Die Geräte arbeiten dann präziser als unter Standardeinstellungen. Auch die Unterschiede zwischen den Geräten der verschiedenen Hersteller sind dann nicht mehr so groß. Die Eigenheiten des eigenen Energiesystems spielen eben eine große Rolle“, so Wille-Haussmann.

Die Ergebnisse der Untersuchung fließen in einen Wallbox Score der HTW Berlin sowie in die Beratungspraxis des ADAC ein. Die Projektpartner wollen ihre Erkenntnisse außerdem am 8. Mai in einem Workshop im Rahmen der Smarter E in München präsentieren.

Augsburg setzt auf Eisspeicher

Quelle: Pixabay / PublicDomainPictures

KÄLTETECHNIK. Die Stadtwerke Augsburg statten ein neues Bürogebäude mit einem Eisspeicher zur Wärme- und Kälteversorgung aus.

Mit einem Eisspeicher als zentralem Energiespeicher, einer Photovoltaikanlage und Ladeinfrastruktur für E-Autos bauen die Stadtwerke Augsburg (SWA) die Energieversorgung in einem neuen Bürogebäude in Augsburg-Göggingen auf.

Im Mittelpunkt steht ein Eisspeicher mit einem Gesamtvolumen von rund 600 Kubikmetern Wasser. Dieser ist untergebracht in zwei unterirdischen Tanks unterhalb der Tiefgarage. Die Eisspeicher-Technik sei nicht neu, werde aber selten in dieser Größenordnung angewendet, teilt das Unternehmen auf seiner Webseite mit. „In Augsburg ist dies der erste Eisspeicher in einem Bürogebäude dieser Dimension“.

Über spiralförmig verlaufende Rohrleitungen wird dabei dem Wasser im Winter Energie entzogen, wodurch es gefriert. Diese Energie wird über eine Wärmepumpe für die Beheizung des Gebäudes genutzt. Im Sommer kann das gespeicherte Eis die Räume wiederum kühlen – eine energieeffiziente Alternative zu den üblichen Klimaanlagen.

Die Wärme- und Kälteverteilung erfolgt über eine Betonkernaktivierung, bei der Leitungen in den Decken verlaufen. Für Spitzenlasten ist zusätzlich ein Rückkühler auf dem Dach installiert. Das Gesamtsystem wird durch eine kameragestützte Überwachung kontinuierlich kontrolliert. Veränderungen im Betriebsverhalten lassen sich so frühzeitig erkennen, um den optimalen Betrieb sicherzustellen.

Hinzu kommt eine PV-Anlage mit 120 kW Leistung auf dem Bürokomplex. Die Besonderheit liege dabei laut SWA im Indachsystem: Die Module sind in das Dach integriert, was die bauliche Hülle schützt und gleichzeitig Raum für eine Dachbegrünung lässt. Der erzeugte Solarstrom werde vollständig im Gebäude verwendet. Vorrangig betreiben die SWA damit die Wärmepumpen, außerdem versorgen sie bis zu 66 Ladepunkte in der Tiefgarage für Elektrofahrzeuge.

Beheizungsstruktur im Wohnungsneubau von 2000 bis 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Neue Flexibilität bei Netzanschluss

Quelle: Fotolia / vege

STROMNETZ. Der Nürnberger Regionalversorger N-Ergie bietet ab Mai „flexible Netzanschlussvereinbarungen“ an.

Mehr Erzeugungsanlagen am Netz trotz bereits hoher Auslastung – eine neue Regelung im Erneuerbare-Energien-Gesetz macht es möglich. Nach Paragraf 8a (EEG) können Netzbetreiber und Anlagenbetreiber eine „anschlussseitige Begrenzung der maximalen Wirkleistungseinspeisung in das Netz vereinbaren“. Auf der Basis flexibler Netzanschlussvereinbarungen kann die Wirkungsleistung in „Zeitfenstern“ begrenzt werden und dabei jeweils variieren. Technisch sicherstellen muss die Begrenzung der Anlagenbetreiber.

Der Verteilnetzbetreiber N-Ergie Netz bietet nach eigenen Angaben ab 1. Mai solche Vereinbarungen im Anmeldeprozess standardmäßig an. „Unter definierten Bedingungen können somit in besonders ausgelasteten Netzregionen weitere neue Anlagen mit einer Leistung von über 30 Kilowatt bereits vor dem dafür notwendigen Netzausbau ins Netz integriert werden“, teilt das Unternehmen mit.

Einspeisung in PV-Spitzenzeiten ausgeschlossen

Aufgrund des „rekordmäßigen Zubaus“ von Photovoltaik-Anlagen in den Jahren 2023 und 2024 sei das Hochspannungsnetz stark durch Einspeisung beansprucht. In zunehmendem Umfang müssten deshalb EE-Anlagen in ihrer Leistung reduziert werden, um Leitungen und Transformatoren vor Überlastung zu schützen. Was auch Auswirkungen auf den Anschluss weiterer Erzeugungsanlagen habe, so N-Ergie.

In Fällen, in denen die Prüfung des technisch und wirtschaftlich günstigsten Netzverknüpfungspunkts erforderlich mache – betroffen sind Anlagen mit einer Leistung von mehr als 30 kW – komme es im Ergebnis je nach Region häufiger dazu, dass zunächst kein ortsnaher Anschluss an das Stromverteilnetz ermittelt werden könne.

Mit flexiblen Netzanschlussvereinbarungen, so das Unternehmen, ließen sich weitere Windkraft- oder Biomasse-Anlagen ans Verteilnetz anschließen, „indem eine Einspeisung während der PV-Spitzenzeiten bis zum erfolgten Netzausbau vorübergehend ausgeschlossen wird“. Diese Ausschlusszeiten, heißt es weiter, überlappten „zu einem großen Teil und in immer stärkerem Umfang mit den Zeiten negativer Strompreise an der Börse“.

Auch weitere große Photovoltaik-Anlagen könnten innerhalb der Engpass-Regionen mithilfe flexibler Vereinbarungen angebunden werden, etwa wenn sie für den reinen Eigenverbrauch konzipiert werden.

Quelle: Pixabay / Alexa

Wie die Solarbranche US-Zölle sieht

PHOTOVOLTAIK. Wie wirken sich US-Zölle auf asiatische Produkte auf europäische Solarunternehmen aus? Aus der Branche kommen unterschiedliche Stimmen.

Zölle von bis zu 3.521 Prozent auf Solarzellenimporte aus Kambodscha, Thailand, Vietnam und Malaysia – die neue Handelspolitik im Land der unbegrenzten Möglichkeiten sprengt derzeit die Vorstellungskraft vieler Ökonomen. Nach einer dem Vernehmen nach einjährigen Untersuchung des US-Handelsministeriums schob die Regierung jetzt einen Riegel gegen die Importware aus Fernost vor. Einen Riegel, den auch europäische Solarunternehmen zu spüren bekommen.

„Die von der US-Regierung angekündigten Zölle werden die globalen Handelsbeziehungen belasten, Marktteilnehmer verunsichern und spürbare Folgen für die europäische Wirtschaft haben“, heißt es etwa von SMA Solar Technology. „Für SMA sind die USA einer der wichtigsten Absatzmärkte. Allein im vergangenen Jahr wurden dort rund 38 Gigawatt an Solarleistung neu installiert – mehr als doppelt so viel wie in Deutschland“, so eine Unternehmenssprecherin gegenüber dieser Redaktion.

Die neuen Zölle könnten, wie der Wechselrichterhersteller betont, auch den Solarmarkt erheblich beeinflussen, da sie PV-Module und Batterien verteuern, die größtenteils aus China importiert werden. „Zwar machen Wechselrichter nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten einer Solaranlage aus, doch steigende Modulpreise wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit von Solarprojekten insgesamt aus“, so die Sprecherin. „Im Bereich der Großanlagen führen wir schon einige Fertigungsschritte in den USA aus und prüfen, ob weitere Maßnahmen erforderlich sind. Zudem evaluieren wir seit einiger Zeit den Aufbau einer lokalen Produktion für kleinere Wechselrichter in den USA.“

Auch „ein Kostenvorteil“

SMA verfolgt die Entwicklung nach eigenen Angaben eng. Auswirkungen auf das laufende Restrukturierung- und Transformationsprogramm des eigenen Unternehmens sehe man aktuell nicht.

Genau im Blick hat die Entwicklung auch das Unternehmen Meyer Burger. „Die angekündigten beziehungsweise eingeführten Einfuhrzölle in den USA machen auch unsere Produkte teurer. Allerdings im Vergleich zu verschiedenen südost-asiatischen Konkurrenzprodukten entsteht vielfach dennoch ein Kostenvorteil für uns“, teilt die Sprecherin des Solarzellenherstellers mit. Was die Zölle aktuell für Meyer Burger bedeuten, „analysieren wir noch“.

Das in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckende Unternehmen führt in seinem in Thalheim bei Bitterfeld-Wolfen ab 1. Mai 2025 Kurzarbeit ein. Als Grund nennt der Hersteller Materialengpässe. „Aufgrund fehlender Liquidität musste enger geplant werden und als Folge wurde weniger Material bestellt, sodass es jetzt zu den Engpässen kommt. In Absprache mit den Kunden werden bestehende Aufträge geschoben und die Produktion heruntergefahren“, erklärt die Unternehmenssprecherin. Materialengpässe hätten auch zu einer Anpassung der Produktionsabläufe am US-Standort Goodyear, Arizona, geführt, das die Solarzellen aus Thalheim zu Solarmodulen verarbeitet.

Keine Beeinträchtigung der PV-Ausbaus

Beim Bundesverband der Solarwirtschaft (BSW Solar) geht man „nach aktuellem Stand“ davon aus, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland und Europa von den Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China nicht signifikant beeinträchtigt wird. „Jegliche aus Handelsstreitigkeiten resultierende Unsicherheit beeinträchtigt jedoch das gesamtgesellschaftliche Investitionsklima und behindert strategisches unternehmerisches Handeln“, so BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig.

Der Verband rechnet auch nicht damit, dass die EU neue Zölle für Importe solartechnischer Komponenten einführen wird. Und er weist darauf hin, dass „keine nennenswerte Abhängigkeit der Solarwirtschaft in der europäischen Union von seltenen Erden“ bestehe.

Unbenommen von Handelskonflikten spricht sich die Wirtschaftsorganisation „für eine Diversifizierung der Lieferketten und den strategischen Aufbau einer kompletten europäischen Wertschöpfungskette von 30 GW Kapazität gemäß den Zielen des Net Zero Industry Acts“ aus. Die Schaffung förderlicher Rahmenbedingungen für die Ansiedlung einer resilienten PV-Industrie in Europa gehe im Rahmen dieser Initiative und auch des „Draft Clean Industrial State Aid Framework“ (CISAF) weiter, erklärt Körnig.

Portugiesische EDP expandiert weiter nach Deutschland

Quelle: Fotolia / pxl.store

PHOTOVOLTAIK. Das Unternehmen EDP Renewables baut im Nordosten Thüringens seine Präsenz im Bereich PV-Anlagen aus.

Die Erneuerbaren-Tochter des portugiesischen EDP-Konzerns errichtet in Meuselwitz, im Nordosten Thüringens, ihr zweites Solarprojekt. Die Photovoltaik-Anlage soll eine Leistung von 65 MW bereitstellen.

Wie EDP Renewables (EDPR) mitteilte, werde das Projekt in Zusammenarbeit mit Kronos Solar umgesetzt, einem deutschen Solarentwickler mit Sitz in Tegernsee, den EDP im Jahr 2022 übernommen hat. Erst wenige Monate zuvor hatte EDPR mit dem Bau seines ersten deutschen Großprojekts in Ketzin bei Potsdam begonnen, das über eine Kapazität von 87 MW verfügt.

Die Inbetriebnahme der Anlage in Meuselwitz ist für Anfang 2026 vorgesehen. Zum Einsatz kommen rund 105.000 bifaciale Module, die eine installierte Leistung von 64,6 MW erzielen sollen. Geplant ist eine jährliche Stromerzeugung von knapp 70 Millionen kWh.

Das Projekt liefert künftig Strom für den ersten langfristigen Stromliefervertrag (Power Purchase Agreement, PPA), den EDPR auf dem deutschen Markt abgeschlossen hat. Vertragspartner ist Lhyfe, ein Anbieter von grünem Wasserstoff. Der 2024 geschlossene Vertrag soll die Versorgung zukünftiger Wasserstoffproduktionsanlagen in der Region sicherstellen.

„Wir haben gesagt, dass Deutschland einer der zentralen Wachstumsmärkte für EDP ist, und wir erfüllen dieses Ziel mit Projekten vor Ort. Meuselwitz ist für uns ein wichtiger Schritt, um die Energiewende des Landes weiter zu unterstützen, und wir haben eine Pipeline von Solar- und Windprojekten, die wir in naher Zukunft realisieren werden“, betont Pedro Vinagre, Executive Director für Nord- und Mitteleuropa bei EDP.

Wie es weiter heißt, will EDP in Deutschland weiterwachsen. Die Pipeline umfasst Photovoltaik-Projekte mit einer Leistung von 5.000 MW bis zum Ende des Jahrzehnts sowie weitere Wind- und Speicherinitiativen.

Node Energy sammelt Millionen an frischem Geld ein

Quelle: Fotolia / jogyx

FINANZIERUNG. Der Stromvermarkter Node Energy will zur führenden Plattform für Grünstrom im Geschäftskundensegment in Deutschland werden.

In einer Series-B-Finanzierungsrunde hat das Frankfurter Unternehmen „node.energy“ 15 Millionen Euro erhalten. Unter den Geldgebern sind vor allem Venture-Capital-Gesellschaften wie der Deep Tech & Climate Fonds und E-Capital Entrepreneurial Partners, heißt es in einer Mitteilung von Node Energy. Auch bestehende Geldgeber wie der High-Tech Gründerfonds HTGF, Bitstone Capital und Bon Venture hätten sich an der Finanzierungsrunde beteiligt.

„Mit dem frischen Kapital plant Node Energy zur führenden Plattform für Grünstrom im Geschäftskundensegment in Deutschland zu werden“, heißt es weiter. Node Energy bietet dabei langfristige Stromlieferverträge, kurz PPA, „nun auch erstmals für mittelständische Betriebe an“.

Über eine Softwareplattform erfolgt die kontinuierliche Abwicklung der Lieferprozesse, die Abrechnung und die Bereitstellung von Energiedaten zu Reporting- und Controllingzwecken. Zwischen 10 und 15 Prozent an Einsparungen zur üblichen Strombeschaffung stellt Node Energy in Aussicht.

Mit dem Geld aus der Series-B Finanzierung will das Unternehmen in den kommenden Jahren weiter in die Entwicklung ihrer Plattform und die Integration von Speicherlösungen investieren. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich Node Energy nach eigenen Angaben „zum führenden Softwareanbieter für professionelle Betreiber von Windparks und Solaranlagen entwickelt“.

Die WPD Windmanager GmbH und PNE AG werden als Referenzen für die Softwareplattform „opti.node Cockpit“ zur Verwaltung und Optimierung von Wind- und Solarprojekten genannt. Die Software soll bereits bei mehr als 14.000 Windkraft- und PV-Anlagen, die ungefähr ein Drittel des gesamten deutschen Grünstroms erzeugen, zum Einsatz kommen.

Für Hannes Schill, Managing Partner bei E-Capital ist der weitere Einstieg bei Node Energy zwangsläufig. Durch das etablierte Software-Geschäft für Betreiber von Wind- und Solarparks sei Node Energy „hervorragend positioniert, um auch im Bereich PPA-as-a-Service die Anforderungen mittelständischer Kunden zu erfüllen und sich einen relevanten Marktanteil in diesem Zukunftsfeld zu sichern.“

Eine Series-B-Finanzierung bezeichnet laut Lehrbuch eine Finanzierungsrunde für ein Unternehmen, das bereits über erste Erfolge und ein gewisses Wachstum verfügt. Sie folgt auf die Series-A-Finanzierung und dient in der Regel dazu, das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben, um eine skalierbare Geschäftsstrategie zu entwickeln, die Marktposition auszubauen und langfristiges Wachstum zu sichern.

2G Energy stärkt Vertriebsteam für Großwärmepumpen

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Der BHKW- und Wärmepumpenhersteller 2G Energy verstärkt sein Vertriebsteam für Großwärmepumpen. Das Unternehmen hatte 2023 den Wärmepumpenhersteller „NRGTEQ“ übernommen.

Die 2G Energy AG mit Hauptsitz in Heek im westlichen Münsterland baut den Geschäftsbereich für Großwärmepumpen weiter aus und verstärkt das Vertriebsteam mit vier neuen Mitarbeitern. Seit dem 1. Januar 2025 ergänzen Michael Müllers und Sigurd Schiller den Vertriebsaußendienst sowie Mario Marpert und Dominik Ziegler den technischen Vertriebsinnendienst, teilte das Unternehmen am 22. April mit.

Nach Firmen-Angaben bringen Michael Müllers und Sigurd Schiller Erfahrung im Bereich NH3-Wärmepumpen mit. Mit Dominik Ziegler und Mario Marpert kommen zwei Kollegen aus dem BHKW- und Energiekonzeptbereich hinzu, die ihre technische Kompetenz und Branchenkenntnis nun in den Wachstumsmarkt der Großwärmepumpen einbringen sollen, so 2G Energy in seiner Mitteilung.

|

| (von links) Sigurd Schiller, Dominik Ziegler, Mario Marpert und Michael Müllers Quelle: 2G Energy AG |

Mit diesem personellen Ausbau will sich 2G Energy noch stärker im Markt der Großwärmepumpen positionieren. „Durch diese Verstärkung wächst unser Vertriebsteam für Großwärmepumpen auf insgesamt acht erfahrene Mitarbeitende, die mit vereinten Kräften die Dekarbonisierung und die effiziente Wärmewende vorantreiben“, sagt Ulrich Brinkmann, Geschäftsbereichsleiter Großwärmepumpen bei der 2G Energy AG.

2G Energy kaufte das Unternehmen „NRGTEQ“ aus Rosmalen (Niederlande) im Jahr 2023 (wir berichteten). Der 2010 gegründete Produzent von Großwärmepumpen konnte in den Jahren zuvor hunderte Anlagen in Gewerbe, Industrie und bei Energieversorgern installieren und verfügt über ein entsprechendes technisches Know-how bei der Entwicklung und Auslegung dezentraler Wärmeversorgungsprojekte im höheren und hohem Leistungsspektrum.

Für 2G Energy ist der Zukauf eine Fortführung der Positionierung als Komplettanbieter für dezentrale Energieversorgungskonzepte. „NRGTEQ“ entwickelte und vermarktete vor dem Kauf sowohl Wasser-Wasser- als auch Luft-Wasser- und Sole-Wasser-Wärmepumpen.

Orsted verstärkt Unternehmenführung

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Der dänische Energiekonzern Orsted erweitert seinen Vorstand. Amanda Dasch fungiert ab 1. Mai als „Chief Development Officer“, Godson Njoku wird „Chief Generation Officer“.

Von vier auf sechs: In der Unternehmensführung von Orsted gibt es ab Mai zwei neue Posten. Mit den beiden zusätzlichen Vorständen werde die „gesamte Wertschöpfungskette der Offshore-Windenergie, einschließlich Entwicklung, Bau und Erzeugung“ vertreten sein, teilt der dänische Energiekonzern mit Hauptsitz in Fredericia mit.

Verstärken wird das „Group Executive“ Team“ Amanda Dasch. Sie bekleidet künftig den Posten des Chief Development Officers (CDO) und soll die Entwicklungsaktivitäten in Europa, Amerika und in Region Asien-Pazifik leiten. Zudem fallen die Aufgabenfelder „Trading & Revenue, Group Strategy & Innovation und Group Stakeholder Relations“ in ihre Verantwortung. Dasch ist derzeit CEO bei Orsted für die Region Amerika. Bis ein Nachfolger gefunden ist, soll sie diese Funktion weiter ausüben.

Neu ins Führungsgremium kommt neben ihr Godson Njoku. Er wechselt vom Öl-Multi Shell zu den Dänen. Njoku wird Chief Generation Officer (CGO) und erhält die Gesamtverantwortung für die Energieerzeugungsanlagen in Europa. Seinen Dienstsitz wird er in Großbritannien haben.

„Das Group Executive Team spiegelt unseren verstärkten Fokus auf unser Kerngeschäft, die Projektabwicklung und die Verbesserung unserer Wettbewerbsfähigkeit wider“, kommentiert Orsted-Präsident Rasmus Errboe die Verstärkung der Führungsteams. Errboe trat im Februar dieses Jahres die Nachfolge von Mads Nipper an.

Neben ihm und den beiden neuen gehören zur Unternehmensführung Finanzvorstand Trond Westlie, der Leiter des Bereichs Bauwesen (CCO), Patrick Harnett und die Leiterin der Personalabteilung (CHRO), Henriette Fenger Ellekrog.

MET Group mit Umsatzrückgang

Quelle: Kurhan, Fotolia

BILANZ. Der Schweizer Energiegroßhändler MET Group setzte mehr Volumen an Strom und Erdgas im vergangenen Jahr um.

Das Unternehmen MET Group mit Sitz im Schweizerischen Zug sieht sich selbst als einen großen Player im europäischen Energiegroßhandel. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben 1.100 Mitarbeitende und ist über Tochtergesellschaften in 17 Ländern präsent, „auf 31 nationalen Gasmärkten aktiv und an 44 internationalen Handelsplätzen vertreten“.

Wie MET weiter mitteilte, sei 2024 „das drittbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte“ gewesen. Der Umsatz habe 17,9 Milliarden Euro betragen. Das Jahr zuvor seien es noch 24,5 Milliarden Euro gewesen, „was die weitere Normalisierung der Energiepreise nach der Krise 2022 widerspiegelt“. Andere Finanzzahlen teilte die MET Group nicht mit.

Das gehandelte Stromvolumen der MET stieg im vergangenen Jahr auf 76 Milliarden kWh, 2023 waren es 68 Milliarden kWh gewesen. Das im Handel umgesetzte Erdgasvolumen ging deutlich auf 140 BCM (1.370 Mrd. kWh) nach oben, gegenüber 88 BCM (780 Mrd. kWh) im Vorjahr.

Im Jahr 2024 wurden insgesamt 22 LNG-Ladungen von der MET Group nach Europa importiert. Zudem wurde ein langfristiger Liefervertrag mit dem Energiekonzern Shell geschlossen. Dieser sieht über einen Zeitraum von zehn Jahren die Lieferung von verflüssigtem Erdgas aus den USA nach Europa vor.

Im Zuge des Ausbaus der LNG-Aktivitäten vereinbarte die MET Group im Herbst 2024 eine Kooperation mit dem US-amerikanischen Unternehmen Celsius. Ziel ist der Bau eines eigenen LNG-Tankers, dessen Fertigstellung und Übergabe an MET für das Jahr 2027 vorgesehen ist.

Parallel dazu setzt die MET Group die Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien fort. Derzeit betreibt MET nach eigenen Angaben Photovoltaik- und Onshore-Windanlagen mit einer Leistung von 414 MW. Weitere 112 MW sollen sich demnächst in der Realisierung befinden. Die Projektpipeline umfasst Vorhaben in acht europäischen Ländern.

Auch Batteriespeichersysteme gewinnen für das Unternehmen an Bedeutung. Ende 2024 übernahm die MET Group das französische Unternehmen Comax France, das auf die Entwicklung und den Betrieb von Batteriespeichern spezialisiert ist.

Benjamin Lakatos, Vorsitzender und Geschäftsführer der MET Group: „Nach der Energiekrise des Jahres 2022 hat Europa im vergangenen Jahr begonnen, die Energiewende mit einem pragmatischeren Ansatz zu verfolgen. MET wird weiterhin einen aktiven Beitrag zur Bewältigung des Energie-Dreiecks aus Versorgungssicherheit, Dekarbonisierung und Bezahlbarkeit leisten.“

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

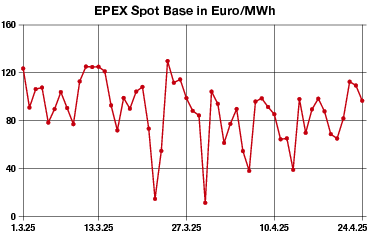

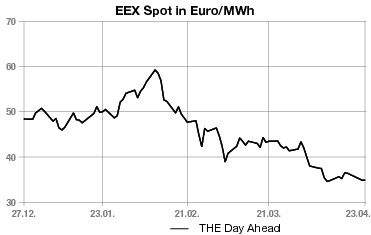

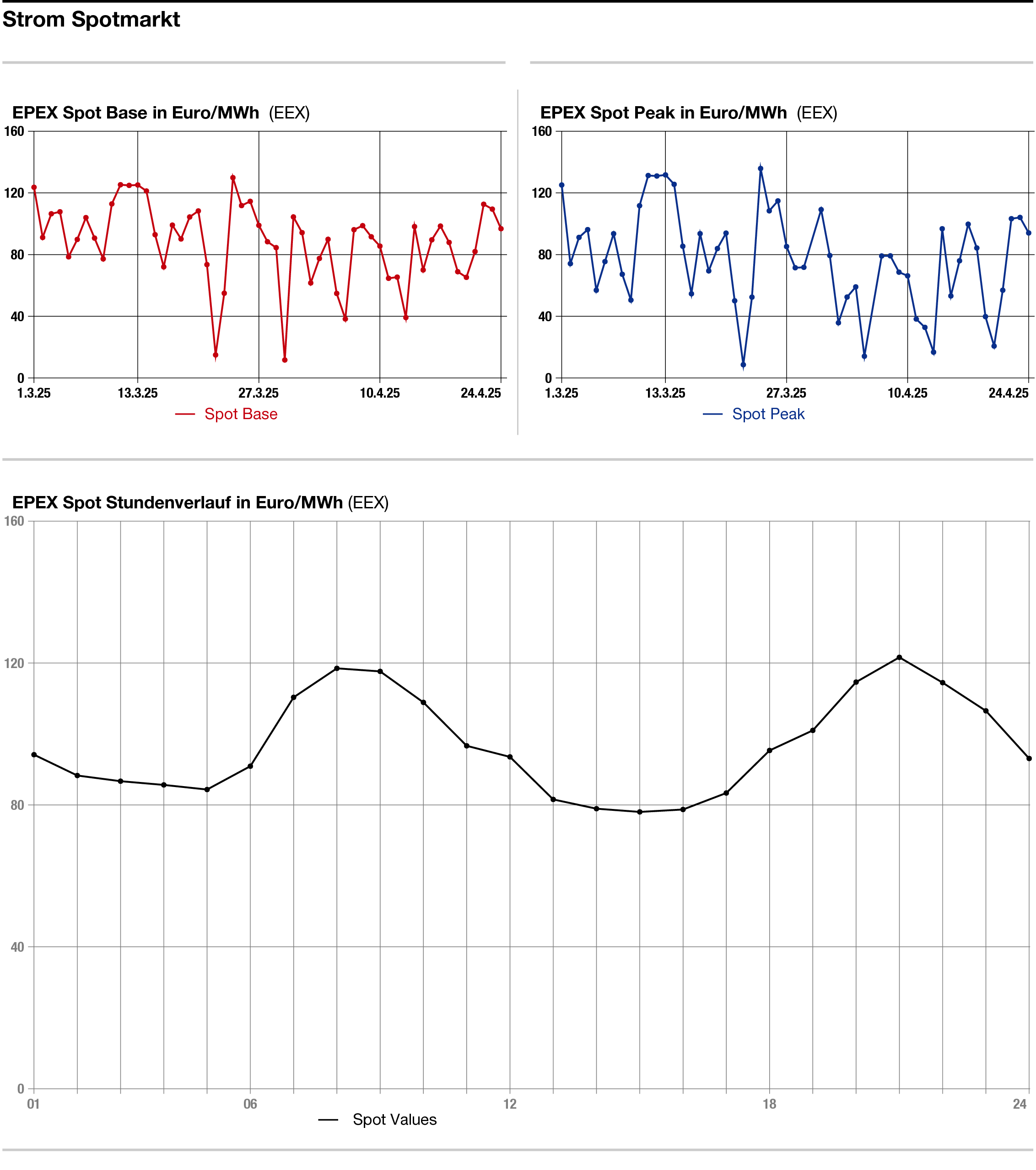

STROM

GAS

Energienotierungen erholen sich von Vortagesverlusten

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

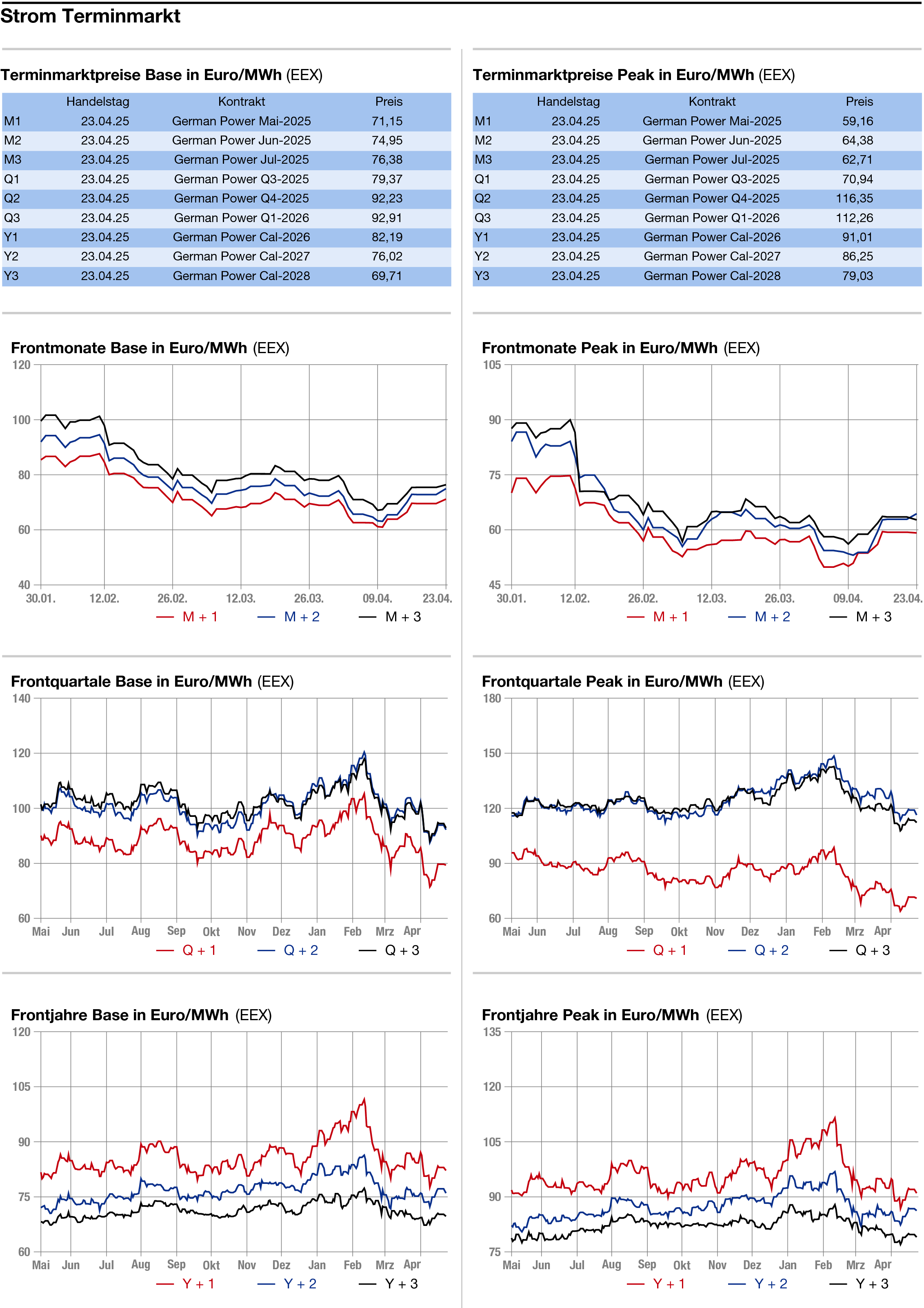

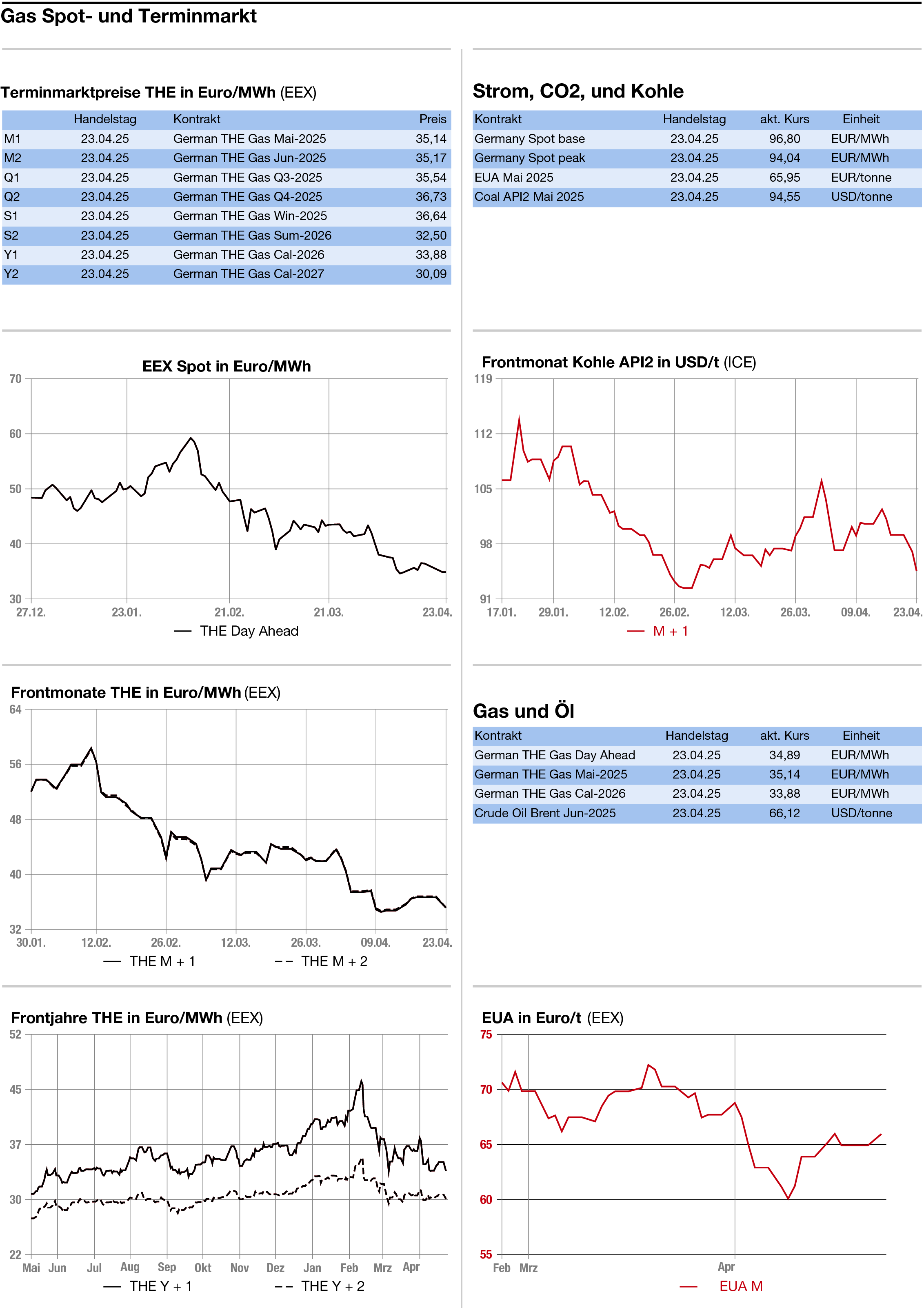

Überwiegend fester zeigten sich Energiemärkte am Mittwoch, nachdem am Dienstag noch großteils Abgaben zu verzeichnen gewesen waren. Händler verwiesen auf das aufgehellte Bild in den USA. So kamen aus dem US-Handelsministerium Aussagen, die US-Regierung setze auf eine Einigung im Handelsstreit mit China. Auch zwischen den USA und Japan sowie Indien gibt es anscheinend Fortschritte: „Damit dürfen die Börsianer hoffen, dass sich die schlimmsten Befürchtungen eines Handelskriegs nicht bewahrheiten“, so ein Händler. An den Finanzmärkten wird zudem darauf verwiesen, dass US-Präsident Donald Trump seine Pläne zur Entlassung von US-Notenbankchef Jerome Powell zunächst begraben hat.

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-Ahead allerdings verlor 12,75 auf 97,00 Euro/MWh im Base und 10,25 auf 94,25 Euro/MWh im Peak. Börslich zeigte sich der Day-Ahead mit 96,80 Euro in der Grundlast und 94,04 Euro in der Spitzenlast. Maßgeblich für die Abgaben im Day-Ahead war die etwas höhere Erneuerbaren-Einspeisung von 15 GW, die für den Donnerstag erwartet wird. Für den Berichtstag hatte Eurowind nur 12,7 GW prognostiziert. Am Freitag soll sich die Einspeisung von Wind und Solar auf einem fast identischen Niveau wie am Donnerstag bewegen. Für das Wochenende erwarten die Meteorologen noch deutlich höhere Beiträge der Erneuerbaren. Am langen Ende gewann das Cal 26 im Konvoi mit CO2 und Erdgas um 1,96 auf 82,73 Euro je Megawattstunde hinzu.

CO2: Fest haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.39 Uhr 2,67 auf 67,06 Euro/Tonne. Am Vortag waren noch deutliche Abgaben verzeichnet worden. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 18,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 67,30 Euro, das Tief bei 64,80 Euro. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 63,41 Euro, dann bei 61,78 Euro und 60,07 Euro. Einen ersten Widerstand hat die Analystin bei 67,48 Euro ausgemacht. Händler sprachen von einer technischen Reaktion auf die Verluste vom Vortag in einem insgesamt aufgehellten handelspolitischen Umfeld.

Erdgas: Uneinheitlich haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.44 Uhr 0,675 auf 34,8 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es dagegen um 0,900 auf 35,7 Euro/MWh nach unten. Damit notierte Gas weiter in enger Bandbreite. Die Aufschläge beim Frontmonat könnten eine technische Reaktion auf die Abgaben vom Vortag sein, so Marktbeobachter. Einerseits wirkten sich die niedrigen Speicherstände bullish aus, andererseits belasteten die höheren LNG-Lieferungen nach Europa im Zusammenhang mit den laufenden Zollstreitigkeiten. Der norwegische Gasflow beträgt für den Berichtstag auskömmliche 330,9 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: