25. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Regierung senkt Wachstumsprognose auf Null

STROMNETZ: Verbände warnen vor Folgen geplanter Netzentgelt-Streichung

PHOTOVOLTAIK: Österreich veröffentlicht Investitionszuschüsse-Verordnung

HANDEL & MARKT

GEBÄUDETECHNIK: Wärmepumpenabsatz nimmt wieder Fahrt auf

WASSERSTOFF: Deutsch-Britische Studie über den Wasserstoffhandel veröffentlicht

WINDKRAFT OFFSHORE: 1,28 Milliarden für Windanker

STROMSPEICHER: Vattenfall vermarktet Speicher von Return

STATISTIK DES TAGES: Menge der vermiedenen Treibhausgas-Emissionen durch Solar

TECHNIK

STUDIEN: Deutschland sparte 2024 fünf Milliarden Euro für fossile Energieträger

PHOTOVOLTAIK: Start-up bringt Solar-Check in Ludwigsburg an den Start

REGENERATIVE: Erneuerbare decken weniger als 50 Prozent des Stromverbrauchs

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Teterow prüft Ansprüche gegen ehemaligen Stadtwerke-Chef

UNTERNEHMEN: Stadtwerke-Fusion steht vor Vollendung

PERSONALIE: Führungswechsel bei Thüga-Repräsentanz in der EU

PERSONALIE: David Balensiefen verstärkt Spotmyenergy

PERSONALIE: Geschäftsführervertrag in Sindelfingen verlängert

TOP-THEMA

EWE steigert ihre Investitionen weiter

EWE-Vorstandschef Stefan Dohler bei der Vorstellung des Geschäftsjahres 2024. Quelle: E&M / Fritz Wilhelm

BILANZ.

EWE ist mit dem operativen Ergebnis für 2024 sehr zufrieden und hat viel vor im Bereich Wasserstoff.

Insgesamt 1,33 Milliarden Euro sind bei EWE im Jahr 2024 in die Windenergie, Elektromobilität, Wasserstoff und in den Ausbau der regionalen Energienetze geflossen. Für den überwiegend kommunalen Energiekonzern sind dies die „Wachstumsbereiche“, für die in den nächsten zehn Jahren rund 16 Milliarden Euro an Investitionen vorgesehen sind. Ob es tatsächlich so viel wird, hängt laut Stefan Dohler allerdings von den politischen Rahmenbedingungen, die von der kommenden Bundesregierung gesetzt werden, ab. Deshalb müsse diese Zahl nochmal auf den Prüfstand gestellt werden, so der EWE-Vorstandschef bei der Vorstellung der Bilanz für 2024.

Auf Basis der aktuellen Wachstumsstrategie hat EWE die Investitionen 2024 im Vergleich zum vorangegangenen Jahr um 15,4 Prozent gesteigert. Ausgehend vom „historischen Durchschnitt“ von 500 bis 600 Millionen Euro, bedeutet dies in etwa eine Verdopplung. „Wir sind auch leistungsfähig, um das dauerhaft weiterführen zu können“, betonte Dohler.

Mit der Fokussierung auf die Wachstumsfelder ist unter anderem die Trennung von den Aktivitäten in Polen einhergegangen, aber auch erhebliche Investitionen in die Skalierung der Wasserstoffwirtschaft, beispielsweise am Standort Emden. Dort wird ein großer Elektrolyseur mit 320 MW Kapazität gebaut. Zusammen mit Speichern und der Anbindungsleitungsleitung an das deutsche Wasserstoffkernnetz beläuft sich das Investitionsvolumen, das 2024 von Aufsichtsrat und Vorstand freigegeben wurde, für dieses Projekt auf rund 800 Millionen Euro.

Zur Diskussion über die Kosten des Wasserstoffhochlaufs sagte Dohler: „Meine feste Überzeugung ist, dass ein hoch regeneratives System ohne Wasserstoff nicht sinnvoll funktioniert, insbesondere nicht bezahlbar funktioniert.“ Deshalb begrüßt er, dass der Koalitionsvertrag von SPD und CDU/CSU ein klares Bekenntnis zum Wasserstoff enthält. „Denn die Kombination aus Erneuerbaren und Wasserstoff führt zu einem hoch integrierbaren Gesamtsystem, das stabil und resilient betrieben werden kann“, so der EWE-Chef. Dabei könnten neben grünem Wasserstoff auch andere Farben eine Rolle spielen, etwa blauer Wasserstoff, der mithilfe der Spaltung von Methan erzeugt wird.

Bei der Wärmeversorgung von Privatkunden spielt Wasserstoff für EWE allerdings keine Rolle. Hier wird nach Dohlers Überzeugung die Wärmepumpe die beherrschende Technologie sein, mit Abstrichen in bestimmten Gegenden noch das Biogas. „Wir sind sehr intensiv in der kommunalen Wärmeplanung unterwegs“, versicherte der EWE-Vorstandsvorsitzende.

Mit dem operativen Ergebnis sei man „sehr zufrieden“, sagte Frank Reiners bei der Vorstellung der Zahlen, auch wenn sich Sondereffekte im Bereich Trading stark bemerkbar gemacht hätten. Hier stehen 632 Millionen Euro für 2024 zu Buche. „Das liegt im Bereich unserer Erwartungen“, so der EWE-Finanzvorstand. Ein Blick auf die Ergebnisverteilung spiegele die Konzentration auf die Wachstumsthemen wider: mit 51 Prozent entfällt der Löwenanteil auf die Netze und das Speichergeschäft. Und auch die Erneuerbaren mit 11 Prozent und Marktthemen mit 10 Prozent – dazu gehören etwa Energiedienstleistungen und E-Mobilität – liefern einen „bedeutenden“ Beitrag.

Gerade beim Thema Netzausbau – an das EWE-Netz sind aktuell rund 8.000 MW an regenerativen Erzeugungskapazitäten angeschlossen – war es EWE-Chef Dohler ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass das Kapital für die notwendigen Investitionen nicht vom Staat kommen muss. Die Millionen und Milliarden – bei EWE sind es jährlich etwa 500 Millionen Euro – könnten von privaten Investoren zur Verfügung gestellt werden. Angesichts solcher Summen sei ohnehin ein Engagement von Playern des internationalen Kapitalmarkts notwendig. Allerdings tue sich die Bundesnetzagentur noch schwer damit anzuerkennen, dass eine Eigenkapitalrendite von 9 Prozent im internationalen Vergleich „sehr überschaubar“ ist.

Die eigene Erneuerbaren-Erzeugung habe 2024 mit 240 MW, die neu installiert und in Betrieb genommen wurden, einen großen Schub erfahren. Grund dafür sei vor allem eine sehr gute Kooperation mit Dienstleistern und Behörden gewesen. Weitere 800 MW seien „baufertig“, sodass die Investitionen dafür freigegeben werden könnten. Damit belaufe sich die installierte Leistung der EWE-Tochter Alterric auf derzeit rund 2.400 MW. In diesem Jahr werde das Unternehmen dann auch den ersten Hybridpark aus Onshore-Wind- und PV-Anlage realisieren.

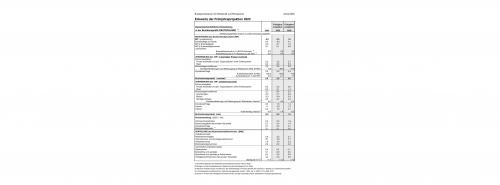

| 2024 | 2023 | Veränderung in Prozent | |

| Umsatz in Euro | 8.681,3 Mio. | 10.005,1 Mio. | -13,2 |

| Operatives EBITDA in Euro | 1.261,4 Mio. | 1.642,8 Mio. | -23,2 |

| Operatives EBIT in Euro | 631,8 Mio. | 1.027,3 Mio. | -38,5 |

| Investitionen (Auszahlungen) in Euro | 1.329,1 Mio. | 1.151,3 Mio. | 15,4 |

| Jahresüberschuss HGB in Euro | 650,8 Mio. | 428,3 Mio. | 51,9 |

| Mitarbeitende Ø | 10.899 | 10.845 | 0,5 |

Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zur Frühjahrsprojektion 2025 Quelle: E&M / Susanne Harmsen

Regierung senkt Wachstumsprognose auf Null

POLITIK. Robert Habeck rechnet laut der Frühjahrsprojektion mit einer Stagnation. Das exportabhängige Deutschland werde von der US-Zollpolitik besonders getroffen.

Die Bundesregierung hat am 24. April ihre Konjunkturprognose gesenkt und erwartet für das laufende Jahr eine Stagnation des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP). Wie das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) unter Leitung von Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) mitteilte, liegt die aktuelle Erwartung für 2025 bei 0,0 Prozent – nach zuvor angenommenen 0,3 Prozent Wachstum. Besonders stark seien exportabhängige Branchen betroffen durch „das Ende des freien globalen Handels“ wegen der US-Zölle, fürchtet Habeck.

Laut BMWK hat die global zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit, ausgelöst durch die angekündigten und teilweise ausgesetzten Zölle der Vereinigten Staaten, zu Verwerfungen an den Finanzmärkten geführt. Die Folgen seien nicht nur weltweit spürbar, sondern träfen exportorientierte Volkswirtschaften wie Deutschland besonders hart. Die Energiebranche, deren Unternehmen stark in internationale Lieferketten eingebunden sind, sieht sich infolge sinkender Auslandsnachfrage und steigender Kosten mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert.

Energiepreise stabilisiert

Habeck wies in Berlin darauf hin, dass Deutschland sich weiterhin in einem von Krisen geprägten wirtschaftlichen Umfeld befinde. Nach der Corona-Pandemie und der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine belaste nun die protektionistische Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten die deutsche Wirtschaft. „Es ist uns gelungen, die hohen Energiepreise wieder deutlich zu senken“, sagte Habeck. Diese Stabilisierung sei jedoch kein Garant für dauerhafte Entlastung, sagte er.

Besonders betroffen von möglichen Handelsumlenkungen seien energieintensive Industriezweige sowie Stadtwerke, die auf Importe bestimmter Technologien oder Vorprodukte angewiesen sind. Laut BMWK könnten durch eine zunehmende Umlenkung chinesischer Exporte auf europäische Märkte auch Preisschwankungen bei Energieanlagen, etwa Photovoltaik-Komponenten oder Batterien, auftreten. Diese Unsicherheit erschwere Planungen für Investitionen in die Energiewende.

Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Investitionsklima

Die wirtschaftliche Schwächephase wirkt sich zunehmend auf den Arbeitsmarkt aus. Die Frühjahrsbelebung bleibt laut BMWK schwach, die Beschäftigung geht zurück. Zugleich bleibt das Investitionsklima angespannt: Private Investitionen entwickeln sich verhalten, nicht zuletzt wegen gestiegener Finanzierungskosten und regulatorischer Unsicherheiten. Zwar erwartet das Ministerium für 2026 ein Wachstum von 1,0 Prozent, doch entscheidend sei laut Habeck, „ob die strukturellen Reformen schnell und konsequent umgesetzt werden“.

Hierzu zählen Maßnahmen zur Behebung des Investitionsstaus in Infrastruktur und Digitalisierung sowie zur Senkung der Energiekosten für Unternehmen. Die geplante neue Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD plant laut Koalitionsvertrag unter anderem einen „Investitions-Booster“, steuerliche Erleichterungen und eine Flexibilisierung des Arbeitsrechts. Zudem soll der Ausbau der erneuerbaren Energien effizienter und kostengünstiger gestaltet werden.

Strukturelle Schwächen als Wachstumshindernis

Wirtschaftsverbände kritisieren seit Langem strukturelle Hemmnisse, etwa einen Fachkräftemangel, langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren sowie hohe Energiekosten im internationalen Vergleich. Auch die unklare wirtschaftspolitische Ausrichtung der Bundesregierung hemme Investitionsentscheidungen, heißt es aus der Branche.

Habeck betonte, dass reine Ausgabenprogramme nicht ausreichen würden. „Geld allein löst kein Problem“, so der Minister. Entscheidend sei die Umsetzung konkreter Reformen. Die von Bundestag und Bundesrat beschlossene Grundgesetzänderung zum Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz schaffe zwar die finanziellen Grundlagen – nun müsse aber gehandelt werden.

Die Inflationsrate dürfte laut Frühjahrsprojektion von 2,2 Prozent im Vorjahr auf 2,0 Prozent in diesem und 1,9 Prozent im kommenden Jahr sinken. Dies sei auf inflationsdämpfende Effekte zurückzuführen, etwa niedrigere Energiepreise und geringere Nachfrage. Für die Energiebranche bedeutet dies eine gewisse Entlastung bei Beschaffungskosten, allerdings bei gleichzeitig sinkender Umsatzentwicklung durch stagnierende industrielle Nachfrage.

Habeck appellierte an die EU, geschlossen auf die US-Handelspolitik zu reagieren: „Nur wenn wir in Europa gemeinsam auftreten, können wir wirksame Gegenmaßnahmen beschließen.“ Die Energieversorgung müsse dabei dauerhaft unabhängig von geopolitischen Risiken gestaltet werden – etwa durch Diversifizierung der Importquellen, Ausbau der inländischen Produktion und gesetzliche Vorgaben zur Resilienz.

Verbände warnen vor Folgen geplanter Netzentgelt-Streichung

Quelle: Fotolia / Tom Bayer

STROMNETZ. Die Bundesnetzagentur plant die Abschaffung sogenannter vermiedener Stromnetzentgelte. Energieverbände befürchten dadurch negative Folgen für Versorgungssicherheit und Investitionen.

Die Bundesnetzagentur hat am 23. April einen Entwurf zur Konsultation gestellt, der die sogenannten vermiedenen Netznutzungsentgelte für dezentrale konventionelle Erzeugungsanlagen schrittweise abschafft. (Wir berichteten.) Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) kritisiert dieses Vorhaben deutlich. Sein Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing erinnerte: „Bei allen ähnlichen Versuchen hat sich der VKU in den vergangenen Jahren entschieden gegen diese Abschaffung gewandt.“

Laut Liebing würden die Pläne den wirtschaftlichen Weiterbetrieb steuerbarer Bestandsanlagen gefährden, insbesondere von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), die vor Ort Strom- und Wärmeversorgung sicherstellen. Dies könne eine neue Kapazitätslücke erzeugen und damit die Versorgungssicherheit schwächen. Die geplante Abschaffung der Bundesnetzagentur eine schrittweise Reduzierung der Zahlungen um je 25 Prozent über vier Jahre vor.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unterstrich in einer ersten Einschätzung, dass die vermiedenen Netzentgelte für bestehende Anlagen einen wesentlichen Bestandteil der Wirtschaftlichkeitsberechnung darstellen. Eine vorzeitige Absenkung in einem ohnehin investitionsunsicheren Umfeld sei aus Sicht des Verbands „kein gutes Signal“.

Hintergrund vermiedene Netzentgelte

Die vermiedenen Netzentgelte sind Ausgleichszahlungen, die Betreiber dezentraler, nicht-volatiler Anlagen – etwa auf Biomethan- oder Erdgasbasis – von Verteilnetzbetreibern erhalten. Diese Anlagen speisen Strom direkt in die unteren Spannungsebenen der Verteilnetze ein und entlasten so die übergeordneten Netze. Die Zahlungen kompensieren die dadurch vermiedenen Kosten.

Bereits im Jahr 2017 hatte der Gesetzgeber mit dem Netzentgeltmodernisierungsgesetz eine neue Regelung eingeführt. Seitdem gelten vermiedene Netznutzungsentgelte nur noch für Bestandsanlagen. Neue volatile Erzeuger wie Windkraft- oder Photovoltaikanlagen erhalten diese Zahlungen seit 2018 nicht mehr, neue steuerbare Anlagen seit 2023 ebenfalls nicht.

Vertrauen der Investoren bewahren

Der VKU betont, dass kommunale Unternehmen langfristige Investitionen auf Grundlage der bisherigen Regelung getätigt haben. Eine nachträgliche Abschaffung stelle den Vertrauensschutz in politische Entscheidungen infrage. „Die Unternehmen brauchen Planungs- und Investitionssicherheit“, sagte Liebing.

Auch wirtschaftlich sieht der Verband keinen Vorteil: Eine Entlastung der Netznutzer sei laut VKU nicht zu erkennen. Im Gegenteil – durch den Wegfall netzdienlicher Einsätze könnten die Netzentgelte bundesweit steigen. Kommunale Versorger müssten Einnahmeausfälle womöglich durch höhere Preise bei der Fernwärme kompensieren.

Der VKU verweist zudem auf den Koalitionsvertrag der Bundesregierung, der einen massiven Ausbau gesicherter Kraftwerksleistung vorsieht. Dies lasse sich nur mit Anreizen für steuerbare dezentrale Anlagen umsetzen. „Wir brauchen für die Energiewende eine Stärkung der Unternehmen, nicht eine Schwächung“, kommentierte Liebing.

Österreich veröffentlicht Investitionszuschüsse-Verordnung

Quelle: Pixabay / cverkest

PHOTOVOLTAIK. Insgesamt stehen heuer 70 Millionen Euro zur Verfügung, darunter 60 Millionen für die Photovoltaik. Branchenvertreter raten zu gezielten Unterstützungen anspruchsvoller Anlagen.

Das für Energiepolitik zuständige österreichische Wirtschaftsministerium (BMWET) hat am 23. April die seit langem erwartete Investitionszuschüsse-Verordnung-Strom 2025 gemäß dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) veröffentlicht. Ihr zufolge stehen bis Jahresende insgesamt 70 Millionen Euro zur Verfügung. Davon entfallen 60 Millionen Euro auf Photovoltaikanlagen und Stromspeicher, 5 Millionen Euro auf kleine und mittelgroße Wasserkraftwerke mit maximal je 25 MW Leistung und 4 Millionen auf Biomasseanlagen mit einer Höchstleistung von 50 kW. Mit der verbleibenden Million Euro fördert das Ministerium Windräder mit maximal je 1 MW Leistung.

Laut einer Aussendung des Ministeriums geht es bei der Wasserkraft vor allem um die Unterstützung von Revitalisierungsvorhaben. Vergeben werden die Mittel in mehreren Ausschreibungen (Calls), deren erste bereits am 23. April begann und deren letzte am 18. November endet.

Erstmals verfügbar ist ein sogenannter „Made in Europe“-Bonus für PV-Anlagen, deren Komponenten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sowie der Schweiz gefertigt werden. Er beläuft sich auf je 10 Prozent der Kosten für die Module sowie der Wechselrichter und gilt für jene Ausschreibungen, die ab dem 23. Juni starten. Spätestens ab diesem Zeitpunkt liegt die sogenannte „White List“ der Ökostrom-Förderstelle Oemag vor. Sie führt jene Technologieanbieter auf, die bei Inanspruchnahme des „Made in Europe“-Bonus für die Realisierung von Anlagen infrage kommen. Die Kriterien, die die Anbieter für die Aufnahme in die Liste zu erfüllen haben, sind im Anhang zu der Verordnung angegeben.

Dem Ministerium zufolge werden die Mittel im Rahmen der Verordnung „im Umfang des gesetzlich vorgesehenen Mindestmaßes zur Verfügung gestellt“. Dies trage der angespannten Budgetlage Österreichs ebenso Rechnung wie dem Anliegen, „öffentliche Mittel gezielter dort einzusetzen, wo sie einen spürbaren Beitrag zur Energiewende leisten. Im Zentrum steht künftig stärker die Wirksamkeit der Maßnahmen – mit Fokus auf Systemdienlichkeit, Effizienz und netzdienliche Technologien“.

Gezielt fördern

Der Obmann der Technologieplattform Photovoltaik, Hubert Fechner, teilte der Redaktion mit, die Verordnung sei in ihrer vorliegenden Form grundsätzlich gut gelungen. Die Fördersätze für PV-Anlagen, die sich auf bis zu 160 Euro/kW belaufen, seien in Ordnung. Und den „Made in Europe“-Bonus habe die Branche seit Jahren gefordert.

Die sechsseitige „EAG-Investitionszuschüsseverordnung-Strom-Novelle 2025“ ist auf der Internetseite der Ökosrom-Förderstelle Oemag downloadbar.

Quelle: E&M

Wärmepumpenabsatz nimmt wieder Fahrt auf

GEBÄUDETECHNIK. Die Wärmepumpen-Branche freut sich über eine deutlich gestiegene Nachfrage nach Anlagen. Zudem: Die Leute sind zufrieden mit der Technik.

Um 35 Prozent auf 62.000 Wärmepumpengeräte ist der Absatz in den ersten drei Monaten dieses Jahres im Vergleich zum abgelaufenen Quartal 2024 gestiegen. Nach einem „schwierigen Absatzjahr 2024“ komme die Wärmewende wieder zurück in die Erfolgsspur, so der Geschäftsführer des Bundesverbands Wärmepumpe (BWP), Martin Sabel, bei der Vorstellung der Zahlen.

Er lobt in diesem Zusammenhang besonders die „Bundesförderung effiziente Gebäude“ (BEG), die seit 2021 energetische Sanierungsvorhaben mit Zuschüssen und zinsverbilligten Darlehen unterstützt. „Die Verbraucher wollen raus aus fossilen Heiztechniken und profitieren dabei von einer hohen Qualität sowohl bei der Installation durch das deutsche Fachhandwerk als auch bei den Wärmepumpen. Beides wird durch die Bundesförderung effiziente Gebäude exzellent gefördert.“

Sabel fordert die künftige Regierung dazu auf, die Tendenz steigender Installationszahlen bei hoher Kundenzufriedenheit durch „verlässliche Rahmenbedingungen zu unterstützen“. Dass die Koalition die BEG-Heizungsförderung weiterführen will, sei daher „sehr zu begrüßen“. Auch die Absenkung der Stromsteuer und eine zusätzliche Minderung der Netzentgelte sollen laut Koalitionsvertrag zu Entlastungen von insgesamt 5 Cent pro kWh führen. Damit setze die Regierung ein wichtiges Zeichen für die Elektrifizierung.

Sabel kritisierte allerdings auch unklare Formulierungen im Koalitionsvertrag. „Einerseits wird die Abschaffung des Heizungsgesetzes in Aussicht gestellt – eines Gesetzes, das gar nicht existiert. Andererseits wird eine Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) angekündigt.“ Die Branche erwartet, dass, wenn die Regierung schon Änderungen vornehmen möchte, diese Vorgaben noch im Laufe dieses Jahres feststehen. Eine sich über Jahre hinziehende Überarbeitung sei zu vermeiden.

Dass die Wärmepumpe weiterhin ein gutes Image hat, belegen der Verband mit Zahlen einer Forsa-Umfrage. „96 Prozent, also nahezu alle befragten Hausbesitzer mit Wärmepumpe, würden sich rückblickend erneut für eine Wärmepumpe entscheiden.“ Positiv bewertet werden von 96 Prozent der Befragten die Funktion und der Komfort ihrer Wärmepumpe, 92 Prozent sind zufrieden mit den niedrigen Schallpegeln und 84 Prozent schätzen besonders die niedrigen Betriebskosten ihrer Anlage.

Industrie und Handwerk hätten auf die gestiegene Nachfrage nach Wärmepumpen reagiert und die Kapazitäten für Herstellung und Installation insbesondere für Bestandsgebäude ausgebaut. „Es gibt also keinen Grund, weiter auf fossile Heizungen zu setzen, sondern die Wärmewende muss konsequent fortgeführt werden“, so Sabel.

Die deutsche Wärmepumpen-Branche beschäftigt rund 35.000 Personen und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Derzeit werden in Deutschland rund 1,7 Millionen Wärmepumpen genutzt. Die verbauten Anlagen werden zu rund 95 Prozent von BWP-Mitgliedsunternehmen hergestellt.

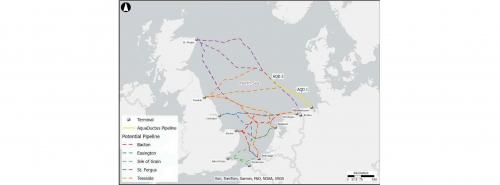

Deutsch-Britische Studie über den Wasserstoffhandel veröffentlicht

Quelle: Dena/Adelphi/Arup

WASSERSTOFF. Im Rahmen der Deutsch-Britischen Wasserstoffpartnerschaft wurde eine Studie zur Machbarkeit des Handels von Wasserstoff in London vorgestellt.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und das britische Department of Energy Security and Net Zero (DESNZ) haben am 23. April die Ergebnisse einer gemeinsamen geplanten Machbarkeitsstudie vorgestellt. Die Studie von Arup, der Deutschen Energie-Agentur (Dena) und Adelphi skizziert die erforderlichen Schritte für einen zukünftig auf Pipelines basierenden Wasserstoffhandel zwischen dem Vereinigten Königreich und Deutschland.

Gegenstand der über hundertseitigen Untersuchung sind die politischen Rahmenbedingungen, die Anforderungen an eine zukünftige Leitungsinfrastruktur sowie die regulatorischen, technischen und kommerziellen Maßnahmen für die Umsetzung und den Betrieb einer Wasserstoffpipeline zwischen den Ländern. Der BMWK-Staatssekretär Philipp Nimmermann erläuterte: „Deutschland und das Vereinigte Königreich haben ihre bilaterale Zusammenarbeit im Bereich Energie und Klimaschutz im Jahr 2023 deutlich intensiviert.“

Beide Länder verstünden Wasserstoff als zentralen Baustein für eine klimaneutrale Energieversorgung. „Die Machbarkeitsstudie legt die Grundlage für die Entwicklung des grenzüberschreitenden Wasserstoffhandels als Schlüsselelement für die Dekarbonisierung energieintensiver Sektoren“, sagte Nimmermann. Die Studie bestätige das große Potenzial für eine künftige deutsch-britische Wasserstoffpipeline durch die Nordsee.

|

| Potenzielle Pipelineverläufe für Wasserstoff zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Dena / Adelphi / Arup |

Rahmenbedingungen schaffen

Die Studie benennt folgende Schwerpunkte, die zur Unterstützung der Entwicklung des internationalen Wasserstoffmarktes erforderlich sind: Die Entwicklung von Onshore- und Offshore-Wasserstoffinfrastrukturen, die Angleichung der technischen Anforderungen für den Handel mit molekularem Wasserstoff und die Unterstützung bei der Etablierung eines entsprechenden Marktes, der den Handel zwischen Erzeugern und Abnehmern ermöglichen soll.

Bereits am 26. September 2023 unterzeichneten Staatssekretär Nimmermann und der zuständige britische Staatssekretär Lord Martin Callanan vom DESNZ eine gemeinsame Absichtserklärung für eine vertiefte Zusammenarbeit im Bereich Wasserstoff.

Darauf aufbauend schlossen am 3. November 2023 Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die damalige britische Energieministerin Claire Coutinho eine gemeinsame Erklärung mit dem Ziel, die strategische Kooperation zwischen Deutschland und dem Vereinigten Königreich in zentralen Bereichen der Energie- und Klimapolitik zu intensivieren und im Bereich des Wasserstoffs Handel und Investitionen durch aufeinander abgestimmte Regulierungsrahmen zu erleichtern. Die Studie gibt nun Empfehlungen für das weitere Vorgehen beider Seiten.

1,28 Milliarden für Windanker

Quelle: Fotolia / ptoscano

WINDKRAFT OFFSHORE. Der spanische Windparkbetreiber Iberdrola und sein japanischer Partner Kansai besiegeln ihr gemeinsames Investment in den Ostsee-Windpark.

Angekündigt hatten Iberdrola und der japanische Energieversorger Kansai Denryoku ihr gemeinsames Investment in den Ostsee-Windpark Windanker bereits im Dezember 2024 (wir berichteten). Nun sind alle behördlichen Genehmigungen erteilt, wie aus einer Mitteilung von Iberdrola hervorgeht.

Iberdrola hält die Mehrheit von 51 Prozent am 315-MW-Windparkprojekt Windanker und verantwortet künftig Betrieb, Wartung und Management der Anlage. Kansai ist mit 49 Prozent am Projekt beteiligt. Die Partnerschaft umfasst auch eine Beteiligung an der britischen Stromnetzgesellschaft Electricity North West (ENW). Iberdrola hält hier seit Oktober 2024 einen Anteil von 88 Prozent. Die restlichen 12 Prozent hält ein Konsortium unter Führung von Kansai.

Ignacio Galan, Vorstandsvorsitzender von Iberdrola, und Toru Kuwahara, Executive Vice President von Kansai, hatten im Februar 2025 die Ausweitung ihrer strategischen Allianz angekündigt. Die Zusammenarbeit konzentriere sich auf Projekte im Bereich Stromnetze und erneuerbare Energien in verschiedenen Ländern.

In den Windpark Windanker wollen Iberdrola und Kansai gemeinsam 1,28 Milliarden Euro investieren. Er soll mit 21 Windturbinen mit einer Leistung von je 15 MW ausgestattet sein und im letzten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Für den erzeugten Strom bestehen bereits Direktstromlieferverträge (Power Purchase Agreements, PPA) mit Industrie- und Gewerbekunden.

Vattenfall vermarktet Speicher von Return

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Vattenfall wird ab der ersten Jahreshälfte 2026 eine Großbatterie des niederländischen Betreibers Return im Energiemarkt optimieren und vermarkten.

Der Energiekonzern wird eine Batterieanlage des niederländischen Betreibers Return mit einer Leistung von 50 MW und einer Speicherkapazität von 100 MWh in sein Handelsportfolio aufnehmen. Die Anlage wird in der Gemeinde Waddinxveen im Süden der Niederlande errichtet und über das deutsche Vattenfall-Handelsteam in Hamburg gesteuert. Dies gibt Vattenfall in einer Mitteilung bekannt.

Das Unternehmen Return hat seinen Sitz in den Niederlanden. Es konzentriert sich auf die Planung, den Bau und Betrieb von Batteriespeichern für Strommärkte in Europa. Mit dem aktuellen Projekt geht Return eine achtjährige Partnerschaft mit Vattenfall ein, die den Betrieb und die Vermarktung der Anlage umfasst.

Die Batterie soll an das Netz des Übertragungsnetzbetreibers Tennet angeschlossen werden, wie es weiter heißt. Laut Vattenfall ermöglicht sie die kurzfristige Glättung von Strompreisschwankungen, etwa bei Abweichungen in der Erzeugung aus Wind- oder Solarkraft. Die Steuerung erfolgt über automatisierte Handelsprozesse im Day-Ahead-, Intraday- und Regelenergiemarkt. So soll die Batterie dazu beitragen, Kosten für Ausgleichsenergie zu senken und netzstabilisierende Leistungen zu erbringen.

Bedarf kurzfristiger Flexibilität steigt

Wie Vattenfall betont, steigt mit dem zunehmenden Anteil wetterabhängiger Erzeugung aus Wind- und Solarenergie der Bedarf an kurzfristiger Flexibilität. Allein im Jahr 2024 traten in Deutschland während 6 Prozent aller Stunden negative Strompreise auf – in den Niederlanden waren es 5 Prozent. Solche Marktverwerfungen könnten mit Batteriespeichern abgefedert werden.

Vergleich deutscher und niederländischer Energiemarkt

Der deutsche Markt bietet im Vergleich zum niederländischen derzeit günstigere regulatorische Rahmenbedingungen. Speicher, die bis zum Jahr 2029 in Betrieb gehen, sind in Deutschland für zwei Jahrzehnte von Netzentgelten auf eingespeisten Strom befreit. In den Niederlanden gelten solche Ausnahmen bislang nicht, teilt Vattenfall mit. Die hohen Netzentgelte bremsten dort den Ausbau größerer Speicherprojekte.

Die Kombination aus beidem ermöglicht eine feinere Abstimmung im Strommarkt. Automatisierte Algorithmen und Handelstools seien dabei zentrale Werkzeuge. Die Speicherpartnerschaft mit Return soll als Blaupause für weitere Kooperationen dienen.

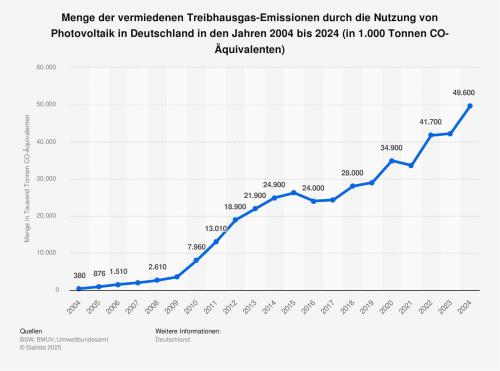

Menge der vermiedenen Treibhausgas-Emissionen durch Solar

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 lag die Menge der vermiedenen Treibhausgas-Emissionen durch den Einsatz von Photovoltaik in Deutschland in Höhe von rund 49,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Damit ist die Menge der eingesparten Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zum Vorjahr zum rund 18 Prozent gestiegen.

Quelle: Fotolia / JiSign

Deutschland sparte 2024 fünf Milliarden Euro für fossile Energieträger

STUDIEN. Laut einer Studie importierte Deutschland 2024 für 76 Milliarden Euro fossile Brennstoffe. Das war weniger als zuvor und beweise die Energiewende als Weg zu größerer Unabhängigkeit.

Deutschland bleibt bei fossilen Brennstoffen noch in hohem Maß auf Importe angewiesen. Wie eine aktuelle Kurzstudie von KfW Research zeigt, betrugen die Nettoimporte fossiler Energieträger im Jahr 2024 rund 76 Milliarden Euro. Damit lagen die Ausgaben allerdings um 5 Milliarden Euro unter dem Durchschnittswert der Jahre seit 2008 von rund 81 Milliarden Euro. Bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt entsprach dies rund 1,8 Prozent – oder etwa 900 Euro pro Einwohner.

Die Analyse stammt von Johannes Rode, Ökonom bei KfW Research, einer wirtschaftlichen Forschungseinheit der staatlichen Förderbank KfW mit Sitz in Frankfurt am Main. Rode untersuchte sowohl die langfristige Entwicklung der Importkosten als auch die Herkunftsländer der Energieträger.

Zwei Drittel des Energiebedarfs importiert

Laut Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen lag der Importanteil im Jahr 2024 bei Erdöl bei 98 Prozent, bei Erdgas bei 95 Prozent und bei Steinkohle bei 100 Prozent. Im Gegensatz dazu waren weder Braunkohle noch Erneuerbare Energien importabhängig. Insgesamt wurden etwa zwei Drittel des deutschen Energiebedarfs durch Importe gedeckt. Strom wies hingegen mit rund 5 Prozent einen deutlich geringeren Importanteil auf.

Ein Blick auf die Handelsstatistik des Statistischen Bundesamts verdeutlicht, dass der Importwert fossiler Brennstoffe in den Jahren 2022 und 2023 aufgrund gestiegener Energiepreise deutlich höher lag – bei fast 146 Milliarden Euro im Jahr 2022 und etwa 90 Milliarden Euro im Folgejahr. Rode führt diesen Anstieg vor allem auf die geopolitischen Spannungen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine zurück. Russland hatte als Antwort auf EU-Sanktionen die Pipeline-Gaslieferungen nach Deutschland ab August 2022 eingestellt.

Die Herkunft der fossilen Energieimporte hat sich laut Studie seit 2021 deutlich verschoben. Während Russland damals noch für 35 Prozent des Gesamtwerts der Nettoimporte stand, betrug der Anteil im Jahr 2024 nur noch 0,1 Prozent. Wichtigster Lieferant war Norwegen mit 30 Prozent, gefolgt von den USA mit 19 Prozent, den Niederlanden mit 17 Prozent sowie Kasachstan, dem Vereinigten Königreich und Libyen mit jeweils kleineren Anteilen.

Die Studie gibt auch Einblick in die Zusammensetzung der Energieimporte: 51 Milliarden Euro entfielen im Jahr 2024 auf Erdöl, was dem langfristigen Durchschnitt entspricht. Der Importwert von Erdgas lag bei 19 Milliarden Euro, etwas unter dem Durchschnitt seit 2008 von 23 Milliarden Euro. Für Steinkohle wurden rund fünf Milliarden Euro aufgewendet, was ebenfalls im Rahmen des langjährigen Mittels lag.

|

| Nettoimporte fossiler Energieträger nach Deutschland 2008 bis 2024 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: KfW Research |

Elektrifizierung als Ausweg

Die Elektrifizierung und der Ausbau erneuerbarer Energien sei laut der Studie ein Mittel zur Reduzierung der Importabhängigkeit. Insbesondere strombasierte Anwendungen wie Elektromobilität, Wärmepumpen oder der Einsatz von Strom in der Industrie können dazu beitragen, fossile Energieimporte zu verringern. Auch der Ausbau von Stromnetzen und Speicherkapazitäten stärkt laut Rode die Resilienz der Energieversorgung.

Ein zusätzlicher Vorteil sei, dass erneuerbare Energien keine laufenden Brennstoffkosten verursachen und langfristig zur Reduktion von Treibhausgasemissionen beitragen können. Die KfW-Studie unterstreicht damit die strategische Bedeutung der Energiewende auch aus wirtschaftlicher Perspektive.

Start-up bringt Solar-Check in Ludwigsburg an den Start

Quelle: Shutterstock / Diyana Dimitrova

PHOTOVOLTAIK. Der Anbieter von Beratungssoftware Everyone Energy hat in Ludwigsburg mit der Stadt ein Projekt zur Solarberatung gestartet.

Über die Internetseite der Stadt Ludwigsburg steht den Bürgerinnen und Bürgern neuerdings ein „Solar-Check“ zur Verfügung. Mit der browserbasierten Anwendung sollen Eigenheim- oder Mehrfamilienhausbesitzer bei der Planung einer passenden Photovoltaik-Anlage unterstützt werden.

Der sogenannte PV-Berater wurde von Everyone Energy entwickelt und nach eigenen Angaben speziell an die lokalen Gegebenheiten in Ludwigsburg angepasst. Das Tool analysiere die Dachfläche, berücksichtige die Größe sowie die Ausrichtung und die Sonneneinstrahlung. Zusammen mit Angaben zum eigenen Stromverbrauch und zum Gebäudetyp lasse sich dann eine „maßgeschneiderte“ Projekt-Beschreibung erstellen, wirbt der Anbieter. Darin enthalten sind neben einer Dachanalyse und Wirtschaftlichkeitsprognose auch Empfehlungen zu Technik und Betriebsmodellen sowie Informationen zu Förderprogrammen enthalten.

Für die Nutzer sei die Anwendung vollkommen kostenlos. Außerdem seien Unabhängigkeit und Objektivität gewährleistet, versichert Everyone Energy in einer Mitteilung. Das neue Angebot sei eine Ergänzung zum bisherigen Engagement der Stadt, etwa dem Klimabonus oder der Energieberatung über die Landesenergieagentur.

Zielgruppe für die Beratungssoftware von Everyone Energy sind neben Kommunen auch Stadtwerke und Installateure.

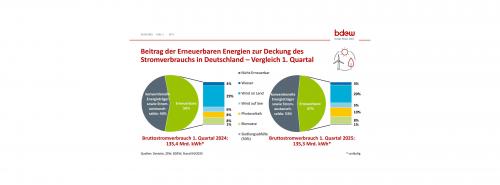

Erneuerbare decken weniger als 50 Prozent des Stromverbrauchs

Die scheinende Sonne konnte den im 1. Quartal fehlenden Wind nicht ausgleichen. Quelle: Pixabay / Myriams-Fotos

REGENERATIVE. Im ersten Quartal 2024 deckten die erneuerbaren Energien noch 56 Prozent des deutschen Stromverbrauchs. 2025 sinkt der Anteil deutlich.

63,5 Milliarden kWh Strom wurden in Deutschland im ersten Quartal 2025 aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen. Der Bruttostromverbrauch lag mit prognostizierten 135,3 Milliarden kWh wohl in etwa auf Vorjahresniveau (135,4 Milliarden kWh). Allerdings konnten von Januar bis März 2024 noch 75,9 Milliarden kWh aus regenerativen Quellen gewonnen werden.

Der Anteil des aus Photovoltaik, Wind, Biomasse und anderen erneuerbaren Energiequellen gewonnenen Stroms am Bruttostromverbrauch sank damit von 56 Prozent auf rund 47 Prozent. Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervor.

In einer gemeinsamen Mitteilung führen ZSW und BDEW den Rückgang vor allem auf die Witterungsbedingungen zurück. So sei in den windschwachen Monaten Februar und März die Stromerzeugung aus Windkraft deutlich zurückgegangen und sank im Vergleich zum Vorjahresquartal auf See um 31 Prozent und an Land um 22 Prozent. Insgesamt wurden durch Windkraftanlagen im ersten Quartal 33,3 Milliarden kWh Strom erzeugt. Das sind rund 14 Milliarden kWh weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und das, obwohl die Zahl der Windkraftanlagen deutlich gestiegen ist: Seit April 2024 wurden insgesamt 872 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 4.300 MW zugebaut.

Weil neben dem Wind auch der Regen fehlte, lässt sich auch bei der Wasserkraft ein deutlicher Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ausmachen: Diese trug 4,2 Milliarden kWh Strom zur Stromerzeugung bei. Das sind 26 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, in dem allerdings außergewöhnlich hohe Niederschlagsmengen zu verzeichnen waren. Die Stromgewinnung aus Wasserkraft entspricht damit wieder dem ersten Quartal 2023 und deckt etwa drei Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland.

|

| Beitrag der Erneuerbaren Energien zur Deckung des Stromverbrauchs in Deutschland (zum Vergrößern der Ansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: BDEW und ZSW |

PV-Plus kann fehlenden Wind nicht ausgleichen

Anders fällt die Bilanz bei der Photovoltaik aus: Der weitere Zubau von Solaranlagen sowie ein überdurchschnittlich sonniger März sorgten für einen spürbaren Anstieg der Solarstromerzeugung, schreiben ZSW und BDEW. Mit einem Plus von 3,2 Milliarden kWh gegenüber dem Vorjahreszeitraum stieg die PV-Erzeugung im ersten Quartal um rund 32 Prozent und deckte damit 10 Prozent des Stromverbrauchs in Deutschland. Zur Kompensation des Rückgangs bei der Windenergie reicht das allerdings nicht aus.

Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, verwies mit Blick auf diese Zahlen auf die Notwendigkeit, neben dem Zubau der Erneuerbaren auch den Ausbau von Speichermöglichkeiten, Flexibilitäten und steuerbaren wasserstofffähigen Gaskraftwerken voranzutreiben. „Dafür muss die neue Bundesregierung in den ersten 100 Tagen ein neues Gesetz mit verlässlichen Investitionsanreizen auf den Weg bringen, um den zügigen Ausbau steuerbarer Kraftwerkskapazitäten anzustoßen.“

Die Forderung bekräftigte Prof. Dr. Frithjof Staiß, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ZSW: „Um Versorgungssicherheit trotz witterungsabhängiger und auch saisonaler Schwankungen jederzeit gewährleisten zu können, muss der dynamische Ausbau der Erneuerbaren durch einen ebensolchen Ausbau der Infrastrukturen und Flexibilitätsoptionen flankiert werden.“ Gerade grünem Wasserstoff komme dabei eine Schlüsselrolle zu: Er verwerte erneuerbare Stromspitzen, speichere Energie kurzfristig oder saisonal und stütze in Kombination mit flexiblen Wasserstoffkraftwerken das Stromsystem. „Daneben ist er der treibhausgasneutrale Brenn- und Rohstoff, der für die Transformation der Industrie und Teile des Verkehrs benötigt wird“, so Staiß weiter. Hier müsse die neue Bundesregierung den Ausbau dringend forcieren.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

Teterow prüft Ansprüche gegen ehemaligen Stadtwerke-Chef

STADTWERKE. Die Stadtvertretung Teterow will mögliche Regressansprüche gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Stadtwerke prüfen lassen. Dieser findet das überflüssig.

„Geht es dem Ex-Chef der Stadtwerke jetzt an die eigene Geldbörse?“ Das fragte die Regionalzeitung Nordkurier in einem Bericht über den früheren Geschäftsführer der Stadt Teterow. Seit Januar erst hat das Stadtwerk in Mecklenburg-Vorpommern mit

Marc Fischer einen neuen Geschäftsführer.

Marc Fischer einen neuen Geschäftsführer.

Er habe sich nun eingearbeitet und will laut Pressebericht „Managementfehler“ des vorherigen Geschäftsführers und seines Prokuristen erkannt haben. Zwei Fraktionen in der Teterower Stadtvertretung haben daraufhin einen Antrag eingebracht, „dass mögliche Regressansprüche gegen Ex-Geschäftsführer Hagen Frank Böhme und seinen Prokuristen geprüft werden sollen und haben dafür eine Mehrheit im Stadtparlament bekommen“, so der Nordkurier.

Unter dem alten Management soll es im Jahr 2023 versäumt worden sein, Gelder aus der sogenannten Energiepreisbremse zu beantragen. Welcher Schaden dem Teterower Unternehmen dadurch entstanden ist und inwieweit die ehemalige Geschäftsführung dafür haftbar gemacht werden kann, soll jetzt ermittelt werden.

Zudem wurden Anfang April dieses Jahres fehlerhafte Abrechnungen an Kunden geschickt, was zu langen Wartezeiten beim Kundencenter geführt hat. Noch immer heißt es auf der Internetseite der Stadtwerke, dass „sich aufgrund des aktuell hohen Anrufaufkommens längere Wartezeiten ergeben würden“. Auch der Grund für die falsch ausgestellten Rechnungen soll noch in die Zeit der alten Geschäftsleitung fallen.

Für den früheren Geschäftsführer sei eine mögliche Prüfung durch die Stadt überflüssig. Eine Aufarbeitung habe bereits stattgefunden zudem, würden potenzielle Schäden über das Unternehmen beziehungsweise entsprechende Versicherungen abgedeckt.

Schriftlich teilte er der Redaktion mit: „Der damalige Aufsichtsrat der Stadtwerke Teterow GmbH war über die zugrunde liegenden Sachverhalte umfassend informiert. In der Folge wurden durch das Unternehmen entsprechende arbeitsrechtliche Maßnahmen eingeleitet. Die Aufarbeitung fand also bereits zu gegebener Zeit statt und war Teil einer ordnungsgemäßen internen Governance.“

Weiter schreibt er: „Darüber hinaus ist für potenzielle Vermögensschäden – sowohl auf Seiten des Unternehmens (Eigenschaden) als auch im Rahmen möglicher Organhaftung – Versicherungsschutz über eine bestehende Eigenschadenhaftpflicht- sowie D&O-Versicherung gegeben. Die Prüfung etwaiger Regressansprüche obliegt daher den zuständigen Stellen, nicht der öffentlichen Diskussion.“

Die Stadtwerke Teterow sind in den Geschäftsfeldern Strom, Erdgas und Fernwärme tätig. Zudem betreuen sie den Zweckverband „Wasser/Abwasser Mecklenburgische Schweiz“ und betreiben einen Schifffahrtsverkehr.

Stadtwerke-Fusion steht vor Vollendung

Quelle: Shutterstock / Rido

UNTERNEHMEN. Die Stadtwerke Bocholt und Rhede wollen sich zusammenschließen. Beide Aufsichtsratsgremien haben nun zugestimmt. Nun sind die Kommunalparlamente am Zug.

Die Aufsichtsräte der Stadtwerke Bocholt und Rhede haben sich in ihren jüngsten Sitzungen Mitte April klar für eine Fusion der beiden Stadtwerkegesellschaften ausgesprochen. In den kommenden Tagen entscheiden nun die Räte final über das Vorhaben.

Bereits im Juli 2024 hatten die Stadtverordnetenversammlungen in den beiden nordrhein-westfälischen Städten identische Grundsatzbeschlüsse gefasst. Diese sehen eine Verschmelzung der Stadtwerke Rhede GmbH auf die Stadtwerke Bocholt GmbH vor (wir berichteten).

Wie es jetzt aus den Rathäusern in einer Mitteilung heißt, soll die Kommunalpolitik demnächst über die endgültige Umsetzung entscheiden. In Bocholt ist beispielsweise der 29. April dafür vorgesehen. Ziel sei eine gemeinsame Gesellschaft, „die ihre Stärken in der Region bündelt – bei gleichbleibender Versorgungssicherheit“.

Der kommunale Versorger soll entsprechend der Vereinbarung zu 70 Prozent der Stadt Bocholt gehören, 30 Prozent gehen an Rhede. Da der wertmäßig eingebrachte Anteil der Stadtwerke Rhede aber unter 30 Prozent liegt, soll die Stadt Rhede Presseberichten zufolge entweder eine Einmalzahlung leisten oder auf künftige Gewinne der Gesellschaft verzichten.

Die Geschäftsführung der fusionierten Gesellschaft soll Jürgen Elmer, derzeitiger Geschäftsführer der Stadtwerke Bocholt, übernehmen. Der neue Aufsichtsrat soll 18 Mitglieder umfassen, darunter elf aus Bocholt, sechs aus Rhede sowie eine Vertretung der Beschäftigten. Der Vorsitz des Aufsichtsrats ist zunächst für Rhede vorgesehen.

Die Verschmelzung soll im Rahmen eines sogenannten „adjustierten Transaktionsweges“ erfolgen. Der gesellschaftsrechtliche Zusammenschluss ist für dieses Jahr geplant. Der operative Start wird für den 1. Januar 2027 angestrebt, um insbesondere die IT-Systeme schrittweise zusammenzuführen.

Das neue Unternehmen würde nach jetzigem Stand rund 43.000 Strom-, 25.000 Gas- und 30.000 Wasserkunden betreuen. Für die Kundinnen und Kunden sollen sich vorerst keine Änderungen ergeben.

Die Gesamtzahl der Beschäftigten wird mit etwa 340 angegeben, davon 250 in Bocholt, 90 in Rhede sowie rund 120 in den kommunalen Bädern. Die Bäder in Bocholt und Rhede verbleiben – trotz der Fusion – in der Verantwortung der jeweiligen Stadt. Gleiches gilt für den Stadtbus Bocholt.

|

| Jürgen Elmer soll Chef der neuen Gesellschaft werden Quelle: SWB / Sven Betz |

Führungswechsel bei Thüga-Repräsentanz in der EU

Martin Kaspar. Quelle: Privat

PERSONALIE. Martin Kaspar übernimmt die Leitung des Brüsseler Büros der Thüga und soll die Position des Stadtwerke-Verbunds in der europäischen Energiepolitik stärken.

Die Thüga AG mit Sitz in München hat ihre europäische Interessenvertretung neu aufgestellt: Martin Kaspar übernimmt die Leitung des Brüsseler Büros und ist damit zentraler Ansprechpartner der Thüga-Gruppe in Fragen der europäischen Energiepolitik. Er folgt auf Eva Hennig, die die Repräsentanz seit 2011 aufgebaut und geprägt hat.

Kaspar, 43 Jahre alt, studierte Politik- und Verwaltungswissenschaftler und war unter anderem wirtschaftspolitischer Beauftragter der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin. Darüber hinaus arbeitete er im Deutschen Bundestag, im Bundeskanzleramt sowie zuletzt als energiepolitischer Referent beim Verband der Chemischen Industrie.

Thüga-Vorstandschef Constantin Alsheimer betonte, dass mit Kaspar ein erfahrener Ansprechpartner für europäische Energiepolitik gewonnen worden sei, der an die erfolgreiche Arbeit seiner Vorgängerin anknüpfen werde. Eva Hennig war über drei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für die Thüga tätig und habe ein starkes Netzwerk aufgebaut, das sie nun übergebe.

Strategisch wichtiges Büro

Die Thüga beschreibt ihre Präsenz in Brüssel als strategisch wichtig, um gesetzgeberische Entwicklungen auf europäischer Ebene frühzeitig zu erfassen und im Sinne der kommunalen Energiewirtschaft mitzugestalten. Wie es in einer Mitteilung der Thüga heißt, bestehe die Rolle des Brüsseler Büros darin, relevante Gesetzesinitiativen zu beobachten, mit Entscheidungsträgern im Dialog zu stehen und die Positionen des Stadtwerke-Verbundes einzubringen.

David Balensiefen verstärkt Spotmyenergy

Quelle: Fotolia / s_l

PERSONALIE. Das Kölner Unternehmen „SpotmyEnergy“ erweitert nach seiner Seed-Finanzierung den Beirat. Mit David Balensiefen kommt ein erfahrener Energiemanager mit an Bord.

Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde, der ersten formellen Finanzierungsrunde eines Start-ups, setzt Spotmyenergy auf strategische Verstärkung: David Balensiefen, Mitgründer und ehemaliger Geschäftsführer des Energiemanagement-Anbieters „GridX“, ist neues Mitglied im Beirat des Unternehmens.

Balensiefen zählt laut Spotmyenergy in einer Mitteilung vom 24. April zu den erfahrensten Akteuren im Bereich Energiemanagement. Seine frühere Plattform GridX ist darauf ausgelegt, Anlagen wie Photovoltaiksysteme, Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur für E-Autos intelligent zu vernetzen und zu steuern. 2023 zog er sich aus der operativen Geschäftsführung zurück und gründete im Anschluss das Venture-Capital-Unternehmen „FundX“, das sich auf Investitionen in Cleantech-Start-ups fokussiert. Seither ist er in beratender Funktion in der Energiebranche aktiv.

Verbrauchsoptimierung im Haushalt

Mit der Aufnahme von Balensiefen in das Gremium will Spotmyenergy seine Kompetenzen gezielt im Bereich der Verbrauchsoptimierung im Haushalt verstärken, ergänzt um das Know-how aus dem Bereich virtueller Kraftwerke, das Mitgründer Jochen Schwill aus seiner Zeit bei Next Kraftwerke mitbringt.

Der Beirat des Unternehmens besteht nun, wie es weiter heißt, mit Vertretern aus unterschiedlichen Bereichen: Neben Schwill gehören ihm Oliver Heinrich (Picus Capital), Dr. Dominik Steinkühler (Vorwerk Ventures), Fabian Erici (Norrsken VC) sowie nun auch David Balensiefen an. Aufgabe des Beirats ist die strategische Begleitung beim flächendeckenden Rollout der Spotmyenergy-Lösungen – insbesondere im Smart Metering und im Home Energy Management.

Spotmyenergy beschreibt sich als Anbieter eines Komplettsystems für Haushalte, das Smart Meter mit einem leistungsfähigen Home Energy Management System (HEMS) kombiniert. Ziel ist es, Stromverbrauch und -erzeugung im Haushalt in Echtzeit mit aktuellen Preissignalen vom Strommarkt zu verknüpfen. So sollen Haushalte ihren Verbrauch flexibel anpassen und Stromkosten reduzieren können.

Geschäftsführer Schwill sieht im neuen Beiratsmitglied einen wichtigen Impulsgeber: „David ist einer der führenden Spezialisten für das Energiemanagement hinter dem Zählpunkt. Seine Erfahrung hilft uns, unseren Energiemanager gezielt auf die Anforderungen moderner Haushalte auszurichten − von der Messung über die Steuerung bis zur preisoptimierten Nutzung.“

Geschäftsführervertrag in Sindelfingen verlängert

Dr. Karl Peter Hoffmann. Quelle: Stadtwerke Sindelfingen

PERSONALIE. Die Doppelspitze bei den Stadtwerken Sindelfingen in Baden-Württemberg bleibt weiterhin bestehen.

Die Aufsichtsgremien der Stadtwerke Sindelfingen haben die Amtszeit von Dr. Karl Peter Hoffmann vorzeitig bis Ende 2029 verlängert. Damit übernimmt er auch weiterhin gemeinsam mit Gebhard Gentner die Geschäftsführung des kommunalen Versorgers. Das teilte das Unternehmen mit.

Hoffmann ist seit Oktober 2007 in leitender Funktion für die Stadtwerke tätig. Zunächst führte er das Unternehmen zusammen mit Johannes van Bergen, seit Mai 2013 steht er gemeinsam mit Gebhard Gentner als Geschäftsführer an der Spitze.

Die Stadtwerke bedienen in Sindelfingen und Umgebung die Geschäftsfelder Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme. Darüber hinaus betreiben sie die örtliche Telekommunikationsinfrastruktur und zwei Parkhäuser und bieten Dienstleistungen rund um die E-Mobilität an.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

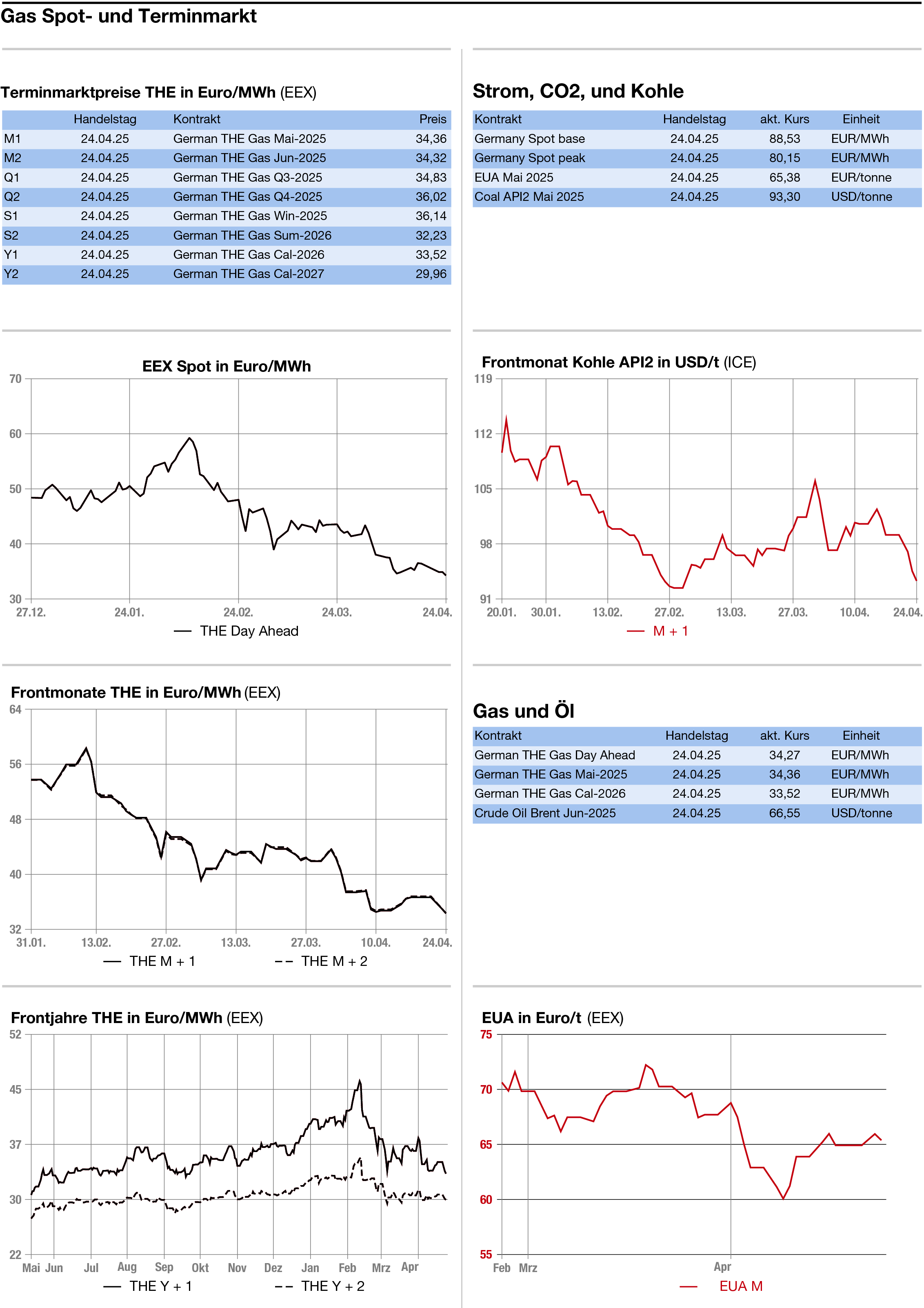

Wirtschaftsunsicherheit drückt auf die Preise

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend leichter haben sich am Donnerstag die Energiemärkte gezeigt, die einmal mehr den Ton von der Wall Street übernehmen. Hatte zuletzt noch die Hoffnung auf eine mögliche Entspannung zwischen den USA und China beflügelt, ist an der Börse nach neuen falkenhaften Äußerungen aus dem Weißen Haus wieder Ernüchterung eingekehrt. So sagte die Pressesprecherin von US-Präsident Trump, es werde keine einseitige Senkung der Zölle geben. China teilte mit, man habe keine Handelsgespräche mit der US-Regierung aufgenommen, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun.

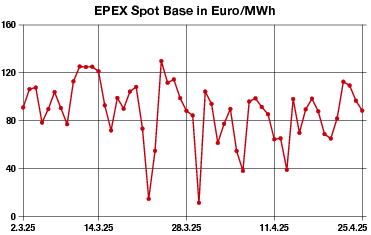

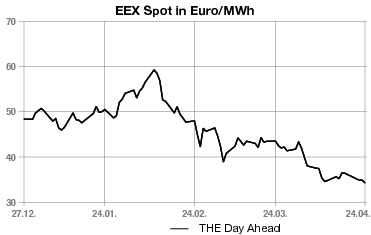

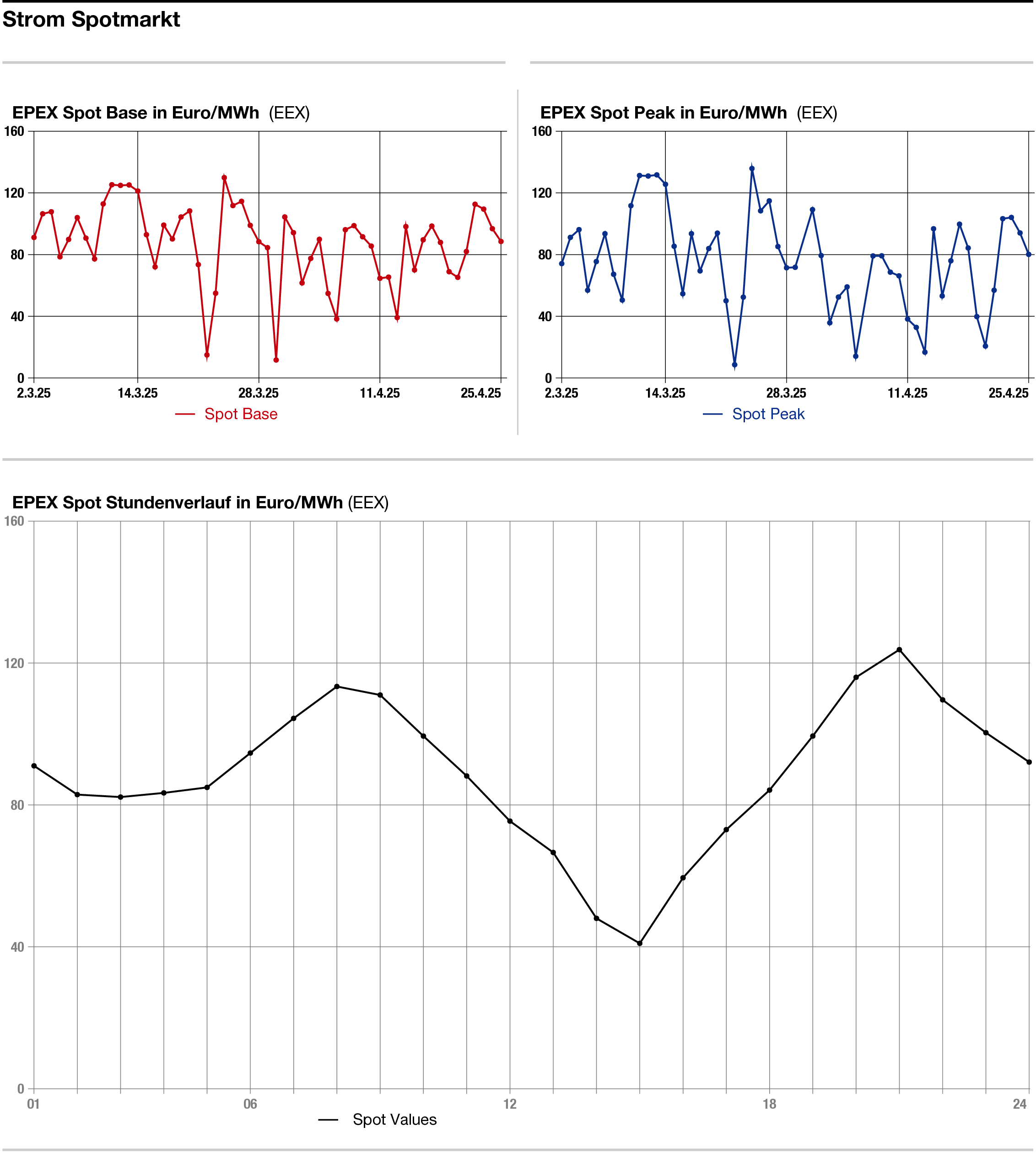

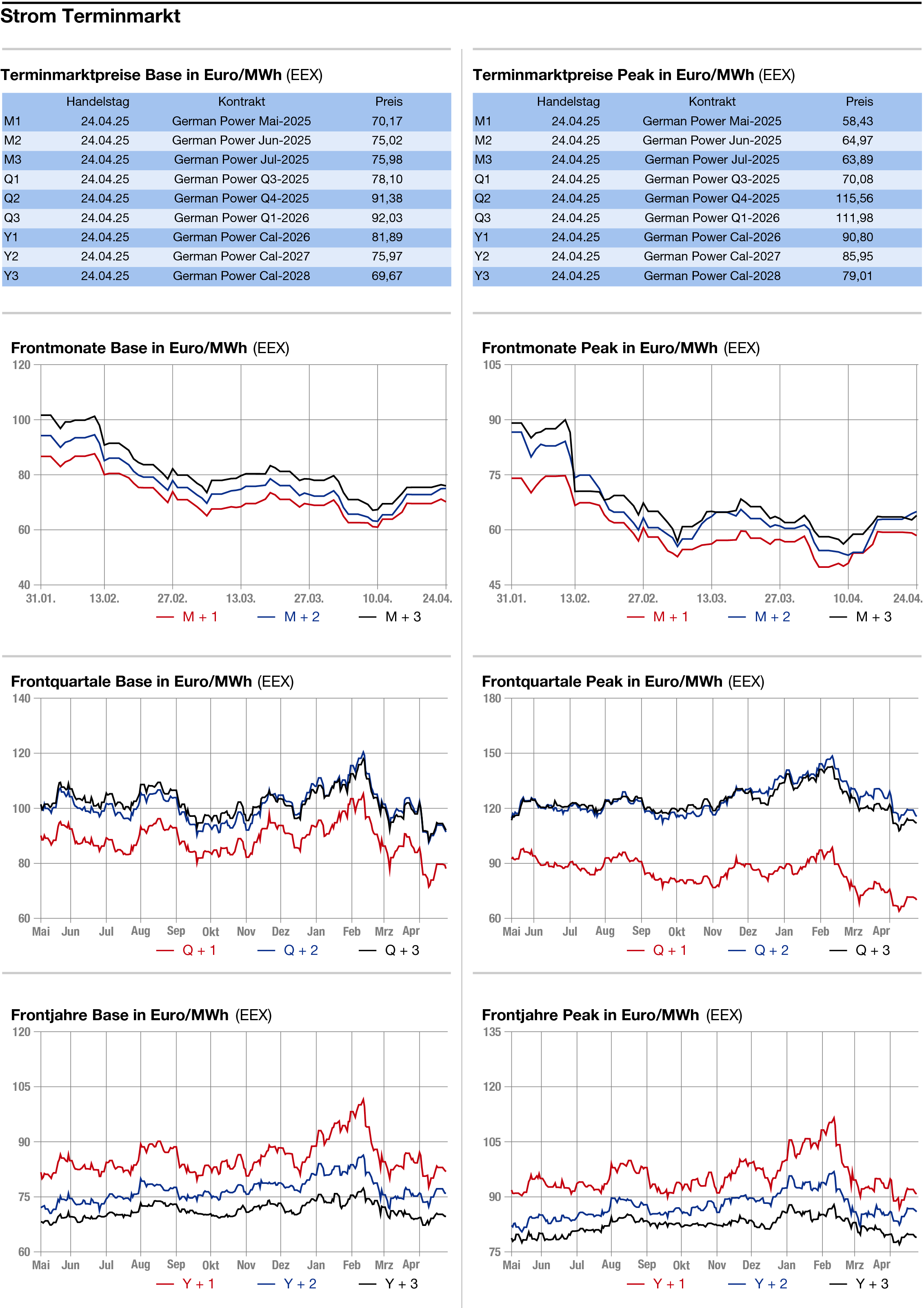

Strom: Schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag präsentiert. Der Day-ahead verlor wegen der für den Freitag erwarteten geringeren Last 8,25 Euro auf 88,75 Euro je Megawattstunde in der Grundlast und 13,75 Euro auf 80,50 Euro je Megawattstunde in der Spitzenlast, während sich die Beiträge der Erneuerbaren wenig verändern dürften. Börslich wurde der Day-ahead mit 88,53 Euro im Base und 80,15 Euro je Megawattstunde im Peak ermittelt.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte den Meteorologen von Eurowind zufolge am Freitag im Base auf 15,3 Gigawatt von 16,1 Gigawatt am Berichtstag zurückgehen. Für das Wochenende werden dagegen wieder deutlich höhere Beiträge von Wind und Sonne prognostiziert. Die erwartete Stromlast soll laut den Berechnungen von MBI Research am Freitag auf 52,4 Gigawatt von 53,4 Gigawatt sinken. Am langen Ende verlor das Stromfrontjahr 1,50 Euro auf 81,23 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben die CO2-Preise am Donnerstag nach dem Gewinn am Vortag gezeigt. Der Dec 25 sank bis gegen 13.40 Uhr um 1,33 Euro auf 65,57 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 66,69 Euro, das Tief bei 64,75 Euro. Spekulative Investoren haben laut dem COT-Bericht an der ICE/Endex ihre Nettolongpositionen in der Vorwoche um 1,6 Millionen Tonnen auf 3,3 Millionen Tonnen erhöht.

Daten der Branchengruppe Gas Infrastructure Europe zeigen, dass die EU-Speicher aktuell zu 37,5 Prozent gefüllt sind. „Die Region muss fast 30 Prozent mehr Gas als üblich kaufen, um ihre vorgeschriebenen Speicherstände zu erreichen“, so die Analysten. Die Zollstreitigkeiten dürften nach Einschätzung der UBS das globale Wirtschaftswachstum in den Jahren 2025 und 2026 belasten. Die Bank senkt ihre globalen Wachstumsprognosen zum dritten Mal in den letzten zwei Wochen, und zwar von 2,9 Prozent auf 2,5 Prozent für 2025.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: