26. April 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GASSPEICHER: EU-Abgeordnete fordern flexiblere Speicherbefüllung zur Preissenkung

ÖSTERREICH: Versorgungssicherheit bei Strom: Deckungslücken im Winter

KLIMASCHUTZ: Bürger wollen Klarheit in der Verkehrs- und Wärmewende

HANDEL & MARKT

LNG: Weiteres FSRU stärkt LNG-Import über Wilhelmshaven

PHOTOVOLTAIK: Start der nächsten Solar-Ausschreibung für zweites Segment

VERANSTALTUNG: Contracting-Branche trifft sich zum Jahreskongress

ELEKTROFAHRZEUGE: Batteriefahrzeuge legen in der EU weiter zu

ELEKTROFAHRZEUGE: Schieflage bei der Ladeinfrastruktur

NORDRHEIN-WESTFALEN: Kohle-Anteil im Stromnetz auf dem Tiefpunkt

TECHNIK

STROMSPEICHER: Leitfaden für Stromspeicher im Unternehmen verfügbar

STROMSPEICHER: Batteriespeicher macht PV-Park in Neresheim netzdienlich

UNTERNEHMEN

BILANZ: Uniper kündigt Verlust für das erste Quartal an

PERSONALIE: Westenergie-Chefin übernimmt Aufsichtsratsposten in Schweden

WIRTSCHAFT: RWE legt Offshore-Wind-Planungen in den USA auf Eis

STATISTIK DES TAGES: Alle Energieflüsse in Deutschland

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiemärkte zeigen sich uneinheitlich

TOP-THEMA

Agora-Studie schlägt neue Preiszonen im Strommarkt vor

Quelle: Agora Energiewende

STROM.

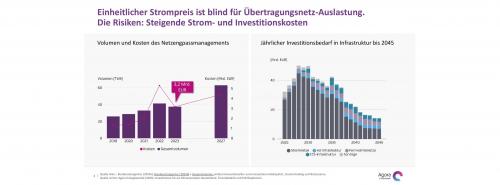

Die Denkfabrik Agora Energiewende analysierte zum bevorstehenden „Bidding Zone Review“ der EU die deutsche einheitliche Strompreiszone. Sie hält eine Preiszonenaufteilung für sinnvoll.

Ein zukunftsfestes Strommarktdesign ist nach Einschätzung des Berliner Thinktanks Agora Energiewende entscheidend für das Gelingen der Energiewende. In einer neuen Studie analysiert Agora gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE), wie sich die Einführung regional differenzierter Strompreise auf Netzstabilität und Stromkosten auswirken würde.

Anlass ist die für den 28. April erwartete Veröffentlichung des sogenannten „Bidding Zone Review“, in dem die europäischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) Vorschläge zur Weiterentwicklung der Gebotszonen vorlegen sollen. Die neue Analyse modelliert auf Basis realer Strommarktdaten ein alternatives System mit bis zu 22 regionalen Preiszonen, sogenannten „Hubs“. Das Ergebnis: Lokale Preise könnten Angebot und Nachfrage besser in Einklang bringen, das Stromnetz effizienter auslasten und so Redispatch-Eingriffe deutlich reduzieren.

Teurer Redispatch

Derzeit funktioniert der deutsche Strommarkt mit einer einheitlichen Preiszone, was bedeutet, dass überall derselbe Börsenpreis gilt – unabhängig von regionalen Netzengpässen oder Stromüberschüssen. Laut Agora Energiewende führt dieses Modell jedoch zu steigenden Eingriffen der Netzbetreiber in den Strommarkt, sogenannten Redispatch-Maßnahmen. Diese dienten dazu, das Netz stabil zu halten, verursachten aber zwischen 2019 und 2023 Kosten von 1,3 bis zu 3,2 Milliarden Euro jährlich. Diese Ausgaben werden über die Netzentgelte auf Stromverbraucher umgelegt.

Agora sieht eine steigende Tendenz dieser Kosten, während die deutschen ÜNB mit Verweis auf den Netzausbau von tendenziell sinkenden Kosten ausgehen. So sollen sie für 2024 nur noch bei rund zwei Milliarden Euro gelegen haben. „Das heutige System mit einer einheitlichen Gebotszone ist blind für regionale Netzengpässe“, sagte Agora-Geschäftsführer Markus Steigenberger. Es brauche Preissignale, die Erzeugung, Nachfrage und Netzkapazitäten realitätsnäher abbilden.

|

| Prognose der Strompreise und Netzausbaukosten (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Agora Energiewende |

Marktsignale für netzdienliche Verbraucher

Bereits im Jahr 2023 hätte ein System lokaler Preise laut Studie im bundesweiten Durchschnitt die Stromkosten um rund sechs Euro pro Megawattstunde senken können. Dieser Effekt könne sich künftig verstärken, wenn mehr flexible Verbraucher wie Wärmepumpen, E-Autos oder Elektrolyseure ins Netz eingebunden würden. Lokale Preise könnten einen marktlichen Anreiz für ihren flexiblen Betrieb geben, betonten die Studienautoren Philipp Godron und Fabian Huneke von Agora Energiewende.

Die Debatte über eine Reform der deutschen Strompreiszone war zuletzt auch Thema in den Koalitionsverhandlungen der Bundesregierung. Darin verständigten sich die Verhandler zunächst auf den Erhalt der einheitlichen Preiszone, doch mit dem Bidding Zone Review dürfte die Diskussion neuen Auftrieb erhalten. Bei einer entsprechenden Empfehlung der EU-ÜNB hätte die neue Bundesregierung sechs Monate Zeit, eine Reform der Strompreiszone zu entwickeln.

Die Studie zu lokalen Strompreisen von Agora Energiewende und Fraunhofer IEE steht zum kostenfreien Download bereit.

Quelle: Shutterstock / marketlan

EU-Abgeordnete fordern flexiblere Speicherbefüllung zur Preissenkung

GASSPEICHER. Das EU-Parlament will die Füllstandsvorgaben für Gasspeicher lockern. Hintergrund sind die hohen Preise am Markt.

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des EU-Parlaments hat den Vorschlag der Kommission unterstützt, das EU-Gasspeicherprogramm 2022 bis zum 31. Dezember 2027 zu verlängern. Es wäre ansonsten 2025 ausgelaufen. Die Regelung soll die Gasversorgungssicherheit vor der Wintersaison gewährleisten. Es war im Zuge der Einstellung der russischen Pipeline-Lieferungen von 2022 entstanden. Russland hatte damit auf EU-Sanktionen wegen seines Überfalls auf die Ukraine reagiert.

Die Abgeordneten nutzten die Möglichkeit, eine Reihe von Änderungen an der bestehenden Verordnung einzubringen. Diese Änderungen zielen darauf ab, die Spannungen auf dem Gasmarkt abzubauen, die teilweise durch Markterwartungen im Zusammenhang mit dem verbindlichen Ziel einer 90-prozentigen Füllrate bis zum 1. November jedes Jahres entstanden sind. Zu diesem Zweck schlagen die Abgeordneten vor, das Füllziel von 90 Prozent auf 83 Prozent zu senken, um die Energiesicherheit mit marktwirtschaftlichen Prinzipien in Einklang zu bringen und die Gaspreise zu senken.

Neue Ziele garantieren über 75 Prozent Füllstand

Das Ziel müsste jedes Jahr zwischen dem 1. Oktober und dem 1. Dezember erreicht werden. Bei ungünstigen Marktbedingungen, wie beispielsweise Versorgungsunterbrechungen oder hoher Nachfrage, dürften die Mitgliedstaaten bis zu vier Prozentpunkte vom Füllziel abweichen. Die Europäische Kommission kann diese Abweichung um bis zu weitere vier Prozentpunkte erhöhen, wenn diese Marktbedingungen anhalten.

Die Mitgliedstaaten müssten jedoch sicherstellen, dass die kumulativen Auswirkungen von Flexibilitäts- und Ausnahmeregelungen die Gesamtverpflichtungen zur Speicherfüllung nicht unter 75 Prozent senken, so der Vorschlag des Ausschusses. Er wird in der nächsten Plenarsitzung des Parlaments vom 5. bis 8. Mai in Straßburg zur Abstimmung gestellt.

Hintergrund Speichervorgaben

Der am 24. April 2025 verabschiedete Gesetzentwurf zielt darauf ab, Spekulationen auf dem Gasmarkt zu bekämpfen und die Preise zu senken, indem er flexiblere Regeln für die Nachfüllung von Gasspeichern einführt. Der vom Ausschussvorsitzenden Borys Budka (EVP, Polen) verfasste Bericht wurde mit 64 Ja-Stimmen, 10 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen angenommen.

Die Energiesicherheit der Europäischen Union war seit dem Stopp russischer Pipeline-Lieferungen kritisch. Als Reaktion darauf führte die EU neue Vorschriften zur Gasspeicherung ein. Der globale Gasmarkt bleibt jedoch angespannt, mit zunehmendem Wettbewerb um Flüssigerdgas (LNG) und anhaltender Preisvolatilität. Die geltenden Bestimmungen zur Gasspeicherung sollen bis zum 31. Dezember 2027 verlängert werden, um die Vorhersehbarkeit und Transparenz bei der Nutzung der Gasspeicher in der gesamten EU zu gewährleisten.

Versorgungssicherheit bei Strom: Deckungslücken im Winter

Quelle: Pixabay / Jürgen Sieber

ÖSTERREICH. In manchen Winterwochen können Ökostromanlagen und Gaskraftwerke den nötigen Strom nicht erzeugen. Hilfe bieten Speicher sowie Importe, konstatiert die E-Control und gibt Entwarnung.

Für die sichere Stromversorgung Österreichs gibt es vor allem zwei Risikofaktoren: den jeweiligen Wasserinhalt der Stauseen der (Pump-)Speicherkraftwerke sowie die Sicherheit der Gasversorgung. Das zeigt der aktuelle „Monitoringbericht Versorgungssicherheit Strom“, den die Regulierungsbehörde E-Control am 24. April veröffentlicht hat. Wie es darin heißt, gibt es „immer wieder Wochen, in denen die dargebotsabhängige Erzeugung und das Wärmepotenzial nicht ausreichend sind, um den Verbrauch zu decken“. Die unzureichende Elektrizitätserzeugung der Ökostromanlagen inklusive Laufwasserkraftwerke und der mit Erdgas befeuerten Kraft-Wärme-Kopplungen (KWK) betrifft laut dem Bericht vor allem das Winterhalbjahr, das die Monate Oktober bis einschließlich März umfasst.

Die betreffenden Zeiträume müssen durch die Stromproduktion mittels der (Pump-)Speicheranlagen überbrückt werden. Im „kritischen Zeitraum Jänner-Februar 2017“ beispielsweise traten dem Bericht zufolge fünf Wochen auf, in denen die Speicherseen zu mehr als 50 Prozent entleert werden mussten.

Anfang des Jahres 2018 wiederum war es notwendig, die Speicher über drei Wochen hinweg zu mehr als 40 Prozent zu entleeren. „Hypothetische Deckungslücken“ stellte die E-Control auch für alle weiteren betrachteten Winterhalbjahre fest. Eine Ausnahme bildete der Winter 2023/24: „Aufgrund der hohen natürlichen Erzeugung in allen Segmenten wurde keine einzige Woche mit einer Deckungslücke vor Speicherleerung errechnet.“

Stromimport im Winter

E-Control-Vorstand Alfons Haber und der Leiter der Abteilung Volkswirtschaft der Behörde, Johannes Mayer, betonten sinngemäß, es gebe keinen Grund zur Sorge. Im Jahr 2023, auf das sich der Monitoringbericht bezieht, sei die „Aufbringungssicherheit“ jederzeit gewährleistet gewesen. Und die Einbindung Österreichs in den EU-Strombinnenmarkt habe theoretisch mögliche Unterdeckungen des Bedarfs faktisch verhindert. Mit anderen Worten: Es waren nicht zuletzt Importe elektrischer Energie, die die Versorgung Österreichs gewährleisteten.

Die Frage der Redaktion, ob die „System Adequacy“ für Österreich gegeben ist, also ausreichende Kraftwerks- und Netzkapazitäten zur jederzeitigen Deckung des Strombedarfs bestehen, beantworteten Haber und Mayer ausweichend. Mayer konstatierte, es bleibe aus wirtschaftlichen, aber auch aus technischen Gründen weiter notwendig, „zumindest für ein paar Stunden im Jahr“ Strom zu importieren. Laut Haber wird sich Österreich über das Gesamtjahr betrachtet künftig „als Nettoexporteur von Strom etablieren, aber im Winter nach wie vor importieren müssen“.

Kein Problem mit Gaskraftwerken

Dass die bestehenden Gaskraftwerke ab etwa 2030 das Ende ihrer geplanten Betriebsdauern erreichen, ist laut Mayer keine große Herausforderung: Es gebe technische Möglichkeiten, die Betriebsdauern zu verlängern. Außerdem bestünden Pläne, neue Anlagen zu errichten. Den von der E-Wirtschaft zu deren Finanzierung gewünschten Kapazitätsmechanismen steht die E-Control laut Mayer skeptisch gegenüber. Möglicherweise ließen sich die erforderlichen Anlagen „aus dem Markt“ finanzieren.

Empfehlenswert ist laut Haber aber jedenfalls, das Elektritzitätswirtschaftsgesetz (ElWG) sowie das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) so rasch wie möglich im Bundesparlament zu beschließen. Dies würde den Bau von Kraftwerken, Leitungen und Speichern erleichtern und damit die Versorgungssicherheit weiter verbessern.

Eventuelle Zielverfehlung

Nach Angaben der E-Control belief sich die Gesamtleistung des österreichischen Kraftwerksparks 2023 auf rund 31.400 MW. Davon entfielen 15.000 MW auf Lauf- und (Pump-)Speicherkraftwerke, 3.900 MW auf Windräder, 6.200 MW auf Photovoltaikanlagen, 5.400 MW auf Gaskraftwerke sowie 850 MW auf Biomasseanlagen.

Für 2030 erwartet die Behörde eine Gesamtleistung von 40.390 MW, davon 13.780 MW an Wasserkraft, 12.975 MW an PV, 7.164 MW an Windkraft, 5.502 MW an gasbefeuerten KWK sowie 969 MW an Biomasseanlagen. Der Strombedarf lag 2023 bei rund 75 Milliarden kWh und dürfte bis 2030 auf etwa 89 Milliarden kWh steigen.

Als energiepolitisch problematisch erachtet die E-Control, dass trotz des laufenden Ökostromausbaus davon voraussichtlich „nur“ 83 Milliarden kWh durch die Stromproduktion mittels „erneuerbarer Energiequellen“ inklusive der Wasserkraft gedeckt werden können. Das Ziel der Bundesregierung einer bilanziell vollständig auf Ökostrom beruhenden Bedarfsdeckung ab 2030 würde somit um etwa 6 Milliarden kWh verfehlt.

Sinngemäß warnt davor der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) in einem „offenen Brief“ an die Bundesregierung. Das ElWG, das EABG und das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG) müssten ehestens beschlossen werden. Ferner seien „klimaschädliche Subventionen“ von etwa 6 Milliarden Euro pro Jahr abzuschaffen. Andernfalls drohe der Verlust von „Arbeitsplätzen und Millionen an Investitionen“.

Der „Monitoringbericht Versorgungssicherheit Strom“ ist auf der Website der E-Control verfügbar.

Bürger wollen Klarheit in der Verkehrs- und Wärmewende

Quelle: Ariadne-Report

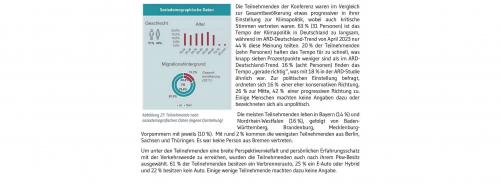

KLIMASCHUTZ. Das Projekt Ariadne berichtet über seine Dialogveranstaltungen von 2024, in denen repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger Voraussetzungen für Verkehrs- und Wärmewende nannten.

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Kopernikus-Projekt Ariadne sucht regelmäßig den Dialog mit der Bevölkerung. Ziel ist es, die Energiewende transparent und sozial gerecht zu gestalten. Von den Dialogen zur Wärme- und Verkehrswende 2024 präsentieren die Forschenden jetzt ihre Erkenntnisse in zwei Berichten.

Laut den Ergebnissen der „Bürgerdeliberation“ wünschen sich die Teilnehmenden mehr sachliche Informationen über Regulierungsmaßnahmen wie den CO2-Preis, eine sozial gerechte Verteilung von Kosten sowie Transparenz bei der Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen.

Wissensgewinn für Forscher und Teilnehmer

Die Ariadne-Bürgerdeliberation hat das Ziel, einen direkten Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu ermöglichen. Dafür werden zufällig ausgewählte Bürgerinnen und Bürger aus ganz Deutschland eingeladen, um Argumente, individuelle Perspektiven und Beweggründe gemeinsam zu diskutieren und abzuwägen. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dazu beitragen, wissenschaftlich erarbeitete Politikmaßnahmen so weiterzuentwickeln, dass sie gesellschaftlich tragfähig sind.

Durch den Dialog soll Desinformation rund um die Energiewende und Klimaschutz besser erkannt und ihr gezielt entgegengewirkt werden. Zur Wärme- und Verkehrswende im Juni 2024 zeigten die Teilnehmenden laut den Ariadne-Forschenden großes Interesse und schätzten es, Teil eines sachlichen Diskurses zur Transformation zu sein. Auch die Forschenden selbst erhielten wertvolle Einblicke in den Kenntnisstand und die Erfahrungen der Bevölkerung.

Wärmewende im Diskurs

„Es fiel auf, dass die Teilnehmenden bereits viel Vorwissen über die Wärmewende hatten und aufgrund eigener Erfahrungen gut über den Heizungsaustausch oder die energetische Sanierung von Häusern diskutieren konnten“, erklärt Ariadne-Forscher Noah Kögel vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). „Die Themen CO2-Bepreisung und Klimageld waren dagegen wesentlich abstrakter und komplizierter zu durchdringen, weshalb es an dieser Stelle weniger um Austausch als vielmehr um Wissensaufbau ging.“

Die Bürgerinnen und Bürger sind durch die schwierige politische und mediale Kommunikation des Gebäudeenergiegesetzes verunsichert – sie bemängeln unter anderem eine fehlende Planungssicherheit. Es zeigte sich, dass der CO2-Preis in ihre Investitionsentscheidungen derzeit nicht maßgeblich einfließt. Viele beklagten einen Mangel an finanziellen Mitteln für nötige Investitionen und hohen bürokratischen Aufwand für Förderung. Statt eines Klimagelds befürworteten die Teilnehmenden eine zweckgebundene Verwendung der CO2-Preiseinnahmen, beispielsweise für den Ausbau erneuerbarer Energien.

Skepsis bremst E-Mobilität

Beim Thema Verkehr zeigte sich in den Diskussionen eine erhebliche Skepsis gegenüber E-Mobilität. Grundsätzlich wünschen sich die Teilnehmenden mehr Informationen über Anschaffungspreise, Reichweiten, Ladeinfrastruktur und die Umweltfreundlichkeit von elektrischen Fahrzeugen. Der öffentliche Personennahverkehr müsse im Wettbewerb mit dem Pkw eindeutig günstiger sein, da ansonsten kein Anreiz für einen Umstieg gegeben sei. Dazu sollten der Ausbau von Bus- und Bahnverkehr beispielsweise durch höhere Parkgebühren oder eine City-Maut finanziert und das Deutschlandticket langfristig finanziell abgesichert werden. Generell wünschten sich die Diskutierenden Kostentransparenz und eine sozial gerechte Lastenverteilung. „Wir können beobachten, dass erfolgreiche Beispiele aus anderen Ländern eine gute Möglichkeit sind, Vorbehalte bei den Bürgerinnen und Bürgern abzubauen“, erklärt Katja Treichel-Grass, Leiterin der Ariadne-Bürgerdeliberation am PIK.

|

| Zusammensetzung der Teilnehmenden an dem Forschungsprojekt (Für Vollansicht bitte auf das Bild klicken) Quelle: Ariadne-Report |

Sozial gerechte Gestaltung gefordert

Grundsätzlich ist den Teilnehmenden der Bürgerdeliberation Klimaschutz nicht gleichgültig. Sie zeigten sich offen für Veränderungen in der Verkehrspolitik und Gebäudewärme, sofern diese nachvollziehbar, fair und effektiv sind. In beiden Bereichen seien mehr sachliche Informationen nötig, beispielsweise über die Verwendung von Einnahmen aus CO2-Preis- oder weiteren Gebührenerhöhungen.

Regulierende Maßnahmen, wie Vorschriften im Rahmen des Gebäudeenergiegesetzes sind für sie nur dann tragbar, wenn diese sozial gerecht ausgestaltet sind, beispielsweise durch entsprechende Förderprogramme. Sie sollten nicht zulasten einkommensschwacher Haushalte gehen oder speziell im Bereich Verkehr nicht auf Kosten von Menschen, die auf dem Land leben. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten klare politische Signale statt einer Stop-and-Go-Politik, wie bei der Förderung von E-Pkw.

Der Ariadne-Report Verkehrswende und der Ariadne-Report Wärmewende stehen als PDF zum Download bereit.

Die Höegh Esperanza bekommt bald Gesellschaft von einer weitereren FSRU. Quelle: Terminal Wilhelmshaven

Weiteres FSRU stärkt LNG-Import über Wilhelmshaven

LNG. Die FSRU Excelsior wird am 28. April Wilhelmshaven erreichen. Sie ergänzt das erste LNG-Terminal und soll jährlich bis zu 4,6 Milliarden Kubikmeter Erdgas einspeisen können.

Die niedersächsische Hafenstadt Wilhelmshaven erhält in Kürze ein zweites schwimmendes LNG-Terminal: Die unter belgischer Flagge fahrende Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) „Excelsior“ wird am 28. April am eigens errichteten Anleger im Jadefahrwasser festmachen. Das teilte die Deutsche Energy Terminal GmbH (DET) mit, ein im Eigentum des Bundes stehendes Unternehmen mit Sitz in Wilhelmshaven, das im Auftrag der Bundesregierung die LNG-Infrastrukturprojekte an mehreren Küstenstandorten verantwortet.

Die „Excelsior“ ergänzt die bereits seit Anfang 2022 betriebene FSRU „Höegh Esperanza“, die am Terminal Wilhelmshaven-1 ihren Dienst tut. Beide Schiffe dienen der Regasifizierung von verflüssigtem Erdgas (Liquified Natural Gas, LNG), das von LNG-Tankern angeliefert wird, um anschließend in das deutsche Gasnetz eingespeist zu werden.

Das zweite Terminal in Wilhelmshaven – offiziell als Wilhelmshaven-2 bezeichnet – ist Teil des DET-Portfolios. Der neue Anleger liegt zwischen der Pier des Tanklagerbetreibers HES Wilhelmshaven und dem Terminal des Chemieunternehmens Vynova. Er wurde speziell für den temporären Einsatz einer FSRU ausgelegt. Die Betriebsgenehmigung gilt zunächst für fünf Jahre, wie DET mitteilt. Die jährliche Regasifizierungskapazität des Terminals liegt bei 4,5 Milliarden Kubikmetern.

Speichervermögen von 138.000 Kubikmetern LNG

Betrieben wird die FSRU „Excelsior“ von der US-amerikanischen Reederei Excelerate Energy. Das Schiff wurde 2005 gebaut und kommt auf eine Länge von 277 Metern. Es bietet Platz für ein Speichervermögen von 138.000 Kubikmetern LNG. Vor dem Einsatz in Deutschland war die Excelsior für die argentinische Regierung tätig. Für den dauerhaften Einsatz in deutschen Gewässern wurde die „Excelsior“ im spanischen El Ferrol bei der Navantia-Werft technisch angepasst.

Nach dem Festmachen an der neuen Anlegestelle Wilhelmshaven-2 startet ein mehrwöchiger Testbetrieb unter hohen Sicherheitsauflagen. Erst danach erfolgt die planmäßige Inbetriebnahme. Für das laufende Jahr rechnet die DET damit, bis zu 1,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas einspeisen zu können. Das entspricht laut Unternehmen dem jährlichen Heizenergiebedarf von etwa 1,5 Millionen Vierpersonenhaushalten. In den beiden darauffolgenden Jahren soll die volle Kapazität von 4,6 Milliarden Kubikmetern ausgeschöpft werden. Mit der Inbetriebnahme des zweiten Terminals in Wilhelmshaven erhöht sich die Zahl der aktiven FSRU-Standorte in Deutschland auf vier.

Start der nächsten Solar-Ausschreibung für zweites Segment

Quelle: Shutterstock / Diyana Dimitrova

PHOTOVOLTAIK. Die Bundesnetzagentur hat für die nächste Ausschreibungsrunde für Solaranlagen des zweiten Segments im Juni die Eckdaten veröffentlicht.

Die Abgabefrist für die nächste Solarausschreibung im zweiten Segment − also für Solaranlagen auf Gebäuden und an Lärmschutzwänden − ist der 2. Juni, teilte die Bundesnetzagentur an 25. April mit. Das Ausschreibungsvolumen für diesen Gebotstermin liegt bei knapp 283 MW (282.721 kW). Der Höchstwert beträgt im „Pay as bid“ Gebotspreisverfahren 10,40 Cent/kWh.

Das Ausschreibungsvolumen im Jahr 2025 beträgt insgesamt 1.100 MW und wird gleichmäßig auf die drei Gebotstermine im Jahr verteilt. Die erste Ausschreibung fand im Februar statt, die dritte folgt im Oktober.

Die Februar-Ausschreibung zuvor war überzeichnet. Bei einer ausgeschriebenen Menge von 315 MW hatten die Bieter 169 Gebote eingereicht. Die Gebotsmenge lag für die Februarausschreibung des zweiten Segments bei 369 MW. Die Bundesnetzagentur konnte 143 eingereichten Geboten mit einem Volumen von 317 MW einen Zuschlag erteilen.

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte lagen zwischen 7,90 Cent/kWh und 9,69 Cent/kWh. Der mengengewichtete durchschnittliche Zuschlagswert liegt bei 9,10 Cent/kWh (Vorrunde: 9,04 Cent/kWh). Der Höchstwert liegt mit 10,40 Cent/kWh deutlich darüber. Es durften Gebote eingereicht werden, die eine Leistung von größer als 1 MW bis zu 20 MW umfassen.

Für die anstehende Juni-Gebotsrunde sind alle Informationen auf der Seite der Budnesnetzagentur unter „Ausschreibung Solaranlagen zweites Segment: Gebotstermin 1. Juni 2025“ veröffentlicht.

Contracting-Branche trifft sich zum Jahreskongress

Quelle: Shutterstock / Brian A Jackson

VERANSTALTUNG. Der Contractingverband Vedec veranstaltet seinen Jahreskongress in diesem Jahr am 24. und 25. Juni im Change Hub in Berlin. Ein Themenschwerpunkt liegt auf der kommunalen Wärmeplanung.

Die Contracting-Branche trifft sich am 24. und 25. Juni 2025 zum Vedec-Jahreskongress in Berlin. Unter dem Motto „Wärme der Zukunft“ diskutieren Vertreter aus Wirtschaft, Verbänden und Politik zentrale Entwicklungen für die Wärmeversorgung. Im Fokus stehen technologische Innovationen, neue gesetzliche Anforderungen und die künftige Rolle der Energieeffizienz, so der Verband in seiner Mitteilung.

Der Verband für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting (Vedec) lädt dazu in den Change Hub Berlin. „Es stehen zentrale Fragen im Fokus: die Wärmeversorgung im Jahr 2035, die Bedeutung von Contracting und Energieeffizienz sowie die Unterstützung von Kommunen bei der anspruchsvollen Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung“, kündigt Tobias Dworschak, Vorsitzender im Vorstand des Vedec an.

Auch der Einsatz von künstlicher Intelligenz werde − in der Wärmeversorgung von Morgen und bereits heute auf dem Jahreskongress − einen hohen Stellenwert einnehmen.

Der Kongress findet am 24. und 25. Juni 2025 im Change Hub Berlin statt. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Vedec unter vedec-jahreskongress.de.

Batteriefahrzeuge legen in der EU weiter zu

Quelle: Pixabay / Joenomias

ELEKTROFAHRZEUGE. Elektroautos jeglicher Couleur werden bei den Automobilisten in der Europäischen Union immer beliebter, wie Zahlen der Hersteller zeigen.

Trotz des Rückgangs bei den Gesamtzulassungen um 1,9 Prozent zum Vorjahr konnte die Elektromobilität in der EU im 1. Quartal 2025 weiter Marktanteile gewinnen. Der Anteil der Neufahrzeuge, die nur mit einer Batterie oder einer Kombilösung aus Elektro- und Verbrennertechnik auf die Straße kamen, betrug 61,7 Prozent. Das teilte der europäische Autoherstellerverband Acea mit.

Die Neuzulassung von reinen batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) erreichten bis Ende März einen Marktanteil von 15,2 Prozent – ein Anstieg gegenüber 12 Prozent zum 1. Quartal 2024. Insgesamt kamen in den ersten drei Monaten dieses Jahres europaweit 412.997 dieser E-Pkw auf die Straße.

Drei der vier größten Märkte der EU, die zusammen 63 Prozent der BEV-Zulassungen ausmachen, trugen maßgeblich zu diesem Wachstum bei: Deutschland verzeichnete ein Plus von 38,9 Prozent, Belgien 29,9 Prozent und die Niederlande 7,9 Prozent. Frankreich hingegen meldete laut Acea einen Rückgang der BEV-Zulassungen um 6,6 Prozent.

Marktanteil von Diesel- und Benziner-Modellen unter 40 Prozent

Fahrzeuge mit Hybridantrieb legten im 1. Quartal 2025 um 20,7 Prozent zu. Insgesamt wurden 964.108 Einheiten neu zugelassen, was einem Marktanteil von 35,5 Prozent entspricht. Der Aufwärtstrend wurde vor allem durch die vier größten Märkte getragen: Frankreich mit einem Wachstum von 47,5 Prozent, Spanien mit 36,6 Prozent, Italien mit 15,3 Prozent und Deutschland mit 10,5 Prozent.

Plug-in-Hybridfahrzeuge verzeichneten im gleichen Zeitraum einen leichten Anstieg der Zulassungen um 1,1 Prozent auf 207.048 Einheiten. Ihr Marktanteil stieg im 1. Quartal um 0,2 Prozentpunkte auf 7,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Im Gegenzug sank der gemeinsame Marktanteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen bei den Neuzulassungen deutlich auf 38,3 Prozent. Im Vorjahreszeitraum hatte dieser Anteil noch bei 48,3 Prozent gelegen. Andere Antriebe kamen auf 3,4 Prozent.

Der Verband der Europäischen Automobilhersteller (Acea) vertritt die 16 größten europäischen Hersteller von Pkw, Lieferwagen, Lkw und Bussen. Dazu zählen auch die deutschen Hersteller BMW, Mercedes und Volkswagen.

Schieflage bei der Ladeinfrastruktur

Quelle: Fotolia / JiSIGN

ELEKTROFAHRZEUGE. Die Auslastung von Ladepunkten schwankt nach Angaben des BDEW regional zwischen 3 und 40 Prozent. Der Energieriese EnBW hat es mit dem Ausbau der Infrastruktur nicht mehr so eilig.

Wer sein Elektroauto laden möchte, dürfte in der Regel schnell eine freie Ladesäule finden. Im zweiten Halbjahr 2024 waren nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Deutschland im Schnitt nur rund 17 Prozent öffentlich zugänglicher Ladepunkte zeitgleich belegt. Heißt im Umkehrschluss: Viele sind kaum ausgelastet.

Der Marktführer in Deutschland, der Karlsruher Energiekonzern EnBW, hat sein Ausbauziel schon gedrosselt. „Nach unserer Einschätzung gibt es Stand heute keinen Engpass bei der Ladeinfrastruktur“, erklärte Vorstand Dirk Güsewell.

Nur jeder fünfte Ladepunkt ist laut BDEW überdurchschnittlich ausgelastet, vier von fünf also weniger als 17 Prozent. Einem Bericht der Automobilwoche zufolge soll rund ein Viertel der Ladepunkte in Deutschland überhaupt nicht genutzt worden sein. Das zeige eine Analyse des Marktdatenspezialisten Elvah von Echtzeitdaten der Ladevorgänge an öffentlich zugänglichen Ladesäulen.

21 Prozent mehr Ladepunkte binnen eines Jahres

161.686 Ladepunkte gab es nach jüngsten Angaben der Bundesnetzagentur Anfang Februar in Deutschland. Im Vergleich zum Stand ein Jahr zuvor war das gut ein Fünftel (21 Prozent) mehr. 36.278 davon waren Schnellladepunkte. Hier wurde der Ausbau demnach noch deutlicher vorangetrieben: Der Zuwachs binnen eines Jahres betrug 39 Prozent.

Die Größe der Standorte plant der Betreiber EnBW einer Sprecherin zufolge anhand einer in etwa fünf Jahren erwarteten Auslastung. Nicht genutzte Ladepunkte seien also oft auch lediglich „noch nicht“ genutzte Ladepunkte, die mit zunehmendem Fahrzeughochlauf stärker genutzt würden.

Faktoren bei der Planung seien etwa die Entwicklung bei E-Auto-Zahlen und wie viel Ladeinfrastruktur schon vorhanden ist. Eine Rolle spiele zudem die Quote jener, die zu Hause ihr Fahrzeug laden.

Dem BDEW zufolge schwankt die Auslastung regional zwischen 3 und 40 Prozent. Sprich: In manchen Regionen sind zu einem beliebigen Zeitpunkt im Schnitt nur 3 Prozent der Ladepunkte belegt. 97 Prozent sind aus Perspektive eines E-Auto-Fahrers frei, wie eine Sprecherin erläuterte.

Aktuelle Angaben zu den Regionen machte der BDEW nicht. Im ersten Halbjahr 2024 war die Auslastung im Landkreis Böblingen besonders hoch, in den Regionen Görlitz, Altmarkkreis Salzwedel und Coburg hingegen sehr niedrig.

Ministerium: Zahlen lassen wichtige Aspekte unberücksichtigt

„Die Gründe für die Unterschiede bei der Auslastung sind vielfältig“, erklärte BDEW-Chefin Kerstin Andreae in Berlin. Sowohl die Zahl der E-Pkw als auch die Häufung von Ladepunkten einer Region, die Anzahl privater Lademöglichkeiten, aber auch die Ladeleistung könnten die Auslastung beeinflussen.

Eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums ordnete ein: „Bei der reinen Betrachtung der durchschnittlichen Belegdauer von Ladepunkten pro Tag bleiben wesentliche Aspekte des komplexen Ladeverhaltens unberücksichtigt.“ Dazu zählten auch die angebotenen Ladetarife und die Aufenthaltsqualität am Ladestandort. „Vor allem variiert die Nutzung stark im Tagesverlauf, abhängig von Tageszeit, Regionstyp und saisonalen Einflüssen.“

Aus Nutzerperspektive seien vor allem die Zeiten der größten Auslastung von Bedeutung, erklärte sie. Eine flächendeckende Infrastruktur sei wichtig, um in Stoßzeiten wie Ferien Wartezeiten an Ladestationen zu vermeiden.

Signal zur Stärkung der Nachfrage von E-Autos gefordert

„Die kontinuierlich geringe zeitgleiche Auslastung zeigt sehr deutlich, dass in Deutschland der Ausbau des Ladeangebots derzeit stärker wächst als die Anzahl von E-Pkw“, sagte Andreae. Die Energie- und Ladebranche investiere seit Jahren in die E-Mobilität hierzulande, der privatwirtschaftliche Wettbewerb beim Aufbau von Ladepunkten funktioniere sehr erfolgreich.

„Was wir in Deutschland jetzt brauchen, ist ein klares Signal zur Stärkung der Nachfrage von E-Autos“, forderte Andreae. Wichtige Aspekte seien, dass die europäischen Flottengrenzwerte für den CO2-Ausstoß beibehalten werden und günstigere Fahrzeugmodelle. Auch EnBW-Manager Güsewell betonte: „Für einen zielgerichteten Hochlauf der Elektromobilität braucht es aus unserer Sicht keine pauschale Förderung des Infrastrukturausbaus, sondern nachhaltige Anreize für den Kauf von E-Fahrzeugen.“

Aktuell betreibt der Konzern deutschlandweit mehr als 6.000 DC-Schnellladepunkte mit einer Leistung von bis zu 400 Kilowatt. Im Schnitt fänden E-Autofahrer alle 50 Kilometer einen davon.

Konzernchef Georg Stamatelopoulos hatte Ende März erklärt, das Unternehmen habe das Ausbauziel für 2030 wegen des verlangsamten Hochlaufs der E-Mobilität von 30.000 auf 20.000 Ladepunkte reduziert. Allerdings gehe EnBW nur von einer zeitlichen Verschiebung aus. „Am langfristigen Trend erwarten wir keine gravierende Veränderung.“

Kohle-Anteil im Stromnetz auf dem Tiefpunkt

Quelle: Fotolia / vege

NORDRHEIN-WESTFALEN. Der Kohle-Ausstieg hinterlässt in NRW immer deutlichere Spuren: Mit dem Anteil des fossilen Energieträgers im Stromversorgungsnetz geht es steil bergab.

Der Anteil des Energieträgers Kohle im nordrhein-westfälischen Stromversorgungsnetz hat im vergangenen Jahr ein Rekordtief erreicht. Nur noch knapp 47 Prozent der eingespeisten knapp 88 Milliarden kWh Strom wurden aus Kohle gewonnen − ein Minus von 22,7 Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr 2018, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Nordrhein-Westfalen plant, 2030 aus der Braunkohle-Verstromung auszusteigen. Gaskraftwerke sollen die Kohlekraftwerke ersetzen.

Mehr als ein Viertel des eingespeisten Stroms stammte den Angaben zufolge aus erneuerbaren Energieträgern. Davon mehr als die Hälfte aus Windkraft (53,9 Prozent), gefolgt von Photovoltaik (24,5 Prozent) und Biogas (10,8 Prozent). Ein weiteres Viertel wurde aus Erdgas eingespeist.

Insgesamt kamen 36,5 Prozent weniger Strom in das nordrhein-westfälische Netz als 2018 − mit dem niedrigsten Level im vergangenen Jahr. Gründe für den bundesweiten Rückgang sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts insbesondere ein geringerer Strombedarf infolge des Produktionsrückgangs in der Industrie sowie der vermehrte Import von Strom aus dem Ausland.

Quelle: BVES & DIHK

Leitfaden für Stromspeicher im Unternehmen verfügbar

STROMSPEICHER. Welche Stromspeichersysteme für Unternehmen wirtschaftlich sind, zeigt ein Leitfaden von Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) und Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK).

Steigende Energiekosten, Versorgungssicherheit oder Klimaziele stellen Unternehmen vor große Aufgaben. Als Teil der Transformation ihrer Energieversorgung können Stromspeichersysteme wirtschaftliche Lösungen sein. Um Betriebe bei diesem Wandel zu unterstützen, haben der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) und die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) am 25. April einen Leitfaden zum Einsatz von Stromspeichern in Industrie und Gewerbe veröffentlicht.

Der Leitfaden richtet sich gezielt an Unternehmen, die ihre Energieversorgung effizienter, sicherer und nachhaltiger gestalten wollen. Speicher unterstützen die Eigenstromnutzung, sichern bei Netzstörungen oder helfen bei der Dekarbonisierungsstrategie. Der Leitfaden bietet einen kompakten Überblick über technische Grundlagen, rechtliche Rahmenbedingungen und wirtschaftliche Chancen von Speichern.

Beispiele in der Praxis

Unternehmen erhalten praxisnahe Hinweise zu Netzanschluss, Projektumsetzung und Geschäftsmodellen. Zahlreiche Best-Practice-Beispiele zeigen, wie Stromspeicher bereits erfolgreich eingesetzt werden – vom Handwerksbetrieb bis zum Industriekonzern. Über 12.000 Speicherprojekte sind demnach aktuell in deutschen Unternehmen bereits im Einsatz. Sie helfen bei der kosteneffizienten, versorgungssicheren und erneuerbaren Energieversorgung. „Mit dem Leitfaden geben wir Unternehmen das Wissen an die Hand, um Speicherlösungen strategisch und wirtschaftlich einzusetzen“, betonte Urban Windelen, Geschäftsführer des BVES.

„Das Marktsegment wächst jährlich um mehr als 20 Prozent“, so die BVES- Branchenanalyse. Dennoch seien viele Potenziale noch nicht ausgeschöpft: Vor allem der wirtschaftliche Nutzen und die technische Vielfalt an Anwendungsmöglichkeiten sind vielen Unternehmen noch unbekannt, meint der Verband. „Speicher sind ein zentrales Bindeglied, mit dem erneuerbare Energieversorgung in Unternehmen noch wirtschaftlicher sein kann“, erklärt Sebastian Bolay, Bereichsleiter Energie, Umwelt, Industrie bei der DIHK.

Passende Anbieter für Speicherlösungen stehen in der neuen Mitgliederliste des BVES bereit, sortiert nach Tätigkeitsfeldern und Anwendungen. Der Speicher-Leitfaden steht kostenlos zum Download bereit.

Batteriespeicher macht PV-Park in Neresheim netzdienlich

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. The Mobility House Energy realisiert mit Partnern ein „Co-Location-Projekt“ in Neresheim (Baden-Württemberg): Ein Batteriespeicher soll dort eine bestehende PV-Anlage ergänzen.

In Neresheim, 20 Kilometer nördlich von Aalen, entsteht derzeit ein kombiniertes Energieprojekt, um den bestehenden Netzanschlusspunkt besser auszulasten. Hinter dem Vorhaben stehen die Brandstätter Solarpark GmbH, der Speicherhersteller Fenecon und das Münchner Unternehmen „The Mobility House Energy“. Dieses hat sich spezialisiert auf die Vermarktung von stationären Batteriekapazitäten sowie auf Ladeinfrastrukturlösungen.

Es handelt sich um ein sogenanntes Co-Location-Projekt. Das heißt, es verbindet unterschiedliche Technologien wie Photovoltaik und Speicher an einem gemeinsamen Netzanschlusspunkt. Das ermöglicht eine effizientere Netznutzung und eine bedarfsgerechte Einspeisung erneuerbarer Energien.

Das Projekt soll exemplarisch zeigen, wie sich bestehende Photovoltaik-Anlagen durch die Integration eines Speichers zukunftsfähig erweitern lassen. Die Nutzung der vorhandenen Netzanschlussinfrastruktur wird optimiert, ohne dass ein zusätzlicher Anschluss nötig ist.

Der Batteriespeicher wird über eine Kapazität von 14.000 kWh und eine Leistung von 8 MW verfügen. Der angrenzende 10-MW-Solarpark speist bereits seit Jahren Strom ins Netz ein. Die produzierte Strommenge reicht aus, um 2.800 Haushalte mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 3.500 kWh mit grünem Strom zu versorgen. Künftig kann die überschüssige Energie des Parks zwischengespeichert und je nach Netzlast gezielt wieder abgegeben werden. Das hilft, Lastspitzen zu glätten und erhöht die Wirtschaftlichkeit der Anlage.

Schnelle Projektumsetzung und technische Details

Die Projektentscheidung fiel, wie „The Mobillity House Energy“ mitteilt, im Januar dieses Jahres. Die Inbetriebnahme des Batteriespeichers ist für Juli vorgesehen. Das Unternehmen verweist auf den Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW. Laut diesem ist die Einspeiseleistung vor Ort auf rund 8 MW und auf einen Bezug von 4,5 MW ausgelegt. Damit sei ein flexibler Betrieb des Speichers möglich.

Der Speicher besteht aus elf sogenannten „Fenecon Industrial L“-Einheiten mit jeweils 736 kW Leistung und 1.288 kWh Speicherkapazität. Die Kombination mit der Photovoltaik-Erzeugung ermöglicht einen netzdienlichen Betrieb, bei dem Strom sowohl gespeichert als auch bezogen werden kann – abhängig von Netzanforderung und Sonneneinstrahlung.

Quelle: Rosenberger / E&M

Uniper kündigt Verlust für das erste Quartal an

BILANZ. Für das 1. Quartal weist das Unternehmen Uniper einen Verlust aus. An der Jahresprognose hält das Unternehmen laut einer Ad-hoc-Meldung fest.

Der Energiekonzern Uniper mit Sitz in Düsseldorf hat im ersten Quartal 2025 nach vorläufigen Zahlen einen deutlichen Rückgang seiner Geschäftsergebnisse verzeichnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) vor Sondereffekten belief sich auf minus 139 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 885 Millionen Euro ausgewiesen.

Auch das bereinigte Nettoergebnis fiel im Vergleich zum Vorjahr deutlich: Es lag bei minus 143 Millionen Euro nach 581 Millionen Euro im ersten Quartal 2024. Die Ergebnisse gab Uniper auf seiner Internetseite in einer Meldung für Investoren bekannt. Den vollständigen Quartalsbericht will das Unternehmen am 6. Mai vorlegen. An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält Uniper trotz der Verluste nach eigenen Aussagen fest.

Mehrere Faktoren drücken Ergebnis

Der Ergebnisrückgang ist nach Unternehmensangaben auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Im Segment „Flexible Generation“ fielen die Ergebnisbeiträge aus Absicherungsgeschäften geringer aus. Darüber hinaus belasteten im Segment „Greener Commodities“ frühere Optimierungsaktivitäten im Gasportfolio das Ergebnis. Hinzu kommt der Wegfall von Erlösen aus der Gasersatzbeschaffung, die im Vorjahr im Zusammenhang mit ausgebliebenen russischen Gaslieferungen angefallen waren.

Uniper war 2022 im Zuge der Energiekrise nach einem vollständigen Lieferstopp durch die russische Gazprom in eine finanzielle Schieflage geraten. Der Bund übernahm daraufhin nahezu vollständig die Kontrolle über das Unternehmen. Die Europäische Kommission hatte der staatlichen Übernahme nur unter bestimmten Bedingungen zugestimmt.

Unter anderem muss der Bund seine Beteiligung bis spätestens 2028 auf höchstens 25 Prozent plus eine Aktie reduzieren. Zudem ist Uniper verpflichtet, bis Ende 2026 mehrere Vermögenswerte zu veräußern, darunter das Steinkohlekraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen.

Westenergie-Chefin übernimmt Aufsichtsratsposten in Schweden

Katherina Reiche Quelle: Westenergie AG

PERSONALIE. Katherina Reiche wird Teil des Aufsichtsgremiums des schwedischen Batterieprojektierers „Ingrid Capacity“.

Katherina Reiche, Vorsitzende der Geschäftsführung des Essener Energieunternehmens und Eon-Tochter Westenergie, wurde in den Aufsichtsrat des schwedischen Batterieprojektierers Ingrid Capacity bestellt. Das gab das Unternehmen mit Sitz in Stockholm jetzt bekannt.

Ingrid Capacity projektiert Batteriespeicher und betreibt derzeit Anlagen mit einer Kapazität von 200.000 kWh in Schweden. Weitere 340.000 kWh an Kapazität befinden laut Unternehmen im Bau. Bis 2025 will Ingrid Capacity an über 20 Standorten in Schweden insgesamt 400.000 kWh realisieren. Zusätzlich plant man eine Expansion in weitere europäische Märkte, zunächst in Finnland und Deutschland.

„Ingrid Capacity setzt um, worüber viele nur sprechen – die Verbindung von langfristiger Infrastruktur mit Echtzeit-Marktinnovation“, wird Reiche in der Mitteilung des Unternehmens zitiert. Die Kombination sei ein entscheidender Vorteil, da die Bedeutung von Flexibilität im Energiesystem zunehme.

Kurzes Gastspiel?

Der Aufsichtsrat von Ingrid Capacity setzt sich nach Unternehmensangaben aus mehreren Persönlichkeiten aus Energiewirtschaft und Politik zusammen. Ibrahim Baylan, ehemaliger schwedischer Energieminister und Vorstandsmitglied bei Ingrid Capacity, begrüßte Reiche mit den Worten: „Ich freue mich sehr, Katherina im Aufsichtsrat willkommen zu heißen.“

Spannend wird sein, wie lange Katherina Reiche ihren Posten bei den Schweden ausfüllt. Sie wird seit einigen Tagen als Wirtschaftsministerin in der neuen schwarz-roten Bundesregierung gehandelt. Reiche ist der politische Betrieb in Berlin durchaus bekannt. Sie war Bundestagsabgeordnete der CDU und parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Später leitete sie den Verband kommunaler Unternehmen, bevor sie zu Westenergie wechselte.

RWE legt Offshore-Wind-Planungen in den USA auf Eis

Quelle: RWE-Zentrale

WIRTSCHAFT. Der Energiekonzern RWE stoppt angesichts der US-Politik von Präsident Donald Trump vorerst alle Aktivitäten im Bereich Offshore-Windparks in den Vereinigten Staaten.

„In den USA, wo wir unsere Offshore-Aktivitäten vorerst gestoppt haben, entwickelt sich unser Geschäft mit Onshore-Wind, Solarenergie und Batteriespeichern bisher sehr dynamisch“, sagte RWE-CEO Markus Krebber laut dem vorab veröffentlichten Redetext für die virtuelle Hauptversammlung, die am 30. April stattfindet.

RWE habe auf dem US-Markt Ende 2024 eine Erzeugungskapazität von 10.000 MW mit Erneuerbaren Energien aufgebaut. Der Bau weiterer 4.000 MW sei abgesichert, sagte Krebber.

Mit Blick auf die politische Entwicklung bleibe RWE nun vorsichtig. „Für künftige Investitionen in den USA stellen wir höhere Anforderungen“, so der Manager und nannte als Voraussetzungen das Vorliegen aller nötigen bundesbehördlichen Genehmigungen und die Zusage steuerlicher Förderungen sowie gesicherte Stromabnahmeverträge. Auch die Zollrisiken müssten berücksichtigt sein.

Alle Energieflüsse in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

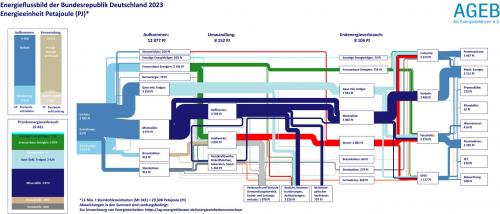

Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) hat im März 2025 ihre Energieflussbilder für Deutschland im Jahr 2023 aktualisiert, von Import und Gewinnung bis hin zu den Verbrauchssektoren, neuerdings auch noch nach Anwendungen aufgeschlüsselt. Die Darstellung mittels energiemengenproportionaler Pfeile folgt dem Prinzip der Sankey-Diagramme. Erstmals waren Energieflüsse mit solchen Pfeilen Ende des 19. Jahrhunderts von dem irischen Ingenieur Matthew Henry Phineas Riall Sankey erstellt worden, um die Energieeffizienz von Dampfmaschinen zu visualisieren. In Dunkelblau die Energieflüsse der Mineralöle, in Hellblau Erdgas und andere Gase, in Rot Strom, in Grün Ökostrom. Diese Grafik enthält für alle Inputs, Umwandlungen und Outputs die Energiemengen in Petajoule (PJ). Teilt man PJ durch 3,6, erhält man Milliarden kWh. Weitere Energieflussbilder auf der AGEB-Website.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

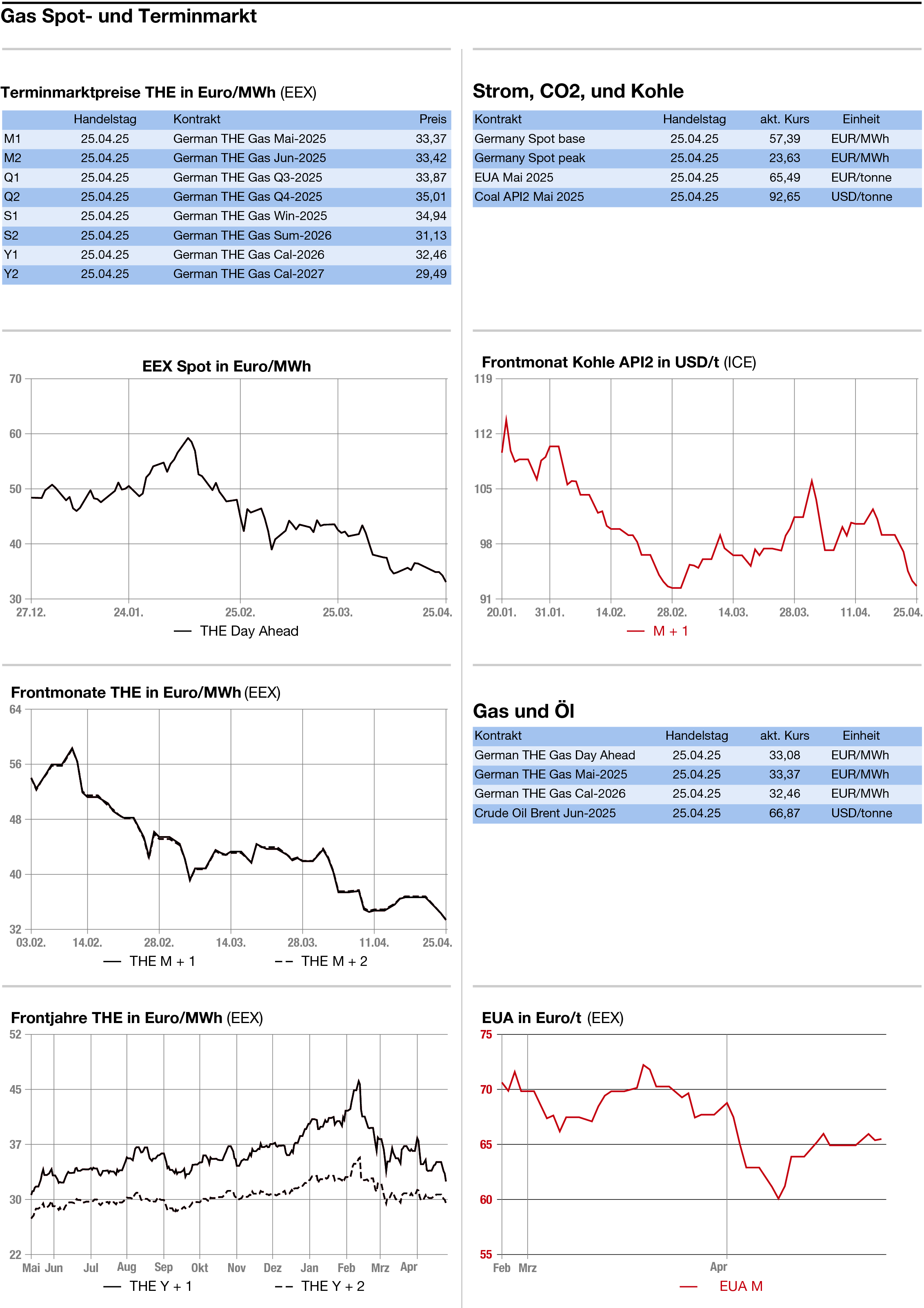

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiemärkte zeigen sich uneinheitlich

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

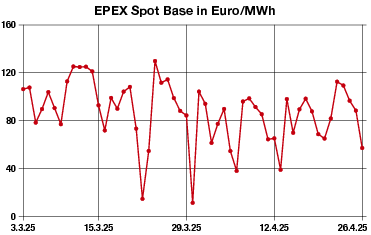

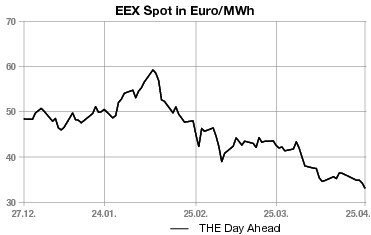

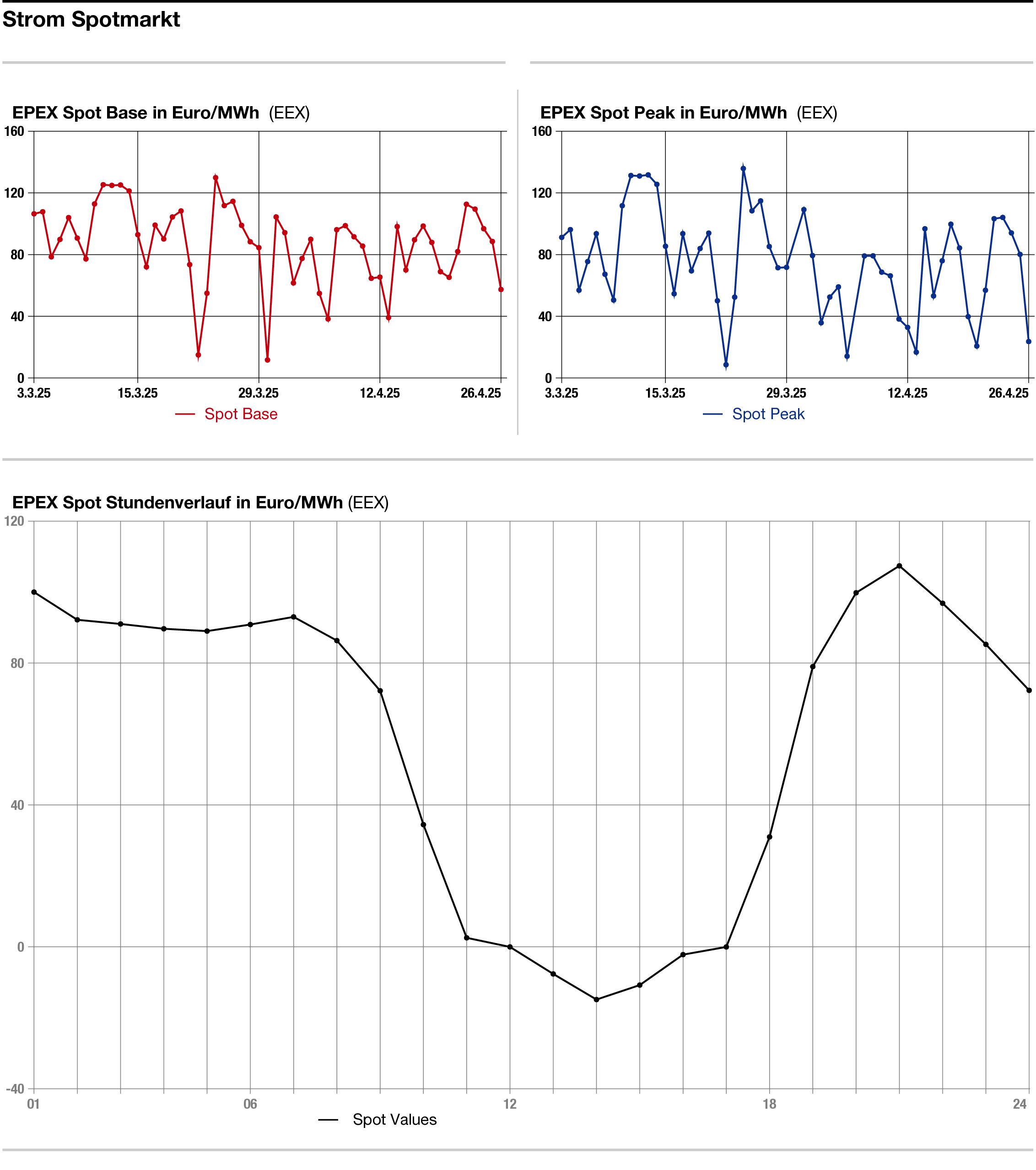

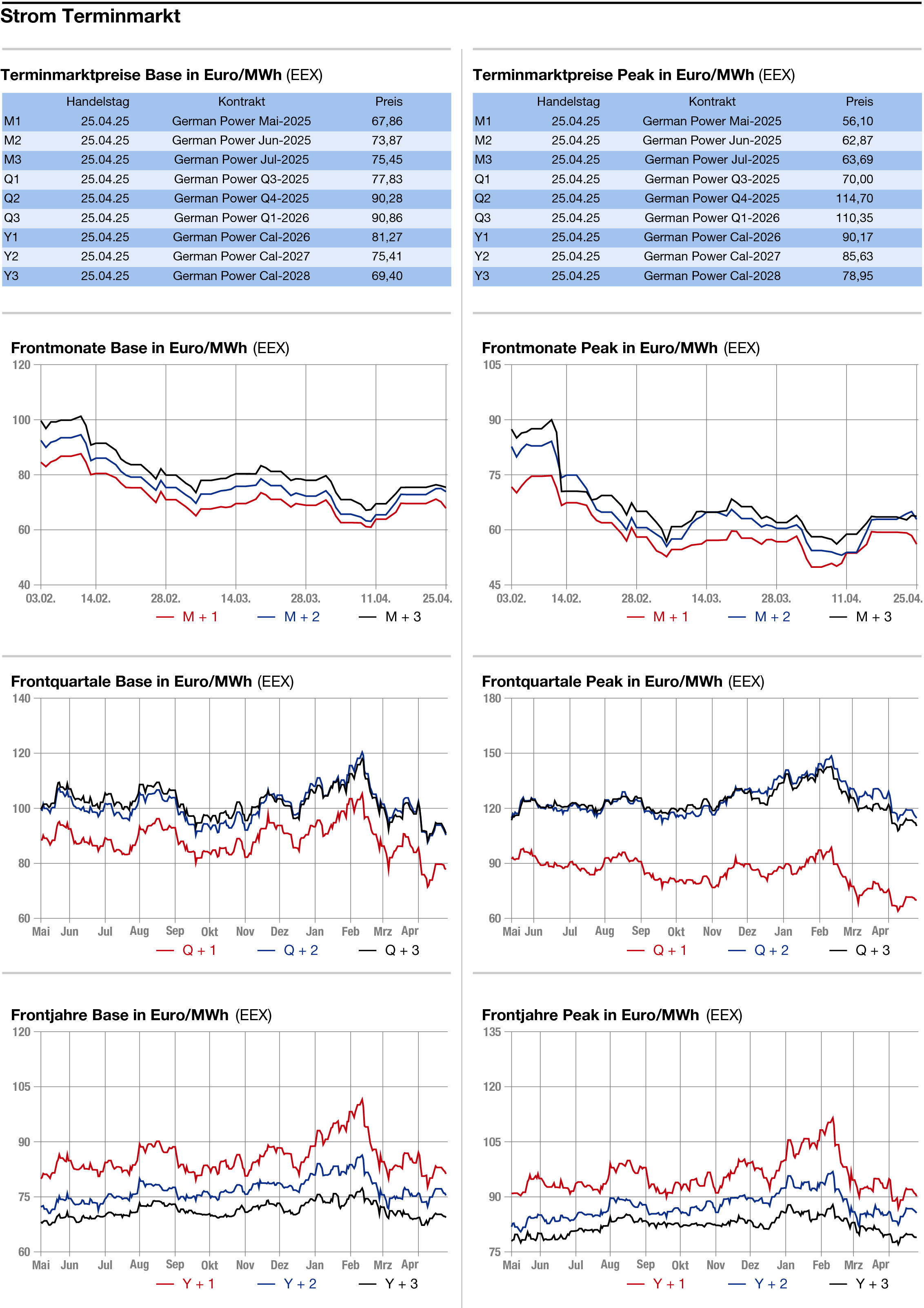

Uneinheitlich in enger Bandbreite haben sich die Energiemärkte am Freitag gezeigt. Die Angst vor dem Zollchaos von US-Präsident Donald Trump hat sich in den USA aber auch in Europa etwas abgeschwächt, obgleich die Lage im Zoll-Konflikt zwischen den USA und China bleibt weiter unübersichtlich bleibt. Die USA sprechen nach Angaben von Trump mit China über die Zollfragen. Der US-Präsident widersprach damit Aussagen des chinesischen Außenministeriums, ohne dabei konkreter zu werden.

Strom: Tendenziell etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde im Base mit 85 Euro je Megawattstunde gesehen. Börslich mussten gleichfalls 85 Euro entrichtet werden. Am Donnerstag wurden für den Freitag selbst im außerbörslichen Handel noch 88,75 Euro im Base und 80,50 Euro im Peak gezahlt. Ausschlaggebend für den leichten Preisrückgang von Freitag auf Montag ist die höhere Erneuerbareneinspeisung von 17,3 Gigawatt im Base, die für den ersten Arbeitstag der neuen Woche prognostiziert wird. Für den Berichtstag hatten die Meteorologen von Eurowind nur 15 Gigawatt vorhergesagt. In der neuen Woche dürfte nach den Osterferien Liquidität an den Markt zurückkehren, so ein Händler. Unterstützend für die Preise könnte das Ausbleiben weiterer Zollkapriolen wirken, insbesondere dann, wenn sich Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und ihren Partnern abzeichneten, hieß es.

Am langen Ende zeigte sich das Cal 26 mit einem Plus von 0,92 auf 82,15 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben sich am Berichtstag etwas nach oben bewegt, nachdem am Vortag noch moderate Abgaben verzeichnet worden waren. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.36 Uhr 0,81 auf 67,11 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 67,63 Euro, das Tief bei 66,27 Euro. Der CO2-Markt bewegt sich damit weiter in seiner Range zwischen 65 und 70 Euro. Etwas Unterstützung für den CO2-Markt dürften Äußerungen von EZB-Chefökonom Philip Lane gegenüber Bloomberg TV geboten haben, wonach das Wachstum in der Eurozone sich zwar verlangsamen, aber nicht zum Stillstand kommen werde, während der Block versuche, die Handelsbeziehungen mit anderen Ländern zu erweitern und die EZB die Zinssenkungen fortsetze. EZB-Ratsmitglied Olli Rehn sagte, die Bank solle eine größere Zinssenkung nicht ausschließen.

Allerdings soll das Windaufkommen zunächst weiter auf unterdurchschnittlichem Niveau verharren. Erst mit dem Monatswechsel ist laut dem US-Wettermodell mit höheren Windmengen zu rechnen. Belastend wirkt sich auf die Preise auch eine Prognose aus, wonach China die monatlichen Importe von LNG um mehr als 20 Prozent gegenüber Vorjahr reduzieren könnte. Auch indische Käufer setzen statt auf das relativ teure LNG vermehrt auf billigere Erdölprodukte.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: