8. Mai 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Energieministerin will „dicke Bretter in Brüssel“ bohren

REGULIERUNG: BDEW legt Vorschläge für neue Netzentgeltsystematik vor

VERANSTALTUNG: BWP: Bundesregierung muss Stilllegung von Gasanschlüssen regeln

EUROPAEISCHE UNION: EU-Abgeordnete für Verbot russischer Gasimporte

STUDIEN: Mehrfachnutzung von Flächen an Land einfacher als auf See

HANDEL & MARKT

MOBILITÄT: Mehr Elektroautos und weniger Verbrenner bei den Neuzulassungen

THE SMARTER E: „Intelligentes Zusammenspiel ermöglichen“

STATISTIK DES TAGES: Stündlicher Stromhandel und Stromproduktion im April und Mai 2025

TECHNIK

EFFIZIENZ: Dena initiiert Bündnis zur Energiewende im Gebäudesektor

VERANSTALTUNG: Tagung betont Bedeutung der Forschung für die Energielandschaft

ANGEWANDTE ENERGIEFORSCHUNG: BVES warnt vor Wechsel der Zuständigkeit

UNTERNEHMEN

SMART GRIDS: Grid X forciert HEMS-Vertrieb

LADEINFRASTRUKTUR: Uniti und Elli bringen Schnelllader zu Tankstellen

IT: Echtzeit-Analyse von Energiespeicher-Systemen

PHOTOVOLTAIK: Enviria stellt Komplettlösung vor

TOP-THEMA

Flexibilität als Schlüsselthema

Quelle: E&M / Heidi Roider

THE SMARTER E.

Trotz europaweit hohen Erneuerbaren-Zubauzahlen sind Veranstalter und Aussteller mit mahnenden Worten an die Politik in die Messe „The smarter E“ in München gestartet.

Im Fokus der diesjährigen Fachmesse The smarter E in München stehen Batteriespeicher, PV-Hybridanlagen, bidirektionales Laden und Lastmanagementsysteme. Die Branche positioniert sich mit Anwendungen für eine 24/7-Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Erzeugung. Die Initiatoren betonen, dass es bislang weniger an der Technik als an der politischen Umsetzung hapert. Die Kostenstruktur spricht aus Branchensicht ebenfalls für Photovoltaik und Speicherlösungen.

Die „Erzeugung in konventionellen Kraftwerken ist erheblich teurer“, sagte Markus Elsässer, Geschäftsführer des Messeveranstalters Solar Promotion, bei der Eröffnungs-Pressekonferenz am 7. Mai in München. Gerade Photovoltaikstrom sei mittlerweile konkurrenzlos billig geworden. Allerdings brauche es auch ein Energiesystem, dass dieser „neuen Normalität gerecht“ werde.

Nach Zahlen des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE lagen im vergangenen Jahr die Gestehungskosten pro kWh für PV-Großanlagen in Deutschland bei etwa 4 bis 7 Ct/kWh, für große Anlagen mit Batteriespeichern zwischen 6 und 11 Ct/kWh. Die Gestehungskosten einer kWh bei Kohle- und Gaskarftwerken hätten hingegen bei rund 15 bis knapp 33 Ct/kWh gelegen.

Deutschland habe mit etwa 60 Prozent erneuerbare Energien im Strommix einen neuen Höchststand erreicht, europaweit lag der Anteil im vergangenen Jahr bei 47 Prozent. Die erneuerbaren Energien, vor allem die Solarenergie, wachse weltweit stark. Auch die Fachmesse zeige dies eindrucksvoll, so Elsässer. In diesem Jahr sind alle 19 Hallen mit 2.737 Aussteller aus 57 Ländern belegt. In den nächsten Tagen werden mehr als 100.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Aussteller aus 57 Ländern in München

Mit einem Anteil von über einem Drittel an der globalen Stromerzeugung und „einer Verdopplung der weltweiten Solarstromproduktion auf mehr als 2.000 Terrawattstunden innerhalb von nur drei Jahren ist ein entscheidender Wendepunkt erreicht“, so Elsässer. Diese positiven Zubauzahlen könnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es „noch viel zu tun gebe“. Diese Dynamik erfordere jetzt die konsequente Weiterentwicklung des Energiesystems.

Weltweit steige der Druck, das bestehende Energiesystem „neu zu denken“ – hin zu flexibler, intelligenter und vernetzter. „Um unser Energiesystem zukunftssicher zu machen, brauchen wir stärkere Netze, intelligentere Flexibilität und eine vollständige Elektrifizierung von Industrie, Verkehr und Wärme“, sagte Walburga Hemetsberger, CEO des europäischen Branchenverbands Solar Power Europe. Batteriespeicher seien in einem solchen Energiesystem nicht mehr nur eine Option, sondern unerlässlich, um Abschaltungen und negative Preise zu vermeiden. Daher setzt die diesjährige Smarter E verstärkt auf die Themen bidirektionales Laden und intelligentes Lastmanagement.

Bei der Elektrifizierung werden wir „weltweit in den nächsten Jahren nicht mehr nur ein schnelles, sondern ein exponentielles Wachstum sehen“, sagte Keynote-Sprecher Herbert Diess, der frühere Volkswagenchef und jetzige Verwaltungsratsvorsitzende von The Mobility House. Dieser Wachstumstrend habe bereits zu einem massiven Preisverfall, nicht nur bei Solaranlagen, sondern in den vergangenen Jahren vor allem bei Speichersystemen geführt.

Doppelte Netzentgelte verhindern in Deutschland Geschäftsmodelle

Laut Diess seien die günstigsten Speicher in einem Energiesystem die Autobatterien. Aber gerade hierzulande würden Geschäftsmodelle massiv erschwert durch die bestehenden Netzentgelte. Seine Forderungen an die neue Bundesregierung: „Die Strompreise müssen günstiger werden“. Zudem müssten sich die politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen ändern, damit Fahrzeugbatterien konsequent durch bidirektionales Laden als dezentrale Speicher genutzt werden können.

Auch in Richtung der Europäischen Union wurde ein „mehr“ an strategischem Denken und Handeln angemahnt. Michael Villa, Executive Director bei Smart Energy Europe, sagte bei der Eröffnungs-Pressekonferenz: „Erschwingliche Energie, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Energiesicherheit sind in der heutigen geopolitischen Lage oberste Priorität für die EU.“ Nachfrageseitige Flexibilitäten seien dafür unabdingbar – doch dieser Sektor sehe sich in den Mitgliedstaaten weiterhin erheblichen Hürden gegenüber. Villa: „Es ist dringend notwendig, diesen digital gesteuerten Geschäftsmodellen zu ermöglichen, innerhalb eines marktbasierten Rahmens zu agieren und zu skalieren.“

Die Botschaft der Branche: Sie ist vorbereitet − jetzt braucht es politische Maßnahmen, um die Rahmenbedingungen für ein integriertes, flexibles Energiesystem zu schaffen.

Die Smarter E vereint vier Fachmessen – Intersolar, EES Europe, Power2Drive und EM-Power-Europe, und findet vom 7. bis 9. Mai in München statt.

Katherina Reiche bei ihrer Antrittsrede im Bundeswirtschaftsministerium. Quelle: E&M / Screenshot

Energieministerin will „dicke Bretter in Brüssel“ bohren

POLITIK. Katherina Reiche will die Energiewende einem „Realitätscheck“ unterziehen und lobt ihren Amtsvorgänger Robert Habeck in höchsten Tönen.

Bei ihrem ersten Auftritt an neuer Wirkungsstätte zeigte sich Katherina Reiche voll des Lobes für Ihren Vorgänger und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses. Die frisch ernannte Wirtschafts- und Energieministerin dankte allen für „diese fast übermenschliche Leistung“ während der Gaskrise. Robert Habeck (Grüne) zollte die CDU-Politikerin Respekt und Anerkennung für das „Herzblut“, mit dem er für dieses und mit diesem Haus gearbeitet habe. „Sie haben dazu beigetragen, dass dieses Land durch die Krise kam“, sagte Reiche.

Ihren Ausblick auf die künftige Energiepolitik eröffnete die Ministerin mit dem Hinweis auf eine andere Krise. „Wir befinden uns in einer historischen Wachstumskrise. Das dritte Jahr in einer Rezession, das gab es so noch nie.“ Sie erinnerte an den anhaltenden Abfluss von Direktinvestitionen aus Deutschland, „ein Trend, der schon fast ein Jahrzehnt andauert“.

„Mehr ermöglichen, mehr wagen“, ihr Grundansatz, mit dem sie die „großen Aufgaben, die vor uns liegen“ angehen will. Höchste Priorität habe die Versorgungssicherheit. Und sie meinte dies nicht allein vor dem Hintergrund der Energiekrise. „Der Blackout auf der iberischen Halbinsel hat uns gezeigt, wie verwundbar unser Stromsystem sein kann. Wir müssen gewappnet sein“, sagte Reiche.

Erneuerbare Energien eine „Erfolgsgeschichte“

Die erneuerbaren Energien bezeichnete sie als „Erfolgsgeschichte“. „Wir haben enorm investiert, auch durch Ihre Gesetzgebung, der Ausbau von Windenergie, von Solarenergie – das hat uns beim Klimaschutz ganz stark vorangebracht. Das ist gut“, sagte die neue Ministerin an ihren Vorgänger gerichtet. Die Erneuerbaren würden jedoch noch nicht ausreichen, „uns zuverlässig und mit bezahlbaren Preisen, zu jeder Stunde dieses Jahres mit Strom zu versorgen.“

„Auf der anderen Seite“, so Reiche weiter, „müssen wir die Systemkosten in den Griff bekommen, Systemrisiken betrachten, also einen Realitätscheck machen, wie schnell, wie weit, können, müssen wir gehen, und was braucht es.“ In einer „Bestandsaufnahme“ will die Ministerin klären, wo die erneuerbaren Energien schnell ausgebaut werden müssen, wo es aber auch einer Synchronisierung mit dem Netzausbau bedarf.

Stärkere Rolle für CCS

Die Ausschreibung neuer Gaskraftwerke will die sie „jetzt schnell hinbekommen“, damit Versorgungssicherheit weiter gewährleistet sei. Oben auf ihrer Agenda steht dem Vernehmen nach auch das Thema CO2-Abscheidung und -Speicherung. CCS und CCU werde künftig eine stärke Rolle spielen, betonte sie.

Als weiteres zentrales Thema nannte sie die Strompreise, die auf Haushalte und Unternehmen drücken. „Wir müssen sie stabilisieren, wir müssen sie, wenn es geht, reduzieren“, sagte sie. Und sie verwies auf den Koalitionsvertrag. Darin ist von Industriestrompreis und einer Reform der Netzentgelt-Systematik die Rede. Reiche: „Mir ist vollkommen bewusst, dass das ein Bohren dicker Bretter in Brüssel werden wird.“

Was die Gasnutzung angeht, hat Reiche die Wirtschaft im Blick: „Wir müssen Unternehmen ermutigen, langfristige Gaslieferverträge einzugehen.“ Reiche schweben „Energiepartnerschaften“ vor. Und das nicht nur für Gas, sondern auch für andere Moleküle, „für grüne Moleküle, für low carbon molecules“.

„Mir ist es wichtig, auf Technologieoffenheit zu setzen“, sagte die Ministerin und betonte: „Ich weiß, es ist ein Kampfbegriff, und ich weiß, wenn Technologieoffenheit fällt, fallen sofort politisch Klappen herunter.“ Reiche appellierte, bei diesem Begriff nicht den Status quo als Maß für Entscheidung zu sehen. „Es wird immer mehr Lösungen geben, die noch besser, noch effizienter sind“, so die Politikerin bei ihrem Amtsantritt.

BDEW legt Vorschläge für neue Netzentgeltsystematik vor

Quelle: Shutterstock / Somnuek saelim

REGULIERUNG. Die bestehende Stromnetzentgeltverordnung muss aus Rechtsgründen auslaufen. Der Energieverband BDEW macht Vorschläge für eine Nachfolgeregelung.

Im Zuge europarechtlicher Vorgaben erhält die Bundesnetzagentur erweiterte Befugnisse zur Ausgestaltung der Stromnetzentgeltsystematik. Diese soll bis zum Jahr 2029 grundlegend weiterentwickelt werden. Ein entsprechendes Festlegungsverfahren zur allgemeinen Netzentgeltsystematik mit dem Namen „AgNes“ will die Behörde in den kommenden Wochen einleiten. Dabei sollen erste konzeptionelle Ansätze für ein künftiges Modell vorgestellt werden. Der BDEW hat nun seine Vorschläge dazu vorgelegt.

Auch der Verband stimmt zu, dass die derzeitige Netzentgeltsystematik die Anforderungen eines zunehmend dezentralen und volatilen Energiesystems nicht mehr adäquat abbildet. Insbesondere die starke Gewichtung des Arbeitspreises in Form von Kilowattstunden (kWh) wird als nicht mehr sachgerecht bei der Netzentgeltermittlung angesehen. Stattdessen fordert der BDEW, die Preisbildung künftig stärker an den netzkostenrelevanten aber mengenunabhängigen Faktoren – den Kilowatt (kW) – auszurichten.

BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae betont in diesem Zusammenhang: „Für die Kosten des Stromnetzes ist entscheidend, wie umfangreich das Netz ausgebaut wird – nicht, wie viel Strom hindurchfließt. Eine Ausrichtung an der Anschlusskapazität schafft mehr Verursachergerechtigkeit und fördert netzdienliches Verhalten. Ein neues Modell muss stets umsetzbar, nachvollziehbar, diskriminierungsfrei und verlässlich planbar sein.“

Stärkere Gewichtung leistungsbezogener Komponenten

Daher will der BDEW vor allem über den Arbeitspreis als bislang zentrales Bepreisungselement diskutieren: Denn die tatsächlichen Netzkosten ergeben sich nicht daraus, wie viel Strom über einen Netzanschluss bezogen oder eingespeist wird, sondern daraus, „wie der Netzanschluss und das dahinterliegende Netz dimensioniert werden müssen, was abhängig von der Leistung und/oder der Kapazität ist“, so der BDEW.

So profitierten im Haushaltsbereich vor allem die Prosumer vom Arbeitspreis, da sie weniger Strom aus dem Netz beziehen, dieses aber in gleichem Maß für sie bereitgestellt werden muss wie für Netzkunden ohne Erzeugungsanlagen. Hier stellt der BDEW ein Verfahren zur Diskussion, das die Netzdienlichkeit beziehungsweise flexible Einspeisung der Prosumer mehr in den Vordergrund stellen soll.

Aus Sicht des BDEW sollte in einer zukunftsfähigen Netzentgeltsystematik der mengenunabhängige, kW-basierte Anteil den Hauptteil der Entgeltstruktur darstellen. Die bislang vor allem im Bereich der Standardlastprofile (SLP) dominante Abrechnung nach Arbeitsmengen sei zurückzufahren. Ein solches Modell könne – bei sachgerechter Ausgestaltung – die Systematik kostenreflexiver, netzdienlicher sowie gleichzeitig marktneutral, umsetzbar und verständlich machen.

Im Raum stehen dabei unterschiedliche Möglichkeiten zur Flexibilisierung der Netzentgeltkomponenten: Arbeitspreis, Leistungspreis, Kapazitätspreis und Grundpreis könnten künftig zeit- und ortsabhängig gestaltet werden, angepasst an die Bedingungen der jeweiligen Netzebenen.

Ablehnend steht der BDEW hingegen Überlegungen zur Einführung von Einspeiseentgelten für Anlagenbetreiber, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien, gegenüber. Einspeiseentgelte würden die Systematik erheblich verkomplizieren und zusätzlichen bürokratischen Aufwand verursachen. Dazu Andreae: „Diese lehnen wir ab, da sie unverhältnismäßig die Komplexität in der Abwicklung erhöhen und zu zahlreichen unerwünschten Folgen führen würden.“

Das Diskussionspapier „Überlegungen zur Weiterentwicklung der Netzentgeltsystematik Strom“ ist auf der Webseite des BDEW zu finden.

BWP: Bundesregierung muss Stilllegung von Gasanschlüssen regeln

Quelle: Energietage 2025

VERANSTALTUNG. Ein Gutachten sieht erhebliche Regelungslücken und Risiken bei der Kündigung von Gasanschlüssen im Zuge der Wärmewende. Verbraucher und Netzbetreiber benötigen schnell Klarheit.

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) hat ein Rechtsgutachten beauftragt, wie die Kosten gerecht verteilt werden, wenn der Gasnetz-Anschluss zugunsten einer umweltfreundlichen Einzelheizung weichen muss. Bei den Berliner Energietagen online wurde es am 6. Mai vorgestellt. Die Politik müsse jetzt schnell die rechtlichen Bedingungen klären, fordert der Verband von der neuen Bundesregierung.

„Immer mehr Haushalte steigen von Gasheizungen zum Beispiel auf Wärmepumpen oder Pelletheizungen um“, konstatierte BWP-Geschäftsführer Martin Sabel. Dieser wichtige Schritt für den Umwelt- und Klimaschutz stoße auf einen Flickenteppich an Regelungen und teils erhebliche Kosten. „Während einige Netzbetreiber die Stilllegung kostenlos anbieten, fordern andere mehrere hundert Euro“, sagte Sabel.

Zudem müssen bei immer mehr Aussteigern die Netzkosten von immer weniger Gasnutzern getragen werden.

Dem Netzbetreiber entstehen Kosten

Darum beauftragte der Verband die auf Energierecht spezialisierten Kanzlei Re-Rechtsanwälte mit einem Gutachten. Dieses stellt fest, dass keine hinreichende rechtliche Klarheit besteht. Stilllegungen von Gasanschlüssen seien auch für die Netzbetreiber mit wirtschaftlichen Risiken verbunden. Technisch gesehen sollten die Hausanschlüsse stillgelegt und verplombt werden. Dabei entstehen dem Netzbetreiber Kosten. Doch ob diese dem Kunden in Rechnung gestellt werden dürfen, sei bislang gesetzlich nicht eindeutig geregelt, so Miriam Vollmer, Fachanwältin für Verwaltungsrecht.

Die Autorin des Gutachtens resümierte: „Weder die Niederdruckanschlussverordnung noch andere verbindliche Vorschriften geben eindeutig vor, ob Netzbetreiber dem kündigenden Anschlussnehmer diese Kosten auferlegen dürfen. Selbst vertragliche Klauseln oder pauschale Gebühren können demnach problematisch sein – sie müssten rechtlich sauber begründet und wirtschaftlich angemessen sein. Diese Bedingungen werden bislang oft nicht erfüllt.“

Kosten über die Netzentgelte finanzieren

Das Gutachten sieht daher Handlungsbedarf beim Gesetzgeber oder beim Wirtschaftsministerium: „Die Unsicherheit ist für alle Beteiligten unzumutbar – für Verbraucher, die sich umwelt- und klimafreundlich verhalten wollen, genauso wenig wie für Netzbetreiber, die rechtssicher agieren müssen. Es braucht eine eindeutige Regelung, wie mit diesen Kosten umzugehen ist“, so Vollmer.

Martin Sabel forderte von der neuen Bundeswirtschafts- und Energieministerin Katherina Reiche (CDU) zügiges Handeln: „Rechtliche Unsicherheit und hohe Stilllegungskosten dürfen den Wechsel zu klimafreundlichen Heiztechnologien wie der Wärmepumpe nicht ausbremsen – gerade jetzt, wo viele Menschen raus aus fossilen Heizsystemen wollen.“ Der BWP schlägt vor, die Kosten als Teil der allgemeinen Netzkosten über die Netzentgelte zu finanzieren. Das würde nicht nur für rechtliche Klarheit sorgen, sondern auch verhindern, dass zusätzliche Einmalbelastungen den Umstieg auf klimaneutrale Heizsysteme erschweren.

EU-Abgeordnete für Verbot russischer Gasimporte

Quelle: iStock / FrankyDeMeyer

EUROPAEISCHE UNION. Die EU-Kommission hat ihren Fahrplan für ein Verbot aller russischen Gasimporte bis 2027 vorgelegt. Im Juni sollen konkrete Gesetzesvorschläge folgen.

Über diese Vorschläge sollen dann EU-Regierungen und -Parlament gemeinsam beraten und zu einer Verständigung kommen. Unter den EU-Abgeordneten stießen die Kommissionspläne weitgehend auf Zustimmung. „Endlich dreht die EU Putin den Geldhahn zu. Die angekündigten Gesetze sind überfällig“, kommentierte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss den Kommissionsvorstoß. Damit seien die „Nordstream-Träume der Gas-Lobby Geschichte“, führte er aus. Bloss warnte gleichzeitig davor, nicht von der Abhängigkeit vom russischen Präsidenten Wladimir Putin in eine von US-Präsident Donald Trump zu stürzen. „Milliarden für teure LNG-Importe aus den USA bedeuten den Einstieg in die nächste fossile Sackgasse, zementieren hohe Energiepreise und würgen unsere Wettbewerbsfähigkeit ab“, kritisierte der Grünen-Politiker.

Auch der CDU-Europaabgeordnete und energiepolitische Sprecher der EVP-Fraktion, Christian Ehler, begrüßte den „RepowerEU“-Fahrplan der Kommission. Russland finanziere seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine durch den Verkauf fossiler Brennstoffe. „Deshalb ist es für die Ukraine und damit für die gesamte Europäische Union wichtig, diese Finanzierungsquelle für Russland trockenzulegen“, sagte Ehler. Gleichzeitig wies der CDU-Abgeordnete darauf hin, dass sich nicht alle EU-Staaten innerhalb kürzester Zeit einfach von russischen Importen lossagen könnten. „Es muss daher in den nächsten Monaten darum gehen, möglichst eine gute Balance zwischen den Interessen einzelner Mitgliedsstaaten und der EU als Ganzes zu finden“, führte Ehler aus.

Mehrfachnutzung von Flächen an Land einfacher als auf See

Quelle: Deutsche Windguard

STUDIEN. Bei knappen Flächen und Netzanschlüssen könnte es helfen, Windkraft und Solar zu kombinieren. Zwei Studien untersuchen die Möglichkeiten auf See und an Land für solche Kombinationen.

Im Rahmen der Berliner Energietage online wurden zwei Studien vorgestellt, die das Potenzial gemeinsamer Flächennutzung verschiedener erneuerbarer Stromerzeuger untersuchen. Hintergrund sind die ambitionierten deutschen Ausbauziele für die erneuerbaren Energien und die begrenzten Flächen dafür. Insbesondere die Kombination von Windenergie- und Photovoltaik-Anlagen scheint sinnvoll, da sie oft zu unterschiedlichen Zeiten Strom erzeugen und sich ergänzen können.

Hybride Projekte bieten zwei Hauptpotenziale: Zum einen können Flächenbedarfe durch die gemeinsame Flächennutzung gesenkt werden und zum anderen können Synergien im Bereich der Netzanschlüsse und Infrastruktur gehoben werden. Entsprechende Analysen finden sich in zwei Forschungsvorhaben im Auftrag des Umweltbundesamtes zu Projekten mit Offshore-Windenergieanlagen und schwimmenden PV-Anlagen sowie zu Projekten mit Onshore-Windenergieanlagen und PV-Freiflächen-Anlagen.

Offshore-Kombinationen noch nicht umgesetzt

Die Flächen eines Offshore-Windparks könnten beispielsweise zukünftig durch schwimmende PV-Anlagen ergänzt werden. Solche Kombinationen werden bislang noch nicht kommerziell realisiert, erste Versuche gibt es nur in China und den Niederlanden. Problematisch erscheint hier die Behinderung des Schiffsverkehrs und die starke Korrosion durch Salzwasser an den PV-Modulen. Auch die Einbeziehung von Gezeiten-, Wellen- oder schwimmender Windkraft wären möglich.

Aus rechtlicher Sicht ist die Mehrfachnutzung bislang nicht explizit im Raumordnungsrecht verankert. Dennoch lassen bestehende Planungsinstrumente – insbesondere der Raumordnungsplan der Ausschließlichen Wirtschaftzone (AWZ) und der Flächenentwicklungsplan – solche Nutzungskonzepte bereits zu, sagte Franziska Stamme, eine der Studienautorinnen. „Hybride Energieerzeugung kann ein Schlüssel zur besseren Nutzung begrenzter Flächen in der AWZ sein. Dafür müsste aber das Genehmigungsregime nach dem Wind-See-Gesetz gezielt angepasst werden“, resümierte sie.

Mehr hybride Flächennutzung an Land

An Land hingegen werden heutzutage Windparks schon teilweise mit PV-Freiflächen-Anlagen kombiniert. Die neuerdings zugelassene gemeinsame Nutzung des Netzanschlusses könnte dies künftig attraktiver machen. Hierbei geht es den für die Studie befragten Projektanten besonders um die effizientere Landnutzung vorbelasteter Flächen, zumal hier bereits Kontakte zu Grundstückseigentümern und Behörden bestehen. Auch Zuwegungen und Kabeltrassen sowie Netzanschlüsse können genutzt werden.

Hinderlich seien dagegen unterschiedliche Genehmigungsbehörden und Verfahrensabläufe für Wind (BImSchG) und PV (BauO der jeweiligen Bundesländer) und der oft fehlende Austausch zwischen den Behörden, so die Umfrageergebnisse. Daher sollte es einheitliche Kriterien für Genehmigungen geben, die bundesweit gelten und nicht in jeder Gemeinde und bei jedem Netzbetreiber anders gestaltet sind, regt die Studie an.

Die Studie für Anlagen auf See wurde vom Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (Ikem) gemeinsam mit der Deutschen Windguard GmbH, Bio Consult, und der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg erstellt. Für die Kombination an Land stammt die Studie von der Deutschen Windguard, der Stiftung Umweltenergierecht und der Anwaltskanzlei Engemann und Partner.

Die Studie zur Mehrfachnutzung von Offshore-Flächen des Ikem steht im Internet bereit.

Die Studie zur Konutzung von Windkraft und PV an Land der deutschen Windguard steht als PDF zum Download bereit.

Quelle: Shutterstock / lumen-digital

Mehr Elektroautos und weniger Verbrenner bei den Neuzulassungen

MOBILITÄT. Das Kraftfahrt-Bundesamt meldet für April 2025 einen Rückgang um 0,2 Prozent bei den PKW-Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahresmonat. Dafür steigt der E-Anteil um mehr als 50 Prozent.

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mit Sitz in Flensburg hat am 6. Mai 2025 die Zulassungszahlen für den Monat April veröffentlicht. Insgesamt wurden 242.728 Personenkraftwagen neu zugelassen. Das entspricht einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die gewerblichen Zulassungen sanken um 0,7 Prozent auf einen Anteil von 66,4 Prozent. Dagegen stiegen die privaten Neuzulassungen um 1,1 Prozent und machten 33,6 Prozent der Gesamtzulassungen aus.

Mit einem Anteil von 31,7 Prozent dominierten erneut SUV das Neuwagensegment, ihr Absatz stieg um 12,3 Prozent. Die Kompaktklasse war trotz eines Rückgangs von 14,5 Prozent mit 16,8 Prozent das zweitstärkste Segment. Deutliche Zuwächse gab es bei der Oberen Mittelklasse (+83,5 Prozent), bei Mini-Vans (+35,2 Prozent) sowie bei den sogenannten Utilities (+21,0 Prozent). Die Zahl der neu zugelassenen Wohnmobile stieg um 9,5 Prozent. Rückläufig waren hingegen Segmente wie Sportwagen (–32,9 Prozent), Oberklasse (–30,1 Prozent) und Mittelklasse (–26,2 Prozent).

Bei den Antriebsarten verzeichneten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben deutliche Zuwächse. Hybride (inklusive Plug-in-Hybride) machten 37,8 Prozent der Neuzulassungen aus, was einem Anstieg von 22,0 Prozent entspricht. Die Zahl der rein batterieelektrischen Fahrzeuge (BEV) stieg um 53,5 Prozent auf 45.535 Einheiten, was einem Marktanteil von 18,8 Prozent entspricht. Demgegenüber verloren Benziner (–26,4 Prozent, Anteil 27,5 Prozent) und Diesel-Pkw (–18,7 Prozent, Anteil 15,5 Prozent) weiter an Bedeutung.

Zahl der Tesla-Zulassungen drastisch gesunken

Lediglich 1.008 Pkw werden mit Flüssiggas betrieben (–13,1 Prozent), Erdgasfahrzeuge und wasserstoffbetriebene Pkw spielten im Berichtsmonat praktisch keine Rolle. Der durchschnittliche CO₂-Ausstoß sank laut KBA auf 109,3 Gramm pro Kilometer – ein Rückgang um 12,5 Prozent im Vergleich zum April 2024.

|

| Aktuelle Zulassungszahlen April 2025 für Neuwagen nach Antriebsart - Für Vollansicht bitte auf das Bild klicken Quelle: Kraftfahrzeugbundesamt |

Bei den deutschen Marken konnten Opel mit plus 20,7 Prozent (Marktanteil 4,7 Prozent), Ford mit 15,2 Prozent (3,9 Prozent), Mini mit 10,7 Prozent (1,1 Prozent) und BMW mit 4,2 Prozent (9,3 Prozent) zulegen. Deutlich rückläufig waren dagegen die Zahlen bei Smart (minus 82,4 Prozent), Porsche (minus 23,5 Prozent) und Audi (minus 16,7 Prozent). Auch VW, die mit 20,3 Prozent Marktführer unter den deutschen Marken blieben, verzeichnete ein Minus von 2,7 Prozent.

Unter den Importmarken stach Skoda mit einem Plus von 22,0 Prozent und einem Marktanteil von 7,8 Prozent hervor. Seat legte um 12,0 Prozent zu (5,6 Prozent Marktanteil). Auch Fiat (+30,2 Prozent), Suzuki (+5,7 Prozent) und Renault (+3,6 Prozent) steigerten ihre Neuzulassungen. Rückgänge verzeichneten hingegen unter anderem Mazda (–24,8 Prozent), Toyota (–17,3 Prozent), Hyundai (–9,5 Prozent) und Peugeot (–2,9 Prozent).

Besonders hervorstechend sind die Veränderungen bei der Marke Tesla. Der E-Auto-Hersteller hatte offensichtlich unter den Eskapaden des Firmenchefs Elon Musk zu leiden und lediglich noch 885 Neuzulassungen im April zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht dies einem Minus von 45,9 Prozent. Bei der Betrachtung der Monate Januar bis April bedeuten die 5.820 im laufenden Jahr zugelassenen Fahrzeuge gegenüber den ersten vier Monaten 2024 ein Minus von 60,4 Prozent.

„Intelligentes Zusammenspiel ermöglichen“

BSW-Solar-Geschäftsführer Carsten Körnig auf der Messe in München. Quelle: E&M / Heidi Roider

THE SMARTER E. Neben einem weiter anhalten Zubau an erneuerbaren Energien müsse die Politik künftig ein „intelligentes Zusammenspiel“ von Erzeugern und Speichern ermöglichen, mahnt der BSW Solar.

„Bei Speichersystemen kommt jetzt Schwung in den Markt“, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbands Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar), am 7. Mai auf der Fachmesse The smarter E in München. Mit im Gepäck hatte er die neuesten Branchenzahlen und klare Forderungen an die neue Bundesregierung.

Bundesweit sind mittlerweile 100.000 MW (100 GW) an Photovoltaikleistung in Betrieb. „Das ist eine Verdopplung in nur fünf Jahren“, sagte Körnig. Damit seien aktuell mehr als 5 Millionen registrierte PV-Einheiten in Betrieb. Dazu kommen rund 2 Millionen Solarstromspeicher. Sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich der Verband in Umfragen eine Verstetigung von Kombinationen aus Solaranlage, Speicher, Wallbox und Wärmepumpen.

Auch bei den Großspeichern wird es in den nächsten Jahren einen deutlichen Zuwachs geben, prognostiziert der BSW Solar und beruft sich dabei auf eine in seinem Auftrag durchgeführte Untersuchung von Enervis. Eine Verfünffachung der Großspeicherkapazität hierzulande bis 2026 sei möglich. Derzeit liegt die aufgebaute Kapazität an Großbatteriesystemen bundesweit bei rund 2,3 GWh. Im Jahr 2026 könnten sie durchaus bei mehr als 10 GWh liegen.

Bundesweiter Zubau an Großspeichern

| Jahr | Zubau |

| 2023 | 1,4 GWh |

| 2024 | 2,3 GWh |

| 2025 | rund 6,5 GWh (Prognose) |

| 2026 | mehr als 10 GWh (Prognose) |

„Um das Speicherausbautempo weiter zu erhöhen, braucht es unter anderem eine baurechtliche Privilegierung für Batteriespeicher und klare energiewirtschaftliche Anreize“, sagte Körnig. Die neue Bundesregierung müsse einen marktdienlichen Betrieb von Speichern ermöglichen. Dazu gehöre auch, dass Anschlussbedingungen vereinfacht und Kosten reduziert werden. „Batteriespeicher leisten einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung des Stromsystems und tragen somit erheblich zur Sicherheit und verlässlichkeit bei“, so der Hauptgeschäftsführer.

Geschäftsklimaindex hellt sich auf

Die Branche blickt jedenfalls wieder zuversichtlicher in die Zukunft. Nach dem Geschäftsklimaindex des BSW Solar vom ersten Quartal 2025 erwarten mehr als 70 Prozent der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer eine „deutlich bessere“ Marktentwicklung in den nächsten sechs Monaten.

Die Zahl der Beschäftigten verglichen zum Vorjahr 2023 ist konstant geblieben. Derzeit arbeiten 120.000 Menschen in „Solarjobs“, wie es der Branchenverband bezeichnet. Davon sind rund 16.000 der Solarspeicherbranche zuzuordnen, die restlichen der Photovoltaikbranche in Deutschland.

Damit das Wachstum nicht ins Stocken gerät, ist nach Ansicht des Branchenverands nun entscheidend, dass es eine „massive Beschleunigung der Digitalisierung an allen Stellen des Energiesystems“ gibt. Dies sei die Voraussetzung für mehr Flexibilität, Markt, Effizienz, Resilienz sowie Fortschritt bei Sektorenkopplung.

Stündlicher Stromhandel und Stromproduktion im April und Mai 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Das Stromsystem unterliegt starken Schwankungen: Während die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien tagsüber hoch ist, produzieren nicht-erneuerbare Energieanlagen mehr Strom in der Nacht. Gleichzeitig exportiert Deutschland besonders zu Zeiten hoher erneuerbarer Produktion mehr Strom ins Ausland. Im Mai 2025 wurde mehr Strom importiert als exportiert.

Quelle: Fotolia / Dario Sabljak

Dena initiiert Bündnis zur Energiewende im Gebäudesektor

EFFIZIENZ. Ein neues, interdisziplinäres Bündnis soll technische, politische und wirtschaftliche Hebel zur Umsetzung der Energiewende im Gebäudesektor identifizieren und nutzbar machen.

Mit dem neu gegründeten „Bündnis Gebäudewende“ bringt die Deutsche Energie-Agentur (Dena) zentrale Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden zusammen, um tragfähige Lösungen für die Transformation des Gebäudesektors zu entwickeln. Laut einer Mitteilung der Dena beteiligen sich aktuell „knapp 20 Verbände, Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus unterschiedlichen Bereichen des Gebäudesektors“ an der von der Energie-Agentur initiierten und koordinierten Plattform.

Ziel sei es, konkrete, marktnahe Maßnahmen für die Erhöhung der Sanierungsrate, den beschleunigten Einsatz klimafreundlicher Heiztechnologien und die umfassende Digitalisierung von Gebäuden zu identifizieren und damit die Umsetzung der Klimaziele im Gebäudesektor zu unterstützen.

Das Bündnis richtet sich in erster Linie an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger und weitere Schlüsselakteure. Es versteht sich als Plattform für fachlichen Austausch, wissenschaftlich fundierte Positionsbildung und anwendungsorientierten Dialog. Neben ökologischen und ökonomischen Aspekten wird dabei auch die soziale Dimension der Gebäudewende berücksichtigt.

Ein Schwerpunkt liegt auf der technischen Weiterentwicklung und Implementierung bestehender und neuer Lösungen. Dazu gehören unter anderem Wärmepumpen, hybride Heizsysteme, solarthermische Anlagen, thermische Speicher, Gebäudeautomation sowie intelligente Steuerungslösungen. Auch die Integration digitaler Zwillinge, datenbasierter Sanierungsfahrpläne und sektorübergreifender Schnittstellen – etwa zu Stromnetzen und Mobilitätsinfrastruktur – ist Bestandteil der Arbeit im Bündnis.

Die Umsetzung der Energiewende in Gebäuden stelle Politik, Gesellschaft und Wirtschaft weiter vor große Herausforderungen, sagt Corinna Enders. „In den vergangenen Jahren wurden viele gesetzliche Leitplanken im Gebäudebereich gesetzt. Diese gilt es nun mit Mut und Entschlossenheit weiterzuentwickeln und mit Branchenexpertise zu flankieren“, so die Vorsitzende der Dena-Geschäftsführung. Das Bündnis Gebäudewende schaffe hierfür einen verlässlichen und sicheren Rahmen, um konkrete Fortschritte beim klimafreundlichen Bauen und Sanieren zu ermöglichen.

Thematisch soll das Bündnis ein breites Spektrum abdecken – von der Gebäudehülle über technische Gebäudeausrüstung, Digitalisierung und Automation bis hin zu Bauwirtschaft, Handwerk, Großhandel, Energiedienstleistungen und Infrastrukturfragen. Die Bandbreite der eingebundenen Expertise reicht von der angewandten Forschung über die Industrie bis zu konkreten Projekten aus der Praxis. Gleichzeitig geht es auch um Fragen der grundlegenden Systemintegration, Skalierbarkeit und wirtschaftlichen Tragfähigkeit.

Geplant sind regelmäßige Veröffentlichungen, Austauschformate und Fachveranstaltungen, um Erkenntnisse systematisch in politische Prozesse einzuspeisen und praxisorientierte Handlungsvorschläge zu entwickeln.

Tagung betont Bedeutung der Forschung für die Energielandschaft

Gesa Netzeband und Jürgen Rückheim eröffnen den DGMK-Kongress. Quelle: E&M / Volker Stephan

VERANSTALTUNG. Ein Kongress für Forschende und Industrie in Papenburg preist die Innovationskraft der Untertageindustrie, die die Transformation des Energiesystems erfolgreich mitgestalten will.

Etwa 600 Teilnehmende und 40 Aussteller haben sich in Papenburg zusammengefunden, um die Bedeutung der Untertageindustrie für das Energiesystem der Zukunft hervorzuheben. Bei der Frühjahrstagung der Deutschen Wissenschaftlichen Gesellschaft für nachhaltige Energieträger, Mobilität und Kohlenstoffkreisläufe (DGMK) und der Österreichischen Gesellschaft für Energiewissenschaften (ÖGEW) tauschen Forschende und Praktiker aus der Industrie sich zwei Tage lang aus.

Bei der Eröffnung am 7. Mai in der niedersächsischen Werftenstadt betonte Geschäftsführerin Gesa Netzeband für die als Verein organisierte DGMK, in ihrem Industriezweig gehe es „ums Machen, auch wenn wir uns dabei häufig auf das Ungewisse einlassen“. Damit spielte sie auf die Transformation des Energiesystems an, die in vollem Gange ist, „obwohl nicht alles zu Ende gedacht“ sei.

Wunsch nach mehr Projekten von Wissenschaft und Industrie

Die Relevanz der wissenschaftlichen Forschung in diesem Zusammenhang stellte Jürgen Rückheim, Chef eines Berliner Geoenergie-Beratungsunternehmens, heraus. Er ist zugleich Leiter des Fachbereichs Geo-Energiesysteme und Untertagetechnologien in der DGMK, die die Tagung traditionell ausrichtet. Die gemeinschaftliche Forschung von Wissenschaft und Industrie sei angesichts knapper öffentlicher Kassen wichtig und ein „elementarer Baustein für die künftige Energielandschaft“.

Er warb dafür, noch mehr gemeinschaftliche Forschung im DGMK-Fachbereich anzusiedeln. Auch wenn die relativ jungen Forschungsbereiche – wie etwa die Geothermie – zu einer wichtigen Neuausrichtung des Fachbereichs geführt hätten, „dürfen wir die innovative Erdöl- und Erdgasförderung nicht vernachlässigen“, so Jürgen Rückheim. Forschung und Industrie verfügten hier im Untergrund über „einzigartiges Know-how“.

Die Frühjahrstagung hat sich in diesem Jahr den Titel „Untergrundindustrie: Innovationen und Einblicke – Garanten der nachhaltigen Energielandschaft“ gegeben. Erstmals nach mehr als 40 Jahren haben Forschende und Unternehmen dafür Celle, ebenfalls Niedersachsen, verlassen. Der angestammte Tagungsort steht aus logistischen Gründen für einige Zeit nicht zur Verfügung, im Jahr 2026 zieht der Tross aus Wissenschaft und Praxis dann weiter über die Landesgrenze nach Süden ins westfälische Münster.

Auch die aktuelle Politik streifte der DGMK-Fachbereichsleiter in seinen einleitenden Worten. Es hänge viel davon ab, welche Gesetzesinitiativen die frisch gebildete Bundesregierung auf den Weg bringe. Eine jede regulatorische Überlegung zu Methanverordnung, Kraftwerksstrategie, Lithiumförderung, Geothermie-Ausbau oder dem großen Thema Wasserstoff habe nicht nur signifikante Auswirkungen auf die Energie- und Industrielandschaft, sondern auch auf die Forschung, so Jürgen Rückheim.

Ölkaverne als Wasserstoffspeicher

Er verwies darauf, dass für die Transformation wichtige technologische Entwicklungen einerseits erhebliche Investitionen auslösten. Andererseits gingen sie mit einem intensiven Forschungsbedarf einher. Dies berge Chancen und Herausforderungen gerade für den Fachbereich Geo-Energiesysteme und Untertagetechnologien. Daher habe auch der Schwenk zur Politik seine Berechtigung auf einer wissenschaftlichen Tagung. Schließlich sei abzuwarten, welche Ankündigungen aus dem Koalitionsvertrag sich in konkreten Maßnahmen wiederfinden würden, sagte Rückheim.

Während der Tagung lassen die Teilnehmenden sich auf den neuesten Stand der Forschung bringen, etwa im Themenbereich Geothermie. Hier stellen Vertreter der Geothermie Neubrandenburg GmbH ihre Ideen für den Ausbau der mitteltiefen Geothermie vor, um sie für die Fernwärme nutzbar zu machen. In einem weiteren der insgesamt 55 Vorträge geht es um eine Ölspeicherkaverne in Wilhelmshaven, die perspektivisch als Wasserstoffspeicher dienen soll.

Aus Sicht von Jürgen Rückheim dürften Forschung und Branche durchaus selbstbewusst auf ihre Errungenschaften und Fähigkeiten blicken. Stolz sei angebracht, was die materiellen und immateriellen Werte angeht, die zum Gelingen der Transformation beitrügen. Mit Selbstvertrauen dürfe die Gemeinschaft die Zukunft angehen, weil sie eine „großartige Expertise“ besitze. Und Zuversicht sei ratsam, weil die vorhandene Innovationskraft die Transformation der Energielandschaft erfolgreich mitgestalten könne.

BVES warnt vor Wechsel der Zuständigkeit

Quelle: Fotolia / alphaspirit

ANGEWANDTE ENERGIEFORSCHUNG. Der BVES kritisiert Überlegungen, die Angewandte Energieforschung ins BMBF zu verlagern. Der Verband fordert den Verbleib im Wirtschaftsministerium, um Praxisnähe zu gewährleisten.

Durch die neue Bundesregierung und einer damit verbundenen Neuordnung stehen bisherige Zuständigkeiten zur Disposition. In einer Stellungnahme vom 6. Mai spricht sich der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) gegen Überlegungen aus, die Zuständigkeit für die Angewandte Energieforschung vom Bundeswirtschaftsministerium in das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt zu überführen. Der Verband sieht in einem solchen Schritt die Gefahr, dass die dringend benötigte Nähe zur industriellen Praxis verloren geht.

Laut BVES ist die angewandte Forschung ein zentraler Baustein für den Erfolg der Energiewende – insbesondere in Industrie und Mittelstand. Um neue Technologien effizient in wirtschaftlich nutzbare Anwendungen zu überführen, brauche es enge Verbindungen zwischen Forschung, regulatorischer Steuerung und marktnaher Förderung. Diese Schnittstellen sieht der Verband derzeit im Bundeswirtschaftsministerium besser verankert als im Bundesforschungsministerium.

Britta Buchholz, Vizepräsidentin des BVES, lässt sich in der Stellungnahme zitieren: „Die Herausforderungen der Energiewende dulden keine Verzögerung. Angewandte Forschung soll dort angesiedelt sein, wo auch regulatorische Rahmenbedingungen gestaltet und Marktbarrieren abgebaut werden – also im Wirtschaftsministerium.“

Andreas Hauer, Vorstandsvorsitzender des Zentrums für Angewandte Energieforschung Bayern (ZAE Bayern) und Mitglied im Kuratorium des BVES, ergänzt: „Nur wenn Forschung und wirtschaftspolitische Umsetzung eng verzahnt sind, können neue Technologien schnell zur Wirkung kommen – gerade im Bereich der Speicher.“

Bezug auf das 8. Energieforschungsprogramm

In seiner Mitteilung unterstützt der Verband ausdrücklich die Positionen des Beirats zum 8. Energieforschungsprogramm, die kürzlich in einem Impulspapier veröffentlicht wurden. Dieses plädiert für eine stärkere Kopplung von forschungs- und industriepolitischen Zielen, um Synergien zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und praktischer Umsetzung besser zu nutzen.

Der BVES hebt hervor, dass eine leistungsfähige Energieforschung Planungssicherheit sowie gezielte Förderprogramme für Start-ups und mittelständische Unternehmen braucht. Ein Abbau regulatorischer Hürden könne nur dann gelingen, wenn Forschung eng mit gesetzgeberischer Arbeit verbunden sei.

Die Energieinfrastruktur sei als kritische Infrastruktur von zentraler Bedeutung, so der Verband. Innovationshemmnisse oder eine strukturelle Entkopplung der Forschung von wirtschaftlicher Umsetzung könnten langfristig technologische Abhängigkeiten befördern und den Industriestandort Deutschland schwächen.

Der BVES hat seinen Sitz in Berlin. Er vertritt Unternehmen und Organisationen aus den Bereichen der systemischen Energiespeicherung in Strom, Wärme und Mobilität. Als technologieoffener Verband bündelt er die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit und engagiert sich für, die Speicherbranche unterstützende Rahmenbedingungen.

Quelle: Shutterstock

Grid X forciert HEMS-Vertrieb

SMART GRIDS. Auf der The Smarter E Europe 2025 präsentierte Grid X neue Partner und eine neue Vertriebsstrategie.

Grid X kam zur diesjährigen Smarter E nach München mit Neuigkeiten, zum einen über neue Partnerschaften, zum anderen über neue strategische Ansätze zum Vertrieb von Energiemanagementsystemen auf Haushaltsebene.

Ein Ziel der Eon-Tochtergesellschaft ist es, mit ihrem Projekt „Ready for gridX“ eine Plattform zu etablieren, auf der Hersteller von Geräten und Anlagen, etwa PV-Anlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Batteriespeicher, ihre Produkte systematisch in das Energiemanagementsystem von Grid X integrieren können. Damit will der Software-Anbieter eine Antwort auf den aus seiner Sicht herrschenden „Wildwuchs an inkompatiblen Protokollen“ geben. Dieser erschwere eine ganzheitliche Steuerung dezentraler Energieinfrastrukturen. Über einen eigens entwickelten Werkzeugkasten sollen die Partner in die Lage versetzt werden, diese Einbindung in das System sowie Veränderungen in ihrem Portfolio und Firmware Updates eigenständig vorzunehmen.

Als jüngste Partner sind Huawei und Sungrow zu den bisherigen SolaX, GoodWe und Kostal hinzugekommen.

Kooperation mit Großhändlern

Die anhaltend hohe Nachfrage nach mehr Autarkie, die Nutzung variabler Stromtarife und regulatorische Vorgaben zur Integration steuerbarer Verbraucher und Erzeuger, wie § 14a EnWG oder § 9 EEG, erhöhen den Druck auf Installationsbetriebe, kompatible und normkonforme Lösungen bereitzustellen, heißt es in einer Mitteilung von Grid X.

Vor diesem Hintergrund sei eine neue Kooperation mit Großhändlern zu sehen, die nun neben Energieversorgern und spezialisierten Technologiepartnern ebenfalls Heim-Energiemanagementsysteme (HEMS) auf Basis der Technologie von Grid X anbieten können. So würden potenziell alle Installateure direkt Zugang zu diesen HEMS-Lösungen erhalten.

Tim Steinmetz, Geschäftsführer und Chief Growth Officer von Grid X, sieht in der breiteren Verfügbarkeit von Systemlösungen eine Chance, Installationsbetriebe zu entlasten und zugleich die Marktpenetration dezentraler Energiemanagementlösungen zu steigern.

Auch neue Marktakteure wie Tarifanbieter oder Messstellenbetreiber sollen künftig stärker eingebunden werden, um eine ganzheitliche Integration zu ermöglichen. So sollen beispielsweise mittelfristige Mehrwerte durch die Vermarktung von Flexibilitäten geschaffen werden.

Uniti und Elli bringen Schnelllader zu Tankstellen

Quelle: E&M / Katia Meyer-Tien

LADEINFRASTRUKTUR. Der Uniti Bundesverband Energie Mittelstand und die Volkswagen-Tochter Elli wollen beim Aufbau der Ladeinfrastruktur an rund 8.600 Tankstellen in Deutschland kooperieren.

Im Rahmen der aktuell in München stattfindenden Messe „Power-2-Drive“ haben der Bundesverband Energie Mittelstand e.V. (Uniti) und die Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) eine neue Kooperation verkündet. Ziel der Zusammenarbeit sei es, den Ausbau von Ladeinfrastruktur an den etwa 8.600 Tankstellen der Uniti-Mitgliedsunternehmen in Deutschland voranzutreiben.

Uniti mit Sitz in Berlin vertritt rund 1.000 mittelständische Unternehmen aus dem Energiehandel, darunter auch 3.700 freie Tankstellen. Die Mitglieder decken laut Verband etwa 62 Prozent des deutschen Tankstellennetzes ab und versorgen rund 20 Millionen Menschen mit Wärme. Zudem zählen viele unabhängige Schmierstoffhersteller und -händler zum Verband.

Zentrales Element der Zusammenarbeit sind die modularen Leistungen von Elli, die neben Standortanalysen und Planungsleistungen auch die Installation und den Betrieb von Schnellladesystemen umfassen. Im Zentrum steht dabei die batteriegepufferte Flexpole-Ladesäule. Dabei handelt es sich um eine von Elli eigens entwickelte 150-kW-Schnellladesäule mit integriertem Batteriespeicher. Die Batterie ermöglicht den Anschluss an das Niederspannungsnetz, da sie bei Lastspitzen als Puffer agiert und nach der Stromabgabe wieder über das Niederspannungsnetz geladen wird.

Die Installation kann ohne größere Tiefbauarbeiten erfolgen. Ausgelegt ist das System auf zwei Ladepunkte und richtet sich insbesondere an Standorte, an denen herkömmliche Schnellladeinfrastruktur bislang aufgrund der geringen Netzanschlussleistung nur eingeschränkt umsetzbar ist.

|

| Die Schnellladesäule Flexpole lässt sich an ein Niederspannungsnetz anschließen. Ein intelligentes Batteriesystem ermöglicht dies. Quelle: Elli |

Die Ladeinfrastruktur soll markenunabhängig betrieben werden und steht damit E-Mobilisten aller Hersteller offen. Tankstellenbetreiber aus dem Uniti-Verband sollen durch die Kooperation auf Hard- und Softwarelösungen sowie Services von Elli zugreifen können, heißt es in einer Mitteilung von Uniti. Auch die Integration in bestehende IT- und Energiesysteme des Volkswagen-Konzerns sei vorgesehen.

Teilnehmende Tankstellen erhalten dadurch die Möglichkeit, in das „Selected Partner Network“ von Elli aufgenommen zu werden, wie Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn erklärt „Damit werden die Ladestandorte unserer Mitgliedsunternehmen künftig in die Ladeplanungssysteme des Volkswagen-Konzerns eingebunden und erscheinen auf den Displays in den Fahrzeugen“, so Kühn. Das steigere die Sichtbarkeit der Stationen erheblich.

Giovanni Palazzo, CEO von Elli, betonte den Nutzen für E-Autofahrer: „Gemeinsam mit Uniti bringen wir Ladeinfrastruktur dorthin, wo Millionen Menschen täglich unterwegs sind.“ Die erste Flexpole-Ladestation von Elli ging am 4. Mai 2023 in Göttingen (Niedersachsen) in Betrieb, wie Shell damals berichtete. Zudem gibt es weitreichende Kooperationen zwischen Volkswagen und Aral Pulse (wir berichteten).

Echtzeit-Analyse von Energiespeicher-Systemen

Quelle: Rolls-Royce Power Systems

IT. Rolls-Royce Power Systems hat die neue Software „Battery Analytics“ auf den Markt gebracht. Damit will der Konzern sein Batterieportfolio weiter gezielt ausbauen.

Rolls-Royce hat die Software „Battery Analytics“ für seine Energy-Pack-Batterielösungen auf den Markt gebracht. Damit sollen Betreiber dieser Batteriesysteme künftig die Möglichkeit haben, die Zustandskennzahlen der Batterien in Echtzeit zu überwachen und frühzeitig vor potenziellen Problemen gewarnt werden, teilte Rolls-Royce Power Systems mit. Intelligente Algorithmen würden eine proaktive Wartung und Leistungsoptimierung ermöglichen, wodurch ungeplante Ausfallzeiten reduziert und die Betriebseffizienz verbessert werden könnten.

Battery Analytics ist laut dem Anbieter eine Erweiterung der Steuerungsplattform „mtu EnergetIQ“. EnergetIQ dient als zentrales Steuerungssystem für Kraftwerke und verwaltet dezentrale Energieanlagen, darunter Erzeugung, Speicherung und Last.

Die Daten werden lokal in einer containerisierten Umgebung innerhalb der „mtu EnergetIQ-Steuerungsschränke“ verarbeitet, so der Konzern weiter in seiner Mitteilung. Diese Konfiguration biete maximale Cybersicherheit, Datenhoheit und Unabhängigkeit von einer Internetverbindung. Optionale Cloud-Konnektivität sei über die „mtu Go-Plattform“ verfügbar und ermögliche erweiterte Datenspeicherung, flottenweite Analysen und Fernüberwachung.

Rolls-Royce präsentiert seine Batterielösungen Battery Analytics auf der Fachmesse für Batterien und Energiespeichersysteme EES in München am Stand B2.410.

Die The smarter E

The smarter E Europe findet in diesem Jahr vom 7. bis 9. Mai in München statt; sie vereint als Messeallianz für die Energiewirtschaft vier Fachmessen − Intersolar Europe, EES Europe, Power 2 Drive Europe und EM-Power Europe. Die Teilmesse Power 2 Drive rückt an den Messetagen die Ladeinfrastruktur als Schlüsselkomponente der Energiewende in den Mittelpunkt.

Enviria stellt Komplettlösung vor

Quelle: Pixabay / Como una Reina

PHOTOVOLTAIK. Das Start-up „ENVIRIA“ hat mit „PeakHive“ eine Komplettlösung auf den Markt gebracht. Das neue Produkt erhöhe die Energieautarkie von Unternehmen, sagt der Anbieter.

Der Solarprojektierer und Anlagenbetreiber Enviria mit Hauptsitz in Frankfurt am Main hat eine Komplettlösung für den Eigenverbrauch von Solarstrom für Gewerbebetriebe und die Immobilienbranche entwickelt. Es verknüpft laut dem Startup die Solaranlage mit einem Batteriespeicher, einem Energiemanagementsystem und Komponenten für die Ladeinfrastruktur von Elektrofahrzeugen. Dazu kommt noch die Reststrombeschaffung, die ebenfalls im Paket mit enthalten ist, so Enviria.

Während das Solaranlagengeschäft weiterhin unter der Dachmarke Enviria läuft, sollen unter der Marke Peakhive alle ergänzenden Energielösungen gebündelt werden. „Wir versuchen mit der Marke Peakhive uns vom Stand-Alone-Solaranbieter zum nachhaltigen dezentralen Energieversorger zu entwickeln“, erklärt Enviria-Geschäftsführer Melchior Schulze Brock.

Die Lösungen stimmt Enviria auf die Bedürfnisse des jeweiligen Gewerbebetriebes ab. „Mit Peakhive erweitern wir unser Portfolio um alle Bausteine, die über die Photovoltaikanlage hinausgehen“, sagt Melchior Schulze Brock, Geschäftsführer von Enviria. Und er verspricht: „Unternehmen profitieren damit von 100 Prozent grünem Strom, senken Ihre Energiekosten und haben durch innovative Vermietungsmodelle die Möglichkeit, zusätzliche Erträge zu generieren.“

Die Produkte von Peakhive würden Unternehmen dabei auf zwei Arten entlasten: Einerseits würden durch Eigenverbrauchs- und Beschaffungsoptimierung die Energiekosten gesenkt. Zugleich hätten Unternehmen die Möglichkeit, im Rahmen von Vermietungsmodellen am Energiehandel teilzunehmen und durch Erfolgsbeteiligungen zusätzliche Erträge zu generieren.

Enviria sichert sich hohes Ausschreibungsvolumen

Bei der Dach-PV-Ausschreibung vom Februar dieses Jahres fiel auf, dass der auf Gewerbe- und Industrie-PV spezialisierte Projektierer insgesamt 53 MW oder 17 Prozent der 317 MW Zuschläge bekommen hatte. Damit brachte Enviria nach eigenen Angaben alle seine 22 Gebote durch. Die PV-Anlagen sollen schwerpunktmäßig in der zweiten Jahreshälfte errichtet werden.

Enviria ist als PV-Komplettanbieter für Gewerbe und Industrie in den Markt gegangen und verfügt über Expertise bei großen PV-Dachanlagen mit einer Leistung von mehr als 90 kW. Das Unternehmen mietet gewerbliche Dachflächen, verkauft oder vermietet die Solaranlagen und verkauft an die Gewerbebetriebe darunter auf Wunsch den Ökostrom direkt.

Das 2017 gegründete Start-up hatte sich im Frühjahr 2024 weiteres Kapital für das Unternehmenswachstum gesichert. Der US-Investor Blackrock stieg über eine Kapitalerhöhung in Höhe von mehr als 200 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 184 Millionen Euro) bei Enviria ein. Nach eigenen Angaben hat Enviria seit seiner Gründung mehr als 500 kommerzielle Projekte umgesetzt.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energienotierungen legen noch eine kleine Schippe drauf

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

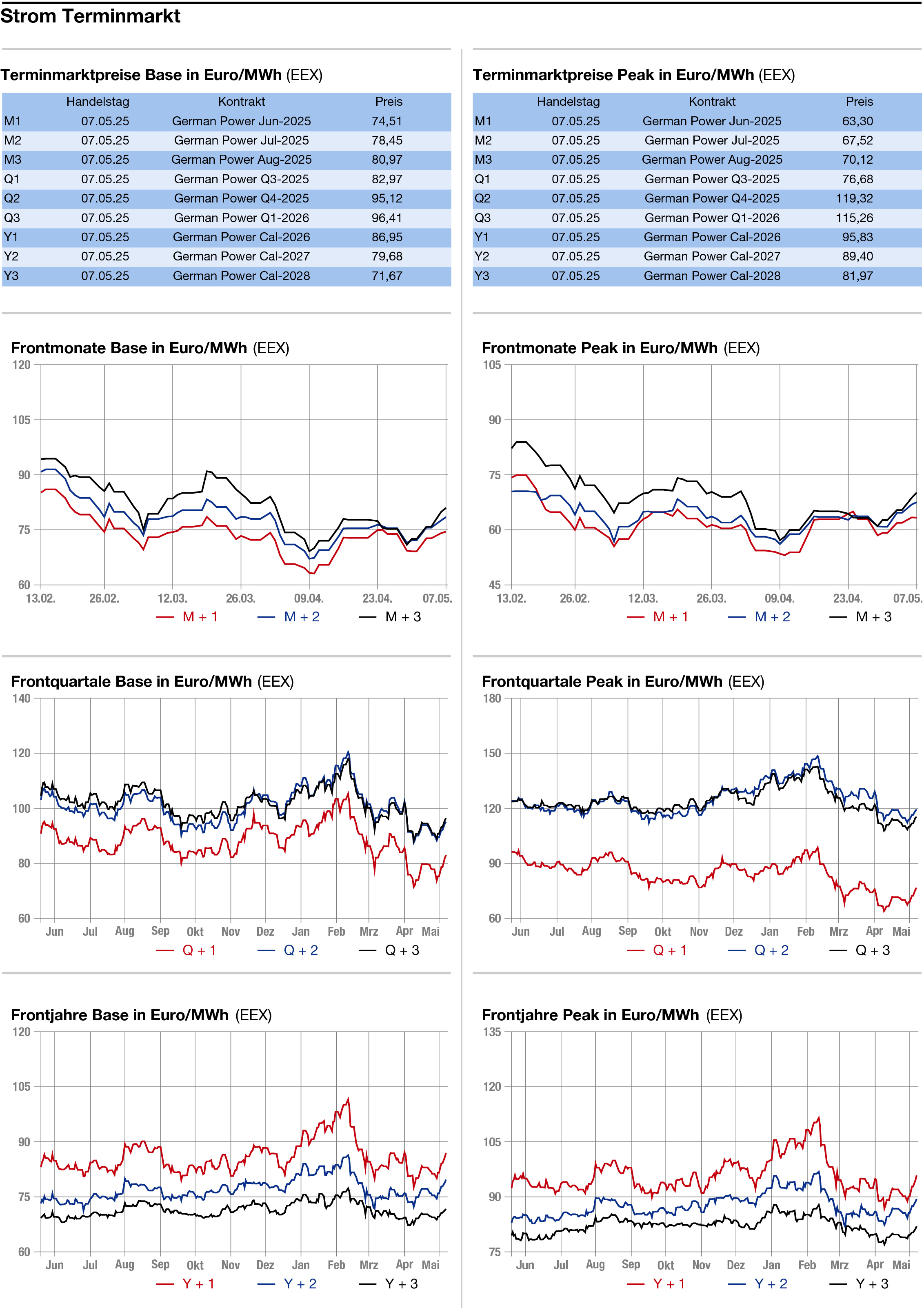

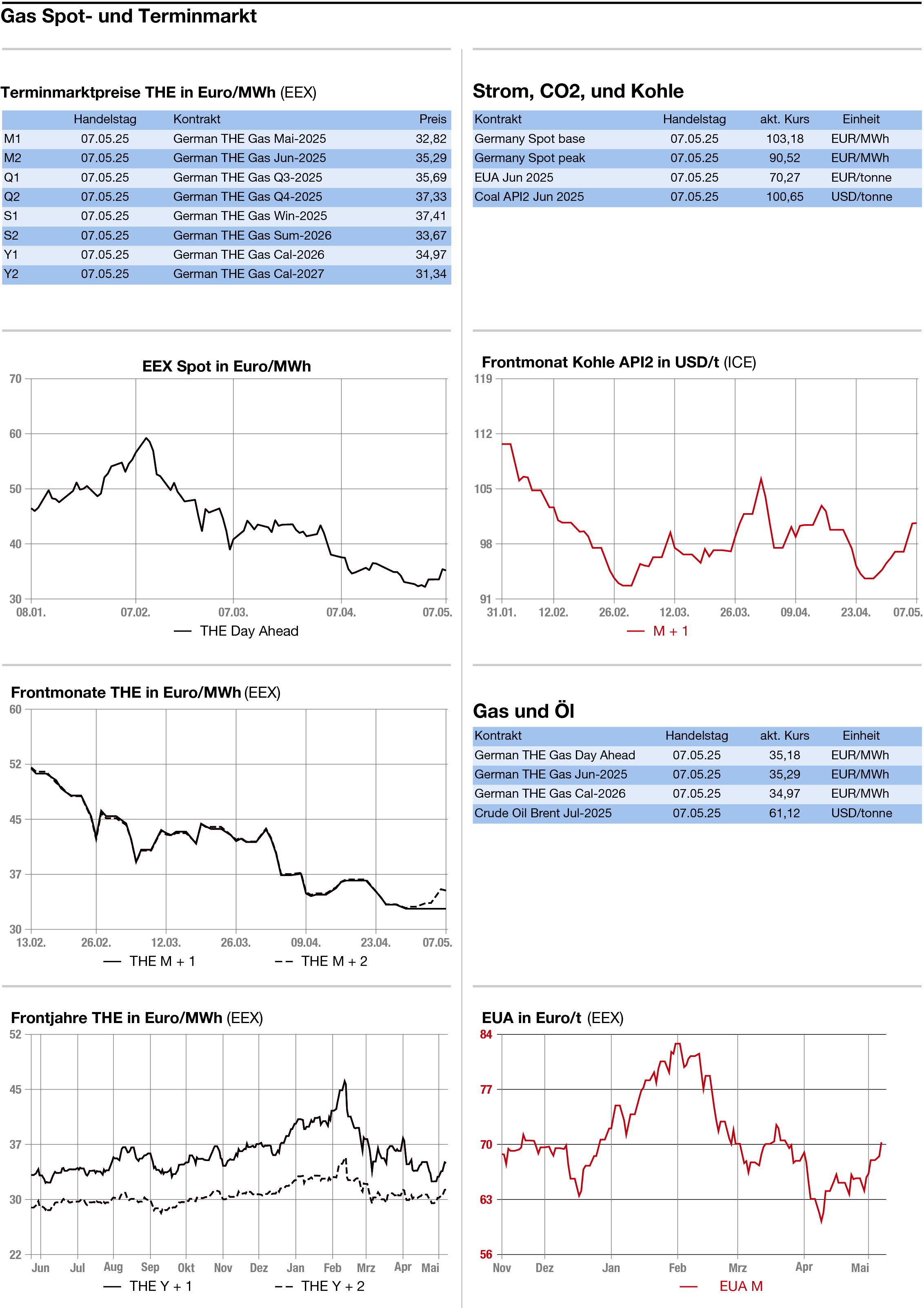

Fester haben sich die Energiepreise am Mittwoch gezeigt. An den Märkten hat sich keine klare Erwartungshaltung zur US-Geldpolitik herausgebildet. Für den Abend (nach Redaktionsschluss) wurde eine Stellungnahme von Fed-Chef Jerome Powell erwartet.

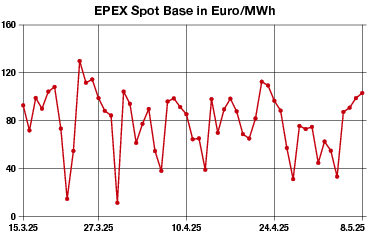

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead gewann 4,00 auf 103,25 Euro je Megawattstunde im Base und 2,00 auf 90,75 Euro je Megawattstunde im Peak. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 103,18 Euro in der Grundlast und 90,52 Euro in der Spitzenlast.

Der etwas festere Day-ahead widerspiegelte die etwas geringeren Beiträge von Wind und Solar zur Stromgewinnung. Für den Berichtstag prognostizieren die Meteorologen von Eurowind 18,5 Gigawatt an Erneuerbaren-Einspeisung, für den Donnerstag hingegen nur 16,5 Gigawatt. Für den Freitag geht Eurowind von 21,1 Gigawatt aus. Laut dem etwas längerfristig orientierten US-Wettermodell soll es in Deutschland bis zur Monatsmitte etwas zu kühl bleiben bei einem moderaten Windaufkommen und recht viel Sonne.

Am langen Ende legte das Strom-Frontjahr unter dem Eindruck der Gewinne bei CO2 und Gas um 2,27 auf 87,19 Euro zu.

CO2: Fest haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 notierte gegen 13.52 Uhr mit einem Aufschlag von 1,34 auf 70,61 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 18,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 70,90 Euro, das Tief bei 69,05 Euro. Unterdessen haben in der Vorwoche spekulative Anleger die Nettolongpositionen um 4,9 Millionen auf 7,5 Millionen Zertifikate erhöht, was für eine Aufhellung der Stimmung am CO2-Markt spricht.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat Juni am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,440 auf 35,200 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,725 auf 36,075 Euro je Megawattstunde nach oben.

Die Zugewinne führen Händler auf die Pläne der EU zum Ausstieg aus russischen Gasimporten (siehe separate Meldung) und auf die asiatische Konkurrenz um LNG zurück. Der EU-Plan „wird wahrscheinlich die Nervosität in einer Branche verstärken, die nach der starken Nachfrage während des letzten Winters vor der Herausforderung steht, die erschöpften Lagerstätten wieder aufzufüllen“, so ANZ Research.

Nach Monaten der Inaktivität seien zudem wieder chinesische Importeure von LNG am Spotmarkt aktiv, berichteten Marktbeobachter zudem. Hinzu kommt die wegen der Wartungssaison eingeschränkte Verfügbarkeit von norwegischem Gas. Der Fernleitungsnetzbetreiber Gassco gibt den Gasflow aus Norwegen für den Berichtstag mit schwachen 278,9 Millionen Kubikmetern an, nach 280,0 Millionen Kubikmetern am Vortag. All diese fundamentalen Entwicklungen dürften vor allem langfristig wirken.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: