In Deutschland habe die KWK-Branche im vergangenen Jahr „große Probleme“ gehabt und die Nachfrage habe lediglich ein wenig angezogen, so Gailfuß weiter. Das nehme der KWK aber nichts von ihrer Relevanz. Das Motto des Jahreskongresses ist daher wie auch im Jahr 2024: „Chancen und Herausforderungen der Energiewende“. Auf dem Jahreskongress wurde deutlich, dass die Branche weiter die Vorteile und damit die Relevanz − gerade von dezentralen KWK-Anlagen − benennen und sich dafür einsetzen muss.

Die wirtschaftliche Lage der BHKW-Hersteller in Deutschland bleibt weiter angespannt. Zwar zeigte das Inlandsgeschäft 2023 leichte Erholungen, doch im vergangenen Jahr brach der Absatz wieder ein (wir berichteten). Unklare politische Rahmenbedingungen, insbesondere bezüglich Wasserstoff und Förderregelungen, bremsen die Branche aus.

Offene Fragen bei Gesetzvorhaben hemmen zusätzlich den Markt. Dazu gehören etwa das Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Auch der Export zeigt weiterhin eine rückläufige Tendenz. Gailfuß: „Großkonzerne profitieren zwar vom US-Markt“ aufgrund der Politik des US-Präsidenten Donald Trumps in Richtung fossile Brennstoffe. Allerdings bleiben viele mittelständischen Firmen und Hersteller dabei außen vor.

KWK-Anlagen bleiben in der politischen Planung untergewichtet

Auf politischer Ebene sieht die Branche allerdings erste positive Impulse durch die Personalwahl im Bundeswirtschaftsministerium (BMWE). Mit Katherina Reiche (CDU) sei eine erfahrene Fachkraft für energiewirtschaftliche Themen berufen worden. Flexibilität, Dekarbonisierung und Unabhängigkeit von (russischem) Erdgas werden nach Einschätzung des KWK-Experten die politische Debatte um den künftigen Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung prägen.

Gailfuß betonte jedoch, dass das Ministerium bislang vor allem auf wasserstoffbasierte Großanlagen setze; dezentrale KWK-Strukturen spielten dort eine untergeordnete Rolle. „Begrifflichkeit und Technologie von dezentralen Heizkraftwerken gehört nicht zur natürlichen DNA des BMWE“, betonte Gailfuß beim Auftakt des KWK-Jahreskongresses. Hier werde die KWK-Branche noch Überzeugungsarbeit leisten müssen.

KWK-Anlagen gelten als hocheffiziente Technologie, die systemische Vorteile für die Energieinfrastruktur bietet. Insbesondere bei dezentralem Einsatz kann KWK zur Entlastung der Verteilnetze beitragen − vorausgesetzt, die Anlagen sind nicht als Dauerläufer, sondern für einen flexiblen Betrieb ausgelegt. Blockheizkraftwerke lassen sich kurzfristig starten und abschalten und können schnell auf Laständerungen reagieren. Die politischen Rahmenbedingungen spiegeln diesen Systemnutzen bislang jedoch nicht wider.

Der künftige Ausbau des KWK-Marktes steht daher unter wachsendem Druck zur Dekarbonisierung und zur Anpassung an ein flexibles Energiesystem. Laut Gailfuß wird es künftig Forderungen nach einer „tatsächlichen flexibleren Fahrweise“ geben statt bislang nach einer „möglichen“.

Dezentral und flexibel betriebene KWK-Anlagen könnten insbesondere eine entlastende Rolle im Energiesystem spielen − bleiben aber in der politischen Planung bisher untergewichtet, so das Fazit. Technologisch bietet die KWK nach wie vor zentrale Vorteile für die Transformation der Wärmeversorgung.

Weitere Themen des Jahreskongresses „BHKW 2025“ waren die Entwicklungen der BHKW-Märkte, die in Kürze erscheinenden Berechnungsgrundlagen für KWK-Wärme im Gebäudeenergiegesetz sowie die Vorgaben der Politik und der Wissenschaft für BHKW und Kundenanlage sein.

Reiche betonte, dass ein Industrieland wie Deutschland nicht ausschließlich mit Strom aus Wind und Sonne versorgt werden könne. Stattdessen seien steuerbare Erzeugungskapazitäten wie Gaskraftwerke notwendig. Den Klimaschutz gibt sie an das Umweltministerium unter Carsten Schneider (SPD) ab.

Laut Reiche brauche es einen „Realitätscheck“ in der Energiepolitik. Die bisherigen Fortschritte beim Ausbau von Wind- und Solarenergie hätten zwar zur CO2-Minderung beigetragen, dabei seien jedoch Systemrisiken und -kosten wie Netzausbau oder Reservekapazitäten unterschätzt worden. „Erneuerbare Energien allein werden eine Industrienation wie Deutschland nicht zuverlässig und zu bezahlbaren Preisen mit Strom versorgen können“, sagte Reiche.

Geplant ist daher der zügige Bau von bis zu 20.000 MW Gaskraftwerkskapazität. Die Ausschreibung solle bald starten. Zudem wolle man die inländische Gasproduktion verbessern. Auch Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCS, CCU) sollen eine größere Rolle spielen.

Stärkerer Fokus auf Bioenergie, Geothermie und Wasserkraft

Neben Wind- und Solarenergie kündigte die Ministerin an, weitere erneuerbare Quellen wie Bioenergie, Geothermie und Wasserkraft stärker zu fördern. Ziel sei es, die Erneuerbare-Energien-Richtlinie III (Red III) der EU rasch umzusetzen, Planungsverfahren zu beschleunigen und marktwirtschaftliche Instrumente stärker einzubinden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien müsse künftig besser mit dem Netzausbau synchronisiert werden. Dazu sei eine gründliche Bestandsaufnahme geplant.

Energiespeicher sollen als „im überragenden öffentlichen Interesse“ eingestuft werden. Auch die Flexibilisierung des Stromsystems – etwa durch dynamische Tarife oder bidirektionales Laden – steht auf der Agenda der Ministerin. Eine Renaissance der Kernkraft lehnte sie dagegen ausdrücklich ab, weil sie zu teuer würde und keine Unternehmen mehr dazu bereit seien. Die neue Bundesregierung plant dagegen, die Strompreise zu senken. Konkret nannte Reiche die Reduzierung der Stromsteuer, der Gasspeicherumlage sowie die Einführung eines Industriestrompreises. Auch die Systematik der Netzentgelte soll reformiert werden.

Alle Farben für die Wasserstoffstrategie

Ein zentrales Element der neuen Strategie bleibe der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Reiche kündigte an, industrielle Zentren ans Wasserstoffkernnetz anzuschließen. Auch Energiepartnerschaften und grenzüberschreitende Infrastrukturprojekte sollen ausgebaut werden. Etwa 70 Prozent des benötigten Wasserstoffs werde Deutschland importieren müssen, so Reiche. Technologieoffenheit sei dabei essenziell.

Reiche sprach sich dafür aus, verschiedene technologische Pfade zu verfolgen und Spielräume bei der Umsetzung europäischer Vorgaben – insbesondere bei der Gebäudesanierung – auszunutzen. Über die Energiepolitik hinaus betonte Reiche die Bedeutung neuer Freihandelsabkommen. Deutschland müsse sich wirtschaftlich breiter aufstellen und neue Verträge unter anderem mit Chile, Indien und den USA anstreben.

Neue Staatssekretäre im Ministerium

Die Ministerin ernannte in den letzten Tagen ihre neue Führungsmannschaft. Mit Frank Wetzel übernimmt ein erfahrener Beamter die Rolle des beamteten Staatssekretärs im Bundeswirtschafts- und Energieministerium (BMWE). Er verantwortet künftig unter anderem die Bereiche Wärme, Wasserstoff, Effizienz sowie Strom und Industriepolitik. Wetzel war zuvor im Bundeskanzleramt für wirtschafts- und energiepolitische Fragen zuständig.

Zuvor hatten die Parlamentarischen Staatssekretäre Gitta Connemann und Stefan Rouenhoff ihre Ernennungsurkunden erhalten. Connemann (CDU) stammt aus Leer in Niedersachsen, ist Juristin und seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie ist die Beauftragte der Bundesregierung für den Mittelstand. Zuvor beschäftigte sie sich im Bundestag vor allem mit Themen wie Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz.

Rouenhoff (CDU) ist seit 2017 Bundestagsabgeordneter und Diplom-Volkswirt. Er stammt aus Kleve (NRW). Seit 2017 war er für seine Partei im Wirtschaftsausschuss tätig, von 2012 bis 2014 arbeitete er als Ministeriumssprecher im BMWE unter den Ministern Philipp Rösler (FDP) und Sigmar Gabriel (SPD).

Die Ministerin würdigte gleichzeitig die scheidenden Staatssekretärinnen und Staatssekretäre Anja Hajduk, Philipp Nimmermann und Udo Philipp (alle Bündnis 90/Die Grünen) für deren Arbeit in der vorherigen Legislaturperiode.

Heidebroek hatte das Amt im Mai 2023 von ihrem Vorgänger Hermann Albers übernommen, mit dem sie seit 2019 als Vizepräsidentin zusammengearbeitet hatte. Die studierte Agrarwissenschaftlerin ist auch Vorsitzende des Landesverbands Erneuerbare Energien Niedersachsen-Bremen.

Neben Heidebroek wurden auch die weiteren Mitglieder des Präsidiums erneut ins Amt gewählt. Zu den Vizepräsidenten zählen Ralf Hendricks, Milan Nitzschke, Dr. Nadine Kanu und Björn Spiegel.

Der Gesamtvorstand setzt sich aus Vertretern der Landesverbände, Unternehmen und des Beirats zusammen: Karl-Albert Brandt, Johann-Georg Jaeger, Lars Rotzsche und Joachim Wierlemann wurden als Landesvertreter gewählt, Claas Arlt und Ralf Nietiet vertreten die Unternehmensseite. Für den Beirat gehören Christian Andresen, Alexandra Pohl, Philipp Vohrer und Philipp von Tettau dem Gremium an.

Inhaltlich sieht Heidebroek die Branche gut aufgestellt, betont aber auch die anstehenden Aufgaben: „Die erneuerbaren Energien sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Insbesondere die Windenergie hat sich zum zentralen Leistungsträger im deutschen Strommix entwickelt“, erklärt sie. Zugleich verweist sie auf bestehende Herausforderungen, etwa beim Netzausbau, bei der effizienteren Nutzung bestehender Netzverknüpfungspunkte sowie bei der Entwicklung von Flexibilitäten im Energiesystem.

Es gelte nun, den Ausbau der erneuerbaren Energien und die industriellen Anforderungen stärker miteinander zu verzahnen, um eine stabile Versorgung für Wirtschaft und Bevölkerung sicherzustellen. „Der eingeschlagene Kurs darf nicht verlangsamt werden“, so Heidebroek. Der BWE wolle den Transformationsprozess weiterhin aktiv begleiten – auch im Dialog mit der neuen Bundesregierung.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) bekräftigte auf dem Treffen den Willen der neuen Bundesregierung zu einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit in der Energiepolitik: „Versorgungssicherheit ist essenziell - das hat der jüngste Blackout auf der Iberischen Halbinsel uns allen unmissverständlich vor Augen geführt.“ Deshalb sei ein Realitätscheck für verlässliche und bezahlbare Energie in Europa nötig.

Reiche forderte ihre Amtskollegen auf, gemeinsam Lieferketten für Energierohstoffe zu stärken, die Abhängigkeiten von Drittländern zu reduzieren und Innovationen zu ermöglichen. „Ein technologieoffenes Europa hat energiepolitisch alle Chancen, das gilt für Erneuerbare und Batterien genauso wie für CO2-Speicherung und Wasserstoff“, so die Ministerin.

Die Roadmap der ÜNB ist das Ergebnis der Zusammenarbeit im Rahmen der „Baltic Offshore Grid Initiative“ (Bogi). Zu dieser Initiative gehören die ÜNB 50 Hertz (Deutschland), AST (Lettland), Elering (Estland), Energinet (Dänemark), Fingrid (Finnland), Litgrid (Litauen), PSE (Polen) und Svenska Kraftnät (Schweden). Bogi verfolgt das Ziel, das Potenzial von Offshore-Windenergie in der Ostsee gemeinsam zu erschließen. Aktuell sind dort weniger als 5.000 MW Leitung installiert. Das technisch und wirtschaftlich nutzbare Potenzial beziffern die ÜNB auf rund 93.000 MW.

Schutz der Infrastruktur gefordert

Zentrale Aspekte des veröffentlichten Expertenpapiers sind die Sicherheit und der Schutz maritimer Infrastruktur. Die Betreiber erwarten, dass durch den beschleunigten Ausbau der Offshore-Windenergie im Ostseeraum neue Impulse für Investitionen in Produktionsstätten entstehen. Damit verbunden seien auch Beschäftigungseffekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette, so die Einschätzung der beteiligten Unternehmen.

Das Dokument baut auf der Erklärung von Vilnius auf, die am 10. April 2024 unterzeichnet wurde. Darin hatten sich die Ostsee-Anrainerstaaten unter anderem auf gemeinsame Ausbauziele verständigt: Bis 2030 sollen 26.700 MW, bis 2040 knapp 45.000 MW an Offshore-Leistung installiert sein. Die Regierungen hatten den ÜNB mit dieser Erklärung ein Mandat zur Vertiefung der Zusammenarbeit gegeben.

Netzanbindungen verknüpfen

Das Papier analysiert konkrete Netzoptionen, etwa Punkt-zu-Punkt-Interkonnektoren, bei denen Stromleitungen zwei Staaten direkt verbinden, sogenannte Hybrid-Interkonnektoren mit Beteiligung mehrerer Staaten an einem Windpark sowie grenzüberschreitende radiale Verbindungen. In der ebenfalls vorgestellten Baltic Sea Grid Map werden diese Optionen grafisch dargestellt.

Darüber hinaus adressieren die ÜNB Herausforderungen wie mögliche Nachlaufeffekte bei eng beieinander liegenden Windparks, Finanzierungslücken aufgrund steigender Projektkosten und Lieferkettenengpässe. Empfohlene Maßnahmen umfassen unter anderem eine koordinierte Regionalplanung nach Vorbild des skandinavischen Masterplans „Nordel“, den gezielten Einsatz europäischer Fördermittel sowie die Einbindung privater Investoren.

Ziel der Roadmap ist es, die regulatorischen, planerischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein gemeinsames Offshore-Stromnetz zu schaffen und damit einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Transformation des europäischen Energiesystems zu leisten.

„Der Vorstand von Solar Power Europe hat am 28. April 2025 die Entscheidung getroffen, Huawei auszuschließen. Diese Entscheidung wurde nun umgesetzt.“ Das teilte eine Sprecherin des Verbandes auf Anfrage der Redaktion mit. In einer finalen Abstimmung am 5. Mai sei die Entscheidung des Vorstandes dann offiziell geworden.

Wie verschiedene Medien berichten, gebe es konkrete Korruptionsermittlungen gegen Huawei mit dem Vorwurf der Beeinflussung von Personen mit Bezug zum Europäischen Parlament. Laut Angaben der zuständigen belgischen Staatsanwaltschaft wird dem Unternehmen vorgeworfen, in unzulässiger Weise Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse im EU-Parlament genommen zu haben. Dazu hat es bereits Festnahmen gegeben.

„Die Entscheidung von Solar Power Europe steht im Zusammenhang mit der Entscheidung der Kommission, Treffen mit Verbänden einzuschränken, die Huawei als Mitglied haben“, so die Sprecherin weiter. Ende April hat die EU-Kommission angekündigt, die Zusammenarbeit mit Huawei und ihm verbundenen Organisationen erheblich zurückzufahren.

Die Kommission werde sich nicht mehr mit Lobbygruppen und Handelsverbänden treffen, die politische Interessen von Huawei vertreten, sagte ein Sprecher der EU-Kommission dem Magazin Politico. Weiter heißt es, dass die EU-Kommission das auf „Ad-hoc-Basis“ prüfen werde.

Dem Konzern werden enge Beziehungen zu chinesischen Staatsstellen nachgesagt. Kritiker äußern die Sorge, dass insbesondere bei der Nutzung seiner Technologien im Rahmen des Netzausbaus, etwa im Bereich 5G-Netztechnik für Mobilfunk, ein Risiko für Spionageaktivitäten bestehen könnte. Huawei weist diese Vorwürfe entschieden zurück.

Denn: Im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung ist vorgesehen, dass ein Teil der Offshore-Windenergie nicht nur über Stromkabel, sondern auch in Form von grünem Wasserstoff über Gaspipelines ans Festland gebracht werden soll. Der aktuelle Flächenentwicklungsplan (FEP) sieht diese Pipeline-Anbindung jedoch nicht vor, nur die Stromanbindung.

Aus Sicht der Initiative muss der Plan an die politische Zielsetzung angepasst werden. Ohne Gaspipelines fehle eine zentrale Voraussetzung für eine wirtschaftlich und systemisch effiziente Offshore-Wasserstoffproduktion. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Änderung des Windenergie-auf-See-Gesetzes steht aus Sicht der Verbände im Widerspruch zum FEP-Zeitplan. Eine Fortführung der Flächenplanung ohne hybride Konzepte führe laut dem Wasserstoffachter zu erheblichen rechtlichen Unsicherheiten, Planungsverzögerungen und Schadensersatzforderungen.

„Wir brauchen eine integrierte Offshore-Strategie, die Windenergie und Wasserstofferzeugung zusammen denkt“, so die Forderung des Bündnisses. Zu diesem zählen unter anderem die Industrieinitiative „AquaVentus“, die Verbände BEE, BDEW, DVGW, DWV und DVGW sowie die im FNB Gas organisierten Fernleitungsnetzbetreiber.

Die Verbände unterstreichen in ihrem Positionspapier die wirtschaftlichen und systemischen Vorteile hybrider Anbindungen. Durch die Kombination von Offshore-Windenergie und Wasserstoffelektrolyse auf See ließe sich die Sektorenkopplung flexibler und effizienter gestalten. Insbesondere in Zeiten niedriger Strompreise könnte auf diese Weise gezielt grüner Wasserstoff erzeugen, Netzengpässe vermeiden und Redispatch-Kosten gesenkt werden.

Die technische Umsetzbarkeit hybrider Konzepte sei gegeben, versichern die Unterzeichner des Papiers. Diese Lösungen seien nicht nur realisierbar, sondern auch „volkswirtschaftlich sinnvoll, ausgewogen und praxistauglich“, vornehmlich im Hinblick auf aktuell diskutierte Leistungsbegrenzungen und die künftige Offshore-Elektrolyse.

Pipeline-Anbindung muss mitgedacht werden

Die Verbände fordern, den Flächenentwicklungsplan 2026 technologieoffen zu gestalten. Robert Seehawer, Geschäftsführer der Aquaventus-Initiative, betont: „Der beste Businesscase für Windkraft ist Wasserstoff – und umgekehrt.“ Seehawer verweist auf das Pipelineprojekt „AquaDuctus“, das als erste Anbindung für Offshore-Wasserstoff geplant ist. Nun müssten in der Nähe dieser Infrastruktur geeignete Flächen und Hubs vorgesehen werden, um die Wasserstoffstrategie weiter voranzutreiben.

Hintergrund zur Initiative „Wasserstoffachter“

Aquaventus mit Sitz in Berlin plant, langfristig jährlich eine 1 Million Tonnen Grünen Wasserstoff aus Offshore-Windenergie in der Nordsee zu produzieren. Mehr als 100 Partner aus Industrie, Wissenschaft und Politik arbeiten daran, bis 2035 hierzu insgesamt 10.000 MW Erzeugungsleistung aufzubauen. Der Wasserstoff soll über Pipelines an Land transportiert werden und vor allem in der energieintensiven Grundstoff- und Chemieindustrie zum Einsatz kommen.

Das dreiseitige Positionspapier mit dem Titel „Umsetzung der Offshore-Elektrolyse für einen optimierten Offshore-Ausbau in Zone 4 und 5 basierend auf kombinierten Anschlusskonzepten aus Seekabeln und Pipeline“ ist auf der Internetseite der Initiative Aquaventus abrufbar.

Insgesamt 90 Tonnen Wasserstoff sollen nun in die rund 300.000 Kubikmeter fassenden Kavernen gefüllt werden. Ziel ist die Entwicklung und der Betrieb eines flexiblen Untergrundspeichers mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1 Milliarde kWh Wasserstoff.

Gestartet war das Projekt im Jahr 2023. In einer ersten Phase −„H2CAST Ready“ – wurde die Eignung der Kavernen und die Dichtheit der unterirdisch verbauten Materialien für die Nutzung als unterirdische Wasserstoffspeicher durch die Wasserstoffbefüllung nachgewiesen (wir berichteten).

Mit dem Beginn der Arbeiten an der Obertageanlage wird jetzt planmäßig die Projektphase „H2CAST Prove“ weitergeführt, die den bestimmungsgemäßen Betrieb der Anlagen und Gewährleistung der angestrebten Wasserstoffqualität nachweisen werden soll.

Geliefert wird der Wasserstoff vom Dienstleister Plug Power aus Werlte, etwa 90 Kilometer südlich von Etzel ebenfalls in Niedersachsen gelegen. Im Rahmen eines Vertrags mit Gasunie liefere Plug Power zwischen April und August 2025 rund 45 Tonnen Wasserstoff in etwa ein bis zwei Lkw-Ladungen pro Tag, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite.

Hergestellt werde der Wasserstoff mittels Elektrolyse aus Strom aus dem Netz, wobei die meisten Lkw-Betankungen in den Mittagsstunden erfolgten, wenn die Versorgung Deutschlands mit erneuerbaren Energien ihren Höhepunkt erreiche. Dieser Zeitplan trage dazu bei, die CO2-Intensität zu minimieren, schreibt das Unternehmen.

Flexibel skalierbar

„Mit H2CAST wurde ein Forschungsprojekt gestartet, in welchem die Untergrundspeicherung in Kavernen im industriellen Maßstab getestet wird“, kommentierte Boris Richter, Geschäftsführer der Storag Etzel, den erreichten Meilenstein. „Durch H2CAST erlangen wir wichtige Erkenntnisse als Blaupause für die Umrüstung weiterer Kavernen für die Wasserstoffspeicherung in Deutschland und sammeln notwendige Betriebserfahrungen.“

Der Standort Etzel zeichne sich bereits heute als „Energie-Drehscheibe“ mit bestehender Anbindung an das europäische Erdgasnetz aus. Etzel liege zudem in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschlands einzigem Tiefwasser-Hafen in Wilhelmshaven mit entsprechenden H2-fähigen Pipelineanbindungen, die auch in Zukunft beim H2-Kernnetz eine bedeutende Rolle für Wasserstoffimporte spielen werde.

Das Pilotprojekt sieht Richter nur als Anfang: „Die Etzeler Kavernen sind flexibel skalierbar, sodass sich ebenfalls hiesige bestehende unterirdische Gas- und Ölspeicher für die Nutzung von Wasserstoff umwidmen lassen. Entsprechend vielfältig sind die Ausbaumöglichkeiten für das Projekt. Eines ist sicher: Die unterirdische Speicherung von Wasserstoff in Kavernen im großen Stil funktioniert. Wir sind bereit, wenn der H2-Markt da ist.“

Nach Zahlen des chinesischen Automobilverbandes CAAM waren von 2,59 Millionen verkauften Pkw

- 822.000 voll-elektrisch betrieben und

- 403.000 Plug-in-Hybride.

Der Verkauf von reinen Elektroautos lag noch einmal höher als im Vormonat (806.000), Plug-In-Hybride waren dagegen im März häufiger aus Fabrik und Autohäusern gefahren (431.000). So ergibt sich für den April im gesamten Stromer-Bereich ein leichtes Absatzminus von 11.000 Autos gegenüber dem Vormonat.

Tesla schwächelt auch im Reich der Mitte

Nur weil der Gesamtabsatz um 330.000 Wagen schrumpfte (im März 2,92 Millionen), konnten die Elektro-Autos ihren Anteil prozentual steigern. Bei der Rechnung der CAAM ist allerdings zu beachten, dass Exporte immer eingerechnet sind. Sie gelten als Verkäufe an das exportierende Unternehmen. Ob sich dahinter reale Verkäufe auf dem internationalen Markt verbergen, geht aus den Angaben nicht hervor.

Ein Blick zum Musterschüler in Europa hilft, die Zahlen etwas einzuordnen. Norwegens Straßenverkehrsamt meldet für die ersten beiden Monate des Jahres 2025 eine Quote von gut 95 Prozent an Batterie-elektrischen Wagen unter allen Neuzulassungen. Plug-In-Hybride kommen hier nur auf etwas mehr als 1 Prozent.

In absoluten Zahlen erreicht das sehr viel kleinere skandinavische Land (5,5 Millionen Einwohner) naturgemäß auch nur einen Bruchteil der Autoverkäufe in China (1,4 Milliarden Menschen): Im Januar und Februar wechselten 17.431 Elektroautos und 231 Hybride den Besitzer. Im Jahr 2024 setzten norwegische Autohändler gut 114.000 reine Stromer und knapp 3.500 Hybride ab - also weitaus weniger als China in einem Monat. Deutschland kam 2024 auf insgesamt 380.000 verkaufte batterieelektrische Autos (minus 27 Prozent gegenüber 2023).

In China hat der inländische Hersteller BYD übrigens weiterhin die Nase vorn. Gut 195.000 reine Stromer setzte das Unternehmen ab (plus 18 Prozent gegenüber dem Vormonat), mehr als 79.000 davon gingen in den Export. Der US-Autobauer Tesla – in Europa aktuell stark unter Druck – schwächelt auch in China und kommt im April auf gut 58.000 verkaufte Modelle, das ist ein Minus von 26 Prozent gegenüber März und von 6 Prozent gegenüber April 2024.

Der Absatz im Zeitraum von Januar bis April 2025 sank bei Tesla um 18 Prozent auf etwa 231.000 Stromer. Die Auswirkungen der Zoll-Politik der Trump-Administration dürften sich in allen Zahlen noch nicht niedergeschlagen haben.

Das Bürogebäude umfasst nach seiner Fertigstellung eine Mietfläche von rund 24.000 Quadratmetern. Herzstück ist ein ganzheitliches Energiekonzept, das von der MVV Energie entwickelt wird. Mit der Umsetzung ist die MVV-Energie-Tochter MVV Enamic beauftragt.

Diese investiert, wie es weiter seitens der MVV Energie heißt, einen mittleren siebenstelligen Betrag in die Errichtung der geplanten Wärme- und Kältezentrale, die Photovoltaikanlage sowie den Fernwärmeanschluss. Darüber hinaus übernimmt sie die Betriebsführung und Wartung der gesamten Energieinfrastruktur des Bürogebäudes über eine Laufzeit von 16 Jahren.

Der Gebäudekomplex soll dem KfW-40-Standard entsprechen, das heißt, er soll nur 40 Prozent der Energie verbrauchen, die ein vergleichbarer Neubau maximal benötigt. Auch soll das Gebäude das Gold-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen erhalten. Laut MVV Energie ist das Zertifikat ein Maßstab für niedrige Lebenszykluskosten, Ressourcenschonung, Nutzerkomfort und Rückbau-Freundlichkeit.

Fertigstellung ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen

Bei dem geplanten Eisspeicher handelt es sich um einen Wassertank, der Wärme- und Kälteenergie speichert. Bei der Wärmeerzeugung wird dem Wasser Energie entzogen, bis es gefriert – die dabei freigesetzte sogenannte Kristallisationsenergie kann besonders effizient genutzt werden. Im Sommer wird das Eis durch Wärme aus dem Gebäude wieder aufgetaut und dient der Kühlung. Dadurch lässt sich der Energieverbrauch deutlich senken, da Wärmepumpen in Kombination mit dem Eisspeicher effizienter arbeiten.

Hersteller des Speichers ist das Energietechnikunternehmen Caldoa aus Friedrichshafen (Baden-Württemberg). Er wird über ein Volumen von 672 Kubikmetern und eine Speicherkapazität von 51.670 kWh verfügen. In Kombination mit zwei Wärmepumpen und Betonkernaktivierung wird so ganzjährig eine klimafreundliche Temperierung der Räume ermöglicht.

Der Eisspeicher wird, wie die Partner bekannt geben, aktuell fertiggestellt. Außerdem ist bereits eine sechs Meter lange und fünf Tonnen schwere Kälteanlage mit 450 kW thermischer Leistung auf dem Dach des Gebäudes installiert worden. Die Fertigstellung des Gebäudekomplexes ist für das Frühjahr 2026 vorgesehen. Die Strabag will den Großteil der Büroflächen künftig selbst nutzen.

Johannes Werhahn, Geschäftsführer der MVV Enamic, ordnet das Hamburger Projekt ein: „Wir beobachten eine wachsende Nachfrage nach ganzheitlichen Energiedienstleistungsmodellen – nicht nur in der Immobilienwirtschaft, sondern auch in der Industrie“. Solche Modelle ermöglichten eine effiziente Versorgung zu planbaren Kosten. Zudem: Der Bauherr muss keine eigenen Ressourcen für Planung, Investition oder Betrieb binden.

Demnach ließen sich etwa 30 Milliarden kWh in deutschen Haushalten einsparen, was der gesamten Stromerzeugung aus Steinkohle in Deutschland entspreche. Zwei Drittel der im Stromspiegel mitwirkenden Haushalte „geben an, dass sie noch Strom sparen können – sie wissen nur nicht immer, wie“, so Tanja Loitz, Geschäftsführerin von Co2online, laut einer Mitteilung.

Für ihre Einschätzung hat die Beratungsgesellschaft 57.000 private Stromrechnungen aus allen Teilen der Republik ausgewertet und daraus eine Hochrechnung auf die Gesamtbevölkerung erstellt. Die Langzeitbetrachtung des von Bundeswirtschaftsministerium und Umweltbundesamt unterstützten Beratungshauses fußt auf Daten von mehr als 2.200 Haushalten, die seit 2019 ihren jährlichen Stromverbrauch für die Analyse zur Verfügung gestellt haben.

Als Haushalt mit deutlichem Sparpotenzial gilt nach Darstellung von CO2-online eine Wohnung mit zwei Menschen, die bei zentraler Warmwasserbereitung jährlich 1.900 kWh verbrauchen. Dies führe zu Mehrkosten von 280 Euro gegenüber einem „sparsamen“ Haushalt, heißt es. Am sparsamsten leben nach der Erhebung Zwei-Personen-Haushalte in den ostdeutschen Bundesländern

- Sachsen mit 1.075 kWh pro Jahr,

- Thüringen mit 1.115 kWh und

- Mecklenburg‑Vorpommern mit 1.125 kWh.

- im Saarland (1.365 kWh),

- in Rheinland‑Pfalz (1.350 kWh) und

- Nordrhein‑Westfalen (1.340 kWh).

Grundsätzlich sei der Trend zum Stromsparen 2024 nahezu gestoppt, so die Beratungsgesellschaft. Gegenüber dem Jahr zuvor sank der Stromverbrauch nur um 0,6 Prozent. Während der Pandemie schnellte der Energieverbrauch 2021 um 5,7 Prozent in die Höhe, danach fiel er rapide um 13 Prozent. CO2-online folgert, dass der inzwischen stagnierende Verbrauch „auf einen wieder geringeren öffentlichen Fokus aufs Energiesparen“ hindeute.

Berlin treibt die Elektromobilität weiter voran. Im vergangenen Jahr sind 700 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiete hinzugekommen, weitere sollen in diesem Jahr folgen. So will unter anderem Ubitricity, ein Anbieter von öffentlicher Ladeinfrastruktur sowie Tochterunternehmen von Shell, weitere Laternenladepunkte in Berlin errichten.

Im Februar hatte Ubitricity den Zuschlag für den Weiterbetrieb von 800 Laternen-Ladepunkten – die unter dem Produktnamen „Heinz“ vermarktet werden – im Rahmen des abgeschlossenen städtischen Forschungsprojekts „ElMobileBerlin“ erhalten. Der neue Vertrag läuft bis Ende 2032 und ermöglicht zusätzlich den Ausbau um bis zu 250 weitere Ladepunkte in sieben bislang nicht beteiligten Stadtbezirken.

Bis Ende 2025, so teilte Ubitricity mit, laufe die Errichtungsphase für die zusätzlichen Ladepunkte. Wie schnell es letztendlich geht, hängt davon ab, ob die Genehmigungsverfahren bei den Bezirksverwaltungen zeitlich Schritt halten.

Bei den bestehenden Ladeeinrichtungen hat der Ladeinfrastrukturanbieter auch die Nutzbarkeit verbessert: In den fünf Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf, Treptow-Köpenick und Spandau wurden die Ladepunkte umfassend beschildert und markiert. Knapp 100 Standorte erhielten nachträglich eine solche Ausstattung, weitere 100 bis 200 sollen im Laufe des Jahres folgen.

Parallel zum Laternenladen setzt Ubitricity auch auf klassische AC-Ladesäulen: 100 solcher Ladepunkte betreibt das Unternehmen bereits heute, 200 weitere sollen bis Ende 2025 hinzukommen. Bereits heute, so Philipp Sindberg, Leiter von Ubitricity Deutschland, werde jeder dritte öffentliche Ladepunkt in Berlin von Ubitricity, betrieben. Das Ladeangebot soll in diesem Jahr noch die Marke von 1.000 Ladepunkten überschreiten. Nach den Berliner Stadtwerken sei Ubitricity der zweitgrößter Ladeinfrastrukturbetreiber der Hauptstadt, betont man seitens Ubitricity.

Laut einer Auswertung der Senatsverwaltung habe man das Potenzial für Laternenladepunkte in den fünf Bezirken Marzahn-Hellersdorf, Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Köpenick, Reinickendorf sowie Spandau „weitgehend ausgeschöpft“. Es habe sich gezeigt, dass vor allem in Großwohnsiedlungen wegen „der technischen, lagebedingten und lichtmastseitigen Voraussetzungen sowie der Eigentumsverhältnisse“ die Potenziale für Laternenladepunkte sehr begrenzt seien.

Laut Dirk Biermann, Chief Operations Officer bei 50 Hertz, soll das neue Quartier „das Tor zur Ostsee“ für den Offshore-Betrieb des Unternehmens werden. Die Lage in unmittelbarer Nähe zum offenen Meer mache den Standort besonders geeignet für die Betriebsführung der elektrotechnischen Anlagen auf See und an Land.

Aktuell betreibt 50 Hertz sechs Konverterstation für die Windparks Baltic 1 und 2, Wikinger, Arkona, Arcadis Ost 1 sowie Baltic Eagle. In den kommenden Jahren sollen weitere Konverterstationen für die Windparks Gennaker und Windanker dazukommen.

Der wachsende Betriebsaufwand erfordert zusätzliche Kapazitäten für Personal, Logistik und Material. Die Investitionskosten für den neuen Standort beziffert 50Hertz auf rund 90 Millionen Euro.

Das ROQ besteht aus einem Bürogebäude und einer 190 Meter langen Lager- und Logistikhalle zur Seeseite. In der Halle sollen unter anderem mehrere Kilometer Seekabel für Reparaturzwecke gelagert werden. Zwei Kranbahnen für bis zu 20 Tonnen Last, ein Leichtlast- und Verbrauchslager, Werkstätten sowie ein Bereich für Zollformalitäten sind ebenfalls vorgesehen.

Der Kai des Quartiers kann Versorgungsschiffe mit einer Länge von bis zu 200 Metern aufnehmen. Zudem werden zwei sogenannte Crew Transfer Vessel (CTV) stationiert, die das Personal zu den Offshore-Plattformen bringen.

Den Zuschlag für den Architekturentwurf erhielt das Rostocker Büro Bastmann + Zavracky. Das Büro übernimmt auch die Generalplanung des Projekts. „Die Gestaltung der Fassade sieht eine horizontale Gliederung mit transparenten, schräg gestellten Flächen vor, in denen sich Himmel, Wasser und Wolken spiegeln sollen – als gestalterischer Bezug zur maritimen Umgebung“, heißt es zum Bau.

Die zuständigen Gremien der rheinland-pfälzischen Kommune und des dortigen Versorgers haben dem Verschmelzen der Stadtwerke Diez mit der EVL bereits zugestimmt. Die Verwaltung Limburgs, der Magistrat, erteilte ferner am 6. Mai grünes Licht für das Zusammengehen, der fehlende Beschluss des Kommunalparlaments der Kreisstadt ist für den 26. Mai vorgesehen.

Organisatorisch gesehen rücken die Stadtwerke Diez als vierter Anteilseigner in den Gesellschafterkreis der EVL auf. Sie sind nach Angaben der Stadt Limburg dann mit gut 14 Prozent an dem Versorger beteiligt. Die Thüga AG, seit dem Start der Fusionspläne im Februar 2024 in die Überlegungen eingebunden, rutscht von 30 Prozent auf etwas mehr als 25 Prozent. Auch der Limburger Magistrat gibt Anteile ab und hält künftig noch gut die Hälfte an der EVL, statt zuvor 60 Prozent. Keine Veränderung gibt es bei der Frankfurter Süwag Energie AG, sie bleibt bei 10 Prozent.

Gemeinsam für 37.000 Strom- und Gaskunden zuständig

Als Motivation für diesen Schritt gilt in Diez, die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke zu sichern. „Die Verschmelzung mit der EVL ist für uns eine Chance, auch künftig als lokaler Versorger aktiv zu sein“, so Annette Wick, Diezer Stadtbürgermeisterin (SPD) und Aufsichtsratsvorsitzende der Stadtwerke. Es sei vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im Bereich Regulierung, Energiewende und -beschaffung sowie Arbeitskräftemangel für kleine regionale Versorger „immer schwieriger geworden, konkurrenzfähig“ zu bleiben.

Im neuen Verbund soll die EVL laut den Stadtoberen die Energieversorgung noch klimafreundlicher, ressourcenschonender und nachhaltiger gestalten. Beide Städte wollen ihren Einfluss auf den Versorger behalten, der sich als Mitglied des Thüga-Netzwerkes gestärkt im Wettbewerb positionieren will. Nicht zuletzt ist auch eine „angemessene“ Rendite an alle Kapitalgeber als „wichtiges Ziel“ ausgegeben.

Vor dem Verschmelzen haben die Beteiligten mithilfe von Gutachtern genau in die Bücher geguckt. Die Stadtwerke Diez sind mit einem Wert von 13,2 Millionen Euro taxiert, etwa ein Sechstel des EVL-Betrages (77,8 Millionen Euro). Während die Limburger mit 98 Beschäftigten auf etwa 100 Millionen Euro Jahresumsatz kommen, erreicht Diez 13 Millionen Euro. Die elf Mitarbeitenden der Stadtwerke werden im Rahmen eines Betriebsübergangs Teil der EVL.

Gemeinsam sind die beiden Versorger für knapp 37.000 Vertriebskunden im Bereich Strom und Gas zuständig, davon entfallen rund 7.700 auf die Stadtwerke Diez und rund 29.150 auf die EVL. Die Limburger sind in der Kreisstadt und mit einigen Angeboten auch in Flacht, Holzheim und Niederneisen tätig. Die Stadtwerke Diez versorgen ihre Heimatkommune und umliegende Ortsgemeinden.

Der Aufsichtsrat der EVL wächst durch das Verschmelzen von zehn auf zwölf Sitze, von denen zwei neu an die Stadt Diez gehen. Chef des Kontrollgremiums bleibt Limburgs Bürgermeister Marius Hahn (SPD), der Vize-Posten geht an die Stadt Diez. Die EVL-Geschäftsführung liegt in Händen von Martin Ertl, wenn er Anfang Juli den Posten von Gert Vieweg übernimmt (wir berichteten).

Die intensive Kooperation von Diez und Limburg hat verschiedene Gründe. Aufgrund der räumlichen Nähe ist Limburg als Mittelzentrum von größerer Bedeutung für den Westen Hessens und die angrenzenden Gebiete von Rheinland-Pfalz. Limburg und Diez bilden ein länderübergreifendes Doppelzentrum. Seit 2023 gibt es bereits eine gemeinsame Tochter von EVL und Stadtwerken Diez: die Lahnenergie GmbH. Die Gesellschaft entwickelt Solarenergie- und Stromspeicher-Projekte und hat als dritten Partner die Stadtwerke Weilburg (Hessen) im Boot.

Den „unvorteilhaften Wetterbedingungen“ sei es geschuldet, dass das operative Ergebnis (Ebitda) der erneuerbaren Energien mit rund 303 Millionen Euro um 9 Prozent hinter dem Vorjahr zurückblieb, teilte EnBW am 13. Mai bei Vorlage der Bilanzzahlen mit. In dem weiterhin ergebnisstärksten von insgesamt drei Segmenten kam die „Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur“ (Erneuerbare und Thermische Erzeugung) im ersten Quartal auf 691 Millionen Euro und blieb damit um 13 Prozent hinter dem Vorjahr zurück.

Offshore-Windparks bilden - neben wasserstofffähigen Gaskraftwerken und dem Netzausbau – dennoch weiterhin ein Investitionsschwerpunkt des Energieunternehmens. Auf rund 1,5 Milliarden Euro beliefen sich die Bruttoinvestitionen bei EnBW in den ersten drei Monaten, das Geld floss unter anderem in Vorhaben wie den Offshore-Windpark „He Dreiht“.

Deutschlands größter Offshore-Windpark entsteht derzeit vor der Borkum in der Nordsee, Ende April wurde eine erste Windenergieanlage samt 15 MW-Turbine errichtet. Rund 86 Prozent der Investitionen entfielen laut Unternehmensangaben auf Wachstumsprojekte, aktuell seien rund 1,7 GW an erneuerbaren Energien im Bau.

Man habe im ersten Quartal 2025 die „Investitionsoffensive zur Dekarbonisierung des Energiesystems konsequent fortgesetzt“, bekräftigte der stellvertretende EnBW-Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand Thomas Kusterer. Aus „operativen Erträgen oder durch Aufnahme von Fremdkapital“ seien die Investitionen aber nicht vollumfänglich zu stemmen, schränkte der EnBW-Finanzchef ein. Er begrüßte, dass die Hauptversammlung am 8. Mai den Weg für eine mögliche Kapitalerhöhung frei gemacht habe. EnBW benötigt weitere10 Milliarden Euro, um seine bis 2030 geplanten Investitionsprojekte umzusetzen.

Ergebnisanstieg trotz Umsatzrückgang

Insgesamt weist die EnBW-Konzernbilanz für die ersten drei Monate einen Ergebnisanstieg aus. Bei einem Umsatz von 9,95 Milliarden Euro (Vorjahresquartal: 10,23 Milliarden Euro) wurde im ersten Quartal 2025 ein operatives Konzernergebnis (Adjusted Ebitda) von 1,41 Milliarden Euro und damit 5 Prozent mehr als im ersten Quartal 2024 erzielt.

Eingezahlt auf das verbesserte Konzernergebnis hat das zweitstärkste Segment „Systemkritische Infrastruktur“, wo EnBW das Strom- und Gasnetz-Geschäft verbucht. Hier stieg das Ergebnis unter anderem durch höhere Erlöse aus der Netznutzung um 19,2 Prozent auf 684 Millionen Euro.

Auch das Segment „Intelligente Infrastruktur“ entwickelte sich deutlich positiv. Neben „guten Ergebnissen im B2C-Geschäft“ verweist man in Karlsruhe auf höhere Gewinne aus der Elektromobilität, mit 120 Millionen Euro verbesserten sich die Ergebnisbeiträge im Vergleich zum Vorjahr um 54 Prozent.

Für das Gesamtjahr geht EnBW unverändert von einem operativen Konzernergebnis innerhalb einer Spanne von 4,8 bis 5,3 Milliarden Euro aus.

Bei Alfen baute er unter anderem das Energiespeichergeschäft neu auf, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. Zuvor war er bei Alcatel-Lucent und Siemens in verschiedenen Managementpositionen tätig.

Zu den Zielen des neuen CRO gehört laut Sonnen der weitere Ausbau der Marke zu einem Systemanbieter für intelligente Speicherlösungen und deren Vernetzung. Ein Schwerpunkt liegt zudem auf der Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen zur Nutzung der Flexibilität von Stromspeichern.

Sonnen vertreibt seine Speicher und energiewirtschaftlichen Dienstleistungen in Deutschland und ist darüber hinaus mit Standorten in Italien, Großbritannien, Australien, Spanien und den USA vertreten. Seit 2019 gehört das Unternehmen zum Shell-Konzern.

Baumgart gehört dem Vorstand der Wemag seit der Kommunalisierung des Unternehmens 2010 an. In seiner Funktion verantwortet er unter anderem die Bereiche Finanzen, Personal, Recht und Kommunikation sowie die wettbewerbliche Marktseite der Unternehmensgruppe, zu der Vertrieb, Erzeugung und Energielösungen zählen. Baumgart wurde 1965 in Celle (Niedersachsen) geboren und studierte Rechtswissenschaften.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Wemag, der Vorstandsvorsitzende der Münchner Thüga, Constantin Alsheimer, sagte: „Die vorzeitige Vertragsverlängerung von Caspar Baumgart als kaufmännischem Vorstand sendet ein klares Signal für Kontinuität und nachhaltigen Erfolg.“ Die Kommunen in der Region halten 74,9 Prozent, die Thüga 25,1 Prozent an der Wemag.

Baumgart ist seit 2003 in verschiedenen Aufsichtsräten von Beteiligungsunternehmen der Thüga-Gruppe aktiv. Unter anderem ist er seit 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stromnetz Hamburg GmbH sowie seit 2014 Vorsitzender des Aufsichtsrats der KOM9 GmbH & Co. KG, die etwa 38 Prozent an der Stadtwerke-Holding Thüga AG hält. Zudem gehört er seit Anfang 2018 dem Vorstand der Landesgruppe Nord im VKU an.

Ende 2024 wurde bereits der Vertrag des technischen Geschäftsführers Thomas Murche verlängert (wir berichteten). Mit dem neuen Vertrag bleibt Murche bis August 2030 in dieser Position. Der Diplom-Elektrotechniker, der die technischen Bereiche der Wermag-Gruppe einschließlich IT und Telekommunikation verantwortet, ist seit September 2017 im Amt.

Die Grafik zeigt die wöchentliche Importmenge von verflüssigtem Erdgas (Liquified Natural Gas, LNG) nach Europa in seit dem Jahr 2022. Laut dem Thinktank Bruegel wurden in der Kalenderwoche 16 (14.-20. April) dieses Jahres rund 2,9 Milliarden Kubikmeter LNG von europäischen Staaten importiert. Der europäische Import von LNG unterliegt wöchentlichen Schwankungen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

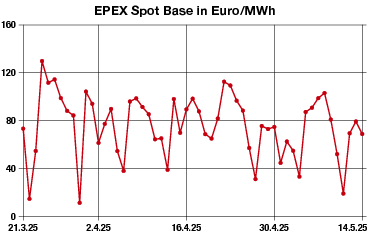

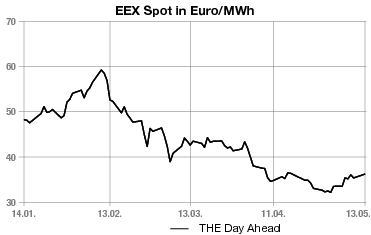

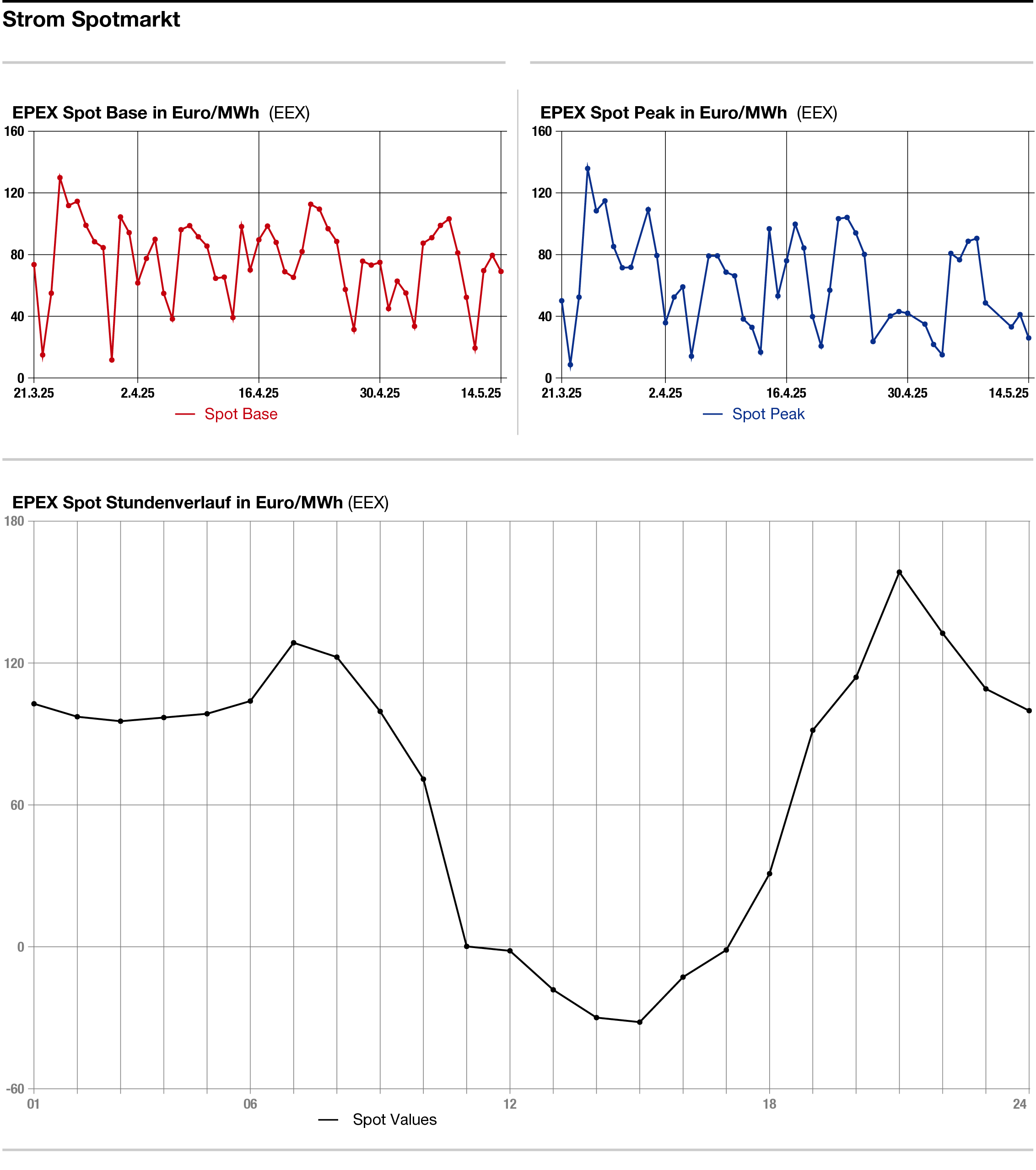

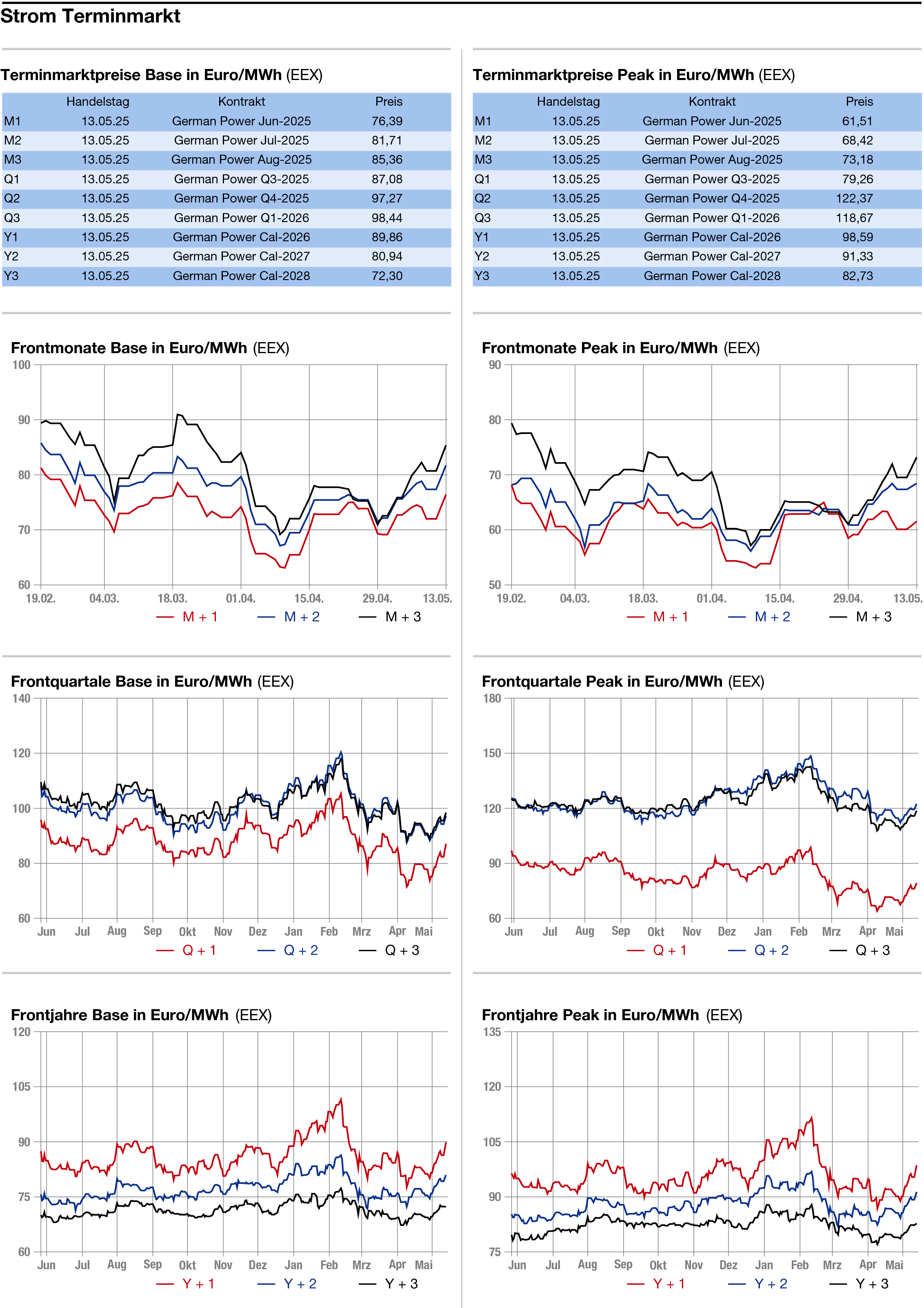

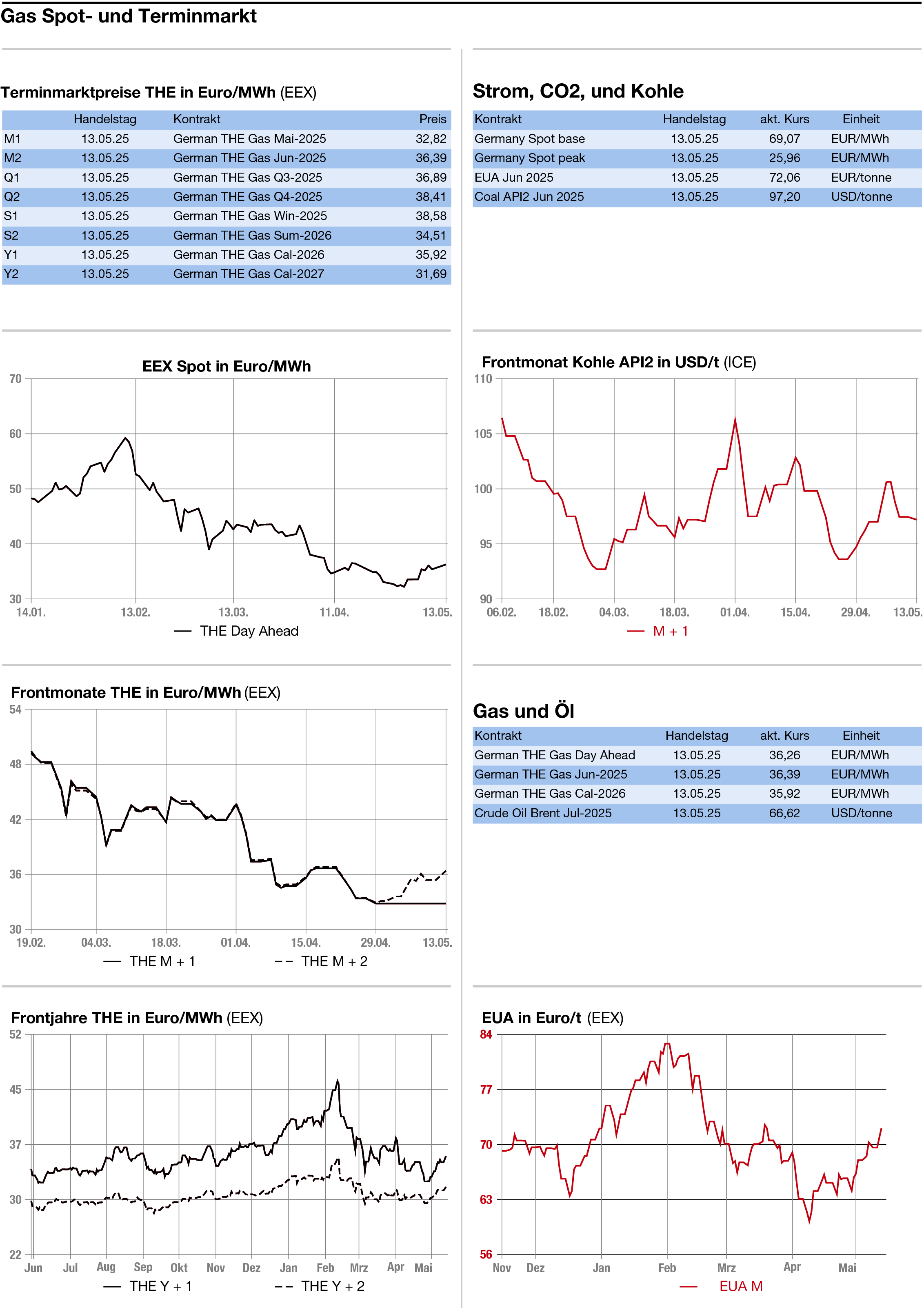

Strom: Ohne klare Tendenz hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag präsentiert. Der Day-ahead verlor im OTC-Handel im Base 10,50 Euro auf 69,25 Euro/MWh und sank um 15,25 Euro auf 26,25 Euro/MWh im Peak, wobei auf Stundenbasis zwischen 11 und 17 Uhr negative Preise anfielen. Der niedrigste Stundenpreis betrug minus 31,82 Euro/MWh.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den Mittwoch ein etwas höheres Erneuerbaren-Aufkommen von 29,5 Gigawatt nach 24,8 Gigawatt am Berichtstag.

Für Donnerstag und Freitag sagt Eurowind jeweils noch etwas steigende Einspeisemengen vorher. Am Freitag sollen im Peak gut 50 Gigawatt Erneuerbaren-Strom anfallen. Laut dem längerfristig orientierten US-Wettermodell dürfte sich die Witterung in Deutschland ab Mitte der kommenden Woche umstellen. Dann ist mit mehr Wind und weniger Sonnenschein zu rechnen. Allerdings soll es weiter kühl bleiben.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr 0,30 Euro auf 89,72 Euro/MWh .

CO2: Etwas leichter haben sich die CO2-Preise am Dienstag präsentiert. Der Dec 25 notierte gegen 13.10 Uhr mit einem Abschlag von 0,69 Euro auf 72,72 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,2 Millionen Zertifikate. Händler führten die Abgaben auf Gewinnmitnahmen zurück, nachdem der Dec 25 am Vortag um 4,3 Prozent zugelegt hatte.

Ebenso wie die Nachbarmärkte profitiert CO2 derzeit übergeordnet von der Entspannung in den Zollstreitigkeiten der USA mit Großbritannien und insbesondere mit China. Zudem kommen aus Europa überraschend positive Konjunkturnachrichten. So haben sich die Konjunkturerwartungen der Investoren für Deutschland im Mai deutlicher als erwartet aufgehellt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf plus 25,2 (April: minus 14,0) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf plus 16,4 Punkte gerechnet.

Unterdessen rechnen die Analysten von Vertis für das laufende Jahr infolge der US-Importzölle für EU-Produkte mit einem Rückgang der Emissionen zwischen 4 Millionen und 16 Millionen Tonnen. Diese Reduktion sei relativ moderat, so die Analysten. Sie werde die strukturelle Balance im Emissionshandel nicht grundlegend ändern. Die Nachfrage der Kraftwerke bleibe damit der wesentliche Faktor für die Preisentwicklung am CO2-Markt.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.20 Uhr 0,30 Euro auf 35,47 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,15 auf 36,15 Euro/MWh nach oben. Damit setzte sich die Aufwärtsbewegung am Gasmarkt fort.

Schon seit Anfang des Monats konnten die Preise im Einklang mit dem allgemeinen Trend an den Energiemärkten Boden gutmachen. Aktuell handelt der Referenzkontrakt für TTF, der Frontmonat, jedoch noch immer fast 20 Prozent unter den Niveaus von Anfang April, und damit vor dem „Liberation Day“ von US-Präsident Donald Trump.

Maßgeblich für die festeren Preise sind die US-Zollvereinbarungen mit Großbritannien und China und die daraus sich ergebenden Hoffnungen auf eine verbesserte Konjunktur. Die Preiserholung dürfte sich laut Absicht der Analysten der Commerzbank in den kommenden Wochen fortsetzen, wenn weitere „Deals“ mit US-Handelspartnern vereinbart werden.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: