22. Mai 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

VERANSTALTUNG: Wasserstoff „zwischen Fortschritt und Unsicherheit“

FINANZIERUNG: EU fördert H2-Projekte mit fast 1 Milliarde Euro

POLITIK: Wärmewende braucht Förderung und klare Regeln

REGENERATIVE: RED III: Erneuerbaren-Verband kritisiert Österreichs „Flickenteppich“

HANDEL & MARKT

VERANSTALTUNG: Zukunft Offshore 2025 fordert stabilen Ausbaupfad

ELEKTROFAHRZEUGE: 304 Millionen Euro für die Schnellladeinfrastruktur

ELEKTROFAHRZEUGE: EnBW macht Shell Richtung Bodensee direkt Konkurrenz

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Ladesäulen nach Ladepunkten

TECHNIK

F&E: Goldener Wasserstoff aus Biogas

STUDIEN: Wann sich Solarwärme-Systeme für die Industrie lohnen

UNTERNEHMEN

BILANZ: Discounter setzen Pfalzwerken zu

BILANZ: Schleupen will Softwareplattform 2025 weiter ausbauen

BILANZ: Zeag streicht Dividende zusammen

UNTERNEHMEN: EnBW verkauft Lippendorf-Anteile

PERSONALIE: Führungswechsel bei Badenova-Netztochter geplant

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiemärkte legen weiter zu

TOP-THEMA

Verbände: Klimafonds „kein Notgroschen“

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK.

Das Vorhaben der Regierung, eine Strompreissenkung aus dem Sondertopf zu finanzieren, stößt in der Energiewirtschaft auf Kritik. Verbände fürchten ein „Stopfen von Haushaltslöchern“.

Noch keinen Monat im Amt sieht sich die neue Bundesregierung scharfer Kritik aus der Energiewirtschaft gegenüber. Wenige Tage ist es her, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor Unternehmern in Brandenburg versprach, die Stromsteuer schnell zu senken. Am gleichen Tag wurde bekannt, woher das Geld kommen soll. Reiches Kollege im Finanzministerium, Lars Klingbeil (SPD), plant, Klimainvestitionen aus dem Haushalt in den Klimatransformationsfond zu verschieben und Strompreissenkungen aus dem Sondervermögen zu zahlen. Ein Plan mit Fragezeichen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) und der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) warnen vor einer „Aushöhlung der im Grundgesetz verankerten Intention, zusätzliche Investitionen in Klimaschutz und Transformation auf den Weg zu bringen“. In einer gemeinsamen Erklärung fordern beide Organisationen, die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) „adäquat“ zu nutzen, sprich für die Energiewende. Und nicht, wie VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing nun befürchtet: „zum Stopfen von Haushaltslöchern“.

VKU fordert Mut für nachhaltige Investitionen

„Der KTF ist ein Versprechen an die Zukunft – kein Notgroschen des Bundesfinanzministers. Wer den Anspruch hat, unser Land zukunftsfähig zu machen, muss auch den Mut haben für echte, nachhaltige Investitionen“, sagt Liebing.

VKU und BDEW lesen aus einem „Aufstellungsschreiben“ des Bundesfinanzministeriums heraus, dass „Maßnahmen aus dem Kernhaushalt systematisch in den KTF“ verschoben werden sollen. Sie sehen die Gefahr, „dass die versprochenen knapp zehn Milliarden Euro jährlich aus dem Sondervermögen lediglich bisherige Ausgaben ersetzen“. Ihre Forderung: „Wenn eine Bündelung von Transformationsmaßnahmen im KTF erfolgen soll, muss alternativ ein Zuschuss mindestens in der Höhe der verschobenen Maßnahmen aus dem Bundeshaushalt für den KTF erfolgen.“ Dass Mittel des Sondervermögens zur Strompreissenkung genutzt werden sollen, widerspreche dem eigentlichen Zweck der Investitionsoffensive.

„Das Sondervermögen Infrastruktur muss komplett in die Infrastruktur fließen“, so BDEW und VKU. „Wer den Anspruch erhebt, ein Investitionsmotor für die Zukunft sein zu wollen, sollte die bereitgestellten Mittel auch konsequent für echte Investitionen nutzen“, betont BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Die Strompreisentlastung müsse über den Haushalt erfolgen.

„Die Chance, mit dem Sondervermögen Deutschlands Infrastruktur zukunftssicher aufzustellen, darf nicht vertan werden“, mahnen Liebing und Andreae unisono.

Mit ihrer Kritik sind die Verbände nicht allein. Die Klimajuristin Roda Verheyen kommt in einem Gutachten im Auftrag des WWF zu dem Ergebnis, dass die von Katherina Reiche geplante Strompreissenkung aus dem Sondervermögen nicht verfassungskonform wäre (wir berichteten).

Eine Strompreissenkung aus dem Sondervermögen, wie es das Aufstellungsschreiben für den Bundeshaushalt 2025 umreißt, erfüllt nach Auffassung der Juristin die Voraussetzung der zusätzlichen Investitionen nicht. Auch die Nutzung des Klima- und Transformationsfonds dafür wäre verfassungsrechtlich problematisch. Hingegen wären ein Sondervermögen Klimaschutz in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) jährlich und die Gemeinschaftsaufgabe Klimaschutz und Klimaanpassung rechtssicher umsetzbar.

Quelle: Shutterstock / Tomasz Makowski

Wasserstoff „zwischen Fortschritt und Unsicherheit“

VERANSTALTUNG. Verbindliche Regeln für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft mahnten Vertreter aus Industrie, Politik und Energiewirtschaft beim Branchendialog von Thyssengas an.

Zwei Wochen nach Amtsantritt der neuen Bundesregierung wurde der „Thyssengas Dialog #04“ in Dortmund zu einer Plattform klarer Forderungen: Der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasserstoffwirtschaft gerät ins Stocken – nicht aufgrund mangelnder Technologie, sondern aufgrund fehlender politischer und wirtschaftlicher Verbindlichkeit. Aus Sicht der Beteiligten sei die Zeit reif für belastbare Rahmenbedingungen, koordinierte Planungsprozesse und klare Marktanreize.

Thomas Gößmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Fernleitungsnetzbetreibers Thyssengas, beschrieb das Spannungsfeld zwischen Fortschritt und Unsicherheit. Der Infrastrukturausbau schreite zwar sichtbar voran, doch Angebot, Nachfrage und Planung seien nicht aufeinander abgestimmt. Ohne verbindliche Abnahmeverpflichtungen und Planungssicherheit werde der Hochlauf ins Leere laufen, so Gößmann. Derzeit fehle es an synchronisiertem Handeln entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Markt braucht Verlässlichkeit

Auch andere Stimmen betonten: Der Markt allein werde es nicht richten. Sopna Sury, COO von RWE Generation, forderte ein klares Commitment auf der Abnehmerseite. Viele potenzielle Kunden agierten zögerlich – dies sei nachvollziehbar, angesichts unsicherer politischer Bedingungen. Nur wer konkrete Bedarfe benenne, ermögliche verbindliche Verträge. Der RWE-Vertrag mit Total Energies sei laut Sury ein Beispiel, wie Nachfrage und Angebot konstruktiv zusammengeführt werden können.

Zum Hintergrund: Im März haben RWE und Total Energies einen langfristigen Abnahmevertrag über grünen Wasserstoff geschlossen: Ab 2030 wird RWE jährlich rund 30.000 Tonnen grünen Wasserstoff an die Raffinerie von Total Energies in Leuna (Sachsen-Anhalt) liefern. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit von 15 Jahren. Der Wasserstoff wird in einem 300-MW-Elektrolyseur von RWE in Lingen (Niedersachsen) produziert, der bis 2027 in Betrieb gehen soll (wir berichteten).

|

| Die Teilnehmer der abschließenden Podiumsdiskussion (von links): Wilfried Klein (Lyondell Basell), Nina Scholz (Equinor), Thomas Gößmann (Thyssengas), Rafael Gralla (Bundesnetzagentur), Hans Gennen (Currenta), Michael Theben (Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen) Quelle: Thyssengas |

Jan Eisenberg von Thyssengas verglich das geplante Wasserstoff-Kernnetz mit einer Autobahn, die erst mit verbindlichen Anschlussplanungen sinnvoll nutzbar werde. Und David Janoschka aus der H2-Strategieabteilung betonte die Notwendigkeit früher und verbindlicher Kundenansprache, bevor Leitungen gebaut sind. Auch Fabian Weber (Equinor), Axel Pompe (Currenta) und Wilfried Klein (Lyondell Basell) stellten aus Unternehmenssicht klar: Investitionen gelängen nur mit verlässlichen Geschäftsmodellen, gesicherter Abnahme und politischem Rückhalt.

Julian Reul von der H2Global Stiftung nannte die Kostenlücke zwischen grünem Wasserstoff und fossilen Alternativen als größte Markthürde. Erst durch gezielte Instrumente wie Preistransparenz und funktionierende Absicherungsmechanismen könne der Markt Fahrt aufnehmen. Auch die Bundesnetzagentur mahnte zur aktiven Beteiligung der Netzbetreiber am Ausbauprozess.

Politik soll steuern, nicht bremsen

Die Verantwortung sehen viele in der Bundesregierung. Nina Scholz von Equinor forderte eine abgestimmte Position Deutschlands in Brüssel sowie klare Prioritäten. Hans Gennen (Currenta) verlangte zügige politische Entscheidungen, um Projekte mit CO2-Minderungswirkung wirtschaftlich tragfähig zu machen. Michael Theben vom NRW-Wirtschaftsministerium sprach sich für eine strategische Einbindung von Carbon Capture and Storage (CCS) aus – nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung zur Wasserstofftransformation.

Das gemeinsame Signal vieler Beteiligter lautete: Ohne klare Zuständigkeiten, verbindliche politische Rahmen und abgestimmte Planung droht der Wasserstoffhochlauf zu scheitern. Die Märkte für CO2-arme Produkte stünden noch am Anfang. Wenn Investitionen nicht abgesichert würden, komme der notwendige Umbau nicht vom Fleck.

EU fördert H2-Projekte mit fast 1 Milliarde Euro

Quelle: Shutterstock / AB Visual Arts

FINANZIERUNG. In einer EU-weiten Auktion erhalten 15 Wasserstoffprojekte eine Förderung aus dem Innovationsfonds. Darunter sind zwei Vorhaben mit deutschen Beteiligten.

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der zweiten Auktion der Europäischen Wasserstoffbank (European Hydrogen Bank, EHB) 15 Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff für eine Förderung ausgewählt. Diese verteilen sich auf fünf EU-Staaten, sie erhalten insgesamt 992 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds, der durch Einnahmen aus dem EU-Emissionshandel finanziert wird. Ziel ist es, den Kostenunterschied zwischen der Herstellung von grünem Wasserstoff und dem marktüblichen Preis zu überbrücken.

Die erfolgreichen Bieter verpflichten sich, innerhalb von zehn Jahren insgesamt 2,2 Millionen Tonnen erneuerbaren Wasserstoff zu produzieren. Laut Kommission könnten dadurch über 15 Millionen Tonnen CO2-Emissionen vermieden werden. Die Einsatzbereiche der Technologien reichen von chemischen Prozessen bis hin zur Nutzung im Transportwesen.

Zwölf der Projekte erhalten, wie es seitens der Kommission heißt, eine feste Prämienförderung zwischen 0,20 und 0,60 Euro pro Kilogramm. Drei weitere Vorhaben im maritimen Bereich werden erstmals über ein eigenes Budget für die Schiffsbrennstoffbereitstellung gefördert – mit bis zu 1,88 Euro pro Kilogramm.

Zwei Projekte mit deutscher Beteiligung

In der offiziellen von der Kommission veröffentlichten Projekttabelle sind zwei Projekte mit Sitz in Deutschland gelistet: Das Projekt „KASKADE“, koordiniert von dem Unternehmen Meridian SAS, sieht eine Wasserstoffproduktion mit einer Elektrolyseleistung von rund 367 MW vor. Ebenfalls gefördert wird die H2-Hub Lubmin GmbH, die in Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) eine Elektrolysekapazität von 215 MW plant. Beide Vorhaben erhalten einen Förderzuschuss über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren – zu einem Preis von 0,45 respektive 0,47 Euro pro Kilogramm Wasserstoff.

Diese beiden Projekte stehen stellvertretend für den Beitrag Deutschlands zur Auktion, auch wenn die Gesamtzahl deutscher Bewerbungen nicht veröffentlicht wurde.

Vergabe nach Auktionsprinzip

Die Fördermittel wurden nicht nach klassischen Antragstellungsverfahren vergeben, sondern im Rahmen einer EU-weiten Auktion. Die Projektträger gaben an, zu welchem Förderbetrag sie grünen Wasserstoff wirtschaftlich erzeugen könnten – den Zuschlag erhielten die günstigsten Gebote. Ziel dieses Verfahren ist es, marktwirtschaftliche Anreize mit Effizienz zu kombinieren.

Die Fördervereinbarungen sollen bis Herbst 2025 abgeschlossen werden. Danach haben die Unternehmen zweieinhalb Jahre Zeit, um ihre Finanzierung zu sichern. Der Produktionsbeginn muss spätestens innerhalb von fünf Jahren erfolgen, wie die Kommission mitteilt. Die Förderung gilt jeweils für die zertifizierte Erzeugung über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren.

Weitere nationale Finanzierungen

Zusätzlich nutzen einige Mitgliedstaaten das Verfahren „Auktionen als Dienstleistung“, um förderfähige, aber bei der EU-Auktion nicht berücksichtigte Projekte zu unterstützen. So stellen Spanien, Litauen und Österreich bis zu 836 Millionen Euro aus nationalen Haushalten bereit. Weitere Länder könnten diesem Beispiel folgen.

Für Ende 2025 ist bereits eine dritte EHB-Auktion mit einem Budget von bis zu 1 Milliarde Euro geplant. Ergänzend will die Kommission einen Wasserstoffmechanismus einführen – eine Onlineplattform, die Erzeuger und Abnehmer zusammenbringen soll. Damit will die EU nicht nur die Produktionsseite stärken, sondern auch Handels- und Abnahmebeziehungen fördern.

Eine Tabelle mit den geförderten Wasserstoffprojekten aus der zweiten Auktion hat die EU-Kommission auf ihrer Internetseite veröffentlicht

Wärmewende braucht Förderung und klare Regeln

Quelle: Verbändeappell Wärmewende

POLITIK. In einem gemeinsamen Appell fordern Energieverbände die Bundesregierung auf, rasch für Klarheit in der Wärmewendepolitik zu sorgen und verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen.

Der Gebäudesektor verfehlt noch immer seinen Beitrag zur Senkung der Treibhausgase. Das liegt nach Auffassung von Energie- und Immobilienverbänden auch an den bislang unsicheren gesetzlichen Anforderungen sowie nicht gesicherter Förderbedingungen. Die neue Bundesregierung hat angekündigt, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) der Ampelregierung abzuschaffen oder zu überarbeiten. Aus diesem Grund fordern Energieverbände, rasch für Klarheit in der Wärmewendepolitik zu sorgen. Es sei bereits viel Zeit verschenkt worden.

Der gemeinsame Appell stammt von den Verbänden BDEW, BDH, BEE, B.KWK, BWP, DVGW, GdW, VKU, ZIA, Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft, ZVSHK, ZVEH und ZVEI. Nur mit verlässlichen Rahmenbedingungen könne der Gebäudesektor dauerhaft zur Erreichung der Klimaziele beitragen. „Die Ankündigungen haben im Markt für erhebliche Verunsicherung gesorgt – sowohl bei Bürgerinnen und Bürgern als auch bei Unternehmen“, heißt es im Appell. Um das Vertrauen in den Transformationsprozess zu sichern und Investitionen anzustoßen, seien jetzt konkrete Entscheidungen und eine langfristig stabile Förderpolitik erforderlich.

Die Forderungen der Verbände

- Beseitigung der Verunsicherung mit Bekenntnis zum Klimaschutz. Die Modernisierung des Heizungsbestandes müsse konsequent auf Basis erneuerbarer und klimaneutraler Energien weitergeführt werden – mit einem einfachen und praxistauglichen ordnungspolitischen Rahmen.

- Praxistaugliche Novelle des GEG und 1:1-Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD). Die Branche sei bereit, ihre Expertise einzubringen. Die Umsetzung der EPBD in nationales Recht müsse verständlich und ohne weitere Verzögerungen erfolgen – anders als bei der letzten GEG-Novelle.

- Verlässliche und langfristige Finanzierung und Förderung. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und für effiziente Wärmenetze (BEW) müsse verlässlich und nachhaltig ausgestaltet werden. Das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) sei ein zentrales Element der Wärmewende und müsse mit Blick auf Klimaneutralität weiterentwickelt werden.

- GEG und Wärmeplanungsgesetz (WPG) zusammendenken. Eine enge Verzahnung von Gebäudeenergiegesetz (GEG) und Wärmeplanungsgesetz (WPG) sei notwendig, um Synergien zu heben und die Umsetzung effizient zu gestalten. Dabei müssen Zuständigkeiten klar geregelt sein – Verantwortung von Unternehmen dürfe nur dort eingefordert werden, wo sie auch tatsächlich getragen wird.

Die Unterzeichner:

Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH), Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE)

Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK), Bundesverband Wärmepumpe (BWP), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Zentraler Immobilien Ausschuss (ZIA), Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft, Zentralverband Sanitär Heizung Klima (ZVSHK), Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) und Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI).

Der Verbändeappell zur Wärmewende steht als PDF zum Download bereit.

RED III: Erneuerbaren-Verband kritisiert Österreichs „Flickenteppich“

Quelle: Fotolia / K-U Haessler

REGENERATIVE. Laut einer Untersuchung im Auftrag des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich implementieren die Bundesländer die Richtlinie höchst unterschiedlich – soweit sie es überhaupt tun.

Weite Teile der „Erneuerbaren-Richtlinie“ der EU (RED III) harren in Österreich nach wie vor der Umsetzung. Säumig sind insbesondere die neun Bundesländer, kritisierten die Geschäftsführerin des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ), Martina Prechtl-Grundnig, und der Wiener Rechtsanwalt Florian Stangl bei einer Pressekonferenz am 21. Mai. Mit diesem Tag wären die Bundesländer zur Feststellung des Flächenpotenzials für den Ausbau der „Erneuerbaren“ verpflichtet gewesen. Dies ist die Grundlage für die Ausweisung der „Beschleunigungsgebiete“, auf denen Ökostromanlagen nach den Vorgaben der RED III rasch und unbürokratisch errichtet werden können. Sie hat bis 21. Februar 2026 zu erfolgen.

Tatsächlich nahm bis dato jedoch kein einziges Bundesland die Feststellung vor, bedauerte Prechtl-Grundnig unter Hinweis auf ein „RED-III-Umsetzungsradar“, das Rechtsanwalt Stangl und seine Kollegen im Auftrag von EEÖ erstellten. Sie legten dieser Untersuchung jene Methodik zugrunde, die die EU-Kommission nutzt, um festzustellen, ob ein Mitgliedsstaat die Richtlinie ordnungsgemäß implementiert. Generell zeigt das Radar laut Prechtl-Grunding einen „bunten Flickenteppich“ an mehr oder weniger gelungenen Umsetzungsmaßnahmen. Grosso modo sei Österreich hinsichtlich der RED III weitestgehend „im Blindflug unterwegs“. Sie, Prechtl-Grundnig, habe den Eindruck, dass „manche Landesregierungen auf die EU-Vorgaben pfeifen, obwohl die regionale Wirtschaft davon stark profitieren würde“.

Erste Schritte zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens

Stangl erläuterte, unter den vielen Vorgaben der Richtlinie seien drei von besonderer Bedeutung: die Einführung eines „One-Stop-Shops“ für die Erlangung der Genehmigungen von Ökostromanlagen, das Festschreiben des „überragenden öffentlichen Interesses“ an deren Errichtung sowie eben die Ausweisung der Beschleunigungsgebiete. Die meisten Umsetzungsfristen bezüglich der RED III seien bereits mit Juli 2024 abgelaufen, mit dem 21. Mai 2025 ende nun eine weitere. Weil Österreich säumig sei, habe die EU-Kommission bereits Schritte zur Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens getan. Verhänge sie Strafen, könne das die Republik teuer kommen.

Das Problem: Der EU gegenüber verpflichtet ist der Bund. Die Kompetenz zum Setzen der entsprechenden Maßnahmen liegt jedoch überwiegend bei den Ländern. Sie sind unter anderem für die Raumordnung und den Naturschutz zuständig, zwei zentrale Materien im Zusammenhang mit der RED III.

Soweit die Länder Bestimmungen der Richtlinie bereits formalrechtlich umsetzten, fragt sich laut Stangl überdies, was das in der Realität bedeutet: „Fast alle Länder haben festgeschrieben, dass die Genehmigungsverfahren für Ökostromanlagen nicht länger als zwei Jahre dauern dürfen. In der Praxis schaut aber niemand nach, ob das so ist.“ Ferner seien manche Bestimmungen falsch umgesetzt worden, etwa, indem Länder ein „sehr großes“ statt eines „überragenden“ öffentlichen Interesses am Ausbau der „Erneuerbaren“ normierten.

Rascher Beschluss des EABG würde Problem lösen

Prinzipiell ließe sich das Problem recht einfach lösen, konstatierte Stangl: Der Bund müsse nur das im Januar 2023 angekündigte Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) beschließen. Damit würde zumindest grundsätzlich eine österreichweit einheitliche Rechtslage geschaffen, die Gefahr eines Vertragsverletzungsverfahrens der EU-Kommission wäre vom Tisch.

Politisch bedarf der Beschluss des EABG im Bundesparlament einer Zweidrittelmehrheit. Die Koalition aus den Konservativen (Österreichische Volkspartei, ÖVP), den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) müsste daher entweder die rechtsgerichteten Freiheitlichen (FPÖ) als stärkste Parlamentsfraktion oder die Grünen für sich gewinnen. Einige Zeit dürfte bis zu einem Beschluss des EABG ohnehin noch ins Land gehen. Wie berichtet, verschob die Koalition den dafür vorgesehenen Zeitpunkt vom Frühjahr auf den Herbst des laufenden Jahres.

Der Redaktion gegenüber räumte Stangl ein, dass die Angelegenheit möglicherweise auch rechtlich einigermaßen komplex sein könnte: Beschließt der Bund ein EABG, sind die Bestimmungen in allfälligen Landes-EABGs und anderen Gesetzen zur Implementierung der RED III, wie sie mancherorts existieren, damit nicht zwangsläufig aufgehoben. Dies gilt zumal, wenn die Vorgaben der Länder denen des Bundes nicht widersprechen. Im Zweifelsfall bleibe wohl nichts anderes übrig, als die jeweilige Causa auszujudizieren – mit ungewissem Ausgang: „Freilich: Juristisch wäre das sehr interessant.“

Das „RED-III-Umsetzungsradar“ ist auf der Website von EEÖ verfügbar.

Quelle: Paul Langrock Agentur Zenit

Zukunft Offshore 2025 fordert stabilen Ausbaupfad

VERANSTALTUNG. Motto der Zukunft-Offshore-Konferenz in Berlin ist „Wirtschaft, Jobs & Energie – Rückenwind für Deutschland“. Die Branche fordert stabile Ausbaupfade von der neuen Bundesregierung.

Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) veranstaltet am 21. und 22. Mai die achte Zukunft-Offshore-Konferenz. Im Vorfeld forderte der Verband verlässliche Rahmenbedingungen in Zeiten multipler Krisen. Damit Offshore-Wind auch weiterhin ein tragender Teil unserer Versorgung sein könne, brauche es klare politische Entscheidungen und langfristige Verlässlichkeit, forderte BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm von der neuen Bundesregierung.

300 Teilnehmer aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft treffen sich bei der Konferenz. Sie diskutieren industriepolitische Rahmenbedingungen, Versorgungssicherheit und ökologische Herausforderungen im Kontext der Offshore-Windenergie. Zu den BWO-Forderungen zählt vor allem, die festgelegten Auktionsmengen für Windenergie auf See bis 2030 nicht zu reduzieren und das gesetzte Ausbauziel von mindestens 40.000 MW bis 2035 beizubehalten. Nur so könne die Wertschöpfungskette funktionieren und die 25.000 Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Darüber hinaus spricht sich der Verband für die Einführung zweiseitiger Differenzverträge (Contracts for Difference, CfD) als ergänzendes Vergütungsmodell neben langfristigen Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreements, PPA) aus. Für den dringend erforderlichen Hafenausbau schlägt der BWO ein Sonderprogramm im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW)“ vor. Finanziert werden könnte dieses Programm laut Verband unter anderem durch Einnahmen aus Offshore-Auktionen.

Basis an Land verbessern

Die BWO-Vorstandsvorsitzende Irina Lucke sagte: „Wer kosteneffiziente Energie-Versorgungssicherheit sowie industrielle Wertschöpfung und Klimaschutz will, muss jetzt in Netze, Häfen und Produktionskapazitäten investieren.“ Viele Unternehmen seien bereit zu investieren, so Lucke, sie bräuchten jedoch verlässliche politische Signale. Auch sicherheits- und energiepolitische Fragen stehen auf der Agenda. So müsse die Zuständigkeit für die Sicherheit auf Offshore-Wind-Anlagen geklärt werden.

Im Konferenzprogramm geht es unter anderem um die Umsetzung des Net Zero Industry Acts (NZIA), die Entwicklung einer nachhaltigen Offshore-Kreislaufwirtschaft sowie Maßnahmen für einen umweltverträglichen Ausbau und eine funktionierende Rettungsinfrastruktur auf See. „Die Seerettungszuständigkeit zwischen Bund und Ländern ist noch ungeklärt, die Branche bemüht sich bislang selbständig“, erläuterte Thimm. Schleswig Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern bereiten einen Gesetzentwurf als Bundesratsinitiative für Juni 2025 vor.

Dialog mit der Politik

Zwei parlamentarische Abendveranstaltungen bieten Raum für vertiefte Diskussionen: Im ersten Panel „Pläne von Schwarz-Rot – Dreht sich der Wind?“ geht es um die energiepolitische Ausrichtung der neuen Bundesregierung. Im zweiten Abendpanel „Still ruht die See – Wie sicher ist unsere Energieversorgung?“ diskutieren Expertinnen und Experten des German Institute for Defence and Strategic Studies (GIDS) über hybride Bedrohungen und notwendige Schutzmaßnahmen im maritimen Raum.

Die Konferenz findet zum 15-jährigen Bestehen der Offshore-Windenergie in Deutschland statt. Mit dem Testfeld Alpha Ventus ging 2010 der erste Hochsee-Windpark des Landes in Betrieb. Anlässlich des Jubiläums würdigt der BWO die Entwicklung der Branche mit einer Ausstellung und einem Festakt.

Schweinswalbestände in der Deutschen Bucht stabil

Parallel zur Konferenz stellt der BWO eine neue Studie zum Verhalten von Schweinswalen während der Betriebsphase von Offshore-Windparks in der Nordsee vor. Die Untersuchung zeigt, dass die Tiere Offshore-Windparks nicht meiden, sondern diese Gebiete teilweise als bevorzugten Lebensraum nutzen. Die Schweinswalpopulation in der Deutschen Bucht sei über den 13-jährigen Untersuchungszeitraum hinweg weitgehend stabil geblieben.

304 Millionen Euro für die Schnellladeinfrastruktur

Station Electraline Quelle: Electra

ELEKTROFAHRZEUGE. Der Schnellladestationsbetrieber Electra will unter die Top drei in Deutschland. Auch dafür stellt sich das Unternehmen personell neu auf.

Mehr als ein Dutzend bereits im Bau befindlicher Standorte, Erfahrung und eine Finanzierung von 304 Millionen Euro sollen den französischen Betreiber von Schnellladestationen unter die Top Drei in Deutschland bringen. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor, das nach eigenen Angaben bereits jetzt mehr als 450 Ladeparks mit 2.500 Ladepunkte in neun Ländern betreibt. Bis 2030 soll das Netz auf 15.000 Schnellladepunkte ausgebaut werden.

Vorantreiben soll diesen Ausbau eine neue Geschäftsführung. So übernimmt Paul Tonini ab sofort die Führung der Electra Deutschland als Country Manager. Er folgt auf Kerstin Schmidt, Managing Director Electra Deutschland, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Tonini war bislang Head of Operations bei Electra und bringt Erfahrung aus der Ladebranche mit: Zuvor war er in mehreren leitenden Funktionen und zuletzt als Senior Vice President beim Mobility-Service-Provider Elli im Volkswagenkonzern beschäftigt.

Die neu geschaffene Position des General Managers für den DACH-Raum übernimmt Alessandro Inderbitzin, der bei Electra seit knapp zwei Jahren als General Manager Österreich und Schweiz tätig ist. Er hat einen Master of Business Administration und einen Master of Science in Energy, Science and Technology und war zuvor unter anderem bei McKinsey & Company tätig, wo er in Zusammenarbeit mit mehreren führenden europäischen Branchenverbänden den European Electric Vehicle Charging Infrastructure Masterplan mitverfasste.

EnBW macht Shell Richtung Bodensee direkt Konkurrenz

Schnellladepark offiziell eröffnet: (von rechts) Jens Breternitz (EnBW), Ferdinand Truffner (Bürgermeister), Simon Speiser (Netze BW). Quelle: EnBW / Endre Dulic

ELEKTROFAHRZEUGE. EnBW hat in Empfingen nahe der A81 einen Schnellladepark errichtet. Gegenüber gibt es schon einen - von Shell. Auch das schweizerische Schnellladenetz wird dichter.

Am 19. Mai haben Vertreter der Energie Baden-Württemberg AG und der Gemeinde Empfingen einen Schnellladepark im Rahmen des Hypernetzes von EnBW nahe der gleichnamigen Ausfahrt der Autobahn A81 offiziell eröffnet. Mit dem Park zusammen auf halbem Weg von Stuttgart an den Bodensee zählt das Hypernetz von EnBW nach eigenen Angaben im Ländle fünf Ladestandorte und bundesweit 50.

Mit dem Standort schräg gegenüber einer Shell-Tankstelle im Gewerbegebiet, die acht 300-kV-Ladepunkte von Shell Recharge zur Verfügung stellt, macht EnBW dem Öl- und Gaskonzern direkt Konkurrenz. Für die Standort-Auswahl bei „EnBW mobility+“

verantwortlich war Jens Breternitz.

Der EnBW-Ladepark ist mit 20 HPC-Ladepunkten (High Power Charging) ausgestattet, von denen die Hälfte mit bis zu 400 kW Ladeleistung zur höchsten Leistungsklasse gehören. Autofahrer können mit einem 15-minütigen Ladestopp bis zu 400 Kilometer Reichweite laden, sofern Fahrzeuge diese Leistung aufnehmen können. Auf dem Dach des Schnellladepunktes speist eine Phovoltaikanlage Betriebsstrom ein, der Fahrstrom stammt wie auch sonst im Hypernetz zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen.

Die EnBW ist Betreiberin des größten Schnellladenetztes in Deutschland. Aktuell hat das Energieunternehmen mehr als 6.000 Schnellladepunkte in Betrieb. Bis 2030 plant der Konzern, allein in Deutschland 20.000 gleichzeitig nutzbarere Schnellladepunkte bereitzustellen.

Derweil hat die aserbaidschanische Socar den ersten Schnellladeplatz entlang der meistbefahrenen schweizerischen Autobahn eröffnet, berichtet das Infoportal Mobility Plaza. Zwei Ladepunkte teilen sich auf der Raststätte Kölliken Nord zwischen Zürich und Bern bis zu 400 kW Ladeleistung.

Anzahl der Ladesäulen nach Ladepunkten

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die meisten Ladesäulen in Deutschland verfügten im Jahr 2025 über zwei Ladepunkte. Mit rund 57.500 Stationen gab es von dieser Art Ladesäule weit mehr als von Ladesäulen mit nur einem Ladepunkt − etwa 22.900. Zu Beginn des Jahres 2025 gab es in Deutschland insgesamt rund 160.800 öffentliche Ladepunkte. Die Angaben stammen von der Bundesnetzagentur.

Quelle: Fotolia / alphaspirit

Goldener Wasserstoff aus Biogas

F&E. Ein weiterentwickeltes Verfahren soll CO2-negativen Wasserstoff aus Biogas erzeugen und dabei nutzbaren Kohlenstoff als Nebenprodukt liefern. Daran arbeiten Forscher an der TH Köln.

Ein Forschungsteam unter Leitung der Technischen Hochschule Köln (TH Köln) will Wasserstoff künftig so erzeugen, dass dabei CO2 dauerhaft gebunden bleibt. Das Projekt „H2MikroPlas“ setzt auf Plasma-Cracking von Biomethan, um Wasserstoff und festen Kohlenstoff – sogenanntes Carbon Black – gleichzeitig zu erzeugen. Letzterer ist ein wichtiger Rohstoff für Kunststoffe und in der Batterietechnik. Die Projektbeteiligten wollen hierzu ein bestehendes Laborverfahren weiterentwickeln und es auf den industriellen Einsatz vorbereiten.

Bei dem Verfahren trennen die Forschenden Wasserstoff und Kohlenstoff, indem sie Biogas durch ein Mikrowellenplasma leiten. „Wir erzeugen dabei zwei verwertbare Rohstoffe – das unterscheidet unser Verfahren von anderen Technologien zur Wasserstoffproduktion“, betont Projektleiter Prof. Peter Stenzel vom Cologne Institute for Renewable Energy der TH Köln. Im Labor nutzen die Forschenden bisher Erdgas. Nun wollen sie das Verfahren um Biomethan, das Biogasanlagen und Mülldeponien liefern, erweitern.

Aufwändigere Prozessführung notwendig

Die Herausforderung: Verglichen zu Erdgas bringt Biogas zusätzliche Verunreinigungen mit sich – darunter Stickstoff, Wasserdampf und organische Begleitstoffe. Aus diesem Grund arbeiten die Forschenden an einer vorgeschalteten Gasaufbereitung und robusten Prozessführung. „Wir müssen sicherstellen, dass unsere Anlage auch mit den schwankenden Zusammensetzungen aus Deponiegas funktioniert“, erklärt der wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Patrick Beuel. Der Bergische Abfallwirtschaftsverband und das kommunale Entsorgungsunternehmen „AVEA GmbH & Co. KG“ stellen der TH Köln das Biogas aus Bioabfall zur Verfügung.

Der Industriepartner „iplas GmbH“ baut den bestehenden Mikrowellenreaktor so um, dass er kontinuierlich mit aufbereitetem Biogas arbeiten kann. Zum Vorgang: Das transparente Gas strömt durch das Plasma, das die Wasserstoffmoleküle (H2) vom Kohlenstoff (C) trennt. Der Kohlenstoff rieselt anschließend als schwarzes Pulver – in Form feiner, reaktiver Nanopartikel – aus dem Reaktor. Im industriellen Maßstab rechnet das Projektteam mit mehreren hundert Kilogramm Carbon Black pro Tag.

|

| Schematische Vorstellung des Verfahrens, das die Forscher im Projekt „H2MikroPlas“ optimieren (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: TH Köln |

Anlagentechnik ermöglicht mobilen Einsatz

Der dritte Partner, die auf Anlagen- und Prozesstechnik spezialisierte „ayxesis GmbH“, soll zudem ein automatisiertes System entwickeln, das die Partikel abscheidet, luftdicht verpackt und für die industrielle Weiterverwertung vorbereitet. Je nach Qualität könnten Unternehmen das Material als Füllstoff für leitfähige Kunststoffe, Batterien oder Brennstoffzellen einsetzen, so die TH Köln. Auch eine Nutzung als Bodenverbesserer ist möglich.

Ein weiterer Partner ist der Maschinen- und Anlagenbauer Brockhaus Lennetal. Dieser soll, wie es weiter aus Köln heißt, die Gesamtanlage als Containerlösung konzipieren. Damit lasse sich die Technik direkt bei Biogasanlagen oder Deponien aufstellen, ganz ohne Hallenbau. Die TH Köln ist Projektkoordinatorin und prüft die Qualität der erzeugten Produkte und begleitet die Entwicklung und Bauphase. Sie bewertet die CO2-Bilanz und Wirtschaftlichkeit des Verfahrens.

Projekt schlägt neue Wasserstoff-Kategorie vor

Im etablierten Farbschema für Wasserstoff steht die Farbe Grau für die fossile Erzeugung des Wasserstoffs, Grün für die Elektrolyse von Wasser mit Strom aus erneuerbaren Quellen und Türkis für die Erzeugung durch die Methanpyrolyse. Erzeugung aus Pyrolyse. Stenzel sieht in der Plasma-Cracking-Technologie eine vierte Option: „Da wir mit Biomethan arbeiten und dabei CO2 in fester Form binden, erzeugen wir Wasserstoff mit negativer CO2-Bilanz. Wir sprechen deshalb von goldenem Wasserstoff.“

Das Projekt „H2MikroPlas – CO2-negativer Wasserstoff aus regenerativen Gasen mittels Mikrowellen-Plasma-Cracking“ läuft bis März 2028. Die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen fördern es über das EFRE/JTF-Programm NRW (Innovationswettbewerb Energie.IN.NRW) mit rund 3,2 Millionen Euro.

Wann sich Solarwärme-Systeme für die Industrie lohnen

Quelle: Fotolia / JiSign

STUDIEN. Eine Studie des Fraunhofer ISE kommt zu dem Ergbenis, dass auch Solarthermie eine wirtschaftlich Lösung für die industrielle Wärmeversorgung in Deutschland sein kann.

Investitionen in Solarwärme-Systeme können wirtschaftlicher als der Betrieb rein fossil befeuerter Systeme zur Erzeugung von Prozesswärme sein. Zu diesem Ergebnis gelangt eine veröffentlichte Studie vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. Die Wissenschaftler untersuchten im Auftrag des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) Erträge und Wirtschaftlichkeit von solarer Prozesswärme im Vergleich zur konventionellen industriellen Wärmeversorgung. Die Studie „Solare Prozesswärme für die deutsche Industrie“ ist online abrufbar.

Laut den Ergebnissen der Studie sind Investitionen in Solarthermie in allen untersuchten Szenarien wirtschaftlicher als der fossile Bezug, wenn der Solaranteil an der Wärmegestehung bis zu 50 Prozent beträgt. Die Amortisationszeiten der Solarthermieanlagen liegen je nach Szenario, Standort und Temperaturbereich zwischen drei und acht Jahren – vorausgesetzt, dass ein Investitionszuschuss über die Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft (EEW) in Anspruch genommen wird.

So amortisiere sich etwa am Standort Würzburg die Investition in eine 34-MW-Parabolrinnen-Anlage mit einem 20-Volllaststunden-Speicher in 5,5 Jahren. Gleichzeitig führe sie zu Kosteneinsparungen über die Lebenszeit (20 Jahre) in Höhe von über 40 Millionen Euro. Auf den heutigen Wert diskontiert ergibt sich daraus eine Einsparung von rund 25 Millionen Euro, wobei die Investition von 12,6 Millionen Euro bereits berücksichtigt ist.

|

| Die Studie „Solare Prozesswärme für die deutsche Industrie“ als PDF. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: BSW Solar |

Die Studie basiert auf dynamischen Systemsimulationen und betrachtet verschiedene standortbedingte Sonneneinstrahlungswerte, Kollektortechnologien, Temperaturbereiche und die Integration von Wärmespeichern in über 6.000 simulierten Systemkonfigurationen. Dabei wurden jeweils reale und prognostizierte Erdgaspreise, CO2-Abgaben und bestehende Förderinstrumente berücksichtigt.

Die Fraunhofer-Studie bestätigt, „dass eine optimierte Systemauslegung und gezielte Fördermaßnahmen die Wirtschaftlichkeit entscheidend verbessern können“, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar.

Pfalwerke-Aufsichtsrats-Chef Theo Wieder (mitte) und die Vorstände Paul Anfang (links) und Marc Mundschau (rechts). Quelle: Pfalzwerke

Discounter setzen Pfalzwerken zu

BILANZ. Der Pfalzwerke-Konzern erreichte im Geschäftsjahr 2024 ein operatives Ergebnis in Höhe von 51,3 Millionen Euro. Die Zahl der Kunden sank deutlich.

Rückläufige Geschäftszahlen bei den Pfalzwerken: Der Konzern in Ludwigsburg verbucht für 2024 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) in Höhe 51,3 Millionen Euro. Das sind rund 34 Millionen Euro weniger als im Jahr davor. Als Konzern-Jahresüberschuss stehen 37,6 Millionen Euro zu Buche nach 62,5 Millionen Euro im Jahr 2023. Die Umsatzerlöse fallen mit 1,77 Milliarden um 190 Millionen Euro geringer aus als zuvor.

Gleichwohl sieht der Energieversorger ein „gutes Ergebnis“. Die Energiemärkte seien „durch starken Wettbewerb aufgrund widererstarkender Strom-Discounter, flächendeckend geringerem Stromverbrauch sowie insgesamt hoher Volatilität geprägt“ gewesen, betonen die Pfalzwerke. Hinzu gekommen seien tiefgreifende regulatorische Veränderungen.

Der Stromabsatz im Geschäftsfeld B2C beträgt 1,13 Milliarden kWh (2023: 1,20 Milliarden kWh), der Gasabsatz summiert sich auf 729 Millionen kWh (2023: 952 Millionen kWh). Die Pfalzwerke haben den Strom- und Gasvertrieb bei Endkunden im vergangenen Jahr als „extrem herausfordernd“ erlebt.

„Nachdem die angekündigten Subventionen der Bundesregierung für Übertragungsnetzbetreiber im Dezember 2023 in Höhe von 5,5 Milliarden Euro kurzfristig gestrichen wurden, haben sich die Netznutzungsentgelte ungeplant erhöht. Auch die Steuern und Abgaben fielen in Summe für das Jahr 2024 höher aus als ursprünglich geplant“, heißt es im Geschäftsbericht.

Aufgrund dieser neuen Prämissen habe man die Preise für die Marken Pfalzwerke, „123energie“ und „Aldi Grüne Energie“ zum 1. April 2024 erhöhen müssen. „Das in einem Marktumfeld, das durch eine Rückkehr von Discountern, die von niedrigen Kursen an der Strombörse profitieren, geprägt war.“ Die Stromangebote bei einem durchschnittlichen Haushalt mit 3.500 kWh seien bis zu 600 Euro im Jahr niedriger gewesen als der Preis der Grundversorger. Gaskunden hätten bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 kWh rund 1.000 Euro im Jahr sparen können, heißt es weiter.

Absatzrückgang bei Industriekunden

Der intensive Verdrängungswettbewerb habe bei der Marke Pfalzwerke in Summe zum Verlust von 15.532 Kunden geführt. Der Kundenbestand der Online-Marken „123energie“ und „Aldi Grüne Energie“ habe sich in Summe um 39.394 Kunden verringert.

Das Geschäftsfeld B2B verzeichnet einen Stromabsatz von 4,1 Milliarden kWh (2023: 4,61 Milliarden kWh). Die Vertriebsabgabe Gas beläuft sich auf 2,09 Milliarden kWh (2023: 2,15 Milliarden kWh). „Bei den Geschäftskunden im Segment Strom konnten die Absatzverträge 2024 durch das Angebot flexibler Lieferverträge mit Erfüllung der Liefermengen zu Spotmarktkonditionen nachhaltig gesteigert werden“, berichtet der Konzern. Bei Industriekunden verzeichnen die Pfalzwerke einen zunehmenden Absatzrückgang. „Die Verbrauchsrückgänge haben in den verschiedenen Branchen differenzierte Hintergründe und lassen und unter andrem auf gezielte Energiesparmaßnahmen der Unternehmen sowie der Verlagerung der Produktion von stromintensiven Gütern schließen.“

Weiter auf Wachstumskurs liegt der Versorger im Geschäftsfeld Elektromobilität. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur ist vorangetrieben worden. Inzwischen betreibe man ein bundesweites Ladenetz für Elektrofahrzeuge mit mehr als 1.750 Ladepunkten an über 420 Standorten. Seit Ende 2024 setze man zudem erste Standorte für das staatlich geförderte Deutschlandnetz um. Ihren Marktanteil bei den Schnellladepunkten in Deutschland beziffern die Pfalzwerke (Stand Dezember 2024) „etwa drei Prozent“

Im Geschäftsfeld „Eigenerzeugung“ hat der Konzern die Integration der Pfalzwerke GmbH in die AG abschlossen. In neuen Unternehmensstruktur betreue die Pfalzwerke AG 34 Gesellschaften in den Sparten Wind, PV und Wärme. Die installierte Leistung der Gesellschaften betrage in Summe 57,6 MW (PV), 142,6 MW (Wind) sowie 125,6 MWel und14,7 MWth (Wärme).

Verhaltener Ausblick

Die im Netzgebiet der Pfalzwerke Netz AG durchgeleitete Strommenge beträgt im Geschäftsjahr 2024 6,7 Milliarden kWh (2023: 6,9 Milliarden kWh). Zum Jahresende seien rund 45.000 Photovoltaikanlagen, 355 Windenergieanlagen, 48 Wasserkraftanlagen sowie 32 Biomasseanlagen an das Netz angeschlossen gewesen. Deren installierte Leistung betrage mehr als 1.650 MW.

„Mit gezielten Investitionen in robuste Netze, Erneuerbare-Energien-Anlagen, ganzheitliche Energielösungen für Kundinnen und Kunden sowie neue, von Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz gestützte Geschäftsmodelle stärken wir als Pfalzwerke unsere Rolle als erfahrener Partner für die Energiewende – in der Pfalz, der Saarpfalz und darüber hinaus“, sagte Pfalzwerke-Vorstandsmitglied Paul Anfang anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen.

Für das Jahr 2025 rechnen er und sein Vorstandskollege Marc Mundschau „mit einem verhaltenen Jahresergebnis“. Gründe dafür seien „der intensive Wettbewerb, ein generell sinkender Stromverbrauch sowie die laufenden Transformationsprozesse“.

| Kennzahlen (in Mio. Euro) | 2024 | 2023 |

| Umsatzerlöse | 1.767 | 1.958 |

| Ebit | 51,3 | 85,4 |

| Jahresüberschuss | 37,5 | 62,5 |

| Bilanzgewinn | 95,1 | 100,4 |

Schleupen will Softwareplattform 2025 weiter ausbauen

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

BILANZ. Die Schleupen SE meldet für 2024 ein Umsatzwachstum auf 98,9 Mio. Euro und plant, den Kurs technischer Weiterentwicklung auch im Jahr 2025 fortzusetzen.

Die Schleupen SE hat ihre Geschäftszahlen für das Jahr 2024 veröffentlicht. Nach Unternehmensangaben stieg der Umsatz auf 98,9 Millionen Euro, das Ergebnis vor Steuern lag bei 9,1 Millionen Euro. Mit dem tatsächlichen Umsatzplus von 16,2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr sei das geplante Ziel von 93 Millionen Euro deutlich übertroffen worden. Und auch das Ergebnis vor Steuern liegt deutlich über dem Wert des Vorjahres (7,9 Millionen Euro). Als maßgeblich für das Ergebnis sieht das Unternehmen die konsequente Weiterentwicklung der Softwareplattform „Schleupen.CS“ sowie eine gestiegene Nachfrage nach modernen Abrechnungslösungen in der Versorgungswirtschaft. Für 2025 plant die Schleupen SE mit einem erneut gestiegenen Umsatz von insgesamt 106 Millionen Euro.

Bei den Erlösen lasse sich eine Tendenz hin zu wiederkehrenden Erlösen erkennen, heißt es im Geschäftsbericht. Das Segment Software as a Service und das Cloud-Geschäft gewinnen zunehmend an Bedeutung. In der Cloud nehme Schleupen sowohl administrative aber auch fachliche Aufgaben war. Künftig sei weiter mit einem wachsenden Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz zu rechnen. Schon im Berichtsjahr habe der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse 59,3 Prozent vom Gesamtumsatz ausgemacht, während die einmaligen Erlöse nur noch bei 40,7 Prozent lagen.

„Die guten Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2024 sind eine klare Bestätigung unserer Strategie der konsequenten Weiterentwicklung unserer Plattform und unserer Prozesse“, sagt Volker Kruschinski. Weiter kündigt der Vorstandsvorsitzende: „Nur kontinuierliche Investitionen sorgen für nachhaltiges Wachstum. Diesen Kurs werden wir weiterverfolgen und haben auch im Jahr 2025 einen großen Teil unseres Budgets für Investitionen in die Weiterentwicklung unserer Softwareplattform vorgesehen.“

Tendenz hin zu wiederkehrenden Erlösen

Neben der Produktentwicklung soll auch die Personalstruktur weiter ausgebaut werden. Derzeit beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben über 610 Mitarbeitende. Diese Zahl soll erhöht werden, um dem wachsenden Bedarf an IT-Lösungen für die Energiewirtschaft gerecht zu werden. Die Softwareplattform von Schleupen sei, so das Unternehmen, in der Lage, sowohl standardisierte Prozesse als auch individuelle Anforderungen abzubilden. Dies ermögliche ein hohes Maß an Automatisierung und somit Kosteneffizienz – ein zunehmend wichtiger Aspekt angesichts des wachsenden Wettbewerbsdrucks.

Als Beispiele für die erfolgreiche Neukundenakquise im vergangenen Geschäftsjahr nennt Schleupen die Rheinenergie und die Stadtwerke Langen. Die Plattform habe insbesondere durch ihre Lieferfähigkeit sowie die fristgerechte Umsetzung regulatorischer Anforderungen überzeugend gewesen.

Ein konkreter regulatorischer Entwicklungsschritt war im vergangenen Jahr die Integration der verschlüsselten Marktkommunikation im Gasbereich über das AS4-Protokoll. Das AS4-Protokoll (Applicability Statement 4) ist ein international anerkannter Kommunikationsstandard, der auf dem Web-Services-Profil basiert und für den sicheren und zuverlässigen Nachrichtenaustausch in der Marktkommunikation sorgt. Es bietet Verschlüsselung, Authentifizierung und eine digitale Signatur.

Darüber hinaus kann das Schleupen-System laut Unternehmensangaben dynamische Stromtarife in der Basisversion abbilden, da es auf eine zeitreihenbasierte Abrechnung zurückgreift. Auch technische Komponenten für den 24h-Lieferantenwechsel, wie Web-API und Verzeichnisdienst, seien bereits integriert worden.

Die Schleupen SE verweist auf ein breites Partnernetzwerk, mit dem sich Lösungen bedarfsgerecht umsetzen ließen. Laut eigener Darstellung soll dies zur flexiblen Bewältigung der Anforderungen der Energiewende beitragen.

Zeag streicht Dividende zusammen

Quelle: Fotolia / Eisenhans

BILANZ. Der Regionalversorger Zeag verzeichnet für das vergangene Geschäftsjahr einen Gewinn-Rückgang um 20 Prozent. Die Dividende je Aktie kürzt er um mehr als die Hälfte.

Das EnBW-Tochterunternehmen Zeag schließt das Geschäftsjahr 2024 mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 21,3 Millionen Euro ab. Damit liege das Ergebnis „im geplanten Korridor“, teilt der regionale Energieversorger mit Unternehmenssitz in Heilbronn mit. Die Bilanz für das Jahr weist einen Gewinn von 24,2 Millionen Euro aus.

Die Umsatzerlöse im Jahr 2024 betragen 237,6 Millionen Euro (2023: 329 Millionen Euro). Vor Zinsen und Steuern (Ebit) bilanziert die Zeag ein Ergebnis in Höhe von 14,7 Millionen Euro (2023: 7,3 Millionen Euro). Dieser Anstieg sei „im Wesentlichen auf einmalige Sondereffekte aus der Veräußerung unserer langfristig gehaltenen Anlagefonds und periodenfremde Erlöse zurückzuführen“, heißt es im Geschäftsbericht. Gegenläufig hätten sich „negative Effekte aus preisbedingt geringeren Erlösen aus der Vermarktung der Stromerzeugung im Bereich der erneuerbaren Energien und rückläufigen Margen im Stromvertrieb“ ausgewirkt.

Der Stromabsatz fällt nach Angaben des Unternehmens mit 1.207 Millionen kWh um 106 Millionen kWh geringer als zuvor (2023: 1.313 Millionen kWh). Der Absatz an Industrie und Gewerbekunden beträgt 501 Millionen kWh, nach 539 Millionen kWh im Jahr 2023. Die Stromlieferungen an Privatkunden beziffert der Versorger auf 211 Millionen kWh, ein Rückgang um 29 Millionen kWh. „Der Rückgang in beiden Segmenten ist auf Kundenverluste und auf ein verändertes Verbrauchsverhalten zurückzuführen“, erklärt die Zeag.

Kundenverluste und verändertes Verbrauchsverhalten

Die Investitionen im zurückliegenden Jahr beziffert das Management auf 8,9 Millionen Euro – ebenso viel wie 2023. 2,9 Millionen entfallen auf die Stromverteilnetze (2023: 1,3 Millionen), 3,1 Millionen auf das Segment „Erneuerbare Energien“ (2023: 2,8 Millionen Euro).

Bescheiden müssen sich die Aktionäre. Die Dividende je Aktie sinkt von 2,3 auf einen Euro. Nach 8,7 Millionen Euro für 2023 schüttet die Gesellschaft nun 3,8 Millionen aus. Das Management weist zur Begründung auf die weitere Finanzierung „des ökologischen und sicheren Umbaus der Energieversorgung in Heilbronn-Franken“.

Für das laufende Jahr rechnet das Unternehmen „mit einem ähnlichen Umsatz von rund 24 Millionen Euro“. Ziel sei es, bis zum Jahr 2030 rund eine Milliarde Euro in die Transformation des Energiesystems zu investieren.

Der Regionalversorger zählt 35 Kommunen mit Bürgerenergie-Gesellschaften und Zeag-Beteiligung. Den Stromertrag aus erneuerbaren Energien beziffert er auf 337 Millionen kWh. Der Grünstromanteil an der Gesamterzeugung liege mittlerweile über 97 Prozent.

| Kennzahlen (in Mio. Euro) | 2024 | 2023 |

| Umsatzerlöse | 237,6 | 329 |

| Ebit | 14,7 | 7,3 |

| Ebt | 21,2 | 27,3 |

| Ergebnis nach Steuern | 21,3 | 24,2 |

EnBW verkauft Lippendorf-Anteile

Kraftwerk Lippendorf. Quelle: Leag

UNTERNEHMEN. Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) verkauft ihre Aneile an dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf. Die Miteigentümerin übernimmt die Anteile.

Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) und EP Energy Transition (Teil der EP Group) haben sich über den Verkauf der Geschäftsanteile am Braunkohlekraftwerk Lippendorf geeinigt, teilten beide Unternehmen am 20. Mai mit. Damit übernimmt EP Energy Transition die EnBW-Anteile zum 31. Dezember 2025. Zu den Details haben beide Parteien Vertraulichkeit vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Kartellbehörde.

Die Lausitz Energie Kraftwerke AG (Leag), ein Tochterunternehmen der EP Energy Transition, ist bereits zu 50 Prozent am Gemeinschaftskraftwerk Lippendorf beteiligt. Die EnBW hält bislang ebenfalls 50 Prozent der Anteile. Die EnBW will durch den Verkauf des Braunkohleblocks die Dekarbonisierung ihres Erzeugungsportfolios fortsetzen. „Stand heute erhöht sich der Anteil erneuerbarer Energien an unserer Erzeugungskapazität dadurch auf rund 64 Prozent“, erklärte EnBW-Vorstand Peter Heydecker.

Das Gemeinschaftskraftwerk Lippendorf ist seit 1999 in Betrieb und verfügt über zwei Kraftwerksblöcke (R und S) mit einer elektrischen Nettoleistung von jeweils 875 MW. Die Anlage erreicht einen Nutzungsgrad von rund 46 Prozent und zählt laut den Eigentümern zu den effizientesten Braunkohleanlagen in Europa. Block R gehört bereits der Leag, Block S befindet sich noch im Besitz der EnBW.

EnBW ist ab Anfang 2026 „braunkohlefrei“

Mit dem Verkauf ihres einzigen Braunkohleblocks wird die EnBW nach eigenen Angaben braunkohlefrei. Die kohlebasierte Stromerzeugungskapazität des Unternehmens sinkt dadurch auf 2.260 MW. Ende 2025 wird die EnBW ihre Erzeugungskapazität mit diesem Verkauf im Bereich Kohle innerhalb von zwei Jahren um rund 40 Prozent reduziert haben.

Im April erfolgte am Kraftwerksstandort Stuttgart-Münster zuvor der erste von aktuell drei sogenannten „Fuel Switches“. Dabei ersetzen Gasturbinenkraftwerke die vorhandenen Kohleanlagen. An den Standorten Heilbronn und Altbach/Deizisau sind ebenfalls „Fuel Switch“-Kraftwerke im Bau. Die neuen Anlagen sind laut EnBW „H2ready“. Mit der Inbetriebnahme werden die Steinkohleblöcke an den Standorten stillgelegt. In den 2030er-Jahren soll über einen weiteren „Fuel Switch” zunächst „blauer” und perspektivisch „grüner” Wasserstoff zur Erzeugung genutzt werden.

Die Leag Lausitzer Energie AG hatte zuvor im Mai bekannt gegeben eine strategische Neuausrichtung vollziehen zu wollen (wir berichteten). Seit März 2025 ist EP Alleineigentümer der Leag. Der Bergbau- und Kraftwerksbereich soll vom Geschäft mit erneuerbaren Energien und nachhaltigen Energielösungen abgegrenzt werden. Der ostdeutsche Energiekonzern wird künftig, unter dem Dach der Holding Leag GmbH mit Sitz in Cottbus in zwei Sparten operieren: der Gigawatt GmbH für grüne Geschäftsfelder sowie der Lausitz Energie Verwaltungs GmbH für das traditionelle Kerngeschäft.

Führungswechsel bei Badenova-Netztochter geplant

Jan Kircher. Quelle: privat

PERSONALIE. Jan Kircher übernimmt spätestens ab Januar 2026 die kaufmännische Geschäftsführung bei Badenova Netze. Er folgt auf Eva Weikl, die nach Erlangen wechselt.

Die „badenovaNETZE GmbH“, Netztochter des Energieversorgers Badenova mit Sitz in Freiburg (Baden-Württemberg), bekommt eine neue kaufmännische Leitung: Jan Kircher wird spätestens zum 1. Januar 2026 die Nachfolge von Eva Weikl antreten, wie der Aufsichtsrat des Unternehmens am 20. Mai bekannt gab. Die Betriebswirtin Weikl wird das Unternehmen im Sommer 2025 verlassen. Sie wechselt in den Vorstand der Erlanger Stadtwerke.

Mit Kircher setzt Badenova Netze auf eine Führungskraft mit fundierter Erfahrung in der Energiebranche. Derzeit ist Kircher Partner bei der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) mit Fokus auf Energie und Regulierung. In früheren Positionen war er unter anderem als kaufmännischer Leiter bei den Stadtwerken Pforzheim tätig. Kircher selbst betont die Bedeutung seiner künftigen Aufgaben: „Die Energiewende in der Region aktiv mitzugestalten, ist für mich eine spannende und reizvolle Aufgabe“, so der designierte Geschäftsführer. Besonders freue er sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Badenova Netze und auf den Ausbau der Netzinfrastruktur.

Mit dem geplanten Wechsel will die Badenova-Tochter laut eigener Aussage eine stabile und kompetente Weiterentwicklung der kaufmännischen Geschäftsführung sicherstellen. Die Übergabe soll demnach geordnet erfolgen, um Kontinuität in der Leitung des Unternehmens zu gewährleisten.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

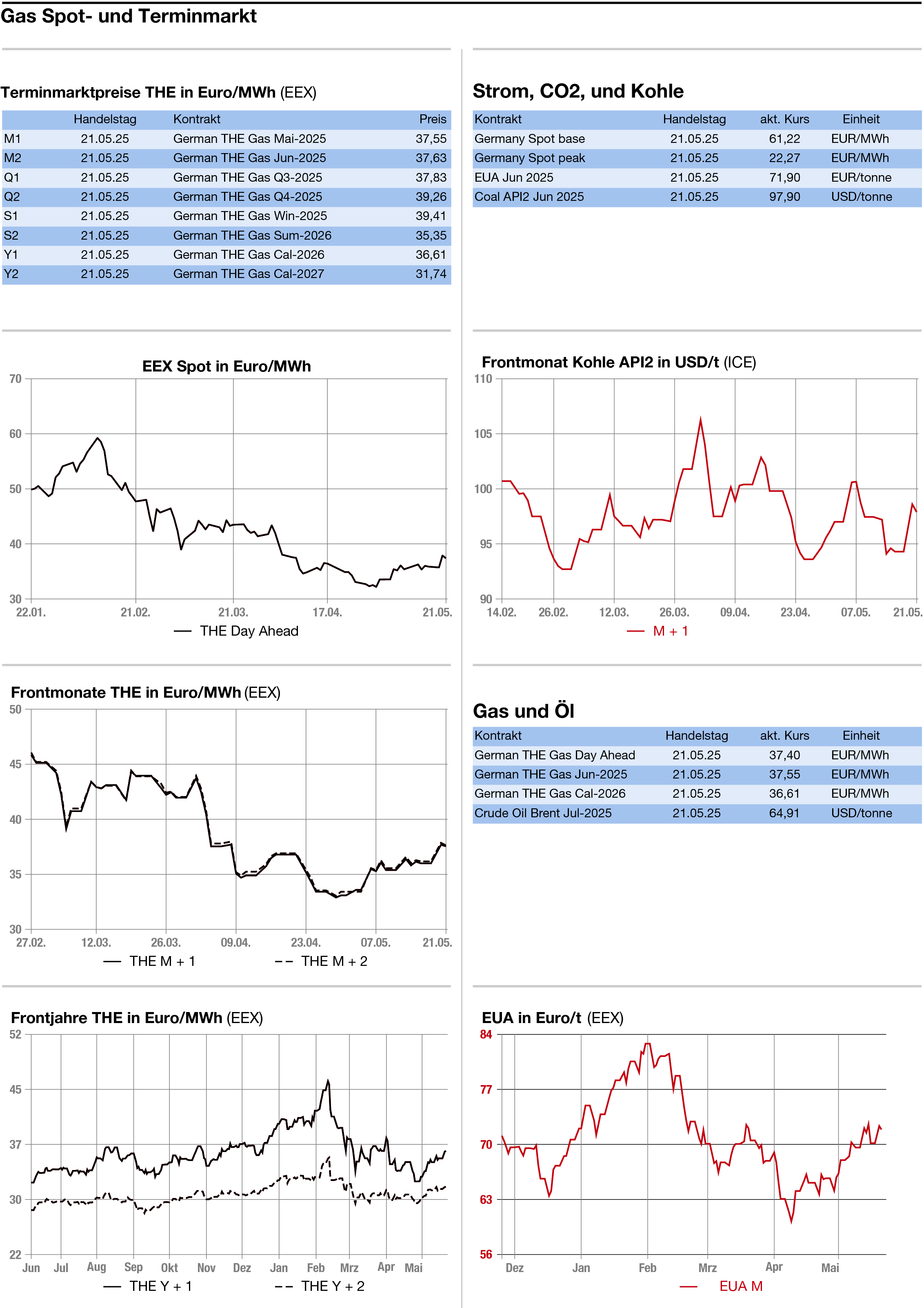

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiemärkte legen weiter zu

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend fester haben sich die Energiemärkte zur Wochenmitte präsentiert. Am Gasmarkt sorgten unter anderem fehlende Nachrichten zu den Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs sowie ein ungeplanter Ausfall in der norwegischen Gasinfrastruktur für Unterstützung. Die Hoffnungen des Marktes auf eine schnelle Waffenruhe in der Ukraine scheinen sich zunächst nicht zu erfüllen.

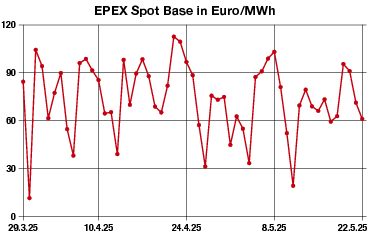

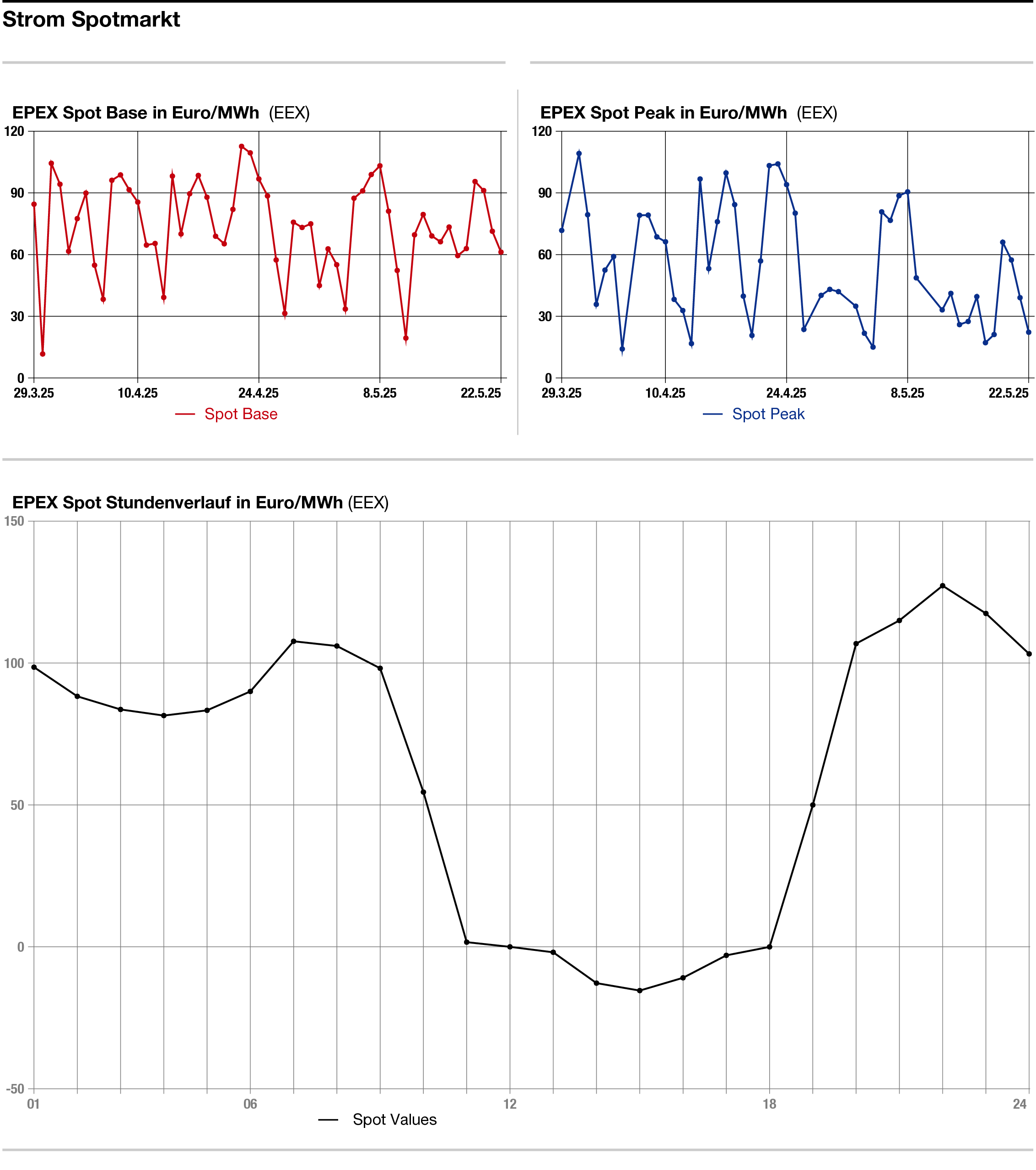

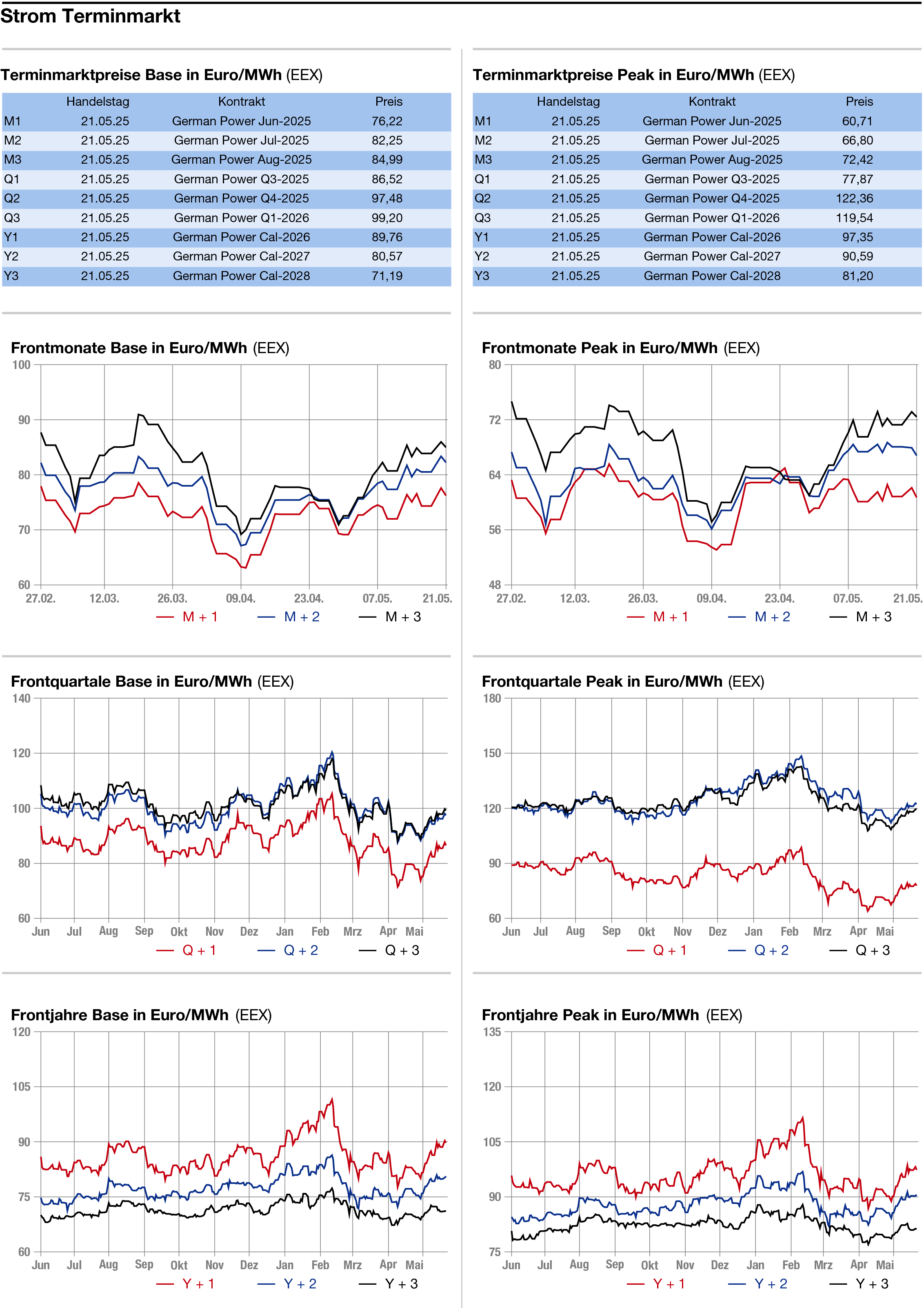

Strom: Überwiegend fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead verlor hingegen erneut. Im Base ging es um 10,00 auf 61,50 Euro je Megawattstunde nach unten, im Peak um 16,50 auf 22,75 Euro je Megawattstunde. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Donnerstag im Vergleich zum Mittwoch noch einmal etwas höher ausfallen. Die neueste Prognose des US-Wettermodells sieht bis Ende des Monats eine überdurchschnittliche Windeinspeisung, anschließend dürfte die Stromerzeugung aus Windkraft dann etwas zurückgehen und im unterdurchschnittlichen Bereich liegen. Die Temperaturen dürften dagegen zum Monatswechsel wieder über den saisonüblichen Mittelwert klettern. Am langen Ende ging es für das Cal 26 um 1,11 auf 90,76 Euro je Megawattstunde nach oben.

CO2: Die CO2-Preise haben am Mittwoch leicht zugelegt. Der Dec 25 gewann bis gegen 14.00 Uhr um 0,12 auf 73,30 Euro je Tonne hinzu. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 10,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,87 Euro, das Tief bei 72,83 Euro.

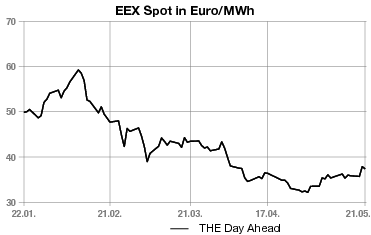

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Mittwoch präsentiert. Am niederländischen TTF gewann der Frontmonat bis gegen 14.00 Uhr 0,50 auf 37,60 Euro je Megawattstunde. Der Day-ahead am deutschen THE verteuerte sich um 0,35 auf 38,65 Euro je Megawattstunde. Ausschlaggebend für den Anstieg waren laut Marktteilnehmern erneute Sorgen über die Versorgungslage und die ins Stocken geratenen Bemühungen um ein Ende des Krieges in der Ukraine. Die Preise erhielten Auftrieb durch einen Ausfall von ungewisser Dauer in einem Gasfeld in Norwegen, einer wichtigen Versorgungsquelle für Europa. Die LNG-Auslieferungen fielen nach Angaben der Analysten von ING auf den niedrigsten Stand seit Februar, was den Druck weiter erhöhte. „Die asiatischen LNG-Preise wurden in den letzten Monaten meist mit einem Aufschlag auf die europäischen Gaspreise gehandelt“, so die Analysten. „Dies trägt dazu bei, die geringeren LNG-Auslieferungen zu erklären.“

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: