24. Mai 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

F&E: Bundestag erleichtert Reallabore

POLITIK: Länder und Bund ringen um Kurs der Energiewende

POLITIK: Windbranche nennt Prioritäten für die neue Legislatur

KERNKRAFT: Bundesregierung hat ihren ersten Energiestreit: Atomkraft

GASNETZ: Bundesnetzagentur beschließt „Margit 2026“

HANDEL & MARKT

WIRTSCHAFT: „Großes Interesse“ von Investoren an neuer Northvolt-Fabrik

IT: BSI bereit für führende Rolle beim Schutz des Energiesektors

TECHNIK

LASTMANAGEMENT: Steuerungstechnik für hybride Stromsysteme

STROMSPEICHER: Bahn kombiniert erstmals Batteriespeicher und PV in ICE-Werk

IT: Künstliche Intelligenz reagiert auf Börsenpreise

UNTERNEHMEN

SMART METER: TMZ übernimmt Gateway-Administration für Osthessen Netz

PERSONALIE: Klaus Hense übernimmt die Geschäftsführung bei My Warm

STATISTIK DES TAGES: Absatzzahlen von Heizungswärmepumpen

TOP-THEMA

ABB bietet Batteriespeicherung als Service

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER.

Mit einem neuen Servicemodell will ABB die Nutzung von Batteriespeichern ohne Anfangsinvestition ermöglichen und damit Hürden für Unternehmen abbauen.

Das Schweizer Energietechnologieunternehmen ABB hat ein neues Servicemodell für Batterie-Energiespeichersysteme (Battery Energy Storage System, BESS) vorgestellt. Diese Lösung soll Unternehmen den Zugang zu Energiespeichern erleichtern, indem sie ohne hohe Anfangsinvestitionen auskommt. Unter dem Namen „BESS-as-a-Service“ bietet ABB eine Dienstleistung an, die alle Komponenten von Planung über Betrieb bis hin zur Marktintegration umfassen soll.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie Rechenzentren, Logistik, Verkehr oder Gewerbeimmobilien. Über eine vierteljährliche Servicegebühr können diese Unternehmen Batteriespeicher nutzen, ohne Kapital für Anschaffung und Installation bereitstellen zu müssen. Die Lösung umfasst, wie das Unternehmen mitteilt, die technische Ausstattung, Software, Betrieb und Wartung sowie die Anbindung an Energiemärkte. ABB übernimmt dabei auch die Optimierung des Speichereinsatzes und verspricht seinen Kunden garantierte Erträge vom ersten Betriebstag an.

Die Lösung soll helfen, die Investitionskosten in planbare Betriebsausgaben zu überführen. Damit will das Unternehmen auf ein zentrales Hindernis reagieren, mit dem sich viele Unternehmen bei der Einführung von Speicherlösungen konfrontiert sehen: die Kapitalbindung. Die Technologie ist, so versichert es ABB, technologieoffen gestaltet, sodass verschiedene Batterietypen integriert werden können.

Vermarktung überschüssiger Energie vorgesehen

Ein weiterer Bestandteil des Angebots sind Leistungsgarantien sowie die Abwicklung energiewirtschaftlicher Prozesse wie der Teilnahme am Energiemarkt. Durch die Vermarktung überschüssiger Energie könnten laut ABB zusätzliche Einnahmen erzielt werden. Zudem decke die Servicegebühr auch Kosten für Wartung und Marktintegration ab, was die Planbarkeit für die Kunden erhöhen soll.

Stuart Thompson, Leiter der ABB-Division Electrification Service, unterstreicht die betriebswirtschaftliche Motivation hinter dem Angebot: Viele Kunden seien grundsätzlich bereit, neue Technologien zur Senkung von Emissionen und Kosten zu implementieren, sähen sich aber durch Investitionshürden ausgebremst. Mit dem neuen Servicemodell sollen die Resilienz erhöht, Lastspitzen reduziert und eine neue Einnahmequelle erschlossen werden.

ABB verweist auf Zahlen der Internationalen Energieagentur (IEA), wonach die globalen Speicherkapazitäten bis 2030 auf mehr als das Sechsfache steigen sollen. Für industrielle und gewerbliche Speicher werde ein Zuwachs auf 560 Millionen kWh prognostiziert. Die Entwicklung zeigt laut ABB, dass Speicherlösungen eine zentrale Rolle für die Energiewende spielten – sowohl im Hinblick auf Versorgungssicherheit als auch auf wirtschaftliche Chancen.

Machbarkeitsstudie soll Wirtschaftlichkeit sichern

Vor der Installation eines Systems führt ABB eigenen Angaben nach jeweils eine Machbarkeitsstudie durch. Diese soll sicherstellen, dass der Einsatz des Speichers tatsächlich zu unmittelbaren wirtschaftlichen Vorteilen führt. Die Durchführung dieser Analyse sei, so heißt es weiter, Voraussetzung für den Vertragsabschluss.

Zur technischen und wirtschaftlichen Umsetzung arbeitet ABB mit mehreren Partnern aus den Bereichen Energiemonitoring, Datenanalyse und Finanzmodellierung zusammen. Damit will das Unternehmen nach eigenem Anspruch sicherstellen, dass die Lösungen jeweils auf den konkreten Anwendungsfall zugeschnitten sind.

Quelle: BMWE

Bundestag erleichtert Reallabore

F&E. SPD und CDU/CSU wollen mit einem neuen Gesetz Reallabore stärken. Der Entwurf sieht einheitlichere Genehmigungen vor, zugleich startet ein Innovationsportal für den Erfahrungsaustausch.

Mit einem gemeinsamen Gesetzentwurf wollen die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU/CSU die Bedingungen für Reallabore in Deutschland verbessern. Der Entwurf wird am 22. Mai in erster Lesung im Bundestag diskutiert. Ziel ist es, Reallabore als Instrument für Innovationsförderung und regulatorisches Lernen rechtlich besser zu verankern.

Gitta Connemann, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundeswirtschaftsministerium (BMWE), betonte die Bedeutung innovationsfreundlicher Rahmenbedingungen: „Starre Regulatorik darf Innovation nicht mehr ausbremsen. Neue Ideen müssen zügig den Weg an den Markt finden.“ Reallabore böten Mittelstand, Gründern und Start-ups die Chance, ihr Potenzial unter realen Bedingungen unter Beweis zu stellen. Schutz- und Sicherheitsstandards würden dabei weiterhin gewährleistet.

Reallabore sind zeitlich befristete Testumgebungen, in denen neue Technologien, Dienstleistungen oder Prozesse unter realen Bedingungen und mit Beteiligung von Behörden erprobt werden können.

Laut Gesetzentwurf behindert der derzeitige Rechtsrahmen häufig solche Vorhaben, etwa durch Unsicherheiten oder mangelnde Flexibilität bei Genehmigungen. Der Entwurf soll deshalb Begriffe klären und Vorgaben für eine innovationsfreundlichere Genehmigungspraxis schaffen.

Internetplattform für den Austausch

Ein Bestandteil des Gesetzes ist die gesetzliche Verankerung des Reallabore-Innovationsportals. Dieses ist zeitgleich im Auftrag des BMWE online gegangen. Es soll zunächst in einer vierjährigen Pilotphase betrieben werden. Die digitale Plattform dient als zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, Behörden und andere Akteure, die Reallabore planen oder durchführen möchten. Dias Portal soll der erste Schritt hin zu einem umfassenderen „Bundesexperimentiergesetz“ sein.

Ein virtueller Briefkasten ermöglicht es Akteuren, auf rechtliche Hürden hinzuweisen.

Das Portal greift dabei auf das Netzwerk Reallabore zurück, dem mehr als 1.000 Mitglieder angehören. In Fachgruppen und einem Mentoringprogramm soll deren Expertise gebündelt werden.

Eine interaktive Landkarte zeigt laufende und abgeschlossene Reallabore in Deutschland, um Wissenstransfer zu fördern und bürokratische Prozesse zu vereinfachen. Zu den Schwerpunkten gehören Projekte mit autonomen Fahrzeugen, Anwendungen unbemannter Luftfahrt sowie innovative Quartierslösungen.

Reallaborgesetz kommt verzögert

Ein früherer Gesetzesentwurf der Bundesregierung war bereits in der vergangenen Legislaturperiode eingebracht worden, kam jedoch nicht zur Verabschiedung. Mit dem neuen Anlauf möchten die Fraktionen von SPD und CDU/CSU laut Entwurf „eine positive Signalwirkung für die Innovationsförderung“ setzen. Mit der Debatte im Bundestag am 22. Mai beginnt nun das parlamentarische Verfahren, in dem der Entwurf weiterentwickelt und gegebenenfalls angepasst wird. Ziel bleibt laut den Fraktionen eine bundesweit einheitliche und praxistaugliche Regelung für Reallabore.

Das Innovationsportal und das Netzwerk Reallabore stehen im Internet bereit.

Länder und Bund ringen um Kurs der Energiewende

Die Energieminister von Bund und Ländern beim Treffen in Rostock am 23. Mai 2025. Quelle: MKUEM RLP / Christoph Benze

POLITIK. In Rostock berieten die Energieminister von Ländern und vom Bund über neue Leitplanken für die Energiewende und Streitpunkte wie Gaskraftwerke und Bürgerbeteiligung.

Zum Abschluss der zweitägigen Energieministerkonferenz in Rostock-Warnemünde haben die Minister der Bundesländer am 23. Mai erstmals die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) getroffen. Sie diskutierten mit ihr über die energiepolitische Ausrichtung der neuen Bundesregierung. Im Zentrum standen Fragen zur zukünftigen Rolle von Gaskraftwerken, zur Finanzierung und Akzeptanz der Energiewende sowie zur Ausgestaltung der Netzinfrastruktur.

Die Konferenz, die unter dem Vorsitz des mecklenburg-vorpommerschen Energieministers Wolfgang Blank (parteilos) stattfand, wurde von verschiedenen Interessengruppen genutzt, um klare Erwartungen zu formulieren (zum Atomstreit innerhalb der Bundesregierung siehe separate Meldung).

Reiche war zuvor mit ihrem Vorschlag zum Bau von 20.000 MW Gaskraftwerken auf Kritik unter anderem von Umweltverbänden gestoßen. Sie musste sich der Frage stellen, ob die Nutzung fossiler Energieträger wie Erdgas langfristig mit den Klimaschutz-Zielen vereinbar ist.

Planungssicherheit erhalten

Laut Blank ist es Aufgabe der Politik, den Ausbau der erneuerbaren Energien „klug und sozial gerecht zu gestalten“ sowie dabei die Bürger mitzunehmen. Auch Schleswig-Holsteins Energieminister Tobias Goldschmidt (Grüne) betonte die Bedeutung einer konsequenten Fortsetzung der Energiewende und lobte die bisherige Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Das Signal der Konferenz müsse lauten: „Die Energiewende wird entschlossen weiterverfolgt.“

Bayerns Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) hat bei Reiche auf die Verlässlichkeit bei der Planung von Windvorrangflächen bis 2032 gedrängt. „Die vom Bund angekündigte Evaluation des Ausbaus der Erneuerbaren Energien soll nach Zusage von Ministerin Reiche in enger Abstimmung mit den Ländern erfolgen“, sagte Aiwanger nach dem Gespräch. Gerade bei den Flächenzielen für Windkraft wurde Planungssicherheit zugesagt, was nötig sei, nachdem zuletzt Spekulationen aufgekommen waren, sagte er.

Tarifpartner für vereinfachte Netzausbau-Verfahren

Deutliche Worte kamen auch von Wirtschaftsvertretern. Der Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwerin, Matthias Belke, forderte ein Ende politischen Zögerns und einen klaren Rahmen für Unternehmen. Neben Planungssicherheit und Kostentransparenz sei vor allem ein staatlich finanzierter Ausbau der Stromnetze erforderlich, um steigenden Netzentgelten entgegenzuwirken.

Belke schlug vor, stärker auf Hochspannungs-Freileitungen zu setzen und bei der Ertüchtigung bestehender Trassen auf vereinfachte Anzeigeverfahren umzusteigen, um Zeit und Kosten zu sparen. Diese Forderung wurde vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) unterstützt. Die DGB-Landesvorsitzenden Laura Pooth (Nord) und Kai Burmeister (Baden-Württemberg) forderten zudem den Einsatz staatlicher Kredite für die Netzfinanzierung und begrüßten die geplante Senkung der Stromsteuer.

Bürgerbeteiligung soll Akzeptanz schaffen

Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz lag auf der Frage, wie die Akzeptanz für Wind- und Solarparks in ländlichen Regionen erhöht werden kann. Blank schlug vor, Bürger und Kommunen stärker an Erträgen zu beteiligen und die lokale Nutzung sowie Speicherung von Strom zu ermöglichen. Diese Maßnahmen könnten helfen, die lokale Zustimmung zu neuen Projekten zu erhöhen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sprach sich für bundeseinheitliche Beteiligungsregeln aus. Torsten Birkholz, Geschäftsführer der BDEW-Landesgruppe Nord, warnte vor einem „Überbietungswettbewerb“ der Länder, der die Investitionssicherheit gefährde. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE), plädierte zudem für einen Gesetzesrahmen, der sowohl bundesweite Vergleichbarkeit als auch kommunale Gestaltungsfreiheit ermöglicht.

Flexibilität und Sektorenkopplung für Versorgungssicherheit

Peter forderte, neben Windkraft und Photovoltaik künftig auch flexible Quellen wie Bioenergie, Geothermie, Kraft-Wärme-Kopplung und Speichertechnologien stärker einzubinden. Nur so lasse sich eine sichere Versorgung gewährleisten. Auch die Sektorenkopplung könne regionale Wirtschaftskreisläufe stärken und neue Geschäftsmodelle im ländlichen Raum fördern. Der BEE hatte auch zu Zeiten der Ampel die Gaskraftwerks-Pläne der Bundesregierung als unnötig bekämpft.

Der Verband betont aber eine sozial gerechte Ausgestaltung der Transformation. Simone Peter forderte Ausgleichsmechanismen, um Belastungen durch steigende CO2-Preise abzufedern. Nur mit einer stabilen gesellschaftlichen Akzeptanz könne die Energiewende langfristig gelingen.

Windbranche nennt Prioritäten für die neue Legislatur

Quelle: nitpicker / Shutterstock

POLITIK. Der Bundesverband Windenergie (BWE) sieht den Ausbau aktuell auf Kurs, empfiehlt aber Maßnahmen der neuen Regierung für mehr Tempo beim EE-Ausbau und realistische Strombedarfsprognosen.

Mit der neuen Legislaturperiode analysiert der Bundesverband Windenergie (BWE) die Vorhaben und legt Empfehlungen für die ersten 60 Tage der neuen Bundesregierung vor. Zentrale Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag müssten zügig umgesetzt werden, um den Ausbau der Windenergie voranzubringen. Dank der Beschleunigungsmaßnahmen der EU und der Ampel habe der Windkraft-Ausbau heute wieder das hohe Niveau von 2017 erreicht, resümierte BWE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm im Policy-Briefing am 23. Mai.

Genehmigungen und Zubau auf Wachstumskurs

Der Ausbaustand der Windenergie an Land hat sich in den ersten Monaten 2025 weiter verbessert. Nach Angaben des BWE sind aktuell 28.869 Windenergieanlagen in Betrieb – 133 mehr als Ende 2024. Von Januar bis April wurden bundesweit 5.184 MW genehmigt, ein Zuwachs von 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Genehmigungsdauer ist auf durchschnittlich 17,5 Monate gesunken und liegt damit wieder auf dem Niveau von 2017.

Auch auf der Ebene der Landesplanung gibt es laut Axthelm Fortschritte. In allen Planungsregionen laufen aktuell Flächenausweisungen.

|

| Stand des Windkraftausbaus an Land im Mai 2025 - Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken Quelle: BWE |

Politische Empfehlungen des BWE

In ihrer Regierungserklärung hatte Katherina Reiche (CDU), zentrale energiepolitische Vorhaben benannt: Bis zum Sommer soll ein Monitoring zum Stand der Energiewende vorliegen. Die Wirtschaftsministerin stellte außerdem Ausschreibungen für 20.000 MW neue Gaskraftwerksleistung in Aussicht und kündigte ein Paket an, das von den Stromkosten entlasten soll.

Beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft setzt die neue Bundesregierung laut Reiche auf Technologieoffenheit und bezieht alle Farben von Wasserstoff ein. Der Ausbaubedarf bei Stromnetzen und Erneuerbaren müsse zudem eng synchronisiert werden.

In einem Impulspapier formuliert der BWE konkrete Handlungsempfehlungen für die ersten zwei Monate der Legislatur. Dazu gehören unter anderem:

- Umsetzung der RED-III-Richtlinie in praxistaugliches deutsches Recht

- Erleichterter Verteilnetz-Ausbau und Einführung eines vereinfachten Verfahrens

- Digitalisierung der Netze und Reform des Netzanschlussverfahrens

- Deregulierung bei Speichern und Elektrolyseuren

- Einführung eines „gerechten“ Pachtbegrenzungsmodells

- Förderung von Bürgerenergie und Energy Sharing

Kritisch sieht der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) neue Stromverbrauchsprognosen für das Jahr 2030. Diese fallen geringer aus als die der Ampel, auf denen die Ausbauziele des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) basieren. Die vorherige Bundesregierung ging von 750 Milliarden kWh aus, was einem Anteil von 600 Milliarden kWh aus Erneuerbaren (80 Prozent) entspräche. Neuere Studien von McKinsey, BCG oder Aurora sehen einen deutlich geringeren Bedarf, weshalb Ministerin Reiche die Ausbauziele für Erneuerbare Energien prüfen will.

Eine Studie des Fraunhofer ISE zeigt jedoch laut Auftraggeber BEE höheren Bedarf – unter anderem aufgrund der zunehmenden Elektrifizierung der Industrie, wachsender Rechenzentrums-Leistung und der heimischen Wasserstoffproduktion, die in den anderen Studien nicht berücksichtigt seien. Der BEE erwartet einen Verbrauch von 700 Milliarden kWh im Jahr 2030 und empfiehlt daher, an den Ausbauzielen festzuhalten.

Der BWE kündigte an, bis zur Sommerpause ein eigenes Monitoring zu beauftragen, um den tatsächlichen Strombedarf, den Status beim Netzausbau, die Versorgungssicherheit und den Fortschritt bei Erneuerbaren, Digitalisierung und Wasserstoff-Hochlauf zu evaluieren.

Kritik an Vorhaben in Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der neue Regelungen für die Beteiligung von Kommunen und Anwohnern an Wind- und PV-Anlagen vorsieht. Vorgesehen sind Zahlungen zwischen 0,2 und 0,8 Cent pro erzeugter kWh. Alternativ soll eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung von mindestens 20 Prozent möglich sein, wie im Landesrecht verwirklicht. Der BWE kritisiert diese Regelung als unverhältnismäßig und warnt vor Schäden für die Wirtschaftlichkeit von Projekten. Er verweist auf die bereits geltenden bundesweiten Beteiligungsregeln.

Zusätzlich strebt das Land eine Bundesratsinitiative zur Änderung von Paragraf 8 Absatz 4 EEG an, um bdie Bedingungen an die Netzengpässe anzupassen. Der BWE fordert stattdessen Maßnahmen zur Verbesserung der Netztransparenz, Ertüchtigung der Verteilnetze sowie erleichterte Genehmigungen für Speicher und Elektrolyseure.

Die BEE-Prognose des Stromverbrauchs 2030 steht im Internet bereit.

Bundesregierung hat ihren ersten Energiestreit: Atomkraft

Quelle: Pixabay / minka2507

KERNKRAFT. Wie verhält sich Deutschland zu Frankreichs Pro-Atom-Kurs auf europäischer Ebene? Der Umweltminister hat eine klare Haltung. Die ist aber nicht die der Regierung insgesamt.

In der Bundesregierung bahnt sich ein handfester Streit an um die Frage, ob Atomkraft auf EU-Ebene als nachhaltig eingestuft werden soll. „Dazu laufen Gespräche auf europäischer Ebene mit unseren europäischen Partnern, mit der Europäischen Kommission und auch innerhalb der Bundesregierung“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille (CDU) in Berlin.

Zuvor hatte Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) erklärt, Deutschland lehne diese Einstufung weiterhin ab. „Äußerungen von einzelnen Mitgliedern der Bundesregierung, es gäbe hier eine neue Offenheit, sind Privatmeinungen“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. „Eine Positionierung der Bundesregierung gibt es nicht und wird es mit der SPD auch künftig nicht geben.“

Deutsch-französisches Papier wäre Kurswechsel

In einem Anfang des Monats veröffentlichten gemeinsamen Papier der Regierungen in Paris und Berlin heißt es, man werde einen deutsch-französischen Neustart in der Energiepolitik durchführen, „der auf Klimaneutralität, Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität beruht“. Das bedeute etwa, die Gleichbehandlung auf EU-Ebene aller emissionsarmer Energien sicherzustellen. Auch Kernenergie, die in Frankreich eine wichtige Rolle spielt, gilt als emissionsarm. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte dazu am 22. Mai in Brüssel erklärt, man müsse technologieoffen sein.

Schneider: Atomkraft birgt unkalkulierbare Risiken

Schneider betonte hingegen, Deutschland habe sich aus guten Gründen für ein Energiesystem ohne Atomkraft entschieden. „Die Atomkraft ist deutlich teurer als die erneuerbaren Alternativen, bei deren Ausbau Deutschland bereits weit vorangekommen ist und die auch wirtschaftlich ein erfolgreicher Standortfaktor sind. Atomkraft bringt unkalkulierbare Risiken mit sich − mit Blick auf Unfälle und die Verbreitung radioaktiven Materials. Ich kann eine solche Technologie nicht ernsthaft als nachhaltig bezeichnen.“

Die Finanzierung von Atomanlagen aus EU-Mitteln lehne Deutschland ab, erklärte Schneider. „Das gilt auch für Versuche, Atomstrom mit nachhaltiger Stromerzeugung aus erneuerbaren Energie gleichzusetzen.“

Bundesnetzagentur beschließt „Margit 2026“

Quelle: Fotolia / tomas

GASNETZ. Die Bundesnetzagentur hat eine Festlegung zu den Berechnungsfaktoren für die Entgelte von Fernleitungsnetzbetreibern beschlossen.

Die Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur hat am 22. Mai 2025 „Margit 2026“ beschlossen. Es geht dabei um die Festlegung der Höhe der Multiplikatoren und die Festlegung eines Abschlags an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen sowie an Ein- und Ausspeispunkten von Infrastrukturen, die zur Beendigung der Isolation von Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Gasfernleitungsnetze errichtet wurden. Außerdem bezieht sich die Festlegung noch auf die Höhe der Abschläge für unterbrechbare Standardkapazitätsprodukte an allen Kopplungspunkten für das Kalenderjahr 2026.

Die Regelungen gelten für das gesamte Kalenderjahr 2026. Das entsprechende Konsultationsverfahren hatte die Bundesnetzagentur im Oktober 2024 eingeleitet. Dessen Grundlage ist der europäische Netzkodex für harmonisierte Fernleitungs-Entgeltstrukturen. Das Akronym Margit steht für „Methoden zur Berechnung der Gaskapazität in den Transportnetz- und Netzzone“. Der Beschluss gibt nun Berechnungsfaktoren vor, die für die Ermittlung der Entgelte von Fernleitungsnetzbetreibern im Kalenderjahr 2026 relevant sind.

Dazu schreibt die Behörde wörtlich:

„Bei der Umrechnung von Jahres-Standardkapazitätsprodukten in Nicht-Jahres-Standardkapazitätsprodukte ist an allen Kopplungspunkten ein Multiplikator anzuwenden. Der Multiplikator eines untertägigen Standardkapazitätsprodukts beträgt 2,0, der Multiplikator eines Tages-Standardkapazitätsprodukts beträgt 1,4, der Multiplikator eines Monats-Standardkapazitätsprodukts beträgt 1,25 und der Multiplikator eines Quartals-Standardkapazitätsprodukts beträgt 1,1.

Ein Abschlag an Ein- und Ausspeispunkten von Infrastrukturen, die zur Beendigung der Isolation von Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Gasfernleitungsnetze errichtet wurden, ist nicht anzuwenden.

Ein Abschlag an Einspeisepunkten aus LNG-Anlagen ist ausschließlich für Jahres- und Quartals-Kapazitätsprodukte in Höhe von 40 Prozent anzuwenden.

Auf weiteren 28 Seiten liefert die Bundesnetzagentur dann die Begründung für die Festlegung zum Gastransport. Der Festlegungsbeschluss zu „Margit 2026“ ist auf der Internetseite der Beschlusskammer 9 der Bundesnetzagentur verfügbar.

Quelle: Shutterstock / Peter Lundgren

„Großes Interesse“ von Investoren an neuer Northvolt-Fabrik

WIRTSCHAFT. In Schweden gehen die Lichter aus, an der Batteriezellenfabrik in Schleswig-Holstein baut Northvolt weiter. Doch wer übernimmt diese Anlage in Heide?

Der insolvente Batteriezellenhersteller Northvolt fährt die Produktion in seinem Stammwerk in Nordschweden herunter. Am 30. Juni soll in Skelleftea komplett Schluss sein, wenn sich bis dahin kein Investor findet. Derzeit gebe es „keine realistischen Aussichten, dass ein Käufer die Kontrolle über die Produktion in naher Zukunft übernehmen wird“, begründet Insolvenzverwalter Mikael Kubu in einer Mitteilung den Schritt. Gleichwohl sollen die Bemühungen, einen Käufer zu finden, weiter gehen.

Keine Auswirkungen hat das Aus in Schweden dem Vernehmen nach auf das Projekt von Northvolt in Heide, Schleswig-Holstein. Vor einem Jahr begannen dort die Bauarbeiten für eine Batteriezellenfabrik. Geplante jährliche Produktionskapazität: 60 Milliarden kWh. In Betrieb gehen soll die Anlage, so die Planung, Ende 2027. „Die Arbeiten am Projekt und auf der Baustelle gehen weiter“, erklärt eine Northvolt-Sprecherin auf Anfrage der Redaktion. Der Fokus liege „insbesondere auf wertsteigernden Infrastrukturarbeiten“.

„In enger Abstimmung“ mit der KfW-Bank

Die Unternehmenssprecherin betont, dass die aktuellen Maßnahmen „in enger Abstimmung“ mit der KfW-Bank erfolgen. Das staatliche Geldhaus hat für den Bau der Fabrik eine Wandelanleihe in Höhe von 600 Millionen Euro bereitgestellt. Bund und das Land Schleswig-Holstein bürgen dafür jeweils zur Hälfte.

Wer die Anlage betreiben wird, ist offen. “Northvolt AB befindet sich weiterhin in intensiven Gesprächen mit potenziellen Investoren – es besteht großes Interesse am Standort bei Heide“, teilt die Sprecherin mit. Die Northvolt „Drei Projekt GmbH“, die das Vorhaben in Heide vorantreibt, sei wie auch die anderen deutschen Tochtergesellschaften der Schweden nicht insolvent.

Die Dachgesellschaft der deutschen Northvolt-Unternehmen stand jedoch laut Spiegel vor der Zahlungsunfähigkeit. Diesen Mai hat die „Northvolt Germany TopCo GmbH“ nach Informationen des Magazins ein Restrukturierungsverfahren beantragt.

Eher unwahrscheinlich erscheint es, dass der Northvolt-Großaktionär VW an Heide Interesse hat. Der Autokonzern baut mit seiner Batterietochter Power Co an drei Fabriken, am weitesten fortgeschritten sind die Arbeiten in Salzgitter. Die beiden anderen Batterieproduktionsanlagen entstehen in Spanien bei Valencia und in Ontario, Kanada. In Salzgitter sieht der VW-Konzern die Möglichkeit, die Anlage perspektivisch zu vergrößern. Auch will das VW-Management doppelgleisig fahren: Batterien sollen nicht alle aus eigener Fertigung kommen, einen Gutteil will man weiter von Lieferanten beziehen. Kein Grund also, Geld für eine weitere Fabrik in die Hand zu nehmen, zumal sich auch der E-Automarkt bisher nicht so entwickelt, wie es sich die Politik ausgemalt hat.

Förderung ruft Bundesrechnungshof auf den Plan

Im Hinterkopf haben dürften potenzielle Investoren auch die Qualitätsprobleme, die es bei der Produktion in Schweden gab. Der Automobilkonzern BMW stornierte im Sommer 2024 einen Milliardenauftrag. Medienberichten zufolge zogen die Bayern zurück, weil der Hochlauf der Fabrik zu langsam voran ging und sie zu viel Ausschuss produzierte.

Kunde der schwedischen Fabrik ist bis zuletzt die VW-Nutzfahrzeug-Tochter Scania gewesen. Wie der NDR berichtet, will Scania keine Batterien mehr für seine Elektro-Lkw bei Northvolt kaufen. Der Sender zitiert einen Scania-Sprecher, wonach dies ökonomisch keinen Sinn mehr ergebe, weil das Produkt im Zuge des Insolvenzverfahrens zu teuer geworden sei. Zweifel am Produkt selbst soll es keine gegeben haben.

Das Projekt in Heide beschäftigt unterdessen auch Politik und Bundesrechnungshof. Der Rechnungshof prüft die Förderung des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein für die Batteriefabrik in Heide. Zu den Inhalten oder dem Zeitrahmen der Prüfung könne man grundsätzliche keine Aussagen machen, erklärt das Organ der Finanzkontrolle gegenüber der Redaktion. Die Mitglieder des Bundesrechnungshofes besitzen richterliche Unabhängigkeit und sind fachlich unabhängig bei der Auswahl der Prüfungsthemen.

Im Landtag in Schleswig-Holstein befasst sich der Wirtschafts- und Finanzausschuss mit der Materie. Hintergrund: Das Gutachten, an dem die Politik sich bei der Förderzusage orientierte, stammt von Pricewaterhouse Coopers. Das Unternehmen soll nicht nur die Politik zu Northvolt beraten haben, sondern laut NDR-Recherchen auch den Batteriehersteller selbst.

BSI bereit für führende Rolle beim Schutz des Energiesektors

Quelle: EuM / Fritz Wilhelm

IT. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik verweist auf Cybergefahren für die Energiewirtschaft und bringt sich als zentrales Element der Sicherheitsarchitektur ins Spiel.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat zahlreiche Anknüpfungspunkte zur Energiewirtschaft. Ein Referat der Behörde widmet sich sogar ausschließlich der Cyber-Sicherheit für die Digitalisierung der Energiewende und ist eine maßgebliche Instanz, wenn es um die Cybersicherheit im intelligenten Messwesen geht. Nun hat das BSI ein Positionspapier mit dem Titel „Cybersicherheit im Energiesektor Deutschlands“ vorgelegt.

Und gleich am Anfang des vierseitigen Dokuments stellen die Verfasser klar: „Die Energiesicherheit ist eine tragende Säule der nationalen Sicherheitsarchitektur.“ Die Angriffsfläche für Cyberattacken nehme zu. Gleichzeitig verschärfe sich auch die tatsächliche Bedrohungslage. Der Energiesektor stehe besonders im Fokus von staatlich unterstützen Operationen, etwa aus Russland, China, dem Iran oder Nordkorea. Diese zielten auf Destabilisierung und Spionage ab.

Außerdem seien kriminelle Gruppen aktiv, die gezielt Energieunternehmen mit Ransomware erpressen. Schließlich seien auch Hacktivisten eine Bedrohung, die ideologisch motivierte Cyberattacken gegen die Energiewirtschaft durchführen.

Insbesondere im Kontext der Energiewende mit der zunehmenden Dezentralisierung, Digitalisierung und Vernetzung von Anlagen und Stromnetzen ändere sich die Bedrohungslage. Erhöhte systemische Komplexität und Verwundbarkeit – so bringt es das BSI auf den Punkt.

Die Angriffe in den vergangenen Monaten und Jahren auf Versorger, aber auch auf deren Softwarelieferanten, haben gezeigt, dass zunehmend auch die Lieferketten der Branche ins Visier der Cyberkriminellen geraten. Gleichzeitig würden diese auch zunehmend versuchen, die Gerätehersteller, etwa von Wechselrichtern oder Smart Metern anzugreifen.

Die Folgen erfolgreicher Attacken können gravierend sein: Von Versorgungsengpässen bis hin zu totalen Stromausfällen können die Konsequenzen reichen. Von den Folgeschäden und -problemen, unter anderem für die öffentliche Sicherheit und die Versorgung mit Gütern des Grundbedarfs ganz zu schweigen.

Vor diesem Hintergrund macht das BSI Werbung in eigener Sache. Die Autoren betonen, die Experten der Behörde stünden bereit, „die zentrale Steuerungsrolle für die Cybersicherheit im Energiesektor zu übernehmen – als Vorgabengeberin und Koordinationsstelle“. Um diese Aufgabe aber auch erfüllen zu können, müssten folgende Voraussetzungen gegeben sein:

- einheitliche Anforderungen in allen Kritis-Sektoren und klare Vorgaben für alle Akteure im Energiesystem, unabhängig von der Größe des Unternehmens.

- Einheitliche, sektorspezifische Sicherheitsstandards für alle Akteure, von Netzbetreibern bis zu dezentralen Anlagen.

- erweiterte aufsichtsrechtlichen Befugnisse des BSI, inklusive Interventionskompetenzen bei Cyber-Vorfällen.

- außerhalb der Kritis-Sektoren müsse die Cybersicherheit von Anlagen durch präventive Standards, sektorspezifische Kontrollschichten sowie eine effektive Marktüberwachung sichergestellt werden.

Dreistufiger Ansatz für technische Resilienz

Die Bereitschaft zur Kooperation und zum Informationsaustausch wiederholt die Behörde mehrfach. Die Adressaten der Botschaft sind neben den Unternehmen aus der Energiewirtschaft auch andere Behörden auf Länder und Bundesebene sowie Schulungseinrichtungen und Forschungsinstitute.

„Der Energiesektor steht im Zentrum einer sicherheitsstrategischen Zeitwende“, heißt es zum Abschluss. Ein Umdenken in Fragen der Cybersicherheit sei erforderlich und Deutschland müsse in seinen Schutz investieren. Und das BSI stehe für „eine führende Rolle bei der Absicherung des Energiesektors“ bereit.

Die Steuerungslösungen ECS 300 und ESC 400 von Caterpillar. Quelle: Caterpillar

Steuerungstechnik für hybride Stromsysteme

LASTMANAGEMENT. Mit zwei neuen Steuerungssystemen will Caterpillar Stromerzeugungs-Anlagen besser vernetzen – auch bei Microgrids mit Batterien, Erneuerbaren und Notstromfunktionen.

Der US-amerikanische Maschinenhersteller Caterpillar mit Sitz in Irving (Texas) hat zwei neue Steuerungseinheiten für Energieanlagen entwickelt. Mit dem Cat Energy Control System (ECS) 300 und 400 reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach flexiblen Steuerlösungen, die verschiedene Energiequellen wie Generatoren, Speicher und Erneuerbare kombinieren. Die Systeme lassen sich sowohl in netzgebundenen als auch in autarken Anlagen einsetzen, heißt es aus Texas.

Das Modell ECS 300 ist auf kleinere Anlagen mit bis zu vier Stromerzeugern ausgelegt. Es erlaubt den synchronisierten Betrieb mehrerer Quellen und unterstützt den Wechsel zwischen Netz- und Inselbetrieb. Caterpillar will damit eine unterbrechungsfreie Versorgung sicherstellen – beispielsweise bei Stromausfällen oder in Spitzenlast-Phasen. Mit dem ECS 300 adressiert das Unternehmen Betreiber von Energieanlagen, die die vorhandenen Kapazitäten effizienter nutzen wollen.

Für deutlich komplexere Anwendungen ist das ECS 400 vorgesehen. Dieses kann, wie der Hersteller versichert, bis zu 32 Einheiten koordinieren, darunter auch Batteriespeicher und Photovoltaikanlagen. Die Software ist auf Microgrids zugeschnitten − sprich, auf lokale Stromnetze, die unabhängig vom übergeordneten Netz funktionieren können. Die Steuerung soll dabei helfen, den Eigenverbrauch zu optimieren, Kraftstoffe einzusparen und den Anteil regenerativer Energien zu erhöhen.

Melissa Busen, Senior Vice President der Electric Power Division bei Caterpillar, verweist auf die Bedeutung von Steuerungssystemen in Zeiten steigender Systemkomplexität. So müssten Energieversorger und Industrieunternehmen zunehmend in der Lage sein, dezentrale Ressourcen flexibel einzubinden und auf veränderten Energiebedarf zu reagieren. Die ECS-Systeme seien so konzipiert, dass sie mit dem Anlagenbestand wachsen und sich anpassen können.

Die neuen Modelle ergänzen eine bereits bestehende Steuerungspalette von Caterpillar. Das ECS 100 und das ECS 200 decken Anwendungen im Bereich von Notstrom- und Dauerbetrieb ab. Mit der Erweiterung will das Unternehmen eigenen Angaben nach ein durchgängiges Produktportfolio anbieten. Dieses soll zum einen einfache Anwendungen abdecken, zum anderen aber auch anspruchsvolle Hybridlösungen.

Im Lieferumfang der Steuerungssysteme enthalten sind neben den Hard- und Softwarekomponenten Dienstleistungen, mit denen Caterpillar diese für den konkreten Anwendungsfall konfiguriert. Alle vier Systeme sind, wie es weiter heißt, weltweit über autorisierte Händler verfügbar. Für Bestandskunden gibt es Nachrüstsätze. Diese sollen dabei helfen, die neuen Steuerungen in vorhandene Infrastrukturen einzubetten.

Über die Steuerungssysteme hinaus versteht sich Caterpillar zunehmend als Anbieter von Gesamtlösungen. Neben Energieerzeugern umfasst das Angebot unter anderem Fernüberwachungs-Technologien, Schaltanlagen und sogenannte Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS). Diese Komponenten sollen helfen, dezentrale Energieanlagen wirtschaftlich zu betreiben und gleichzeitig die Versorgung zu sichern.

Bahn kombiniert erstmals Batteriespeicher und PV in ICE-Werk

Das ICE-Werk Leipzig kombiniert einen Second-Life-Batteriespeicher mit einer PV-Dachanlage. Quelle: DB / Robert Zimmermann

STROMSPEICHER. Die Deutsche Bahn hat ihr ICE-Werk Leipzig mit einem Batteriespeicher aus alten Elektroauto-Batterien und einer PV-Anlage ausgestattet, um Energiekosten zu senken.

Die Deutsche Bahn (DB) hat ihr ICE-Werk in Leipzig als ersten Standort mit einem Batteriespeicher aus gebrauchten Batteriemodulen und einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) ausgerüstet. Das gab der Konzern am 22. Mai bekannt. Der Speicher besteht aus 30 Modulen, die zuvor in acht Elektrofahrzeugen eingesetzt wurden. Die installierte PV-Anlage liefert eine maximale Leistung von 290 kW. Gemeinsam decken die Systeme rund ein Viertel des jährlichen Strombedarfs des Werks.

Nach Angaben des Unternehmens spart die DB dadurch jährlich etwa 85.000 Euro an Energiekosten. Das Projekt ist Teil des konzernweiten Sanierungsprogramms S3, das auf wirtschaftlichere Abläufe in der Instandhaltung abzielt. Im ICE-Werk Leipzig werden vor allem Züge der Baureihen ICE T und Intercity 2 gewartet. Rund 275 Mitarbeitende, darunter 25 Auszubildende, sind dort im Schichtbetrieb tätig.

Start-up Encore liefert Batterien

Der Batteriespeicher wurde von „Encore-DB“ entwickelt, einem Start-up der DB-Bahnbau-Gruppe. Die verwendeten Batteriemodule waren zuvor fünf bis sieben Jahre in E-Autos verbaut. Für mobile Einsätze waren sie nicht mehr geeignet, für stationäre Speicheranwendungen aber noch leistungsfähig genug. Laut DB werden die Module vor dem Einsatz überprüft, neu zusammengestellt und für den stationären Betrieb vorbereitet.

Second-Life-Batteriespeicher eignen sich für die Zwischenspeicherung von Energie aus Solar-, Wind- oder Wasserkraft und können über viele Jahre eingesetzt werden. Die PV-Anlage erstreckt sich über drei Gebäudeteile des Werks. In Kombination mit dem Speicher lässt sich laut DB der Stromverbrauch intelligent steuern. Das System misst den aktuellen Strombedarf und entlädt bei Bedarf automatisch den Speicher.

Ziel sei es, Leistungsspitzen abzufedern, etwa wenn Züge ohne Oberleitung über das öffentliche Netz versorgt werden oder bei Arbeiten wie dem Abdrehen von Radsätzen auf der Unterflur-Drehbank. Wird mehr Strom erzeugt als verbraucht, speist das System den Überschuss ins öffentliche Netz ein. Katrin Habenschaden, Leiterin Nachhaltigkeit und Umwelt bei der DB, erklärt: „Mit der Modernisierung der Energieversorgung des ICE-Werks Leipzig zeigen wir ganz konkret, wie wir Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zusammenbringen.“

|

| Die PV-Anlage auf Technikhalle des ICE-Werks in Leipzig Quelle: DB / Max Lautenschläger |

Ausweitung des Modells geplant

Der gespeicherte Solarstrom könne dann genutzt werden, wenn der Energiebedarf besonders hoch sei oder die Sonne nicht scheine. Der Konzern kündigte an, das nächste Werk mit einem Batteriespeicher werde der Standort Kassel sein. Weitere Instandhaltungswerke und DB-Anlagen werden derzeit auf potenzielle Einsatzmöglichkeiten geprüft.

Auch der Bahnstrom für den Zugbetrieb stammt bereits zu rund 70 Prozent aus erneuerbaren Energien und soll bis 2038 vollständig umgestellt werden. Im Fernverkehr reisen Fahrgäste laut Bahn seit 2018 innerhalb Deutschlands bereits mit 100 Prozent Ökostrom.

Künstliche Intelligenz reagiert auf Börsenpreise

Quelle: 1KOMMA5°

IT. Der Energiedienstleister „1Komma5Grad“ hat 500 MW Flexibilitätskapazität in seinem virtuellen Kraftwerk erreicht. Bis 2030 sollen 20.000 MW an steuerbarer Last aufgebaut werden.

Das Unternehmen Einskommafünfgrad hat drei Jahre nach dem Start seiner KI-Plattform Heartbeat AI die Flexibilitätskapazität in seinem virtuellen Kraftwerk (VPP) auf 500 MW ausgebaut, teilten die Hamburger am 23. Mai mit.

In das System sind mittlerweile rund 50.000 dezentrale Energiesysteme in Deutschland, Dänemark, Schweden und den Niederlanden eingebunden. Die vernetzten Anlagen optimieren Verbrauch und Einspeisung in Privathaushalten. Unternehmensangaben zufolge lassen sich so jährlich 24.000 Tonnen CO2 einsparen und rund 36,6 Millionen Euro Stromkosten vermeiden.

Ziel des Unternehmens ist nach eigenen Angaben der Ausbau der Flexibilität auf 20.000 MW bis 2030. Einskommafünfgrad will damit zur Reduzierung des Bedarfs an neuen Gaskraftwerken beitragen und mehr Strom im Inland nutzbar machen. Eine Voraussetzung dafür sei die Ausweitung des Systems auf die mehr als 16 Millionen Wohngebäude in Deutschland. „Mit Heartbeat AI zeigen wir, dass Flexibilität und intelligente Steuerung schon heute als günstige und breite Lösung funktionieren, solange Kundinnen und Kunden über einen Smart Meter verfügen. Die Stromkosten gehen runter, die Netzstabilität hoch“, erklärt Philipp Schröder, CEO und Mitgründer.

Zu Systemdienstleistungen fähig

Heartbeat AI analysiert kontinuierlich laut dem Unternehmen Börsenpreise und Netzzustände, um Verbrauch und Einspeisung einzelner Anlagen in Echtzeit anzupassen. Das System trifft nach Unternehmensangaben täglich 4,8 Millionen Einzelentscheidungen zum Stromverbrauch.

Die Steuerung erfolgt automatisiert anhand von Börsenpreisen und Verfügbarkeiten. Heartbeat AI sei mit dynamischen Tarifen kompatibel und könne auch zusätzliche netzdienliche Leistungen wie Intraday-Handel oder Frequenzregelleistung integrieren. In Schweden wurde hierfür bereits eine Präqualifikation erreicht.

Quelle: Shutterstock / Shcherbakov Ilya

TMZ übernimmt Gateway-Administration für Osthessen Netz

SMART METER. Bis 2030 will die Netzgesellschaft der Rhönenergie Fulda mehr als 50.000 intelligente Messsysteme ausrollen. Sie beteiligt sich an der Ilmenauer TMZ KG.

Eine langjährige Partnerschaft haben die Osthessen Netz aus Fulda und die TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH aus Ilmenau beschlossen. Dies geht aus einer Mitteilung der beiden Unternehmen hervor. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auf die zunächst auf die Smart-Meter-Gateway-Administration sowie das Meter-Daten-Management des Verteilnetzbetreibers.

Andreas Nehring aus der Geschäftsführung der TMZ verweist auf das Dienstleistungsportfolio seines Unternehmens, das weiterentwickelt werde und auch den Bereich CLS-Management umfasse. Daran könne die Netzgesellschaft aus Osthessen ebenfalls partizipieren, wirbt er schon einmal für eine tiefergehende Kooperation.

Das CLS-Management – CLS steht für Controllable Local Systems – ist Grundlage für das Steuern in der Niederspannung über den CLS-Kanal des Smart Meter Gateway und eine Steuerbox an der jeweiligen Anlage. Neben dem Smart-Meter-Gateway-Administrator gibt es entsprechend auch die Rolle des Steuerbox-Administrators.

Osthessen Netz erwirbt Kommanditanteil an der TMZ KG

Im laufenden Smart Meter Rollout will die Osthessen Netz, deren Stromnetz rund 260.000 Menschen in 36 Städten und Gemeinden versorgt, als grundzuständiger Messstellenbetreiber nach eigenen Angaben 50.000 bis 60.000 konventionelle Zähler durch intelligente Messsysteme ersetzen.

Weit war die Rhönenergie-Tochter damit zumindest bis Jahresende 2024 nicht vorangekommen: Die messstellenbetreiberscharfe Liste der Bundesnetzagentur für die Erfüllung der Pflichteinbau-Quoten wies für Osthessen Netz nur 0,92 Prozent auf. Ende des Jahres müssen es - bei gesetzlich geänderten Pflichteinbaufällen - 20 Prozent sein.

„Da gleichzeitig die Anforderungen im Smart Metering komplexer würden, habe man sich bewusst für einen Dienstleister entschieden, der nicht bei seiner Expertise stehen bleibt, sondern auch über eine „hohe“ Innovationskraft in diesem Bereich verfügte, lassen sich die beiden Geschäftsführer der Rhönenergie-Tochter, Andreas Bug und Matthias Hahner, in einer Mitteilung zitieren.

Die TMZ ist kein neuer Partner der Osthessen: Im Bereich der Prüfstellenleistungen habe es bisher bereits eine gute Zusammenarbeit gegeben, berichten Hahner und Bug. Man wolle die Zusammenarbeit ausbauen und durch eine Beteiligung an der TMZ auf ein langfristiges Fundament stellen, so die beiden Geschäftsführer. Deshalb erwirbt die Osthessen Netz einen Kommanditanteil an der Thüringer Mess- und Zählerwesen GmbH & Co. KG (TMZ KG), die ihrerseits 25,1 Prozent der Geschäftsanteile an der TMZ hält, von der Thüringer Energie AG (Teag). Über die Höhe machen die Unternehmen keine Angaben.

Neben der Osthessen Netz und der Teag gehören der TMZ KG bis auf Weiteres sieben kommunale Versorgungsunternehmen an, heißt es weiter. Das Gemeinschaftsunternehmen stehe dabei weiteren Kooperationspartnern offen.

Klaus Hense übernimmt die Geschäftsführung bei My Warm

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalansky

PERSONALIE. Der Wärme- und Messdatenspezialist „myWarm“ hat seit Mai mit Klaus Hense einen neuen Chef. Diese Redaktion hat nachgefragt, was dann mit Amtsinhaberin Katja Giesing geschieht.

Klaus Hense ist seit 1. Mai der neue Geschäftsführer der My Warm GmbH, einer Tochtergesellschaft der Brunata Metrona GmbH & Co. KG, teilte das Unternehmen am 22. Mai mit. Der promovierte Physiker und Experte für Mess- und Regeltechnik soll das Unternehmen stärker als „technischer Innovator der Wärmewende“ ausrichten, teilte Brunata auf Nachfrage der Redaktion mit: „Ziel ist es, die digitale Heizungsoptimierung konsequent weiterzuentwickeln und die Rolle von My Warm als verlässlicher Partner der Immobilienwirtschaft weiter auszubauen“.

My Warm gehört seit Oktober 2023 zu Brunata-Metrona aus München, die 100 Prozent der Anteile des Greentech-Unternehmens hält. Mit der Übernahme stieg damals Ex-Gasag-Vorständin Katja Gieseking mit ein und unterstützte den geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Bertram Hübner.

|

| Neuer Chef bei My Warm: Klaus Hense Quelle: myWarm / Katharina Schiffl |

My Warm gehört seit Oktober 2023 zu Brunata-Metrona aus München, die 100 Prozent der Anteile des Greentech-Unternehmens hält. Mit der Übernahme stieg damals Ex-Gasag-Vorständin Katja Gieseking mit ein und unterstützte den geschäftsführenden Gesellschafter und Gründer Bertram Hübner.

Gieseking wird nun die Übergabe an Klaus Hense begleiten und „bleibt derzeit als zweite Geschäftsführerin an Bord, um Kontinuität und einen reibungslosen Übergang sicherzustellen“, teilte ein Unternehmenssprecher dieser Redaktion mit. Hübner verließ bereits im Januar 2025 das Unternehmen.

Wärme aus Wien

Das Greentech-Unternehmen My Warm ist spezialisiert auf temperaturbasierte Verfahren für den hydraulischen Abgleich und Wärmepumpen-Szenarien für große Bestandsgebäude in Deutschland und Österreich. Mehr als 180.000 Heizflächen wurden bisher mit dem Verfahren optimiert. Das Unternehmen hat derzeit mehr als 70 Beschäftigte und seinen Hauptsitz in Wien sowie einen Standort in Berlin. My Warm agiert als eigenständige Marke auf dem Markt.

Die Brunata-Metrona-Gruppe ist ein Dienstleister für die verbrauchsabhängige Heiz- und Wasserkostenabrechnung. Die drei Stammhäuser Hamburg, Hürth und München sind rechtlich und wirtschaftlich selbständig. Bundesweit sind in 70 Niederlassungen, Gebietsvertretungen und Servicecentern rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Die Brunata-Metrona-Gruppe ist ein Dienstleister für die verbrauchsabhängige Heiz- und Wasserkostenabrechnung. Die drei Stammhäuser Hamburg, Hürth und München sind rechtlich und wirtschaftlich selbständig. Bundesweit sind in 70 Niederlassungen, Gebietsvertretungen und Servicecentern rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Absatzzahlen von Heizungswärmepumpen

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Zahl der in Deutschland abgesetzten Heizungswärmepumpen ist nach einem starken Wachstum in den Vorjahren zuletzt fast um die Hälfte eingebrochen. Der weitaus größte Teil davon entfiel auf Luft-Wasser-Wärmepumpen (178.000 Geräte), während 15.000 Anlagen Erdwärme nutzten. Wärmepumpen stellen eine Schlüsseltechnologie zur Kopplung von Strom- und Wärmesektor dar (Sektorenkopplung). Während der Anteil der erneuerbaren Energien an der Wärme- und Kälteversorgung seit Jahren kaum vom Fleck gekommen ist, haben Wärmepumpen das Potenzial, Strom aus Erneuerbaren Energien in die Wärmeversorgung zu integrieren und so fossile Energieträger wie Öl und Gas zu ersetzen. Die Agentur für Erneuerbare Energien bezieht sich bei diesen Angaben auf Zahlen des Bundesverbandes Wärmepumpe.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

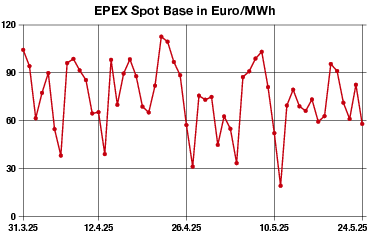

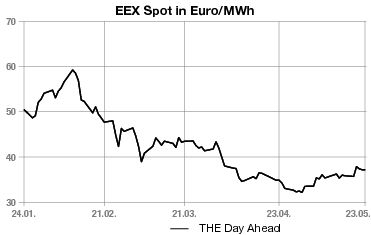

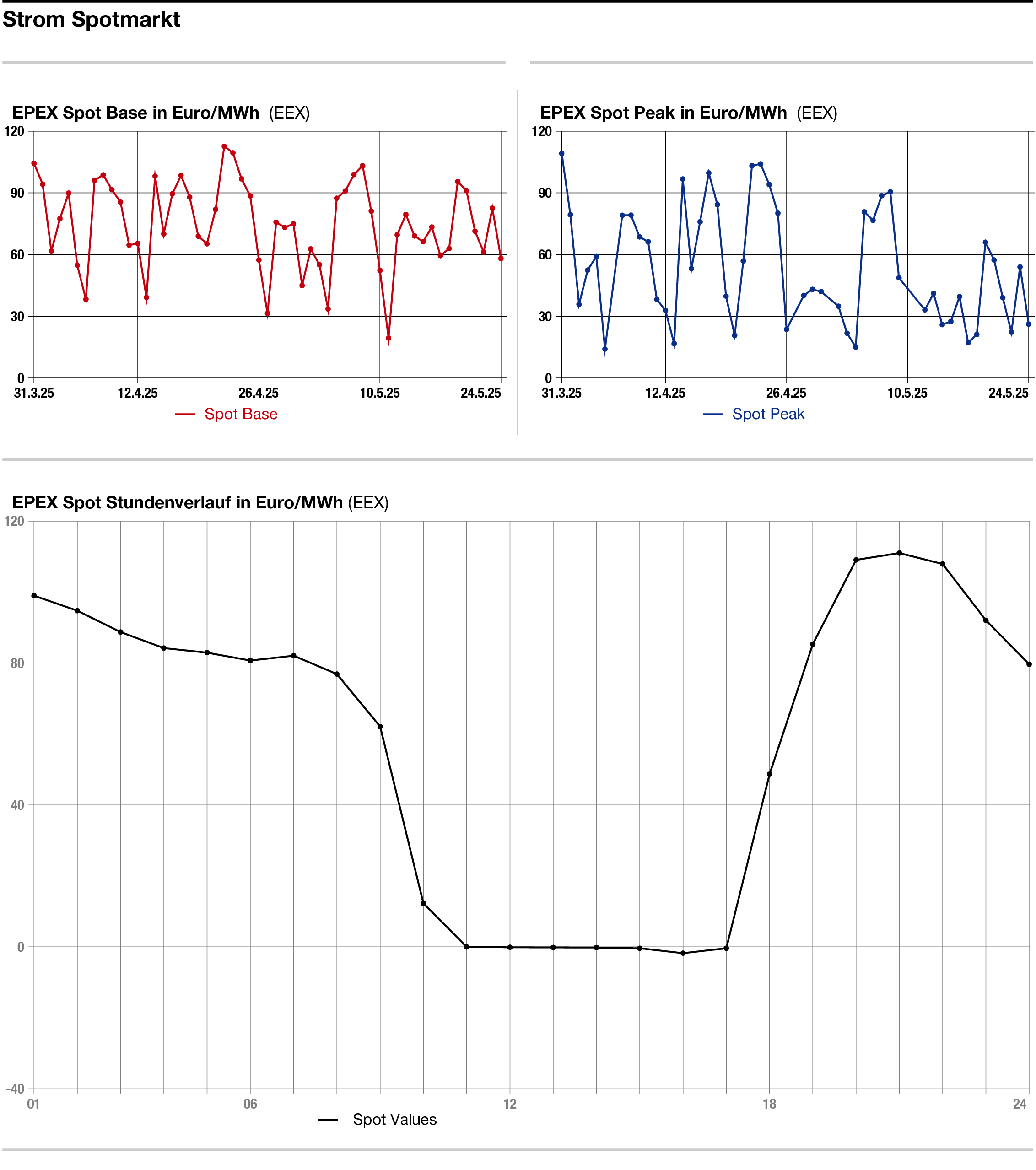

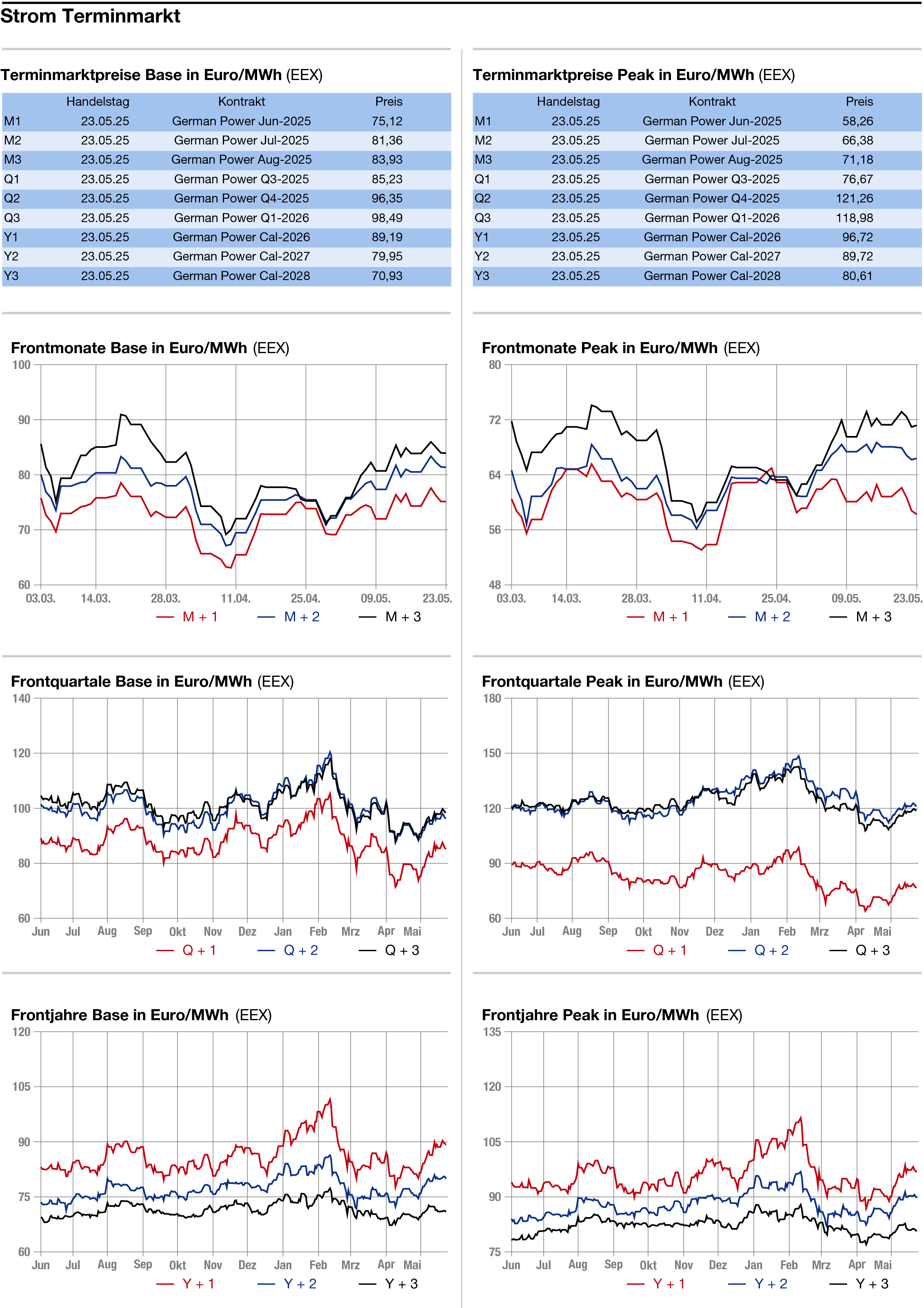

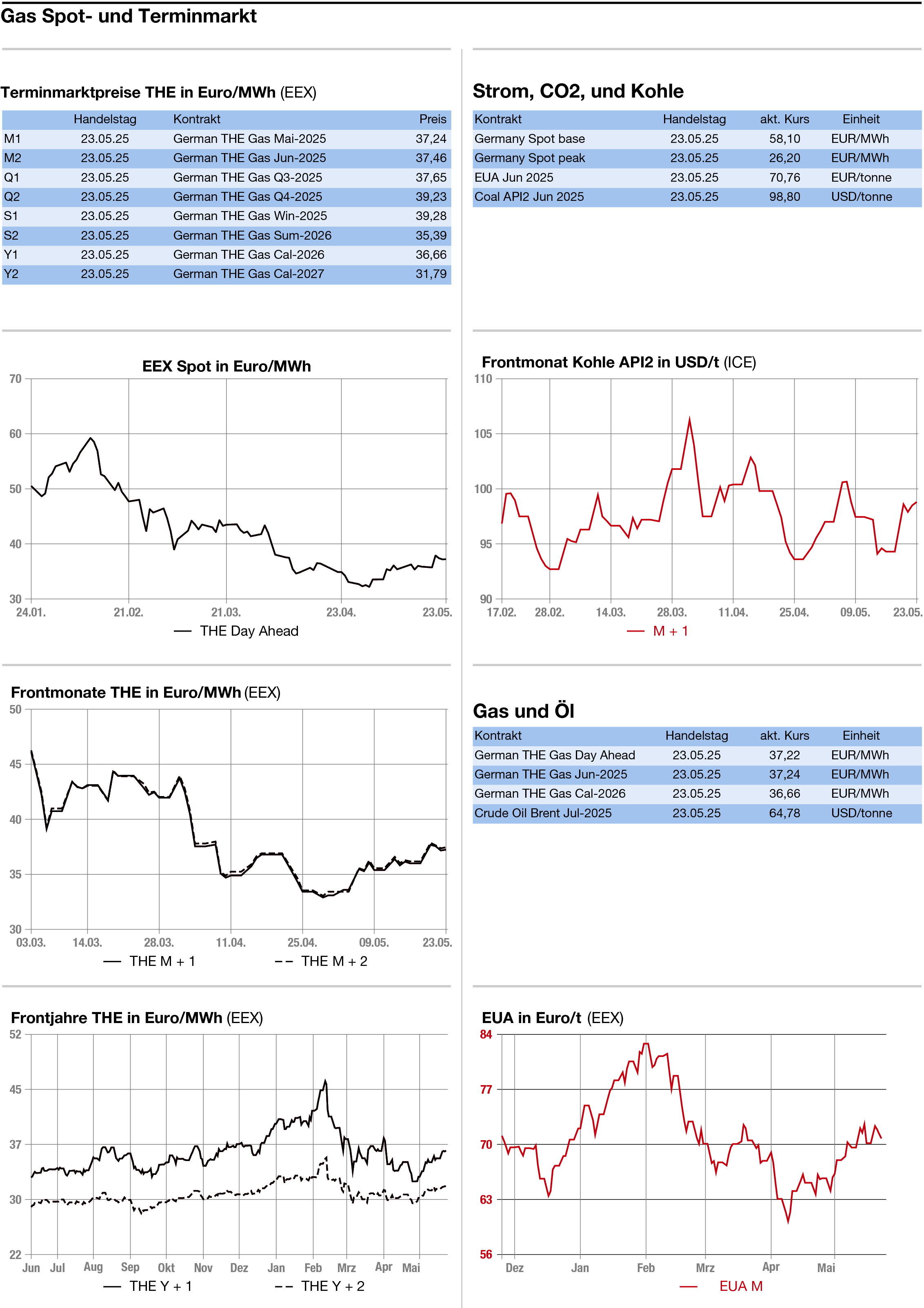

STROM

GAS

Energiekomplex beendet Arbeitswoche im negativen Bereich

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Die Energiemärkte haben ihren Abwärtskurs zum Ende der Arbeitswoche fortgesetzt. Am Gasmarkt erhöhte sich der Flow aus Norwegen deutlich, nachdem die Verarbeitungsanlage Kollsnes nach einem Ausfall wieder in Betrieb gegangen war. Gleichzeitig halten die geopolitischen Spannungen an, da die Hoffnungen auf ein Friedensabkommen mit der Ukraine schwinden und die Haltung Russlands die Aussichten auf kurzfristige Gaslieferungen nach Europa trübt.

Strom: Durch die Bank schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag präsentiert. An der Börse wurde der Montag in der Grundlast mit 71,00 Euro je Megawattstunde gehandelt. Am Donnerstag mussten für den Freitag selbst im außerbörslichen Handel 82,75 Euro je Megawattstunde im Base gezahlt werden, sowie 54,25 Euro je Megawattstunde im Peak.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Montag leicht über dem Niveau vom Freitag liegen, und sich im Laufe der Arbeitswoche auf diesem erhöhten Niveau um 30 GW bewegen. Das US-Wettermodell hat seine Prognose im Vergleich zum Vortag noch einmal korrigiert: In dem neuen Lauf werden unterdurchschnittliche Windstrommengen bei gleichzeitig überdurchschnittlichen Temperaturen ab dem 29. Mai in Aussicht gestellt.

Am langen Ende verlor das deutsche Strom-Frontjahr bis zum frühen Nachmittag 1,17 auf 88,06 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben am Berichtstag erneut Abgaben verzeichnet. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 1,28 auf 70,91 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,00 Euro, das Tief bei 70,02 Euro. Die CO2-Preise folgten zuletzt wieder stärker dem Gasmarkt, wie Bernadett Papp von Pact Capital berichtet.

Erdgas: Schwächer haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor 0,165 auf 36,175 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,775 auf 36,475 Euro nach unten.

Zuletzt wurden laut Analysten einige LNG-Lieferungen aus Asien umgeleitet, obwohl Marktbeobachter erwarten, dass Abnehmer wie Thailand, Vietnam und die Philippinen bald ihre Nachfrage könnten.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: