5. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

VERANSTALTUNG: BDEW: Kraftwerksausschreibungen müssen jetzt kommen

RECHT: Urteil: Mainova-Rechenzentrum müsste eigentlich privat sein

KLIMASCHUTZ: Milliardenförderung durch Klimaschutzverträge

FINANZIERUNG: Finanzminister: Investitionsfonds noch im Juni im Kabinett

KLIMASCHUTZ: EU plant offenbar flexibles Klimaziel für 2040

HANDEL & MARKT

GAS: Gazprom beerdigt stillschweigend Pläne in der Türkei

WINDKRAFT OFFSHORE: Norges Bank ist bei RWE-Windprojekten eingestiegen

TECHNIK

WÄRME: Naturenergie baut mit am Nahwärmenetz in Bräunlingen

WASSERSTOFF: FEED-Studie für 600-MW-Elektrolyseur

UNTERNEHMEN

RECHT: Gericht verpflichtet Senec zu Austausch bei PV-Speicher

FINANZIERUNG: Naturstrom-AG-Tochter bringt neue Aktien in Umlauf

GASKRAFTWERKE: Die MAN-Großmotoren heißen jetzt anders

WIRTSCHAFT: Meyer Burgers Verwalter hegen leise Hoffnung auf Investoren

PERSONALIE: Neuer Chef-Lobbyist für die Gas- und Wasserstoffwirtschaft

PERSONALIE: Neuer CEO bei der Cursor Software AG

STATISTIK DES TAGES: CO2-Ausstoß in Deutschland

TOP-THEMA

Bund will Monitoring des gesamten Energiesystems

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche auf dem BDEW-Kongress. Quelle: Susanne Harmsen

POLITIK.

Auf dem BDEW-Kongress sprach die Bundeswirtschaftsministerin erstmals vor der Energiebranche. Klimaschutz und Energiewende sollen weitergeführt werden, aber kostengünstiger, sagte sie.

Vor den ehemaligen Kollegen der Energiebranche sprach erstmals die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf dem BDEW-Kongress in Berlin am 4. Juni. Sie sagte: „Versorgungssicherheit, bezahlbare Preise und Klimaschutz sollen zusammen gebracht werden“. Dafür könne die Politik nur Rahmen setzen, ausfüllen müssten ihn die vielen Unternehmen vor Ort. Die Energiewirtschaft habe ihr Soll in der Treibhausgasminderung geliefert, lobte Reiche die Mitglieder des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Reiche war zuvor Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) und CEO der Westenergie gewesen und kennt die Akteure seit Jahren.

Sichere Energieversorgung sei die Basis eines wirtschaftlichen Aufschwungs, konstatierte die Ministerin. Es genüge nicht länger, Einzelbereiche - wie die erneuerbare Stromerzeugung − aufzubauen: „Wir müssen uns die Systemkosten ansehen.“ Darum wolle die Bundesregierung bis Ende August den Stand und die weiteren Erfordernisse des gesamten Energiesystems mit den Netzen, der Wärmewende, neuen Kraftwerken und Wasserstoff einem Monitoring unterziehen. Danach sollten die rechtlichen Regelungen angepasst werden.

Bis Jahresende sollten zudem Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke kommen. Hinzukommen werde ein technologieoffener Kapazitätsmarkt, kündigte Reiche an.

Keine einseitigen Abhängigkeiten mehr

Dabei müsse aus den schlechten Erfahrungen mit der großen Abhängigkeit von russischem Erdgas gelernt werden. Dies gelte auch für Lieferungen aus China - wie für Solarmodule oder IT-Bausteine. Daher sollten innerhalb der EU eigene Lieferketten aufgebaut werden. Der Wasserstoff-Hochlauf sei unabdingbar und werde fortgesetzt, stellte die Potsdamer Politikerin klar. Dazu sei zu überdenken, die komplizierten EU-Regeln zu vereinfachen.

Reiche verwies auf die laufenden Gesetzesvorhaben der neuen Bundesregierung. Die als „Investitions-Booster“ titulierte Wiedereinführung und Aufstockung der degressiven Abschreibungsmöglichkeiten auf bewegliche Wirtschaftsgüter auf 30 Prozent sowie die schrittweise Senkung des Körperschaftsteuer-Satzes vom 1. Januar 2028 bis 2032 von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent sind bereits im Bundestag.

Der Gesetzentwurf enthält ferner eine Erleichterung für Personengesellschaften. Vorgesehen sei darüber hinaus eine stärkere steuerliche Förderung von Elektrofahrzeugen sowie die Ausweitung der steuerlichen Forschungszulage.

Heizungsgesetz reformieren

Die Wärmewende sei unabdingbar, solle aber mit einem reformierten Gebäudeenergiegesetz (GEG) fortgesetzt werden, das nicht so stark Entscheidungen der Gebäudebesitzer einengt. Auch Fernwärme und ihre Netze gehörten in die kommunale Wärmewende und müssten unterstützt werden. Abschließend forderte sie den Verband BDEW auf, „die Politik weiter zu schubsen“, um gemeinsam eine bezahlbare Energiewende zu erreichen.

In seiner Reaktion sagte BDEW-Präsident Stefan Dohler (CEO EWE): „Damit die Akzeptanz für die Energiewende nicht kippt, muss die Bezahlbarkeit gesichert bleiben.“ Daher sei das Monitoring, das die Bundesregierung bis Ende August plant, sinnvoll.

Wichtig sei außerdem, die anstehenden Themen zu vernetzen. Digitalisierung, Netzausbau, neue Anlagen und Flexibilisierung seien nur gemeinsam umzusetzen. Eine milliardenschwere Steuerentlastung sei sinnvoll, dürfe aber nicht zulasten der Investitionen gehen, mahnte Dohler.

Noch vor der Sommerpause komme die Absenkung der Stromsteuer und der Netzentgelte, der Wegfall der Gasspeicherumlage und - sofern die EU-Kommission zustimmt - ein Industriestrompreis ins Kabinett, versprach Reiche abschließend. Dohler mahnte praxistaugliche Übergangsfristen für die Umsetzung solcher Maßnahmen an. Dies versprach die Ministerin, sodass diese wohl erst von 2026 an gelten werden.

Klimaschutz Rückhalt verleihen

Bundesumweltminister Carsten Schneider wiederum will dazu beitragen, dass Klimaschutz wieder mehr gesellschaftlichen Rückhalt findet, sagte er auf dem BDEW-Kongress. Die große Mehrheit der Menschen in Deutschland wolle Natur und Umwelt erhalten, sagte der SPD-Politiker bei seiner ebenfalls ersten Ministerrede auf dem BDEW-Kongress.

Zu Energiewende und nachhaltigem Wachstum sagte Schneider: „Wenn es gelingt, dass möglichst viele in unserer Gesellschaft davon profitieren, dann ist das die beste Zukunftsvorsorge für unser Land - und auch zum Schutz unserer Demokratie.“ Die Bundesregierung wolle dafür sorgen, dass Energie bezahlbar bleibt, und über Arbeitsplätze vor Ort in den Regionen positive Impulse setzt.

Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae auf dem BDEW-Kongress. Quelle: E&M / Susanne Harmsen

BDEW: Kraftwerksausschreibungen müssen jetzt kommen

VERANSTALTUNG. Auf dem Jahreskongress des BDEW fordert die Branche von der Politik schnell verlässliche Rahmen für die weiteren Schritte der Energiewende, wie Netzausbau und neue Kraftwerke.

In Berlin treffen sich die Vertreter der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft zum BDEW-Kongress. Nach dem plötzlichen Regierungswechsel ist den Unternehmen wichtig, dass Vorhaben der Energiepolitik stringent fortgeführt werden. „Energiewende heißt nicht heute Wende hierhin und morgen da hin“, sagte Kerstin Andreae, die BDEW-Hauptgeschäftsführerin. Es sei wichtig, verlässliche Gesetze und Rahmen zu setzen, die langfristige Investitionen ermöglichen. In erster Linie müssten die Ausschreibungen für neue Gas-Kraftwerke jetzt kommen, appellierte sie erneut.

Andreae lobte in ihrer Rede auch große Fortschritte beim Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem damit verbundenen Zuwachs an Elektromobilität. Aber umso wichtiger sei nun eine beschleunigte Netzdigitalisierung, um solche Verbraucher wie auch Wärmepumpen flexibel steuern und eventuell auch ihre Speicher zur Stromversorgung nutzen zu können (siehe auch separate Meldung über den Digitalisierungsgrad im Verteilnetz).

„Wer Energiewende will, muss Netze mitdenken“, sagte sie. Das bedeute aber auch, keine Einschnitte bei den Unternehmen vorzunehmen, die dreimal so hohe Investitionen wie bislang schultern müssen. Damit wandte sie sich gegen das Vorhaben der Bundesnetzagentur, die vermiedenen Netzentgelte (vNNE) abzuschmelzen. Die vNNE sind ein Rabatt auf die Netzentgelte für industrielle Großverbraucher bei möglichst gleichzeitiger Stromentnahme.

BDEW fordert Zuschüsse zu den Opex

Stattdessen benötigten die Unternehmen, so Andreae weiter, auch Zuschüsse zu den operativen Kosten (Opex). Die Politik müsse es schnell ermöglichen, dass flexible Verbraucher durch angepassten Strombezug die Energiewende unterstützen, weil sie davon profitieren. Sie lobte außerdem, dass wichtige Forderungen der Branche im Koalitionsvertrag Niederschlag fanden. Nun müssten beispielsweise die Senkung der Stromsteuer, ein Industriestrompreis und eben die neuen Kraftwerke rasch kommen.

Wichtige Finanzierungen wie die Entlastung bei den Netzentgelten müssten in den Haushalt aufgenommen werden und dürften nicht im Klima- und Transformationsfonds (KTF) landen, dessen Inhalt ungesichert sei, mahnte Andreae. Sie lobte am Koalitionsvertrag auch Versprechen zur Entbürokratisierung. Diese sei gerade in der Energiewirtschaft überfällig, die viel zu viele Vorschriften und Berichtspflichten habe.

|

| Wasserstoff in der Diskussion auf dem BDEW-Kongress 2025 Quelle: E&M / Susanne Harmsen |

Wasserstoff aller Farben schnell erzeugen

In einer anschließenden Diskussion auf dem Kongress sprachen sich Vertreter der Wasserstoffwirtschaft für einen pragmatischeren Umgang mit dem Gas und seiner Farbenlehre aus. Sie bliesen damit ins selbe Horn, wie jüngst der Industrieausschuss des Europäischen Parlaments (ITRE). Luc Grare, Head of Central & Eastern Europe des Wasserstoffprojektierers Lhyfe, kritisierte auf dem BDEW-Podium die engen europäischen Regeln für die Herkunft von erneuerbarem Wasserstoff allein aus zusätzlichen erneuerbaren Stromerzeugern (Additionalitätskriterium).

Vielmehr sei die Elektrolyse die Chance, in Überschusszeiten erneuerbaren Strom umzuwandeln und als Gas zu speichern. Wichtig sei jetzt der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft, um die Industrie zu dekarbonisieren, egal, ob er dazu zunächst auch aus Erdgas erzeugt wird, appellierte Grare.

Wegen vieler Hindernisse im Transport und der Erzeugung solle man mit der Wasserstoff-Erzeugung in Deutschland und seinen Nachbarländern beginnen, sagte er an die Adresse internationaler Vorhaben wie H2 Global.

Ingrid-Gabriela Hoven, stellvertretende Vorstandssprecherin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), sieht Deutschland weltweit als guten Partner und Projekt zur Wasserstoff-Erzeugung in Namibia, Chile oder dem arabischen Raum. Wichtig seien für solche Vorhaben verlässliche Abnahmeverträge, unterstrich sie.

Grünen Wasserstoff wegen hoher Strompreise fördern

Ohne einen absehbar günstigen Preis für den Wasserstoff könnten sich Unternehmen nicht verpflichten, sagte Lars Baumgürtel, CEO des Verzinkungsunternehmens Zinq. Aktuell sei sogar Strom in Deutschland zu teuer, als dass sich Elektrolyse lohne.

Aus all diesen Gründen benötige der Wasserstoff-Hochlauf staatliche Förderung, sagte Georg-Nikolaus Stamatelopoulos, CEO der EnBW. „Sollen die neuen Kraftwerke in der Zukunft statt Erdgas Wasserstoff nutzen, um klimaneutral Strom zu produzieren, muss dieser preislich auf dem gleichen Niveau liegen“, sagte er. Andernfalls sei kein wirtschaftlicher Betrieb der Kraftwerke möglich, die ja nur für Zeiten bereitstehen sollen, in denen Wind, Sonne und andere erneuerbare Quellen nicht genug Strom erzeugen.

Urteil: Mainova-Rechenzentrum müsste eigentlich privat sein

Im Fokus: das bald fertiggestellte Rechenzentrum in Frankfurt-Seckbach. Quelle: Mainova Webhouse

RECHT. Die Stadt Frankfurt am Main darf keine Rechenzentren betreiben. Ein Gericht hält die Beteiligung über die Tochter Mainova für unzulässig. Versorger in anderen Ländern sind beunruhigt.

Der Betrieb von Rechenzentren verspricht auf lange Sicht gute Geschäfte. Ob das allerdings ein klassisches Betätigungsfeld für Kommunen ist, das hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main nun beantwortet. Mit „Nein“.

Das am 30. Mai veröffentlichte Urteil der Siebten Kammer sorgt für hektische Betriebsamkeit über die Grenzen Hessens hinaus. Denn das Gericht hat die mittelbare Beteiligung der Stadt Frankfurt über die Töchter Mainova AG und Mainova Webhouse GmbH für unrechtmäßig erklärt. Auch in anderen Bundesländern betreiben Versorger oder andere kommunale Töchter Rechenzentren und beackern damit privatwirtschaftliches Gebiet.

Das Gericht ist der Auffassung, der Betrieb von neuen Rechenzentren durch die Kommune verstoße gegen die Hessische Gemeindeordnung und den darin enthaltenen Subsidiaritätsgrundsatz. Dieser begrenzt eine wirtschaftliche Betätigung von Kommunen auf Bereiche, in denen andere, private Firmen nicht oder nicht ausreichend zur Verfügung stehen.

Auch in NRW prüft Versorger den Mainova-Fall

Und gerade in der Bankenmetropole Frankfurt gibt es private Rechenzentrums-Betreiber zuhauf, sodass der Subsidiaritätsgrundsatz hier nach Ansicht des Verwaltungsgerichts greift. Im Stadtteil Seckbach errichtet Mainova Webhouse aktuell einen Rechenzentrums-Campus.

Mainova Webhouse gehört noch zu 49,9 Prozent der Stadt-Tochter Mainova AG, die Mehrheitsanteile waren 2024 an den US-Investmentfonds Blackrock gegangen (wir berichteten). Gegen die mittelbare Beteiligung der Stadt Frankfurt am späteren Betrieb des Campus hatte ein Konkurrent geklagt, der selbst zwei Rechenzentren in der Mainmetropole betreibt.

Das Urteil stoße auch bei der Aachener Stawag auf Interesse, wie eine Sprecherin des nordrhein-westfälischen Versorgers auf Anfrage dieser Redaktion bestätigt. Die Rechtsabteilung der Stawag prüfe die möglichen Auswirkungen und die entsprechenden Regelungen in der Gemeindeordnung des größten Bundeslandes.

Die Stawag selbst betreibe gleichwohl keine der Konzern-Rechenzentren, so die Sprecherin. Verantwortlich sei hier die Energieversorgungs- und Verkehrsgesellschaft Aachen mbH (EVA) als Stawag-Mutter und 100-prozentige Tochter der Stadt Aachen. Die Kommune ist also ebenfalls mittelbar an den Rechenzentren beteiligt, die die EVA mit dem Partner Regio IT betreibt.

Zwei Lösungsansätze für kreative Unternehmensjuristen

So oder so ist nun Erfindungsreichtum bei den Rechtsabteilungen gefragt. Entweder – wie im Falle Frankfurts –, um das Urteil vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof zu kippen; eine Berufung vor der nächsten Instanz hat das Verwaltungsgericht wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Falles ausdrücklich zugelassen. Oder aber, um eine Beteiligungsstruktur zu schaffen, die juristisch belastbar sicherstellt, dass über Tochterunternehmen kein Euro aus dem Betrieb eines Rechenzentrums in die Tasche der Kommune wandert.

Entflechtung wäre eine pikante juristische Aufgabe

Das Verwaltungsgericht Frankfurt hatte übrigens über eine Feststellungsklage zu entscheiden. Dabei geht es zunächst ausschließlich darum, über das rechtmäßige Handeln der Kommune zu entscheiden. Das Urteil (Aktenzeichen: 7 K 3996/23.F) sei folglich nicht dazu geeignet, der Stadt konkrete Maßnahmen aufzuerlegen, sagte die Pressesprecherin des Gerichts auf Anfrage dieser Redaktion.

Dennoch sind Weiterungen zu erwarten. Theoretisch sei denkbar, so die Sprecherin des Gerichts, dass im Falle einer ausbleibenden Reaktion der Kommune in der Sache eine Verpflichtungsklage folgt. Diese könnte etwa ein Landesministerium oder das zuständige Regierungspräsidium erheben.

Bei einem entsprechenden Urteil wäre die Kommune dann gezwungen, Abhilfe zu schaffen – wenn sie es bis dahin nicht aus eigenen Stücken getan oder aber in einem möglichen Berufungsverfahren doch noch Recht bekommen hat. Zunächst warten die Beteiligten die schriftliche Begründung des Verwaltungsgerichts ab. Nach deren Zustellung bleibt der Kommune ein Monat Zeit, um Rechtsmittel einzulegen.

Milliardenförderung durch Klimaschutzverträge

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ. 80 Unternehmen haben sich in der ersten Ausschreibungsrunde für sogenannte Klimaschutzverträge beworben, so die Regierungsantwort auf eine Anfrage im Bundestag.

Über sogenannte Klimaschutzverträge des Bundeswirtschaftsministeriums haben in der ersten Ausschreibungsrunde 15 Unternehmen eine Förderzusage erhalten. Die Fördergelder dafür belaufen sich auf bis zu 2,8 Milliarden Euro. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion hervor.

Im Vorfeld der ersten Gebotsrunde, die zwischen Juni und August 2023 stattfand, beteiligten sich laut Bundesregierung 80 Unternehmen mit Projektskizzen. Davon entfielen 77 Einreichungen auf Großunternehmen, die übrigen Bewerbungen kamen von mittleren Unternehmen. Eine Teilnahme von Kleinunternehmen sei nicht dokumentiert, heißt es.

Das Vorverfahren diente der Vorstellung konkreter Projektideen, ohne dass bereits Fördervolumina beantragt wurden. Namen der teilnehmenden Unternehmen seien nicht veröffentlicht worden, da das Verfahren vertraulich sei, heißt es weiter. 13 Großunternehmen und zwei mittlere Unternehmen setzten sich in dem Ausschreibungsverfahren durch.

Ziel der Klimaschutzverträge ist es, Investitionen in klimafreundliche Produktionsanlagen wirtschaftlich abzusichern. Wenn Betriebe ihre Produktion auf klimafreundliche Verfahren umstellen, müssen sie zunächst mit deutlich höheren Kosten rechnen. Diese Differenz zu den Kosten für die herkömmliche klimaschädliche Produktion gleicht der Staat im Rahmen einer Förderung in Form von Carbon Contracts for Difference (CCfD) aus.

Die bewilligten Projekte haben eine Vertragslaufzeit von 15 Jahren und sollen bis zu 17 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Dies entspricht rund 1,13 Millionen Tonnen pro Jahr. Die konkrete Höhe der CO2-Vermeidungskosten lasse sich laut Bundesregierung derzeit jedoch noch nicht beziffern. Die Höhe der Förderung hängt auch davon ab, wie sich die Preise von Energieträgern und Zertifikaten im EU-Emissionshandel entwickeln.

Die zweite Gebotsrunde für Klimaschutzverträge ist aktuell in Vorbereitung. Das zugehörige Vorverfahren wurde Ende Juli 2024 gestartet. Nach Angaben der Bundesregierung wurden rund 130 Projekte eingereicht. Im Vergleich zur ersten Runde wurde der Zugang insbesondere für kleinere Unternehmen erleichtert: Die Mindestemissionen wurden von zehn auf fünf Kilotonnen CO2 pro Jahr gesenkt. Zudem wurden Vereinfachungen bei der Antragstellung vorgenommen.

Auch Technologien wie Carbon Capture and Storage (CCS) oder Carbon Capture and Utilization (CCU), die in der ersten Runde mangels regulatorischer Grundlagen noch nicht berücksichtigt wurden, sollen künftig förderfähig sein. Eine genauere Zahl zu geplanten Einsparungen in der zweiten Runde liege bisher nicht vor, da das Hauptverfahren noch nicht abgeschlossen sei, so die Regierung.

Die neue Bundesregierung plant laut Koalitionsvertrag, das Förderprogramm fortzusetzen. Entscheidungen über Umfang und Ausgestaltung künftiger Ausschreibungsrunden stünden derzeit allerdings noch aus. Ziel bleibe eine kosteneffiziente Reduktion von Emissionen durch marktwirtschaftlich organisierte Fördermechanismen, so die Bundesregierung.

Finanzminister: Investitionsfonds noch im Juni im Kabinett

Quelle: Fotolia / jogyx

FINANZIERUNG. Wann geht es los mit der Sanierung von Straßen, Energienetzen und anderer Infrastruktur? Finanzminister Klingbeil legt Details zum geplanten Milliardenschulden-Topf vor.

Finanzminister Lars Klingbeil will den milliardenschweren Sondertopf für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz noch in diesem Monat auf den Weg bringen. Das schuldenfinanzierte Sondervermögen solle am 24. Juni vom Kabinett beschlossen werden, kündigte der Vizekanzler an. Den Entwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, stimmt das Finanzministerium aktuell mit den anderen Ministerien ab. Auch der Spiegel berichtete darüber.

Damit schafft die Bundesregierung die Möglichkeit, abseits von der Schuldenbremse Kredite über 500 Milliarden Euro aufzunehmen. Das Geld solle für zusätzliche Investitionen insbesondere in Zivil- und Bevölkerungsschutz, in Verkehrs-, Krankenhaus- und Energieinfrastruktur, in Bildung, Forschung und Digitalisierung genutzt werden, heißt es im Entwurf. 100 der 500 Milliarden Euro sind fest für den Klimaschutz eingeplant, weitere 100 Milliarden für Infrastrukturinvestitionen der Länder.

Die genaue Verteilung der Kreditmittel wird in einem Wirtschaftsplan festgelegt, der aber noch nicht vorliegt.

Ministerium: Kredite kein Grund zur Sorge

Die hohe Schuldensumme sieht das Finanzministerium laut Entwurf nicht als Problem. Zwar lasse sich der Schuldendienst noch nicht beziffern. Das Sondervermögen könne aber für deutliches Wirtschaftswachstum sorgen, wird von der Regierung argumentiert. Dieses Wachstum könne „die belastenden Effekte höherer Schuldenstände mittelfristig überkompensieren“. Konkret heißt es im Gesetzentwurf: „„Unter der Voraussetzung von höheren Wachstumsraten bleibt die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen auch bei einem höheren Schuldenstand gewahrt.“ Auch die Befürchtung, das Sondervermögen könne die Inflation anheizen, teilt das Ministerium nicht.

Der Topf soll eine Laufzeit von zwölf Jahren haben und Ende 2036 auslaufen. Nötig ist er laut Entwurf, weil die Infrastruktur in Deutschland in den nächsten zehn Jahren dringend modernisiert werden muss. Das sei so teuer, dass es aus dem normalen Haushalt nicht bezahlt werden könne.

EU plant offenbar flexibles Klimaziel für 2040

Quelle: Fotolia / bluedesign

KLIMASCHUTZ. Die Europäische Kommission will beim Klimaziel für 2040 offenbar auch internationale CO2-Gutschriften anrechnen lassen. Es handelt sich laut Reuters um eine Gegenleistung.

Die internationalen Zertifikate sollten den Druck auf die EU-Mitgliedstaaten zur Erreichung der Umweltziele verringern. Dies sagte EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra bei einem Treffen mit Vertretern der EU-Länder, wie die Nachrichtenagentur Reuters von mehreren Diplomaten erfuhr. Durch einen größeren Spielraum für die EU-Mitgliedstaaten bei der Umsetzung wolle die Brüsseler Behörde die Zustimmung der EU-Länder zum Ziel gewinnen, die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2040 im Vergleich zu 1990 um 90 Prozent zu verringern. Bisher sollten die Klimaziele der Staatengemeinschaft allein durch eigene Maßnahmen erreicht werden.

Der für den 2. Juli geplante Vorschlag sieht demnach vor, das 90-Prozent-Ziel mit Spielraum zu versehen, der die Anforderungen an die Industrie verringern könnte. Dazu gehöre die Festlegung eines Emissionssenkungsziels für die Industrie, das unter 90 Prozent liegt.

Hinzu komme die Möglichkeit, dass die EU-Mitgliedstaaten internationale CO2-Gutschriften aus Klimaprojekten im Ausland hinzukaufen können, um auf 90 Prozent zu kommen.

Ein Sprecher der Kommission lehnte gegenüber Reuters eine Stellungnahme zu den Plänen ab. Die EU-Kommission hatte zugesagt, die Klimaziele Europas nicht abzuschwächen. In den EU-Ländern aber nimmt die Kritik aus Sorgen um die Kosten für Unternehmen zu, die mit hohen Energiepreisen und drohenden US-Zöllen zu kämpfen haben.

Mit dem Vorschlag für mehr Flexibilität liegt die Kommission laut Reuters auf Linie der deutschen Regierungskoalition aus Union und SPD. Diese hat sich für das 90-Prozent-Ziel ausgesprochen, sofern die Länder internationale CO2-Gutschriften nutzen können, um bis zu 3 Prozentpunkte des Ziels zu erreichen. Die Kommission hat demnach ihren Vorschlag für das Klimaprogramm 2040 monatelang hinausgezögert, da sich die EU-Länder uneins sind: Finnland, die Niederlande und Dänemark gehörten zu den Befürwortern des 90-Prozent-Ziels, Italien und Tschechien zu den Gegnern.

Quelle: Shutterstock / sdf_qwe

Gazprom beerdigt stillschweigend Pläne in der Türkei

GAS. Der staatlich kontrollierte russische Konzern Gazprom hat seine Pläne für den Aufbau eines Gasverteilungszentrums („Hub“) in der Türkei stillschweigend auf Eis gelegt

„Intellinews“ berichtet unter Berufung auf Agenturberichte, Grundlage der Hub-Pläne von Gazprom sei die Positionierung der Türkei an den russischen Turkstream- und Blue-Stream-Pipelines durch das Schwarze Meer gewesen. Daher betrachtete Gazprom die Türkei als eine Option zur Wiederherstellung der verlorenen Gasmengen, die nach Europa geleitet werden.

Vor dem Einmarsch des Kremls in die Ukraine im Februar 2022 und der daraus resultierenden Abkehr der meisten europäischen Länder von russischen Gaslieferungen über Pipelines waren die europäischen Länder der größte Gasexportmarkt Russlands gewesen.

„Bloomberg“ zufolge kam Gazprom nach monatelangem Abwägen der Optionen jedoch zu dem Schluss, dass der Türkei-Plan nicht realisierbar sei. Die Arbeiten daran seien weitgehend zum Stillstand gekommen, berichtet die Agentur unter Berufung auf anonyme Quellen innerhalb des russischen Gas-Konzerns.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte erst im Oktober vorigen Jahres öffentlich das Potenzial des Türkei-Hubs hervorgehoben und den Plan befürwortet.

Eine Schwierigkeit bei dem Projekt besteht offenbar darin, dass es der Türkei an freien Kapazitäten für Exportpipelines in Richtung angrenzender Gateways nach Südeuropa, Griechenland und Bulgarien fehlt. Gleichzeitig ist Ankara nicht bereit, Gazprom die gemeinsame Vermarktung des Gases zu überlassen, was bedeutet, dass der russische Einfluss auf das Drehkreuz begrenzt wäre, so die Informationen aus Moskau.

Die Europäische Union treibt unterdessen einen Vorschlag voran, russische Gasimporte bis Ende 2027 vollständig zu boykottieren - obwohl sie Prognosen zufolge im laufenden Jahr mehr als 20 Milliarden Dollar mehr für russisches Gas und Rohstoffe ausgeben wird und damit mehr als für die ukrainische Militärhilfe.

Die Türkei hat den Ehrgeiz, ein Gasdrehkreuz zu schaffen, mit dessen Hilfe das Gas aus Ländern wie Russland, Aserbaidschan und Turkmenistan reexportiert werden könnte. Sogar iranisches Gas könnte eines Tages über ein solches Drehkreuz strömen, falls die USA dem derzeit mit Sanktionen belegten Iran den formellen Marktzutritt erlauben, während Flüssigerdgas (LNG) aus Katar, den USA, Algerien, Nigeria und anderen Anbietern für die Weiterleitung über das Drehkreuz regasifiziert werden könnte, da die Türkei über entsprechende LNG-Terminals verfügt.

Der Transport von Gas durch eine Pipeline von Katar über Syrien in die Türkei ist derzeit jedoch eine weit entfernte und möglicherweise nicht realisierbare Perspektive.

Die Türkei selbst ist arm an Öl und Gas.

Das 17. EU-Sanktionspaket gegen Russland, das am 20. Mai verabschiedet wurde, umfasst die bisher umfangreichsten Bemühungen der EU, Russlands Energieeinnahmen einzuschränken, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der sogenannten „Schattenflotte“ von Schiffen liegt, die von Moskau zur Umgehung bestehender Sanktionen eingesetzt werden.

Norges Bank ist bei RWE-Windprojekten eingestiegen

Quelle: E&M / Georg Eble

WINDKRAFT OFFSHORE. Mit jeweils 49 Prozent beteiligt sich die norwegische Zentralbank an zwei Offshore-Windparks vor der deutschen und der dänischen Küste.

Der Essener Energiekonzern RWE und die norwegische Norges Bank Investment Management (NBIM) haben ihre im März angekündigte Transaktion über den Anteilsverkauf zweier Offhore-Windprojekte (wir berichteten) abgeschlossen. Die norwegische Zentralbank hält damit nun jeweils 49 Prozent am „Nordseecluster“ und am Windpark „Thor“.

RWE behält mit 51 Prozent die Anteilsmehrheit und bleibt verantwortlich für den Bau und später den Betrieb der Offshore-Windparks. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt rund 1,4 Milliarden Euro, wie der börsennotierte Energiekonzern mitteilte.

Das Nordseecluster wird in zwei Phasen rund 50 Kilometer nördlich der Insel Juist errichtet: Die erste Phase, Nordseecluster A mit 660 MW, soll 2027 vollständig in Betrieb gehen. Die zweite Phase, Nordseecluster B, soll mit 900 MW 2029 ans Netz gehen. Insgesamt soll der Park dann ausreichend grünen Strom erzeugen, um rechnerisch 1,6 Millionen Haushalte in Deutschland zu versorgen.

Der Windpark „Thor“ entsteht rund 22 Kilometer vor der Westküste Jütlands. Nach seiner vollständigen Inbetriebnahme im Jahr 2027 soll er mit einer Gesamtkapazität von 1.080 MW rechnerisch den Strombedarf von mehr als einer Million dänischer Haushalte decken können.

Die Arbeiten am Nahwärmenetz in Bräunlingen sind gestartet. Quelle: Naturenergie Hochrhein

Naturenergie baut mit am Nahwärmenetz in Bräunlingen

WÄRME. Die Schwarzwald-Kommune Bräunlingen erhält ein Nahwärmenetz. Partner bei dem Vorhaben ist die Naturenergie Hochrhein AG. Der Bau soll bis 2030 abgeschlossen sein. Und die Kosten?

Die Stadt Bräunlingen setzt in Zukunft auf Nahwärme. Wie die Schwarzwald-Kommune und das kooperierende Unternehmen Naturenergie Hochrhein AG gemeinsam mitteilen, fiel der Startschuss für die Arbeiten am Leitungsnetz am 4. Juni.

Der Endausbau für die Altstadt und die umliegenden Gebiete soll 2030 erreicht sein. Im Zuge der Arbeiten haben Interessierte noch die Möglichkeit, sich an das Netz anschließen zu lassen. Dafür hat Naturenergie eine Unterseite im eigenen Webauftritt platziert, die auch Fakten zu allen weiteren elf Wärmeprojekten des Unternehmens bietet.

In der bereits errichteten Heizzentrale sollen perspektivisch erneuerbare Energieträger zum Einsatz kommen. Schon jetzt erhalten Grundschule und Stadthalle im Ort ihre Wärme von dort. Bereits bis zur kommenden Heizperiode sollen weitere Gebäude am Netz sein. Die Partner rechnen damit, nach Abschluss des Projekts insgesamt bis zu 6 Millionen kWh Wärmeenergie über die Leitungen absetzen zu können.

Auf Anfrage dieser Redaktion teilt ein Sprecher von Naturenergie mit, dass die Kooperationspartner zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit Investitionskosten von etwa 3,5 Millionen Euro kalkulieren. Naturenergie ist der deutsche Arm des deutsch-schweizerischen Energieversorgers, der früher den Namen Energiedienst (ED) trug. Als Teil der Naturenergie-Gruppe gehört das Unternehmen zum Karlsruher Konzern Energie Baden-Württemberg (EnBW).

Gut 6.000 Menschen leben in Bräunlingen, das dem Schwarzwald-Baar-Kreis angehört und in der Nähe von Donaueschingen liegt. Den Leitungsbau flankiert die Stadt mit weiteren Arbeiten am Stromnetz der Energieversorgung Südbaar (ESB) und am Breitbandnetz. Auch Wasserleitungen, Kanalsystem und Straßenbeleuchtung überholt die Kommune. Insgesamt nimmt sie dafür nach eigenen Angaben etwa 480.000 Euro in die Hand.

FEED-Studie für 600-MW-Elektrolyseur

Quelle: Shutterstock / Alexander Limbach

WASSERSTOFF. Thyssenkrupp Nucera darf eine große Wasserelektrolyse-Anlage in Europa planen.

Thyssenkrupp Nucera ist mit der Durchführung einer FEED-Studie (Front-End-Engineering und Design) für eine Wasserelektrolyse-Anlage mit einer Kapazität von 600 Megawatt in Europa beauftragt worden. Der namentlich nicht genannte Auftraggeber will den Wasserstoff den Angaben zufolge zur Versorgung von Industriekunden in der Schwerindustrie einsetzen.

Das S-Dax-Unternehmen will das Projekt gemeinsam mit dem Kunden weiterentwickeln und auf die Unterzeichnung eines EPF-Vertrags (Engineering, Procurement, Fabrication) hinarbeiten. Die Realisierung des Projekts steht unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung, die im kommenden Jahr getroffen werden könnte.

Quelle: Fotolia / vege

Gericht verpflichtet Senec zu Austausch bei PV-Speicher

RECHT. Die Prozessflut im Zusammenhang mit gedrosselten Solarspeichern des Herstellers Senec ist ungebrochen. Ein erstinstanzliches Urteil aus Ravensburg gibt nun der Kundenseite Recht.

Das Landgericht Ravensburg in Baden-Württemberg hat in einem weiteren Fall Recht gesprochen, in dem es um Mängel an einem PV-Speicher aus dem Hause Senec ging. Die erste Instanz verpflichtete den Hersteller demnach dazu, den Stromspeicher entweder zu reparieren oder durch gleichwertige Ersatzteile auszutauschen.

Die Kanzlei der Klägerin, Dr. Stoll & Sauer, sieht laut einer Mitteilung durch das Urteil das Recht von Verbrauchern auf eine dauerhaft funktionierende Speicherlösung gestärkt. Hintergrund dieser Klage war – wie auch in vielen weiteren Fällen – die Reaktion Senecs auf Brände und andere technische Probleme an Speichern im Frühjahr 2022.

Senec hatte seinerzeit vorsorglich die Leistung Tausender von PV-Stromspeichern gedrosselt oder die Anlagen gleich ganz abgeschaltet. Ob dies rechtens war oder dadurch erhebliche Sachmängel entstanden, ist derzeit Gegenstand von etlichen Gerichtsverfahren (wir berichteten). Verbraucher setzen sich dabei gegen die über einen längeren Zeitraum erfolgte Leistungsminderung zur Wehr.

Der Hersteller Senec aus Leipzig, seit 2018 vollständig unter dem Dach des Energiekonzerns Energie Baden-Württemberg (EnBW), betonte jüngst gegenüber dieser Redaktion, mit Betroffenen in der Regel außergerichtliche Einigung zu erzielen. Die mehreren Hundert Klagen, die bekannt sind, seien entsprechend „sehr gering“ in Relation zu den verbauten Systemen.

Ob das Urteil des Landgerichts Ravensburg vom 9. Mai (Aktenzeichen: 2 O 187/24) das letzte Wort in der vorliegenden Auseinandersetzung ist, bleibt abzuwarten. Denn Senec ruft nicht selten die Berufungsinstanz an. Diese Möglichkeit besteht natürlich auch jetzt.

Die Rechtsanwälte der Klägerin teilen derweil mit, dass Senec bereits eine Austausch-Lösung für den seinerzeit gedrosselten Speicher vom Typ „Senec Home 5.0 Li V2.1“ angeboten habe. Dazu habe das Gericht festgestellt, dass diese Zusage bindend sei. Ferner habe das Landgericht grundsätzlich auf die geltenden Garantiebedingungen verwiesen, die Senec verpflichteten, den Speicher wieder vollständig funktionsfähig zu machen oder auszutauschen.

Naturstrom-AG-Tochter bringt neue Aktien in Umlauf

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Mit frischem Kapital will Naturenergy neue Wind- und Solaranlagen umsetzen – und setzt dabei auf Beteiligung vieler Anleger.

Mit der angekündigten Kapitalerhöhung hat die „NaturEnergy GmbH & Co. KGaA“ ihr Eigenkapital auf rund 28 Millionen Euro erhöht. Die Tochter des Düsseldorfer Ökostromanbieters Naturstrom AG ist auf die Projektierung und den Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus Wind und Sonne spezialisiert. Mit dem Mittelzufluss will sie den Ausbau regenerativer Energieinfrastruktur in Deutschland vorantreiben.

Die Kapitalmaßnahme erfolgte in zwei Schritten, wie Naturenergy am 4. Juni bekannt gab: Zunächst konnten Ende 2024 bestehende Aktionäre neue Anteile zeichnen. In einer zweiten Phase zwischen Februar und Mai 2025 wurde das Angebot auf die breite Öffentlichkeit ausgeweitet. Insgesamt wurden 5,9 Millionen neue Stückaktien mit einem Nennwert von je 1 Euro ausgegeben.

Dadurch erhöhte sich das Eigenkapital des Unternehmens um 11,8 Millionen Euro auf nun 28 Millionen Euro. Die Zahl der Anteilseigner stieg auf etwa 2.000. Mit einem Anteil von 56 Prozent bleibt die Naturstrom AG Hauptgesellschafterin.

Geschäftsführer Jürgen Koppmann sieht die starke Beteiligung als Vertrauensbeweis: „Das Interesse an Geldanlagen in nachhaltige Energieprojekte ist weiter hoch.“ Die Möglichkeit zum Handel der Aktie solle künftig verbessert werden. Unter anderem sei eine Listung auf außerbörslichen (OTC-)Handelsplattformen für nachhaltige Kapitalanlagen wie der „Umweltfinanz“ geplant.

Dreistelliger MW-Bereich anvisiert

Für die kommenden Jahre plant Naturenergy Investitionen in eine dreistellige MW-Leistung. Neben neuen grünen Erzeugungsanlagen sollen Speicherlösungen und Umspannwerke realisiert werden, heißt es.

Ein erstes Projekt, das mit dem neuen Kapital unterstützt werden soll, ist bereits im Bau: In Neuenkirchen (Niedersachsen) entsteht derzeit der Windpark Bühnerbach. In Kooperation mit regionalen Partnerinnen und Partnern werden dort vier Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 18 MW errichtet.

NaturEnergy fungiert dabei als zentrale Projektierungs-, Betriebsführungs- und Technikservice-Gesellschaft innerhalb der Naturstrom-Gruppe. Neben der Planung und Errichtung von Wind- und Solaranlagen übernimmt das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf Dienstleistungen wie Betriebsführung, Wartung und Netzanbindung. Teilweise erfolgt die Umsetzung neuer Anlagen in Zusammenarbeit mit Bürgergesellschaften, um lokale Beteiligungsmodelle zu ermöglichen (wir berichteten).

Die MAN-Großmotoren heißen jetzt anders

Quelle: Fotolia / Ralf Urner

GASKRAFTWERKE. Vor einigen Jahren musste bereits der Name Diesel weichen. Nun wird auch die Bezeichnung MAN entfernt - ein weiteres Relikt aus der großen Zeit der Verbrennungsmotoren.

Der Augsburger Großmotoren-Hersteller MAN Energy Solutions hat sich von seinem historischen Namen getrennt und heißt künftig Everllence. Das Unternehmen, das weltweit 15.000 Mitarbeiter hat, begründete dies damit, dass man längst nicht mehr nur Motoren und Turbomaschinen baue, sondern auch Anbieter von Groß-Wärmepumpen und anderer klimafreundlicher Technik sei. „Das wollen wir mit unserem neuen Namen Everllence zum Ausdruck bringen“, sagte Vorstandschef Uwe Lauber.

Der Kunstname Everllence ist aus den englischsprachigen Begriffen „ever“ (immer) und „Excellence“ zusammengesetzt.

Somit wird auch der Unternehmenssitz künftig nicht mehr durch den Namen repräsentiert. Die Abkürzung MAN steht für die vor mehr als 100 Jahren gegründete Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg. Die Bezeichnung MAN bleibt aber durch den gleichnamigen Münchner Bus- und Lkw-Hersteller ein bekanntes Markenzeichen.

Mitentwickler des Dieselmotors ließ längst „Diesel“ verschwinden

Bereits vor einigen Jahren hatte Everllence den Namen Diesel aus der eigenen Bezeichnung getilgt - lange firmierte das Unternehmen zuvor als MAN Diesel & Turbo. Die Streichung geschah, obwohl die Augsburger zusammen mit Erfinder Rudolf Diesel Ende des 19. Jahrhunderts den ersten Dieselmotor der Welt bauten und somit eine wichtige Rolle bei der Verbreitung des Verbrennungsmotors im 20. Jahrhundert hatten. Doch der Name Diesel erschien dem Unternehmen 2018 nicht mehr zukunftsfähig.

Die Augsburger waren bislang insbesondere durch ihre Großmotoren für Frachtschiffe oder durch Motoren für Kraftwerke bekannt. In Zukunft will das Unternehmen verstärkt mit Wasserstofftechnik expandieren.

Das Unternehmen gehört zum VW Konzern. In der Vergangenheit gab es aber immer wieder Spekulationen, dass sich die Wolfsburger von der bayerischen Maschinenbautochter trennen könnten. Im Jahr 2020 war allerdings vereinbart worden, dass die Augsburger weitere vier Jahre bei VW bleiben. Nachdem diese Frist nun abgelaufen ist, gab es zuletzt erneut Medienberichte, wonach VW einen Verkauf prüfe.

Meyer Burgers Verwalter hegen leise Hoffnung auf Investoren

Den Standort Freiberg hatte Meyer Burger bereits 2024 geschlossen. Quelle: Meyer Burger

WIRTSCHAFT. Der angeschlagene Solarzellen-Hersteller Meyer Burger steht unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Die Verwalter wollen „möglichst viele“ der 600 Arbeitsplätze in Deutschland sichern.

Die vorläufigen Insolvenzverwalter der angeschlagenen Deutschland-Töchter von Meyer Burger hegen die Hoffnung auf eine Rettung durch Investoren. In einer Mitteilung sagen die Anwälte Lucas F. Flöther und Reinhard Klose, beide in führenden Positionen bei der Kanzlei Flöther & Wissing, dass der Einstieg von Geldgebern in einem Insolvenzverfahren „deutlich einfacher zu erreichen“ sei.

Lucas F. Flöther ist vom Amtsgericht Chemnitz als vorläufiger Verwalter für den Maschinenbau- und Technologie-Standort Meyer Burger (Germany) GmbH im sächsischen Hohenstein-Ernstthal nahe Chemnitz bestellt.

Reinhard Klose ist dies entsprechend für die Solarzellen-Fabrikation von Meyer Burger (Industries) GmbH im sachsen-anhaltinischen Bitterfeld-Wolfen und in Hohenstein-Ernstthal.

|

| Vorläufiger Insolvenzverwalter für Meyer Burger (Germany): Prof. Dr. Lucas F. Flöther. Quelle: Flöther & Wissing |

|

| Vorläufiger Insolvenzverwalter für Meyer Burger (Industries): Reinhard Klose. Quelle: Flöther & Wissing |

Die Investorensuche stehe ihrer Ansicht nach in einem Insolvenzverfahren unter besseren Vorzeichen, weil Interessierte die Geschäftsbetriebe ohne Altlasten übernehmen könnten.

Meyer Burger habe zuvor monatelang vergeblich um Investoren gebuhlt, um schließlich die Reißleine zu ziehen. Die Deutschland-Abteilungen von Meyer Burger hatten am 31. Mai bekannt gegeben, ein Insolvenzverfahren beantragt zu haben (wir berichteten).

Beide Unternehmen sollen während des vorläufigen Verfahrens ihren Geschäftsbetrieb fortführen, beschreibt Lucas F. Flöther die Zielsetzung. Die Standorte und „möglichst viele Arbeitsplätze“, so Reinhard Klose, sollten im Idealfall erhalten bleiben.

289 Menschen arbeiten aktuell für Meyer Burger (Germany), 332 für Meyer Burger (Industries). Sie erhalten kurzfristig aktuelle Informationen durch die vorläufigen Insolvenzverwalter. Über Insolvenzgeld sollen ihre Löhne und Gehälter drei Monate lang weiter fließen.

Neuer Chef-Lobbyist für die Gas- und Wasserstoffwirtschaft

Bengt Bergt. Quelle: Patrick Juncker

PERSONALIE. Ein ehemaliger Bundestagsabgeordneter der SPD ist neuer Leiter Public Affairs beim Gasverband in Berlin.

Bengt Bergt ist seit Juni neuer Leiter Public Affairs beim Verband „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft e. V.“. Der 43-Jährige sei für den „Dialog mit Politik, Behörden und gesellschaftlichen Akteuren verantwortlich“ und berichte direkt an Vorstand Timm Kehler, teilte der Verband mit.

Bergt soll die strategische Interessenvertretung des Verbandes verantworten. Er soll sich für „stabile, technologieoffene Rahmenbedingungen“ im Rahmen der Transformation des Energiesystems einsetzen sowie den Aufbau verlässlicher Allianzen mit Entscheidungsträgern aus Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft voranbringen.

Bergt ist technischer Redakteur und war nach Verbandsangaben langjähriger Manager in der Energieindustrie sowie im Maschinenbau. Berufliche Stationen waren unter anderem bei Bosch und dem Windkraftanlagen-Hersteller Nordex.

Der in Brandenburg geborene Bergt vertrat einen Wahlkreis in Schleswig-Holstein und war von 2021 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestags. Er hatte dort den Posten des stellvertretenden energiepolitischen Sprechers der SPD-Bundestagsfraktion inne.

In dieser Funktion sei er während der Energiekrise infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine mitverantwortlich für Fragen der Versorgungssicherheit gewesen, hieß es. Zudem erarbeitete er „ein erstes Konzept für eine Grüngasquote“. Seinen Wahlkreis verlor Bergt bei der Bundestagswahl 2025. Für einen Einzug in den Bundestag war er zudem zu weit hinten in der schleswig-holsteinischen SPD-Landesliste.

Wie der Verband weiter mitteilte, folgt Bergt auf Annegret-Claudine Agricola, die diese Funktion bis zu ihrem Tod im vergangenen Jahr innehatte.

Neuer CEO bei der Cursor Software AG

Jürgen Heidak. Quelle: Cursor

PERSONALIE. Firmengründer Thomas Rühl hat den Posten an der Führungsspitze des Software-Unternehmens abgegeben. Es wurde auf eine interne Lösung gesetzt.

Jürgen Heidak ist neuer CEO bei der Cursor Software AG. Der bisherige Chief Technology Officer bei Cursor rückt damit an die Spitze des Unternehmens. Er übernimmt den Posten von Thomas Rühl, so eine Unternehmensmitteilung. Gründer Thomas Rühl will ihr zufolge sein Amt bei der Hauptversammlung am 8. Juli 2025 übergeben.

Heidak ist seit rund 20 Jahren am technologischen Aufbau von Cursor beteiligt. Er trug früh zur Entwicklung der Grundlagen für die heutigen CRM-Lösungen „Cursor-CRM“, „EVI“ und „TINA“ bei. Seit 2017 ist er Mitglied des Vorstands und wirkt an der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens mit. „Unser Kernmarkt Energie befindet sich im Umbruch – Digitalisierung, neue Anforderungen und ein steigender Wettbewerbsdruck erfordern entsprechende Anpassungen“, so Heidak.

Das Unternehmen aus Gießen (Hessen) sieht sich mit seiner Software als zentrale Geschäftsprozess-Plattform für Vertrieb, Marketing und Kundenservice. Zielgruppen sind besonders Energieunternehmen (Vertrieb und Netz), Dienstleister, vor allem Facility Management, sowie die Finanzbranche.

CO2-Ausstoß in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland seit 1990 und stellt sie den Klimazielen gegenüber. Bis 2024 wurden demnach die Emissionen um 48,2 Prozent gegenüber 1990 reduziert. Das Klimaschutzgesetz sieht eine Reduktion um 65 Prozent bis 2030 vor. Projektionen gehen von einer Minderung um 63 Prozent aus, sofern die Klimapolitik konsequent fortgeführt wird. Die Grafik verdeutlicht jedoch eine größere Klimaschutzlücke, da sie auf einer linearen Fortschreibung der bisherigen durchschnittlichen jährlichen Emissionsminderung basiert. Das Erreichen der Klimaziele hängt somit maßgeblich von zusätzlichen politischen Maßnahmen ab. Die Agentur für Erneuerbare Energie hat die Grafik nach Angaben des Umweltbundesamtes erstellt.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

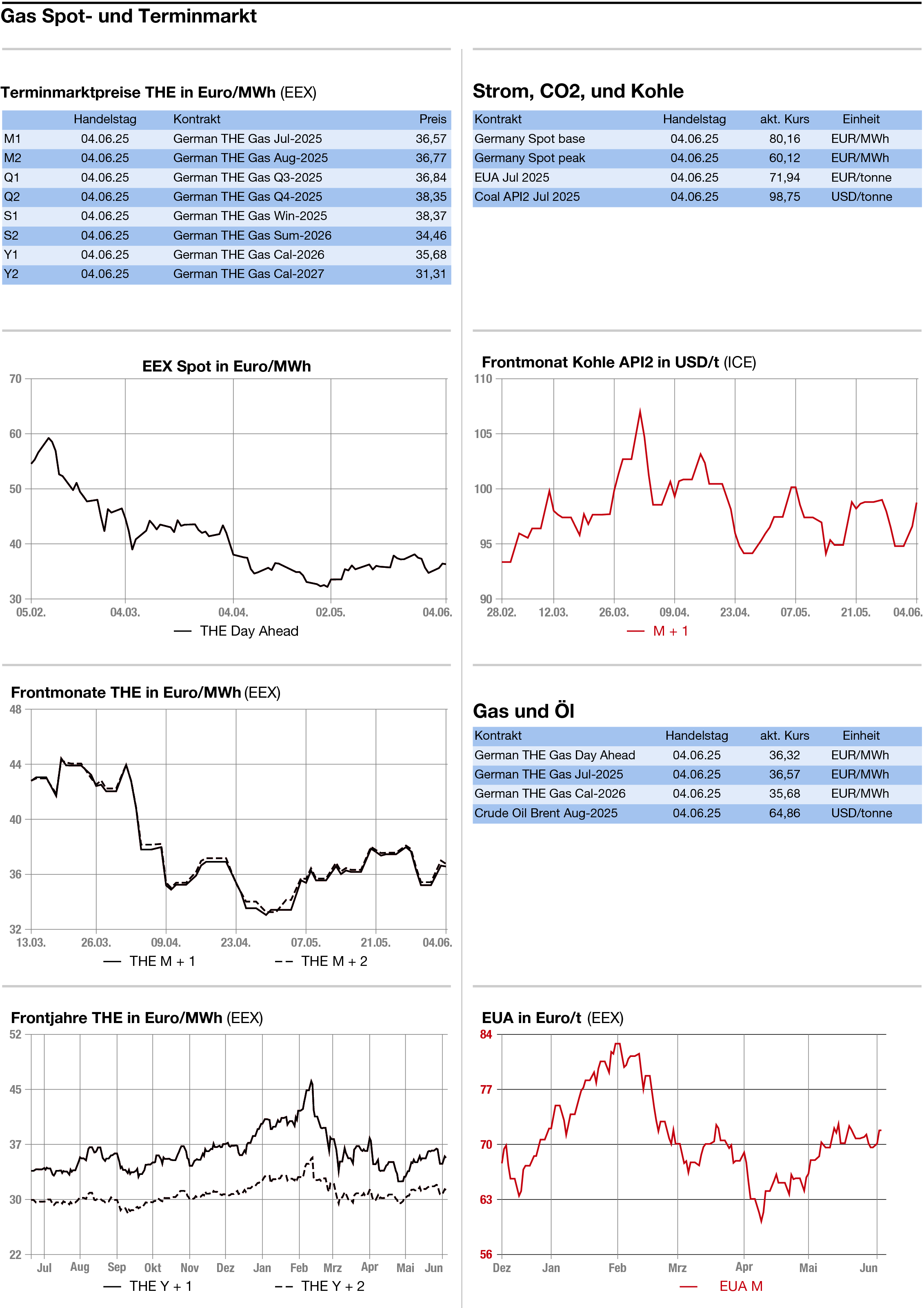

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiepreise überwiegend fester, wenn auch wenig spektakulär

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

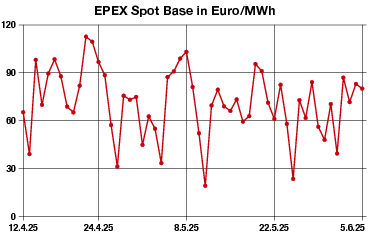

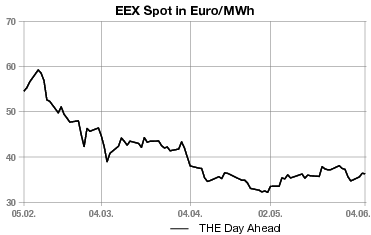

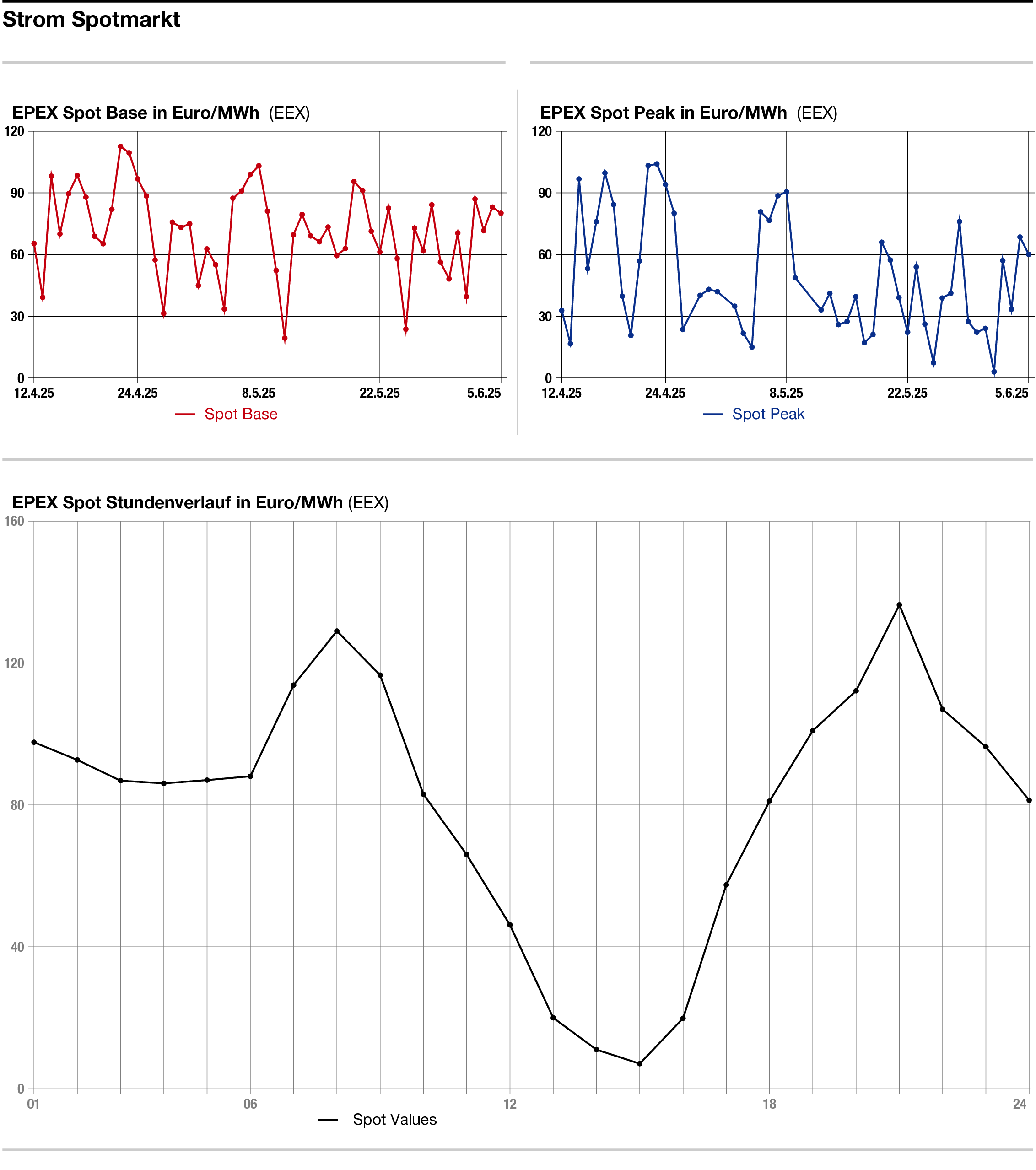

Überwiegend etwas fester, wenn auch wenig spektakulär, haben sich die Energiepreise am Mittwoch präsentiert. Wegen des hohen Maßes an Unsicherheit an den Märkten dürften sich viele Anleger zurückhalten. Auf Donnerstag ist die nächste EZB-Sitzung terminiert. Die Märkte haben eine Zinssenkung eingepreist, doch richten sie ihr Augenmerk auf die Kommentare der Notenbank zum geldpolitischen Umfeld. Unklar ist zudem die US-Strategie in Bezug auf die Zollstreitigkeiten mit China und der EU. Auch die Konflikte der USA mit Iran und mögliche Sanktionen gegen Russland könnten insbesondere die Öl- und Gaspreise in die ein- oder andere Richtung treiben. Das erratische Gebaren des US-Präsidenten, das die Märkte so lange in Aufregung versetzt hat, könnte letztlich dazu führen, sie zu lähmen.

Strom: Etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt, der damit die Tendenz an den Märkten für CO2 und Gas aufnahm. Der Day-ahead allerdings verlor 3,00 auf 80,25 Euro je Megawattstunde im Base. Für den Peak ergab sich ein Abschlag von 8,25 auf 60,50 Euro je Megawattstunde. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 80,16 Euro in der Grundlast und 60,12 Euro in der Spitzenlast.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den Donnerstag eine Erneuerbaren-Einspeisung von 25,1 Gigawatt nach 25,7 Gigawatt am Berichtstag. Andere Wetterdienste rechnen jedoch im Vergleich zum Berichtstag für den Donnerstag mit etwas höheren Beiträgen von Wind und Solar. An den Tagen danach ist mit mehr Erneuerbarenstrom und entsprechend schwachen Preisen am kurzen Ende zu rechnen. Der Freitag wird mit 38 Gigawatt erwartet, der Pfingstsonntag gar mit gut 40 Gigawatt.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr um 1,08 auf 88,26 Euro.

CO2: Etwas fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch im Verbund mit Gas und Strom präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.30 Uhr mit einem Aufschlag von 0,51 auf 73,11 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,57 Euro, das Tief bei 72,22 Euro. Damit bleibt der Dec 25 in seiner etablierten Spanne zwischen 70 und 75 Euro.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 72,21 Euro, dann bei 71,85 Euro und 71,49 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 75,02 Euro, 76,35 Euro und 84,44 Euro ausgemacht.

Erdgas: In enger Bandbreite fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat Juli am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.24 Uhr 0,475 auf 36,300 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,025 auf 36,900 Euro je Megawattstunde nach oben.

Marktbeobachter sehen Gas durch die geopolitische Unruhe in Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg und dem Iran etwas unterstützt. Hinzu kommen Besorgnisse wegen des schleppenden Tempos der Einspeicherungen.

Der Gasflow aus Norwegen beträgt für den Berichtstag 299,1 Millionen Kubikmeter. Das ist nur unwesentlich mehr als die 296,9 Millionen Kubikmeter, die für den Vortag registriert worden waren. Annähernd neutral dürften sich die kurzfristigen Wetteraussichten auf den Gasmarkt auswirken. Zwar sorgt die kühle Witterung für erhöhte Heating Degree Days für den Berichtstag von 26,1 gegenüber 16,9 im Saisondurchschnitt, doch dürfte das für die kommenden Tage prognostizierte hohe Windaufkommen den Einsatz fossiler Energieträger wie Gas und Kohle limitieren.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: