6. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Resilienz für Energieinfrastrukturen braucht Taten

INSIDE EU ENERGIE: Eurelectric schließt Huawei aus

NORDRHEIN-WESTFALEN: LEE-Geschäftsführer widerspricht Reiches Kraftwerksplänen

NORDRHEIN-WESTFALEN: Mehr Geothermie für NRW angestrebt

WASSERSTOFF: Leitungsprojekt in Oberösterreich mit Rechtshindernissen

HANDEL & MARKT

INDUSTRIE: Salzgitter schreibt Solar-PPA und Speicher aus

HANDEL: EEX will Liquidität am nordischen Strommarkt stärken

STUDIE: Mehr Flexibilität für die Energiewende

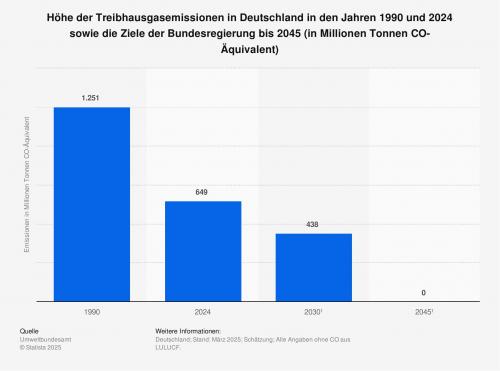

STATISTIK DES TAGES: Treibhausgas-Emissionen und -Ziele in Deutschland

TECHNIK

STROMSPEICHER: Batteriespeicher mit über 100 MW Leistung nun offiziell am Netz

STUDIEN: Regierung fördert Fossile nach wir vor mit Milliardensummen

STROMSPEICHER: 40 Millionen Euro für flexibles Netzmanagement

GEOTHERMIE: 500 Wohnungen und kalte Nahwärme für Bayreuth

UNTERNEHMEN

PHOTOVOLTAIK: Stadtwerke München ernten die Sonne von Anzing

PERSONALIE: Lörrachs Stadtwerke-Spitze bald wieder komplett

PERSONALIE: Orlen ernennt neuen Deutschlandchef

PERSONALIE: Catrin Jung steigt zur Windchefin bei Vattenfall auf

TOP-THEMA

Politischer Rückhalt und Finanzierung gesucht

Quelle: Shutterstock

WäRME.

Auf dem BDEW-Kongress in Berlin war die Wärmewende ein zentrales Thema. Die Unternehmen wünschen sich mehr politischen Rückhalt dafür und brauchen bessere Finanzierungsbedingungen.

Die Kommunen und Energieunternehmen stecken bereits tief in den Planungen für die Wärmewende vor Ort. Wie groß der Handlungsdruck dabei ist, wurde beim Kongress des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) in Berlin deutlich. In einer Diskussionsrunde zur Finanzierung und Planung der Wärmewende nannten Vertreter von Stadtwerken, Beratungshäusern und Finanzinstituten fehlende Planungssicherheit, schwierige Förderbedingungen und unsichere gesetzliche Rahmen als zentrale Herausforderungen.

Andreas Reinhardt, Geschäftsführer der Stadtwerke Lutherstadt Wittenberg (Sachsen-Anhalt), kritisierte, dass die Förderbedingungen für den Ausbau der Fernwärme nicht auf die Realität vor Ort abgestimmt seien. „Wir müssen die Förderung mit der kommunalen Wärmeplanung und dem Gebäudeenergiegesetz abgleichen“, forderte Reinhardt. In seiner Stadt habe man gute Erfahrungen mit Bürgerbeteiligungsmodellen bei Photovoltaik gemacht, derzeit fehle aber das Kapital, da sich der Kapitalmarkt verändert habe. „Wir bekommen am Markt derzeit nur Kredite mit sieben Prozent Zinsen – staatliche oder kommunale Bürgschaften würden helfen“, sagte Reinhardt.

Kritik an unklarer Ausstiegspolitik für Erdgas

Für die Akzeptanz der Wärmewende dürften kommunale Liegenschaften beim Fernwärmeanschluss nicht mit Ausnahmen ausgeschlossen werden. Zudem sollten in Fernwärmeanschlussgebieten keine Einzelvorhaben beispielsweise mit Wärmepumpen staatlich gefördert werden, appellierte Reinhardt. Zugleich warnte er vor den Folgen einer drohenden Deindustrialisierung: „Wenn die Industrie abwandert, verlieren wir nicht nur Abnehmer, sondern auch Produzenten von Energie.“ Die Bundesregierung müsse deshalb zügig für niedrigere Energiekosten sorgen und der Bundesnetzagentur klare Vorgaben machen, damit Energieversorger wirtschaftlich planen könnten.

Die politische Gemengelage sorge jedoch für wachsende Spannungen vor Ort. „Wir müssen die Folgen der Politik in den Kommunen aushalten. Bürgerversammlungen machen wir nur noch mit Security“, berichtete Pins. Andreas Langer, Partner im Bereich Energy, Ressources and Industrials beim Beratungsunternehmen Deloitte, forderte den Gesetzgeber auf, den Gasnetzausstieg konkret zu regeln. Bisher gelte nur das Kriterium der Unwirtschaftlichkeit, das schwer nachzuweisen sei.

Er empfiehlt Kommunen, zunächst sogenannte No-Regret-Maßnahmen umzusetzen – also Investitionen, die sich unabhängig von künftigen Entwicklungen lohnen. Um die Finanzierung zu erleichtern, rät Langer zur Gründung eigenständiger Projektgesellschaften: „Das schafft klare Strukturen und begrenzte Risiken – beides ist wichtig für Kapitalgeber.“

|

| Das Panel auf dem BDEW-Kongress (von links): Andreas Langer (Deloitte), Niklas Wiegand (Engie), Ingrid Spletter-Weiß (Nord/LB), Georg Pins (SW Mannheim), Andreas Reinhardt (SW Wittenberg) und Moderator Lars Grothe (BDEW) Quelle: E&M / Susanne Harmsen |

Niklas Wiegand, Geschäftsführer der Engie Deutschland, warnte davor, bei der Planung an Stadtgrenzen stehenzubleiben. „Wir müssen regionale Potenziale nutzen – aus Industrie, Landwirtschaft, Gewerbe.“ Engie errichte derzeit in Tettnang im Bodenseekreis ein Nahwärmenetz mit Biomasse gemeinsam mit einem kommunalen Projektpartner (dem Regionalwerk Bodensee GmbH & Co. KG, die Redaktion).

Kooperationen mit spezialisierten Ingenieurbüros und externen Experten seien ebenfalls sinnvoll, weil nicht jedes Unternehmen alle Kompetenzen selbst vorhalten könne. Wiegand wies zudem auf die steigenden Kosten fossiler Energieträger hin: „Klimaschutz ist kein Gutmenschentum, sondern notwendig, damit die Menschen auch morgen noch ihre Wohnung beheizen können.“ Das solle auch die Politik öfter betonen, riet er.

Ingrid Spletter-Weiß, Vorständin der Norddeutschen Landesbank (Nord/LB in Hannover), mahnte, dass die Finanzierung der Wärmewende einen langen Atem erfordere. „Der Return on Invest kommt erst nach vielen Jahren.“ Investitionen seien zuletzt ins Stocken geraten, weil in der Schlussphase der Ampelkoalition niemand wusste, wie es weitergeht.

Die Finanzierungsmöglichkeiten kommunaler Unternehmen hingen stark vom Eigenkapital und der Verschuldung ihrer Kommune ab. Sie empfahl, gezielt nach Investoren zu suchen, die diese Bedingungen verstehen. Damit Stadtwerke ihre Projekte stemmen könnten, brauche es laut Spletter-Weiß spezifische Ratingmodelle und angepasste Finanzvorgaben für die Wärmewende. Einig waren sich die Teilnehmenden darin, dass ohne klare gesetzliche Vorgaben und eine verlässliche Förderung die Wärmewende in den Kommunen ins Stocken geraten wird.

Quelle: BDEW

Resilienz für Energieinfrastrukturen braucht Taten

POLITIK. Auf einem Panel des BDEW-Kongresses stand die Sicherung der Energieversorgung gegen Angriffe aller Art im Fokus. Mehr Zusammenarbeit ziviler und militärischer Experten ist dafür nötig.

Die Sicherung der Energieversorgung hängt nicht nur von Stromerzeugung und Netzausbau ab. Zunehmend leidet auch ihre Infrastruktur unter Angriffen, stellte eine Diskussionsrunde auf dem Berliner BDEW-Kongress fest. Die aktuelle Bedrohungslage der deutschen Energieversorgung umriss Generalleutnant Andre Bodemann, Stellvertreter des Befehlshabers im Operativen Führungskommando der Bundeswehr.

„Wir sind in einer hybriden Phase, nicht mehr im Frieden, aber auch nicht im Krieg“, sagte er. Spionage und Sabotage nähmen deutlich zu, möglicherweise auch die gesteuerte Einwanderung von Agenten. „Das Problem für die Bundeswehr ist, dass noch die Gesetze des Friedens gelten“, sagte Bodemann. Innere und äußere Sicherheit seien aber längst nicht mehr so scharf getrennt, wie im Gesetz vorgesehen.

„Durch Deutschlands zentrale Lage in Europa sind wir ein zentrales Ziel solcher Angriffe und wir wären ein Aufmarschgebiet für Nato-Truppen zur Abschreckung eines Angriffs“, sagte Bodemann. Gerade Energieunternehmen seien bereits Opfer von Angriffen: Ausspähung mit Drohnen, Kabeldiebstahl und Cyberattacken nehmen zu. Durch Desinformation werde versucht, die EU-Bevölkerung gegen ihre Regierungen aufzuhetzen. Russland rüste massiv auf, nicht nur gegen die Ukraine, berichteten Nachrichtendienste.

Bessere Vorbereitung notwendig

„Wir müssen ins Machen kommen, um uns besser zu schützen“, appellierte Bodemann. Die Politik müsste gesetzliche Möglichkeiten zur Abwehr einrichten und die Energieunternehmen sich beispielsweise mit technischen Mitteln schützen. Daher werde es einen „Drone-Day“ geben, bei dem die Abwehr von Drohnen geprobt wird. Polizei und Bundeswehr kämen im Zweifelsfall zu spät, begründete der Generalleutnant die Notwendigkeit für die Unternehmen, eigene Abwehr zu errichten.

Thomas Werner, Geschäftsführer DNV Energy Systems Germany zur IT-Sicherheit konstatierte, dass das Thema inzwischen in den Unternehmen angekommen sei. Allerdings fehle es oft an personeller Ausstattung und regelmäßigen Schulungen des gesamten Personals, um sich genügend gegen Cyber-Angriffe zu wappnen, kritisierte er.

„Handeln durch Training“, empfahl er Unternehmen, um für den Ernstfall die Partner und nötigen Aktionen zu kennen. Es sei nur eine Frage der Zeit, dass ein Angriff erfolge. Bewusstsein für Bedrohungen müsse durch Wissen um die richtigen Prozesse und das Handeln im Ernstfall ergänzt werden, sagte Werner. Mittel mit wenigen Euro Kosten könnten Anlagen mit Milliardenwert zerstören oder unbrauchbar machen.

|

| Das Resilienzforum auf dem BDEW-Kongress (von links): Moderator Mathias Böswetter (BDEW), Generalleutnant Andre Bodemann, Dirk Biermann (50 Hertz), Thomas Werner (Geschäftsführer DNV), Jürgen Reinert (SMA Solar Technology), Dirk Güsewell (EnBW) Quelle: E&M / Susanne Harmsen |

Anlagensicherheit fängt beim Lieferanten an

Für die EnBW nahm Dirk Güsewell, COO Systemkritische Infrastruktur und Kunden, an der Diskussion teil. Er wünschte sich bundesweit einheitliche Vorschriften und Krisenpläne auch für kleinere Unternehmen. Seine Mitarbeitenden seien bereits sehr gut, bei Störfällen zu improvisieren. Auch hier komme es darauf an, ihnen Entscheidungsmöglichkeiten und Kompetenzen einzuräumen. Deshalb sei dies bereits Teil der Ausbildung im Unternehmen.

Jürgen Reinert, Vorsitzender des Vorstands der SMA Solar Technology, regte an, auch bei Geräten und Ausrüstungen höhere Sicherheitsmaßstäbe anzulegen. So sei es in Skandinavien nicht mehr erlaubt, in Anlagen mit über 100 kV Leistung chinesische Technik zu verbauen. Er unterstrich auch die Forderung der Bundeswirtschaftsministerin vom Vortag, für wichtige Teile des Energiesystems alternative Lieferketten aufzubauen, um kein „Klumpenrisiko“ zu bekommen.

Der Ukrainekrieg habe bewiesen, dass die Energieversorgung in Sabotage und kriegerischen Handlungen ein zentrales Ziel ist. Da sie die Grundlage einer modernen Gesellschaft ist, muss sie besser geschützt werden, so das Fazit des Podiums.

Eurelectric schließt Huawei aus

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Die Sicherheit der Infrastruktur hat in Krisenzeiten einen hohen Stellenwert. Die Elektrizitätswirtschaft beendet die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Technologiekonzern Huawei.

Es kommt nicht oft vor, dass hohe Beamte der NATO auf Veranstaltungen der Elektrizitätswirtschaft das Wort ergreifen. Dass der stellvertretende Generalsekretär des Bündnisses, Jean-Charles Ellermann-Kingombe, auf der Jahrestagung des Dachverbandes Eurelectric eine große Bühne erhält, ist ein unübersehbares Zeichen, dass Versorgungssicherheit für die Branche eine neue Dimension bekommen hat. Neben dem Umbau der Erzeugung, dem Ausbau der Netze und der Zuverlässigkeit des gesamten Systems geht es inzwischen auch um den Schutz der Infrastruktur. Für den neuen Präsidenten von Eurelectric, Markus Rauramo, hat die Sicherheit der Stromversorgung in allen Dimensionen deswegen hohe Priorität. Man wehre sich schon lange gegen Cyberangriffe, gegen Spionage und Sabotage, müsse sich jetzt aber auch auf physische Angriffe auf das Netz vorbereiten. „Wir lernen zurzeit viel von der Ukraine“, sagt Rauramo, der auch Chef des finnischen Versorgers Fortum ist.

Um mit den neuen Gefahren umzugehen, müsse die Branche enger mit den Behörden zusammenarbeiten. Abstand möchte man dagegen vom chinesischen Staatskonzern Huawei gewinnen. Man habe die Partnerschaft mit den Chinesen beendet, sagt der Präsident von Eurelectric. Zur Begründung verweist der Verband auf den Verdacht, Huawei-Mitarbeiter hätten Abgeordnete des Europäischen Parlamentes bestochen. In Brüssel versucht man den Eindruck zu vermitteln, die Partnerschaft sei ohnehin nicht sehr eng gewesen.

KI-Lösungen im Blick

Neue Risiken für die Versorgungssicherheit bringe jedoch auch die Energiewende. Es sei klar, dass ein System mit tausenden Erzeugern, die nur teilweise steuerbar sind, schwieriger zu managen sei. Ein integriertes Netz sei zwar effizienter, aber auch anfälliger, sagt Rauramo. Der Finne setzt hier Hoffnung auf die künstliche Intelligenz. Es sei gut vorstellbar, dass ein komplexeres System von KI-Lösungen besser optimiert werden könne. Auch wenn damit möglicherweise neue Risiken verbunden wären.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Voraussetzung sei eine weitgehende Digitalisierung der Netze. Bei Eurelectric ist man auch deswegen nicht glücklich darüber, dass die Spanier bei der Diagnose des Blackouts Ende April keine Fortschritte machen. Der Netzbetreiber Red Electrica halte die Daten über den fraglichen Zeitraum weiter unter Verschluss, heißt es in Brüssel. Über das Motiv der Spanier will man nicht spekulieren. Manche vermuten jedoch, dass die Regierung, Erzeuger und Netzbetreiber hinter den Kulissen versuchen, sich gegenseitig den schwarzen Peter zuzuschieben. Dabei gehe es auch um hohe Forderungen auf Schadenersatz, die gegen die beteiligten Netzbetreiber geltend gemacht würden.

Elektrifizierung der Industrie beschleunigen

Unabhängig von den höheren Risiken, mit denen die Branche umgehen muss, steht die Elektrizitätswirtschaft weiter vor der Herausforderung, nicht nur die Stromerzeugung zu dekarbonisieren, sondern fossile Brennstoffe auch in den privaten Haushalten und in der Industrie zu ersetzen. Aber die Elektrifizierung kommt nur schleppend voran. Das Narrativ, mit der Elektrifizierung könnten die Europäer die fossilen Energien verdrängen und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhalten oder sogar verbessern, verliert an Überzeugungskraft. Die Stromlobby hat deswegen untersuchen lassen, wie der Einsatz von Strom in der Industrie beschleunigt werden kann.

Danach können Branchen, die mit niedrigen oder mittleren Temperaturen arbeiten, ihre Prozesse in den kommenden Jahren elektrifizieren und trotzdem wettbewerbsfähig bleiben. In Sektoren wie der Herstellung von Batterien, die Strom besonders effizient einsetzen, sei das schon heute der Fall. Zur Begründung verweist die Studie von Eurelectric unter anderem auf sinkenden Kosten. Nicht nur Solarzellen und -module seien billiger geworden, auch Wärmepumpen würden günstiger, bis 2030 noch einmal um 20 bis 40 Prozent (Netzkosten wurden in der Studie nicht berücksichtigt).

Damit die Industrie den billigen Ökostrom auch nutzen kann, setzt die Stromlobby vor allem auf langfristige Verträge, sogenannte PPA (Power Purchase Agreements). In Branchen, die mit hohen Temperaturen arbeiten (Keramik, Zement, Chemie) wäre Strom auch dann keine wettbewerbsfähige Alternative. Um die Industrie zu elektrifizieren und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu erhalten, müsse deswegen auch über Finanzhilfen nachgedacht werden. Dabei gehe es nicht nur um die Förderung von Investitionen, sondern auch um die laufenden Kosten dieser industriellen Prozesse.

Die PPA zwischen der Industrie und der Elektrizitätswirtschaft sollen nach den Vorstellungen von Eurelectric durch sogenannte CCfD(Carbon Contracts for Difference) abgesichert werden. Sie sollen die beteiligten Unternehmen gegen Schwankungen des CO2-Preises und der fossilen Brennstoffe absichern. Bei den Vergleichen zwischen fossilen und elektrischen Lösungen rechnet der Verband mit einem CO2-Preis von 130 Euro. Das ist fast doppelt so viel, wie gegenwärtig bezahlt wird. Auch für Risiken, die durch Schwankungen des Gaspreises entstünden, würden sich keine Investoren finden. Ohne Absicherung gegen volatile Gas- und Kohlenstoffpreise sei es deswegen unmöglich, Investitionen zur Elektrifizierung der Industrie zu finanzieren.

LEE-Geschäftsführer widerspricht Reiches Kraftwerksplänen

Vorstand und Geschäftsführung des LEE NRW. Quelle: LEE NRW

NORDRHEIN-WESTFALEN. Zum Amtsantritt gleich auf Konfrontationskurs zur neuen Bundesenergieministerin: Erneuerbaren-Lobbyist Christian Vossler aus NRW widerspricht den Berliner Gaskraftwerksplänen vehement.

Die Energiewende bekomme aktuell so viel Gegenwind wie schon lange nicht mehr, sagt Christian Vossler. In diesen raueren Zeiten hat er Anfang Juni sein neues Amt als Geschäftsführer des Landesverbands Erneuerbare Energien in Nordrhein-Westfalen (LEE NRW) angetreten. Warum er sich dennoch an der rechten Stelle wähnt, beschreibt er im Exklusiv-Interview mit E&M.

Ein gutes Jahrzehnt war der heute 46-Jährige bei der Industrie- und Handelskammer Köln als Referatsleiter für Energie- und Klimathemen zuständig. Der Wechsel in die LEE-Geschäftsstelle nach Düsseldorf lasse ihn „noch besser an konstruktiven Lösungen“ in seinem Themengebiet mitarbeiten, sagt er.

Und eine Adressatin hat er klar vor Augen: Katherina Reiche, die neue Bundesministerin für Wirtschaft und Energie. Christian Vossler ist es ein Dorn im Auge, dass die CDU-Politikerin gleich eine Kapazität von 20.000 MW an neuen Gaskraftwerken aufbauen will. „Das ist ein zu großer fossiler Pflock“, sagt er, „so viel benötigen wir nicht, weil wir alternative Möglichkeiten dadurch verlangsamen.“

|

| Geschäftsführer Christian Vossler. Quelle: LEE NRW / Jochen Tack |

Ansprechpartner für 353 Mitgliedsunternehmen

Die deutsche Energiewende benötige vielmehr ein steuerbares und dezentrales System, das Dunkelflauten – also die gleichzeitige Abwesenheit von Wind und Sonne für die Energieproduktion – wirksam überbrückt. Seiner Ansicht nach könne dies auf Biomasse- und Biogaskraftwerken basieren, im Verbund mit BHKW- und KWK-Anlagen. „Auch erleben wir gerade bei Batteriespeichern einen enormen Fortschritt, der es uns erlaubt, den Strombedarf bald über Tage zu decken.“ Also werde der LEE NRW Ministerin Reiche aufzeigen, dass die Erneuerbaren „eine sichere und wettbewerbsfähige Energieversorgung“ gewährleisten können.

Neben der Ausrichtung der aktuellen Politik im Bund sorgt den Geschäftsführer der Rechtsruck in der Gesellschaft, der eine überholt geglaubte Abneigung gegen Erneuerbaren-Projekte aufflammen lasse. Neben der „auf Fakten basierenden“ Überzeugungsarbeit sei es in diesem Zusammenhang wichtig, dass die Energiewende Versorgungssicherheit mit niedrigen Preisen für Verbraucher und Gewerbe garantiere.

Christian Vossler führt in der Geschäftsstelle ein Team von Fachleuten, die die Interessen von aktuell 353 Mitgliedsunternehmen in NRW vertreten. Der aus Leverkusen stammende und in Bergisch-Gladbach lebende Funktionär will nicht nur Ansprechpartner nach innen sein, sondern mit dem Verband weiter politisch Einfluss nehmen. Da sieht er sich auf einer Wellenlänge mit dem Vorstand des 2009 gegründeten LEE NRW, der traditionell ehrenamtlich wirkt und an dessen Spitze derzeit der ehemalige Arnsberger Regierungspräsident Hans-Josef Vogel steht.

In der nächsten Zeit will er im Team verstärkt darauf hinweisen, dass es an einer Strategie für Speicher und Biomasse-Kraftwerke fehle. Gehör finden müsse der LEE NRW sowohl im Bund als auch im Land. Zwischen Rhein und Weser habe die seit 2022 regierende schwarz-grüne Koalition „die Kurve in der Energiewende gut hinbekommen“, sagt Christian Vossler, der anders als sein Vorgänger Christian Mildenberger (CDU) über kein Parteibuch verfügt.

Vor der Kommunalwahl viel Überzeugungsarbeit für die Energiewende

Mit CDU und Grünen im Land hatte der Verband zuletzt einen heftigen Streit ausgetragen, weil NRW über eine Bundesratsinitiative ein Bundesgesetz mitinitiiert hatte. Dies erlaubt es den Ländern und den jeweiligen Behörden, Genehmigungsanträge für Windenergieanlagen auszusetzen und abzulehnen, wenn die Projekte nicht zu den gerade entstehenden Regionalplänen für den gesteuerten Ausbau passen. „Wir müssen nicht immer die selbe Meinung vertreten, um weiterhin der – aus meiner Wahrnehmung – wichtige Partner der Landesregierung zu sein“, sagt Christian Vossler heute.

Mehr als 1.000 Anträge auf Turbinen könnte das neue Gesetz am Ende in den Wind geschossen haben. Für Christian Vossler kein Grund, Trübsal zu blasen. „Kommunen können immer noch Anlagen außerhalb der Regionalpläne erlauben, wenn sie die isolierte Positivplanung nutzen“, sagt er. Daher sei es wichtig, dass der LEE NRW weiter die guten Kontakte bis hinunter auf Gemeindeebene pflege. Gerade mit Blick auf die im September anstehenden Kommunalwahlen: „Wir werden weiter vor Ort viel Überzeugungsarbeit leisten, um für die Vorteile des Erneuerbaren-Ausbaus zu werben“, sagt Christian Vossler. Die liegen seiner Ansicht nach eben auch in der Wertschöpfung und in finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten der Kommunen.

Windenergie ist zwar eine starke Säule, ein „Windenergie-Verband“ sei der LEE NRW dadurch aber nicht, betont Christian Vossler. Silodenken halte er für unangebracht, es gehe um das Zusammenspiel der verschiedenen Erneuerbaren.

Mehr Geothermie für NRW angestrebt

Quelle: Fotolia / vege

NORDRHEIN-WESTFALEN. Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt mit mehr Geld die Geothermie und Wärmekonzepte in Quartieren.

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat das Förderprogramm „progres.nrw – Klimaschutztechnik“ überarbeitet und mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet. Besonders sollen Bürger finanziell unterstützt werden, die eine Wärmepumpe mit Erdwärmenutzung anschaffen, heißt es dazu vom Landeswirtschaftsministerium aus Düsseldorf.

Angestrebt wird die deutliche Ausweitung der oberflächennahen Geothermie. Für Erdwärmebohrungen erhalten Bauherren künftig einen Zuschuss von 35 Euro pro Bohrmeter bei Neubauten – bislang waren es lediglich fünf Euro. Bei Bestandsbauten steigt die Förderung von zehn auf 50 Euro pro Bohrmeter.

Auch die Installation von Erdwärmekollektoren wird stärker bezuschusst. Damit will das Land die Nutzung dieser vergleichsweise konstant verfügbaren erneuerbaren Energieform attraktiver machen.

Neben den Änderungen bei der Geothermie, hat das Land zwei neue Förderbausteine eingeführt. Mit der „Bildungsprämie Kommunale Wärmeplanung“ werden kommunale Beschäftigte dabei unterstützt, ihre Kompetenzen im Bereich der strategischen Wärmeplanung zu erweitern. Diese Maßnahme soll es Kommunen erleichtern, die gesetzlichen Anforderungen zur Erstellung von Wärmeplänen umzusetzen.

Ergänzend dazu wurde die Förderung „Wärmekonzepte für Quartiere“ neu aufgenommen. Sie richtet sich an Akteure, die Konzepte für kollektive Wärmeversorgungen mit erneuerbarer Energie entwickeln – darunter Wohnungseigentümergemeinschaften, gemeinnützige Organisationen, öffentliche Einrichtungen sowie Privatpersonen und Unternehmen. Die Maßnahme zielt auf eine frühzeitige Planung integrierter Wärmeversorgungsstrukturen auf Quartiersebene ab.

Auch bestehende Förderbausteine wurden nach Angaben des Ministeriums überarbeitet. So unterstützt das Land künftig verstärkt Anlagen zur Auskopplung von Wärme, etwa aus Abwasser, zur Einspeisung in leitungsgebundene Wärmeversorgungssysteme. Förderfähig sind beispielsweise Systeme in Wohn-, Büro- oder kommunalen Gebäuden.

Darüber hinaus wurde die Förderung für oberflächennahe Geothermie in Kombination mit Wärmepumpen speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser deutlich verbessert. Die Kombination gilt als besonders effizient und soll künftig flächendeckender genutzt werden.

Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) betont, dass klimafreundliches Heizen in NRW künftig „nicht die Ausnahme bleiben, sondern der neue Standard“ werden solle – „bezahlbar, planbar und für alle erreichbar“.

Im laufenden Jahr hat das Land bereits knapp 20 Millionen Euro in entsprechende Förderungen investiert. Gefördert wurden mit dem Programm „progres.nrw – Klimaschutztechnik“ unter anderem 1.250 Erdwärmeanlagen, über 4.400 Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie mehr als 900 Wärmeübergabestationen für den Anschluss an ein Fernwärmenetz.

Leitungsprojekt in Oberösterreich mit Rechtshindernissen

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

WASSERSTOFF. Technisch sieht die Netz Oberösterreich kaum Probleme bei der Adaption einer 40 Kilometer langen Erdgasleitung im Raum Linz. Für deren Betrieb fehlt ihr aber die rechtliche Grundlage.

An einer ersten kommerziellen Leitung zum Transport „grünen“ Wasserstoffs arbeitet die Netz Oberösterreich. Sie will bis 2027 eine 40 Kilometer lange Erdgaspipeline zwischen Sattledt und Ebelsberg in der Nähe der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz umwidmen sowie technisch adaptieren. Das berichtete der Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Haselauer, am 5. Juni bei einem Hintergrundgespräch des Forums Versorgungssicherheit. Auf Anfrage der Redaktion bezifferte er die Investitionskosten mit rund 10 Millionen Euro. Insbesondere geht es darum, die Regel- und Messtechnik sowie die Schieberstationen entsprechend anzupassen. Aber technisch sei die Angelegenheit kein Problem. Versuche hätten gezeigt, dass der Pipelinestahl nicht, wie lange Zeit befürchtet, versprödet: „Wir Techniker haben unsere Hausaufgaben gemacht.“

Ferner bekundeten Haselauer zufolge bereits mehrere Industriekunden im Großraum Linz Interesse am Bezug des Wasserstoffs. Vorerst sollen über die adaptierte Leitung rund 50.000 Kubikmeter Wasserstoff pro Stunde transportiert werden. Ein weiterer Vorteil des Vorhabens ist laut Haselauer: Wie berichtet, arbeitet die Rohöl-Aufsuchungs-Gesellschaft (RAG Austria) an einem kommerziellen Wasserstoffspeicher in der Region. Sie wäre damit in der Lage, Verbrauchsschwankungen auszugleichen.

Fehlendes Gaspaket

Rechtlich und regulatorisch sind allerdings noch etliche Herausforderungen zu bewältigen, räumte Haselauer auf Nachfrage der Redaktion ein. Die wichtigste davon ist: Bis dato hat Österreich das Gasmarktpaket der EU vom Mai 2024 nicht umgesetzt. Somit ist die Netz Oberösterreich nicht als Betreiber von Wasserstoffnetzen konzessioniert. Dies kann erst auf Basis einer entsprechenden Rechtsgrundlage erfolgen, konkret, nach einer Novellierung des Gaswirtschaftsgesetzes (GWG).

Ausständig ist ferner das Erneuerbares-Gas-Gesetz (EGG), das die Ziele für die Produktion „grüner“ Gase inklusive „grünen“ Wasserstoffs vorschreiben soll. Wie berichtet, avisierte die für Energiepolitik zuständige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium (BMWET), Elisabeth Zehetner von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP), der Entwurf des EGG werde voraussichtlich im Sommer im Begutachtung gehen. Den Beschluss des Gesetzes im Parlament strebt die Bundesregierung aus der ÖVP, den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) laut Zehetner für Herbst an. Wie mehrfach berichtet, benötigt sie dafür jedoch eine Zweidrittelmehrheit und folglich die Zustimmung der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) oder der Grünen, des ehemaligen Koalitionspartners der ÖVP.

Auf Anfrage der Redaktion bestätigte Haselauer, dass die Gaswirtschaft der Idee eines Amortisationskontos ähnlich des in Deutschland bestehenden aufgeschlossen gegenübersteht. Klar sei jedenfalls, dass die vergleichsweise wenigen ersten Wasserstoffkunden die Schaffung der notwendigen Infrastrukturen nicht alleine finanzieren könnten.

Quelle: Salzgitter AG

Salzgitter schreibt Solar-PPA und Speicher aus

INDUSTRIE. Der Salzgitter-Konzern hält an seinen Plänen zur grünen Stahlproduktion fest und schreibt PV-Strom sowie einen Batteriespeicher aus. Ziel ist eine CO2-Reduktion von 95 Prozent.

Der Salzgitter-Konzern geht den nächsten Schritt zur grünen Stahlherstellung: Die Tochtergesellschaft Salzgitter Flachstahl GmbH − kurz SZFG − schreibt die Lieferung von Strom aus Photovoltaik-Freiflächenanlagen im Rahmen eines langfristigen Power Purchase Agreements (PPA) sowie die Errichtung und den Betrieb eines großtechnischen On-Site-Batteriespeicher-Systems für den Stahlstandort Salzgitter aus.

Für die Ausschreibung von über 150 MW Photovoltaik-PPA können sich interessierte Unternehmen nach Mitteilung von Salzgitter bis zum 22. Juni dieses Jahres registrieren. Um die Erzeugung der fluktuierenden erneuerbaren Energien mit der kontinuierlichen Stahlproduktion in Einklang zu bringen, sucht Salzgitter Flachstahl in einer weiteren Ausschreibung einen Partner, der die Verantwortung für Investition, Errichtung und Betrieb eines Batteriespeicher-Systems auf dem Hüttengelände übernimmt. Der Speicher soll anteilig durch den Partner und Salzgitter Flachstahl genutzt werden.

2026/2027 will der Stahlkonzern den Betrieb der ersten Ausbaustufe des Transformationsprojekts „Salcos“ aufnehmen. Ziel der Transformation ist, die Primärstahl-Produktion im integrierten Hüttenwerk in Salzgitter stufenweise auf CO2-arm umzustellen. Dazu soll das bisher auf Kohlenstoff beruhende Produktionsverfahren durch eine neue, auf erneuerbaren Energien basierende Herstellungsroute abgelöst werden.

Nach Abschluss dieser technologischen Umstellung wird die Salzgitter Flachstahl nach eigenen Angaben in der Lage sein, rund 95 Prozent ihrer direkten CO2-Emissionen einzusparen.

EEX will Liquidität am nordischen Strommarkt stärken

Quelle: Shutterstock / ESB Professional

HANDEL. Die European Energy Exchange (EEX) wird ab dem 1. September 2025 eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der Liquidität auf dem nordischen Strommarkt einführen.

Wie die Energiebörse mitteilte, umfasst die Initiative die folgenden Elemente:

Die Handelsgebühren für alle Nordic Power Futures-Produkte der EEX werden für ein ganzes Jahr erlassen. Darüber hinaus erhalten Initiatoren einer Transaktion im Orderbuch ein Jahr lang Anreize, die zumindest die anfallenden Clearingkosten abdecken. Neue Market-Making-Programme werden eingeführt, um die Liquidität in allen verfügbaren EEX-Stromprodukten für diesen Markt zu erhöhen. Schließlich werden für eine zusätzliche viermonatige Kick-Start-Phase zusätzliche Anreize angeboten, um den Aufbau des Open Interest durch die Registrierung von Geschäften zum Clearing zu unterstützen.

Die Handelsgebühren für alle Nordic Power Futures-Produkte der EEX werden für ein ganzes Jahr erlassen. Darüber hinaus erhalten Initiatoren einer Transaktion im Orderbuch ein Jahr lang Anreize, die zumindest die anfallenden Clearingkosten abdecken. Neue Market-Making-Programme werden eingeführt, um die Liquidität in allen verfügbaren EEX-Stromprodukten für diesen Markt zu erhöhen. Schließlich werden für eine zusätzliche viermonatige Kick-Start-Phase zusätzliche Anreize angeboten, um den Aufbau des Open Interest durch die Registrierung von Geschäften zum Clearing zu unterstützen.

Peter Reitz, CEO der EEX, kommentiert: „Die Liquidität am nordischen Strommarkt blieb zu lange unter ihrem Potenzial. Die Marktverhältnisse sind jetzt klar und wir wollen das langfristige Vertrauen in den Markt wiederherstellen und die Handelsvolumina deutlich erhöhen.“

Das Produktangebot der EEX für die nordischen Strommärkte umfasst System Price Futures, die sogenannten Zonal Futures mit Preisfeststellung für alle Liefergebiete in der Region sowie ein wirtschaftliches Äquivalent für EPADs (Electricity Price Area Differentials), das aus einer Kombination aus Zonal Futures und System Price Futures gebildet wird und dadurch die Vorteile des Handels von Location Spreads bietet. Diese Struktur reduziert durch Cross-Margining-Effekte die Kapitalanforderungen für Handelsteilnehmer.

Die EEX ist nun auch mit Niederlassungen in Oslo und Stockholm vertreten, um die Betreuung und den Support für die nordischen Handelsteilnehmer zu stärken.

Mehr Flexibilität für die Energiewende

Batteriespeicher. Quelle: Shutterstock / Nutthapat Matphongtavorn

STUDIE. In einer aktuellen Studie untersuchen Arthur D. Little und der Stadtwerkeverbund Trianel Chancen und Potenziale grüner Flexibilitätsoptionen.

Nahezu alle (96 Prozent) der für die Studie „Zukunftsmarkt grüne Flexibilität“ befragten Energieversorger und Flexibilitätsanbieter haben sich bereits mit dem Thema „Flexibilität“ beschäftigt. 80 Prozent der befragten Unternehmen sehen in Flexibilität ein bislang ungenutztes ökonomisches Potenzial zur Bewältigung der energiewendespezifischen Herausforderungen. Ein Drittel der Befragten bewertet Flexibilität bereits jetzt als den größten Werttreiber.

Und doch: Trotz dieses breiten Konsenses zur Bedeutung des Themas fehlt es bislang an skalierbaren Geschäftsmodellen und klaren regulatorischen Rahmenbedingungen, konstatieren die Studienautoren. So beschäftigen sich 40 Prozent der befragten Unternehmen zwar mit der Analyse von Markt und Geschäftsfeldern, jedoch nicht mit der Umsetzung konkreter (Pilot-)Projekte.

„In einem Energiesystem, das von zunehmender volatiler Einspeisung und abnehmender gesicherter Leistung geprägt ist, wird das Erschließen und Nutzen von Flexibilität zum Game Changer“, erklärt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerkekooperation Trianel GmbH, die die Studie gemeinsam mit der Unternehmensberatung Arthur D. Little erstellt hat.

Vier Schlüsselbereiche, fünf Empfehlungen

„Wir haben vier Schlüsselbereiche identifiziert, in denen die Transformation des Energiesystems besonders spürbar ist und in denen Flexibilität entscheidend zur Bewältigung der Herausforderungen beitragen kann: der Energiehandel, die Netze und das Endkundengeschäft (Flexumer) sowie übergreifend im Gesamtsystem“, beschreibt Olaf Geyer, Partner und Head of Energy, Utilities and Ressources Practice Central Europe bei Arthur D. Little, die Studienergebnisse. „Als Haupttreiber für den zunehmenden Bedarf an Flexibilitätsoptionen wurden dabei hohe Mengen- beziehungsweise Preisvolatilität, ein schleppender Infrastruktur-Ausbau sowie die Entkoppelung von Angebot und Nachfrage genannt.“

Aktuell nutzen Unternehmen vor allem Power-to-Heat (40 Prozent) Batteriespeicher (39 Prozent) und steuerbare KWK-Anlagen (39 Prozent). Demand-Side-Management wird hingegen trotz seines Potenzials kaum angewendet. Dabei verhindern der Studie zufolge vier zentrale Barrieren die breite Umsetzung:

- Regulatorik: starre Netzentgelte, mangelnde Anreize

- Wirtschaftlichkeit: hohe Investitionsausgaben, unklare Rentabilität

- Technik: fehlende Steuerbarkeit, Netzrestriktionen und

- Fachkräftemangel

- Verankerung in der Unternehmensstrategie

- Aufbau von Kompetenzen

- Ausbau von Speichern, KWK-Anlagen und Demand-Side-Management

- Entwicklung von Multimarket-Strategien

- Umsetzung und Skalierung

Treibhausgas-Emissionen und -Ziele in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Ziel der Bundesregierung ist die Treibhausgas-Neutralität bis zum Jahr 2045. Im Jahr 2024 scheint das Ziel jedoch noch in weiter Ferne. Die Treibhausgas-Emissionen betrugen im genannten Jahr etwa 649 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Die Zahlen stammen vom Umweltbundesamt.

*1) Angepasste Ziele 2030 und 2045: entsprechend der Novelle des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. Mai 2021 inklusive jährliche Anpassungen

2045: Treibhausgasneutralität

Quelle: Eco Stor

Batteriespeicher mit über 100 MW Leistung nun offiziell am Netz

STROMSPEICHER. Im schleswig-holsteinischen Bollingstedt arbeitet seit April ein Batteriespeicher mit 103,5 MW Leistung und 238 MWh Speicherkapazität. Zur Eröffnung schaute nun der Minister vorbei.

Der deutsch-norwegische Energiespeicher-Hersteller Eco Stor mit Sitz in Bad Homburg und der auf Großbatteriespeicher spezialisierte Projektentwickler EPW GmbH (Bonn) haben nach eigenen Angaben „den größten Batteriespeicher Deutschlands“ realisiert. Seit April ist die Anlage „Eco Power 1“ mit 103,5 MW Leistung und 238 MWh Kapazität im schleswig-holsteinischen Bollingstedt in Betrieb. Am 5. Juni wurde sie von Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) offiziell eröffnet.

Der Speicher befindet sich auf einem etwa 1,2 Hektar großen Areal in unmittelbarer Nähe eines Umspannwerks. Laut Betreiber besteht die Anlage aus 64 Containern mit Lithium-Ionen-Batterien sowie 32 Containern für Wechselrichter und Transformatoren. Der gespeicherte Strom stammt aus Überschüssen von Windkraft- und Photovoltaikanlagen.

In Spitzenzeiten wird die Energie in das Stromnetz des örtlichen Betreibers SH Netz eingespeist. Rechnerisch könnten mit der Batterie rund 170.000 Mehrpersonen-Haushalte jeweils zwei Stunden mit erneuerbarem Strom versorgt werden, heißt es seitens Eco Stor. In der benachbarten Gemeinde Schuby errichten Eco Stor und EPW derzeit einen zweiten Batteriespeicher ähnlicher Größenordnung mit rund 100 MW Leistung.

Die Betriebsweise des Speichers orientiert sich in Echtzeit an den Day-Ahead- und Intraday-Preisen am Großhandelsmarkt für Strom. Darüber hinaus wird die Anlage zur Erbringung von Primär- und Sekundärregelleistung genutzt. Ein eigens entwickelter digitaler Netzzwilling von Eco Stor analysiert fortlaufend Netzzustände und berechnet Signale, „wann es ungünstig ist, ein- oder auszuspeichern – und verhält sich im Sinne des Allgemeinwohls netz- und systemdienlich“.

Umweltminister Goldschmidt sagte bei der Eröffnung der Anlage: „Speicher steigern auch die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts und erhöhen die Einnahmen der Kommunen, die von den Gewerbesteuern profitieren. So haben alle etwas davon“. Eco Stor-Geschäftsführer Georg Gallmetzer ergänzte: „Wir beweisen, dass die Energiewende mit privaten Investitionen und ohne staatliche Förderungen gelingt.“

Eco Stor sieht sich nach eigenen Angaben als „einziger Akteur in Deutschland“, der die komplette Wertschöpfungskette vom Entwurf über den Bau bis zum Betrieb von Batteriespeichern abdeckt. Hinter dem Unternehmen steht ein internationales Konsortium mit dem auf Erneuerbare spezialisierten Projektentwickler X-Elio, der Beteiligungsgesellschaft Nature Infrastructure Capital sowie dem norwegischen Energieversorger A Energi.

Regierung fördert Fossile nach wir vor mit Milliardensummen

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

STUDIEN. Die schwarz-rote Bundesregierung plant einer Untersuchung zufolge klimaschädliche Subventionen in Höhe von 9 bis 15 Milliarden Euro im Jahr.

Für die beiden Nichtregierungsorganisationen (NGO) Germanwatch und Klima-Allianz Deutschland sind die Subventionspläne der neuen Bundesregierung im Energiebereich ein Nullsummenspiel für den Klimaschutz. Das zeigt eine Analyse des Beratungshauses Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (Fös) im Auftrag der beiden NGO.

Einer Auswertung des Koalitionsvertrages zufolge plane die neue Bundesregierung aus Union und SPD energiepolitische Maßnahmen, die den Staatshaushalt jährlich zwischen 9 und 15 Milliarden Euro kosten, die allerdings klimapolitisch kontraproduktiv wirken würden, heißt es in einer Mitteilung.

Die Analyse kritisiert, dass die geplanten Subventionen in etwa den für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) vorgesehenen Mitteln von 10 Milliarden Euro jährlich entsprechen – faktisch würde das zusätzliche Geld für die fossile Bestandswirtschaft ausgegeben, nicht für deren Überwindung.

„Der Koalitionsvertrag von Union und SPD enthält zahlreiche Maßnahmen, die bestehende klimaschädliche Subventionen zementieren oder sogar ausweiten“, so Swantje Fiedler, wissenschaftliche Leiterin beim Fös und Co-Autorin der Studie. „Der Großteil der neuen Subventionen und klimaschädlichen Anreize entfällt dabei auf den Energiesektor mit 5,9 bis 9,8 Milliarden Euro sowie auf den Verkehrsbereich mit rund 1,9 Milliarden Euro.“

In den Subventionen im Energiesektor ist unter anderem die geplante Strompreissenkung um fünf Cent je Kilowattstunde enthalten. Daraus könnten allein bis zu 4,4 Milliarden Euro jährlich fossilen Energieträgern zugerechnet werden, heißt es dazu. Hinzu kommen zwischen 1,9 und 5,4 Milliarden Euro jährlich für den Ausbau von bis zu 20.000 MW Gaskraftwerksleistung. Laut Fös birgt letzteres ein erhebliches Risiko für fossile Lock-in-Effekte – also langfristige Investitionen in CO2-intensive Infrastrukturen.

Industrie, Landwirtschaft und Verkehr erhalten ebenfalls Milliarden

Auch in der Industrie sollen Subventionen fortgeführt oder ausgeweitet werden. Als Beispiel nennt das Fös die Kompensation von hohen Strompreisen für die Industrie in Höhe von bis zu 660 Millionen Euro und Ausgleichszahlungen aufgrund des neuen EU-Emissionshandelssystem ETS 2 in Höhe von bis zu 860 Millionen Euro jährlich.

Für die Landwirtschaft sind ebenfalls weitere Vergünstigungen vorgesehen, darunter die Ausnahme vom ETS 2 und die Wiedereinführung der Agrardiesel-Rückvergütung. Diese summierten sich auf bis zu 1,6 Milliarden Euro jährlich und stehen laut Fös im Widerspruch zu den Klimazielen im Agrarsektor.

Im Verkehrsbereich sieht der Koalitionsvertrag unter anderem eine Senkung der Luftverkehrsteuer sowie eine Erhöhung der Pendlerpauschale auf 38 Cent pro Kilometer ab 2026 vor. Beide Maßnahmen entlasten vorwiegend einkommensstärkere Haushalte und fördern CO2-intensive Verkehrsformen. Die zusätzliche steuerliche Förderung würde laut Fös jährlich rund 1,9 Milliarden Euro kosten.

Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass die geplanten Maßnahmen weitgehend den Charakter eines Nullsummenspiels tragen. Die Autoren fordern daher eine Reform der Subventionspolitik. Statt technologieoffener Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke oder pauschaler Steuererleichterungen brauche es gezielte, zeitlich befristete und ökologische Instrumente. Als Beispiel nennen sie Investitionshilfen für erneuerbare Technologien oder gezielte Entlastungen für klimafreundliche Anwendungen wie Wärmepumpen.

Die Analyse „Umweltschädliche Subventionen und Anreize im Koalitionsvertrag“ lässt sich auf der Internetseite des Forums Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft herunterladen.

40 Millionen Euro für flexibles Netzmanagement

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Ein Batteriespeicher mit 80.000 kWh Kapazität entsteht in Balzhausen im Süden Deutschlands – als Teil des Pilotprojekts „Einspeisesteckdose“ der LEW Verteilnetz GmbH.

Im bayerischen Balzhausen errichtet das Unternehmen Green Flexibility einen Batteriespeicher mit einer Leistung von 40 MW und einer Speicherkapazität von 80.000 kWh. Das Projekt ist Teil des Pilotvorhabens „Einspeisesteckdose“ der LEW Verteilnetz GmbH (LVN).

Es zielt darauf ab, dezentrale Erzeugungsanlagen netzdienlich in die bestehende Strominfrastruktur zu integrieren. Der Baustart visieren die Partner für das dritte Quartal 2025 an, die Inbetriebnahme soll noch im selben Jahr erfolgen. Die Investitionskosten betragen, wie Green Flexbibility mitteilt, rund 40 Millionen Euro.

Kern des Projekts ist ein sogenannter netzneutraler Betrieb: In bestimmten Situationen, etwa bei hoher Einspeisung aus Photovoltaikanlagen, darf der Netzbetreiber die Leistung des Speichers begrenzen. Auf diese Weise sollen Netzengpässe vermieden werden, ohne zusätzliche konventionelle Reservekapazitäten vorzuhalten. Die Steuerung erfolgt viertelstundengenau auf Basis technischer Vorgaben und in Abstimmung mit allen Beteiligten.

„Die Möglichkeit, unseren Batteriespeicher in Balzhausen netzneutral zu betreiben, unterstreicht unser Engagement, nicht nur innovative, sondern auch netzdienliche Lösungen für die Energiewende zu schaffen“, sagt Christoph Lienert, Co-Gründer und Geschäftsführer von Green Flexibility. Ziel sei es, die Integration erneuerbarer Energien mit den Anforderungen der Stromnetze zu vereinbaren.

Das Konzept der „Einspeisesteckdose“ der LVN zielt auf eine flexible Anbindung dezentraler Anlagen. Der Speicher in Balzhausen soll überschüssigen Strom aufnehmen, wenn etwa die Einspeisung aus Photovoltaik die Netzkapazität übersteigt. In Zeiten mit hohem Strombedarf kann er Energie wieder einspeisen, um die Netzstabilität zu unterstützen.

Green Flexibility mit Sitz in Kempten (Bayern) ist auf die Entwicklung und den Betrieb großtechnischer Batteriespeichersysteme spezialisiert. Das Unternehmen wurde von mehreren Energieunternehmern gegründet. Der Fokus liegt darin, an strategisch wichtigen Netzpunkten Speichersystemen zu realisieren.

Das Unternehmen übernimmt dabei sämtliche Umsetzungsschritte – von der Standortsuche über die Planung bis hin zum Betrieb und zur Vermarktung der Anlagen. Ziel ist es laut dem Unternehmen, durch Speicherlösungen die Stromversorgung zu stabilisieren und die Einspeisung erneuerbarer Energien zu unterstützen.

500 Wohnungen und kalte Nahwärme für Bayreuth

Visualisierung des neuen Wohnquartiers Joseph in Bayereuth. Quelle: Concept Bau mbH

GEOTHERMIE. Mit ersten Bohrungen für ein geothermisches Nahwärmenetz beginnt in Bayreuth der Bau des Wohnquartiers „joseph“ mit 500 Wohnungen und emissionsfreier Energieversorgung.

Mit dem offiziellen Baubeginn ist das Stadtquartier Joseph in Bayreuth (Bayern) in die Umsetzungsphase gestartet. Erste Bohrungen auf dem Gelände markieren den Auftakt für das geplante geothermische Nahwärmenetz, das das Quartier künftig vollständig versorgen soll. Entwickelt wird das 6,6 Hektar große Areal, so groß wie neun Fußballfelder, vom Projektentwickler Concept Bau GmbH mit Sitz in Gräfelfing bei München. Laut dem Unternehmen zählt das Energiekonzept zu den größten auf Geothermie basierenden Versorgungsprojekten für Wohnquartiere in Bayern. Neben dem Energiethema sollen, so heißt es weiter, städtebauliche und soziale Aspekte im Projekt Maßstäbe setzen. Insgesamt entstehen 500 Wohnungen sowie 5.000 Quadratmeter Gewerbefläche. Die Fertigstellung erfolgt abschnittsweise.

174 Sonden für ein kaltes Nahwärmenetz

Die Energieversorgung des Quartiers basiert auf einem kalten Nahwärmenetz, bei dem die Wärme auf niedrigem Temperaturniveau verteilt und erst im Gebäude mittels Wärmepumpen nutzbar gemacht wird. In Kooperation mit dem Energiedienstleister Getec und dem Bohrspezialisten „BauGrund Süd“ werden dafür 174 Erdwärmesonden bis zu 100 Meter tief eingebracht. Das etwa 770 Meter lange Verteilnetz soll Energie im Temperaturbereich von 0 bis 25 Grad Celsius an 15 Energiezentralen innerhalb der Wohngebäude liefern. Vor Ort wird die Wärme auf Heiz- und Brauchwassertemperatur gebracht.

|

| Visualisierung des Wohnquartiers Joseph aus der Vogelperspektive Quelle: Concept Bau GmbH |

Ergänzt wird das System durch Rückkühler und kombinierte Photovoltaik-Solarthermie-Module. Das Gesamtkonzept ermögliche neben der Wärmeversorgung auch eine passive Gebäudekühlung im Sommer, wie Getec-Vertriebsleiter Dennis Holland in einer Unternehmensmitteilung erläuterte. Die Energie für die 56.000 Quadratmeter Wohnfläche werde damit vollständig lokal und emissionsfrei erzeugt. Die benötigte Fläche für das Erdsonden-Feld stellt die Stadt Bayreuth bereit.

Verbindung zur Stadt und Mutterkonzern als Rückhalt

Zwar hat Concept Bau seinen Hauptsitz im Großraum München, das Engagement im Norden Bayerns kommt jedoch nicht von ungefähr: Das Unternehmen ist eine Schwesterfirma des Bayreuther Garagenherstellers Zapf GmbH. Beide gehören zur börsennotierten Unternehmensgruppe Bassac SA mit Sitz in Frankreich, die europaweit im Wohnungsbau tätig ist.

Emmanuel Thomas, Geschäftsführer von Concept Bau, betonte bei der Auftaktveranstaltung am 4. Juni die Bedeutung der Konzernstruktur für Planungssicherheit: „Während viele in der Branche derzeit zögern, sehen wir weiter großen Bedarf an Wohnraum.“ Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten habe Concept Bau das Jahr 2024 mit positiven Geschäftszahlen abgeschlossen.

Das Stadtquartier Joseph solle mehr als nur Wohnraum schaffen: „Wir schaffen ein Lebensumfeld, das ökologisch, sozial und architektonisch neue Maßstäbe setzt.“ Bereits heute erfülle das Energiekonzept die Klimaneutralitätsvorgaben des Gebäudeenergiegesetzes für das Jahr 2045.

Verschiedene Wohn- und Nutzungsangebote

Das Quartier bietet Wohnungen für unterschiedliche Zielgruppen – von Singlehaushalten über Familien bis hin zu seniorengerechtem und betreutem Wohnen. Die Wohnungsgrößen reichen von Ein-Zimmer-Apartments bis zu Fünf-Zimmer-Wohnungen. Geplant sind flexible Grundrisse, begrünte Innenhöfe und moderne Ausstattungselemente.

Ergänzt wird das Angebot durch etwa 5.000 Quadratmeter Gewerbefläche, die laut dem Entwickler vielfältig nutzbar ist – beispielsweise für Cafes, Praxen, Büros oder soziale Einrichtungen. Die Nähe zur Universität Bayreuth und zur Innenstadt soll das Quartier zusätzlich aufwerten.

Frühe Nachfrage deutet auf Marktakzeptanz hin

Die Nachfrage nach Wohnungen im Quartier sei bereits deutlich spürbar, so Thomas. Nach eigenen Angaben liegt die Reservierungsquote im ersten Bauabschnitt sechs Monate nach Vertriebsstart bei mehr als 40 Prozent. Dies werte man als klares Signal dafür, dass das Konzept am Markt ankomme.

Neben dem Stadtquartier Joseph realisiert Concept Bau derzeit sieben weitere Projekte in Bayern – fünf davon seien bereits im Bau, hieß es. So entstehen in der Region München rund 1.500 Wohnungen. Dazu zählen laut dem Unternehmen unter anderem das Quartier „LaVie“ in München-Feldmoching und das Projekt „Am Schäferanger“ in Oberschleißheim.

Quelle: Fotolia / pxl.store

Stadtwerke München ernten die Sonne von Anzing

PHOTOVOLTAIK. Der größte Solarpark im bayrischen Landkreis Ebersberg hat die letzte Hürde genommen. Anzings Gemeinderat stimmte dem 25-MW-Projekt der Partner Stadtwerke München und Isar Green zu.

Der Gemeinderat von Anzing hat einem großen Erneuerbaren-Projekt seinen Segen erteilt. Die Stadtwerke München und Projektentwickler „IsarGreen“, ebenfalls aus der bayrischen Landeshauptstadt, dürfen auf dem Gemeindegebiet einen Freiflächen-Solarpark mit einer Kapazität von 25,2 MW errichten.

Den Satzungsbeschluss hat das Lokalparlament am 3. Juni gefasst, die Baugenehmigung ist dadurch nur noch Formsache. Für das Ökostrom-Vorhaben in der östlich von München gelegenen Kommune war ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erforderlich, der sich auf eine stattliche, bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche bezieht. 19,2 Hektar Land sind nötig, um die gut 41.700 Module und weitere Gerätschaften aufzustellen. Der Park entsteht nördlich der Autobahn A94 zwischen den Ortsteilen Auhofen und Boden.

Die Stadtwerke München sind bei ihrer Dekarbonisierungsstrategie auf die Kooperation mit Kommunen im Umland angewiesen. Rund 50 Solarparks und Solarthermieanlagen sind so bisher in der Region um München bisher entstanden. In Anzing pachten die Stadtwerke die Flächen von einem privaten Eigentümer.

Auf die Klimabilanz zahlt das neue Projekt mit einer Einsparung von jährlich rund 12.590 Tonnen CO2 ein. Dies wollen die Partner durch eine prognostizierte Grünstromerzeugung von mehr als 25,2 Millionen kWh erreichen. Rechnerisch reicht diese Produktion für mehr als 7.000 Durchschnittshaushalte, in den drei Menschen leben.

Im Landkreis Ebersberg, zu dem Anzing gehört, gibt es keinen vergleichbar großen Solarpark. Gut 20 Kilometer weiter nördlich, im Landkreis Erding, hatten die Stadtwerke München im Spätsommer 2024 den Zuschlag für ein noch größeres Projekt erhalten. In Zengermoos bei Moosinning entsteht ein Solarpark mit einer Kapazität von 37 MW.

Lörrachs Stadtwerke-Spitze bald wieder komplett

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalanskyi

PERSONALIE. Die vakante Position des zweiten Betriebsleiters bei den Stadtwerken Lörrach ist nachbesetzt. Der Nachfolger von Wolfgang Droll steigt nach der Sommerpause im Drei-Länder-Eck ein.

Die Führung der Stadtwerke Lörrach ist in Kürze wieder vollständig. Nach der Sommerpause, heißt es in einer Mitteilung der Großen Kreisstadt im Südwestzipfel Baden-Württembergs, übernimmt Tobias Kilian die Stelle des zweiten Betriebsleiters beim kommunalen Versorger. Die Personalentscheidung geht auf einen Beschluss des Gemeinderats vom 27. Mai zurück.

Die Position war seit Juli 2024 vakant. Zu diesem Zeitpunkt ging der damalige erste Betriebsleiter Wolfgang Droll in den Ruhestand. Seither ist Drolls Amtskollege Klaus Schallenberger aufgerückt und vorübergehend in alleiniger Verantwortung beim städtischen Eigenbetrieb.

Klaus Schallenberger ist künftig für den Finanzbereich zuständig. Tobias Kilian ist laut Stellenausschreibung, die die Kommune im Oktober 2024 veröffentlicht hatte, der Hauptverantwortliche für die Steuerung und Weiterentwicklung der Geschäftsbereiche Wasser, Wärme und Strom. Hinzu kommt die kaufmännische Geschäftsführung der Tochtergesellschaften Stadtenergie Lörrach und Stadtnetze Lörrach.

Die Stadtwerke Lörrach haben mit dem Freiburger Energiekonzern Badenova und dessen Tochter BN Netze vor, das Stromnetz zu übernehmen. Dafür gibt es seit 2021 die gemeinsame Gesellschaft Stadtnetze Lörrach. Mit der Stadtenergie Lörrach treiben die Partner den Fernwärmeausbau voran. Wenn die Ratio Neue Energie GmbH Anfang 2026 aus der Stadtenergie aussteigt, fallen den Stadtwerken auch deren Verantwortungsbereiche Planung, Bau und Vertrieb zu.

Tobias Kilian wechselt nach Informationen dieser Redaktion aus dem nordöstlich gelegenen Landkreis Rems-Murr nach Lörrach. Bei den dortigen Stadtwerken Winnenden war er bisher Leiter der Energiewirtschaft. Die Stadt Lörrach könne „aus Datenschutzgründen“ keine Angaben zu seiner bisherigen Position machen, erklärt eine Sprecherin der Kommune auf Anfrage.

Allerdings reicht es in der offiziellen Pressemitteilung dazu, seine aktuelle Aufgabe so zu umschreiben: Er sei „verantwortlich für den Bereich Energiewirtschaft mit Verantwortung für Vertrieb, Controlling und Technik“. Er sei laut Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz (parteilos) mithin „ein echter Stadtwerkler“.

|

| Tobias Kilian wird zweiter Betriebsleiter der Stadtwerke Lörrach. Quelle: Stadt Lörrach / Tobias Kilian |

Orlen ernennt neuen Deutschlandchef

Dariusz Kwiecinski. Quelle: Orlen Deutschland GmbH

PERSONALIE. Die deutsche Tankstellen-Tochter des polnischen Öl- und Gaskonzerns Orlen hat Dariusz Kwiecinski zum CEO berufen. Sein Vorgänger wird nicht erwähnt, er bleibt aber im Konzern.

Die Orlen Deutschland GmbH („Star“, „Orlen“) mit Hauptsitz im schleswig-holsteinischen Elmshorn hat nach eigenen Angaben Dariusz Kwiecinski, PhD, mit Wirkung zum 5. Juni zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen. In seiner neuen Rolle als Chief Executive Officer übernimmt er die Verantwortung für die Bereiche Strategie, Finanzen, Personal, Marketing, PR, Beschaffung, Wholesale, Logistik, Einkauf, IT, Compliance und Sicherheit.

Kwiecinski tritt an die Seite von Dennis Kulbach (45), der seit Dezember 2024 Chief Operating Officer (COO) ist. Beide berichten in ihren Funktionen an das Hauptbüro der Orlen-Gruppe mit Sitz in Warschau.

|

| COO Dennis Kulbach Quelle: Orlen Deutschland GmbH |

Der Vorgänger Kwiecinskis, Artur Frankiewicz (demnächst 53) wird in der Unternehmensmitteilung nicht erwähnt. Orlen Deutschland erklärte auf Nachfrage, dass Frankiewicz bereits zum Jahresende 2024 die Geschäftsführung niedergelegt hatte, um eine andere, nicht näher definierte Position in der Orlen-Gruppe zu übernehmen.

Kwiecinski wirkt seit September 2024 bei Orlen Deutschland – zunächst als Executive Director für Vertrieb und Marketing und zuletzt als Senior Executive Director. Bereits zwischen 2010 und 2014 war er für die Orlen-Gruppe aktiv gewesen − anfangs als Direktor des Handels- und Logistikbüros bei Orlen Gaz, anschließend als Director des Bereichs International Trading & Wholesale Support bei der Holding Orlen S.A.

Insgesamt bringt der promovierte (PhD) Managementwissenschaftler mehr als 25 Jahren Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Öl- und Gasindustrie mit. Seine Karriere begann er bei der Lotos-Gruppe, vormals „Danziger Raffinerie“. Weitere leitende Stationen führten ihn zu namhaften Unternehmen wie Mazeikiu Nafta und PERN. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn sammelte er Expertise von Marktanalysen über Logistik, Einkauf und Marketing bis hin zu Preismanagement und Großhandel. Zudem leitete er zahlreiche Pionierprojekte, insbesondere im Change Management.

Catrin Jung steigt zur Windchefin bei Vattenfall auf

Catrin Jung. Quelle: Rolf Otzipka

PERSONALIE. Das Windgeschäft von Vattenfall bekommt eine neue Leitung: Ab Juli übernimmt Catrin Jung den Geschäftsbereich mit Fokus auf Wind, Solar und Speicher.

Beim schwedischen Energiekonzern Vattenfall, der auch in Deutschland mit konventionellen und erneuerbaren Energieanlagen aktiv ist, kommt es im Geschäftsbereich Wind zu einem Führungswechsel. Catrin Jung, bislang verantwortlich für das Offshore-Windgeschäft, übernimmt zum 1. Juli 2025 die Leitung des gesamten Bereichs. Dazu zählen neben Onshore- und Offshore-Windprojekten auch große Solar- und Batteriespeicherprojekte. Jung folgt auf Helene Biström, die das Unternehmen nach einer langjährigen Karriere verlässt.

Die neue Bereichsleiterin gehört dem Unternehmen bereits seit 2002 an. Nach dem Abschluss ihres Ingenieurstudiums begann Jung ihre Laufbahn bei Vattenfall in verschiedenen operativen Geschäftsfeldern. In ihrer derzeitigen Position verantwortete sie unter anderem Investitionen in Offshore-Windparks, die zu den größten im Portfolio von Vattenfall zählen. Mit dem Wechsel wird Jung auch Mitglied im Executive Group Management Team des Konzerns und berichtet künftig direkt an die Vorstandsvorsitzende Anna Borg.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

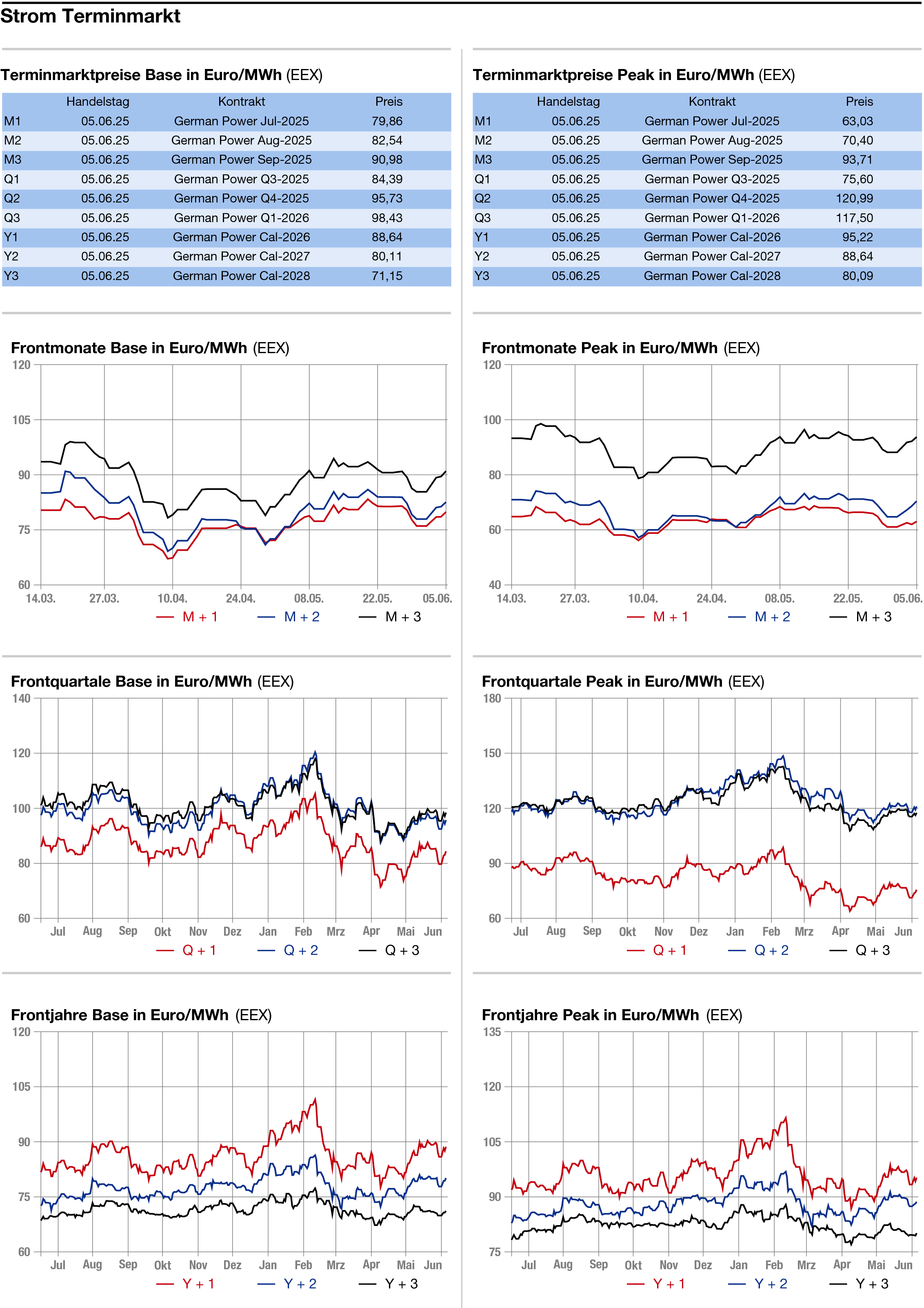

STROM

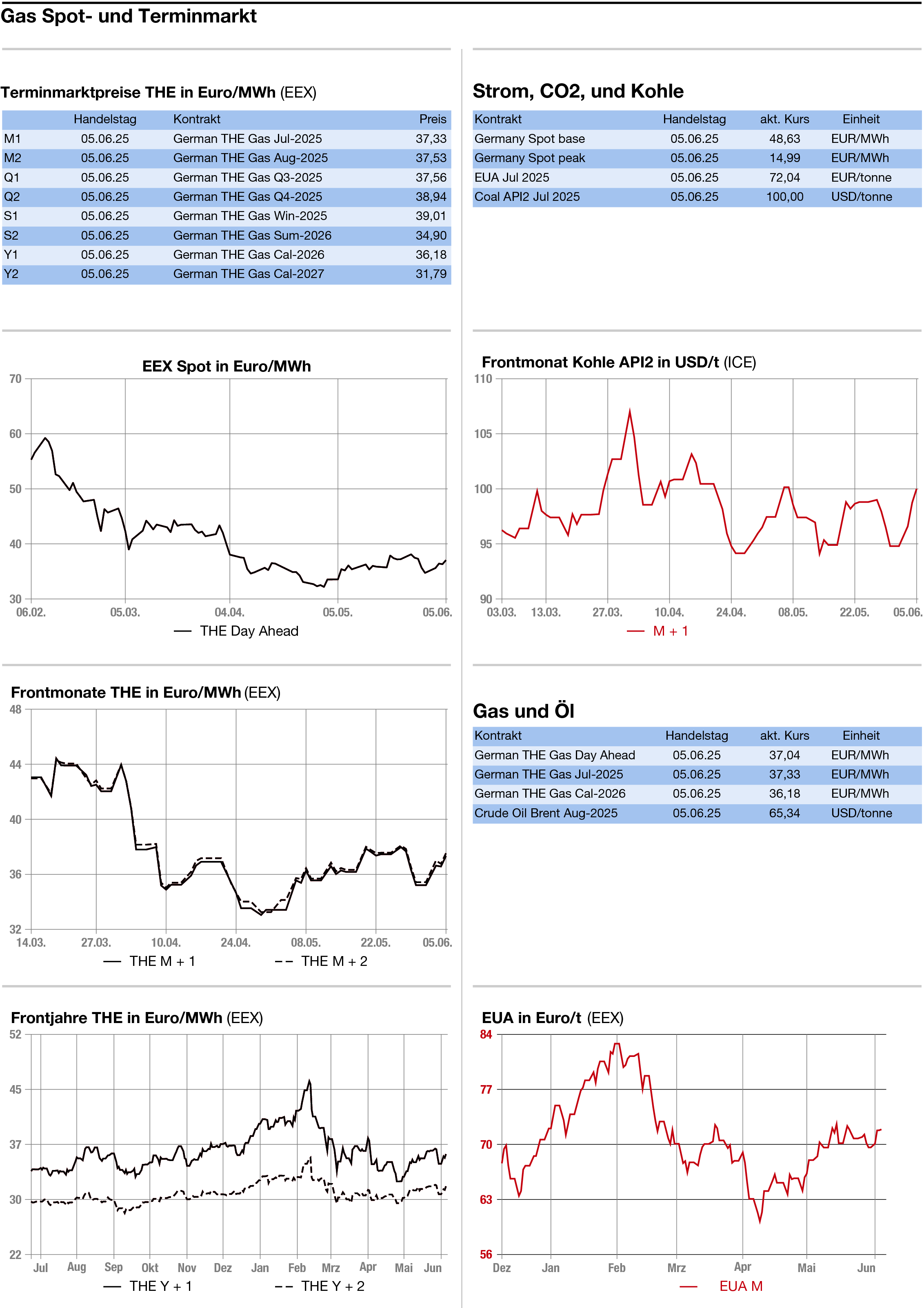

GAS

Energiepreise zeigen sich mit mäßigen Zugewinnen

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Die Energiemärkte haben sich am Donnerstag mäßig aufwärts bewegt. Gas als Schlüsselmarkt profitierte von schwachen Gasexporten aus Norwegen und den Aussichten auf eine erste sommerliche Hitzewelle in Asien, wodurch sich ein verschärfter Wettbewerb um LNG-Lieferungen ergibt. Die Zinssenkung durch die EZB, das Highlight des Nachmittags, war von den Märkten vorab eingepreist worden und machte sich daher kaum im Preisgefüge bemerkbar. Positiv überrascht wurden die Marktteilnehmer jedoch von den deutlich von 2,3 Prozent auf 2,0 Prozent zurückgenommenen EZB-Inflationsaussichten für den Euroraum im laufenden Jahr. Dies war nicht von allen Marktbeobachtern erwartet worden und nährt die Hoffnung auf eine weitere Zinssenkung der Zentralbank in naher Zukunft. Die hieraus resultierenden Konjunktureffekte dürften auch die Energiepreise unterstützen.

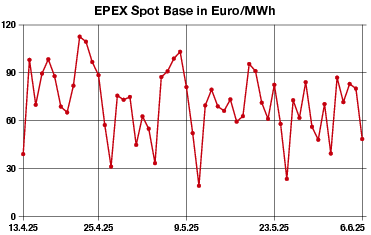

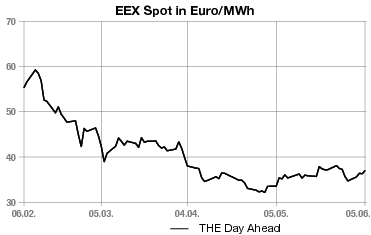

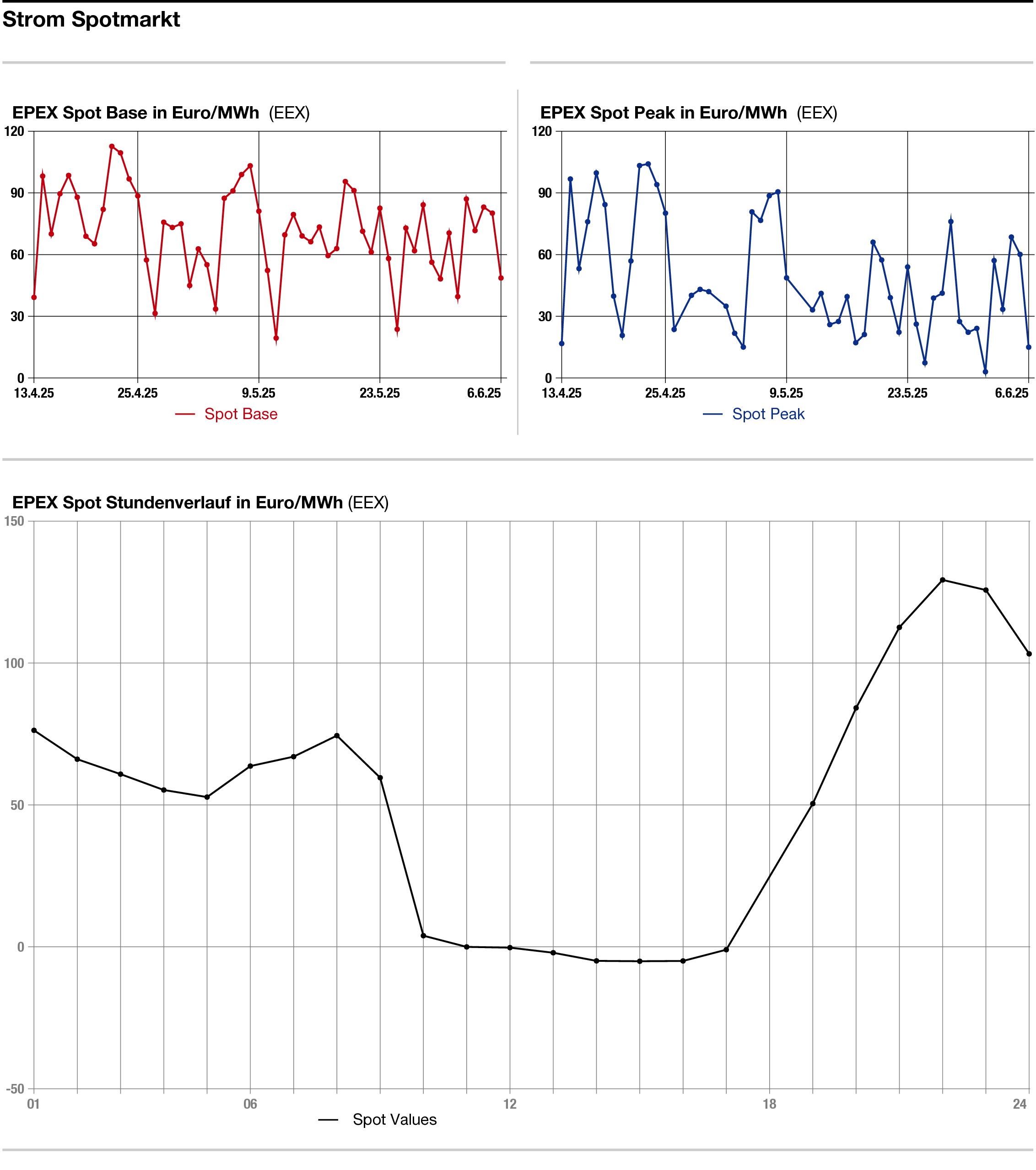

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead allerdings verlor im Base massiv um 31,50 auf 48,75 Euro je Megawattstunde und im Peak 45,25 auf 15,25 Euro je Megawattstunde. Börslich wurde die Grundlast mit 48,63 Euro ermittelt und die Spitzenlast mit 14,99 Euro. An der Börse zeigten sich die Preise auf Stundenbasis zwischen 10 und 17 Uhr auf leicht negativem Niveau. Auslöser der niedrigen Day-ahead-Preise sind die hohen Erneuerbarenbeiträge, die für den Freitag prognostiziert werden. Die Meteorologen von Eurowind errechnen für die Grundlast 38,3 Gigawatt an Wind- und Sonnenstrom. In der Spitzenlast sollen gar 53,5 Gigawatt zusammenkommen. Für den Berichtstag ermittelte Eurowind dagegen nur 25,7 Gigawatt im Base und 38,7 Gigawatt im Peak. Noch bis Pfingstmontag ist mit hohen Beiträgen insbesondere an Windenergie in Deutschland zu rechnen.

Am langen Ende des deutschen Strommarktes gewann das Frontjahr bis zum frühen Nachmittag im Verbund mit CO2 und Gas 0,77 auf 89,02 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag zugelegt. Der Dec 25 gewann bis gegen 15.13 Uhr um 0,22 auf 72,83 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 19 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 74,04 Euro, das Tief bei 72,52 Euro. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 72,17 Euro, dann bei 71,93 Euro und 71,49 Euro. Auf der Oberseite besteht laut Papp indessen mehr Potenzial. Widerstand hat die Analystin erst bei 75,02 Euro, danach bei 76,35 Euro und 84,44 Euro ausgemacht, indessen sehen die Analysten von Belektron einen ersten Widerstand bereits bei 73,50 Euro. Derzeit bewege sich der Markt in einer länger anhaltenden Konsolidierungsphase, so Belektron weiter. Der Ausbruch aus einer solchen Seitwärtsbewegung benötige typischerweise einen starken fundamentalen Impuls in die ein oder andere Richtung.

Erdgas: Fester haben die europäischen Gaspreise sich am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.43 Uhr 0,700 auf 36,350 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead gar um 1,525 auf 37,175 Euro nach oben. Neben den leicht bullishen Impulsen von Strom und CO2 dürfte auch der sehr schwache Gasflow aus Norwegen für den Preisanstieg eine Rolle spielen. Der Fernleitungsnetzbetreiber Gassco hat für den Berichtstag nur 259,2 Millionen Kubikmeter an Exporten aus Norwegen ausgewiesen. Das sind knapp 40 Millionen Kubikmeter weniger als am Vortag, ohne dass dabei ungeplante Wartungsarbeiten eine Rolle gespielt hätten. Gassco-Angaben zufolge ist noch bis Mitte Juni mit sehr hohen wartungsbedingten, allerdings geplanten Minderkapazitäten zu rechnen. Händler verweisen zudem auf Wetterprognosen, die hohe Temperaturen in China und Japan vorhersagen. Damit könnte sich die Konkurrenz um LNG zwischen Europa und Asien verschärfen. Laut Angaben von Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, steigen derzeit die europäischen Gaspreise für den kommenden Winter, was darauf hindeutet, dass die Sorgen über eine Verknappung des Angebots und Lagerrisiken während der kälteren Monate des Jahres zunehmen. Die Referenz-Futures für Lieferungen von November bis März zogen im Mai um etwa sieben Prozent an, obwohl die Bevorratung voranschreitet. Das deutet darauf hin, dass Händler weiterhin mit einem knappen Angebot in Europa rechnen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: