7. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: UBA erwartet deutliche Verfehlung des Klimaziels 2045

MOBILITÄT: Autoindustrie fordert Umdenken für klimaneutrale Mobilität

KLIMASCHUTZ: EU und Großbritannien wollen CO2-Handelsmärkte verknüpfen

STUDIEN: 2025 fließen Billionen ins Energiesystem − trotz Krisen

HANDEL & MARKT

STATISTIK: Erneuerbaren-Erzeugung bricht im ersten Quartal ein

FINANZIERUNG: Siemens Energy kommt ohne Milliardengarantie des Bundes aus

PPA-PREISINDEX: Deutsche PPA-Preise ziehen im Mai etwas an

TECHNIK

POWER-TO-X: Ineratec produziert E-Fuels im industriellen Maßstab

IT: Abwärme aus Rechenzentrum soll 5.000 Berliner Haushalte versorgen

STATISTIK DES TAGES: Rückgang bei Erneuerbaren verändert Energiemix

UNTERNEHMEN

FINANZIERUNG : TKT Vivax und Vivax Consulting sind insolvent

WINDKRAFT ONSHORE: Enercity und Enercon bauen 100 Turbinen

EFFIZIENZ: GP Joule und H2 Saar machen Flughafen energetisch fit

PERSONALIE: Murnau und Oberlandenergie benötigen neue personelle Leitung

PERSONALIE: Stadtwerke Herrenberg finden kaufmännische Leiterin

TOP-THEMA

WSW droht nach erstem Fernwärme-Urteil Millionenverlust

Quelle: Fotolia / H-J Paulsen

RECHT.

Weil Wuppertals Stadtwerke aus Müll produzierte Fernwärme an Gas- und Strompreis orientiert abgerechnet haben, müssen sie 350.000 Euro zurückzahlen.

Das Landgericht Wuppertal hat ein Urteil zu Fernwärme-Preisen gefällt, das für Aufsehen sorgt. Es verwirft eine Abrechnungspraxis, die die Kosten allein anhand aktueller Gas- und Strom-Börsenpreisen berechnet. Das Problem: In diesem und weiteren Fällen reichen die Wuppertaler Stadtwerke (WSW) die in Rechnung gestellte Wärmeenergie zu 85 Prozent aus einem Müllheizkraftwerk weiter.

Und diese effektiven Kosten durch Erzeugung und Bereitstellung aus Abfall ziehe der Versorger gar nicht heran, kritisiert das Gericht. Also erhielt die Klägerin, ein Wohnungsbauunternehmen mit fünf am Fernwärmenetz hängenden Mieteinheiten, Recht. Die Rechnung der WSW für das Unternehmen war im Jahr 2022 laut Urteil um exakt 349.868,67 Euro zu hoch.

Erschwerend kommt für den Versorger hinzu, dass es nach Informationen unserer Redaktion offenbar mehr als ein Dutzend weiterer Klagen mit ähnlichem Hintergrund gibt. Die Rückzahlungsforderungen könnten also leicht die Millionen-Euro-Grenze überschreiten.

Erstes Urteil gesprochen – Versorger geht in Berufung

Anwältin Irina Jansen bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion, dass ihre Wuppertaler Kanzlei „recht:bergisch“ Mandanten in aktuell fünf Fällen vertrete. Darin gehe es um Rechnungen, die seit 2021 um vier- bis sechsstellige Summen zu hoch ausgefallen sein sollen. Klage eingereicht haben hier Familien, deren Fernwärmerechnungen sich um mehr als das Dreizehnfache verteuert haben sollen, und auch Immobilieneigentümer mit Mietparteien.

Das Landgericht Wuppertal erklärte auf Anfrage, dass es mindestens zwei weitere Fälle im Haus gebe. Eine Klägerin wolle sich vor einem Güterichter mit den WSW einigen. Die Eigentümerin eines Mehrfamilienhauses pocht in einem anderen Verfahren auf Rückzahlung in Höhe von mehr als 16.000 Euro. Hier bemühten sich die Parteien laut Sprecher des Gerichts aktuell um einen Vergleich.

Im Fall des Wohnungsbauunternehmens müssen die Stadtwerke das Geld nicht zurückzahlen – noch nicht. Denn die Wuppertaler haben gegen das im April verkündete Urteil (Aktenzeichen: 5 O 162/23) Berufung eingelegt. Der Fall liegt also nun beim Oberlandesgericht in Düsseldorf.

Auf Anfrage dieser Redaktion äußern die WSW sich zurückhaltend. Ein Sprecher bestätigte lediglich, dass das Unternehmen mit der eingelegten Berufung gegen die Auffassung des Landgerichts vorgehe, dass die Preisklausel unwirksam sei. Die Klausel existierte im „Talwärme Classic“-Tarif, der „mittlerweile ausgelaufen“ sei. Zu weiteren Verfahren wollte der Sprecher keine Stellung nehmen.

Stadtwerke Wuppertal: Gibt keinen speziellen Preis für Abfall-Wärme

In der Praxis hatten die WSW ihre Preise im Abrechnungsjahr 2022 zu 60 Prozent am Börsenpreis für Erdgas berechnet und zu 40 Prozent an dem für Strom. Gegen das Einbeziehen des Gaspreises hatte das Gericht nichts einzuwenden. Der Strompreis hatte in der Geschäftsbeziehung von WSW und Wohnungsbauunternehmen nach Auffassung des Landgerichts indes keinerlei Relevanz. Die WSW hatten versucht, die Kostenstruktur auch über ihre Geschäftsbeziehung mit dem Müllheizwerk zu erklären. Die Wärme entstehe über Frischdampf, den die WSW sowohl für die Wärme- als auch die Stromversorgung nutze.

Die WSW hatten vor Gericht weiter argumentiert, ein spezieller Preis für Fernwärme aus Abfall existiere nicht. Das Müllheizwerk liefere je nach Jahreszeit zu viel oder zu wenig Wärme. Bei Spitzenlasten im Winter müssten die Stadtwerke eine zusätzliche – vornehmlich (zu 90 Prozent) über eingekauftes Erdgas sichergestellte – Eigenerzeugung über ein Gas- und Dampfturbinenheizwerk vorhalten. Und die sei teuer. Nach Darstellung der WSW mache sie allein 80 Prozent der Gesamtkosten aus, die der Versorger pro Jahr für die Wärmebeschaffung selbst ausgibt.

Für das Gericht war die Interpretation der gesetzlichen Vorgaben für Preisanpassungsklauseln durch die WSW entscheidend. Diese Klauseln sind eine Wissenschaft für sich und immer wieder Gegenstand von Auseinandersetzungen der Fernwärme-Anbieter, die in ihren Gebieten Monopolisten sind, und Verbrauchenden (wir berichteten). Die Stadtwerke würden dem Gebot, ihre Preise auch an den tatsächlich – durch die Müllverwertung – entstehenden Kosten zu orientieren, mit ihrer Berechnungsformel „nicht gerecht“, so das Landgericht. Sowohl Kosten- als auch Marktelemente seien zwingend in der Preisklausel anzuwenden.

Das Wohnungsbauunternehmen bezog sich in seiner Klage auf die erheblichen Kostensteigerungen der WSW-Fernwärme seit 2019. Netto kostete eine kWh damals 5,64 Cent. Anpassungen nahmen die WSW folgend immer halbjährlich vor, zum 1. Juli und 1. Januar. Während der Energiekrise kletterte der Preis im ersten Halbjahr 2022 sprunghaft auf 11,32 Cent, später im Jahr auf 15 Cent und für den Zeitraum Oktober bis Dezember 2022 noch einmal auf 22,39 Cent. Im ersten Halbjahr 2023 berechneten die WSW schließlich 43,32 Cent netto.

Diese Preisgestaltung führte im Jahr 2022 zu Gesamtkosten für das Wohnungsbauunternehmen in Höhe von gut 498.000 Euro netto beim Arbeitspreis. Die Rechnung beglich das Unternehmen zwar, klagte dann aber gegen die Berechnungsgrundlage. Für das in Rede stehende Jahr würde der zu zahlende Betrag nach dem Urteil des Landgerichts am Ende nur noch rund 150.000 Euro betragen, also weniger als ein Drittel des Verlangten.

Anwältin Irina Jansen sagt, dass Immobilieneigentümer die enorme Kostensteigerung oft nicht weiterreichen würden. Für viele der Mietparteien sei dies schlicht nicht zu bezahlen.

Quelle: UBA Treibhausgasprojektionen 2025

UBA erwartet deutliche Verfehlung des Klimaziels 2045

KLIMASCHUTZ. Das Umweltbundesamt (UBA) legt neue Projektionen zu den Treibhausgasemissionen vor und sieht selbst bei einem zusätzlichen Maßnahmenpaket das Klimaziel 2045 klar verfehlt.

Das Umweltbundesamt (UBA) hat seinen Projektionsbericht 2025 veröffentlicht. Die Publikation bewertet die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland bis 2050. Trotz zahlreicher Klimaschutzinstrumente erwartet das UBA in beiden untersuchten Szenarien eine deutliche Verfehlung der im Bundes-Klimaschutz-Gesetz (KSG) festgelegten Ziele.

Der Bericht basiert auf zwei Modellierungen: dem Mit-Maßnahmen-Szenario (MMS), das nur bereits beschlossene Klimaschutzmaßnahmen berücksichtigt, sowie dem Mit-Weiteren-Maßnahmen-Szenario (MWMS), in dem auch zusätzlich geplante Vorhaben einfließen. Beide Szenarien prognostizieren bis 2030 eine Emissionsminderung um 63 Prozent gegenüber 1990. Damit wird das gesetzliche Ziel von minus 65 Prozent knapp verfehlt.

Für das Jahr 2045 ergibt sich laut UBA im MMS eine Reduktion um knapp 84 Prozent, im MWMS um gut 85 Prozent – jeweils ohne Berücksichtigung des Landnutzungssektors (LULUCF). Damit bleibe das Ziel der Netto-Treibhausgasneutralität (100 Prozent Reduktion) deutlich außer Reichweite.

Industrie wird Hauptemittent

Im Energiebereich zeigt sich laut Bericht die größte Minderung bis 2030. Grund sind der beschleunigte Kohleausstieg und der Ausbau erneuerbarer Energien. Ab 2028 ist die Energiewirtschaft nicht mehr größter Emittent. Danach flacht der Rückgang jedoch ab. Im Jahr 2030 liegt der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttostromverbrauch im MMS bei 76 Prozent, im MWMS bei 74 Prozent.

Die Industrie wird damit zur langfristig größten Emissionsquelle. Zwischen 1990 und 2030 sinken die Emissionen in diesem Sektor um 58 Prozent (MMS) beziehungsweise 59 Prozent (MWMS). Hauptinstrumente dieser Entwicklung bleiben der EU-Emissionshandel, CO2-Bepreisung und Klimaschutzverträge. Eine Korridorrechnung zeigt, wie sich abweichende Entwicklungen bei Industrieproduktion, Förderung oder Technologiekosten auf die Emissionen auswirken können.

Verkehr und Gebäude mit deutlichen Zielverfehlungen

Besonders groß ist die Lücke in den Sektoren Gebäude und Verkehr. Im Gebäudebereich bleibt laut UBA im Jahr 2030 eine Differenz von 110 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent gegenüber dem KSG-Zielpfad bestehen. Zusätzliche Maßnahmen im MWMS verringern diese Lücke nur geringfügig.

Im Verkehrssektor summiert sich die Überschreitung bis 2030 im MMS auf 169 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent. Selbst unter Berücksichtigung zusätzlicher Maßnahmen beträgt die Differenz im MWMS noch 155 Millionen Tonnen. Die Zahl batterieelektrischer Pkw erreicht im Jahr 2030 mit 8,7 Millionen in beiden Szenarien nur knapp 60 Prozent des politischen Ziels von 15 Millionen Fahrzeugen.

Im Gebäudesektor divergieren die Modelle insbesondere nach 2030. Ursache sind laut UBA unterschiedliche Annahmen zur Sanierungsrate und zur Altersstruktur der Heizsysteme. In der Hauptmodellierung erfolgt der Austausch alter Gaskessel schneller als in der methodischen Sensitivitätsanalyse. Auch beim Wärmeverbrauch ergeben sich Unterschiede, die vor allem auf eine abweichende Einschätzung der Wirtschaftlichkeit von Sanierungen zurückzuführen sind.

|

| Prognose der Emissionen im Verkehrsbereich 2025 bis 2050 - Für Vollansicht bitte auf das Bild klicken Quelle: UBA THG Bericht 2025 |

Wälder senken Emissionen nicht

Der LULUCF-Sektor (Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft) trägt laut Bericht weiterhin nicht als Senke, sondern als Emissionsquelle bei. Die Zielwerte des KSG für 2030, 2040 und 2045 werden in beiden Szenarien deutlich verfehlt – unter anderem wegen rückläufiger Waldsenken und hoher Emissionen aus organischen Böden.

Die Projektionen zeigen laut UBA, dass selbst bei zusätzlichem Klimaschutz kein Szenario das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 erfüllt. Ursache sind unter anderem strukturelle Defizite in einzelnen Sektoren, langsame technische Erneuerungen und anhaltende Emissionen im LULUCF-Bereich.

Insgesamt zeigt der Bericht, dass der gesetzliche Rahmen des KSG ambitioniert bleibt, seine Umsetzung in der Praxis aber in wesentlichen Bereichen hinter den Anforderungen zurückbleibt.

Der UBA Bericht zu den Treibhausgasemissionen 2025 steht im Internet bereit.

Autoindustrie fordert Umdenken für klimaneutrale Mobilität

Quelle: Shutterstock / ModernNomads

MOBILITÄT. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) hat einen10-Punkte-Plan für eine klimaneutrale Mobilität vorgelegt und fordert die Politik dringend zum Handeln auf.

Mit einem 10-Punkte-Plan für eine klimaneutrale Mobilität hat sich der Verband der Automobilindustrie (VDA) an die europäische und deutsche Politik gewandt. Die zentrale Botschaft: Die Transformation des Verkehrssektors hin zu CO2-freien Antrieben sei nur dann dauerhaft erfolgreich, wenn sie mit technologieoffenen Rahmenbedingungen und wirtschaftspolitischer Weitsicht flankiert werde.

Bislang habe die Politik das Thema sträflich vernachlässigt, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller. Die Erreichung der ambitionierten Klimaziele sei strategisch an den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit zu koppeln. Der „Nachbesserungs- und Anpassungsbedarf“ sei daher dringlich, so Müller.

Zwischen 2025 und 2029 planen die Unternehmen der Automobilindustrie Investitionen in Höhe von rund 320 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Weitere etwa 220 Milliarden Euro sollen in Sachinvestitionen fließen, vor allem in die Werke. Die Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge sind bereits geschaffen. Nach aktuellen Prognosen wird 2025 nahezu jedes zweite in Deutschland gefertigte Fahrzeug ein E-Auto sein.

Nachfrage und Ladepunkte zu schwach

Trotz dieser massiven Vorleistungen der Industrie mangelt es laut VDA an verlässlichen Rahmenbedingungen. Die Nachfrage auf dem europäischen Markt sei schwach, die Ladeinfrastruktur unzureichend ausgebaut, die Netzkapazitäten zu gering – und die politischen Leitplanken zu starr. „Für den Erfolg eines langfristigen Projekts ist Flexibilität entscheidend“, betonte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Kritik äußert der VDA insbesondere an der Umsetzung der CO2-Flottenregulierungen für Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und schwere Nutzfahrzeuge. Hier habe die Politik ihre „Hausaufgaben sträflich vernachlässigt“, so Müller – etwa bei der Förderung des Infrastrukturausbaus, der Ladepunkte und des Netzes. Der Verband fordert daher Nachbesserungen im laufenden Überprüfungsprozess der Regulierung auf europäischer Ebene.

CO2-freie Kraftstoffe essenzieller Bestandteil für Bestandsflotte

Einen Schwerpunkt legt der 10-Punkte-Plan auf Technologieoffenheit. Der VDA fordert, dass Plug-in-Hybride (PHEV) über das Jahr 2035 hinaus zugelassen und als eigene Fahrzeugkategorie berücksichtigt werden. Speziell PHEV mit großer elektrischer Reichweite könnten einen wichtigen Beitrag zur CO2-Minderung leisten, wenn ihr Potenzial regulatorisch anerkannt werde.

Darüber hinaus müsse der Einsatz nachhaltiger, CO2-neutraler Kraftstoffe regulatorisch ermöglicht und anerkannt werden. Diese seien ein essenzieller Bestandteil, um den bestehenden Fahrzeugbestand in die Klimastrategie zu integrieren. Der Verband verweist darauf, dass Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor noch viele Jahre auf den Straßen unterwegs sein werden – und deren Emissionen nur durch alternative Kraftstoffe wirksam reduziert werden könnten.

Ein weiterer Hebel aus Sicht des VDA ist der Strompreis für das Laden von E-Fahrzeugen. Nur wenn Elektromobilität einen „klaren Kostenvorteil“ biete, könne sie sich am Markt durchsetzen. Der Verband fordert daher eine Reduzierung des Ladestrompreises durch mehr Wettbewerb, den Einsatz effizienter Technologien sowie durch eine Senkung von Steuern und Abgaben. Das gelte ebenso für erneuerbare Kraftstoffe wie Wasserstoff oder E-Fuels, deren wirtschaftlicher Einsatz derzeit durch hohe Abgaben und mangelnde Verfügbarkeit erschwert werde.

Um die Akzeptanz emissionsfreier Fahrzeuge zu steigern, schlägt der VDA zudem vor, konkrete Vorteile im Straßenverkehr zu prüfen – etwa privilegierte Nutzung von Fahrspuren oder Parkvergünstigungen. Solche Anreize könnten zusätzliche Kaufanreize schaffen, sofern sie nachvollziehbar und praxisnah ausgestaltet werden.

Der „10-Punkte-Plan für eine klimaneutrale Mobilität“ des Verbands der Automobilindustrie steht zum Herunterladen zur Verfügung.

EU und Großbritannien wollen CO2-Handelsmärkte verknüpfen

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ. Großbritannien will wieder in den ETS. Der Beitritt zum EU-Emissionshandelssystem soll verhindern, dass dessen Unternehmen unter den CBAM fallen, dem CO2-Grenzausgleich-Mechanismus.

Großbritannien ist bestrebt, seinen CO2-Markt wieder mit dem der EU zu verknüpfen. Auf diese Weise soll vermieden werden, dass britische Unternehmen ab dem nächsten Jahr mit dem CO2-Grenzausgleich (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) der EU und jährlichen Rechnungen in Höhe von umgerechnet rund 950 Millionen Euro konfrontiert werden, sagten Marktexperten laut Reuters.

Als Teil eines „Reset“ in den Beziehungen nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union hatten beide Seiten im Mai angekündigt, ihre Emissionshandelssysteme bis Ende des Jahres miteinander zu verknüpfen. Keiner der beiden Partner hat jedoch einen Zeitrahmen festgelegt oder detailliert dargelegt, welche Arbeit geleistet werden muss, um dies vor Januar zu erreichen, wenn der europäische CO2-Grenzausgleich in Kraft tritt.

Laut der britischen Regierung besteht ein wesentlicher Vorteil der Anbindung an das Emissionshandelssystem (ETS) der EUR darin, dass die britischen Unternehmen nicht vom EU-CBAM betroffen sind. In dessen Rahmen sollen ab 2026 Gebühren auf CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der Einfuhr von Stahl, Zement und anderen Waren anfallen. Damit würden die Unternehmen rund 950 Millionen Euro pro Jahr einsparen. EU-Beamte weisen jedoch darauf hin, dass Großbritannien seinen CO2-Markt mit dem der EU verknüpfen müsste, um CO2-Grenzausgleich befreit zu werden.

„Eine vollständige Verknüpfung wird angesichts der Komplexität des Prozesses, rein technisch gesehen, mehrere Jahre dauern“, sagte Yan Qin, Analyst für den CO2-Markt bei Clear Blue. In einem „optimistischen“ Szenario könnte die Verknüpfung aber schon im Jahr 2027 erfolgen. Die britische Regierung wird sich einem Sprecher zufolge bemühen, eine Verknüpfung der CO2-Märkte zu vereinbaren, sobald dies möglich sei. „Wir werden keinen laufenden Kommentar zum Fortschritt der Verhandlungen abgeben“, hieß es.

Um eine Verknüpfung zu ermöglichen, muss das Vereinigte Königreich dem Bericht zufolge seine nationalen Regeln für die Ausstellung von Emissionshandelsgenehmigungen anpassen, seine Versteigerungen von Emissionsgenehmigungen mit den EU-Regeln in Einklang bringen und seine nationale Obergrenze für die Emissionen der vom CO2-Markt erfassten Unternehmen ändern.

Das ist aber noch nicht alles. Die Systeme der EU und des Vereinigten Königreichs sind auch noch nicht darauf abgestimmt, wie viele kostenlose CO2-Genehmigungen sie der Industrie erteilen. Und der EU-CO2-Markt verfügt über eine spezielle „Reserve“, die dem Markt Genehmigungen hinzufügt oder entzieht, um die Preise zu stabilisieren. Das britische System dagegen hat derzeit keine „Reserve“, verfügt aber über einen Kostendämpfungsmechanismus, der als Obergrenze für die Preise dienen kann, was im EU-System nicht der Fall ist.

Die Industriegruppe Energy UK vertritt die Ansicht, dass die Verhandlungen über die Verknüpfung innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden könnten − und dass Großbritannien zumindest eine Befreiung von der EU-CO2-Grenzabgabe anstreben sollte, bis die Verknüpfung besiegelt sei. Die gelte für den Fall, dass sich die Gespräche über 2026 hinziehen.

Brüssel hat es vielleicht nicht ganz so eilig bei der Verknüpfung. Der britische CO2-Markt umfasst nicht einmal ein Zehntel von dem der EU, so dass eine Verbindung britischen Unternehmen Zugang zu einem viel liquideren Markt verschaffen würde.

Die Vorteile für die EU sind demnach weniger klar - obwohl EU-Beamte das Ziel der EU anführen, die CO2-Bepreisung international auszuweiten, um sicherzustellen, dass so viele Länder wie möglich einen Preis für Treibhausgasemissionen erheben.

2025 fließen Billionen ins Energiesystem − trotz Krisen

Quelle: Fotolia / JiSign

STUDIEN. Die Internationale Energie-Agentur erwartet für 2025 einen Anstieg der globalen Energieinvestitionen auf 3,3 Billionen US-Dollar, vor allem saubere Technologien ziehen Kapital an.

Die Ausgaben steigen auf einen Rekordwert von 3,3 Billionen US-Dollar (umgerechnet rund 2,9 Billionen Euro). Und dies trotz des Gegenwinds durch erhöhte geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit. Davon geht die Internationale Energie-Agentur (IEA) in ihrer am 5. Juni vorgestellten Studie „World Energy Investment 2025“ aus.

Ein Großteil der Aufwendungen entfällt auf saubere Energietechnologien wie erneuerbare Energien, Kernenergie, Netze, Speicherung, emissionsarme Brennstoffe, Effizienz und Elektrifizierung, die mit einer Investitionssummer von 1,9 Billionen Euro doppelt so viel Kapital anziehen wie fossile Brennstoffe und ebenfalls auf einen Rekordwert steigen.

Dies spiegelt nicht nur die Bemühungen um eine Verringerung der Emissionen wider, sondern auch den wachsenden Einfluss der Industriepolitik, Sorgen bezüglich der Energiesicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit strombasierter Lösungen, heißt es in der 2025er-Ausgabe des IEA-Berichts. Die Investitionen in Erdöl, Erdgas und Kohle werden voraussichtlich 1,06 Billionen Euro erreichen.

„Inmitten der geopolitischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten, die die Aussichten für die Energiewelt trüben, sehen wir die Energiesicherheit als Haupttriebkraft für den Anstieg der weltweiten Investitionen in diesem Jahr auf einen Rekordwert von 3,3 Billionen US-Dollar, da Länder und Unternehmen versuchen, sich gegen eine Vielzahl von Risiken abzusichern“, erklärte IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol. „Die sich schnell verändernden wirtschaftlichen und handelspolitischen Rahmenbedingungen bedeuten, dass einige Investoren bei der Genehmigung neuer Energieprojekte eine abwartende Haltung einnehmen, aber in den meisten Bereichen haben wir noch keine nennenswerten Auswirkungen auf bestehende Projekte gesehen.“

China größter Energieinvestor weltweit

Bei der ersten Veröffentlichung Weltenergie-Investitionsberichts vor fast zehn Jahren hätte die Energieinvestitionen in China nur knapp vor denen in den Vereinigten Staaten gelegen, so Birol. „Heute ist China bei weitem der größte Energieinvestor weltweit und gibt doppelt so viel für Energie aus wie die Europäische Union − und fast so viel wie die EU und die Vereinigten Staaten zusammen.“

In den letzten zehn Jahren ist der Anteil Chinas an den weltweiten Ausgaben für saubere Energie von einem Viertel auf fast ein Drittel gestiegen, unterstützt durch strategische Investitionen in eine breite Palette von Technologien, darunter Solar-, Wind- und Wasserkraft, Kernkraft, Batterien und Elektrofahrzeuge. Gleichzeitig verlagern sich die weltweiten Ausgaben für die Förderung von Öl und Gas in den Nahen Osten.

Ein neues Elektrizitätszeitalter

Die heutigen Investitionstrends zeigen deutlich, dass ein neues Elektrizitätszeitalter näher rückt. Vor einem Jahrzehnt waren die Investitionen in fossile Brennstoffe 30 Prozent höher als in Stromerzeugung, -netze und -speicherung. In diesem Jahr werden die Investitionen in die Stromerzeugung die Investitionen in den Sektoren Erdöl, Erdgas und Kohle um 50 Prozent übertreffen.

Weltweit haben sich die Ausgaben für die emissionsarme Stromerzeugung in den letzten fünf Jahren fast verdoppelt, angeführt von der Solarenergie. Es wird erwartet, dass die Investitionen in die Solarenergie im Jahr 2025 ein Volumen von 393 Milliarden Euro erreichen werden, was sie zum größten Einzelposten unter den gesamten globalen Energie-Investitionen macht. Auch die Investitionen in Batteriespeicher steigen rapide an und erreichen in diesem Jahr mehr als 57 Milliarden Euro.

Die Kapitalflüsse in die Kernenergie haben in den letzten fünf Jahren um 50 Prozent zugenommen und werden im Jahr 2025 voraussichtlich 65,6 Milliarden Euro erreichen. Das rasche Wachstum der Stromnachfrage untermauert auch die anhaltenden Investitionen in die Kohleversorgung, vor allem in China und Indien. Im Jahr 2024 begann China mit dem Bau von fast 100.000 MW neuer Kohlekraftwerke. Damit sind die weltweiten Genehmigungen für Kohlekraftwerke auf den höchsten Stand seit 2015 gestiegen.

Investitionen in Netze hinken hinterher

Ein besorgniserregendes Zeichen für die Sicherheit der Stromversorgung sieht die IEA darin, dass die Investitionen in die Netze, die sich derzeit auf rund 350 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, nicht mit den Ausgaben für die Erzeugung und Elektrifizierung Schritt halten. Um die Stromversorgungssicherheit aufrechtzuerhalten, müssten die Investitionen in die Netze bis Anfang der 2030er-Jahre auf die gleiche Höhe wie die Ausgaben für die Stromerzeugung steigen. Dies wird jedoch durch langwierige Genehmigungsverfahren und enge Lieferketten für Transformatoren und Kabel behindert.

Quelle: Photocase / Markus Imorde

Erneuerbaren-Erzeugung bricht im ersten Quartal ein

STATISTIK. Weniger Wind, mehr Kohle: Im ersten Quartal 2025 wurde in Deutschland wieder mehr Strom aus fossilen Quellen als aus erneuerbaren erzeugt.

Im ersten Quartal 2025 hat sich die Zusammensetzung des deutschen Strommixes spürbar verschoben: Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts (Destatis) stammte der überwiegende Teil der eingespeisten Strommenge aus konventionellen, meist fossilen Energieträgern. Insgesamt wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres 119,4 Milliarden kWh in das Stromnetz eingespeist. Das entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (121,7 Milliarden kWh).

Die konventionelle Stromerzeugung legte um 19,3 Prozent zu − auf 60,2 Milliarden kWh. Ihr Anteil an der gesamten inländischen Einspeisung belief sich laut Destatis auf 50,5 Prozent. Noch ein Jahr zuvor hatte der Anteil fossiler Energien bei 41,5 Prozent gelegen. Erneuerbare Energien lieferten im gleichen Zeitraum 59,1 Milliarden kWh und kamen auf einen Anteil von 49,5 Prozent. Dies bedeutet einen Rückgang um 17 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2024, als der Anteil noch bei 58,5 Prozent lag.

Als Grund für den Rückgang bei den Erneuerbaren verweisen die Marktbeobachter insbesondere auf die Windstromproduktion. Diese verzeichnete ein Minus von 29,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wie Destatis erläutert, lag das insbesondere an schwächeren Windverhältnissen in den Monaten Januar bis März.

Demgegenüber legte vor allem die Kohleverstromung zu: Die eingespeiste Menge an Strom aus Kohle stieg um 15,3 Prozent. Damit setzte sich laut Destatis ein Trend fort, der sich bereits gegen Ende 2024 angedeutet hatte. Auch andere konventionelle Quellen – etwa Erdgas – trugen zur Zunahme der fossilen Einspeisung bei, auch wenn Destatis hierzu keine detaillierten Aufschlüsselungen in der vorläufigen Statistik nannte.

Neben der Binnenstromproduktion veränderten sich auch die Außenhandelsströme: So legten die Stromimporte nach Deutschland im ersten Quartal 2025 um 14,9 Prozent zu. Die Exporte sanken leicht um drei Prozent. Zur Ursache dieser Verschiebung macht die Behörde keine weiteren Angaben.

Insgesamt ergibt sich damit erstmals seit dem ersten Quartal 2023 ein Strommix, bei dem fossile Quellen wieder stärker vertreten sind als die erneuerbaren. Energieanalysten wie die Denkfabrik Agora Energiewende bewerten mit Blick auf die angestrebten Klimaziele den wachsenden Anteil fossiler Stromerzeugung kritisch. Der Rückgang der Erneuerbaren zeigt zudem, wie stark die Stromproduktion in Deutschland weiterhin von Witterungsbedingungen abhängt.

Siemens Energy kommt ohne Milliardengarantie des Bundes aus

Quelle: Shutterstock

FINANZIERUNG. Der Technikkonzern Siemens Energy hat seine Krise so weit hinter sich gelassen, dass er die 2023 gegebenen Rückgarantien des deutschen Staats nicht mehr braucht.

Siemens Energy hat die Garantien des Bundes zurückgegeben. Das Unternehmen hat eine für sein Projektgeschäft nötige Garantievereinbarung über 11 Milliarden Euro mit Rückgarantien des Bundes abgelöst, wie es mitteilt. Eine neue Garantievereinbarung über 9 Milliarden Euro von insgesamt 23 Banken kommt ohne staatliche Rückendeckung aus.

Siemens Energy hatte die staatliche Unterstützung 2023 gebraucht, als das Unternehmen einerseits massiv unter der Krise in seiner Windsparte litt, andererseits aber in großem Umfang neue Aufträge bekam. Für diese Aufträge, die oft über viele Jahre laufen, sind Garantien üblich, die in der Regel von Banken gegen eine Gebühr ausgestellt werden.

Vor knapp zwei Jahren hatte der kriselnde Konzern aber Schwierigkeiten, diese Garantien von Banken zu bekommen. Die kostenpflichtige Rückgarantie des Bundes löste dieses Problem. Energy bezahlte dafür rund 100 Millionen Euro pro Jahr, sagte Konzernchef Christian Bruch dem Handelsblatt. Das sei also „ein gutes Geschäft für den Bund“ gewesen.

Nun ist diese Absicherung nicht mehr nötig, die Geschäfte bei Siemens Energy laufen seit einiger Zeit sehr viel besser, das Unternehmen ist derzeit auf dem Weg zum zweiten Jahresgewinn in Folge.

„Die Rückgarantie des Bundes war 2023 wichtig, um in einer herausfordernden Phase das erwartete starke Wachstum abzusichern“, sagt Finanzchefin Maria Ferraro. „Dank unserer Performance in den vergangenen zwei Jahren und einem attraktiven Marktumfeld haben wir unsere Margen und den Cashflow deutlich verbessert, außerdem unsere Bilanz weiter gestärkt. Daher konnten wir die Bund-Garantie wie geplant noch vor Ende des Geschäftsjahres ablösen.“

Die Ablösung hat für die Aktionäre positive Folgen. Er entbindet Siemens Energy vom Verbot, Dividenden auszuschütten. Dies gilt ab dem kommenden Geschäftsjahr2025/2026, das zum 1. Oktober beginnt. Laufen die Geschäfte weiter gut, könnten die Aktionäre dann 2027 zum ersten Mal in den Genuss einer Dividendenzahlung kommen.

Deutsche PPA-Preise ziehen im Mai etwas an

Quelle: E&M

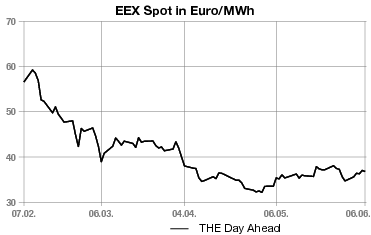

PPA-PREISINDEX. Die Preiskorridore für marktübliche Power Purchase Agreements sind im Mai gestiegen. Das ergibt der PPA-Preisindex von E&M und Enervis.

Die erzielbaren Preiskorridore für typische Strom-Direktlieferverträge aus Erneuerbare-Energien-Anlagen (Power Purchase Agreements) haben sich in Deutschland im Mai nach oben entwickelt − in Abhängigkeit vom Strom-Terminmarkt der Börse EEX. Das ergeben aktuelle Berechnungen des Analysehauses Enervis für den gemeinsamen PPA-Preisindex mit Energie & Management.

Demnach haben sich die Preise im Terminmarkt im Mai, die die Referenzpreise für PPA bilden, gegenüber dem April erhöht. Während das Frontjahr 2026 wieder auf etwa 88 Euro/MWh gestiegen ist, liegt das längerfristige Preisniveau weiterhin bei knapp unter 70 Euro/MWh für die Base-Lieferung.

Grafik 1: Neue PV-Freiflächenanlagen

Für PPA auf neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit zehnjähriger Stromlieferung mit einem Lieferstart im Juni 2025 lag der Preiskorridor im Mai zwischen 30 und 42 Euro/MWh - und damit marginal über dem Niveau des Vormonats.

Der dazu korrespondierende Terminmarkt-Mischpreis im Mai für die betreffende PPA-Laufzeit lag bei circa 72 Euro/MWh.

Grafik 2: Onshore-Windenergieanlagen im Bestand

Für PPA auf über 20 Jahre alte, ausgeförderte Windenergieanlagen an Land (Ü20-Anlagen) mit zweijähriger Stromlieferung vom Juni an ermittelten die Analysten von Enervis eine realistische Schwankungsbreite im Mai von 47 bis 66 Euro/MWh. Diese hängt neben dem Terminmarkt-Mischpreis von Standort, Anlagentyp und weiteren PPA-Parametern ab. Die PPA-Preisrange liegt somit unter dem Preisniveau des Vormonats März.

Der Terminmarkt-Mischpreis, der die Referenz für diesen PPA-Preis darstellt, lag bei rund 85 Euro/MWh und damit knapp 4 Euro/MWh über dem Mischpreis im März.

Die Methodik des PPA-Preisindex

Auf die Marktpreis-Bandbreiten von PPA kommen die Analysten von Enervis so: Sie nehmen vom ermittelten durchschnittlichen Preis der jeweils einschlägigen Terminmarkt-Lieferprodukte auf dem Graustrom-Terminmarkt der Börse EEX - dem Dreh- und Angelpunkt für die Bepreisung dieser langfristigen Direktlieferverträge - verschiedene Ab- und Zuschläge vor:

- für das technologie- und standortspezifische Einspeiseprofil,

- sowie für energiewirtschaftliche Abwicklung und Risikoprämie.

- Dann schlagen sie aktuelle Preis-Bandbreiten für Herkunftsnachweise (HKN) auf (Näheres zur Methodik sowie Nutzungshinweise). Denn Strom aus grünen PPA erhält in der Regel im Gegensatz zur geförderten Direktvermarktung HKN und darf auch als Ökostrom verkauft werden.

Quelle: Ineratec

Ineratec produziert E-Fuels im industriellen Maßstab

POWER-TO-X. Das Clean-Tech-Unternehmen Ineratec hat den kommerziellen Betrieb seiner Power-to-X-Anlage aufgenommen. Auch Start-ups sind im E-Fuel-Bereich aktiv.

Jetzt ist es offiziell: Die Power-to-Liquid-Anlage von Ineratec in Frankfurt-Höchst hat den kommerziellen Betrieb aufgenommen. Laut dem Unternehmen sollen jährlich bis zu 2.500 Tonnen CO2-neutrale E-Fuels damit produziert werden. Mitte Mai dieses Jahres war die Produktion angelaufen. „Dieser erste Tropfen ist ein wichtiges Zeichen – er steht für den Beginn einer neuen Ära in der nachhaltigen Kraftstoffproduktion“, sagte Tim Böltken, Mitgründer und CEO der von Ineratec anlässlich des Produktionsstarts.

„Größte Anlage ihrer Art in Europa“

Die Anlage mit der Bezeichnung „ERA ONE“, die sich im Industriepark Höchst befindet, stellt synthetisches Rohöl aus CO2 und grünem Wasserstoff her. Während das CO2 aus einer Biogasanlage stammt, ist der Wasserstoff laut einer Mitteilung von Ineratec ein Nebenprodukt der Chlorproduktion. Das Endprodukt sei „drop-in ready“, heißt es weiter.

Dies bedeute, der synthetische Kraftstoff könne beispielsweise in herkömmlichen Flugzeugtriebwerken oder anderen Motoren verwendet werden – ohne Anpassungen. Darüber hinaus komme das synthetische Rohöl auch als Basis-Chemikalie in Frage, etwa bei der Produktion von Kunststoffen.

Era One sei als modulare Anlage konzipiert, um eine schnelle und effiziente Erweiterung der Produktionskapazitäten zu ermöglichen. So sei auch bis 2030 geplant, „die jährliche Produktion durch weitere Projekte zu vervielfachen“, wie Ineratec mitteilt.

Der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) sieht in der neuen Power-to-X-Anlage „einen richtungsweisenden Meilenstein für eine eigenständige europäische Energieversorgung“. Nach Angaben von Ineratec ist Era One die größte Anlage ihrer Art in Europa.

Im März dieses Jahres hatte Ineratec bekannt gegeben, einen Kredit über 40 Millionen Euro von der Europäischen Investitionsbank und 30 Millionen Euro von Breakthrough Energy Catalyst als Zuschuss erhalten zu haben. „Die Unterstützung dieser beiden bedeutenden Investoren unterstreicht die strategische Bedeutung des Projekts für die Dekarbonisierung schwer zu elektrifizierender Sektoren“, hieß es damals in einer Mitteilung des 2016 gegründeten Unternehmens.

Weitere Investoren von Ineratec sind unter anderem die Venture-Capital-Gesellschaften von Engie, Samsung und Honda.

Weiteres Start-up produziert E-Fuel

Mit Icodos hat sich ein weiteres deutsches Start-up der Dekarbonisierung schwer elektrifizierbarer Anwendungen verschrieben. Im Gespräch mit der Redaktion hatte David-Andre Strittmatter, einer der beiden geschäftsführenden Gesellschafter des 2023 gegründeten Unternehmens, betont, sich mit der Herstellung von Methanol auf die Schifffahrt konzentrieren zu wollen.

„Wir könnten aus dem Methanol auch Jet Fuel herstellen. Unser Fokus liegt aber auf Schifffahrt und Industrie“, so Icodos-CEO. Mit einer Tonne Methanol sei es möglich, 1,5 Tonnen CO2-Äquivalente gegenüber Schiffsdiesel einzusparen, hatte er vorgerechnet.

Icodos, eine Ausgründung aus dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT), entnimmt das CO2 dem Biogas aus einer Mannheimer Kläranlage und wandelt es mit grünem Wasserstoff zu Methanol um. „Mit unserer Technologie können wir Biogas zu hochwertigem Biomethan aufbereiten und gleichzeitig aus dem anfallenden CO2 grünes E-Methanol herstellen“, hatte Strittmatter erläutert.

Abwärme aus Rechenzentrum soll 5.000 Berliner Haushalte versorgen

Grundsteinlegung in Berlin (v.l.): Rupprecht Rittweger (Investa Holding), Michael Dada (Virtus), Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, Christina Mertens (Virtus), Georg Friedrichs (Gasag) und der britische Handelskommissar Chris Barton Quelle: Leo Seidel

IT. Virtus Data Centres hat im Berliner Marienpark mit dem Bau eines Rechenzentrumscampus begonnen, der Partner Gasag Solution Plus heizt anliegende Wohnungen mit Abwärme daraus.

Virtus Data Centres hat am Standort Berlin am 6. Juni den Grundstein für seinen ersten deutschen Rechenzentrumscampus gelegt. Das britische Unternehmen mit Hauptsitz in London plant im Marienpark im Bezirk Tempelhof-Schöneberg vier Gebäude mit einer gesamten IT-Kapazität von 57,6 MW. Bei der Zeremonie waren Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Forschung anwesend, um das Vorhaben offiziell zu starten.

Laut Virtus ist der Campus ein klares Bekenntnis zum Standort Berlin und soll den wachsenden Anforderungen an digitale Souveränität, künstliche Intelligenz (KI) und nachhaltige Infrastruktur gerecht werden. Ein zentrales Merkmal des Projekts ist die Integration in das Wärmenetz durch die Nutzung von Abwärme.

Gemeinsam mit dem Joint Venture „Data2Heat“ – getragen von Investa Real Estate und Gasag Solution Plus – will Virtus die beim Rechenzentrumsbetrieb entstehende Wärme einspeisen. Im Endausbau soll dies zur Versorgung von bis zu 5.000 Haushalten mit Nahwärme beitragen. Die Maßnahme erfüllt laut Unternehmen Kriterien der EU-Taxonomie und zielt auf eine CO2-arme Versorgung ab. Der vollständige Ausbau der Anlagen soll in mehreren Phasen erfolgen. Ein konkreter Zeitplan wurde bislang nicht veröffentlicht.

Aus Industrieareal wird Wohn- und Gewerbegebiet

Der Bau erfolgt im Marienpark, einem ehemaligen Industrieareal, das heute als Standort für Innovationsprojekte genutzt wird. Das Quartier vereint Themen wie KI, Life Sciences, additive Fertigung und kritische Infrastrukturen. Der Campus soll sich in dieses Ökosystem einfügen und gezielt mit regionalen Technologiepartnern zusammenarbeiten.

Berlin gilt als einer der am stärksten wachsenden Rechenzentrumsstandorte Europas. Die Anbindung an das Stadtzentrum sowie den internationalen Flughafen mache die Hauptstadt für nationale wie internationale Kunden attraktiv, sagte Michael Dada, Geschäftsführer von Virtus Data Centres Deutschland. „Wir investieren nicht nur in digitale Infrastruktur, sondern schaffen ein nachhaltiges Fundament für die Zukunftsfähigkeit von Wirtschaft und Gesellschaft“, so Dada.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nannte das Vorhaben ein digitales Rückgrat für Cloud-, KI- und Hochleistungsanwendungen in Berlin. Der ressourcenschonende Betrieb leiste einen Beitrag zur Entwicklung des Marienparks als Technologiequartier. Aus Großbritannien kam Chris Barton, Handelskommissar des Vereinigten Königreichs für Europa. Er bezeichnete das Projekt als Stärkung der Zusammenarbeit mit Deutschland im Rahmen der britischen Industriestrategie.

Georg Friedrichs, Vorstandsvorsitzender des Berliner Energieversorgers Gasag, betonte die Rolle der Abwärmenutzung: „Abwärme aus Rechenzentren macht in Berlin sichtbar, wie Digitalisierung und Wärmewende Hand in Hand gehen können.“

Technisch ausgelegt ist der Campus laut Virtus auf Hyperscaler, öffentliche Verwaltung und Großunternehmen. Sicherheits-, Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsstandards sollen höchsten Anforderungen entsprechen.

Rückgang bei Erneuerbaren verändert Energiemix

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Grafik der AGEB zeigt die Struktur des Primärenergieverbrauchs in Deutschland im ersten Quartal. Der durch ungünstige Wetterbedingungen verursachte Rückgang des Beitrags der erneuerbaren Energien zur Energieversorgung des 1. Quartals 2025 führte zu Veränderungen im Energiemix. Der Anteil des Erdgases erhöhte sich deutlich, die Kohlen verzeichneten stabile bis leicht steigende Anteile.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

TKT Vivax und Vivax Consulting sind insolvent

FINANZIERUNG . Das Berliner Unternehmen TKT Vivax GmbH und ihre Tochtergesellschaft Vivax Consulting GmbH haben Insolvenz angemeldet.

Die auf die Beratung von Kommunen vor allem im Bereich Glasfaser spezialisierten Unternehmen stehen seit Ende Mai unter vorläufiger Insolvenzverwaltung. Das ließen die Unternehmen über die PR-Agentur „Press’n’Relations“ mitteilen.

Seit Januar ist Frank von Allwörden Geschäftsführer beider Gesellschaften (wir berichteten). In dem Presse-Statement nennt er stagnierende Umsätze und eine nicht ausreichend erfolgreiche Neupositionierung als wesentliche Gründe für die Insolvenz.

„Leider ist es uns nach dem Geschäftsführerwechsel und der folgenden Neupositionierung Anfang des Jahres nicht gelungen, die stagnierenden Umsätze der letzten Jahre aufzufangen“, so von Allwörden. Das erweiterte Portfolio habe sich nicht am Markt etabliert und zu wenig Neukundenumsätze erwirtschaftet. Gleichzeitig hätten die hohen Fixkosten nicht ausreichend reduziert werden können.

Die Vivax Consulting GmbH mit Sitz in Berlin bot Beratungsleistungen für kommunale Unternehmen und Behörden an. Zielgruppen waren Stadtwerke, Netzbetreiber, Kommunalverwaltungen und Landkreise. Das Themenspektrum umfasste Digitalisierung, Automatisierung, Datenanalyse und Projektmanagement.

Die zu Jahresbeginn neu aufgestellte Vivax Consulting war ursprünglich angetreten, kommunale Versorgungsunternehmen bei ihrer Positionierung im Glasfasermarkt zu unterstützen. Zusätzlich bot sie Beratungsleistungen zu Datenschutz, IT-Sicherheit und NIS2 sowie zur kommunalen Wärmeplanung an.

Zum Jahreswechsel 2024/2025 hatte Unternehmensgründer Dirk Fieml die Geschäftsführung der von ihm mitgegründeten TKT Vivax an von Allwörden übergeben. Fieml sagte damals zur Redaktion, er halte 51 Prozent der Anteile an der Gesellschaft. Die übrigen Anteile verteilten sich auf den Energieversorger Zeag Energie GmbH mit Sitz in Heilbronn sowie eine Handvoll Privatpersonen.

Die Unternehmensgruppe hatte mit der Reorganisation das Ziel verfolgt, die operative Verantwortung – insbesondere den Vertrieb – vollständig in die Tochtergesellschaften zu verlagern. Die Holding sollte sich fortan auf ihre Funktion als reine Beteiligungsgesellschaft beschränken. Wie Fieml damals sagte, sollte diese Struktur zu mehr Kundennähe und schnelleren Entscheidungsprozessen führen.

Enercity und Enercon bauen 100 Turbinen

Quelle: Pixabay / meineresterampe

WINDKRAFT ONSHORE. Enercity Erneuerbare und Enercon kooperieren bei der Lieferung und Errichtung von rund 100 Windenergieanlagen mit einem Projektvolumen von bis zu 800 Millionen Euro.

Das Hannoveraner Energieunternehmen Enercity baut seine Position im deutschen Onshore-Windmarkt mit einer strategischen Partnerschaft aus. Die Konzerntochter Enercity Erneuerbare hat am 6. Juni mit dem Windenergieanlagenhersteller Enercon mit Sitz in Aurich einen Liefer- und Servicevertrag geschlossen. Die Vereinbarung umfasst rund 100 Windkraftanlagen mit einem Gesamtprojektvolumen von bis zu 800 Millionen Euro.

Laut Enercity Erneuerbare wurde der Vertrag für zwei Jahre geschlossen, mit Option auf Verlängerung. Neben Lieferung, Errichtung und Service der Anlagen können künftig auch Infrastrukturleistungen sowie der Bau von Umspannwerken Teil des Auftrags werden. Die Kooperation geht auf eine Ausschreibung zurück, die Enercity Erneuerbare im Markt platziert hatte.

Bereits in der Verhandlungsphase habe sich eine enge Zusammenarbeit mit Enercon abgezeichnet. Ziel der Vereinbarung sei es, technologische Planungssicherheit zu schaffen und Preistransparenz zu gewährleisten. „Ambitionierte Wachstums- und Ausbauziele lassen sich noch effizienter mit starken Partnern umsetzen“, sagten Ralf Nietiet und Daniel Müller, Geschäftsführer von Enercity Erneuerbare bei der Vertragsunterzeichnung. Die Kombination aus Menge, Zeit und Preis gebe beiden Seiten Planungssicherheit.

Viele Projekte baureif

Enercon sieht in der Partnerschaft ein Zeichen für die zunehmende Dynamik im deutschen Windmarkt. „Der Transfer von Baugenehmigungen in die Projektrealisierung nimmt zu“, so Benjamin Seifert, Regional Head Zentral- und Nordeuropa bei Enercon. Die enge Zusammenarbeit in der Projektentwicklung sei ein Erfolgsfaktor für künftige Vorhaben. Noch im laufenden Jahr will Enercity mehr als 30 Windenergieanlagen abrufen. Die geplanten Projekte sollen bundesweit umgesetzt werden, wobei die genauen Standorte derzeit nicht näher benannt sind.

Laut der Enercity-Vorstandsvorsitzenden Aurelie Alemany stärke die Partnerschaft nicht nur den Ausbau der Windenergie, sondern auch die wirtschaftliche Entwicklung in Norddeutschland. „Windenergie schafft Wertschöpfung – insbesondere an unseren Unternehmens-, Produktions- und Windstandorten.“ Beide Unternehmen zählen zu den etablierten Akteuren im deutschen Windmarkt.

Enercity Erneuerbare verantwortet die Entwicklung und den Betrieb von Windparks innerhalb des Konzerns. Enercon ist einer der größten deutschen Hersteller von Windenergieanlagen und betreibt unter anderem Werke in Ostfriesland. Die Partner rechnen damit, dass durch die Vertragsstruktur eine effizientere Projektumsetzung möglich wird – auch vor dem Hintergrund steigender Anforderungen durch den beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland.

|

| Vertragsunterzeichnung zwischen Enercity und Enercon (v.li.): Daniel Müller (Enercity), Benjamin Seifert (Enercon), Ralf Nietiet (Enercity) und Lennard von Dollen (Enercon) Quelle: Feuerquell Fotografie |

GP Joule und H2 Saar machen Flughafen energetisch fit

Quelle: Fotolia / Andrei Merkulov

EFFIZIENZ. Mit einem Konzept, das Solarstrom, Wasserstoff und Abwärme einschließt, wollen GP Joule und H2 Saar dem Flughafen Saarbrücken zu einer nachhaltigen Energieversorgung verhelfen.

Der Flughafen Saarbrücken soll eine weitgehend klimaneutrale Energieversorgung erhalten, die auf Solarstrom, Wasserstofftechnologie und Abwärmenutzung basiert. Entwickelt wird das Vorhaben von der GP Joule GmbH in Kooperation mit der landeseigenen Wasserstoffagentur H2 Saar GmbH. Ziel ist eine weitgehend klimaneutrale Energieversorgung des Flughafens.

Für die bestehenden Photovoltaikanlagen ist ein Repowering geplant. Ein 3-MW-Elektrolyseur soll künftig mit überschüssigem Solarstrom pro Jahr rund 300 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen. Damit könnten täglich 27 Brennstoffzellenbusse vollgetankt werden, heißt es in einer Mitteilung von GP Joule.

Dies sind wesentliche Elemente des neuen nachhaltigen Energiekonzepts für den Flughafen in Saarbrücken, welches der Energiedienstleister GP Joule aus dem schleswig-holsteinischen Reußenköge und die saarländische Wasserstoffagentur H2 Saar gemeinsam erarbeitet haben.

Daneben soll die bei der Elektrolyse anfallende Abwärme in das Wärmenetz des Flughafens eingespeist werden. Zusätzlich, so die Empfehlung der Projektpartner, könne lokal erzeugter und nicht am Flughafen benötigter Wasserstoff auch vor Ort vermarktet werden, um die Entwicklung einer regionalen Wasserstoffwirtschaft zu fördern. Schließlich soll der Bedarf an regenerativem Strom über ein Power Puchase Agreement (PPA) abgesichert werden.

Das neue Energiekonzept von GP Joule und H2 Saar helfe nicht nur, die Umweltbilanz des Flughafens zu optimieren, sondern trage auch langfristig zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit bei, erklärt Thomas Schuck, Geschäftsführer des Flughafens Saarbrücken.

Murnau und Oberlandenergie benötigen neue personelle Leitung

Quelle: Pixabay / Maria

PERSONALIE. In Kürze soll der neue Geschäftsführer der „17er Oberlandenergie“ in Bayern feststehen. Der Interimschef tritt derweil auch als starker Mann bei den Gemeindewerken Murnau ab.

Interessierte haben noch bis zum 15. Juni Gelegenheit, sich auf die Leitungsposition bei der 17er Oberlandenergie GmbH zu bewerben. Dies geht aus der Stellenausschreibung des Unternehmens hervor, bei dem es sich um einen Zusammenschluss von sechs Versorgern und 46 Gemeinden aus dem bayerischen Oberland südlich von München handelt.

Die Geschäftsführung ist neu zu vergeben, weil der Aufsichtsrat der 17er Oberlandenergie dem bis dahin fungierenden Leitungsduo gekündigt hatte (wir berichteten). Seither und übergangsweise hat Karl Steingruber die Aufgaben übernommen.

Er ist zugleich kaufmännischer Chef der Gemeindewerke Murnau am Staffelsee, die wie die Stadtwerke aus Bad Tölz, Geretsried, Penzberg, Wolfratshausen und Weilheim ebenfalls zum Gesellschafterkreis des Oberland-Regionalwerks zählen. Karl Steingruber war bereits an der Gründung der „17er“ im Jahr 2015 beteiligt und bis 2018 auch ihr erster Geschäftsführer.

Das Ende der Interimsleitung ist also bereits in Sichtweite. Und auch für seinen angestammten Job hat Karl Steingruber sich ein Limit gesetzt. Im Juni 2026 soll für den heute 60-Jährigen Schluss bei den Gemeindewerken Murnau sein. So hat er sich örtlichen Medien gegenüber geäußert.

Eine Stellenausschreibung für den Chefsessel soll es demnach bereits geben. Unter den offenen Stellen der Gemeinde findet sich eine entsprechende Anzeige allerdings derzeit ebenso wenig wie auf der Internetpräsenz des Versorgers.

Stadtwerke Herrenberg finden kaufmännische Leiterin

Quelle: Shutterstock / megaflopp

PERSONALIE. Die Stadtwerke Herrenberg haben die Position der kaufmännischen Leitung nachbesetzt. Ab Juli arbeitet Stefanie Hartwig für den baden-württembergischen Kommunalversorger.

Binnen eines Jahres haben die Stadtwerke Herrenberg zwei entscheidende Stellen neu besetzt. Geschäftsführer Steffen König ist seit Juli 2024 im Amt. Nun entschied der baden-württembergische Versorger sich für Stefanie Hartwig (40) als neue kaufmännische Leiterin.

Die gelernte Industriekauffrau aus Sindelfingen verfügt über einen Bachelor der Medienwirtschaft und war über ein Jahrzehnt lang Chefin ihres eigenen Unternehmens im Bereich Elektroindustrie und E-Mobilität. Ein Großkonzern habe sich das Start-Up schließlich gesichert, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke.

Stefanie Hartwig ist in ihrer neuen Funktion verantwortlich für die Finanzbuchhaltung und den Wirtschaftsplan der Stadtwerke, die Wirtschaftlichkeitsberechnung neuer Geschäftsfelder, das Vertragswesen und den Aufbau sowie das Controlling von Steuerungskennzahlen. Ihr unterstehen vier Mitarbeitende. Laut Mitteilung wolle sie ihre Expertise besonders in den Bereichen Projektmanagement, Prozessoptimierung und finanzielle Steuerung einbringen.

Die Stadtwerke selbst sind im Bereich Strom, Gas und Wärme tätig und beschäftigen etwa 50 Menschen. Stefanie Hartwig tritt die Nachfolge von Margarete Reschke an, die in den Ruhestand getreten ist.

|

| Stefanie Hartwig ist ab Juli neue kaufmännische Leiterin. Quelle: Stadtwerke Herrenberg |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

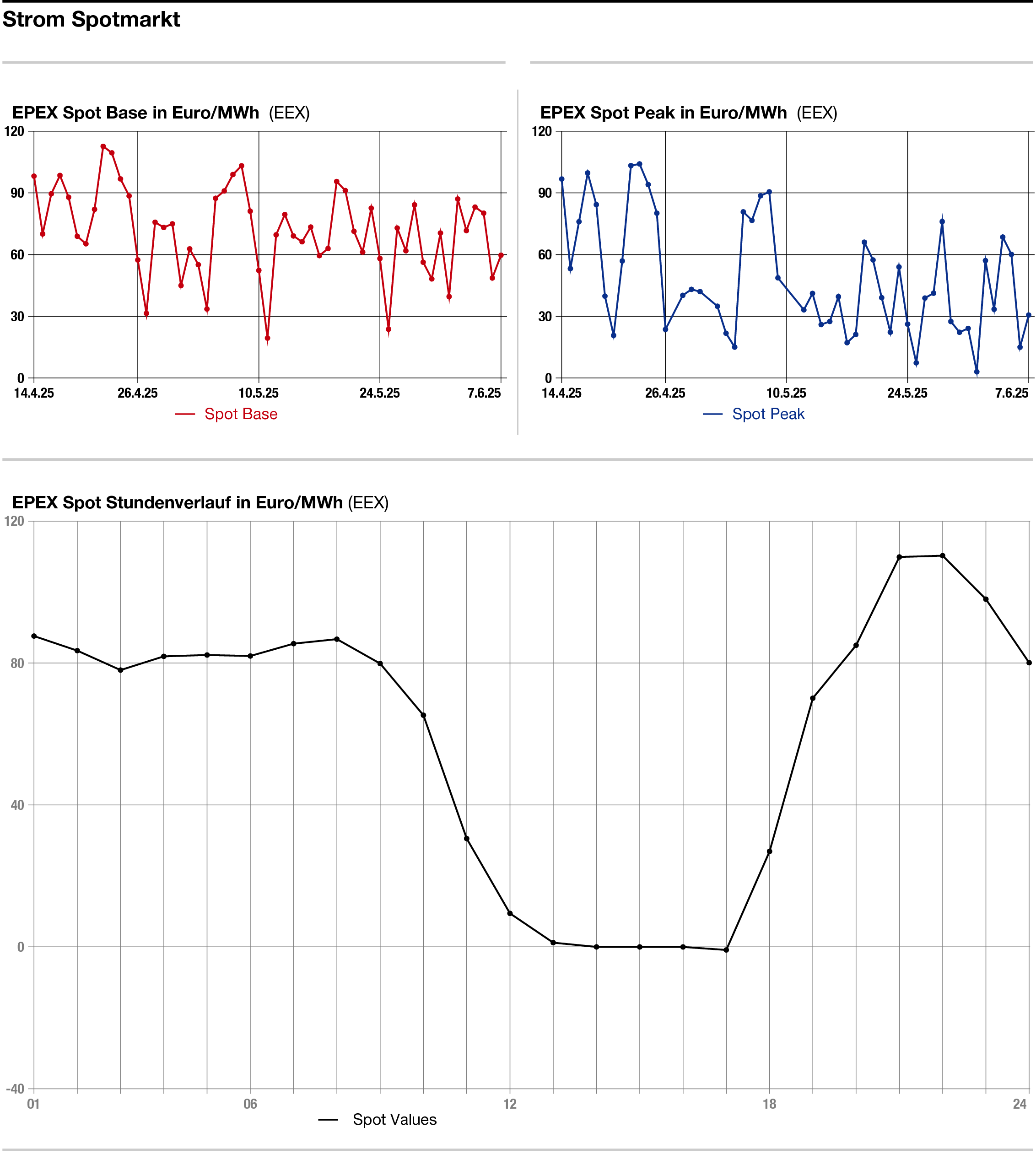

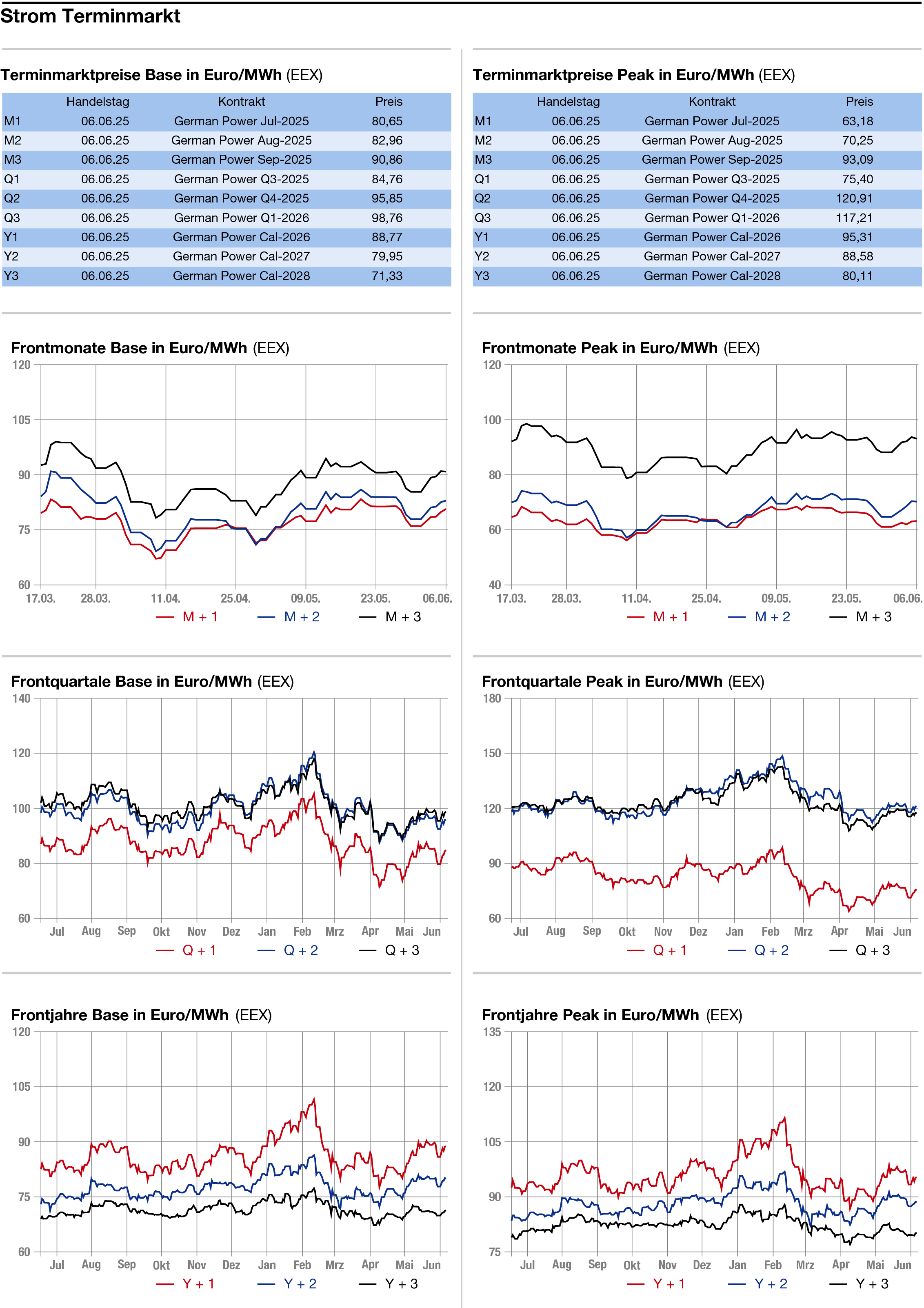

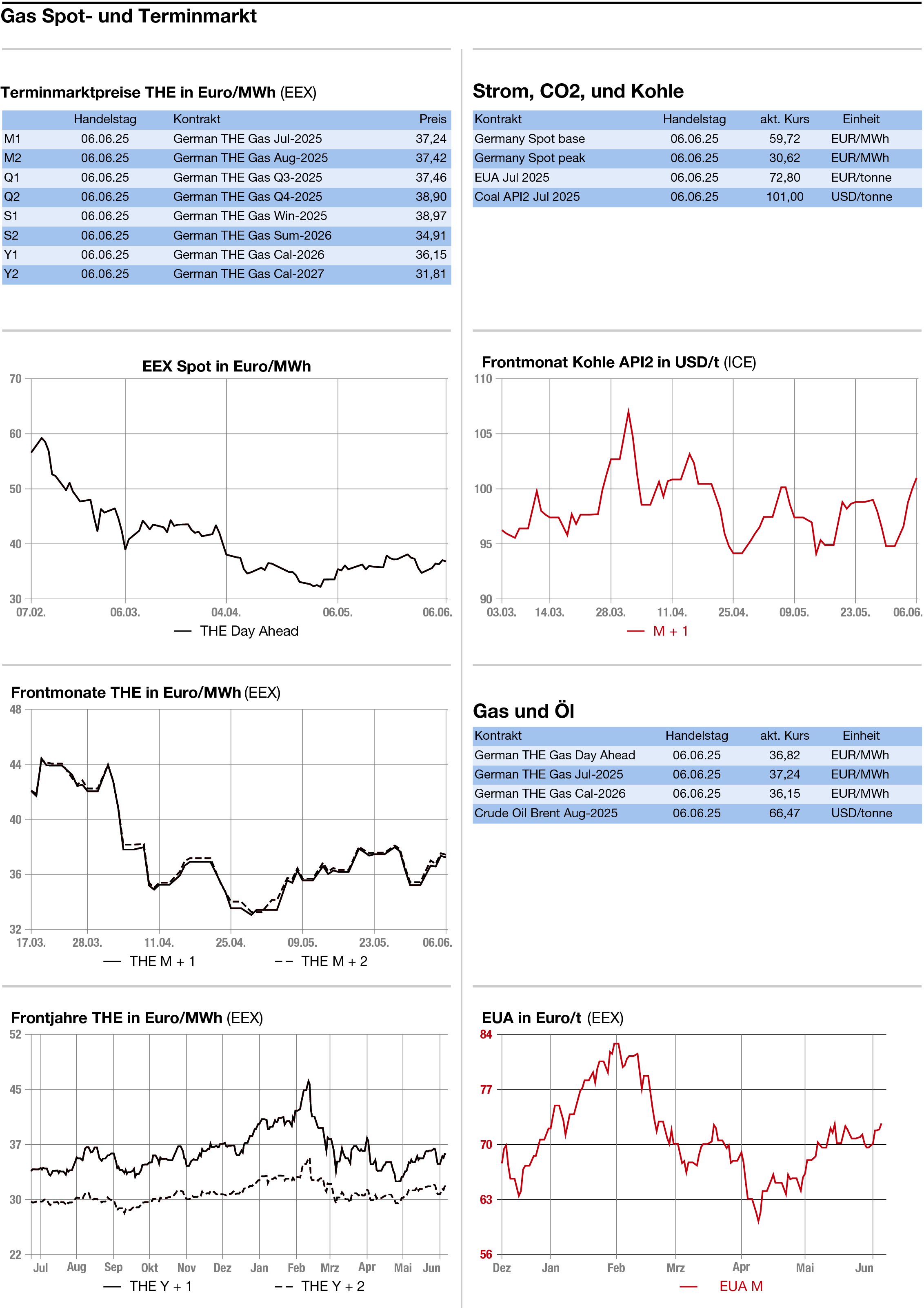

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Strom und Gas leiden unter Gewinnmitnahmen

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

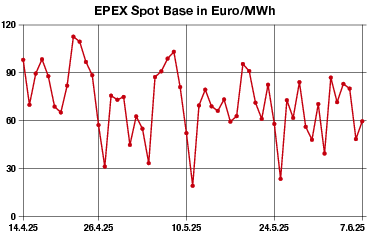

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Freitag präsentiert. Strom und Gas wiesen vor dem langen Pfingstwochenende infolge von Gewinnmitnahmen Abgaben auf. CO2 hingegen sah sich zwischen widerstreitenden Impulsen vom Öl- und vom Strommarkt gefangen. Übergeordnet positiv dürften allerdings die US-Arbeitsmarktdaten von den Energiemärkten aufgenommen worden sein. Der Beschäftigungsaufbau in den USA verlangsamte sich, war aber dennoch stärker als vorausgesagt. Allerdings wurden die Vormonate zum Teil deutlich nach unten revidiert.

Strom: Überwiegend schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Dienstag nach Pfingsten wurde in der Spanne von 71 Euro auf 80 Euro/MWh im Base gesehen. Der Freitag selbst war am Mittwoch bei 48,75 Euro/MWh in der Grundlast ermittelt worden. Händler führten den Preisanstieg vom Freitag auf Dienstag auf die deutlich geringere Erneuerbaren-Einspeisung zurück. Für den Dienstag hatten die Meteorologen von Eurowind in der Grundlast 27,3 Gigawatt an Erneuerbarenstrom prognostiziert gegenüber 42,4 Gigawatt für den Berichtstag. An den Pfingstfeiertagen ist mit hohen Erneuerbaren-Einspeisungen, einer geringen Nachfrage und entsprechend schwachen Preisen zu rechnen.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr einen Euro auf 88,03 Euro/MWh. Die Abgaben seien auf Gewinnmitnahmen vor dem langen Pfingstwochenende zurückzuführen, nachdem es an den Vortagen tendenziell nach oben gegangen sei, so ein Marktteilnehmer. Grundsätzlich sei die Lage auch am Strommarkt eher als bullish einzustufen, führte der Teilnehmer vor allem auch mit Blick auf die Gasnotierungen aus, denen für den Strommarkt eine Schrittmacherrolle zukommt.

CO2: Behauptet haben sich die CO2-Preise in impulsarmem Handel am Berichtstag. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.42 Uhr 0,08 auf 72,80 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache 7,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,47 Euro, das Tief bei 72,57 Euro.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.30 Uhr 0,50 auf 36,07 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,45 auf 36,65 Euro/MWh nach unten.

Übergeordnet sei die Situation am Gasmarkt eher bullish, meinte ein Händler, der auf Wartungsarbeiten in Norwegen, die Einspeiseproblematik und auf die nur sehr geringen Aussichten auf eine Waffenruhe im Ukrainekonflikt verwies. Der Gasflow aus Norwegen beläuft sich laut dem Fernleitungsnetzbetreiber Gassco für den Freitag auf schwache 273,7 Millionen Kubikmeter. Die Exportmenge vom Donnerstag war allerdings mit 259,2 Millionen Kubikmeter noch deutlich geringer.

Ab Donnerstag/Freitag der neuen Woche dürfte sich das Wetter in Deutschland umstellen und es sollte laut den Wetterdiensten warm und sonnig werden, während das Windaufkommen nur durchschnittliche Werte erreicht. Die Temperaturen könnten dabei auf Werte steigen, die bis zu 4 Grad Celsius über dem Saisondurchschnitt liegen. Insgesamt dürfte sich daraus ein leicht bearisher Effekt für die Gasnachfrage ergeben.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: