11. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Bund legt NIS-2-Umsetzungsgesetz vor

KLIMASCHUTZ: DUH erhebt Klimaklage gegen Baden-Württemberg

KERNKRAFT: OLG Düsseldorf weist Kosten für AKW-Abriss Betreiber zu

HANDEL & MARKT

POLITIK: Impulspapier fordert klare Regeln für Stärkung von PPA

STUDIEN: Marktwerte für Wind- und Solarstrom brechen bis 2028 ein

PHOTOVOLTAIK: Vorabförderung für Solaranlagen spart Fördermittel

GAS: Sefe kauft Erdgas in Aserbaidshan

STATISTIK DES TAGES: Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

TECHNIK

OFFSHORE : Ein Plus von 10.000 Megawatt

STROMSPEICHER: Kooperation mit Korea gegen China-Konkurrenz

UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFT: Tüv Nord übernimmt Wind-Consult

BETEILIGUNG: EnBW verspricht Grömbacher Wind-Zins von 4,5 Prozent

WIRTSCHAFT: 6,4 Millionen für Co-Power

BETEILIGUNG: Drei Partner und ein Angebot für die Solaroffensive in Ostwestfalen

PERSONALIE: Everllence mit neuem Finanzvorstand

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Durchweg leichte Abgaben

TOP-THEMA

Strategische Eckpfeiler sollen Erfolg der Thüga sichern

Der Thüga-Vorstand: (von links) Constantin H Alsheimer, Anne Rethmann, Matthias Cord. Quelle: Thüga

BILANZ.

Mit dem vergangenen Geschäftsjahr sind die Verantwortlichen der Thüga sehr zufrieden. Um die Zukunft des Stadtwerke-Verbunds abzusichern, haben sie strategische Stellschrauben im Blick.

Das neue Leitbild der Thüga-Gruppe heißt „Wir machen die Stadtwerke stark“. Knapp 100 Partner – von der Freiburger Badenova bis zur Zwickauer Energieversorgung – umfasst das Stadtwerke-Netzwerk. Mit dem Strategieprojekt „Horizonte+2030“ will die Thüga die Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmen sichern und sie für die aktuellen Herausforderungen der Energie- und Wärmewende stärken. Regionale Kooperationen mit hohem Synergiepotenzial, ein aktives Portfoliomanagement, Lösungen für die Bearbeitung bundesweiter Aufgaben und Initiativen für Wachstum in neuen Geschäftsfeldern sind die vier Eckpfeiler, auf die sich der künftige Erfolg der Stadtwerke und der Gruppe stützen soll.

„Die Energieversorger der Thüga-Gruppe arbeiten im Verbund hocheffizient“, sagt Constantin H. Alsheimer. „Da, wo es sinnvoll ist, sollen Stadtwerke in den Regionen durch Kooperationsmodelle künftig effizienter zusammenarbeiten – vergleichbar mit dem Modell von Volks- und Raiffeisenbanken oder der Edeka-Gruppe“, erläutert der Vorsitzende des Thüga-Vorstands im Jahresbericht des Unternehmens. Grundsätzlich sollen auch kommunale Unternehmen, die nicht zur Gruppe gehören, in das Kooperationsmodell integriert werden können. Voraussetzung sei allerdings, dass sich die jeweiligen Gesellschafter bereiterklären, sich an dem entstehenden „virtuellen“ Stadtwerk zu beteiligen.

Die Thüga selbst sieht für sich die Rolle des Initiators, Beraters und aktiven Begleiters. Ziel sei es, sich auch an regionalen Kooperationen zu beteiligen. Und um der Thüga „vor Ort ein Gesicht“ zu geben, wie es Alsheimer formuliert, soll es künftig Regionalverantwortliche geben.

Beteiligungsergebnis deutlich gestiegen

Aus den strategischen Eckpfeilern ergibt sich eine Reihe weiterer Grundsätze. So sollen künftig individuelle Projekte bei Partnerunternehmen nur umgesetzt werden, „wenn sie nachweislich effizienter als Gruppenlösungen sind“, heißt es im Jahresbericht. Gleichzeitig sei die Thüga bereit, bei Projekten mit einzelnen Partnern „unternehmerische Verantwortung“ zu übernehmen – also Chancen und Risiken.

Der strategische Eckpfeiler „Lösungen“ steht für die Zentralisierung von Aufgaben, „ohne die Stärken der Partnerunternehmen – wie ihre Marke oder regionale Verankerung – zu beeinträchtigen“, wie es weiter heißt. „Die Thüga-Gruppe bildet die größte Einkaufsgemeinschaft in der deutschen Energiewirtschaft“, betont Matthias Cord, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Aus dieser Position heraus haben die Unternehmen der Thüga-Gruppe im Jahr 2024 nach Angaben des Stadtwerke-Netzwerks bei einem verhandelten Ausschreibungsvolumen von 1,6 Milliarden Euro mehr als 250 Millionen Euro an Kosten sparen können. Wo bisher vor allem der Einkauf und die Materialwirtschaft im Fokus standen, sollen künftig auch die Digitalisierung und das Regulierungsmanagement verstärkt von Synergien und Skaleneffekten profitieren.

Die Optimierung des Beteiligungsportfolios ist und bleibt ein zentrales Element der Thüga-Strategie. Allerdings, so kündigt Anne Rethmann, Finanzvorständin der Thüga, an: „Wir wollen das Portfolio noch stärker als bisher aktiv managen, die regionale Arrondierung forcieren und in das strategische Wachstum der Gruppe investieren.“

Wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt, ist das Beteiligungsergebnis der wichtigste Leistungsindikator in der Gewinn- und Verlustrechnung der Thüga Aktiengesellschaft. Im Vergleich zum vorangegangenen Jahr ist dieser Wert 2024 um 23,3 Millionen Euro auf 369 Millionen Euro gestiegen. Dies sei auf höhere Ausschüttungen und Ergebnisabführungen einzelner Beteiligungsgesellschaften zurückzuführen. Beim Bilanzgewinn ist allerdings ein Rückgang zu verzeichnen. Nach 344,4 Millionen Euro im Jahr 2023 stehen 295,3 Millionen Euro für das Geschäftsjahr zu Buche. Davon werden wie im Vorjahr 245 Millionen Euro als Dividende an die Anteileigner der Thüga Holding GmbH & Co. KGaA – die Kom9 GmbH & Co. KG, die Mainova, die N-Ergie und Enercity – ausgeschüttet. Thesauriert werden 50 Millionen Euro und 300.000 Euro auf neue Rechnung vorgetragen.

Als Konzernüberschuss ergeben sich 585 Millionen Euro für das vergangenen Geschäftsjahr. Im vorangegangenen Jahr waren es 323,3 Millionen Euro. Das Ebit beträgt 598,8 Millionen Euro (2023: 388,6 Millionen Euro).

Die Investitionen der Thüga-Gruppe beliefen sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 3,7 Milliarden Euro. Den durchschnittlichen jährlichen Investitionsbedarf bis 2035 beziffert das Unternehmen mit rund 4 Milliarden Euro. „Davon wird ungefähr die Hälfte allein für die Wärmewende benötigt“, erklärt Finanzvorständin Rethmann.

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

Bund legt NIS-2-Umsetzungsgesetz vor

POLITIK. Das Bundesinnenministerium hat einen Entwurf zur Umsetzung der NIS-2-Richtlinie der EU vorgelegt, um Wirtschaft und Verwaltung besser gegen Cyberangriffe zu schützen.

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) will mit dem neuen Gesetzesentwurf die europäische NIS-2-Richtlinie in deutsches Recht überführen. Ziel sei es, Cybersicherheitsvorgaben für Wirtschaft und öffentliche Verwaltung verbindlicher zu gestalten und die Resilienz gegenüber digitalen Angriffen zu stärken. Das sogenannte NIS-2-Umsetzungs- und Cybersicherheitsstärkungsgesetz erweitert unter anderem den bisherigen Anwendungsbereich des IT-Sicherheitsgesetzes und legt neue Anforderungen an das Informationssicherheitsmanagement in der Bundesverwaltung fest.

Der Entwurf ist eine Reaktion auf die gewachsene Bedrohungslage durch geopolitische Entwicklungen wie den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und die Folgen des Hamas-Terrorangriffs auf Israel. Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben Phänomene wie Ransomware und Cyberangriffe über die Lieferkette deutlich zugenommen. Diese Gefahren seien heute Teil des wirtschaftlichen Alltags, so das BMI. Die Richtlinie (EU) 2022/2555 soll innerhalb der EU ein hohes gemeinsames Niveau an Cybersicherheit schaffen.

Mit dem Gesetz soll unter anderem ein dreistufiges Meldeverfahren für Sicherheitsvorfälle eingeführt werden, das die bisherige einstufige Regelung ersetzt. Zudem wird das BSI mit neuen Aufsichtsbefugnissen ausgestattet. Unternehmen, die bislang nicht unter die Regelungen für Kritische Infrastrukturen fielen, werden künftig ebenfalls erfasst. Die Kategorien „wichtige“ und „besonders wichtige Einrichtungen“ bilden dabei die neue Basis für Pflichten und Aufsicht.

Die Energiewirtschaft ist vor allem von Änderungen im Energiewirtschaftsgesetz, im Energiesicherungsgesetz und im Wärmeplanungsgesetz betroffen. Insbesondere gilt: „Der Betreiber eines Energieversorgungsnetzes hat einen angemessenen

Schutz gegen Bedrohungen für Telekommunikationssysteme sowie elektronische Datenverarbeitungssysteme, die für den sicheren Netzbetrieb notwendig sind, zu gewährleisten.“ Dies betrifft auch die Beschaffung von Anlagengütern und Dienstleistungen.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) kritisiert den Entwurf in einer Stellungnahme: „Das berechtigte politische Interesse, den Einsatz von IT-Komponenten jener Hersteller untersagen zu können, die aus geopolitischer Sicht keine verlässlichen oder vertrauenswürdigen Partner sind, darf aber nicht zu einem erheblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Risiko für die

Betreiber Kritischer Infrastrukturen werden.“

BDEW befürchtet nachträgliche Ausbauverpflichtungen

Durch den Duldungscharakter des Prüfverfahrens gemäß § 41 BSIG entstünden laut BDEW betriebliche Risiken im Rahmen der Betriebsführung und möglicher nachträglicher Ausbauverpflichtungen. „Dies kann zu längerfristigen Ausfällen von für den Betrieb essenziellen Komponenten im Leitsystem oder im Umfeld der Fernwartung führen“, fürchtet der Verband.

Der BDEW fordert daher, das Prüfverfahren zu den kritischen Komponenten gemäß § 41 BSIG durch eine Ausschlussliste von generell nicht-vertrauenswürdigen Herstellern zu ersetzen. Zudem müssten die Normen zur Abgrenzung des BSIG zu den spezialgesetzlichen Normen des EnWG überarbeitet werden da es zu unklaren Doppelregulierungen kommt.

Die Bundesnetzagentur bestimmt im Einvernehmen mit dem BSI einen IT-Sicherheitskatalog der Anforderungen an den angemessenen Schutz auflistet. Dieser soll mit den Betreibern von Energieversorgungsnetzen und deren Branchenverbänden erarbeitet werden. Die Bundesnetzagentur überprüft den IT-Sicherheitskatalog alle zwei Jahre und aktualisiert ihn bei Bedarf. Die Einhaltung der Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs ist vom Betreiber zu dokumentieren.

Hohe Schäden durch Cyberattacken

Nach Berechnungen des Branchenverbands Bitkom beläuft sich der durch Cyberangriffe verursachte jährliche Schaden für deutsche Unternehmen auf rund 210 Milliarden Euro. Das Gesetz zielt darauf ab, diese Schäden zu begrenzen. Laut dem BMI könnten allein durch die Umsetzung der Richtlinie in etwa 3,6 Milliarden Euro Schaden jährlich vermieden werden – bezogen auf rund 14.500 betroffene Unternehmen.

Das BMI betont, dass die Umsetzung der Richtlinie auch dazu dient, Wettbewerbsverzerrungen im europäischen Binnenmarkt zu vermeiden. Unterschiedliche nationale Anforderungen an die Cybersicherheit würden ansonsten zu höheren Kosten und Nachteilen bei der grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung führen. Die Bundesregierung sieht darin einen Beitrag zur wirtschaftlichen Sicherheit in einer zunehmend digitalisierten Welt. Der Gesetzesentwurf befindet sich derzeit im Ressortabstimmungsverfahren.

Der Referentenentwurf des BMI zur NIS-2 steht als PDF zum Download bereit.

Die Stellungnahme des BDEW zum Entwurf steht als PDF zum Download bereit.

DUH erhebt Klimaklage gegen Baden-Württemberg

Quelle: Fotolia / bluedesign

KLIMASCHUTZ. Da der Ministerpräsident bis zum 8. Juni 2025 kein Klimaschutz-Sofortprogramm vorgelegt hat, reichte die Deutsche Umwelthilfe Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ein.

Die Landesregierung Baden-Württemberg verfehlt nach eigenen Berechnungen das gesetzlich festgeschriebene Klimaziel für 2030 um sechs Millionen Tonnen CO2. Allerdings hat sie kein Programm vorgelegt, um dies zu verhindern. Deshalb reichte die Deutsche Umwelthilfe (DUH) am 10. Juni Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof ein.

Sie fordert zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen des Landes wie die beschleunigte energetische Sanierung von Schulen und Kindergärten, Lkw-Maut auf Landstraßen, Einführung eines spezifischen Tempolimits auf Autobahnen sowie den dauerhaften Erhalt des Kopfbahnhofs Stuttgart. „Mit der Klage werden wir darauf hinwirken, dass die Landesregierung ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommt“, sagte DUH-Rechtsanwalt Remo Klinger.

OLG Düsseldorf weist Kosten für AKW-Abriss Betreiber zu

Quelle: Pixabay / Markus Distelrath

KERNKRAFT. Im Streit um die Kosten für den Abriss des Atomkraftwerks in Hamm-Uentrop ist die Betreibergesellschaft mit ihrer Klage gegen Bund und Land auch in der

Berufung gescheitert.

Berufung gescheitert.

Eine Verpflichtung zur Erstattung der Kosten für den Stilllegungsbetrieb und den eventuellen Rückbau des Kraftwerks bestehe nicht, teilte das Oberlandesgericht Düsseldorf mit.

Es bestätigte damit eine Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf vom August 2024. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die Betreibergesellschaft kann jedoch eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einreichen.

Es bestätigte damit eine Entscheidung des Landgerichts Düsseldorf vom August 2024. Eine Revision wurde nicht zugelassen. Die Betreibergesellschaft kann jedoch eine Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof einreichen.

Anlass des Streits war eine Klage der Betreibergesellschaft HKG des Atomkraftwerks in Hamm-Uentrop. Die Gesellschaft, hinter der der Energiekonzern RWE und einige Stadtwerke stehen, berief sich auf eine Klausel in einem 1989 mit Bund und Land geschlossenen Rahmenvertrag. Vor vier Jahren nannte die NRW-Landesregierung Gesamtkosten von über 750 Millionen Euro.

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

Impulspapier fordert klare Regeln für Stärkung von PPA

POLITIK. Abnahmeverträge mit Ökostrom-Produzenten (PPA) halten Dena und Partner für zentral bei der Dekarbonisierung der Industrie. Sie sollen beim marktgerechten Ausbau der Erneuerbaren helfen.

Ein Impulspapier der Plattform „Marktoffensive Erneuerbare Energien“ rückt die Bedeutung von Direktabnahmeverträgen zwischen Grünstrom-Produzenten und Industrie in den Mittelpunkt. Zur Unterstützung der Power Purchase Agreements (PPA) sei laut Papier, das in Kooperation von Deutscher Energie-Agentur (Dena) und Deutscher Industrie- und Handelskammer (DIHK) entstanden ist, konsequentes Handeln der neuen Bundesregierung erforderlich.

Dena, DIHK und die 50 beteiligten Unternehmen verweisen darauf, dass PPA bis 2030 „unter den richtigen Rahmenbedingungen“ bis zu 25 Prozent des Strombedarfs decken könnten. Die Politik müsse dieser Bedeutung durch eine gezielte Steuerung gerecht werden. Schließlich benötigten Unternehmen PPA für das Absichern ihrer Stromkosten, während die Energieproduzenten mit der langfristigen Vergütung den weiteren Erneuerbaren-Ausbau planen könnten.

Die staatliche Förderung von Erneuerbaren-Anlagen wird aufgrund sinkender Gestehungskosten beim Ökostrom allmählich abnehmen. Das macht einen marktlichen Ausbau der grünen Energien erforderlich. Power Puchase Agreements müssten nach Ansicht der Marktoffensive eine Säule im künftigen Marktdesign werden. Die Refinanzierung über den Markt sei dabei zu stärken.

Neun Handlungsempfehlungen an die Bundesregierung

Die erste von neun Handlungsempfehlungen des Impulspapiers zielt darauf ab, „intelligente Wechsel- und Kombinationsmöglichkeiten zwischen dem geförderten und dem ungeförderten Segment“ zu schaffen. Mittelständische Unternehmen zum Beispiel würden so in die Lage versetzt, in die übliche ein- bis dreijährige Strombeschaffung einzusteigen. Gleichzeitig würde Liquidität im Strommarkt erhalten bleiben.

Die zweite Empfehlung nimmt das Risiko für finanzierende Banken in den Blick, falls ein Abnehmer von PPA-Strom ausfällt. Mittelständische Erneuerbaren-Projektentwickler erhalten oft aus diesem Grund gar keine Kredite für ein PPA. Das Impulspapier empfiehlt daher, ein Konzept für eine staatliche Ausfallgarantie zu entwickeln. Dies könne die Kapitalkosten in der PPA-Projektfinanzierung und damit auch die Strompreise senken. Mehr Unternehmen erhielten so Zugang zum PPA-Markt.

Niedrigere Stromsteuer und Netzentgelte hat die Koalition in Berlin bereits verabredet. Die dritte Empfehlung des Impulspapiers hofft auf weitere Vergünstigungen in diesem Bereich. Wer als Unternehmen viel Ökoenergie über PPA bezieht, soll so eine Belohnung für die systemdienliche Integrationsleistung erhalten. Das Papier gibt allerdings zu bedenken, dass die Voraussetzungen für eine noch niedrigere Stromsteuer in Deutschland zunächst auf EU-Ebene zu schaffen seien.

Die vierte Empfehlung ist zunächst als Kritik an dem von der Bundesregierung versprochenen Industriestrompreis zu sehen. Die bloße Subventionierung von „grauem“ Strom belaste den Staatshaushalt und stelle eine Gefahr für den wachsenden PPA-Markt und den Klimaschutz dar. Folglich mahnt das Papier, staatliche Mittel besser in Investitionskostenzuschüsse für PPA mit Industrie- und Gewerbeunternehmen zu stecken. Steuerzulagen wie beim Inflation Reduction Act (IRA) in den USA hätten vorgemacht, wie Unternehmen schnell und unbürokratisch eine Entlastung erfahren können.

Weitere Empfehlungen des Impulspapiers sind

- das Beseitigen von Unsicherheiten in der Finanzberichterstattung,

- das Stärken von Herkunftsnachweisen in der Stromvermarktung,

- die Eigenversorgung abzusichern,

- Mehrpersonenmodelle und Pooling von kleineren Abnehmern zu ermöglichen und

- die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand beim Grünstrombezug zu stärken.

Das Impulspapier „Wie können PPAs in der neuen Legislatur gestärkt werden?“ der Plattform Marktoffensive Erneuerbare Energien steht im Webauftritt der Dena als PDF bereit.

Marktwerte für Wind- und Solarstrom brechen bis 2028 ein

Quelle: Shutterstock

STUDIEN. Eine Studie von Enervis im Auftrag von Node Energy prognostiziert drastische Rückgänge bei den Marktwerten für Wind- und Solarstrom bis 2028. Betreiber sollten jetzt handeln.

Die Studie „Zukünftige Marktwertentwicklung erneuerbarer Energien bis 2028“ warnt vor einem drastischen Rückgang der Marktwerte für Wind- und Solarstrom. Sie wurde vom Stromvermarkter Node Energy beauftragt und durchgeführt von Enervis Energy Advisors.

Demnach wird der Marktwert für Photovoltaik (PV) bis 2028 um 30 Prozent auf 37 Euro pro Megawattstunde (MWh) sinken. Auch Wind Onshore werde einen Rückgang von 25 Prozent auf 56 Euro pro MWh erleben. Die Ursachen für den Rückgang liegen in sinkenden Terminmarktpreisen und der zunehmenden Kannibalisierung durch den Ausbau erneuerbarer Energien.

Die Marktwerte für erneuerbare Energien werden aufgrund des gleichzeitigen Ausbaus von Wind- und Solarstrom sowie des erwarteten Zuwachses von Flexibilität im Strommarkt weiter sinken. Auch der Ausbau von Speichern kann den Preisverfall nur bedingt abfedern, so die Studienautoren. Christian Schock, Senior Consultant bei Enervis, schätzt, dass eine kurzfristige Trendumkehr aufgrund der Marktbedingungen nicht zu erwarten ist.

Kurzfristige und langfristige Strategien

Um sich gegen die negativen Marktwertentwicklungen abzusichern, empfehlen die Experten verschiedene Maßnahmen. Kurzfristig sollten Betreiber von PV- und Windanlagen Stromabnahmeverträge (PPA) abschließen, um die aktuellen Marktpreise für bis zu drei Jahre zu sichern. Langfristig wird der Ausbau von Speichertechnologien als entscheidend angesehen, um den individuellen Marktwert der Anlagen zu steigern. Der CEO von Node Energy Matthias Karger warnt: „Wer jetzt nicht handelt, riskiert die künftige Profitabilität seiner Anlagen.“

Besonders für Betreiber von Photovoltaik-Freiflächenanlagen und ausgeförderten Windanlagen sei die künftige Finanzierung unsicher. Die Einführung marktbasierter Fördermodelle könnte bis 2027 zu einer Verschlechterung der Erlösbedingungen führen, fürchten die Studienautoren. Viele Betreiber seien sich jedoch der Dramatik der Entwicklung noch nicht bewusst, so Karger. Bis zu 50 Prozent der Betreiber hätten die realen Marktwerte nicht richtig eingeschätzt, was eine frühzeitige Reaktion erschwert.

Betreiber von Wind- und PV-Anlagen sollten sich auf die künftigen Marktbedingungen vorbereiten durch den Ausbau von Speicherlösungen und PPA, empfiehlt Node Energy abschließend.

|

| Prognose zukünftiger Marktwerte für Wind- und PV-Strom (für Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Enervis Energy Advisors |

Die Studie zur Preisentwicklung von EE-Strom kann bei Node Energy angefordert werden.

Vorabförderung für Solaranlagen spart Fördermittel

Quelle: Pixabay / congerdesign

PHOTOVOLTAIK. Das ZEW Mannheim rät zur Vorabförderung von PV-Anlagen, da diese effizienter sei als Einspeisevergütungen. Auch der Mieterstrom scheitert dem Institut zuolge oft an Bürokratie.

Ob sich Eigentümerinnen und Eigentümer von Wohngebäuden für die Installation einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) entscheiden, hängt maßgeblich davon ab, ob sich die Investition für sie rechnet. Eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim kommt nun zu dem Ergebnis, dass Vorabsubventionen für PV-Anlagen kosteneffizienter wirken als nachgelagerte Einspeisevergütungen. Das gelte sowohl für Eigenheimbesitzer als auch für Vermieterinnen und Vermieter. Angesichts sinkender Einspeisevergütungen müsse die Förderung umgestellt werden, so das ZEW.

Laut Prof. Sebastian Rausch, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs „Umwelt- und Klimaökonomik“, unterschätzen Immobilienbesitzer systematisch den wirtschaftlichen Nutzen der PV-Anlagen. „Wären die Investitionskosten vorab gefördert worden, hätte mehr als ein Drittel der als Einspeisevergütung ausgegebenen Fördersumme eingespart werden können“, sagt Rausch. Die Analyse stützt sich auf ein ökonometrisches Modell, das Investitionsentscheidungen und deren zeitlichen Verlauf mit Daten aus dem deutschen Marktstammdatenregister für PV-Anlagen zwischen 2012 und 2021 abbildet. Berücksichtigt wurden unter anderem Investitionskosten, Strompreise und garantierte Einspeisetarife.

Einspeisevergütung sinkt und hemmt PV-Zubau

Aktuell basiert das deutsche Fördersystem auf einer Einspeisevergütung über 20 Jahre. Diese garantiert einen festen Preis für den ins Netz eingespeisten Solarstrom. Allerdings bewerten Haushalte laut ZEW die heutigen, abgezinsten Erträge deutlich zu niedrig: Bezogen auf einen zukünftigen Wert von einem Euro seien sie nur bereit, rund 67 Cent zu investieren. Die Konsequenz sei eine geringere Investitionsbereitschaft.

Besonders stark betroffen seien Vermieterinnen und Vermieter. Sie schrecken laut Studie nicht nur wegen der gleichen Fehleinschätzung wie Eigenheimbesitzende vor der Investition zurück, sondern auch wegen des hohen bürokratischen Aufwands. Die Verwaltungskosten im Mieterstromsegment würden etwa 22 Prozent der gesamten Investitionskosten ausmachen. Dies sei ein wesentlicher Hemmschuh für die Verbreitung von PV-Anlagen in Mehrparteienhäusern. „Damit Vermieterinnen und Vermieter stärker in Solarstrom investieren, muss das Mieterstromprogramm entbürokratisiert werden“, heißt es in dem ZEW-Papier. Dies könne zugleich Kosten einsparen.

|

| Entwicklung der Kosten und Refinanzierung einer PV-Anlage 2012 bis 2023 - Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken Quelle: ZEW |

Mieter fürchten Bürokratie

Das ZEW verweist darauf, dass derzeit rund 52 Prozent der Haushalte in Deutschland zur Miete wohnen. Unter der Annahme gleicher Anreize wie für Eigenheime könnte sich die Zahl der potenziellen PV-Nutzenden mehr als verdoppeln. Dies würde nicht nur die Photovoltaik in die Breite tragen, sondern auch die Gesamtkosten für Förderprogramme senken.

Neben der Umstellung auf Vorabförderungen empfiehlt das ZEW, die Erkenntnisse aus der Solarstromförderung auch auf andere Technologien zu übertragen. Rausch nennt hier etwa Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen, die ebenfalls zentrale Bausteine der Energiewende seien. Subventionen für private Investitionen in diese Technologien sollten möglichst als Einmalzuschüsse ausgestaltet sein, nicht als langlaufende Rückzahlungen. Nur so könne die öffentliche Hand effizient wirtschaften und gleichzeitig private Investitionen mobilisieren.

Auch wenn viele Länder mittlerweile auf Ausschreibungen oder andere marktorientierte Fördermodelle setzen, lassen sich laut ZEW aus der deutschen Erfahrung mit langfristigen Einspeisevergütungen wichtige Lehren ziehen. Diese könnten genutzt werden, um neue Förderprogramme besser auszurichten – sowohl in Deutschland als auch international.

Die ZEW-Studie zur Subvention von privatem Solarstrom steht als PDF zum Download bereit.

Sefe kauft Erdgas in Aserbaidshan

Quelle: E&M / Katia Meyer-Tien

GAS. Der deutsche Gasimporteur Sefe hat mit der aserbaidschanischen Socar einen Gasliefervertrag über zehn Jahre abgeschlossen. Bis zu 15 Milliarden kWh Erdgas pro Jahr sollen fließen.

Der deutsche Energieversorger Sefe hat mit der staatlichen Ölgesellschaft von Aserbaidschan, Socar, einen Gasliefervertrag geschlossen. Sefe (Securing Energy for Europe) ist seit 2022 die Nachfolgerin der Gazprom Germania, die im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine verstaatlicht wurde. Laut dem Vertrag werden im Laufe der nächsten zehn Jahre Erdgasmengen von bis zu 1,5 Milliarden Kubikmetern jährlich geliefert. Dies teilte Sefe am 10. Juni in Berlin mit.

Das jährliche Volumen soll schrittweise auf 15 Milliarden kWh erhöht werden. Die Partnerschaft ermögliche Socar Investitionen in Produktion und Infrastruktur, zum Beispiel in Gasverdichter. Dies erhöhe die Menge des nach Westeuropa gelieferten Pipelinegases und gewährleiste so die Versorgungssicherheit des Kontinents. Sefe Ceo Egbert Laege, sagte: „Mit dieser Partnerschaft schaffen wir eine neue Route für den Transport großer Gasmengen nach Europa, diversifizieren unser Portfolio und steigern die Versorgungssicherheit für unsere Kunden.“

Socar-Präsident Rovshan Najaf erläuterte: „Durch die zuverlässige Lieferung umfangreicher Erdgasmengen an Sefe festigen wir die Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Deutschland und leisten einen wichtigen Beitrag zu den Zielen Europas in Bezug auf Energiediversifizierung und nachhaltiges Wachstum.“ Sein Unternehmen werde in Infrastruktur und Produktionskapazitäten investieren, um eine sichere und unterbrechungsfreie Energieversorgung für unsere Partner zu gewährleisten, versprach er.

Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Innerhalb der Europäischen Union verfügt Deutschland nach Angaben von Gas Infrastructure Europe über die größten Speicherkapazitäten von Erdgas, insgesamt sind es circa 261 TWh. Wie die Statistik veranschaulicht, sind die Füllstände der deutschen Gasspeicher im Laufe eines Jahres, beziehungsweise einer Heizperiode, deutlichen Schwankungen unterworfen. Einen sehr ähnlichen Verlauf kann bei weiteren europäischen Ländern beobachtet werden.

Quelle: TenneT

Ein Plus von 10.000 Megawatt

OFFSHORE . Tennet hat in der deutsche Nordsee zwei Konverterplattformen installiert. Damit erhöhte der Netzbetreiber die Übertragungskapazität auf rund 10.000 MW.

Übertragungsnetzbetreiber Tennet hat in der deutschen Nordsee zwei weitere Offshore-Konverterplattformen installiert: „BorWin epsilon“ sowie „DolWin epsilon“. Beide Plattformen sind Teil der Netzanschlusssysteme Borwin 5 sowie Dolwin 5 und sollen jeweils 900 MW erneuerbaren Strom von Offshore-Windparks an Land transportieren. Damit erhöht Tennet die Übertragungskapazität in der deutschen Nordsee auf knapp 10 GW, teilte Tennet am 10. Juni mit.

Beide Plattformen wandeln den von Offshore-Windkraftanlagen erzeugten Strom von 66 Kilovolt-Drehstrom in 320-Kilovolt-Gleichstrom um und transportieren ihn somit möglichst verlustfrei ans Festland. Der Strom von Borwin Epsilon wird über eine rund 230 Kilometer lange Kabeltrasse zur Konverterstation Garrel/Ost transportiert. Dolwin Epsilon ist über eine etwa 130 Kilometer lange Kabeltrasse mit der Konverterstation Emden/Ost verbunden.

Mit dem Netzanschluss Dolwin 5 ging Tennet nach eigenem Bekunden erstmals neue Wege (wir berichteten mehrfach): Erstmals wurde ein 66-Kilovolt-Direktanschluss eingesetzt. Im Gegensatz zu bisherigen Projekten wird kein Windpark-Umspannwerk mehr benötigt. Stattdessen wird der vor der niedersächsischen Küste erzeugte Windstrom direkt als Drehstrom auf die Konverterplattform übertragen. „Borkum Riffgrund 3“ wird daher als erster Offshore-Windpark von Orsted ohne Offshore-Umspannstation (OSS) gebaut: Das Anschlusskonzept sieht eine direkte Verbindung der Windenergieanlagen zu der Offshore-Konverterplattform Dolwin Epsilon vor.

Über die Konverterplattform Borwin Epsilon und das Seekabel Borwin 5 wird der Nordsee-Windpark „He Dreiht“ (ostfriesisch für „Er dreht“) mit einer Leistung von 960 MW ans Stromnetz angeschlossen. „He Dreiht“ leitet seinen Wechselstrom ebenfalls direkt – ohne eigene Umspannplattform – auf einer Spannungsebene von 66 kV an die Konverterplattform. „Mit Dolwin 5 und Borwin 5 nehmen wir noch dieses Jahr zwei leistungsstarke Offshore-Netzanbindungen in Betrieb, die uns der 10-Gigawatt-Marke sehr nahebringen“, sagte Tennet-CEO Tim Meyerjürgens.

Kooperation mit Korea gegen China-Konkurrenz

Besiegeln die Kooperation: Hyunwook Kim, Simon Schandert, Daniel Hannemann und JongSuk Lee Quelle: Tesvolt

STROMSPEICHER. In Kooperation mit Samsung SDI bringt Tesvolt eine neue Energiespeicherlösung auf den Markt.

Im Wettbewerb mit der Konkurrenz aus China setzt der Batteriespeicherhersteller Tesvolt auf Sicherheit vor Ort: „Gerade bei größeren Batterieanlagen besteht die Gefahr, dass sie – zum Beispiel wegen politischer Konflikte – aus anderen Ländern heraus einfach abgestellt werden. Umso wichtiger ist es derzeit, dass die Stromspeicher unserer Energieversorger möglichst sicher gegen Cyberangriffe sind“, sagt Daniel Hannemann, CEO und Co-Gründer von Tesvolt. Gemeinsam mit der südkoreanischen Samsung SDI bringt das Unternehmen jetzt eine neue Batteriespeicherlösung auf den Markt, die dank intelligenter Batteriesteuerung besonders sicher gegen Cyberangriffe geschützt sein soll. Ebenfalls für Sicherheit sorgen sollen Datenserver in Deutschland und eine „Rundum-Projektbetreuung vor Ort“.

Der Batteriecontainer SBB 1.5 mit 5,26 MWh Speicherkapazität soll mit verschiedenen europäischen Wechselrichtern kompatibel sein und über ein besonderes Brandunterdrückungssystem verfügen, das eine Überhitzung auf Zellebene erkennt und sie automatisch stoppt, indem es ein Kühlmittel in das betroffene Batteriemodul injiziert.

„Wir hören immer wieder von Stadtwerken und EPCs, dass sie bei technischen Problemen von chinesischen Herstellern allein gelassen werden. Je länger aber die Batterieanlagen ausfallen, desto größer ist der finanzielle Verlust für die Betreiber“, wirbt Sebastian Jänig, Key Account Manager für Energieversorger bei Tesvolt Projects, für die neue Lösung . „Wir bieten Stadtwerken dagegen alles aus einer Hand: einen besonders leistungsfähigen Großspeicher und unser Experten-Team für Großprojekte, das die Batterieparks nicht nur errichtet, sondern auch bis auf Zellebene überwacht, wartet und bei Problemen an der Seite des Stadtwerks vor Ort ist.“

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

Tüv Nord übernimmt Wind-Consult

WIRTSCHAFT. Mit der Übernahme von Wind-Consult will der Tüv seine Marktposition im Windenergiebereich stärken.

Die Tüv-Nord-Gruppe ist seit dem 5. Juni alleiniger Eigentümer der Rostocker Wind-Consult. Das Unternehmen wird unter der bestehenden Marke von den Geschäftsführern Dietmar Wüstenberg und Joachim Schwabe weitergeführt. Die bestehende 50-Prozent-Beteiligung des Unternehmens an der Ammonit Wind Tunnel hat Tüv Nord ebenfalls übernommen. Auch hier bleiben die Beteiligung und Geschäftsführung bestehen, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Ammonit Wind Tunnel, die zu 50 Prozent weiterhin der Ammonit Measurement gehört, ist ein Spezialanbieter für die Kalibrierung und Prüfung von Strömungssensoren.

Wind-Consult ist ein Messinstitut für Windenergie und bietet Messungen, Gutachten und Prüfungen für Windenergieanlagen und Standorte an. Das Unternehmen ist anerkanntes Prüflabor von IECRE (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Renewable Energy Applications, einem System zur Konformitätsbewertung von Geräten, Systemen und Projekten in den Bereichen Wind-, Solar- und Marineenergie) sowie bekanntgegebene Messstelle nach §29b BImSchG.

Als eine von sechs zertifizierten Prüfstellen darf die Wind-Consult die Standortgüte deutscher Windparks an Land gültig prüfen − ein Zertifikat, das nach fünf, zehn und 15 Jahren Betrieb erforderlich ist, um die Marktprämie gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zu erhalten. Zusätzlich erbringt Wind-Consult spezialisierte Dienstleistungen, wie beispielsweise die Vermessung von Blatteinstellwinkeln oder Blattabstandsmessungen, in Europa, den USA, China und den APAC-Staaten.

„Gemeinsam nehmen wir eine marktführende Position im Site Assessment für den deutschen wie auch den internationalen Windmarkt ein. Zudem stärken wir unser breites Angebot in der technischen Vermessung von Windenergieanlagen“, sagt Alexander Ohff. „Wir freuen uns sehr, mit Wind-Consult einen erfahrenen und im Markt als qualitativ hochwertig anerkannten Partner für uns gewonnen zu haben“, so der Leiter Erneuerbare Energien bei Tüv Nord.

EnBW verspricht Grömbacher Wind-Zins von 4,5 Prozent

Eine der beiden EnBW-Windkraftanlagen in Grömbach. Quelle: Vestas / Andre Klebe

BETEILIGUNG. Urlaubsgeld oder andere Ersparnisse übrig? Dann hat die EnBW eine Anlageidee für Menschen aus Grömbach, Wörnersberg und Umgebung. Sie können sich an zwei Windturbinen beteiligen.

4,5 Prozent Zinsen verspricht die Energie Baden-Württemberg (EnBW) Menschen, die ihr Geld bei zwei Windenergieanlagen im Nordschwarzwald anlegen wollen. Die beiden Vestas-Turbinen drehen sich bereits seit Januar 2025 in Grömbach.

Die Nachrangdarlehen öffnet der Karlsruher Konzern ab dem 11. Juli für längstens einen Monat. Wer Geld übrig hat, muss noch zwei Bedingungen für die Bürgerbeteiligung erfüllen. Erstens: Der Erst- oder Zweitwohnsitz muss sich in einer der Gemeinden Grömbach und Wörnersberg befinden oder in den Ortsteilen Kälberbronn und Edelweiler der benachbarten Stadt Pfalzgrafenweiler. Auch wer dort lediglich ein Gewerbe betreibt, aber nicht lebt, ist zeichnungsberechtigt.

Zweite Bedingung: Die Interessierten müssen sich für sieben Jahre Anlagezeit von einem Mindestbetrag von 500 Euro trennen können. Das Maximalinvest pro Anlegendem ist auf 10.000 Euro festgelegt. Insgesamt hat EnBW die Beteiligungssumme an diesem Projekt auf eine Summe von 500.000 Euro begrenzt.

Bürgerbeteiligung ist ein Faktor, der grundsätzlich zu einer höheren Akzeptanz von Erneuerbaren-Anlagen vor der Haustür führen soll. Die Bundesländer legen die Form der Beteiligung eigenständig fest, Nachrangdarlehen zählen häufig, aber nicht zwingend dazu. Eine Abgabe an die Kommunen, zum Beispiel Geld pro erzeugter kWh Ökostrom, ist regelmäßig Bestandteil der Übereinkunft zwischen Projektierer und Standortgemeinde.

Im Falle der Windkraftanlagen in Grömbach ist ein Ausschöpfen der Zeichnungssumme nicht unbedingt ausgemacht. In Grömbach selbst leben nur gut 600, in Wörnersberg etwas mehr als 200 Menschen. Pfalzgrafenweiler ist mit gut 7.200 Einwohnerinnen und Einwohnen erheblich größer, allerdings beschränkt sich die Anlagemöglichkeit auf die beiden genannten Ortsteile. Windturbinen-Betreiber wie die Stadtwerke Münster in Westfalen behelfen sich bei Unterschreiten einer Maximalsumme häufig damit, das Anlageprojekt in einem nächsten Schritt für alle (Ökostrom-)Kundinnen und Kunden zu öffnen.

6,4 Millionen für Co-Power

Quelle: Fotolia / caruso13

WIRTSCHAFT. Das Münchner Startup Co-Power holt sich in einer Finanzierungsrunde frisches Kapital. Mit dabei sind namhafte Investoren.

„Energy -as-a-Service“ nennt das Münchner Startup „Co-Power” sein Geschäftsmodell, mit dem Stromspeicher- und Erzeugungskapazitäten in unmittelbarer Nähe industrieller Anwender entstehen sollen, ohne dass für diese Finanzierungskosten anfallen. Co-Power übernimmt dabei Planung, Installation, Betrieb und Wartung der Batterie- und Solarsysteme. Dafür haben sich die Münchner jetzt 6,4 Millionen Euro gesichert.

Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Cherry Ventures, unter Beteiligung der Abacon Capital und Aurum Impact. Weitere Investoren sind nach Angaben des Unternehmens die Gründer von Flixbus, der frühere Encavis-CEO und Total Energies-Aufsichtsrat Dierk Paskert, DZ4-Gründer Tobias Schütt sowie Constantin Eis, ehemaliger CEO von Lichtblick und heutiger CEO des Batterieherstellers CMBlu.

Mit dem Kapital plant das Unternehmen, den Ausbau von Batterie- und Photovoltaiklösungen für Industrieunternehmen in Europa und die Einführung seiner „industriellen Virtual Power Plants (VPP)“ voranzutreiben: ein vernetztes System dezentraler, sauberer Energieinfrastruktur, das Stromflüsse intelligent steuern und optimieren soll. Die Softwareplattform von Co-Power soll dabei dafür sorgen, dass Energie bedarfsgerecht produziert, genutzt, gespeichert, bepreist und gehandelt werden kann.

„Erneuerbare Energie ist bereits im Überfluss vorhanden – aber nur mit einer flexiblen Speicher- und Verteilungsstrategie wird sie zum Wettbewerbsvorteil“, sagt Jan Krüger, Mitgründer von Co-Power. „Deshalb bauen wir Speicher- und Erzeugungskapazitäten genau dort auf, direkt bei den Industrieunternehmen, die Europas Wirtschaft antreiben und ermöglichen so die dezentrale Energiewende.“

Drei Partner und ein Angebot für die Solaroffensive in Ostwestfalen

Quelle: Pixabay / Mohamed Hassan

BETEILIGUNG. Privathaushalte in Ostwestfalen-Lippe können im Sommer günstiger an eine Solaranlage gelangen. Möglich macht das eine Partnerschaft der Stadtwerke Gütersloh mit zwei Handwerksbetrieben.

Ein unternehmerisches Trio in Ostwestfalen-Lippe (OWL) will regionalen Solarprojekten im gewerblichen und privaten Bereich einen Schub verleihen. Um Solarmodule möglichst einfach zum Beispiel auf die Dächer von Firmen und Wohnimmobilien zu bekommen, dafür haben die Stadtwerke Gütersloh, das Photovoltaik Werk Rietberg und „Pollmeier-PV MountingSystems“ aus Hövelhof eine enge Partnerschaft vereinbart.

Warum die intensivere Kooperation für Kundinnen und Kunden von Vorteil sein soll, erklären die seit längerem zusammenarbeitenden Unternehmen so: Die regionale Nähe erlaube ein „effizientes, nachhaltiges und besonders schnelles“ Umsetzen von Solarvorhaben, sagt Markus Pauli von Pollmeier. Grundsätzlich sei das Trio darauf aus, den Anteil der Solarenergie im regionalen Strommix „deutlich zu steigern“ und dadurch die Energiewende in OWL voran zu bringen.

Stadtwerke gewähren einen Zuschuss

Dass es die Partnerschaft gibt, bringen die Beteiligten mit einer besonderen Sommeraktion neu in Erinnerung. Privathaushalte erhalten einen Zuschuss der Stadtwerke Gütersloh, sofern sie beim Versorger bis Ende August 2025 eine Solaranlage in Auftrag geben. Je installiertem kW erlassen die Partner laut einer gemeinsamen Mitteilung 50 Euro.

Die Stadtwerke Gütersloh versprechen auch im Rahmen dieser Aktion die Komplettbetreuung bis zur schlüsselfertigen Übergabe der Sonnenkraftwerke. Mit den Partnern aus Rietberg und Hövelhof biete das Trio den Service von der Auswahl der Solarmodule, Wechselrichter und Energiespeicher über die Projektabwicklung mit Finanzierungslösungen an, so Thomas Funk, PV-Produktmanager bei den Stadtwerken.

Die Handwerksunternehmen sind wie folgt eingebunden: Die Firma aus Rietberg ist für die finale Planung, die Umsetzung sowie die technisch-administrative Verwaltung der Anlagen zuständig. Das Montage-Unternehmen aus Hövelhof steuert die individuell zugeschnittenen Trägersysteme bei.

Neben der Aktion für Privathaushalte setzen die Beteiligten auf eine Solaroffensive in allen denkbaren Bereichen. In Planung seien aktuell auch Solaranlagen für gewerbliche Hallen und Gebäude. Außerdem wollen die Partner innovative Mieterstrommodelle oder auch gemeinschaftliche Versorgungslösungen für Mehrfamilienhäuser entwickeln.

Everllence mit neuem Finanzvorstand

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Rainer Seidl wird neuer Finanzvorstand beim Augsburger Motorenhersteller Everllence (ehemals MAN Energy Solutions). Er folgt auf Jürgen Klöpffer.

Rainer Seidl wird ab 1. September den Posten des Finanzvorstandes beim Schiffs- und Kraftwerksmotorenbauer Everllence − bis Anfang Juni hieß der Konzern MAN Energy Solutions (wir berichteten). Seidl übernimmt das Ressort „Finanzen“ und folgt Jürgen Klöpffer, der in den Ruhestand gehen wird, teilte das Unternehmen am 10. Juni mit.

Rainer Seidl ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und Diplom-Ingenieur Maschinenbau. Nach seinem Studium an den Fachhochschulen Augsburg und München begann er seine Karriere bei Audi, wo er unter anderem in der Werklogistikplanung und im Controlling tätig war. Im Januar 2011 wechselte er zu Automobili Lamborghini als Leiter Finanzen. Ab Januar 2016 war er als First Vice-President Finance bei FAW-Volkswagen in China sowie ab 2019 als Executive Vice-President Finance der Volkswagen Group China in Peking tätig. Seit September 2021 verantwortet er das Konzerncontrolling bei Volkswagen. Da Everllence Teil des VW-Konzerns ist, wechselt Seidl somit innerhalb des Konzerns.

|

| Rainer Seidl ist neuer Finanzvorstand bei Everllence Quelle: Everllence |

MAN Energy Solutions führte zum 4. Juni weltweit den neuen Markennamen Everllence ein (wir berichteten). Everllence soll die technologische Entwicklung des Unternehmens ebenso abbilden wie die Rolle als Teil der industriellen Wertschöpfungskette. Das Unternehmen bleibt jedoch ein Bestandteil des Volkswagen-Konzerns. Produkt- und Serviceportfolio bleiben ebenfalls unverändert.

Der neue Name setzt sich aus den Begriffen „Ever“ und „Excellence“ zusammen. Damit verweist das Unternehmen auf seine mehr als 250-jährige Industriegeschichte sowie auf den eigenen technologischen Anspruch. Neben dem klassischen Maschinenbau entwickelt Everllence weiterhin auch Systeme zur CO2-Abscheidung, Großwärmepumpen sowie Komponenten für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Auch die Schifffahrt zählt zum erweiterten Betätigungsfeld.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

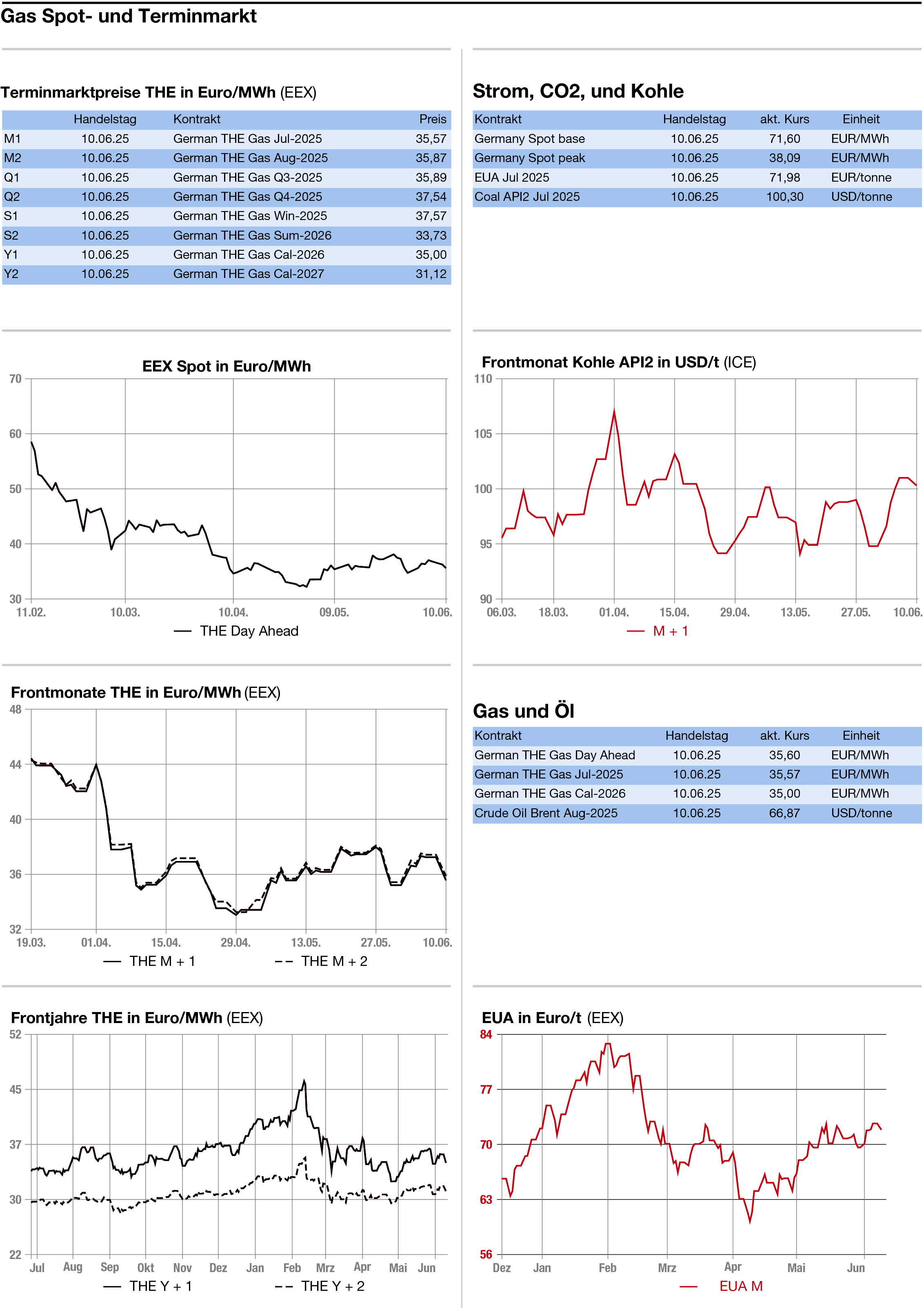

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Durchweg leichte Abgaben

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

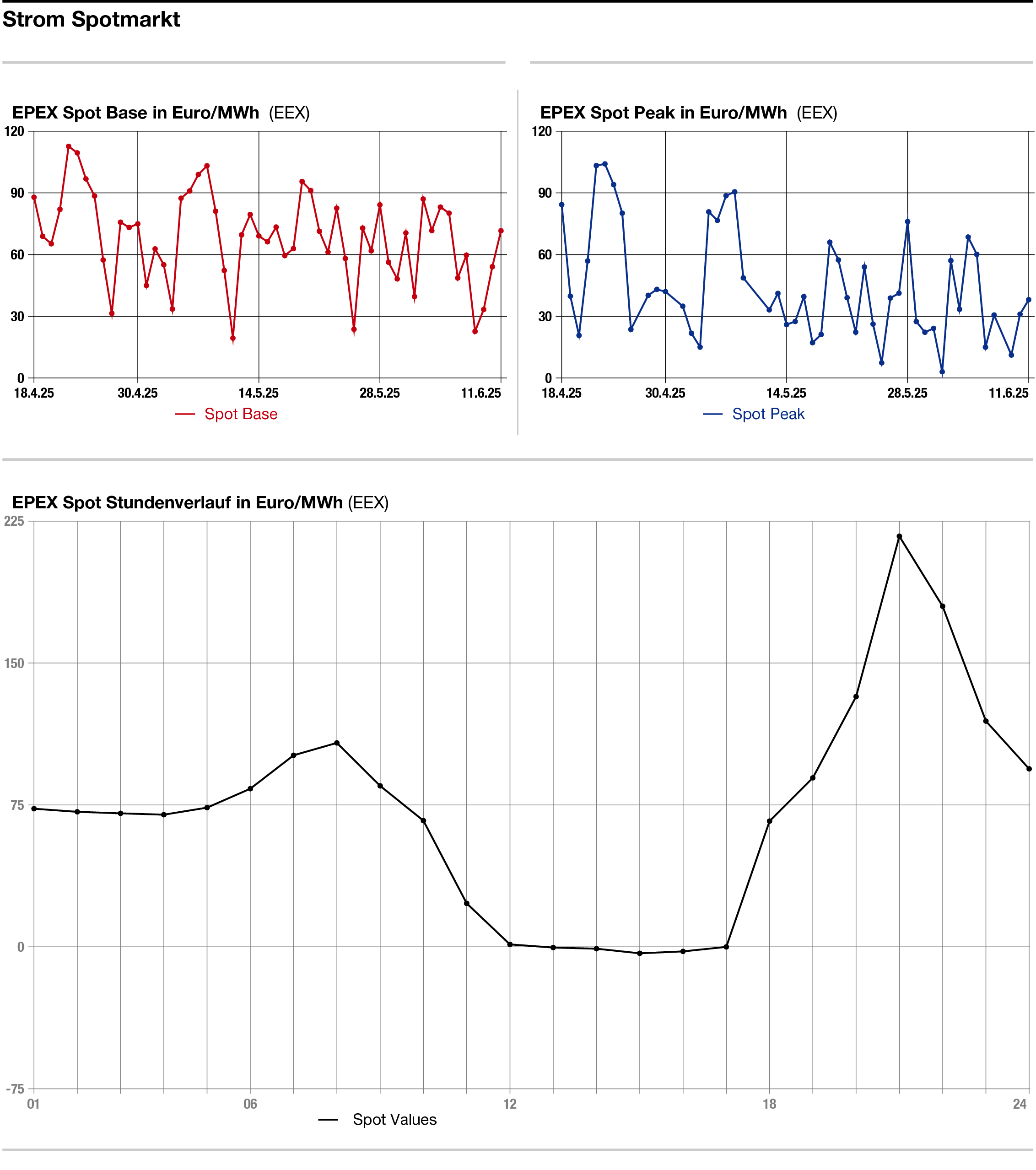

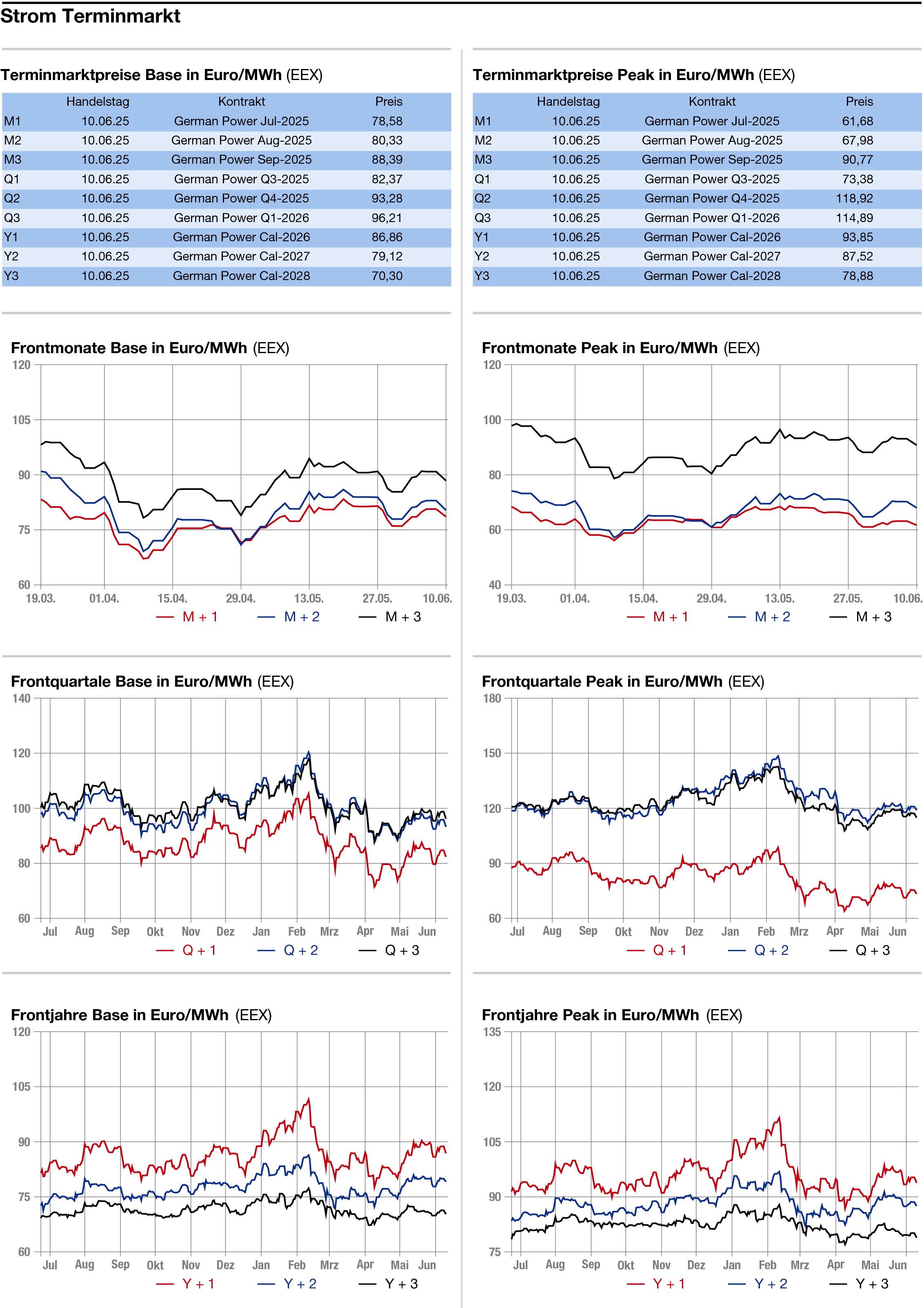

Etwas leichter haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt. Strom, CO2 und Gas wiesen Verluste aus, die allerdings undramatisch ausfielen und die etablierten Handelsspannen nicht gefährdeten.

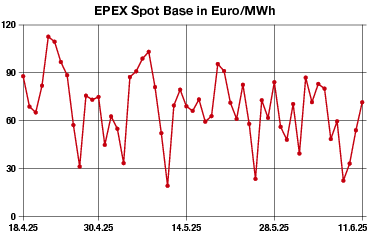

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag präsentiert. Der Day-ahead zeigte sich mit auf 72,00 Euro je Megawattstunde, der Peak mit 38,50 Euro je Megawattstunde. Börslich kam der Day-ahead in der Grundlast mit 71,60 Euro und in der Spitzenlast mit 38,09 Euro je Megawattstunde heraus. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr bis zum frühen Nachmittag 0,64 Euro auf 87,39 Euro je Megawattstunde.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Mittwoch im Base auf 28,2 Gigawatt von 34,5 Gigawatt am Berichtstag zurückgehen. Für den Peak prognostizierten die Meteorologen von Eurowind eine sehr hohe Einspeiseleistung von 38,2 Gigawatt. Entsprechend waren an der Börse die Preise für die Stunden zwischen 12 und 17 Uhr leicht negativ. Für die Folgetage ab Donnerstag ist mit Erneuerbaren-Einspeiseleistungen im Base zwischen 19 und 32 Gigawatt zu rechnen.

CO2: Die CO2-Preise haben am Dienstag im Verbund mit Gas und Strom nachgegeben. Der Dec 25 sank bis 13.37 Uhr um 1,50 Euro auf 72,73 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 74,28 Euro, das Tief bei 72,52 Euro je Tonne CO2. Der EUA-Dec 25 hat sich vier Wochen lang über 70 Euro gehalten und wurde in einer Spanne zwischen 69,60 Euro und 75,02 Euro gehandelt. Die Analysten von Vertis bleiben vor diesem Hintergrund bei ihrer Einschätzung, dass die etablierte Spanne zunächst weiter hält. Ein Rückgang unter 70 Euro würde wahrscheinlich zu Käufen führen, während ein Anstieg über 75 Euro eine stärkere Kaufdynamik erfordern würde, als zuletzt erkennbar war, so die Analysten.

Erfolgreiche Handelsgespräche zwischen den USA und China könnten allerdings die Stimmung verbessern. Aufwärtsimpulse könnten auch von der Witterung ausgehen. Der bevorstehende Wärmevorstoß in Europa dürfte die Nachfrage nach Strom für Kühlung erhöhen und somit auch den Bedarf nach CO2 beleben. Allerdings wird der Wärmeperiode wohl keine lange Dauer beschieden sein.

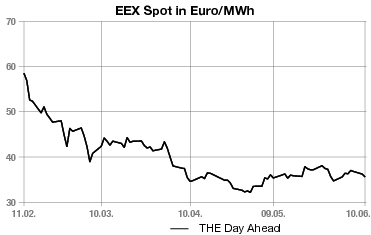

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.00 Uhr 0,425 Euro auf 35,150 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,575 Euro auf 35,825 Euro je Megawattstunde nach unten. Händler betrachten die Abgaben als Gegenbewegung nach den leichten Gewinnen in der Vorwoche.

Etwas bearish dürfte sich der Gas-Liefervertrag von Sefe mit Aserbaidschan auswirken. Hinzu kommen die zügigen Einspeisungen und die aktuell schwache asiatische Nachfrage nach LNG. Unterstützend auf die Gaspreise dürfte sich allerdings der weiterhin schwache Gasflow aus Norwegen auswirken, der für den Berichtstag nur 257,2 Millionen Kubikmeter beträgt.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: