12. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

WÄRME: Bund schließt Dialog zur Wärmeplanung ab

POLITIK: Gesetz zum Sondervermögen für Infrastruktur stößt auf Kritik

PERSONALIE: Thomas Steffen neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium

HANDEL & MARKT

WINDKRAFT ONSHORE: E-Optimum und Danske Commodities schließen PPA

PHOTOVOLTAIK: Eine Million Balkonkraftwerke am Netz

MIETERSTROM: Metergrid und Rabot Energy mit Ökostromtarif für Mieterstrom

REGENERATIVE: BNP und Segen für eine schnellere Energiewende

STATISTIK DES TAGES: Absatz von Biokraftstoffen in Deutschland

TECHNIK

KLIMASCHUTZ: Klimainvestitionen sichern laut OECD Wachstum

ELEKTROFAHRZEUGE: Projekt für induktives Laden auf der A6 geht in die Testphase

WÄRME: Pilotprojekt H2Direkt wird H2Dahoam

UNTERNEHMEN

IT: Jedes siebte Unternehmen Opfer von Hackerangriff

ANALYSE: Firmen sparen sechsstellige Summen mit Solarstrom

UNTERNEHMEN: Hamburger Energienetze versprechen mehr Kostenkontrolle

WÄRME: Neue Gesellschaft für Nahwärmeversorgung in Kiel

FUSION: Naturstrom kauft Wärmeplanungsberater

PERSONALIE: Mario Beck verlängert bei der Süwag

TOP-THEMA

KWK-Branche verärgert über auslaufende Netzentgelt-Vergütung

Quelle: Volker Stephan

VERANSTALTUNG.

Die KWK-Branche kämpft um ihren Einfluss im künftigen Energiesystem. Beim 23. Symposium des Bundesverbands prallten Pläne der Bundesnetzagentur und Wünsche der Unternehmen aufeinander.

Die Bundesregierung soll den Betreibern und Entwicklern von KWK-Anlagen eine langfristige Planungssicherheit ermöglichen. Das ist eine zentrale Forderung, die der Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) während seines 23. KWK-Symposiums am 11. Juni in Duisburg erhob.

Grundsätzlich hofft der Verband auf ein Stück vom neuen Kraftwerkskuchen, dessen 20.000 MW die Bundesenergieministerin Katherina Reiche (CDU) über Gaskraftwerke realisieren will. B.KWK-Präsident Claus-Heinrich Stahl hat allerdings Entwicklungen interessiert zur Kenntnis genommen, nach denen in Berlin die Kraftwerksstrategie etwas in Bewegung gerät.

„Bei der Bundesnetzagentur ist nichts für uns drin“

„Unsere Hersteller“, so Claus-Heinrich Stahl in seiner Duisburger Begrüßungsrede, „können 6.000 Megawatt jährlich installieren.“ Dieses Potenzial sei nicht zu unterschätzen, zumal mit dem Kohleausstieg noch einmal über 20.000 MW Kraftwerksleistung zu ersetzen seien. Ein weiter novelliertes KWK-Gesetz müsse die vielen Vorteile der steuerbaren Anlagen entsprechend abbilden und die netzdienlichen Leistungen angemessen vergüten. Die bis 2035 versprochene Perspektive per Gesetz liege aber verschlossen in einer Schublade.

|

| B.KWK-Präsident Claus-Heinrich Stahl eröffnete das Symposium mit politischen Forderungen Quelle: Volker Stephan |

Auch Stefan Lochmüller wandte sich mit klaren Erwartungen in Richtung Berlin. Der Referent für Energiepolitik beim Nürnberger Versorger N-Ergie stellte den „systemischen Mehrwert“ von KWK-Anlagen heraus. Die Ende vergangenen Jahres vorgenommene Fortschreibung des KWK-Gesetzes sei allenfalls eine „Notreparatur“ gewesen. Die Überarbeitung sei „überfällig“.

Stefan Lochmüller sprach im Anschluss an Stefan Dunke, den Referenten für Thermische Kraftwerke und Speicheranlagen bei der Bundesnetzagentur (BNetzA). Der Nürnberger Funktionär sparte nicht mit Kritik an der Bonner Regulierungsbehörde. In den regulatorischen Überlegungen der BNetzA „ist für uns nichts drin“, sagte er mit Blick auf das Thema der Entlohnung für vermiedene Netzentgelte. Eine Vielzahl dezentraler Erzeugungsanlagen erhält eine Vergütung dafür, dass sie mit ihrer Energieproduktion keinen Strom aus den vorgelagerten Netzen zieht. Dieses System soll bis Ende 2028 schrittweise auslaufen, sehr zum Unwillen der Branche.

Lochmüller kritisierte, dass ein Kapazitätsverlust drohe, zumal der von Katherina Reiche vorgezeichnete schnelle Ausbaupfad von 20.000 MW bis 2035 „völlig unrealistisch“ sei. Weil unter dem veränderten Förderregime ab 2029 „keiner mehr Lust hat, zur Höchstlast einzuspeisen“, drohe ein Einspeisungsproblem. Außerhalb der Ausschreibungsrunden „werden marktlich getriebene Anlagen seit fünf Jahren nicht mehr gebaut. Das zu ignorieren, ist nicht der Umgang, den wir miteinander pflegen sollten“, so Stefan Lochmüller.

|

| Stefan Lochmüller von N-Ergie machte seinem Ärger über die BNetzA Luft Quelle: Volker Stephan |

Stefan Dunke gab für die Bundesnetzagentur zu bedenken, dass die Einwände der Verbände und Unternehmen zur künftigen KWK-Regulatorik in der Prüfung seien. Seine Behörde hege Zweifel, dass sich der Netzausbau durch dezentrale KWK tatsächlich stark reduzieren lasse. Es seien Lasten zu decken und KWK-Anlagen müssten auch in die Wartung und Instandhaltung. Das müsse gleichwohl nicht zu Spitzenlastzeiten erfolgen.

Für die Bundesnetzagentur erlaubte Stefan Dunke einen Einblick in die aktuelle Ausschreibungsrunde von KWK- und innovativen Anlagen (iKWK) zum Stichtag 1. Juni. Ohne die Zulässigkeit jedes Gebots beurteilen zu können, gehe er bereits jetzt von einer Überzeichnung der ohnehin erhöhten Ausschreibungsvolumina aus. 89,98 MW betrug die Menge bei KWK-Anlagen, hier seien Gebote für insgesamt 146 MW eingegangen. Für die vorgesehenen 29,97 MW bei iKWK-Anlagen lägen Gebote in Höhe von insgesamt 75 MW vor. „So viel hatten wir noch nicht“, so Dunke.

N-Ergies Politikreferent Stefan Lochmüller warf noch mehr positive Zahlen in die Runde. KWK-Anlagen hätten ihren Anteil an der steuerbaren Stromerzeugung seit 2014 verdoppelt, von 23 Prozent auf 46 Prozent im Jahr 2024. „Wir liefern Leistung und Arbeit dann, wenn sie gebraucht werden“, sagte er. Entsprechend sei in den von Berlin gewollten 20.000 MW Kapazität mit jährlich 3.000 Volllaststunden „viel Potenzial für KWK-Anlagen“, auch für jene mit 500 Stunden. Die Branche brauche Sicherheit, „die nicht alle zwei bis vier Jahre in Frage gestellt wird“.

Quelle: Shutterstock

Bund schließt Dialog zur Wärmeplanung ab

WÄRME. Die Regierungsvertreter Verena Hubertz und Frank Günter Wetzel betonen zum Abschluss des Stakeholder-Dialogs die zentrale Rolle der Kommunen bei der Umsetzung der Wärmeplanung.

Mit der Abschlussveranstaltung in Berlin ist am 11. Juni der bundesweite Stakeholder-Dialog zur Wärmeplanung zu Ende gegangen. Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Frank Günter Wetzel, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium (BMWE), hoben dabei die Bedeutung der Kommunen für die Wärmewende hervor.

Der seit Mitte 2024 laufende Stakeholder-Dialog diente als Plattform für den Austausch zwischen Bund, Ländern, Kommunen, Verbänden, Unternehmen und Wissenschaft. Nun liegen im Ergebnis des einjährigen Prozesses Empfehlungen vor, wie Kommunen bei der Wärmeplanung unterstützt werden können. „Wir passen das Wärmeplanungsgesetz noch mal an, um es zu vereinfachen“, sagte Stephanie von Ahlefeldt, neue Leiterin der Abteilung Wärme im Bundeswirtschaftsministerium.

Datenaustausch und Planung vorantreiben

Im Fokus stehen vor allem Maßnahmen zur vereinfachten Bereitstellung von Daten sowie zur unbürokratischen Weiternutzung bereits erhobener Wärmeplanungsdaten. Zudem sollen Hilfestellungen für kleinere Kommunen ausgebaut und die Schnittstellen zur Bauleit- sowie Energieinfrastrukturplanung stärker berücksichtigt werden. Auch Quartiersansätze sollen künftig eine größere Rolle spielen.

Laut Staatssekretär Wetzel ist die Wärmeplanung ein zentrales Instrument für die koordinierte Entwicklung der Energieinfrastrukturen, die eine sichere und zunehmend fossilfreie Wärmeversorgung ermöglichen sollen. Dabei bleibe der technologieoffene Ansatz grundlegend, da keine einheitliche Lösung für alle Kommunen existiere.

Wetzel betonte, dass die Wärmeplanung dazu beitragen könne, die lokalen Potenziale zu analysieren, wirtschaftliche Versorgungsoptionen zu identifizieren und somit Planungssicherheit für alle Beteiligten zu schaffen – von Infrastrukturbetreibern bis zu privaten Haushalten.

Bund verspricht Hilfe

Die Bundesregierung will laut Wetzel dafür sorgen, dass die Wärmeplanung möglichst praxisnah umgesetzt werden kann. Auch Ministerin Hubertz erklärte, dass Länder und Kommunen mit der Aufgabe nicht allein gelassen würden. Die Bundesregierung nehme die nun vorliegenden Empfehlungen der Dialogteilnehmenden ernst. Ziel sei es, Maßnahmen zu etablieren, die insbesondere kleinere Kommunen nicht überfordern und die Akzeptanz für Wärmeplanung stärken.

Ein zentrales Anliegen bleibe laut Hubertz die enge Verzahnung zwischen integrierter Stadtentwicklung und Wärmeplanung. Die Planungen müssten stärker auf Quartiersebene erfolgen, um Flächenbedarf vor Ort effizient zu koordinieren. Dieses Vorhaben sei auch Teil des Koalitionsvertrags.

Der Stakeholder-Dialog wurde vom BMWE und dem Bundesbauministerium (BMWSB) initiiert, um die Umsetzung des Wärmeplanungsgesetzes zu begleiten. Dieses sieht vor, die Wärmeplanung bundesweit als strategisches Planungsinstrument einzuführen, mit dem Ziel, die Wärmeversorgung bis 2045 treibhausgasneutral zu gestalten. In mehreren Workshops wurden konkrete Herausforderungen und mögliche Lösungsansätze diskutiert.

Mittel gezielt einsetzen

Der Dialog ergänzt bestehende Unterstützungsangebote des Bundes. Dazu zählen unter anderem finanzielle Mittel in Höhe von 500 Millionen Euro für die erstmalige Erstellung kommunaler Wärmepläne, das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende in Halle (KWW) sowie der bundesweit bereitgestellte Leitfaden Wärmeplanung.

Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), betonte zum Abschluss des Prozesses, dass nun konkrete Maßnahmen zur Umsetzung folgen müssten. „Neben einer stärkeren Verzahnung von Wärme- und Bauleitplanung ist insbesondere die Finanzierung entscheidend“, sagte sie. Sie forderte, dass die Länder ihre Mittel aus dem Sondervermögen gezielt einsetzen, etwa durch Bürgschaften zur Mobilisierung privaten Kapitals für Wärmenetze.

Für eine erfolgreiche Wärmewende müssten laut Andreae gesetzliche Rahmenbedingungen, Förderprogramme und Planungssicherheit konsequent aufeinander abgestimmt werden. Nur so könne das Ziel einer klimaneutralen Wärmeversorgung erreicht werden.

Informationen zu den Unterstützungsangeboten des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende (KWW) stehen im Internet zur Verfügung.

Gesetz zum Sondervermögen für Infrastruktur stößt auf Kritik

Quelle: Shutterstock / canadastock

POLITIK. Die Verbände haben den Gesetzentwurf zum Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität kommentiert. Neben grundsätzlicher Zustimmung gibt es auch viel Kritik.

Am 11. Juni hat das Bundesfinanzministerium (BMF) den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Errichtung eines Sondervermögens „Infrastruktur und Klimaneutralität“ (SVIKG) in den Gesetzgebungsprozess gegeben. Die Kabinettsbefassung ist für den 24. Juni vorgesehen. Das Sondervermögen soll zusätzliche Investitionen von bis zu 500 Milliarden Euro bis 2036 ermöglichen. Es basiert auf einer Grundgesetzänderung, die im März beschlossen wurde.

Von den vorgesehenen Mitteln sind jeweils 100 Milliarden Euro für Investitionen der Bundesländer und für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) vorgesehen. Übergeordnetes Ziel sei die Klimaneutralität bis 2045. Die für die Bundesländer vorgesehenen 100 Milliarden Euro sollen auf Basis des Königsteiner Schlüssels verteilt werden.

Mindestens 60 Prozent der Mittel in Flächenländern sollen den Kommunen zugutekommen. Ein konkreter Wirtschaftsplan liegt dem Entwurf noch nicht bei. Dieser soll dem Gesetz später als Anlage hinzugefügt werden. Interessierte konnten bis zum 11. Juni Stellungnahmen einreichen, wovon viele Verbände Gebrauch machten.

VKU fordert Investitionssicherheit

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) begrüßt das Gesetz grundsätzlich. Zugleich mahnt der Verband zügige Entscheidungen zur Mittelverwendung an. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing erklärte in Berlin: „Die kommunalen Unternehmen als Rückgrat der Daseinsvorsorge brauchen Investitionssicherheit.“

Laut VKU sind bis 2030 allein für die Energiewende rund 721 Milliarden Euro Investitionen nötig, bis 2045 weitere 800 Milliarden Euro für die Wasser- und Abwasserinfrastruktur. Der Verband fordert, dass die Wasserwirtschaft im Gesetz ausdrücklich berücksichtigt wird. Besonders dringlich sei die Förderung von Fernwärmenetzen. Dafür fordert der VKU jährlich mindestens 3,5 Milliarden Euro aus dem KTF.

Der Wirtschaftsplan müsse schnell veröffentlicht und kommentierbar gemacht werden. Liebing warnt zudem vor einer Zweckentfremdung der Mittel, etwa zur allgemeinen Strompreissenkung. Das Sondervermögen sei „für Fortschritt gedacht, kein Notgroschen für den Finanzminister“.

BDEW pocht auf Zweckbindung

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) befürwortet das Sondervermögen als Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. Die Mittel müssten jedoch strikt in Infrastrukturprojekte fließen. Konsumtive Ausgaben oder Entlastungsmaßnahmen, etwa bei Energiepreisen, seien über den regulären Bundeshaushalt zu finanzieren, so der Verband.

Der BDEW fordert zudem, dass Haushaltstitel, die in den KTF überführt werden, mit entsprechenden Deckungssummen ausgestattet werden, um eine Überbindung der Mittel durch bestehende Projekte zu vermeiden. Der Verband schlägt vor, Länderbürgschaften einzusetzen, um die Eigenkapitaldecke kleiner und mittlerer Unternehmen zu stärken. Dies solle helfen, Kredite zu besseren Konditionen zu erhalten und langfristig Wärmepreise zu stabilisieren. Die Bundesförderung effiziente Wärmenetze (BEW), die im KTF verortet ist, müsse laut BDEW auf mindestens 3,5 Milliarden Euro jährlich aufgestockt werden. Diese Fördermittel seien weder mit kommunalen Investitionen gleichzusetzen, noch auf diese zu begrenzen.

BEE verlangt mehr Geld für Energiewende

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) begrüßt den Entwurf, kritisiert jedoch die unklare Begriffswahl. Begriffe wie „Energieinfrastruktur“ oder „Digitalisierung“ seien zu allgemein, um eine gezielte Mittelverwendung zu gewährleisten. Laut BEE-Präsidentin Simone Peter brauche es ein modernes Verständnis von Wirtschaftlichkeit, das auch Klimafolgekosten und industrielle Transformation berücksichtigt. Positiv bewertet der Verband, dass die KTF-Zuschüsse in zehn statt zwölf Jahren ausgezahlt werden sollen. Zugleich mahnt der BEE an, dass 10 Milliarden Euro jährlich nicht ausreichen würden, um die vollständige Transformation in Strom, Wärme und Mobilität zu finanzieren. Investitionen müssten auch Schlüsselindustrien wie Wasserstoff- und Grüngastechnologien berücksichtigen.

Neun Umweltverbände, darunter der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND), Greenpeace und die Deutsche Umwelthilfe (DUH), verlangen in einem gemeinsamen Papier eine konsequente Ausrichtung des Sondervermögens auf den Klimaschutz. Gelder müssten gezielt für klimafreundliche Projekte wie Wärmenetze, Gebäudesanierung oder öffentlichen Verkehr eingesetzt werden.

Projekte mit negativen Klimaeffekten wie neue Gaskraftwerke oder Straßenbau sollten nicht aus dem SVIKG finanziert werden. Zudem fordern die Organisationen eine Reform der Schuldenbremse, um künftig mehr staatliche Investitionen in Klimaschutz zu ermöglichen.

Thomas Steffen neuer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium

Ministerin Reiche begrüßt den neuen Staatssekretär im BMWE Thomas Steffen. Quelle: BMWE

PERSONALIE. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat Thomas Steffen die Funktion eines beamteten Staatssekretärs in ihrem Haus übertragen. Er war zuvor im Bundesgesundheitsministerium.

Am 11. Juni hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) Dr. Thomas Steffen zum beamteten Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) ernannt. Steffen war zuvor seit Mai 2019 Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Von Januar 2012 bis April 2019 arbeitete er als Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen. Im BMWE verantwortet er ab sofort die Abteilungen Europapolitik, Wirtschaftspolitik, Außenwirtschaftspolitik, Digital- und Innovationspolitik sowie Mittelstandspolitik.

Bundeswirtschaftsministerin Reiche erläuterte: „Thomas Steffen verfügt über langjährige Erfahrung in leitender Position, unter anderem in zwei Bundesministerien, und ist mit den Themen Wirtschaft, Finanzen und Europa bestens vertraut.“ Der 1961 geborene Rechts- und Staatswissenschaftler kehrt damit ins Bundeswirtschaftsministerium zurück, wo er 1990 seine berufliche Tätigkeit begann.

Staatssekretär Kluttig wechselt die Abteilung

Der bisherige Staatssekretär Bernhard Kluttig wird die Leitung der Abteilung WE (Wirtschaftsstabilisierung, Energiesicherheit, Gas, Wasserstoffinfrastruktur) übernehmen. Bernhard Kluttig war seit 2008 in verschiedenen Positionen im Bundeswirtschaftsministerium tätig, zuletzt ab 2022 als Abteilungsleiter Industriepolitik, bevor er im November 2024 zum Staatssekretär ernannt wurde. „Bernhard Kluttig wird im gesamten Haus für seine hohe Sachkompetenz und sein großes Engagement geschätzt und ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, sagte die Ministerin.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

E-Optimum und Danske Commodities schließen PPA

WINDKRAFT ONSHORE. Der Strom- und Gashändler E-Optimum sichert sich deutschen Windstrom aus Dänemark.

Die dänische Danske Commodities soll zwischen Juli 2025 und Dezember 2026 insgesamt 180 Millionen kWh Strom an den Offenburger Energiehändler „e.optimum“ liefern. Einen entsprechenden Stromabnahmevertrag (PPA) haben die beiden Unternehmen jüngst unterzeichnet, wie sie in einer Mitteilung bekanntgeben.

Den Strom stellt Danske Commodities, die seit 2004 auf dem deutschen Markt aktiv ist und nach eigenen Angaben derzeit mehr als 6.000 MW erneuerbare Energien verwaltet, aus seinem Portfolio deutscher Windkraftanlagen bereit. Das PPA ist als „Pay-as-Forecasted“ gestaltet, Danske Commodities liefert demnach die vereinbarte Erzeugungsmenge auf Basis eines prognostizierten Lieferfahrplans.

E-Optimum ist seit 2009 bundesweit aktiv und beliefert nach eigenen Angaben rund 45.000 Gewerbe- und Industriekunden mit mehr als 5 Milliarden kWh Strom und Erdgas pro Jahr, zusätzlich auch mit Ökostrom und Ökogas.

Eine Million Balkonkraftwerke am Netz

Quelle: Zentrale Solarterrassen & Carportwerk GmbH

PHOTOVOLTAIK. Balkonkraftwerke haben in Deutschland die Marke von einer Million überschritten. Der Boom erreicht zunehmend urbane Wohnformen.

Kompakte Solaranlagen, die direkt über eine Steckdose ins Hausnetz einspeisen, erfreuen sich in Deutschland wachsender Beliebtheit. Diese sogenannten Steckersolargeräte, auch als Balkonkraftwerke bekannt, haben nach Einschätzung des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW Solar) im Juni 2025 die Marke von einer Million installierter Systeme überschritten. Die Berechnung stützt sich auf Daten des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur.

Seit Juni 2024 – damals war es rund eine halbe Million – hat sich die Zahl der gemeldeten Anlagen nahezu verdoppelt. Aktuell führt das Register rund 975.000 aktive Einträge, dazu kommen etwa 20.000 vorübergehend oder dauerhaft stillgelegte Geräte. Der tatsächliche Bestand dürfte bereits höher liegen, da Betreiber bis zu einem Monat Zeit zur Registrierung haben.

Starke Nachfrage in Mehrfamilienhäusern

Die Geräte lassen sich, so der Verband, unkompliziert an Balkonen, Hausfassaden oder im Garten montieren und benötigen keine komplexe Elektroinstallation. Insbesondere in Städten ermöglichen sie Mietern erstmals eine Teilhabe an der dezentralen Stromerzeugung. Nach Angaben des BSW Solar kamen allein von Januar bis April dieses Jahres etwa 135.000 neue Anlagen hinzu – ein Zuwachs von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die installierte Leistung dieser Neuzugänge stieg um rund 75 Prozent.

Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „YouGov“ planen acht Prozent der Bevölkerung die Anschaffung eines solchen Geräts noch in diesem Jahr. Weitere neun Prozent zeigen grundsätzliches Interesse. Bereits installiert haben ein Balkonkraftwerk nach Angaben des Vergleichsportals Verivox neun Prozent der Befragten.

Die gesetzlich erlaubte Leistung ist begrenzt: Maximal 800 Watt dürfen als Wechselstrom ins Hausnetz eingespeist werden, die Solarmodule selbst dürfen bis zu 2.000 Watt erzeugen. Systeme mit Batteriespeicher unterliegen strengeren Vorgaben und gelten nicht als Steckersolargeräte.

Gesetzliche Erleichterungen fördern den Ausbau

Rechtliche Anpassungen der vergangenen Jahre haben die Installation deutlich vereinfacht. So wurde etwa gesetzlich geregelt, dass Vermieter oder Eigentümergemeinschaften eine Montage nicht ohne Weiteres untersagen dürfen. Eine Genehmigung des Netzbetreibers ist nicht mehr erforderlich. Die Pflicht zur Anmeldung im Marktstammdatenregister besteht jedoch weiterhin (wir berichteten).

Auch regional ist das Wachstum deutlich spürbar – vor allem in bevölkerungsreichen Bundesländern. Die höchsten Zahlen verzeichnen Nordrhein-Westfalen (194.000), Bayern (148.000), Niedersachsen und Baden-Württemberg. In Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg oder Bremen fällt die Verbreitung deutlich geringer aus – unter anderem wegen fehlender Installationsflächen und baulicher Einschränkungen.

Sichtbare Energiewende im Alltag

Zusammengenommen erreichen die bislang registrierten Steckersolargeräte eine Leistung von knapp 900 MW. Ihr Anteil an der gesamten Stromerzeugung bleibt damit zwar gering. Ihre Bedeutung für die Akzeptanz der Energiewende stuft BSW Solar aber als hoch ein: Sie ermöglichten Bürgern, sich aktiv am Umbau des Energiesystems zu beteiligen und ihren Stromverbrauch selbst zu beeinflussen.

BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig erwartet, dass sich dieser Trend künftig stärker im Stadtbild widerspiegeln wird: „Nachdem Solardächer in Eigenheimsiedlungen längst Standard sind, wird der Solarboom auf Balkonien nun zunehmend auch das Bild der Innenstädte prägen.“

Metergrid und Rabot Energy mit Ökostromtarif für Mieterstrom

Quelle: Shutterstock

MIETERSTROM. Mit dem Schritt in die Vollversorgung will Metergrid „eine der letzten großen Lücken in der Digitalisierung von Mieterstromprojekten“ schließen.

PV-Strom vom Dach, Ökostrom von Rabot Energy: Das ist das Modell, mit dem das Stuttgarter Energie-Start-up Metergrid Mieterstrom als Komplettlösung für Kunden interessanter machen will. Dafür bringt das Unternehmen gemeinsam mit dem Energieanbieter Rabot Energy zum 1. Juli ein „vollständig integriertes Stromangebot“ auf den Markt.

Kern des Projektes ist ein speziell für Mieterstrom optimierter Stromtarif, der es möglich machen soll, Netzstromverträge automatisiert abzuschließen. Die Abstimmung mit Netzbetreibern wie auch die eigene Kündigung von Altverträgen auf Kundenseite sollen entfallen, Projektverträge so früher abgeschlossen und Mieterstrommodelle schneller umgesetzt werden.

Metergrid hat sich auf die Vermarktung von Mieterstrommodellen spezialisiert und bietet verschiedene Modelle für Privat- und Gewerbeimmobilien, Energie- und Wohnungsbaugenossenschaften.

Mit Rabot Energy kooperiert das Unternehmen schon länger: So startete im Januar 2025 „Deutschlands größtes Mieterstromprojekt“ in Berlin, beim dem PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 4,7 MW insgesamt rund 3.000 Wohneinheiten versorgen. Herzstück des Projekts ist ein virtuelles Summenzählermodell (vSZ). Dieses Modell ersetzt einen zentralen physischen Summenzähler durch eine digitale Lösung, die auf der intelligenten Erfassung aller Energieflüsse basiert. Hierzu kommen moderne Messeinrichtungen (mME) zum Einsatz, deren Daten über Smart-Meter-Gateways (SMGW) viertelstundengenau ausgelesen werden. Auf einen physisch installierten zentralen Summenzähler kann dabei vollständig verzichtet werden.

Auch in diesem Projekt wird der zusätzlich benötigte Strom von Rabot Energy geliefert: Das Unternehmen übernimmt dabei sowohl die Einspeisung von Netzstrom in das virtuelle Modell als auch die Lieferantenrolle im regulatorischen Sinne. Zudem verantwortet das Unternehmen die vollständige Abwicklung der GPKE-konformen Prozesse, etwa bei Tarifwechseln, Mieterwechseln oder Neueinzügen.

Rabot Charge, bekannt als Anbieter dynamischer Stromtarife, hat bereits verschiedene Angebote entwickelt, die seine Tarife auch für Kunden in Mehrfamilienhäusern interessant machen sollen, darunter zuletzt gemeinsam mit dem Ladelösungsanbieter Heimladen und dem Software-Entwickler Charge IQ eine Abrechnungslösung für dynamische Tarife für Wallboxen in großen Immobilien (wir berichteten).

Schon jetzt mehr als 1.500 Projekte

Insgesamt wickelt Metergrid über seine digitalen Services nach eigenen Angaben derzeit mehr als 1.500 Mieterstromprojekte mit rund 37.500 angeschlossenen Bewohnerinnen und Bewohnern ab, die jährlich rund 37,5 Millionen kWh Strom verbrauchen. Metergrid zufolge kommen davon rund 15 Millionen kWh direkt aus den angeschlossenen Solaranlagen und 22,5 Millionen kWh aus dem öffentlichen Netz. Alle Bestandskunden sollen künftig vom neuen Angebot profitieren, wobei die tatsächliche Belieferung schrittweise starten und im Zuge der technischen Integration in die bestehende Plattform erfolgen soll.

BNP und Segen für eine schnellere Energiewende

Ouafae Cohin (inks), BNP Paribas Leasing Solutions, und Nicolas Niedhart, Segen Global, bei der Intersolar 2025. Quelle: Segen

REGENERATIVE. Segen, britischer Großhändler von Erneuerbare-Energien-Anlagen, und BNP Paribas Leasing Solutions wollen in Deutschland Finanzierungslösungen für Solaranlagen und Speicher anbieten.

Ein nach eigenen Angaben führender globaler Großhändler und die Leasing-Gesellschaft einer französischen Großbank haben viel vor, zunächst einmal in Großbritannien und Deutschland. Sie wollen unter der Marke Segen Finance „maßgeschneiderte End-to-End-Finanzierungslösungen“ in beiden Ländern anbieten. Zielgruppe sind Gewerbe und Industrie. Ihnen wollen die Partner ermöglichen, so werben sie, „Solar- und Speichersysteme ohne Vorabkosten“ zu installieren. So könnten die Unternehmen „sofort“ in den Genuss reduzierter Energiekosten kommen und gleichzeitig ihre Emissionen verringern.

Die anfänglichen Investitionskosten sind nach Überzeugung von Pascale Favre eine der wesentlichen Hürden für die Umsetzung der Energiewende. „Durch die Kombination unserer finanziellen Expertise mit Segens technischem Wissen und Vertriebskapazitäten machen wir nachhaltige Energielösungen für mehr Unternehmen zugänglich und unterstützen gleichzeitig ihr Cashflow-Management“, verspricht die Leiterin der Technology Lifecycle Solutions bei BNP Paribas Leasing Solutions.

Die Finanzierungslösung soll zunächst exklusiv über die Installateure des Segen-Netzwerks in Großbritannien und Deutschland vertrieben werden. Die Expansion in alle europäischen Länder ist laut einer Mitteilung des Großhändlers allerdings bereits anvisiert.

„Unser Installateur-Netzwerk hat nach integrierten Finanzierungslösungen gefragt, die den Übergang zu erneuerbaren Energien für ihre Kunden erschwinglicher machen“, berichtet Nicolas Niedhart. Segen Finance mache nun diese Installateure zu Anbietern von Komplettlösungen, so der Group Chief Financial Officer bei Segen Global – ein One-Stop-Shop für Solar- und Speicherlösungen. Damit bleibe den Kunden Kapital für andere strategische Investitionen.

Nach Abschluss des Zahlungsplans sei vorgesehen, dass die Kunden das vollständige Eigentum an der jeweiligen Solarlösung erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Absatz von Biokraftstoffen in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik bildet die Entwicklung der Absatzmenge von Biokraftstoffen in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2024 ab. Im Jahr 2024 wurden rund 3,44 Millionen Tonnen Biokraftstoff in Deutschland abgesetzt. Die Werte bilden die Summe aus der Absatzmenge von Pflanzenöl, Bioethanol, Biomethan und Biodiesel. Die Angaben stammen vom Umweltbundesamt und der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat).

Quelle: Fotolia / malp

Klimainvestitionen sichern laut OECD Wachstum

KLIMASCHUTZ. OECD und UNDP warnen in einer Studie vor wirtschaftliche Einbußen, wenn ambitionierte Klimaschutzziele verfehlt werden. Anlass ist eine Konferenz in Berlin zur Vorbereitung der COP 30.

Ohne entschlossene Klimaschutzmaßnahmen könnten Volkswirtschaften weltweit an Dynamik verlieren. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP), die am 11. Juni auf einer internationalen Konferenz in Berlin vorgestellt wurde. Die Studie belegt: Investitionen in Klimaschutz bringen wirtschaftliche Vorteile – sowohl für Industrie- als auch für Entwicklungsländer.

Die Untersuchung wurde auf der dreitägigen „Global NDC Conference“ vorgestellt. Diese wird von der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI) der Bundesregierung gemeinsam mit dem UNDP, der NDC-Partnerschaft und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) organisiert. Rund 300 Vertreterinnen und Vertreter aus 40 Staaten diskutieren dort über Wege zu ambitionierteren nationalen Klimazielen und deren Umsetzung.

Zwei Szenarien mit deutlich unterschiedlichem Ergebnis

Die OECD-Studie modelliert zwei Szenarien. Im ersten bleibt das klimapolitische Engagement auf dem aktuellen Niveau. Im zweiten werden umfassende Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt, um die Ziele des Pariser Abkommens noch zu erreichen. Demnach könnten globale Emissionen zwischen 2022 und 2040 um 34 Prozent sinken. Gleichzeitig würden Investitionen in saubere Energietechnologien bis 2030 auf etwa 3,1 Billionen US-Dollar steigen.

Laut OECD und UNDP wären insbesondere Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen wirtschaftlich im Vorteil, wenn sie verstärkt in Klimaschutz investieren. Auch global gesehen ließe sich das Bruttoinlandsprodukt bis 2050 um bis zu drei Prozent über dem Wert halten, der ohne zusätzliche Maßnahmen zu erwarten wäre.

Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMWZ), unterstrich die politischen Konsequenzen: „Die Studie von OECD und UNDP zeigt: Nicht Klimaschutz gefährdet unseren Wohlstand, sondern zu wenig Klimaschutz.“ Die Veröffentlichung komme zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Alle Staaten seien in diesem Jahr aufgerufen, neue nationale Klimaschutzziele – sogenannte NDCs (Nationally Determined Contributions) – für die Zeit bis 2035 vorzulegen. Deutschland wolle mit der Berliner Konferenz vom 11. bis 13. Juni dazu beitragen, dass diese neuen Beiträge ambitioniert ausfallen. Internationale Zusammenarbeit könne laut Flasbarth eine zentrale Rolle spielen, um die Umsetzung zu beschleunigen.

Verlässliche Politik als Investitionsgrundlage

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Politische Unsicherheit und fehlende Klarheit über klimapolitische Rahmenbedingungen verzögern Investitionen in Klimaschutz. Im ungünstigsten Fall könne dies das globale Bruttoinlandsprodukt bis 2030 um 0,75 Prozent schmälern. Die Studienautorinnen und -autoren betonen daher die Bedeutung konsistenter politischer Vorgaben. Die Berliner Konferenz dient auch der Vorbereitung auf die Weltklimakonferenz COP 30, die im Dezember in Brasilien stattfinden wird. Ana Toni, CEO der COP 30, wird am 13. Juni in Berlin erwartet.

Die OECD/UNDP-Studie steht in englischer Sprache im Internet zur Verfügung.

Projekt für induktives Laden auf der A6 geht in die Testphase

Induktives Laden auf der Autobahn. Quelle: Autobahn GmbH

ELEKTROFAHRZEUGE. Auf der A6 bei Amberg testet ein Forschungskonsortium erstmals in Deutschland das induktive Laden von E-Fahrzeugen während der Fahrt.

Auf der Autobahn A6 in Bayern ist Deutschlands erste Teststrecke für das induktive Laden während der Fahrt offiziell in Betrieb genommen worden. Zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Amberg-West wurde ein rund ein Kilometer langer Abschnitt mit Ladespulen ausgestattet. Diese sollen es ermöglichen, speziell ausgerüstete E-Fahrzeuge kabellos mit Energie zu versorgen. Die aktuelle Fahrbahndeckenerneuerung auf der A6 wird dabei genutzt, um die Spulensysteme direkt in die Straße einzubetten. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung vorhandener Baumaßnahmen und reduziert zusätzliche Kosten.

Das Pilotprojekt mit der Bezeichnung „E/MPOWER“ wird von einem Konsortium unter Leitung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) durchgeführt. Der Bund fördert es im Rahmen des Programms „Elektro-Mobil“. Ab Juli sollen die ersten Fahrversuche auf der Teststrecke mit speziell ausgestatteten Fahrzeugen erfolgen.

Laut einer Mitteilung der Universität wollen die Partner, zu denen auch die Autobahn GmbH des Bundes gehört, erforschen, wie sich die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs auf diese Art technisch und wirtschaftlich integrieren lässt. Florian Risch, Professor für Montagetechnologien elektrischer Energiespeicher an der FAU, erforscht dabei auch, wie effizient das System tatsächlich ist, und wie sich Induktionsspulen effizient fertigen und automatisiert in die Straße einbauen lassen.

Die eingesetzte Technologie basiert auf dem Electric Road System (ERS) des israelischen Unternehmens Electreon. Dabei werden Kupferspulen unter der Fahrbahn installiert, die ein Magnetfeld erzeugen. Fahrzeuge, die mit entsprechenden Empfängerspulen ausgestattet sind, können während der Fahrt Energie aufnehmen. Dafür kommen grundsätzlich sowohl Pkw als auch Lkw in Frage. Die Technologie ist so konzipiert, dass sie ausschließlich mit entsprechend ausgerüsteten Fahrzeugen interagiert. In den ausgerüsteten Fahrzeugen sorgt eine entsprechende Abschirmung dafür, dass internationale Sicherheitsstandards für magnetische Felder eingehalten werden. Für alle anderen bleibt die Strecke passiv.

Die Länge der Teststrecke von einem Kilometer reicht zwar nicht aus, um eine Fahrzeugbatterie vollzuladen. Immerhin sei aber bei vergleichbaren Tests eine Ladeleistung bis zu 70 kW übertragen worden, hatte Alexander Kühl, Akademischer Leiter am Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik der FAU, zum Projektstart 2023 erläutert.

Das induktive Laden könne ein echter „Gamechanger“ für die Elektromobilität sein, sagt Markus Blume (CSU). „Der Wirkungsgrad liegt bei über 90 Prozent und wir erreichen völlig ungeahnte Möglichkeit. Reichweiten-Probleme lösen sich“, erklärt der bayerische Wissenschaftsminister.

In Bayern gibt es mittlerweile auch ein „E-Road-Center“ des Fraunhofer-Instituts für Integrierte Systeme und Bauelementetechnologie (IISB). Es hat seinen Sitz im Cleantech Innovation Park in Hallstadt bei Bamberg. Die Einrichtung wird von der Landesregierung mit rund 7,5 Millionen Euro bezuschusst, zunächst bis Ende 2027. Bei erfolgreichem Abschluss dieser ersten Phase soll sie dauerhaft bestehen bleiben.

Pilotprojekt H2Direkt wird H2Dahoam

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Die oberbayerische Gemeinde Hohenwart nutzt weiter Wasserstoff zum Heizen. Das Projekt H2Direkt läuft unter dem Namen H2Dahoam weiter – künftig mit lokaler Produktion.

Die Marktgemeinde Hohenwart im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm versorgt auch künftig Haushalte und ein Gewerbegebäude mit reinem Wasserstoff zum Heizen. Die Projektpartner Energie Südbayern (ESB), Energienetze Bayern und Thüga wollen das bislang befristete Pilotprojekt H2Direkt unter dem neuen Namen „H2Dahoam“ weiter führen. Künftig wollen sie den benötigten Wasserstoff direkt vor Ort und emissionsfrei erzeugen.

Im Oktober 2023 hatten die Partner das Projekt „H2Direkt“ gestartet (wir berichteten)(wir berichteten). Sie stellten dafür zehn Privathaushalte und einen Gewerbebetrieb von Erdgas auf 100 Prozent Wasserstoff um. Die Umrüstung erfolgte über das bestehende Erdgasnetz, das die Projektverantwortlichen angepasst hatten. Der grüne Brennstoff kam zunächst per Trailer nach Hohenwart, da vor Ort noch keine Wasserstofferzeugung verfügbar war. Schon im Februar vergangenen Jahres zeigte sich, dass das Modell auch unter winterlichen Bedingungen funktioniert. Wie berichtet, verlief der Belastungstest über die Heizsaison hinweg erfolgreich: Die Technik lieferte zuverlässig Wärme, und auch die Nutzer äußerten sich durchweg positiv zur Umstellung.

Nun planen die Projektpartner den nächsten Schritt, wie Marcus Böske, Sprecher der Geschäftsführung von ESB erklärt: „Mit H2Dahoam bringen wir die Wasserstofferzeugung direkt nach Hohenwart.“ Als regionaler Energieversorger wolle ESB Verantwortung übernehmen und nachhaltige Konzepte auch praktisch umsetzen. Der Gemeinderat von Hohenwart habe dazu bereits einen einstimmigen Beschluss gefasst. Die Gemeinde will nun einen Bebauungsplan für eine Wasserstoffproduktionsanlage aufstellen, die künftig grünen Wasserstoff vor Ort liefern soll.

Nicht nur Demovorhaben, sondern realer Praxiseinsatz

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) begrüßte laut einer Mitteilung seines Ministeriums die Fortsetzung des Projekts. „Mit 100 Prozent Wasserstoff zu heizen, funktioniert. Das haben die Beteiligten in Hohenwart gezeigt“, lässt sich Aiwanger darin zitieren. Besonders für den Gebäudebestand in älteren Ortskernen sei die Umstellung auf Wasserstoff interessant, da sie ohne größere bauliche Eingriffe möglich sei. „Wenn der Wasserstoff günstig genug zur Verfügung steht, können wir ihn flächendeckend einsetzen“, erklärt der Politiker.

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt fördert das Projekt. Die Projektträger betonen, dass H2Dahoam nicht nur ein Demonstrationsvorhaben sei, sondern ein realer Praxiseinsatz. Sie zeigen mit dem Hohenwarter Netz, dass sich bestehende Gasinfrastruktur für eine klimaneutrale Wärmeversorgung auf Wasserstoffbasis nutzen lässt – ohne neue Leitungen zu verlegen oder Heizgeräte aufwendig umzurüsten.

Mit der geplanten lokalen Erzeugung solle, so die Partner weiter, der Betrieb zudem unabhängiger von der Logistik werden. Perspektivisch wollen die Beteiligten in Hohenwart zeigen, dass eine vollständig grüne und dezentrale Wasserstoffversorgung im ländlichen Raum möglich ist. Das Projekt soll als Blaupause für andere Regionen dienen.

Präsentierten den Cybersecurity-Report: (v.l.) BSI-Präsidentin Plattner und TÜV-Präsident Fübi. Quelle: Susanne Harmsen

Jedes siebte Unternehmen Opfer von Hackerangriff

IT. Der TÜV verzeichnet im aktuellen Cybersicherheitsbericht IT-Sicherheitsvorfälle in 15 Prozent der Firmen und fordert die rasche Umsetzung der NIS-2-Richtlinie durch die Bundesregierung.

Die Cybersicherheitslage in der deutschen Wirtschaft bleibt angespannt. Laut einer repräsentativen Studie des TÜV-Verbands mit Sitz in Berlin meldeten 15 Prozent der Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einen erfolgreichen IT-Sicherheitsangriff. Basis ist eine Erhebung des Marktforschungsinstituts Ipsos unter 506 Unternehmen mit mindestens zehn Mitarbeitenden. Im Vergleich zur Vorgängerstudie vor zwei Jahren ist der Anteil gehackter Unternehmen damit um vier Prozentpunkte gestiegen.

„Die deutsche Wirtschaft steht im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Hacker, die sensible Daten erbeuten, Geld erpressen oder wichtige Versorgungsstrukturen sabotieren wollen“, sagte Michael Fübi, Präsident des TÜV-Verbands, bei der Vorstellung der „TÜV Cybersecurity Studie 2025“ in Berlin. Besonders besorgniserregend sei der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) durch Angreifer.

Gerade die Energiewirtschaft mit eng verknüpften Netzen und der Steuerung in Schaltzentralen und Rechenzentren gehört zur Kritischen Infrastruktur auch in der Cybersicherheit. Mit dem Smart-Meter-Rollout und der Fernsteuerbarkeit von Erzeugern und Verbrauchern muss auch hier für hohe Sicherheitsstandards gesorgt werden. Fübi berichtete vom TÜV, dass man nicht auf eine, sondern mehrere Cloudlösungen verschiedener Anbieter setze, um jeweils Backups von Daten und Prozessen zu besitzen.

Mehr Geld in Sicherheit investieren

Trotz der wachsenden Bedrohungslage sehen sich die Unternehmen selbst gut aufgestellt: 91 Prozent bewerten ihre Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Gleichzeitig gaben 27 Prozent an, IT-Sicherheit spiele bei ihnen nur eine untergeordnete Rolle. Fübi mahnte, die Risiken nicht zu unterschätzen: „Unternehmen sollten Cybersicherheit ernst nehmen und dafür die notwendigen Ressourcen bereitstellen.“

Die Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Claudia Plattner unterstützte den Appell. „Ein erfolgreicher Angriff ist immer teurer als die Vorsorgemaßnahmen“, sagte sie. Zudem müssten alle Betroffenen voneinander lernen. Vorfälle aus Scham zu verschweigen, spiele nur den Angreifern in die Hände, sagte Plattner. Daher sollten Unternehmen Vorfälle unbedingt melden. Sie hofft auf eine schnelle Umsetzung der Network and Information Security Directive (EU-NIS-2), die einheitliche Vorgaben einführt.

|

| Häufigste Angriffsarten auf Unternehmen - Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken Quelle: TÜV-Cybersicherheitsreport 2025 |

Gesetzliche Regelungen wichtig

Auch der TÜV-Verband fordert angesichts der Bedrohungslage eine klare gesetzliche Regulierung. Die NIS2-Richtlinie sieht für rund 30.000 Unternehmen aus sicherheitskritischen Branchen Mindestanforderungen an die Cybersicherheit vor. „Die Bundesregierung sollte das Gesetz zügig verabschieden“, forderte Fübi. Kritisch sei, dass bisher nur die Hälfte der Unternehmen nach eigener Aussage die Richtlinie überhaupt kennen. Das BSI wolle Unternehmen mit Informations- und Beratungsangeboten unterstützen, um die wirtschaftliche Resilienz zu stärken, versprach Plattner.

Zusätzlich zur NIS2-Richtlinie weist der TÜV-Verband auf den ebenfalls geplanten Cyber Resilience Act (CRA) hin, der ab 2027 Sicherheitsanforderungen für digitale Produkte regeln soll. Das BSI strebt im Rahmen des CRA die Übernahme der Marktüberwachung an. Unternehmen sehen zu 70 Prozent Normen und Standards als wichtig oder sehr wichtig an. Doch nur 22 Prozent setzen die relevanten Anforderungen vollständig um, weitere 53 Prozent zumindest teilweise.

Künstliche Intelligenz im Kommen

KI spielt zunehmend auf Seite der Angreifer eine Rolle: Jeder zweite IT-Sicherheitsverantwortliche berichtete von KI-gestützten Angriffen auf das eigene Unternehmen. In größeren Unternehmen mit über 250 Mitarbeitenden liegt dieser Anteil bei 81 Prozent. „Trotzdem nutzen bisher nur 10 Prozent der Unternehmen KI für die eigene Abwehr, weitere 10 Prozent planen den Einsatz“, bedauerte Fübi. Dabei stehen die frühzeitige Erkennung von Bedrohungen, die Analyse von Schwachstellen und automatisierte Reaktionen im Fokus.

Zur Abwehr setzen Unternehmen auf verschiedene Maßnahmen: 65 Prozent investierten in sichere Hardware, 59 Prozent ließen sich extern beraten, 53 Prozent schulten ihre Mitarbeitenden. Notfallübungen und Penetrationstests wurden dagegen nur in jeweils 22 Prozent der Unternehmen durchgeführt. Die Ausgaben für IT-Sicherheit gehen zurück: Nur 27 Prozent erhöhten zuletzt ihr Budget, vor zwei Jahren waren es noch 52 Prozent.

Der TÜV Bericht Cybersecurity 2025 steht als PDF zum Download bereit.

Firmen sparen sechsstellige Summen mit Solarstrom

Quelle: Fotolia / Minerva Studio

ANALYSE. Eon hat herausgefunden, dass Unternehmen durch eigene Solaranlagen und E-Fahrzeuge jährlich über 100.000 Euro Betriebskosten einsparen können.

Eine Analyse der Eon Energie Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass mittelständische Unternehmen mit eigener Photovoltaikanlage, Batteriespeicher und elektrifizierter Fahrzeugflotte Betriebskosten von jährlich über 100.000 Euro einsparen können. Die Untersuchung basiert laut den Münchnern auf dem Energieverbrauch eines typischen Mittelständlers mit 200 Beschäftigten, mit Verwaltung, Produktion, Logistik und einem Fuhrpark von zehn Fahrzeugen.

Nach Angaben von Eon entstehen die größten Einsparungen durch den Ersatz des Bezugs von externem Strom und Kraftstoff. Der selbst erzeugte Solarstrom reduziere nicht nur die Stromrechnung, sondern versorge auch die E-Fahrzeuge des Unternehmens mit Energie. Unterstützt wird das System durch einen stationären Batteriespeicher, der überschüssige Energie zwischenspeichert und bei Bedarf bereitstellt.

Kombination aus Solarstrom und E-Fuhrpark

Die Analyse legt zugrunde, dass eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 250 kW auf dem Dach des Unternehmens installiert wird. Diese liefert laut Eon jährlich rund 250.000 kWh Strom. In Kombination mit einem Batteriespeicher mit 250 kWh Kapazität könnten so etwa 80 Prozent des Strombedarfs direkt aus eigener Erzeugung gedeckt werden.

Gleichzeitig geht Eon in seiner Analyse davon aus, dass das Unternehmen seine Fahrzeugflotte vollständig auf batterieelektrische Modelle umstellt. Die zehn Elektrofahrzeuge legen laut Modell jährlich insgesamt rund 200.000 Kilometer zurück. Würden diese mit Strom aus der Solaranlage geladen, könnten im Vergleich zu Diesel- oder Benzinantrieb rund 45.000 Euro an Kraftstoffkosten jährlich eingespart werden.

Weitere Einsparpotenziale ergeben sich laut der Analyse durch geringere Wartungs- und Reparaturkosten bei Elektrofahrzeugen sowie durch eine bessere CO2-Bilanz. Diese wirkt sich zunehmend auch in regulatorischen Vorteilen und einem verbesserten ESG-Rating aus – einer Bewertung der Unternehmensleistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance.

Wann sich die Investitionen amortisieren

Ein zusätzlicher Effekt entsteht laut der Analysten durch die Reduzierung der Lastspitzen. Mithilfe eines intelligenten Energiemanagementsystems können Unternehmen Stromverbrauch, Einspeisung und Ladevorgänge so steuern, dass hohe Netzbezugsspitzen vermieden werden. Dies wirke sich positiv auf die Netzentgelte aus, die anteilig nach der höchsten bezogenen Leistung berechnet werden.

Laut Eon summieren sich alle Einzelaspekte – vom reduzierten Strombezug über den Wegfall fossiler Kraftstoffe bis hin zu geringeren Netzentgelten – auf eine jährliche Einsparung von über 100.000 Euro.

Eine PV-Anlage mit 250 kW installierter Leistung vermeidet jährlich rund 140 Tonnen CO2. Die vollständige Elektrifizierung des Fuhrparks bringt weitere 30 Tonnen CO2-Ersparnis. Insgesamt ergibt sich laut Analyse eine CO2-Reduktion von etwa 170 Tonnen pro Jahr.

Die Investitionen amortisieren sich laut Eon vergleichsweise schnell. Die PV-Anlage inklusive Speicher rechnet sich unter aktuellen Bedingungen in etwa sechs bis acht Jahren. Auch die Umstellung des Fuhrparks lohne sich durch niedrigere Betriebskosten und Förderungen wie die Innovationsprämie oder steuerliche Vorteile.

Eon empfiehlt Unternehmen, ihre Energieflüsse systematisch zu analysieren. Die modellhaft berechneten Einsparpotenziale könnten bei ähnlichen Voraussetzungen realisiert werden. Besonders geeignet seien Betriebe mit großer Dachfläche und hohem Energiebedarf.

Mit Blick auf die Energiewende im gewerblichen Bereich sieht Eon in Eigenversorgungskonzepten einen zentralen Hebel. Unternehmen könnten so nicht nur Kosten senken, sondern auch unabhängiger vom Strommarkt werden und ihr Nachhaltigkeitsprofil stärken.

Hamburger Energienetze versprechen mehr Kostenkontrolle

Quelle: Pixabay / Jens P. Raak

UNTERNEHMEN. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende der Hamburger Energienetze mahnt mehr Kostenkontrolle an. Aktuelle Bauprojekte am Unternehmensstandort in Bramfeld kommen weit teurer als geplant.

Eine Kostensteigerung von insgesamt 33 Prozent zwischen der Vergabe von Bauaufträgen und der Realisierung der Gebäude hat nun den neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Hamburger Energienetze bei der ersten Sitzung unter seiner Leitung zu mahnenden Worten veranlasst. „Die städtischen Unternehmen sind in besonderer Weise Effizienz- und Transparenzgrundsätzen verpflichtet“, so Alexander von Vogel, der im Hauptberuf Staatsrat der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) ist. Dass der Aufsichtsrat künftig frühzeitiger und detaillierter über mögliche Kostensteigerungen informiert werde, begrüße er „außerordentlich“, heißt es in einer Mitteilung der Hamburger Energienetze.

In den vergangenen Monaten war nach und nach zu Tage gekommen, dass es bei der Modernisierung des Unternehmensstandorts in Bramfeld zu erheblichen Kostensteigerungen gekommen ist. Vor diesem Hintergrund hat sich auch die Unionsfraktion in der Hamburger Bürgerschaft sehr deutlich zu Wort gemeldet. Laut dem aktuellen Wirtschaftsplan verteuere sich der Neubau eines Empfangsgebäudes, eines Parkhauses und eines Mehrzweckgebäudes um rund 18 Millionen Euro. Diese sollen über die Netzentgelte auf die Strom- und Gaskunden in der Hansestadt umgelegt werden.

Mehrkosten über Netzentgelte umgelegt

„Es ist nicht hinnehmbar, dass die Hamburger Energienetze mit Steuergeld wirtschaften, wie ein Baukonzern ohne Budgetverantwortung und am Ende müssen die Bürgerinnen und Bürger zahlen“, so der energiepolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Markus Kranig. Es liege der Verdacht nahe, dass nicht nur fehlerhaft geplant, sondern auch unzureichend kontrolliert worden sei. Es sei Aufgabe des rot-grünen Senats – besondere Verantwortung sieht Kranig bei der neuen Umweltbehörde unter Senatorin Fegebank – für Transparenz und wirtschaftliche Verantwortung in städtischen Unternehmen zu sorgen. Nachträglich stärkere Kontrollen anzukündigen, reiche nicht.

Unter dessen hat der ebenfalls noch neue – er ist seit Dezember 2024 im Amt – Geschäftsführer der Hamburger Energienetze, Peter Wolffram, angekündigt, bei künftigen Bauprojekten die Vergabe an einen Totalunternehmer vorzunehmen.

Gleichzeitig soll eine sogenannte integrierte Projektabwicklung erfolgen. „Damit haben wir viel früher präzise Projektkostenindikationen als das bei Einzelvergaben möglich war“, so der Geschäftsführer des Ressorts Kunde und Unternehmen, der auch für Immobilienprojekte bei den Hamburger Energienetzen zuständig ist.

Die Geschäftsführerin Finanzen, Gabriele Eggers, verspricht, durch strenges Controlling werde man die Kosten für die Transformation der Hamburger Energieinfrastruktur nun immer im Blick behalten. „Trotzdem waren wir in den letzten Jahren mit Preissteigerungen konfrontiert, die wir nicht beeinflussen konnten. Jetzt gilt es, unser Vergabesystem auf den Prüfstand zu stellen, um auf alle erdenklichen Kostenentwicklungen noch besser vorbereitet zu sein“, so Eggers.

Laut Hamburger Energienetze hatten die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs und der Coronakrise, aber auch lange Genehmigungsverfahren mit erheblichen Zusatzauflagen für mehr Nachhaltigkeit und Emissionsschutz, bei der Modernisierung des Standorts Bramfeld zu nicht eingeplanten Mehrkosten geführt.

Neue Gesellschaft für Nahwärmeversorgung in Kiel

Die Wärmebox der Stadtwerke Kiel und Hansewerk Natur. Quelle: Stadtwerke Kiel / Joerg Wohlfromm

WÄRME. Die Stadtwerke Kiel und Hanswerk Natur haben die Gesellschaft „FördeWärme GmbH“ gegründet. Ziel sind dekarboniserte Nahwärmenetze rund um die Kieler Förde.

Die Stadtwerke Kiel und Hansewerk Natur haben die gemeinsame Gesellschaft „FördeWärme GmbH“ gegründet, teilten beide Versorger am 11. Juni mit. Förde Wärme soll bestehende Netze übernehmen, diese auf klimaneutrale Erzeugung umstellen und neue Netze dort entwickeln, wo eine wirtschaftliche Umsetzung möglich ist. Bereits im vergangenen Dezember hatten beide Unternehmen das Vorhaben angekündigt.

Das Unternehmen übernimmt die bisherigen Nahwärmenetze der Stadtwerke Kiel, sofern diese nicht in das zentrale Fernwärmenetz der Stadtwerke integriert werden sollen. Dabei handelt es sich unter anderem um Versorgungsnetze in Holtenau, Neu-Meimersdorf und Projensdorf. Der Übergang der Kundenverträge erfolgt ohne Anpassung der bestehenden Konditionen, teilen die Stadtwerke Kiel dazu weiter mit.

Laut dem Auszug aus dem Handelsregister hat die neue Gesellschaft ihren Sitz in Kiel bei den Stadtwerken Kiel. Als Geschäftsführer werden Stefan Meyer und Simon Wobken aufgeführt.

Neue Netze in ausgewählten Stadtteilen geplant

Förde Wärme analysiert nach Auskunft der Versorger derzeit die übernommenen Netze hinsichtlich ihrer Dekarbonisierungspotenziale. Bis spätestens 2035 sollen sie klimaneutral betrieben werden. In Schilksee, Friedrichsort und Elmschenhagen prüft Förde Wärme zudem den Aufbau neuer Nahwärmestrukturen. Grundlage seien eine hohe Wärmeliniendichte und geeignete Flächen für dezentrale Erzeugung.

Ein zentrales technisches Element bildet die sogenannte „Wärmebox“ von Hansewerk Natur. Die Anlage arbeitet mit Wärmepumpentechnologie und nutzt Umweltenergie in Kombination mit Grünstrom.

Das Gemeinschaftsunternehmen sieht sich als neuer Partner der kommunalen Wärmeplanung und will zur Erreichung der Klimaziele in Schleswig-Holstein beitragen.

Naturstrom kauft Wärmeplanungsberater

Quelle: Naturstrom Firmensitz in Düsseldorf

FUSION. Die Naturstrom AG aus Düsseldorf hat die südhessische Energy Effizienz GmbH übernommen, um ihr Angebot für kommunale Wärmeplanung und Klimaschutz auszuweiten.

Anfang Juni hat der Energieanbieter Naturstrom AG die Energy Effizienz übernommen. Das Beratungsunternehmen mit Sitz in Lampertheim (Hessen) bleibt unter der bisherigen Geschäftsführung eigenständig, wird künftig aber Teil des Leistungsangebots von Naturstrom für Kommunen und die Immobilienwirtschaft.

Energy Effizienz berät bundesweit Städte, Gemeinden und Unternehmen in Energie- und Klimaschutzfragen. Schwerpunkte sind die kommunale Wärmeplanung, Klimaschutz- und Anpassungskonzepte sowie Machbarkeitsstudien. Seit der Gründung im Jahr 2010 ist das Unternehmen auf derzeit 25 Beschäftigte gewachsen. Mit der Übernahme will Naturstrom seine Aktivitäten im Bereich „Urbanes Wohnen“ ausbauen, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. „Mit dem Kauf der Energy Effizienz decken wir als Energiepartner von Immobilienentwicklern und Kommunen ein breiteres Leistungsspektrum ab“, erläuterte Naturstrom-Vorständin Kirsten Nölke.

Die Expertise beider Teams ergänze sich, so Nölke weiter. Naturstrom plant, baut und betreibt Infrastruktur zur brennstofffreien Strom- und Wärmeversorgung von Quartieren. In ländlichen Kommunen ist das Unternehmen bereits mit Nahwärmenetzen auf Basis erneuerbarer Energien aktiv. Auch Studien zu dezentralen Versorgungslösungen für Wohn- und Gewerbestandorte gehören zum Produktportfolio.

Die Geschäftsführung der Energy Effizienz bleibt mit Daniel Jung und Philipp Schönberger unverändert. „Wir freuen uns, dass Naturstrom uns bei unserem weiteren Wachstum mit Kontakten und Knowhow unterstützt“, sagte Jung. Schönberger betonte die Herausforderungen für Kommunen bei der Klimatransformation, die seiner Einschätzung nach „allesamt lösbar“ seien.

Naturstrom ist nach eigenen Angaben der größte unabhängige Ökostromanbieter Deutschlands. Das 1998 gegründete Unternehmen versorgt über 300.000 Haushalte, Unternehmen und Institutionen mit Strom, Gas und Wärme aus erneuerbaren Quellen.

Mario Beck verlängert bei der Süwag

Mario Beck. Quelle: Süwag

PERSONALIE. Süwag Vertrieb hat den Vertrag mit Geschäftsführer Mario Beck um weitere fünf Jahre verlängert. Die Sparte soll unter seiner Führung weiter wachsen, etwa im Speichermarkt.

Mario Beck ist seit März 2018 Geschäftsführer der Süwag Vertrieb. Nun hat die Süwag seinen Vertrag vorzeitig um weitere fünf Jahre bis 2031 verlängert, teilte der Versorger mit Sitz in Frankfurt am Main am 11. Juni mit. Der 45-Jährige verantwortet den Geschäftskundenbereich sowie das Portfoliomanagement. Gemeinsam mit Christopher Osgood, Geschäftsführer für Privatkunden und Marketing, leitet er weiterhin die Vertriebssparte des Energieversorgers. Becks Vertrag wird vom 1. März 2026 bis zum 28. Februar 2031 verlängert.

Das B2B-Segment sieht die Süwag als wichtiges Standbein. „Wir haben ein breites Kundenportfolio in unterschiedlichsten Branchen, von ausgewählten größeren Kunden bis hin zu einer breiten Basis an kleineren und mittleren Unternehmen“, erklärt Mike Schuler, Vorstand der Süwag Energie AG und verantwortlich für das Vertriebsressort. Allein im vergangenen Jahr habe das Team um Beck im B2B-Bereich die Anzahl der Geschäftspartner um elf Prozent steigern können.

Beck kündigt an, die Vertriebsstrategie im Strom- und Gasgeschäft sowie bei energienahen Dienstleistungen weiter auszubauen. Wachstumschancen sieht sein Unternehmen auch im Bereich Flexibilitäten und Speicher. Zudem will die Süwag die eigene Erzeugung aus erneuerbaren Energien stärker in die Direktvermarktung bringen und Green PPAs gezielt im Markt platzieren.

Die Süwag Vertrieb AG & Co. KG ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Süwag Energie AG, der Dachgesellschaft der Süwag-Gruppe mit Sitz in Frankfurt am Main.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Korrosion an französischem Reaktor sorgt für Unsicherheit

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

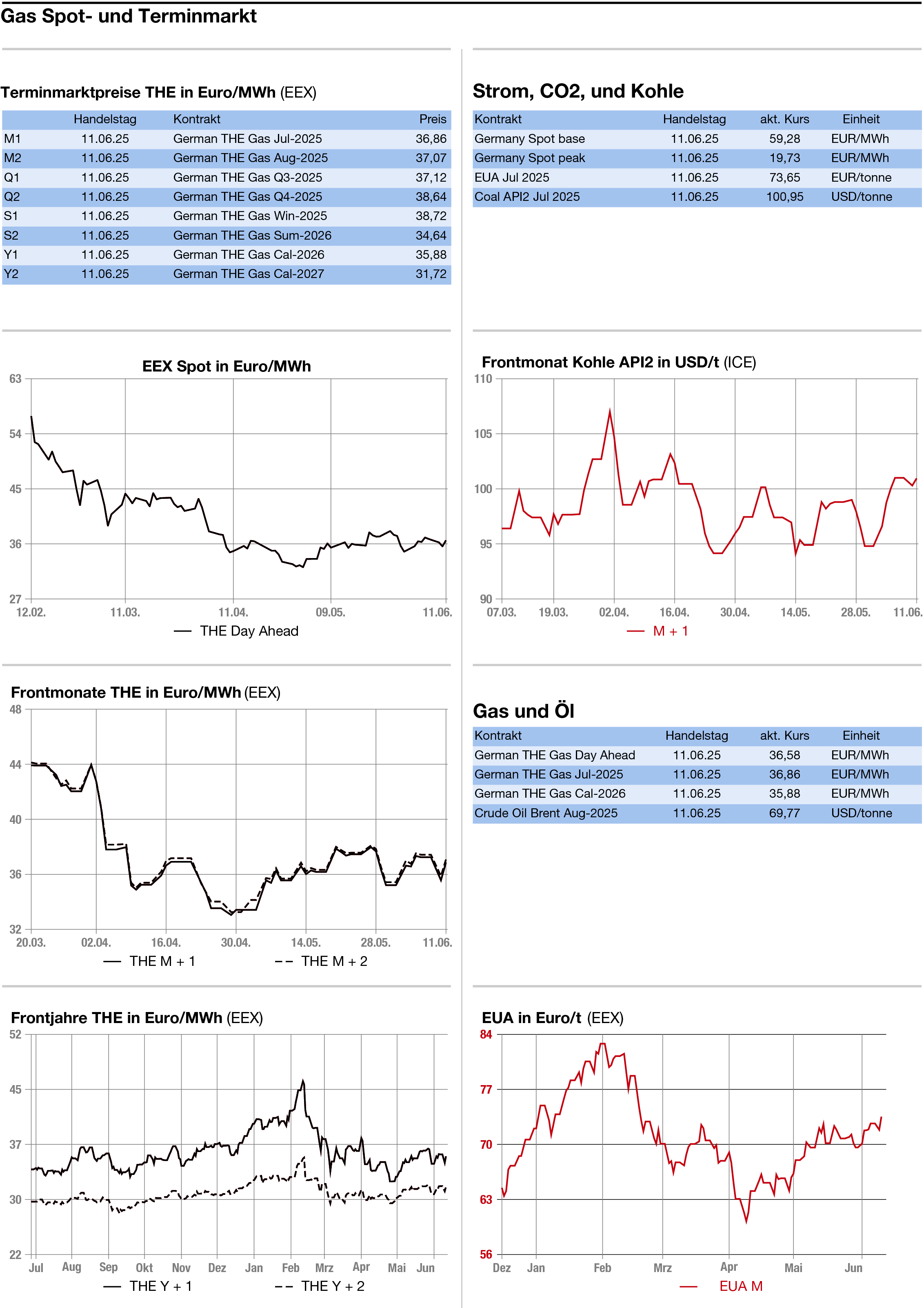

Fester haben sich die Energiepreise am Mittwoch präsentiert. Dies ist zum Teil auf eine technische Gegenbewegung nach den Abgaben vom Vortag und auf den bevorstehenden Hitzevorstoß zurückzuführen. Aber auch die mögliche Korrosion an sicherheitsrelevanten Leitungen im französischen Kernreaktor Civaux 2 hat Käufe ausgelöst, da sich die Märkte reflexhaft an die Krise der französischen Kernkraftwerke von 2022 erinnerten, die ebenfalls durch Korrosion ausgelöst worden war.

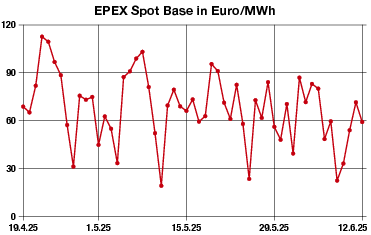

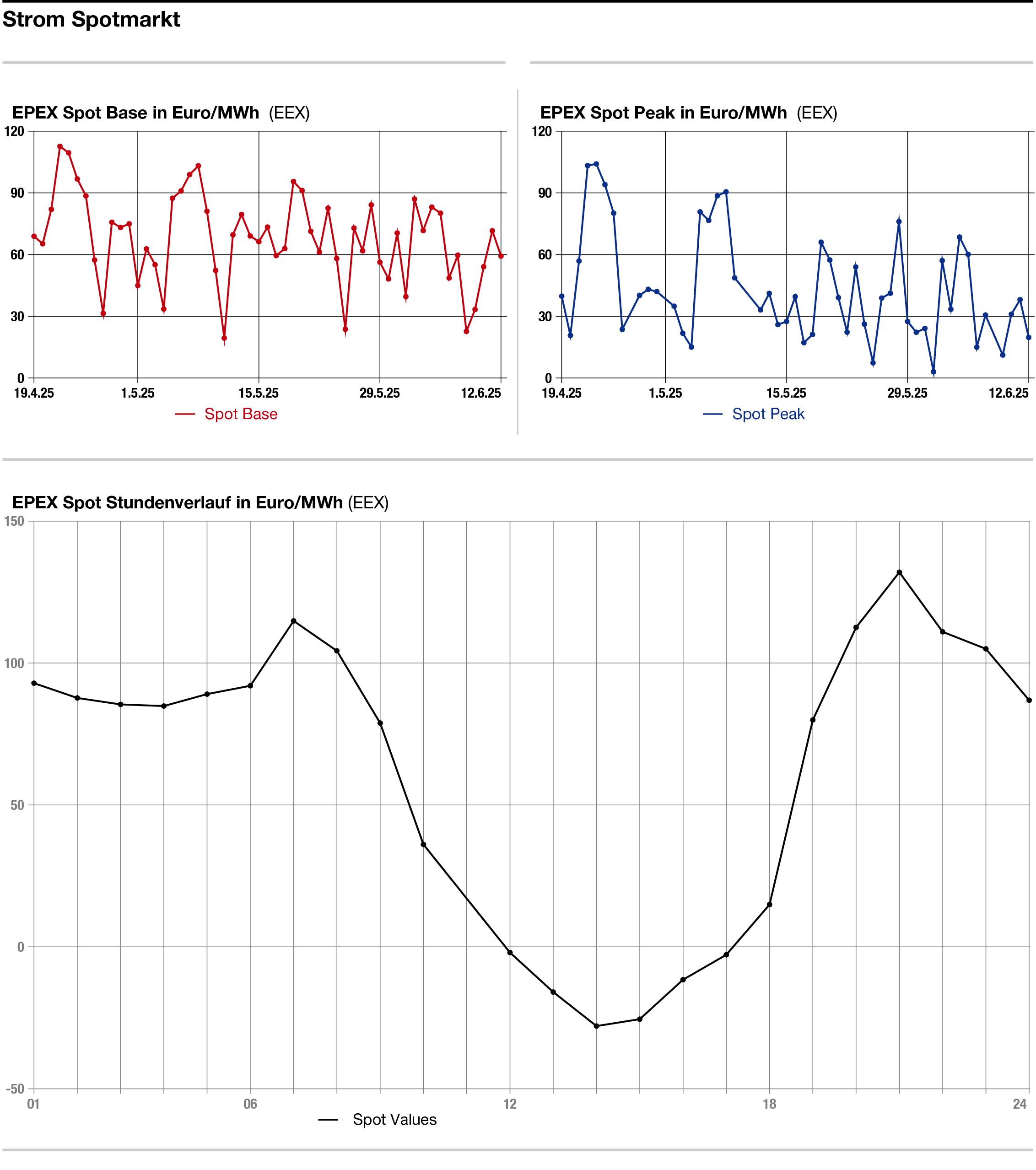

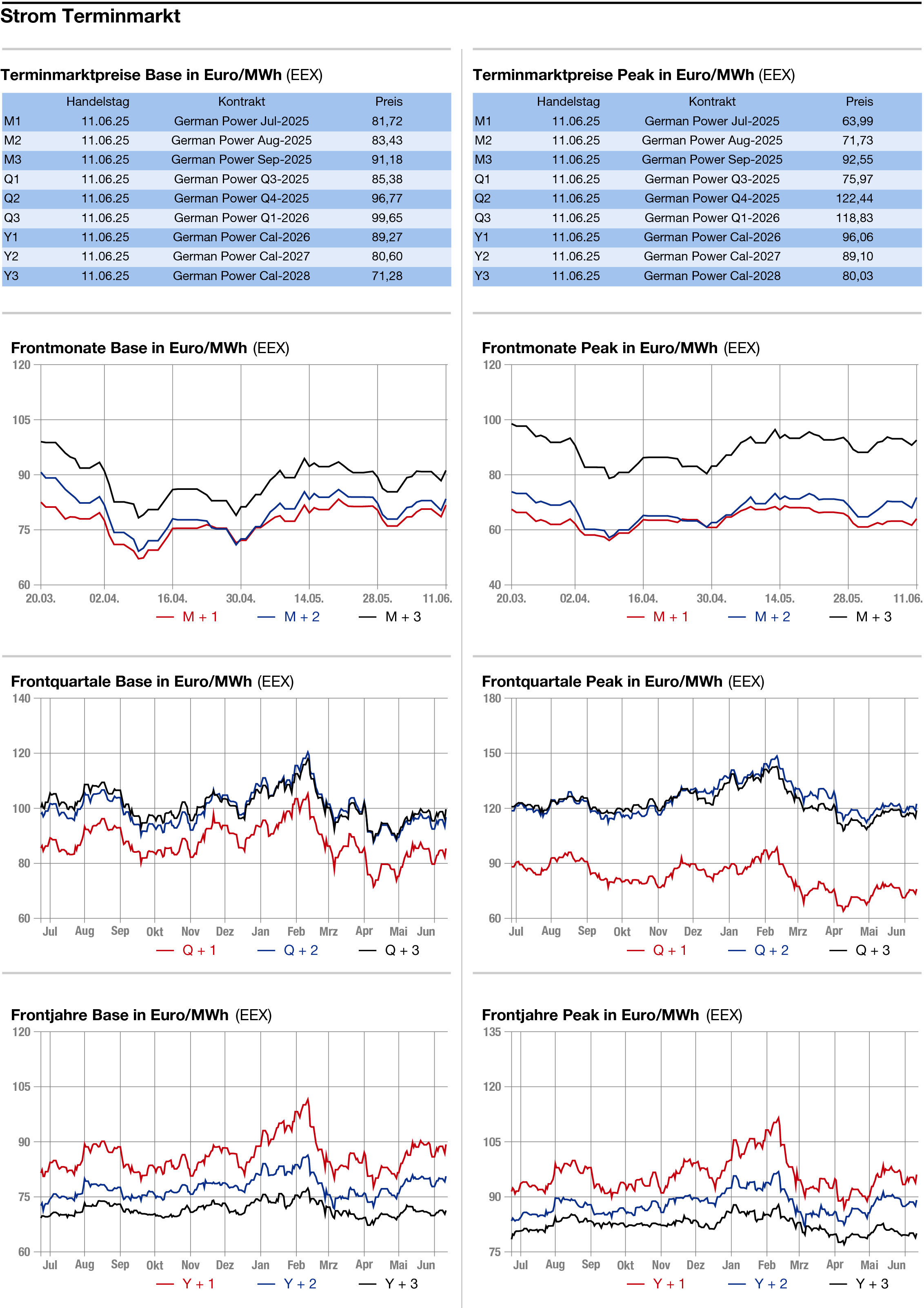

Strom: Etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt, der damit die Tendenz an den Märkten für CO2 und Gas aufnahm. Der Day-ahead allerdings verlor 12,50 auf 59,50 Euro je Megawattstunde im Base. Für den Peak ergab sich ein Abschlag von 18,25 auf 20,25 Euro je Megawattstunde. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 59,28 Euro in der Grundlast und 19,73 Euro in der Spitzenlast. Zwischen 11 und 17 Uhr waren auf Stundenbasis negative Preise angefallen. Der geringste Preis mit -27,90 Uhr war für den Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr ermittelt worden.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den Donnerstag im Base eine Erneuerbaren-Einspeisung von 25,1 Gigawatt, nach 25,7 Gigawatt am Berichtstag. An den Folgetagen dürften die Einspeisemengen von Wind und Solar ähnlich hoch wie am Berichtstag ausfallen. Das US-Wettermodell hat seine Temperaturprognosen für Deutschland leicht nach oben genommen. Dadurch dürfte die Nachfrage nach Energie zu Kühlungszwecken steigen. Als weiteren Faktor für das Preisplus am Strommarkt, aber auch darüber hinaus, nennen Händler Anzeichen für Korrosionsrisse an Leitungen im französischen Kernreaktor Civaux 2, was von den französischen Behörden bestätigt wurde. Der Reaktor ist derzeit nicht am Netz. Die Wiederinbetriebnahme ist für den 31. Juli vorgesehen. Befürchtet wird, dass die möglichen Schäden sich nicht auf Civaux 2 beschränken und wie bereits 2022 zu einem Einbruch der französischen Stromproduktion führen könnten. Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr um 1,65 auf 89,03 Euro.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch im Verbund mit Gas und Strom präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.46 Uhr mit einem Aufschlag von 1,82 auf 74,50 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 20,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,57 Euro, das Tief bei 72,22 Euro. Damit bleibt der Dec 25 in seiner etablierten Spanne zwischen 70 und 75 Euro.

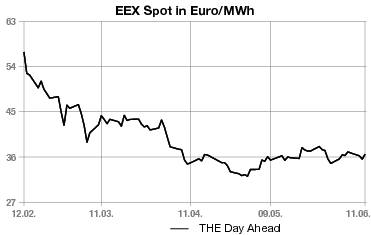

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat Juli am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.45 Uhr 0,555 auf 35,300 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,600 auf 36,025 Euro je Megawattstunde nach oben. Maßgeblich für die nur wenig spektakulären Zugewinne dürften die höheren Notierungen für CO2 und Strom sein. Die mögliche Korrosion am französischen Kernreaktor Civaux 2 dürfte auch ein bullisher Faktor für den Gasmarkt sein. Hinzu kommen die Aussichten auf wärmeres Wetter und damit eine höhere Nachfrage nach Energie zu Kühlungszwecken. Der Gasflow aus Norwegen ist wartungsbedingt weiter schwach. Andererseits sind laut Bloomberg die europäischen LNG-Importe Anfang Juni auf ein Zehn-Wochenhoch gestiegen. Im Zuge dessen sind die Gasspeicher in der EU zuletzt schneller aufgefüllt worden. Mit gut 51 Prozent Füllstand hat sich der Abstand zum 5-Jahres-Durchschnitt auf etwa 18 Prozentpunkte verringert.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: