14. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

PERSONALIE: BEE-Präsidentin steigt nach sieben Jahren aus

POLITIK: Länder fordern Ausgleich für Steuerausfälle

BADEN-WÜRTTEMBERG: Förderung für Energieberatung verdoppelt sich

BADEN-WÜRTTEMBERG: Projektierer sollen Umspannwerke selbst errichten können

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: Österreichs Gaswirtschaft fordert Regulierungen

PROGNOSE: Windpark-Leistung nimmt um ein Fünftel zu

BRANDENBURG: Protest in Cottbus gegen Südbonus bei Gaskraftwerken

STATISTIK DES TAGES: Durchschnittlicher monatlicher Niederschlag in Deutschland

TECHNIK

ELEKTROFAHRZEUGE: Serienreife Ladebordsteine in Düsseldorf

F&E: Scharfe Kante verbessert Aerodynamik von Rotorblättern

IT: Uniper und Microsoft starten KI-Kooperation

UNTERNEHMEN

BILANZ: Steag-Verkauf beschert Duisburger Versorger bestes Geschäftsergebnis

BILANZ: EAM meldet Investitionsrekord und mehr EEG-Anlagen

MOBILITÄT: Schnellladen beim Einkaufen

BILANZ: Energiehandel sichert Jahresergebnis der Rheinenergie

VEREINBARUNG: RWE liefert Amazon Web Services grünen Strom

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Geopolitik treibt Energiemärkte

TOP-THEMA

Kurve bei den Stadtwerken Osnabrück zeigt nach oben

Der Hauptsitz der Stadtwerke Osnabrück. Quelle: SWO

BILANZ.

Die Stadtwerke Osnabrück haben 2024 mehr Gewinn erwirtschaftet als erwartet. Der Vorstand sieht sich trotz geringerer Umsätze im Energiebereich in seinem Konsolidierungskurs bestätigt.

Das Geschäftsjahr 2024 ist bei den Stadtwerken Osnabrück das erste, für das das Vorstandsduo Daniel Waschow (Sprecher) und Dirk Eichholz (Finanzen) die volle Verantwortung trägt. Beide zeigen sich im Gespräch mit dieser Redaktion zufrieden. 14,1 Millionen Euro Gewinn sind für die Südniedersachsen eine Verbesserung gegenüber 2023 – und auch diesmal darf das Erwirtschaftete im kommunalen Verbundunternehmen verbleiben.

Der Überschuss liegt rund 10 Millionen Euro höher als 2023 (4,4 Millionen Euro), dem Jahr, in dessen Verlauf Waschow und Eichholz vom Krisenmanager Stefan Grützmacher übernommen hatten. Die Stadtwerke waren 2021 und 2022 unter alter Führung in extreme Schieflage geraten, woraufhin die Kommune ihre stille Einlage um 21,5 Millionen Euro erhöht hatte. Hinzu kam die Bereitschaft, die Verluste aus dem ÖPNV temporär aus städtischer Schatulle zu begleichen.

Das gilt auch für 2024. Erst die Übernahme von 6 Millionen Euro Minus durch die Stadt ermöglicht dem Versorger den Gewinn in zweistelliger Millionenhöhe. „Aber auch ohne dies“, so Vorstandsvorsitzender Daniel Waschow, „schneiden wir immer noch besser ab als im Vorjahr.“ Die weiteren Adjektive des Chefs, mit denen er das Jahr beschreibt, lauten „stabil“ und „zufriedenstellend“.

|

| Höherer Gewinn: Daniel Waschow (links) und Dirk Eichholz Quelle: Volker Stephan |

Abschied vom Deutschland-Geschäft fast vollzogen

Und in der Tat greifen die neuen Konzepte an der Hase auf unterschiedliche Weise, erwartete Umsatzrückgänge inklusive. Osnabrück hat sich, eine Lehre aus den schlechten Jahren, fast vollständig aus dem deutschlandweiten Vertrieb zurückgezogen. Das schlägt sich auf die abgesetzten Mengen beim Strom und Gas nieder. Die Umsätze sanken – auch durch Preisverfall – um 81,6 Millionen Euro (Strom) und 83,8 Millionen Euro (Gas).

Das Osnabrücker Energiegeschäft profitierte stattdessen von den Erlösen aus dem Netzbetrieb. Höhere Netzentgelte und Ausspeisemengen kompensierten hier in Teilen das Vertriebsergebnis. Dass das Unternehmen insgesamt 8 Millionen Euro mehr übrig behält als erwartet, liegt weiterhin an Auflösungen von Rückstellungen. Es wäre noch besser ausgefallen, wenn der Verkauf von Grundstücken sich nicht verzögert hätte.

Mit der Fokussierung auf den lokalen und regionalen Energievertrieb hätten sich die erwarteten „deutlichen“ Umsatzrückgänge auch eingestellt, so Dirk Eichholz. Insgesamt steht mit 594 Millionen Euro ein Minus von 17,6 Prozent gegenüber 2023 (721 Millionen Euro) zu Buche. Auch für das laufende Jahr erwartet der Vorstand rückläufige Zahlen: beim Umsatz auf 528 Millionen Euro (minus 11 Prozent), beim Ergebnis vor Steuern auf 12,4 Millionen Euro (minus 40 Prozent) und beim Gewinn auf 8,3 Millionen Euro (minus 41 Prozent).

Mit der Kapitalspritze durch die Stadt und die eingeleitete Konsolidierung gewinnen die Stadtwerke allerdings Handlungsspielraum. Dies zeigt sich zum Beispiel in den 2024 getätigten Investitionen, die 92,1 Millionen Euro erreicht haben – für Daniel Waschow ein „historischer Spitzenstand“. Und dabei handele es sich auch um realisierte Investitionen, „die man erst einmal mit allen Partnern und auf vielen Baustellen operativ umsetzen muss“. In Osnabrück sei dies gelungen.

Läuft 2025 nach Plan, erreichen die Investitionen wiederum einen Rekordwert – mit dann 126,6 Millionen Euro. Geld, das Osnabrück laut Daniel Waschow vor allem in die Infrastruktur für Wasser (Wasserwerk) und Energie (Stromnetze) stecken werde. Die Wärmewende werde ab dem kommenden Jahr allmählich konkreter, nachdem die Stadtwerke mit der Kommune nun die ersten Ergebnisse zur Wärmeplanung erarbeitet hätten.

Für die Beinfreiheit des Unternehmens ist aber auch die Eigenkapitalquote von Belang. Und die liegt 2024 trotz einer höheren Bilanzsumme wieder über der kritischen Marke von 20 Prozent, die für Kreditgeber und deren Konditionen eine Rolle spielt. 20,1 Prozent beträgt die Quote nun, nach 18,9 Prozent im Jahr 2023. Neben dem höheren Gewinn ermöglichten dies auch Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 4,4 Millionen Euro.

Die Ergebnisse des Energiesektors im Einzelnen

Der Absatz von Strom sank 2024 gegenüber dem Vorjahr um 19,9 Prozent auf 552,3 Millionen kWh. Auf Privatkunden entfielen 208,1 Millionen kWh (-10,3 Prozent), auf Gewerbekunden 57,4 Millionen kWh (-6,2 Prozent). Weil das Unternehmen aus der Erfahrung der Vorjahre das Risiko bei Sonderverträgen minimiert, schrumpft hier entsprechend das Geschäft: auf nunmehr 286,8 Millionen kWh (minus 27,5 Prozent). Mit Strom erwirtschaftete Osnabrück bei Endkunden einen Gesamtumsatz von 145,8 Millionen Euro, das ist ein Minus von 22,3 Prozent.

Beim Gas sind es 83,8 Millionen Euro Umsatz weniger als 2023. Der Absatz sank um fast ein Drittel auf 1,38 Milliarden kWh. Privatkunden verbrauchten 7,4 Prozent weniger (669,4 Millionen kWh), Gewerbe 12,2 Prozent weniger (307,1 Millionen kWh). Der Absatz über Sonderverträge halbierte sich auf 403,2 Millionen kWh. Damit erlösten die Stadtwerke bei Endkunden 230,9 Millionen Euro (minus 27,8 Prozent).

Das Wärmegeschäft blieb nahezu unverändert. Der Absatz stieg leicht auf 50,5 Millionen kWh und erbrachte einen geringfügig höheren Umsatz von 7 Millionen Euro.

Simone Peter. Quelle: BEE

BEE-Präsidentin steigt nach sieben Jahren aus

PERSONALIE. Die seit 2018 amtierende Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) Simone Peter, steht für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung. Im Oktober wird neu gewählt.

Simone Peter teilte in dieser Woche dem BEE-Präsidium und Vorstand mit, dass sie im Herbst nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung steht. Die 59-Jährige war seit 2018 Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE). Der BEE dankt Peter für die geleistete Arbeit und ihr großes Engagement für die erneuerbaren Energien. Am 1. Oktober wählt die BEE-Delegiertenversammlung eine neue Führung.

„Die Erneuerbaren sind mittlerweile systemsetzend, 100 Prozent beim Strom in Sichtweite, in immer mehr Bundesländern werden sie zur Realität“, zog Peter ein Fazit der vergangenen Jahre. Die Energiewende werde auch in den Sektoren Wärme und Verkehr nicht mehr aufzuhalten sein, hofft sie.

Mit dem BEE-Präsidentenamt gibt Peter auch den Vorsitz des Vorstands der Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) ab. Peter ist im Vorstand der Europen Renewable Energy Federation (EREF) und war bis März 2025 auch fünf Jahre Vizepräsidentin der Österreichischen Energieagentur (AEA). „Mit großem Bedauern nehmen wir die Entscheidung von Simone Peter zur Kenntnis“, sagte BEE-Vizepräsident Horst Seide im Namen der Präsidiumskollegen.

Peter war seit rund 25 Jahren haupt- und ehrenamtlich für die Erneuerbaren-Branche tätig. Von Oktober 2013 bis Januar 2018 war sie eine von zwei Vorsitzenden der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Zuvor war sie ab 2009 Umweltministerin im Saarland.

Länder fordern Ausgleich für Steuerausfälle

Quelle: E&M / Georg Eble

POLITIK. Die Länder haben die Pläne der Bundesregierung für ein steuerliches Investitionssofortprogramm geprüft und verlangen Ausgleich für 30 Milliarden Euro Steuerausfälle.

Die Bundesratssitzung vom 13. Juni beschäftigte sich mit dem geplanten Investitionsprogramm der Bundesregierung. Demnach begrüßen die Länder das Ziel der Bundesregierung, kurzfristig Wachstumsimpulse zu setzen und Unternehmen in der Breite zu fördern. Dies sei notwendig, um die Wachstumsschwäche der deutschen Wirtschaft zu überwinden. Allerdings verlangen die Bundesländer einen Ausgleich für die erheblichen Steuerausfälle durch die geplanten Maßnahmen.

Von diesen Steuerausfällen müssten Länder und Kommunen in den nächsten fünf Jahren rund zwei Drittel tragen. Dabei handele es sich um mehr als 30 Milliarden Euro. Vor diesem Hintergrund sieht der Bundesrat die Finanzierung der notwendigen Aufgaben von Ländern und Kommunen gefährdet. Daher müsse sich der Bund mit den Ländern über die Höhe der tragbaren Belastungen verständigen.

Zu den geplanten Maßnahmen gehören höhere Abschreibungen von jeweils 30 Prozent für Investitionen in den nächsten drei Jahren auf Ausrüstungsinvestitionen, wie neue Maschinen, Geräte und Fahrzeuge. Hinzu kommen die schrittweise Senkung der Unternehmenssteuern, Entlastungen bei der Beschaffung von Elektro-Dienstwagen sowie eine Ausweitung der Forschungszulage.

Ohne Ausgleich keine Zustimmung

Die Länder fordern die Bundesregierung auf, im weiteren Gesetzgebungsverfahren einen Ausgleich für die Belastungen der kommunalen Haushalte zu schaffen. Schließlich werde im Koalitionsvertrag von Union und SPD der Finanzierung der Gemeinden zurecht eine herausragende Bedeutung beigemessen.

Die Bundesregierung möchte mit ihrem Gesetzentwurf kurzfristig Änderungen im Steuerrecht umsetzen, um Deutschland auf Wachstumskurs zu bringen und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes zu stärken. Durch das Gesetz würden gezielte Investitionsanreize mit flächendeckenden Entlastungen verbunden, heißt es in der Begründung.

Die Stellungnahme wird der Bundesregierung zur Gegenäußerung und dann dem Bundestag weitergeleitet. Wenn der Bundestag das Gesetz verabschiedet hat, ist erneut der Bundesrat am Zug, der dann entscheidet, ob er dem Gesetz zustimmt.

Förderung für Energieberatung verdoppelt sich

Quelle: Fotolia / aldorado

BADEN-WÜRTTEMBERG. Die kostenlose Energie- und Klimaberatung soll in Baden-Württemberg ausgebaut werden. Das Ländle verdoppelt dazu ab Juli 2025 die Mittel für regionale Energieagenturen.

Ab dem kommenden Monat stellt das südliche Bundesland deutlich mehr Mittel für die regionalen Energieagenturen bereit. Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Stuttgart hat hierzu eine neue Vereinbarung mit Landkreisen und Städten geschlossen. Dies geht aus einer Ministeriumsmitteilung vom 13. Juni hervor.

Für das verbleibende Jahr 2025 kalkuliert die Landesregierung demnach mit rund 9 Millionen Euro an Fördermitteln. 2026 will sie rund 13,5 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Die Mittel stammen aus dem Doppelhaushalt 2025/2026 und werden über das Umweltministerium an Land- und Stadtkreise ausgezahlt.

Ziel ist es laut Ministerium, die regionalen Energieagenturen als flächendeckende Beratungsstruktur zu sichern und auszubauen. Sie sollen Bürgern, Kommunen sowie Unternehmen kostenlose Informationen und individuelle Beratungen rund um energetische Sanierungen, Fördermöglichkeiten oder kommunale Wärmeplanungen anbieten.

Energie- und Klimaschutzministerin Thekla Walker (Grüne) betont die zentrale Rolle dieser Institutionen in der Transformation: „Baden-Württemberg und seine Bürgerinnen und Bürger sind in vielerlei Hinsicht Energiewende-Spitzenreiter − sei es bei Solar oder dem Umstieg auf klimafreundliche Heizmethoden.“ Die regionalen Energieagenturen unterstützten diesen Wandel, indem sie niedrigschwellige Beratung bereitstellten, sowohl für Einzelpersonen als auch für Kommunen und das lokale Handwerk.

Landesweit einheitliche Angebote geplant

Mit der Ausweitung der Finanzierung will das Umweltministerium eigenen Angaben nach nicht nur die personelle Ausstattung der Agenturen verbessern, sondern auch landesweit einheitliche Informationsangebote ermöglichen. Eine stärkere Standardisierung soll zudem zur Entbürokratisierung beitragen und die Nutzung der Angebote erleichtern.

Die Fördermittelerhöhung ist eine Reaktion auf die steigenden Anforderungen an die Energieberatung durch neue gesetzliche Regelungen und die wachsende Nachfrage. Laut Ministerium lassen sich die Fördermittel verwenden, etwa zur Qualifizierung von Fachpersonal, zur Digitalisierung von Beratungsprozessen oder zum Ausbau von Kooperationen mit dem Handwerk.

Regionale Energieagenturen in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg existiert ein flächendeckendes Netz von rund 30 regionalen Energieagenturen. Diese Einrichtungen sind überwiegend in kommunaler Trägerschaft organisiert und beraten in Fragen der Energieeffizienz, des Klimaschutzes und der Wärmewende. In vielen Fällen übernehmen sie auch Aufgaben in der kommunalen Energieplanung oder fungieren als Bindeglied zwischen Verwaltung, Politik und Zivilgesellschaft.

Projektierer sollen Umspannwerke selbst errichten können

Quelle: Fotolia / Martina Berg

BADEN-WÜRTTEMBERG. Das Projekt „SyNEA“ in Baden-Württemberg soll den Ausbau erneuerbarer Energien systematischer mit dem Netzausbau verzahnen und die Zusammenarbeit von Akteuren verbessern.

Mit dem Projekt „SyNEA“ − Synchronisation von Netz und Ausbau erneuerbarer Energieanlagen − will das Umweltministerium Baden-Württemberg strukturelle Engpässe zwischen Stromerzeugung und Netzanschluss adressieren, teilte das Ministerium am 12. Juni mit. Projektierer von Wind- und Solarparks sollen sich frühzeitig mit Netzbetreibern austauschen, um Einspeisepunkte effizienter zu planen und bestehende Netzkapazitäten gezielter zu nutzen.

Hintergrund ist der zunehmende Flächen- und Netzbedarf durch den wachsenden Ausbau der Erneuerbaren in dem Bundesland. Vor allem Anlagen ab 10 bis 15 MW würden einen Anschluss an das 110-kV-Hochspannungsnetz erfordern. Geeignete Netzverknüpfungspunkte seien jedoch begrenzt.

Mit Synea will das Land die Koordination zwischen Projektentwicklern und Netzbetreibern systematisch verbessern. „Damit die Synchronisation vom Bau einer Anlage mit dem Anschluss an ein Netz reibungslos klappt, werden wir diese Paarbeziehung mit dem Projekt Synea unterstützen und verbessern“, sagt Thekla Walker, Ministerin für Umwelt in Baden-Württemberg über das Projekt.

Neue Rolle für Projektierer im Umspannwerksbau

Ein zentrales Ziel von Synea ist es, Projektierer in die Lage zu versetzen, Einspeiseumspannwerke eigenverantwortlich zu entwickeln, zu bauen und zu betreiben. Dies soll die Prozesse beschleunigen und gleichzeitig Netzbetreiber entlasten. Zudem sollen Netzverknüpfungspunkte künftig für beide Technologien − Wind und Solar − systematisch überbaut werden, um Flächen und Infrastruktur effizienter zu nutzen.

Diese „Überbauung“ soll eine effizientere Nutzung vorhandener Infrastruktur ermöglichen und zugleich zusätzlichen Flächenbedarf minimieren. „Die Kommunikation zwischen Projektierern und Netzbetreibern muss gestärkt werden“, so Jürgen Scheurer, Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energien Baden-Württemberg. „Nur mit einem konstruktiven Dialogprozess, können die Probleme benannt werden und über die regulierten Schnittstellen hinaus gemeinsame Lösungen gefunden werden“, so Scheurer weiter.

Projektierer sollen künftig außerdem in die Lage versetzt werden, Einspeiseumspannwerke eigenverantwortlich zu planen, zu errichten und zu betreiben, teilte das Landesministerium weiter mit. Das bedeute einen Kompetenz- und Verantwortungszuwachs, der zugleich die Netzbetreiber entlaste.

Das auf drei Jahre angelegte Projekt wird vom Umweltministerium mit 508.000 Euro gefördert.

Quelle: Shutterstock / r.classen

Österreichs Gaswirtschaft fordert Regulierungen

WASSERSTOFF. Technisch ist der Aufbau der H2-Infrastrukturen machbar. Was fehlt, sind die rechtlichen Grundlagen, nicht zuletzt zur Finanzierung, hieß es bei der Jahrestagung der Gasbranche.

„Von Visionen zu Lösungen“ war das Motto der diesjährigen Jahrestagung der österreichischen Gaswirtschaft „Zukunftsforum grünes Gas 2025“ am 12. Juni in Wien. Und die Referenten waren sich einig: Technisch ist der Aufbau der Infrastruktur für die Erzeugung, den Import und die innerösterreichische Verteilung von grünem Wasserstoff machbar. Was fehlt, sind die regulatorischen Rahmenbedingungen, die nicht zuletzt die Finanzierung der Elektrolyseure und Leitungssysteme sicherstellen sollen.

„Wir sagen: Reguliert uns endlich“, forderte daher Bernhard Painz, der Vorstand der Austrian Gas Magagement AG (AGGM), die für die übergeordnete Planung und Steuerung der Erdgasnetze zuständig ist. Sie erstellte unter anderem die „H2-Roadmap“, den Plan für ein österreichisches Wasserstoffnetz. Dringend nötig ist laut Painz eine Novellierung des Gaswirtschaftsgesetzes sowie der möglichst rasche Beschluss des Erneuerbares-Gas-Gesetzes, an deren Entwürfen das für Energiepolitik zuständige Wirtschaftsministerium (BMWET) arbeitet.

Painz erläuterte, „die Politik“ müsse sich zum Aufbau des Wasserstoffnetzes bekennen, das der AGGM zufolge im Jahr 2040 rund 1.400 Kilometer an umgewidmeten sowie bis zu 940 Kilometer an neuen Leitungen umfassen soll. Das bedeute auch, ein diesbezügliches staatlich unterstütztes Finanzierungsmodell zu entwickeln.

Wie berichtet, steht Österreichs Gasbranche einem „Amortisierungskonto“ wie in Deutschland aufgeschlossen gegenüber. Laut Painz ist es nötig, der Industrie Planungssicherheit zu bieten: „Die Unternehmen müssen sich darauf verlassen können, dass die Wasserstoff-Infrastruktur da ist, wenn sie sie brauchen. Das muss sowohl für die Fernleitungen als auch für die Verteilleitungen gelten.“ Ferner sei das Finanzierungsmodell längerfristig auszulegen: „Es sollte auch in den 2030er Jahren noch möglich sein, dieses in Anspruch zu nehmen.“

Stilllegungspläne mit Fragezeichen

Zur EU-Vorgabe, Pläne hinsichtlich einer „Redimensionierung“ der Gasnetze zu erstellen, konstatierte Painz, in gewissem Umfang sei die Stilllegung von Leitungen sinnvoll: „Wir rechnen ja mit einem deutlichen Sinken des Gasbedarfs für die Raumwärme. Und keine Netzgesellschaft betreibt gern eine Leitung, die sich nicht rentiert.“ Aufgrund der derzeitigen Rechtslage könnten die Netzbetreiber aber „keine Kunden kündigen, auch, wenn das wirtschaftlich sinnvoll wäre“. Und schaffe die Politik Möglichkeiten zur Kündigung, müssten den betroffenden Kunden realistische Alternativen geboten werden. Ferner seien „keine raschen Kostenreduktionen zu erwarten. Auch abgeschriebene und stillgelegte Leitungen verursachen Kosten“.

Nicht weit her ist es übrigens mit der Ankündigung der Energielandesräte (Landesenergiereferenten) der österreichischen Bundesländer, gemeinsam mit dem Bund eine Strategie zur Stilllegung von Teilen der Erdgasnetze erstellen zu wollen. Wie die Redaktion am Rande der Gaswirtschafts-Jahrestagung aus dem Umfeld des Wirtschaftsministeriums erfuhr, möchten sich die Länder lediglich zu allfälligen Planungen des Bundes äußern, bevor diese veröffentlicht werden. Dergleichen ist aber ohnehin üblich.

Arbeiten an Importleitungen

Unterdessen sind Arbeiten an den Infrastrukturen zum Import grünen Wasserstoffs nach Österreich und andere EU-Staaten im Gang. Die Geschäftsführerin der Trans-Austria-Gasleitung-GmbH (TAG GmbH), Brigitte Straka-Lang, schilderte den aktuellen Stand hinsichtlich des „South-H2-Corridors“, über den von 2030 an rund 4,4 Millionen Tonnen grünen Wasserstoffs aus Nordafrika in die EU transportiert werden sollen. Eingebunden sind Straka-Langs Unternehmen, die Gas Connect Austria (GCA) als zweiter österreichischer Fernleitungsbetreiber, die italienische SNAM und die deutsche Bayernets. Zurzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, die, wie Straka-Lang der Redaktion mitteilte, 2026 abgeschlossen werden soll: „Dann gehen wir in die technische Detailplanung.“ Fertiggestellt werden soll der South-H2-Corridor 2030. Über die Leitung ließen sich etwa 40 Prozent der für 2030 geplanten Importe grünen Wasserstoffs bewältigen. Sie sollen sich bekanntlich auf 10 Millionen Tonnen belaufen.

Ferner arbeitet die Rohöl-Aufsuchungs-Gesellschaft (RAG Austria) an einem Vorhaben zum Import grünen Wasserstoffs aus der Ukraine. Laut Projektleiter Markus Kainz wird die Machbarkeitsstudie im dritten Quartal veröffentlicht. Die RAG wolle mit einem 100-MW-Elektrolyseur unweit von Lemberg (Lwiw) in der Westukraine Wasserstoff erzeugen und habe sich dazu ein Areal von 400 Hektar gesichert. Der Strom komme aus einem Windpark mit 190 MW sowie aus Photovoltaikanlagen mit 170 MW. Angedacht sei eine Jahresproduktion von vorerst 9.000 Tonnen grünen Wasserstoffs ab 2028 − natürlich unter der Voraussetzung eines Friedensschlusses oder zumindest eines stabilen Waffenstillstands. Abnehmerseitig sind laut Kainz unter anderem Unternehmen im Chemiecluster Burghausen in Bayern am Wasserstoff aus Lwiw interessiert.

Windpark-Leistung nimmt um ein Fünftel zu

Quelle: Fotolia / Björn Braun

PROGNOSE. Windparks mitten in der deutschen Nord- und Ostsee werden bis Jahresende voraussichtlich ein Fünftel mehr Strom produzieren.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) in Hamburg prognostiziert eine Leistung von 10.400 MW in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ), wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Derzeit beträgt die Leistung in der AWZ, die etwa 22 Kilometer fernab der Küste beginnt, 8.600 MW. Zählt das BSH noch das sogenannte Küstenmeer hinzu, liegt sie bei rund 9.200 MW. Das Küstenmeer ist der Meeresteil vor der Küste.

Deutschland hat das Ziel, dass die Offshore-Windenergie bis 2030 mindestens eine Leistung von 30.000 MW erreicht. Das ist im Windenergie-auf-See-Gesetz festgehalten. Anlass der BSH-Analyse ist eine Bilanz zu 15 Jahren Windenergie auf See. Windparks bestehen aus Windrädern, die Strom produzieren.

Deutschland liegt weltweit auf Platz drei

Deutschland liegt, gemessen an der Leistung der 27 Windparks, weltweit auf Platz drei, wie das BSH mitteilte. Behördenpräsident Helge Heegewaldt sprach von einer „Erfolgsgeschichte“. Die Windparks bestehen aus insgesamt mehr als 1.500 Windrädern. Das BSH stützt sich beim Vergleich auf Zahlen der internationalen Branchenorganisation Global Wind Energy Council. Der Organisation mit Hauptsitz in Lissabon (Portugal) zufolge lag Deutschlands Anteil an der weltweit installierten Leistung der Windenergie auf See bei elf Prozent. Das Vereinigte Königreich hatte einen Anteil von 19 Prozent. Auf China entfiel die Hälfte der Leistung.

Derzeit betreiben Unternehmen in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone neun Konverterplattformen. Drei weitere werden errichtet. Hochspannungskabel verbinden die Windparks mit den Konverterplattformen und transportieren den Strom anschließend an Land. Das BSH teilte mit, annähernd 70 Prozent der bislang geplanten Kabel seien verlegt. Insgesamt sind Kabel mit einer Gesamtlänge von mehr als 2.700 Kilometern geplant.

Protest in Cottbus gegen Südbonus bei Gaskraftwerken

Leag Betriebsversammlung im Energiestadion Cottbus. Quelle: Leag / Jörg Waniek

BRANDENBURG. Mehr als 2.400 Leag-Beschäftigte haben laut Betriebsrat in Cottbus gegen eine befürchtete Benachteiligung Ostdeutschlands bei der Ausschreibung neuer Gaskraftwerke protestiert.

Mehr als 2.400 Beschäftigte des Lausitzer Energieunternehmens Leag haben am 12. Juni im Cottbuser Leag-Energiestadion gegen die Pläne des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) protestiert. Anlass war die Ankündigung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), bei der Ausschreibung für neue Gaskraftwerkskapazitäten zwei Drittel der geplanten 20.000 MW im süddeutschen Raum zu priorisieren. Die Leag umfasst die Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG mit Hauptsitz in Cottbus (Brandenburg), die Stromerzeugung und Braunkohleabbau betreiben.

Laut Leag-Konzernbetriebsrat benachteiligt diese Schwerpunktsetzung Ostdeutschland strukturell und widerspricht früheren Zusagen der Bundesregierung. Diese hatte angekündigt, insbesondere Kraftwerksstandorte in Regionen des Strukturwandels zu berücksichtigen. Die Leag verwies auf bereits genehmigte Pläne für 3.000 MW H2-fähige Gaskraftwerksleistung an bestehenden Standorten wie dem Industriepark Schwarze Pumpe in Brandenburg und dem sächsischen Lippendorf.

„Fairplay sieht anders aus“

Uwe Teubner, Vorsitzender des Konzernbetriebsrats sagte: „Fairplay sieht anders aus“. Er kritisierte: „Während der Süden einen Sonderbonus bekommt und außer Konkurrenz läuft, bleibt uns im Osten ein harter Wettkampf mit ungleichen Chancen.“ Er forderte stattdessen einen Transformationsbonus für Regionen, die sich für den Kohleausstieg aktiv neu ausrichten.

Teubner mahnte, dass eine strukturelle Benachteiligung ostdeutscher Standorte den Erfolg der Transformation gefährden und den sozialen Frieden gefährlich belasten könne. „Wir fordern Gerechtigkeit und Respekt für die Leistung und den Veränderungswillen unserer Kolleginnen und Kollegen − nicht als Lippenbekenntnis, sondern durch konkretes politisches Handeln.“

Unterstützung erhielt die Belegschaft vom Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE), Michael Vassiliadis. Dieser sprach sich in Cottbus für eine rasche Umsetzung der Kraftwerksstrategie aus, die nach seinen Worten seit mehr als einem Jahr aussteht. „Der windarme Jahresbeginn hat gezeigt, wie wichtig jederzeit verfügbare Reservekraftwerke sind“, sagte Vassiliadis.

Erneuerbare Energien graben fossilen die Einnahmen ab

Der Leag-Vorstandsvorsitzende Adolf Roesch unterstrich, dass die geplanten Anlagen in der Lausitz und in Mitteldeutschland technisch vorbereitet sind, und mit vorhandener Infrastruktur und qualifizierten Fachkräften optimale Voraussetzungen bieten. Gleichzeitig räumte Roesch wirtschaftliche Herausforderungen ein: In Zeiten hoher Einspeisung von Wind- und Solarstrom sei das Unternehmen deutlich weniger gefragt.

Über Pfingsten habe die Leag über zwei Millionen Euro an Deckungsbeitrag verloren. Roesch äußerte sich auch zur Arbeitsplatzsicherheit, ohne konkrete Zusagen zu machen. Er betonte jedoch, die Leag werde „ihre Mittel nutzen, um Zukunftsperspektiven für die Beschäftigten zu schaffen“.

Die Leag, ehemals ein großer Braunkohleproduzent, befindet sich im Umbau hin zu einem grüneren Energiemix. Neben den geplanten Gaskraftwerken investiert das Unternehmen in Wind- und Solarkraft sowie Batteriespeicher. Dieser Umbau erfolgt im Kontext des Kohleausstiegsgesetzes, wonach spätestens ab 2038 kein Strom mehr aus Braunkohle erzeugt werden darf.

Durchschnittlicher monatlicher Niederschlag in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im April 2025 betrug der durchschnittliche Niederschlag in Deutschland 31 Liter pro Quadratmeter. Das vieljährige Mittel liegt bei 58 Litern pro Quadratmeter. Damit gab es im Vorjahresmonat vergleichsweise etwas mehr Niederschlag. Fällt zu viel Niederschlag in kurzer Zeit, wird laut dem Deutschen Wetterdienst von einem Starkregenereignis gesprochen. Es folgen Sturzfluten und Überschwemmungen. Regnet es jedoch weniger als der Soll-Wert für die Periode vorgibt, so können sich unter anderem die Anzahl der Waldbrände und die Dürreschäden erhöhen.

Ladebordstein in Düsseldorf. Quelle: Melanie Zanin/SW Düsseldorf

Serienreife Ladebordsteine in Düsseldorf

ELEKTROFAHRZEUGE. Die Stadtwerke Düsseldorf betreiben etwa 4.000 Ladepunkte. Nun steht der erste Standort mit Ladepunkten im Bordstein der Öffentlichkeit zur Verfügung.

Einer aktuellen Mitteilung zufolge haben die Stadtwerke Düsseldorf die ersten seriell gefertigten Ladebordsteine in Betrieb genommen. Erste Prototypen waren seit Mitte des vergangenen Jahres auf einem Gelände der Stadtwerk getestet worden. Inzwischen hätten die Ladebordsteine aber nicht nur die Serienreife erlangt und umfassende Tests bestanden, sondern die Ladevorgänge könnten nun auch eichrechtskonform abgerechnet werden, heißt es weiter. Damit seien für die Stadtwerke alle Voraussetzungen erfüllt, um die Ladebordsteine in der Derendorfer Allee der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Insgesamt betreiben die Stadtwerke Düsseldorf nach eigenen Angaben 4.000 Ladepunkte. Etwa ein Drittel davon sei öffentlich zugänglich.

„Mit den neuen Ladebordsteinen lässt sich eines der größten Probleme im urbanen Raum lösen: der oft fehlende Platz“, sagt Charlotte Beissel. Der Stadtwerke-Vorständin zufolge sind die neuen Ladepunkte daher ein perfektes Mittel zur Nachverdichtung der vorhandenen Infrastruktur.

Erfolgreiche Tests auch in Köln

Stephan Keller, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt, sprach dem ortsansässigen Rheinmetall-Konzern seinen Dank aus. Das Unternehmen habe mit den Ladebordsteinen ein innovatives Produkt in den Markt gebracht, das Potenzial habe, die Akzeptanz der E-Mobilität weiter zu erhöhen. Bis Ende 2025 sollen in der Metrostraße zwei weitere Standorte mit Ladebordsteinen verfügbar sein.

Von Seiten der Stadtwerke Düsseldorf heißt es, die Nutzung der ersten seriell gefertigten Ladebordsteine sei eine Premiere in Düsseldorf „und in dieser Form bislang auch erstmals in Deutschland“.

Anfang Mai hatten nach gut einem Jahr die Stadt Köln, der Ladeinfrastrukturbetreiber Tank E und Rheinmetall eine gemeinsame Felderprobung von insgesamt vier Ladebordsteinen im öffentlichen Straßenraum abgeschlossen. Eine begleitende Fallstudie hatte mehr als 2.800 Ladevorgänge registriert – durchschnittlich mehr als zwei pro Tag und Ladepunkt. Bei einer technischen Verfügbarkeit von über 99 Prozent habe sich der Ladebordstein bei jeder Witterung nicht nur als zuverlässig erwiesen, sondern sei auch regelmäßig nachgefragt worden, teilte Rheinmetall damals mit. Geladen wurden insgesamt mehr als 50 MWh Energie – durchschnittlich rund 19 kWh pro Vorgang, was einer Reichweite von etwa 120 Kilometern entspricht.

Ziel der Studie war, die Marktreife des Ladebordsteins nachzuweisen, die nun als Serienprodukt erhältlich seien. Die Partner erklärten auch, mit dem Abschluss des Pilotprojekts sollten die vier Ladepunkte in den Regelbetrieb überführt werden.

Scharfe Kante verbessert Aerodynamik von Rotorblättern

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Ein Projekt der FH Kiel zur aerodynamischen Optimierung von Rotorblättern ermöglicht auch bei bestehenden Anlagen eine Leistungssteigerung. Neue Rotorblätter bringen vier Prozent mehr.

Kleine Änderungen am Zuschnitt von Rotorblättern ermöglichen eine große Leistungssteigerung. Zu diesem Ergebnis kommt ein Forschungsprojekt an der FH Kiel. Das Team um Projektleiter Professor Alois Schaffarczyk arbeitete an einer aerodynamischen Optimierung der Rotorblätter von Mega-Windkraftanlagen. In Kooperation mit dem Unternehmen Deutsche Windguard Engineering aus Varel und der Aerovide aus Rendsburg untersuchten die Forschenden ein Rotorblatt der Zehn-Megawatt-Klasse.

Die Nabenhöhe dieser Anlagen beträgt über 140 Meter, der Durchmesser der Rotoren von der Laufbahn einer Spitze zur anderen umfasst rund 200 Meter, die Rotorblätter sind mehr als 90 Meter lang. Der vom Team untersuchte Bereich betrifft die inneren 15 Meter des Rotors, so der Projektleiter. Schaffarczyk: „Bei solchen Dimensionen können auch schon kleine Änderungen eine große Steigerung der effektiven Leistung ermöglichen.“ Die Forschenden entwickelten eine speziell gefertigte Rotor-Hinterkante, die den Widerstand im inneren Teil des Blattes reduziert.

Vier Prozent mehr Stromausbeute

„Alle Berechnungen und auch die Versuche im Windkanal haben belegt, dass wir so eine Leistungssteigerung der Anlage um bis zu vier Prozent erreichen“, sagte Schaffarczyk. Außerdem habe das Team zusätzliche aerodynamische Hilfsmittel verwendet, die beispielsweise bei Wartungsarbeiten auch nachträglich installiert werden könnten und ebenfalls die Leistung steigerten. Dies ermögliche es, die Stromerträge aus Offshore-Windkraft auch aus bestehenden Anlagen zu erhöhen.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hat die Forschungen an der Fachhochschule Kiel mit rund 235.000 Euro gefördert. DBU-Generalsekretär Alexander Bonde nannte einen „ökologisch verträglichen Ausbau der Windparks“ und die „Optimierung der Windkraftanlagen durch innovative Technologien“ als Ziel.

|

| Das Rotorblatt im Windkanal Quelle: FH Kiel |

Höhere Effektivität als Puzzleteil der Energiewende

Die Effektivitätssteigerung bestehender Technologien sei für die Umsetzung der Ausbauziele ein wichtiger Beitrag, unterstrich der Projektleiter. Das sei ein „wichtiges Puzzleteil der Energiewende“. Die Ergebnisse ihrer Untersuchungen haben die Forschenden frei zugänglich im Internet veröffentlicht. Das Unternehmen Aerovide plant, die Anwendung des innovativen Designs. Im Rahmen einer kommerziellen Konzeptstudie wurde es laut Firmenangaben bereits in ein Rotorblatt integriert, um eine komplette Anlagensimulation durchzuführen.

In den deutschen Hoheitsgewässern in Nord- und Ostsee waren laut dem Bundesverband Windenergie (BWE) Ende 2024 insgesamt 1.639 Windräder mit einer Gesamtleistung von 9.200 MW installiert. Die Ausbauziele sehen vor, bis 2030 mindestens 30.000 MW, bis 2035 mindestens 40.000 MW und bis zum Jahr 2045 mindestens 70.000 MW Offshore-Leistung zu installieren. Laut dem Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) könnten damit ab 2045 jährlich etwa 220 Milliarden kWh Strom erzeugt werden. Das entspricht der Hälfte des deutschen Stromverbrauchs im Jahr 2024.

Die Untersuchungsergebnisse der FH Kiel stehen im Internet bereit.

Uniper und Microsoft starten KI-Kooperation

Quelle: Pixabay / Aberrant Realities

IT. Künstliche Intelligenz (KI) soll die digitale Transformation bei Uniper beschleunigen. Hierzu geht der Energiekonzern eine Kooperation mit Microsoft ein.

Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper will Künstliche Intelligenz (KI) künftig verstärkt einsetzen, um die eigene Transformation voranzutreiben. Dafür hat das Unternehmen eine strategische Partnerschaft mit dem US-amerikanischen Technologiekonzern Microsoft geschlossen. Beide Seiten gaben die Zusammenarbeit Anfang Juni bekannt. In den Fokus stellen sie die Nutzung von Cloud- und KI-Technologien für einen effizienteren, nachhaltigeren und resilienteren Energie- und Anlagenbetrieb.

Mithilfe von generativer KI, die Inhalte wie Texte oder Datenvorschläge eigenständig erzeugt, will Uniper eigene Geschäftsprozesse effizienter gestalten und gleichzeitig Know-how in diesem Bereich aufbauen. Als IT-Partner soll hierfür Software und Cloud-Infrastruktur liefern. Microsoft soll erste KI-Prototypen einführen und gemeinsam mit Uniper weiter entwickeln.

|

| Ziehen für die digitale Transformation an einem Strang (von links): Darryl Williams (Microsoft), Jutta Dönges (Uniper), Judson Althoff (Microsoft) und Damian Bunyan (Uniper) Quelle: Uniper |

Pilotprojekte für Kraftwerksbetrieb und Arbeitsprozesse

Die Pilotprojekte seien bereits angelaufen, wie die Partner mitteilen. Sie adressieren zentrale Anwendungsfelder: Zum einen will Uniper KI nutzen, um den Betrieb seiner Kraftwerke zu optimieren − etwa durch intelligente Steuerung, vorausschauende Wartung oder datengetriebene Betriebsführung. Zum anderen sollen Mitarbeitende durch generative KI-Tools wie „Microsoft Copilot“ bei administrativen Aufgaben unterstützt werden. Ziel ist, mehr Raum für wertschöpfende Tätigkeiten zu schaffen und gleichzeitig die Produktivität zu steigern.

Die eingesetzten Technologien basieren auf Microsofts Cloud-Plattform „Azure“ sowie KI-Anwendungen wie „Azure OpenAI“ und „Microsoft Copilot“. Diese sollen laut Uniper unter anderem helfen, Sicherheits-, Umwelt- und Betriebsdaten effizienter zu analysieren. Dabei sieht der Energiekonzern die KI, wie er betont, nicht als Ersatz menschlicher Entscheidungen, sondern als Werkzeug zur Entscheidungsunterstützung.

Sicherheits- und Nachhaltigkeitsaspekte im Blick

Die Partner unterstreichen, dass Datenschutz, Sicherheit und ethische Standards bei der Implementierung der KI eine zentrale Rolle spielen. Gleichzeitig sollen die digitalen Lösungen die Nachhaltigkeitsziele von Uniper unterstützen. Der Konzern strebt an, bis 2035 klimaneutral zu wirtschaften. Microsoft wiederum verfolgt mit seiner Plattform einen eigenen Nachhaltigkeitsansatz und will seine Rechenzentren bis 2030 vollständig mit erneuerbarer Energie betreiben.

„Unsere strategische Partnerschaft mit Microsoft eröffnet Möglichkeiten, die bis vor kurzem noch undenkbar waren“, so Jutta Dönges. Die CFO bei Uniper zeigt sich überzeugt davon, „dass wir mit der verstärkten Nutzung von KI die Energiewende beschleunigen und unsere Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern können.“ Die Vorteile der Nutzung von KI seien bereits offensichtlich und geben bereits heute in vielen Bereichen „Rückenwind“.

Marcus Wittig, Vorsitzender der Geschäftsführung der DVV, bei der Erläuterung des Geschäftsergebnisses 2024. Quelle: Screenshot/E&M

Steag-Verkauf beschert Duisburger Versorger bestes Geschäftsergebnis

BILANZ. Die DVV in Duisburg blickt auf das beste Geschäftsergebnis der Unternehmensgeschichte zurück und auf eine erfreuliche Entwicklung ihre Klimaschutzprogramms.

Gleich zu Beginn eines Youtube-Videos zur aktuellen Bilanz bringt es Marcus Wittig auf den Punkt. „Das Jahr 2024 ist das beste in der Unternehmensgeschichte des Konzerns.“ Das Ergebnis sei durch einen Eimaleffekt geprägt, stellt der Vorsitzende der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft (DVV) klar. Der Verkauf der Steag-Beteiligung beziehungsweise der Verkauf der Anteile an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft (KSBG) habe 2023 schon zu einem „ordentlichen Ergebnis“ geführt. Mit dem Abschluss des Verkaufsprozesses konnte schließlich im Jahr 2024 das beste Ergebnis in der 50-jährigen Konzerngeschichte erzielt werden. Bis zur Veräußerung der Steag-Gruppe an den spanischen Investor Asterion im Jahr 2023 war die KSBG die Alleingesellschafterin der Steag.

Niedergeschlagen hat sich der Verkauf im Ergebnis der Stadtwerke Duisburg AG. Die DVV-Tochter konnte 2024 einen Umsatz von 4,1 Milliarden Euro erzielen und das Geschäftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 251,7 Millionen Euro abschließen.

Zusammengenommen haben die rund 30 Konzerngesellschaften im vergangenen Geschäftsjahr insgesamt 4,4 Milliarden Euro umgesetzt (2023: 6,9 Milliarden Euro). Der Gewinn beträgt 220,5 Millionen Euro. Im Jahr zuvor hatte der Jahresüberschuss 169,0 Millionen Euro betragen. Als Betriebsergebnis vor Finanzergebnis und Steuern (Ebit) stehen 46,5 Millionen Euro zu Buche. Im Jahr 2023 waren es rund 190,7 Millionen Euro.

Im Jahresbericht weist die DVV darauf hin, dass im Rahmen der Holding-Struktur des Konzerns die Verluste im ÖPNV mit den Gewinnen anderer Geschäftsfelder verrechnet werden. Durch den steuerlichen Querverbund sei der Haushalt der Stadt am Ende um rund 37,8 Millionen Euro entlastet worden.

Klimaneutralität soll bis 2035 erreicht werden

Die Investitionen der Konzernunternehmen in die Verkehrs- und Versorgungsinfrastruktur in Duisburg beliefen sich 2024 auf 176,1 Millionen Euro. Davon entfallen fast 100 Millionen auf die Stadtwerke und ihre Netztochter. Gleichzeitig seien „tausende Aufträge an andere Unternehmen“, an Lieferanten und Dienstleister in Duisburg, vergeben worden. Deren Gesamtvolumen betrage rund 90 Millionen Euro. Zusätzlich seien an Unternehmen aus Nachbarkommunen Aufträge im Wert von rund 87 Millionen Euro gegangen.

Nicht nur das Geschäftsergebnis, auch der Zwischenstand beim Klimaschutzprogramm DVV 2035 ist DVV-Chef Witte zufolge „äußerst erfreulich“. Insgesamt 112 Einzelprojekte umfasst das Programm. Nach Abschluss aller Maßnahmen wollen die Stadtwerke 2035 klimaneutral sein und damit mehr als 1 Million Tonnen CO2 seit dem Start des Programms 2023 eingespart haben. Insgesamt werden über den Zeitraum rund 3 Milliarden Euro an Investitionen in das Klimaschutzprogramm fließen. Laut einer Mitteilung der Stadtwerke sind bereits zehn Maßnahmen abschließend umgesetzt und haben zu einer CO2-Reduktion von mehr als 100.000 Tonnen geführt.

Es geht dabei vor allem um den Umbau und die Modernisierung der Energie- und Wärmeversorgung. Eines der größeren Projekte in der Wärmeversorgung sind die zwei großen Wärmepumpen an der Kläranlage im Stadtteil Huckingen. Diese nutzen die Restwärme des geklärten Abwassers und machen sie für die Fernwärme verfügbar. Sie werden durch zwei Blockheizkraftwerke und einen Elektrokessel ergänzt. Gemeinsam bilden sie eine innovative Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (iKWK), die planmäßig Mitte des laufenden Jahres ihren Betrieb aufnehmen wird.

„Großwärmepumpen sind eine der wichtigen Technologien für den modernen Umbau eines Erzeugungsparks im Rahmen der Energie- und Wärmewende“, sagt Andreas Gutschek, Vorstand Infrastruktur und Digitalisierung bei den Stadtwerken. Eine Wärmepumpe sei bereits am Blockheizkraftwerk in Hochfeld in Betrieb, eine weitere werde in der Energiezentrale in Wedau-Nord, wo sie die Abwärme aus dem DVV-Rechenzentrum nutzen soll, errichtet.

Weitere wichtige Themen für die Stadtwerke sind der starke Zuwachs bei Solaranlagen und Batteriespeichern sowie der Ausbau der Ladinfrastruktur in der Kommune. So wurden 2024 laut einer Mitteilung insgesamt 2.884 PV-Anlagen in Betrieb genommen. Knapp die Hälfte davon seien Balkonkraftwerke gewesen. Darüber hinaus wurden knapp 1.500 Batteriespeicher neu gemeldet. Dies bedeute einen Zuwachs um 72 Prozent verglichen zum Vorjahr. Die Zahl der Ladepunkte sei in Duisburg um 153 auf 449 gewachsen. Davon betreiben die Stadtwerke 186 an 88 Standorten.

EAM meldet Investitionsrekord und mehr EEG-Anlagen

Quelle: EAM

BILANZ. Der kommunale Energieversorger EAM aus Kassel hat 2024 rund 160 Millionen Euro investiert, mehr als 100.000 EEG-Anlagen angeschlossen und neue Windparks in Hessen gebaut.

Der kommunale Energieversorger für Mittelhessen, Südniedersachsen und Nordhessen, EAM, hat im Geschäftsjahr 2024 zugelegt. Das Unternehmen teilte in Kassel mit, sowohl bei Umsatz als auch beim Ausbau der Infrastruktur und der erneuerbaren Energien erfolgreich im Zeichen der Energiewende gewesen zu sein.

Der Jahresüberschuss der Muttergesellschaft belief sich laut EAM auf 53 Millionen Euro, die Umsatzerlöse der gesamten EAM-Gruppe lagen bei 1.332 Millionen Euro.

Als regionalen Wertschöpfungsbeitrag rechnet das Unternehmen mit 333 Millionen Euro – inklusive Löhnen, Aufträgen im Versorgungsgebiet, kommunaler Ergebnisbeteiligung sowie Gewerbesteuern und Konzessionsabgaben.

Mehr als 100.000 EEG-Anlagen im Netz

Im Mittelpunkt der Investitionstätigkeit stand laut EAM der Netzanschluss erneuerbarer Energien. Im Jahr 2024 seien rund 21.000 neue Anlagen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ans Netz gegangen – mehr als je zuvor in der Unternehmensgeschichte. Zum Jahresende waren erstmals über 100.000 EEG-Anlagen an das Netz der EAM angeschlossen.

Insgesamt investierte der Versorger nach eigenen Angaben rund 160 Millionen Euro – davon über zwei Drittel in die Instandhaltung, den Ausbau und die Digitalisierung seiner Strom- und Gasnetze. Für 2025 plant das Unternehmen Investitionen von 156 Millionen Euro. Das Geld soll maßgeblich in Netze und Infrastruktur fließen.

Windparks in Nord- und Mittelhessen

Beim Ausbau der Windkraft konnte die EAM 2024 ebenfalls Projekte voranbringen. Im Landkreis Kassel nahm der kommunale Versorger den Windpark „Bratberg“ mit zwei Anlagen von je 5,56 MW in Betrieb. Laut Unternehmensangaben wird der Park jährlich rund 24 Millionen kWh Strom erzeugen – genug für rund 8.000 Haushalte bei einem Verbrauch von 3.000 kWh pro Jahr.

Weitere Windprojekte sind in Mittelhessen in Vorbereitung. Die zuständigen Behörden erteilten laut EAM die Genehmigungen für jeweils vier Windenergieanlagen bei Stadtallendorf und in der Gemeinde Angelburg im Landkreis Marburg-Biedenkopf. Der geplante Windpark bei Stadtallendorf soll künftig rund 15.000 Haushalte mit Strom versorgen und 2025 ans Netz gehen.

Wachstum und Ausbildung

Die Zahl der Beschäftigten wuchs 2024 auf 1.832, darunter 116 Auszubildende. Die EAM stellte im Jahresverlauf mehr als 160 neue Mitarbeitende ein. Geschäftsführer Hans-Hinrich Schriever sprach von einem „Wachstumskurs“, mit dem das Unternehmen den Umbau der Energieversorgung in der Region aktiv gestalte. Für die Qualität ihrer Ausbildung wurde die EAM laut Unternehmensangaben erneut vom Wirtschaftsmagazin Focus Money ausgezeichnet. In der Kategorie „regionale Energieversorger“ belegte sie mit voller Punktzahl Platz eins – bereits zum siebten Mal in Folge, darauf sei man stolz, sagte Schriever.

Investitionsrahmen sichern

Die EAM sieht die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Geschäftsführer Olaf Kieser betonte, dass der Wandel nicht mehr aufzuhalten sei. Die hohe Zahl an neuen Ökostromanlagen zeige, dass die Transformation breite Unterstützung finde. Gleichzeitig forderte Schriever verlässliche politische Rahmenbedingungen und Anreize, um Investitionen in erneuerbare Energien weiter zu fördern.

Man arbeite eng mit Kommunen, Anteilseignern und Kunden zusammen, um die regionale Energiewende umzusetzen. Neue Wind- und Solarprojekte müssten dabei mit Augenmaß entwickelt werden, so Kieser. Die EAM will diesen Kurs auch im laufenden Jahr fortsetzen.

| EAM GmbH & Co. KG | EAM Konzern | |

| Bilanzsumme im Jahr 2024 | 1.037 Mio. Euro | 1.361 Mio. Euro |

| Eigenkapitalquote | 65 Prozent | 31 Prozent |

| Umsatzerlöse | 26 Mio. Euro | 1.332 Mio. Euro |

| Ebitda | 68 Mio. Euro | 170 Mio. Euro |

| Investitionen gesamt im EAM-Konzern | 159 Mio. Euro |

Der EAM-Geschäftsbericht 2024 steht im Internet bereit.

Schnellladen beim Einkaufen

Quelle: EnBW

MOBILITÄT. Das Energieversorger EnBW Energie Baden-Württemberg wird elf Handelsimmobilien von GSL mit Schnellladesäulen ausstatten. Dabei handelt es sich etwa um Märkte von Edeka oder Lidl.

Mit dem E-Auto auf Parkplätzen beim Lebensmitteleinzelhandel in nur 20 Minuten bis zu 400 Kilometer Reichweite laden: Das wollen der Energieversorger EnBW und der Immobilienverwalter GSL an elf Standorten möglich machen. Die beiden Unternehmen haben dafür eine Kooperation vereinbart, wie sie in einer Mitteilung am 13. Juni bekannt gaben.

Im Rahmen der Partnerschaft sollen deutschlandweit elf Immobilien der GSL Asset Management GmbH mit EnBW-Schnellladesäulen ausgestattet werden. Dabei handelt es sich laut der EnBW überwiegend um Handelsimmobilien mit Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel, wie etwa Märkte von Edeka oder Lidl.

Der erste gemeinsame Standort ist bereits eröffnet und befindet sich in Röthenbach (Pegnitz) am Fachmarktzentrum „Am Gewerbepark 2“. Am neuen Schnellladestandort in Röthenbach stehen acht Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 300 kW zur Verfügung. Damit sei es für E-Autofahrerinnen und -fahrer möglich, bei einer 20-minütigen Ladepause bis zu 400 Kilometer Reichweite zu laden − je nach Fahrzeugtyp.

„Schnellladeinfrastruktur am Handel ist vor allem für diejenigen nützlich, die keine private Ladeinfrastruktur haben: Das Auto lädt nebenbei, während sie die Einkäufe erledigen“, sagt Volker Rimpler, CTO der „EnBW mobility+“. Gleichzeitig würde durch die Schnelllade-Stationen die Standortattraktivität für die Handelsunternehmen vor Ort zunehmen.

Die EnBW ist Betreiberin des größten Schnellladenetzes in Deutschland. Aktuell hat das Energieunternehmen mehr als 6.000 Schnellladepunkte in Betrieb. Bis 2030 plant der Konzern, allein in Deutschland 20.000 gleichzeitig nutzbarere Schnellladepunkte bereitzustellen.

Energiehandel sichert Jahresergebnis der Rheinenergie

Gebäude der Reinenergie in Köln. Quelle: RheinEnergie

BILANZ. Die Rheinenergie AG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Ergebnis nach Steuern von 348 Millionen Euro abgeschlossen – getragen vom Energiehandel und eigener Erzeugung.

Der Kölner Energieversorger Rheinenergie zeigt sich trotz rückläufiger Zahlen zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2024, teilte das Unternehmen am 13. Juni mit. Die Rheinenergie AG hat im Geschäftsjahr 2024 ein Ergebnis nach Steuern von 348 Millionen Euro erzielt. Das operative Ergebnis (Ebit) lag bei 373 Millionen Euro, nach 392 Millionen Euro im Vorjahr. Der Umsatz sank auf 3,946 Milliarden Euro, verglichen mit 4,070 Milliarden Euro im Jahr 2023.

„Das aktuelle Jahresergebnis verdanken wir nochmals der Vermarktung unserer Erzeugungskapazitäten sowie einem überdurchschnittlich guten Ergebnis aus dem Handelsbereich“, sagte Birgit Lichtenstein, kaufmännische Vorständin der Rheinenergie.

Auf Konzernebene – einschließlich Rheinenergie Trading, Rheinischer Netzgesellschaft (seit 2025 Rhein Netz GmbH) sowie Beteiligungen in den Bereichen erneuerbare Energien und Kraftwerke – lag der Umsatz bei 7,249 Milliarden Euro. 2023 hatte die Rheinenergie-Gruppe noch 8,734 Milliarden Euro umgesetzt.

Trotz regulatorischer Unsicherheiten und volatiler Energiemärkte sieht sich Rheinenergie wirtschaftlich stabil aufgestellt. Aus dem Jahresüberschuss wurden 100 Millionen Euro den Gewinnrücklagen zugeführt, um künftige Investitionen aus eigener Kraft zu finanzieren.

Beim Energieabsatz verzeichnete Rheinenergie eine gemischte Entwicklung: Der Absatz von Strom stieg insgesamt um 3,5 Prozent, während der Erdgasabsatz um 2,1 Prozent zurückging. Der Fernwärmeabsatz legte um 4,9 Prozent zu, der Wasserverkauf wuchs um 0,7 Prozent, teilte der Versorger weiter mit.

Netzgesellschaft ausgegliedert, neue Projekte realisiert

Mit der zum 1. Januar 2025 vollzogenen Ausgliederung der Rheinischer Netzgesellschaft zur Rhein Netz GmbH reagierte die Rheinenergie auf „regulatorische Anforderungen“, wie das Unternehmen mitteilte. Damit stärke die Rheinenergie zudem ihre Netzkompetenz und schaffe die Grundlage für agilere Prozesse.

Im Bereich Erzeugung setzte das Unternehmen eigene Projekte um: In Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Solarpark mit 32 MW Leistung und einem angeschlossenen Batteriespeicher mit 7.000 kWh in Betrieb genommen. In Berlin erhielt die Rheinenergie den Förderbescheid für Europas größte Flusswasser-Wärmepumpe. Diese soll künftig rund 50.000 Wohneinheiten mit Fernwärme versorgen.

Die Rheinenergie investierte im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben weiter in den Ausbau einer nachhaltigen Infrastruktur und in die Digitalisierung. Den Roll-out moderner Messeinrichtungen setzte das Unternehmen mit rund 84.000 neuen Geräten fort, sie steigerte die installierte PV-Leistung auf 90 MW. Zudem optimierte der Energiedienstleister und -versorger seine Energieeffizienz durch KI-gestützte Optimierungen in der Wärmeversorgung.

RWE liefert Amazon Web Services grünen Strom

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

VEREINBARUNG. Mit grünem Strom für Rechenzentren und Cloud-Technik für Energiemärkte vertiefen RWE und Amazon Web Services ihre Zusammenarbeit. Auch KI spielt eine Rolle.

Das Essener Energieunternehmen RWE und der Cloud-Dienstleister Amazon Web Services (AWS), eine Amazon-Tochter, haben eine strategische Rahmenvereinbarung geschlossen. Ziel ist es, den Ausbau von AWS-Rechenzentren mit grüner Energie zu unterstützen und gleichzeitig die digitale Transformation von RWE voranzutreiben. Die Vereinbarung baut auf mehreren gemeinsamen Projekten auf und soll nun deutlich ausgeweitet werden. Dies geben die Partner in einer Mitteilung vom 12. Juni bekannt.

AWS will demnach künftig verstärkt auf Strom aus Wind- und Solaranlagen von RWE zurückgreifen. Diese befinden sich in den USA, wo beide Unternehmen bereits sieben langfristige Stromlieferverträge (Power Purchase Agreements, PPA) über eine Gesamtleistung von 1.100 MW abgeschlossen haben. Einige dieser Wind- und Solarparks speisen bereits Strom ins Netz ein, weitere befinden sich noch im Bau. AWS nutzt die saubere Energie unter anderem zum Betrieb seiner Rechenzentren.

Im Gegenzug will AWS dem Essener Energieunternehmen Zugang zu digitalen Cloud-Lösungen bieten, insbesondere in den Bereichen künstliche Intelligenz und Datenanalytik. RWE will, wie es weiter heißt, diese Technologien nutzen, um etwa den Energiehandel und das Risikomanagement zu optimieren. Nach Angaben des Unternehmens konnte durch die Migration wichtiger Anwendungen zu AWS bereits eine Leistungssteigerung von 30 Prozent erzielt werden.

„Die zunehmende Digitalisierung und Elektrifizierung führen zu einem steigenden Strombedarf“, lässt sich Ulf Kerstin in der Mitteilung zitieren. Laut dem Chief Commercial Officer bei RWE Supply & Trading sieht sich RWE mit seinem Erneuerbaren-Portfolio und flexiblen Kraftwerken gut positioniert, um diese Nachfrage zu bedienen. Die Zusammenarbeit mit AWS ermögliche es, beide Bereiche − Energieversorgung und Digitalisierung − zusammenzuführen.

AWS-Manager Howard Gefen betont die Rolle von KI und Analytik für die Transformation von RWE: „Unsere Technologien helfen, smartere Entscheidungen zu treffen und die operative Effizienz im Energiegeschäft zu steigern.“ Gleichzeitig nutze AWS den Zugang zu CO2-freiem Strom, um die eigenen Dekarbonisierungsziele zu verfolgen.

Noch mehr KI für das KI-Forschungslabor von RWE

Ein weiteres Element der Zusammenarbeit ist das KI-Forschungslabor von RWE in Seattle (US-Bundesstaat Washington), das künftig stärker mit den Cloud-Ressourcen von AWS verknüpft werden soll. RWE will dort unter anderem an Prognosemodellen arbeiten, die mithilfe fortschrittlicher KI und skalierbarer Rechenleistung entwickelt werden.

Mit der Vereinbarung festigen beide Konzerne ihre bestehenden Beziehungen. Zudem wollen sie ein Signal für die Verzahnung von Energiewirtschaft und digitaler Infrastruktur setzen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

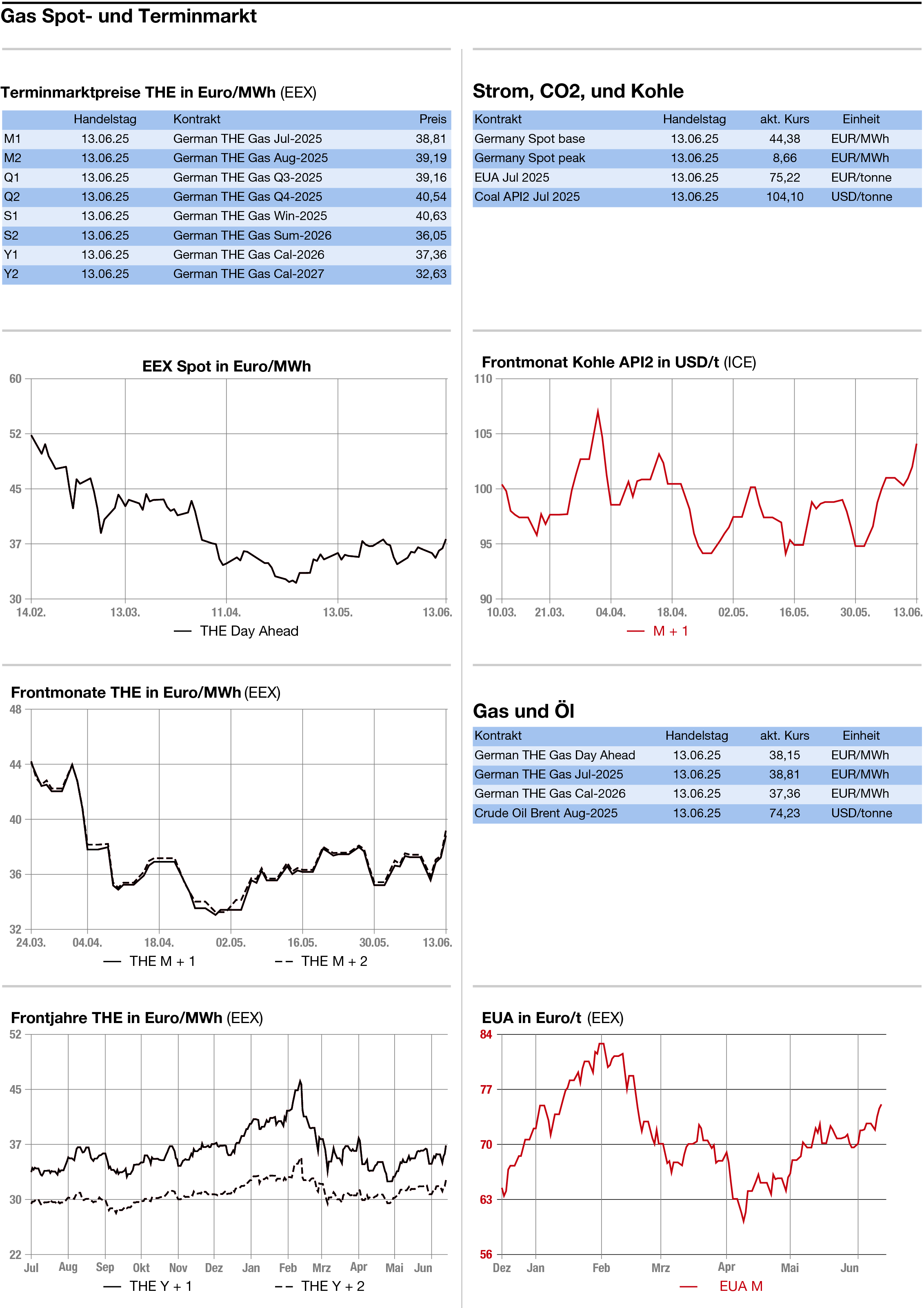

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Geopolitik treibt Energiemärkte

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Fest haben sich unter dem Eindruck des israelischen Angriffs auf Iran die Energiemärkte am Freitag präsentiert. Insbesondere die Gas- und Ölmärkte reagierten mit massiven Aufschlägen, aber auch der Emissions- und der Stromhandel legten infolge der Attacke zu. Die Auswirkungen des Militärschlags sind derzeit kaum kalkulierbar und könnten bis zu einem Flächenbrand im Nahen und Mittleren Osten und zu einer Sperrung der Straße von Hormus reichen. Der Handel baut deshalb Risikoprämien in seine Notierungen ein. Marktteilnehmer verwiesen jedoch darauf, dass die Märkte geopolitische Ängste oft fast genauso schnell auspreisen wie sie zuvor eingepreist worden waren.

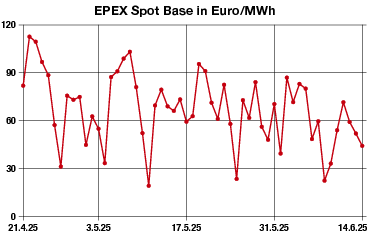

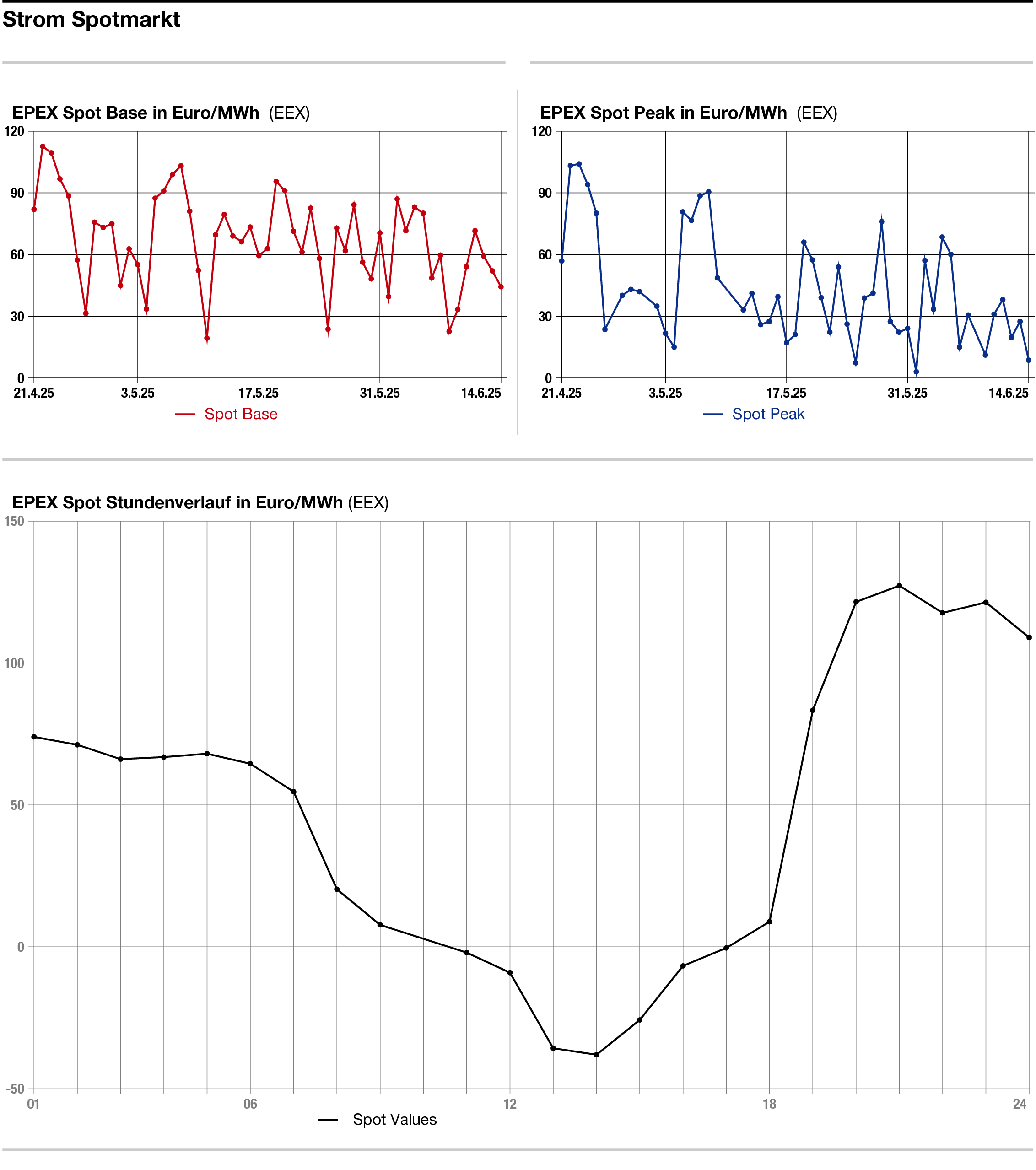

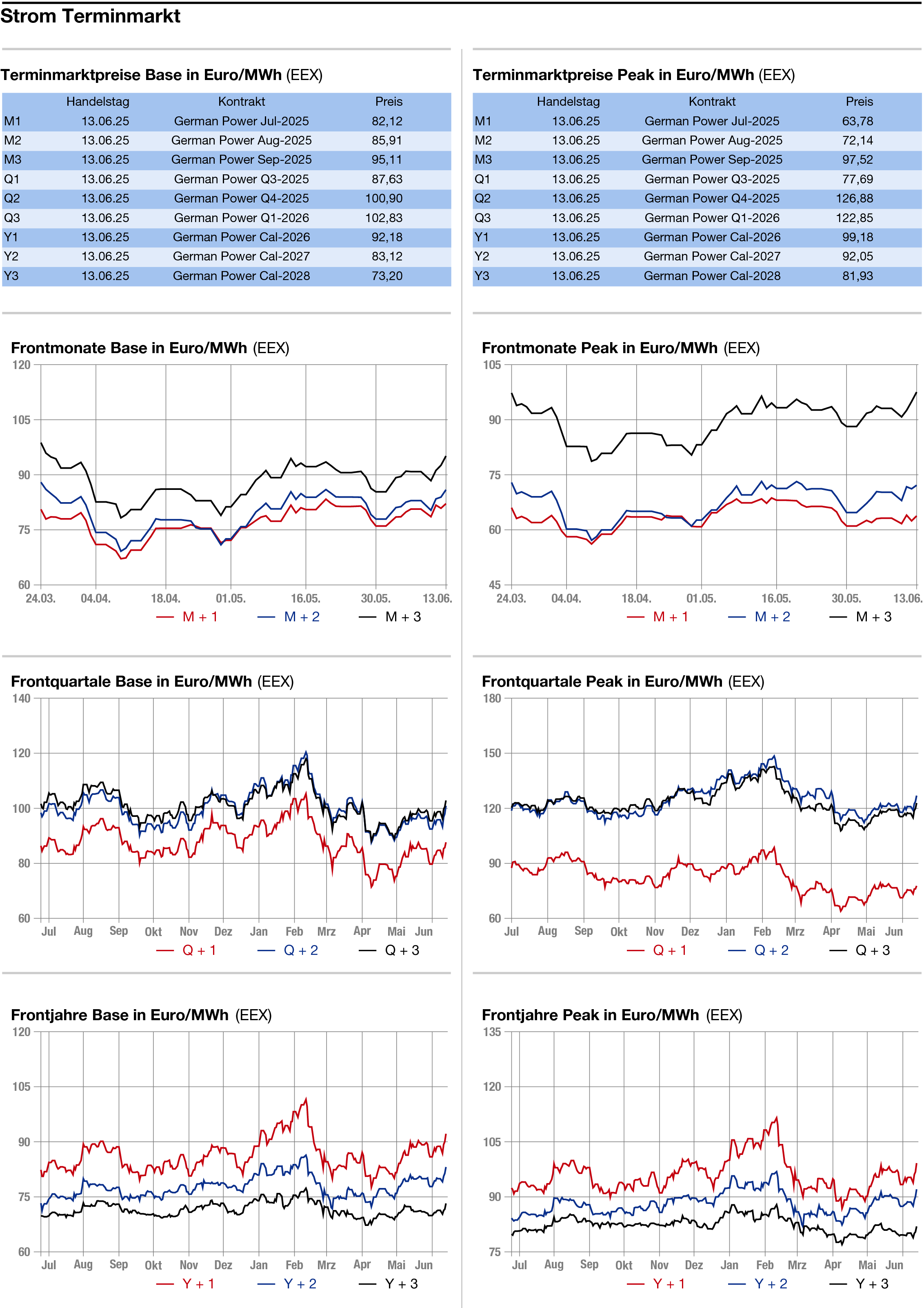

Strom: Fest hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Damit notierte Strom im Verbund mit den Nachbarmärkten wie Gas und Öl, die unter dem Eindruck des israelischen Angriffs auf Iran zum Teil massiv zugelegt hatten. Hinzu kommen aber auch die Sorgen wegen der Risse im französischen Kernkraftwerk Civaux 2. Der Reaktor ist derzeit vom Netz. Dem Vernehmen nach sollen nun auch die ähnlich konstruierten Reaktoren Civaux 1, Chooz 1 und Chooz 2 auf mögliche Risse untersucht werden. Noch dazu dürfte eine Hitzewelle in Mittel- und Südeuropa den Energiebedarf für Kühlungszwecke in die Höhe treiben. Laut dem US-Wettermodell werden in Deutschland bis Freitag der neuen Woche überdurchschnittliche Temperaturen anfallen. Am langen Ende legte das Strom-Frontjahr 3,89 auf 92,57 Euro zu.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.50 Uhr 0,46 auf 75,80 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 18,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,75 Euro, das Tief bei 75,84 Euro. Maßgeblich für den Preisanstieg waren die Aufschläge an den Nachbarmärkten, ausgelöst durch den Angriff Israels auf Iran. Hinzu kommen neue Sorgen um die Kapazität der französischen Kernkraftwerke und die Auswirkungen einer Hitzewelle in Mittel- und Südeuropa.

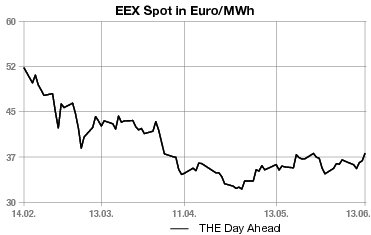

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.40 Uhr 2,150 auf 38,475 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 2,425 auf 38,975 Euro nach oben. Ursache des Preisanstiegs ist der israelische Angriff gegen den Iran, Dieser hat Befürchtungen über einen größeren regionalen Konflikt ausgelöst, der die globalen Erdgasflüsse stören könnte, sagte Florence Schmit, Energiestrategin bei der Rabobank. Es gebe jetzt wieder eine höhere Risikoprämie am Markt, so die Energie-Expertin. Händler seien besorgt über mögliche Störungen in der Straße von Hormus, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Flüssigerdgases (LNG) transportiert werde. „Katar, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate betreiben etwa 18 Prozent der weltweiten LNG-Versorgung, so dass jede Störung der Lieferungen, insbesondere aus Katar, die TTF-Preise leicht wieder auf 100 Euro je Megawattstunde treiben könnte“, sagte Schmit. Unterdessen hat sich der Gasfluss aus Norwegen laut dem Fernleitungsnetzbetreiber Gassco mit 200,9 Millionen Kubikmetern gegenüber den vergangenen Tagen etwas erhöht.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: