17. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

GAS: Bund und Regas einigen sich über FSRU-Chartervertrag

RECHT: THE-Kündigung eines Biogas-Bilanzkreisvertrags war rechtens

WÄRME: Politik soll Ausbau von Großwärmepumpen erleichtern

STROMNETZ: Kurswechsel bei Ausbau könnte Milliarden einsparen

HANDEL & MARKT

WÄRME: Wärme aus Pellets bleibt günstig

ÖSTERREICH: Windbranche beklagt Invest-Hindernisse

H2-PREISINDEX: Gestehungskosten weiter gesunken

STATISTIK DES TAGES: Dieselpreisentwicklung in Deutschland bis Juni 2025

TECHNIK

WÄRME: XXL-Solarthermie für Leipzigs Wärmenetz

IT: Datenprobleme bei den Stadtwerken Südholstein

KLIMASCHUTZ: CCS-Kapazität soll sich bis 2030 vervierfachen

WINDKRAFT OFFSHORE: Baustart für Balwin 1 und Balwin 2

UNTERNEHMEN

WINDKRAFT: EnBW liefert Offshore-Strom an DHL Group

BILANZ: SWK-Konzern erreicht erneut Milliardenumsatz und Überschuss

WINDKRAFT ONSHORE: Enova kauft 45-MW-Windpark in NRW

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Märkte weiter im Bann des Krieges

TOP-THEMA

Stadtwerke Münster mit 8,5 Millionen Euro Gewinn zufrieden

Der Sitz der Stadtwerke Münster am Hafenplatz. Quelle: E&M / Volker Stephan

BILANZ.

Die Stadtwerke Münster bleiben für die Kommune eine verlässliche Einnahmequelle. 6,5 Millionen Euro überweist der Versorger für 2024 an die Mutter. Es hätte mehr übrig bleiben sollen.

In Münster kann sogar ein – vorübergehend – geplatzter Grundstücksverkauf die Stimmung nicht trüben. Der Versorger in der westfälischen Domstadt bilanziert für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 8,5 Millionen Euro und ist damit „sehr zufrieden“, so Geschäftsführer Sebastian Jurczyk.

Dass 5,3 Millionen Euro in der Abrechnung fehlen, liegt an einem Versicherer, der seinen Sitz ebenfalls in der Stadt hat. Er trat Ende des vergangenen Jahres vom Kauf eines Grundstücks zurück. Die Stadtwerke, so Jurczyk, müssten sich nun auf die Suche nach einem neuen Interessenten begeben.

Die Stadtwerke hätten also eigentlich 13,8 Millionen Euro als Überschuss ausgewiesen und damit laut Geschäftsführer über Plan gelegen. So sind es 1,5 Millionen Euro weniger als kalkuliert und 24 Prozent unter dem Wert von 2023 (11,2 Millionen Euro). Das sei nach einem „dynamischen“ Jahr allerdings zu verkraften, so Jurczyk. 6,5 Millionen Euro erhält die Stadt als Stadtwerke-Mutter, 2 Millionen Euro bleiben im Unternehmen.

Durch die Beruhigung an den Energiemärkten und durch die fallenden Preise sank auch der Umsatz wieder unter die Milliarde-Euro-Marke (2024: 813,5 Millionen Euro, minus 21 Prozent). Das herausragende Ergebnis aus 2023 hatte seine Ursache vor allem in der Energiekrise und (zu) hohen Preisen. Einen Verdienst für die Stadtwerke wollte Jurczyk daraus nicht ableiten.

Rekord-Investitionen

In wesentlichen Bereichen vermelden die Westfalen ausschließlich positive Vorzeichen. Die Investitionen stiegen auf das Allzeithoch von 58,2 Millionen Euro (plus 26 Prozent). Und die Eigenkapitalquote, ein für die Banken und ihre Kreditkonditionen wichtiger Wert, macht einen Zehntelpunkt gut und liegt nun bei 38,4 Prozent.

Im Energiesektor setzten die Münsteraner in allen Bereichen mehr ab. Beim Strom ist es gleichwohl nur ein leichter Zuwachs um ein Prozent auf 1,15 Milliarden kWh. Beim Erdgas ging es gleich um 10,5 Prozent aufwärts (2,16 Milliarden kWh). In der Fernwärme stieg die Abgabe um 8,4 Prozent auf 545 Millionen kWh. Der Anteil der Eigenerzeugung am Strom sank gleichwohl um ein knappes Prozent auf 344 Millionen kWh. Der Löwenanteil (287 Millionen kWh) entfällt auf das erdgasbetriebene Gas- und-Dampfkraftwerk am Sitz der Stadtwerke. Ein eher windschwaches Jahr drückte die Bilanz der eigenen Turbinen auf 32,5 Millionen kWh.

|

| Die Geschäftsführer Frank Gäfgen (Mobilität, links) und Sebastian Jurczyk (Energie, rechts) mit Aufsichtsratschef Walter von Göwels Quelle: E&M / Volker Stephan |

Der Windertrag wird sich allerdings perspektivisch steigern lassen. Denn Jurczyk zeigte sich glücklich darüber, dass die Stadtwerke trotz geänderter Gesetzeslage „sehr viele neue Projekte retten konnten“ (wir berichteten). Die NRW-Landesregierung hatte sich im neuen Jahr mit dem Plan durchgesetzt, Windkraftvorhaben aussetzen und verhindern zu können, sofern sie sich außerhalb der in den neuen Regionalplänen vorgesehenen Flächen befinden.

Die Stadtwerke Münster waren laut Jurczyk „relativ geschockt“ über die Entwicklung, die Projekte nach mehrjähriger Vorarbeit infrage stellte. In den meisten Fällen nahmen die Umlandkommunen die Projekte aber in ihre Positivplanung auf, sie dürfen also über die Regionalplan-Flächen hinaus entstehen. Lediglich in Nottuln sieht es für einen acht Anlagen großen Park nicht gut aus.

Kundengeschäft wieder in ruhigem Fahrwasser

Einen positiven Trend sieht Jurczyk im Kundengeschäft bei Strom und Gas. Der Service hatte 2022 und 2023 stark gelitten, in den Krisenjahren reagierte der Versorger nicht schnell genug auf die Verbraucheranfragen. Eine Reaktion war, dass der Vertriebschef gehen musste und Jurczyk 2024 selbst für ein halbes Jahr den Bereich verantwortete. Nun sei die erforderliche Qualität wieder erreicht, die Kundenzufriedenheit steige. Bei Landzeitverträgen verzeichne der Versorger ein Plus, in der (teuren) Grundversorgung nehme der Bestand durch den einsetzenden Wettbewerb wieder ab.

Die Tariflandschaft bei den Stadtwerken ist im Aufbruch. Der dynamische Stromtarif ist verpflichtend, auch für Wärmepumpen-Besitzer gibt es ab Sommer ein spezielles Angebot. Bei der Wärmeversorgung der Zukunft setzen die Stadtwerke auf die Tiefengeothermie, sobald die Ergebnisse der Untersuchungen des Untergrunds vorliegen. Die Kommunale Wärmeplanung soll ab 2026 Fahrt aufnehmen. Sukzessive werde dann auch der Anteil der grünen Fernwärme zunehmen, die Münster bis dato über Erdgas und das GuD-Kraftwerk deckt.

Grundsätzlich stärkt Jurczyk der neuen Bundeswirtschaftsministerien Katherina Reiche (CDU) den Rücken. „Wir brauchen Großkraftwerke“, sagt er mit Blick auf die weitere Elektrifizierung der Mobilität und Wärme. Das Risiko von Dunkelflauten lasse sich derzeit nur über Gas minimieren, später dann am besten über Wasserstoff.

Die Energos Power bei der Ankunft in Mukran im Sommer 2023. Quelle: Deutsche Regas / Christian Morgenstern

Bund und Regas einigen sich über FSRU-Chartervertrag

GAS. Der private LNG-Terminalbetreiber Deutsche Regas hatte im Februar die Verträge mit der deutschen Regierung gekündigt. Das sorgte für Ärger. Nun gab es eine Einigung.

Die Betreiberin des LNG-Terminals in Mukran, die Deutsche Regas GmbH, und das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) haben sich auf eine einvernehmliche Auflösung des Sub-Chartervertrags für das Regasifizierungsschiff „Energos Power“ verständigt. Die Vereinbarung tritt mit Wirkung zum Februar 2025 in Kraft. Sämtliche offenen Punkte aus dem Vertragsverhältnis seien abschließend geklärt worden.

Die Einigung entspricht „dem ausdrücklichen Willen beider Vertragsparteien“, heißt es in einer Mitteilung des LNG-Terminals-Betreibers. Ingo Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der Deutschen Regas, sprach von einer „für beide Seiten zufriedenstellenden außergerichtlichen Lösung“.

Auch Bernhard Kluttig, Abteilungsleiter für Energiesicherheit und Gasinfrastruktur im BMWE, zeigte sich ebenfalls zufrieden: „Durch konstruktive Gespräche mit der Deutschen Regas über den Abzug der FSRU Energos Power aus dem Terminal in Mukran konnten wir die offenen Punkte im Zusammenhang mit dem Sub-Chartervertrag einvernehmlich klären.“

Die „Energos Power“ war seit Juli 2023 in Mukran im Einsatz. Gemeinsam mit der weiterhin aktiven „Neptune“ sollte sie als schwimmende Regasifizierungseinheit (Floating Storage and Regasification Unit, FSRU) angeliefertes LNG in Erdgas umwandeln und ins Gasnetz einspeisen. Im Februar 2025 hatte die Deutsche Regas überraschend die Kündigung des Chartervertrags erklärt. Die Begründung: Die Preispolitik des staatlichen Wettbewerbers Deutsche Energy Terminal GmbH (DET), der ebenfalls LNG-Terminals betreibt, sei aus Sicht des Unternehmens nicht kostendeckend und führe zu Marktverzerrungen.

Konkret kritisierte Deutsche Regas, dass die DET seit Dezember 2024 Kapazitäten unterhalb der von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgelte vermarkte. Dies habe die Position des privatwirtschaftlichen Anbieters geschwächt (wir berichteten). Das BMWE wies die Kündigung zum damaligen Zeitpunkt als unberechtigt zurück, reagierte später jedoch mit einer eigenen Kündigung.

Die Deutsche Regas plant unterdessen, erneut ein zweites Regasifizierungsschiff in Mukran einzusetzen. Ziel ist es, die Kapazitäten am Standort bis spätestens 2027 zu erhöhen. Laut Unternehmensangaben wird das bestehende Terminal derzeit gut ausgelastet. Im laufenden Quartal seien alle gebuchten Slots vollständig genutzt worden. Auch für das Jahr 2025 seien sämtliche Anlandungen bereits ausgebucht.

Das LNG-Terminal Mukran gilt damit trotz der zeitweisen Reduktion auf eine FSRU als operativ stabil. Ob und wann ein Ersatz für die „Energos Power“ konkret benannt wird, ließ das Unternehmen offen.

THE-Kündigung eines Biogas-Bilanzkreisvertrags war rechtens

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

RECHT. Die Bundesnetzagentur hat keinen Einwand gegen die Kündigung eines Bilanzkreisvertrags durch THE im Zuge der Landwärme-Pleite.

Die Bonner Regulierungsbehörde hat einen Antrag der Magdeburger Getec Energy Management GmbH zurückgewiesen. Darin wollte sich Getec gegen die unterjährige Kündigung eines Biogas-Bilanzkreisvertrags im THE-Marktgebiet durch den Marktgebietsverantwortlichen Trading Hub Europe GmbH (THE) vorgehen. THE ist für die Bilanzkreisabrechnung sowie den Einsatz von Regelenergie verantwortlich.

Getec hatte geltend gemacht, dass durch die Kündigung des von der Landwärme Service GmbH (einer Tochter der Landwärme GmbH) geführten Bilanzkreisverbunds die Zugriffsmöglichkeiten auf eingebrachte Biogasmengen verloren gingen. Die Bundesnetzagentur sieht in der Entscheidung von THE jedoch keinen Verstoß gegen regulatorische Vorschriften, insbesondere nicht gegen Paragraf 35 der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV), der die Jahresbilanzierung von Biogas regelt.

Der Fall nahm seinen Anfang im Jahr 2024, als THE erhöhte Regelenergiebedarfe im Marktgebiet feststellte. Diese wurden auf Unterspeisungen im Bilanzkreis der Landwärme Service GmbH zurückgeführt. Trotz mehrfacher Aufforderungen gelang es der Landwärme nicht, die Bilanzkreisschieflage zu beheben. Im Oktober kündigte THE daraufhin den Bilanzkreisvertrag zum 15. Oktober 2024. Kurz danach stellte die Landwärme Service GmbH einen Insolvenzantrag.

Die Getec Energy Management war über Subbilanzkonten an die Bilanzkreiskooperation der Landwärme Service GmbH angebunden. Durch die Schließung des Bilanzkreises konnte Getec nicht mehr auf die eigenen Biogasmengen zugreifen. Das Unternehmen forderte von der Bundesnetzagentur unter anderem die Wiederherstellung des Bilanzkreises und die Übertragung der betroffenen Biogasmengen in einen neuen Bilanzkreis.

Die Beschlusskammer 7 der Bundesnetzagentur wies diese Forderung zurück. Zwar sei die Antragstellerin durch die Maßnahme wirtschaftlich betroffen, jedoch trage sie das Risiko der gewählten Bilanzkreiskooperation. Vorteile wie Portfolioeffekte gingen mit Nachteilen einher, insbesondere mit einer begrenzten Kontrolle über die Bilanzführung.

Die Kündigung durch THE sei unter regulatorischen Gesichtspunkten gerechtfertigt gewesen – vornehmlich zum Schutz des Bilanzierungssystems und der Allgemeinheit vor weiteren Kosten durch Ausgleichsenergie.

Mehrere Unternehmen hatten wegen des Verhaltens der THE bei der Bundesnetzagentur Beschwerde eingelegt. THE bot dem Vernehmen an, jeweils einen Großteil der weggefallenen Mengen gegen Zahlung eines Ausgleichspreises wieder in einem Bilanzkreis abzubilden. Die Unternehmen, unter anderem die Getec, wollten sich nicht darauf einlassen.

Gegen den Beschluss der Bundesnetzagentur kann die Getec innerhalb eines Monats Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf einlegen.

Politik soll Ausbau von Großwärmepumpen erleichtern

Großwärmepumpe mit Meerwasser im dänischen Ejsberg mit 60 MW Leistung. Quelle: MAN Solutions

WÄRME. Laut Fraunhofer IEG und LEA Hessen wächst der Markt für Großwärmepumpen stark. Der Branchenverband BWP fordert einfachere Genehmigungen und stabile Förderbedingungen für die Wärmewende.

Der Ausbau von Großwärmepumpen in Deutschland gewinnt an Dynamik. Nach einer aktuellen Erhebung des Fraunhofer-Instituts für Energieinfrastrukturen und Geothermie (Fraunhofer IEG) sowie der Landesenergieagentur Hessen (LEA Hessen) ist die installierte Leistung zuletzt auf über 180 MW gestiegen. Weitere rund 70 Projekte mit zusammen mehr als 900 MW befinden sich in Planung oder im Bau. Für die kommenden Jahre sind laut Studie mehr als 700 MW zusätzliche Leistung angekündigt.

Großwärmepumpen kommen bislang vor allem in der Fernwärmeversorgung zum Einsatz. Als Wärmequellen sollen insbesondere Flüsse genutzt werden. Doch gerade bei diesen Projekten behinderten fehlende Rahmenbedingungen die Entscheidung von Unternehmen. Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) warnt vor Verzögerungen durch uneinheitliche Genehmigungsprozesse. „Viele Projekte verzögern sich wegen regulatorischer Unsicherheiten oder könnten schlimmstenfalls ganz abgesagt werden“, sagte BWP-Geschäftsführer Martin Sabel.

Deutschland hinkt hinterher

Im europäischen Vergleich sei Deutschland im Rückstand, moniert der Verband. Allein in Dänemark seien bereits 178 Großwärmepumpen mit zusammen 580 MW Leistung im Einsatz – bei deutlich kleinerer Landesfläche. Auch Schweden und die Schweiz setzten seit Jahren verstärkt auf diese erprobte Technik.

Ein prominentes Beispiel sei eine Meerwasser-Wärmepumpe im dänischen Esbjerg. Sie ersetzt dort ein Kohlekraftwerk und versorgt rund 100.000 Menschen mit Fernwärme. Nach Ansicht des BWP zeigt das, welches Potenzial in der Technologie steckt – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.

Großes Potenzial sieht der Verband in der Nutzung von Flusswasser. Mehr als die Hälfte der geplanten Anlagen in Deutschland sollen diese Wärmequelle erschließen. Neben der energetischen Nutzung könne dies auch ökologische Vorteile bringen, so Sabel: „Gerade im Sommer kann die Abkühlung überhitzter Gewässer durch Großwärmepumpen einen zusätzlichen Nutzen bringen.“

Doch bislang fehlten einheitlichen Vorgaben zur Rückführung des genutzten Wassers. Der BWP fordert deshalb einen bundesweit abgestimmten Konsultationsprozess, um praxisnahe Genehmigungsstrukturen zu schaffen und Planungssicherheit zu gewährleisten. „Warmes Kühlwasser der Industrie darf eingeleitet werden, aber kein abgekühltes Rückwasser aus Wärmepumpen, obwohl dies den überhitzten Flüssen helfen kann“, bedauerte er.

|

| Vorhandenes Wärmepotenzial in Deutschland (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Agora Energiewende |

Förderung nicht ausreichend ausgestattet

Neben Genehmigungen sieht der Verband auch bei der finanziellen Förderung Nachholbedarf. „Die Technik ist da, die Projekte liegen auf dem Tisch – was fehlt, ist ein verlässlicher Rahmen“, betonte Sabel. Zwar können Großwärmepumpen über die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) gefördert werden. Doch die Bedingungen müssten stabiler und praxistauglicher gestaltet werden.

Hinzu kommt die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW), mit der der Ausbau erneuerbarer Fernwärmesysteme unterstützt werden soll. Laut BWP reicht die bisherige Mittelausstattung nicht aus, um die Projektpipeline abzusichern. Auch andere Branchenverbände wie VKU und BDEW fordern hier Nachbesserungen. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist eine Aufstockung der BEW zwar vorgesehen, konkrete Fortschritte bleiben aber aus. „Wir brauchen hier schnell Klarheit, denn jetzt stehen wichtige Investitionsentscheidungen an und die Wärmewende duldet keinen Aufschub“, so Sabel.

Referenzobjekte für Großwärmepumpen stehen im Internet bereit.

Kurswechsel bei Ausbau könnte Milliarden einsparen

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

STROMNETZ. Ein Umstieg von Erdkabeln auf Freileitungen bei künftigen Gleichstromprojekten könnte Milliarden sparen. Netzbetreiber und Bundesnetzagentur sehen jedoch unterschiedliche Effekte.

Tim Meyerjürgens, Vorstandschef des Stromnetzbetreibers Tennet, sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Seit langem fordern wir, den Erdkabelvorrang für Gleichstromvorhaben durch einen Freileitungsvorrang zu ersetzen. Der Neustart der Genehmigungsverfahren zentraler Netzausbauprojekte bietet jetzt die Chance, noch rechtzeitig umzusteuern und konsequent auf Freileitungen statt Erdkabel zu setzen.“

Allein bei den nächsten drei Gleichstromprojekten − Ostwestlink, Südwestlink und Nordwestlink − ließen sich mindestens 20 Milliarden Euro einsparen, so Meyerjürgens. „Mittelfristig könnten dadurch die Netzentgelte um einen Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden.“ Über die Netzentgelte, die auch private Verbraucher bezahlen, wird unter anderem der Netzausbau finanziert. Eine Sprecherin der Bundesnetzagentur sagte, die potenziellen Einsparungen bei den Neubau-Leitungen Ostwestlink, Südwestlink und Nordwestlink lägen bei rund 16,5 Milliarden Euro. „Ein Schwenk zu Freileitungen würde die Planung dieser bisher als Erdkabel geplanten Vorhaben allerdings zeitlich zurückwerfen.“ Der Stromnetzbetreiber Amprion äußerte sich zurückhaltend zu einem Ende des Erdkabelvorrangs.

Seit 2016 gilt für Gleichstromleitungen ein Erdkabelvorrang. Eingeführt worden war er, um die Akzeptanz in der Bevölkerung für den Netzausbau zu erhöhen. Hintergrund waren Sorgen vor „Monstertrassen“. Erdkabel sind allerdings wesentlich teurer als Freileitungen

Quelle: Fotolia / Ralf Kalytta

Wärme aus Pellets bleibt günstig

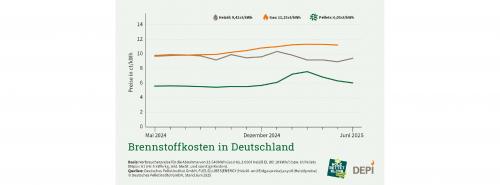

WÄRME. Der Pelletpreis liegt im Juni auf dem für die Sommermonate typischen Niveau. Das Deutsche Pelletinstitut betont die Bedeutung zertifizierter Qualität.

Im Juni 2025 ist der Preis für Holzpellets erneut gesunken. Laut dem Deutschen Pelletinstitut − dem „DEPI“ − in Berlin zahlen Verbraucherinnen und Verbraucher aktuell im Bundesdurchschnitt 302,45 Euro pro Tonne. Das sind rund vier Prozent weniger als im Mai dieses Jahres. Damit bleibt der Sommermonat im erwartbaren Preisrahmen, wie das Institut mitteilt. Eine Kilowattstunde Wärme aus Pellets kostet derzeit 6,05 Cent, der Preisvorteil verglichen zum Heizöl liegt bei etwa 36 Prozent.

Trotz der günstigen Preise warnt das Depi davor, bei der Bevorratung allein auf den Preis zu achten. „Wer beim Pelletkauf nur auf den Preis schaut, spart am falschen Ende“, betont Geschäftsführer Martin Bentele. Entscheidend für einen störungsfreien Heizbetrieb sei vielmehr die Qualität der Pellets. Diese werde durch das ENplus-Zertifikat sichergestellt.

Das Qualitätssiegel ENplus garantiert laut Depi definierte Anforderungen an Heizwert, Feuchtegehalt, Abriebfestigkeit und Asche-Anteil. Überprüfungen entlang der gesamten Lieferkette – von der Produktion bis zur Anlieferung – sollen diese Standards sicherstellen. Die Absicht dahinter sind ein störungsfreier Heizbetrieb und ein reduzierter Wartungsaufwand.

|

| Vergleich der Brennstoffkosten in Deutschland im zeitlichen Verlauf (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Depi |

Für kleinere Liefermengen von drei Tonnen liegen die Kosten pro Tonne deutlich höher: In Nord/Ostdeutschland müssen Verbraucher 326,78 Euro zahlen, in Mitteldeutschland 317,58 Euro und im Süden 312,55 Euro. Der Preis pro Kilogramm bewegt sich zwischen 30,08 Cent (Süd) und 31,18 Cent (Nord/Ost) − mit einem Energiegehalt vergleichbar zu etwa 0,5 Litern Heizöl pro Kilogramm.

Der Depi-Pelletpreis wird seit dem Jahr 2011 monatlich erhoben. Bis April 2020 übernahm diese Aufgabe der Deutsche Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Der veröffentlichte Preis bezieht sich auf Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 inklusive sämtlicher Nebenkosten.

Windbranche beklagt Invest-Hindernisse

Quelle: Fotolia / YuI

ÖSTERREICH. Unklare und teils kontraproduktive Rahmenbedingungen gefährden laut der IG Windkraft Investitionen von knapp 5 Milliarden Euro. Sie kritisiert vor allem die „Übergewinnsteuer“.

Investitionen von rund 4,7 Milliarden Euro in Windparks mit 2.870 MW Gesamtleistung, die in den kommenden drei Jahren anstehen, sieht die Interessengemeinschaft (IG) Windkraft gefährdet. Geschäftsführer Florian Maringer begründete dies bei einer Pressekonferenz in Wien am 16. Juni mit unklaren und teils kontraproduktiven Rahmenbedingungen. Der Errichtung der Windräder abträglich ist ihm zufolge besonders die „Übergewinnsteuer“ für Stromversorger, die ab einem Großhandelspreis von 90 Euro/MWh fällig wird. In diesem Fall schöpft der Fiskus 95 Prozent der die 90 Euro/MWh übersteigenden Umsätze - nicht der Gewinne - der Unternehmen ab. Die IG Windkraft sieht ihre Klientel speziell betroffen, weil die Stromerzeugung ihrer Anlagen überwiegend im Winterhalbjahr anfällt. Das aber sei jene Jahreszeit, in der die Großhandelspreise für elektrische Energie tendenziell höher sind als im restlichen Jahr, betonte Maringer.

Wie viel an „Übergewinnsteuer“ die Windparkbetreiber in den vergangenen Jahren bezahlen mussten, teilte Maringer auf Anfrage der Redaktion nicht mit. Die Mitglieder der IG Windkraft hielten sich mit derartigen Angaben zurück, weil sie Rückschlüsse auf ihre Wettbewerbsfähigkeit befürchteten. Offizielle Zahlen des Finanzministeriums wiederum gebe es nicht: „Ich hätte diese selber gerne.“ Jedenfalls aber betrachteten die Banken die Übergewinnsteuer als „extremes finanzielles Risiko“ und agierten bei allfälligen Kreditwünschen entsprechend. Ähnlich äußerte sich Stefanie Markut, die Entwicklungschefin der WEB Windenergie mit Sitz in Pfaffenschlag im Waldviertel etwa 110 Kilometer nordwestlich von Wien: „Die Banken gehen immer von Worst-Case-Szenario aus.“

Von der Redaktion auf bestehende sowie dem Vernehmen nach geplante weitere Ausnahmen von Ökostromanlagen von der Übergewinnsteuer angesprochen, verwies Maringer auf erhebliche Unklarheiten: Nicht zuletzt Vertreter der Wind- und der Photovoltaikbranche hätten das Finanzministerium um Klärung gebeten, aber bis dato keine Antwort erhalten. Die Aussage Finanzminister Markus Marterbauers (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ), die Übergewinnsteuer werde den Windparkbetreibern nicht schaden, könne er, Maringer, nicht teilen.

„Sinnlose“ Spitzenkappung

Als weiteres Investhindernis nannte Maringer kolportierte Bestimmungen im kommenden Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG). Dieses sei seit dem nicht mehr beschlossenen Erstentwurf vom Sommer vergangenen Jahres massiv verändert worden. Laut dem für Energiepolitik zuständigen Wirtschaftsministerium (BMWET) beträfen die Änderungen rund 20 bis 25 Prozent des ursprünglichen Textes. Vorgesehen sind laut Maringer Begrenzungen der Einspeisung von Strom aus PV- und Windkraftanlagen zur Mittagszeit, um die sogenannte „Mittagsspitze“ bei Stromproduktion abzufedern. „Wir haben aber keine Mittagsspitze. Daher ist diese Bestimmung für uns sinnlos“, konstatierte Maringer.

Der Redaktion erläuterte er, mit den geplanten Regeln verliere die Windenergiebranche etwa 2 Prozent ihrer jährlichen Erzeugung an elektrischer Energie. Weil die Spitzenkappung aber vor allem im Winterhalbjahr erfolge, wenn die Erzeugung ihr Maximum erreiche, bedeute das einen Ertragsverlust von rund 20 Prozent.

Zwecks rascheren Ausbaus der Windkraft wiederholte Maringer einige schon mehrfach geäußerte Forderungen: Das ElWG müsse, freilich in angepasster Form, zügig beschlossen werden, ebenso wie das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz mit Erleichterungen bei der Flächenwidmung. Die Genehmigungsbehörden seien personell ausreichend auszustatten. Überdies gelte es, den Netzausbau zu beschleunigen und die Finanzierung der Netze „neu aufzustellen“. Letzteres läuft auf ein Staatsunternehmen nach Art der Autobahn- und Schnellstraßenfinanzierungs-AG (Asfinag) hinaus, teilte Maringer der Redaktion mit. Laut Berechnungen des Ökonomen Christian Helmenstein im Auftrag der IG Windkraft könnte der Fiskus bis durch Investitionen von 7 Milliarden Euro in die Windkraft bis 2030 Steuern von insgesamt 760 Millionen Euro lukrieren.

Bevölkerung bisweilen skeptisch

Gelegentlich haben aber auch die Bürger der betroffenen Gemeinden keine Freude mit der Windkraft. Am 15. Juni stimmten 56 Prozent der Bevölkerung von Schenkenfelden etwa 25 Kilometer nördlich der oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz gegen einen 44,8 - MW-Windpark der WEB. Rechtlich bindend ist dieses Ergebnis nicht. Das Unternehmen gibt das Vorhaben aber auf, bestätigte Entwicklungschefin Markut. Manche Interessengruppen machten gegen Windkraftprojekte mobil, darunter auch politische Parteien, die „mit Steuergeldern“ agierten. Und der Bund lasse die Gemeinden oft genug ebenfalls im Stich, kritisierte Markut.

Schenkenfelden war übrigens bereits die zweite „Niederlage“ der Windparkbetreiber binnen kurzer Zeit: Am 2. Juni hatten 60 Prozent der Bevölkerung von Grünbach etwa 35 Kilometer nördöstlich von Linz gegen den 54,6 - MW-Windpark Schiffberg des Stromkonzerns Verbund gestimmt.

Gestehungskosten weiter gesunken

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 23 und 24 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen weiter gesunken. Das Zweiwochenhoch lag bei 8,51 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 4,98 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 7,28 auf 6,69 Euro/Kilogramm gesunken.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,77 und 2,98 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV (Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

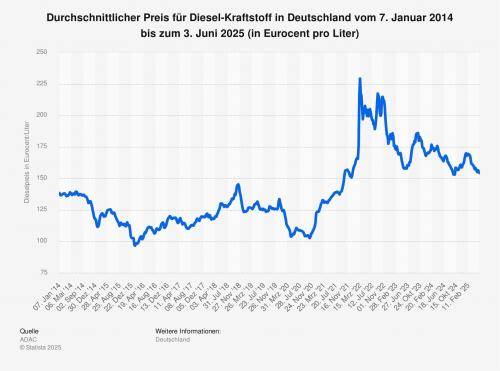

Dieselpreisentwicklung in Deutschland bis Juni 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Mit Stand 3. Juni 2025 kostet ein Liter Diesel durchschnittlich 154,2 Eurocent in Deutschland. Dies geht aus Daten des ADAC hervor. Die unmittelbaren Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf die Dieselpreise sind derzeit überwunden. Die im Zuge des Krieges entstandenen Unsicherheiten der Rohöl- und Erdgasversorgung trieben die Ölpreise, was teils zu deutlichen Preissprüngen führte. Auch die vorherigen Höchststände vom November 2021 wurden übertroffen. Die Erhöhung der CO2-Abgabe zum 1. Januar 2025 sorgte jüngst für eine weitere Preissteigerung.

Das Kollektorfeld Solarthermie Lausen. Quelle: Stadtwerke Leipzig

XXL-Solarthermie für Leipzigs Wärmenetz

WÄRME. Im Westen Leipzigs entsteht die nach Angaben der Leipziger Stadtwerke größte Solarthermieanlage Deutschlands. Jetzt ist ein weiterer Meilenstein erreicht.

13.200 Kollektoren umfasst die Solarthermieanlage, die die Leipziger Stadtwerke im Leipziger Stadtteil Lausen-Grünau errichten. Den letzten dieser Kollektoren hat der Generalunternehmer Ritter XL aus Dettenhausen, jetzt geliefert und montiert. Die Inbetriebnahme der Anlage − nach Angaben der Stadtwerke die größte in ganz Deutschland – ist für Anfang 2026 geplant. Sie entsteht auf einer Gesamtfläche von 14 Hektar, was rund 20 Fußballfeldern entspricht, mit 65.208 Quadratmetern Kollektorfläche.

Verbaut wurden Vakuumröhren-Kollektoren XL 19/49 mit CPC(Compound Parabolic Concentrator)-Spiegeln aus dem „AquaSystem“ von Ritter XL Solar. Ihre Bruttokollektorfläche beträgt jeweils 4,94 Quadratmeter, die Lichteintrittsfläche des Kollektors ist 4,5 Quadratmeter groß. Die 72,4 Kilogramm schweren Kollektoren sind unter- und überirdisch mit Rohrleitungen verbunden und arbeiten mit reinem Wasser als Wärmeträger. Die installierte Regelungstechnik soll eine vollautomatische Steuerung der Anlage nach der Sonneneinstrahlung und eine flexible Anpassung an die wechselnden Bedingungen im Leipziger Fernwärmenetz ermöglichen.

„Das Projekt ist ein wichtiger Bestandteil unseres Zukunftskonzepts, bei dem wir erneuerbare, innovative und konventionelle Techniken der Wärmeversorgung miteinander verknüpfen“, sagt Erik Jelinek, Projektleiter Energieanlagen Erzeugung bei den Leipziger Stadtwerken.

Die 41-MW-Anlage soll künftig rund 26 Millionen kWh Wärme pro Jahr ins Netz einspeisen. Damit lassen sich im Sommer rund 20 Prozent des Leipziger Tagesbedarfs an Wärme abdecken. Die Anlage trägt nach Angaben der Leipziger Stadtwerke wesentlich zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung bei, indem sie der Umwelt rund 7.160 Tonnen klimaschädliches CO2 pro Jahr vermeidet. Und: Weil die Kollektortische 20 Zentimeter höher als üblich seien, ergebe sich nur durch die Rammprofile eine Versiegelung – die mit 0,01 Prozent Versiegelungsgrad bezogen auf die Kollektorfläche äußerst gering ausfalle. „In Verbindung mit zusätzlichen Anpflanzungen und Aussaaten sowie einem ökologisch nachhaltigen Pflegekonzept kann die Biodiversität auf der Fläche erhöht werden“, sagt Guido Wimmer, Projektleiter bei Ritter XL Solar.

Datenprobleme bei den Stadtwerken Südholstein

Quelle: Pixabay / geralt

IT. Die zum 1. Januar 2024 neu gegründeten Stadtwerke Südholstein haben mit Kundenklagen zu kämpfen. Schuld soll die mangelhafte Datenmigration sein.

Die Stadtwerke Südholstein mit Sitz in Pinneberg (Schleswig-Holstein) stehen eineinhalb Jahre nach ihrem Zusammenschluss vor erheblichen Herausforderungen in der Datenverarbeitung. Ursache sind technische Probleme bei der Zusammenführung der IT-Systeme der vormaligen Stadtwerke Tornesch und Stadtwerke Pinneberg.

Mitgeteilt wurde das in einem Pressestatement aus den Rathäusern von Pinneberg und Tornesch, die das kommunale Unternehmen gemeinschaftlich betreiben. Insbesondere bei der Integration von „Zählernummern und Verbrauchsdaten“ sei es zu Fehlern gekommen, die bis heute nicht vollständig behoben seien.

Grund für die Mitteilung waren Berichte im Hamburger Abendblatt über anhaltende Probleme bei der Kundenabrechnung und der Ausstellung neuer Verträge. Der Ärger der Kunden soll sich vor allem in sozialen Netzwerken wie Facebook geäußert haben, aber auch ehemalige Aufsichtsratsmitglieder äußerten sich unzufrieden über die Lage.

Die Situation hat mittlerweile auch die kommunale Ebene erreicht. Sowohl der Bürgermeister der Stadt Pinneberg, Thomas Voerste, als auch sein Tornescher Amtskollege Christopher Radon haben öffentlich Stellung bezogen. Beide bitten in der Mitteilung um Verständnis und kündigen eine baldige Lösung der verbleibenden technischen Probleme an.

„Dass sich die Probleme über einen derart langen Zeitraum hingezogen haben, ist ärgerlich und so nicht akzeptabel“, so Radon. Er stehe in engem Austausch mit der Geschäftsführung und habe eine verbindliche Zusage erhalten, dass die letzten Fehler zeitnah behoben würden.

Voerste betont, dass die Mitarbeiter der Stadtwerke intensiv an der Fehlerbehebung arbeiten. Gleichzeitig zeigt er Verständnis für den Ärger auf Kundenseite: „Die Zusammenführung der Systeme hat nicht reibungslos funktioniert. Entsprechenden Frust kann ich nachvollziehen.“

Die Stadtwerke Südholstein mit ihren rund 135 Mitarbeitenden versorgen etwa 70.000 Einwohner in der Region und erzielen einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro. Das Unternehmen ist in den Bereichen Strom, Erdgas und Fernwärme tätig, weiterhin in der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, außerdem werden Glasfaserdienstleistungen angeboten. Zu den Stadtwerken gehört auch ein Schwimmbad. An der Gesellschaft ist die Stadt Pinneberg mit 82,1 Prozent beteiligt, Tornesch hält 17,9 Prozent.

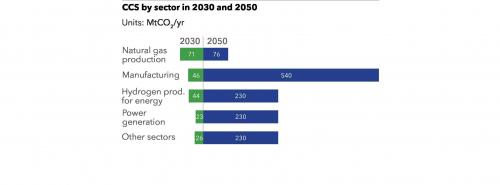

CCS-Kapazität soll sich bis 2030 vervierfachen

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

KLIMASCHUTZ. Der norwegische Energieberater DNV erwartet bis 2030 eine Vervierfachung der globalen CCS-Kapazität und Investitionen von 80 Milliarden US-Dollar – warnt aber vor politischem Gegenwind.

Der norwegische Energieberater DNV (Det Norske Veritas) geht davon aus, dass sich die weltweite Kapazität zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) bis 2030 vervierfachen wird. Laut der am 13. Juni veröffentlichten Prognose „Energy Transition Outlook CCS to 2050“ sollen die kumulierten Investitionen in CCS in den kommenden fünf Jahren rund 80 Milliarden US-Dollar erreichen. Derzeit wird CO2 im Umfang von 41 Millionen Tonnen jährlich abgeschieden. Bis zur Mitte des Jahrhunderts sollen es 1.300 Millionen Tonnen pro Jahr sein – das entspricht etwa sechs Prozent der heutigen globalen Emissionen.

DNV mit Sitz in Oslo ist ein unabhängiger Dienstleister für Qualitätssicherung und Risikomanagement in der Energiebranche. Das Unternehmen beobachtet laut seiner Studie ein starkes Wachstum in der CCS-Projektpipeline, das auf einen Wendepunkt bei der Technologie hindeutet. Der kurzfristige Ausbau erfolgt vor allem in Nordamerika und Europa, wo CCS bisher überwiegend in der Erdgasverarbeitung zum Einsatz kommt.

Politische Unsicherheit gefährdet CCS-Ausbau

Der Bericht betont allerdings auch Risiken: Wirtschaftliche Turbulenzen und verschärfte Haushaltslagen könnten dazu führen, dass Investitionen in CCS verschoben oder reduziert werden. Der künftige Ausbau sei laut DNV stark auf politische Unterstützung angewiesen. Während Nordamerika aktuell die führende Region ist, erwartet das Unternehmen, dass Europa mit seinen marktbasierten Anreizen künftig voranschreiten wird.

Ditlev Engel, CEO für Energiesysteme bei DNV, erklärte, CCS sei entscheidend, um Emissionen aus fossilen Brennstoffen zu begrenzen und die Pariser Klimaziele zu erreichen. Zwar gebe es Fortschritte, doch reiche das geplante Niveau bei Weitem nicht aus, um die nötige Entwicklung für ein globales Netto-Null-Ziel bis 2050 zu gewährleisten. Der notwendige Umfang an CCS müsse etwa sechsmal höher liegen als derzeit projektiert.

Industrielle Nutzung soll ab 2030 zunehmen

Als wesentlichen Wachstumstreiber ab dem kommenden Jahrzehnt nennt DNV Sektoren, die nur schwer zu dekarbonisieren sind – etwa die Stahl-, Zement- und Chemieindustrie. CCS werde dort zunehmend Anwendung finden. Auch die Abscheidung von CO2 an Bord von Schiffen soll ab den 2040er Jahren in Teilen der globalen Flotte skaliert werden.

Bis zur Mitte des Jahrhunderts soll CCS in diesen Industrien 41 Prozent des weltweit jährlich abgeschiedenen CO2 ausmachen. Laut DNV-Prognose würden die Technologien bis 2050 durchschnittlich 40 Prozent kostengünstiger als heute. Dennoch bleibe CCS eine kapitalintensive Lösung, deren Wirtschaftlichkeit stark vom regulatorischen Umfeld abhängt.

|

| CO2-Abscheidungsmengen nach Sektoren in Millionen Tonnen pro Jahr. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: DNV |

Kohlenstoffentfernung wird künftig wichtiger

Neben der punktuellen industriellen Abscheidung sieht der Bericht auch in der Kohlenstoffentfernung (Carbon Dioxide Removal, CDR) ein wachsendes Einsatzfeld. Für das Jahr 2050 prognostiziert DNV rund 330 Millionen Tonnen CO2, die durch CDR-Verfahren abgeschieden werden sollen – das wäre etwa ein Viertel der gesamten abgeschiedenen Menge.

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Kombination von Bioenergie mit CCS (BECCS), insbesondere bei der Nutzung erneuerbarer Biomasse in der Strom- und Wärmeerzeugung. Direkte Luftabscheidung (Direct Air Capture, DAC) werde dagegen trotz technologischem Fortschritt teuer bleiben: DNV rechnet mit rund 350 US-Dollar pro Tonne CO2 im Jahr 2050. Dennoch werde DAC auch künftig CO2 aus der Atmosphäre entfernen – bis zu 84 Millionen Tonnen jährlich im Jahr 2050 –, gestützt durch freiwillige und regulatorische Kohlenstoffmärkte, so DNV.

Höherer Einsatz aller CO2-Technologien nötig

Jamie Burrows, globaler CCS-Experte bei DNV, betont, dass das nächste Jahrzehnt entscheidend für CCS sei. Der technologische Fortschritt allein werde nicht ausreichen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. „Wir müssen den Einsatz aller CO2-Management-Lösungen, von der industriellen Abscheidung bis zur naturbasierten Entfernung, ab heute beschleunigen“, appellierte Burrows. Ohne konsequente politische Weichenstellungen und ausreichende Investitionen könnten die derzeitigen Ambitionen deutlich hinter dem notwendigen Beitrag zum Klimaschutz zurückbleiben.

Der DNV-Bericht steht in englischer Sprache im Internet bereit.

Baustart für Balwin 1 und Balwin 2

Quelle: Amprion

WINDKRAFT OFFSHORE. Amprion hat offiziell den Bau von zwei Konverterplattformen für den Abtransport von Nordseestrom bekanntgegeben.

Der erste konkrete Schritt für die beiden Offshore-Netzanbindungssysteme „BalWin1“ und „BalWin2“ ist gemacht. Die Bauarbeiten für die Konverterplattformen Balwin Alpha und Balwin Beta haben nun begonnen. Sie sammeln den Strom von den Windparks in der Nordsee ein. Mittels Gleichstromkabel wird der Strom über zwei unterschiedliche Trassen an Land transportiert.

Der Dortmunder Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat 2023 den Zuschlag für den Bau der Konverterplattformen an ein Konsortium aus Dragados Offshore (Cadiz, Spanien) und Siemens Energy (München) vergeben. Einen Großteil der Stahlbauarbeiten für den oberen Teil der Plattformen – die sogenannte Topside – wurde an die Meyer Werft in Papenburg weiter vergeben.

Die beiden Offshore-Anbindungssysteme Balwin 1 und Balwin 2 gehören zu den ersten Projekten in der neuen Leistungsklasse von 2.000 MW. Carsten Lehmköster, Geschäftsführer der Amprion Offshore GmbH, erklärt: „Mit Balwin 1 und Balwin 2 bestreiten wir einen enormen Technologiesprung.“

Jedes der beiden Anbindungssysteme ist für eine Übertragungsleistung von 2.000 MW ausgelegt. Dies entspricht einer jährlichen Transportkapazität von rund 17,5 Milliarden kWh pro System. Gegenüber bisherigen Offshore-Netzanbindungen bedeutet dies eine Verdoppelung der Leistung – mit entsprechend größeren technischen Anforderungen. Die beiden Plattformen Balwin Alpha und Balwin Beta sollen jeweils rund 56.500 Tonnen wiegen, inklusive ihrer Unterkonstruktionen, und werden im Meer installiert.

Trassenführung über See, Watt und Land

Der zweite Geschäftsführer von Amprion Offshore, Peter Barth, gibt allerdings zu bedenken: „Wir sehen weiterhin, dass der europäische Markt für den Bau von Plattformen dieser Dimension extrem begrenzt ist. Wir werden weiter Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa aufbauen müssen.“

Die Anbindungssysteme Balwin 1 und Balwin 2 sollen künftig Strom aus Windparks in der Nordsee in das deutsche Übertragungsnetz einspeisen. Die Kabeltrassen verlaufen sowohl auf See als auch im Watt bei Norderney sowie auf dem Festland größtenteils parallel. Der Netzverknüpfungspunkt für Balwin 1 ist Wehrendorf im südlichen Osnabrücker Land, für Balwin 2 ist es Westerkappeln im nördlichen Nordrhein-Westfalen.

Balwin 1 umfasst eine gesamte Trassenlänge von rund 360 Kilometern, davon etwa 155 Kilometer auf See. Bei Balwin 2 beträgt die Gesamtlänge rund 380 Kilometer, mit einem Seeanteil von etwa 165 Kilometern. Der landseitige Abschnitt beider Systeme ist als Erdkabel in Gleichstromtechnik geplant. Sie sollen 2030 und 2031 in Betrieb genommen werden.

Quelle: EnBW

EnBW liefert Offshore-Strom an DHL Group

WINDKRAFT. Die DHL Group sichert sich von 2026 an jährlich 80 Millionen kWh Strom aus dem Offshore-Windpark He Dreiht. Der PPA-Vertrag mit dem Energieversorger EnBW läuft über zehn Jahre.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG und die DHL Group mit Sitz in Bonn haben einen Stromabnahmevertrag (Power Purchase Agreement, PPA) unterzeichnet, der etwa 16 Prozent des aktuellen jährlichen Strombedarfs der DHL Group in Deutschland decken soll. Dies teilte EnBW am 16. Juni mit. Der Vertrag umfasst rund 80 Millionen kWh Strom jährlich und hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

Die Strommenge stammt aus dem derzeit im Bau befindlichen Offshore-Windpark „He Dreiht“ (ostfriesisch für „Er dreht“) der EnBW in der Deutschen Bucht. Die installierte Leistung von He Dreiht wird bei 960 MW liegen, wovon dann 20 MW für die Belieferung der Deutschen Post genutzt werden. Der Vertrag zwischen den beiden Unternehmen läuft ab der Inbetriebnahme des Windparks, die schrittweise bis ins Frühjahr 2026 erfolgt.

Über die Konverterplattform Borwin Epsilon und das Seekabel Borwin 5 wird der Nordsee-Windpark He Dreiht ans Stromnetz angeschlossen. Deutschlands größter Offshore-Windpark entsteht derzeit vor der Borkum in der Nordsee, Ende April wurde eine erste Windenergieanlage samt 15-MW-Turbine errichtet. Inzwischen sind nach Auskunft der EnBW über die Hälfte der verfügbaren Strommenge aus He Dreiht vertraglich abgesichert.

Der Vertrag mit EnBW aus dem Windpark He Dreiht „ist ein weiterer wichtiger Schritt auf unserem Weg zu netto null Emissionen in der Logistik bis 2050“, teilte dazu Anna Spinelli, Chief Procurement Officer der DHL Group, mit. Bis 2050 strebt der Logistikanbieter die Netto-Null-Emissionen an.

SWK-Konzern erreicht erneut Milliardenumsatz und Überschuss

Quelle: Fotolia / Eisenhans

BILANZ. Die Stadtwerke Krefeld sind trotz weniger Kunden und eines geringeren Absatzes von Strom und Gas mit der Geschäftsbilanz für 2024 zufrieden. Man nähere sich wieder einem Normalniveau.

Trotz gesunkener Kundenzahlen und einer „hohen Wettbewerbsdynamik am Energiemarkt“ sind die Stadtwerke Krefeld mit ihrem Jahresabschluss für 2024 zufrieden. Der SWK-Konzern habe den zweithöchsten Jahresüberschuss seiner Geschichte erreicht, so SWK-Vorstandssprecher Carsten Liedtke: „Wir nähern uns wieder dem Normalniveau“. Das vorangegangene Geschäftsjahr 2023 sei ein ungewöhnlich erfolgreiches Jahr mit einigen außergewöhnlichen Effekten gewesen, welche sich nicht wiederholen lassen, teilte der Versorger am 16. Juni weiter mit.

Die Stadt Krefeld erhält für das Jahr 2024 eine „Rekordzahlung“ in Höhe von 50,7 Millionen Euro vom SWK-Konzern. Diese setzt sich laut dem Versorger aus Netto-Dividenden aus den Geschäftsjahren 2023 und 2024 zusammen, einem Gewinnvortrag sowie der Konzessionsabgabe. Der Betrag ist die höchste Abführung in der Konzerngeschichte, teilte der Versorger dazu mit. Die laufende Konzessionsperiode für Strom und Gas wurde im Dezember 2024 für weitere 20 Jahre bis Ende 2044 verlängert.

Der SWK-Konzern hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Umsatz von 2,38 Milliarden Euro (2023: 2,48 Milliarden Euro) und einem Jahresüberschuss von 49 Millionen Euro abgeschlossen. Damit bestätigt sich laut den Krefeldern die interne Prognose, die bereits im Vorjahr kommuniziert wurde. Das Ergebnis liegt deutlich unter dem außergewöhnlich hohen Überschuss von 83 Millionen Euro aus 2023, aber über dem Niveau der Vor-Corona-Jahre. Die geringeren Ergebnisse betreffen insbesondere das Geschäftsfeld Energie sowie den Verkehrsbereich.

Niedrigere Erlöse bei Gas und Strom

Maßgeblich für den Rückgang waren ein geringeres Ergebnis der „SWK ENERGIE“ und der „lekker Energie“ sowie ein Verlust bei der „SWK MOBIL“. Gründe sind unter anderem eine hohe Wettbewerbsdynamik und mildes Wetter im ersten Quartal. Die Zahl der Strom- und Gaskunden lag Ende 2024 unter dem Vorjahreswert, laut dem SWK-Konzern. Der SWK-Konzern versorgte insgesamt 761.000 Kunden, davon knapp 390.000 über die Tochter Lekker Energie.

Der Stromabsatz lag mit 1,82 Milliarden kWh im Geschäftsjahr 2024 rund 5,1 Prozent unter dem Absatz von 2023, beim Gas wurden mit 2,54 Milliarden kWh 10 Prozent weniger als Vorjahreszeitraum abgesetzt.

Im Geschäftsfeld Energie geht die SWK hinsichtlich des operativen Ergebnisses von künftig niedrigeren Durchschnittserlösen in den Sparten Strom und Gas aus. Gerechnet wird mit sinkenden Beschaffungskosten, die in den Preiskalkulationen berücksichtigt werden und somit zu sinkenden Durchschnittserlösen führen werden.

Wärmeplanung und Infrastruktur im Fokus

Im Non-Commodity-Bereich bietet die SWK Energie mittlerweile einen „Haus- und Autostrom“-Tarif ein entsprechendes Produkt an, welches dem Kunden das Laden des Elektroautos und des Haushaltstroms daheim über nur einen Zähler ermöglicht. Künftig will die SWK vermehrt auch auf dem Gebiet der PV-Anlagen-Installation und der Wärmepumpen-Vermarktung agieren.

Die SWK Energie hat sich Anfang 2025 außerdem mit 24,9 Prozent an der Regensburger Fronteris AG, einem Windenergie- und Photovoltaik-Projektentwickler, beteiligt. Auch die Entwicklung und der Betrieb von Großbatterien werden Bestandteil der Zusammenarbeit mit Fronteris sein.

Mit Blick auf die gesetzlichen Vorgaben aus dem Gebäudeenergiegesetz und dem Wärmeplanungsgesetz setzt die SWK nach eigenen Angaben auf eine Transformation der Fernwärmeversorgung. Die Absenkung der Netztemperaturen soll die Einbindung erneuerbarer oder industrieller Abwärmequellen ermöglichen. In Kooperation mit der Stadt Krefeld und der Netzgesellschaft NGN wird eine kommunale Wärmeplanung vorbereitet. Erste Pilotgebiete wurden festgelegt, die Umsetzung soll bis spätestens Mitte 2026 erfolgen. Entscheidungen über konkrete Wärmelösungen stehen noch aus und hängen von politischen Rahmenbedingungen ab.

Enova kauft 45-MW-Windpark in NRW

Turm und Rotoblätter des Windparks Dollenkamp vor dem Aufbau. Quelle: Baywa Re

WINDKRAFT ONSHORE. Das Projekt Dollenkamp in Nordrhein-Westfalen mit 45 MW geht von Baywa Re an Enova über – samt Bürgerstiftung zur regionalen Wertschöpfung.

Das Windenergieprojekt Dollenkamp im Kreis Höxter (Nordrhein-Westfalen) wechselt den Besitzer: Enova, Betreiber von Windparks, hat das Bauvorhaben mit einer geplanten Leistung von rund 45 MW vom Münchener Projektentwickler Baywa Re übernommen. Der Vertrag wurde am 12. Juni zwischen Enova Value, einer Gesellschaft der ostfriesischen Enova-Gruppe, und Baywa Re unterzeichnet. Dies gaben die Unternehmen in einer Mitteilung vom 16. Juni bekannt.

Das Projekt befindet sich südwestlich der Stadt Brakel, etwa 35 Kilometer östlich von Paderborn, und umfasst acht Windenergieanlagen des Typs Vestas V162 mit je 5,6 MW. Die erwartete jährliche Stromproduktion liegt laut Angaben der Unternehmen bei etwa 100 Millionen kWh – genug für den jährlichen Strombedarf von mehr als 30.000 Zwei-Personen-Haushalten.

Derzeit befindet sich das Projekt in der Bauphase. Der Netzanschluss soll über das etwa sechs Kilometer entfernte Umspannwerk Erkeln hergestellt werden, das Baywa Re selbst errichtet hat. Die Inbetriebnahme des Windparks sieht das Unternehmen für das vierte Quartal dieses Jahres vor.

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird Enova Value nicht nur Eigentümerin, sondern auch Betriebsführerin des Parks. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bunde (Niedersachsen) ist als Entwickler, Investor und Betriebsführer in der deutschen Windbranche tätig und betreibt eigenen Angaben zufolge ein Onshore-Portfolio von über 800 MW.

Bürgerbeteiligung über Stiftungskonzept

Als zentrales Element des Projekts nennt Baywa Re die regionale Wertschöpfung: Gemeinsam mit lokalen Akteuren wurde die Bürgerstiftung Dollenkamp gegründet. Dabei handelt es sich um eine Ewigkeitsstiftung, die langfristig Projekte und Initiativen im Umfeld des Windparks finanziell unterstützen soll.

Baywa Re hat nach eigenen Angaben einen Stiftungsstock in Höhe von 100.000 Euro eingebracht sowie eine Anschubfinanzierung von weiteren 20.000 Euro geleistet. Über die gesamte Betriebsdauer des Parks sollen aus den laufenden Einnahmen jährliche Zahlungen an die Stiftung fließen. Die Mittel sollen lokale Vorhaben fördern, wie es weiter heißt.

Es ist nicht der erste Windpark, den die Enova von der Baywa Re übernimmt. Bereits im Oktober vergangenen Jahres hatte Baywa Re den Windpark Jembke mit 15,3 MW in Niedersachsen an Enova Value veräußert. Anfang Juni 2025 wurde er schlüsselfertig übergeben.

Enova plant eigenen Angaben nach, bis 2026 rund 600 Millionen Euro in Windenergieprojekte in Deutschland zu investieren. Das Unternehmen ist seit 1989 in der Branche tätig und verfügt über Genehmigungen für etwa 2.000 MW. Baywa Re wiederum verweist auf weltweit mehr als 6.000 MW realisierte Projekte sowie auf ein Asset-Management-Portfolio von rund 10.500 MW. Anteilseigner sind die Baywa AG sowie der Schweizer Investor Energy Infrastructure Partners.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

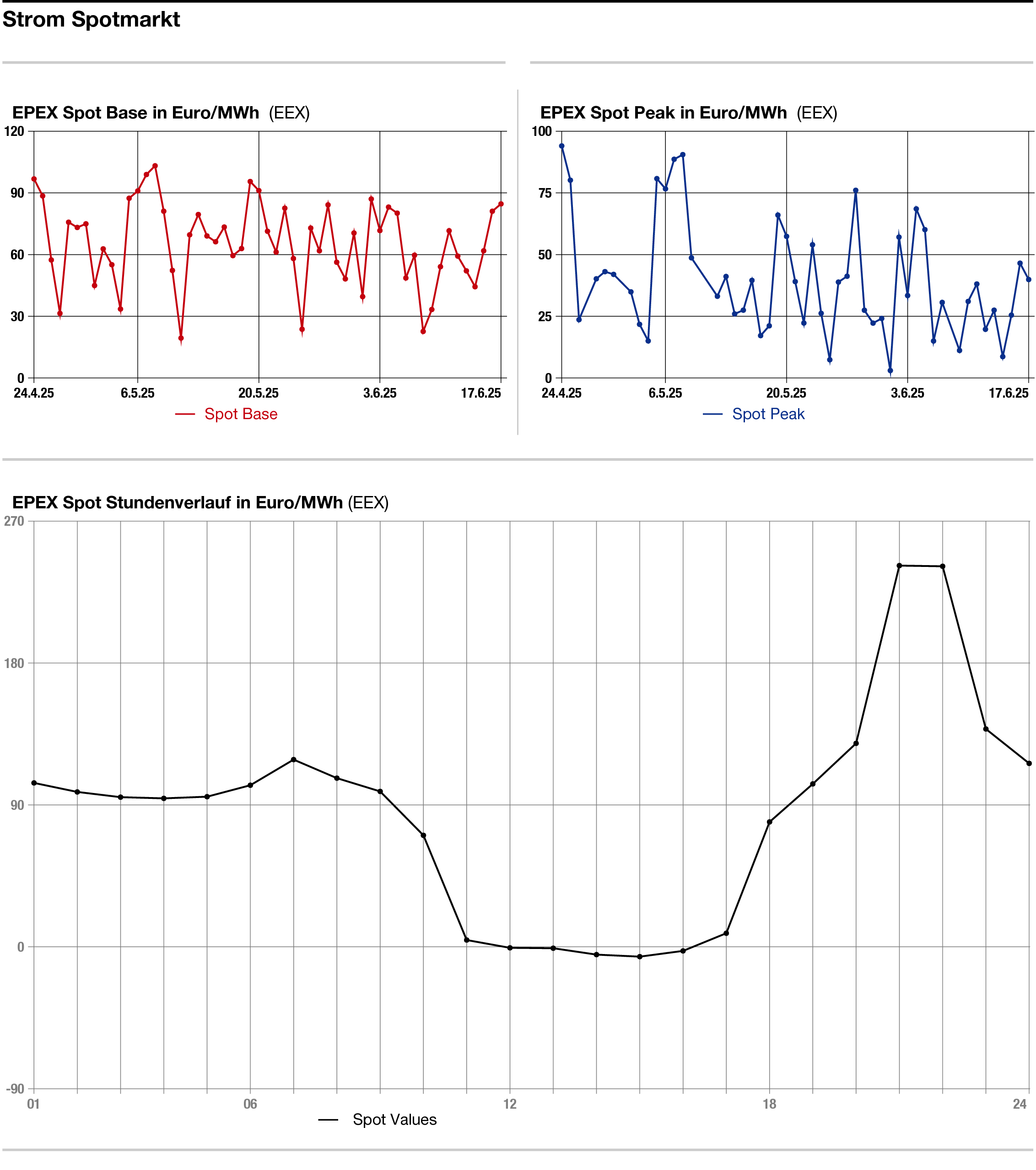

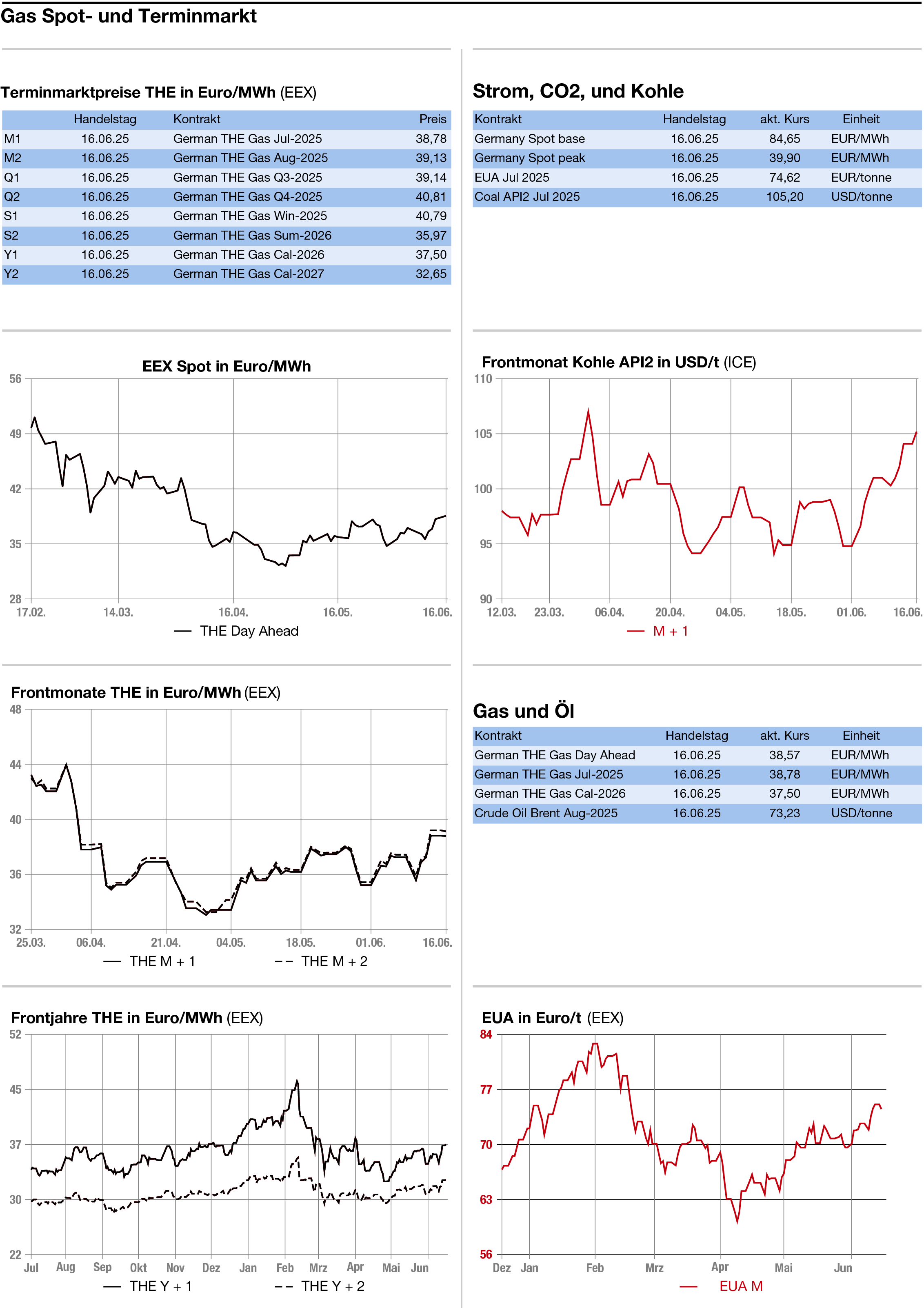

STROM

GAS

Märkte weiter im Bann des Krieges

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Weiterhin im Bann des Krieges zwischen Israel und Iran stehen am Montag die Preise an den Energiemärkten. Strom, Gas, CO2 und Kohle zeigen sich mit mehr oder weniger hohen Aufschlägen. Viele Marktteilnehmer rechnen offenbar mit einem Konflikt von kurzer Dauer. Das könnte zutreffen, falls es Israel nur um das Ausbremsen des iranischen Atomprogramms zu tun ist. Falls es Jerusalem jedoch um einen Regimewechsel im Iran ginge, könnte die Lage noch weiter eskalieren. Denn die politischen Entscheidungsträger Irans müssten sich dann um ihr physisches Überleben sorgen.

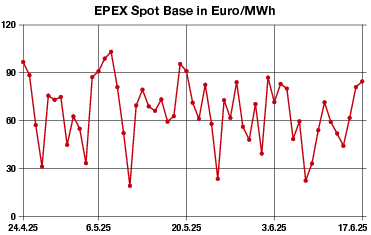

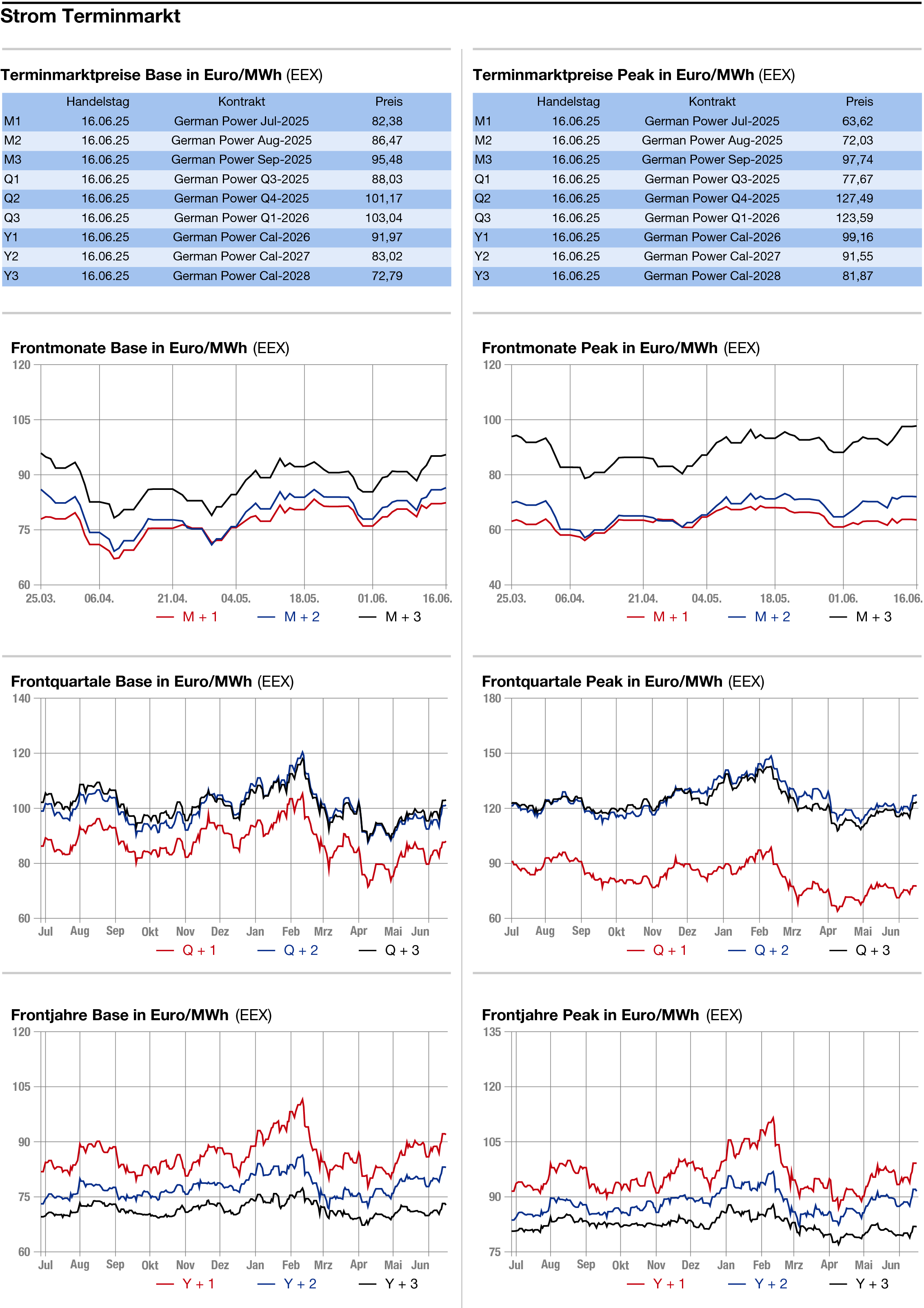

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 85,00 Euro je Megawattstunde im Base und 40,25 Euro je Megawattstunde im Peak bewertet. Börslich wurde der Day-ahead mit 84,65 Euro in der Grundlast und 39,90 Euro in der Spitzenlast gesehen. An der Börse waren die Preise auf Stundenbasis zwischen 11 und 16 Uhr leicht negativ.

Für den Dienstag wird im Base eine erneuerbare Einspeisung von 23,4 Gigawatt erwartet, nach 26,3 Gigawatt am Berichtstag. Laut Eurowind dürften Wind und Solar den Höhepunkt ihrer Beiträge in dieser Woche mit 31,3 Gigawatt am Donnerstag, dem Feiertag Fronleichnam, erreichen. Am langen Ende legte das Cal 26 um 0,93 Euro auf 93,50 Euro je Megawattstunde zu. Ausschlaggebend hierfür war der Anstieg der Preise für die Primärenergieträger Gas und Kohle, die geopolitisch bedingt deutlich gewonnen hatten.

CO2: Die CO2-Preise haben zum Wochenstart im Verbund mit den Nachbarmärkten zugelegt, doch blieben die Aufschläge recht moderat. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.17 Uhr 0,32 Euro auf 76,26 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 76,47 Euro, das Tief bei 75,40 Euro je Tonne CO2.

Die Analysten von Vertis verweisen als Gründe für die Gewinne auf bullishe fundamentale Umstände wie die prognostizierte Hitzewelle und dem sich daraus ergebenden Kühlungsbedarf, zudem dürften sich die Schwierigkeiten der französischen Kernkraftwerke bullish auf den CO2-Markt auswirken.

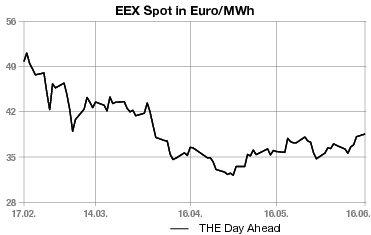

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben am Montag weiter zugelegt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 12.21 Uhr 1,50 Euro auf 39,00 Euro je Megawattstunde. Der Day-ahead am deutschen THE zog um 1,575 Euro auf 40,275 Euro je Megawattstunde an. Maßgeblich für die Preisaufschläge ist der Krieg zwischen Iran und Israel, der in einer Schlüsselregion für die internationale Energieversorgung stattfindet. Bereits am Freitag hatte Erdgas deshalb um bis zu 5,7 Prozent zugelegt. Israel hat unterdessen die Produktion von zwei seiner vier großen Gasfelder vor der Küste unterbrochen.

Für höhere Gaspreise spricht zudem die Witterung. Laut dem US-Wettermodell muss sich auch Deutschland in den kommenden zwei Wochen auf Temperaturen einstellen, die im Nordwesten des Landes Rekordwerte erreichen könnten. Kein bearisher Impuls ergibt sich dagegen aus dem aktuellen Gasflow aus Norwegen. Dieser beläuft sich auf sehr schwache 255,6 Millionen Kubikmeter für den Berichtstag. Doch bereits ab morgen sollen die durch vorab geplante Wartungsarbeiten hervorgerufenen Minderkapazitäten deutlich zurückgehen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: