18. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

TOP-THEMA

WINDKRAFT: BWO warnt vor Überregulierung

POLITIK & RECHT

POLITIK: Norddeutsche Länder fordern Hafenausbau

KLIMASCHUTZ: Klimaschutz soll für alle bezahlbar werden

GASNETZ: EU-Kommission plant Verbot von russischen Gasimporten

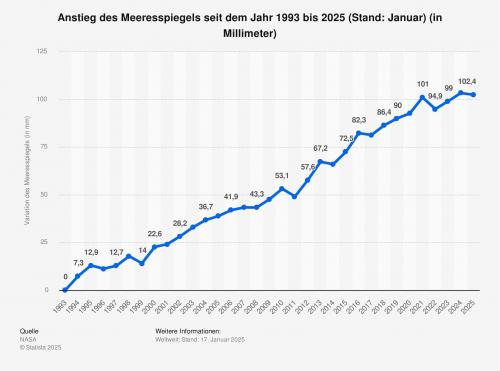

STATISTIK DES TAGES: Anstieg des Meeresspiegels

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: RWE schreibt Wasserstoffspeicher-Kapazitäten aus

KLIMASCHUTZ: Stromverbrauch steigt bei verringertem Energieeinsatz

KLIMASCHUTZ: Weltenergierat bewertet globale Trends 2024

REGULIERUNG: BWE kritisiert Bundesnetzagentur

TECHNIK

MOBILITÄT: MAN startet Serienproduktion von E-Lkw

MOBILITÄT: Induktives Laden im Test

STROM: Batteriespeicher sichert niederländisches Stromnetz

UNTERNEHMEN

WINDKRAFT ONSHORE: Zwischen Bonn und Köln droht ein Phantom-Windpark

BILANZ: WSW steigern Gewinn auf 25 Millionen Euro

BILANZ: Neuer EVM-Vorstand liefert gleich im ersten Jahr Rekordergebnis ab

PERSONALIE: Chefin von Danske Commodities wechselt zu Equinor

TOP-THEMA

BWO warnt vor Überregulierung

Quelle: Shutterstock

WINDKRAFT.

Die Auktion für Offshore-Wind-Flächen brachte erheblich weniger ein als in den Ausschreibungen zuvor. Der Offshore-Windverband BWO nennt Gründe.

Total Energies hat in der jüngsten Ausschreibung der Bundesnetzagentur die Offshore-Wind-Fläche N-9.4 in der deutschen Nordsee ersteigert. 180 Millionen Euro zahlt der französische Energiekonzern für die Nutzung der Fläche mit einer geplanten Netzanschlusskapazität von 1.000 MW. Bis 2032 sollen die Windkraftanlagen ans Netz gehen. Für den Bundesverband Offshore-Windenergie (BWO) ist die Auktion ein Warnsignal.

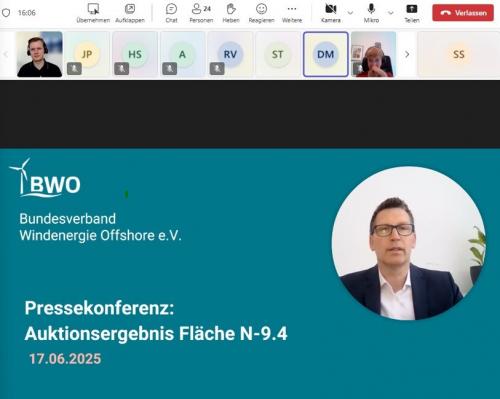

In einer Online-Pressekonferenz am 17. Juni wies BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm darauf hin, dass bei früheren Ausschreibungen erheblich mehr Geld für die Sicherung von Flächen in der deutschen Nordsee bezahlt wurde. So wurden 2023 für vergleichbare Offshore-Flächen noch über zwei Millionen Euro pro MW aufgerufen, nun lag der Preis in der jüngsten Auktion bei 180.000 Euro pro MW.

„Das derzeitige Auktionsverfahren wird den wirtschaftlichen Realitäten nicht mehr gerecht“, sagte Thimm. Das sehe man nicht nur am Preis, sondern auch daran, dass sich in der jüngsten Auktion viel weniger Anbieter auf Null-Cent-Gebote einlassen wollten. Neben Total Energies war dies lediglich ein weiteres Unternehmen. Bei früheren Ausschreibungen seien es bis zu neun Anbieter gewesen, die ein Null-Cent-Angebot abgegeben haben, so Thimm.

Bei einem Null-Cent-Gebot verzichten Bieter auf eine garantierte staatliche Einspeisevergütung und finanzieren den Offshore-Windpark ausschließlich über den Stromverkauf am Markt. Die Auktion der Fläche N-9.4 war das dritte dynamische Gebotsverfahren. Unternehmen mussten zuvor mitteilen, ob sie mit einem Null-Cent-Gebot am Verfahren teilnehmen. Danach folgte das mehrstufige Bieterverfahren, bei dem der Zuschlag an das höchste Zahlungsgebot ging, in diesem Fall an die Franzosen.

Als Gründe für die mäßige Begeisterung an der eigentlich lukrativen Fläche nannte der BWO-Chef unter anderem die Pflichten für den Windparkentwickler und -betreiber durch die Vorgaben der Bundesnetzagentur. Vor allem das verpflichtende „Overplanting“ – auch Überbauung genannt – und die starren Realisierungsfristen bei der Errichtung mit möglichen Strafzahlungen nannte Thimm als Hürden.

Überbauung kostet den Entwickler viel Geld

Zwar habe es auch früher bereits die Möglichkeit der Überbauung gegeben. So wurden zuvor bei einem 1.000-MW-Windpark auch schon mehr Anlagen errichtet, als für die 1.000 MW benötigt, um beispielsweise Ausfälle bei Wartungen von Windkraftanlagen zu kompensieren. Das Problem nun: Die Bundesnetzagentur macht nun verpflichtende Vorgaben zum Overplanting in Höhe von 10 bis 20 Prozent. Thimm: „Die Unternehmen wissen selbst am besten, wie sie das Overplanting kalkulieren, im Gegensatz zur Bundesnetzagentur.“

Für Total Energies bedeutet dies, dass bei einer Überbauung von 20 Prozent auch 20 Prozent höhere Kosten für den Windpark anfallen. Total Energies müsse die „Fläche mit 10 bis 20 Prozent mehr installierter Leistung ausstatten als über das 1.000-MW-Kabel maximal abtransportiert werden könne“, so der BWO. „Das steigert zwar die Effizienz der Netzanbindung, erhöht aber die Investitionen auf Windparkseite deutlich.“

Ein weiterer Kritikpunkt an den Behörden sind zudem die starren Realisierungsfristen und damit verbundene Strafzahlungen. Sollte der Windpark zu spät ans Netz gehen, drohen erhebliche Pönalen. Thimm findet die Strafzahlungen überzogen. Kein Entwickler eines Windparks verzögere den Bau. Im Gegenteil, die Unternehmen wollen so schnell wie möglich Geld damit verdienen.

Was sie allerdings nicht beeinflussen können, sind gestiegene Risiken durch geopolitische Spannungen und Lieferengpässe. Diese seien in den vergangenen Jahren gestiegen. Die neuen Vorgaben und die Risiken „schlagen sich in den im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringeren Auktionserlösen und lediglich zwei Null-Cent-Geboten nieder“, so Thimm.

Der BWO griff in dem Zusammenhang seine Forderung nach Contract for Differences (CFD) für die Betreiber von Offshore-Windparks wieder auf. Sie würden die „Attraktivität des deutschen Marktes für Investoren langfristig sichern“.

|

| BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm nannte einige Risiken beim Ausbau von Offshore-Wind in der deutschen Nordsee Screenshot: E&M |

Minsterpräsidententreffen der Nordländer am 16. Juni. Quelle: NDR

Norddeutsche Länder fordern Hafenausbau

POLITIK. Die Konferenz der norddeutschen Länder fordert von der Bundesregierung Entlastungen bei den Stromkosten und eine langfristige Strategie für die Infrastruktur der Energiewende.

Die norddeutschen Bundesländer drängen auf eine tiefgreifende Reform der Energiepolitik. Bei ihrer jährlichen Konferenz Norddeutschland (KND) am 16. Juni in Salzgitter (Niedersachsen) trafen die Regierungschefinnen und -chefs von Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein zusammen. Sie riefen die Bundesregierung auf, die Stromkosten für Haushalte, Mittelstand und Industrie spürbar zu senken. Mecklenburg-Vorpommern übernimmt im Rahmen der KND nun den Vorsitz von Niedersachsen.

Laut dem gemeinsamen Beschluss der KND sei es notwendig, die Strompreise für alle Verbrauchergruppen „strukturell deutlich“ zu senken. Zwar begrüßten die Regierungschefs geplante Entlastungen wie die Senkung der Stromsteuer, reduzierte Netzentgelte und die Abschaffung der Gasspeicherumlage. Doch reichten diese Maßnahmen aus Sicht der Länder nicht aus. Sie verlangen zusätzlich die Einführung eines beihilferechtlich zulässigen Industriestrompreises sowie eine grundlegende Reform bei der Finanzierung der Netzentgelte.

Ausbau erneuerbarer Energie vorantreiben

Zentrales Anliegen der Konferenz war der Vorschlag für einen „Energieplan Deutschland“. Ein solcher Plan soll den klimaneutralen Umbau des Energiesystems langfristig absichern und müsse sich laut dem KND insbesondere an Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit orientieren. Auch die Einführung eines neuen Vergütungssystems für Strom aus erneuerbaren Energien ab dem Jahr 2026 sowie ein kostensenkendes Strommarktdesign gehören zu den Forderungen.

„Ein Fadenriss muss unbedingt vermieden werden“, hieß es mit Blick auf den zügigen Ausbau erneuerbarer Energien. Die norddeutschen Länder sehen sich dabei aufgrund ihrer Windkraftressourcen an Land und auf See als zentrales Rückgrat der Energiewende. Laut der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sei es nicht hinnehmbar, dass in Norddeutschland die Energie produziert, aber gleichzeitig hohe Stromkosten gezahlt würden.

Häfen ertüchtigen

Die Regierungschefs betonten auch die wirtschaftliche Bedeutung der Häfen für Deutschland. Der Bund solle das Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaschutz gezielt für die Modernisierung der Hafeninfrastruktur im Norden nutzen. Ein weiterer Schwerpunkt des neuen KND-Vorsitzes ist die Bergung von Munitionsaltlasten in Nord- und Ostsee sowie die Umsetzung der Nationalen Hafenstrategie.

Neben der Energie- und Industriepolitik standen bei dem Treffen in Salzgitter auch die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sowie Fragen der regionalen Wirtschaftsentwicklung auf der Tagesordnung. Am 18. September ist ein weiteres Spitzentreffen mit Gewerkschaftsvertreterinnen und -vertretern geplant.

Die Konferenz Norddeutschland dient der Koordinierung gemeinsamer Interessen der norddeutschen Küsten- und Hafenländer. Sie tagt einmal jährlich unter wechselndem Vorsitz. Ziel ist es, mit abgestimmter Position gegenüber dem Bund, der EU und weiteren Partnern aufzutreten – insbesondere in Fragen der Energie-, Struktur- und Verkehrspolitik.

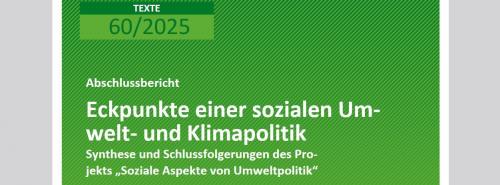

Klimaschutz soll für alle bezahlbar werden

Quelle: UBA

KLIMASCHUTZ. Das Umweltbundesamt (UBA) hat Leitprinzipien und Maßnahmen vorgelegt, um einkommensschwache Haushalte bei Umwelt- und Klimaschutz sozial abzusichern.

Das Umweltbundesamt (UBA) hat Leitlinien und konkrete Maßnahmen für eine sozial gerechte Umwelt- und Klimapolitik veröffentlicht. Die im Auftrag des UBA entstandene Studie „Eckpunkte einer sozialen Umwelt- und Klimapolitik“ analysiert, wie ambitionierter Klima- und Umweltschutz sozial verträglich gestaltet werden kann.

Laut der hundertseitigen Studie verursachen einkommensstarke Haushalte in der Regel einen überdurchschnittlich hohen CO2-Ausstoß und Ressourcenverbrauch, während ärmere Haushalte häufiger unter Umweltbelastungen wie Lärm und Luftverschmutzung leiden. Gleichzeitig verfügen sie über weniger finanzielle Mittel, um in klimafreundliche Technologien wie Gebäudesanierung oder Elektromobilität zu investieren.

Sozialen Ausgleich schaffen

Die Autorinnen und Autoren der Studie formulieren daher mehrere Prinzipien für eine sozial gerechte Umweltpolitik: Sie soll sozialen Nutzen maximieren, Kosten gerecht verteilen, strukturelle Ursachen übermäßigen Ressourcenverbrauchs angehen und alle Bevölkerungsgruppen zur Mitwirkung befähigen. Dabei nimmt die Studie auch ungewollte soziale Effekte von Umweltmaßnahmen in den Blick, etwa Preissteigerungen durch CO2-Bepreisung auf fossile Energien wie Benzin, Heizöl oder Erdgas.

UBA-Präsident Dirk Messner betont: „Umwelt- und Klimaschutz müssen für alle Menschen machbar und bezahlbar sein.“ Nur, wenn alle gesellschaftlichen Gruppen eingebunden würden, könne die ökologische Transformation gelingen. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören gezielte Zuschüsse für klimafreundliche Heizsysteme, Gebäudesanierungen und Elektrofahrzeuge. Diese Förderungen sollen aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung finanziert werden.

Direkte Ausgleichszahlungen

Zusätzlich empfiehlt die Studie den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, einschließlich eines vergünstigten Deutschlandtickets für einkommensschwache Gruppen.

Weitere Ansätze sind zielgerichtete Energiesparberatungen und ein sozial gestaffeltes Klimageld, das Haushalte mit besonders niedrigen Einkommen direkt entlasten soll. Dort, wo Anpassungen an höhere Kosten nicht möglich sind, seien direkte Ausgleichszahlungen erforderlich.

Die Studie entstand im Rahmen eines Forschungsvorhabens zu sozialen Aspekten von Umweltpolitik. Beteiligt waren das Öko-Institut, das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) sowie das Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE). Die Ergebnisse sollen in die weitere Arbeit des UBA einfließen. Zudem kündigte die Behörde an, künftig verstärkt Forschung zu Themen wie klimafreundliche Ernährung oder bezahlbares, klimagerechtes Wohnen zu fördern.

Die Studie zur sozialen Umwelt- und Klimapolitik steht im Internet bereit.

EU-Kommission plant Verbot von russischen Gasimporten

Quelle: Shutterstock / Dabarti CGI

GASNETZ. Bis Ende 2027 soll nach dem Willen der EU-Kommission kein Gas aus Russland mehr in die Europäische Union importiert werden.

EU-Kommission will russische Gasimporte komplett verbieten. Hintergrund ist insbesondere der seit Februar 2022 andauernde russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. In Folge erließ die EU weitgehende Einfuhrverbote für russische Energieträger wie Kohle und Öl. Gas-Sanktionen gab es wegen Abhängigkeiten bislang aber nicht. Als Flüssigerdgas (LNG) und via der Pipeline Turkstream kommt derzeit weiter Gas in die Staatengemeinschaft.

Im Jahr 2024 machten Gaslieferungen aus Russland Angaben der EU-Kommission zufolge knapp 19 Prozent aller Importe aus. Insgesamt wurde im vergangenen Jahr Angaben der EU-Statistikbehörde Eurostat zufolge natürliches und verarbeitetes Gas im Wert von 15,6 Milliarden Euro aus Russland importiert. Zum Vergleich: Aus den USA kam Gas im Wert von 19,1 Milliarden Euro.

Die EU-Kommission will die Einfuhr von russischem Gas in die Europäische Union bis Ende 2027 vollständig verbieten − und zwar schrittweise. Dafür soll zum einen zunächst untersagt werden, neue Lieferverträge für russisches Gas abzuschließen und mittels bestehender Verträge auf dem Spotmarkt zu beziehen. Der Spotmarkt ist der Handelsplatz für kurzfristig lieferbares Gas. Das Verbot soll den Angaben nach spätestens bis Ende des Jahres in Kraft treten.

Darüber hinaus will die Kommission auch die Einfuhr von Gas aus Russland über bestehende langfristige Lieferverträge verbieten. Diese Importe müssten aufgrund der größeren Mengen schrittweise eingestellt werden, hieß es im Mai von der Kommission. Ein solches Verbot solle demnach spätestens Ende 2027 in Kraft treten. Angaben der EU-Kommission zufolge basieren etwa zwei Drittel der russischen LNG-und Pipeline-Gasimporte auf bestehenden langfristigen Verträgen. Der Rest wird auf kurzfristiger Spot-Basis geliefert.

Wie genau die Kommission die Importe verbieten will, ist bislang unklar. Denkbar wäre zum Beispiel, dass sie Möglichkeiten des EU-Handelsrechts nutzt. Ein Importverbot über Sanktionen gilt als unwahrscheinlich, weil dies eine einstimmige Entscheidung der EU-Staaten erfordern würde und insbesondere Ungarn einen solchen Schritt bis zuletzt ablehnte. Auch einer gemeinsamen Erklärung zur Energieversorgungssicherheit der EU-Staaten, die den Ausstieg aus russischer Energie beinhaltet, schlossen sich Ungarn und die Slowakei am 16. Juni nicht an.

Deutsche Unternehmen wären betroffen

Sollten die Einfuhrbeschränkungen wie von der Kommission vorgeschlagen kommen, könnte auch das bundeseigene deutsche Energieunternehmen Sefe betroffen sein. Auf Basis eines bestehenden, langfristigen Vertrags importiert es weiter Flüssigerdgas aus Russland in die EU. Das Unternehmen Sefe hieß früher Gazprom Germania, war eine Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom und wurde als Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der Energiekrise verstaatlicht.

Einem Bericht von Anfang des Jahres zufolge importierte Sefe im vergangenen Jahr mehr als sechsmal so viel LNG in die Europäische Union wie noch 2023. Grundlage dafür sind Daten des Rohstoffanalyseunternehmens Kpler. Demnach kamen 5,66 Milliarden Kubikmeter von Sefe aus Russland importiertes Flüssigerdgas im französischen Dünkirchen am Ärmelkanal an.

Von Sefe hieß es bislang, es gebe keine rechtliche Grundlage für die Kündigung oder Aussetzung eines bestehenden Altvertrags zwischen einem russischen Lieferanten und dem Unternehmen. Selbst wenn Sefe das Gas nicht abnähme, müssten die vereinbarten Mengen bezahlt werden. Die Nichtabnahme würde dem Lieferanten ermöglichen, diese Mengen erneut zu verkaufen, was die russische Wirtschaft unterstützen würde.

Anstieg des Meeresspiegels

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Gegenüber dem Jahr 1993 hat sich der Meeresspiegel, also das Höhenniveau der Meeresoberfläche, im Jahr 2025 um über zehn Zentimeter erhöht. Die Aufzeichnungen des Höhenniveaus wurden seitens der NASA erstmals im Jahr 1993 vorgenommen. Diese Erhöhung wird hauptsächlich durch zwei Faktoren, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, verursacht: Zum einen das zusätzliche Wasser aus schmelzenden Eisschilden und Gletschern und die Ausdehnung von Meerwasser bei der Erwärmung der Erdoberfläche.

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

RWE schreibt Wasserstoffspeicher-Kapazitäten aus

WASSERSTOFF. RWE Gas Storage West schreibt freie Kapazitäten im Wasserstoffspeicher Gronau-Epe in Nordrhein-Westfalen aus – nutzbar sind diese ab Januar 2028.

Die RWE Gas Storage West GmbH bietet seit dem 16. Juni Unternehmen die Möglichkeit, sich Speicherrechte im Wasserstoffspeicher Gronau-Epe (Nordrhein-Westfalen) zu sichern. Die Ausschreibung betrifft jene rund 30 Prozent des geplanten Arbeitsgasvolumens, die technisch bedingt erst ab dem 1. Januar 2028 einspeicherfähig sind.

Der Speicher entsteht derzeit als erster kommerzieller Wasserstoffkavernenspeicher in Deutschland. Die erste Kaverne soll voraussichtlich ab Mitte kommenden Jahres mit Wasserstoff befüllt werden. Zeitgleich will das Unternehmen mit Wasserstoffdruck die Sole aus einer zweiten Kaverne verdrängen, sodass sich auch diese künftig für die Speicherung nutzen lässt. Der kommerzielle Betrieb soll, wie der Betreiber mitteilt, zum 1. Juli 2027 aufgenommen werden.

Laut der RWE-Tochter wird die Anlage in Gronau-Epe über eine Ein- und Ausspeicherleistung von jeweils 50.000 Kubikmetern pro Stunde verfügen. Das Arbeitsgasvolumen soll bei rund 38 Millionen Kubikmetern liegen. Bereits rund 70 Prozent dieser Kapazitäten sind vergeben.

Die Ausschreibung richtet sich an Unternehmen, die sich langfristig Speicherrechte sichern möchten. RWE Gas Storage West hatte im Frühjahr 2025 eine Marktabfrage durchgeführt, um den konkreten Bedarf zu ermitteln (wir berichteten). Die Rückmeldungen potenzieller Kunden sind laut Unternehmen in die Ausschreibungsbedingungen eingeflossen.

Der Speicher soll einen Beitrag zur Stabilisierung der Wasserstoffversorgung leisten, indem er Überschüsse aus der Erzeugung durch Wind- und Solarenergie puffert und den Wasserstoff bedarfsgerecht für industrielle Abnehmer bereitstellt.

RWE Gas Storage West hat ihren Sitz in Essen und betreibt aktuell fünf Kavernengasspeicher für den Erdgasmarkt mit einem Arbeitsgasvolumen von rund 1,7 Milliarden Kubikmetern. Mit dem Einstieg in die Wasserstoffspeicherung positioniert sich das Unternehmen für eine Rolle im zukünftigen Energiesystem.

Die Ausschreibungsbedingungen, der Speichervertrag und weitere Informationen finden sich auf der Internetseite von RWE Gas Storage West.

Stromverbrauch steigt bei verringertem Energieeinsatz

Quelle: Fotolia / PhotographyByMK

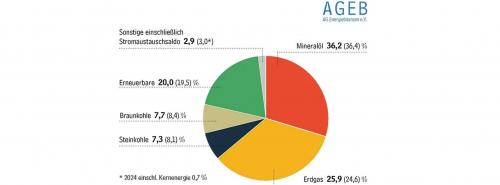

KLIMASCHUTZ. Die AG Energiebilanzen (Ageb) hat ihren Jahresbericht für 2024 veröffentlicht. Energieimporte wurden günstiger, der Verbrauch sank, die CO2-Emissionen gingen leicht zurück.

Die deutsche Energieversorgung war im Jahr 2024 günstiger als im Vorjahr. Laut dem Jahresbericht der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (Ageb) sank die um Ausfuhren bereinigte Importrechnung für Kohle, Erdöl und Erdgas auf rund 69 Milliarden Euro. Das entspricht einem Rückgang von 12,4 Milliarden Euro oder 15 Prozent gegenüber 2023. Im Vergleich zu 2022 halbierten sich die Kosten sogar nahezu. Verglichen mit den Jahren vor dem Ukraine-Krieg ist das Preisniveau für Energieimporte jedoch immer noch deutlich erhöht.

Der Importüberschuss im Stromhandel führte zusätzlich zu Kosten von rund zwei Milliarden Euro. Der Rückgang bei den Energieimportkosten geht laut Ageb vor allem auf mildere Temperaturen, eine schwache Konjunktur sowie auf den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien zurück. In der Folge verringerte sich der gesamte Energieverbrauch um 1,2 Prozent. Gleichzeitig veränderte sich die Energiewirtschaft strukturell weiter, etwa durch den Rückgang fossiler Energieträger.

Fossile Energien verlieren Anteile

Erneuerbare Energien konnten ihren Anteil an der gesamten Energieversorgung im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent steigern. Besonders deutlich war der Rückgang beim Verbrauch fossiler Brennstoffe: Der Steinkohleeinsatz sank um 10,3 Prozent, bei der Braunkohle waren es 9,5 Prozent. Der Absatz von Mineralöl ging um 1,7 Prozent zurück. Lediglich Erdgas verzeichnete ein Plus von 4,1 Prozent.

Im Ergebnis lag der Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten Energieverbrauch bei 20 Prozent, Erdgas erreichte einen Anteil von 25,9 Prozent. Kohle und Mineralöl büßten entsprechend Anteile ein.

|

| Struktur des Primärenergieverbrauchs in Deutschland 2024. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: AG Energiebilanzen |

Mehr Stromverbrauch durch Industrienachfrage

Während der Primärenergieverbrauch sank, stieg der Bruttostromverbrauch im Jahr 2024 um 1,3 Prozent. Gründe dafür sind laut Ageb eine leichte Erholung energieintensiver Industrien sowie der zunehmende Ersatz fossiler durch elektrische Energie in industriellen Prozessen.

Die Stromerzeugung dominieren weiterhin die erneuerbaren Energien. Mit 285 Milliarden kWh lieferten sie erneut mehr als die Hälfte des Stroms, der in Deutschland erzeugt wurde. An zweiter Stelle lag Erdgas mit einem Anteil von 16 Prozent, gefolgt von Braunkohle mit 15,8 Prozent. Am gesamten Stromverbrauch hatten die Erneuerbaren einen Anteil von 54 Prozent – ein Anstieg gegenüber 52,9 Prozent im Vorjahr.

Weniger Heizenergie durch mildes Wetter

Der Einfluss der Witterung zeigt sich in den Gradtagen, einer Kenngröße für den Heizbedarf. Im Jahr 2024 sank deren Zahl um 58 auf 2.983. Besonders in den Monaten Januar, Februar sowie Oktober bis Dezember war der Heizbedarf infolge milder Temperaturen geringer. Ohne diesen Witterungseffekt hätte der Energieverbrauch laut Ageb auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Das sei Ausdruck der immer noch fehlenden Wärmewende.

Energieeffizienz bremst Verbrauch

Die gesamtwirtschaftliche Energieproduktivität stieg 2024 um etwa 1,1 Prozent und blieb damit unter dem langjährigen Mittelwert von 2,9 Prozent. Rechne man den Temperatureffekt heraus, ergibt sich sogar ein leichter Rückgang um 0,1 Prozent, so der Bericht. Langfristig ist laut dem Bericht vor allem die gestiegene Energieeffizienz entscheidend für den gesunkenen Verbrauch.

Seit 1990 führten Effizienzverbesserungen zu einer Verbrauchsminderung von rund 12.900 Petajoule. Dem standen verbrauchssteigernde Faktoren wie Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum gegenüber. Die Energieintensität der Volkswirtschaft ist insgesamt deutlich gesunken. In der Industrie lässt sich der Rückgang des Energieverbrauchs zudem auf Effizienzsteigerungen und strukturelle Verschiebungen zwischen den Branchen zurückführen.

CO2-Emissionen sinken leicht

Das Umweltbundesamt (UBA) geht auf Grundlage der von der AG Energiebilanzen bereitgestellten Daten davon aus, dass die energiebedingten CO2-Emissionen im Jahr 2024 um rund vier Prozent gesunken sind – das entspricht etwa 21,4 Millionen Tonnen. Die stärksten Einsparungen verzeichnete die Energiewirtschaft mit minus 17,4 Prozent. In der Industrie blieben die Emissionen nahezu konstant. Im Verkehr sanken sie um 1,4 Prozent, im Gebäudesektor um 2,4 Prozent.

Der Bericht der AG Energiebilanzen zum Primärenergieverbrauch 2024 steht im Internet bereit.

Weltenergierat bewertet globale Trends 2024

Quelle: Fotolia / malp

KLIMASCHUTZ. Der Weltenergierat Deutschland hat globale Energie- und Emissionstrends aus dem Jahr 2024 analysiert. Demnach hat sich die Weltwirtschaft von Covid erholt und wächst.

Am 16. Juni stellte der Weltenergierat Deutschland mit Sitz in Berlin „Energy in Transition – Global Trends and Perspectives“ vor. Im Mittelpunkt der Analyse stehen Entwicklungen des weltweiten Energiesystems im Jahr 2024, präsentiert von der französischen Energieberatungsfirma Enerdata. Die Experten beleuchten unter anderem den Energieverbrauch der G20-Staaten, CO2-Emissionen sowie den Ausbau erneuerbarer Energien.

Laut Enerdata nahm der Energieverbrauch der G20-Staaten 2024 um zwei Prozent zu – schneller als im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2019 (+1 Prozent pro Jahr). Dabei stieg der Primärenergieverbrauch in China um vier Prozent und in Indien um fünf Prozent, während er in der EU insgesamt stabil blieb. In Deutschland ging er um ein Prozent zurück, in Frankreich hingegen stieg er um zwei Prozent. Haupttreiber der Zunahme waren nach Angaben von Enerdata China und Indien.

Die G20-Staaten, die knapp 80 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs abdecken, verzeichneten 2024 ein Wirtschaftswachstum von drei Prozent – im historischen Mittel der Jahre 2010 bis 2019. Während sich das Wachstum in China leicht abschwächte, blieb es in Indien und den USA dynamisch. In Europa beschleunigte es sich leicht.

Treibhausgasemissionen sinken leicht

Trotz des Ausbaus erneuerbarer Energien stiegen die energiebedingten CO2-Emissionen der G20 um rund ein Prozent und damit auf das durchschnittliche jährliche Wachstum des vergangenen Jahrzehnts. China und Indien waren für 52 Prozent der Emissionen verantwortlich. In China führten ein steigender Gasverbrauch sowie die wachsende Stromnachfrage zu einem Emissionsanstieg um ein Prozent. In Indien betrug der Anstieg fünf Prozent − getrieben von anhaltender Kohleverstromung, die weiterhin 70 Prozent des Strommixes ausmacht.

Bei den EU-Mitgliedsstaaten stagnierten die CO2-Emissionen (-0,3 Prozent). In Deutschland und Frankreich gingen sie um rund je drei Prozent zurück. Die USA verzeichneten ebenfalls ein Minus von einem Prozent, vor allem aufgrund sinkender Kohlenutzung. Andere Länder wie Brasilien, Kanada, Südkorea und Japan registrierten teils deutliche Rückgänge. In Indonesien und Südafrika hingegen stiegen die Emissionen infolge eines höheren Kohleeinsatzes.

Im Bereich der Stromerzeugung zeigten sich laut Enerdata deutliche Verschiebungen. Der Stromverbrauch der G20 wuchs 2024 um vier Prozent – deutlich über dem langfristigen Trend von rund 2,6 Prozent pro Jahr. Hauptursachen waren Wirtschaftswachstum, Elektrifizierung und zunehmende Extremwetterereignisse, so die Experten von Enerdata. In China stieg der Stromverbrauch um sieben Prozent, in den USA um zwei Prozent. In der EU legte er nach einem Rückgang im Vorjahr leicht um ein Prozent zu, in Deutschland blieb er stabil.

|

| Entwicklung des globalen Energieverbrauchs nach Herkunft. Zur Vollansicht auf die Grafik klicken Quelle: Enerdata |

Erneuerbare Energien wachsen

Der Anteil erneuerbarer Energien an der G20-Stromerzeugung erreichte 2024 insgesamt 16 Prozent, getrieben von einem starken Zubau in China. Dort entfielen 64 Prozent des weltweiten Kapazitätszubaus, darunter zwei Drittel des Windkraft- und über 60 Prozent des Solarzubaus. Weltweit wurden 585.000 MW erneuerbare Kapazität errichtet, davon 452.000 MW Solarenergie und 113.000 MW Windkraft.

Die globalen Gaspreise sanken laut Enerdata 2024 um rund 15 Prozent, blieben in Europa und Asien aber deutlich über Vorkrisenniveau. Die Ölpreise gingen leicht um 2,5 Prozent zurück, lagen aber weiterhin 28 Prozent über dem Niveau von 2019. Auch die Kohlepreise blieben auf erhöhtem Niveau.

Der Bericht des Weltenergierates für 2024 steht als PDF zum Download bereit.

BWE kritisiert Bundesnetzagentur

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Der Windverband BWE bemängelt das wochenlange Warten auf Ausschreibungsergebnisse. Die zuständige Bundesnetzagentur verweist auf ihre Sorgfaltspflicht.

Der Bundesverband Windenergie (BWE) wirft der Bundesnetzagentur „fehlende Kommunikation“ vor. In einem öffentlichen Pressestatement kritisiert der Verband, dass die Bekanntgabe von Ausschreibungsergebnissen zu lange dauert. „Zur am 1. Mai beendeten aktuellen Ausschreibungsrunde liegt auch sieben Wochen nach dem Stichtag kein Ergebnis vor.“

Der Verband schreibt weiter, dass die Bekanntgabe der Zuschläge regelmäßig zwei Monate oder länger auf sich warten lasse. Dies führe zu Verzögerungen bei der Projektumsetzung. „Bei allem Verständnis für den gestiegenen Arbeitsaufwand ist es zunehmend unverständlich, dass ein Gegensteuern hier nicht zu gelingen scheint“, so BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek.

Zwei Monate Bearbeitungszeit dürften nicht zur Regel werden. Der BWE fordert deshalb die Bundesnetzagentur auf, konkrete Termine für die Veröffentlichung der Zuschläge vorab zu kommunizieren.

Auf Anfrage der Redaktion bestätigte die Bundesnetzagentur, dass die Zuschläge aus der Ausschreibungsrunde vom 1. Mai 2025 bislang nicht erteilt wurden. Die Bearbeitung erfordere Zeit: „Die Bearbeitung in der erforderlichen Qualität ist zeitaufwändig. Die geringe Fehlerquote der Bundesnetzagentur bei der Durchführung von Ausschreibungen ist von hohem Wert für Projektierer und erfordert entsprechende Sorgfalt.“

Dass sich durch die Verzögerung die Projektumsetzung verlangsamt, weist die Bundesnetzagentur zurück. Aufgrund der „hohen Konstanz der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten“ sei davon nicht auszugehen.

Bezüglich der vom BWE geforderten Vorab-Ankündigung von Zuschlagsterminen erklärt die Behörde: „Eine Ankündigung eines Zuschlagstermins nach Abschluss der Bearbeitung würde zu einem weiteren Verzug führen.“ Man bemühe sich um ein hohes Maß an Transparenz, könne aber den Prozessablauf nicht zugunsten einer frühzeitigen Terminangabe verändern.

Auch zur grundsätzlichen Kritik an mangelnder struktureller Anpassung äußert sich die Behörde: „Die Verfahren werden so digital und effizient wie möglich durchgeführt – ohne die Qualität zu reduzieren.“ In Anbetracht der zunehmenden Gebotszahlen seien die konstanten Bearbeitungszeiten ein angemessenes Ergebnis der laufenden Optimierungsbemühungen.

MAN-Produktionsvorstand Michael Kobriger gab zusammen mit Manfred Weber, Mitglied des Europäischen Parlaments und Vorsitzender der EVP, sowie MAN-CEO Alexander Vlaskamp (v.l.n.r.) im Werk München das Startsignal. Quelle: MAN

MAN startet Serienproduktion von E-Lkw

MOBILITÄT. In München feiert die MAN Truck & Bus den Start der Serienfertigung batterieelektrisch betriebener Lkw. Nun liege es an der Politik, den Markthochlauf zu fördern.

MAN-CEO Alexander Vlaskamp spart angesichts des Ereignisses nicht mit Superlativen: „Der Start der Serienproduktion unserer Elektro-Lkw ist historisch“, lässt er sich zitieren, und weiter: „Er markiert einen Wendepunkt in unserer Geschichte! Die Zukunft von MAN beginnt jetzt, genau in diesem Moment. Das gesamte Team von MAN ist stolz darauf, die Transformation vom Diesel- zum Elektro-Antrieb aktiv mitzugestalten.“

Bis zum Jahresende will das Unternehmen die ersten in Serie gefertigten 1.000 batterieelektrisch betriebenen Lkw ausliefern. Je nach Einsatz und Strommix, rechnet Vlaskamp vor, könne der Betrieb dieser Fahrzeuge CO2-Emissionen „vergleichbar mit denen einer Kleinstadt einsparen. Das ist ein enormer Hebel“. Allerdings liege es nun an der Politik, mit Blick auf den Ausbau der Infrastruktur und CO2-Bepreisung die Weichen richtig zu stellen, damit der Hochlauf in der E-Mobilität weiter Fahrt aufnimmt.

Dass man sich bei aller Begeisterung auch in München noch nicht ganz sicher ist, dass das wirklich der Fall sein wird, zeigt der Aufbau der Fertigungslinie. Die ist nämlich nicht allein auf die Produktion von E-Fahrzeugen ausgelegt, sondern kann – je nach Marktentwicklung – flexibel angepasst werden. Die Fahrzeuge können hier genau in der Reihenfolge der Kundenaufträge gebaut werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Während beispielsweise die Verbrenner zu Beginn Achsen, Tanks und Abgasvorrichtungen bekommen, erhalten die E-Modelle stattdessen die beiden Batterien unter dem Fahrerhaus zusammen mit weiteren elektrischen Komponenten. In nur acht Stunden entsteht so ein vollständiger Lkw. Die maximale Fertigungskapazität im Hauptwerk liegt, unabhängig von der Antriebsart, aktuell bei rund 100 Lkw pro Tag. Insgesamt seien bereits rund 700 Aufträge für Elektro-Lkw eingegangen.

|

| Das E-Powerpack wird in einer eigenen Vormontagelinie in Bandnähe aufgebaut. Es besteht unter anderem aus zwei Batterieeinheiten, dem HV-Verteiler und dem Klimakompressor Quelle: MAN |

Bis zu 740 Kilometer Reichweite

Dass die so gefertigten E-Fahrzeuge den Vergleich mit den Verbrennermodellen nicht scheuen müssen, belegt MAN mit Zahlen: Knapp 400 Millionen Euro habe man in Forschung und Entwicklung investiert, um das gesamte konventionelle Lkw-Produktportfolio – von 12 bis 50 Tonnen, vom Müllsammler bis zum Langstrecken-Truck – auch mit batterieelektrischem Antrieb anbieten zu können. Verbaut werden dabei jeweils drei bis sechs modular kombinierbare NMC-Batterien, die aus dem MAN-Werk Nürnberg stammen und insgesamt eine Bruttokapazität bis zu 534 kWh bieten. Bis zu 500 Kilometer seien dadurch ohne Zwischenladen problemlos möglich, wirbt MAN, und für noch größere Reichweiten gebe es optional sogar eine siebte Batterie, mit der es möglich sei, bis zu 740 Kilometer ohne Zwischenladen batterieelektrisch zu fahren.

Der Serienproduktion vorangegangen ist der Bau von knapp 200 elektrischen Vorserien-Lkw. Diese Fahrzeuge waren MAN zufolge bereits rund zwei Millionen Kilometer im realen Kundeneinsatz auf Europas Straßen unterwegs und legten dabei teilweise Tagestouren von bis zu 850 Kilometern zurück. Der durchschnittliche Verbrauch habe bei 97 kWh pro 100 Kilometer gelegen.

CO2-Flottenziel bis 2030 noch in weiter Ferne

MAN Truck & Bus hat sich selbst das Ziel gesetzt, bis 2050 CO2-neutral zu werden. Allerdings ist der Weg dorthin auch rechtlich vorgegeben: Den 2024 von der EU festgelegten CO2-Zielvorgaben zufolge müssen die Flottenemissionen von Lkw ab 2030 um 45 Prozent, ab 2035 um 65 Prozent und ab 2040 um 90 Prozent reduziert werden. Dafür müsste einer aktuellen Marktanalyse der EU-Kommission zufolge jedes dritte verkaufte Fahrzeug emissionsfrei sein. Im ersten Quartal 2025 lag nach Angaben des Verbandes europäischer Automobilhersteller (ACEA) der Anteil batterieelektrisch betriebener Lkw an den Neuzulassungen in der EU jedoch erst bei etwa 3,5 Prozent. Als Hindernisse beim Ausbau des Marktanteils identifiziert die EU-Komission unter anderem die hohen Kosten, die europaweit betrachtet noch mangelhafte Ladeinfrastruktur und vor allem die begrenzten Stromnetzkapazitäten.

Die Analyse der EU-Kommission mit dem Titel „Market Readiness Analysis. Expected uptake of alternative fuel heavy-duty vehicles until 2030 and their corresponding infrastructure needs” ist im Internet verfügbar.

Induktives Laden im Test

Quelle: Pixabay / Larisa Koshkina

MOBILITÄT. Gemeinsam mit drei Partnern aus der Industrie erprobt die Bergische Universität Wuppertal das kabellose Laden während der Fahrt und will die Technologie auch nachrüstbar machen.

Zuverlässig, einfach in Infrastrukturen integrierbar und ein echter Beitrag zur Verkehrswende – dies sind die Anforderungen, die Professor Benedikt Schmülling, Leiter des Projekts „ERS.T-NRW“ an der Bergischen Universität an das induktive Laden während der Fahrt stellt. Entsprechend will die Hochschule nun mit Partnern aus der Industrie eine Lösung erarbeiten. Vor allem den öffentlichen Nahverkehr und Elektrobusse sowie den Taxiverkehr hält er für attraktive Anwendungsbereiche der Technologie. Ebenso sieht er sie als wichtigen Faktor, um die Elektromobilität in der Logistikbranche weiter voranzubringen.

Ziel des Projekts sei es, die Technologie nicht nur für Neuwagen nutzbar zu machen, sondern sie auch für den E-Auto-Bestand, etwa über eine Nachrüstung der Fahrzeuge. Dafür werde eine Kommunikationsplattform entwickelt, die mit vielen Fahrzeugtypen kompatibel sei und auf internationalen Standards basiere, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

Wesentliches Element der Forschungsarbeit ist der Bau einer 400 Meter langen Teststrecke in Aldenhoven bei Düren in Nordrhein-Westfalen. Dort sollen entsprechend ausgerüstete Fahrzeuge das kabellose Laden „unter realen Bedingungen“ testen, wie es weiter heißt. Im Fokus stehen dabei die Komponenten der Leistungsübertragung, wie die Spulen und die Leistungselektronik, sowie das Kommunikationssystem für den Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Ladeinfrastruktur.

„Die Integration moderner Kommunikationstechnologie ermöglicht eine intelligente Steuerung des Ladevorgangs, schont die Fahrzeugbatterie und unterstützt durch den Austausch von Energiedaten eine flexible und effiziente Nutzung der Stromnetze“, so Schmülling.

Als Partner aus der Industrie sind am Projekt, das drei Jahre Laufzeit hat und im Rahmen des Innovationswettbewerbs „NeueWege.IN.NRW“ mit 786.000 Euro gefördert wird, beteiligt: Electreon Germany GmbH (Anbieter von kabellosen Ladelösungen), Denso Automotive Deutschland GmbH (Anbieter von Automobiltechnologie) und der Baukonzern Strabag.

Nach dem Abschluss der Tests sollen die Ergebnisse in Normierungsgremien eingebracht werden, um einen Beitrag zu weltweit einheitlichen Standards für das kabellose Laden beizutragen.

Batteriespeicher sichert niederländisches Stromnetz

Quelle: Jonas Rosenberger

STROM. Ein neuartiger Batteriespeicher in den Niederlanden soll das Stromnetz stabilisieren – mit Momentanreserve, also extrem schnell verfügbarer Ausgleichsleistung.

In den Niederlanden ist erstmals ein Batteriespeicher mit Momentanreserve-Funktion in Betrieb gegangen. Dies vermeldet der Essener Energiekonzern RWE. Die Anlage steht im südniederländischen Geertruidenberg auf dem Gelände des Gas-und-Dampf-Kombikraftwerks Moerdijk von RWE und kann innerhalb von Millisekunden Strom ins Netz einspeisen oder aufnehmen. Das System ist laut dem Essenern Konzern die erste Batteriespeicheranlage dieser Art im zentraleuropäischen Stromnetz.

Mit einer installierten Leistung von 7,5 MW und einer Speicherkapazität von 11.000 kWh ist das System technisch auf ultraschnelle Reaktionen ausgelegt. Die Kombination aus Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen und Wechselrichtern mit netzbildender Funktion soll es ermöglichen, diese Momentanreserve bereitzustellen.

Momentanreserve wird bisher überwiegend durch die rotierenden Massen konventioneller Kraftwerke erzeugt, wie etwa in Kohlekraftwerken. Mit dem Rückbau fossil befeuerter Anlagen wächst der Bedarf an alternativen Quellen für diese netzstützende Funktion, wie der Energiekonzern mitteilt. Der Vorstandsvorsitzende der RWE-Tochter RWE Generation SE, Nikolaus Valerius, sieht künftig einen wachsenden Markt für Batteriespeichersysteme. Die neue Anlage sei ein Beispiel dafür, dass auch Batterietechnik in der Lage sei, Aufgaben klassischer Turbinen zu übernehmen, sagte Valerius.

Blaupause für Projekte im internationalen Maßstab

Der Batteriespeicher ist Teil des Projekts „OranjeWind“, einem Offshore-Windvorhaben von RWE und dem französischen Energiekonzern Total Energies. Es wird vor der niederländischen Nordseeküste errichtet und soll langfristig Strom aus erneuerbaren Quellen ins Netz einspeisen. RWE sieht die Speicheranlage in den Niederlanden als Blaupause für ähnliche Projekte im internationalen Maßstab.

Parallel zum kommerziellen Betrieb läuft in Moerdijk eine auf zwei Jahre angelegte Pilotphase. Ziel ist es, technische Standards für künftig momentanreservefähige Speicheranlagen zu definieren. Zusammen mit dem Übertragungsnetzbetreiber Tennet will RWE Verfahren zur Prüfung der Netzkonformität und der netzbildenden Eigenschaften entwickeln.

RWE gehört nach eigenen Angaben zu den großen Anbietern von Batterie-Energiespeichersystemen weltweit. Der Konzern betreibt Speicheranlagen mit einer Gesamtkapazität von aktuell rund 1.200 MW. Die Speicher kommen in den USA, Europa und Australien zum Einsatz. Investitionsschwerpunkt ist neben Solar- und Windkraftprojekten der Ausbau dieses Bereichs.

Quelle: Pixabay / Simon

Zwischen Bonn und Köln droht ein Phantom-Windpark

WINDKRAFT ONSHORE. Genehmigt, Zuschlag in der Ausschreibung – und doch bloß Makulatur? Die Windenergie in Bornheim kommt nur stockend in Gang. Die Projektierer von 15 Anlagen auf einem Höhenzug warten ab.

Die Tücken des Windkraft-Ausbaus erlebt gerade die Rhein-Sieg-Kommune Bornheim. Sie hat 15 Windenergieanlagen auf dem Höhenzug Ville genehmigt, auch der Zuschlag durch die Bundesnetzagentur liegt zum Teil bereits vor. Doch weder das Dürener Unternehmen REA GmbH noch der Aachener Versorger Stawag sehen sich in der Lage, die Turbinen auch zu bauen.

Die zwischen Bonn und Köln gelegene Stadt teilt mit, dass die REA ihre Pläne derzeit nicht umsetzen könne. Die Dürener können laut Projektleiter Hendrik Heyder keinen „wirtschaftlichen Betrieb darstellen“. Die Stawag wiederum habe ebenfalls „Schwierigkeiten bei der Projektrealisierung“ ihrer sechs genehmigten Anlagen signalisiert.

Das Problem auf dem etwa 200 Meter hohen Ville-Höhenzug ist ein rund 20 Kilometer entfernter Flugplatz. Der militärisch genutzte Fliegerhorst Nörvenich belegt alle neuen Bauwerke in der Umgebung mit einer Höhenbeschränkung. Für die Windenergieanlagen gilt, dass keine mehr als 150 Meter in die Höhe ragen darf.

REA aus Düren sieht Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben

Das ist keine Überraschung, könnte man meinen, und war bei den beantragten Genehmigungen entsprechend zu beachten. Exakt dies ist auch der Fall, gleichwohl hätten sich laut REA die Bedingungen für den Anlagenbau inzwischen erheblich verschlechtert. Die Ertragsprognosen seien „sehr gering“, die EEG-Vergütung nehme ab und die Preise für die höhenbeschränkten Turbinen, die kaum ein Anlagenhersteller noch baue, schnellten in die Höhe. Nicht zuletzt seien die Netzanschlusskosten sehr hoch.

In Summe sei es REA nicht möglich, den vorgesehenen Windpark wirtschaftlich zu betreiben. Auch sei er unter den Vorgaben der Banken aktuell nicht zu finanzieren, so Hendrik Heyder. Komplett aufgeben wolle das Unternehmen den Windpark allerdings noch nicht. „Sollten sich die Rahmenbedingungen wieder signifikant verbessern, sind wir in der Lage, auf dem Ville-Rücken sofort in die Umsetzung zu gehen“, so der Projektleiter. Geplant hatte das Unternehmen, neun Enercon-Anlagen mit einer Leistung von 3,5 bis 4,5 MW zu errichten.

Während die REA ihre Genehmigung erst sehr frisch in Händen hat, sie stammt vom 12. Juni, zögert die Stawag bei ihrem Projekt schon etwas länger. Bornheim hatte die Anlagen – sechs Vestas V-136 mit jeweils 4,2 MW – bereits im März durchgewinkt. Allerdings liegen die Stawag-Anlagen innerhalb der Konzentrationszone offenbar so weit auseinander, dass die Aachener die hohen Erschließungskosten scheuen.

Bewegung in die Sache könnte eine Beteiligung von Partnern bringen, also das Teilen des wirtschaftlichen Risikos. Wen die Stawag dafür ins Auge fasst, wollte eine Sprecherin der Aachener auf Anfrage dieser Redaktion nicht sagen. Aktuell prüfe das Unternehmen „intensiv“ die Rahmenbedingungen.

Die Probleme auf der Ville sind ein Sinnbild für die Windkraft-Planungen in Bornheim, mit denen die Kommune ihrer Flächenverpflichtung durch das Wind-an-Land-Gesetz nachkommen will. Die zuständige Bezirksregierung Köln sieht in ihrem Regionalplan das Potenzial anders als die Stadt. Köln will noch mehr Areale des Höhenzugs ausweisen und zugleich eine von der Stadt präferierte Fläche in der Rheinebene nicht auf den nötigen Flächenwert anrechnen lassen.

Die Rheinebene zählt nicht für Bornheims Flächenpflicht

In der Rheinebene hat Bornheim ebenfalls eine Windvorrangzone ausgewiesen. Auch dort ist die REA GmbH zum Zuge gekommen. Weil die Anlagen dort nicht störend auf den Fliegerhorst wirken, gibt es auch keine Höhenbeschränkung. Die REA ist nach dem Zuschlag für sechs Enercon E-160 mit je 5,5 MW und 246 Metern Gesamthöhe bereits in den Bauvorbereitungen. Drei Anlagen wollen die Dürener später selbst betreiben, die anderen sind eine Kooperation mit dem von Enercon und EWE gegründeten Joint Venture Alterric.

Im Falle der etwa 100 Meter tiefer als die Ville gelegenen Rheinebene hadert nun die Stadt Bornheim mit der Bezirksregierung. Diese will Areale in der Nähe der Brühler Schlösser Augustusburg und Falkenlust, beides Weltkulturerbestätten, nicht in ihre Flächenkulisse aufnehmen. Damit zählen die Turbinen in der Rheinebene nicht auf das Bornheimer Flächenziel ein. Dafür sollen im Ergebnis noch mehr Flächen auf der Ville möglich sein, was Landschafts- und Artenschützer auf die Palme bringt.

Unter der Einschränkung, dass die Ville kaum wirtschaftliche Windenergieanlagen zulässt und damit Pläne trotz Genehmigungen in der Schublade bleiben könnten, steckt Bornheim aktuell in einem Dilemma mit offenem Ausgang. Gegen die Flächenfestlegung durch den Regionalplan behält die Stadt sich rechtliche Schritte vor. Der Kölner Plan soll erst gegen Jahresende vorliegen.

WSW steigern Gewinn auf 25 Millionen Euro

Der Sitz der WSW-Unternehmenszentrale seit 2024. Quelle: WSW / Frank Gleitsmann

BILANZ. Inmitten einer Klagewelle gegen ihre Fernwärme-Tarife meldet die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH für 2024 einen Gewinn von 25 Millionen Euro. Das ist eine Steigerung um rund 23 Prozent.

Das Geschäftsjahr 2024 spülte erneut mehr Gewinn in die Kassen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH (WSW). Der kommunale Versorger aus Nordrhein-Westfalen steigerte seine Erlöse auf 25 Millionen Euro. Das sind 4,6 Millionen Euro oder 22,5 Prozent mehr als 2023, dem Jahr des 75-jährigen Bestehens.

Die WSW sprechen selbst in einer Mitteilung von einem „stabilen Ergebnis“. Den Umsatz der Unternehmensgruppe mit den Bereichen Energie, Wasser, ÖPNV und Abfall beziffern sie auf 1,4 Milliarden Euro. Das ist etwas weniger als in dem von hohen Energiepreisen gekennzeichneten Jahr 2023 (1,688 Milliarden Euro) und in etwa wieder auf dem Niveau von 2022 (1,47 Milliarden Euro).

Die WSW Energie & Wasser AG, in der die Energie- und Trinkwasserversorgung gebündelt ist und an der die Engie 33,1 Prozent der Anteile hält, wiederholte mit rund 96 Millionen Euro ungefähr das Vorjahresergebnis. Die WSW mobil GmbH, mit dem ÖPNV traditionell defizitär, sparte 7 Millionen Euro ein landete bei einem Minus von 74 Millionen Euro.

Der Versorger aus dem Bergischen Land spricht davon, dass die erneuerbare Erzeugungskapazität allmählich anwachse. Dies geschehe durch Dach-Solaranlagen und das erste Freiflächen-Sonnenkraftwerk in Wuppertal, die die WSW aktuell vorbereiten. Im südlichen Nachbarland Rheinland-Pfalz waren die Wuppertaler an einem Repowering-Projekt beteiligt, das zwei 7-MW-Windkraftanlagen im Park Birkenkopf neu ans Netz brachte.

Im Mobilitätsbereich ist die Umstellung auf Wasserstoff-Busse in vollem Gange. Ende 2024 kamen 32 neue Fahrzeuge hinzu, insgesamt sind es dadurch mittlerweile 52 Busse mit Brennstoffzellen-Technologie.

Als „wichtige, nachhaltige Infrastrukturprojekte“ bezeichnen die WSW den weiteren Ausbau des Fernwärmenetzes. Dieser erfolgte 2024 im Stadtteil Elberfeld. Das Thema Fernwärme liegt den WSW allerdings aktuell schwer im Magen. Sie müssen ihre Preisformel in mehr als einem Dutzend Fällen vor Gericht verteidigen. Eine vom Landgericht Wuppertal angeordnete Rückzahlung an ein Wohnungsbauunternehmen in Höhe von rund 350.000 Euro lassen die WSW per Berufung vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf überprüfen (wir berichteten).

Neuer EVM-Vorstand liefert gleich im ersten Jahr Rekordergebnis ab

Vorstand Christoph Hesse und Mithun Basu. Quelle: EVM / Frank Homann

BILANZ. Kundenzuströme und gute Geschäfte mit Wärmepumpen und Erneuerbaren bescheren der Energieversorgung Mittelrhein ein Rekordergebnis. Gut 60 Millionen Euro Gewinn stehen für 2024 zu Buche.

Die Energieversorgung Mittelrhein AG (EVM) fühlt sich in ihrer Position als führender Energieversorger im nördlichen Rheinland-Pfalz gestärkt. Dafür sprächen laut Mitteilung des Unternehmens etwa 33.000 neue Kundinnen und Kunden sowie ein Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2024.

Das 2014 aus drei Versorgern hervorgegangene Versorgungsunternehmen verzeichnet mit 60,8 Millionen Euro den höchsten bislang erzielten Gewinn nach Steuern. Es ist gegenüber 2023 ein Plus von 6,5 Millionen Euro. Der Umsatz übertraf die Milliarden-Marke um 2 Millionen Euro. Es ist ein Ergebnis, das der neue EVM-Vorstand sich auf die eigene Fahnen schreiben kann: Christoph Hesse und Mithun Basu sind seit Januar 2024 im Amt.

Vertriebschef Christoph Hesse führt das Ergebnis auch auf das Ende diverser Krisen zurück. Nach der Pandemie, den Folgen der Flutkatastrophe im Ahrtal sowie der Energiekrise habe die EVM nun den Fokus wieder auf „gute Geschäfte“ legen können. Zum Beispiel im Bereich Wärmepumpen und Solaranlagen: Hier errichtete die Tochter „evm Service GmbH“ 175 Heizungsanlagen und 230 Sonnenkraftwerke.

Neben 33.000 neuen Privatkunden entschieden sich auch 2.200 Gewerbebetriebe im Jahr 2024 für einen Wechsel zur EVM. Insgesamt gibt das in Koblenz ansässige Unternehmen die Zahl der Anschlüsse bei Strom und Gas mit 330.000 an.

Nutznießer der wirtschaftlichen Entwicklung sind auch die Städte und Kreise sowie Stadtwerke und die Thüga, die direkt oder mittelbar an der EVM beteiligt sind. Sie teilen sich eine Summe von 47 Millionen Euro, die der Versorger vom Gewinn abführt. 13,8 Millionen Euro bleiben in der Kasse der EVM.

Aber nicht lange, denn auch in den kommenden Jahren stehen erhebliche Investitionen an. Mit dem Ergebnis von 2024 und einer guten Eigenkapitallage sieht Finanzvorstand Mithun Basu die EVM „gut gerüstet“ für den Ausbau der Energie- und Wärmenetze sowie von Wind- und Solarparks. Waren es 2024 noch 24 Millionen Euro Ausgaben für die Infrastruktur, davon etwa die Hälfte für die Energienetze, sollen die Investitionen von 2025 bis 2029 auf insgesamt 600 Millionen Euro steigen.

Bei neuen Windparks ist die EVM ein gehöriges Stück voran gekommen. So entstehen in den kommenden Jahren der Windpark Lahnhöhe in Lahnstein und Projekte mit den Stadtwerken Neuwied (wir berichteten).

Chefin von Danske Commodities wechselt zu Equinor

Helle Kristiansen (links) und Jakob Sörensen. Quelle: Danske Commodities / Thomas Priskorn

PERSONALIE. Karrieresprünge für zwei Führungskräfte von Danske Commodities. CEO Helle Östergaard Kristiansen wechselt zur Mutter Equinor, zu ihrem Nachfolger rückt Finanzchef Jakob Sörensen auf.

Bei Danske Commodities ist Stühlerücken angesagt. Der dänische Energiehändler mit Deutschland-Geschäft verfügt ab September über einen neuen Vorstandsvorsitzenden, es wird laut einer Mitteilung des Unternehmens der derzeitige Finanzchef Jakob Sörensen.

Die Neubesetzung ist erforderlich, weil die derzeitige CEO Helle Östergaard Kristiansen einen Ruf von der Commodities-Mutter Equinor erhalten hat. Das mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen macht Kristiansen mit Wirkung zum 1. Oktober zur Senior Vice President (SVP) im Bereich Gas & Power. Seit 2019 gehört Danske Commodities zum Equinor-Konzern.

Nach sechs Jahren CEO bei Danske Commodities tritt Kristiansen bei Equinor die Nachfolge von Helge Haugane an. Dieser übernimmt im Herbst die neu geschaffene Unternehmenseinheit Power business area (PWR). Sie kombiniert beim Erdöl- und Erdgasriesen den Erneuerbaren-Zweig und die flexiblen Energie-Anlagen aus dem Equinor-Bereich Marketing, Midstream und Processing (MMP). Equinor hatte jüngst bekannt gegeben, seine Ökoenergie-Ambitionen herunter zu schrauben (wir berichteten).

Kristiansen bleibt Danske Commodities in entscheidender Funktion erhalten. Sie übernimmt den Vorsitz des Verwaltungsrats. Der neue CEO Jakob Sörensen will Danske Commodities mit Unterstützung von Equinor zu einem „weltweit führenden Energiehandelsunternehmen in unserem Segment“ machen.

Sörensen ist bereits seit 20 Jahren im Unternehmen und machte zunächst Karriereschritte als Vizepräsident Handel, als Chief Risk Officer, bevor er Finanzchef und Vize des Bereichs Finanzen und Risiko Management wurde. Seit 2022 ist er Teil der Geschäftsleitung. Danske Commodities stemmt alle Stromhandelsaktivitäten von Equinor und ist für die nachgelagerten Gasspeicher anderer Unternehmen verantwortlich.

Wer Jakob Sörensen als CFO bei Danske Commodities nachfolgt, steht nach Angaben des Unternehmens noch nicht fest.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

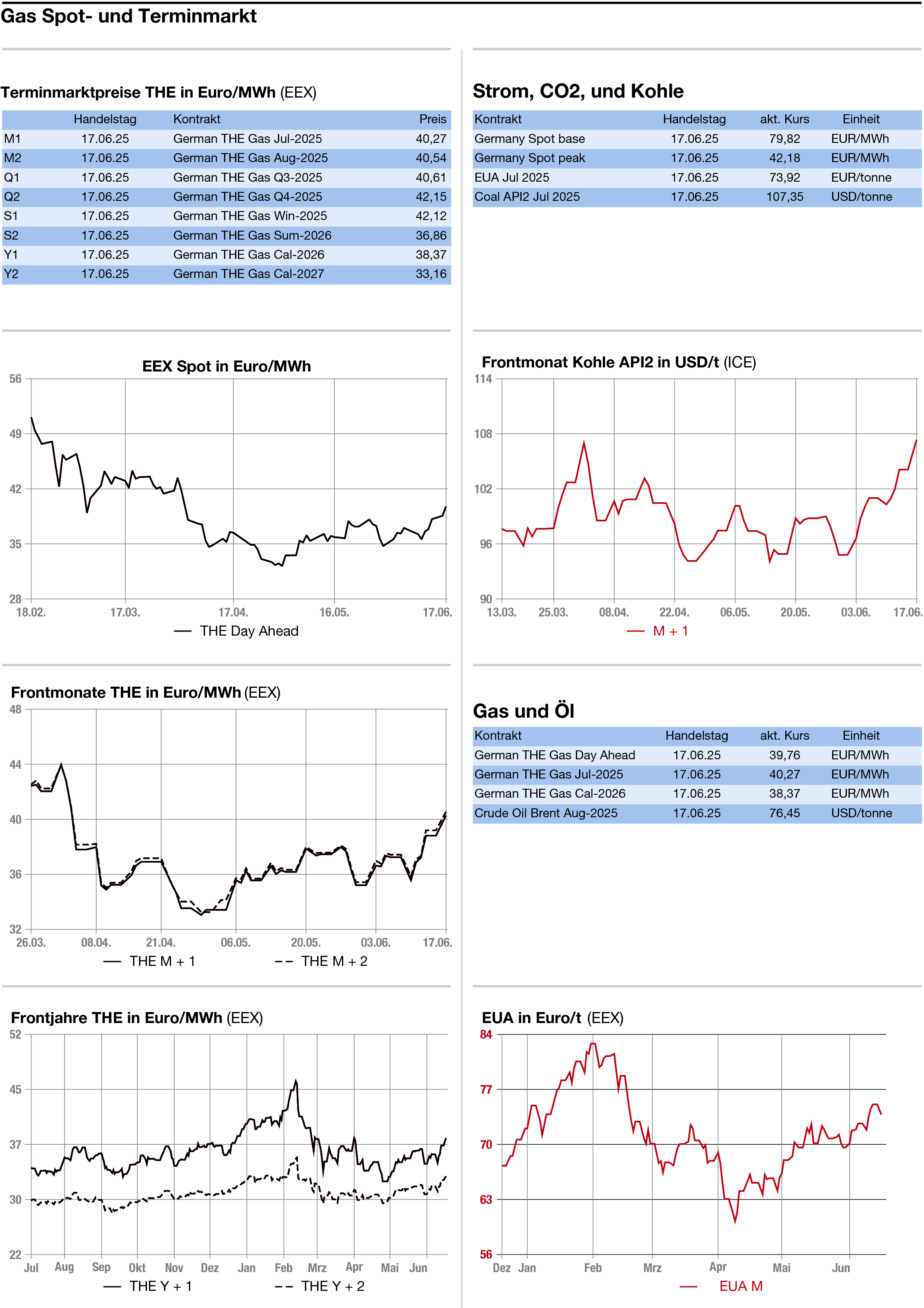

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Verunsicherung an den Energiemärkten hält an

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt. Während Strom und CO2 Abgaben verzeichneten, legten die Notierungen für Gas und Öl weiter teils deutlich zu. Die weitere Zuspitzung im Nahost-Konflikt sorgte an den internationalen Aktienmärkten weiter für Verunsicherung. Die zwischenzeitlich aufgekommene Hoffnung auf Entspannung verflog schnell und die Tatsache, dass US-Präsident Donald Trump die Bewohner Teherans zum Verlassen der Stadt aufgerufen hat, schürte Spekulationen über eine Ausweitung des Konflikts. Trump verlässt derweil wegen des Kriegs zwischen Israel und dem Iran den G7-Gipfel in Kanada vorzeitig − und damit auch ohne neue Handelsabkommen, die aber ohnehin kaum erwartet wurden. Unterdessen wurde laut israelischen Angaben der Chef der iranischen militärischen Einsatzplanung Ali Shadmani bei einem Angriff getötet. Er war nach der Tötung seines Vorgängers nur wenige Tage im Amt.

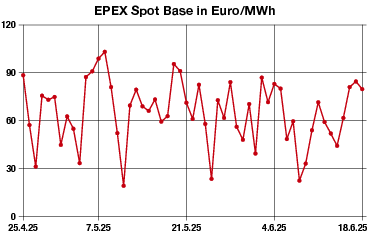

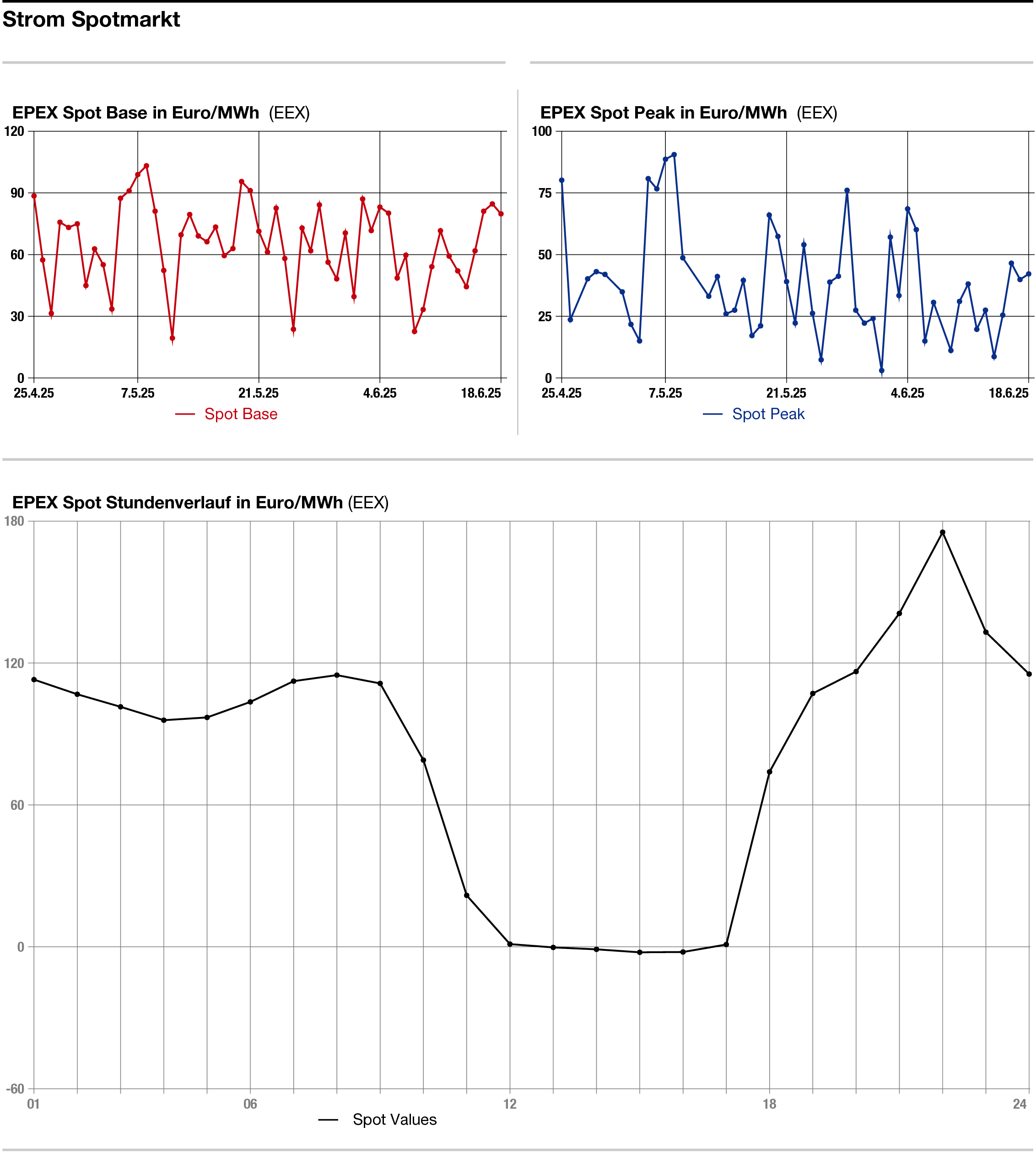

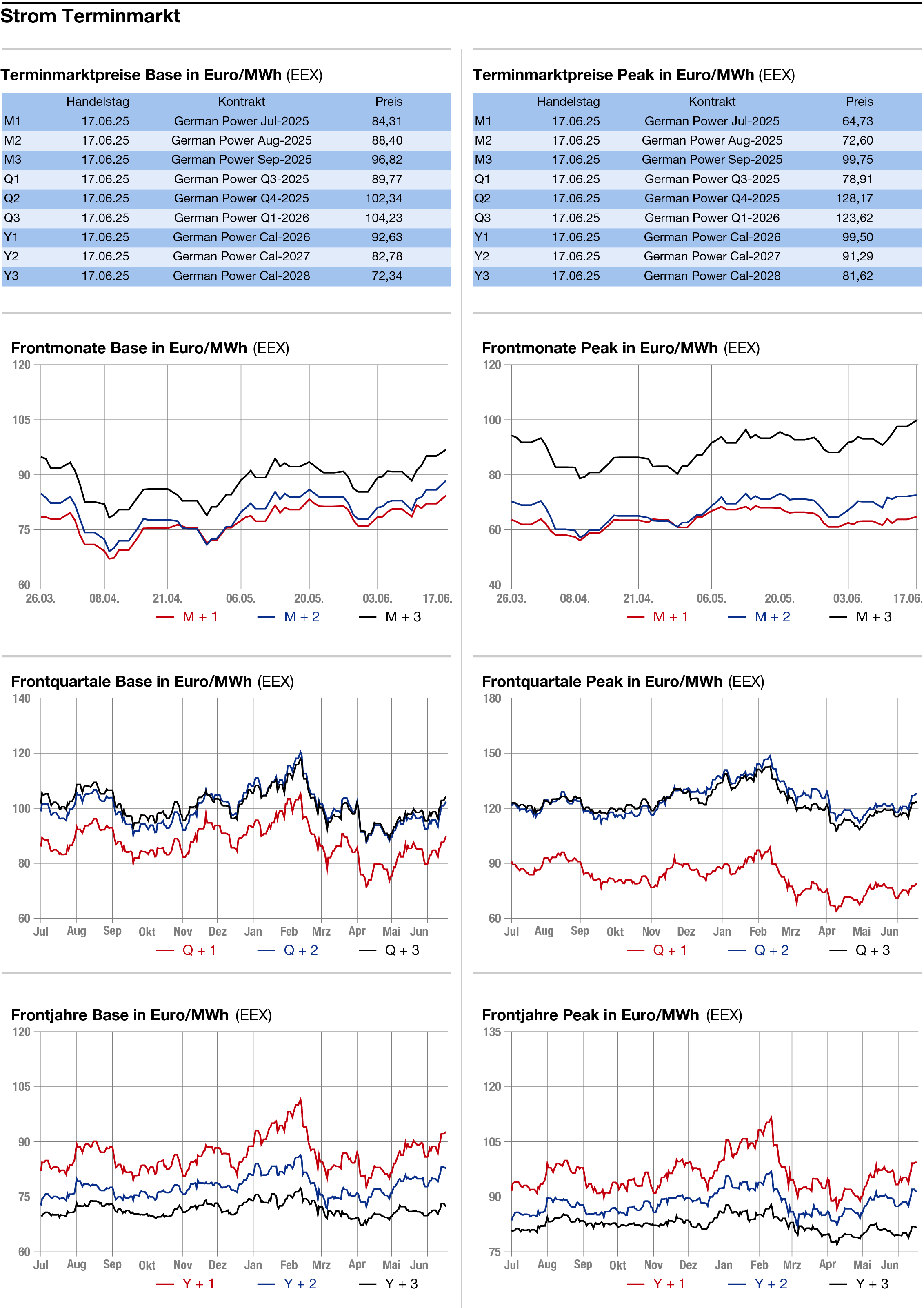

Strom: Fast durch die Bank schwächer hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead verlor im Base 5,00 auf 80,00 Euro je Megawattstunde, während es im Peak um 2,25 auf 42,50 Euro je Megawattstunde nach oben ging.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Mittwoch etwas höher ausfallen als noch am Dienstag, für den Donnerstag wird eine weitere Steigerung erwartet, bevor die Einspeisung am Freitag wieder etwas zurückgehen soll. Das US-Wettermodell sieht für die Zeit bis zum Monatswechsel eine schwankende, zumeist unterdurchschnittliche Windstromproduktion. Die Temperaturen dürften sich bis Anfang Juli im teils deutlich überdurchschnittlichen Bereich aufhalten.

Am langen Ende verlor das Cal 26 am Dienstag bis zum frühen Nachmittag 1,35 auf 92,15 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Berichtstag präsentiert. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,34 auf 75,00 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 75,55 Euro, das Tief bei 74,50 Euro.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht eine Unterstützung für den Dec 25 bei 75,17 Euro, dann bei 72,91 Euro und 72,43 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 76,75 Euro und dann bei 78,73 Euro und 84,50 Euro ausgemacht.

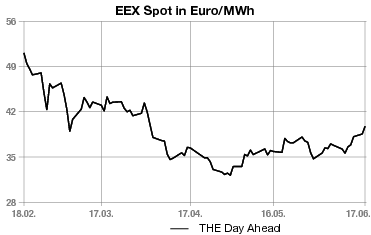

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Dienstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,875 auf 38,625 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,775 auf 39,275 Euro je Megawattstunde nach oben.

Der Gasmarkt zeigte sich auch am Dienstag besorgt angesichts des Krieges zwischen Israel und Iran. Für die Gashändler besteht die größte Sorge darin, dass die Auseinandersetzung in einer Unterbrechung der Transporte durch die Straße von Hormuz gipfeln könnte. Dies würde ein Fünftel der weltweiten LNG-Lieferungen betreffen, so Bernadett Papp von Pact Capital.

Aktuell seien physische Unterbrechungen von LNG-Lieferungen zwar kein Thema, die Anspannung bleibe aber hoch, da sich Europa aktuell in der wichtigen Einspeicherphase befinde, hieß es am Markt. Auch die Gasflüsse aus Norwegen haben die Marktteilnehmer angesichts möglicher ungeplanter Wartungen genau im Blick. So kam am Montagnachmittag eine ungeplante Maßnahme im Gasfeld Gulfaks hinzu, die zu Minderlieferungen führt.

Die Nachfrage sei aktuell aufgrund der sommerlichen Temperaturen und des damit verbundenen Strombedarfs für Klimaanlagen etwas höher, sagten Händler. Die Werte sollen dem US-Wettermodell zufolge mindestens noch bis zum Ende des Prognosehorizonts Anfang Juli im überdurchschnittlichen Bereich liegen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: