19. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STROM: Blackout in Spanien und Portugal weiter mit Fragezeichen

POLITIK: Schneider: Reiches Treffen mit Kernkraft-Allianz war Alleingang

RECHT: Discounter unterliegt vor BGH im Streit um Pressemitteilung

E&M-PODCAST: Wirtschaftsministerin will Energiekurs neu abstecken

HANDEL & MARKT

REGENERATIVE: Geplanter Erneuerbaren-Ausbau senkt Strompreise bis 2030

WASSERSTOFF: Verbände-Initiative legt Impulspapier für Wasserstoff vor

BIOMASSE: Großer Andrang auf Biomasseausschreibung

BIOMASSE: Österreich: Biomasseverband präsentiert Strategie

TECHNIK

SMART GRID: Anzahl der BSI-zertifizierten Steuerboxen steigt auf acht

STROMNETZ: Balwin-Bauarbeiten bei Norderney können starten

WINDKRAFT ONSHORE: Mehr Power durch Repower

KWK: Duisburg nutzt Abwasser für Wärmeerzeugung

UNTERNEHMEN

RECHT: Eon siegt im Rechtsstreit mit Stadtwerken Castrop-Rauxel

BILANZ: Bürger-Stadtwerk nach gutem Jahr in Spendierlaune

PERSONALIE: Thermondo mit neuer Chief People Officer

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiemärkte weiter in Unruhe

TOP-THEMA

Entgeltrahmen für Strom und Gas wird konsultiert

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG.

Die Bundesnetzagentur hat die für Strom und Gas die Konsultation zum Regulierungsrahmen (RAMEN) sowie zur Netzentgeltfestlegung (NEF) gestartet. Beiträge sind bis zum 30. Juni möglich.

Die Bundesnetzagentur hat am 18. Juni die Konsultation zu den Festlegungsverfahren zum Regulierungsrahmen und zur Methode der Anreizregulierung (RAMEN Strom und RAMEN Gas) begonnen. Gleichzeitig startet die Konsultation zur Strom-Netzentgeltfestlegung (StromNEF) und zur Gas-Netzentgeltfestlegung (GasNEF).

Mit den Festlegungsentwürfen werde laut der Behörde die Grundlage für ein austariertes Gesamtsystem der Anreizregulierung für die Strom- und Gasverteilernetzbetreiber sowie die Gasfernleitungsnetzbetreiber geschaffen. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, nennt als Ziel: „Wir gestalten ein attraktives Investitionsumfeld, vermeiden aber unnötige Zusatzbelastungen für Haushalte und Unternehmen. Wir ermöglichen sinnvolle Vereinfachungen, erhöhen die Transparenz in der Kostenermittlung und fördern Effizienzanstrengungen.“

Festlegungsverfahren RAMEN Strom und Gas

Die RAMEN-Festlegungen Strom und Gas setzen die wesentlichen Pfeiler des künftigen Regulierungssystems zur Bestimmung von zulässigen Kosten. Die kommende Regulierungsperiode ab 2028 für den Gasbereich beziehungsweise ab 2029 für den Strombereich soll nochmals 5 Jahre andauern. Ab 2033 beziehungsweise 2034 soll die Regulierungsperiode laut Agentur auf drei Jahre verkürzt werden.

Für die Übergangsperiode von fünf Jahren ist für die Stromverteilernetzbetreiber im Regelverfahren die Anpassung der Betriebskosten über ein gesondertes Anpassungsinstrument vorgesehen. Es ist geplant, die Kapitalverzinsung auf Grundlage des gewichteten durchschnittlichen Kapitalkostensatzes zu ermitteln (WACC; Weighted average cost of capital). Für den Gasbereich soll der Kapitalkostenabzug entsprechend den Sonderregelungen aus der Festlegung KANU 2.0 jährlich neu bestimmt werden.

Effizienzvergleich bleibt

Auch künftig soll es einen allgemeinen sektoralen Produktivitätsfaktor (Xgen) und einen Effizienzvergleich geben. Um den effizienten Einsatz von Redispatch anzureizen, werden die Kosten in den Effizienzvergleich einbezogen. Neu ist das Element der Energiewendekompetenz neben dem gewohnten Qualitätselement.

Die Anwendung des Verbraucherpreisindex (VPI) und des Produktivitätsfaktors (Xgen) soll künftig nur noch in Bezug auf die Betriebskosten (Opex) erfolgen, um eine doppelte Inflationierung der Kapitalkosten (Capex) zu vermeiden. Für den Verbraucherpreisindex soll das Ist-Kosten-Prinzip weiterhin gelten.

Auch der Katalog der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten (künftig KAnEu) muss in der RAMEN-Festlegung neu begründet werden. So sollen künftig vorgelagerte Netzentgelte, Kosten für Versorgungsleistungen und Pflichtkostenübernahmen von Verteilernetzbetreibern für den Smart Meter Roll-out „als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten“ anerkannt werden.

Der Stichtag für Versorgungsleistungen soll zu Gunsten der Netzbetreiber entfallen. Die Begründung dieses Katalogs muss in den zu erwartenden Gerichtsverfahren zur RAMEN-Festlegung einer Überprüfung standhalten. Die Bundesnetzagentur habe hier entsprechend begrenzte Spielräume zur Ausweitung des Katalogs.

Ein Wahlrecht für ein vereinfachtes Verfahren für mittelgroße Netzbetreiber soll es weiterhin geben. Zusätzlich soll ein Verfahren für Kleinstnetzbetreiber mit einem Kostenvolumen von unter 500.000 Euro geschaffen werden.

Netzentgeltfestlegung Strom und Gas

Das Umlaufvermögen soll in der künftigen StromNEF und GasNEF auf einer pauschalen Basis gewährt werden. Netzbetreiber sollen Baukostenzuschüsse zur Senkung des eigenen Kapitalbedarfs erheben. Um das zu unterstützen, sollen neu eingeworbene Baukostenzuschüsse im Strombereich einen Zinsbonus erhalten. Die Gewerbesteuer soll – wie bisher – auf kalkulatorischer Grundlage gewährt werden. Die Kapitalerhaltungssystematik soll vereinfacht werden. Es soll von einem Mischsystem auf eine ausschließliche Anwendung der Realkapitalerhaltung umgestellt werden.

Alle Interessengruppen sind aufgefordert, bis zum 30. Juni 2025 zu den Festlegungsentwürfen Stellung zu nehmen. Veröffentlicht sind im Internet Entwürfe einer Festlegung, die die bisherigen Verordnungsregelungen ersetzen, sowie die zentralen Erwägungen und Begründungen für diese Regelungen.

Hintergrund

Der Gesetzgeber hat geregelt, dass die zentralen Verordnungen für den Bereich der Energieregulierung außer Kraft treten werden. Hintergrund ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom September 2021 zur Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur. An die Stelle der Verordnungen treten daher Festlegungen der Bundesnetzagentur. Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur nach dem Energiewirtschaftsgesetz können gerichtlich durch das OLG Düsseldorf und in zweiter Instanz durch den Bundesgerichtshof überprüft werden.

Die Dokumente zu den Konsultationen für RAMEN und NEF stehen im Internet bereit.

Sara Aagesen (l.) stellte den Bericht vor. Quelle: Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico

Blackout in Spanien und Portugal weiter mit Fragezeichen

STROM. Ein offizieller Bericht des spanischen Energieministeriums zum Stromausfall auf der Iberischen Halbinsel wurde nun vorgestellt. Ein Cyberangriff wird darin ausgeschlossen.

Am 28. April fiel in Spanien und Portugal landesweit der Strom für Stunden aus. Nun, gut sieben Wochen später, hat die spanische Regierung einen Untersuchungsbericht zum „cero electrico“ vorgelegt. Das Ergebnis: Eine zu hohe Spannung im Übertragungsnetz löste eine Kettenreaktion aus, die innerhalb kurzer Zeit zum Kollaps führte.

Wie Spaniens Vizeregierungschefin und Energie- und Umweltministerin Sara Aagesen am 17. Juni erklärte, war das System an jenem Tag nicht ausreichend vorbereitet, um Spannungsschwankungen abzufedern. Bereits am Morgen des Blackouts war die Spannung im Netz instabil. Gegen Mittag kam es zu ungewöhnlichen Frequenzschwankungen. Diverse Maßnahmen dämpften die Frequenzschwankung, hatten aber den Nebeneffekt, dass die Spannung im Netz anstieg.

Binnen Minuten stieg die Spannung weiter an, woraufhin in mehreren Regionen Spaniens Erzeugungsanlagen vom Netz gingen – teils regelwidrig, wie die Untersuchung nahelegt. Um 12.33 Uhr kam es zur vollständigen Netztrennung von Frankreich und zur Abschaltung aller Versorgungseinheiten auf der Halbinsel.

Kein Cyberangriff

Zwei zentrale Verantwortlichkeiten benennt der Bericht: Einerseits habe der spanische Übertragungsnetzbetreiber REE die Stromproduktion am Vortag mit „unzureichender Vorsicht“ geplant. So waren zu wenige spannungsstabilisierende Anlagen am Netz.

Andererseits hätten mehrere Betreiber von konventionellen Kraftwerke ihre Pflichten verletzt. Einige reagierten nicht auf Netzsignale zur Spannungsreduzierung, andere speisten sogar Leistung ein – mit gegenteiliger Wirkung. Einige Anlagen schalteten sich vom Netz, bevor die vorgegebenen Abschaltwerte überhaupt erreicht waren.

Wörtlich heißt es im Bericht: „Kurz gesagt, es fehlten Ressourcen zur Spannungsregelung, entweder weil sie unzureichend geplant waren, weil die geplanten nicht genügend Leistung lieferten oder aufgrund einer Kombination aus beidem“. Grundsätzlich seien genügend Erzeugungskapazität vorhanden gewesen, um entsprechend zu reagieren.

Die Untersuchung schließt hingegen einen externen Cyberangriff als Ursache aus. Vielmehr offenbart der Bericht ein Zusammenspiel aus technischen, operativen und regulatorischen Defiziten – von mangelhafter Koordination bis zu fehlender Transparenz und Kontrolle bei Systembeteiligten.

Spanien kündigt Maßnahmenpaket an

Der Vorfall unterstreicht laut Ministerin Aagesen die Notwendigkeit, die Netzstabilität auf eine neue Basis zu stellen. Im Fokus stehen dabei technische Maßnahmen wie die stärkere Nutzung von Synchronkondensatoren, die Rolle asynchroner Erzeuger mit regelbaren Wechselrichtern sowie Batteriespeicher, die sekundenschnell Strom abgeben oder aufnehmen können.

Der Bericht nennt zwar viele technische Ursachen, doch konkrete Verantwortlichkeiten bleiben vage. Die spanische Regierung kündigte ein Maßnahmenpaket an. Dabei geht es unter anderem um die Stärkung der Systemaufsicht, die Anpassung regulatorischer Vorgaben und den Ausbau der Stromverbindungen mit Frankreich und Marokko.

Im Nachgang des Blackouts wurde gemutmaßt, dass Solaranlagen der Auslöser gewesen sein könnte. Der Verband Solarpower Europe betonte in einer Stellungnahme, dass Photovoltaik nicht Auslöser des Vorfalls gewesen sei. Vielmehr hätten geltende Vorschriften deren potenzielle Fähigkeit zur Spannungsregelung ungenutzt gelassen.

Der Blackout sollte als Weckruf verstanden werden, die Transformation der Stromnetze technisch zu begleiten – unter anderem durch gezielte Investitionen in netzbildende Wechselrichter und Speicherlösungen.

Die in spanisch verfasste Mitteilung zum Blackout kann auf der Internetseite des spanischen Energieministeriums heruntergeladen werden.

Schneider: Reiches Treffen mit Kernkraft-Allianz war Alleingang

Quelle: E&M / Georg Eble

POLITIK. Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) trifft sich mit atomkraftfreundlichen EU-Staaten. Jedoch nicht im Namen der Bundesregierung, wie ihr Kabinettskollege Carsten Schneider (SPD) sagt.

Laut Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) ist seine Kabinettskollegin und Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche auf eigene Faust zu einem Treffen mit atomkraftfreundlichen EU-Staaten gegangen.

„Deutschland hat nicht daran teilgenommen, sondern es ist eine Einzelentscheidung meiner Ministerinkollegin, die natürlich frei ist in dem, was sie tut“, sagte der SPD-Politiker am Rande eines Treffens mit seinen EU-Amtskollegen in Luxemburg. „Wir haben den Atomausstieg beschlossen. Er ist auch gesellschaftlich akzeptiert.“

Schneider sagte weiter, Deutschland habe die erneuerbaren Energien im Fokus. Weitere Zusagen gebe es nicht, „wird es auch nicht geben“. Man sei mittlerweile so weit, dass eine Großzahl der Energie aus Erneuerbaren gedeckt werden könne.

Wirtschaftsministerin Reiche hatte am Vortag am Rande eines Treffens der EU-Energieminister in Luxemburg mit Kollegen aus atomkraftfreundlichen EU-Staaten getroffen - obwohl Deutschland aus der Technologie ausgestiegen ist.

Sie habe zugehört und sei in Kontakt getreten, sagte die CDU-Politikerin im Anschluss an das Treffen der sogenannten europäischen Nuklear-Allianz. Auf einem Gruppenfoto der Minister der Länder, die sich für den ambitionierten Ausbau erneuerbarer Energien einsetzen - den „Freunden der Erneuerbaren“ - ist die Ministerin nicht zu sehen. Ein ordentliches Treffen der Gruppe gab es Diplomaten zufolge allerdings an diesem Montag nicht - anders als in der Regel beim Energierat. Man sei nur zu einem Foto zusammengekommen.

Die Bundesregierung hatte zuletzt um eine gemeinsame Haltung zur Atomenergie und um die Frage, ob sie auf EU-Ebene als nachhaltig eingestuft werden soll, gerungen. Bundeswirtschaftsministerin Reiche hatte dazu Ende Mai in Brüssel gesagt, man müsse technologieoffen sein. Bundesumweltminister Schneider hatte daraufhin erklärt, Deutschland lehne die Einstufung von Atomkraft als nachhaltig weiterhin ab.

Discounter unterliegt vor BGH im Streit um Pressemitteilung

Quelle: Fotolia / Stefan Welz

RECHT. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Bundesnetzagentur die „Gas.de“ Versorgungsgesellschaft in einer Pressemitteilung namentlich nennen durfte.

Die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn darf auch künftig Unternehmen namentlich in ihren Mitteilungen nennen, wenn sie öffentlich über behördliche Entscheidungen informiert. Das hat der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) am 17. Juni in Karlsruhe entschieden. Die Richterinnen und Richter wiesen damit die Beschwerde der „Gas.de Versorgungsgesellschaft mbH“ zurück.

Das Unternehmen hatte sich gegen eine Mitteilung der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2023 gewehrt, in der die Behörde über ein Untersagungsverfahren informierte und Gas.de als betroffenen Anbieter aufführte.

Massenkündigung von Verträgen 2021

Gas.de hatte Ende 2021 rund 370.000 Haushaltskunden die Gaslieferverträge gekündigt. Parallel beendete ein Schwesterunternehmen, das Strom lieferte, die Versorgung von weiteren Kunden. Insgesamt waren nach Angaben des BGH etwa 1,2 Millionen Verträge betroffen – mit erheblichen Auswirkungen auf die betroffenen Kunden sowie die jeweils zuständigen Grundversorger. (Wir berichteten.)

Im Frühjahr 2023 zeigte Gas.de der Bundesnetzagentur an, die Tätigkeit als Energielieferant wiederaufnehmen zu wollen. Die Behörde leitete daraufhin ein Verfahren nach § 5 Absatz 5 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ein, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Unternehmens zu prüfen. Ende Juni 2023 untersagte die Bundesnetzagentur dem Unternehmen Gas.de erneut die Belieferung von Haushaltskunden. Am 7. Juli 2023 informierte sie die Öffentlichkeit über das Ergebnis des Verfahrens – unter namentlicher Nennung des Unternehmens.

Gas.de unterliegt in zwei Verfahren

Gas.de hielt die identifizierende Darstellung für unzulässig und forderte die Löschung der Pressemitteilung. Die Bundesnetzagentur kam dieser Aufforderung nicht nach. Sowohl das Oberlandesgericht Düsseldorf als auch der BGH bestätigten später die Rechtmäßigkeit der Veröffentlichung.

Nach Auffassung des BGH durfte die Behörde die Mitteilung in der damaligen Fassung veröffentlichen. Ziel sei es, Transparenz über behördliches Handeln zu schaffen und die Öffentlichkeit frühzeitig zu informieren. Die Bundesnetzagentur habe bei ihrer Veröffentlichung ihr Ermessen rechtmäßig ausgeübt, teilte das Gericht mit.

Dabei räumte der BGH dem öffentlichen Informationsinteresse Vorrang gegenüber dem Interesse des Unternehmens auf Nichtnennung ein. Die Entscheidung betrifft ausdrücklich auch Fälle, in denen eine behördliche Entscheidung – wie im Fall Gas.de – noch nicht rechtskräftig ist.

Unternehmen darf wieder Energie liefern

Während des laufenden Verfahrens hatte das zuständige Beschwerdegericht den ursprünglichen Untersagungsbeschluss der Bundesnetzagentur vom Juni 2023 zwar aufgehoben. Gleichzeitig hielt es die damalige Maßnahme jedoch inhaltlich für gerechtfertigt. Inzwischen hat die Bundesnetzagentur dem Unternehmen die Tätigkeit als Energielieferant unter Auflagen wieder erlaubt.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte im Juli 2023 betont, ein Energielieferant, der die gesetzlichen Anforderungen nicht erfülle, dürfe nicht am Markt tätig sein. Die Behörde schütze damit die Verbraucherinnen und Verbraucher.

Laut EnWG kann die Bundesnetzagentur einem Energieunternehmen die Tätigkeit untersagen, wenn es an personeller, technischer oder wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit oder an der Zuverlässigkeit fehlt.

Die Veröffentlichung solcher Entscheidungen soll laut Gesetz ausdrücklich auch den Namen des betroffenen Unternehmens umfassen dürfen, dem stimmten die Richter zu.

Wirtschaftsministerin will Energiekurs neu abstecken

Quelle: E&M

E&M-PODCAST. Auf dem Berliner Kongress des BDEW traf die neue Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) erstmals auf die Energiebranche und kündigte einige neue Prioritäten an.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) lud die frisch gekürte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) ein. Bis vor kurzem gehörte sie als Vorstandsvorsitzende der Westenergie noch selbst zur Energiebranche. Als wichtigste Aufgabe nannte sie, das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Außerdem will sie die Energiewende kostengünstiger als bisher umsetzen.

Bis Ende August soll es einen „Realitäts-Check“ des Energiesystems und seiner Entwicklung geben, kündigte die Ministerin an. Ein noch zu beauftragendes Institut und die Bundesnetzagentur sollen den Stand und die weiteren Erfordernisse des gesamten Energiesystems mit den Netzen, der Wärmewende, neuen Kraftwerken und Wasserstoff einem Monitoring unterziehen. Die Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae und der Präsident des BDEW begrüßten dieses Vorhaben. Weiter erwartet die Branche ungeduldig Kraftwerksausschreibungen und einen Kapazitätsmarkt.

Gesprächspartner:

- Kerstin Andreae, Hauptgeschäftsführerin des BDEW

- Stefan Dohler, Präsident des BDEW

- Katherina Reiche, Bundeswirtschaftsministerin

Warum Energiefunk?

Vierzehntäglich mittwochs bringt eine neue Folge des Energiefunks Fakten, Meinungen und Skurriles aus der Energiewelt. Neben dem Bericht steht die persönliche Meinung, der Aufruf, Ausbruch oder die plötzliche Einsicht der Energieakteure im Mittelpunkt. Dazu gehören Kurzinterviews aus Politik, Verbänden, Unternehmen oder Wissenschaft, Schlagzeilen der Woche, Trends, Entwicklungen, Prognosen zu aktuellen Prozessen in der Energiewelt und natürlich Meldungen aus der digitalen Welt. Auch das Kurzporträt eines Unternehmens oder innovativen Projekts wird aus aktuellem Anlass gezeichnet.

Wir nehmen die Macher der Energiewelt beim Wort. Ganz gleich, ob Erfolgsmeldung oder Rückzugsgefecht, bei uns stehen Politiker, Unternehmer oder Forscher Rede und Antwort. Zündende Idee oder Schlag in Wasser? Entscheiden Sie selbst beim Zuhören. Oder schicken Sie uns Ihre Meinung zum Thema, reden Sie mit.

Hören ist manchmal leichter als Lesen. Es geht auch unterwegs oder beim Autofahren oder sogar im Dunkeln. Und Sie bekommen den Originalton. Keine gefilterten Berichte, sondern die Aussage pur. Als wären Sie dabei, sozusagen „Ohrenzeuge“. Das kann Sie erheitern, aufregen, den Kopf schütteln oder die Ohren spitzen lassen. Die Wahl liegt bei Ihnen − also reinhören!

Der E&M Energiefunk kann bei iTunes, über Spotify, auf SoundCloud sowie bei Deezer und Google Play Music und Amazon Alexa oder per RSS-Feed abonniert und angehört werden. Bei Google Play gibt es ihn auch als App.

Quelle: Fotolia / Simon Kraus

Geplanter Erneuerbaren-Ausbau senkt Strompreise bis 2030

REGENERATIVE. Eine Studie der Agora Energiewende prognostiziert, dass der planmäßige weitere Ausbau von Wind- und Solaranlagen den Börsenstrompreis bis 2030 um bis zu 23 Prozent senken kann.

Ein planmäßiger Ausbau von Windkraft und Photovoltaik kann den Börsenstrompreis in Deutschland bis 2030 um bis zu 23 Prozent reduzieren − auch wenn die Stromnachfrage langsamer steigt als bislang angenommen. Das zeigt eine Analyse des Thinktanks Agora Energiewende mit Sitz in Berlin, die zwei Szenarien zur Preisentwicklung vergleicht. Grundlage der Untersuchung sind Modellrechnungen des Beratungsunternehmens Aurora Energy Research.

Die aktuelle Diskussion um eine mögliche Kürzung der Ausbauziele für erneuerbare Energien erhält damit neuen Gegenwind. Denn laut Agora bleibt ein massiver Ausbau von Wind- und Solaranlagen volkswirtschaftlich sinnvoll, selbst wenn etwa wegen einer schwachen Konjunktur weniger Elektroautos und Wärmepumpen hinzukommen als ursprünglich prognostiziert.

Ausbau lohnt sich wirtschaftlich

In beiden untersuchten Szenarien sinkt der durchschnittliche Börsenstrompreis deutlich, wenn der Ausbaupfad gemäß Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fortgeführt wird. Bei einer geringeren Stromnachfrage von 609 Milliarden kWh im Jahr 2030 ergibt sich ein Preisrückgang von 85 auf 65 Euro/MWh. Das entspreche einer Entlastung von rund 12 Milliarden Euro pro Jahr. Die notwendigen Fördermittel für den zusätzlichen Erneuerbaren-Ausbau lägen in diesem Fall zwischen 7 und 7,8 Milliarden Euro jährlich. Damit erziele laut Agora jeder investierte Euro eine Preiswirkung von 1,60 Euro.

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Szenario mit höherer Stromnachfrage. Steigt der Verbrauch bis 2030 auf 708 Milliarden kWh, würde der Börsenstrompreis bei planmäßigem Ausbau der Erneuerbaren von 101 auf 81 Euro/MWh fallen. In diesem Fall könnten Stromverbraucherinnen und -verbraucher jährlich um rund 14 Milliarden Euro entlastet werden. Die zusätzlichen Ausgaben für die Förderung lägen bei etwa 7,5 bis 7,7 Milliarden Euro. Je Euro Förderung würden damit 1,90 Euro Preissenkung erreicht.

Der Preisvorteil durch Erneuerbare ergibt sich laut Agora vor allem durch den Merit-Order-Effekt: Weil Wind- und Solarstrom an der Börse günstiger sind als fossile Erzeugung, verdrängen sie teure Gas- und Kohlekraftwerke aus dem Markt. Das senkt den durchschnittlichen Strompreis. Die Netzkosten spielen in der Analyse hingegen keine Rolle für die Strompreise bis 2030. Diese seien aufgrund der langen Planungszeiten ohnehin weitgehend festgelegt, so Agora. Deutschland sei hier bereits im Verzug, eine Drosselung des Erneuerbaren-Ausbaus ändere daran nichts.

Ausbaupfad einhalten

Markus Steigenberger, Geschäftsführer von Agora Energiewende, warnt daher vor einer Abkehr vom Ausbaupfad: „Die derzeit stagnierende Stromnachfrage ist nicht Ausdruck eines sinkenden Bedarfs, sondern Folge einer konjunkturellen Schwäche und eines langsamen Umstiegs auf klimafreundliche Technologien.“ Gerade für den Einsatz von Wärmepumpen und E-Autos seien dauerhaft günstige Strompreise entscheidend. Darüber hinaus erhöhe ein starkes Erneuerbaren-System auch die Resilienz Deutschlands gegenüber fossilen Energiepreisschocks.

Die Analyse mit dem Titel „Erneuerbare Energien senken Strompreise unabhängig von der Nachfrage“ wurde im Auftrag von Agora Energiewende durch Aurora Energy Research erstellt.

Die Analyseergebnisse zum Strompreis der Agora Energiewende stehen im Internet bereit.

Verbände-Initiative legt Impulspapier für Wasserstoff vor

Quelle: Shutterstock / jorisvo

WASSERSTOFF. Mehr als ein Dutzend deutscher Verbände fordern von der Bundesregierung eine neue Wasserstoff-Allianz auf EU-Ebene.

14 Verbändenamen sind es, die im Impulspapier zum Wasserstoff vermerkt sind, unter anderem der BDEW, FNB Gas, aber auch der Chemieverband VCI oder der Automobilverband VDA. Die Verbändeinitiative aus Energiewirtschaft und Industrie „ruft die Bundesregierung dazu auf, eine Wasserstoff-Allianz auf EU-Ebene zu initiieren“, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. In einem Impulspapier haben sie ihre Forderungen dafür zusammengestellt.

Die Verbände wollen mit ihrem Vorstoß den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und Europa beschleunigen. Die Regularien dafür kommen in der Regel von der EU aus Brüssel. Schon lange gibt es Kritik daran, dass die EU-Vorgaben vor allem für die Herstellung von grünem Wasserstoff viel zu eng gefasst seien und den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft behinderten.

So schreibt die Verbändeinitiative auch, dass der „Hochlauf aktuell politisch erschwert wird“. Der Grund seien komplexe und unklare regulatorische Vorgaben, die Projekte teuer und langwierig machten. Das führe wiederum zu zunehmender Verunsicherung in der Energiewirtschaft und der Industrie und einhergehend zu einer zögerlichen Nachfrage nach Wasserstoff. „Hier muss dringend gegengesteuert werden“, so die klare Aussage der Verbändeinitiative.

Daher rufen die Verbände die Bundesregierung auf, „eine Wasserstoff-Allianz auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten ins Leben zu rufen und in dieser eine führende Rolle einzunehmen, wie im Koalitionsvertrag vereinbart“. Im März machten die Verbände dazu einen ersten Vorstoß. Notwendig sei dabei der Fokus auf Kosteneffizienz und Pragmatismus sowie eine engere europäische Koordination und gezielte Fördermechanismen.

Überarbeitung der EU-Regulatorik steht ganz oben

Die geforderte Wasserstoff-Allianz sollte sich vor allem der Überarbeitung der EU-Regulatorik für die Produktion und Importe von Wasserstoff annehmen, heißt es weiter. Ein anderes wichtiges Thema sei die Errichtung eines H2-Zertifizierungssystems und H2-Handelssystems. Dazu müssten Standards zu H2-Qualitäten auf EU-Ebene erarbeitet werden. Die Allianz könnte sich mithilfe der Mitgliedstaaten in den EU-Gremien (Rat, Kommission, Parlament) „für eine ambitionierte, innovations- und umsetzungsorientierte H2-Politik einsetzen“.

Weiterhin könnte sich die Allianz mit wichtigen Nicht-EU-Partnern im Wasserstoffbereich zusammenfinden, unter anderem Großbritannien, Norwegen und Anrainerstaaten des Mittelmeers. Mit ihnen sollten die „Importkorridore“ in die EU gestaltet und Importquellen für den Bezug von kohlenstoffarmem Wasserstoff erschlossen werden.

„Als konkrete erste Wegmarken zur Materialisierung einer europäischen Wasserstoff-Allianz wären ein gemeinsames Kommunique der beteiligten Mitgliedstaaten sowie sich anschließende regelmäßige Treffen denkbar“, heißt es abschließend in dem gemeinsamen Impulspapier.

Die 14 Mitglieder der Verbändeinitiative sind: Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW), Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW), Deutscher Wasserstoff-Verband (DWV), En2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie, Figawa, Die Gas und Wasserstoffwirtschaft, Hydrogen Europe, Verband der Automobilindustrie (VDA), Verband der Chemischen Industrie (VCI), VDMA, Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft (VIK), Verband kommunaler Unternehmen (VKU), Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas (FNB Gas), Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl).

Das Impulspapier „Eine europäische Wasserstoff-Allianz“ steht auf der Internetseite des BDEW zum Herunterladen zur Verfügung.

Großer Andrang auf Biomasseausschreibung

Quelle: Fotolia / Wolfgang Jargstorff

BIOMASSE. Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibung für Biomasseanlagen zum Gebotstermin 1. April 2025 bekanntgegeben. Die Ausschreibung war erneut deutlich überzeichnet.

Am 18. Juni hat die Bundesnetzagentur die Ergebnisse der Ausschreibungen für Biomasseanlagen sowie für Biomethananlagen zum 1. April 2025 veröffentlicht. Präsident Klaus Müller kommentiert: „Mit einer gebotenen Leistung von fast dem Dreifachen des Ausschreibungsvolumens lässt sich weiterhin ein hohes Wettbewerbsniveau bei den Ausschreibungen für Biomasseanlagen feststellen“. Allerdings gingen in der Ausschreibung für Biomethananlagen erneut keine Gebote ein.

Anträge meist für Bestandsanlagen

Bei einer ausgeschriebenen Menge von 187 MW wurden 685 Gebote mit einer Gebotsmenge von 543 MW eingereicht. Dabei entfielen acht Gebote mit 5 MW auf Neuanlagen und 677 Gebote im Umfang von 538 MW auf Bestandsanlagen. Es konnten 244 Gebote einen Zuschlag erlangen. Davon entfielen zwei Zuschläge mit 0,3 MW auf Neuanlagen und 242 Zuschläge mit 187 MW auf Bestandsanlagen.

Die Gebotswerte der bezuschlagten Gebote reichen von 12,34 ct/kWh bis 17,19 ct/kWh. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert liegt in dieser Runde mit 16,53 ct/kWh deutlich unterhalb der Vorrunde mit 17,33 ct/kWh. Der Trend fallender Zuschlagswerte setzt sich damit fort. 83 Gebote mussten vom Verfahren ausgeschlossen werden.

Die größten Zuschlagsvolumina entfielen auf Gebote für Standorte in Bayern (64 MW, 94 Zuschläge) gefolgt von deutlich geringerem Volumen für Standorte in Niedersachen (34 MW, 36 Zuschläge) und Baden-Württemberg (32 MW, 50 Zuschläge).

Genehmigung der EU-Kommission steht aus

Durch das am 25. Februar 2025 in Kraft getretene Biogaspaket wurden Regelungen eingeführt, durch die einerseits für Biogasanlagen stärkere Anreize zur flexiblen Fahrweise gesetzt und andererseits Biogasanlagen, die an eine Wärmeversorgungseinrichtung angeschlossen sind, bevorzugt bezuschlagt werden.

Die Anwendung der Regelungen bedarf größtenteils der beihilferechtlichen Genehmigung der Europäischen Kommission. Diese lag bis zum Gebotstermin nicht vor, weshalb die Änderungen im Rahmen der aktuellen Ausschreibungsrunde noch nicht angewandt wurden.

Die nächste Ausschreibungsrunde für Biomasseanlagen findet am 1. Oktober 2025 statt. Die nächste Ausschreibung für Biomethananlagen wird am 1. September 2025 durchgeführt.

Informationen zu den Gebotsterminen stehen im Internet bereit für Biomasseanlagen und Biomethananlagen.

Österreich: Biomasseverband präsentiert Strategie

Quelle: Shutterstock

BIOMASSE. Nicht zuletzt mit forciertem Heizkesseltausch und mehr Biomasse-KWK möchte die Interessenvertretung den Klimawandel eindämmen. In zwei Wochen erfolgen Gespräche mit dem Klimaminister.

Eine „Biomassestrategie“ mit Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels in Österreich präsentierte der Präsident des Biomasseverbands, Franz Titschenbacher, am 18. Juni in Wien.

Titschenbacher zufolge beinhaltet die Strategie im Wesentlichen vier Maßnahmen:

- Die erste davon ist „ein umfangreiches Kesseltauschprogramm mit dem Ziel, 1,3 Millionen fossile Heizungen schnellstmöglich durch erneuerbare Heizsysteme zu ersetzen“.

- Zweitens sollte die Strom- und Wärmeerzeugung mit biomassebasierten Kraft-Wärme-Kopplungen (KWK) forciert werden, vor allem in den Wintermonaten, in denen eine Erzeugungslücke im Bereich der elektrischen Energie besteht.

- Drittens wünscht Titschenbacher einen „starken Fokus auf den Ausstieg aus fossilen Energien im Rahmen der Kreislauf- und Bioökonomiestrategien“.

- Die vierte Maßnahme umfasst die „Implementierung neuer Technologien wie der CO2-Abscheidung sowie die Produktion von grünen Gasen und erneuerbaren flüssigen Treibstoffen, um den Verlust natürlicher Senken auszugleichen und erneuerbare Alternativen für schwer elektrifizierbare Bereiche bereitzustellen“.

Laut den Berechnungen der Agentur werden zurzeit in Österreich jährlich etwa 46 Millionen Tonnen an Biomasse genutzt, darunter 14,6 Millionen Tonnen energetisch. Die Landwirtschaft stellt etwa 13 Millionen Tonnen bereit. Laut Titschenbacher wäre eine Steigerung auf rund 23,4 Millionen Tonnen oder fast die doppelte Menge möglich.

Kosten unbekannt

Welche Investitionen für die Umsetzung der Strategie notwendig wären, ist übrigens nicht bekannt. „Wir haben das nicht berechnet. Aber natürlich wäre das interessant“, berichtete einer der Autoren der AEA-Studie der Redaktion. Über die Frage der Kosten der Umsetzung von Strategien lasse sich stets intensiv diskutieren: „Und der Import fossiler Energieträger kostet ja auch Geld.“

Präsentation beim Minister

Die Strategie wird in etwa zwei Wochen Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) vorgestellt, der auch für Klimapolitik zuständig ist, teilte Titschenbacher der Redaktion mit. Nicht zuletzt werde es dabei um die rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung der Biomassestrategie gehen: „Wir sind zuversichtlich bezüglich der betreffenden Themen.“

Als notwendig erachtet der Biomasseverband insbesondere den zügigen Beschluss des Erneuerbares-Gas-Gesetzes (EGG) sowie eine Novellierung des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes (EWG). Der Geschäftsführer des Biomasseverbands, Christoph Pfemeter, bestätigte der Redaktion, dass das derzeit geltende EWG als weitgehend zahnlos anzusehen ist: Es enthält keinen verbindlichen „Pfad“ zum Ausstieg aus Heizsystemen, die mit fossilen Energieträger befeuert werden. Zurzeit fokussiere das EWG im Wesentlichen auf den freiwilligen Ersatz von Öl- und Gasheizungen durch Wärmepumpen, bedauerte Pfemeter.

Sinnvoll wären laut Pfemeter dagegen unterschiedliche technische Lösungen, darunter auch moderne Pellets- sowie Scheitholz- und Hackgutheizungen. Für nötig hält der Biomasseverband Pfemeter zufolge auch einen rechtlich fixierten „Ausstiegsplan“ für die Öl- und Gasheizungen. Umgesetzt werden könnte dieser Plan entweder mit Förderungen oder mit ordnungsrechtlichen Vorgaben, also dem Verbot „fossiler“ Heizsysteme: „Die Frage ist, ob sich die Politik da drübertraut“.

Minister Totschnig hatte am 14. Mai bekundet, bis einschließlich 2030 stünden für den Heizkesseltausch rund 1,8 Milliarden Euro zur Verfügung. Etwa 1 Milliarde Euro sei für das Installieren „sauberer“ Heizungen in einkommensschwachen Haushalten vorgesehen. Weitere 266,9 Millionen Euro wolle die Regierung für Investitionen in klimafreundliche Fernwärmesysteme bereitstellen.

Titschenbacher begrüßte dies im Gespräch mit der Redaktion ausdrücklich: „Wichtig wäre allerdings, in den Budgets für die kommenden Jahre konkrete Summen zu fixieren.“

Eine Kurzfassung der Studie der Energieagentur ist auf deren Website verfügbar.

Quelle: Fritz Wilhelm

Anzahl der BSI-zertifizierten Steuerboxen steigt auf acht

SMART GRID. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat weitere Steuerboxen zertifiziert. Sie sind für Verbrauchseinrichtungen und Erzeuger in der Niederspannung vorgesehen.

Die „zielgerichtete Härtung zentraler Komponenten im Smart“ ist laut BSI eine wichtige Voraussetzung, um die Energieversorgung gegen Cyberattacken zu schützen und die Energieversorgung langfristig zu sichern. Steuerboxen, die auf Grundlage der Technischen Richtlinie TR-03109-5 zertifiziert sind, sind solche Komponenten.

Nun hat das BSI in einer Mitteilung bekannt gegeben, dass zwei weitere Steuerboxen die Anforderungen der Technischen Richtlinie erfüllen und für den Einsatz in Kombination mit der sicheren Infrastruktur von Smart Meter Gateways zertifiziert sind. Beide Hersteller haben die sogenannte beschleunigte Sicherheitszertifizierung beim BSI durchlaufen.

Bei den Herstellern handelt es sich um Theben Smart Energy und Vivavis. Beide haben laut BSI nachgewiesen, dass ihre Steuerboxlösungen die Anforderungen sowohl an die IT-Sicherheit als auch die Interoperabilität erfüllen.

Damit stehe der standardisierten netzdienlichen Steuerung „energierelevanter Geräte“ nichts mehr im Wege. Neue Wechselrichter, Wärmepumpen oder Wallboxen können somit über das EEBus-Protokoll angebunden werden. Außerdem sei eine Nachrüstung mit einer Relaissteuerung bei Bestandsanlagen möglich.

Geräte sind nachweislich robust gegen Cyber-Angriffe

„Wir müssen uns schon heute für künftige Gefahren rüsten, indem wir die Sicherheitsarchitektur im Energiesektor insgesamt robuster aufstellen“, sagt Claudia Plattner. Energiewendeanlagen seien dabei ein wichtiger Faktor, so die BSI-Präsidentin. Und sie fügt hinzu: „Mit den erfolgreichen Zertifizierungen von nun insgesamt acht Steuerboxlösungen kann der Aufbau eines interoperablen, flexiblen und gleichzeitig sicheren Energiesystems spürbar beschleunigt werden.“

In einer gemeinsamen Mitteilung betonen Theben und Vivavis die Bedeutung der Steuerbarkeit von Erzeugungsanlagen – die gesetzliche Grundlage hierfür ist §9 EEG – sowie von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auf Basis des §14a EnWG. Dabei hätten die Kunden keine Zeit zu verlieren, erklärt Ruwen Konzelmann.

„Die Produkte haben wir parallel bereits weitgehenden Interoperabilitätstests mit den gängigen CLS-Systemen, Smart Meter Gateways sowie Home Energiemanagementsystemen und steuerbaren Verbrauchseinrichtungen unterzogen, so dass wir wirklich startbereit für den Steuerungsrollout sind“, so der Geschäftsführer von Theben Smart Energy.

Und Joachim Kopp, Leiter des Geschäftsbereichs Metering bei Vivavis, hebt noch einmal hervor, dass die zertifizierten nachweislich robust gegen Cyber-Angriffe sind.

Der erste Hersteller mit zertifizierter Steuerbox war im September 2024 Swistec. Anschließend waren Vivavis und Theben zum ersten Mal mit zusammen drei Produkten im Zertifizierungsprozess erfolgreich. Im Februar 2025 erhielten dann Prolan und Power Plus Communications die BSI-Zertifizierung.

Mit der Mitteilung über die Steuerboxen hat das BSI auch bekannt gegeben, dass die Testspezifikation zur Technischen Richtlinie für Smart Meter Gateways aktualisiert wurde. „Durch die Veröffentlichung der Testspezifikation wird ein transparenter und einheitlicher Zertifizierungsprozess mit hoher Prüftiefe gewährleistet, der zudem in hohem Maße automatisierbar ist“, heißt es von Seiten der Behörde.

Die bereits in den Zertifizierungsverfahren nach BSI TR-03109-5 zum Einsatz kommende Smart-Metering-Testplattform werde nun weiterentwickelt, um sie auch in Zertifizierungsverfahren für Smart Meter Gateways einsetzen zu können.

Balwin-Bauarbeiten bei Norderney können starten

Quelle: Amprion

STROMNETZ. Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat jetzt die Genehmigung für 34 Kilometer Leitungsbau im niedersächsischen Küstenmeer erhalten.

155 beziehungsweise 165 Kilometer Seekabel plant der Übertragungsnetzbetreiber Amprion in den Projekten Balwin 1 und Balwin 2 zur Anbindung der Nordseewindparks zu verlegen. Für den rund 34 Kilometer langen Abschnitt im niedersächsischen Küstenmeer liegt jetzt die Genehmigung vor.

Die Planfeststellungsbeschlüsse umfassen neben den Horizontalbohrungen unter der Insel Norderney und dem Festlanddeich bei Hilgenriedersiel auch die Kabelinstallation zwischen der Küste und der 12-Seemeilen-Grenze. Das geht aus einer Mitteilung des Unternehmens hervor.

Damit nimmt das Gigaprojekt an Fahrt auf: Erst vor zwei Tagen hatte Amprion den Baustart für die Konverterplattformen Balwin Alpha und Balwin Beta bekannt gegeben (wir berichteten).

Die ersten sechs der insgesamt achtzehn Bohrungen für die Kabelinstallation sollen jetzt im Juli beginnen. Dabei wird von der Inselmitte ins südlich gelegene Watt gebohrt. Das behördlich festgelegte Bauzeitenfenster geht bis September, sodass die Bohrungen von der Inselmitte zum Strand im Norden erst für den Sommer 2026 geplant sind. 2027 sollen dann die Bohrungen unter dem Festlanddeich an der Küste folgen. Die Installation der Kabel ist für 2028 und 2029 vorgesehen.

Die Bohrungen werden Amprion zufolge im sogenannten HDD-Verfahren (Horizontal Directional Drilling) durchgeführt. Dabei werden Kabelschutzrohre in die Bohrkanäle eingebracht, in die anschließend die Gleichstromkabel eingezogen werden.

Dabei halte man den Eingriff so gering wie möglich, versichert Amprion: Die Horizontalbohrungen für beide Leitungen würden in einer gemeinsamen Baumaßnahme ausgeführt. Dadurch könnten erstmalig sechs Bohrungen pro Bauzeitenfenster umgesetzt und Synergieeffekte genutzt werden.

Auch sei die Baustellenfläche auf Norderney bereits vor der Brutsaison Anfang des Jahres eingerichtet worden – was auch den Vorteil hat, dass die damit verbundenen Materialtransporte und Erdbauarbeiten nicht während der touristischen Hauptsaison stattfinden müssen.

|

| Der geplante Trassenverlauf von Balwin 1 und Balwin 2. − Zur vergrößterten Ansicht bitte auf das Bild klicken − Quelle: Amprion |

Die Offshore-Netzanbindungssysteme Balwin 1 und Balwin 2 werden sowohl auf der Seeseite als auch an Land, wo weitere jeweils rund 200 Kilometer Kabel verlegt werden, größtenteils parallel zueinander installiert. Sie sollen 2030 beziehungsweise 2031 in Betrieb gehen und dann jeweils eine Leistung von 2.000 MW zu ihren jeweiligen Netzverknüpfungspunkten in Wehrendorf östlich von Osnabrück in Niedersachsen (Balwin1) und Westerkappeln im Tecklenburger Land in Nordrhein-Westfalen (BalWin2) übertragen können.

Mehr Power durch Repower

Quelle: E&M / Katia Meyer-Tien

WINDKRAFT ONSHORE. Ältere Windkraftanlagen durch neuere Modelle zu ersetzen, kann die Menge des erzeugten Stroms deutlich steigern. Zwei aktuelle Projekte zeigen, wie es geht.

Sechmal mehr Strom am selben Standort: Der Dortmunder Energieversorger DEW 21 will im Projekt „WindSpark“ – der Name ist zusammengesetzt aus den Wörtern Wind, Solar und Park – drei bestehende Windkraftanlagen durch neuere Modelle ersetzen und um einen Solarpark ergänzen. Das Genehmigungsverfahren sei bereits gestartet, abgeschlossen sein soll das Projekt Ende 2027, heißt es in einer Unternehmensmitteilung.

Die drei bestehenden „EllWiRa“-Windkraftanlagen in Dortmund-Ellinghausen sind im Jahr 2005 in Betrieb gegangen und haben seither jährlich durchschnittlich 10 Millionen kWh Ökostrom erzeugt. Ersetzt werden sollen sie durch drei Turbinen mit einer Leistung von jeweils 6 bis 7 MW, teilte das Unternehmen auf Anfrage mit.

In Kombination mit der PV-Anlage, die mit bis zu 22.000 Modulen auf der ehemaligen Gewerbeabfalldeponie Ellinghausen entstehen soll, soll das Projekt eine Gesamtleistung von 25 bis 30 MW erreichen. Ergänzt werden soll es um einen eigenen Netzanschlusspunkt, voraussichtlich durch die Erweiterung eines bereits vorhandenen Strommastes.

„Ein Hybrid-Park dieser Größe, der Wind und Solar vereint, ist Neuland für die Stadt“, kommentiert Peter Flosbach, Technischer Geschäftsführer bei DEW21, das Vorhaben: „Vor allem aber ist es ein weiterer Schritt Richtung klimaneutrales Dortmund“.

48 MW für Bad Zwischenahn

Einen ähnlichen Schritt gehen die Windparkentwickler Enova und UKA in der Gemeinde Bad Zwischenahn (Niedersachsen). Mit der Modernisierung der dortigen Windenergieinfrastruktur wollen auch sie eine Versechsfachung der installierten Leistung erreichen: von derzeit 7,2 MW auf bis zu 48 MW.

Dafür sollen im Windpark Aschhausen vier durch die Enova Value betriebene Enercon-Anlagen des Typs E-66 aus dem Jahr 2003 durch bis zu fünf leistungsstärkere Windenergieanlagen ersetzt werden. Die UKA plant den Neubau zweier Anlagen nordöstlich der Autobahn A28. Um Synergien zu nutzen und die Projekte gemeinsam zu koordinieren, haben die beiden Unternehmen einen Kooperationsvertrag geschlossen.

„Die Zeit des Verhandelns und der Theorie sind vorbei. Jetzt beginnt die Praxis. Also Ärmel hoch und gemeinsam etwas Großes bewegen“, sagt UKA-Projektentwicklerin Luisa Höper: „Mit dem Repowering können wir künftig etwa 28.000 Drei-Personen-Haushalte versorgen und rund 44.000 CO2-Äquivalente einsparen.“

Die Genehmigungsverfahren sollen beim Landkreis Ammerland beantragt werden. Den Erhalt der BImSchG-Genehmigung erwarten die Projektierer im vierten Quartal 2025. Geplant sei, das Projekt im Sommer dieses Jahres in den zuständigen Ausschüssen des Gemeinderats Bad Zwischenahn vorzustellen und die Öffentlichkeit so frühzeitig in den Planungsprozess einzubinden, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Duisburg nutzt Abwasser für Wärmeerzeugung

Stefan Geuer von Zeppelin Power Systems, Oberbürgermeister Sören Link, Vorstandsmitglied Uwe Linsen sowie Andreas Gutschek, Vorstand Infrastruktur und Digitalisierung bei den Stadtwerken Duisburg, gaben den Startschuss. Quelle: Stadtwerke Duisburg

KWK. Die Stadtwerke Duisburg haben nach rund zwei Jahren Bauzeit eine innovative KWK-Anlage in Betrieb genommen. Sie ist die derzeit größte iKWK-Anlage an einer Kläranlage bundesweit.

Das geklärte Abwasser der Duisburger wird künftig als Wärmequelle genutzt. Möglich macht das eine innovative KWK-Anlage, die von den Stadtwerken Duisburg am 17. Juni offiziell in Betrieb genommen wurde.

„Diese moderne und innovative Anlage ist in ihrer Dimension beispielhaft in Deutschland und ein echtes Vorzeigeprojekt. Die Stadtwerke Duisburg zeigen, wie Wärme klimaschonend und versorgungssicher erzeugt werden kann“, sagte Oberbürgermeister Sören Link. Er ist zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Duisburg.

Die neue iKWK-Anlage ist laut dem Versorger die derzeit bundesweit größte ihrer Art an einer Kläranlage. Die Stadtwerke Duisburg hatten im Juli 2021 einen iKWK-Zuschlag für das Projekt bei der Bundesnetzagentur erhalten und in den vergangenen zwei Jahren errichtet. Insgesamt investiert der lokale Energiedienstleister rund 27 Millionen Euro in das Gesamtprojekt.

Zwei Wärmepumpen mit je 1,9 MW, die in einem neu errichteten Gebäude an der Kläranlage Huckingen aufgestellt wurden, nutzen die Abwärme des bereits geklärten Abwassers und machen sie für die Fernwärmeversorgung fertig. „Durch Wärme aus regenerativen Quellen, in diesem Fall des Abwassers, können wir grüne, also CO2-freie Wärme erzeugen“, erklärt Stadtwerke-Vorstand Andreas Gutschek.

Dafür wurde im Auslaufbecken der Kläranlage ein Staubereich eingerichtet. Hier sammelt sich das geklärte, aber noch immer warme Abwasser von rund 100.000 Haushalten aus dem Duisburger Süden. Die Wärmetauscher entziehen dem Wasser fünf Grad seiner Restwärme, die dann von den Wärmepumpen so hochtransformiert wird, dass sie mit mindestens 75 Grad Celsius in den Vorlauf des Fernwärmenetzes einspeisen können. Die beiden Wärmepumpen in Huckingen sollen ab sofort mindestens 16 Millionen kWh Wärme pro Jahr erzeugen.

Nachdem dem Abwasser in den Wärmetauschern ein Teil seiner Restwärme entzogen wurde, geht es über die unterirdischen Rohrleitungen wieder zurück in das Auslaufbecken der Kläranlage. Von dort fließt das gereinigte Abwasser wie zuvor über den Angerbach in den Rhein – und hat für den Fluss einen weiteren Nutzen.

„Das Abwasser wird durch die iKWK-Anlage um rund fünf Grad abgekühlt. Das bedeutet, dass wir kühleres Wasser als bisher in den Angerbach einleiten. Vor allem in den Sommermonaten bedeutet das eine Entlastung für die dann oftmals aufgeheizten Fließgewässer“, erklärt Uwe Linsen, Vorstand der Wirtschaftsbetriebe Duisburg.

Je nach Jahreszeit hat das Abwasser in der Kläranlage Huckingen eine Temperatur zwischen 8 und 25 Grad. Sobald die Temperatur oberhalb von 10 Grad liegt, kann es für die Wärmegewinnung durch die Wärmepumpen genutzt werden.

Die Planung und Umsetzung dieses Projektes – angefangen beim Tief- und Hoch- bis hin zum Anlagenbau – verantwortete Zeppelin Power Systems. Zur Gesamtanlage gehören neben den Wärmepumpen in Huckingen auch zwei wasserstofffähige Blockheizkraftwerke (BHKW) und ein elektrischer Wärmeerzeuger. Alle drei Aggregate wurden an der Stadtwerke-Zentrale in Hochfeld aufgestellt.

Die beiden BHKW-Module haben jeweils 4,5 MW elektrische Leistung und jeweils 4,7 MW thermische Leistung. Damit sind die Stadtwerke in der Lage, den jährlichen Stromverbrauch von 10.000 Haushalten zu decken und zugleich bis zu 4.000 an die Fernwärme angeschlossene Haushalte mit Wärme zu versorgen.

Der elektrische Wärmeerzeuger hat eine Leistung von 30 MW. Dieser soll vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn sich überschüssige elektrische Energie im Netz befindet, die nicht von Haushalten oder der Industrie benötigt wird.

„Diese Anlage ist zudem eine sinnvolle Ergänzung unseres Erzeugungsparks, weil wir Wärme aus überschüssiger Energie produzieren können, die wir in unserem Fernwärmespeicher am Heizkraftwerk III einspeichern können, bis sie von den Kundinnen und Kunden abgerufen wird“, erklärt Gutschek.

Quelle: Shutterstock

Eon siegt im Rechtsstreit mit Stadtwerken Castrop-Rauxel

RECHT. Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die Stadtwerke Castrop-Rauxel wegen unlauteren Wettbewerbs im Streit mit Eon um Rückkehr-Vollmachten verurteilt.

Im langwierigen Rechtsstreit zwischen dem Energiekonzern Eon und den Stadtwerken Castrop-Rauxel (Nordrhein-Westfalen) hat das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf nun ein Urteil gefällt: Die Stadtwerke hätten sich des unlauteren Wettbewerbs schuldig gemacht. Das teilte Eon am 17. Juni mit. Der Streit dreht sich um eine umstrittene Kundenrückholaktion aus der Zeit der Energiekrise Ende 2022. (Wir berichteten.)

Damals hatten die Stadtwerke infolge stark gestiegener Beschaffungskosten rund 4.000 Strom- und Gasverträge zum Jahresende gekündigt. Die betroffenen Kundinnen und Kunden fielen dadurch in die Grundversorgung – in diesem Fall in die Ersatzbelieferung durch Eon. Zeitgleich boten die Stadtwerke ihren ehemaligen Kunden an, sie automatisch zurückzuholen, sobald deren Preise wieder unter denen von Eon lägen. Voraussetzung dafür war eine zuvor unterzeichnete Rückkehr-Vollmacht, die dem Kündigungsschreiben beigelegt worden war.

Verbraucherschutz duch die Stadtwerke missachtet

Laut OLG Düsseldorf verstößt diese Praxis gegen zentrale verbraucherschutzrechtliche Prinzipien. Das Gericht kritisierte insbesondere, dass die Preisgestaltung bei einem solchen sogenannten In-sich-Geschäft vollständig in der Hand des Versorgers liege. Eine Zustimmung der Kunden sei für die Rückkehr nicht erforderlich gewesen, was laut Gericht eine erhebliche Missbrauchsgefahr berge. Verbraucherschutzvorgaben seien missachtet worden.

„Die mündlichen Ausführungen des Oberlandesgerichts zeigen deutlich, dass der Verbraucherschutz kein Mittel zum Zweck ist, das rein zum eigenen wirtschaftlichen Nutzen ausgelegt werden kann“, erklärte Filip Thon, Vorsitzender der Geschäftsführung von Eon Energie Deutschland. Das Urteil bestätige die Haltung Eons, weiterhin ein „fairer und verlässlicher Partner“ für die Kundschaft zu sein.

Auch die Rolle des Bürgermeisters von Castrop-Rauxel, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des kommunalen Versorgers ist, wurde in der Verhandlung thematisiert. Das öffentlich unterstützende Verhalten der Stadtspitze gegenüber der Rückholaktion sei kritisch zu sehen, hieß es laut Eon.

Landgericht Bochum überstimmt

Vor dem Urteil in zweiter Instanz hatte es eine Niederlage für Eon gegeben: Das Landgericht Bochum hatte die Klage des Energiekonzerns zunächst abgewiesen. Dabei argumentierte der Vorsitzende Richter, dass nicht die Vollmacht an sich, sondern allenfalls einzelne Formulierungen problematisch seien. Eon legte daraufhin Berufung beim OLG Düsseldorf ein.

Inzwischen haben die Stadtwerke Castrop-Rauxel die Klageanträge von Eon im Wesentlichen anerkannt, wie das Unternehmen selbst bestätigt. Man akzeptiere die Entscheidung des Gerichts, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Eine offizielle Stellungnahme des Oberlandesgerichts Düsseldorf lag zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht vor.

Kunden können dennoch zu Stadtwerken zurückkehren

Die Stadtwerke Castrop-Rauxel setzen ihre Rückholstrategie dennoch fort. Dank gesunkener Großhandelspreise auf den Energiemärkten bieten sie inzwischen wieder eigene Tarife unterhalb der Grundversorgungspreise von Eon an und holen nach eigenen Angaben Kundinnen und Kunden zurück – sowohl im Strom- als auch im Gasbereich.

Die gerichtliche Bewertung betrifft nicht den jetzigen Rückholprozess, sondern die rechtliche Gestaltung der damaligen Rückkehr-Vollmachten aus dem Jahr 2022. Mit dem Urteil ist der seit über zwei Jahren andauernde Streit zwischen dem Kommunalversorger und dem Essener Energiekonzern nun juristisch weitgehend beendet. Offen bleibt jedoch, ob andere Stadtwerke mit ähnlichen Rückholmechanismen künftig ebenfalls rechtliche Konsequenzen fürchten müssen.

Bürger-Stadtwerk nach gutem Jahr in Spendierlaune

Quelle: Fotolia / Andrey Popov

BILANZ. Gut 1.700 Anteilseigner der Solarcomplex AG dürfen sich die Hände reiben. Das Bürger-Stadtwerk aus Baden-Württemberg schüttet eine Rekorddividende für das Geschäftsjahr 2024 aus.

Die Solarcomplex AG ist weiter auf Wachstumskurs. Das in Bürgerhand befindliche Versorgungs- und Projektentwicklungsunternehmen aus dem Süden Baden-Württembergs hat den Bilanzgewinn im Jahr 2024 erneut steigern können. Er beträgt 6,8 Millionen Euro, was einer Steigerung um 1,6 Millionen Euro gleichkommt.

Das in Singen ansässige Bürgerunternehmen übertraf bei der Bilanzsumme, dem Gesamtwert von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erstmals die Schwelle von 100 Millionen Euro – um 4,6 Millionen Euro. Das sind gut 8 Millionen Euro mehr als 2023. Als Reingewinn weist Solarcomplex gut 2,4 Millionen Euro aus. Das ist das beste Ergebnis, abgesehen vom Ausreißerjahr 2022 (3 Millionen Euro) mit den hohen Börsenstrompreisen.

Und der Anlagen- und Kraftwerkspark wächst weiter. „Die Projektpipeline ist voll“, sagt Solarcomplex-Vorstand Bene Müller. Bislang sind 20 Wärmenetze in der Bodensee-Region entstanden, weitere in Jungnau (Landkreis Sigmaringen) und Hilzingen (Konstanz) kommen in diesem und dem nächsten Jahr hinzu. Ferner hat das Unternehmen Geburtshilfe bei etlichen Windkraft-, Biogas- und Holzenergieanlagen geleistet. Verwirklicht sind zudem Solarkraftwerke auf Dächern und Freiflächen mit einer Gesamtleistung von 150 MW.

Von dem wirtschaftlichen Erfolg profitieren inzwischen mehr als 1.700 Anleger der nicht an der Börse notierten Aktiengesellschaft. Das regional tätige Energiewende-Unternehmen wird laut Mitteilung 7,5 Cent je Anteilsschein ausschütten. Weil 2024 das 25. Jahr seit Unternehmensgründung war, gibt es einen Aufschlag von 25 Prozent auf die – grundsätzlich eher bescheidene – Basisdividende von 6 Cent.

Noch bis November will Solarcomplex weiteres Geld einwerben. Von insgesamt 2,5 Millionen neuen Aktien sei noch ein Drittel verfügbar, der Preis liegt bei 3 Euro und – für Neuaktionäre – bei 3,10 Euro. Das gute Jahresergebnis soll dem Endspurt bei der Kapitalerhöhung Rückenwind verleihen.

Besonders das Anlagevermögen machte einen Sprung auf 83,3 Millionen Euro, weil das fertiggestellte Wärmenetz in Häusern (Hochschwarzwald) bilanziell relevant wurde. Im Jahr davor lag es noch bei 74,4 Millionen Euro. Das Eigenkapital weisen die Singener nun mit 43,3 Millionen Euro aus, ein Plus von 5,1 Millionen Euro.

Thermondo mit neuer Chief People Officer

Quelle: Fotolia / Aurielaki

PERSONALIE. Der Heizungsinstallateur Thermondo hat Teile seiner C-Führungsmannschaft neu aufgestellt.

Das nach eigenen Angaben „Cleantech-Unternehmen“ Thermondo erweitert zum 1. Juli sein Top-Management. Marie Friedrich startet als Chief People Officer (CPO) und Thomas Kraker von Schwarzenfeld steigt zum Chief Innovation Officer (CIO) auf, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Friedrich folgt als CPO auf Rene Bretschneider, der das Unternehmen Ende März auf eigenen Wunsch verlassen hat. Als Chief People Officer ist Friedrich für die operative Führung des „gesamten People-Bereichs von Thermondo“ zuständig. Dazu gehören Human Resources, Talent Acquisition, Learning & Development sowie Office Management.

|

| Marie Friedrich Quelle: Thermondo |

Marie Friedrich kommt von Urban Sports Club, wo sie zuletzt als Director Talent & People Operations tätig war. Zuvor war sie im Personalbereich bei Staffbase, einer Plattform für Mitarbeiterkommunikation. Sie hat Wirtschaftswissenschaften sowie Management & Organization Studies an der Technischen Universität Chemnitz studiert.

Friedrichs Vorgänger Bretschneider verantwortete neben dem People-Bereich auch das Ressort Sustainability. Dieser Bereich sei nun in den Verantwortungsbereich von Chief Financial Officer Josef Gatzek übergegangen, heißt es weiter von Thermondo.

Thomas Kraker von Schwarzenfeld wird zum 1. Juli Chief Innovation Officer. Er trage die strategische Verantwortung für Innovationen und das gesamte physische Produktportfolio des Heizungsbauers.

|

| Thomas Kraker von Schwarzenfeld Quelle: Thermondo |

Von Schwarzenfeld ist eine interne Lösung und war bisher Vice President New Business & Innovation bei Thermondo. Er ist seit Februar 2024 im Unternehmen. Zuvor war er unter anderem bei Enpal und Berater für Energieunternehmen wie Sun Save, Lichtblick und Installion tätig.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

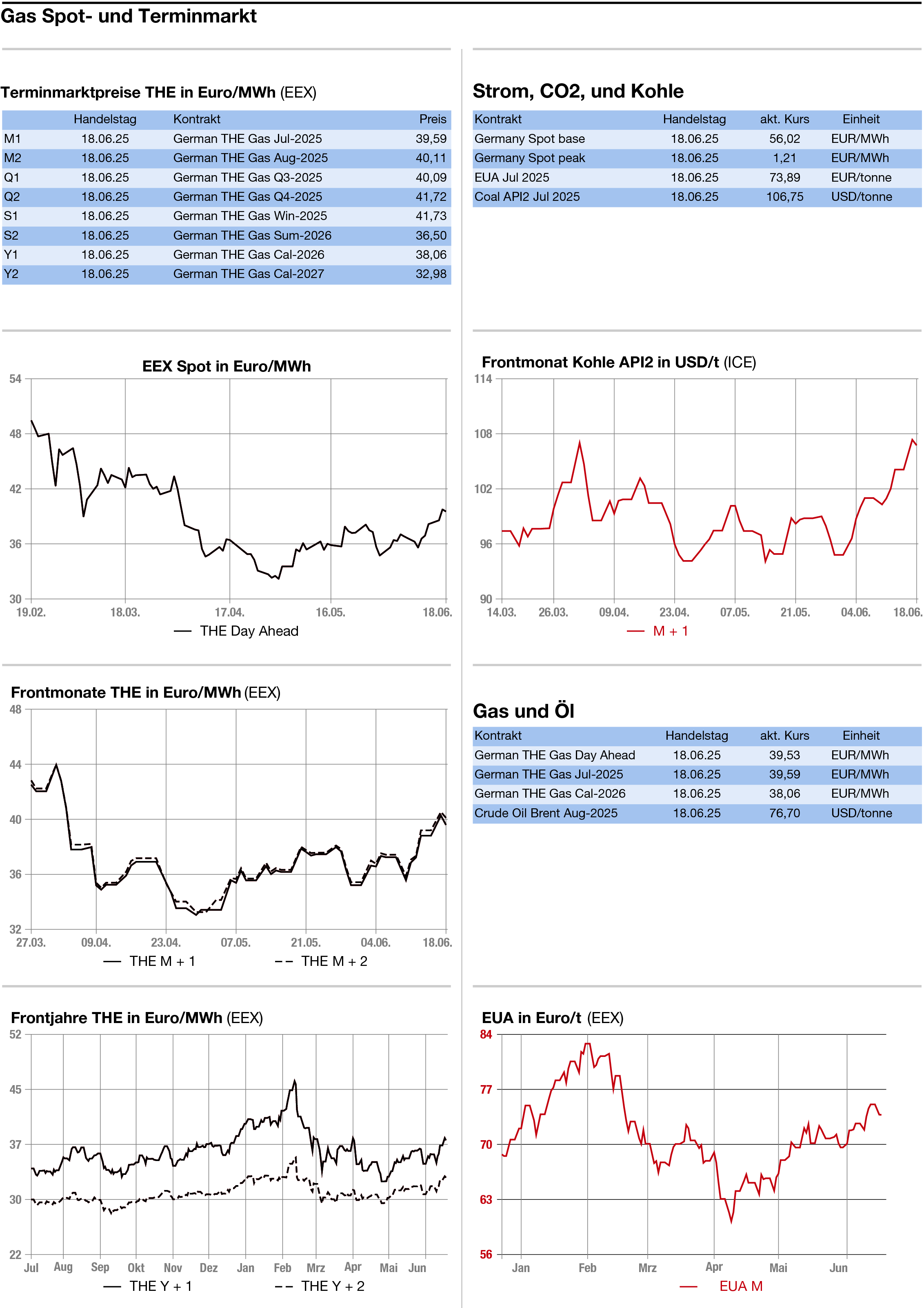

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Energiemärkte weiter in Unruhe

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

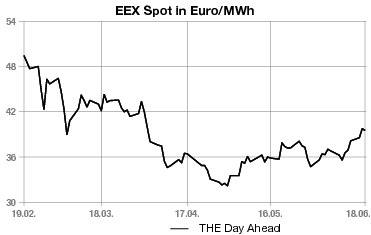

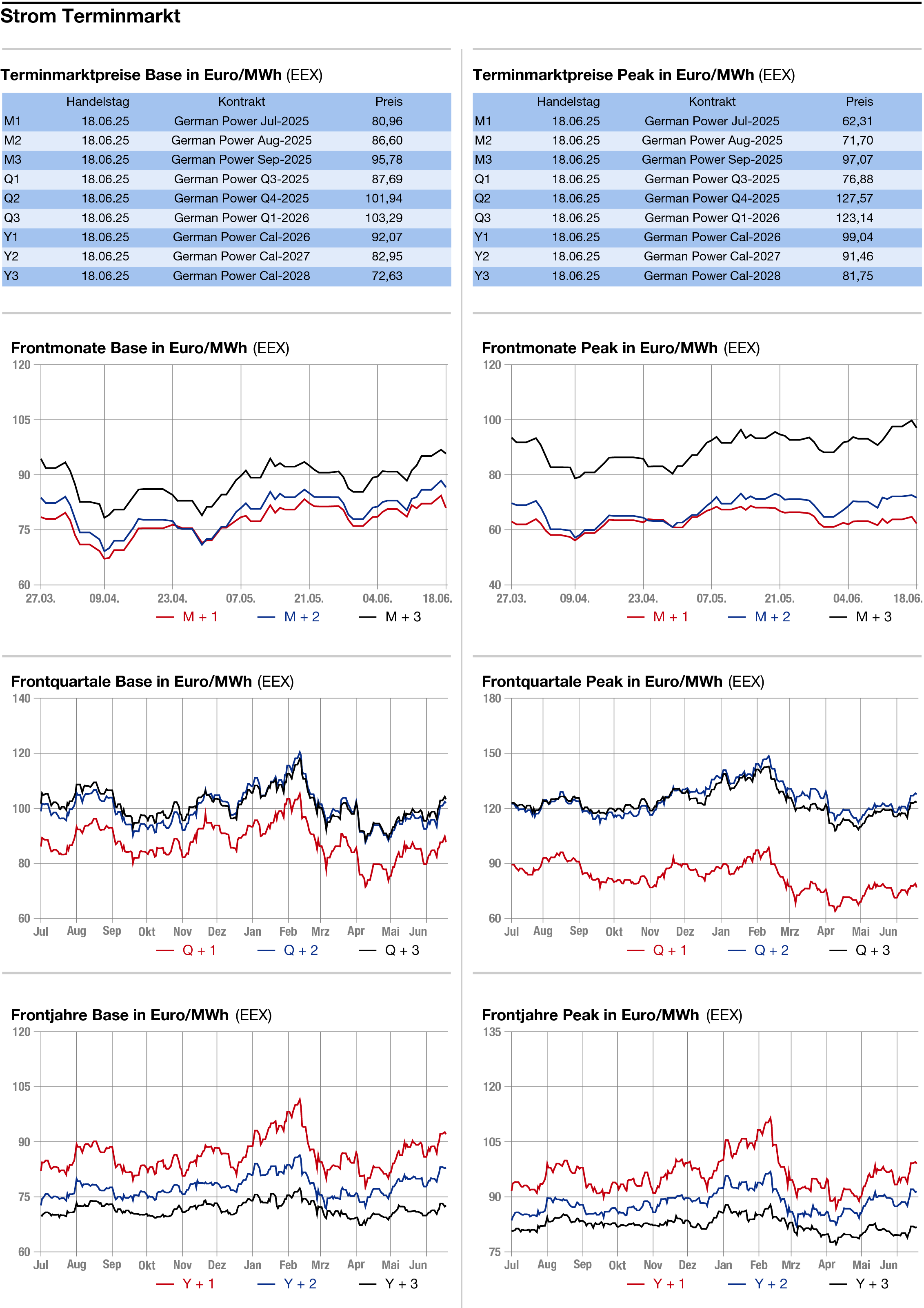

Uneinheitlich haben sich die Energiepreise am Mittwoch präsentiert. Während Gas infolge des Konflikts zwischen Iran und Israel weiter zulegte, zeigte sich Brent auf dem erhöhten Niveau stabilisiert. CO2 gab dagegen geringfügig nach, offenbar funktioniert die Marke von 75 Euro weiter als handfester Widerstand. Strom zeigte sich tendenziell fester. Der weitere Kriegsverlauf im Mittleren Osten ist derzeit kaum kalkulierbar und hält die Märkte weiter in Unruhe.

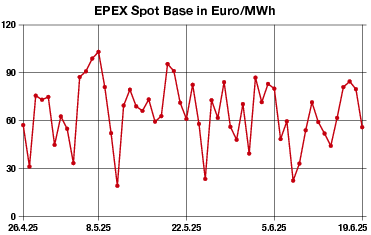

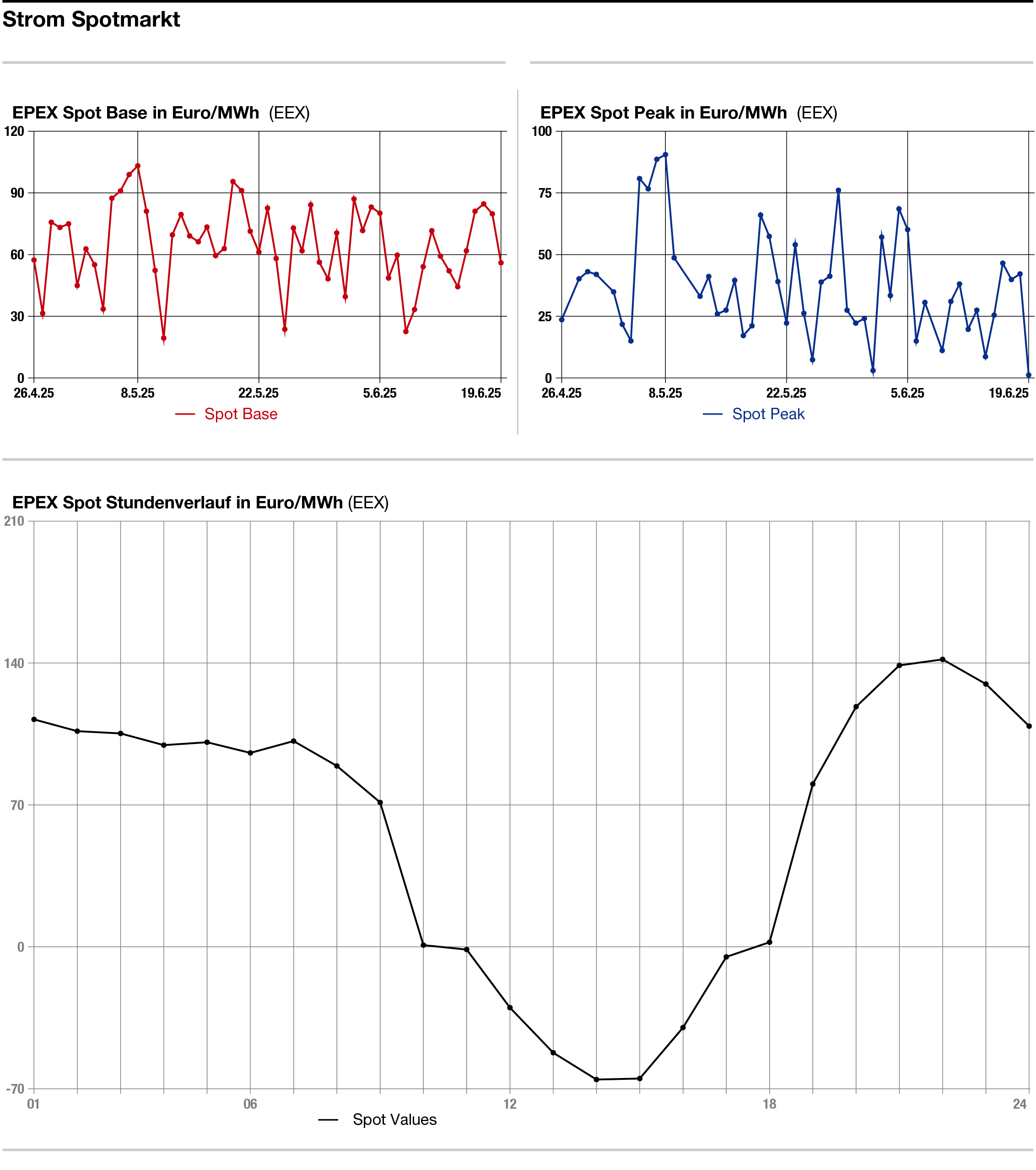

Strom: Tendenziell fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-Ahead allerdings verlor 23,75 auf 56,25 Euro/MWh im Base. Für den Peak ergab sich sogar ein Abschlag von 41,00 auf 1,50 Euro/MWh. Börslich zeigte sich der Day-Ahead mit 56,02 Euro in der Grundlast und nur 1,21 Euro in der Spitzenlast. Zwischen 10 und 17 Uhr waren auf Stundenbasis an der Börse negative Preise angefallen. Der geringste Preis mit -65,44 Euro war für den Zeitraum zwischen 13 und 14 Uhr ermittelt worden.

Ursache für den schwachen Day-Ahead ist der Fronleichnamstag, der in katholisch geprägten Bundesländern ein Feiertag ist. Laut MBI Research geht daher die Last von 53,2 GW an diesem Mittwoch auf 46,8 GW am Donnerstag zurück. An der EEX wird am Donnerstag jedoch gehandelt.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den Donnerstag im Base eine Erneuerbaren-Einspeisung von 29,9 GW nach 25,1 GW am Berichtstag. Für den Freitag werden 22,9 GiW prognostiziert. Für die kommenden Tage erwartet das US-Wettermodell eine volatile aber insgesamt moderate Windeinspeisung und eine ebenso volatile warme bis heiße Witterung. Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr um 0,92 auf 93,08 Euro.

CO2: Geringfügig leichter haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.36 Uhr mit einem Abschlag von 0,15 auf 74,49 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,9 Millionen Zertifikate.

Das Hoch lag bei 75,26 Euro, das Tief bei 74,26 Euro. Damit bleibt der Dec 25 trotz der Gewinne an den Nachbarmärkten in seiner etablierten Spanne zwischen 70 und 75 Euro. Unterdessen haben in der Vorwoche spekulative Anleger die Nettolongpositionen an der ICE um 5,4 Millionen auf 28,1 Millionen Zertifikate erhöht, was für ein verbessertes Sentiment unter den spekulativ eingestellten Marktteilnehmern spricht.

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat Juli am niederländischen TTF gewann bis gegen 12.53 Uhr 0,850 auf 39,850 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,575 auf 40,475 Euro/MWh nach oben.

Das eigentliche Preisrisiko am Gasmarkt liegt in der Gefährdung der Straße von Hormus, die auch für den LNG-Markt von großer Bedeutung ist: Täglich werden knapp ein Fünftel des globalen LNG-Handels durch dieses Nadelöhr geleitet. Rund 90 Prozent davon stammen aus Katar.

Katar ist nach den USA und Australien der drittgrößte LNG-Exporteur und verantwortet knapp 20 Prozent der globalen LNG-Exporte, die wiederum inzwischen die Hälfte des globalen Gashandels ausmachen. Hauptabnehmer der LNG-Exporte aus Katar sind China und Indien. Die EU wiederum bezieht rund 10 Prozent ihrer LNG-Importe aus Katar. Unterdessen beträgt der Gasflow aus Norwegen am Berichtstag weiter sehr moderate 284,3 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: