20. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

REGULIERUNG: Verbände nennen neue Regulierung Investitionsbremse

KLIMASCHUTZ: Ein Jahr Net Zero Industry Act mit ersten Ergebnissen

KERNKRAFT: Tschechien hat Ärger mit KKW-Neubau

KLIMASCHUTZ: Norwegen will Schweizer CO2 speichern

INSIDE EU ENERGIE: Freude über Reiche-Besuch bei der Atomlobby

HANDEL & MARKT

BIOGAS: Biogas bleibt wichtigster Energieträger aus der Landwirtschaft

GAS: Erdgasförderung vor Borkum bleibt umstritten

PERSONALIE: BP-Chef an der Spitze des Mineralölverbandes

TECHNIK

PHOTOVOLTAIK: REE: Ursache für Blackout in Spanien und Portugal war PV

STUDIEN: Flexibilität könnte fossile Stromreserve ersetzen

PERSONALIE: Neuer Vorsitz der Reaktor-Sicherheitskommission

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Tauberfranken übernimmt Külsheimer Stadtwerk vollständig

PHOTOVOLTAIK: Münchener Tion Renewables erweitert PV-Portfolio in Spanien

PERSONALIE: Budich und Sack bleiben an der Spitze in Jena

STATISTIK DES TAGES: Energieimporte haben sich verbilligt

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Geteiltes Bild an den Energiemärkten

TOP-THEMA

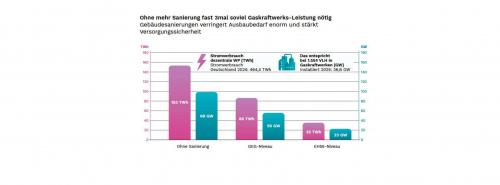

Ohne Sanierung explodieren Heizkosten und Strombedarf

Quelle: Deneff

WäRME.

Mit der Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie und der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes müssen entscheidende Weichen für die deutsche Wärmewende gestellt werden, fordert die Deneff.

In Kürze stehen die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) und die Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) an. Die Effizienzinitiative Deneff befürchtet Abstriche an der energetischen Gebäudesanierung. Dies erläuterte der Verband am 19. Juni vor Journalisten in einem Webinar.

Die Quote der energetischen Sanierung müsse unbedingt von heute 0,8 Prozent pro Jahr mindestens verdoppelt werden für die deutsche Wärmewende. Laut einer Studie des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) im Auftrag der Deneff würde sich sonst der Strombedarf für das Heizen verdreifachen, was zu hohe volkswirtschaftliche Kosten verursacht.

Die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (Deneff) warnt auf Grundlage der IÖW-Studie „Die Rolle der Gebäudeeffizienz für die Wärmewende“ vor hohen Kosten- und Risikofaktoren. Es sei wirtschaftlicher, den energetischen Anteil an ohnehin anstehenden Sanierungen staatlich zu fördern und so den Wärmebedarf von Gebäuden zu senken, als das Stromsystem für die Beheizung unsanierter Gebäude auszubauen. Zudem stiegen die Energiekosten für Mieter und Eigentümer zu stark, wenn der Sanierungsstau weiter wächst.

Deutlich mehr Tempo bei der energetischen Gebäudesanierung sei daher unverzichtbar für eine bezahlbare Wärmewende, so die Studie. Bleibt der Sanierungsstau bestehen, vervielfache sich der Strombedarf. Janis Bergmann, Leitautor der Studie vom IÖW: „Dies hätte gravierende Folgen für Netze, Heizkosten und Versorgungssicherheit. Das Zusammenspiel von Energieeffizienz und Dekarbonisierung bleibt zentral für die Umsetzung der Wärmewende.“

Dreifach höhere Stromerzeugung nötig

Allein für dezentrales Heizen und Warmwasser würden jährlich 153 Milliarden kWh Strom mehr benötigt, wenn nicht weiter energetisch saniert wird. Sanierte Gebäude senkten dagegen nicht nur den Energiebedarf, sondern dämpften Lastspitzen im Winter, erhöhten die Netzflexibilität und reduzieren den Netzausbaubedarf, so das IÖW.

Für die Deneff unterstrich der geschäftsführende Vorstand Christian Noll: „Gebäudesanierung ist viel mehr als nur Klimaschutz am einzelnen Haus – sie ist eine unverzichtbare Systemdienstleistung für unser ganzes Energiesystem.“ Zudem sichere die Sanierungsbranche mit 600.000 Beschäftigten Wertschöpfung in Deutschland. „Ohne energetische Sanierung bricht das energiepolitische Zieldreieck aus Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz in sich zusammen – und das darf keine Bundesregierung zulassen“, appellierte er.

Der neu definierte Ordnungsrahmen und die Förderung müssten langfristig zuverlässig sein, um die nötigen Investitionen abzusichern. „Von Sanierung profitiert die gesamte Volkswirtschaft – ohne sie wird Energie für viele unbezahlbar“, sagte Noll. Zudem schütze Effizienz Hauseigentümer ebenso wie Mieter.

In einem unsanierten, kleinen Einfamilienhaus müsse je nach Energiepreisentwicklung mit rund 60.000 bis 120.000 Euro reinen Energiekosten bis 2045 gerechnet werden. Wird auf das Niveau „Effizienzhaus 70“ saniert, sinken die Energiekosten um zwei Drittel, bei einem „Effizienzhaus 55“ sogar auf nur noch ein Viertel, so aktuelle Studien.

„Es kommt neben dem konkreten Gebäude auf die Ausgestaltung sowie die finanziellen und regulatorischen Rahmenbedingungen der Modernisierung an“, so Nolls Fazit. Da sich die gesamtgesellschaftlichen Kosten für das Energiesystem ohne Gebäudesanierung auf bis zu 50 Milliarden Euro belaufen, lohne sich die Förderung von Effizienzmaßnahmen, so die Deneff.

Die Studie zur Gebäudesanierung des IÖW steht als PDF zum Download bereit.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Verbände nennen neue Regulierung Investitionsbremse

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur hat einen Entwurf für neues Regulierungs- und Entgelt-Regime veröffentlicht. Verbände sehen Investitionen in Strom- und Gasnetze in Gefahr und fordern Änderungen.

Die Bundesnetzagentur hat im Rahmen des sogenannten NEST-Prozesses („Netze. Effizient. Sicher. Transformiert“) am 18. Juni 2025 die ersten Entwürfe zur Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens für Stromverteilnetzbetreiber sowie für Gasverteil- und Gasfernleitungsnetzbetreiber veröffentlicht.

Die Entwürfe umfassen unter anderem die Rahmenfestlegungen RAMEN Strom und RAMEN Gas sowie die Methodenfestlegungen StromNEF und GasNEF. Sie sollen die Grundlage für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Netzbetreiber in der nächsten Regulierungsperiode bilden. (Wir berichteten.)

Festlegungen schwächen Netzbetreiber

Deutliche Kritik an den geplanten Änderungen kommt vom Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Laut Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae enthalten die Entwürfe zwar an einzelnen Stellen sinnvolle Ansätze – etwa beim WACC-Modell zur Bestimmung der Mindestrendite – insgesamt seien aber zentrale Regelungen nicht nachvollziehbar.

„Die Energiewende braucht starke Netzbetreiber. Der Regulierungsrahmen muss ihre Investitions- und Leistungsfähigkeit stärken“, so Andreae. Stattdessen entziehe der Entwurf den Unternehmen Mittel, die sie für Netzausbau und Digitalisierung dringend benötigten.

Der BDEW hat eine eigene Folgenabschätzung vorgenommen. Ergebnis: Den Netzbetreibern würden allein in einer Regulierungsperiode rund 2,4 Milliarden Euro entzogen. Besonders problematisch sei laut Verband die ungleiche Behandlung bei der Anerkennung von Betriebskosten. Kleinere Netzbetreiber würden benachteiligt, und bei Gasnetzbetreibern würden strukturelle Verschlechterungen voll durchschlagen, weil ein sogenannter Opex-Aufschlag, ein zusätzlicher Beitrag auf Betriebskosten, nicht vorgesehen sei. „Das ist der falsche Weg“, so Andreae. „Ein Sparprogramm bringt keine Innovationskraft hervor.“

VKU fordert Änderungen am Entwurf

Auch der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) warnt vor den Folgen der neuen Vorgaben. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing fordert „deutliche Korrekturen an diesem Konsultationsentwurf“, um die Investitionsfähigkeit der Netzbetreiber zu erhalten. Die Energiewende sei auf leistungsfähige Netze angewiesen, doch die Behördenpläne würden den Unternehmen Eigenkapitalrenditen in erheblichem Umfang entziehen.

Laut VKU könnte es zu Einbußen von bis zu einem Drittel der bisherigen Eigenkapitalrenditen kommen. Besonders kritisch bewertet der Verband die geplante Verkürzung der Regulierungsperioden von fünf auf drei Jahre. Diese führe zu mehr Bürokratie statt zu mehr Effizienz – sowohl bei den Unternehmen als auch bei der Aufsichtsbehörde.

Um die Attraktivität von Investitionen in moderne, digitale Netzinfrastruktur zu sichern, brauchten die Unternehmen eine Anhebung der Eigenkapitalverzinsung und eine Belohnung des vorausschauenden Netzausbaus. „Wer in volldigitale Ortsnetztrafos investiert, darf dafür nicht im Effizienzvergleich benachteiligt werden“, mahnte Liebing.

Bewährte Methoden beibehalten

Neben den geplanten Änderungen beim Effizienzbenchmarking kritisiert er die Reduzierung dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten. Die bewährte Best-of-Four-Methode dürfe nicht aufgeweicht werden, da sie systematische Unsicherheiten ausgleicht. Neue Transparenzvorgaben müssen in einem sinnvollen Verhältnis von Aufwand und Nutzen stehen.

Auch nicht beeinflussbare Kosten sowie gesellschaftlich relevante Ausgaben wie Betriebskindergärten oder Lohnzusatzleistungen müssten weiterhin als Bestandteil der regulierten Kosten anerkannt werden, um die Ziele des Energiewirtschaftsgesetzes nicht zu gefährden, so der VKU.

Ebenso kritisch seien die neuen Vorgaben zur Finanzierung von Aus- und Weiterbildung. Diese schüfen zusätzliche Unsicherheit, während die Netzbetreiber bereits heute im Wettbewerb um Fachkräfte stehen. „Die Regulierung darf nicht zu einem weiteren Nachteil im Kampf um qualifiziertes Personal führen“, sagte Liebing.

Sowohl BDEW als auch VKU appellieren an die Bundesnetzagentur, die Konsultationsphase bis zum 30. Juli ernst zu nehmen und substanzielle Nachbesserungen vorzunehmen. Es müsse ein verlässlicher und investitionsfreundlicher Rahmen geschaffen werden, der den langfristigen Anforderungen der Energiewende gerecht wird. Besonders bei der Inflationsanpassung, dem Effizienzvergleich und der Festlegung eines wettbewerbsfähigen Eigenkapitalzinssatzes bestehe akuter Handlungsbedarf.

Ein Jahr Net Zero Industry Act mit ersten Ergebnissen

Quelle: Net Zero Industry Act der EU

KLIMASCHUTZ. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hat ein Jahr nach Inkrafttreten des Net-Zero Industry Act der EU eine Zwischenbilanz zur Umsetzung in Deutschland gezogen.

Rund 100 Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Ländern und Verbänden kamen am 18. Juni auf Einladung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) in Berlin zusammen, um eine erste Zwischenbilanz zur Umsetzung des Net-Zero Industry Act (NZIA) in Deutschland zu ziehen. Die EU-Verordnung ist seit einem Jahr in Kraft und soll die Produktionskapazitäten für klimaneutrale Schlüsseltechnologien in Europa stärken.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung „Ein Jahr NZIA“ standen laut BMWE die bisherigen Fortschritte, Herausforderungen sowie industriepolitische Perspektiven auf europäischer und nationaler Ebene. Mit dem NZIA reagiert die Europäische Union auf globale industriepolitische Programme wie den Inflation Reduction Act in den USA, Japans Green Transformation-Paket oder Chinas Strategie „Made in China 2025“. Ziel ist es, europäische Schlüsselindustrien im internationalen Wettbewerb zu stärken und gleichzeitig Importabhängigkeiten zu verringern.

Klimafreundliche Technologien

Der NZIA legt den Fokus auf sogenannte Netto-Null-Technologien. Dazu zählen unter anderem Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien – wie Windkraft, Photovoltaik, Wärmepumpen und Geothermie – sowie Technologien zur Wasserstoffnutzung, CO2-Abscheidung und -Speicherung.

Auch Produktionsverfahren für klimafreundlichen Zement, Stahl und chemische Grundstoffe fallen unter den Anwendungsbereich. Die EU strebt an, bis 2030 mindestens 40 Prozent des europäischen Bedarfs an diesen Technologien aus eigener Produktion zu decken. Bis 2040 soll ein globaler Marktanteil von 15 Prozent erreicht werden.

Deutschland setzt sich laut BMWE für eine praxisnahe und innovationsfreundliche Umsetzung des NZIA ein. Die nationale Durchführung sei gut angelaufen: In Kooperation mit den Bundesländern wurden zentrale Kontaktstellen eingerichtet, die als Ansprechpartner für Ansiedlungs-, Planungs- und Genehmigungsfragen dienen. Zudem seien bereits erste strategische Projekte genehmigt worden. Mehrere Regionen in Deutschland arbeiten derzeit daran, sogenannte Net-Zero Acceleration Valleys zu etablieren.

Lausitz will erstes Net Zero Valley werden

Als erste Region europaweit bewarb sich im März 2025 die Lausitz – eine bisher stark von Braunkohle geprägte Region in Südbrandenburg und Nordsachsen – offiziell um den Status eines Net-Zero Valley. Der Bewerbung war ein umfangreicher Beteiligungsprozess vorausgegangen, an dem sich Kommunen, Landkreise, Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Sozialpartner beteiligten.

Gemeinsam entwickelten sie eine Strategie zur Transformation der Region von der fossilen Energieversorgung hin zur klimaneutralen Industrieregion. Geplant ist, den Strukturwandel mit EU-Unterstützung zu beschleunigen – unter anderem durch gezielte Ansiedlung von Unternehmen aus den Bereichen Batterie- und Wasserstofftechnik.

Ein zentraler Vorschlag besteht darin, die Lausitz als Sonderwirtschaftszone auszuweisen. Dies würde unter anderem beschleunigte Genehmigungsverfahren ermöglichen und gezielte Investitionen in Infrastruktur und Fachkräftequalifizierung erleichtern. Ein erstes Signal aus Brüssel gab es bereits: EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton besuchte die Region und zeigte sich laut offen für den Transformationsansatz.

Resilienzauktionen geplant

Als nächsten Schritt plant die Bundesregierung die nationale Umsetzung der im NZIA vorgesehenen Resilienzauktionen. Diese sollen über das Kriterium des günstigsten Preises hinaus auch qualitative Aspekte wie Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und Resilienz der Lieferketten berücksichtigen. Das BMWE sieht darin ein Instrument, um die heimische Produktion strategischer Technologien zu fördern und die Abhängigkeit von außereuropäischen Anbietern zu verringern.

Mit dem Net-Zero Industry Act will die EU nicht nur industriepolitisch aufholen, sondern die Grundlage für eine klimaneutrale Wirtschaft mit resilienten Lieferketten schaffen. Die Umsetzung in Deutschland hat begonnen – nun sollen konkrete Maßnahmen folgen, um die selbst gesetzten Ziele zu erreichen.

Informationen zum Net-Zero Industry Act (NZIA) steht im Internet bereit.

Tschechien hat Ärger mit KKW-Neubau

Quelle: Pixabay / Qubes Pictures

KERNKRAFT. Die tschechische Regierung hat Verträge mit einem südkoreanischen Unternehmen zum KKW-Bau geschlossen. Die Konkurrenz und die EU-Kommission haben Zweifel an der Rechtmäßigkeit.

Die tschechische Atomindustrie stand Anfang Juni im internationalen Rampenlicht. Grund war die umstrittene Vergabe für den Bau neuer Reaktoren am Kraftwerksstandort Dukovany. Der Gewinner der Ausschreibung war das koreanische Unternehmen Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), was einen Streit mit dem französischen Staatskonzern EDF und die Intervention der Europäischen Kommission nach sich zog.

Die Verhandlungen über den Ausbau des Kernkraftwerks in der tschechischen Stadt Dukovany begannen im Jahr 2020. Das aktuell vom tschechischen Energieunternehmen CEZ betriebene Kernkraftwerk besteht derzeit aus vier Reaktorblöcken mit WWER-440-Anlagen russischer Bauart.

Im Juli 2024 wurde die Südkoreaner von CEZ als Projektpartner zum Bau zweier neuer APR1000-Reaktoren im Kraftwerk Dukovany ausgewählt (wir berichteten). Jeder der beiden Reaktoren soll rund 200 Milliarden tschechische Kronen (8,6 Milliarden US-Dollar) kosten und zwischen 2036 und 2037 in Betrieb genommen werden.

Damals betonte der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala, dass das Angebot der KHNP in Bezug auf die Kosten und den Zeitplan für die Durchführung des Projekts besser sei, als das der Konkurrenz. Dem Plan zufolge soll die KHNP eine Beteiligung tschechischer Unternehmen an dem Projekt von mindestens 30 Prozent sicherstellen, und die Gesamtlieferungen seitens der heimischen Industrie sollen mindestens 60 Prozent betragen.

Der französische Energiekonzern EDF, der sich ebenfalls um den Auftrag beworben hatte, reichte beim tschechischen Amt für Wettbewerbsschutz daraufhin eine Beschwerde ein, in der er unter anderem auf die ungleiche Behandlung der Teilnehmer am Verfahren und unklare Kriterien für die Bewertung der Angebote hinwies.

Nachdem diese Beschwerde Anfang Mai 2025 zurückgewiesen wurde, brachte das Unternehmen den Fall vor das Verwaltungsgericht Brünn, das bereits eine Woche später, am 6. Mai 2025, den Argumenten von EDF teilweise folgte und die Unterzeichnung des Vertrags zwischen CEZ und KHNP bis zur Beilegung des Streits aussetzte. Damit wurde das Investitionsverfahren vorübergehend gestoppt.

EDF betont, dass ihre EPR-Technologie (European Pressurised Reactor) nicht nur höher entwickelt sei, sondern auch in anderen EU-Ländern zugelassen und eingesetzt werde, was ein höheres Sicherheitsniveau und die Vereinbarkeit mit den EU-Vorschriften garantieren würde. Die Franzosen argumentieren auch, dass ihr Angebot preislich konkurrenzfähig war und dass die Entscheidung für KHNP möglicherweise von nicht sachlichen Erwägungen diktiert wurde.

Der tschechische Ministerpräsident Petr Fiala kritisierte das Vorgehen von EDF als einen Versuch, „rechtliche Verfahren zu instrumentalisieren“, um politische Entscheidungen zu erzwingen. Seiner Ansicht nach verzögern die Proteste von EDF nicht nur ein strategisches Projekt für die Energiesicherheit der Tschechischen Republik, sondern könnten auch die Stabilität der regionalen Energiewendepläne gefährden. Der Premierminister betonte, dass das Angebot von KHNP in Bezug auf Kosten, Zeitplan und Garantien für eine lokale Industriebeteiligung eindeutig das beste sei.

Die Europäische Kommission hat als Reaktion eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Brüssel hat Bedenken wegen möglicher Verstöße gegen die EU-Beihilfe- und Wettbewerbsvorschriften geäußert. Der Verdacht der Kommission bezieht sich darauf, dass die südkoreanische KHNP von der südkoreanischen Regierung versteckte Beihilfen erhalten haben könnte, wie in Form von Vorzugsfinanzierungen oder Kreditbürgschaften. Das würde laut Kommission die Bedingungen für einen fairen Wettbewerb auf dem EU-Markt verzerren.

Die Europäische Kommission hat die tschechische Regierung förmlich aufgefordert, die Unterzeichnung des Abkommens auszusetzen, bis geklärt ist, ob die von KHNP angebotenen finanziellen Bedingungen gegen EU-Vorschriften verstoßen. Vertreter der Kommission argumentieren, dass das Projekt von strategischer Bedeutung für die gesamte Union ist und nicht auf rechtlich oder politisch fragwürdige Weise durchgeführt werden kann.

In der Zwischenzeit hat die EU-Kommission mehr Transparenz in dem gesamten Prozess gefordert und die Möglichkeit eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Tschechische Republik angekündigt, falls der Vertrag mit KHNP entgegen den Empfehlungen abgeschlossen werden sollte.

Norwegen will Schweizer CO2 speichern

Quelle: Shutterstock / Thanadon88

KLIMASCHUTZ. Die Länder haben einen Abkommen im Bereich CCS und CDR abgeschlossen. Damit soll erprobt werden, wie die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet funktionieren kann.

Norwegen und die Schweiz haben eine Zusammenarbeit beschlossen in Sachen CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage, CCS) und der CO2-Entnahme aus der Luft (Carbon Dioxide Removal, CDR). Ziel des bilateralen Abkommens sei es, die grenzüberschreitende Kooperation in diesen Bereichen praktisch zu erproben und Grundlagen für einen internationalen Markt für Negativemissionen zu schaffen.

Das Abkommen wurde von Bundesrat Albert Rösti vom Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) und dem norwegischen Energieminister Terje Aasland in Oslo unterzeichnet. Es ermöglicht künftig den Export und die dauerhafte Speicherung von CO2 aus der Schweiz in Norwegen, teilte das Uvek mit.

Darüber hinaus können CO2-Entnahmen aus der Umwelt – sogenannte Negativemissionen – gegenseitig staatlich anerkannt und gehandelt werden. „Schweizer Firmen können somit Negativemissionen aus Norwegen kaufen und umgekehrt.“

Anlässlich der Vertragsunterzeichnung hätten bereits mehr als ein Dutzend Unternehmen und weitere Akteure aus der Schweiz Pilotprojekte angekündigt, mit denen die Umsetzung des Abkommens vorangetrieben werden soll. Es soll dazu dienen, regulatorische und technische Fragen im internationalen Kontext zu klären.

„Die Pilotprojekte sind mengenmäßig symbolisch, sollen jedoch untersuchen, wie CO2-Entnahme und grenzüberschreitende Speicherung in die internationale Klimapolitik integriert werden können“, hieß es weiter.

Norwegen bringt in die Zusammenarbeit seine langjährige Erfahrung mit ein: Seit fast 30 Jahren betreibt das Land die Speicherung von CO2. „Dieses Abkommen ist ein Pionierschritt. Es ermöglicht uns, zu erproben, wie internationale Zusammenarbeit bei CCS und CDR praktisch funktionieren kann“, sagte Energieminister Terje Aasland.

Auch aus Sicht des norwegischen Umweltministeriums ist der Aufbau eines glaubwürdigen, transparenten Markts essenziell, um CO2-Entnahmen im größeren Maßstab umzusetzen. „Um das volle Potenzial von CDR zu erschließen, benötigen wir robuste und ausgewogene Regelwerke und Zertifizierungen – sowohl in der EU als auch weltweit“. Das Pilotprojekt solle helfen, dafür die nötigen Grundlagen zu schaffen.

Freude über Reiche-Besuch bei der Atomlobby

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Die Freunde der Atomkraft sehen sich in der EU im Aufwind. Sie zählen auch auf die neue Bundesregierung.

Die vergangenen Tage standen im Zeichen der Versorgungssicherheit in Europa, die auf der energiepolitischen Tagesordnung der EU immer weiter nach oben rückt. Dafür gibt es verschiedene Gründe: der Krieg in der Ukraine, der die Europäische Union von ihrem traditionellen Gaslieferanten abgeschnitten hat, der Krieg im Nahen Osten, der den Ölpreis, den wichtigsten Index für die Energiepreise, nach oben treibt, und den Blackout auf der iberischen Halbinsel Ende April, der am Vertrauen in die Energiewende nagt.

Über den Zusammenbruch der Stromversorgung in Spanien und Portugal hat die spanische Regierung in dieser Woche einen ersten Bericht vorgelegt, der allerdings keine Rückschlüsse auf die wahren Ursachen des Blackouts zulässt. Fest steht danach, dass es zu einem unkontrollierten Spannungsanstieg kam, über dessen Ursachen der Bericht aber keine Auskunft gibt. Immerhin wird erwähnt, dass das spanische Netz kurz vor dem Blackout deutlich mehr Strom aufnehmen musste als gebraucht wurde. Eine unglückliche Verkettung verschiedener Ereignisse habe dann dazu geführt, dass viele Kraftwerke automatisch vom Netz getrennt wurden.

Die Regierung in Madrid will auch deswegen keine weiterreichenden Schlussfolgerungen ziehen, weil der Netzbetreiber offenbar nicht vollumfänglich mit den Behörden zusammengearbeitet hat. Die „Systembeteiligten“ hätten sich geziert, dem Untersuchungsausschuss alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen. Manche von ihnen fürchten offenbar, dass sie für die Schäden des Blackouts haften sollen.

Für die Lobby der erneuerbaren Energien ist damit der Verdacht ausgeräumt, die Stromerzeugung aus Wind und Sonne habe den Blackout verursacht. Die spanischen Behörden hätten es vielmehr versäumt, das Stromnetz schnell genug auszubauen, sagt die Chefin des Global Solar Council, Sonia Dunlop: „Die alten Netze müssen schneller mit modernen Kontrollsystemen, Invertern und Batteriespeichern ertüchtigt werden.“

Vollkommen andere Schlüsse zieht aus demselben Ereignis die schwedische Energieministerin, Ebba Busch: „Das spanische System ist auch deswegen zusammengebrochen, weil es nicht genug steuerbare Grundlast gab“, sagte Busch am Rande des Energieministerrates in Luxemburg. Busch führt zusammen mit ihrem französischen Kollegen, Marc Ferraccini, den Vorsitz der sogenannten „Freunde der Atomkraft“, die sich regelmäßig vor den Tagungen des Energieministerrates treffen. In dieser Woche war zum ersten Mal auch die deutsche Wirtschaftsministerin dabei. Katherina Reiche wurde von der Atomlobby als Gast herzlich begrüßt.

Man sei sehr froh darüber, dass Deutschland „zur Technologieneutralität zurückkehrt“, sagte Busch und kündigte an, die deutsche Kollegin „beim Wort zu nehmen“. Die Deutschen würden damit Teil der „großen Mehrheit“ im Ministerrat, die die Kernkraft entweder selber nutzen oder zumindest anerkennen, dass sie ein wichtiger Teil des europäischen Energiemix‘ sei.

Ende vergangener Woche hatte auch die EU-Kommission deutlich gemacht, dass die EU ihre Klimaziele nicht ohne Kernkraft erreichen kann, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden. Bis 2040 müssten mehr als 90 Prozent des Stroms in Europa CO2-frei erzeugt werden, überwiegend aus erneuerbaren Quellen aber „ergänzt durch Atomkraft“, heißt es in ihrem achten Nuklearprogramm(PINC).

Die nukleare Kapazität werde von heute 98 GW bis 2050 auf 109 GW ansteigen, durch den Bau neuer Reaktoren und die Verlängerung der Lebenszeit laufender Anlagen. Den Investitionsbedarf dafür veranschlagt die Kommission auf 241 Milliarden Euro. Es sei wichtig, dass Europa die industrielle Führung in dieser Technologie behalte.

Die Freunde der Atomkraft feiern das neue Atomprogramm der Kommission als Durchbruch. Damit werde anerkannt, dass der Atomstrom einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung des europäischen Energiesystems leiste, sagt Ferracci und fordert eine Gleichbehandlung mit Strom aus Wind und Sonne. Eine sichere Stromversorgung sei nur bei „strikter Technologieneutralität“ möglich, wenn alle „emissionsfreien Energiequellen“ gleichbehandelt würden.

Dass die Sicherheit der Energieversorgung in der EU weiter in den Vordergrund rückt, ist auch das Verdienst der polnischen Regierung, die noch bis Ende des Monats den Vorsitz im Ministerrat führt. Energieministerin Paulina Hennig-Kloska hat großen Wert darauf gelegt, dass sich der Rat noch unter polnischer Präsidentschaft auf eine Linie zur „Stärkung der Energiesicherheit“ verständigt, auch wenn Ungarn und die Slowakei den Kurs „weg vom russischen Gas“ nicht mittragen.

|

| Tom Weingärtner. Quelle: E&M |

Quelle: Fotolia / Stephan Leyk

Biogas bleibt wichtigster Energieträger aus der Landwirtschaft

BIOGAS. Energiepflanzen für Biogas stellten 2024 mit 1,35 Millionen Hektar wieder die mit Abstand wichtigste Sparte beim Anbau von nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro).

Die gesamte Anbaufläche für nachwachsende Rohstoffe (Nawaro) in Deutschland betrug im Jahr 2024 rund 2,29 Millionen Hektar. Damit bewegt sich der Umfang in etwa auf dem Niveau der vergangenen zehn Jahre. Nach Angaben der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) lag der Anteil der Nawaro an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche erneut bei etwa 14 Prozent. Damit würden nach Ansicht des Verbandes Nawaro weiterhin „ein bedeutendes Standbein für landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland“ darstellen.

Zum Vergleich: Deutschland verfügt über eine Gesamtfläche von 35,8 Millionen Hektar. Davon werden rund 16,6 Millionen Hektar landwirtschaftlich genutzt. In der Landwirtschaft erzeugte nachwachsende Rohstoffe wuchsen 2024 wiederum auf rund 14 Prozent − rund 2,3 Millionen Hektar − der landwirtschaftlich genutzten Fläche. Zum Verglich: Im Jahre 2004 wurde erstmals der Umfang von 1 Millionen Hektar und 2007 von 2 Millionen Hektar erreicht.

|

| Anbau nachwachsender Rohstoffe in Deutschland (2011-2024). Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe |

Die größte Fläche beanspruchten Energiepflanzen zur Biogaserzeugung. Auf 1,35 Millionen Hektar wurden vor allem Silomais, aber auch Gräser, Getreide, Zuckerrüben und Durchwachsene Silphie angebaut. Die Fläche für diese Kulturen blieb verglichen zum Vorjahr weitgehend konstant.

Zwar ging die Stromproduktion aus Biogas 2024 leicht zurück, wie der FNR weiter mitteilte, doch mit dem im Februar 2025 in Kraft getretenen Biomassepaket bestehe für zahlreiche Altanlagen nun eine Fortsetzungsperspektive.

Die Rapsanbaufläche für stoffliche und energetische Nutzung sank 2024 im Vergleich zum Vorjahr. Dies entspricht der allgemeinen Entwicklung im deutschen Rapsanbau, der um etwa sieben Prozent zurückging. Auch der Anbau stofflich genutzter Kulturen wie Industriezucker, Stärke oder technische Öle war rückläufig. Die FNR führt dies auf die anhaltende Schwäche in der chemischen Industrie zurück.

Demgegenüber legte der Anbau von heimischen Faserpflanzen leicht zu. Besonders Nutzhanf wird auf zunehmender Fläche kultiviert, mit einer Nachfrage unter anderem aus der Bau-, Textil- und Automobilindustrie. Die Gesamtfläche blieb mit rund 7.000 Hektar jedoch gering. Der Flächenzuwachs konnte den Rückgang in anderen Bereichen der stofflichen Nutzung nicht ausgleichen.

Die Zahlen stammen aus dem jährlich erscheinenden Bericht „Anbau und Verwendung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland“, den die FNR im Auftrag des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) erstellt.

Erdgasförderung vor Borkum bleibt umstritten

Quelle: Shutterstock / Red ivory

GAS. Ein deutsch-niederländisches Abkommen soll die Gasförderung vor Borkum regeln. Das wolle die neue Bundesregierung jetzt eilig auf den Weg bringen, kritisiert Niedersachen.

Die Bundesregierung will für die umstrittene Erdgasförderung vor der Nordseeinsel Borkum nach Angaben aus Niedersachsen ein Abkommen mit den Niederlanden schließen. Die Eile in der Frage sei ungewöhnlich, sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur und wies auf ausstehende Gerichtsverfahren zu dem Energieprojekt hin. „Die neue Bundesregierung scheint nun die eigenen Klimaziele nicht ernst zu nehmen und verteilt damit Wahlgeschenke an fossile Gaskonzerne − am Rande unseres einzigartigen Weltnaturerbes.“

Konkret geht es um ein völkerrechtliches Abkommen zwischen Deutschland und den Niederlanden, über das seit Sommer 2022 verhandelt wurde. Dem Ministerium in Hannover zufolge soll das sogenannte Unitarisierungsabkommen am 24. Juni Thema im Bundeskabinett sein. Eine Bestätigung der Bundesregierung gibt es bisher nicht.

Damit deutet sich eine Kehrtwende in der Bundesregierung an. Denn der frühere Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte während seiner Amtszeit im August 2024 erklärt, vor einer Unterzeichnung des Abkommens mögliche Gerichtsurteile abwarten zu wollen.

Ein Bündnis von Umweltschutzorganisationen um die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Insel Borkum klagen vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gegen die Gasförderung. Sie fürchten Umweltschäden für das benachbarte Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer. Über die Klage ist noch nicht entschieden worden.

Am Ende müssten es daher Gerichte sein, die die Frage der Gasförderung beantworten, sagte Landesminister Meyer. „Selbst wenn sich die Bundesregierung zu einem Gasförderabkommen mit den Niederlanden entschließt, sind die Entscheidungen der Gerichte in dieser Sache abzuwarten.“

Der Grünen-Politiker verweist darauf, dass es neben der Klage der Umweltverbände gegen die Fördergenehmigung auch noch ein laufendes Gerichtsverfahren um ein Seestromkabel für die Anbindung der Förderplattform gibt. „Daher ist die Eile, mit der der Bund nun das Unitarisierungsabkommen abschließen will, ungewöhnlich“, sagte Meyer.

Über das Energieprojekt vor den Inseln Schiermonnikoog und Borkum wird seit Jahren diskutiert. Der niederländische Energiekonzern One-Dyas will dort aus einem grenzüberschreitenden Vorkommen Gas fördern. Ende März hatte One-Dyas mitgeteilt, mit der Gasförderung begonnen zu haben, zunächst in einer Testphase und auf niederländischem Hoheitsgebiet.

One-Dyas plant aber, von einer Bohrplattform aus auch unter dem Meeresboden auf deutschem Gebiet Gas zu fördern. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hatte dafür 2024 eine auf 18 Jahre befristete Genehmigung erteilt.

BP-Chef an der Spitze des Mineralölverbandes

Quelle: Shutterstock / Nep0

PERSONALIE. Die Mitgliederversammlung hat Patrick Wendeler zum neuen Vorsitzenden des „en2x Wirtschaftsverbands Fuels und Energie“ gewählt.

Ämtertausch beim „en2x Wirtschaftsverband Fuels und Energie“: Patrick Wendeler ist neuer Vorstandsvorsitzender beim En2x und folgt auf Felix Faber, Vorsitzender der Geschäftsführung der Shell Deutschland GmbH. Das teilte der Verband mit. Faber stand dem Verband seit September 2022 vor und wird als Stellvertretender Vorsitzender von En2x der Verbandsspitze auch weiterhin angehören. Der Verband vertritt die Interessen der Mineralölwirtschaft und von Anbietern erneuerbarer Kraft- und Brennstoffe in Deutschland.

Gewählt wurde der neue Vorstandsvorsitzende Patrick Wendeler von der Mitgliederversammlung in Berlin. Der 53-Jährige ist seit Dezember 2022 Vorsitzender des Vorstandes der BP Europa SE.

Die Branche bekenne sich zur Transformation, wird Wendeler anlässlich seiner Wahl zitiert. Sein Ziel sei es, im Dialog mit Mitgliedsunternehmen, anderen Branchen und der Politik diese Transformation voranzutreiben und gleichzeitig eine bezahlbare Energieversorgung zu sichern. Im Zentrum stehe die Umsetzung der Molekülwende: „Hier sind die Unternehmen der Branche dringend auf angemessene politische und regulatorische Rahmenbedingungen angewiesen“, betonte Wendeler.

|

| Patrick Wendeler Quelle: BP Europa SE |

Quelle: E&M / Katia Meyer-Tien

REE: Ursache für Blackout in Spanien und Portugal war PV

PHOTOVOLTAIK. Nun hat auch der spanische Übertragungsnetzbetreiber REE einen Bericht zum Stromausfall vorgelegt. Der Auslöser war eine PV-Anlage, schreibt das Unternehmen.

Am 17. Juni legte Spaniens Vizeregierungschefin und Energie- und Umweltministerin Sara Aagesen einen Bericht zum stundenlangen Blackout Ende April auf der iberischen Halbinsel vor (wir berichteten). Ihr Fazit: Das System sei an jenem Tag nicht ausreichend vorbereitet gewesen, um Spannungsschwankungen abzufedern.

Es habe eine Verkettung von falschen Einschätzungen, verkehrten Reaktionen und zum Teil fahrlässigem Vorgehen von Netz- und Kraftwerksbetreibern vorgelegen. Der Ministerbericht nennt zwar viele Unzulänglichkeiten, bleibt bei den Themen konkreter Auslöser des Blackouts und Verantwortlichkeiten doch vage.

Nicht sonderlich gut kommt dabei der spanische Übertragungsnetzbetreiber REE in dem Bericht weg. Es habe an ausreichender Blindleistung aus Großkraftwerken gefehlt, um die Spannung aufrechtzuerhalten. Die Stromproduktion am Vortag sei von REE mit „unzureichender Vorsicht“ geplant gewesen.

REE hat am 18. Juni nun einen eigenen Bericht zum Blackout herausgegeben und kommt zu einem anderen Ergebnis als der Ministerbericht. Im Gegensatz zum Ministerbericht benennt das REE-Dokument ganz klar den Auslöser für den Blackout: Eine Photovoltaik-Anlage mit 250 MW in der Provinz Badajoz habe „Oscillations“ verursacht und sei damit Ursache für die nachfolgende Kettenreaktion gewesen.

Wie REE weiter schreibt: Es sei „wahrscheinlich, dass die Oszillation auf eine interne Steuerungsstörung oder Anomalie innerhalb der Anlage zurückzuführen ist“. Denn: andere Erzeugungsanlagen, die den gleichen Netzanschluss nutzten, wurden ebenfalls überprüft. „Die einzige Anlage, die ein oszillierendes Verhalten zeigte, war die genannte“, heißt es in dem Bericht.

Trotz Gegenmaßnahmen verschärfte sich die Lage. Weitere Frequenzschwankungen traten auf, unterstützt durch ungeplante Nachfragespitzen, reaktive Einspeisungen aus Verteilnetzen und die unzureichende Spannungsregelung konventioneller Kraftwerke.

Insgesamt wurden daraufhin in weniger als einer Sekunde über 800 MW Leistung vom Netz genommen. In der Folge stieg die Spannung weiter an, was eine Kettenreaktion weiterer Abschaltungen auslöste. Am 28. April um 12.33 Uhr kollabierte das System schließlich komplett.

Eine lange Liste an Unzulänglichkeiten führte zum Blackout

Der Bericht des Übertragungsnetzbetreibers nennt an die 20 Faktoren, die zu dem stundenlangen Blackout in Spanien und Portugal geführt haben. Neben der Oszillation durch die PV-Anlage zählen dazu unter anderem unzureichende Spannungsregelungen, fehlerhafte Schutzsysteme, eine zu starke Kopplung mit dem französischen Strommarkt über HGÜ-Leitungen ohne Frequenzregelung sowie fehlende Daten über Einspeiser kleiner als 1 MW. Letztere machten einen Anteil von über 700 MW aus, die während des Vorfalls nicht sichtbar waren.

REE hat in seinem Bericht Vorschläge formuliert, um das System resilienter zu gestalten. So soll eine aktive Spannungsregelung bei allen regelbaren Erzeugungsanlagen verpflichtend werden. Zudem sollen Schutzsysteme angepasst, Rampenzeiten für Fahrplanwechsel verlängert, Synchrongeneratoren eingesetzt und die Monitoring-Infrastruktur ausgebaut werden. Auch technische Anforderungen für Eigenverbrauchsanlagen und Datentransparenz sollen überarbeitet werden.

Die REE-Analyse mit einer PV-Anlage als Auslöser für den Blackout dürfte für Missstimmung bei der PV-Lobby sorgen. Zwar war schon länger von Fachleuten gemutmaßt worden, erneuerbare Energien hätten die Ursache für den Stromausfall sein können. Solarverbände wie der europäische Branchenverband Solarpower Europe haben dies regelmäßig zurückgewiesen.

Nach dem Bericht der Ministerin fühlten sich dieser auch bestätigt. In einer Stellungnahme betonte Solarpower Europe noch, dass Photovoltaik nicht Auslöser des Vorfalls gewesen sei. Vielmehr seien geltende Vorschriften nicht richtig angewendet worden.

Der Bericht „Blackout in Spanish Peninsular Electrical System the 28th of April 2025“ des Übertragungsnetzbetreibers REE steht auf der Webseite zum Herunterladen zur Verfügung.

Flexibilität könnte fossile Stromreserve ersetzen

Quelle: Fotolia / mik38

STUDIEN. Der britische Thinktank Ember zeigt in einer aktuellen Übersicht neun Maßnahmen auf, mit denen Deutschland seine Stromversorgung flexibler und sicherer gestalten kann.

Für eine stabile Stromversorgung angesichts schwankender Einspeisung aus Wind- und Solarenergie braucht Deutschland mehr Flexibilität im Energiesystem. Der britische Klima- und Energie-Thinktank Ember hat in einer neuen Infografik neun Maßnahmen zusammengestellt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und vier zentrale Funktionen erfüllen: Energie speichern, Verbrauch verlagern, Strom verteilen und Versorgung sichern. Ember sieht diese Technologien als eine wirksame Alternative zu fossilen Reservekapazitäten.

Laut dem aktuellen Koalitionsvertrag soll eine sogenannte Flexibilitätsagenda helfen, das Energiesystem anzupassen. Doch aus Sicht von Ember greift das bisherige Vorgehen zu kurz. Statt konkrete Rahmenbedingungen für den Einsatz flexibler Technologien zu schaffen, fokussiere sich das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) derzeit auf den Ausbau und die Förderung von 20.000 MW an neuen Gaskraftwerken. Die Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND) fordert daher einen Politikwechsel.

Technologien sind einsatzbereit

„Während sich die aktuelle Debatte auf Gaskraftwerke konzentriert, wird die Versorgungssicherheit in Zukunft durch ein vielfältiges Bündel sauberer und flexibler Technologien gesichert werden“, sagt Leo Heberer, Clean Power Data Analyst bei Ember. Nur so lasse sich die Abhängigkeit von fossilen Importen und die Belastung für Verbraucher wirksam begrenzen.

Laut Ember ist ein Großteil der nötigen Technologien bereits vorhanden. Dazu zählen etwa Pumpspeicherkraftwerke, Batteriespeicher und Wasserstofflösungen, die Energie über verschiedene Zeiträume hinweg speichern können. Auch Smart Meter und dynamische Stromtarife tragen zur Flexibilität bei, indem sie Verbraucherinnen und Verbrauchern helfen, ihren Stromverbrauch zeitlich anzupassen. E-Autos und Wärmepumpen lassen sich so gezielt in sonnen- und windstarken Phasen betreiben.

Hürden für Flexibilität beseitigen

In Deutschland seien jedoch weiterhin strukturelle Defizite zu beobachten, die die Nutzung solcher Flexibilitätsoptionen erschweren. So hält der Ausbau der Stromnetze mit dem Zubau erneuerbarer Energien nicht Schritt. Die Digitalisierung des Energiesystems komme nur schleppend voran – der Anteil intelligenter Stromzähler liegt laut Ember bei lediglich zwei Prozent.

Für Carolin Friedemann, Geschäftsführerin der Initiative Klimaneutrales Deutschland (IKND), liegt der Schlüssel in konsequenter Flexibilisierung. „Deutschland braucht keine überdimensionierte fossile Reserve, sondern eine echte Flexibilitätsagenda“, sagte sie. Die Politik müsse schnell die richtigen Rahmenbedingungen setzen, um die vorhandenen Technologien einzusetzen. „Dazu gehöre der beschleunigte Rollout intelligenter Messsysteme ebenso wie ein gezielter Anreiz für flexible Verbräuche und ein rascher Netzausbau“, sagte Friedemann.

Vier Funktionen für ein flexibles System

Die neun von Ember benannten Maßnahmen lassen sich vier Funktionskategorien zuordnen:

- Speichern: Technologien wie Batteriespeicher, Pumpspeicher oder Wasserstofflösungen halten Strom für Zeiten ohne Sonne und Wind vor.

- Verlagern: Smart Meter, variable Tarife und gezielte finanzielle Anreize ermöglichen eine Verschiebung des Stromverbrauchs in Zeiten hoher Einspeisung.

- Verteilen: Ein leistungsfähiges Stromnetz sorgt für räumlichen Ausgleich zwischen Einspeisung und Nachfrage. Auch die Kopplung mit europäischen Märkten erhöht die Flexibilität.

- Versorgen: Fossile Kraftwerke können ihre Leistung schnell anpassen. Ergänzend können auch erneuerbare Anlagen gezielt gesteuert werden, um die Stromnachfrage effizient zu bedienen.

Neuer Vorsitz der Reaktor-Sicherheitskommission

Thomas Riekert (li.) und Christoph Pistner Quelle: TÜV Nord und Ökoinstitut

PERSONALIE. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat Dr. Thomas Riekert zum neuen Vorsitzenden der Reaktor-Sicherheits-Kommission berufen. Stellvertreter wird Dr. Christoph Pistner.

Neuer Vorsitzenden der aus Ehrenamtlichen bestehenden Reaktor-Sicherheits-Kommission (RSK) wird Dr. Thomas Riekert. Als Stellvertreter berief Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) zugleich Christoph Pistner. Der Minister sprach insbesondere dem scheidenden Vorsitzenden Richard Donderer sowie allen Fachleuten der RSK seinen Dank für die bisher geleistete Arbeit und ihr zukünftiges Engagement aus.

Riekert leitet die Stabstelle Nukleare Sicherheit bei der „TÜV NORD EnSys GmbH & Co. KG“ in Hamburg. Pistner ist Leiter des Bereichs Nukleartechnik & Anlagensicherheit beim Öko-Institut e.V., Darmstadt. Beide sind langjährige Mitglieder der RSK und haben breite Kompetenzen auf dem Gebiet der nuklearen Sicherheit. Sie waren seit dem Jahr 2022 bereits stellvertretende Vorsitzende der RSK.

Die RSK besteht für das Jahr 2025 aus 13 Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind. Sie werden durch das Bundesumweltministerium berufen, sind unabhängig und nicht an Weisungen gebunden. Die RSK berät das Bundesumweltministerium in Fragen der nuklearen Sicherheit und damit verbundenen Fragen der Sicherung von kerntechnischen Anlagen.

Das Bundesumweltministerium benötigt zur Wahrnehmung seiner Aufgaben als oberste Behörde für nukleare Sicherheit auch nach der endgültigen Abschaltung der letzten Atomkraftwerke in Deutschland weiterhin eine kritische Beratung der RSK.

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

Tauberfranken übernimmt Külsheimer Stadtwerk vollständig

STADTWERKE. Die Stadtwerke Tauberfranken und Külsheim sind nun den letzten Schritt gegangen: Beide Unternehmen sind miteinander verschmolzen.

Die Stadtwerke Tauberfranken und die Stadtwerke Külsheim (beide Baden-Württemberg) sind nun ein Unternehmen. Die Entscheidung zur Fusion − das die Stadtwerke Külsheim vollständig im Stadtwerk Tauberfranken aufgehen werden − war bereits mit dem vollständigen Anteilsverkauf im Juli 2024 vorbereitet worden (wir berichteten ausführlich). Zum 1. Januar 2025 ist das Stadtwerk Külsheim rückwirkend mit dem Stadtwerk Tauberfranken fusioniert worden, teilte das Stadtwerk Tauberfranken nun am 18. Juni mit.

Bad Mergentheim ist Sitz des Versorgers Stadtwerke Tauberfranken. Die Kommune über ihre Tochter Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH mit 51 Prozent dessen größter Gesellschafter. Die Stadt Külsheim hat dafür über die Stadtwerk Tauberfranken Beteiligungsgesellschaft wertgleiche Anteile am Stadtwerk Tauberfranken GmbH erhalten.

Kundinnen und Kunden des bisherigen Stadtwerks Külsheim behalten ihre Verträge nach Auskunft des Versorgers zu bestehenden Konditionen. Änderungen im Service oder der Versorgung erfolgen nicht. Ziel der Verschmelzung sei es, interne Prozesse zu verschlanken, Synergien zu nutzen und Kosten zu senken. Durch die Verschmelzung könnten Abläufe vereinheitlicht und optimiert werden.

Stadt Külsheim tauscht Anteile

Das Ende des kommunalen Stadtwerks Külsheim, 30 Kilometer nordöstlich von Bad Mergentheim gelegen, hat indes eine Vorgeschichte. In Külsheim hatte das Stadtwerk Tauberfranken bereits seit Jahren die Betriebsführung übernommen. Bereits 2007 war der damalige Eigenbetrieb in Külsheim wegen finanzieller Engpässe in eine gemeinsame GmbH überführt worden. Der Kooperationsausbau folgte schrittweise – zuletzt mit der Übernahme des Netzbetriebs sowie der gemeinsamen Entwicklung eines Windparks.

Damals übernahm das Stadtwerk Tauberfranken 49 Prozent an der neuen GmbH und zahlte dafür 775.000 Euro. 2019 pachtete Tauberfranken auch das Strom- und Gasnetz des Nachbarn. Außerdem entwickelten die beiden Stadtwerke mit der Thüga auch den fünf Anlagen großen Windpark Külsheim. Die Trennung der beiden Stadtwerke erschien den politisch Handelnden nicht mehr länger sinnvoll.

Das neue Konstrukt entstand durch den Kauf jenes 51-Prozent-Anteils, den die Kommune Külsheim am eigenen Stadtwerk hielt, durch das Stadtwerk Tauberfranken. Dafür zahlten die Mergentheimer laut Ratsbeschluss bis Ende Juni 2024 rund 2,7 Millionen Euro. Für exakt diese Summe kaufte Külsheim sich im selben Zuge in die Stadtwerk Tauberfranken Beteiligungsgesellschaft ein. Dieses Geld wiederum ging an die Thüga, die sich dafür von bis zu 25,18 Prozent ihrer Anteile trennte. Sie hielt zuvor 39,9 Prozent.

Die Geschäftsführung des Stadtwerks Tauberfranken liegt bei Paul Gehrig. Bis Ende vergangenen Jahres bestand die Führung in Tauberfranken aus Norbert Schön und Paul Gehrig. Schön schied allerdings im Oktober 2024 aus gesundheitlichen Gründen aus.

Die Geschäfte beim Stadtwerk Külsheim führte Ralf Braun im Nebenamt. Er ist Prokurist und kaufmännischer Leiter des Stadtwerks Tauberfranken. De facto bestand das Stadtwerk Külsheim wegen der seit Langem übertragenen Betriebsführung personell nur noch aus ihm.

Münchener Tion Renewables erweitert PV-Portfolio in Spanien

Quelle: Fotolia / nt

PHOTOVOLTAIK. Tion Renewables hat via PPA ein spanisches PV-Portfolio von 104 MW erworben. Das Münchner Erneuerbaren-Unternehmen will damit seine Position am spanischen Markt weiter ausbauen.

Die Tion Renewables Gruppe und die portugiesische EDP Renovaveis (EDPR) haben einen Kaufvertrag über ein operatives 104-MW-Photovoltaik-Portfolio in Spanien unterzeichnet, teilten die Unternehmen am 18. Juni mit. Dieses sei durch langfristige Stromabnahmeverträge (PPA) mit Laufzeiten von 15 Jahren abgesichert. EDP Renewables oder EDP Renovaveis (EDPR) ist der Erneuerbaren-Tochter des portugiesischen Energiekonzerns EDP.

Nach Unterzeichnung eines Sales-and-Purchase-Agreements über ein spanisches Photovoltaik-Portfolio im Dezember 2024 haben Tion und EDPR die Transaktion nun abgeschlossen. Das Portfolio hat einen Unternehmenswert von rund 81 Millionen Euro und umfasst vier Solaranlagene: eine in Aragonien, die seit etwa zwei Jahren in Betrieb ist, und drei in Andalusien, die seit November 2024 in Betrieb sind. Für die vier Anlagen sind PPAs mit Laufzeiten von 15 Jahren abgeschlossen.

Bislang größter Zukauf von Tion Renewables

Zuvor hatte Tion im Januar über den Kauf eines 50-MW-PV-Portfolios vom spanischen Projektentwickler X-Elio sowie seine Partnerschaft mit diesem informiert, und seinen Eintritt in den spanischen Erneuerbaren-Markt öffentlich gemacht.

Bei der Akquisition des 104-MW-Portfolios von EDPR handelt es sich um Tions zweites Closing in Spanien innerhalb eines halben Jahres. Dies ist nach Angaben der Münchner Tion auch dessen bislang größte Transaktion in puncto installierte Leistung seit seiner Gründung im Jahr 2019.

Zum jetzigen Zeitpunkt beläuft sich die installierte Leistung des PV- und Windportfolios von Tion in seinen vier Kernmärkten Spanien, Italien, Deutschland und Polen auf knapp 350 MW. Der Grünstromerzeuger mit Hauptsitz in München konzentriert sich auf den Bau und Betrieb von Onshore-Wind- und Onshore-Solarparks sowie Batteriepeichersystemen in Europa.

Die Tion Renewables Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 insgesamt 3.000 MW installierte Leistung aufzubauen.

Budich und Sack bleiben an der Spitze in Jena

Andre Sack und Claudia Budich führen weiterhin die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck. Quelle: Stadtwerke Jena GmbH

PERSONALIE. Die Geschäftsführungsverträge von Claudia Budich und Andre Sack bei den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck sind vorzeitig verlängert worden.

Die kommunalen Stadtwerke Energie Jena-Pößneck in Thüringen setzen weiter auf ihr bewährtes Führungsduo: Die Aufsichtsgremien haben die Geschäftsführungsverträge von Claudia Budich und Andre Sack verlängert, teilte der Versorger am 18. Juni mit. Budich wird ihre Tätigkeit bis Mai 2031 fortsetzen, Sack bleibt bis Januar 2032 Teil der Geschäftsführung.

Budich leitet die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck bereits seit mehreren Jahren. Sack kam im Februar 2024 in die Geschäftsführung. Beide sollen nach Angaben der Stadt Jena weiterhin gemeinsam die operative und strategische Ausrichtung des regionalen Energieversorgers verantworten.

Mit der Vertragsverlängerung zielt die Stadtwerke-Jena-Gruppe auf Kontinuität in der Unternehmensführung ab. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche, betonte die Bedeutung eines stabilen Führungsduos für die laufenden Transformationsprozesse im Unternehmen.

Die Vertragsverlängerung erfolgte mehr als ein Jahr vor Ablauf der aktuellen Amtszeiten. Eine externe Neubesetzung war laut Angaben aus dem Umfeld der Unternehmensgruppe nicht Gegenstand der Diskussionen. Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH versorgt Jena sowie Teile der Region mit Strom, Erdgas und Fernwärme. Sie ist der energiewirtschaftliche Teil der kommunalen Stadtwerke-Jena-Gruppe.

Energieimporte haben sich verbilligt

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Grafik der AG Energiebilanzen zeigt die Entwicklung des Energie-Importsaldos 2020 bis 2024 in Milliarden Euro. Die Ausgaben für Energieimporte haben sich 2024 im Vergleich zum Vorjahr deutlich vermindert. Im vergangenen Jahr betrug die saldierte Importrechnung für Kohle, Öl und Gas rund 69 Milliarden Euro, das waren rund 15 Prozent oder 12,4 Milliarden Euro weniger als 2023. Gegenüber 2022 sanken die Kosten für die saldierte Energie-Importrechnung sogar um 66 Milliarden Euro und haben sich damit in etwa halbiert. Im Vergleich zu den Jahren vor dem Ukraine-Krieg ist das Preisniveau für Energieimporte jedoch immer noch deutlich erhöht. Außerdem führte der Importüberschuss beim Stromhandel mit den Nachbarländern im vergangenen Jahr zu Kosten in Höhe von rund 2 Milliarden Euro.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

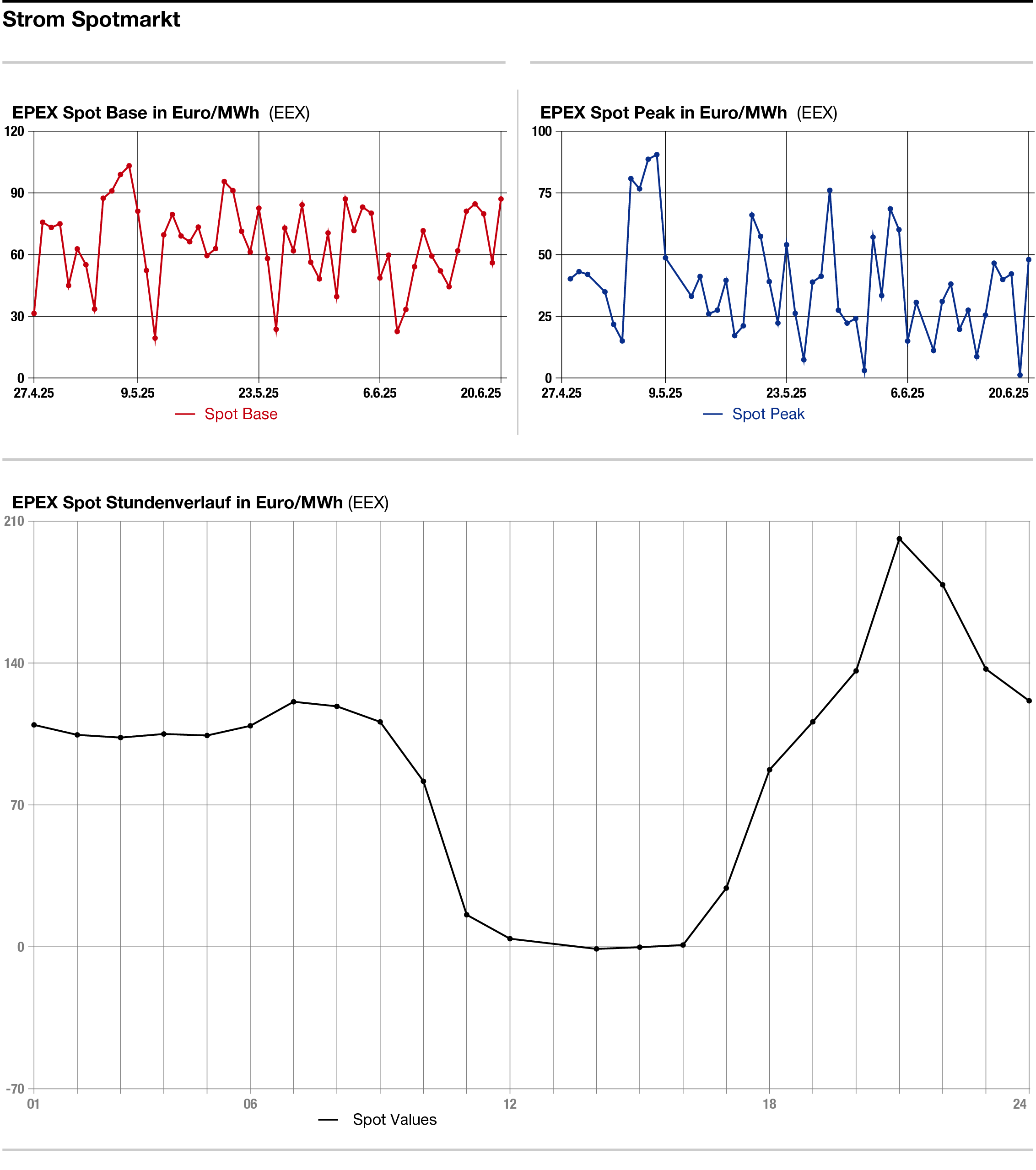

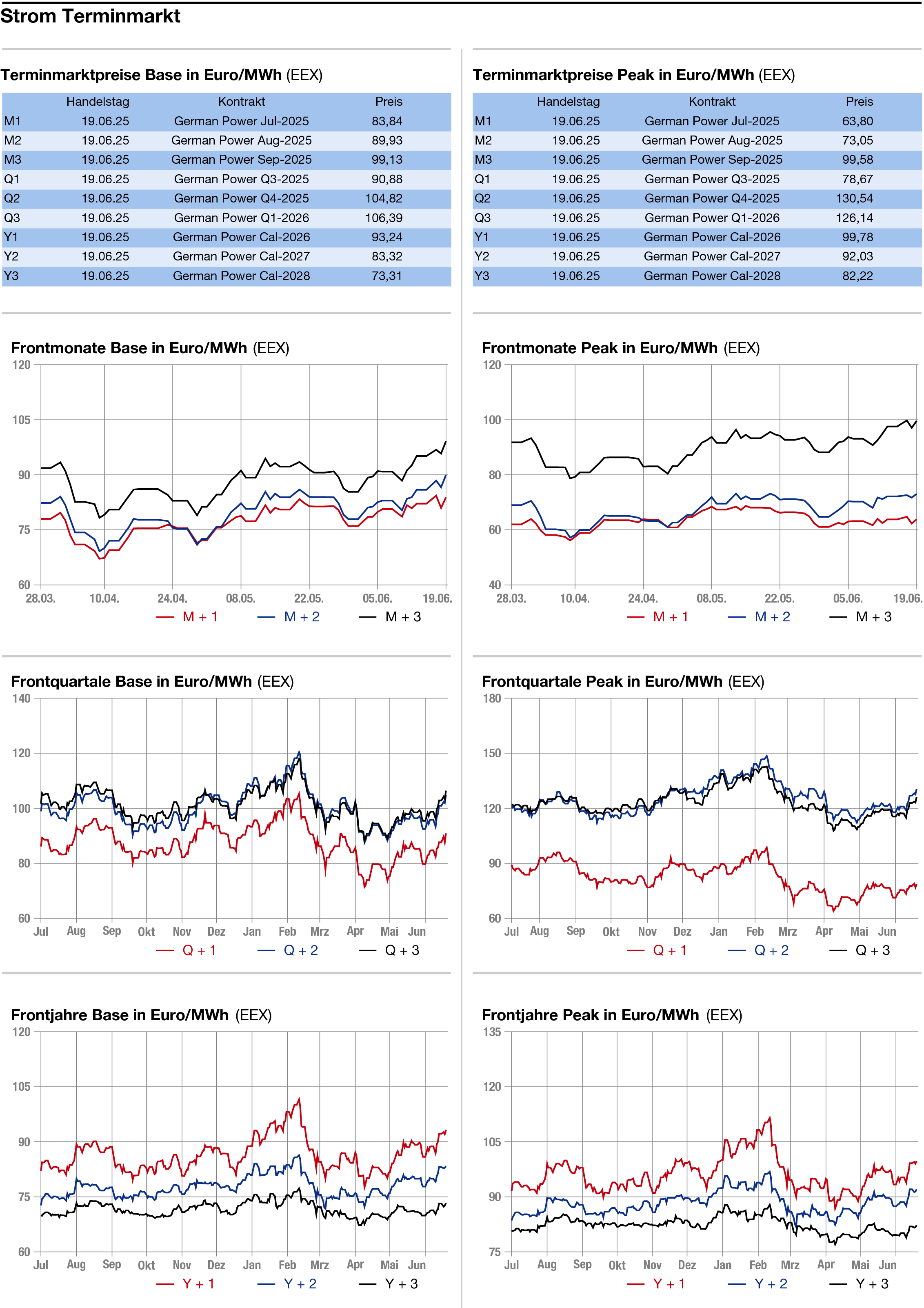

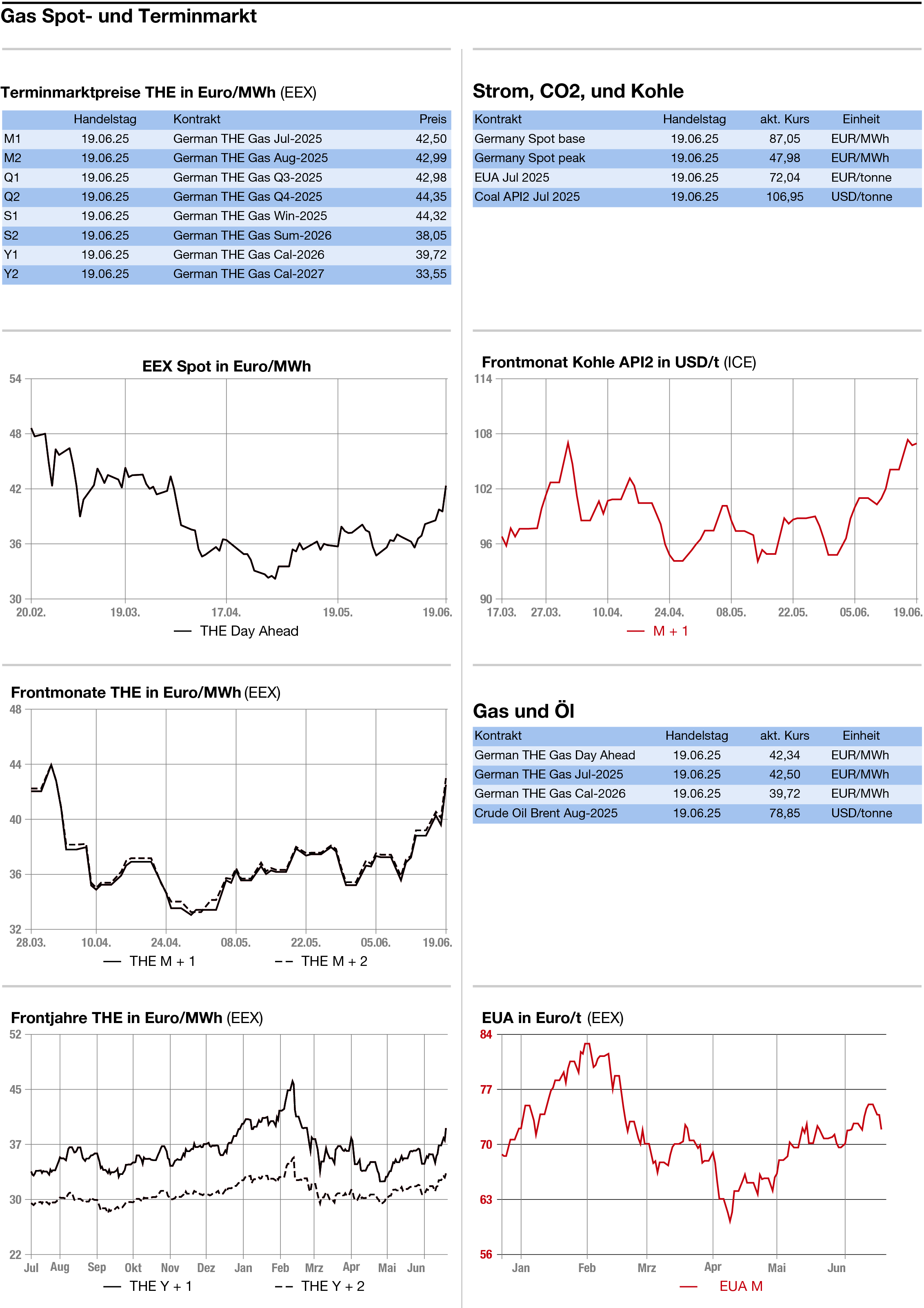

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Geteiltes Bild an den Energiemärkten

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Die Frage, ob die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran eingreifen werden, bestimmt weiter die Märkte. US-Präsident Donald Trump hat sich noch nicht eindeutig positioniert. Inmitten der ungewissen geopolitischen Lage bleibt das Marktumfeld durch gegenläufige Preisbewegungen bestimmt. Gas, Strom und Öl streben weiter aufwärts, CO2 gibt nochmals ab.

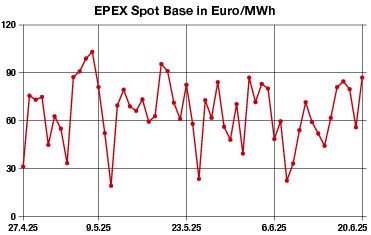

Strom: Die Strom-Terminnotierungen zeigten sich im Börsenhandel am Donnerstag leicht fester. Bis gegen 16 Uhr stieg das Cal 26 in der Grundlast um 0,63 Euro auf 92,70 Euro/MWh. Der Frontmonat verteuerte sich um 1,90 Euro auf 82,86 Euro/MWh. Das festere Marktumfeld und der Preisanstieg beim Gas brachte auch die Strom-Terminpreise weiter nach oben.

Zu einem deutlichen Plus kam es auch im kurzfristigen Handel. Der Day-Ahead im Börsenhandel stieg in der Grundlast um 31,03 Euro auf 87,05 Euro/MWh, während es im Peak um 46,77 Euro auf 47,98 Euro/MWh heraufging. In den Stunden von 13 bis 15 Uhr kam es zu leicht negativen Strompreisen. Die Stromnachfrage wird sich nach dem Feiertag Fronleichnam am Freitag voraussichtlich wieder erhöhen, durch den Brückentag aber wohl unterdurchschnittlich ausfallen.

CO2: Entgegen der allgemein festeren Tendenz haben die CO2-Preise am Donnerstag bis gegen 16.10 Uhr weiter abgegeben und sich auf 72,20 Euro/Tonne gelegt. Analysten von Mind Energy, vormals Energi Danmark Group, verweisen auf die zuletzt erfolgten erheblichen Preisanstiege bei Gas und Kohle, was die Brennstoffe weniger rentabel im Kraftwerkseinsatz macht, sodass sich die Nachfrage nach Emissionen ebenfalls verringert.

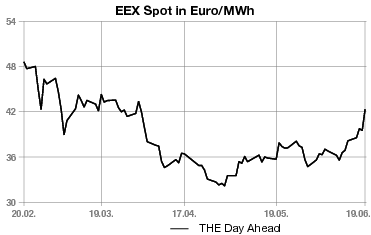

Erdgas: Auf den europäischen Gasmärkten ist die Aufwärtsbewegung weiter intakt. Am niederländischen TTF zeigte sich der Day-Ahead am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr bei 40,35 Euro/MWh. Im deutschen Gasmarktgebiet THE notierte der Day-Ahead bei 41,35 Euro/MWh und damit um 1,81 Euro höher als am Vortag. Weiterhin überlagert die Sorge um eine blockierte Straße von Hormuz das Handelsgeschehen. Hinzu kommen die angekündigten Pläne der EU, ab Ende dieses Jahres die russischen Gasimporte nach Europa in drei Schritten zu beenden.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: