Die vom Ministerium formulierten Regelungen begünstigten vor allem erneuerbaren Strom als Kraftstoffoption, während alternative erneuerbare Kraftstoffe wirtschaftlich benachteiligt würden, so Hochi. Das stehe im Widerspruch zum angekündigten Wechsel hin zu einer technologieneutralen Förderpolitik. Der Verband fordert deshalb Nachbesserungen im weiteren Gesetzgebungsverfahren, um bestehende Investitionen nicht zu gefährden.

Der Biogasrat mit Sitz in Berlin vertritt Unternehmen der Bioenergiebranche und setzt sich insbesondere für den Einsatz von Biogas und Biomethan in allen Energiesektoren ein. Ziel sei es, deren Beitrag zu einer nachhaltigen, sicheren und kosteneffizienten Energieversorgung besser zu nutzen und planungssichere Rahmenbedingungen für Investitionen zu schaffen.

Keine Gebote für Biomethanprojekte seit 2023

Auch die aktuelle Situation bei Ausschreibungen für Biomethanprojekte bewertet der Verband kritisch. Bei der Ausschreibung der Bundesnetzagentur vom 1. April 2025 sei erneut kein einziges Gebot für Biomethananlagen eingegangen, wie in dieser Woche bekannt wurde. Bereits seit der Umstellung des Ausschreibungsdesigns im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 gebe es laut Biogasrat keine Beteiligung mehr in diesem Segment.

Dem gegenüber stand eine starke Überzeichnung bei der Ausschreibung für klassische Biomasseanlagen, für die fast dreimal so viele Gebote eingereicht wurden wie ausgeschrieben war. Für den Biogasrat ist das ein klares Zeichen, dass die aktuellen Förderbedingungen für Biomethanprojekte als praxisfern und wirtschaftlich nicht tragfähig wahrgenommen werden.

„Deutschland verspielt damit eine wichtige erneuerbare Option für die Energieversorgung“, kritisiert Hochi. Biomethan könne durch die Nutzung bestehender Gasnetzinfrastruktur flexibel und verbrauchernah Strom und Wärme liefern – für Industrie, Haushalte und Kommunen. Angesichts geopolitischer Unsicherheiten müsse die Politik alle heimischen erneuerbaren Energiequellen aktiv fördern.

Zwei konkrete Forderungen an die Politik

Um Biomethan wieder wettbewerbsfähig zu machen, fordert der Verband zwei gezielte Maßnahmen:

- Anhebung der Volllaststunden: Die zulässigen Jahresbetriebsstunden für Biomethan-Blockheizkraftwerke (BHKW) sollen von derzeit 10 auf 50 Prozent erhöht werden. Das würde deren Beitrag zur Versorgung in wind- und sonnenschwachen Zeiten wirtschaftlich attraktiver machen.

- Wiederzulassung bei Biomasseausschreibungen: Neue und bestehende Biomethananlagen sollen wieder an den Ausschreibungen für Biomasse teilnehmen dürfen. Der Biogasrat verweist hier auf das Potenzial, über das Gasnetz flächendeckend erneuerbare Energie bereitzustellen.

Nach Einschätzung des Verbandes sind beide Schritte notwendig, um die inländische Biomethanproduktion zu stärken und das politisch gewollte Ziel einer dekarbonisierten Energieversorgung im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor realistisch erreichen zu können.

Im Fokus steht dabei nicht nur die neue Preisstruktur, sondern auch „die Rechtmäßigkeit des Vorgehens“: Der Verbraucherzentrale zufolge habe die Mainova ihren Fernwärmekunden per Post einen neuen Wärmevertrag und „Informationen zu den neuen Wärmepreisen“ zukommen lassen. Dem vorausgegangen seien Kündigungen der bisherigen Verträge, die bereits im Herbst 2024 ausgesprochen worden seien und seinerzeit mit einer Preissenkung verknüpft gewesen seien.

Mainova hatte zum 1. Oktober 2024 für Fernwärmekunden den Arbeitspreis um 18 Prozent gesenkt (wir berichteten). Auch der Emissionspreis für die CO2-Kosten war um rund 27 Prozent gesunken. Grundpreis und Verrechnungspreis stiegen jeweils um etwa 3 Prozent an. Nun sollen für 80 Prozent der Abnehmer die Kosten um 26 Prozent, bei weiteren 20 Prozent um 25 bis 36 Prozent steigen. Insgesamt betroffen sind 20.000 Verträge mit etwa 60.000 Haushalten sowie zahlreiche Großabnehmer, darunter Unternehmen, städtische Schulen und die Goethe-Universität.

Die Preiserhöhung begründet Mainova mit Kostensteigerungen und den Investitionen in den notwendigen Netzausbau. Die Verbraucherzentrale Hessen empfiehlt den Kunden, die Verträge vorerst nicht zu unterschreiben oder den neuen Preisen zu widersprechen.

Anlass für den Antrag ist, dass die Leag wenige Jahre vor Einstellung relevanter Teile des Braunkohlegeschäfts nach eigenen Angaben bisher weniger als zehn Prozent der für die Rekultivierung erforderlichen Mittel in die Vorsorgegesellschaften eingezahlt hat. Eine Kostenschätzung von Greenpeace geht sogar von lediglich fünf Prozent aus. „Es ist ein Skandal, wie die Eigentümer der Leag durch die Ausgliederung milliardenschwerer Vermögenswerte ihre Kosten auf die Allgemeinheit abwälzen wollen“, warnt Karsten Smid, Greenpeace-Experte für Energie.

Erneuerbare Energiesparte abgetrennt

Im Januar dieses Jahres hatte die Leag-Gruppe die Umstrukturierung beschlossen, mit der die Kohlesparte von den gewinnbringenden erneuerbaren Energien getrennt wird. Mit der geplanten Ausgliederung werden dem für die Rekultivierung verantwortlichen Unternehmensteil der Leag Milliarden Euro entzogen. Die Leag Bergbau AG kann nach dem Kohleausstieg gar keine Gelder für die Sanierung der Tagebaue erwirtschaften.

Im Antrag auf Gläubigerschutz fordert die Anwaltskanzlei, dass die zuständigen Oberbergämter den gesetzlichen Anspruch auf Wiederherstellung und ordnungsgemäße Nutzung der Braunkohletagebaue nach dem Ende der bergbaulichen Tätigkeit absichern – weil dieser Anspruch durch Umstrukturierung und Vermögensverlagerungen gefährdet ist. Bei einer Gefährdung dieser Verpflichtung durch Vermögensverlagerungen könne ein Gläubigerschutzverfahren eingeleitet werden, so die Kanzlei.

Risiko für Steuerzahler

Recherchen von Greenpeace wecken massive Zweifel an den Annahmen der Werthaltigkeitsbescheinigung der von der Leag beauftragten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft G. Flascha GmbH. Das Greenpeace vorliegende Dokument gehe von unrealistischen Planungsgrundlagen und einer unzureichenden Risikoabsicherung aus. So betragen etwa die langfristigen Rekultivierungsverpflichtungen nach Schätzungen der Leag 5,4 Milliarden Euro. Davon müssten allerdings bis zum Jahr 2038, dem Enddatum für den Kohleausstieg, noch mindestens 3,3 Milliarden Euro erwirtschaftet werden.

Angesichts der steigenden Preise für CO2-Zertifikate sei dies laut Greenpeace nahezu ausgeschlossen, weil dadurch die CO2-intensive Braunkohleverstromung zunehmend unrentabel wird. Durch die Ausgliederung von Unternehmensanteilen in Höhe von 2,2 Milliarden Euro schrumpfte zudem das Eigenkapital erheblich. Das gefährde die Rücklagen, die eigentlich für die Umweltfolgen des Braunkohleabbaus vorgesehen sind. Es sei fraglich, ob in den Jahren nach 2038 bis 2049 die Leag ihre Zahlungsverpflichtungen fristgerecht erfüllen kann. „Damit Steuerzahlende nicht über Generationen hinweg Milliarden für die Bilanztricks der Leag bezahlen, müssen die Landesregierungen jetzt Rechtssicherheit schaffen“, forderte Smid.

Nach Einschätzung des BEE braucht es für den Umbau des Wärmesektors einen Dreiklang aus Marktanreizen, Förderprogrammen und ordnungsrechtlichen Vorgaben. Die Präsidentin des Verbandes, Simone Peter, erklärt: „Die Defossilisierung des Wärmesektors geht vergleichsweise schleppend voran. Der CO2-Preis ist wichtig, reicht aber allein nicht aus, um Investitionen in erneuerbare Heiztechnologien ausreichend zu stimulieren.“

Stabilen Markthochlauf anreizen

In dem Positionspapier nennt der Verband zentrale Technologien wie Wärmepumpen, Solarthermie, Geothermie, Bioenergie und Power-to-Heat als notwendige Bestandteile des zukünftigen Energiemixes im Wärmesektor. Diese müssten je nach regionalen und individuellen Gegebenheiten verfügbar gemacht werden. Dafür sei ein stabiler Markthochlauf erforderlich, der durch zusätzliche politische Unterstützung flankiert werden müsse.

Zwar könne die CO2-Bepreisung laut BEE ein wirksames marktwirtschaftliches Steuerungsinstrument sein. Sie müsse jedoch so gestaltet werden, dass sie die verschiedenen Akteursgruppen nicht überfordere – von Anlagenbauern über Planerinnen und Planer bis zu den Endkundinnen und -kunden. Insbesondere die schwer prognostizierbare Preisentwicklung berge Risiken für Investitionssicherheit und technologische Kontinuität, so Peter. Sie warnt vor möglichen Strukturbrüchen in Industrie und Wirtschaft sowie Verzögerungen bei der Technologieentwicklung.

Gesetze schnell anpassen

Neben einem CO2-Preis hält der BEE verbindliche gesetzliche Regelungen weiterhin für notwendig. Dazu zählen etwa das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und das Wärmeplanungsgesetz. Auch das angekündigte Geothermiebeschleunigungsgesetz sowie klare Perspektiven für die Bioenergie seien laut dem Verband unerlässlich, um die Transformation im Wärmesektor voranzutreiben.

Zudem fordert der BEE zusätzliche finanzielle Anreize. Dazu gehören Investitionszuschüsse und zeitlich befristete steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. Die anstehenden Gesetzesanpassungen müssten aus Sicht der Branche ambitioniert gestaltet sein. Peter appelliert, das angestrebte Ziel eines Anteils von 65 Prozent erneuerbarer Energien im Wärmesektor nicht aus dem Blick zu verlieren.

Klimageld soll sozial ausgleichen

Ein weiterer Punkt des Positionspapiers ist die gesellschaftliche Akzeptanz. Um Preissteigerungen durch die CO2-Bepreisung sozial abzufedern, spricht sich der BEE für ein sogenanntes Klimageld aus. Damit könnten Verbraucherinnen und Verbraucher gezielt entlastet werden. Peter fordert eine verlässliche, ausreichende und technologieoffene Förderung der Wärmewende – sowohl im Gebäudebereich als auch in Wärmenetzen.

Mit dem Positionspapier will der BEE eigenen Angaben zufolge Impulse für die laufenden Gesetzgebungsprozesse auf Bundesebene setzen. Die Bundesregierung müsse aus Sicht des Verbandes den Wärmesektor als zentrales Handlungsfeld der Energiewende begreifen und ambitionierte Rahmenbedingungen schaffen.

Das Positionspapier des BEE zur Wärmewende steht im Internet bereit.

Der KTF ist ein zentrales Finanzierungsinstrument für Klimaschutzmaßnahmen und Transformation der Wirtschaft. Bisher speist sich der Fonds aus Einnahmen der CO2-Bepreisung (rund 23 Milliarden Euro pro Jahr) sowie einem Zuschuss aus einem Sondervermögen in Höhe von jährlich 10 Milliarden Euro. Damit stehen dem KTF derzeit rund 33 Milliarden Euro jährlich zur Verfügung. Experten fürchten, dass nicht genug Geld für die Förderung der Energiewende bleibt.

Agora und FÖS sehen Finanzierungslücke

Laut Berechnungen von Agora Energiewende fehlen jedes Jahr rund 24 Milliarden Euro, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Um die Finanzierungslücke zu schließen, sei eine Erhöhung der KTF-Mittel und ein zielgerichteter Einsatz der vorhandenen Gelder notwendig, so das Analysehaus. Agora kritisiert die geplante Nutzung von KTF-Mitteln zur Finanzierung der Gasspeicherumlage. Die Förderung fossiler Energieträger setze Fehlanreize und schwäche die Wirkung des Fonds, heißt es in einer Stellungnahme vom 19. Juni.

Zusätzliche Kritik kommt vom Deutschen Naturschutzring (DNR). Eine vom Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) im Auftrag des DNR erstellte Analyse schätzt den jährlichen zusätzlichen Finanzbedarf der öffentlichen Hand für klimaschutzbezogene Maßnahmen auf 30 bis 90 Milliarden Euro – ein Vielfaches der derzeit im KTF veranschlagten Mittel. Der Vize-Geschäftsführer des DNR, Tobias Pforte-von Randow, warnt vor den Folgen der Unterfinanzierung: „Ohne eine Reform der Schuldenbremse und den Abbau umweltschädlicher Subventionen werden wir die Modernisierung unseres Landes nicht finanzieren können.“

„Die soziale Absicherung in der Transformation und Anreize für den Umstieg auf klimaneutrale Technologien müssen zusammengedacht werden“, mahnt Julia Metz, Direktorin von Agora Industrie. Statt fossiler Subventionen brauche es eine klare Ausrichtung der Mittel auf klimaneutrale Ziele. Agora nennt vier prioritäre Handlungsfelder für den zielgerichteten Mitteleinsatz: den Ausbau der erneuerbaren Energien bis 2030, gezielte Investitionen in die Industrie, eine sozial ausgerichtete Förderung der Wärmewende sowie die Stärkung klimafreundlicher Mobilität.

Private Investitionen seien entscheidend für das Gelingen der Transformation, betont Agora. Rund 80 Prozent der nötigen Ausgaben entfielen auf Unternehmen und Haushalte, etwa für neue Heizungen, Fahrzeuge oder Produktionsprozesse. Staatliche Mittel sollen hier als Hebel wirken.

Klimaschädliche Subventionen streichen

Laut FÖS könnten rund 65 Milliarden Euro an umweltschädlichen Subventionen jährlich durch Umschichtung zur Schließung der Investitionslücke beitragen. Die Analyse verweist zudem darauf, dass ein Großteil der notwendigen Investitionen sogenannte „Sowiesoinvestitionen“ seien – Ausgaben, die ohnehin anfallen, aber klimafreundlich ausgestaltet werden müssen.

„Klimaschutzinvestitionen sind kein Luxus – sie zahlen sich aus“, sagt Florian Zerzawy vom FÖS. Sie reduzierten globale Abhängigkeiten, senkten künftige Kosten für fossile Energie und Klimaschäden und förderten das wirtschaftliche Wachstum. Die endgültige Entscheidung zur Haushaltsaufstellung 2025 wird in den kommenden Wochen im Kabinett erwartet. Die Debatte um die Zweckbindung der KTF-Mittel dürfte dabei weiter an Bedeutung gewinnen.

Das Agora-Factsheet: Investitionen für den Klimaschutz steht im Internet bereit.

Erhoben hat die Zahlen der Datendienstleister Statista im Auftrag des Stromanbieters Lichtblick. Im „Ladesäulencheck 2025“ sind die Preise von 16 (AC) beziehungsweise 17 (DC) Ladeinfrastrukturanbietern aufgeführt. Am günstigsten ist das Normal-Laden mit Wechselstrom der Erhebung zufolge bei Enercity (45 Cent/kWh), am teuersten bei Allego und den Stadtwerken Leipzig (60 Cent/kWh). Das schnellere Laden per Gleichstrom ist mit 50 Cent pro kWh bei den Hamburger Energiewerken mobil und bei der Drewag am preiswertesten. Am oberen Ende der Preisgestaltung für das DC-Laden finden sich mit 70 Cent/kWh die Mainova und ebenfalls die Stadtwerke Leipzig.

Den Grund für die hohen Preise – die dazu führen können, dass E-Autofahrer für 100 Kilometer Fahrspaß sogar mehr zahlen als Fahrer eines Autos mit Verbrennungsmotor – macht Lichtblick in der Monopolstellung der Betreiber aus. Marktbeherrschende Ladepunktbetreiber seien überwiegend die jeweils lokalen Energieversorger, heißt es in dem Bericht. Die Marktanteile lägen hier im Schnitt bei 74 Prozent. Da Ladesäulen natürliche Monopole darstellen – es ist wirtschaftlich sinnvoll, dass nicht mehrere Betreiber in demselben Parkraum eigene Ladesäulen aufstellen − sei es wichtig, Wettbewerb auf dem nachgelagerten Fahrstrommarkt zu schaffen.

Wechsel zum „Durchleitungsmodell“ gefordert

Derzeit wähle aber nicht der Kunde den Stromanbieter, sondern der Ladesäulenbetreiber – also meist der jeweilige lokale Energieversorger, der in der Regel mit dem örtlichen Stromnetzbetreiber konzernrechtlich verbunden oder selbst Stromnetzbetreiber ist. Damit bestimme der Monopolist faktisch den Fahrstrompreis, moniert Lichtblick. Neue oder kleinere Fahrstromanbieter – wie Lichtblick selber – hätten kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Zwar gebe es die Möglichkeit, über das Roaming-Modell Fahrstrompreise anzubieten, hier falle aber ein zusätzliches Roaming-Entgelt an, sodass auch hier kein echter Wettbewerb entstehen könne.

Lichtblick erneuert daher seine Forderung nach einem Wechsel zum sogenannten „Durchleitungsmodell“, bei dem jeder Energieversorger das Recht auf Durchleitung seines Stroms an den Ladesäulen erhält. Im Gegenzug soll der Betreiber ein Nutzungsentgelt für Installation, Betrieb und Wartung der Ladesäule bekommen. In Kooperation mit dem Energieanbieter „Decabon1ze“ hat Lichtblick in Berlin bereits ein entsprechendes Projekt in den Regelbetrieb überführt (wir berichteten).

Der komplette „Ladesäulencheck 2025“ von Lichtblick ist ebenso wie die Strompreisanalyse des BDEW im Internet verfügbar.

Demnach sei ein direkter Verkauf der 25,1-Prozent-Beteiligung von RWE am Übertragungsnetzbetreiber Amprion nicht die einzige Option – davon war im Frühjahr 2025 öffentlich die Rede (wir berichteten). RWE prüfe laut Handelsblatt, ob durch eine gesellschaftsrechtliche Neustrukturierung, etwa in Form einer Tochter- oder Zweckgesellschaft, steuerliche oder juristische Vorteile entstehen könnten.

Amprion, einer von vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern, plant Investitionen in Höhe von über 35 Milliarden Euro bis 2029. Das stellt die Eigentümer zunehmend vor Herausforderungen: 74,9 Prozent der Anteile hält die Beteiligungsgesellschaft M31, die unter anderem Versicherer wie Swiss Life und Talanx umfasst. RWE ist mit den restlichen 25,1 Prozent beteiligt.

Die Finanzierung des Netzausbaus hat nicht nur unternehmenspolitische, sondern auch staatspolitische Relevanz: Zum einen handelt es sich um kritische Infrastruktur, bei der eine staatliche Mitsprache gewünscht wird. Zum anderen werden die Kosten über die Netzentgelte auf die Stromverbraucher umgelegt.

Überlegungen in Regierungskreisen

Laut Handelsblatt kursieren in Berlin ebenfalls Überlegungen, wie sich der Staat breiter an den deutschen Stromübertragungsnetzen beteiligen könnte. So sollen sowohl Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) als auch die staatliche Förderbank KfW grundsätzlich offen dafür sein, den Staat perspektivisch an allen vier Netzbetreibern zu beteiligen.

Derzeit ist der Bund an zwei Übertragungsnetzbetreibern beteiligt. 2018 hatte die staatliche KfW-Bank auf Hinweis der Bundesregierung 20 Prozent am Berliner Netzbetreiber 50 Hertz übernommen, um einen Einstieg eines chinesischen Netzbetreibers zu verhindern. 2023 folgte eine Beteiligung in Höhe von 24,95 Prozent an Transnet BW in Baden-Württemberg.

Ein möglicher Verkauf der RWE-Beteiligung an Amprion ist laut Handelsblatt weiterhin nicht ausgeschlossen. Demnach diskutiere RWE derzeit mit mehreren Investoren unterschiedliche Modelle – sowohl für eine direkte Beteiligung als auch für einen Einstieg über eine neu geschaffene Struktur. Analysten bezifferten den Wert des RWE-Anteils zuletzt auf rund 1,6 Milliarden Euro.

Untersucht wurden dabei die Preise im ersten Quartal 2025 in 143 Ländern weltweit. Am teuersten ist die kWh Strom demnach mit 41,97 Cent in Bermuda, gefolgt von Dänemark mit 40,62 Cent, dahinter Irland (39,4 Cent) und Belgien (38,2 Cent).

Deutschland befindet sich mit 38 Cent/kWh im Ranking auf Platz 5, im Vergleich mit den G-20-Staaten auf Platz eins. Im weltweiten Durchschnitt kostet Strom aktuell 15 Cent je kWh und damit 29 Prozent mehr als noch 2021 (11,62 Cent).

|

| Die Strompreise (nominal) der G20-Staaten im ersten Quartal 2025 im Vergleich − zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken − Quelle: Verivox |

Kaufkraftbereinigt sieht das Ranking anders aus: Hier liegt Deutschland auf Platz 22, ist allerdings unter den G20-Staaten nach Italien immer noch das Land mit den zweitteuersten Verbraucherstrompreisen. Weltweit ist kaufkraftbereigt der Strom in Sierra Leone und Kenia am teuersten, es folgen Guatemala und Mali. Die niedrigsten Stromkosten verzeichnen auch kaufkraftbereinigt Sudan, Äthiopien und Iran.

Verivox zufolge sind die hohen Netzentgelte, Steuern und Umlagen dafür verantwortlich, dass Deutschland weltweit mit die höchsten Strompreise zu verzeichnen hat. Allerdings ist Deutschland im weltweiten Vergleich der jährlich veröffentlichten Verfügbarkeitsstatistik des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) zufolge auch eines der Länder mit der sichersten und stabilsten Stromversorgung.

Der „Verbraucher-Atlas − weltweite Strompreise“ von Verivox ist im Internet abrufbar.

Zwei Drittel des Absatzes entfallen laut Prognose auf China. Dahinter folgen Europa mit 17 Prozent und die USA mit 7 Prozent. In Europa rangiert Großbritannien an erster Stelle, Deutschland liegt nach zwei Jahren mit rückläufigen Verkaufszahlen auf Platz zwei.

In Schwellenländern verzeichnen die Studienautoren starkes Wachstum. Ausschlaggebend seien Verkäufe chinesischer Fahrzeughersteller. Den Boom in China erklärt BNEF mit den Preisen. Das Reich der Mitte sei das einzige Land, in dem E-Fahrzeuge im Durchschnitt billiger seien als entsprechende Verbrenner, heißt es. Der Effekt auf den Strombedarf: „Elektrofahrzeuge in China verbrauchten 2024 mehr Strom als ganz Schweden.“

Ladekosten als Akzeptanzkriterium

Bremse für die Marktentwicklung sind in einigen Ländern nicht nur die Autopreise, sondern auch die Stromkosten. Die Kosten für das Laden von E-Fahrzeugen steigen mancherorts schnell an, schreibt BNEF. Das Laden zu Hause sei zwar in der Regel pro gefahrenem Kilometer 20 bis 60 Prozent günstiger als Benzin. Aber das Schnellladen an öffentlichen Säulen sei in vielen Märkten Europas und in den USA, umgerechnet auf den Kilometer, teurer, als Benzin zu zapfen. „Wir gehen davon aus, dass die relativen Ladekosten im Laufe der Zeit einen wachsenden Einfluss auf die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen haben werden“, so die Autoren.

BNEF erwartet, dass die Nachfrage nach Elektro-Pkw, E-Nutzfahrzeugen, E-Bussen sowie Elektro-Zwei- und -Dreirädern zwischen 2025 und 2030 um das 2,4-Fache und zwischen 2025 und 2040 um das Achtfache zunehmen wird. „Trotz der raschen Verbreitung von Elektrofahrzeugen sind in unserem Wirtschaftstransitions-Szenario bis 2040 nur 40 Prozent der weltweiten Pkw-Flotte elektrisch“, prognostizieren die Experten.

Was Nutzfahrzeuge betrifft, nähere sich deren Wirtschaftlichkeit bis 2030 in mehreren Ländern jener von Dieselfahrzeugen an. Das gelte für Transporter genauso wie für den Schwerlast- und Fernverkehr. Für China, Südkorea und Skandinavien prophezeit BNEF bis zum Jahr 2040 vollständig elektrifizierte Stadtbusflotten. Europa liege weitgehend im Zeitplan, um das EU-Ziel eines 100-prozentigen Absatzes emissionsfreier Stadtbusse bis 2035 zu erreichen.

Nur wenige Länder steigen aus Verbrennertechnik bis 2038 aus

Lediglich wenige Staaten erreichen bis 2038 im „Wirtschaftstransitionsszenario“ von BNEF einen vollständigen Ausstieg aus dem Verkauf von Verbrennern. Schaffen würden dies nordische Länder wie Norwegen (2036), Schweden (2037) und Finnland (2038). Einige größere Automärkte kämen dem nahe. China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben demnach bis 2038 einen Anteil von 90, 87, 83 beziehungsweise 81 Prozent an Elektrofahrzeugen am Pkw-Absatz, so die Modellrechnung.

Trump spielt eine Rolle

Dass die globale Prognose für die Zeit nach 2025 geringer ausfällt als bisher, liegt vor allem an den politischen Veränderungen in den USA. „Die nationalen Kraftstoff-Verbrauchsstandards werden zurückgenommen, unterstützende Maßnahmen des Inflation Reduction Act wurden gestrichen oder stehen zur Disposition, und Kaliforniens Befugnis, eigene Luftreinhaltevorgaben zu machen, könnte abgeschafft werden,“ so das Analysehaus. Doch auch Europa habe seine kurzfristigen Ziele zur CO2-Reduktion im Verkehrssektor verschoben.

Die Ampel-Regierung hatte 2024 Fördergelder in Milliardenhöhe für die industrielle Transformation in Deutschland bereitgestellt - darunter für die Umstellung von Produktionsprozessen auf neue Energieträger. Arcelor Mittal sollte für die Standorte Bremen und Eisenhüttenstadt 1,3 Milliarden Euro bekommen. Insgesamt sollte das Gesamtprojekt 2,5 Milliarden Euro kosten.

Dafür sollten Elektrolichtbögen gebaut werden, die mit erneuerbarem Strom und einem erhöhten Einsatz von Recyclingschrott Stahl produzieren. In Bremen sollte zudem eine Direktreduktionsanlage entstehen, in der aus Eisenerz zunächst mit Erdgas und langfristig mit grünem Wasserstoff ein Stahl-Vorprodukt hergestellt wird.

Energiewende „langsamer als erwartet“

Doch „es wird immer deutlicher, dass die Energiewende in allen Bereichen langsamer als erwartet vorankommt“, erklärte der Konzern. „Dazu gehört auch, dass grüner Wasserstoff noch keine tragfähige Energiequelle ist“ und die Stahlproduktion auf Erdgasbasis als Übergangslösung nicht wettbewerbsfähig sei. Zugleich stehe der europäische Stahlmarkt „unter einem beispiellosen Druck aufgrund der schwachen Nachfrage und der hohen Importe.“

Der Vertrag mit der Bundesregierung über die Förderung habe den Beginn der Bauarbeiten bis Juni 2025 vorgesehen. Daher sei Arcelor Mittal jetzt verpflichtet, der Regierung offiziell mitzuteilen, dass es die Investitionen „nicht weiterführen kann“. Der Konzern halte an dem Ziel fest, die CO2-Bilanz seiner Anlagen weiter zu verbessern. Es erscheine allerdings zunehmend unwahrscheinlich, die CO2-Reduktionsziele bis 2030 zu erreichen, erklärte Arcelor Mittal.

Konzernchef Geert Van Poelvoorde betonte, höchste Priorität sei derzeit, „die Stahlnachfrage in Europa so wiederzubeleben, dass europäische Hersteller auch daran teilhaben können“. Die hohen Importe seien ein großes Problem - nötig sei eine Begrenzung. „Wenn das erreicht ist, wird die Branche auch in einer viel besseren Position sein, um Investitionen in die Dekarbonisierung voranzutreiben.“

Gewerkschafter fürchten um Bremer Stahlwerk

Die Industriegewerkschaft Metall und der Betriebsrat des Bremer Stahlwerks von Arcelor Mittal haben den Stahlkonzern scharf für den Stopp seiner Pläne für umweltfreundlich produzierten Stahl kritisiert. „Die IG Metall Bremen und die IG Metall Betriebsräte werten diese Entwicklung als ernsthafte Bedrohung der Zukunft des Bremer Werkes“, erklärten sie am Freitag. Die für kommende Woche geplanten Betriebsversammlungen seien abgesagt, stattdessen sei die Belegschaft zu einer Kundgebung aufgerufen. „Die Verunsicherung und Empörung der Belegschaft ist groß“, fuhren Gewerkschaft und Betriebsrat fort.

„Die Absage an eine Direktreduktionsanlage deutete sich bereits an, aber die Ankündigung, bis auf Weiteres keinen Elektrolichtbogenofen in Bremen zu bauen, hat die Glaubwürdigkeit des Unternehmens gegenüber der Belegschaft, der Bremer Politik und der Bremer Bürgerinnen und Bürger erschüttert“, erklärten IG Metall und Betriebsrat in Bremen.

Das Konzept für den Bau eines solchen Ofens habe längst gestanden, die Pläne hätten nur noch auf die Umsetzung gewartet - doch der Konzern habe sich nach und nach zurückgezogen. „Mit dieser Absage an die eigene Dekarbonisierungsstrategie soll der Druck auf die politischen, energie- und marktbezogenen Rahmenbedingungen nochmals erhöht werden“, hieß es.

„Alarmsignal für den Industriestandort Deutschland“

Linken-Chefin Ines Schwerdtner sprach von einem „schweren Schlag für die betroffenen Regionen“ und einem „Alarmsignal für den Industriestandort Deutschland“. Die Entscheidung zeige, „dass Konzerninteressen über Beschäftigungssicherung, Nachhaltigkeit und regionale Entwicklung gestellt werden“, erklärte sie. Es sei jedoch klar, dass es „ohne Transformation keine Zukunftsfähigkeit“ gebe.

„Ob es sich um ein taktisches Manöver zur Durchsetzung weiterer Subventionen handelt oder um eine endgültige Kehrtwende, ist offen“, fuhr Schwerdtner fort. Sie forderte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) dazu auf, „die Zukunft der Stahlindustrie endlich zur Chefsache zu machen, internationalen Konzernen ihre Grenzen aufzeigen und die öffentliche Kontrolle des Stahlsektors ausbauen.“

Die Mitglieder einer EEGe sollen Strom und Wärme aus gemeinschaftlich betriebenen Erneuerbaren-Energie-Anlagen über das öffentliche Netz untereinander teilen, ihn speichern und auch damit handeln dürfen. Ihre Mitglieder können Privatpersonen, KMU und öffentliche Einrichtungen sein. EEGe sollen nicht vorrangig auf finanziellen Gewinn ausgerichtet sein, sondern ihren Mitgliedern „ökologische, wirtschaftliche und sozialgemeinschaftliche Vorteile bringen“ (Art. 2, Nr. 16).

Bei Einführung eines entsprechenden regulatorischen Rahmens sollte eine möglichst hohe Integration von Strom aus EEGe in das Gesamtsystem angestrebt werden. Das bedeutet unter anderem:

- Stromerzeugung und -verbrauch aus EE-Anlagen sollen möglichst zeitgleich und auch unter Integration von Speichern erfolgen. Damit soll die Vermeidung von Lastspitzen im Netz und die Weiterleitung beziehungsweise der Bezug von Strom an und aus höheren Netzebenen erreicht werden.

- Es sollte eine möglichst hohe Eigenversorgung aus eigenen Stromerzeugungsanlagen angereizt werden.

Außerdem sollte jedes EEGe-Mitglied Reststrom weiterhin von einem Lieferanten seiner Wahl beziehen können, in dessen Bilanzkreis es dann auch verbleibt. Dennoch sollte es auch möglich sein, dass eine EEGe sich für einen gemeinsamen Lieferanten für die Reststrombelieferung entscheidet, in dessen Bilanzkreis die EEGe geführt wird.

Gründung sollte ab 2026 ermöglicht werden

Die Gründung von EEGe im Sinne der RL (EU) 2018/2001 sollte spätestens ab 2026 ermöglicht werden. Ab dann müssen für deren Mitglieder intelligente Messsysteme zur Verfügung stehen und eine entsprechende Kommunikation auf Seiten der Netzbetreiber bereitgestellt werden.

Damit EEGe perspektivisch zur Netzentlastung beitragen können, sollten auch lokaler Stromhandel und lokale dynamische Stromtarife ermöglicht werden. Diese können jedoch ihre volle Wirkung nur entfalten, wenn die entsprechende technische und IKT-Infrastruktur vorhanden ist. Deren Implementierung sollte daher bei der Einführung von lokalen Tarifen regulatorisch flankiert werden.

Eine flexible Tarifgestaltung einschließlich der Absenkung oder des Erlasses von Netzentgelten auf den innerhalb der EEGe ausgetauschten Strom kann ein systemdienliches Verhalten zusätzlich befördern.

Weitere Informationen zum Download gibt es in der Kurzstudie: „Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEGe) und ihre gelingende Integration in das Stromsystem“

*Barbara Dröschel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IZES gGmbH, Institut für Zukunfts-Energie- und Stoffstromsysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, in Saarbrücken.

|

| Barbara Dröschel Quelle: IZES |

Bei der Bewertung der Entwicklung des Energiepflanzenanbaus für Biogas in Deutschland ist zu beachten, dass die beobachtbaren Veränderungen in den Anbauflächen nicht zwangsläufig mit der Entwicklung der gesamten Biogasproduktion oder der eingesetzten Rohstoffmengen übereinstimmen, so die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, von der diese Grafik stammt. Ursache dafür sind starke Schwankungen der Flächenerträge, insbesondere bei Mais. Diese Ertragsschwankungen führen dazu, dass auch der Flächenbedarf zur Deckung des Rohstoffbedarfs der Biogasanlagen erheblich variiert – obwohl die Biogasproduktion insgesamt in den vergangenen Jahren weitgehend stabil geblieben ist. Die Grafik stammt aus dem aktuellen Bericht über den Anbau und Verwendung nachwachsender Rohstoffe in Deutschland.

Estlink 2 war am 25. Dezember 2024 durch einen Schiffsanker beschädigt worden, ebenso wie mehrere Kommunikationskabel. Daraufhin setzten die finnischen Behörden den Tanker „Eagle S“ fest. Die Ermittler hegen den Verdacht, dass die Crew des Schiffs die Schäden mit einem Anker vorsätzlich verursachte. Das Schiff fuhr unter Flagge der Cookinseln. Nach Einschätzung der EU gehört es zur russischen Schattenflotte und ist inzwischen mit EU-Sanktionen belegt. Die finnische Staatsanwaltschaft soll derzeit prüfen, ob sie Anklage gegen der Kapitän und zwei weitere führende Besatzungsmitglieder erhebt.

Mezzanine ist eine Mischfinanzierung aus Eigen- und Fremdkapital. Sie ist laut Alexander Kuhn, Managing Partner bei Capcora, „ein zentrales Instrument zur Umsetzung großvolumiger Strategien als unabhängige Kraftwerksbetreiber (IPP)“.

Namentlich soll sie in diesem Fall über Nachrang-Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 22 Jahren laufen. Sie wird auf drei unabhängige Holdinggesellschaften von Enerparc verteilt. Diese Holdcos besitzen zusammen drei Portfolios mit insgesamt 800 MW, die nun auf diese Leistung erweitert werden sollen. Die drei Cluster verteilen sich auf etwa 30 PV-Parks in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Teilweise handelt es sich um EEG-geförderte Anlagen, teilweise um PPA-finanzierte oder, zu einem geringen Anteil, anderweitig marktfinanzierte Freiflächen-Solaranlagen („Merchants“).

Rechtlich beraten wurde Enerparc von Simmons & Simmons aus Frankfurt am Main. Auf Seiten von Sicore halfen Fieldfisher (München), Renerco Plan Consult (München) und Baker Tilly (Düsseldorf).

Erst im März hatte Enerparc eine ähnliche Investorenvereinbarung mit der Bank LBBW aus Stuttgart geschlossen, mit 266 Millionen Euro für 400 MW PV mit bis zu 24 Jahren Laufzeit.

Enerparc - einer der großen PV-Akteure

Weltweit hat Enerparc bisher mehr als 700 Solaranlagen mit einer Gesamtkapazität von gut 4.700 MW ans Netz gebracht, davon 3.500 MW im Eigenbestand. Kernmärkte sind Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal, Indien und Australien. Mehr als 600 Menschen arbeiten für das 17 Jahre alte Unternehmen.

Leadinvestor der aktuellen Finanzierungsrunde ist Eneco Ventures, der Risikokapitalarm des niederländischen Energiekonzerns Eneco. Ebenfalls beteiligt sind die bisherigen Investoren SE Ventures, Union Square Ventures, Adjacent, Übermorgen und J12.

Fließen soll das Geld vor allem in den Smart-Meter-Rollout, teilt Ostrom mit, und in den Ausbau KI-gestützter Prozesse. Dank der Investitionen in KI bearbeite Ostrom bereits über die Hälfte aller Kundenanfragen automatisch.

Auch das virtuelle Kraftwerk “NeoGrid” – nach Angaben von Ostrom Deutschlands größtes virtuelles Netzwerk für E-Autos – soll weiter ausgebaut werden. In dem Anfang 2025 gestarteten Netzwerk wird das Laden der teilnehmenden E-Autos in Abhängigkeit von Intra-Day-Strompreisschwankungen KI-gestützt optimiert (wir berichteten).

„Diese Finanzierungsrunde bietet mehr als Kapital – sie schafft eine strategische Partnerschaft“, kommentiert Matthias Martensen, Co-Founder und CEO von Ostrom den Einstieg des neuen Investors: „Eneco bringt fundiertes Branchenwissen ein, während Ostrom unabhängig bleibt. Das stärkt unsere Plattform, beschleunigt die Einführung intelligenter Zähler und lässt unser virtuelles Kraftwerk wachsen. Mit klarem Fokus auf mittelfristige Rentabilität treiben wir die Transformation des Energiemarktes voran.“

Der Vertrag zielt auf die Übernahme von Technologie für die Hochdruck-Elektrolyse. Vertragsgegenstand sind nach Angaben von Thyssenkrupp geistiges Eigentum sowie ein Testzentrum der Stadt Skive.

Vollzug im Spätsommer

Die Vereinbarung der Unternehmen steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des gerichtlich bestellten Treuhänders nach Erlass des Insolvenzbeschlusses. Zudem bedarf es der Zustimmung der Gläubiger und behördlicher Genehmigungen. Thyssenkrupp Nucera rechnet damit, dass die Übernahme der Assets im Spätsommer 2025 vollzogen werden kann.

Über die Höhe des Kaufpreises schweigen sich die Unternehmen aus. Thyssenkrupp betont, dass die Transaktion vollständig aus liquiden Mitteln finanziert werde.

Mit dieser Akquisition stärke man „gezielt unsere technologische Spitzenposition im Bereich Wasserstofftechnologien“, kommentiert Nucera-Chef Werner Ponikwar den Deal. Die von Green Hydrogen Systems entwickelte Hochdruck-Elektrolyse arbeite bei bis zu 35 bar Betriebsdruck, „ein entscheidender Vorteil für industrielle Anwendungen, in denen Wasserstoff meist in verdichteter Form benötigt wird“. Mit dem Testzentrum will man die „eigenen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten deutlich schneller und praxisnäher voranzutreiben“.

Der 55-Jährige habe den Aufsichtsrat über seine Entscheidung bereits informiert. Ausschlaggebend für den Schritt seien ausschließlich persönliche Gründe gewesen. Auf seiner Webseite präsentiert sich Thole auch explizit als Interims-Manager.

Bis zum Vertragsende wird Thole die Geschäfte gemeinsam mit seinem Geschäftsführerkollegen Karsten Müller-Janßen weiterführen. Seit August 2024 führen beide das kommunale Unternehmen. Müller-Janßen (57) wurde damals zum technischen Geschäftsführer berufen. Thole, der seit April 2023 als alleiniger Geschäftsführer tätig war, übernahm damals den Vorsitz der Geschäftsführung.

Der Schritt zur neuen Führungsstruktur steht im Zusammenhang mit der Abberufung des früheren Geschäftsführers Dirk Wernicke. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung hatten im März 2023 in einer gemeinsamen Sitzung beschlossen, dessen Tätigkeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Als Grund nannten die Stadtwerke „unterschiedliche Auffassungen über die künftige strategische Ausrichtung“ des Unternehmens.

Daraufhin wurde Thole als interimistischer Geschäftsführer eingesetzt, zunächst mit einem Vertrag datiert bis zum 30. Juni 2024. Dieser wurde später bis Mitte 2026 verlängert.

|

| Dirk Thole Quelle: A. Gorig |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

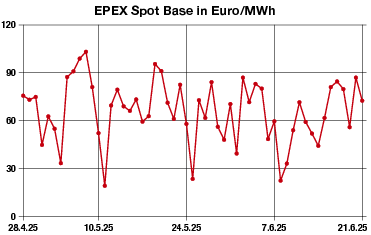

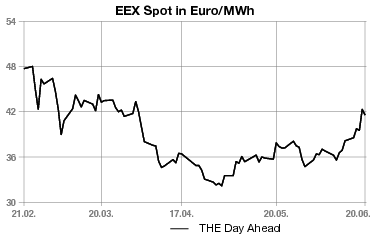

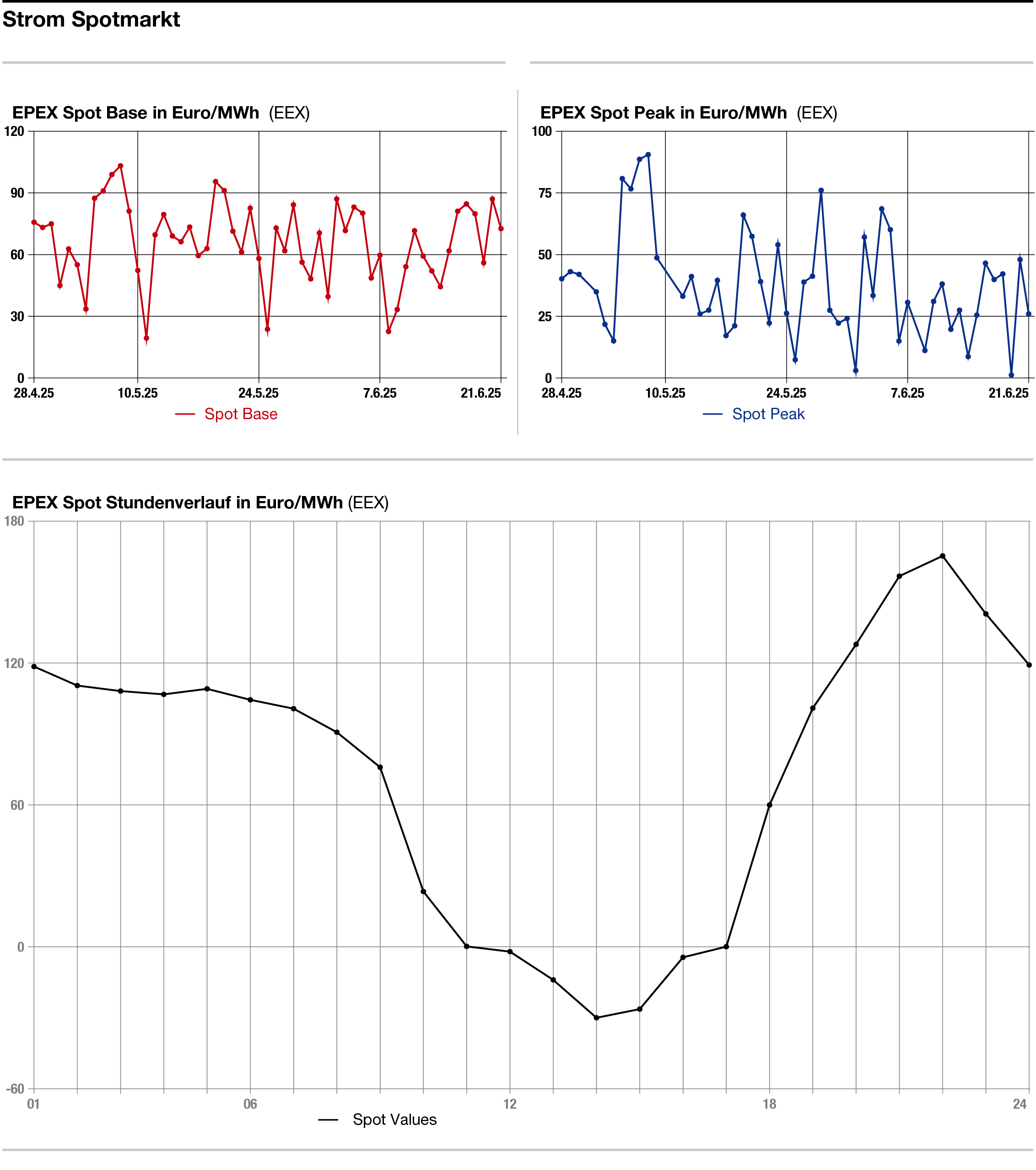

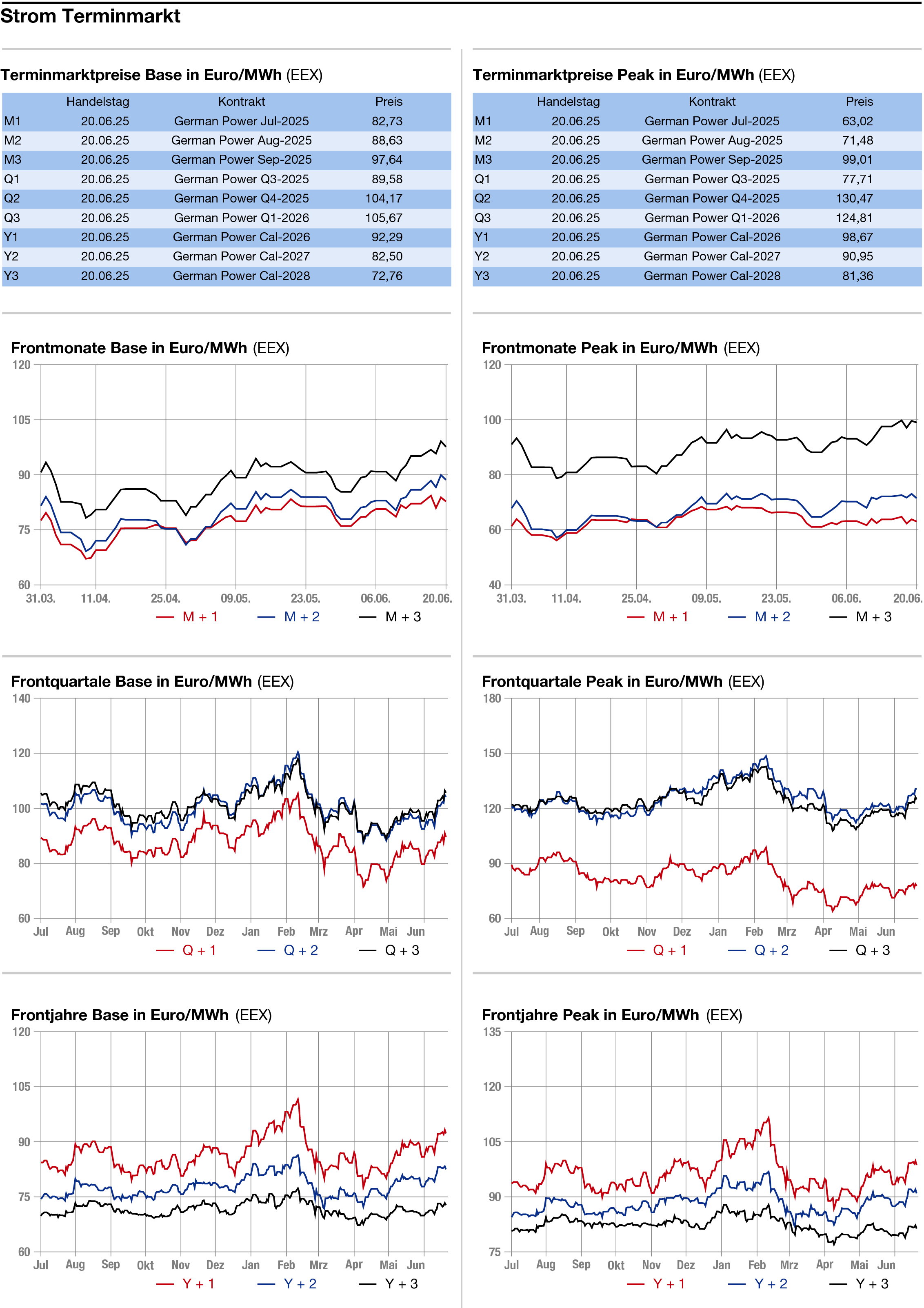

Strom: Überwiegend leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde am Freitag im Base mit 56 Euro je Megawattstunde gesehen. An der Börse wurde der Montag in der Grundlast mit 55,25 Euro je Megawattstunde gehandelt.

Ursache für den niedrigen Preis für den Montag ist die hohe Erneuerbaren-Einspeisung, die für diesen Tag prognostiziert wird. Die Meteorologen von Eurowind erwarten 38,6 Gigawatt im Base. Für den Dienstag prognostiziert der Wetterdienst sogar 42 Gigawatt. Auch an den Folgetagen soll vor allem ein überdurchschnittliches Windaufkommen für gute Erneuerbaren-Beiträge sorgen. Uneins sind sich die Wetterdienste über die Wetterentwicklung auf etwas längere Sicht.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 0,91 auf 92,17 Euro.

CO2: Etwas fester sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis 13.58 Uhr 0,41 auf 73,15 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,37 Euro, das Tief bei 72,08 Euro.

Händler sehen in den Zugewinnen eine Gegenreaktion auf die sehr kräftigen Abgaben von 2,5 Prozent vom Vortag. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 71,53 Euro, dann bei 70,69 Euro und 70,38 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 73,10 Euro und 76,75 Euro ausgemacht.

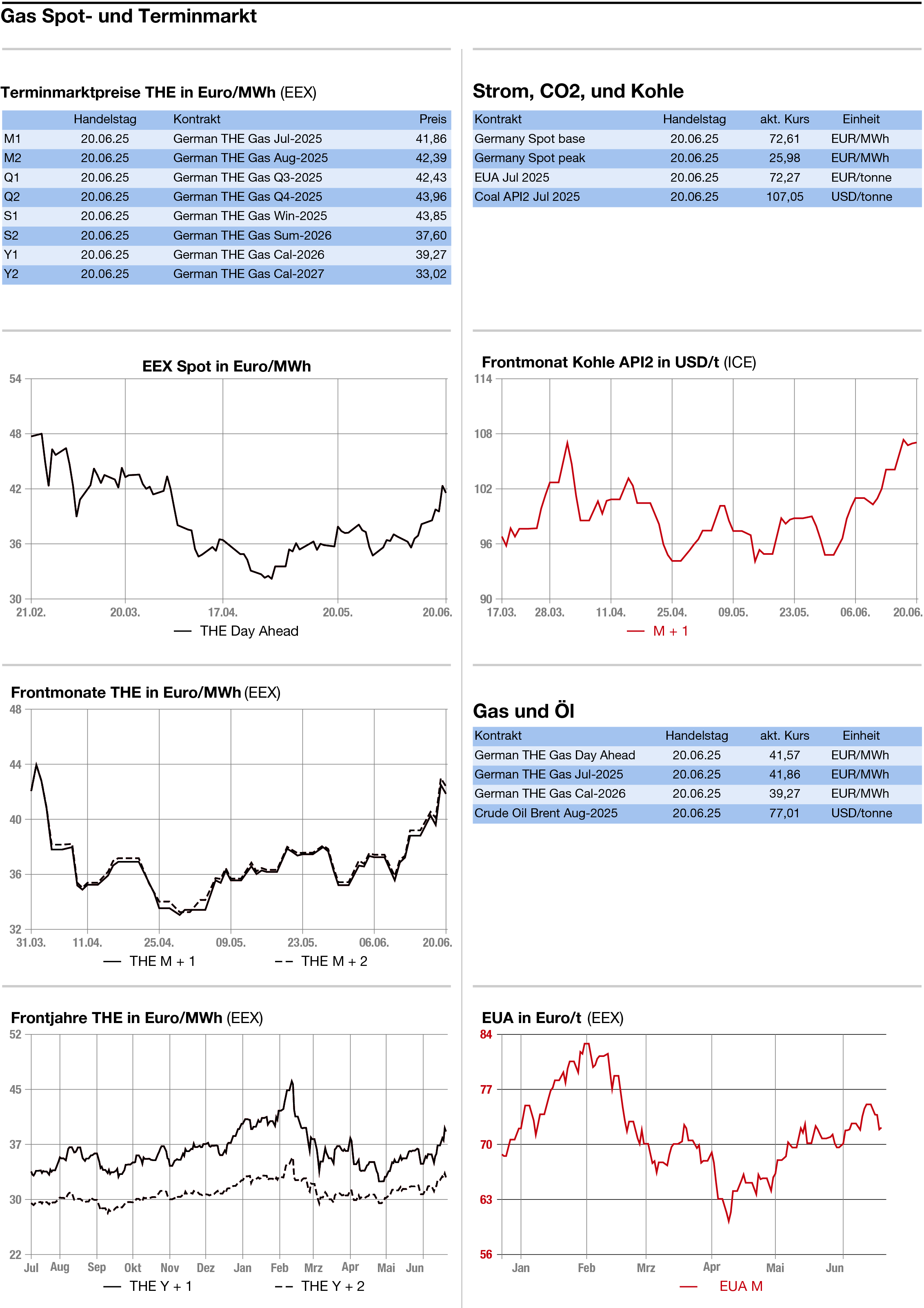

Laut Marktbeobachtern handelt es sich dabei um eine Konsolidierung, nachdem der Frontmonat am TTF am Donnerstag um 7,6 Prozent gestiegen war. Möglicherweise dürfte dabei die Äußerung von US-Präsident Donald Trump eine Rolle gespielt haben, der weiter Chancen auf eine Verhandlungslösung im Konflikt zwischen Iran und Israel sieht und sich mit der Entscheidung über einen Kriegseintritt der USA Zeit lassen will.

Derweil liegt der Gasfluss aus Norwegen am Berichtstag bei weiterhin recht schwachen 285 Millionen Kubikmetern.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: