24. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

TOP-THEMA

GASSPEICHER: Gasspeicher fern vom Ziel

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: Verbände fordern Klimaschutz aus dem Sondervermögen

WINDKRAFT ONSHORE: Landkreis stemmt sich gegen Windkraft-Ausbau

WASSERSTOFF: Wasserstoffrat verlangt Kurswechsel

KLIMASCHUTZ: Nach Rückzug: Klingbeil fordert Stahlgipfel

KLIMASCHUTZ: Rheinland-Pfalz-Wirtschaft gegen Klimaziel 2040

EUROPAEISCHE UNION: EU-Kehrtwende bei Greenwashing

HANDEL & MARKT

WASSERKRAFT: Weltweiter Wasserkraft-Bericht zeigt Handlungsdruck

STROMVERBRAUCH: Saarländer verbrauchen am meisten Strom

TECHNIK

KLIMASCHUTZ: „Turbulentes“ Klimajahr: Ikem zieht Bilanz zu 2024

WÄRME: Großwärmepumpen sollen Kohle in Wärmenetzen ersetzen

UNTERNEHMEN

BETEILIGUNG: Ele besteht mindestens bis 2030 weiter

WINDKRAFT ONSHORE: Großprojekt für Baywa Re

BILANZ: Enwag steigert 2024 den Jahresüberschuss

PERSONALIE: Neuer Geschäftsführer in Kulmbach

PERSONALIE: Rolls-Royce Power Systems verlängert Vertrag mit Chef

STATISTIK DES TAGES: In welchen Bereichen soll KI genutzt werden?

TOP-THEMA

Gasspeicher fern vom Ziel

Der Speicher Haidach (Österreich) mit direktem Zugang zum deutschen Netz. Quelle: Davina Spohn

GASSPEICHER.

Die deutschen Gasspeicher sind noch lange nicht so voll, wie sie sein sollten. Für den kommenden Winter könnte es knapp werden.

Dunkelrot leuchtet der Füllstand des Speichers Rehden in der Übersicht der europäischen Speicherfüllstände von Gas Infrastracture Europe (GIE). Mit nur 2,8 Prozent Befüllung ist Deutschlands größter Speicher für Erdgas nahezu leer. Ein Blick auf die Homepage des Betreibers Sefe Storage zeigt: Von rund 44,7 Milliarden kWh Speicherkapazität sind 43,8 Milliarden kWh noch verfügbar.

Auch insgesamt ist der Speicherfüllstand mit rund 48 Prozent in Deutschland derzeit sehr niedrig: Im Krisensommer 2022 lag er Ende Juni bei rund 60 Prozent, 2023 und 2024 bei rund 80 Prozent. Gashändler Uniper erklärt auf Anfrage, woran das liegt: „Entscheidend für die Buchung beziehungsweise Nutzung von Gasspeicherkapazitäten durch die Marktteilnehmer ist die Preissituation im Gasmarkt, konkret insbesondere der sogenannte Sommer-Winter-Spread“.

Weil Erdgas im Sommer im Normalfall günstiger ist als im Winter, haben die Marktteilnehmer einen wirtschaftlichen Anreiz zur Einspeicherung. „Seit Ende vergangenen Jahres war es jedoch umgekehrt – die Sommerpreise 2025 lagen über den Winterpreisen 2025/26, was die Speichernutzung unattraktiv machte. Diese Situation führte dazu, dass die verfügbaren Speicherkapazitäten nur teilweise gebucht wurden und noch beträchtliche Kapazitäten für das laufende Speicherjahr 2025/26 weiterhin ungebucht sind.“

Zwar hätten sich die Spreads mittlerweile etwas erholt, sie seien jedoch noch immer „sehr schmal“ und erlaubten es den Speicherkunden kaum, ihre Kosten der Befüllung (wie etwa Speicherentgelt, variable Kosten, Netzentgelt) für die bereits gebuchten Speicherkapazitäten zu decken oder neue zu kaufen.

Ziele gesenkt

Für das Erreichen der deutschen Gasspeicherfüllstandsvorgaben bedeutet das nichts Gutes. Dabei sind diese bereits niedriger als in den vergangenen Jahren. Im Frühjahr hatte das Bundeswirtschaftsministerium (damals noch BMWK, heute BMWE) per Ministerverordnung die Senkung der Füllstandsvorgaben zum 1. November für alle Kavernenspeicher von 90 Prozent auf 80 Prozent beschlossen. Dieses Ziel gilt auch für die vier süddeutschen Porenspeicher Bierwang, Breitbrunn, Inzenham-West und Wolfersberg, die für die Versorgungssicherheit auch von Österreich und der Schweiz von Bedeutung seien.

Zumal die Marktteilnehmer noch immer abwarten: Betreiber Sefe Storage schreibt auf Anfrage: “Für die technische Erreichung eines Füllstandes von 45 Prozent zum 1. 11. müsste ab Mitte August eingespeichert werden.“ Und weiter „Wir beobachten den Markt weiterhin und stehen für eine kurzfristige Vermarktung unserer noch verfügbaren Kapazitäten bereit.“

Je mehr Zeit allerdings verrinnt, desto knapper wird der Spielraum für regulierende Eingriffe. Laut Gesetz kann die Marktgebietsverantwortliche Trading Hub Europe (THE) eingreifen, um die gesetzlichen Füllstandsvorgaben zu erreichen. Hier gibt man sich aber – noch – abwartend: „Derzeit gehen wir – in Abstimmung mit dem BMWE und der BNetzA – davon aus, dass THE SBI keine Ausschreibungen oder Speicherbefüllungen durchführen wird“, heißt es auf Anfrage.

Füllstandsziel „nicht mehr gesichert erreichbar“

Gashändler Uniper, selber Betreiber von Gasspeichern − darunter die süddeutschen Speicher Breitbrunn und Bierwang −, ist da skeptisch: „Wir sehen die Erreichung der Gasfüllstandsvorgaben für den 1. November 2025 als sehr herausfordernd an – insbesondere für bestimmte Speicherstandorte, wie Breitbrunn, ist das Füllstandsziel nicht mehr gesichert erreichbar. Eine rein marktbasierte Befüllung wird unter den aktuellen Bedingungen kaum möglich sein.“

Uniper hatte im Mai angekündigt, Breitbrunn wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit zum 31. März 2027 stilllegen zu wollen. Derzeit ist die Anlage mit 35,71 Prozent weit entfernt vom 80-Prozent-Ziel. Im kleineren Bierwang liegt der Füllstand immerhin schon bei 61,28 Prozent, während auch die anderen beiden süddeutschen Speicher Inzenham-West (Nafta, 21,06 Prozent) und Wolfersberg (Bayernugs, 6,22 Prozent) das Ziel wohl nur noch schwer erreichen können.

Grundsätzlich, so Uniper, honoriere der Markt den systemischen Wert von Gasspeichern, also ihre Rolle für Versorgungssicherheit und Netzstabilität, nicht ausreichend. Die Zahlungsbereitschaft der Kunden für Speicherkapazitäten decke somit oft nicht die Fixkosten, insbesondere bei saisonalen Speichern mit geringer Flexibilität. Das Fazit: „Uniper Energy Storage spricht sich deshalb dafür aus, dass die Regulatorik zeitnah überarbeitet werden muss, um langfristig Verlässlichkeit und Planungssicherheit zu bieten.“

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

Verbände fordern Klimaschutz aus dem Sondervermögen

KLIMASCHUTZ. Das geplante Sondervermögen gezielt für Klimaschutz und soziale Einrichtungen einzusetzen - das fordern Klima-Allianz, Caritas und Arbeiterwohlfahrt vor dem Kabinettsbeschluss.

Vor dem am 23. Juni anstehenden Kabinettsbeschluss zum Gesetz über das Sondervermögen haben sich die Klima-Allianz Deutschland, der Deutsche Caritasverband und der Arbeiterwohlfahrt Bundesverband (Awo) gemeinsam für eine stärkere inhaltliche Ausrichtung auf Klimaschutz und soziale Infrastruktur ausgesprochen. Die Verbände kritisieren, dass der aktuelle Regierungsentwurf keine ausreichenden Vorgaben enthalte, wie die Mittel im Sinne der klimapolitischen und sozialen Zielsetzungen eingesetzt werden sollen.

Nach Auffassung der Organisationen muss der Gesetzentwurf für den sogenannten Investitionsbooster dringend überarbeitet werden. Im Fokus steht dabei die Forderung, Investitionen in fossile Infrastruktur – etwa neue Gaskraftwerke oder Autobahnausbau – ausdrücklich auszuschließen. Stattdessen solle das Sondervermögen dazu dienen, klimafreundliche Projekte zu finanzieren und die Klimawirkung aller Maßnahmen systematisch zu überprüfen.

Zudem fordern die Sozialverbände und die Klima-Allianz als zivilgesellschaftliches Bündnis von mehr als 150 Mitgliedsorganisationen eine gezielte Förderung gemeinnütziger Träger, denen oft die finanziellen Möglichkeiten für energetische Sanierungen oder Modernisierungen fehlen.

Klimaschutzgesetz einhalten

„Das Sondervermögen wurde mit dem Ziel beschlossen, dass es zum Klimaschutz beiträgt“, erklärt Stefanie Langkamp, Geschäftsführerin Politik der Klima-Allianz Deutschland. „Im aktuellen Entwurf der Regierung fehlt jedoch eine klare Regel, dass die Mittel nicht in fossile Projekte wie neue Gaskraftwerke und Autobahnen fließen dürfen – und umgekehrt alle Gelder im Sondervermögen explizit auch für Klimaschutzmaßnahmen genutzt werden können.“

Langkamp verweist außerdem auf die gesetzliche Pflicht der Bundesregierung, bis September ein Klimaschutzprogramm vorzulegen. Dieses müsse finanziert werden – idealerweise durch Mittel aus dem Sondervermögen. Nur so könne der Fonds wirksam zu einer nachhaltigen Verbesserung des Alltags beitragen, etwa durch energetisch sanierte Schulen und Wohnungen, kommunale Wärmenetze oder den Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Investitionen in energetische Sanierung lenken

Der Präsident des Awo-Bundesverbands, Michael Groß, ergänzte, viele Pflegeeinrichtungen, Kitas und andere soziale Dienste seien energetisch und baulich nicht auf dem aktuellen Stand. „Gerade mit Blick auf zunehmende Hitzewellen ist das ein Problem“, so Groß. Energetische Sanierungen schützten nicht nur die Gesundheit vulnerabler Gruppen, sondern senkten auch die laufenden Kosten. Gemeinnützige Träger könnten solche Investitionen aber nicht aus eigener Kraft stemmen, da sie keine Rücklagen bilden und keine Gewinne erwirtschaften dürften.

Ähnlich argumentiert der Vorstand des Deutschen Caritasverbands, Friedrich von Schönfeld. Er sieht im Klima- und Transformationsfonds (KTF) des Bundes ein zentrales Instrument für einen sozial gerechten Klimaschutz. Viele soziale Einrichtungen wollten seit Jahren in ihre Gebäude investieren, um Umwelt und Menschen gleichermaßen zu schützen. Doch die Mittel fehlten, da der Großteil der vorhandenen Ressourcen in die Versorgung der Menschen fließen müsse.

„Die Bundesregierung sollte sicherstellen, dass die jährlich geplanten 10 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen zu einem echten Aufwuchs der Investitionen im Klima- und Transformationsfonds führen“, so von Schönfeld weiter. Dabei gehe es nicht nur um ökologische Ziele, sondern auch um wirtschaftliche Impulse und den flächendeckenden Einsatz klimaschonender Bautechnologien.

Die Verbände äußern die Meinung, Investitionen in soziale Infrastruktur seien ebenso sicherheitsrelevant wie Ausgaben für äußere oder innere Sicherheit. Eine einseitige Priorisierung der Verteidigungsausgaben lehnen sie ab. Vielmehr müsse das Sondervermögen so ausgestaltet werden, dass es gesellschaftliche Resilienz stärkt – durch zukunftsfeste, klimafreundliche Einrichtungen im Sozialbereich.

Landkreis stemmt sich gegen Windkraft-Ausbau

Quelle: Pixabay / Sebastian Ganso

WINDKRAFT ONSHORE. Der Landkreis Leipzig soll Genehmigungsverfahren für Windkraftanlagen so weit wie möglich begrenzen oder versagen. Der Flächenbeitragswert soll bis 2027 1,3 Prozent betragen.

Rechtlich fragwürdiges Votum contra Windkraft-Ausbau: Bei künftigen Genehmigungsverfahren für Windenergieanlagen sollen alle im Rahmen des Beurteilungs- und Ermessensspielraums bestehenden Möglichkeiten genutzt werden, um Genehmigungen zu begrenzen oder zu versagen, teilt der Landkreis Leipzig mit. Das hat der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung am 18. Juni beschlossen.

Das 92-köpfige Gremium, in dem CDU, FDP und AfD mit jeweils 25 Mitgliedern am stärksten vertreten sind, will nach dem Beschluss nach eigener Aussage eine Energiepolitik erreichen, „die den Ausbau erneuerbarer Energien mit dem Schutz von Mensch, Natur und Landschaft in Einklang bringt“. Die „im Landratsamt vorliegenden fachlichen Argumente sollen aufgenommen werden, um eine ablehnende Stellungnahme zur Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie in Landschaftsschutz- und Trinkwasserschutzgebieten sowie Lebensräumen geschützter Tierarten zu begründen“, heißt es.

Auch werde man darauf hinwirken, dass das Sächsische Landesplanungsgesetz an das Windflächenbedarfsgesetz des Bundes angepasst wird. Im Vordergrund stehen soll eine verbindliche Festlegung des Flächenbeitragswerts von 1,3 Prozent bis zum Jahr 2027.

Dem Beschluss vorangegangen waren Anträge von Kreisrätinnen und Kreisräten sowie auch von Landrat Henry Graichen (CDU). Mit dem Votum positioniere man sich „klar zur Teilfortschreibung des Regionalplans Leipzig-Westsachsen zum Thema erneuerbare Energien“, behauptet der Landkreis.

Aktuell läuft in der Region das Beteiligungsverfahren zur Teilfortschreibung „Erneuerbare Energien“ des Planungsverbandes Westsachsen. Dieser reicht vom Vogtlandkreis im Süden über Stadt- und Landkreis Leipzig bis zum Kreis Görlitz im Osten. Dort sind nach Bewertung von Kriterien wie Siedlungsabstände, Natur-, Landschafts- und Tierschutz unter anderem Gebiete ausgewiesen, die für die Errichtung von Windkraftanlagen als geeignet eingeschätzt werden. Bis zum 11. Juli können Bürger dazu förmlich Stellung nehmen.

Der Planungsverband ist wie überall in Deutschland für die Flächenausweisung zuständig, die Landratsämter und kreisfreien Städte wie eben Leipzig dagegen für die Genehmigung einzelner Vorhaben auf Basis der Regionalpläne.

Windkraftlobby: „Verwaltungsrechtlich unhaltbar“

Der Landesverband Windenergie Sachsen kritisiert die Kreistags-Mehrheit: “Eine derartige politische Einflussnahme auf die untere Genehmigungsbehörde konterkariert nicht nur die gesetzlichen Zielsetzungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und der Raumordnung, sondern stellt auch eine Gefährdung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region dar“, erklärt Vorsitzender Martin Maslaton in einer Stellungnahme.

„Die Verwaltung eines Landratsamtes zu rechtswidrig interessengesteuertem Verhalten anzuhalten, ist eine völlig falsche Position.“ Das helfe den Bürgern nicht, den Projektierern nicht und der Wirtschaft schon gar nicht. Besser sei es, “die wechselseitigen Interessen in einen Ausgleich zu bringen“, so Maslaton.

Der Landesverband verweist darauf, dass Windvorrangflächen durch den regionalen Planungsverband in förmlichen Verfahren festgelegt werden „und nicht durch den Kreistag eigenmächtig ausgehebelt“ werden können. „Der Eindruck, die Verwaltung solle sich nicht an objektive Maßstäbe, sondern an politisch motivierte Ablehnungshaltungen halten, ist demokratietheoretisch ebenso fragwürdig wie verwaltungsrechtlich unhaltbar“, so der Verband.

Wasserstoffrat verlangt Kurswechsel

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF. Der Nationale Wasserstoffrat fordert neue Prioritäten für den Markthochlauf von Wasserstoff – mit weniger Bürokratie, klaren Zielmodellen und international anschlussfähigen Regeln.

Der Nationale Wasserstoffrat − kurz NWR − mahnt zur kommenden Legislaturperiode eine umfassende Neuausrichtung der deutschen Wasserstoffpolitik an. In einer Stellungnahme vom 23. Juni stellt das Gremium acht Thesen auf, mit denen Deutschland seine industrie- und klimapolitischen Ziele effizienter erreichen könnte. die zentrale Forderung: Klimaschutz, Versorgungssicherheit und industrielle Wettbewerbsfähigkeit gemeinsam zu denken und regulatorisch konsequent zu unterstützen.

Hintergrund der Stellungnahme ist die Sorge, dass der Markthochlauf von Wasserstoff und seinen Derivaten durch überbordende Komplexität und zu enge regulatorische Vorgaben ausgebremst wird. In den Mittelpunkt stellt der Rat daher die Forderung nach einem flexibleren Rahmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – von der Erzeugung über den Transport und die Speicherung bis hin zur Anwendung.

Bürokratieabbau, Infrastruktur und Handel im Fokus

Kritisch sieht der Wasserstoffrat die aktuellen Vorgaben der EU für kohlenstoffarmen Wasserstoff, wie etwa blauen Wasserstoff auf Erdgasbasis. Übergangsregelungen und temporäre Erleichterungen könnten laut Stellungnahme helfen, unnötige Kostensteigerungen zu vermeiden und Investitionssicherheit zu schaffen.

Besonders kritisch bewertet das Gremium die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen und räumlichen Korrelation bei der Stromnutzung für Elektrolyseanlagen. Diese treiben laut Rat die Produktionskosten hoch, ohne den Klimaschutz messbar zu stärken.

Ein weiteres zentrales Thema ist laut dem Gremium der zügige Ausbau der Infrastruktur. Der Rat fordert, dass sowohl das Wasserstoff-Kernnetz als auch regionale Verteilnetze und Speicheranlagen konsequent entwickelt werden – im Gleichschritt mit dem wachsenden Bedarf. Auch Hafenterminals und internationale Importkorridore müssen aus Sicht des Rats frühzeitig aufgebaut und finanziert werden, um kostengünstigen Wasserstoff aus Drittstaaten nach Deutschland zu importieren.

|

| Stellungnahme „Neue Legislaturperiode: Acht Thesen für einen neuen Ansatz in der Wasserstoffpolitik“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: Nationaler Wasserstoffrat |

Um Wasserstoff als Handelsware etablieren zu können, brauche es funktionierende Märkte mit ausreichend Angebot und Nachfrage. Solche liquiden Märkte zeichnen sich dadurch aus, dass sich jederzeit große Mengen handeln lassen, ohne starke Preisschwankungen auszulösen. Dafür seien robuste Nachfrage- und Angebotsstrukturen sowie international anerkannte Zertifizierungssysteme notwendig. Nationale Sonderwege bei der Nachhaltigkeitsbewertung lehnt der Wasserstoffrat ausdrücklich ab.

Förderpolitik: Zielgerichtet statt kleinteilig

Kritisch sieht der Wasserstoffrat zudem das Nebeneinander unterschiedlicher Förderprogramme wie IPCEI (Important Project of Common European Interest) und H2 Global. Die gleichzeitige, aber unkoordinierte Förderung von Erzeugung und Anwendung führe zu Unsicherheiten im Markt, insbesondere durch widersprüchliche Anforderungen und fehlende Transparenz bei den Anreizstrukturen. Der Rat empfiehlt, die Förderlandschaft zu vereinfachen und gezielt auf wenige Instrumente zu setzen, die Erlös- und Mengenrisiken zuverlässig absichern. Auch der Mittelstand müsse künftig besseren Zugang zu den Programmen erhalten, heißt es in der Stellungnahme.

Regionale Cluster als „lernende Systeme“

Ein zentrales Element der Empfehlungen sind regionale Wasserstoffcluster, die als „lernende Systeme“ gestaltet werden sollen. Diese könnten Innovationszentren für verschiedene Anwendungen sein – etwa in Industrie, Wärmeversorgung und Mobilität – und gleichzeitig als Testfelder für neue Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette dienen. Dabei betont der Rat auch die Rolle von Stromüberschüssen aus erneuerbaren Energien, die lokal in Wasserstoff umgewandelt werden können.

Da Deutschland langfristig auf Energieimporte angewiesen sein wird, bekräftigt der Rat seine Forderung nach einer stärkeren internationalen Verankerung der Wasserstoffstrategie. Energiepartnerschaften, besonders mit Ländern im Globalen Süden, müssten gezielt unterstützt und fair ausgestaltet werden. Zugleich solle Europa eine koordinierende Rolle übernehmen, etwa durch den Aufbau einer europäischen Wasserstoffallianz.

Die zwölfseitige Stellungnahme „Neue Legislaturperiode: Acht Thesen für einen neuen Ansatz in der Wasserstoffpolitik“ lässt sich über die Internetseite des Nationalen Wasserstoffrates abrufen.

Nach Rückzug: Klingbeil fordert Stahlgipfel

Quelle: Fotolia / bluedesign

KLIMASCHUTZ. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat zu einem Stahlgipfel aufgerufen. Nach der Absage an „grünen Stahl“ durch den Stahlkonzern Arcelor Mittal sucht die Politik nach Lösungen.

„Wir wollen, dass Deutschland ein starker Industriestandort ist, dazu gehört für die Zukunftsfähigkeit der grüne Stahl“, so Klingbeil laut Deutscher Presse-Agentur. Er forderte, jetzt gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Der Appell richtet sich insbesondere an Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU)

Unterstützung erhält Klingbeil von Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD). Dieser betonte, es sei entscheidend, zeitnah alle Beteiligten an einen Tisch zu holen: „Wir müssen jetzt schnell die Voraussetzungen für die Transformation der Stahlindustrie verbessern oder schaffen.“

Hintergrund des Appells ist der Rückzug des Stahlkonzerns Arcelor Mittal von geplanten Investitionen zur Dekarbonisierung seiner Werke in Bremen und im brandenburgischen Eisenhüttenstadt (wir berichteten). Wie das Unternehmen vor wenigen Tagen mitteilte, würden die Vorhaben zur CO2-armen Stahlproduktion „leider nicht weiterverfolgt“. Als Gründe nannte der Konzern eine ungünstige Marktlage und die mangelnde Wirtschaftlichkeit.

Dabei war das Projekt Teil des industriepolitischen Transformationsprogramms der Bundesregierung. 2024 hatte die Ampel-Koalition umfangreiche Fördermittel in Milliardenhöhe zugesagt, unter anderem für die Umstellung von Produktionsprozessen auf erneuerbare Energieträger. Für die beiden Standorte Bremen und Eisenhüttenstadt war eine Förderung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro vorgesehen – bei einem Gesamtprojektvolumen von 2,5 Milliarden Euro.

Im Zentrum der Planungen standen Elektrolichtbogenöfen, die mit Strom aus erneuerbaren Quellen sowie vermehrt mit Recyclingschrott betrieben werden sollten. In Bremen war zusätzlich eine Direktreduktionsanlage vorgesehen, in der zunächst mit Erdgas und langfristig mit grünem Wasserstoff ein Stahl-Vorprodukt erzeugt werden sollte.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hatte laut eigener Angaben Förderzusagen in Höhe von insgesamt 1,27 Milliarden Euro erteilt. Davon sollten rund 250 Millionen Euro vom Land Bremen kofinanziert werden. Die Bundesmittel stammen aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF).

„Bisher ist keine Auszahlung an das Unternehmen erfolgt“, so das Ministerium in einem Statement. Nicht abgerufene Mittel könnten innerhalb des laufenden Haushaltsjahres zur Deckung von Mehrbedarfen in anderen KTF-Programmen genutzt oder in die Rücklage des Fonds überführt werden.

Einen Projektstopp hat bislang nur Arcelor Mittal verkündet. Die Stahlhersteller Salzgitter Flachstahl, Thyssenkrupp Steel Europe und die SHS – Stahl-Holding-Saar setzen ihre Dekarbonisierungsprojekte bislang um. Sie hatten ebenfalls Förderbescheide erhalten.

Rheinland-Pfalz-Wirtschaft gegen Klimaziel 2040

Quelle: Fotolia / bluedesign

KLIMASCHUTZ. Ein neues Klimaschutzgesetz ist eines der Herzensanliegen der grünen Umweltministerin. Für die Wirtschaft ist es ein regelrechtes rotes Tuch.

Wirtschaft contra Umweltministerium - so lässt sich die Hauptkonfliktlinie beim geplanten neuen Klimaschutzgesetz für Rheinland-Pfalz grob umschreiben. Schon in den vergangenen Wochen hatten Wirtschaftsverbände, teils gemeinsam mit Gewerkschaften, immer wieder Kritik an der Novelle geübt.

Nun wird kurz vor einer möglichen Verabschiedung des Gesetzes im Landtag mit einem offenen Brief nachgelegt. Ein Kompromiss ist nicht in Sicht.

Kern des Anstoßes ist für die Wirtschaftsvertreter, dass Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) mit der Novelle das Ziel setzt, bis 2040 klimaneutral zu werden und damit zehn Jahre früher, als es das Vorgängergesetz von 2014 vorsah, und fünf Jahre, bevor das im Bund der Fall sein soll.

Welche Industrieunternehmen Mitunterzeichner sind

In dem offenen Brief heißt es, sollte das Gesetz in der aktuellen Fassung beschlossen werden, werde das der Wettbewerbsfähigkeit und Zukunft des Wirtschaftsstandortes massiv schaden. Industriearbeitsplätze seien in Gefahr. Es sei ein erhebliches Problem, wenn rheinland-pfälzische Unternehmen vor ihrer Konkurrenz aus anderen Ländern klimaneutral werden müssten. Gleichzeitig werde keine Verbesserung des Klimas erreicht, die über die nationalen und europäischen Ziele hinausgeht.

Bis 2040 sei die Klimaneutralität unter anderem deswegen nicht zu schaffen, weil es bis dahin an Biogas, grünem Wasserstoff sowie Strom zu international wettbewerbsfähigen Preise mangele und weil die Energie- und Ladeinfrastruktur noch hinterherhinke, heißt es in dem Schreiben, dem sich etwa der Chemiekonzern BASF aus Ludwigshafen, der Mainzer Spezialglas-Hersteller Schott, der Pumpenhersteller KSB aus Frankenthal oder der Nutzfahrzeug-Hersteller Daimler Truck aus Wörth anschlossen.

Das Gesetz bringe nur Nachteile und sei das bundesweit schärfste Landesklimaschutzgesetz, sagte der Hauptgeschäftsführer der Landesvereinigung Unternehmerverbände (LVU), Karsten Tacke. „Mehr als dieses Warnsignal kann man nicht mehr senden.“

Sehenden Auges in die Zielverfehlung?

Angeführt wird etwa, dass Rheinland-Pfalz als einziges Land mit Zielen für einzelne Sektoren für 2040 arbeite. Thomas Weiler von der Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz äußerte die Sorge, dass mit dem neuen Klimaschutzgesetz behördliche Genehmigungen für wichtige Bauvorhaben künftig ausbleiben und dadurch in Rheinland-Pfalz Investitionen aus dem Sondervermögen des Bundes nicht getätigt werden könnten.

Für den Verband der chemischen Industrie Rheinland-Pfalz sagte Bernd Vogler, Klimaneutralität sei bis 2040 nicht machbar, ohne Anlagen herunterzufahren und so Produktion zu verlieren. Die Transformation der Industrie sei mit immensen Kosten verbunden, etwa für den Umbau von Anlagen. So etwas lasse sich nicht fünf Jahre vorher stemmen nur für ein Bundesland. Letztlich laufe das Land sehenden Auges in eine Zielverfehlung hinein.

Sorgen haben Wirtschaftsvertreter auch wegen möglicher Klagen. Ministerin Eder sagte dagegen kürzlich in einer ersten Debatte im Landtag, Klagen gegen Unternehmen wegen der vorgegebenen Klimaschutzziele seien ausgeschlossen. Das Gesetz binde nur die öffentliche Hand. Das beruhigt Unternehmer jedoch nicht. Die Novelle sei eine Ermächtigungsgrundlage für andere Gesetze, die dann sehr wohl Verpflichtungen für die Wirtschaft bringen könnten, monierte LVU-Vertreter Tacke.

Zweifel an „Senkenleistung“ des Waldes

Die Wirtschaftsvertreter ziehen zudem eine Studie in Zweifel, die die Machbarkeit der Ziele zeigen soll. Diese beruhe auf überholten Zahlen - auch bei der sogenannten Senkenleistung des Waldes eingerechnet, also dessen Fähigkeit, Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufzunehmen und als Kohlenstoff zu speichern. Die sei längst nicht mehr so, wie es die Studie ansetze.

Zu letzterem Punkt ist von einigen Waldfachleuten zu hören, dass die Talsohle bei der Senkenleistung erreicht sei wegen des großen Fichtensterbens der vergangenen Jahre. Wenn der Wald in den kommenden Jahren klimastabiler werde, etwa durch Verjüngung und mit Hilfe von Baumarten, die besser mit Trockenheit und Hitze zurechtkommen, könne das Bild wieder ein anderes sein.

Der Wald müsse so geschützt werden, dass er 2040 wieder die Senkenleistung bringe, sagte Ministerin Eder. Mit Blick auf die Kritiker betonte sie, es seien schon viele Veränderungen an der auch innerhalb der Mainzer Ampelkoalition umstrittenen Novelle erfolgt. Die zugrunde gelegten Zahlen würden ohnehin in der ersten Klimaschutzstrategie evaluiert. Dass es eine solche Rahmengesetzgebung braucht, habe das Vorgängergesetz von 2014 gezeigt, danach habe sich beim Klimaschutz viel getan.

Und wie sieht es mit Eders Kompromissbereitschaft mit Blick auf 2040 aus? Sie wolle dem laufenden parlamentarischen Verfahren bei dem Gesetz nicht vorweggreifen, sagte sie. Definitiv werde sie aber alles dafür tun, damit es bei dem Ziel bleibe.

EU-Kehrtwende bei Greenwashing

Quelle: Shutterstock / jorisvo

EUROPAEISCHE UNION. Wirtschaftsverbände haben die Ankündigung der EU-Kommission begrüßt, eine geplante Regelverschärfung für Umweltkennzeichnungen wieder einzukassieren.

Vertreter des deutschen Handwerks sprachen am 23. Juni von einem „richtigen und konsequenten Schritt“. Das Baugewerbe zeigte sich „erleichtert“. Verbraucherschützer forderten hingegen, nicht „dem Druck von Wirtschaftsakteuren und Fraktionen im Europäischen Parlament nachzugeben“.

Die sogenannte Green-Claims-Richtlinie sieht vor, dass Unternehmen sogenannte Nachhaltigkeitsbehauptungen künftig wissenschaftlich belegen müssen. Dazu gehören etwa Details zu den Klimazielen eines Unternehmens und Belege für die CO2-Emissionen, die bereits eingespart oder ausgeglichen wurden. Für Projekte wie das Anpflanzen von Bäumen sollen Nachweise erbracht werden müssen. Wirtschaftsvertreter befürchten dadurch bürokratische Belastungen.

Eine Kommissionssprecherin wies in Brüssel darauf hin, dass die Kommission ihren ursprünglichen Vorschlag zu Green Claims nur dann zurückziehen werde, wenn in den Verhandlungen zwischen EU-Staaten und -Parlament keine Verschärfung der Richtlinie für Kleinstunternehmen beschlossen wird. „Dies widerspricht den Prioritäten der EU-Kommission, besonders kleine Unternehmen von bürokratischen Pflichten zu entlasten“, sagte die Sprecherin. Die Änderungen in den Trilog-Verhandlungen sähen vor, dass etwa 30 Millionen Kleinstunternehmen von der Richtlinie erfasst werden – das entspräche 96 Prozent aller EU-Unternehmen.

„Wir wollen die Trilog-Verhandlungen zwischen Rat und Parlament abwarten und werden den Gesetzesvorschlag zurück, sollten sie sich nicht in unserem Sinne entwickeln“, so die Kommissionssprecherin. Die Kommission habe genauso das Recht, Legislativvorschläge zurückzuziehen, wie sie auch das Initiativrecht für Gesetze habe. Die Europäischen Volkspartei (EVP) um CDU und CSU, die die größte Parteiengruppe im EU-Parlament stellt, hatte Mitte Juni darum gebeten.

Das Parlament und die Mitgliedsstaaten hatten dem Vorhaben eigentlich bereits grundsätzlich zugestimmt. Ein für 23. Juni geplantes Treffen, um die Einigung zu finalisieren, wurde nun abgesagt.

„Es ist gut, dass Brüssel erkannt hat: Mehr Klimaschutz braucht praktikable Lösungen, keine neuen Hürden für die Betriebe, die ihn täglich umsetzen“, erklärte Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe, dazu. „Diese Ankündigung zeigt, dass wirtschaftliche Realität und Verhältnismäßigkeit offenbar bei der politischen Entscheidungsfindung Berücksichtigung finden“, erklärte Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH).

Von der Vorsitzenden des Verbraucherzentrale-Bundesverbandes (VZBV), Ramona Pop, kam hingegen scharfe Kritik: „Es braucht klare Regeln für Werbung mit Nachhaltigkeitsversprechen.“ Die europäischen Verbraucher müssten erkennen können, ob ein Produkt wirklich nachhaltig sei oder der Hersteller dies einfach behaupte, führte Pop aus. Die Kommission dürfe den Vorschlag daher „auf keinen Fall zurückziehen“.

Quelle: IHA

Weltweiter Wasserkraft-Bericht zeigt Handlungsdruck

WASSERKRAFT. Die Internationale Wasserkraftvereinigung IHA fordert im aktuellen Bericht für 2024 mehr politische Unterstützung und Investitionen für den Ausbau der Wasserkraft weltweit.

Die Internationale Wasserkraft-Vereinigung (International Hydropower Association - IHA) hat ihren aktuellen „World Hydropower Outlook 2024“ veröffentlicht. Der Bericht macht nach IHA-Angaben deutlich, dass sich die installierte Wasserkraft-Kapazität weltweit bis 2050 verdoppeln müsse, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Nur so könne die internationale Staatengemeinschaft ihren Energiebedarf ohne weitere Emissionen aus fossilen Brennstoffen decken und zugleich die auf der UN-Klimakonferenz Cop 28 vereinbarte Verdreifachung der erneuerbaren Energien bis 2030 ermöglichen.

Nach Angaben der IHA, die ihren Sitz in London hat und internationale Akteure der Wasserkraftbranche vertritt, liegt der Ausbaupfad aktuell deutlich unter dem erforderlichen Niveau. In den vergangenen fünf Jahren sei die weltweite Wasserkraft-Kapazität lediglich um 115.000 MW gewachsen – das entspricht laut IHA nur der Hälfte des Tempos, das nötig wäre, um die Ziele der Pariser Klimakonferenz zu erreichen. Auch die Investitionen hinken hinterher: Statt der erforderlichen 130 Milliarden US-Dollar pro Jahr fließe nur die Hälfte in den Sektor.

Wasserkraft als Backup für Trinkwasser und volatile Erzeuger

Wasserkraft sei dabei weit mehr als nur eine Energiequelle, heißt es in dem Bericht. Sie leiste wichtige Systemdienste - wie Flexibilität und Langzeitspeicherung - und sei damit ein notwendiger Ausgleich für die schwankende Einspeisung aus Wind- und Solaranlagen. Mehr als 90 Prozent der weltweit gespeicherten Energie stammten aus Pumpspeicher-Kraftwerken. „Je mehr saubere, aber variable Energie aus Sonne und Wind erzeugt wird, desto mehr Pumpspeicher werden benötigt“, erklärt IHA-Präsident Malcolm Turnbull, ehemaliger konservativer Premier Australiens.

- Erstens werde sie oft als unzuverlässig eingestuft, da Dürreereignisse zunehmen. Dabei nähmen auch Überflutungen zu – mit der Folge, dass die Energieerzeugung zwar regional schwanken, global aber nicht zurückgehen werde.

- Zweitens gelte Wasserkraft als veraltete Technologie, obwohl sie im Zusammenspiel mit neuen Anwendungen wie digitalem Monitoring, intelligenter Netztechnik und speicherfähigen Lösungen weiterhin eine zentrale Rolle spielen könne.

- Drittens werde häufig angenommen, dass das globale Ausbaupotenzial weitgehend ausgeschöpft sei. Der Bericht verweist dagegen auf ein nahezu unbegrenztes Potenzial von Pumpspeichern abseits der großen Flusssysteme.

|

| Wasserkraft nach installierter Leistung, Vorhaben und Potenzial weltweit - Für Vollbild bitte auf die Grafik klicken Quelle: IHA |

Der größte Hemmschuh für die Entwicklung sei derzeit das fehlende politische Engagement. Laut IHA braucht es vereinfachte Genehmigungsverfahren, neue Finanzierungsmechanismen und verlässliche Zielvorgaben, um auch private Investitionen zu mobilisieren. Bisher wurde der Sektor stark von staatlichen oder multilateralen Institutionen getragen, deren Spielräume seien jedoch begrenzt. Gleichzeitig sei angesichts hoher Anfangsinvestitionen in große Infrastrukturprojekte langfristige Planungssicherheit notwendig.

Ein Regelwerk für soziale und ökologische Kriterien

Neben der technischen und finanziellen Seite thematisiert der Bericht auch die sozialen und ökologischen Aspekte neuer Projekte. Für neue Standorte seien transparente Planungsprozesse und Nachhaltigkeitsstandards zentral, um Akzeptanz zu schaffen und Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten. Die IHA verweist auf den international anerkannten „Hydropower Sustainability Standard“, der bewährte Praktiken für Planung, Bau und Betrieb definiert.

Die IHA kündigt an, künftig verstärkt auf politische Kommunikation, Wissensaustausch und internationale Zusammenarbeit zu setzen. Ziel sei es, die Rolle der nachhaltigen Wasserkraft als Rückgrat der globalen Energiewende stärker in den Fokus zu rücken. Turnbull betont: „Es steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Die politischen Entscheidungsträger müssen jetzt handeln, damit Wasserkraft ihren Beitrag zur sauberen Energiezukunft leisten kann.“

Saarländer verbrauchen am meisten Strom

Stromverbrauchsrechner. Quelle: CO2online

STROMVERBRAUCH. Zwischen Sachsen und dem Saarland liegen beim Pro-Kopf-Verbrauch fast 300 kWh Unterschied. Das zeigt der neue Stromspiegel der Energieberatung CO2-online.

Der Stromverbrauch in deutschen Privathaushalten unterscheidet sich je nach Bundesland erheblich. Wie stark diese Unterschiede ausfallen, macht der aktuelle Stromspiegel 2025 deutlich, den die Berliner Klimaschutzberatung „co2online“ auf Basis von 57.000 eingereichten Stromrechnungen erstellt hat. Er zeigt: Während ein durchschnittlicher Haushalt in Sachsen pro Kopf lediglich 1.075 kWh im Jahr verbraucht, liegt der Wert im Saarland bei 1.365 kWh – ein Unterschied von beinahe 300 kWh.

Neben dem Stromverbrauch variieren auch die Kosten: Sächsische Haushalte zahlen im Schnitt rund 430 Euro im Jahr, im Saarland sind es etwa 545 Euro. Das entspricht einem Kostenunterschied von 27 Prozent. Zum Vergleich: Bundesweit liegt der durchschnittliche Stromverbrauch bei 1.240 kWh pro Kopf, und die jährlichen Stromkosten liegen bei etwa 495 Euro.

Neben dem Saarland gehören laut CO2-Online Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu den Ländern mit besonders hohem Verbrauch, während neben Sachsen Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern am unteren Ende der Skala liegen. Die Spannweite zwischen den Regionen verdeutlicht, wie stark sowohl Geräteausstattung als auch Gewohnheiten den Stromverbrauch beeinflussen.

Verbrauch hängt nicht nur vom Verhalten ab

„Der Stromverbrauch hängt nicht nur vom individuellen Verhalten ab, sondern auch von der Anzahl und der Energieeffizienz der Haushalts- und Elektronikgeräte“, erklärt Alexander Steinfeldt, Energieexperte bei CO2-Online. Die regionalen Unterschiede hätten häufig strukturelle Ursachen, etwa die durchschnittliche Haushaltsgröße, Gebäudestruktur oder die Verbreitung bestimmter Gerätetypen.

Steinfeldt betont: „Wer versteht, woher der hohe Verbrauch kommt, kann gezielt gegensteuern – oft mit einfachen Mitteln.“ Viele Haushalte könnten mit geringem Aufwand Strom und damit auch Geld sparen, etwa durch den Austausch alter Geräte, bewusstere Nutzung oder Standby-Vermeidung. Wichtig sei jedoch zunächst, sich einen Überblick über den eigenen Verbrauch zu verschaffen.

Ein Werkzeug dafür ist etwa der Stromcheck von der Beratungsplattform. Mit Angaben zu Haushalt und Jahresverbrauch zeigt das Online-Tool, wie der eigene Stromverbrauch im Vergleich zu ähnlichen Haushalten einzuordnen ist. Zusätzlich gibt es konkrete Tipps zum Energiesparen – vom Geräteaustausch bis zur Umstellung von Gewohnheiten.

Zur Datenbasis des Stromspiegels: Die Ergebnisse beruhen auf realen Daten von Nutzern dieses Stromchecks. Insgesamt flossen 57.000 Stromrechnungen aus allen Teilen Deutschlands in die Auswertung ein. Die so gewonnenen Vergleichswerte sollen Haushalten helfen, den eigenen Verbrauch realistisch einzuschätzen – nicht im Sinne eines Rankings, sondern als Orientierungshilfe für mögliche Einsparmaßnahmen.

Der Stromcheck von CO2-Online findet sich auf der unternehmenseigenen Internetseite.

Quelle: Ikem

„Turbulentes“ Klimajahr: Ikem zieht Bilanz zu 2024

KLIMASCHUTZ. Das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (Ikem) in Berlin hat seinen Bericht für das Vorjahr veröffentlicht. Es bilanziert darin mehr als 80 Forschungsprojekte.

Am 23. Juni hat das Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität (Ikem) seinen Jahresbericht für das Jahr 2024 vorgelegt. Auf 52 Seiten dokumentiert das Institut seine wissenschaftlichen Aktivitäten, Forschungskooperationen sowie strukturelle Entwicklungen. Insgesamt arbeiteten im vergangenen Jahr rund 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in etwa 80 Projekten an Konzepten für Klimaschutz, Energiewende und nachhaltige Mobilität.

Thematisch reichte die Bandbreite von Flugwindkraft über Ammoniak als maritimer Energieträger bis hin zur Automatisierung des öffentlichen Nahverkehrs. Weitere Forschungsschwerpunkte waren Wärmespeicher in Städten, elektrische Straßensysteme über Landesgrenzen hinweg sowie soziale Innovationen für eine gerechte Transformation des Energiesystems. Auch die Gestaltung der kommunalen Wärmewende und Konzepte zur Teilhabe an der Energiewende zählten zu den Arbeitsschwerpunkten.

Laut dem Institut wurde seine Arbeit zu 68,6 Prozent aus nationalen und europäischen Fördermitteln finanziert. Weitere Einnahmen kamen aus öffentlichen (12,3 Prozent) und privaten Aufträgen (14,3 Prozent). Der Jahresumsatz des Ikem belief sich 2024 auf 3,8 Millionen Euro.

Umzug und erweiterte Chefetage

Neben inhaltlichen Ergebnissen hebt der Bericht auch strukturelle Veränderungen hervor. So wurde im Jahresverlauf ein beratendes Forschungsdirektorium eingerichtet, zudem erweiterte das Ikem seine wissenschaftliche Leitung. Im Oktober bezog das Institut neue Räume in Berlin-Mitte. Die Adresse lautet nun Alte Jakobstraße 85–86, 10179 Berlin. Die neuen Büros sollen verbesserte Bedingungen für die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie für Veranstaltungen und den Austausch mit Partnerinstitutionen bieten.

Der Jahresbericht ist auch eingebettet in die internationale und nationale Klimapolitik des vergangenen Jahres, die das Ikem als „turbulent“ beschreibt. Die UN-Klimakonferenz (Cop 29) im November in Baku brachte zwar Fortschritte bei der Klimafinanzierung und bei Regeln für den Emissionshandel nach Artikel 6 des Pariser Abkommens. Ein verbindlicher Plan für den Ausstieg aus fossilen Energien blieb jedoch aus.

In Deutschland erschütterte das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Umwidmung von Mitteln aus dem Klima- und Transformationsfonds schon seit November 2023 die Haushaltsplanung und war einer der Hauptanlässe für das Platzen der Ampelkoalition zwölf Monate später.

Politische Entwicklung begleiten

Die anschließenden Neuwahlen führten zu einer neuen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD. Der Koalitionsvertrag bekennt sich zwar zu bisherigen Klimazielen, setze laut Ikem aber kaum neue Impulse. „Jetzt geht es darum, konkrete Maßnahmen einzuleiten“, heißt es im Bericht. Das Institut versteht seine Forschung dabei als Beitrag zur Lösung aktueller Herausforderungen. 2024 veröffentlichte es mehr als 50 Publikationen mit Handlungsvorschlägen, unter anderem zu Ammoniak als Schiffskraftstoff, zur Mobilität im ländlichen Raum sowie zum autonomen Fahren.

Darüber hinaus bietet das Ikem eine Vielzahl wissenschaftsnaher Dienstleistungen an: von rechtswissenschaftlichen Gutachten über Mobilitäts- und Energiekonzepte bis hin zu Kommunikationsstrategien und Moderation von Fachveranstaltungen. Auch Themen wie Gleichstellung, Diversität und gesellschaftliche Teilhabe adressiert das Institut in eigenen Workshop-Formaten.

Partner des Instituts

Das Ikem arbeitet dabei eng mit strategischen Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen. Zu den Kooperationspartnern im Jahr 2024 zählten unter anderem die Kanzlei Becker Büttner Held (BBH), der Windstrom-Projektierer Enertrag, der Energiedienstleister Ista SE sowie die Viessmann Deutschland GmbH.

Die Energiewende reduziere nicht nur Emissionen, sondern stärke auch die Versorgungssicherheit, belebe öffentliche Räume und schaffe neue Arbeitsplätzeschreibt das Ikem im Bericht. Das Institut versteht seine Arbeit als Beitrag zur Resilienz einer nachhaltigen Gesellschaft.

Der Jahresbericht des Ikem steht als PDF zum Download zur Verfügung.

Großwärmepumpen sollen Kohle in Wärmenetzen ersetzen

Wärmepumpen funktionieren auch in Fernwärmenetzen. Quelle: Frank Wiedemeier

WÄRME. Wie können große Wärmepumpen an Kraftwerksstandorten natürliche und industrielle Wärmequellen für klimaneutrale Fernwärme erschließen? Forscher des Fraunhofer IEG untersuchen dies.

Bis 2045 soll auch die Fernwärme in Deutschland treibhausgasneutral sein. Noch stammt ein erheblicher Teil der leitungsgebundenen Wärmeversorgung aus Kohlekraftwerken, die Strom und Wärme in Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) gleichzeitig erzeugen. Laut Bundesnetzagentur koppelten Anfang 2024 bundesweit 123 von 141 Kraftwerksblöcken Wärme aus. Für einen Großteil davon müssen Alternativen gefunden werden, damit künftig klimaneutrale Wärme durch die Netze kommt.

Eine Möglichkeit zur Substitution fossiler KWK-Anlagen liegt im Einsatz von Großwärmepumpen, die Umweltwärme oder industrielle Abwärme nutzen. Im vom Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) geförderten Projekt „FernWP“ analysierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Fraunhofer-Instituts für Energieinfrastrukturen und Geothermie (Fraunhofer IEG mit Sitz in Bochum) das technische und wirtschaftliche Potenzial von Großwärmepumpen für die Fernwärmeversorgung. Zu weiteren Partnern des Forschungsvorhabens gehören

- das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme (ISE) aus Freiburg,

- der Energieeffizienzverband AGFW,

- Industrieunternehmen wie Gesmex Exchangers GmbH und Johnson Controls Systems & Service GmbH

- sowie Stadtwerke wie jenes aus Cottbus.

Das Projektteam untersuchte acht Kraftwerksstandorte exemplarisch auf ihre Eignung zur Integration von Großwärmepumpen. Dabei wurden natürliche Wärmequellen wie Oberflächengewässer, Luft oder Geothermie sowie industrielle Abwärmequellen berücksichtigt. Entscheidend für die Bewertung waren die zeitliche und räumliche Verfügbarkeit der Wärmequellen, ihre Temperaturniveaus sowie die spezifischen Anforderungen der angeschlossenen Fernwärmenetze.

Nach Einschätzung der Forschenden können vor allem Niedertemperatur-Wärmequellen, etwa Flüsse oder Abwärme, einen signifikanten Anteil des Wärmebedarfs decken. Wo die Infrastruktur vorhanden sei, könnten bestehende Kohlekraftwerke als Wärmequellen teilweise oder vollständig durch Großwärmepumpen ersetzt werden. Die nutzbaren Potenziale hängen laut Projektbericht stark vom jeweiligen Standort ab – sowohl geografisch als auch im Hinblick auf die bestehende Netzinfrastruktur.

Flexible Einbindung erneuerbarer Wärmequellen

„Mit Großwärmepumpen lassen sich natürliche Wärmequellen effizient nutzen und die Wärmeerzeugung aus Kohle schrittweise ersetzen“, resümiert Projektleiterin Anja Hanßke vom Fraunhofer IEG. Die Technologie könne flexibel auf unterschiedliche Temperaturniveaus reagieren und damit sowohl Umweltwärme als auch industrielle Abwärme erschließen. In Kombination mit einer möglichen Absenkung der Netz-Vorlauftemperaturen könne dies die Effizienz der Systeme weiter steigern.

Im Projekt wurde auch untersucht, welche ökonomischen Hemmnisse dem verstärkten Einsatz von Großwärmepumpen entgegenstehen und welche regulatorischen Bedingungen angepasst werden müssten. Die Transformation von bestehenden Kraftwerksstandorten zu Wärmepumpen-Hubs sei grundsätzlich möglich, erfordere aber Investitionen und infrastrukturelle Anpassungen, so die Empfehlungen aus dem Projekt. Das BMWE unterstützt das Vorhaben mit 4,4 Millionen Euro.

Weitere Informationen zum Projekt „FernWP“ stehen im Internet bereit.

Quelle: Quelle: Ele

Ele besteht mindestens bis 2030 weiter

BETEILIGUNG. Die Eon-Tochter Westenergie und die beteiligten NRW-Kommunen verlängern ihre bisherige Zusammenarbeit beim Energieunternehmen Emscher Lippe Energie GmbH (Ele).

Die Städte Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen beziehungsweise die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SWG) und die Westenergie AG führen ihre Zusammenarbeit bei der Emscher Lippe Energie GmbH (Ele) gemeinsam fort. Mit einer nun verlängerten Vereinbarung bestätigen die Partner die Kooperation bis mindestens 30. Juni 2030.

Kern der Vereinbarung ist die Verlängerung der Stimmrechtsbindung, die das Fundament der Zusammenarbeit bildet, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Partner bekräftigten damit ihr gemeinsames Engagement für eine abgestimmte strategische Ausrichtung des Unternehmens.

Auch in finanzieller Hinsicht setzen die Beteiligten „auf Kontinuität“. Jede Kommune bekommt bis 2029 eine garantierte Dividende in Höhe von 1,93 Millionen Euro. Damit leiste die Ele weiterhin einen „verlässlichen Beitrag zur Stärkung der kommunalen Haushalte“.

Bettina Weist, Aufsichtsratsvorsitzende der Ele, sieht in der „klaren Rollenverteilung“ eine wesentliche Grundlage für die wirtschaftlich stabile Entwicklung des Unternehmens. Bernd Böddeling, Vorstandsvorsitzender der Westenergie AG, erklärt: „Diese Einigung ist mehr als ein Vertrag – sie ist ein Zeichen der gemeinsamen Verantwortung für eine starke, nachhaltige Energiezukunft.“

Die Emscher Lippe Energie GmbH wurde 1999 gegründet. Anteilseigner sind die Eon-Regionalgesellschaft Westenergie AG (49,9 Prozent) sowie die Städte Bottrop, Gladbeck und Gelsenkirchen (jeweils 16,7 Prozent, wobei Gelsenkirchen über die eigenen Stadtwerke beteiligt ist).

Die Ele versorgt nach eigenen Angaben 260.000 Privat- und Gewerbekunden sowie 1.000 Geschäftskunden in den drei Städten mit Strom, Erdgas und Wärme. Zusätzlich bietet das Unternehmen energienahe Dienstleistungen, darunter Heizungscontracting für private Haushalte sowie Komplettlösungen für Gewerbebetriebe. Der Sitz ist in Gelsenkirchen.

Die Netzgesellschaft EVNG, eine Tochtergesellschaft der Ele, betreibt rund 4.000 Kilometer Strom- und 1.500 Kilometer Gasleitungen in der Region. Gemeinsam beschäftigen Ele und EVNG mehr als 600 Mitarbeitende.

Großprojekt für Baywa Re

Windenergieanlage bei Stormon in Schweden. Quelle: Baywa Re

WINDKRAFT ONSHORE. Der Erneuerbaren-Tochter des Baywa-Konzerns soll für den finnisch-schwedischen Papierriesen Stora Enso mehr als 150 Onshore-Windkraftanlagen entwickeln.

Neues Projekt im hohen Norden: Der Papier- und Pappehersteller Stora Enso betraut Baywa Re mit der Entwicklung von Onshore-Windenergieanlagen in Zentral- und Nordschweden. Der finnisch-schwedische Konzern, der gleichzeitig zu den weltweit größten Forstunternehmen zählt, will auf seinen Waldarealen dort gut 1.200 MW Windkraftleistung installieren. Dazu sollen „mindestens 158“ Windenergieanlagen entstehen, teilt die Erneuerbaren-Tochter des Münchner Agrarhändlers mit. Eine entsprechende Vereinbarung sei jetzt zwischen den Unternehmen getroffen worden, heißt es.

Die ungeschriebene Botschaft dahinter für die angeschlagene Baywa Re selbst heißt: Dem Unternehmen wird von einem börsennotierten Großkunden, der pedantisch auf Kosten und Risiken schaut, zugetraut, ein besonders lang dauerndes und großes Wind-onshore-Projekt im Gigawatt-Bereich vorzufinanzieren.

Baywa Re Nordic setzt das Vorhaben um. Die Projekt-Pipeline für Erneuerbaren-Anlagen in nordischen Ländern wächst nach Unternehmensangaben damit über 2.600 MW hinaus.

„Als einer der größten privaten Waldbesitzer der Welt sieht Stora Enso es als einen natürlichen Schritt an, zur Energiewende beizutragen, indem Land zur Realisierung des Onshore-Windenergie-Potenzials in Schweden zur Verfügung gestellt wird“, kommentiert Emil Thalin, Director of Energy Development bei Stora Enso, die Vereinbarung. Gemeinsam mit Baywa Re beschleunige man diesen Prozess.

Genehmigungsprozess binnen 5 Jahren

Die Standorte seien bereits ausgewählt, teilt die Projektgesellschaft mit. Der Genehmigungsprozess, so die Planung, solle innerhalb von fünf Jahren abgeschlossen sein. Die ausgewählten Flächen eigneten sich „außerordentlich gut für die Windenergienutzung“, so David Rosberg, CEO von Baywa Re Nordic.

Für das in Schieflage geratene Münchner Unternehmen bedeutet die Vereinbarung einen weiteren Schritt Richtung Zukunft. Im März dieses Jahres hatte sich Baywa Re mit seinen Anteilseignern und Finanzierern auf eine Finanzspritze in Höhe von rund 435 Millionen Euro verständigt – Geld für den „Transformationsprozess“. Im Juni bestätigte das Amtsgericht München den Restrukturierungsplan der Baywa AG, die im Gegensatz zu früheren Schritten Muttergesellschaft bleibt. Dieser Restrukturierungsplan wurde bereits am 15. Mai in einem Erörterungs- und Abstimmungstermin mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen.

Der Konzern will über das Starug-Verfahren – Gesetz über Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen – wirtschaftlich gesunden. „Mit der Zustimmung ist das finanzielle Fundament für den Sanierungsrahmen bis Ende 2028 gelegt. Die Baywa kann sich nun auch weiterhin auf die erfolgreiche operative Transformation konzentrieren“, kommentierte CRO und Vorstandsmitglied Michael Baur das Votum der Finanzgläubiger für den Restrukturierungsplan.

Enwag steigert 2024 den Jahresüberschuss

Quelle: Pixabay / David Schwarzenberg

BILANZ. Die Wetzlarer Enwag Energie- und Wassergesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2024 über Plan ab. Investitionen in Wärmenetze und Infrastruktur sollen weiter steigen.

Als „gutes Ergebnis“ bezeichnete Geschäftsführer Berndt Hartmann die Bilanz für das vergangene Jahr 2024. Der kommunale Versorger Enwag mit Sitz im hessischen Wetzlar setzte im vergangenen Geschäftsjahr 101 Millionen Euro um. Verglichen mit dem Vorjahr, entspricht dies zwar einem Rückgang von etwa 5 Millionen Euro. Die Ergebnisse lagen dennoch über den Planwerten, sagte Hartmann. Die rückläufigen Erlöse seien das Ergebnis eines allgemein gesunkenen Preisniveaus. Im Jahr 2022 beliefen sich die Umsatzerlöse auf 72 Millionen Euro.

Der Jahresüberschuss beläuft sich laut Geschäftsbericht auf 5,1 Millionen Euro. Damit lag dieser höher als 2023 mit 4,2 Millionen Euro. Rund 1,2 Millionen Euro kann die Enwag aufgrund des „guten Ergebnisses thesaurieren“, um die Eigenkapitalquote zu stärken. „Das ist eine wichtige Voraussetzung, um auch zukünftig Fremdkapital aufnehmen zu können, denn die Dekarbonisierung erfordert hohe Investitionen“, erläutert Hartmann.

Um immer mehr Wärmepumpen und E-Ladesäulen sowie Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energie ans Strom-Verteilnetz nehmen zu können, muss letzteres massiv ausgebaut werden. „Unsere Investitionen sind jetzt schon um ein Vielfaches höher als vor der Corona-Zeit, und sie werden in den nächsten Jahren noch höher werden, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen“, so Geschäftsführer Hartmann. Die Investitionen in Sachanlagen beliefen sich 2024 auf 8,5 Millionen Euro. Im Vorjahr lag das Investitionsvolumen ähnlich hoch.

Der Absatz von Strom und Gas blieb laut dem Versorger auf dem bisherigen Niveau. Enwag hielt gerade bei Großkunden den Bestand. Der Bericht streicht heraus, dass die Geschäftskunden wieder bewusst Lieferverträge über mehrere Jahre abgeschlossen hätten. Auch viele Haushaltskunden, die während der Energiekrise zur Grundversorgung gewechselt waren, seien dem Unternehmen treu geblieben.

Im Netzgebiet der Enwag wurden im Jahr 2024 insgesamt 197 Millionen kWh Strom abgegeben. (Jahr 2023: 196 Millionen kWh). Im Bereich der Gasversorgung wurde eine Menge von 594 Millionen kWh im Netzgebiet abgegeben. Im Vergleich zu 2023 (578 Millionen kWh) entspricht dies laut dem Geschäftsbericht einem Anstieg um 2,7 Prozent. Der mittelfristige Trend zeigt jedoch beim Gasabsatz nach unten. Im Jahr 2020 waren noch 681 Millionen kWh abgegeben worden, im Jahr 2021 lag der Wert bei 760 Millionen kWh.

Die Umsätze aus Wärme- und Kältedienstleistungen legten im Vergleich zum Vorjahr um rund 62 Prozent zu − und betrug 13,3 Millionen kWh. Der Anstieg ist auf den weiteren Ausbau der Fernwärmenetze zurückzuführen. Das Unternehmen verweist auf den kommunalen Wärmeplan und das Ziel der Klimaneutralität bis 2035, in dem Fernwärme eine zentrale Rolle spielt.

Warnung vor geplanter Regulierungsverschärfung

Der Enwag-Geschäftsführer kritisiert in seiner Funktion als Vorstandsmitglied des Branchenverbandes BDEW den aktuellen Entwurf der Bundesnetzagentur zur Reform der Anreizregulierung. Die geplante Verschärfung könne wichtige Investitionen gefährden, da sie die Finanzierungsmöglichkeiten der Netzbetreiber einschränke, erklärte Hartmann. Besonders betroffen sei das Stromnetz, das in den kommenden Jahren stark erweitert werden müsse.

Parallel zu diesen Herausforderungen baue die Enwag die Ladeinfrastruktur weiter aus. Im Jahr 2024 wurde der bislang größte Ladepark der Stadt mit 16 Ladepunkten in einem Parkhaus errichtet. Auch Contracting-Angebote für Photovoltaik und moderne Heiztechnik sollen weiterentwickelt werden.

Neuer Geschäftsführer in Kulmbach

Jürgen Kieslich (5. v. r.) wird Geschäftführer. Quelle: Stadt Kulmbach

PERSONALIE. Die Stromnetz Kulmbach GmbH & Co. KG in Bayern bekommt einen neuen Geschäftsführer.

Jürgen Kieslich tritt die Nachfolge von Reinhold Kellner an, der zum 1. Juli 2025 in seinen wohlverdienten Ruhestand geht. Das teilte die Stadt Kulmbach mit. Weitere Geschäftsführer der Stromnetz Kulmbach sind Christof Lange und Oliver Voß.

Der Verteilnetzbetreiber ist ein Gemeinschaftsunternehmen der kommunalen Stadtwerke Kulmbach (51 Prozent) und der Eon-Gesellschaft Bayernwerk Netz GmbH (49 Prozent) und wurde 2016 gegründet. Das Unternehmen betreibt das Mittel- und Niederspannungsnetz in der Stadt.

Rolls-Royce Power Systems verlängert Vertrag mit Chef

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

PERSONALIE. Der Vertrag von Dr. Jörg Stratmann, Vorstandsvorsitzender der Rolls-Royce Power Systems AG, ist verlängert worden.

Der Aufsichtsrat der Rolls-Royce Power Systems AG hat den Vertrag von Dr. Jörg Stratmann als Vorstandsvorsitzender bis zum 14. November 2027 verlängert, teilte das Unternehmen mit.

Damit setze das Gremium auf Kontinuität, hieß es. Stratmann führt „Rolls-Royce Power Systems ergebnisorientiert und hat die strategische Positionierung sowohl mit ruhiger als auch konsequenter Hand geprägt“, teilte Aufsichtsratsvorsitzende Jasmin Staiblin dazu mit.

Stratmann ist seit November 2022 Vorstandsvorsitzender von Rolls-Royce Power Systems. Er folgte damals auf Andreas Schell, der an die Spitze der EnBW Energie Baden-Württemberg AG wechselte, an der er auch nicht mehr ist (wir berichteten mehrmals). Stratmann ist promovierter Wirtschaftsingenieur, war vor seinem Wechsel zu Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen am Bodensee CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung des Automobilzulieferers Mahle GmbH. Zuvor arbeitete er in verschiedenen internationalen Positionen für die Siemens AG und in führenden Funktionen bei Mahle.

|

| Jörg Stratmann Quelle: Rolls-Royce Power Systems AG / Robert Hack |

Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Bittelmeyer lobte, Stratmann habe das Unternehmen inhaltlich neu ausgerichtet und operative Maßnahmen eingeleitet. Nach Angaben des Unternehmens führte diese Neuausrichtung zu positiven wirtschaftlichen Ergebnissen. Stratmann kündigte an, den eingeschlagenen Kurs fortsetzen zu wollen.

In welchen Bereichen soll KI genutzt werden?

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Rund 81 Prozent der Befragten gaben im Rahmen einer Studie im Jahr 2025 an, sich im Bereich der Cybersicherheit den Einsatz von KI zu wünschen. Nur in der Verwaltung wünschen sich mehr Befragte einen KI-Einsatz. Auf den darauffolgenden Plätzen folgen Mobilität und Umwelt.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

An einem Werktag: Acht Stunden negative Strompreise

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

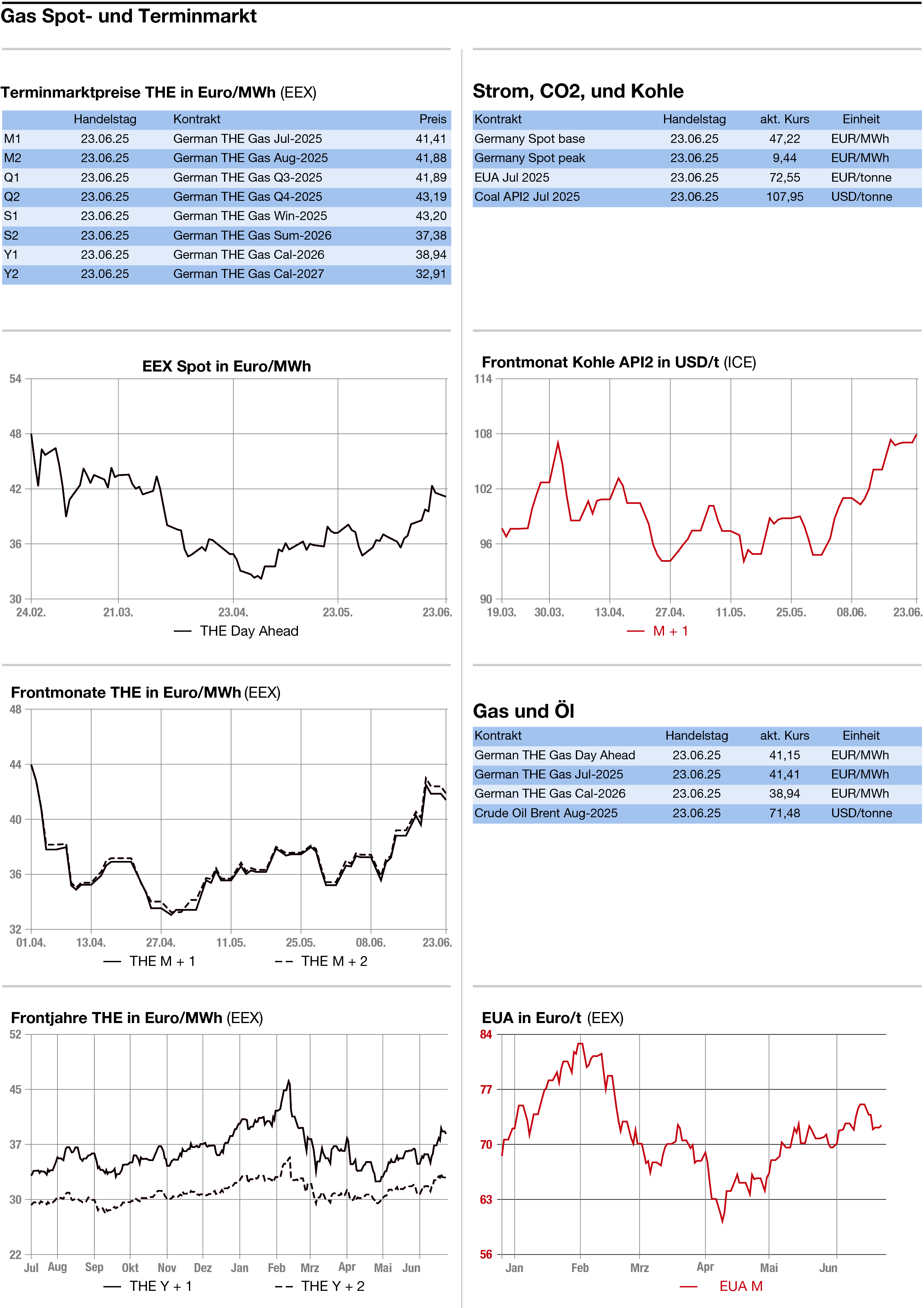

Der nervöse Gasmarkt ebenso wie auch Strom ziehen weiter an. Die Anleger nehmen die US-Militärschläge gegen das iranische Atomprogramm von Wochenende allerdings erstaunlich gelassen. „Es geht wirklich darum, ob das iranische Regime Öl als Waffe einsetzt, insbesondere ob es versucht, die Straße von Hormus zu schließen. Vielleicht rechnen die Finanzmärkte mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit einer Schließung“, erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank.

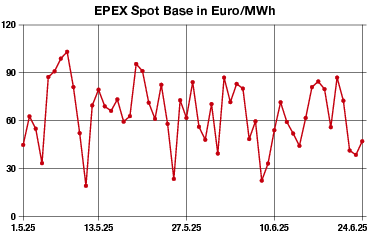

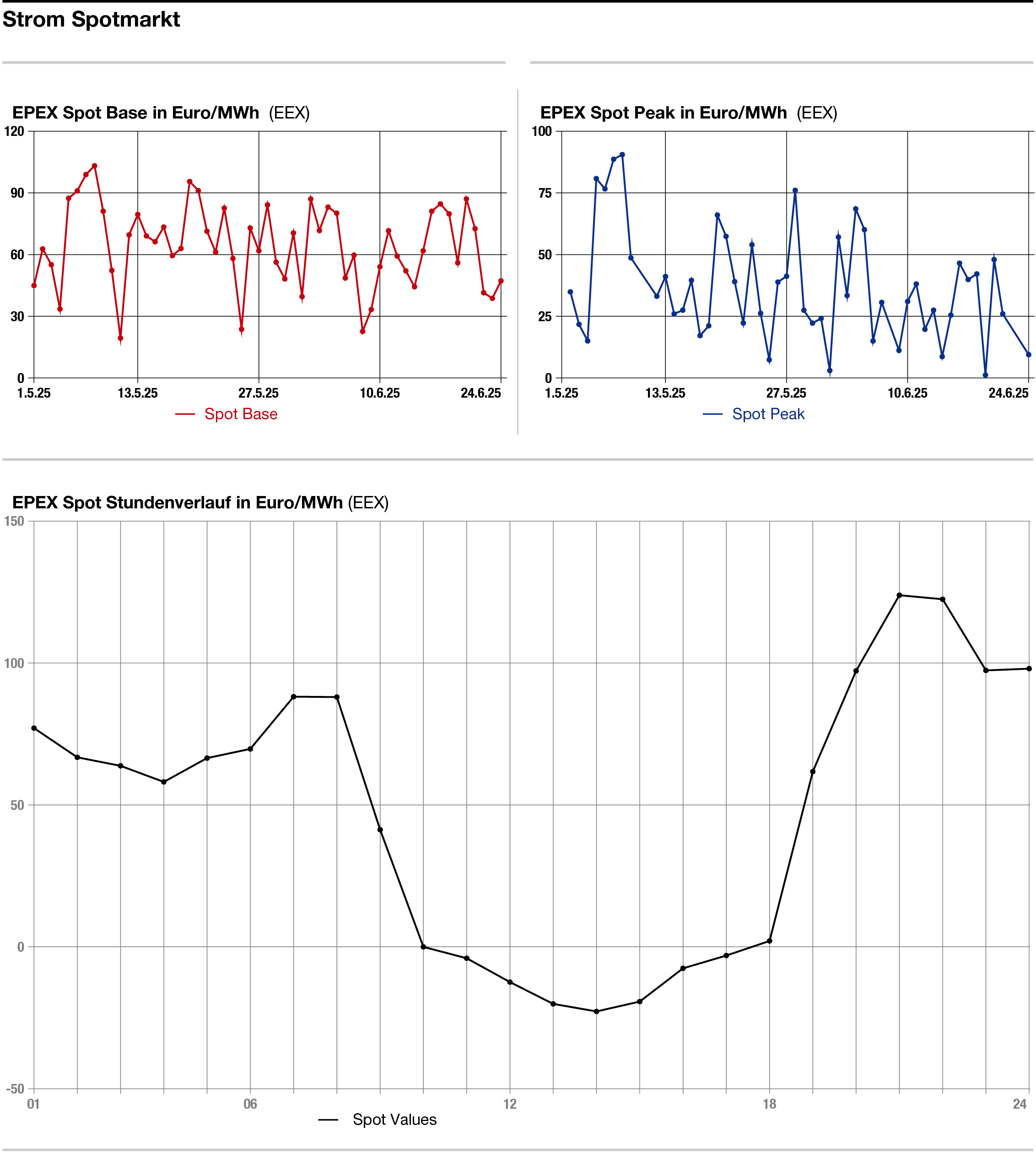

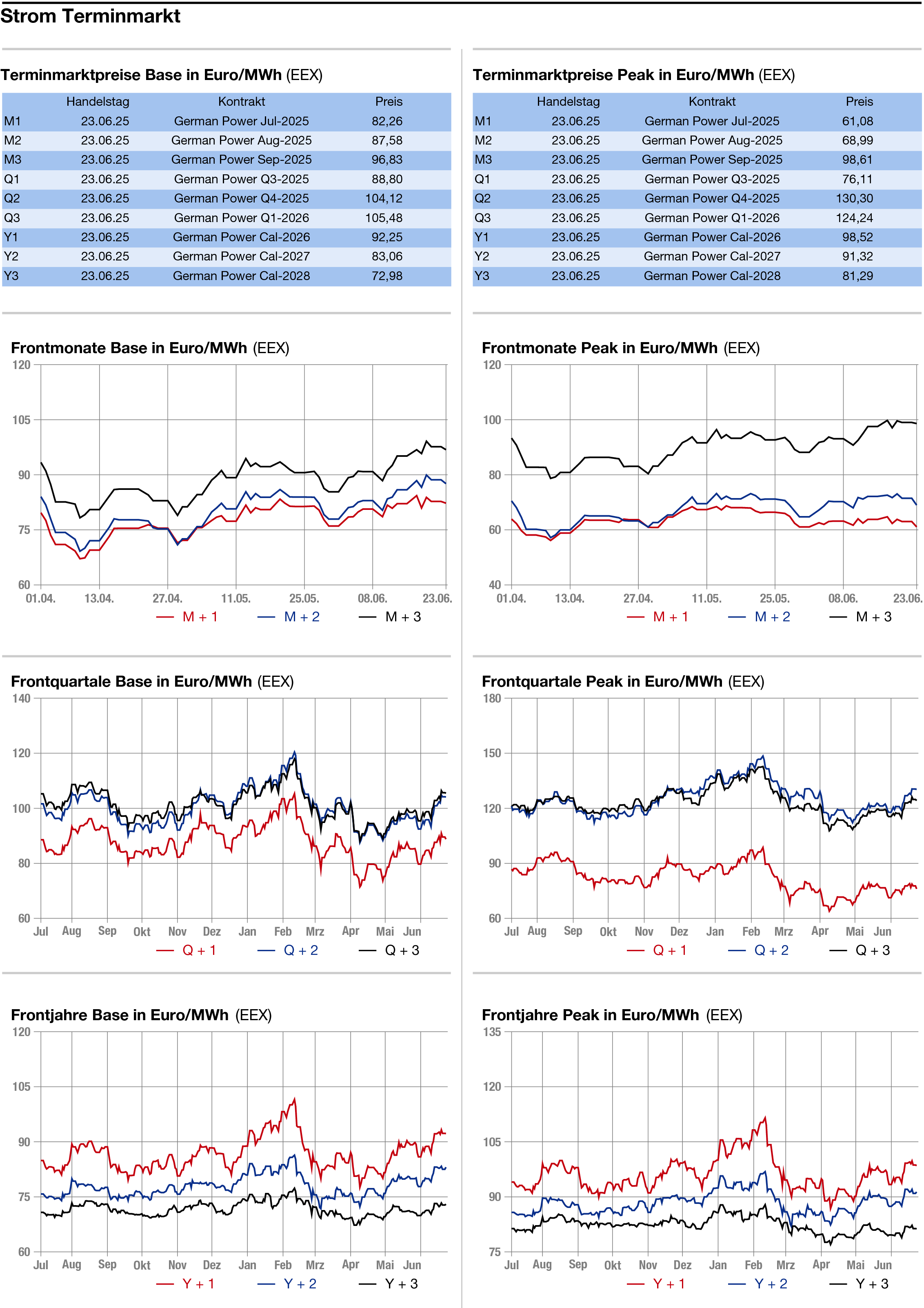

Strom: Tendenziell fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 47,50 Euro/MWh im Base und mit nur 9,75 Euro/MWh im Peak bewertet. Börslich wurde der Day-ahead mit 47,22 Euro/MWh in der Grundlast und 9,44 Euro/MWh in der Spitzenlast gesehen.

An der Börse waren die Preise auf Stundenbasis zwischen 9 und 17 Uhr negativ, der geringste Preis fiel dabei für die Stunde zwischen 13 und 14 Uhr an, als minus 22,75 Euro ermittelt worden waren. Für die kommenden Tage gehen die Meteorologen von Eurowind von einer eher üppigen Erneuerbaren-Einspeisung oberhalb von 30 Gigawatt aus. Nur der Samstag macht mit 22 Gigawatt einen Ausreißer nach unten. Der Sonntag kommt laut Eurowind sogar auf gut 47 Gigawatt.

Am langen Ende legte das Cal 26 um 0,68 Euro/MWh auf 92,85 Euro/MWh hinzu. Ausschlaggebend hierfür war der Anstieg der Preise für die Primärenergieträger Gas und Kohle.

CO2: Die CO2-Preise haben sich zum Wochenstart behauptet. Der Dec 25 verlor bis gegen 13.20 Uhr 0,07 Euro auf 72,90 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt knapp 18 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,50 Euro, das Tief bei 72,43 Euro.

Die EUA dürften sich in einem Spannungsfeld zwischen einer potenziell geopolitisch bedingten bullishen Woche für die Energiemärkte einerseits und einer anhaltenden EUA-TTF-Entkoppelung andererseits befinden, die durch den Verfall von Optionen noch verstärkt wird und die Preise nach unten drücken könnte. Die EUA-Preise könnten diese Woche daher einer erhöhten Volatilität ausgesetzt sein, da die USA in den Konflikt zwischen Israel und Iran hineingezogen werden und die Risiken für die von LNG abhängigen europäischen Gasmärkte steigen.

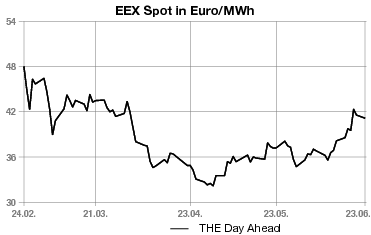

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben am Montag weiter zugelegt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis 13.15 Uhr 0,93 auf 41,68 Euro/MWh. Der Day-ahead am deutschen THE zog 1,10 auf 42,40 Euro/MWh an. Der Preis für europäisches Erdgas ist nach dem US-Angriff auf den Iran deutlich gestiegen.

Zum Handelsauftakt sprang der richtungweisende Frontmonat am TTF bis auf 42,44 Euro/MWh und damit auf den höchsten Stand seit Anfang April. Doch bereits im frühen Handel hat der Preis wieder einen Teil seiner anfänglichen Gewinne abgegeben.

Unterdessen zeigt sich der Gasflow aus Norwegen am Berichtstag mit 306,7 Millionen Kubikmetern etwas verbessert.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: