25. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Bundesregierung genehmigt Milliarden für Energieinvestitionen

BIOGAS: Bioenergieverbände fordern neues Vergütungssystem

POLITIK: Bundesregierung will Verfahren für Erneuerbare straffen

ÖSTERREICH: Plädoyer für mehr Wettbewerb

WIRTSCHAFT: Finanzierungsdefizit gefährdet Ausbauziele der Energiewende

HANDEL & MARKT

KWK: Neues Antragsportal für KWK-Anlagen online

GAS: Gaspreise auf Entspannungskurs

ELEKTROFAHRZEUGE: Nachfrage nach E-Autos sinkt

KOOPERATION: Pfalzgas und VNG arbeiten bei Wasserstoff zusammen

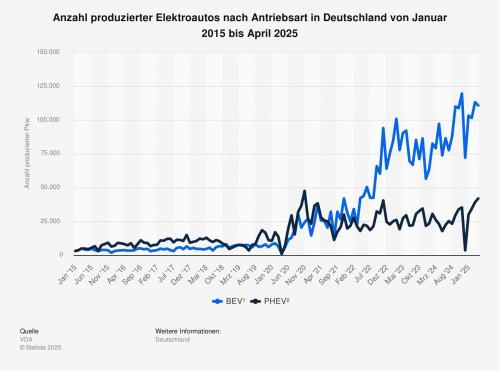

STATISTIK DES TAGES: Zahl produzierter Elektroautos in Deutschland

TECHNIK

IT: Fit für NIS2

ELEKTROMONBILITÄT: Hochvolt-Akkus im Kreisverkehr

STUDIEN: KI spielt Nebenrolle in Energie-IT-Projekten

STROMSPEICHER: Erster Wormser Großspeicher wächst in die Höhe

KERNKRAFT: Deutscher Zertifizierer darf weltweit AKW-Neubau begleiten

UNTERNEHMEN

BILANZ: Badenova hat wieder geliefert

BILANZ: Naturstrom mit Gewinn und Kritik an Berliner KTF-Plänen

SMART METER: Enpal und IVU wollen Stadtwerken beim Smart Meter Rollout helfen

WIRTSCHAFT: Der fossile Riese OMV will 750 Millionen Euro einwerben

BHKW: Stadtwerke Murrhardt bauen Wärmenetz mit drei BHKW aus

WASSERSTOFF: EWE stoppt Wasserstoffprojekt in Bremen vorerst

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiemärkte reagieren auf Waffenruhe

TOP-THEMA

Contracting-Branche fordert Reform der Berechnungsgrundlagen

Teilnehmer beim Vedec-Kongress 2025 in Berlin. Quelle: Susanne Harmsen

VERANSTALTUNG.

Damit die Wärmeversorgung künftig bezahlbar, fair und erneuerbar ist, müssen noch einige Weichen gestellt werden. So die Teilnehmenden des Contracting-Kongresses 2025 in Berlin.

Am 24. und 25. Juni treffen sich in Berlin Vertreter der Contracting-Branche, von Wohnungsunternehmen und aus Behörden. Der Kongress des Verbandes für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting (Vedec) versuchte einen positiven Ansatz. Aus dem Blick einer gelungenen Wärmewende im Jahr 2035 entwarfen die Teilnehmenden einen Weg, um zu dezentralen Wärmewende vor Ort zu kommen.

So nutze das Contracting 2035 Daten aus Gebäuden, Quartieren und weiteren Quellen, um mithilfe künstlicher Intelligenz und kluger Algorithmen die Energieversorgung energieeffizient und bedarfsgerecht auszurichten. „Raus aus dem Heizungskeller, rein in die Wohnung und ins Leben“ so das Konzept. In zehn Jahren soll die Wärmeversorgung selbstverständlich mit vor Ort erzeugtem Strom, Mobilität und weiteren Services rund um die Energie verknüpft sein.

Das Energiedienstleistungs-Unternehmen übernimmt via Contracting die Verantwortung für eine effiziente Versorgung verschiedenster Gebäudetypen. Es sei damit ein verlässlicher Partner, der Energie intelligent und dezentral erzeugt, verteilt und zur Nutzung bereitstellt. Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, müsse die neu gewählte Bundesregierung noch einiges beitragen, sagte Vedec-Vorstandsvorsitzender Tobias Dworschak zum Auftakt. In vielen offenen Diskussionsrunden debattierten die Teilnehmenden Möglichkeiten, mit sinnvollen Umwegen und cleveren Abkürzungen. Denn wegen der sehr unterschiedlichen lokalen Bedingungen gebe es keine Konfektionslösung für die Wärmewende.

Podiumsdiskussion zur Wärmelieferverordnung

In einer Podiumsdiskussion diskutierten Volker Hoppenbrock, Abteilungsleiter Wärmewende und Sektorkopplung im BMWE und als Vedec-Vertreter Stefan Scherz, Geschäftsführer der Empact Energy. Im Ministerium sehe man sich aktuell vor der Aufgabe, die Mieterinnen und Mieter sowie gering Verdienenden mitzunehmen in die Wärmewende, sagte Hoppenbrock.

Diese seien mit Förderprogrammen nicht direkt zu erreichen, wie Eigenheimbesitzer. „Bei Strom kann sich jeder selbst einen passenden Anbieter suchen, die Wärmewende findet aber vor Ort statt und ist für viele nicht zu beeinflussen“, umriss Hoppenbrock die Hindernisse. Stefan Scherz kritisierte: „Die Wärmelieferverordnung für Bestandsprojekte ist der Tod des Contractings“. Die Berechnungsgrundlage in der Verordnung müsse reformiert werden, weil andernfalls jede Contractinglösung ungerechtfertigt als zu teuer erscheine.

„Insbesondere wird nicht berücksichtigt, dass ja die neue Wärmelösung bereits zu mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien nutzt“, sagte Scherz. Diese Mehrinvestitionen mit billigen fossilen Brennstoffen zu vergleichen, werde die Wärmewende verhindern, warnte er.

Talkrunde mit Vermietern

Auch in einer Talkrunde zur Wärmelieferverordnung (WärmeLV) ging es um den rechtlichen Rahmen. Diese müsse novelliert werden, stellten alle Teilnehmer fest. Carlotta Gerlach vom Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) forderte, dass darin fossile und erneuerbare Energien unterschieden werden und letztere zu bevorzugen seien.

Thomas Charles vom BMWE begründete, dass die Wärmelieferverordnung dazu gedacht war, die Mieter zu schützen, aber zugleich den Vermietern ein Werkzeug zu geben, Heizungsumstellungen umzusetzen ohne einzelne Absprachen mit jedem Haushalt. Allerdings sei dem Ministerium bewusst, dass die Wärmewende nicht wie gehofft vorangeht, gab Charles zu. Daher wäre es vielleicht nötig, mit Regelungen außerhalb der Verordnung mehr Anreize zu schaffen.

Aus Sicht des Verbraucherschutzes unterstrich Tom Janneck vom VZBV, dass bereits heute eine große Zahl von Mieterinnen und Mietern mit ihren Wohnkosten überfordert seien. Wo die Kommune diese Kosten trage, seien ebenfalls Steigerungen schmerzhaft spürbar. Darum müsse der Staat einen Weg finden, die Wärmewende sozial verträglich zu gestalten.

Aus Sicht der Vermieter wünschte Jörg Lippert vom Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU), dass es möglich wäre, die Wärmeumstellung innerhalb der gesetzlich möglichen Preissteigerung von 0,50 Euro je Quadratmeter umzusetzen. Wenn die Vermieter auf höheren Kosten sitzenbleiben, wäre die Zurückhaltung für die Heizungsumstellung bei Ihnen nicht aufzubrechen. Auch die Begrenzungen für die Kosten von energetischer Sanierung seien hinderlich.

Tobias Reiners von der Energie Service Plus schlug vor, die Berechnungen in der WärmeLV zu lassen, aber in die Kostenkalkulation einen Vergleich der Umstellung des fossilen Anteils der Heizenergie zu 65 Prozent in Erneuerbare einzubeziehen. Das würde einen Großteil der Ungerechtigkeit der Berechnung beseitigen, meinte Reiners.

Quelle: Georg Eble

Bundesregierung genehmigt Milliarden für Energieinvestitionen

POLITIK. Die schwarz-rote Regierung hat den Bundeshaushalt beschlossen. Es sind erhebliche Mittel zur Senkung der Energiekosten vorgesehen. Das sorgt für Kritik.

Das Bundeskabinett hat am 24. Juni den Bundeshaushalt für das Jahr 2025 beschlossen. Damit wurden auch die Etats für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) sowie die Wirtschaftspläne für den Klima- und Transformationsfonds (KTF) und das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ verabschiedet. Das teilte das BMWK nach der Kabinettssitzung mit.

Der Haushalt für das BMWK sieht in diesem Jahr allgemeine Ausgaben in Höhe von rund 9 Milliarden Euro vor. Zusätzlich sind für die Energiewirtschaft im Wirtschaftsplan des KTF Ausgaben in Höhe von 36,6 Milliarden Euro vorgesehen. Der KTF ist das zentrale Förderinstrument für den Klimaschutz und zur Dekarbonisierung der deutschen Wirtschaft. Er finanziert konkrete Programme, etwa zur Gebäudesanierung, Energieeffizienz oder zum Aufbau der Wasserstoffwirtschaft.

Der KTF soll schrittweise mit insgesamt 100 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ ausgestattet werden. Die Mittel sollen vor allem in die Energieinfrastruktur, in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz und in gemeinnützige Industrieforschungseinrichtungen fließen.

Das Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ ist ein übergeordneter staatlicher Investitionsrahmen außerhalb des regulären Haushalts, der unter anderem Mittel an den KTF weiterleitet. Es dient dazu, öffentliche Investitionen in zukunftsfähige Infrastrukturen zu ermöglichen – etwa im Bereich Energie, Digitalisierung und Forschung.

Darüber hinaus plant das BMWK einen Deutschlandfonds, der im Einklang mit dem Koalitionsvertrag insbesondere private Investitionen in klimaneutrale Technologien und Infrastrukturvorhaben unterstützen soll.

Drei Maßnahmen zur Preissenkung

Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) kündigte bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs laut Deutscher Presse-Agentur an, dass ab Januar 2026 die Energiepreise für Verbraucher und Unternehmen sinken sollen.

Drei Maßnahmen sollen ab Jahresbeginn 2026 greifen: die Entlastung von der Gasspeicherumlage, die Absenkung der Stromsteuer für die Industrie sowie ein stärkerer Bundesanteil an den Netzausbaukosten. Damit würden Klimaschutz und Versorgungssicherheit künftig weniger über die Stromrechnung finanziert, so der Minister.

Für den Haushalt 2025 und die Finanzplanung 2026 setzt das BMWK daher drei Schwerpunkte: Zum einen soll die Senkung der Energiepreise umgesetzt werden, weiterhin die Einführung des neuen Deutschlandfonds. Darüber hinaus soll die Verbesserung der Infrastruktur einen Beitrag zur langfristigen Stärkung der volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit leisten.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung will das BMWK zudem bestimmte Themen neu zuordnen. So sollen etwa die Finanzierung der schwimmenden Flüssigerdgasterminals sowie die Ertüchtigung der Rohölpipeline Rostock-Schwedt im Jahr 2025 im Sondervermögen veranschlagt werden. Ziel ist laut Ministerium eine bessere inhaltliche Verknüpfung der Förderbereiche.

Kritik am nun verabschiedeten Haushalt kam zuvor von den Grünen. Deren Wirtschaftspolitikerin Franziska Brantner warf Finanzminister Klingbeil vor, Zusagen zur Nutzung der 100 Milliarden Euro aus dem KTF gebrochen zu haben. Ähnlich sehen das mehrere gemeinnützige Organisationen. Die Klima-Allianz Deutschland, der Deutsche Caritasverband sowie der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt forderten eine klare inhaltliche Ausrichtung der Mittelverwendung auf Klimaschutz und soziale Infrastruktur.

Sie kritisieren gemeinsam, dass der bisherige Entwurf keine hinreichenden Vorgaben für die Mittelverwendung enthalte. So werde die Abschaffung der Gasspeicherumlage und der Strompreissenkungen auch mit Mitteln des KTF finanziert. Sie fordern, Investitionen aus dem KTF in fossile Infrastrukturen wie neue Gaskraftwerke auszuschließen. Stattdessen sollten klimafreundliche Projekte priorisiert und deren Klimawirkung systematisch überprüft werden.

Bioenergieverbände fordern neues Vergütungssystem

Quelle: Katia Meyer-Tien

BIOGAS. Bioenergieverbände fordern kurzfristige EEG-Anpassung und schlagen ein Strommengenmodell zur Flexibilisierung und wirtschaftlichen Integration von Biogasanlagen vor.

Die im Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) organisierten Bioenergieverbände haben am 24. Juni ein Forderungspapier zur kurzfristigen Überarbeitung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) veröffentlicht. Im Zentrum steht ein Vorschlag für ein neues Vergütungsmodell für Biogasanlagen. Ergänzend enthält das Papier eine Reihe von Empfehlungen zur Anpassung der Ausschreibungsbedingungen für Biomasseanlagen.

„Mit Blick auf die gewaltigen Aufgaben bei der erneuerbaren Wärmebereitstellung und in der Erzeugung von Negativemissionen sollte das EEG bestimmte Bioenergie-Anlagentypen in den Zuschlagsverfahren priorisieren“, sagt Sandra Rostek, Leiterin des HBB. „Neben weiteren wichtigen grundsätzlichen Änderungen am EEG könnte mit der Einführung eines sogenannten Strommengenmodells für Biogasanlagen zudem sowohl das wichtige politische Ziel der Flexibilisierung erreicht als auch die akuten Probleme der Branche adressiert werden.“

„Mit Blick auf die gewaltigen Aufgaben bei der erneuerbaren Wärmebereitstellung und in der Erzeugung von Negativemissionen sollte das EEG bestimmte Bioenergie-Anlagentypen in den Zuschlagsverfahren priorisieren“, sagt Sandra Rostek, Leiterin des HBB. „Neben weiteren wichtigen grundsätzlichen Änderungen am EEG könnte mit der Einführung eines sogenannten Strommengenmodells für Biogasanlagen zudem sowohl das wichtige politische Ziel der Flexibilisierung erreicht als auch die akuten Probleme der Branche adressiert werden.“

Mit einem „Strommengenmodell“ schlagen die Verbände eine Systematik vor, die den flexiblen Einsatz von Biogas und Biomethan besser marktwirtschaftlich integrieren soll. Die zentrale Idee ist, den Anlagen nicht mehr eine feste Vergütung pro Laufzeitstunde zu gewähren, sondern eine über die Vertragslaufzeit festgelegte Strommenge vergütungsfähig zu machen. Diese kann über einen weitgehend frei wählbaren Zeitraum abgerufen werden.

Anlagenbetreiber sollen flexibler auf den Markt reagieren können

Laut HBB würde das Modell Betreibern größere Flexibilität bei der Einspeisung geben und gleichzeitig eine Mindestflexibilisierung der Anlagen sicherstellen. Die Maßnahme solle Anreize für stärkere Überbauungsgrade schaffen. In Phasen hoher Einspeisung aus Wind und Solar sei weiterhin vorgesehen, dass Biogasanlagen ihre Leistung drosseln.

Das Modell knüpft laut den Verbänden an die im Biomassepaket verankerten Flexibilitätsanforderungen an, geht aber bei der Vergütung einen neuen Weg. Aus Sicht der Verbände kann es dazu beitragen, die wirtschaftlichen Unsicherheiten für Anlagenbetreiber zu reduzieren und den Beitrag von Biogasanlagen zur Versorgungssicherheit zu erhöhen.

Forderungen zu Ausschreibungsbedingungen

Über das Strommengenmodell hinaus fordern die Verbände strukturelle Änderungen an den Biomasseausschreibungen. Genannt werden unter anderem die Streichung des Maisdeckels, eine Verbesserung der Bedingungen für Kleinanlagen sowie eine Erhöhung des Ausschreibungsvolumens ab dem Jahr 2027.

„Ziel muss es sein, bestehende Anlagen zu sichern, neue Investitionen in die Flexibilisierung anzureizen und die Potenziale aller Bioenergieträger im Sinne einer resilienten, versorgungssicheren Energieinfrastruktur gezielt zu stärken“, erklärt Rostek. Die Bioenergie solle dabei als Teil einer widerstandsfähigen Energieinfrastruktur verstanden und entsprechend berücksichtigt werden.

Mit Blick auf das noch nicht ratifizierte Biomassepaket durch die EU fordern die Verbände die Bundesregierung auf, den Prozess zu beschleunigen. Sollte die Oktoberausschreibung weiterhin auf Basis der alten EEG-Konditionen erfolgen, drohten laut HBB erhebliche Rückschritte für die Branche. Die unter hohem Zeitdruck erreichte Einigung zum Biomassepaket müsse zügig umgesetzt werden, um Planungssicherheit für Betreiber zu schaffen.

Das Positionspapier „Kurzfristiger Anpassungsbedarf: Biomassepaket 2.0 zur Überarbeitung des Erneuerbare-Energien Gesetzes (EEG 2023)“ ist auf der Internetseite der Bioenergieverbände verfügbar.

Bundesregierung will Verfahren für Erneuerbare straffen

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Die Bundesregierung hat einen Gesetzesentwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie RED III beschlossen, um Genehmigungen für Erneuerbare-Energien-Projekte zu beschleunigen.

Die Bundesregierung hat am 24. Juni den vom Bundesumweltministerium vorgelegten Entwurf zur Umsetzung der EU-Richtlinie (EU) 2023/2413 (RED III) beschlossen. Ziel ist es, die Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Projekte im Bundes-Immissionsschutzgesetz und im Wasserhaushaltsgesetz zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Der Entwurf wurde als Formulierungshilfe verabschiedet und soll noch vor der Sommerpause über die Koalitionsfraktionen in den Bundestag eingebracht werden.

Nach Angaben des Bundesumweltministeriums (BMU) soll das Gesetz Vorhaben zur Erzeugung erneuerbarer Energien außerhalb von bereits ausgewiesenen Beschleunigungsgebieten unterstützen. Geplant ist unter anderem, dass Genehmigungsverfahren künftig innerhalb gesetzlich festgelegter Fristen abgeschlossen werden müssen. Diese Höchstfristen variieren je nach Art des Vorhabens und sollen zwischen einem Monat und zwei Jahren betragen.

Anträge digital abwickeln

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), dessen Ressort den Entwurf erarbeitet hat, betonte: „Schneller zu planen und zu bauen ist ein wichtiges Ziel der Bundesregierung. Das gilt auch für die Energiewende, eines der prägenden Modernisierungs- und Investitionsprojekte unseres Landes.“ Der Gesetzesentwurf sei ein Beitrag zur Planungsbeschleunigung und Teil des Sofortprogramms der Ampelkoalition.

Ein weiteres zentrales Element des Entwurfs ist die Bündelung von Zuständigkeiten: Künftig sollen Projektträger ihre Anträge bei einer zentralen Stelle einreichen können, die das Verfahren koordiniert. Diese „einheitliche Stelle“ soll bei Bedarf andere Behörden einbinden und als zentrale Ansprechinstanz für Antragsteller fungieren. Außerdem sieht der Entwurf vor, dass ab dem 21. November 2025 sämtliche Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich erneuerbarer Energien ausschließlich digital abgewickelt werden.

Damit solle nicht nur der Aufwand für die Antragsteller reduziert, sondern auch die Effizienz der Verfahren gesteigert werden. Gleichzeitig, so das Ministerium, bleibe die umweltfachliche Prüfung weiterhin gewährleistet.

EU-Vorgaben umgesetzt

Hintergrund des Gesetzentwurfs ist die überarbeitete EU-Richtlinie zur Förderung erneuerbarer Energien, die im Jahr 2023 in Kraft getreten ist. Die RED III schreibt vor, dass der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch in der EU bis 2030 auf mindestens 42,5 Prozent steigen soll. Um dieses Ziel zu erreichen, fordert die Richtlinie unter anderem die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren für entsprechende Projekte in den Mitgliedstaaten.

Mit dem neuen Gesetz will die Bundesregierung nach eigenen Angaben einen Teil dieser Vorgaben in nationales Recht überführen. Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Ampelkoalition verschiedene Gesetzesinitiativen gestartet, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern – etwa durch beschleunigte Verfahren in Beschleunigungsgebieten. Der jetzt vorliegende Entwurf zielt hingegen auf Projekte außerhalb dieser speziell ausgewiesenen Flächen.

Ob das Gesetz noch vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen wird, hängt vom parlamentarischen Verfahren ab. Die Bundesregierung strebt eine zügige Verabschiedung an.

Plädoyer für mehr Wettbewerb

Quelle: Fotolia / Bertold Werkmann

ÖSTERREICH. Laut der „Task Force“ der Bundeswettbewerbsbehörde und der E-Control dominieren traditionelle Versorger den Strom- und Gasmarkt. Ändern sollen dies teils bekannte Empfehlungen.

Auch rund ein Vierteljahrhundert nach der Öffnung des österreichischen Strom- und Gasmarktes gebe es noch keinen bundesweit funktionierenden Wettbewerb. Statt dessen dominierten nach wie vor „regionale marktbeherrschende Unternehmen“, konstatierte die Generaldirektorin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Natalie Harsdorf, am 24. Juni bei einer Pressekonferenz in Wien. Deren Anlass war die Vorstellung des Abschlussberichts der gemeinsamen „Task Force Strom-Gas“, die die BWB und die Energiemarkt-Regulierungsbehörde E-Control Anfang 2023 eingerichtet hatten. Harsdorf erläuterte, die Marktkonzentration sei „weiterhin sehr hoch. Lokale Fragmentierung, unzählige Kreuzbeteiligungen zwischen den Unternehmen und im EU-Vergleich niedrige Wechselraten prägen eine eingeschränkte Wettbewerbssituation“.

Um dem abzuhelfen, präsentierten Harsdorf und E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch eine Reihe teils bereits bekannter Empfehlungen, die sich an die Strom- und Gasbranche sowie an die Politik richten. Dazu gehört ein „Best-Practice-Modell der Produktgestaltung für Energielieferung“. Dieses soll laut Urbantschitsch den Grundpreis sowie den Preis pro kWh an verbrauchter Energie transparent darstellen. Ferner müsse der Gewinnaufschlag der Versorger unabhängig vom Großhandelspreis für Strom respektive Erdgas „immer gleich hoch“ sein. Zur Frage der Redaktion, was eine solche Fixierung des Gewinnaufschlags mit Marktwirtschaft zu tun hätte, konstatierte Urbantschitsch, die Margen hätten sich mit dem seinerzeitigen Anstieg der Großhandelspreise verdrei- bis vervierfacht. Dies sei eine „klare Benachteiligung der Kunden“. Wegen mangelnder Transparenz der Preisgestaltung könnten diese nicht auf derartige Entwicklungen reagieren.

Ferner sollte das Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) endlich beschlossen werden, empfahl der E-Control-Chef. Festzuschreiben wäre darin unter anderem die Pflicht der Stromversorger, ihren Kunden monatliche Rechnungen zu stellen: „Der Smart-Meter-Roll-Out ist ja abgeschlossen. Daher sollte das kein Problem sein.“ Ein weiterer Wunsch der E-Control und der BWB ist das verstärkte Anbieten von spotmarktbasierten Produkten. Sie eigneten sich speziell für „flexiblere Kunden“ und würden diesen willkommene Preissignale bieten.

Wider die „Kreuzbeteiligungen“

Harsdorf wiederum forderte die Auflösung sogenannter „Kreuzbeteiligungen“ zwischen den Energieunternehmen. So ist beispielsweise ein Syndikat aus den Wiener Stadtwerken, also dem Mutterkonzern der Wien Energie, und der niederösterreichischen EVN mit insgesamt etwa 25 Prozent am größten österreichischen Energiekonzern, dem Verbund, beteiligt. Weitere rund 5 Prozent hält der im Besitz des Landes Tirol befndliche Energiekonzern Tiwag. Den Wiener Stadtwerken, einer 100-Prozent-Tochter der Stadt Wien, wiederum gehören 28,4 Prozent der EVN.

Harsdorf konstatierte, derartige Verflechtungen behinderten den Wettbewerb und führten tendenziell zu höheren Preisen für die Endkunden. Sie empfahl, ein rechtliches „Stoppschild“ für künftige Beteiligungen österreichischer Energieunternehmen an anderen österreichischen Energieunternehmen aufzustellen oder derartige Anteilsübernahmen wenigstens meldepflichtig zu machen. Sinnvoll wäre laut Harsdorf auch eine Obergrenze für die Höhe solche Beteiligungen, die bei etwa 5 Prozent eines Unternehmens liegen sollte.

Lediglich Vorschläge

Zur Anmerkung der Redaktion, dass das geltende Elektrizitätsrecht die öffentliche Hand verpflichtet, mindestens 50 Prozent des Verbunds sowie der etablierten „Landesversorger“ wie der Kelag, der EVN und der Tiwag zu halten und weder Bund noch Länder an einer Auflösung der „Kreuzbeteiligungen“ interessiert sind, konstatierte Harsdorf, die BWB und die E-Control könnten lediglich Vorschläge unterbreiten. Ob sie diesen folge, obliege der Politik: „Klar ist nur: Diese Beteiligungen schaden dem Wirtschaftsstandort.“

Über ihre Empfehlungen hinaus werden die BWB und die E-Control im Herbst eine „Blacklist“ mit Handlungsweisen veröffentlichen, die die Energieunternehmen tunlichst unterlassen sollten, kündigte Harsdorf an.

Konter der E-Wirtschaft

Der E-Wirtschafts-Verband Oesterreichs Energie konterte prompt. Per Aussendung ließ er wissen, laut einer Umfrage des Gallup-Instituts vom April seien 87 Prozent der Kunden von der Zuverlässigkeit und 88 Prozent von der Leistungsfähigkeit ihres Lieferanten überzeugt. Auch zeige der Endbericht der Task Force, dass der Markt sehr wohl funktioniere: „Unsere Kunden können aus einer breiten Palette an Angeboten wählen. Außerdem zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass alle etablierten Anbieter ihre Haushaltstarife seit dem Ende der Energiekrise bereits deutlich gesenkt haben.“

Formell wird die Task Force laut Urbantschitsch nun aufgelöst. Die E-Control und die BWB arbeiten aber weiter eng zusammen. Der Endbericht der Task Force ist auf der Website der E-Control zugänglich.

Finanzierungsdefizit gefährdet Ausbauziele der Energiewende

Quelle: Shutterstock / DC Studio

WIRTSCHAFT. Eine Kearney-Analyse zeigt: Für die Energiewende fehlen hierzulande bis 2030 rund 185 Milliarden Euro. Besonders Stadtwerke stoßen zunehmend an ihre finanziellen Grenzen.

Die Energiewende droht am nötigen Geld zu scheitern. Das legt zumindest eine Studie der Unternehmensberatung Kearney nahe, die am 24. Juni veröffentlicht wurde. Demnach fehlen bis zum Jahr 2030 rund 185 Milliarden Euro, um die notwendigen Maßnahmen zum Ausbau der Energieinfrastruktur umzusetzen. Die Analyse geht von einem Gesamtbedarf in Höhe von 675 Milliarden Euro aus. Bereits gesichert sind lediglich 615 Milliarden Euro über Eigenmittel, Bankkredite und Förderprogramme.

Insbesondere gestiegene Zinsen, regulatorische Unsicherheiten und politische Rahmenbedingungen erschweren deutschlandweit Investitionen. Betroffen sind unter anderem Projekte zur kommunalen Wärmewende, der Ausbau der Stromnetze, die Transformation des Verkehrssektors und der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Das hätte nicht nur unmittelbare Folgen für die Versorgungssicherheit, sondern auch für das Erreichen der Klimaziele. „Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, werden zentrale Infrastrukturprojekte ins Stocken geraten“, warnt Hanjo Arms, Partner bei Kearney. Besonders kritisch sei, dass sich Finanzierungslücken durch die lange Amortisationsdauer vieler Projekte weiter verschärfen.

Versorger unter Finanzierungsdruck

Ein zentrales Problem liegt laut den Autoren von Kearney bei den Stadtwerken. Deren Verschuldungsgrad hat sich laut Kearney seit dem Jahr 2018 von 2,4 auf 4-fach erhöht. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Marge im selben Zeitraum von 13,5 auf 8,4 Prozent gefallen. Die wirtschaftliche Belastbarkeit vieler kleiner und mittlerer Versorger erreicht damit die Grenzen dessen, was Banken noch finanzieren.

Bei Investitionen in Netze, Wärme und Dekarbonisierung sehen sich kleinere Versorger häufig mit restriktiven Kreditvergabekriterien konfrontiert. Besonders problematisch: Ein großer Teil der Investitionen ist gesetzlich vorgeschrieben, eine Priorisierung durch Wirtschaftlichkeit ist kaum möglich. Damit geraten insbesondere kommunale Anbieter mit sozialen und ökologischen Versorgungsaufträgen in Schieflage. Für viele Versorger bedeutet das: Ohne Reformen bei Finanzierung und Regulierung ist eine Fortsetzung der Ausbaupläne nicht umsetzbar.

Potenziale privater und institutioneller Kapitalquellen

Grüne Anleihen oder öffentlich-private Partnerschaften könnten Investitionen in langfristige Infrastrukturprojekte wie Strom- und Wärmenetze oder Windparks ermöglichen. Auch neue Finanzierungsformen wie Mezzanine-Kapital gewinnen an Bedeutung. Gleichzeitig verändert sich laut Kearney die Finanzierungskultur im Versorgungssektor.

Stadtwerke entwickeln neue Steuerungsinstrumente: „Viele Stadtwerke arbeiten aktiv an der Verbesserung ihrer kaufmännischen Steuerung – von integrierten Unternehmensplanung bis hin zur Liquiditätsvorschau. Für stark verschuldete Versorger wird zudem ein transparentes Finanzreporting zur Voraussetzung, um weiteres Fremdkapital zu erhalten – es gibt hier viel zu tun“, sagt Christian Feldmann, ebenfalls Partner bei Kearney.

Ein weiterer Ansatz liegt in der direkten Beteiligung von Bürgern. Kommunale Anleihen, Genussrechte oder Beteiligungen an Projekten wie Photovoltaik-Anlagen oder Wärmenetzen können zusätzliches Kapital aktivieren und Akzeptanz schaffen. Lokale Teilhabe wirkt sich positiv auf Genehmigungsprozesse aus und stärkt das Vertrauen in die Umgestaltung der Energieversorgung.

Laut Kearney bestehen erhebliche gesellschaftliche Risiken, wenn das Finanzierungsproblem ungelöst bleibt. Energiepreise in Deutschland liegen bereits deutlich über dem internationalen Durchschnitt. Das beeinträchtige die Wettbewerbsfähigkeit und treffe sozial schwache Haushalte. Eine tragfähige Energiewende erfordere sowohl wirtschaftlich belastbare Strukturen als auch gesellschaftliche Vermittlung.

Quelle: Fotolia / XtravaganT

Neues Antragsportal für KWK-Anlagen online

KWK. Die Bundesregierung macht digitale Fortschritte: Ab sofort steht das neue DKWKG-Antragsportal für Zulassungs- und Vorbescheidanträge sowie Anzeigen von KWK-Anlagen bereit.

Ab 24. Juni kann die Antragstellung für alle Antragsarten der KWK über das neue elektronische Antragsportal („ELAN-K2“) erfolgen. Dies teilte der KWK-Bundesverband (B.KWK) mit. Jedes antragstellende Unternehmen muss sich einmal selbst registrieren und kann dann beliebige Nutzer vergeben, betont der Verband. Im Antragsportal können ab sofort Anträge gestellt, aktuelle Sachstände eingesehen, erforderliche Meldungen abgegeben und zusätzliche Unterlagen hochgeladen werden.

Das Online-Portal ELAN-K2 beruht auf dem Konzept der Benutzer-Selbstverwaltung. Das Unternehmen muss sich für das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in ELAN-K2 registrieren. Jedes Unternehmen kann eigenständig mehrere Benutzer anlegen und diesen individuelle Rechte zuweisen. Eine bereits erfolgte Registrierung für andere Verfahren außerhalb des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, wie etwa BesAR/EKDP oder Ausfuhrkontrolle, kann nicht verwendet werden, so die Hinweise auf dem Portal. In diesem Fall sei eine neue, zusätzliche Registrierung erforderlich.

Nach der Anmeldung mit den Benutzerdaten aus dem Registrierungsprozess können neue Anträge angelegt werden, zwischengespeichert, weiterbearbeitet, Unterlagen hochgeladen und Anträge eingereicht werden. Zudem soll der Sachstand des jeweiligen Vorgangs einsehbar sein. Auch zuvor auf anderem Wege eingereichte Anträge können ins Portal importiert und angezeigt werden.

Neuregelung des KWKG seit 1. April 2025

Der Antrag auf Zulassung einer neuen, modernisierten oder nachgerüsteten KWK-Anlage ist zeitnah nach Aufnahme des Dauerbetriebs der KWK-Anlage zu stellen, fristgerecht jedoch spätestens bis zum 31. Dezember des Kalenderjahres, das auf die Aufnahme des Dauerbetriebs der Anlage folgt. Sind alle gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, wie beispielsweise die Hocheffizienz oder keine Verdrängung bestehender Fernwärmeversorgung, erteilt das Bafa einen Zulassungsbescheid, heißt es auf dem Portal.

Der Stromnetzbetreiber zahlt nach Vorlage des Zulassungsbescheides den KWK-Zuschlag aus. Die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes, das KWKG 2025, ist am 1. April 2025 in Kraft getreten. Nähere Informationen zu den Neuregelungen stehen auf dem Portal im Abschnitt KWKG 2025 unter „Historie“ bereit.

Das neue digitale DKWK-Portal steht im Internet bereit.

Das elektronische KWK-Antragsportal ist seit 24. Juni online.

Das Merkblatt zum neuen Antragsverfahren für KWK steht als PDF zum Download bereit.

Gaspreise auf Entspannungskurs

Quelle: Shutterstock / Wojciech Wrzesien

GAS. Trotz der Eskalation im Nahost-Konflikt bleiben die Märkte relativ entspannt. Uniper-Chef-Analyst Gregor Pett erklärt warum.

Während im Laufe des 24. Juni noch unklar blieb, ob die von US-Präsident Donald Trump deklarierte Waffenruhe im Iran-Konflikt stabil bleiben würde, sank der Gaspreis bereits in etwa wieder auf Vorkriegs-Niveau: Der Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat sackte in den ersten Handelsminuten des Tages von 41 Euro/MWh (Vortagespreis) auf 35,40 Euro/MWh ab, meldete die Nachrichtenagentur dpa am späten Vormittag.

Ohnehin war ein drastischer Anstieg der Preise bislang ausgeblieben. Gregor Pett, Chef-Analyst beim Gashändler Uniper, verweist darauf, dass die Gaspreise in Europa zwar in den vergangenen Wochen um fast 15 Prozent gestiegen, im Vergleich zum hohen Niveau 2022 immer noch relativ niedrig seien. „Das deutet darauf hin, dass der Markt derzeit keine größeren Beeinträchtigungen der Lieferungen erwartet oder die Risiken als relativ gering einschätzt“, sagt Pett.

Die Gasproduktion in Israel sei vorsorglich reduziert worden, was zu einem Rückgang der Exporte in die Nachbarländer Ägypten und Jordanien führe – diese Länder müssten möglicherweise mehr LNG-Lieferungen erwerben, um die fehlende Gasproduktion zu ersetzen. Allerdings liefen die LNG-Exporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten, die etwa 20 Prozent des weltweiten LNG-Transportes ausmachten, über die Straße von Hormus derzeit regulär weiter.

„Keine Probleme für die Gasversorgung erkennbar“

Sollten die Exporte über diese Route – beispielsweise aufgrund einer Blockade durch den Iran, wie sie in den vergangenen Tagen im Raum stand – ausfallen, hätte das für Deutschland zwar keine unmittelbaren, aber mittelbare Konsequenzen: „Kein LNG aus dem Nahen Osten gelangt tatsächlich nach Deutschland“, sagt Pett, „aber ein Teil davon wird in andere Länder Europas geliefert. Da der LNG-Markt jedoch global ist und die Lieferungen den weltweiten Markt verbinden, hätte eine Blockade Auswirkungen sowohl auf die Versorgung als auch auf die Gaspreise in Europa.“

Dementsprechend hat auch die marktbegebietsverantwortliche Trading Hub Europe (THE) die Entwicklungen im Auge: „Wir beobachten jegliche Marktbewegungen engmaschig, um im Bedarfsfall entsprechend auf aktuelle Geschehnisse reagieren zu können“, heißt dort auf Anfrage. „Aktuell sehen wir seit einigen Tagen preisliche Veränderungen, benötigte Regelenergiemengen können jedoch weiterhin problemlos durch uns beschafft werden. Probleme für die Gasversorgung insgesamt sind für uns derzeit ebenfalls nicht erkennbar.“

Nachfrage nach E-Autos sinkt

Quelle: Pixabay / Mikes-Photography

ELEKTROFAHRZEUGE. Seit dem Ende der Kaufprämie sind die Zulassungen von E-Autos stark gesunken. Das trifft auch den Batteriemarkt in Deutschland.

Mit der gesunkenen Nachfrage nach Elektro-Autos ist der Batteriemarkt in Deutschland eingebrochen. Nach Jahren des starken Wachstums sank das Marktvolumen 2024 um 16 Prozent auf 20,5 Milliarden Euro, teilte der Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) in Frankfurt am 24. Juni mit. Der Rückgang gehe fast komplett auf das Konto der Lithiumbatterien, die in E-Autos eingesetzt werden. „Ursache ist die zuletzt schwache Entwicklung der Elektromobilität in Deutschland, auch aufgrund der Ende 2023 ausgelaufenen E-Auto-Prämie.“

Bei Batterie-Importen sei Deutschland stark auf Asien angewiesen, warnte der ZVEI. Das Marktvolumen definiert er als Produktion plus Importe minus Exporte. Asien habe Europa als Herkunftsregion von Batterien abgelöst − 52 Prozent der Importe nach Deutschland kämen von dort. Bei Lithiumbatterien bleibe China weltgrößter Lieferant mit einem Importvolumen von 8,9 Milliarden Euro.

Batterien sind Teil der kritischen Infrastruktur

Viele Bereiche in Deutschland seien auf sichere und leistungsfähige Batterien angewiesen, darunter die strategische Infrastruktur sowie die Wehrtechnik, betonte der ZVEI. So wachse beim Militär die Nachfrage nach Batterien als autonome Energiequelle im Feld. „Batterien sind Teil der kritischen Infrastruktur“, sagte Christian Rosenkranz, Vorsitzender des ZVEI-Fachverbands Batterien. Ohne Batterien bleibe auch der Umstieg von fossilen Brennstoffen eine Illusion.

Damit Deutschland als Batteriestandort nicht zurückfalle, brauche es billigere Energie, schnellere Genehmigungen, weniger Bürokratie und eine verlässliche Förderung, vor allem in der Batterieforschung. Unternehmen bräuchten „endlich ein wettbewerbsfähigeres Umfeld zu asiatischen Anbietern“.

Die Batterieproduktion in Deutschland gilt als wichtiger Baustein für den Wandel zur E-Mobilität und ist strategisches Ziel der Politik. Die Ampel-Regierung wollte mit hohen Subventionen Batterieproduzenten nach Deutschland locken − etwa den schwedischen Konzern Northvolt. Doch er meldete in seiner Heimat Insolvenz an. Die Folgen für eine im Bau befindliche Northvolt-Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein sind nach früheren Angaben offen.

Im Jahr 2024 sank der Export von Batterien aus Deutschland um drei Prozent auf einen Wert von knapp acht Milliarden Euro, teilte der ZVEI weiter mit. Die Produktion fiel um fünf Prozent und die Herstellung von Lithiumbatterien um sieben Prozent. Sie kommen vor allem in der E-Mobilität, der Speicherung von Solarstrom und in Smartphones zur Anwendung. Exporten von 5,2 Milliarden Euro standen viel höhere Importe von 18,3 Milliarden Euro gegenüber.

Der ZVEI setzt auf neue Kaufanreize für E-Autos unter der neuen Bundesregierung. Auch der Markt für Heim- und Großspeicher wachse, so dass der Verband, der 2025 wieder mit einem wachsenden Batteriemarkt rechnet.

Pfalzgas und VNG arbeiten bei Wasserstoff zusammen

Quelle: Shutterstock / r.classen

KOOPERATION. Grüner Wasserstoff soll künftig eine größere Rolle im Versorgungsportfolio von Pfalzgas spielen – gemeinsam mit VNG Handel & Vertrieb strebt das Unternehmen eine Dekarbonisierung an.

Die Pfalzgas GmbH aus Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz), ein regionaler Gasversorger, Netzbetreiber und Tochtergesellschaft der Pfalzwerke-Gruppe, will seine Energieversorgung klimafreundlicher gestalten. Dabei setzt das Unternehmen auf eine strategische Kooperation mit dem Gasgroßhändler VNG Handel & Vertrieb aus Leipzig. Beide Unternehmen haben, wie sie nun bekannt geben, eine Absichtserklärung unterzeichnet. Künftig wollen sie beim Bezug, Transport und der Nutzung von grünem und kohlenstoffarmem Wasserstoff sowie Ammoniak zusammenarbeiten.

Laut dem Vertriebsleiter der Pfalzgas, Werner Brommko, werden klimaneutrale Gase wie grüner Wasserstoff eine tragende Rolle im Energiesystem der Zukunft spielen – ergänzend zu erneuerbarem Strom. VNG H&V sei ein geeigneter Partner, da das Unternehmen Zugang zum Markt und technisches Know-how im Wasserstoffbereich mitbringe.

Im Zentrum der Zusammenarbeit steht die schrittweise Dekarbonisierung des Energiebezugs von Pfalzgas. Der Leipziger Energiedienstleister soll dabei sowohl strategische als auch operative Unterstützung leisten – etwa bei der künftigen Beschaffungsstruktur. Zudem will VNG H&V die Pfalzgas mit erneuerbaren und dekarbonisierten Gasen beliefern, darunter Biomethan, importierter sowie perspektivisch selbst produzierter Wasserstoff.

Parallel dazu will Pfalzgas die Umstellung des eigenen 2.600 Kilometer langen Gasnetzes mit 66.000 angeschlossenen Haushalten und Betrieben in über 160 Kommunen vorantreiben. Ziel ist eine H2-taugliche Infrastruktur, die künftig die Einspeisung grüner Gase ermöglichen soll. Den Großteil der Infrastruktur bezeichnet die Pfalzgas bereits als wasserstofftauglich, durch einzelne Teilstrecken ströme bereits Wasserstoff.

So sind etwa neu erschlossene Gebiete wie das vier Kilometer lange Ortsnetz Höheischweiler nahe Pirmasens (Rheinland Pfalz) vollständig H2-ready gebaut. Bis 2035 strebt das Unternehmen ein Netz an, das alle angeschlossenen Kunden mit grünen Gasen versorgen kann – unter der Voraussetzung, dass entsprechende Mengen verfügbar sind. Diese Transformation ist Teil der konzernweiten Dekarbonisierungsstrategie.

Alexander Lück, Leiter Vertrieb und Marketing bei VNG H&V, betont den strategischen Charakter der Kooperation. Es gehe darum, wirtschaftlich tragfähige Lösungen für die regionale Wasserstoffversorgung zu entwickeln – „vom Molekül bis zur Anwendung“, so Lück. Die VNG H&V beliefert als Tochterunternehmen der VNG AG Kunden in Deutschland und Europa mit Erdgas sowie grünen Gasprodukten.

Zahl produzierter Elektroautos in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im April 2025 sind in Deutschland rund 152.500 E-Autos gebaut worden. Damit stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahresmonat um etwa 27 Prozent. Unter den produzierten Fahrzeugen waren knapp 110.600 vollelektrische Fahrzeuge und 41.900 Plug-in-Hybride. Die Zahl der insgesamt produzierten Pkw in Deutschland lag im April 2025 bei etwa 365.400 Fahrzeugen, womit sich der Anteil der E-Autos (BEV und PHEV) auf etwa 41,7 Prozent belief.

Die Startseite des Internetools FitNIS2-Navigator. Screenshot: Katia Meyer-Tien

Fit für NIS2

IT. Ein neues Online-Tool soll Unternehmen bei der Einordnung unterstützen, ob sie unter die NIS2-Richtlinie fallen – und zeigt auf, welche Anforderungen sie erfüllen müssen.

Ob das eigene Unternehmen von den Regelungen der EU-Richtline NIS2 betroffen ist, lässt sich jetzt über ein Online-Tool herausfinden: Die Universtät Paderborn stellt dafür gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein „Deutschland sicher im Netz“ (DSIN) den „FitNIS2-Navigator“ zur Verfügung.

Nach der Beantwortung einiger Fragen gibt das Tool eine nicht rechtsgültige Einschätzung darüber ab, inwieweit das Unternehmen betroffen ist und soll dann bei der Evaluation des IT-Sicherheitsstandes und bei der Entwicklung eines individuellen Aktionsplans helfen. Ergänzt wird das Angebot durch Infomaterialien sowie Workshops vor Ort und online.

Professor Simon Thanh-Nam Trang von der Universität Paderborn erklärt den Anspruch des Projektes: „Mit dem FitNIS2-Navigator schließen wir eine wichtige Lücke. Viele kleine Unternehmen verfügen nicht über die nötigen Ressourcen, um regulatorische Anforderungen allein umzusetzen – genau hier setzen wir an.“

Der wissenschaftliche Direktor des mit der Umsetzung beauftragten „cyberintelligence.institute“ (CII) Professor Dennis-Kenji Kipker ergänzt: „Auf Unternehmen und Einrichtungen kommen mit der NIS-2-Richtlinie verpflichtende Vorgaben zu, die vielfach nicht klar und eindeutig erscheinen. Im Maschinenraum des FitNIS2-Navigators werden sie durch rund 200 Anforderungen nun erstmals konkretisiert.“

Umsetzungsentwurf in der Ressortabstimmung

Die EU-Richtlinie NIS2 zielt darauf ab, die Cybersicherheit in Europa zu verbessern, ist in Deutschland allerdings bislang nicht in nationales Recht umgesetzt. Das Bundesinnenministerium hat am 10. Juni einen Entwurf zur Umsetzung Richtlinie vorgelegt, der sich derzeit in der Ressortabstimmung befindet (wir berichteten).

Die neuen Vorgaben betreffen unter anderem Betreiber kritischer Infrastrukturen, aber auch viele mittelständische Unternehmen. Gerade für KMU sei es jetzt sinnvoll, sich frühzeitig mit den Anforderungen vertraut zu machen und erste Maßnahmen zu ergreifen, heißt es in einer Mitteilung der Projektpartner.

Der „FitNIS2-Navigator“ wird im Rahmen der Initiative „IT-Sicherheit in der Wirtschaft“ des Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) im Förderschwerpunkt Mittelstand-Digital gefördert und ist ab sofort im Internet verfügbar.

Hochvolt-Akkus im Kreisverkehr

Quelle: Daimler Truck AG

ELEKTROMONBILITÄT. Mit wiederaufbereiteten Lkw-Batterien will Mercedes-Benz Trucks Emissionen senken. Das Konzept soll Ressourcen sparen und die Kreislaufwirtschaft stärken.

Mit dem neuen Tauschbatteriekonzept reagiert Daimler Truck, ein Bereich der Daimler Truck AG in Stuttgart, eigenen Angaben nach nicht nur auf aktuelle Reparaturbedarfe. Auch wolle man, wie es in einer Mitteilung des Lkw-Herstellers vom 24. Juni heißt, die Grundlagen für eine nachhaltige, kreislaufwirtschaftliche Produktstrategie im elektrischen Schwerlastbereich schaffen.

Im Ersatzteilangebot der Stuttgarter finden sich nun auch wieder aufbereitete Hochvolt-Tauschbatterien. Ab sofort sind die „CB400“ für die erste Modellgeneration der batterieelektrischen Lkw „eActros 300/400“ sowie für das Modell „eEconic“ erhältlich. Ziel ist es, eine kostengünstige und umweltschonende Alternative zur fabrikneuen Batterie zu bieten – „ohne Abstriche bei Qualität und Sicherheit“, wie der Lkw-Hersteller betont.

Die neue Komponente stammt aus dem „Kompetenzzentrum emissionsfreie Mobilität“ (KEM) in Mannheim. Dort werden gebrauchte Batterien demontiert, gereinigt und nach aktuellen Serienstandards wiederaufbereitet. Mercedes-Benz Trucks bezeichnet sie als „Genuine Reworked Batteries“, die eine geprüfte Leistung bei voller Funktionalität bieten sollen.

Laut Daimler Truck reduziert sich durch die Wiederverwendung einzelner Komponenten der CO2-Ausstoß im Vergleich zur Neuproduktion um rund ein Drittel. Batterien, die sich nicht wiederverwenden lassen, gehen direkt ins Recycling. Darüber hinaus sei auch eine spätere Zweitnutzung in stationären Speichersystemen möglich.

Mercedes-Benz Trucks verweist darauf, dass das Tauschkonzept im Vergleich zur Neuproduktion kosteneffizient sei. Da einzelne Bauteile wiederverwendet werden, sinke der Materialaufwand. Die Reworked-Batterien werden mit aktueller Software ausgeliefert und durchlaufen dieselben Prüfprozesse wie Neuteile. Eine Teilegarantie gilt auch für die aufbereiteten Komponenten.

Wissensbasis für die nächste Akkugeneration

Obwohl die Produktion der ersten eActros-Generation Ende dieses Jahres ausläuft, sieht das Unternehmen weiterhin einen relevanten Bedarf an Ersatzteilen, insbesondere bei Flottenbetreibern. Die Erkenntnisse aus der Entwicklung der CB400 sollen, wie es weiter heißt, bereits in das nächste Projekt einfließen – die CEB500-Batterie für den eActros 600.

Eng mit dem KEM verzahnt, aber organisatorisch eigenständig, ist das ebenfalls in Mannheim angesiedelte Battery Technology Center. Auf rund 10.000 Quadratmetern entsteht dort Know-how zur Zell- und Batteriepaketfertigung, das in künftige Serienprozesse von Daimler Trucks einfließen soll. Neben der pilothaften Produktion für Prüfstände werden dort auch neue Montagekonzepte für Batterieplattformen entwickelt.

KI spielt Nebenrolle in Energie-IT-Projekten

Quelle: Shutterstock

STUDIEN. Zeit, Komplexität und Datenqualität sind entscheidend für erfolgreiche IT-Transformationen in der DACH-Region. Dies zeigt eine neue Branchenstudie mit 225 Energieversorgern.

Die Studie „IT-Transformation Utilities 2025“ wurde gemeinsam vom Dortmunder IT-Dienstleister Adesso und dem auf IT-Migration spezialisierten Unternehmen Natuvion GmbH aus Walldorf (Baden-Württemberg) erstellt. Befragt wurden 225 Entscheidungsträger aus Energieversorgungsunternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Teilnahmevoraussetzung war ein aktuell laufendes oder kürzlich abgeschlossenes Transformationsprojekt. Gut 56 Prozent der Unternehmen erwirtschaften einen Bruttojahresumsatz zwischen 150 und 349 Millionen Euro, rund 25 Prozent zwischen 350 und 999 Millionen Euro, knapp 18 Prozent mehr als eine Milliarde Euro.

Die Untersuchung hatte zum Ziel, praxisnahe Erkenntnisse über Erfolgsfaktoren und typische Fehlerquellen bei IT-Transformationen zu liefern. Die Studienautoren wollen so mehr Transparenz für Planung und Steuerung schaffen.

Projektlaufzeiten steigen mit Unternehmensgröße

Den Ergebnissen zufolge rechnet über die Hälfte der befragten Versorger mit einer Laufzeiten von IT-Projekten von über zwölf Monaten. Dabei zeigt sich ein klarer Zusammenhang mit der Unternehmensgröße: Während in der Umsatzklasse 150 bis 349 Millionen Euro nur 39,9 Prozent so lange planen, sind es bei Unternehmen mit mehr als einer Milliarde Euro 80,5 Prozent.

Die größten Herausforderungen in den IT-Projekten liegen laut Studie in der Komplexität (28,2 Prozent), im Budgetmanagement (24,2 Prozent) und in der Analyse bestehender IT-Strukturen (22,9 Prozent). Auffällig sind regionale Unterschiede: In Deutschland ist das Budget das drängendste Thema, in Österreich die Projektkomplexität. In der Schweiz fehlen vor allem interne und externe Fachkräfte.

KI wird selten als Haupttreiber genutzt

Künstliche Intelligenz (KI) spielt bei den untersuchten Transformationsprojekten bisher nur eine untergeordnete Rolle. Nur 37,9 Prozent der Befragten bezeichnen sie als „entscheidenden Treiber“. Rund 54 Prozent sehen in KI einen ergänzenden Nutzen, bei 7,9 Prozent kommt sie überhaupt nicht zum Einsatz. Die Studienautoren schließen daraus, dass KI bislang eher in laufende Projekte integriert wird, aber selten der Auslöser für Transformationsinitiativen ist.

Beim sogenannten Cutover − dem Übergang vom Projekt- in den Produktivbetrieb − zeigen die Umfrageergebnisse ein gemischtes Bild. In Deutschland und der Schweiz bewältigen die meisten Unternehmen diesen Übergang innerhalb von ein bis zwei Tagen. In Österreich benötigen dagegen 62,5 Prozent drei Tage oder mehr.

Die meisten Unternehmen geben an, ihre digitalen Transformationsziele erreicht zu haben: 87,7 Prozent bestätigen, dass ihre Erwartungen erfüllt wurden. Unterschiede zeigen sich allerdings nach Hierarchieebene. Während Vorstände und Geschäftsführer zurückhaltender urteilen (79,6 Prozent), äußern sich Gruppen- und Abteilungsleiter deutlich optimistischer (94,4 respektive 97,8 Prozent).

Als wichtigster Erfolgsfaktor wird die Datenqualität genannt. 64,2 Prozent der Befragten betonen deren Bedeutung. Holger Strotmann, Geschäftsführer von Natuvion, weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ohne belastbare Daten moderne IT-Technologien wie Cloud oder KI wirkungslos bleiben. Unternehmen müssten daher Datenstrategie, Governance und interne Kompetenzen gezielt ausbauen.

Lernkurve und operative Stolpersteine

Ein Viertel der Unternehmen berichtet von Abweichungen bei der Betriebsunterbrechung, die so nicht geplant waren – etwa durch zu eng kalkulierte Zeitpläne oder fehlende Puffer. Auch ungenaue Bestandsanalysen und Budgetabweichungen werden als wiederkehrende Risiken genannt. Die Studienautoren empfehlen vor diesem Hintergrund eine realistische, strategisch fundierte Projektplanung mit klarer Zieldefinition und ausreichenden Ressourcen.

Diese und weitere Ergebnisse der „DACH Utilities Transformationsstudie 2025“ lassen sich über die Internetseite von Adesso anfordern.

Erster Wormser Großspeicher wächst in die Höhe

Spatenstich für den Batteriespeicher in Worms. Quelle: EWR

STROMSPEICHER. Das erste Projekt der Batteriespeicher-Park Worms GmbH nimmt Gestalt an. Die drei beteiligten Partnerunternehmen haben mit dem Bau einer 30-MW-Anlage auf Wormser Gebiet begonnen.

Der erste Großspeicher in Worms wächst nun allmählich aus der Erde. Für das Projekt des Batteriespeicher-Parks Worms GmbH erfolgte am 23. Juni der Spatenstich. Das Vorhaben ist die erste Kooperation der Wormser Unternehmen EWR AG und Timbra Holding GmbH sowie des baden-württembergischen Projektsteuerers „WPower GmbH“.

In unmittelbarer Nähe des Umspannwerks Holzhof entsteht der Speicher, dessen Dimensionen sich auf 30 MW Leistung und eine Kapazität von 65 MWh belaufen. Er soll vor allem überschüssigen Strom aus erneuerbaren Anlagen aufnehmen und bei Bedarf wieder ins Netz geben. Als „zukunftsweisende Technologie, die unsere Region unabhängiger, stabiler und klimafreundlicher macht“, bezeichnet EWR-Vorstandssprecher Stephan Wilhelm laut einer Mitteilung den flexibel einsetzbaren Speicher.

Der Versorger EWR, das 2002 entstandene Fusionsunternehmen aus Elektrizitätswerk Rheinhessen und Stadtwerken Worms, betreibt die Anlage. W Power ist für die technische Umsetzung und Projektsteuerung zuständig, Timbra für die Projektentwicklung mitsamt den erforderlichen Genehmigungen. Die Module liefert das Berliner Unternehmen Tesvolt, dabei handelt es sich um NCA-Batteriezellen von Samsung SDI (wir berichteten).

Der Batteriespeicher soll 2026 an den Leitungsverbund der EWR Netz angebunden sein. Es ist die Premiere für die gemeinsame Speichergesellschaft, die in der Region um Worms, das am linken Rheinufer im Südosten von Rheinland-Pfalz liegt, weitere stationäre Großspeicher in Angriff nehmen will. Die Debütbatterie vergleichen die Macher mit dem Fassungsvermögen von rund 1.200 Elektroauto-Batterien.

Deutscher Zertifizierer darf weltweit AKW-Neubau begleiten

Quelle: Shutterstock / Vaclav Volrab

KERNKRAFT. Ein Zertifizierer aus dem Atomausstieg-Land Deutschland, der TÜV Nord, hat es jetzt schwarz auf weiß, dass er weltweit den Neubau von KKW zertifizieren darf.

Der TÜV Nord mit Hauptsitz Hannover ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) dafür akkreditiert worden, dass er den weltweiten Ausbau kerntechnischer Anlagen hinsichtlich seines Qualitätsmanagements (QM) zertifizieren darf. Die DAkkS akkreditierte das in 100 Ländern vertretene Unternehmen dafür, dass es das Qualitätsmanagement bei Neu- und Ausbau der Atomkraft zertifizieren darf. Das geht aus einer Mitteilung des TÜV Nord hervor.

Konkret gab die DAkkS dem TÜV Nord öffentlichen Glauben dafür, dass er in der Lage ist, Arbeiten an kerntechnischen Anlagen nach dem Atomkraft-spezifischen Qualitätsmanagement-Standard ISO 19443 zu untersuchen und zu bescheinigen.

Die Norm ISO 19443 baut auf dem allgemeinen QM-Standard ISWO 9001 auf. Sie richtet sich speziell an Unternehmen in der nuklearen Lieferkette und unterstützt Unternehmen dabei, die hohen Anforderungen an Qualität und Sicherheit in der Nuklearindustrie zu erfüllen. Die Norm soll zur Risikominimierung, zur Erhöhung der Transparenz in der Lieferkette und zur Stärkung des Vertrauens von Auftraggebern beitragen.

„Errichter und Zulieferer kerntechnischer Anlagen sehen sich zunehmend mit der Anforderung konfrontiert, eine ISO-19443-Zertifizierung durch eine akkreditierte Stelle nachzuweisen“, erläutert Silvia Hensel von TÜV Nord. Unternehmen mit bestehenden QM-Zertifizierungen nach ISO 9001 oder KTA 1401 verfügen laut TÜV Nord über eine gute Ausgangsbasis für die Implementierung der neuen Norm. Der Zertifizierungsprozess umfasst Angebots- und Vertragsphase, Auditplanung, Durchführung in zwei Stufen sowie jährliche Überwachung.

Hans Martin Hellebrand bei der Bilanzvorstellung. Quelle: Badenova

Badenova hat wieder geliefert

BILANZ. Der Versorger aus Freiburg hat seine Geschäftszahlen für das Jahr 2024 vorgelegt. Der Umsatz ging zurück, der Gewinn blieb gleich. Für den Vorstand ist das ein Erfolg.

Das abgelaufene Jahr sei sehr anspruchsvoll gewesen, so der Vorstandsvorsitzende des Freiburger Versorgers Badenova, Hans-Martin Hellebrand, bei der Vorstellung des Jahresergebnisses. Trotzdem zeigten sich er und sein Vorstandskollege Dirk Sattlur vor Journalisten zufrieden mit dem Ergebnis.

Warum auch nicht: Der anvisierte Gewinn von 50 Millionen Euro sei um 7,3 Millionen Euro übertroffen worden und liege damit auf dem Niveau des Vorjahres von 57,4 Millionen Euro, hieß es vonseiten des Vorstands. „2024 war erneut ein herausforderndes Jahr und dennoch haben wir als Unternehmen stark abgeliefert“, so Hellebrand selbstbewusst.

Erreicht worden sei das trotz gesunkener Großhandelspreise und eines rückläufigen Absatzes bei Strom und Erdgas im Haushaltskundensegment. Insgesamt ging der Stromabsatz laut Geschäftsbericht um 4,3 Prozent auf 2,54 Milliarden kWh zurück. Beim Erdgas gab es aufgrund von Gewinnen bei den Geschäftskunden einen Absatzzuwachs um 0,8 Prozent auf 6,33 Milliarden kWh. Auch der Wärmeabsatz ging leicht um 3,9 Prozent auf 281,9 Millionen kWh zurück.

Rückgang bei Stromkunden

Beim Strom habe auch eine rückläufige Kundenzahl eine Rolle gespielt, beim Erdgas hingegen der Mehrabsatz im Gewerbekundensegment. Den Rückgang bei den Haushaltskundenmengen führte Hellebrand unter anderem auf den Klimawandel zurück. Die Heizperiode im Winter beginne später und ende früher.

Das gute Ergebnis war auch einer umsichtigen Einkaufspolitik geschuldet, so der Vorstand weiter. Die Badenova habe den Stromhandel weiter digitalisiert, was dazu geführt habe, dass die Erlöse aus dem Energiehandel sich weiter positiv entwickelten – und das bei einem schwierigen und volatilen Umfeld. Denn war 2023 durch steigende Preise geprägt, sanken 2024 die Notierungen. Die Handelsstrategie der Badenova habe sich laut Hellebrand in einem volatilen Markt bewährt.

Die Umsatzerlöse gingen im Vergleich zum Vorjahr zurück und beliefen sich 2024 auf rund 1,45 Milliarden Euro (2023: 1,7 Milliarden Euro), was laut Vorstandvorsitzenden vor allem auf den Verfall der Energiepreise zurückzuführen sei. Auch das Wetter, die insgesamt etwas schwächere Energienachfrage sowie Schwankungen an den Energiemärkten wirkten sich aus.

Badenova investiert in gezielt in digitale Lösungen

Mit Investitionen auf Rekordniveau in Höhe von 143,3 Millionen Euro hat das Unternehmen 2024 zentrale Zukunftsprojekte angeschoben. Im Vorjahr lag diese Zahl bei 122 Millionen Euro. „Wir haben hervorragend geliefert.“ Gemeint ist ein „ausbalanciertes Verhältnis zwischen Gewinn und Investitionstätigkeit – ein Rekordwert unter herausfordernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“.

Hellebrand betonte, dass die Energiewende nicht nur aus Kupferkabeln, Molekülen, und Elektronen bestehe, sondern zunehmend auch digital geprägt sei. Der Freiburger Versorger investiert aus diesem Grund gezielt in digitale Lösungen.

Die Badenova begegnet dieser Herausforderung unter anderem mit der Beteiligung an der Plattform Mondas, einer Ausgründung des Fraunhofer-Instituts. Badenova hat 24,9 Prozent an der Mondas GmbH erworben, die eine Datenplattform für die Analyse von Energiedaten entwickelt und vermarktet.

Die Badenova verfolge weiterhin das Zielbild: „Für eine lebenswerte Zukunft gestalten wir die Energiewende – mit der Region, für die Region.“ Hellebrand betonte, dass die Energiewende auch zu einer eine selbständigere Energieversorgung hierzulande führe, was auch ein Beitrag zur geopolitischen Resilienz sei: „Je autarker wir werden, desto sicherer und geschützter sind wir vor äußeren Einflüssen.“

Naturstrom mit Gewinn und Kritik an Berliner KTF-Plänen

Quelle: Naturstrom

BILANZ. Die Vorlage seiner Zahlen für 2024 hat das Düsseldorfer Ökoenergie-Unternehmen Naturstrom mit Kritik an den Plänen der Bundesregierung für den Klima- und Transformationsfonds verbunden.

Auf ein Geschäftsjahr unter sich normalisierenden Bedingungen blickt die Naturstrom AG zurück. Nach 2022 und 2023, die ganz im Zeichen der Energiekrise standen und außergewöhnliche Ergebnisse erbrachten, stehen bei den Düsseldorfern für 2024 insgesamt 10,8 Millionen Euro Gewinn nach Steuern zu Buche.

Als „erfolgreiches Jahr“ ordnete Vorstandsvorsitzender Oliver Hummel die zurückliegenden Geschäfte bei der Präsentation der Zahlen am 24. Juni ein. Alles andere als zufrieden ist er hingegen mit der Verwendung der Mittel des Klima- und Transformationsfonds (KTF).

Als „absolutes Unding“ brandmarkte er den Plan der Bundesregierung, die Gasspeicherumlage in Höhe von 4 Milliarden Euro aus dem Fonds bezahlen und so die Verbrauchenden entlasten zu wollen. „Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, dass man 40 Prozent des jährlich zur Verfügung stehenden Budgets von zehn Milliarden Euro für Gas ausgeben will“, so Oliver Hummel. Dieses Geld „ist für Klimaschutzmaßnahmen gedacht“.

Auch sei der Plan von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), 20.000 MW an Gaskraftwerksleistung zuzubauen, „zu viel“. Es stünden ausreichend Alternativen bereit, etwa Batteriespeicher und andere Flexibilitätsoptionen. In diesem Feld wolle Naturstrom aber, abgesehen von kleineren Speichern an neuen Erzeugungsprojekten, nicht aktiv werden.

Wachstum durch Zukauf eines kirchlichen Versorgers

Das Unternehmen klammerte bei der Bewertung des Jahres 2024 die Resultate der Krisenjahre mit 24,7 Millionen (2022) und 33,2 Millionen Euro (2023) weitgehend aus. Lieber zog das Vorstandstrio – neben Oliver Hummel zählen Kirsten Nölke und Finanzchefin Sophia Eltrop dazu – zum Vergleich das Jahr 2021 heran. Damals lag der Gewinn noch bei 1,4 Millionen Euro.

Das Eigenkapital wuchs auf 118,9 Millionen Euro (2023: 109,3 Millionen Euro), damit verbunden machte auch die Eigenkapitalquote einen Sprung auf 27 Prozent (Vorjahr: 25 Prozent). Eine Rolle dabei spielte auch die erfolgte Kapitalerhöhung bei der Erzeugungstochter Naturenergy (wir berichteten).

Den Umsatz für 2024 bezifferte Sophia Eltrop auf 481,4 Millionen Euro – mehr als in den Jahren 2020 (409,8 Millionen) und 2021 (450,7 Millionen) und wiederum weniger als 2022 (737,4 Millionen) und 2023 (626,4 Millionen). Den erhofften Wachstumssprung machte Naturstrom auch durch den Zukauf der Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie mbH (HKD). Die zusätzlichen Absätze der HKD bei Strom (120 Millionen kWh) und Gas (400 Millionen kWh) machten 10 Prozent der vorigen Strom- und 70 Prozent der vorigen Gasmengen aus, so Oliver Hummel.

Insgesamt, so Kisten Nölke, sei der Stromabsatz durch den Wegfall eines größeren Industriekunden leicht rückläufig gewesen. Die Erzeugung aus Windkraftanlagen sei wegen eines windschwächeren Jahres auf 425 Millionen kWh gesunken (2023: 526 Millionen kWh), die Solaranlagen steuerten mit 131 Millionen kWh etwas mehr bei (120 Millionen kWh). Dabei bleibt Naturstrom weitgehend stabil bei etwa 320.000 Energiekunden im Privat- und Gewerbebereich. „Damit sind wir in einem anspruchsvollen Wettbewerb zufrieden“, so Kirsten Nölke.

Für 2025 erneut 10 Millionen Euro Gewinn erwartet

Die Energieproduktion wird naturgemäß weiter steigen, da Naturstrom sukzessive mehr Eigenanlagen baut und in Betrieb nimmt. Von 45 Millionen Euro Investitionen (2023: 29,5 Millionen Euro) entfielen mehr als zwei Drittel auf Wind- und Sonnenkraftwerke sowie Wärmeversorgungsanlagen der Tochter Naturenergy. Der 70-MW-Windpark im brandenburgischen Zeschdorf-Petershagen soll in diesem Jahr als größtes Erneuerbaren-Projekt der Unternehmensgeschichte ans Netz gehen.

Für das Jahr 2025 erwartet Oliver Hummel erneut einen Gewinn im Rahmen von 10 Millionen Euro. Laufende Investitionen tätigt das Unternehmen zum Beispiel in Niedersachsen, wo der 18-MW-Windpark Bühnerbach entsteht, und in Hessen mit dem 14-MW-Park Trendelburg vor. Im April ging bereits das Windfeld Niede-Köterberg (13,5 MW) in Südniedersachsen in Betrieb.

Viel verspricht Naturstrom sich von dem wachsenden Geschäftsfeld Wärme. Im kommenden Oktober soll ein innovatives Abwasser-Wärmeprojekt in Köln in Betrieb gehen, das 216 Wohneinheiten und eine Kita versorgt. Integriert sind eine zentrale Wärmepumpe mit Power-to-Heat-Anlage sowie Sonnenkollektoren zur Stromversorgung der Heizzentrale.

Neben dem Bau und Contracting von Anlagen setzt Naturstrom vor allem auf den Ausbau des Planungsgeschäfts: Dafür hatten die Düsseldorfer 2024 das Beratungsunternehmen „EnergyEffizienz“ übernommen (wir berichteten). „Hier können wir unser Know-How breiter streuen und schneller zu Resuktaten kommen“, so Kirsten Nölke. Naturstrom könne sich vor Anfragen nach den angebotenen Wärmelösungen „derzeit kaum retten“.

Enpal und IVU wollen Stadtwerken beim Smart Meter Rollout helfen

Quelle: Shutterstock / Diyana Dimitrova

SMART METER. Enpal wird den wettbewerblichen Messstellenbetrieb ausgründen und die Plattform von IVU für die Gateway-Administration (GWA) und das CLS-Management nutzen.

Enpal und der IT-Dienstleister IVU aus Norderstedt haben ihre Partnerschaft im intelligenten Messwesen offiziell bekannt gegeben. Diese erstreckt sich einerseits auf die Administration von Smart Meter Gateways sowie das CLS-Management. CLS steht für Controllable Local Systems und bezeichnet die Anlagen und Geräte, etwa Wärmepumpen oder Wallboxen, die über den sicheren CLS-Kanal des Smart Meter Gateways und eine Steuerbox entsprechende Steuersignale erhalten, wenn beispielsweise ein Netzengpass droht. Andererseits werden die IT-Unternehmen den in Ausgründung befindlichen wettbewerblichen Messstellenbetreiber von Enpal operativ und vertrieblich unterstützen.

Enpal will seine bei der Installation von mehr als 50.000 intelligenten Messsystemen gewonnene Erfahrung an Stadtwerke und Energieversorger als White-Label-Lösung weitergeben. Enpal, IVU und Meter Pan bewerben ihre Kooperation als „schnelle Hilfe“, insbesondere für kleinere Stadtwerke, für die das Erreichen der Pflichteinbauquote bei intelligenten Messsystemen von 20 Prozent bis Ende 2025 zu einer „Zitterpartie“ werden könnte.

Wilken Software Group als gemeinsamer Nenner

Steffen Heudtlaß, Geschäftsführer von Meter Pan, hält die Kooperation mit Enpal für eine „großartige Sache“. Seine Begründung: „Auf der einen Seite gewinnen wir für unser Brot-und-Butter-Geschäft, sprich Gateway Administration mit CLS, einen Kunden, der wirklich große Stückzahlen abruft. Auf der anderen Seite entwickeln sich durch das Partnergeschäft auf Stadtwerkeebene perspektivisch weitere reizvolle geschäftliche Optionen.“

In einer Mitteilung verweist IVU darauf, dass Enpal bereits seit Mitte 2023 die Branchenlösung der Wilken Software Group nutzt, um den wettbewerblichen Messstellenbetrieb und seine Direktvermarktungsprozesse abzubilden. Dies sei der Aufhänger für die ersten Gespräche mit dem Wilken-Partner IVU gewesen. Schließlich sei auch die IVU-Tochter Meter Pan, ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem unter anderem auch die Stadtwerke Norderstedt beteiligt sind, ins Spiel gekommen. Der Smart-Meter-Spezialist verfüge bereits seit mehreren Jahren über eine eigene Metering-as-a-Service-Plattform und eine integrierte CLS-Lösung.

„Zweiter förderlicher Umstand für die Kooperation“, wie es wörtlich in der Mitteilung weiter heißt, sei die Erweiterung der eigenen Rechenzentrumskapazität durch das Onboarding von Kunden der Kisters AG auf das eigene Gateway-Administrationssystem.

Der fossile Riese OMV will 750 Millionen Euro einwerben

Quelle: OMV AG

WIRTSCHAFT. OMV versorgt sich an den Börsen mit neuem Kapital. Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern will 750 Millionen Euro einwerben.

Eine dreiviertel Milliarde Euro will OMV bei Anlagewilligen eintreiben. Der in Wien ansässige Öl-, Gas- und Chemiekonzern holt sich das Fremdkapital über unbefristete, nachrangige Hybridschuldverschreibungen. Das teilten die Österreicher in einer Ad-hoc-Nachricht mit.

Bei diesem langfristigen Finanzinstrument ist keine Endfälligkeit vorgesehen. Bis zum ersten Resettermin gilt als Zinssatz eine jährliche Ausschüttung von 4,3702 Prozent. Nach dem 30. Dezember 2030 erhalten die Anleger dann eine neue Zinsvergütung.

Für das Closing und die Handelsaufnahme der Hybridschuldverschreibungen gilt als Termin der 30. Juni oder die unmittelbar angrenzenden Tage. Handelsorte sind der Regulierte Markt der Luxemburger Börse und der Amtliche Handel der Börse in Wien.

Die Hybridschuldverschreibungen kann OMV erstmals rund um den Resettermin kündigen. Das ist ab 90 Tage vor dem und bis einschließlich dem 30. Dezember 2030 möglich. Hybridanleihen kombinieren Elemente von Aktien und Anleihen. Prägend sind die langen Laufzeiten und höheren Renditen. Die ausgebenden Unternehmen können die Zinszahlungen aussetzen oder verschieben.

Stadtwerke Murrhardt bauen Wärmenetz mit drei BHKW aus

Quelle: Shutterstock/Primus1

BHKW. Mehr Wärme in Schwaben: Die Stadtwerke Murrhardt binden binnen eines Jahres gleich drei neue Blockheizkraftwerke in die Nahwärmeversorgung der Kommune ein.

Mehr als eine halbe Million Euro haben die Stadtwerke Murrhardt nun zur Verfügung, um die Nahwärme in der schwäbischen Kommune auszubauen. Der Gemeinderat hat im Juni den Weg für drei Blockheizkraftwerke freigemacht.

Hintergrund der anzuschaffenden Anlagen ist der gestiegene Bedarf im Nahwärmenetz der 15.000 Menschen zählenden Kommune nordöstlich von Stuttgart. Seit 2022 hatte der als städtischer Eigenbetrieb geführte Versorger mehr als 50 neue Anschlüsse an das bestehende Netz vorgenommen, die bei maximaler Leistung mehr als 2 MW abnehmen. Das entspricht etwa einem Viertel der bestehenden Erzeugungskapazitäten in den vier Netzen.

Weitere Großabnehmer kündigten sich für die nähere Zukunft an, so dass die örtliche Politik den Ausbau der Wärmeproduktion beschloss. Einkalkuliert ist dabei der Ersatz eines 13 Jahre alten BHKW im Heizwerk Weststadt. Dort soll in diesem Jahr ebenso ein mit Erdgas betriebenes BHKW in Betrieb gehen wie in einem weiteren Heizwerk in der Innenstadt. Beide Anlagen erbringen 50 kW elektrische und 100 kW thermische Leistung.

Eine Prognose der Stadt geht davon aus, dass allein für das Heizwerk Weststadt im laufenden Jahr zusätzliche 1,45 MW Wärmeleistung nötig seien. Für die Folgejahre bis 2035 rechnet die als konservativ bezeichnete Vorhersage mit jährlich fünf neuen Hausanschlüssen und etwa 250 kW zusätzlicher Leistung. Für das Netz in der Innenstadt stehen ab 2026 neben dem Ausbau auch der Netzverbund mit der Weststadt und Nachverdichtungen an. Damit sind jährlich zehn neue Hausanschlüsse und 350 kW zusätzliche Leistung verbunden.

Die zwei BHKW sollen spätestens im Oktober 2025 die erforderliche Wärme liefern. Das beauftragte Unternehmen Peters und Sinn aus Esslingen habe laut den Stadtwerken einen früheren Einsatz in Aussicht gestellt. Für Anlage, Einbau und Wartung über zehn Jahre veranschlagt die Kommune hier gut 340.000 Euro.

Auch das dritte notwendige, baugleiche BHKW liefert Peters und Sinn. Es ist für das Heizkraftwerk Weststadt vorgesehen, allerdings erst nach dem Ausbau der alten Anlage. Aus förderrechtlichen Gründen muss Murrhardt zudem einen Abstand von einem Jahr zu dem ersten neuen BHKW einhalten. Damit wird die Anlage ungefähr im Oktober 2026 in Betrieb gehen. Die beauftragte Firma habe eine Preisgarantie für die jetzt vereinbarten Kosten von gut 170.000 Euro gegeben.

EWE stoppt Wasserstoffprojekt in Bremen vorerst

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF. Dass Arcelor Mittal seine Stahlwerke nicht auf grünen Wasserstoff umstellt, hat Folgen: In Bremen wird nun auch ein anderes Großprojekt gestoppt.

Der Energieversorger EWE hat seine Pläne für den Bau einer großen Wasserstoff-Anlage in Bremen vorerst gestoppt. Das Projekt am Standort Mittelsbüren war Teil des Programms „Clean Hydrogen Coastline“. Grund für die Entscheidung seien die aktuellen Marktbedingungen, teilte das Unternehmen mit. Zuvor hatte die Nordwest-Zeitung darüber berichtet.

EWE prüft nun alternative Optionen und Finanzierungsmodelle. Die geplante Anlage war ursprünglich darauf ausgelegt, unter anderem eine klimaneutrale Stahlproduktion in Bremen zu unterstützen. Grüner Wasserstoff bleibe dennoch unverzichtbar für die Dekarbonisierung der Industrie und eine zukunftssichere Energieversorgung, betonte der Konzern mit Sitz in Oldenburg.

Der Schritt wird auch als Folge der Entscheidung von Arcelor Mittal gewertet, seine Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt nicht auf eine Produktion mit grünem Wasserstoff umzustellen (wir berichteten). Nach Ansicht von EWE zeigt dies die großen Herausforderungen bei der industriellen Dekarbonisierung.

Weitere Projekte laufen planmäßig

Drei weitere Teilprojekte des Programms werden nach Unternehmensangaben planmäßig vorangetrieben. Dazu gehört eine 320-MW-Elektrolyseur in Emden. In Huntorf entsteht ein großtechnischer Wasserstoffspeicher. Außerdem wird eine Pipelineinfrastruktur aufgebaut. Auch ein kleineres 10-MW-Elektrolyseprojekt am Bremer Standort befindet sich bereits im Bau. Der dort erzeugte Wasserstoff soll in bestehende Prozesse integriert oder an Dritte geliefert werden.

EWE-Vorstandschef Stefan Dohler forderte verlässliche politische Rahmenbedingungen für die Wasserstoffwirtschaft. „Die Transformation der Industrie gelingt nur, wenn Wasserstoff nicht nur politisch gewollt, sondern auch wirtschaftlich machbar ist“, sagte Dohler. „Deutschland und Europa müssen liefern: bei Strompreisen, bei Förderung, bei Infrastruktur. Nur dann entsteht das Vertrauen, das es für Milliardeninvestitionen braucht.“

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

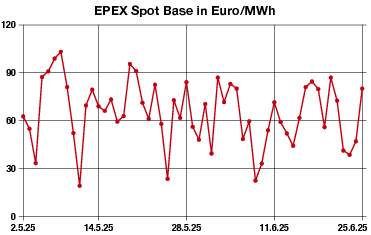

MARKTBERICHTE

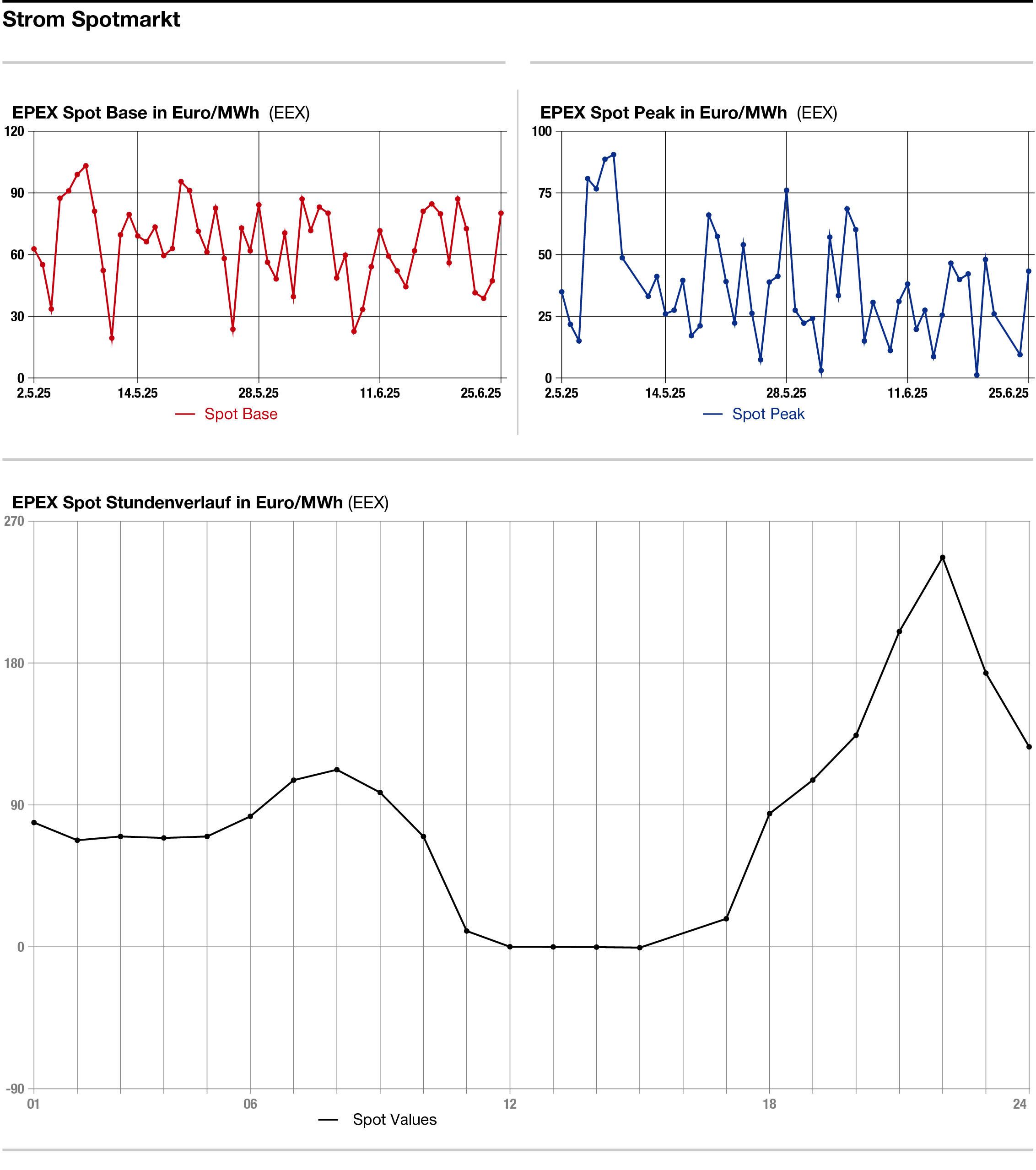

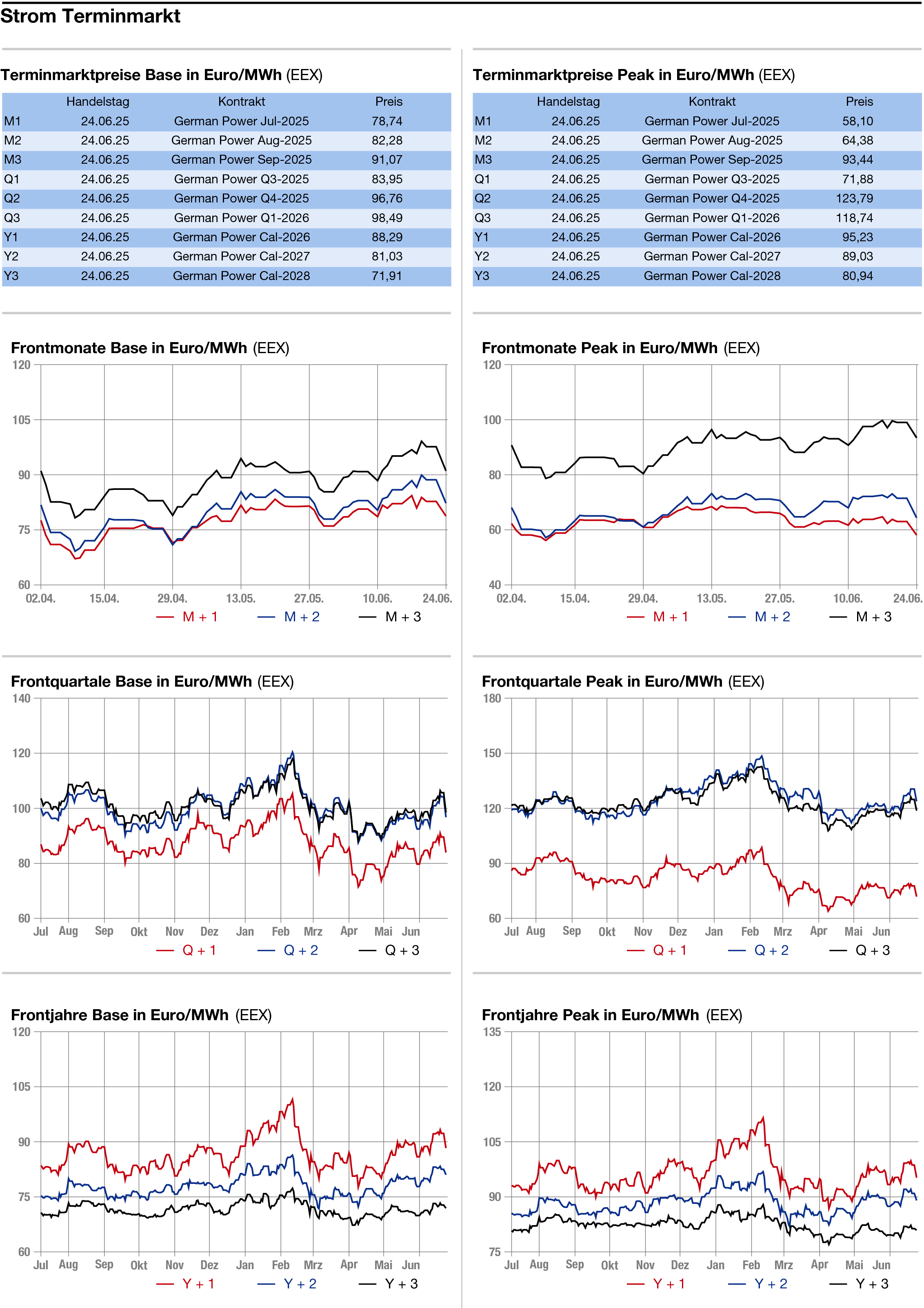

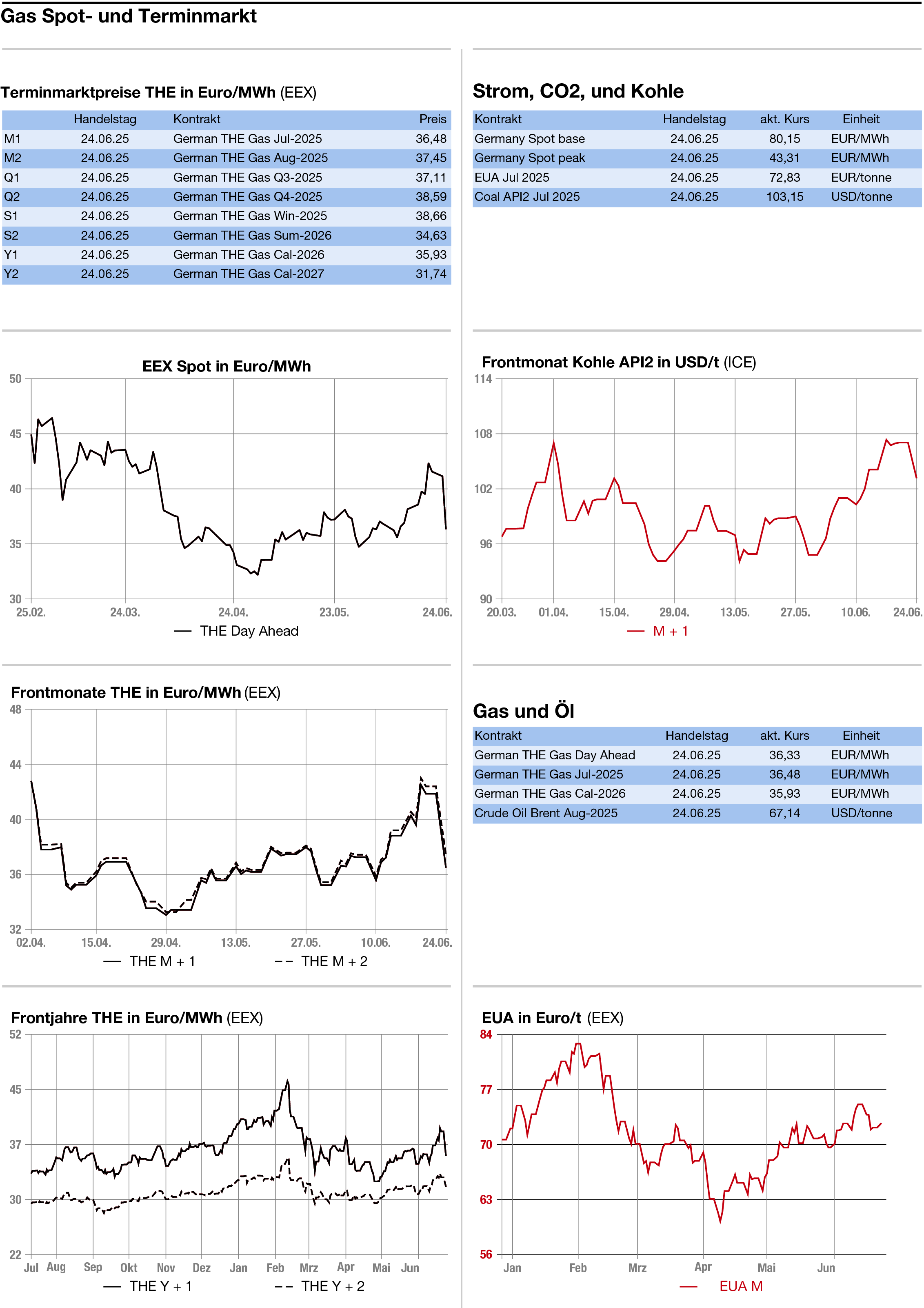

STROM

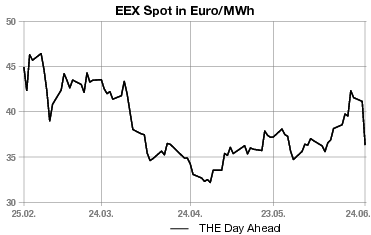

GAS

Energiemärkte reagieren auf Waffenruhe

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Mit Abschlägen haben die Energiemärkte am Dienstag auf die Waffenruhe im Nahen Osten reagiert. Gas und Öl, die besonders stark auf das Kriegsgeschehen reagierten, erreichten wieder das Niveau von vor Beginn der Kampfhandlungen. Die Gefahr einer Sperrung der Straße von Hormus, von der Öl- und LNG-Lieferungen in erheblichem Umfang betroffen gewesen wären, ist vom Tisch. Trotz Berichten über Verletzungen der Waffenruhe glauben die Märkte nicht an eine Wiederaufnahme des Krieges und lassen sich deshalb auch nicht von diesen beeindrucken.

Strom: Überwiegend leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag präsentiert, der damit auf die massiven Abschläge bei Gas und Öl reagierte. Der Day-Ahead allerdings zeigte sich mit einem Plus von 32,75 auf 80,25 Euro/MWh, der Peak legte 34 auf 43,75 Euro/MWh zu. Börslich kam der Day-Ahead in der Grundlast mit 80,15 Euro und in der Spitzenlast mit 43,31 Euro heraus. Leicht negative Preise auf Stundenbasis wurden börslich zwischen 12 und 15 Uhr registriert.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Mittwoch im Base auf 34,9 von 44,5 GW am Berichtstag zurückgehen. Für die Folgetage gehen die Meteorologen von Eurowind von tendenziell rückläufigen Erneuerbaren-Einspeisemengen aus. Für den Freitag wird allerdings eine weitere Erneuerbarenspitze von 36,5 GW erwartet. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr bis zum frühen Nachmittag 3,88 auf 88,97 Euro/MWh.

CO2: Die CO2-Preise haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Dec 25 gewann bis 14 Uhr 0,43 auf 73,70 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 28,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 74,57 Euro, das Tief bei 72,60 Euro. Damit hält sich CO2 trotz der durch die Waffenruhe bedingten markanten Abschläge bei Gas und Öl weiter in seiner etablierten Spanne zwischen 70 und 75 Euro. Allerdings hatte der CO2-Handel auch die zuvor gesehenen Zugewinne bei den Primärenergieträgern wenn überhaupt nur geringfügig nachvollzogen.

Maßgeblich für die Stabilität der EUAs könnten die erwarteten hohen Temperaturen über weiten Teilen Europas sein, die den Bedarf nach Energie für Kühlungszwecke erhöhen. Damit hängt zusammen, dass erste französische Kernreaktoren an der Rhone wegen Kühlwasserproblemen ihre Stromproduktion herunterfahren müssen, wodurch sich ein zusätzlicher Bedarf nach Stromproduktion aus fossilen Kraftwerken ergeben dürfte.

Ein weiterer bullisher Faktor für die EUAs ist die sich abzeichnende Erholung der europäischen Wirtschaft. So hat sich das Geschäftsklima in Deutschland laut aktuellen Angaben im Juni aufgehellt. „Die deutsche Wirtschaft schöpft langsam Zuversicht“, kommentierten die Konjunkturforscher die Daten. „Der sechste Anstieg in Folge beim Ifo-Geschäftsklima ist ein klares Signal, dass das Konjunktur-Tief hinter uns liegt“, so auch die Commerzbank. Von nun an dürfte sich die deutsche Wirtschaft erholen - nicht wegen besserer Rahmenbedingungen für die Unternehmen, sondern vor allem wegen des riesigen Finanzpakets der Regierung und der Zinssenkungen der EZB.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht aktuell eine Unterstützung für den Dec 25 bei 73,18 Euro, dann bei 72,81 Euro und 71,33 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 76,75 Euro, 79,88 Euro und 84,50 Euro ausgemacht.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13 Uhr 0,425 auf 35,150 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es um 0,575 auf 35,825 Euro nach unten. Der Preis für europäisches Erdgas sinkt mit der Hoffnung auf eine Entspannung der Lage im Nahen Osten deutlich. Im Krieg zwischen Israel und dem Iran ist inzwischen eine Waffenruhe in Kraft getreten.

Der richtungweisende Terminkontrakt TTF für europäisches Erdgas zur Auslieferung in einem Monat sackte in den ersten Handelsminuten um mehr als zwölf Prozent ab. Mit der Talfahrt erreichte der Gaspreis wieder in etwa das Niveau, das er zu Beginn des Kriegs zwischen Israel und dem Iran am 13. Juni hatte. In den vergangenen Handelstagen war die Notierung vor allem durch die Sorge einer Eskalation des Kriegs mit einer möglichen Blockade der Meerenge von Hormus als wichtige Transportroute nach oben getrieben worden.

Angesichts der wachsenden Hoffnung auf eine Deeskalation im Nahen Osten gehen Marktbeobachter davon aus, dass sich die Händler wieder darauf konzentrieren, die europäischen Gasvorräte mit Hilfe der steigenden Lieferungen aus den USA aufzufüllen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: