26. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Ministerium: Stromsteuersenkung nur für Industrie

POLITIK: Kritik aus der Energiewirtschaft am Bundeshaushalt

EUROPA: EU-Kommission genehmigt Industriestrompreis

HANDEL & MARKT

GAS: DET beantragt Verlängerung für schwimmendes LNG-Terminal

KOHLE: Steinkohle bleibt weltweit ein gefragtes Gut

VERBÄNDE: Wasserstoffverband mit neuen Mitgliedern

STATISTIK DES TAGES: Die Nadelöhre des weltweiten Ölhandels

TECHNIK

GAS: Neue Gasleitung soll H2-Umstellung einer anderen ermöglichen

F&E: Sachsen baut Prüfinfrastruktur für H2-Systeme aus

SMART METER: Einkaufsgemeinschaft wählt Schleupen-Lösung für das Metering

SPEICHER: Batteriespeicherpark statt Steinkohle

UNTERNEHMEN

BILANZ: Bochum legt auch im Stadtwerke-Vergleich Rekordbilanz vor

BILANZ: Weniger Gewinn bei Lichtblick

PERSONALIE: Aufsichtsrat verlängert Geschäftsführer-Verträge in Chemnitz

PERSONALIE: Enwag in Wetzlar setzt auf Kontinuität

GASTBEITRAG: So steigen Stadtwerke in den Prosumer-Markt ein

MARKTBERICHTE

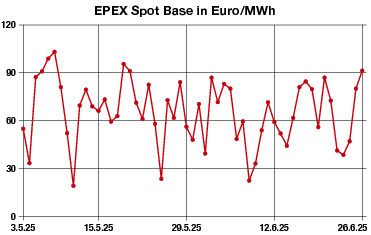

MARKTKOMMENTAR: Strom: Day-ahead bei fast 100 Euro

TOP-THEMA

Ministerium mahnt zu Kooperationen beim Smart Grid Rollout

Christoph Scholten bei der ZMP 2025 in Leipzig. Quelle: Fritz Wilhelm

SMART METER.

Bei der vom VDE veranstalteten Metering-Konferenz ZMP in Leipzig ergingen warnende, aber auch aufmunternde Worte vom Bundeswirtschaftsministerium an die Messstellenbetreiber.

Der Smart Meter Rollout ist in die Gänge gekommen. Die Grundlagen für einen Smart Grid Rollout, der neben dem Messen auch das intelligente Steuern von Verbrauchern und Erzeugern auf der Niederspannungsebene einschließt, seien gelegt. Sichere und interoperable Technik, die Smart-Grid-Anforderungen erfülle, sei am Markt verfügbar, so der Leiter des Referats für die Digitalisierung der Energiewende im Bundeswirtschaftsministerium (BMWE), Christoph Scholten.

Er verwies auf die jüngst vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifizierten Steuerboxen der Firmen Theben und Vivavis, die mittlerweile nicht mehr die neuesten zertifizierten Geräte sind. Denn, wie Dennis Laupichler vom BSI im Rahmen der ZMP bekannt gab, hat mit dem Gerät des Herstellers EFR mittlerweile die neunte Steuerbox das Verfahren der Behörde durchlaufen. Weitere Zertifizierungen rund um das Thema Steuern seien auf dem Weg.

Das Ministerium nehme sehr wohl den Wunsch der Branche nach einem beschleunigten Smart Grid Rollout wahr. „Wir sollten den Rollout beschleunigen und vereinfachen, aber Kurs halten beim Thema Cybersicherheit und einheitlichen Standards“, so Scholten. Zur Resilienz gehöre auch für den Schwarzfall gerüstet zu sein. „Jetzt geht es darum, endlich die Chancen zu nutzen, die die 450-MHZ-Frequenzen bieten.“

Aus Sicht des BMWE ist die resiliente Fähigkeit zu Steuern entlang der gesamten Kaskade zwischen Netzbetreiber und Kunde beziehungsweise Anlagenbetreiber von oberster Priorität. „Die erforderlichen Schritte werden wir in den nächsten Monaten im Detail erarbeiten und mit der Branche weiterentwickeln“, kündigte Scholten an.

Er stellte allerdings klar, dass auch noch wichtige Empfehlungen des vom Bundestag beauftragten Digitalisierungsberichts des Bundeswirtschaftsministeriums von vor einem Jahr noch angegangen werden müssen. In der letzten Legislaturperiode hätten diese wegen der Konzentration auf die Stromspitzenregelung noch nicht umgesetzt werden können.

Es gehe dabei nicht nur um technische Themen, sondern auch darum, strukturelle Defizite zu beheben. Trotz der nahenden Deadline zur Erfüllung der 20-Prozent-Quote beim Pflicht-Rollout seien zahlreiche Messstellenbetreiber beileibe „noch nicht auf Ballhöhe“. Ein solcher Flickenteppich sei ein schwerwiegendes Hindernis auf dem Weg zum Smart Grid.

Dabei gebe es vielversprechende Hebel für die Messstellenbetreiber, um mehr Geschwindigkeit beim Rollout aufzunehmen: Kooperationen und Dienstleister. Nicht zuletzt mit Blick auf den Kostendruck durch die Preisobergrenzen sollten beispielsweise einige kleinere Stadtwerke in Erwägung ziehen, den Rollout nicht allein zu stemmen.

Solche „Hilfe zur Selbsthilfe“ beziehungsweise die freiwillige Bündelung der Aufgaben eines Messstellenbetreibers will das Ministerium künftig verstärkt anreizen. In einem Maßnahmenpaket zur Beschleunigung und Vereinfachung sollen daher künftig behördliche Aufsichtsmaßnahmen Anreize zur Kooperation und Bündelung von Kompetenz gerade zwischen kleineren Messstellenbetreibern setzen. In welchem Zeitrahmen dies genau geschehen soll, ließ er noch offen.

Aber er ließ keinen Zweifel daran, dass Eile geboten ist. Denn die Bundesnetzagentur habe „scharfe Aufsichtsbefugnisse“ und beobachte die Einhaltung der Pflichteinbauquoten sehr genau. „Wer jetzt noch nicht im Rollout ist, für den wird es sehr eng werden“, prophezeite Scholten.

Gleichzeitig machte er den Nachzüglern doch noch etwas Mut. Aber es gebe genug Beispiele aus der Praxis, die zeigen, dass Kooperationen beim Smart Meter Rollout gerade für kleinere Unternehmen einen Unterschied machen können. Von Best Practice könne man lernen, so der Referatsleiter. Man könne durchaus sehen, dass auch sehr kleine grundzuständige Messstellenbetreiber sehr erfolgreich ausrollen. „Das zeigt und, dass die Unternehmensgröße nicht der entscheidende Faktor für das Gelingen des Rollouts ist“, betonte Scholten.

Einer der ganz Großen ist Eon. Malte Sunderkötter, Geschäftsführer von Eon Grid Solutions, wies darauf hin, dass die Messstellenbetreiber im Konzern in diesem Monat die Marke von 750.000 intelligenten Messsystemen erreicht haben – ausgerollt und in Betrieb. „Wir sind Treiber des Rollouts und haben die Rahmenbedingungen, die wir dafür brauchen, so Sunderkötter. Aber es brauche die nächsten Schritte, etwa Vereinfachungen an der einen oder anderen Stelle, um das Tempo halten und weiter steigern zu können.

Quelle: nitpicker / Shutterstock

Ministerium: Stromsteuersenkung nur für Industrie

POLITIK. Privathaushalte gehen bei der geplanten Senkung der Stromsteuer leer aus. Das Bundeswirtschaftsministerium verweist auf andere Entlastungsmaßnahmen.

Bereits am 24. Juni hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in einer Rede angekündigt, dass die Senkung der Stromsteuer ausschließlich der Industrie und der Landwirtschaft zugutekommt. Eine Nachfrage der Redaktion beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) ergab nun offiziell: Für Haushalte ist keine Entlastung über die Stromsteuer vorgesehen. Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) habe dafür keine finanziellen Spielräume gesehen, heißt es dazu.

Im Koalitionsvertrag war das Ziel formuliert worden, die Stromkosten für Privathaushalte um mindestens 5 Ct/kWh zu senken. Der Haushaltsbeschluss vom 24. Juni enthält jedoch keine expliziten Maßnahmen, die direkt auf diese Einsparung für Haushaltskunden hinweisen. Vielmehr ergebe sich die Entlastung aus einer Kombination verschiedener Elemente, so das Ministerium.

Ein Sprecher des BMWE verweist vor allem auf die Abschaffung der Gasspeicherumlage, die bislang anteilig von Verbrauchern getragen wurde. Auch diese Maßnahme senke die Energiekosten für Privathaushalte. Hinzu komme die Senkung der Netzentgelte, die über eine finanzielle Beteiligung des Bundes ermöglicht wird. Diese Entlastung betrifft Unternehmen und Haushalte gleichermaßen. Es wird erwartet, dass die gesunkenen Netzkosten über die Energieversorger zumindest teilweise an die Endkunden weitergegeben werden.

Bastian Gierull, CEO von Octopus Energy Germany, findet klare Worte zum Haushaltsentwurf. In einer Mitteilung heißt es: „Die Bundesregierung bricht eines ihrer zentralen Versprechen aus dem Koalitionsvertrag – zulasten von 45 Millionen Haushalten in Deutschland.“ Statt die Strompreise wie angekündigt um 5 Ct/kWh zu senken, sollen nun bei der Stromsteuer lediglich Industrieunternehmen entlastet werden. Haushalte gingen leer aus und das, obwohl Deutschland „bereits zu den Ländern mit den höchsten Strompreisen weltweit zählt“.

Kritik aus der Energiewirtschaft am Bundeshaushalt

Quelle: Fotolia / ChaotiC PhotographY

POLITIK. Das Bundeskabinett hat den Haushalt verabschiedet. Die Reaktionen aus Verbänden und von Umweltorganisationen fallen unterschiedlich, aber nicht sonderlich positiv aus.

Der Energieverband BDEW äußert sich sehr kritisch zur Haushaltsplanung im Bereich Wasserstoff und industrielle Dekarbonisierung. „Insbesondere im Hinblick auf die Förderung des Wasserstoffhochlaufs sendet der Haushaltsentwurf ein völlig falsches Signal“, so Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. So werde die mittelfristige Finanzplanung der Nationalen Wasserstoffstrategie auf ein Drittel gekürzt.

Gleichzeitig fehlten Mittel für zentrale Technologien wie die systemdienliche oder Offshore-Elektrolyse. Besonders gravierend sei zudem, dass die Förderprogramme zusammengefasst unter dem Titel „Dekarbonisierung der Industrie“ von bislang 24,5 Milliarden Euro auf weniger als zwei Milliarden Euro reduziert werden soll. Andreae betont, dass diese Kürzungen der Industrie und damit der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland schadeten.

Gleichzeitig erkennt der BDEW positive Ansätze im Bereich der Strompreise. Die geplanten Entlastungen ab dem Jahr 2026 könnten – neben Wirtschaft und Haushalten – auch Anreize für den verstärkten Einsatz von Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen setzen. Allerdings müsse die Umsetzung rechtssicher ausgestaltet werden.

Zudem fordert der Verband, Investitionen in kritische Infrastruktur (Kritis) vom Spardruck der Schuldenbremse auszunehmen. Die Kosten für Schutzmaßnahmen gegen hybride und militärische Bedrohungen in der Energie- und Wasserwirtschaft sollten über den Verteidigungshaushalt oder andere Ausnahmetatbestände finanziert werden.

Stromsteuersenkung nicht für Haushalte vorgesehen

Der Energieverband VKU begrüßt den Kabinettsbeschluss vor allem mit Blick auf geplante Entlastungen. Die Abschaffung der Gasspeicherumlage sowie die Senkung der Strompreise ab Januar 2026 seien aus VKU-Sicht richtige Maßnahmen. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing verweist auf die Erfahrungen mit der Strom- und Gaspreisbremse und hebt hervor, dass der nun vorgesehene längere Vorlauf zur Umsetzung für die betroffenen Unternehmen wichtig sei.

Kritischer äußert sich der VKU zur vorgesehenen Weiterentwicklung der Bundesförderung Effiziente Wärmenetze (BEW). Zwar sei die Fortführung des Programms ausdrücklich zu begrüßen, doch reichten die vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen nicht aus, um die Wärmewende ausreichend zu unterstützen. Liebing fordert eine gesetzlich verankerte Förderung in Höhe von mindestens 3,5 Milliarden Euro jährlich aus dem Klima- und Transformationsfonds.

Scharfe Kritik kommt vom Umweltinstitut München. Die geplante Finanzierung der Gasspeicherumlage aus dem Klima- und Transformationsfonds stelle eine indirekte Subvention fossiler Energien dar. Laut dem Institut könnten dadurch etwa 3,4 Milliarden Euro in die fossile Gasversorgung fließen – Gelder, die beim Klimaschutz und beim Ersatz fossiler Heizsysteme fehlten. Die Organisation bezeichnet es als nicht nachvollziehbar, dass in Zeiten steigender Temperaturen klimapolitische Mittel für fossile Zwecke verwendet werden sollen.

Während ursprünglich eine Reduktion der Strompreise um fünf Cent pro kWh angekündigt war, sollen nun lediglich Industrieunternehmen über die Stromsteuer entlastet werden. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) räumten ein, dass zunächst nur die Industrie sowie Land- und Forstwirtschaft entlastet werden sollen.

EU-Kommission genehmigt Industriestrompreis

Quelle: Shutterstock / jorisvo

EUROPA. Mit einem neuen Beihilferahmen erlaubt die EU-Kommission unter bestimmten Voraussetzungen direkte staatliche Subventionen, um Strompreise für energieintensive Unternehmen zu senken.

„Es ist ein Instrument, um den Klimaschutz voranzutreiben, die Widerstandsfähigkeit Europas zu stärken und sicherzustellen, dass unsere Industrie weltweit wettbewerbsfähig bleibt“, sagte Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera in Brüssel.

Ziel ist es, den Umbau der Industrie hin zur Klimaneutralität voranzutreiben, ohne dass die Wirtschaft zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Die Subventionen sollen energieintensive und im internationalen Wettbewerb stehende Unternehmen für eine Übergangszeit unterstützen.

Die Kommission spricht explizit von einer Brückenhilfe, bis die Energiewende weiter fortgeschritten ist und die Strompreise durch den Ausbau von Netzen und erneuerbaren Energien wieder auf einem international wettbewerbsfähigen Niveau liegen.

Konkret erlaubt der neue Rahmen einen Nachlass von bis zu 50 Prozent auf den Großhandelsstrompreis, allerdings höchstens für die Hälfte des jährlichen Stromverbrauchs einer Firma. Zudem darf der Preis durch die Subventionen nicht unter 50 Euro/MWh sinken.

Die Maßnahme ist darüber hinaus zeitlich befristet: Subventionen dürfen nur für maximal drei Jahre pro Unternehmen gewährt werden und müssen bis spätestens Ende 2030 auslaufen.

Von den Strompreisbeihilfen dürfen ausschließlich Unternehmen profitieren, die für ihre Produktion einen hohen Strombedarf haben und deren Branche zugleich stark in den internationalen Handel eingebunden ist. Diese doppelte Voraussetzung soll sicherstellen, dass nur Betriebe unterstützt werden, die durch hohe Energiepreise im weltweiten Wettbewerb besonders stark unter Druck geraten sind.

In Deutschland sind etwa die Chemie- und Stahlindustrie große und gleichzeitig energieintensive Branchen, die wegen der hohen Energiekosten unter Zugzwang stehen. Laut Statistischem Bundesamt ist die Produktion energieintensiver Industriezweige seit Anfang 2022 fast durchgehend gefallen und hat sich deutlich schwächer entwickelt als die Gesamtindustrie. Die fünf Industriebranchen mit dem stärksten Energieverbrauch beschäftigten laut Bundesamt 2021 knapp eine Million Menschen.

Die schwarz-rote Bundesregierung hatte in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, energieintensive Unternehmen mit einem Industriestrompreis zu entlasten, sofern die EU-Regeln für staatliche Beihilfen dies zuließen.

Ein zentrales Element der neuen EU-Regeln ist, dass die Hilfen an Investitionen in eine klimafreundlichere Wirtschaft gekoppelt sein müssen. So will die Kommission verhindern, dass sich Unternehmen auf den staatlichen Subventionen ausruhen und Gewinne ohne Gegenleistung einstreichen. Mindestens die Hälfte der staatlichen Unterstützung muss demnach in konkrete Projekte zur Modernisierung und zum Abbau von CO2-Emissionen der Unternehmen fließen.

Gefördert werden dürfen dabei ausschließlich neue oder modernisierte Anlagen. Zudem sind Förderungen ausgeschlossen, wenn Maßnahmen bereits aus anderen Töpfen Fördergelder erhalten.

Zu den möglichen förderfähigen Investitionen zählen laut EU-Kommission unter anderem der Ausbau erneuerbarer Energien, der Aufbau von Stromspeichern, Maßnahmen zur Erhöhung der Flexibilität auf der Nachfrageseite, Effizienzsteigerungen sowie der Einsatz von Elektrolyseuren zur Produktion von grünem oder CO2-armem Wasserstoff. Unter bestimmten Umständen sollen auch Förderungen für Gas und Atomkraft möglich sein.

Mit dem neuen Rahmen will die Kommission nicht nur kurzfristige Entlastung schaffen, sondern langfristig ein Investitionssignal setzen. Staatliche Beihilfen sollen gezielt Lücken schließen und dabei vor allem private Investitionen mobilisieren.

Die FSRU Höegh Gannet im Elbehafen von Brunsbüttel. Quelle: RWE

DET beantragt Verlängerung für schwimmendes LNG-Terminal

GAS. „Rein vorsorglich“ beantragt Betreiber DET die Verlängerung der Genehmigung für den Betrieb der FSRU in Brunsbüttel. Doch es regt sich Widerstand.

Die Deutsche Energy Terminal (DET) hat die Verlängerung des Betriebs der schwimmenden Regasifizierungseinheit (FSRU) am derzeitigen Standort in Brunsbüttel bis zum 12. Februar 2029 betragt. Das entsprechende Schreiben des von der DET mit dem Genehmigungsmanagement beauftragen Ingenieursdienstleisters Gicon an das zuständige Landesamt für Umwelt in Schleswig-Holstein liegt der Redaktion vor.

Bislang ist der Betrieb der FSRU am derzeitigen Anleger bis zum 15. Februar 2026 möglich. Die Verlängerung des Genehmigungszeitraums für den jetzigen Liegeplatz sei „rein vorsorglich gewählt, um auch im Falle von Projektverzögerungen die Versorgungssicherheit Deutschlands mit Gas in jedem Falle sichern zu können“, heißt es auf Anfrage bei der DET. Nach wie vor sei eine schnellstmögliche Verlegung der FSRU an einen neuen Anleger („Jetty“) geplant, der sich derzeit noch im Bau befindet.

Die FSRU Höegh Gannet liegt seit Januar 2023 im Elbehafen von Brunsbüttel und speichert sowie regasifiziert das dort angelieferte verflüssigte Erdgas (LNG). Von Anfang an sahen die Planungen einen zeitnahem Umzug des Schiffes vor. Der Liegeplatz gilt als Übergangslösung, bis der finale Anleger fertiggestellt ist. Die ursprüngliche Genehmigung für den Betrieb dort galt bis zum 14. Februar 2024. Sie wurde im Februar 2024 um zwei Jahre verlängert. Auch damals hieß es bereits in der Begründung, dass „die geplante Umlegung der FSRU an eine neuzubauende Jetty bislang nicht vorgenommen werden konnte.“

Bauarbeiten „unter Hochdruck“

Vorhabenträger für den Bau der neuen Jetty ist die Elbehafen Energy Port & Logistics GmbH (EEPLG), eine Tochterfirma der Brunsbüttel Ports GmbH im Auftrag der DET. Seit Oktober 2023 liegt der Planfeststellungsbeschluss für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn nach dem LNG-Beschleunigungsgesetz vor. Seither wurde gebaggert, im April 2024 der Beginn der Pfahlgründungsarbeiten und damit offiziell der Beginn der Bauarbeiten gefeiert. Mittlerweile, heißt es von der DET, sei der Bau bereits weit fortgeschritten und werde „unter Hochdruck“ fertiggestellt.

Protest gegen eine mögliche Verlängerung der Betriebsgenehmigung am derzeitigen Standort hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) angekündigt. Sie wirft der bundeseigenen DET Mängel in den Genehmigungsunterlagen vor. „Mit dem LNG-Beschleunigungsgesetz sollen unter dem Deckmantel der vermeintlichen Versorgungssicherheit Projekte genehmigt werden, die unter normalen Umständen nie möglich gewesen wären“, kritisiert DUH-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner.

Begrenzte Einsatzzeit

Ohnehin soll die Höegh Gannet nur noch für einen begrenzten Zeitraum Dienst tun. Denn in Brunsbüttel entsteht durch die „German LNG“ derzeit – ebenfalls unter Beteiligung des Bundes (50 Prozent), in Kooperation mit der niederländischen Gasunie (40 Prozent) und RWE (10 Prozent) − landseitig ein stationäres LNG-Terminal. Es soll den ursprünglichen Planungen zufolge 2026 in Betrieb gehen. Der Planfeststellungsbeschluss zur Errichtung der land- und wasserseitigen Hafeninfrastruktur für das Projekt wurde im Oktober 2024 erlassen.

Das Projekt geriet unlängst wegen möglicherweise mangelnder Rentabilität in die Kritik. Aber: Sobald es fertiggestellt ist, sind die Tage der Hoegh Gannet in Brunsbüttel gezählt: „Die Gesamtdauer des Einsatzes des schwimmenden Terminals in Brunsbüttel richtet sich nach dem LNG-Gesetz, wonach die FSRU spätestens sechs Monate nach Inbetriebnahme des landseitigen LNG-Terminals den Standort wieder verlassen muss“, heißt es von Seiten der DET.

In Deutschland sind derzeit vier schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheiten zum Import von verflüssigtem Erdgas in Betrieb: In Wilhelmshaven I und II sowie Brunsbüttel (DET) und im Hafen von Mukran die von der Deutsche Regas betriebene FSRU Neptune. Die Inbetriebnahme eines weiteren schwimmenden LNG-Terminals durch die DET in Stade verzögert sich noch aufgrund von Rechtsstreitigkeiten. Mittelfristig sollen die FSRU durch drei landseitige LNG-Terminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel und Stade ersetzt beziehungsweise ergänzt werden.

Steinkohle bleibt weltweit ein gefragtes Gut

Quelle: Fotolia / kw-on

KOHLE. Während in Deutschland der Verbrauch von Steinkohle immer weiter zurückgeht, erreichte die weltweite Förderung im vergangenen Jahr einen erneuten Höchststand.

Die weltweite Förderung an Steinkohle ist in den 2020er-Jahren – nur unterbrochen von einem pandemie-bedingten Einschnitt im Jahr 2020 – weiter gestiegen und verzeichnete im vergangenen Jahr eine neue Bestmarke. Mit 8.490 Millionen Tonnen erhöhte sie sich um 1,7 Prozent im Vergleich zu 2023. Dies geht aus dem jetzt vorgelegten Jahresbericht 2025 des Vereins der Kohlenimporteure (VDKI) hervor.

Zwar sind Förderung und Verbrauch in Nordamerika und in der EU-27 gesunken. Dies wurde jedoch überkompensiert durch Zuwächse in Asien, vor allem in China, Indien und Indonesien. 2024 entfielen allein auf China 56 Prozent der weltweiten Steinkohleförderung. Die drei genannten asiatischen Staaten trugen mehr als drei Viertel zur weltweiten Fördermenge bei.

Mit 1.356 Millionen Tonnen wurden im vergangenen Jahr 16 Prozent der weltweiten Steinkohlenförderung international gehandelt. Bereits seit einigen Jahren hat sich der asiatische Markt zum Schwerpunkt der Handelsbewegungen entwickelt.

Wichtigste Importländer für die im Seeverkehr bezogene Steinkohle waren 2024 China (352 Mio. t), Indien (248 Mio. t) und Japan (166 Mio. t). In die EU-27 wurden 70 Millionen Tonnen Kessel- und Kokskohlen eingeführt.

Unter den Exportstaaten dominierten Indonesien (406 Mio. t) und Australien (362 Mio. t). Weitere wichtige Lieferländer waren Russland (144 Mio. t), die USA (98 Mio. t), Südafrika (71 Mio. t) und Kolumbien (59 Mio. t).

Zwar setzen etwa China und Indien auf einen massiven Ausbau erneuerbarer Energien und auch von Kernenergie zur Stromerzeugung. Die Kohle bleibt aber bis auf weiteres wichtigste Säule für die Energieversorgung dieser Länder.

Den Ambitionen zum Schutz des Klimas versucht China durch Investitionen in die Technologie der Abscheidung und Nutzung oder Speicherung von CO2 (CCS/CCU) auch bei Kohlekraftwerken gerecht zu werden. In diesen Wochen hat die China Huaneng Group am Standort Longdong die weltweit größte CCS-Anlage an einem Kohlekraftwerk mit einer Kapazität zur Abscheidung von 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr in Betrieb genommen.

In der EU haben sich Förderung, Importe und Verbrauch von Kohle in den letzten Jahren stark vermindert. Eine solche Entwicklung war auch in den USA zu verzeichnen, dort allerdings marktgetrieben durch die Schiefergas-Revolution.

Wasserstoffverband mit neuen Mitgliedern

Quelle: Pixabay / Alexa

VERBÄNDE. Mit fünf neuen Mitgliedsfirmen erweitert der Verband „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ sein Netzwerk.

Mit einem personellen und strukturellen Ausbau will der Verband „Die Gas- und Wasserstoffwirtschaft“ seine Rolle in der Energiewende stärken. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung wurden vier neue Aufsichtsräte gewählt. Zudem traten fünf neue Unternehmen aus den Bereichen Wasserstoff, LNG-Infrastruktur und Anlagentechnik dem Verband bei. Die Erweiterung soll Know-how bündeln und die Handlungsfähigkeit der Branche erhöhen, wie der Verband in einer Mitteilung vom 24. Juni erklärt.

Das Verbandsnetzwerk wächst hingegen weiter: Neu aufgenommen wurden die Wasserstoff Lichtenau GmbH & Co. KG, der Bio-LNG-Tankstellenbetreiber Rolande Germany GmbH sowie die Reganosa Deutschland GmbH, eine Tochter des spanischen LNG-Terminalbetreibers Reganosa. Ebenfalls neu sind die Everllence SE und Engie Deutschland AG. Everllence – zuvor unter dem Namen MAN Energy Solutions tätig – entwickelt Anlagen- und Motorentechnik, insbesondere im Wasserstoff- und Ammoniakbereich. Engie baut eine integrierte Wasserstoff-Wertschöpfungskette für Industrie und Kommunen auf.

Laut Vorstand Timm Kehler zielt der Verband darauf ab, die gesamte Prozesskette der Gas- und Wasserstoffwirtschaft abzubilden – von der Produktion über den Transport bis zur Nutzung. „Wer die Energieversorgung von morgen gestalten will, muss heute die richtigen Partner an den Tisch holen“, so Kehler.

Ein weiteres Wachstum verzeichnet das sogenannte „H2 Start-up Cluster“. Jüngster Zugang ist die Hanseatic Hydrogen GmbH, die ab 2028 in Stade (Niedersachsen) grünen Wasserstoff produzieren möchte. Das Cluster bietet laut Verband jungen Unternehmen Zugang zu etabliertem Know-how sowie Austauschformate mit Akteuren der Branche.

In das Aufsichtsgremium aufgenommen wurden Ralf Bahke (Ontras Gastransport, Leipzig), Martina Butz (Stadtwerke Hanau, Hessen), Matthias Klein-Lassek (Dortmunder Energie- und Wasserversorgung) sowie Daniel Muthmann (Höegh EVI, Norwegen).

Die Nadelöhre des weltweiten Ölhandels

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Straße von Hormus ist eine etwa 55 Kilometer breite Meeresenge zwischen Oman und Iran − und ist einer der bedeutendsten Flaschenhälse des weltweiten Seehandels. Im Jahr 2023 passierten mehr als ein Viertel des weltweiten Ölverkehrs und etwa ein Fünftel des globalen Flüssiggasverkehrs (LNG) diesen Engpass. Die Infografik zeigt basierend auf Daten der US-amerikanischen Energieinformationsbehörde (EIA), dass die Ölströme durch die Straße von Hormus im Jahr 2023 20,9 Millionen Barrel pro Tag erreichten.

Quelle: Shutterstock / sdf_qwe

Neue Gasleitung soll H2-Umstellung einer anderen ermöglichen

GAS. Weil die bisherige Hochdruck-Pipeline Midal künftig Wasserstoff statt Gas nach Südhessen bringen soll, plant Terranets BW zusätzlich die Erdgasleitung „SPO“. H2-ready natürlich.

14 Leitzordner voller Planfeststellungsunterlagen − der Stuttgarter Fernleitungsnetzbetreiber Terranets BW hat nach eigenen Angaben am 24. Juni für die ersten 49 Kilometer der südhessischen Hochdruck-Pipeline SPO beim Regierungspräsidium Darmstadt Baurecht beantragt.

Die SPO soll über 117 Kilometer hinweg die bisherige Erdgaspipeline Midal (Mitte-Deutschland Anbindungs-Leitung) vom Netzbetreiber Gascade in einem bestimmten Abschnitt ergänzen. Sie wird von Wirtheim östlich von Frankfurt bis zum Gasknoten Lampertheim im äußersten Süden Hessens führen.

Grund: Die Midal soll nach den Worten von Terranets-Geschäftsführerin Katrin Flinspach auf Wasserstoff umgestellt werden und so Südosthessen frühzeitig ans Wasserstoff-Kernnetz anschließen: „Denn durch eine Doppelstruktur mit einer bestehenden Gasleitung kann eine der Pipelines auf Wasserstoff umgestellt werden – bei gleichzeitiger Versorgung mit Gas. Da die SPO bereits wasserstofftauglich gebaut wird, kann auch sie in Zukunft Wasserstoff transportieren.“

Die künftige Doppelstruktur ist regulatorisch längst genehmigt und steht im Netzentwicklungsplan (NEP) Gas & Wasserstoff. Sie wird daher letztlich von den Gaskunden über die Gasnetzentgelte bezahlt. Die SPO kostet dem NEP zufolge – die Terranets-Mitteilung macht keine Kostenangaben – 410 Millionen Euro, zuzüglich je grob 10 Millionen Euro für neue Gasdruck-Regel-und-Messstationen (GDRM) an den Enden in Wirtheim und Lampertheim. Die SPO sollte laut NEP im Oktober 2027 in Betrieb gehen, Terranets spricht aber mittlerweile von 2028.

Demnächst liegen die Genehmigungsunterlagen für den beantragten Abschnitt „Hessen Mitte“ erst mal in den 16 Anrainergemeinden aus. Macht insgesamt gut 220 Leitzordner. Drei weitere SPO-Abschnitte warten noch auf den Bauantrag. Einer davon muss aus Bayern kommen, weil die SPO auf wenigen Kilometern durch Gebiet der bayerischen Stadt Alzenau verlaufen soll.

Bisher 2 Kilometer länger

Projektleiter für die SPO bei Terranets BW ist Sven Horn, sein Stellvertreter Niklas Thein. Horn: „Bei der Planung wurde nicht der kürzeste, sondern der für Mensch, Natur und Umwelt verträglichste Verlauf gesucht und gewählt.“ Es gab auch eine frühzeitige informelle Bürgerbeteiligung. Ein Blick auf den NEP Gas bestätigt die Verlängerung: Darin ist von 115 Kilometern die Rede, jetzt, da zumindest die Trasse „Hessen Mitte“ exakt feststeht, sind es schon 117 Kilometer.

Terranets BW hat Erfahrung im Bau von H2-ready Pipelines: 2022 ging die 70 Kilometer lange Nordschwarzwaldleitung von Karlsruhe Richtung Stuttgart in Betrieb. Seit März 2025 ist die 250 Kilometer lange „Süddeutsche Erdgasleitung“ (SEL) von Mannheim in den Raum Heilbronn vollständig genehmigt. Bisher ist das Netz von Terranets BW 2.750 Kilometer lang. Es hat zwar seinen Schwerpunkt im Stammland Baden-Württemberg, reicht aber bis nach Niedersachsen.

Sachsen baut Prüfinfrastruktur für H2-Systeme aus

Brennstoffzellenprüfstand am Fraunhoer IWU. Quelle: Dr. Carmen Meuser

F&E. Ein neuer Prüfstand testet künftig Brennstoffzellensysteme unter realitätsnahen Bedingungen. Das Fraunhofer IWU unterstützt damit die industrielle Serienfertigung von H2-Komponenten.

Ein Prüflabor für komplette Brennstoffzellensysteme richtet das Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Chemnitz (Sachsen) ein. Ab Oktober 2025 überprüft das Institut dort im Auftrag von Industriepartnern Brennstoffzellen unter Dauerbelastung − deren Leistungsfähigkeit, Haltbarkeit und Betriebssicherheit für den mobilen Einsatz in Lkw, Zügen oder Flugzeugen.

Die Prüfstandstechnik erreicht eine elektrische Leistung von 80 kW. Sie deckt neben den Zellstapeln (Stacks) auch sogenannte Balance-of-Plant-Komponenten ab. Dabei handelt es sich um die technischen Bestandteile eines Brennstoffzellensystems, die nicht zur eigentlichen elektrochemischen Reaktion gehören, etwa Pumpen, Sensoren, Befeuchter oder Wärmetauscher.

Das Fraunhofer IWU will in seinem neuen Prüflabor neben fertigen Brennstoffzellensystemen auch Halbzeuge testen − vorgefertigte Grundformen, die noch weiterverarbeitet werden. So ließen sich bereits im Vorfeld der Serienfertigung von Brennstoffzellen mögliche Schwachstellen identifizieren, wie Fraunhofer mitteilt. Das Labor erfülle die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung und eigne sich damit für qualitätsgesicherte Messungen nach EU-Normen, US-amerikanischen Standards oder individuellen Kundenvorgaben.

Zudem gebe es die Möglichkeit zur Impedanzmessung, einem elektrischen Prüfverfahren, mit dem sich der Widerstand eines Systems gegenüber Wechselstrom ermitteln lässt. Eine präzise Analyse von Alterungsprozessen oder Funktionsstörungen in einzelnen Zellbereichen sei so möglich.

Fokus auf Materialsubstitution

Das Fraunhofer IWU will sein Prüflabor im Laufe dieses Jahres 2025 um zwei zusätzliche Anlagen erweitern: einen 250-Watt-Prüfstand für Einzelkomponenten sowie ein 1-kW-System zur Untersuchung kleiner Elektrolyseur-Stacks. Beide Geräte führen ebenfalls Impedanzmessungen durch und verfügen über eine sogenannte Zyklovoltammetrie-Einheit.

Damit plant das Team die Untersuchung von Katalysatoroberflächen und testst, ob Schäden reversibel sind oder nicht. Dies sei laut Fraunhofer ein entscheidendes Kriterium für die Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit der Brennstoffzellensysteme. Die Prüfmethoden eignen sich, so das Institut weiter, auch für den Test neuer Materialien, um teure Rohstoffe oder seltene Erden in Brennstoffzellen zu substituieren.

Parallel zum Standort Chemnitz baut das IWU das „Hydrogen Lab Görlitz (HLG)“ auf. Dort will das Fraunhofer Team künftig die elektrolytische Spaltung von Wasser zur Wasserstoffproduktion näher untersuchen. Geplant sind Prüfstände bis 2 MW für verschiedene Leistungsklassen. Eine Klimakammer soll Einsatzbedingungen zwischen minus 30 und plus 70 Grad Celsius bei wechselnder Luftfeuchte testen.

Laut Fraunhofer lasse sich so die Widerstandsfähigkeit der Systeme zum Beispiel unter Offshore-Bedingungen erproben. Die Forschenden untersuchen in Görlitz, wie sich Materialien, Beschichtungen, Betriebsdrücke oder Temperaturverläufe auf die Leistungsfähigkeit und Alterung von Elektrolyseuren auswirken.

Systematischer Ausbau in der Region

Die Region Chemnitz baut ihre Rolle als Standort für Wasserstofftechnologien systematisch aus. Im Zentrum steht das neue Prüflabor des Fraunhofer IWU, das von der Sächsischen Aufbaubank und dem EU-Projekt „Clean Energy City“ gefördert wird. Die Technische Universität Chemnitz zählt zu den Projektpartnern.

Ergänzend entsteht in Chemnitz das „Hydrogen Innovation Center (HIC)“, eines von vier nationalen Technologiezentren für Wasserstoff. Es richtet sich vor allem an Anwendungen im Fahrzeugbereich und bietet Infrastruktur für Tests, Zertifizierung und Entwicklung – darunter mietbare H2-Labore und Werkstätten.

Beide Einrichtungen sind Teil eines regionalen Netzwerks, das von Forschung und Industrie getragen wird. Neben dem Fraunhofer IWU sind daran unter anderem die Technische Universität Chemnitz und das Fraunhofer-Institut für Elektronische Nanosysteme ENAS beteiligt. Sie entwickeln in der gemeinsamen „Referenzfabrik.H2“ Fertigungsprozesse für Elektrolyseure und Brennstoffzellen, die sich für die Großserie eignen. Koordiniert wird das Partnernetzwerk vom Wasserstofftechnologie-Cluster „HZwo e.V.“ mit Sitz in Chemnitz.

Einkaufsgemeinschaft wählt Schleupen-Lösung für das Metering

Quelle: Fotolia / Destina

SMART METER. Der IT-Dienstleister und Software-Entwickler Schleupen hat mit der bayerischen EGEVU eG gleich 31 Versorger als Kunden für die Smart-Meter-Gateway-Administration gewonnen.

Die „Einkaufsgemeinschaft Energieversorgungsunternehmen“ mit Sitz im oberbayerischen Traunstein wird nach Angaben von Schleupen noch in diesem Jahr 2.000 Smart Meter Gateways ins Feld bringen. Insgesamt wollen die Unternehmen, die sich in der EGEVU zusammengeschlossen haben, 20.000 intelligente Messsysteme installieren.

Bei der Abrechnung setzen die Partner auf die Software-Lösung eines Konkurrenten, räumt Schleupen ein. Allerdings seien sie überzeugt, dass sich die Lösung für die Gateway-Administration von Schleupen sehr gut in ihre IT-Landschaft integrieren lasse.

„Dieser vertriebliche Erfolg zeigt, dass es sich gelohnt hat, viel Energie in die Entwicklung unserer Schnittstellen zu stecken“, sagt Volker Kruschinski. Er sei fest davon überzeugt, dass sich die Integrationsfähigkeit einer Software immer mehr zu einem erfolgskritischen Faktor entwickeln werde, so der Vorstandsvorsitzende der Schleupen SE. Denn es sei eine zunehmende Komplexität von IT-Landschaften festzustellen.

Markt zeigt Konsolidierungstendenzen

Die Verantwortlichen von Schleupen werten den Vertriebserfolg als Beweis für die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit der eigenen Komplettlösung für die Gateway-Administration. Vor dem Hintergrund der Konsolidierungstendenzen im Markt sei dies bemerkenswert. Denn angesichts geringer Margen lohne sich die Gateway-Administration erst bei einem größeren Auftragsvolumen.

In den letzten Jahren haben sich verschiedene Unternehmen aus dem Geschäftsfeld der Smart-Meter-Gateway-Administration zurückgezogen. Sofern eine Begründung gegeben wurde, war es in erster Linie eine zu geringe Menge an Gateways, welche die Kunden zur Administration in die Zusammenarbeit einbachten.

Für die Rolle des Smart-Meter-Gateway-Administrators benötigen Dienstleister eine besondere Zertifizierung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Ihre Aufgaben im intelligenten Messwesen umfassen beispielsweise die Installation der Smart Meter Gateways, ihre Konfiguration und Inbetriebnahme, die informationstechnische Anbindung von Messgeräten und anderen technischen Einrichtungen an das Gateway sowie dessen Wartung. Aktuell sind 48 Unternehmen für die Gateway-Administration beim BSI zertifiziert.

Auch die Metering Süd ist noch in der Liste. Das Gemeinschaftsunternehmen von kommunalen Unternehmen aus Bayern und Baden-Württemberg hatte im Sommer 2022 aufhorchen lassen, als dessen Gesellschafter verkündeten, die Gateway-Administration der Gwadriga zu übertragen und die Metering Süd zu liquidieren. Es war das erste öffentlich wahrnehmbare Anzeichen für die sich entwickelnde Marktkonsolidierung. Weitere Mitteilungen folgten.

Batteriespeicherpark statt Steinkohle

Quelle: iStock

SPEICHER. Die Stadtwerke-Kooperation Trianel plant mit Partnern einen Großbatteriespeicher mit 900 MW in Waltrop (Nordrhein-Westfalen) zu bauen.

Einer der größten Batteriespeicherparks hierzulande soll in Waltrop (Nordrhein-Westfalen) entstehen. Die Trianel GmbH aus Aachen plant und projektiert am Rande des Ruhrgebiets einen Großbatteriespeicher, der in der ersten Ausbaustufe eine Leistung von 900 MW und eine Speicherkapazität von 1,8 Millionen kWh verfügen wird, teilte Trianel am 25. Juni mit. Das Projekt wird auf einem ungenutzten Grundstück realisiert, das ursprünglich als Baueinrichtungsfläche für das benachbarte Trianel Steinkohlekraftwerk Lünen benötigt wurde.

Mit am Projekt beteiligt sind das Schweizer Energieunternehmen BKW mit Sitz in Bern sowie der deutsche Asset-Manager Luxcara. Weitere kommunale Partner von Trianel sollen das Konsortium im Laufe des Jahres ergänzen, teilte die Stadtwerke-Kooperation dazu weiter mit.

Der Batteriespeicherpark in Waltrop besteht in der ersten Ausbaustufe aus drei Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) mit jeweils 300 MW Leistung. Weitere bis zu 600 MW befinden sich laut Trianel in Vorbereitung. Der Baubeginn ist für das kommende Jahr vorgesehen. Zum Einsatz kommt eine modulare Containerbauweise mit Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP-Technologie). Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2028 geplant.

Erlöspotenziale im Stromhandel und in der Regelenergievermarktung

Im Bereich der Grossbatterien beabsichtigt die Schweizer BKW, bis 2030 einen eigenen Park mit über 500 MW Leistung aufzubauen. Um dieses strategische Ziel zu erreichen, beteiligt sich das Unternehmen am geplanten Grossbatteriepark Waltrop.

„Mit dem Projekt in Waltrop machen wir einen großen Schritt in Richtung eines flexibleren und stabileren Energiesystems in Europa“, sagt BKW-CEO Robert Itschner. „Dabei kann die BKW ihr umfassendes Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewende ausspielen: von der Planung der Grossinfrastruktur über deren Bau und Betrieb bis hin zur Vermarktung der Energie im Handel.“

Als Asset Manager für nachhaltige Energieinfrastruktur-Projekte hat sich Luxcara bereits 520 MW Leistung gesichert. „Mit diesem Batteriespeicher-Projekt erweitern wir nicht nur unser Portfolio an nachhaltiger Infrastruktur, sondern platzieren es auch genau dort, wo die Netzflexibilität am dringendsten benötigt wird“, erläutert Alexander Lüntzel, Investment Manager bei Luxcara.

„Mit der zunehmenden Volatilität der erneuerbaren Energien wird es zwingend notwendig, gezielt in Flexibilität zu investieren“, ergänzt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel. „Flexibilität ist der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende. Gerade Batteriespeicher eignen sich hervorragend, um sowohl markt- als auch netzdienlich das Gesamtsystem zu stabilisieren.“

Erlöspotenziale im Stromhandel und in der Regelenergievermarktung

Im Bereich der Grossbatterien beabsichtigt die Schweizer BKW, bis 2030 einen eigenen Park mit über 500 MW Leistung aufzubauen. Um dieses strategische Ziel zu erreichen, beteiligt sich das Unternehmen am geplanten Grossbatteriepark Waltrop.

„Mit dem Projekt in Waltrop machen wir einen großen Schritt in Richtung eines flexibleren und stabileren Energiesystems in Europa“, sagt BKW-CEO Robert Itschner. „Dabei kann die BKW ihr umfassendes Know-how entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewende ausspielen: von der Planung der Grossinfrastruktur über deren Bau und Betrieb bis hin zur Vermarktung der Energie im Handel.“

Als Asset Manager für nachhaltige Energieinfrastruktur-Projekte hat sich Luxcara bereits 520 MW Leistung gesichert. „Mit diesem Batteriespeicher-Projekt erweitern wir nicht nur unser Portfolio an nachhaltiger Infrastruktur, sondern platzieren es auch genau dort, wo die Netzflexibilität am dringendsten benötigt wird“, erläutert Alexander Lüntzel, Investment Manager bei Luxcara.

„Mit der zunehmenden Volatilität der erneuerbaren Energien wird es zwingend notwendig, gezielt in Flexibilität zu investieren“, ergänzt Sven Becker, Sprecher der Geschäftsführung der Trianel. „Flexibilität ist der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende. Gerade Batteriespeicher eignen sich hervorragend, um sowohl markt- als auch netzdienlich das Gesamtsystem zu stabilisieren.“

Freuen sich: die Geschäftsführer Frank Thiel (Sprecher) und Elke Temme. Quelle: STWBO

Bochum legt auch im Stadtwerke-Vergleich Rekordbilanz vor

BILANZ. Die Stadtwerke Bochum haben 2024 noch einmal von Tranchen aus dem Verkauf des Kraftwerksbetreibers Steag profitiert. Das Nachsteuer-Ergebnis von 245 Millionen Euro sucht seinesgleichen.

„Dort, wo das Herz noch zählt, nicht das große Geld“, singt Herbert Grönemeyer in seiner Hymne auf Bochum. Momentan könnte in der 360.000-Einwohner-Stadt an der Ruhr womöglich beides zählen: Die Stadtwerke Bochum haben das Geschäftsjahr 2024 nach eigenen Angaben mit einem Rekordergebnis in der 170-jährigen Unternehmensgeschichte von 245 Millionen Euro nach Steuern abgeschlossen.

Die schiere Höhe sucht in der Stadtwerke-Welt ihresgleichen: Gerade mal bei den Stadtwerken der Millionenstadt München - erfolgreiche Industriestadt und Sitz von sechs Dax-Konzernen - lag der Nachsteuergewinn zeitgleich bei 412 Millionen Euro (wir berichteten).

Freilich ist die goldgeränderte Bochumer Bilanz „maßgeblich“ auf einen Sondereffekt zurückzuführen, wie die Stadtwerke selbst erklären: den Verkauf der Steag durch das Stadtwerke-Konsortium KSBG, an dem Bochum mit 18 Prozent beteiligt ist, an den spanischen Infrastruktur-Investor Asterion. Ende 2023 abgeschlossen, hatte der in Tranchen ausbezahlte Erlös schon die Bilanz 2023 merklich aufgehübscht, nämlich um 78 Millionen Euro. 2024 waren es gewinnwirksam etwa 125 Millionen Euro, erfuhr diese Redaktion auf Nachfrage.

75 der 245 Millionen Euro Nachsteuergewinn müssen die Stadtwerke an den Stadtsäckel abführen. Frank Thiel, Sprecher der zweiköpfigen Geschäftsführung ordnet das Ergebnis folgendermaßen ein: „Das außerordentlich positive Ergebnis des Jahres 2024 kommt für uns zu einem sehr guten Zeitpunkt. Denn vor uns liegen gewaltige Transformationsaufgaben. Bis zum Jahr 2030 wollen wir circa 1 Milliarde Euro in die Energie- und Wärmewende in Bochum investieren. Dafür bringt uns das

Ergebnis in eine solide Ausgangslage – mehr allerdings auch

nicht.“

Ein Schwerpunkt des Investitionsprogramms liegt mit 300 Millionen Euro auf dem Ausbau des Fernwärmenetzes und dem Aufbau einer klimafreundlichen Wärmeerzeugung. Im Fokus steht unter anderem der Bau einer Großwärmepumpe an der Kläranlage Oelbachtal, die gereinigtes Abwasser als Wärmequelle nutzen soll (wir berichteten). Bis 2030 muss der Anteil erneuerbarer Wärme im Fernwärmenetz gesetzlich bei mindestens 30 Prozent liegen, so das immer noch gültige Gebäudeenergiegesetz (GEG).

Strom: Mehr Kilometer, mehr Digitales, mehr Erzeugung

Das Nieder- und Mittelspannungsnetz soll nicht nur um 200 Kilometer erweitert, sondern bestehende und neue Ortsnetzstationen digitalisiert werden. Dafür stehen bis 2030 165 Millionen Euro bereit. Geplant ist zudem der Aufbau eines 20-kV-Netzes zwischen Umspannwerken und Knotenpunkten.

Das Portfolio erneuerbarer Stromerzeugung soll von derzeit 133 MW bis 2030 auf etwa 230 MW wachsen, kündigt Elke Temme an, seit Anfang 2024 Frank Thiels Kollegin. Zuletzt wurde der erste eigene Windpark in NRW in Iserlohn in Betrieb genommen, zudem startet der Bau des größten kommunalen Windparks in NRW in Sundern, an dem die Stadtwerke über die kommunalwirtschaftliche Kooperation Trianel Wind und Solar beteiligt sind.

Elektromobilität und Glasfaser wachsen

Im Bereich Elektromobilität verzeichneten die Stadtwerke 2024 rund 130.000 Ladevorgänge an öffentlichen Ladepunkten – ein Zuwachs von mehr als 30 Prozent. Mit etwa 380 öffentlichen Ladepunkten, darunter 71 DC-Schnellladepunkte, ist das Unternehmen Marktführer in Bochum.

Der Glasfaser-Ausbau schreitet voran: Die Tochter Glasfaser Ruhr hat 2024 mehr als 20.000 Wohneinheiten erschlossen. Bis Ende 2025 sollen über 127.000 Wohneinheiten („Homes passed“) erreicht werden, was einer Ausbauquote von rund 59 Prozent entspricht. Der Glasfaser-Rollout in der Stadt soll voraussichtlich bereits Ende 2029 sein. Ursprünglich war die flächendeckende Abdeckung erst für 2032 geplant gewesen.

Weniger Gewinn bei Lichtblick

Quelle: Pixabay / David Schwarzenberg

BILANZ. Lichtblick zeigt sich trotz weniger Umsatz und Gewinn zufrieden mit dem Ergebnis des vergangenen Geschäftsjahres. Das Unternehmen will weiter in neue Geschäftsfelder investieren.

Die Geschäftsführung des Hamburger Energieunternehmens Lichtblick sprich von einem „soliden Ergebnis“ des abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25. Das Unternehmen wolle weiter „in neue Geschäftsbereiche zur Diversifizierung der Wertschöpfung“ investieren, sagte CFO Tanja Schumann bei der Bilanzpressekonferenz am 25. Juni. Dazu zählt Lichtblick insbesondere den Ausbau von Flexibilitäten für den Märkt und hat den Bau von Großbatterien und Solarparks sowie den weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur angekündigt.

Im Geschäftsjahr 2024/25 (April 2024 bis März 2025) erzielte Lichtblick einen Umsatz von 1,54 Milliarden Euro und damit etwas weniger als im Vorjahreszeitraum 2023/24 mit rund 1,64 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sank deutlich von 117,3 Millionen Euro auf 67,8 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Der Energieabsatz lag im vergangenen Jahr bei 6,4 Milliarden kWh und damit ähnlich hoch wie im Vorjahr mit 6,2 Milliarden kWh. Die Anzahl an Verträgen ist mit rund 1 Million stabil, teilte Lichtblick weiter mit.

Der Schwerpunkt liegt weiterhin beim Aufbau von eigenen Erzeugungsanlagen, um zum einen Flexibilitäten anbieten zu können und zum anderen, um das selbst gesteckten Ziel zu erreichen. Bis 2035 will das Unternehmen klimaneutral sein – mit Fokus auf Grünstrom, Biogas und dem Ausstieg aus dem aktiven fossilen Erdgasvertrieb. Lichtblick plant unter anderem Investitionen in Höhe von 800 Millionen Euro – unter anderem in Großbatterien, Solarparks, Ladeinfrastruktur und digitale Steuerungssysteme. Die Flexibilitätslösungen entwickelte Lichtblick gemeinsam mit der Tochtergesellschaft Ison, „einem Marktintegrator für digital vernetzte Energielösungen“.

Erste Großbatterie und neue SolarparksIm Herbst wollen die Hamburger in Ostdeutschland mit dem Bau ihrer ersten eigenen Großbatterie mit einer Leistung von 102 MW beginnen. Parallel nehme Lichtblick vier neue Solarparks bis März 2026 in Betrieb, sodass insgesamt 100 MW Leistung zur Verfügung stehen. Die gesamte Projektpipeline umfasst derzeit rund 3.000 MW. Bereits in den vergangenen Wochen wurden Solarparks in Ennigerloh-Oelde und Pappelau eröffnet. Im August soll außerdem die „Eröffnung der weltweit ersten Solaranlage in Regenbogenfarben beim FC St. Pauli auf dem Dach des Millerntor-Stadions“ erfolgen.

Enno Wolf, COO bei Lichtblick, appellierte bei der Vorstellung der Geschäftszahlen auch an die Politik: „Deutschland braucht jetzt den Flexibilitäts-Turbo“. Damit Flexibilität wirke, brauche es bessere Rahmenbedingungen. Eine technologieoffene Hedging-Pflicht würde flexible Lösungen attraktiver machen, statt auf teure fossile Gaskraftwerke zu setzen. „Ein digitales, dezentrales Stromsystem verlangt politische Entschlossenheit – und weniger Komplexität. Damit spart Deutschland Milliarden und bringt den Flexibilitätsmarkt voran.“

Seit der Übernahme des deutschen E-Mobility-Geschäfts von der niederländischen Muttergesellschaft Eneco an die deutsche Tochter im Frühjahr 2023 sind Ladelösungen für Unternehmen und Stadtwerke ein weiterer Geschäftsbereich von Lichtblick. Mit der Integration des bundesweiten Monteurs-Netzwerks Installion in die neue Tochter „Lichtblick Energy as a Service“ bietet das Unternehmen Eigenheimbesitzern zudem komplette Solarlösungen von der Beratung bis zur Installation.

Lichtblick ist Teil des niederländischen Energieunternehmens Eneco, dessen Mehrheitseigner mit 80 Prozent das japanische Unternehmen Mitsubishi ist. Dem drittgrößten japanischen Stromanbieter Chubu gehören die übrigen 20 Prozent.

Aufsichtsrat verlängert Geschäftsführer-Verträge in Chemnitz

Quelle: Fotolia / Aurielaki

PERSONALIE. Roland Warner und Martin Ridder bleiben Geschäftsführer der Eins Energie in Sachsen.

Die Geschäftsführer Roland Warner und Martin Ridder bleiben bis 2029 und 2031 auf ihren Posten bei der „eins energie in sachsen GmbH & Co. KG“ mit Sitz in Chemnitz. Der Aufsichtsrat hat der Verlängerung der Anstellungsverträge des Vorsitzenden der Geschäftsführung, Roland Warner, sowie des kaufmännischen Geschäftsführers, Martin Ridder, zugestimmt.

Der Vertrag von Roland Warner wurde bis zum 31. März 2029 verlängert. Er steht seit 2015 an der Spitze des Energieversorgers, der schwerpunktmäßig in Südsachsen tätig ist. Mit der Verlängerung soll Warner das Unternehmen bis zum Erreichen der Altersgrenze führen.

Der Vertrag mit Martin Ridder wird bis 31. Oktober 2031 verlängert. Er ist seit November 2019 in seiner Funktion als kaufmännischer Geschäftsführer in Chemnitz tätig.

Zur Entscheidung erklärte Sylvio Krause, Vorsitzender des Aufsichtsrats: „Die aktuelle Geschäftsführung hat das Unternehmen in herausfordernden Zeiten stabil geführt. Deshalb setzen wir auf Stabilität und Kontinuität.“

Enwag in Wetzlar setzt auf Kontinuität

Quelle: Fotolia / s_l

PERSONALIE. Dr. Berndt Hartmann bleibt für weitere fünf Jahre Geschäftsführer der Enwag Energie- und Wassergesellschaft. Sein Vertrag wurde vorzeitig verlängert.

Der Aufsichtsrat der Enwag mit Sitz in Wetzlar (Hessen) hat den Geschäftsführer Dr. Berndt Hartmann vorzeitig bis zum 30. Juni 2031 um weitere fünf Jahre bestellt, teilte der Versorger mit. Er führt das Unternehmen seit dem Jahr 2016 – zunächst in einer Doppelspitze, seit Mitte 2022 als alleiniger Geschäftsführer.

Der Aufsichtsrat betonte in seiner Mitteilung, dass mit dieser Vertragsverlängerung die strategische Ausrichtung des Unternehmens auch personell langfristig abgesichert sei.

Neben seiner Geschäftsführer-Tätigkeit engagiert sich Hartmann auch in mehreren Branchenverbänden, etwa als Vorstandsmitglied beim BDEW sowie beim zugehörigen Landesverband der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW). Seit 2008 gehört er auch dem hessischen Landesgruppenvorstand des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) an.

|

| Berndt Hartmann leitet die Enwag für weitere fünf Jahre als Geschäftsführer Quelle: Enwag |

Hartmann wurde im Jahr 2016 kaufmännischer Geschäftsführer der Enwag. Er trat damals die Nachfolge von Wolfgang Schuch an, der in Ruhestand wechselte.

Hartmann leitete die ersten Jahre in Wetzlar das Unternehmen gemeinsam mit Detlef Stein, dem damaligen technischen Geschäftsführer. Stein ging 2022 in den Ruhestand. Sein Posten wurde jedoch nicht neu besetzt. Seitdem ist Hartmann alleiniger Geschäftsführer und leitet den hessischen Versorger zusammen mit mehreren Bereichsleitern.

So steigen Stadtwerke in den Prosumer-Markt ein

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Wie Energieversorger gemeinsam Herausforderungen meistern und schneller neue Geschäftsfelder erschließen, erläutert Reiner Timmreck, Geschäftsführer der Stadtwerke Iserlohn.

Der Wandel hin zu einer dezentralen, prosumergetriebenen Energieversorgung ist eines der zentralen Zukunftsthemen für Stadtwerke – und die nächsten Jahre werden dabei entscheidend sein: Sinkende Preise für PV-Module und Batteriespeicher, die zunehmende Verbreitung von Wärmepumpen und E-Mobilität sowie wachsende regulatorische Anreize führen dazu, dass sich immer mehr Haushalte vom reinen Energiebezieher zum aktiven Energieproduzenten entwickeln.

Für Stadtwerke bedeutet das: Die Zeit, Kunden für eigene Prosumer-Angebote zu gewinnen, ist jetzt – und sie ist begrenzt. Noch genießen Stadtwerke vor Ort Vertrauen und Reichweite. Doch sobald sich Kunden für ein alternatives Angebot entschieden haben, sind sie oft langfristig gebunden, sei es durch Mietmodelle oder integrierte Gesamtlösungen. Während man im klassischen Stromvertrieb verlorene Kunden häufig zurückgewinnen konnte, ist dies im Prosumer-Markt deutlich schwieriger. Wer heute Kunden verliert, verliert sie auf Dauer.

Doch der Einstieg in dieses neue Geschäftsfeld ist anspruchsvoll – insbesondere für kleine und mittlere Versorger. Prosumer-Angebote unterscheiden sich grundlegend vom bisherigen Commodity-Geschäft: Statt standardisierter Produkte geht es um vernetzte, intelligente Dienstleistungen, die hohe technische Integration und energiewirtschaftliches Know-how erfordern. Etwa bei der Produktgestaltung, der Bewertung von Flexibilitäten, der Kundenansprache – oder bei der Einbindung in bestehende ERP-Systeme. All diese Themen neben dem Tagesgeschäft zu bewältigen, stellt für viele Stadtwerke eine erhebliche Herausforderung dar – personell wie strukturell.

Kooperationsprojekt von rund 20 Stadtwerken

Ein zentraler Hebel, um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, liegt in kooperativen Ansätzen: Dort, wo Wissen geteilt, Synergien genutzt und Ressourcen gebündelt werden, lassen sich Geschwindigkeit und Qualität im Marktzugang deutlich steigern. Genau hier setzt die „Prosumer Plattform“ an – ein Kooperationsprojekt von rund 20 Stadtwerken und regionalen Energieversorgern unter der fachlichen Leitung von „m3 management consulting“. Ziel ist es, gemeinsam schneller in das neue Geschäftsfeld einzusteigen, voneinander zu lernen und individuelle Einstiegshürden zu senken.

Die Plattform unterstützt ihre Teilnehmer dabei auf mehreren Ebenen:

Zum einen erhalten die Stadtwerke über die Plattform Zugang zu einer marktreifen White-Label-Lösung für ein Home Energy Management System (HEMS), die mit geringem Implementierungsaufwand in bestehende Kundenprozesse integriert werden kann.

Zum anderen schafft sie ein strukturiertes Rahmenwerk für Austausch, Weiterentwicklung und strategische Orientierung. Dieses reicht von monatlichen Fachworkshops, in denen konkrete Fragestellungen – etwa zur Produktgestaltung, Preisbereitschaft, Zielgruppenansprache oder der Integration von Flexibilitäten in den Energiemarkt – gemeinsam bearbeitet werden.

Weiterhin sind vorgesehen regelmäßige Lenkungskreise zur Einordnung regulatorischer und marktbezogener Entwicklungen und Anwenderkreise, die den Austausch mit Herstellern, App-Entwicklern, Plattformbetreibern und NEO-EVUs ermöglichen. So fließen technologische, marktseitige und regulatorische Perspektiven kontinuierlich in die gemeinsame Lernkurve ein.

Als Heimatversorger für Iserlohn bringen wir uns aktiv in diese Zusammenarbeit ein, um die notwendige Transformation verständlich und zukunftsgerichtet in unserer Region zu verankern. Unter dem Leitgedanken „Wir machen Energiewende einfach“ ist es unser Ziel, unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu neuen Energielösungen so niedrigschwellig und alltagstauglich wie möglich zu gestalten. Die Kooperation mit anderen Versorgern leistet dabei einen wichtigen Beitrag zur Verwirklichung dieses Anspruchs.

Der Einstieg in den Prosumer-Markt ist für Stadtwerke kein Selbstläufer – aber eine zentrale Voraussetzung, um auch künftig als relevanter Akteur im Energiemarkt bestehen zu können. Wer zu lange wartet, riskiert den direkten Kundenzugang zu verlieren – und damit auch den strategischen Handlungsspielraum für die Energiezukunft. Kooperationen wie die Prosumer Plattform sind vor diesem Hintergrund ein wichtiger Schlüssel: Sie helfen, Risiken fundierter zu bewerten, Kosten zu skalieren und die Time-to-Market signifikant zu verkürzen.

|

| Reiner Timmreck Quelle: Stadtwerke Iserlohn |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

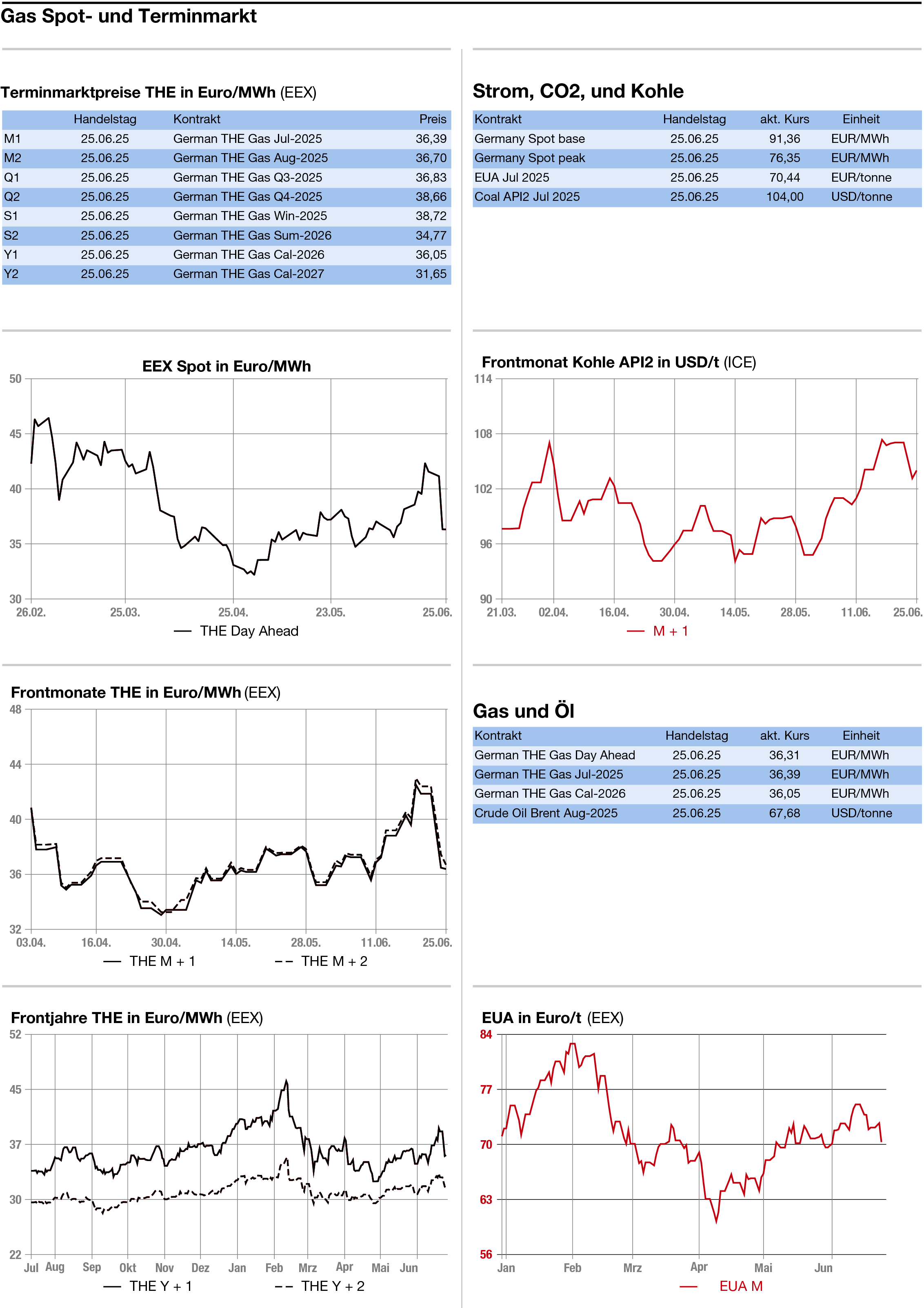

MARKTBERICHTE

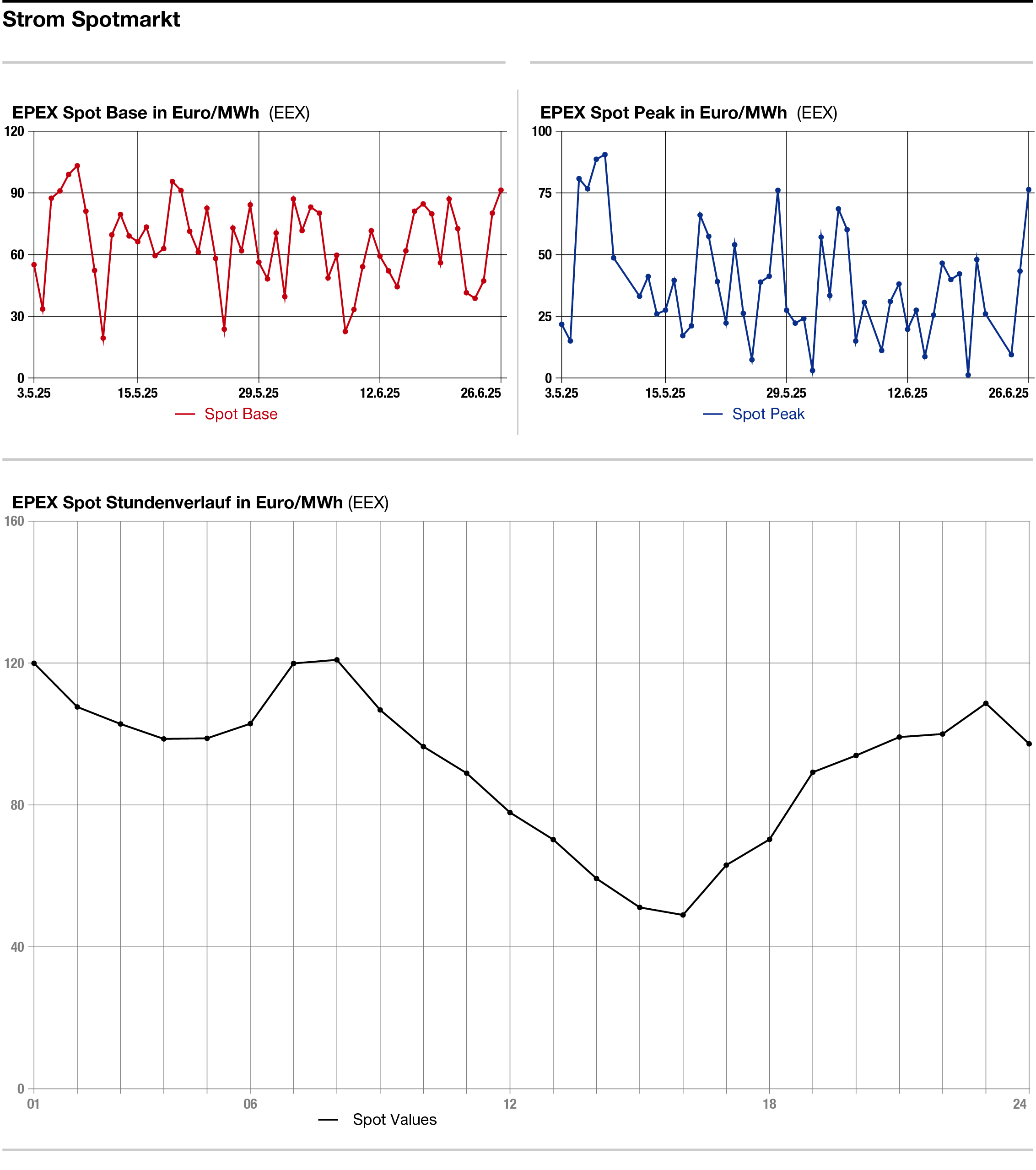

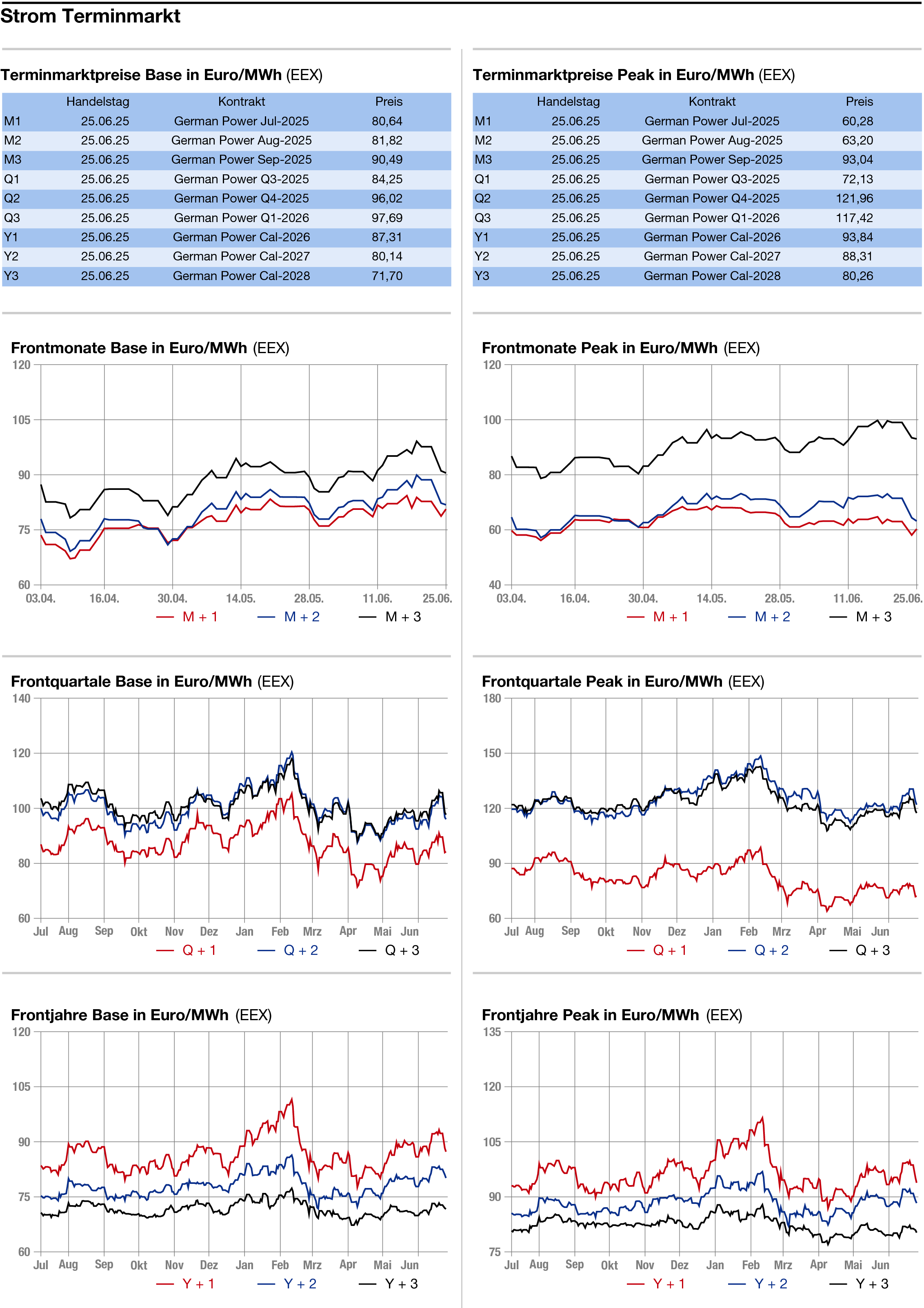

STROM

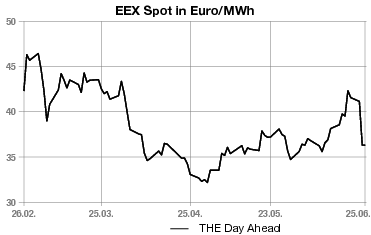

GAS

Strom: Day-ahead bei fast 100 Euro

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Mittwoch präsentiert. Strom und CO2 gaben weiter nach, Gas und Öl, deren Preisentwicklung im Zentrum der Befürchtungen um eine Sperrung der Straße von Hormus stand, legten zwar etwas zu, fielen jedoch nicht aus ihrer wieder erreichten überkommenen Range heraus.

Die europäischen Märkte stehen nun verstärkt unter dem Eindruck einer europäischen Hitzewelle, die zu höherem Energiebedarf zu Kühlungszwecken führt und zugleich aufgrund von Kühlwasserproblemen den Einsatz von Kraftwerken einschränkt. Die Cooling Degree Days belaufen sich am Berichtstag laut MBI Research auf 24,55 gegenüber 6,44 im Saisonmittel.

Strom: Überwiegend etwas leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead allerdings gewann 11,25 auf 91,50 Euro je Megawattstunde im Base. Für den Peak ergab sich ein Aufschlag von 33,00 auf 76,75 Euro je Megawattstunde.

Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 91,36 Euro in der Grundlast und 76,35 Euro in der Spitzenlast. Marktbeobachter führten die Zugewinne beim Day-ahead auf die deutlich geringere Erneuerbaren-Einspeisung zurück, die für den Donnerstag erwartet wird. Die Meteorologen von Eurowind rechnen für den Base nur mit 23,7 Gigawatt nach 34,5 Gigawatt am Berichtstag. Für den Freitag werden wieder etwas höhere Beiträge von Wind und Solar prognostiziert.

Auffallend sind zudem die Zugewinne beim Frontmonat sowohl in der Grund- wie in der Spitzenlast. Hier könnten kurzfristig bullishe Faktoren wie die hohen Temperaturen in Europa und die damit verbundenen Einschränkungen bei den französischen Kernkraftwerken eine Rolle gespielt haben.

Ansonsten zeigte sich der Markt entspannt und gab unter dem Eindruck der Abgaben am CO2-Markt weiter nach, nachdem bereits am Vortag die durch den Nahostkrieg entstandenen Risikoprämien weitgehend ausgepreist worden waren.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 1,25 auf 87,72 Euro.

CO2: Schwach haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.38 Uhr mit einem Abschlag von 1,94 Euro auf 71,60 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 19,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 73,40 Euro, das Tief bei 71,30 Euro. Damit bleibt der Dec 25 in seiner etablierten Spanne zwischen 70 und 75 Euro.

Unterdessen haben in der Vorwoche spekulative Anleger die Nettolongpositionen an der ICE um 5,1 Millionen auf 23 Millionen Zertifikate vermindert, was für ein verschlechtertes Sentiment unter den spekulativ eingestellten Marktteilnehmern spricht.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat Juli am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.46 Uhr 0,300 auf 35,750 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,250 auf 36,725 Euro je Megawattstunde nach oben.

Händler sprechen von einer auch technisch orientierten Gegenbewegung nach den massiven Abgaben vom Dienstag, als das Ende des Nahost-Kriegs die Märkte veranlasste, ihre Risikoprämien aufzugeben. Mit den aktuellen Notierungen hat der Gasmarkt in seine aktuelle Range zurückgefunden.

Unterstützt werden die Notierungen durch die Aussichten auf zunächst warmes bis heißes Wetter und wenig Wind ab Samstag. Unterdessen beläuft sich der Gasflow aus Norwegen für den Mittwoch auf moderate 309,7 Millionen Kubikmeter nach 305,2 Millionen Kubikmetern am Vortag.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: