27. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

VERANSTALTUNG: Soziale Machbarkeit der Wärmewende einplanen

REGULIERUNG: Bundesnetzagentur definiert kritische IT-Funktionen

INSIDE EU ENERGIE: Ökostrom und Industriestrom: Brüssel lässt Fünfe gerade sein

POLITIK: Bundeshaushalt ist „Bruch des Koalitionsvertrags“

ÖSTERREICH: Windkraft Onshore: Probleme bei RED-III-Umsetzung

HANDEL & MARKT

KLIMASCHUTZ: Deutschland streicht Zertifikate für 500.000 Tonnen CO2

STROMSPEICHER: Verbund und Stadtwerke Münster sind nun Speicherpartner

SACHSEN-ANHALT: Neue Hilfen für grüne H2-Projekte im Mitteldeutschen Revier

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Balkonkraftwerke nach Bundesländern

TECHNIK

GAS: Für den Methanschlupf ist niemand zuständig

WASSERSTOFF: Kooperation von Eternal Power und Hydropulse

GEOTHERMIE: Berlin prüft Potenzial für Tiefengeothermie

VERTRIEB: Flexibler Energieeinkauf für Großkunden

UNTERNEHMEN

BILANZ: Stadtwerke Jülich behalten wieder mehr als 2 Millionen Euro übrig

BILANZ: Ludwigshafener Versorger auf Wachstumskurs

WIRTSCHAFT: Paul Tech sammelt weitere Millionen ein

PERSONALIE: Tennet holt Kathrin Günther in die Geschäftsführung

PERSONALIE: Jost Backhaus wird neuer Juwi-Chef

PERSONALIE: Stadtwerke Jena verlängern mit Budich und Wolfrum

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Märkte weitgehend im Abwärtstrend

TOP-THEMA

Senec macht 2023 über eine halbe Milliarde Euro Verlust

Quelle: Katia Meyer-Tien

BILANZ.

Der PV-Speicherhersteller Senec schließt Jahr 2023 mit einem Verlust in Höhe von 663 Millionen Euro ab. Erst ab 2026 erwartet die EnBW-Tochter wieder ein positives Ergebnis.

Teurer Turnaround: In das Geschäftsjahr 2023 des Leipziger PV-Speicherherstellers Senec fallen hohe Rückstellungen für die „Kosten des zukünftigen Tausches der Batteriemodule“. Für Senec der „wesentliche Treiber“ für die schlechten Zahlen. Nach der Bilanz, die am 12. Juni 2025 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden ist, verbucht die EnBW-Tochter für das Geschäftsjahr 2023 einen Fehlbetrag in Höhe von 663 Millionen Euro.

Die Rückstellungen im Zusammenhang mit PV-Speicherproblemen beziffert das Unternehmen auf 296 Millionen Euro. Den „Aufwand“ im Zusammenhang mit Speichervorfällen gibt Senec mit 401 Millionen Euro an. Rechnet man Forderungen und Abschreibungen auf Finanzanlagen hinzu, summieren sich die Sondereffekte auf minus 519 Millionen Euro.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag beläuft sich laut Jahresabschluss auf 556 Millionen Euro. „Die in dem Geschäftsjahr erforderlichen Finanzmittel wurden vollumfänglich durch die Konzernmutter zur Verfügung gestellt“, heißt es. Den Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beziffert Senec 430 Millionen Euro. Der Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit landet mit 248 Millionen Euro im Minus.

Der Absatz an Stromspeichern fällt mit rund 31.000 Geräte um fast 27 Prozent geringer aus als im Jahr 2022. Als Grund nennt Senec die weitgehende Einstellung des Vertriebs ab Mitte des dritten Quartals 2023. „Wir haben ein Jahr keinen Speicher mehr verkauft“, ließ Senec-Geschäftsführer Thomas Augat-Kaiser im Oktober 2024 durchblicken (wir berichteten).

„Bestandsgefährdendes Risiko“

EnBW stellte nach den Brandunfällen wiederholt Kapital bereit. Am 10. Juli 2023 schlossen die Konzernmutter und Senec einen Darlehensrahmenvertrag in Höhe von 300 Millionen Euro und einer Laufzeit bis zum 30. Juli 2024. Daneben kam es am 12. Juli 2023 zu einer Anpassung des „Cash-Pool-Vertrages“ auf 100 Millionen Euro.

Mit einem Darlehensvertrag vom 16.11.2023 wurde der Cash-Pool-Vertrag beendet. Effekt: „Etwaige daraus bestehende Verbindlichkeiten bis zu einer Höhe von maximal 90 Millionen Euro wurden in ein langfristiges, unbesichertes Darlehen umgeschuldet. Weitere sieben Darlehen im Wert von 453 Millionen Euro wurden in derselben Vereinbarung zusammengefasst und ebenfalls umgeschuldet“, so die Geschäftsführung.

Im vergangenen Jahr sagte EnBW ihrer Tochter weitere 370 Millionen Euro zu. Geld, das Senec zum Überleben benötigt: Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit sei davon abhängig, „dass die der Senec GmbH vertraglich zugesagten liquiden Mittel im Zuge der Kapitalerhöhungen in 2025 durch die EnBW AG bereitgestellt werden und die der Liquiditätsplanung zugrunde liegenden Prämissen im Wesentlichen eintreten. Dies stellt ein bestandsgefährdendes Risiko dar“, schreibt das Management. Gemäß der aktuellen Liquiditätsplanung für den Prognosezeitraum ergebe sich ein geplanter Liquiditätsbedarf, „der durch die beschlossenen, aber noch nicht umgesetzten Kapitalerhöhungsbeschlüsse gedeckt ist“.

EnBW erklärt gegenüber dieser Redaktion, dass alle im Jahr 2024 zugesagten Finanzmittel Senec gezahlt worden seien. „Mit Blick auf das Jahr 2025 bitten wir um Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen können und dies insbesondere auch von der weiteren Entwicklung der Gesellschaft abhängt“, so eine Konzernsprecherin zu E&M. Die Anteilseigner der EnBW haben auf der Hauptversammlung am 8. Mai den Weg für eine mögliche Kapitalerhöhung freigemacht.

Wende für 2026 angepeilt

Mit roten Zahlen rechnet der Speicherhersteller auch für 2024 und 2025. „Der Jahresabschluss für 2024 liegt uns noch nicht vor“, teilt Senec auf Anfrage der Redaktion mit. Das Ergebnis wird „deutlich besser als das durch die bilanzielle Bewältigung der Folgen der Vorfälle im August 2023 geprägte Ergebnis 2023 ausfallen“, so die Prognose. Der Turnaround soll kommendes Jahr gelingen: „Nach einem weiterhin noch nicht positiven Ergebnis in 2025 wird eine Rückkehr zu einem operativen Ergebnis (Ebitda) im deutlich positiven Bereich für das Jahr 2026 erwartet.“

Quelle: Dena

Soziale Machbarkeit der Wärmewende einplanen

VERANSTALTUNG. Das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) hat auf einer Konferenz in Halle (Saale) Machbarkeit, Akzeptanz und soziale Komponenten der Energiewende beim Heizen diskutiert.

Am 26. Juni trafen sich in Halle (Saale) Vertreter aus Kommunen, Planung, Wissenschaft und Energiewirtschaft zur Konferenz über die Wärmeplanung. Veranstalter der Tagung war das Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende (KWW) der Deutschen Energieagentur (Dena). Die Veranstaltung war auch kostenfrei im Livestream zu verfolgen. Diskutiert wurde die Finanzierung von Wärmenetzen, die Planung sozialverträglicher Lösungen sowie die Umsetzbarkeit und Beteiligung vor Ort.

Ein zentrales Thema der Konferenz war die Finanzierung von Wärmenetzen. Vertreterinnen und Vertreter aus Bund, Ländern, Kommunen und der Bankenwirtschaft diskutierten ihre Lösungsansätze. So betonte Stephanie von Ahlefeldt, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE), dass Wärmenetze über genossenschaftliche Modelle mitgetragen werden könnten − „ein interessantes Modell“ mit Potenzial, sagte sie.

Gudrun Gumb von der Förderbank KfW sieht einen Klärungsbedarf bei privatwirtschaftlich organisierten Wärmeprojekten: Hier brauche es schnelle Vertragslösungen zwischen den Beteiligten. Auch Uta Schlotfeldt von den Stadtwerken Halle verwies auf die Hürde, Investitionen langfristig abzusichern: „Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, sonst entsteht kein Markt.“ In den Gesprächen wurde deutlich, dass Finanzierungsmodelle und Zuständigkeiten vielerorts noch nicht geklärt sind.

Zentrale Herausforderung Akzeptanz

Politische Akteure, Verwaltung und Öffentlichkeit müssen für die Wärmewende gemeinsam tragfähige Lösungen entwickeln, sagten Markus Fritz vom Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI, Antje Fritzsche von der Sächsischen Energieagentur (Saena) und Dirk Neubauer, ehemaliger Bürgermeister, Landrat und aktuell Berater. Besonders in Ostdeutschland fehle es an Akzeptanz für die Wärmewende, wenn sie von oben verordnet wird, sagte Neubauer aus praktischer Erfahrung.

Er plädierte dafür, Lösungsansätze für den Ort zu entwickeln und dann den Bürgern die Chance zum Mittun zu geben. „Ich hatte noch nie so ein gutes Produkt, dass sich zugleich so schlecht verkauften ließ“, beschrieb er. Es gelte nicht nur Mühen und Kosten in den Vordergrund zu stellen, sondern vor allem die Vorteile lokaler Wertschöpfung und Unabhängigkeit zu betonen. „Auf Landkreisebene sind Einnahmen von 30 Millionen Euro jährlich möglich, wenn die Wärmewende umgesetzt wird“, berechnete Neubauer an einem sächsischen Beispiel.

|

| Diskussion auf dem KWW-Kongress (von links): Gudrun Gumb (KfW), Uta Schlotfeldt (SW Halle), Stephanie von Ahlefeldt (BMWE) und Moderator Robert Brückmann (KWW) Quelle: Susanne Harmsen |

Soziale Aspekte im Blick

Der Sozialverträglichkeit der Wärmewende widmete sich eine Diskussion am Nachmittag. Mit dabei: Frederik Digulla vom Sozial-Klimarat, Beatrice Kuhn von der Dena sowie Hartwig Kalhöfer von den Stadtwerken Leipzig. Aktuell spielten in der Wärmeplanung nur die technische Machbarkeit und die Wirtschaftlichkeit eine Rolle, gab Kalhöfer zu bedenken. Angesichts vieler gering verdienender Mieterhaushalte müssten aber soziale Aspekte in die Planungsprozesse integriert werden.

Zuschüsse sollte es nur für einkommensschwache Haushalte geben, forderte Frederik Digulla vom Sozial-Klimarat. Aktuell profitierten von staatlichen Zuschüssen für energetische Sanierung und klimafreundliche Heizsysteme vor allem Eigenheimbesitzer, die sich Maßnahmen leisten können. Es käme aber darauf an, auch Haushalte in alten Eigenheimen oder Mieter in schlecht sanierten Gebäuden künftig bezahlbar mit Wärme zu versorgen, kritisierte er.

Ein lokaler Maximalwärmepreis, gleich ob über Fernwärme oder andere Lösungen wie Contracting wäre eine Lösung. Dieser könnte dann für die schwächsten Haushalte staatlich subventioniert werden, schlug Kuhn vor. Außerdem müsste der Gesetzgeber dafür sorgen, dass sich energetische Sanierung auch für Vermieter lohnt, obwohl die Mieter dadurch geringere Betriebskosten haben, sagte sie.

Verbände fordern politische Klarheit

Parallel zur Konferenz legten der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) und der Energieeffizienzverband AGFW ein gemeinsames Gutachten zu den Kosten verschiedener Wärmeoptionen vor. Es zeigt, dass fast alle Heizungsoptionen mit Mehrkosten verbunden sind – im Schnitt rund 50 Cent pro Quadratmeter Wohnfläche monatlich.

Laut VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing ist es essenziell, den rechtlichen und finanziellen Rahmen so zu gestalten, dass Kommunen ihre Pläne auch umsetzen können. Liebing kritisiert insbesondere die bestehende Regelung des § 556c im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), die den Ausbau von Fernwärme in Mietgebäuden erschwert. AGFW-Geschäftsführer Werner Lutsch sieht darin eine Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Wärmepumpe: „Was wir brauchen, ist ein fairer Wettbewerb der Technologien.“

VKU und AGFW fordern daher, die Systematik der neu eingeführten Modernisierungsumlage (§§ 555b, 559e BGB) auf gewerbliche Wärmelieferungen zu übertragen. Das würde sowohl Mieterschutz gewährleisten als auch Investitionen in Fernwärme wirtschaftlich ermöglichen.

Bundesnetzagentur definiert kritische IT-Funktionen

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur hat kritische Funktionen im Energiesektor festgelegt, um IT-Komponenten in Strom- und Gasnetzen künftig stärker zu kontrollieren. Energieverbände bemängeln sie.

Die Bundesnetzagentur in Bonn hat erstmals festgelegt, welche Funktionen in Energieversorgungsnetzen und Energieanlagen als „kritisch“ gelten. Ziel der Maßnahme ist es, potenzielle Sicherheitsrisiken beim Einsatz von IT-Komponenten in der Energieinfrastruktur frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.

Betreiber von Strom- und Gasnetzen müssen künftig anzeigen, wenn sie neue IT-Komponenten in sensiblen Bereichen einsetzen wollen. Das Bundesministerium des Innern (BMI) kann den Einsatz untersagen – insbesondere bei Komponenten nicht vertrauenswürdiger Hersteller.

„Mit der Festlegung kritischer Funktionen schaffen wir die Grundlage für präventive Handlungsmöglichkeiten mit Bezug auf kritische Komponenten in der kritischen Infrastruktur des Energiesektors“, erläuterte der Präsident der Behörde, Klaus Müller. Deutschland schließe damit eine bisher bestehende Sicherheitslücke.

Die Definition der kritischen Funktionen erfolgte in Zusammenarbeit mit dem BMI, im Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sowie auf Basis von Fachgruppengesprächen. Zu den nun als kritisch eingestuften Funktionen gehören unter anderem Systeme zur Anlagensteuerung sowie Komponenten für das Engpassmanagement.

Neue Anzeige- und Prüfpflichten

Die neue Regelung verpflichtet Betreiber kritischer Infrastrukturen dazu, den geplanten Einbau bestimmter IT-Komponenten vorab beim BMI zu melden. Vor der erstmaligen Inbetriebnahme erfolgt eine Sicherheitsbewertung. Ziel sei es, Risiken für die öffentliche Sicherheit sowie für die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Systeme frühzeitig zu erkennen. Die Vorgaben gelten nicht nur für neue Komponenten – auch bereits verbaute Technik kann künftig von der Behörde beanstandet und deren weiterer Einsatz untersagt werden.

Hintergrund der Maßnahme ist die zunehmende Digitalisierung kritischer Infrastrukturen und die veränderte geopolitische Bedrohungslage. Laut Bundesnetzagentur nimmt mit diesen Entwicklungen der Schutzbedarf im Strom- und Gassektor weiter zu. Die jetzige Festlegung ergänzt die bereits bestehenden IT-Sicherheitskataloge aus den Jahren 2015 und 2018, die bisher vor allem auf die sichere Betriebsführung fokussiert waren. Jetzt rückt der Einsatz sicherer Komponenten in den Vordergrund.

Kritik von VKU und BDEW

Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) sieht in der Neuregelung zwar richtige Ansätze, kritisiert jedoch den aktuellen Entwurf des ergänzenden IT-Sicherheitskatalogs als unausgereift. „Ohne das NIS2-Umsetzungsgesetz ist der Entwurf nur halbgar. Das verunsichert“, sagte VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing. Der VKU fordert eine Verschiebung des Inkrafttretens, um die Vorgaben mit dem künftigen Rechtsrahmen der Netzwerk- und Informationssicherheitsrichtlinie 2.0 (NIS2) abzustimmen.

Besonders problematisch sei, dass Stadtwerke und Energieversorger ihre Systeme innerhalb kurzer Zeit doppelt anpassen müssten – einmal nach der Bundesnetzagentur, später nach dem neuen Gesetz. Das führe zu vermeidbarem Mehraufwand und höheren Kosten. Auch kritisiert der VKU, dass die Bundesnetzagentur für bestimmte Vorschläge derzeit keine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage habe – etwa zur Regulierung der Office-IT in Energieunternehmen.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Auslegungsspielräume für Auditoren bei der Zertifizierung von Informationssicherheits-Managementsystemen (ISMS). Durch die geplante Einführung internationaler Normen ohne offizielle deutsche Übersetzung entstünden neue Unsicherheiten.

Der Anspruch, bestimmte Risiken kategorisch auszuschließen, sei aus VKU-Sicht unrealistisch: „100 Prozent Sicherheit gibt es nicht – auch dann nicht, wenn man sie in Verordnungstexte schreibt“, so Liebing. Gleichzeitig lobt der VKU die Unterscheidung zwischen IT für kritische Anlagen und für die übrige Unternehmens-IT. Dadurch könnten begrenzte Ressourcen gezielt in sicherheitsrelevante Bereiche gelenkt werden.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) fordert Nachbesserungen – insbesondere bei der Finanzierung. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae spricht sich dafür aus, Investitionen in den Schutz kritischer Infrastrukturen von der Schuldenbremse auszunehmen. Diese sollten – angesichts hybrider und militärischer Bedrohungen – über den Verteidigungshaushalt oder entsprechende Ausnahmetatbestände finanziert werden.

Die Festlegung Kritischer Infrastruktur steht im Internet auf der Seite der Bundesnetzagentur bereit.

Die VKU-Stellungnahme zur Festlegung Kritischer Infrastruktur ist auf der Internetseite des Verbandes zu finden.

Ökostrom und Industriestrom: Brüssel lässt Fünfe gerade sein

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die EU-Kommission will den grünen Aufschwung mit Steuergeld in Gang setzen. Der Wettbewerb bleibt dabei voraussichtlich auf der Strecke. Im März hatte die Kommission den Clean Industrial Deal (CID) auf den Weg gebracht. Mit dem Strategiewechsel sollen die Unternehmen entlastet werden, die durch den klimapolitischen „Green Deal“ der EU ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren drohen.

Der CID ruht auf drei Säulen: der Schaffung grüner Märkte, einer regulatorischen Entbürokratisierung und der Beschaffung von Geld für Investitionen und den laufenden Betrieb der grünen Wirtschaft. Die dritte Säule wird von der Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera, als unwahr bezeichnet. Das ist nur die halbe Wahrheit.

Im Mittelpunkt des neuen „Beihilferahmens für eine saubere Industrie“ (Clean Industrial Deal State Aid Framework: CISAF) stehen die Regeln, nach denen die Mitgliedsstaaten grüne Investitionen subventionieren dürfen: in die Nutzung erneuerbarer Energien, in die Erzeugung emissionsarmer Kraftstoffe, in die Dekarbonisierung bestehender Anlagen oder in den Aufbau von Fabriken zur Herstellung grüner Technologien in der EU.

Bei der Genehmigung der Beihilfen für grüne Investitionen war die Kommission auch in der Vergangenheit großzügig. Wenn's der guten Sache dient, lässt man in Brüssel beim Wettbewerb schon mal Fünfe gerade sein. Bis 2030 will man nun noch großzügiger sein.

Nicht alle sind darüber so entzückt wie Ingbert Liebing vom Verband kommunaler Unternehmen: „Mit CISAF schafft die EU endlich einen klaren und verlässlichen Rahmen für Förderungen, die auch Stadtwerken zugutekommen. Das ist ein wichtiger Schritt für die Energiewende vor Ort.“

Mitgliedsstaaten dürfen in den nächsten fünf Jahren aber nicht nur grüne Investitionen bezuschussen, sondern auch die laufenden Kosten energieintensiver Unternehmen. Das war bislang nur in Krisenzeiten erlaubt. Jetzt wird die Ausnahmeregelung bis 2030 verlängert, um den Mitgliedsstaaten die Einführung eines subventionierten Industriestrompreises für jene Branchen zu ermöglichen, die besonders viel Strom verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen. Hier zahlt sich aus, dass Teresa Ribera, die Sozialistin aus Spanien, nicht nur für die grüne Transformation, sondern auch für die Auslegung der Wettbewerbsregeln zuständig ist.

Grundsätzlich dürfen die Mitgliedsstaaten die Stromkosten-Subvention nicht auszahlen, wenn der Betrieb bereits andere Beihilfen erhält. Das soll wiederum nicht für die Entlastung vom Emissionshandel gelten, die energieintensive Unternehmen in Deutschland ebenfalls erhalten. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche hat bereits angekündigt, dass sie die neue Möglichkeit nutzen und das Konzept für einen deutschen Industriestrom vorlegen will.

Grünes Licht aus Brüssel soll es auch für Beihilfen geben, um die Energieeffizienz zu verbessern. Um den Kohleausstieg zu beschleunigen, dürfen auch Investitionen in Erdgas gefördert werden, wenn die spezifischen Treibhausgase dadurch um mindestens 40 Prozent sinken.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Der CISAF erlaubt auch nationale Beihilfen für Kapazitätsmechanismen (CM). Die Kommission unterbreitet dafür ein eigenes „Target Model“. CM der Mitgliedsstaaten, die sich an diesem Zielmodell orientieren, werden von Brüssel schneller geprüft und genehmigt, wenn sie auf höchstens zehn Jahre befristet sind.

Für den Energiebinnenmarkt ist der CISAF indes kein Förderprogramm. Eine „grüne und wettbewerbsfähige Wirtschaft“ lasse sich „nicht herbeisubventionieren“, sagt der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU): „Die Rahmenbedingungen in Europa müssen so sein, dass Unternehmen auch ohne Beihilfen wettbewerbsfähig sind.“

Der deutsche Energieverband BDEW befürchtet auch Schäden für den deutschen Strommarkt. Unternehmen, die verbilligten Industriestrom beziehen, hätten kein Interesse mehr an PPA oder am Terminhandel, sagt BDEW-Chefin Kerstin Andreae. Damit sinke die Liquidität und die Attraktivität des Großhandels für die übrigen Marktteilnehmer.

Bundeshaushalt ist „Bruch des Koalitionsvertrags“

Quelle: Fotolia / oqopo

POLITIK. Die Bundesregierung hat den Haushalt 2025 beschlossen – Verbände und Länder kritisieren die fehlende Entlastung bei den Stromkosten für alle und unzureichende Klimainvestitionen.

Die Bundesregierung hat am 25. Juni den Bundeshaushalt 2025 sowie haushaltspolitische Eckpunkte bis 2029 beschlossen und über die Mittelverwendung des Sondervermögens von 500 Milliarden Euro beraten (wir berichteten). Zentrale Beschlüsse wie die ausbleibende allgemeine Senkung der Stromsteuer und die Haushaltsansätze für Klimaschutzmaßnahmen stoßen auf deutliche Kritik aus Wirtschaft, Verbänden und Landespolitik.

Laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bleibt der Haushaltsansatz zur Förderung steuerbarer Kraftwerke unzureichend. BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae kritisierte, dass wie bereits in der vorherigen Legislaturperiode keine Verpflichtungsermächtigungen für neue Ausschreibungen vorgesehen sind. Das verhindere Investitionen bereits ab 2025 und untergrabe die nötige Planungssicherheit für Kraftwerksbetreiber.

Auch der Klima- und Transformationsfonds (KTF) steht im Fokus. Andreae fordert, dass der Fonds konsequent für klimabezogene Investitionen genutzt werden müsse. Entlastungsmaßnahmen für Verbraucher wie von Gasspeicherumlage oder Stromsteuer gehörten hingegen in den Kernhaushalt. „Mittelverschiebungen in den KTF dürften nur dann erfolgen, wenn sie solide gegenfinanziert sind“, sagte Andreae.

Bruch des Koalitionsvertrags

Besonders umstritten ist die Entscheidung von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), auf eine generelle Absenkung der Stromsteuer für alle Verbrauchergruppen zu verzichten. Diese war im Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU als Sofortmaßnahme angekündigt worden. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) warnt in diesem Zusammenhang vor einem Bruch des Koalitionsvertrags. Laut Wüst brauche es eine spürbare Entlastung für Haushalte, Handwerk, Handel und Dienstleistungsgewerbe.

Auch der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian, kritisiert die Entscheidung scharf. Viele Unternehmen hätten auf die zugesagte Entlastung vertraut. Die Streichung sei „ein Schlag ins Gesicht“, so Adrian. Industrie- und Handelskammern meldeten zahlreiche verärgerte Rückmeldungen aus Betrieben. Es sei unverständlich, warum selbst bei einer hohen Neuverschuldung kein Spielraum für die vergleichsweise geringe, aber wirkungsvolle Entlastung bestehe.

Niedrige Strompreise könnten Energiewende unterstützen

Der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) weist auf die Bedeutung niedriger Strompreise für die Wärmewende hin. Geschäftsführer Martin Sabel erinnert daran, dass die Senkung der Stromsteuer nicht nur ein zentrales Wahlversprechen gewesen sei, sondern auch zur Kompensation steigender CO2-Kosten durch den EU-Emissionshandel (ETS2) dienen sollte. Das politische Ungleichgewicht, das durch das Ausbleiben der Strompreisentlastung entstehe, gefährde die Akzeptanz der Klimapolitik.

Sabel fordert zudem, alternativ andere Bestandteile des Strompreises kurzfristig zu senken – etwa Umlagen und Netzentgelte. Dabei müsse die geplante Entlastung in Höhe von 5 Cent/kWh tatsächlich bei allen Haushalten ankommen. Gleichzeitig begrüßt der Verband die gesicherte Finanzierung der Bundesförderung effiziente Gebäude (BEG) und der Wärmepumpenförderung im Haushalt 2025.

Auch die Carbon Management Allianz (CMA), ein Zusammenschluss von Industrieunternehmen mit Fokus auf CO2-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS), kritisiert die Haushaltsansätze. Laut der CMA-Vorstandsvorsitzenden Alexandra Decker fehlen klare gesetzliche Grundlagen sowie ausreichende Mittel für Dekarbonisierungsmaßnahmen in der Industrie. Besonders Kürzungen bei Klimaschutzverträgen und die unklare Finanzierung eines künftigen CO2-Marktes gefährdeten den Markthochlauf klimarelevanter Technologien. Die CMA fordert, die entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des KTF für 2026 deutlich zu erhöhen.

„Vertrauensbruch“ gegenüber Bürgern

Protest legen auch Einzelhandel und Verbraucherschützer ein. Laut einem Schreiben an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) warnen der Handelsverband Deutschland (HDE) und weitere Organisationen vor einem „Vertrauensbruch“ gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern. Die Entscheidung, die Stromsteuer nur für das produzierende Gewerbe zu senken, sende ein „fatales Signal“.

Insgesamt zeichnet sich ab, dass die haushaltspolitischen Entscheidungen der neuen Bundesregierung noch deutlichen parlamentarischen Nachbesserungsbedarf haben. Mehrere Verbände fordern Nachjustierungen, insbesondere mit Blick auf Klimaschutzinvestitionen, Energiesteuern und Planungssicherheit für Unternehmen. Der Bundeshaushalt geht nun ins parlamentarische Verfahren in Bundestag und Bundesrat.

Windkraft Onshore: Probleme bei RED-III-Umsetzung

Quelle: Fotolia / Björn Braun

ÖSTERREICH. Ob die Bestimmungen der Erneuerbaren-Richtlinie den Ökostromausbau erleichtern werden, ist nicht sicher, warnten Fachleute bei einer Konferenz zu ihrer Umsetzung in Linz.

Einfach wird die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 zur Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen (RED III) in Österreich nicht. Das betonten Verwaltungsfachleute, Rechtsanwälte und Branchenvertreter beim „Fachdialog RED-III-Umsetzung“ des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) sowie der Johannes-Kepler-Universität Linz am 25. Juni in Linz. Wie sie festhielten, hängt dies keineswegs nur damit zusammen, dass Österreich wie die meisten EU-Staaten mit der Implementierung der Vorgaben der Richtlinie im Verzug ist und ein Vertragsverletzungsverfahren läuft.

Einen „Weckruf aus der Praxis“ äußerte Florian Berl von der Wiener Rechtsanwaltskanzlei Onz & Partner, einer der bekanntesten österreichischen Sozietäten auf dem Gebiet des Genehmigungsrechts. Berl konstatierte, „grosso modo“ funktionierten die Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien nicht schlecht. Nach Abgabe eines vollständigen Antrags würden die meisten davon binnen eines Jahres abgeschlossen. Das Problem sei allerdings, zu einem vollständigen Antrag zu kommen: „Und egal, in welche Richtung wir sehen: Es gibt bei den Verfahren kein vorhersehbares Ergebnis.“ Stattdessen floriere eine „Gutachterindustrie“, die Dokumente mit hunderten Seiten Umfang zum Naturschutz produziere. Jedoch fehlten allgemein anerkannte wissenschaftliche Standards für die Erstellung solcher Gutachten, und das führe immer wieder zu unleidlichen Überraschungen.

Die in der RED III vorgeschriebene Festlegung von Beschleunigungsgebieten für die Errichtung von Ökostromanlagen könnte sich laut Berl durchaus als „Mehrwert“ erweisen. Die Ausweisung solcher Gebiete sei indessen Sache der neun österreichischen Bundesländer und dürfe nur dort erfolgen, wo keine starken Auswirkungen entsprechender Projekte auf die Umwelt zu erwarten seien. Vor kurzem aber habe Birdlife Österreich eine Karte des Bundesgebiets veröffentlicht, die wenig Anlass zu Optimismus biete: „Wenn man sich das anschaut, würde nichts mehr gehen.“ Außerdem frage sich, wann die Länder die ersten Beschleunigungsgebiete definieren: „Wenn das bis 2028 erfolgt, bin ich glücklich.“

Ohne Ausnahme keine Beschleunigung

Diese Festlegung ist laut Berl aber ohnehin nur die halbe Miete. Wird ein Projekt in einem solchen Gebiet eingereicht, ist ein „Screening“ durchzuführen, um festzustellen, ob dieses negative Auswirkungen auf die Umwelt haben könnte, die bei der Gebietsfestlegung nicht berücksichtigt wurden. Ist das der Fall, muss das Vorhaben unabhängig von seiner Größe einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden.

Zwar können laut der RED III Photovoltaik- und Windkraftprojekte in Beschleunigungsgebieten von UVP sowie von Naturverträglichkeitsprüfungen ausgenommen werden. In den bisherigen inoffiziellen Entwürfen des Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzes (EABG), mit dem Österreich die Richtlinie primär umsetzen will, finden sich solche Ausnahmen jedoch nicht, kritisierte Berl: „Aber wenn es diese nicht gibt, wird die RED III in Österreich nicht zu schnelleren Genehmigungsverfahren führen.“

Schuss ins Knie

Auch könnte die Ausweisung der Beschleunigungsgebiete ihre Tücken haben, warnte der Wiener Rechtsanwalt Reinhard Schanda: Um die Auswirkungen von Ökostromanlagen auf die Umwelt in solchen Gebieten möglichst gering zu halten, sieht die RED III „Minderungsmaßnahmen“ vor. Laut Schanda besteht die Gefahr, dass die Genehmigungsbehörden in den Bundesländern diese Maßnahmen vorsichtshalber „sehr umfangreich“ gestalten werden: „Das könnte dazu führen, dass die Minderungsmaßnahmen in den Beschleunigungszonen umfassender ausfallen als außerhalb.“ Für die Projektwerber wäre das „ein Schuss ins Knie“.

Problem Föderalismus

Ein weiteres Problem ist der österreichische Föderalismus, ergänzte die Geschäftsführerin des EEÖ, Martina Prechtl-Grundnig: „Für die Umsetzung der RED III ist der Bund verantwortlich. Wesentliche diesbezügliche Themen wie die Raumordnung und der Naturschutz fallen aber in die Kompetenz der Bundesländer.“ Laut Prechtl-Grundnig wäre es daher notwendig, für die Länder verbindliche Ziele zum Ausbau der Ökostromanlagen festzulegen und Sanktionen zu verhängen, wenn diese verfehlt werden.

Maximilian Riedel von der Rechtsabteilung des für Energiepolitik zuständigen Wirtschaftsministeriums (BMWET) zeigte sich diesbezüglich jedoch zurückhaltend: „Es gibt verschiedene Ideen für mögliche Sanktionen. Wesentlich ist die Transparenz. Wenn die Ziele klar aufgeteilt sind, ist ersichtlich, wer sie verfehlt. Allein das wäre eine nicht zu unterschätzende Sanktion.“ Florian Klebelsberg vom Institut für Föderalismus in Innsbruck riet zu einer „verstärkten Koordination zwischen Bund und Ländern. Man müsste klarstellen, wer wofür zuständig ist und das den Ländern früh genug kommunizieren“.

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

Deutschland streicht Zertifikate für 500.000 Tonnen CO2

KLIMASCHUTZ. Das Bundesumweltministerium teilt mit, dass Deutschland 514.000 Emissionszertifikate, löscht, um die Klimawirkung des Kohleausstiegs 2022 dauerhaft im EU-Emissionshandel abzusichern.

Deutschland löscht erstmals Emissionszertifikate aus dem Europäischen Emissionshandel (EU ETS), um die Klimawirkung des Kohleausstiegs abzusichern. Laut Umweltbundesamt (UBA) werden dafür ab September bis Jahresende insgesamt 514.000 Zertifikate vom Markt genommen. Diese Menge entspricht rund 514.000 Tonnen CO2, die damit nicht anderweitig emittiert werden dürfen.

Hintergrund ist die im Jahr 2022 erfolgte Stilllegung der Braunkohleblöcke Neurath A und Frechen. Beide Anlagen gehörten zur RWE Power AG mit Sitz in Essen. Die Abschaltungen führten laut Bundesregierung im Jahr 2023 zu einer Emissionsminderung von rund 890.000 Tonnen CO2.

Ein erheblicher Teil der infolge der Kraftwerksstilllegung frei werdenden Zertifikate wurde bereits durch die Marktstabilitätsreserve (MSR) des EU ETS entzogen. Die MSR reguliert seit 2019 überschüssige Zertifikate, indem sie abhängig vom Marktüberschuss Auktionsmengen reduziert. Um auch den verbliebenen Rest dauerhaft vom Markt zu entfernen, greift Deutschland nun zusätzlich auf das Instrument der nationalen Löschung zurück.

Ohne Löschung kein Klimaschutz

Grundlage für diese Maßnahme ist die jährlich von der EU-Kommission veröffentlichte Zahl der im Umlauf befindlichen Emissionszertifikate. Auf dieser Basis wurde die nationale Löschmenge mit Zertifikaten für 514.000 Tonnen CO2 festgelegt. Ziel ist es laut Umweltministerium, den sogenannten Wasserbetteffekt zu vermeiden: Ohne Löschung könnten ungenutzte Zertifikate an anderer Stelle im EU-Raum – etwa in Polen oder Spanien – eingesetzt und dort zusätzliche Emissionen verursacht werden. Der Kohleausstieg in Deutschland würde dadurch im Klimaschutz keine Wirkung entfalten.

Derartige nationale Löschungen sollen künftig regelmäßig erfolgen, wenn der gesetzlich festgelegte Kohleausstieg zu weiteren Emissionsminderungen führt, die nicht bereits vollständig durch die MSR kompensiert werden.

Die vorläufige deutsche Auktionsmenge für das Jahr 2025 liegt bei rund 96,76 Millionen Zertifikaten. Die European Energy Exchange (EEX) in Leipzig, die als Auktionsplattform im Auftrag der Deutschen Emissionshandelsstelle (DEHSt) agiert, wird voraussichtlich im Juli einen angepassten Auktionskalender für das vierte Quartal veröffentlichen. In diesem sollen sowohl die Kürzungen durch die MSR als auch die nationale Löschung abgebildet sein.

Verbund und Stadtwerke Münster sind nun Speicherpartner

Sebastian Jurczyk (Stadtwerke Münster) und Thomas Bächle (Verbund, rechts). Quelle: SWM

STROMSPEICHER. Dem Bau des ersten Batterie-Großspeichers im westfälischen Münster steht nichts mehr im Weg. Nach den behördlichen Genehmigungen ist nun die Gründung der Betreibergesellschaft erfolgt.

Die Stadtwerke Münster und die Verbund-Tochter Energy4Business Germany sind jetzt offiziell Partner. Die Tinte unter einem Vertrag, der sie zu gleichberechtigten Anteilseignern bei der Batteriespeicher Münster GmbH macht, ist trocken. Damit kann in der westfälischen Kommune ein 16 MW starker Freiluft-Batteriespeicher entstehen (wir berichteten).

Dass der Geschäftsführer des westfälischen Versorgers, Sebastian Jurczyk, und sein Pendant auf Verbund-Seite, Thomas Bächle, am 25. Juni den Kontrakt unterzeichnen konnten, hat eine Vorgeschichte. Ein Gewerbepark im Ostteil der Domstadt war als Standort der Container auserkoren, die darin angebrachten Batteriezellen sollen Erneuerbaren-Strom flexibel ein- und ausspeichern können.

Nach der Zustimmung der örtlichen Politik für den Grundstückskauf Ende vergangenen Jahres sprach die Kommune im Mai die Baugenehmigung aus. Auch stimmte die EU-Kommission bei ihrer Fusionskontrolle der Gründung des Joint Ventures zu. Nun will die Batteriespeicher Münster GmbH den Speicherbau ausschreiben, die Arbeiten sollen 2026 beginnen. Ans Netz gehen soll der Batteriekomplex spätestens 2027.

Münster sieht sich in der Beziehung laut Sebastian Jurczyk als Gestalter der lokalen Energiewende, das bei Verbund auf die erforderliche Expertise in Speichertechnologie und Stromvermarktung stoße. Für die Deutschland-Tochter von Verbund, Österreichs größtem Energiekonzern, ist es nach ähnlichen Projekten in Bayern (Diespeck) und Hessen (Hessisch-Lichtenau, Rechtenbach) die erste Speicher-Beteiligung in Nordrhein-Westfalen.

Münster ist seit 2011 auch Standort eines der Batterieforschungszentren in Deutschland, des an der Universität angesiedelten Münster Electrochemical Energy Technology (MEET).

Neue Hilfen für grüne H2-Projekte im Mitteldeutschen Revier

Quelle: iStock / Medium Sachsen-Anhalt

SACHSEN-ANHALT. Zwei neue Förderaufrufe mit insgesamt 87 Millionen Euro sollen Unternehmen in Sachsen-Anhalts Kohleregion den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft erleichtern.

Mit verbesserten Förderkonditionen reagiert das Energieministerium Sachsen-Anhalt auf die wirtschaftlichen Herausforderungen beim Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. Am 26. Juni hat das Ministerium zwei neue Förderprogramme gestartet, die den Aufbau einer klimafreundlichen Wasserstoffinfrastruktur in der Strukturwandelregion des Landes unterstützen sollen. Unternehmen können bis zum 7. August dieses Jahres ihre Anträge bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt einreichen.

Eine Förderung können Projekte zur Erzeugung, Speicherung, zum Transport und zur Verteilung von grünem Wasserstoff erhalten, wie das Ministerium bekannt gibt. Insgesamt stehen dafür 87 Millionen Euro aus dem europäischen Fonds für einen gerechten Übergang (Just Transition Fund, JTF) bereit. Ziel ist es, das Mitteldeutsche Revier als industriellen Standort zukunftsfähig zu machen und den Strukturwandel mit nachhaltigen Technologien zu unterstützen.

Laut Energieminister Armin Willingmann (SPD) drohe der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft ins Stocken zu geraten. Grund seien vor allem fehlende wirtschaftliche Perspektiven: „Vor allem aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit legen Unternehmen Projekte auf Eis oder streichen sie ganz“, so Willingmann. Die verbesserten Konditionen sollen deshalb neue Investitionsanreize schaffen.

Bis zu zwei Millionen Euro Förderung je MW

Der erste Förderaufruf mit dem Titel „Grüner Wasserstoff. Elektrolyseure“ ist mit 58 Millionen Euro ausgestattet. Er richtet sich an Unternehmen, die Elektrolyseure und Wasserstoffspeicher an Kraftwerksstandorten oder ehemaligen Braunkohletagebauen errichten wollen – bevorzugt mit Nutzung in energieintensiven Schlüsselbranchen wie der Chemieindustrie.

Die maximale Förderung für den Bau eines Elektrolyseurs steigt dabei deutlich an: Statt wie bisher 650.000 Euro pro MW Leistung können Projekte nun bis zu zwei Millionen Euro erhalten.

Der zweite Förderaufruf mit dem Namen „Sachsen-Anhalt Zukunftsenergien/Grüner Wasserstoff“ umfasst ein Volumen von 29 Millionen Euro. Im Mittelpunkt der Förderung stehen hier sektorübergreifende Infrastrukturprojekte: Neben Erzeugungs- und Speicheranlagen sind auch der Neubau von Wasserstoffleitungen und die Umwidmung bestehender Erdgasleitungen förderfähig.

Auch bei diesem Programm hat das Ministerium die sogenannte Fördereffizienz als Auswahlkriterium angepasst: Die Obergrenze liegt nun ebenfalls bei zwei Millionen Euro pro MW.

Teilnahmeberechtigt sind laut dem Ministerium Unternehmen mit Sitz oder Betriebsstätte in Sachsen-Anhalts Strukturwandelregionen. Dazu zählen der Burgenlandkreis, der Saalekreis, die Landkreise Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld sowie die Stadt Halle (Saale).

Das Ministerium verweist darauf, dass das Interesse an JTF-Förderungen in der Region weiterhin groß sei. Investitionen in grüne Wasserstofftechnologien könnten neue Beschäftigung schaffen, die Wertschöpfung vor Ort halten und technologischen Fortschritt in einem vom Strukturwandel stark betroffenen Gebiet anstoßen.

Anzahl der Balkonkraftwerke nach Bundesländern

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im ersten Quartal 2025 waren in Nordrhein-Westfalen rund 194.000 Balkonkraftwerke installiert. Damit war Nordrhein-Westfalen mit Abstand das Bundesland mit den meisten Balkonkraftwerken. Es folgten die Bundesländer Bayern und Niedersachsen. Die Anzahl der neuen Balkonkraftwerke in Deutschland stieg 2024 rapide an.

Quelle: Katia Meyer-Tien

Für den Methanschlupf ist niemand zuständig

GAS. Die Gaswirtschaft müsste ihre klimaschädlichen Methanlecks upstream und midstream eigentlich selbstständig und rasch abstellen. Aber nur fünf Länder haben dafür Behörden benannt.

Aus zahlreichen Produktions- und Speicherstätten sowie Verdichterstationen und Pipelines der Gasinfrastruktur in Niedersachsen entweicht nachweislich klimaschädliches Methan. Das zumindest berichtet die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Gemeinsam mit der Organisation Clean Air Taskforce (CATF) hat sie an vier Tagen Anfang des Monats 26 Standorte entlang der Erdgas-Lieferkette in dem einzigen nennenswerten Bundesland mit eigener Gasförderung mit Spezialkameras nach Lecks untersucht und diese dokumentiert.

Von den meisten Stätten berichtet die DUH über Treffer: „An 17 dieser Standorte haben wir Emissionen festgestellt“, sagte Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH, vor der Presse. Wie stark der Methanschlupf war, das sei mit den verwendeten Instrumenten nicht klar zu bestimmen.

Methan (CH4), aus dem Erdgas zu 97 Prozent besteht, ist ein extrem klimaschädliches Gas, das stark zur Erderwärmung beiträgt, wenn es in die Atmosphäre gelangt. Über 20 Jahre hinweg hat es einen 81 Mal stärkeren Treibhauseffekt als CO2, hält sich allerdings im Vergleich zu diesem Molekül deutlich kürzer in der Atmosphäre. Zudem führt Methan auch zur Entstehung von Ozonlöchern und wird mit Atemwegserkrankungen in Verbindung gebracht.

„Wir haben zum Glück seit dem letzten Jahr eine europaweite Methanverordnung, um die Methanemissionen zu verringern“, so der DUH-Geschäftsführer weiter. Die Verordnung ersetze die vorherige Selbstverwaltung der Gasindustrie beim Methanschlupf.

Die neue Verordnung verpflichtet nun alle Betreiber entlang der Gasinfrastruktur, regelmäßig ihre Anlagen zu kontrollieren, zu warten, Leckagen aufzuspüren und sie binnen eines kurzen Zeitraums zu reparieren. Auch das routinemäßige Ausblasen der Anlagen von Methan ist damit verboten. Allerdings sind in dem Regelwerk auch Ausnahmen verankert, etwa bei arbeitstechnischen Störungen oder als Sicherheitsmaßnahme bei anstehenden Reparaturen, um gefahrlos an den Anlagen arbeiten zu können.

Solche Situationen müssten dann aber auch bei den Behörden gemeldet werden, so Müller-Kraenner. Ein großes Manko sei allerdings, dass erst in fünf der 16 Bundesländer solche Ämter benannt seien: „Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie hier nachsteuert.“

Ob DUH und CATF die eine oder andere Kameraaufnahme möglicherweise gerade während einer solchen Wartung oder Reparatur gemacht haben, lässt sich nicht ausschließen. „Wir haben die Betreiber der Infrastrukturen alle informiert, sie auf die Leckagen hingewiesen, zur Reparatur aufgefordert und gebeten, eventuell zu erklären, warum das Notfälle waren“, so Müller-Kraenner.

„Nach unseren Zufallskontrollen haben wir das neue Beschwerdeinstrument der Methanverordnung genutzt und das Land Niedersachsen aufgefordert, dieser Beschwerde nachzugehen“, so der DUH-Chef weiter. „Wir haben nicht die Möglichkeit, Rechtsverstöße mit unseren technischen Methoden im Detail nachzuweisen.“ Das sei die Aufgabe der Behörden. Man könne aber dort, wo man einen Verstoß für möglich halte, eine Beschwerde einreichen. „Da gibt es genug Indizien durch unsere Messergebnisse“, ist der DUH-Mann überzeugt.

Das sagt die Upstream-Lobby zum Methanschlupf

Der Methanschlupf wird im Prinzip auch von der Gaswirtschaft als ökologisches, sicherheitstechnisches und kommerzielles Problem gesehen, schließlich will man das Methan lieber verkaufen, als es entweichen zu lassen. Allerdings ist seine Beseitigung in der Vergangenheit ebenso betriebswirtschaftlich abgewogen worden.

In einer Stellungnahme des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) heißt es, die Mitgliedsunternehmen hielten sich an die gesetzlichen Vorgaben der Methanverordnung. Die Ergebnisse von DUH und CATF würden dennoch von den betroffenen Unternehmen „im Rahmen einer faktenbasierten Analyse bewertet“.

Sofern die Prüfungen im Einzelfall Hinweise auf abzustellende Methanemissionen ergäben, würde dies umgesetzt. Die BVEG-Mitgliedsunternehmen hätten ihre Methanemissionen im Übrigen seit 1990 um mehr als 90 Prozent gesenkt. Der Verband repräsentiert so gut wie alle einheimischen Öl- und Gasproduzenten.

Kooperation von Eternal Power und Hydropulse

Moritz Schwencke (links, Eternal Power) und Dennis Schulz (Hydropulse). Quelle: H2UB / DudB

WASSERSTOFF. Lösungen für den Umstieg auf grünen Wasserstoff verspricht eine neue Kooperation von zwei Unternehmen. Industrieunternehmen sollen von Tempo und geringen Investitionen profitieren.

Einen „einfacheren und schnelleren Weg“ zu grünem Wasserstoff wollen zwei Kooperationspartner interessierten Industrieunternehmen aufzeigen. Ihren Service bündeln dabei die neu gegründete Firma Hydropulse GmbH aus Berlin und die Hamburger Eternal Power GmbH.

Die am 26. Juni bekannt gegebene Zusammenarbeit soll laut gemeinsamer Mitteilung vermeiden helfen, dass viele Wasserstoff-Projekte noch immer „an Komplexität, Kapitalkosten und Vorabinvestitionen“ scheiterten. Erreichen wollen die Partner dies durch eine beschleunigte Projektentwicklung, deren Zutaten das „Hydrogen-as-a-Service“-Modell von Hydropulse und das Kundennetzwerk von Eternal Power sein sollen.

Hydropulse ist eine junge Tochter der börsennotierten ITM Power, ihr Geschäftsfeld ist der Bau, Besitz und Betrieb von dezentralen Erzeugungsanlagen für grünen Wasserstoff. Industriekunden bietet das Unternehmen, geführt von CEO Dennis Schulz, Wasserstoff über langfristige Abnahmeverträge an. Eternal Power errichtet die industriellen Produktionsanlagen und begleitet den kompletten Prozess, mit Standortbewertung, Projektentwicklung und -finanzierung, Produktion, Lagerung, Logistik und Vertrieb.

Die Partner glauben an ihr Geschäftsmodell, weil es sowohl die Kapital- und Investitionsrisiken für Industrieunternehmen beseitige als auch die Projekte beschleunigt in die Umsetzung bringe. „Wir werden zu einem schnelleren Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland, später auch in weiteren Ländern, beitragen“, sagt Moritz Schwencke, CEO von Eternal Power, gemäß der Mitteilung.

Berlin prüft Potenzial für Tiefengeothermie

Quelle: DMT GROUP

GEOTHERMIE. Die Stadt Berlin lässt das geothermische Potenzial im Untergrund erkunden. Die DMT Group beginnt im Juli 2025 mit seismischen Messungen in mehreren Bezirken der Hauptstadt.

Die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt (SenMVKU) hat das Essener Unternehmen DMT mit seismischen Untersuchungen in der Bundeshauptstadt beauftragt. Ziel ist die geowissenschaftliche Bewertung des Potenzials zur Nutzung tiefer Erdwärme. Die Arbeiten erfolgen im Rahmen der „Roadmap Tiefe Geothermie Berlin“ und sollen zur Wärmewende der Hauptstadt beitragen, teilte DTM am 26. Juni mit.

Ab Juli 2025 vermisst DMT − eine Gesellschaft des TÜV Nord − zunächst den Untergrund in den Bezirken Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf. Die Messlinien erstrecken sich über rund 17 Kilometer. Treptow-Köpenick ist als optionales Gebiet vorgesehen. Die eingesetzten Vibro-Trucks erzeugen seismische Wellen, deren Reflexionen Informationen über die geologischen Strukturen in mehreren Kilometern Tiefe liefern. Zusätzlich sollen die Messungen Besonderheiten und Herausforderungen bei Messungen im großstädtischen Raum aufzeigen.

Die Ergebnisse des Pilotprojekts sollen auch für künftige Projekte in anderen Großstädten genutzt werden, denn viele Städte stehen laut DTM bei der Umsetzung von seismischen Messungen vor ähnlichen Herausforderungen. Unterirdische Infrastrukturen wie U-Bahnschächte und Versorgungsleitungen oder oberirdische Verkehrsachsen machten seismischen Messungen anspruchsvoll, heißt es.

Nach Abschluss und Auswertung der Pilotmessung in Berlin erfolgt laut dem Messspezialisten im nächsten Schritt eine weitere Messkampagne, die Auskunft über die Nutzbarkeit der Erdwärme aus großer Tiefe für das gesamte Hauptstadtgebiet geben soll.

Flexibler Energieeinkauf für Großkunden

Quelle: Pixabay / justynafaliszek

VERTRIEB. Mit dem „Energy Cockpit“ will Vattenfall seinen Geschäftskunden den Live-Zugang zu Strom- und Gasbörsen erleichtern

Preisentwicklungen tagesaktuell beobachten, Beschaffungszeitpunkte individuell festlegen und Energiemengen eigenständig zu marktaktuellen Preisen sichern: Das soll mit dem jetzt gestarteten „Energy Cockpit“ von Vattenfall möglich werden, wie der Energiekonzern mitteilt. Dafür bietet die Plattform Funktionen wie Preisalarme, Einkaufssimulationen, digitale Tranchenfixierung und Auftragsdokumentation. Begleitet wird das Angebot durch das deutschlandweit vertretene Vertriebsteam von Vattenfall.

Anders als bei privaten Strom- oder Gasverträgen, die in der Regel eine Preisgarantie für einen bestimmten Zeitraum aufweisen, wird die künftig benötigte Energie bei Geschäftskunden im Voraus in Tranchen beschafft. Bislang wickelte Vattenfall dies überwiegend manuell ab. Viele Geschäftskunden suchten heute aber nach mehr Einflussmöglichkeiten im Energieeinkauf, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. „Zunehmend volatile und wetterabhängige Energiemärkte bieten Unternehmen die Chance, die eigenen Energiekosten über flexible Beschaffungsstrategien, sowie Risikostreuung bei den Kaufentscheidungen erheblich zu reduzieren“, erklärt Karsten Kranewitz den Ansatz des Produkts. Insbesondere bei Großabnehmern seien dadurch beachtliche Kosteneinsparungen möglich.

Vattenfall ist nicht der erste Anbieter einer solchen Plattform am Markt. Ähnliche Angebote bieten beispielsweise Enportal, EGT Energievertrieb oder die Energie Consulting GmbH (ECG).

Quelle: Fotolia / Andrey Popov

Stadtwerke Jülich behalten wieder mehr als 2 Millionen Euro übrig

BILANZ. Feierstimmung am Niederrhein: Die Stadtwerke Jülich bewerten ihre Bilanz für 2024 als „exzellent“. Nur im von hohen Energiepreisen gekennzeichneten Vorjahr blieb etwas mehr übrig.

Die Stadtwerke Jülich geben das zweitbeste Ergebnis ihrer Unternehmensgeschichte bekannt. Den Gewinn für 2024 beziffert der kommunale Versorger vom Niederrhein mit 2,315 Millionen Euro. Das sind nur etwa 260.000 Euro weniger als im Rekordjahr zuvor.

Die Unternehmensspitze äußert sich eindeutig zum Geschäftsverlauf. Das Ergebnis sei „exzellent“ und eins, „auf das wir alle stolz sind“, so Geschäftsführer Ulf Kamburg. Möglich gemacht habe dies ein deutlicher Kundenzuwachs, der zu einem größeren Absatz von Gas und Strom geführt habe – sowohl insgesamt als auch auf den Durchschnittsverbrauch der Haushalte bezogen.

Ergebnisse wie im Jahr 2024 seien gleichwohl keine Selbstverständlichkeit und künftig „immer schwieriger“ zu erreichen, so Ulf Kamburg. Ein Grund sei auch der nach der Energiekrise wieder anziehende Wettbewerb mit Billiganbietern.

„Menschen haben die Probleme mit Billiganbietern vergessen“

Dass die Discounter wieder intensiver nach Kunden fischen, ist dem Versorger aus dem rheinischen Braunkohlerevier ein Dorn im Auge. „Leider haben die Menschen die durch diese Anbieter verursachten eigenen Probleme anscheinend schon vergessen“, sagt Ivan Ardines, einer von drei Prokuristen. Er verantwortet den Bereich Vertrieb und Marketing. Die Stadtwerke wollten laut Ardines entsprechend mit fairen Angeboten, einem professionellen Service und kompetenter Beratung punkten. Den Vertrieb wolle der Versorger „ganz klar auf den Heimatmarkt“ fokussieren.

Die Stadtwerke Jülich, an dem die Kommune (74,9 Prozent) und der Kreis Düren (25,1 Prozent) beteiligt sind, kamen aufgrund der gefallenen Energiepreise auf einen geringeren Umsatz von 70,297 Millionen Euro. Das sind rund 7 Millionen Euro weniger als 2023. Das Anlagevermögen stieg auf 51,751 Millionen Euro (2023: 51,229 Millionen Euro). Das schlägt sich in dem ausgebauten Strom- und Gasnetz, dem Glasfaserausbau sowie Arbeiten am Wassernetz nieder.

Die Gesamtinvestitionen von rund 4 Millionen Euro im Bereich Technik liegen unter dem Vorjahreswert von 5,6 Millionen Euro. Mit dem Gesamtgewinn habe der Versorger allerdings das Fundament für künftige Ausgaben gelegt, heißt es aus dem Unternehmen.

Die Kapitalbasis konnte Jülich besonders durch den Einstieg des Kreises Düren stärken, die Stadtwerke verfügen auf der Habenseite nun über 31,127 Millionen Euro (2023: 18,616 Millionen Euro). Den Verkaufserlös hatte die Kommune den Stadtwerken überlassen. Effekt: Die Eigenkapitalquote kletterte auf 42,6 Prozent (2023: 28,3 Prozent).

Viel Geld will Jülich in den weiteren Ausbau des Glasfaser-Netzes stecken – und zwar rund 31 Millionen in den kommenden sieben Jahren. Mit dem Kooperationspartner „NetAachen“, an dem die Stadtwerke aus Köln und Aachen beteiligt sind, ist eine Aufgabenteilung vereinbart. Die Stadtwerke Jülich bauen das Leitungsnetz aus, Net Aachen liefert die verschiedenen Telekommunikationsangebote und übernimmt auch die früheren Jülicher Kunden („Jülink“).

|

| Exzellentes Ergebnis schwierig zu wiederholen: Geschäftsführer Ulf Kamburg Quelle: Stadtwerke Jülich |

Ludwigshafener Versorger auf Wachstumskurs

Die Vorstände von TWL: Dieter Feid (links) und Thomas Mösl. Quelle: TWL

BILANZ. Die Technischen Werke Ludwigshafen verbuchen für 2024 einen Bilanzgewinn in Höhe von knapp 50 Millionen Euro.

Die Aufwärtsentwicklung hat sich fortgesetzt. Nach den roten Zahlen 2021 landete die Technische Werke Ludwigshafen am Rhein AG (TWL) das dritte Jahr in Folge im Plus. Wie der Energieversorger mitteilt, stieg der Bilanzgewinn im vergangenen Jahr auf 49,8 Millionen Euro (2023: 45,2 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss erreichte nach Unternehmensangaben 4,7 Millionen (2023: 2,1 Millionen Euro).

Auf Konzernebene – zum Verbund gehören unter anderem eine Netztochter, mehrere Windpark-Gesellschaften und Verkehrsunternehmen – wuchs der Bilanzgewinn um 15,8 Millionen auf 69,2 Millionen Euro. Der Jahresüberschuss des Konzerns erreichte 8,2 Millionen Euro. Dank „ausgeprägter Anpassungsfähigkeit“ seien die wirtschaftlichen Kenngrößen wie bereits im Vorjahr besser als geplant, freut sich der kommunale Versorger.

Der Stromabsatz nahm im vergangenen Jahr um gut 31 Prozent ab. Nach rund 1 Milliarde kWh im Jahr 2023 waren es 704 Millionen kWh. In der Sparte Gas sank der Absatz leicht von 1,15 auf 1,14 Milliarden kWh. Der Wärmeabsatz stieg von 275 auf 293 Millionen kWh – ein Plus von 6,5 Prozent.

48 Millionen Euro für Investitionen

Rückläufige Absatzmengen und geringere Preise an den Großhandelsmärkten ließen die Umsatzerlöse schrumpfen. Nach Abzug von Strom- und Energiesteuer verringerten sie sich um 23 Prozent von 596 auf 457 Millionen Euro. Geplant hatten die TWL nach mit 445 Millionen Euro.

Allerdings: Durch den geringeren Beschaffungskosten für Strom, Gas und Wärme verringerte sich der „Materialaufwand“ im zurückliegenden Jahr auf 359 Millionen Euro, im Vorjahr schlugen 488 Millionen Euro zu Buche. Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und andere Waren wendete die TWL 231 Millionen Euro auf, 2023 nahmen sie dafür 364 Millionen Euro in die Hand. Die Kosten für „bezogene Leistungen“ stiegen um knapp 4 Millionen auf 128 Millionen Euro. Maßgebend seien insbesondere die gestiegene Netznutzungsentgelte für Strom und Gas gewesen, heißt es.

Die Investitionen fielen mit 48 Millionen Euro um 53 Prozent höher aus als 2023 (31,3 Millionen Euro). 20,5 Millionen Euro flossen laut TWL in den Erhalt und den Ausbau der Netzinfrastruktur für Energie und Wasser (2023: 21,7 Millionen Euro). Davon entfielen 7,5 Millionen Euro auf das Stromnetz, 5,7 Millionen auf das Wärmenetz und 3,4 Millionen auf das Gasnetz. In die Erzeugungsanlagen investierte TWL 6,2 Millionen Euro.

| Kenngröße | 2024 | 2023 |

| Bilanzgewinn (Mio. Euro) | 49,8 | 45,2 |

| Jahresüberschuss (Mio. Euro) | 4,7 | 2,1 |

| Stromabsatz (Mio. kWh) | 704 | 1.022 |

| Gasabsatz (Mio. kWh) | 1.137 | 1.154 |

| Wärmeabsatz (Mio. kWh) | 293 | 275 |

Positiver Ausblick

Schwarze Zahlen erwartet das Management auch in der nächsten Bilanz. „Für das Geschäftsjahr 2025 streben wir an, diesen positiven Trend fortzuführen und mindestens ein Jahresergebnis im Planwert von 3,8 Millionen Euro zu erzielen beziehungsweise zu übertreffen“, so Dieter Feid, kaufmännischer Vorstand von TWL. Um die Energiewende weiter voranzubringen, sehen die TWL in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 44,2 Millionen Euro vor. Ein Gutteil davon für die Wärmewende: „Im Fokus stehen neben der Dekarbonisierung der Erzeugung und der Verdichtung im Bestandsnetz sowohl der weitere Ausbau der Fernwärme als auch dezentrale Lösungen für jene Stadtgebiete, in denen keine Anbindung an das Fernwärmenetz möglich ist“, so das Unternehmen.

Paul Tech sammelt weitere Millionen ein

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

WIRTSCHAFT. Gebäudemanagementspezialist Paul Tech sammelt weitere 120 Millionen Euro für seine neue Plattform „PAUL Net Zero“ ein.

Der in Mannheim ansässige Gebäudemanagementspezialist Paul Tech hat mit „MEAG“, dem Vermögensmanager der Munich Re Gruppe, einen Finanzierungsrahmen über 120 Millionen Euro vereinbart – und somit weitere Gelder eingesammelt. Die Kreditlinie soll den bundesweiten Rollout von „PAUL Net Zero“ – einer integrierten Technologieplattform zur CO2-neutralen Wärmeversorgung von Bestandsgebäuden – absichern, teilte Paul Tech am 26. Juni mit. Die Auszahlung erfolgt in mehreren Tranchen. Die Kreditfazilität ist amortisierend und die Laufzeiten der einzelnen Tranchen betragen jeweils bis zu zehn Jahre.

Bis Ende Mai 2025 wurden bereits die ersten 2.000 Wohneinheiten mit der Technologie ausgestattet und bis zum Jahresende soll diese Zahl auf 20.000 steigen. Für die kommenden zwei Jahre wurden bislang schon Aufträge für 100.000 Wohneinheiten avisiert. Der Heizungssystem- und anlagenoptimierer Paul Tech setzt auf eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und regelbaren Ventilen zur Herstellung eines permanenten adaptiven hydraulischen Abgleichs.

„Auf dieser Basis treiben wir die Skalierung unserer intelligenten Lösungen für die Wärmewende in Mietshäusern konsequent voran“, sagte Sascha Müller, Vorstandsvorsitzender von Paul Tech. 2024 sei für Paul Tech das Jahr der Transformation gewesen − vom Energieeffizienzexperten zum Wärmeanbieter mit Sektorenkopplung, durch signifikante Investitionen in das Produkt Paul Net Zero. Müller: „2025 gehen wir in die Offensive: Mit dem breiten Rollout von Paul Net Zero für bislang 100.000 avisierte Mietwohnungen im Altimmobilienbestand leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Wärmewende.“

Von Sanitärbetrieb zum KI-Plattformanbieter

Zuletzt hatte das junge Unternehmen im März dieses Jahres frisches Kapital erhalten (wir berichteten). Die Paul Tech AG konnte sich eine von Solas Capital arrangierte Projektfinanzierung zur Ausstattung von den ersten 5.000 Bestandswohnungen mit ihrer Heiztechnologie sichern. Die Finanzierung umfasst ein Kreditvolumen von 13,2 Millionen Euro, ermöglicht durch ein Nachrangdarlehen von 2,3 Millionen Euro (Mezzanine-Finanzierung). Das Finanzierungsinstrument wurde am 14. Februar 2025 an einen von Solas Capital beratenen Fonds einer deutschen Versicherung ausgegeben.

Das Unternehmen hatte im vergangenen Jahr außerdem das Führungsteam erweitert (wir berichteten). Oliver Schwager verstärkt seit 1. Oktober 2024 als Vorstand Operations das Führungsteam des Heizungssystem- und -anlagenoptimierers Paul Tech. Das Unternehmen wurde bis dahin vom Vorstandsvorsitzenden Sascha Müller und dem Technikvorstand Thomas Eusterholz geführt.

Paul Tech ist aus einem Sanitärbetrieb hervorgegangen, in dem bereits Ende der 1990er-Jahre an der Automatisierung von Trinkwasseranlagen gearbeitet wurde. Im Jahr 2017 entstand daraus Paul Tech. Der Technologievorstand Thomas Eusterholz, Diplom-Ingenieur für Automatisierungstechnik, entwickelte eine eigene KI für das Unternehmen, die seitdem stetig weiterentwickelt wird. Im Jahr 2022 wurde die Lösung auf Heizungssysteme übertragen.

Tennet holt Kathrin Günther in die Geschäftsführung

Kathrin Günther. Quelle: Tennet

PERSONALIE. Digitale Themen, IT und Personal − Tennet Germany beruft Kathrin Günther zum 1. September 2025 als Chief Transformation Officer in die Geschäftsführung.

Tennet Germany erweitert zum Herbst sein oberstes Führungsteam: Mit Kathrin Günther übernimmt erstmals eine Chief Transformation Officer (CTO) Verantwortung für IT, Digitalisierung, Personal und Unternehmenssicherheit. Sie rückt damit an die Seite von CEO Tim Meyerjürgens und Finanzgeschäftsführer Markus Binder. Mit der neuen Position unterstreicht der Übertragungsnetzbetreiber die strategische Bedeutung technologischer Querschnittsbereiche für seine weitere Entwicklung.

Tennet mit Sitz in Bayreuth betreibt das längste Stromübertragungsnetz in Deutschland. Seit Anfang 2025 ist er Teil einer Holdingstruktur, die Tennet Germany und Tennet Netherlands organisatorisch trennt. Ziel dieser Neuausrichtung ist es, künftige Beteiligungen an der deutschen Einheit zu ermöglichen.

Die Aufsichtsratsvorsitzende Manon van Beek lobt Günther in einer Unternehmensmitteilung als ausgewiesene Digitalisierungsexpertin mit Erfahrung in der Umsetzung komplexer IT-Strategien. CEO Tim Meyerjürgens sieht in ihr eine „Impulsgeberin mit Erfahrung an der Schnittstelle von Technologie, IT und Industrie“ – eine optimale Ergänzung für das Führungsteam.

Günther selbst betont die Rolle digitaler Technologien bei der Transformation des Energiesystems. KI, Automatisierung und Prozessdigitalisierung seien unverzichtbar, um Versorgungssicherheit, Flexibilität und Intelligenz zu verbinden.

Die Ingenieurin verfügt laut Tennet über langjährige Führungserfahrung in der IT- und Industriebranche. Zuletzt war sie als Chief Operating Officer bei GFT Software Solutions tätig, einer Tochtergesellschaft der GFT Technologies, einem Stuttgarter IT-Dienstleister. Dort verantwortete sie das globale Software-Produktgeschäft.

Tennet Germany beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeitende und zählt zu den größten Investoren in die deutsche Stromnetzinfrastruktur.

Jost Backhaus wird neuer Juwi-Chef

Quelle: Jost Backhaus, neuer CEO der Juwi Quelle: Juwi

PERSONALIE. Jost Backhaus übernimmt zum 1. Oktober den Vorsitz der Geschäftsführung der Juwi GmbH mit Sitz in Wörrstadt und verantwortet künftig unter anderem Finanzen und Strategie.

Zum 1. Oktober 2025 übernimmt Jost Backhaus den Vorsitz der Geschäftsführung der Juwi. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wörrstadt (Rheinland-Pfalz) gehört zur MVV Energie AG in Mannheim, einem der größten kommunalen Energieversorger in Deutschland. Bei Juwi verantwortet der 52-Jährige künftig als CEO die Ressorts Finanzen, Personal, Recht sowie Strategie- und Portfoliomanagement. Er folgt auf Carsten Bovenschen, der das Unternehmen zum 31. Mai 2025 aus persönlichen Gründen verlassen hat.

Backhaus wird gemeinsam mit Christian Arnold und Stephan Hansen die Geschäftsführung des Projektentwicklers für erneuerbare Energien bilden. Juwi entwickelt, baut und betreibt Wind- und Solarenergieanlagen weltweit und beschäftigt rund 1.350 Mitarbeitende. Der neue CEO ist studierter Wirtschaftsingenieur und seit mehr als 26 Jahren in der Branche für erneuerbare Energien tätig.

Zuletzt war Backhaus Geschäftsführer der Steelwind GmbH in Nordenham (Niedersachsen), einem Hersteller von Fundamenten für Offshore-Windkraftanlagen. Davor leitete er bei der Enercon GmbH das operative Geschäft. Enercon mit Sitz in Aurich zählt zu den großen Anbietern für Windenergieanlagen an Land. Laut Hansjörg Roll, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Juwi, bringt der künftige Geschäftsführer breite Managementerfahrung mit.

Stadtwerke Jena verlängern mit Budich und Wolfrum

Claudia Budich und Tobias Wolfrum. Quelle: Stadtwerke Jena

PERSONALIE. Die Verträge der Stadtwerke-Geschäftsführung in Jena wurden vorzeitig bis 2031 verlängert – mit Rückendeckung von Stadtrat und Aufsichtsrat.

Die Stadtwerke Jena GmbH verlängern frühzeitig die Verträge ihrer beiden Führungsriege. Wie aus einem einstimmigen Votum der Aufsichtsgremien und einer Entscheidung des Jenaer Stadtrats Mitte Juni hervorgeht, bleiben Claudia Budich und Tobias Wolfrum bis ins Jahr 2031 an der Unternehmensspitze. Damit will das kommunale Unternehmen ein Signal für Stabilität in der Leitung der Unternehmensgruppe setzen.

Budichs aktueller Vertrag läuft planmäßig bis Ende Mai 2026, ihre neue Amtszeit beginnt am 1. Juni 2026 und ist auf fünf Jahre angelegt. Auch Wolfrum bleibt für weitere fünf Jahre Geschäftsführer, seine neue Vertragslaufzeit startet im Juli 2026. Die Vertragszeiträume sind mit Blick auf ihre jeweiligen Hauptanstellungen innerhalb der Gruppe abgestimmt: Claudia Budich leitet zugleich die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH, Tobias Wolfrum ist Geschäftsführer der „jenawohnen GmbH“.

Laut Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP), zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, spiegelt die Verlängerung das Vertrauen in das bestehende Führungsduo wider. Beide hätten mit „unternehmerischem Gespür, Innovationskraft und Weitblick“ zur Entwicklung der Stadtwerke-Gruppe beigetragen, so Nitzsche in einer Mitteilung des Versorgers. Kontinuität in der Führung sei ein wesentlicher Faktor für Versorgungssicherheit, Wohnqualität und Mobilität in der Region.

Die Stadtwerke Jena GmbH fungiert als strategische Managementholding der Stadtwerke-Gruppe. Sie koordiniert die Aktivitäten der Tochterunternehmen in den Bereichen Energie, Wohnen, Mobilität, Freizeit und Services.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

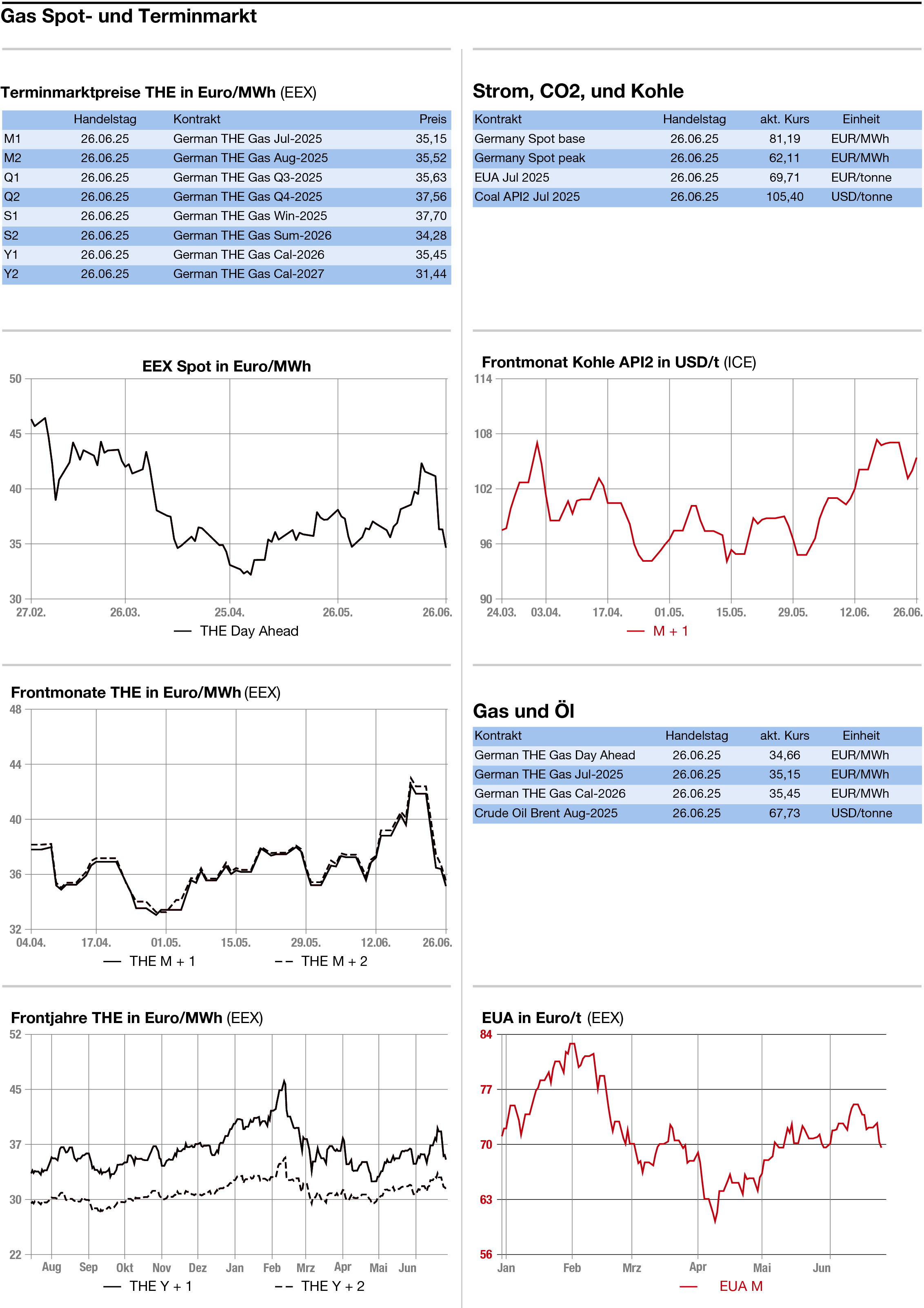

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

Märkte weitgehend im Abwärtstrend

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

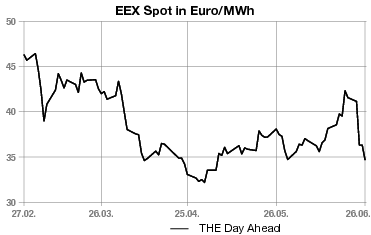

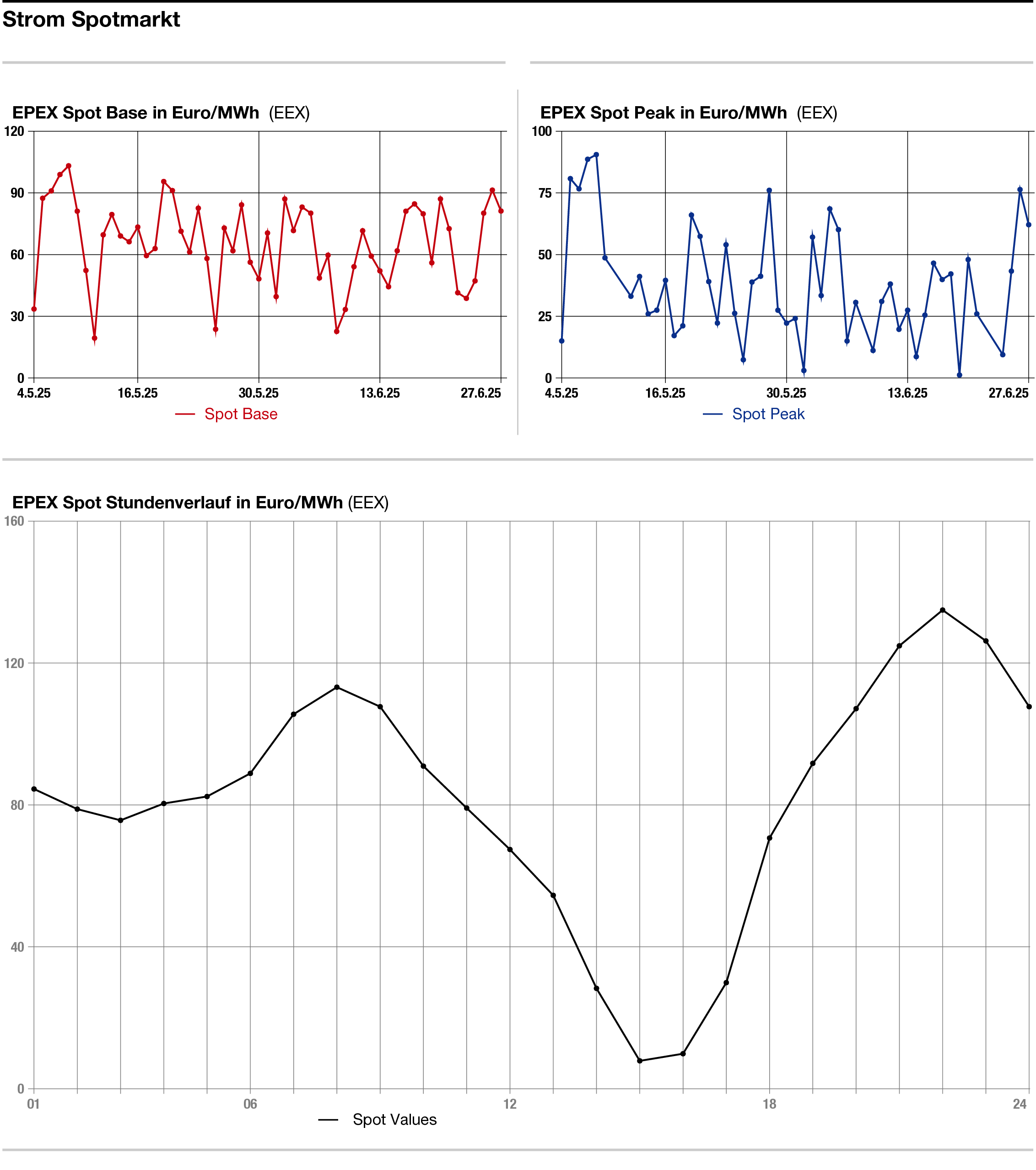

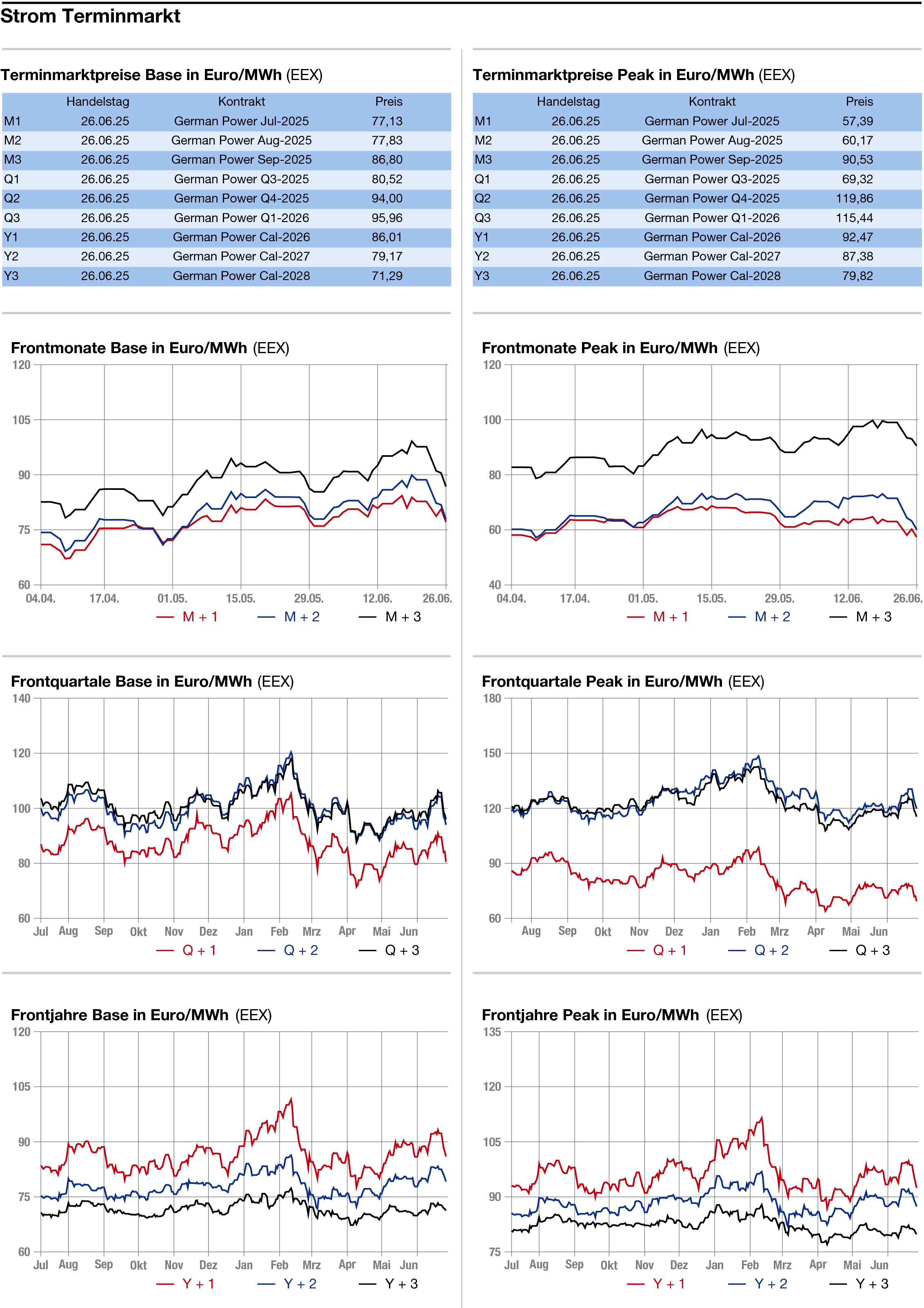

Die Energiemärkte haben sich am Donnerstag überwiegend leichter bewegt. Der Schlüsselmarkt Gas zeigte sich mit weiteren Abgaben und zog auch Strom und CO2 ein Stück weit nach unten. Die uneinheitliche Entwicklung ist ein Zeichen dafür, dass es an übergeordneten Themen nach dem Ende des Nahostkriegs mangelt und Entwicklungen an den Einzelmärkten wieder mehr in den Vordergrund treten.

Erstaunlich ist, dass die anstehende kurze Hitzewelle mit ihrem höheren Lastprofil und der sich ankündigenden Kühlwasserproblematik der französischen Kernkraftwerke nicht stärker auf das Preisgeschehen Einfluss nimmt. Hier dürfte sich einmal mehr der wachsende Einfluss der Erneuerbaren und insbesondere der Solarenergie bemerkbar. Wenn die Sonne erbarmungslos vom Himmel brennt, produziert sie immer mehr von der Energie, die zur Kühlung benötigt wird.

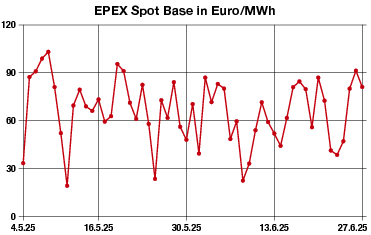

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead verlor im Base um 10,25 Euro auf 81,25 Euro je Megawattstunde. Der Peak sank um 14,25 Euro auf 62,50 Euro je Megawattstunde. Börslich wurde die Grundlast mit 81,19 Euro ermittelt und die Spitzenlast mit 62,11 Euro je Megawattstunde. Auslöser des Day-ahead-Rückgangs im Base sind die höheren Erneuerbarenbeiträge, die für den Freitag prognostiziert werden.

Die Meteorologen von Eurowind errechnen für die Grundlast 31 Gigawatt an Wind- und Sonnenstrom. Für den Berichtstag ermittelte Eurowind dagegen nur 23,8 Gigawatt im Base. Als bearisher Faktor dürfte sich jedoch die an Freitagen häufig geringere Last auf den Day-ahead-Preis ausgewirkt haben. MBI Research berechnet diese mit 53,4 Gigawatt nach 54,6 Gigawatt am Berichtstag. Der Last-Rückgang war jedoch nicht groß genug, um die höheren Erneuerbarenbeiträge zu kompensieren. Am langen Ende des deutschen Strommarktes verlor das Frontjahr bis zum frühen Nachmittag 1,23 Euro auf 86,49 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag im Verbund mit Strom und Gas etwas nachgegeben. Der Dec 25 sank bis 14.12 Uhr um 0,40 Euro auf 70,77 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 25,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,46 Euro, das Tief bei 70,30 Euro je Tonne CO2.

Bullishe Impulse dürfte Gas zunächst von der Wetterentwicklung in Deutschland und Nordwesteuropa erhalten. Anfang der kommenden Woche soll es laut dem Deutschen Wetterdienst zu Temperaturen von bis zu 39 Grad in Deutschland kommen. Danach dürften die Temperaturen jedoch rasch wieder etwas zurückgehen. Das US-Wettermodell geht für die zweite Hälfte der kommenden Woche sogar von leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen und relativ viel Regen aus.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: