28. Juni 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

CONTRACTING: Kongress fordert Novellen für erneuerbare Wärme

WINDKRAFT ONSHORE: BWE: RED III vor der Sommerpause, EEG im Herbst

BADEN-WÜRTTEMBERG: Grüne Minister legen Klimaschutzideen im Alleingang vor

RECHT: EuGH räumt Eon-RWE-Deal ab - teilweise

STROMNETZ: 100 Kilometer Südlink-Abschnitt in Bayern genehmigt

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: Wasserstoffpläne in Boxberg zurückgestellt

STROMSPEICHER: Eco Stor plädiert für flexible Netzentgelte bei Batterien

STATISTIK DES TAGES: Größte Kernkraftwerke weltweit nach Bruttostromerzeugung

TECHNIK

STROMNETZ: „Viele warten darauf, dass wir kommen“

SMART GRID: Kundenorientierung beim Steuern im Fokus

STROMNETZ: Donetz testet Fernsteuerung von Erzeugungsanlagen

ENERGIEMANAGEMENT: KI-gestütztes Energiemanagement für den Mittelstand

STROMNETZ: Tunnel „Candela“ vollendet Berlins Kabeldiagonale

UNTERNEHMEN

STADTWERKE: Neue Eigentümerstruktur bei den Stadtwerken Garbsen

BILANZ: Stadtwerke Bielefeld finanziell gestärkt

FINANZIERUNG: EnBW beschließt Kapitalspritze

STADTWERKE: Kommune stärkt Eigenkapitalbasis der Stadtwerke Halle

PERSONALIE: E-Werk Mittelbaden künftig mit Doppelspitze

TOP-THEMA

FNN-Vorstand: Praxistaugliche Lösungen für Steuer-Rollout vorhanden

Quelle: Fritz Wilhelm

SMART METERING.

Bei der ZMP stand das Steuern im Fokus, denn die technischen und prozessualen Voraussetzungen für den Übergang vom Mess- zum Steuer-Rollout im intelligenten Messwesen sind geschaffen.

Ein von erneuerbarer Erzeugung und zunehmend volatilem Verbrauch gekennzeichnetes Energiesystem ist auf Flexibilitäten angewiesen. Dies machte Joachim Kaps, Vorstandsvorsitzender des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im VDE, im Hauptberuf Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH, im Gespräch mit Journalisten im Rahmen der vom VDE veranstalteten Konferenz ZMP in Leipzig deutlich. Voraussetzungen für die Flexibilisierung sind Transparenz im Netz und die Steuerbarkeit von Erzeugungs- und Verbrauchsanlagen. Aus dem Wissen über die Erzeugung und den Verbrauch sowie den Netzzustand lassen sich dann Rückschlüsse auf kritische Netzsituationen und den entsprechenden Steuerungsbedarf ziehen, erläuterte Kaps. Die Technik dafür sei vorhanden, betonte er und verwies auf die Vorträge und Aussteller bei der diesjährigen ZMP, die „verlässliche, praxistaugliche Lösungen“ präsentierten. „Es gibt keinen Grund mehr zu zögern“, so der FNN-Vorstandsvorsitzende.

„FNN hat die Standards für das Steuern gesetzt, nicht nur im Hinblick auf die Technik, sondern auch auf der Prozessebene“, sagte Vorstandsmitglied Ingo Schönberg, der auch Vorstandsvorsitzender des Smart-Meter-Gateway-Herstellers PPC ist. In Zusammenarbeit mit der Bundesnetzagentur habe das Forum massenmarkttaugliche Voraussetzungen geschaffen, sodass alle an der Energiewende Beteiligten am Smart Grid partizipieren und von ihm profitieren könnten.

Dabei ist das Steuern auf zweierlei Wegen möglich: Zum einen über eine Steuerbox, entweder mit digitaler Schnittstelle oder Relais. Ein zweiter Ansatz, den die Bundesnetzagentur und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in den Technischen Richtlinien freigegeben haben, integriert die Steuerfunktionalität direkt in das Smart Meter Gateway.

Beim Steuern ist die Branche noch in der Testphase. Die ersten Steuerboxen wurden im September 2024 vom BSI zertifiziert. Mit dem Gerät des Herstellers EFR hat mittlerweile jedoch schon die neunte Steuerbox das Verfahren der Behörde durchlaufen, wie Dennis Laupichler, Leiter des Referats für die Digitalisierung der Energiewirtschaft im BSI bei der ZMP bekannt gab.

Bundesnetzagentur dämpft Hoffnung

Der Rollout von intelligenten Messsystemen, die aus einem elektronischen Zähler und einem BSI-zertifizierten Smart Meter Gateway bestehen, hat zwar in den letzten Monaten Fahrt aufgenommen. Die Zahlen, welche die Bundesnetzagentur quartalsweise von den Messstellenbetreibern abfragt, ergeben insgesamt aber noch ein ernüchterndes Bild. Daran dürften auch die Werte für das erste Quartal 2025, die die Behörde in Kürze veröffentlichen wird, nichts Grundsätzliches ändern, auch wenn Fortschritte zu verzeichnen sein werden, wie Jens Lück andeutete. Der Beisitzer der Beschlusskammer 6 der Bundesnetzagentur dämpfte in Leipzig aber schon einmal die Hoffnung, dass alle Messtellenbetreiber auf den Zielerreichungspfad der verpflichtenden Quote von 20 Prozent ihrer jeweiligen Pflichteinbaufälle bis Ende 2025 eingeschwenkt sind.

Was den Rollout anbelangt, ist Schönberg als Chef eines Smart-Meter-Gateway-Herstellers quasi Berufsoptimist. Er geht von etwa 2,5 Millionen bis Ende dieses Jahres ausgerollten intelligenten Messsystemen aus, wobei laut Bundesnetzagentur das quotenrelevante Pflichteinbauvolumen bei rund 4,5 Millionen Einheiten liegt. Aber schon ab dem kommenden Jahr werde der jährliche Ausbau bei 2 Millionen intelligenten Messsystemen liegen, sodass man in den nächsten acht Jahren bis zur gesetzlich gesetzten Deadline 2032 auf insgesamt 20 Millionen Einheiten komme.

Deutschland verfolgt „richtungsweisenden Ansatz“

Dabei lässt Schönberg das Narrativ, Deutschland hinke beim Smart Meter Rollout weit hinter anderen europäischen Staaten her, nicht gelten. „Wir sind tatsächlich First Mover“, sagte er in Leipzig. Mittlerweile schaue Europa auf den „deutschen Sonderweg“. Der europäische Metering-Verband spreche von einem „richtungsweisenden Ansatz“ und die EU habe Cenelec, dem Europäischen Komitee für elektrotechnische Normung, ein Standardisierungsmandat für ein cybersicheres Smart Meter Gateway gegeben. Am Vortag hatte bereits Christoph Scholten vom Bundeswirtschaftsministerium betont, der Cyber Resiliance Act der EU beziehe sich auf das BSI-zertifizierte Smart Meter Gateway als Referenz.

In anderen EU-Ländern würden die Smart Meter und die darauf basierende Flexibilisierung von Erzeugung und Verbrauch in der Regel marktorientiert genutzt, im Gegensatz zum Smart-Grid-Ansatz hierzulande, der die Steuerbarkeit von Anlagen im Sinne der Netzstabilisierung mitberücksichtige, erläuterte Schönberg. „Wir sind hier Vorreiter, auch wenn wir zugegebenermaßen mit dem Rollout etwas spät gestartet sind. Wir starten jetzt zumindest mit den richtigen Lösungen“, so der FNN-Vorstand.

Quelle: Vedec 2025

Kongress fordert Novellen für erneuerbare Wärme

CONTRACTING. Auf seinem Kongress in Berlin diskutierte der Energiedienstleisterverband Vedec wie Deutschland bis 2035 eine bezahlbare und erneuerbare Wärmeversorgung sicherstellen kann.

In dieser Woche trafen sich in Berlin Mitglieder des Energiedienstleisterverbandes Vedec zum Jahreskongress. Im Fokus stand die Frage, wie Deutschland im Jahr 2035 mit Wärme versorgt werden soll. Vertreterinnen und Vertreter aus Energiewirtschaft, Politik und Wissenschaft sprachen über technische, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Wärmeversorgung.

Der Vedec-Vorstandsvorsitzende Tobias Dworschak wies auf die Herausforderungen der Branche hin. Energiepreise, Klimaziele, Technik, Recht, Digitalisierung und Demografie seien Faktoren, die sich ständig veränderten. Er betonte jedoch auch Chancen: „Wir können gestalten. Und wir sind nicht allein.“ Neben technischen Fragen standen politische Rahmenbedingungen im Mittelpunkt. Ein zentrales Thema war die Forderung nach einer Novelle der Wärmelieferverordnung (WärmeLV).

Rechtsrahmen schnell anpassen

Nach Einschätzung der Branche drohe die Wärmewende ins Stocken zu geraten, wenn die WärmeLV nicht modernisiert werde. Thomas Charles, Referent im Referat IIA2 des BMWE, betonte laut AGFW: „Es braucht nicht nur eine Novelle der WärmeLV, sondern ein Novellenpaket aus AVBFernwärmeV und WärmeLV.“ Die AVBFernwärmeV regelt die Allgemeinen Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme.

Nach Darstellung der AGFW müsse eine überarbeitete WärmeLV erneuerbare Energien stärker berücksichtigen, damit die Vorschriften auf aktuelle Anforderungen ausgerichtet werden könnten. Zudem forderte die Branche, Energiedienstleister und Vermieterinnen und Vermieter in der WärmeLV gleichzustellen. Nur so sei ein schneller Wechsel von fossilen zu erneuerbaren Energien möglich. Dies wirke sich letztlich auch positiv auf die Kosten für Mieterinnen und Mieter aus.

Ein Schwerpunkt des Kongresses lag auf technischen Lösungen. Erneuerbare Technologien wie Aquathermie, Abwärme aus Rechenzentren sowie Wärmepumpen im Gebäudebestand könnten helfen, die Dekarbonisierung des Gebäudesektors voranzutreiben. In der Wärmeversorgung der Zukunft komme es darauf an, zentrale und dezentrale Systeme flexibel zu kombinieren, insbesondere im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung, da der Wärmebedarf in den Städten und Regionen unterschiedlich sei.

Als gelungenes Beispiel stellte Martin Kull, Projektleiter von Buderus, eine Heizungslösung aus Mühlhausen (Thüringen) vor. In enger Kooperation mit dem Energieversorger SW Mühlhausen und dem Wohnungsunternehmen WGM wurden zwei Wohnblöcke in der Heinrich-Heine Straße 2-12 saniert. Die insgesamt 60 Wohnungen werden seit Ende 2024 mit einer völlig neuen Energielösung versorgt. Sie integriert eine hybride Systemlösung aus Erdgas-Spitzenlastkessel und Wärmepumpen.

|

| Das Projektteam in Mühlhausen (v.li): Sebastian Krüger (WKT), Frank Weiffen (ADM), Daniel Strecker (SW MHL), Martin Kull (SKA) Quelle: Buderus |

Dabei kommen zwei Sole-Wasser-Wärmpumpen zum Einsatz, die mit einem Sondenfeld verbunden ist und unterirdisch Wärme speichern oder nutzen. Zusätzlich wurde eine Photovoltaik-Anlage auf beiden Hausdächern installiert, mit insgesamt 180 MW Leistung. Deren Stromertrag wird für den Betrieb der Haustechnik, der Reststrom auch im Bilanzkreismanagement SW genutzt.

Planung mit digitalem Zwilling

Geplant wurde diese komplexe Lösung mit einem digitalen Zwilling, dem CPI Configurator Tool. Daniel Strecker von der Stadtwerke Mühlhausen erläuterte gegenüber dieser Redaktion, dass die beiden Häuser aus dem Jahr 1963 und 1973 nun zumindest zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt werden. „Wir hoffen auf 80 Prozent oder mehr, müssen aber für konkrete Zahlen die konkreten Erfahrungen abwarten“, erläuterte Strecker. Wichtig war die Zusammenarbeit von Technikern, Wohnungswirtschaft und Energieversorger, die in Mühlhausen gelang, betonte Martin Kull.

Politik und Branche waren sich auf dem Kongress laut AGFW einig, dass Fairness, Transparenz und Sicherheit Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Wärmewende seien. Der Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher müsse weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Der Kongress hat gezeigt, dass technologischer Fortschritt und politische Weichenstellungen Hand in Hand gehen müssen, um das Ziel einer bezahlbaren, fairen und erneuerbaren Wärmeversorgung bis 2035 zu erreichen.

BWE: RED III vor der Sommerpause, EEG im Herbst

Quelle: Shutterstock / Blue Planet Studio

WINDKRAFT ONSHORE. Nach Ansicht des Bundesverbandes Windenergie ist die Energiepolitik der neuen Bundesregierung „ein bisschen holpriger“. Das sei aber zu erwarten gewesen, und man bleibe optimistisch.

Nach dem 11. Juli geht das deutsche Parlament bis September in die Ferien, und nach Einschätzung von Wolfram Axthelm, Geschäftsführer beim Bundesverband Windenergie (BWE), bringt es bis dahin noch „einige“ energiepolitische Gesetzesvorhaben zum Abschluss, namentlich die restliche Umsetzung der RED-III-Erneuerbarenrichtlinie der EU.

Damit gibt es eine erste Wahrscheinlichkeitsrechnung aus der Verbandswelt, dass die schwarz-rote Koalition doch noch vor den Parlamentsferien die RED III umsetzt. Wolfram Axthelm zeichnete am 27. Juni auf einer politischen Unterrichtung einen Zeitplan vor, wonach das am 24. Juni vom Kabinett beschlossene Umsetzungsgesetz (wir berichteten) im Eilverfahren in erster Lesung in den Bundestag eingebracht wird und am 2. Juli dennoch die Verbände angehört werden, und zwar im Umweltausschuss.

Am 10. oder 11. Juli, dem vorletzten und letzten Sitzungstag des Bundestages vor dem großen Urlaub, ist dem Windlobbyisten zufolge die zweite und dritte Lesung. Dann könnte der Bundesrat in seiner ebenfalls letzten Sitzung am 11. Juli noch zustimmen. Am 24. Juni hatte sich die Bundesregierung zum Tempo des parlamentarischen Prozesses bedeckt gehalten.

|

| Wolfram Axthelm beim „Policy Briefing“ des BWE Quelle: Georg Eble |

Erleichterte Genehmigungen leben wieder auf

Zufrieden ist die Windlobby bei dem Gesetzespaket nur damit, dass die Genehmigungserleichterungen in „Windenergiegebieten“ (WEG) nur für Anträge wegfielen, die im Juli 2025 gestellt werden würden. Am 30. Juni laufen diese nämlich aus. Der vorige Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte sie mit Wirkung vom März 2023 im Windenergiebedarfsflächengesetz (WindBG) durchgesetzt und im Mai 2024 schon bestehende WEG zu „Bestands-Beschleunigungsgebieten“ (BBEG) gemäß EU-Notfallverordnung erklärt. Bloß: Die läuft an diesem 30. Juni aus. Die Erleichterungen in diesen Gebieten leben dann mit Inkrafttreten der WindBG-Novelle in diesem Rahmen am 31. Juli wieder auf, die „Regelungslücke“, wie sie Axthelm nannte, dauert dann eben nur im Juli an.

Bei „Windenergiegebieten“, die nach Mai 2024 erst ausgewiesen wurden, fallen die Erleichterungen ebenfalls am 30. Juni weg und werden auch nicht durch das RED-III-Paket wiederaufleben. Vielmehr soll die für Herbst vorgesehene Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) weitere Entschlackungen bringen. Von 2026 an sollen neue „Beschleunigungsgebiete“ (BEG) ausgewiesen werden können.

Auf der Sollseite sieht Axthelm die anderen zentralen Änderungen: So sollen Luftverkehrsbehörden in Genehmigungsverfahren, bei denen (auch) ein anderer Typ Windenergieanlage beantragt wird, drei Monate Zeit erhalten, Stellung zu nehmen (Paragraf 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz). Das ist dem BWE-Geschäftsführer zu viel, er „bittet“ das Parlament um vier Wochen. Die Genehmigungsdauer insgesamt ist bis Juni 2025 auf durchschnittlich 17,9 Monate gesunken, sie spreizt sich allerdings unter den Flächenländern zwischen 8,4 und 40,9 Monaten (wir berichteten).

„Altmaiert es wieder?“

„Irritiert“ ist die Windbranche nach den Worten Axthelms von der Wiederabschaffung des „überragenden öffentlichen Interesses“ außerhalb von „Windenergiegebieten“, sobald die jeweilige Planungsregion ihre Ausweisungsquote erreicht hat (Paragraf 1 WindBG). Im Bundesdurchschnitt müssen 2032 nach einem Zwischenschritt 2,1 Prozent erreicht sein. Das überragende öffentliche Interesse ist ein neuer Abwägungsgrundsatz in der Genehmigung von Erneuerbaren-Anlagen, der maßgeblich die Genehmigungen und damit die Energiewende beschleunigt und gerichtsfest gemacht hat (Paragraf 2 EEG). Es soll außerhalb von WEG nur noch generell bei Repowering vermutet werden. „Das ist ein Angriff auf Paragraf 2 EEG“, kommentierte Axthelm.

Diskussionsstoff liefert die Ansicht von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), wonach sich der Erneuerbaren-Ausbau an den Netzausbau halten solle, die Unterbringung einer Gasumlage im Klima- und Transformationsfonds (KTF), um die Gasrechnungen zu senken, und, und, und. Ein Zuhörer fragte: „Altmaiert es wieder?“ Will sagen: Steht das Ausbremsen der Energiewende wie unter ihrem Vorgänger und Parteifreund Peter Altmaier wieder im Vordergrund?

Wolfram Axthelm räumte ein, dass die deutsche Energiepolitik seit dem Koalitions- und Regierungswechsel für die Erneuerbaren-Branche „ein bisschen holpriger“ vor sich gehe. Aber: „Es war zu erwarten, dass es nicht so weitergeht wie während der Ampelkoalition.“ Auch er finde die Gasumlage im KTF „schwierig, aber wir sollten uns auf Erneuerbare konzentrieren.“ Er bleibe optimistisch, unter anderem, weil die stromhungrige Industrie ein Verbündeter sei.

Grüne Minister legen Klimaschutzideen im Alleingang vor

Quelle: Fotolia / Martina Berg

BADEN-WÜRTTEMBERG. Baden-Württemberg wird sein ehrgeiziges Klimaschutzziel bis 2030 nicht erreichen. Die Landesregierung hat bisher nicht reagiert, nun preschen zwei Minister vor.

Schon im vergangenen Sommer berechneten Experten, dass Baden-Württemberg seine Klimaschutzziele wohl nicht erreichen wird. Eigentlich müsste die Landesregierung deshalb zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um bis 2030, wie im Gesetz festgeschrieben, die Treibhausgasemissionen um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu verringern. Umweltgruppen haben Protest gegen die Tatenlosigkeit eingelegt und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sogar Klage bei Gericht eingereicht (wir berichteten.) Am 26. Juni legten zwei grün-geführte Ministerien im Alleingang Vorschläge vor.

Umweltministerin Thekla Walker und Verkehrsminister Winfried Hermann (beide Grüne) legten laut SWR zusätzliche Maßnahmen in ihren Ressorts vor. So soll ein Mobilitätsgesetz den Klimaschutz im Verkehr voranbringen. Im Verkehrsbereich soll die Ladeinfrastruktur für E-Lkw ausgebaut werden. Außerdem will das Ministerium die Anschaffung von Elektrobussen fördern. Das Gesetz schafft unter anderem die Grundlage für die Einführung einer Abgabe, mit der Kommunen den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs finanzieren sollen.

Das Umweltministerium will unter anderem den Bau von Elektrolyseuren, die Wasserstoff herstellen, mit 100 Millionen Euro fördern. Zudem bekommen die Kommunen mehr Gelder für Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel. Auch das im Frühjahr nach langen Debatten verabschiedete Mobilitätsgesetz soll demnach den Klimaschutz voranbringen.

|

| Verkehrsminister Hermann (vorne) und Umweltministerin Walker vor Journalisten Quelle: SWR |

Verfehlung der Klimaschutzziele im Land

Bis 2030 schafft das Land laut einem Expertenrat nur eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 53 Prozent. Als Zielmarke sieht das Klimaschutzgesetz aber 65 Prozent vor. Besonders deutlich werden die Klimaziele dem Bericht zufolge im Verkehrsbereich verfehlt, aber auch die Sektoren Energiewirtschaft, Landwirtschaft und Industrie erreichen diese der Prognose zufolge nicht. Das Klimaschutzgesetz sieht zusätzliche Maßnahmen vor, sollte eine „drohende erhebliche Zielabweichung“ festgestellt werden. Bislang bleib die Regierung aber Maßnahmen schuldig.

„Es kann nicht sein, dass ein Teil der Regierung oder die Grünen für Klimaschutz verantwortlich sind und die anderen machen andere schöne Dinge“, kritisierte

Verkehrsminister Herrmann seine Kollegen in der schwarz-grünen Landesregierung vor Journalisten. Die Auswirkungen der Klimaerwärmung beträfen alle und daher müsse auch übergreifend reagiert werden.

Bislang habe das Land kein Programm vorgelegt, weil sich Grüne und CDU nicht darauf einigen können, wie erheblich die errechnete Zielabweichung tatsächlich ist. Es sei bedauerlich, dass man die Kollegen nicht habe überzeugen können, dass man die Verfehlungen als erheblich anerkenne, sagte Umweltministerin Walker. Das halte sie aber nicht davon ab, zu handeln.

EuGH räumt Eon-RWE-Deal ab - teilweise

Quelle: Fotolia / Stefan Welz

RECHT. Der Austausch von Sparten zwischen Eon und RWE ist schon sieben Jahre alt, und die Stadtwerke-Klagen dagegen in Luxemburg gehen weiter. Der EuGH winkt bloß das Thema Erzeugung durch.

Die Übernahme der Eon-Kraftwerke durch RWE im Jahr 2018 durfte von der EU-Kommission wettbewerbsrechtlich genehmigt werden, das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 26. Juni geurteilt. Das Luxemburger Gericht wies die Rechtsmittel von neun Stadtwerken gegen ein ähnliches erstinstanzliches Urteil des Europäischen Gerichts (EuG) zurück.

Damit räumt der EuGH endgültig die erste von drei Säulen des Asset Deals zwischen Eon und RWE ab, der von der Kraftwerkssparte handelte. Die zweite Säule, eine Beteiligung von RWE an Eon mit einem Sechstel der Aktien, ist längst abgeräumt, und zwar vom Bundeskartellamt. Die europäische Ebene schien dafür nie zuständig zu sein, obwohl beide Gesellschaften in mehreren EU-Ländern tätig sind.

Die dritte Säule dagegen, die Übernahme von RWE-Netz und -Vertrieb durch Eon, ist weiter beim EuGH anhängig. Das EuG hatte bereits kurz vor Weihnachten 2023 diese Übernahme durchgewunken, neun Stadtwerke von ursprünglich elf Energieversorgern hatten dagegen Rechtsmittel beim EuGH eingelegt. Sie befürchten Wettbewerbseinschränkungen und eine zu große Marktmacht des jeweiligen Großkonzerns.

Gericht: Etwaige Nachteile nicht hinreichend dargelegt

Was die Kraftwerke anbelangt, lässt er fünf der konzernfreundlichen Urteile aus der Vorinstanz stehen, indem er die Rechtsmittel dagegen zurückweist. Die vier anderen EuG-Urteile hebt er zwar auf, weil die Begründung fehle, beendet die Prozesse aber kurzerhand durch eigene Urteile, die ebenso konzernfreundlich ausfallen. Die klagenden Stadtwerke hätten nicht hinreichend dargelegt, inwiefern sie individuell von dem Kraftwerks-Deal Nachteile zu befürchten haben, so die Hauptargumentation.

Kläger gegen den Eon-RWE-Asset Deal sind noch die Kommunalversorger Mainova aus Frankfurt am Main, Enercity aus Hannover, die Stadtwerke Leipzig, die Stadtwerke Hameln Weserbergland, die EVH Energieversorgung Halle (Saale), die Holding Energieverbund Dresden sowie die kommunalen Regionalversorger Eins Energie in Sachsen und Teag Thüringer Energie AG.

Der EuGH skizziert in einer Pressemitteilung den Prozessverlauf detaillierter und verweist auf die Original-Urteilstexte und Aktenzeichen in jedem einzelnen Verfahren.

100 Kilometer Südlink-Abschnitt in Bayern genehmigt

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Die Bundesnetzagentur hat einen weiteren Abschnitt des Südlink genehmigt mit 107 Kilometern Länge. Die beiden Vorhaben 3 und 4 des Bundesbedarfsplangesetzes verlaufen in Bayern.

Parallel von der Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern bis auf die Höhe von Oerlenbach darf die Gleichstromleitung Südlink errichtet werden. Dies gab die Bundesnetzagentur am 26. Juni bekannt. Demnach ist das Planfeststellungsverfahren für die beiden Vorhaben 3 und 4 des Bundesbedarfsplangesetzes abgeschlossen.

Die Leitungen verlaufen parallel von der Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern bis auf die Höhe von Oerlenbach. Für diesen Abschnitt steht damit der genaue Verlauf der neuen Erdkabel-Stromleitung in Gleichstromtechnik fest. Die beiden Vorhaben verlaufen in gemeinsamer Trasse vom Abschnittsbeginn südlich der Landesgrenze zwischen Thüringen und Bayern bei Mellrichstadt weitgehend parallel zur Autobahn A71 südwärts bis auf die Höhe von Oerlenbach. Dort verschwenkt die Trasse des Vorhabens 3 westwärts und verläuft bis zur Grenze zwischen den Landkreisen Schweinfurt und Bad Kissingen. Sie schließt dort an den bereits im Bau befindlichen Abschnitt E1 des Vorhabens 3 an. Die Strecke ist rund 45 Kilometer lang. Die Trasse des Vorhabens 4 verläuft von Oerlenbach weiter südwärts bis zur Konverterstation in Bergrheinfeld/West. Sie erstreckt sich über rund 62 Kilometer.

Der Südlink besteht aus zwei Gleichstromleitungen. Das Vorhaben 3 verbindet Brunsbüttel in Schleswig-Holstein mit Großgartach/Leingarten in Baden-Württemberg. Das Vorhaben 4 führt von Wilster ins bayerische Bergrheinfeld. Beide Leitungen werden als Erdkabel geplant. Verantwortlich für Planung, Bau und Betrieb sind die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Transnet BW.

Die Bundesnetzagentur hat die Beschlüsse für Vorhaben 3 und Vorhaben 4 des Südlinks im Internet veröffentlicht.

Baustelle "BigBattery" am Standort Boxberg. Quelle: LEAG / Andreas Franke

Wasserstoffpläne in Boxberg zurückgestellt

WASSERSTOFF. Die Leag stoppt vorerst ihr geplantes 500-MW-H2-Kraftwerk in Boxberg. Fehlende Rahmenbedingungen und unklare Perspektiven auf dem Wasserstoffmarkt bremsen den Umbau des Standorts.

Der Energiekonzern Leag mit Sitz in Cottbus hat die Planungen für sein bislang ambitioniertestes Wasserstoffprojekt ausgesetzt. Am Kraftwerksstandort Boxberg in Sachsen sollte mit dem „H2UB“ eines der größten H2-Zentren Ostdeutschlands entstehen. Vorgesehen war zunächst ein Elektrolyseur für grünen Wasserstoff und eine 10-MW-Brennstoffzelle zur Rückverstromung, später sollte das Kraftwerk auf bis zu 500 MW Leistung erweitert werden. Nun ist das Projekt vorerst gestoppt – trotz bereits zugesagter EU-Fördermittel aus dem Just-Transition-Fonds.

Hintergrund sind, wie ein Sprecher gegenüber der Redaktion erklärte, verschärfte Unsicherheiten. „Leider haben sich in den letzten Monaten politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für unser ambitioniertes H2-Kraftwerk nicht so entwickelt wie angenommen“, so der Sprecher auf Anfrage. Der Bund habe das geplante Kraftwerkssicherheitsgesetz nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts auf unbestimmte Zeit verschoben. Es sei nicht erkennbar, dass es auf Regierungsebene besondere Anstrengungen gäbe, dieses Gesetz zu einem Abschluss zu bringen. Dabei handle es sich um eine Regelung, die nach Einschätzung der Leag zentrale Grundlage für den wirtschaftlichen Betrieb des Wasserstoffkraftwerks wäre.

Kaum kalkulierbare Marktsituation

Doch nicht nur auf politischer Ebene sieht das Unternehmen Probleme. Auch die allgemeine Marktentwicklung bleibe hinter den Erwartungen zurück. Die Wasserstoffwirtschaft sei „vom erwarteten Hochlauf weit entfernt“, so der Sprecher weiter. Preise und Verfügbarkeiten seien für Planer und Industriepartner kaum kalkulierbar. Zudem sei der Aufbau der Wasserstoffinfrastruktur – konkret das von der Bundesnetzagentur beschlossene Wasserstoffkernnetz – zwar beschlossen, aber für die Lausitz bislang weder zeitlich noch kostenmäßig planbar.

Statt auf Wasserstoff will die Leag in Boxberg nun zunächst auf andere Technologien setzen, wie es aus Cottbus heißt. Am Standort Boxberg läuft unter anderem der Bau einer sogenannten „GigaBattery“ mit einer Million kWh Speicherkapazität. Dabei sollen Lithium-Ionen- und Redox-Flow-Technologien kombiniert werden. Für letztere hat sich das Unternehmen bereits die Zusammenarbeit mit dem US-Hersteller ESS Tech gesichert.

„Die Leag präferiert einen Technologiemix aus Erneuerbaren, Speichertechnologien und flexiblen Kraftwerken – wie er sich auch im H2UB-Konzept widerspiegelt“, erläuterte der Sprecher der Leag. Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen sei es nun richtig, den Fokus zunächst auf alternative Lösungen für Stromerzeugung, Speicherung und Flexibilisierung zu richten.

Keine Einzelentscheidung

Mit ihrer Entscheidung reiht sich die Leag in eine Liste von Unternehmen ein, die ihre Wasserstoffpläne zumindest vorübergehend stoppen. Eon hatte bereits Ende 2024 sein gesamtes H2-Engagement depriorisiert. Auch der französische Wasserstoffproduzent Lhyfe hat ein Projekt in Brake (Niedersachsen) auf 2028 verschoben, wegen ausbleibender Nachfrage im Mobilitätssektor. Der Stahlkonzern Arcelor Mittal wiederum stoppte jüngst seine Green-Steel-Transformation an deutschen Standorten. Der Energieversorger EWE stellte daraufhin vorerst seine Pläne für den Bau einer großen Wasserstoff-Anlage in Bremen ein. Die Anlage war ursprünglich darauf ausgelegt gewesen, die klimaneutrale Stahlproduktion zu unterstützen (wir berichteten).

Die Leag betreibt in Boxberg derzeit noch ein Braunkohlekraftwerk mit 2.575 MW Leistung. Die Blöcke sollen schrittweise bis spätestens 2038 vom Netz gehen. Die Wasserstofftechnologie war bislang ein zentraler Baustein der Post-Kohle-Strategie am Standort. Wie und wann sich diese Strategie nun weiterentwickelt, bleibt angesichts der Unsicherheiten in der Branche offen.

Eco Stor plädiert für flexible Netzentgelte bei Batterien

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Das Batterieunternehmen Eco Stor beauftragte Neon Neue Energieökonomik mit einer Studie, wie dynamische Netzentgelte Großbatterien fördern und zugleich Marktanreize sichern könnten.

Die Bundesnetzagentur plant im Rahmen des „AgNeS“-Verfahrens eine grundlegende Reform der Stromnetzentgelte. Ein zentrales Element dabei ist die mögliche Einführung spezifischer Speichernetzentgelte, die als Anschlussregelung an die bisherige Netzentgeltbefreiung nach Paragraf 118 Absatz 6 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) diskutiert werden.

Passend zum Beginn der Konsultationsfrist hat Eco Stor, ein in Kirchheim bei München ansässiger Entwickler und Betreiber von Batteriespeichern, eine Studie veröffentlicht. Sie wurde mit dem Berliner Analysehaus Neon Neue Energieökonomik (Neon) erstellt.

Laut Eco Stor widerlegt die Untersuchung die häufig vorgebrachte Kritik, marktgetrieben betriebene Großspeicher seien netzschädlich. Stattdessen zeige die Analyse, dass Batterien, die sich allein an Preisimpulsen des Day-Ahead-Marktes orientieren, bereits heute Netzengpässe reduzieren und damit Redispatch-Kosten auf Seiten der Netzbetreiber senken. Laut Neon wirken insbesondere statische Netzentgelte, wie sie aktuell üblich sind, kontraproduktiv. Sie generierten zwar Einnahmen für Netzbetreiber, setzten jedoch keine Anreize für ein netzdienliches Lade- und Entladeverhalten von Großspeichern. Aus volkswirtschaftlicher Perspektive seien statische Modelle daher ineffizient und führten zu Wohlfahrtsverlusten, so Neon.

Dynamische Preise sollen flexiblen Verbrauch anregen

Die Autoren der Studie sprechen sich für dynamische Arbeitspreise aus. Laut Eco Stor könnten dynamische Netzentgelte, die sich zeit- und ortsabhängig gestalten lassen, die Redispatch-Kosten im Netzbetrieb um bis zu 500 Prozent stärker senken als statische Entgeltmodelle. Der Vorteil: Batterien könnten gezielt dort ent- oder geladen werden, wo die Netzbelastung am höchsten ist.

Gleichzeitig bleibe der marktwirtschaftliche Betrieb der Speicher weitgehend unbeeinträchtigt. Neon berechnet in der Studie, dass eine solche dynamische Netzentgeltgestaltung gegenüber dem Status quo einen volkswirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinn von rund 40 Prozent erzielen könnte.

Der Geschäftsführer von Eco Stor, Georg Gallmetzer, betont: „Um die Energiewende weiter voranzubringen, die Energieversorgung weiter zu dekarbonisieren und das Stromnetz nachhaltiger und stabiler zu machen, sind Batteriespeicher unverzichtbar. Wir brauchen dringend eine Reform, die netzdienliches Verhalten honoriert, statt es zu behindern.“

|

| Auswirkungen dynamischer Netzentgelte auf EEG-Einnahmen und CO2-Vermeidung (Für Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Neon |

Die Studie basiert auf einem Modell zur Einsatzplanung von Großbatterien. Neon hat darin simuliert, wie sich eine typische Großbatterie unter verschiedenen Netzentgelt-Regimen verhält. Das Modell berücksichtigt die marktliche Arbitrage im Day-Ahead-Handel, also das gezielte Laden und Entladen der Batterie je nach Preisentwicklung. So lässt sich berechnen, welche Auswirkungen unterschiedliche Entgeltmodelle auf Lade- und Entladezyklen haben und inwieweit diese Prozesse zur Senkung der Netzbelastung beitragen.

Vor dem Hintergrund wachsender Herausforderungen im Stromnetz durch den steigenden Anteil erneuerbarer Energien fordern beide Unternehmen die Bundesnetzagentur auf, bei der Reform der Netzentgelte gezielt Anreize für ein netzdienliches Verhalten von Speichern zu schaffen. Laut Eco Stor könnten dynamische Entgeltstrukturen nicht nur die Kosten für Redispatch-Eingriffe deutlich reduzieren, sondern auch die volkswirtschaftlichen Vorteile von Großbatterien heben.

Damit würden die Speicher zu einem wichtigen Baustein für eine effiziente und sichere Stromversorgung in einem zunehmend dezentralen Energiesystem.

Das deutsch-norwegische Unternehmen Eco Stor entwickelt, baut und betreibt deutschlandweit Batteriespeicher. Hinter Eco Stor stehen der Entwickler erneuerbarer Energien Xelio, die Beteiligungsgesellschaft Nature Infrastructure Capital (NIC) und das norwegische Energieunternehmen A Energi.

Die Neon/Eco Stor-Studie steht als PDF zum Download bereit.

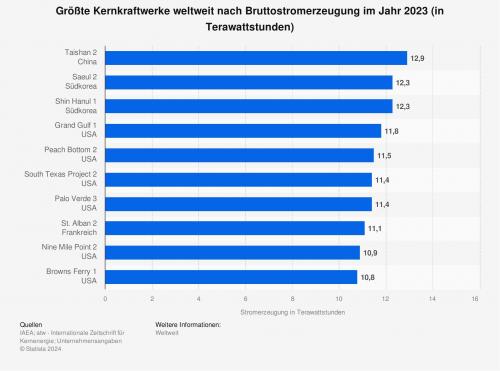

Größte Kernkraftwerke weltweit nach Bruttostromerzeugung

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Bauleiter Bernd Igelbüscher vor der Karte mit dem Trassenverlauf der neuen Hochspannungleitung von Bayernwerk Netz. Quelle: Katia Meyer-Tien

„Viele warten darauf, dass wir kommen“

STROMNETZ. In Oberbayern verlegt die Bayernwerk Netz auf 18 Kilometern eine neue Hochspannungsleitung. Jetzt steht das Projekt kurz vor dem Abschluss.

Endspurt in Oberbayern: Im Dezember will die Regensburger Bayernwerk Netz im Landkreis Dachau ihr bislang größtes Stomtrassen-Neubauprojekt in Betrieb nehmen. Eine 18 Kilometer lange 110-kV-Hochspannungsleitung soll dann das Umspannwerk bei Kleinschwabhausen mit dem Anschlusspunkt des Tennet-Hochspannungsnetzes in Oberbachern verbinden. Spatenstich für das Großprojekt war im Mai 2024 (wir berichteten), nun lud der Netzbetreiber zur Baustellenbesichtigung.

Die beginnt am Baulager am Ortsrand des kleinen Örtchens Arnbach. Bauleiter Bernd Igelbüscher steht vor einer detaillierten Karte des Trassenverlaufs. „Die Tiefbauarbeiten sind komplett abgeschlossen“, berichtet er und meint damit das Ausheben der Gruben, etwa 1,8 Meter tief und jeweils drei bis fünf Meter breit, in denen die Leerrohre verlegt wurden. In weiten Teilen des Trassenverlaufs konnten die Gruben mit dem Bagger ausgehoben werden, zwei Bahntrassen und einige Straßen mussten mit Spül- beziehungsweise Pressbohrungen unterquert werden.

Und dann hielt das Glonntal noch eine besondere Herausforderung bereit: Wasser. Einen sehr hohen Grundwasserspiegel, der den Einsatz des sogenannten Pflugverfahrens notwendig machte: Dabei wird ein Pflug entlang der Leitungstrasse gezogen, der mit einem Pflugschwert die Rohre direkt in den Boden einbringt. Und dann kam noch viel Wasser von oben dazu: Insbesondere im Frühjahr und Frühsommer 2024 regnete es außergewöhnlich viel, was die Bauarbeiten etwas verzögerte.

|

| 1,80 Meter groß ist Bauleiter Bernd Igelbüscher, doch neben den Kabeltrommeln für die Hochspannungsleitung wirkt er winzig Quelle: Katia Meyer-Tien |

Kiebitz, Molch und ganz viel Wasser

Mittlerweile sind alle Rohre verlegt und die Gruben aufgefüllt, wobei darauf geachtet wurde, die Erdschichten wieder in ihrer ursprünglichen Formation übereinander zu schichten. Auch die Belange der Fauna wurden bedacht: Zur Brutzeit des bedrohten Kiebitz standen die Bagger still, für Molche und Kröten wurden Schutzzäune und Ausgleichsflächen angelegt. Seit April läuft nun der Kabeleinzug, ausgehend von den beiden Endpunkten der Trasse. Projektleiter Igelbüscher zeigt auf einen Bereich etwa in der Mitte der meterlangen Trassenplanungskarte: „Inzwischen sind wir bei Muffe 10 bis 15 angekommen“.

Muffen sind Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Kabelabschnitten. Insgesamt ist die Trasse in 24 Abschnitte unterteilt, der kürzeste ist 600 Meter, der längste 1.100 Meter lang. Zwischen denen Abschnitten hat Dienstleister Omexom jeweils eine Muffengrube eingerichtet, in der die Kabel zusammengeführt werden. Und das sieht durchaus beeindruckend aus, wie sich beim Besuch von Muffengrube zwölf zeigt: Mehrere Meter lang ist die Grube, in die von beiden Seiten jeweils zwei mal drei Rohre ragen. Sechs Rohre, denn die Leitung besteht aus insgesamt sechs Kabeln. Auf der einen Seite sind die Kabel zu sehen, die − ausgehend von der nächsten Muffengrube − bereits eingezogen wurden.

|

| Blick auf die bereits eingezogenen Kabelstränge in der Muffengrube Quelle: Katia Meyer-Tien |

Auf der anderen Seite der Grube verschwindet ein dünnes Stahlseil in einem der Rohre: Dieses soll gleich eines der Kabel durch das Rohr ziehen. Das lässt sich am nächsten Punkt der Pressetour dann auch live beobachten: Hier liegen die Kabel schon bereit, aufgerollt auf Kabeltrommeln, die so groß sind, dass sie den 1,80 Meter großen Bauleiter daneben wie eine Spielzeugfigur aussehen lassen. Arbeiter befestigen ebenjenes Stahlseil, das durch die noch leeren Rohre von Muffengrube zwölf kommt, am Ende des Kabels und geben per Funk ein Signal durch. Dann spannt sich das Stahlseil, langsam gleitet das Kabel in das Rohr hinein.

|

| Mit einem Stahlseil wird das Kabel in die Muffengrube und dort in das Leitungsrohr gezogen Quelle: Katia Meyer-Tien |

„Viele warten darauf, dass wir kommen“

Mit den Vorplanungen für den Bau der Hochspannungsleitung hatte Bayernwerk Netz bereits 2016 begonnen, als klar wurde, dass angesichts der Zunahme an dezentralen Erzeugern wie Photovoltaikanlagen die Netzkapazitäten langfristig nicht ausreichen würden. Insgesamt plant der Netzbetreiber Investitionen in Höhe von 6,2 Milliarden Euro für den Aus- und Umbau seines Stromnetzes (wir berichteten). Die Trasse im Landkreis Dachau schlägt dabei mit etwa 39 Millionen Euro zu Buche.

Und ist nahezu fertig: Neben dem Zufahrtsweg zur letzten Station des Pressetermins recken sich über dem Trassenverlauf bereits wieder die ersten grünen Triebe in die Sonne, kaum noch lässt sich erahnen, dass hier noch vor wenigen Monaten eine Baugrube klaffte. In der letzten Muffengrube, die die Pressegruppe besichtigt, sind bereits alle Kabel eingezogen. Hier wird, durch ein weißes Zelt vor Schmutz und Wetter geschützt, an der Verbindung der beiden Kabelstränge gearbeitet: Die Kabelenden werden bis zum potenziell stromführenden Aluminiumkern abgeschält, mithilfe eines Verbindungsstücks verbunden und mit einem gemeinsamen Schutzmantel versehen.

Widerstand gegen das Projekt habe es kaum gegeben, erzählt Bauleiter Igelbüscher dann noch. Mancherorts seien die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern etwas schwierig gewesen, aber letztlich habe man sich mit allen einigen können. „Wir beobachten, dass sich das in den letzten Jahren gedreht hat. Früher waren die Leute bei solchen Projekten noch eher skeptisch. Heute warten viele darauf, dass wir endlich kommen.“

Kundenorientierung beim Steuern im Fokus

Ingo Schönberg (links) und Joachim Kaps bei der ZMP 2025. Quelle: Fritz Wilhelm

SMART GRID. Im Rahmen der diesjährigen ZMP sprach sich der Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH, Joachim Kaps, klar für das Steuern am Netzanschlusspunkt aus.

Um den Kunden bei der Energiewende abzuholen und mitzunehmen, sieht Joachim Kaps dessen Freiheitsgrade im Smart Grid als wesentlichen Erfolgsfaktor. In einem Gespräch mit Journalisten im Rahmen der ZMP in Leipzig betonten der Vorstandsvorsitzende des Forums Netztechnik/Netzbetrieb im VDE und sein Vorstandskollege Ingo Schönberg die Bedeutung der Kundenorientierung für die Energiewende im Allgemeinen und für die Flexibilisierung und Netzstabilisierung im Besonderen. Es komme darauf an, den Kunden zu überzeugen, „auf ein neues Energiesystem einzuzahlen“, so Kaps. Kundenorientierung sei der Schlüssel zu einer Mitmach-Energiewende, denn alle, sowohl die Netzbetreiber als auch die Anlagenbetreiber und Verbraucher sollten am Smart Grid partizipieren und von ihm profitieren.

„Der Kunde steht im Fokus“, betonte auch Schönberg. Jede neue PV-Anlage oder Wärmepumpe könne ans Netz angebunden werden, weil sie steuerbar sei. Jeder Anlagenbetreiber erhalte auch für seine Steuerbarkeit eine Netzgutschrift, die über den jährlichen Kosten des intelligenten Messsystems liege. „Der Kunde hat damit schon einen wirtschaftlichen Vorteil, bevor er überhaupt mit seiner Flexibilität am Markt teilgenommen hat“, so Schönberg.

Wirtschaftlicher Vorteil für den Kunden

Vor diesem Hintergrund sprach sich Kaps, der auch Geschäftsführer der Bayernwerk Netz GmbH ist, ganz klar für das Steuern am Netzanschlusspunkt aus. Zur netzdienlichen Steuerung von Verbrauchsanlagen und Photovoltaikanlagen hat die Bundesnetzagentur am 27. November 2023 eine Festlegung getroffen. Die Behörde hat dabei klargestellt, dass es keine kompletten Abregelungen von Verbrauchern geben werde. Es gehe lediglich um ein „Dimmen“. Eine Mindestbezugsleistung − die Festlegung spricht vom „netzwirksamen Leistungsbezug“ − von 4,2 kW bleibe immer gewährleistet.

Neben der Direktsteuerung von Verbrauchern ist demnach auch das Steuern am Netzanschlusspunkt möglich, indem vom Netzbetreiber eine maximale Einspeise- und Bezugsleistung vorgegeben wird. Hinter dem Netzanschlusspunkt bleibt es dann dem Kunden beziehungsweise seinem Energiemanagementsystem überlassen, wie er sich unter Einbeziehung des von der eigenen PV-Anlage erzeugten Stroms optimiert.

Kaps wies darauf hin, dass „Spielregeln“ am Übergang zum öffentlichen Netz unverzichtbar sind. Aber die Kunden müssten in diesem Rahmen ihre Präferenzen setzen können. Außerdem sei es für einen Netzbetreiber viel einfacher, den Netzanschlusspunkt zu steuern und nur eine Hüllkurve für Einspeisung und Bezug vorzugeben. Und schließlich nehme die Zahl der Betriebsmittel ohnehin schon beim Übergang von der Hoch- auf die Mittel- und dann auf die Niederspannungsebene zu. Wenn man als Netzbetreiber dann auch noch in jedem Haushalt auf einzelne Verbraucher zugreifen wollte, wären noch viel mehr Betriebsmittel notwendig.

In der Vergangenheit habe es außerdem Diskussionen und Beschwerden von PV-Anlagenbetreiber gegeben, nachdem Netzbetreiber direkt auf den Wechselrichter gesteuert hatten. Wenn man eigentlich den Eigenverbrauch optimieren möchte, die Anlage aber aus Überlastungsgründen im Netz abgeregelt wird, habe man keinen Eigenverbrauch mehr. „Deshalb: Ganz klares Plädoyer für den Netzanschlusspunkt“, so Kaps.

Donetz testet Fernsteuerung von Erzeugungsanlagen

Quelle: Fotolia / Silviu G Halmaghi

STROMNETZ. Die Dortmunder Netz GmbH testet im Juli die Fernsteuerung von Stromerzeugungsanlagen ab 100 kW im Dortmunder Netzgebiet – gesetzlich vorgeschrieben zur Sicherung der Netzstabilität.

Die Dortmunder Netz GmbH (Donetz) bereitet für Juli 2025 einen Test der Fernsteuerbarkeit von Stromerzeugungsanlagen vor. Im Fokus stehen alle Anlagen im Dortmunder Netzgebiet mit einer Nennleistung ab 100 kWh, teilte Donetz am 26. Juni mit. Dazu zählen Photovoltaik-, Windenergie- und KWK-Anlagen sowie Stromspeicher.

Im Rahmen der Maßnahme wird die Einspeiseleistung der betroffenen Anlagen für 30 bis 60 Minuten ferngesteuert reduziert. Ziel ist die Überprüfung der technischen Steuerbarkeit sowie die Aufrechterhaltung der Netzstabilität.

Grundlage für den Test ist § 12 Abs. 2b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG). Seit 2025 sind Netzbetreiber in Deutschland dazu verpflichtet, einmal jährlich eine solche Leistungsreduzierung zu erproben. Viele Anlagen verfügen laut Donetz bereits über technische Einrichtungen wie Funk-Rundsteuerempfänger oder Fernwirktechnik, die eine ferngesteuerte Leistungsreduzierung ermöglichen. Bei Anlagen mit intelligentem Messsystem erfolgt die Steuerung über eine daran angebundene Einrichtung.

Gestaffelte Durchführung nach Anlagentyp

Die Steuerung wird automatisiert durch Donetz vorgenommen. Ein Eingreifen seitens der Anlagenbetreiber ist laut der Netztochter des Dortmunder Energieversorgers DEW 21 nicht erforderlich. Die Funktion der Erzeugungsanlagen bleibe technisch erhalten. Entschädigungen für mögliche Ertragsverluste sehe das Gesetz indes nicht vor. Betreiber mit Direktvermarktungsverträgen sollen ihre Vermarkter im Vorfeld informieren.

Um Netzbelastungen zu vermeiden, wird der Test gestaffelt durchgeführt. Die Anlagen werden in Gruppen unterteilt und zu unterschiedlichen Zeitpunkten geregelt. Dabei berücksichtigt Donetz die jeweilige Erzeugungsart: Photovoltaikanlagen werden bei starker Sonneneinstrahlung getestet, Windenergieanlagen bei geeigneten Windverhältnissen.

Wärmegeführte KWK-Anlagen sollen ab Oktober in die Tests einbezogen werden. Betreiber finden weitere Informationen auf der Internetseite von Donetz.

KI-gestütztes Energiemanagement für den Mittelstand

Quelle: Fotolia / Sergey Nivens

ENERGIEMANAGEMENT. Das Münchner Startup Ecoplanet bietet eine KI-gestützte Plattform für mittelständische Unternehmen an, um Energieverbrauch, Beschaffung und Regulierung digital zu steuern.

Ob Auto-Teile-Unger Handel (A.T.U.), Thyssenkrupp oder Leica Microsystems – so unterschiedlich die Unternehmen sind, beim Energie- und Beschaffungsmanagement setzen sie auf ein junges Start-up aus München. Mehr als 100 Kunden hat die „EcoPlanet Green Operations GmbH“ mittlerweile unter Vertrag. Mit dem „Ecoplanet Cockpit“ adressiert das Unternehmen insbesondere mittelständische Betriebe, die steigenden Energiekosten und komplexen gesetzlichen Vorgaben gegenüberstehen.

„Wir haben in vielen Gesprächen erkannt, dass das Thema Energiekosten und -beschaffung für Unternehmen äußerst komplex ist − und sie sich einen einzigen Ansprechpartner für alles wünschen“, erklärt Maximilian Dekorsy, einer der Gründer von Ecoplanet. Die Energiekrise Anfang 2022 habe den Entschluss verstärkt, Lösungen zu entwickeln, mit denen Unternehmen den volatilen Energiemärkten souverän begegnen können. „Daraus haben wir unsere Geschäftsidee entwickelt.“

|

| Maximilian Dekorsy Quelle: Ecoplanet |

Gegründet wurde das Unternehmen 2022 von Maximilian Dekorsy und Henry Keppler. Dekorsy verantwortet die Bereiche Wachstum und Personal, während Keppler sich auf Produkt und Technologie fokussiert. Beide kennen die Herausforderungen des Mittelstands aus ihrer Tätigkeit bei den Beratungshäusern Boston Consulting Group und McKinsey.

Die Gründer verstehen sich mit ihrer Firma nicht nur als Beschaffer und Optimierer, sondern auch als Übersetzer einer neuen Energiewirtschaft. „Verbrauch und Versorgung wurden bislang meist isoliert betrachtet“, sagt Dekorsy. Gerade in der Verknüpfung liege ein erhebliches Einsparpotenzial. „Unternehmen, die ihren Energieverbrauch gezielt senken wollen, benötigen dafür zunächst eine valide Datengrundlage. In vielen Fällen basiert der Überblick noch immer auf der monatlichen Rechnung“, so Dekorsy. Damit lasse sich kaum erkennen, ob und in welchem Maße sich der Verbrauch verändert.

|

| Henry Keppler Quelle: Ecoplanet |

Die Software von Ecoplanet liefert laut den Gründern im digitalen Cockpit die dafür nötigen Verbrauchsdaten. Sie setzt auf die registrierende Leistungsmessung (RLM-Zähler) und den regelmäßigen Zugriff auf aktuelle Werte. So wird erstmals eine operative Optimierung möglich. Die integrierte KI analysiert Auffälligkeiten, identifiziert Lastspitzen sowie ineffizient laufende Anlagen oder ungewöhnlich hohe Verbräuche.

Ein weiteres Modul ist die integrierte Beschaffungsunterstützung. Ecoplanet versteht sich hier als Schnittstelle zwischen Energieversorgern und Verbraucherseite. Eine KI analysiert kontinuierlich die Marktpreise für Strom und Gas und stellt diese Informationen in Echtzeit im System bereit. Unternehmen erhalten damit die Möglichkeit, ihre Lastgänge aktiv zu steuern.

Mit dem Fokus auf mittelständische Unternehmen und der Kombination von Technologie und regulatorischem Know-how will sich Ecoplanet als „hochtechnologischer Energieberater“ für Unternehmen positionieren, die ihre Energieprozesse optimieren und gleichzeitig gesetzlichen Anforderungen gerecht werden wollen. „Im Schnitt sparen unsere Kunden bis zu 13 Prozent ihrer Energiekosten ein“, sagt Dekorsy im Gespräch mit der Redaktion.

Drei Funktionen, eine Software

Ecoplanet kombiniert in seiner technologiegestützten Plattformlösung drei zentrale Funktionen, die modular buchbar sind: Echtzeit-Monitoring des Energieverbrauchs, Optimierung der Energiebeschaffung und Unterstützung bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen. Das System analysiert Verbrauchsdaten, identifiziert Einsparpotenziale und gibt automatisierte Handlungsempfehlungen. Zudem ermöglicht es die Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und unterstützt bei der Vorbereitung auf Zertifizierungen wie ISO 50001.

Die Plattform richtet sich damit an verschiedene Unternehmensrollen: Energiemanager erhalten etwa Analysen und Berichte zu Energiekosten und deren Optimierung, Einkäufer profitieren von Marktanalysen und Preisalarmen, und Geschäftsführer erhalten einen Überblick über Kosten, Verbrauch und Risiken. Abgerechnet wird bei Ecoplanet gestaffelt nach Modul und Verbrauch des jeweiligen Unternehmens. Die Software ist auch nach Modul 3 des Bafa-Förderprogramms förderfähig.

Seit seiner Gründung hat Ecoplanet mehrere Finanzierungsrunden erfolgreich abgeschlossen. Im Januar 2025 sicherte sich das Unternehmen in einer Series-A-Runde 16 Millionen Euro, angeführt von EQT Ventures mit Beteiligung von HV Capital und weiteren Investoren. Das Kapital dient dem Ausbau der Softwarefunktionen und der Marktexpansion. Aktuell betreut Ecoplanet über 2.000 Standorte und verwaltet ein Energievolumen von mehr als 2,5 Milliarden kWh.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 85 Mitarbeitende an den Standorten München und Berlin. Für 2025 plant das Unternehmen einen zweistelligen Millionenumsatz und will das Team weiter ausbauen.

Tunnel „Candela“ vollendet Berlins Kabeldiagonale

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Die Tunnelbohrmaschine „Candela“ hat den Bau des ersten Abschnitts der Berliner Kabeldiagonale zwischen Rudolf-Wissell-Brücke und Umspannwerk Mitte abgeschlossen, teilte 50 Hertz mit.

Der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz hat am 27. Juni erfolgreich die Bohrarbeiten für das erste Teilstück der Berliner Kabeldiagonale beendet. Die Tunnelbohrmaschine „Candela“ durchquerte über zweieinhalb Jahre hinweg in rund 20 bis 30 Metern Tiefe den Berliner Untergrund. Auf einer Strecke von etwa sieben Kilometern verbindet der neue Tunnel künftig die Rudolf-Wissell-Brücke im Westen der Stadt mit dem Umspannwerk Mitte in Berlin-Mitte.

Der Tunnel bildet ein zentrales Element der geplanten 380-KV-Kabeldiagonale, die die Stromversorgung Berlins für die wachsenden Anforderungen der Energiewende ausbauen soll. Das Ende des Tunnelvortriebs feierte 50 Hertz gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, sowie weiteren Gästen.

Auf dem Gelände des Umspannwerks wurde dabei das rund 20 Tonnen schwere Schneidrad der 155 Meter langen Tunnelbohrmaschine aus dem Endschacht gehoben. In den kommenden Wochen sollen die weiteren, insgesamt etwa 400 Tonnen schweren Teile der Maschine schrittweise ausgebaut und abtransportiert werden.

|

| Das Schneidrad (hinten) verlässt den neu gegrabenen Tunnel der Kabeldiagonale Berlin (v.l.n.r.): Stefan Kapferer (CEO 50 Hertz), Bernard Gustin (CEO Elia Group), Henning Schrewe (Head Civil & Special Foundations Implenia Deutschland) und Kai Wegner (Regierender Bürgermeister) Quelle: 50 Hertz/Jan Pauls |

Stromtransport für die Energiewende

Die neue Tunnelröhre mit einem Durchmesser von etwa drei Metern besteht aus 5.580 Ringen, die aus insgesamt 33.480 Tübbingsteinen gefertigt wurden. Nach Abschluss der Bohrarbeiten folgt nun der Innenausbau des Tunnels und der Schächte. Mit der Fertigstellung der Kabeltrasse will 50 Hertz die Stromtragfähigkeit der Kabeldiagonale von derzeit 1.600 auf künftig 2.500 Ampere steigern. Das Unternehmen beziffert die Kosten des Tunnelprojekts auf rund 500 Millionen Euro. Wegen der engen Bebauung in der Stadt muss die Trasse so tief gelegt werden.

Kai Wegner, Regierender Bürgermeister von Berlin, lobte die neue Kabeldiagonale: „Sie schafft die Voraussetzungen für ein stabiles Netz mit einer höheren Stromtragfähigkeit und mehr Kapazitäten.“ Berlin brauche eine belastbare und flexible Energieinfrastruktur, damit den Menschen und den Unternehmen in der Stadt eine stabile Energieversorgung garantiert ist. Dies unterstütze auch das Klimaschutzvorhaben der Stadt, deutlich vor 2045 klimaneutral zu sein.

Stefan Kapferer, Vorsitzender der Geschäftsführung von 50 Hertz, erklärte, die Kabeldiagonale sichere seit vielen Jahren die Versorgung Berlins. Da der Strombedarf im Zuge der Energiewende deutlich steige, müsse sie aber wachsen. „Um diese Ziele zu erreichen, modernisieren und verstärken wir die Kabeldiagonale als elektrische Hauptschlagader – und wir bringen zugleich neue, ebenso wichtige Leitungsbau- und Umspannwerksprojekte auf den Weg“, sagte Kapferer. Zugleich richtete Kapferer einen Appell an die Politik, den Ausbau der Strominfrastruktur weiter mit klaren Rahmenbedingungen und beschleunigten Verfahren zu unterstützen.

Bernard Gustin, CEO der Elia Group, zu der 50 Hertz gehört, betonte die europäische Dimension des Projekts. „Diese Infrastrukturmaßnahme ist nicht nur für die deutsche Hauptstadt bedeutend, sondern stärkt auch das europäische Energienetz.“ Durch den Ausbau der europäischen Netzverbindungen stellten die Unternehmen sicher, dass grüner Strom effizient und verlässlich fließen kann. „Gemeinsam bauen wir so Stück für Stück ein starkes Fundament für eine nachhaltige Energiezukunft in Europa“, sagte Gustin.

Inbetriebnahme der neuen Leitungen bis 2027

Für die Bauarbeiten war Implenia Deutschland verantwortlich, ein Bau- und Immobiliendienstleister mit Sitz in Rümmingen. Henning Schrewe, Head Civil & Special Foundations bei Implenia Deutschland, sagte: „Dieser erfolgreiche Tunnel-Durchschlag ist nach über 6.000 Metern Vortrieb ein bedeutender Meilenstein für die Energieversorgung unserer Hauptstadt und zeigt, dass wir sowohl im als auch unter dem urbanen Raum leistungsfähig und verlässlich bauen.“

Der Aus- und Umbau der Kabeldiagonale ist Teil des umfassenden Erneuerungsprogramms der Hauptstadt-Infrastruktur von 50 Hertz. Neben der Verbindung zwischen der Rudolf-Wissell-Brücke und dem Umspannwerk Mitte plant der Netzbetreiber weitere Kabelabschnitte, die Berlin vom Norden und Süden mit Strom versorgen sollen. Diese Projekte sollen zu Beginn der 2030er Jahre starten. Die Inbetriebnahme des nun fertiggestellten Tunnelabschnitts der Kabeldiagonale plant 50 Hertz schrittweise ab dem Jahr 2027.

Quelle: Jonas Rosenberger

Neue Eigentümerstruktur bei den Stadtwerken Garbsen

STADTWERKE. Bei den Stadtwerken Garbsen übernehmen zwei Gesellschafter die Anteile des Energieversorgers Avacon. Damit wächst insbesondere der Anteil der Stadt am Versorger.

Die Stadtwerke Garbsen haben ihre Gesellschafterstruktur neu ausgerichtet. Künftig halten nur noch zwei Partner Anteile: die Stadt Garbsen sowie der Energieversorger Enercity. Der bisherige Gesellschafter Avacon hat sich zurückgezogen. Bereits erfolgt ist der Verkauf eines ersten Anteils von 5,1 Prozent an Enercity. Damit erhöht Enercity seine Beteiligung auf 25,1 Prozent. Die Stadt Garbsen übernimmt die verbleibenden 19,8 Prozent und steigert ihre Beteiligung auf 74,9 Prozent. Die Zustimmung des Aufsichtsrats zur Anteilsübertragung liegt vor, teilten die Stadtwerke Garbsen am 27. Juni mit.

Avacon hatte zuvor 24,9 Prozent der Gesellschaft gehalten. Durch die neue Eigentümerverteilung verfügen Stadt und Enercity künftig gemeinsam über sämtliche Geschäftsanteile. Die Stadtwerke-Geschäftsführung bezeichnet die neue Struktur als rechtssicher und betont die strategische Bedeutung der Neuausrichtung für geplante Infrastrukturprojekte im Wärme- und Strombereich.

Ausstieg bei Leine Netz geregelt

Parallel zur Änderung der Eigentümerstruktur haben sich die Stadtwerke Garbsen mit der Stadtnetze Neustadt nun wohl über ihren Ausstieg aus der gemeinsamen Netzgesellschaft Leine Netz GmbH verständigt. Die Einigung erfolgte außergerichtlich und laut den Stadtwerken einvernehmlich. Angaben zu den konkreten Modalitäten der Vereinbarung machten die Beteiligten jedoch nicht.

Der Verkauf des Strom- und Gasnetzes der Stadtwerke Garbsen an Enercity stieß zuvor − wie bereits berichtet − auf doppelten juristischen Widerstand: Sowohl die Stadtwerke Neustadt am Rübenberge als Avacon wollten gerichtlich gegen den Deal vorgehen.

Garbsens Bürgermeister Claudio Provenzano: „Besonders begrüße ich, dass es uns gelungen ist, die bislang offenen rechtlichen Fragen rund um die Netzgesellschaft Leine Netz einvernehmlich und außergerichtlich zu klären. Das zeigt, dass wir in der Lage sind, auch komplexe Herausforderungen konstruktiv und im Dialog zu lösen. Für Garbsen ist das ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg in eine moderne und zukunftsfähige Energieversorgung.“ Die Leine Netz GmbH betreibt derzeit die Strom- und Gasnetze in Garbsen. Die operative Verantwortung soll jedoch wie geplant in den kommenden Jahren auf die Enercity Netz GmbH übergehen. Für das Stromnetz ist dieser Wechsel zum 1. Januar 2026 vorgesehen, für das Gasnetz zum 1. Januar 2028.

Enercity baut Rolle in Garbsen aus

Mit der Übernahme der Avacon-Anteile sichert sich Enercity eine Sperrminorität. Enercity-Vorstand Hansmann kündigte an, die künftige Zusammenarbeit mit Stadt und Stadtwerken aktiv gestalten zu wollen. Auch die Geschäftsführung der Stadtwerke betont die Bedeutung starker kommunaler und regionaler Partner für den anstehenden Umbau der lokalen Energieinfrastruktur.

„Es geht um weit mehr als Gas und Strom“, sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Daniel Wolter: „Erneuerbare Wärmeerzeugungskonzepte auf der Basis von zum Beispiel Geothermie, erneuerbare Erzeugung und Speicherung im großen Stil von elektrischer Energie und smarte Energiedienstleistungen für Privatpersonen sind enorme Herausforderungen. Mit Enercity und der Stadt Garbsen haben wir für diese Projekte starke Partner an unserer Seite“.

Stadtwerke Bielefeld finanziell gestärkt

Quelle: Shutterstock / Lisa-S

BILANZ. Die Stadtwerke Bielefeld sind nach einem Verlustjahr wieder deutlich im Plus. Ein wesentlicher Grund für die guten Geschäftszahlen ist eine „Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt“.

Nach einem schlechten „Übergangjahr“ 2023 mit einem Verlust von knapp 9 Millionen Euro, haben die Stadtwerke Bielefeld im vergangenen Geschäftsjahr wieder einen deutlichen Gewinn erwirtschaftet, teilte der kommunale Versorger am 27. Juni mit. „2024 war für uns ein Jahr des Fortschritts“, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Rainer Müller. „Wir haben nicht nur unsere Klimaziele konkretisiert, sondern auch wichtige Projekte auf den Weg gebracht, die Bielefeld langfristig resilienter und nachhaltiger machen. Dass wir dabei gleichzeitig ein deutlich positives Ergebnis erzielen konnten, zeigt: Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Im Vorjahr 2023 hatte der Versorger nach Jahrzehnten erstmals einen Verlust ausweisen müssen, nach einem geschrumpften Gewinn im Jahr 2022 von 1,6 Millionen Euro. Die Verluste hatten vor allem die Nahverkehrssparte „moBiel“ und die „Bielefelder Bäder“ mitverursacht. Hier mussten die Stadtwerke zusammen 42 Millionen Euro Defizit ausgleichen. Hinzu kam, dass die Stadtwerke für ihre Beteiligung an dem abzuwickelnden Pannen-Kernkraftwerk in Hamm-Uentrop hohe Rückstellungen vornehmen mussten (wir berichteten).

Das Plus in der nun veröffentlichten Bilanz von 2024 ist unter anderem auf eine „Finanzierungsvereinbarung mit der Stadt Bielefeld“ zurückzuführen, teilten die Bielefelder weiter mit. Sie reduziere die Belastung durch Verluste aus dem Verkehrs- und Bäderbereich spürbar und schaffe damit neue Spielräume.

Stadt entlastet Stadtwerke finanziell

In Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sieht das wie folgt aus: Mit einem Ergebnis von 27,5 Millionen Euro (Vorjahr: -9,1 Millionen Euro) konnte das Unternehmen eine deutliche Verbesserung erzielen. Außerdem haben die Stadtwerke 18 Millionen Euro an Verkehrsverlusten ausgeglichen und mehr als 20 Millionen Euro an Konzessionsabgaben an die Stadt Bielefeld geleistet. Der Umsatz lag hingegen mit 735,1 Millionen niedriger als im Vorjahr mit 933,2 Millionen Euro. Der Versorger investierte 2024 rund 104 Millionen Euro, im Jahr 2023 waren es 69 Millionen Euro.

Der Gasabsatz lag mit 2,5 Milliarden kWh insgesamt rund 16 Prozent unter dem des Vorjahres. Dabei spielten laut den Stadtwerken vor allem Einsparungen in der Industrie, geändertes Verbrauchsverhalten, die wärmere Witterung und der Wechsel auf andere Energiearten eine Rolle. Im Bereich der Fernwärme ist ein kleiner Rückgang zu erkennen. Hier sank der Absatz mit 658,9 Millionen kWh um nur zwei Prozent - trotz des Ausbaus der Fernwärme und des Anstiegs der Kundenzahlen. Ausschlaggebend war die warme Witterung.

Hoher Investitionsbedarf und beginnende Wärmeplanung

Der Stromabsatz lag mit 1,5 Milliarden kWh rund vier Prozent unter dem Vorjahresniveau. Auch hier wirkt sich laut dem Versorger das Verbrauchsverhalten der Kundinnen und Kunden aus. Die Energienachfrage von Sondervertragskunden und insbesondere Klein-Gewerbetreibenden war aufgrund der gedämpften Konjunktur niedriger.

Bei den Investitionen lag 2024 ein Schwerpunkt mit 55 Millionen Euro beim Ausbau der Netzinfrastruktur. Der Abschluss der Sanierung und Erweiterung der 110-kV-Schaltanlage und des 110-kV Freileitungsmasts am Umspannwerk West war eines der dominierenden Projekte, laut den Stadtwerken. Rund fünf Millionen Euro wurden investiert, um die Leistungsfähigkeit und Ausfallsicherheit des Stromnetzes weiter zu erhöhen.

Weitere vier Millionen flossen in den weiteren Ausbau der Fernwärme. Die Bielefelder haben außerdem mit dem Bau einer ersten PV-Freiflächenanlage begonnen. Die 4,2-MW-Anlage entstand auf der Deponie Schiefe Breede im Bielefelder Ortsteil Jöllenbeck auf einem 3,84 Hektar großen Areal.

Das Vorzeigeprojekt der Stadtwerke Bielefeld komme ebenfalls gut voran, berichtete Müller: Der Versorger hat im vergangenen Jahr mit dem Bau einer Klärschlammverbrennung begonnen. Mit ihr sollen „nennenswert mehr klimaneutraler Strom und Fernwärme“ produziert werden, sagte Müller. Sie soll 2027 in Betrieb gehen. Außerdem wurde die kommunale Wärmeplanung 2024 von der Stadt Bielefeld auf den Weg gebracht, bei der die Stadtwerke aktiv unterstützt haben.

Die Investitionen der Unternehmensgruppe seien 2024 bereits enorm gewesen – und sie werden es auch in Zukunft bleiben, so der Ausblick des Versorgers. Im Mittelpunkt stehen dabei Projekte zur Umsetzung von Wärme- und Stromwende, aber genauso für die Sicherstellung einer zukunftsfähigen Infrastruktur.

EnBW beschließt Kapitalspritze

EnBW-Firmensitz in Karlsruhe. Quelle: Andy Ridder

FINANZIERUNG. EnBW will bis 2030 Milliarden in Energiewendeprojekte investieren. Eine Kapitalerhöhung soll dafür neue finanzielle Spielräume schaffen.

Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG mit Sitz in Karlsruhe will bis Mitte Juli neue Aktien im Volumen von bis zu 3,1 Milliarden Euro ausgeben. Das hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 26. Juni beschlossen. Das Unternehmen reagiert damit auf den deutlich gestiegenen Investitionsbedarf beim Umbau der Energieinfrastruktur in Deutschland, vor allem im Südwesten.

Bereits auf der Hauptversammlung am 8. Mai hatte sich die EnBW die nötigen Kapitalmarktbefugnisse einräumen lassen. Nun folgt der Schritt zur Umsetzung: Die beiden Hauptaktionäre, das Land Baden-Württemberg und der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW), haben jeweils zugesichert, ihre Bezugsrechte in vollem Umfang wahrzunehmen – jeweils bis zu 1,5 Milliarden Euro. Die neuen Aktien sollen am 18. Juli 2025 an der Börse gelistet werden.

Laut EnBW-Vorstandschef Georg Stamatelopoulos verfolgt der Konzern ein klares strategisches Zielbild. Die Kapitalmaßnahme sei Teil der Finanzierung eines umfassenden Wachstumsprogramms, das zwischen 2024 und 2030 Bruttoinvestitionen in Höhe von bis zu 50 Milliarden Euro vorsieht. „Die Umsetzung der Kapitalerhöhung ist wichtig, denn sie verschafft uns mehr finanzielle Handlungsspielräume in allen Geschäftsfeldern“, wird Stamatelopoulos in der Mitteilung zitiert.

Im Mittelpunkt der geplanten Investitionen stehen laut EnBW der Ausbau von Übertragungs- und Verteilnetzen, neue Wind- und Photovoltaikanlagen, wasserstofffähige Gaskraftwerke sowie das geplante Wasserstoff-Kernnetz. Auch die Elektromobilität zählt zu den Schwerpunkten. Etwa 85 Prozent der Ausgaben sollen in Deutschland erfolgen.

Operative Erträge allein reichen nicht

Nach Angaben des Unternehmens kann der dafür notwendige Kapitalbedarf nicht allein durch operative Erträge, Beteiligungsmodelle oder Fremdkapital gedeckt werden. Schon im vergangenen Jahr lagen die EnBW-Investitionen bei 6,2 Milliarden Euro – rund 30 Prozent mehr als 2023. Für das laufende Jahr erwartet der Konzern nochmals eine deutliche Steigerung. Für den Zeitraum von 2025 bis 2027 sind Investitionen von fast 26 Milliarden Euro geplant. Auch hier sollen rund 85 Prozent der Mittel in Wachstumsprojekte fließen. Die integrierte Unternehmensstruktur entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette soll für breite Risikostreuung und stabile Entwicklung sorgen.

Die Kapitalmaßnahme dient laut EnBW auch dazu, Bonität und Eigenkapitalbasis zu stärken. Damit wolle man sich größere Spielräume für die anstehenden Infrastrukturprojekte sichern und die eigene Marktposition in zentralen Wachstumsfeldern ausbauen.

Kommune stärkt Eigenkapitalbasis der Stadtwerke Halle

Bessere Kapitalbasis: Matthias Lux, Chef der Stadtwerke Halle. Quelle: SWH

STADTWERKE. Für Energiewende- und Klimaschutzprojekte stehen den Stadtwerken Halle (Saale) bis zu 104,5 Millionen Euro zur Verfügung. Die Kommune stellt das Geld über Darlehen bis 2034 bereit.

Mit erheblich mehr Eigenkapital können die Stadtwerke Halle (Saale) die anstehenden Energiewende-Vorhaben angehen. Der Rat der im Süden Sachsen-Anhalts gelegenen Kommune gewährt dem Versorger dafür gestaffelte Darlehen in einer Gesamthöhe von maximal 104,5 Millionen Euro.

Eine Mehrheit im Lokalparlament stimmte dem Finanzierungsplan am 25. Juni zu. Demnach fließt das Geld den Stadtwerken über eine Dekade bis einschließlich 2034 zu. Die jährlichen Summen liegen zwischen 8,9 Millionen Euro und maximal 12,1 Millionen Euro.

Die Zinszahlungen muss der Versorger selbst stemmen, die Darlehen sind nach spätestens 30 Jahren zurückzuzahlen. Eingebunden in das Vorhaben, das unter regelmäßiger behördlicher Prüfung steht, ist auch die Investitionsbank (IB) Sachsen-Anhalt, die ihre Beteiligung als Pilotvorhaben deklariert hat.

Mit dem geborgten Geld verbessert sich die Eigenkapitalbasis der Stadtwerke, die so zu besseren Konditionen Mittel bei anderen Kreditgebern aufnehmen können. Die als Gesellschafterdarlehen durch die Stadt gewährten Mittel sind rechtlich als „eigenkapitalähnlich“ einzustufen. Die erste Tranche in Höhe von 8,9 Millionen Euro für das laufende Haushaltsjahr ist bereits genehmigt, Geldgeber ist hier die IB Sachsen-Anhalt.

Und die Mittel braucht es in gehöriger Menge: Auf etwa 1,2 Milliarden Euro hat Matthias Lux, Vorsitzender der Stadtwerke-Geschäftsführung, den Investitionsbedarf innerhalb der kommenden zehn Jahre beziffert (wir berichteten). Dieser Betrag findet sich auch in der Vorlage des Fachbereichs Finanzen der Stadt für den Rat. Von dem Geld profitieren sollen Vorhaben, die der Wärmewende sowie dem Klima-, Ressourcen- und Umweltschutz dienen.

Matthias Lux bezeichnete die Projekte in der entscheidenden Ratssitzung als „rentierlich“. Es handele sich um hunderte einzelne Vorhaben. Zu den teuersten Projekten zählen die Dekarbonisierung der Fernwärme und des öffentlichen Nahverkehrs. In Halle sorgen noch zwei Gaskraftwerke für einen großen Teil der Energieversorgung.

Auch der aufwändige Ausbau der Stromnetze und der Ladeinfrastruktur steht an, weil mit Wärmepumpen und Elektroautos weitere Verbraucher ans Netz gehen. Zudem sind die Wasser- und Abwassernetze zu verstärken, weil mit dem Klimawandel besondere Herausforderungen auf die Trinkwasserversorgung zukommen.

E-Werk Mittelbaden künftig mit Doppelspitze

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG wird künftig von einem Führungsduo geleitet. Vorstand Bernhard Palm wird ab Juli von einem neuen Finanzvorstand unterstützt.

Ab dem 1. Juli 2025 bilden Bernhard Palm (57) und Martin Wenz (56) die gemeinsame Führungsspitze des E-Werks Mittelbaden, teilte der Versorger mit Sitz in Lahr (Baden-Württemberg) mit. Während Palm die Rolle des Vorstandsvorsitzenden (CEO) übernimmt, wird Wenz zum Finanzvorstand (CFO) ernannt. Mit dieser Doppelspitze setzt das Unternehmen nach eigenem Bekunden auf bewährte Stärke und frischen Wind.

Die Entscheidung für diese Doppelspitze ist laut dem Aufsichtsratsvorsitzenden Marco Steffens ein Signal für Wachstum, Innovation und Kontinuität: „Bernhard Palm bringt die Erfahrung und Leidenschaft mit, um das Unternehmen auf Kurs zu halten, während Martin Wenz mit seinem Know-how in der Finanz- und Energiebranche die Führungsmannschaft ideal ergänzt und die finanzielle Stabilität weiter stärkt.“

Bernhard Palm, der seit zwei Jahren als Vorstand des E-Werks Mittelbaden tätig ist, zeigt sich über die Neuaufstellung motiviert: „Gemeinsam mit Martin Wenz und dem E-Werk-Team werden wir die Weichen für eine nachhaltige Energieversorgung stellen und die Energiewende aktiv vorantreiben.“

Wenz bringt Erfahrung sowohl aus der Verwaltung als auch aus der Energiebranche mit. Seine Laufbahn begann im gehobenen Verwaltungsdienst beim Landratsamt und in der Gemeindeverwaltung Hohberg, bevor er leitende Positionen im E-Werk Mittelbaden übernahm.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

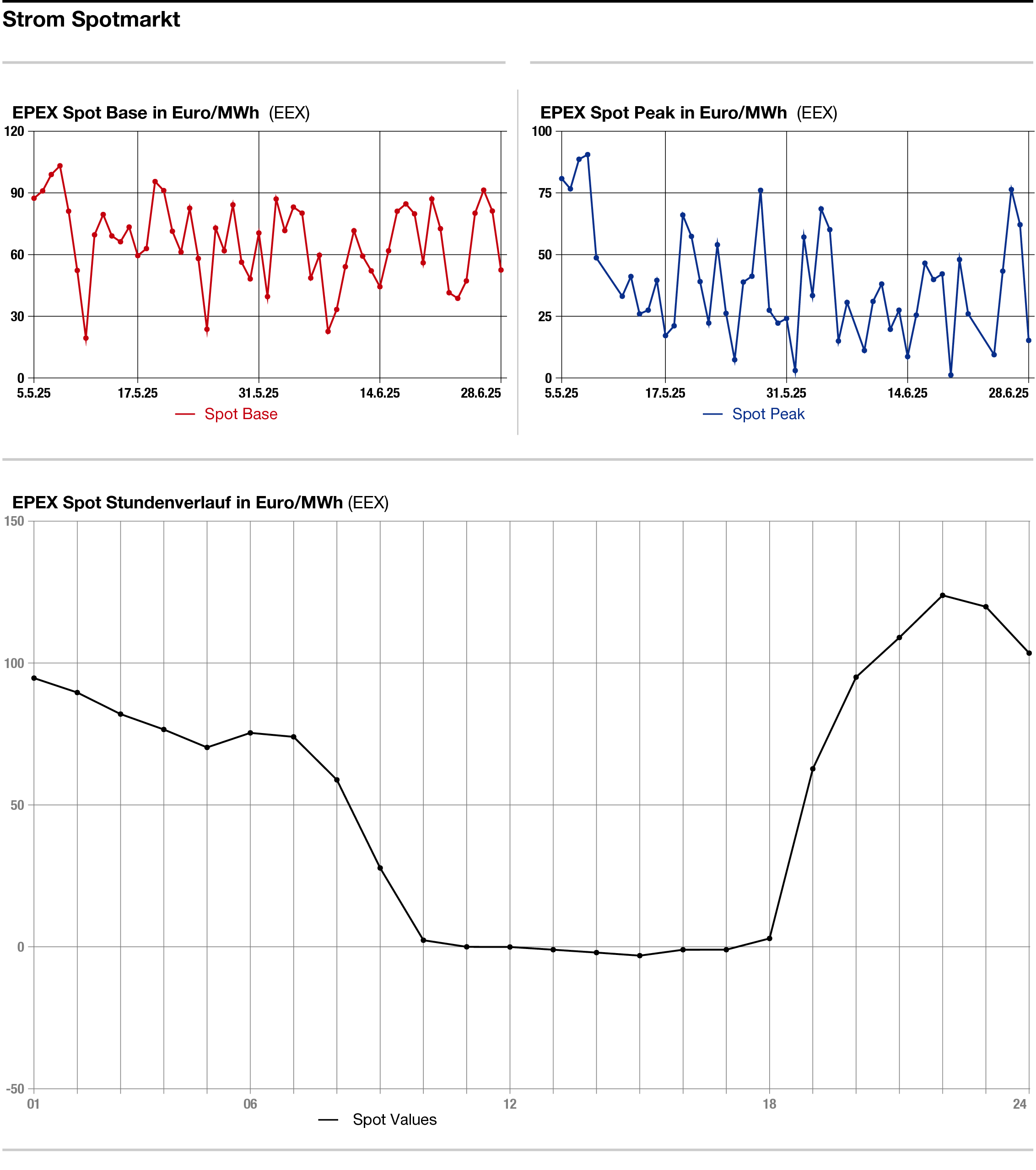

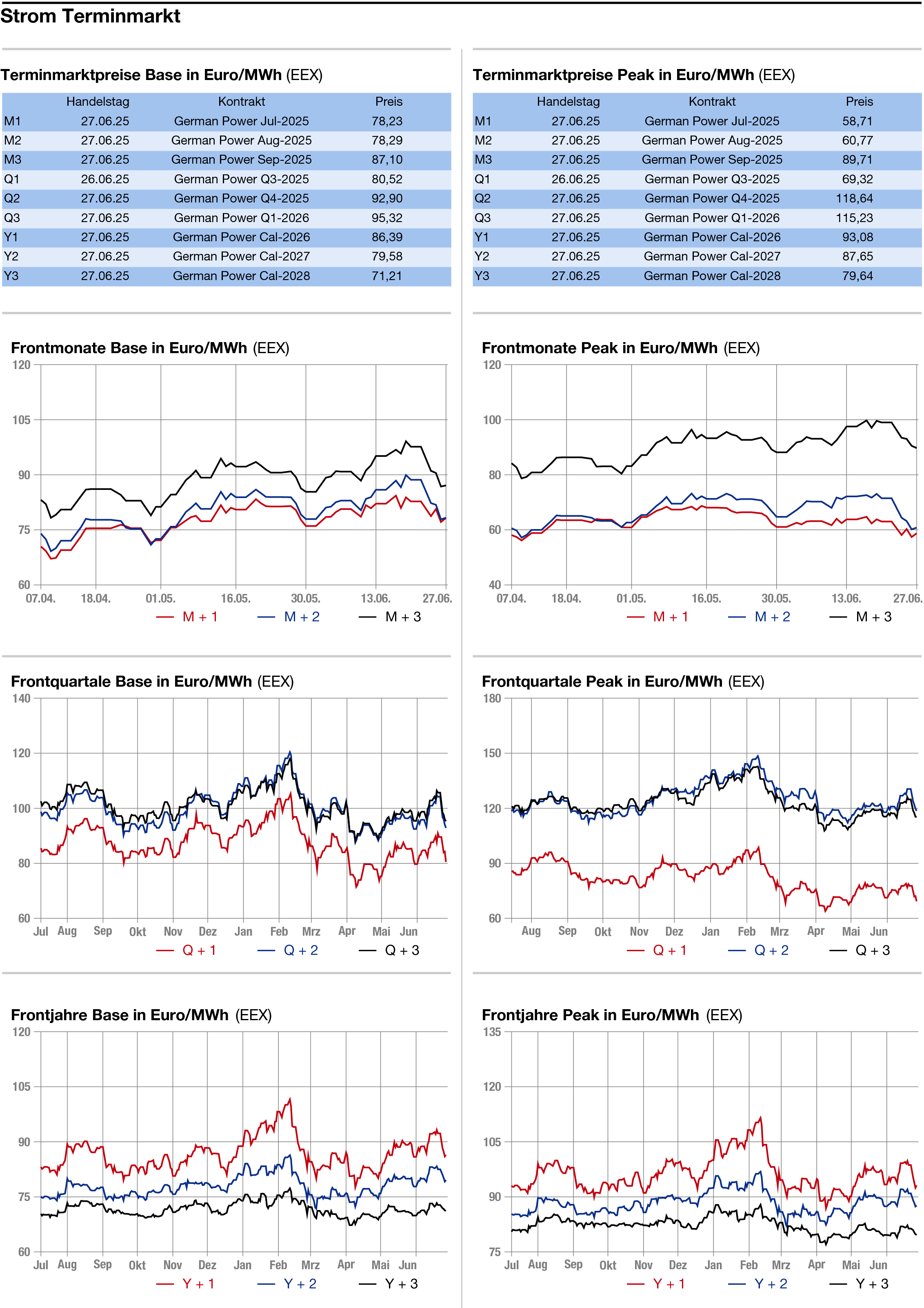

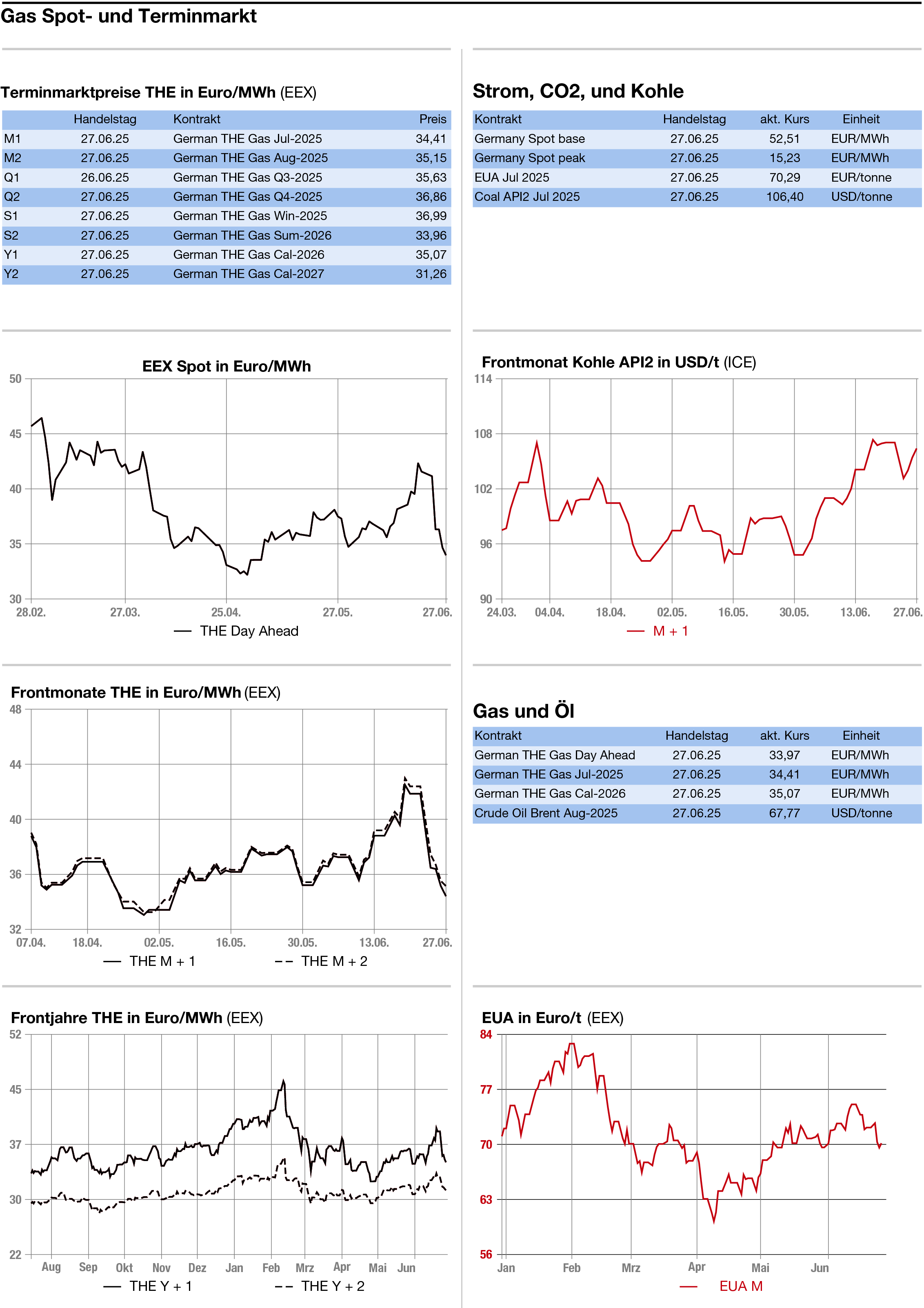

STROM

GAS

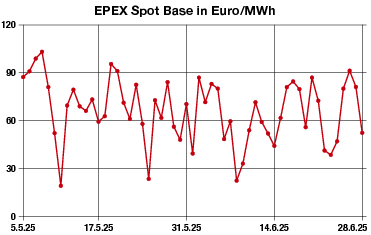

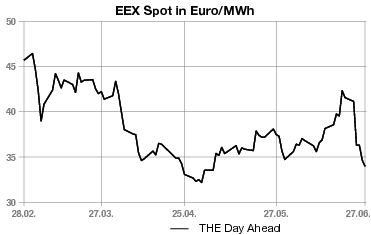

Energienotierungen vor dem Wochenende leichter

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend leichter haben sich die Energienotierungen am Freitag präsentiert. Die Märkte für Gas und Strom schauen aufs Wetter in Nordwesteuropa in den kommenden Tagen. Zwar ist für Deutschland mit einer kurzen Hitzewelle zu rechnen, doch zeigen sich die jüngsten Prognosen etwas moderater als noch am Tag zuvor. Entsprechend dürfte dies die Märkte am Berichtstag etwas belastet haben.

Hinzu kommt der Umstand, dass die Wartungssaison in Norwegen fürs erste ausgelaufen ist, sodass wieder mit höheren Importmengen gerechnet werden kann, auch dies ein bearisher Faktor. Wartungsarbeiten im großen Umfang stehen laut Gassco erst wieder für den August an.

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde am Freitag im Base allerdings mit hohen 106 Euro je Megawattstunde gesehen. An der Börse wurde der Montag in der Grundlast mit 105 Euro je Megawattstunde gehandelt.

Ursache für den festen Preis für den Montag ist die niedrige Erneuerbareneinspeisung, die für diesen Tag prognostiziert wird. Die Meteorologen von Eurowind erwarten lediglich moderate 21 Gigawatt im Base. Am Dienstag soll der Beitrag von Wind und Solar mit 22,6 Gigawatt nur unwesentlich höher ausfallen.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 0,85 Euro auf 85,64 Euro. Händler verwiesen darauf, dass das Stromfrontjahr, aber auch andere Futures aktuell in der Nähe markanter Tiefs notieren. Es bleibe abzuwarten, ob diese Unterstützungen den gegenwärtigen Abwärtstrend ausbremsen könnten, hieß es. Am Berichtstag sei insbesondere das kurze Ende unter Druck geraten, weil sich die Prognosen über die Hitzebelastung und den damit verbundenen Energieverbrauch für die neue Woche abgeschwächt hätten.

CO2: Etwas fester sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.42 Uhr 0,42 auf 70,82 Euro je Tonne, nachdem sich der Benchmark-Dec-25-Future am Vortag dem unteren Rand seiner weiten Range von 70 Euro bis 75 Euro genähert hatte. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,7 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,14 Euro, das Tief bei 70,11 Euro.

Händler sehen in der Aufwärtsbewegung eine technische Reaktion auf die Abgaben vom Donnerstag.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.42 Uhr 0,275 Euro auf 33,325 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 1,100 Euro auf 35,500 Euro nach unten.

Entlastung für die europäischen Gaspreise gibt es vonseiten der Nachfrage. Laut dem Analysehaus Kpler sollen die LNG-Importe Chinas auch im Juni deutlich niedriger als noch im Vorjahr ausfallen. Grund hierfür seien wohl starke Pipelinezuflüsse mitunter aus Russland. Sofern der LNG-Importbedarf Chinas gedämpft bleibt, dürften auch die europäischen Gaspreise, die mittlerweile stark durch den globalen LNG-Handel bestimmt werden, in Schach gehalten werden.

Derweil liegt der Gasfluss aus Norwegen am Berichtstag bei 314,9 Millionen Kubikmetern. Das ist deutlich mehr als in den vergangenen Wochen als Tagesmenge geliefert worden war. Laut dem norwegischen Gasnetzbetreiber Gassco pausieren derzeit die Wartungsarbeiten in den Feldern und Verarbeitungsanlagen. Zum Monatswechsel dürften die wartungsbedingten Minderkapazitäten jedoch wieder etwas ansteigen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: