1. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

KLIMASCHUTZ: Deutschland verpasst Frist für EU-Klima-Sozialfonds

KERNKRAFT: Trump setzt Sanktionen gegen Rosatom in Ungarn aus

STROMNETZ: Agora-Studie rät zu günstigerem Netzausbau

REGULIERUNG: Konsultation zu Strom- und Gasfinanzierung startet

HANDEL & MARKT

GAS: Schwimmendes LNG-Terminal auf Abwegen

WINDKRAFT: Stimmungsbarometer in der Wirtschaft fällt

KLIMASCHUTZ: Klima-Allianz warnt vor Milliardenkosten für Deutschland

H2-PREISINDEX: Gestehungskosten wieder gestiegen

TECHNIK

KLIMASCHUTZ: MVV mahnt CO2-Infrastruktur an

REGENERATIVE: Weltweiter Blick auf die deutsche Energiewende wird kritischer

F&E: Forschungsfabrik soll Wasserstoff mit weniger Strom erzeugen

STATISTIK DES TAGES: Genehmigungsdauer von Windenergieanlagen 2015 bis 2025

UNTERNEHMEN

BILANZ: Trianel schreibt tiefschwarze Zahlen

BILANZ: Leipziger Gruppe erzielt fast 40 Milionen Euro Überschuss

IT: Führungswechsel bei der SIV AG

PERSONALIE: Westenergie Netzservice stellt Geschäftsführung neu auf

PERSONALIE: In Wiesbaden beginnt eine neue Ära

TOP-THEMA

DUH wirft Reiche Blockade der Energiewende vor

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK.

Die Deutsche Umwelthilfe wirft Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) vor, in einer Studie bewusst Strombedarf und Ausbaubedarf erneuerbarer Energien für 2030 kleinzurechnen.

Die Bundeswirtschaftsministerin hatte bei ihrem Amtsantritt angekündigt, ein Gutachten zu beauftragen, das den aktuellen Stand des Energiesystems einem „Realitätscheck“ unterzieht. Nunmehr ist dieses Gutachten ausgeschrieben. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) soll die vertrauliche Leistungsbeschreibung für das Projekt „Realitätscheck der Energiewende“ vorliegen haben. Demnach zielten die Vorgaben darin darauf ab, den künftigen Strombedarf in Deutschland kleinzurechnen.

„Damit solle der notwendige Ausbau der erneuerbaren Energien sowie der Netzinfrastruktur bewusst gedrosselt werden“, kritisiert Sascha Müller-Kraenner. Der Bundesgeschäftsführer der DUH sagt: „Diese Studie ist eine Verschwendung von Zeit und Steuergeld.“ Reiche habe ideologische Scheuklappen auf. „Anstatt Innovationen und die Erneuerung des Wirtschaftsstandorts in Schlüsselbereichen voranzubringen, möchte sie offenbar Stillstand und Stagnation verwalten“, so Müller-Kraenner.

Laut DUH sei in den Vorgaben festgeschrieben, dass die beauftragten Studienersteller sich ausschließlich an bereits bestehenden Entwicklungen orientieren sollen, anstatt Szenarien für zusätzliche Nachfrage durch neue Technologien zu berücksichtigen. „Wie innovative Technologien wie E-Mobilität, Rechenzentren, Speicher und Wärmepumpen sowie die Modernisierung des Wirtschaftsstandorts weiter ausgebaut werden können, spielt hingegen keine Rolle“, kritisiert die DUH.

Fortschreibung fossiler Technologien befürchtet

Die Organisation fordert die Ministerin auf, sich mit den aus Sicht der DUH drängenden Fragen zu beschäftigen – insbesondere der Elektrifizierung von Schlüsselsektoren, um die Abhängigkeit von teurem und unsicherem Öl und Gas zu verringern. Constantin Zerger, Leiter Energie und Klimaschutz bei der DUH, befürchtet: „Statt die Dynamik der kostengünstigen erneuerbaren Energien zu nutzen, möchte Frau Reiche Wind- und Sonnenenergie mit planwirtschaftlichen Vorgaben maßregeln und ausbremsen.“

So lege die Leistungsbeschreibung fest, dass die Studie konkrete Vorgaben für Windkraft an Land und auf See, für Dach- und Freiflächenphotovoltaik sowie für Biogas und Biomethan entwickeln soll. „Statt die Marktdynamik wirken zu lassen, wolle das Ministerium mit planwirtschaftlichen Ansätzen eingreifen“, kritisiert die DUH. Zudem solle die Abscheidung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Storage, CCS) als Alternative zur Elektrifizierung geprüft werden.

Aus Sicht der DUH vernachlässige Reiche wichtige Punkte wie die Vereinfachung von Genehmigungsverfahren für Speicher oder Energy-Sharing-Modelle. Besonderes Augenmerk richtet die DUH auf die Rolle von Wasserstoff. Laut der Leistungsbeschreibung soll bei der Bewertung der Wasserstofferzeugung vor allem der Kostenaspekt eine Rolle spielen, nicht jedoch die Klimawirkung. Nach Einschätzung der DUH könnte dies bedeuten, dass Wasserstoff aus fossilem Erdgas gegenüber grünem Wasserstoff bevorzugt werde. Auch die Energieeffizienzziele im Gebäudesektor sollen laut dem Papier bereits mit einer Verfehlung der Klimaschutzziele kalkuliert werden.

Kritik von grünem Europaabgeordneten

Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen, warnte ebenfalls vor den Folgen der Vorgaben aus dem Wirtschaftsministerium. Er kritisierte, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien künftig an die Geschwindigkeit des Netzausbaus gekoppelt werden solle. „Das hat das Potenzial, die Energiewende in Deutschland als solche abzuwürgen“, sagte Giegold.

Er verwies auf europarechtliche Verpflichtungen: „Durch die EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie ist Deutschland verpflichtet, bis 2030 einen Anteil von mindestens 41 Prozent Erneuerbarer Energien am Gesamtenergiebedarf zu erreichen.“ Laut Giegold liege dieser Anteil derzeit erst bei rund 23 Prozent. Deutschland werde das Ziel „mit Sicherheit nicht erreichen, wenn die Bundesregierung jetzt den Ausbau der Erneuerbaren verlangsamt und massiv zu fossilen Gaskraftwerken zurückkehrt“, so der Abgeordnete.

Unklar bleibt laut DUH, wie Kosten eingespart werden sollen, wenn der Ausbau der Erneuerbaren zunächst gebremst wird, um später für die gesetzlichen Klimaziele umso schneller nachholen zu müssen. Der Verband sieht hier das Risiko steigender Ausgaben für Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Die DUH fordert daher von der Reiche ein Bekenntnis zu einer zukunftsgerichteten Energiepolitik, die die Elektrifizierung zentraler Wirtschafts- und Verbrauchsbereiche ebenso einschließt wie die schnellere Integration von Speichern und digitalen Technologien.

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

Deutschland verpasst Frist für EU-Klima-Sozialfonds

KLIMASCHUTZ. Bis 30. Juni waren die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, ihre Pläne zur Umsetzung des Klimasozialfonds bei der Kommission einzureichen. Deutschland verpasst die Frist, will aber liefern.

Das Bundesumweltministerium (BMUKN) hat am 30. Juni eingestanden, dass es die Frist verpasst hat, um bis 30. Juni den Plan zur Umsetzung des Klimasozialfonds bei der EU-Kommission einzureichen. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) teilt mit: „Die meisten Mitgliedstaaten werden mehr Zeit brauchen – unter anderem, um sich mit Umwelt-, Sozial- und Verbraucherschutzverbänden abzustimmen.“

Ziel der Bundesregierung sei es, den Plan noch in diesem Jahr vorzulegen. Schneider wie Vermutungen zurück, dass Deutschland durch die Verzögerung Mittel verlieren könnte. „Deutschland wird in den kommenden Jahren vollumfänglich über EU-Fördermittel in Höhe von 5,3 Milliarden Euro verfügen können“, versprach der Minister. Entscheidend für den Zugriff auf die Mittel sei nicht die pünktliche Planeinreichung, sondern die erfolgreiche Umsetzung von sozial ausgerichteten Förderprogrammen ab dem Jahr 2026. Deutschland strecke die Finanzmittel zunächst vor und bekomme sie im Anschluss von der EU zurück, so Schneider.

Die Bundesregierung stehe zudem seit Wochen im engen Austausch mit der EU-Kommission über die Ausgestaltung möglicher Förderprogramme für soziale Ausgleichsmaßnahmen im Klimaschutzbereich. Insofern sei der Kommission Deutschlands Vorgehen und auch das Vorgehen anderer Länder bekannt. „Kommission und Mitgliedsländer sichern so ab, dass der Klimasozialfonds fristgerecht starten kann und zukünftig die vereinbarten Mittel an die Mitgliedsländer fließen“, versicherte der Minister.

Europäischer Klima-Sozialfonds für Brennstoffemissionen

Gemeinsam mit der Einführung des Emissionshandels für die Sektoren Wärme und Verkehr (ETS 2) wurde auf EU-Ebene auch die Einrichtung des Klima-Sozialfonds beschlossen. Er ist ein innereuropäischer Solidaritätsmechanismus zur sozialen Abfederung der Bepreisung aus dem ETS 2. Staaten mit einer höheren Wirtschaftskraft und geringerem Anpassungsdruck wie Deutschland erhalten anteilig weniger Mittel als solche mit unterdurchschnittlicher Wirtschaftskraft und/oder hohen Anpassungsbedarfen wie Polen, erläutert das Ministerium.

Der europäische Klima-Sozialfonds umfasst insgesamt 65 Milliarden Euro im Zeitraum von 2026 bis 2032. Deutschland erhält hiervon acht Prozent, also 5,31 Milliarden Euro, die mit 1,77 Milliarden Euro nationaler Kofinanzierung ergänzt werden. Insgesamt stehen damit für Maßnahmen, die Deutschland aus dem Klima-Sozialfonds finanziert, rund 7,1 Milliarden Euro über sieben Jahre zur Verfügung.

Maßnahmen aus dem Fonds

Der Klima-Sozialfonds zahlt erst aus, wenn Meilensteine erreicht und Programme erfolgreich umgesetzt sind. Es bedarf eines Monitorings, um die Zielerreichung nachzuweisen. Deutschland streckt die Finanzmittel also zunächst vor und bekommt sie zeitversetzt und nachgelagert durch die EU zurück. Deutschland plant laut Ministerium Maßnahmen, um Haushalten, Verkehrsteilnehmern und Kleinstunternehmen, die besonders von der CO2-Bepreisung betroffen sind, den Umstieg auf fossilfreie Alternativen zu ermöglichen und sie damit auf steigende CO2-Preise vorzubereiten.

Der Koalitionsvertrag nennt den Klima-Sozialfonds an zwei Stellen: Im Zusammenhang mit der Förderung von E-Mobilität und in Verbindung mit dem europäischen Emissionshandel für Wärme und Verkehr (ETS 2). So heißt es darin: „Zur Unterstützung besonders belasteter Haushalte nutzen wir hierzu auch die Mittel des Europäischen Klimasozialfonds.“ Diese könnten Zuschüsse zur energetischen Haussanierung oder klimafreundlichen Heizungsumstellung bekommen. Solche Maßnahmen sind laut Umweltministerium in der Regierung „noch in Abstimmung“.

Trump setzt Sanktionen gegen Rosatom in Ungarn aus

Quelle: Pixabay / Qubes Pictures

KERNKRAFT. Die US-Regierung hat Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Kernkraftwerks Paks in Ungarn aufgehoben.

Die Ukraine erlebt derzeit die schlimmsten Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung und die Energie-Infrastruktur seit der großflächigen russischen Invasion 2022. Ungeachtet dessen heben die USA bestimmte energiebezogene Sanktionen gegen Russland auf. „Wir sind Präsident Donald Trump und der republikanischen Regierung dafür dankbar, denn das Ausbauprojekt Paks garantiert Ungarns langfristige Energiesicherheit und sorgt für regulierte Energiepreise“, erklärte Außenminister Peter Szijjarto von der rechtspopulistischen Fidesz-Partei in einer ministeriellen Stellungnahme.

Die betreffenden Sanktionen habe die Vorgängeradministration unter Joe Biden verhängt, „die Ungarn als Feind betrachtete“. Sie seien politisch motiviert gewesen und hätten Ungarn „in eine äußerst schwierige Lage gebracht.“

Szijjarto wertete die damaligen Strafmaßnahmen gegen den russischen Kernkraft-Projektierer und -Betreiber Rosatom als Versuch, „die langfristige Energiesicherheit zu untergraben, indem Beschränkungen für den Bau des Kernkraftwerks Paks verhängt wurden, die eine Fortsetzung des Baus praktisch unmöglich machten.“ Doch nun betrachte Washington Ungarn als Freund und ermögliche den Weiterbau von Paks.

|

| Das in Betrieb befindliche Kernkraftwerk Paks I (im Süden) und die erdfarbene Erweiterungsfläche für Paks II im Satellitenbild (zum Vergrößern bitte auf das Bild klicken) Quelle: Google Maps |

Die Fertigung benötigter Großanlagen schreite in Russland und Frankreich voran. In Paks könnten „die Bauarbeiten nun neuen Schwung gewinnen“, kündigte der Minister an und ergänzte: „Dadurch können wir unsere Energieversorgung langfristig selbst in die Hand nehmen und garantieren, dass die ungarische Bevölkerung die niedrigsten Stromrechnungen Europas zahlt.“

Der europäische Fahrplan zum Ausstieg aus allen russischen Energieimporten ist Ungarn auch vor diesem Hintergrund ein Dorn im Auge, nicht nur von den Erdgasimporten her. Sanktionen gegen Kernbrennstäbe aus Russland ließen sich kraft EU-internen Vetos bisher unterbinden.

Doch ein Legislativvorstoß der Kommission, den Ausstiegsfahrplan über den Weg des europäischen Handelsrechts zu regeln, kann den Kernkraftausbau in Ungarn dann doch noch in die Bredouille bringen. Dazu ist es allerdings nötig, dass der Prozess so verläuft, dass Ungarn seinen Unmut nicht nutzt und bereits beschlossene Sanktionspakete per Veto zu Fall bringt.

Ist die letzte Verlängerung im Juni nahezu geräuschlos über die Bühne gegangen, schwebt Ungarns Vetorecht wie ein Damoklesschwert über dem kommenden Verlängerungsbeschluss. Ausnahmeregelungen im Legislativvorschlag sollen dem möglicherweise entgegenwirken.

Taktisches Kalkül

Formal hob Washington formal keine Sanktionen, sondern erteilte russischen Finanzinstituten für einen Zeitraum von sechs Monaten lediglich die Genehmigung, bestimmte Transaktionen im Zusammenhang mit bereits begonnenen zivilen Kernenergieprojekten durchzuführen. Das geht aus der Mitteilung des US-amerikanischen Amtes für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte am 27. Juni hervor.

US-Ausnahmeregelungen zu bestehenden Sanktionen sind nicht neu. Auch für den Zahlungsverkehr bei Banken, die auf der Sanktionsliste stehen und über Gasimporteure wie Ungarn oder die Türkei ihre Zahlungen in Rubel abwickeln, gibt es derartige Ausnahmeregelungen. Für Paks heißt das jetzt, dass in die Auftragsabwicklung wieder Geld fließen kann.

Rosatom bestätigte russischen Medien zufolge, dass die jüngsten Ausnahmeregelungen der US-Behörde das Projekt Paks 2 betreffen, das der staatliche Konzern, vertreten durch seine Ingenieurabteilung Atomstrojexport, in Ungarn umsetzt. „Dies wird es uns ermöglichen, das Projekt im Rahmen des aktuellen Vertrags intensiver mit unseren ungarischen Partnern umzusetzen“, berichtete Rosatom.

Das einzige Kernkraftwerk Ungarns, Paks 1, liegt 100 Kilometer südlich von Budapest und fünf Kilometer südlich der 18.000-Einwohner-Stadt Paks entfernt. Es erzeugt fast die Hälfte des gesamten Stroms im Land. Durch Ausbau und Modernisierung soll der Anteil merklich gesteigert werden.

Agora-Studie rät zu günstigerem Netzausbau

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

STROMNETZ. Die Denkfabrik Agora Energiewende empfiehlt Maßnahmen, mit denen die Bundesregierung bis 2045 bis zu 160 Milliarden Euro bei Netzentgelten sparen und Stromkosten stabil halten könnte.

Mit gezielten Reformen beim Ausbau und Betrieb der Stromnetze könnte die Bundesregierung die geplanten staatlichen Zuschüsse für Netzentgelte deutlich senken. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Berliner Thinktanks Agora Energiewende, die am 30. Juni veröffentlicht wurde. Agora Energiewende ist eine Denkfabrik mit Sitz in Berlin, die sich mit Strategien für eine klimaneutrale Energiewende befasst.

Laut der Studie ließen sich die notwendigen Zuschüsse des Bundeshaushalts zur Entlastung der Stromverbraucherinnen und -verbraucher bis 2045 von bislang veranschlagten 197 Milliarden Euro auf nur noch 35 Milliarden Euro reduzieren. Voraussetzung dafür seien strukturelle Änderungen beim Netzbetrieb sowie Kostenoptimierungen beim Netzausbau. Insgesamt könnte der Staat so bis zum Erreichen der Klimaneutralität 2045 rund 160 Milliarden Euro einsparen. „Attraktive Strompreise sind die Voraussetzung dafür, dass sich die Anschaffung von Elektroautos, Wärmepumpen oder strombasierten Industrieanlagen lohnt – und dass der CO2-Ausstoß dauerhaft sinkt“, sagte Agora-Geschäftsführer Markus Steigenberger. Ein kluges Maßnahmenpaket könne die Kosten für Bau und Betrieb des Stromnetzes erheblich reduzieren und damit Zuschüsse aus der Haushaltskasse langfristig überflüssig machen.

Nach Berechnungen von Agora Energiewende könnte ohne Reformen und ohne staatliche Zuschüsse die Belastung durch netzbezogene Kosten für Stromverbraucherinnen und -verbraucher schon in den kommenden zehn Jahren um bis zu 30 Prozent steigen. Für einen Vier-Personen-Haushalt würde das bedeuten, dass der Strompreis von derzeit rund 13 Cent/kWh auf etwa 15 Cent/kWh steigt. Dies entspräche jährlichen Mehrkosten von etwa 104 Euro.

Industriekunden ohne Ausnahmeregelungen müssten mit einem Anstieg von derzeit rund 5 Cent auf 6 Cent/kWh rechnen. So kämen beispielsweise auf einen Molkereibetrieb mit einem Jahresverbrauch von 900.000 kWh zusätzliche Kosten von rund 8.500 Euro pro Jahr zu. Mit den vorgeschlagenen Maßnahmen ließen sich laut Agora die netzbezogenen Kosten langfristig auf dem heutigen Niveau halten. Dabei berücksichtigt die Studie sämtliche netzfinanzierenden Bestandteile des Strompreises, einschließlich der Umlage für Offshore-Windparks.

Drei zentrale Maßnahmen

Agora Energiewende nennt drei zentrale Maßnahmen, um die Netzkosten zu senken. Erstens sollten beim Netzausbau verstärkt Freileitungen statt Erdkabel eingesetzt werden. Dies reduziere die Investitionskosten erheblich. Zweitens schlägt der Thinktank Eigenkapitalbeteiligungen des Bundes an Netzgesellschaften vor, um die Finanzierungskosten für Netzbetreiber zu senken.

Drittens regt die Studie an, dynamische Netzentgelte einzuführen. Diese sollen flexible Verbraucher wie Elektrofahrzeuge oder Wärmepumpen dazu bewegen, Strom überwiegend dann zu nutzen, wenn das Netz wenig ausgelastet ist. Auf diese Weise ließen sich Lastspitzen glätten und kostspieliger Netzausbau vermeiden.

„Die heutige Verteilung der Netzkosten und Umlagen ist historisch gewachsen, folgt komplizierten Regeln und enthält zahlreiche Ausnahmen. Niemand weiß genau, welche Akteure welchen Anteil an den Netzentgelten tragen“, sagt Steigenberger. Aus Sicht von Agora Energiewende sollten Netzentgelte künftig einfach, bundesweit einheitlich und dynamisch gestaltet werden. Das setze volkswirtschaftlich sinnvolle Anreize, um Strom flexibel zu verbrauchen, entlaste die Netze und stabilisiere langfristig die Kosten.

Beitrag zur Kostenreform der Bundesnetzagentur

Auch der aktuelle Reformprozess der Bundesnetzagentur für eine neue Netzentgeltsystematik bietet nach Einschätzung der Denkfabrik Chancen für eine grundlegende Neuordnung. Agora Energiewende hat eine eigene Stellungnahme in das laufende Konsultationsverfahren eingebracht. Ziel sei laut der Studie, eine verursachungsgerechte und transparente Kostenverteilung zu erreichen.

Dabei sollen sämtliche netzbezogenen Kosten – darunter auch die Kosten für die Anbindung von Offshore-Windanlagen – in einem Posten gebündelt werden. Das vereinfache die bisher komplexe Struktur aus Umlagen und Entgelten. Die Studie von Agora Energiewende trägt den Titel „Stromnetzentgelte – gut und günstig. Ausbaukosten reduzieren und Entgeltsystem zukunftssicher aufstellen“ und umfasst 58 Seiten. Sie berechnet die Entwicklung der Stromnetzentgelte bis zum Jahr 2045 und gibt konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik.

Mehr Informationen zur Agora-Netzkostenstudie stehen im Internet bereit.

Konsultation zu Strom- und Gasfinanzierung startet

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur in Bonn hat neue Entwürfe zur Kapitalverzinsung, Produktivität und Effizienz für Strom- und Gasnetzbetreiber bis Mitte August zur Konsultation gestellt.

Die Bundesnetzagentur hat am 30. Juni die Konsultation zu mehreren Methodenfestlegungen für Strom- und Gasnetzbetreiber gestartet. Die Entwürfe betreffen die Berechnung der Kapitalverzinsung, die Ermittlung eines sektoralen Produktivitätsfaktors und die Ausgestaltung von Effizienzvergleichen. Laut dem Präsidenten Klaus Müller liegt der Branche damit ein „Gesamtpaket für eine effiziente und investitionsfreundliche Anreizregulierung“ vor.

Unternehmen und Verbände können nun die Gelegenheit nutzen, sich intensiv mit den Vorschlägen auseinanderzusetzen. Die neuen Festlegungsentwürfe ergänzen laut Bundesnetzagentur die am 18. Juni 2025 vorgelegten Konsultationsdokumente für die Rahmenbedingungen der Netzentgeltregulierung RAMEN Strom und Gas sowie die spezifischen Entwürfe für die Strom- und Gasnetzentgeltsystematik StromNEF und GasNEF. In den aktuellen Entwürfen werden zentrale Elemente des künftig geltenden Regulierungssystems detailliert beschrieben.

Eigenkapitalverzinsung dynamischer geplant

Für die Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes bleibt die Bundesnetzagentur beim Capital Asset Pricing-Modell, das auf historischen Überrenditen basiert. Damit soll für Netzbetreiber und Investoren ein verlässlicher Rahmen entstehen. Neu ist, dass der risikolose Basiszins künftig stärker an die Laufzeit der jeweiligen Regulierungsperiode angepasst wird. Die Marktrisikoprämie soll ausschließlich anhand des arithmetischen Mittels berechnet werden, was laut Entwurf zu einem höheren Zinssatz gegenüber der bisherigen Methode führt.

Die Fremdkapitalkosten will die Behörde aus marktorientierten und indexbasierten Datenreihen ableiten. Zudem sollen die Fremdkapitalkosten für Neuinvestitionen jährlich aktualisiert werden. Für die Gewichtung im Weighted Average Cost of Capital (WACC) setzt die Bundesnetzagentur ein Verhältnis von 40 Prozent Eigenkapital und 60 Prozent Fremdkapital an.

Auch beim generellen sektoralen Produktivitätsfaktor sind Änderungen geplant. Dieser Faktor korrigiert die Inflationsanpassung der Kostenbasis der Netzbetreiber, da sich die Kostenstrukturen der Branche teils anders entwickeln als die der Gesamtwirtschaft. Künftig soll der Faktor laut Entwurf aus dem Malmquist-Modell für Gesamtkosten gewonnen werden und sich nur auf jene Kosten beziehen, die nicht ohnehin jährlich überprüft werden.

Nach Einschätzung der Bundesnetzagentur soll dies zu einer deutlichen Vereinfachung des Verfahrens führen. Ein wissenschaftliches Gutachten zu diesem Thema wurde bereits veröffentlicht. Für den 13. August plant die Behörde dazu einen Expertenaustausch.

Anpassungen beim Effizienzvergleich

Die Bundesnetzagentur will zudem die bestehenden Methoden zur Effizienzerhebung beibehalten. Sowohl die Stochastic Frontier Analysis (SFA) als auch die Data Envelopment Analysis (DEA) sollen weiter genutzt werden. Neu ist jedoch, dass der bislang angewendete „Best-of-Four“-Ansatz entfallen soll. Stattdessen sieht der Entwurf vor, aus beiden Methoden je einen Durchschnittswert zu bilden und den für den Netzbetreiber günstigeren Wert anzusetzen.

Außerdem wird der Zeitraum für den Abbaupfad von Ineffizienzen von bisher mehr als drei Jahren auf drei Jahre verkürzt. Sollte sich die Mittelung der Effizienzwerte im Gasbereich in der Praxis als unzweckmäßig herausstellen, will die Bundesnetzagentur andere Maßnahmen prüfen. Zum Thema Effizienzvergleich findet am 14. Juli ein Expertenaustausch statt.

Stellungnahmen bis 18. August möglich

Die Branche sowie weitere Interessengruppen können ihre Stellungnahmen zu den Methodenfestlegungen bis zum 18. August 2025 einreichen. Die ursprünglich auf sechs Wochen angesetzte Konsultationsfrist sei laut Bundesnetzagentur auf Bitten der Branche um eine Woche verlängert worden.

Hintergrund der neuen Festlegungen ist eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 2. September 2021 zur Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur. Künftig sollen zentrale Regelungsinhalte nicht mehr in Verordnungen, sondern in Festlegungen der Bundesnetzagentur geregelt werden. Diese unterliegen weiterhin der gerichtlichen Kontrolle durch das Oberlandesgericht Düsseldorf und in zweiter Instanz durch den Bundesgerichtshof.

Die Dokumente zur Anreizregulierung Strom und Gas stehen auf der Internetseite der Bundesnetzagentur bereit.

Kurzes Gastspiel: Die Energos Force im Mai 2024 in Stade. Quelle: Shutterstock / perfectpicturehunter

Schwimmendes LNG-Terminal auf Abwegen

GAS. Nach dem Zerwürfnis zwischen DET und HEH steht die Inbetriebnahme des schwimmenden LNG-Terminals Stade weiter in den Sternen. Und jetzt ist auch noch das Terminalschiff weg.

Mit einer Geschwindigkeit von 13,7 Knoten, also etwa 25 km/h, ist die Energos Force am Morgen des 30. Juni unterwegs. Zielhafen der schwimmenden Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) ist laut Schiffsortungsdienst „Vesselfinder“ Gibraltar. Das wäre kaum eine Nachricht wert, sollte die Energos Force nicht eigentlich im Niedersächsischen Stade liegen. Und dort schon seit mehreren Monaten verflüssigtes Erdgas aufnehmen, regasifizieren und ins deutsche Gasnetz einspeisen.

Nun ist das Schiff – eine von fünf FSRU, die die Bundesregierung in der Energiekrise charterte, um schnellstmöglich Importkapazitäten für LNG zu schaffen – anderweitig unterwegs. Was die Frage aufwirft, ob damit die Inbetriebnahme des schwimmenden Terminals in Stade in noch weitere Ferne rückt als ohnehin schon.

In Stade waren 2023 in Rekordgeschwindigkeit von nur einem Jahr für rund 300 Millionen Euro eigens ein Hafenbecken und ein Anleger durch die landeseigene Hafengesellschaft Niedersachsen Ports gebaut worden. Die Energos Force lief dort auch am 15. März 2024 ein. Nur in Betrieb ging sie nie.

Fertig oder nicht?

Stattdessen entspann sich ein Rechtsstreit um den Status der sogenannten Suprastruktur, die die FSRU mit dem Gasnetz verbindet. Errichtet worden war diese von der Hanseatic Energy Hub (HEH), die am Standort auch ein stationäres LNG-Terminal baut. Der HEH zufolge ist die Suprastruktur fertig und behördlich bestätigt betriebsbereit. Die bundeseigene Deutsche Energy Terminal (DET), die das schwimmende Terminal betreiben soll, bestreitet dies. Beide Seiten kündigten Anfang 2025 alle geschlossen Verträge, betonten aber, im Gespräch bleiben zu wollen (wir berichteten). Die Energos Force verließ Stade und lag dann im dänischen Hafen Skagen auf Reede.

Im April zeichnete sich eine Lösung ab: Uniper, das Unternehmen, das in Wilhelmshaven Deutschlands erstes LNG-Terminal errichtet und in Betrieb genommen hat, sollte die Anlagen prüfen und eine Einschätzung vorlegen. Das ist inzwischen geschehen, das Ergebnis lässt aber wohl etwas Interpretationsspielraum: Während die DET sich in einem Bericht der dpa mit den Worten „Der Bericht von Uniper bestätigt unsere Position“ zitieren lässt, heißt es auf Anfrage der Redaktion von der HEH: „Die FSRU-Suprastruktur in Stade kann bis zum Beginn der Heizperiode technisch in Betrieb genommen werden, so das Ergebnis der unabhängigen Prüfung.“ Immerhin schreibt auch die DET: „Grundsätzlich sehen wir, dass die Anlage in Betrieb genommen werden könnte, wenn die offenen Punkte, die Uniper benennt, abgearbeitet worden sind“.

Subvercharterung ohne Einfluss

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) schreibt auf Anfrage, entscheidend sei, „dass auch die Sicherheitsanforderungen nach internationalem LNG-Standard erfüllt werden müssen“. Vor dem erstmaligen Anlauf müsse jedes Terminal durch den Kunden intensiv auf Sicherheit geprüft und bei Mängeln abgelehnt werden. „Diese Prüfung konnte bislang nicht erfolgen“. Es seien noch weitere Arbeiten notwendig. „Grundsätzlich könnte die Anlage dann in Betrieb genommen werden, über die offenen Punkte sind wir in Gesprächen“, heißt es aus dem Ministerium.

Allerdings: Wo kein Schiff, da kein Betrieb. Oder doch? Der Zeitraum, der bis zu einer möglichen Inbetriebnahme des Terminals vergehen könne, lasse sich nicht benennen, so das BMWE. Vor diesem Hintergrund sei man verpflichtet, Möglichkeiten zur Subvercharterung der Energos Force zu prüfen, um finanziellen Schaden für die Bundesrepublik abzuwenden. „Derzeit wird eine solche Möglichkeit intensiv geprüft“.

Die täglichen Charterkosten für eine FSRU werden Medienberichten zufolge auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Eine mögliche zeitnahe Inbetriebnahme des Standortes Stade werde bei der Prüfung zur Subvercharterung berücksichtigt. „Die Subvercharterung soll also keinen Einfluss auf die Inbetriebnahme von Stade haben“.

Stimmungsbarometer in der Wirtschaft fällt

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

WINDKRAFT. Die Windkraftbranche zeigt sich nicht mehr so optimistisch wie im vergangenen Jahr. Gleichwohl erwarten Marktexperten, dass die weltweiten Neuinstallationen 2025 einen Rekord erreichen.

Gut, aber nicht mehr so gut wie im vierten Quartal des vergangenen Jahres: Dieses Stimmungsbild zeichnet der aktuelle Trendindex, den die Messe Windenergy zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Windresearch erstellt hat. In der 15. Auflage des „Wetix“ ist von einer „leichten Eintrübung“ in der internationalen On- und Offshore-Industrie im Vergleich zum Vorjahr die Rede.

Mehr als 900 Umfrageteilnehmer haben für das Stimmungsbarometer von Mitte März bis Mitte Mai 2025 ihre Einschätzung der Entwicklungen abgegeben. In der Onshore- wie auch Offshore-Sparte sinkt die Zuversicht. Dabei teilt die sich die Welt in zwei Hälften: Die Stimmung in den Märkten Asiens, Europas und Deutschlands sei weiterhin „deutlich im positiven Bereich“, heißt es. Im Gegensatz dazu habe sich die Stimmung in Nordamerika in diesem Jahr „deutlich verschlechtert“. Die Politik des neuen US-Präsidenten dürfte starken Einfluss haben, schreiben die Marktbeobachter.

Sowohl die nächsten zwölf Monate als auch die nächsten beiden Jahre sind die Erwartungen in Deutschland und Europa zurückgegangen. Das gilt auch für den asiatischen Markt, der im internationalen Vergleich nach wie vor am positivsten bewertet wird. Der Index-Wert für Onshore-Windenergie in den kommenden zwölf Monate in Asien sei der „schlechteste seit 2020“, berichten die Studienautoren. Mit Blick auf Nordamerika sehen sie gegenüber dem vierten Quartal des vergangenen Jahres einen „beispiellosen Abstieg“ des Index.

Drei Jahre Verzögerung durch Netzengpässe

Gefragt haben sie auch danach, mit welchen Verzögerungen die Branche bei Windenergieprojekte infolge von Netzengpässen ausgeht. Weltweit ziehen sich Projekte durchschnittlich um rund drei Jahre in die Länge, so die Erwartungen. der Mittelwert für die Onshore-Sparte beträgt 2,8 Jahre, der für die Offshore-Sparte 3,2 Jahre.

Was die installierte Leistung angeht, erwarten die Umfrageteilnehmer für das Jahr 2030 bei Onshore-Turbinen im Schnitt 8,5 MW. 45 Prozent der Befragten gehen von mindestens 9 MW aus. Offshore-Turbinen, die im Jahr 2030 neu installiert werden, haben nach Einschätzung der Branchenvertreter durchschnittlich 19,4 MW Leistung. 23 Prozent rechnen bis dahin mit Turbinenleistungen zwischen 22 und 25 MW.

Der Eintrübung der Stimmung zum Trotz steuert die Branche nach Einschätzung des Global Wind Energy Councils (GWEC) auf einen neuen Rekord zu. Laut dessen Global Wind Report für 2025 summiert sich die Leistung der weltweit neu installierten Anlagen bis Ende dieses Jahres auf 139.000 MW. Im Jahr 2024 waren es laut GWEC 117.000 MW.

Bis zum Jahr 2030 werden bei der derzeitigen Politik wahrscheinlich 981.000 MW an neuer Kapazität hinzukommen, prognostiziert die Organisation. Das entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate für den Zeitraum 2025 bis 2030 von 8,8 Prozent. Das Wachstum in den aufstrebenden Märkten in den Regionen Südostasien, Zentralasien sowie Nahost und Nordafrika (Mena) werde voraussichtlich an Dynamik gewinnen. Das GWEC erwartet, dass im Zeitraum von 2025 bis 2030 jedes Jahr ein neuer Installationsrekord erreicht wird.

Der neue Windenergy Trendindex lässt sich auf der Internetseite Windenergy Hamburg herunterladen. Der GWEC Global Wind Report für 2025 ist über diese Internetseite ebenfalls abrufbar.

Klima-Allianz warnt vor Milliardenkosten für Deutschland

Quelle: Shutterstock / Lightspring

KLIMASCHUTZ. Die Klima-Allianz Deutschland warnt laut einem Gutachten des Öko-Instituts, dass fehlender Klimaschutz Deutschland bis 2030 bis zu 33 Milliarden Euro für CO2-Zukäufe kosten könnte.

Die Klima-Allianz Deutschland warnt vor milliardenschweren Belastungen für den Bundeshaushalt, sollten die Klimaziele der Europäischen Union (EU) nicht erreicht werden. Laut einem neuen Policy Paper des Öko-Instituts in Freiburg, das die Klima-Allianz in Auftrag gegeben hat, drohen Deutschland bis 2030 Kosten von bis zu 33 Milliarden Euro, wenn das Land Emissionsrechte von anderen EU-Staaten zukaufen muss. Die Klima-Allianz ist ein Bündnis mit über 150 Mitgliedsorganisationen. Sie weist darauf hin, dass vor allem die Bereiche Verkehr und Gebäude weiterhin nicht genügend zur Minderung der Treibhausgasemissionen beitragen. „Nichtstun kostet Geld – stattdessen braucht es längst überfällige Investitionen in die Zukunft“, sagte die politische Geschäftsleiterin Stefanie Langkamp. Jeder Euro, der künftig für versäumten Klimaschutz gezahlt werde, fehle bei dringend benötigten Investitionen in bezahlbaren Wohnraum, Mobilität und Lebensqualität.

Studie des Öko-Instituts

Das zugrunde liegende Policy Paper „Die EU-Klimaschutzverordnung und ihre Bedeutung für Deutschland“ zeigt, dass Deutschland seine Verpflichtungen aus der EU-Klimaschutzverordnung, auch Effort-Sharing-Regulation (ESR) genannt, voraussichtlich deutlich verfehlen wird. Nach aktuellen Daten könnte Deutschland statt der geforderten Reduktion von 50 Prozent seiner Treibhausgasemissionen gegenüber 2005 bis 2030 lediglich rund 36 Prozent erreichen.

Die ESR legt verbindliche nationale Klimaziele für mehr als 60 Prozent der EU-weiten Treibhausgasemissionen fest. Sie betrifft Sektoren wie Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft sowie kleinere Energie- und Industrieanlagen und den Abfallbereich. Die Zielvorgaben unter der ESR und die sektoralen Vorgaben des Bundes-Klimaschutzgesetzes stehen laut dem Öko-Institut in einem engen Zusammenhang und würden entweder gemeinsam erfüllt oder gemeinsam verfehlt.

|

| Zielpfad der Emissionsminderung in der EU bis 2030 nach Sektoren (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: UBA |

Ein weiteres Problem sieht die Klima-Allianz darin, dass europaweit aktuell zu wenige Emissionszuweisungen (Annual Emission Allocations, AEA) verfügbar sind, da die Emissionen insgesamt zu wenig sinken. Deutschland habe somit eine Schlüsselrolle, da sein eigenes Emissionsverhalten auch die Preise für den Handel mit Emissionsrechten beeinflusse.

Teurer Kauf mit unklarem Angebot

Falls Deutschland zusätzliche Emissionsrechte von anderen EU-Staaten kaufen müsste, flössen diese Mittel ins Ausland und stünden nicht mehr für nationale Klimaschutz-Investitionen zur Verfügung. Zudem erschwere dies künftige Anstrengungen, die Klimaziele nach 2030 einzuhalten. Die erwarteten Kosten für den Zukauf von Emissionsrechten entsprächen etwa den jährlichen Zusatzkosten für die Umstellung auf ein moderneres und effizienteres Energiesystem, die laut einer Studie von Gunnar Luderer vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung im Jahr 2025 zwischen 16 und 26 Milliarden Euro betragen.

Die Klima-Allianz begrüßt den Plan von Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), bis November ein Klimaschutzprogramm vorzulegen, das Deutschland auf Kurs bringen soll. Langkamp fordert jedoch konkrete Maßnahmen: „Wir fordern, die Gelder aus dem Sondervermögen gezielt für sozial gerechten Klimaschutz einzusetzen: mit sozial gestaffelten Förderprogrammen für erneuerbare Heizungen und energetische Gebäudesanierung, einer gezielten Förderung kleiner Elektroautos für Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen sowie einem konsequenten Ausbau von öffentlichem Nahverkehr und Schiene.“

Schneller Start nötig

Besondere Dringlichkeit bestehe, so das Öko-Institut, bei kurzfristig wirksamen Maßnahmen, da viele Klimaschutzprojekte wie energetische Gebäudesanierungen oder der Austausch fossiler Heizungen Zeit benötigten. Jede neu installierte Gasheizung oder jeder Neuwagen mit Verbrennungsmotor erhöhe künftig die Kosten, um die Vorgaben der ESR einzuhalten und wirke sich zudem auf die Preise im geplanten zweiten EU-Emissionshandelssystem (ETS-2) für Gebäude und Verkehr aus.

Laut einer aktuellen Umfrage des Weltenergierats zu Deutschland „Perspectives on the German Energy Transition“ zweifeln zwei Drittel der Befragten aus dem Ausland daran, dass Deutschland die Klimaziele für 2030 sowie die angestrebte Treibhausgasneutralität bis 2045 erreicht. Der Geschäftsführer des Weltenergierats Deutschland, Carsten Rolle, betonte bei der Vorstellung der Ergebnisse: „Je besser es uns gelingt, die Energiewende mit wirtschaftlichem Erfolg zusammenzubringen, desto stärker werden wir als Vorbild im Ausland wahrgenommen.“

Die Veröffentlichung der Klima-Allianz zur Zielerreichung steht im Internet bereit.

Gestehungskosten wieder gestiegen

Quelle: E&M / Shutterstock, wanpatsorn

H2-PREISINDEX. Grüner Wasserstoff ist noch nicht marktreif. Wie sich der Preisvergleich zum grauen Wasserstoff darstellt, zeigt der H2-Preisindex von Enervis und E&M alle zwei Wochen.

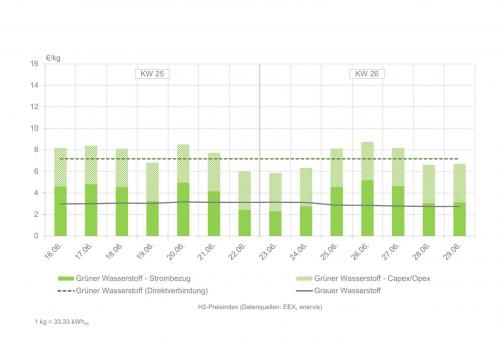

|

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 25 und 26 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in den vergangenen zwei Wochen wieder gestiegen. Das Zweiwochenhoch lag bei 8,74 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 5,86 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 7,67 auf 7,22 Euro/Kilogramm gesunken.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,73 und 3,16 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV (Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

Quelle: Fotolia / frenta

MVV mahnt CO2-Infrastruktur an

KLIMASCHUTZ. Eine Studie im Auftrag der Mannheimer MVV Energie sieht biogene CO2-Abscheidung als zentral für Klimaziele und fordert die gezielte Förderung, neue Marktmechanismen und Infrastruktur.

Negativemissionen sind laut einer neuen Studie im Auftrag der MVV Energie AG unverzichtbar für das Erreichen der Klimaziele in Deutschland. Die Untersuchung von Guidehouse und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft (FfE) empfiehlt den schnellen Aufbau eines Marktes für biogene CO2-Abscheidung, -Speicherung oder -Nutzung (BECCUS).

Beccus steht dabei für „Bioenergy with Carbon Capture, Utilization or Storage“. Solche Technologien erzeugen Negativemissionen durch die Abscheidung von CO2 biogenen Ursprungs und können etwa an thermischen Abfallbehandlungsanlagen und Biomassekraftwerken eingesetzt werden. Der Energieversorger arbeitet bereits an solchen Lösungen, teilte MVV Energie dazu weiter mit. Das Ziel der Mannheimer ist es, mit dem „Mannheimer Modell“ als eines der ersten Energieunternehmen Deutschlands bis 2035 klimapositiv zu werden – also nicht nur eigene Restemissionen auszugleichen, sondern sogar negative Gesamtemissionen zu erreichen.

Trotz technischer Machbarkeit fehle bislang ein wirtschaftlicher Rahmen für Investitionen in Beccus-Anlagen, kritisiert die MVV. Der Fokus der Politik liege weiterhin auf CO2-Entnahme aus industriellen Quellen. „Negativemissionen durch die biogene CO2-Abscheidung und -Speicherung oder -Nutzung, also Beccus, bleiben dagegen weitestgehend unbeachtet. Das ist aus unserer Sicht ein grundlegender Fehler. Wir müssen stattdessen beide Verfahren zusammendenken“, sagt Christoph Helle, Generalbevollmächtigter bei MVV. Die Studie fordert deshalb unter anderem einen umfassenden Marktzugang, standardisierte Zertifikate und ein langfristiges CO2-Kernnetz.

Negativemissionen technisch möglich, wirtschaftlich nicht darstellbar

MVV verweist auf eigene Pilotprojekte, etwa in Dresden und Mannheim. Diese zeigen laut Unternehmen die technische Realisierbarkeit. Dennoch lasse sich der Betrieb derzeit nicht wirtschaftlich abbilden. Der erforderliche Preis für Negativemissionen liege bei über 240 Euro pro Tonne – deutlich über aktuellen CO2-Preisprognosen von rund 130 Euro.

Contracts for Difference (CfDs) könnten laut Studie mittelfristig Abhilfe schaffen. Dabei würde der Staat die Differenz zum Marktpreis ausgleichen. Voraussetzung dafür seien aber ein liquider Markt für Negativemissionen sowie EU-weit einheitliche Standards. Als kurzfristige Maßnahme schlägt die Studie gezielte Förderprogramme für First Mover vor.

Ein weiteres Hemmnis sieht die Studie in der unzureichenden CO2-Infrastruktur. Für den Transport größerer CO2-Mengen sei ein überregionales Kernnetz erforderlich. Dessen Planung solle unter staatlicher Moderation erfolgen. Zudem müsse der gesamte Prozess von Abscheidung über Transport bis zur Speicherung förderfähig sein, da 70 Prozent der Kosten im laufenden Betrieb anfallen.

Internationale Vergleiche zeigen laut Studie, dass andere Länder beim Ordnungs- und Regulierungsrahmen weiter seien. Das weltweite Marktpotenzial für Negativemissionen beziffern die Studienautoren auf rund eine Billion Euro. Deutschland müsse jetzt die Rahmenbedingungen anpassen, um technologisch nicht abgehängt zu werden.

Vier Handlungsempfehlungen für die Politik

Insgesamt betrachtet, leitet die MVV-Studie vier zentrale Handlungsempfehlungen für einen schnellen und kosteneffizienten Hochlauf von Negativemissionen ab:

1. Einheitliche Standards einführen

2. Gesamte Prozesskette beim Förderrahmen berücksichtigen

3. Negativemissionen in europäischen Emissionshandel integrieren

4. Regulierungs- und Finanzierungsrahmen für CO2-Infrastruktur entwickeln

1. Einheitliche Standards einführen

2. Gesamte Prozesskette beim Förderrahmen berücksichtigen

3. Negativemissionen in europäischen Emissionshandel integrieren

4. Regulierungs- und Finanzierungsrahmen für CO2-Infrastruktur entwickeln

Die Studie „Wege zur Skalierung von Negativemissionstechnologien – Empfehlungen für Marktdesign, Infrastruktur und Finanzierung“ befindet sich auf der Internetseite der MVV Energie zum Download.

Weltweiter Blick auf die deutsche Energiewende wird kritischer

Quelle: Fotoliastock / WERK

REGENERATIVE. Die deutsche Energiepolitik wird von den europäischen Nachbarn skeptischer beurteilt, laut Umfrage des Weltenergierats stößt vor allem der Kernenergieausstieg auf Ablehnung.

Das internationale Interesse an der deutschen Energiepolitik ist nach wie vor hoch. Allerdings hat sich die Wahrnehmung verändert. Das zeigt das Ergebnis der aktuellen Befragung, die unter Teilnehmern am „Berlin Energy Transition Dialogue“ (BETD) sowie im Netzwerk des World Energy Council durchgeführt worden ist. Der BETD war vom Bundesverband Erneuerbare Energien und von der Deutschen Energie-Agentur (Dena), unterstützt durch die deutsche Bundesregierung, organisiert worden.

Die Initiative sollte dazu dienen, einen Überblick zu gewinnen, wie die deutsche Energiewende international beurteilt wird – angefangen von den Zielen über die erreichten Ergebnisse bis hin zu den Herausforderungen – und welche Rolle der in Deutschland verfolgte Ansatz in der international geführten Energiedebatte spielt. Eingegangen sind 107 belastbare Antworten aus nahezu 50 Staaten, verteilt über alle Kontinente, von Nord- und Südamerika, über Ost- und Südasien, Afrika, Ozeanien, Europa bis hin zum Mittleren Osten.

Deutsche Energiewende wird aufmerksam verfolgt

75 Prozent der Befragten erklärten, dass sie die deutsche Energiewende aufmerksam verfolgen und mit dem Konzept vertraut seien. Das ist eine Steigerung um vier Prozentpunkte gegenüber der zuletzt im Jahr 2021 durchgeführten Umfrage. Gleichzeitig hat sich der Einfluss der deutschen Energiewende auf die im Ausland verfolgte Politik vergrößert. Nach Aussage von 20 Prozent der Teilnehmer hat die deutsche Energiepolitik zu konkreten politischen Entscheidungen in ihren Ländern geführt, und von 24 Prozent der Befragten wurde geäußert, dass damit zumindest ein Beitrag zur nationalen Energiedebatte geleistet werde. 41 Prozent merkten an, dass von nationalen Entscheidungsträgern die Situation in Deutschland beobachtet werde, und nur 14 Prozent sagten aus, dass davon praktisch keine Notiz genommen werde. Im Vergleich zu diesen weltweiten Durchschnittswerten ist die Wahrnehmung in den EU-Staaten deutlich größer als außerhalb der EU.

Mit 49 Prozent äußerte sich fast die Hälfte der Expertinnen und Experten aus der EU negativer zur Energiepolitik in Deutschland als noch vor vier Jahren – gegenüber 38 Prozent aus dem Kreis der Nicht-EU-Staaten. Eine positivere Wahrnehmung stellten 17 Prozent der EU-Teilnehmer und 32 Prozent der Nicht-EU-Teilnehmer fest. Etwa ein Drittel sieht keine Veränderung. Ob die deutsche Energiepolitik eine Referenz für andere Staaten darstellen könnte, beantworteten 38 Prozent aller Befragten mit Ja. 45 Prozent sehen das so für Teile der Politik, und für 18 Prozent gilt das gar nicht.

Unter den EU-Staaten werden besonders die Beendigung der Kohleverstromung sowie Maßnahmen zur Flexibilisierung des Energieverbrauchs der Industrie als relevant für eine Anwendung im eigenen Land angesehen. In Nicht-EU-Staaten werden die CO2-Bepreisung und die Flexibilisierung des Energieverbrauchs im Haushaltssektor als nachahmenswerte Beispiele genannt. Der Flexibilisierung des Verbrauchs wird besondere Bedeutung für die Anpassung an das schwankende Angebot der erneuerbaren Energien beigemessen. Am wenigstens nachahmenswert sahen die Befragten den Ausstieg aus der Kernenergie. Unter den EU-Teilnehmern gab es dazu keine einzige Zustimmung. Außerhalb der EU konnten einer Beendigung der Nutzung der Kernenergie lediglich 5 Prozent der Befragten positive Aspekte auch für ihr Land abgewinnen.

Auch positive Aspekte der Energiewende benannt

Trotz des allgemeinen Pessimismus bezüglich der deutschen Energiewende-Bilanz wird erwartet, dass Deutschland unter verschiedenen Aspekten von der Energiewende profitieren wird. Dies gilt insbesondere für Innovationen, Forschung und Entwicklung sowie das Erreichen von Klimazielen. Auf den wirtschaftlichen Wohlstand dürfte sich die Energiewende nach Einschätzung der Befragten im Vergleich zu anderen Aspekten dagegen eher negativ als positiv auswirken. Trotz der grundsätzlich positiven Einschätzung der Befragten über die Auswirkungen der Energiewende auf die Entwicklung der Treibhausgas-Emissionen bezweifeln zwei Drittel der Befragten, dass Deutschland die für 2030 gesetzten Klimaziele und die für 2045 angestrebte Treibhausgasneutralität erreichen wird. Dabei sehen die Teilnehmer aus EU-Staaten dies noch skeptischer als die Befragten aus Nicht-EU-Staaten.

Die Ergebnisse der Umfrage „Perspectives on the German Energy Transition“ sind auf der Internetseite des Weltenergierats Deutschland abrufbar.

Forschungsfabrik soll Wasserstoff mit weniger Strom erzeugen

Quelle: Fotolia / alphaspirit

F&E. Alternative Wege zur Herstellung des für die Energiewende bedeutenden Energieträgers Wasserstoff soll eine neue Anlage in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) erforschen.

Als Teil der landesweiten Forschungsfabrik Wasserstoff MV soll am dortigen Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) Wasserstoff aus Methan erzeugt werden. Diese sogenannte Plasmalyse verbraucht laut INP nur rund ein Fünftel des Stroms, der für den klassischen Weg - die Elektrolyse - gebraucht wird.

CO2-neutral hergestellter Wasserstoff etwa auf Basis von Strom aus Windkraft gilt als wichtiger Energiespeicher für eine klimaneutrale Zukunft. Bei seiner Verbrennung mit Sauerstoff entsteht schlicht Wasser und kein klimaschädliches Treibhausgas. Bei der Elektrolyse wird Wasser mittels Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespaltet. Der Prozess ist energieintensiv.

Bei der Plasmalyse hingegen entstehen laut INP aus Methan Wasserstoff und fester Kohlenstoff. Letzterer könne etwa als Ausgangsstoff für Werkstoffe genutzt werden. Dabei werde gleichzeitig das Treibhausgas Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre entfernt.

Auch für Schiffe und Häfen geeignet

Die Plasmalyse eignet sich laut INP etwa für die Nutzung von Methan aus Biogasanlagen oder die Nutzung von Flüssigerdgas (Liquified Natural Gas, LNG) entsprechender Terminals an der Küste. Plasmalyse könnte demnach aber auch direkt an Bord von Schiffen Energie erzeugen oder mit kompakten Containeranlagen dezentrale Energie erzeugen, etwa auf dem Land.

Die Forschungsfabrik Wasserstoff MV ist ein Gemeinschaftsprojekt des INP in Greifswald, des Fraunhofer-Instituts für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) und des Leibniz-Instituts für Katalyse (LIKAT), beide in Rostock. Ziel des Verbunds ist es, praxistaugliche Technologien für die grüne Wasserstoffwirtschaft zu entwickeln.

Der Schweriner Wirtschaftsminister, Wolfgang Blank (parteilos), nannte die Plasmalyse „eine Technologie, die das Potenzial hat, die Wasserstofferzeugung effizienter und umweltfreundlicher zu gestalten“. Die Anlage in Greifswald wird durch das Land mit mehr als vier Millionen Euro EU-Geldern unterstützt.

Genehmigungsdauer von Windenergieanlagen 2015 bis 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchtet die Redaktion regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Windenergieanlagen sind zuletzt deutlich schneller genehmigt worden: Während 2023 noch 27 Monate vom immissionsrechtlichen Antrag bis zu dessen Genehmigung eingeplant werden mussten, gelingt die Genehmigungsphase im Rumpfjahr 2025 (Stand: Juni) in 19 Monaten.

Quelle: Fotolia / Eisenhans

Trianel schreibt tiefschwarze Zahlen

BILANZ. Die Stadtwerke-Kooperation Trianel bilanziert für das Jahr 2024 das zweitbeste Ergebnis der Firmengeschichte. Das Handelsgeschäft soll sich künftig auch auf Osteuropa erstrecken.

Grund zum Jubeln über das Jubiläumsjahr: Ein Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung hat Trianel „erneut ein herausragendes Ergebnis erzielt“, sagte der Sprecher der Geschäftsführung der Stadtwerke Kooperation, Sven Becker, bei der Vorstellung der Bilanz für 2024. Vor Steuern verbucht das Unternehmen mit Sitz in Aachen ein Ergebnis (EBT) in Höhe von 92,5 Millionen Euro. Es ist das zweitbeste Ergebnis in der Firmengeschichte. Im Jahr 2023 waren es 99 Millionen Euro. Geplant hatte das Management ursprünglich ein Vorsteuerergebnis von 27,1 Millionen Euro.

„Unser Ergebnis 2024 unterstreicht erneut unsere gute operative Performance im Energiehandel, im handelsnahen Dienstleistungssegment sowie in der Projektentwicklung“, so Becker. Die strategische Ausrichtung auf die Kerngeschäftsfelder Energiehandel, Asset-Optimierung und Projektentwicklung sieht er bestätigt.

Nach Abzug von Steuern steht ein Jahresüberschuss in Höhe von 58,8 Millionen Euro zu Buche (2023: 68,8 Millionen Euro). Der Bilanzgewinn beträgt 28,8 Millionen Euro (2023: 43,8 Millionen Euro). An die Gesellschafter schüttet Trianel insgesamt 47 Millionen Euro aus (2023: 45,4 Millionen Euro). „Daraus ergibt sich bezogen auf unser gezeichnetes Kapital sowie die Rücklagen eine Ausschüttungsrendite von über 51 Prozent für unsere Gesellschafter“, erläutert Co-Geschäftsführer Oliver Runte.

121 MW Photovoltaik realisiert

Runte verweist auf die Internationalisierung der Handelsstrategie: „Die Integration der Erneuerbaren in den Markt und die Veränderungen der Erzeugungsstruktur ist für uns auch ein europäisches Thema und ermöglicht eine grenzübergreifende Diversifikation von Risiken über den deutschen Markt hinaus.“ Trianel habe ihre Handelsaktivitäten in den vergangenen Jahren auf elf Länder in Europa ausgedehnt. 2025 strebe man den Markteintritt in weitere europäische Länder an, der Blick ist nach Osten gerichtet.

Die Projektentwicklungstochter Trianel Energieprojekte hat nach Unternehmensangaben Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Leistung von 121 MW realisiert. Dabei seien Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 40 MWh installiert worden.

Im Geschäftsfeld Onshore-Windenenergie verzeichnet die Stadtwerke-Kooperation für 2024 Genehmigungen für fünf Windparks. Darunter der Windpark Sundern im Hochsauerlandkreis, der zwölf Windenergieanlagen umfassen und eine Leistung von 67 MW haben soll.

2024 gelte es auch, so Becker aus der Perspektive der Jahre davor zu sehen. „Man kann nicht oft genug hervorheben, wie hervorragend das Zusammenspiel von Bundesregierung und Branche funktioniert hat. Umso bedauerlicher ist es, dass wir da einen gewissen Fadenabriss hatten.“ Als man aus der Krise kam und wieder umgeschaltet wurde in Richtung der Energiewende, habe sich die Regierung im Klein-Klein verloren.

Regulatorischer Rahmen bremst Wasserstoffhochlauf „massiv“

Trianel kritisiert, dass Transformationstempo verloren gegangen ist. „Es fehlen die notwendigen Investitionen, um den Umbau des Energiesystems zu forcieren“, so Becker. Einerseits seien die Erneuerbaren Spielführer der Energiewende geworden. Andererseits fehle es zunehmend an Stabilität im System. Was das Kraftwerkssicherungsgesetz angeht, sieht er die Ankündigung der neuen Bundesregierung mit Skepsis. „Die Regierung hat 20 GW bis 2030 in Aussicht gestellt. Wir halten das für sehr, sehr ambitioniert.“

Auf Unverständnis stoßen die geplanten Kürzungen im Haushaltsentwurf für das Thema Wasserstoff. Becker: „Das sendet nach unserer Überzeugung völlig falsche Signale.“ Wasserstoff betrachtet er langfristig als Säule der Wachstumsstrategie. Der regulatorische Rahmen bremse den Wasserstoffhochlauf massiv aus. Die Realisierung des Wasserstoffzentrums in Hamm gemeinsam mit den Stadtwerken Hamm, Bochum und DSW 21 könne wegen der politischen Kurskorrekturen zum jetzigen Zeitpunkt „nicht mehr als gesichert angesehen“ werden.

Zurückhaltend gibt man sich auch bei den Plänen für einen dritten, wasserstofffähigen Kraftwerksblock am Standort Hamm. Trianel sei nicht bereit, „maßgeblich in Vorleistung zu gehen, ohne hier auch einen gesicherten Rahmen zu haben.“

| Kennzahl | 2024 | 2023 |

| Ergebnis vor Steuern | 92,5 | 99 |

| Jahresüberschuss | 58,8 | 68,8 |

| Eigenkapital | 133,3 | 124,9 |

| Umsatz | 8.451 | 9.382 |

Leipziger Gruppe erzielt fast 40 Milionen Euro Überschuss

Quelle: Fotolia / Minerva Studio

BILANZ. Das kommunale Versorgungsunternehmen Leipziger Gruppe schließt das Jahr 2024 mit einem Gewinn in Höhe von 39,5 Millionen Euro ab.

Zufriedene Gesichter beim Kommunalversorger in Leipzig: Die Konzernholding Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (LVV) bilanziert für das Geschäftsjahr 2024 einen Überschuss in Höhe von 39,5 Millionen Euro. „Wir haben ein anspruchsvolles Jahr hinter uns – und sind stolz auf das Ergebnis“, kommentiert Karsten Rogall, Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Gruppe, die am 30. Juni vorgestellten Zahlen,

Das operative Ergebnis des Konzerns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), beträgt 322,4 Millionen Euro (2023: 344,3 Millionen Euro). Der Konzernumsatz beläuft sich auf 2,7 Milliarden Euro (2023: 4,5 Milliarden Euro). Das Investitionsvolumen in den Geschäftsfeldern Energie, Mobilität und Wasser gibt der Konzern mit 331 Millionen Euro an (2023: 368 Millionen Euro).

In den vergangenen fünf Jahren seien rund 1,7 Milliarden Euro in „Leipzigs Lebensadern investiert“ worden, resümiert Volkmar Müller, kaufmännischer Geschäftsführer der Leipziger Gruppe.

Ausbau der Fernwärme

Die Stadtwerke seien mehr denn je Treiber der Energie- und Wärmewende. „Wir setzen unseren nachhaltigen Erzeugungs-Mix mit hohem Tempo um. Unser vor wenigen Tagen eingeweihter, erster selbst projektierter Windpark in Königshain-Wiederau liefert grünen Strom für mehr als 9.000 Haushalte, weitere Windkraftanlagen sind im Bau“, so Rogall.

Zudem seien PV-Flächen sowohl im ländlichen als auch im urbanen Raum vergrößert worden. „Unsere Solarthermie Leipzig West – die derzeit größte Solarthermie-Anlage Deutschlands – wird ab Anfang 2026 grüne Fernwärme einspeisen.“

Für die Wärmeversorgung wollen die Leipziger Stadtwerke CO2-freier Abwärme aus der Raffinerie Leuna nutzen. Vor wenigen Wochen habe es von Genehmigungsbehörden grünes Licht für den Bau gegeben. Die dafür nötige 19 Kilometer lange Leitung könnte ab 2027 rund 38 Prozent des Leipziger Fernwärme-Bedarfs mit grüner Fernwärme abdecken, heißt es. In der Südvorstadt hat der Versorger ein „Pilotquartier“ neu an die Fernwärme angeschlossen. Weitere sollen folgen.

Führungswechsel bei der SIV AG

Quelle: Pixabay / DrSJS

IT. Die „SIV.AG“ hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Andreas Lüth folgt per sofort auf Dr. Guido Moritz, der innerhalb der kanadischen Mutter eine neue Rolle übernimmt.

Die SIV.AG mit Sitz in Roggentin (Mecklenburg-Vorpommern) hat kurzfristig einen Wechsel an der Unternehmensspitze bekanntgegeben: Mit sofortiger Wirkung übernimmt Andreas Lüth den Vorstandsvorsitz des Softwareanbieters für die Energie- und Wasserwirtschaft. Er tritt die Nachfolge von Dr. Guido Moritz an, der im Mutterkonzern Harris Group eine neue Position übernimmt und weiterhin dem Vorstand der SIV.AG angehört.

Lüth ist 46 Jahre alt. Nach mehreren beruflichen Stationen im In- und Ausland kehrt er nun in seine norddeutsche Heimat zurück. Zuletzt war er als Geschäftsführer eines Softwareunternehmens tätig, das branchenspezifische IT-Lösungen für die Industrie entwickelt. Zuvor arbeitete er als Partner in einer Unternehmensberatung mit dem Schwerpunkt IT-Strategie für Großunternehmen.

Mit dem Wechsel an der Spitze will sich das Unternehmen eigenen Angaben nach strategisch weiterentwickeln. Die Kombination aus personeller Kontinuität durch Guido Moritz und neuen Perspektiven durch Lüth soll die Positionierung der SIV AG als Digitalisierungspartner der Energie- und Wasserwirtschaft stärken.

Die SIV AG wurde 1990 gegründet und ist seit 2016 Teil der kanadischen Harris Group, die weltweit Softwarelösungen für verschiedene Branchen anbietet. Aktuell beschäftigt das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 450 Mitarbeitende. Über 300 Kunden – darunter Stadtwerke, Netzbetreiber, Messstellenbetreiber und Energieversorger – nutzen bundesweit die Dienstleistungen der SIV AG. Zentrales Produkt ist die skalierbare SaaS-Plattform „kVASy“, mit der sich laut Anbieter sämtliche Marktrollen, Sparten und Prozesse im Kerngeschäft der Versorgungsunternehmen abbilden lassen.

Westenergie Netzservice stellt Geschäftsführung neu auf

Quelle: Fotolia / s_l

PERSONALIE. Westenergie Netzservice bereitet den Führungswechsel im Ressort Technik und Vertrieb vor. Ab Juli 2025 ergänzt Jan Poppe die Geschäftsführung für eine geordnete Übergabe.

Die Westenergie Netzservice GmbH mit Sitz in Essen stellt sich in der Unternehmensführung neu auf. Ab dem 1. Juli dieses Jahres wird Jan Poppe als zusätzlicher Geschäftsführer bestellt. Er wird das Ressort Technik und Vertrieb übernehmen, das bislang von Jürgen Köchling geleitet wird. Der langjährige Geschäftsführer zieht sich zum Jahresbeginn 2026 aus dem operativen Geschäft zurück, wie die Westenergie Netzservice bekannt gibt. Die Phase bis zu dessen Ruhestand soll für eine geordnete Übergabe genutzt werden – in Form einer Doppelspitze.

Westenergie Netzservice ist eine Tochtergesellschaft der Westenergie AG und auf technische Dienstleistungen im Netzbereich spezialisiert. Mit dem frühzeitigen Wechsel setzt das Unternehmen eigenen Angaben nach auf Kontinuität in der Geschäftsleitung. Zugleich betont es die strategische Ausrichtung auf Digitalisierung, Technologieentwicklung und Kundennähe. Andreas Berg, Technikvorstand der Westenergie AG, erklärt: „Jan Poppe bringt genau die strategische Perspektive mit, die wir für die nächste Phase der Transformation brauchen.“ Er lobte insbesondere Poppes „unternehmerisches Denken“, Innovationskompetenz und Marktverständnis.

Poppe ist seit 2023 bei der Westnetz GmbH, einer Schwesterfirma innerhalb der Eon-Gruppe, als Bereichsleiter und Prokurist tätig. Dort verantwortet er unter anderem die Themen Digitalisierung, Technologie und Innovation. Der gelernte Energiewirtschaftler bringt laut Westenergie mehr als 15 Jahre Berufserfahrung mit. Seine Karriere begann er bei EnBW in Stuttgart, gefolgt von Führungspositionen bei EWE Netz in Oldenburg.

Bis Ende 2025 werden Poppe und Köchling, wie es weiter heißt, gemeinsam die Verantwortung für das Ressort Technik und Vertrieb tragen. Köchling war rund 33 Jahre in der Energiewirtschaft tätig, davon viele Jahre in führender Position bei Westenergie Netzservice. Nach dem Ruhestand Köchlings wird Poppe die Geschäftsführung gemeinsam mit Cosima Bockelmann übernehmen. Bockelmann leitet seit Mai 2023 das Ressort Finanzen, Steuerung und Geschäftsentwicklung.

|

| Jan Poppe Quelle Eon / Westnetz |

In Wiesbaden beginnt eine neue Ära

Jörg Höhler, Ralf Schodlok, Dr. Oliver Malerius (von links): Quelle: ESWE

PERSONALIE. Nach 24 Jahren ging Ralf Schodlok, Vorstandsvorsitzender der ESWE Versorgungs AG, am 30. Juni in den Ruhestand.

Das kommunale Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in der hessischen Landeshauptstadt wird seit dem 1. Juli von einem neuen Vorstandsteam geführt. Nach 24 Jahren an der Spitze der ESWE Versorgungs AG in Wiesbaden ist Vorstandsvorsitzender Ralf Schodlok am 30. Juni in den Ruhestand getreten, heißt es dazu vom Unternehmen.

Der langjährige ESWE-Vorstand Jörg Höhler übernimmt künftig den Vorsitz. Der Diplom-Ingenieur ist seit 2009 Mitglied des Vorstands und seit 1999 im Unternehmen tätig. Als neuer Vorstandsvorsitzender verantwortet Höhler die Ressorts Technik, erneuerbare Energien und Infrastrukturen, Personal sowie das Beteiligungsmanagement. Darüber hinaus ist Höhler Präsident der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) sowie Vorsitzender der DVGW-Landesgruppe Hessen.

Neu im Vorstandsteam ist Dr. Oliver Malerius. Der promovierte Verfahrenstechniker kam im März zur ESWE Versorgungs AG, nachdem er seit 2021 Vorstandsvorsitzender der Kraftwerke Mainz-Wiesbaden AG (KMW) war. Dort verantwortete er die Bereiche Erzeugung, Fernwärme, technischer Service, ISMS und Energiemanagement.

Bei ESWE ist Malerius seit 1. Juli zuständig für die Bereiche Vertrieb, Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Projektmanagement. Er ist zudem Vorsitzender des Landesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft Hessen/Rheinland-Pfalz (LDEW).

Der scheidende Vorstandsvorsitzende Ralf Schodlok übernahm die Leitung des Unternehmens im Jahr 2001. „Als Schodlok 2001 nach Wiesbaden kam, wies ESWE eine negative Jahresbilanz und ein Minus von 10 Millionen Euro auf. 2024 betrug das Jahresergebnis rund 83 Millionen Euro“, heißt es weiter vom Unternehmen.

Während seiner Amtszeit entwickelte Schodlok das Unternehmen von einem klassischen Stadtwerk hin zu einem breit aufgestellten Energiedienstleister. Er initiierte unter anderem den bundesweiten Vertrieb, neue Energiedienstleistungen sowie Produkte im Bereich Smart Home. Neben seiner Tätigkeit bei ESWE war Schodlok 13 Jahre lang kaufmännischer Vorstand der KMW.

In der Verbandsarbeit war er ebenfalls aktiv: unter anderem als Vorstandsmitglied im BDEW sowie im Präsidium des VKU. Seit 2012 leitete er zudem die VKU-Landesgruppe Hessen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

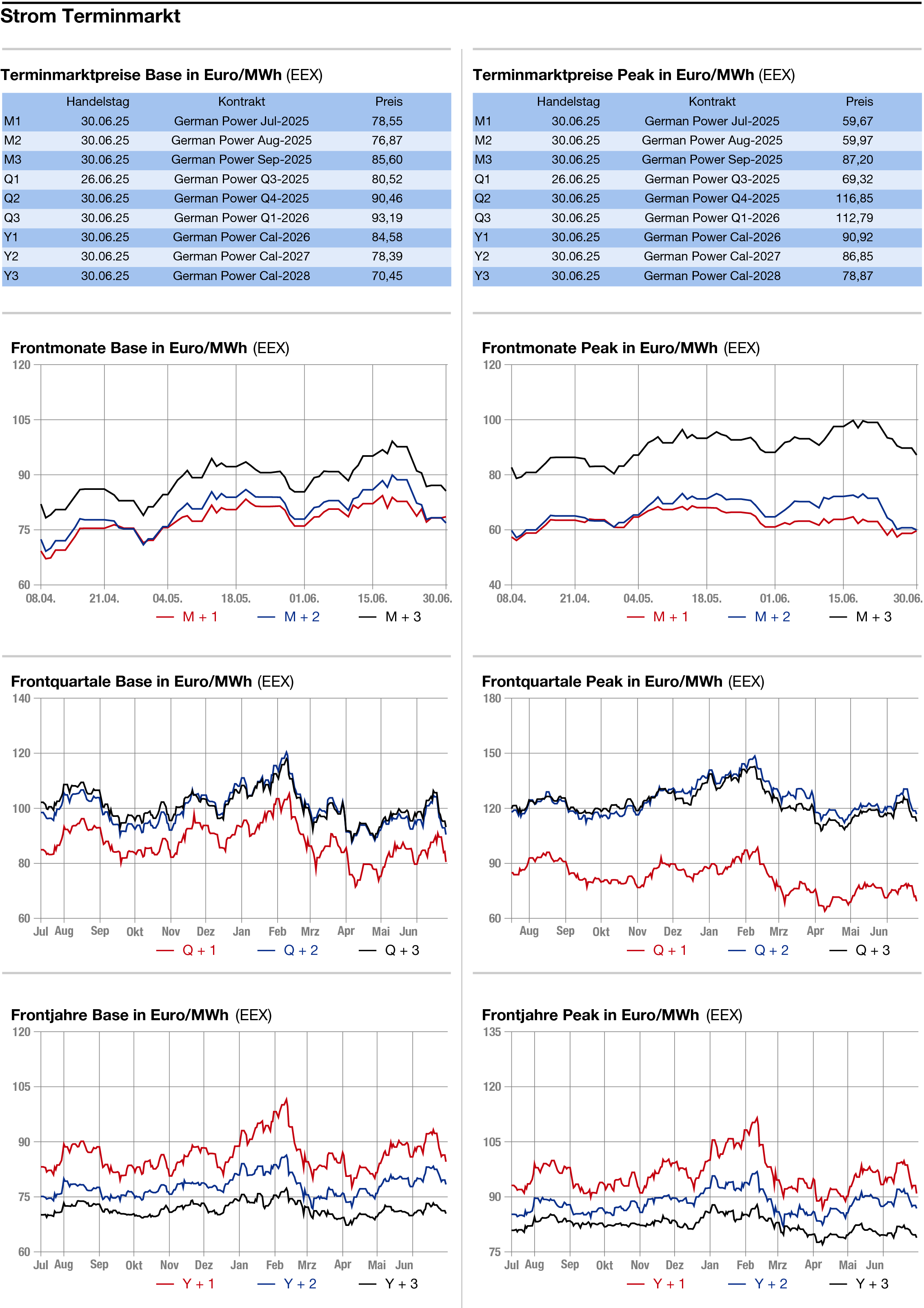

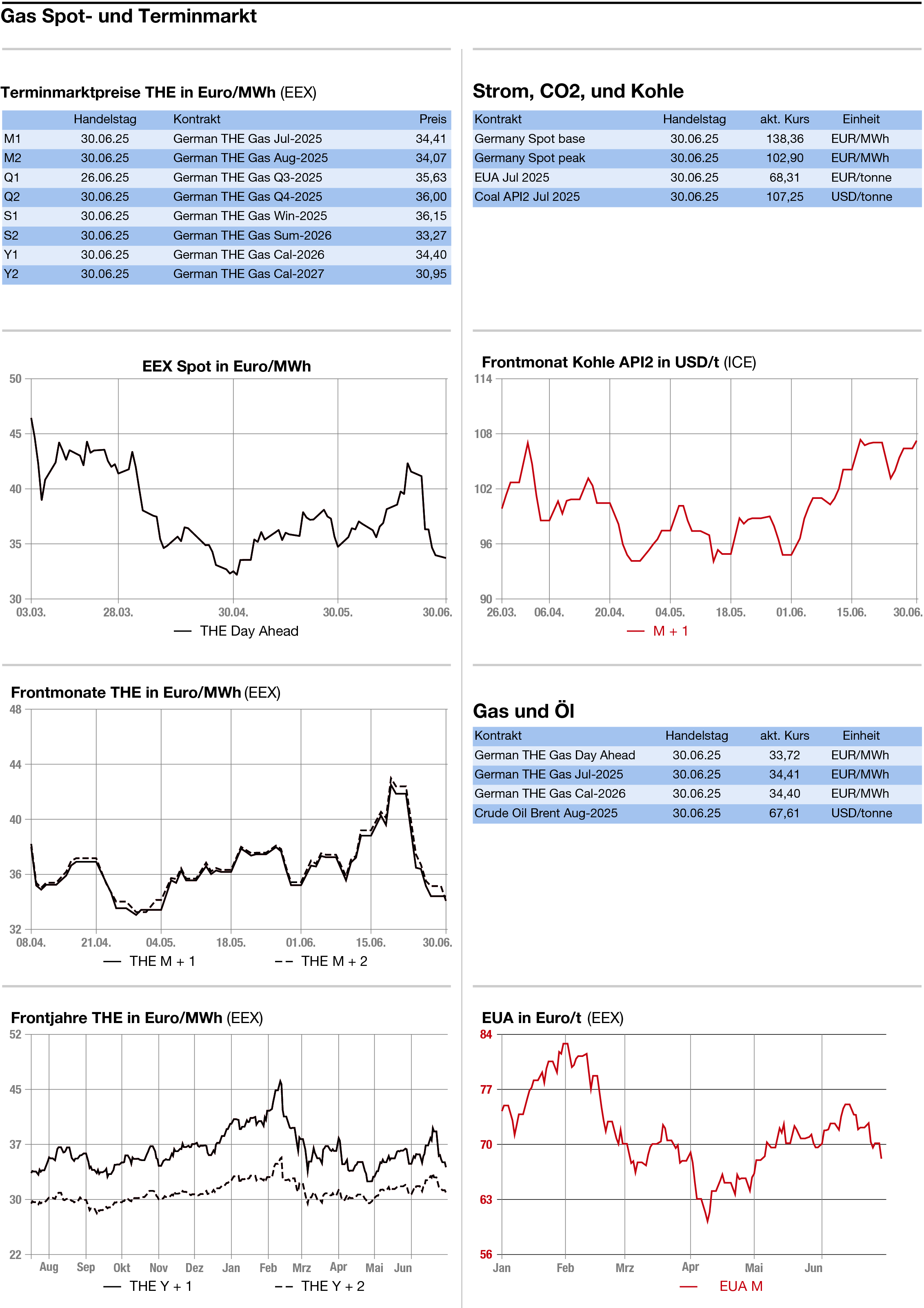

STROM

GAS

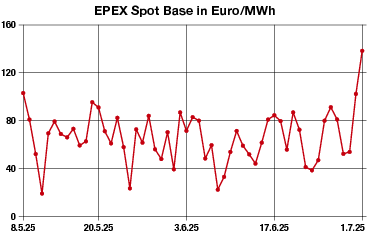

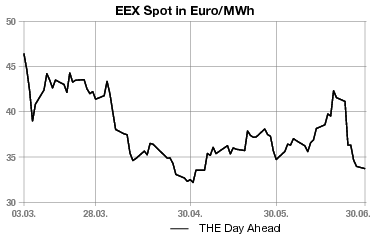

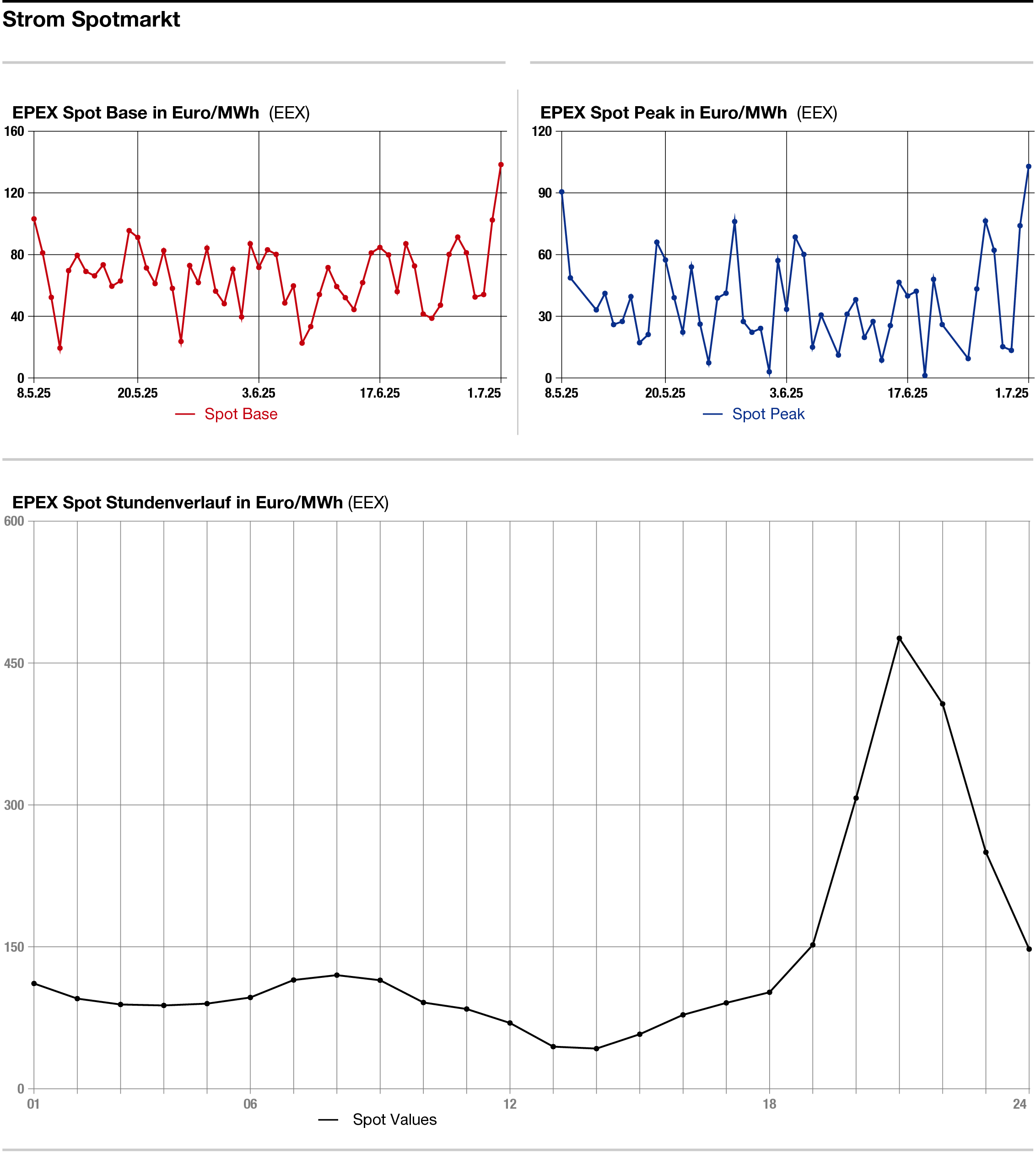

Day-Ahead-Strompreise mit großen Schwankungen im Tagesverlauf

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Tendenziell leichter haben sich die Energiemärkte am Montag gezeigt. Gas und Öl reagieren weiter auf die nachlassenden Spannungen im Nahen Osten. Strom zeigt vor dem Hintergrund des rasanten Ausbaus der Solarenergie ein geändertes Preisverhalten. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte eine Hitzewelle mit ihrer Kühl- und Niedrigwasserproblematik und der erhöhten Last zu einer deutlichen Preiserhöhung geführt. Mittlerweile werden diese Effekte jedoch durch einen strahlend blauen Himmel und die zahllosen Solarpaneele ausgebremst. Das Resultat sind Preisschwankungen auf Stundenbasis im Day-ahead zwischen 42 und 476 Euro.

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Day-ahead allerdings wurde zu recht hohen Preisen gehandelt. Im Base wurden 138,50 Euro je Megawattstunde ausgewiesen und im Peak 103,00 Euro je Megawattstunde. Börslich wurde der Day-ahead mit 138,36 Euro in der Grundlast und 102,90 Euro in der Spitzenlast gesehen. Für den Dienstag wird im Base eine Erneuerbareneinspeiseleistung von 22,3 Gigawatt erwartet nach 22,7 Gigawatt am Berichtstag. Laut Eurowind dürften Wind und Solar den Höhepunkt ihrer Beiträge in dieser Woche mit 28 Gigawatt am Donnerstag erreichen.

Für die hohen Preise im Day-ahead machten Marktbeobachter neben der nur moderaten Erneuerbareneinspeisung auch die erhöhte Last verantwortlich, da die über Europa sich erstreckende Hitzewelle den Energiebedarf für Kühlungszwecke vermehrt. Zudem greift mittlerweile die Kühlwasserproblematik bei französischen und schweizerischen Kernkraftwerken und vermindert deren Leistung. Auffällig waren zudem hohe börsliche Preise auf Stundenbasis nach Auslaufen der Solareinspeisung. So wurden am Berichtstag in der Spitze für die Stunde zwischen 20 und 21 Uhr 476,19 Euro gezahlt.

Am langen Ende verlor das Cal 26 bedingt durch schwache Preise für Gas und vor allem CO2 um 0,93 auf 93,50 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben zum Wochenstart deutlich nachgegeben und haben damit das untere Ende ihrer breiten Range von 70 bis 75 Euro durchbrochen. Der Dec 25 verlor bis gegen 13.21 Uhr 1,57 auf 69,39 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,08 Euro, das Tief bei 69,05 Euro. Die Analysten von Vertis weisen darauf hin, dass einige Länder bereits mit der Zuteilung freier Zertifikate begonnen hätten, was die Nachfrage am Markt dämpft.

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben sich am Montag gut behauptet gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.31 Uhr 0,245 auf 33,125 Euro je Megawattstunde. Die Gasnotierungen befänden sich wieder auf einem Niveau, aus dem die geopolitischen Störungen ausgepreist worden seien, so MBI Research. Zudem habe der Markt die Wartungssaison in Norwegen gut überstanden und die europäischen Speicher füllten sich auch dank robuster LNG-Importe. Laut dem norwegischen Gasnetzbetreiber Gassco beträgt der Gasflow am Berichtstag auskömmliche 317,3 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: