2. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

INTERVIEW: „Negative Strompreise sind ein Problem für Solaranlagen“

STROMNETZ: „G-Komponente“: Offshore-Windparkbetreiber zahlen doppelt

PERSONALIE: Julia Bläsius leitet ab sofort Agora Deutschland

ENERGIEWENDE: Deutschland droht Verzögerung bei Auszahlung von EU-Milliarden

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der weltweiten Atomreaktoren von 1954 bis 2023

HANDEL & MARKT

GAS: Reiche senkt Gas-Notfallstufe

WINDKRAFT ONSHORE: Behörde brütet immer noch über Ausschreibungs-Ergebnissen

ELEKTROFAHRZEUGE: Jetzt schwanken auch die Preise für Autostrom binnen Stunden

BETEILIGUNG: GLS Mobility bekommt neue Gesellschafter

ÖSTERREICH: E-Mobilität wird neu aufgeladen

TECHNIK

KWK: Eon nimmt vollautomatisierte KWK-Anlage in Betrieb

STUDIEN: Dena zeigt Wege für starke Verteilnetze auf

NIEDERSACHSEN: Harbour Energy startet Gasbohrung in Niedersachsen

GLASFASER: Wemag gründet neue Breitband-Tochter

BIOMASSE: Grünes Licht für Altholz-Heizkraftwerk in Stade

UNTERNEHMEN

BILANZ: Nach Gewinn droht in Bonn nun das Minuszeichen

STADTWERKE: Tauberfranken sammelt 6 Millionen Euro privates Geld ein

PERSONALIE: Neue Geschäftsführung in Remscheid

PERSONALIE: Chef der Stadtwerke Bad Kreuznach steigt aus

TOP-THEMA

Münchens Strom ist zu 100 Prozent grün

Quelle: SWM

STADTWERKE.

Im Jahr 2009 beschlossen, nun umgesetzt: Die Stadtwerke München produzieren in diesem Jahr so viel eigenen Ökostrom, dass sie damit die ganze Stadt versorgen können.

Es war ein langer Weg, nun ist er aber (fast) zu Ende: Die kommunalen Stadtwerke können ab diesem Jahr die rund 1,5 Millionen Münchener Bürgerinnen und Bürger sowie die ansässigen Gewerbe- und Industriebetriebe mit Strom ausschließlich aus eigenen Erneuerbare-Energien-Anlagen versorgen. „Wir können heute stolz verkünden, dass wir unser ambitioniertes Ziel erreicht haben: 6,7 Terawattstunden Ökostrom können wir ab 2025 mit unseren Anlagen pro Jahr erzeugen. Dem steht der Münchener Stromverbrauch gegenüber, den wir für 2025 bei rund 6,2 TWh erwarten“, sagte Florian Bieberbach, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Stadtwerke München (SWM), bei einem Pressetermin am 1. Juli.

Was die Stadtwerke besonders freut und worauf sie auch stolz sind: Das Unternehmen erreicht mit seiner „Ausbauoffensive Erneuerbare Energien“ punktgenau das vom Stadtrat im Jahr 2009 gesteckte Ziel. Denn vor 16 Jahren haben die Volksvertreter entschieden, dass das kommunale Unternehmen ab 2025 so viel Ökostrom in eigenen Anlagen erzeugen soll, wie ganz München verbraucht. „Eine sehr ambitionierte Zielvorgabe, denn die eigene Ökostromproduktion lag seinerzeit bei nur rund 0,4 TWh – das waren etwa fünf Prozent des damaligen Münchner Strombedarfs.“ Die Aufgabe war also groß, die Antwort darauf die „Ausbauoffensive Erneuerbare Energien“.

Da es klar war, dass die Stadtwerke den benötigten Strom nicht in München erzeugen können, schauten sich die Verantwortlichen schon früh nach Standorten für regenerative Stromerzeugungsanlagen in anderen Teilen Deutschlands und Europas um, an Land wie auf hoher See.

Dass man sich dabei oftmals sehr weit von Bayern umsehen musste, war nicht nur den klimatischen Verhältnissen vor Ort geschuldet, sondern auch der konservativen Landespolitik. Bemühungen der SWM, den Erneuerbaren-Ausbau in und um München voranzubringen, hätten in den vergangenen Jahren oftmals politische Vorgaben in Bayern entgegengestanden. Bieberbach: „Lokal und regional haben wir umgesetzt, was bis dato bei den geltenden Rahmenbedingungen machbar war.“

Die Kosten sind fast schon wieder verdient

Das Ziel der klimaneutralen Stromversorgung bedeutet, dass der Strom woanders erzeugt wird, den SWM aber bilanziell auf ihrem Stromverbrauchskonto gutgeschrieben wird. So investierten die SWM deswegen unter anderem in einen Windpark im Havelland in Brandenburg, in die Offshore-Windparks „Gwynt y Mor“ und „Dan Tysk“ und in das Solarthermie-Projekt Andasol 3 in Spanien. Weitere Beteiligungsprojekte der SWM gibt es auch in Polen (Windpark Jasna) und Frankreich (Windpark Moulismes). Der überregionale Fokus lag vor allem auf Projekten mit der Windenergie.

Die Stadtwerke weisen aber auch darauf hin: Das Erreichen des Ziels bedeute nicht, dass die SWM ab sofort nur noch Ökostrom produzieren. Zwar betreiben die SWM keine Stromproduktion aus Kernenergie und Steinkohle mehr, ihre mit Erdgas befeuerten Heizkraftwerke in München sind jedoch weiterhin in Betrieb. Zum Betrieb der Fernwärmeversorgung sind KWK-Anlagen im Einsatz. „Die Umstellung der Heizkraftwerke auf Klimaneutralität ist erst möglich, wenn gesichert Wasserstoff als alternativer Brennstoff zur Verfügung steht.“

Und was hat es gekostet? „In vielen Fällen haben sich unsere Investitionen bereits amortisiert und die Ökostromerzeugung ist heute eine wichtige Säule im Konzernergebnis und im Querverbund der SWM“, so Bieberbach. Rund 4,2 Milliarden Euro habe das Unternehmen in die Ausbauoffensive investiert. Von dieser Summe seien bis Ende 2024 bereits 3,5 Milliarden Euro wieder an die SWM zurückgeflossen. In den vergangenen fünf Jahren haben die Erneuerbaren-Energien-Anlagen im Schnitt einen jährlichen Beitrag von rund 130 Millionen Euro zum operativen Ergebnis (Ebit) geleistet.

Doch der Ausbau der Ökostromproduktion ist für die Stadtwerke mit der Zielerreichung nicht beendet. Es geht weiter, denn der Strombedarf der bayerischen Landeshauptstadt wird weiter zunehmen. Die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen und Wärmepumpen wird den Strombedarf in den kommenden Jahren steigen lassen. Und es gilt auch noch, die Wärmeversorgung auf „Grün“ umzustellen.

Quelle: SWM / Stefanie Aumiller

„Negative Strompreise sind ein Problem für Solaranlagen“

INTERVIEW. Florian Bieberbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Stadtwerke München, äußert sich im E&M-Kurzinterview über die Herausforderungen beim Erreichen des SWM-Ökostromziels.

E&M: Herr Bieberbach, Glückwunsch zum Erreichen des Ziels, München ab diesem Jahr bilanziell mit Ökostrom zu versorgen. Was war das größte Hindernis beziehungsweise die größte Herausforderung bei der Erreichung des Ziels?

Bieberbach: Was eine große Herausforderung war, waren die wechselnden Förderbedingungen für Erneuerbare-Energien-Anlagen in Deutschland und auch Europa. Erst wurde Vollgas gegeben für den Ausbau der Erneuerbaren, dann wurde wieder auf die Bremse getreten. Das hat uns oftmals schon Kopfzerbrechen bereitet.

Ein zweiter Punkt war, dass zu gewissen Zeiten sehr viele Investoren Interesse an Erneuerbaren-Projekten gezeigt haben und viel Geld dafür geflossen ist. Da wurden zum Teil schon sehr optimistische Annahmen bei der Finanzierung der Projekte gemacht. Das hat uns das Leben zum Teil schwer gemacht.

Unser Vorteil war aber, dass wir uns oftmals zuvor gute Erzeugungsstandorte zu einem guten Preis sichern konnten, noch bevor institutionelle Investoren breit in diesen Markt gestoßen sind und die Kaufpreise in Regionen teils weit jenseits der Wirtschaftlichkeit getrieben haben.

Was wir aktuell sehen, ist die verstärkte Abregelung von unseren Anlagen, weil die Verteilnetzbetreiber beim Netzausbau nicht hinterherkommen. Das ist ebenfalls nicht erfreulich für uns als Betreiber.

E&M: In den kommenden Jahren sollen die Einnahmen durch die SWM-Erneuerbaren-Anlagen die Kosten bei Weitem übersteigen. Woher kommen die Einnahmen?

Bieberbach: Die meisten Erlöse kommen oftmals aus der zugesicherten staatlichen Förderung in Deutschland, beispielsweise im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Wenn es keine Förderungen gibt oder diese auslaufen, dann sind auch die Stromerlöse an den Großhandelsmärkten ganz auskömmlich.

E&M: Sind die SWM nicht von den zunehmenden, negativen Strompreisen betroffen?

Bieberbach: Negative Strompreise treten in der Regel zur Mittagsspitze auf, das ist in erster Linie ein Problem für Solaranlagen. Unser Erzeugungsportfolio besteht zu 90 Prozent aus Windkraft, von daher stellt sich für uns das Problem noch nicht in dieser Art und Weise.

E&M: Die Stadtwerke haben nun eine neue Aufgabe zu bewältigen: die Wärmewende. Wann wird München bei Strom und Wärme klimaneutral?

Bieberbach: Die Wärmewende wird ein ganz zentraler Punkt in den kommenden Jahren. Die SWM haben sich auch bei der Klimaneutralität ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis 2040 wollen wir sie erreicht haben − fünf Jahre früher als der Bund.

Wir wollen das unter anderem mit dem Ausbau der Fernwärme ermöglichen. Dazu setzen wir auf Geothermie und Wärmepumpen.

Ob wir 2040 den Wärmebereich komplett dekarbonisiert haben, vermag ich nicht mit letzter Gewissheit zu sagen, aber wir werden sehr, sehr weit sein. Das Thema hängt auch an der bundespolitischen Rahmenbedingungen, die in nächster Zeit getroffen werden sollen.

„G-Komponente“: Offshore-Windparkbetreiber zahlen doppelt

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

STROMNETZ. Die Netzagentur schlägt vor, dass die Kraftwerks-Betreiber, auch die grünen, künftig Netzentgelte zahlen. Die Offshorewind-Lobby nimmt für sich in Anspruch, schon gezahlt zu haben.

Die Bundesnetzagentur konsultiert gerade unter anderem eine völlig neue Netzentgelt-Systematik aus ihrem Hause, die von 2027 an die Strom- und Gasnetzentgeltverordnungen des Wirtschaftsministeriums ersetzen soll (StromNEF, GasNEF, RAMEN Strom / Gas, NEST-Prozess, AgNes-Prozess zur „Rahmenfestlegung der Allgemeinen Netzentgeltsystematik“, Kapitalverzinsung, Effizienzvergleich Gas, Xgen).

Einer der Vorschläge ist bei Strom, dass in Deutschland auch die Erzeuger und Einspeiser neuerdings eine Art Netzentgelt zahlen sollen, nämlich die „G-Komponente“. „G“ kommt von „Generation“, auf Deutsch „Erzeugung“, es gibt spiegelbildlich als Vorschlag auch eine L-Komponente für (Groß-)Verbraucher, die von „Load“ (Last) kommt. Ziel ist es, Erzeugung und Verbrauch (Industrie) netzdienlich an Standorten anzureizen, wo sie gebraucht werden, und anderswo zu vergrämen.

Die Behörde greift mit dem Vorschlag Überlegungen von Regulierungs- und Wettbewerbsexperten auf. So hat Professor Justus Haucap vom Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) bereits 2022 G- und L-Komponente nach dem Vorbild von Österreich, Schwedens und Großbritanniens in einem Aufsatz als Muss für das künftige Energiesystem bezeichnet.

Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) dagegen warnt in seinem Beitrag zur Konsultation, die noch bis 31. Juli läuft, vor der G-Komponente. BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm erinnerte daran, dass gerade die Offshore-Windbranche als einzige Erzeuger Deutschlands bereits den Netzausbau mitfinanziert.

Offshore-Branche finanziere den Netzausbau bereits mit

In der Tat lässt die Bundesrepublik seit 2023 bei den Ausschreibungen neuer Windkraft-Flächen auf See auch negative Gebote, also Zahlungsangebote zu und gibt dem zahlungswilligsten Bieter jeweils den Zuschlag. Der entscheidende Wert für den Zuschlag ist die „Gebotskomponente“, die nichts mit der „G-Komponente“ zu tun hat. Sie war seit 2023 durchgehend negativ, und so hat der Bund seitdem für neue Flächen bereits Zahlungsverpflichtungen in Milliardenhöhe entgegengenommen. 90 Prozent der Zahlungen fließen in die Dämpfung der Übertragungsnetzentgelte. Nur: Die Betreiber aller vor 2023 vergebenen Offshore-Windparks − und das sind fast alle in Betrieb − zahlen eben nichts, weil sie die Flächen noch für 0 Cent/kWh oder sogar für Subventionsversprechen bekommen haben.

Nach Ansicht des BWO wäre eine G-Komponente gleichwohl kontraproduktiv für den gesetzlich vorgegebenen Ausbau der Offshore-Windenergie nach der jüngsten Ausschreibung im Juni (wir berichteten), die bereits von schwindendem Vertrauen von Investoren und Projektierern geprägt gewesen sei. Stefan Thimm bezeichnet die Idee als „industriepolitischen Rückschritt“.

Eine Doppelbelastung durch Gebotskomponente und G-Komponente könne die Wirtschaftlichkeit neuer Projekte beeinträchtigen und die Attraktivität des Standorts Deutschland für Investoren mindern. Dabei habe die Branche auf See bereits mit steigenden Baukosten und Risiken sowie regulatorischen Eingriffen, wie etwa Overplanting-Vorgaben, zu kämpfen. „Overplanting“ ist die Vorgabe, auf einer bezuschlagten Fläche 20 Prozent mehr als die Ausschreibungsleistung zu installieren.

Julia Bläsius leitet ab sofort Agora Deutschland

Julia Bläsius Quelle: Agora Energiewende

PERSONALIE. Die Politökonomin Julia Bläsius übernimmt ab sofort die Leitung der Deutschlandarbeit von Agora Energiewende und folgt damit auf Simon Müller.

Seit 1. Juli ist Julia Bläsius neue Direktorin Deutschland bei der Berliner Denkfabrik Agora Energiewende. Der Thinktank beschäftigt sich mit Strategien für eine klimaneutrale Energieversorgung. Bläsius übernimmt die Position von Simon Müller, der das Deutschland-Team von Ende 2021 bis Anfang 2025 leitete.

In ihrer neuen Rolle verantwortet Bläsius die inhaltliche Arbeit zu Querschnittsthemen der Energie- und Klimapolitik sowie zu den Bereichen Strom, Wärme und Energieinfrastruktur. Sie berichtet direkt an die Geschäftsführung. Agora-Geschäftsführer Markus Steigenberger erklärte, Bläsius bringe breite fachliche Expertise und ein starkes Netzwerk in die neue Position mit ein.

Bläsius hat in der Politikberatung und internationalen Zusammenarbeit umfangreiche Erfahrung gesammelt und sei deshalb besonders geeignet für die Leitung der Deutschlandarbeit. Vor ihrem Wechsel zu Agora Energiewende leitete Bläsius vier Jahre lang das Referat „Politische Beratung und Impulse“ bei der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Berlin.

Davor war sie für die FES unter anderem als Leiterin der Büros im Südkaukasus und in der Ukraine tätig. Weitere Stationen ihrer Laufbahn umfassen Tätigkeiten bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Ihre thematischen Schwerpunkte lagen auf politisch-ökonomischen Transformationsprozessen, unter anderem in den Bereichen sozialer Klimaschutz, nachhaltige Entwicklung und europäische Integration.

Bläsius nannte als Ziel der Politikberatung, tragfähige Lösungen für die Transformation hin zur Klimaneutralität zunehmend an wirtschaftliche Tragfähigkeit, Kooperation und soziale Gerechtigkeit zu koppeln.

Deutschland droht Verzögerung bei Auszahlung von EU-Milliarden

Quelle: Pixabay / Jody Davis

ENERGIEWENDE. Der Bund sollte Vorschläge zur Unterstützung für Bürger bei der Energiewende einreichen, ließ eine Frist aber verstreichen. Die EU-Kommission stellt nun klar, was das bedeutet.

Deutschland könnte EU-Fördermittel in Milliardenhöhe später als vorgesehen erhalten. Die Bundesregierung hatte am 30. Juni eine Frist für die EU-Gelder in Höhe von 5,3 Milliarden Euro aus dem Klimasozialfonds verpasst. Es gebe zwar keine Strafen dafür, die Frist zu reißen, sagte eine Sprecherin der EU-Kommission, die Auszahlung der Gelder könne sich aber verzögern.

Mit dem Klimasozialfonds über insgesamt 86,7 Milliarden Euro sollen von 2026 bis 2032 höhere Kosten für Verbraucher infolge der Energiewende, etwa durch steigende Heizkosten, abgefangen werden. Die Sprecherin der EU-Kommission sagte, dass die Kommission fünf Monate Zeit habe, die von EU-Staaten eingereichten Pläne zu analysieren. Das heißt, je später Pläne eingereicht werden, desto später kann Geld fließen.

Neben Deutschland haben laut Kommission auch 25 weitere EU-Staaten ihre Pläne nicht rechtzeitig eingereicht - lediglich Schweden hielt sich an die Zeitvorgabe.

Grüne über verstrichene Frist empört

Das Bundesumweltministerium sieht allerdings kein unmittelbares Problem. „Vermutungen, Deutschland würde durch die Verzögerung Mittel verlieren, entbehren jeder Grundlage“, betonte das Umweltministerium. EU-Kommission und nationale Regierungen würden absichern, dass der Klimasozialfonds rechtzeitig starten könne. Ziel sei es, den deutschen Plan noch in diesem Jahr vorzulegen.

Die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Lisa Badum, reagierte empört auf die verstrichene Frist. „Das ist ein Schlag ins Gesicht für Verbraucherinnen und Verbraucher, die ohnehin mit steigenden Lebenskosten zu kämpfen haben.“

Anzahl der weltweiten Atomreaktoren von 1954 bis 2023

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Anzahl der sich in Betrieb befindlichen Atomreaktoren nahm weltweit zwar deutlich langsamer zu als noch im vorherigen Jahrhundert, jedoch haben im Jahr 2023 mit 413 noch sehr viele Atomrektoren Strom erzeugt. Im selben Jahr wurde weltweit der Bau von sechs neuen Atomreaktoren gestartet.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche. Quelle: Susanne Harmsen

Reiche senkt Gas-Notfallstufe

GAS. Die Bundeswirtschaftsministerin hat die Alarmstufe zwei des Notfallplans Gas aufgehoben, unter Verweis auf eine stabilisierte Versorgungslage. Dennoch bleibe die Frühwarnstufe in Kraft.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat am 1. Juli die Alarmstufe im Notfallplan Gas aufgehoben. Damit ist die zweite Eskalationsstufe des Plans auf die Frühwarnstufe zurückgesetzt. Reiche begründete dies vor Journalisten in Berlin damit, dass die Voraussetzungen für die Alarmstufe nicht mehr vorliegen. Das sei eine gute Nachricht. „Es ist gelungen, die durch den russischen Angriffskrieg verursachte Energiekrise zu überwinden“, sagte die Ministerin.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) und die Bundesnetzagentur schätzen demnach die Gasversorgungslage als erheblich verbessert ein. Die Gasflüsse innerhalb Deutschlands und Europas seien stabil, Erdgas stehe auf dem Weltmarkt ausreichend zur Verfügung. Es gebe derzeit keine Knappheit. Auch das Ende der russischen Gastransite durch die Ukraine habe Deutschland ohne größere Versorgungsengpässe bewältigt. Allerdings waren die Preise enorm gestiegen.

Keine staatliche Befüllung der Speicher

Die Gaspreise hätten sich laut Reiche seit der Energiekrise im Jahr 2022 deutlich stabilisiert. Insbesondere neue Lieferwege über Terminals für verflüssigtes Erdgas (LNG) sowie eine stärkere Diversifizierung der Bezugsquellen hätten zur Entspannung beigetragen. Die Gasspeicher leisteten laut der Ministerin ebenfalls einen Beitrag zur Versorgungssicherheit. „Eine staatliche Befüllung der Speicher durch die Trading Hub Europe, den Marktgebietsverantwortlichen für den deutschen Gasmarkt ist angesichts der aktuellen Lage nicht erforderlich“, erklärte sie.

„Wir werden weiter alles dafür tun, damit die Gasversorgung sicher bleibt“, erklärte Reiche. So sei die Frühwarnstufe weiterhin notwendig, weil geopolitische Entwicklungen auch künftig Auswirkungen auf den Gasmarkt haben könnten. Die Frühwarnstufe ist die erste von insgesamt drei Eskalationsstufen des Notfallplans Gas. Dieser basiert auf der EU-Verordnung aus dem Jahr 2017.

Für Stadtwerke und Energieversorger bedeutet die Rücknahme der Alarmstufe eine Entspannung der Lage, insbesondere mit Blick auf Preisentwicklungen und Versorgungssicherheit. Allerdings bleibt die Branche laut Verbänden wie dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) vorsichtig optimistisch. Der BDEW erklärte zuletzt, dass trotz der aktuellen Stabilisierung die langfristige Versorgungssicherheit durch weitere Investitionen in Infrastruktur und Speicher abgesichert werden müsse.

Speicherbefüllung zu 50 Prozent erfolgt

Die Ministerin sieht keine Probleme, die deutschen Gasspeicher bis zum nächsten Winter gemäß den Vorgaben der EU zu füllen. Auf Nachfragen von Journalisten erläuterte sie, dass der fast komplett entleerte große Speicher in Rehden keine große Bedeutung für die deutsche Versorgung habe. Zum einen liegt er in Norddeutschland, wo inzwischen LNG ankommt und zum anderen sei er als Porenspeicher nicht so reaktionsschnell wie Kavernenspeicher beim Be- und Entladen. Reiche unterstrich die Forderung aus dem Koalitionsvertrag, wo immer möglich auch die einheimische Gasförderung weiterzuführen oder auszubauen, die derzeit etwa acht Prozent des Bedarfs deckt.

Obwohl Deutschland größtenteils weiter über Pipelines aus Norwegen, den Niederlanden und Belgien Gas bezieht, verteidigte die Ministerin die Notwendigkeit der in Betrieb befindlichen Flüssiggasterminals. „Deutschland trägt im europäischen Verbund solidarische Verantwortung für andere Länder, die durch ihre Lage kein LNG beziehen können und ebenfalls unabhängig von russischen Pipelinelieferungen werden wollen“, sagte sie. Dies betrifft beispielsweise Österreich, Tschechien oder die Slowakei, die alternativ via Deutschland Gas bekommen.

Hintergrund Notfallplan Gas

Nach Artikel 11 der EU-Verordnung wird die Frühwarnstufe ausgerufen, wenn es Hinweise gibt, dass eine erhebliche Verschlechterung der Gasversorgungslage eintreten kann. Die jetzt aufgehobene Alarmstufe greift, wenn bereits eine Störung der Gasversorgung oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Erdgas besteht. Diese Alarmstufe war im Juni 2022 vom damaligen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausgerufen worden.

Anlass waren die erheblichen Kürzungen der Gaslieferungen via Pipeline aus Russland infolge der EU-Sanktionen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Diese Kürzungen führten zu einem spürbaren Anstieg der Gaspreise in Europa und zu einer angespannten Versorgungslage. Deutschland bezog zu diesem Zeitpunkt 55 Prozent seines Gasbedarfes aus Russland via Pipeline. Die Bundesregierung und die EU haben daraufhin zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Gasversorgung unabhängig von russischen Importen abzusichern. Dazu zählen der Ausbau von LNG-Terminals an deutschen Küsten und die Diversifizierung der Lieferanten.

Behörde brütet immer noch über Ausschreibungs-Ergebnissen

Quelle: Shutterstock / Blue Planet Studio

WINDKRAFT ONSHORE. Der Juni ist vorüber, und die Netzagentur hat die Zuschläge aus der Onshorewind-Ausschreibung vom 2. Mai immer noch nicht veröffentlicht. Dafür aber jene vom 1. August bekanntgemacht.

Während die Veröffentlichung der Zuschläge in der Subventionsausschreibung für Windenergie an Land vom 2. Mai immer noch aussteht, hat dieselbe Bundesnetzagentur die nächste Ausschreibung am 1. August bekannt gegeben.

Es bleibt bei der dritten von vier Onshore-Ausschreibungen im Jahr bei einer zu beschlagenden Gesamtleistung von 3.443 MW Neuanlagen. Die längst gegenüber dem gesetzlichen Wert von 2.500 MW erhöhte Ausschreibeleistung kommt durch Nachlaufeffekte aufgrund der massiven Überzeichnungen von Ausschreibungsrunden seit September 2024 zustande.

Die teilnehmenden Windenergieanlagen müssen genehmigt sein, und diese Genehmigung muss im Marktstammdatenregister der Netzagentur bis 4. Juli hinterlegt werden. Es dürfen auch bereits bezuschlagte Windenergieanlagen an Land nochmal eingebracht werden, wenn sich ihre Leistung zwischenzeitlich um mindestens 15 Prozent erhöht hat und der Ausbau bereits in Betrieb ist.

Teilnehmende Anlagenbetreiber müssen ihre Gebote bis 1. August bei der Behörde auf Papier abgeben, dann bezuschlagt sie die zulässigen Gebote von den geringsten Subventionsverlangen aus aufwärts, bis die ausgeschriebene Gesamtleistung erreicht ist. Es hat sich aufgrund des analogen statischen Verfahrens eine Beraterindustrie entwickelt, die Anlagenbetreibern Gebotswerte empfiehlt, die möglichst nah am Höchstwert liegen, aber dennoch gute Chancen auf einen Zuschlag haben.

Bei einer dynamischen elektronischen Auktion dagegen, wie es sie in Deutschland nur bei Offshorewind gibt, könnten die Bietenden mit einem für sie gerade noch wirtschaftlichen niedrigen Zuschlagswert einsteigen und dann bis zu ihrer spezifischen Schmerzgrenze bieten. Und sie wüssten sofort während der Auktionsrunden Bescheid, ob sie Zuschläge erhalten. So wie bei Offshorewind. Die Veröffentlichung des Gesamtergebnisses dauert dort erfahrungsgemäß nur einen Tag (wir berichteten).

Die höchste zu vergebende Subvention, der „Höchstwert“, beläuft sich nach wie vor auf 7,35 Cent/kWh. Die Netzagentur hatte ihn kurz vor Weihnachten 2024 − nach der Bundestagswahl, aber vor Konstituierung der neuen Regierung − 1:1 fortgeschrieben, indem sie eine Kann-Bestimmung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes kreativ auslegte. Andernfalls wäre er nach demselben EEG gesunken (wir berichteten).

Netzagentur: Läuft schon so effizient wie möglich

Zwei Monate Wartezeit sind seit vergangenem Jahr der Standard der Netzagentur bei der Veröffentlichung von Wind-onshore-Zuschlägen, zum Teil auch bei PV − bei Biomasse dauerte es 2024 auch mal mehr als zwei Monate (wir berichteten). Der Bundesverband Windenergie kritisiert die Verschlechterungen jedes Mal, so auch Mitte diesen Juni (wir berichteten).

Die Netzagentur antwortete damals unserer Redaktion, die längeren Zeiten lägen in der Natur der Sache, weil es wegen der Energiewende mehr Bieter gibt. Die Verfahren würden bereits „so digital und effizient wie möglich“ umgesetzt, und Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit. Außerdem habe sich die Branche längst auf die „hohe Konstanz der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten“ eingestellt, sodass der Vorwurf des BWE ins Leere gehe, dass diese die Projektumsetzung verlangsamen.

Am 27. Juni hielt sich BWE-Geschäftsführer Wolfram Axthelm in einer politischen Unterrichtung (wir berichteten) mit Kritik an der Behörde zurück und forderte vom Haushaltsausschuss des Bundestages, diese „ausreichend“ mit Planstellen auszustatten. Dies würde mehr bringen als die Digitalisierung, meinte er.

Jetzt schwanken auch die Preise für Autostrom binnen Stunden

Quelle: Jonas Rosenberger

ELEKTROFAHRZEUGE. Mehrfach am Tag wechselnde Spritpreise sind inzwischen Normalität. Nun folgt das Phänomen auch bei Ladestrom für E-Autos. Shell hat dynamische Tarife an Schnellladesäulen eingeführt.

Unterschiedliche Preise am selben Tag für die kWh Autostrom sind in Deutschland noch gewöhnungsbedürftig. Schwankungen sind eigentlich nur bei fossilem Sprit Normalität. Auf Stromer kommt dies nun durch ein Pilotprojekt zu.

Am 30. Juni war das Laden an Shell-Stationen bis 17 Uhr günstiger als danach. Der Mineralölkonzern reklamiert in einer Mitteilung für sich, als erster Ladesäulenbetreiber ein innovatives Pilotprojekt für dynamische Strompreise eingeführt zu haben. Es orientiert sich am Börsenpreis für Strom und will Elektromobilisten „einen finanziellen Anreiz bieten, dann zu laden, wenn Strom besonders günstig ist“.

Wer seine Batterie befüllt, wenn Erneuerbaren-Strom im Überfluss vorhanden ist, trage zur Stabilisierung des Stromnetzes bei, sagt Florian Glattes, General Manager Shell Mobility DACH. Am letzten Tag im Juni, dem Start für das Shell-Projekt, habe die maximale Differenz zwischen den angebotenen Preisen 6 Cent je kWh betragen.

Das wollte diese Redaktion genauer wissen. Auf Anfrage blickte eine Sprecherin von Shell Deutschland in Hamburg in die Aufzeichnungen des 30. Juni. Exakt um 17 Uhr änderte der Preis sich − zu Ungunsten der Ladenden. Sie hatten dann wieder den Höchstpreis zu zahlen, den Shell für die meisten der 1.600 Schnellladepunkte (mindestens 150 kW Leistung) auf 64 Cent festgesetzt hat. An Autobahnen oder in Gemeinden mit hohen Netzentgelten beträgt der Höchstsatz 67 Cent.

Bei sechs Cent Schwankung lag der kWh-Preis somit in den Stunden zuvor bei 58 Cent. Und laut Sprecherin geht es noch günstiger. Dafür haben Interessierte sich allerdings in den „Shell Recharge e-Deal“ einzukaufen. Das ist eine Art Abo, das 4,99 Euro im Monat kostet und grundsätzlich 25 Prozent Nachlass auf den Preis je kWh verspricht, bis zum Limit von 400 kWh im Monat.

Noch einmal den Rechenschieber bedient, kam ein e-Dealer am 30. Juni bei Shells günstigeren Schnellladern vor 17 Uhr also auf 43,5 Cent statt 58 Cent pro kWh. Ob das im Wettbewerb nun ein Argument für die Hamburger ist, hängt von diversen Faktoren ab.

EnBW aus Karlsruhe etwa, aktuell noch ohne dynamische Tarife an öffentlichen Punkten, vergünstigt die kWh ohne Limit auf bis zu 39 Cent, verlangt im „Mobility+“-Tarif L allerdings 17,99 Euro Grundgebühr im Monat. Die Stadtwerke Bielefeld dagegen, natürlich räumlich auf den ostwestfälischen Region begrenzt, haben gerade den Ladestrompreis an ihren öffentlichen Ladepunkten (auch bei Normalgeschwindigkeit) zum 1. Juli von 45 auf 56 Cent erhöht.

Wer Shells dynamischen Tarif testen will, benötigt die Lade-App des Unternehmens. Diese, so erklärte die Sprecherin, zeige den jeweils aktuellen Preis an. Für den Moment gelte, dass Shell bei geringem Stromangebot und teurem Einkauf den Preis nicht über die Maximalgrenze von 64 und 69 Cent erhöht.

Ob das dynamische Prinzip andersherum dazu führt, dass die kWh sich sogar um mehr als 6 Cent verbilligt, ist zwar nicht ausgeschlossen. Dass Shell einen noch höheren Rabatt weitergibt, wollte die Sprecherin allerdings nicht voraussagen. Dies hänge immer auch von der Entwicklung an der Strombörse ab.

GLS Mobility bekommt neue Gesellschafter

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

BETEILIGUNG. Neue Partner beteiligen sich an der GLS Mobility aus Bochum. Das Softwareunternehmen will mit dem frischen Kapital europaweit wachsen und das Direct Payment ausbauen.

Die Bochumer GLS Mobility GmbH entwickelt Softwarelösungen für den Zahlungsverkehr an Ladeinfrastruktur. Nun bekommt das Unternehmen neue finanzielle und strategische Unterstützung: Mit der Wattkraft Gruppe aus Hannover, der NRG Company GmbH sowie dem IT-Dienstleister „binary butterfly“ treten drei neue Gesellschafter in den Kreis ein. Die GLS Bank bleibt weiterhin beteiligt.

Geschäftsführer Mirko Schulte sieht die Beteiligung als nächsten Schritt einer langfristig angelegten Wachstumsstrategie. Ziel sei es, die technologische Unabhängigkeit des Unternehmens zu sichern und die Anforderungen an regulatorische Vorgaben im Bereich Ladeinfrastruktur verlässlich zu erfüllen. „Wir entwickeln uns aus eigener Kraft weiter − mit dem klaren Ziel, das Direct Payment an Ladestationen zu stärken und die Kundenbedürfnisse zu befriedigen“, so Schulte. Auch eine Ausweitung auf Europa sei anvisiert.

Mit ihrem Fokus auf Direct Payment verfolgt die GLS Mobility das Ziel, den Zahlungsverkehr im Bereich nachhaltiger Mobilität einfacher und zugänglicher zu machen. Ihre Plattform „bill.bo“ ist cloudbasiert und wurde gezielt für Betreiber von Ladeinfrastruktur entwickelt. Sie erlaubt laut dem Unternehmen ein offenes, interoperables Bezahlsystem, das an keine einzelnen Hardware- oder Betreiberstandards gebunden ist. Nach Angaben des Unternehmens soll die neue Struktur die Weiterentwicklung der Plattform vorantreiben.

Was die neuen Partner mit einbringen

Als Gesellschafter bringe Wattkraft Erfahrung entlang der Energie-Wertschöpfungskette ein, wie es weiter aus Bochum heißt. Die Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf die Planung und Realisierung von Solaranlagen und Energiespeichersystemen. Die NRG Company entwickelt Lösungen im Bereich dezentrale Energieversorgung. Beide Unternehmen sehen in der Beteiligung an der GLS Mobility eine strategische Ergänzung ihrer Aktivitäten.

Die GLS Bank, die bislang alleinige Gesellschafterin war, bleibt an Bord. Ihr Vorstandsmitglied Dirk Kannacher betont, dass das Unternehmen ein skalierbares, barrierefreies Zahlungssystem etabliert habe, das bereits heute als Standard für einfaches Bezahlen an Ladesäulen diene. „Dass weitere starke Partner diese Reise mitgehen, ist ein starkes Zeichen“, so Kannacher.

Für Bestandskunden und Partner soll sich durch die neue Gesellschafterstruktur nichts ändern: Ansprechpartner, Produkte und Services bleiben bestehen. Die Erweiterung ermögliche jedoch neue Investitionen und eine beschleunigte Expansion, wie das Unternehmen mitteilt.

E-Mobilität wird neu aufgeladen

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

ÖSTERREICH. Mit dem Programm „Emove Austria“ will Verkehrsminister Peter Hanke die E-Mobilität fördern. Wie viel davon neu ist, blieb bei dessen Vorstellung weitgehend offen.

Insgesamt rund 480 Millionen Euro stellt Österreichs Bundesregierung in diesem Jahr sowie 2026 für die Förderung der E-Mobilität zur Verfügung. Das berichtete Verkehrsminister Peter Hanke (Sozialdemokratische Partei Österreichs, SPÖ) am 1. Juli bei einer Pressekonferenz in Baden etwa 20 Kilometer südlich von Wien. Zusammengefasst sind die Mittel in dem Programm „Emove Austria“, erläuterte Hanke.

Gemanagt wird das Programm von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG). Laut deren Geschäftsführerin Karin Tausz, umfasst es vier „Säulen“:

„Echarge“ beinhaltet die „Maßnahmen zum Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur“. Die Fördersumme von 30 Millionen Euro steht 2026 zur Verfügung, der Födersatz liegt bei bis zu 60 Prozent der Investitionssumme. Installiert werden sollen primär Schnellladestationen mit insgesamt 120.000 kW Leistung im ländlichen Raum. Die Leistung je Station beläuft sich Tausz zufolge auf etwa 50 kW.

Mit „Ebus“ fördert das Verkehrsministerium (BMIMI) laut Tausz den „Umstieg von konventionellen auf emissionsfreie Antriebe bei Bussen“. Die Fördersumme beläuft sich auf insgesamt 239,9 Millionen Euro, von denen 134,2 Millionen auf das heurige Jahr und 105,7 Millionen auf 2026 entfallen. Für die Anschaffung der Busse sowie für die Errichtung der Ladesäulen gilt ein Fördersatz von bis zu 60 Prozent.

„Etruck“ dient zum „Umstieg von konventionellen auf emissionsfreie Antriebe bei LKWs“. Zur Verfügung stehen 137,5 Millionen Euro, davon 83 Millionen in diesem und 54,5 Millionen im kommenden Jahr. Hierbei liegt der Fördersatz für die Fahrzeuge bei bis zu 60 Prozent, jener für die Ladeinfrastruktur bei bis zu 40 Prozent.

„Eride“ schließlich hat den Zweck der Förderung von „Individual-E-Fahrzeugen im privaten und betrieblichen Kontext“. Gemeint sind Tausz zufolge vor allem E-Mopeds und E-Motorräder. Die Fördermittel betragen insgesamt 70 Millionen Euro, davon 40 Millionen für 2025 und 30 Millionen für 2026. Der Kauf der Zweiräder wird mit bis zu 50 Prozent der Investitionssume gefördert, die Installation von Ladestationen und Wallboxen mit 20 bis 40 Prozent.

Von Ebin zu Ebus

Zumindest in Teilen handelt es sich bei Hankes Initiative indessen um ein neues Aufladen der bestehenden Förderung der E-Mobilität: Schon die bis Anfang März diesen Jahres amtierende Bundesregierung aus den Konservativen (Österreichische Volkspartei, ÖVP) und den Grünen hatte eine Reihe einschlägiger Programme etabliert.

So läuft seit Anfang 2022 bis Ende diesen Jahres das Programm „Emissionsfreie Busse und Infrastruktur“ (Ebin) der FFG, das weitgehend analogen Zwecken wie „Ebus“ dient. Die seit Dezember 2022 operative Österreichische Leitstelle für Elektromobilität (Ole) nennt als Ziel von Ebin „mindestens 682 auf emissionsfreie Antriebe umgestellte Linienbusse im Inlandsverkehr sowie die dafür notwendige Ladeinfrastruktur bis 2026“.

„Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur“ wiederum fördert die FFG im Rahmen des noch bis Ende kommenden Jahres laufende Programm Enin, dessen nächste Runde am 9. Juli beginnt. Es ist somit ähnlich gelagert wie das neue Etruck-Programm.

Der Verstärkung der öffentlichen Ladeinfrastruktur schließlich dient das FFG-Programm Ladin. Nach Angaben der Ole müssen diesbezügliche Projekte „aus mindestens zwei Ladepunkten mit mindestens 50 kW und einer Gesamtladeleistung von mindestens 150 kW bestehen“. Der Fördersatz liegt bei bis zu 60 Prozent. Somit gibt es offensichtliche Ähnlichkeiten mit Hankes Echarge-Förderungen.

Wieder nationale Mittel

Weitgehend unklar blieb denn auch, wie viel an neuen Mitteln die von einem EU-Defizitverfahren geplagte, seit März im Amt befindliche Regierung aus der ÖVP, der SPÖ und den liberalen Neos für Hankes E-Move-Programm bereitstellt. Tausz konstatierte, in den Förderprogrammen der vorigen Bundesregierung seien sowohl Gelder aus der Recovery and Resilience Facility (RRF) der EU als auch aus staatlichen österreichischen Quellen enthalten gewesen: „Die nationalen Mittel wären aber heuer ausgelaufen. Nun gibt es sie wieder.“ Bei den Ladestationen habe es sich 2024 um rund 10 Millionen Euro gehandelt, bei Echarge seien es 2026 dagegen 30 Millionen Euro.

Angesprochen darauf, dass die neue Regierung mit 1. April steuerliche Begünstigungen für die Betreiber von E-Autos abschaffte, bekannte Hanke, es handle sich um „widersprüchliche Signale“. Aus budgetären Gründen sei es aber notwendig, „da oder dort zu sparen. Leider ist nicht alles möglich, und bei drei Parteien in einer Regierung sind Kompromisse nötig“. Hanke bezeichnete als seine „Vision“, ab 2030 Schnellladeeinrichtungen für 95 Prozent der Bevölkerung in höchstens 10 Kilometern vom jeweiligen Wohnsitz verfügbar zu machen: „Derzeit sind wir bei 15 Kilometern.“ Wie viele Ladestationen errichtet werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen, konnte der Minister nicht sagen.

Gaskraftwerk Neuss. Quelle: Eon / Westnetz

Eon nimmt vollautomatisierte KWK-Anlage in Betrieb

KWK. Der Energiekonzern Eon hat bei MM Neuss, einem Unternehmen aus der Papierindustrie, eine „vollautomatisierte, große KWK-Anlage in Betrieb“ genommen.

Die KWK-Anlage wird vollständig automatisiert und zugleich marktorientiert betrieben: Eon hat eine Groß-KWK-Anlag bei MM Neuss, einem Unternehmen der Mayr-Melnhof Karton Gruppe, in Betrieb genommen. Dies ist laut Eon in dieser Größenordnung die erste KWK-Anlage, die „vollständig über eine intelligente Steuerungslösung geregelt“ wird, so der Konzern in seiner Mitteilung von 1. Juli.

Am Standort Neuss wird die Kartonfabrik von MM Neuss künftig flexibel mit Strom und Wärme versorgt. Zentrales Alleinstellungsmerkmal der neuen Anlage ist laut Eon der hohe Automatisierungsgrad, ermöglicht durch die Energielösung „Eon IQ Energy“. Die integrierte Steuerung vernetzt Kraftwerk, Produktionsprozesse und Netzanschluss in Echtzeit und reagiert dynamisch auf Veränderungen von Marktpreisen, Produktion oder technischen Bedingungen. Die komplett digitalisierte Steuerung erlaubt nach Auskunft des Versorgers zudem einen unbeaufsichtigten Betrieb über bis zu 72 Stunden hinweg.

Die in KWK betriebene Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) erzielt eine elektrische Leistung von 22 MW sowie eine thermische Leistung von 59 MW. Damit sollen jährlich bis zu 22.000 Tonnen CO2 im Vergleich zu konventioneller Erzeugung eingespart werden. Ergänzend zur Hauptanlage wurde ein neues Reservekesselsystem installiert, das ebenfalls unbemannt und gesteuert durch technische und marktbezogene Parameter funktioniert, so Eon.

Der Bau der Anlage begann im September 2022 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen. Eon übernimmt den Betrieb. Bereits beim Bau wurde das Kraftwerk auf Wasserstoffkompatibilität ausgelegt. Schon heute könne ein Wasserstoffanteil von zehn Prozent im Brennstoffgemisch eingesetzt werden. Perspektivisch lässt sich die Anlage auf bis zu 100 Prozent Wasserstoffbetrieb umstellen, so das Unternehmen.

Dena zeigt Wege für starke Verteilnetze auf

Dena-Geschäftsführerin Corinna Enders (Mitte) bei der Vorstellung der Verteilnetzstudie II. Quelle: Susanne Harmsen

STUDIEN. Die Deutsche Energieagentur hat in Berlin ihre neue Verteilnetzstudie vorgestellt, die vier Handlungsfelder für einen wirtschaftlichen Umbau der Strom-, Gas- und Wärmenetze beschreibt.

Die Deutsche Energieagentur (Dena) hat am 1. Juli ihre Verteilnetzstudie II veröffentlicht. Die Untersuchung analysiert aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, wie Strom-, Gas- und Wärmenetze in Deutschland künftig leistungsfähig bleiben können. Laut der Dena basiert die Studie auf einem modellierten Muster-Verteilnetzbetreiber, der eine durchschnittliche deutsche Kommune repräsentiert, und betrachtet dabei die wirtschaftlichen Auswirkungen des Netzausbaus bis zum Jahr 2045.

Die Energiewende finde vor allem in den Verteilnetzen statt, betonte Corinna Enders, Vorsitzende der Geschäftsführung der Dena. „Der Weg zur Klimaneutralität im Verteilnetz braucht einen verlässlichen Ordnungsrahmen, der Investitionen ermöglicht sowie Digitalisierung und Kooperation auf allen Ebenen“, sagte sie bei der Vorstellung der Studie in Berlin.

Die Dena nennt vier zentrale Handlungsfelder, um die Netze fit für die Energiewende zu machen: attraktive Investitionsbedingungen, koordinierte Planung, verstärkte Digitalisierung und eine engere Zusammenarbeit über alle Sparten hinweg.

Mehr Geld für den Umbau erforderlich

Zentrales Ergebnis der Studie ist der hohe Finanzierungsbedarf. Laut Dena müssen die durchschnittlichen jährlichen Investitionen eines Muster-Verteilnetzbetreibers bis 2045 spartenübergreifend um 85 bis 123 Prozent gegenüber dem Stand von 2024 steigen. Gründe sind der Anschluss neuer Energieverbraucher und Erzeugungsanlagen sowie steigende Anforderungen an die Netzstabilität.

Die Dena weist darauf hin, dass die Finanzierung eine Herausforderung darstellt, insbesondere die Beschaffung von ausreichend Eigenkapital. Laut der Studie könnte dies über verschiedene Instrumente gelingen, etwa durch eine Erhöhung des regulierten Eigenkapitalzinssatzes, durch strategisches staatliches Eigenkapital oder durch die Gründung externer Gesellschaften.

Als zweites Handlungsfeld nennt die Studie eine koordinierte Planung. Laut der Dena müssen Stromnetz- und Wärmeplanung zu einer übergreifenden Energieleitplanung mit einheitlichen Datenstandards weiterentwickelt werden, um parallele Infrastrukturen zu vermeiden. Dabei sei es wesentlich, dass europäische, Bundes- und Landesbehörden bürokratische Hürden abbauen und Genehmigungsverfahren vereinheitlichen und digitalisieren.

Digitalisierung eröffnet neue Spielräume

Auch die Digitalisierung spiele eine zentrale Rolle. Laut der Dena könne sie helfen, Energieinfrastrukturen vorausschauend zu planen und effizient zu steuern. Intelligente Messsysteme ermöglichten es, den Zustand der Netze in Echtzeit zu erfassen, was die Versorgungssicherheit erhöhe und den Netzausbau zielgerichteter mache. Zudem böten digitale Systeme die Möglichkeit, Flexibilitätspotenziale zu erschließen und Netzengpässe zu vermeiden.

Die Dena spricht sich dafür aus, eine dauerhafte Flexibilitätsnutzung ohne direkte Ausbauverpflichtung zuzulassen. Außerdem sollten die Kosten der Digitalisierung regulatorisch anerkannt werden, damit Netzbetreiber Investitionen in digitale Technik wirtschaftlich umsetzen können.

|

| Netzdienliche Verbrauchsanpassung könnte Netzausbaukosten deutlich senken. Zur Vollansicht auf die Grafik klicken Quelle: Dena |

Gemeinschaftsaufgabe Energiewende

Als viertes Handlungsfeld identifiziert die Studie eine intensivere Zusammenarbeit aller Akteure. Laut Dena müsse die Kooperation zwischen den Netzbetreibern aller Sparten ebenso gestärkt werden wie die Partnerschaften mit Hochschulen, Start-ups oder regionalen Zusammenschlüssen. So könnten Ressourcen gemeinsam beschafft, der Fachkräftemangel gemildert und Wissen schneller in die Praxis gebracht werden. Denkbar seien laut Studie auch die Bildung von Kompetenz-Clustern oder Joint Ventures, um den Umbau der Netze effizienter zu gestalten.

Die Verteilnetzstudie II wurde zwischen Mai 2024 und Juni 2025 unter Federführung der Dena erstellt. An dem partnerfinanzierten Projekt beteiligten sich die BET Consulting GmbH aus Aachen, die Bergische Universität Wuppertal sowie die BMU Energy Consulting GmbH aus Köln. Zudem wirkten 26 Verteilnetzbetreiber aus ganz Deutschland mit, darunter kommunale Stadtwerke und große Konzerngesellschaften.

Die Dena Verteilnetzstudie II steht als PDF zum Download bereit.

Harbour Energy startet Gasbohrung in Niedersachsen

Quelle: Fotolia / fotolium

NIEDERSACHSEN. Mit „Weißenmoor Z3“ hat Harbour Energy eine neue Gasbohrung in Niedersachsen gestartet. Das Projekt soll Erdgas direkt ins regionale Netz einspeisen.

Harbour Energy hat die neue Gasbohrung mit Namen „Weißenmoor Z3“ im niedersächsischen Kirchlinteln, rund 70 Kilometer nordwestlich von Hannover (Niedersachsen), in Betrieb genommen. Nach Angaben des Erdöl- und Erdgasförderers mit Hauptsitz in London verdoppelt sich durch die zusätzliche Bohrung die Erdgasförderung im gleichnamigen Feld. Die gewonnenen Gasmengen reichen laut Harbour Energy aus, um rechnerisch rund 35.000 Haushalte in der Region mit Energie zu versorgen. Über bestehende Leitungen wird das Gas direkt in das regionale Netz eingespeist.

Weißenmoor Z3 ergänzt, wie es weiter heißt, zwei bereits aktive Förderstellen und nutzt vorhandene Infrastruktur. Ein zentrales Element ist eine neue Gastrocknungsanlage auf dem Förderplatz, die das Gas für die Netzeinspeisung aufbereitet. Nach Unternehmensangaben wird das Erdgas aus rund 4.700 Metern Tiefe gefördert. Das Bohrloch sei mit mehreren ineinander liegenden Stahlrohren ausgekleidet und zementiert, um die Dichtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Zudem verfüge der Förderplatz über moderne Sensorik und eine flüssigkeitsdichte Versiegelung.

Erdgasförderung als regionale Brückenlösung

Harbour Energy mit Deutschlandzentrale in Hamburg gehört zu den drei größten Öl- und Gasförderern im Land. Das Unternehmen betreibt unter anderem das Erdölfeld Mittelplate vor Schleswig-Holstein, Förderstandorte in Niedersachsen und ein Technologiezentrum in Barnstorf. Die neue Bohrung in Kirchlinteln versteht Harbour Energy als Beitrag zur regionalen Versorgungssicherheit. Nach Aussage von Claudia Kromberg, Geschäftsführerin der deutschen Tochtergesellschaft, ermögliche die Nutzung lokaler Ressourcen eine effizientere und emissionsärmere Förderung im Vergleich zu Importen. Weder energieintensive Verflüssigung noch lange Transportwege seien notwendig.

Neben dem technischen Ausbau legte das Unternehmen eigenen Angaben zufolge auch Wert auf frühe Einbindung der Bevölkerung. Bereits 2023 habe man vor Beginn der Bohrarbeiten Gespräche mit den Anwohnern gesucht. Infoabende, Führungen und individuelle Treffen hätten das Vorhaben über die Bauphase begleitet.

Mit Blick auf die Rolle von Erdgas in der Energiewende verweist das Unternehmen auf dessen flexible Einsatzmöglichkeiten – sowohl als Brennstoff als auch als chemischer Rohstoff. Zudem sieht Harbour Energy in Erdgas eine Brücke zur künftigen Wasserstoffwirtschaft.

Wemag gründet neue Breitband-Tochter

Quelle: Fotolia / Gerhard Seybert

GLASFASER. Die Wemag-Gruppe gründet die „WEMAConnect GmbH“. Die neue Tochter bündelt das Breitbandgeschäft der „Thüga SmartService“ und soll überregional wachsen.

Die Wemag-Gruppe mit Sitz in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) erweitert ihr Telekommunikationsportfolio und gründet die Wemaconnect GmbH. In der neuen Tochtergesellschaft bündelt das Unternehmen sein Breitbandgeschäft mit jenem der Thüga Smartservice GmbH. Die neue Tochter hat ihren Sitz in Naila, 110 Kilometer nordöstlich von Nürnberg (Bayern), und soll künftig als zentraler Standort für Telekommunikationslösungen der Gruppe fungieren. Laut der Wemag soll damit ein überregionales Kompetenzzentrum aufgebaut werden, das den weiteren Ausbau von Glasfasernetzen und Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich vorantreiben soll.

Die neue Gesellschaft kombiniert laut Unternehmensangaben langjährige Erfahrung im Betrieb leistungsfähiger Glasfasernetze mit der kommunalen Ausrichtung der Wemag-Gruppe. Ziel sei es, durch automatisierte, IT-gestützte Prozesse skalierbare Lösungen für Geschäftskunden und Privathaushalte bereitzustellen. Dafür werde eine gemeinsame Technologieplattform genutzt. Die bestehenden Mitarbeiter des bisherigen Breitbandbereichs der Thüga Smartservice sollen, wie es weiter heißt, in die neue Einheit wechseln.

Laut Thomas Murche, technischem Vorstand der Wemag AG, stellt die Gründung der Wemaconnect einen „bedeutenden Schritt“ für die Weiterentwicklung des Telekomportfolios dar. Die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft übernehmen Frank Feder und Volker Buck. Feder bringt laut Wemag über 30 Jahre Erfahrung in der Telekommunikations- und IT-Branche mit. Zu seinen früheren Stationen zählen etwa Vodafone, Telefonica O2 und zuletzt die Netzkontor-Nord GmbH. Volker Buck ist seit langem Geschäftsführer der „WEMACOM Telekommunikation GmbH“, einer weiteren Wemag-Tochter, und übernimmt zusätzlich die Co-Geschäftsführung bei der neuen Gesellschaft. Durch die personelle Verzahnung der beiden Telekommunikationseinheiten soll eine enge strategische Abstimmung gesichert werden.

|

| Die Geschäftsführung der neuen WEMAConnect: Frank Feder (links) und Volker Buck Quelle: WEMAConnect GmbH |

Mit dieser Struktur sieht sich die Wemag gut aufgestellt, ihre Telekommunikationsaktivitäten in Nord- und Süddeutschland weiter auszubauen. Die Wemaconnect ist als neue operative Einheit dafür zuständig, die Aktivitäten im süddeutschen Raum zu bündeln und weiterzuentwickeln.

Thüga Smartservice richtet Fokus neu aus

Im Gegenzug trennt sich die Thüga Smartservice von ihrem Breitbandgeschäft. Das Unternehmen mit Sitz in Naila ist eine Tochter der Thüga AG, eines Verbunds kommunaler Energieversorger mit Sitz in München. Zukünftig will sich die Thüga Smartservice auf IT-Lösungen für die Energiewirtschaft konzentrieren. Dazu zählen laut Geschäftsführer Alexander Haßdenteufel digitale Systeme entlang der gesamten energiewirtschaftlichen Prozesskette − von Smart-Metering über Datenmanagement bis hin zu ERP-Anwendungen wie SAP.

Nach Angaben der Thüga bringt das übertragene Breitbandgeschäft rund 700 Kilometer Glasfasernetz ein. Neben Privatkunden nutzten auch viele Unternehmen diese Infrastruktur − viele davon mit hohen Anforderungen an Ausfallsicherheit und Bandbreite. Die Wemaconnect werde diesen Ansprüchen mit hohem Qualitäts- und Serviceanspruch gerecht werden, heißt es.

Grünes Licht für Altholz-Heizkraftwerk in Stade

Quelle: Shutterstock

BIOMASSE. Die Stadt Stade hat dem Bau eines Biomasseheizkraftwerks in einem Industriegebiet zugestimmt. Das Projekt basiert auf der Nutzung von Altholz zur Energieerzeugung.

Der Stadtrat der Hansestadt Stade am niedersächsischen Ufer der Unterelbe hat das gemeindliche Einvernehmen für den Bau eines Biomasse-Heizkraftwerks im Industriegebiet Stade-Bützfleth erteilt, teilte die Stadt am 1. Juli mit. Die Anlage soll künftig Altholz energetisch verwerten. Die Stadt habe das Vorhaben geprüft und komme zu dem Ergebnis, dass es sich in das bestehende industrielle Umfeld einfügt und planungsrechtlich zulässig ist.

Im geplanten Kraftwerk soll Altholz eingesetzt werden, das nicht mehr stofflich verwertbar ist. Die daraus gewonnene Energie soll als Dampf, Strom und Wärme insbesondere der Industrie im Hafen- und Chemiegebiet Bützfleth zur Verfügung stehen. Auch eine Einspeisung in das Fernwärmenetz der Stadt Stade ist vorgesehen, zudem die Abscheidung von biogenem CO2, das beim Betrieb der Anlage anfällt. Dieses soll als Rohstoff für industrielle Prozesse verwendet werden.

Bürgermeister Sönke Hartlef (CDU) betonte im Anschluss an die Ratsentscheidung die Bedeutung des Vorhabens für den Industriestandort und die Wärmeversorgung. Die Zustimmung diene der Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens. Sönke: „Damit dekarbonisieren wir unsere Energieversorgung, stärken den Industriestandort und erhalten eine weitere Alternative für die klimafreundliche Wärmeversorgung unserer Häuser und Wohnungen“.

Das Fernwärmenetz in Bonn soll wachsen und kostet viel Geld. Quelle: SWB / Hermann Kurz

Nach Gewinn droht in Bonn nun das Minuszeichen

BILANZ. Ein Minus ist nicht länger abzuwenden: Die Stadtwerke Bonn sehen nach 3,2 Millionen Euro Gewinn im Jahr 2024 rote Zahlen aufziehen. Es gibt daher aktuell einen Einstellungsstopp.

Die Zeiten guter Geschäfte am Rhein sind aller Voraussicht nach vorbei. Wegen weiter steigender Defizite im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) erwarten die Stadtwerke Bonn (SWB) für 2025 ein Minus.

Den Gewinn von 3,2 Millionen Euro für das abgelaufene Jahr 2024 bewertet das kommunale Unternehmen laut Mitteilung noch einmal als Erfolg und „deutliches Zeichen für die wirtschaftliche Stabilität und Leistungsfähigkeit des Konzerns“.

Der Bereich Energie und Wasser lieferte verlässlich ab und blieb aus Sicht der Bonner „stabil“, wenngleich die Stromproduktion zurückging und die SWB auch weniger Wärme absetzte. 49,2 Millionen Euro Gewinn erzielte die Sparte (2023: 46,3 Millionen Euro), davon profitieren die Anteilseigner Rheinenergie und die Beteiligungsgesellschaft von Rhein-Sieg-Kreis und Stadt Troisdorf (BRS) mit insgesamt 14,5 Millionen Euro. Entsprechend bleiben den Bonnern 34,7 Millionen Euro.

Der Sektor Verkehr als das traditionelle Sorgenkind in der Bundesstadt stellt die SWB vor fast unlösbare Herausforderungen. Nach 68 Millionen Euro Verlust im Jahr 2023 wuchs das Minus nun auf 73 Millionen Euro an. Einnahmerückgänge durch das Deutschland-Ticket machten sich hier ebenso bemerkbar wie die fehlende Förderung bei der Umstellung der Bus-Flotte auf alternative Antriebe.

Das Verkehrsdefizit soll 2025 weiter steigen und damit die Erträge aus den profitablen Bereichen übertreffen. Damit würden auch der Verlustausgleich durch die Stadt Bonn und die Überweisungen von Bund und Land aus dem Rettungsschirm keine heilende Wirkung mehr besitzen. 2,5 Millionen Euro Minus könnten so am Ende des laufenden Jahres in der Bilanz der SWB stehen, melden örtliche Medien. Der Versorger selbst spricht auf Anfrage dieser Redaktion von einem erwarteten Verlust in Höhe von 1,6 Millionen Euro.

Vor diesem Hintergrund sagt Olaf Hermes, Vorsitzender der Geschäftsführung, laut einer Konzernmitteilung, das gute Jahresergebnis sei „keine Selbstverständlichkeit“. Auf das Unternehmen warten große Aufgaben und Investitionen: 2 Milliarden Euro verschlingen Wärme- und Mobilitätswende in den kommenden Jahren. Das Fernwärmenetz in Bonn soll wachsen, die erneuerbare Energie zunehmend aus den Quellen Flusswärme und Wasserstoff stammen.

Die SWB haben sich für die Herausforderungen ein „hohes Maß an wirtschaftlicher Disziplin“ auferlegt. Angekündigt ist von Seiten der Chefetage ein „Effizienzprogramm“ in allen Bereichen. Dazu zählt das Einsparen von Sachkosten um etwa ein Fünftel. Auch hat das Unternehmen eine Art Einstellungsstopp verhängt. Neue Stellen, so teilt das Unternehmen mit, werde es „vorerst nur in begründeten Ausnahmefällen“ geben. Damit bleibt es bei den aktuell rund 2.800 Mitarbeitenden.

Tauberfranken sammelt 6 Millionen Euro privates Geld ein

Quelle: Jonas Rosenberger

STADTWERKE. Das Stadtwerk Tauberfranken will mindestens 6 Millionen Euro von privat einsammeln. Geld können alle Interessierten anlegen. Stromkunden des Versorgers erhalten aber einen Zinsbonus.

Wer mindestens 2.000 Euro übrig hat, kann das verfügbare Geld jetzt in Energiewende-Projekte des Stadtwerks Tauberfranken stecken. Der Versorger aus dem Nordosten Baden-Württembergs hat am 23. Juni mit der Ausgabe von Genussrechten begonnen, das Mindestziel sind 6 Millionen Euro.

6.000 Anteile zu je 1.000 Euro stehen zunächst zur Verfügung. Interessierte müssen für einen Einstieg mindestens zwei Anteilsscheine erwerben, die Summe lässt sich in 1.000-Euro-Schritten auf bis zu 100.000 Euro steigern. Wer mitmacht, legt sein Geld für mindestens fünf volle Kalenderjahre an.

Das in Bad Mergentheim ansässige Stadtwerk macht bei der Verzinsung einen Unterschied. Wer einen Stromvertrag des Versorgers besitzt oder abschließt, erhält 3,75 Prozent auf das festgelegte Kapital. Wer kein Kunde ist, streicht 3,25 Prozent ein.

Stadtwerk-Geschäftsführer Paul Gehrig sieht in der Bürgerbeteiligung „einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung“. Außerdem setze das Unternehmen „ein klares Zeichen für Klimaschutz und Energiewende“. Mit den 6 Millionen Euro will Tauberfranken das Fernwärmenetz in Bad Mergentheim erweitern sowie die Beteiligung an zwei bereits realisierten Ökokraftwerken finanzieren − dabei handelt es sich um die 2024 in Betrieb genommene Freiflächen-Solaranlage Gickelfeld (37,8 MW) und den aus 2016 stammenden Windpark Külsheim (12 MW).

Das Vorhaben zum sukzessiven Ausbau des Fernwärmenetzes soll mit 2 Millionen Euro aus der Bürgerbeteiligung partizipieren. Die Erweiterung ist für den Zeitraum von 2025 bis 2032 vorgesehen. Aktuell profitieren 152 Hausanschlüsse vom 17-Kilometer-Netz. Insgesamt sollen die Leitungen mit der Investition um 2 Kilometer und weitere 100 Anschlüsse wachsen.

Je nach Interesse der Anlegenden hält das Stadtwerk Tauberfranken sich die Möglichkeit offen, das Anlagevolumen auf 8 Millionen Euro zu erhöhen. Das würde den Versorger unabhängig von aktuell noch vorgesehenen Bankkrediten machen. Denn laut Kalkulation veranschlagt das Stadtwerk die Gesamtkosten für die drei Erneuerbaren-Projekte mit 7,8 Millionen Euro. Finden sich also genügend private Geldgeber für die maximale Anlagesumme, bliebe dem Versorger sogar noch eine „Liquiditätsreserve“ von gut 185.000 Euro.

Der Verkaufsprospekt „Tauberfranken Klima Invest“ ist im Internet einsehbar.

Neue Geschäftsführung in Remscheid

Quelle: Shutterstock / Andrii Yalansky

PERSONALIE. Zum 1. Oktober übernimmt Mike Giera die technische Geschäftsführung des Stadtwerkeverbunds Remscheid. Die kaufmännische Leitung wird Christoph Nath verantworten.

Der kommunale Firmenverbund in der Stadt Remscheid (Nordrhein-Westfalen) wird an der Spitze neu aufgestellt. Mike Giera und Christoph Nath übernehmen die Geschäftsführung. Beide wurden einstimmig vom Aufsichtsrat sowie vom Rat der Stadt Remscheid bestellt, teilte das Unternehmen mit.

Der kommunale Verbund in Remscheid umfasst die Stadtwerke Remscheid GmbH (Verkehrsbetrieb), die EWR GmbH (Energieversorgung), die Park Service Remscheid GmbH sowie die H2O GmbH. Die neue Doppelspitze folgt auf Prof. Dr. Thomas Hoffmann, der den Verbund nach 20 Jahren an der Spitze zum Jahresende verlässt.

Mike Giera ist Diplom-Ingenieur und seit 1992 in unterschiedlichen Funktionen für die EWR GmbH tätig, zuletzt als Prokurist und langjähriger Leiter des Geschäftsbereichs Netze. Laut Mitteilung habe er „die technische Entwicklung des Unternehmens über drei Jahrzehnte hinweg entscheidend mitgestaltet“. Künftig soll er die technischen Belange des gesamten Verbunds verantworten.

|

| Mike Giera Quelle: Stadtwerke Remscheid |

Christoph Nath bringt langjährige Erfahrung aus kaufmännischen Führungspositionen mit. Seit 2018 leitet er die Kreuznacher Stadtwerke in Rheinland-Pfalz. Zuvor war der Wirtschaftsingenieur unter anderem als kaufmännischer Leiter und Prokurist bei den Stadtwerken Gütersloh tätig.

|

| Christoph Nath Quelle: stadtwerke Remscheid |

Zur Neubesetzung erklärte Geschäftsführer Hoffmann: „Mit Mike Giera und Christoph Nath übernehmen zwei starke Persönlichkeiten die Geschäftsführung.“ Beide seien bestens gerüstet, um den Stadtwerkeverbund mit seinen zahlreichen Beteiligungen verantwortungsvoll und zielgerichtet in die Zukunft zu führen.

Chef der Stadtwerke Bad Kreuznach steigt aus

Christoph Nath (l.) ist bald nicht mehr an der Seite von Klaus-Dieter Dreesbach. Quelle: SW Bad Kreuznach

PERSONALIE. Umbruch bei der Unternehmensgruppe Kreuznacher Stadtwerke: Die Rheinland-Pfälzer müssen sich einen neuen Geschäftsführer suchen, weil Christoph Nath nach gut sechs Jahren aussteigt.

Kopfzerbrechen über die Sommerpause: Bei Bad Kreuznachs Versorgungsunternehmen stehen die Zeichen auf Neuanfang. Ausgelöst hat dies Christoph Nath. Der Geschäftsführer der Stadtwerke und ihrer Holding, der Gesellschaft für Beteiligungen und Parken (BGK), hat seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt.

Im Laufe des zweiten Halbjahres 2025 werde Nath seine Posten niederlegen, haben Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) und Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU), zugleich Aufsichtsratschef, nun dem Stadtrat mitgeteilt. Dass der Lokalpolitik ein solches Schreiben vorliegt, hat eine Sprecherin der Kommune dieser Redaktion auf Anfrage bestätigt.

Gründe für das Ausscheiden von Christoph Nath, der 2019 auf den langjährigen Chef Dietmar Canis gefolgt war und über einen Vertrag bis Herbst 2028 verfügte, waren auf Nachfrage nicht in Erfahrung zu bringen. Örtliche Medien spekulieren, dass ein Dauerstreit über die Finanzierung defizitärer Sparten zu Naths Ausstieg geführt hätten. Mit den Stadtwerken Remscheid ist Naths neuer Arbeitgeber unterdessen bereits bekannt.

Die Holding BGK ist nicht auf Rosen gebettet, weil besonders die Bädergesellschaft mit großen Verlusten und erheblichem Sanierungsstau auf die Stimmung und die Bilanzen drückt. Geschäftsführer der ebenfalls zur Unternehmensgruppe zählenden Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Nebenbetriebe ist Klaus-Dieter Dreesbach.

Ob die Kommune in Zukunft an der Aufgabenteilung und zwei Geschäftsführern festhalten wird, ist offenbar Teil der Überlegungen in Bad Kreuznach. Der Zuschnitt und die Neuausschreibung der Stelle sind zunächst zu diskutieren.

Die Stadtwerke versorgen nach eigenen Angaben mehr als 75.000 Menschen mit Strom, Gas und Wasser. Die kommunale Beteiligungsgesellschaft hält die Mehrheit (50,5 Prozent) an den Stadtwerken. Den Rest teilen sich RWE und Enovos (jeweils 24,5 Prozent) sowie die Stadt mit einer Direktbeteiligung von 0,48 Prozent.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

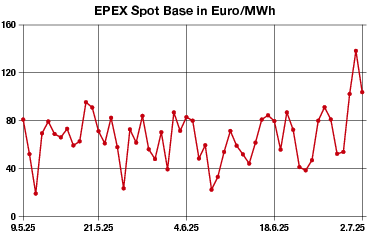

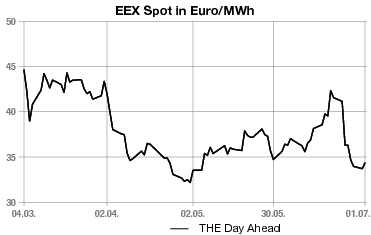

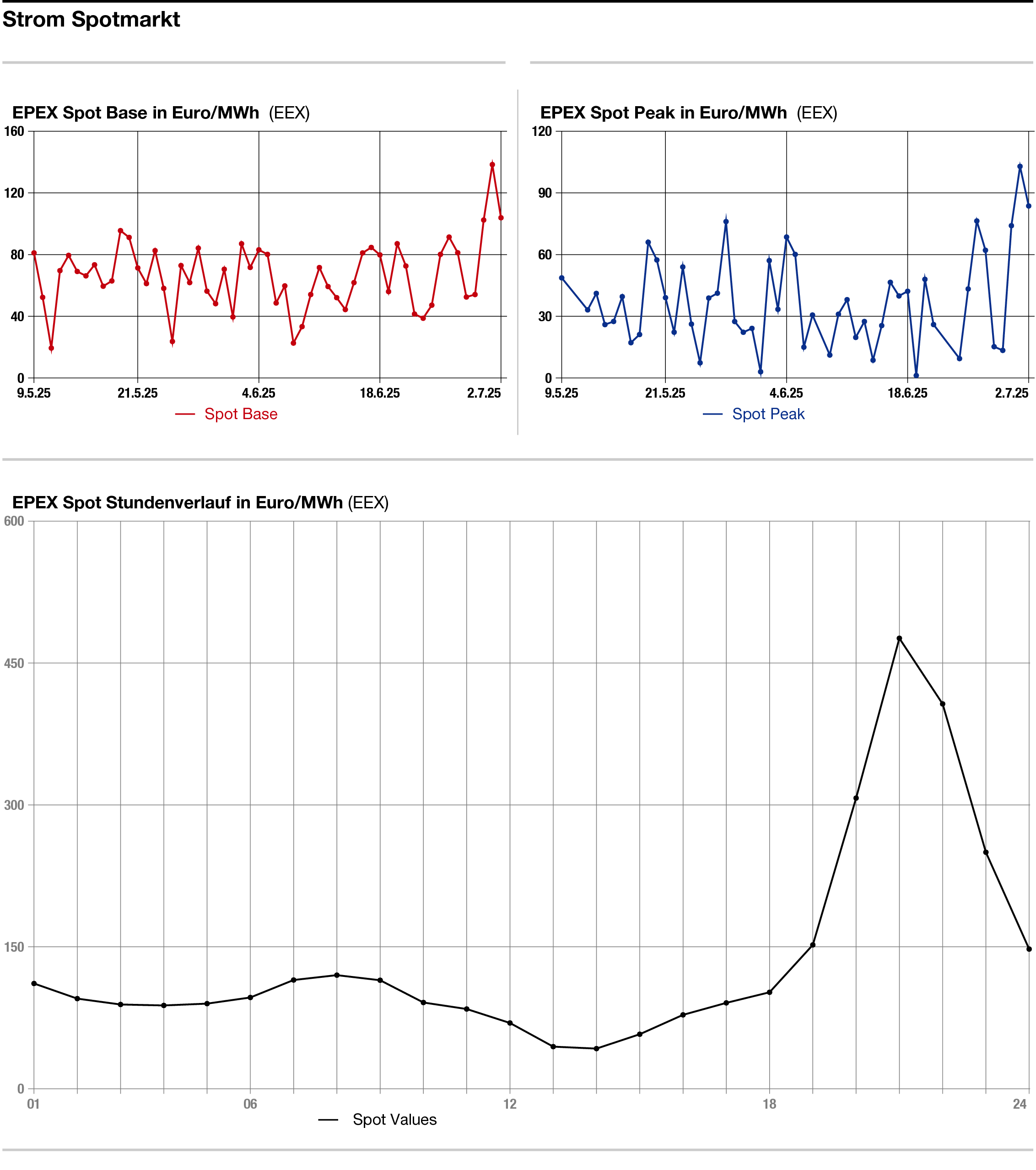

MARKTBERICHTE

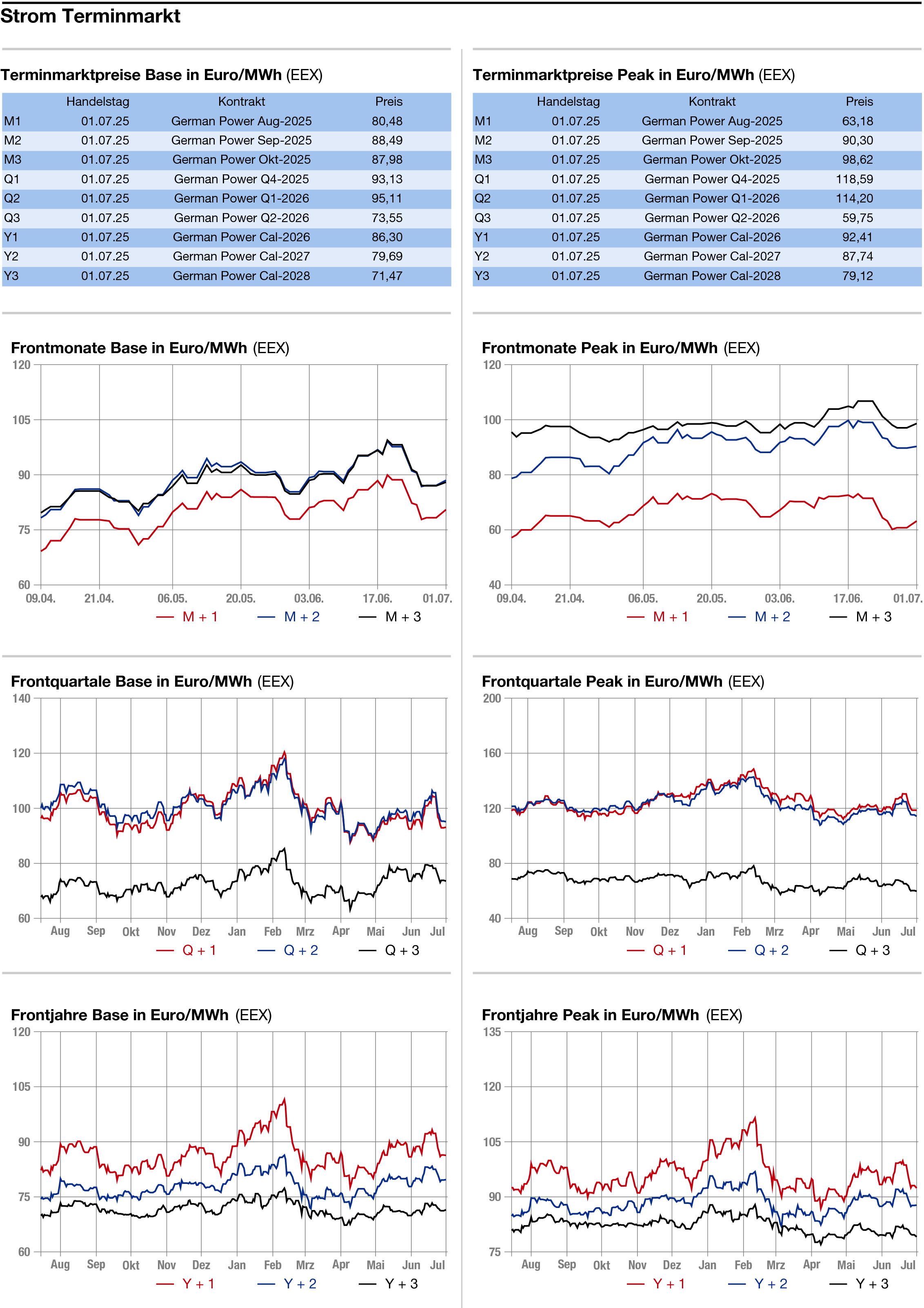

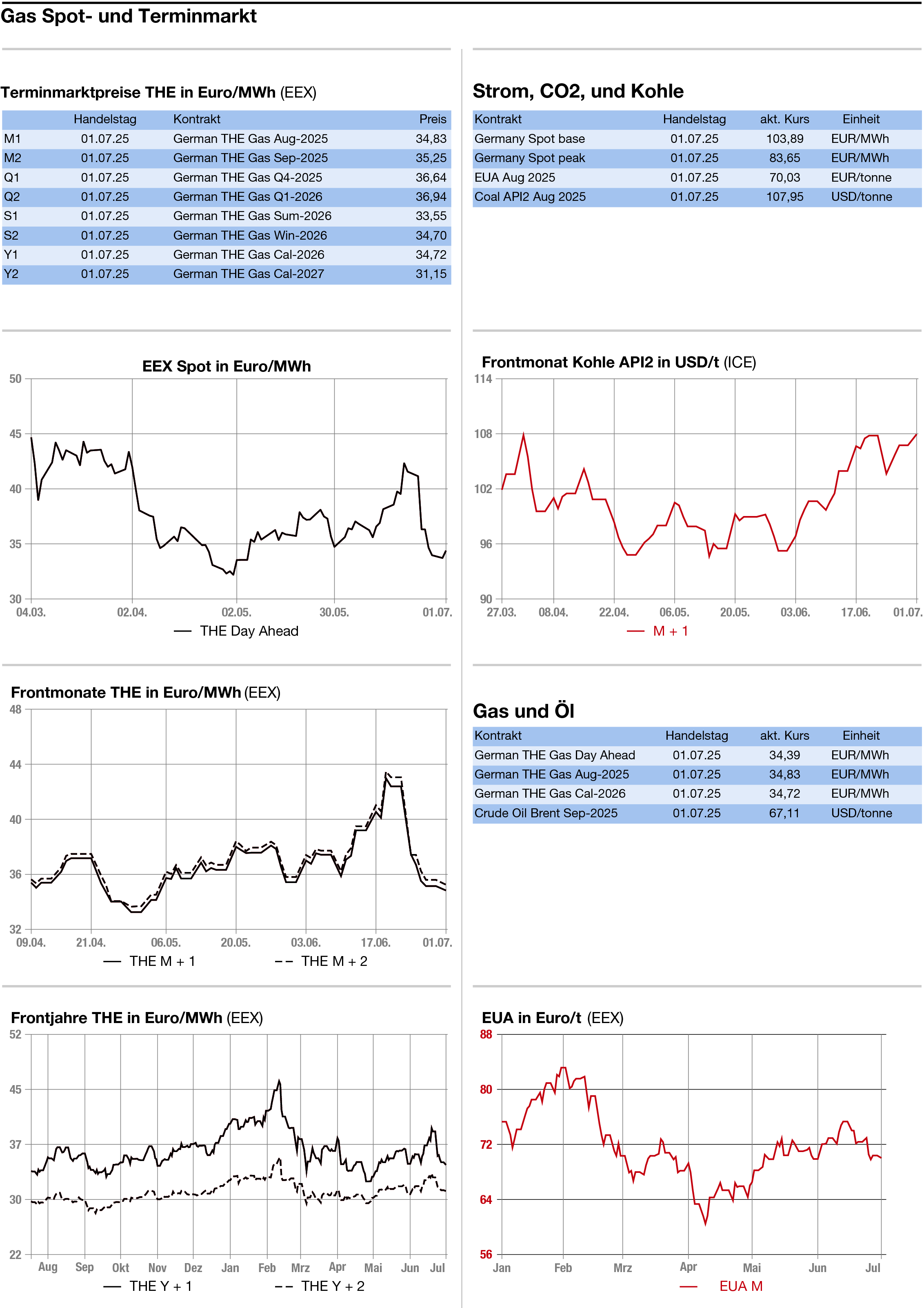

STROM

GAS

CO2 klettert wieder über 70 Euro je Tonne

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Etwas fester haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt, nachdem sie am Montag zumeist mit Abgaben notiert hatten. Die Preise zeigen damit jene Schaukelbewegung, wie sie für ruhige Marktphasen typisch sind. Doch wie lange hält diese Stimmung vor? An der Wall Street kommt es bereits zu ersten Gewinnmitnahmen im Vorfeld der Zollverhandlungen, durch die Konjunktur und Energienachfrage weltweit stark beeinflusst werden dürften. Je näher das Ende der Aussetzung der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle gegen praktisch alle Länder der Welt am 9. Juli rückt, desto höher sei die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, heißt es im Handel.

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag präsentiert. Der Day-Ahead allerdings zeigte sich im Base mit einem Minus von 34,50 Euro auf 104,00 Euro/MWh, der Peak sank um 19 Euro auf 84,00 Euro/MWh. Börslich kam der Day-Ahead in der Grundlast mit 103,89 Euro und in der Spitzenlast mit 83,65 Euro/MWh heraus.

Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Mittwoch im Base auf 24,5 GW von 22,9 GW am Berichtstag steigen. Zum Rückgang des deutschen Day-Ahead dürften aber auch die gesunkenen Day-Ahead Preise in Frankreich beigetragen haben, da in Westfrankreich die Temperaturen am Mittwoch bereits wieder zurückgehen. Der Preisrückgang im Nachbarland verbilligt auch die Importe nach Deutschland. Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr im Verbund mit den höheren Preisen für CO2 und Gas bis zum frühen Nachmittag 0,99 Euro auf 86,08 Euro je Megawattstunde.

CO2: Die CO2-Preise haben am Dienstag zugelegt. Der Dec 25 gewann bis 14.02 Uhr 1,72 Euro auf 70,69 Euro je Tonne und sprang damit in seine am Vortag verlassene Handelsrange von 70 bis 75 Euro zurück. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16,5 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 70,79 Euro, das Tief bei 68,90 Euro. Damit hat sich die Marke von 70 Euro offenbar als stabiler erwiesen als man am Vortag hätte vermuten sollen. Shortseller dürften am Berichtstag Gewinne mitgenommen und ihre Positionen eingedeckt haben. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht den Markt wegen der beginnenden Zuteilung freier Zertifikate unter Druck. Er könne daher Schwierigkeiten haben, sich oberhalb der 200-Tage-Linie zu positionieren, die aktuell bei 70,86 Euro je Tonne CO2 verläuft.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14,05 Uhr 0,425 Euro auf 33,500 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,675 Euro auf 34,300 Euro nach oben. Händler betrachten die Aufschläge als Gegenbewegung nach den Verlusten am Vortag. Der Gasflow aus Norwegen beträgt laut dem norwegischen Netzbetreiber Gassco mäßige 315,9 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: