Die Transaktion zielt nach Feulners Angaben darauf, „weiteres Wachstum zu ermöglichen und unsere Kunden auch in Zukunft optimal betreuen zu können“. Die Software-Plattform werde von einem Technologiepartner weitergeführt, der bereits seit vielen Jahren maßgeblich an ihrer Entwicklung beteiligt sei.

Mehr als ein Dutzend Kunden

Die Kundenbasis von Encore, so Feulner, habe sich seit der Ausgründung im Jahr 2021 stabil entwickelt. Aktuell zähle man rund 15 SaaS-Kunden (Software-as-a-Service). Sie kommen aus der Energie- und Wohnungswirtschaft. Für die Kunden soll alles Wesentliche unverändert bleiben. „Leistungsumfang, Preisstruktur, Ansprechpartner und technische Plattform bleiben in vollem Umfang bestehen“, heißt es. Die Kundenverträge würden zum Stichtag an die Taktsoft Energy Solutions GmbH übertragen.

Bei Taktsoft Energy Solutions GmbH handelt es sich um Neugründung unter dem Dach der Taktsoft GmbH. Mit der Transaktion rücken Entwicklung, Betrieb und Kundenservice enger zusammen, sagt Feulner. Encore hat derzeit acht Mitarbeiter, sie ziehen nicht um nach Bonn. Sie kommen aus der Badenova-Gruppe und verbleiben im Unternehmensverbund, heißt es weiter. In der Übergangsphase wird das Team Taktsoft beratend unterstützen.

Negative Ergebnisse

Encore stellt SaaS-Lösungen für Vertrieb, Produktmanagement und Kundenservice bereit. Die Cloud-Software lässt sich an die Abrechnungssysteme von SAP und Powercloud anbinden. „Als Badenova sind wir stolz, aus der internen Lösung für den Energievertrieb eine marktfähige Software-Plattform mit namhafter Kundenbasis entwickelt zu haben“, wird Badenova-Vorstandsvorsitzender Hans-Martin Hellebrand in einer Pressemitteilung zitiert.

Der erfolgreichen Produktentwicklung stehen aber rote Zahlen gegenüber. Im Geschäftsbericht für 2023 weist Badenova für IT-Tochter ein Ergebnis in Höhe von minus 908.000 Euro aus. Das Eigenkapital wird auf null beziffert. Zudem wird auf ein langfristiges Gesellschafterdarlehen in Höhe von 2,15 Millionen Euro hingewiesen. Im Jahr 2022 lag das Ergebnis von Encore bei minus 714.000 Euro, das Eigenkapital betrug 835.000 Euro.

Die Taktsoft GmbH wurde im Jahr 2015 gegründet, 2023 hatte der Bonner IT-Dienstleister durchschnittlich 22 Mitarbeitende. Firmenchef ist Nils Brettschneider.

Fest steht laut Bundestagsverwaltung: Aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ sollen nach den Vorstellungen von Union und SPD in diesem Jahr 37,2 Milliarden Euro investiert werden. Weitere 84,8 Milliarden Euro sollen als „Verpflichtungsermächtigungen“ für die kommenden Haushaltsjahre gebunden werden können. So jedenfalls der Wirtschaftsplan fürs Sondervermögen, der dem mehr als 3.000-seitigen Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025 beigefügt ist.

Laut Erläuterung des Wirtschaftsplans ermöglicht das Sondervermögen Investitionen in Höhe von 300 Milliarden Euro. Weitere 100 Milliarden Euro aus dem Sondertopf sollen in Tranchen an den Klima- und Transformationsfonds (KTF) überwiesen werden. Im laufenden Jahr sind dafür laut Parlamentsnachrichten 10 Milliarden Euro eingeplant.

Geld für LNG-Infrastruktur

Die schwarz-rote Gießkanne zielt laut Wirtschaftsplan auf sieben Investitionsfelder – sogenannte Titelgruppen. Für Investitionen in die Energieinfrastruktur – Titelgruppe 3 – sind laut Entwurf in diesem Jahr 855,2 Millionen Euro vorgesehen. Der Löwenanteil davon ist für ein bundeseigenes Unternehmen. Die Deutsche Energy Terminal GmbH, so die Parlamentsnachrichten, sollen 835 Millionen Euro bekommen, Geld zur Finanzierung der FSRU (schwimmende Regasifizierungsterminals) und ihrer Standorte. Weitere 30 Millionen Euro sollen als Verpflichtungsermächtigung für die nächsten Jahre ausgebracht werden, heißt es.

Das gelte auch für den Titel „Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgungssicherheit von Nordostdeutschland - insbesondere mit Kraftstoffen - im Zusammenhang mit der Erdölraffinerie PCK Schwedt“. Dafür sollen im laufenden Jahr 20,2 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Für die kommenden Jahre soll es nach den Vorstellungen der Regierung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 379,8 Millionen Euro geben.

Deutlich mehr Geld will die Regierung in die Verkehrsinfrastruktur pumpen. Für 2025 sind dem Vernehmen nach 11,7 Milliarden Euro vorgesehen. Für Investitionen in die Digitalisierung schweben den Politikern in diesem Jahr 4 Milliarden Euro vor. Mit 2,9 Milliarden wollen sie den flächendeckenden Breitbandausbau voranbringen. Etatisiert seien darüber hinaus Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,8 Milliarden Euro. Für den Titel „Klimafreundliches Bauen (KfN)“ sind 243,5 Millionen Euro eingeplant sowie eine Verpflichtungsermächtigung für spätere Budgetjahre von 1,1 Milliarden Euro.

„Schlag ins Gesicht von Kommunen“

Von dem Sondervermögen sollen die Länder 100 Milliarden Euro für Investitionen in Infrastruktur und Klimaschutz erhalten. Mindestens 60 Prozent des Geldes sollte ursprünglich nach einem Referentenentwurf von Anfang Juni den Kommunen zugutekommen. Diese Quote taucht in dem Entwurf für ein „Länder- und Kommunalinfrastrukturgesetz“ (LuKIFG) nicht mehr auf, sondern nur noch ein Verteilungsschlüssel zwischen den Ländern. Das kritisiert der Deutsche Landkreistag: „Damit bliebe das zentrale Signal, dass der größte Teil der Mittel dort ankommen soll, wo sie dringend gebraucht werden, aus. Das wäre ein Schlag ins Gesicht von Städten, Landkreisen und Gemeinden“, zitiert die Deutsche Presseagentur den Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, Hans-Günter Henneke.

Die erste Untersuchung basiert auf einer repräsentativen Online-Umfrage unter rund 850 Personen, durchgeführt zwischen November 2024 und Januar 2025. Dabei wurde getestet, wie sich unterschiedliche Ausgestaltungen des Klimagelds auf die Akzeptanz steigender CO2-Preise auswirken. Das Ergebnis: 55 Prozent der Befragten bevorzugten eine sozial gestaffelte Auszahlung – nur 23 Prozent sprachen sich für ein pauschales Modell aus. Selbst unter den einkommensstärksten 20 Prozent stimmte ein Drittel einer Staffelung zu. Zudem zeigte sich: Ein gestaffeltes Klimageld erhöht die Zustimmung zu höheren CO2-Preisen von 54 auf 62 Prozent – ein deutliches Signal für die politische Umsetzbarkeit.

|

| Vergleich zwischen einem für alle einheitlichem und einem regional gestaffeltem Klimageld in ländlichen und städtischen Regionen (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: DIW Berlin |

Das DIW verweist auch auf eine weitere, bereits 2023 zu Zeiten der Ampel veröffentlichte Studie. Die damalige Koalition hatte in ihrem Vertrag ein Klimageld als Kompensation vereinbart, Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte dessen Umsetzung aber nach dem Verfassungsgerichts-Urteil zum Klima-und-Transformationsfonds auf „frühestens 2026“ verschoben.

In der Studie analysierte das Institut zuvor die reale Verteilungswirkung eines einheitlichen Klimagelds auf Basis von Haushaltsdaten. Das Ergebnis: Haushalte mit geringem Einkommen tragen im Verhältnis zu ihrem Budget deutlich höhere Kosten durch die CO2-Bepreisung als wohlhabendere Haushalte. Besonders stark belastet sind Mehrpersonenhaushalte mit niedrigem Einkommen, etwa Familien, die in unsanierten Wohnungen leben oder keine Möglichkeit haben, auf emissionsärmere Heizsysteme umzusteigen. Ein pauschales Klimageld gleicht diese Belastung laut DIW nicht ausreichend aus

Alternative Lösung

Laut DIW könnten alternative Modelle diese soziale Schieflage abfedern. Denkbar sei etwa eine Staffelung nach Einkommen, Haushaltsgröße oder Erwerbsstatus. Technisch ließe sich dies über die Einkommensteuer oder bestehende Familienleistungen wie den Kinderzuschlag organisieren. Auch eine Kombination aus pauschalem Sockelbetrag und einkommensabhängigem Zuschlag sei denkbar – mit geringen Verwaltungsmehrkosten, so die Autorinnen Reuter und Schünemann.

Ziel müsse sein, nicht nur ausgleichend zu wirken, sondern auch die Akzeptanz für klimapolitisch notwendige CO2-Preissteigerungen zu stärken. So ergab die Befragung, dass die Zahlungsbereitschaft für höhere CO2-Preise um durchschnittlich 5 Euro pro Tonne steigt, wenn das Rückverteilungs-Modell als gerecht wahrgenommen wird.

Das DIW warnt davor, soziale Ungenauigkeiten in der Ausgestaltung politisch zu unterschätzen. Ein pauschales Klimageld könne trotz guter Absichten zu einer regressiven Verteilungswirkung führen und die gesellschaftliche Zustimmung zu Klimamaßnahmen untergraben. Die Bundesregierung solle deshalb nicht nur auf Umsetzbarkeit achten, sondern auch auf soziale Wirksamkeit – sonst drohe das Klimageld, sein zentrales Ziel zu verfehlen.

Die Studie mit dem Titel „Mehr Klarheit schaffen: Klimageld als sozialer Ausgleich bei höheren CO2-Preisen“ findet sich auf der Internetseite des DIW Berlin. Die Studie von 2023 mit dem Titel „Verkehrs- und Wärmewende: CO2-Bepreisung stärken, Klimageld einführen, Anpassungskosten verringern“ ist ebenfalls dort als PDF verfügbar.

Dazu gehört etwa die Anrechnung von Emissionszertifikaten aus Drittstaaten auf das EU-Reduktionsziel. Industrieländer könnten demnach drei Prozent der CO2-Emissionen auf Projekte in Drittstaaten auslagern. Bei den sogenannten Carbon Credits zahlt ein Land für Emissionsminderungen in einem anderen Land und rechnet diese Performance dann auf das eigene Klimaziel an. Die Kommission spricht von einem „pragmatischeren und flexibleren Weg“, um bis 2050 das Ziel einer dekarbonisierten europäischen Wirtschaft zu erreichen. Der Kommissionsvorschlag gibt nach den Worten EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra der „Industrie und den Mitgliedstaaten eine klare Richtung vor und unterstützt ihre Investitionspläne“ mit wirkungsvollen Flexibilitätsmöglichkeiten.

So soll die EU ihr Klimaziel für 2040 auf eine andere Weise erreichen können, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Neben den internationalen Gutschriften, die ab 2036 eingeführt werden sollen, und dem bisher bewährten CO2-Emissionshandel setzt die Kommission künftig auch auf eine größere Flexibilität zwischen den Sektoren. Dies könnte einem EU-Land die Möglichkeit geben, den schwierigen Landnutzungssektor mit einer Übererreichung bei der CO2-Verringerung von Abfällen und Verkehr zu kompensieren.

Über den Kommissionsvorschlag für das Klimaziel 2040 müssen nun das Europäische Parlament und die EU-Regierungen entscheiden. Die Unionsfraktion im Parlament begrüßte das Gesetzespaket. Mit den Verbesserungen erscheine das „extrem ambitionierte Ziel realistischer“, erklärte der CDU-Europaabgeordnete Christian Ehler. „Trotzdem gibt es sowohl bei den Mitgliedstaaten als auch im Europäischen Parlament noch keine Mehrheit für die 90 Prozent“, sagte Ehler. „Für uns ist insbesondere wichtig, dass jedes Klimaziel mit einer ambitionierten Reform- und Wettbewerbsagenda verbunden wird“, betonte er.

Kritik: „Auslagerung des Klimaschutzes“

Starke Kritik am Vorschlag der Kommission kam indes von den Europa-Grünen, vornehmlich an der „Auslagerung des Klimaschutzes“. In der Vergangenheit habe sich gezeigt, dass so Projekte gefördert wurden, die kaum etwas zur Senkung der Emissionen beigetragen hätten, wie die de facto Subventionierung von Kohlekraftwerken, teilten die Grünen in Brüssel mit. „Fragwürdige internationale CO2-Gutschriften sind die Schlupflöcher im neuen Klimaziel“, warnte der Grünen-Abgeordnete Michael Bloss. „Der Etikettenschwindel gaukelt Klimaschutz vor, wo in der Realität kein CO2 eingespart wird. Europa ächzt unter der Hitzewelle und die Bundesregierung spielt weiter die existenzielle Notwendigkeit Klimaschutz herunter“, führte Bloss aus.

Auch die Europa-SPD reagierte enttäuscht auf den Kommissionsvorschlag. Die „Carbon Credits“ seien international hochumstritten. „Die Einbeziehung von internationalen Klimagutschriften stellt ein schwer kalkulierbares Risiko dar. In Zukunft würden damit Finanzmittel, die für Investitionen in die Transformation der europäischen Wirtschaft und Gesellschaft gebraucht werden, außerhalb der EU investiert“, erklärte der SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken.

Die deutsche Industrie spricht sich hingegen für weitgehende Flexibilität bei der Erreichung der EU-Klimaziele aus. „Die Anrechnung hoch qualifizierter und glaubwürdiger internationaler Minderungsgutschriften gemäß Pariser Klimaabkommen auf das EU-Ziel muss möglich sein“, sagte Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). Für die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) geht die Flexibilität im Kommissionsvorschlag noch nicht weit genug. „Der Spielraum in Höhe von drei Prozentpunkten, den die Mitgliedsstaaten durch internationale Klimaschutzvereinbarungen erhalten, ist vor diesem Hintergrund sinnvoll, aber nicht ausreichend“, erklärte Achim Dercks, stellvertretender DIHK-Hauptgeschäftsführer. Grundsätzlich sei das Klimaziel von 90 Prozent bis 2040 deutlich zu hoch, so die DIHK.

Über feste, frei zuordenbare Kapazitäten von 16 Millionen kWh/h wird das regasifizierte LNG vom Terminal in das deutsche Fernleitungsnetz eingespeist. Darüber hinaus stehen für den grenzüberschreitenden Transport nach Tschechien feste Kapazitäten von 4 Millionen kWh/h zur Verfügung. Die infrastrukturelle Anbindung erfolgt über die Ostsee-Anbindungsleitung (OAL), die Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL) sowie die Europäische Gas-Anbindungsleitung (Eugal).

Wie ein Sprecher der Deutschen Regas auf Nachfrage der Redaktion sagte, sei das zweite Quartal erheblich besser gelaufen als das erste Quartal. „Q1 und Q2 unterscheiden sich deutlich.“ Insgesamt sei im ersten Halbjahr eine Menge von 12 Milliarden kWh eingespeist worden. „Die Jahreskapazität auf Rügen beträgt aktuell rund 5 BCM.“ Das sind etwa 50 Milliarden kWh Erdgas.

Für das laufende Jahr sind am LNG-Terminal „Deutsche Ostsee“ in Mukran auf Rügen keine freien Regasifizierungs-Slots mehr verfügbar. Das hatte die Deutsche Regas bereits am 16. April mitgeteilt. „Das stimmt, wir haben bis Ende des Jahres alle Slots verkauft“, bestätigte der Sprecher jetzt.

Geringe Auslastung im internationalen Vergleich

Allerdings bedeute das nicht automatisch, dass die gebuchten Kapazitäten für die LNG-Schiffe von den Erdgasunternehmen auch in Anspruch genommen würden. Die Schiffe seien weltweit unterwegs und verkauften das Erdgas dort, wo es am lukrativsten sei. Gleichwohl zahlten die Unternehmen für die Anlandekapazitäten nach dem Take-or-Pay-Prinzip. Finanziell lohnt sich das LNG-Terminal also für die Deutsche Regas.

Die Zahlen passen auch zur Auswertung der deutschen LNG-Terminals des Berliner Beratungsunternehmens Team Consult für das erste Quartal. Dort verzeichnet insbesondere das Terminal in Mukran auf Rügen eine vergleichsweise geringe Auslastung.

Alle angebotenen Slots in Wilhelmshaven weg

Besser lief es beim staatlichen Terminal-Betreiber Deutsche Energy Terminal (DET) mit seinen Anlagen in Brunsbüttel und Wilhelmshaven (Terminals 1 und 2).Er meldete am 2. Juli, dass er seine Regasifizierungskapazitäten an Wilhelmshaven 1 für 2026 und Wilhelmshaven 2 für 2025 und 2026 jeweils mit Erfolg über die digitale Vermarktungsplattform Prisma vermarktet hat. Insgesamt 23 Marktteilnehmer buchten alle 77 angebotenen Zeitslots zur Nutzung von Kurzfristkapazitäten. Dabei wurden sowohl Slots ohne als auch mit Belieferungsverpflichtungen für Händler vergeben.

Der Durchschnittspreis für Wilhelmshaven 1 für 2026 beträgt 0,25 Euro/mmBTU mit Lieferverpflichtung (OTD) und 0,40 Euro/mmBTU ohne Lieferverpflichtung (NOTD). Der Durchschnittspreis für Wilhelmshaven 2 für 2025 liegt bei 0,29 Euro/mmBTU (OTD) und 0,36 Euro/mmBTU (NOTD) sowie für 2026 bei 0,22 Euro/mmBTU (OTD/NOTD).

„Wir sind sehr zufrieden. Die vollständige Vergabe aller angebotenen Slots sowie das anhaltend große Interesse durch eine Rekordzahl registrierter Händler unterstreicht die hohe Relevanz unserer Terminals für eine stabile und verlässliche Energieversorgung in Deutschland und Europa“, erklärte Geschäftsführer Peter Röttgen.

Allerdings fällt die Bilanz im internationalen Vergleich verhalten aus. Wie aus dem LNG-Marktradar der Team Consult Ende April hervorgeht, lag die durchschnittliche Auslastung der deutschen LNG-Terminals im ersten Quartal 2025 bei 21 Prozent. Laut Team Consult handelt es sich dabei um den niedrigsten Wert unter den westeuropäischen LNG-Standorten. In Ländern wie Frankreich, Belgien oder Spanien sei die Terminalauslastung im gleichen Zeitraum deutlich höher gewesen.

Beschlossene Sache ist die Förderung mit dem Kabinettsbeschluss noch nicht. Nötig ist noch ein sogenanntes Vertragsgesetz, dem laut Wirtschaftsministerium (BMWE) Bundestag und Bundesrat zustimmen müssen. Zudem stehen noch mehrere Gerichtsentscheidungen aus.

Der Beschluss der Bundesregierung ist eine Kehrtwende gegenüber dem Kurs der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP. Der damalige Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte während seiner Amtszeit erklärt, vor einer Unterzeichnung des Abkommens mögliche Gerichtsurteile abwarten zu wollen.

Ein Bündnis von Umweltschutzorganisationen um die Deutsche Umwelthilfe (DUH) und die Insel Borkum klagt vor dem Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Lüneburg gegen die Gasförderung. Sie fürchten Umweltschäden für das benachbarte Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer.

Die aktuelle Koalition im Bund aus CDU, CSU und SPD hat hingegen im Koalitionsvertrag vereinbart, „die Potenziale konventioneller Gasförderung im Inland“ zu nutzen. Habecks Nachfolgerin Katherina Reiche (CDU) sagte zu dem Beschluss: „Das stärkt nicht nur die Versorgungssicherheit unserer Nachbarn, sondern auch den europäischen Gasmarkt - und damit uns.“

Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden sprach von völlig unnötiger Hast. Niedersachsens Energie- und Klimaschutzminister Christian Meyer (Grüne) sagte: „Neue Gasförderung am Rande des Wattenmeers konterkariert die Klimaziele und wirkt wie eine reine Gefälligkeit für fossile Gaskonzerne.“ Das BMWE argumentiert hingegen, das Vorhaben widerspreche nicht den Klimazielen, da die beteiligten Unternehmen zugesagt hätten, Erdgas nur so lange zu fördern, wie Erdgas in den Niederlanden und Deutschland nachgefragt wird.

Konzern hat weitere Gasfelder im Blick

Der niederländische Energiekonzern One-Dyas will aus einem grenzüberschreitenden Vorkommen nahe dem Wattenmeer Gas fördern. One-Dyas plant, von einer Bohrplattform auf niederländischem Hoheitsgebiet aus auch unter dem Meeresboden auf deutschem Gebiet Gas zu fördern. Das niedersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie hatte dafür 2024 eine auf 18 Jahre befristete Genehmigung erteilt.

Außerdem hat One-Dyas weitere benachbarte Gasfelder im Blick. Diese liegen nach Angaben des Konzerns aber weiter von den Wattenmeerinseln entfernt, nämlich zehn bis 20 Kilometer nördlich der Inseln in der Nordsee. Noch in diesem Sommer will One-Dyas ein Stromkabel zum deutschen Windpark „Riffgat“ legen, etwa neun Kilometer von der Bohrplattform entfernt.

Die DUH beschuldigte die Bundesregierung, mit dem Abkommen Druck auf die zuständigen Gerichte und Genehmigungsbehörden auszuüben, und warnte vor Umweltschäden: „Wertvolle Riffe und bedrohte Tiere wie der Schweinswal dürfen nicht zu den Opfern der fossilen Industrie werden.“

Bundesumweltminister gegen Upstream in Meeresschutzgebieten

In dem Kabinettsbeschluss wird neben der Gasförderung auch betont, der Meeresschutz solle gestärkt werden. „Um dies zu erreichen, besteht zusätzlicher Handlungsbedarf. Gasförderung in Schutzgebieten stünde dem entgegen.“ Aus Sicht von Bundesumweltminister Carsten Schneider ist das als Botschaft an mögliche Investoren zu verstehen. „Gasförderung soll es in den deutschen Schutzgebieten nicht geben“, sagte der SPD-Politiker. Meeresschutzgebiete dürften durch Bohrungen nicht gefährdet werden. „Wir werden darum zügig einen angepassten Rechtsrahmen vorlegen.“

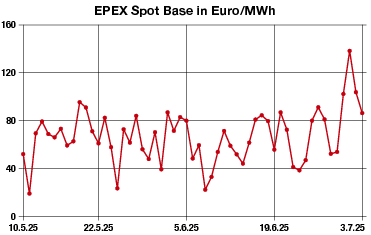

Wie aus der Liste der EEX hervorgeht, kletterte der KWK-Index im vergangenen Jahr wieder leicht nach oben von 6,767 Cent/kWh im ersten Quartal, über 7,176 Cent/kWh im zweiten Quartal und erreichte im vierten Quartal des vergangenen Jahres 10,26 Cent/kWh. Zuletzt lag der Index bei 11,189 Cent/kWh.

Im Krisenjahr 2022 hatte er einen Höchststand von 37,5 Cent/kWh. Der KWK-Index wird aus den durchschnittlichen Baseload(Grundlast)-Preisen an der Strombörse eines Quartals gebildet. Neben einem ausgehandelten Strompreis für KWK-Strom im Rahmen der Direktvermarktung ist er ein Maßstab für den Preis des ins Netz eingespeisten Stroms.

| Quartal | üblicher Preis in Cent/kWh |

| Q2 2025 | 6,973 |

| Q1 2025 | 11,189 |

| Q4 2024 | 10,265 |

| Q3 2024 | 7,599 |

| Q2 2024 | 7,176 |

| Q1 2024 | 6,767 |

| Q4 2023 | 8,227 |

| Q3 2023 | 9,078 |

| Q2 2023 | 9,229 |

| Q1 2023 | 11,580 |

| Q4 2022 | 19,284 |

| Q3 2022 | 37,575 |

| Q2 2022 | 18,698 |

| Q1 2022 | 18,462 |

Die gesamten russischen Gasexporte nach Europa gingen von Januar bis Juni auf 8,33 Milliarden Kubikmeter zurück, gegenüber 15,5 Milliarden Kubikmeter im Vorjahreszeitraum, unter Berücksichtigung der Lieferungen über die Ukraine. Berechnungen auf der Grundlage von Daten des europäischen Gastransport-Verbandes Entsog zeigten, dass die russischen Gasexporte über die TurkStream-Pipeline von 46 Millionen Kubikmeter pro Tag im Mai auf 37,6 Millionen Kubikmeter pro Tag im Juni zurückgingen. Das war auch ein Rückgang gegenüber den 39,5 Millionen Kubikmeter, die im Mai 2024 über diese Route transportiert wurden.

Russland dürfte damit weniger als 16 Milliarden Kubikmeter an den Kontinent liefern, schätzt die „Moscow Times“. Das ist weit entfernt von den 175 Milliarden Kubikmeter, die 2021 geliefert wurden, bevor der russische Überfall auf die Ukraine Sanktionen hervorrief.

Der vielgepriesene türkische Gashub des Kremls, der 2022 als Ausweichlösung für die Sanktionen angekündigt wurde, hat sich nicht zu einer sinnvollen Alternative entwickelt. Infolgedessen sitzt Gazprom auf einer Flut von Gas, das es nicht verkaufen kann. Von den 416 Milliarden Kubikmeter, die das Unternehmen 2024 produzierte, konnte es nur 355 Milliarden Kubikmeter verkaufen, sodass schätzungsweise 60 Milliarden Kubikmeter ungenutzt blieben – was in etwa der gesamten Jahresproduktion der Vereinigten Arabischen Emirate entspricht.

Die Bemühungen, die Exporte umzuleiten, waren bisher nur begrenzt erfolgreich. Die 2019 eröffnete Pipeline „Power of Siberia“ nach China liefert etwa 20 Prozent der Mengen, die früher nach Europa geliefert wurden.

Bislang betrieb die EWE-Tochergesellschaft „TEWE“ in Erkner drei mit Erdgas betriebene Heizkraftwerke und ein dreigeteiltes Fernwärmenetz. Das wurde in den vergangenen Monaten teilweise modernisiert und umgebaut.

Durch den Umbau des ersten Heizhauses wird der Anteil erneuerbarer Energien im angeschlossenen Wärmenetz von null auf mehr als 50 Prozent steigen. Das liegt zum einen an dem Brennstoff Biomethan für das BHKW und zum anderen an den kürzlich fertig installierten Wärmepumpen. Bislang wurde die Wärme im Heizhaus Mitte ausschließlich mit Erdgas-Kesseln erzeugt – künftig übernimmt ein System aus Wärmepumpen und Biomethan-BHKW die Versorgung. Zu den größten Kunden zählen die Stadt Erkner selbst, ein Bildungszentrum sowie die städtische Wohnungsgesellschaft Erkner (WGE), der größte Vermieter in der 12.000-Einwohner-Stadt.

Auch die beiden weiteren Energiezentralen in Erkner, die ebenfalls von TEWE betrieben werden und derzeit noch mit Erdgas-Kesseln arbeiten, sollen im Sinne einer klimafreundlichen Wärmeversorgung schrittweise umgebaut werden. Konkrete Planungen und technische Konzepte werden derzeit erarbeitet.

Nur mit Fördermitteln wirtschaftlich

Das neue Erzeugungssystem besteht in Erkner aus einem Biomethan-Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Grundlast-Versorgung und einem zweiteiligen Wärmepumpen-System. Bereits im vergangenen Herbst wurde das BHKW geliefert, das künftig mit einer elektrischen Leistung von 360 kW und einer Wärmeleistung von 400 kW aus Biomethan gleichzeitig Strom und Wärme erzeugt (wir berichteten). Der dabei erzeugte Grünstrom treibt wiederum das 530-Kilowatt-Wärmepumpen-System an. Die lokale Sektorenkopplung ist laut EWE so ausgelegt, dass das Stromnetz nicht zusätzlich belastet wird.

Die Wärmepumpentechnik kombiniert je eine Luft-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpe. Die Luft-Wasser-Wärmepumpe war bereits da, die andere wurde nun geliefert. Gemeinsam ermöglichen sie nach Auskunft von EWE die schrittweise Erhitzung des Heizwassers bis auf 80 Grad Celsius – versorgt aus Umweltwärme und unterstützt durch einen Wärmespeicher. Beide Wärmepumpen werden mit natürlichem Kältemittel betrieben.

Das Projekt in Erkner Mitte wird durch Mittel der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) unterstützt. 2,4 Millionen Euro investiert TEWE in den Umbau der Wärmeversorgung, davon 600.000 Euro aus Fördermitteln. Die Planung und Baubegleitung übernimmt EWE als Gesellschafter der TEWE. Wie die Unternehmen betonen, benötigen solche Projekte Subventionen: „Ohne staatliche Förderung ist eine ressourcenschonende Fernwärmeversorgung heute noch nicht wirtschaftlich zu bauen und zu betreiben. Dank staatlicher Unterstützung aus der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze können wir unsere Pläne nun realisieren“, sagte TEWE-Geschäftsführer Saadhoff.

IBC Solar aus Bad Staffelstein (Bayern) hat sich auf schlüsselfertige Photovoltaiklösungen spezialisiert. Für den Park in Veringenstadt war es vom Bremer Projektentwickler WPD mit der Planung, Beschaffung und Errichtung beauftragt worden. Nach Angaben von IBC Solar besteht der Park aus drei Teilflächen, die seit der Inbetriebnahme wieder bestellt werden können.

Die PV-Anlage basiert auf einachsigen Solartrackern, die sich um bis zu 90 Grad neigen lassen. Die Module lassen sich vertikal verstellen, sodass sie dem Sonnenstand folgen und landwirtschaftliche Maschinen dazwischen manövrieren können. Laut Eric Herrmann, Leiter des EPC-Geschäfts (Engineering, Procurement, Construction) bei IBC Solar, liefert der Solarpark auf der Schwäbischen Alb ein praktisches Beispiel für neue Geschäftsmodelle in der Landwirtschaft, die Wirtschaftlichkeit mit Flächeneffizienz verbinden.

| Detailaufnahme der Solartracker-Achse im Agri-PV-Park Veringenstadt Quelle: IBC Solar |

Luca Becker, Projektleiter Photovoltaik bei WPD, ergänzt: „Das Projekt zeigt, dass nachhaltige Energiegewinnung und Landwirtschaft Hand in Hand gehen können.“

Die WPD GmbH mit Hauptsitz in Bremen entwickelt und betreibt Wind- und Solarparks in Deutschland und weltweit. Nach eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über eine Projektpipeline von insgesamt über 38.000 MW und betreibt Anlagen mit mehr als 3.500 MW Leistung im Eigenbestand. In Deutschland ist WPD an 19 Standorten aktiv.

IBC Solar wurde 1982 gegründet und ist heute in über 30 Ländern tätig. Neben Projekten für Privathaushalte und Gewerbe ist das Unternehmen auch als Entwickler und Generalunternehmer für große Solarparks aktiv.

Installiert wurden insgesamt 115.000 Photovoltaik-Module. Mit einer Gesamtleistung von etwa 70 MW kann die Anlage jährlich 70 Millionen kWh Solarstrom erzeugen - bilanziell so viel wie für 23.000 Haushalte, geht aus einer Mitteilung des Projektentwicklers hervor.

Die Bauzeit betrug laut Maxsolar nur „wenige“ Monate. Das Vorhaben umfasst neben den PV-Flächen die Kabeltrasse und das Umspannwerk. „Mit dem Solarpark Darstadt setzen wir ein Projekt um, das unabhängig, wirtschaftlich und im Einklang mit der Natur ist. Von der Planung bis zur Umsetzung lag alles in unserer Verantwortung“, erklärte Christoph Strasser, Geschäftsführer der Maxsolar GmbH, bei der Eröffnung, bei der auch der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) anwesend war.

Finanziert wird der Solarpark vollständig ohne Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Stattdessen kommt ein langfristiges Stromabnahme-Modell über Power Purchase Agreements (PPA) zum Einsatz. Diese Finanzierungslösung hat sich laut Maxsolar bewährt, sie sorge für Investitionssicherheit.

Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine Bürgerbeteiligung an. Noch in diesem Jahr sollen Einwohnerinnen und Einwohner aus dem unterfränkischen Landkreis Würzburg über eine Energiegenossenschaft Anteile am Solarpark erwerben können. Weitere Details dazu sollen im September bekannt gegeben werden, heißt es vonseiten des Unternehmens.

„Region vernetzen, PV ausbauen, bei Sport und Festen auf die K... hauen“, heißt es etwa - komplett ausgesprochen - im ersten von zehn Songs. Hinter jedem Lied, erklärt das Stadtwerk, steht eine Geschichte des zurückliegenden Jahres. Die Themen reichen von Wärmelösungen, Glasfaser-Netzen bis hin zu autonomem Fahren im Busverkehr. Und adressieren künftige Generationen. „Nachhaltig, modern und klimaneutral, denn Zukunft ist uns nicht egal“, singt eine junge Männerstimme im ersten „Stadtwerke-Hit“.

Stadtwerk will Herzen gewinnen

Die Songtexte habe man „zunächst redaktionell aufbereitet und anschließend mithilfe einer KI vertont – vom Rap über Reggae bis zu Gitarren-Folk und Ballermann-Sound“, so der badisch-württembergische Versorger. „Wir wollten unser Jahr in Geschichten erzählen statt in Zahlen und Worten“, sagt Bürkle. Es gehe darum, auch Herzen zu gewinnen. „Nur so wird aus einem Stadtwerk eine Marke, der Menschen wirklich vertrauen und die sie weiterempfehlen.“

Die Songs hält der Versorger für „echte Ohrwürmer“. Zwei bis drei Minuten dauern sie. Die KI schöpft aus dem Fundus des Mainstream, Nummern wie „Living at the ass of the world (so what?)“ haben das Potenzial, Hüften und Beine in Bewegung zu bringen.

Höherer Jahresüberschuss

Die Gewinn-und-Verlustrechnung für 2024 fällt auch ohne neuartige Einnahmequelle positiv aus. Vor Steuern verbucht das Stadtwerk am See ein gesteigertes Ergebnis in Höhe von 15,6 Millionen Euro (2023: 14,3 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss beträgt 12,9 Millionen Euro (2023: 10,4 Millionen Euro).

Den Stromabsatz im vergangenen Jahr beziffert das Unternehmen auf 875 Millionen kWh, die Eigenerzeugung aus Photovoltaik, Windkraft und KWK auf 38 Millionen kWh. Der Gasabsatz beträgt 1,12 Millionen kWh, der Wärmeabsatz summiert sich auf 73 Millionen kWh.

Der „Geschäftsbericht zum Mitsingen“ zählt insgesamt 15 Seiten, sechs davon füllen Songtexte. Ungewöhnliche Geschäftsberichte ist man aus Überlingen inzwischen gewohnt. So gab es etwa bereits einen als „Einschlaf-Podcast“. Doch die Playlist mit den Hits sei „definitiv der schrägste Geschäftsbericht, den wir je hatten“, meint Stadtwerk-Kommunikationschef Sebastian Dix.

| Finanzkennzahl (in Mio. Euro) | 2024 | 2023 |

| Umsatzerlöse | 419,7 | 479,8 |

| Ergebnis vor Steuern | 15,6 | 14,3 |

| Jahresüberschuss | 12,9 | 10,4 |

| Eigenkapital | 103,2 | 98,3 |

Der singende Geschäftsbericht ist mit allen Gassenhauern auf der Website des Stadtwerks am See verlinkt.

Das Ergebnis kommt zwar einem Rückgang um 20 Prozent gegenüber 2023 gleich (5,5 Millionen Euro). Im Nordosten Baden-Württembergs herrscht dennoch allgemeine Zufriedenheit. Mit dem Resultat sei das Stadtwerk „bestens auf die aktuellen Themen und Aufgabenfelder vorbereitet“, schreibt Geschäftsführer Paul Gehrig im Begleitwort zur Bilanz. Für 2025, das erste Jahr unter Gehrigs alleiniger Führung, peilen die Württemberger Franken eine ungefähre Wiederholung des Ergebnisses an: 4,54 Millionen Euro.

Mit den sinkenden Preisen an den Energiemärkten ging auch der Umsatz des Stadtwerks zurück, um 22 Prozent auf 85 Millionen Euro. Der Absatz von Strom fiel um 4 Prozent auf 112 Millionen kWh. Mildes Wetter und sparsames Kundenverhalten nennt der Versorger als Gründe, warum der Gasvertrieb um gut1 Prozent auf rund 221 Millionen kWh nachließ.

Vom Gewinn darf der Versorger 2 Millionen Euro im Unternehmen behalten. An die Münchener Thüga AG, mit 39,9 Prozent am Stadtwerk beteiligt, fließen gut 1,21 Millionen Euro. Über die Stadtverkehr Bad Mergentheim GmbH, Hauptgesellschafter mit 50,1 Prozent, erhält die Kommune gut 1,22 Millionen Euro. Die restlichen zehn Prozent der Anteile gehören der SWTF-Beteiligungsgesellschaft. Das Stadtwerk bleibt unverändert bei einer Eigenkapitalquote von 34,9 Prozent.

Mit den so gestärkten Rücklagen lassen sich die weiteren Vorhaben in der Großen Kreisstadt stabil finanzieren. Bereits 2024 verzeichnete das Stadtwerk Rekordinvestitionen in das Strom- und Wassernetz, die erneuerbaren Energien und Finanzbeteiligungen. Rund 14 Millionen Euro bedeuten fast eine Verdoppelung gegenüber 2023.

2025 nimmt der Versorger noch einmal mehr Geld in die Hand, angepeilt sind gut 20 Millionen Euro – unter anderem für neue Nahwärmenetze. An den Erneuerbaren-Projekten lässt das Stadtwerk auch Privatleute teilhaben. 6 Millionen Euro Fremdkapital sind das erste Ziel einer Bürgerbeteiligung, die seit Ende Juni allen Interessierten republikweit offensteht (wir berichteten).

Andererseits bleibt ein Börsengang eine zweite Variante. Die Entscheidung zwischen beiden solle im September fallen - statt wie ursprünglich geplant „um den Anfang der Sommerpause herum“. Bekommt der Börsengang den Vorzug, soll er noch in diesem Jahr geschehen.

|

| Quelle: Stefan Dörner, fph Gesellschaft für Strategie- und Kommunikationsberatung mbH |

Die Zahl der Stunden mit negativen Strompreisen nimmt seit Jahren deutlich zu — ein Trend, der sich in diesem Jahr noch einmal dramatisch verstärkt hat. Im Juni 2025 wurden bereits 141 Stunden mit negativen Preisen am Day-Ahead-Markt der deutschen Strombörse verzeichnet. Das ist ein neuer Rekord. Zum Vergleich: Im Juni 2022 waren es gerade einmal 3 Stunden.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

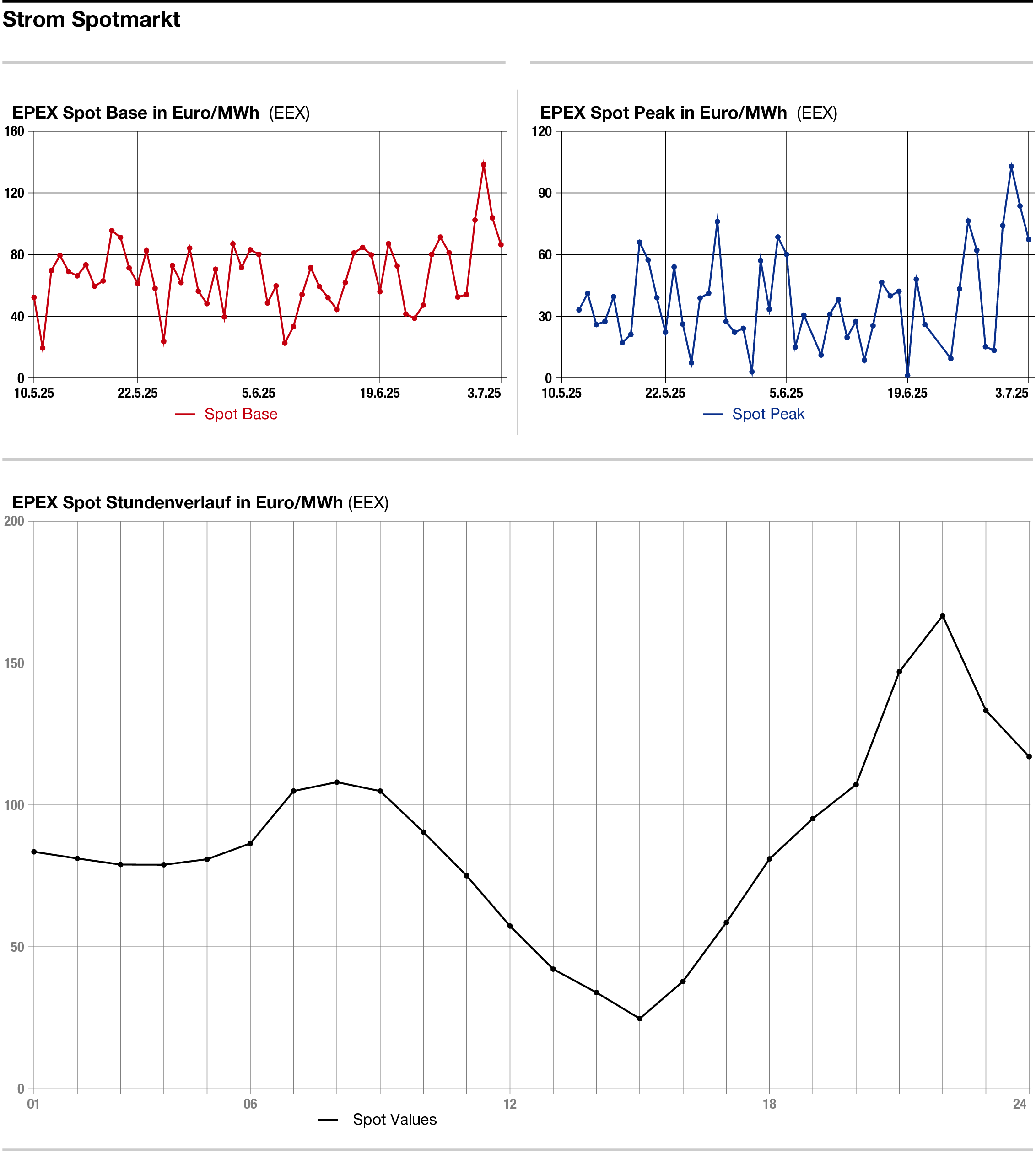

Sorgen an den europäischen Märkten macht zudem der Umstand, dass sich hinter dem anstehenden Ende der laufenden Hitzewelle nach kurzer Wetterberuhigung noch vor der Monatsmitte ein neuer massiver Hitzevorstoß abzuzeichnen scheint. Dies könnte sich zu einer Herausforderung für den französischen Kernkraftwerks-Park entwickeln, mit kräftigen Folgen auch für das deutsche Preisgefüge.

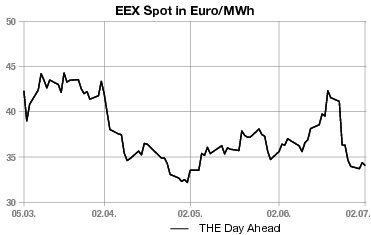

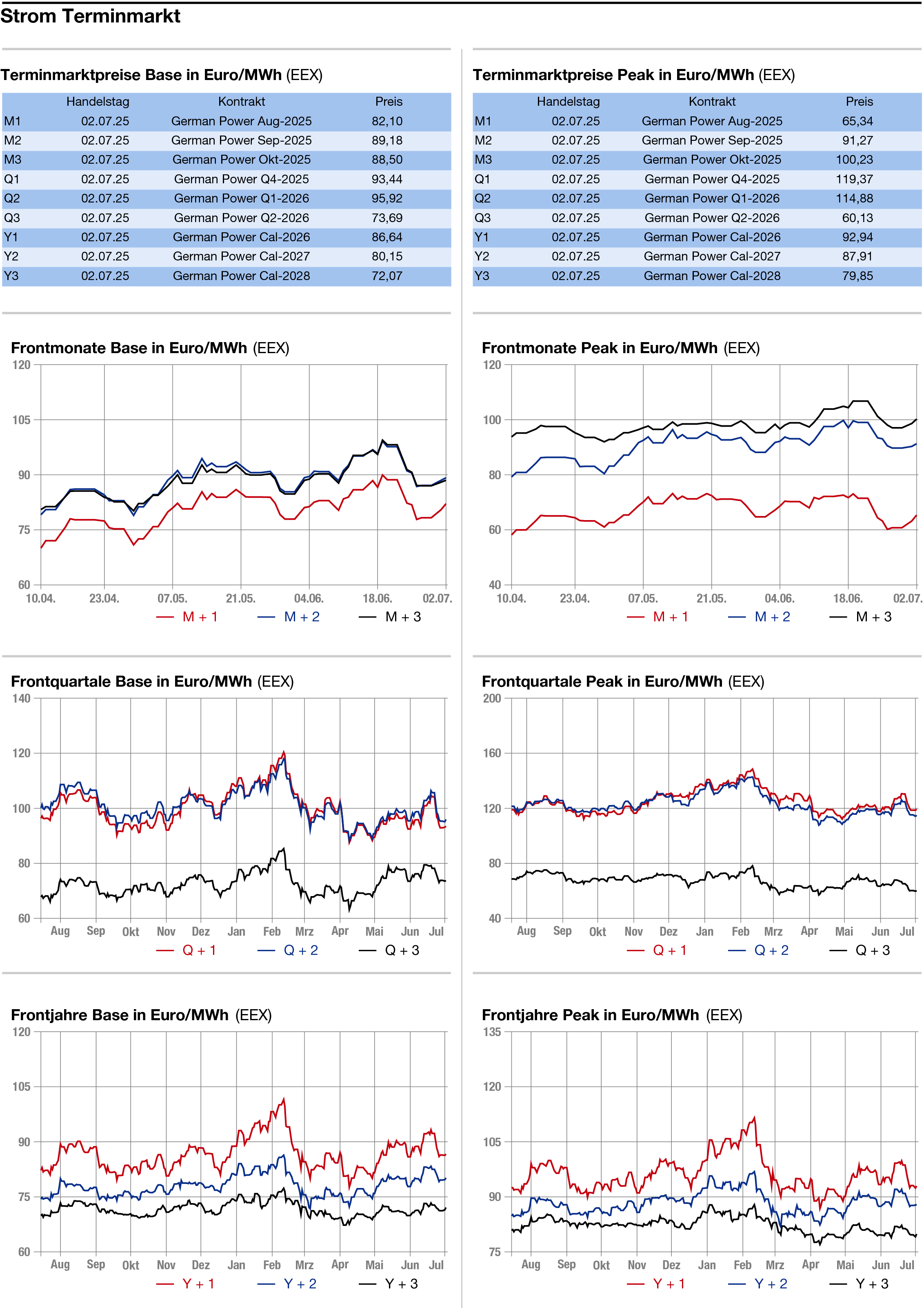

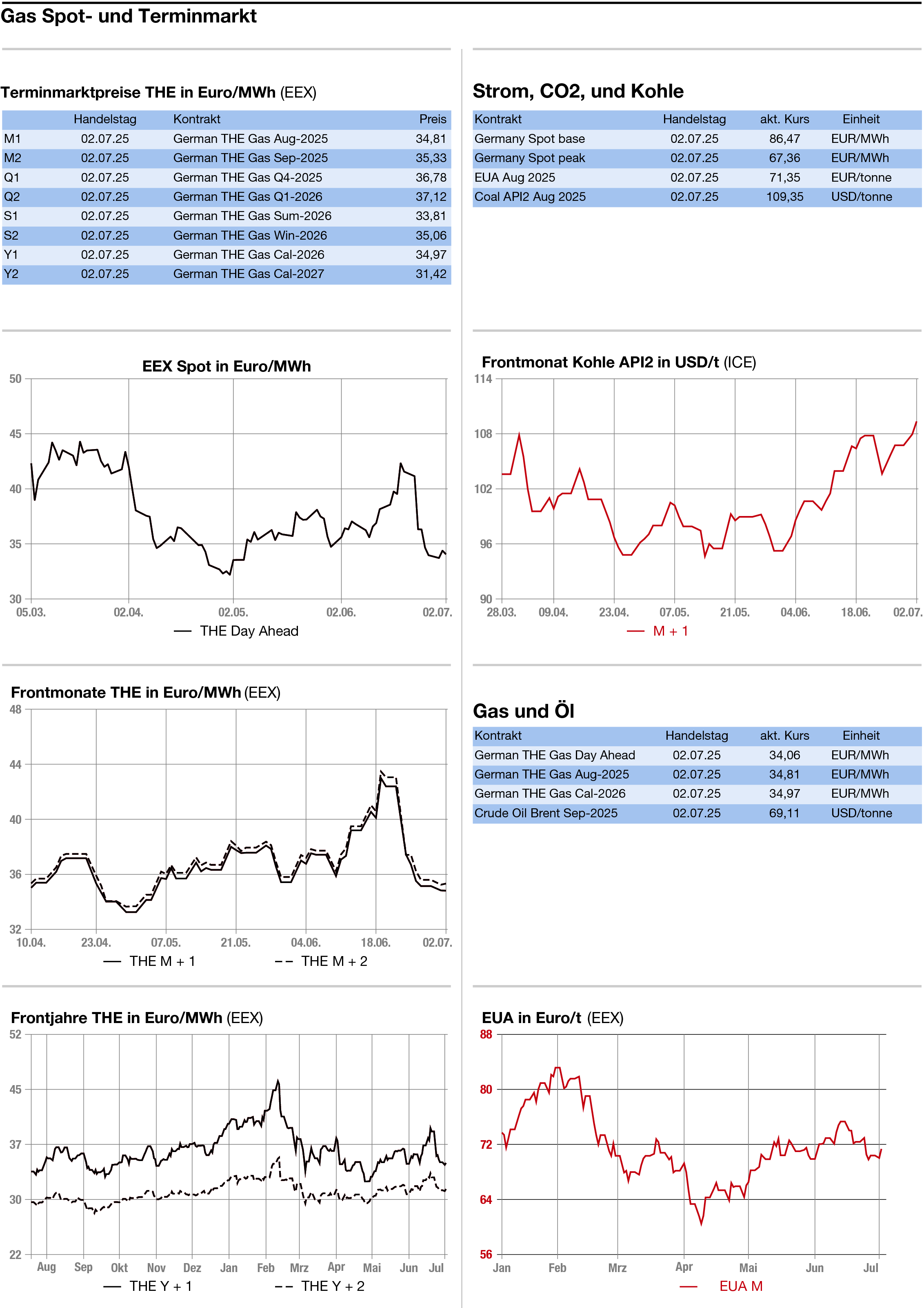

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead allerdings verlor im Base 17,25 auf 86,75 Euro je Megawattstunde. Für den Peak ergab sich ein Abschlag von 16,25 auf 67,75 Euro je Megawattstunde. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 86,47 Euro in der Grundlast und 67,36 Euro in der Spitzenlast. Ursache für den niedrigeren Day-ahead ist die höher prognostizierte Erneuerbareneinspeisung von 29,2 Gigawatt am Donnerstag nach 24,6 Gigawatt am Berichtstag. Aber auch der günstiger bepreiste Importstrom aus Frankreich dürfte eine Rolle gespielt haben.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr im Verbund mit Gas und CO2 1,02 auf 87,10 Euro.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.27 Uhr mit einem Gewinn von 1,46 auf 72,04 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,29 Euro, das Tief bei 70,55 Euro. Unterdessen haben in der Vorwoche unter dem Eindruck der rückläufigen Notierungen spekulative Anleger die Nettolongpositionen an der ICE um 7,4 Millionen auf 15,6 Millionen Zertifikate gesenkt. Der Dec 25 profitiert vom niedrigeren Primärmarktangebot in der laufenden Woche und dem erhöhten Bedarf der Versorger infolge der europaweiten Hitzewelle. Zudem dürfte der am Berichtstag geäußerte Vorschlag der EU-Kommission einer CO2-Reduktion von 90 Prozent bis 2040 vom Markt bullish aufgenommen worden sein. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 68,41 Euro, dann bei 66,44 Euro und 63,61 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 72,63 Euro ausgemacht.

Die Notierungen belegen, dass das Geschehen am Gasmarkt aus leicht übergeordneter Perspektive als seitwärts gerichtet betrachtet werden kann. Etwas Unterstützung für die Gaspreise dürfte von verminderten Durchleitungen von Gazprom Gas via TurkStream nach Europa kommen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind die Mengen im Juni im Vergleich zum Vormonat bedingt durch Wartungsarbeiten um 18,3 Prozent zurückgegangen.

Unterdessen spiegelt sich in den Cooling Degree Days (CDD) die gegenwärtige Hitzewelle mit ihrem erhöhten Bedarf an fossiler Primärenergie ebenso wider wie bereits ihr Ende. Die CDD belaufen sich auf 13,05 nach 15,85 am Vortag. Der Saisondurchschnitt allerdings beträgt nur 6,99. Die Temperaturen in Deutschland dürften am Donnerstag auf Durchschnittswerte zurückgehen.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: