4. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

LESERBRIEF: „Nur Grünstrom ist nicht automatisch besser“

POLITIK: Keine weitere Stromsteuersenkung

INSIDE EU ENERGIE: Zoff ums Klimaziel

HANDEL & MARKT

KERNKRAFT: Visegrad-Staaten forcieren Arbeiten an neuen Kernkraftwerken

STADTWERKE: Cuxhaven macht ersten Schritt zu eigenen Stadtwerken

KLIMASCHUTZ: Holzpotenzial bleibt, Baumarten verschieben sich

PPA-PREISINDEX: Deutsche PPA-Preise setzen im Juni leichten Aufwärtstrend fort

TECHNIK

WÄRME: Vulcan sichert Landaus Versorger Wärme für 35 Jahre zu

SOLARTHERMIE: Große Solarthermie-Anlage auf Föhr geht in Betrieb

STROMNETZ: Europas Netzbetreiber suchen neue Lösungen

UNTERNEHMEN

INVESTITION: Bosch Ventures investiert in Rabot Energy

BILANZ: Entega steigert Eigenkapital für Wärmewende

BILANZ: Gute Geschäfte weit über Heidenheims Grenzen hinaus

REGENERATIVE: ABO Energy veräußert griechische Tochtergesellschaft

PERSONALIE: Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei Gasag Solution Plus

TOP-THEMA

Onshore-Ausschreibung wiederholt deutlich überzeichnet

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

WINDKRAFT ONSHORE.

Die Bundesnetzagentur hat am 3. Juli die Zuschläge für Onshore und der Innovationsausschreibung vom Mai veröffentlicht. Kritisch sieht der BWE die erneute lange Bearbeitungszeit.

Die Bundesnetzagentur hat die Ergebnisse der Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land sowie der Innovationsausschreibung mit dem Stichtag 1. Mai veröffentlicht, teilte die Behörde am 3. Juli mit. Beide Segmente waren deutlich überzeichnet.

„Die Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land ist nach wie vor von einer hohen Beteiligung geprägt. Damit einhergehen weiter sinkende Zuschlagswerte“, sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Die letzte Innovationsausschreibungsrunde stellt laut Bundesnetzagentur sogar „einen Rekord auf“: Das Gebotsvolumen lag erstmals über 2.000 MW. Das zeigt nach den Worten von Müller, „dass das Interesse an den unterschiedlichen Formen erneuerbarer Erzeugung auf dem Markt ungebrochen hoch ist.“

Bei einer ausgeschriebenen Onshore-Menge von 3.443 MW wurden demnach 568 Gebote mit einer Gebotsmenge von 4.972 MW eingereicht. Die Ausschreibung war damit um rund 44 Prozent überzeichnet. Im Ergebnis konnten 372 Gebote mit einer Zuschlagsmenge von 3.447 MW einen Zuschlag erlangen, teilte die Bundesnetzagentur weiter mit. 15 Gebote wurden ausgeschlossen.

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Werte liegen zwischen 6,47 Ct/kWh und 6,94 Ct/kWh. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert sinkt gegenüber der Vorrunde weiter und liegt mit 6,83 Ct/kWh deutlich unterhalb des Höchstwerts (7,35 Ct/kWh). Die regionale Verteilung zeigt, dass die größten Zuschlags-Volumina nach Nordrhein-Westfalen (1.002 MW, 126 Zuschläge), Niedersachsen (960 MW, 88 Zuschläge) und Hessen (379 MW, 39 Zuschläge) gingen.

BEW fordert schnellere Bearbeitungszeiten

„Wenn sich diese Entwicklung so fortsetzt, sind bis zum Ende des Jahres Zuschläge in Höhe von rund 14.400 MW möglich. Ausreichend Genehmigungen sind vorhanden“, bewertet Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie (BWE), die Ergebnisse. „In den ersten beiden Ausschreibungsrunden dieses Jahres wurden bereits mehr als 7.540 MW bezuschlagt. Damit hat 2025 schon nach sechs Monaten den Vorjahresrekord von 10.996 MW an Zuschlägen fast eingestellt“, so Heidebroek. Durch die vierte Überzeichnung in Folge ist für den BWE klar, dass das Volumen der kommenden Runde nicht gekürzt wird.

Der BWE moniert allerdings, dass die Ergebnisse vom Mai Wochen haben auf sich warten lassen. Dies führe zu vermeidbaren Verzögerungen des Ausbaus. Heidebroek: „Wir haben bereits mehrfach betont, dass die Netzagentur hier dringend schneller werden muss.“

Bei Innovationsausschreibung nur Solar-und-Speicher-Kombinationen

In den Innovationsausschreibungen können nur Gebote für Kombinationen mehrerer Anlagen verschiedener erneuerbarer Energien oder EE-Anlagen mit Speichern abgegeben werden. Die ausgeschriebene Menge umfasste für die Gebotsrunde Mai ein Volumen von 486 MW. Es gingen 158 Gebote mit einer Gebotsmenge von 2.020 MW ein. Hiervon erhielten 29 Geboten einen Zuschlag. Die Zuschlagsmenge belief sich auf 488 MW. Sämtliche Gebote bezogen sich auf Anlagenkombinationen von Solaranlagen und Speichern. 56 Gebote wurden hier ausgeschlossen.

Die Gebotswerte der bezuschlagten Gebote reichen von 5,00 Ct/kWh bis 6,39 Ct/kWh. Der durchschnittliche mengengewichtete Zuschlagswert entspricht 6,15 Ct/kWh und liegt sowohl deutlich unter dem Höchstwert von 9,00 Ct/kWh als auch unter dem Wert der Vorrunde von 7,09 Ct/kWh.

Die größten Zuschlags-Volumina bei den Innovationnen entfielen auf Gebote für Standorte in Bayern (137 MW, 12 Zuschläge), gefolgt von Standorten in Sachsen-Anhalt (124 MW, fünf Zuschläge) und Niedersachsen (49 MW, zwei Zuschläge).

Die nächste Ausschreibungsrunde für Windenergieanlagen an Land findet am 1. August 2025 statt, die nächste Innovationsausschreibung am 1. September 2025.

Quelle: Pixabay

„Nur Grünstrom ist nicht automatisch besser“

LESERBRIEF. Die E&M-Redaktion hat ein Leserbrief vom Forschungszentrum Jülich zu der Berichterstattung über die Stadtwerke München erreicht.

Am 1. Juli haben wir auf unserer Online-Plattform und am folgenden Morgen in unserem täglichen Newsletter E&M daily mit dem Titel „Münchens Strom ist zu 100 Prozent grün“ über die Stadtwerke München berichtet. Das Unternehmen teilt darin mit, dass es 2025 soviel Strom aus eigenen Erneuerbaren-Anlagen erzeugen wird, wie die Stadt verbraucht. Christoph Winkler schreibt dazu:

Sehr geehrte Redaktion des E&M daily,

Sie machen tolle Artikel, und sonst würde ich hiervon auch gar keine Notiz nehmen. Meine Kollegen und ich lesen täglich und gern den Newsletter E&M daily, aber über das am 1. Juli extrem missverständlich formulierte Top-Thema habe ich mich wirklich geärgert, sodass ich das zumindest gern zurückmelden würde: Münchens Strom ist nicht zu 100 Prozent grün – bei Weitem nicht! Die SWM produzieren übers Jahr mittlerweile so viel und sogar leicht mehr Ökostrom, als Strom in München verbraucht wird. Und das ist unheimlich toll – umso erfreulicher, dass das Ziel so präzise über Jahre erreicht wurde!

Aber bei aller Unterstützung für eine nachhaltige Energieversorgung müssen wir transparent bleiben, denn zwei Probleme kommen gar nicht vor: Sie erwähnen zwar, dass ein großer Teil des Stroms weit entfernt (übrigens in erheblichem Umfang im Ausland) produziert wird, aber es fehlt, dass man das vielleicht bilanziell den SWM, aber nicht wirklich der Stadt München anrechnen kann.

Und selbst wenn die Netze eine – unsinnige – Münchener Nutzung dieses Stroms physikalisch zuließen, würde es die Netzentgelte erhöhen. Was also statt dem Aufkauf norwegischer Zertifikate wirklich gebraucht wird, ist verbrauchsnahe und zeitlich flexible sowie mit Speichern versehene Erzeugung – ein Problem, das natürlich, wie Sie selbst sagen, auch politisch zu verantworten war.

SWM brauchen weiterhin Kohle und Gas

Vor allem aber braucht München oder die SWM zum Beispiel im Winter weiterhin Kohle-, Gas- und Atomimportstrom! Im Artikel wird leider fälschlich behauptet: „Die kommunalen Stadtwerke können ab diesem Jahr die rund 1,5 Millionen Münchener Bürgerinnen und Bürger sowie die ansässigen Gewerbe- und Industriebetriebe mit Strom ausschließlich aus eigenen Erneuerbare-Energien-Anlagen versorgen.“

Fakt ist: Nur gut die Hälfte des Verbrauchs wird durch die SWM tatsächlich mit grünem Strom gedeckt. Denn laut eigenen Angaben (siehe Link) lag im Gesamtstrommix der SWM im Jahr 2023 der Anteil erneuerbarer Energien bei 52,7 Prozent – davon aber etwa 84 Prozent aus dem Ausland der Europäischen Union, wenn man nach den Herkunftsnachweisen geht. Und das ist an sich schon ein problematisches Vorgehen!

Das wird zwar immer besser – was erfreulich ist –, aber es ist noch weit entfernt von den bilanziellen 100 Prozent, die sich natürlich besser vermarkten lassen. Doch gerade das Bilanzdenken trägt einen großen Teil zum Kostendilemma bei, in dem wir heute mit der Energiewende stecken.

Immer mehr Ökostrom in Zeiten und Regionen zu produzieren, in denen es leichter oder günstiger ist, ist gut für die Bilanz, aber hilft uns leider nicht oder kaum bei der Bewältigung der lokalen Probleme in der anderen Jahreshälfte. Viel zu oft wird Energie mit Leistung gleichgesetzt. Wir würden uns freuen, wenn Sie als Fachjournalisten an dieser Stelle stärker differenzieren würden. Denn nur mit einer guten Informationslage können wir die Probleme tatsächlich lösen.

Kommentar als Beitrag zur Debatte über Grünstrom

Bitte verstehen Sie diesen Kommentar als Beitrag zu einer Debatte, in dem Sinne, dass wir vor allem in der breiten Öffentlichkeit und Politik – aber manchmal sogar auch noch in der Energiebranche – mehr Bewusstsein brauchen. Bewusstsein dafür, dass mehr Grünstrom nicht automatisch besser ist, sondern dass es mittlerweile zunehmend darauf ankommt, wie wir eine emissionsarme Versorgung dort, wo sie benötigt wird, kostengünstig und auch in Zeiten niedriger Grünstromerzeugung sicherstellen können. Und Sie als E&M können dabei helfen.

Die Leistung der SWM ist beachtlich, und die Planung über 15 Jahre hinweg ist wirklich bewundernswert! Das kann man mit Recht erwähnen und würdigen. Erwähnt werden sollte aber eben auch die Zahl 52,7 Prozent – in der Hoffnung, dass auch der reale Stromverbrauchsmix der SWM und nicht nur die bilanzielle Erzeugung immer weiter grüner wird.

Wir freuen uns darauf, bei Ihnen über Fortschritte und spannende Lösungsansätze zu lesen. Herzlichen Dank für ansonsten wirklich stets sehr detaillierte, gute und aktuelle Artikel!

Christoph Winkler

Jülich Systems Analysis

Forschungszentrum Jülich GmbH

Keine weitere Stromsteuersenkung

Quelle: Georg Eble

POLITIK. Die Spitzen von Union und SPD sind gegen eine Stromsteuersenkung für alle. Unions-Fraktionschef Spahn verteidigt die Beschlüsse gegen Kritik auch aus den eigenen Reihen.

Die Spitzen von Union und SPD haben vorerst keine Einigung über eine weitergehende Senkung der Stromsteuer erzielt. Wie es in einem Ergebnispapier nach rund fünfstündigen Beratungen des Koalitionsausschusses am Abend des 2. Juli heißt, sollen dabei weitere Entlastungsschritte − vor allem für Verbraucherinnen und Verbraucher sowie die gesamte Wirtschaft − aber folgen, sobald „hierfür finanzielle Spielräume bestehen“. Das bedeutet: Dies ist auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

Unionsfraktionschef Jens Spahn hat den Beschluss des Koalitionsausschusses verteidigt, die Stromsteuer für Verbraucher vorerst nicht zu senken, wie ursprünglich versprochen. „Wir halten an dem gemeinsamen Ziel fest, für alle die Stromkosten deutlich zu senken“, sagte Spahn im ARD-Morgenmagazin. Wichtig seien aber auch solide Finanzen.

Spahn verwies darauf, dass private Haushalte zum 1. Januar 2026 entlastet würden über die Senkung der Strom-Netzentgelte und die Abschaffung der Gasspeicherumlage. Auch komme die ausgeweitete Mütterrente und gebe Rentnerinnen mehr Spielräume. „Der erste Schritt dieses Versprechens wird gegangen“, sagte der CDU-Politiker. Sobald es mehr finanzielle Möglichkeiten gebe, folgten die nächsten Schritte, so Spahn, der sich zuvor selbst für deutliche Entlastungen bei den Stromkosten eingesetzt hatte.

Union und SPD hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, als „Sofortmaßnahme“ die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß zu senken - also auch für private Verbraucher. Davon war die Koalition abgerückt und hatte das mit Haushaltszwängen begründet (wir berichteten).

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU), schob dafür Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) die Verantwortung zu. „Es ist vor allem der Job des Finanzministers, das möglich zu machen − und es gibt eine Menge Möglichkeiten“, sagte Wüst dem Nachrichtenmagazin Politico.

Auch der CDU-Arbeitnehmerflügel äußerte sich kritisch. „Diese Koalition hat nicht nur die Aufgabe, Deutschland wieder voranzubringen, sondern auch verlorenes Vertrauen in Politik wiederherzustellen. Die Stromsteuer-Senkung für alle war ein zentrales Versprechen unserer Kampagne, von dem ich erwartet hatte, dass wir das auch eins zu eins so umsetzen“, sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, Dennis Radtke, der Bild-Zeitung.

Zoff ums Klimaziel

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Eine Wahl hatte die Kommission nicht wirklich. Im geltenden Klimaschutzgesetz der EU ist vorgesehen, dass sie auf dem Weg zur Klimaneutralität, die 2050 erreicht werden soll, ein Zwischenziel für 2040 vorschlagen muss. Und bereits im Februar 2024 hatte sie empfohlen, die Treibhausgase der EU bis 2040 um 90 Prozent (gegenüber 1990) zu reduzieren. Damals hielt man es in Brüssel für möglich, dieses Ziel alleine innerhalb der EU zu erreichen.

Seitdem ist ein neues Parlament gewählt worden, eine neue Kommission (unter der alten Präsidentin) ist ins Amt gekommen und die Stimmung ist umgeschlagen. Im Klimaschutz sieht man in Brüssel immer noch eine Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie soll dadurch aber nicht gefährdet werden.

Von diesem Wunsch haben sich die Kommissarinnen und Kommissare jetzt leiten lassen. Bis 2040 soll die EU zwar 90 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen, aber auf dieses Ziel dürfen nun auch CO2-Reduktionen in anderen Ländern angerechnet werden.

Um das Klimaziel zu erfüllen, dürfen bis zu drei Prozent der erforderlichen Reduktionen durch Zertifikate aus dem internationalen Emissionshandel erbracht werden. Weil die drei Prozent auf der Basis von 1990 kalkuliert werden, sind das in absoluten Zahlen rund 150 Mio. Tonnen, etwa zehn Prozent der dann noch im ETS verfügbaren Zertifikate. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ein ähnliches Klimaziel formuliert wird.

Die Klimalobby sieht darin einen gefährlichen Sündenfall. Der Rückgriff auf die Zertifikate nach Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens verleihe dem Klimaziel „einen bitteren Beigeschmack“, sagt der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss. Die EU dürfe ihrer Verpflichtung zum Klimaschutz nicht durch „fragwürdige, internationale Emissionszertifikate“ nachkommen, heißt es beim Umweltverband WWF.

Klimakommissar Hoekstra weist Vorwürfe zurück

Klimakommissar Wopke Hoekstra weist die Vorwürfe zurück: Es würden – erst ab 2036 – nur hochwertige und geprüfte Zertifikate akzeptiert. Bis dahin werde die Kommission im Rahmen des Pariser Abkommens sicherstellen, dass nur seriöse Emissionsgutschriften nach Europa gelangen. Die könnten auch nicht im Rahmen des ETS gehandelt werden.

Hoekstra bestreitet, dass die Kommission damit vor den Mitgliedsstaaten eingeknickt sei, die ein Zwischenziel für 2040 für entbehrlich halten. Nicht zuletzt die Entwicklungsländer erwarteten, dass sich die Industriestaaten am internationalen Emissionshandel beteiligten, sagt Hoekstra.

Die EU werde sich daran nur beteiligen, wenn folgende Bedingungen erfüllt seien: Die globalen Nettoemissionen müssten sinken, es dürfe keine Doppelzählungen geben und die Vorteile müssten „fair“ zwischen den beteiligten Industrie- und Entwicklungsländern aufgeteilt werden.

Die internationalen Zertifikate könnten dann dazu beitragen, dass die EU ihr Klimaziel zu geringeren Kosten erreiche und ein wettbewerbsfähiger Standort für grüne Technologie bleibe. Der Energieverband BDEW schätzt am Vorschlag der Kommission vor allem die Planungssicherheit: „Allerdings darf am Ende nicht wieder ein höherer Beitrag Deutschlands stehen.“

Es gibt aber auch große Zweifel. Was die Kommission vorschlage, sei „völlig unrealistisch“, sagt VKU-Chef Ingbert Liebing. Der Rückgriff auf internationale Gutschriften und Zertifikate für „Negativemissionen“ sei allenfalls „ein Tropfen auf dem heißen Stein“.

Im Europäischen Parlament ist jedenfalls derzeit keine Mehrheit für das Klimaziel 2040 in Sicht. Auf erkennbaren Widerstand stößt die Kommission bei den Mitgliedsstaaten. Er sei nicht grundsätzlich gegen ein Klimaziel für 2040, sagt der französische Staatspräsident Macron. Allerdings nur unter der Bedingung, dass die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen nicht in Mitleidenschaft gezogen werde.

Macron verweist darauf, dass alleine die EU eine verbindliche Reduzierung ihrer Emissionen beschlossen hat: „Wir verlangen von unserer Industrie, dass sie sauber produziert und importieren Stahl aus Ländern, die massiv Treibhausgase ausstoßen – das ist Irrsinn.“ Ein Klimaziel für 2040 könne er nur akzeptieren, wenn die europäische Industrie geschützt werde und eine breite, demokratische Debatte darüber stattgefunden habe.

Macron macht sich damit zum Wortführer auch der Polen, Italiener oder Niederländer. Diese Länder lehnen den Vorschlag der Kommission ebenfalls ab, und sie haben genug Stimmen, um eine Mehrheit im Ministerrat zu verhindern.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Quelle: Pixabay / Markus Distelrath

Visegrad-Staaten forcieren Arbeiten an neuen Kernkraftwerken

KERNKRAFT. Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei treiben die Atomkraft vehement voran. Ein Überblick über den Stand der Planungen.

Die Regierungen aller vier Staaten der Visegrad-Gruppe – Polen, Tschechien, Ungarn und die Slowakei – haben für die zweite Jahreshälfte 2025 entscheidende Schritte beim Bau von Kernreaktoren angekündigt.

Die Situation in Tschechien:

Noch im Sommer finden erste geologische Untersuchungen auf dem Gelände des tschechischen Atomkraftwerks Dukovany statt. Dies ist der Auftakt für den Bau von zwei weiteren Reaktoren. Im Zusammenhang damit rechnet die Regierung in Prag mit Ausgaben von umgerechnet 16,4 Milliarden Euro, sodass es sich um das größte staatliche Investitionsprojekt in der Geschichte der Tschechischen Republik handelt.

Die Untersuchungen werden federführend von CEZ Energeticke produkty durchgeführt und sollen bis Jahresende abgeschlossen sein. Das Gelände, auf dem die Blöcke errichtet werden, wurde schon vermessen. Der Beginn der Bauarbeiten am ersten Block ist für 2029 geplant. Im Jahr 2036 soll dieser Reaktor ans Netz gehen.

Das für die Ausschreibung zuständige Unternehmen Elektrarna Dukovany II hatte vor Kurzem die endgültigen Verträge mit dem koreanischen Unternehmen KHNP unterzeichnet (wir berichteten). Diese betreffen die Lieferung der gesamten Turbinenhalle, Ingenieurleistungen sowie andere technologische Leistungen. KHNP hatte sich im vergangenen Jahr bei der Ausschreibung durchgesetzt. In der Vergangenheit hatten die Koreaner tschechischen Unternehmen einen Anteil von 60 Prozent am Projekt zugesagt.

Die Situation in der Slowakei:

Unterdessen haben die slowakischen Unternehmen Javys und Vuje gemeinsam mit der britischen Newcleo Ende Juni 2025 ein Joint Venture namens Center for the Development of Spent Nuclear Fuel Utilization ins Leben gerufen. Es soll neuartige sogenannte Small Modular Reactors (SMR) vom Typ LFR-AS-200 entwickeln. Dabei handelt es sich um bleigekühlte Kleinreaktoren, bei denen sich abgebrannte Brennelemente als Energiequelle nutzen lassen.

Vuje und Newcleo wollen außerdem die Entwicklung skalierbarer Rechenzentren forcieren, die mit Advanced Modular Reactors (AMR), einer Weiterentwicklung von SMR, betrieben werden können.

Die Situation in Ungarn:

Siemens Energy, das mit dem französischen Nuklearunternehmen Framatome bei der Leittechnik für Atomkraftwerke kooperiert, hat Teile seiner Leittechnik-Abteilung von Deutschland nach Ungarn verlagert. Daher werden die Steuerungssysteme für das geplante Kernkraftwerk Paks II künftig in Budapest hergestellt.

Ungarn gewinnt dadurch die volle Kontrolle über diese Technologie. Das Konsortium hatte den Zuschlag für die Leittechnik erhalten, benötigte als sogenannte „Dual-Use-Technologie“ aber eine Exportgenehmigung. Während Frankreich die Zustimmung rasch erteilte, hatte Deutschland die Freigabe verweigert. Die ungarischen Behörden haben der Nutzung der Leittechnik schon zugestimmt.

Die Situation in Polen:

Schließlich hat das polnische Industrieministerium Ende Juni einen aktualisierten Entwurf seines Kernkraftprogramms vorgelegt, der noch im dritten Quartal 2025 verabschiedet werden soll. Darin ist der Bau von Kernenergieanlagen mit einer installierten Leistung von 6 bis 9 GW mittels Großreaktoren vorgesehen.

Der erste Block in Choczewo des an der Ostsee geplanten Kernkraftwerks soll 2036 die Energieproduktion aufnehmen. Für die Jahre 2037 und 2038 ist geplant, die nächsten Blöcke in Betrieb zu nehmen, ab 2039 soll in allen Reaktoren des Kernkraftwerkes Strom erzeugt werden.

Noch in diesem Jahr ist eine Vorprüfung des Standorts für das zweite Kernkraftwerk geplant. In der engeren Wahl sind Belchatow und Konin in der Nähe der Metropole Lodz. Der Bau eines ersten Blocks ist dort ab 2032 vorgesehen. 2040 soll der Reaktor dann in Betrieb gehen, 2043 dann das gesamte zweite Kernkraftwerk Strom liefern. Die Auswahl eines strategischen Partners für dieses Vorhaben ist für den Jahreswechsel 2026/2027 geplant.

Wie ernst es den bislang atomkraftfreien Polen mit der Forcierung der Kernkraft ist, wird auch durch einen Führungswechsel bei Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) ersichtlich. Dabei handelt es sich um das staatliche Unternehmen, das für die Planung, den Bau und später den Betrieb der ersten Kernkraftwerke in Polen zuständig ist.

Vorstandsvorsitzender ist nunmehr Marek Woszczyk. Er soll die Verhandlungen zwischen der Europäischen Kommission und der polnischen Seite über das Fördermodell für das an der Ostsee geplante Kernkraftwerk deutlich voranbringen. Denn je schneller diese Gespräche zum Abschluss kommen, desto eher kann PEJ mit dem Bau der Anlage beginnen.

Woszczyk ist seit über 25 Jahren als Manager in der Energiebranche tätig und war unter anderem stellvertretender Vorsitzender des Rates der Europäischen Energieregulierungsbehörden (CEER).

Cuxhaven macht ersten Schritt zu eigenen Stadtwerken

Quelle: E&M / Jonas Rosenberger

STADTWERKE. An der Elbmündung reifen die Gedanken über eine Wiederbelebung eigener Stadtwerke. Cuxhaven lässt prüfen, welche Chancen die Rekommunalisierung von Versorgungsleistungen bietet.

Cuxhaven hat sich ab Ende 2002 schrittweise von den eigenen Stadtwerken verabschiedet. Gut 20 Jahre später wagt die Mehrheit im Stadtrat einen Anlauf, zum Beispiel Wärmeversorgung und Energieproduktion aus erneuerbaren Anlagen in kommunale Hoheit zurückzuführen.

Mit dem Antrag, den die Ratskoalition aus SPD, Grünen und der unabhängigen Wählervereinigung „Die Cuxhavener“ jetzt verabschiedet hat, ergeht ein Prüfauftrag an die Verwaltung der niedersächsischen Küstenstadt. Hintergrund: Die genannten Fraktionen stellen infrage, dass viele Angebote der kommunalen Daseinsvorsorge seit der Privatisierung vor rund 25 Jahren besser und preiswerter geworden seien.

Bei der Prüfung solle die Verwaltung die Gründung eines kommunalen Konzerns mitdenken, heißt es in dem Beschluss. Dabei könnten auch umliegende Kommunen sowie der Landkreis Cuxhaven als Partner eine Rolle spielen. Neben Wärme und Erneuerbaren hält die Lokalpolitik es für denkbar, auch Abwasser- und Oberflächenentwässerung, Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und Straßenbeleuchtung an der Elbmündung unter kommunale Regie zu stellen.

Platzhirsch in vielen Bereichen der öffentlichen Dienste Cuxhavens ist seit dem Beginn des Jahrtausends EWE. Der Oldenburger Energiekonzern, ursprünglich über die EWE Cuxhaven GmbH für die Stromversorgung in der Hafenstadt zuständig, hatte zum Jahreswechsel 2002/2003 die Mehrheit (74,9 Prozent) bei der Stadtwerke Cuxhaven GmbH (SWC) übernommen.

Im Mai 2006 trennte die Stadt sich schließlich auch von den verbliebenen Anteilen. In einem weiteren Schritt verschmolz EWE die Stadtwerke im Jahr 2007 komplett mit dem eigenen Unternehmen. Die einst eigenständige Gesellschaft mit den Bereichen Erdgas, Wasser, Wärme, Entsorgung und Bäder hatte aufgehört zu existieren. Lediglich beim ÖPNV ist die Stadt seit 2024 wieder als Financier bestimmter Aufgaben mit im Boot. Realisiert wird die öffentliche Mobilität durch die Kraftverkehrsgesellschaft KVG Stade GmbH.

In Cuxhaven sieht die Ratsmehrheit zusätzliche Aufgaben auf die Kommune zukommen, etwa die klimafreundliche Wärmeversorgung. Die Rekommunalisierung würde dazu führen, Bereiche wie diese in die Verantwortung „kommunaler, demokratisch kontrollierter Gesellschaften“ zurückzubringen. Dies geschehe bereits in vielen Kommunen und sei „breit akzeptiert“.

Holzpotenzial bleibt, Baumarten verschieben sich

Quelle: Fotolia / kav777

KLIMASCHUTZ. Holz bleibt als Energieträger in den nächsten Jahren zwar verfügbar, die Mengen aus Nadelholz wird aber zurückgehen, so ein Modell. Der Klimawandel wird sichtbarer.

Wie viel Rundholz steht in den kommenden 40 Jahren aus Deutschlands Wäldern zur Verfügung? Mit der Waldentwicklungs- und Holzaufkommens-Modellierung (Weham) werfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einen Blick auf die Zukunft der Wälder − und dieser Blick stimmt nicht nur positiv. Trotz klimabedingter Veränderungen wie Krankheiten und Schädlingsbefall bleibt das Rohholzpotenzial hoch, verändert sich jedoch in seiner Zusammensetzung deutlich, teilte dazu das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) mit.

Die Modellierung hat das Thünen-Institut für Waldökosysteme in Eberswalde erstellt. „Laut Modell werden die Anpassungen dazu führen, dass der Gesamtvorrat Holz in den Waldbeständen mit rund 3,6 Milliarden Kubikmetern relativ stabil bleibt. Verändern werden sich allerdings die Baumarten-Anteile und vor allem die Durchmesserstruktur“, erläutert Karsten Dunger, der am Thünen-Institut für die Modellierung verantwortlich ist. „In ungefähr 20 Jahren werden bei Durchforstungen mehr junge Bäume mit geringeren Durchmessern anfallen als heute.“ Insbesondere in den Durchmessern zwischen 20 und 50 Zentimetern ist ein starker Rückgang zu erwarten.

Bewertung für die Energiewirtschaft

Im Zentrum der Modellierung stehen Verschiebungen in der Zusammensetzung der Baumarten: Fichte und Kiefer verlieren an Fläche, während Laubbaumarten wie Buche und Eiche zunehmen. Diese Entwicklung ist eine direkte Folge der Klimaschäden der vergangenen Jahre sowie des forstpolitischen Ziels, klimaresiliente Mischwälder zu fördern. Damit bekommt Laubholz eine zunehmende Bedeutung.

Den Forschenden zufolge stammt der größere Teil des Rohholzes (52 Prozent) aus privaten Wäldern. Besonders hohe Potenziale liegen im Kleinprivatwald. Allerdings wird das Holz daraus seltener genutzt. Auch aus dem Staatswald kommt potenziell weniger Holz in den Wirtschaftskreislauf. Der Grund hier: Im Staatswald gibt es deutlich mehr Nutzungsbeschränkungen und höhere Ansprüche an Gemeinwohl- und Schutzfunktionen.

Auch für die Energiewirtschaft sind die Ergebnisse der Weham-Modellierung relevant. Der Fachverband Holzenergie im Bundesverband Bioenergie zeigt sich überzeugt, dass das Energieholzpotenzial steigen wird. „Durch die Anpassung der Wälder an den Klimawandel und die Zunahme von Laubbäumen wird das Energieholzangebot steigen“, erklärt Marlene Mortler, Vorsitzende des Fachverbandes Holzenergie im Bundesverband Bioenergie. Die Modellierung zeigt ein um gut 20 Prozent höheres Rohholzpotenzial von rund 88 Millionen Kubikmeter pro Jahr.

Laut Zahlen der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe werden etwa 25 Prozent des jährlichen Holzeinschlags im Wald als Energieholz energetisch genutzt - vorwiegend als Brennholz für Einzelraumfeuerstätten und Holzheizkessel in privaten Haushalten. Dabei kommt in der Regel sogenannten Derbholz mit mehr als 7 Zentimeter Durchmesser und Waldrestholz um Einsatz.

Der Energieholzmarkt umfasst aber mehr Holz: Energieholz aus der Landschaftspflege, Industrierestholz und Alt-/Gebrauchtholz. Aus allen Herkünften (Waldholz, Landschaftspflegeholz, Industrierestholz und Altholz) ergab sich 2020 ein Gesamtenergieholzaufkommen von rund 59 Millionen Kubikmeter Holz.

Auf der Seite des BMLEH kann der gesamte die „Waldentwicklungs- und Holzaufkommensmodellierung (WEHAM)“ heruntergeladen werden.

Deutsche PPA-Preise setzen im Juni leichten Aufwärtstrend fort

Quelle: E&M

PPA-PREISINDEX. Die Preiskorridore für marktübliche Power Purchase Agreements sind im Juni 2025 gestiegen. Das ergibt der PPA-Preisindex von E&M und Enervis.

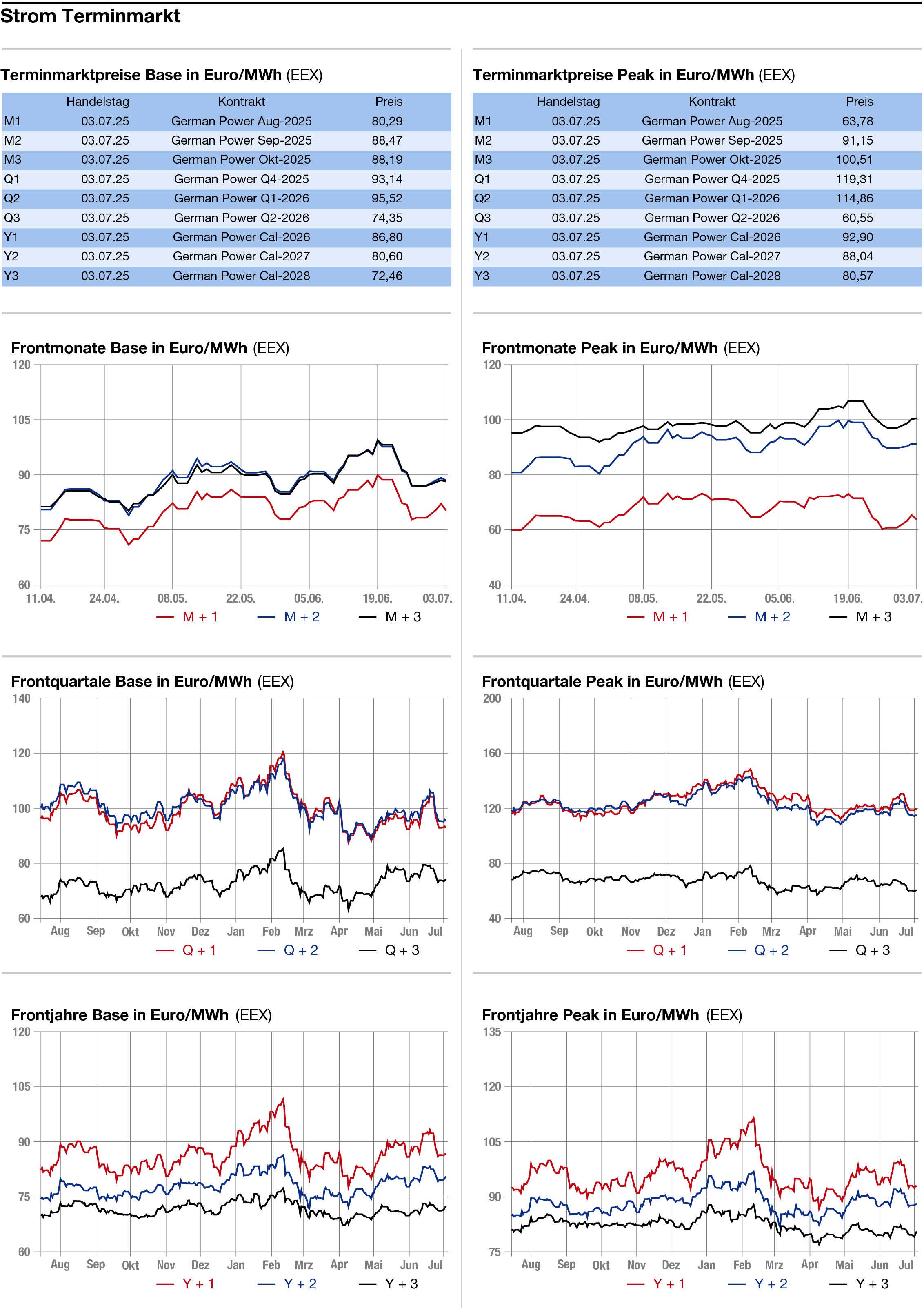

Die erzielbaren Preiskorridore für typische Strom-Direktlieferverträge aus Erneuerbare-Energien-Anlagen (Power Purchase Agreements) haben sich in Deutschland im Juni − in Abhängigkeit vom Strom-Terminmarkt der Börse EEX − nach oben entwickelt. Das ergeben aktuelle Berechnungen des Analysehauses Enervis für den gemeinsamen PPA-Preisindex mit Energie und Management.

Demnach haben sich die Preise im Terminmarkt im Juni, die die Referenzpreise für PPA bilden, gegenüber dem Mai erhöht. Während das Frontjahr 2026 wieder auf fast 90 Euro/MWh gestiegen ist, liegt das längerfristige Preisniveau weiterhin bei knapp 70 Euro/MWh für die Base-Lieferung.

Grafik 1: Neue PV-Freiflächenanlagen

Für PPA auf neue Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit zehnjähriger Stromlieferung mit einem Lieferstart im Juli 2025 lag der Preiskorridor im Juni weiterhin zwischen 30 Euro/MWh und 42 Euro/MWh. Der dazu korrespondierende Terminmarkt-Mischpreis im Juni für die betreffende PPA-Laufzeit lag bei circa 73 Euro/MWh.

Grafik 2: Onshore-Windenergieanlagen im Bestand

Für PPA auf bestehende, über 20 Jahre alte, ausgeförderte Windenergieanlagen an Land (Ü20-Anlagen) mit zweijähriger Stromlieferung vom Juli an ermittelten die Analysten von Enervis eine realistische Schwankungsbreite im Juni von 48 Euro/MWh bis 67 Euro/MWh. Diese hängt neben dem Terminmarkt-Mischpreis von Standort, Anlagentyp und weiteren PPA-Parametern ab. Die PPA-Preisrange liegt somit leicht über dem Preisniveau des Vormonats Mai.

Der Terminmarkt-Mischpreis, der die Referenz für diesen PPA-Preis darstellt, lag bei rund 86 Euro/MWh und damit knapp 1 Euro/MWh über dem Mischpreis im Mai.

Die Methodik des PPA-Preisindex

Auf die Marktpreis-Bandbreiten von PPA kommen die Analysten von Enervis so: Sie nehmen vom ermittelten durchschnittlichen Preis der jeweils einschlägigen Terminmarkt-Lieferprodukte auf dem Graustrom-Terminmarkt der Börse EEX - dem Dreh- und Angelpunkt für die Bepreisung dieser langfristigen Direktlieferverträge - verschiedene Ab- und Zuschläge vor:

- für das technologie- und standortspezifische Einspeiseprofil

- sowie für energiewirtschaftliche Abwicklung und Risikoprämie

- Dann schlagen sie aktuelle Preis-Bandbreiten für Herkunftsnachweise (HKN) auf (Näheres zur Methodik sowie Nutzungshinweise). Denn Strom aus grünen PPA erhält in der Regel im Gegensatz zur geförderten Direktvermarktung HKN und darf auch als Ökostrom verkauft werden.

Quelle: Pixabay / Wikilmages

Vulcan sichert Landaus Versorger Wärme für 35 Jahre zu

WÄRME. Kooperation über Generationen hinweg: Landaus Versorger und Vulcan Energy haben einen Liefervertrag abgeschlossen, der den Pfälzern 35 Jahre lang erneuerbare Tiefenwärme zusichert.

Zwei Partner halten große Stücke auf Geothermieprojekte: Vulcan Energy und Energie Südwest (ESW) binden sich bei der Wärmeversorgung per Vertrag für 35 Jahre aneinander. Das australisch-deutsche Unternehmen – konkret: die Tochter „Natürlich Südpfalz GmbH & Co. KG“ – und der Versorger aus dem rheinland-pfälzischen Landau unterzeichneten jetzt den Kontrakt.

Die Wärmelieferung aus der Tiefe läuft bereits seit Ende April zwischen den Unternehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Vulcan das Einspeisen von Fernwärme aus dem Geothermiekraftwerk Landau in das Netz von Energie Südwest wieder aufgenommen. Seit Januar 2023 hatte die Anlage, die zunächst auf die Produktion von Strom ausgelegt war, auf ihre Überholung gewartet.

Fahrt nahmen die Arbeiten im vergangenen Herbst auf, als Vulcan die Betreiberfirma Geox GmbH übernahm. Mit der Instandsetzung und Inbetriebnahme im April liefert das Geothermiekraftwerk nun Wärme, mit 2 MW Leistung gleichwohl in bescheidenem Umfang.

Das soll sich allerdings in den Folgejahren um ein Vielfaches steigern. Denn direkt neben dem Kraftwerk treibt Vulcan Energy das öffentlich geförderte Lionheart-Projekt voran, das die Wärmeleistung sukzessive auf bis zu 300 MW erhöhen soll. Das ist mehr Heizenergie, als die kreisfreie Stadt für ihre rund 50.000 Menschen benötigt. Das Projekt ist entsprechend auf die Versorgung weiterer Kommunen der Region ausgelegt.

In Lionheart kombiniert Vulcan das Fördern von Lithium und das Erschließen von Tiefenwärme im Oberrheingraben (wir berichteten). Die Erdwärme dient in Zukunft auch dem Betrieb von Vulcans Lithium-Extraktionsanlage.

Über das große Potenzial im Erdreich will ESW nach und nach die grüne Wärme in die kreisfreie Stadt bringen. Erstes Etappenziel ist, das Fernwärmenetz Landau Süd bis zur Heizperiode 2026/27 nahezu klimaneutral zu bekommen. Einen Winter später ist vorgesehen, auch erste Teile des Innenstadt-Netzes mit der Tiefenwärme zu speisen.

Große Solarthermie-Anlage auf Föhr geht in Betrieb

Quelle: Viessmann

SOLARTHERMIE. Auf Föhr entsteht eine neue solarthermische Großanlage. Sie soll künftig rund ein Viertel des Wärmebedarfs der Energiegenossenschaft Föhr eG decken.

Auf der Insel Föhr (Schleswig-Holstein) entsteht eine Solarthermie-Anlage mit einer Gesamtfläche von mehr als 3.000 Quadratmetern. Sie soll künftig rund 1 Million kWh Wärme für das Fernwärmenetz bereitstellen. Das entspricht einem erneuerbaren Energieanteil von mehr als 23 Prozent des gesamten Wärmebedarfs der Energiegesellschaft Föhr eG.

Auf der Nordseeinsel Föhr hat Anfang Februar 2025 der Bau dieser solarthermischen Großanlage begonnen. Die Energiegenossenschaft Föhr beauftragte Viessmann Deutschland mit Planung und Umsetzung. Der Auftrag umfasste die Errichtung einer schlüsselfertigen Anlage inklusive eines 500-Kubikmeter-Pufferspeichers sowie eines vorgefertigten Technikgebäudes zur Steuerung und Wärmeerzeugung. Die Anlage wird nun im Laufe des Juli in Betrieb gehen, stellte Viessmann am 2. Juli auf Anfrage dieser Redaktion klar.

Ziel des Projekts ist eine langfristige Reduktion der CO2-Emissionen im Wärmesektor auf Föhr. Die erzeugte Wärme wird vollständig in das lokale Fernwärmenetz eingespeist. Durch den hohen Anteil erneuerbarer Energien soll nicht nur der ökologische Fußabdruck der Insel verringert, sondern auch eine preisstabilere Wärmeversorgung erreicht werden. Die Energiegenossenschaft plant, durch die neue Infrastruktur für mindestens 30 Jahre einen großen Teil des jährlichen Wärmebedarfs zu sichern.

Die Viessmann Deutschland GmbH ist Teil der Viessmann Climate Solutions, die wiederum seit Januar 2024 zur Carrier Global Corporation gehört, einem weltweit führenden Anbieter von Klima- und Energielösungen.

Große Solarthermie wächst nur langsam

Allgemein wartet die große Solarthermie bundesweit auf einen Wachstumssprung. Laut einer Auflistung von Solites, einem in Stuttgart beheimateten Steinbeis-Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme, kamen in Deutschland im vergangenen Jahr etwa 10.000 Quadratmeter Brutto-Kollektorfläche hinzu (wir berichteten).

Für 2026 ist allerdings immerhin etwas mehr als eine Verdopplung des aktuellen Stands in Sicht, prognostizierte Solites im April dieses Jahres. Der lag im Frühjahr 2025 bei 61 solaren Wärmenetzen, die in Betrieb sind. Sie kommen auf 173.275 Quadratmeter Brutto-Kollektorfläche und etwa 121 MW solare Leistung.

Das Wachstum bis 2026 geht laut Solites auf inzwischen 16 beauftragte Anlagen zurück, von denen einige bereits in Bau seien. Nach ihrer Inbetriebnahme gehen sie mit zusätzlichen 193.108 Quadratmetern Brutto-Kollektorfläche in die Statistik ein. Der Löwenanteil entfalle auf entstehende Anlagen in Leipzig (65.000 Quadratmeter), Bad Rappenau (28.871), Stralsund (24.361), Steyerberg (13.700) und Tübingen (12.172).

Europas Netzbetreiber suchen neue Lösungen

Quelle: Shutterstock / Penofoto

STROMNETZ. Mit einem Innovationswettbewerb wollen acht Übertragungsnetzbetreiber Europas Stromnetze wetterfest machen. Ziel ist ein stabiles, dekarbonisiertes Energiesystem.

Acht Übertragungsnetzbetreiber − kurz ÜNB − aus sieben europäischen Ländern haben eine Innovationsallianz gegründet. Ihre Intention: Gemeinsam wollen sie neue Technologien identifizieren und erproben, um die Stromnetze robuster und effizienter zu machen. Der Fokus soll auf Lösungen liegen, die zur Stabilität des Netzes bei zunehmender Wetterabhängigkeit beitragen und gleichzeitig den Weg zu einem vollständig dekarbonisierten Stromsystem unterstützen.

Beteiligt sind laut einer Mitteilung von Amprion die ÜNB Terna (Italien), RTE (Frankreich), Swissgrid (Schweiz), die Elia-Gruppe mit Elia (Belgien) und 50 Hertz (Berlin), Tennet (Niederlande), Red Electrica (Spanien) und Amprion (Dortmund). Die Gründung sei, wie es weiter heißt, durch ein gemeinsames Memorandum of Understanding erfolgt. Mit ihrer Allianz reagieren die Unternehmen auf veränderte Rahmenbedingungen durch die Energiewende und den daraus resultierenden Innovationsbedarf im Bereich Stromnetze.

Die Partner wollen jährlich ein gemeinsames Innovationsprogramm auflegen. Im Rahmen offener Ausschreibungen sollen Start-ups und Technologiefirmen ihre Lösungen für gemeinsame Herausforderungen vorschlagen. Die besten Ideen sollen ausgewählt und in Pilotprojekten getestet werden. Ziel ist es, ein offenes Innovationsökosystem zu schaffen, das den Austausch von Daten, Methoden und Anwendungen fördert.

Erster Innovationswettbewerb zu Netzstabilität bei jedem Wetter

Als erstes Handlungsfeld hat die Allianz „Wetter und Netzstabilität“ auserkoren. Die Partner rufen einen europaweiten Innovationswettbewerb aus. Gesucht werden Produkte und Lösungen, die entweder helfen, Risiken durch Extremwetterereignisse besser zu managen, oder die Integration wetterabhängiger Stromerzeugung verbessern. Die Allianz spricht damit gezielt die Folgen des Klimawandels und die zunehmende Komplexität der Stromnetze an.

Zwei Innovationsrichtungen stehen im Vordergrund: Erstens sollen neue Datenpooling-Tools entwickelt werden, die meteorologische Daten europaweit verfügbar machen. Zweitens werden probabilistische Modelle gesucht, die Echtzeitdaten analysieren und damit etwa die vorausschauende Wartung grenzüberschreitender Leitungen ermöglichen.

„Die ÜNB-Allianz ist eine hervorragende Kollaborationsplattform“, erklärt Amprion-CEO Christoph Müller in der Mitteilung. Gemeinsames Fachwissen und Engagement sehe die Allianz als entscheidend an, um der Energiewende mit resilienten Netzen gerecht zu werden.

Zugleich verfolge die Allianz strategische Ziele: Europa soll eine Vorreiterrolle bei Energieinnovationen einnehmen, globale Standards mitprägen und sich unabhängiger von Drittstaaten aufstellen. Die Übertragungsnetzbetreiber sehen sich dabei als zentrale Akteure eines vernetzten europäischen Energiesystems, das künftig noch stärker unter klimatischen und strukturellen Spannungen stehen wird.

Quelle: Rabot Charge

Bosch Ventures investiert in Rabot Energy

INVESTITION. Der Stromanbieter Rabot Energy hat sich mit dynamischen Tarifen am Markt positioniert. Nun hat er einen neuen Kapitalgeber gefunden.

Die Robert Bosch Venture Capital GmbH (Bosch Ventures), der Venture-Capital-Arm der Bosch-Gruppe, beteiligt sich am Stromlieferant Rabot Energy. Mit welcher Summe Bosch Venture bei dem Hamburger Start-Up einsteigt, wollte ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage nicht kommentieren. Üblicherweise bewegten sich die Investitionen von Bosch Venture Capital aber im Bereich von fünf bis zehn Millionen Euro.

Rabot Energy war 2021 von Jan Rabe und Maximilian Both als Rabot Charge gegründet worden. Der Fokus lag zu Beginn auf intelligenten Ladelösungen für Elektrofahrzeuge. Mittlerweile hat sich das Unternehmen mit dem Vertrieb dynamischer Stromtarife auf dem Markt positioniert und sieht sich als Anbieter einer breiten Palette von Energiedienstleistungen rund um die intelligente Steuerung flexibler Verbrauchseinheiten. Seit 2024 firmiert es als Rabot Energy.

Kapitalgeber sind bislang unter anderem HV Capital, All Iron, 9900 Capital, Yabeo Impact, der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Ventio. Sie investierten nach Angaben von Rabot Energy in den vergangenen Jahren bereits rund 25 Millionen Euro in das Unternehmen.

„Das Investment von Bosch Ventures sehen wir als Bestätigung unseres Ansatzes des intelligenten Stromverbrauchs. Ein Ansatz, der für private, gewerbliche und industrielle Akteure interessant ist“, kommentiert CEO Jan Rabe den Einstieg.

Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von Bosch Ventures, erklärt: „Bosch Ventures investiert in Rabot Energy, da wir vom wirtschaftlichen und ökologischen Potenzial intelligenter Stromnutzung überzeugt sind. Rabot liefert technologische Antworten auf die zentralen Herausforderungen der Energiewende. Mit der Technologie von Rabot lassen sich Angebot und Nachfrage am Energiemarkt in Einklang bringen, wovon Endverbraucher profitieren.“

Entega steigert Eigenkapital für Wärmewende

Quelle: Fotolia / ldprod

BILANZ. Die Entega hat 2024 deutlich geringere Ergebnisse erzielt als im Vorjahr. Das Unternehmen aus Darmstadt setzt dennoch weiter auf Investitionen in Netze, Glasfaser und Wärmewende.

Der Energie- und Telekommunikationsdienstleister Entega mit Sitz in Darmstadt meldet für 2024 ein solides Ergebnis bei rückläufigem Umsatz. Trotz schwieriger Marktbedingungen und regulatorischer Eingriffe wie den Energiepreisbremsen lag das Ebit bei 114,9 Millionen Euro. Damit blieb der operative Gewinn deutlich unter dem außergewöhnlich hohen Vorjahreswert von 190,1 Millionen Euro, lag aber klar über dem Ergebnis von 2022 (90 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss betrug 48 Millionen Euro (2023: 128,8 Millionen Euro). Die Umsatzerlöse lagen bei 3,104 Milliarden Euro und damit unter dem Vorjahreswert von 4,021 Milliarden Euro.

Bei den Gasverkäufen vermeldet Entega 5,9 Milliarden kWh für das Jahr 2024. Das ist ein leichter Zuwachs zum Vorjahr (5,8 Milliarden kWh). Der Absatz von Strom stieg auf 12,9 Milliarden kWh (2023: 11,9 Milliarden kWh). Nach Unternehmensangaben erzeugte Entega mit eigenen Wind- und Solarparks im Jahr 2024 über 700 Millionen kWh Ökostrom. Darüber hinaus deckt das Unternehmen seinen Ökostromabsatz durch weitere Bezugsquellen am Markt – etwa über Lieferverträge mit Dritten und Herkunftsnachweise.

Auch die Eigenkapitalquote verbesserte sich weiter: Nach einem Sprung auf 18 Prozent im Jahr 2023 stieg sie 2024 auf 19,1 Prozent. Das stärkt die Investitionsbasis – unter anderem für die Wärmewende und den Ausbau der Stromverteilnetze.

Wind, Glasfaser, Wärmeversorgung

Aktuell betreibt die Entega Windparks mit einer Gesamtleistung von knapp 260 MW und Solarparks mit 42 MW. Bis 2030 sollen neue Windparks mit insgesamt 65 MW entstehen. In Hülzweiler (Saarland) ist ab 2027 ein Park mit 17 MW geplant, im Lahn-Dill-Kreis soll 2028 ein weiterer mit 18 MW folgen. Bei Groß-Umstadt (Hessen) ist für 2030 ein Windpark mit 30 MW in Planung.

Auch beim Glasfaserausbau meldet Entega Fortschritte. Im Rahmen öffentlicher Förderprogramme fließen 170 Millionen Euro in die Erschließung von Kommunen in den Kreisen Odenwald, Darmstadt-Dieburg und Bergstraße. Der Ausbau soll bis 2028 abgeschlossen sein. In Darmstadt selbst ist der Trassenbau zur Hälfte realisiert. Der komplette Glasfaserausbau soll bis 2029 beendet sein. Zwischen 2021 und 2030 will Entega eigenen Angaben nach rund eine halbe Milliarde Euro in die digitale Infrastruktur investieren.

Ein weiteres Investitionsfeld ist die Wärmeversorgung. Gemeinsam mit der Stadt Darmstadt entwickelt Entega Pläne zur Dekarbonisierung. Bis 2030 sollen zwölf Kilometer Fernwärmetrasse neu gebaut werden. Im Projektgebiet „Polygon Martinsviertel“ will das Unternehmen elf Häuserblocks mit 1.500 Haushalten anschließen.

Kundenzuwachs und Bewertung

Die Zahl der Stromkunden stieg 2024 um 6,2 Prozent, im Bereich Telekommunikation sogar um 15,4 Prozent. Insgesamt versorgte Entega zum Jahresende über 800.000 Privat- und Gewerbekunden. Der Aufsichtsratsvorsitzende und Darmstädter Oberbürgermeister Hanno Benz (SPD) bezeichnete die Entwicklung als Beleg für die Bedeutung des Unternehmens innerhalb der kommunalen Infrastruktur und verwies auf langfristig stabile Kennzahlen und gezielte Investitionen in zentrale Zukunftsfelder.

| 2024 | 2023 | Veränderung in % | |

| Ebit (in Mio. Euro) | 114,9 | 190,1 | -39,6 |

| Jahresüberschuss (in Mio. Euro) | 48 | 128,8 | -62,7 |

| Umsatzerlöse (in Mrd. Euro) | 3,104 | 4,021 | -22,8 |

| Stromabsatz (in Mrd. kWh) | 12,9 | 11,9 | +8,4 |

| Gasabsatz (in Mrd. kWh) | 5,9 | 5,8 | +1,7 |

| Eigenkapital (in Prozent) | 18,0 | 19,1 | +6,1 |

Gute Geschäfte weit über Heidenheims Grenzen hinaus

Eins der Verwaltungsgebäude der Stadtwerke Heidenheim AG. Quelle: SWH

BILANZ. Die Stadtwerke Heidenheim AG hat das Ergebnis des Ausnahmejahres 2023 nicht ganz erreicht, aber 2022 deutlich überboten. Rund 68 Millionen Euro fuhren die Ostwürttemberger ein.

Das Geschäftsjahr 2024 spülte der Stadtwerke Heidenheim AG erneut einen hohen zweistelligen Millionengewinn in die Kassen. Die kommunale Unternehmensgruppe aus dem Osten Baden-Württembergs meldet nach Abzug der Verluste defizitärer Sparten rund 68 Millionen Euro Überschuss. Davon behält der kommunale Konzern 56 Millionen Euro, 12 Millionen Euro gehen an die Stadt an der Brenz.

An eine Wiederholung des Resultats von 2023, als etwa 84 Millionen Euro übrig blieben, war aufgrund der gefallenen Preise an den Energiemärkten nicht zu denken. Mit den Geschäften, die Heidenheim bundesweit und auch im internationalen Energiehandel tätigt, übertraf der Versorger allerdings das Ergebnis von 2022 (32 Millionen Euro) um mehr als 100 Prozent.

Der Umsatz lag mit 685 Millionen Euro etwas niedriger (2023: 746 Millionen Euro). Ungefähr 81 Prozent des Umsatzes erzielt das Unternehmen außerhalb der eigenen Region. Die Investitionen verdoppelten sich nahezu auf 55 Millionen Euro (28 Millionen Euro).

Energieabsatz gegenüber 2023 gesteigert

Heidenheim ist auch in der Immobilienwirtschaft, als Vermieter und in der Hotellerie aktiv. Seit Jahresbeginn 2025 besteht der Vorstand offiziell aus drei Männern. An die Seite des bis dato alleinigen Chefs Dieter Brünner traten die langjährigen Geschäftsführer Erich Weber (Markt) und Michael Holdenrieder (Finanzen).

In ganz Deutschland setzte Heidenheim 2,87 Milliarden kWh Strom und 3,71 Milliarden kWh Erdgas ab. Das ist in beiden Bereichen ein Zuwachs gegenüber 2023 (2,43 Milliarden und 3,29 Milliarden kWh). Auf das heimische Netzgebiet entfielen davon beim Strom 181 Millionen kWh und beim Gas 784 Millionen kWh.

Die Schwankungen erklärt der Konzern mit dem fluktuierenden Energiehandel. Im Großhandel setzte Heidenheim mehr ab, durch die Netze sei witterungsbedingt weniger Energie geflossen. 18 weitere Stadtwerke lassen sich von den Heidenheimern beliefern. Bei Fern- und Nahwärme, die Contracting-Angebote eingeschlossen, ging der Absatz leicht auf 65,2 Millionen kWh zurück (zuvor: 66,6 Millionen kWh).

Der Ausbau erneuerbarer Produktionsanlagen zählt weiter zur Agenda der Stadtwerke. Im Jahr 2024 sicherten die Heidenheimer sich zum Beispiel einen 16,8-MW-Windpark, der aktuell im thüringischen Jüchsen entsteht.

Als Mutter der neu gegründeten HSW Solarpark Beratzhausen GmbH wollen die Stadtwerke ferner 2026 im Landkreis Regensburg einen 25-MW-Solarpark ans Netz bringen. 2025 soll zudem der Bau eines Agri-PV-Solarparks (30 MW) bei Altheim im benachbarten Alb-Donau-Kreis beginnen, bei dem die Freybergsche Forstverwaltung der Partner ist.

Im Jahr 2024 kamen Heidenheims Öko-Kraftwerke auf eine Gesamtleistung von 228 MW. Dazu zählen alle Anlagen, an deren Betreibergesellschaften die Stadtwerke mindestens 25 Prozent halten. Das Netzwerk von Partnern, mit denen Heidenheim Erneuerbaren-Projekte umsetzt, zählt inzwischen rund 40 Unternehmen.

ABO Energy veräußert griechische Tochtergesellschaft

50-MW-Solarpark Margariti in der Region Epirus. Quelle: Abo Energy

REGENERATIVE. ABO Energy gibt seine griechische Tochtergesellschaft samt Projektpipeline an „HELLENiQ ENERGY“ ab. Die Wiesbadener konzentrieren sich künftig stärker auf den Heimatmarkt.

Der Projektentwickler ABO Energy mit Sitz in Wiesbaden veräußert seine griechische Tochtergesellschaft „ABO Energy Hellas S.A.“ an den Energieversorger Helleniq Energy Holdings. Teil der Transaktion ist ein rund 1.500 MW umfassendes Portfolio aus Solar-, Batterie- und Windprojekten sowie das lokale Team.

Über den Kaufpreis und die genaue Struktur des Geschäfts haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Laut einer Mitteilung von ABO Energy, einstige ABO Wind, wird der Verkauf das Jahresergebnis 2025 nicht wesentlich beeinflussen. Weitere Zahlungen sind vorgesehen, falls einzelne Projekte der Pipeline bestimmte Entwicklungsstufen erreichen.

Helleniq Energy mit Hauptsitz in Athen zählt zu den führenden Energieunternehmen Südosteuropas. Ursprünglich als Ölgesellschaft gegründet, baut das Unternehmen sein Engagement im Bereich erneuerbare Energien kontinuierlich aus und verfolgt eine langfristige Klimastrategie.

ABO Energy war, so heißt es weiter, seit 2019 auf dem griechischen Markt aktiv und hat dort fünf Solarparks mit insgesamt über 100 MW realisiert. Vier Anlagen wurden schlüsselfertig ans Netz gebracht und verkauft. Der Solarpark Margariti in der Region Epirus im Nordwesten Griechenlands mit einer Leistung von 50 MW war das größte Projekt. Besonders 2020 und 2023 leistete das Griechenland-Geschäft mit einem Anteil von 15 beziehungsweise neun Prozent einen Beitrag zum Konzernumsatz.

Weiterhin in Griechenland präsent

Trotz des Verkaufs der deutsche Projektierer als Dienstleister weiterhin in Griechenland präsent bleiben. Die Wiesbadener übernehmen auch künftig die technische und kaufmännische Betriebsführung der bestehenden Anlagen.

Laut Karsten Schlageter erfolge der Rückzug aus der Projektentwicklung aufgrund der konzernweiten Strategie: „Der Verkauf der griechischen Tochtergesellschaft verbessert unsere Erfolgschancen, reduziert die Komplexität innerhalb der Gruppe und ermöglicht eine stärkere Fokussierung auf unser Kerngeschäft.“ Der Sprecher der Geschäftsführung betont, dass die freigewordenen Ressourcen künftig stärker in andere Märkte, etwa nach Deutschland, gelenkt werden sollen.

Schlageter erklärt, der Schritt sei kein Rückzug aus einem schwierigen Markt: „Zu unseren Stärken zählt es traditionell, neue Märkte zu erschließen. Der Verkauf unseres Griechenlandgeschäfts zeigt, dass wir Engagements auch erfolgreich beenden können, sofern das sinnvoll ist.“

Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei Gasag Solution Plus

Quelle: Shutterstock / Jirsak

PERSONALIE. Seit dem 1. Juli ist Stefan Schönberger verantwortlich für die Geschäfte der Gasag Solution Plus GmbH.

Zum 1. Juli hat Stefan Schönberger den Vorsitz der Geschäftsführung der Gasag Solution Plus GmbH übernommen. Gemeinsam mit Leif Christian Cropp bildet er künftig das Führungsteam der zur Berliner Gasag-Gruppe gehörenden Energiedienstleistungsgesellschaft.

Stefan Schönberger war zuletzt als Partner bei der Boston Consulting Group tätig. In dieser Funktion begleitete er die Gasag-Gruppe bereits bei Projekten. „Durch diese enge Zusammenarbeit ist er bereits mit den Zielen, Herausforderungen und Entwicklungspotenzialen des Unternehmens vertraut“, heißt es von Unternehmensseite.

Die Gasag Solution Plus GmbH mit Sitz in Berlin ist auf Energieversorgungslösungen für größere Kunden wie Wohnungsunternehmen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt, realisiert und betreibt unter anderem dezentrale Wärmenetze sowie Lösungen auf Basis erneuerbarer Energien wie Geothermie und Photovoltaik. Auch digitale Anwendungen für das Energiemanagement gehören zum Leistungsportfolio.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

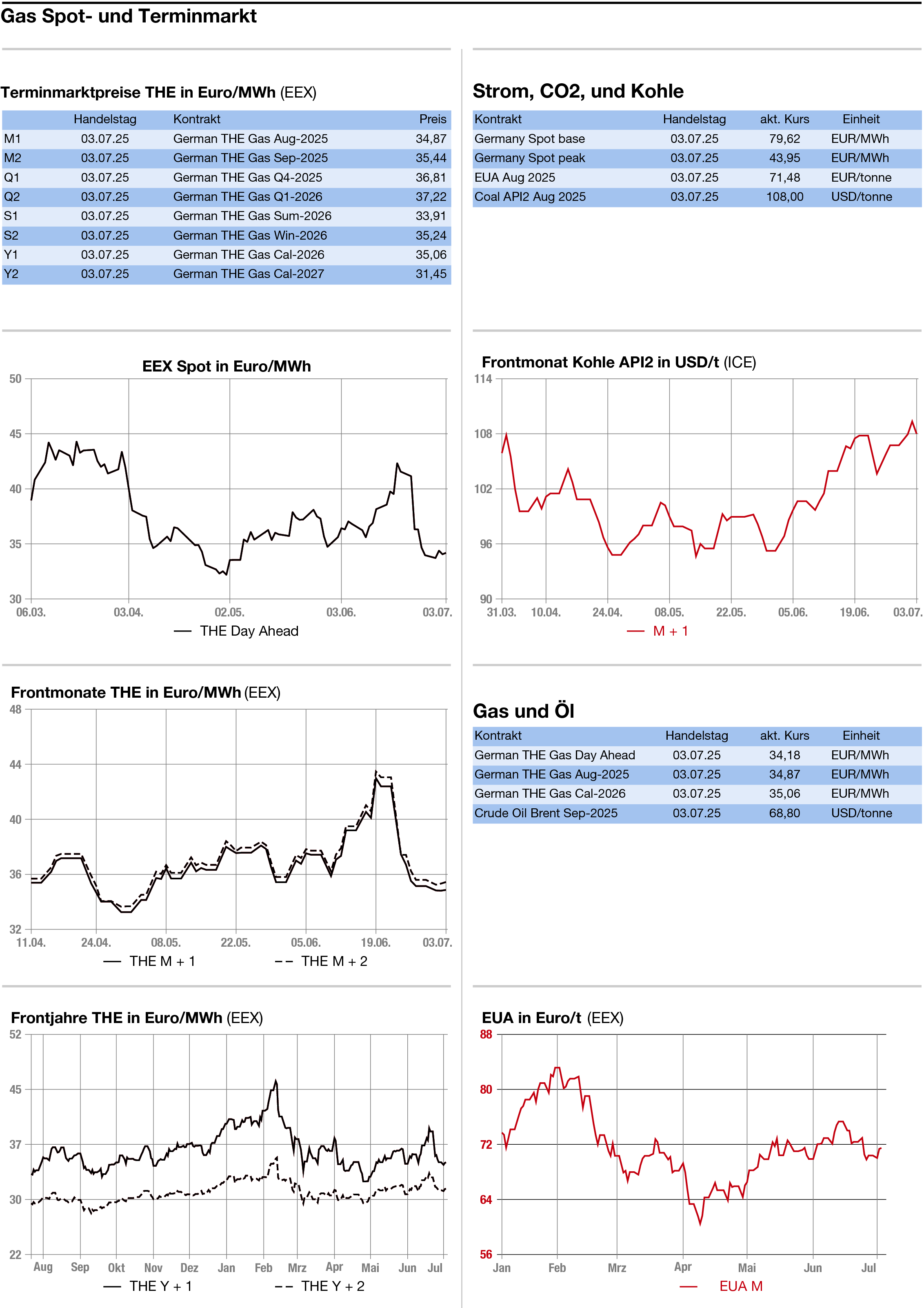

STROM

GAS

Neue Hitzewelle - Notierungen ziehen zumeist etwas an

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

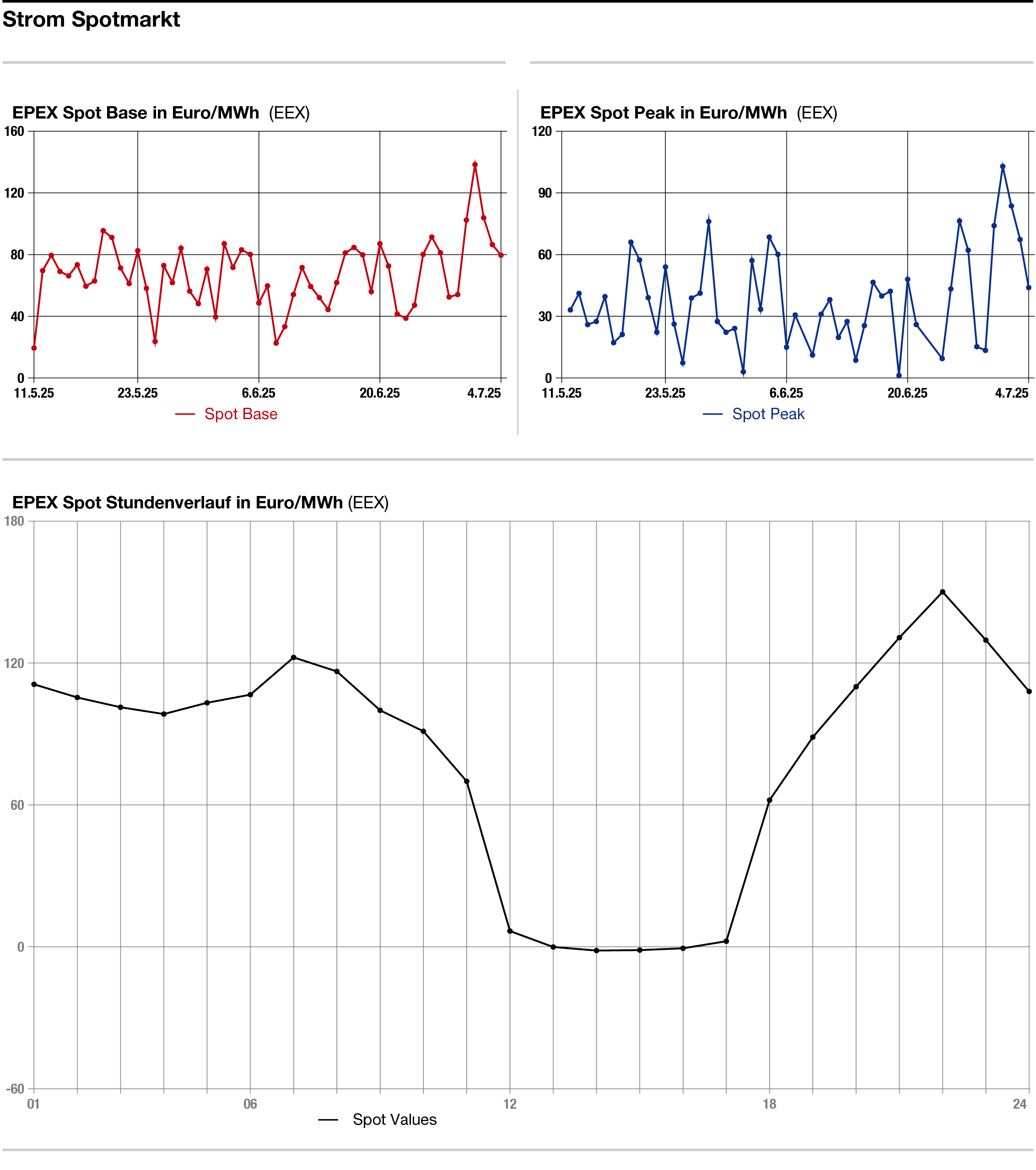

Die Energiemärkte haben am Donnerstag überwiegend fester notiert. Strom machte eine Ausnahme, die jedoch weitgehend dem speziellen Abnahmemodus für die Strompreise geschuldet sein dürfte. Der festere Ton an den Märkten könnte daran liegen, dass sich auf den Prognosekarten der Wetterdienste eine neue Hitzewelle für den europäischen Raum abzuzeichnen beginnt.

Damit sind die üblichen Verdächtigen schnell benannt: Eine erhöhte Energienachfrage infolge von Kühlungsbedarf dürfte absehbar auf Kühlwasser-Probleme mit den französischen Kernkraftwerken treffen. Damit könnten die Preise für Strom und Gas durch die Decke geben, wenn sich nicht die Solarenergie als Bremse betätigen würde. Im laufenden Jahr hat die Kapazität der Sonnenenergie allein in Deutschland um 6,8 Gigawatt zugenommen.

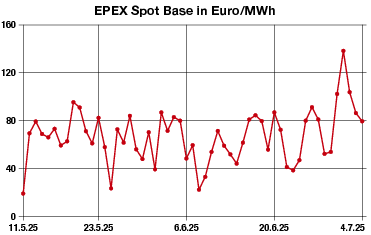

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Dieser Eindruck ergibt sich als Vergleich der Notierungen von 14 Uhr des Vortags mit den 14-Uhr-Preisen am Berichtstag. Das Frontjahr verlor bis zum frühen Nachmittag 0,48 auf 86,62 Euro je Megawattstunde. Auf Schlusskurs-Basis haben sich dagegen festere Notierungen ergeben.

Der Day-ahead gab im Base um 7,00 Euro auf 79,75 Euro je Megawattstunde nach. Der Peak sank 23,50 Euro auf 43,25 Euro je Megawattstunde. Börslich wurde die Grundlast mit 79,62 Euro ermittelt und die Spitzenlast mit 43,95 Euro. An der Börse ergaben sich auf Stundenbasis zwischen 12 Uhr und 16 Uhr leicht negative Preise.

Der Auslöser des Day-ahead-Rückgangs war ein Lastrückgang von Donnerstag auf Freitag. Dieser soll sich von 56,2 Gigawatt am Berichtstag auf 54,9 Gigawatt am Freitag vermindern. Maßgeblich hierfür ist die generell tendenziell geringere Nachfrage an Freitagen, aber auch das Abklingen der aktuellen Hitzewelle, das die Energie für Kühlbedarf reduziert. Zudem haben sich auch die französischen Day-ahead-Preise vermindert. Die genannten Faktoren überkompensierten die für den Freitag erwartete geringere Erneuerbaren-Einspeisung von 24 Gigawatt gegenüber 30,2 Gigawatt am Berichtstag.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag im Verbund mit Strom und Gas etwas zugelegt. Der Dec 25 kletterte bis 13.23 Uhr um 0,47 Euro auf 72,40 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 14,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,76 Euro, das Tief bei 71,06 Euro. Damit setzt CO2 seine V-förmige Aufwärtsbewegung fort, nachdem Ende Juni noch starke Abgaben verzeichnet wurden.

Wichtig sei, dass diese Erholung nicht nur durch technische Kursbewegungen getrieben, sondern auch durch Fundamentaldaten gestützt wurde, so Belektroncarbon. Einer der wichtigsten Treiber war die Hitzewelle, die Europa vergangene Woche heimgesucht hat, nun aber zu Ende geht. Ob die positiven Fundamentaldaten für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ausreichten, bleibe abzuwarten.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 71,43 Euro, dann bei 70,92 Euro und 70,38 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 72,60 Euro, danach bei 73,00 Euro und 74,57 Euro ausgemacht.

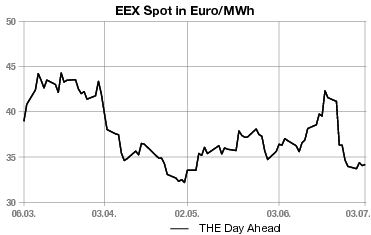

Erdgas: Fester haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat August am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.20 Uhr 0,990 Euro auf 34,235 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,800 Euro auf 34,875 Euro nach oben.

Laut Marktteilnehmern bereiten sich die Gasmärkte bereits auf eine weitere Hitzewelle vor, die sich Ende der kommenden Woche manifestieren dürfte. Laut dem US-Wettermodell könnten die Temperaturen ein ähnliches Niveau erreichen wie am Dienstag und Mittwoch dieser Woche und sich über einen längeren Zeitraum erstrecken.

Gassco zufolge beträgt der Gasflow aus Norwegen für den Berichtstag auskömmliche 319,7 Millionen Kubikmeter nach 320,2 Millionen Kubikmeter am Vortag.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: