5. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

PHOTOVOLTAIK: Trotz Solarboom fordert Branche Reformen

POLITIK: Bundesregierung setzt auf Tempo bei Geothermie

STROMNETZ: Energiebranche pocht auf fairere Netzentgelte

ÖSTERREICH: Elektrizitätswirtschaftsgesetz geht in Begutachtung

FRANKREICH: Laufzeit von 20 Atomkraftwerken auf 50 Jahre verlängert

HANDEL & MARKT

WINDKRAFT ONSHORE: Großer Repowerer hat Zugriff auf Milliarden Euro

WASSERSTOFF: H2 Apex übernimmt HH2E-Standort in Lubmin

TECHNIK

WASSERSTOFF: Grüner Wasserstoff aus Windstrom

STUDIEN: Abbau fossiler Hilfen bringt Staaten Milliarden

UNTERNEHMEN

WIRTSCHAFT: Uniper will Hunderte von Stellen streichen

FINANZIERUNG: Eigner der Stadtwerke Düsseldorf verzichten auf Ausschüttung

BILANZ: Stadtwerke Speyer mit weniger Gewinn zufrieden

FUSION: Powercloud als eigene Gesellschaft verschwindet

PERSONALIE: Erste Frau an der Spitze in Hamm

PERSONALIE: Neue Geschäftsführerin beim Energieversorger in Sulz

PERSONALIE: Neue Vorständin in Erlangen

PERSONALIE: Doppelspitze in Lübben

STATISTIK DES TAGES: Großhandels-Preise für Solarmodule in Europa bis Mai 2025

TOP-THEMA

Geschäftsführer in Bietigheim-Bissingen legen Posten nieder

Quelle: Jonas Rosenberger

STADTWERKE.

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen sollen neu aufgestellt werden: Der Geschäftsführer und sein Co, der Erste Bürgermeister der Stadt, haben ihre Posten niedergelegt.

Doppelter Einschnitt in Bietigheim-Bissingen: Stadtwerke-Geschäftsführer Richard Mastenbroek und der Erste Bürgermeister und Co-Geschäftsführer Michael Hanus haben ihre Posten freigemacht. Als Interimschef hat der Aufsichtsrat Herbert Marquard bestellt. Marquard war bis Ende Mai dieses Jahres Geschäftsführer der Stadtwerke Pforzheim. Der 71-Jährige soll die Leitung in Bietigheim-Bissingen zum 1. August übernehmen.

Wie in Pforzheim, wo ihm die vorherige Geschäftsführung rote Zahlen hinterlassen hatte, kommt Marquard in schwieriger Zeit. In den Jahren 2022 und 2023 machten die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen laut Geschäftsberichten 2,2 und 2,6 Millionen Euro Verlust. Die Kommune musste das ausgleichen. Ausschlaggebend für die finanzielle Schieflage waren nach Auffassung der Geschäftsführung Fehler bei der Energiebeschaffung. Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen verklagten deswegen mehrere ihrer eigenen Mitarbeiter auf Schadenersatz, scheiterte damit jedoch.

Klage, Berufung, Rückzieher

Doch bereits in der ersten mündlichen Verhandlung ließ das Gericht seinerzeit durchblicken, dass es Versäumnisse bei der Geschäftsführung sieht. Im Urteil zugunsten einer Ex-Prokuristin hieß es: „Sollte ein Beschaffungsvorgang unzulässiger Weise nicht Back-to-Back erfolgt sein, so hätte dies zu einer Unterdeckung führen und bei Einsicht des quartalsweisen Berichts zu Energiebeschaffung der für eine Prüfung verantwortlichen Geschäftsleitung auffallen müssen.“

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen legten im April dieses Jahres Berufung ein, zogen aber kurze Zeit danach zurück (wir berichteten). Warum man keine Erfolgsaussichten mehr sah, war nicht in Erfahrung zu bringen. Der Versorger bat sich auf Anfrage der Redaktion damals Bedenkzeit aus.

„Da die aktuelle Geschäftsführung durch die schwierigen Zeiten auch persönlich stark getroffen wurde, hat der Aufsichtsrat des Unternehmens nun in der Leitungsebene Einschnitte veranlasst, um das Unternehmen wieder mit neuer Kraft voranzubringen“, erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Als Grund für Schieflage verweist sie auf die Schwankungen auf den Energiemärkten während der Energiekrise. „Zudem kamen einige unkalkulierbare Ertragsminderungen durch persönliches Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter und Insolvenzen von Partnerfirmen hinzu, die zu hohen Einbußen führten“, so die Kommune.

Oberbürgermeister Jürgen Kessing erhofft sich den von dem personellen Einschnitt „frischen Wind“ und „auch wieder mehr Ruhe im Kreis der Mitarbeitenden der Stadtwerke Bietigheim-Bissingen, die durch die vielfältigen Schwierigkeiten auch um ihre Arbeitsplätze bangten“. Herbert Marquard habe an seinen früheren Stationen gezeigt, dass „er ein Energieversorgungsunternehmen erfolgreich aufstellen kann“. Michael Hanus soll sich künftig verstärkt um seine Aufgaben in der Stadtverwaltung kümmern.

Quelle: Stiftung Klimaneutralität

Trotz Solarboom fordert Branche Reformen

PHOTOVOLTAIK. Photovoltaik lieferte 2024 fast 60 Milliarden kWh Strom in Deutschland, doch der Solarboom trifft auf den Streit um neue Netzgebühren. Die Klimastiftung macht deshalb Vorschläge.

Immer mehr Privathaushalte und Unternehmen in Deutschland setzen auf Strom aus Sonnenstrahlen. Laut Statistischem Bundesamt speisten Photovoltaikanlagen im Jahr 2024 insgesamt rund 59,5 Milliarden kWh Strom ins öffentliche Netz ein. Damit deckte die Solarenergie 13,8 Prozent der gesamten inländischen Stromproduktion. Im Jahr zuvor hatte der Anteil noch bei 12 Prozent gelegen. Nach Angaben der Behörde waren im März 2025 in Deutschland gut 4,2 Millionen Photovoltaikanlagen mit einer Nennleistung von rund 100.000 MW installiert, ein Zuwachs um 23,7 Prozent binnen eines Jahres.

Boom steht auf wackligen Füßen

Während der Ausbau der Photovoltaik in Deutschland dynamisch voranschreitet, bleibt das Land bei der Produktion der Solarmodule selbst deutlich hinter anderen Staaten zurück. Das Statistische Bundesamt meldet für 2024 einen starken Einbruch: Die Fertigung von Solarmodulen in Deutschland sank um mehr als die Hälfte auf 1,5 Millionen Stück, ein Rückgang um gut 56 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch im ersten Quartal 2025 setzte sich dieser Negativtrend fort.

Im internationalen Handel bleibt China der mit Abstand wichtigste Lieferant für Photovoltaikanlagen. Fast 86 Prozent der nach Deutschland importierten Anlagen kamen 2024 aus der Volksrepublik. Parallel zur Diskussion über Produktions- und Importabhängigkeiten sorgt derzeit ein Vorschlag der Bundesnetzagentur für Debatten. Die Behörde plant eine grundlegende Reform der Netzentgelte.

Solarbranche fürchtet Netzentgeltreform

Im Mai 2025 veröffentlichte sie ein Diskussionspapier zur sogenannten „Rahmenfestlegung der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom“ (Agnes). Demnach könnten künftig auch Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen Netzgebühren für die Einspeisung ihres Stroms zahlen müssen. Zudem sollen Baukostenzuschüsse für den Netzausbau stärker von Anlagenbetreibern übernommen werden.

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland (SFV) mit Sitz in Aachen kritisiert diese Vorschläge scharf. Netzgebühren für Einspeiser bedeuteten eine doppelte Belastung, erklärt der erste Vorsitzende Prof. Eberhard Waffenschmidt. Der Stromkunde zahle bereits für die Nutzung des Netzes. „Das wäre so, als müsste der Empfänger eines Briefes eine weitere Briefmarke aufkleben“, so Waffenschmidt. Statt zusätzlicher Kosten fordert der Verein ein Entgeltsystem, das Investitionen in Speicher, Steuerungstechnik und Netzausbau gezielt unterstützt.

Stiftung legt 10-Punkte-Plan für PV vor

Auch die Stiftung Klimaneutralität (SKN) aus Berlin sieht Reformbedarf – allerdings an anderer Stelle. Ihr Direktor Rainer Baake kritisierte jüngst die Pläne von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, die Ausbauziele für Photovoltaik zu senken. „Nicht die Ausbauziele müssen gekürzt werden, sondern die Kosten“, sagte Baake. Photovoltaik sei die günstigste Form der Stromerzeugung. Jede neue Anlage verdränge fossile Energieträger, senke die Importabhängigkeit und vermeide CO2-Emissionen.

Um den PV-Ausbau künftig kosteneffizienter und netzdienlicher zu gestalten, hat die Stiftung einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Demnach sollen vor allem Freiflächenanlagen stärker ausgebaut werden. Die SKN schlägt vor, den Anteil der Freiflächenanlagen am PV-Ausbau von derzeit 50 auf 65 Prozent zu erhöhen. Denn die Kosten für Freiflächen-PV liegen laut der Stiftung bei etwa 450 Euro pro kW installierter Leistung. Dagegen fielen für Anlagen auf Bestandsgebäuden zwischen 700 und 1.500 Euro pro kW an.

Darüber hinaus empfiehlt die SKN, die Ausschreibungsmengen für PV-Freiflächenanlagen auf 14.000 MW pro Jahr zu erhöhen. Die Einspeisevergütung solle kurzfristig auf 10 Cent pro kWh gedeckelt und bis 2030 schrittweise auf 7 Cent pro kWh abgesenkt werden. So könnten die Kosten für den Ausbau weiter sinken und gleichzeitig Investitionssicherheit für die mittelständisch geprägte Branche entstehen.

Ebenfalls im Fokus der Vorschläge stehen netzdienliche Anreize. Die Stiftung fordert verpflichtende zeitvariable Netzentgelte bis 2028 für alle Stromkunden mit PV-Anlagen, Wärmepumpen oder Elektrofahrzeugen. Zudem solle die Direktvermarktung für kleinere Anlagen ausgeweitet werden. Damit könnten Betreiber ihre Einspeisung gezielt an Strompreissignale anpassen, etwa durch Batteriespeicher oder temporäre Abregelung bei negativen Strompreisen.

Das Papier der Stiftung Klimaneutralität zur PV-Politik steht als PDF zum Download bereit.

Bundesregierung setzt auf Tempo bei Geothermie

Quelle: Fotolia / Tom-Hanisch

POLITIK. Das Bundeswirtschaftsministerium hat einen Entwurf des Geothermie-Beschleunigungsgesetzes vorgelegt. Zugleich beginnt eine Länder- und Verbändeanhörung.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) hat den Entwurf eines Geothermie-Beschleunigungsgesetzes (GeoBG) veröffentlicht. Ziel ist es, dass Geothermieanlagen, Großwärmepumpen, Wärmespeichern und Fernwärmeleitungen künftig schneller geplant und somit gebaut werden können. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem Änderungen im Berg-, Wasser- und Umweltrecht vor. Zudem soll das Vorhaben dem überragenden öffentlichen Interesse dienen – eine Einstufung, die bereits bei Windenergie- und PV-Anlagen Anwendung findet.

Der Gesetzentwurf ist ein Artikelgesetz und sieht Änderungen im Bergrecht, Wasserrecht und Umweltrecht vor. Wie auch bei Windenergieanlagen und PV Anlagen sollen damit auch Anlagen zur Gewinnung von Geothermie, Wärmepumpen und Wärmespeicher mit einem überragenden öffentlichen Interesse ausgestattet werden. Gleichzeitig werden die Vorgaben aus der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie-(REDIII) in nationales Recht überführt.

Neu ist auch die Beschleunigung beim Bau von Fernwärmeleitungen. Leitungen zur Wärmeverteilung vom Erzeuger zum Verbraucher sollen künftig in gleichem Maße wie Energieversorgungsleitungen für Strom, Gas oder Wasserstoff behandelt werden. Für die Bundesregierung ist der Fernwärmeausbau ein zentraler Hebel zur Dekarbonisierung der Wärmenetze.

Ein weiteres Element des Gesetzes ist die Einführung der Funktion eines Projektmanagers im Wasserrecht. Diese Instanz unterstützt Behörden im Genehmigungsprozess, trifft jedoch keine Entscheidungen. Vergleichbare Rollen bestehen bereits im Bundesimmissionsschutzrecht. Zudem soll das Genehmigungsverfahren durch Digitalisierungspflichten und strukturierte Vollständigkeitsprüfungen standardisiert werden.

Branchenverband sieht Nachbesserungsbedarf

„Es ist ein großer Schritt, dass mit dem Geothermiebeschleunigungsgesetz erstmals auch ein Geothermie-Stammgesetz eingeführt wird“, teilte der Geschäftsführer des Bundesverbands Geothermie, Gregor Dilger, dazu am 4. Juli mit. Positiv sieht der Verband etwa, dass das Gesetz nun auch die Bereitstellung von Kühlenergie einschließt. Auch die Aufnahme von Wärmeleitungen in den Geltungsbereich des GeoBG ist nach Ansicht des Branchenverbands ein wichtiger Schritt.

Nach Ansicht des Verbands sollten Bund, Länder und Kommunen jedoch auch geeignete Flächen für Bohrplätze, Heizwerke, Wärmenetze sowie zur Installation von Erdwärmekollektoren und Sondenfeldern bereitstellen, um den Ausbau der Geothermie zu vereinfachen. Dies könnte noch durch eine Ergänzung des GeoBG (Stammgesetz) geregelt werden.

Die Befreiung von Geothermieprojekten von der Pflicht zur vollständigen Umweltverträglichkeitsprüfung ist für den Bundesverband Geothermie ebenfalls zentral. Laut Verband zirkuliert das genutzte Wasser lediglich und verändert sich nicht stofflich. Der Verband fordert außerdem eine Angleichung der Prüftiefe bei Standorten auf mindestens 300 Meter, um unnötige Prüfungen im Kontext atomarer Endlagerpotenziale zu vermeiden.

Das BMWE leitet nun die Länder- und Verbändeanhörung ein. Die Frist zur Einreichung von Stellungnahmen endet am 21. Juli 2025. Das Gesetz soll noch 2025 im Bundestag beschlossen werden.

Energiebranche pocht auf fairere Netzentgelte

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Verbände und Unternehmen der Energiewirtschaft fordern bei der Reform der Stromnetzentgelte durch die Bundesnetzagentur ein System, das fair, rechtssicher und netzdienlich wirkt.

Die Bundesnetzagentur hat im Mai Reformpläne für die allgemeine Netzentgeltsystematik Strom (AgNeS) zur Konsultation bis 30. Juni gestellt (wir berichteten). Die Energiewirtschaft reagiert mit Vorschlägen für Verbesserungen. So begrüßt der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) die Reformpläne, mahnt jedoch eine stärkere Berücksichtigung von Umsetzbarkeit, Systemeffizienz und regionalen Unterschieden an. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing betont: „Die Energiewende darf nicht zur sozialen Spaltung beitragen.“

Laut VKU müssen die Kosten für Ausbau, Erhalt und Nutzung der Stromnetze fairer verteilt werden. Da der Netzbetrieb hohe Fixkosten verursache, sollte ein gestärkter Grundpreis sicherstellen, dass auch Haushalte mit Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen), sogenannte Prosumer, angemessen an den Netzkosten beteiligt werden. Für größere Verbraucher mit Leistungsmessung spricht sich der VKU zudem für die Einführung von Kapazitätspreisen aus. Diese würden die Netznutzung verursachungsgerechter gestalten.

Kritisch beurteilt der Verband dagegen eine zu starke Dynamisierung der Netzentgelte. Dynamische Modelle seien technisch aufwendig, teuer und schwer verständlich. Stattdessen sollten Flexibilitätsanreize gezielt und zunächst bei großen steuerbaren Anlagen eingeführt werden. Auch bundeseinheitliche Verteilnetz-Entgelte lehnt der VKU ab. Sie würden laut Verband den Wettbewerb um Konzessionen verzerren, ohne einen erkennbaren Vorteil für Verbraucher oder Energievertriebe zu bringen. Liebing fordert eine differenzierte Entgeltstruktur, die netzdienliches Verhalten belohnt.

Erneuerbare Energien berücksichtigen

Die Instrumente eines Arbeits-, Leistungs- oder Grundpreises seien nach Einschätzung des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) nicht ausreichend, um die gewünschten Lenkungswirkungen zu erzielen. Stattdessen könnte ein modifizierter Kapazitätspreis die richtigen Anreize setzen. „Ein Kapazitätspreis bepreist die richtigen Parameter, nämlich die Anschluss- und Übertragungskapazität im Netz“, sagt BEE-Präsidentin Simone Peter. Dies würde auch Netzbetreibern helfen, da eine bessere Planbarkeit entstehe.

„Erneuerbare Energien liefern mittlerweile den weitaus größten Anteil am deutschen Strommix und sind systemsetzend“, so Peter. Das bestehende System sei nicht mehr geeignet, die Integration der erneuerbaren Energien zu steuern. Für die Erneuerbaren-Branche sei es daher entscheidend, lokale Signale sowie Netzzustandssignale in die Netzentgeltgestaltung einzubeziehen, statt ausschließlich eine breite Finanzierungsbeteiligung anzustreben.

Peter fordert außerdem, bei der Ermittlung eines Einspeisenetzentgeltes (ENE) nicht nur die geografische Lage, sondern auch die Fahrweise der Anlagen zu berücksichtigen. Anlagen, die nachweislich netzdienlich betrieben werden, sollten von reduzierten ENE profitieren oder gänzlich davon befreit werden.

Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht in einer Reform der Netzentgelte grundsätzlich eine notwendige Maßnahme. Sebastian Bolay, Bereichsleiter für Energie, Umwelt und Industrie, kritisiert jedoch, dass die bislang vorliegenden Vorschläge der Bundesnetzagentur zu unkonkret seien. „Zuerst braucht es Planungssicherheit über die Netzentgeltsystematik insgesamt“, erklärt Bolay. Änderungen an der Systematik müssten laut DIHK die Wirtschaft insgesamt entlasten und die Kosteneffizienz erhöhen. Überflüssiger Netzausbau solle durch eine bessere Nutzung bestehender Leitungen vermieden werden.

Green Planet Energy schlägt alternatives Modell vor

Green Planet Energy, ein Ökoenergieversorger mit Sitz in Hamburg, hat im Rahmen der „AgNeS“-Konsultation ein eigenes Modell vorgeschlagen. Carolin Dähling, Leiterin Politik und Kommunikation bei Green Planet Energy, fordert ein modernes Netzentgeltsystem, das die Transformation von zentraler, fossiler Energieversorgung hin zu einer dezentralen erneuerbaren Stromerzeugung widerspiegelt. Pauschale Netzentgelte seien dafür nicht geeignet. Ihr Vorschlag vereine Finanzierungssicherheit, Flexibilitätsanreize und eine netzdienliche Nutzung und könne so ein zentraler Baustein für das Gelingen der Energiewende sein.

Green Planet Energy schlägt ein dreistufiges Modell vor: einen Kapazitätspreis mit Bonus- und Malus-System, der je nach Auslastung des Netzes finanzielle Anreize setzt, dynamische Netzentgelte, die sich flexibel an den tatsächlichen Netzzustand anpassen, sowie gezielte Baukostenzuschüsse für eine bessere regionale Steuerung des Erneuerbaren-Ausbaus. „Nur wenn Netzentgelte flexibel auf Netzengpässe reagieren, können wir die bestehende Infrastruktur effizienter nutzen und das Gesamtsystem wirtschaftlicher und stabiler machen“, so Dähling.

Elektrizitätswirtschaftsgesetz geht in Begutachtung

Quelle: Pixabay / slon_pics

ÖSTERREICH. Österreichs Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht im ElWG „eines der größten Gesetze dieser Legislaturperiode“. Opposition und Energiewirtschaft zeigen sich skeptisch.

Den lang erwarteten Entwurf des Elektrizitätswirtschaftsgesetzes (ElWG) präsentierten der für Energiepolitik zuständige Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Österreichische Volkspartei, ÖVP) und weitere Vertreter der Bundesregierung am 4. Juli in Wien. Die ÖVP befindet sich in einer Koalition mit den Sozialdemokraten und den Liberalen. Hattmannsdorfer nannte das ElWG „eines der größten Gesetze dieser Legislaturperiode“. Dieses bringe die wichtigste Reform des Strommarktes seit 20 Jahren mit sich.

Zu den Kernpunkten des ElWG gehört dem Minister zufolge eine „Strompreis-runter-Garantie“. Sie besagt grob gesprochen, dass die Versorger ihre Endkundenpreise spätestens sechs Monate nach einem Sinken der Großhandelspreise zu verringern haben. Überwacht wird dies vom Regulator E-Control, dessen Kompetenzen das ElWG erweitert. Eingeführt wird ein ferner ein Sozialtarif von 6 Cent/kWh für Sozialhilfe- und Pflegegeldbezieher sowie Mindestpensionisten. Sie erhalten diesen automatisch, ein Antrag ist nicht nötig.

Nach Angaben der Bundesregierung sind vom Sozialtarif rund 250.000 Haushalte begünstigt, in denen 500.000 der 9,2 Millionen Einwohner Österreichs leben. Versorger, die mehr als 25.000 Haushalte beliefern, werden verpflichtet, dynamische Energiepreise anzubieten, die die Entwicklungen im Stromgroßhandel abbilden.

Darüber hinaus müssen die Energieunternehmen, die im Mehrheitseigentum der öffentlichen Hand sind, in ihren Satzungen ein „öffentliches Interesse an günstiger Energie“ verankern. So sollen nicht zuletzt den Aktiengesellschaften unter ihnen größere Spielräume bei der „Preisfestsetzung im Sinne der Konsumenten“ eröffnet werden. Die größten Energieversorger Österreichs sind sämtlich zu mehr als 50 Prozent im Besitz des Bundes respektive der Bundesländer. Vorgegeben ist dies durch verfassungsrechtliche Bestimmungen. Das Land Tirol verpflichtete den zu 100 Prozent in seinem Eigentum befindlichen Versorger Tiwag bereits 2024, bei der Preisfestsetzung öffentliche Interessen zu berücksichtigen.

Begünstigungen für die Industrie

Begünstigungen gibt es für Industrieunternehmen. Ihnen soll das ElWG erleichtern, über Direktleitungen (Öko-)Strom zu beziehen sowie langfristige Power Purchase Agreements (PPA) zu schließen. Darüber hinaus sollen sie einfacher an Energiegemeinschaften teilnehmen können.

Erschwernisse führt das ElWG dagegen für Stromerzeuger ein: Sie müssen künftig einen Teil der Netzgebühren tragen, um die Haushaltskunden zu entlasten. Die Betreiber von Photovoltaikanlagen werden verpflichtet, deren Stromeinspeisung in die öffentlichen Netze auf maximal 60 Prozent ihrer Nennleistung zu begrenzen, wenn dies aus Gründen der Netzsicherheit notwendig ist. Auch für Windkraftanlagen ist eine solche „Spitzenkappung“ vorgesehen. Faktisch werde diese jedoch „nur wenige Stunden pro Jahr“ schlagend, betonte Hattmannsdorfer.

Opposition will prüfen

Auf die Frage der Redaktion nach dem Zeitplan für den Beschluss des ElWG beschied Hattmannsdorfer, der Entwurf stehe nun vier Wochen in Begutachtung. In der Folge werde die Regierung mit beiden Oppositionsparteien verhandeln, also den rechtsgerichteten Freiheitlichen (FPÖ) und den Grünen unter der vormaligen Energieministerin Leonore Gewessler. Die Regierung braucht die Zustimmung zumindest einer der beiden Parteien, um das ElWG mit der nötigen Zweidrittelmehrheit zu beschließen.

Gewessler kündigte per Aussendung an, den Entwurf „sorgfältig“ zu prüfen: „Wir wollen ein Gesetz, das seinen Zweck erfüllt: die Energiewende voranbringen, Investitionen in erneuerbare Energie absichern und soziale Fairness garantieren.“ Ähnlich äußerte sich FPÖ-Energiesprecher Axel Kassegger. Ihm zufolge verlangt die FPÖ vom ElWG „Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Rücknahme der völlig überzogenen Klimaziele“. Die Klimaziele sind aber nicht Gegenstand des ElWG, sondern des Klimaschutzgesetzes, für das Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) zuständig ist.

Warnung vor Belastungen

Licht und Schatten sieht der Elektrizitätswirtschaftsverband Oesterreichs Energie. Generalsekretärin Barbara Schmidt bezeichnete den Beginn der ElWG-Begutachtung als „wichtigen Schritt zu einem modernen, fairen und zukunftsfähigen Strommarkt“. Kritik übte Schmidt unter anderem an der „Strompreis-runter-Garantie“ sowie an der „Belastung der Stromerzeugung durch Netzkosten“. Auch sei Energiepolitik „kein geeignetes Instrument zur Bewältigung sozialpolitischer Herausforderungen“.

Laufzeit von 20 Atomkraftwerken auf 50 Jahre verlängert

Quelle: Shutterstock / hxdyl

FRANKREICH. Frankreichs Atomaufsicht verlängert für 20 Atomkraftwerke die Laufzeit auf 50 Jahre. Voraussetzung sind Investitionen in mehr Sicherheit.

Ein Großteil von Frankreichs Atomkraftwerken darf nach einer Entscheidung der Atomaufsicht 50 Jahre lang in Betrieb bleiben. Die Autorite de Surete Nucleaire (ASNR) billigte für 20 Atomkraftwerke diese Laufzeitverlängerung. Sie forderte den staatlichen Betreiber EDF zugleich zu Verbesserungen bei der Sicherheit auf, wie es in einer Stellungnahme der Behörde hieß. Bereits 2021 hatte die Atomaufsicht für 32 Reaktoren eines älteren Kraftwerkstyps eine Laufzeitverlängerung auf 50 Jahre erlaubt.

Bei den nun betroffenen Reaktoren handelt es sich um die sogenannte 1.300-MW-Baureihe der französischen Atomkraftwerke, die hauptsächlich in den 1980er Jahren in Betrieb gingen. Einige davon erreichen demnächst eine Betriebslaufzeit von 40 Jahren. In Frankreich ist alle zehn Jahre eine periodische Sicherheitsüberprüfung der Meiler vorgeschrieben, um ihren weiteren Betrieb zu überprüfen.

Reaktoren ursprünglich für 40 Jahre Laufzeit ausgelegt

Die vierte regelmäßige Überprüfung ist laut Atomaufsicht von besonderer Bedeutung, da bei der Auslegung der Reaktoren von einer Betriebsdauer von 40 Jahren ausgegangen worden sei. Ein Weiterbetrieb über diesen Zeitraum hinaus erfordere eine Aktualisierung der Konzeption oder einen Austausch von Materialien.

Anders als Deutschland setzt Frankreich für seine Energieversorgung und das Erreichen von Klimaschutzzielen weiter auf den Ausbau der Atomkraft. Grundsätzlich wird der Bau von 14 oder möglicherweise noch mehr neuer Kraftwerke in Erwägung gezogen. Die Inbetriebnahme eines ersten von zunächst geplanten sechs neuen Reaktoren wird für 2038 angestrebt. Frankreich liegt mit aktuell 57 Reaktoren hinter den USA auf Platz zwei der größten Produzenten von Atomstrom weltweit.

Quelle: Pixabay / andreas160578

Großer Repowerer hat Zugriff auf Milliarden Euro

WINDKRAFT ONSHORE. Das auf Windkraft-Repowering spezialisierte Start-up Nextwind hat 1,4 Milliarden Euro Fremdkapital eingeworben. Und mehr.

Das Berliner Repowering-Unternehmen Nextwind hat sich nach eigenen Angaben einen Konsortialkredit in Höhe von 1,4 Milliarden Euro für den Ausbau seiner Windenergieprojekte in Deutschland gesichert. Zusätzlich umfasst die Vereinbarung sogenannte Akkordion-Fazilitäten über weitere 1,3 Milliarden Euro. Das sind zusätzliche Kreditlinien, die Nextwind in den kommenden Jahren in Tranchen bei Erreichen bestimmter ungenannter Ziele abrufen darf.

Die Gesamtfinanzierung hält Nextwind für die bislang größte ihrer Art für einen konzernunabhängigen Windenergieanbieter in Deutschland. Sie eröffne dem deutschen Onshore-Windmarkt neue Möglichkeiten für Fremdkapitalinvestitionen durch nationale und internationale Finanzinstitute.

Nextwind plant, mit den Mitteln mehr als die Hälfte seiner aktuell 37 Windparks zu modernisieren und deren Erzeugungskapazität bis 2028 auf mehr als 1.000 MW zu vervierfachen. Langfristig strebt das Unternehmen an, die Windparks zu „integrierten Energieinfrastruktur-Drehkreuzen“ weiterzuentwickeln, die verschiedene erneuerbare Energiequellen bündeln und netzdienlich bereitstellen können.

Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich Nextwind auf den Erwerb und die Optimierung bestehender Windparks durch Repowering spezialisiert, also im Wesentlichen durch den Ersatz alter durch neue Anlagen. Die derzeitige Repowering-Kapazität liegt bei 1.400 MW. Sie soll bis 2026 realisiert werden. Bis 2028 plant Nextwind, die Gesamtkapazität auf 3.000 MW zu erhöhen – sowohl durch die Modernisierung bestehender Anlagen als auch durch neue Projekte.

Nextwind wurde bei der Transaktion exklusiv von Lazard beraten. Das weltweit tätige Unternehmen aus New York, London und Paris strukturierte auch die Finanzierung. Deutsche Bank, LBBW und die holländische ING Bank koordinieren den Kredit aus der Banken- und Versicherungswelt. Schon Mitte 2023 hatte das Start-up von den institutionellen Eigenkapital-Investoren Sandbrook Capital, PSP Investments und IMCO Nextwind 750 Millionen Dollar (heute knapp 700 Millionen Euro) eingeworben.

H2 Apex übernimmt HH2E-Standort in Lubmin

Quelle: Shutterstock / petrmalinak

WASSERSTOFF. Das im November 2024 begonnene Insolvenzverfahren der HH2E Werk Lubmin GmbH ist abgeschlossen. Der neue Eigentümer H2 Apex plant dort eine Elektrolyseleistung von bis zu 1.000 MW.

Der Projektentwickler für grünen Wasserstoff H2 Apex mit Sitz in Grevenmacher (Luxemburg) hat die HH2E Werk Lubmin GmbH vollständig übernommen. Die Tochtergesellschaft „APEX Nova Holding GmbH“ ist seit dem 1. Juli Eigentümerin der insolventen Gesellschaft sowie aller zugehörigen Vermögenswerte. Die Übernahme war bereits im März dieses Jahres angekündigt worden.

Mit dem Erwerb will H2 Apex seine Präsenz am Standort Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern) stärken, wo das Unternehmen bereits seit 2023 auf eigenen Flächen eine Elektrolyseanlage entwickelt. Künftig sollen dort zwei Projekte parallel umgesetzt werden: Beide sind in der ersten Ausbaustufe bis 2028 für eine Leistung von 100 MW geplant und sollen mittelfristig auf 1.000 MW erweitert werden.

Das übernommene Grundstück verfügt nach Angaben von H2 Apex über einen Stromanschluss beim Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz und über eine gesicherte Wasserversorgung. Zudem besteht eine Anbindung an das geplante Wasserstoff-Kernnetz „Flow“, das von den Fernleitungsnetzbetreibern Ontras Gastransport, Gascade und Terranets BW vorangetrieben wird.

„Lubmin ist der attraktivste Standort für die inländische Wasserstoffproduktion“, erklärte Peter Rößner, CEO von H2 Apex. Ausschlaggebend seien die Nähe zu Offshore-Windparks und die künftige Infrastruktur. Zudem habe man Teile des HH2E-Teams übernommen, um das eigene Fachkräfteportfolio auszubauen.

Noch kein Käufer für Projekt in Thierbach

Im nächsten Schritt will das Unternehmen den Projektstatus der übernommenen Anlage analysieren. Geplant ist zudem die Umbenennung der Gesellschaft und die Bestellung einer neuen Geschäftsführung.

HH2E hatte im November 2024 Insolvenz angemeldet, nachdem die Gespräche mit dem damaligen Mehrheitseigentümer Foresight über eine Weiterfinanzierung gescheitert waren. Während H2 Apex nun den Standort Lubmin übernimmt, ist für das zweite HH2E-Projekt im sächsischen Thierbach weiterhin kein Käufer gefunden. Auch dort war eine Elektrolyseleistung von bis zu 1.000 MW vorgesehen. Laut Branchenkreisen fehlte es jedoch bislang an verlässlichen Abnehmern für den erzeugten Wasserstoff.

Quelle: Shutterstock / r.classen

Grüner Wasserstoff aus Windstrom

WASSERSTOFF. Ein Elektrolyseur zur Wasserstoffgewinnung wird ausschließlich mit dem Strom von einem benachbarten Windpark versorgt. Betreiber des Windparks ist Prokon.

Prokon bezeichnet es als „ein Meilenstein in der regionalen Sektorenkopplung“: Die Prokon Regenerative Energien eG liefert Ökostrom direkt aus einem der eigenen Windparks für einen in im hessischen Hünfeld-Michelsrombach betriebenen Elektrolyseur.

Nach Angaben des Unternehmens stammt der eingesetzte Strom konkret aus dem Windpark Hohe Wuhne I, der jährlich rund 8.300 MWh produziert. Der dort erzeugte Ökostrom steht vollständig für die Wasserstoffproduktion zur Verfügung − nicht nur in Zeiten von Stromüberschüssen. Dies ermögliche eine hohe Auslastung der Anlage und verbessere sowohl die Wirtschaftlichkeit als auch die Klimabilanz, so Prokon.

Der Elektrolyseur ist Teil eines Energie- und Mobilitätskonzepts, das vom Projektentwickler ABO Energy konzipiert und umgesetzt wurde. Neben der Wasserstoffproduktion gehören auch eine Wasserstofftankstelle sowie eine Trailer-Abfüllstation zum Vorhaben. Der erzeugte Wasserstoff ist zertifiziert als grüner Wasserstoff und erfüllt damit entsprechende Nachhaltigkeitskriterien.

„Das Projekt markiert einen Meilenstein für ABO Energy, aber auch für die Energiewende in Deutschland“, erklärt Jochen Ahn, Mitgründer von ABO Energy. Die Anlage sei in dieser Form bislang einzigartig in Deutschland. Henning von Stechow, Vorstandsvorsitzender von Prokon, ergänzt: „Wir wollen nicht nur Windräder bauen, sondern zeigen, wie erneuerbare Energien intelligent und lokal in neue Versorgungssysteme eingebunden werden können.“

Die Prokon Regenerative Energien eG mit Sitz in Itzehoe zählt nach eigenen Angaben über 40.000 Mitglieder und ist damit eine der größten Energiegenossenschaften Europas. In Deutschland, Polen und Finnland betreibt sie derzeit 77 Windparks mit einer Gesamtleistung von über 1.000 MW. Der technische Service für Windkraftanlagen wird durch das Tochterunternehmen Pros übernommen.

Abbau fossiler Hilfen bringt Staaten Milliarden

Quelle: Fotolia / Minerva Studio

STUDIEN. Das Wirtschaftsforschungsinstitut ZEW zeigt in einer Studie, wie der Abbau fossiler Subventionen weltweit Klimaschutz befördern und Wohlstand sowie Staatseinnahmen steigern könnte.

Das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim, sieht im weltweiten Abbau von Subventionen für fossile Energieträger erhebliches Potenzial für Klimaschutz, Staatshaushalte und wirtschaftliche Entwicklung. Einer aktuellen ZEW-Studie zufolge könnte rund ein Drittel aller Länder seine Klimaschutzziele erreichen, ohne zusätzliche Maßnahmen wie CO2-Preise einzuführen.

„Viele Staaten tragen nach wie vor dazu bei, dass fossile Energieträger für Verbraucher günstig bleiben“, erklärt Sebastian Rausch, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs Umwelt- und Klimaökonomik. Laut dem Co-Autor der Studie entstünden diese günstigen Preise entweder durch direkte Zahlungen des Staates – sogenannte explizite Subventionen – oder dadurch, dass die mit der Nutzung fossiler Brennstoffe verbundenen externen Gesundheits- und Umweltschäden nicht in die Energiepreise eingerechnet würden. Diese indirekten Subventionen werden als implizit bezeichnet.

Externe Kosten einpreisen

Tim Kalmey, Wissenschaftler am ZEW und ebenfalls Co-Autor der Untersuchung, betont: „Explizite Subventionen abzuschaffen, etwa Steuerbefreiungen auf Kerosin oder Gaspreisdeckel, würde sich nur begrenzt auf den CO2-Ausstoß auswirken. Entscheidend ist, dass auch die externen Kosten fossiler Brennstoffe, also die schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit durch lokale Luftverschmutzung, eingepreist werden.“ Nach Schätzungen des ZEW könnte dies die weltweiten CO2-Emissionen um etwa 32 Prozent verringern.

Die Dimension der Subventionen ist gewaltig. Laut dem Internationalen Währungsfonds (IWF) summieren sich die weltweiten direkten Subventionen für fossile Brennstoffe derzeit auf rund 1,3 Prozent des Bruttoweltprodukts. Rechne man die indirekten Subventionen hinzu, weil externe Kosten nicht berücksichtigt werden, steige dieser Anteil auf 5,8 Prozent. Insgesamt entsprechen diese Subventionen fast 6 Billionen US-Dollar weltweit.

Mehr Geld im Staatshaushalt

„Die unilaterale Abschaffung von expliziten und impliziten Subventionen auf fossile Brennstoffe wäre praktisch für alle Länder wohlfahrtssteigernd, würde erhebliche fiskalische Mehreinnahmen generieren und die ökonomischen Kosten, um die Klimaziele zu erreichen, signifikant reduzieren“, sagt Rausch. Das ZEW geht davon aus, dass sowohl große Schwellenländer wie China, Indien und Indonesien als auch Industriestaaten und energieimportierende Länder wie Deutschland, die Vereinigten Staaten, Japan und das Vereinigte Königreich ohne weitere Klimaschutzmaßnahmen bereits rund ein Drittel ihrer Klimaschutzziele erreichen könnten, wenn sie sämtliche Subventionen abbauten.

|

| Weltweite Subventionen für fossile Brennstoffe (zur Vollbild bitte auf die Grafik klicken) Quelle: ZEW |

Zudem würden Staaten durch die Einsparungen bei direkten Subventionen und durch neue Einnahmen aus der Bepreisung externer Kosten erhebliche fiskalische Spielräume gewinnen. Im Durchschnitt könnten die Länder Zusatzeinnahmen erzielen, die 4,9 Prozent des gesamten Konsums entsprechen. Je nach Region weltweit reichen die Schätzungen des ZEW von 1,8 Prozent bis 16,2 Prozent.

Weniger Ausgaben für Gesundheitsschäden

Die eingesparten Mittel könnten laut der Studie genutzt werden, um soziale Härten durch steigende Energiepreise abzufedern oder Investitionen in die Energiewende zu finanzieren. Außerdem müssten die Staaten weniger für Gesundheits- und Umweltschäden aufkommen und könnten künftige wirtschaftliche Belastungen durch den Klimawandel verringern.

„Auch wenn die Abschaffung aller expliziten und impliziten Subventionen für die Nutzung fossiler Energien weltweit hypothetisch erscheint, so ist diese Perspektive ein Gradmesser für die volkswirtschaftlichen Kosten in unseren Wirtschaftssystemen, die auf die Nutzung übermäßig billiger fossiler Energien ausgerichtet sind“, so Rausch.

Für die Studie nutzte das ZEW ein makroökonomisches Simulationsmodell, das die Weltwirtschaft abbildet. Grundlage waren detaillierte Daten zu direkten Subventionen, zu externen Kosten fossiler Energien sowie umfassende nationale Einkommens- und Produktstatistiken aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Das Modell erlaubt es, die Effekte eines Subventionsabbaus auf CO2-Emissionen, Staatshaushalte und gesamtwirtschaftliche Kennzahlen zu quantifizieren.

Die 48-seitige Studie „The Welfare Effects of Explicit and Implicit Subsidies on Fossil Fuels“ steht auf der Internetseite des ZEW zum Download bereit.

Quelle: Jonas Rosenberger

Uniper will Hunderte von Stellen streichen

WIRTSCHAFT. Der staatliche Energiekonzern Uniper bestätigt Medienberichte über einen umfassenden Stellenabbau.

Nach Angaben des Düsseldorfer Unternehmens Uniper sollen im kommenden Jahr 400 Stellen wegfallen. Dabei will Uniper möglichst auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten, schreiben das Handelsblatt und die Rheinische Post.

Ein Unternehmenssprecher erklärte, man passe vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklungen die Personalplanung an. Im Fokus stehe dabei, vakante Stellen nicht neu zu besetzen sowie einvernehmliche Lösungen wie vorzeitige Ruhestandsregelungen zu finden. „Wir konzentrieren uns auf Projekte mit verlässlichem Ergebnisbeitrag und überprüfen regelmäßig unsere Finanz- und Personalplanung“, so der Sprecher weiter.

Uniper beschäftigt aktuell rund 7.000 Mitarbeitende. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem Lieferstopp durch Gazprom über Nord Stream 1 geriet Uniper in eine wirtschaftliche Schieflage. Das Unternehmen musste kurzfristig Ersatzmengen zu hohen Preisen am Markt beschaffen, um bestehende Lieferverpflichtungen gegenüber Stadtwerken und Großkunden zu erfüllen. Im Zuge der Krise wurde Uniper vor drei Jahren verstaatlicht, um eine Insolvenz zu verhindern.

Weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen

Im ersten Quartal 2025 hat der Energiekonzern einen deutlichen Rückgang seiner Geschäftsergebnisse verzeichnet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) vor Sondereffekten belief sich auf minus 139 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 885 Millionen Euro erzielt worden war. Auch das bereinigte Nettoergebnis sank deutlich auf minus 143 Millionen Euro, nach 581 Millionen Euro im ersten Quartal 2024. CEO Michael Lewis kündigte bereits im vergangenen Jahr an, dass Uniper mittelfristig mit einem geringeren finanziellen Ergebnis rechne. Die geplanten Stellenstreichungen sind Teil eines größeren Sparkurses, mit dem das Unternehmen auf die veränderten Marktbedingungen reagiert. Weitere Maßnahmen in diesem Zusammenhang seien laut Unternehmensangaben nicht ausgeschlossen.

Eigner der Stadtwerke Düsseldorf verzichten auf Ausschüttung

Quelle: Fotolia / jogyx

FINANZIERUNG. Der Kommunalversorger der NRW-Landeshauptstadt hat immer noch mehr als 100 Millionen Euro Plus gemacht. Und seine Aktionäre halten sich zugunsten von Energiewende-Investitionen zurück.

Die Stadtwerke Düsseldorf AG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 104 Millionen Euro abgeschlossen. Das Ergebnis lag damit über den eigenen Erwartungen, blieb jedoch – wie prognostiziert – unter dem Vorjahreswert von 147 Millionen Euro (Umsatz: 2,8 Milliarden Euro nach 3,1 Milliarden Euro 2023).

Die Aktionäre des nicht börsennotierten Unternehmens - EnBW (knapp 55 Prozent) und der Holdings der Landeshauptstadt Düsseldorf sowie der Stadt Köln (GEW) - verzichten auf einen „wesentlichen“ Teil der Ausschüttung, um ihm die Finanzierung steigender Investitionen aus eigener Kraft zu ermöglichen.

Der Rückgang des Ergebnisses ist vor allem auf geringere Erträge aus dem Handelsgeschäft zurückzuführen. Hintergrund ist die Entspannung auf den Energiemärkten, die sich laut Unternehmen auch in den kommenden Jahren fortsetzen dürfte. Einmalerträge sorgten dafür, dass das Ergebnis die Planungen dennoch übertraf.

Jobmotor Stadtwerke

Ein Jobmotor ist das Stadtwerk bislang auch: 2024 wurden 367 neue Beschäftigte eingestellt, darunter 35 Auszubildende und duale Studenten.

Von 2021 bis 2024 hat der Querverbund-Versorger Stadtwerke Düsseldorf seine jährlichen Gesamtinvestitionen beinahe verdoppelt. Im vorigen Jahr lagen sie bei 125 Millionen Euro und sollen dieses Jahr 180 Millionen Euro erreichen. Bis 2030 soll über 1 Milliarde in Energie- und Wasserinfrastruktur gesteckt werden. „Mehr als zwei Drittel dieser Mittel fließen in grüne Maßnahmen und Projekte“, erklärt Finanzvorstand Jan Huth in einem Mailing mit den Geschäftszahlen.

Zu den Leuchtturm-Projekten im Investitionsprogramm gehört die industrielle Abwärmekooperation mit dem Henkel-Werk, die von Anfang 2026 an die Fernwärme ebenso zu dekarbonisieren hilft wie eine künftige Flusswärmepumpe am Heizkraftwerk an der Lausward. Ebenfalls im nächsten Jahr soll ein Elektrolyseur starten, der den Wasserstoff für eine kürzlich erweiterte H2-Tankstelle des Konsortiums H2 Mobility Deutschland in der Nähe des östlichen Innenstadtrings liefern soll (wir berichteten). Zudem errichtet die Stadtwerke-Tochter Grünwerke bundesweit grüne Kraftwerke, so einen PV-Park im bayerischen Kösching und einen Windpark im niederrheinischen Geldern. Auch die Ladeinfrastruktur soll weiter wachsen.

Stadtwerke Speyer mit weniger Gewinn zufrieden

Der Sitz der Stadtwerke Speyer. Quelle: SWS

BILANZ. Mehr als die Hälfte des 2024 erwirtschafteten Gewinns dürfen die Stadtwerke Speyer im Unternehmen belassen. Sie verbessern damit ihre Finanzausstattung für die anstehenden Aufgaben.

Etwas weniger Gewinn erzielten die Stadtwerke Speyer im abgelaufenen Jahr. In der Bilanz für 2024 weist das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz einen Überschuss von 3,5 Millionen Euro aus. Im Jahr zuvor waren es noch 6,3 Millionen Euro gewesen.

Geschäftsführer Wolfgang Bühring spricht in einer Mitteilung des Versorgers dennoch von einem erfolgreichen Geschäftsjahr, es ist übrigens das letzte vollständige für den bald in den Ruhestand tretenden Chef. Für die Rückgänge macht er zum einen die milde Witterung verantwortlich, die den Absatz von Erdgas und Wärme gedrückt habe. Zum anderen benötigte die Stadtverkehr-Sparte einen höheren Zuschuss, bedingt durch ein neues Buskonzept.

Von dem Gewinn überweist das Verbundunternehmen 1,5 Millionen Euro an die Mutter, die Kommune. 2 Millionen Euro verbleiben bei den Stadtwerken, die damit ihre Eigenkapitalbasis verbessern. Das ist wichtig für die Konditionen, zu denen Speyer Kredite aufnehmen kann.

Investitionen in Millionenhöhe stehen an, einen Schwerpunkt will der Versorger auf den Fernwärme-Ausbau in der Domstadt legen. Daneben treibt Speyer den Glasfaserausbau voran, bringt intelligente Messsysteme in Umlauf und entwickelt Lösungen für die Elektromobilität. Handlungsfähig zu bleiben, so der Geschäftsführer, sei wichtig angesichts der vielen Herausforderungen, zu denen er Marktschwankungen, einen rückläufigen Energieabsatz und Verluste aus dem Betrieb eines Bades zählt.

Im vergangenen Jahr steigerte das Unternehmen die Investitionen um etwa ein Drittel auf 13,5 Millionen Euro (Vorjahr: 10,1 Millionen Euro). Rund drei Viertel davon entfielen auf die Strom-, Erdgas-, Fernwärme- und Wasserinfrastruktur.

Über die Gewinnabführung hinaus profitierte die Stadt von den Geschäften der Stadtwerke durch 2,3 Millionen Euro Konzessionsabgabe (plus 100.000 Euro) und 700.000 Euro Gewerbesteuern (minus 500.000 Euro). Für den Versorger arbeiteten zum Jahreswechsel 309 Beschäftigte (plus elf), darunter 21 Auszubildende (Quote: rund 7 Prozent).

Powercloud als eigene Gesellschaft verschwindet

Quelle: Joachim Wendler / Fotolia

FUSION. Hansen hat 2024 den Software-Anbieter Powercloud vollständig übernommen. Nun wird das Unternehmen zur Hansen Technologies Germany GmbH. Der Produktname Powercloud bleibt hingegen.

Der australische Softwareanbieter Hansen Technologies hat die Integration der im Februar 2024 übernommenen Powercloud GmbH abgeschlossen. Mit Wirkung zum Juli 2025 firmiert das Unternehmen nun unter dem Namen Hansen Technologies Germany GmbH.

Das Produktportfolio bleibt trotz der Umfirmierung unter dem bekannten Markennamen Powercloud erhalten. Die cloudbasierte Abrechnungsplattform wird künftig Teil der Hansen Suite for Energy & Utilities sein. Der Anbieter bekräftigt mit diesem Schritt sein langfristiges Engagement im deutschsprachigen Energiemarkt.

Zum 1. Februar 2024 hatte Hansen Technologies die Powercloud GmbH übernommen. Deren Gesellschafter waren zuvor die Karema Holding und der internationale Finanzinvestor General Atlantic. Im Zuge der Übernahme wurde der operative Betrieb gesichert und die Zusammenarbeit mit Belegschaft, Kunden und Partnern fortgeführt. Ziel der Hansen-Strategie sei es, sich als „weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energiewirtschaft“ zu etablieren, heißt es von Unternehmensseite.

Konsolidierter Markenauftritt

Die Jahre 2021 und 2022 hatten für Powercloud rote Zahlen gebracht. Vor der Übernahme im Jahr 2024 kam es zudem zu einem personellen Abbau und Einschnitten im Portfolio. Auch in der kommunalen Energiewirtschaft wirkte sich diese Entwicklung aus: Das Stadtwerke-Netzwerk Thüga hatte ursprünglich mit Powercloud als technischem Kern die eigene Abrechnungsplattform TAP entwickelt. Inzwischen setzt Thüga für das Projekt auf eine SAP-basierte Lösung. Accenture fungiert nun als Generalunternehmer der TAP und setzt auf SAP-Technologie für den Kern der Plattform.

„Mit der Umfirmierung zur Hansen Technologies Germany GmbH und der klaren strategischen Eingliederung von Powercloud in unser Produktportfolio bekräftigen wir unser Engagement in der Region“, erklärt Andrew Hansen, Global CEO und Geschäftsführer von Hansen. „Unsere Kunden in Deutschland profitieren künftig von einem konsolidierten Markenauftritt, erweiterten Synergien und der Innovationskraft einer international agierenden Unternehmensgruppe.“

Hansen Technologies wurde 1971 gegründet. Das Unternehmen betreut heute nach eigenen Angaben Versorgungsunternehmen in über 80 Ländern. Weltweit ist Hansen mit 25 Niederlassungen vertreten.

Erste Frau an der Spitze in Hamm

Quelle: Fotolia / s_l

PERSONALIE. Die Stadtwerke Hamm bekommen eine neue Geschäftsführerin. Mileva Meißner folgt auf Jörg Hegemann, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht.

Erstmals in ihrer Geschichte wird die Geschäftsführung der Stadtwerke Hamm von einer Frau übernommen. Wie das kommunale Unternehmen der Kommune, 35 Kilometer nordöstlich von Dortmund (Nordrhein-Westfalen) gelegen, gegenüber unserer Redaktion bestätigte, tritt Mileva Meißner Anfang 2026 die Nachfolge von Jörg Hegemann an. Dieser wird zum Ende dieses Jahres in den Ruhestand wechseln. Zuerst hatte der Westfälische Anzeiger über die Personalie berichtet.

Bekanntgegeben wurde der Führungswechsel bei der Jahrespressekonferenz des Unternehmens. Meißner übernimmt die kaufmännische Geschäftsführung und wird an der Seite von Reinhard Bartsch, der bereits seit 2022 technischer Geschäftsführer ist, die Doppelspitze bilden. Die Berufung der 49-jährigen Betriebswirtin wurde einstimmig von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung beschlossen.

Die künftige Geschäftsführerin bringt langjährige Erfahrung in der Energie- und Entsorgungswirtschaft mit. Aktuell ist sie Finanzchefin bei der Entsorgung Dortmund GmbH (EDG). Zuvor arbeitete sie unter anderem bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG sowie beim Wormser Energieversorger EWR, wie der Westfälischen Anzeiger berichtet. Bei den Stadtwerken Hamm wird Meißner ab Januar 2026 die Bereiche Finanzen, Kundenservice, Personal und IT verantworten.

Neue Geschäftsführerin beim Energieversorger in Sulz

Quelle: Shutterstock / megaflopp

PERSONALIE. Zum 1. September 2025 tritt Julia Fischer die Nachfolge des langjährigen Geschäftsführers in Sulz in Baden-Württemberg an.

Julia Fischer übernimmt die Position der kaufmännischen Geschäftsführerin der Stromversorgung Sulz GmbH sowie die kaufmännische Werkleitung des städtischen Eigenbetriebs Stadtwerke Sulz. Einen Bericht der Lokalpresse bestätigte der technische Leiter der Stromversorgung Sulz, Udo Huber, auf Anfrage der Redaktion.

Fischer tritt die Nachfolge von Wolfram Röhrig an, der nach 27 Jahren auf eigenen Wunsch ausscheidet. Dem Pressebericht zufolge wechselt dieser zu den Stadtwerken Tuttlingen. Die technische Geschäftsführung der Stromversorgung Sulz bleibt weiterhin bei Udo Huber.

Die neue Geschäftsführerin ist aktuell noch bei der Automatic-Systeme Dreher GmbH in Sulz am Neckar im Bereich Corporate Communications and Sales tätig. Fischer ist Wirtschaftsingenieurin und sitzt für die CDU im örtlichen Gemeinderat.

Die Stromversorgung Sulz GmbH ist ein mehrheitlich kommunales Unternehmen. Die Stadt Sulz hält 75,1 Prozent der Anteile, die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH 24,9 Prozent. Das Unternehmen betreibt das örtliche Stromverteilungsnetz. Zudem übernimmt es die Wasser- und Abwasserabrechnung für die Stadt mit rund 12.500 Einwohnern.

Neue Vorständin in Erlangen

Eva Weikl. Quelle: ESTW

PERSONALIE. Bei der Erlanger Stadtwerke AG hat Eva Weikl am 1. Juli offiziell ihre Position als neue kaufmännische Vorständin angetreten.

Eva Weikl ist neue Vorständin beim kommunalen Versorger im bayerischen Erlangen.

Sie folgt auf Matthias Exner, langjähriges kaufmännische Vorstandsmitglied, der am 1. Oktober 2025 in den Ruhestand eintritt. Ab dem 1. Oktober 2025 beziehungsweise mit dem Ausscheiden von Matthias Exner übernimmt dann Frank Oneseit, neben seiner Position als Technikvorstand, zusätzlich die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens.

Sie folgt auf Matthias Exner, langjähriges kaufmännische Vorstandsmitglied, der am 1. Oktober 2025 in den Ruhestand eintritt. Ab dem 1. Oktober 2025 beziehungsweise mit dem Ausscheiden von Matthias Exner übernimmt dann Frank Oneseit, neben seiner Position als Technikvorstand, zusätzlich die Aufgabe des Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens.

Viele Jahre war die Betriebswirtin Weikl in verschiedenen maßgeblichen Positionen für den Energieversorger N-ergie und das Kommunalunternehmen Stadtwerke Nürnberg in Nürnberg tätig und zuletzt kaufmännische Geschäftsführerin beim Verteilnetzbetreiber Badenova Netze in Freiburg.

Die Erlanger Stadtwerke AG (ESTW) ist ein kommunales Unternehmen und beliefert Privat- und Geschäftskunden mit Strom, Gas, Fernwärme und Trinkwasser und betreibt den öffentlichen Nahverkehr in der Region. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Parkraumbewirtschaftung und erneuerbare Energien.

Doppelspitze in Lübben

Michael Leo (links) und Alexander Boldt leiten übergangsweise die Stadt- und Überlandwerke in Lübben. Quelle: SÜW, D. Matthes

PERSONALIE. Alexander Boldt und Michael Leo haben übergangsweise die Geschäftsführung der Stadt- und Überlandwerke Lübben übernommen.

Übergangslösung in Lübben: Die Stadt- und Überlandwerke (SÜW) in der 14.000-Seelen-Kommune im Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg, haben seit 1. Juli zwei neue Geschäftsführer. Alexander Boldt und Michael Leo, beide kommen aus den eigenen Reihen, sollen in der „Übergangsphase einen reibungslosen Fortgang der Geschäftsprozesse gewährleisten“, erklärt die Stadtverwaltung.

Boldt (33) war bisher als Prokurist, Assistent der Geschäftsführung und Teamleiter für „Grundsätze, Personal, Marketing“ tätig. Leo (38) leitete das Team der Sparte Wärme. Die beiden folgen auf Marcus Ende, der die SÜW zum 30. Juni verlassen hat, um, wie die Stadt mitteilt, in seine Heimatregion zurückzukehren. Marcus Ende hatte den Geschäftsführerposten im September 2023 angetreten. Wie lange Boldt und Leo den Versorger führen sollen, ist nach Angaben der Stadt noch offen. Das Bewerbungsverfahren für eine dauerhafte Nachfolge laufe, heißt es.

Der Energieversorger in der Niederlausitz zählte 2023 im Jahresdurchschnitt 31 Mitarbeitende und erwirtschaftete Umsatzerlöse in Höhe von 16,6 Millionen Euro (2022: 14,1 Millionen Euro). Der Jahresüberschuss betrug rund 1,79 Millionen Euro. Im Jahr davor stand ein Fehlbetrag in Höhe von 136.000 Euro zu Buche.

Großhandels-Preise für Solarmodule in Europa bis Mai 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Vergleich verschiedener kristalliner Solarmodule sind die Full Black Module, also vollständig schwarze Solarmodule, im Mai 2025 mit 0,15 Euro/W die teuersten. Die hochwertigste Klasse, High Efficiency Solarmodule, verzeichnete zeitgleich einen Großhandelspreis von 0,14 Euro/W. Trotz globaler Handelsunsicherheiten, vor allem durch die US-Zollpolitik, sind die Modulpreise in Europa bislang relativ stabil geblieben.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

STROM

GAS

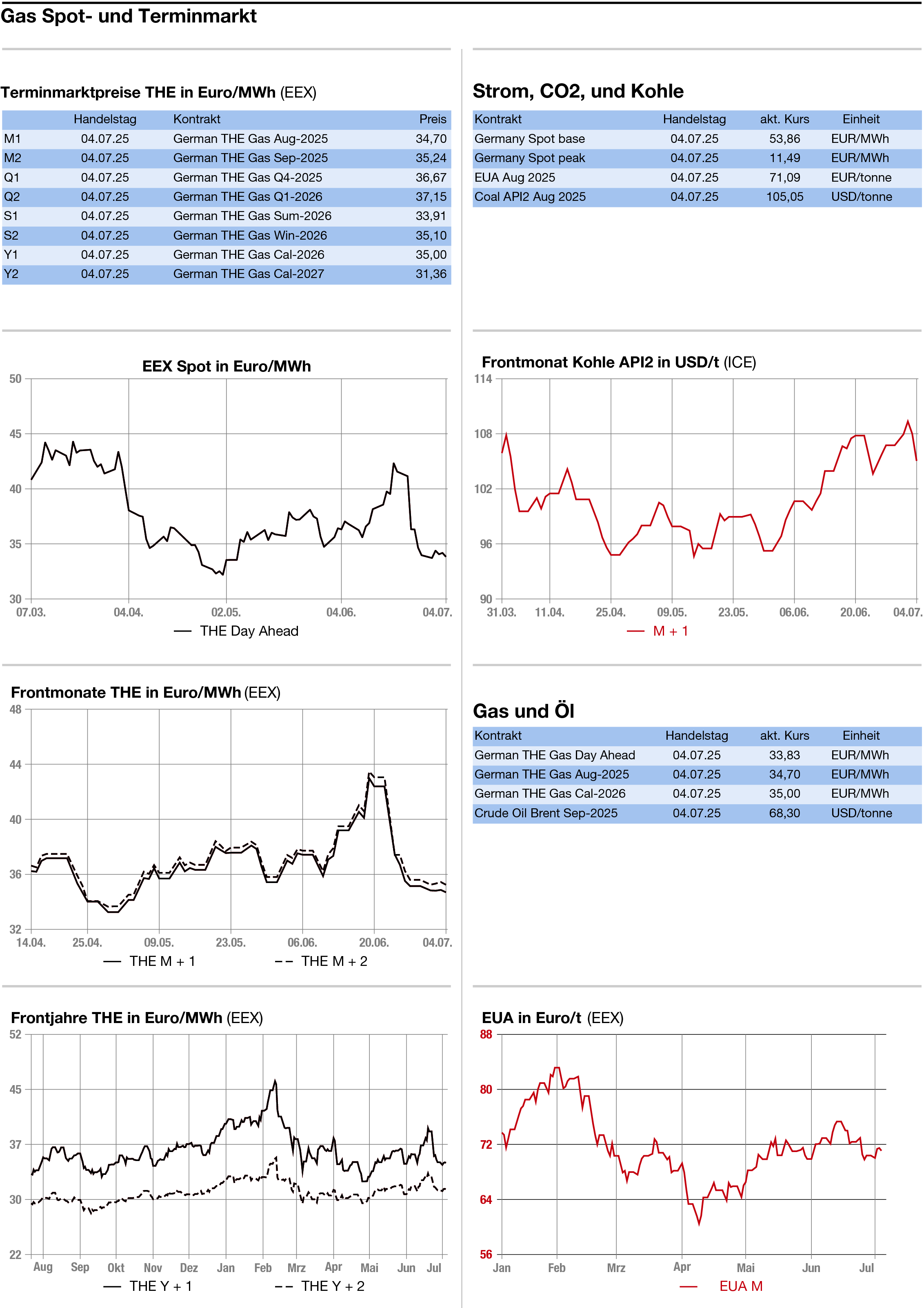

Schwache Umsätze bestimmen das Marktgeschehen

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

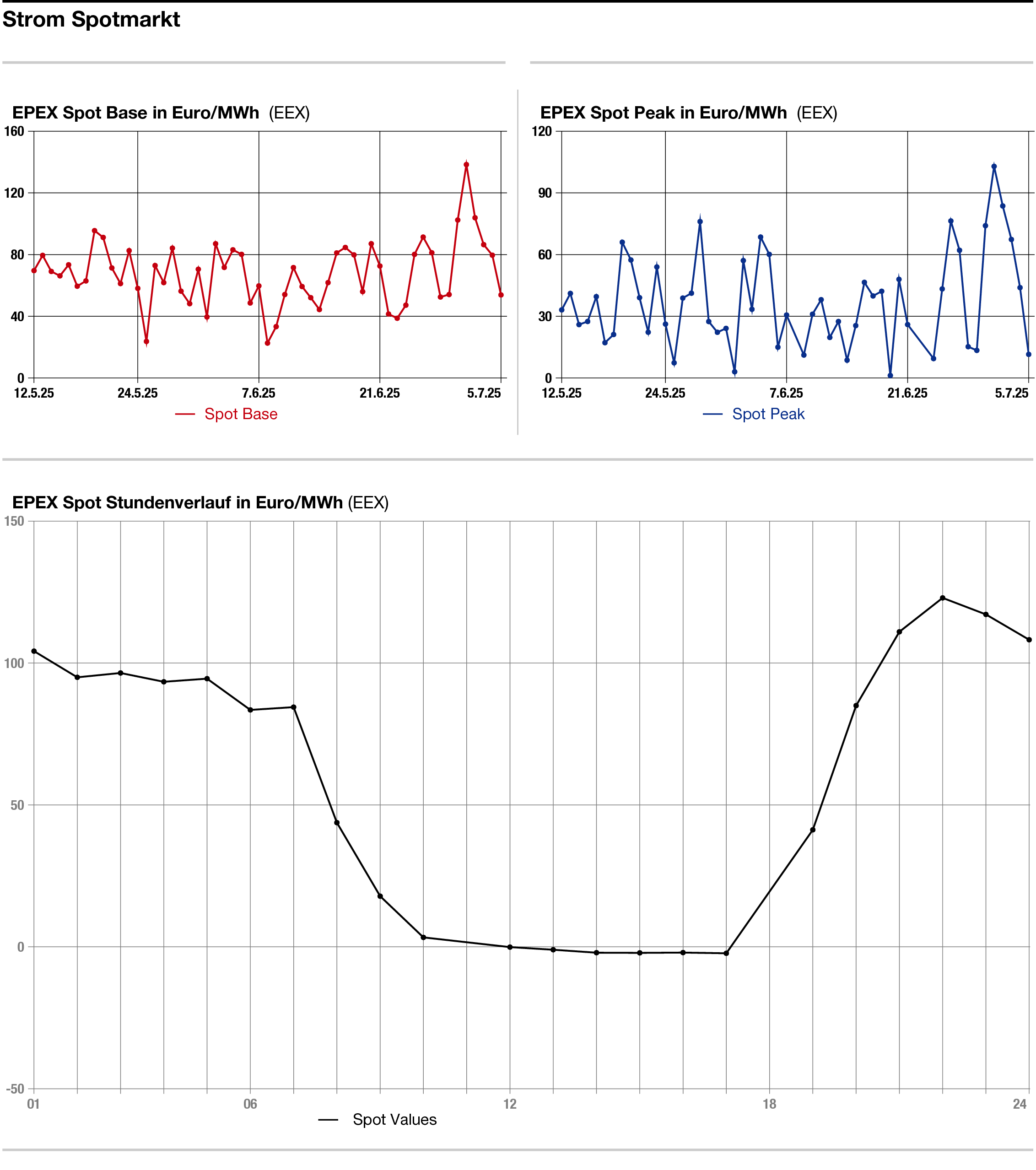

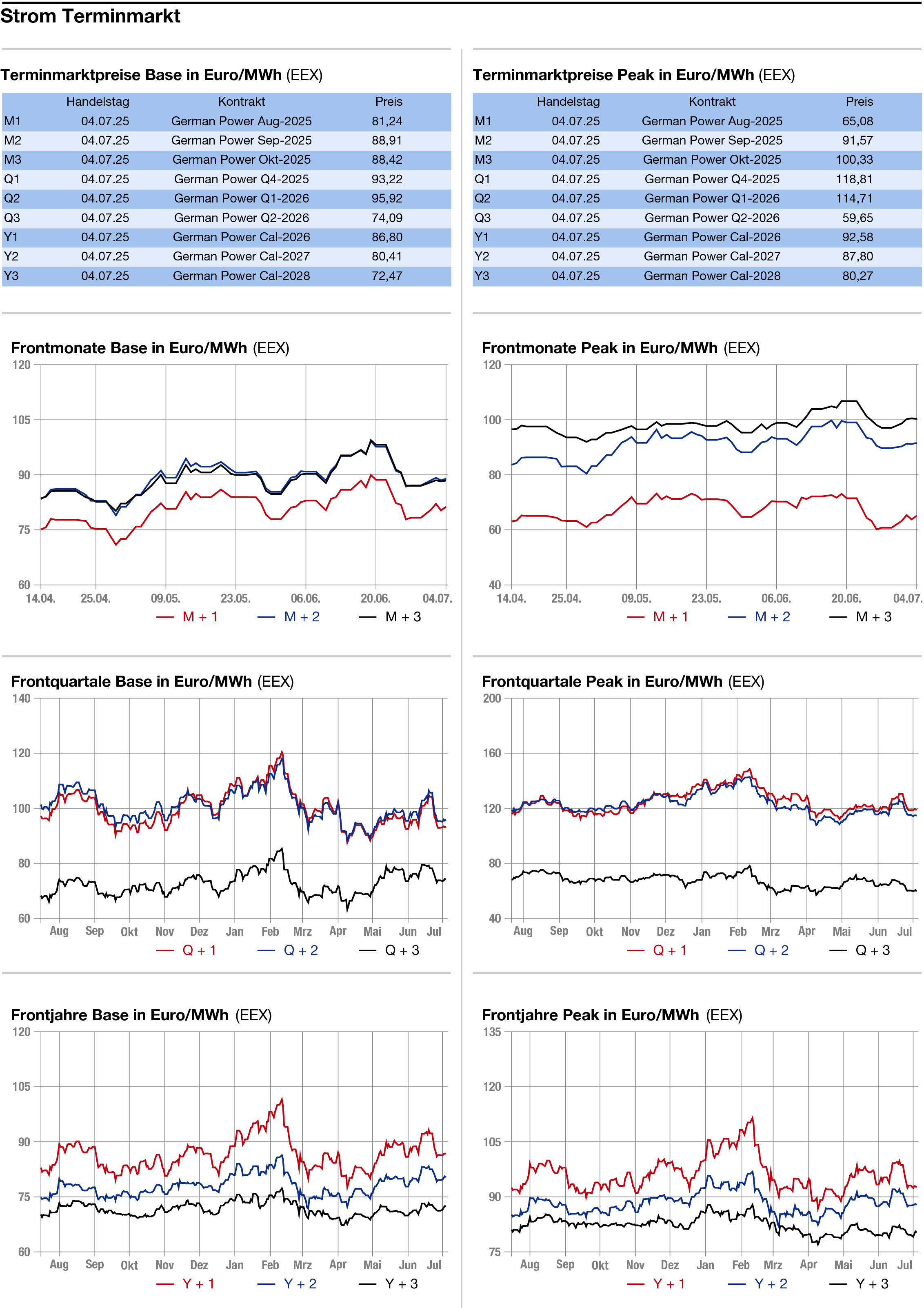

Überwiegend leichter haben sich die Energienotierungen am Freitag präsentiert. Marktteilnehmer sprachen von einem impulsarmen Handel.

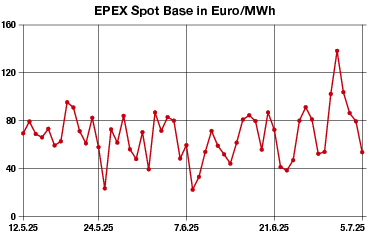

Strom: Überwiegend leichter hat sich ebenfalls der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde am Freitag im Base mit 84 Euro/MWh gesehen, für den Peak war kein Bezahltkurs zustande gekommen. Die Spanne belief sich auf 60 bis 65 Euro/MWh. An der Börse wurde der Montag mit ebenfalls 84 Euro/MWh im Base gehandelt.

Die Meteorologen von Eurowind erwarten für den Montag eine Erneuerbaren-Einspeisung von 24,7 Gigawatt, die am Dienstag auf kräftige 41,6 Gigawatt anziehen soll. Laut den Wetterdiensten dürfte sich ab Donnerstag/Freitag der neuen Woche eine weitere Hitzewelle über Deutschland aufbauen, wobei die höchsten Temperaturen zu Beginn der übernächsten Woche anfallen sollen.

Allerdings werden auf den Prognosekarten nun nicht mehr jene Extremwerte verzeichnet wie noch vor ein bis zwei Tagen. Die hohen Temperaturen sollen mit wenig Windstrom aber viel Solarstrom einhergehen.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 0,29 Euro auf 86,32 Euro/MWh.

CO2: Etwas leichter haben sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 13.34 Uhr 0,64 Euro auf 71,42 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 7,4 Millionen Zertifikate. Das Tief lag bei 71,35 Euro, das Hoch bei 72,32 Euro.

Marktteilnehmer verweisen auf den schwachen Bedarf an Emissionsrechten. Laut dem ISE Fraunhofer-Institut sind die erneuerbaren Energien in der öffentlichen Netto-Stromerzeugung in der EU im Juni wieder auf dem Vormarsch: Sie stemmten einen Anteil von gut 53 Prozent (im Juni 2024 waren es gut 50 Prozent).

Die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern rutschte dagegen im Juni gut 10 Prozent unter das Vorjahresniveau und bestritt somit nur noch gut 22 Prozent der Stromerzeugung, verglichen mit einem Anteil von 25 Prozent im Juni 2024.

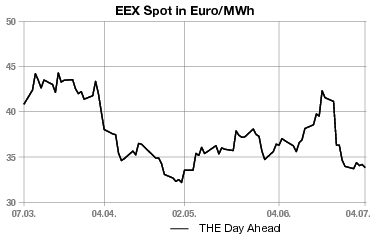

Erdgas: Wenig verändert haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis 13.45 Uhr 0,08 auf 33,63 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es dagegen um 0,05 Euro auf 34,40 Euro/MWh nach oben.

Marktbeobachter bezeichneten den Handel als ruhig und impulsarm. Für die kommenden sieben Tage dürfte sich von Witterung her nur mäßiger Bedarf an Gas ergeben. So liegen die Cooling Degree Days aktuell nur bei 0,9, während der Saisondurchschnitt 7,1 beträgt. Der Gasflow aus Norwegen wurde von Gassco für den Berichtstag mit beachtlichen 321,4 Millionen Kubikmetern angegeben.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: