In den 1990er Jahren wurden erstmals Sanierungsarbeiten in der Siedlung durchgeführt: Die Fassaden der Mehrfamilienhäuser wurden mit einem Wärmedämm-Verbundsystem isoliert. Die Fenster, Türen und das Dach verblieben auf dem Stand des Baujahres. Zudem wurden in allen Häusern zentrale Gasheizungen installiert, die die Wohnungen beheizten und mit Warmwasser versorgten.

Das Konzept für den Heizungstausch wurde von Nibe in Zusammenarbeit mit der Goldwasser Bohrgesellschaft mbH umgesetzt. Nibe ist ein 1952 in Schweden gegründetes Wärmetechnik-Unternehmen, das nach seinem Gründer Nils Bernerup benannt ist. Die Brüder Wroblewski aus Rostock erwarben drei dieser Mehrfamilienhäuser und setzten auf Erdwärme, die Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz gewährleistet. Im ersten Schritt wurden der Wärmeerzeuger in zwei Häusern ausgetauscht und das dritte Gebäude umfassend gemäß KfW-55-Standard saniert.

Heizen und Warmwasser mit Erdwärme

Mathias Wroblewski erklärt die Entscheidung für Erdwärme, weil an anderen Häusern die Mieter sich von den Ventilatorgeräuschen der Luft-Wärmepumpen gestört fühlten. Das Grundstück bot zudem ausreichend Platz, um Erdwärme als Wärmequelle zu nutzen. Vor jedem Gebäude wurden fünf Bohrungen in je 150 Metern Tiefe eingebracht und mit Erdsonden bestückt. Danach können die Vorgärten wieder bepflanzt oder zum Wäschetrocknen genutzt werden. Den unterirdischen Leitungen mit dem Sole-Wasser-Gemisch werden einhundert Jahre Haltbarkeit prognostiziert.

Die Gasheizungen in den Kellern der beiden Häuser wurden durch Sole-Wasser-Wärmepumpen mit einer Heizleistung von 43 kW ersetzt. Die Wärmepumpen sind drehzahlgeregelt, sodass sich deren Leistung automatisch an die reduzierte Heizlast anpasst, sobald die zu einem späteren Zeitpunkt geplanten energetischen Sanierungsmaßnahmen ausgeführt werden. Ein Austausch der Heizkörper in den Wohnungen war für eine effektive Arbeit der Wärmepumpe nicht notwendig.

Für die Warmwasserversorgung wurde die Trinkwasser-Großanlage der Häuser mit

einem Warmwasserspeicher MTL 500 ausgestattet, der 500 Liter Wasser vorhält und über eine integrierte elektrische Nachwärmstufe verfügt. Diese Anlagenkonfiguration ist besonders platzsparend und effizient.

KfW-55-Standard

Das dritte Mehrfamilienhaus wurde komplett nach KfW-55-Standard saniert: Das

Dachgeschoss wurde ausgebaut und um zwei Wohnungen erweitert. Zudem wurde das Gebäude vollständig entkernt sowie Fenster und Türen erneuert. Die Wärmeverteilung erfolgt über Fußbodenheizungen. Mathias Wroblewski erläuterte im Gespräch mit dieser Redaktion, dass dies nur mit der günstigen Förderung und den niedrigen Zinsen der Vergangenheit möglich war: „Aktuell würde sich das nicht mehr rechnen“, sagte er. Aufgrund des besseren energetischen Standards reicht in diesem Gebäude eine Heizleistung von 25 kW für die Heizung- und Warmwasserbereitung der 12 Wohnungen aus, ebenfalls in Verbindung mit einem Warmwasserspeicher.

Refinanziert werde die Investition langfristig über die höheren Mieten als in den übrigen Häusern. Dort lägen die Betriebskosten höher wegen des schlechteren energetischen Zustands, aber deutlich unter den Kosten für eine Öl- oder Gasheizung, sagte Wroblewski. „Letztlich kommt es jetzt auf den Strompreis an“, den die Bundesregierung beispielsweise über die Steuer beeinflussen könnte.

|

| Das auf KfW-55-Standard sanierte Wohnhaus in Rövershagen bei Rostock. Quelle: Susanne Harmsen |

In dem 17-seitigen Beschluss begründet der BGH-Kartellsenat, warum er die Beschwerde von Engie Deutschland gegen ein Urteil des Oberlandesgerichts (OLG) Dresden zurückgewiesen hat. Der BGH gab damit wie die beiden Vorinstanzen dem sächsischen Landesregulierer und dem Verteilnetzbetreiber ZEV Zwickauer Energieversorgung gegen Engie Recht.

Die Engie hatte 2020 in Zwickau für zwei Wohnblocks einer Genossenschaft mit 96 und 160 Wohneinheiten, die zuvor stromseitig direkt am Verteilnetz der Zwickauer Energieversorgung (ZEV) hingen, zwei BHKW (20 und 40 kWel) errichtet samt Hausnetzen für Strom und Wärme. Von der ZEV wollte sie für die BHKW insgesamt zwei Elektrohauptanschlüsse und Zählpunkte sowie die Anerkennung als „Kundenanlagen“ erreichen - in allen Instanzen inklusive Europäischer Gerichtshof (EuGH) erfolglos.

Was es mit „Kundenanlagen“ auf sich hat

Die „Kundenanlage“ ist eine Ausnahme von der Netzregulierung für bestimmte Konstellationen mit Stromerzeugung und Hausnetz. Als solche bietet sie für Contractoren, Quartiers- und Mieterstrom-Anbieter verschiedene bürokratische Vorteile und die Flexibilität, die eigenen Strom-Endpreise allein festzulegen. Diese Ausnahme muss nach der abgeschlossenen Prozessserie Engie versus ZEV enger gefasst werden.

Der Leitsatz des Zurückweisungsbeschlusses in Karlsruhe lautet mit Bezug auf die Strombinnenmarkt-Richtlinie der EU: „Nur eine Energieanlage, die kein Verteilernetz ist, kann bei richtlinienkonformer Auslegung eine Kundenanlage sein.“ Bloß: Wann ist eine Energieanlage doch ein Verteilernetz? Sobald die Voraussetzungen eines Verteilnetzes nach der Richtlinie vorliegen. Und wann liegen sie vor?

Die Forderungen von Green Planet

„Wo diese Abgrenzung verläuft, wird vom BGH nicht eindeutig aufgezeigt“, beklagt Carolin Dähling, Bereichsleiterin beim Mieterstrom-Anbieter Green Planet Energy. Sie meint, Netzbetreiber müssten Hausverteiler-Anlagen und damit Mieterstrom weiter ermöglichen, dennoch fehle auch nach dem Gerichtsbeschluss die nötige Rechtssicherheit. Green Planet fordert daher Regierung und Bundestag auf, „jetzt eine neue, klare Regulatorik zu schaffen, die auch größere Mieterstrom- und Quartiersprojekte rechtssicher ermöglicht“. Gleichzeitig solle die Bundesnetzagentur praxisnahe Hinweise liefern.

Der Bundesgerichtshof hat seinen Kundenanlagen-Beschluss samt Begründung in der Juris-Datenbank veröffentlicht.

Der DSW-Chefin wurde im Juli vor einem Jahr fristlos gekündigt. Der Aufsichtsrat hatte ihren ursprünglich auf fünf Jahre angelegten Vertrag nach nur einem Jahr beendet. Der Konzern begründet dies mit Pflichtverletzungen. Heike Heim will das so nicht stehen lassen.

Im Zentrum der Auseinandersetzung stehen mehrere Vorwürfe. Unter Heims Verantwortung habe die Energietochter DEW 21 im Jahr 2022 während der Energiekrise langfristig Strom- und Gasmengen eingekauft. Durch später sinkende Preise sei ein noch nicht bezifferter Schaden entstanden.

Dabei soll Heim interne DSW-21-Gremien unter anderem nicht über die Überschreitung eines festgelegten „Stopp-Loss-Limits“ informiert haben. Laut interner E-Mails sei der Aufsichtsrat möglicherweise nicht vollständig unterrichtet gewesen. Dabei beruft sich die Zeitung auch auf Unterlagen und Vorgänge, über die Energie & Management berichtet hat. Heim bestreitet hingegen die Vorwürfe vonseiten des Unternehmens.

Showdown erst nach der Kommunalwahl?

Zum anderen werden Heim Verfehlungen in ihrer Amtszeit als Chefin bei der Dortmunder Energietochter DEW 21 angelastet. Bei den Vorgängen handelte es sich um Betrügereien bei der Energievertriebstochter „Stadtenergie“, die zu einem Verlust in Höhe von 93 Millionen Euro geführt haben sollen. Auch hier steht die Frage im Raum, inwiefern Heim informiert oder verantwortlich war, obwohl sie nicht direkt in die Vorgänge involviert war.

Die juristischen Auseinandersetzungen laufen damit weiter. Ein nächster Verhandlungstermin zur neuen Klage ist laut Ruhr Nachrichten für Januar 2026 angesetzt. Ob es bis zur Kommunalwahl am 14. September 2025 zu einer weiteren Verhandlung in der Hauptsache kommt, ist nach Angaben der Zeitung unklar. Pikant ist das insofern, als der Aufsichtsratsvorsitzende der DEW 21 der Dortmunder Oberbürgermeister ist.

Im Falle eines juristischen Erfolgs könnte Heim eine Abfindung in Höhe von bis zu 2,5 Millionen Euro erhalten. Sollte das Gericht jedoch die Kündigung als rechtmäßig bewerten, könnte DSW 21 seinerseits Schadenersatz fordern.

Laut Wildberger soll das Angebot mehr Rechtssicherheit bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung schaffen. „Unternehmen brauchen klare und verlässliche Rahmenbedingungen, um innovative KI-Lösungen zu entwickeln und erfolgreich einzusetzen. Wir wollen sie dabei bestmöglich unterstützen“, sagte der Minister. Das KI-Service Desk schaffe eine zentrale Anlaufstelle, die Unternehmen hilft, die komplexen Anforderungen der europäischen KI-Verordnung effizient und praxisnah zu erfüllen.

„Eine nationale KI-Aufsicht soll wirtschafts- und innovationsfreundlich, mit schlanken, schnellen Strukturen und klarer Orientierung für Unternehmen sein“, entwarf Wildberger. So setze sich Deutschland bei der Entwicklung und dem Einsatz verantwortungsvoller KI-Technologien in Europa an die Spitze, hofft der Minister.

Auch Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, betonte die Bedeutung des neuen Angebots: „Wir wollen das Potenzial der künstlichen Intelligenz in den Mittelpunkt stellen.“ Der KI-Service Desk schaffe eine verlässliche, zentrale Stelle für alle, die Hilfe bei den neuen Regeln der KI-Verordnung benötigen, erklärte Müller.

Inhalte der neuen Plattform

Der KI-Service Desk soll nach Angaben der Bundesnetzagentur praxisnahe Informationen und anschauliche Beispiele bieten, um die Vorgaben der KI-Verordnung besser einordnen zu können. Dafür steht ein interaktiver Compliance Kompass zur Verfügung. Mit diesem Werkzeug können Organisationen prüfen, ob und in welchem Umfang die KI-Verordnung für ihre eingesetzten KI-Systeme gilt.

Der Kompass liefert Hinweise dazu, ob es sich um ein reguliertes KI-System handelt, ob Transparenzpflichten bestehen und ob das System als Hochrisiko-KI-System oder verbotene Praxis eingestuft werden könnte.

Zusätzlich informiert der KI-Service Desk über bereits geltende Vorgaben zur sogenannten KI-Kompetenz. Demnach sollen Organisationen, die KI-Systeme nutzen, bereitstellen oder entwickeln, über ein ausreichendes Maß an Fachwissen im Bereich künstlicher Intelligenz verfügen. Hierzu biete der KI-Service Desk laut Bundesnetzagentur Informationen zu kostenfreien Schulungsangeboten für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

Hintergrund der EU-KI-Verordnung

Die europäische KI-Verordnung ist am 2. August 2024 in Kraft getreten. Sie soll nach Angaben der Bundesnetzagentur den sicheren und vertrauenswürdigen Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Europäischen Union gewährleisten und zugleich Innovation fördern. Die Bundesnetzagentur bereitet sich derzeit auf eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Verordnung in Deutschland vor. Dafür werde auch der KI-Desk ständig weiterentwickelt.

Die Informationsplattform des KI-Service Desks steht im Internet bereit.

Bei diesen sogenannten Festpreistarifen mit Flexibilitätsbonus zahlen Kunden weiterhin einen fixen Preis pro kWh Strom. Zusätzlich können sie einen Bonus einfahren, wenn sie zum Beispiel den Akku ihres Elektroautos nachts flexibel über das Stromnetz laden lassen. Die Steuerung erfolgt dabei automatisiert über intelligente Systeme des Energieversorgers.

Für die Umfrage wurden 2.000 Personen befragt, die im eigenen Haus leben. Besonders hoch ist das Interesse an flexiblen Stromtarifen ohne Preisschwankungen bei Haushalten, die bereits über Energiewendetechnologien wie E-Auto, PV-Anlage oder Wärmepumpe verfügen.

So planen 21 Prozent der Befragten mit Elektroauto einen Umstieg auf diese Tarifart bis Ende 2026. Weitere 55 Prozent der E-Auto-Besitzer zeigen sich offen für einen künftigen Wechsel. Bei normalen Hausbesitzern lag die Zahl bei 9 Prozent.

Auf Platz zwei der technologieaffinen Gruppen folgen Menschen mit Wärmepumpe im Haus: 17 Prozent planen einen Wechsel, 50 Prozent halten ihn für denkbar.

Haushalte mit Solaranlage und Batteriespeicher liegen mit 14 Prozent bei den konkreten Planungen und 42 Prozent bei der generellen Offenheit auf dem dritten Platz. In der Gesamtgruppe der Photovoltaik-Nutzer planen 10 Prozent einen Tarifwechsel, 49 Prozent könnten ihn sich vorstellen.

Eon kann Umfrageergebnisse aus eigener Erfahrung bestätigen

Auch unter denjenigen, die bislang keine dieser Technologien nutzen, gibt es ein starkes Interesse: 70 Prozent der Befragten zeigen sich grundsätzlich offen für die Anschaffung eines Elektroautos, einer Wärmepumpe oder Photovoltaikanlage. Daraus ergibt sich mittelfristig ein wachsendes Potenzial für Stromtarife, die einen Flexibilitätsbonus bieten.

Den höchsten Zuspruch erfahren diese Tarifmodelle unter Hauseigentümern, die bereits ein intelligentes Energiemanagementsystem einsetzen. In dieser Gruppe planen 28 Prozent den Wechsel auf einen flexiblen Stromtarif ohne Preisschwankungen innerhalb der nächsten zwei Jahre. Weitere 49 Prozent sind grundsätzlich offen für den Umstieg.

Eon sieht die Ergebnisse durch die eigene Markterfahrung bestätigt. „Die Umfrageergebnisse decken sich mit unseren Erfahrungen: Bei unserem ersten flexiblen Tarif ohne Preisschwankungen, Eon Ökostrom Home & Drive mit Option auf Nachtladebonus für Elektroautofahrer, beobachten wir ein großes Interesse bei Verbrauchern“, so Jens Michael Peters, Vorsitzender der Geschäftsführung von Eon Energie Deutschland.

Als zuständiger Netzbetreiber registrierte die Mainova-Tochter NRM Netzdienste Rhein-Main an diesem Tag in ihrem Netzgebiet eine Tageshöchstlast von über 850 Megawatt. In den vergangenen Jahren lag dieser Wert der höchsten Leistungsnachfrage innerhalb eines Tages knapp über 800 MW, so das Unternehmen.

Die deutlichen Laststeigerungen führt die Mainova auf die zunehmende Digitalisierung und Dekarbonisierung sowie das Bevölkerungswachstum zurück. Die neue Lastspitze am vergangenen Mittwoch sei den sehr hohen Temperaturen mit entsprechendem Kühlungsbedarf zuzuschreiben, so der Mainova-Vorstand Peter Arnold. „Auch ohne die Hitzewelle steigt Frankfurts Strombedarf seit Jahren stark an“, sagte er. Deshalb investiere Mainova kräftig in das bestehende Stromnetz der Metropole. Arnold hält es für eines der deutschlandweit leistungsstärksten.

Auch in der Qualitätsklasse A1 registriert das Depi moderate Aufschläge. Dort stieg der Preis um 5,04 Prozent auf 40,51 Euro je SRM beziehungsweise 4,96 Cent/kWh. Damit setzt sich die seit Monaten anhaltende Aufwärtsbewegung fort, allerdings in abgeschwächter Form. Laut Depi zeigt sich die Preisentwicklung im Frühjahr deutlich stabiler als zum Jahresauftakt. Das Institut begründet dies mit einer aktuell höheren Auslastung vieler Sägewerke. Diese verarbeiten wieder mehr Rundholz, wodurch mehr Restholz für Hackschnitzel verfügbar ist.

Nachfrage bleibt hoch, fossile Konkurrenz teurer

Zugleich bleibt die Nachfrage auf hohem Niveau. In vielen Regionen verkürzen sich jedoch die Vertragslaufzeiten. Laut Depi bestehen in mehreren Anwendungsbereichen keine Versorgungsengpässe mehr – das erleichtere die Beschaffung.

Nach Angaben des Depi lag der Preis in der Klasse A2 im zweiten Quartal bei 33,22 Euro je SRM beziehungsweise 3,69 Cent/kWh. In der Klasse B wurden 17,49 Euro je SRM beziehungsweise 2,11 Cent/kWh ermittelt. Im Vergleich zu fossilen Brennstoffen behaupten Hackschnitzel ihren Preisvorteil: So kosten A2-Hackschnitzel aktuell rund 55 Prozent weniger als Heizöl und etwa 63 Prozent weniger als Erdgas. Für Betreiber von Holzheizanlagen bleibe der Brennstoff damit eine wirtschaftlich attraktive Option, heißt es.

|

| Entwicklung der Brennstoffkosten von Öl, Gas und Hackschnitzeln seit Dezember 2023 (zum Vergrößern bitte auf die Grafik klicken) Quelle: Depi |

Das Deutsche Pelletinstitut mit Sitz in Berlin erhebt den Hackschnitzelpreis einmal im Quartal. Grundlage ist die Abnahme von 80 SRM loser Ware, geliefert im Umkreis von 50 Kilometern.

Die Qualitätsklassen orientieren sich an „ENplus-Standards“: A1 steht für einen Wassergehalt von maximal 15 Prozent und einen Aschegehalt von höchstens 1,5 Prozent. A2 weist höhere Toleranzen auf (Wassergehalt zwischen 20 und 35 Prozent, Aschegehalt bis 2,5 Prozent). Klasse B erlaubt einen Wassergehalt ab 35 Prozent und einen Aschegehalt von bis zu fünf Prozent.

Die deutsche Batterieszene befindet sich im Aufbruch. Auch wenn die Zellproduktion durch asiatische Player dominiert wird, so ist die europäische Wertschöpfung von strategischer Bedeutung. Die Elektrifizierung betrifft viele Anwendungsgebiete wie den Automotive-Bereich, stationäre Speicher oder Powertools. Dabei war das vergangene Jahr noch geprägt von schlechten Nachrichten für die Batterieindustrie: Insolvenzen größerer Zellhersteller und kriselnde OEMs.

Die neue Bundesregierung bekennt sich im Koalitionsvertrag eindeutig zu den Industrien der Batteriewertschöpfungsketten; erste Maßnahmen sollen in Kürze folgen. Nach dem Auftakterfolg des Bayerischen Batteriekongresses 2024 mit mehr als 200 Teilnehmenden soll der Kongress auch in diesem Jahr die Branche durch Technologietransfer und Vernetzungsmöglichkeiten fit für die Zukunft machen. Hochkarätige Vertreter aus Industrie, Wissenschaft und Politik sind geladen, um Lösungsvorschläge zu diskutieren und Antworten zu finden auf die Frage: Wie geht es weiter mit der deutschen Batterieindustrie?

Unter anderem wird Hubert Aiwanger, der Bayerische Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, diese Frage mit Vertretern aus Wissenschaft und Industrie auf dem Podium diskutieren. Für die fachliche Diskussionsgrundlage sorgen dabei Vorträge in vier parallel stattfinden Fachpanels „Innovationsfelder der Batteriewertschöpfung“, „Batterieproduktion“, „Batteriesysteme und Anwendungen“ und „Kreislaufwirtschaft und R-Strategien“.

Die relevanten Branchennetzwerke aus Baden-Württemberg und Oberösterreich werden zur überregionalen Vernetzung ebenfalls vertreten sein.

Die Vernetzung in der und mit den Branchennetzwerken wird durch ein Matchmaking Tool unterstützt. Nutzen Sie die Gelegenheit zum Besuch der begleitenden Fachausstellung, zur Expertenvernetzung und zur Information über neueste Trends und Fördermöglichkeiten.

Informieren Sie sich über das ausführliche Programm auf der Webseite und melden Sie Sich heute noch an!

LinkedIn Event: Bayerischer Batteriekongress 2025 | LinkedIn

Die Anzahl der Wasserstofftankstellen ging laut H2 Mobility in Deutschland im Jahr 2025 zurück. Insgesamt gab es 86 an der Zahl (Stand 23. Juni). Zum gleichen Zeitpunkt im März des Vorjahres waren es noch 91. Bei Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb wird elektrische Energie aus dem Energieträger Wasserstoff gewonnen, welcher an dafür vorgesehenen Tankstellen getankt werden kann.

Das Vorhaben ist Teil des sogenannten Energieparks Hafen, mit dem Hamburg verschiedene klimafreundliche Wärmequellen bündeln will. Laut Energiesenatorin Katharina Fegebank ist das Vorhaben ein bedeutender Schritt für die Wärmewende in Hamburg. „Als Wärmequelle wird Abwasser mit dem Projekt zu einer Ressource“, sagte Fegebank bei der Besichtigung des Baufortschritts am 7. Juli.

Zusätzlicher Wärmespeicher

Das Klärwerk Hamburg sammelt sämtliche Abwasserströme der Stadt und gilt nach Angaben von Hamburg Wasser als idealer Standort für die Wärmepumpe. Dort steht gereinigtes Abwasser mit Temperaturen von mindestens 12 Grad Celsius ganzjährig in großen Mengen zur Verfügung. Diese Ausgangstemperatur liegt deutlich über der winterlichen Außenluft, wodurch Wärmepumpen effizienter arbeiten können.

Die neue Anlage wird das Abwasser auf bis zu 95 Grad Celsius erhitzen. Das heiße Wasser gelangt anschließend in die benachbarte Gas- und Dampfturbinenanlage (GuD) im Energiepark Hafen. Dort kann ein großer Wärmespeicher die Wärme zwischenspeichern. Bei Bedarf hebt die GuD-Anlage die Temperatur der gewonnenen Wärme weiter an, bevor sie in das Hamburger Fernwärmenetz eingespeist wird.

Die installierte Leistung der Wärmepumpen beträgt laut Angaben der Unternehmen insgesamt 60 MW verteilt auf vier Aggregate mit jeweils 15 MW Leistung. Die Aggregate arbeiten mit vierstufigen Turboverdichtern, die von Motoren mit einer Nennleistung von jeweils 6 MW angetrieben werden. Pro Sekunde soll die Wärmepumpe rund 2,67 Kubikmeter Abwasser verarbeiten, was etwa der Menge von 16 Badewannenfüllungen entspricht.

Die Anlage werde jährlich bis zu 5.000 Vollbetriebsstunden leisten und dabei nach Unternehmensangaben bis zu 90.000 Tonnen CO2 einsparen. „Mit der neuen Abwasserwärmepumpe auf dem Klärwerk Hamburg leisten auch wir als städtisches Unternehmen einen Beitrag für die Wärmewende in der Stadt“, erklärte Michael Beckereit, Technischer Geschäftsführer von Hamburg Wasser. Er betonte, dass die bisher ungenutzte Abwasserwärme künftig einen wichtigen Anteil an der klimafreundlichen Energieversorgung der Stadt leisten könne.

Auch andere Wärmequellen im Netz

Die Hamburger Energiewerke finanzieren die neue Wärmepumpenanlage mit gut 60 Millionen Euro. Außerdem zahlen sie eine jährliche Instandhaltungspauschale. Wirtschaftlich betrachtet werden sie damit Eigentümer der Anlage. Planung, Bau und Betrieb liegen bei Hamburg Wasser, während die Hamburger Energiewerke die Steuerung der Anlage übernehmen und die erzeugte Wärme in ihr Fernwärmenetz einspeisen.

„Großwärmepumpen sind eine Schlüsseltechnologie für die Wärmewende in Hamburg“, erklärte Kirsten Fust, Sprecherin der Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke. Sie verwies darauf, dass die Hamburger Energiewerke künftig verschiedene klimafreundliche Wärmequellen im Energiepark Hafen bündeln und die erzeugte Wärme unter der Elbe hindurch ins städtische Netz einspeisen wollen.

Hintergrund des Projekts ist der geplante Ausstieg der Freien und Hansestadt Hamburg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2030. Ein zentraler Baustein dafür ist der Energiepark Hafen. Dort sollen verschiedene klimafreundliche Wärmequellen wie Abwärme aus Müllverbrennungsanlagen, energieintensiven Industriebetrieben oder eben Klärwerksprozessen in die Wärmeversorgung integriert werden. Zentrum des Energieparks ist die Gas- und Dampfturbinenanlage GuD Dradenau. Sie soll laut den Hamburger Energiewerken Ende 2025 in Betrieb gehen.

Insgesamt liege man ein gutes Jahr hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Feicht geht jetzt davon aus, dass Rheinenergie die Genehmigung durch die Bezirksregierung am Jahresende erhalten wird und die Anlage „Ende 2027, Anfang 2028“ in Betrieb gehen kann.

Die elektrisch betriebene Wärmepumpe mit einer maximalen Heizleistung von 150 MW soll dem Rheinwasser Wärme entnehmen, um sie in das Fernwärmenetz einzuspeisen. Rein rechnerisch soll die Anlage nach früheren Angaben bis zu 50.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen können. Das Rheinwasser wird durch die Pumpe im Schnitt um 0,4 Grad Celcius kälter.

In Zukunft viele weitere Flusswasser-Wärmepumpen?

Laut Rheinenergie handelt es sich um die bislang größte Flusswasser-Wärmepumpe in Europa. Investiert werden sollen insgesamt rund 280 Millionen Euro. Rund 100 Millionen davon sind Fördergelder von Bund und EU. Rheinenergie ist einer der größten kommunalen Versorger Deutschlands.

Feicht geht davon aus, dass „wahrscheinlich an vielen Stellen in Deutschland jetzt“ Flusswärmepumpen errichtet werden. Vor diesem Hintergrund empfahl er die Entwicklung bundesweit einheitlicher Genehmigungsstandards, was die Verfahrensdauer verkürzen würde. „Ich finde, das ist eine Aufgabe für die Landesumweltminister, sich auf solche Standards zu verständigen, die dann von den Mittelbehörden angewandt werden.“

Der Jahresüberschuss lag bei 17,2 Millionen Euro, heißt es vonseiten der kommunalen Holdinggesellschaft. In der Zahl seien unter anderem die Verlustübernahme für den Nahverkehr in Höhe von 27,8 Millionen Euro sowie die Zahlung der Konzessionsabgabe an die Stadt Mainz über 15,1 Millionen Euro berücksichtigt. Im vergangenen Jahr wurde in der Bilanz der Jahresüberschuss mit 38,9 Millionen Euro angegeben.

Der Vorstandsvorsitzende Daniel Gahr ordnete das Ergebnis trotzdem als solides Geschäftsjahr ein: „Klammert man das außergewöhnlich erfolgreiche Jahr 2023 mal aus, dann reiht sich 2024 nahtlos in eine ganze Reihe von guten Ergebnissen der vergangenen Jahre ein.“

Wachstum bei Fernwärme

Ausschlaggebend für den Rückgang waren unter dem Strich vor allem gesunkene Großhandelspreise für Strom und Erdgas sowie ein insgesamt moderater Energieverbrauch infolge milderer Witterungsverhältnisse in Teilen des Jahres.

Deutlich zulegen konnte das Geschäft mit der Fernwärme. Die Mainzer Fernwärme GmbH steigerte ihren Absatz um über elf Prozent auf 417 Millionen kWh. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag die Menge bei 375 Millionen kWh. Haupttreiber waren neue Großabnehmer wie der ZDF-Neubau, die Kommissbrotbäckerei sowie mehrere Neubauquartiere in der Mainzer Neustadt. Die Tochter Mainzer Wärme Plus GmbH versorgte rund 3.500 Kunden über ein 30 Kilometer langes, mit Bioerdgas und Wärmepumpen betriebenes Netz, heißt es im Geschäftsbericht.

Große Infrastrukturprojekte

Der Ausbau erneuerbarer Energien wird über die Mainzer Erneuerbare Energien GmbH (MEE) organisiert. Diese betreibt oder hält Anteile an 191 Photovoltaik-, 79 Windkraft- sowie zwölf Wasserkraftanlagen, wie das Unternehmen mitteilt. Die erzeugte Strommenge lag bei rund 594 Millionen kWh.

Die Mainzer Stadtwerke AG sind auch in zwei große Infrastrukturprojekte involviert: Im Zollhafen Mainz wurden 2024 das 10.000 Quadratmeter große „Grünufer Nord“ fertiggestellt und das Baufeld „Hafenblick II“ verkauft. Die letzten beiden Grundstücke sollen 2025 folgen. Auch im Heiligkreuz-Viertel in Mainz-Weisenau geht die Entwicklung zügig voran: Von 25 Grundstücken der Stadtwerke sind 15 vermarktet. „Zum Jahresende 2024 waren im Quartier schon mehr als 1.000 Wohnungen fertiggestellt, weitere Baufelder mit mehr als 700 Wohnungen waren in Planung oder im Bau.“

Bislang hielten vier kommunale Versorger aus dem Ruhrgebiet Anteile an der Gesellschaft: die Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet GmbH („ewmr“), die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW 21), die Stadtwerke Essen AG und die Gelsenwasser AG. Auch die bisher bereits beteiligte MET Holding Germany veräußerte ihren Anteil an die Konzernmutter.

Die KGE wurde 2007 gegründet und betreibt am Standort Gronau-Epe einen Kavernenspeicher mit einem nutzbaren Arbeitsgasvolumen von 179 Millionen Kubikmetern. Die maximale Einspeicherleistung beträgt laut Unternehmen 150.000 Kubikmeter pro Stunde, die maximale Ausspeicherleistung liegt bei 400.000 Kubikmetern pro Stunde. Der Speicher ist an das Marktgebiet Trading Hub Europe (THE) angebunden, Netzbetreiber ist Open Grid Europe.

Mit dem Erwerb baut die Schweizer Energiegroßhändlerin MET Group ihre Präsenz auf dem deutschen Erdgasmarkt aus. In Deutschland betreibt das Unternehmen bereits Gasspeicher in Etzel (Niedersachsen) und Reckrod (Hessen).

Die MET Group ist ein europaweit tätiges Energieunternehmen und agiert in den Bereichen Erdgas und Strom, betreibt Handelsgeschäfte an 44 internationalen Börsen und ist über Tochterfirmen in 17 Ländern aktiv. Neben dem Ausbau der Gasspeicheraktivitäten investiert das Unternehmen auch in flexible, konventionelle sowie erneuerbare Energieanlagen. Nach eigenen Angaben beliefen sich die konsolidierten Umsatzerlöse im Jahr 2024 auf 17,9 Milliarden Euro. Das gehandelte Gasvolumen betrug 140 Milliarden Kubikmeter, das gehandelte Stromvolumen 76 Milliarden kWh.

Gerechnet hatte das Management ursprünglich mit einem Ergebnis nach Steuern in Höhe von1,4 Millionen Euro. „Das gute Abschneiden gegenüber dem geplanten Ergebnis resultiert unter anderem aus geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen und höheren Zinserträgen, jeweils im Vergleich zu dem Planwert“, heißt es im jetzt vorgelegten Geschäftsbericht. Den Rückgang im Vergleich zu 2023 erklärt Citiworks vor allem mit höherem Personalaufwand.

Das im Geschäftsjahr 2024 bewirtschaftete Stromportfolio beziffert der Energiehändler auf 12,7 Milliarden kWh (2023: 11,8 Milliarden kWh). Das Gasportfolio fällt mit 6,3 Milliarden kWh um 0,8 Prozent höher als im Jahr davor.

Neues Handelssystem

Ein sattes Plus meldet Citiworks bei Power Purchase Agreements (PPA). Gemeinsam mit der Entega AG und der Entega Plus GmbH seien zusätzliche PPA-Verträge für Windkraft-, Solar- und Wasserkraftanlagen mit einem Volumen von rund 1,1 Milliarden kWh abgeschlossen worden, teilt das Unternehmen mit. Das seien 300 Millionen kWh „mehr als im bereits sehr erfolgreichen Vorjahr“.

Investiert hat die Handelstochter 2024 nach eigenen Angaben insbesondere in die „Steuerungsinfrastruktur für Flexibilitäten“. „Mit den Investitionen in unsere Steuerungsinfrastruktur und den Fortschritten im Algotrading sind wir in der Lage, noch schneller und effizienter auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren und innovative Lösungen für die Energiewende zu bieten“, erklärt Vertriebsleiter Armin Shalile.

Neuer Vorstand, positiver Ausblick

Zudem verweist das Unternehmen auf die IT-Migration auf ein neues Handelsystem, die 2024 begann. „Unsere zukünftige Plattform basiert auf einer hochmodernen Cloud-Architektur. Sie ist deutlich performanter und flexibler als das Vorgängersystem und ermöglicht uns, weitere Prozessautomatisierungen effizient umzusetzen“ sagt Markus Nagel. Nagel ist seit 1. Juli Vorstand für Handel und IT.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet Citiworks mit einem in erster Linie preislich bedingten Umsatzrückgang auf ungefähr 1,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Gewinnabführung taxiert das Management auf 1,9 Millionen Euro - „leicht oberhalb des sehr guten Ergebnisses von 2024“.

Geschäftsentwicklung Citiworks AG

| Kenngröße | 2024 | 2023 |

| Umsatzerlöse (Mrd. Euro) | 1,87 | 2,91 |

| Ergebnis nach Steuern (Mio. Euro) | 1,866 | 1,995 |

| Bilanzgewinn (Tsd. Euro) | 103 | 103 |

| Stromportfolio (Mrd. kWh) | 12,70 | 11,85 |

| Gasportfolio (Mrd. kWh | 6,30 | 6,25 |

Wie das Energieunternehmen in einer Mitteilung bekannt gibt, wäre die aktuelle fünfjährige Amtszeit von Fabry und Lichtenstein am 31. März 2026 ausgelaufen. Nach den geltenden Unternehmensrichtlinien ist eine Wiederbestellung bereits ein Jahr vor Ablauf der Amtszeit möglich. Nun wurden beide Mandate bis zum 31. März 2031 verlängert. Fabry bleibt darüber hinaus weiterhin Arbeitsdirektorin des Unternehmens.

Fabry verantwortet im Vorstand die Bereiche Netze und Personal. Laut Aufsichtsratsvorsitzendem Bernd Petelkau habe sie wesentliche Impulse zur strategischen Neuausrichtung der Netz- und Infrastrukturaktivitäten der Rheinenergie gegeben. „Es ist wichtig, dass es Kontinuität bei der Fortsetzung dieser Aufgabe gibt“, betonte Petelkau nach der Sitzung.

Birgit Lichtenstein ist im Vorstand zuständig für Finanzen, Einkauf, IT und zentrale Dienste. Nach Angaben Petelkaus gestalte sie entscheidend die wirtschaftliche Resilienz des Unternehmens mit. Zudem treibe sie die Erneuerung der IT-Strukturen voran – ein Punkt, der zentral für die Weiterentwicklung des Unternehmens sei.

An der Seite von Fabry und Lichtenstein gehören zwei weitere Mitglieder dem Rheinenergie-Vorstand an: Andreas Feicht ist seit August 2022 Vorstandsvorsitzender. Stephan Segbers ist seit Oktober 2023 im Vorstand tätig und verantwortet die Bereiche Vertrieb und Energiebeschaffung.

Die 58-Jährige übernahm die Aufgabe im Mai 2021. „Ich danke Frau Christiane Preuß für ihr Engagement und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren“, so Burkhard Exner, Aufsichtsratsvorsitzende der SWP und der EWP. Preuß leitete den Energieversorger gemeinsam mit Eckard Veil. Veil ist seit Oktober 2019 in der Geschäftsführung, der 60-Jährige bleibt auf seinem Posten.

Monty Balisch ist seit April 2020 Geschäftsführer der SWP. Nach der Empfehlung des EWP-Aufsichtsrates muss der 50-Jährige jetzt noch offiziell bestellt werden. Die EWP spiele eine Schlüsselrolle bei der lokalen Energiewende und für den SWP-Verbund“, betont Balisch. „Diese Aufgabe packen wir gemeinsam an.“

Die EWP erzielten im Jahr 2023 ein Ergebnis nach Steuern in Höhe von 17,5 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse summierten sich auf 410,6 Millionen Euro. Im Jahresdurchschnitt zählte das Unternehmen 344 Beschäftigte.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

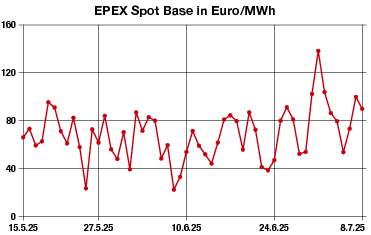

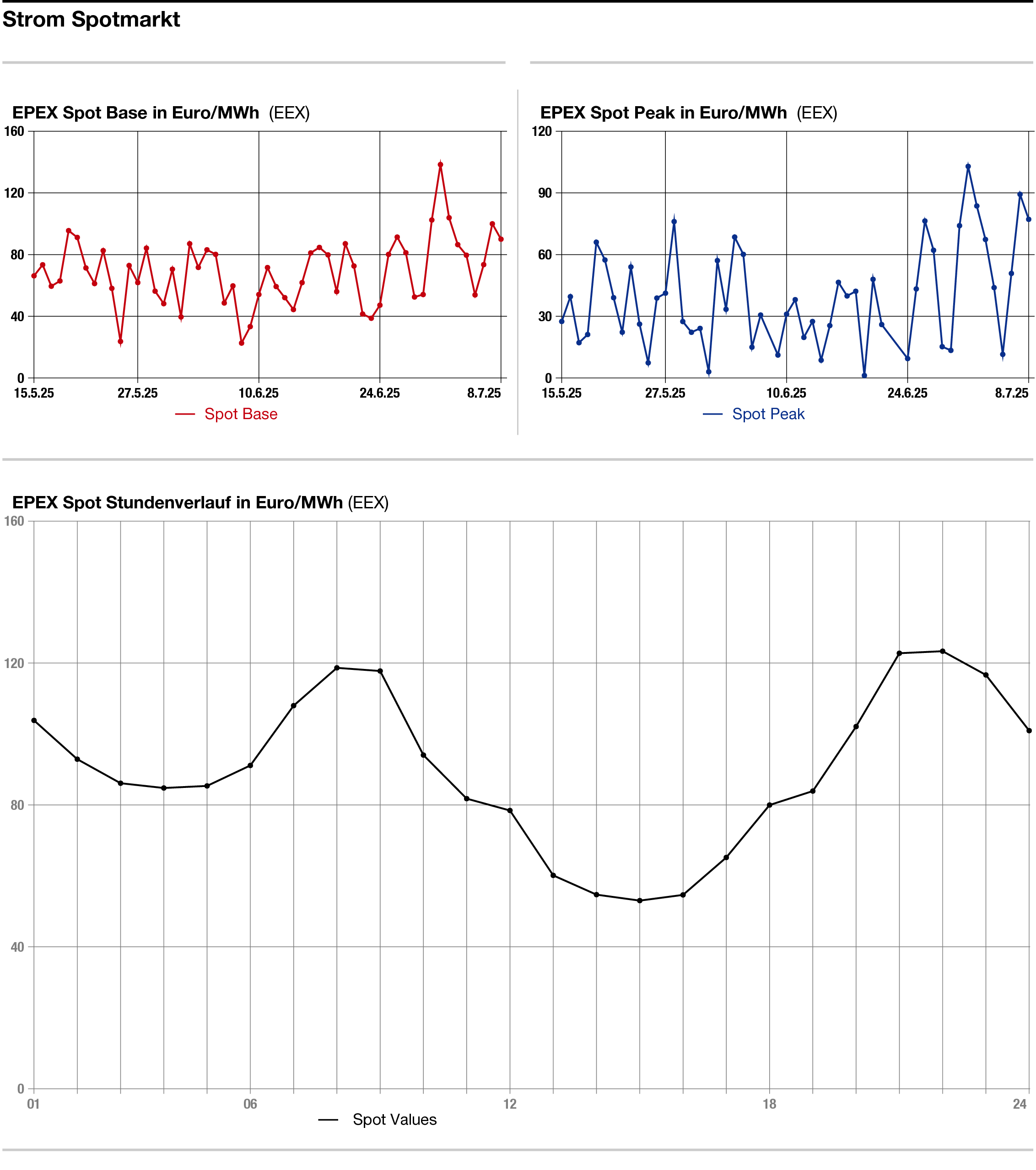

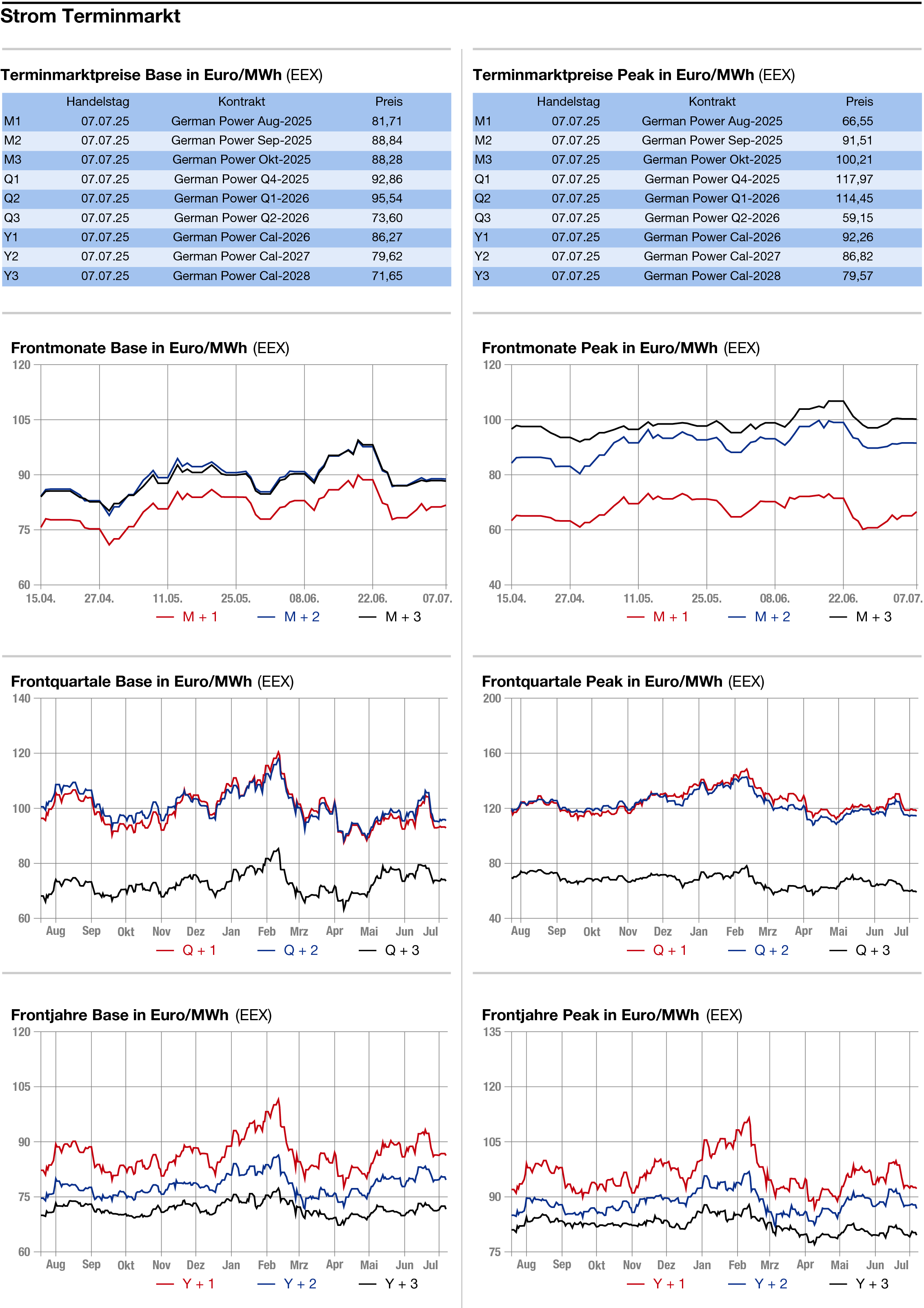

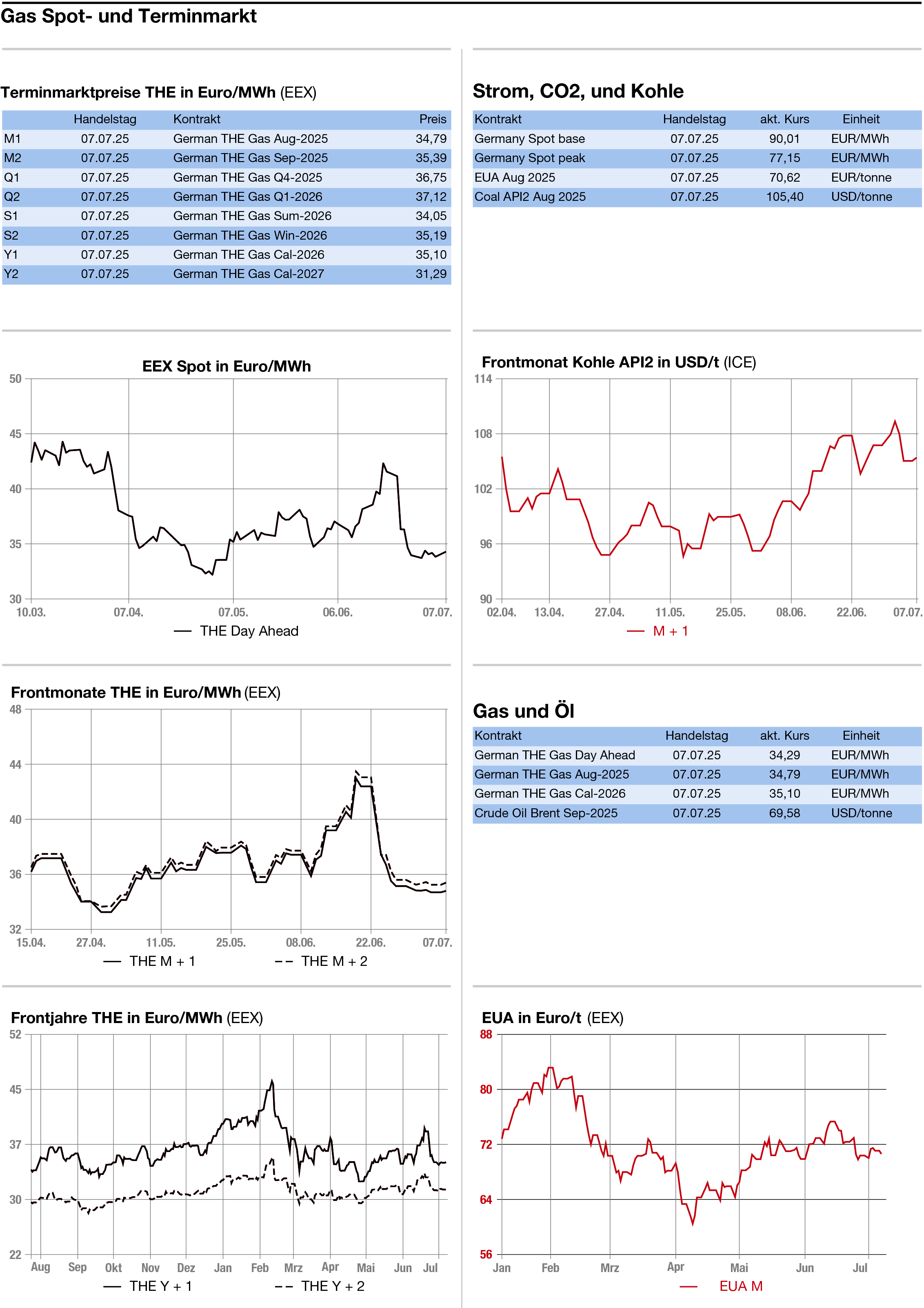

Strom: Leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 90,25 Euro je Megawattstunde im Base und 77,50 Euro je Megawattstunde im Peak bewertet. Börslich wurde der Day-ahead mit 90,01 Euro in der Grundlast und 77,15 Euro je Megawattstunde in der Spitzenlast gesehen. Für den Dienstag wird im Base eine Erneuerbareneinspeisung von 23,5 Gigawatt erwartet, nach 20 Gigawatt am Berichtstag.

Laut Eurowind dürften Wind und Solar den Höhepunkt ihrer Beiträge in dieser Woche mit 26,4 Gigawatt am Donnerstag erreichen. Ab dem Wochenende ist für Deutschland wieder mit steigenden Temperaturen zu rechnen. Der Wärmepeak dürfte am Dienstag der kommenden Woche erreicht sein. Dann ist mit angenehmen Schwimmbadtemperaturen zu rechnen, nicht jedoch mit einer Hitzewelle weit jenseits der 30-Grad-Marke. Am langen Ende verlor das Cal 26 um 0,71 Euro auf 85,62 Euro je Megawattstunde und schloss sich damit dem gedämpften Ton von CO2 und Gas an.

CO2: Die CO2-Preise haben zum Wochenstart nachgegeben. Der Dec 25 verlor bis gegen 13.32 Uhr 0,90 Euro auf 70,77 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 10,6 Millionen Zertifikate. Das Tief lag bei 70,69 Euro, das Hoch bei 71,99 Euro. Die Analysten von Vertis verweisen auf die zuletzt recht geringe Volatilität am CO2-Markt, die für ein ruhiges Handelsgeschehen spreche. Falls Schreckensszenarien im Kontext der Handelsstreitigkeiten ausblieben, sei für die laufende Woche mit einer Seitwärts-Aufwärtsbewegung zu rechnen, so Vertis.

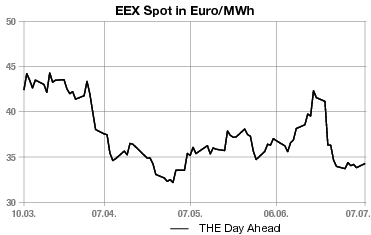

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben sich am Montag gut behauptet gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.32 Uhr 0,225 Euro auf 39,525 Euro je Megawattstunde. Der Day-ahead am deutschen THE zog 0,05 Euro auf 34,20 Euro je Megawattstunde an. Damit bewegt sich auch Erdgas weiter in einer Warteposition vor dem 9. Juli. Am Mittwoch soll die Frist auslaufen, die US-Präsident Donald Trump den weltweiten Handelspartnern gesetzt hat, um Handelsabkommen mit den USA zu schließen.

Trump teilte am Wochenende mit, dass die Handelspartner ab diesem Montag brieflich über Zölle und/oder „Deals“ informiert würden. Daneben kündigte Trump zusätzliche Zölle von 10 Prozent auf Importe aus Ländern an, deren Regierungen die Schwellenländergruppe Brics unterstützen, zu der unter anderem Brasilien, Russland, Indien und China gehören.

Allerdings haben die USA auch signalisiert, dass im Fall einer Nicht-Einigung die höheren Zölle erst am 1. August in Kraft treten sollten. Das deute darauf hin, dass wieder einmal eine Strategie der Eskalation mit dem Ziel der Deeskalation verfolgt werde, hieß es.

Wahrscheinlich dürfte es schon bald zu einem weiteren „Taco“-Moment kommen, vermuten die Analysten. Taco (Trump always chickens out) soll heißen, dass Trump letztlich wieder einmal einen Rückzieher machen wird, wie dies schon einige Male der Fall war. Unterdessen lässt die Sorge um eine rechtzeitige Befüllung der europäischen Speicher nach. Laut GIE sind die europäischen Speicher zu 60 Prozent gefüllt. Das Contango zwischen Sommer- und Winterpreisen habe sich verbessert, hieß es zur Erklärung.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: