9. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

REGULIERUNG: KWK-Ausschreibungen mit hohem Andrang

POLITIK: Bundestag berät über neue Finanzspielräume

WASSERSTOFF: Bundesregierung will Wasserstoff-Ausbau beschleunigen

WASSERSTOFF: Klare Regeln für Wasserstoffspeicher gefordert

ÖSTERREICH: Erneuerbaren-Ausbau: Grobabstimmung der Koalition Ende der Woche

PERSONALIE: Wind-Europe-Chef wird Lehrer

HANDEL & MARKT

STROM: Bis zu 5 Cent/kWh Unterschied zwischen Großhandels-Strompreisen

GAS: LNG für Jordanien statt für Stade

ÖL: OMV: Geschäftsverlauf laut Trading Update uneinheitlich

KLIMASCHUTZ-STUDIE: 1,4 Billionen Euro für klimagerechten Umbau nötig

STATISTIK DES TAGES: Monatlicher Erdgasverbrauch in Deutschland bis 2025

TECHNIK

SMART METER: Vor allem kleine Messstellenbetreiber bremsen Rollout

WASSERSTOFF: Industrie mahnt Tempo bei Wasserstoffmobilität an

F&E: Hagen startet Urban Data Plattform für städtische Klimadaten

WINDKRAFT : So profitiert eine Kommune von einer Windkraftanlagen

WÄRME: Der Tiefenwärme in der Niederlausitz auf der Spur

UNTERNEHMEN

BILANZ: Westfalen AG mit Rekordjahr und Kritik an der Heimat

PERSONALIE: Führungsteam von Tennet Germany nun komplett

CONTRACTING: Engie soll Airbus-Standorte auf „grün“ umstellen

KLIMASCHUTZ: Klimaschutzinvestitionen verdreifacht

TOP-THEMA

Monat für Monat 1.000 MW mehr in der Direktvermarktung

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

REGENERATIVE.

Auch für den Juli sind per Saldo 1.000 MW grüne Kraftwerke mehr zur Direktvermarktung angemeldet worden als für einen Monat zuvor. Immer noch beruht das Gros des Wachstums auf Förderung

Die Direktvermarkter von Erneuerbare-Energien-Anlagen haben für Juli bundesweit eine installierte Leistung von 122.500 MW zur Direktvermarktung angemeldet. Das sind saldiert 1.005 MW mehr, als für den Vormonat Juni registriert wurden. Das ergibt die neue Direktvermarktungs-Statistik, die die Übertragungsnetzbetreiber am 7. Juli veröffentlicht haben.

Damit setzt sich das Wachstumstempo im Gefolge der Energiewende auch im Juli im Gigawatt-Bereich fort. Im Juni waren 1.079 MW mehr Leistung direktvermarktet worden als im Mai, im April war mit einem Plus von 1.222 MW der bisherige Jahresrekord zu verzeichnen gewesen, und das März-Wachstum war mit 935 MW nur leicht unter der Gigawatt-Schwelle geblieben. Direktvermarktungspflichtig sind in der Regel grüne Kraftwerke ab 100 kW. Umgekehrt heißt dies, dass die mehreren Millionen Photovoltaik-Anlagen auf Privatdächern mit weitaus geringeren Leistungen in der Direktvermarktungs-Statistik nicht auftauchen.

Immer noch wird die Dynamik in der Direktvermarktung maßgeblich vom EEG-geförderten Marktprämienmodell getragen: Im Juli sind 59 Prozent davon darauf zurückzuführen. Die Marktprämie wuchs um knapp 600 MW auf 95.500 MW. Im Gesamtbestand hat die geförderte Direktvermarktung damit einen Anteil von 78 Prozent − ein Wert, der sich im gesamten bisherigen Jahr kaum geändert hat.

Welcher Offshore-Windpark das Segment wechselt

Im geförderten Segment ist die zweitgrößte Technologie, die Photovoltaik, der einzige Wachstumsträger, wenn man die Windkraft an Land und auf See zusammen betrachtet. PV wuchs gegenüber Juni um 580 MW. Die größte Energiequelle im subventionierten Segment Onshore-Windkraft legt zwar um 250 MW zu, auf 50.350 MW, dieses Wachstum wird aber durch den Wechsel von 202 MW der ursprünglich 6.588 MW Offshore-Windkraft aus der geförderten in die ungeförderte „sonstige“ Direktvermarktung praktisch nivelliert.

Im Wesentlichen meldete RWE 198 MW seines 270-MW-Windparks „Kaskasi“ bei Helgoland zur sonstigen Direktvermarktung um. Der Rest bleibt vorerst in der Marktprämie. Da die Windräder erst 2022 installiert wurden und die 2017/18 bezuschlagte Offshore-Förderung in der Regel zwölf Jahre lang läuft, kann RWE für jeden Monat bis zum Auslaufen der Subvention selbst entscheiden, in welchem Segment es welche Windenergieanlage laufen lässt.

Es kann für RWE, wie für jeden anderen Direktvermarkter auch, günstiger sein, auf die Marktprämie zu verzichten und dafür zusätzlich zum Stromerlös Grünstrom-Herkunftsnachweise einzuspielen. Oder auf eine Mischfinanzierung zu setzen. Generell gibt RWE über seine Vermarktungsstrategien keine Auskunft.

Auch ein Windrad aus „Bard Offshore“ wechselte in die ungeförderte Direktvermarktung, es ist aber nicht das erste aus jenem 2013 ans Netz gebrachten Windpark. Direktvermarkter ist auch hier RWE Supply & Trading, Eigentümer allerdings ist Ocean Breeze.

Die drittgrößte Technologie in der Förderung, der Biomasse, tritt wie alle restlichen klimaneutralen Energiequellen mit 7.190 MW auf der Stelle, im ungeförderten Segment sieht es mit 957 MW ähnlich aus.

Ungefördertes Segment wächst fast nur wegen Wind onshore

In der sonstigen Direktvermarktung geht neben den gewechselten Windrädern auf See praktisch das gesamte Leistungswachstum auf die Windenergie an Land zurück. Das Plus beträgt hier 150 MW auf 13.500 MW. Alle anderen Technologien haben nur ein Wachstum im Bereich des statistischen Rauschens, im Ranking des Segments landet Offshorewind mit 2.829 MW auf Rang zwei.

Quelle: Bundesnetzagentur

KWK-Ausschreibungen mit hohem Andrang

REGULIERUNG. Die Ausschreibungen für KWK-Anlagen und für innovative KWK-Systeme der Bundesnetzagentur zum 1. Juni trafen auf großes Interesse und waren deutlich überzeichnet.

Am 8. Juli gab die Bundesnetzagentur die Zuschläge der KWK-Ausschreibungen zum Termin 1. Juni bekannt. Sie betreffen Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Anlagen) und für innovative Systeme mit Kraft-Wärme-Kopplung (innovative KWK-Systeme). Es handelt sich um zwei getrennte Ausschreibungsverfahren. In KWK-Anlagen werden Strom und Nutzwärme erzeugt.

In beiden Segmenten ist laut der Behörde eine deutlich höhere Gebotsanzahl im Vergleich zu den vorherigen Ausschreibungen zu verzeichnen. Beide Segmente sind hinsichtlich der Gebotsmengen weit überzeichnet. Der Bieterwettbewerb führt zu einem sinkenden Durchschnittspreis der bezuschlagten Gebote.

Die Überzeichnung verweist auf ein ungelöstes Problem: Nach wie vor fehlt eine rechtliche Grundlage für KWK- und iKWK-Ausschreibungen über das Jahr 2025 hinaus. Die Branche fordert eine zeitnahe Klarstellung. Die Kanzlei Becker Büttner Held (BBH) weist darauf hin, dass für Ausschreibungen nach dem Stichtag keine verbindlichen Regelungen existieren. Auch die Bundesnetzagentur bestätigt dies auf ihrer Website: „Nach den derzeit geltenden gesetzlichen Regelungen enden diese Ausschreibungen mit der Ausschreibung zum Gebotstermin 1. Dezember 2025.“

Ausschreibung für KWK-Anlagen

Zu der ausgeschriebenen Menge für KWK-Anlagen von 89,98 MW wurden 37 Gebote mit einem Volumen von insgesamt 145,534 MW fristgerecht eingereicht. Damit war die Ausschreibung weit überzeichnet. Die Anzahl der Gebote hat sich in etwa verdreifacht gegenüber zwölf Geboten in der letzten Ausschreibung. 31 Gebote sind zulässig (129,583 MW) und sechs Gebote nicht zulässig (15,951 MW).

Es konnten 17 Gebote mit einer Menge von insgesamt 88,012 MW bezuschlagt werden. Die Zuschlagswerte reichen von 4,99 Ct/kWh bis 6,38 Ct/kWh. Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert liegt bei 5,73 Ct/kWh und damit unterhalb der letzten beiden Ausschreibungen mit 6 Ct/kWh sowie 6,51 Ct/kWh. Der mögliche Maximalpreis von 7 Ct/kWh wurde deutlich unterschritten, so die Agentur.

Ausschreibung für innovative KWK-Systeme

Zur ausgeschriebenen Menge für innovative KWK-Systeme von 29,970 MW wurden 24 Gebote mit einem Volumen von in Summe 74,445 MW eingereicht. Damit war die Ausschreibung für innovative KWK-Systeme ebenfalls weit überzeichnet. Die Gebotsanzahl hat sich gegenüber der letzten Ausschreibung (13 Gebote) nahezu verdoppelt. Von den eingesandten Geboten waren alle Gebote zulässig.

Es erhielten acht Gebote mit einer Gesamtmenge von 25,340 MW einen Zuschlag. Die Zuschlagswerte lagen zwischen 5,98 ct/kWh und 7,90 ct/kWh. Der durchschnittliche, mengengewichtete Zuschlagswert beträgt 7,15 ct/kWh. Damit ist der durchschnittliche Zuschlagswert gegenüber 9,84 ct/kWh in der letzten Ausschreibung und 11,25 ct/kWh in der vorletzten Ausschreibung beträchtlich gesunken. Der mögliche Maximalpreis betrug 12,0 ct/kWh.

Die nächsten KWK-Ausschreibungen finden zum Gebotstermin 1. Dezember 2025 statt. Die Zuschlagsübersichten sind für KWK-Anlagen und Innovative KWK-Systeme im Internet abrufbar.

Bundestag berät über neue Finanzspielräume

Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde

POLITIK. CDU/CSU und SPD haben zwei Gesetzentwürfe im Bundestag eingebracht, für den Bundeshaushalt und die Schaffung eines 500 Milliarden Euro schweren Sondervermögens.

Die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD haben am 8. Juli in Berlin zwei zentrale Gesetzentwürfe vorgelegt, die finanzpolitische Spielräume für die kommenden Jahre eröffnen sollen. Beide Vorhaben werden in dieser Woche erstmals im Parlament beraten. Der Entwurf für das Haushaltsbegleitgesetz 2025 wird gemeinsam mit dem Entwurf für den Bundeshaushalt 2025 in erster Lesung behandelt. Am Freitag, 11. Juli, folgt die erste Lesung des Entwurfs für das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität.

Kernstück des Haushaltsbegleitgesetzes ist eine Neuregelung im Haushaltsrecht. Künftig sollen Ausgaben für Verteidigung, Zivil- und Bevölkerungsschutz, Nachrichtendienste, den Schutz informationstechnischer Systeme sowie Unterstützungsleistungen für Staaten, die völkerrechtswidrig angegriffen werden, nicht mehr unter die Schuldenregel des Grundgesetzes fallen, sofern sie ein Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) des Vorjahres überschreiten. Ein Prozent des BIP entspräche nach aktuellen Zahlen rund 45 Milliarden Euro.

Investitionen in Infrastruktur

In der Bundeshaushaltsordnung wollen die Fraktionen zusätzlich eine Regelung zur Darstellung einer bereinigten Investitionsquote des Bundes aufnehmen. Diese Quote ist vor allem für Investitionen aus dem geplanten Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ relevant, das durch den zweiten Gesetzentwurf geschaffen werden soll. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) versicherte: „Es wird eine Investitionsquote von mehr als zehn Prozent im Kernhaushalt eingehalten“.

Darüber hinaus sieht das Haushaltsbegleitgesetz Änderungen am Klima- und Transformationsfondsgesetz vor. Damit sollen unter anderem Zuführungen aus dem geplanten Sondervermögen an den Klima- und Transformationsfonds (KTF) rechtlich abgesichert werden. Aus dem KTF soll künftig auch die Finanzierung von Entlastungen beim Gaspreis möglich sein. Zudem plant die Koalition eine neue Regelung für die Erlöse aus Ausschreibungen im Bereich der Offshore-Windenergie.

Einnahmen, die in den Jahren 2025 und 2026 die Marke von 200 Millionen Euro überschreiten, sollen dem Bundeshaushalt als „Transformationskomponente“ zufließen. Die Bundesregierung hofft, dass mehr Wirtschaftswachstum für mehr Steuereinnahmen sorgt. Die Bundesregierung will mit kürzeren Planungs- und Genehmigungsverfahren mehr Investitionen anreizen.

Am 11. Juli soll abschließend der Bundesrat milliardenschweren steuerlichen Entlastungen für Firmen zustimmen. Klingbeil kündigte im Bundestag auch Entlastungen für private Haushalte ab 2026 an. So sollen die Netzentgelte als ein Bestandteil des Strompreises gesenkt und die Gasspeicherumlage für Gaskunden abgeschafft werden. Die Stromsteuer werde aber nicht für alle gesenkt.

Sondervermögen von 500 Milliarden Euro

Parallel zu diesen Änderungen wollen CDU/CSU und SPD mit dem Entwurf des Gesetzes zur Errichtung des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität die Grundlage für ein erhebliches Investitionsprogramm schaffen. Das Sondervermögen basiert auf Artikel 143 h des Grundgesetzes, der während der vergangenen Haushaltsdebatten neu geschaffen wurde. Laut dem Entwurf soll das Sondervermögen mit einer Kreditermächtigung von bis zu 500 Milliarden Euro ausgestattet werden.

Von diesem Betrag sollen bis zu 100 Milliarden Euro an die Bundesländer fließen, um dort Investitionen zu ermöglichen. Weitere 100 Milliarden Euro sollen dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) in jährlichen Teilbeträgen bis zum Jahr 2034 zugeführt werden. Die verbleibenden bis zu 300 Milliarden Euro sind für zusätzliche Investitionen des Bundes vorgesehen. Laut Gesetzentwurf sollen diese Mittel unter anderem in den Ausbau der Verkehrs- und Energieinfrastruktur, in Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen, Wissenschaft, den Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie in die Digitalisierung und Forschung fließen.

Der Wirtschaftsplan des Sondervermögens wird künftig jährlich dem Bundeshaushaltsplan beigefügt und gemeinsam mit dem Haushaltsgesetz beschlossen. Dabei soll sichergestellt werden, dass die im Grundgesetz geforderte Zusätzlichkeit der Investitionen gewahrt bleibt. Der Gesetzentwurf präzisiert, dass diese Zusätzlichkeit dann gegeben ist, wenn die Investitionsausgaben im Bundeshaushalt mindestens zehn Prozent der bereinigten Gesamtausgaben betragen.

Die Opposition widerspricht den Plänen. Vor allem die Grünen werfen der Regierung „Tricksereien“ vor. Die Regierung verschiebe Investitionen aus dem Kernhaushalt in andere Töpfe, um Wahlversprechen wie die Ausweitung der Mütterrente oder

Steuerentlastungen für die Gastronomie zu finanzieren. Das gehe zulasten zusätzlicher Investitionen.

Bundesregierung will Wasserstoff-Ausbau beschleunigen

Quelle: Shutterstock / r.classen

WASSERSTOFF. Lange Verfahren, hoher Aufwand - das bremst aus Sicht der Regierung den Hochlauf von klimaneutralem Wasserstoff. Das soll sich bald ändern.

Das Bundeswirtschaftsministerium will den Ausbau der Wasserstoff-Wirtschaft deutlich beschleunigen. Für die schnelle Versorgung mit Wasserstoff seien zahlreiche Erleichterungen unabdingbar, heißt es in einem Gesetzentwurf, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dieser ging nach Angaben des Ministeriums an die Länder und Verbände zur Anhörung.

Klimaneutral produzierter Wasserstoff soll eine Schlüsselrolle beim Umbau zum Beispiel der Stahl- und Chemieindustrie spielen und fossile Energieträger ersetzen. Aus Sicht der Energiebranche ist Wasserstoff aber derzeit noch nicht ausreichend vorhanden und zu teuer.

Der Gesetzentwurf zielt auf die Erleichterung unterschiedlicher Planungs-, Genehmigungs- und Vergabeverfahren zum Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur. Neben Elektrolyseuren und Importanlagen für Wasserstoff geht es um Wasserstoffleitungen und -speicher. Diese Anlagen und Leitungen sollen im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen. Das soll Verfahren beschleunigen.

Die Bundesregierung plant den Aufbau eines Kernnetzes. Derzeit seien Verfahren von langer Dauer und mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden, heißt es im Entwurf. Dies verhindere wegweisende Investitionen und die Umsetzung von Projekten.

Klare Regeln für Wasserstoffspeicher gefordert

Wasserstoffspeicher von EWE. Quelle: EWE / Nadine Auras

WASSERSTOFF. Wasserstoffspeicher sollen als systemrelevant eingestuft werden. Das fordert der Nationale Wasserstoffrat in einer aktuellen Stellungnahme in Berlin.

Wasserstoffspeicher brauchen klare politische Rahmenbedingungen. Das fordert der Nationale Wasserstoffrat (NWR) in einer aktuellen Stellungnahme. In seiner Sitzung in Berlin forderte das Gremium, diese Infrastruktur als systemrelevant einzustufen und mit klaren regulatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen auszustatten.

Konkret verlangt der NWR eine abgestimmte Speicher- und Netzplanung sowie eine marktnahe Finanzierung mit Investitionssicherheit. Als möglichen Mechanismus rät er zu einem erlösbasierten Contracts-for-Difference-Modell (CfD) in Verbindung mit einem Amortisationskonto.

Hintergrund ist das im Frühjahr 2025 veröffentlichte Weißbuch Wasserstoffspeicher des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Darin wird die Rolle von Wasserstoffspeichern als Rückgrat eines klimaneutralen und resilienten Energiesystems bekräftigt. Speicher könnten zeitliche Lücken zwischen Produktion und Verbrauch überbrücken und damit zur Versorgungssicherheit beitragen – nicht nur im Wasserstoffsektor.

Zeitnah und flexibel

Der Wasserstoffrat hebt hervor, dass ein verlässlicher Regulierungsrahmen frühzeitig geschaffen werden müsse. Nur so könnten Investoren rechtzeitig Planungs- und Bauentscheidungen treffen. Gleichzeitig müsse die Regulierung flexibel genug sein, um sich der tatsächlichen Marktentwicklung anzupassen und mit dem Finanzierungsmodell kompatibel zu bleiben.

Auch die Infrastrukturplanung müsse koordiniert erfolgen. Der Ausbau des deutschlandweiten Wasserstoffkernnetzes sei eng mit dem Aufbau von Speicherkapazitäten zu verknüpfen, heißt es in der Stellungnahme. Zur Erinnerung: Geplant ist ein über 9.000 Kilometer langes Netz, das bis 2032 realisiert werden soll. Die Investitionskosten liegen laut Bundesministerium bei rund 20 Milliarden Euro. Zudem, so der NWR in seiner aktuellen Stellungnahme weiter, seien Synergien mit dem bestehenden Erdgasspeichersystem zu berücksichtigen.

„Wasserstoffspeicher sind ein unverzichtbarer Baustein für ein klimaneutrales, resilientes Energiesystem“, betont der Rat. Ohne politische Entschlossenheit und geeignete Rahmenbedingungen drohten Investitionen auszubleiben.

Der Nationale Wasserstoffrat nahm im Juni 2020 im Zuge der Nationalen Wasserstoffstrategie seine Arbeit auf. Ihm gehören 26 Mitglieder aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft an, darunter Fachleute für Erzeugung, Forschung, Infrastruktur und internationale Kooperation. Den Vorsitz hat Felix Matthes. Das Gremium berät den Staatssekretärsausschuss für Wasserstoff mit Vorschlägen und Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung der Strategie.

Die aktuelle Stellungnahme „Baustein für Versorgungssicherheit und Systemstabilität: Wasserstoffspeicher gezielt fördern“ ist über die Internetseite des NWR downloadbar.

Erneuerbaren-Ausbau: Grobabstimmung der Koalition Ende der Woche

Quelle: Pixabay / slon_pics

ÖSTERREICH. Die Konservativen wünschen bis 11. Juli eine Ersteinschätzung ihrer Koalitionspartner zum geplanten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz. Die Sozialdemokraten arbeiten daran.

Bereits am Freitag, dem 11. Juli, sollen die Sozialdemokraten (SPÖ) und die Liberalen (Neos) ihrem Koalitionspartner, der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP), eine Ersteinschätzung des geplanten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetzes (EABG) übermitteln. Das berichtete der Energiesprecher der SPÖ, Alois Schroll, der Redaktion am 8. Juli. Den EABG-Entwurf hatte das Wirtschaftsministerium (BMWET) unter Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) den beiden Parteien am 7. Juli übermittelt. Laut Schroll sind die Juristen der SPÖ schon an dessen Prüfung. Eine Grobanalyse werde in den nächsten Tagen vorliegen.

Grundsätzlich begrüßt die SPÖ, dass der Anfang 2023 von der damaligen Regierung aus der ÖVP und den Grünen angekündigte EABG-Entwurf nun endlich vorliegt, konstatierte Schroll. Wesentlich ist für seine Partei eine tatsächliche Beschleunigung der oft als überlang betrachteten Genehmigungsverfahren für Kraftwerks- und Leitungsprojekte. Überdies fordert die SPÖ laut Schroll die Einhaltung hoher ökologischer Standards sowie die frühzeitige Einbindung der Bevölkerung bei der Umsetzung der Vorhaben: „Das ist auch mir als ehemaligem Bürgermeister von Ybbs an der Donau besonders wichtig.“ Notwendig sei ferner die ausreichende personelle und finanzielle Ausstattung der Genehmigungsbehörden. Detail am Rande: Ybbs, gelegen etwa 95 Kilometer westlich von Wien, ist Standort des mit 236 MW viertstärksten Laufwasserkraftwerks an der Donau, das dem Stromkonzern Verbund gehört.

EU-Richtlinie RED III umsetzen

Im Wesentlichen diene das EABG der Umsetzung der „Erneuerbaren-Richtlinie“ der EU (RED III) in Österreich, stellte Schroll klar. Etliche Punkte müssten daher ohnehin aufgenommen werden, etwa die Einführung eines „überragenden öffentlichen Interesses“ an der Umsetzung von Infrastrukturprojekten für die Energiewende sowie die Ausweisung von Flächen für beschleunigte Projektumsetzungen.

Schroll ergänzte, informelle Gespräche über das EABG sowie über das, wie berichtet, seit 4. Juli in Begutachtung befindliche Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) fänden bereits während der Plenarsitzung des Bundesparlaments vom 9. bis 11. Juli statt. Es gelte, bei den beiden Oppositionsparteien, der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) sowie den Grünen, wegen der notwendigen Zweidrittelmehrheiten sowohl beim ElWG als auch beim EABG vorzufühlen. Auch während der offiziellen Sommerpause des Parlaments werde es aller Wahrscheinlichkeit nach Gespräche über die beiden Gesetze geben, stellte Schroll fest.

Wind-Europe-Chef wird Lehrer

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

PERSONALIE. Der Dachverband Wind Europe muss sich einen neuen CEO suchen: Giles Dickson hat angekündigt, nach zehn Jahren an der Spitze Schullehrer in Großbritannien zu werden.

Giles Dickson, CEO des europäischen Windenergie-Dachverbands Wind Europe, hat angekündigt, nach zehn Jahren im Amt in der zweiten Jahreshälfte zurückzutreten. Der studierte Japanologe und ehemalige britische Diplomat plant, anschließend als Schullehrer zu arbeiten und so nach seinen langen Auslandsaufenthalten „der Gesellschaft etwas zurückzugeben, aus der ich komme“.

Der Vorstand von Wind Europe hat einer Pressemitteilung zufolge bereits eine Findungskommission für den Nachfolger eingerichtet. Ihr gehören unter anderem der im März gewählte Vorsitzende Henrik Andersen, Chef des dänischen Windturbinen-Herstellers Vestas und sein Stellvertreter Rasmus Errboe, CEO des dänischen Energiekonzerns Orsted, an. Dickson bleibt bis zur Ernennung eines Nachfolgers Wind-Europe-CEO.

Für Andersen hat der Brite Dickson maßgeblichen Anteil am Hochlauf der Windenergie in Europa. Windkraft deckt derzeit nach Angaben des Dachverbandes 20 Prozent des Stromverbrauchs in Europa ab. Durch ihre Nutzung werden demnach in der EU jährlich 100 Milliarden Kubikmeter fossile Brennstoffe eingespart. Die Branche beschäftigt aktuell 370.000 Menschen; bis 2030 wird mit einem Anstieg auf 600.000 Arbeitsplätze gerechnet. Der Beitrag der Windindustrie zur europäischen Wirtschaftsleistung liegt bei 52 Milliarden Euro pro Jahr. Im Durchschnitt trägt jede neu installierte Windkraftanlage 16 Millionen Euro zur europäischen Wirtschaft bei. In Europa gibt es mehr als 250 Fabriken der Windindustrie, darunter auch in wirtschaftlich schwächeren Regionen.

|

| Giles Dickson Quelle: Windeurope |

Dickson war auch immer wieder Gast bei deutschen Windbranchen-Veranstaltungen. Er zeichnete sich dabei neben seiner Sachkenntnis unter anderem durch humorvolle Dinner-Reden auf Deutsch sowie beste Fußballkenntnisse bis hinunter zu deutschen Bundesligisten aus.

Quelle: Fotolia / galaxy67

Bis zu 5 Cent/kWh Unterschied zwischen Großhandels-Strompreisen

STROM. Die Strompreise in 50 deutschen Netzgebieten sind laut dem Bundesverband der Energie-Abnehmer (VEA) um acht Prozent gestiegen. Es bleiben regionale Unterschiede von bis zu 30 Prozent.

Die Strompreise für Unternehmen in Deutschland haben im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum im Durchschnitt um acht Prozent zugelegt. Das geht aus dem aktuellen Strompreisvergleich des Bundesverbands der Energie-Abnehmer (VEA) mit Sitz in Hannover hervor.

Der VEA vergleicht seit 2002 regelmäßig Strompreise für mittelspannungsseitig versorgte Abnahmefälle in 50 großen Netzgebieten. Grundlage der aktuellen Erhebung sind Vollstromversorgungsverträge mit Vertragsbeginn zum 1. Juli 2025 und einer Laufzeit von zwölf Monaten, die Unternehmen im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen haben.

Laut VEA ist der Anstieg maßgeblich auf höhere Großhandelspreise zurückzuführen. Diese lagen im Vergleich zum zweiten Halbjahr 2024 um 8,4 Prozent höher. Trotz des generellen Preisanstiegs bleiben die Stromkosten regional unterschiedlich. Hauptgrund sind laut VEA unterschiedliche Netznutzungsentgelte, die sich stark auf den Endpreis auswirken.

Seit Anfang 2025 wirken zudem neue Regelungen bei den Netzentgelten: Netzbetreiber, in deren Gebiet überdurchschnittlich viele Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (EE-Anlagen) stehen, werden bei den Netzentgelten entlastet. Das hat laut VEA zu deutlichen Verschiebungen zwischen einzelnen Netzgebieten geführt.

Strom in Nord- und Ostdeutschland günstiger

Ein deutliches Preisgefälle zeigt sich laut VEA zwischen Ost- und Westdeutschland. Der durchschnittliche Strompreis in den neuen Bundesländern lag bei 17,64 Cent pro Kilowattstunde (Ct/kWh). Das sind 0,69 Ct/kWh beziehungsweise 3,8 Prozent weniger als im Mittel der alten Bundesländer, wo Unternehmen 18,33 Ct/kWh zahlten.

Besonders stark gesunken sind die Preise im Netzgebiet der Wemag Netz mit Sitz in Schwerin. Dort zahlten Unternehmen im Schnitt 16,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Schleswig-Holstein Netz mit Sitz in Quickborn verzeichnete einen Rückgang von 11,7 Prozent, während die Edis mit Sitz in Fürstenwalde ihre Preise um 4,1 Prozent senkte. Im Gegensatz dazu stiegen die Strompreise bei der Pfalzwerke Netzgesellschaft mit Sitz in Ludwigshafen und der AVU Netz mit Sitz in Gevelsberg jeweils um 17,6 Prozent. Die EWR Netz mit Sitz in Worms meldete ein Plus von 16,6 Prozent.

Über 30 Prozent Preisunterschied

Die Spannbreite der Strompreise ist groß: Zwischen dem günstigsten Netzgebiet der Stadtwerke Kiel Netz mit 15,17 Ct/kWh und dem teuersten Netzgebiet der Netze BW mit Sitz in Karlsruhe mit 20,11 Ct/kWh liegt eine Differenz von 4,94 Ct/kWh. Das entspricht einem Preisunterschied von 32,5 Prozent. Im Schnitt zahlten Unternehmen in den zehn günstigsten Netzgebieten laut VEA 16,49 Ct/kWh. Dagegen lag das Mittel der zehn teuersten Netze bei 19,59 Ct/kWh, was einem Unterschied von 18,8 Prozent entspricht.

Zu den fünf günstigsten Netzbetreibern zählen laut VEA neben der Stadtwerke Kiel Netz unter anderem die EWE Netz mit Sitz in Oldenburg, die Edis in Fürstenwalde, die Stadtwerke Rostock Netzgesellschaft sowie die LEW Verteilnetz mit Sitz in Augsburg. Die fünf Netzgebiete mit den höchsten Durchschnittspreisen werden von der Netze BW angeführt. In dieser Gruppe finden sich außerdem die EWR Netz, die Syna mit Sitz in Frankfurt/Main, die AVU Netz und die Sachsen Netze in Dresden.

Die in den VEA-Daten ausgewiesenen Preise beinhalten laut Verband sämtliche Kosten für Netznutzung, Strombeschaffung, das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), die Umlagen nach § 19 Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV), die Offshore-Netzumlage, die Umlage für abschaltbare Lasten sowie die Konzessionsabgabe und eine marktübliche Lieferantenmarge. Nicht enthalten sind die Stromsteuer und die Mehrwertsteuer, die Kunden zusätzlich deutschlandweit einheitlich entrichten müssen.

Die Preisübersicht im 2. Quartal 2025 der VEA steht als Grafik im Internet bereit.

LNG für Jordanien statt für Stade

Die Energos Force im Mai 2024 in Stade. In Betrieb ging sie dort nie. Quelle: Shutterstock / perfectpicturehunter

GAS. Eigentlich sollte das schwimmende LNG-Terminal Energos Force schon seit Monaten Gas ins Deutsche Netz einspeisen. Nun ist es ist subverchartert.

Einzelheiten zum Vertrag teilt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) nicht mit. Auf Anfrage bestätigt die Behörde aber: Die schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) Energos Force, die eigentlich im niedersächsischen Stade verflüssigtes Erdgas anlanden und ins deutsche Gasnetz einspeichern sollte, ist subverchartert.

„Aktuell wurde ein Vertrag mit EGAS Ägypten geschlossen, die FSRU wird von dort in Jordanien eingesetzt“, heißt es aus dem BMWE. Die Inbetriebnahme das Standortes Stade soll das aber nicht beeinflussen: „Die Subvercharterung darf die gerade ebenfalls in Prüfung befindlichen Möglichkeiten für eine zeitnahe Inbetriebnahme des Standortes nicht beeinträchtigen. Oberste Priorität hat die Versorgungssicherheit.“

Allerdings: Für eine zeitnahe Inbetriebnahme des Standortes könnte die Abwesenheit des Schiffes nicht ganz unproblematisch sein. Die Energos Force ist eine von fünf FSRU, die die Bundesregierung in der Energiekrise charterte, um schnellstmöglich Importkapazitäten für LNG zu schaffen. Sie hätte eigentlich bereits im vergangenen Jahr in Stade an einem eigens dafür gebauten Anleger in Betrieb gehen sollen. Bislang ist aber umstritten, inwieweit die dafür notwendige Suprastruktur, die die FSRU mit dem Gasnetz verbindet, betriebsbereit ist (wir berichteten jeweils). Errichtet wurde diese durch die Hanseatic Energy Hub (HEH) im Auftrag des bundeseigenen Terminalbetreibers Deutsche Energy Terminal (DET).

Inbetriebnahme in 140 Tagen möglich?

Uniper, das Unternehmen, das in Wilhelmshaven Deutschlands erstes LNG-Terminal errichtet und in Betrieb genommen hat, hatte unlängst die Anlagen geprüft und eine Einschätzung vorgelegt, aus der wohl hervorgeht, dass vor Inbetriebnahme des Standortes noch einige Arbeiten zu vollenden sind. Die Wirtschaftswoche berichtet von einem von Uniper erstellten detaillierten Zeitplan, der eine Inbetriebnahme in 140 Tagen − theoretisch also noch in diesem Jahr und in der anstehenden Heizperiode − ermöglichen würde. An Tag 80 des Plans sei Ankunft und Anschluss der FSRU geplant. Der Subchartervertrag müsste also eine recht kurze Laufzeit haben, um diesen Zeitplan einhalten zu können.

Noch aber scheint gar nicht klar, wann und ob überhaupt mit der Umsetzung des Plans begonnen wird. Die HEH verweist auf den Bericht und betont, dass die Suprastruktur bis zum Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen werden könne. „Wir erwarten, dass die DET als Betreiberin alle Anstrengungen unternimmt, die FSRU zum schnellstmöglichen Termin in Betrieb zu nehmen“, sagte eine Sprecherin gegenüber der Redaktion.

Das BMWE hingegen schreibt: „BMWE, DET und HEH befinden sich derzeit in Gesprächen für eine Umsetzung der noch ausstehenden Arbeiten zu einer Fertigstellung“. Der Zeitraum, der bis zu einer möglichen Inbetriebnahme des Terminals vergehen könne, lasse sich nicht benennen. Dass das Terminalschiff nun vorerst subverchartert ist, begründet das Ministerium mit den haushaltsrechtlichen Vorgaben und der Verpflichtung, finanziellen Schaden von der Bundesrepublik abzuwenden.

OMV: Geschäftsverlauf laut Trading Update uneinheitlich

Quelle: Fotolia / Gernot Krautberger

ÖL. Im zweiten Quartal sanken die Förder- und Verkaufsmengen. Auch der Ölpreis fiel. Der Gaspreis stieg dagegen, ebenso wie der Polyolefin-Verkauf. Die Halbjahresbilanz folgt am 31. Juli.

Der österreichische Öl-, Gas- und Chemiekonzern OMV veröffentlichte am 8. Juli sein Trading Update bezüglich des zweiten Quartals 2025. Diesem zufolge förderte er im Zeitraum April bis einschließlich Juni 2025 rund 304.000 Barrel Öläquivalent pro Tag (Barrel/Tag), um etwa 10 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die Ölförderung sank um 2,2 Prozent auf 179.000 Barrel/Tag, die Gasproduktion um 19,9 Prozent auf 125.000 Barrel/Tag.

Verringert haben sich auch die Verkaufsmengen. Sie veminderten sich insgesamt um rund 14 Prozent auf 276.000 Barrel/Tag. Bei Öl belief sich der Rückgang auf 8,1 Prozent, die verkaufte Menge betrug 169.000 Barrel/Tag. Der Gasverkauf wiederum ging um 21,9 Prozent auf 107.000 Barrel/Tag zurück.

Uneinheitlich war dem gegenüber die Entwicklung der Verkaufspreise. Für Rohöl samt Derivaten erlöste die OMV durchschnittlich 66,2 US-Dollar/Barrel, um 18,8 Prozent weniger als im zweiten Quartal 2024. Der erzielte Gaspreis dagegen stieg um 26,3 Prozent auf 29,3 Euro/MWh.

Polyolefinverkauf gesteigert

Im Bereich Chemicals, den die OMV als ihren Wachstumsmotor ansieht, erhöhte sich die Polyolefin-Verkaufsmenge um 5,8 Prozent auf 1,63 Millionen Tonnen. Davon entfielen 0,87 Millionen Tonnen auf Polyethylen (+ 6,1 Prozent) und 0,76 Millionen Tonnen auf Polypropylen (+ 5,5 Prozent). Die Polyethlyen-Referenzmarge Europa stieg um 12,3 Prozent auf 492 Euro/Tonne, die Polypropylen-Referenzmarge Europa sank dagegen um 6,9 Prozent auf 377 Euro/Tonne.

Positive Effekte von rund 120 Millionen Euro erwartet die OMV von Entkonsolidierungen im Zusammenhang mit der Schaffung der Borouge Group International. In dieses Gemeinschaftsunternehmen mit der Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) will der österreichische Konzern bekanntlich seien 75-Prozent-Anteil an dem Kunststoffkonzern Borealis einbringen. Allerdings dürften die „positiven Auswirkungen der Markteffekte durch negative Lagerbewertungseffekte im operativen Ergebnis vor Sondereffekten von Chemicals im Vergleich zu Q1/25 mehr als kompensiert werden“, warnte die OMV. Höhere Steuern als im ersten Quartal 2025 sollten sich mit etwa 400 Millionen Euro negativ auswirken. Dem stehen „positive Net-Working-Capital-Effekte in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags“ gegenüber.

Ihre Bilanz des zweiten Quartals 2025 sowie ihre Halbjahresbilanz veröffentlicht die OMV am 31. Juli.

1,4 Billionen Euro für klimagerechten Umbau nötig

Quelle: Fotolia / kav777

KLIMASCHUTZ-STUDIE. Deutschlands Wohngebäude verursachen rund 14 Prozent aller CO2-Emissionen. Ein klimagerechter Umbau würde laut einer Studie rund 1,4 Billionen Euro kosten. Lohnen würde es sich dennoch.

„Die Dekarbonisierung des Immobiliensektors ist ein sehr dickes Brett, das gebohrt werden muss“, sagte Arne Holzhausen von Allianz Research. Doch je früher es angegangen werde, desto besser, betonte er mit Blick auf eine gemeinsame Untersuchung des Versicherungskonzerns Allianz und des Kreditversicherers Allianz Trade.

In den vier größten europäischen Volkswirtschaften Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien seien bis 2050 Investitionen in Höhe von rund drei Billionen Euro erforderlich. „Rund die Hälfte davon entfallen mit 1,4 Billionen Euro allein auf den deutschen Wohnungssektor, um die notwendigen Renovierungen und Energieeffizienzsteigerungen zu finanzieren“, sagte Holzhausen.

Wohngebäude verursachen den Angaben zufolge in Deutschland rund 14 Prozent aller CO2-Emissionen − indirekte Emissionen nicht einberechnet. Damit gilt der Sektor als bedeutender Verursacher von Treibhausgasemissionen - und als eine wichtige Stellschraube beim Erreichen der Klimaneutralität.

Dazu dient auch das noch von der Ampel reformierte Gebäudeenergiegesetz, oft als Heizungsgesetz bezeichnet. Dieses sieht vor, dass jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Das kann, muss aber keine Wärmepumpe sein. CDU, CSU und SPD haben im Koalitionsvertrag angekündigt, das Gesetz abzuschaffen. Was aber nun genau kommt, ist unklar. Es dürfte auch weiterhin ein Gebäudeenergiegesetz geben.

Immobilienpreise würden wohl um 0,5 Prozentpunkte steigen

Der Studie zufolge würde ein klimagerechter Umbau Immobilien um etwa 0,5 Prozentpunkte verteuern. Doch es lohnte sich dennoch. „Allein in Deutschland könnte die Wertschöpfung in der Immobilienbranche 2050 um eine Billion Euro höher liegen - und rund 107.000 neue Arbeitsplätze schaffen“, sagte Holzhausen. Dadurch könnte die Arbeitslosenquote um durchschnittlich 0,2 Prozentpunkte sinken.

Der Untersuchung zufolge könnte dies durch einen Mix aus höheren CO2-Preisen, gezielter finanzieller Unterstützung und verbesserten politischen Rahmenbedingungen gelingen. Der CO2-Preis allein werde als Steuerungsinstrument jedoch nicht ausreichen, sind die Studienautoren überzeugt. Denn erst Preise deutlich über 300 Euro pro Tonne würden dazu führen, dass die erwarteten Kosteneinsparungen die hohen Vorlaufkosten decken. Derzeit liegt er bei 55 Euro pro ausgestoßener Tonne CO2.

Monatlicher Erdgasverbrauch in Deutschland bis 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im April 2025 wurden in Deutschland über 235 Petajoule durch das Verbrennen von Erdgas erzeugt. Damit ist der Verbrauch im Vergleich zum Vorjahresmonat gleich geblieben. Seit Beginn des Jahres 2022 stieg der Verbraucherpreis für Erdgas signifikant an, und erst die durch die Bundesregierung beschlossene Soforthilfe zum Erlass des Dezemberabschlags konnte diesen Aufwärtstrend stoppen. Die gestiegenen Preise lassen sich insbesondere mit den eingestellten Erdgasexporten aus Russland begründen. Vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bezog Deutschland über die Hälfte seiner Erdgasimporte durch Russland.

Quelle: Shutterstock / Proxima Studio

Vor allem kleine Messstellenbetreiber bremsen Rollout

SMART METER. Jüngste Zahlen der Bundesnetzagentur zeigen, die kleinen Messstellenbetreiber hinken beim Einbau der Smart Meter erheblich hinterher.

Der Smart-Meter-Rollout in Deutschland kommt weiterhin langsamer voran als gesetzlich vorgesehen. Die Bundesnetzagentur hat nun Zahlen für das 1. Quartal 2025 vorgelegt. So liegt die bundesweite Einbauquote intelligenter Messsysteme (iMSys) bei 15,12 Prozent der Pflichteinbaufälle. Damit drohen die Messstellenbetreiber das gesetzlich verankerte Ziel von 20 Prozent bis Ende 2025 zu verfehlen.

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verpflichtet Messstellenbetreiber, bis zum 31. Dezember 2025 mindestens 20 Prozent der sogenannten Pflichteinbaufälle mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Dazu zählen Stellen mit einem Stromverbrauch zwischen 6.000 und 100.000 kWh pro Jahr sowie – und das ist neu – steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne des Paragraf 14a EnWG, dazu zählen vor allem Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge.

„Die Daten basieren auf der Erfassung von 835 der insgesamt 851 Messstellenbetreiber“, heißt es von der Bundesnetzagentur. Die Auswertung habe ergeben, dass bislang 700.292 intelligente Zähler in Deutschland installiert worden seien. Das entspricht der genannten Erfüllungsquote von lediglich 15,12 Prozent.

Das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) verpflichtet Messstellenbetreiber, bis zum 31. Dezember 2025 mindestens 20 Prozent der sogenannten Pflichteinbaufälle mit intelligenten Messsystemen auszustatten. Dazu zählen Stellen mit einem Stromverbrauch zwischen 6.000 und 100.000 kWh pro Jahr sowie – und das ist neu – steuerbare Verbrauchseinrichtungen im Sinne des Paragraf 14a EnWG, dazu zählen vor allem Wärmepumpen und Ladeeinrichtungen für E-Fahrzeuge.

„Die Daten basieren auf der Erfassung von 835 der insgesamt 851 Messstellenbetreiber“, heißt es von der Bundesnetzagentur. Die Auswertung habe ergeben, dass bislang 700.292 intelligente Zähler in Deutschland installiert worden seien. Das entspricht der genannten Erfüllungsquote von lediglich 15,12 Prozent.

Dabei zeigen die Behördendaten: Je größer der Messstellenbetreiber, desto weiter ist er mit dem Einbau.

- große Betreiber (mehr als 500.000 Messstellen): 20,4 % (Pflicht erfüllt)

- mittlere Betreiber (100.000 bis 500.000): 10,1 %

- kleinere Betreiber (30.000 bis 100.000): 7,5 %

- sehr kleine Betreiber (unter 30.000): 4,6 %

Allerdings schreibt die Bundesnetzagentur auch: Da es sich bei allen Zahlen um eine Durchschnittsbetrachtung handelt, ist nicht ausgeschlossen, dass einzelne, kleine Messstellenbetreiber auch deutlich höhere Quoten aufweisen.

Betrachtet man alle rund 50 Millionen Messlokationen in Deutschland – also nicht nur die Pflichteinbaufälle –, zeigt sich, dass die Digitalisierung des Messwesens trotzdem insgesamt immer noch schwach ausgeprägt ist. Aktuell sind nur etwa 2,80 Prozent aller Zählpunkte mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet.

Demgegenüber verfügen rund 49,17 Prozent der Messstellen über eine moderne Messeinrichtung, das heißt einen digitalen Stromzähler ohne Kommunikationsmodul, der zwar den Verbrauch digital erfasst, aber keine Datenübertragung ermöglicht.

Besonders auffällig ist, dass bislang lediglich 1.928 intelligente Messsysteme mit Steuereinrichtung installiert wurden. Diese Steuereinrichtung wird als zentraler Baustein für die netzdienliche Steuerung von Verbrauchern mit E-Autos oder Wärmepumpen im Rahmen des § 14a EnWG angesehen. Die geringe Anzahl zeigt deutlich, dass die technische Grundlage für eine flexible und effiziente Netzsteuerung vielerorts noch fehlt.

Wie die Bundesnetzagentur weiter mitteilte, sei am 25. Februar die novellierte Fassung des Messstellenbetriebsgesetzes in Kraft getreten. „In diesem Rahmen wurden auch die Roll-out-Quoten in Paragraf 45 MsbG angepasst. Die bisher veröffentlichten Werte sind daher nicht unmittelbar mit den neuen Quoten vergleichbar.“

Die Excelliste „Roll-out-Quoten iMSys Q1 2025“ über den Stand des Smart-Meter-Rollout bei jedem einzelnen der knapp 800 Messstellenbetreiber hat die Bundesnetzagentur zum Download auf ihrer Webseite veröffentlicht.

Industrie mahnt Tempo bei Wasserstoffmobilität an

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF. Ein branchenübergreifendes Bündnis fordert von der EU eine entschlossene Förderung der Wasserstoffmobilität. Andernfalls drohten Nachteile für Wirtschaft und Klimaziele.

Die „Global Hydrogen Mobility Alliance“ – ein Zusammenschluss aus über 30 führenden Unternehmen aus der Energie-, Automobil- und Technologiebranche – fordert die Europäische Kommission auf, die Wasserstoffmobilität entschlossener zu fördern. In einem offenen Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnen die unterzeichnenden CEOs vor einer drohenden Abhängigkeit von außereuropäischen Rohstoff- und Technologielieferketten – und sehen die strategische Souveränität Europas in Gefahr.

Nach Ansicht der Absender – darunter BMW, Toyota, Hyundai, Bosch, Linde, Johnson Matthey und Daimler Truck – könne die EU ihre Klimaziele und industrielle Wettbewerbsfähigkeit nur sichern, wenn Wasserstoffantriebe eine gleichwertige Rolle neben der Batterieelektrik einnehmen. Gemeint ist ein kombiniertes System aus zwei komplementären Technologien: batterieelektrischen Fahrzeugen und wasserstoffbetriebenen Antrieben wie Brennstoffzellen- oder Wasserstoff-Verbrennungsmotoren. Eine solche doppelte Infrastruktur verspreche nicht nur größere Resilienz gegenüber Netzengpässen und Lieferkettenrisiken, sondern könne laut Allianz auch bis zu 500 Milliarden Euro an Infrastrukturkosten bis 2050 einsparen.

Dreifachnutzen für Klima, Industrie und Netze

Das Schreiben betont drei strategische Vorteile der Wasserstoffmobilität: Erstens könne der parallele Ausbau von Brennstoffzellenfahrzeugen und H2-Verbrennern Engpässe im Stromnetz abfedern und die Abhängigkeit von kritischen Batterierohstoffen verringern. Während Europa bei Platingruppenmetallen (PGM) über ausreichende Kapazitäten verfüge, sei es bei Lithium, Nickel oder Kobalt auf Importe angewiesen.

Zweitens bieten wasserstoffbasierte Antriebe laut Allianz ein industrielles Gegengewicht zur dominanten Stellung der Volksrepublik China. Dort seien bereits über 28.000 Wasserstofffahrzeuge auf der Straße und über 400 Tankstellen in Betrieb. In Europa hingegen stocke der Hochlauf, weil bestehende Förderinstrumente oft nicht aufeinander abgestimmt seien.

Drittens könne Wasserstoff zur effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien beitragen. Allein in Deutschland seien 2024 rund 9 Milliarden kWh Strom aus Wind- und Solaranlagen ungenutzt geblieben – ein Verlust von 2,8 Milliarden Euro. Diese Mengen könnten gespeichert und als Wasserstoff nutzbar gemacht werden.

Forderung nach abgestimmter Strategie

Das Bündnis fordert die EU auf, Wasserstoffmobilität als integralen Bestandteil ihrer Investitions- und Industriepolitik zu verankern – insbesondere im Rahmen des „Sustainable Transport Investment Plan“ und des „Clean Industrial Deal“. Zudem müssten bestehende Richtlinien wie die Alternative-Fuels-Infrastructure-Verordnung (AFIR) und die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) zügig und praxisnah umgesetzt werden.

Konkret schlagen die Unternehmen eine Kombination aus gezielter Kostenförderung, regulatorischer Klarheit und abgestimmter EU-Förderung vor. Der Aufbau von Tankstellen, die Subventionierung von Fahrzeugen und der Zugang zu grünem Wasserstoff müssten in einem übergreifenden Markthochlaufplan zusammengeführt werden. Der Schulterschluss mit der Industrie sei dabei zentral: Hersteller, Zulieferer, Infrastrukturanbieter und Regierungen müssten eine gemeinsame Roadmap erarbeiten.

Warnung vor Zeitverzug

Die Unterzeichner des Briefs sehen eine klare Dringlichkeit ihrer Forderungen: „Wir können es uns nicht leisten, dieses extrem zeitkritische Fenster ungenutzt zu lassen“, heißt es in dem Schreiben. Ein Zögern würde Europa technologische Führungspositionen, industrielle Kapazitäten und qualifizierte Arbeitsplätze kosten – und letztlich die Erreichung der Klimaziele gefährden.

Der offene, fünfseitige Brief „A Call to Action - Accelerate Hydrogen Mobility for Europe's Sustainable Competitive and Resilient Industrial Future“ ist über die Internetseite der Global Hydrogen Mobility Alliance downloadbar.

Hagen startet Urban Data Plattform für städtische Klimadaten

Quelle: Shutterstock / 24Novembers

F&E. In der Stadt Hagen werden Energie-, Umwelt- und Verkehrsdaten auf einer eigenen Plattform gebündelt. Ziel ist es, die aktuelle CO2-Bilanz in Echtzeit abzubilden.

Die Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen hat als Pilotkommune im Projekt „klimakommune.digital“ der Deutschen Energie-Agentur (Dena) eine besondere Plattform freigeschaltet: Mit dem Start der „Urban Data Plattform“ (UDP) verknüpft die Stadt erstmals Energie-, Umwelt- und Verkehrsdaten in einer zentralen digitalen Infrastruktur. Der aktuelle CO2-Ausstoß der Großstadt soll so in Echtzeit modelliert werden.

Für Verwaltung, Politik und Bürgerschaft soll dadurch eine Entscheidungshilfe auf einer datenbasierten Grundlage entstehen. Die Urban Data Plattform stellt dazu relevante städtische Daten – etwa zu Energieverbräuchen, Emissionen, Verkehrsflüssen und Pegelständen – in einem öffentlich zugänglichen Dashboard bereit.

Die Informationen werden über Karten, Diagramme und Prognosemodelle visualisiert und aufbereitet. Zusätzlich können externe Akteure, etwa Unternehmen, Vereine oder Bürger, über offene Schnittstellen auf Rohdaten zugreifen oder eigene Daten einspeisen. Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen werden dabei großgeschrieben.

Zahlreiche Sensoren im Stadtgebiet installiert

Um die Daten in hoher zeitlicher Auflösung zu erfassen, wurden zahlreiche Sensoren im Stadtgebiet installiert. Sie messen unter anderem den Strom- und Wärmeverbrauch in Gebäuden, Emissionen aus Industrie und Verkehr sowie weitere klimarelevante Parameter. Zusätzlich fließen Daten vom Deutschen Wetterdienst, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadtverwaltung selbst in die UDP ein.

So entsteht ein umfassendes digitales Bild der kommunalen CO2-Emissionen, das eine kontinuierliche Bewertung und Nachsteuerung von Klimaschutzmaßnahmen erlaubt. In der Anfangsphase liegt der Schwerpunkt auf der Optimierung der Erfassung umweltbezogener Daten, insbesondere solcher mit CO2-Relevanz.

„Urban Data Plattformen bilden zentrale Bausteine für die klimaneutrale Stadt von morgen“, erklärt Philipp Richard, Bereichsleiter Digitale Technologien & Start-up-Ökosystem bei der Dena. „Das Projekt in Hagen zeigt, wie entlang der gesamten kommunalen Datenwertschöpfungskette – von der Erfassung über die Analyse bis hin zur transparenten Nutzung – messbarer Mehrwert entsteht.“

Instrument für integrierte Stadtentwicklung

Die Urban Data Plattform soll perspektivisch über das Thema Klimaschutz hinausgehen und auch weitere Handlungsfelder wie Gesundheit, Sicherheit und Wirtschaft adressieren. Damit wird sie zu einem Instrument für integrierte Stadtentwicklung und datenbasierte Daseinsvorsorge.

Die Urban Data Plattform ist Teil des Dena-Projekts „klimakommune.digital“, das den Einsatz digitaler Technologien für den kommunalen Klimaschutz demonstrieren soll. Gefördert wird das Vorhaben vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE). Im Rahmen eines bundesweiten Auswahlverfahrens wurde Hagen als Modellkommune bis Ende 2025 bestimmt. Start des Projekts war 2022.

So profitiert eine Kommune von einer Windkraftanlagen

Quelle: Katia Meyer-Tien

WINDKRAFT . Die Fachagentur Wind und Solar hat ihr Online-Tool zur finanziellen Teilhabe von Kommunen an Windenergieanlagen erweitert.

Seit Juli bezieht der Online-Rechner auch die Teilhabegesetze aus Thüringen, Sachsen und dem Saarland mit ein. Laut der Fachagentur Wind und Solarer in Berlin erhalten „Kommunen mithilfe der Karte einen Überblick darüber, in welcher Größenordnung sie Zahlungen von Betreibern benachbarter Windenergieanlagen erwarten können.“

Neben den bundesweiten Regelungen – insbesondere aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2023 – berücksichtigt das Tool alle relevanten Landesgesetze, darunter auch die bereits bestehenden aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Die Karte ist frei über die Website der Fachagentur Wind und Solar zugänglich.

Die Anwendung zeigt, in welchen Fällen Kommunen auf freiwillige Zahlungen von Windenergieanlagenbetreibern hoffen können – und wo es auf Grundlage von Landesgesetzen verbindliche Ansprüche gibt.

Per Mausklick lassen sich alle genehmigten oder betriebenen Windkraftanlagen in Deutschland anzeigen. Das Tool liefert Basisdaten zu jeder Anlage und stellt dar, wie sich mögliche Betreiberzahlungen anteilig auf angrenzende Kommunen verteilen.

Die Fachagentur weist jedoch darauf hin: „Die in der Karte angegebenen Beträge sind Schätzwerte.“ Die Datengrundlage bilden in erster Linie Informationen aus dem Marktstammdatenregister. Für die Abschätzung der finanziellen Teilhabe wird ein pauschaler Wert von 2.000 Volllaststunden pro Jahr angesetzt. Einspeisedaten einzelner Anlagen fließen nicht in die Berechnung ein.

Organisiert ist die Fachagentur Wind und Solar als gemeinnütziger Verein. Zu den Mitgliedern zählen Bund und Länder, kommunale Spitzenverbände, Unternehmen der Energiewirtschaft sowie Umwelt- und Naturschutzverbände. Die Agentur versteht sich als Plattform für fundierte Informationen, Dialog und Akzeptanzförderung im Ausbau der Wind- und Solarenergie.

Der Tiefenwärme in der Niederlausitz auf der Spur

Quelle: BUKEA

WÄRME. Das Land Brandenburg will heißem Wasser in der Niederlausitz auf den Grund gehen. Um die Hoffnungen auf Tiefengeothermie zu unterfüttern, starten im Juli vorbereitende Erkundungen.

In der Niederlausitz beginnt die Suche nach heißem Wasser in der Erde. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Klimaschutz (MWAEK) des Landes Brandenburg will das Potenzial der Tiefengeothermie ergründen und hat nun den Prozess ins Rollen gebracht.

Zunächst beginnen noch im Juli Vorerkundungen, die das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) nach dem Auftrag des Ministeriums federführend organisiert und vergibt. Drei Millionen Euro hat das Land als Zuschuss für die Seismik-Kampagne vorgesehen.

Die Suche konzentriert sich auf das Erdreich der Region zwischen Cottbus und Guben an der Grenze zu Polen. Dazu kommt noch ein Gebiet entlang der Grenze und südlich von Guben. Insgesamt kommt die Erkundungstour auf eine Länge von mehr als 100 Kilometern.

Den Blick in die Tiefe unternimmt das vom LBGR beauftragte Seismik-Unternehmen DMT Group. Im Juli erfolgen zunächst eine Art Scouting, das sind vorbereitende Erkundungen entlang der Strecke, und das Einholen von Genehmigungen für das Betreten von Flächen. Für die seismischen Untersuchungen im 2D-Verfahren sind bis zu sechs Wochen im Herbst vorgesehen.

Das Ministerium erwartet sich von den Untersuchungen laut einer Mitteilung eine bessere Planungsgrundlage für Kommunen, Industrie und Projektentwickler. Investitionsrisiken für Tiefengeothermie-Projekte sollen dadurch sinken.

Westfalen-Chef Thomas Perkmann spricht von einem Rekordjahr. Quelle: Volker Stephan

Westfalen AG mit Rekordjahr und Kritik an der Heimat

BILANZ. Mit der Empfehlung des höchsten Gewinns der Unternehmensgeschichte geht Thomas Perkmann in die Bewerbungsgespräche für eine weitere Amtszeit als CEO der Westfalen AG aus Münster.

Die Westfalen AG hat 2024 so viel Gewinn gemacht wie nie zuvor. Das mittelständische Familienunternehmen aus dem westfälischen Münster weist ein Ebit von 103,5 Millionen Euro aus, gegenüber 73,5 Millionen Euro im Jahr 2023.

Zwar fällt rund ein Viertel des Ergebnisses auf einen Grundstücksverkauf, „aber auch ohne diesen Einmaleffekt hätten wir das Rekordergebnis erzielt“, so Vorstandschef Thomas Perkmann bei der Vorstellung der Zahlen am 8. Juli vor einer Medienrunde. Auch nach Steuern bleibt den Westfalen ein satter Gewinn von 71,1 Millionen Euro (zuvor: 53,3 Millionen Euro) aus dem 101. Jahr des Bestehens.

Für Thomas Perkmann, seit 2018 im Amt und zugleich der erste nicht zur Eigentümerfamilie Fritsch-Albert gehörende CEO, könnte das Bewerbungsschreiben schlechter ausfallen. Sein aktueller Kontrakt läuft Ende 2026 aus, Gespräche über eine Verlängerung gebe es noch nicht, so Perkmann auf Nachfrage dieser Redaktion.

Unternehmen setzt sich ambitioniertere Klimaziele

Da das Wachstum und der Wandel des Gase- und Kraftstoff-Unternehmens zu einem klimaneutralen Wirtschaften stark Perkmanns Handschrift trägt, würde eine Trennung mehr als überraschen. Der CEO stellte folgerichtig die „grüne Transformation“ in den Mittelpunkt seiner Analyse. Mittlerweile stammten nahezu 50 Prozent des Ebits aus dem „potenziell emissionsarmen Geschäft“.

Die Westfalen AG mache bedeutsame Schritte zu mehr Klimaschutz, „während Großkonzerne ihre Ziele gestrichen haben“, so Thomas Perkmann. Weil die eigenen Emissionen und die zugekaufte Energie (Scope 1 und 2) bereits jetzt so stark gegenüber 2019 reduziert seien (minus 67 Prozent), taugen die alten Vorgaben nicht länger. Bis 2030 wollten die Münsteraner hier ihre Emissionen eigentlich „nur“ halbieren. Die neuen Klimaziele habe der Aufsichtsrat nun abgesegnet. Danach sollen die Bereiche Scope 1 und 2 sogar netto Null erreichen.

Komplizierter ist der Bereich 3, der die Ökobilanz der verkauften Produkte in den Blick nimmt. Hier wiegt die Hypothek von Kraftstoffen und Gasen (Propan), die beim Verbrennen CO2 emittieren, schwer. Westfalen will sich in diesem Bereich um die Hälfte verbessern. Als Kennzahl gilt hier, wie viele Kilogramm CO2 je Euro des Ebits anfallen. Gegenüber dem Basisjahr 2019 mit 63,4 kg will das Unternehmen 2030 nur noch 31,7 kg je Euro Ebit verursachen.

Bis 2030 nur „eine Handvoll“ Elektrolyseure möglich

Der Umsatz der Westfalen AG sank aufgrund gefallener Energie- und Kraftstoffpreise um etwa 100.000 Euro leicht auf 2,15 Milliarden Euro. Für das 2024er Ergebnis sorgten rund 2.270 Mitarbeitende - das sind etwa 90 Menschen mehr als ein Jahr zuvor.

Geht es nach den Münsteranern, die inzwischen in fünf Nachbarstaaten tätig sind, müsste es in Deutschland weniger Wachstumsbremsen geben. Statt in Deutschland Elektrolyseure wie geplant zu Dutzenden neu zu installieren, werde es bis 2030 vermutlich nur auf „eine Handvoll“ hinauslaufen, so der CEO.

Auch weil der Hochlauf des Wasserstoffs wegen unklarer Rahmenbedingungen und hoher Preise noch auf sich warten lasse, hat das Unternehmen zuletzt weniger Investitionen getätigt, „als wir gewollt und wirtschaftlich gekonnt hätten“, so Perkmann. Die Ausgaben fielen um 30 Millionen Euro gegenüber 2023 auf 69,2 Millionen Euro. Das ist der geringste Wert in den 2020er-Jahren, die anno 2022 den Höchstbetrag von 106,1 Millionen Euro erreicht hatten.

Die Vorgabe, bis 2030 insgesamt 500 Millionen Euro in die Hand nehmen zu wollen, gelte laut Perkmann aber nach wie vor. Ein Großteil des Geldes werde das Unternehmen aber andernorts ausgeben: „Wir investieren signifikant im Ausland.“

Wärmepumpen-Geschäft noch hinter den Erwartungen

Bei den emissionsarmen Geschäftsfeldern sieht Westfalen sich im Bereich Elektromobilität auf einem guten Weg. Das Unternehmen verfügt derzeit über 600 Ladepunkte zwischen Pinneberg bei Hamburg im Norden und Nordhessen. Dabei handelt es sich in knapp 100 Fällen um Schnellladepunkte, zehn weitere plant Westfalen bis Ende 2025.

Beim schnellen Laden geht Thomas Perkmann auch dauerhaft von rentablen (hohen) Preisen je kWh aus, weil die Kunden „ihre Zahlungsbereitschaft über den Zeitgewinn“ dokumentieren würden. Heißt: Schneller nachzuladen als an langsamen (Haus-)Anschlüssen habe einen Mehrwert, für den E-Mobilisten auch tiefer in die Tasche greifen würden.

Ein weiteres Zukunftsfeld hat die Westfalen AG in der strombasierten Wärme – als Alternative zu Erdgas – für sich entdeckt. Dafür hatte das Unternehmen zunächst 2023 den Installationsbetrieb NGC Tec mit 130 Mitarbeitenden übernommen und jüngst im Juli auch eine 49-Prozent-Beteiligung an der Oberhausener Fernwärme- und Kesseltechnik (FKT) erworben.

Im neuen Wärme-Bereich liege das Geschäft „deutlich hinter den Erwartungen zurück“, so Perkmann. Einen Teil der Schuld sieht er in Berlin, wo die Parteien mit dem Streit um das Gebäudeenergiegesetz für Unsicherheit bei den Verbrauchern gesorgt hätten. Dadurch sei die Wärmepumpe, in seinen Augen die „überzeugendste Lösung“ für das Heizen der Zukunft, zu Unrecht in Misskredit geraten.

Führungsteam von Tennet Germany nun komplett

Ina Kamps. Quelle: Tennet

PERSONALIE. Ina Kamps wird die neue Chief Operating Officer (COO) bei Tennet Germany. Damit ist das Führungsteam beim Übertragungsnetzbetreiber hierzulande komplett.

Tennet Germany beruft Ina Kamps mit Wirkung zum 1. Dezember 2025 in die Geschäftsführung, teilte der Übertragungsnetzbetreiber am 8. Juli mit. Als Chief Operating Officer (COO) wird sie für das operative Geschäft zuständig sein und soll sich insbesondere auf den Netzausbau an Land und auf See konzentrieren.

Mit der Ernennung von Ina Kamps ist das Geschäftsführungsteam ab dem neuen Jahr vollständig besetzt. Gemeinsam mit Tim Meyerjürgens (CEO), Markus Binder (CFO) und Kathrin Günther (CTO) bildet sie die vierköpfige Geschäftsführung des größten deutschen Übertragungsnetzbetreibers.

Die Berufung erfolgt im Zuge der organisatorischen Neuausrichtung der Tennet-Gruppe. Zum 1. Januar 2025 hat sich der Netzbetreiber in zwei unabhängige nationale ÜNB-Organisationen, Tennet Netherlands und Tennet Germany, umgewandelt, die unter dem Dach der Holding als Gruppe zusammenarbeiten. Daher mussten für die neue Gesellschaft Stellen neu besetzt werden.

Ina Kamps war zuletzt als Deutschlandchefin Offshore-Wind bei BP tätig und verantwortete in dieser Funktion die Offshore-Wind-Aktivitäten des Konzerns in Deutschland. Sie bringt internationale Erfahrung aus der Energiebranche mit und engagiert sich in Verbänden wie dem Bundesverband Windenergie Offshore (BWO).

Engie soll Airbus-Standorte auf „grün“ umstellen

Quelle: Airbus SAS

CONTRACTING. Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus hat den Energiekonzern Engie beauftragt, die Energieversorgung von 22 Industriestandorten in Europa zu dekarbonisieren.

Das Ziel von Airbus: 20 Prozent weniger Energieverbrauch und 85 Prozent weniger Treibhausgase bis 2030 an seinen Standorten. Dafür muss die Energieversorgung modernisiert werden und das soll in den nächsten Jahren der Energie- und Contracting-Dienstleister Engie bewerkstelligen. Zehn Airbus-Standorte in Deutschland sowie weitere zwölf in Frankreich und Spanien sind Teil der Rahmenvereinbarung, teilte Engie mit.

Der Schwerpunkt liegt laut Engie darauf, für die Standorte Dekarbonisierungspläne und technischen Studien zu erstellen. Um die Ziele des Luft- und Raumfahrtkonzerns zu erreichen, sollen die Wärme- und Stromerzeugung dekarbonisiert werden. Auch die Effizienz der Anlagen soll sich erhöhen.

Die Projekte sollen schrittweise ab 2026 eingeführt und spätestens 2029 in Betrieb genommen werden. Zu den „Schlüsselstrategien“ gehören laut Engie die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung, energieeffiziente Lösungen, lokale Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie Energiemanagementsysteme für die Standorte einzuführen.

Engie arbeitet bereits mit Airbus in Frankreich zusammen. Zu den aktuellen gemeinsamen Projekten zählen etwa die Inbetriebnahme eines 20-MW-Biomassekessels in Toulouse im Jahr 2024 sowie der Bau einer Acht-MW-Biomasseanlage in Nantes.

Bis 2030 plant Engie, seine Unterstützung von derzeit 160 auf 250 Industriestandorte auszubauen. Dies soll insbesondere durch den Ausbau lokaler Energieinfrastrukturen erreicht werden, die auf erneuerbaren Energiequellen wie Biomasse, Photovoltaik, Energiegewinnung aus Abfällen und der Nutzung von Abwärme basieren.

Klimaschutzinvestitionen verdreifacht

Quelle: Shutterstock / oliverdelahaye

KLIMASCHUTZ. Mittelständische Unternehmen investieren verstärkt in Klimaschutzmaßnahmen. Öffentliche Fördermaßnahmen spielen dabei eine bedeutende Rolle, so die KfW.

Rund 146.000 Euro betrug das durchschnittliche Investitionsvolumen mittelständischer Unternehmen in Klimaschutzmaßnahmen im Jahr 2023. Die Investitionen haben sich damit innerhalb von zwei Jahren mehr als verdreifacht: 2021 waren es noch 44.000 Euro, 106.000 Euro im Jahr 2022.

Dabei sind die Unternehmen stark auf Finanzierungsmöglichkeiten angewiesen. Zwar würden Klimaschutzinvestitionen in der Gesamtschau zu großen Teilen aus Eigenmitteln finanziert, heißt es in einer aktuellen Sonderanalyse des KfW-Klimabarometers von KfW Research. Verglichen mit dem Jahr 2021 sei der Anteil der Eigenmittel am Finanzierungsmix aber von 51 auf 46 Prozent im Jahr 2023 gesunken. Gleichzeitig sei damit der Finanzierungsanteil bei Klimaschutzinvestitionen deutlich höher als bei Investitionen in andere Bereichen, der allgemein betrachtet bei 45 Prozent liege.

Insbesondere Fördermittel nähmen bei Klimaschutzinvestitionen einen größeren Anteil als bei anderen Investitionen ein (22 versus 13 Prozent). Rund 29 Prozent der Investitionsvolumina seien mithilfe von Bankkrediten finanziert worden, was im Vergleich zum Jahr 2021 einem Anstieg um fünf Prozentpunkte entspreche.

Fehlende Finanzmittel als Investitionshemmnis

Die Zahlen zeigten, so die Analyse, wie bedeutend öffentliche Fördermittel für die Realisierung der grünen Transformation seien. Fördermittel wie Investitionszuschüsse, zinsverbilligte Darlehen oder Risikoübernahmen trügen zur Schließung von Finanzierungslücken bei, senkten Finanzierungskosten oder teilten das Risiko grüner Investitionstätigkeiten.

Für mehr als ein Drittel der mittelständischen Unternehmen seien fehlende finanzielle Ressourcen ein Hemmnis bei der Umsetzung von Klimaschutzprojekten. „Diese stechen insbesondere für energieintensive Unternehmen mit einem Energiekostenanteil von zehn Prozent und mehr hervor. Für 56 Prozent dieser Unternehmen stellen finanzielle Restriktionen ein relevantes Investitionshemmnis für Klimaschutzinvestitionen dar.“

Wichtig für die Ausgestaltung staatlicher Finanzierungsangebote sei allerdings, dass sie ein „Crowding in“, also Mobilisierung von privatem Kapital bewirken und nicht lediglich privates Kapital ersetzen.

„Der Markt bildet die Risiken und Kosten des Klimawandels noch nicht angemessen ab. Deshalb sind Klimaschutzprojekte aufgrund ihres Rendite-Risiko-Profils für Investoren oft nicht attraktiv. Unser Klima muss einen Preis haben, denn nur so werden Klimaschutzprojekte rentabel und privates Kapital im notwendigen Umfang mobilisiert“, sagt Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW.

Die vollständige Analyse „Finanzierung von Klimaschutzinvestitionen im Mittelstand: Bedeutungszuwachs von Bankkrediten und Fördermitteln durch steigende Projektgrößen“ von KfW Research ist im Internet verfügbar.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

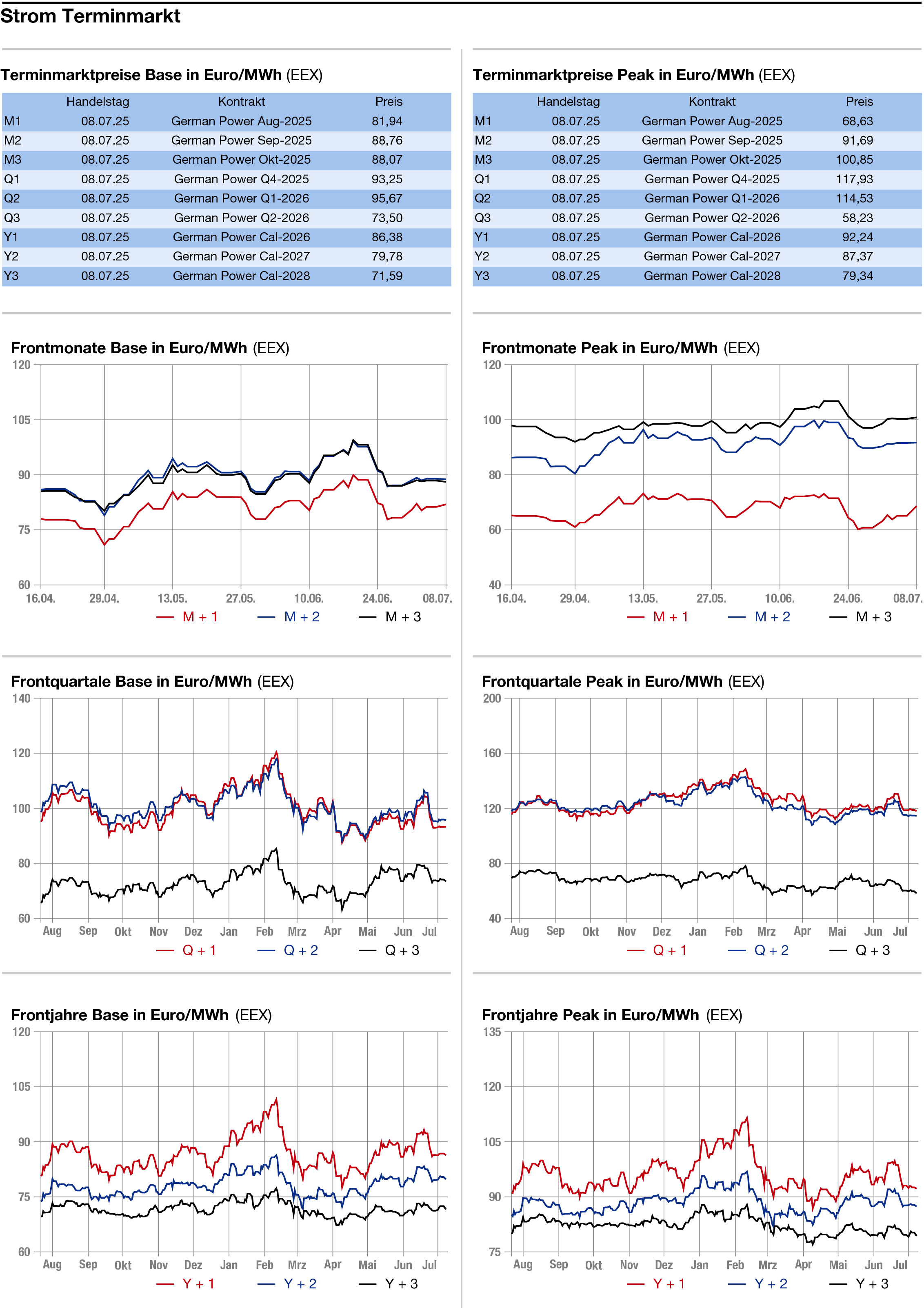

MARKTBERICHTE

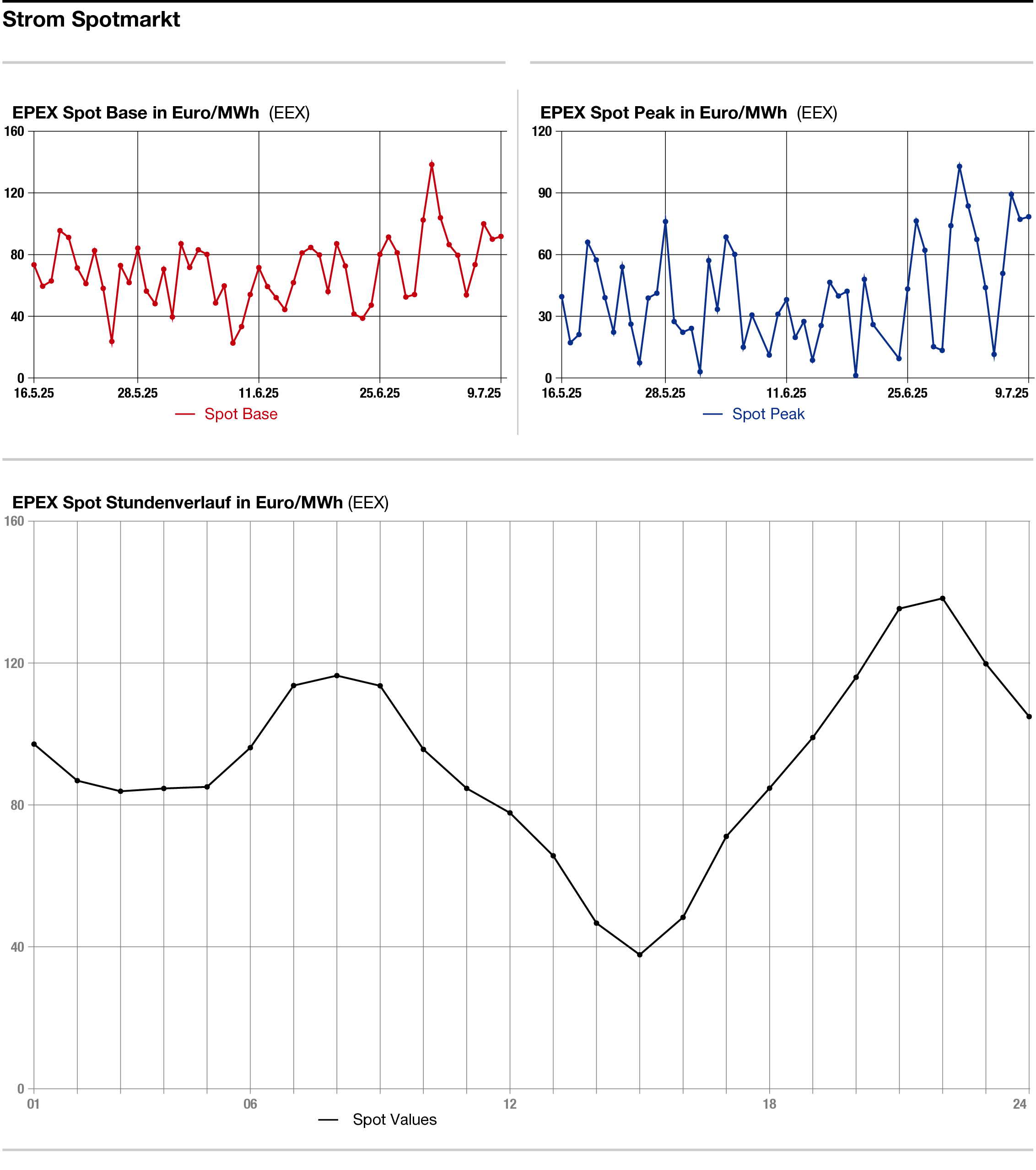

STROM

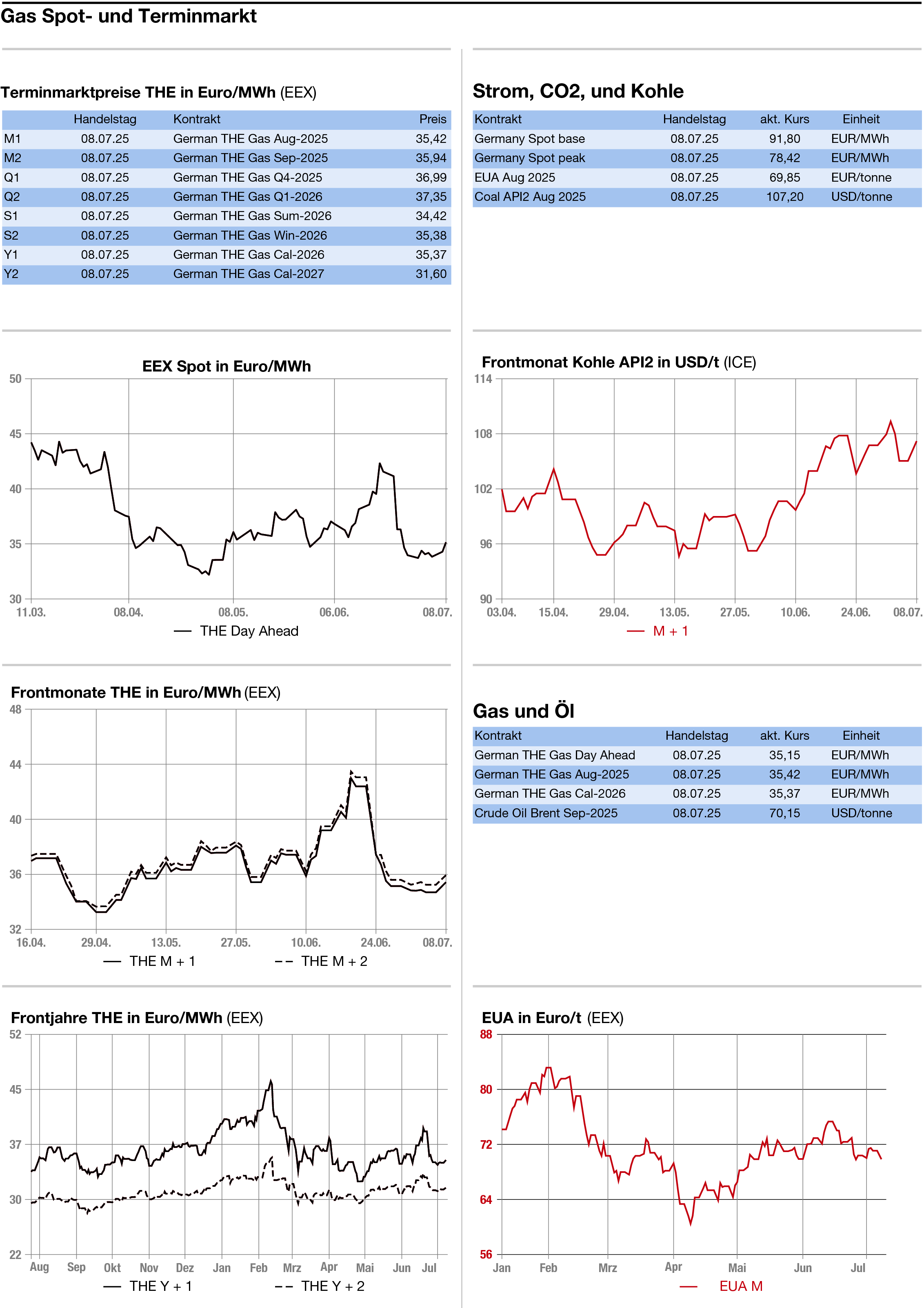

GAS

Angespannte Gassituation steigert den Preis für Erdgas

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich hat sich der Energiekomplex am Dienstag gezeigt. Die Stimmung an den Energiemärkten blieb insgesamt ruhig, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verlängerung der Frist für die Aussetzung seiner reziproken Zölle bis zum 1. August angekündigt hatte. Eigentlich sollte die Frist am morgigen Mittwoch auslaufen. „Die nächsten dreieinhalb Wochen geben der Trump-Administration viel Spielraum, um das Ganze als ein weiteres Eskalations- um Deeskalationsmanöver zu gestalten“, heißt es von Pepperstone-Marktstratege Michael Brown. Während sich Strom und Gas überwiegend fester präsentierten, gaben die CO2-Preise etwas nach.

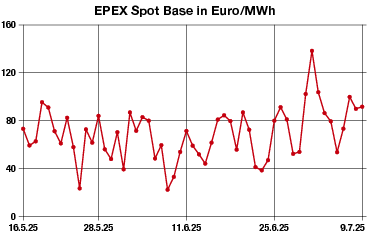

Strom: Überwiegend fester haben sich die deutschen OTC-Strompreise am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead gewann 1,75 auf 92,00 Euro je Megawattstunde im Base und 1,25 auf 78,75 Euro je Megawattstunde im Peak. Die Erneuerbaren-Einspeisung dürfte am Mittwoch etwas geringer ausfallen als noch am Dienstag. Auch für die darauf folgenden Tage werden weiter kontinuierlich sinkende Werte in Aussicht gestellt.

Am langen Ende gewann das Cal 26 bis zum frühen Nachmittag 0,39 auf 86,00 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 14.00 Uhr 0,45 auf 70,75 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,0 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,46 Euro, das Tief bei 70,63 Euro.

Der CO2-Markt war laut Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, ruhig in die Woche gestartet, nachdem der Feiertag am 4. Juli in den USA dem Markt einen Großteil seiner Liquidität geraubt hatte. Dieser Trend schien sich nun fortzusetzen, da die EUA-Preise bei geringem Volumen zurückgingen. Papp sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 71,00 sowie 70,38 und 68,71 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,77 Euro und dann bei 72,54 Euro und 72,81 Euro ausgemacht.

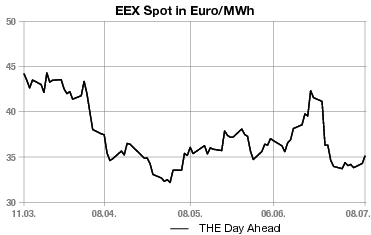

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben am Dienstag etwas zugelegt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.00 Uhr 0,40 auf 34,10 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,75 auf 34,90 Euro je Megawattstunde nach oben.

Die Analysten von der Commerzbank weisen darauf hin, dass der Preis aktuell höher als im Vorjahr ist, obwohl die Füllstände der europäischen Gasspeicher mit gut 60 Prozent Anfang Juli deutlich niedriger lagen als zum gleichen Vorjahreszeitpunkt. Damit seien es zwar bereits gut 25 Prozentpunkte mehr als beim Tiefpunkt Ende März, aber der Abstand zum Fünf-Jahresdurchschnitt habe sich seither kaum verringert und liege noch immer bei gut zehn Prozentpunkten.

In Deutschland sieht die Situation den Analysten zufolge noch angespannter aus: Die Gasspeicher seien hierzulande nur zu 52 Prozent gefüllt und damit gut 20 Prozentpunkte niedriger als üblich. Während in Breitbrunn die Füllstände wieder klettern und inzwischen auf 36 Prozent gestiegen sind, bleibt der Gasspeicher Rehden nahezu ungefüllt. Die EU hat allerdings die Vorgaben gelockert, und für Rehden liegt die Vorgabe nur bei 45 Prozent. Die deutsche Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) zeigte sich laut Medienberichten zuversichtlich, dass kein staatlicher Eingriff nötig sei: Im Notfall müsste nämlich der Marktgebietsverantwortliche im Auftrag des Staates die Speicher befüllen. Aber noch ist Zeit: Die nächsten Versteigerungen stehen an und der Spread von Sommer- zu Winterpreisen hat sich etwas verbessert, sodass die Einspeicherung wieder attraktiver ist. Vor allem die schwache Nachfrage Chinas am LNG-Markt sorgt für Entlastung.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: