10. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Experten kritisieren Markteingriff durch bisherige Netzreserve

VERBÄNDE: Abschaffung „singulär genutzter Betriebsmittel“ in der Kritik

WASSERSTOFF-HOCHLAUF: BDEW gegen Finanzierungsvorbehalt bei Wasserstoff

VERBÄNDE: Ulf Kämpfer als VKU-Präsident wiedergewählt

BETEILIGUNG: Bund soll einen Daumen auf Tennet haben

STROMNETZ: Nach Stromausfall in Tschechien Rufe nach Schadenersatz

HANDEL & MARKT

GAS: Gasspeicher-Betreiber warnen erneut vor Kaltwinter

REGULIERUNG: Wettbewerbshüter haben Öl, Strom, Gas und Wärme im Blick

ARBEITSWELT: Bei EnBW gilt wieder: Mehr schaffe, schaffe

REGENERATIVE: Zentralasiaten gründen Exportallianz für Ökostrom

TECHNIK

ENERGIEINTENSIVE INDUSTRIE: Auch wegen Energiekosten: Dow schließt deutsche Werke

IT: Gasag-Tochter rechnet Netzbetrieb mit SAP Rise ab

KLIMASCHUTZ: Kooperation verbindet Gebäudebegrünung und Energieberatung

UNTERNEHMEN

FINANZIERUNG: Milliardenpaket: Baywa Re ist erst mal die Geldsorgen los

VERTRIEB: Süwag übernimmt Strombelieferung des VEA-Mittelstandspools

PERSONALIE: RWE setzt frühzeitig weiter auf Krebber an der Spitze

STATISTIK DES TAGES: Verbraucherpreisindex für Erdgas in Deutschland

TOP-THEMA

Pilotprojekt bringt Herkunftsnachweise in Echtzeit

Quelle: Shutterstock / alphaspirit.it

REGENERATIVE.

Auf dem irischen Strommarkt testet die Börse EEX mit Partnern die stündliche Ausstellung von Herkunftsnachweisen. Ziel ist eine präzisere Nachverfolgbarkeit.

Auf dem irischen Strommarkt läuft aktuell ein Pilotprojekt zur stündlichen Ausstellung von Herkunftsnachweisen. Beteiligt sind der Registerführer Grexel aus Helsinki (Finnland), der zur European Energy Exchange (EEX-Gruppe) mit Sitz in Leipzig gehört, sowie das Softwarehaus Granular Energy. Sie prüfen, wie Herkunftsnachweise künftig auf Stundenbasis und nicht wie bislang üblich nur monatlich ausgestellt werden könnten.

Mit dem Projekt wollen die Partner untersuchen, ob eine granulare − also zeitlich präzisere Zertifizierung der Herkunft von Strom − technisch umsetzbar ist und wie sich dies auf Marktmechanismen, Transparenz und Effizienz auswirkt. Die Granularität bezieht sich dabei auf die Möglichkeit, Stromherkunft nicht nur in Monatsblöcken, sondern exakt nach Produktionsstunden nachzuweisen und zu handeln.

Im Zuge dessen will Grexel seine bestehende Registerplattform „G-REX“ so weiterentwickeln, dass sie auch stündliche Herkunftsnachweise abbilden kann. Dabei orientiert sich das Unternehmen am sogenannten „Energy-Tag-Standard“ − einem internationalen Rahmenwerk, das Kriterien für die zeitlich präzise Ausweisung der Stromherkunft auf Stundenbasis definiert. Ziel des von einem globalen Multi-Stakeholder-Netzwerk entwickelten Standards ist es, mehr Transparenz in die Nutzung erneuerbarer Energien zu bringen und sicherzustellen, dass der Verbrauch zeitlich mit der tatsächlichen Erzeugung grünen Stroms übereinstimmt.

Erster Schritt eines langen Weges (nach Tipperary)

„Granularität wird schon seit einiger Zeit auf dem Markt diskutiert“, sagt Markus Klimscheffskij, CEO von Grexel. Für einen Registeranbieter sei es zentral, frühzeitig zu verstehen, wohin sich dieser Markt entwickle. Auch die EEX sieht Potenzial in dem Ansatz: „Dieses Pilotprojekt ermöglicht es uns, die Machbarkeit und das Potenzial eines solchen Ansatzes in einem frühen Stadium zu untersuchen“, so Aude Filippi, bei der EEX verantwortlich für Geschäftsentwicklung im Bereich Gas und Nachhaltigkeitsmärkte. Das Projekt sei nur ein erster Schritt. Es werde ein langer Weg.

Laut Bruno Menu, Mitgründer und COO von Granular Energy, ist das Interesse im Markt groß. Einige der größten irischen Energieversorger seien am Projekt beteiligt. Es biete die Gelegenheit, gemeinsam mit Grexel zu erproben, wie stündliche Herkunftsnachweise zusätzlich zu den bestehenden monatlichen Optionen auf der G-Rex-Plattform technisch umgesetzt werden können.

Mit ihrem Pilotprojekt reagieren die Partner auch auf Planungen der EU-Kommission in Bezug auf der Produktion von regenerativ erzeugtem, sprich, grünem Wasserstoff. So sieht die EU-Kommission im Rahmen der überarbeiteten Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) vor, dass Wasserstoff nur dann als „grün“ gilt, wenn der dafür eingesetzte Strom eindeutig aus zusätzlichen Erneuerbaren-Anlagen stammt – und zwar in zeitlicher Nähe zur Wasserstoffproduktion.

Während zunächst eine monatliche Korrelation zwischen Stromerzeugung und Elektrolyse erlaubt ist, soll von 2030 an eine stündliche Übereinstimmung verpflichtend werden. Eine präzisere Ausstellung von Herkunftsnachweisen auf Stundenbasis ist damit eine zentrale technische Voraussetzung für die Einhaltung dieser Vorgaben. Die kleiner werdende Granularität war von deutschen Elektrolyseur-Projektierern auf der Messe Hamburg Wind Energy als Hindernis für den Hochlauf grünen Wasserstoffs kritisiert worden (wir berichteten).

Quelle: Enervis

Experten kritisieren Markteingriff durch bisherige Netzreserve

POLITIK. Eine Studie von Enervis warnt vor höheren Kosten und Marktverwerfungen durch den geplanten Einsatz der Netzreserve. Eigentliches Ziel: den Strompreis zu stabilisieren.

Die Berliner Energiewirtschaftsberatung Enervis Energy Advisors sieht erhebliche Risiken durch Pläne der Bundesregierung, Reservekraftwerke künftig auch zur Stabilisierung der Strompreise einzusetzen. Laut einer aktuellen Studie, die am 11. Juli offiziell veröffentlicht werden soll, drohen durch diese Maßnahme Marktverwerfungen, höhere Strompreise und Einbußen für Anbieter flexibler Kapazitäten wie Batteriespeicher oder Gaskraftwerke. Die Studie „Der Einsatz der Netzreserve zur Strompreisstabilisierung – Auswirkungen auf das Stromversorgungssystem“ wurde am 9. Juli online vorab präsentiert.

Grundsätzlich halten es die Enervis-Experten für eine gute Idee des Koalitionsvertrages, die Strompreise zu senken mit Maßnahmen wie Mitfinanzierung der Netzentgelte aus dem Staatshaushalt, Industriestrompreis und Senkung der Stromsteuer.

Die Maßnahme, Reservekraftwerke nicht mehr nur zur Versorgungssicherheit, sondern auch zur Preisstabilisierung einzusetzen, sei allerdings ein Fehler. Die Idee stammt ursprünglich vom Essener Energieunternehmen Steag. Demnach soll die Netzreserve bei einem Day-Ahead-Preis oberhalb von 200 Euro/MWh temporär zwischen 2026 und 2030 am Strommarkt teilnehmen dürfen. Damit soll laut Koalitionsvertrag ein größeres Stromangebot geschaffen und sollen Preisspitzen gekappt werden.

Preissignale für Flexibilität gestört

Doch laut der Untersuchung von Enervis untergräbt der staatliche Eingriff wichtige Preissignale am Markt. „Zwar könnte er Verbraucher kurzfristig entlasten, doch unsere Analysen zeigen klare Risiken für den Strommarkt – insbesondere für Gaskraftwerke, Speicher und flexible Lasten“, sagte Markus Peek, Mitarbeiter Strategy und Policy bei Enervis. Investitionsanreize würden schwinden, während Unsicherheiten zunähmen.

Constantin Alsheimer, Vorstandsvorsitzender des Stadtwerke-Netzwerks Thüga, sprach sich ebenfalls dagegen aus. „Ein solcher staatlicher Eingriff in den Markt schafft Unsicherheit. Er schadet Bestandskraftwerken, die sich im Markt behaupten, und hemmt den Zubau neuer Kraftwerkskapazitäten“, erklärte Alsheimer anlässlich der Vorstellung der Enervis-Studie. Nach seinen Angaben drohen mittelfristig Strompreiserhöhungen von bis zu 9 Prozent. Zudem könnten pro Jahr 2 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich ausgestoßen werden, da die Reservekraftwerke Kohle nutzen.

Rückschritt für die Energiewende

Die Netzreserve ist seit 2020 nicht von der EU-Kommission genehmigt, wird jedoch benötigt, um die einheitliche deutsche Strompreiszone aufrechtzuerhalten, sagte Peek weiter. Die Studie rechnet vor, dass Preisspitzen, die für Anbieter flexibler Kapazitäten wie Batteriespeicher oder industrielle Lastverschiebung wichtig seien, durch den Einsatz der Netzreserve geglättet würden. Damit gingen jedoch zentrale Einnahmequellen für diese Marktakteure verloren.

So seien Erlösverluste für ineffiziente Gasturbinen von bis zu 45 Prozent und für moderne Gas- und Dampfkraftwerke (GuD-Anlagen) von bis zu 25 Prozent zu erwarten, berechnete Julian Grinschgl von Enervis. Batteriespeicher könnten Deckungsbeitrags-Verluste von bis zu 7 Prozent erleiden. In einer rückblickenden Analyse für 2023, 2024 und das erste Quartal 2025 hätten diese Verluste sogar bis zu 15 Prozent betragen, sagte er.

„Durch den Einsatz der Netzreserve werden erforderliche Preise, um Lastverzicht anzureizen, zumeist nicht mehr erreicht. Daher liegt der Deckungsbeitrags-Verlust gegenüber dem Referenzszenario zumeist bei 100 Prozent, da eine Nutzung gar nicht stattfindet“, prognostiziert Grinschgl.

|

| Auswirkungen einer fossilen Netzreserve auf den Strompreis - Für Vollansicht bitte auf das Bild klicken. Quelle: Enervis |

Kurzfristige Strompreissenkung schlägt zurück

Enervis beziffert die preisdämpfende Wirkung der Netzreserve als kurzfristig gering. Zwar könnten die Jahres-Basepreise zwischen 2026 und 2030 um etwa 1,20 Euro/MWh unter dem Referenzszenario liegen. Von 2031 an drohten jedoch stärkere Preissteigerungen, weil dann weniger gesicherte Kraftwerkskapazitäten und Flexibilitäten zur Verfügung stünden. Im Durchschnitt könnten die Strom-Großhandelspreise über einen längeren Zeitraum sogar höher ausfallen als ohne die Maßnahme. Damit erreiche der Einsatz der Netzreserve das Gegenteil des beabsichtigten Effekts.

Die Autoren der Studie empfehlen daher, auf die geplante Marktöffnung für die Netzreserve zu verzichten. Stattdessen brauche es mehr Rechts- und Planungssicherheit für Investitionen in neue Gaskraftwerke sowie weniger Detailvorgaben für die Umsetzung der lokalen Energiewende, forderte Alsheimer aus Sicht der Wirtschaft.

Abschaffung „singulär genutzter Betriebsmittel“ in der Kritik

Quelle: Katia Meyer-Tien

VERBÄNDE. Die Bundesnetzagentur will ein Nachfolgeregime für die Stromnetzentgeltverordnung schaffen. Der Industrieverband VIK sieht in einem Detail erhebliche Risiken für industrielle Netznutzer

Der Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft lehnt die geplante Abschaffung der Entgelte für „singulär genutzte Betriebsmittel“ gemäß Paragraf 19 Absatz 3 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) ab. Das Vorhaben der Bundesnetzagentur ist nach Ansicht des Verbandes verfrüht und birgt erhebliche wirtschaftliche Risiken für industrielle Verbraucher.

„Es ist nicht nachvollziehbar, warum einzelne Elemente der Netzentgeltsystematik isoliert reformiert werden sollen, während gleichzeitig eine umfassende Reform des Gesamtsystems bis 2029 vorbereitet wird“, so Christian Seyfert, Hauptgeschäftsführer des VIK. Der Verband fordert die Änderung bei den singulär genutzten Betriebsmitteln mit dem Reformprozess der Allgemeinen Netzentgeltsystematik (AgNes) abzustimmen.

Darüber hinaus beklagt der Verband der industriellen Höchstverbraucher, die Kraftwerke zum Eigenverbrauch unterhalten, dass industrielle Netzkunden, die über Jahre hinweg in eigene Netzanbindungen investiert haben, künftig für Netzinfrastruktur zahlen müssten, die sie nicht nutzen. Der Wegfall des Paragrafen 19 Absatz 3 würde diese Kunden finanziell belasten, obwohl sie bislang maßgeblich zur Netzstabilität beigetragen hätten. Investitionen in Umspannwerke, Transformatoren und Netzschutz beliefen sich häufig auf mehrere Millionen Euro.

Besonders betroffen wären Unternehmen, die laut VIK auf das sogenannte Pooling mehrerer Entnahmestellen angewiesen sind. Die Praxis des Pooling wird durch die zur Konsultation gestellte Regelung faktisch unmöglich gemacht. Dies hätte laut VIK höhere Netzkosten zur Folge und würde somit „die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie weiter schwächen“.

Der Industrieverband warnt zudem vor einem Bruch des Vertrauensschutzes. Viele Unternehmen hätten Investitionen in Standorte und Infrastruktur unter der Annahme regulatorischer Kontinuität getätigt. Eine rückwirkende Änderung ohne Ausgleich untergrabe das Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Regulierung.

Der VIK fordert daher eine umfassende Folgenabschätzung der geplanten Maßnahme sowie eine differenzierte Betrachtung der betroffenen Netzkunden. Und wörtlich: „Eine pauschale Abschaffung der Regelung ist weder energiewirtschaftlich noch volkswirtschaftlich sinnvoll.“

BDEW gegen Finanzierungsvorbehalt bei Wasserstoff

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF-HOCHLAUF. Ein Gesetzentwurf soll Genehmigungen für Wasserstoffprojekte beschleunigen. BDEW und DIHK sehen gute Ansätze, fordern aber klare Nachbesserungen.

Mit dem Wasserstoffbeschleunigungsgesetz will die Bundesregierung den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft zügiger vorantreiben. Ein entsprechender Entwurf des Gesetzes wurde am 8. Juli zur Konsultation an Länder und Verbände übermittelt (wir berichteten). Geplant ist unter anderem, Genehmigungs- und Vergabeverfahren für Elektrolyseure, Leitungen, Speicher sowie Importanlagen zu vereinfachen und für entsprechende Anlagen das „überragende öffentliche Interesse“ zu erklären. Dies soll langwierige Verfahren verkürzen und Investitionen im Wasserstoffsektor anstoßen.

Der Berliner Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) begrüßt den Vorstoß des Bundeswirtschaftsministeriums grundsätzlich. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae bekräftigt die Bedeutung von Wasserstoff für eine klimaneutrale Industrie und für flexible Kraftwerkskapazitäten im künftigen Energiesystem. Positiv wertet der Verband die geplante Digitalisierung der Verfahren sowie die Ausweitung des öffentlichen Interesses auch auf Wasserstoff, der nicht ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt.

Kritisch sieht der BDEW hingegen die Finanzierungsperspektive des Gesetzesentwurfes. Nach Einschätzung des Verbandes wurde die ursprünglich vorgesehene Mittelplanung im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie im Bundeshaushalt bis 2032 deutlich reduziert – demnach sollen nur noch rund ein Drittel der ursprünglich geplanten Fördermittel zur Verfügung stehen. Vor allem für zentrale Anwendungsbereiche wie systemdienliche Elektrolysekapazitäten oder den Aufbau von Elektrolyseuren auf See sieht der BDEW aktuell keine ausreichenden Haushaltsansätze.

Andreae warnt, dass ohne eine solide Finanzierung die angestrebten Beschleunigungen bei Planung und Genehmigung wirkungslos blieben. „Der Wasserstoff-Hochlauf darf nicht unter Finanzierungsvorbehalt stehen.“ Zugleich fordert der Verband die Bundesregierung erneut dazu auf, gemeinsam mit anderen EU-Staaten eine europäische Wasserstoff-Allianz zu initiieren (wir berichteten). Nur so lasse sich das im Koalitionsvertrag formulierte Ziel einlösen, eine führende Rolle in der europäischen Wasserstoffwirtschaft zu übernehmen.

Auch die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) wertet den Gesetzentwurf als Schritt in die richtige Richtung. Aus Sicht von Sebastian Bolay schafft der Gesetzentwurf mehr Klarheit für Unternehmen. Der Bereichsleiter Energie, Umwelt, Industrie bei der DIHK erklärt, der Entwurf beziehe künftig auch Projekte ein, die bislang nicht erfasst worden waren – etwa Methanimporte, strombasierte Kraftstoffe oder Anlagen, die für den Betrieb von Wasserstoffleitungen erforderlich sind.

Besonders wichtig sei, dass alle Infrastrukturvorhaben für den Wasserstoff-Hochlauf bis zum Jahr 2045 - wie seit der Ampel der Erneuerbaren-Ausbau - als von „überragendem öffentlichen Interesse“ gelten sollen. Das könne Planungs- und Genehmigungsprozesse für die Wirtschaft deutlich verkürzen.

Doch auch die DIHK äußert Kritik. So sei nicht nachvollziehbar, warum zentrale Beschleunigungselemente wie verkürzte Fristen, digitale Verfahren oder gebündelte Zuständigkeiten nicht flächendeckend für alle Genehmigungsprozesse gelten sollen. Aus Sicht des Industrie- und Handelsverbandes sollten diese Regelungen unabhängig vom Einzelfall eingeführt werden, um Planungsverfahren systematisch zu vereinfachen.

Zudem kritisiert die DIHK, dass zentrale Voraussetzungen vieler Projekte – etwa die bauplanungsrechtliche Zulassung von Gewerbeflächen, der Anschluss an Energie- und Wasserstoffnetze oder die verkehrstechnische Erschließung – bislang nicht vom Gesetzentwurf erfasst sind. Diese Punkte seien jedoch für die praktische Umsetzung ebenso entscheidend wie die Hauptanlage selbst.

Die DIHK verweist auf die Bedeutung von Wasserstoff als Energieträger für Unternehmen, die Prozesse nicht elektrifizieren können. Ohne umfassend vereinfachte Verfahren bei Planung, Genehmigung und Bau der nötigen Infrastruktur sei das Ziel einer klimaneutralen Wirtschaft kaum zu erreichen.

Ulf Kämpfer als VKU-Präsident wiedergewählt

Ulf Kämpfer. Quelle: Stadt Kiel

VERBÄNDE. Der Vorstand des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU) hat turnusgemäß in seiner jüngsten Sitzung in Berlin ein neues Präsidium bestimmt.

Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Kiel, ist in seinem Ehrenamt als Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen bestätigt worden. SPD-Mitglied Kämpfer steht dem Verband seit 2021 vor. Aus Proporzgründen kommt der VKU-Hauptgeschäftsführer von der anderen sogenannten Rathauspartei CDU. Ingbert Liebing saß lange für die Union im Bundestag.

Wie der VKU weiter mitteilte, wurden ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt: die Vizepräsidenten Uwe Feige (Kommunalservice Jena), Carsten Liedtke (SWK Stadtwerke Krefeld AG) und Karsten Specht (Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband OOWV, Brake). Sabine Kleindiek (Eigenbetrieb für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen EAD, Darmstadt) bleibt Vorsitzende des Finanzausschusses.

Neu in das VKU-Präsidium gewählt wurden: Michael Böddeker (Stadtwerke Neumünster), Silvia Dollinger (Stadtwerke Eichstätt), Carmen Haberstroh (Stadt Metzingen), Markus Hilkenbach (WSW Energie & Wasser, Wuppertal), Dr. Michael Maxelon (Mainova, Frankfurt am Main), Arndt Müller (SWT Stadtwerke Trier) sowie Thoralf Uebach (Stadtwerke Neuruppin).

Das VKU-Präsidium besteht aus dem Präsidenten, drei Vizepräsidenten, der Vorsitzenden des Finanzausschusses, bis zu 13 Beisitzern und dem VKU-Hauptgeschäftsführer. Die Wahl durch den VKU-Vorstand erfolgt für vier Jahre. Der Vorstand wiederum umfasst das Präsidium, die Landesgruppen-Vorsitzenden sowie bis zu 33 gewählte Beisitzer.

Wie der VKU weiter mitteilte, wurden zudem 16 neue Unternehmen aufgenommen. Die Gesamtzahl der VKU-Mitglieder steigt damit auf 1.601. Eine Liste der Neumitglieder ist auf der VKU-Homepage zu finden.

|

| Das neue VKU-Präsidium Quelle: Visionary Berlin / Munir Werner |

Bund soll einen Daumen auf Tennet haben

Quelle: Fotolia / bluedesign

BETEILIGUNG. Beim deutschen Teil des Übertragungsnetzbetreibers Tennet könnte der norwegische Staatsfonds einsteigen. Aus diesem Anlass stellt die SPD eine Forderung auf.

Die SPD-Bundestagsfraktion drängt darauf, dass der Bund im Falle eines Einstiegs des norwegischen Staatsfonds bei der Deutschland-Tochter des Stromnetzbetreibers Tennet seinen Einfluss über eine Beteiligung sicherstellt.

SPD-Fraktionsvize Armand Zorn sagte dem Handelsblatt, langfristig orientierte, nachhaltige Investoren könnten eine wichtige Rolle bei der Bedarfsdeckung spielen. „Genauso sollte die Bundesregierung strategische Beteiligungen prüfen, um ihre steuernde Rolle in den anstehenden Transformationsprozessen zu stärken“, sagte Zorn. Es sei wichtig, den hohen Kapitalbedarf aus verschiedenen Quellen zu decken.

Tennet ist mit gut 13.500 Kilometern der größte deutsche Übertragungsnetzbetreiber und umfasst das ehemalige Eon-Höchstspannungsnetz. Das Unternehmen Tennet Deutschland gehört indirekt dem Königreich der Niederlande, das aber den deutschen Teil von Tennet aufgrund des hohen Investitionsbedarfs seit Jahren verkaufen will.

Nach Stromausfall in Tschechien Rufe nach Schadenersatz

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Tschechische Verbände fordern eine Entschädigung für einen flächendeckenden Stromausfall am 4. Juli. Die Ursache ist auch schon bekannt.

Mehrere tschechische Wirtschaftsverbände fordern „Radio Prag“ zufolge, die Unternehmen für den massiven Stromausfall in der vergangenen Woche zu entschädigen. Vor allem im gastronomischen Sektor habe es bedeutende Verluste an Einnahmen gegeben, sagten Vertreter von Handelskammer, dem Verband kleiner und mittelständischer Unternehmen und dem Verband für Handel und Fremdenverkehr.

Die Regierung werde erst die Analyse der Ursache abwarten, bevor sie entscheide, erklärte Industrieminister Lukas Vlcek von der „Bewegung der Bürgermeister und Unabhängigen“.

Die Regierung werde erst die Analyse der Ursache abwarten, bevor sie entscheide, erklärte Industrieminister Lukas Vlcek von der „Bewegung der Bürgermeister und Unabhängigen“.

Zur Mittagszeit standen in Prag am 4. Juli alle U-Bahnen und Straßenbahnen still, im ganzen Land die Züge. Menschen saßen in Aufzügen fest, die Lichter in den Geschäften gingen aus, Geldautomaten gaben kein Bargeld mehr aus. Etwa 200 Tankstellen waren ebenso außer Betrieb, eine noch unbekannte Zahl an Industriebetrieben musste die Produktion stoppen. Laut Premierminister Petr Fiala von der konservativ-liberalen Demokratischen Bürgerpartei war eine halbe Million Menschen ohne Strom. Medien berichteten von „wahrscheinlich einer Million”.

„Tschechien ist zwar einer der europäischen Spitzenreiter in Bezug auf die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes, aber das Risiko eines solchen Zusammenbruchs kann nie ganz ausgeschlossen werden. Jeder Stromausfall ist einzigartig und resultiert aus einer Kombination unvorhersehbarer Ereignisse oder Störungen“, kommentierte Martin Petrzicek, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung “Ekonom” laut „HN“.

Woran es lag

Den vorliegenden Berichten zufolge führte die Beschädigung einer der drei Phasenleitungen einer Hochspannungs-Leitung zu einer Kettenreaktion, die acht von 44 Umspannwerken im Land lahmlegte und zur Abschaltung eines Blocks des Braunkohle-Kraftwerks Ledvice führte. Der Krisenstab der Regierung identifizierte einen technischen Defekt statt des zunächst befürchteten Cyber-Angriffs als Ursache. In Prag wurde die Störung am schnellsten behoben. Bis zum Abend wurden die allermeisten betroffenen Regionen wieder normal mit Strom versorgt.

Quelle: Pixabay / Mimzy

Gasspeicher-Betreiber warnen erneut vor Kaltwinter

GAS. Im Fall eines sehr kalten Winters könnten die Gasspeicher im Deutschland bereits Ende Januar leer sein. Der Branchenverband Ines sieht die Bundesregierung am Zug.

Alarm nach der Entwarnung: Die Initiative Energien Speichern (Ines) rechnet damit, dass Deutschland im kommenden Winter das Gas ausgehen könnte. Derzeit seien rund 70 Prozent der deutschen Gasspeicher-Kapazitäten durch Marktakteure gebucht, berichtet die Organisation. Ein solcher Füllstand reiche nicht aus, „um die Gasversorgung in einem sehr kalten Winter zu gewährleisten“, so Ines in der neuen Version der „Gas-Szenarien“ vom 8. Juli.

Eine Woche ist es her, dass Energieministerin Katherina Reiche (CDU) die Alarmstufe im Notfallplan Gas aufgehoben hatte. Die Gasflüsse innerhalb Deutschlands und Europas seien stabil, es gebe derzeit keine Knappheit, begründete die Ministerin die Entscheidung.

Der Verband der Speicherbetreiber beobachtete gleichwohl eine „schleppende Befüllung“ der Gasspeicher. Bis Ende Juni habe der Füllstand nur 51 Prozent erreicht. „Eine vollständige Befüllung der Gasspeicher bis zum 1. November 2025 ist bereits heute technisch nicht mehr möglich“, berichtet Ines.

Der marktwirtschaftlich erreichbare Füllstand von 70 Prozent reiche, wie Ines-Geschäftsführer Sebastian Heinermann erklärt, selbst dann nicht, „wenn die Gasspeicher in unseren Nachbarstaaten vollständig befüllt worden sind“. Einberechnet seien auch alle LNG-Terminals in Deutschland. „Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie die Bundesregierung Gas-Versorgungssicherheit im kommenden Winter vollständig gewährleisten wird“, sagt der Ines-Geschäftsführer. Heinermann weist die Bundesregierung darauf hin, dass ihr über das Gasspeichergesetz Instrumente zur Verfügung stehen, um den Füllstand zu erhöhen.

Reiche: Staatliche Befüllung nicht erforderlich

Das Energieministerium (BMWE) sieht bis dato keinen Grund, einzugreifen. „Eine staatliche Befüllung der Speicher durch die Trading Hub Europe − den Marktgebietsverantwortlichen für den deutschen Gasmarkt − ist angesichts der aktuellen Lage nicht erforderlich“, sagte Reiche Anfang Juli. Sie betonte aber auch: „Wir werden weiter alles dafür tun, damit die Gasversorgung sicher bleibt.“

Ines beschreibt im aktuellen Bericht die möglichen Szenarien für den kommenden Winter so:

- Bei mittleren bis warmen Temperaturen würden die Gasspeicher „moderat bis umfangreich entleert“. In beiden Fällen ließe sich die gesetzliche Füllstandsvorgabe in Höhe von 30 Prozent am 1. Februar 2026 einhalten.

- Bei einem extrem kalten Winter würden die Speicher bereits Ende Januar 2026 entleert – eine vollständige Versorgung sei dann bei aktuellen Verbrauchsmustern nicht mehr möglich.

|

| Gasspeicher-Füllstände je nach Temperaturen im Winter nach Modellrechnungen im Juli Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken Quelle: Ines |

Als Grund für die schleppende Einspeisung gilt der ungewöhnliche jahreszeitliche Verlauf der Gaspreise. Üblicherweise sind die Preise im Sommer niedriger als im Winter. In diesem Jahr liegen die Sommer- über den Winterpreisen. Die sogenannten Spreads haben sich zwar inzwischen etwas erholt, führen aber bei Speicherbetreibern nach wie vor zu Zurückhaltung.

Viel Luft bei LNG-Terminals

Im Frühjahr hatte das Bundeswirtschaftsministerium (damals noch BMWK, jetzt BMWE) per Ministerverordnung die Senkung der Füllstandsvorgaben zum 1. November für alle Kavernenspeicher von 90 Prozent auf 80 Prozent beschlossen. Für die übrigen Porenspeicher wurden die Vorgaben auf 45 Prozent abgesenkt, sodass im Durchschnitt aller Speicher nur noch 70 Prozent erreicht werden müssen.

Viel Luft nach oben haben nicht nur die Gasspeicher, sondern auch die LNG-Terminals. Branchenorganisationen beziffern die europaweiten Importkapazitäten im Juni auf 9,7 Milliarden kWh pro Tag. Davon wurden 4,4 Milliarden kWh genutzt. Im Mittel wurden von Juli 2024 bis Juni 2025 über europäische Importterminals LNG im Umfang von 3,9 Milliarden kWh pro Tag importiert. In Deutschland machten die Direkteinfuhren von Flüssigerdgas im Juni 300 Millionen kWh aus, die ungenutzten LNG-Terminalkapazitäten betrugen 400 Millionen kWh.

Wettbewerbshüter haben Öl, Strom, Gas und Wärme im Blick

Andreas Mundt mit dem Jahresbericht des Bundeskartellamts 2024/25. Quelle: Susanne Harmsen

REGULIERUNG. Der Präsident des Bundeskartellamtes, Andreas Mundt, hat im Jahresbericht seiner Behörde Digital- und Energiewirtschaft in den Fokus genommen. Denn fairer Wettbewerb sichere Wachstum.

Am 9. Juli hat das Bundeskartellamt seinen Jahresbericht 2024/25 vorgelegt. Der Präsident der Behörde, Andreas Mundt, sagte aus diesem Anlass vor Journalisten: „Wettbewerb bleibt der unverzichtbare Treiber unserer marktwirtschaftlichen Ordnung.“ Wachstum könne nur im offenen Wettbewerb entstehen, der Innovationen fördert und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft stärkt. Eine nachhaltige und positive Entwicklung gelinge nur, wenn Unternehmen fair und transparent um die besten Lösungen konkurrieren.

Die Behörde beschäftigte sich insbesondere mit der Digitalwirtschaft und Energiepreisen. „Verbraucherinnen und Verbraucher profitieren von Vielfalt, Qualität und fairen Preisen – das ist die Grundlage für eine starke und gerechte Wirtschaft“, erläuterte Mundt.

Kartellamt prüft Mineralöl-Markt nochmal

Im Februar hatte das Bundeskartellamt eine Sektoruntersuchung im Mineralölbereich mit dem Fokus auf Raffinerien und Großhandel abgeschlossen. Im Ergebnis wurden schwierige Bedingungen für den Wettbewerb und eine hohe Markttransparenz auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette festgestellt. Die Märkte weisen eine hohe Importabhängigkeit beim Bezug von Rohöl auf und sind von gegenseitigen Abhängigkeiten der Marktteilnehmer geprägt.

Andreas Mundt nannte als Ergebnis der Sektoruntersuchung Mineralöl zwei schwerwiegende Probleme:

- „Zum einen spielen Preisnotierungen über mehrere Stufen des Wettbewerbes eine Rolle. Die in Deutschland verwendeten Preisnotierungen werden aber maßgeblich von nur zwei Anbietern herausgegeben.“

- Zum anderen seien die immer häufigeren Preisänderungen an der Zapfsäule ein zunehmendes Problem für die Verbraucherinnen und Verbraucher, da sie sinnvolle Nutzung von preisvergleichenden Apps zunehmend verunmöglichten, kritisierte er.

Fernwärme: Wirksamere Kontrolle, keine Regulierung

Das Kartellamt führt außerdem aktuell sieben Pilotverfahren gegen Fernwärmeversorger. Die Behörde überprüft dabei, ob Preisanpassungsklauseln zulässig verwendet wurden. Mundt erläuterte: „Angesichts der Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Netze wäre eine echte Regulierung de facto unmöglich.“

Für eine auf Dauer angelegte und wirkungsvolle Kontrolle wären gesetzliche Konkretisierungen allerdings eine große Hilfe, meinte Mundt. „Wir brauchen Transparenz nicht nur über die Preise, sondern vor allem über die Kosten der Unternehmen, klare Vorgaben zur Preisgestaltung und eine Stärkung der kartellrechtlichen Missbrauchsaufsicht in diesem Bereich“, forderte der Behördenpräsident vom Gesetzgeber.

Behörde kontrolliert noch Abrechnungen der Energiepreisbremsen

Weiterhin ist das Kartellamt im Bereich der Energiepreisbremsen tätig. Die Energiepreisbremsengesetze galten im gesamten Jahr 2023. Sie verboten den Energieversorgern unter anderem, die Entlastungsregeln für private Haushalte und Unternehmen durch ihre Preisgestaltung zulasten des Staates missbräuchlich auszunutzen. „Eine abschließende Beurteilung wird erst nach den sogenannten Endabrechnungen der Unternehmen in diesem Jahr möglich sein“, sagte der Präsident.

Gegen Monopole in der Digitalwirtschaft

Mit Verfahren gegen die großen Tech-Konzerne wie Amazon, Meta oder Apple habe das Bundeskartellamt obendrein wegweisende Entscheidungen getroffen. Deutschland verfügt über eine lebendige Start-up-Kultur im Bereich von KI und Digitalwirtschaft, diese benötige faire Bedingungen“, unterstrich der Präsident.

„Mit dem Digital Markets Act (DMA) auf europäischer Ebene und dem Paragrafen 19a GWB auf nationaler Ebene stellt das Wettbewerbsrecht sicher, dass diese Zukunftsmärkte weiterhin für neue Anbieter und Wettbewerber offengehalten werden“, begrüßte Mundt. „Mit den Verfahrensabschlüssen bei Google Automotive Services und Google Maps Platform haben wir bereits spürbare Verbesserungen für den Wettbewerb erreichen können“, erläuterte der Präsident. So sei der Zugang zu Google Maps auch für andere Kartenanbieter gesichert worden.

Der Jahresbericht 2024/25 des Bundeskartellamtes steht im Internet bereit.

Bei EnBW gilt wieder: Mehr schaffe, schaffe

Quelle: Fotolia / Aurielaki

ARBEITSWELT. Schluss mit dem Sonderweg der Energie Baden-Württemberg innerhalb Baden-Württembergs: Bei der EnBW gilt von 2026 an wieder eine höhere Wochenarbeitszeit.

Der Energieversorger EnBW kehrt mit dem Jahreswechsel zur Wochenarbeitszeit von 38 statt 36 Stunden zurück und beendet damit einen 2011 eingeschlagenen Sonderweg. Personalvorständin Colette Rückert-Hennen erklärte, die Kolleginnen und Kollegen würden mehr denn je gebraucht, um den weiteren Umbau des Energiesystems erfolgreich voranzutreiben. Der Karlsruher Konzern beschäftigt fast 30.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die EnBW war 2011 wirtschaftlich stark angeschlagen. Mit der Gewerkschaft Verdi und Betriebsräten hatte sich das Unternehmen laut einer Sprecherin damals unter anderem darauf geeinigt, die Wochenarbeitszeit vorübergehend zu verkürzen, anstatt eine vereinbarte Tariferhöhung umzusetzen.

Infolge der nunmehr vereinbarten Beendigung dieses tariflichen Sonderwegs gelten automatisch wieder die Tarifregelungen, die auch sonst für die baden-württembergische Energiewirtschaft gelten. Auch die Tariflöhne würden entsprechend dem Abschlag, der seinerzeit nicht an die Mitarbeitenden weitergegeben wurde, angepasst. Es gehe um 3,73 Prozent, hieß es.

Der Schutz vor betriebsbedingten Beendigungskündigungen werde bis Ende 2030 fortgeführt. Dies sei in diesen Zeiten ein wichtiges Signal an die Beschäftigten. „Wir brauchen in den nächsten Jahren jede helfende Hand und jeden Kopf, um unsere Strategie erfolgreich umzusetzen und das größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte zu stemmen“, erklärte Rückert-Hennen.

Der drittgrößte Energieversorger in Deutschland plant von 2024 bis 2030 Bruttoinvestitionen von bis zu 50 Milliarden Euro in den klimaneutralen Umbau des Energiesystems - etwa in Netze, erneuerbare Energien und Wasserstoff - so viel wie der wesentlich größere und multinational aufgestellte Wettbewerber RWE.

Das Land Baden-Württemberg und der Zusammenschluss OEW von neun oberschwäbischen Landkreisen halten je fast 47 Prozent an der EnBW. Der Konzern versorgt rund 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden. Für 2025 erwartet er einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 4,8 Milliarden und 5,3 Milliarden Euro (2024: 4,9 Milliarden Euro).

Zentralasiaten gründen Exportallianz für Ökostrom

Quelle: Fotolia / vencav

REGENERATIVE. Staatliche Energieunternehmen aus Usbekistan, Aserbaidschan und Kasachstan haben ein Joint Venture gegründet. Ziel: aus eigenem Grünstrom ein Ausfuhrgeschäft zu machen.

Die nationalen Energieunternehmen aus Usbekistan, Aserbaidschan und Kasachstan haben ein gemeinsames Unternehmen zur Förderung des Caspian Green Energy Corridor gegründet. Wie das usbekische Stromnetzunternehmen mitteilte, wurde die neue Gesellschaft namens „Green Corridor Alliance“ am 1. Juli offiziell in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ins Leben gerufen, schreibt die „Central Times of Asia“. Beteiligt sind Azerenerji (Aserbaidschan), Kegoc (Kasachstan) und das usbekische Stromnetz - alles staatliche Betreiber.

Die Allianz soll eine zentrale Rolle beim Export erneuerbarer Energien nach Europa spielen und zugleich zur langfristigen Energiesicherheit in der Region beitragen.

Die usbekische Seite bezeichnete das Projekt als „wichtig für unsere Energiesicherheit und grünes Wachstum“.

Der Caspian Green Energy Corridor gilt als strategisches Vorhaben zur Stärkung der Nachhaltigkeit und zur Förderung grenzüberschreitenden Stromhandels. Er wird unter anderem von der Asiatischen Entwicklungsbank (ADB) und der Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) unterstützt.

Bereits im April hatten die drei Länder in Baku ein Memorandum of Understanding (Absichtserklärung) mit den beiden Banken unterzeichnet, um eine Machbarkeitsstudie auf den Weg zu bringen. Die neue Vereinbarung knüpft an die strategische Partnerschaft an, die die Präsidenten der drei Länder im Rahmen des Klimagipfels Cop 29 im November 2024 in Baku beschlossen hatten.

Quelle: Fotolia / Oliver Boehmer

Auch wegen Energiekosten: Dow schließt deutsche Werke

ENERGIEINTENSIVE INDUSTRIE. Der Chemiegigant Dow Chemical macht mittelfristig seine Werke in Schkopau und Böhlen dicht. Die Energie- und CO2-Kosten sind ihm zu hoch, teilt er mit. 550 Arbeitsplätze sind betroffen

Das US-Unternehmen Dow Chemical schließt zwei Werke in Ostdeutschland. Wie der Chemiekonzern an seinem Hauptsitz in Midland im Staat Michigan mitteilte, geht es dabei um eine Anlage im sächsischen Böhlen südlich von Leipzig und eine weitere in Schkopau in Sachsen-Anhalt. Betroffen sind rund 550 Arbeitsplätze.

Begründet wurde die Schließung mit „herausfordernden“ Kosten für die energieintensive Produktion. Zudem sei das Marktumfeld derzeit schwierig, erklärte Konzernchef Jim Fitterling. Dow Chemical hatte bereits im April mitgeteilt, dass Produktionsstätten auch in Deutschland zur Disposition stünden. Die Schließung der Werke soll demnach Mitte 2026 eingeleitet und bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Ebenfalls geschlossen werden soll demnach ein Werk in Großbritannien.

In den drei betroffenen Werken gibt es den Unternehmensangaben zufolge insgesamt 800 Arbeitsplätze. In Deutschland hat Dow Chemical bisher insgesamt 13 Standorte mit rund 3.500 Beschäftigten, darunter weitere Anlagen im Mitteldeutschen Chemiedreieck bei Halle und Leipzig. Diese sind von der aktuellen Entscheidung nicht betroffen.

Auch Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze verwies auf die Belastungen für die Chemieindustrie durch die hohen Energiepreise.

Wie das „Handelsblatt“ berichtete, gilt das Werk in Böhlen bislang als Herzstück der Verbundproduktion von Dow Chemical in der Region. In dem Cracker in Böhlen werden Rohöl-Bestandteile in Grundstoffe für die Herstellung von Chemieprodukten aufgespalten. Daher werde die Schließung weiterer Unternehmensstandorte befürchtet. In Schkopau werden die Basisstoffe Chlor-Alkali und Vinyl hergestellt.

Der für Wirtschaft zuständige Unions-Fraktionschef im Bundestag, Sepp Müller, sagte laut DPA vor Journalisten in Berlin mit Verweis auf Dow Chemical: „Wenn wir nicht schnellstmöglich den Hebel umschalten und umlegen, dann wird der Exodus der Industrie so weitergehen.“ Die Unionsfraktion werde alles daran setzen, Deutschland als Industrienation zu erhalten.

Darum sei ein Industriestrompreis richtig. Die EU-Kommission hatte unter bestimmten Voraussetzungen den Weg für einen Industriestrompreis frei gemacht (wir berichteten). Müller sagte, die Befristung bis Ende 2030 sei zu kurz und die Entlastungsmöglichkeit nicht ausreichend.

Gasag-Tochter rechnet Netzbetrieb mit SAP Rise ab

Quelle: Pixabay / Brian Penny

IT. Der Berliner Energieversorger Gasag hat sein Abrechnungssystem für den Netzbetrieb auf eine cloudbasierte Lösung umgestellt. KI soll künftig bei Netzprozessen unterstützen.

Der erste Teil ist geschafft. In einem ihrer nach eigener Aussage bislang größten IT-Projekte hat die Berliner Gasag-Gruppe das Abrechnungssystem für den Netzbetrieb in die Cloud transformiert. Das Tochterunternehmen NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg hat SAP-Anwendungen nach dem sogenannten Rise-Modell gebündelt.

Das Akronym des Walldorfer Software-Konzerns steht für „Realize Impact, Sustainably, and Enhance“. Bestandteile der digitalen Plattform sind die Unternehmenssteuerungs(ERP)-Systeme SAP HANA und S/4 HANA Cloud. Im Juni sei das neue Abrechnungssystem für die Marktrolle des Netzbetriebs live geschaltet worden, teilt die Gasag mit. Ein halbes Jahr habe die Umstellung gedauert, erklärt eine Sprecherin des Versorgers gegenüber der Redaktion.

Über die Cloudlösung liefen nun zentral sämtliche Service- und Abrechnungsprozesse. Mit dem Wechsel habe man Effizienzanpassungen der Vergangenheit übernehmen und mit neuen Komponenten für elektronische Marktkommunikation (Mako), Geräteverwaltung und neuen Bedienoberflächen kombinieren können, heißt es weiter.

Die neue Plattform sei für KI-basierte Anwendungen ausgelegt. Die Gasag will Netzprozesse mit künstlicher Intelligenz schrittweise optimieren. Die Cloud ermögliche eine flexiblere Anpassung an regulatorische Anforderungen und schaffe so die technische Voraussetzung für Automatisierung und Skalierbarkeit.

„Mit der Umstellung ist eine zentrale Basis für die digitale Weiterentwicklung des Unternehmens gelegt“, sagt Gasag-Vorstandsmitglied Matthias Trunk und verweist auf den zweiten Teil des IT-Projektes, der jetzt ansteht: „die Umstellung der Abrechnungsprozesse im Vertrieb“.

Kooperation verbindet Gebäudebegrünung und Energieberatung

Quelle: Shutterstock / Lightspring

KLIMASCHUTZ. Der Energieberaterverband GIH und der Bundesverband Gebäudegrün (BuGG) arbeiten künftig zusammen. Die Auftaktveranstaltung ist am 10. Juli.

Die beiden in Berlin ansässigen Verbände GIH und BuGG wollen künftig enger zusammenarbeiten, um Klimaschutz-Maßnahmen im Gebäudebereich stärker zu verzahnen. Der Bundesverband für Energieberatende (GIH) vertritt bundesweit rund 5.000 unabhängige Energieberater, die die Wirtschaft unter anderem in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz unterstützen. Der Bundesverband Gebäudegrün (BuGG) ist ein Fachverband und Interessenvertreter für Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung.

Laut beiden Verbänden bildet Klimaschutz im Gebäudebereich das verbindende Kernthema der Kooperation. Im Zentrum steht die Idee, die fachliche Energieberatung um Aspekte der Gebäudebegrünung zu erweitern, um Synergien zu nutzen. Unter anderem sollen neue Fortbildungsangebote für Energieberater entstehen, die Wissen zur Dach- und Fassadenbegrünung vermitteln und Möglichkeiten zur Klimafolgenanpassung aufzeigen. Als Auftakt ist am 10. Juli 2025 ein Online-Seminar speziell zur Dachbegrünung geplant. Eine weitere Veranstaltung zum Thema Fassadenbegrünung folgt am 25. September 2025.

Gebäudeexperten weiterbilden

BuGG-Präsident Gunter Mann erklärte, man könne „fast alles begrünen, wenn wir es wollen“. Allerdings müsse das Bewusstsein entstehen, die Begrünung sowohl bei Bestandsbauten als auch bei Neubauten frühzeitig mitzudenken. „Sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil, wenn wir auf den Klimawandel und seine Folgen blicken“, so Mann. Ziel der Kooperation sei es, neutral und gewerkeübergreifend über Chancen und Grenzen der Gebäudebegrünung aufzuklären. Dabei biete der GIH durch sein Netzwerk eine wertvolle Unterstützung.

Der Vorsitzende des GIH, Stefan Bolln, hebt hervor, dass Gebäudebegrünung und Energieeffizienz sich gut ergänzen. „Begrünte Dächer und Fassaden tragen nicht nur zur Kühlung und zum Hitzeschutz bei, sondern verbessern auch das energetische Verhalten von Gebäuden“, sagt Bolln. Die GIH-Mitglieder sähen darin großes Potenzial, um Klimaschutzmaßnahmen ganzheitlicher umzusetzen. Gemeinsam mit dem BuGG wolle der Verband Wissen aus der Praxis bündeln und in neue Beratungsansätze integrieren.

Die beiden Verbände wollen durch ihre Kooperation künftig praxisnahe Informationen entwickeln, um Energieberater in die Lage zu versetzen, Gebäudebegrünung als festen Bestandteil energetischer Sanierungen oder Neubauplanungen zu berücksichtigen. Laut BuGG könne die Begrünung helfen, die städtische Hitzeentwicklung einzudämmen, Regenwasser zurückzuhalten und die Biodiversität zu fördern. Gleichzeitig lasse sich der Energiebedarf von Gebäuden durch die zusätzliche Dämmwirkung von bepflanzten Flächen senken, so der Verband.

Quelle: Fotolia / jogyx

Milliardenpaket: Baywa Re ist erst mal die Geldsorgen los

FINANZIERUNG. Drei Wochen nach dem Ja der Gläubiger zum Sanierungsplan der Mutter Baywa steht nun auch die Finanzierung der Erneuerbaren-Tochter Baywa Re.

Baywa Re hat mit seinen Anteilseignern und Finanzierungspartnern nach Angaben vom 9. Juli ein umfassendes Refinanzierungspaket bis Mitte 2029 abgeschlossen.

Die Vereinbarung im Volumen von rund 3 Milliarden Euro umfasst Bankfinanzierungen, Gesellschafterdarlehen sowie Garantien / Avalen für das operative Geschäft. Darin enthalten ist auch die bereits im März vom Unternehmen angekündigte zusätzliche Bereitstellung von 435 Millionen Euro.

„Mit diesem wichtigen Meilenstein treten wir aus einer Position der finanziellen und strategischen Stärke in die nächste Phase unserer Geschäftsentwicklung und haben einen klaren Rahmen für unsere operativen Initiativen und den Aufbau der Pipeline“ − mit diesen Worten lässt sich Chief Restructuring Officer Hans-Joachim Ziems zitieren.

Die Baywa AG hält weiter die Mehrheitsbeteiligung von 51 Prozent, während Energy Infrastructure Partners (EIP), wie angekündigt, ihren Anteil auf 49 Prozent erhöhen. Die Gläubiger der Mutter Baywa hatten Mitte Mai deren Sanierungskonzept zugestimmt (wir berichteten). Im Baywa-Konzern - nicht unbedingt bei der Baywa Re - sollen 1.300 Arbeitsplätze gestrichen werden.

Abschied vom Solarhandelsgeschäft bleibt

Dank ihrer eigenen Finanzierung sieht sich die Baywa Re in der Lage, den Fokus auf das operative Geschäft zu lenken und so ihre Position als „Independent Power Producer“ (IPP) zu sichern. Dies umfasst die Planung, Entwicklung und den Bau von Projekten in den Bereichen Wind, Solar und Batteriespeicher, den Betrieb und die Wartung solcher Anlagen sowie den Energiehandel.

Baywa Re will ihren internationalen Geschäftsansatz fortsetzen, sich dabei aber auf Märkte konzentrieren, die sowohl stabile wirtschaftliche Bedingungen als auch aussichtsreiche Wachstumsperspektiven bieten. Wie bereits vom Konzern kommuniziert, soll das Solarhandelsgeschäft perspektivisch verkauft werden.

Süwag übernimmt Strombelieferung des VEA-Mittelstandspools

Auch Eon-SE-Chef Leonhard Birnbaum (2.v.r.) freut sich über den Vertriebserfolg. Quelle: Süwag / Marc Siepee

VERTRIEB. Der Frankfurter Energieversorger übernimmt künftig die Strombeschaffung für über 1.000 Unternehmen mit mehr als 3.200 Lieferstellen.

Der Frankfurter Energieversorger Süwag beliefert ab 2027 den VEA-Mittelstandspool. Damit baut das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Energie-Abnehmer (VEA) deutlich aus, heißt es in einer Mitteilung. Die Süwag Vertrieb AG ist eine Eon-Tochter.

Statt wie bisher nur einen Teil des Pools zu beliefern, übernimmt Süwag künftig die Strombeschaffung von über 1.000 Unternehmen mit insgesamt 3.265 Lieferstellen. Die bereitgestellte Strommenge steigt auf rund 815 Millionen kWh. 230 Millionen kWh sind nach Süwag-Angaben Grünstrom.

Nicht enthalten in der Vereinbarung sind nach Angaben eines Süwag-Sprechers individuelle Tranchenlösungen für VEA-Mitglieder sowie Ausschreibungen über die VEA-Plattformen.

„Über unseren VEA-Aktiv-Pool nutzen etliche unserer Mitglieder die Süwag-Produkte und profitieren von einer breiten Risikostreuung. Zu diesen weiterhin volatilen Zeiten am Markt schaffen wir so Kostenersparnisse für unseren Mittelstand“, wird VEA-Hauptgeschäftsführer Volker Stuke in der Mitteilung zitiert.

Der VEA vertritt mittelständische Unternehmen und den öffentlichen Sektor zu energiewirtschaftlichen Themen. Er hat nach eigenen Angaben rund 5.000 Mitglieder.

RWE setzt frühzeitig weiter auf Krebber an der Spitze

Markus Krebber. Quelle: RWE / Andre Laaks

PERSONALIE. Der Vertrag von Markus Krebber als Vorstandsvorsitzender von RWE läuft nun bis Mitte 2031. Das gab der Aufsichtsrat des Energiekonzerns bekannt.

Der Essener Energiekonzern setzt auch künftig auf Dr. Markus Krebber an der Unternehmensspitze. Der Aufsichtsrat der RWE hat dessen Vertrag als Vorstandsvorsitzender frühzeitig bis Ende Juni 2031 verlängert. Krebber gehört dem Vorstand seit 2016 an und übernahm im Jahr 2021 den Vorsitz. 2012 war er in den Konzern eingetreten.

Frank Appel, Vorsitzender des RWE-Aufsichtsrats, begründete die Entscheidung mit Krebbers strategischem Führungsstil. Er habe RWE klar auf die Energiezukunft ausgerichtet, sagte Appel. Der Konzern sei heute technologisch breit aufgestellt und profitiere von der wachsenden Stromnachfrage. In geopolitisch schwierigen Zeiten habe Krebber RWE stabil geführt und geholfen, die Energiekrise zu bewältigen.

Auch die Arbeitnehmerseite unterstützte die Vertragsverlängerung. Michael Vassiliadis, Aufsichtsratsvize und Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie-Energie (IG BCE), erklärte, der Vorstandsvorsitzende erkenne die Bedeutung der Beschäftigten für den Unternehmenserfolg an. Trotz großer Umbrüche habe der Konzern eine von Vertrauen geprägte Unternehmenskultur bewahrt.

Krebber selbst kündigte in einer unternehmenseigenen Verlautbarung an, den eingeschlagenen Kurs fortführen zu wollen. Gemeinsam mit dem Vorstandsteam wolle er RWE weiter als „verlässlichen Partner für eine sichere, bezahlbare und nachhaltige Energieversorgung“ positionieren. Die zunehmende Elektrifizierung und der Einsatz künstlicher Intelligenz eröffneten neue Wachstumschancen.

RWE beschäftigt weltweit rund 20.000 Menschen in knapp 30 Ländern. Der Konzern mit konventioneller Kraftwerkshistorie investiert bis 2030 50 Milliarden Euro in erneuerbare Energien – vor allem in Offshore- und Onshore-Windkraft, Solaranlagen und Batteriespeicher. Ergänzt wird das Geschäft durch globalen Energiehandel und flexible konventionelle Kraftwerke. Bis 2030 will RWE aus der Kohle aussteigen und spätestens 2040 klimaneutral wirtschaften. Im vergangenen Jahr setzte RWE 24 Milliarden Euro um, rund 4 Milliarden Euro weniger als noch im Jahr zuvor (wir berichteten).

Verbraucherpreisindex für Erdgas in Deutschland

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus der Energiewirtschaft.

Im Mai 2025 lag der Verbraucherpreisindex für Erdgas (ohne Umlage) bei 191,1 Indexpunkten. Basis des Index ist das Preisniveau von 2020. Dies zeigen Zahlen von Destatis. Mit dem Russland-Ukraine-Krieg und dem Wegfall russischer Importe stieg der Preis in Deutschland von Februar 2022 an stark an. Die Soforthilfe der Bundesregierung zum Erlass des Dezember-Abschlags im selben Jahr stoppte den Aufwärtstrend jedoch.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

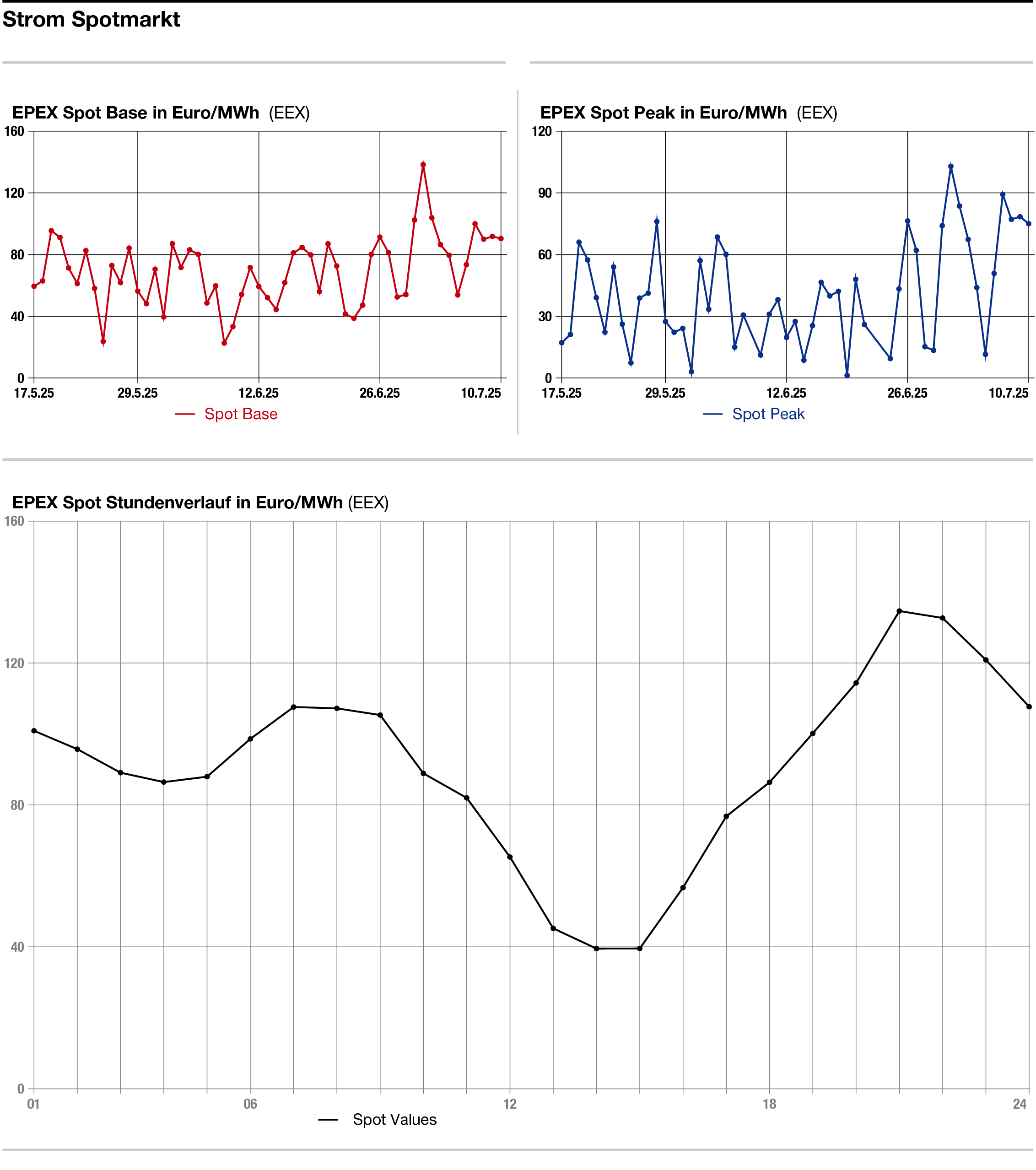

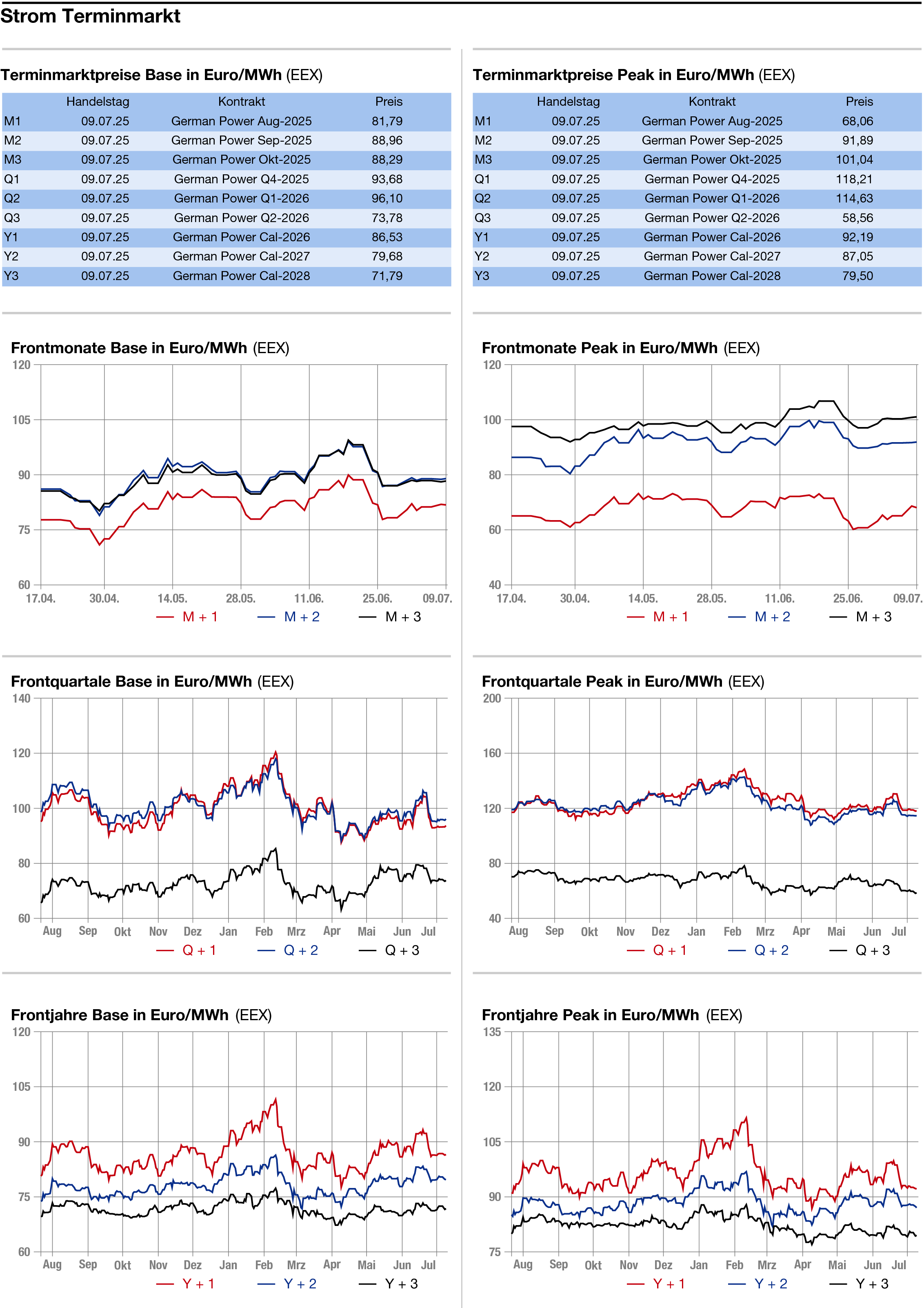

STROM

GAS

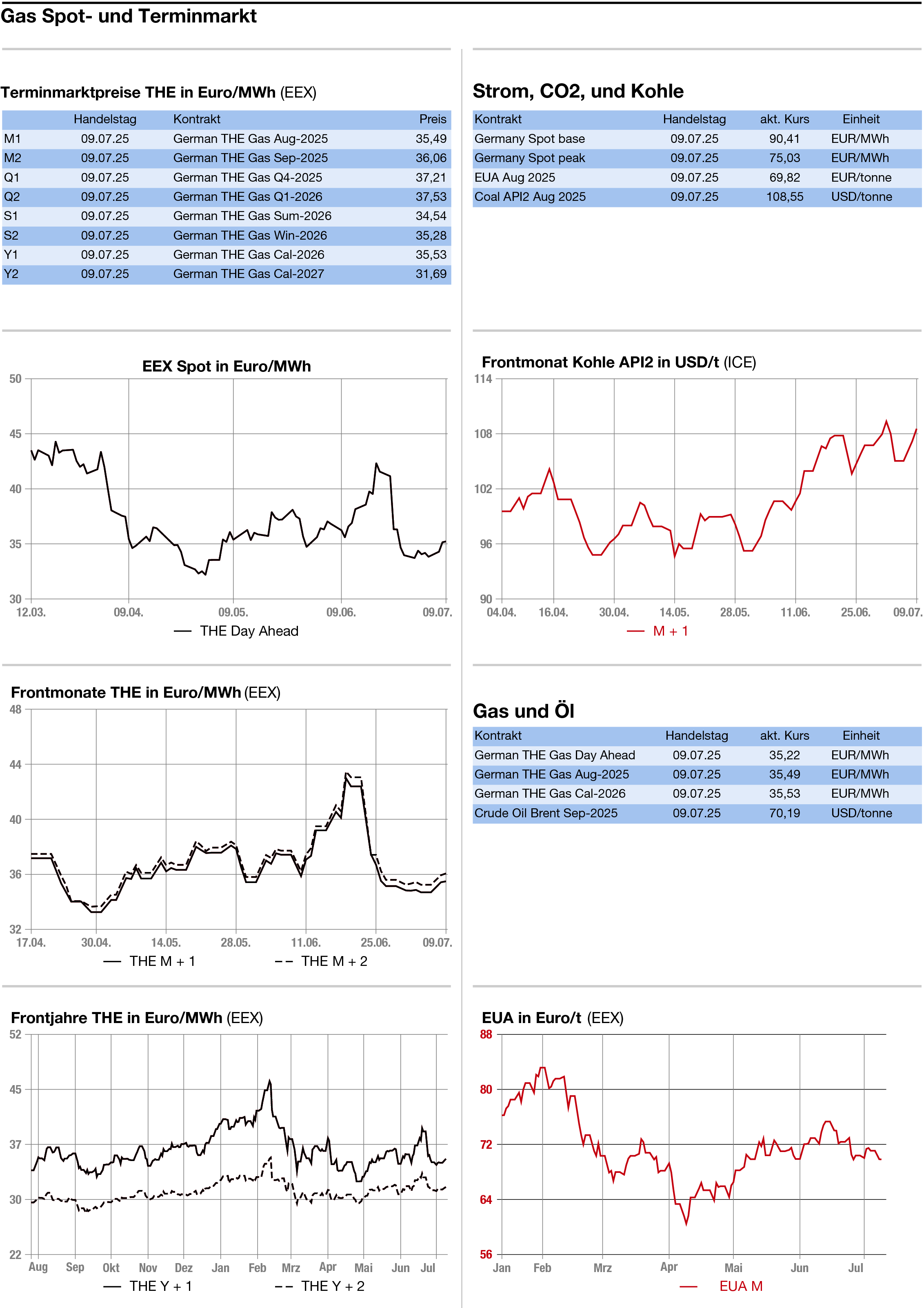

Notierungen zeigen sich ohne klare Tendenz

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiepreise am Mittwoch präsentiert. Händler sprachen von ruhigem, impulsarmen Handel, nachdem US-Präsident Donald Trump die Frist bis zur Regelung von Zollstreitigkeiten verlängert hat. Von Ferienstimmung war an den europäischen Märkten die Rede. Nur der Beschuss zweier Schiffe durch Huthi-Milizen im Roten Meer brachte etwas Unruhe an die Märkte. In Bezug auf die Handelsauseinandersetzungen mit den USA sprechen Händler mittlerweile von Gewöhnungseffekten bei den immer neuen Zollankündigungen durch Trump. „Viel deutet darauf hin, dass die Trump-Administration versucht, die EU und andere Handelspartner zu schnelleren Abkommen zu drängen“, sagte Chefmarktstratege Mark Haefele von UBS Global Wealth Management.

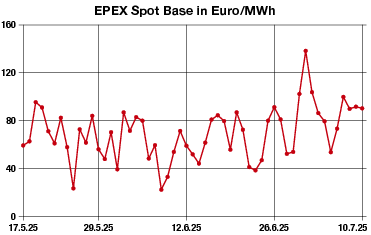

Strom: Tendenziell fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead allerdings verlor 1,50 auf 90,41 Euro je Megawattstunde im Base. Für den Peak ergab sich ein Abschlag von 3,50 auf 75,35 Euro je Megawattstunde. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 90,41 Euro in der Grundlast und 75,03 Euro in der Spitzenlast. Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen und impulsarmen Handel, in der sich die Feriensaison bemerkbar mache. Maßgeblich für den Rückgang des Day-ahead war der deutlich schwächere Preis in Frankreich. Dort wurde der Donnerstag im Base mit 67,62 Euro und im Peak mit 47,46 Euro gehandelt. Aus dem deutschen Erneuerbaren-Aufkommen von 20 Gigawatt am Donnerstag nach 23,2 Gigawatt am Mittwoch hätten sich dagegen ceteris paribus etwas höhere deutsche Day-ahead-Preise ergeben sollen. Laut den Meteorologen von Eurowind dürften sich die Einspeisemengen von Wind und Solar in den kommenden Tagen zwischen 17 und 24 Gigawatt täglich bewegen.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr im Verbund mit Gas und CO2 um 0,78 auf 86,79 Euro.

CO2: Geringfügig fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.36 Uhr mit einem Plus von 0,18 auf 70,60 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache zehn Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 70,86 Euro, das Tief bei 69,89 Euro. Unterdessen haben in der Vorwoche spekulative Anleger die Nettolongpositionen an der ICE um 3,4 Millionen auf 19 Millionen Zertifikate erhöht, was für ein etwas verbessertes Sentiment unter den spekulativ eingestellten Marktteilnehmern spricht. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 70,38 Euro, dann bei 68,71 Euro und 68,41 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,01 Euro, 71,88 Euro und 72,49 Euro ausgemacht.

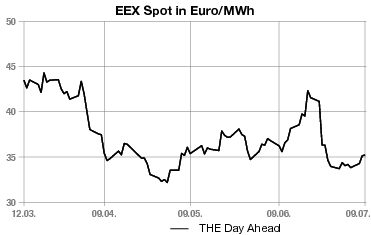

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat August am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.25 Uhr 0,375 auf 34,850 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,675 auf 34,850 Euro je Megawattstunde nach oben. Damit setzt Erdgas seine gedämpfte Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Marktteilnehmer bringen dies mit den erfolgreichen Angriffen auf zwei Schiffe im Roten Meer in Verbindung, die offenbar von den Huthis ausgeführt wurden. Die Aktionen der Iran-freundlichen Miliz könnten zu einem erneuten Anwachsen der Spannungen im Nahen Osten führen. Unterdessen sind die Aussichten auf eine kurz bevorstehende Hitzewelle in Mitteleuropa mit ihrer erhöhten Gas-Nachfrage weiter zurückgegangen. Das US-Wettermodell erwartet nur noch eine bescheidene Erwärmung auf Temperaturen von maximal 2 bis 3 Grad Celsius über dem Saisonmittel. Höhere Temperaturen prognostizieren die US-Meteorologen erst für die dritte Juli-Dekade.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: