11. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

DIGITALISIERUNG: Wildberger setzt auf digitalen Schulterschluss mit Stadtwerken

CO2-SPEICHERUNG: Weltenergierat Deutschland rückt CCS in den Fokus

POLITIK: Branche warnt vor Blockaden für Speicher

STROMNETZ: Südlink-Abschnitt in Hessen genehmigt

INSIDE EU ENERGIE: Klimaziel zwischen den Fronten

HANDEL & MARKT

GAS: Erdgasförderung in Deutschland geht weiter zurück

WASSERSTOFF: Daimler Truck verschiebt Produktion von Wasserstoff-Lkw

REGENERATIVE: EEG-Fördersystem funktioniert fast nur noch mit Zuschuss

EMISSIONSHANDEL: EEX startet Handel mit EU-ETS2-Futures

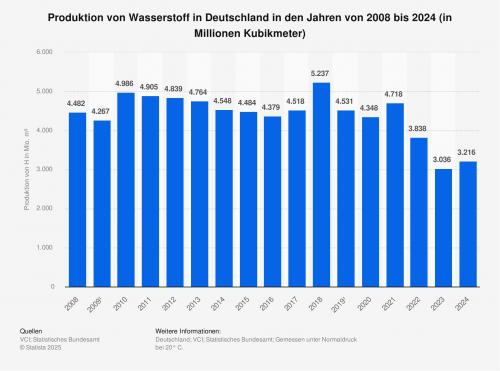

STATISTIK DES TAGES: Produktion von Wasserstoff in Deutschland seit 2008

TECHNIK

F&E: Produktion von E-Fuels direkt auf hoher See

KWK: Rolls-Royce und Duisport eröffnen energieautarkes Hafenterminal

WINDKRAFT: O2 Telefonica setzt auf Offshore-Windstrom

UNTERNEHMEN

KOOPERATION: EnBW rückt näher an Immobilienwirtschaft heran

VERTRIEB: Qualitas Energy treibt Windkraftausbau voran

BILANZ: Leichtes Plus in Bad Kreuznach zum Abschied des Chefs

BILANZ: Nach dem Wasserstreit sprudelt Gießens Gewinn

GASTBEITRAG: Ohne Regierungssignal droht KWK-Kollaps

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Sommer an den Energiemärkten

TOP-THEMA

Eurelectric fordert Vorsorge gegen Stürme und Hitzewellen

Quelle: Fotolia / Gina Sanders

STROMNETZ.

Eurelectric fordert mit sechs Empfehlungen mehr Klimaresilienz in Europas Stromnetzen und zeigt an Fallstudien aus verschiedenen europäischen Ländern Möglichkeiten dafür auf.

Europas Stromnetze stehen durch den Klimawandel zunehmend unter Druck. Das betont der europäische Branchenverband der Elektrizitätswirtschaft Eurelectric. In einem Positionspapier vom 10. Juli zeigt er Wege auf, wie Verteilnetzbetreiber (VNB) ihre Infrastruktur besser gegen extreme Wetterereignisse wappnen können. Das Dokument enthält sechs politische Empfehlungen sowie mehrere Fallstudien aus verschiedenen Ländern, die die Folgen zunehmender Klimaextreme für die Netze und mögliche Gegenstrategien illustrieren.

Netzbetreiber stünden vor wachsenden Herausforderungen durch den Klimawandel, so Eurelectric. „In den kommenden Jahrzehnten werden Hitzewellen, Überschwemmungen und Stürme immer häufiger auftreten“, sagte Generalsekretär Kristian Ruby. Die Betreiber müssten vorbereitet sein, wofür eine gute Notfallkoordination und Wiederherstellungsplanung genauso wichtig wie bauliche Maßnahmen seien.

Fallstudien belegen Handlungsbedarf

Wie dringend Vorkehrungen seien, hätten jüngste Ereignisse gezeigt. So verweist Nicholas Tarrant, Geschäftsführer des irischen Netzbetreibers ESB Networks aus Dublin, auf den Sturm Eowyn im Januar 2025. Dieser schwerste Sturm der Unternehmensgeschichte habe mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 184 Kilometern pro Stunde großflächige Schäden an der Strominfrastruktur verursacht. Insgesamt seien 768.000 Kunden in Irland vorübergehend von der Stromversorgung abgeschnitten gewesen.

ESB Networks plant nach eigenen Angaben ein mehrjähriges Investitionsprogramm, um die Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes in Irland zu erhöhen. Zwischen 2026 und 2030 sowie darüber hinaus sollen insgesamt 13,4 Milliarden Euro in Übertragungs- und Verteilnetze investiert werden. Das Programm soll dazu beitragen, Haushalte, landwirtschaftliche Betriebe und Unternehmen besser vor Stromausfällen durch extreme Wetterereignisse zu schützen.

Das Papier von Eurelectric beleuchtet, mit welchen Maßnahmen sich VNB auf die zunehmenden Belastungen durch den Klimawandel einstellen sollten. Zunächst müssten Netzbetreiber die Risiken des Klimawandels für ihre Netze systematisch erfassen und auswerten. Basis könnten Szenarien des Weltklimarats, der Europäischen Union oder nationaler Institutionen sein. Die lokal sehr unterschiedlichen Auswirkungen des Klimawandels hingen stark von der geografischen Lage und der Netzstruktur ab. Daher entwickelten Netzbetreiber interne Simulationen, um die Folgen für ihre Infrastruktur abzuschätzen.

Ein weiterer Ansatz bestehe darin, die physische Widerstandskraft der Netze zu erhöhen. Laut Eurelectric könnten VNB die eingesetzten Materialien und Bauteile optimieren, besonders gefährdete Anlagen gezielt austauschen und durch Netzvermaschung Ausfallsicherheit schaffen. Proaktive Investitionen in diese Maßnahmen seien langfristig oft günstiger als die Kosten für Reparaturen nach Extremwetterereignissen, so der Verband.

Auch eine schnelle Wiederherstellung beschädigter Netze spiele eine entscheidende Rolle. Eurelectric empfiehlt, Materialreserven für Reparaturen vorzuhalten, ausreichend qualifiziertes Personal einzuplanen und eine enge Kooperation mit Behörden sowie lokalen Akteuren zu etablieren.

Ein Beispiel liefert der italienische Netzbetreiber E-distribuzione, der nach der Hitzewelle im Juli 2023 in der Provinz Catania auf Sizilien seine Resilienzmodelle überprüft und angepasst hat. Dort kam es durch hohe Temperaturen zu Stromausfällen. In der Folge investierte das Unternehmen gezielt in neue, muffenlose und hitzebeständigere Kabel für das unterirdische Mittelspannungsnetz. Laut Eurelectric dient dieser Ansatz inzwischen als Vorbild für andere Netzbetreiber in Europa.

Sechs politische Forderungen

Politisch fordert Eurelectric mehr Unterstützung für die Anpassung der Stromnetze an den Klimawandel. Diese sei eine zentrale Voraussetzung für Versorgungssicherheit und eine nachhaltige Energiezukunft. Sechs konkrete Empfehlungen richtet der Verband an die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten.

- Anreize für Klimaanpassungsmaßnahmen schaffen und diese in nationalen Regulierungsrahmen anerkennen.

- Der kommende Klimaanpassungsplan sollte den Schwerpunkt auf Klimaanpassungsmaßnahmen für kritische Infrastrukturen legen.

- Die Nationalen Energie- und Klimapläne (NECPs) sollten geändert werden, um explizit die Dimension der physischen Netzresilienz einzuführen.

- Die NZIA-Umweltkriterien für öffentliche Beschaffungsverfahren sollten einen Aspekt der Klimaanpassung beinhalten.

- Die nationalen Regulierungsbehörden (NRAs) sollten ausdrücklich für die Klimaanpassung der Strominfrastruktur zuständig sein.

- Investitionen in Resilienz sollten integraler Bestandteil der Verteilungsnetzentwicklungspläne (DNDPs) sein.

Von links: Digitalminister Karsten Wildberger, Ulf Kämpfer und Ingbert Liebing beim VKU-Sommerfest. Quelle: Susanne Harmsen

Wildberger setzt auf digitalen Schulterschluss mit Stadtwerken

DIGITALISIERUNG. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger hat auf dem VKU-Sommerfest in Berlin Pläne für Bürokratieabbau, schnelleren Netzausbau und eine moderne digitale Verwaltung vorgestellt.

Am 9. Juli trafen sich Vertreter von Stadtwerken und Politiker zum Sommerfest des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) in Berlin. Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing äußerte die Hoffnung, dass die Milliarden aus dem Sondervermögen der Bundesregierung vor Ort in den Städten und Gemeinden ankommen und dort für die anstehenden Herausforderungen der Energie- und Wasserwirtschaft im Klimaschutz genutzt werden können. Er hofft auf schnelle Weichenstellungen der Politik.

In seiner Rede betonte Minister Karsten Wildberger (CDU), dass die Digitalisierung in Deutschland nur gelinge, wenn Bund, Länder und Kommunen gemeinsam handeln. Das Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung, das Wildberger leitet, befindet sich laut seinen Angaben aktuell im Aufbau. Er umriss in seiner Rede die zentralen Aufgabenbereiche seines Ressorts.

Vorhaben für die Amtszeit

Bei der Staatsmodernisierung will das Ministerium laut Wildberger vor allem Bürokratie abbauen. Ziel sei es, Vorschriften und Berichtspflichten zu reduzieren und Unternehmensgründungen zu vereinfachen. „Wir brauchen wieder einen Staat, der den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen vertraut und auf die Kräfte der sozialen Marktwirtschaft setzt“, erklärte der Minister.

Auch die Bürokratiekosten sollen um 25 Prozent sinken. Außerdem plant das Ministerium, die Verwaltung schlanker, effizienter und moderner zu gestalten. Wildberger sprach sich dafür aus, Doppelstrukturen abzubauen und die Verwaltungsprozesse messbarer zu machen. Zudem will er die Verwaltungskultur an die Anforderungen einer digitalen Welt anpassen.

Wildberger sagte: „Ich lade die kommunalen Unternehmen ausdrücklich ein, uns zu sagen, was wir im System ändern müssen, damit es besser vorangeht.“ VKU-Präsident Ulf Kämpfer, zugleich Kieler Oberbürgermeister (SPD), sagte zum Minister: „Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, denn wir werden ihn brauchen!“

KI und Cybersicherheit

Als zweites Handlungsfeld benannte Wildberger die Regulierung von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI) und Datenschutz. Zwar sei eine risikobasierte Regulierung notwendig, doch Deutschland nutze die Chancen neuer Technologien bislang nicht ausreichend. Deshalb führe sein Haus Gespräche mit europäischen Partnern, um bestehende Regelungen anzupassen, betonte Wildberger.

Ein weiteres Thema ist die Cybersicherheit. Hier verwies der Minister auf die zunehmenden Angriffe auf Kommunen, Unternehmen und Privatpersonen. Er sprach sich dafür aus, die bestehenden Kapazitäten auf Bundes- und EU-Ebene sowie in der Wirtschaft stärker zu bündeln, um eigene Technologien und Geschäftsmodelle zu entwickeln. „Es wird keine Sicherheit geben, wenn wir die Technologie nicht beherrschen“, so Wildberger.

Als vierten Schwerpunkt nannte der Minister die digitale Souveränität. Für ihn bedeute dies, die vorhandenen Talente aus Universitäten und Forschungseinrichtungen besser zu nutzen, um eigene Cloud-Lösungen und Datenzentren zu betreiben. Wildberger betonte die Bedeutung von Ökosystemen in Städten und versprach staatliche Unterstützung, um digitale Geschäftsmodelle voranzutreiben – sowohl bei Start-ups als auch bei etablierten Unternehmen. Unter anderem arbeite die Bundesregierung daran, eigene Datencenter sowie eine sogenannte Gigafactory aufzubauen, um KI-Modelle zu trainieren.

Digitalisierte Bürokratie

Als letzten Schwerpunkt nannte Wildberger die digitale Verwaltung. Hier gehe es darum, digitale Services für die Bürgerinnen und Bürger zugänglicher und einfacher nutzbar zu machen. Andere Länder wie Estland oder die Vereinigten Arabischen Emirate seien hier Vorbilder, wenngleich Deutschland aufgrund seiner föderalen Struktur andere Wege gehe.

Wildberger sagte, das Ministerium arbeite an einheitlichen technischen Standards, besseren Schnittstellen und Cloud-Fähigkeit für Verwaltungsdienste. Zudem sollen funktionierende digitale Angebote aus einzelnen Bundesländern schneller in andere Regionen ausgerollt werden. Auch zentrale Services beim Bund seien geplant. „Wir wollen, dass die Menschen im Land merken, dass sich etwas verändert und wieder Vertrauen in den Staat entwickeln“, sagte Wildberger.

Wildberger bedankte sich bei den kommunalen Unternehmen für ihre bisherige Arbeit in der Digitalisierung. Er rief dazu auf, im Schulterschluss weiterzumachen, um Deutschland moderner und zukunftsfähiger zu gestalten.

Weltenergierat Deutschland rückt CCS in den Fokus

Quelle: Shutterstock / Thanadon88

CO2-SPEICHERUNG. Weltweit werden CCS-Projekte entwickelt, Deutschland hinkt hinterher. Die neue Schrift vom Weltenergierat – Deutschland nimmt das Thema Abscheidung und Speicherung von CO2 in den Blick.

Die weltweiten CO2-Emissionen haben sich 2024 auf einen neuen Rekordstand erhöht. Einen signifikanten Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen sehen Klimawissenschaftler und der „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC) – ebenso wie die EU-Kommission – in Technologien zur Abscheidung und Nutzung bzw. Speicherung von CO2 (Carbon Capture and Usage/Storage, CC(U)S). Diese Technologie gilt als möglicher Beitrag zur Erreichung langfristiger Klimaziele. Der Weltenergierat – Deutschland hat CCS deshalb als zentrales Thema in seiner neuen Schrift behandelt.

CCS kann sowohl bei der Verbrennung fossiler und biogener Energien zur Stromerzeugung als auch in industriellen Prozessen abgeschieden, über Pipelines oder andere Transportmittel befördert und in geeigneten Lagerstätten verpresst werden. Auch die Nutzung von CO2 als Rohstoff kann Emissionen senken.

Weltweit CCS-Projekte auf dem Vormarsch

Zu den globalen Vorreitern zählen die USA, Kanada, China, Australien sowie europäische Staaten wie Dänemark, die Niederlande, Großbritannien und Norwegen. Nach Angaben des Global CCS Institute waren Anfang 2025 weltweit 65 Anlagen zur CO2-Abscheidung in Betrieb, etwa die Hälfte davon in Nordamerika. Weitere 42 befanden sich im Bau, 272 in fortgeschrittener Entwicklung.

In den USA wird CO2 seit Jahren industriell abgeschieden, in Pipelines transportiert und in Öl-Lagerstätten zur Steigerung der Fördermenge verpresst. In Kanada wird im 120-MW-Block „Boundary Dam“ auf Braunkohlebasis seit über zehn Jahren CO2 abgeschieden, vorwiegend für Enhanced Oil Recovery (EOR). Im Mai 2025 hat China Huaneng mit der Longdong-Anlage die derzeit weltweit größte CO2-Abscheideanlage an einem Kohlekraftwerk in Betrieb genommen. Sie kann jährlich 1,5 Millionen Tonnen CO2 abscheiden und in einem salinen Aquifer speichern.

In Europa gilt Northern Lights als Vorzeigeprojekt. Ein Joint Venture will eine CO2-Infrastruktur in Nordwesteuropa schaffen. CO2 soll per Schiff nach Norwegen gebracht und über eine Pipeline in ein Offshore-Lager unter dem Meeresboden verpresst werden. Porthos verfolgt ein ähnliches Ziel in den Niederlanden. Dänemark fördert CCS aus biogenen Quellen, um negative Emissionen zu erzielen. Das Delta-Rhine-Corridor-Projekt plant ein grenzüberschreitendes CO2- und Wasserstoffnetz zwischen Industrieclustern und Exportterminals mit Offshore-Anbindung.

Laut einer Analyse von Det Norske Veritas (DNV) könnten weltweit abgeschiedene CO2-Mengen von 41 Millionen Tonnen (2024) bis 2030 auf 210 Millionen Tonnen und bis 2050 auf 1.300 Millionen Tonnen steigen – mehr als doppelt so viel wie Deutschlands CO2-Emissionen im Jahr 2024.

Deutschland kein Vorreiter bei CCS

Deutschland hat vor rund 15 Jahren die Chance verpasst, zur internationalen Spitze bei CCS zu gehören. Energieunternehmen waren bereit, in CCS an Kohlekraftwerken zu investieren. Doch mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz und das 2012 verabschiedete Kohlendioxid-Speicherungsgesetz verhinderten die Entwicklung.

Heute gilt CCS als unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Klimastrategie. „Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, wird CCS Teil der Lösung sein müssen“, sagt Carsten Rolle, Geschäftsführer des Weltenergierat – Deutschland. Andere Länder hätten längst die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, Deutschland habe zu lange gezögert.

2024 wurde ein Eckpunktepapier für eine Carbon-Management-Strategie vorgelegt, ein Gesetzentwurf konnte in der letzten Legislaturperiode jedoch nicht mehr verabschiedet werden. Mit dem im Juni 2025 veröffentlichten Referentenentwurf zur Novelle des Kohlendioxid-Speicherungsgesetzes (KSpG) hat die Bundesregierung nun einen konkreten Schritt zur rechtlichen Öffnung der CO2-Speicherung unternommen. Die Verabschiedung wird noch in diesem Jahr erwartet.

„Darüber hinaus sind nun eine umfassende Carbon-Management-Strategie sowie eine Langfriststrategie für Negativemissionen erforderlich, um die regulatorische Grundlage für die CO2-Abscheidung, -Nutzung und dauerhafte -Speicherung zu schaffen“, ergänzt Rolle. Nötig sei außerdem eine CO2-Infrastruktur, die Industriezentren mit geeigneten Speicherregionen an der Nordseeküste verbindet. In der Diskussion stehen auch Klimaschutzverträge (Carbon Contracts for Difference), die Mehrkosten der CO2-Minderung ausgleichen und Investitionen ermöglichen sollen.

Neben dem Schwerpunkt CCS gibt die neue Schrift, die auf der Internetseite des Weltenergierat – Deutschland kostenfrei abgerufen werden kann, einen Überblick über Daten und Fakten der globalen und europäischen Energiemärkte sowie zu den wichtigsten Entwicklungen auf dem deutschen Energiemarkt.

Branche warnt vor Blockaden für Speicher

Quelle: Shutterstock / nitpicker

POLITIK. Der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) und der BDEW fordern rasche politische Entscheidungen, um die wachsende Speicherbranche nicht auszubremsen.

Die Bundesregierung arbeitet aktuell an der Umsetzung der 3. Europäischen Erneuerbaren-Richtlinie (RED III). In diesem Zusammenhang warnen Speicherbetreiber vor wachsenden Hürden beim Netzzugang. So fordert der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) zügige politische Entscheidungen, damit der Ausbau von Energiespeichern nicht durch stockenden Netzausbau oder ausufernde Verwaltungsverfahren gebremst wird.

„Die Energiespeicherung muss auch in der 21. Legislaturperiode politische Priorität behalten“, sagte Maria-Lena Weiss, Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU, bei einer BVES-Veranstaltung in Berlin. Es brauche laut Weiss mehr Tempo insbesondere bei der Sektorenkopplung und der Digitalisierung der Stromnetze – angefangen beim Netzanschluss über den Netzbetrieb bis hin zu digitalen Prozessen. Zudem müsse die Definition von Speichern nun konsequent in allen Rechtsnormen umgesetzt werden.

Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) aus Berlin sieht die Speicherpolitik kritisch eingebettet in aktuelle Gesetzgebungsprozesse. Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae sagte, die Bundesregierung habe die RED III-Richtlinie für Wind an Land zwar zügig umgesetzt, allerdings sei „enttäuschend“, dass die Definition von Energiespeichern weit hinter den Möglichkeiten der RED-III-Richtlinie zurückbleibe. „Damit verschenkt die Bundesregierung großes Beschleunigungspotenzial“, so Andreae.

Experten sehen Netz als Flaschenhals

Die Herausforderungen beim Netzanschluss stehen laut Experten besonders im Fokus. Es herrscht das „Windhund Prinzip“. „Wer zuerst kommt, dessen Netzanschlussantrag wird auch zuerst bearbeitet“, schildert Karl Holtkamp, Partner bei der Wirtschaftskanzlei Addleshaw Goddard in Berlinund Experte für Energierecht. Dieses Prinzip überfordere derzeit die Netzbetreiber, da diese die Flut geplanter Speicherprojekte häufig weder technisch noch kapazitativ bewältigen könnten. „Die Kapazitäten reichen in bestimmten Regionen Deutschlands nicht aus, sodass sowohl Batteriespeicherprojekte mit gegebenenfalls besseren Chancen auf eine tatsächliche Umsetzung, als auch andere Netzanschlusspetenten, etwa aus dem produzierenden Gewerbe, der Industrie oder Rechenzentren sich hinten anstellen müssen“, sagt er.

Laut Holtkamp werden daher wieder verstärkt Forderungen nach einer einheitlichen Regelung zur Netzanschlussvergabe durch den Gesetzgeber laut. Insofern wäre wünschenswert, dass der Gesetzgeber kurzfristig Rechts- und Planungssicherheit für alle Marktteilnehmer erhöht. Alternativvorschläge zum „Windhund Prinzip“ diskutiert die Branche viele. Das international verbreitete „first ready, first served“ Modell zeigt beispielsweise Wege zur Begrenzung spekulativer Netzanschlussanträge auf. „Entscheidend wird es zunächst darauf ankommen, dass der Gesetzgeber überhaupt einheitliche Netzanschlussbedingungen und entsprechende Bearbeitungsabläufe für die Flut an Netzanschlussbegehren schafft, auf die sich alle Netzanschlusspetenten einstellen können“, so Holtkamp.

Speicherverband sieht widersprüchliche Signale

Zwar signalisiere der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung grundsätzlich ein gewachsenes Verständnis für die Bedeutung von Speichern als Flexibilitätsoption und Stabilisator des Energiesystems, so der BVES. Doch die Branche nehme bislang widersprüchliche Signale aus Politik und Verwaltung wahr. Dringend notwendig seien aus Sicht des Verbands rasche gesetzliche Anpassungen, damit Speicherprojekte nicht an Genehmigungsverfahren, Netzentgelten oder fehlender Planungs- und Investitionssicherheit scheitern.

Einen Beitrag dazu soll das angekündigte Energiewende-Monitoring des Bundeswirtschaftsministeriums (BMWE) leisten, das zentrale Hindernisse der Energiewende identifizieren soll. Allerdings bezweifelt der BVES, dass ein realistisches Bild entsteht, solange Kostentreiber im System nicht klar benannt werden und wichtige Technologien wie Speicher, Elektromobilität oder Wärmepumpen weitgehend ausgeklammert bleiben.

Laut BVES müsse das Monitoring sämtliche relevanten Technologien einbeziehen, um die entscheidenden offenen Fragen zu adressieren – von Genehmigungsprozessen und Netzanschlüssen über Baukostenzuschüsse bis hin zum Betrieb von Anlagen. Diese Themen duldeten keinen Aufschub mehr. „Hier braucht es die Politik mit am Steuerrad, sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene“, sagte Urban Windelen, Geschäftsführer des BVES.

Alle Speicher integrieren

Laut Windelen liegt in der laufenden AgNes-Reform der Netzentgelte eine zentrale Chance. Diese müsse jedoch das besondere Profil von Speichern berücksichtigen. Speicher ließen sich nicht in die bestehende Entgeltsystematik von klassischen Erzeugern und Verbrauchern einordnen, da sie das Stromnetz nicht nur belasten, sondern in vielen Fällen entlasten. Zudem böten sie laut Windelen zusätzliche Systemdienlichkeit, etwa durch die kurzfristige Bereitstellung von Strom und die Stabilisierung der Netze.

Die Europäische Union habe die besondere Rolle von Speichern bereits 2019 im Rechtsrahmen anerkannt. Entscheidend seien nun differenzierte Regeln, die je nach Betriebsweise die Netzauswirkungen der Speicher abbilden. Einbezogen werden müssten neben Strom- auch Wärmespeicher. Auch für Unternehmen und Letztverbraucher entstünden durch eine angepasste Netzentgeltreform laut BVES erhebliche Chancen, etwa durch mehr Flexibilität hinter dem Netzanschluss.

Südlink-Abschnitt in Hessen genehmigt

Quelle: Katia Meyer-Tien

STROMNETZ. Die Bundesnetzagentur hat das Planfeststellungsverfahren für einen weiteren Abschnitt des Südlinks beendet. Die Trasse verbindet Niedersachsen und Thüringen via Hessen.

Am 10. Juli hat die Bundesnetzagentur das Planfeststellungsverfahren für einen weiteren Abschnitt des Südlinks beendet. Die Trasse verläuft zwischen Niedersachsen und Hessen bis zur Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen bei Herleshausen. Die Leitungen der Vorhaben 3 und 4 verlaufen hier parallel. Für diesen rund 65 Kilometer langen Abschnitt steht damit der genaue Verlauf der neuen Erdkabel-Stromleitungen in Gleichstromtechnik fest.

Trassenverlauf

Die Trasse beginnt an der Landesgrenze zwischen Niedersachsen und Hessen bei Neu-Eichenberg. Sie schließt dort an den bereits im Bau befindlichen Abschnitt C1 im südlichen Niedersachsen an. Die Leitungen verlaufen südwärts und erreichen bei Witzenhausen die Werra. Von hier aus folgen sie zunächst dem Werratal und unterqueren die Werra mehrfach.

Bad Sooden-Allendorf wird östlich umgangen. Der weitere Verlauf in südöstlicher Richtung durchquert den Ringgau. Nach einer weiteren Unterquerung der Werra befindet sich südlich der Landesgrenze der Endpunkt des Abschnitts. Dort schließt sich der Folgeabschnitt D1 durch Thüringen an, der sich noch im Planfeststellungsverfahren befindet.

Südlink als Rückgrat der Energiewende

Der Südlink besteht aus zwei Gleichstromleitungen. Das Vorhaben 3 verbindet Brunsbüttel in Schleswig-Holstein mit Großgartach/Leingarten in Baden-Württemberg. Das Vorhaben 4 führt von Wilster ins bayerische Bergrheinfeld. Beide Leitungen werden als Erdkabel geplant. Sie verlaufen auf einem Großteil der Strecke parallel. Verantwortlich für Planung, Bau und Betrieb sind die Übertragungsnetzbetreiber Tennet und Transnet BW.

Die Genehmigungen für Vorhaben 3 und Vorhaben 4 stehen ab 8. August im Internet zur Einsicht bereit.

Klimaziel zwischen den Fronten

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Wasserstoff gilt als wichtiger Energieträger einer klimafreundlichen Industrie. Wie der Hochlauf einer grünen Wasserstoffwirtschaft organisiert werden soll, bleibt umstritten. Die EU-Kommission hat in dieser Woche präzisiert, was sie in Zukunft als „CO2-armen Wasserstoff“ oder als grüne Kraftstoffe durchgehen lassen will.

Um als CO2-arm zu gelten, müssen bei der Herstellung des „Wasserstoffs und der daraus hergestellten Kraftstoffe“ mindestens 70 Prozent weniger CO2 entstehen als bei einer Produktion auf der Grundlage fossiler Brennstoffe. Die Kommission hat jetzt noch einmal deutlich gemacht, dass dabei unterschiedliche Technologien zum Einsatz kommen können. Der notwendige Strom kann aus erneuerbaren Energiequellen stammen, aber auch aus Atomkraftwerken oder fossilen Kraftwerken, wenn das dabei entstehende Kohlendioxid abgeschieden und entsorgt wird.

Die von der Kommission vorgeschlagene Methode berücksichtigt allerdings nicht den tatsächlichen Anteil des verwendeten Grünstroms. Zugrunde gelegt wird vielmehr der Anteil der emissionsarmen Energie im Jahresdurchschnitt in einem Mitgliedsstaat.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Wie der BDEW sieht auch die Gas- und Wasserstoffwirtschaft in der Vorlage der Kommission einen Schritt in die richtige Richtung. In Brüssel sei man zwar von „prohibitiv hohen Werten“ abgerückt, sagt ihr Sprecher, Timm Kehler. Ob damit ein Wasserstoff-Kernnetz gefüllt werden könne, sei aber fraglich. Auch für die chemische Industrie sind die Vorschläge aus Brüssel „wieder zu streng und schlicht nicht praxistauglich“. Die dringend benötigten Investitionen in die Erzeugung von Wasserstoff würden auf diese Weise „im schlimmsten Fall ganz ausbleiben“. Der VCI appelliert deswegen an die Bundesregierung, sich in Brüssel für Nachbesserungen einzusetzen.

Das wird nicht so einfach, weil es sich um einen sogenannten „delegierten Rechtsakt“ handelt. Der Ministerrat oder das Parlament können dagegen Einspruch einlegen, aber keine Änderungen vornehmen. Die Kommission hat allerdings Gesprächsbereitschaft signalisiert. Lösungen für die Probleme der Industrie wird es allerdings erst geben, wenn die Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED) novelliert wird – und das wird noch eine Weile dauern.

Gleichzeitig hat die Kommission den Unternehmen eine „pragmatische Umsetzung der Methanverordnung“ in Aussicht gestellt. Davon betroffen ist vor allem Flüssiggas, das auch für die Herstellung von Wasserstoff verwendet werden kann. Man werde sich bemühen, heißt es in einer Mitteilung der Kommission, einfache und praktische Lösungen zu finden, um die Methanemissionen zu bekämpfen.

Während dessen ist der Vorschlag der Kommission für ein Klimaziel für 2040 zwischen die politischen Fronten geraten. Der Antrag der Grünen, Liberalen und Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, das Klimaziel in einem vereinfachten und beschleunigten Verfahren zu verabschieden, wurde mit einer komfortablen Mehrheit abgelehnt. Damit wollten diese Fraktionen sicherstellen, dass sich die EU noch vor der nächsten Klimakonferenz COP30 verpflichtet, ihre Treibhausgase um 90 Prozent (gegenüber 1990) zu reduzieren.

Der grüne Abgeordnete Michael Bloss sieht darin einen „Dammbruch“, in der Klimapolitik, zumal die konservative Europäische Volkspartei(EVP) erneut mit der neuen Rechten gestimmt habe. Sie wird auch den Berichterstatter des Parlamentes stellen. Damit bestehe die akute Gefahr, dass „das Klimaziel der Europäischen Union beerdigt wird oder zumindest durch Tricks auf der sehr langen Bank verstaubt“, sagt Bloss. Die EU riskiere so, ohne verbindliches Klimaziel zur COP30 zu fahren.

Die EVP weist den Vorwurf zurück und besteht auf einer ordentlichen Beratung: „Die Fachausschüsse müssen angemessen eingebunden werden, allen voran der Industrieausschuss“, sagt der Abgeordnete Peter Liese (CDU). „Insbesondere sind wir der Meinung, dass das Plenum erst abstimmen sollte, nachdem der Rat seine Position festgelegt hat.“

Dort ist eine Mehrheit für ein neues Klimaziel gegenwärtig nicht erkennbar. „Ich denke, ‚grüne Entscheidungen‘ werden im nächsten halben Jahr − leider − sehr schwierig“, sagt die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen. Sie führt bis Ende des Jahres die Geschäfte im Ministerrat der EU. Ihr Land habe gezeigt, dass es möglich sei, eine anspruchsvolle Klimapolitik zu machen, ohne das soziale Gleichgewicht zu beschädigen. Aber: „Es liegen so viele Dinge auf dem Tisch, wir haben so viele Herausforderungen. Darüber vergessen manche Kollegen, dass der Kampf gegen den Klimawandel eine unserer obersten Prioritäten sein sollte.“

Quelle: Shutterstock / Hamik

Erdgasförderung in Deutschland geht weiter zurück

GAS. Auch in Deutschland wird Erdgas und Erdöl gefördert. Der Anteil an der Energieversorgung geht aber laufend zurück, so der Bericht des LBEG.

Die Förderung von Erdgas und Erdöl in Deutschland nimmt weiter ab. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht „Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland 2024“ hervor, den das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) mit Sitz in Hannover veröffentlicht hat.

2024 wurden in Deutschland insgesamt 4,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas gefördert. Das entspricht einem Rückgang von 3,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 4,7 Milliarden Kubikmeter Erdgas gewonnen wurden. Damit setzt sich der seit mehreren Jahren beobachtbare Trend rückläufiger Fördermengen fort. Dabei wird das deutsche Erdgas zu fast 100 Prozent in Niedersachsen exploriert.

Schaut man auf die Erdgasreserven im Boden, so setzt sich der Abwärtstrend ebenfalls fort. Die Summe der „sicheren und wahrscheinlichen Erdgasreserven lag zum Stichtag 1. Januar 2025 bei 34,7 Milliarden Kubikmetern“, so das LBEG. Dennoch betont das Landesamt, dass die im Jahr 2024 geförderte Menge nahezu durch neu identifizierte Reserven ersetzt werden konnte. Insofern bleibe die Versorgung aus inländischen Quellen in einem gewissen Umfang planbar.

Kein Widerspruch zur Energiewende

Für LBEG-Präsident Carsten Mühlenmeier ist die inländische Förderung von fossilen Kohlenwasserstoffen kein Widerspruch zur Energiewende. Die inländische Förderung von Erdöl und Erdgas bleibe wichtig – „nicht als Gegenmodell zur Energiewende, sondern als ergänzender, planbarer Bestandteil einer komplexen Transformationsphase“. Verlässliche Produktions- und Reservestatistiken lieferten nicht nur eine Momentaufnahme, sondern wichtige Grundlagen für politische und wirtschaftliche Entscheidungen.

Neben der Erdgasförderung betrachtet der Bericht auch die Förderung von heimischem Erdöl. Hier lag die Fördermenge im Jahr 2024 bei rund 1,6 Millionen Tonnen, was etwa 1,2 Prozent des gesamten deutschen Erdölverbrauchs entspricht. Die Menge verringerte sich dabei um 0,7 Prozent gegenüber 2023.

Ein weiteres Thema des Jahresberichts ist die Entwicklung der Aufsuchungstätigkeit. Die Gesamtfläche der Erlaubnisfelder zur Exploration von Kohlenwasserstoffen ist weiter gesunken. Gegenüber dem Vorjahr verringerte sich die Fläche in Deutschland um etwa 1.500 Quadratkilometer auf insgesamt 16.400 Quadratkilometer.

Sechs Erlaubnisfelder wurden im Laufe des Jahres aufgehoben – betroffen waren Flächen in Bayern, Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Neu hinzu kamen vier Erlaubnisse: zwei in Baden-Württemberg sowie je eine in Bayern und Brandenburg.

Auch auf methodischer Ebene gab es Veränderungen. Nachdem im Jahr 2023 keine geophysikalischen Messungen zur Untergrunderkundung durchgeführt worden waren, fanden 2024 wieder seismische Erhebungen statt. Konkret wurde „ein kleinerer 3D-seismischer Survey in Niedersachsen“ realisiert.

Der Jahresbericht „Erdöl und Erdgas in der Bundesrepublik Deutschland 2024“ steht auf der Internetseite des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie zum Download bereit.

Daimler Truck verschiebt Produktion von Wasserstoff-Lkw

Quelle: Shutterstock / Audio und werbung

WASSERSTOFF. Arbeitsplatzabbau und ein späterer Produktionsstart für Wasserstoff-Lkw pflastern den Konsolidierungspfad des Nutzwagenbauers Daimler Truck. Die Umsatzrendite soll bis 2030 steigen.

Daimler Truck will profitabler werden. Der Leinfeldener Nutzfahrzeug-Hersteller hat Details bekannt gegeben, wie er die Ausgaben bis 2030 um 1 Milliarde Euro zurückführen will. Zu dem Sparprogramm zählt der Arbeitsplatzabbau von 5.000 Stellen in Deutschland.

Während des Kapitalmarkttags des Unternehmens am 8. Juli im Lkw-Produktionswerk in Cleveland (USA) kündigte die Konzernführung den „signifikanten Stellenabbau in Deutschland“ an. Bei etwa 35.500 Beschäftigten hierzulande würde somit ungefähr jede siebte Stelle wegfallen. Der Abbau solle sozialverträglich ausfallen und gegebenenfalls Abfindungen beinhalten, er bezieht sich auf die Lastwagensparte mit den fünf Standorten Gaggenau, Kassel, Mannheim, Stuttgart und Wörth.

Laut einer Mitteilung werde Daimler Truck prüfen, Produktionsstandorte ins Ausland („in ein Land mit Kostenvorteilen“) zu verlagern. Das Unternehmen müsse „eine grundlegende Verbesserung unserer finanziellen Performance erzielen, angetrieben durch unser umfassendes Effizienzprogramm Cost Down Europe“, so Finanzchefin Eva Scherer.

Bei den batterieelektrischen Nutzfahrzeugen will Daimler Truck künftig nicht nur auf die eigene Produktion setzen. Es werde eine „pragmatische Abwägung“ zwischen Eigenfertigung und der Auftragsvergabe an andere Unternehmen geben.

In Nordamerika zeigt offenbar die fossil-freundliche Politik des US-Präsidenten Donald Trump Wirkung: Hier ändert Daimler Truck seine Antriebsstrategie und verringert die Investitionen in emissionsfreie Antriebsplattformen. Die Geschwindigkeit der Einführung emissionsfreier Fahrzeuge habe sich verlangsamt, schreibt der Konzern als Erklärung.

Chefin Karin Radström will mit den angekündigten Maßnahmen die wirtschaftliche Lage des Unternehmens deutlich verbessern. Sie spricht davon, die Umsatzrendite bis 2030 auf mehr als 12 Prozent steigern zu wollen. Zuletzt war sie auf unter 9 Prozent gesunken.

Zugleich verspricht Daimler Truck den Anteilseignern stabile Ausschüttungen. 40 bis 60 Prozent des Nettogewinns sollen weiterhin an die Aktionäre gehen. Außerdem will das Unternehmen mit „überschüssigen liquiden Mitteln“ Aktien zurückkaufen und damit zusätzlich die Anteilseigner bedienen. Hier ist von einer Summe von 2 Milliarden Euro über zwei Jahre die Rede.

EEG-Fördersystem funktioniert fast nur noch mit Zuschuss

Quelle: Fotolia / Jürgen Fälchle

REGENERATIVE. Die Erneuerbaren-Förderung hat im Juli fast ausschließlich von 2,4 Milliarden Euro Bundeszuschuss gelebt. Am Markt erlöste geförderter Ökostrom sowohl insgesamt als auch pro kWh wenig.

Die deutsche Erneuerbaren-Förderung ist zunehmend allein von Zahlungen aus dem Klima- und Transformationsfonds abhängig, weil die Vermarktung des geförderten Ökostroms so wenig einbringt wie schon lange nicht mehr.

Aus Transparenzveröffentlichungen der vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) vom 9. Juli geht hervor, dass im Juni ein Zuschuss aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) des Bundes von 2,41 Milliarden Euro nötig war, um Auszahlungen der gesetzlichen Förderung in Höhe von 2,43 Milliarden Euro zu finanzieren. Dennoch rutschte das Guthaben auf dem EEG-Konto im Laufe des Juni von knapp 4 Milliarden auf unter 3 Milliarden Euro.

Der Monatszuschuss war der bisher höchste im Jahr 2025, im Vormonat Mai waren es noch 1,63 Milliarden Euro gewesen. Insgesamt wurden im ersten Halbjahr aus dem KTF 7,43 Milliarden Euro ins EEG-Treuhandkonto der ÜNB gepumpt.

Der Zuschuss soll laut dem im Bundestag befindlichen Etatentwurf 2025 künftig vom Kernhaushalt kommen und in diesem Jahr 17,2 Milliarden Euro betragen („Zuschuss Entlastung beim Strompreis“, unter ressortübergreifenden „Allgemeinen Bewilligungen“, Titel 683 07, Seite 35). Vergangenes Jahr betrug der Zuschuss aber 20,9 Milliarden Euro und verteilte sich fast gleich auf die beiden Halbjahre.

Das heißt: Sollte der Entwurf genau so beschlossen werden, ist ein Nachtragsetat oder eine überplanmäßige Haushaltsführung schon programmiert.

Der geringste Juni-Erlös seit 2021

Am Markt erzielten die ÜNB mit der Pflichtvermarktung geförderten Ökostroms im Juni lediglich 125 Millionen Euro, ähnlich wenig wie im Mai. Das war der geringste Markterlös in einem Juni seit Juni 2021, als 106 Millionen Euro eingespielt worden waren. Im Juni 2024 waren die treuhänderischen Umsätze an der Spotbörse mit dem Ökostrom noch mehr als doppelt so hoch gewesen.

Der Kostendeckungsgrad, wenn man nur die Markteinnahmen den Pflichtauszahlungen gegenüberstellt, betrug nur noch 5,2 Prozent. Das ist kein Allzeittief, wenn man an 2020/21 zurückdenkt, aber das EEG-Konto hatte seit der Energiekrise, als die Spotmarkt-Preise in die Höhe schnellten, auch schon Werte oberhalb von 8 Prozent gesehen (wir berichteten).

Hauptgrund: Solarstrom kannibalisiert sich und andere

Die geringen Markterlöse sind im Wesentlichen auf die Kannibalisierung von Solarstrom in der Day-ahead-Auktion während des Sommers zurückzuführen. Da die Millionen PV-Anlagen mehr oder weniger gleichzeitig tagsüber mit einer Mittagsspitze einspeisen, senken sie die entsprechenden Stundenpreise in der Spot-Auktion.

Den zweiten Monat in Folge lagen die spezfischen Marktwerte von PV-Strom unter 2 Cent, im Mai noch hauchdünn darunter, im Juni dann bei nur noch 1,843 Cent/kWh. Der letzte Monat, in dem Solarstrom noch weniger erlöste, war der Mai 2020 mit 1,413 Cent/kWh; im April davor war mit 0,89 Cent/kWh der bisherige Tiefpunkt erreicht worden.

Der durchschnittliche Graustrom-Spotpreis - im Februar noch zweistellig - senkte sich von Mai bis Juni, ebenfalls durch die PV-Einspeisung, leicht von 6,73 auf 6,40 Cent/kWh. Die anderen grünen Technologien, die auch zu teureren Stunden einspeisen, erlösen fast immer wesentlich mehr als PV. Ihre Marktwerte sanken nun aber auch unter 6 Cent/kWh (Wind offshore: 5,82 Cent, onshore: 5,14 Cent).

Es gab von März bis Juni durchgehend Sechs-Stunden-Abschnitte mit negativen Strompreisen, sodass größere Anlagenbetreiber ab 100 kW, die währenddessen einspeisten, zeitgleich ihre Marktprämien-Förderung verloren. Die Millionen Haushalte mit kleineren PV-Anlagen behalten aber ihre Einspeisevergütung, wobei es für viele wiederum günstiger ist, ihren Strom selbst zu verbrauchen.

Die Zeitreihen der Monatsmarktwerte von Ökostrom von Januar 2011 bis Juni 2025 stehen auf der Transparenzseite der ÜNB zur Verfügung. Die EEG-Kontoabrechnungen im selben Zeitraum sind auf einer anderen Unterseite veröffentlicht.

EEX startet Handel mit EU-ETS2-Futures

Quelle: Fotolia / arahan

EMISSIONSHANDEL. Am 7. Juli ist an der European Energy Exchande EEX der Handel mit den neuen Terminkontrakten für das EU-Emissionshandelssystem 2 (EU ETS 2) gestartet.

Damit werde den Teilnehmern die Risikoabsicherung bereits vor dem Beginn der ETS2-Primärauktion ermöglicht, teilte die Energiebörse EEX am 8. Juli mit. Das erste Handelsgeschäft wurde am ersten Handelstag zwischen den Teilnehmern Macquarie und CFP Energy abgeschlossen, vermittelt durch den Broker Tradition.

„Mit unserer globalen Erfahrung in den Umweltmärkten unterstützen wir unsere Kunden beim Risikomanagement und der Identifizierung von Chancen in diesem wichtigen Sektor“, erklärt Patrick Rodzki, Vizepräsdent im Geschäftsbereich Commodities and Global Markets bei Macquarie.

Tim Atkinson, Head of Carbon bei CFP Energy, ergänzt: „Obwohl sich dieser Markt noch in der Anfangsphase befindet, ist seine Entwicklung von entscheidender Bedeutung und ermöglicht es uns, Kraftstofflieferanten und Endverbraucher im Rahmen dieses neuen Systems mit robusten Compliance- und Risikomanagementstrategien zu unterstützen.“

Das EU-Emissionshandelssystem 2 (EU ETS2) soll voraussichtlich im Januar 2027 vollständig starten und Emissionen aus Gebäuden, Straßenverkehr und weiteren Sektoren abdecken. Das bisherige ETS bezieht sich auf den CO2-Ausstoß von Kraftwerken, Industrie und Luftverkehr.

Die neuen EEX-Futures für das EU ETS 2 umfassen Fälligkeiten im Dezember und April für die ersten drei Jahre des neuen Systems. Die erste Laufzeit endet im Dezember 2027. Die EEX EU ETS2-Futures sind sowohl im Orderbuch-Handel sowie auch als Trade Registration verfügbar.

Produktion von Wasserstoff in Deutschland seit 2008

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Das produzierte Volumen von Wasserstoff ist in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt tendenziell gesunken. Im Jahr 2024 wurden etwa 3,2 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff in Deutschland hergestellt. Dabei handelt es sich zum Großteil um grauen Wasserstoff − das heißt, um Wasserstoff, der auf der Dampfreformierung von Erdgas beruht. Die Angaben stammen vom Verband der Chemischen Industrie (VCI) und vom Statistischen Bundesamt.

*1 Neue statistische Abgrenzung seit 2009

Schwimmende Power-to-X-Plattform im Hafen von Bremerhaven. Quelle: DLR

Produktion von E-Fuels direkt auf hoher See

F&E. Das Wasserstoffprojekt „H2Mare“ testet in Bremerhaven eine Plattform zur E-Fuels-Produktion auf See. Der Offshore-Einsatz vor Helgoland ist ab Juli 2025 geplant.

Das Wasserstoff-Leitprojekt H2 Mare erprobt in Bremerhaven eine schwimmende Anlage zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe unter realen Offshore-Bedingungen. Die Plattform bildet erstmals eine vollständige Power-to-X-Prozesskette ab – von der Wasserstoffproduktion bis zur E-Fuel-Synthese, wie das Bundesforschungsministerium mitteilt.

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und die Technische Universität Berlin haben die 60 mal 15 Meter große Plattform gemeinsam entwickelt. Sie konzipierten das System im Containerformat und machten es sturm- und seetauglich. Nach dem Aufbau im Hafen von Bremerhaven will das Konsortium die Anlage ab Juli 2025 vor der Insel Helgoland testen.

Direkt an Bord der Plattform erzeugt das Forschungsteam grünen Wasserstoff, indem es entsalztes Seewasser per Hochtemperatur-Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet. Die Plattform nutzt dafür ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen, der in einer späteren Ausbaustufe direkt von Offshore-Windkraftanlagen stammen soll.

Für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe reicht Wasserstoff allein jedoch nicht aus. Deshalb kommt eine integrierte Direct-Air-Capture-Anlage zum Einsatz, die das benötigte Kohlenstoffdioxid (CO2) direkt aus der Umgebungsluft filtert. Die beiden Komponenten – Wasserstoff und CO2 – dienen als Ausgangsstoffe für die Erzeugung eines Synthesegases, das chemisch aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff besteht.

Dieses Gas leitet das System anschließend in einen Reaktor, in dem die sogenannte Fischer-Tropsch-Synthese abläuft. Unter kontrollierten Bedingungen entstehen dort flüssige Kohlenwasserstoffe, die sich zu synthetischem Kerosin oder Diesel weiterverarbeiten lassen.

Prof. Roland Dittmeyer, Leiter des Instituts für Mikroverfahrenstechnik am KIT und Koordinator des Teilprojekts „PtX-Wind“, will mit der Plattform sämtliche Schritte – angefangen von der technischen Umsetzung bis zum Betrieb – unter Offshore-Bedingungen praktisch durchspielen. Das Projektteam entwickelt auf dieser Grundlage Konzepte für größere Produktionsplattformen. Es analysiert dafür auch die Belastbarkeit der Materialien, die Dynamik der Prozesse bei schwankender Energieversorgung und die regulatorischen Anforderungen auf See.

Bis Ende 2025 will das Konsortium belastbare Ergebnisse liefern. Ihr Ziel ist die Kopplung großtechnischer Plattformen mit Offshore-Windparks, um grünen Wasserstoff und seine Folgeprodukte dort zu erzeugen, wo die Energie anfällt – ohne Umweg über das Stromnetz.

Neben der Fischer-Tropsch-Synthese untersucht H2 Mare weitere Power-to-X-Routen. Am Energy Lab des KIT in Karlsruhe beginnt in Kürze ein Versuch zur Herstellung von flüssigem Methan. Parallel dazu arbeitet das Projektteam an Konzepten für die Produktion von Methanol und Ammoniak.

Zum Hintergrund: Power-to-X-Produkte speichern überschüssige erneuerbare Energie, dienen als klimaneutrale Kraftstoffe oder als Grundstoffe in industriellen Prozessen. H2Mare konzentriert sich auf sogenannte Derivate aus Offshore-Wasserstoff und entwickelt dafür dezentrale, netzunabhängige Verfahren.

Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) fördert H2Mare im Rahmen der nationalen Wasserstoff-Leitprojekte. Es will damit die technische Basis für eine wirtschaftliche Nutzung von grünem Wasserstoff schaffen – insbesondere in schwer elektrifizierbaren Anwendungen wie Luftfahrt, Schifffahrt und Grundstoffindustrie.

Rolls-Royce und Duisport eröffnen energieautarkes Hafenterminal

CO2-neutrales Energiesystem für das neue Duisburg Gateway Terminal. Quelle: Rolls-Royce Power Systems

KWK. Rolls-Royce Power Systems und die Duisburger Hafen AG haben ein CO2-neutrales Energiesystem für das neue Duisburg Gateway Terminal eröffnet. Es besteht aus Solar, Speicher und BHKW.

Ob Krananlagen, Terminalbeleuchtung oder die Versorgung des Bürogebäudes mit Wärme und Strom: Auf dem Duisburg Gateway Terminal (DGT) soll mit dem „enerPort II“-Projekt erstmals demonstriert werden, dass ein Terminal in der Größe von 33 Fußballfeldern mithilfe von Sonnenenergie und Wasserstoff klimaneutral zu betreiben ist.

Für das Terminal hat Rolls-Royce Power Systems die Energieinfrastruktur gebaut. Ende Juli soll die Anlage in den Dauerbetrieb gehen, derzeit läuft sie im Probebetrieb. Gemeinsam mit dem Betreiber Duisport hat der Energiekonzern das CO2-neutrale und energieautarke Hafenterminal Anfang Juli eröffnet, teilte Rolls-Royce mit. Kernkomponenten des Projekts Enerport II sind zwei H2-ready-Blockheizkraftwerke, ein Batteriespeichersystem, Brennstoffzellensysteme sowie eine Photovoltaikanlage. Alle Anlagenkomponenten sind über ein eigenes Microgrid miteinander verbunden und werden über ein Energiemanagementsystem gesteuert.

„Gemeinsam mit unserem Partner Duisport zeigen wir, wie skalierbare Technologien von Rolls-Royce konkret zur Transformation kritischer Infrastrukturen beitragen können – und damit auch zur Umsetzung der Energiewende“, sagte Jörg Stratmann, CEO von Rolls-Royce Power Systems. Für den Konzern ist es auch eine weitere Premiere: Mit Enerport setzt Rolls-Royce seine ersten beiden weiterentwickelten 12-Zylinder-Gasmotoren der „mtu-Baureihe 4000“ für eine Energieversorgung mit 100 Prozent Wasserstoff als Kraftstoff ein.

Die erforderliche elektrische Energie für das im Endausbau 235.000 Quadratmeter große Gelände sollen die 1,3-MW-Photovoltaikanlage, das Brennstoffzellensystem sowie Blockheizkraftwerke erzeugen. Überschüssiger Strom wird gespeichert. Dafür wurde ein Batteriespeicher der Marke MTU mit 1,5 MW von Rolls-Royce installiert. Die beiden BHKW haben je eine elektrische Leistung von 931 kW und eine thermische von 748 kW.

„Die erste Wasserstofflieferung erfolgte im Mai, seither wurden alle Komponenten erfolgreich getestet. Der Netzanschluss ist freigegeben, sodass auch Photovoltaik und Batteriespeicher ihren Beitrag leisten können“, sagte Alexander Garbar, Leiter Unternehmensentwicklung bei Duisport. Auch Schiffe im Hafen würden von der neuen Infrastruktur profitieren. Über Landstromanlagen könnten sie ebenfalls emissionsfrei mit Energie versorgt werden. Allerdings wird derzeit grauer Wasserstoff genutzt. Grüner Wasserstoff sei in der erforderlichen Menge noch nicht verfügbar. „Für die ersten Tests und die geplante Inbetriebsetzung verwenden wir grauen Wasserstoff, bereitgestellt von Messer Gase“, erklärte eine Sprecherin von Duisport auf Nachfrage dieser Redaktion. Zukünftig plane der Betreiber dann aber den Einsatz von grünem, in Duisburg erzeugtem Wasserstoff.

Darüber hinaus wird auch eine zukünftige Versorgung angrenzender Quartiere in Erwähnung gezogen. „Unser Microgrid läuft zuverlässig und zeigt, dass es möglich ist, so ein großes Hafenterminal völlig autark mit grüner Energie zu versorgen“, erklärt Alexander Garbar, Head of Corporate Development Duisport.

Die Investitionskosten für das Projekt belaufen sich auf rund 20 Millionen Euro, davon kommen etwa 11,6 Millionen Euro nach Auskunft von Duisport als Fördermittel vom Bundeswirtschaftsministerium. Weitere Projektpartner sind unter anderem das Fraunhofer-Institut Umsicht, Westenergie Netzservice, Netze Duisburg sowie die Stadtwerke Duisburg.

O2 Telefonica setzt auf Offshore-Windstrom

Quelle: Quelle: O2 Telefonica

WINDKRAFT. Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefonica hat einen weiteren PPA mit Iberdrola abgeschlossen. 60 Prozent des benötigten O2-Stroms wird nun auf dem Meer erzeugt.

Der Telekommunikationsanbieter O2 Telefonica versorgt ab sofort rund 60 Prozent seines Mobilfunknetzes mit Windstrom aus der deutschen Nord- und Ostsee. Grundlage dafür sind zwei Power Purchase Agreements (PPA) mit den Energieunternehmen Iberdrola Deutschland und RWE, teilt das Unternehmen mit.

Die Verträge sichern die Energieversorgung für einen Großteil der mehr als 28.000 Mobilfunkstandorte des O2 Netzes. „Eine verlässliche Energieversorgung ist das Rückgrat des Mobilfunks. Wir sichern uns durch eigene Stromverträge langfristig gegen Preisschwankungen ab“, so Markus Haas, CEO der O2 Telefonica Deutschland Holding.

Seit Juli erhält der Telekommunikationsanbieter eine jährliche Stromlieferung von 200 Millionen kWh aus dem Offshore-Windpark Baltic Eagle, den Iberdrola Deutschland vor der Insel Rügen betreibt. Bereits seit Januar bezieht das Unternehmen jährlich rund 350 Millionen kWh Windstrom aus der Nordsee aus dem Offshore-Windpark Amrumbank West, der von RWE gemanagt wird. Die Vereinbarung mit Iberdrola läuft bis zum Jahr 2040, der Vertrag mit RWE über elf Jahre.

O2 Telefonica deckt mit den beiden Verträgen mehr als 550 Millionen kWh pro Jahr ab. Das entspricht etwa 60 Prozent des gesamten Stromverbrauchs des Mobilfunknetzes. Seit dem Jahr 2016 setzt das Unternehmen vollständig auf Strom aus erneuerbaren Energien. Nun stammt ein Großteil davon direkt aus regionaler Offshore-Windkraft.

„Wir beziehen den Strom für unser Mobilfunknetz ab sofort vorwiegend durch Windkraft aus regionalen Quellen. Der Großteil unseres Energiebedarfs geht auf die Netztechnik zurück. Genau hier setzen wir mit den Stromlieferverträgen an“, erklärt Markus Haas weiter.

Die zunehmende mobile Datennutzung stellt wachsende Anforderungen an die Energieversorgung, heißt es weiter von O2 Telefonica. Im Jahr 2024 verarbeitete das O2-Netz rund 5,7 Milliarden Gigabyte. Das entspreche rund 45 Prozent des gesamten mobilen Datenvolumens in Deutschland und sei fünfmal so viel wie noch vor fünf Jahren. Um den steigenden Energiebedarf möglichst effizient zu steuern, setze das Unternehmen auch auf moderne Cloud- und KI-Technologien.

Martin Kaßler (VIDV, links) und die EnBW-Vertreter Alexander Conreder und Volker Bloch (rechts). Quelle: EnBW, Ines Lemberger

EnBW rückt näher an Immobilienwirtschaft heran

KOOPERATION. Schulterschluss zwischen Energieriese und Wohnungswirtschaft: EnBW und der Verband der Immobilienverwalter wollen die Energiewende im Gebäudesektor gemeinsam voranbringen.

Das Miteinander ist nicht neu, bekommt aber eine neue Basis. EnBW wird „exklusiver Nachhaltigkeitspartner“ des Verbands der Immobilienverwalter in Deutschland (VDIV). Wie der baden-württembergische Energiekonzern mitteilt, werde damit die Partnerschaft der vergangenen Jahre vertieft. Im Fokus stehe der Austausch von Expertise und die Entwicklung zukunftsgerichteter Konzepte für Energieversorgung, Elektromobilität und Klimaschutz, heißt es.

EnBW will dabei Lösungen für Mehrfamilienhäuser einbringen – von Photovoltaik-Anlagen über Mieterstrommodelle bis hin zur Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und Versorgungskonzepten. Zudem soll es Seminare und Workshops zu relevanten Themen geben. „Die Wohnungswirtschaft spielt eine wichtige Rolle auf dem Weg zur Klimaneutralität und Bezahlbarkeit von Energie“, sagt EnBW Vertriebsleiter Volker Block. Gemeinsam mit Partnern wie dem VDIV wolle man dieses Potenzial nutzen – „durch innovative, integrierte Lösungen und einfacher Nutzung für Verwaltung, Eigentümer und Bewohner.“

Digitalisierung, Energieeffizienz und Mobilität

Der VDIV verortet Immobilienverwaltungen „im Spannungsfeld zwischen steigenden regulatorischen Anforderungen, Fachkräftemangel und Klimazielen“. VDIV-Geschäftsführer Martin Kaßler: „Die Zusammenarbeit ermöglicht uns, neue Impulse für unsere Mitglieder zu setzen und Immobilienverwaltungen zukunftssicher aufzustellen – sei es bei Digitalisierung, Energieeffizienz oder Mobilität.“

Der Verband ist Mitglied im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen der Bundesregierung sowie in der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland. Die Landesverbände zählen mehr als 4.100 Mitglieder. Diese verwalten laut VDIV etwa 8,7 Millionen Eigentums- und Mietwohnungen und damit circa 75 Prozent des Bestandes an Eigentumswohnungen in Deutschland.

Qualitas Energy treibt Windkraftausbau voran

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

VERTRIEB. Im ersten Halbjahr erhielt das spanische Unternehmen weitere Genehmigungen für Windprojekte in Deutschland im dreistelligen MW-Bereich.

Im ersten Halbjahr 2025 hat Qualitas Energy eigenen Angaben zufolge Genehmigungen für insgesamt 43 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 275 MW in Deutschland erhalten. Bei den jüngsten Ausschreibungen der Bundesnetzagentur erhielt das Unternehmen Zuschläge für 19 Windkraftanlagen mit zusammen 121,4 MW. „Darüber hinaus wurden Genehmigungsanträge für 156 weitere Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 1.000 MW eingereicht“, so eine Mitteilung des spanischen Unternehmens.

Laut Unternehmen hat sich das Entwicklungsportfolio in Deutschland damit deutlich vergrößert. Bundesweit befinden sich „mittlerweile über 100 Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 3.000 MW in der finalen Entwicklungsphase“. Damit könnten künftig jährlich rund 6 Milliarden kWh Windstrom erzeugt werden.

Johannes Overbeck, Co-CEO der deutschen Tochtergesellschaft: „Diese Erfolge spiegeln das Engagement unseres Teams und die Stärke unseres langfristigen Einsatzes für den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland wider.“

Qualitas Energy ist eine internationale Investmentgesellschaft mit Sitz in Madrid. Der Fokus liegt auf der Finanzierung, der Entwicklung und dem Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien. In Deutschland ist die Gesellschaft über die Qualitas Energy Deutschland GmbH mit Hauptsitz in Berlin aktiv, heißt es in der Geschäftsbeschreibung.

Seit der Gründung im Jahr 2006 hat Qualitas Energy nach eigenen Angaben weltweit rund 14 Milliarden Euro über sechs Fonds in Projekte investiert. Das derzeitige Gesamtportfolio umfasst nach Unternehmensangaben 14.000 MW an in Betrieb befindlichen sowie in Entwicklung stehenden Erneuerbare-Energien-Anlagen in sieben Ländern – darunter Wind, Photovoltaik, Solarthermie, Wasserkraft und Speicherlösungen.

Leichtes Plus in Bad Kreuznach zum Abschied des Chefs

Christoph Nath, Thomas Blechschmidt und Klaus-Dieter Dreesbach (von links). Quelle: SW Kreuznach

BILANZ. Zum Ausklang ein leichtes Plus: Mit 7,4 Millionen Euro Gewinn beschlossen die Kreuznacher Stadtwerke das Geschäftsjahr 2024, das letzte unter der Leitung von Christoph Nath.

Als Erfolg wertet Christoph Nath laut einer Mitteilung die Bilanz der Kreuznacher Stadtwerke für das Jahr 2024. Im letzten vollständigen Geschäftsjahr unter seiner Ägide verbesserte der kommunale Versorger aus Rheinland-Pfalz seinen Erlös leicht um 200.000 Euro auf 7,4 Millionen Euro.

Der Geschäftsführer hatte erst vor einigen Tagen seinen Rückzug öffentlich gemacht, durchaus zur Überraschung vieler in der Kurstadt (wir berichteten). Fast zeitgleich hatte er noch für dieses Jahr sein Anheuern bei den Stadtwerken im nordrhein-westfälischen Remscheid bekannt gegeben.

Am Abend des 10. Juli sollte die Nachfolgeregelung Thema einer Sondersitzung des Stadtrats in Bad Kreuznach sein. Örtliche Medien berichten übereinstimmend, dass Klaus-Dieter Dreesbach zumindest für den Übergang und etwa ein Jahr an der Spitze der Stadtwerke und der Beteiligungsgesellschaft (BGK) einspringen soll. Es soll zudem eine Option auf Verlängerung geben.

Dreesbach ist aktuell Geschäftsführer der ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörenden Badgesellschaft und Stellvertreter Naths. Eine Bestätigung für diese Personalie, die auf einen Beschluss der Gesellschafterversammlung zurückgeht, war zunächst weder von der Stadt noch vom Versorger zu erhalten.

Die Kreuznacher Stadtwerke verzeichneten 2024 einen rückläufigen Umsatz, den sie mit den gesunkenen Preisen für Energie und einem anziehenden Wettbewerb begründen. Dies habe zu einem Rückgang bei der Anzahl der Kunden und den abgesetzten Mengen geführt. So standen am Ende 115,4 Millionen Euro zu Buche, im Jahr zuvor waren es 129,6 Millionen Euro.

Im Stromsektor fiel der Absatz von 144 Millionen kWh auf 131,7 Millionen kWh. Gegenläufig war das Ergebnis beim Gas, hier stieg der Verbrauch von 314 Millionen kWh auf 338,8 Millionen kWh. Der Versorger vermutet hier, dass die Kunden ihr zuvor sparsames Verhalten abgelegt hätten. Die Investitionen beim Strom beziffern die Stadtwerke auf 5 Millionen Euro (2023: 6,8 Millionen Euro) und beim Gas auf 1,4 Millionen Euro (1 Million Euro weniger).

Bei der Badgesellschaft laufen die meisten Verluste der Unternehmensgruppe auf, diesmal waren es 4,15 Millionen Euro. Der Fehlbetrag blieb allerdings um 185.000 Euro unter den Erwartungen, dennoch über dem Wert von 2023 (minus 3,8 Millionen Euro). Für das Ausscheiden von Christoph Nath wird auch die unklare Zukunft der Bäder in der Stadt als Begründung herangezogen. Die Politik erlaubte in der Vergangenheit lediglich Ausgaben für notwendige Instandhaltung oder Reparaturen.

Nach Ausgleichszahlungen fangen die Stadtwerke das neuerliche Bad-Minus mit 50,5 Prozent des verbliebenen Gewinns weitgehend auf, im Jahr 2024 führten sie 3,1 Millionen Euro ab. Bad Kreuznach verrechnet diese Summen in der Beteiligungsgesellschaft, zu der auch das Geschäft mit den Parkplätzen zählt. Dieses warf gut 1 Million Euro Gewinn ab.

Die Stadtwerke haben 2024 ein neues Serviceangebot etabliert, sie beraten nun zu Gebäude-Energiethemen. Im laufenden Jahr kommt in diesem Bereich ein neues Produkt hinzu: eine Hybrid-Heizung. Hier setzt der Versorger auf eine Kombination von Wärmepumpe und Brennwertheizung.

Nach dem Wasserstreit sprudelt Gießens Gewinn

Die Vorstände Matthias Funk und Andreas Hergaß mit Aufsichtsratschef Alexander Wright (von links). Quelle: Stadwerke Gießen

BILANZ. Noch etwas besser als im Jahr zuvor: Die Stadtwerke Gießen haben 2024 mit einem Gewinn von 17,1 Millionen Euro abgeschlossen. Das Plus verdanken die Hessen Einmaleffekten.

Noch einmal 200.000 Euro mehr als 2023 haben die Stadtwerke Gießen (SWG) zuletzt erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2024 endete mit einem Gewinn von 17,1 Millionen Euro, meldet der mittelhessische Versorger.

Dabei profitierte das in kommunaler Hand befindliche Unternehmen von Einmaleffekten. So konnten die SWG Rückstellungen auflösen, die sie wegen eines 22 Jahre schwelenden Streits gebildet hatten. Die Landeskartellbehörde hatte erstmals 2002 ein Verfahren gegen die Stadtwerke wegen vermeintlich überhöhter Wasserpreise eingeleitet. Im Jahr 2015 hatte die Aufsicht in der Sache schließlich eine Verfügung verhängt, gegen die die SWG sich vor Gericht zur Wehr setzten. Bis in den Herbst 2024 gab es kein rechtskräftiges Urteil, woraufhin die Parteien sich außergerichtlich einigten.

Der geschlossene Vergleich verpflichtete die Stadtwerke, eine Ausgleichszahlung von 5,7 Millionen Euro zu leisten. Das Landeskartellamt und das Land Hessen verzichteten auf das Geld und überließen es einer anderen kommunalen Tochter in Gießen, den Mittelhessischen Wasserbetrieben (MWB). Mit einer Auflage: Bis 2030 verzichtet der städtische Eigenbetrieb auf eigentlich vorgesehene Preiserhöhungen für Trinkwasser.

Trotz der Zahlung von 5,7 Millionen Euro blieb den Stadtwerken also noch erheblich mehr Geld übrig, das auf der Habenseite in die Bilanz einfloss. Von den 17,1 Millionen Euro überweisen die SWG 2,5 Millionen Euro an die Kommune, der große Rest von 14,6 Millionen Euro verbleibt im Unternehmen. Dadurch verbessert die Eigenkapitalquote sich auf rund 44 Prozent.

Lob für das 2024er-Ergebnis kam auch vom Aufsichtsratsvorsitzenden der SWG, Gießens Bürgermeister Alexander Wright (Grüne). Er hob die Wertschöpfung in der Region hervor. Der Versorger investiere vor Ort und beteilige sich „nicht an Großprojekten wie Windparks irgendwo in Deutschland“. Die SWG haben eine klare Vorstellung davon, wie sie die Millionengewinne investieren. Zum Beispiel für Projekte der Energiewende. Finanzvorstand Andreas Hergaß äußerte sich bei der Bilanzpräsentation „dankbar“ darüber, die geplanten Ökoprojekte mit den thesaurierten Gewinnen vorantreiben zu können.

So entsteht aktuell eine iKWK-Anlage namens „PowerLahn“, die drei Flusswasser-Wärmepumpen, zwei Blockheizkraftwerke (BHKW) und ein Power-to-Heat-Modul kombiniert. Das Wasser der Lahn soll etwa 3.900 Wohnungen heizen, in Verbindung mit den BHKW und dem Modul will der Versorger jährlich etwa 10.000 Tonnen CO2 vermeiden. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2026 vorgesehen (wir berichteten).

Ohne Regierungssignal droht KWK-Kollaps

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. B.KWK-Präsident Claus-Heinrich Stahl warnt in einem Gastbeitrag vor Investitionsstaus und fordert von der Bundesregierung zügige Klarheit zur Zukunft der KWK-Ausschreibungen.

Am 8. Juli hat die Bundesnetzagentur die Zuschläge der Ausschreibungen für Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung und für innovative Systeme mit Kraft-Wärme-Kopplung zum Gebotstermin 1. Juni 2025 bekannt gegeben. Daraus geht hervor, dass in beiden Segmenten − sowohl KWK-Anlagen und iKWK-Systeme − eine deutlich höhere Gebotsanzahl im Vergleich zu den vorherigen Ausschreibungen zu verzeichnen war und beide Segmente hinsichtlich der Gebotsmengen weit überzeichnet sind.

Aus Sicht des Bundesverbands Kraft-Wärme-Kopplung (B.KWK) ist es erfreulich, dass die beiden Ausschreibungen so gut angenommen wurden. Allerdings sehen wir darin auch ein deutliches Symptom dafür, dass regulatorischer Handlungsbedarf dringend benötigt wird.

Nach derzeitigem Stand wird die aktuell letzte Ausschreibungsrunde am 1. Dezember 2025 erfolgen. Hintergrund ist: Nach KWK-Ausschreibungsverordnung § 3 Abs. 2 hat sich die Bundesregierung verpflichtet, rechtzeitig einen Vorschlag für die Verteilung des jährlichen Ausschreibungsvolumens für die Jahre ab 2026 vorzulegen. Dieser Verpflichtung ist die abgelöste Bundesregierung in der vergangenen Legislatur nicht mehr nachgekommen. Auch die neue Bundesregierung konnte sich des Themas bisher noch nicht annehmen.

Derzeit existiert kein rechtlicher Automatismus zur Fortsetzung der in der Verordnung nur bis zum Jahr 2025 festgesetzten Verteilung der Ausschreibungsvolumina. In der Folge drohen aufgrund der aktuellen Verfahrensweise Investitionsstaus und Planungsstopps. Ein Vorgehen, welches wir im Mitgliederkreis bereits jetzt mit großer Sorge beobachten müssen. Die massive Überzeichnung in beiden Gebotssegmenten geht mit einem deutlichen Einbruch der Gebotswerte einher. Was auf den ersten Blick erfreulich erscheinen mag, nämlich dass die KWK-Gebotswerte sinken, führt jedoch dazu, dass neue Projekte speziell im kommunalen Fernwärmesegment mangels Aussicht auf künftige Ausschreibungsrunden erst gar nicht mehr entwickelt werden. Schlimmer noch – bereits angedachte KWK-Projekte werden mangels zukünftiger Wirtschaftsperspektive nicht auf den Weg gebracht. Es steht zu befürchten, dass ohne das kurzfristige Signal der Bundesregierung die dringend benötigte Kraftwerksleistung im KWK-Segment zum Einbruch kommt.

Aufgrund der dargestellten Ausführungen sollte die Bundesregierung nunmehr kurzfristig den angekündigten Vorschlag vorlegen. Damit wird der Branche das dringend benötigte Signal gegeben, die Planungen für die Ausschreibungsrunden ab 2026 keinesfalls einzustellen.

Des Weiteren müssen die notwendigen Schritte eingeleitet werden, damit die Bundesnetzagentur die Vorbereitung der Ausschreibungsrunden frühzeitig planen kann, und die Branche Planungssicherheit und Rechtssicherheit signalisiert bekommt. Wenn die Erhöhung des Ausschreibungsvolumens und dessen Neuverteilung noch längerer Prüfungen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) benötigt, muss ersatzweise wenigstens die Verlängerung der bestehenden Regelung kurzfristig förmlich auf den Weg gebracht werden.

Der B.KWK steht bei der Ausgestaltung mit fachlichem Input bereits in Kontakt mit dem BMWE, beispielsweise wenn es um die Integration eines Kapazitätselements zur Überbauung bestehender Anlagen zur Sicherung einer höheren Erzeugungsleistung in der KWKAusV (Verordnung zur Einführung von Ausschreibungen zur Ermittlung der Höhe der Zuschlagszahlungen für KWK-Anlagen und für innovative KWK-Systeme) geht.

|

| B.KWK-Präsident Claus-Heinrich Stahl Quelle: B.KWK |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

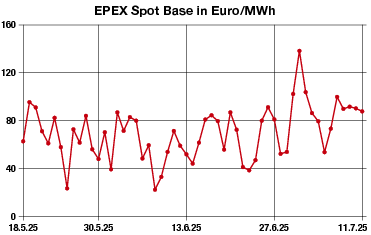

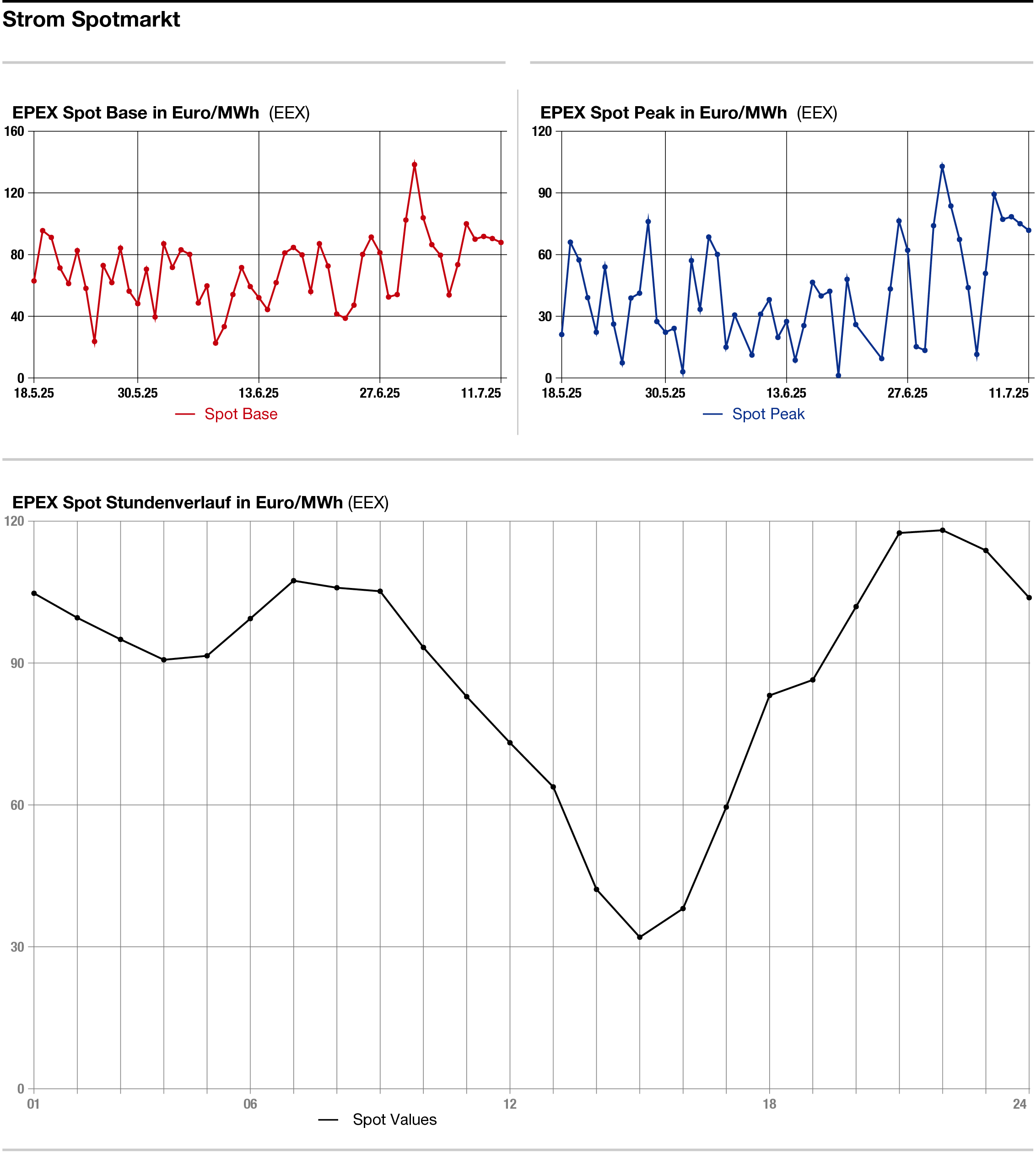

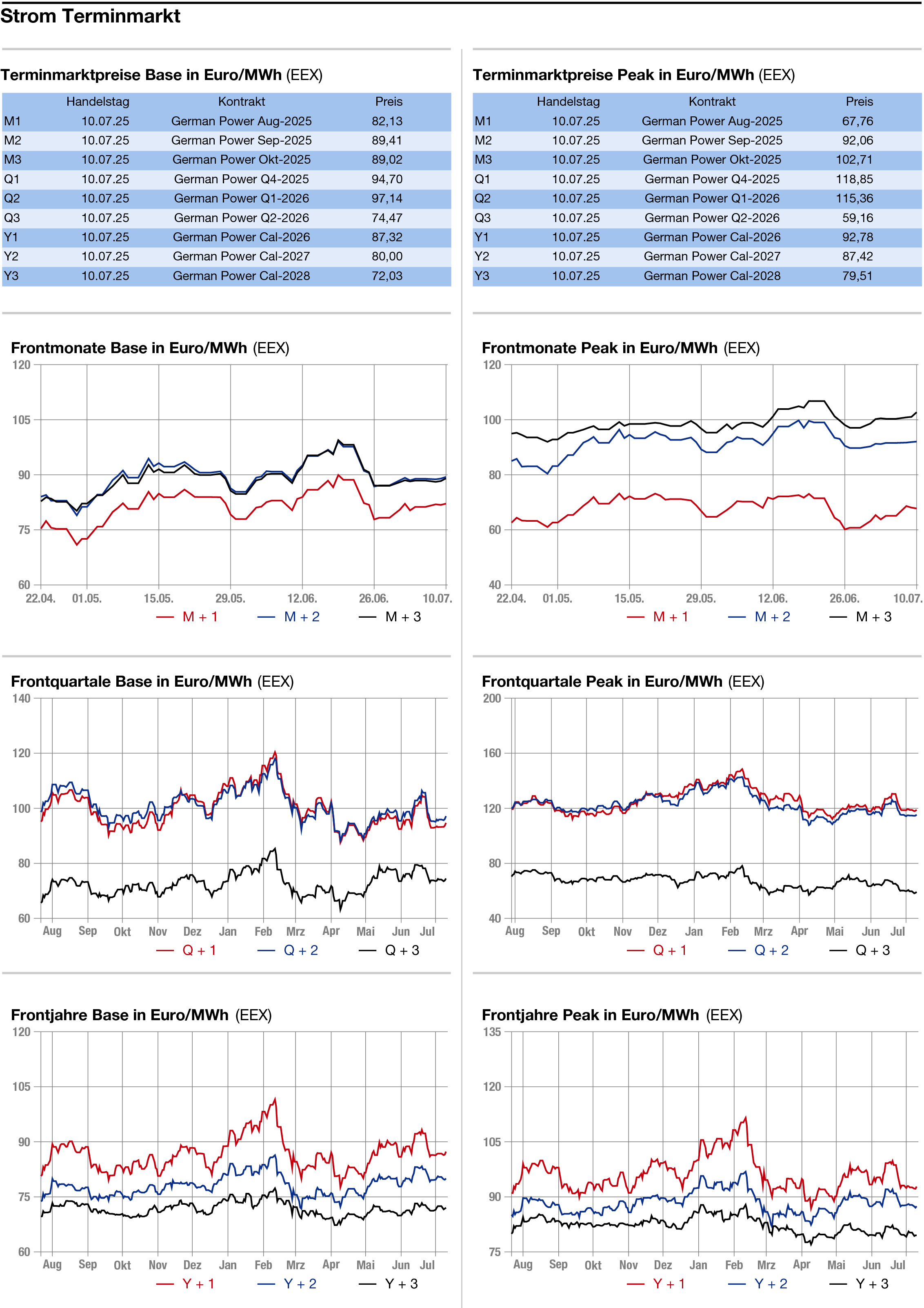

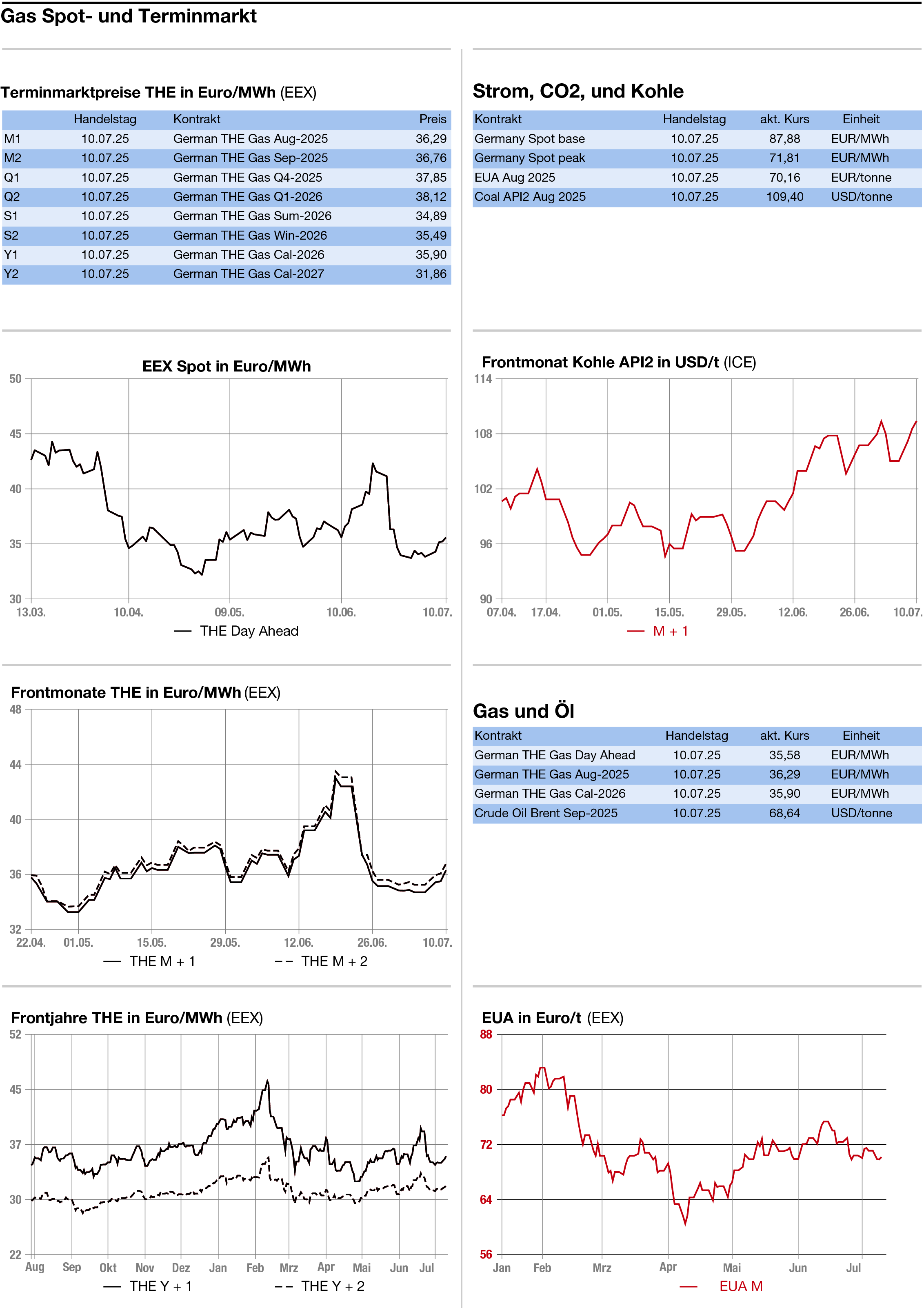

MARKTBERICHTE

STROM

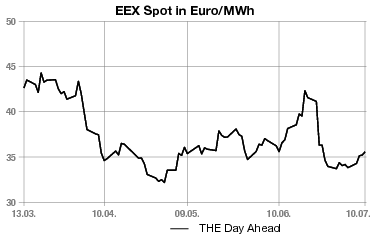

GAS

Sommer an den Energiemärkten

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich in enger Bandbreite haben sich am Donnerstag die Energiemärkte gezeigt. Händler sprechen von einem typischen schläfrigen Sommergeschehen, wie es sich alle Jahre wieder um die Ferienzeit einstellt. Gekennzeichnet sind solche Handelsphasen durch schwache Umsätze und niedrige Volatilität.

Aufwärtsimpulse könnten sich indessen aus einer neuen Hitzewelle ergeben, die sich ab Ende nächster Woche in Deutschland manifestieren könnte. Das US-Wettermodell geht von sehr hohen Temperaturen in Deutschland aus. Andere Wetterdienste sehen die Situation aber deutlich weniger dramatisch. Die Unsicherheit, was die neue Hitze betrifft, bleibt zunächst noch hoch.

Strom: Ohne klare Tendenz hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead verlor im Base um 2,50 Euro auf 88,00 Euro/MWh. Der Peak sank 3,25 Euro auf 72,00 Euro/MWh. Börslich wurde die Grundlast mit 87,88 Euro/MWh ermittelt und die Spitzenlast mit 71,81 Euro/MWh.

Auslöser des Day-ahead-Rückgangs im Base sind die etwas höheren Erneuerbarenbeiträge, die für den Freitag prognostiziert werden. Die Meteorologen von Eurowind errechnen für die Grundlast 20,8 Gigawatt an Wind- und Sonnenstrom. Für den Berichtstag ermittelte Eurowind dagegen nur 18,5 Gigawatt im Base.

Laut Eurowind ist bis Montag der kommenden Woche mit moderaten bis schwachen Erneuerbarenbeiträgen zu rechnen, wobei insbesondere die Windeinspeisung gering ausfallen dürfte. Für Westeuropa, vornehmlich Großbritannien und Frankreich, zeichnet sich unterdessen eine neue Hitzewelle ab, von der Deutschland allerdings zunächst nur gestreift wird.

Am langen Ende des deutschen Strommarktes gewann das Frontjahr bis zum frühen Nachmittag 0,16 Euro auf 86,95 Euro/MWh.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Dec 25 gewann bis 13.55 Uhr um 0,29 auf 70,68 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,3 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,55 Euro, das Tief bei 70,31 Euro/Tonne. Der CO2-Markt sei in den Sommermodus übergegangen, so die Analysten Bernadett Papp von Belektron. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen ist im Vergleich zum Juni um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig haben sich die täglichen Handelsspannen verringert, wobei es gelegentlich zu Volumenspitzen in beide Richtungen kam. Die 70-Euro-Marke habe sich vorerst als wichtiger Bezugspunkt für die Marktteilnehmer herauskristallisiert und fungiere als bedeutende psychologische und technische Preisschwelle. Aufwärtsgerichtete Impulse für den Markt könnten sich aus einer neuen Hitzewelle ergeben, wie sie in einigen Wetterläufen prognostiziert wird.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 14 Uhr 0,30 Euro auf 34,95 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead gar um 0,65 Euro auf 35,70 Euro/MWh nach oben. Marktbeobachter führen die etwas festeren Kurse auf Temperaturläufe zurück, die wieder eine Hitzewelle prognostizieren.

Als dämpfender Faktor auch für den europäischen Gaspreis erweist sich die derzeit nur verhaltende Nachfrage nach LNG-Spotlieferungen durch China. Unterdessen beträgt der Gasflow aus Norwegen laut dem Fernleitungsnetzbetreiber Gassco am Berichtstag auskömmliche 321,1 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: