12. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

POLITIK: Bundesrat billigt Bundesgesetze

POLITIK: Bundestag: Schnellere Genehmigungsverfahren für Erneuerbare

POLITIK: Verbände-Allianz: Wärmenetze brauchen erheblich mehr Geld

HANDEL & MARKT

GASHANDEL: Sefe schließt LNG-Deal mit arabischer Adnoc Gas

GASNETZ: Modernisierung der Erdgasleitung TENP abgeschlossen

REGENERATIVE: Kluft im internationalen Klimaschutz wächst

STATISTIK DES TAGES: Kumulierte beantragte Windenergie-Leistung in Deutschland 2021 bis 2025

TECHNIK

WINDKRAFT: Keine „Ölteppiche“ durch Offshore-Windparks

ELEKTROFAHRZEUGE: Stromer schlägt Verbrenner bei den CO2-Emissionen

STROMSPEICHER: Flexpower plant Energiespeicher in Eigenregie

UNTERNEHMEN

BILANZ: Stadtwerke Lübeck ziehen positive Bilanz

PERSONALIE: Holger Rost bleibt Chef der Bochumer Netzgesellschaft

PERSONALIE: Meistro Gruppe stellt Geschäftsleitung neu auf

PERSONALIE: Vorstand der Enervie-Gruppe bleibt

GASTBEITRAG: Finanzierungslücke bei der Wärmewende schließen

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Energiemärkte in Wartestellung

TOP-THEMA

Spanier und Araber nehmen Ostsee-Windpark in Betrieb

Quelle: Fotolia / ptoscano

WINDKRAFT OFFSHORE.

Der 476-MW-Offshore-Windpark „Baltic Eagle“ von Iberdrola und Masdar ist vollständig am Netz. Es ist das erste Kooperationsprojekt der Partner und wurde ohne Subventionen errichtet.

Der Offshore-Windpark „Baltic Eagle“ in der deutschen Ostsee ist vollständig in Betrieb, teilte der Betriebsführer, der spanische Energiekonzern Iberdrola am 10. Juli mit. Das erste Gemeinschaftsprojekt von Iberdrola mit Masdar aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (49 Prozent) verfügt über eine installierte Leistung von 476 MW. Es versorgt damit rein bilanziell 475.000 Haushalte oder 45 Prozent von Mecklenburg-Vorpommern mit Ökostrom. Die beiden Partner investieren in den Windpark 1,6 Milliarden Euro.

Baltic Eagle liegt etwa 30 Kilometer nordöstlich der Insel Rügen und ist Teil des sogenannten „Baltic Hub“ von Iberdrola. Dieser umfasst neben „Baltic Eagle“ den bereits in Betrieb befindlichen Windpark „Wikinger“ (350 MW) sowie das geplante Projekt „Windanker“ (315 MW). Bis 2026, wenn auch „Windanker“ fertig ist, soll die Gesamtkapazität des Baltic Hub also in den Gigawatt-Bereich steigen (1.141 MW).

„Baltic Eagle“ erhält keine Subvention. Die 50 Windturbinen des dänischen Herstellers Vestas sind schon längere Zeit mit exakt jeweils 9,525 MW zur förderfreien sonstigen Direktvermarktung angemeldet, sie sind die leistungsfähigen in Betrieb in deutschem Hoheitsgebiet. Das Projekt refinanziert sich ganz durch Power Purchase Agreements. Das jüngste wurde dieser Tage mit O2 Telefonica veröffentlicht. Zuvor waren schon PPA mit Holcim, Salzgitter Flachstahl, Amazon und der Stahl Holding Saar abgeschlossen worden (wir berichteten jeweils).

Iberdrola hätte gerne in der Ostsee an einem noch größeren Rad gedreht und hatte sich auf eine 1.000 MW-Fläche mitbeworben. Total Energies bot aber in der Auktion mehr Geld und bekam den Zuschlag (wir berichteten).

Am noch größeren Rad wird vor England gedreht

Dafür können die Spanier zusammen mit den Arabern vor der südostenglischen Küste ein großes Rad drehen. Sie bauen gemeinsam mit Masdar vor Suffolk einen der größten Windparks der Welt: „East Anglia 3“ mit 1.400 MW. Dabei soll das erste Windrad bereits im vierten Quartal 2026 in Betrieb gehen. Am 9. Juli sicherten sich die Partner eine Bankenfinanzierung von umgerechnet 4,1 Millionen Euro. Weitere Refinanzierungsgrundlagen sind ein 15-jähriger Differenzvertrag (CfD-Subvention) mit der britischen Regierung sowie seit 2024 ein PPA mit Amazon.

Masdar und Iberdrola kündigten an, ihre Zusammenarbeit auszubauen und gemeinsam in weitere Offshore-Wind- und Wasserstoffprojekte in England, Deutschland und den USA zu investieren. Das Gesamtvolumen der Partnerschaft ist auf bis zu 15 Milliarden Euro angesetzt. Sultan Al Jaber, Industrieminister der Emirate und Verwaltungsratschef von Masdar, sprach von „einer der größten und stärksten strategischen Investitionspartnerschaften für saubere Energie“ weltweit.

Masdar diesmal mehr als nur Geldgeber

Das Hereinholen von Finanzinvestoren wie Masdar in solche Großprojekte ist Teil einer grünen Wachstums- und Risikodifferenzierungsstrategie von Iberdrola. So hatte der Konzern das japanische Energieunternehmen Kansai an „Windanker“ beteiligt und den Infrastrukturinvestor EIP an „Wikinger“, ebenfalls jeweils mit 49 Prozent. An dem britischen Windpark-Projekt hält Masdar demgegenüber 50 Prozent. Masdar fungiert auch als Co-Betriebsführer.

Quelle: Georg Eble

Bundesrat billigt Bundesgesetze

POLITIK. Der Bundesrat hat die ersten Gesetze der neuen schwarz-roten Bundesregierung gebilligt. Für die Unternehmen gibt es Entlastungen in Milliardenhöhe.

Der Bundesrat hat in seiner jüngsten Sitzung am 11. Juli dem Gesetzentwurf zur Umsetzung der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED III) zugestimmt. Die neuen Regelungen betreffen insbesondere Zulassungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Ziel ist es, Genehmigungsverfahren für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Für Unternehmen, die in Windenergie, erneuerbare Wärme oder Geothermie investieren, sieht das Gesetz verschiedene Erleichterungen vor, teilte der Energieverband VKU mit. Künftig gelten straffere Vorgaben für die zuständigen Genehmigungsbehörden – unter anderem beim Bau von Windkraftanlagen, der Installation von Wärmepumpen und dem Ausbau solarer Energieerzeugung. Dies soll zu einer zügigeren Bearbeitung führen und damit Investitionsprozesse erleichtern.

Ab Ende 2025 ist zudem die verpflichtende digitale Abwicklung aller Genehmigungsverfahren vorgesehen. Dadurch sollen die Verfahren nicht nur schneller, sondern auch transparenter und einheitlicher werden.

Ein zentrales Element ist die Einführung sogenannter Beschleunigungsgebiete für Windenergie an Land. In diesen festgelegten Zonen gelten vereinfachte Regelungen, um die Umsetzung von Projekten zu erleichtern und die Ausbauziele effizienter zu erreichen.

Stromsteuersenkung für alle

Die Länder haben zudem den Druck auf die Bundesregierung für eine Stromsteuersenkung für alle erhöht. Der Bundesrat beschloss eine Empfehlung, in welcher die Bundesregierung gebeten wird, die geplanten Maßnahmen zur Senkung der Stromkosten inklusive der Senkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für alle Verbrauchergruppen − Unternehmen wie Haushalte − so schnell wie möglich umzusetzen.

Gegen die Entscheidung der Bundesregierung, die Stromsteuer nicht für alle Bürger und für alle Betriebe zu senken, hatten zuvor schon zahlreiche Ministerpräsidenten, auch aus der Union, protestiert. Eigentlich ist dies im Koalitionsvertrag zugesagt, allerdings unter einem Finanzierungsvorbehalt.

Milliardenschweren Steuerentlastungen

Mit der Zustimmung der Länder kommen hingegen die milliardenschweren Steuerentlastungen für Unternehmen, die die Wirtschaft nach der jahrelangen Wachstumsschwäche wieder ankurbeln sollen.

Konkret sollen Unternehmen ihre Ausgaben für Maschinen und Geräte im laufenden und in den nächsten zwei Jahren degressiv von der Steuer abschreiben können − und zwar mit bis zu 30 Prozent. Dadurch sinkt direkt nach einer Anschaffung die Steuerlast und Firmen haben schneller wieder mehr Geld zur Verfügung.

Wenn dieser sogenannte Booster ausgelaufen ist, soll ab 2028 schrittweise die Körperschaftsteuer sinken − und zwar von derzeit 15 Prozent auf 10 Prozent im Jahr 2032. Außerdem wird der Kauf eines reinen Elektroautos für Unternehmen steuerlich attraktiver.

Bund, Ländern und Kommunen entgehen durch das Paket Steuereinnahmen von rund 48 Milliarden Euro. Der Bund übernimmt die Steuerausfälle der Kommunen bis 2029 vollständig. Auch die Länder erhalten einen finanziellen Ausgleich.

Bundestag: Schnellere Genehmigungsverfahren für Erneuerbare

Quelle: Deutscher Bundestag / Achim Melde

POLITIK. Die große Koalition im Bundestag hat den Weg für ein rein elektronisches Genehmigungsverfahren bei der Zulassung von Windparks und Solaranlagen frei gemacht.

Bestimmte Genehmigungsverfahren für Windräder, Solaranlagen und andere Erneuerbare-Energien-Anlagen sollen schneller werden. Das hat der Bundestag mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD mit knapper Mehrheit beschlossen. Grüne, Linke und AfD stimmten dagegen.

Den Plänen zufolge werden Genehmigungsbehörden künftig Fristen gesetzt, die je nach Verfahren unterschiedlich lang sind. Umweltverträglichkeitsprüfungen sollen in bestimmten Fällen wegfallen.

Antragsteller sollen sich an eine einheitliche Stelle wenden können, die das gesamte Verfahren steuert. Ab dem 21. November sollen Genehmigungsverfahren für Erneuerbare-Energien-Anlagen zudem rein elektronisch ablaufen. Für die Pläne ist auch die Zustimmung des Bundesrats notwendig.

Vom Umweltverband Nabu kommt Kritik an dem Vorhaben. Die Kriterien zur Beschleunigung „stellen nicht sicher, dass Windenergieanlagen ausschließlich auf für den Naturschutz unkritischen Flächen schneller gebaut werden können“, sagte Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger. Zudem würden die Behörden durch zusätzliche Prüfschritte und kurze Übergangsfristen stärker belastet.

Die Abstimmung fand im Bundestag als sogenannter Hammelsprung statt. Dabei verlassen die Abgeordneten den Plenarsaal. Sie gehen dann durch Türen, die mit „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ gekennzeichnet sind, wieder hinein und werden dabei gezählt. Die AfD hatte die Mehrheit im Plenum angezweifelt. In der Abstimmung stimmten 312 Abgeordnete für die Pläne, 265 dagegen. Enthaltungen gab es nicht.

Andreas Lenz, energiepolitischer Sprecher der Union im Bundestag, sagte, der Ausbau der Windenergie soll künftig stärker gesteuert und auf ausgewiesene Windenergiegebiete konzentriert werden. „Künftig gilt der Grundsatz, dass Windenergieanlagen außerhalb von Windenergiegebieten nach Erreichen der Flächenziele grundsätzlich unzulässig sind. Der Ausbau wird damit auf die dafür vorgesehenen Windenergiegebiete konzentriert. Kommunale Positivplanungen bleiben dabei jederzeit möglich.“

Verbände-Allianz: Wärmenetze brauchen erheblich mehr Geld

Quelle: Pixabay / Jörn Heller

POLITIK. Eine hochkarätige Verbände-Allianz fordert deutlich mehr Geld für die „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ aus dem öffentlichen Haushalt.

Ein breites Bündnis aus 20 Verbänden fordert den Bundestag auf, die Mittel für die „Bundesförderung effiziente Wärmenetze“ (BEW) im Haushalt 2025/26 deutlich zu erhöhen. Aus ihrer Sicht reicht die bislang geplante Summe von rund fünf Milliarden Euro bis 2030 nicht aus, um die Transformation der Wärmeversorgung in urbanen Räumen wie geplant voranzutreiben, teilten die Verbände in einem Appell am 11. Juli mit. Konkret schlagen sie eine Mittelausstattung von mindestens 3,5 Milliarden Euro vor − pro Jahr.

Zu den Unterzeichner gehören unter anderen der BDEW, der VKU, der Energieeffizienzverband für Wärme, Kälte und KWK (AGFW), der Verband für Energiedienstleistungen (Vedec), die Deneff und der Bundesverband Geothermie (BVG).

Die Forderung ist dabei nicht neu. Sowohl AGFW als auch der VKU fordern bereits seit einigen Jahren ausreichend Geld für den Aus- und Umbau der Wärmenetze (wir berichteten). Laut einer Studie des Beratungsunternehmens Prognos aus dem Jahr 2024 müssten allein bis 2030 mehr als 43 Milliarden Euro in den Umbau der Erzeugungsstruktur sowie in den Ausbau, die Verdichtung und den Neubau von Wärmenetzen investiert werden, um die Klimaziele zu erreichen.

Der Regierungsentwurf sieht zwar bereits eine Erhöhung der Mittel für die Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW) vor, deckt laut Verbändekreis aber nicht den realen Bedarf ab. Aus Sicht der Unterzeichner sollte der Hochlauf der BEW auf mindestens 3,5 Milliarden Euro pro Jahr bereits jetzt im Haushalt 2025 festgeschrieben werden.

Doch momentan liegen die vorgesehenen Mittel im aktuellen Regierungsentwurf zum Haushalt 2025 bei rund 5 Milliarden Euro bis 2030, also lediglich 1 Milliarde Euro pro Jahr. Die Verbände fordern, zusätzliche Mittel aus dem Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“ gezielt für die Wärmenetze bereitzustellen.

Konkret sollte der Titel „Fördermittel für kapitalintensive Investitionen“, mit dem der Ausbau, die Verdichtung und der Neubau der Wärmenetze und ihrer Erzeugungsanlagen gefördert wird, auf mindestens 2,5 Milliarden Euro pro Jahr erhöht werden. Und auch die Betriebskostenförderung für Großwärmepumpen und Solarthermie sollte auf mindestens 1 Milliarde Euro pro Jahr steigen.

Aus Sicht der Verbände ist die BEW das zentrale Instrument zur Finanzierung der Wärmewende. Die BEW wirke als Investitionsimpuls für Unternehmen, die Projekte jetzt zunehmend in die Umsetzungsphase bringen. Seit der Einführung der BEW-Richtlinie im Herbst 2022 steigen Antrags- und Förderzahlen stetig an. Vor allem kapitalintensive Vorhaben gehen nun in die Realisierung. Der aktuelle Haushaltsansatz reiche nicht, um diese Dynamik abzusichern.

Quelle: Shutterstock / VladSV

Sefe schließt LNG-Deal mit arabischer Adnoc Gas

GASHANDEL. Ein neuer Liefervertrag sichert Sefe ab 2025 jährlich Flüssigerdgas aus den Emiraten. Die drei Jahre laufende Vereinbarung bietet flexible Lieferoptionen.

Das bundeseigene Energieunternehmen Sefe Securing Energy for Europe (einstige Gazprom Germania) mit Sitz in Berlin hat mit Adnoc Gas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Liefervertrag für Flüssigerdgas (Liquified Natural Gas, LNG) abgeschlossen. Ab Sommer 2025 soll Sefe über drei Jahre insgesamt 0,7 Millionen Tonnen LNG aus den Emiraten beziehen. Der Auftragswert liegt laut einer Mitteilung von Sefe vom 11. Juli bei rund 400 Millionen US-Dollar (umgerechnet über 341 Millionen Euro).

Das Erdgas stammt aus der Verflüssigungsanlage von Adnoc Gas auf einer Insel im Emirat Abu Dhabi im Persischen Golf gelegen. Die Anlage verfügt über eine Kapazität von 6 Millionen Tonnen pro Jahr und hat seit 1977 mehr als 3.500 LNG-Lieferungen weltweit verschifft.

Frederic Barnaud, Chief Commercial Officer von Sefe, erklärte, man pflege seit zwei Jahrzehnten eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft mit Adnoc. Der neue Vertrag baue auf einer langfristigen Vereinbarung aus dem Vorjahr auf und erweitere das Portfolio um eine flexible Lieferquelle. Dies stärke sowohl die europäische Versorgungssicherheit als auch die globalen Handelsaktivitäten von Sefe.

Vertiefung der bereits bestehenden Zusammenarbeit

Die Partnerschaft baut auf bestehenden energiepolitischen Vereinbarungen zwischen Deutschland und den Vereinigten Arabischen Emiraten auf. Dazu zählen das 2022 geschlossene Abkommen über den „Energy Security and Industry Accelerator“ (ESIA) sowie eine gemeinsame Erklärung mit dem Land Baden-Württemberg aus dem vergangenen Jahr. Beide Initiativen haben eine nachhaltige Brennstoffentwicklung und auf stabilere Energielieferketten zum Ziel.

Sefe ist ein Unternehmen des Bundes. Nach eigenen Angaben beliefert das Unternehmen mit einem Vertriebsvolumen von jährlich 200 Milliarden kWh mehr als 50.000 Kunden in Europa, darunter viele Stadtwerke und Industriebetriebe. Zusätzlich investiert Sefe in Wasserstoffinfrastruktur.

Neben der Kooperation mit Adnoc Gas unterhält Sefe bereits ähnliche Liefervereinbarungen mit weiteren Erdgasexporteuren. So bezieht das Unternehmen seit 2023 Flüssigerdgas aus Aserbaidschan (wir berichteten). Die Lieferungen erfolgen auf Grundlage eines Abkommens mit dem staatlichen aserbaidschanischen Energiekonzern Socar. Auch hier steht die Diversifizierung der Bezugsquellen im Vordergrund, um die Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern zu reduzieren und die Versorgungssicherheit zu stärken.

Adnoc Gas ist ein börsennotiertes, weltweit tätiges Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi. Es betreibt große Gasaufbereitungs- und Fraktionierungsanlagen und deckt eigenen Angaben zufolge rund 60 Prozent des Gasabsatzes in den Emiraten ab. Beliefert werden Endkunden in über 20 Ländern.

Modernisierung der Erdgasleitung TENP abgeschlossen

Quelle: TENP KG

GASNETZ. Ein mehr als 100 Kilometer langer Teil der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline wurde nun ersetzt und zugleich H2-ready gemacht.

Nach rund drei Jahren Bauzeit ist die Modernisierung eines zentralen Abschnitts der Trans-Europa-Naturgas-Pipeline (TENP) abgeschlossen. Mit einer Veranstaltung an der Verdichterstation Hügelheim wurde am 11. Juli die rund 110 Kilometer lange Leitung „TENP III“ offiziell in Betrieb genommen. Sie ersetzt einen Teil der bestehenden Erdgasleitung und ist zudem H2-ready, teilt die zuständige Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG mit.

Die Pipeline TENP verläuft, in Niedersachsen beginnend, über etwa 500 Kilometer von der belgischen und niederländischen Grenze bis zur Schweizer Grenze und zählt zu den wichtigsten Erdgas-Transportkorridoren Europas. „Im Rahmen des TENP-III-Projekts wurde die TENP-Leitung seit 2022 auf drei Bauabschnitten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ersetzt“, heißt es weiter.

Rund 93 Prozent der Bauarbeiten erfolgten in der bestehenden Trasse, ohne die laufenden Gasflüsse zu unterbrechen. In den kommenden Wochen kommen noch letzte Restarbeiten hinzu, die den Betrieb der Leitung nicht beeinträchtigen.

Eigentümerin der Leitung ist die Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH & Co. KG (TENP). An ihr sind der deutsche Fernleitungsnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE) aus Essen mit 51 Prozent und die Fluxys TENP GmbH in Düsseldorf mit 49 Prozent beteiligt. Fluxys TENP ist eine 100-prozentige Tochter des belgischen Fernleitungsnetzbetreiber Fluxys.

Die Vermarktung der Transportkapazitäten erfolgt gemeinsam durch OGE mit rund 35 Prozent und Fluxys TENP mit 65 Prozent. Die Essener OGE ist für den operativen Betrieb der Leitung verantwortlich. Perspektivisch prüfen OGE und Fluxys mit anderen Unternehmen den Transport von Wasserstoff über Italien und die Schweiz nach Deutschland über die TENP, heißt es abschließend.

Kluft im internationalen Klimaschutz wächst

Quelle: Fotoliastock / WERK

REGENERATIVE. Beim Zubau erneuerbarer Energien zeigen sich international immer größere Unterschiede. Mehr als zwei Drittel der neuen Leistung entfällt auf Asien, so der Bericht der Irena.

Vergleicht man die globale Wende bei der Energieerzeugung mit einem Automobil, sähe es aus, als wären ein E-Porsche und Trabbi zusammengeschraubt. Weltweit betrachtet zeigt sich eine zunehmende Unwucht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Trotz eines Wachstums der Erzeugungskapazität um mehr als 15 Prozent habe die „Kluft zwischen den Regionen“ weiter zugenommen. Das geht aus einer neuen Statistik der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) hervor.

Rund 71 Prozent des Zubaus im vergangenen Jahr entfielen auf Asien. Europa trug 12,3 Prozent zur Energiewende bei, Nordamerika lieferte 7,8 Prozent. Afrika, Eurasien, Mittelamerika und die Karibik erreichten zusammen einen Anteil vom 2,8 Prozent. Afrika habe seine Leistung an Erneuerbaren 2024 lediglich um 7,2 Prozent steigern können – obgleich der Kontinent über enormes Potenzial verfüge, schreibt Irena.

Erneuerbare machen 46 Prozent der weltweiten Gesamtleistung aus

In ihren neuen Übersichten hat die Organisation die Ausbauzahlen für das zurückliegende Jahr leicht nach unten korrigiert. Die gesamte erneuerbare Erzeugungsleistung für 2024 fällt demnach um 5.300 MW geringer und beträgt 4,4 Millionen MW. Damit machten Erneuerbare Ende 2024 gut 46 Prozent der weltweit installierten Gesamtleistung (9,6 Millionen MW) aus. Irena spricht von einem „beispiellosen Anstieg von 15,1 Prozent gegenüber 2023“. Das durchschnittliche jährliche Wachstum in Jahren von 2018 bis 2023 beziffern die Statistiker auf 10,4 Prozent.

|

| Weltweite Entwicklung der installierten Erzeugungskapazität (Zum Vergrößern auf die Grafik klicken) Quelle: Irena |

582.000 MW an erneuerbarer Leistung kamen 2024 hinzu. Gleichwohl, so Irena genüge das aktuelle Tempo nicht, um das globale Ziel von 11,2 Millionen MW bis 2030 zu erreichen. „Um das Ziel zu erreichen, müsste die Leistung in den verbleibenden Jahren jährlich um 16,6 Prozent steigen“, so die Organisation.

Erneuerbare Energiequellen weltweit 29,9 Prozent

Erneuerbare Energiequellen machten im Jahr 2023 laut Irena weltweit 29,9 Prozent der Stromerzeugung und lieferten 8,9 Billionen kWh. Die übrigen 70,1 Prozent (20,9 Billionen kWh) stammten aus fossilen Brennstoffen, Kernenergie, Pumpspeichern und anderen nicht erneuerbare Energiequellen.

Mit Blick auf die wachsende internationale Unterschiede betont Irena-Chef Francesco La Camera: „Es ist entscheidend, die Kluft zu überbrücken und die Investitionsunterschiede zwischen Ländern und Regionen zu schließen. Dafür braucht es gezielte politische Maßnahmen, internationale Finanzierungen und Partnerschaften, die Kapital und Technologie genau dorthin bringen, wo sie am dringendsten benötigt werden.“

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien stellt die Renewable energy statistics im Internet als Download bereit.

Kumulierte beantragte Windenergie-Leistung in Deutschland 2021 bis 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchtet die Redaktion regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Bis zum März 2025 sind bislang kumuliert rund 1,9 Gigawatt (1.900 MW) Windenergieleistung beantragt. Das sind rund 0,6 Gigawatt weniger als im Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig hat sich die Genehmigungsdauer für Windenergieanlagen um drei Monate im Vergleich zum Vorjahr verkürzt.

Quelle: Shutterstock / Paul Biryukov

Keine „Ölteppiche“ durch Offshore-Windparks

WINDKRAFT. Auch Windkraftanlagen auf dem Meer müssen geschmiert werden. Eine Umweltverschmutzung stellen die Betriebsstoffe nicht wirklich dar.

Die Bundesregierung musste sich mit einer Anfrage zur Umweltverträglichkeit von Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee auseinandersetzen. Gefragt wurde nach möglichen Havarierisiken sowie dem Einsatz umweltgefährdender Betriebsstoffe wie Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten und Diesel. Die Anfrage kam von der Bundestagsfraktion der AfD.

Die Bundesregierung stellte in ihrer Antwort klar: Der Betrieb von Offshore-Windpark erfolgt unter strengen Auflagen – eine Umweltgefährdung durch Öl- und Dieselemissionen sei dabei faktisch ausgeschlossen. Denn, so die Bundesregierung in der Antwort: Dieselgeneratoren als Notstromversorgung sind auf Windkraftanlagen nicht verboten, aber „zu vermeiden“. Auch der Umgang mit Hydraulikflüssigkeiten und anderen Betriebsstoffen ist geregelt. Empfohlen wird der Einsatz biologisch abbaubarer Stoffe, sofern verfügbar.

Zudem gelten klare Grenzwerte für den Ölgehalt von Drainagewasser, dieser liegt bei 5 Milligramm je Liter „Die mit den Sensoren gemessenen aktuellen Werte müssen aus der Ferne auslesbar sein.“ Automatische Ventile müssten sicherzustellen ist, dass das Drainagewasser nicht in die Meeresumwelt eingeleitet wird, sondern aufgefangen wird.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) erfasst laut Regierung seit dem Jahr 2012 den Austritt solcher Stoffe. „Seitdem sind in weniger als 50 Fällen Emissionen mit mehr als zehn Liter der genannten Flüssigkeiten aufgetreten“, heißt es weiter.

Bei den Vorfällen handelte es sich sämtlich um vergleichsweise kleine Emissionen, vor allem Leckagen. O-Ton: „‚Ölteppiche‘, die durch Luftaufklärung oder Schiffe hätten gesichtet werden können, sind bislang nach Kenntnis der Bundesregierung nicht aufgetreten.“

Die Leckagen seien durch die Windparkbetreiber festgestellt und entsprechend „der in den Zulassungen festgelegten Melde- und Berichtspflichten dem BSH und den zuständigen Behörden gemeldet“ worden. Das BSH erfasse solche Vorfälle nicht selbst vor Ort, sondern erfährt aufgrund der Meldepflicht von ihnen.

Das BSH kann zusätzliche Berichte und Informationen anfordern, prüft die Einhaltung der genannten Vorgaben sowie die Umsetzung notwendiger Reparaturen. Außerdem kann es im Einzelfall Maßnahmen anordnen – etwa um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden und die Meeresumwelt zu schützen, so die Regierung.

Stromer schlägt Verbrenner bei den CO2-Emissionen

Quelle: Jonas Rosenberger

ELEKTROFAHRZEUGE. Elektrofahrzeuge verursachen über den Lebenszyklus hinweg deutlich weniger Treibhausgase als Verbrenner. Das zeigt eine aktualisierte ICCT-Studie für die EU.

Eine Lebenszyklusanalyse des „International Council on Clean Transportation“ (ICCT) zeigt: E-Autos verursachen in der Europäischen Union über ihren Lebenszyklus hinweg deutlich weniger Treibhausgasemissionen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Grundlage der Analyse vom ICCT, einer gemeinnützigen Forschungsorganisation mit Sitz in Washington, sind Annahmen zur Fahrzeugnutzung, dem künftigen Strommix sowie zur Lebensdauer. Die Untersuchung bezieht sich auf Pkw des mittleren Segments, die in diesem Jahr in der EU neu zugelassen wurden.

Die Analyse berücksichtigt unter anderem die Treibhausgasemissionen aus der Herstellung und dem Recycling von Fahrzeugen und Batterien, der Produktion von Kraftstoffen und Strom, dem Verbrauch während des Betriebs sowie dem Wartungsaufwand. Die Untersuchung stellt eine Aktualisierung früherer ICCT-Lebenszyklusanalysen dar.

Im Vergleich zu benzinbetriebenen Fahrzeugen mit durchschnittlichen Biokraftstoffanteilen liegen die Emissionen von E-Autos demnach um 73 Prozent niedriger – bezogen auf den gesamten Lebenszyklus. Während Benzinfahrzeuge bei 235 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilometer (g CO2/km) liegen, erreichen E-Pkw im Szenario mit dem erwarteten EU-Strommix für 2025 bis 2044 einen Wert von 63 g CO2/km. Bei ausschließlicher Nutzung erneuerbarer Energien sinkt dieser Wert auf 52 g CO2/km.

Zwar sind laut dieser Analyse die Produktionsemissionen von E-Mobilen aufgrund der Batterieherstellung etwa 40 Prozent höher als bei Verbrennern, doch würden diese zusätzlichen Emissionen bereits nach rund 17.000 km ausgeglichen – typischerweise innerhalb der ersten ein bis zwei Jahre.

Hybride mit begrenztem Potenzial

Hybridfahrzeuge (HEV) und Plug-in-Hybride (PHEV) schneiden hingegen schlechter ab: Deren Emissionen würden nur 20 bis 30 Prozent unter denen reiner Benzinfahrzeuge liegen. Die Analyse berücksichtigt laut den Forschenden reale Verbrauchswerte, bei PHEVs basierend auf aktuellen On-Board-Messdaten. Wasserstoffbetriebene Fahrzeuge (FCEV) erreichen nur dann vergleichbar geringe Emissionen wie Elektrofahrzeuge, wenn der Wasserstoff mit erneuerbarem Strom produziert wurde.

Ein weiteres Ergebnis: Selbst bei einem optimistischen Szenario für steigende Anteile fortschrittlicher Biokraftstoffe in Benzin und Diesel sinken die Emissionen von Verbrennern nur um wenige Prozentpunkte. Das genügt nicht, um die Lücke zu emissionsarmen Antriebstechnologien zu schließen.

Verbrenner-Aus bis 2035 notwendig

Aus Sicht der Studienautoren ist ein Neuzulassungsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, inklusive Hybride, ab 2035 notwendig, um die Klimaziele der EU zu erreichen. Elektrofahrzeuge bieten unter den analysierten Antrieben das größte Minderungspotenzial. Für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge wäre eine ausschließliche Versorgung mit erneuerbarem Wasserstoff erforderlich, was derzeit nicht absehbar ist.

Der gesamte Bericht ist auf Englisch online auf der Seite des ICCT abrufbar als PDF und heißt „Life-cycle greenhouse gas emissions from passenger cars in the European Union“.

Flexpower plant Energiespeicher in Eigenregie

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Der Stromhändler „FlexPower“ erweitert sein Geschäft um ein neues Aufgabenfeld. Eine Tochtergesellschaft übernimmt ab sofort Entwicklung und Betrieb von Großbatteriespeichern.

Der Ausbau von Großbatteriespeichern wird für Flexpower zur Chefsache: Das Hamburger Energiehandelsunternehmen hat mit „Flexpower Energy“ eine neue Gesellschaft gegründet, die sich auf Planung, Bau und Betrieb netzgekoppelter Speicheranlagen mit zwei bis 50 MW Leistung konzentrieren soll.

Die Tochter soll, wie das Unternehmen mitteilt, klassische Projektentwicklungsaufgaben übernehmen und Speicherprojekte auch selbst betreiben. Die Vermarktung am Spotmarkt sowie die Erbringung systemdienlicher Leistungen wie Primär- und Sekundärregelleistung bleibt Aufgabe der Muttergesellschaft.

Flexpower sieht seine neue Tochter als Plattform für institutionelle Investoren und Kooperationspartner – von Co-Investments bis zu eigenständigen Entwicklungsprojekten. Auch Grundstückseigentümer sollen angesprochen werden. Mit diesem Schritt reagieren die Hamburger eigenen Angaben nach auf die wachsende Bedeutung von Flexibilität im Strommarkt. Angesichts volatiler Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen sei der Bedarf an Speicherlösungen hoch, betont das Unternehmen.

Ein erstes Projekt ist bereits angelaufen: In Zeven (Niedersachsen) wird derzeit ein Speicher installiert. Bis 2029 plant Flexpower Energy Speicherprojekte mit einer Gesamtleistung von 510 MW und einer Kapazität von rund 1,2 Millionen kWh. Standorte in Niedersachsen und Bayern befinden sich bereits in der Umsetzung.

Die Geschäftsführung der neuen Einheit übernehmen Fabian Eckl und Amani Joas. Beide führen auch die Geschäfte der Muttergesellschaft „CFP FlexPower“. Eckl verweist auf die Preisschwankungen im untertägigen Handel: Mehrere Hundert Euro pro MWh seien keine Seltenheit. Hinzu kämen steigende Preise für Regelleistung zur Netzstabilisierung. „Diese Preisanreize zeigen, wie wichtig die Bereitstellung von Flexibilität in einem Stromsystem ist, das inzwischen überwiegend aus Erneuerbaren gespeist wird“, so Eckl.

Joas ergänzt, man investiere nun bewusst einen Teil der Handelserlöse in physische Speicherinfrastruktur. Damit entwickle sich das Unternehmen vom reinen Handelsbetrieb zum vollintegrierten Energieversorger. Bereits heute decke man die gesamte Kette von Stromerzeugung und Stromspeicherung bis zur Belieferung ab. Auch eine eigene Handelsplattform mit Namen „PowerMatch“ sei dafür geschaffen worden. Diese ermögliche einen standardisierten und transparenten Handel sämtlicher Produkte entlang dieser Kette.

Firmensitz des Lübecker Regionalversorgers. Quelle: Stadtwerke Lübeck

Stadtwerke Lübeck ziehen positive Bilanz

BILANZ. Die Stadtwerke Lübeck Gruppe verzeichnet für 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 800.000 Euro. Für Herbst dieses Jahres ist eine Erhöhung des Eigenkapitals vorgesehen.

Schwarze Zahlen in Lübeck. Die Stadtwerke Gruppe schließt das Geschäftsjahr 2024 mit Umsatzerlösen in Höhe von 601 Millionen Euro und einem Überschuss von 800.000 Euro ab. Das Kapital erhöht sich durch das Plus nach Angaben des Versorgers auf 53 Millionen Euro. Das Eigenkapital des Konzerns beziffert die Unternehmensführung auf 185 Millionen Euro, die Konzernbilanzsumme auf 766 Millionen Euro. Die Ausschüttungen der Konzerntöchter hätten „in Summe über Plan“ gelegen, heißt es.

Im Jahr davor hatten die Stadtwerke bei einem Umsatz von 670 Millionen Euro einen Jahresüberschuss von 5,7 Millionen Euro verbucht. Die Bilanzsumme betrug damals 717 Millionen Euro, das Eigenkapital des Konzerns belief sich auf 186 Millionen Euro.

„Trotz zahlreicher Herausforderungen – wie nationalen und internationalen Krisen sowie neuen gesetzlichen Vorgaben und den damit verbundenen komplexen zusätzlichen Aufgaben – können wir auch für das Jahr 2024 ein positives Jahresergebnis vorweisen“, sagt Jens Meier, CEO der Stadtwerke Lübeck Gruppe. Durch die finanziell starke Entwicklung in den zurückliegenden Jahren sei man „wirtschaftlich stabil aufgestellt, um die Transformation in den Bereichen Energie, Netzinfrastruktur, Wärme und Mobilität weiter voranzutreiben“.

Neue Kapitaleinlage

Für diesen Herbst rechnen die Stadtwerke Lübeck Gruppe mit einer Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität. Hintergrund: Im März hatte die Lübecker Bürgerschaft entschieden, eine Kapitaleinlage in Höhe von 13 Millionen Euro bereitzustellen. Zudem wurde „ein ertragswirksamer Zuschuss in Höhe von 5 Millionen Euro für die Stadtwerke Lübeck Mobil beschlossen“, wie es heißt.

Im Fokus stand im vergangenen Jahr etwa der Bau des Solarthermie-Park „Moisling“ für die Vergrünung der Fernwärmeversorgung. Auch habe man sich Strom- und Gasnetz-Konzessionen im Lübecker Umland gesichert. Darüber hinaus seien der Stromnetzausbau und dessen Digitalisierung vorangetrieben worden. Forciert worden sei außerdem die Elektrifizierung der ÖPNV-Flotte. Bis Ende des Jahres soll er Anteil der emissionsfreien Busse auf über 40 Prozent steigen.

Holger Rost bleibt Chef der Bochumer Netzgesellschaft

Holger Rost. Quelle: Stadtwerke Bochum

PERSONALIE. Die Stadt Bochum hat Holger Rost als Geschäftsführer der Netzgesellschaft bis Ende 2031 bestätigt.

Die Stadtwerke Bochum Netz GmbH wird, wie sie in einer Mitteilung bekannt gibt, auch in den kommenden Jahren von Holger Rost geführt. Der 56-jährige Diplom-Ingenieur bleibt Geschäftsführer des Unternehmens, das für den Betrieb der Strom- und Gasnetze in Bochum zuständig ist. Nach dem Aufsichtsrat der Stadtwerke Bochum hat nun auch der Rat der Stadt Bochum der Vertragsverlängerung zugestimmt

Rost steht seit 2011 an der Spitze der Netzgesellschaft, einer 100-prozentigen Tochter der Stadtwerke Bochum Holding GmbH. Seit 1995 war er in verschiedenen leitenden Funktionen innerhalb der Stadtwerke-Gruppe tätig, zuletzt als Leiter der Hauptabteilung Strom.

Die Stadt sieht bei der Netzgesellschaft zentrale Aufgaben bei erneuerbaren Energien, Netzstabilität und Digitalisierung. Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke Bochum, erklärte: „Mit seiner Erfahrung und seinem Engagement ist Holger Rost hervorragend geeignet, diese Herausforderung erfolgreich zu meistern und die Zukunft der Energieversorgung in Bochum nachhaltig zu gestalten.“

Die Kontinuität an der Unternehmensspitze soll dazu beitragen, die laufenden Transformationsprozesse im Energiesystem stabil zu begleiten.

Meistro Gruppe stellt Geschäftsleitung neu auf

Die Geschaftsfuhrung der Meistro-Gruppe. Quelle: Meistro Gruppe

PERSONALIE. Das auf Mittelständler spezialisierte Energieunternehmen Meistro hat neue Köpfe in der Geschäftsführung.

Die Meistro Gruppe hat ihre Geschäftsleitung neu strukturiert. Wie das Unternehmen aus Ingolstadt mitteilte, übernimmt Niels Keunecke die Rolle des Co-CEO der Meistro Holding, Franziska Huber wird zur Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Gemeinsam mit Mike Frank (CEO) und Finanzchef Thomas Hetmann (CFO) bilden Keunecke und Huber das „Executive Leadership Team der Meistro Holding“, heißt es in einer Mitteilung.

Keunecke war im Frühjahr 2024 als CCO zur Tochtergesellschaft „meistro R. E. GmbH“ gewechselt, die im Geschäftsfeld erneuerbare Energien tätig ist. Er bringt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen „Go-To-Market-Strategien und nationaler sowie internationaler Vertrieb im B2B-Sektor mit“, davon über 20 Jahre in leitenden Managementpositionen. Als Co-CEO soll er gemeinsam mit dem Führungsteam die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe weiter ausbauen.

Franziska Huber wird künftig als CCO der Holding die Bereiche Vertrieb, Corporate Marketing und Kommunikation verantworten. Huber ist seit 2014 im Unternehmen tätig und startete ihre Laufbahn im Vertrieb. 2022 wurde ihr Prokura erteilt, im darauffolgenden Jahr übernahm sie die Geschäftsführung der Meistro Energie GmbH, die auf Energielieferung spezialisiert ist.

Ziel der neuen Führungsstruktur sei es, Synergien zwischen Versorgung, Beratung, Erzeugung und innovativen Technologien besser zu nutzen, heißt es weiter. Dazu zählen unter anderem Dienstleistungen für Batterie-Speichersysteme (BESS), intelligentes Lastmanagement sowie Power Purchase Agreements (PPA).

Die operativen Geschäftsaktivitäten der Gruppe erfolgen in den Tochtergesellschaften Meistro Energie (Energielieferung), Meistro Solution (Energieberatung), Meistro R. E. (Erzeugung erneuerbarer Energien) und Duobloq Energie (Energie-Contracting). Insgesamt beschäftigt die Gruppe mehr als 100 Mitarbeitende.

Vorstand der Enervie-Gruppe bleibt

Volker Neumann. Quelle: Enervie

PERSONALIE. Volker Neumann hat bei der Enervie in Hagen seinen Vertrag um weiter fünf Jahre verlängert bekommen.

Volker Neumann bleibt für weitere fünf Jahre in der Enervie-Gruppe Vorstand. Er verantwortet weiterhin das Ressort Netze, Personal und kommunales Netzwerkmanagement. Das teilte das Unternehmen mit.

Darüber hinaus wurde Neumann in seinen weiteren Funktionen bestätigt: als Geschäftsführer der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH und der Bäderbetrieb Lüdenscheid GmbH. Neumann gehört dem Vorstand der Enervie-Gruppe seit Mai 2021 an. Der Versorgungsingenieur startete seine Laufbahn 1995 bei der Stadtwerke Lüdenscheid GmbH.

Die Enervie – Südwestfalen Energie und Wasser AG mit Sitz in Hagen ist ein regionales Energieunternehmen Nordrhein-Westfalen. Der Unternehmensverbund mit den Tochtergesellschaften Mark-E, Stadtwerke Lüdenscheid und „ENERVIE Vernetzt“ versorgt rund 400.000 Kunden mit Strom, Gas, Wärme und Trinkwasser. Die Gruppe hat rund 1.000 Mitarbeitende.

Finanzierungslücke bei der Wärmewende schließen

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Herbert Pohl, Gründer und CEO von „Deutsche ErdWärme“, erläutert in seinem Gastkommentar, warum die Wärmewende ohne tiefe Geothermie wirtschaftlich nicht gelingen kann.

Während der Stromsektor in den vergangenen Jahren beachtliche Fortschritte erzielt hat, hinkt der Wärmesektor in Deutschland bei der Dekarbonisierung weiterhin hinterher. Eines der Kernprobleme tritt insbesondere beim Blick auf die tiefe Geothermie zutage. Sie stellt eine preisstabile, grundlastfähige und CO2-freie Wärmequelle dar, die unabhängig von Wetter und Jahreszeiten genutzt werden kann. In rund zwei Dritteln Deutschlands besteht ein Potenzial für Geothermie.

Doch das Potenzial steht in einem eklatanten Widerspruch zur realen Projektpipeline. Nur ein Bruchteil der technisch möglichen geothermischen Wärme wird aktuell genutzt. Dabei bietet Geothermie nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch eine immense Chance: Sie kann Kommunen, Stadtwerken und privaten Abnehmern auf Jahrzehnte hinaus stabile Wärmepreise garantieren und dadurch erhebliche Kostenrisiken vermeiden, die ansonsten durch volatile Brennstoffmärkte entstehen.

Hohe Investitionskosten als Markteintrittsbarriere

Geothermieprojekte treffen auf zwei Herausforderungen: Sie sind kapitalintensiv und erfordern spezialisierte Kompetenzen für die Planung und Umsetzung. Weder die Kompetenzen noch das Kapital reichen in Deutschland derzeit aus, um Geothermie zu skalieren.

Allein für die Erkundung sind Aufwendungen von weit über einer Million Euro erforderlich. Die Bohrkosten liegen typischerweise im zweistelligen Millionenbereich. Hinzu kommen die Errichtung der Kraftwerks- oder Wärmeanlagen, die Anbindung an die Netzinfrastruktur sowie umfangreiche Genehmigungsverfahren.

Tatsächlich würden sich diese Investitionen langfristig in weiten Teilen Deutschlands lohnen – nicht nur ökologisch, sondern auch betriebswirtschaftlich und sozial. Die Möglichkeit, Wärme für mehrere Jahrzehnte zu konstanten Preisen zu erzeugen, verschafft Kommunen und Stadtwerken einen erheblichen strategischen Vorteil und entlastet Haushalte sowie Industrie von immer teureren fossilen Brennstoffen. Dennoch sind viele Stadtwerke aufgrund gestiegener Bezugskosten für Energie, Fachkräftemangels sowie der allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Lage derzeit nicht in der Lage, solche Investitionen eigenständig zu stemmen.

Förderprogramme allein reichen nicht aus

Gerne wird beim Thema Finanzierung auf den Staat verwiesen. Zwar ist die Diskussion über den zielgerichteten Einsatz von Sondervermögen und regulatorische Rahmenbedingungen wichtig, doch darf der Aspekt der privaten Investitionen nicht außer Acht geraten. Sicherlich braucht es einen stabilen Förderrahmen – wie beim Strom das EEG –, doch darf die Debatte an dieser Stelle nicht enden. Der Staat ist ein ganz zentraler Akteur, aber eben nicht der einzige. Man macht es sich schlicht zu einfach, wenn man die Finanzierungslücke der Wärmewende exklusiv der Bundesregierung in die Schuhe schiebt.

Vielmehr ist es entscheidend, gezielt Anreize für privates Kapital zu schaffen und Investitionsrisiken planbar zu machen. Eine zentrale Herausforderung bei der tiefen Geothermie liegt in der Unsicherheit der Erkundungsphase: Selbst bei sorgfältiger Voruntersuchung kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Bohrung unergiebig ist oder weniger Ertrag liefert als kalkuliert. Dieses sogenannte Fündigkeitsrisiko schreckt potenzielle Investoren ab.

Ein wichtiger Hebel könnte daher neben der dringend notwendigen Verbesserung der geologischen Datenlage der Ausbau von Risikoversicherungsinstrumenten sein. Versicherungsfonds oder Bürgschaften, wie sie bereits in einigen Modellprojekten erprobt werden, können dazu beitragen, dass die Risikoabwägung für Banken und Investoren kalkulierbarer wird. Diese Instrumente müssen aber so strukturiert werden, dass sie das Projekt ermöglichen und nicht totrechnen. Ergänzend braucht es langfristige Abnahmegarantien durch Kommunen oder Energieversorger, um die Erlösströme abzusichern.

Ein oft unterschätztes Hindernis ist die fehlende Synchronisierung der Finanzierungsentscheidungen zwischen dem Ausbau der Wärmenetzinfrastruktur und den privaten Kapitalgebern. Selbst wenn Investoren bereitstehen, ein Bohrprojekt zu finanzieren, bleibt das Vorhaben wirtschaftlich nur tragfähig, wenn gleichzeitig die Netzinfrastruktur entsprechend ausgebaut wird. Umgekehrt scheuen viele Stadtwerke den Netzausbau, solange nicht verbindlich gesichert ist, dass ausreichend geothermische Wärme verfügbar sein wird. Diese wechselseitige Abhängigkeit kann zu Verzögerungen führen.

Deshalb braucht es abgestimmte Entscheidungs- und Finanzierungsprozesse, die beide Seiten – Wärmeerzeugung und Wärmenetze – eng verzahnen. Klare Rahmenverträge, zeitlich abgestimmte Förderzusagen und standardisierte Kooperationsmodelle können dafür sorgen, dass Investitionen parallel freigegeben werden. Nur wenn Netzbetreiber und Geothermie-Investoren ihre Finanzierungsentscheidungen gemeinsam vorbereiten und abstimmen, wird das wirtschaftliche Potenzial der Geothermie tatsächlich realisierbar.

Fazit: Ein integrierter Ansatz für wirtschaftliche Chancen und Klimaschutz

Die Finanzierungslücke der Wärmewende lässt sich nicht durch ein einzelnes Förderprogramm oder Gesetz schließen. Vielmehr braucht es ein integriertes Maßnahmenpaket, das aus mehreren Elementen besteht:

- wirksame Risikoabsicherung,

- Investitionsanreize für private Kapitalgeber,

- langfristige Abnahme- und Preisgarantien,

- planungssichere und effiziente Genehmigungsverfahren sowie

- eine konsequente Einbindung der kommunalen Ebene.

|

| Dr. Herbert Pohl, Gründer und CEO von Deutsche ErdWärme Quelle: Deutsche ErdWärme |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

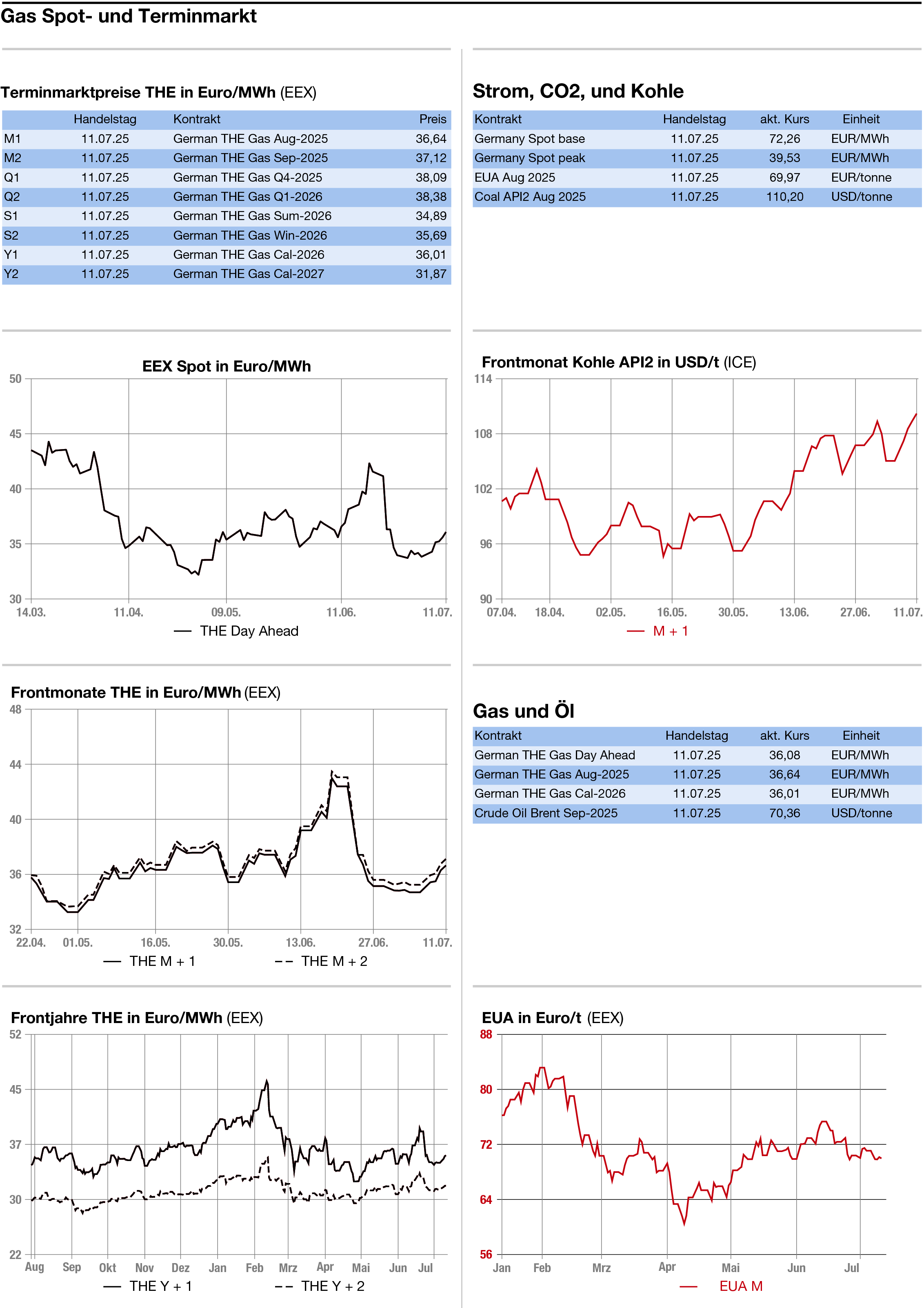

MARKTBERICHTE

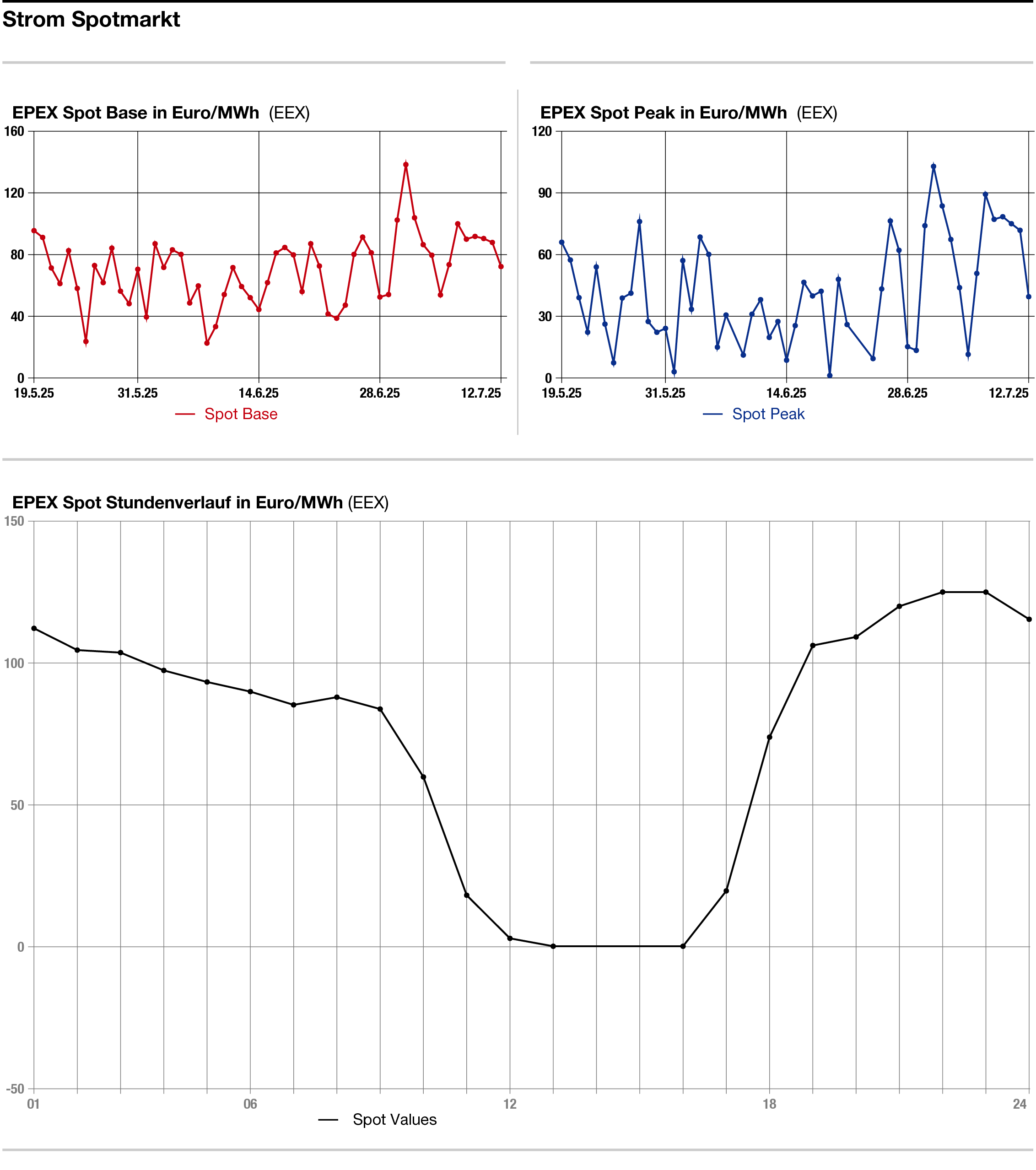

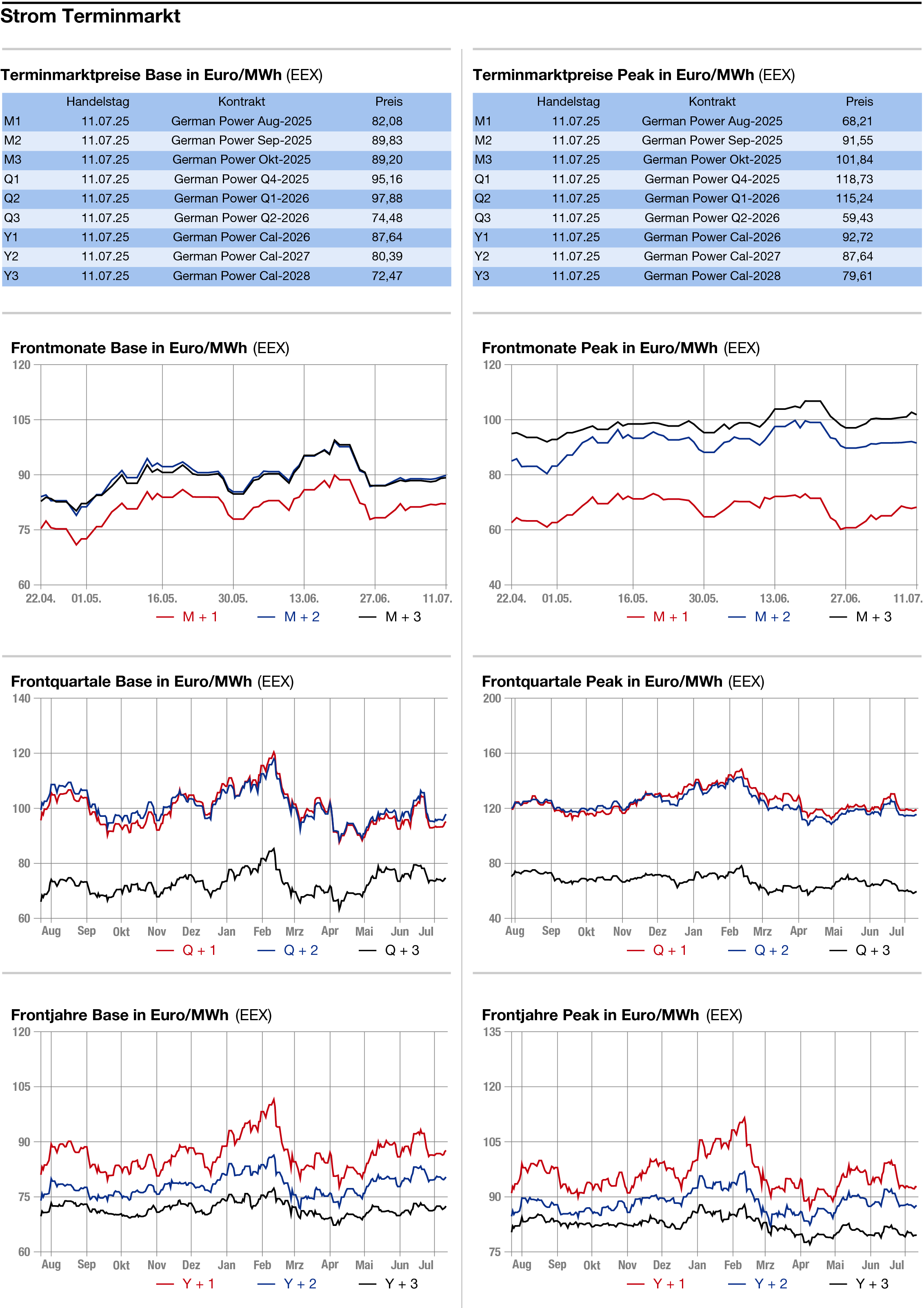

STROM

GAS

Energiemärkte in Wartestellung

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

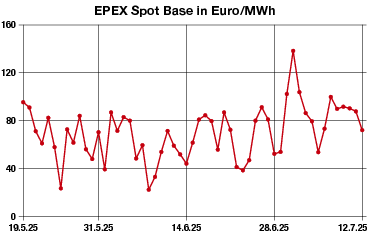

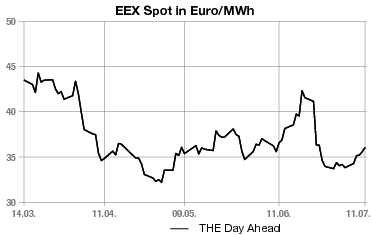

Richtungslos in Wartestellung haben sich die Energiemärkte am Freitag präsentiert. Das unspektakuläre Auf und Ab könne noch eine Weile anhalten, so Händler. Zwar zeichneten sich am Horizont Faktoren ab, die die Märkte in die ein oder andere Richtung drängen könnten, diese hätten sich jedoch noch nicht genug materialisiert, um einen Preiseffekt zu erzielen.

Zu nennen ist als möglicher Treiber für die Notierungen an den Energiebörsen neben der lauernden Gefahr einer neuen Hitzewelle auch die erratische Politik des US-Präsidenten. Die Marktteilnehmer richten ihr Augenmerk auf die Höhe der Zölle, mit denen Donald Trump die Europäer überziehen möchte. Die US-Regierung prüft außerdem einen vom Senat vorgeschlagenen Gesetzesentwurf für weitere Energiesanktionen gegen Russland. Sollten die USA neue Sanktionen gegen Russland erlassen, wären dies die ersten US-Strafmaßnahmen gegen Moskau seit Trumps Wiedereinzug ins Weiße Haus.

Strom: Ohne klare Tendenz hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde am Freitag im Base mit festen 105 Euro/MWh gesehen. An der Börse wurde der Montag in der Grundlast ebenfalls mit 105 Euro/MWh gehandelt. Ursache für den festen Preis ist die niedrige Erneuerbareneinspeisung, die für diesen Tag prognostiziert wird. Die Meteorologen von Eurowind erwarten lediglich sehr moderate 17,5 GW im Base. Am Dienstag soll der Beitrag von Wind und Solar mit 25,4 GW in der Grundlast dann jedoch höher ausfallen.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr 0,13 auf 87,08 Euro. Damit bleibt das Cal 26 in seiner Spanne von 86 bis 87,50 Euro. Der Handel verlaufe derzeit sehr impulsarm, so ein Händler. Auch der Blick auf die Wetterprognosen gebe keine Richtung vor. Das US-Wettermodell habe Prognosen einer bevorstehenden Hitzewelle in Deutschland wieder kassiert. Dagegen gehe das europäische Modell für die dritte Juli-Dekade von Temperaturen aus, die den Durchschnitt um vier bis fünf Grad Celsius übertreffen könnten. In einem solchen Fall könnte auch die Frage nach genügend Kühlwasser für die französischen Kernkraftwerke wieder relevant werden.

CO2: Etwas leichter haben sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 verlor bis gegen 13.40 Uhr 0,20 auf 70,54 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15,4 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71 Euro, das Tief bei 69,64 Euro. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 70,38 Euro, dann bei 68,71 Euro und 68,41 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,03 Euro, danach bei 72,03 Euro und 72,43 Euro ausgemacht.

Händler verweisen auf die ferienbedingte geringe Aktivität am Markt und auf die konjunkturelle Unsicherheit, die durch den Zollkonflikt zwischen den USA und Europa entstanden ist. Für die Eurozone zeichne sich ab, dass Trump über Zölle von bis zu 20 Prozent nachdenkt, und nicht wie die Märkte zuletzt gehofft hatten, nur über pauschale 10 Prozent, so ein Händler. Zudem könnten Unternehmen, die eine kostenlose Zuteilung erhalten haben, überschüssige Zertifikate am Markt verkaufen und damit die Preise unter Druck setzen.

Erdgas: Behauptet haben sich die europäischen Gaspreise am Freitag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.42 Uhr 0,060 auf 35,160 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es dagegen um 0,025 auf 35,775 Euro nach oben. Derweil liegt der Gasfluss aus Norwegen am Berichtstag stabil bei 322,2 Millionen Kubikmetern nach 321,1 Millionen Kubikmetern am Vortag.

Der Markt warte auf weitere Impulse, die möglicherweise durch die Politik von US-Präsident Trump ausgelöst werden könnten. Dabei könnte es um die Zollstreitigkeiten mit der EU gehen aber auch um neue Entwicklungen in der Russland-Politik. Unterdessen haben sich die Aussichten auf eine Hitzewelle in Nordwesteuropa für die neue Woche weitgehend zerstreut, womit ein Grund für höhere Gaspreise entfallen ist.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: