Das Hochlaufentgelt ist ein bundesweit einheitlicher Tarif, den alle Kunden des Wasserstoff-Kernnetzes sowohl für die Einspeisung als auch für die Ausspeisung von Wasserstoff zahlen müssen. Nach Anspruch der Bundesnetzagentur soll das Entgelt die Kosten für das Netz bis zum Jahr 2055 einspielen. Gleichzeitig müsse der Tarif jedoch so bemessen sein, dass er für die Marktteilnehmer wirtschaftlich tragfähig bleibe.

Preis nach Analysen festgelegt

Der nun festgesetzte Preis sei das Ergebnis umfangreicher Analysen. Die Behörde will gemeinsam mit externen Gutachtern verschiedene Szenarien zur Entwicklung des Wasserstoffmarkts untersucht haben. Darin seien sowohl die voraussichtlichen Kosten für Bau und Betrieb der Netzinfrastruktur als auch die erwartete Nachfrage nach Transportkapazitäten eingeflossen. Diese Entwicklungen hingen jedoch nicht allein von marktwirtschaftlichen Faktoren ab, sondern würden auch maßgeblich durch den politischen Rahmen beeinflusst, so die Bundesnetzagentur.

Das Hochlaufentgelt wird laut der Behörde zwar jährlich an die allgemeine Geldwertentwicklung angepasst. Sonst soll es jedoch bis zum Jahr 2055 unverändert bleiben. Allerdings prüft die Bundesnetzagentur den festgelegten Satz alle drei Jahre. Dabei analysiert sie, ob das Entgelt weiterhin ausreicht, um das sogenannte Kostenallokationskonto bis 2055 auszugleichen.

Außerdem müsse der Tarif auch künftig marktgängig bleiben. Sollte es erhebliche Abweichungen bei den Rahmenbedingungen geben, kann die Behörde das Hochlaufentgelt nach oben oder unten anpassen.

Hintergrund der aktuellen Entscheidung ist der Beschluss WANDA, den die Bundesnetzagentur im Juni 2024 erlassen hat. Mit diesem Beschluss wurde ein intertemporaler Kostenallokationsmechanismus für das Wasserstoff-Kernnetz eingeführt. Dieser Mechanismus soll das Ungleichgewicht ausgleichen, das in der Anfangsphase zwischen einer zunächst geringen Nachfrage nach Wasserstoff-Transportkapazitäten und gleichzeitig hohen Kosten für den Aufbau der Netzinfrastruktur entsteht.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur verhindert dieser Mechanismus, dass in den ersten Jahren des Netzbetriebs besonders hohe Entgelte fällig werden, die potenzielle Nutzer abschrecken könnten. Denn zu Beginn liegt das Hochlaufentgelt unterhalb des eigentlich kostendeckenden Niveaus. Netzbetreiber erzielen dadurch zunächst Mindererlöse, die auf einem speziellen Kostenallokationskonto verbucht werden.

Diese Verluste sollen in späteren Jahren durch höhere Einnahmen kompensiert werden. Dann wird das Hochlaufentgelt über dem eigentlichen Kostenbedarf liegen und sogenannte Mehrerlöse generieren. Ziel sei es, die Finanzierung des Netzes langfristig sicherzustellen, ohne den Markthochlauf des Wasserstoffsektors in der frühen Phase zu gefährden, heißt es von der Bundesnetzagentur.

Die Bundesnetzagentur kündigte an, die Entwicklungen auf dem Wasserstoffmarkt weiterhin eng zu beobachten. Künftige Anpassungen des Hochlaufentgelts könnten erforderlich werden, falls sich die Nachfrage anders entwickelt als bislang prognostiziert oder sich politische Rahmenbedingungen ändern.

Die Festlegung zum H2-Entgelt ist im Internet im Wortlaut veröffentlicht.

Hintergrund zum H2-Kernnetz

Die Bundesregierung verfolgt das Ziel, Wasserstoff als klimaneutralen Energieträger insbesondere in Sektoren einzusetzen, die schwer elektrifizierbar sind, wie etwa die Stahl-, Chemie- oder Zementindustrie.

Nach dem neuen Gesetzesentwurf sollen Gemeinden 0,2 bis 0,3 Cent/kWh bei EE-geförderten Projekten bekommen. Zudem sollen Bürgerinnen und Bürger von den Projektgesellschaften direkt beteiligt werden, etwa über genossenschaftliche oder andere Anlageformen oder über vergünstigte Stromtarife.

Vereinbart worden sei bei dem Treffen auch, dass Anlagenbetreiber mit langfristigen Stromabnahmeverträgen (Power Purchase Agreement, PPA) von der künftigen Pflicht ausgenommen sind. Das sichere die Attraktivität Bayerns für Investoren im Wettbewerb unter den Ländern, heißt es.

„Nach zähen Debatten ist ein Kompromiss gefunden worden, der sowohl Kommunen als auch die Erneuerbare-Energie-Verbände zufriedenstellt“, zitiert das Haus den Vizeministerpräsidenten. Aiwanger verspricht sich von dem Gesetz „noch mehr Akzeptanz für den Ausbau der Erneuerbaren“.

Aus der bayerischen Wirtschaft vertreten waren in der Gesprächsrunde VKU, LEE, BWE, der Solarverband Bayern sowie VBEW und VBW. Die Landesgruppe Bayern des Verbandes kommunaler Unternehmen hatte noch im Mai ihre Mitglieder unter der Überschrift „Bürgerbeteiligungsgesetz vorerst erfolgreich abgewendet“ informiert. Entzündet hatte sich die Kritik an den Zahlungspflichten, die der Staatsregierung vorschwebten.

Verabschiedet worden war Entwurf bereits im Jahr 2024. Nach Aiwangers Überlegungen hätte das Gesetz in diesem Frühjahr beschlossen werden sollen. Im März aber scheiterte er mit seinem Vorhaben im Landtag. Widerstand kam nicht nur von der Opposition, sondern auch von dem großen Regierungspartner. „Wir werden hier aus meiner Sicht noch einige Schleifen brauchen“, hatte die Ausschuss-Vizevorsitzende Kerstin Schreyer (CSU) damals betont. Der Entwurf in dieser Form „nicht zustimmungsfähig“. Und: Die vorgetragenen Bedenken seien „von vornherein bekannt“ gewesen, hielt sie laut Bericht des Bayerischen Rundfunks Aiwanger vor.

Der neue Gesetzesentwurf wird laut Ministerium derzeit im Landtag behandelt. „Voraussichtlich im Herbst“ soll er beschlossen werden. Stimmt das Parlament zu, ist das Bayern das fünfte Bundesland mit einer Regelung, durch die Kommunen und Bürger am Ausbau der Erneuerbaren verpflichtend beteiligt werden. Eine Kombination aus kommunaler und Bürgerbeteiligung gibt es Nordrhein-Westfalen seit Dezember 2023, in Niedersachsen seit April 2024, im Saarland existiert sie seit Juni 2024. Als erstes Bundesland hatte Mecklenburg-Vorpommern 2016 ein Länderbeteiligungsgesetz eingeführt, danach kam Brandenburg.

Eine Übersicht über den Status quo hierzulande zeigt die Website „Windindustrie in Deutschland“ des BWE.

Unter Berücksichtigung des Rückbaus alter Windenergieanlagen erzielte NRW von Januar bis Juni per Saldo ein Plus von 421 MW und war demnach immer noch der Länderprimus. Im Bestand landete NRW am 30. Juni bei 8.282 MW.

Noch beeindruckender ist aber der Anteil von NRW an den Genehmigungen im ersten Halbjahr. Mit 2.822 MW betrug er 35 Prozent der bundesweit genehmigten installierten Zubauleistung. Von den Subventionszuschlägen der Bundesnetzagentur in den zwei Onshorewind-Ausschreibungen im Februar und im Mai entfielen ebenfalls fast 30 Prozent auf Nordrhein-Westfalen − nämlich knapp 2.200 MW von 7.500 MW.

Das bedeutet: Die Kombination von einem starken Zubau, vielen Genehmigungen und vielen Zuschlägen dürfte im Gesamtjahr zu einem NRW-Zubaurekord führen. „Wir erwarten – wenn der Himmel nicht auf die Erde fällt – dass am Jahresende die bisherige NRW-Rekordmarke von 881 MW Bruttoleistung aus dem Jahr 2017 beim Windkraftausbau getoppt wird. NRW könnte somit beim Windkraftausbau erstmals nach acht Jahren ein neues Spitzenniveau erreichen“, erklärt der neue LEE-NRW-Geschäftsführer Christian Vossler.

Es ginge auch in NRW noch schneller

Absehbar sei auch, dass die schwarz-grüne Koalition in Düsseldorf das Ziel ihres Koalitionsvertrags doch erreicht, während der Wahlperiode 1.000 Windenergieanlagen dazuzubauen. Dazu müsse es aber vor allem mit dem Netzausbau und der Erleichterung von Schwertransporten mit Windkraft-Großkomponenten schneller gehen, forderte der LEE NRW. Ihm schweben „Mikrokorridore“ zu künftigen Windenergie-Gebieten sowie temporäre Behelfsausfahrten für die Schwertransporter vor. Die im Sommer von Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) gegründete „Stabsstelle Windenergie“ habe auf entsprechende Vorschläge bislang noch keine offensichtliche Reaktion gezeigt.

Der Präsident der Bonner Behörde, Klaus Müller, erklärte: „Die hohe Zahl an Lieferantenwechseln im Jahr 2024 zeigt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher nach besseren Konditionen suchen. Das ist ein gutes Zeichen für Wettbewerb und Energiewende.“ Laut Müller sparten deutsche Haushalte allein 2024 durch Vertrags- und Lieferantenwechsel 2,2 Milliarden Euro bei den Energiekosten ein.

Grundversorgung am teuersten

Die Daten der Bundesnetzagentur belegen auch, dass sich durch den Wechsel von der Grundversorgung zu alternativen Anbietern teils erhebliche Einsparungen ergeben. Zum Stichtag 1. April 2025 lag der durchschnittliche Strompreis in der Grundversorgung bei 40,1 Cent/kWh. Wettbewerbliche Anbieter boten im Schnitt einen Preis von 38,2 Cent/kWh an.

Besonders deutlich waren die Unterschiede im Gasbereich: Hier kostete die Kilowattstunde bei alternativen Anbietern im Durchschnitt 11,6 Cent.

Die Grundversorgung ist die gesetzlich geregelte Standardbelieferung mit Strom oder Gas, die automatisch greift, wenn ein Haushalt keinen anderen Vertrag abschließt oder wenn ein Lieferant aufhört und der Kunde sich nicht um einen Nachfolger kümmert. Sie gilt in der Regel als teurer als Wettbewerbstarife. Im Jahr 2024 sank der Anteil der Haushalte in der Grundversorgung erneut: Bei Strom lag er bei rund 23 Prozent (2023: 25 Prozent), bei Gas bei etwa 16 Prozent (2023: 19 Prozent).

Hohes Einsparpotenzial

Nach Angaben von Lundquist Neubauer, Energieexperte beim Vergleichsportal Verivox, war das Einsparpotenzial bei einem Anbieterwechsel 2024 so hoch wie noch nie seit Beginn der Datenerfassung durch Verivox im Jahr 2004. Grund dafür seien noch immer Nachwirkungen der Energiekrise von 2022. „Viele Grundversorger haben hohe Beschaffungskosten an ihre Kunden weitergegeben“, begründet er. Während der Strom in der Grundversorgung 2024 im Durchschnitt 44,2 Cent/kWh kostete, lag der Preis in Neukunden-Tarifen laut Verivox nur bei 24,6 Cent/kWh.

Deutlich mehr Sperren

Trotz dieser Entwicklungen sieht die Bundesnetzagentur weiterhin Herausforderungen. So stieg die Zahl der Versorgungssperren im Jahr 2024 deutlich. Bei Strom gab es etwa 245.000 Sperrungen, ein Zuwachs von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Im Gasbereich erhöhte sich die Zahl der Sperrungen ebenfalls um etwa ein Fünftel auf 33.700 Fälle. Als Ursachen nennt die Behörde unter anderem gestiegene Energiepreise sowie Nachholeffekte, da viele Anbieter in den Vorjahren pandemiebedingt auf Sperrungen verzichtet hätten.

Energiearmut wächst

Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, äußerte sich besorgt über die Entwicklung. „Immer mehr Haushalte können sich kaum noch ein warmes Zuhause oder grundlegende Versorgung leisten“, erklärte Bentele. Diese Situation zeige, dass Armut wachse und immer mehr Menschen sozial abgehängt würden. Ihrer Ansicht nach seien politische Maßnahmen erforderlich, um Energiearmut wirksam zu bekämpfen. Bentele forderte vor allem die von der Koalition verschobene Senkung der Stromsteuer sowie eine angemessene Berücksichtigung der Wohnnebenkosten in den Sozialleistungen.

Die vollständigen Daten will die Bundesnetzagentur im November 2025 gemeinsam mit dem Bundeskartellamt im „Monitoringbericht Energie“ veröffentlichen. Die Behörde kündigte an, darin vertieft auf Preisentwicklungen, Wechselverhalten und die Situation von Haushalten einzugehen, die von Versorgungsunterbrechungen betroffen sind.

Weitere Informationen stehen auf der Energiemarktdatenplattform Smard bereit.

|

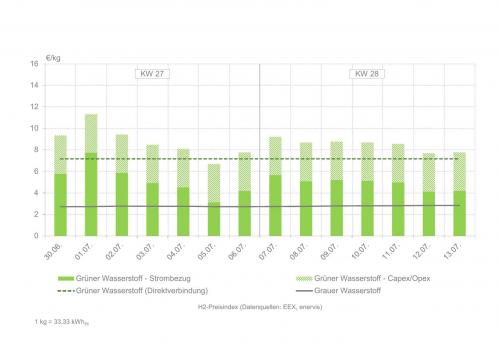

| H2-Preisindex für die Kalenderwochen 27 und 28 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: enervis energy advisors GmbH / EEX |

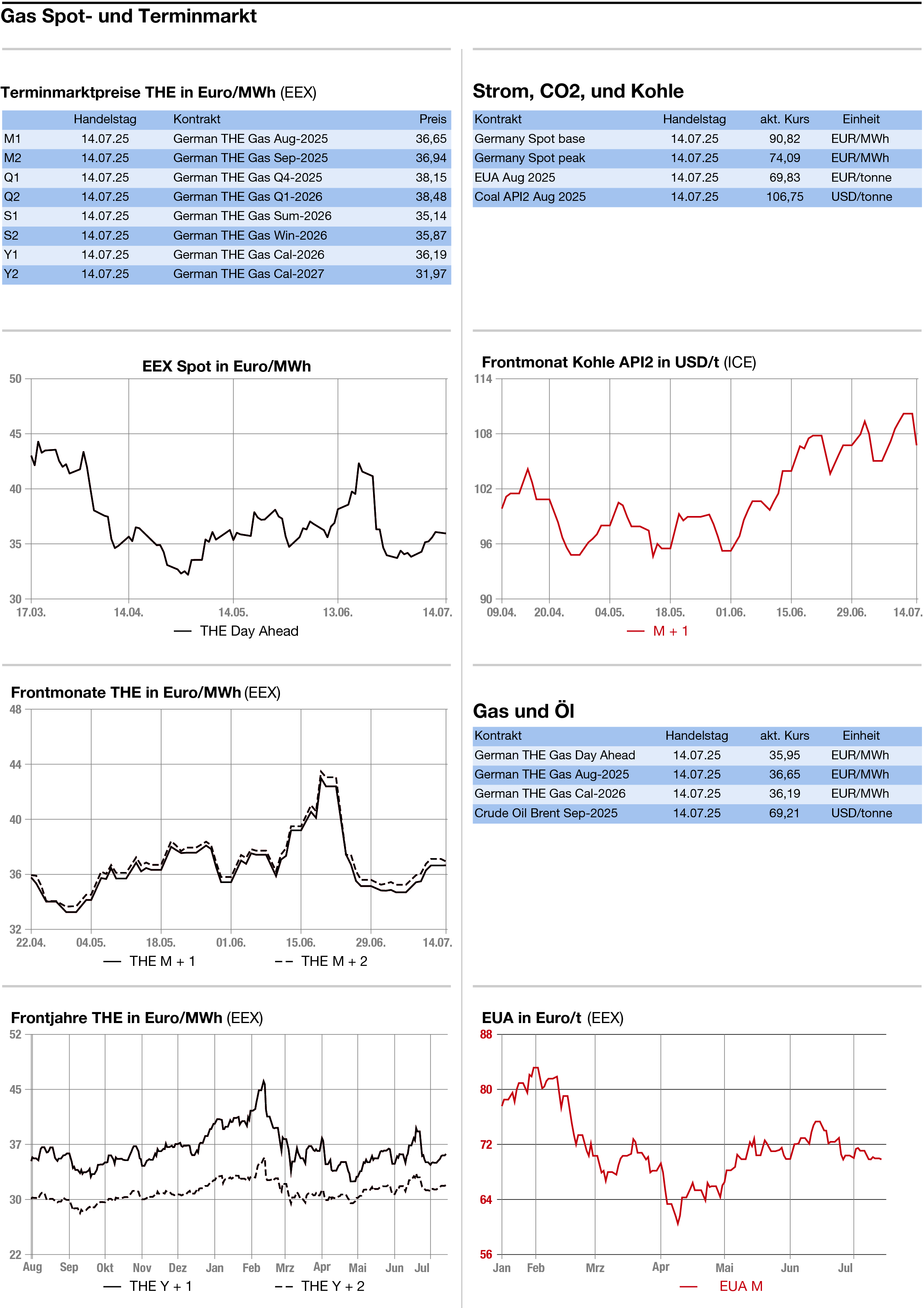

Die Gestehungskosten für strommarktbasierten grünen Wasserstoff sind in der Kalenderwoche 27 wieder über 10 Euro/Kilogramm gestiegen. Das Zweiwochenhoch lag bei 11,32 Euro/Kilogramm, das Zweiwochentief bei 6,69 Euro/Kilogramm. Im Wochenmittel ist der Preis von 8,73 auf 8,48 Euro/Kilogramm gesunken.

Die Gestehungskosten für grauen Wasserstoff bewegten sich im Wochenverlauf zwischen 2,72 und 2,82 Euro/Kilogramm. Das Preisniveau lag damit weiterhin konstant unterhalb des strommarktbasierten Wasserstoffs sowie der Insellösung aus Erneuerbaren-Energie-Anlage und Elektrolyseur.

Legende zum H2-Preisindex

- Grüner Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Strompreisen am Spotmarkt, Herkunftsnachweisen* für die jeweiligen Strommengen sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grüner Wasserstoff (Direktverbindung): Gestehungskosten als Benchmark auf Basis von grünem Bezugsstrom einer netzentkoppelten Erneuerbaren-Anlage sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Elektrolyseanlage

- Grauer Wasserstoff: Gestehungskosten auf Basis von Erdgaspreisen am Spotmarkt, Preisen für CO2-Zertifikate sowie den Investitions- und Betriebskosten einer Erdgas-Dampfreformierungsanlage

*Die Anforderungen der Bundesregierung an grünen Wasserstoff werden über die 37. BImSchV (Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) an die Anforderungen der Europäischen Union angepasst. Zukünftig müssen die Kriterien der Zusätzlichkeit sowie der zeitlichen/geografischen Korrelation für die Produktion erfüllt sein.

„Wir setzen den Dialog mit der Europäischen Union fort, da wir eine zusätzliche Nachfrage an aserbaidschanischem Gas sehen. Bei uns wurden mindestens 14 Milliarden Kubikmeter angefordert“, sagte Shahbazov auf der Opec-Tagung am 9. Juli. „Derzeit liefert Aserbaidschan an mehr als 20 Länder Öl und an zwölf Länder Gas.“ In Georgien decke aserbaidschanisches Gas zu 78 Prozent den Bedarf ab. Mehr als 50 Prozent seien es in Bulgarien, 18 Prozent in Griechenland, etwa 16 Prozent in Italien und 18,5 Prozent in der Türkei.

Voriges Jahr förderte Aserbaidschan 50,3 Milliarden Kubikmeter Gas. Die Hälfte davon ging in den Export, wovon Europa 12,9 Milliarden Kubikmeter bezog und somit 9 Prozent mehr als im Vorjahr. Fast 10 Milliarden Kubikmeter importierte die Türkei, während der Rest in Georgien verblieb.

Im Juli 2022 während der Energiekrise hatten sich Aserbaidschan und die EU auf eine Absichtserklärung geeinigt, die bis 2027 eine Erhöhung der aserbaidschanischen Gaslieferungen nach Europa auf 20 Milliarden Kubikmeter Gas vorsieht. Bis Ende 2027 soll laut Fahrplan und Gesetzentwurf der Europäischen Kommission ein Importstopp aller russischen Energieträger greifen.

Warnung vor Investitionsaufschub

Minister Shahbazov knüpfte aber auch Bedingungen an ein stärkeres Engagement Aserbaidschans: Investitionen und langfristige Verpflichtungen der Käufer, um neue Felder zu erschließen und die Infrastruktur auszubauen.

Bis 2030 erwartet er eine zusätzliche Öl- und Kondensatproduktion aus fünf Projekten mit internationalen Partnern. Ebenso liefen Erkundungsarbeiten an vielversprechenden Vorkommen sowohl an Land als auch auf dem Meeresgrund.

Der Anteil von Öl und Gas nehme im Energiemix eine Schlüsselrolle ein, Dieser Trend setze sich fort, daher könnten laufende Beschränkungen bei der Erschließung traditioneller Energieressourcen künftig zu Risiken und Versorgungsengpässen führen, warnte der Minister. Investitionen sollten hier deswegen nicht aufgeschoben werden.

Ausbau der Tap

Um die Transportkapazität der Trans-Adria-Gasleitung Tap auf 20 Milliarden Kubikmeter Gas zu erhöhen, sind aserbaidschanischen Medien im Mai zufolge neben zusätzlichen Einheiten an bestehenden Kompressorstationen zwei neue Kompressorstationen in Griechenland und Albanien nötig. Da der langfristige Markttest von 2021 bis 2024 verbindliche Zusagen ergeben habe, soll sich die Pipeline-Kapazität von Januar 2026 an um zusätzliche 1,2 Milliarden Kubikmeter im Jahr erhöhen.

Deswegen arbeitet der Pipelinebetreiber Tap jetzt daran, um die Kapazität für die höheren Liefermengen bereitzustellen. Dazu gehören die Modernisierung und eine neue Kompressoreinheit von circa 15 MW für die Kompressorstation in Kipoi nahe der griechisch-türkischen Grenze. Weitere Erweiterungsstufen auf der Grundlage von Markttests könnten folgen.

Im Rahmen der ersten Ausbaustufe der Gaspipeline sind für Italien 1 Milliarde Kubikmeter mehr und Albanien 200 Millionen Kubikmeter Gas aus Aserbaidschan vorgesehen. Die Transportkapazität der Tap umfasst nach Angaben der aserbaidschanischen Southern Gas Corridor Gesellschaft 11,5 Milliarden Kubikmeter Gas.

Ebenfalls ist eine Erhöhung der Durchleitungskapazität des Interkonnektors zwischen Griechenland und Bulgarien, IGB, von 3 auf 5 Milliarden Kubikmeter Gas im Jahr geplant. Hierzu startete der Betreiber ICGB im Juli eine Marktanalyse.

Langfristverträge zur Finanzierung

Beide Erweiterungen ermöglichen es, vom Kaspischen Meer über Georgien und die Türkei nach Italien und Bulgarien jährlich insgesamt mehr als 17 Milliarden Kubikmeter Gas durchzuleiten. Dies entspricht in etwa der Kapazität der Transanatolischen Gasleitung Tanap, die das aserbaidschanische Gas von der türkischen Ost- an die Westgrenze transportiert. Da die Türkei über die Tanap auch Gas aus Aserbaidschan importiert, sind Ausbauarbeiten auf dieser Strecke fällig.

Um Erschließungsarbeiten an Gasvorkommen und den nötigen Ausbau der Transportkapazitäten an Tanap und Tap zu finanzieren, sind Investitionen aus Europa und langfristige Gasverträge gefragt. Im Juni schlossen auf dieser Grundlage Aserbaidschans nationale Ölgesellschaft Socar und das deutsche Bundesunternehmen Sefe, vormals Gazprom Germania, einen Gasliefervertrag mit zehnjähriger Laufzeit. Die jährlichen Liefermengen sollen schrittweise auf bis zu 15 Milliarden kWh bzw. etwa 1,5 Milliarden Kubikmeter erhöht werden.

Socar will das Gas über seine bestehenden Exportinfrastrukturen an Sefe liefern. Infrage kommt dafür in erster Linie Italien, aber auch Griechenland und Bulgarien sind eine Option.

Auch die Badenova-Vertriebsgesellschaft Badenova Energie sowie die Netztochter „BadenovaNetze“ seien, wie es weiter heißt, in die Kooperation eingebunden. Ziel sei es, Prozesse zu digitalisieren und IT-Silos aufzubrechen. Nicht zuletzt soll der Kontakt zum Kunden dadurch effizienter werden.

Mit der Integration der Plattform „energy XRM“ von Epilot bündelt Badenova erstmals Strom-, Gas- und Energiedienstleistungs(EDL)-Angebote auf einer gemeinsamen digitalen Benutzeroberfläche. Nach Angaben von Badenova handelt es sich dabei um eine bislang einmalige Anwendung dieser Lösung in Deutschland. Zwar sei die Plattform, wie Epilot erklärt, bereits bei mehr als 180 Energieversorgern und Netzbetreibern im Einsatz, jedoch nur für klar abgegrenzte Anwendungsbereiche, wie etwa Netzanschlüsse oder Produktverkäufe. Badenova hingegen verfolge einen durchgängigen Ansatz, der ein einheitliches digitales Kundenerlebnis über Sparten und Organisationsgrenzen hinweg schaffen soll.

Nach Unternehmensangaben ist die Partnerschaft mit Epilot ein wichtiger Baustein der Klimaneutralitätsstrategie, die Badenova bis 2035 umsetzen will. Vorstandschef Hans-Martin Hellebrand betont den strategischen Wert der digitalen Infrastruktur: Sie soll Innovationen beschleunigen und gleichzeitig die Komplexität im Tagesgeschäft verringern.

Die Plattform „energy XRM“ ist eine erweiterte Form eines klassischen Kundenbeziehungsmanagement(CRM)-Systems und verwaltet die Beziehungen zu Kunden, Partnern, Installateuren und internen Teams in einem zentralen System. Damit sollen laut Epilot bei der Netztochter der Badenova künftig auch komplexe Anwendungsfälle - wie Netzanschlüsse oder Einspeisemanagement (EinsMan) - vollständig digital abbildbar werden. Die Plattform soll zudem interne Abläufe vereinfachen und externe Angebote - wie Solarlösungen oder Ladeinfrastruktur - bündeln.

Das Unternehmen mit Sitz in Kirchheim bei München ist spezialisiert auf große stationäre Speicherprojekte und deckt nach eigenen Angaben die gesamte Wertschöpfungskette von Planung über Bau bis Betrieb der Stromspeicher ab. Für das Vorhaben in Sachsen-Anhalt nutzt Eco Stor ein Blockkonzept, das eine stufenweise Umsetzung erlaubt. Die gesamte Anlage umfasst drei Speicherblöcke, ein eigenes Umspannwerk mit 110-kV-Anbindung, 96 Containerstationen für Wechselrichter und Transformatoren sowie 192 Containerstationen mit Lithium-Ionen-Batterien.

Der Energiespeicher soll rechnerisch bis zu 500.000 Haushalte für zwei Stunden mit Strom versorgen können. In der Betriebsweise wird er überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne zwischenspeichern und bei Bedarf ins Netz einspeisen – vor allem in Zeiten geringer Erzeugung und hoher Nachfrage.

„In Förderstedt wird ein Energiespeicher entstehen, der in Kapazität und Leistung das Dreifache des bisherigen größten Speichers in Bollingstedt erreicht“, erklärt Georg Gallmetzer, Geschäftsführer von Eco Stor. Die Stadt Staßfurt strebt demnach an, bis 2045 klimaneutral zu werden. Der Speicher gilt laut Unternehmen als zentraler Baustein für dieses Ziel.

Finanzierung vollständig aus Eigenmitteln

Bevor der eigentliche Bau beginnen kann, sichern Baufirmen derzeit die Zufahrtsstraßen, richten Baustraßen ein und schaffen Platz für Material und Maschinen. Im Anschluss werden, wie es weiter seitens Eco Stor heißt, Bagger mit den Erdarbeiten beginnen: Sie heben Gräben für Versorgungsleitungen aus, gießen Fundamente und bereiten den Untergrund für die Containermodule vor. Die Montage der Batteriecontainer soll später in mehreren Etappen erfolgen. Laut Eco Stor liegt die Genehmigung für den Baustart vor. Auch die ökologischen Vorgaben für das Gelände seien bereits umgesetzt worden.

Finanziert wird das Projekt vollständig aus Eigenmitteln von Eco Stor. Öffentliche Fördergelder kommen nicht zum Einsatz, wie es aus Kirchheim heißt. Die 23.000-Einwohner-Kommune Staßfurt profitiert hingegen durch Gewerbesteuereinnahmen: 90 Prozent der Steuerzahlungen verbleiben bei ihr. Nach Unternehmensangaben hat sich Eco Stor maßgeblich für diese Neuregelung der Gewerbesteuerzerlegung eingesetzt, um mehr Teilhabe auf kommunaler Ebene zu ermöglichen.Laut Unternehmenswebsite zählt Eco Stor zu den wenigen Akteuren am Markt, die Entwicklung, Bau und Betrieb großtechnischer Speicherprojekte aus einer Hand umsetzen. Zum Gesellschafterkreis gehören unter anderem der spanische Entwickler X-Elio, die Beteiligungsgesellschaft Nature Infrastructure Capital (NIC) sowie der norwegische Energieversorger A Energi.

Die Schaltanlagen GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet. Im Jahr 2023 erzielte das Unternehmen laut Bundesanzeiger Umsatzerlöse in Höhe von 5,8 Millionen Euro und zählte im Jahresdurchschnitt 60 Mitarbeitende. Das Ergebnis nach Steuern betrug 117.000 Euro, im Jahr davor standen minus 490.000 Euro zu Buche.

„Durch den Zusammenschluss mit Leukhardt erweitern wir unsere Kompetenzen im Bereich maßgeschneiderter Schaltanlagenlösungen und stärken unsere Position als ganzheitlicher Anbieter von Energieinfrastrukturlösungen“, kommentiert Markus Popp, Managing Director bei Omexom in Deutschland, die Übernahme. Unter dem Dach des neuen Eigentümers soll sich das Unternehmen zu „einem spezialisierten Anbieter für Retrofit- und Service-Lösungen“ weiterentwickeln, heißt es.

Positiv nach vorne blickt auch Andreas Glunk, Geschäfstführer des Schaltanlagenbauers seit der ersten Stunde: „Die Integration in eine internationale Unternehmensgruppe sichert nicht nur Arbeitsplätze, sondern ermöglicht uns auch, unser Know-how weiter auszubauen und unsere technologische Entwicklung konsequent fortzusetzen.“

Zugekauft hat der französische Konzern dieses Jahr auch in anderen Sparten. Im Februar übernahmen sie die Holtermann Regeltechnik GmbH im nordrhein-westfälischen Rietberg und erweiterten damit ihr Portfolio in der Gebäudeautomation. Im gleichen Monat erwarben sie die „TEHA Technology Group“ mit Sitz in Haltern am See, ein Anbieter regelungs- und verfahrenstechnischer Anlagen für den Energiesektor, die Stahlindustrie sowie die chemische und petrochemische Industrie.

2024 setzte Hamburger Energienetze 1,33 Milliarden Euro um. Der Anstieg um knapp 80 Millionen Euro ist laut Geschäftsbericht „bedingt durch höhere Netznutzungserlöse Strom aufgrund gestiegener Durchleitungsmengen und infolge einer höheren genehmigten Erlösobergrenze“. Und doch will der Verteilnetzbetreiber die Netzentgelte anheben.

Wie die Deutsche Presseagentur meldet, rechnet der städtische Netzbetreiber mit steigenden Netzentgelten für Strom. Das sagten Gabriele Eggers und Peter Wolffram aus der Geschäftsführung des Unternehmens. Eggers begründete die Entwicklung mit gestiegenen Investitionen in Hamburg sowie mit vorgelagerten Kosten. „Die Energiewende kostet Geld“, sagte Eggers laut Agentur.

Das neue Unternehmen mit rund 2.300 Beschäftigten ist nicht nur Netzbetreiber, sondern auch grundzuständiger Messstellenbetreiber für Strom und Gas. Es versorgt 1,4 Millionen Netzkunden jährlich mit 10,1 Milliarden kWh Strom sowie 14,9 Milliarden kWh Gas. Entstanden ist es aus dem Zusammenschluss der Stromnetz Hamburg GmbH und Gasnetz Hamburg GmbH, die nacheinander kommunalisiert wurden.

Für das laufende Jahr 2025 plant die Hamburger Energienetze laut Geschäftsbericht umfangreiche Investitionen. 440 Millionen Euro sollen in Instandhaltung und Ausbau der Strominfrastruktur fließen. Hintergrund ist der steigende Bedarf durch Wärmepumpen, Elektromobilität und in der Industrie.

Ein zentraler Baustein der Infrastrukturplanung ist zudem das Wasserstoff-Industrie-Netz. Dieses soll der energieintensiven Industrie an der Elbe die Dekarbonisierung ermöglichen. Aktuell sind bereits 15 Kilometer Wasserstoffleitungen im Bau, heißt es vonseiten des Unternehmens. Die ersten 40 Kilometer sollen planmäßig 2027 in Betrieb gehen, bis 2031 ist eine Erweiterung auf insgesamt 60 Kilometer vorgesehen.

„Besonders energieintensive Betriebe werden auf Wasserstoff setzen, und die Leistungsfähigkeit der Strominfrastruktur wird wachsen“, so Karin Pfäffle, Sprecherin der Geschäftsführung. Sie verweist auf die Rolle ihres Unternehmens beim Umbau der Energieversorgung: Wo der Umstieg auf Wärmepumpen und Elektromobilität geplant sei, müsse das Stromnetz entsprechend mitwachsen. Auch die Industrie benötige zeitgerecht eine leistungsfähige Infrastruktur, um den Wechsel von Erdgas auf Wasserstoff zu vollziehen.

Auch die Zahlen, so wiederum der Green-Planet-Geschäftsbericht seien zufriedenstellend −, auch wenn das Jahr 2024 ein „zwiespältiges“ gewesen war. Die eG hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss (Ebit) von 2,7 Millionen Euro abgeschlossen - deutlich weniger als 2023 mit 9,8 Millionen Euro. Allerdings sei der Jahresabschluss 2023 „ungewöhnlich hoch“ ausgefallen. Im Geschäftsbericht 2023 war zudem für 2024 ein niedriger einstelliger Millionenverlust prognostiziert worden. Diese Erwartung wurde im abgelaufenen nun Geschäftsjahr doch übertroffen: Das Jahresergebnis belief sich auf +49.000 Euro. 2023 hatte Green Planet Energy +4,6 Millionen Euro verbucht, 2022 +978.000 Euro.

Green Planet hatte wegen einer neuen Tochter sowie dem Fokus auf der Mitgliedergewinnung bereits im vergangenen Jahr mit erheblich weniger Gewinn gerechnet. Im Geschäftsbereich „Dezentrale Energieversorgung“ wurde „mit Anlaufverlusten der im Jahr 2023 neu gegründeten Gesellschaft Green Planet Solutions GmbH & Co. KG“ gerechnet, steht im Geschäftsbericht 2024.

Mehrmals Preissenkungen

Der Umsatz sank ebenfalls, von 261 auf 215 Millionen Euro. Der Stromabsatz ging von 505 Millionen kWh leicht auf 449 Millionen kWh zurück. Der Gasabsatz schrumpfte stark von 361 auf 273 Millionen kWh. Ende 2024 versorgte das Unternehmen 180.000 Strom- und Gaskunden und damit weniger als im Vorjahr. Da lag die Zahl bei 198.000.

Im Jahr 2024 gewann die Genossenschaft hingegen rund 8.000 neue Mitglieder – ein Plus von 22 Prozent auf Jahresbasis. Zum 31. Dezember 2024 waren 43.819 Menschen Mitglied der Genossenschaft, aktuell zählt der Versorger mehr als 47.000. Das Eigenkapital erhöhte sich dadurch um gut 6,6 Millionen Euro auf 91,2 Millionen Euro. Die Eigenkapitalquote stieg so von 48,20 Prozent auf 50,71 Prozent.

Im Jahr 2024 hat Green Planet außerdem zwei dynamische Tarife eingeführt, deren Preis sich nach den Kurzfristmärkten richtet: den Stromtarif „Ökostrom flex“ und den variablen Monatstarif „Ökostrom vario“. Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen dynamischen Stromtarifs soll die Kundschaft motiviert werden, ihren Verbrauch an kurzfristige Preisschwankungen anzupassen. Während des vorigen Jahres gab die eG gesunkene Beschaffungskosten mehrmals an die Kundschaft weiter.

Mehr Eigenerzeugung gegen Preisexplosion

Die Gruppe will das Bestandsportfolio in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Zum 31. Dezember 2024 befanden sich Windkraftprojekte mit einer Leistung von insgesamt 87 MW - davon 43 MW bereits genehmigt und 30 MW im Bau - sowie Photovoltaikprojekte mit einer Leistung von 71 MW - davon 25 MW auf privilegierten Flächen - in der Projektentwicklung. „Die fortlaufende Investition in eigene Erzeugungsanlagen soll uns und unsere Kundinnen und Kunden zukünftig und langfristig gegen stark steigende Preise absichern. Gleichzeitig leisten unsere Wind- und Solarparks einen wertvollen Beitrag zur Energiewende“, betonte Müller.

Das Produktportfolio der Genossenschaft soll im laufenden Jahr 2025 ebenfalls weiter ausgebaut werden. Im Geschäftsbereich Energieversorgung und -beschaffung werden aber nochmal rückläufige Erlöse erwartet. Ursächlich hierfür sind laut dem Geschäftsbericht Kundenverluste aus dem Jahr 2024, deren wirtschaftliche Effekte sich im laufenden Geschäftsjahr niederschlagen werden.

Für 2025 geht der Vorstand von Green Planet Energy sowohl auf Ebene der Genossenschaft als auch auf Ebene der Gruppe von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus.

Die Nexogas hat weiterhin ihren Sitz im niedersächsischen Vechta. Rund 120 Mitarbeitende sind dort beschäftigt. Nach eigenen Angaben zählt das Unternehmen „zu den weltweit führenden Spezialisten für Biogas- und Biomethananlagen sowie Veredelung von Biorohgas“.

Darüber hinaus plant das Unternehmen weiteres Wachstum – sowohl durch den Ausbau eigener Kapazitäten als auch durch die Entwicklung und den Zukauf neuer Anlagen. Hintergrund ist die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energieträgern, vor allem im Verkehr. Eine zentrale Rolle soll dabei die Herstellung und Veredelung von Biomethan aus landwirtschaftlichen Reststoffen wie Gülle und Mist spielen. Ergänzend bleibt die Produktion aus nachwachsenden Rohstoffen (Nawaro) bestehen.

Ein weiteres Ziel ist die verstärkte Veredelung und Aufbereitung von Biorohgas auf Erdgasqualität. Damit wolle Nexogas Biomethan für die Industrie und die Kraftstoffproduktion sowie für Stadtwerke und Kommunen zur Verfügung stellen, so CEO Christian Hower-Knobloch.

Zudem möchte sich das Unternehmen ein weiteres Geschäftsfeld erschließen: die Verflüssigung von Kohlendioxid aus der Biogasproduktion. Damit soll der wachsende Bedarf der Lebensmittelindustrie an grünem CO2 – etwa zur Herstellung nachhaltiger Kohlensäure – bedient werden.

Hinter Nexogas stehen die Finanzinvestoren DWS Group sowie die Meag, der Asset Manager der Versicherungen Munich Re und Ergo. Beide hatten 2023 die damalige Weltec Holding GmbH vollständig übernommen. Mit dem Tochterunternehmen Vornhagen Gruppe kann Nexogas die Stoffströme selbstständig beschaffen und transportieren. Das umfasst unter anderem das „komplette Ernte-Management und die Transport-Logistik aller Vorprodukte“.

An die Stelle der bisherigen Eigner tritt ein neues Konsortium aus Partners Group, dem Investor GIC, TPG Rise Climate sowie der Mubadala Investmentgesellschaft aus Abu Dhabi. Der Deal war im Oktober 2024 bekanntgegeben worden (wir berichteten).

Laut der Mitteilung sollen die Dienstleistungen weiter digitalisiert werden. Wachstumschancen sieht man unter anderem beim Einbau von intelligenten Messsystemen, also nicht nur im angestammten Submetering, sondern auch im Metering.

Das 1952 gegründete Unternehmen mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt ist Spezialist für die Erfassung und Abrechnung von Energie- und Wasserverbrauch. Daneben bietet Techem auch Lösungen für einen geringeren Energieverbrauch, Brandschutz und nachhaltige Wärmeversorgung an. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mehr als 4.000 Beschäftigte und betreut in 18 Ländern mehr als 13 Millionen Wohnungen.

In der Geschäftsführung unterstützt er Ralf Becker (57), der seit 2020 die Stadtwerke leitet. Wie die SWL mitteilen, fungiert Becker künftig als Chief Executive Officer (CEO) und verantwortet die mittel- und langfristige Unternehmensentwicklung. Zudem obliegen ihm kaufmännische Steuerung, Finanzbeteiligungen, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Umsetzung einer Doppelspitze komme „zum richtigen Zeitpunkt“, so Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Wilhelm Möhrke (parteilos). „Die Stadtwerke Lengerich sind in den vergangenen Jahren mit dem flächendeckenden Breitbandausbau, der Übernahme des Stromnetzes in der Gemeinde Hasbergen, der Errichtung von ersten Wärmenetzen, der Erreichung des Grundversorgerstatus in den Gemeinden Saerbeck und Hasbergen sowie der anstehenden Übernahme des Stromnetzbetriebs in der Gemeinde Lienen stark gewachsen.“

Als weiteren Grund für die Verstärkung nennt er die „steigenden regulatorischen Vorgaben durch die Bundesnetzagentur“.

In Leufkes neues Aufgabenfeld fallen der Betrieb der Strom-, Gas-, Wärme- und Telekommunikationsnetze, der Vertrieb und die Energiebeschaffung, der Bäderbetrieb sowie die Beteiligungen der SWL an verschiedenen energiewirtschaftlichen Projektgesellschaften.

Die Stadtwerke Lengerich GmbH zählte im Jahr 2023 im Schnitt 47 Mitarbeitende. Die Erlöse lagen bei 127 Millionen Euro, als Ergebnis nach Steuern standen 5,3 Millionen Euro zu Buche.

Der 53-jährige Niederländer Gerssen lebt derzeit mit seiner Familie in Den Haag. Der Betriebswirt mit einem Master in Wirtschaftswissenschaften und einem Executive Master der Vrije Universiteit Amsterdam war in den vergangenen Jahren nach Auskunft von Alpiq in verschiedenen Führungspositionen im Energiesektor tätig, unter anderem in den Bereichen Finanzmanagement, Risikobewertung und Compliance. Zu seinen früheren Funktionen zählten die Positionen als CFO und zuletzt als CEO der Shell Asset Management Company (Samco) mit Sitz in Den Haag.

Noch-CFO Baroni wird nach mehr als vierjähriger Tätigkeit in dieser Funktion Alpiq Ende Oktober verlassen. Laut CEO Antje Kanngiesser erreichte Baroni eine „nachhaltige Stabilisierung von Alpiq durch Schuldenabbau und Refinanzierung“. Vom neuen Finanzchef erwarte sie, dass er weiterhin sowohl „Wachstum als auch Stabilität“ fördere.

Die Alpiq AG ist eine Schweizer Stromproduzentin und Energiedienstleisterin, die europaweit aktiv ist. Das Kraftwerksportfolio umfasst neben den eigenen Wasserkraftwerken Beteiligungen an zwei Schweizer Kernkraftwerken sowie flexible thermische Kraftwerke, Windparks und Photovoltaikanlagen in Europa.

Die Alpiq Holding wird zu 100 Prozent von den drei Aktionärsgruppen der Schweizer Kraftwerksbeteiligungs-AG (SKBAG), dem Konsortium Schweizer Minderheitsaktionäre (KSM) und der EOS Holding SA (EOS) kontrolliert.

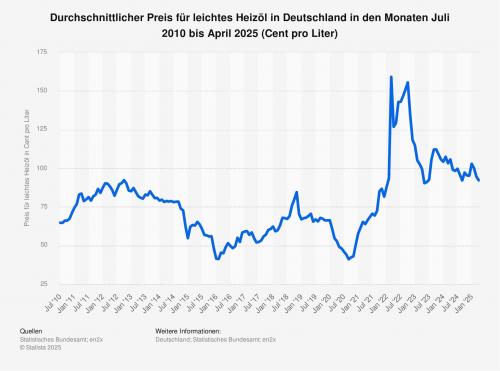

Der durchschnittliche Preis von leichtem Heizöl war im abgebildeten Zeitraum (Juli 2010 bis April 2025) größeren Schwankungen unterworfen. Im April 2025 betrug der durchschnittliche Verbraucherpreis (inklusive Mehrwertsteuer) für einen Liter leichtes Heizöl rund 92 Cent. Die Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt und von „en2X“, dem Wirtschaftsverband Fuels und Energie.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

Bearishe Impulse könnten sich aus dem Handelsstreit zwischen den USA und der EU ergeben. Viele Analysten sind der Meinung, dass die Märkte die Gefahr, die von den Maßnahmen Trumps ausgehen, noch viel zu gering einschätzen.

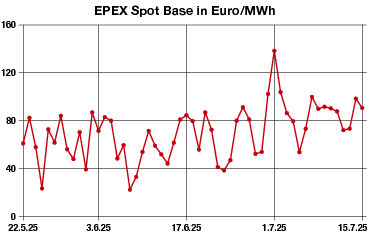

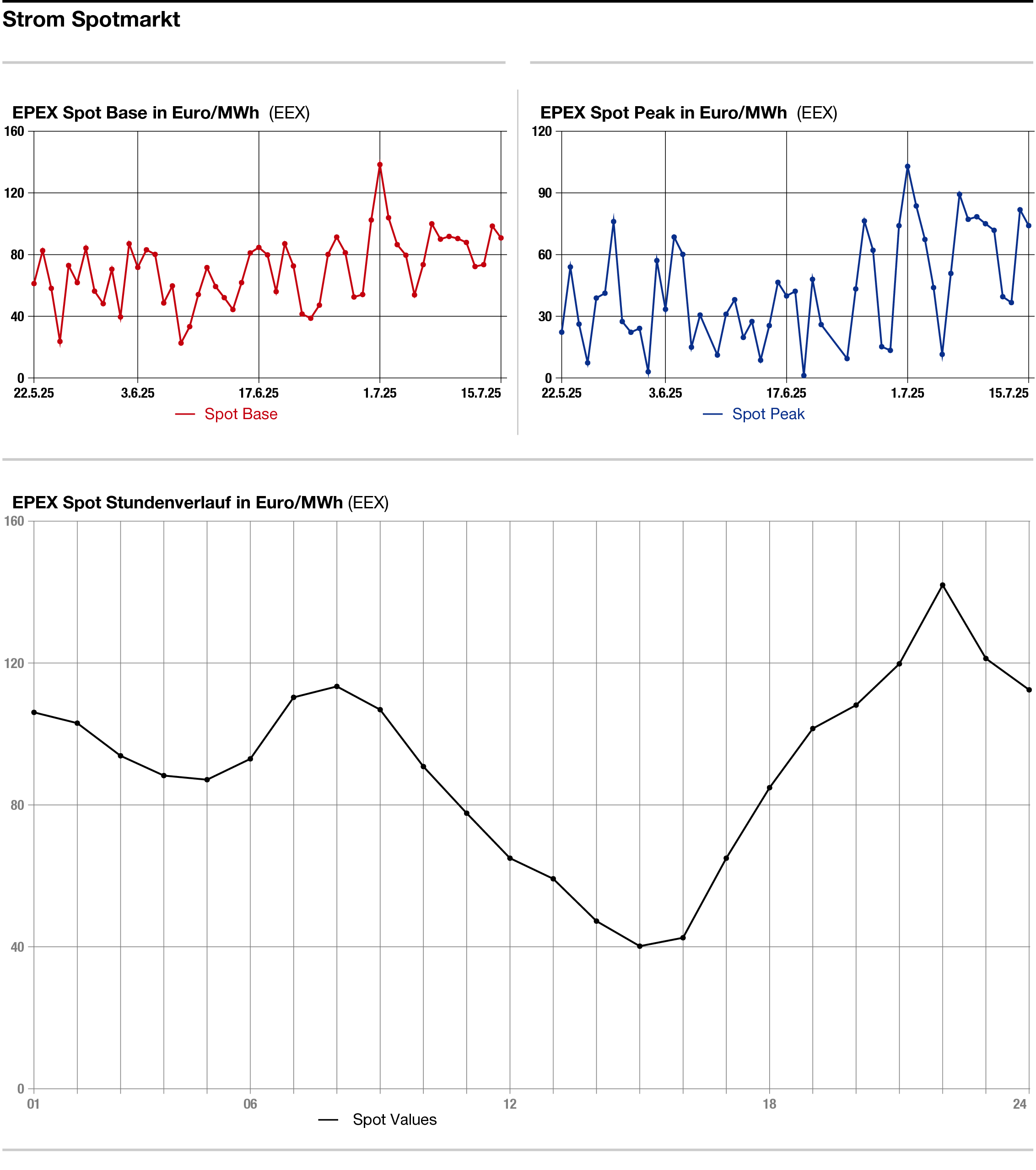

Strom: Fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 91,00 Euro je Megawattstunde im Base und mit 74,50 Euro je Megawattstunde im Peak bewertet. Börslich wurde der Day-ahead mit 90,82 Euro in der Grundlast und 74,09 Euro in der Spitzenlast gesehen. Am Freitag war der Montag selbst mit 105,00 Euro bepreist worden.

Dem niedrigeren Preis entspricht eine etwas höhere Erneuerbaren-Ausbeute. Für den Dienstag erwartet Eurowind im Base eine Erneuerbaren-Einspeisung von 20,9 Gigawatt nach 16,7 Gigawatt am Berichtstag. Dem Wetterdienst zufolge dürften damit aber auch die höchsten Beiträge von Wind und Solar im Wochenverlauf erreicht sein. Sowohl die Einspeisung von Windenergie als auch von Sonnenstrom sollte in den kommenden Tagen nur moderat ausfallen. Völlig aufgelöst haben sich zudem Vorhersagen einer bevorstehenden Hitzewelle.

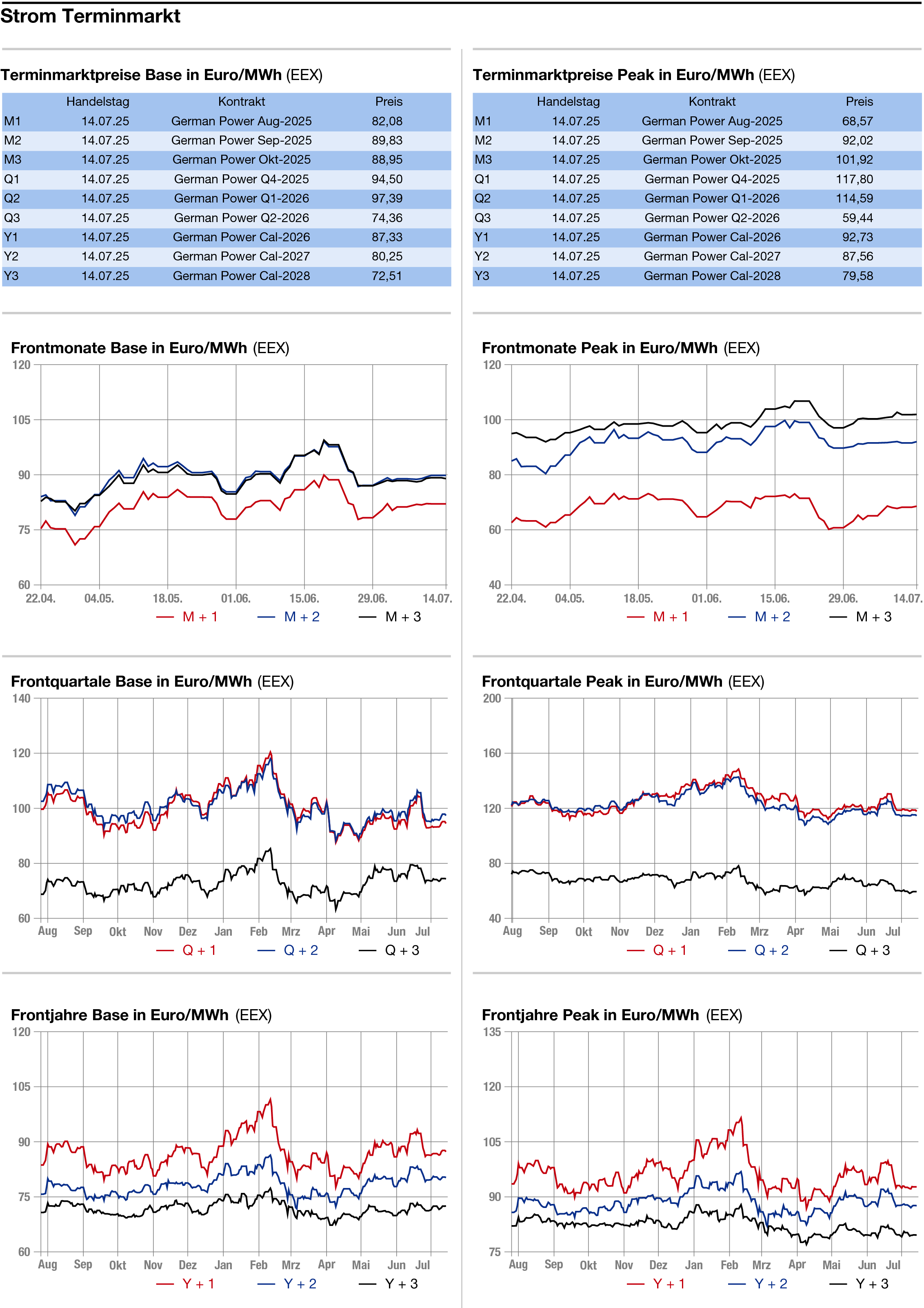

Am langen Ende legte das Cal 26 um 0,64 Euro auf 87,73 Euro je Megawattstunde zu. Ausschlaggebend hierfür war der Anstieg der Preise für Gas und CO2.

CO2: Die CO2-Preise haben zum Wochenstart im Verbund mit den Nachbarmärkten zugelegt, doch blieben die Aufschläge recht moderat. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.09 Uhr 0,31 Euro auf 70,86 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 15 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,39 Euro, das Tief bei 69,52 Euro.

Die Analysten von Vertis erwarten für die laufende Woche eine Seitwärtsbewegung um die Marke von 70 Euro. Impulse könnten sich unter anderem aus der derzeit laufenden Verteilung freier CO2-Emissionen ergeben und aus der Veröffentlichung des neuen CO2-Emissionskalenders. Diesen dürfte die EEX in den kommenden zwei Wochen publizieren.

Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht eine Unterstützung für den Dec 25 bei 70,38 Euro, dann bei 68,71 Euro und 68,41 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 71,06 Euro und dann bei 71,91 Euro und 72,44 Euro ausgemacht.

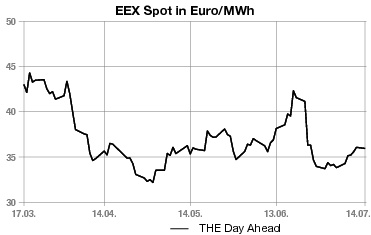

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben am Montag weiter etwas zugelegt. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.13 Uhr 0,575 Euro auf 36,250 Euro je Megawattstunde. Der Day-ahead am deutschen THE zog 0,750 Euro auf 36,875 Euro an.

Händler verweisen zur Begründung auf eine ungewöhnliche Hitze in Ostasien. Ein Anstieg der Spotkäufe von Käufern aus Japan und Südkorea sei durch sinkende Lagerbestände und erhöhte Nachfrage ausgelöst worden, so Analysten von ANZ Research. „Die LNG-Lagerbestände japanischer Versorgungsunternehmen sind angesichts des starken kühlungsbedingten Stromverbrauchs auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten gesunken.“ Zudem warten Händler auf die „wichtige Erklärung“ von Präsident Trump zu Russland am Montag. Mögliche Sanktionen könnten den russischen LNG-Fluss nach Asien einschränken und damit die weltweiten Lieferungen verknappen.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: