16. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

RECHTSURTEIL: Speicherbetreiber muss Baukostenzuschuss zahlen

RECHT: Gericht stoppt Bauarbeiten für Kabeltrasse vor Borkum

ÖSTERREICH: Elektrizitätswirtschaftgesetz als „Katastrophe“ für Windkraft

STATISTIK DES TAGES: Anteil der Energieträger an der Stromerzeugung in Frankreich

HANDEL & MARKT

REGENERATIVE: Keine Flaute trotz Windflaute

FINANZIERUNG: EnBW nimmt 3,1 Milliarden Euro ein

STROMSPEICHER: Verbund gibt Auftrag für neue Großspeicher

TECHNIK

STROMNETZ: Eon bestellt Stromnetztechnik für sechs Milliarden Euro

STROMNETZ: 50 Hertz schließt 300-MW-Vertrag für Rechenzentrum

GASKRAFTWERKE: RDK 9 in Karlsruhe wird konkreter

UNTERNEHMEN

WÄRME: Henkel speist industrielle Abwärme in Düsseldorfs Wärmenetz ein

BILANZ: Nucera hebt trotz Auftragseinbruch Prognose an

STROMSPEICHER: Greentech-Start-up kündigt Großspeicher an

KOOPERATION: Heiztechnik-Plattform von Paul Tech für GTC

TOP-THEMA

Windenergie wächst unterhalb der Zielmarke

Quelle: Pixabay / Rudy and Peter Skitterians

WINDKRAFT ONSHORE.

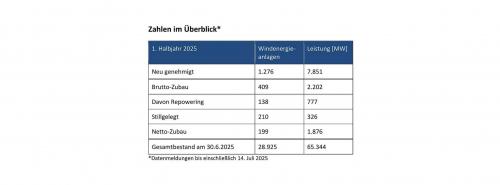

Im ersten Halbjahr 2025 gingen in Deutschland 409 Windturbinen mit 2.200 MW ans Netz. Auch neue Genehmigungen und Zuschläge lagen auf Höchstniveau, dennoch wird das EEG-Ziel verfehlt.

Im ersten Halbjahr 2025 sind in Deutschland 409 neue Windenergieanlagen (WEA) an Land mit einer kumulierten Leistung von 2.200 MW in Betrieb genommen worden. Das teilte die Fachagentur Wind und Solar im Auftrag des Bundesverbands Windenergie (BWE) mit. Diese Zahl markiert laut BWE das höchste Inbetriebnahmevolumen seit 2017 und liegt 67 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, hieß es am 15. Juli vor Journalisten.

Parallel dazu erreichte die Zahl der Genehmigungen ein neues Hoch: 1.276 Windturbinen mit zusammen 7.800 MW erhielten in den ersten sechs Monaten 2025 grünes Licht. Das entspricht einem Zuwachs von 55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch die durchschnittliche Genehmigungsdauer verkürzte sich nach Angaben der Fachagentur Wind und Solar auf 18 Monate. Das sind rund 20 Prozent weniger als 2024 und ein Verdienst der Beschleunigungsmaßnahmen der Ampelregierung.

BWE-Präsidentin Bärbel Heidebroek sieht die Branche damit auf einem positiven Kurs: „Damit ist der Grundstein für einen hohen Zubau in den kommenden Jahren gelegt.“ Trotz der guten Entwicklung betont Heidebroek jedoch, dass der tatsächliche Ausbau weiterhin hinter den Zielen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zurückbleibe. „Die EEG-Zubauziele werden frühestens ab 2026 erreichbar“, sagte sie.

Strombedarf wird steigen

Der Positivtrend sei wichtig für die Transformation der deutschen Wirtschaft und die Resilienz des Stromsystems, müsse jedoch nun verstetigt werden. Der Strombedarf werde weiter steigen, nicht zuletzt durch die zunehmende Elektrifizierung in der Industrie sowie durch Wasserstoffprojekte, Wärmepumpen, E-Fahrzeuge und Rechenzentren. Heidebroek fordert, Kurs zu halten und die Ausbauziele für erneuerbare Energien konsequent umzusetzen. Damit reagierte sie auf eine Neueinschätzung des deutschen Energiebedarfs, den Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Auftrag gegeben hat. „Die Regierung muss an den Wirtschaftsaufschwung und damit steigenden Stromverbrauch glauben“, so Heidebroek.

|

| Entwicklung der Windkraft an Land im ersten Halbjahr 2025 (zur Vollansicht bitte auf die Tabelle klicken) Quelle: BWE |

Die Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie RED III zeige, dass die neue Bundesregierung für stabile Rahmenbedingungen sorgen wolle, lobte die BWE-Präsidentin. Für die Energiewende sei außerdem der Zustand der Netzinfrastruktur entscheidend. „Das Netz muss dringend intelligenter und flexibler werden“, betonte Heidebroek. Es brauche pragmatische Lösungen, um mehr Flexibilität ins Netz zu bringen.

Windindustrie will liefern

Auch Dennis Rendschmidt, Geschäftsführer des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) bewertet die Marktentwicklung positiv. „Trotz der dynamischen Entwicklungen auf dem Markt beweist die Windindustrie ihre Fähigkeit, Produktionskapazitäten flexibel und effizient an eine steigende Nachfrage anzupassen“, erklärte Rendschmidt. Die Branche sei bereit, weiter zu liefern.

Allerdings mahnt er stabile politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen an. „Nur so kann das volle Potenzial der Windenergie für die Energiewende ausgeschöpft werden.“ Windenergie sei eine wirtschaftlich wettbewerbsfähige Technologie, die weiter deutlich und schnell ausgebaut werden könne. Sie trage wesentlich zu einer kosteneffizienten, nachhaltigen und sicheren Energieversorgung bei. Es brauche politischen Willen, um die Dynamik der letzten Jahre aufrechtzuerhalten.

Neben dem Ausbau drängen die Branchenverbände auf Fortschritte bei der Umsetzung bereits angekündigter Maßnahmen. Dazu zählen offene Punkte aus dem Pakt für Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung, Regelungen für das Repowering älterer Anlagen sowie Vereinfachungen bei Genehmigungen für Groß- und Schwertransporte. Auch die im Koalitionsvertrag zugesagten öffentlichen Garantien und ein Investitionsfonds für die Energieinfrastruktur müssten nun umgesetzt werden, um privates Kapital stärker zu mobilisieren.

Ein weiteres Thema ist die Sicherheit der Windenergieanlagen. Diese gelten laut BWE als Teil der kritischen Infrastruktur und seien damit ein wichtiger Faktor für die nationale Sicherheit. Laut Heidebroek müsse der gesetzliche Rahmen dafür sorgen, dass die Sicherheit und Risikovermeidung über die gesamte Lebensdauer der Anlagen gewährleistet bleibt. Dazu zähle auch die Umsetzung der EU-NIS-2-Richtlinie und des EU-Cyber Resilience Act, die verbindliche Sicherheitsstandards für alle Unternehmen entlang der Lieferkette vorsehen.

Für das Gesamtjahr 2025 erwarten BWE und VDMA Power Systems bei gleichbleibender Umsetzungsgeschwindigkeit einen Zubau von 4.800 bis 5.300 MW. Damit würde der Zubau zwar weiterhin unter den Zielen des EEG bleiben, aber über dem Niveau der Vorjahre liegen.

Quelle: Fotolia / aerogondo

Speicherbetreiber muss Baukostenzuschuss zahlen

RECHTSURTEIL. Der Bundesgerichtshof billigt in einem lang erwarteten Urteil die Einziehung eines Baukostenzuschusses durch die Stromnetzbetreiber vom Betreiber der Batteriespeicher.

Ein Speicherbetreiber muss dem Netzbetreiber den Baukostenzuschuss zahlen. Die Bundesnetzagentur muss das nicht unterbinden. So urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) am 15. Juli. Geklagt gegen die Erhebung des Baukostenzuschusses hatte der Speicherbetreiber Kyon Energy. In einem Verfahren vor dem Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf hatte das Unternehmen noch recht bekommen.

Zum Hintergrund: Kyon Energy beantragte im Mai 2021 beim zuständigen Netzbetreiber den Netzanschluss eines Batteriespeichers mit einer Leistung von 1,73 MW und einer Speicherkapazität von 3,45 MWh. Der Batteriespeicher sollte als rein netzgekoppelter Speicher errichtet und betrieben werden. Der Netzbetreiber schickte dem Speicherbetreiber eine Rechnung über einen Baukostenzuschuss. Der Speicherbetreiber schaltete daraufhin die Bundesnetzagentur ein, damit diese den Netzbetreiber anweist, den Baukostenzuschuss zurückzunehmen. Diese lehnte ab.

Der Bundesgerichtshof folgte in seinem Urteil nun der Argumentation der Bundesnetzagentur. Die Richter halten die Erhebung von Baukostenzuschüssen nach dem sogenannten Leistungspreismodell auch bei Batteriespeichern für zulässig. Denn: Die Bundesnetzagentur durfte bei der Erhebung des Baukostenzuschusses davon ausgehen, dass der Baukostenzuschuss „trotz der festgestellten Unterschiede zwischen Batteriespeichern und anderen Letztverbrauchern in einem angemessenen Verhältnis zu den damit verfolgten Zielen steht“.

Der Baukostenzuschuss erfülle eine Lenkungs- und Steuerungsfunktion, weil der Netzanschluss umso teurer werde, je höher der Leistungsbedarf sei. Er soll verhindern, dass Netzanschlüsse überdimensioniert und unnötige Ausbaukosten verursacht werden, die alle Netznutzer belasten würden. „Der Anschlussnehmer soll angehalten werden, den Netzanschluss seinem tatsächlichen Leistungsbedarf entsprechend zu beantragen, um eine Überdimensionierung des Verteilernetzes und damit einhergehende Netzausbaukosten, die alle Netznutzer tragen müssen, zu vermeiden“, schreibt das Gericht.

Der Baukostenzuschuss soll außerdem zur Finanzierung des Verteilernetzes beitragen. Das gelte auch für netzgekoppelte Batteriespeicher, soweit sie das Netz durch Entnahmen nutzen, heißt es vom Bundesgerichtshof. Der Zweck des Baukostenzuschusses werde auch nicht dadurch infrage gestellt, dass Batteriespeicher auch netzdienliche Wirkungen haben können.

Dass der Betreiber bereit sei, mit dem Batteriespeicher netzentlastende Maßnahmen zu ergreifen, sei nicht maßgeblich. Denn: „Nur der Netzbetreiber kann beurteilen, ob und unter welchen Voraussetzungen der netzdienliche Betrieb von Batteriespeichern im örtlichen Verteilernetz zur Verhinderung von Netzausbaumaßnahmen führen kann.“

Das Gericht monierte bei einer Baukostenzuschuss-Befreiung zudem eine mögliche Rosinenpickerei der Speicherbetreiber. Würden die Anlagen von Baukostenzuschüssen freigestellt oder rabattiert, müssten die Anschlusskosten auf die Netzentgelte umgelegt und damit von der Gemeinschaft der Letztverbraucher getragen werden. Die wirtschaftliche Nutzung der Speicher, etwa durch Ausnutzung der Preisschwankungen auf den Spotmärkten, käme hingegen „allein dem Betreiber der Speicheranlage zugute“.

Der BGH hat damit den Beschluss des Oberlandgerichts (OLG) Düsseldorf aufgehoben. 2023 entschied das OLG Düsseldorf, dass die Zahlungen des Baukostenzuschusses von der Bundesnetzagentur nicht eingefordert werden dürfe: Das der Erhebung zugrunde liegende Berechnungsmodell benachteilige Großbatteriespeicher und verstoße gegen das Energiewirtschaftsgesetz, so das OLG. Die Bundesnetzagentur legte hiergegen Rechtsbeschwerde beim BGH ein.

Kyon Energy zeigte sich in einer Stellungnahme enttäuscht von dem Urteil: „Aus rechtlicher Sicht ist überraschend und bedauerlich, dass die Sache nicht dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt wurde, zumal das OLG Düsseldorf seine abweichende Entscheidung zentral auf europarechtliche Erwägungen gestützt hatte.“ Kritisch sieht das Unternehme auch, dass der BGH der Bundesnetzagentur mit seiner Entscheidung einen weitreichenden Entscheidungsspielraum zubilligt, der einer gerichtlichen Kontrolle weitgehend entzogen bleibt.

Gericht stoppt Bauarbeiten für Kabeltrasse vor Borkum

Quelle: Pixabay / Sang Hyun Cho

RECHT. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat dem Eilantrag der Deutsche Umwelthilfe gegen die Verlegung des Stromkabels zur geplanten Gasplattform vor Borkum stattgegeben.

Baustopp vor Borkum: Das Stromkabel für die vom niederländische Energiekonzern One-Dyas geplante Gasplattform darf erst einmal nicht verlegt werden. Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat einem Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe gegen das Vorhaben stattgegeben. Mit der Klage zielt die DUH auf die Kabeltrasse, die durch ein Steinriff führen soll.

Das habe Gericht klargestellt, dass „die unterstellten Schäden an der Natur, konkret die erhebliche Beeinträchtigung oder teilweise Zerstörung der geschützten Biotoptypen, schwerwiegender sind als die zu erwartenden Nachteile einer Verzögerung der Verlegung des Seekabels“, teilte die DUH am 14. Juli mit. Auch hätten die Richter moniert, dass mit der Verlegung des Stromkabels CO2-Emissionen reduziert werden sollen, „um auf der anderen Seite CO2-Emissionen zu fördern“. Das Interesse der Allgemeinheit an der Unversehrtheit der Riffe und dem Schutz des marinen Ökosystems sahen sie vorrangig vor einem öffentlichen Interesse an der Gasförderung. Eigentlich hätten die Bauarbeiten für das Stromkabel am 18. Juli starten sollen.

DUH: Absurdes Vorhaben

Dass das Gericht die Absurdität benenne, „ein fossiles Projekt unter dem Deckmantel von Klimaschutz mit Ökostrom zu betreiben, ist ein wichtiges Signal“, kommentiert DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner den Richterspruch. „Wir fordern One-Dyas und vor allem die zuständigen Behörden auf, dieses zerstörerische Vorhaben unmittelbar neben dem Unesco-Weltnaturerbe Wattenmeer endgültig abzusagen.“

Die Pläne zur Gasförderung vor der Nordseeinsel Borkum haben kürzlich in Berlin eine politische Hürde genommen. Die Bundesregierung stimmte am 2. Juli einem Gasförder-Abkommen mit den Niederlanden zu. Das völkerrechtliche Abkommen ist erforderlich, weil es um grenzüberschreitende Gasfelder geht. Die schwarz-rote Bundesregierung hat mit der Entscheidung gleichsam eine 180-Grad-Wende gegenüber der Ampelkoalition vollzogen. Beschlossene Sache ist die Förderung mit dem Kabinettsbeschluss noch nicht. Nötig ist ein sogenanntes Vertragsgesetz, dafür braucht es die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Auch sind mehrere Rechtsstreitigkeiten offen.

One-Dyas will aus einem grenzüberschreitenden Vorkommen nahe dem Wattenmeer Gas fördern. Von einer Bohrplattform auf niederländischem Hoheitsgebiet will man auch Vorkommen auf deutschem Gebiet Gas ausbeuten.

Der Energiekonzern hat auch weitere benachbarte Gasfelder im Blick. Diese sollen sich zehn bis 20 Kilometer nördlich der Inseln in der Nordsee befinden. Noch diesen Sommer will das Unternehmen ein Stromkabel zu Windpark „Riffgat“ verlegen, er liegt in etwa neun Kilometern entfernt von der Bohrplattform.

Der Oldenburger Energiekonzern EWE will das aus der Nordsee gewonnene Erdgas kaufen und an seine Kunden in Niedersachsen liefern. EWE und One-Dyas unterzeichneten dazu in Amsterdam eine entsprechende Liefervereinbarung.

Elektrizitätswirtschaftgesetz als „Katastrophe“ für Windkraft

Quelle: Shutterstock / Blue Planet Studio

ÖSTERREICH. Vor allem die vorgesehenen Bestimmungen zu Begrenzung der Stromeinspeisung in die Netze seien „toxisch“ und mutmaßlich verfassungswidrig, hieß es bei einer Pressekonferenz in Wien.

In seiner derzeit geplanten Form ist das Elektrizitätswirtschaftgesetz (ElWG) für Österreichs Windenergiebranche eine „Katastrophe“, kritisierte der Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Windkraft, Florian Maringer, bei einer Pressekonferenz in Wien am 15. Juli. Vor allem die Bestimmungen zur sogenannten „Spitzenkappung“ seien „toxisch“ und gefährdeten die Errichtung weiterer Windkraftanlagen. Wie berichtet, gibt der seit 4. Juli in Begutachtung befindliche Entwurf den Netzbetreibern das Recht, die Einspeiseleistung neuer oder modernisierter Windräder um bis zu 15 Prozent zu verringern. Dabei darf die jährliche Stromerzeugung höchstens um 2 Prozent vermindert werden. Zur Bestimmung dieser Werte sind die netzwirksame Leistung und die jährliche Erzeugung einer vom Wirtschaftsministerium (BMWET) per Verordnung festzulegenden Referenzanlage zu verwenden. Es geht also nicht um die tatsächliche Leistung sowie Stromproduktion des jeweils konkreten Windrades, sondern um Durchschnittswerte.

Laut Maringer könnte der Entwurf des ElWG zur Folge haben, dass die finanziellen Erträge von Windkraftanlagen um etwa 20 Prozent sinken. Das aber mache manche Vorhaben unrentabel. Und immerhin wolle die Windenergiebranche bis 2030 rund 4,7 Milliarden Euro in Neubauten sowie Repowering-Projekte investieren.

Wie berichtet, hatte Maringer die Spitzenkappung in Bezug auf Windräder bereits Mitte Juni als technisch sinnlos bezeichnet. Der Grund: Anders als die Stromerzeugung von Photovoltaikanlagen weist jene von Windkraftanlagen keine „Mittagsspitze“ auf. Somit gebe es auch nichts zu kappen. Kontraproduktiv sei der Vorschlag des BMWET umso mehr, als der Großteil der Stromproduktion von Windparks im Winterhalbjahr erfolgt. Das indessen heißt laut Maringer: „Wenn weniger elektrische Energie mittels Windkraft erzeugt wird, müssen dies andere Anlagen ausgleichen, vor allem Gaskraftwerke.“ Und diese zählten bekanntlich nicht zu den günstigsten sowie klimafreundlichsten Einheiten zur Herstellung elektrischer Energie.

Vielleicht verfassungswidrig

Kommt die Spitzenkappung wie derzeit vorgesehen, plant die Windbranche rechtliche Schritte, bestätigte Maringer der Redaktion auf Anfrage. Sie sieht EU-rechtliche sowie verfassungsrechtliche Vorgaben verletzt: „Ein Gutachten in unserem Auftrag ist in Ausarbeitung.“ Nicht zuletzt geht es um Folgendes: In der Substanz sollen Windkraftanlagen ebenso wie PV-Anlagen der Spitzenkappung unterliegen. Damit aber würde mit völlig unterschiedlichen Technologien gleich umgegangen. Dies verletze jedoch den verfassungsrechtlichen Grundsatz, Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln.

Vielleicht kommt es indessen ohnehin nicht so weit. Maringer sieht gute Chancen, im Zuge der parlamentarischen Verhandlungen über das ElWG einige für die Windkraft- sowie andere Ökostrombranchen unangenehme Bestimmungen zu kassieren. Darunter fällt dem Vernehmen nach auch der Plan, die Einspeiseleistung von PV-Anlagen auf 60 Prozent der Nennleistung zu begrenzen, nachdem bislang stets von einer Begrenzung auf 70 Prozent die Rede gewesen war.

Für den Beschluss des ElWG benötigt die Bundesregierung aus der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP), den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos) eine Zweidrittelmehrheit. Sie muss sich daher entweder mit der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) oder den Grünen verständigen. Und die Grünen machten bereits klar, mit manchen der geplanten Vorgaben im ElWG alles andere als zufrieden zu sein. Gut informierte Kreise kolportieren denn auch, die Spitzenkappung für die Windkraft sowie die verschärfte Spitzenkappung für die PV seien von den Regierungsparteien als „Verhandlungsmasse“ in den ElWG-Entwurf aufgenommen worden. Die Frist für dessen parlamentarische Begutachtung wurde vom Bundesparlament von Anfang August bis Mitte August verlängert.

Für den sicheren Netzbetrieb ist die Spitzenkappung in der vorgesehenen Form jedenfalls nicht notwendig, betonte Maringer: „Bei kritischen Situationen können die Netzbetreiber die Windkraftanlagen schon jetzt steuern.“

Nicht nachvollziehbar sind der Windkraft-Branche zufolge übrigens Aussagen Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfers (ÖVP), die Ökostromerzeuger würden keinen Beitrag zur Finanzierung der auch von ihnen benötigten Stromnetze leisten. Der Technikvorstand der niederösterreichischen Windkraft Simonsfeld, Markus Winter, konstatierte bei der Pressekonferenz, die Unternehmen der Windbranche müssten für die Herstellung der Netzanschlüsse ihrer Anlagen selbst aufkommen. Im Durchschnitt sei mit rund 500.000 Euro je Anschluss zu rechnen.

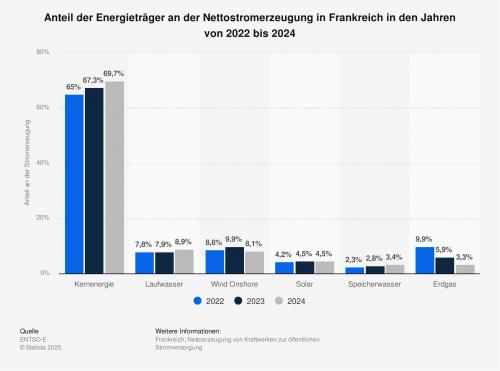

Anteil der Energieträger an der Stromerzeugung in Frankreich

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Im Jahr 2024 wurden in Frankreich rund 70 Prozent des erzeugten Stroms aus Kernenergie gewonnen. Etwa 12 Prozent des Stroms wurden hingegen aus dem erneuerbaren Energieträger Wasserkraft erzeugt. Frankreich war zuletzt Deutschlands größter Stromlieferant.

Quelle: Shutterstock

Keine Flaute trotz Windflaute

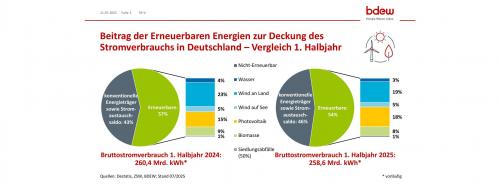

REGENERATIVE. BDEW und ZSW haben Erzeugungszahlen für das erste Halbjahr ermittelt. Die Erneuerbaren decken über 50 Prozent des Stromverbrauchs – trotz eines historisch schwachen Windhalbjahres.

Im ersten Halbjahr 2025 haben erneuerbare Energien erneut mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Laut vorläufigen Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Energieverbands BDEW lag ihr Anteil bei über 54 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr mit 57 Prozent bedeutet dies einen leichten Rückgang.

Insgesamt erzeugten Erneuerbaren-Anlagen in den ersten sechs Monaten rund 141 Milliarden kWh Strom. Das sind 5,4 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 149 Milliarden kWh. Hauptursache war laut BDEW das außergewöhnlich windschwache erste Quartal 2025, das sowohl die Windkraft an Land als auch auf See beeinträchtigte.

Im selben Zeitraum lag die Bruttostromerzeugung in Deutschland bei 251,2 Milliarden kWh und damit auf dem Niveau des Vorjahres (2024: 251,8 Milliarden kWh). Der Stromverbrauch im ersten Halbjahr 2025 belief sich auf 258,6 Milliarden kWh. Die Differenz von 7,4 Milliarden kWh in den ersten sechs Monaten 2025 wurde durch Stromimporte gedeckt. Laut BDEW importierte Deutschland 37,4 Milliarden kWh und exportierte 30 Milliarden kWh Strom in diesem Zeitraum.

Strommix: Weniger Wind, mehr Photovoltaik

Aus konventionellen Energieträgern (Erdgas, Kohle, Öl) wurden im ersten Halbjahr 2025 rund 110 Milliarden kWh Strom erzeugt, sieben Milliarden kWh mehr als im Vorjahr. Vor allem der Anteil der Steinkohle stieg um mehr als ein Drittel auf 16,4 Milliarden erzeugte kWh.

Die Produktion aus Windenergie an Land betrug knapp 49 Milliarden kWh, auf See wurden etwa 12 Milliarden kWh eingespeist. Die Photovoltaik lieferte mit gut 47 Milliarden kWh deutlich mehr Strom als im Vorjahr (38,6 Milliarden kWh) und konnte ihre Erzeugung um 23 Prozent steigern. Im Juni 2025 wurden erstmals innerhalb eines Monats mehr als 12 Milliarden kWh aus Photovoltaikanlagen eingespeist.

Biomasse und Siedlungsabfälle trugen knapp 25 Milliarden kWh zur Stromproduktion bei. Die Wasserkraft steuerte lediglich 8,1 Milliarden kWh bei minus 29 Prozent weniger als im Vorjahr (11,4 Milliarden kWh). Damit erreichte sie den niedrigsten Stand seit 20 Jahren. Ursachen waren unter anderem ausbleibende Niederschläge seit Februar und ein geringes Aufkommen an Schmelzwasser im Frühjahr.

|

| Beitrag der Erneuerbaren zur Deckung des deutschen Stromverbrauchs (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: BDEW, ZSW, Destatis |

Beim Zubau fiel vor allem die Windkraft an Land fiel ins Gewicht: Zwischen Januar und Juni 2025 wurden laut BDEW neue Anlagen mit einer Leistung von 2.100 MW in Betrieb genommen – deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum mit 1.400 MW. Bei durchschnittlicher Windverfügbarkeit wäre entsprechend ein Erzeugungszuwachs möglich gewesen.

Handlungsbedarf beim Umbau des Energiesystems

Die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, Kerstin Andreae, sagte, dass Stromerzeugung, Netzinfrastruktur und Verbrauch stärker systemisch gedacht werden müssten. Flexibilitäten seien zentral, um wetterbedingte Schwankungen bei den Erneuerbaren auszugleichen. Auch mit Blick auf den geplanten Kohleausstieg brauche es Investitionssicherheit für neue wasserstofffähige Gaskraftwerke.

„Wir brauchen dazu jetzt die Ausschreibungen, langfristig attraktive Rahmenbedingungen für KWK-Investitionen und einen integrierten Kapazitätsmarkt, der Investitions- und Planungssicherheit schafft.“ Im Strombereich sei der Ausbau regelbarer, vorzugsweise wasserstofffähiger Kraftwerke ebenso unverzichtbar wie der Aufbau von mehr Speichern, so Andreae.

EnBW nimmt 3,1 Milliarden Euro ein

Quelle: Fotolia / nmann77

FINANZIERUNG. Der Energiekonzern EnBW hat seine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Mit den Mitteln will der Konzern den Umbau des Energiesystems in Süddeutschland und darüber hinaus beschleunigen.

Die Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) mit Sitz in Karlsruhe hat ihre am 26. Juni 2025 gestartete Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Wie der Konzern in einer Mitteilung vom 15. Juli bekannt gibt, nutzten die Aktionäre ihr Bezugsrecht nahezu vollständig und zeichneten 53,6 Millionen neue Aktien zu einem Stückpreis von 58 Euro. Daraus ergibt sich ein Emissionserlös von 3,1 Milliarden Euro, so die EnBW AG in der Mitteilung.

Die Kapitalerhöhung nutzt der Konzern zur Finanzierung des „bislang größten Investitionsprogramms in der Unternehmensgeschichte“, wie sich der Vorstandsvorsitzende Georg Stamatelopoulos zitieren lässt. So plant der Versorger eigenen Angaben nach bis 2030 Bruttoinvestitionen von bis zu 50 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt auf dem klimaneutralen Umbau des Energiesystems, insbesondere in Baden-Württemberg und dem Südwesten Deutschlands.

Für die Jahre 2025 bis 2027 sind Investitionen in Höhe von fast 26 Milliarden Euro vorgesehen, wie es aus Karlsruhe weiter heißt. Diese sollen in mehrere strategische Bereiche fließen: den Ausbau der Übertragungs- und Verteilnetze, die Errichtung von Wind- und Solarparks, wasserstofffähige Gaskraftwerke sowie das geplante Wasserstoffkernnetz. Auch der weitere Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität zählt dazu.

Die EnBW versteht sich eigenen Angaben nach als größter integrierter Energieversorger Deutschlands. Die nun erfolgte Kapitalerhöhung erhöhe nicht nur die Eigenkapitalbasis, sondern erweitere den finanziellen Spielraum deutlich. Neben den operativen Erträgen und Beteiligungsmodellen plant das Unternehmen auch den Einsatz von Fremdkapital, um die geplanten Energiewendeprojekte umzusetzen.

Unter den Unterstützern finden sich speziell das Land Baden-Württemberg und der Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke, beides Hauptaktionäre der EnBW AG. Auch andere institutionelle Anleger und Einzelaktionäre beteiligten sich laut dem Konzern an der Maßnahme.

Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister steigt das Grundkapital der EnBW auf rund 845 Millionen Euro. Insgesamt ist es jetzt in über 330 Millionen Aktien eingeteilt. Die neuen Papiere sollen ab dem 18. Juli dieses Jahres an der Börse handelbar sein.

Verbund gibt Auftrag für neue Großspeicher

Bereits in Betrieb: Batteriespeicher der Verbund AG im bayerischen Diespeck. Quelle: Verbund AG

STROMSPEICHER. Der Verbund wird seine Speicherkapazitäten in Deutschland erweitern und peilt bis 2030 insgesamt 1.000 MW an installierter Leistung an.

Laut einer Mitteilung des österreichischen Energiekonzerns „Verbund“ hat er die Fluence Energy GmbH mit dem Bau von Großbatterien beauftragt, die insgesamt über eine Leistung von mehr als 92 MW und eine Speicherkapazität von 186 MWh verfügen sollen. Es handle sich um zwei Projekte, eines im Kreis Mayen-Koblenz in Rheinland-Pfalz und eines im Vogtlandkreis in Thüringen.

Im rheinland-pfälzischen Weißenthurm-Kettig sind eine Leistung von 50 MW und eine Speicherkapazität von 100 MWh vorgesehen. Das Projekt im thüringischen Elsterberg-Coschütz sei mit 42,9 MW und 86,5 MWh geplant.

Nach eigenen Angaben hat der Verbund an mehr als einem Dutzend Standorten in Deutschland bereits 110 MW mit 130 MWh Speicherkapazität im operativen Betrieb. Insgesamt sei das Ziel des Konzerns, bis 2030 rund 1.000 MW an Speicherleistung installiert zu haben. Der Schwerpunkt des österreichischen Energiekonzerns liege auf dem Betrieb der Anlagen und deren Vermarktung, heißt es in der Mitteilung. Entsprechend hebt das Unternehmen auch hervor, dass die Speicher auch für den Handel an den unterschiedlichen Energiemärkten, etwa am Intraday-Markt, genutzt werden können.

Erst Ende Juni dieses Jahres hatten die Verbund-Tochter „Energy4Business Germany“ und die Stadtwerke Münster mit der Batteriespeicher Münster GmbH ein Joint Venture gegründet, das in der westfälischen Kommune einen 16-MW-Speicher ans Netz bringen soll. Nach dem Ende der Ausschreibungsphase sollen die Bauarbeiten 2026 beginnen. Die Anlage soll spätestens 2027 ihren Betrieb aufnehmen.

Quelle: Katia Meyer-Tien

Eon bestellt Stromnetztechnik für sechs Milliarden Euro

STROMNETZ. Der Netzbetreiber Eon hat mit europäischen Herstellern Verträge über Netzkomponenten im Wert von mehr als 6 Milliarden Euro abgeschlossen, um seine Energiewendevorhaben zu sichern.

Der Essener Energiekonzern Eon hat eine großangelegte Beschaffungsinitiative gestartet, um die Energiewende in Deutschland voranzubringen. Laut dem Unternehmen wurden dafür langfristige Verträge mit deutschen und europäischen Herstellern geschlossen, die ein Gesamtvolumen von mehr als sechs Milliarden Euro umfassen. Die Vereinbarungen sichern die Lieferung wesentlicher Netzkomponenten für den Ausbau und die Modernisierung der Verteilnetze in diesem Jahrzehnt und darüber hinaus.

Zum Lieferumfang zählen laut Eon über 100.000 Kilometer Mittel- und Niederspannungskabel, mehrere zehntausend digitale Ortsnetzstationen, mehr als 500 Mittelspannungsleistungsschalteranlagen für Umspannwerke sowie rund 29.000 Verteil- und Leistungstransformatoren. Mit diesen Komponenten will Eon nach eigenen Angaben den Anschluss weiterer Wind- und Solarparks ermöglichen sowie die Integration von Elektromobilität, Wärmepumpen, Batteriespeichern und Rechenzentren in das Stromnetz unterstützen.

Thomas König, Mitglied des Eon-Vorstands und verantwortlich für das Netzgeschäft, erklärt: „Massive Investitionen und gleichzeitige konsequente Standardisierung und Digitalisierung sind unser zentraler Leistungsbeitrag als Netzbetreiber, um die Energiewende in Deutschland voranzubringen und wirtschaftlich zu gestalten.“ Die langfristige Beschaffungsstrategie sei ein wichtiger Baustein, um die Energiewende umsetzen zu können. „Dauerhaft können wir diesen Beitrag allerdings nur leisten, wenn auch die regulatorischen Rahmenbedingungen stimmen“, unterstrich König zugleich.

Günstiger durch Standardisierung

Ein wesentliches Ziel der Initiative ist die Standardisierung von Netzkomponenten. Laut Eon sollen weniger technische Varianten die Planung erleichtern, die Produktion bei den Herstellern effizienter machen und den Ausbau der Netze beschleunigen. Das Unternehmen sieht sich damit in einer Vorreiterrolle und möchte mögliche Industriestandards vorbereiten.

Darüber hinaus stehe die Digitalisierung der Netzinfrastruktur im Fokus der Beschaffungsinitiative. Neben dem Ausbau digitaler Ortsnetzstationen plant Eon, die Leitsysteme seiner Verteilnetzbetreiber in Deutschland bis 2029 zu vereinheitlichen. Diese Maßnahme soll die Steuerung eines zunehmend dezentralen Energiesystems auf Basis von Echtzeitdaten ermöglichen. Digitale Komponenten sollen laut Eon künftig einen sicheren Betrieb der Netze auf allen Spannungsebenen gewährleisten, auch bei wachsender dezentraler Einspeisung und neuen Verbrauchern wie Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Die langfristigen Lieferverträge sollen außerdem Kosten für die Energiewende begrenzen. Die neuen Verträge geben den Herstellern Planungssicherheit und schaffen die Grundlage für Investitionen in neue Werke oder Fertigungslinien. Der Großteil der bestellten Komponenten wird nach Angaben des Unternehmens in Deutschland und anderen europäischen Ländern gefertigt, wodurch Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen werden.

Die Initiative basiert auf einer neuen strategischen Ausrichtung von Eon in der Beschaffung von Kernkomponenten für den Netzausbau. Gemeinsam mit Lieferanten habe man laut dem Unternehmen Lösungen entwickelt, um Prozesse zu verbessern und Flexibilität zu gewährleisten. Die Verträge seien so gestaltet, dass technische Weiterentwicklungen und Innovationen kurzfristig übernommen werden könnten.

Weitere Informationen über die Eon-Beschaffung stehen im Internet bereit.

50 Hertz schließt 300-MW-Vertrag für Rechenzentrum

Quelle: Shutterstock

STROMNETZ. 50 Hertz und Virtus haben in Wustermark bei Berlin den Vertrag zum Netzanschluss eines 3 Milliarden Euro teuren Rechenzentrums mit 300 MW Leistung unterzeichnet.

Der britische Rechenzentrumsbetreiber Virtus und der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz haben in Wustermark bei Berlin den Anschlusserrichtungsvertrag für ein neues Rechenzentrum unterschrieben. Der sogenannte „Virtus Data Centre Campus Wustermark“ soll sich über mehr als 350.000 Quadratmeter erstrecken. Laut Virtus beträgt das Investitionsvolumen für das Vorhaben rund 3 Milliarden Euro. Damit gehöre das Projekt zu den derzeit größten Rechenzentrums-Investitionen in Europa, so das Londoner Unternehmen.

Für die Stromanbindung errichtet 50 Hertz eine direkte Verbindung an das 380-kV-Höchstspannungsnetz und erweitert das bestehende Umspannwerk Wustermark. Der Ausbau umfasst zwei neue Leitungsschaltfelder, die eine sichere Versorgung des Rechenzentrums gewährleisten sollen, sowie eine zweite 380-kV-Querkupplung. Die Anschlussleistung wird laut Angaben von 50 Hertz bei 300 MW liegen. Virtus plant darüber hinaus ein eigenes Umspannwerk, das direkt an die beiden neuen Schaltfelder im erweiterten Umspannwerk Wustermark angeschlossen werden soll.

16 Millionen Euro fürs Umspannwerk

Das Investitionsvolumen für die Arbeiten am Umspannwerk Wustermark beläuft sich auf rund 16 Millionen Euro. Über die neue Infrastruktur wird das Rechenzentrum nach Unternehmensangaben künftig rund um die Uhr mit Elektrizität versorgt. Zudem soll das Umspannwerk Wustermark sowohl an den Nordring Berlin als auch an mehrere nahegelegene Windparks angebunden werden. Damit wollen die Projektpartner die Versorgung des Rechenzentrums mit Strom aus erneuerbaren Energien sicherstellen.

Dirk Biermann, Geschäftsführer Operations (COO) von 50 Hertz, erklärte: „Dank der guten Zusammenarbeit zwischen Virtus und 50 Hertz befinden wir uns bei diesem Großprojekt auf einem sehr guten Weg.“ Das Zusammenspiel einer sehr guten netztechnischen Infrastruktur, großen Erneuerbare-Energien-Kapazitäten und der Nähe zu den Standorten zahlreicher IT-Unternehmen machten die Region Berlin-Brandenburg zu einem idealen Standort für solche Zukunfts-Investitionen, schätzte Biermann ein.

Auch Patrick Schürkötter, Director Strategic Power Delivery bei Virtus, betonte die erfolgreiche Kooperation: „Die Bewältigung der großen Herausforderungen, die sich aus der 380-kV-Technologie, den rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen und den besonderen Anforderungen an die Energieversorgung eines Rechenzentrums-Campus ergeben, war nur dank der starken Partnerschaft mit 50 Hertz möglich.“

Wünsche aus Netzsicht an die Politik

Neben dem laufenden Projekt fordert 50 Hertz eine Anpassung der rechtlichen Vorgaben, um künftig große Infrastrukturvorhaben schneller an das Stromübertragungsnetz anschließen zu können. Nach Angaben von Dirk Biermann zwingt die derzeitige Rechtslage Netzbetreiber dazu, Anschlussanträge nach dem Prinzip „First come, first serve“ zu behandeln. Maßgeblich sei dabei der Eingangsstempel der Anträge und nicht der tatsächliche Reifegrad eines Projekts.

„Es sollten jedoch diejenigen Netzanschluss-Projekte zum Zuge kommen, die einen hohen Reifegrad aufweisen und auch aus Netzsicht an geeigneten Standorten realisiert werden sollen. Dafür brauchen wir beispielsweise eine Reform der Kraftwerks-Netzanschlussverordnung. Hier sollte die neue Bundesregierung zügig handeln“, so Biermann.

RDK 9 in Karlsruhe wird konkreter

Das Rheinhafen Dampfkraftwerk in Karlsruhe. Quelle: EnBW / Daniel Maier-Gerber

GASKRAFTWERKE. Der Neubau des Gaskraftwerks der EnBW am Karlsruher Hafen wird nun offiziell der Bevölkerung vorgestellt.

Die Energie Baden-Württemberg treibt ihre Pläne für ein neues Gaskraftwerk auf dem Gelände des Karlsruher Rheinhafens weiter voran. Mit dem Projekt „Rheinhafen-Dampfkraftwerk 9“ − RDK 9 − will das Karlsruher Unternehmen ein wasserstofffähiges Gaskraftwerk bauen, das den bestehenden Steinkohleblock „RDK 8“ ersetzt.

Die Planungen für das RDK 9 gehen nun in die nächste Phase, wie die EnBW mitteilte. Ab dem 16. Juli bis 1. August stellt die Stadt Karlsruhe den Entwurf des Bebauungsplans online zur Verfügung. Bürgerinnen und Bürger haben in diesem Zeitraum die Möglichkeit, den Entwurf unter einzusehen und digital Stellungnahmen einzureichen.

Geplant ist eine Anlage mit einer elektrischen Leistung von 850 MW und einer thermischen Leistung von 220 MW. Allerdings ist letzteres noch nicht klar: „Die Auskopplung von Fernwärme aus der neuen Anlage ist technisch möglich und würde − vorausgesetzt, die Stadtwerke Karlsruhe haben Interesse an der angebotenen Fernwärme − auch vorgesehen werden“, heißt es von der EnBW.

Das RDK 9 soll als regelbares Kraftwerk einspringen, wenn nicht ausreichend Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung steht. Die Anlage würde somit eine zentrale Rolle im künftigen Strommix übernehmen, vor allem in Südwestdeutschland, heißt es von der EnBW. Ziel sei es, bestehende Kohlekraftwerke in die Netzreserve zu überführen oder dauerhaft abzuschalten.

„RDK 9 wäre hochflexibel, kurzfristig verfügbar und klimafreundlich – genau das, was unser Energiesystem künftig braucht“, so Andreas Pick, Leiter Portfolioentwicklung disponible Erzeugung der EnBW. Im Erdgasbetrieb ließen sich im Vergleich zu einem Steinkohlekraftwerk etwa 50 Prozent CO2 einsparen. Eine weitere Reduktion sei durch den Umstieg von Erdgas auf grünen Wasserstoff möglich. „Mit der geplanten Umstellung auf Wasserstoff ab Mitte der 2030er-Jahre ließen sich diese Emissionen noch deutlich weiter senken“, so Pick.

Ob und wann der Bau von RDK 9 erfolgt, hängt von politischen Entscheidungen auf Bundesebene ab – insbesondere im Rahmen des geplanten Kraftwerkssicherheitsgesetzes (KWSG). Dieses Gesetz soll unter anderem Ausschreibungen für neue Kraftwerkskapazitäten ermöglichen und wird von der Regierung gerade auf den Weg gebracht.

Von links: Julien Mounier (CEO Stadtwerke Düsseldorf) und Daniel Kleine (CEO Henkel Germany) auf der Baustelle der Energiezentrale. Quelle: Daniel Koke

Henkel speist industrielle Abwärme in Düsseldorfs Wärmenetz ein

WÄRME. Henkel und die Stadtwerke Düsseldorf bauen eine Energiezentrale für industrielle Abwärme. Der neue 51 Meter hohe Kamin markiert den Fortschritt des Projekts in Holthausen.

In Düsseldorf-Holthausen ragt seit Kurzem ein 51 Meter hoher Stahlkamin in die Höhe. Er wiegt 56 Tonnen, misst 3,60 Meter im Durchmesser und gilt laut den Stadtwerken Düsseldorf als Herzstück eines Gemeinschaftsprojekts mit Henkel. Das Düsseldorfer Konsumgüter- und Industrieunternehmen und der Energieversorger arbeiten seit 2022 daran, industrielle Abwärme aus Henkels Produktion in das Fernwärmenetz der Stadtwerke einzuspeisen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für Anfang 2026 vorgesehen, wie die Unternehmen am 15. Juli mitteilten.

Die Stadtwerke Düsseldorf AG errichtet auf dem Werksgelände von Henkel eine Energiezentrale. Dort sollen künftig industrielle Abwärme und Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung aufbereitet werden, um Haushalte im Düsseldorfer Süden mit Fernwärme zu versorgen. Henkel hatte bereits 2024 die Kohle als Energieträger am Standort Düsseldorf aufgegeben. An der Stelle des neuen Kamins befand sich zuvor das Kohlelager des Unternehmens.

Laut Henkel kann die industriell anfallende Abwärme aktuell intern nicht effizient genutzt werden. Durch die Einspeisung in das Fernwärmenetz wollen Henkel und die Stadtwerke Düsseldorf die lokale Wärmeversorgung dekarbonisieren. Bis zu 35 Prozent der Fernwärme für die Stadtteile Garath und Benrath sollen nach Angaben der Stadtwerke künftig aus dieser industriellen Abwärme sowie aus Kraft-Wärme-Kopplung stammen.

Treibhausgase vermeiden

Der Erdgasverbrauch könne dadurch erheblich reduziert werden, was die jährlichen CO2-Emissionen der Landeshauptstadt Düsseldorf um etwa 6.500 Tonnen senken soll. „Allein am Standort Düsseldorf haben wir unsere CO2-Emissionen in den letzten drei Jahren um fast 60 Prozent reduziert“, erläuterte Daniel Kleine, Henkel President Germany und Standortleiter Düsseldorf.

Auch Julien Mounier, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Düsseldorf, betont die Bedeutung der Kooperation: „Ein Projekt dieser Größenordnung braucht starke Partner aus Wirtschaft und Politik. Unser besonderer Dank gilt deshalb nicht nur Henkel, sondern auch der Landeshauptstadt und dem NRW-Wirtschaftsministerium, das diesem Projekt die entscheidende Förderung zur Verfügung stellt.“

Neben dem Bau der Energiezentrale haben die Stadtwerke Düsseldorf eine rund 3,6 Kilometer lange Leitungstrasse von Benrath nach Holthausen verlegt, um die neue Wärmeeinspeisung anzubinden. Gleichzeitig erneuerten die Stadtwerke Versorgungsleitungen für Gas, Wasser und Strom, was ebenfalls der Versorgungssicherheit zugutekommen soll.

Das Projekt erhält finanzielle Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen, das die Arbeiten über das Förderprogramm „progres.nrw – Wärme- und Kältenetzsysteme“ unterstützt. Laut den Stadtwerken Düsseldorf sichert diese Förderung die wirtschaftliche Umsetzung eines Projekts dieser Größenordnung. Nach der Fertigstellung des Kamins steht nun der Bau der Energiezentrale vor dem Abschluss. Nach einem Probebetrieb soll der reguläre Betrieb Anfang 2026 starten.

Nucera hebt trotz Auftragseinbruch Prognose an

Headquarter von Thyssenkrupp Nucera in Dortmund. Quelle :Thyssenkrupp Nucera

BILANZ. Thyssenkrupp Nucera verzeichnet im dritten Quartal 2024/2025 zumeist rückläufige Zahlen. Dennoch konkretisiert das Unternehmen seine Prognose und hebt das Ebit leicht an.

Der Dortmunder Elektrolyse-Spezialist meldet für das dritte Quartal des aktuellen Geschäftsjahres 2024/2025 rückläufige Zahlen. Laut vorläufigen, ungeprüften Zahlen liegt der Konzernumsatz im dritten Quartal bei 184 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal betrug er noch 237 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) gibt Nucera mit 0 Millionen Euro an (Vorjahreszeitraum: 2 Millionen Euro). Die beiden Geschäftssegmente des Unternehmens – Grüner Wasserstoff (gH2) und Chlor-Alkali (CA) – zeigen im Vergleich zum Vorjahr schwächere Ergebnisse.

Die Wasserstofftochter von des Stahlkonzerns Thyssenkrupp selbst schreibt in seiner Mitteilung von einer „stabilen Geschäftsentwicklung, auch im dritten Quartal“ und von einem erwarteten Rückgang gegenüber dem Vorquartal, äußert sich jedoch nicht konkret zur Ursache. Die anhaltende Investitionszurückhaltung im Wasserstoffmarkt könnte ein Grund für den Rückgang sein (wir berichteten).

Auftragseingang bricht ein

Im Segment „gH2“ meldete das Unternehmen für das dritte Quartal einen Umsatz von 103 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 134 Millionen Euro) und ein Ebit von minus 13 Millionen Euro (minus 23 Millionen Euro). Im „CA“-Geschäft erreichte der Umsatz 81 Millionen Euro (103 Millionen Euro), das Ebit lag bei 13 Millionen Euro (25 Millionen Euro). Im Vorjahresquartal hatte ein Sondereffekt das Ergebnis im „CA“-Bereich gestützt.

Besonders deutlich fällt der Einbruch beim Auftragseingang aus. Im dritten Quartal lag dieser bei nur noch 63 Millionen Euro (271 Millionen Euro). Der größte Rückgang verzeichnet Nucera in seinem „gH2“-Segment, das lediglich 13 Millionen Euro erreichte (220 Millionen Euro). Das „CA“-Geschäft zeigte sich mit 50 Millionen Euro weitgehend konstant im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Trotz der verhaltenen Marktdynamik – insbesondere bei grünem Wasserstoff, wo sich Investitionsentscheidungen verzögern – konkretisiert das Management seine Prognosen. Der Konzern rechnet für das Gesamtjahr nun mit einem Umsatz zwischen 850 und 920 Millionen Euro. Bisher hatte die obere Grenze bei 950 Millionen Euro gelegen. Im Geschäftsjahr zuvor erwirtschaftete Nucera einen Umsatz von insgesamt 862 Millionen Euro.

Im Segment Grüner Wasserstoff prognostiziert der Konzern einen Umsatz zwischen 450 und 510 Millionen Euro. Im Vorjahr schlug dieser mit 524 Millionen Euro zu Buche. Das Ebit in diesem Bereich soll laut Nucera zwischen minus 75 und minus 55 Millionen Euro liegen (Vorjahr: minus 76 Millionen Euro).

Für das Chlor-Alkali-Geschäft erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 380 und 420 Millionen Euro (Vorjahr: 338 Millionen Euro). Die Ebit-Prognose hat das Management auf 55 bis 75 Millionen Euro angehoben (Vorjahr: 62 Millionen Euro).

Für den Gesamtkonzern geht Thyssenkrupp Nucera nun von einem Ebit zwischen minus 7 und plus 7 Millionen Euro aus (Vorjahr: minus 14 Millionen Euro). Zuvor hatte die Bandbreite zwischen minus 30 und plus 5 Millionen Euro gelegen. CFO Stefan Hahn sieht die neue Ebit-Prognose als Ausdruck der operativen Leistungsfähigkeit. CEO Werner Ponikwar betont, dass eine künftig dynamischere Auftragsentwicklung in beiden Segmenten und diszipliniertes Kostenmanagement für profitables Wachstum sorgen sollen.

| 3. Quartal 2024/2025 | 3. Quartal 2023/2024 | Veränderung in Prozent | |

| Konzernumsatz | 184 | 237 | - 22,3 |

| Umsatz im Segment gH2 | 103 | 134 | - 23,1 |

| Umsatz im Segment CA | 81 | 103 | - 21,4 |

| Ebit Konzern | 0 | 2 | - 100 |

| Ebit im Segment gH2 | - 13 | - 23 | + 43,5 |

| Ebit im Segment CA | 13 | 25 | - 48,0 |

| Auftragseingang gesamt | 63 | 271 | - 76,8 |

| Auftragseingang im Segment gH2 | 13 | 220 | - 94,1 |

| Auftragseingang im Segment CA | 50 | 51 | - 2,0 |

Greentech-Start-up kündigt Großspeicher an

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Die Plan-B Net Zero BESS GmbH sichert sich nach eigenen Angaben Flächen für 100 MW Speicherleistung in und plant schon den Ausbau auf 280 MW.

Die „PLAN‑B NET ZERO BESS GmbH“ – BESS steht für Battery Energy Storage Systems – will einer Mitteilung des Unternehmens zufolge in einem ersten Schritt Batteriecontainer mit 15 bis 25 MW errichten. Zusammen soll die installierte Leistung zunächst 100 MW betragen. Später soll sie auf 280 MW steigen. Wo die Speicher ans Netz gehen sollen, verrät das Unternehmen nicht. Es heißt lediglich, man sichere sich jetzt schon „deutsche Standorte für den zukünftigen Ausbau an Batteriespeicheranlagen“.

Tjark Connor Hennings‑Huep , der in der Mitteilung als „Bess-Stratege“ der Plan-B Net Zero AG, bezeichnet wird, sei besonders von den nördlichen Bundesländern „begeistert“, heißt es weiter. „Die Netzbetreiber in Ostfriesland, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg legen ein unglaublich rasantes Tempo im Netzausbau vor“, so Hennings-Huep.

Plan-B Net Zero Energy mit Sitz in Mühlheim am Main (Hessen) tritt als Anbieter von dynamischen Ökostrom-Tarifen in Erscheinung. Die 2023 gegründete Plan-B-Net-Zero-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Zug in der Schweiz hat, positioniert sich insgesamt als vollintegrierter grüner Energieentwickler und -lieferant entlang der gesamten Wertschöpfungskette. In einer Mitteilung der Gruppe heißt es, die BESS‑GmbH bilde die organisatorische Basis für künftige Projekte in der DACH‑Region, mit mittelfristiger Ausweitung in weitere europäische Märkte.

Heiztechnik-Plattform von Paul Tech für GTC

Quelle: Fotolia / Joachim Wendler

KOOPERATION. Rund 4.800 Wohnungen in Deutschland sollen künftig klimaneutral beheizt werden. Dazu setzt GTC auf eine neue Partnerschaft mit dem Mannheimer Unternehmen Paul Tech.

Der in Mittel- und Osteuropa tätige Immobilienentwickler und -investor Globe Trade Centre (GTC) will sein Wohnportfolio in Deutschland modernisieren. Dazu arbeitet das Unternehmen von sofort an mit der Paul Tech AG, einem Gebäudemanagement-Spezialisten aus Mannheim, zusammen. Gemeinsam planen die Partner, rund 4.800 Wohneinheiten auf klimaneutrale Heiztechnik umzustellen. Dabei soll die Technologieplattform „Paul Net Zero“ zum Einsatz kommen.

GTC ist eigenen Angaben nach seit Anfang dieses Jahres auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt aktiv. Im Zuge seines Markteintritts hatte das Unternehmen das Gebäude-Portfolio von der Peach Property Group AG und der LFH Portfolio Acquico S.A R.L. übernommen. Es besteht überwiegend aus Bestandsgebäuden der 1950er- und 1960er-Jahre, die sich vor allem in Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz), Helmstedt (Niedersachsen) und Heidenheim (Baden-Württemberg) befinden. Laut GTC haben die Gebäude einen hohen Sanierungsbedarf – vor allem aufgrund der verbauten fossilen Heizsysteme und der niedrigen Energieeffizienz.

Ziel der Modernisierung ist es nun, die Gebäude auf die Energieeffizienzklasse A zu bringen. Neben einer Reduktion der CO2-Emissionen wollen die Partner auch die Wohnqualität verbessern. Mit der Techologieplattform „Paul Net Zero“ will GTC nun auch das deutsche Wohnportfolio in diese Richtung entwickeln. Die Plattform basiert auf einer Kombination aus hocheffizienten Wärmepumpen, intelligent gesteuerter Energieoptimierung und – sofern möglich – einer Ergänzung durch Photovoltaikanlagen. Erste Gebäude sollen von Juli 2025 an umgerüstet werden, heißt es seitens der Partner.

GTC-Pläne in Deutschland

Paul Tech betreut eigenen Angaben zufolge bereits 160.000 Wohneinheiten. Das Unternehmen hat sich auf die energetische Modernisierung von Bestandsimmobilien spezialisiert und kombiniert dabei Wärmepumpen, Photovoltaik sowie digitale Steuerungslösungen. Erst kürzlich hat Paul Tech mit „MEAG“, dem Vermögensmanager der Munich-Re-Gruppe, einen Finanzierungsrahmen über 120 Millionen Euro vereinbart – und somit weitere Gelder für seine Plattform eingesammelt (wir berichteten). Die Kreditlinie soll den bundesweiten Rollout von Paul Net Zero absichern.

GTC verwaltet aktuell 44 Gewerbeimmobilien in Polen, Ungarn, Rumänien, Serbien, Kroatien und Bulgarien. Neben 5.200 Wohneinheiten in Deutschland plant das Unternehmen weitere 65.000 Quadratmeter Gewerbefläche. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Warschau (Polen).

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

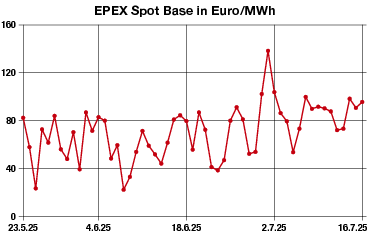

STROM

GAS

Energiemärkte seit Trump-Ultimatum leichter

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Überwiegend leichter haben sich die Energiemärkte am Mittwoch gezeigt. Vor allem Öl und Gas standen unter dem Einfluss des Ultimatums von US-Präsident Donald Trump. Die Märkte hatten auf härtere und schnellere Sanktionen gesetzt und gaben nach Veröffentlichung der Forderungen Trumps an Putin nach (während in Moskau die Aktien zulegten). Nun dürfte es keine unmittelbar sanktionsbedingten Verknappungen bei Öl und Gas geben.

Zudem lasen die Befürchtungen nach, dass es in der zweiten Sommerhälfte noch zu länger anhaltenden Hitzewellen in Nordwesteuropa und Deutschland kommen wird. In den mittelfristigen Prognoseläufen der Wetterdienste, die bereits den August anvisieren, machen sich übermäßig hohe Temperaturen derzeit rar.

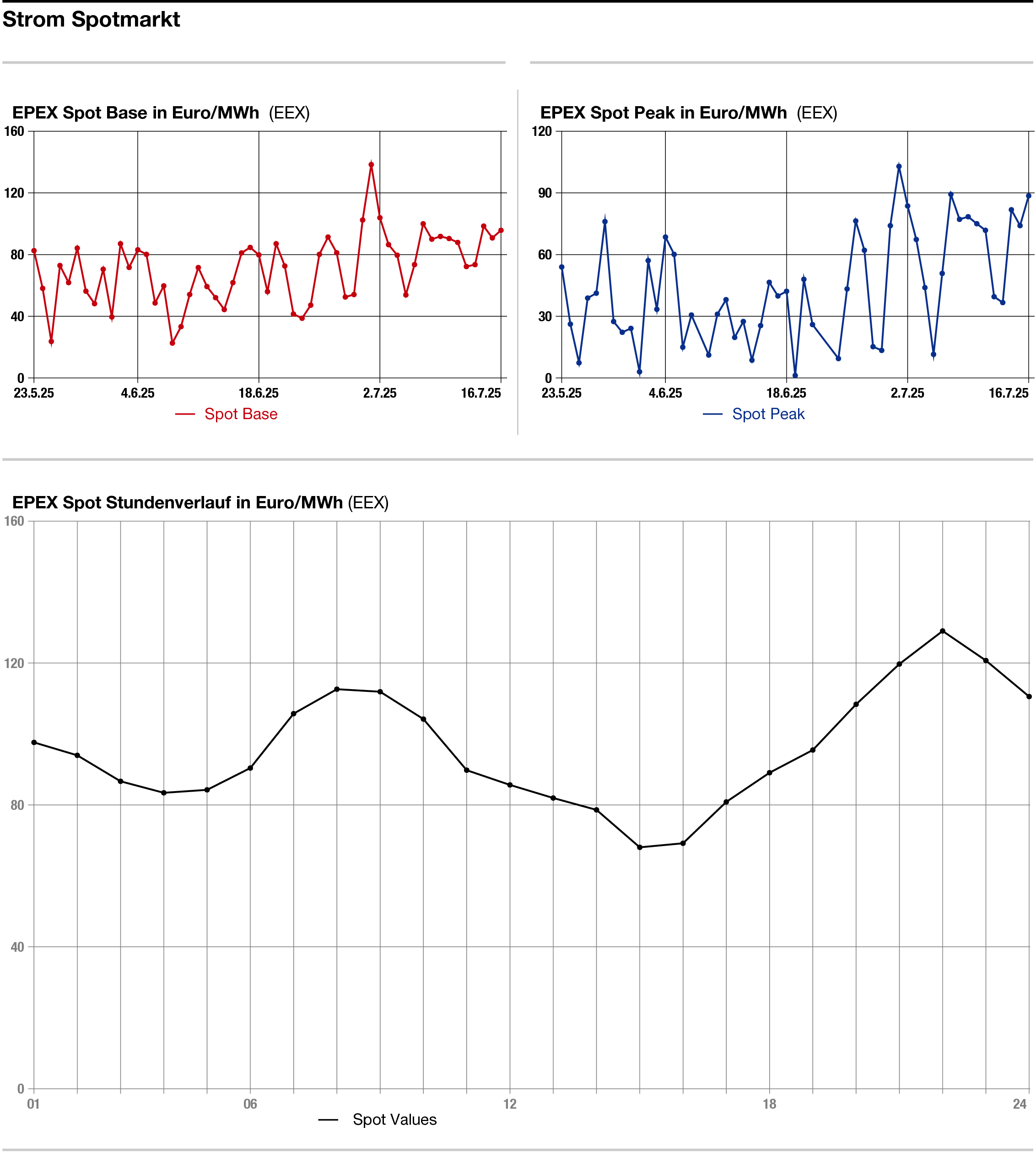

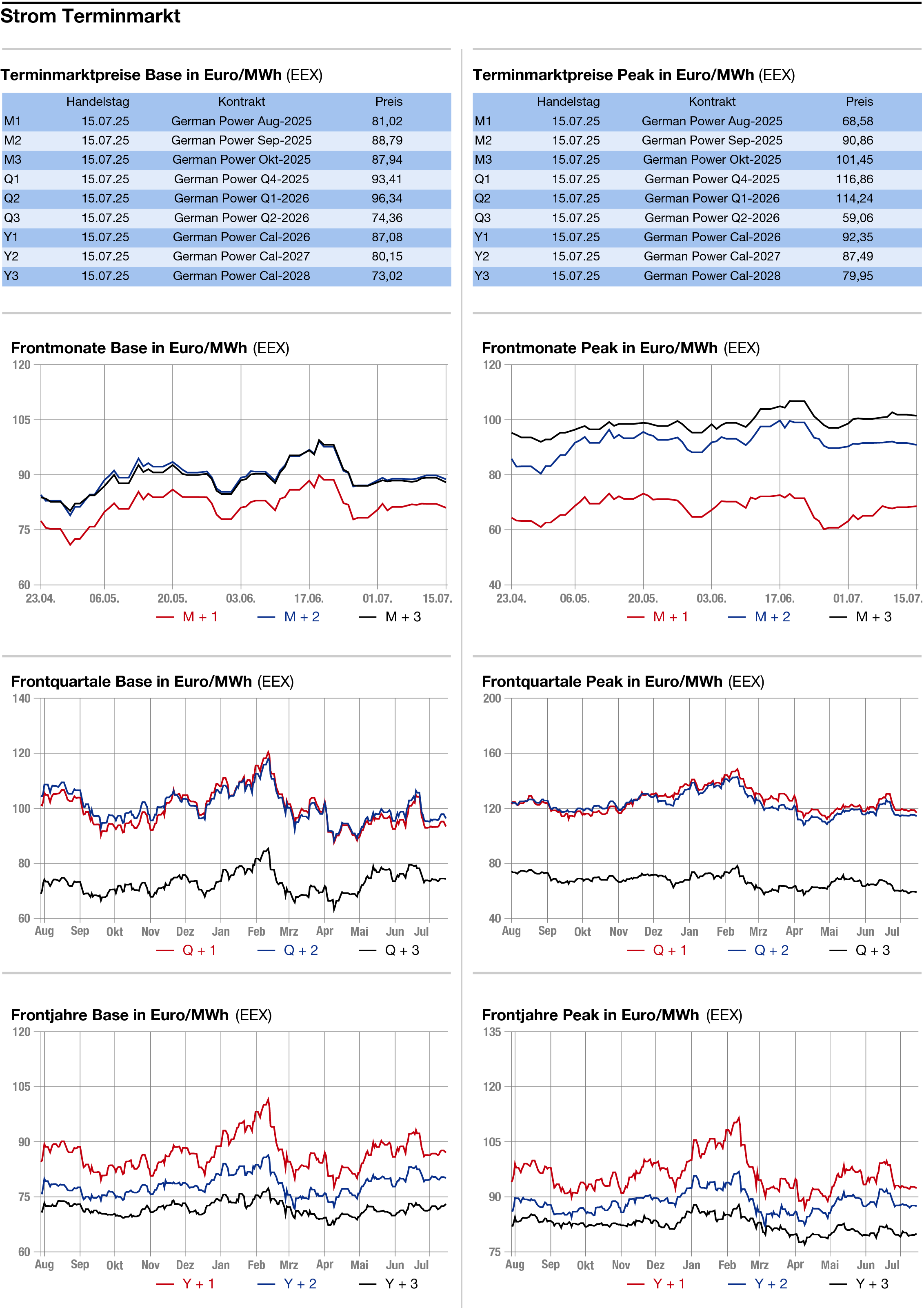

Strom: Überwiegend leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead allerdings gewann im Base 5,00 Euro auf 96,00 Euro je Megawattstunde. Für den Peak ergab sich ein Aufschlag von 14,50 Euro auf 89,00 Euro je Megawattstunde. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 95,75 Euro in der Grundlast und 88,60 Euro in der Spitzenlast.

Ursache für den höheren Day-ahead ist die etwas niedriger prognostizierte Erneuerbaren-Einspeisung von 20 Gigawatt am Donnerstag nach 21,5 Gigawatt am Berichtstag.

Für die kommenden Tage erwartet das US-Wettermodell eine moderate Windeinspeisung und eine überdurchschnittliche Bewölkung bei mäßigen Temperaturen. Die Erneuerbaren-Beiträge dürften tendenziell sogar noch etwas zurückgehen, so dass weiter mit recht festen Day-ahead-Preisen gerechnet werden muss.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 1,01 Euro auf 86,72 Euro.

CO2: Wenig verändert haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.35 Uhr mit einem Gewinn von 0,06 Euro auf 70,48 Euro je Tonne. Das Hoch lag bei 70,80 Euro, das Tief bei 69,99 Euro. Etwas Unterstützung dürfte CO2 vom neuesten ZEW-Indikator erhalten haben, der seinen Erholungskurs fortgesetzt hat. Zwar hat die Juli-Umfrage die jüngsten Zolldrohungen von Donald Trump noch nicht komplett erfasst - den neuerlichen Anstieg der Konjunkturerwartungen wertet Claus Niegsch, Branchenanalyst der DZ Bank, aber als weiteren Hoffnungsschimmer für die deutsche Wirtschaft. Zudem schätzen die befragten Finanzmarktexperten die aktuelle wirtschaftliche Lage ebenfalls besser ein. Insgesamt falle das Niveau bei der aktuellen Lage aber immer noch sehr schwach aus.

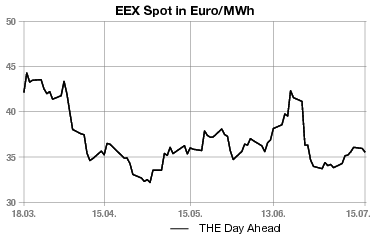

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat August am niederländischen TTF verlor bis gegen 13.34 Uhr 0,625 auf 34,725 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,400 Euro auf 35,700 Euro je Megawattstunde nach unten.

Händler bringen die etwas sinkenden Gaspreise auch mit schwindenden Sorgen vor einer Hitzewelle im August in Verbindung. Die aktuellen Cooling Degree Day liegen laut MBI Research aktuell bei nur 5,6 gegenüber 7,5 im Saisondurchschnitt. Für die kommenden sieben Tagen ist der Energiebedarf für Kühlungszwecke also etwas geringer als im Durchschnitt.

Auch die milder als erwartet ausgefallene Sanktionsdrohung von US-Präsident Trump gegen Russland hat zur leichteren Tendenz beigetagen. Sollte sie tatsächlich umgesetzt werden, dürften sie das Angebot auf den globalen LNG-Märkten aber möglicherweise weiter verknappen, so die Rabobank. „China und Japan gehören zu den größten Importeuren von russischen Pipeline- und LNG-Mengen, während europäische Einkäufer - von Frankreich und Spanien bis Ungarn - ebenfalls stark von russischen Lieferungen abhängig sind“.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: