17. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

PHOTOVOLTAIK: Wenig Andrang auf Solarausschreibung zum 1. Juni

WIRTSCHAFT: Energieberatung nicht mehr so gefragt

NACHRUF: Wir trauern um Helmut Sendner

HANDEL & MARKT

WASSERSTOFF: Stellantis zieht sich aus Wasserstofftechnik zurück

ELEKTROFAHRZEUGE: Anteil von E-Autos an Neuzulassungen wächst weiter

ÖKOSTROM: Zertifizierungsnetzwerk der Asew wächst weiter

STROMNETZ: Österreich: Netzreserve-Beschaffung läuft planmäßig

TECHNIK

STUDIEN: Was Start-ups im Energiesektor erfolgreich macht

PHOTOVOLTAIK: Leitfaden zeigt Potenzial von PV auf Seen

AUFTRAG: Neues Freileitungsprojekt stärkt Südwestnetz

UNTERNEHMEN

BILANZ: Hamburger Energiewerke landen über Plan

PHOTOVOLTAIK: Iberdrola liefert Solarstrom für Vodafone

BILANZ: Stadtwerke Kelheim schließen 2024 ordentlich ab

PERSONALIE: RWE erweitert Management von Windkraft-Tochter

STATISTIK DES TAGES: Die weltweit wichtigsten Energiequellen 2023 und 2024

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Wenig Impulse im Handelsmarkt

TOP-THEMA

Maßgeschneiderte Lösungen für die Immobilienwirtschaft

Die KWK-Tagung der KEA BW fand im Geno-Haus in Stuttgart statt. Quelle: Heidi Roider

KWK.

Auf einer KWK-Tagung in Stuttgart diskutierten Fachleute über Quartiers- und Gebäudeenergielösungen sowie darüber, wie sich Immobilienverwalter künftig besser einbinden lassen.

Ob nun in Gebäuden von sozialen Einrichtungen, Wohneigentümergemeinschaften (WEG) oder Mietwohnungen größere Immobilienverwalter: Der Gebäudebestand stellt aus Sicht vieler Fachleute weiterhin ein zentrales Hindernis für das Gelingen der Wärmewende dar. Hier müssten die Träger und Immobilienverwalter viel stärker mit einbezogen und aufgeklärt werden, so ein Credo bei der KWK-Tagung in Stuttgart, die am 15. Juli stattfand. Die Tagung wird regelmäßig von der KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg veranstaltet.

Martina Hofmann, Geschäftsführerin der KEA BW, betonte die Bedeutung der Wohnungswirtschaft für den Erfolg der Wärmewende: „Die Wohnungswirtschaft muss stärker ins Boot geholt werden“. Sonst würde hierzulande das Thema Wärmewende nicht in die Fläche kommen. Solche Tagungen wie in Stuttgart seien daher wichtiger denn je. Rund 120 Teilnehmende aus der Wohnungswirtschaft, von Contractingunternehmen, Stadtwerken und BHKW-Herstellern waren gekommen, um sich auszutauschen.

Insbesondere im Bereich von Wohneigentümergemeinschaften (WEG) und sozialen Einrichtungen mangele es häufig an der Umsetzung energetischer Sanierungen. Die Gründe dafür seien vielfältig: fehlende gesetzliche Verpflichtungen, begrenzte Kapazitäten im Verwalteralltag und unübersichtliche Förderlandschaften. Petra Hübner, selbst WEG-Verwalterin und Referentin der Tagung, kritisierte die strukturellen Rahmenbedingungen. Viele Kolleginnen und Kollegen schoben Sanierungen mangels Ressourcen über Jahre auf. Eine gesetzliche Verpflichtung zur Umsetzung energetischer Maßnahmen existiere nicht. Zudem fehle es oft an Wissen über technische Lösungen und geeignete Förderinstrumente.

Für Verwalter und Eigentümer sind aber nicht nur komplexe Gesetzesvorgaben und manigfaltige und mitunter unübersichtliche Fördreprogramme ein Hemmschuh. Referenten wiesen darauf hin, dass gerade im Gebäudebestand Energieversorgungskonzepte in den meisten Fällen „maßgeschneidert“ sein müssen. Jan Christophers, Inhaber der „CHRISTOPHERS Projekt- und Stadtentwicklung“, verwies auf die Notwendigkeit individuelle Energieversorgungskonzepte im Gebäudebestand hin. Jedes Objekt benötige eine eigene Planung, die auf die spezifischen Bedarfe − etwa in Pflegeeinrichtungen − abgestimmt sei. Im Anschluss müsse die Auswahl der Technik auf Basis passender Förderprogramme erfolgen.

Flexibilität als Faktor für Versorgungssicherheit

Verena Schmiederer von der Badischen Energie-Servicegesellschaft hob hervor, dass sich Versorgungssicherheit mithilfe flexibler Systeme wie BHKW, Wärmepumpen, Speichern und dynamischen Stromtarifen erhöhen lasse. Diese Kombination ermögliche es, auf Lastschwankungen zu reagieren und Versorgungslücken zu vermeiden. Solche hybriden Systeme eigneten sich besonders für Quartierslösungen und größere Liegenschaften.

„Versorgungssicherheit durch Flexibilität“, wie es Schmiederer formulierte, war ein weiteres wichtiges Thema der Tagung. Referentinnen und Referenten der KWK-Tagung waren sich einig, dass der Einsatz von BHKW zwar nicht flächendeckend, aber in vielen Fällen sinnvoll sei – insbesondere bei der Versorgung von größeren Gebäudeeinheiten oder Quartieren.

Hier sollten auch weiterhin Mieterstromkonzepte mit in Betracht gezogen werden − trotz der derzeitigen rechtlichen Unsicherheiten nach dem Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) zum Thema „Kundenanlage“ (wir berichteten). Der BGH hat die Rechtsbeschwerde eines Energieversorgers zurückgewiesen, lokale Erzeugungsanlagen und damit verbundene Stromnetze als „Kundenanlagen“ gelten zu lassen.

Die „Kundenanlage“ ist eine Ausnahme von der Netzregulierung für bestimmte Konstellationen mit Stromerzeugung und Hausnetz. Als solche bietet sie für Contractoren, Quartiers- und Mieterstrom-Anbieter verschiedene bürokratische Vorteile und die Flexibilität, die eigenen Strom-Endpreise allein festzulegen. Nach einem Urteil des EuGH sind demnach, viele deutsche „Kundenanlagen“ europarechtswidrig.

Und trotz dieses Urteils: „Mieterstromkonzepte sind immer eine Win-Win-Situation“, zeigte sich Michael Huber vom Unternehmen Energiekonzept Ortenau, das mehr als 400 Mieterstrom-Anlagen betreut, überzeugt. Huber: „Die Mieterinnen und Mieter erhalten einen günstigeren Stromtarif und die Betreiber der Anlagen eine höhere Vergütung“. Wie Mieterstromkonzepte nach dem Urteil künftig ausgestaltet werden können, sei zwar derzeit reine Spekulation. Huber zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass eine Lösung gefunden wird, die weiterhin Anreize für dezentrale Stromnutzung ermöglicht.

Quelle: Pixabay / cverkest

Wenig Andrang auf Solarausschreibung zum 1. Juni

PHOTOVOLTAIK. Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibung für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden zum Gebotstermin 1. Juni 2025 veröffentlicht.

Laut den am 16. Juli veröffentlichten Ergebnissen der Ausschreibung waren die Bewerbungen nicht so zahlreich wie erwartet. Die Bundesnetzagentur hatte Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden zum 1. Juni 2025 ausgeschrieben.

Der Präsident Klaus Müller kommentiert: „Trotz rückläufiger Gebotsmenge wurde das gesetzlich vorgesehene Volumen annähernd erreicht“. „Regional verteilen sich die Zuschläge auch in dieser Runde ausgeglichen. Ein gleichmäßiger Zubau von Erneuerbaren Energien in ganz Deutschland ist zu begrüßen“, sagt Müller weiter.

Fast 30 MW nicht vergeben

Bei einer ausgeschriebenen Menge von 283 MW wurden 127 Gebote für insgesamt 274 MW Leistung eingereicht. Die Ausschreibung war damit leicht unterzeichnet. Die Bundesnetzagentur konnte 118 eingereichten Geboten mit einem Volumen von 255 MW einen Zuschlag erteilen. 9 Gebote mussten in dieser Runde vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen werden.

Die im Gebotspreisverfahren ermittelten Zuschlagswerte liegen zwischen 6,90 ct/kWh und 10,38 ct/kWh. Der mengengewichtete durchschnittliche Zuschlagswert liegt mit 9,22 ct/kWh leicht oberhalb des Wertes der Vorrunde (9,10 ct/kWh). Der Höchstwert liegt mit 10,40 ct/kWh deutlich darüber.

Regional verteilen sich die Zuschläge auch in dieser Runde ausgeglichen. Die meisten Zuschläge gingen an Projekte in Nordrhein-Westfalen (51 MW, 25 Zuschläge), gefolgt von Brandenburg (47 MW, 15 Zuschläge), Niedersachsen (33 MW, 16 Zuschläge) und Hessen (32 MW, 13 Zuschläge).

Es durften Gebote eingereicht werden, die eine Leistung von größer als 1 MW und bis zu 20 MW umfassen. 79 der erteilten Zuschläge gehen an Gebote mit einer Gebotsmenge bis 2 MW. Dies entspricht dem Muster der vorherigen Runden. Das größte Gebot hatte ein Volumen von 20 MW.

Die nächste Ausschreibungsrunde für Solaranlagen auf Gebäuden und Lärmschutzwänden findet am 1. Oktober 2025 statt.

Informationen zur Solarausschreibung zum 1. Juni 2025 stehen im Internet bereit.

Energieberatung nicht mehr so gefragt

Quelle: Pixabay / Gundula Vogel

WIRTSCHAFT. Beratungsthemen rund um die Energieversorgung stand in den vergangenen Jahren ganz oben bei den Bürgern in Hessen. Das hat sich geändert.

Seit dem Ende der Energiekrise sind bei der hessischen Verbraucherzentrale (VZ) auch die Beratungen zu Energiethemen gesunken. Wie die Organisation mitteilte, ist der Anteil der Beratungen zu Energieverträgen und Energiepreisen innerhalb eines Jahres von knapp 30 Prozent auf 20 Prozent im Jahr 2024 gefallen. Die Tendenz sei weiter sinkend: In den ersten Monaten des Jahres 2025 fiel sie weiter auf 16 Prozent.

Im Jahr 2024 nutzten demnach insgesamt 51.000 Menschen Beratungsangebote der Verbraucherzentrale. Die gefragten Themen hätten sich im Laufe des Jahres verschoben. Deutlich gestiegen sei die Nachfrage in den Bereichen Geld und Versicherung, Digitales und allgemeine Verbraucherverträge. Als besonders problembehaftet erwiesen sich laut VZ Hessen sogenannte Fake-Shops, die mit günstigen Angeboten locken - die angepriesene Ware trotz Vorauszahlung aber nie liefern würden.

Die VZ Hessen kontaktierte 2024 zudem mehrere Dienstleister, die aus Sicht der Zentrale zum Nachteil von Verbrauchern und Verbraucherinnen handeln. Der geschäftsführende Vorstand der VZ Hessen, Phillip Wendt, wies beispielhaft auf einen Energieversorger hin, der versucht habe, eine Preiserhöhungsabsicht mit einer vorübergehenden Preissenkung zu verschleiern. „Wir halten das gesamte Prozedere für intransparent und unanständig gegenüber den Kundinnen und Kunden“, sagte Wendt. Mit einer Abmahnung als ersten Schritt erhoffe sich die Zentrale langfristig eine Rückabwicklung der Preiserhöhungen.

Wir trauern um Helmut Sendner

Das "Schloss" ist der Verlagssitz von E&M in Herrsching. Quelle: E&M

NACHRUF. In der Nacht auf den 16. Juli 2025 ist Helmut Sendner verstorben, Gründer des Fachverlags Energie & Management und Herausgeber der gleichnamigen Zeitung.

Helmut Sendner war ein Multitalent: Journalist, Verleger, Geschäftsführer, Macher und Gestalter. Mit großer Leidenschaft und Hingabe hat er die Veränderungen in der Branche in den vergangenen Jahrzehnten begleitet. Er kritisierte die Unternehmen ebenso wie die Politik, lobte aber auch und war ein enthusiastischer Verfechter, wenn er von einer Sache überzeugt war. Mit seinem auffälligen Bart und seinem ungezügelten Zigarettenkonsum war er über Jahre hinweg auch optisch einer der markantesten Akteure in der Energiewirtschaft.

Helmut Sendner gründete den Fachverlag Energie & Management im Jahr 1994 zusammen mit seiner Frau Gisela. Schnell erkannte er auch das Internet als neuen Verbreitungskanal und stellte das Verlagsgeschäft entsprechend darauf ein. Er war oft seiner Zeit voraus, und er hatte ein sehr gutes Gespür dafür, was wichtig ist und wichtig wird. Das zeigen die verschiedenen Magazine und Awards von E&M.

Ab dem Jahr 2017 zog sich Helmut Sendner, mittlerweile Großvater zweier Enkelsöhne, immer mehr aus dem operativen Geschäft zurück, um mehr Zeit mit seiner Frau und seiner Familie zu verbringen. Die Geschäftsführung des Verlags übergab er an seinen Sohn Timo Sendner, selbst blieb er aber unter anderem Mitglied der Jury des „Energiemanagers des Jahres“ – ein Preis, der von ihm im Jahr 2001 ins Leben gerufen worden war und der ihm bis zuletzt sehr am Herzen lag. Der Redaktion und der Geschäftsführung stand er bei Fragen immer und jederzeit hilfreich zur Seite.

Helmut Sendner liebte Klaviermusik genauso wie große Opern, gerne auch mit einem guten Glas Wein in der Hand. Am Sitz des Verlags in Herrsching am Ammersee, dem Schloss Mühlfeld, organisierte er Ausstellungen und lud gerne Künstler ein. Zeugnis davon sind die zahlreichen Kunstobjekte im Schloss. Helmut Sendner war Genussmensch und Menschenfreund. Er wurde 77 Jahre alt.

Die Kolleginnen und Kollegen von Energie & Management trauern um ihren Gründer und um einen Journalisten mit Haltung. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie mit seiner Frau Gisela, seinem Sohn Timo mit Frau Atousa und den beiden Enkeln – und allen, die ihm nahestanden. Die Trauerfeier für Helmut Sendner findet im engsten Familienkreis statt.

|

| Helmut Sendner Quelle: Evi Ludwig |

Quelle: Shutterstock / Alexander Kirch

Stellantis zieht sich aus Wasserstofftechnik zurück

WASSERSTOFF. Der Autohersteller Stellantis stoppt sein Entwicklungsprogramm für Wasserstoff-Brennstoffzellen. Die Produktion von Transporter mit H2-Motor wird eingestellt.

Der Autokonzern Stellantis stellt sein Entwicklungsprogramm für die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie ein. Das teilte das Unternehmen am 16. Juli mit. Der Konzern begründet diesen Schritt mit fehlender Infrastruktur, hohen Investitionskosten und zu geringen Marktchancen im Bereich leichter wasserstoffbetriebener Nutzfahrzeuge.

Konkret heißt es in der Mitteilung, der Wasserstoffmarkt bleibe ein Nischensegment ohne realistische wirtschaftliche Perspektive auf mittlere Sicht. Stellantis erwarte daher nicht mehr, dass sich entsprechende Fahrzeuge vor Ende dieses Jahrzehnts flächendeckend durchsetzen werden.

Stellantis ist 2021 durch die Fusion von PSA (Peugeot Societe Anonyme) und Fiat Chrysler entstanden. Zum Konzern gehören 14 Automarken, darunter Peugeot, Citroen, Fiat, Chrysler, Jeep, Opel, Alfa Romeo, Lancia, Dodge oder Maserati. Unter dem konzernweiten Label „Pro One“ bündelt Stellantis die Entwicklung und Vermarktung leichter Nutzfahrzeuge mehrerer dieser Marken.

Infolge der nun bekannt gewordenen Entscheidung wird die ursprünglich für Sommer 2025 geplante Produktion einer neuen Generation wasserstoffbetriebener „Pro-One“-Transporter an den Standorten Hordain (Frankreich) und Gliwice (Polen) nicht aufgenommen. Betroffen sind die Brennstoffzellenvarianten etablierter Baureihen wie „Opel Vivaro Hydrogen“, „Peugeot e-Expert Hydrogen“ und „Citroën ë-Jumpy Hydrogen“. Die rein batterieelektrischen Versionen dieser Modelle sollen dagegen weiterhin gefertigt werden, heißt es.

Die Entscheidung, sich aus der Wasserstoffmobilität zurückzuziehen, betreffe nicht die Beschäftigungssituation vor Ort, wie Stellantis versichert. Auch das Entwicklungszentrum bei Opel in Rüsselsheim, das als konzernweites Kompetenzzentrum für Wasserstoffantriebe fungierte, solle erhalten bleiben. Die dort beschäftigten rund 130 Ingenieure sollen auf andere Projekte verteilt werden.

Engagement im Joint Venture Symbio auf dem Prüfstand

Neben dem Produktionsstopp stellt Stellantis auch sein Engagement im Joint Venture Symbio auf den Prüfstand. Das Gemeinschaftsunternehmen mit den Automobilzulieferern Michelin und Forvia ist auf die Entwicklung und Fertigung von Brennstoffzellensystemen spezialisiert und betreibt mit „SymphonHy“ eine der größten europäischen Brennstoffzellenfabriken im französischen Saint-Fons. Stellantis ist seit Mai 2023 dritter Gesellschafter des Konsortiums. Das Unternehmen will nun mit den Partnern über mögliche Optionen sprechen. Details dazu wurden nicht bekannt. Symbio beschäftigt 650 Mitarbeiter.

Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer von Stellantis für die Region „Enlarged Europe“, unterstreicht laut Mitteilung die strategische Bedeutung der Entscheidung: Man müsse klare und verantwortungsvolle Schritte gehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und die Erwartungen der Kundschaft mit batterieelektrischen und hybriden Lösungen zu erfüllen.

Kein Alleingang

Stellantis ist nicht das erste Unternehmen, das sich vom Wasserstoffantrieb im Nutzfahrzeugbereich distanziert. Daimler Truck hatte am 10. Juli bekannt gegeben, seine in Europa geplante Serienproduktion wasserstoffbetriebener Lkw auf den Beginn der 2030er-Jahre zu verschieben. Eigentlich wollte der Konzern schon 2027 damit starten. Als Grund nannte das Unternehmen, dass der Ausbau von Wasserstofftankstellen „deutlich langsamer als erwartet“ verlaufe (wir berichteten).

Auch BMW verfolgt Wasserstoffprojekte weiterhin nur in kleiner Serienfertigung. So war im Februar 2023 eine begrenzte Produktion des „iX5 Hydrogen“, eines wasserstoffbetriebenen Oberklasse-SUV auf Basis des X5, gestartet − jedoch lediglich zu Demonstrationszwecken. Vorstandschef Oliver Zipse bekräftigte zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2025, dass Wasserstoff keine Lösung für den Massenmarkt sei, sondern lediglich eine ergänzende Option zum batterieelektrischen Antrieb.

Anteil von E-Autos an Neuzulassungen wächst weiter

Quelle: Jonas Rosenberger

ELEKTROFAHRZEUGE. Zahlen für die ersten sechs Monate des laufenden Jahres zeigen: Noch nie wurden in der ersten Hälfte eines Jahres so viele E-Autos zugelassen wie von Januar bis Juni 2025.

Zur Mitte des Jahres berichtet das Kraftfahrt-Bundesamt von 248.726 neu zugelassenen Pkw mit einem rein batterieelektrischem Antrieb (BEV). Damit werde nicht nur der Vorjahreswert von 184.125 Fahrzeugen übertroffen, sondern auch der Vergleichszeitraum im Jahr 2023 mit den bisher meisten Neuzulassungen an E-Autos, heißt es in einer Mitteilung der Behörde.

Demnach betrage der Anteil der BEV an der Gesamtmenge der Pkw-Neuzulassungen – in den ersten sechs Monaten waren es etwa 1,4 Millionen Autos – 17,7 Prozent. Allerdings sei über alle Antriebsarten ein Rückgang der Neuzulassungen gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 4,7 Prozent zu verzeichnen.

Rechnet man noch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge hinzu, kommt man auf 387.674 Zulassungen, was einem Anteil von 27,6 Prozent der neu zugelassenen Pkw entspricht.

Großer Zuwachs bei Ford

Die meisten batterieelektrischen Autos wurden in Bayern neu zugelassen. Für den Freistaat steht eine Zahl von 50.714 zu Buche. An zweiter Stelle folgt Nordrhein-Westfalen mit 50.558 Einheiten und an dritter Stelle Baden-Württemberg mit 38.699 BEV. Die meisten Neuzulassungen von Hybriden erfolgten ebenfalls in Bayern (117.931). Auch in dieser Kategorie liegen Nordrhein-Westfalen (108.043) und Baden-Württemberg (82.407) auf den Plätzen zwei und drei.

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts lag der durchschnittliche CO2-Ausstoß mit 109,6 g/km um 11,1 Prozent unterhalb des Ergebnisses des Vergleichszeitraums.

Neben den Antriebsarten betrachtet das Kraftfahrt-Bundesamt auch die einzelnen Automarken. Bei den inländischen Herstellern hat VW mit 52.445 BEV-Neuzulassungen die Nase vorn. Es folgen BMW (22.583) und Audi (19.632). Die Importmarken werden von Skoda mit 22.370 Neuzulassungen angeführt. Platz zwei geht an Seat (16.299) und Platz drei an Hyundai (12.963).

Den größten Zuwachs der inländischen Hersteller hat Ford mit 348,3 Prozent zu verzeichnen. Dahinter steht die absolute Zahl von 6.922 E-Autos. BYD kommt dagegen „nur“ auf ein Plus von 290,0 Prozent. Für den chinesischen Hersteller stehen 4.544 Neuzulassungen zu Buche. Tesla ist mit 8.890 Neuzulassungen im ersten Halbjahr in der Statistik vertreten. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Minus von rund 58 Prozent.

Detaillierte Informationen zu den Neuzulassungen mit Grafiken und Tabellen stehen auf der Internetseite des Kraftfahrt-Bundesamts zur Verfügung.

Zertifizierungsnetzwerk der Asew wächst weiter

Quelle: Shutterstock

ÖKOSTROM. Das Stadtwerke-Netzwerk „ASEW“ weitet seine Partnerschaften mit zertifizierten Ökostromanbietern aus. Die neuen Partner kommen aus Hessen und Nordrhein-Westfalen.

Zertifizierte Ökostromprodukte gewinnen für kommunale Versorger weiter an Bedeutung. Vor allem Stadtwerke greifen dabei verstärkt auf externe Partner zurück, um ihre Angebote nachvollziehbar zu kennzeichnen und gegenüber Wettbewerbern abzugrenzen.

Die Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung („ASEW“) übernimmt die Rolle als Zertifizierungsdienstleister inzwischen für über 60 Stadt- und Gemeindewerke, die ihre Ökostromprodukte zertifizieren lassen. Insgesamt zählt das Netzwerk über 380 Mitglieder aus der kommunalen Energiewirtschaft.

Seit Anfang dieses Jahres sind auch die Stadtwerke Dreieich und Oberursel, beide aus Hessen, sowie die Blomberger Versorgungsbetriebe (Nordrhein-Westfalen) Teil des Asew-Zertifizierungsverbunds. Alle drei kommunalen Energieversorger setzen dabei auf die Unterstützung der Asew beim Aufbau oder der Weiterentwicklung ihrer Ökostromprodukte. Dies gibt das Netzwerk in einer Mitteilung vom 15. Juli bekannt.

Die neuen Mitglieder

Die Stadtwerke Oberursel arbeiten bereits seit 2022 mit der Asew zusammen und bieten seitdem zertifizierten Ökostrom nach dem Standard des „ok-power“-Labels an. Zum Jahresbeginn 2025 haben sie ihr Angebot auf das anspruchsvollere „ok-power-plus“-Siegel erweitert. Beide Siegel stammen von der gemeinnützigen Initiative „EnergieVision“ und werden von der Asew im Auftrag zertifiziert.

Zum Hintergrund: Während das „ok-power“-Siegel Anbieter kennzeichnet, die bestimmte ökologische Mindeststandards erfüllen, setzt das „ok-power-plus“-Siegel strengere Kriterien an: Es wird nur an Versorger vergeben, die sämtliche Haushalts- und Kleingewerbekunden ausschließlich mit zertifiziertem Ökostrom beliefern. Außerdem muss mindestens ein Drittel der gelieferten Strommenge aus neu errichteten Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien stammen.

Auch Dreieich und Blomberg setzen auf eine zertifizierte Herkunft ihres Stroms: Beide Unternehmen lassen ihre Ökostromprodukte seit Jahresbeginn nach dem Tüv-Standard 1304 von der Asew überprüfen. Dieser Standard des Tüv Rheinland legt Anforderungen an eine glaubwürdige und nachvollziehbare Stromkennzeichnung fest. Er umfasst etwa den Nachweis der Herkunft sowie Anforderungen an Transparenz und Dokumentation. Die Asew übernimmt dabei die Organisation der Zertifizierungsprozesse, die Beschaffung der Herkunftsnachweise und die technische Abwicklung über das Herkunftsnachweisregister.

Die Asew ging 1989 aus dem Verband kommunaler Unternehmen (VKU) hervor und versteht sich als Netzwerk für Energieeffizienz, Klimaschutz und erneuerbare Energien in kommunaler Hand. Ziel ist eine rationelle, sparsame und umweltschonende Nutzung von Energie und Ressourcen. Heute gehören über 380 Mitglieder zum Verbund. Die Asew greift Stadtwerken unter anderem bei der Entwicklung vertriebsfähiger Energieprodukte unter die Arme und unterstützt bei der Fördermittelberatung. Auch Seminaren und Weiterbildungen für Fach- und Führungskräfte gehören zum Programm.

Österreich: Netzreserve-Beschaffung läuft planmäßig

Quelle: Shutterstock / peopleandmore

STROMNETZ. Zwar läuft die Genehmigung der EU-Kommission Ende 2025 aus. Die Beschaffung bis Herbst 2026 kann aber noch im aktuellen Regime abgewickelt werden. Am künftigen System wird gearbeitet.

Der Beschaffungsprozess bezüglich der österreichischen Netzreserve für den Zeitraum 1. Oktober 2025 bis 30. September 2026 läuft plangemäß. Das berichtete der Leiter der Abteilung Systemmanagement des Regelzonenführers Austrian Power Grid (APG), Harald Köhler, der Redaktion. Laut Köhler beläuft sich der Maximalbedarf an Kraftwerksleistung für die Netzreserve im gegenständlichen Zeitraum auf 2.140 MW.

Ihm zufolge erhielt die APG bereits Angebote in ausreichendem Ausmaß und leitete diese an die Regulierungsbehörde E-Control weiter. Nach deren Genehmigung, die entsprechend den rechtlichen Vorgaben für Mitte August erwartet wird, schließt die APG die Verträge mit den zum Zuge gekommenen Anbietern ab.

Weil die EU-Kommission das Verfahren zur Beschaffung der Netzreserve nur bis Ende 2025 genehmigte, diese aber heuer für die Zeit bis Ende September 2026 kontrahiert werden muss, stellte sich die Frage der rechtlichen Deckung der Ausschreibung für diesen Zeitraum. Die Zulässigkeit wurde laut Köhler seitens der APG geprüft und die weitere Vorgehensweise mit den relevanten Institutionen abgestimmt. Klar ist Köhler zufolge, dass Österreich die Netzreserve benötigt. Diese ist für die Versorgungssicherheit von wesentlicher Bedeutung.

Gespräche im Gang

Überdies laufen bereits seit längerer Zeit Gespräche zwischen den zuständigen österreichischen Stellen und der EU-Kommission über die künftige Beschaffung der Netzreserve. Das, wie berichtet, seit 4. Juli in Begutachtung befindliche Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) enthält entsprechende Bestimmungen, die die Vorstellungen der EU-Kommission so weit wie möglich berücksichtigen.

Der Entwurf umfasst unter anderem eine Verordnungsermächtigung für die E-Control bezüglich des Rahmens für die Ausschreibung der Netzreserve. Damit ließe sich dieser künftig leichter anpassen als durch eine Novelle des ElWG, für die eine Zweidrittelmehrheit im Bundesparlament benötigt wird.

Hinsichtlich der Beschaffung zeichnen sich Köhler zufolge „gewisse Änderungen“ ab. Unter anderem sollen auch die Betreiber von Erzeugungsanlagen mit weniger als 20 MW Leistung verpflichtet werden, deren geplante Stilllegung anzuzeigen, wenn sie sich an der Ausschreibung der Netzreserve beteiligen wollen. „Der Grund ist: Es gibt mittlerweile eine sehr große Anzahl solcher kleinen Anlagen. Insgesamt fallen diese damit natürlich ins Gewicht“, erläutert Köhler.

Vorgesehen ist laut Köhler, die Notifizierung der Bestimmungen des neuen Netzreserve-Mechanismus bei der EU-Kommission ehestens vorzunehmen. Dies kann auch vor dem Inkrafttreten des ElWG erfolgen. Die Vorabstimmung mit der EU-Kommission ist im Gang. Grundsätzlich könnte der neue Rechtsrahmen für die Netzreserve mit Ende 2025 feststehen. Köhler zufolge wäre ein baldiger Beschluss des ElWG im Parlament „extrem wichtig. Alle Beteiligten brauchen dringend Rechtssicherheit“.

Quelle: Fotolia / alphaspirit

Was Start-ups im Energiesektor erfolgreich macht

STUDIEN. Gezielte politische Unterstützung, stabile rechtliche Rahmenbedingungen, Zugang zu Ressourcen – eine neue Studie beleuchte Herausforderungen für Unternehmensgründer.

Wo stünde Deutschland bei der Energiewende ohne Start-ups? Die Universität Münster und die Fraunhofer-Einrichtung „Forschungsfertigung Batteriezelle“ (FFB) sind der Frage nachgegangen, welche Rolle junge Unternehmen für die grüne Transformation spielen und welche Faktoren den Erfolg bestimmen. Und wie sich „Investitionen gezielt in messbare Klimawirkung übersetzen lassen“.

Die Forschenden haben nach eigenen Angaben mehr als 2.600 wissenschaftliche Publikationen durchforstet. 142 davon haben sie zu einer systematischen Übersicht über unternehmerische Handeln in der Gründungslandschaft „verdichtet“.

Rund 1,2 Milliarden Euro Risikokapital floss im vergangenen Jahr in deutsche Energie-Start-ups, schreiben die Autoren. Mehr als in jedes andere Technologiefeld. „Start-ups erschließen neue Innovationsfelder und treiben das Wirtschaftswachstum voran, indem sie traditionelle Paradigmen hinterfragen und moderne Technologien gezielt einsetzen“, sagt FFB-Forscher Florian Degen. Die jungen Unternehmen sieht er in einer „Schlüsselrolle auf dem Weg in eine nachhaltigere Energiezukunft.“

Drei Kategorien von Start-ups

Die Autoren unterscheiden drei „Formen von Unternehmertum“: technologieorientierte, gemeinschaftsbasierte und ländlich geprägte Gründungen. In die erste Kategorie fallen etwa Start-ups, die an KI-gestützter Netzsteuerung oder innovativen Solarsystemen tüfteln. Gemeinschaftsbasierte Gründungen verorten sie bei der lokalen Energiewende. Als ländliche geprägte Start-ups gelten solche, die den „Zugang zu bezahlbarer Energie insbesondere in strukturschwachen Regionen verbessern“.

Die Innovationskraft der Neulinge stößt, so die Autoren, auf Markteintrittsbarrieren. „Im Vergleich zu anderen Branchen ist die Einführung und Skalierung neuer Technologien im Energiesektor mit erheblichen technischen und betrieblichen Herausforderungen verbunden“, sagt Linda Brüss, Mitarbeiterin am Institut für Entrepreneurship der Universität Münster. „Besonders die Integration in bestehende Infrastrukturen oder deren Ersatz stellt junge Unternehmen vor große Aufgaben.“

Hebel für Gründer

Ihr Kollege David Bendig verweist auf die regulatorischen Vorgaben. „Die Energiewirtschaft ist stark reguliert, und der rechtliche Rahmen unterscheidet sich teils erheblich je nach Region oder Land“, sagt der Direktor des münsterischen Instituts.

Zentrales Ergebnis der Studie: „Start-ups im Bereich der erneuerbaren Energien können entscheidend zur Energiewende beitragen, wenn die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen“, heißt es. Unternehmerische Innovationskraft allein reiche nicht aus. Gefragt seien vielmehr eine „gezielte politische Unterstützung, stabile rechtliche Rahmenbedingungen und der Zugang zu geeigneten Ressourcen“.

Gründer sollten den Autoren zufolge regulatorische Entwicklungen aktiv verfolgen und sich in politische Prozesse einbringen. Auch Partnerschaften, beispielsweise mit etablierten Unternehmen oder Forschungseinrichtungen, sowie die Anpassung von Geschäftsmodellen an lokale Gegebenheiten seien wichtige Hebel.

„Unsere Analyse zeigt, dass Start-ups nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial eine transformative Rolle spielen können“, sagt Florian Degen. Um dieses Potenzial zu heben, brauche es “missionsorientierte Förderprogramme, verlässliche Zukunftssignale und eine Beschleunigung zentraler Entscheidungsprozesse“.

Die Studie mit dem Titel „Entrepreneurship in the renewable energy sector: A systematic literature review of types, characteristics, and sustainability impacts“ ist in der Zeitschrift Renewable and Sustainable Energy Reviews erschienen.

Leitfaden zeigt Potenzial von PV auf Seen

Quelle: Shutterstock / Thanit PKC

PHOTOVOLTAIK. Ein neuer Leitfaden des Fraunhofer ISE zeigt Chancen und Herausforderungen der Floating-PV. Die Publikation richtet sich an Kommunen, Versorger und Betreiber.

Schwimmende Photovoltaikanlagen gelten als vielversprechende Option für die Energiewende – insbesondere dort, wo verfügbare Flächen knapp sind. Mit einem neuen Leitfaden will das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE die Markteinführung solcher Anlagen in Deutschland gezielt unterstützen. Die Publikation stellt die technischen Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen vor und bewertet die Nachhaltigkeit der Technologie.

Die Grundlage des rund 70-seitigen Leitfadens bilden Forschungsergebnisse aus den Projekten „PV2Float“ und „FPV4Resilience“. Beide wurden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie sowie dem Leistungszentrum Nachhaltigkeit Freiburg gefördert. Nach Angaben des Fraunhofer ISE richtet sich der Leitfaden vornehmlich an Stadtwerke, Energieversorger, kommunale Entscheidungsträger sowie Projektentwickler und Fachplaner.

Das Dokument gibt einen Überblick über Komponenten wie Unterkonstruktionen, PV-Module und Wechselrichter. Zudem stellt das Fraunhofer ISE neue Ansätze zur Optimierung der Energieausbeute bei Floating PV vor. Auch ökologische Auswirkungen werden behandelt – etwa durch Hinweise zur Standortwahl und Maßnahmen zum Gewässerschutz. Außerdem geht der Leitfaden auf Fragen der Wirtschaftlichkeit ein. Laut Karolina Baltins, Gruppenleiterin für PV-Kraftwerke am Fraunhofer ISE, beantwortet die Publikation unter anderem, welche Voraussetzungen Anlagen auf künstlichen Gewässern wie Bagger- oder Stauseen erfüllen müssen, um genehmigungsfähig zu sein.

Besonders hohes Potenzial sehen die Fraunhofer-Forscher in der Nutzung bereits industriell geprägter Gewässer. Dazu zählen etwa Kiesgruben, in denen Strom direkt zur Dekarbonisierung angrenzender Industrieprozesse beitragen kann. Auch geflutete Tagebaue nehmen sie in den Blick. Bei einer Flächenabdeckung von nur 15 Prozent auf solchen Gewässern ließe sich, so die Schätzung der Forscher, eine installierte Leistung von zwischen 13.700 und 19.100 MW realisieren.

Einen Schwerpunkt des Leitfadens legt Fraunhofer auf der Nachhaltigkeit. So beleuchten die Autorinnen und Autoren ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte der Technologie und bewerten Floating-PV im Vergleich zu landgebundenen Systemen.

Der Leitfaden „Floating PV: Nachhaltige Energieerzeugung auf dem Wasser“ steht auf der Internetseite des Fraunhofer ISE zum Download bereit. Dort finden sich auch Informationen zu den zugrunde liegenden Forschungsprojekten und zu laufenden Studien im Bereich schwimmender Solartechnologien.

Neues Freileitungsprojekt stärkt Südwestnetz

Bei der Vertragsunterzeichnung für das Großprojekt Rhein-Neckar-Nordbaden (v.li.): CFO Rainer Pflaum und CEO Werner Götz (Transnet BW) CEO Frank Westphal und CFO Andreas Pilot (Omexom Deutschland) Quelle: Transnet BW/Omexom Deutschland/ Benjamin Sto

AUFTRAG. Der Übertragungsnetzbetreiber Transnet BW verstärkt ab 2027 das Stromnetz mit einer neuen 380-kV-Leitung in Nordbaden. Den Bauabschnitt Süd 2 mit 28 Kilometern Trasse übernimmt Omexom.

Transnet BW aus Stuttgart startet im Jahr 2027 mit dem Ersatzneubau des 380-kV-Freileitungsprojekts „Rhein-Neckar-Nordbaden (RNN), P47“. Das Unternehmen will damit die Stromversorgung im Südwesten Deutschlands absichern und die Energiewende voranbringen. Transnet BW betreibt das Transportnetz für Strom in Baden-Württemberg und gehört zur EnBW AG.

Laut Transnet BW handelt es sich beim RNN-Vorhaben um eines der größten Freileitungsprojekte in der Region. Den Auftrag für die Umsetzung des Bauabschnitts Süd 2 hat das Unternehmen an die Omexom Deutschland vergeben. Omexom ist die Marke für Energieinfrastrukturen des französischen Konzerns Vinci Energies. Das Unternehmen übernimmt Projekte für Netzbetreiber, Stadtwerke, Industrie und die Deutsche Bahn.

Weniger Masten für die Seile

Im Bauabschnitt Süd 2 will Omexom auf einer etwa 28 Kilometer langen Trasse rund 139 bestehende Masten abbauen und anschließend 75 neue Masten errichten. Diese tragen künftig eine insgesamt 98 Kilometer lange Freileitung von Rheinau nach Philippsburg. Während der Bauphase sollen modulare, temporäre Türme eine flexible Bauabwicklung ermöglichen.

Omexom-CEO Frank Westphal erklärte, das Projekt gehöre zu den größten Aufträgen der Firmengeschichte: „Mit dem RNN-Projekt, Abschnitt Süd 2, realisieren wir nicht nur eines der größten Infrastrukturprojekte der Region – es handelt sich zugleich um einen der größten Projektaufträge unseres Unternehmens“. Das Projekt solle den Stromtransport aus regenerativen Quellen effizienter und zukunftssicher machen und so zur Energiewende beitragen, so Westphal.

Auch der CEO von Transnet BW, Werner Götz, sieht im Projekt einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Er sagte: „Um Strom aus Sonnen- und Windkraft ins Netz integrieren zu können, müssen die Leitungen verstärkt werden. Netzverstärkungen wie diese helfen, Überlastungen zu vermeiden und machen unsere Stromversorgung sicherer.“ Laut Götz seien die Eingriffe in Natur und Landschaft beim Ersatzneubau geringer als bei einem kompletten Neubau.

Transnet BW betont, dass Projekte wie RNN auch deshalb wichtig seien, weil das Netz zunehmend Strom aus erneuerbaren Quellen aufnehmen müsse. Diese Einspeisungen erfolgen oft über weite Entfernungen, was leistungsfähige Leitungen erforderlich macht. Das RNN-Vorhaben ist eines von mehreren großen Projekten, mit denen Transnet BW in Baden-Württemberg das Übertragungsnetz für wachsende Anforderungen rüsten will. Die Inbetriebnahme der neuen Leitung ist für die Jahre nach 2027 vorgesehen.

Quelle: Fotolia / Eisenhans

Hamburger Energiewerke landen über Plan

BILANZ. Der kommunale Energieversorger der Hansestadt bilanziert für das zurückliegende Geschäftsjahr ein Ergebnis in Höhe 48,9 Millionen Euro. Für 2025 rechnet er mit deutlich weniger.

Das Geschäft der Hamburger Energiewerke ist 2024 besser gelaufen als geplant. Vor Steuern steht ein Ergebnis in Höhe von 50,7 Millionen Euro zu Buche. Das sind 36,4 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Unter dem Strich weist das Unternehmen ein Ergebnis von 48,9 Millionen Euro aus – 37,3 Millionen weniger als 2023. Das sind nach Angaben der Geschäftsführung 6,9 Millionen Euro mehr als erwartet. Das höhere Ergebnis 2023 erklären die Energiewerke vor allem mit Sondereffekten aus „Absicherungsgeschäften“ des Jahres 2022.

Die Umsatzerlöse summieren sich auf 1,48 Milliarden Euro, 2023 waren es 1,53 Milliarden Euro. Rund 428 Millionen davon brachte der Stromvertrieb ein. Der Stromabsatz an Endkunden stieg im Vergleich zum Vorjahr um 198 Millionen kWh (plus 16 Prozent) auf insgesamt 1,4 Milliarden kWh. Der Anstieg sei unter anderem auf die im Jahr 2024 begonnene Belieferung der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) zurückzuführen, heißt es im Geschäftsbericht.

Der Gasvertrieb trug 111 Millionen Euro zum Umsatz bei. Der Absatz an Endkunden sank um 89 Millionen kWh (minus 6,9 Prozent) auf 1,2 Milliarden kWh. Der Kundenbestand ging laut Geschäftsbericht um 13 Prozent „bedingt durch ein stark preisgetriebenes Marktumfeld bei stetig sinkenden Energiepreisen“ zurück.

Wärmeabsatz auf Vorjahresniveau

Der Wärmevertrieb lieferte Erlöse in Höhe von 427 Millionen Euro. Der Wärmeabsatz erreichte mit 3,78 Milliarden kWh das Niveau des Vorjahres, lag „jedoch temperaturbedingt unter Plan“. Die Nettovertragsleistung in Hamburg habe sich im Geschäftsjahr insgesamt um rund 25,7 MW erhöht.

Das Bestellobligo für Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen betrug zum 31. Dezember 491 Millionen Euro (2023: 424 Millionen Euro). Bis 2029 planen die Energiewerke dem Vernehmen nach Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro.

Ein Schwerpunkt: die Wärmewende. „Wir sind bei der Umstellung unserer Fernwärme auf klimaneutrale Wärmequellen auf Kurs. Erste Module unserer Energieparks Hafen und Tiefstack sind fertig und bei der Ablösung des Kohlekraftwerks Wedel biegen wir auf die Zielgerade ein“, berichtet Kirsten Fust, Sprecherin der Geschäftsführung. „Wir leisten durch diesen Kraftakt nicht nur den größten Einzelbeitrag zur Erreichung von Hamburgs Klimazielen, sondern nehmen bei der Dekarbonisierung auch deutschlandweit eine Vorreiterrolle ein.“

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen insgesamt eine Absatzmenge „etwa auf Vorjahresniveau“ und einen Rückgang der Umsätze um rund 20 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern wird nach der Prognose um rund 60 Prozent geringer ausfallen. „Diese Entwicklung ist insbesondere auf Preiseffekte in der Stromerzeugung zurückzuführen und die damit geringeren Produktionsmengen“, erklärt das Management im Geschäftsbericht.

Geschäftsentwicklung der HENW

| Kenngröße | 2024 | 2023 |

| Umsatzerlöse (Mrd. Euro) | 1,48 | 1,53 |

| Ergebnis vor Steuern (Mio. Euro) | 50,7 | 87,1 |

| Stromvertrieb (Mio. kWh) | 1.433 | 1.235 |

| Gasvertrieb (Mio. kWh) | 1.193 | 1.282 |

| Wärmevertrieb (Mio. kWh) | 3.783 | 3.796 |

Iberdrola liefert Solarstrom für Vodafone

Die Eröffnung des Photovoltaik-Parks von Iberdrola in Boldekow. Quelle: Iberdrola

PHOTOVOLTAIK. In Boldekow (Mecklenburg-Vorpommern) hat Iberdrola seinen ersten Solarpark in Deutschland in Betrieb genommen. Er liefert Strom an das Vodafone-Mobilfunknetz.

Der europäische Energieversorger Iberdrola mit Hauptsitz in Bilbao hat in der Gemeinde Boldekow in Mecklenburg-Vorpommern seinen ersten Solarpark in Deutschland offiziell in Betrieb genommen. Gemeinsam mit Vodafone Deutschland eröffnete das Unternehmen am 16. Juli die Photovoltaik-Anlage rund 180 Kilometer nördlich von Berlin ein.

Laut Iberdrola liefert der Solarpark jährlich mehr als 53 Millionen kWh Strom aus erneuerbaren Energien und soll rund 3.000 Mobilfunkmasten des Telekommunikationsunternehmens vollständig mit Strom versorgen.

Zum Windstrom kommt PV

Felipe Montero, Geschäftsführer von Iberdrola Deutschland, erklärt, dass das Projekt in Boldekow den Einstieg des Konzerns in die Photovoltaik in Deutschland markiere. Zuvor war Iberdrola in Deutschland vor allem durch Offshore-Windparks wie Wikinger, Baltic Eagle und Windanker aktiv und ist nach eigenen Angaben größter Betreiber von Offshore-Windkraftanlagen in der deutschen Ostsee.

Mit der neuen Anlage weite Iberdrola sein Engagement nun auch auf den Bereich der Solarenergie an Land aus. „Photovoltaik ist ein weiterer Baustein, um unser ausschließlich regeneratives Angebot in Deutschland zu erweitern“, sagt Montero. Der Standort Boldekow sei nicht nur wegen hoher Sonneneinstrahlung geeignet, sondern auch aufgrund der Offenheit der Region und der Bevölkerung für nachhaltige Projekte.

Vodafone will Ökostrom

Der Telekommunikationsanbieter Vodafone Deutschland verfolgt seit 2020 die Strategie, Strom ausschließlich aus erneuerbaren Energien zu beziehen, sagte CEO Marcel de Groot. „Digitalisierung hilft tausenden Firmen im Land, Energie zu sparen und nachhaltiger zu werden. Aber Digitalisierung kann nur dann richtig gut sein, wenn wir sie selbst nachhaltiger gestalten – zum Beispiel den Betrieb unserer Netze“, sagte de Groot. Deshalb setze das Unternehmen mit Hauptsitz in Düsseldorf auf Sonnenenergie.

Nach Angaben von Vodafone werden im Solarpark in Boldekow insgesamt 80.000 Solarpaneele installiert, die ausschließlich für das Mobilfunknetz des Unternehmens Strom liefern. Damit könne der Betrieb von mehr als 3.000 Mobilfunk-Standorten in ganz Deutschland sichergestellt werden. Der erzeugte Strom wird über einen langfristigen PPA-Vertrag zu 100 Prozent an Vodafone Deutschland geliefert.

Vodafone hatte erst kürzlich bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Emissionen in den Bereichen Scope 1 und 2, die direkte Emissionen sowie jene aus eingekaufter Energie umfassen, auf null reduziert habe. Ein wesentlicher Hebel dafür sei der Stromverbrauch. Durch die Kooperation mit Iberdrola sichere sich Vodafone nun eine langfristige Versorgung mit erneuerbarem Strom.

Vorteile für die Region

Neben der Versorgung von Vodafone bringe die Photovoltaik-Anlage laut Iberdrola auch wirtschaftliche Vorteile für die Region. Der Konzern rechnet damit, dass die Gemeinde Boldekow in den kommenden Jahrzehnten Einnahmen in Millionenhöhe aus Grundsteuern erzielen wird. Zudem seien in der Bauphase verschiedene lokale Unternehmen eingebunden gewesen.

Umgesetzt wurde der Solarpark mit Partnerunternehmen wie Solarpro, Sungrow, P&Q und 4 nergy. Iberdrola plant, seine Aktivitäten im Bereich Photovoltaik in Deutschland weiter auszubauen.

Stadtwerke Kelheim schließen 2024 ordentlich ab

Quelle: Stadtwerke Kelheim

BILANZ. Das kommunale Unternehmen aus dem bayerischen Kelheim steigerte seinen Umsatz, musst aber beim Jahresüberschuss einen Rückgang hinnehmen.

Die Stadtwerke Kelheim haben ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 auf 33,5 Millionen Euro gesteigert, nach 32,2 Millionen Euro im Vorjahr. Das teilte das Unternehmen mit knapp 50 Beschäftigten bei Vorlage der Geschäftszahlen mit.

Trotz eines Bilanzgewinns von 1,4 Millionen Euro verzeichneten die Stadtwerke beim Jahresüberschuss einen Rückgang: Dieser lag 2024 bei 3,4 Millionen Euro, verglichen mit 4,2 Millionen Euro im Jahr 2023. Der Bilanzgewinn wurde vollständig an die beiden Gesellschafter ausgeschüttet: die städtische Keldorado Bäderbetriebe GmbH in Kelheim (65 Prozent) sowie die Münchener Thüga AG (35 Prozent).

„Dieses Ergebnis zeigt uns, wie stark unsere Kundinnen und Kunden mit uns verbunden sind, und damit auch, wie wichtig ihnen der regionale Bezug ist“, so Sabine Melbig, Geschäftsführerin der Stadtwerke.

Der Stromabsatz stieg 2024 auf 53,9 Millionen kWh, nach 48,0 Millionen kWh im Jahr zuvor. Auch im Bereich Erdgas wurde eine Zunahme verzeichnet – das Absatzvolumen lag bei 78,1 Millionen kWh (Vorjahr: 72,4 Millionen kWh). Im Geschäftsfeld Wärme belief sich die Liefermenge auf 13,81 Millionen kWh, gegenüber 12,98 Millionen kWh im Jahr 2023.

Mit Investitionen in Höhe von 8,29 Millionen Euro (2023: 5,38 Millionen Euro) legten die Stadtwerke einen Fokus auf die Modernisierung und den Ausbau der Versorgungsinfrastruktur, wie es weiter heißt. Im Strombereich seien unter anderem in die Erneuerung des Niederspannungsnetzes, die Sanierung und Neuverlegung von Hausanschlüssen, Trafostationen und in Fernwirktechnik investiert worden.

Im Bereich Wärme wurden Hauptleitungen erweitert. Zudem entstanden sechs neue Hausanschlüsse mit einer Gesamtlänge von 610 Metern. Weitere Investitionen flossen in einen neuen Wärmespeicher am Biomasseheizkraftwerk.

Zum Jahresende 2024 versorgten die Stadtwerke 332 Kunden mit Glasfaseranschlüssen. Insgesamt wurden 132 Kabelhausanschlüsse erstellt, darunter auch Umstellungen von Freileitungen auf Kabel. Das Telekommunikationsnetz wuchs um 6,35 Kilometer und erreichte damit eine Gesamtlänge von 42,59 Kilometern. Seit dem Start des Glasfaserausbaus im Jahr 2018 investierte der Versorger nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen Euro in diesen Bereich.

Erstmals veröffentlichte das Unternehmen einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht. Dabei betont es die Bedeutung ökologisch nachhaltiger Investitionen. Das Verwaltungsgebäude wird beispielsweise mit Ökostrom aus der eigenen Photovoltaikanlage versorgt.

RWE erweitert Management von Windkraft-Tochter

Dr. Tobias Keitel. Quelle: RWE / Andre Laaks

PERSONALIE. Neuer Posten in der Geschäftsführung der RWE Offshore Wind GmbH: Tobias Keitel wird Chief Technology Officer.

Aus dem Quartett an der Spitze der Offshore-Windsparte des Essener Energiekonzerns wird ein Quintett: Dr. Tobias Keitel verstärkt ab 15. September die Geschäftsführung als Chief Technology Officer (CTO), teilt RWE mit. Der 46-Jährige verantwortet bei der Offshore Wind GmbH künftig neben der technischen Planung, der Beschaffung und dem Bau der Anlagen weltweit auch Arbeitssicherheit und Umweltschutz.

Keitel kommt von Voith Hydro, der Wasserkraftsparte der Voith-Gruppe. Er war dort CEO. Begonnen hatte der Ingenieur seine Karriere bei der Boston Consulting Group (BCG).

Thomas Michel, Chief Operating Officer (COO) der RWE-Windkrafttochter, soll sich nach Unternehmensangaben in Zukunft ganz auf den Betrieb der Offshore-Windflotte von RWE konzentrieren. CEO des Managements ist Sven Utermöhlen, für Finanzen zeichnet Gunhild Grieve verantwortlich, kaufmännischer Geschäftsführer ist Ulf Kerstin.

„Mit Tobias Keitel haben wir einen sehr erfahrenen Manager für unser Unternehmen gewinnen können, der als CTO Offshore Wind die Führungsspitze unserer Offshore-Windsparte verstärkt. Er bringt jahrelange Expertise als Führungspersönlichkeit in der Energie- und Anlagenbranche sowie einen reichen Schatz an internationaler Erfahrung mit“, kommentiert RWE-Konzernchef Markus Krebber die Personalie.

Das Energieunternehmen hat nach eigenen Angaben 19 Offshore-Windparks in fünf Ländern in Betrieb. Die installierte Gesamtleistung summiert sich auf 6.200 MW, den eigenen Anteil daran beziffert RWE auf 3.300 MW. Vier weitere Offshore-Anlagen befinden sich im Bau. Die Offshore-Windkrafttochter ging aus der im Jahr 2019 gegründeten RWE Renewables GmbH hervor, die der Konzern nach Erneuerbaren-Technologien aufspaltete.

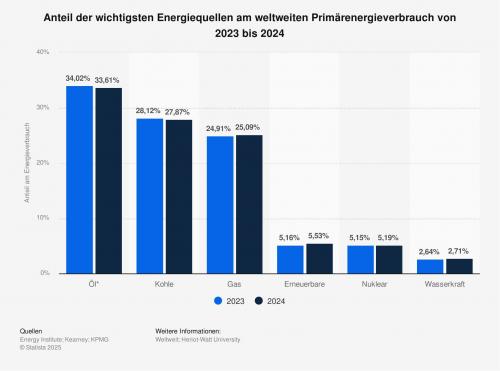

Die weltweit wichtigsten Energiequellen 2023 und 2024

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt den Anteil der wichtigsten Energiequellen am weltweiten Primärenergieverbrauch in den Jahren 2023 bis 2024. Grundlage dafür ist die Gesamtenergieversorgung. Im Jahr 2024 entfielen rund fünf Prozent des globalen Primärenergieverbrauchs auf Nuklearenergie.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

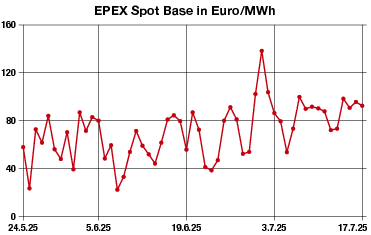

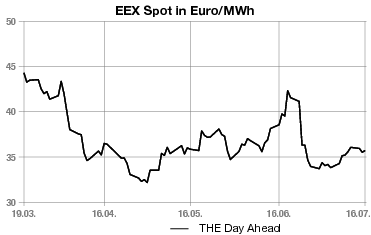

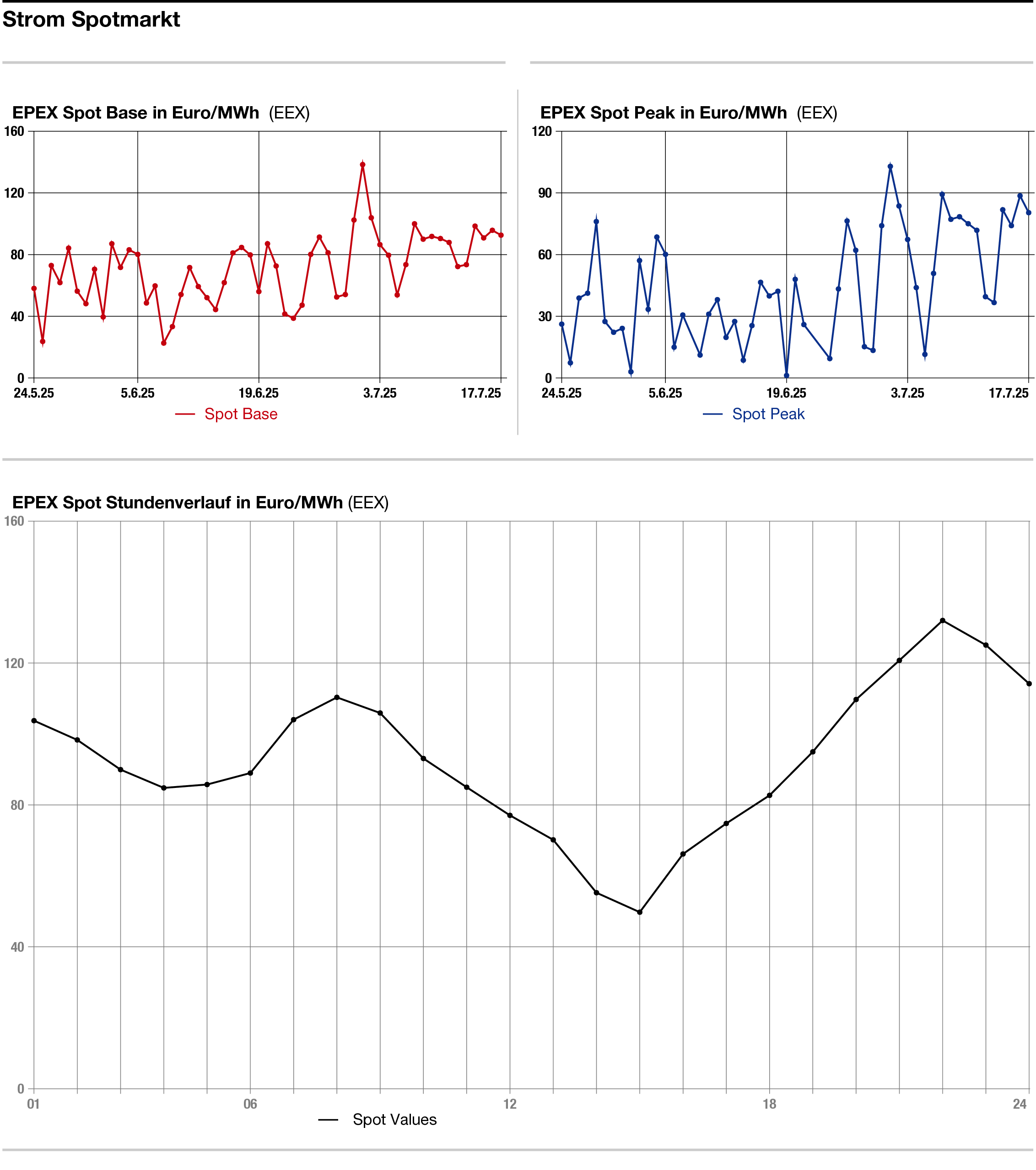

MARKTBERICHTE

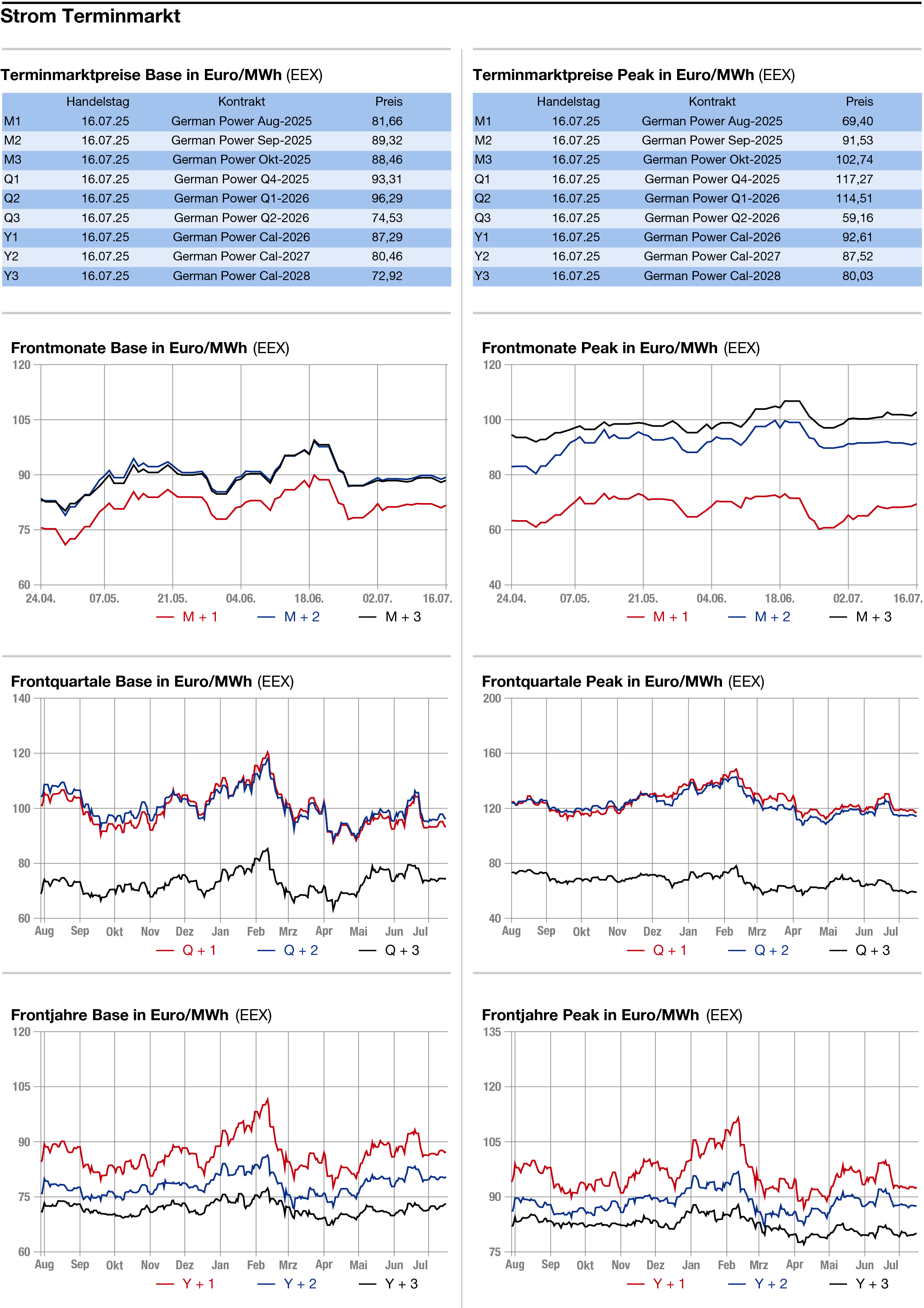

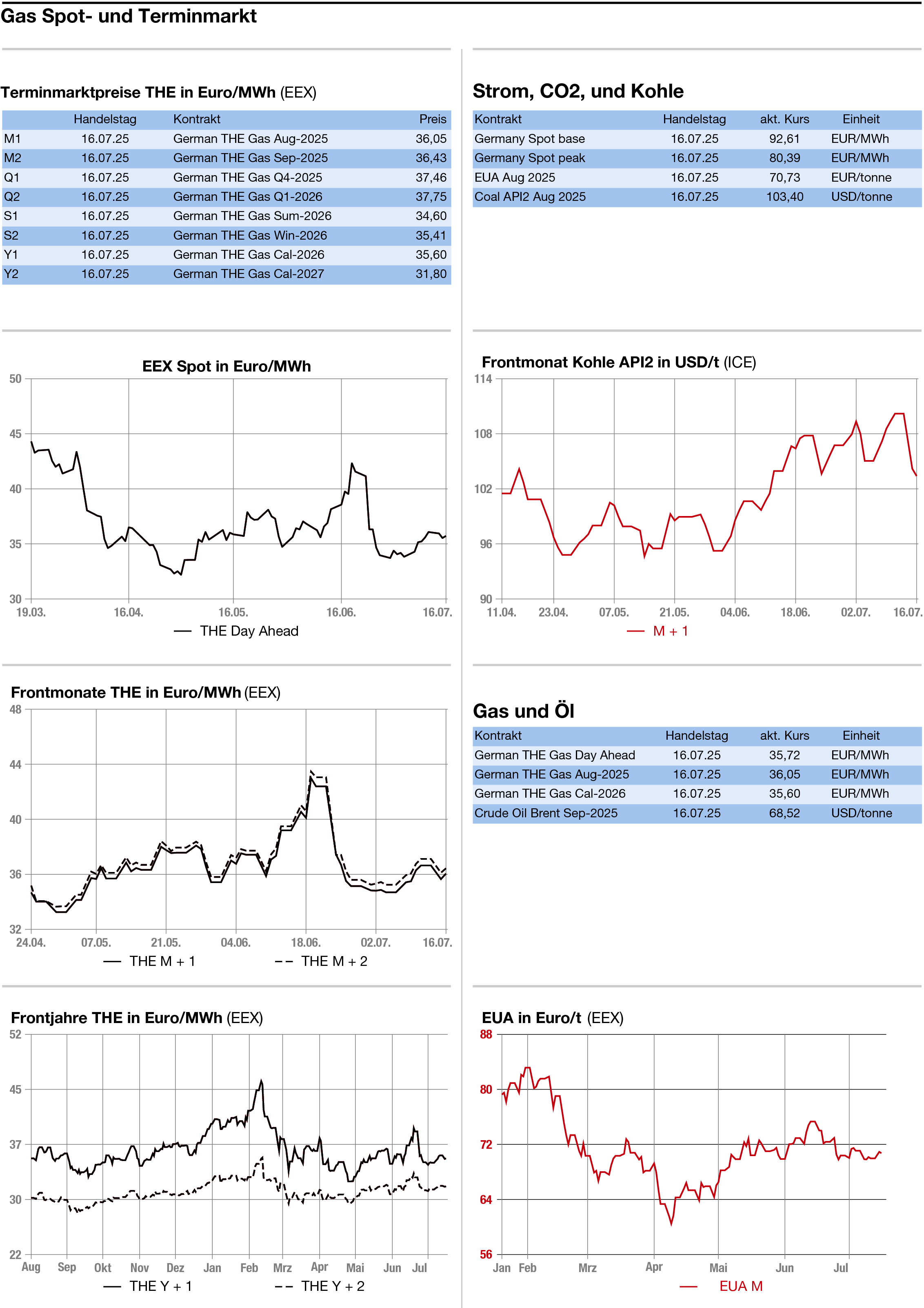

STROM

GAS

Wenig Impulse im Handelsmarkt

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Tendenziell eher etwas fester haben sich die Energiepreise am Mittwoch präsentiert. Tritt man allerdings einen Schritt zurück und nimmt eine etwas übergeordnete Perspektive ein, so ergibt sich über die vergangenen Tage hinweg eine Seitwärtsbewegung in einer etablierten Trading-Range.

Während sich die Feriensaison in Europa ihrem Höhepunkt nähert, haben sich Befürchtungen einer Hitzewelle in Nordwest-Europa zerstreut. Impulse für die Märkte könnten sich dagegen aus den zahlreichen Fristen, Drohungen oder Ultimaten des Weißen Hauses ergeben.

Strom: Tendenziell etwas leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead verlor 3,25 auf 92,75 Euro je Megawattstunde im Base. Für den Peak ergab sich ein Abschlag von 8,25 auf 80,75 Euro je Megawattstunde.

Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 92,61 Euro in der Grundlast und 80,39 Euro in der Spitzenlast. Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen und impulsarmen Handel, in dem sich die Feriensaison bemerkbar mache. Maßgeblich für das leichte Minus beim Day-ahead war der Anstieg der Erneuerbaren-Einspeisung von 19,1 Gigawatt am Berichtstag auf prognostizierte 21,3 Gigawatt am Donnerstag.

Laut Eurowind werden die Einspeisemengen der Erneuerbaren bis einschließlich Sonntag moderat ausfallen, wofür sowohl eine recht schwache Windstrom-Einspeisung als auch ein überdurchschnittlich bedeckter Himmel verantwortlich ist. Deutlich mehr Wind soll dann in der kommenden Woche anfallen.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr im Verbund mit Gas und CO2 um 0,34 auf 87,06 Euro je Megawattstunde.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 14.05 Uhr mit einem Plus von 0,59 auf 72,10 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache 10,1 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 72,11 Euro/Tonne, das Tief bei 70,84 Euro/Tonne.

Unterdessen haben in der Vorwoche spekulative Anleger die Nettolongpositionen an der ICE um 3,9 Millionen auf 15,1 Millionen Zertifikate gesenkt, was für eine etwas verschlechterte Stimmung unter den spekulativ eingestellten Marktteilnehmern spricht.

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat August am niederländischen TTF gewann bis gegen 14.05 Uhr 0,25 auf 34,70 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,05 Euro auf 35,60 Euro je Megawattstunde nach oben.

Damit pendelten die Gasmärkte weiter im Bereich zwischen 34 Euro und 35 Euro. Im Moment gebe es wenige Impulse, die den Markt in die ein oder andere Richtung treiben könnten, hieß es aus dem Handel. Ändern könnte sich dies beispielsweise, falls die Zollstreitigkeiten zwischen den USA und der EU eskalierten.

Unterdessen meldet Gassco für den Berichtstag einen schwachen Gasflow von 282,3 Millionen Kubikmeter, der zum Teil auf ungeplante Wartungsarbeiten an der Versorgungsanlage Nyhamna zurückzuführen ist. Die Kapazitätseinschränkung beträgt für den Berichtstag 64,8 Millionen Kubikmeter. Diese soll jedoch schon am Donnertag kräftig zurückgehen.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: