Der Aktionsplan besteht aus insgesamt 20 Einzelmaßnahmen, die eine industrielle und wirtschaftlich tragfähige Anwendung von Technologien zur Abscheidung (Capture) und Speicherung (Storage) von CO2 (CCS) oder die anschließende Nutzung (Utilization) von CO2 (CCU) im Freistaat ermöglichen sollen. Er sei in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren der Wirtschaft und Wissenschaft sowie einschlägigen Verbänden entwickelt worden, heißt es weiter.

Im Freistaat fallen im Jahr etwa sieben bis zehn Millionen Tonnen Kohlendioxid an, die als technisch „unvermeidbar anzusehen sind.“ Diese Emissionen fallen vor allem in der Zement-, Kalk- oder Chemieindustrie sowie in der Abfallwirtschaft an. CCS-Technologien gelten hier als zentraler Hebel zur CO2-Minderung. Der Aktionsplan umfasst 20 Maßnahmen in sieben Handlungsfeldern, die bis 2027 umgesetzt und anschließend evaluiert werden sollen.

Bayern verfügt bislang über keine relevante CO2-Transport-Infrastruktur. Der Aufbau eines Netzes zum Transport des abgeschiedenen CO2, auch unter Nutzung bestehender Erdgasleitungen, ist eine zentrale Maßnahme. Bayern sieht sich dabei nicht nur als Emissionsquelle, sondern auch als Transitregion für CO2 aus Österreich und Tschechien, heißt es in dem Aktionsplan.

Eine Studie zur geologischen Eignung möglicher Speicherstätten im Freistaat ist geplant. Bayern will prüfen, ob es nach der Novellierung des Kohlendioxidspeichergesetzes möglich ist, CO2 auf eigenem Staatsgebiet zu verpressen. Genehmigungsprozesse sollen beschleunigt und frühzeitig koordiniert werden. Angestrebt wird eine Orientierung an den Standards für das Wasserstoffkernnetz, um Synergien zu heben.

Eigene Geschäftsstelle für CCU/CCS

Zur fachlichen Begleitung soll eine Geschäftsstelle für CCU/CCS geschaffen werden, ergänzt um einen permanenten Expertenkreis mit Vertretern aus Industrie, Wissenschaft und Verwaltung. Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerdialog, insbesondere im Falle einer CO2-Speicherung im Freistaat, sind Bestandteil eines mehrstufigen Kommunikationskonzepts. Darüber hinaus soll der Zugang zu Fachkräften durch gezielte Weiterbildungsangebote gestärkt werden, da die Implementierung von CCS technisches Spezialwissen erfordert.

Der Freistaat betont ausdrücklich die Bedeutung stofflicher CO2-Nutzung (CCU) als Teil einer künftigen Kohlenstoffkreislaufwirtschaft. Unter Einsatz von grünem Wasserstoff kann CO2 zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe oder chemischer Grundstoffe genutzt werden. Dieser Pfad soll fossile Kohlenstoffquellen langfristig ersetzen und Bayerns Industrie unabhängiger machen.

Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie stellvertretender Ministerpräsident des Freistaats Bayern, erklärt: „Der Aktionsplan ist ein wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung. In einigen Sektoren sind die CO2-Emissionen prozessbedingt. Diesen Unternehmen wird mit den Maßnahmen des Aktionsplanes nun geholfen.“

Der „Aktionsplan CCU/CCS zum Carbon Management in Bayern“ kann auf der Webseite des Bayerischen Wirtschaftsministeriums heruntergeladen werden.

Von den zwei Billionen sind 35 Prozent für „grüne“ Ausgaben vorgesehen. Darunter fallen Ausgaben, die dem Umwelt- und dem Klimaschutz dienen. Knapp die Hälfte des Budgets steht in Zukunft für die Agrar- und Regionalpolitik bereit, ein knappes Viertel für die Stärkung der europäischen Wirtschaft. Der Europäische Fonds für Wettbewerbsfähigkeit ist mit 409 Milliarden Euro ausgestattet und soll Investitionen in die Dekarbonisierung, in den digitalen Wandel, die Gesundheit, Biotechnologie sowie für die Verteidigung und die Raumfahrt fördern, vorwiegend über zinsgünstige Darlehen und Garantien. Insgesamt könnten damit Investitionen von mehr als 1.000 Milliarden Euro veranlasst werden, sagt Industriekommissar Stéphane Séjourné.

Deutlich mehr Geld für Energieinfrastruktur

Hinzu kommen 175 Milliarden Euro für die Forschungsförderung und die Mittel aus dem Innovationsfonds (etwa 40 Milliarden Euro). Deutlich ausweiten will die Kommission das Programm „Europa verbinden“ (Connecting Europe Facility, CEF): die Mittel für den Ausbau der grenzüberschreitenden Energieinfrastruktur sollen von 6 auf 30 Milliarden Euro erhöht werden, gefördert werden in Zukunft nicht nur Interkonnektoren, sondern auch Projekte zu grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei den erneuerbaren Energien. Erhalten bleibt der Soziale Klimafonds (SCF); für die soziale Abfederung der Klimapolitik will die Kommission auch in der kommenden Finanzperiode 50 Milliarden Euro bereitstellen.

Außerdem können die Mitgliedsstaaten auch Mittel aus der Regionalförderung in klimawirksame Investitionen lenken. Projekte, die anfällig für den Klimawandel sind, sollen dagegen grundsätzlich nicht mehr aus dem EU-Haushalt gefördert werden. Jedes Projekt müsse so konzipiert sein, dass es dem Klimawandel standhalte.

Gleichzeitig möchte die Kommission stärker an den Einnahmen aus der Klimapolitik beteiligt werden. Aus dem Verkauf von Emissionsrechten des ETS sollen die Mitgliedsstaaten 9,6 Milliarden Euro pro Jahr nach Brüssel überweisen und von den Einnahmen aus dem Klimazoll (CBAM) 1,8 Milliarden Euro im Jahr. Unternehmen (auch der Energiewirtschaft) mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro im Jahr sollen eine Binnenmarktabgabe bezahlen, die zwischen 100.000 und 750.000 Euro pro Jahr betragen würde. Sie soll 6,8 Milliarden Euro pro Jahr in die europäische Kasse spülen.

Die Industrie begrüßt die üppigen Subventionstöpfe, die Brüssel sich von den Mitgliedsstaaten finanzieren lassen möchte. Besorgt sei man jedoch über die Pläne, der Kommission zu mehr eigenen Einnahmen zu verhelfen. Besonders die umsatzabhängige Binnenmarktabgabe beschädige die Attraktivität der EU für Investoren, heißt es in einer Erklärung des Industrieverbandes Business Europe.

Der Europaabgeordnete Markus Ferber (CSU) hält den Wunsch der Kommission nach zusätzlichen, eigenen Einnahmen zwar für nachvollziehbar, die Binnenmarktabgabe sei aber „vollkommen konträr zur Wettbewerbsfähigkeits-Agenda“. Die Vorschläge der Kommission müssen noch vom Parlament und von den Mitgliedsstaaten gebilligt werden. Das letzte Wort über die Finanzausstattung der EU ist also noch lange nicht gesprochen.

Das Parlament geht jetzt in die Sommerpause. Zuvor haben die Abgeordneten des Industrie- und des Handelsausschusses aber noch über den Ausstieg aus der Gasversorgung durch Russland beraten. Die Berichterstatter beider Ausschüsse sprachen sich dafür aus, den Bezug von russischem Gas schneller zu beenden als die Kommission vorgeschlagen hat.

Gleichzeitig äußerten viele Abgeordnete Zweifel daran, dass sich Unternehmen bei einer von Brüssel erzwungenen, vorzeitigen Kündigung von Lieferverträgen auf höhere Gewalt berufen können. Das wäre die Voraussetzung dafür, von Gazprom nicht in Regress genommen zu werden. Andrea Wechsler (CDU) und Christian Ehler (CDU) verwiesen auf den Artikel 15 der vorgeschlagenen Verordnung. Danach kann die Kommission den Bezug von russischem Gas unter bestimmten Umständen auch wieder erlauben. Der Energiekommissar Dan Jörgensen versicherte den Abgeordneten, die Prüfung der Kommission habe ergeben, dass Gazprom keine Ansprüche auf Regress durchsetzen könne.

Auch die Befürchtung der Abgeordneten, eine zügige Beendigung des Bezuges von russischem Gas werde zu Preiserhöhungen führen, wies der Energiekommissar zurück. Die Kommission rechne mit einem anhaltenden Abwärtstrend beim Gasverbrauch und in den nächsten Jahren mit einem höheren Angebot.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Ende des Sommers will Reiche einen „Realitätscheck“ zur Energiewende vorlegen. „Wir brauchen zwingend mehr Steuerbarkeit, um die Volatilität der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien ausgleichen zu können. Auch Speicher spielen zum Ausgleich eine Rolle. Sie sind Teil der Lösung, aber reichen allein nicht aus. Wir werden uns die Ergebnisse genau anschauen, und dann werden wir die notwendigen Schlüsse daraus ziehen.“

Reiches Amtsvorgänger Robert Habeck (Grüne) hatte mit verschiedenen Maßnahmen den Ausbau des Ökostroms vor allem aus Wind und Sonne vorangetrieben. Die erneuerbaren Energien sollen eine Schlüsselrolle spielen, damit Klimaziele erreicht werden. Der Ausbau der Stromnetze hält aber nicht Schritt. Und zugleich kosten Ausgleichsmaßnahmen gegen Netzengpässe viel Geld.

Kosten werden laut Reiche nur verschoben

Mit Blick auf geplante Entlastungen der Stromkunden bei den Netzentgelten, mit denen unter anderem der Netzausbau finanziert wird, sagte die Ministerin: Momentan würden Kosten vom Stromkunden in die öffentlichen Haushalte und damit auf den Steuerzahler verschoben − in einer Größenordnung von rund 30 Milliarden Euro. „Wir lösen damit nicht das grundlegende Problem. Die Entlastungen bei der Stromsteuer, die Abschaffung der Gasspeicherumlage, die teilweise

Übernahme der Netzkosten und die Übernahme der schon länger in den Haushalt verlagerten EEG-Kosten machen zusammen rund 30 Milliarden Euro aus.“ Die Energiewende müsse kosteneffizienter werden.

Eine wesentliche Kenngröße sei der prognostizierte Stromverbrauch, sagte Reiche. „Die letzte Regierung hat angenommen, dass der Stromverbrauch schon 2030 auf bis zu 750 Terawattstunden steigt, bis 2035 gibt es Prognosen von 1.000 Terawattstunden.“ Das wäre eine Steigerung von fast 50 Prozent innerhalb weniger Jahre. „Seriöse Studien zweifeln, ob diese Steigerungen der Realität standhalten. Wir werden eine deutliche Zunahme der Elektrifizierung sehen, insbesondere im Bereich der Wärmepumpen, der Elektromobilität, der Digitalisierung. Ob in den von der Ampel angenommenen Größenordnungen, darf bezweifelt werden.“

Betreiber von Ökostrom-Anlagen sollen mehr Systemverantwortung übernehmen

Der Ausbaupfad der erneuerbaren Energien und der Netzausbau müssten synchronisiert werden, sagte Reiche. Betreiber von Anlagen erneuerbarer Energien müssten mehr Systemverantwortung übernehmen. Sie sollten sich an der Finanzierung des Netzausbaus beteiligen. „Systemverantwortung heißt, dass die Kosten für den Netzausbau nicht mehr nur über die Netzbetreiber und die allgemeinen Netzentgelte von den Stromkunden zu bezahlen sind“, sagte Reiche. Die Kosten für den Netzausbau liegen bisher voll beim Netzbetreiber und werden über die Netzentgelte von den Stromkunden bezahlt.

Für die Reform der Netzentgelte ist die Bundesnetzagentur zuständig. In einem Diskussionspapier ist auch die Rede von einer Verbreiterung der Finanzierungsbasis durch eine Beteiligung von „Einspeisern“ an den Netzkosten. „Wir müssen zu einer fairen Verteilung der Verantwortung kommen“, sagte Reiche. „Wir brauchen die Erneuerbaren für die Dekarbonisierung. Wir brauchen sie auch, weil es innovative Technologien sind. Aber Risiko und Kosten dürfen nicht einseitig auf die Kunden übertragen werden. Die Erneuerbaren können und müssen mehr Systemverantwortung übernehmen. Und das heißt auch, Verantwortung für die Kosten des Gesamtsystems zu übernehmen und einen Beitrag zur Netzstabilität, zur Regelbarkeit und zur Steuerbarkeit zu leisten.“

Reiche sagte weiter: „Das bisherige System, das erneuerbare Energien teilweise vergütet, egal, ob sie einspeisen oder nicht, bedarf aus volkswirtschaftlicher Sicht schnellstens einer Überarbeitung.“ Den Ausbaupfad könne man dann beibehalten, wenn Systemverantwortung durch die Erneuerbaren wahrgenommen werde.

Die Ministerin sagte, sie habe sich ausdrücklich zu den Klimazielen 2045 bekannt. „Aber die Ziele sind sehr, sehr ambitioniert. Jeder, der sich mit der Frage ernsthaft beschäftigt, wird dem zustimmen.“

Die Dena hat drei Fachgutachten eingeholt und übergreifende Empfehlungen für die Bundespolitik formuliert. Im Fokus der 490-seitigen Studie stehen die vier Handlungsebenen: rechtliche Rahmenbedingungen, finanzielle Ressourcen, Verwaltungsstrukturen sowie operative Umsetzungsmöglichkeiten.

Nicole Pillen, Bereichsleiterin Urbane Energiewende bei der Dena, fordert: „Um die Aufgaben der Energiewende zu stemmen, brauchen Kommunen dringend mehr rechtliche, finanzielle und personelle Handlungsspielräume.“ Insbesondere stärkere Energiedienstleistungen wie das Energiespar-Contracting könnten helfen, etwa bei der energetischen Sanierung öffentlicher Gebäude.

Fehlende Passung zwischen Bund und Kommune

Ein zentrales Problem sieht die Studie im Auseinanderklaffen von bundespolitischen Vorgaben und der lokalen Umsetzungspraxis. Während auf kommunaler Ebene immer mehr Aufgaben anfallen, fehlt es gleichzeitig an Planungssicherheit und Ressourcen. Um diese Lücken zu schließen, empfiehlt die Dena unter anderem einen strukturierten Bund-Länder-Dialog. Eine koordinierende Geschäftsstelle könnte dabei die Perspektive der Kommunen stärker einbinden und den Austausch zwischen den Ebenen institutionalisieren.

Ein weiterer Vorschlag ist ein „Kommunaler Realisierbarkeit-Check“. Damit soll künftig sichergestellt werden, dass neue gesetzliche Vorgaben mit den tatsächlichen Kapazitäten der Kommunen vereinbar sind. Bei Bedarf sollen zusätzliche Unterstützungsangebote oder Entbürokratisierungen geprüft werden.

Innovationsspielräume schaffen

Die Studie spricht sich auch für einen kommunalen Innovationsbonus und eine Experimentierklausel aus. Diese sollen gezielt Anreize schaffen, um neue Lösungsansätze vor Ort zu erproben. Damit könnten Verwaltungen ihre Handlungsspielräume erweitern und schneller auf lokale Anforderungen reagieren.

Darüber hinaus empfiehlt die Dena den gezielten Ausbau von Förderprogrammen – etwa zur Gründung regionaler Energie- und Wertschöpfungsagenturen oder zur Finanzierung zusätzlicher Fachkräfte. Auch Aufgaben wie Kommunikation und Koordination sollten laut Dena stärker unterstützt werden, um die Resilienz und Handlungsfähigkeit der Kommunen langfristig zu sichern.

Als weiteres Instrument nennt die Studie den Aufbau einer bundesweiten Plattform „Lokale Energie“. Dort könnten sich Stadtwerke, Energiegenossenschaften und andere kommunale Initiativen über gute Praxisbeispiele und Geschäftsmodelle austauschen. Bisher fehle für diesen Wissenstransfer ein strukturierter Kanal.

Drei Gutachten als Basis für Ländersteckbriefe

Die Analyse stützt sich auf drei wissenschaftliche Gutachten. Das Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge (KOWID) an der Universität Leipzig untersuchte kommunale Verwaltungs- und Entscheidungsstrukturen. Das Institut Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt analysierte Prozesse in der Gebäudeplanung und -sanierung. Die Kanzlei Günther Partnerschaft aus Hamburg befasste sich mit den rechtlichen Anforderungen, die Kommunen bei der Umsetzung von Energie- und Klimazielen beachten müssen.

Als Service stellt die Dena zusätzlich für jedes Bundesland einen Ländersteckbrief zur Verfügung. Diese enthalten die wichtigsten Vorgaben, Aufgaben und Anknüpfungspunkte für kommunale Energievorhaben – ergänzt durch einen bundesweiten Überblick. Das „Kompetenzzentrum Contracting – Energieeffizienzmaßnahmen mit Einspargarantie umsetzen“ wurde 2010 von der Dena im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE) gegründet.

Die Dena-Studie zur Energiewende in Kommunen steht als PDF zum Download bereit.

Konkret sieht der Entwurf vor, dass unter bestimmten Bedingungen auch nach dem Auslaufen der Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) zum Jahresende Biomethananlagen zu bisherigen Konditionen ans Gasnetz angeschlossen werden können. Eine dauerhafte Anschlussregelung als Ersatz für die GasNZV bleibt der Entwurf jedoch schuldig.

Sandra Rostek, Leiterin des Hauptstadtbüros Bioenergie (HBB), lobt den Vorschlag des BMWE: „Biomethanprojekte, die sich im Bau befinden, haben nun weitgehend Investitionssicherheit.“ Dies sei dringend notwendig, um den für die Wirtschaft so wichtigen Vertrauensschutz zu wahren. Gleichzeitig warnt Rostek davor, den Übergang als ausreichende Lösung zu betrachten: „Ein Investitionsschutz für laufende Projekte darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Deutschland beim Thema Biomethan in die völlig falsche Richtung bewegt.“

Biomethan in Deutschland ausgebremst

Während der Ausbau der Biomethaneinspeisung in Deutschland seit fast einem Jahrzehnt stagniere, verzeichne der Europäische Biogasverband (EBA) europaweit eine dynamische Entwicklung. Der aktuelle Biomethan-Investitionsausblick 2025 des EBA prognostiziert bis 2030 den Neubau von rund 900 Anlagen. In Deutschland hingegen sei nur ein geringes Wachstum zu erwarten.

Nach Einschätzung der Bioenergieverbände ist eine dauerhafte Regelung im Rahmen der EnWG-Novelle deshalb unverzichtbar. Diese müsse einen einfachen und wirtschaftlich tragfähigen Netzanschluss für Biomethananlagen ermöglichen. Besonders fordern die Verbände eine gesetzliche Klarstellung zur Aufteilung der Netzanschlusskosten zwischen Anlagenbetreibern und Netzbetreibern. Nur so könnten auch landwirtschaftliche Biogasanlagen wirtschaftlich auf Biomethan umrüsten und im europäischen Vergleich wettbewerbsfähig bleiben.

Neben den Regelungen zum Netzanschluss thematisieren die Bioenergieverbände auch weitere Punkte in ihrer Stellungnahme zum EnWG-Referentenentwurf, die sie am 16. Juli 2025 eingereicht haben. Dazu zählt unter anderem die geplante Verpflichtung für Übertragungsnetzbetreiber, stündlich den Anteil erneuerbarer Energien sowie die durchschnittlichen Treibhausgasemissionen zu veröffentlichen. Die Verbände unterstützen diese Maßnahme grundsätzlich, weisen jedoch darauf hin, dass die CO2-Emissionen aus der Verbrennung biogener Brennstoffe im Rahmen des natürlichen CO2-Kreislaufs mit null anzusetzen seien.

Die Stellungnahme zum EnWG-Referentenentwurf des Bioenergiebüros steht im Internet bereit.

Laut Wogrin erfolgte die Erarbeitung der Studie mit einem Energiesystemmodell der APG, „das die Realität sehr detailliert abbildet. Sie ist daher technisch belastbar“. Insgesamt sollte sich die Leistung der in Österreich installierten Speicher von Batterien bis zu Pumpspeicherkraftwerken von derzeit etwa 6,7 GW bis 2030 auf 12,3 GW und bis 2040 auf 17,6 GW erhöhen. Für die „mittelfristige und langfristige Speicherung“ sind und bleiben der Studie zufolge die österreichischen Pumpspeicher entscheidend, deren Kapazität von derzeit 8,9 GW bis 2040 auf 12,4 GW ansteigen dürfte. Zu beachten ist dabei, dass Anlagen mit rund 3 GW „an deutsche Regelzonen angebunden sind“.

Die benötigten Batteriespeicher würden der Studie zufolge vor allem in den Bundesländern Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark installiert, wo sich die wichtigsten Industriegebiete befinden. Auf Niederösterreich entfielen rund 28 Prozent der Anlagen, auf Oberösterreich 19 Prozent und auf die Steiermark 17 Prozent. An letzter Stelle läge Vorarlberg, das westlichste Bundesland Österreichs, mit einem Anteil von rund 2,7 Prozent. Von den Anlagen sollten jeweils rund zwei Drittel auf kleine Speicher mit maximal 50 kWh Volumen entfallen. Etwa ein Drittel wären Großspeicher im Bereich der Industrie.

Investieren ohne Zusatzbelastung

Die Investitionskosten für die Installation der Batteriespeicher bezifferte Paierl mit insgesamt rund 5 Milliarden Euro im Zeitraum 2026 bis 2030. An Förderungen wären kumuliert etwa 1,25 Milliarden Euro oder 250 Millionen Euro pro Jahr nötig. Wie die Geschäftsführerin von PV Austria, Vera Immitzer, der Redaktion erläuterte, würde dies jedoch nicht notwendig zusätzliche Belastungen für die Stromkunden mit sich bringen. Immitzer verwies darauf, dass laut dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) über Zuschläge zu den Netzgebühren jährlich maximal 1 Milliarde Euro für neue Ökostromanlagen zur Verfügung steht. Davon entfallen 250 Millionen Euro auf die Photovoltaik. Immitzer zufolge könnten diese Mittel statt für die Errichtung neuer PV-Anlagen für die Installation von Speichern verwendet werden. Dafür sei freilich eine Novellierung des EAG nötig, die sich aus unterschiedlichen Gründen aber ohnehin in Planung befinde.

Änderungen wünscht PV Austria auch am geplanten Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG), teilte Obmann Paierl der Redaktion mit. Das vorgesehene Recht der Netzbetreiber, die Einspeiseleistung von PV-Anlagen erforderlichenfalls auf 60 Prozent der Nennleistung zu reduzieren, müsse fallen. Stattdessen sei eine Begrenzung auf 70 Prozent der Nennleistung vorzusehen, wie dies ursprünglich geplant war.

Strengere Bestimmungen wünscht Paierl für die Verteilnetzbetreiber. An ihrer Stelle sollte künftig der Übertragungsnetzbetreiber Austrian Power Grid auch für die Planung der Verteilnetze zuständig sein. Dies wäre laut Paierl nicht mit eigentumsrechtlichen Eingriffen verbunden, und den Leitungsbau hätten die Verteilnetzbetreiber ebenfalls selbst zu bewerkstelligen: „Aber die Netzplanung müsste zentral durch die APG erfolgen.“ Ein ähnliches Modell besteht bereits im Gasbereich: Dort ist die Austrian Gas Grid Management AG (AGGM) für die übergeordnete Netzplanung zuständig. Die Aufsicht obliegt dem Regulator E-Control.

Ausbau im Burgenland

Unterdessen kündigte der Regionalversorger Burgenland Energie an, massiv in neue Speicheranlagen zu investieren. Bis Ende kommenden Jahres möchte er um 100 Millionen Euro mehrere Großanlagen mit insgesamt 500 MWh errichten. Darunter ist der mit 340 MWh bislang größte Batteriespeicher Österreichs in Andau, etwa 70 Kilometer südöstlich von Wien an der Grenze zu Ungarn. Im August soll in Apetlon rund 20 Kilometer westlich von Andau der erste Speicher des Burgenlands auf Natriumionen-Basis mit 20 kWh Volumen entstehen. Haushalten und Gewerbebetrieben bietet die Burgenland Energie kleine Natriumionen-Speicher an und fördert deren Installation mit 59 Euro.

Die Studie ist auf der Website von PV Austria verfügbar.

Geplant ist, das Thema Industrienetzentgelte im Rahmen einer eigenständigen Anhörung innerhalb des AgNeS-Verfahrens weiter zu behandeln. Termine will die Behörde gesondert bekanntgeben. Bereits im Juli 2024 hatte die Agentur ein Eckpunktepapier zur künftigen Ausgestaltung der Industrienetzentgelte veröffentlicht. Ziel ist es, die bisherige Bandlastregelung der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) durch ein neues Sondernetzentgelt zu ersetzen. Statt wie bislang dauerhaft hohe Stromverbräuche zu privilegieren, soll künftig Flexibilität belohnt werden.

Flexibilität statt fixem Strombezug

Derzeit erhalten industrielle Stromkunden mit gleichmäßig hohem Strombezug über das Jahr hinweg ein stark reduziertes Netzentgelt. In einem konventionellen Stromsystem wirke sich dies positiv aus, so die Bundesnetzagentur. In einem System mit zunehmend erneuerbarer, volatiler Stromerzeugung könne diese Regelung jedoch Flexibilitätsbereitstellung behindern.

Die Behörde schlägt deshalb vor, das neue Sondernetzentgelt an die Anpassungsfähigkeit des Strombezugs zu koppeln: Wer in Phasen niedriger Preise mehr Strom abnimmt und in Hochpreiszeiten seinen Verbrauch deutlich reduziert, soll profitieren. Damit will die Behörde auch das Strommarktsignal stärker in die Netzentgeltstruktur integrieren.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hatte am 18. September 2024 zu den Eckpunkten Stellung genommen. In seiner Rückmeldung betont der Verband die Notwendigkeit einer praxistauglichen, netzdienlichen Ausgestaltung. So müsse das neue Sondernetzentgelt einfach umsetzbar sein − für die privilegierten Unternehmen, für die Netzbetreiber und für weitere Beteiligte. Der BDEW fordert insbesondere, dass die Netzdienlichkeit des Verbrauchsverhaltens im Mittelpunkt steht, nicht nur die Hebelung von Marktpreissignalen.

Kritisch sieht der Verband, dass die im Eckpunktepapier vorgesehene reine Preissteuerung nicht ausreichend Rücksicht auf netztechnische Aspekte nehme. Dies könne zu Risiken im Netzbetrieb führen. Zudem spricht sich der BDEW für klar definierte Zugangskriterien aus, um einen begrenzten und gerechtfertigten Kreis von privilegierten Unternehmen zu gewährleisten.

Auch fordert der Verband ausreichende Übergangsfristen und eine enge Abstimmung mit der laufenden Reform der allgemeinen Netzentgeltsystematik. Die neue Regelung soll 2026 in Kraft treten, vorher soll es eine weitere Konsultationsrunde geben. Die Aufhebung des separaten Verfahrens zu den Industrienetzentgelten ist somit Teil eines umfassenderen Ansatzes, der Netzentgelte künftig stärker an Flexibilitätsanreize und Systembedarfe anpassen soll. Dafür soll das AgNeS-Verfahren als zentrales Regelungsinstrument dienen.

Nach einem guten Jahr 2023 mit einem Umsatz von rund 755 Millionen Euro lag der Umsatz 2024 bei 745 Millionen Euro, teilte E-Optimum mit. Der Rückgang um zehn Millionen Euro ist laut Unternehmen auf das weiterhin rückläufige Preisniveau an den Großhandelsmärkten für Strom und Gas zurückzuführen. Gewinnzahlen teilte das Unternehmen nicht mit.

Beim Stromgeschäft ging der Absatz ebenfalls leicht zurück: Während 2023 noch über 3 Milliarden kWh an mehr als 95.000 Stromlieferstellen geliefert wurden, waren es 2024 rund 2,86 Milliarden kWh. Die Zahl der Stromlieferstellen sank auf etwas über 90.000. Als Gründe hierfür werden die „Erhöhung der Eigenverbrauchsquote beispielsweise durch Batteriespeicher sowie die konjunkturelle Abschwächung in der Industrie“ genannt.

Im Erdgasbereich hingegen legte E-Optimum deutlich zu: Nach rund 670 Millionen kWh Gasabsatz im Jahr 2023 wurde 2024 mit etwa 1,22 Milliarden kWh nahezu eine Verdopplung erreicht. Auch die Zahl der Gaslieferstellen soll innerhalb eines Jahres gestiegen sein – auf nun 18.000. Diese sei auf die „Zunahme von Kunden und Lieferstellen sowie die kältebedingte erhöhte Nachfrage im vierten Quartal 2024 zurückzuführen.“

Das Unternehmen in Baden-Württemberg ist ein privates, bundesweit tätiges Energieunternehmen, das sich auf die Belieferung von Gewerbe- und Industriekunden mit Strom und Gas spezialisiert hat. Es bezeichnet sich als „größte unabhängige Energie-Einkaufsgemeinschaft.“ Im Jahr 2024 belieferte E-Optimum rund 43.000 Kunden und beschäftigte 180 Mitarbeitende.

Beide Partner halten jeweils 50 Prozent an dem Joint Venture. Die neue Gesellschaft will sich auf ganzheitliche Lösungen für Transformatorenstationen, Schaltanlagen und Steuerungstechnik spezialisieren. Der Fokus liege dabei, so heißt es, auf „smarten Trafostationen“, die Regel-, Schutz- und Fernwirktechnik kombinieren. Zusätzlich soll das Unternehmen intelligente Servicepakete anbieten, inklusive Wartung und Monitoring. Langfristig ist auch der Aufbau einer eigenen Fertigungsstrecke für Stromverteiler und Schaltanlagen geplant.

Zum Geschäftsführer wurde Eric Albrecht berufen. Der Elektrotechniker gilt als erfahrener Branchenkenner und war zuletzt Geschäftsführer der Klotter Elektrotechnik GmbH. Laut dem E-Werk Mittelbaden bringt er langjährige Erfahrung in der Elektro-, Energie- und Gebäudetechnik sowie im Trafostationsbau mit.

Reaktion auf den anziehenden Strombedarf

Mit dem neuen Unternehmen reagieren die Partner auf den wachsenden Strombedarf in Deutschland. Die zunehmende Zahl an Wärmepumpen und E-Fahrzeugen sowie der Ausbau dezentraler Erzeugungsanlagen stellt Netzbetreiber vor Herausforderungen. Für deren Bewältigung sei moderne Mess- und Steuerungstechnik unerlässlich, heißt es vom E-Werk Mittelbaden.

Bernhard Palm, Vorstandsvorsitzender des E-Werks Mittelbaden, sieht in dem neuen Angebot einen Beitrag zur Betriebssicherheit kritischer Infrastrukturen. Seine Netztochter, das Überlandwerk Mittelbaden, soll zu den ersten Kunden von E-Fox Energy gehören.

Auch Rico Siefermann, Vorstand der „NOVELLUS Holding“ (Muttergesellschaft der Q-Fox-Gruppe) und Sprecher der Q-Fox-Gruppe, betont die strategische Bedeutung des neuen Unternehmens in der Digitalisierung und verweist auf vergleichbare Projekte. So habe sich ein solches Modell bereits bewährt − etwa mit dem Gemeinschaftsunternehmen „LEITWERK Rechenzentren Appenweier/Lahr GmbH“ − das in Appenweier bereits ein Rechenzentrum betreibt. Derzeit entsteht in Lahr ein zweiter Rechenzentrumsstandort, um zusätzliche Kapazitäten und höhere Ausfallsicherheit zu schaffen. Die Erfahrungen aus diesem Projekt zeigen laut Siefermann, wie sich durch regionale Partnerschaften leistungsfähige Infrastrukturen entwickeln lassen.

Projekte wie etwa vom Entsorgungsdienstleister EEW Energy from Waste zeigen, wie sich Entsorgungspflichten, Wärmeerzeugung und Rohstoffrückgewinnung wirtschaftlich kombinieren lassen. EEW hat kürzlich eine neue Monoverbrennungsanlage (KVA) in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) in Betrieb genommen. Die Investitionssumme liegt bei rund 70 Millionen Euro. Die Anlage ist auf die Behandlung von 160.000 Tonnen Originalsubstanz pro Jahr ausgelegt. Sie sei damit so dimensioniert, dass sie sämtliche kommunale Klärschlämme in Mecklenburg-Vorpommern verbrennen könnte.

Zusätzlich plant EEW, die in Stavenhagen entstehende Abwärme für die lokale Versorgung zu nutzen. Die Berechnungen des Unternehmens zeigen, dass rund 80 Prozent des Wärmebedarfs der Stadt gedeckt werden könnten. Die Leitungsarbeiten der KVA mit dem Fernwärmenetz sowie der Ausbau des Netzes in der Stadt laufen. Ab 2026 soll Wärme bereitgestellt werden.

Drittes Großprojekt von EEW – Phosphor als Sekundärrohstoff

Mit Stavenhagen hat EEW nun die dritte von fünf genehmigten Klärschlamm-Monoverbrennungsanlagen in Betrieb genommen. Die beiden anderen befinden sich in Helmstedt (Niedersachsen) und im niederländischen Delfzijl, in Magdeburg ist eine weitere Anlage in der Inbetriebsetzungsphase.

„Auch uns haben die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise getroffen. Daher überlegen wir genau, wann es sich lohnt, welche Anlage fertigzustellen“, sagt Timo Poppe, CEO der EEW-Gruppe, im Gespräch mit der Redaktion. „Aktuell laufen unsere Anlagen nicht unter Volllast“. Die thermische Behandlung sei klimafreundlicher, aber für Kommunen mit höheren Kosten verbunden – laut Poppe bis zu dreimal so teuer wie die bisherige Ausbringung.

Die Anlagen schaffen zugleich die Voraussetzung für eine zweite gesetzliche Vorgabe: Ab 2029 ist die Rückgewinnung von Phosphor aus der anfallenden Asche vorgeschrieben. Ein Argument für den Einsatz von Monoverbrennungsanlagen ist die hohe Reinheit der Asche. Da ausschließlich Klärschlamm verbrannt wird, entsteht ein homogener Rückstand und das verbessert die Bedingungen für ein wirtschaftliches Phosphorrecycling.

Regionale Unterschiede bei der thermischen Verwertung

Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts haben die Kläranlagen in Deutschland 2023 rund 1,32 Millionen Tonnen Klärschlamm thermisch verwertet. Das entspricht einem Anteil von 81 Prozent an der insgesamt entsorgten Menge von 1,63 Millionen Tonnen. Der Anteil der Verfahren mit technischer Rückgewinnungsfähigkeit von Phosphor stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent auf 656.000 Tonnen.

Bei der Rückgewinnung von Phosphor setzt das Unternehmen auf Kooperationen. Die EEW und die Phosphorgewinnung Schkopau GmbH (PGS), ein Joint Venture des schwedischen Unternehmens „EasyMining“ und der Gelsenwasser AG, haben im Juni einen Vertrag geschlossen: Die EEW liefert die Asche an, damit sie dort künftig weiterverarbeitet werden kann.

Weitere Partnerschaften ist die EEW zuvor mit Remondis und Veolia eingegangen. Veolia arbeitet seit 2020 an der Erprobung einer Prozesskette zur Klärschlammverwertung mit Phosphorrecycling. Dafür ist der Abfallverwerter eine Partnerschaft mit den Stickstoffwerken Piesteritz eingegangen. Remondis hat in Kooperation mit Hamburg Wasser eine Rückgewinnungsanlage am Hamburger Klärwerksbetrieb errichtet. Nach Auskunft von Timo Poppe läuft hierzulande zwar noch kein Verfahren richtig rund. Er geht jedoch davon aus, dass bis 2029 stabile Verfahren zur Verfügung stehen werden.

Ein zusätzlicher Grund für die Verpflichtung zur Rückgewinnung von Phosphor ist die geopolitische Abhängigkeit: Rund 80 Prozent der weltweiten Phosphatproduktion entfallen auf fünf Staaten – darunter China, Marokko und Russland. Deutschland ist fast vollständig auf Importe angewiesen. Die neue Verwertungspflicht soll zur Rohstoffsicherung beitragen.

Max Solar soll den 5-MW-Speicher mit einer Kapazität von 25.000 kWh über die gesamte Vertragslaufzeit betreiben. Vorgesehen ist, den Speicher bei hoher Solarstromeinspeisung zu laden und bei hoher Netzlast zu entladen. Die Betriebsweise richtet sich laut den Vertragspartnern nach tages- und jahreszeitlich vorgegebenen Anforderungen des Netzbetreibers. „So läuten wir eine neue Phase der Integration von Großbatterien ins Stromversorgungssystem ein“, sagte Nick Seeger, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz.

|

| Partnerschaft für netzdienlichen Speicher (von links): Stefan Schmidlkofer (Director Battery Energy Storage Systems bei Max Solar), Christoph Straßer (Geschäftsführer von Max Solar), Nick Seeger (Geschäftsführer Bayernwerk Netz GmbH) und Philipp Bühner (Projektleiter Netzdienliche Speicher) Quelle: Bayernwerk AG / Michael Bartels |

Der Speicher soll zur Netzstabilisierung in stark belasteten Regionen dienen. Bayernwerk Netz verfolgt damit das Ziel, die Netzinfrastruktur gezielter zu entlasten, ohne sie ausbauen zu müssen. Die Maßnahme soll Netzengpässe reduzieren und Spannungsschwankungen begrenzen. „Mit dem netzdienlichen Speicher setzen wir einen wichtigen Impuls für die effiziente Nutzung erneuerbarer Energien und für die langfristige Sicherstellung einer stabilen und nachhaltigen Energieversorgung“, sagte Christoph Strasser, Geschäftsführer von Max Solar.

Weitere Speicherstandorte sollen folgen

Laut Bayernwerk ist der netzdienliche Betrieb von Speichern an bestimmten Stellen schneller und günstiger als der physische Netzausbau. Die Flexibilität solcher Speicher erlaube es, mehr Erzeugungsleistung aufzunehmen, ohne das Netz über die bestehenden Kapazitäten hinaus zu belasten.

Die Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt in Wutzldorf sollen in künftige Ausschreibungen einfließen. Bayernwerk bereitet bereits weitere Standorte für den Einsatz netzdienlicher Speicher vor. Auch für diese Projekte sind Ausschreibungen vorgesehen, die sich am bisherigen Verfahren orientieren.

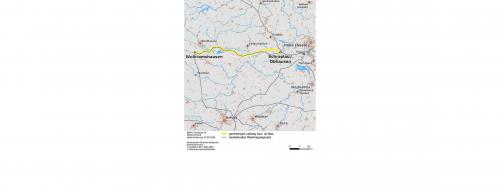

Die rund 71 km lange Strecke ist der kürzere der beiden Abschnitte des Projektes. Die 380-kV-Leitung wird als Höchstspannungs-Freileitung errichtet. Der Teilrückbau der bestehenden 220-kV-Leitung Eula − Wolkramshausen ist damit ebenfalls genehmigt. Das Vorhaben wird vom Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz geplant und gebaut.

Die Netzanbindung Südharz

Die Netzanbindung Südharz soll die Übertragungsfähigkeit im gesamten Raum Sachsen-Anhalt und Thüringen deutlich erhöhen. Die Leitungstrasse ist nun insgesamt vom Raum Schraplau/Obhausen westlich von Halle (Saale) über Wolkramshausen in Thüringen bis zum Erfurter Ortsteil Vieselbach festgelegt. Sie ist rund 145 km lang. Die Leitung wird in weiten Teilen in der Trasse der bestehenden 220-kV-Leitung verlaufen. Anschließend ist der Rückbau der alten Leitung geplant.

|

| Der Trassenverlauf der Südharzleitung. Zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken. Quelle: Bundesnetzagentur |

Der Planfeststellungsbeschluss Südharz steht ab 4. August im Internet bereit.

Dafür sieht der Entwurf eine Initiative zum Aufbau eines Produktions- und Skalierungshubs für batteriebezogene Industrieanwendungen vor. Darüber hinaus strebt das BMBF eine Vorreiterrolle in der Geothermie und beim Wasserstoff an.

Erneuerbarenbranche verlangt Nachschärfung

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) begrüßt grundsätzlich die Ausrichtung der Agenda. Zugleich bemängelt BEE-Präsidentin Simone Peter eine mangelnde Priorisierung und fordert klare Maßnahmen sowie die Bereitstellung ausreichender Forschungsmittel. „Die High‑Tech‑Agenda muss Innovationen im Bereich klimaneutraler Energieerzeugung und Mobilität nach Effizienz, Bezahlbarkeit und Klimazielen bemessen“, erklärte Peter.

Sie fordert zugleich, den gesamten Erneuerbaren‑Mix zu berücksichtigen − von Biogasanlagen über Wärmepumpen bis zu Solarthermie als Prozesswärme. Zugleich kritisiert sie die erneute Erwähnung der Kernfusion, die zu spät komme zur Erfüllung der Klimaschutzziele. Im Entwurf skizziert das Ministerium zudem Forschungsbedarf bei neuen Wärmetechnologien, im Strommarktdesign und in der Gasinfrastruktur.

Aufgelistet ist auch die Prüfung, wie Wärme‑ und Stromsektoren noch stärker gekoppelt werden können. Peter betont: „Deutschland ist bei vielen Klimaschutztechnologien noch Technologieführer und muss dies bleiben. Eine auskömmliche Forschungsförderung ist ebenso wichtig wie ein Heimatmarkt, der Innovationen nutzt und zur Anwendung bringt.“

Der jetzt vorgelegte Entwurf der High‑Tech‑Agenda Deutschland gilt als Diskussionsgrundlage für die anstehenden Haushaltsberatungen und Expertenanhörungen im Bundestag. Er soll in den kommenden Monaten mit Vertretern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verbänden erörtert werden, bevor das BMBF konkrete Förderprogramme auflegt.

Beide Partner setzen dabei nach eigener Aussage bewusst auf eine spezialisierte Herangehensweise und grenzen ihre Verantwortungsbereiche voneinander ab: Während Gewerbekunden ausschließlich von Node Energy betreut werden, konzentriert sich Metergrid auf die Umsetzung von Mieterstromprojekten im Bereich Wohnimmobilien. Diese klare Segmentierung soll Schnittstellenverluste vermeiden und eine höhere fachliche Tiefe in der Projektbearbeitung ermöglichen.

„Die Energiewende ist kein Standardprodukt. Es braucht individuelle Konzepte, tiefes Branchenverständnis und ein Setup, das diese Vielfalt real abbilden kann“, so David Biener, Head of Sales bei Metergrid. Die Kooperation mit Node Energy sichere laut Biener genau dies.

Klare Abgrenzung der Zuständigkeiten

Node Energy bringt in die Partnerschaft seine Software-Plattform für Mieterstrom- und Onsite-PPA-Projekte „opti.node“ ein. Nach eigenen Angaben verwaltet die Plattform derzeit über 330 MWp installierter Leistung. Die Software ermögliche eine zentrale Steuerung energiewirtschaftlicher Prozesse, darunter automatisierte Abrechnung für Gewerbemieter, Vertrags- und Stromsteuermanagement sowie die Anbindung an ERP-Systeme. Für Projektentwickler soll dies zu einer Reduktion manueller Prozesse und zu rechtssicheren Abläufen mit hoher Skalierbarkeit führen.

Metergrid sieht sich als Umsetzungspartner für die Wohnungswirtschaft, mit derzeit mehr als 1.500 aktiven Projekten. Das Unternehmen übernimmt nach eigenen Angaben sämtliche Schritte von der technischen Planung über behördliche Abstimmungen bis zur operativen Abrechnung. Eine eigene Abwicklungsplattform mit standardisierten Schnittstellen soll dabei die Integration in bestehende Systemlandschaften erleichtern.

„Die Anforderungen an PV-Projekte im Gewerbebereich unterscheiden sich grundlegend von denen der Wohnungswirtschaft“, begründet Andreas Telkemeier, Senior Sales Manager bei Node Energy und Spezialist für Onsite-PPA, die Abgrenzung der Zuständigkeiten, um einen „echten Mehrwert“ für die Kunden zu schaffen.

Laut Michael Blichmann, Geschäftsführer von Node Energy, bietet die Partnerschaft für beide Marktsegmente „eine neue Qualität an Verlässlichkeit und Effizienz“. Wohnungsunternehmen könnten PV-Mieterstrom künftig einfacher und rechtssicher realisieren, während für Gewerbekunden auch Versorgungslösungen mit Direktbezug von Strom aus Windkraftanlagen in Deutschland möglich würden.

Die 1998 unter dem Namen „Energie-Einkaufs-und Service-GmbH“ − kurz: EEG − gegründete regionale Beschaffungskooperation von Stadt- und Gemeindewerken war 2018 in die Verlustzone gerutscht. Die Kommunalversorger verkauften damals zunächst die Mehrheit und dann die komplette Gesellschaft an den Hannoveraner Energiedienstleister Getec Energie von Karl Gerhold, damals hatte die EEG nur noch 26 Beschäftigte. Gerhold wiederum veräußerte Getec Energie als Ganzes mitsamt 100-Prozent-Tochter EEG Anfang 2024 an den britischen Öl- und Gaskonzern BP (wir berichteten).

Im Zuge des Unternehmenswachstums verstärkte die Getec Energie auch die Geschäftsleitung der EEG. Prokurist Matthias Ewert (50) wurde zum zweiten EEG-Geschäftsführer berufen. Seit April ist diese Beförderung, wie jetzt bekannt wird, im Handelsregister eingetragen, ebenso wie die Ernennung von Dr. Stefan Lewandowski (41) zum Prokuristen. Seit 2022 hat Stefan Dahl (42) Prokura.

Die EEG GmbH betreut nach eigenen Angaben bundesweit rund 90 Stadt- und Gemeindewerke. Das Unternehmen bietet neben klassischen energiewirtschaftlichen Dienstleistungen inzwischen auch Produkte wie Redispatch 2.0, deutschen und europäischen CO2-Handel für Brennstoffe, dynamische Stromtarife und Flexibilitätsvermarktung an.

Die neue Luft-Wärmepumpe wird, so heißt es weiter, eine thermische Leistung von 4 MW erreichen. Sie gewinnt ihre Energie aus der Umgebungsluft und nutzt dabei ein Kältemittelkreislauf-Verfahren. Laut dem Versorger hat sie einen Wirkungsgrad von bis zu 3,2 − erzeugt also aus einer Kilowattstunde Strom 3,2 kWh Wärme. Ergänzt wird die Anlage durch Gaskessel, die bei Verbrauchsspitzen oder Ausfällen einspringen. Die Wärmeerzeugung soll jährlich rund 5.000 Vollbenutzungsstunden erreichen.

Der Hamburger Versorger arbeitet hierfür rund 3,8 Kilometer Leitungen im bestehenden Wärmenetz des Quartiers um. Je nach Abschnitt ersetzen sie alte Trassen oder bauen neue hinzu. Seit 2024 betreibt das Unternehmen das Netz. Die „SAGA Unternehmensgruppe“, ein kommunales Wohnungsunternehmen mit Sitz in Hamburg, stellt als Eigentümerin vieler angeschlossener Gebäude Grundstücke und Infrastruktur bereit.

Neues Technikgebäude geplant

Der Baubeginn ist, wie es weiter aus dem Norden heißt, für Herbst 2025 angesetzt. Dafür entsteht zunächst ein neues Technikgebäude, das an den bisherigen Heizwerksstandort anschließt. Auf den Dächern neu errichteter Garagen sollen die Luftkühler installiert werden, um die Fläche effizient zu nutzen. Ergänzt wird das Projekt durch ökologische Maßnahmen: 42 neue Bäume werden gepflanzt, versiegelte Flächen entsiegelt, Gründächer sowie blühende Gehölze angelegt. Zudem sind am Ladenbeker Furtweg Aufenthaltsbereiche mit Sitzgelegenheiten vorgesehen.

|

| Visualisierung des Heizwerks Bergedorf-West: vorne rechts die künftigen Garagen mit den Luftkühlern. Hinten: Das alte Heizwerk mit dem neuen Wärmepumpengebäude Quelle: Hamburger Energiewerke |

Nach Angaben der HEnW hilft die neue Anlage, den jährlichen CO2-Ausstoß um etwa 2.000 Tonnen zu reduzieren. Gleichzeitig sinken die Lärmemissionen im Vergleich zum bisherigen Heizwerksbetrieb durch ein eigens entwickeltes Schallschutzkonzept.

„Die Wärmewende in der Großstadt gelingt nur, wenn wir als Energieversorger Lösungen für Quartiere bieten“, sagte Michael Prinz, Geschäftsführer der Hamburger Energiewerke, zur Projektvorstellung. Bergedorf-West sei ein Beispiel dafür, wie dezentrale Bestandsnetze klimaneutral umgestaltet werden könnten. Großwärmepumpen seien hierbei ein zentraler Baustein.

Die HEnW versorgen eigenen Angaben nach über 160.000 Hamburger Kunden mit Ökostrom und Gas. Sie betreiben „eines der größten Fernwärmenetze Deutschlands“ und beliefert rechnerisch mehr als 538.000 Wohneinheiten. Der Versorger plant, bis 2030 aus der Steinkohle auszusteigen und − so wie der Bund − bis 2045 die Wärmeversorgung vollständig klimaneutral zu gestalten. Das Projekt in Bergedorf-West gilt als Teil dieses Transformationsprozesses.

Laut Unternehmensangaben können mit dem Kredit rund 1.600 Wärmepumpenanlagen im Ratenmodell bereitgestellt werden. Das Angebot richtet sich an Privatkunden. Das Produkt Thermondo Flex sieht vor, dass die Kosten über einen Zeitraum von 15 Jahren in gleichbleibenden Monatsraten abbezahlt werden – bei einem effektiven Jahreszins von 6 Prozent.

Die durchschnittliche monatliche Belastung liege dabei unter 300 Euro. Werde der maximale staatliche Förderzuschuss von 70 Prozent genutzt und zur vorzeitigen Rückzahlung eingesetzt, lasse sich die Rate auf unter 100 Euro senken, heißt es. „Sondertilgungen oder eine komplette Ablöse sind jederzeit gebührenfrei möglich“, so das Unternehmen weiter.

Die Finanzierung wird vollständig über Thermondo abgewickelt – inklusive Beratung, Vertragsabschluss und Kundenservice. Kunden haben keinen direkten Kontakt mit der finanzierenden Bank. Die Bonitätsprüfung basiert auf standardisierten Kriterien wie Alter, Einkommen und Schufa-Score.

Hinter dem Modell steht eine Konstruktion über „Special Purpose Vehicles (SPV)“, wie Thermondo weiter mitteilt: Dabei handelt es sich um rechtlich vom operativen Geschäft getrennte Zweckgesellschaften, an die das Kreditvolumen der Bank fließt. Thermondo erhält aus dem bereitgestellten Darlehen einen Teil des Installationswerts vorfinanziert. Die Tilgung gegenüber der Bank erfolgt anschließend durch die monatlichen Ratenzahlungen der Kunden, die über das SPV weitergeleitet werden.

„Für die Energiewende brauchen wir Finanzierungslösungen, die für alle funktionieren“, so Jason Goldstein, VP Strategic Finance bei Thermondo. „Unser Bankpartner unterstützt uns dabei, Hausbesitzern einen bezahlbaren Umstieg in Raten anzubieten.“ Der Heizungstausch sei, so Goldstein, nicht nur eine Frage der Technologie, sondern auch der Finanzierbarkeit.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

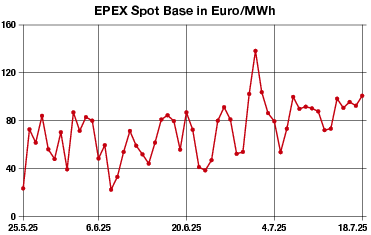

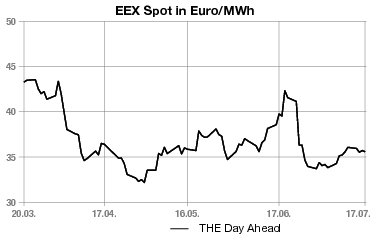

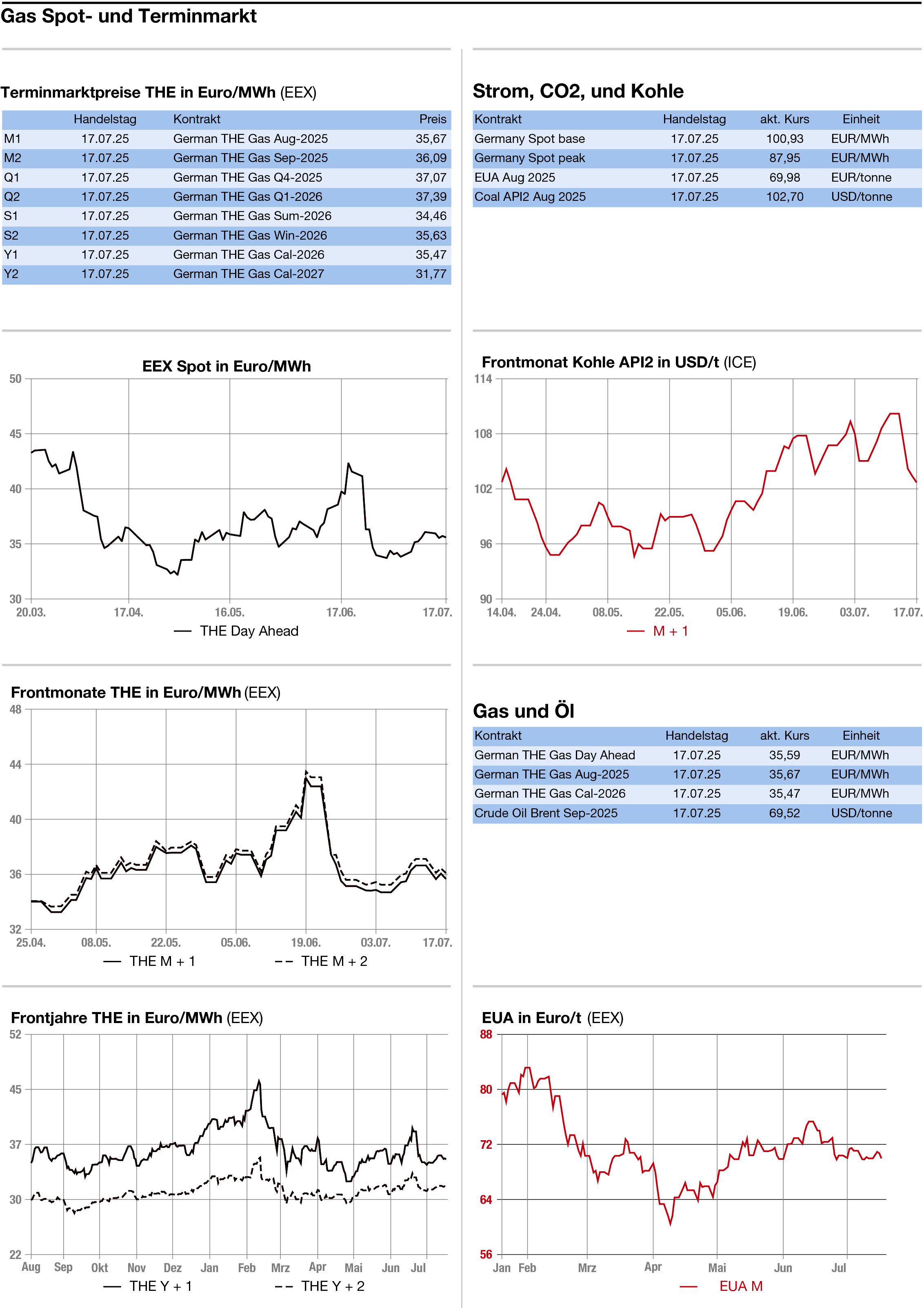

Anlass für einen Aufreger boten allenfalls die ungeplanten Wartungsarbeiten an den Gasverarbeitungsanlagen Kollsnes und Nyhamna, die am Berichtstag zu massiven Kapazitätseinschränkungen bei der Gaszufuhr aus Norwegen führten. Allerdings sollen die Einschränkungen schon am Freitag verschwunden sein, versichert der norwegische Fernleitungsnetzbetreiber Gassco. Wer es also spannender haben will, muss sich noch in wenig gedulden. Gegen Monatsende dürften die Trump'schen Zollkapriolen auch an den europäischen Energiemärkten wieder in den Mittelpunkt rücken.

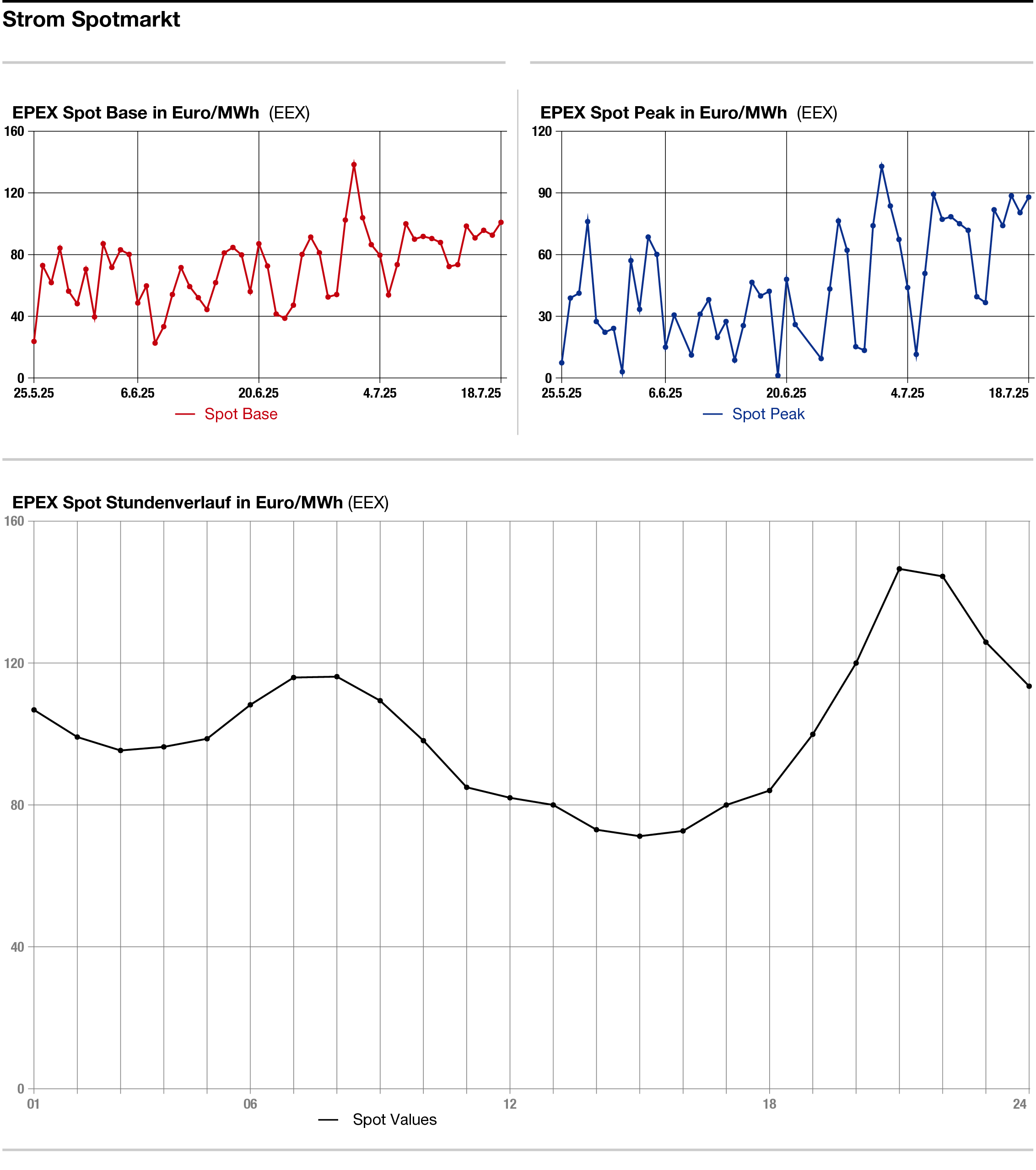

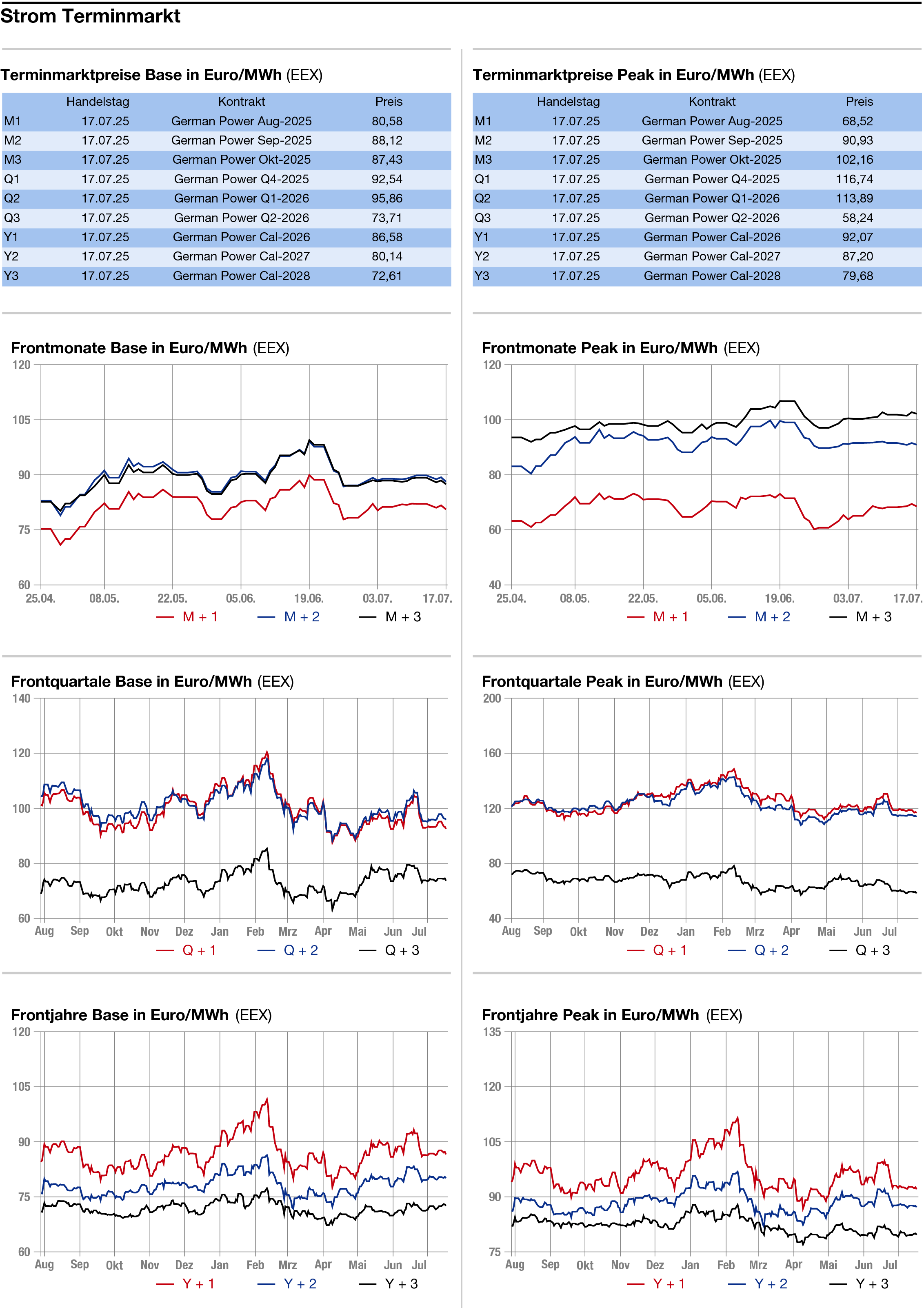

Strom: Tendenziell etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-Ahead gewann im Base um 8,25 auf 101 Euro/MWh. Der Peak zog 7,50 auf 88,25 Euro/MWh an. Börslich wurde die Grundlast mit 100,93 Euro ermittelt und die Spitzenlast mit 87,95 Euro. Auslöser des Day-Ahead-Anstiegs sind die niedrigeren Erneuerbarenbeiträge, die für den Freitag prognostiziert werden. Die Meteorologen von Eurowind errechnen für die Grundlast nur 14,7 GW an Wind- und Sonnenstrom. Für den Berichtstag ermittelte Eurowind dagegen 24,2 GW im Base. Bis Montag soll die Erneuerbaren-Einspeisung schwach bleiben, so die Meteorologen.

Laut dem US-Wettermodell ist für die letzte Juli-Dekade mit durchgehend leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen zu rechnen und mit etwas überdurchschnittlich viel Wind. Die Solarausbeute dürfte durch ein recht hohes Maß an Bewölkung beeinträchtigt werden. Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr um geringfügige 0,03 auf 87,03 Euro/MWh.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der Dec 25 verlor bis 13.48 Uhr um 0,86 auf 70,45 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,6 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,39 Euro, das Tief bei 70,32 Euro. Bernadett Papp, Head of Market Analysis von Pact Capital, sieht Unterstützung für den Dec 25 bei 70,38 Euro und bei 70,11 Euro. Widerstand hat die Analystin bei 72,17 Euro, danach bei 72,34 Euro und 72,81 Euro ausgemacht.

Die Europäische Kommission hat unterdessen am Mittwoch einen Beschlussentwurf vorgelegt, um die Emissionshandelssysteme der EU und des Vereinigten Königreichs miteinander zu verknüpfen, was bullishe Auswirkungen auf den Markt haben dürfte, und empfiehlt den 27 EU-Mitgliedstaaten, die Aufnahme von Verhandlungen mit Großbritannien zu genehmigen, um diese Verknüpfung wirksam werden zu lassen.

Erdgas: Gut behauptet haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag. Der Frontmonat am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.37 Uhr 0,350 auf 35,1 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-Ahead ebenfalls um 0,350 auf 36,225 Euro nach oben. Händler verweisen auf den schwachen Gasflow aus Norwegen als Grund für den Preisanstieg. Dieser beläuft sich laut dem Fernleitungsnetzbetreiber Gassco am Berichtstag nur auf geringe 262,2 Millionen Kubikmeter. Das ist noch einmal deutlich weniger als die 282,3 Millionen Kubikmeter, die für den Mittwoch angegeben worden waren.

Zurückzuführen ist der verringerte Gasflow auf ungeplante Wartungsarbeiten an den Gasverarbeitungsarbeiten Kollsnes und Nyhamna. Insgesamt belaufen sich die Einschränkungen für den Berichtstag dadurch auf gut 100 Millionen Kubikmeter. Die Arbeiten an den Anlagen sollen aber schon für am Freitag abgeschlossen werden. Unterstützt werden die Gaspreise außerdem durch LNG-Käufe japanische Adressen vor dem Hintergrund leicht unterdurchschnittlicher Lagerbestände und hoher Temperaturen.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: