Eher beiläufig erwähnt Skyborn - die 2022 von der Bremer WPD abgespalten und an den Infrastrukturinvestor Global Infrastructure Partners (GIP) verkauft wurde, der wiederum Blackrock gehört -, dass die Offshore-Bauarbeiten auf See „Anfang 2028“ beginnen sollen. Genau drei Jahre früher hatte sich das bei Siemens Gamesa noch ganz anders angehört: Der deutsch-spanische Windturbinen-Hersteller (OEM) hatte damals noch die Installation aller Windräder für 2026 erwartet.

Dass es eine Verzögerung gibt, dafür sucht man in der aktuellen Skyborn-Mitteilung und in einer vorangegangenen vom Juni vergeblich einen ausdrücklichen Hinweis. Auch auf Nachfrage reagiert die ehemalige WPD Offshore nicht.

Die größten Windturbinen Deutschlands

Im Kontext erschließt sich allerdings die wahrscheinliche Hauptursache. Skyborn und Siemens Gamesa haben nämlich die vorgesehenen Anlagentypen ausgetauscht. Jetzt sollen, freilich vorbehaltlich der finalen Investitionsentscheidung (FID), 63 Windturbinen vom Typen SG 14-236 errichtet werden. Sie können bis zu 15 MW leisten und offenbar noch ein wenig darüber hinaus, denn die zuvor vorgesehene Gesamtleistung von 927 MW erhöht sich damit auf „bis zu 976,5 MW“, schreibt Skyborn. So oder so wird „Gennaker“ der größte deutsche Ostsee-Windpark, bevor dann 2030 der noch namenlose 1.000-MW-Trumm von Total Energies ans Netz geht.

Und die neuen Turbinen wären zumindest anfangs die größten in der deutschen See: Im Bestand sind die leistungsstärksten Windräder bisher bei 9 MW („Baltic Eagle“ von Iberdrola, ebenfalls in der Ostsee) und die Bestellungen bei 11 MW.

Vor allem aber ist die neue Typenwahl, die schon im Juni bekanntgegeben wurde, fast eine Verdopplung in der installierten Einzelleistung bei gleichzeitig drastischer Senkung der Zahl der Windturbinen: Im ursprünglichen „Master Supplier Agreement“ von 2022 war zwischen den Partnern die Lieferung von 103 Windrädern vom Typen SG 8.0-167 DD vereinbart worden. Sie wären einzeln höchstens auf 9 MW gekommen.

Warum Skyborn die Verzögerung wohl in Kauf nimmt

Skyborn hat eigentlich seit 2019 Baurecht auf „Gennaker“, hat aber danach das ganze Genehmigungsverfahren nochmal durchlaufen, um die neuen Turbinen durchzukriegen. Dadurch verschieben sich die ersten Stromerträge, also Geldrückflüsse, um weitere zwei Jahre.

Warum Skyborn das so macht, liegt mit Sicherheit zum einen am langen finanziellen Atem im Blackrock-Ökosystem, und zum anderen am Nutzen, wie Andeutungen und Zitaten in der Ad-hoc-Mitteilung zu entnehmen ist.

Skyborn spricht darin von einer „Aufwertung zum Stand der Technik hin“. Sprich: Die 9-MW-Turbinen erfüllten diesen Anspruch nicht mehr. Zweitens ist „Gennaker“ nicht irgendein Projekt von Skyborn, sondern soll, so lässt sich CEO Patrick Lammers zitieren, „unser Blaupausen-Projekt, der Demonstrationsfall für unsere durchgehende Fähigkeit sein, mit standardisierten Geschäftsprozessen alle zwölf bis 18 Monate neue Offshorewind-Projekte zum Leben zu erwecken“. Skyborn ist offshore in verschiedenen Entwicklungsstadien auch vor Taiwan, den USA, Schweden und Finnland aktiv. Und es ist mit Sicherheit einfacher und spezifisch günstiger, 63 Turbinen zu grundieren und zu errichten, als 103.

Und der Netzanschluss?

Und was ist dann mit dem Netzanschluss für „Gennaker“? Liegt dieser nun von 2026 an zwei Jahre lang nutzlos 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst herum? Nein, sagt der Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz auf Nachfrage. Die entsprechende Netzanbindung OST-6-1 mit je einer Offshore-Plattform vor dem Darß und vor Zingst werde voraussichtlich am 1. Juli 2028 fertig. So dürfte es sich für Skyborn ohnehin gelohnt haben, eine zweijährige Modernisierungsschleife zu drehen. Wer zuerst da war, Henne oder Ei, Typenwechsel oder Netzanbindung in ferner Zukunft, das ließ sich aufgrund der knappen Antworten zunächst nicht aufklären.

Das EKMI war vom BMV eingesetzt worden, um kurzfristig fundierte Beiträge zur Weiterentwicklung des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung im Verkehrsbereich zu liefern. Die Leitung des Gremiums liegt bei Claudia Elif Stutz, Staatssekretärin im BMV. Ziel ist es, Maßnahmen zu entwickeln, die ökologisch sinnvoll, wirtschaftlich machbar und gesellschaftlich tragfähig sind. Dabei berücksichtigte das Gremium ökologische, ökonomische und soziale Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen.

Das EKMI in fünf thematischen Arbeitsgruppen:

- Elektrifizierung des Pkw-Verkehrs,

- Dekarbonisierung des schweren Straßengüterverkehrs,

- kommunale Mobilität und multimodale Ansätze,

- Verlagerung von Güterverkehr auf Schiene und Wasserstraße

- Einsatz regenerativer Kraftstoffe.

Laut Schnieder leistet das Arbeitspapier einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutzprogramm. Die Ergebnisse zeigten, wie die unterschiedlichen Verkehrsträger stärker verknüpft und gleichzeitig der Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie die Nutzung erneuerbarer Kraftstoffe vorangetrieben werden könnten. „Wir brauchen verlässliche Rahmenbedingungen – für Bürgerinnen und Bürger ebenso wie für die Wirtschaft“, erklärte der Minister. Ziel sei eine Mobilität, die klimafreundlich, attraktiv und zugleich wirtschaftlich tragfähig sei. Das BMV prüft nun die Empfehlungen des EKMI. Bis Mitte September will das Ministerium seinen Beitrag zum Klimaschutzprogramm der Bundesregierung an das federführende Bundesumweltministerium übermitteln.

Die Bundesregierung plant, das neue Klimaschutzprogramm spätestens im März 2026 zu verabschieden. Der Austausch mit externen Fachleuten soll laut Ministerium auch künftig Teil der Strategie des Hauses bleiben. Eine Fortführung des EKMI-Prozesses ist vorgesehen, um weitere Vorschläge zur Umsetzung einer klimafreundlichen Mobilität zu erarbeiten.

Gespaltene Branchenreaktion zum Bericht

Der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) begrüßt die Empfehlungen des Expertengremiums und plädiert für deren zügige Realisierung. Aus Sicht des Kfz-Gewerbes setze er wichtige Impulse für den Hochlauf der Elektromobilität – sowohl für Verbraucher als auch für Handel und Werkstätten. „Eine spürbare Reduzierung der Stromkosten, steuerliche Anreize und mehr Transparenz beim Laden – das sind genau die Schritte, die es braucht, um Elektromobilität aus der Nische in den Massenmarkt zu bringen“, sagte ZDK-Präsident Thomas Peckruhn.

Der Uniti Bundesverband Energie Mittelstand begrüßt die im Bericht empfohlenen erneuerbaren Kraftstoffe. Das Papier erkenne an, dass Investoren für den Produktionshochlauf erneuerbarer Kraftstoffe langfristige Planungssicherheit und ein attraktives Investitionsumfeld benötigen. Folgerichtig sprechen sich die Experten für die Etablierung eines Systems zur Berücksichtigung erneuerbarer Kraftstoffe im Rahmen der europäischen Flottenregulierung für neue Pkw sowie für leichte und schwere Nutzfahrzeuge aus.

Uniti-Hauptgeschäftsführer Elmar Kühn sagte: „Wir würden es ausdrücklich begrüßen, wenn der reale Klimaschutzbeitrag erneuerbarer Kraftstoffe zukünftig in der CO2-Flottenregulierung berücksichtigt wird.“ Ebenso unterstützt der Verband den Vorschlag des Expertenforums nach einer Flexibilisierung der bestehenden gesetzlichen Verpflichtung für Tankstellen, Super E5 anbieten zu müssen, wenn sie auch Super E10 verkaufen. Das Bundesverkehrsministerium sollte diese Vorschläge aufgreifen und sie im Rahmen der Erstellung des neuen Klimaschutzprogramms der Bundesregierung mit Nachdruck vertreten, so Kühn.

Für den Verkehrsclub Deutschland (VCD) sind die Vorschläge der Expertenkommission dagegen „halbherzig und mutlos“. „Klimaschutz ja – aber nicht auf Kosten der fossilen Industrie“, resümiert sie der verkehrspolitische Sprecher Michael Müller-Görnert. So werde weder am klimaschädlichen Steuerprivileg für Dienstwagen, Dieselkraftstoff und Entfernungspauschale gerüttelt noch konsequent auf den Elektroantrieb gesetzt, sagte er. E-Fuels oder HVO100 seien „Mogelpackungen“, die keine Lösung für das CO2-Problem darstellen, so Müller-Görnert.

Der vollständige Bericht des EKMI ist online abrufbar.

Die Bundesregierung plant laut Haushaltsentwurf, die Mittel zur Förderung des industriellen Wasserstoffeinsatzes um über 500 Millionen Euro auf 718 Millionen Euro zu senken. Auch bei der langfristigen Finanzierung gibt es Einschnitte: Statt wie bisher vorgesehen 3,7 Milliarden Euro bis 2030 sind nur noch 1,2 Milliarden Euro eingeplant. Für die Dekarbonisierung der Industrie sinken die Verpflichtungsermächtigungen bis 2045 sogar von 24,5 Milliarden auf 1,8 Milliarden Euro.

Zwar bleibt der Ansatz für die Nationale Wasserstoffstrategie im Jahr 2025 bei 500 Millionen Euro stabil, jedoch sei dies laut der Power-to-X-Allianz nicht ausreichend, um Planungssicherheit und Investitionsanreize zu gewährleisten. „Wer jetzt grüne Moleküle verfügbar macht, zahlt doppelt: mit Vorleistung und wachsender politischer Unsicherheit“, heißt es in der Stellungnahme der Allianz. Ohne ausreichende Förderung seien Investitionen kaum wirtschaftlich darstellbar.

Die bisherigen Ankündigungen im Koalitionsvertrag von SPD und Union zur führenden Rolle Deutschlands in einer europäischen Wasserstoffinitiative drohten angesichts der Haushaltsrealität an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Die Allianz verweist auf bereits bestehende Instrumente wie H2 Global, die Europäische Wasserstoffbank und den von ihr selbst vorgeschlagenen Hochlauffonds als geeignete Maßnahmen, um Investitionen abzusichern und den Markthochlauf zu unterstützen.

PtX-Projekte erforderten hohe Anfangsinvestitionen und lange Amortisationszeiträume, erinnert die Allianz. Gleichzeitig bestehe große regulatorische Unsicherheit. Das schrecke Investoren ab und gefährde laufende Vorhaben. Die Power to X Allianz wurde 2017 gegründet und bündelt die Kompetenzen zahlreicher Unternehmen und Verbände zur Entwicklung, Erprobung und Markteinführung von PtX-Technologien.

Politischen Kurs schnell ändern

„Ohne wirksame Förderung bleibt der Aufbau der heimischen Wasserstoffwirtschaft Stückwerk“, so die Einschätzung des Bündnisses. Statt des angestrebten Ausbaus drohe nun ein Rückbau, bevor überhaupt eine tragfähige Marktstruktur etabliert sei. Die Allianz fordert daher zügige politische Entscheidungen, um die wirtschaftliche Machbarkeit von PtX-Projekten zu sichern und die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts zu erhalten. Die Transformation dulde keinen Aufschub.

Mit Blick auf die jüngsten Kürzungspläne appelliert die Allianz an Bundestag und Bundesregierung, den Wasserstoffhochlauf sowohl politisch als auch finanziell abzusichern. Der aktuelle Kurs sende ein „fatales Signal“ an Industrie, Investoren und internationale Partner − und das mitten in der entscheidenden Phase des Markthochlaufs.

Die Fraktion wolle in Sachen Aufklärung ihre Gangart deutlich verschärfen, sagte der frühere Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). „In den letzten Wochen müssen wir feststellen, dass von Seiten der Landesregierung, aber auch von Seiten der Fraktionsspitzen von CDU und Grünen, aber auch durch den Generalsekretär der CDU immer mehr versucht wird, das ganze Thema in einer Form zu banalisieren und zu verniedlichen, dass man den Eindruck hat, teilweise soll es sogar ins Lächerliche gezogen werden.“

Konkret geht es um die Informationen von der Landesregierung an den Finanzausschuss des Landtags vor der entscheidenden Sitzung im Januar 2024. Damals machten die Abgeordneten einstimmig den Weg frei für eine Wandelanleihe von der staatlichen Förderbank KfW für den geplanten Fabrikbau von Northvolt bei Heide in Höhe von rund 600 Millionen Euro. Bund und Land bürgten für die Wandelanleihe jeweils zur Hälfte. Hinzu kamen 20 Millionen Euro für Zinsen und Verfahrenskosten.

Fehlten Informationen?

Regierungsvertreter äußerten wiederholt, dass sie sorgfältig gearbeitet und dem Parlament alle Informationen bezüglich der Bürgschaft zur Verfügung gestellt hätten, sagte Buchholz. „Beides ist nicht richtig.“ Dies belegten mittlerweile veröffentlichte und zuvor noch geschwärzte Passagen einer Kabinettsvorlage vom Dezember 2023.

Darin heißt es wörtlich: „Die Gesamtfinanzierung des Ansiedlungsvorhabens am Standort Heide ist nicht gesichert. Für die derzeitige Finanzierungslücke ist eine Fremdfinanzierung geplant, wobei gewisse Zweifel bestehen, dass ein Bankenkonsortium gefunden wird, sofern sich Northvolt hinsichtlich der Bereitstellung von Zahlen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen und zum Projekt weiterhin sehr restriktiv verhält.“ Für Buchholz belegen die Akten an mehreren Stellen, dass Northvolt offenbar Unterlagen nicht vorgelegt habe.

Buchholz betonte, „die Abgeordneten mussten folglich eine Entscheidung über 300 Millionen Euro Steuergeld fällen, in Unkenntnis darüber, dass die Datengrundlage hinsichtlich der wirtschaftlichen Bewertung von Northvolt extrem dünn war und weder die Gesamtfinanzierung des Projekts gesichert, noch die Kapitaldienstfähigkeit des Unternehmens festgestellt werden konnte“. Mit dem heutigen Kenntnisstand wäre die Abstimmung im Januar 2024 aus seiner Sicht höchstwahrscheinlich anders ausgefallen.

Der Bundesrechnungshof habe bereits festgestellt, dass das Bundeswirtschaftsministerium wesentliche Risiken der Wandelanleihe unzureichend ermittelt und bewertet habe, sagte Buchholz. „Es agierte stattdessen weitestgehend nach dem Prinzip Hoffnung. Diese Aussage zum Bundeswirtschaftsministerium trifft 100-prozentig auch auf die Landesregierung Schleswig-Holstein zu.“

Davon habe der Finanzausschuss des Landtags vor seiner Zustimmung zur Landesförderung keine Kenntnis gehabt, sagte Buchholz. Der Grund dafür liege vermutlich im Bereich „zwischen aktiver Täuschung und verbaselt“. Für die Information des Landtags sei der Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter (CDU) verantwortlich.

Zudem verstieß die Regierung nach Ansicht des früheren Ministers mit ihrem Vorgehen auch gegen die Bürgerschaftsrichtlinie des Landes. Diese Verwaltungsvorschrift besagt unter anderem, dass die Gesamtfinanzierung eines Projekts unter Berücksichtigung angemessener Eigenmittel gesichert sein müsse. Northvolt sei das mit vier bis sechs Milliarden Euro veranschlagte Projekt neben den Fördermitteln und Krediten aber lediglich mit 60 Millionen Euro Eigenkapital angegangen, sagte Buchholz. „Für 95 Prozent des Risikos sollte die öffentliche Hand eintreten. Das hat mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun.“

Der Liberale betonte, in jedem Unternehmen wären nach einem Verlust von 300 Millionen Euro persönliche Konsequenzen unausweichlich. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) habe zwar erklärt, die Verantwortung für den Fall zu übernehmen. Fehler seien aber nicht gemacht worden.

Regierung verspricht Transparenz

Die Staatskanzlei nahm die Ankündigung der FDP zur Kenntnis. „In einem etwaigen Gerichtsverfahren werden wir, wie schon in den vergangenen Wochen und Monaten, weiterhin mit voller Transparenz für sämtliche Fragen zur Verfügung stehen - auch, wenn längst alles auf dem Tisch liegt, um sich ein umfassendes Bild zu machen“, sagte eine Regierungssprecherin.

Die EU hatte Ende Juni grünes Licht gegeben: Der Industriestrompreis darf − orientiert am Börsenstrompreis − auf bis zu 5 Cent pro Kilowattstunde gesenkt werden, maximal die Hälfte des Jahresverbrauchs eines Unternehmens betreffen und über drei Jahre laufen. Die Maßnahme ist darüber hinaus zeitlich befristet: Subventionen dürfen nur für maximal drei Jahre pro Unternehmen gewährt werden und müssen bis spätestens Ende 2030 auslaufen (wir berichteten).

Von den Strompreisbeihilfen dürfen ausschließlich Unternehmen profitieren, die für ihre Produktion einen hohen Strombedarf haben und deren Branche zugleich stark in den internationalen Handel eingebunden ist. Diese doppelte Voraussetzung soll sicherstellen, dass nur Betriebe unterstützt werden, die durch hohe Energiepreise im weltweiten Wettbewerb besonders stark unter Druck geraten sind.

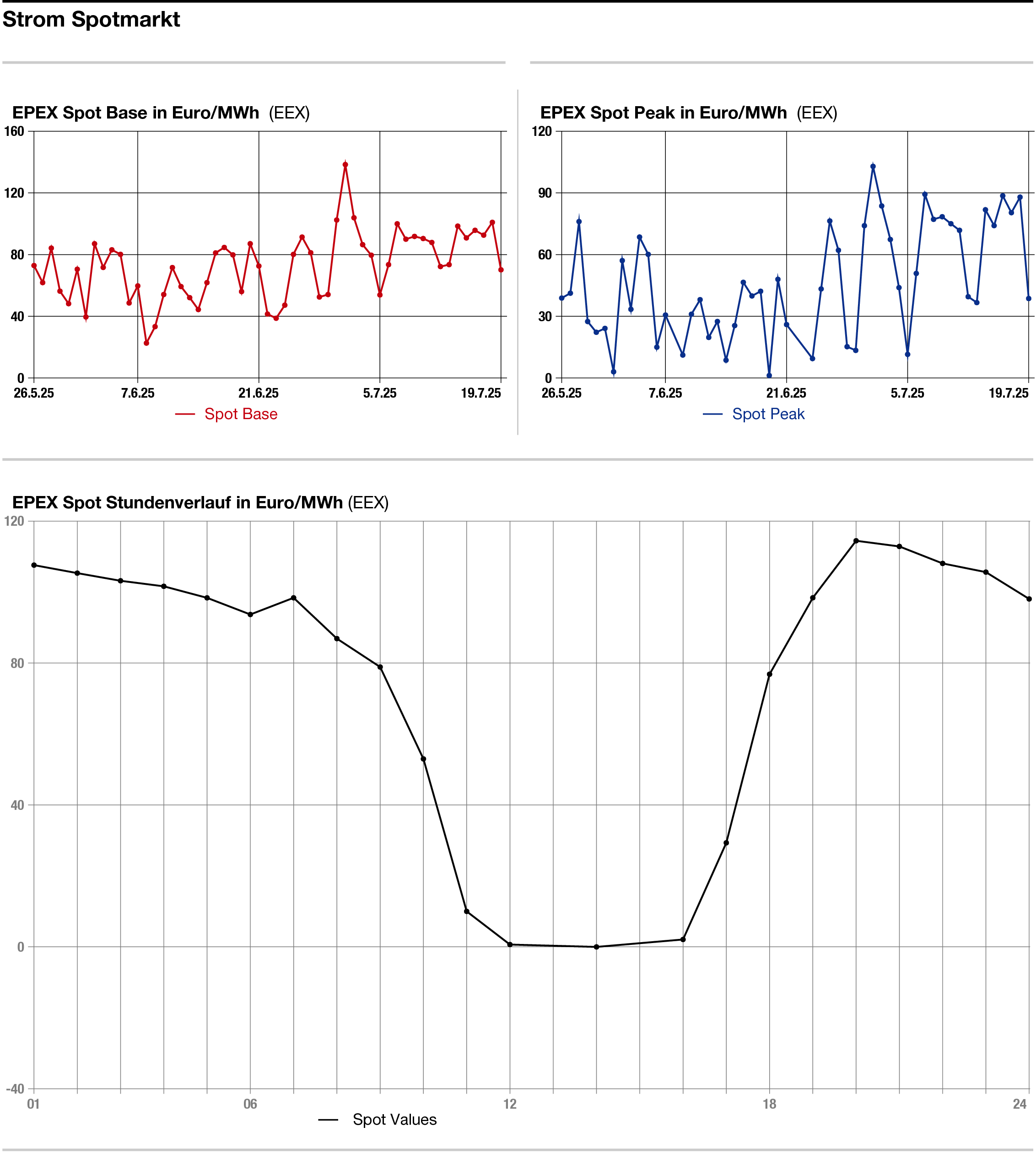

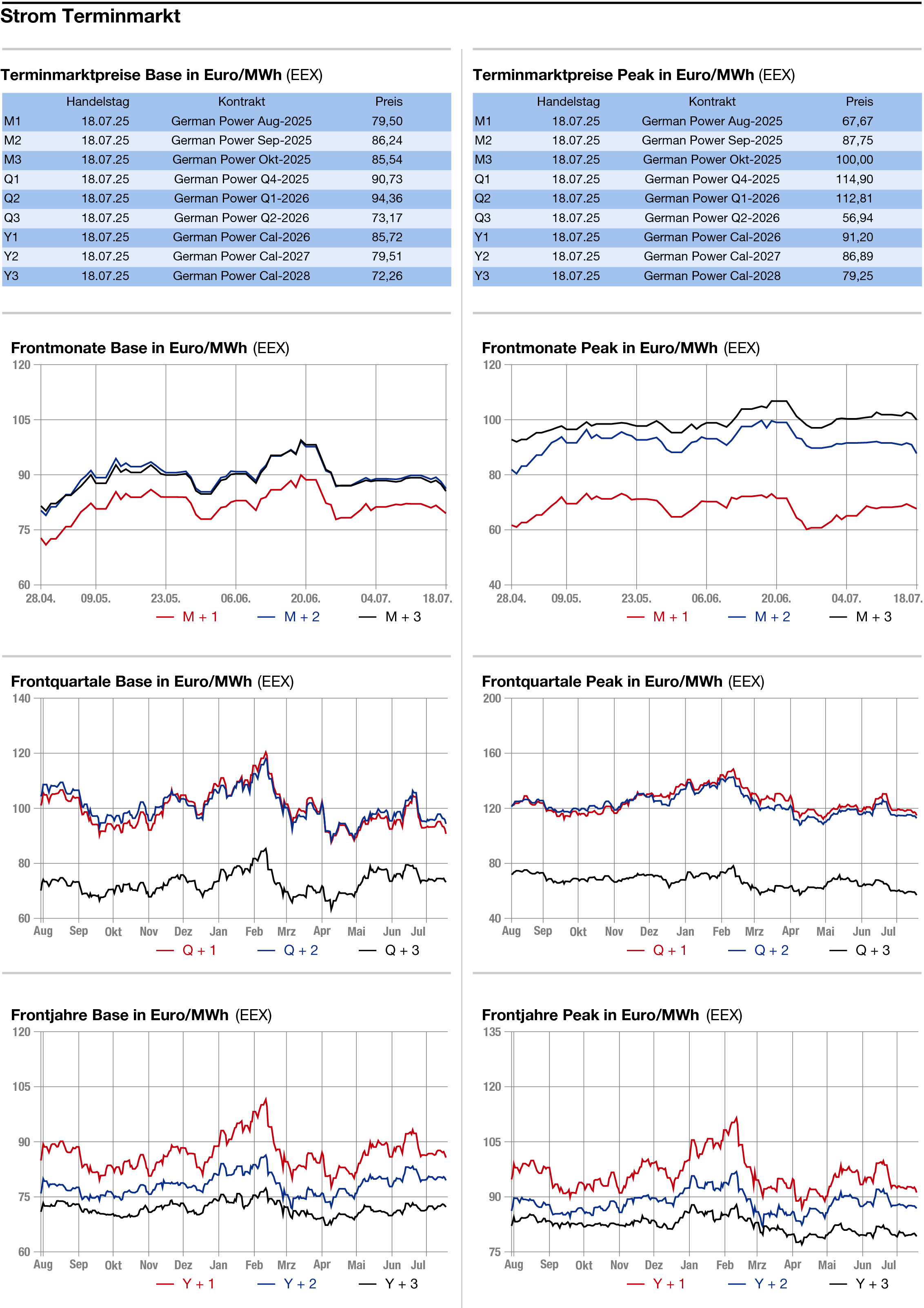

2025 wäre die Entlastung am höchsten

IW-Berechnungen kommen nun aktuell auf eine Entlastung von vier Milliarden Euro über drei Jahre. Grundlage sind laut den Forschenden des IW die aktuellen Future-Preise an der Strombörse - es wird von sinkenden Preisen in den kommenden Jahren ausgegangen - und die Weiterführung der Strompreiskompensation in aktueller Form. Daher würden die Unternehmen im laufenden Jahr am meisten Geld sparen: 1,5 Milliarden Euro weniger würden die Betriebe für ihre Stromversorgung zahlen, 2026 wären es 1,4 Milliarden Euro Ersparnis. 2027 sinkt der Betrag letztendlich auf 1,1 Milliarden Euro ab.

Damit ist der Industriestrompreis laut dem IW eine wirksame, kurzfristige Entlastung für die Unternehmen. Und auch die Kosten für den Staat seien überschaubar. Jedoch: „Eine langfristige Perspektive auf wettbewerbsfähige Strompreise ist die Maßnahme aber nicht, drei Jahre sind in der strategischen Planung von Unternehmen unbedeutend“, sagte IW-Ökonom Andreas Fischer. „Wichtig ist es, die deutsche Stromversorgung insgesamt effizienter zu gestalten, um die Kosten nachhaltig zu senken.“

In Deutschland sind etwa die Chemie- und Stahlindustrie große und gleichzeitig energieintensive Branchen, die wegen der hohen Energiekosten unter Zugzwang stehen. Laut Statistischem Bundesamt ist die Produktion energieintensiver Industriezweige seit Anfang 2022 fast durchgehend gefallen und hat sich deutlich schwächer entwickelt als die Gesamtindustrie. Die fünf Industriebranchen mit dem stärksten Energieverbrauch beschäftigten laut Bundesamt 2021 knapp eine Million Menschen.

BASF mit Hauptsitz in Ludwigshafen nutzt Erdgas sowohl als Energiequelle als auch als Rohstoff zur Produktion von Basischemikalien. Der Vertrag sei Teil der Strategie des Unternehmens zur Diversifizierung von Energie- und Rohstoffquellen, betont das Unternehmen. Geliefert werde zu marktüblichen Bedingungen. Equinor mit Sitz in Norwegen beliefert das deutsche Unternehmen bereits seit mehreren Jahren mit Gas und Flüssigprodukten und gilt als verlässlicher Partner in der Energielieferkette.

Die Flüssigkeit entsteht aus der Kombination zweier wasserstoffreicher Stoffe. In der richtigen Mischung bleibt sie dauerhaft flüssig – auch ohne Druck oder Kühlung. Selbst bei minus 50 Grad Celsius kristallisiert sie nicht aus. Die Forschenden sehen darin einen möglichen Ersatz für bisherige Systeme mit Druckbehältern oder tiefkalter Verflüssigung.

Technische Vorteile für Energieunternehmen

Nach Angaben der EPFL erreicht das neue Trägermedium eine Wasserstoffdichte von 6,9 Prozent und erfüllt damit bereits mehrere technische Zielvorgaben des US-Energieministeriums für das Jahr 2025. Der gespeicherte Wasserstoff lässt sich schon bei 60 Grad Celsius freisetzen. Die Abgabe erfolgt, so die Wissenschaftler, nahezu ohne Verunreinigungen. Nur ein Teil des Gemischs wird dabei zersetzt, sodass es grundsätzlich wiederverwendbar ist.

Die Flüssigkeit bleibe über Wochen hinweg stabil, solange sie trocken gelagert werde, heißt es weiter. Ihre vergleichsweise geringe Dichte erleichtere die Handhabung und Transport zusätzlich. Damit eröffnet sich laut den Forschenden eine neue Option für Anwendungen, bei denen bisher aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen kein Wasserstoffspeicher infrage kam – etwa in der dezentralen Versorgung oder bei temporären Einspeisepunkten.

Relevanz für Wasserstoffstrategie

Wann und in welchem Maßstab die Trägerflüssigkeit kommerziell einsetzbar ist, bleibt offen. Für Energieversorger, Netzbetreiber und Speicherbetreiber könnte die Entwicklung dennoch interessant sein, meinen die Forschenden – etwa als einfache Lösung zur Zwischenlagerung oder als flexibler Bestandteil von Power-to-Gas-Konzepten.

Veröffentlicht wurden die Ergebnisse der Forschungsarbeiten im Artikel „Deep Eutectic Solvents Formed by Complex Hydrides: A New Class of Hydrogen-Rich Liquid“ in der Fachzeitschrift Advanced Materials.

Bei zentralen Komponenten, wie etwa Leistungstransformatoren, Hochspannungskabel, Konverter, Steuerungen und Trafostationen bestünden bereits heute Engpässe. Die Marktbeobachter verweisen in ihrem Papier ausdrücklich darauf, dass Transformatoren aktuell oft mehr als 24 Monate benötigen.

Gleichzeitig steigt der Druck, die geplanten Investitionen auch technisch umzusetzen – doch dafür fehlt oft die rechtzeitig verfügbare Ausrüstung. Der geplante Hochlauf entspricht dem Sechsfachen im Vergleich zur vergangenen Dekade, erklären die Autoren des Whitepapers. Produktionskapazitäten, Lieferketten und Fachpersonal seien bereits an ihrer Kapazitätsgrenze. Das Whitepaper erklärt: Der entscheidende Faktor für die Energiewende ist nicht Geld, sondern industrielle Lieferfähigkeit.

Drei kritische Faktoren identifiziert

Porsche Consulting identifiziert drei kritische Faktoren: den politischen Zeitdruck, die technische Komplexität der Anlagen und einen Mangel an Standardisierung. Einzelprojektlösungen seien nicht skalierbar. Stattdessen sei ein systematischer Wandel erforderlich: von der bisher üblichen individuellen Entwicklung hin zu serienfähigen, modularen Baugruppen mit vorgeplanten Schnittstellen, digital integrierter Dokumentation und standardisierten Zertifizierungen.

Zentral ist die Forderung nach der sogenannten “Produktisierung”. Gemeint ist die Entwicklung standardisierter, serienfähiger Systemlösungen statt individueller Einzelanfertigungen. Energieanlagen wie Transformatoren, Schaltanlagen oder Gaskraftwerke müssten künftig wie Industrieprodukte gefertigt werden, so die Forderung von Porsche Consulting. Als Beispiele nennt das Beratungshaus unter anderem modulare Baukästen, digitale Konfigurationsfähigkeit, vorkonfigurierte Schnittstellen und Montageanleitungen. Die Autoren des Whitepapers betonen, dass nur durch dieses Vorgehen effiziente Taktzeiten, geringere Fehlerquoten und planbare Lieferzeiten erreicht werden können.

|

| Strategiepapier „Beschlossen, aber nicht lieferbar. Ein Realitätscheck für die Energiewende“ (zum Öffnen bitte auf das PDF klicken) Quelle: Porsche Consulting GmbH |

Zum Ansatz gehört auch die Industrialisierung von Fertigung und Montage: Digitalisierung der Produktionsprozesse, standardisierte Abläufe und hochwertige Dokumentation. Porsche Consulting hebt als Best Practice die Automobilindustrie hervor. Diese habe den Wandel bereits weitgehend vollzogen – von Einzelfertigung hin zu Plattformstrategien, digitalen Zwillingen und systematischer Modularisierung.

Das Beratungshaus befürchtet, die Energiewende könne aufgrund industriellen Versagens scheitern – an fehlenden, zu individualisierten Produkten und überlasteten Kapazitäten. Das Whitepaper schließt mit dem Kernergebnis: Wenn die Energieanlagen von morgen nicht als Serienprodukte gedacht und gebaut werden, bleiben ambitionierte Ausbaupläne eine Lieferillusion. Der Rat von Porsche Consulting: Nur mit industrieller Fertigungslogik, Modularität und Standardisierung werde es möglich, Ausbauziele von Stromerzeugung und Netzverteilung nicht nur zu planen, sondern tatsächlich umzusetzen.

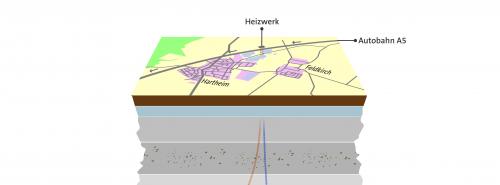

Der geplante Standort am Autobahnparkplatz Hardt bietet laut dem Versorger gute Bedingungen. Er liegt in großem Abstand zu Wohngebieten, außerhalb von Natur- und Trinkwasserschutzgebieten und bietet geologisch optimale Bedingungen. Lärmbelastungen während der Bau- und Bohrphase sind daher laut Bedanova für Anwohnerinnen und Anwohner nicht zu erwarten. Die beiden Bohrenden liegen in etwa 3.200 Metern Tiefe unter landwirtschaftlicher Fläche. Dort wird heißes Tiefenwasser mit einer Temperatur von etwa 120 Grad Celsius erwartet.

Nächste Schritte für die Badenova

Als Wärmeabnehmerin ist im ersten Schritt die Stadt Freiburg vorgesehen, die bereits über eine ausbaufähige Fernwärmeinfrastruktur verfügt. „Das Heizwerk entsteht auf der Gemarkung von Hartheim, die Wärme wird über eine regionale Transportleitung nach Freiburg geliefert“, sagte Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn. „In Freiburg soll künftig mit deutlich mehr erneuerbarer Energie geheizt werden – und weniger mit Öl und Gas. Deshalb ist dieses Projekt ein so zentraler Baustein.“

Nach erfolgreicher Bohrung sollen die Bohranlage und das Testwasserbecken zurückgebaut werden. Vor Ort verbleiben lediglich das Heizwerk – in etwa so groß wie eine kleine Turnhalle – sowie ein kleines Besucherzentrum.

Im Herbst 2025 will Badenova die Genehmigungsunterlagen bei der Landesbergdirektion im Regierungspräsidium Freiburg einreichen. Das Unternehmen rechnet mit einer Verfahrensdauer von etwa zwölf Monaten. Die Baustelleneinrichtung ist für 2026 geplant, die Bohrung für 2027. Im Anschluss folgt der Bau des Heizwerks und der Wärmetransportleitung nach Freiburg. Mit der ersten Wärmelieferung ist ab 2029/ 2030 zu rechnen. Das Heizwerk soll ab 2030 erneuerbare Wärme für etwa 20.000 Menschen liefern.

Die Bielefelder Geschäftsführer Martin Uekmann und Rainer Müller unterzeichneten den Kaufvertrag gemeinsam mit Dietmar Spohn, dem Geschäftsführer der Stadtwerke Gütersloh. Spohn leitet zudem die neu gegründete Gütersloher Beteiligungsgesellschaft (GBG), die die Anteile formell von den Stadtwerken Bielefeld übernimmt. Die GBG ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt Gütersloh und künftig Alleingesellschafterin der Unternehmensgruppe Stadtwerke Gütersloh. Bereits zuvor hatte die Kommune ihre eigenen 50,1 Prozent Anteile in die GBG eingebracht.

Bielefeld: „Es gibt nichts zu verkaufen“

Der Verkauf verlief aber nicht durchweg harmonisch: Noch im September 2024 hatten die Stadtwerke Bielefeld (Nordrhein-Westfalen) einen Verkauf ihrer 49,5-Prozent-Beteiligung an den Stadtwerken Gütersloh fast kategorisch ausgeschlossen: „Es gibt nichts zu verkaufen“, sagte deren Geschäftsführer Martin Uekmann.

Im April 2025 gaben die Beteiligten dann doch bekannt, sich grundsätzlich auf die Eckpunkte eines Rückkaufs geeinigt zu haben. Damals hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, der Vollzug könne „unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Gremien“ noch im laufenden Jahr erfolgen.

Die Stadtwerke Bielefeld hatten den Minderheitsanteil seit 2002 gehalten. Die Stadt Gütersloh hatte sich seit einiger Zeit um eine Rückübernahme bemüht. „Die neuen Eigentumsverhältnisse bedeuten für die Stadt Gütersloh, dass sie wieder die volle Verantwortung für die Unternehmensgruppe Stadtwerke Gütersloh tragen wird. Wichtige Entscheidungen etwa zur strategischen Ausrichtung und dem Umgang mit anstehenden Herausforderungen werden wieder ausschließlich in Gütersloh getroffen“, heißt es von der Stadt.

Die Transaktion ist die zweite Rückgabe von Bielefelder Anteilen in kommunale Hände: Im November hatte sich das Unternehmen von seinem ebenfalls bereits seit mehr als 20 Jahren gehaltenen 49-Prozent-Anteil an den Stadtwerken Ahlen getrennt und diesen an die Stadt Ahlen verkauft. Noch im Besitz der Bielefelder Stadtwerke befinden sich 49 Prozent der Elektrizitätsversorgung Werther GmbH.

Der Stromabsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um 21 Prozent auf 2.005 Millionen kWh. Auch im Erdgasgeschäft ging der Absatz bei Geschäftskunden zurück. Insgesamt blieb der Gasabsatz mit rund 727 Millionen kWh jedoch stabil. Im Heimatmarkt Flensburg, Glücksburg und Harrislee stieg der Stromabsatz leicht auf rund 262 Millionen kWh.

Trotz des Umsatzrückgangs sieht Geschäftsführer Dirk Thole eine stabile Entwicklung: Man habe das Geschäft bewusst konsolidiert und stärker auf wirtschaftlich tragfähige Kundenbeziehungen gesetzt. Laut Thole lag das Jahresergebnis nach Steuern lag bei 10,5 Millionen Euro – rund 90 Prozent weniger als im Vorjahr. Das Unternehmen erklärt dies mit dem Ausbleiben von Sondereffekten, die das Vorjahresergebnis beeinflusst hatten. Laut dem Unternehmen ist von weiter stabilen Energiepreisen auszugehen – vorbehaltlich politischer Entwicklungen.

50 Prozent mehr Kunden gewonnen

Zudem verhinderten technische Einschränkungen in der Stromerzeugung geplante Verkäufe am Markt sowie Fördermittel für Kraft-Wärme-Kopplung. Einen klaren Fokus legte das Unternehmen 2024 auf die bundesweite Neukundengewinnung. Insgesamt kamen über 90.000 neue Strom- und Erdgaskunden hinzu, wodurch die Kundenzahl um fast 50 Prozent stieg. Besonders im Erdgasbereich verzeichneten die Stadtwerke einen starken Zuwachs im Privatkundensegment. Diese Entwicklung soll sich nach Unternehmensangaben ab 2025 positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirken.

Noch nicht lange her ist es, dass man in Flensburg die Neukunden-Akquise mit anderen Augen sah: Die Fortsetzung des deutschlandweiten Erdgasvertriebs stelle „ein zunehmend steigendes Risiko dar, welches nicht mehr übernommen werden möchte“, teilten Stadtwerke im Herbst 2022 mit. Während der Energiekrise ließen sie die Gasverträge all jener Kunden auslaufen, die sie in den Jahren davor außerhalb Schleswig-Holsteins gewonnen hatten - rund 45.000 sollen es gewesen sein.

Neuer Technikchef

Auch im Bereich der erneuerbaren Energien verfolgt der Flensburger Versorger langfristige Ziele. Teil des Transformationsplans ist die Versorgung aller Fernwärmekunden mit CO2-neutraler Wärme bis 2035. Im Berichtsjahr wurden unter anderem ein zweiter Elektrodenheizkessel mit 40 MW Leistung und ein weiterer Warmwasserspeicher mit einem Volumen von 28 Millionen Litern in Betrieb genommen. Zudem schreitet die Planung einer Großwärmepumpe voran, deren Umsetzung 2025 beginnen soll.

Zur Umsetzung dieser Projekte wurde im August 2024 ein technischer Geschäftsführer berufen: Karsten Müller-Janßen. Er führt das Unternehmen seither gemeinsam mit Dirk Thole. Laut Müller-Janßen wurde auch die geplante 110.000-Volt-Stromanbindung an das deutsche Netz deutlich vorangetrieben.

Im Bereich Glasfaser vermeldeten die Stadtwerke Flensburg ein Umsatzwachstum von 16 Prozent auf 7,8 Millionen Euro. Mehr als 16.000 neue Kunden nutzten 2024 die angebotenen Telekommunikationsprodukte, deren Preise laut Unternehmen trotz technischer Weiterentwicklungen stabil blieben. Der Glasfaserausbau in Flensburg, Glücksburg und Harrislee ist zu über 90 Prozent abgeschlossen und soll 2025 vollständig fertiggestellt werden.

Zukunftspläne

Die Stadtwerke führen jährlich Gewinne an ihre Gesellschafterin, die Stadt Flensburg, ab. 2024 belief sich die Ausschüttung auf 10 Millionen Euro. Verluste in Höhe von 6,6 Millionen Euro bei den Tochtergesellschaften – insbesondere bei der Verkehrstochter Aktiv Bus – wurden anteilig mit rund 5 Millionen Euro von der Muttergesellschaft getragen.

Für 2025 plant das Unternehmen eine Fortsetzung der Wachstumsstrategie im bundesweiten Privat- und Geschäftskundensegment. Zudem stehen technische Großprojekte wie der Bau der Großwärmepumpe, die Netzanbindung und ein neuer Betriebshof für den Busverkehr auf der Agenda. Der neue Aufsichtsratsvorsitzende Jörg Blumenberg sieht die Stadtwerke Flensburg gut aufgestellt: Die strategische Ausrichtung werde vom Aufsichtsrat aktiv unterstützt.

Der Nettoumsatz fällt nach Konzernangaben mit 10,5 Milliarden Euro um 8 Prozent geringer aus. Der Umsatzrückgang sei „hauptsächlich auf den Verkauf des Heizgeschäfts in Berlin, niedrigere Preise im Kundengeschäft mit Strom und Gas sowie negative Volumeneffekte im Kundengeschäft mit Strom zurückzuführen“, heißt es Geschäftsbericht. Dies sei „teilweise durch positive Volumeneffekte im Kundengeschäft mit Gas ausgeglichen“ worden.

Deutliches Plus im zweiten Quartal

Angezogen hat das Geschäft im zweiten Quartal dieses Jahres. Als bereinigtes operatives Ergebnis stehen 606 Millionen Euro zu Buche – ein Anstieg um 69 Prozent gegenüber dem Ergebnis in der Zeit von April bis Juni 2024. Das Ebit beläuft sich auf 539 Millionen Euro, der Gewinn beträgt 433 Millionen Euro (4,9 Milliarden SEK; 2024: 9,4 Milliarden SEK). Nettoumsatz macht im zweiten Quartal 4,5 Milliarden Euro aus, 3 Prozent weniger als im Vorjahr.

Das Plus beim bereinigten Ergebnis in den zurückliegenden drei Monaten erklärt Vattenfall vor allem mit positiven Beiträgen aus den Segmenten Stromerzeugung (338 Millionen Euro) und Netzgeschäft (44 Millionen Euro). Auf die Erzeugung mit Windkraft entfallen 8 Milliarden kWh – aufgrund schwächeren Windverhältnisse 1,1 Milliarden kWh weniger. Die Erzeugung mit Wasserkraft gibt das Unternehmen mit 18 Milliarden kWh (minus 0,9 Milliarden kWh) an. Kernkraft macht 21 Milliarden kWh aus (plus 1,1 Milliarden kWh).

Die Investitionen im ersten Halbjahr summieren sich laut Konzern auf rund 1,2 Milliarden Euro. Der Löwenanteil (39 Prozent) entfällt auf Stromnetze, 24 Prozent auf Windkraft, Photovoltaik und Biomasse. In Atomkraft fließen 7 Prozent, jeweils 5 Prozent sind für Wasserkraft und Wärmenetze.

Szabo verfügt über umfassende Erfahrung in der kommunalen Energiewirtschaft, so der Versorger in seiner Mitteilung. Zuletzt war er Hauptgeschäftsführer der Kommunalen Energie Regensburger Land (KERL). „Mit der Besetzung der vakanten Position ist das Führungsteam der Stadtwerke nun wieder vollständig“, erklärt Thomas Herker, Erster Bürgermeister und Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Während der Vakanzphase wird das Unternehmen von Wiringer gemeinsam mit Claudia Jonas geführt, die als Stadtkämmerin temporär bei den Stadtwerken unterstützt. Thomas Wiringer verantwortet die technischen Bereiche des Unternehmens. Mit dem Einstieg von Bela Szabo ist nun auch die kaufmännische Führung wieder dauerhaft besetzt.

Die Nachbesetzung in Pfaffenhofen war notwendig geworden, nachdem nach mehr als einem Jahrzehnt an der Spitze der Stadtwerke Stefan Eisenmann im November 2024 von seinem Posten zurückgetreten war (wir berichteten).

|

| Thomas Wiringer und Bela Szabo (rechts) sind das neue Führungsduo der Stadtwerke Pfaffenhofen an der Ilm Quelle: Stadtwerke Pfaffenhofen a. d. Ilm |

Die Entscheidung über deren Nachfolge sei, so die Mitteilung aus Harsewinkel, einstimmig im Rat der Stadt gefallen. Die beiden Gesellschafterinnen der Stadtwerke − die Stadt Harsewinkel und die benachbarten Stadtwerke Versmold − haben Drossard mit der Führungsposition beauftragt.

Der Diplom-Kaufmann verantwortet seit 2021 bei der Stadtwerke Versmold GmbH die Bereiche Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und Regulierungsmanagement. Zum 1. April dieses Jahres wurde er dort zusätzlich zum zweiten Geschäftsführer bestellt (wir berichteten). Mit dem Wechsel nach Harsewinkel übernimmt Drossard erstmals die alleinige Geschäftsführung eines Stadtwerks. Er verfügt, wie es weiter heißt, über mehr als zehn Jahre Branchenerfahrung in leitenden Positionen.

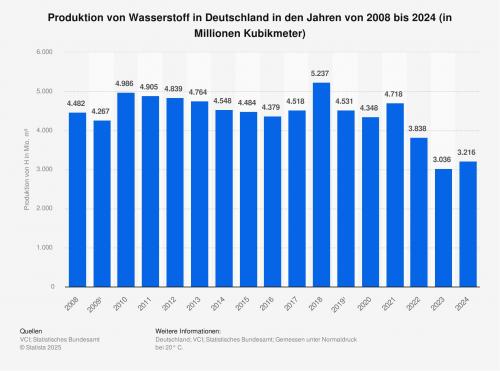

Das produzierte Volumen von Wasserstoff in Deutschland ist laut dem Statistischen Bundesamt im vergangenen Jahrzehnt tendenziell gesunken. Im Jahr 2024 wurden etwa 3,2 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff in Deutschland hergestellt. Wasserstoff gilt als zukünftiger Energieträger, um fossile Rohstoffe als Energiegrundlage in Industrien zu substituieren.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

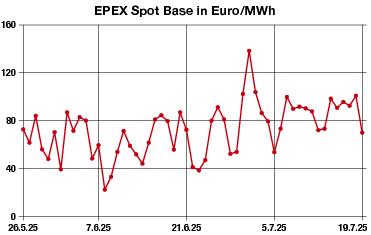

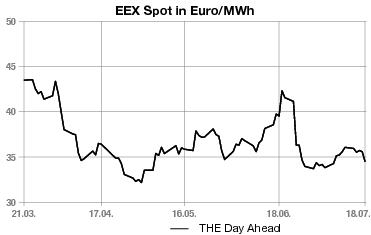

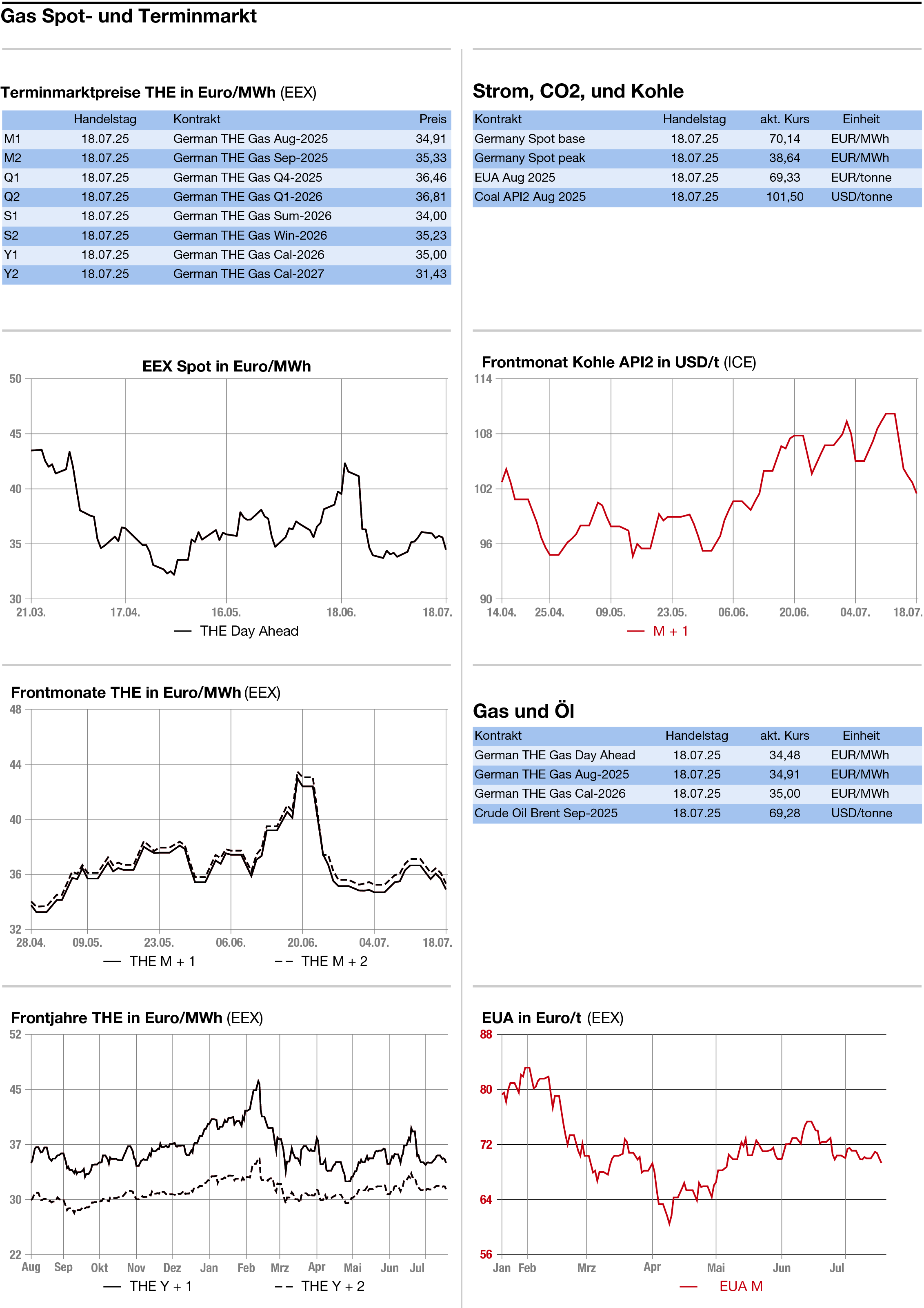

Strom: Etwas leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Freitag gezeigt. Der Montag wurde am Freitag im Base mit allerdings festen 100 Euro je Megawattstunde gesehen. An der Börse wurde der Montag in der Grundlast ebenfalls mit 100 Euro je Megawattstunde gehandelt. Ursache für den festen Preis für den Montag ist die niedrige Erneuerbareneinspeisung, die für diesen Tag prognostiziert wird. Die Meteorologen von Eurowind erwarten lediglich sehr schwache 12,6 Gigawatt im Base.

Am Dienstag soll der Beitrag von Wind und Solar mit 27,6 Gigawatt in der Grundlast jedoch deutlich höher ausfallen. Auslöser dieses Effekts ist eine Windspitze, die sich am Folgetag bereits weitgehend verflüchtigt haben dürfte.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 0,58 Euro auf 86,44 Euro je Megawattstunde. Damit bleibt das Cal 26 in seiner Spanne von 86,00 bis 87,50 Euro. „Am langen Ende hat sich kaum etwas bewegt“, so ein Händler. „Wir reden über gleichen Preise wie vor einer Woche. Offenbar können viele Marktteilnehmer mit den derzeitigen Notierungen sehr gut leben.“

CO2: Kaum verändert haben sich die CO2-Preise am Berichtstag gezeigt. Der Dec 25 notierte gegen 13.28 Uhr mit einem minimalen Abschlag von 0,01 Euro auf 70,54 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache 7,8 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 71,03 Euro, das Tief bei 70,21 Euro je Tonne CO2. Für die neue Woche erwarten Analysten eine Fortsetzung der übergeordneten Seitwärtsbewegung am CO2-Markt. In der zurückliegenden Woche wurden 11,3 Millionen Zertifikate mit einem Deckungsgrad von gut 1,8 versteigert. Erst ein Deckungsrad von über 2 deutet auf hohes Interesse hin.

Diese hatten sich am Donnerstag auf zusammengenommen rund 100 Millionen Kubikmeter belaufen und waren mitverantwortlich für einen nur sehr schwachen norwegischen Gasflow von 262,2 Millionen Kubikmeter. Am Berichtstag hat sich der Gasflow auf 313,7 Millionen Kubikmeter deutlich verbessert. Zudem gehen die Wetterdienste bis in den August hinein von einer recht kühlen Witterung in Nordwesteuropa und Deutschland aus, was die Nachfrage nach Energie für Klimaanlagen dämpft.

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: