22. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

IT: Baden-Württemberg hat einen Glasfaserpakt

WINDKRAFT OFFSHORE: Offshore-Verband äußert sich nachträglich zu fertigem Gesetz

MOBILITÄT: Agravis fordert technologieoffene Verkehrswende im Schwerlastverkehr

GAS: Reiche betont Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke

HANDEL & MARKT

RECHT: Abmahnung für Mainova wegen Fernwärmepreisen

IT: Gemeinsames EDM-System von Soptim und IVU ist live

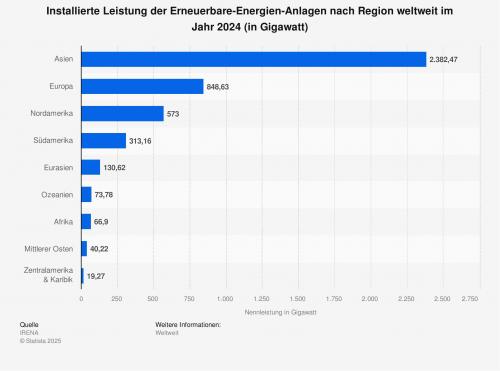

STATISTIK DES TAGES: Installierte Leistung Erneuerbarer weltweit nach Regionen

TECHNIK

STUDIEN: Mobilfunkanbieter sollten Energieinfrastruktur nutzen

STROMNETZ: Netzmodernisierung in Niederbayern

UNTERNEHMEN

GEOTHERMIE: Geothermieprojekt bringt Daldrup Millionenauftrag

DEKARBONISIERUNG: Holcim nutzt Abwärme für Strom und Wärme

ELEKTROFAHRZEUGE: Doppelstadt an der Donau ordert Elektrobusse

PERSONALIE: Geschäftsführung in Hamburg komplett

TOP-THEMA

GeoBG-Entwurf mit geteiltem Echo

Quelle: Fotolia / H-J Paulsen

GEOTHERMIE.

Der Entwurf für ein Geothermiebeschleunigungsgesetz (GeoBG) sorgt für Spannungen in der Branche. Der Geothermie-Verband, der BEE und das Hauptstadtbüro Bioenergie äußerten sich.

Mit dem neuen GeoBG will das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den Ausbau geothermischer Energie, von Wärmespeichern und -leitungen beschleunigen. Bis zum 21. Juli hatten die Verbände Zeit, ihre Stellungnahme dazu abzugeben (wir berichteten). Zwei zentrale Stimmen aus der Branche haben sich dazu geäußert – mit unterschiedlichen Schwerpunkten.

Der Bundesverband Geothermie e. V. (BVG) begrüßt den Gesetzesentwurf ausdrücklich. Aus Sicht des Verbandes sei es ein wichtiger Schritt, dass erstmals ein eigenständiges Stammgesetz für die Geothermie geschaffen werden soll. Besonders hervor hebt der BVG die Festschreibung des „überragenden öffentlichen Interesses“ an Geothermieprojekten. Diese rechtliche Einstufung könne Verfahren beschleunigen und die Investitionssicherheit erhöhen. Auch Fristenregelungen im Berg- und Wasserrecht sowie Erleichterungen bei seismischen Messungen auf befestigten Wegen sieht der Verband positiv. Diese Maßnahmen könnten laut BVG dazu beitragen, dass die über 150 geplanten Großprojekte im Bereich Geothermie schneller umgesetzt werden.

Gleichzeitig formuliert der BVG noch eigene Verbesserungsvorschläge. So fordert der Verband, Geothermieanlagen im Außenbereich baurechtlich zu privilegieren, spezielle Beschleunigungsgebiete auszuweisen und geeignete öffentliche Flächen bevorzugt für Geothermie bereitzustellen – analog zur Windenergie. Kritik äußert der Verband an der weiterhin bestehenden Regelung, wonach auch bei Bohrungen ab 100 Metern geprüft werden müsse, ob ein Endlagerstandort möglich sei. Diese Grenze sei aus Sicht des BVG technisch nicht nachvollziehbar und erschwere selbst kleine Projekte wie Erdwärmeanlagen für Einfamilienhäuser.

Potenziale der Bioenergie besser nutzen

Deutlich kritischer bewertet das Hauptstadtbüro Bioenergie (HBB) den aktuellen Entwurf des Bundesministeriums. Das HBB erkennt zwar positiv an, dass neben Wärmespeichern auch Wärmeleitungen ins Gesetz aufgenommen wurden. Es sieht aber noch erheblichen Nachbesserungsbedarf. „Das GeoBG kann zur Hebung großer erneuerbarer Wärmepotenziale beitragen und die Wärmewende beflügeln“, sagt Sandra Rostek, Leiterin des Hauptstadtbüros. „Doch dafür müssen die Potenziale der Bioenergie gezielter berücksichtigt werden.“

Konkret fordert das HBB eine Flexibilisierung von Biogasanlagen, die vollständige Nutzung holzartiger Biomasse und eine beschleunigte Genehmigung von Wärmenetzen. Für Letzteres regt Rostek unter anderem eine Anhebung der Schwellenwerte für die Vorprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung an. Zudem plädiert sie für einen neuen Privilegierungstatbestand im Baurecht, um Wärmespeicher an Biogasanlagen leichter realisieren zu können. Diese seien laut HBB notwendig, um Strom- und Wärmeerzeugung zeitlich zu entkoppeln. Auch der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) unterstützt diese Forderungen. Die Wärmewende gelinge nur mit technologieoffenen Regelungen, klaren gesetzlichen Definitionen und einer verlässlichen Finanzierung für Erneuerbare-Wärme-Projekt, heißt es seitens des BEE.

Ein weiterer Kritikpunkt der Verbände betrifft die aktuelle Brennstoffliste in der 44. Bundesimmissionsschutzverordnung. Diese schließt bestimmte Holzabfälle, etwa aus dem Bauwesen, von der thermischen Nutzung aus. Sandra Rostek vom Hauptstadtbüro Bioenergie fordert eine differenziertere Betrachtung: Nicht alle Bau- und Abbruchabfälle seien automatisch kontaminiert. Viele könnten sehr wohl als nachhaltige Biomassequelle dienen. Der BEE betont ebenfalls, dass alle verfügbaren Erneuerbaren-Technologien einbezogen werden müssten.

Während der Geothermieverband auf rechtliche Klarstellungen und technische Vereinfachungen setzt, fordert das Hauptstadtbüro Bioenergie eine breitere Perspektive: Weg von der reinen Fokussierung auf Geothermie, hin zu einer integrativen Betrachtung aller erneuerbaren Wärmequellen. Ob das Gesetz in seiner jetzigen Form verabschiedet wird, bleibt abzuwarten – entscheidend dürfte sein, ob die Regierung im weiteren Verfahren die unterschiedlichen Brancheninteressen unter einen Hut bringen kann.

Die vorgesehene Einstufung von Infrastrukturvorhaben als Vorhaben des überragenden öffentlichen Interesses sei laut BEE-Präsidentin Simone Peter ein wichtiger Schritt, um Genehmigungsverfahren zu verkürzen und den Ausbau klimafreundlicher Wärmetechnologien zu beschleunigen. Der Entwurf sende ein positives Signal an Projektierer, Kommunen und Verbraucher.

Der aktuelle Gesetzesentwurf für das neue GeoBG mit Stand vom 2. Juli 2025 ist über die Internetseite des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie einsehbar.

Gemeinsam in Richtung digitale Zukunft: Breitband-Akteure bei der Unterzeichung des Abkommens im Digitalministerium. Quelle: Franziska Kraufmann

Baden-Württemberg hat einen Glasfaserpakt

IT. Breites Bündnis für Breitbandtechnologie: In Baden-Württemberg ist der „Glasfaserpakt“ unter Dach und Fach.

Zwei Dutzend Akteure ziehen für den Glasfaser-Ausbau im Ländle künftig an einem Strang. Kommunale Landesverbände, Telekommunikationsunternehmen, Branchenverbände, Stadtwerke und die Regierung haben am 18. Juli im Digitalisierungsministerium den „Glasfaserpakt Baden-Württemberg“ unterzeichnet.

Das 12-seitige Papier, das Kräfte für eine leistungsfähige digitale Infrastruktur bündeln soll, enthält verbindliche Prinzipien für das Zusammenspiel der Unterzeichner, wie das Ministerium mitteilt. Das reiche von der Koordination eigenwirtschaftlicher und geförderter Ausbaumaßnahmen bis hin zur Fortschrittsdokumentation über einen „Gigabitatlas“.

Der Pakt listet insgesamt 22 Schwerpunkte und Maßnahmen auf. „Die Unterzeichner streben an, die Potenziale der Zusammenarbeit mit anderen Leitungsträgern, unter anderem Stadtwerken und Energieversorgern, zu heben“, heißt es etwa. Gemeinsame Kooperationsprojekte sollen es ermöglichen, „Ressourcen zu bündeln und Investitionen zu optimieren sowie die Geschwindigkeit der Versorgung von Haushalten und Unternehmen zu erhöhen“.

Alternative Legemethoden

Um den Ausbau zu beschleunigen, „sollen alternative Legemethoden vermehrt in die Planung und Ausführung eingebracht werden“, so ein weiterer Punkt. Das im Innenministerium Baden-Württemberg angesiedelte Kompetenzzentrum Breitband und Mobilfunk werde das Informations- und Beratungsangebot diesbezüglich weiter verstärken, heißt es.

„Auch hier im Ländle wächst der Bedarf nach schnellem und stabilem Internet immer mehr. Die Zukunft des Internets kennt keine Geschwindigkeitsbegrenzung – und eine solche Zukunft ohne Tempolimit ermöglicht nur Glasfaser“, kommentiert der Geschäftsführer der Stadtwerke Sindelfingen, Karl Peter Hoffmann, das Übereinkommen. Der flächendeckende Glasfaserausbau stelle eine Gemeinschaftsaufgabe dar, „die ein Mitwirken aller Beteiligten erfordert“, so der stellvertretende Vorsitzende der VKU-Landesgruppe.

Ähnlich äußert sich sein Kollege Heiko Thomas von den Stadtwerken Tübingen Geschwindigkeit komme in den Ausbau nur, „wenn die Effizienz steigt, Synergieeffekte hergestellt und bessere Absprachen zwischen den verschiedenen Anbietern getroffen werden“, sagt er. Gleichzeitig gelte es, die Attraktivität von Glasfaser für die Kundinnen und Kunden weiter zu steigern.

Breitbandverband sieht „gute Basis“

Jan Simons, Leiter Landes- und Kommunalpolitik beim Bundesverband Breitbandkommunikation, Breko, sieht in dem Pakt eine „gute Basis, um Herausforderungen wie den Übergang vom Kupfer- ins Glasfaserzeitalter, die Stärkung von Unternehmenskooperationen und den Ausbau der verbleibenden Fläche gemeinsam anzugehen“. Simons: „Jetzt kommt es auf eine entschlossene Umsetzung durch alle Beteiligten an“.

Der Breko zählt, Baden-Württemberg eingeschlossen, inzwischen neun Bundesländer, in denen es eine Vereinbarung zwischen der Landesregierung und am Glasfaserausbau beteiligten Akteuren gibt. Als Beispiel, wo ein Glasfaserpakt bereits geholfen hat, den Netzausbau zu erleichtern, nennt der Sprecher des Verbandes das Land Hessen.

Der Glasfaserpakt Baden-Württemberg steht im Internet bereit.

Offshore-Verband äußert sich nachträglich zu fertigem Gesetz

Quelle: Shutterstock / Thampapon

WINDKRAFT OFFSHORE. Der Bundesverband Windenergie Offshore hat sich eine Woche nach einer parlamentarischen Umsetzung der RED-III-Richtlinie zu Wort gemeldet. Warum so spät?

Normalerweise achten Verbände, wenn sie zu Gesetzgebungs-Vorhaben der Regierung angehört werden, darauf, dass sie ihren Änderungsbedarf rechtzeitig vor der Behandlung im federführenden Bundestags-Ausschuss anmelden. Denn hier lassen sich noch Textpassagen ändern und in die Beschlussempfehlung ans Plenum einpflegen, danach ist der lobbyistische Drops gelutscht.

Im Falle des Bundesgesetzes zur Umsetzung der EU-Erneuerbaren-Richtlinie (RED III) wäre dies spätestens am 2. Juli der Fall gewesen, als der Umweltausschuss eine öffentliche Anhörung veranstaltete. Der Entwurf war sogar vom 24. Juni.

Doch der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO), der nach eigenem Anspruch die gesamte Wertschöpfungskette der Windkraft auf See abbildet und historisch die Windpark-Betreiber um sich schart, hat sich erst am 18. Juli geäußert. Das war genau eine Woche, nachdem Plenum von Bundestag und Bundesrat das RED-III-Umsetzungsgesetz verabschiedet hatten.

Von dieser Redaktion nach dem Grund für diesen ungewöhnlichen Zeitpunkt gefragt, antwortet der Verband, er habe sich bereits im April in der „Zukunftskommission Fischerei“, einem entsprechenden Stakeholder-Dialog, mit seiner Position zu Wort gemeldet und von den zuständigen Meeresbehörden Rückendeckung bekommen.

Außerdem wurde die deutsche RED-III-Umsetzung in zwei Gesetzespakete getrennt, eine für Offshorewind und eine andere für „Windenergie an Land und Solarenergie sowie für Energiespeicheranlagen am selben Standort“. Der BWO wurde aufgefordert, zu dem Offshorewind-Entwurf Stellung zu nehmen und hat dies auch am 4. Juli getan.

Es geht um die Fischerei auf See

Doch ein Passus, der unter anderem das Raumordnungsgesetz ändert, stand nicht in dem Offshorepaket, sondern im Onshore-Solar-Speicherpaket zur RED III, obwohl er sich direkt auf die Windkraft auf See bezieht: Er ermächtigt die Raumordnungsbehörden, die „Mehrfachnutzung“ von Windpark-Flächen auch durch die Fischerei zuzulassen, sofern sie den sicheren und umweltverträglichen Betrieb von Windparks gewährleiste. Fischkutter könnten also künftig zwischen Windrädern, Konverterstationen und Seekabeln fischen gehen. Das ist bisher ausgeschlossen.

Der BWO will, dass es so bleibt, zumindest mit der „aktiven“ Fischerei. Nur: Zu der Raumordnungs-Passage hat er erst am 18. Juli Stellung genommen, per Pressemitteilung. Beide Umsetzungsgesetze gingen abschließend eine Woche zuvor durch Bundesrat und Bundesrat, und seitdem sind Parlamentsferien.

Stefan Thimm, Geschäftsführer des BWO, erklärt: „Aktive Fischerei in Windparks kann die Sicherheit der Anlagen gefährden – insbesondere durch Schäden an Seekabeln und Schutzstrukturen der Fundamente. Die Arbeit in der Zukunftskommission Fischerei hat deutlich gemacht: Es gibt noch viele offene Fragen – ökologisch, technisch und rechtlich. Solange diese nicht geklärt sind, darf eine gesetzliche Zulassung aktiver Fischerei in Offshore-Windparks kein Thema sein.“ Die Gesetzesformulierung biete Interpretationsspielraum und verunsichere damit bestehende und künftige Windpark-Betreiber.

Für „passive“ Fischerei und Aquakultur in Offshore-Windparks könnte sich der BWO nach eigenem Bekunden in einem „weiteren Dialog mit der Fischerei“ öffnen, bietet Stefan Thimm an. Aktive Fischerei dagegen könne „Fundamente, Seekabel und Schutzsysteme beschädigen. Solche Risiken gefährden nicht nur die Energieinfrastruktur, sondern auch die Sicherheit der Menschen auf See.“

Agravis fordert technologieoffene Verkehrswende im Schwerlastverkehr

Quelle: Agravis

MOBILITÄT. Um den Schwerlastverkehr zeitnah zu dekarbonsieren, braucht es biogene Kraftstoffe, heißt es von Agravis. Gewünscht wird die politische Gleichbehandlung zu Elektro und Wasserstoff.

Die EU-Kommission will die Mautbefreiung für emissionsfreie Lkw bis 2031 verlängern. Das geht aus einem Gesetzesvorschlag zur Änderung der Eurovignettenrichtlinie hervor. Unter emissionsfrei versteht die EU aber nur batterieelektrische Lkw oder Antriebe mit Brennstoffzelle. Biogene Kraftstoffe werden nicht berücksichtigt, was bei dem Agrarhandelsunternehmen Agravis Raiffeisen AG mit Verweis auf die Dekarbonisierungsziele umgehend Kritik hervorgerufen hat. Um „zeitnah wirkliche Fortschritte zu erreichen, braucht es entschlossenes politisches Handeln zur Förderung alternativer Kraftstoffe“, betont Agravis in einer Mitteilung vom 18. Juli.

Insbesondere biogene Kraftstoffe wie CNG und LNG aus Biomethan oder HVO stuft das Unternehmen als derzeit wirksamste Alternative zu fossilen Energieträgern ein. „Denn der reine Fokus auf Elektro und Wasserstoff ist für die nächste Dekade technologisch nicht umsetzbar“, ist Johannes Joslowski, bei Agravis verantwortlich für den Bereich Neue Energie, überzeugt. Das Unternehmen, zu dessen Geschäftsbereichen und Tankstellen gehören, fordert daher eine politische Umorientierung. Die EU müsse ihre „ideologische getriebene Zero-Emissions-Strategie überdenken“ – weg von einer reinen Fokussierung auf batterieelektrische Antriebe und Wasserstoff, hin zu echter Technologieoffenheit.

Bio-LNG und Bio-CNG seien im Schwerlastverkehr bereits heute etabliert, technisch ausgereift und in der Praxis bewährt, so der Verweis von Agravis. Das Unternehmen, das als sogenannter Inverkehrbringer fossiler Kraftstoffe im Rahmen der Treibhausgasminderungsquote (THG-Quote) verpflichtet ist, die CO₂-Emissionen seiner Produkte zu reduzieren, setzt sich für eine Angleichung der Förderbedingungen ein. Eine Mautbefreiung oder gezielte Investitionszuschüsse „analog zu Elektro- und Wasserstoffahrzeugen“ würde den Markthochlauf von Gasfahrzeugen fördern.

Neben der regulatorischer Gleichbehandlung plädiert Agravis auch strukturelle Anpassungen im THG-System: Es gelte, den THG-Quotenpreis zu stabilisieren und den Markt für alternative Kraftstoffe zu sichern. Aus dem betrügerischen Missbrauch von Treibhausgaszertifikaten, der zu einem Preisverfall der THG-Quoten geführt hat, müssten schnell Lehren gezogen werden.

Reiche betont Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke

Quelle: Pixabay / Dagoberta

GAS. Ministerin Reiche will Tempo machen für den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Erste Ausschreibungen soll es bis Ende des Jahres geben.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke betont. Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir brauchen schnell gesicherte Leistung im Markt. Das sind in einem ersten Schritt Gaskraftwerke. Wir wollen die Ausschreibungsbedingungen einfacher gestalten. Die Erkenntnis, dass Gaskraftwerke als Backup notwendig sind, ist nicht neu.“

Die ersten Ausschreibungen sollten aufgrund von „Zeitkritikalität“ nicht mit Kriterien überfrachtet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Umstellung auf Wasserstoff sinnvoll sein.

Die Umstellung auf Wasserstoff setze zunächst voraus, dass auch ausreichend Wasserstoff vorhanden sei. „Wir arbeiten aktiv am Wasserstoffhochlauf. Wir werden aber bei einer realistischen Betrachtung bis 2030 noch nicht die notwendigen Mengen an Wasserstoff für die avisierten 20 GW zur Verfügung haben. Wir setzen deshalb für unsere Versorgungssicherheit auf Gaskraftwerke - sonst müssten die Kohlekraftwerke länger laufen.“

Das Konzept des früheren Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) zur Förderung neuer Gaskraftwerke sah größtenteils Vorgaben für deren spätere Umrüstung auf Wasserstoff vor.

Neue Gaskraftwerke sollen künftig als Backups einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist - in Dunkelflauten, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Geplant ist eine staatliche Förderung, die Milliarden kosten dürfte. Die EU-muss Kommission zustimmen.

„Ich bin wirklich erleichtert, wie weit wir da gekommen sind, auch in Brüssel“, sagte Reiche. „Ziel ist es, Ende des Jahres mit einer ersten Ausschreibung beginnen zu können. Und zwar auch mit signifikanten Mengen.“ Es solle mit einer möglichst schlanken und vor allem kosteneffizienten Ausschreibung gestartet werden.

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist die Rede vom Bau von bis zu 20.000 MW an Gaskraftwerksleistung bis 2030. Im Juni hatte Reiche einen ersten Schritt mit einem Ausschreibungsvolumen zwischen 5.000 und 10.000 MW angekündigt.

Quelle: Pixabay / Sang Hyun Cho

Abmahnung für Mainova wegen Fernwärmepreisen

RECHT. „Intransparent und unanständig“: Die Verbraucherzentrale Hessen hat den Regionalversorger Mainova wegen dessen Vorgehens bei der Anpassung der Fernwärmepreise abgemahnt.

Fernwärme in Frankfurt am Main ist zum 1. Juli teurer geworden. Um bis zu 36 Prozent hat der Regionalversorger Mainova die Tarife angehoben. Und keinen Hehl aus dem Grund gemacht: Investitionskosten für die Wärmewende (wir berichteten). So weit so klar. Doch wie Mainova auf die neuen Fernwärmepreise kommt, ist Verbraucherschützern schleierhaft: „Die Darstellung der Preise und Preisänderungsklauseln ist nicht transparent“, sagt der Vorstand der Verbraucherzentrale Philipp Wendt. Für Kunden sei nicht nachvollziehbar, wie die Preise zustande kommen.

Die Mainova verweise in Kundenschreiben der vergangenen Wochen auf Preisblätter aus dem Oktober 2024. In den Beispielberechnungen für die neuen Preise ziehe sie aber andere Preise heran. „Mainova verstößt gegen das Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen“, sagt Wendt gegenüber E&M über die Darstellung der Preise und Preisänderungsklauseln. Die Verbraucherzentrale hat Mainova deswegen abgemahnt.

Mainova will mit Verbraucherzentrale sprechen

Bis zum 7. August soll der Energieversorger eine Unterlassungserklärung abgeben. „Reagiert Mainova nicht, werden wir klagen“, sagt Wendt. „Zumindest für die Zukunft muss klar sein, wie die Mainova die Preise ändern kann.“

Der Versorger ist nach eigner Aussage dabei, die Abmahnung rechtlich zu prüfen, und zeigt sich gesprächsbereit. „Wir werden uns mit der Verbraucherzentrale Hessen hierzu in Verbindung setzen“, teilt ein Unternehmenssprecher auf Anfrage der Redaktion mit. Bei Mainova ist man „davon überzeugt, dass wir mit unserem Vorgehen alle rechtlichen Vorgaben einhalten“.

Aufgrund der Preisentwicklung habe man im Oktober 2024 die Fernwärme-Preise nach dem alten Preissystem deutlich senken können, alle laufenden Fernwärme-Verträge habe Mainova Ende 2024 fristgerecht gekündigt. Was die neuen Wärmelieferverträge ab 1. Juli angeht, betont der Sprecher: „Wir kommunizierten dazu offen und transparent mit unseren Kundinnen und Kunden. Neben den Medien führten wir darüber hinaus zahlreiche Gespräche mit der Politik sowie relevanten Verbänden und Vereinen, um umfassend und transparent über die Hintergründe des neuen Preissystems zu informieren.“

Verbraucherschützer: Preiserhöhungsabsicht verschleiert

Das Vorgehen sieht man bei der Verbraucherzentrale anders. „Im Herbst hatte die Mainova viele Fernwärmeverträge gekündigt und diese Kündigung als ausschließlich vorteilhaft angepriesen.“ Wendt erinnert an die „aus gutem Grund lange Kündigungsfrist“ für Fernwärmelieferverträge von neun Monaten. „Wenn der Anbieter die Preiserhöhungsabsicht mit einer vorübergehenden Preissenkung verschleiert, dann wird den Kunden diese Möglichkeit genommen“, kritisiert er. „Wir halten das gesamte Prozedere für intransparent und unanständig gegenüber den Kundinnen und Kunden“, sagt der Vorstand der Verbraucherzentrale. Die Kündigungsschreiben vom vergangenen Herbst mit den kurzzeitigen Preissenkungen sind dem Vernehmen nach nicht Gegenstand der Abmahnung.

Die Preisänderungen betreffen nach Angaben von Mainova rund 20.000 Verträge mit etwa 60.000 Haushalten sowie zahlreiche Großabnehmer, darunter Unternehmen, städtische Schulen und die Goethe-Universität. Für 80 Prozent der Abnehmer steigen die Kosten um 26 Prozent, bei weiteren 20 Prozent um 25 bis 36 Prozent, teilte das Unternehmen im Mai mit.

Gemeinsames EDM-System von Soptim und IVU ist live

Tinte trocken: Jens Willendorf (Vertriebsleiter IVU), Frank van den Höfel (Vorstand Produktlösungen Soptim), Julian Stenzel (Geschäftsführer IVU), Frank Bremen (Bereichsleiter Sales Produktlösungen, Soptim). Quelle: Thomas Panzau

IT. Soptim und IVU haben gemeinsam ein Energiedatenmanagement-IT-System entwickelt. Es ist sowohl bei Netzbetreibern als auch bei Vertrieben im Einsatz. Und das soll erst der Anfang sein.

Insgesamt etwa 15 Netzbetreiber und Energielieferanten lassen ihr Energiedatenmanagement (EDM) bereits im Alltagsbetrieb über ein System laufen, das die beiden Softwareschmieden Soptim aus Aachen und IVU aus Norderstedt (Schleswig-Holstein) gemeinsam entwickelt haben.

Das teilte die Soptim AG am 21. Juli der Presse mit. Demnach haben das Unternehmen und die IVU Informationssysteme GmbH bereits im Mai ihre Kooperation im Energiedatenmanagement (EDM) offiziell besiegelt. Die Partner planen, das gemeinsame Produktportfolio kontinuierlich zu erweitern und weitere Kunden zu gewinnen

Das EDM-System und aktuelle Weiterentwicklungen werden im September bei den IVU-Kundentagen vorgestellt, heißt es weiter. Teilnehmer können demnach geplante Neuerungen frühzeitig kennenlernen und mitgestalten.

Qualitative Entwicklungsziele des neuen Systems, dessen Funktionen von Prognosen über Bilanzierung bis hin zur elektronischen Marktkommunikation (Mako) umfasst, waren die informationstechnische Effizienz, die Einhaltung des Datenschutzes inklusive des Grundsatzes der Datensparsamkeit und Transparenz sowie ein hohes Cybersicherheits-Niveau.

Installierte Leistung Erneuerbarer weltweit nach Regionen

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt nach Daten der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena) die installierte Leistung der Erneuerbare-Energien-Anlagen weltweit nach Region im Jahr 2024. Im genannten Jahr verfügten die alternativen Energieanlagen in Europa über eine Leistung von rund 849 Millionen kW.

Quelle: Pixabay

Mobilfunkanbieter sollten Energieinfrastruktur nutzen

STUDIEN. Eine Studie für den BDEW gibt eine Reihe von Empfehlungen, wie EVU und Telekom-Anbieter beim Ausbau des Mobilfunknetzes zusammenarbeiten können.

WIK-Consult hat für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) untersucht, in welchem Maß die Liegenschaften von Versorgern und die Elemente der Energie-Infrastruktur einen Beitrag zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung leisten können. Die Studie zeigt: Ja, die vorhandenen Infrastrukturen können dies.

In ihrem Fazit schreiben die Verfasser, dass mit relativ geringem Aufwand und überschaubaren Kosten über 20 Prozent der reinen weißen Flecken und sogar über 40 Prozent der weißen und grauen Flecken in den Versorgungsgebieten der Mobilfunkanbieter abgedeckt werden könnten. „Zumindest was die Fläche der weißen und grauen Flecken innerhalb der betrachteten Versorgungsgebiete angeht, können diese Ergebnisse als repräsentativ für die gesamte Bundesrepublik angesehen werden“, erklären sie wörtlich.

„Die Studie zeigt, welches ungenutzte Potenzial in der vorhandenen Infrastruktur der Energieversorger steckt. Der Mobilfunkausbau kann schneller, effizienter und ökologisch verantwortungsvoller erfolgen, wenn Mobilfunkantennen verstärkt etwa an bestehende Windkraftanlagen oder Strommasten angebracht werden, so dass die Notwendigkeit des Neubaus eines Funkmastes entfällt“, sagt Kerstin Andreae. Gerade ländliche Gebiete könnten davon profitieren, so die Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. Letztlich führe die Mitnutzung bestehender Infrastruktur zu einer Ersparnis von Zeit, Kosten und natürlichen Ressourcen.

Nachdem im Juni dieses Jahres das Telekommunikationsgesetz geändert und damit das „überragende öffentliche Interesse für den Ausbau von Telekommunikationsnetzen“ rechtlich verankert wurde, würden gerade die vermeintlichen Zielkonflikte zwischen Netzausbau und ökologisch nachhaltigem Handeln entschärft. Natürliche Ökosysteme könnten vor erneuten Eingriffen verschont werden. Dieser Aspekt sei besonders relevant, da unversorgte oder zumindest bislang unterversorgte Gegenden häufig mit ökologisch besonders schützenswerten Gebieten zusammenfallen.

Vorschlag für einen „runden Tisch“

Die Autoren der Untersuchung gehen davon aus: „Im Ergebnis müssten die Mobilfunknetzbetreiber aus betriebswirtschaftlichen, ökologischen und regulatorischen Gründen ein vitales Interesse haben, auf Bestandsinfrastrukturen zurückzugreifen.“

Doch zunächst einmal ist es aus Sicht des BDEW wichtig, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen. „Wir stehen bereit, diesen Prozess aktiv zu unterstützen“, versichert Andreae. Neben Energieversorgern und Mobilfunkanbietern seien auch Akteure aus den Kommunen und den Ländern angesprochen.

Die Verfasser der Studie schlagen die Einrichtung einer koordinierenden Stelle vor. Diese könne auch die passiven Infrastrukturen der Energieversorger mit den Suchkreisen für neue Mobilfunkstandorte abgleicht. Die Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG), die sich schon bei der Schließung von weißen Flecken etabliert habe, könne diese Aufgabe übernehmen.

Zur Wahrung der Datensouveränität könnte der Studie zufolge ein Vermittler eingesetzt werden, der sowohl auf Seiten der Mobilfunknetzbetreiber als auch der Energieversorgungsunternehmen dafür sorgt, dass nur dann Informationen offengelegt werden, wenn tatsächlich geeignete Infrastrukturen vorhanden sind.

Und falls Mobilfunkanbieter nicht ihre Versorgungsauflagen erfüllen, müsse die Bundesnetzagentur prüfen, ob die im Rahmen dieser Studie exemplarisch betrachteten Infrastrukturen und Liegenschaften hätten Verwendung finden können, heißt es abschließend.

Die Studie mit dem Titel „Beitrag passiver Netzinfrastrukturen und Liegenschaften von Energieversorgern zur Verbesserung der Mobilfunkversorgung in Deutschland“ von WIK-Consult, steht auf der Internetseite des BDEW zur Verfügung.

Netzmodernisierung in Niederbayern

Baueinweisung für neue Ortsnetzstationen in Hunding, Niederbayern. Quelle: Florian Uhrmann / Bayernwerk Netz

STROMNETZ. Die Netztochter von Bayernwerk investiert in diesem Jahr rund 1,8 Milliarden Euro in die Infrastruktur. Etwa eine Million fließt jetzt in neue Technik im Landkreis Deggendorf.

„Laptop und Lederhose“ – der Spruch stand einmal für Bayerns Entwicklung vom Agrarland zum Hightech-Staat. Was den Ausbau der Energieinfrastruktur angeht, hat sich die weiß-blaue Landespolitik in den zurückliegenden Jahren bekanntlich eher an die Lederhose gehalten. Inzwischen hat der Ausbau der Stromnetze aber Fahrt aufgenommen. Und zum Laptop gesellt sich im Sprachgebrauch der Netzbetreiber die „digiON“.

Fünf solcher digitalen Ortsnetzstationen errichtet die Bayernwerk Netz GmbH jetzt in Niederbayern zwischen Hunding und Sondorf. Darüber hinaus verlegt das Unternehmen bei den beiden Gemeinden im Landkreis Deggendorf nach eigenen Angaben 2.100 Meter Mittelspannungskabel und 1.300 Meter Niederspannungskabel. Die Leitungen sollen bestehende Freileitung ersetzen, deren Rückbau spätestens im Jahr 2026 starten soll. Das Investitionsvolumen beziffert die Netztocher von Bayernwerk auf rund 950.000 Euro.

Einspeisungen von mehr als 10.000 MW am Tag

Ein Bruchteil dessen, was insgesamt in diesem Jahr in Modernisierung und Ausbau des Stromnetzes fließt. Rund 1,8 Milliarden Euro will das Unternehmen dafür in die Hand nehmen. Im Jahr 2026 sollen es mehr als 2,1 Milliarden werden. Etwa eine Million EE-Anlagen wirkten inzwischen direkt und indirekt auf das Netz ein, Einspeisungen von deutlich mehr als 10.000 MW pro Tag seien keine Seltenheit, berichtet Bayernwerk Netz.

Digitale Ortsnetzstationen liefern kontinuierlich Daten über den Zustand und die Auslastung des Stromnetzes. „Da wir die Auslastung des Stromnetzes dank der smarten Netzbestandteile zu jedem Zeitpunkt im Blick haben, können wir die Verteilung von lokal erzeugtem Strom optimieren“, erklärt Jürgen Heininger, Leiter Bayernwerk-Kundencenter Vilshofen. Vier der „digiONs“, die in Hunding und Sondorf realisiert werden, seien Ersatzbauten, eine davon sei ein Neubau.

Quelle: Shutterstock / RGtimeline

Geothermieprojekt bringt Daldrup Millionenauftrag

GEOTHERMIE. Ein Tiefengeothermieprojekt in Pullach bei München bringt Daldrup & Söhne den größten Einzelauftrag der Firmengeschichte. Die Bohrungen starten voraussichtlich im Dezember 2025.

Der Bohrtechnik- und Geothermiespezialist Daldrup & Söhne mit Sitz in Oberhaching (Bayern) hat eine EU-weite Ausschreibung der kommunalen Energiegesellschaft „Innovative Energie für Pullach GmbH“ (IEP) gewonnen. Die IEP ist eine 100-prozentige Tochter der Gemeinde Pullach und betreibt dort seit über 20 Jahren ein Fernwärmenetz auf Basis geothermischer Energie. Mit dem neuen Projekt verfolgt sie das Ziel, die Wärmeversorgung weiter auszubauen.

Daldrup & Söhne soll nun als Generalunternehmer die Niederbringung von bis zu zehn Bohrungen an zwei Standorten im Süden der bayerischen Landeshauptstadt übernehmen. Das Unternehmen plant, wie es in einer Mitteilung vom 21. Juli bekannt gibt, zunächst sieben Tiefenbohrungen, um Erdwärme aus der Malm-Lagerstätte (Oberjura) zu erschließen. Je nach Ergebnis könnten drei weitere Bohrungen folgen.

Das Projekt startet, wie es weiter heißt, sobald die geplante Fündigkeitsversicherung im KfW-Programm 572 aktiv ist. Dieses Förderinstrument der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) soll das finanzielle Risiko abfedern, falls bei der Bohrung keine ausreichend ergiebige Thermalwasserführung gefunden wird. Der Beginn der Bohrarbeiten ist für Dezember 2025 angesetzt. Für die Bauarbeiten plant Daldrup & Söhne rund zweieinhalb Jahre ein.

Das Unternehmen rechnet mit Bohrtiefen zwischen 4.000 und 5.100 Metern sowie mit Temperaturen zwischen 122 und 142 Grad Celsius. Laut Daldrup & Söhne liegt der Auftragswert im oberen zweistelligen Millionenbereich. Damit handle es sich um das bislang größte Einzelprojekt in der über 75-jährigen Firmengeschichte.

Vorstandschef Andreas Tönies sieht darin ein Modell für weitere Projekte: Die hohe Zahl an Bohrungen an benachbarten Standorten ermögliche Effizienzgewinne und reduziere die Erschließungskosten. Das könne auch anderen Kommunen in Nord- und Süddeutschland als Vorbild dienen.

Durch den neuen Auftrag steigt das Auftragsvolumen der Daldrup & Söhne AG auf über 130 Millionen Euro. Das Unternehmen erwartet positive Effekte auf die Geschäftsjahre 2026 bis 2028 – sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis (wir berichteten).

Holcim nutzt Abwärme für Strom und Wärme

Zementwerk. Quelle: Holcim

DEKARBONISIERUNG. Im Holcim-Zementwerk Dotternhausen soll künftig industrielle Abwärme für Strom und Wärme genutzt werden. Eon, Holcim und Orcan Energy treiben das Projekt gemeinsam voran.

Die energieintensive Zementindustrie gilt als schwer dekarbonisierbar. Ein neues Projekt von Eon Energy Infrastructure Solutions, Holcim und Orcan Energy zeigt nun, wie industrielle Abwärme zur Effizienzsteigerung und CO2-Einsparung beitragen kann. Im Holcim-Zementwerk in Dotternhausen nahe Balingen (Baden-Württemberg) entsteht derzeit eine Anlage, die bislang ungenutzte Abwärme aus dem Drehrohrofen zurückgewinnt und nutzbar macht – für interne Prozesse, die Einspeisung in Wärmenetze und die Stromerzeugung.

Das Rückgewinnungssystem soll in etwa 70 Metern Höhe installiert werden, wie die drei Partner in einer gemeinsamen Mitteilung vom 21. Juli erklären. Dort koppelt ein Wärmeüberträger rund 10 MW thermische Leistung aus den heißen Ofenabgasen aus. Die gewonnene Wärme wird in einen Hochtemperatur-Thermalölkreislauf eingespeist, der sie zu verschiedenen Wärmesenken transportiert. Neben der internen Nutzung im Werk ist auch die Anbindung potenzieller Nah- und Fernwärmenetze vorgesehen.

Ein zentrales Element des Vorhabens ist die Stromerzeugung mithilfe der sogenannten Organic-Rankine-Cycle-Technologie − kurz ORC. Dabei handelt es sich um ein Verfahren zur Umwandlung von Niedertemperaturwärme in elektrische Energie. Im Gegensatz zu klassischen Dampfkraftprozessen nutzt ORC ein organisches Arbeitsmedium mit niedrigem Siedepunkt, das bereits bei vergleichsweise geringen Temperaturen verdampft. Der entstehende Dampf treibt eine Turbine an, die einen Generator zur Stromproduktion speist.

Eingesetzt wird hierfür das neue Hochleistungssystem „eP 1000“ von Orcan Energy. Es wurde speziell für industrielle Großanwendungen entwickelt und erreicht auch bei schwankenden Wärmemengen hohe Wirkungsgrade im Voll- und Teillastbetrieb, wie der Hersteller versichert. Die Stromerzeugung erfolgt somit direkt aus der zuvor ausgekoppelten Prozesswärme – ohne zusätzliche Brennstoffe oder CO2-Emissionen.

Keine Anfangsinvestition für Holcim

Eon übernimmt das Projekt im Rahmen eines sogenannten Energy-as-a-Service-Modells. Die Essener planen, errichten, finanzieren und betreiben die Anlage, heißt es in der Mitteilung von Holcim. Auch Wartung und Instandhaltung liegen in der Verantwortung von Eon. Holcim muss somit keine Anfangsinvestitionen tätigen, hat aber langfristig geringere Energiekosten und einen reduzierten CO2-Ausstoß.

Das Vorhaben soll dazu beitragen, den externen Energiebedarf des Zementwerks zu senken und damit die indirekten CO2-Emissionen zu reduzieren, die beim Bezug von Strom und Wärme aus dem Netz entstehen. Gleichzeitig stärkt die Nutzung der eigenen Abwärme die Versorgungssicherheit am Standort. Auch aus technischer Sicht gilt das Projekt als Signal: Die Partner sehen darin den Beleg, dass sich die ORC-Technologie wirtschaftlich und flexibel auch in großen, energieintensiven Industrieprozessen einsetzen lässt.

Eon sieht in dem Dotternhausener Projekt einen übertragbaren Modellansatz: Industrien mit hohem Energieeinsatz hätten das größte Potenzial für Effizienzgewinne, heißt es in der Mitteilung. Durch die intelligente Rückgewinnung und Nutzung industrieller Abwärme lasse sich nicht nur Energie einsparen, sondern auch der Wärmemarkt regional versorgen.

Das Projekt wird durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert. Weitere gemeinsame Vorhaben befinden sich laut den beteiligten Unternehmen bereits in der Schublade.

Doppelstadt an der Donau ordert Elektrobusse

Von links: Till Oberwörder (CEO Daimler Buses), die Stadtoberhäupter Martin Ansbacher (Ulm) und Katrin Albsteiger (Neu-Ulm), Ralf Gummersbach (Geschäftsführer SWU Verkehr GmbH), Klaus Eder (Geschäftsführer Stadtwerke). Quelle: SWU

ELEKTROFAHRZEUGE. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm haben 37 Elektrobusse bestellt. Fast 35 Millionen Euro investiert das Unternehmen mit Unterstützung der öffentlichen Hand in Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur.

Stromer für das kommunale Versorgungsunternehmen, das Baden-Württemberg und Bayern verbindet: Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) wollen bis zum Jahr 2027 nach eigenen Angaben insgesamt bis zu 46 Elektrobusse anschaffen. Für Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur sind 34,6 Millionen Euro eingeplant – eine Zukunftsinvestition, wie die Stadtwerke betonen, die „ohne Fördermittel nicht möglich wäre“.

Die Verkehrstochtergesellschaft der SWU hat 37 der Elektrobusse am 18. Juli geordert. Es handelt um Fahrzeuge des Typs E-Citaro. Bis Ende des Jahres 2026 sollen 15 dreitürige Solobusse mit einer Beförderungskapazität bis zu 65 Fahrgästen und 22 viertürige Gelenkbusse mit Platz für bis zu 143 Passagieren in die Doppelstadt an der Donau kommen. Die weiteren neun Modelle sehen die Stadtwerke für 2027 vor.

Die E-Modelle dienen nicht dazu, Dieselbusse zu ersetzen. Vielmehr will die Verkehrsgesellschaft auch neue Buslinien einführen. 2027 soll ein neuer Nahverkehrsplan in Kraft treten. „Ulm wächst – und mit der Stadt muss auch die Mobilität wachsen. Ein emissionsfreier Nahverkehr ist dabei für uns ein klares Ziel und gleichzeitig eine Notwendigkeit“, kommentiert Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher die Bestellung der Stromer.

Die Neu-Ulmer Amtskollegin, Oberbürgermeisterin Katrin Albsteige, sieht die Umsetzung des Nahverkehrsplans mit Daimler „als Hersteller mit einer engen Verbindung zu Neu-Ulm“ und den Stadtwerken „in besten Händen“. Mit den 46 E-Bussen in zwei Jahren wird laut SWU mehr als die Hälfte der Stadtbusflotte emissionsfrei sein.

Im Januar hatte der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) an die Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm (SWU) den Förderbescheid über 24,6 Millionen Euro übergeben. Der Zuschuss des Landes ergab sich aus einer Förderquote von 75 Prozent und einem Planungskosten-Zuschuss von 10 Prozent. „Aufgrund seiner vielen Anhöhen ist in Ulm ein besonders ausgeklügeltes System von Ladesäulen nötig. Daher fördern wir das Projekt mit einem erhöhten Fördersatz von 85 Prozent“, sagte Hermann bei der Übergabe des Bescheids und sprach von einer guten Investition für den Klimaschutz.

Geschäftsführung in Hamburg komplett

Christine Preuß. Quelle: Hamburger Energiewerke

PERSONALIE. Christiane Preuß wird neue kaufmännische Geschäftsführerin der Hamburger Energiewerke. Die Geschäftsführung ist nun wieder komplett.

Christiane Preuß übernimmt zum 1. Oktober die Position der kaufmännischen Geschäftsführerin bei den Hamburger Energiewerken. Preuß kommt von der Energie und Wasser Potsdam GmbH.

„Die 58-jährige Betriebswirtin verfügt sowohl über Erfahrung in der Energiewirtschaft als auch über langjährige Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen und Personal“, heißt es weiter. Die beiden Bereiche werde sie künftig auch bei den Hamburger Energiewerken verantworten.

Preuß ist derzeit Geschäftsführerin in Potsdam. Diese Funktion hat sie seit 2021 inne. Zuvor war sie unter anderem als kaufmännische Leiterin der Vertriebsdirektion Berlin für die Daimler AG tätig.

Mit ihrem Einstieg vervollständigt Christiane Preuß die Geschäftsführung der Hamburger Energiewerke, der weiterhin Kirsten Fust als Sprecherin sowie Michael Prinz angehören.

Der bisherige Sprecher der Geschäftsführung, Christian Heine, hatte das Unternehmen Ende 2024 auf eigenen Wunsch verlassen. Er war ebenfalls zuständig für Finanzen und Personal. Der Sprecherposten ging an Kirsten Fust.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

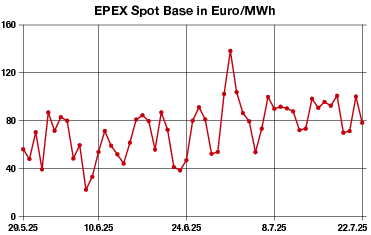

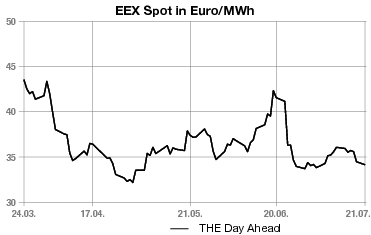

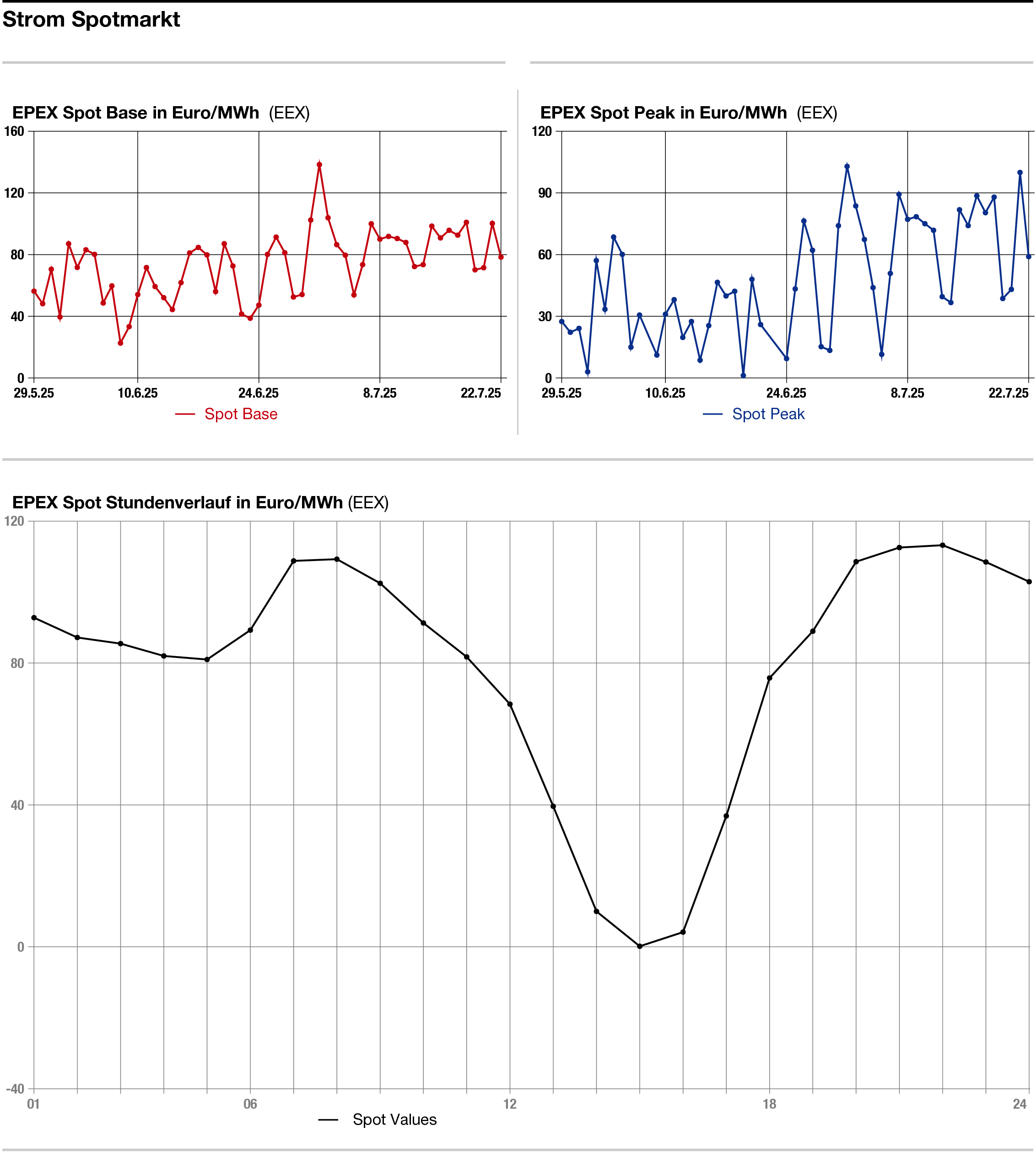

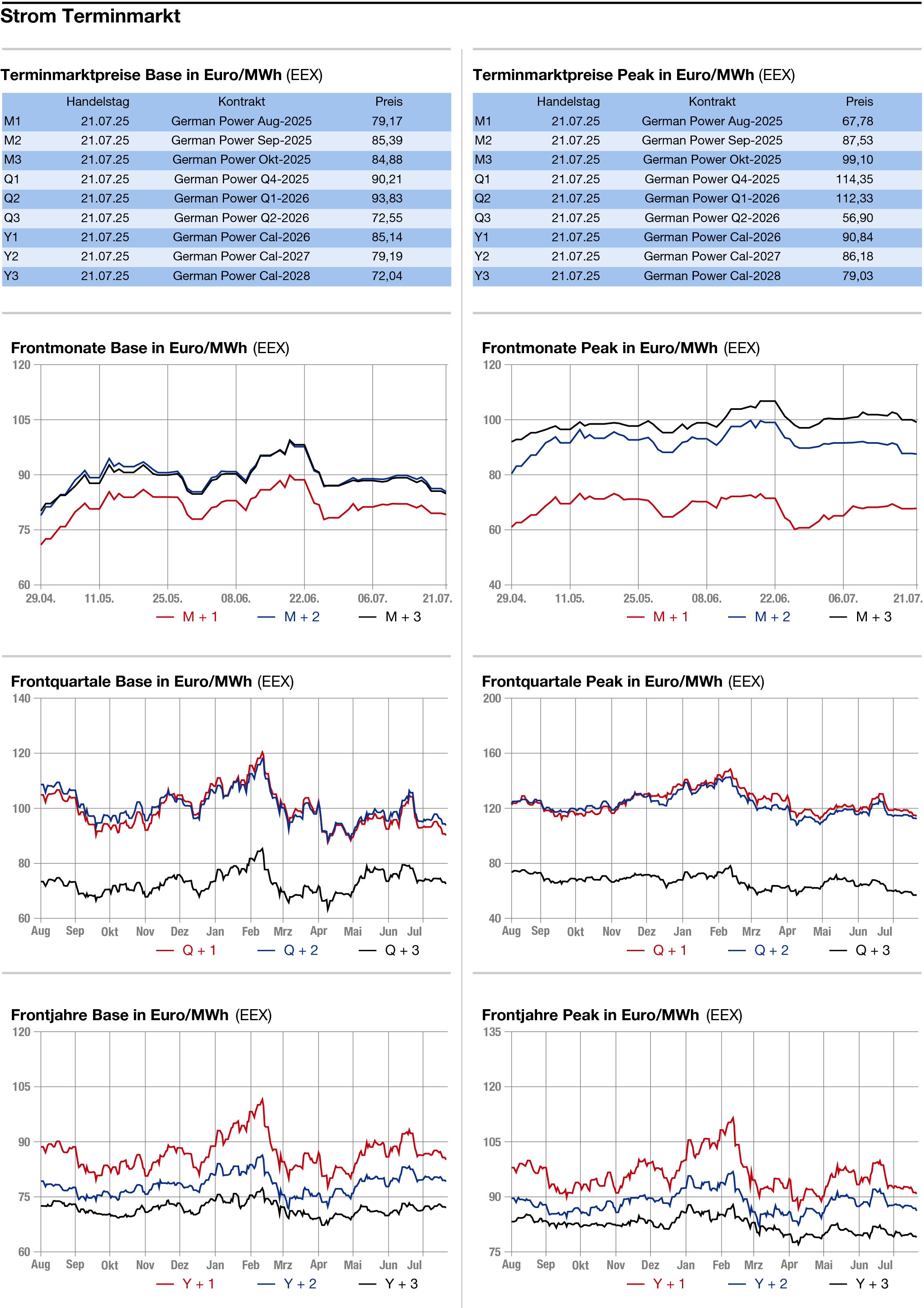

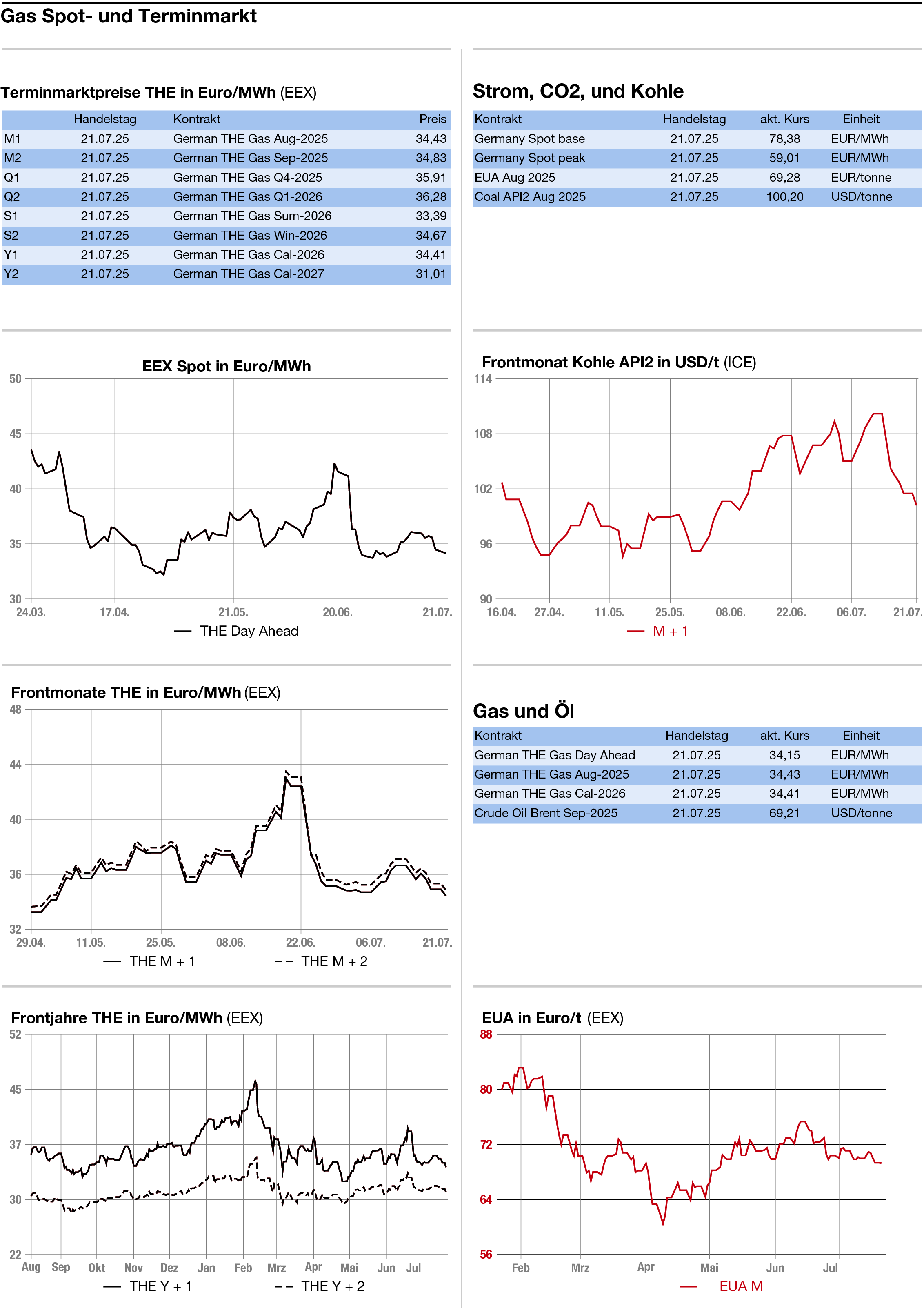

STROM

GAS

Energiemärkte mit zumeist leichterem Wochenstart

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Zumeist leichter haben sich die Energiemärkte in ruhigem Handel zum Wochenauftakt präsentiert. Am Schlüsselmarkt Gas sind die massiven Kapazitätseinschränkungen der norwegischen Gaslieferungen verschwunden. Verschwunden sind auch die Hitzewellen, die durch die Prognosekarten der Wetterdienste spukten, und verflüchtigt haben sich Sorgen vor einer wachsenden Gasnachfrage, zumal derzeit die Kohle den Vorzug vor Gas beim Einsatz in Kraftwerken erhält.

Strom: In ruhigem Handel leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Montag gezeigt. Der Dienstag wurde mit 78,50 Euro je Megawattstunde im Base und mit 59,25 Euro je Megawattstunde im Peak bewertet. Börslich wurde der Day-ahead mit 78,38 Euro in der Grundlast und 59,01 Euro in der Spitzenlast gesehen.

Am Freitag war der Montag selbst im Base mit 100,00 Euro bepreist worden. Dem niedrigeren Preis für den Dienstag entspricht eine höhere Erneuerbaren-Ausbeute. Für den zweiten Tag der Arbeitswoche erwartet Eurowind im Base eine Einspeisung durch Wind und Solar von 26,3 Gigawatt nach nur 13,8 Gigawatt für den Berichtstag. Erst für den kommenden Sonntag wird es Eurowind zufolge noch höhere Einspeisemengen von Erneuerbaren-Strom geben.

Am langen Ende verlor das Cal 26 um 1,12 auf 85,32 Euro je Megawattstunde. Ausschlaggebend hierfür waren die schwachen Preise für Gas und CO2.

CO2: Die CO2-Preise haben sich zum Wochenstart kaum bewegt. Der Dec 25 gewann bis gegen 13.47 Uhr nur 0,06 auf 69,95 Euro je Tonne und verharrte damit unter der Marke von 70 Euro. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 12,2 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 70,55 Euro, das Tief bei 69,85 Euro. Am Freitag war der Dec 25 unter die Marke von 70 Euro gefallen.

Die zuletzt abwärts gerichtete Performance bei CO2 dürfte laut MBI Research auf die Enttäuschung zurückzuführen sein, dass es dem Benchmark-Kontrakt zuvor nicht gelungen ist, die etablierte Range von 70 bis 75 Euro nach oben zu durchbrechen. Zudem seien die konjunkturellen Aussichten insbesondere für Deutschland noch immer bewölkt, so das Analysehaus mit Blick auf hohe Industriestrompreise und handelspolitische Auseinandersetzungen mit den USA und China.

Erdgas: Die europäischen Gaspreise haben sich am Montag tendenziell etwas leichter gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.01 Uhr 0,050 auf 33,650 Euro je Megawattstunde. Der Day-ahead am deutschen THE sank 0,600 auf 34,700 Euro.

Laut MBI Research könnten die Notierungen für Gas noch etwas nach unten gehen. Trotz der gestiegenen Temperaturen in Ostasien hätten die Preise für LNG nicht angezogen. Vielmehr sei der zusätzliche Energiebedarf für die Klimaanlagen vor allem durch Kohle befriedigt worden. Auch in Europa dürfte Kohle vor Gas den Vorzug erhalten, falls es noch einmal zu einer Hitzewelle kommt. Mittlerweile geht jedoch auch das US-Modell von Temperaturen für Mitteleuropa aus, die um das saisonale Mittel schwanken.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Kerstin Bergen

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: