23. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STADTWERKE: Stadt will Ex-Stadtwerkechef in Regress nehmen

RECHT: Aalen rechnet mit weiterem Millionen-Minus

WINDKRAFT OFFSHORE: Um „Gennaker“ könnte der Rechtsfriede einkehren

GAS: Reiche betont Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke

ÖL: Ölbohrung vor Usedom trifft auf Widerstand in Deutschland

FINANZIERUNG: Die Energieunternehmen in der Investitionsoffensive

HANDEL & MARKT

STROMSPEICHER: Bund fördert Lithiumprojekte im Südwesten

WÄRME: Nahwärmenetz für neues Stadtquartier in Stuttgart

VERTRIEB: Dynamischer Stromtarif für Balkonkraftwerke

TECHNIK

WASSERKRAFT: China beginnt mit größtem Infrastrukturprojekt der Welt

IT: Eon-Tochter macht Energiemanagement gesetzeskonform

STROMNETZ: Bau von Südostlink geht auch in Thüringen weiter

UNTERNEHMEN

BIOGAS: Byont baut Marktposition bei Biogas aus

FINANZIERUNG: EnBW-Konzern stärkt Eigenkapitalbasis weiter

ELEKTROFAHRZEUGE: Bis zu 360 kW: Shell baut Schnelllade-Netz aus

WINDKRAFT ONSHORE: Qualitas will drei Windparks auf 51 MW repowern

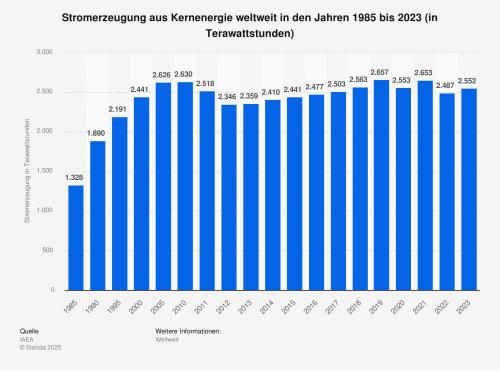

STATISTIK DES TAGES: Stromerzeugung aus Kernenergie weltweit

GASTBEITRAG: Wer den Wasserstoffmarkt will, muss bei der Mobilität anfangen

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: US-Handelskonflikt dämpft Marktstimmung

TOP-THEMA

BKU: Chefs sollen ihre D&O-Versicherung prüfen

Quelle: Fotolia / Stefan Welz

RECHT.

Aalen, Bad Kissingen, Bietigheim-Bissingen, Sigmaringen, Dortmund – vielerorts erwägen Kommunalversorger Schadenersatzforderungen von Ex-Chefs. Einschätzungen vom Verband BKU.

Wegen ihrer Beschaffungsstrategien während der Gaskrise sehen sich entlassene Geschäftsführer von Stadtwerken Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe gegenüber oder müssen sich dafür wappnen. Stadtwerke-Chefs sind der Regel über eine D&O-Versicherung – das Kürzel steht für Directors and Officers – vor den finanziellen Folgen von Managementfehlern oder Pflichtverletzungen geschützt. Diese Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Führungskräfte und Organmitglieder von Unternehmen seien in ihren Bedingungen für die „Versicherungsnehmer beziehungsweise versicherten Personen mittlerweile häufig sehr freundlich ausgestaltet“, sagt auf Anfrage dieser Redaktion Ansgar Pallasky.

Es komme aber letztlich auf das Regulierungsverhalten des einzelnen Versicherers an. Hier gebe es durchaus Unterschiede. Dass es aber in der Praxis zu einem Deckungsausschluss durch die Versicherung komme, sei die Ausnahme, berichtet der Anwalt, der die Geschäfte des Berufsverbandes kommunaler Unternehmensleiter (BKU) führt.

Ein Deckungsausschluss ist beispielsweise gegeben, wenn eine vorsätzliche Pflichtverletzung vorliegt. „Beim Einkauf von Strom und Gas während der Energiekrise kann man das regelmäßig ausschließen“, sagt Pallasky. „Die extremen Preisausschläge an den Beschaffungsmärkten und staatliche Vorgaben wie die Preisbremsen haben viele Stadtwerke in ihren Organisationsstrukturen überfordert. Gleichzeitig mussten sie die Versorgungssicherheit gewährleisten.“

Pallasky beobachtet folgenden Trend: „Die Schadenssummen erreichen mittlerweile schnell Millionenbeträge.“ Der BKU-Geschäftsführer verweist in dem Zusammenhang auf die beiden Komponenten der D&O-Police, auf die sich der Deckungsbeitrag verteilt. Zunächst versucht die D&O-Versicherung, die Haftungsansprüche abzuwehren, und trägt dafür die Anwaltskosten. Wenn Ansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt werden, zahlt die D&O-Versicherung den Schaden bis zur vereinbarten Deckungssumme, allerdings abzüglich der Anwalts- und Gerichtskosten.

Quelle: Jonas Rosenberger

Stadt will Ex-Stadtwerkechef in Regress nehmen

STADTWERKE. Die Stadtwerke Sigmaringen wollen für einen Verlust in zweistelliger Millionenhöhe den Ex-Geschäftsführer in Haftung nehmen.

Schlechtes Zeugnis für den Mann, der die Stadtwerke Sigmaringen während der Gaskrise führte: Die vom Aufsichtsrat des Versorgers angestoßene Compliance-Untersuchung hat nach Angaben der baden-württembergischen Kreisstadt ergeben, dass „verschiedene Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen auf der Ebene der Geschäftsführung vorliegen“. Der damalige Geschäftsführer soll Energie zu spät und zu überteuerten Preisen eingekauft haben, es soll Fehlkalkulation von Preisen und Energiemengen gegeben haben und er soll Aufsichtsrat und Stadt erst verspätet über den Geschäftsverlauf unterrichtet haben.

„Auf der Grundlage der Ergebnisse der Compliance-Untersuchung beschloss der Aufsichtsrat die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen“ gegenüber dem Geschäftsführer, teilt die Verwaltung der 17.000-Einwohner-Stadt mit. Der finanzielle Schaden der Stadtwerke summiert sich laut Kommune auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Der Jahresabschluss für 2023 soll laut Beschluss des Aufsichtsrats mit einem Verlust in Höhe von 11,4 Millionen Euro festgestellt werden. Auch für die beiden Folgejahre rechnet man in Sigmaringen mit außerordentlichen Belastungen wegen der Energiebeschaffung des Ex-Chefs.

Im September vergangenen Jahres hatte der Stadtrat einen Sanierungsplan für das 100-prozentig kommunale Unternehmen abgenickt. Das Rettungspaket bestand aus 11,5 Millionen Euro Kapitalerhöhung und dem Verzicht auf Rückzahlung eines Gesellschafterdarlehens in Höhe von 14,5 Millionen Euro.

Entlastung für Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat sieht sich durch das Gutachten einer Anwaltskanzlei entlastet. „Im Aufsichtsrat herrschte große Verunsicherung, ob wir als Gremium etwas falsch gemacht haben“, so der Vorsitzende des Gremiums, Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm (CDU). Ein Fehlverhalten des Aufsichtsrates oder des Gesellschafters Stadt Sigmaringen sei in der Analyse nicht festgestellt worden, heißt es in der Mitteilung der Kommune. „Dieses Urteil hilft uns intern, macht aber das katastrophale Jahresergebnis nicht wett“, erklärt Ehm.

Geschäftsführer der Stadtwerke während der Gaskrise war Markus Seeger (50). Er kam im Jahr 2021 vom Stadtwerk am See in Friedrichshafen nach Sigmaringen. Am Bodensee war er Geschäftsbereichs-Leiter und Prokurist gewesen. Nach dem Umgang mit der Energiekrise gefragt, sprach er im Interview mit der Hauszeitung der Stadtwerke im Oktober 2022 von „Herausforderungen, die wir annehmen und mit denen wir bestmöglich umgehen müssen“. Seeger: „Oberste Priorität dabei hat, unseren Kundinnen und Kunden größtmögliche Versorgungssicherheit mit Energie zu gewährleisten, soweit dies in unserer Macht steht.“ Im August 2024 musste er seinen Hut nehmen. Seither führt Falk-Wilhelm Schulz (48) die Geschäfte.

Schulz war, bevor er den Posten in Sigmaringen übernahm, laut Linked in selbstständig und zuvor unter anderem interimsmäßig bei den Stadtwerken Tornesch in Schleswig-Holstein tätig und einige Jahre bei den Stadtwerken Olching bei München.

Seine Konsequenz aus den Vorgängen in Sigmaringen vor seiner Zeit: „Wir haben mit externer Hilfe unsere Strukturen überarbeitet, um gemeinsam bessere und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Auch das Berichtswesen befindet sich in einer Überarbeitung – in enger Abstimmung mit den Anforderungen der Stadt.“

Aalen rechnet mit weiterem Millionen-Minus

Quelle: Fotolia / vege

RECHT. Die Stadtwerke Aalen sind im vergangenen weniger tief die roten Zahlen gerutscht, als befürchtet. Auch für 2025 kalkulieren sie ein Millionen-Defizit ein. Müssen Verantwortliche haften?

1,7 Millionen Euro Minus, 16,9 Millionen Euro Minus, X Millionen Euro Minus: Drei Jahre in Folge sehen sich die Stadtwerke Aalen GmbH seit 2023 einem Minus in Millionenhöhe gegenüber. Das Loch, das sich im Jahr 2024 aufgetan hat, fällt kleiner aus als erwartet. Im April dieses Jahres waren die baden-württembergische Stadt und deren Stadtwerke von einem Fehlbetrag von bis 25 Millionen Euro ausgegangen. Der kürzlich vorgelegte geprüfte Jahresabschluss weist für das Geschäftsjahr 2024 ein um 8 Millionen geringeres Minus aus. Gleichwohl weicht das Ergebnis weit von den anfänglichen Hoffnungen ab.

Mit 16,9 Millionen Euro Verlust weiche „das Ergebnis (2024) deutlich vom ursprünglichen Plan ab, der einen Gewinn von rund 2,9 Millionen Euro vorgesehen hatte“, teilen die Stadtwerke mit. Als Gründe für die weiter roten Zahlen nennt der Versorger vor allem Fehler im Energieeinkauf sowie höhere Materialkosten (wir berichteten).

Den neuen Jahresabschluss haben die Stadtwerke bis dato nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht. Auch nicht den für das Jahr 2023. Dessen Ergebnis in Höhe minus 1,7 Millionen Euro hat nach Unternehmensangaben ebenfalls ein Wirtschaftsprüfer nun bestätigt.

„Für das Jahr 2025 wird ein Fehlbetrag im einstelligen Millionenbereich erwartet“, beziffern die Stadtwerke das X in der Gesamtrechnung. Gleichwohl sieht man sich in Aalen auf gutem Weg. Geschäftsführer Michael Schäfer, der seit gut einem halben Jahr den Posten hat, habe „viele Schritte zur Stabilisierung des Unternehmens eingeleitet“, heißt es.

Stadt und Stadtwerke haben durchblicken lassen, dass sie prüfen, Schadensersatz „bei den möglichen Verursachern des Defizits geltend zu machen“. Damit gemeint sein dürfte in erster Linie der damalige Geschäftsführer Christoph Trautmann. Er wurde im Dezember fristlos entlassen, nachdem „fehlerhafte Beschaffungsentscheidungen“ und „ausgelagerte Dienstleistungen“, so der Vorwurf der Stadt, die Bilanz verhagelten. Außerdem fühlten sich Vertreter der Kommune und des Aufsichtsrats von der früheren Geschäftsleitung „getäuscht“. Trautmann hat gegen seine Kündigung Klage eingereicht.

Er ist mitnichten ein Einzelfall. Bad Kissingen, Bietigheim-Bissingen, Sigmaringen, Dortmund – vielerorts erwägen Kommunalversorger Schadenersatzforderungen von ehemaligen Geschäftsführern wegen deren Beschaffungsstrategie während der Gaskrise.

Tipp: Versicherungsschutz regelmäßig prüfen lassen

Oder fordern bereits Geld. Ein früherer Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Belzig scheiterte im April mit einer Berufungsklage. Er muss dem Versorger, der zeitweise als erstes Energiestadtwerk in die Pleite gerutscht war, 3,5 Millionen Euro nebst Zinsen Schadenersatz zahlen. Der Beklagte habe seine Pflichten als Geschäftsführer verletzt, „indem er nach bereits im März 2021 vorausgegangenen Strom-Leerverkäufen und trotz gestiegener Marktpreise im Juni 2021 erneut Strom-Leerverkäufe im Umfang eines Mehrfachen des Gesamt-Jahresenergiebedarfs der Stadtwerke tätigte“, unterstrich das Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel.

Um „Gennaker“ könnte der Rechtsfriede einkehren

Quelle: Shutterstock / Thampapon

WINDKRAFT OFFSHORE. Der künftig größte deutsche Ostsee-Windpark könnte rechtlich leichter durchgehen: Der Nabu will sich mit dem „Gennaker“-Projektierer vergleichen. Das teilt er auf Anfrage mit.

Für den Projektierer des geplanten 977-MW-Windparks „Gennaker“, Skyborn Renewables, hat sich der Wechsel zu größeren, aber weniger Windturbinen möglicherweise auch rechtlich gelohnt: Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern befindet sich mit Skyborn in Vergleichsverhandlungen. Ganz ist die Messe aber noch nicht gelesen.

Wie berichtet, hatte Skyborn Renewables − damals noch Teil von WPD, heute Teil von Global Infrastructure Partners / Blackrock − 2019 für das ursprüngliche 927-MW-Windparkvorhaben „Gennaker“ vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst eine immissionsrechtliche Genehmigung erhalten. Anrainergemeinden und ein Tourismusverband klagten dagegen 2021 erfolglos vor dem Oberverwaltungsgericht Greifswald, aber eine erst im März 2024 eingelegte Klage des Nabu-Landesverbandes ist seither immer noch anhängig, und „einen voraussichtlichen Entscheidungszeitpunkt kann ich noch nicht mitteilen“, schreibt der OVG-Pressesprecher auf Anfrage.

Doch ebenfalls im Vorjahr plante Skyborn die Windparkfläche zusammen mit dem Windturbinen-Hersteller Siemens Gamesa um und will nun die ursprünglichen 103 Windräder mit einer Höchstleistung von 9 MW durch nur 63 mit Einzelleistungen von bis zu 15 MW ersetzen. Dazu hat Skyborn Änderungen im immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren beantragt, von denen der Nabu diesen Mai erfuhr und danach dazu Stellung nahm − wie genau, das teilte Landesgeschäftsführerin Rica Münchberger nicht mit. Am 18. Juli jedenfalls ist die Frist für Stellungnahmen ihr zufolge abgelaufen.

Die Klage des Nabu bezog sich aber auf den ursprünglichen Bescheid. Der könnte gegenstandslos werden, sobald die beantragten Änderungen ebenfalls genehmigt sind. Die Änderungen haben jedenfalls den Naturschutzverband zu einer konzilianteren Haltung bewogen. Münchberger zu dieser Redaktion: „Wir befinden uns derzeit mit der Antragstellerin in Vergleichsverhandlungen.“ Das kann das Gericht weder bestätigen noch dementieren, sofern es sich um außergerichtliche Verhandlungen handelt, und das ist offenbar hier der Fall.

Aber auch sonst sind beim OVG bisher nach dessen Darstellung überhaupt keine Klagen gegen die Änderungen eingegangen. Nabu und Skyborn könnten theoretisch ihren alten Rechtsstreit schlicht für „erledigt“ erklären, wenn die (alte) Genehmigung während des Gerichtsverfahrens wegfällt, weil sie von einer neuen ersetzt wurde. Ob das auch hier möglich ist, zu dieser „Rechtsfrage“ in einem anhängigen Verfahren durfte sich die OVG-Pressestelle nicht äußern.

Der nach einer Art Vorsegel benannte Windpark „Gennaker“ soll mit zwei Jahren Verspätung (wir berichteten) 2028 fertig werden. Er wäre dann der größte in der deutschen Ostsee. 2030 will dann Total Energies sein 1.000-MW-Windparkprojekt ans Netz bringen.

Seine ursprünglichen Bedenken gegen „Gennaker“ hat der Nabu im Internet veröffentlicht.

Reiche betont Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke

Quelle: Pixabay / Dagoberta

GAS. Ministerin Reiche will Tempo machen für den Bau neuer Gaskraftwerke in Deutschland. Erste Ausschreibungen soll es bis Ende des Jahres geben.

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat die Notwendigkeit neuer Gaskraftwerke betont. Die CDU-Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Wir brauchen schnell gesicherte Leistung im Markt. Das sind in einem ersten Schritt Gaskraftwerke. Wir wollen die Ausschreibungsbedingungen einfacher gestalten. Die Erkenntnis, dass Gaskraftwerke als Backup notwendig sind, ist nicht neu.“

Die ersten Ausschreibungen sollten aufgrund von „Zeitkritikalität“ nicht mit Kriterien überfrachtet werden. Zu einem späteren Zeitpunkt kann die Umstellung auf Wasserstoff sinnvoll sein.

Die Umstellung auf Wasserstoff setze zunächst voraus, dass auch ausreichend Wasserstoff vorhanden sei. „Wir arbeiten aktiv am Wasserstoffhochlauf. Wir werden aber bei einer realistischen Betrachtung bis 2030 noch nicht die notwendigen Mengen an Wasserstoff für die avisierten 20 GW zur Verfügung haben. Wir setzen deshalb für unsere Versorgungssicherheit auf Gaskraftwerke - sonst müssten die Kohlekraftwerke länger laufen.“

Das Konzept des früheren Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) zur Förderung neuer Gaskraftwerke sah größtenteils Vorgaben für deren spätere Umrüstung auf Wasserstoff vor.

Neue Gaskraftwerke sollen künftig als Backups einspringen, wenn der Strombedarf durch erneuerbare Energien nicht zu decken ist - in Dunkelflauten, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Geplant ist eine staatliche Förderung, die Milliarden kosten dürfte. Die EU-muss Kommission zustimmen.

„Ich bin wirklich erleichtert, wie weit wir da gekommen sind, auch in Brüssel“, sagte Reiche. „Ziel ist es, Ende des Jahres mit einer ersten Ausschreibung beginnen zu können. Und zwar auch mit signifikanten Mengen.“ Es solle mit einer möglichst schlanken und vor allem kosteneffizienten Ausschreibung gestartet werden.

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist die Rede vom Bau von bis zu 20.000 MW an Gaskraftwerksleistung bis 2030. Im Juni hatte Reiche einen ersten Schritt mit einem Ausschreibungsvolumen zwischen 5.000 und 10.000 MW angekündigt.

Ölbohrung vor Usedom trifft auf Widerstand in Deutschland

Quelle: Shutterstock / Marine offshore activity

ÖL. Die Central European Petroleum (CEP) hat vor der polnischen Ostseeküste ein großes Kohlenwasserstoffvorkommen entdeckt. Mecklenburg-Vorpommern protestiert gegen das Fördervorhaben.

Auf insgesamt 200 Milionen Barrel Rohöläquivalent (mmboe), einschließlich Rohöl, Gasöl und Flüssiggas, schätzt die Kanadische „Central European Petroleum“ (CEP) das Ölvorkommen, das sie in ihrer Bohrung Wolin East 1 (WE 1) entdeckt hat. Nach Angaben des Unternehmens ist es damit das größte bislang in Polen entdeckte konventionelle Kohlenwasserstoff-Vorkommen und eine der größten konventionellen Ölentdeckungen in Europa im vergangenen Jahrzehnt.

WE1 befindet sich etwa 6 Kilometer vor Swinemünde (Swinoujscie) in der polnischen Ausschließlichen Wirtschaftszone der Ostsee, unweit der deutsch-polnischen Insel Usedom. CEP ist zu 100 Prozent Inhaber und Betreiber der Lizenz. Diese umfasst 593 Quadratmeter und wurde 2017 nach einer öffentlichen Ausschreibung vergeben. Im Februar hatte das Unternehmen den Abschluss der Bohrung des ersten Bohrlochs vermeldet.

Das WE1-Bohrloch wurde mit einer Hubbohranlage in 9,50 Meter tiefem Wasser gebohrt und erreichte eine vertikale Tiefe von 2.715 Metern. Die Analyse der Ergebnisse bestätigte jetzt eine 62 Meter mächtige Kohlenwasserstoff-Säule sowie „ausgezeichnete Reservoireigenschaften für die Öl- und Gasförderung in der geologischen Formation des Hauptdolomits“, teilte das Unternehmen mit.

Mit weiteren Erkundungs-, Bewertungs- und Sekundärförder-Potenzialen in derselben Formation sowie in der tieferliegenden Rotliegend-Formation schätzt CEP die förderbaren Ressourcen der gesamten Wolin-Lizenz sogar auf mehr als 400 mmboe.

„Chance“ für noch mehr Ölförderung in der See

„Dies ist ein historischer Moment sowohl für Central European Petroleum als auch für den Energiesektor Polens“, mit diesen Worten kommentiert Rolf Skaar, CEO von CEP, den Fund. “Wir betrachten diese Entdeckung als Grundlage für eine langfristige und verantwortungsvolle Entwicklung der Offshore-Ressourcen Polens. Wolin East ist mehr als nur ein vielversprechendes Feld – es stellt eine gemeinsame Chance dar, das gesamte geologische und energetische Potenzial der Ostsee zu erschließen“.

Der polnische Staatssekretär und Chefgeologe Professor Krzysztof Galos ergänzt: „Die Entdeckung des Wolin-East-Kohlenwasserstoff-Vorkommens – auch wenn weiterhin die Erstellung, Einreichung und Genehmigung der geologischen Dokumentation des Vorkommens erforderlich ist – könnte sich als einer der Meilensteine in der Geschichte der Kohlenwasserstoff-Erkundung in Polen erweisen. Die künftige Erschließung dieses Standortes könnte erheblich dazu beitragen, die Energiesicherheit Polens zu stärken und seine Abhängigkeit von externen Kohlenwasserstoff-Lieferanten zu verringern, vorausgesetzt, alle notwendigen formalen Voraussetzungen für seine Nutzung werden im Vorfeld erfüllt.“

Schwerin: Wir wurden übergangen

Die Pläne stoßen bei der Schweriner Landesregierung auf Ablehnung. „Das Projekt steht für eine klimapolitisch rückwärtsgewandte Industriepolitik, die den Umwelt- und Tourismusinteressen auf deutscher Seite entgegensteht“, kritisierte Landes-Umweltminister Till Backhaus (SPD).

Die konkreten Folgen für Natur, Küstenmeer und Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern seien nicht abschließend zu bewerten. Es gebe erste Hinweise auf Lärm- und Vibrationsbelastungen während der Erkundungsbohrungen sowie Sorgen hinsichtlich möglicher Einflüsse auf Flora und Fauna im Küstenmeer.

Nach Angaben des Ministeriums erfolgte die erste Bohrung im vergangenen Jahr, ohne dass Mecklenburg-Vorpommern offiziell informiert worden sei. Dies stehe einer Vereinbarung Deutschlands und Polens zu grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) entgegen.

Appell Richtung Berlin

Minister Backhaus forderte eine klare Haltung der Bundesregierung. Im Oktober 2024 hatte Backhaus nach eigener Aussage die damalige Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) gebeten, das Thema im Deutsch-Polnischen Umweltrat aufzugreifen. Er wolle sich nun ihren Nachfolger Carsten Schneider (SPD) wenden.

Die Energieunternehmen in der Investitionsoffensive

Quelle: Fotolia / jogyx

FINANZIERUNG. Deutsche Konzerne wollen frische 100 Milliarden Euro in den Standort investieren - wenn die Regierung ihre Reformversprechen einhält.

Aufschwung-Signal oder PR-Show? Die Bundesregierung rechnet mit „einer der größten Investitionsinitiativen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nach einem Treffen mit mehreren Managern deutscher und internationaler Großkonzerne im Kanzleramt in Berlin, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Es lohne sich wieder zu investieren, sagte Merz.

Insgesamt 61 Unternehmen haben sich der Initiative „Made for Germany“ angeschlossen, in deren Rahmen insgesamt 631 Milliarden Euro bis 2028 in Deutschland investiert werden sollen. Im „Handelsblatt“-Interview konkretisierten zwei der Initiatoren, Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing und Siemens-CEO Roland Busch, das Vorhaben: Es gehe dabei sowohl um frisches als auch um bereits zugesagtes Kapital.

Rund 100 Milliarden Euro davon seien Neuinvestitionen, teilte Mit-Initiator Alexander Geiser, Vorstandschef der Kommunikationsberatung FGS Global, auf Linked in mit. An dem Gespräch nahmen neben Merz auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) teil.

Folgende Unternehmen und deren Manager aus der Energiebranche sind Teil der Investitionsoffensive „Made for Germany“:

- 50Hertz Transmission: Stefan Kapferer, CEO

- Amprion: Christoph Müller, CEO

- Eon: Leonhard Birnbaum, CEO

- Enpal: Mario Kohle, Founder und CEO

- Goldbeck: Jan-Hendrik Goldbeck, Co-CEO

- RWE: Markus Krebber, CEO

- Siemens Energy: Christian Bruch, CEO

Auch im Geothermiewerk in Bruchsal hat die EnBW hochreines Lithium aus Tiefenwasser extrahiert. Quelle: EnBW / Uli Deck

Bund fördert Lithiumprojekte im Südwesten

STROMSPEICHER. Der Bund sowie Rheinland-Pfalz und Hessen fördern zwei Lithiumprojekte der Vulcan Energy. Mit mehr als 100 Millionen Euro Förderung soll die Rohstoffversorgung gesichert werden.

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) unterstützt gemeinsam mit den Ländern Rheinland-Pfalz und Hessen zwei zusammenhängende Investitionsvorhaben zur heimischen Lithiumproduktion. Ziel ist es, die deutsche Industrie weniger abhängig von globalen Rohstoffmärkten zu machen und die Versorgung mit dem strategisch wichtigen Batterierohstoff Lithium langfristig zu sichern.

Die Projekte werden von Tochtergesellschaften der Vulcan Energy Ressourcen GmbH durchgeführt. Das Unternehmen mit Sitz in Karlsruhe entwickelt geothermiebasierte Verfahren zur Lithiumgewinnung in Europa. An den Standorten Landau (Rheinland-Pfalz) und Frankfurt-Höchst (Hessen) investiert Vulcan Energy insgesamt rund 690 Millionen Euro. Die öffentliche Förderung beläuft sich auf 103,6 Millionen Euro. Davon übernehmen Rheinland-Pfalz und Hessen jeweils 30 Prozent als Kofinanzierung.

Nach Angaben des BMWE handelt es sich um einen Beitrag zur Resilienz der industriellen Lieferketten und zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Stefan Rouenhoff (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im BMWE, erklärte, Lithium sei für leistungsfähige Batterien – vor allem in der Automobilindustrie – von zentraler Bedeutung. Eine nachhaltige, heimische Produktion stärke die Versorgungssicherheit.

Lithiumgewinnung und -verarbeitung geplant

In Landau in der Pfalz plant die „Natürlich Landau Lithium GmbH“ eine neuartige Extraktionsanlage, in der Lithiumchlorid aus geothermischer Sole gewonnen werden soll. Das Verfahren gilt laut Unternehmensangaben als ressourcenschonend und innovativ. Im März 2025 wurde das Projekt von der EU-Kommission als strategisch bedeutsam im Rahmen des Critical Raw Materials Acts eingestuft.

Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) sieht in dem Doppelvorhaben in Landau und Frankfurt auch eine Stärkung klimafreundlicher Technologien. Die heimische Lithiumgewinnung könne helfen, stabile Lieferketten zu schaffen, so Schmitt.

Parallel dazu entsteht im Industriepark Frankfurt-Höchst eine Konversionsanlage, in der das in Landau gewonnene Lithiumchlorid zu Lithiumhydroxid-Monohydrat weiterverarbeitet wird. Dieser Stoff dient als Vorprodukt für moderne Lithium-Ionen-Batterien und ist damit ein Schlüsselfaktor für die Elektromobilität.

Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) ergänzte, die Technologie sei ein Schritt für mehr Nachhaltigkeit in der Batterieproduktion. Das Projekt stärke zudem den Hightech-Standort Hessen und sichere langfristig Arbeitsplätze.

Ziel: durchgehende Wertschöpfungskette

Die Fördermittel stammen aus dem Programm „Resilienz und Nachhaltigkeit des Ökosystems der Batteriezellfertigung“, das das BMWE 2023 auf Grundlage der „Bundesregelung Transformationstechnologien“ aufgelegt hatte. Ziel ist der Kapazitätsaufbau entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette.

Lithium ist seit 2023 als strategisch wichtiger Rohstoff in der EU gelistet. Derzeit ist die weltweite Produktion – vor allem die Veredelung zu batterietauglichem Material – auf wenige Länder konzentriert. Die Bundesregierung strebt daher an, unabhängige, europäische Kapazitäten für die Lithiumverarbeitung aufzubauen.

Nahwärmenetz für neues Stadtquartier in Stuttgart

Quelle: Fotolia / sasel77

WÄRME. Ein neues Stadtquartier in Stuttgart-Rot soll klimaneutral mit Wärme versorgt werden. Zwei Baugenossenschaften setzen dabei auf ein Nahwärmenetz mit Wärmepumpen.

In Rot, einem Stadtteil im Norden Stuttgarts, entsteht ein neues Quartier mit rund 220 Mietwohnungen, das vollständig CO2-frei mit Wärme versorgt werden soll. Die Stadtwerke Stuttgart GmbH errichten dafür ein lokales Nahwärmenetz auf Basis von Luft-Wasser-Wärmepumpen, gespeist mit Strom aus Photovoltaikanlagen. Das Projekt wird gemeinsam mit der „Baugenossenschaft Zuffenhausen eG“ und mit „Neues Heim – Die Baugenossenschaft eG“ realisiert. Beide Unternehmen sind in Stuttgart ansässig und betreiben dort genossenschaftlichen Wohnungsbau.

Die Investitionssumme der Stadtwerke liegt laut Unternehmensangaben bei 2 Millionen Euro. Zusätzlich fließen Fördermittel in Höhe von 800.000 Euro aus dem Programm „Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)“. Wie die Partner in einer gemeinsamen Mittelung vom 22. Juli bekannt geben, soll das neue Netz künftig die gesamte Wärmeversorgung des Quartiers übernehmen – ohne fossile Brennstoffe. Die Stadtwerke Stuttgart haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 rund 40.000 Wohneinheiten klimaneutral mit Wärme zu versorgen. Das Projekt am Rotweg in Rot ist Teil dieser Strategie.

Versorgungssicher durch PV-Strom und Pufferspeicher

Die Energiezentrale des Quartiers basiert auf mehreren Luft-Wasser-Wärmepumpen. Diese entziehen der Umgebungsluft Wärme, die für Heizung und Warmwasser genutzt wird. Ergänzt wird die Anlage durch einen Pufferspeicher, der nachts Wärme speichert, wenn der Bedarf gering ist. In den Morgenstunden, wenn Heizleistung und Warmwasser gleichzeitig gefragt sind, wird die gespeicherte Energie ins Netz zurückgespeist.

Den Strom für den Betrieb der Wärmepumpen erzeugen PV-Anlagen auf den Dächern der Gebäude. Eine Einspeisung ins öffentliche Netz ist nicht vorgesehen – die PV-Anlagen dienen der Eigenversorgung der Energiezentrale.

Das neue Quartier am Rotweg ist Teil der Internationalen Bauausstellung 2027 (IBA ’27). Auf dem Gelände, auf dem bereits in den späten 1940er-Jahren genossenschaftlicher Wohnungsbau stattfand, entsteht nun ein Modellprojekt für zeitgemäßes Wohnen. Geplant seien, wie die beteiligten Unternehmen mitteilen, klassische Mietwohnungen sowie Pflege-Wohngemeinschaften, barrierearme Einheiten und eine inklusive Kindertagesstätte. Auch gemeinschaftliche Flächen, gastronomische Angebote und gewerbliche Nutzungsmöglichkeiten soll es geben.

Die Grundsteinlegung für das Quartier fand im Mai 2025 statt. Im Spätherbst wollen die Stadtwerke mit den Leitungsarbeiten für das Wärmenetz beginnen. Das Quartier soll rechtzeitig zur IBA im Jahr 2027 fertig sein.

Dynamischer Stromtarif für Balkonkraftwerke

Quelle: Shutterstock / Mariana Serdynska

VERTRIEB. In Zusammenarbeit mit Sunlit Solar bietet Rabot Energy einen neuen Tarif für Haushalte mit Balkonkraftwerken und Speichersystemen.

Mit einem neuen Tarif „SunEnergy Dynamic“ wenden sich der Stromanbieter Rabot Energy und der Photovoltaik-Produktentwickler Sunlit an Haushalte und kleingewerbliche Unternehmen mit Balkonkraftwerken und Sunlit-Speichersystemen. Der Tarif orientiert sich an den stündlich aktualisierten Preisen der Strombörse Epex Spot und soll es ermöglichen, Strom gezielt in günstigen Preisphasen zu nutzen, wie es in einer Mitteilung der Unternehmenn heißt.

Der Tarif berücksichtigt alle Netzentgelte, Abgaben, Umlagen und Steuern. Er setzt für eine nutzungsoptimierte Steuerung ein intelligentes Messsystem (iMSys) sowie das Sunlit-eigene Energiemanagementsystem (EMS) voraus. Über die Sunlit-App werden Strompreise und Verbrauchsdaten in Echtzeit angezeigt.

Nach Anspruch der beiden Unternehmen sollen so – je nach Verbrauchsprofil – Einsparungen von bis zu 40 Prozent möglich sein. Lastverschiebungen, etwa beim Laden von Batteriespeichern, Elektrofahrzeugen oder dem Betrieb von Wärmepumpen, werden automatisiert über das EMS gesteuert.

Angesichts des verzögerten Smart Meter Rollouts bietet Sunlit eine Nachrüstung über Partnerunternehmen an. Ein Wechsel zum Tarif sei aber auch ohne Smart Meter möglich; Nutzer profitierten dann vor allem von den tagesdurchschnittlich günstigeren Börsenpreisen durch den wachsenden Anteil erneuerbarer Energien. Der Tarif ist monatlich kündbar.

Quelle: Pixabay / urformat

China beginnt mit größtem Infrastrukturprojekt der Welt

WASSERKRAFT. Am Yunling-Fluss hat China offiziell mit dem Bau eines Wasserkraftwerks begonnen, das drei Mal so viel Strom erzeugen soll wie der bisherige Rekordhalter, der Drei-Schluchten-Damm.

Der Stahlrohstoff Eisenerz hat zuletzt stark davon profitiert, dass der chinesische Premierminister Li Qiang den Beginn der Bauarbeiten für das größte Dammprojekt der Welt im Himalaya starten wird. Über fünf Abschnitte soll am Fluss Yunling in Tibet ein Wasserkraftwerk gebaut werden, welches eine Gesamtkapazität von 300 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr haben soll. Das ist dreimal mehr als das momentan größte Wasserkraftwerk der Welt am Drei-Schluchten-Damm in China. Das Volumen des Projekts wird auf 170 Milliarden US-Dollar geschätzt, ordnet die Commerzbank ein. Aus dem Mega-Projekt dürfte eine hohe Nachfrage nach Baumaterialen inklusive Stahl resultieren.

Der Eisenerzpreis reagierte auf die Nachricht positiv und stieg am Dienstag auf über 105 Dollar pro Tonne an der Börse in Singapur, den höchsten Wert seit Oktober 2024.

„Während der Start dieses Projekts sicherlich eine positive Signalwirkung hat, halten wir die Marktreaktion allerdings für übertrieben“, merkt das Bankhaus an. Zwar sei das Vorhaben das größte einzelne Infrastrukturprojekt der Welt. Allerdings sollte man beachten, dass der Bau des Damms sich wohl über mehrere Jahre hinziehen wird.

Zum Vergleich: Der Dreischluchtendamm brauchte zwischen 1994 und 2012 fast 18 Jahre zur Fertigstellung. Zudem ist das Projekt als einzelnes zwar sehr groß. In China wurden allerdings im letzten Jahr laut Nationaler Statistikbehörde sogenannte Fixed Asset Investments in Höhe von über 50 Billionen Renminbi getätigt. Allein 1,8 Billionen Renminbi gingen davon in den Ausbau von Elektrizitätskraftwerken und dem Stromnetz, so die Commerzbank.

Zudem wurde bereits im Dezember 2024 verkündet, dass das Projekt in diesem Jahr starten wird. „Das Projekt für sich selbst genommen scheint daher groß, im Gesamtkontext chinesischer Infrastruktur-Investitionen ist es allerdings nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen“, schreiben die Coba-Analysten.

Eon-Tochter macht Energiemanagement gesetzeskonform

Quelle: Pixabay / Alex Csiki

IT. „gridX“ erklärt sich zum Vorreiter bei der Einhaltung des Solarstromgesetzes. Die Eon-Tochter hat die Anforderungen von §9 EEG in sein Energiemanagement-System integriert.

Das Solarspitzengesetz 2025 stellt technische Anforderungen an Erneuerbare-Energien-Anlagen. So müssen PV-, KWK- und Windkraftanlagen mit einer Leistung von über 2 kW, die nach dem 25. Februar dieses Jahres installiert wurden, mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet und fernsteuerbar sein. Anlagen, bei denen noch kein intelligentes Messsystem installiert ist, werden in ihrer Einspeiseleistung auf 60 Prozent begrenzt.

Diese Vorgabe hat Gridx nach eigenen Angaben in seinem Energiemanagement-System umgesetzt. Gleichzeitig sei auch eine Preisoptimierung für sogenannte Time-of-Use-Tarife in Kombination mit der §-9-konformen Steuerung möglich. Bei den Time-of-Use-Tarifen handelt es sich um tageszeitabhängige Verträge, mit NT- (Niedertarif) und HT-(Hochtarif)Preisen. Solche Synergien seien nur durch ein lokal installiertes Gateway zu realisieren, das die Energieanlagen und Geräte sowie die Signale der Netzbetreiber und des Marktes zusammenführt, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Gridx habe nicht nur die nötigen Softwarekomponenten an die Fähigkeiten der angeschlossenen Hardware angepasst, sondern auch einen Konfigurationsprozess entwickelt. Über diesen könnten Kunden mit Anlagen, die § 9 EEG unterliegen, bei der Konfiguration eines Wechselrichters automatisch eine 60-prozentige Einspeisebegrenzung anwenden. Demnach könnten über das eigene Energiemanagement-System Förderfähigkeit, Regelungsebene und wechselrichterspezifische Parameter eingestellt werden, wirbt die Eon-Tochter für ihre Plattform mit dem Namen „Xenon“.

Mit der Umsetzung des §14a EnWG zur Integration steuerbarer Verbrauchseinrichtungen ist auch die Anforderungen verbunden, Einspeisung und Entnahme aus dem Netz dynamisch zu variieren. In einer Festlegung zur Ausgestaltung von §14a EnWG hat die Bundesnetzagentur allerdings erklärt, dass eine Mindestbezugsleistung von 4,2 kW jederzeit gewährleistet bleibe. Diese Funktionalität werde Gridx als nächstes Produktmerkmal einführen.

Bau von Südostlink geht auch in Thüringen weiter

Quelle: Shutterstock / BELL KA PANG

STROMNETZ. Windstrom muss bekanntlich über mehrere Höchstspannungs-Gleichstrom-Leitungen vom Norden in den Süden gebracht werden. Eine heißt Südostlink. Sie führt auch durch Ostthüringen.

Der Bau der neuen Stromtrasse Südostlink kommt nach Angaben des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz in Ostthüringen voran. Für eine Station des in der Erde verlegten Kabels in Gefell im Saale-Orla-Kreis sei Richtfest gefeiert worden, teilte das Unternehmen mit.

Es handele sich um eine von insgesamt fünf ähnlichen Anlagen zwischen Wolmirstedt bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt und dem Standort Isar bei Landshut in Bayern. Insgesamt gehe es um eine Trassenlänge von etwa 540 Kilometer. Die Station in Gefell, die im Rohbau stehe, solle Mitte 2026 fertiggestellt und 2027 in Betrieb genommen werden.

„Die Arbeiten für den Südostlink schreiten gut voran“, erklärt Lorenz Müller, Geschäftsbereichsleiter der Gleichstromprojekte von 50 Hertz. Der Südostlink wird in Ostdeutschland durch 50 Hertz realisiert, den Südteil durch Bayern verantwortet der Netzbetreiber Tennet, der dort auch schon durchgehend Baurecht hat. Die Kabelabschnittsstation in Gefell liege in der Mitte der Trasse. Sie sei vor allem für die Überwachung der Stromleitung notwendig.

Die Gleichstromverbindung Südostlink soll künftig 4.000 MW übertragen. Das entspricht laut 50 Hertz der Leistung von rund 1.400 unter Volllast drehender Windkraftanlagen. Als Gleichstrom lässt sich Energie effizient und gut regelbar über lange Distanzen übertragen.

Quelle: Katia Meyer-Tien

Byont baut Marktposition bei Biogas aus

BIOGAS. Byont Deutschland stärkt mit einer Übernahme seine Position im Biogas- und Bio-LNG-Markt. Ein erfahrener Projektentwickler und zwei Anlagen wechseln den Besitzer.

Die Byont Deutschland GmbH & Co. KG mit Sitz in Bakum, 55 Kilometer nördlich von Osnabrück (Niedersachsen), hat zum 1. Juli die Ruhe Biogas Service GmbH übernommen. Das teilte das auf erneuerbare Gase spezialisierte Unternehmen nun mit. Byont entwickelt, baut und betreibt in Deutschland Anlagen zur Erzeugung von Biogas, Biomethan und Bio-LNG. Mit der Akquisition will die deutsche Tochter der niederländischen Byont-Gruppe ihre Wachstumsstrategie im Bereich erneuerbarer Gasinfrastruktur weiter vorantreiben.

Die Ruhe Biogas Service GmbH hat ihren Sitz in Vechta (Niedersachsen) und beschäftigt derzeit 22 Mitarbeitende. Laut Byont Deutschland verfügt sie über langjährige Erfahrung in der Projektentwicklung, im Nachhaltigkeitsmanagement und im Vertrieb von Biomethan und Bio-LNG. Das Personal werde, wie Byont Deutschland versichert, vollständig in die eigenen Strukturen integriert. Für die Kunden beider Unternehmen ändere sich − außer einem ausgebauten Service − nichts.

Byont Deutschland und Ruhe Biogas Service sind einander keine Unbekannten, wie es weiter heißt. Bereits im März hatte Byont zwei Bio-LNG-Projekte von Ruhe übernommen. Beide Anlagen haben laut Mitteilung eine Produktionskapazität von je rund 7 Tonnen Bio-LNG pro Tag. Damit baute Byont bereits im Frühjahr sein operatives Geschäft im Bereich flüssiger erneuerbarer Kraftstoffe deutlich aus.

Die Byont-Gruppe ist überwiegend in Deutschland sowie in der Benelux-Region aktiv. Sie gehört zur Biomethan-Plattform von „ABIO“. Dies ist eine europäische Investitionsplattform, die Infrastruktur für Biomethan und Bio-LNG aufbaut und skaliert. Das Ziel der Plattform ist der Ausbau erneuerbarer Gase als Bestandteil der Energiewende.

Mit dem Zusammenschluss gewinnt Byont eigenen Angaben nach nicht nur zusätzliche personelle Kapazitäten, sondern auch Know-how für die Entwicklung und den Betrieb von Produktionsanlagen für grüne Gase. Roel Slotman, Geschäftsführer der Byont-Gruppe, erklärte dazu, die Übernahme stärke die Umsetzung nachhaltiger Versorgungslösungen. Zudem werde Maximilian Ruhe, bisher Geschäftsführer von Ruhe Biogas Service, in die Geschäftsführung von Byont Deutschland aufgenommen.

Die Ruhe Biogas Service GmbH bot bisher neben der Entwicklung und Betriebsführung von Biogasanlagen auch Nachhaltigkeitsberatung und Energievertrieb für industrielle Kunden und Energieversorger an. Diese Kompetenzen sollen künftig im Verbund der Byont Deutschland GmbH weitergeführt und ausgebaut werden.

EnBW-Konzern stärkt Eigenkapitalbasis weiter

Quelle: EnBW

FINANZIERUNG. Ziel der EnBW ist ein Gesamt-Hybridvolumen von 2,5 Milliarden Euro. Es ist der dritte Kapitalschritt binnen weniger Tage. Hinzu kommen kommunale Kapitalerhöhungen bei Netze BW.

Nach Angaben des Energiekonzerns EnBW beträgt das Gesamtvolumen der am Kapitalmarkt begebenen Anleihe 500 Millionen Euro. Ein Orderbuch von mehr als 5 Milliarden Euro in der Spitze sei ein Beleg für die hohe Nachfrage von Investoren, hieß es in einer Mitteilung.

Nach den Kriterien des „Green Financing Framework“, das als Grundlage für alle grünen Finanzierungen der EnBW diene, werde der Erlös der Anleihe ausschließlich in klimafreundliche Projekte fließen. Neben Solarparks, Onshore- und Offshore-Windparks erfüllen auch Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge sowie der Ausbau der Netzinfrastruktur die Kriterien.

„Nach dem gelungenen Abschluss unserer Kapitalerhöhung mit einem Erlös von 3,1 Milliarden Euro in der vergangenen Woche freue ich mich über die erfolgreiche Platzierung unserer grünen Hybridanleihe“, sagte Marcel Münch. Der Senior Vice President Finanzen, Mergers & Acquisitions und Investor Relations wies außerdem darauf hin, dass in der Woche zuvor eine durch die italienische Exportkreditagentur SACE gedeckte Bankfinanzierung über 500 Millionen Euro „zu günstigen Konditionen“ abgeschlossen wurde. „Die drei Transaktionen innerhalb weniger Tage sind ein starker Beleg für die Unterstützung unserer Aktionäre sowie das Vertrauen unserer Anleiheinvestoren und Banken“, betonte Münch.

Dass die Ratingagenturen Moody’s und Standard & Poor‘s die Hybridanleihe zur Hälfte als Eigenkapital anrechnen, habe einen positiven Effekt auf die ratingrelevanten Finanzkennzahlen der EnBW. Entsprechend seien hybride Finanzierungsinstrumente ein wichtiges Element der Kapitalstruktur des Konzerns. „Unser angestrebtes Hybridvolumen liegt unverändert bei 2,5 Milliarden Euro“, so Münch.

Die nun begebene Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren. „Die EnBW hat das Recht, die Anleihe mit einem anfänglichen Kupon von 4,5 Prozent erstmalig am 28. April 2034 zurückzuzahlen. Ausgabetag ist der 28. Juli 2025“, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Kommunen legen Drittelmilliarde Euro in Netze BW ein

Derweil hat die EnBW-Verteilnetztochter Netze BW 330 Millionen Euro neues Stammkapital von alten und neuen kommunalen Minderheitseignern eingenommen. Das entspricht 14 Prozent des Unternehmenswertes der Netze BW. Der Konzern zog am 22. Juli eine positive Bilanz der zweiten Runde seines Beteiligungsmodells „EnBW vernetzt“. Bis zum Stichtag am 1. Juli beteiligten sich insgesamt 245 Kommunen oder 42 Prozent der berechtigten Städte und Gemeinden. Darunter sind 199 Kommunen aus der ersten Runde und 46 neue Teilnehmer. Die Rendite liegt vor Steuern bei 4,38 Prozent.

Das Modell „EnBW vernetzt“

Das Beteiligungsmodell „EnBW vernetzt“ wurde 2019 vorgestellt. Es ermöglicht berechtigten Kommunen, Anteile an der Netze BW zu erwerben. Ziel ist es, die Kommunen stärker in die Gestaltung der Strom- und Gasverteilnetze einzubinden und ihnen gleichzeitig eine Teilhabe am wirtschaftlichen Erfolg der Netze BW zu ermöglichen. In der ersten Runde (2020/2021) beteiligten sich 214 Kommunen mit einem Gesamtvolumen von rund 307 Millionen Euro. Die Rendite lag vor Steuern bei 3,6 Prozent.

Die Kommunen stellen einen Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft sowie zwei Mitglieder im Aufsichtsrat der Netze BW. Die Kommunikation der zweiten Runde des Beteiligungsmodells startete im Herbst 2024, berechtigte Kommunen konnten bis Ende Juni 2025 zeichnen.

Bis zu 360 kW: Shell baut Schnelllade-Netz aus

Quelle: Pixabay / Gerd Altmann

ELEKTROFAHRZEUGE. Mit insgesamt zwölf neuen Standorten in Bayern, Berlin und Brandenburg erweitert Shell sein Recharge-Ladenetz um zusätzliche Ultraschnelllader.

Unter der Marke Shell Recharge investiert Shell gezielt in Ultraschnellladeinfrastruktur, Ladesäulen mit bis zu 360 kW ermöglichen ein zügiges Aufladen und eine rasche Weiterfahrt. Einen Ausbauschwerpunkt setzt Shell dabei in Regionen, in denen die Anzahl von Elektroautos besonders hoch ist.

Laut Unternehmensangaben wurde das Netz in der Hauptstadtregion gerade um 32 neue Schnellladepunkte erweitert. An den Shell-Tankstellen Kaiserdamm im Berliner Stadtteil Charlottenburg sowie an ausgewählten Rewe-Märkten in Charlottenburg/Wilmersdorf (Auerbachstraße), Neukölln (Buckower Damm), Reineckendorf (Emmentaler Straße) sowie in Treptow-Köpenick (Schnellerstraße) und der brandenburgischen Stadt Teltow (Mahlower Straße) stehen von sofort an Schnelllader zur Verfügung. Je nach Standort wurden vier bis sechs Ladepunkte errichtet.

Auch im Süden hat Shell zugebaut: In Bayern wurden fünf Standorte um insgesamt 26 Ultraschnelllader ergänzt. Von sofort an lassen sich Elektrofahrzeuge aufladen an Tankstellen in Nürnberg (Sigmundstraße, acht Ladepunkte), in Berg bei Hof (Sieggrubenstraße, zwei Ladepunkte), in Berg bei Neumarkt (Ludwig-Erhard-Ring, acht Ladepunkte), in Grünwald bei München (Südliche Münchner Straße, vier Ladepunkte) sowie am Rewe-Fachmarkt Neu-Ulm/Ludwigsfeld (Wegenerstraße, vier Ladepunkte).

Bezahlt werden kann der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien erzeugte Ladestrom mit der Shell Recharge App, einer Ladekarte oder auch kontaktlos. Geschäftskunden können auch die Tankkarte Shell Card nutzen, die sich sowohl für Strom wie auch für Kraftstoffe einsetzen lässt.

Qualitas will drei Windparks auf 51 MW repowern

Qualitas Energy plant ein Repowering mit acht modernen Windkraftanlagen. Quelle: Unsplash / Moritz Lange

WINDKRAFT ONSHORE. Qualitas Energy hat drei Windenergieprojekte in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gekauft. Ihre Leistung soll im Rahmen eines Repowerings auf 51 MW ausgebaut werden.

Die Investment- und Managementplattform Qualitas Energy hat drei Windenergieprojekte in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg übernommen. Das teilte das Unternehmen mit, das sich auf Finanzierung und Entwicklung Erneuerbarer-Energien-Projekte sowie nachhaltiger Infrastruktur spezialisiert hat. Die drei Bestandsanlagen verfügen aktuell über eine Gesamtleistung von 17,6 MW.

Im Rahmen eines Repowerings sollen die bestehenden Windkraftanlagen durch acht moderne Turbinen ersetzt werden. Dadurch könnte sich die installierte Leistung auf bis zu 51 MW nahezu verdreifachen. Nach Angaben von Qualitas Energy reicht die geplante Leistung bilanziell aus, um mehr als 34.000 Haushalte mit Strom zu versorgen.

Die Übernahme zeige die Fähigkeit des Unternehmens, durch technisches Know-how und finanzielle Ressourcen die Wirtschaftlichkeit bestehender Windparks zu steigern, heißt es weiter.

Weiterer Zuwachs in Deutschland gesucht

„Unser Ziel ist es, eng mit Windpark-Betreibern zusammenzuarbeiten, um einen effizienten und wertsteigernden Übergang der Anlagen zu gewährleisten“, erklärt Johannes Overbeck, Co-CEO der Qualitas Energy Deutschland. Man sei gut aufgestellt, um mit Erfahrung und Kapital die Weiterentwicklung bestehender Windparks umzusetzen.

Qualitas Energy kündigte an, auch künftig aktiv nach Projektakquisitionen in Deutschland zu suchen. Dabei will das Unternehmen nach eigenen Angaben Partnerschaften mit Betreibern ausbauen, um den Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung weiter voranzutreiben.

Die Plattform ist international aufgestellt. Weltweit hat Qualitas Energy nach eigenen Angaben bislang rund 14 Milliarden Euro investiert – unter anderem über sechs Fonds mit Schwerpunkten auf Windkraft, Solarenergie, Speichertechnologien und Biogasprojekten. Das aktuelle Portfolio umfasst etwa 14.000 MW in Betrieb oder in der Entwicklung befindlicher Anlagen in Europa, Nord- und Südamerika.

In Deutschland ist Qualitas Energy mit mehreren Standorten vertreten, unter anderem in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart. Laut dem Unternehmen wurden in den vergangenen fünf Jahren genug Erneuerbare-Energien-Projekte umgesetzt, um rund 1,2 Millionen Haushalte mit Strom zu versorgen und etwa 1 Million Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden.

Stromerzeugung aus Kernenergie weltweit

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Wer den Wasserstoffmarkt will, muss bei der Mobilität anfangen

Quelle: E&M

GASTBEITRAG. Zu den Entwicklungen auf dem Markt für Wasserstoffmobilität äußert sich Martin Jüngel, Geschäftsführer und CFO des Wasserstofftankstellen-Betreibers H2 Mobility, in einem Gastbeitrag.

Die jüngsten Strategieanpassungen großer Automobilhersteller sorgen für Irritationen – dabei sind solche Kurskorrekturen nichts Neues. Sie sind Teil der natürlichen Entwicklung junger Märkte. Wer das als Rückschlag deutet, verkennt: Wasserstoffmobilität ist längst Realität. Und sie wächst. Wir erleben eine Marktbereinigung – aber keine Abkehr von Wasserstoff.

Bei H2 Mobility bauen wir weiter konsequent aus. Unsere Tankstellen liefern, was gebraucht wird: verlässliche Reichweite, schnelle Betankung, robuste Verfügbarkeit. Die Nachfrage steigt dort, wo Wasserstoff seine Stärken ausspielt. Allein im Bussegment hat sich die Zahl der Fahrzeuge von 2023 bis 2025 mehr als verdreifacht. Bei einem stetig steigenden Wasserstoffabsatz übertreffen die 350-bar-

Erst kürzlich forderten 30 CEO führender Energie-, Automobil- und Technologieunternehmen aus aller Welt die EU auf, Wasserstoffmobilität endlich als zentrales Element der Verkehrswende anzuerkennen. Darunter BMW, Toyota, Hyundai und Daimler Truck. Ihre Botschaft ist eindeutig: Mobilität als der Enabler für den Wasserstoff-Hochlauf. Die Skalierung von Wasserstoff erfordert gebündelte, nachfragestarke Volumina – und genau das bietet der Mobilitätssektor.

Vor allem der gewerbliche Straßenverkehr ermöglicht eine planbare, hochfrequente Nutzung, die frühe Investitionen rechtfertigt. Das beschleunigt den Aufbau sauberer Lieferketten, senkt Kosten für alle Nutzer – und stärkt auch schwer zu dekarbonisierende Industrien.

Infrastruktur und Fahrzeuge zusammen denken

Was wir für den weiteren Hochlauf dringend benötigen, ist ein politischer Rahmen, der das anerkennt – und endlich handelt. Förderstrategien müssen Infrastruktur und Fahrzeuge zusammen denken. Nur so entstehen Skaleneffekte, die wirtschaftlich tragfähig sind. Die AFIR-Verordnung und RED III schaffen eine sehr gute Basis – aber ohne konsequente Umsetzung bleiben sie Stückwerk. Was jetzt fehlt, ist kein weiteres Strategiepapier, sondern der politische Mut zur Umsetzung.

Wer den Hochlauf will, muss ihn ermöglichen: mit klaren Anreizen für Flottenbetreiber, die auf emissionsfreie Fahrzeuge umstellen – und das nicht irgendwann, sondern jetzt. Förderprogramme dürfen nicht kleinteilig zerfasern, sondern müssen große, leistungsfähige H2-Tankstellen absichern – statt sie auf das Minimum zu reduzieren. Und vor allem braucht es eine koordinierte Gesamtstrategie, die Stadt und Land, Produktion und Verbrauch, Industrie und Verkehr sinnvoll verbindet. In Regionen wie Rhein-Ruhr oder Rhein-Neckar sehen wir bereits, wie das in der Praxis gelingt. Diese Erfolge dürfen kein Einzelfall bleiben – sie müssen zur Blaupause für ganz Europa werden.

Wasserstoff ist keine Option, er ist Voraussetzung. Für Versorgungssicherheit, industrielle Souveränität, Klimaschutz. Ein intelligenter Mix aus Batterie und Wasserstoff spart Europa bis zu 500 Milliarden Euro Infrastrukturkosten. Alles liegt bereit: Technik, Märkte, Instrumente. Was jetzt noch fehlt, ist politische Entschlossenheit und Umsetzung. Packen wir’s an!

|

| Martin Jüngel ist Geschäftsführer und CFO von H2 Mobilitiy. Quelle H2 Mobility |

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

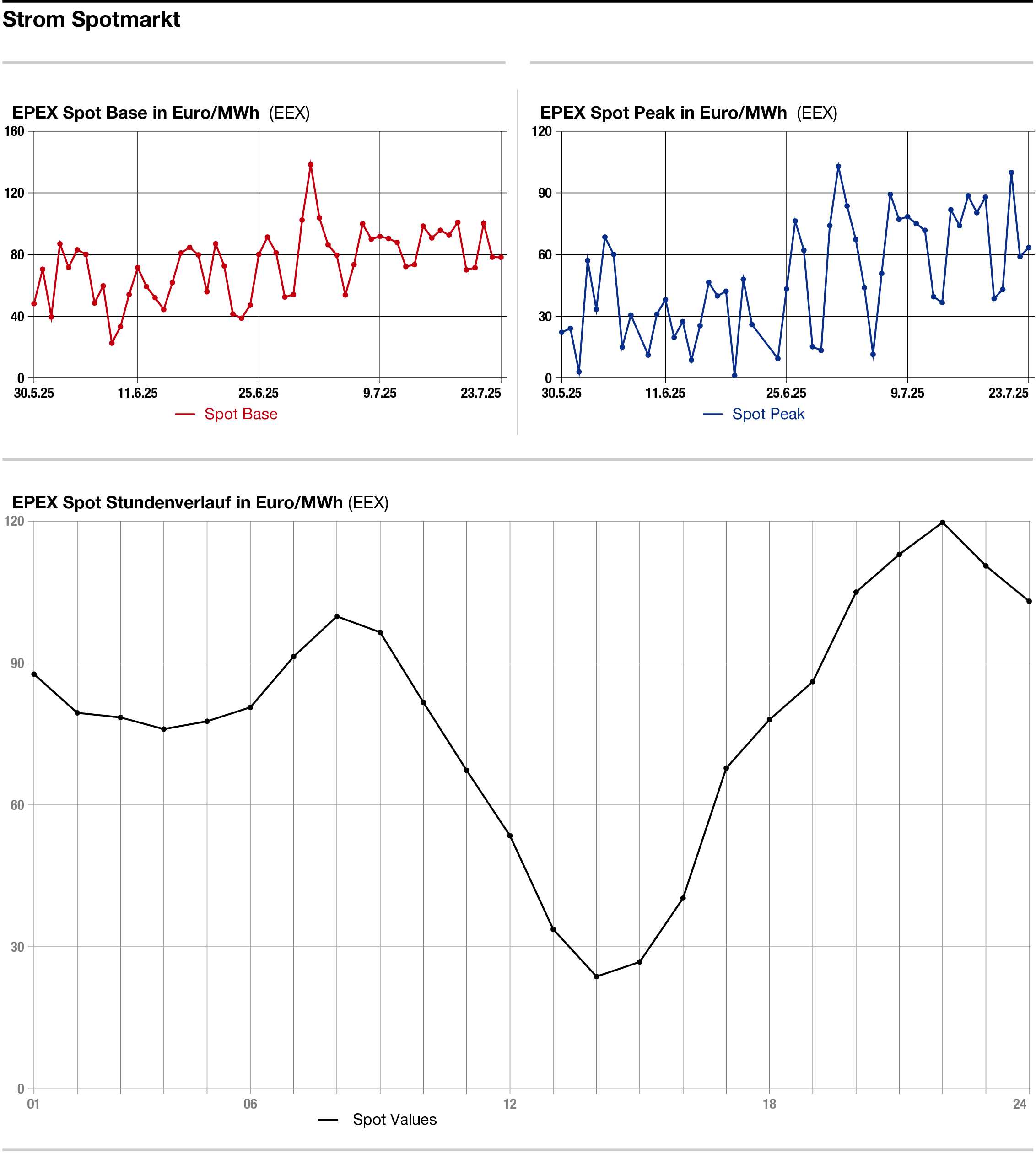

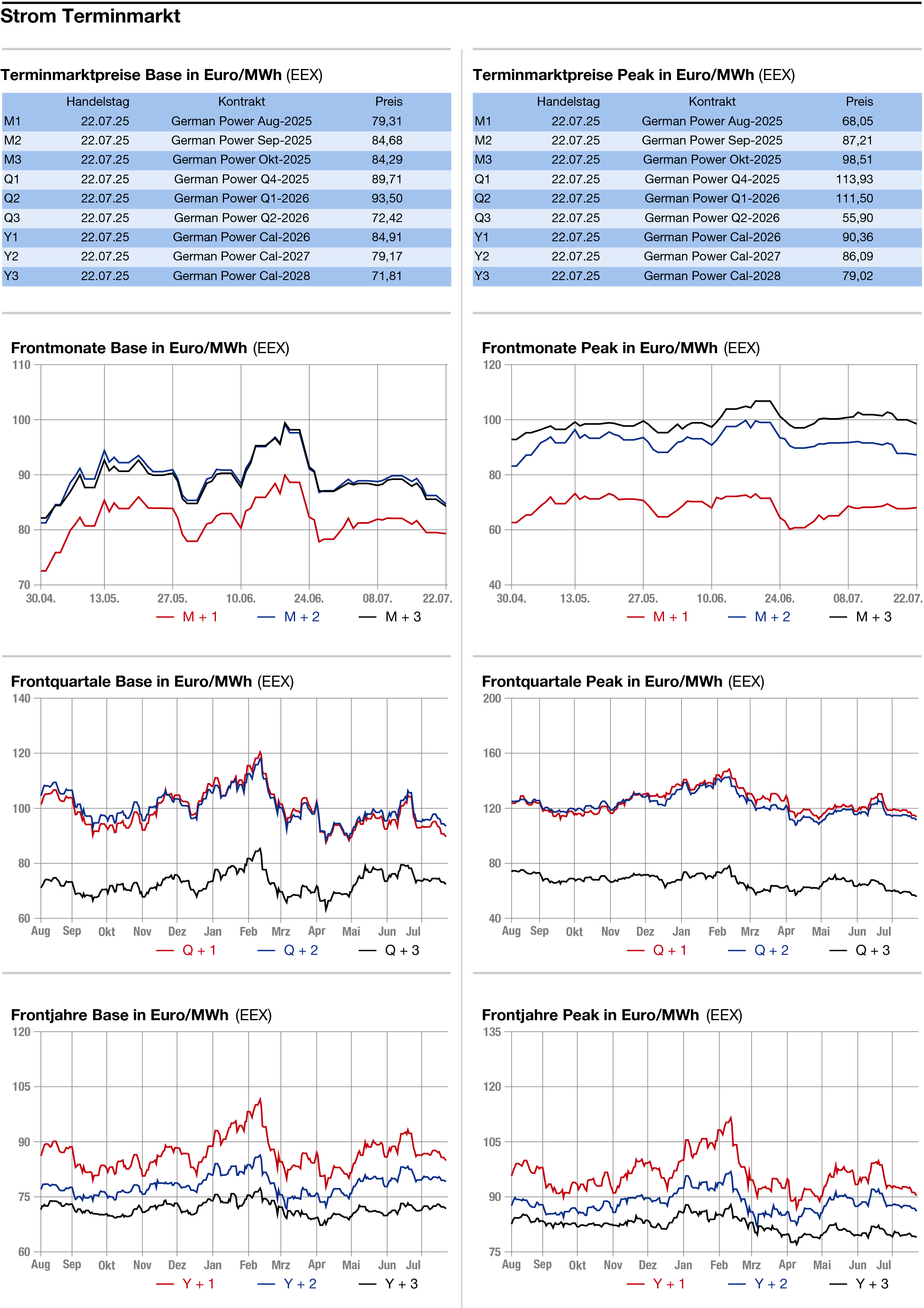

STROM

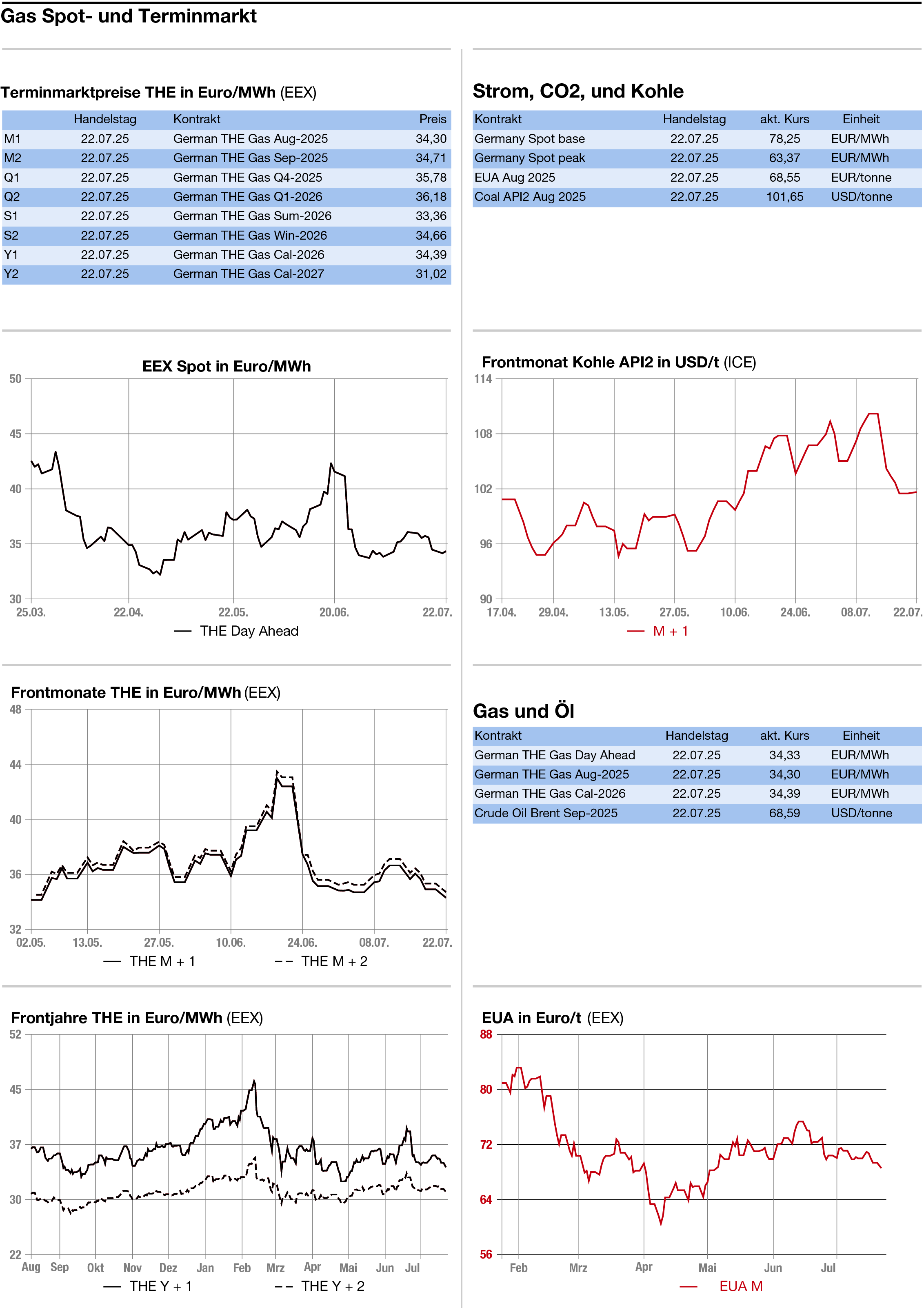

GAS

US-Handelskonflikt dämpft Marktstimmung

Quelle: E&M

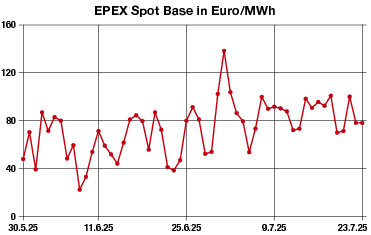

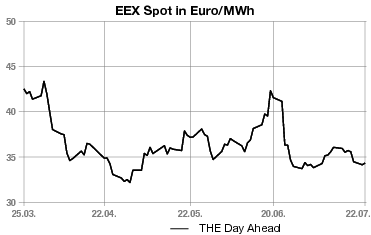

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Leichter haben sich die Energiemärkte am Dienstag gezeigt. Der Zoll- und Handelskonflikt zwischen den USA und der EU belastet nicht nur die Energiemärkte zusehend. Eine wichtige Rolle dürfte dabei spielen, dass die EU den Trumpschen Fehdehandschuh möglicherweise aufzunehmen bereit ist und ihrerseits Vorbereitungen für ein No-Deal-Szenario trifft. Donald Trumps Verhandlungsposition scheint sich vor Ablauf der Frist verhärtet zu haben, berichtet Bloomberg. Die Regierung des US-Präsidenten drängt auf einen nahezu universellen Zollsatz von über 10 Prozent, mit nur wenigen Ausnahmen für Luftfahrt, medizinische Geräte und einige Spirituosen, wie berichtet wird. Selbst im Falle einer Einigung gehen EU-Beamte laut Bloomberg davon aus, dass die Bedingungen für EU-Exporte in die USA nicht mehr so günstig sein werden wie zuvor.

Strom: Überwiegend leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Dienstag gezeigt. Der Day-ahead allerdings notierte im Base unverändert mit 78,50 Euro. Für den Peak ergab sich ein Aufschlag von 4,50 Euro auf 63,75 Euro je Megawattstunde. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 78,25 Euro in der Grundlast und 63,37 Euro je Megawattstunde in der Spitzenlast. Zwar erwarten die Meteorologen von Eurowind für den Mittwoch eine höhere Erneuerbaren-Einspeisung von 17,4 Gigawatt als am Berichtstag (14,2 Gigawatt), doch sorgten deutsche Stromexporte für einen stabilen Day-ahead.

So werden für den Mittwoch Nettoexporte von 3,8 Gigawatt erwartet, während am Berichtstag per Saldo Importe von 2,3 Gigawatt zu Buch schlagen. Die Day-aheads in den Nachbarstaaten Deutschlands liegen nämlich fast durchgängig oberhalb der deutschen Preise. In Frankreich beispielsweise betrug der Day-ahead im Base 83,37 Euro je Megawattstunde. Für die kommenden Tage erwartet das US-Wettermodell für Deutschland eine moderate Windeinspeisung und eine überdurchschnittliche Bewölkung bei mäßigen Temperaturen, so dass weiter mit recht festen Day-ahead-Preisen gerechnet werden muss.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr 0,50 Euro auf 84,82 Euro je Megawattstunde.

CO2: Schwächer haben sich die CO2-Preise am Dienstag präsentiert. Der Dec 25 zeigte sich gegen 14.10 Uhr mit einem Verlust von 0,95 Euro auf 68,88 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 16,25 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 69,91 Euro, das Tief bei 68,86 Euro je Tonne CO2.

Am Vortag hatte der Benchmark-Kontrakt den Kampf um die Wiedergewinnung der 70-Euro-Marke verloren, weswegen sich die technische Situation verschlechterte. Am Berichtstag geriet der Dec 25 durch die schwache Performance der Nachbarmärkte weiter unter Druck.

Erdgas: Etwas leichter haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat August am niederländischen TTF verlor bis gegen 14.14 Uhr 0,375 Euro auf 33,000 Euro je Megawattstunde. Am deutschen THE ging es um 0,025 Euro auf 34,125 Euro je Megawattstunde nach unten.

Auch der Gasmarkt wird durch die aufkeimende Sorge wegen eines Handelskriegs zwischen den USA und der EU belastet, der die Nachfrage nach Gas beeinträchtigen könnte. Positive Impulse sind dagegen rar. Der Gasflow aus Norwegen beträgt nach Gassco-Angaben für den Berichtstag mäßige 313,2 Millionen Kubikmeter.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: