24. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

STROMNETZ: Einheitliche Regeln für Netzanschlüsse gefordert

REGULIERUNG: Wissenschaftlicher Arbeitskreis lobt Kurs der Bundesnetzagentur

STROMNETZ: 50 Hertz warnt vor Wildwuchs bei Batteriespeichern

ÖSTERREICH: Regierung präsentiert „Verfahrensturbo“

HANDEL & MARKT

BIOMASSE: Biomasse bleibt 2024 wichtigste grüne Wärmequelle

GAS: IEA erwartet 2026 stärkere Gasnachfrage

SMART METER: Horizon Energy finanziert Smart Meter Rollout

E&M-PODCAST: Mehr Daten ins Glasfaser durch Open Access

TECHNIK

REGENERATIVE: Studien analysieren regionale Gerechtigkeit beim Erneuerbaren-Ausbau

ABWÄRME: Balwin-Konverter sollen Wärme liefern

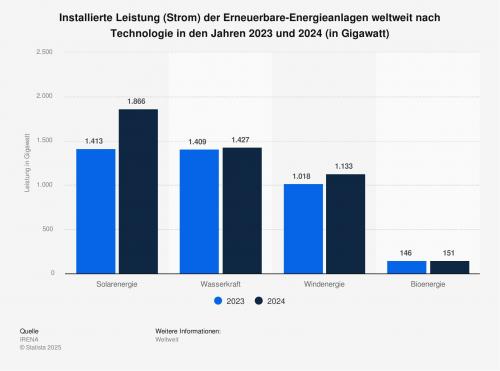

STATISTIK DES TAGES: Leistung von Erneuerbaren-Anlagen weltweit

UNTERNEHMEN

BILANZ: Wemag steigert Gewinn auf über 48 Millionen Euro

FINANZIERUNG: Eternal Power wirbt Kapital für H2-Projekte ein

WIRTSCHAFT: Eon kauft Nieder- und Mittelspannungskabel in Italien

KERNKRAFT: Citibank organisiert Finanzierung bulgarischer Meiler

MARKTBERICHTE

MARKTKOMMENTAR: Marktteilnehmer hoffen auf Deals

TOP-THEMA

Offshore-Branche fordert Subventionsbeschluss noch 2025

Der RWE-Windpark "Kaskasi" bei Helgoland. Quelle: Georg Eble

WINDKRAFT OFFSHORE.

Seit 2023 vergibt Deutschland neue Windparkflächen auf See faktisch nach Zahlungsbereitschaft. Die Offshorewind-Verbände wollen eine Rückkehr zu etwas modernisierten Subventionen.

Angesichts von Problemen in der Lieferkette und einer als Investitionsbremse empfundenen Art und Weise, Meeresflächen an Windpark-Projektierer zu vergeben, fordern sechs Verbände der Offshorewind-Branche von der Bundesregierung, noch in diesem Jahr ein neues Ausschreibungsdesign auf Basis von Subventionen. Würde die schwarz-rote Koalition das drei Jahre alte Ausschreibungsdesign für Windenergieanlagen tatsächlich in diesem Jahr noch anfassen, wäre die Änderung noch rechtzeitig für die nächste Runde am 1. Juni 2026.

Seit 2023 werden neue Offshore-Windparkflächen faktisch nicht mehr an die Bieter vergeben, die für die Stromeinspeisung am wenigsten Subventionen verlangen, sondern im Gegenteil am meisten für Besitz, Baurecht und Netzanschluss zu zahlen bereit sind. Was im Juni 2023 dem Staat noch 12,6 Milliarden Euro zweckgebundene Mittel für 7.000 MW einbrachte, spülte im Juni 2025 nur noch 180 Millionen Euro für zu bezuschlagende 1.000 MW ein. Der aktuelle Zuschlag ging an Total, zwei Jahre zuvor waren verschiedene Flächen an Total und an BP, einen weiteren Ölkonzern, gegangen.

Die sinkende Zahlungsbereitschaft ist für die Offshore-Lobby Beweis genug dafür, dass Deutschland die potenziellen Investoren einem „ungesunden Maß an Risiken“ aussetzt, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. Als Beispiel nennen die Verbände, dass der aktuelle Bieter Total erstmals die erhaltene Nordsee-Fläche N-9.4 um 10 bis 20 Prozent „überbauen“ muss. Das heißt in dem Zusammenhang: 1.000 MW Netzanschluss sind bezuschlagt, aber 1.100 bis 1.200 MW müssen installiert werden. Die Branche fürchtet, dass ein Windrad dem anderen Wind wegnimmt, wenn die Anlagen zu dicht aneinander errichtet werden. „Abschattungseffekt“ nennt sich dies. Der organisierte Offshorewind ist nicht grundsätzlich gegen „Überbauung“, fordert aber, das Maß dem Stromvermarktungsinteresse des Projektierers zu überlassen.

Differenzverträge und Industriepolitik

Die wichtigste Forderung ist aber die nach Subventionen oder, wie es schöner heißt, „nachhaltigen Erlösstrukturen“. Die Verbände wollen eine Umstellung der beiden Offshore-Ausschreibungen jährlich auf Differenzverträge (CfD). Was das hier konkret bedeutet, bleibt unklar. Es könnte die Rückkehr zu gesetzlichen, kostenorientierten Einspeisevergütungen gemeint sein oder aber auch eine Rückwärtsauktion der CfD-Zuschlagswerte, die den Staat am günstigsten kommen. Der Unterschied zum Design vor den Ausschreibungen wäre, dass ein (zweiseitiger) CfD auch Rückzahlungen des Einspeisers an den Staat vorsieht, wenn er am Markt mehr für den Ökostrom erlöst, als ihm garantiert wurde. Auch Dänemark und die Niederlande haben die Rückkehr zu Subventionen angekündigt.

Die zweite Schutzforderung käme den Herstellern von Komponenten und Systemen zugute. Hier fordern die Verbände eine „unbürokratische“, EU-harmonisierte Umsetzung des Net-Zero Industry Act (NZIA), der einen Mix aus Subventionen und Privilegien für heimische Erzeugnisse vorsieht. Eine „industriepolitische Unterstützung europäischer Hersteller ist unerlässlich“, heißt es in dem Appell.

Außerdem wollen die Errichter von Windparks künftig nach Fertigstellung eines Offshore-Netzanschlusses zwölf statt wie bisher sechs Monate Zeit haben, um ihrerseits fertig zu werden. Sie begründen dies mit den größer gewordenen (und im Übrigen küstenferner liegenden) Windpark-Zuschlägen.

Bund soll Infragestellung der 70.000 MW stoppen

Und: Die Bundesregierung solle klarstellen, dass sie am Ausbauziel von 70.000 MW im Jahr 2045 festhält. Manager von Übertragungsnetzbetreibern hatten das Ziel in den vergangenen Monaten als unrealistisch oder nicht aussagekräftig bezeichnet.

Erreicht waren jedenfalls am Ende des ersten Halbjahres 2025 in der deutschen See rund 9.200 MW. Im Bau sind 1.900 MW, der finale Investitionsentscheid (FID) ist über weitere 3.600 MW getroffen, und bezuschlagt sind obendrein 17.500 MW. Das ermittelte die Deutsche Windguard im Auftrag der Verbände BWE, BWO, Wab, Wind Energy Network Rostock, des Fachverbandes VDMA Power Systems und der Denkfabrik Stiftung Offshore-Windenergie.

Quelle: Fotolia / Miredi

Einheitliche Regeln für Netzanschlüsse gefordert

STROMNETZ. Der Bundesverband Erneuerbare Energie hat gemeinsam mit Erzeugerverbänden Vorschläge für einheitliche Kriterien im Reservierungsmechanismus für Netzanschlusskapazitäten erarbeitet.

Der Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE) hat gemeinsam mit mehreren Erzeugerverbänden eine Handlungsempfehlung zum Reservierungsmechanismus für Netzanschlusskapazitäten vorgelegt. Das Papier enthält erstmals eine tabellarische Übersicht mit einheitlichen Reservierungsstufen und Fristen, differenziert nach Art der Erzeugung. Ziel ist es, verbindliche Standards für den Zugang zum Stromnetz zu schaffen und dadurch den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen.

Die Vorschläge gehen zurück auf Ergebnisse des Branchendialogs zur Beschleunigung von Netzanschlüssen in der vergangenen Legislaturperiode. Laut BEE hatte sich die Erneuerbaren-Branche intensiv in diesen Dialog eingebracht. Eine gesetzliche Umsetzung der dort entwickelten Ansätze war zwar vorgesehen, wurde aber durch das vorzeitige Ende der Ampel-Koalition nicht mehr realisiert. Der BEE hält eine Nachholung der Gesetzgebung dennoch für dringend geboten.

„Das Thema Netzanschlüsse gehört dringend wieder auf die politische Agenda“, sagte BEE-Präsidentin Simone Peter. Der Mangel an verfügbaren Netzanschlusskapazitäten bremse den Ausbau der erneuerbaren Energien erheblich. Ein einheitlicher Reservierungsmechanismus mit klaren Schritten und Fristen könne allen beteiligten Akteuren mehr Planungssicherheit geben. Die Vorschläge aus der Branche würden dabei auch Behörden entlasten und zur Standardisierung der bislang unterschiedlichen Vorgaben in den Netzgebieten beitragen.

Das Papier ist auf Anfrage beim BEE erhältlich.

Wissenschaftlicher Arbeitskreis lobt Kurs der Bundesnetzagentur

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Die Bundesnetzagentur hat neue Regeln für Strom- und Gasnetze zur Konsultation gestellt. Der wissenschaftliche Beirat WAR unterstützt zentrale Reformpunkte.

Die Bundesnetzagentur legt derzeit neue Bedingungen für den Zugang zu den Strom- und Gasversorgungsnetzen fest. Anlass ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 2. September 2021, das die bisherigen Rechtsgrundlagen für die bestehende Netzentgeltregulierung außer Kraft gesetzt hat. Am 18. Juni 2025 hat die Große Beschlusskammer Energie der Bundesnetzagentur die überarbeiteten Festlegungsentwürfe zur Konsultation gestellt. Diese läuft noch bis zum 30. Juli 2025.

Wissenschaftliche Unterstützung erhält die Bundesnetzagentur wie in der Vergangenheit vom Wissenschaftlichen Arbeitskreis für Regulierungsfragen (WAR). Dieses unabhängige Gremium begleitet die Behörde bei Grundsatzfragen der Regulierung. Der WAR hat nun eine Stellungnahme zu den aktuellen Entwürfen veröffentlicht und bewertet darin zentrale Änderungen überwiegend positiv.

Effizienz im Fokus

Einer der zentralen Vorschläge der Bundesnetzagentur ist die Kürzung des Katalogs nicht beeinflussbarer Kosten, die nicht dem Effizienzvergleich unterliegen. Der WAR begrüßt diesen Schritt ausdrücklich. Aus Sicht des Beirats lassen sich dadurch regulatorische Schlupflöcher vermeiden, Fehlanreize abbauen und der Verwaltungsaufwand verringern.

Auch die geplante Verkürzung der Regulierungsperioden von fünf auf drei Jahre bewertet der WAR als plausibel. Diese soll ab 2032 im Gas- und ab 2033 im Strombereich gelten. Zwar erkenne man auch Nachteile, insgesamt erscheine die Maßnahme jedoch gut begründbar.

Beim sogenannten „t-2-Versatz“, also der inflationsbereinigten Berücksichtigung von Betriebskosten mit einem zweijährigen Zeitversatz, erkennt der WAR mehrere Vorteile. Neben einer höheren Budgetsicherheit für Netzbetreiber sieht der Arbeitskreis auch einen geringeren bürokratischen Aufwand gegenüber Alternativen.

Systemwechsel bei Kapitalkosten

Die Bundesnetzagentur will künftig die Kapitalkostenvergütung auf das international gebräuchliche WACC-Modell („Weighted Average Cost of Capital“) umstellen. Damit würde der bislang in Deutschland beschrittene Sonderweg beendet. Der WAR unterstützt diesen Schritt grundsätzlich, weist jedoch darauf hin, dass die im Modell veranschlagte Eigenkapitalverzinsung möglicherweise zu hoch angesetzt sei.

Ebenfalls befürwortet wird die neue Regelung zu Baukostenzuschüssen. Diese sollen künftig bei der Berechnung der Eigenkapitalbasis berücksichtigt werden. WAR-Mitglied Peter Winzer von der Hochschule Rhein-Main spricht in diesem Zusammenhang von einem ökonomisch sinnvollen Vorgehen.

Die Umstellung der Regulierungsbasis von einem Mischsystem auf eine reine Realkapitalerhaltung findet im WAR ebenfalls Zustimmung. Eine einfachere Systematik könnte laut Winzer zu mehr Transparenz und Akzeptanz bei externen Stakeholdern führen, etwa bei internationalen Investoren.

Effizienzvergleich soll reformiert werden

Im bisherigen Effizienzvergleich für Netzbetreiber wendet die Bundesnetzagentur das sogenannte „Best-of-Four“-Prinzip an. Dabei wird der günstigste von vier statistisch ermittelten Werten als Maßstab genommen. Aus Sicht der Netznutzer ist dieser Ansatz problematisch, weil er tendenziell höhere Entgelte begünstigt.

Künftig plant die Behörde, jeweils Mittelwerte aus zwei stochastischen (SFA) und zwei deterministischen (DEA) Verfahren zu bilden und den besseren der beiden Mittelwerte als Vergleichsgröße zu nutzen. Der WAR unterstützt diese geplante Neuausrichtung ausdrücklich.

Keine Hinweise auf Investitionshemmnisse

In der öffentlichen Diskussion war zuletzt die Sorge geäußert worden, eine striktere Regulierung könne notwendige Investitionen hemmen oder zu einem Rückzug kleiner Netzbetreiber führen. Diese Bedenken teilt der WAR nicht. Professor Justus Haucap von der Universität Düsseldorf erklärte: „Die erneuten Warnungen vor einem Stadtwerke- und Netzbetreibersterben halten wir für stark übertrieben.“

Auch Professor Jürgen Kühling, WAR-Vorsitzender und Inhaber eines Lehrstuhls an der Universität Regensburg, unterstützt den Kurs der Behörde. Er sieht in der Neuregelung einen notwendigen Beitrag zur Entlastung von Haushalten und Unternehmen bei den Energiekosten. „Die in der Öffentlichkeit monierte Belastung erfordert eine konsequente Prüfung der Netzentgelte durch die Bundesnetzagentur“, so Kühling.

Die endgültige Fassung der neuen Festlegungen wird die Bundesnetzagentur nach Abschluss der öffentlichen Konsultation voraussichtlich im Laufe des Herbstes veröffentlichen.

50 Hertz warnt vor Wildwuchs bei Batteriespeichern

Quelle: Shutterstock / peopleandmore

STROMNETZ. Der Übertragungsnetzbetreiber schlägt im Umgang mit Netzanschlüssen für Batteriespeicher ein neues Verfahren vor, das Projekte nach Reifegrad und Systemdienlichkeit priorisieren soll.

Den vier deutschen Übertragungsnetzbetreibern liegen derzeit fast 700 Netzanschlussanträge für Großbatteriespeicher vor – mit einer kumulierten Leistung von etwa 250.000 MW. Den größten Anteil daran verzeichnet der ostdeutsche Netzbetreiber 50 Hertz. Allein dort summieren sich die beantragten Anschlussleistungen auf über 100.000 MW. Aufgrund derzeitiger Rechtslage müssten alle neuen Anträge auf Basis der Kraftwerksnetzanschlussverordnung (KraftNAV) bearbeitet werden. Diese sei für diese Dimensionen und für diese Technologie jedoch nicht geeignet, so das Unternehmen vor Journalisten.

Laut Dirk Biermann, COO von 50 Hertz, führe das in der KraftNAV verankerte „First come, first served“-Prinzip dazu, dass nicht bereits weit fortgeschrittene sowie technisch und marktlich überzeugende Projekte zuerst realisiert werden können, sondern diejenigen mit einem frühen Posteingangsstempel. Dadurch drohe die Gefahr, dass die knappe Ressource Netzanschluss für andere wichtige Anschlussnehmer wie Rechenzentren oder Elektrolyseure blockiert wird und insgesamt weniger Batterieprojekte in das Gesamtsystem integriert werden können.

Stattdessen fordert der Netzbetreiber, die Anschlussprojekte künftig nach Reifegrad und Umsetzungswahrscheinlichkeit zu bewerten. Dies solle verhindern, dass Ressourcen in wenig aussichtsreiche Projekte fließen und gleichzeitig solide Vorhaben schneller angeschlossen werden können.

Vorschläge zur Priorisierung

Zur Beurteilung der Reife eines Projekts schlägt 50 Hertz transparente und nachvollziehbare Kriterien vor, etwa Grundstücksnachweise, Genehmigungsstände, Anlagen- und Anschlusskonzepte oder eine gesicherte Finanzierung. Auch Aspekte der Netzdienlichkeit, wie die Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeicher, könnten berücksichtigt werden – derzeit dürfe das im Anschlussverfahren nicht berücksichtigt werden.

Die Zahl der Anträge sei auch deshalb stark gestiegen, weil ab dem Jahr 2029 die befristete Befreiung von Netzentgelten für Speicheranlagen auslaufe, erklärte Biermann. Hinzu kämen sinkende Kosten für Speichertechnik und der starke Zubau der Photovoltaik mit zunehmender Zahl negativer Strompreise am Day-Ahead- und Intraday-Markt.

In der Regelzone von 50 Hertz haben nach Angaben des Unternehmens derzeit Projekte mit insgesamt 12.000 MW Leistung eine Anschlussperspektive bis 2029 erhalten – über diese Größenordnung hinaus werde es mit der derzeitigen Systematik jedoch schwierig.

Biermann warb dafür, Netzbetreibern künftig die Möglichkeit zu geben, Einfluss auf die Betriebsweise von Batteriespeichern zu nehmen – etwa durch technische Vorgaben. So könne vermieden werden, dass eine plötzliche Speicherung und Ausspeisung großer das Netz destabilisiere. Voraussetzung sei allerdings eine gesetzliche Regelung, die diese Eingriffsmöglichkeiten klar definiere.

Anpassung an die erneuerbare Stromwelt

In Zukunft erfordern volatile, dezentrale Erzeuger in Kombination zum Beispiel mit Batteriespeichern neue Konzepte zur Netzführung, auch wenn die Einspeisung von Erneuerbaren aufgrund immer besserer Wetterprognosen besser vorhersehbar ist. Aus Sicht von 50 Hertz müssen Großbatterien künftig systemdienlich und vorausschauend betrieben werden können

Der Netzbetreiber befindet sich nach eigenen Angaben gemeinsam mit den anderen Übertragungsnetzbetreibern im Austausch mit der Bundesnetzagentur und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE). Ziel sei es, das derzeitige Anschlussverfahren grundlegend zu reformieren.

„Es sollten diejenigen Netzanschlussprojekte zum Zuge kommen, die einen hohen Reifegrad aufweisen und auch aus Netzsicht an geeigneten Standorten realisiert werden sollen“, sagte Biermann. Dies sei im derzeitigen Rechtsrahmen nicht gewährleistet. Daher brauche es eine Reform der KraftNAV, um solche für die Energiewende wichtigen Großprojekte geordnet und effizient in das Netz integrieren zu können.

Gesetzlichen Rahmen anpassen

Dirk Biermann begrüßte ein Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 15. Juli, wonach auch für Netzanschlüsse für Batteriespeicher ein Baukostenzuschuss zu zahlen sei. Dieses Instrument könnte eine gewisse Steuerungsfunktion haben.

Die Diskussion um neue Regeln für Batteriespeicheranschlüsse berührt laut 50 Hertz auch einen grundlegenden Zielkonflikt: den zwischen der gewünschten Liberalisierung des Strommarktes und der stabilen Netzführung. Damit Batteriespeicher ein stabilisierendes Element im künftigen Energiesystem werden können, müsse der regulatorische Rahmen jetzt angepasst werden.

Regierung präsentiert „Verfahrensturbo“

Quelle: Pixabay / slon_pics

ÖSTERREICH. Das Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz sowie Erleichterungen im Verwaltungsverfahrensrecht und bei der Umweltverträglichkeitsprüfung sollen die Energiewende vorantreiben.

Einen sogenannten „Verfahrensturbo“ zur beschleunigten Genehmigung von Infrastrukturvorhaben präsentierten Vertreter der österreichischen Bundesregierung nach deren Sitzung am 23. Juli. Der „Turbo“ besteht aus dem seit Januar 2023 in der Diskussion befindlichen Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungs-Gesetz (EABG) sowie Novellen zum Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz (AVG) und zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-G).

Laut Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer von der konservativen Österreichischen Volkspartei (ÖVP) geht die AVG-Novelle noch im Laufe der Woche in die parlamentarische Begutachtung. Das EABG befindet sich dem Minister zufolge in Abstimmung mit den Koalitionspartnern der ÖVP, den Sozialdemokraten (SPÖ) und den Liberalen (Neos). Es soll „noch im Sommer“ zur Begutachtung ausgesandt werden. Wie die Redaktion aus gut informierten Kreisen erfuhr, peilt die Regierung den Beginn der Begutachtungsfrist für Mitte August an. Die UVP-Novelle schließlich möchte die Regierung über den Sommer erarbeiten und im Herbst im Parlament behandeln.

Wie berichtet, muss das EABG ohnehin zügig beschlossen werden. Es dient der Umsetzung der „Erneuerbaren-Richtlinie“ der EU (RED III), hinsichtlich derer Österreich säumig ist. Ein Vertragsverletzungsverfahren läuft. Laut der Präsentation zur Regierungssitzung am 23. Juli etabliert das EABG „einen One-Stop-Shop bei Energieprojekten ebenso wie einheitliche Kriterien und Schwellenwerte für die Freistellung sowie die Art des erforderlichen Genehmigungsverfahrens“.

Genehmigungspflicht für PV-Anlagen auf Dächern soll entfallen

Hattmannsdorfer zufolge soll beispielsweise die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Dächern künftig keiner Genehmigung mehr bedürfen. Dies gilt auch für PV-Anlagen im Grünland, wenn sie nicht mehr als 1.500 Quadratmeter Fläche aufweisen. In einem Zuge will die Regierung die zwischen Bund und Ländern zersplitterten elektizitätswirtschaftlichen Kompetenzen „straffen“. Gesetzlich festgeschrieben wird auch das „überragende öffentliche Interesse“ an Projekten zur Umsetzung der Energiewende.

Das UVP-Gesetz wurde erst im Herbst 2023 novelliert. Laut einer Aussendung von Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) geht es bei der kommenden Novelle unter anderem um „die Schaffung weiterer Flexibilität bei Ausgleichsmaßnahmen: Praxistaugliche und umweltfreundliche Lösungen, die strategisch notwendige Projekte ermöglichen und gleichzeitig dem Umweltschutz dienen, sollen forciert werden“.

Die Gründung einer Bürgerinitiative bedarf künftig einer persönlichen Unterschrift vor der zuständigen Gemeindebehörde, wie dies für die Einleitung von Volksbegehren bereits jetzt gilt. Laut Hattmannsdorfer möchte die Regierung „dem Bürgerinitiativen-Tourismus, den es zum Teil gibt, einen Riegel vorschieben“.

Die AVG-Novelle schließlich soll laut dem Vortrag zur Regierungssitzung eine elektronische Kundmachungsplattform für Großverfahren einführen, „auf der alle wesentlichen Verfahrensschritte in übersichtlicher Form verbindlich festgehalten und dokumentiert werden. Weitere Vereinfachungsmaßnahmen in Zusammenhang mit Digitalisierungsmöglichkeiten sollen geprüft werden“. Als „Großverfahren“ gelten laut Hattmannsdorfer künftig Verfahren mit mindestens 50 Beteiligten, nach derzeitiger Rechtslage sind es mindestens 100 Beteiligte.

Hoffen auf Fünf-Parteien-Einigung

Aufheben möchte die Bundesregierung die sogenannte„Ediktalsperre“. Ihr zufolge ist in der Zeit vom 15. Juli bis 25. August und vom 24. Dezember bis 6. Januar die Kundmachung eines Verfahrens per Edikt nicht zulässig.

Ferner sollen laut dem Vortrag „Regelungen des UVP-G, die sich praktisch bewährt haben, für das Großverfahren nach dem AVG übernommen werden“. Darunter ist das Recht der jeweiligen Behörde, den am Verfahren Beteiligten eine Frist für das Vorbringen weiterer ihrer Ansicht nach wesentlicher Sachverhalte zu setzen: „Verspätetes Vorbringen ist in der Folge von der Behörde nicht zu berücksichtigen.“

Für alle drei Gesetzesvorhaben bedarf die Bundesregierung einer Zweidrittelmehrheit im Bundesparlament und damit der Zustimmung der rechtsgerichteten Freiheitlichen Partei (FPÖ) oder der Grünen. Hattmannsdorfer konstatierte, die Grünen hätten nun „die riesengroße Chance, die Energiewende endlich zur Umsetzung zu bringen. Und am Schönsten wäre es, wenn wir jeweils eine Fünf-Parteien-Einigung bei diesen zentralen Gesetzen zusammenbringen“.

Quelle: Shutterstock

Biomasse bleibt 2024 wichtigste grüne Wärmequelle

BIOMASSE. Bioenergie hat 2024 mehr als 80 Prozent der erneuerbaren Wärme in Deutschland bereitgestellt. Dies zeigt eine Auswertung der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik beim UBA.

Bioenergie war auch im Jahr 2024 die wichtigste Quelle erneuerbarer Wärme in Deutschland. Laut der beim Umweltbundesamt (UBA) angesiedelten Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat) deckte sie über 80 Prozent der erneuerbaren Wärmeerzeugung ab. Mit großem Abstand wichtigster Bioenergieträger war Holz, gefolgt von Biogas und Biomethan, deren Beitrag sich seit 2010 mehr als verdoppelt hat.

Insgesamt stammt derzeit rund 18 Prozent der in Deutschland erzeugten Wärme aus erneuerbaren Quellen. Der größte Anteil entfällt auf feste Biomasse, darunter Scheitholz, Pellets und Hackschnitzel. Diese kommen nicht nur in privaten Haushalten zum Einsatz, sondern auch in größeren Gebäuden und in Wärmenetzen von Stadtwerken, Kommunen und Unternehmen. Neben Holz werden auch Reststoffe wie Stroh, Miscanthus und sogenannte Paludi-Biomasse aus wiedervernässten Mooren energetisch genutzt.

Rückgang bei Feinstaubemissionen

Trotz der weiten Verbreitung von Holzfeuerungen sind die damit verbundenen Feinstaubemissionen laut AGEE-Stat seit Jahren rückläufig. Strengere gesetzliche Anforderungen, technischer Fortschritt bei Holzheizungen und gezielte Förderprogramme für emissionsarme Technologien haben diese Entwicklung begünstigt. Hersteller von Pelletheizungen sowie Hackschnitzel- und Scheitholzkesseln haben laut der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) deutliche Verbesserungen bei Effizienz und Emissionen erzielt.

Die energetische Nutzung von Holz folgt in vielen Fällen dem Prinzip der Kaskadennutzung. Daten zum Holzmonitoring zeigen, dass große Biomasseanlagen von Industrie und Energieversorgern überwiegend Altholz und Restholz einsetzen – ihr Anteil liegt hier bei bis zu 87 Prozent. Auch in Heizwerken des Gewerbes und kommunalen Einrichtungen kommen hauptsächlich Waldrestholz und Energieholz aus der Landschaftspflege zum Einsatz.

In Privathaushalten wird ebenfalls ein erheblicher Teil des Holzes aus Kaskadennutzung verwendet – rund 50 Prozent. Zusätzlich nutzen Haushalte häufig Waldholz, das aus eigenen Beständen oder durch Selbstwerbung aus Kommunal- und Landesforsten stammt. Scheitholzvergaserkessel und Kaminöfen sind dabei typische Anwendungen. Holzpellets, als standardisiertes und besonders emissionsarmes Produkt, gewinnen laut FNR zunehmend an Bedeutung.

Auch künftig bleibe Waldholz Bestandteil der energetischen Biomassenutzung. Gründe für Holzentnahmen im Wald sind laut AGEE-Stat unter anderem forstliche Umbauarbeiten zur Anpassung an den Klimawandel. Dabei fallen neben Stammholz auch minderwertige Sortimente an, die nicht industriell genutzt werden können. Zusätzlich tragen Schadholz aufgrund von Sturm, Dürre oder Borkenkäfer sowie Mengen aus kleinstrukturiertem Privatwald zur Verfügbarkeit von Energieholz bei.

Datenbank zu Holzheizungen und Fördermitteln

Ein Vorteil von Biomasse ist ihre Speicherfähigkeit. In Wärmenetzen und bei Heizsystemen mit Pufferspeicher kann sie zur Deckung von Spitzenlasten eingesetzt werden, insbesondere im Winter. Auch in sogenannten Dunkelflauten – wenn Solar- und Windstrom für Wärmepumpen nicht ausreichen – kann sie schnell und bedarfsgerecht Wärme liefern. In der Kombination mit anderen erneuerbaren Quellen wie Solarthermie oder Umweltwärme ergeben sich laut AGEE-Stat flexible Versorgungskonzepte mit regional verfügbaren Ressourcen.

Einen aktuellen Überblick über am Markt verfügbare Biomasseanlagen bietet die Online-Marktübersicht der FNR. Sie verzeichnet rund 1.000 Anlagen für Pellets, Scheitholz und Hackschnitzel von etwa 50 Herstellern. Nutzer können dort nach Leistung und Anbieter filtern. Förderfähig sind viele dieser Systeme im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BEG-EM). Zuständig für die Förderlisten ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Neben fester Biomasse wächst auch die Bedeutung gasförmiger Bioenergieträger. Biogas, Biomethan und Klärgas kommen vermehrt in der Wärmeerzeugung zum Einsatz. Ergänzt wird das Spektrum durch die Nutzung biogener Abfälle, etwa in städtischen Müllheizkraftwerken. Flüssige Biobrennstoffe wie Bioheizöl spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.

IEA erwartet 2026 stärkere Gasnachfrage

Quelle: IEA

GAS. Die Internationale Energieagentur (IEA) hat in Berlin ihren aktuellen Gasmarktbericht vorgestellt. Er analysiert weltweite Gastrends und gibt einen Ausblick bis 2026.

Die Gasnachfrage wächst weltweit langsamer als im Vorjahr – das zeigt der neue Gas Market Report, den die Internationale Energieagentur (IEA) am 23. Juli 2025 in Berlin vorgestellt hat. Der vierteljährliche Bericht analysiert Angebot, Nachfrage, Handel und geopolitische Risiken des Gasmarkts mit einem Ausblick auf die Jahre 2025 und 2026.

Im Zentrum steht die deutliche Verlangsamung des Nachfragewachstums im ersten Halbjahr 2025. Nach einem kräftigen Anstieg im Jahr 2024 wuchs der globale Gasverbrauch in diesem Zeitraum nur noch um etwa 1 Prozent. Die IEA führt dies auf makroökonomische Unsicherheiten, ein angespanntes Angebot und weiterhin hohe Preise zurück. Besonders betroffen sind preissensible Märkte in Asien. So sank die Gasnachfrage in China um rund 1 Prozent, in Indien sogar um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Auch geopolitische Entwicklungen haben den Markt belastet. Die Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran im Juni 2025 sorgte laut IEA für starke Preisvolatilität. Der europäische TTF-Großhandelspreis stieg innerhalb weniger Tage um 18 Prozent, die asiatischen Spotpreise zogen um 16 Prozent an. Die Sorge um eine mögliche Schließung der Straße von Hormus und die vorübergehende Stilllegung israelischer Gasfelder führten zu Unsicherheiten.

Trotz dieser angespannten Lage verzeichnete Europa eine kräftige Zunahme der Flüssigerdgasimporte. Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die LNG-Importe um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und erreichten 92 Milliarden Kubikmeter. Verantwortlich dafür waren laut IEA eine gestiegene Nachfrage, niedrigere Pipeline-Lieferungen aus Russland sowie ein verstärkter Speicherbedarf. Die Speicherfüllstände nach dem Winter lagen rund 25 Milliarden Kubikmeter unter dem Vorjahreswert. Im zweiten Quartal wurden demnach 36 Prozent mehr Gas eingespeichert als im Vorjahr.

Parallel dazu nahm das globale LNG-Angebot im ersten Halbjahr 2025 um rund 4 Prozent zu. Zwei Drittel dieses Wachstums entfallen auf die neue LNG-Anlage Plaquemines in den USA. Für das Gesamtjahr rechnet die IEA mit einem Anstieg des LNG-Angebots um 5,5 Prozent – getragen vor allem durch Projekte in Nordamerika wie Corpus Christi und LNG Canada.

Der mittelfristige Ausblick der IEA bleibt verhalten optimistisch. Für 2026 prognostiziert sie eine Beschleunigung des weltweiten Nachfragewachstums auf rund 2 Proezent. In Asien wird ein Plus von mehr als 4 Prozent erwartet, was die Hälfte des weltweiten Anstiegs ausmachen dürfte. Die LNG-Importe der Region könnten damit 2026 um rund 10 Prozent steigen – nach einem Rückgang im laufenden Jahr.

In Europa erwartet die IEA für 2026 einen leichten Rückgang der Nachfrage um 2 Prozent. Als Grund nennt die Agentur eine wachsende Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Dennoch bleibe Gas vor allem in Ländern mit hohem Anteil volatiler Erzeugung ein zentrales Element der Versorgungssicherheit. In Nordamerika dürfte der Gasbedarf weitgehend stabil bleiben, in Eurasien und im Nahen Osten wird ein Anstieg von 2 bis 3,5 Prozent erwartet.

Unsicherheiten bleiben jedoch bestehen. Die IEA verweist auf ein „ungewöhnlich breites Spektrum“ an Einflussfaktoren, darunter geopolitische Risiken, wirtschaftliche Entwicklung und Wetterextreme. Besonders der Konflikt im Nahen Osten habe erneut gezeigt, wie empfindlich der globale Gasmarkt auf politische Spannungen reagiere.

|

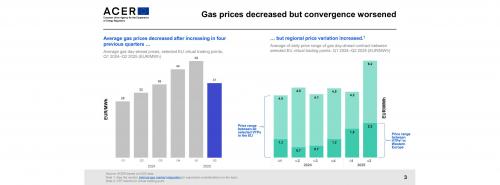

| Gasmarktentwicklungen in Europa im 2. Quartal 2025 - Für Vollbild auf die Grafik klicken. Quelle: Acer |

Neben dem IEA-Bericht veröffentlichte auch die EU-Agentur Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) am 18. Juli 2025 aktuelle Marktanalysen. Sie zeigen ebenfalls eine Erholung der europäischen Speicherbestände und einen deutlichen Anstieg der LNG-Importe – unter anderem aufgrund geringer Nachfrage in Asien und günstiger europäischer Hub-Preise.

Die IEA-Gasmarktprognose 2025/26 steht in englischer Sprache im Internet bereit.

Horizon Energy finanziert Smart Meter Rollout

Rahmenvertrag unterzeichnet: (v.l.) Karim Tarraf (HED), Ruwen Konzelmann (TSE), Emil N. Bruusgaard (HED), Tina Hadler (TSE). Quelle: Horizon Energy Deutschland GmbH

SMART METER. Theben Smart Energy und Horizon Energy Deutschland haben einen Rahmenvertrag geschlossen. Horizon übernimmt die Rolle eines Meter Asset Providers. Theben liefert die Technik.

Einer Mitteilung des Smart-Meter-Gateway-Herstellers Theben Smart Energy (TSE) zufolge hat das Unternehmen am 7. Juli mit Horizon Energy Deutschland (HED) eine Vereinbarung unterzeichnet, um Messstellenbetreibern einen schnellen und effizienten Zugang zu Mess- und Steuertechnik zu gewährleisten. In der Partnerschaft, die erst zwei Wochen nach der Vereinbarung bekannt gegeben wurde, übernimmt Horizon die Rolle des Meter Asset Providers (MAP).

Es handle sich um den ersten Rahmenvertrag zwischen einem MAP und einem Hersteller von Smart Meter Gateways in Deutschland. „Durch die die Kooperation werden Kunden von Horizon Lösungen der Theben Smart Energy bereitgestellt, die netz- und marktdienliche Steuerung ermöglichen und offen für zukünftige Mehrwertanwendungen sind“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Horizon Energy Deutschland hatte bereits in diesem Frühjahr angekündigt, dem wettbewerblichen Messstellenbetreiber Spotmyenergy 50 Millionen Euro bereitzustellen. Das Geld soll in den kommenden beiden Jahren in die Beschaffung moderner Messeinrichtungen, Smart Meter Gateways und Steuerboxen fließen.

Kooperation bereits mit Spotmyenergy

Zur Kooperation Theben – Horizon werden keine Zahlen genannt. In der Mitteilung heißt es lediglich am Ende: „Unser Ziel: In den kommenden Jahren rund eine halbe Milliarde Euro in intelligente Mess- und Steuerinfrastruktur in Deutschland zu investieren.“

Als Meter Asset Provider will Horizon seinen Kunden „CAPEX-to-OPEX-Modelle, bilanzneutrale Beschaffung und stabile Mietkosten“ bieten. Diese Vorzüge sollen zu einer langfristigen Planungssicherheit beitragen. Entsprechend unkompliziert sei der Zugang zu skalierbarer Technik für Messstellenbetreiber und andere Kunden von Theben Smart Energy.

Die Rolle des Meter Asset Providers ist in Großbritannien bereits etabliert, in Deutschland dagegen relativ neu. Das entsprechende Geschäftsmodell umfasst meist die Finanzierung der zum Messsystem gehörenden Geräte, gegebenenfalls auch moderne Messeinrichtungen, also „einfache“ elektronische Zähler. Künftig werden auch Steuerboxen dazugehören.

Der MAP ist Eigentümer der Geräte und vermietet sie in der Regel langfristig an den Energieversorger beziehungsweise Messstellenbetreiber. Mietverträge, die in Großbritannien gebräuchlich sind, enthalten häufig eine Indexierung, um externe Einflüsse und Inflationseffekte abzubilden. Neben der Vermietung bieten die Meter Asset Providers häufig auch zusätzliche Dienstleistungen wie die Installation, die Wartung oder den Austausch der Geräte. Macquarie beschreibt beispielsweise die eigene Service-Spanne von der reinen Finanzierung bis zum End-to-End-Service.

Theben weist in seiner Mitteilung darauf hin, in Großbritannien liege die Rollout-Quote intelligenter Messsysteme durch MAPs bereits bei über 67 Prozent. Horizon mit seiner UK-Mutter gehöre mit rund 6 Millionen installierten Zählern, weiteren 3 Millionen kontrahierten Einheiten sowie Investments in anderen Sparten, wie Gas und Wärme, und anderen Assetklassen, wie Batteriespeicher, E-Ladeinfrastruktur, zu den Pionieren und Wegbereitern dieses Modells.

Mehr Daten ins Glasfaser durch Open Access

Quelle: E&M

E&M-PODCAST. Noch bringt das Glasfasernetz in Deutschland vielerorts nicht die erhofften Einnahmen. Ursachen untersucht die aktuelle Studie „Open Access 2025“ und beschreibt Zugänge für mehr Nutzer.

Gerade Stadtwerke und andere regionale Unternehmen rollen fleißig das Glasfasernetz aus. Doch zu ihrer Enttäuschung wird es lange nicht so intensiv genutzt, wie erhofft. Eine im Juli 2025 veröffentlichte Studie von Böcker Ziemen im Auftrag von M3 Management Consulting, Digpro und Conology untersuchte die Gründe dafür. In Interviews mit 48 Fachleuten aus der Telekommunikationsbranche von Januar bis April 2025 fand Professor Jens Böcker Ursachen sowohl auf der Anbieter- wie auf der Nutzerseite.

Eine Lösung könnte die Öffnung des Netzzugangs für mehrere Akteure sein, wie Beispiele aus Skandinavien belegen. Der Netzbetreiber muss nicht zugleich auch Inhalte verbreiten oder das Netz warten. Open-Access-Plattformen bieten zudem standardisierte Teilnahmebedingungen und können so viel schneller Nutzungen vereinbaren. Im E6M-Energiefunk berichten Prof. Jens Böcker und Stefan Koch von M3 Management Consulting von den Studienergebnissen. Auch erläutern sie, worauf Unternehmen beim Einstieg in den Glasfasermarkt achten sollten.

Gesprächspartner:

- Prof. Jens Böcker, Böcker Ziemen, Studienautor „Open Access 2025“

- Stefan Koch, Partner m3 Management Consulting GmbH

Warum Energiefunk?

Vierzehntäglich mittwochs bringt eine neue Folge des Energiefunks Fakten, Meinungen und Skurriles aus der Energiewelt. Neben dem Bericht steht die persönliche Meinung, der Aufruf, Ausbruch oder die plötzliche Einsicht der Energieakteure im Mittelpunkt. Dazu gehören Kurzinterviews aus Politik, Verbänden, Unternehmen oder Wissenschaft, Schlagzeilen der Woche, Trends, Entwicklungen, Prognosen zu aktuellen Prozessen in der Energiewelt und natürlich Meldungen aus der digitalen Welt. Auch das Kurzporträt eines Unternehmens oder innovativen Projekts wird aus aktuellem Anlass gezeichnet.

Wir nehmen die Macher der Energiewelt beim Wort. Ganz gleich, ob Erfolgsmeldung oder Rückzugsgefecht, bei uns stehen Politiker, Unternehmer oder Forscher Rede und Antwort. Zündende Idee oder Schlag in Wasser? Entscheiden Sie selbst beim Zuhören. Oder schicken Sie uns Ihre Meinung zum Thema, reden Sie mit.

Hören ist manchmal leichter als Lesen. Es geht auch unterwegs oder beim Autofahren oder sogar im Dunkeln. Und Sie bekommen den Originalton. Keine gefilterten Berichte, sondern die Aussage pur. Als wären Sie dabei, sozusagen „Ohrenzeuge“. Das kann Sie erheitern, aufregen, den Kopf schütteln oder die Ohren spitzen lassen. Die Wahl liegt bei Ihnen − also reinhören!

Der E&M Energiefunk kann bei iTunes, über Spotify, auf SoundCloud sowie bei Deezer und Google Play Music und Amazon Alexa oder per RSS-Feed abonniert und angehört werden. Bei Google Play gibt es ihn auch als App.

Quelle: Fotolia / vencav

Studien analysieren regionale Gerechtigkeit beim Erneuerbaren-Ausbau

REGENERATIVE. Zwei Studien des Öko-Instituts zeigen, wie verschiedene Gerechtigkeitsansätze den Ausbau erneuerbarer Energien und deren Auswirkungen auf das Stromsystem beeinflussen.

Wie sich erneuerbare Energien regional gerecht verteilen lassen, sei nicht nur eine politische, sondern auch eine für das Stromsystem relevante Frage, so das Öko-Institut in einer Mitteilung. In zwei neuen Studien sei untersucht worden, welche Folgen unterschiedliche Ansätze der Gerechtigkeit auf Stromerzeugung, Emissionen, Preise und Importbedarf haben. Die Berichte sollten eine datenbasierte Grundlage für Diskussionen über eine faire und sozialverträgliche Verteilung liefern.

Laut Öko-Institut sind die erarbeiteten Datensätze öffentlich zugänglich. Damit könnten bei der Planung des Ausbaus erneuerbarer Energien verschiedene Gerechtigkeitsaspekte berücksichtigt werden. Anhand der Region Oderland-Spree sei beispielhaft gezeigt worden, wie solche Daten in Workshops mit regionalen Akteuren diskutiert und wissenschaftlich für Strommarktanalysen genutzt werden können.

In den Studien seien unterschiedliche Gerechtigkeitsaspekte wie eine gleichmäßige Flächenverteilung, ein Fokus auf Regionen mit hoher Stromnachfrage oder eine gleiche Belastung der Bevölkerung untersucht worden. Daraus ließen sich sogenannte Konsensräume ableiten, also Flächen, die mehreren Vorstellungen von fairer Verteilung entsprechen. Die Datengrundlage könne in der Regionalplanung genutzt werden, um konfliktarme Flächen und mögliche Prioritäten transparenter zu identifizieren.

Untersuchung ermöglicht Ableitung von Konsensräumen

Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass sich Stromerzeugung, Systemkosten, Emissionen und Importbedarf je nach gewähltem Verteilprinzip teils erheblich unterscheiden. Besonders bei Windenergie sei dieser Einfluss groß, während bei Photovoltaik-Freiflächen kaum Unterschiede aufträten. Daraus ergebe sich die Möglichkeit, gesellschaftliche Kriterien wie Landschaftsschutz oder Akzeptanz bei Photovoltaik stärker zu gewichten, ohne Effizienzverluste befürchten zu müssen. Bei Windenergie seien hingegen nicht alle Verteilungsprinzipien für das Stromsystem gleichermaßen vorteilhaft, etwa wenn Anlagen primär in Regionen mit hohem Verbrauch oder dichter Besiedlung errichtet würden.

Die beiden Studien stammen aus dem Forschungsprojekt „EmPowerPlan“, das gemeinsam mit dem Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung sowie dem Reiner-Lemoine-Institut durchgeführt wurde. Ziel sei es gewesen, Konzepte für eine regional gerechte, systemisch sinnvolle und sozial verträgliche Planung des Ausbaus erneuerbarer Energien zu entwickeln. Dazu sei neben der Modellierung von Strommarkteffekten auch ein Beteiligungsprozess mit der Region Oderland-Spree durchgeführt worden, um frühzeitig und sachorientiert regionale Perspektiven einzubinden.

Gefördert wurde das Projekt vom Bundeswirtschaftsministerium, und in einem interdisziplinären Konsortium umgesetzt.

Die Studie „Gerechtigkeitsaspekte bei der Verteilung von Wind und FF-PV Anlagen in Deutschland “ des Öko-Instituts, der Datensatz zu den EmPowerPlan EE-Regionalisierungsszenarien sowie die Studie „Gerechtigkeit im EE-Ausbau: Systemische Wirkung gerechter EE-Verteilungen. Kosten, Emissionen und Strommarktimplikationen“ stehen zum Download zur Verfügung.

Balwin-Konverter sollen Wärme liefern

Amprion-Zentrale in Dortmund. Quelle: Amprion

ABWÄRME. Die landseitigen Konverter der Offshore-Netzanbindungen „BalWin1“ und „BalWin2“ sollen künftig Wärme liefern. Amprion prüft, wer sie technisch und wirtschaftlich nutzen kann.

Amprion will die Abwärme seiner landseitigen Konverter von Balwin 1 und Balwin 2 erstmals als Wärmequelle erschließen. Das Dortmunder Unternehmen, einer von vier Übertragungsnetzbetreibern in Deutschland, hat dazu ein Markterkundungsverfahren gestartet. Dieses richtet sich an mögliche Partner, die Interesse an der Nutzung der Wärmeenergie der Konverteranlagen haben. Bis zum 30. September dieses Jahres können sich Interessierte melden. Die eigentliche Ausschreibung soll nach der derzeitigen Planung von Amprion Ende dieses Jahres folgen.

Die Konverter sind Teil der Offshore-Netzanbindungssysteme Balwin 1 und Balwin 2. Diese sollen Offshore-Windparks in der Nordsee mit dem deutschen Übertragungsnetz verbinden. Sie verlaufen parallel über jeweils mehr als 350 Kilometer auf See und an Land. Die Konverterstationen sind an Land vorgesehen: Balwin 1 in Bohmte (Niedersachsen) im Landkreis Osnabrück, Balwin 2 in Ibbenbüren im Kreis Steinfurt (Nordrhein-Westfalen) auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks.

Wirtschaftlichkeit als Grundvoraussetzung

Beide Anlagen sollen, wie Amprion weiter bekannt gibt, 2030 beziehungsweise 2031 in Betrieb gehen. Von da an wird auch die anfallende Abwärme zur Verfügung stehen. Die beiden Netzanbindungen übertragen jeweils 2.000 MW. Für die Pilotprojekte prognostiziert Amprion eine mittlere Abwärmeausbeute von rund 30 bis 40 Millionen kWh pro Jahr und Konverter. Das entspricht laut dem Übertragungsnetzbetreiber dem durchschnittlichen Jahreswärmebedarf von etwa 4.800 bis 6.500 Menschen.

Mit dem Markterkundungsverfahren will Amprion herausfinden, unter welchen Bedingungen sich die Konverter-Abwärme wirtschaftlich tragfähig nutzen lässt. Hierfür will Amprion die technischen Anforderungen und auch potenzielle Verwendungszwecke der Abwärme analysieren. Denkbar erachtet das Unternehmen etwa eine Einspeisung ins Wärmenetz oder eine direkte Nutzung durch angrenzende Gewerbebetriebe.

Laut Netzentwicklungsplan sollen bis 2045 noch 19 weitere Konverterstationen entstehen, die grundsätzlich ebenfalls für eine Wärmenutzung infrage kommen. Ob dies jeweils möglich ist, hängt laut Amprion stark vom Standort, den Anschlussmöglichkeiten und den tatsächlich erzeugten Strommengen ab. Diese wiederum sind abhängig von der Offshore-Windeinspeisung und damit von der Betriebsweise der angeschlossenen Windparks.

Wie die Dortmunder mitteilen, sei eine Eigennutzung der CO2-freien Wärme aufgrund der Lage der Konverter in Bohmte und Ibbenbüren für Amprion nicht möglich. Profitieren könnten aber beispielsweise Kommunen und lokale Energieversorger im Umfeld der Konverter.

Das Verfahren ist kein Teil einer Ausschreibung, sondern dient der Vorbereitung. Amprion lädt Unternehmen ein, Ideen und Anforderungen einzubringen. Ansprechpartner ist Projektsprecher Stefan Sennekamp von Amprion. Weitere Informationen zum Konzept zur Konverter-Abwärmenutzung finden sich auf der Internetseite von Amprion oder lassen sich via E-Mail erfragen.

Leistung von Erneuerbaren-Anlagen weltweit

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES.

Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Die Statistik zeigt die installierte Leistung von Erneuerbare-Energien-Anlagen weltweit je nach Technologie 2024 im Vergleich zu 2023, nach Daten der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena). Im Jahr 2024 verfügten alle Wasserkraftanlagen über eine Leistung von 1,427 Millionen MW (1.427 GW).

Caspar Baumgart (l.) und Thomas Murch stellten die Bilanz 2024 der Wemag-Gruppe vor. Quelle: SKRmedia / Marten Lange

Wemag steigert Gewinn auf über 48 Millionen Euro

BILANZ. Die Wemag bilanziert für 2024 einen gestiegenen Jahresüberschuss und setzt weiter auf Stromnetzausbau und erneuerbare Energien. Die kommunale Ausschüttung bleibt auf Vorjahresniveau.

Die Wemag AG mit Sitz in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem Jahresüberschuss von 48,4 Millionen Euro abgeschlossen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von 12,9 Millionen Euro beziehungsweise rund 36 Prozent. Als maßgeblich für den Anstieg nennt der Energieversorger den anteiligen Verkauf zweier Erneuerbare-Energien-Projekte an einen kommunalen Partner.

Der Umsatz der Wemag blieb mit 1,28 Milliarden Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Mit einem operativen Ergebnis von 29,1 Millionen Euro war das Stromnetz erneut der wichtigste Ergebnisträger im Konzern. Die Tochter Wemag Netz GmbH investierte rund 94 Millionen Euro – wie bereits im Jahr zuvor – in die Ertüchtigung und den Ausbau der Netzinfrastruktur.

4.300 neue EE-Anlagen ans Netz angeschlossen

Im vergangenen Jahr schloss die Wemag 4.300 neue Erneuerbare-Energie-Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 181 MW an das Verteilnetz an. Insgesamt speisten Anlagen im Netzgebiet 4.080 Millionen kWh ein. Laut der Wemag entspricht dies einem Anstieg von 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Die eigenen Wind-, Solar- und Biogasanlagen erzeugten im Jahr 2024 rund 424 Millionen kWh Strom – ein Zuwachs von 7,6 Prozent. Zudem belief sich die Zahl der Kunden, die vollständig mit zertifiziertem Ökostrom versorgt wurden, auf über 114.000. Die Ausschüttung an die Anteilseigner liegt wie in den Vorjahren bei 16 Millionen Euro.

Im Bereich technischer Kundenlösungen errichtete das Unternehmen 88 Photovoltaikanlagen, 127 Ladepunkte, 68 Batteriespeicher und acht Wärmepumpen. Der Umsatz in diesem Segment belief sich eigenen Angaben nach auf 4,7 Millionen Euro und blieb damit stabil.

Glasfaserausbau und Fachkräftenachwuchs im Fokus

Neben Energie- und Netzdienstleistungen engagiert sich die Wemag über ihre Tochtergesellschaft Wemacom auch im Glasfaserausbau. Sie hat inzwischen über 40.000 Haushalte und Betriebe in Westmecklenburg, der Prignitz und Teilen des Landkreises Rostock an das Glasfasernetz angeschlossen. Die verlegten Leitungen summieren sich auf rund 6.000 Kilometer.

Auch in die Ausbildung investierte der Versorger weiter: So haben im vergangenen Jahr 19 junge Menschen ihre Ausbildung bei der Wemag-Gruppe. Insgesamt betreute das Unternehmen 46 Auszubildende. Ziel sei es, mit gut qualifiziertem Personal langfristig die Energiewende in der Region mitzugestalten, heißt es vonseiten des Vorstands.

Für die kommenden Jahre kündigt die Wemag weitere Investitionen an − in Netze, erneuerbare Energien, Digitalisierung und Glasfaser. Rund 1,25 Milliarden Euro sollen bis 2033 in diese Bereiche fließen.

Die Wemag AG ist ein bundesweit tätiger Energieversorger mit Schwerpunkt auf Ökostrom und regionaler Verankerung im Netzbetrieb. Gemeinsam mit ihrer Netztochter Wemag Netz betreibt sie rund 16.500 Kilometer Stromleitungen in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Neben Strom und Erdgas bietet das Unternehmen Privat- und Gewerbekunden auch Planung und Bau von Photovoltaikanlagen, Speichersystemen sowie Lösungen für Elektromobilität, Internet, Telefonie und digitales Fernsehen an. Über die Telekommunikationstochter Wemacom, gegründet 1997, baut die Wemag zudem in Westmecklenburg die Glasfasernetze für Haushalte und Unternehmen aus.

Mehrheitseigner ist der Kommunale Anteilseignerverband (KAV), dem 201 Gemeinden angehören. Weitere Anteile halten die Thüga AG (25,1 Prozent) und die Stadt Grabow (0,14 Prozent).

Eternal Power wirbt Kapital für H2-Projekte ein

Quelle: Shutterstock / Scharfsinn

FINANZIERUNG. Ein neues Crowdinvesting soll den Ausbau von grünen Wasserstoffprojekten beschleunigen. Eternal Power nutzt dazu die Plattform „WIWIN“ und setzt auf Beteiligung von Privatpersonen.

Keine Frage, grüner Wasserstoff gilt als ein Schlüssel zur Dekarbonisierung der Industrie und des Verkehrs – doch viele Großprojekte scheitern bislang an der Finanzierung. Um diesen Engpass zu überwinden, startet die Eternal Power GmbH jetzt eine Crowdinvesting-Kampagne über die Onlineplattform „WIWIN“ mit Sitz in Mainz. Mit frischem Kapital von Privatpersonen will das Unternehmen seine Projekte schneller umsetzen. Das Emissionsvolumen liegt bei 2 Millionen Euro.

Privatanleger können sich ab 250 Euro beteiligen, wie der Hamburger Wasserstoffprojektierer in einer Mitteilung bekannt gibt. Die Anleger erhalten ein digitales Wertpapier mit einer jährlichen Verzinsung von maximal 10,84 Prozent zuzüglich eines Bonus. Bei dreieinhalb Jahren liegt die Laufzeit. Die adressierten Anleger seien, wie Eternal Power mit Verweis auf die Onlineplattform Wiwin erklärt, eine finanzierungsaffine Zielgruppe, die bereit viele Kampagnen im Bereich der Erneuerbaren unterstützt habe.

Zum Hintergrund: Die Plattform Wiwin wurde von dem oftmals als „Energiewendepionier“ bezeichneten Matthias Willenbacher, dem Gründer der Juwi AG, ins Leben gerufen. Sie hat nach eigenen Angaben bislang mehr als 160 Millionen Euro in über 100 Projekte vermittelt.

Aktuelles Elektrolyse-Großprojekt bei Rostock

Die 2021 gegründete Eternal Power hat sich die industrielle Erzeugung von grünem Wasserstoff auf die Fahnen geschrieben. Sie deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Standortbewertung über die Projektentwicklung und Finanzierung bis hin zu Produktion, Lagerung und Vertrieb. Die Abnehmer sind unter anderem Versorgungsunternehmen, Logistiker, Chemie- oder Düngemittelhersteller.

Ein aktuelles Großprojekt, an dem Eternal Power arbeitet, befindet sich in Dummerstorf, 15 Kilometer südöstlich von Rostock (Mecklenburg-Vorpommern). Dort will Eternal Power ab 2029 jährlich bis zu 8.500 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Der 80-MW-Elektrolyseur soll in der Endausbaustufe über eine Leistung von 400 MW verfügen (wir berichteten). Die Produktionsmenge läge dann bei über 38.000 Tonnen pro Jahr. Dies entspräche dem jährlichen Wasserstoffbedarf von rund 2.500 Brennstoffzellen-LKWs, wie Eternal Power präzisiert.

Der Standort in Dummerstorf habe eine strategisch günstige Lage für den Bezug grünen Stroms. Er liegt nahe an Offshore-Windparks und Photovoltaikanlagen. Zudem zählt die Region zu den sogenannten Entlastungsregionen mit reduzierten Strombezugskosten. Eine eigens entwickelte Software von Eternal Power soll die Stromnutzung stündlich optimieren und so die Auslastung der Elektrolyseure maximieren.

Geplant: Hydrogen as a Service

Ende Juni hat Eternal Power eine Kooperation mit dem britischen Elektrolyseur-Hersteller ITM Power geschlossen (wir berichteten). Konkret arbeitet das Unternehmen mit der ITM-Tochter Hydropulse zusammen, um ein sogenanntes „Hydrogen-as-a-Service“-Modell anzubieten. Dieses Angebot soll sich an Industriekunden richten. Diese sollen Wasserstoff beziehen können, ohne selbst eine Elektrolyse-Infrastruktur aufzubauen. Ziel ist es, typische Markthürden wie Investitionskosten oder Projektkomplexität zu senken.

Eternal Power sichert sich nach eigenen Angaben gezielt Standorte mit guten Produktionsbedingungen – neben Deutschland auch in Schweden und in außereuropäischen Märkten. Mit dem Kapital der Crowdinvestoren will das Unternehmen seinen „fast track zur Dekarbonisierung“ weiter beschleunigen.

Eon kauft Nieder- und Mittelspannungskabel in Italien

Quelle: deepblue4you / Eon

WIRTSCHAFT. Eon und der Mailänder Stromkabel-Konzern Prysmian haben einen langfristigen Rahmenvertrag geschlossen.

Umweltfreundliche Kabel für die Modernisierung der Stromnetze – das verspricht sich der Essener Energieriese von einem Rahmenvertrag mit dem Mailänder Konzern Prysmian. Die langfristige Vereinbarung erstrecke sich auf Nieder- und Mittelspannungskabel, teilt Eon mit. Sie sei Teil einer Beschaffungsinitiative „im Wert von über sechs Milliarden Euro“.

Der Ausbau und die Modernisierung des deutschen Stromnetzes erfordern nach Angaben des Unternehmens bis 2045 mehr als 500.000 Kilometer Kabel. Eon will mit dem Vertrag ein Zeichen für Nachhaltigkeit im Netzausbau setzen. Für die Herstellung der Kabel würden klimafreundliche Materialien verwendet, produziert werde in Europa. Prysmain betreibt unter anderem Werke in Schwerin, Balassagyarmat (Ungarn) und Slatina (Rumänien).

Die Italiener verwenden für den Außenmantel der Kabel bis zu 50 Prozent recyceltes Polyethylen, erklärt Eon. Das Material habe einen bis zu 80 Prozent geringeren CO2-Fußabdruck als herkömmliches Neumaterial. Das Aluminium für die Stromkabel stamme zu 80 Prozent aus CO2-reduzierter Produktion, heißt es weiter. „Mit dieser Initiative unterstreichen wir unser Engagement für die Kreislaufwirtschaft und fördern den Wandel hin zu einer nachhaltigen Infrastruktur“, kommentiert Benjamin Ferlay, Senior Vice Präsident bei Prysmian. Bei Eon freut man darauf, gemeinsam „innovative Kabellösungen zu entwickeln und praktisch umzusetzen“, wie Chief Procurement Officer Lisbeth Buschkühl sagt.

Prysmian ist eine an der italienischen Börse notierte Aktiengesellschaft und in über 50 Ländern mit Produktionsstätten und F&E-Einrichtungen vertreten. Der Konzern beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 33.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2024 rund 17 Milliarden Euro Umsatz.

Citibank organisiert Finanzierung bulgarischer Meiler

Quelle: Shutterstock / lassedesignen

KERNKRAFT. Die bulgarischen Behörden haben mit der amerikanischen Citibank eine strategische Finanzierungsvereinbarung für den Bau der Blöcke 7 und 8 des Kernkraftwerks Kosloduj geschlossen.

Die Nachrichtenagentur „Novinite“ berichtet unter Berufung auf Regierungsangaben, nach einer eingehenden Prüfung des technischen Angebots hätten die Parteien eine Partnerschaft zwischen der Citibank und der Projektgesellschaft Kozloduy NPP–New Capacity EAD bestätigt. Bulgariens Energieminister Schecho Stankov von der rechtspopulistischen Partei „Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens“ bezeichnete das Abkommen als einen wichtigen Schritt für die Energieunabhängigkeit und langfristige Stabilität des Landes. Er betonte, dass die neuen Blöcke, die mit der AP-1000-Technologie des US-Ausrüsters Westinghouse ausgestattet sind, die ersten ihrer Art in Europa sein werden. Damit komme Bulgarien an die Spitze der Entwicklung der nächsten Generation von Kernkraftwerken. Er unterstrich die Bedeutung des Projekts im Hinblick auf die Energie- und Klimasicherheit.

Laut Petyo Iwanow, Geschäftsführer von Kozloduy NPP – New Capacity EAD, bietet die Zusammenarbeit mit der Citibank eine solide Grundlage für die Bereitstellung sicherer, nachhaltiger und kostengünstiger Energie für die kommenden Jahrzehnte. Die Citibank wird in diesem Projekt als exklusiver Koordinator und Arrangeur der Exportkreditfinanzierung fungieren.

Die Bank bestätigte, dass dies ihre bislang größte Finanzierungsinitiative im Nuklearbereich in Mittel- und Osteuropa ist. Stephanie von Friedeburg, Global Director of Public Sector Banking bei der Citibank, erklärte, dass die Bank stolz darauf sei, eine zentrale Rolle bei der Förderung von Projekten im Bereich der kohlenstoffarmen Energie zu spielen.

Das Energieministerium in Sofia wies darauf hin, dass der Abschluss der Vereinbarung das starke Vertrauen der internationalen Partner in den bulgarischen Energiesektor unterstreicht. Der Bau der Blöcke Kosloduj 7 und 8 solle sowohl nationale Prioritäten als auch die umfassenderen Ziele der EU im Bereich der Energiewende unterstützen.

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

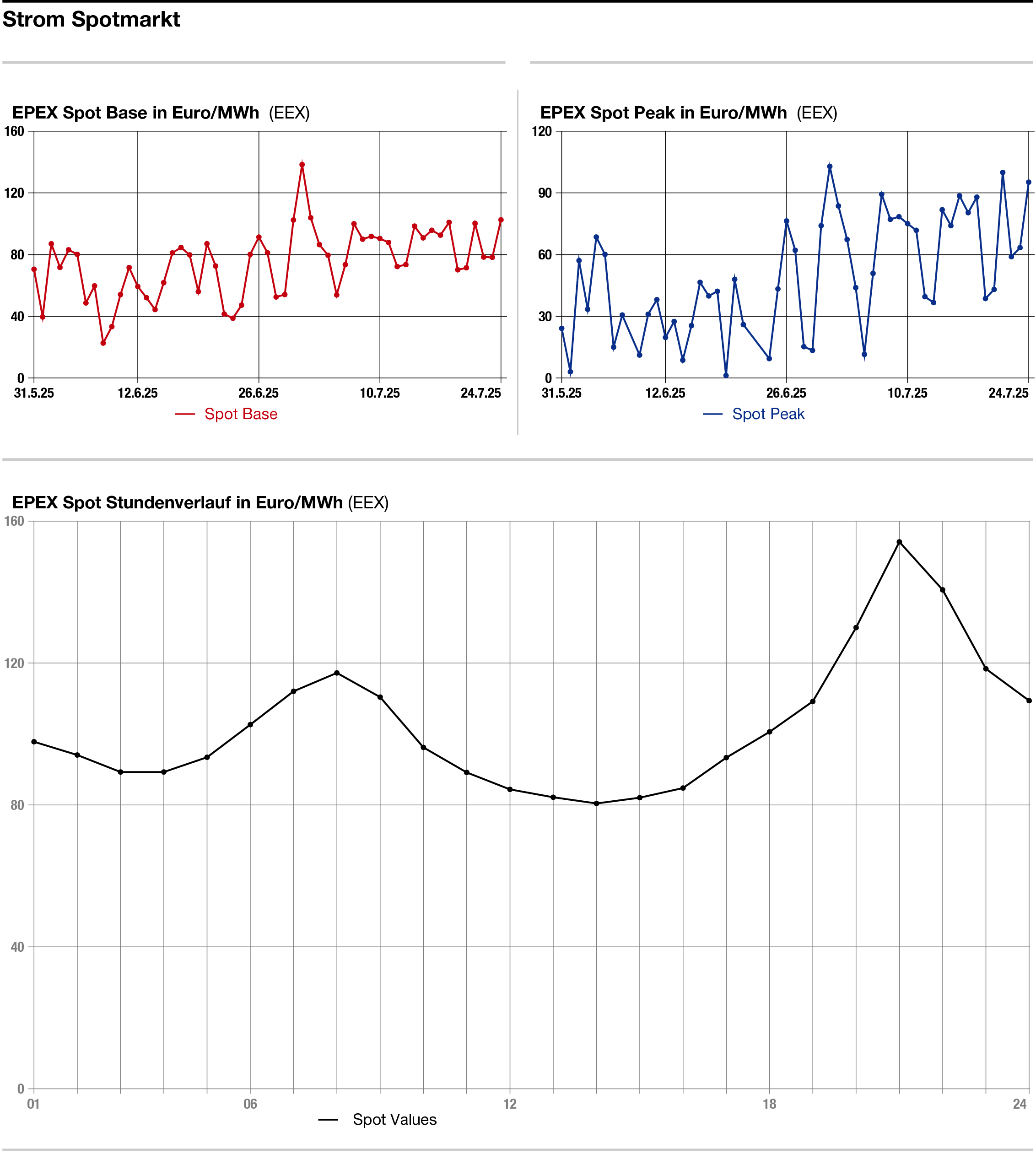

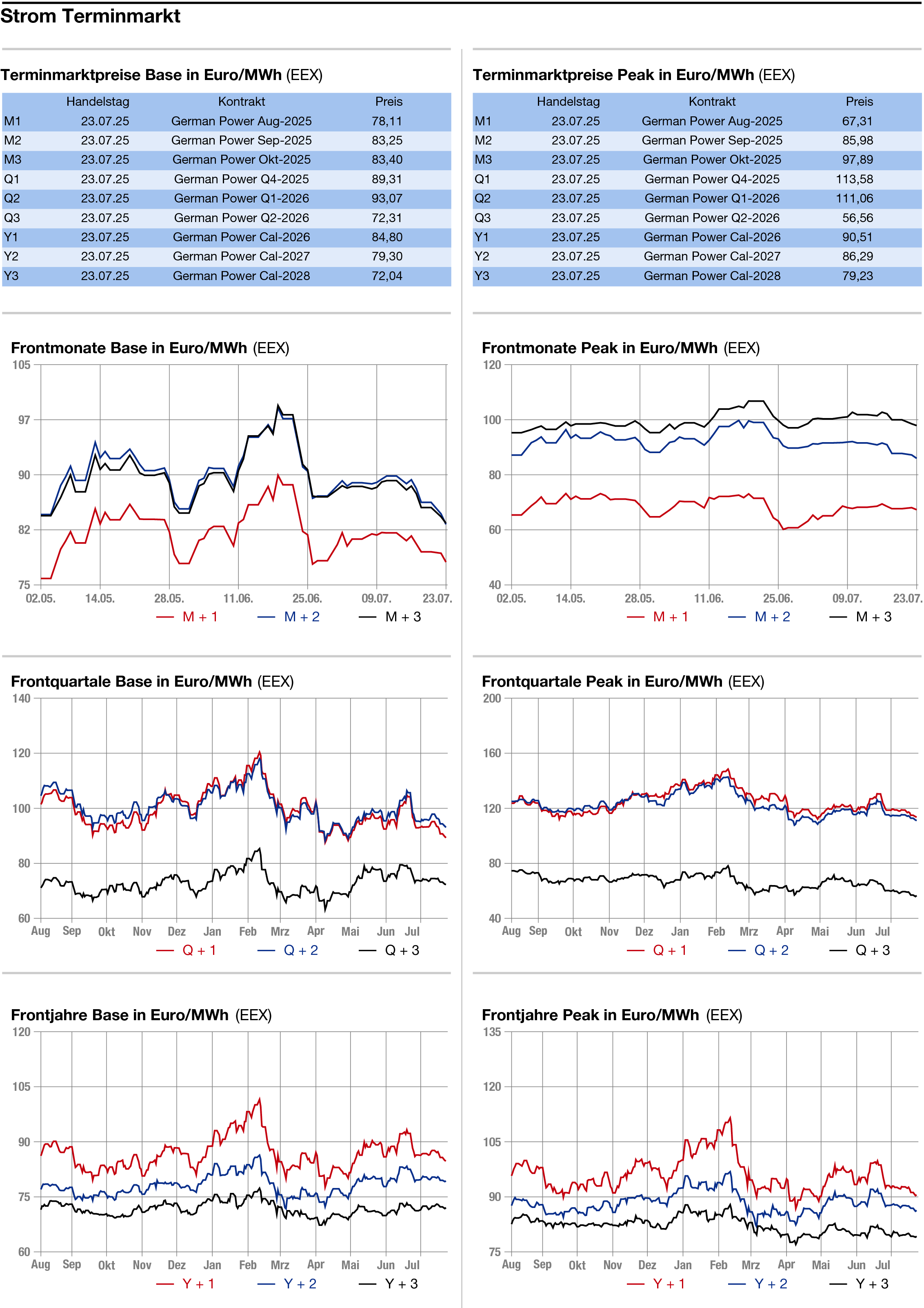

STROM

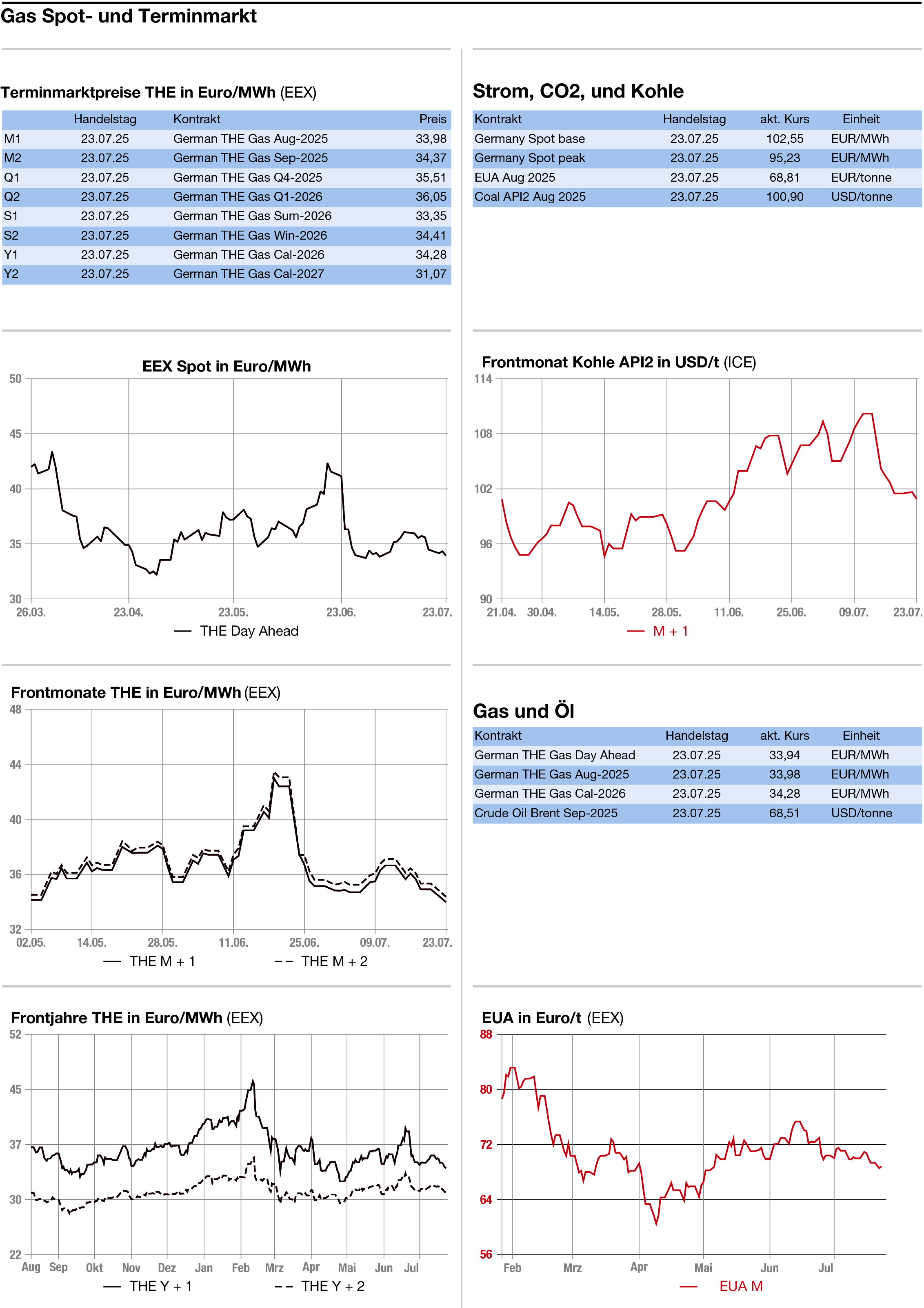

GAS

Marktteilnehmer hoffen auf Deals

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Tendenziell etwas fester haben sich die Energiepreise am Mittwoch präsentiert. Marktteilnehmer bringen dies mit positiven Schlagzeilen zu den Handelskonflikten der USA in Verbindung. Die USA und Japan haben ein Handelsabkommen geschlossen, wie US-Präsident Donald Trump mitteilte. Dies schürt die Hoffnung, dass es nun auch bald zu einem Handelsabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union kommen könnte. Die Aufschläge an den Energiemärkten blieben allerdings verhalten und verharrten im Rahmen ihrer bisherigen Trading-Ranges.

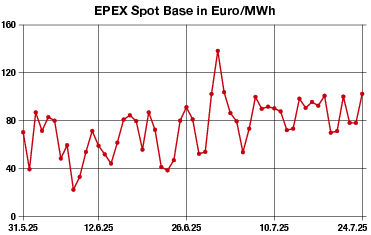

Strom: Etwas fester hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Mittwoch gezeigt. Der Day-ahead gewann 24,25 auf 102,75 Euro je Megawattstunde im Base. Für den Peak ergab sich ein Aufschlag von 31,75 auf 95,50 Euro je Megawattstunde. Börslich zeigte sich der Day-ahead mit 102,55 Euro in der Grundlast und 95,23 Euro in der Spitzenlast.

Maßgeblich für das kräftige Plus beim Day-ahead war der Rückgang der Erneuerbaren-Einspeisung von 33 Gigawatt am Berichtstag auf prognostizierte 14,3 Gigawatt am Donnerstag. Laut Eurowind werden die Einspeisemengen der Erneuerbaren bis einschließlich Dienstag der kommenden Woche sehr moderat ausfallen, wofür sowohl eine recht schwache Windstrom-Einspeisung als auch ein überdurchschnittlich bedeckter Himmel verantwortlich ist.

Am langen Ende gewann das Strom-Frontjahr im Verbund mit Gas und CO2 um 0,44 auf 85,26 Euro hinzu.

CO2: Fester haben sich die CO2-Preise am Mittwoch präsentiert. Der Emissionshandel notierte damit im Konvoi mit Strom und Gas. Der Dec 25 zeigte sich gegen 13.13 Uhr mit einem Plus von 0,43 auf 69,10 Euro je Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt schwache 8,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 69,99 Euro, das Tief bei 69,10 Euro. Unterdessen haben in der Vorwoche spekulative Anleger die Netto-Longpositionen an der ICE um 0,1 Millionen auf 15 Millionen Zertifikate gesenkt, was für eine stabilisierte Stimmung unter den spekulativ eingestellten Marktteilnehmern spricht.

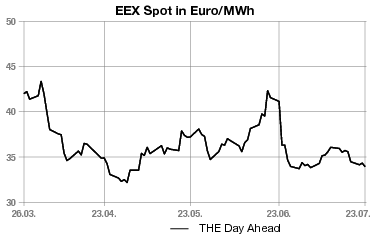

Erdgas: Etwas fester haben sich die europäischen Gasmärkte am Berichtstag gezeigt. Der Frontmonat August am niederländischen TTF gewann bis gegen 13.23 Uhr 0,225 auf 33,550 Euro je Megawattstunde und nahm damit die ein wenig festere Tendenz an den Nachbarmärkten auf. Am deutschen THE ging es um 0,625 auf 34,625 Euro je Megawattstunde nach oben. Der Gasflow aus Norwegen betrug am Berichtstag laut dem Netzbetreiber Gassco 312,7 Millionen Kubikmeter und lag damit nur unwesentlich unter dem Vortageswert.

Unterdessen befinden sich die deutschen Gasspeicherstände aktuell 17 Prozent oder 30 Terawattstunden unterhalb des zehnjährigen Durchschnitts. Das Defizit konzentriert sich weitgehend auf den Großspeicher Rehden.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2025 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: