25. Juli 2025

DAS WICHTIGSTE VOM TAGE AUF EINEN BLICK

INHALTSVERZEICHNIS

Hier erfahren Sie mehr ... (Zum Ausklappen bitte klicken)

Inhalt

POLITIK & RECHT

BIOGAS: Rasche Entscheidung aus Brüssel gefordert

KLIMASCHUTZ: Weltgericht verpflichtet Staaten zum Klimaschutz

STROMSPEICHER: Verband fordert klare Regeln für Stromspeicher

INSIDE EU ENERGIE: Wer soll zahlen?

ÖSTERREICH: Verfassungsgericht prüft Windkraft-Volksbefragungen

WASSERKRAFT: Umweltermittler durchsuchen Wasserwerk nach Fischsterben

HANDEL & MARKT

MOBILITÄT: Ladenetzbetreiber sichert sich 433-Millionen-Euro-Kredit

REGULIERUNG: VKU macht Stimmung gegen NEST-Prozess

FINANZIERUNG: Batteriespeicher als PPA-Baustein für Solarparks

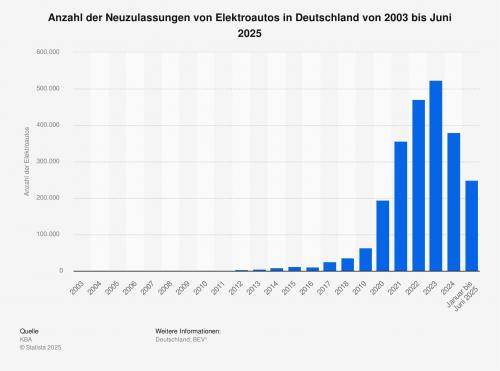

STATISTIK DES TAGES: Anzahl der Neuzulassungen von E-Autos bis Juni 2025

TECHNIK

F&E: Autos im Schwarm laden

IT: Energiemanagement-App für Bochums Kunden

STROMNETZ: Berlin-Reinickendorf erhält modernen Netzknoten

MOBILITÄT: Weitere Wasserstoffbusse rollen bald auf Frankfurts Straßen

UNTERNEHMEN

SMART METER: Enpal gründet Messstellenbetrieb aus

PHOTOVOLTAIK: Zuschlag für VSB bei 303-MW-Solarprojekt

BILANZ: Auftragseingang bei 2G Energy steigt deutlich

TOP-THEMA

Neuer kommunaler Unternehmensverbund

Stadtwerke-Chefs aus Südniedersachsen und Kassel arbeiten künftig in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen. Quelle: KVV

STADTWERKE.

Gemeinsam für die Energiewende: Zehn Versorger sind dabei, das Unternehmen „Stadtwerke Verbund Südniedersachsen“ zu gründen. Erste Projektvorhaben befinden sich in der Entwicklung.

Bisher war es ein loses Miteinander. Jetzt rückt der „Stadtwerke Verbund Südniedersachsen“ in einem Gemeinschaftsunternehmen zusammen. In der SVS GmbH und Co. KG kooperieren künftig die Energieversorger aus Duderstadt, Bovenden, Clausthal-Zellerfeld, Leine-Solling, Uslar, Hannoversch Münden, Einbeck und Northeim. Sie haben in der Neugründung zwei weitere Partner an ihrer Seite: die Harz Energie in Osterode und die Städtischen Werke aus Kassel.

Die Kooperationsgesellschaft befindet sich nach Angaben der Kasseler Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft (KVV), Mutterkonzern der städtischen Werke, in der Gründungsphase. „Die Gründung wird voraussichtlich formal bis Anfang des vierten Quartals 2025 abgeschlossen sein“, erklärt die Sprecherin der KVV-Gruppe auf Anfrage der Redaktion. Zweck der Zusammenarbeit sei der Ausbau der erneuerbaren Energien in Südniedersachen und angrenzenden Regionen sowie die Entwicklung weiterer energiewirtschaftlicher Projekte.

Know-how aus Nordhessen

„Mit zwei großen Partnern können wir gemeinsam ganz andere Projekte umsetzen“, sagt Stefan Poehling, Geschäftsführer der Stadtwerke Clausthal-Zellerfeld, über die beiden großen im Verbund. Bernd Cranen, Geschäftsführer der Stadtwerke Einbeck, unterstreicht: „Gerade die Städtischen Werke aus Kassel haben in den vergangenen Jahren eine in der gesamten Region kaum erreichte Kompetenz und ein wertvolles Know-how aufgebaut, dass wir gerne für die Energiewende in Südniedersachsen nutzen möchten.“

Die neue Gesellschaft soll ihren Sitz in Hannoversch Münden haben. Die Versorgung dort sollen einen Großteil der kaufmännischen Dienstleistungen erbringen, heißt es. Marc Pfütz, einer der Geschäftsführer des Versorgers in Hannoversch Münden, soll, gemeinsam mit Stefan Poehling, die SVS leiten.

Jeweils sechs Prozent der SVS-Anteile sollen die Stadtwerke Uslar, Leine-Solling, Clausthal-Zellerfeld sowie die Gemeindewerke Bovenden und die Eichsfelder Entwicklungs- und Projektgesellschaft halten. Mit zehn Prozent beteiligen sich laut Mitteilung die Stadtwerke Einbeck und Northeim sowie die Versorgungsbetriebe Hannoversch Münden VHM. Je 20 Prozent der Geschäftsanteile sollen auf die Harz Energie und Städtischen Werke in Kassel entfallen.

Projektspezifische Konsortien

Das Miteinander in der SVS soll sich, je nach Projekt, flexibel gestalten. Im ersten Schritt soll das Gemeinschaftsunternehmen geeignete Flächen für Erneuerbare-Energie-Anlagen akquirieren. In der Folge, so das Prinzip, gründen diejenigen SVS-Mitglieder, die das Projekt umsetzen möchten, ein projektspezifisches Konsortium. Wer kein Interesse hat, muss sich nicht beteiligen: „Jeder der SVS-Partner soll für sich entscheiden, ob ein Projekt interessant ist und welche Risiken übernommen werden. Niemand soll gezwungen werden, die freie Wahlmöglichkeit ist das Prinzip. Das heißt auch, dass die Anteilsverteilung der Partner im Konsortium anders gewichtet sein kann als in der SVS selbst“, erläutert Konrad Aichner, Geschäftsführer der Harz Energie.

Erste neuen Flächen hat man bereits im Auge: „Aktuell entwickeln sich mögliche Projektvorhaben in den Landkreisen Göttingen, Northeim und Goslar. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Solar- und Windenergie in Kombination mit Großbatteriespeichern. Darunter befindet sich beispielsweise auch ein Solarpark in der Gemarkung Northeim“, teilt die KVV-Sprecherin mit.

Keine Fusion der Stadtwerke-Verbunde

Als Vorbild für die SVS dient laut Mitteilung die „Stadtwerke Union Nordhessen“ (SUN), in dem sieben Energieversorgern aus der Region Nordhessen und angrenzend zusammengeschlossen sind. Darunter auch die Städtischen Werke in Kassel und die Versorgungsbetriebe Hannoversch Münden. Wie die SUN strebt auch die SVS regionale und lokale Beteiligung bei Projekten an: „Wir geben einen Großteil der Anteile der Projektgesellschaften ab an Bürgerenergiegenossenschaften, Kommunen und umliegende Energieversorger. Denn wir sind der festen Überzeugung, dass die Akzeptanz der Energiewende davon abhängt, dass die Menschen mitgenommen werden“, so Olaf Hornfeck, Vorstand der Städtischen Werke Kassel.

Als Konkurrenten sehen sich die Stadtwerke-Verbunde nicht: „Die SVS ist ein befreundetes Unternehmen, das sich bei der Gründung Hilfe und Unterstützung bei der SUN geholt hat“, erklärt Markus Lecke, Geschäftsführer der Stadtwerke Eschwege und Co-Geschäftsführer der SUN auf Anfrage der Redaktion. Ganz ähnlich klingt das aus Hannoversch Münden: „Wir verstehen uns als Partner und als Bereicherung, um die Energiewende in Südniedersachsen und Nordhessen voranzubringen“, sagt Marc Pfütz.

Ein Zusammenschluss von SVS und SUN ist nicht geplant: „Solche Überlegungen existieren derzeit nicht“, so die KVV-Sprecherin.

Quelle: Katia Meyer-Tien

Rasche Entscheidung aus Brüssel gefordert

BIOGAS. Das Biomassepaket hängt im Genehmigungsverfahren fest. Die Branche fordert eine rasche Entscheidung, sonst drohen Stilllegungen.

Der Landesverband Erneuerbare Energien Niedersachsen/Bremen (LEE NDS/HB) warnt vor gravierenden Einbußen für die Biogasbranche im Flächenland Niedersachsen, sollte das sogenannte Biomassepaket nicht zeitnah umgesetzt werden. „Wenn das Biomassepaket nicht kommt, stehen in Niedersachsen hunderte Biogasanlagen vor dem Aus – und das in einer Zeit, in der wir grüne Bioenergie mehr denn je brauchen“, so Silke Weyberg, Geschäftsführerin des Verbandes.

Das Ende Januar vom Bundestag verabschiedete Biomassepaket umfasst Regelungen zur Anschlussförderung von Biomasseanlagen nach dem Auslaufen der EEG-Vergütung. Es sieht unter anderem höhere Gebotshöchstwerte in Ausschreibungen sowie neue Förderkategorien für Bestandsanlagen vor, die flexibel und systemdienlich Strom erzeugen. Ziel ist es, den Weiterbetrieb bestehender Biogasanlagen zu sichern und ihre Rolle im Strommarkt zu stärken.

Bereits in diesem Jahr laufen in Niedersachsen für 319 Blockheizkraftwerke die ersten EEG-Förderperioden aus. „Aktuell hat fast die Hälfte dieser Anlagen noch keinen Folgezuschlag erhalten – ihre Zukunft ist ungewiss.“ Laut Verband wäre das eine installierte Leistung von 69,5 MW, die in letzter Konsequenz vom Netz zu gehen droht.

Für 2026 sei ein weiterer Rückgang absehbar: 446 Anlagen würden dann das Ende ihrer EEG-Förderung erreichen, 322 davon hätten derzeit noch keine Anschlussoption. Die davon betroffene Leistung belaufe sich auf 145 MW.

Existenzen sind bedroht

Das zentrale Problem aus Sicht des Verbands: Das Biomassepaket, auf das sich die Mehrheit im Bundestag Anfang des Jahres verständigt hatte, kann bislang nicht greifen. Grund dafür ist die noch ausstehende beihilferechtliche Genehmigung durch die EU-Kommission. Die Folge ist ein Stillstand in der Umsetzung, der insbesondere für Bundesländer mit hoher Biogasdichte wie Niedersachsen massive Auswirkungen haben könnte.

Weyberg warnt: „Ein Scheitern des Biomassepakets wäre ein massiver Rückschritt für die Energiewende in Niedersachsen.“ Neben der Verlustgefahr für eine klimafreundliche Strom- und Wärmeerzeugung sei besonders die systemrelevante Flexibilität bedroht, die Biogasanlagen zum Ausgleich schwankender Einspeisung aus Wind- und Solarenergie beitragen können. „Als flexibler und speicherbarer Energieträger wird Biogas weiterhin dringend gebraucht“, so Weyberg.

Der LEE NDS/HB fordert deshalb nicht nur die EU-Kommission auf, das Genehmigungsverfahren zügig abzuschließen. Auch Landes- und Bundespolitik seien in der Pflicht, zusätzlichen Druck auszuüben. Denn alternative Regelungen, so Weyberg, bräuchten ebenfalls eine beihilferechtliche Grundlage – ein Prozess, der Zeit in Anspruch nehme, die der Branche nicht mehr zur Verfügung stehe. „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Für viele Anlagenbetreiber wird es ohne eine zeitnahe Genehmigung existenzbedrohend“, so die Geschäftsführerin.

Weltgericht verpflichtet Staaten zum Klimaschutz

Quelle: Fotolia / malp

KLIMASCHUTZ. Der Internationale Gerichtshof erklärt in einem Gutachten, dass Staaten laut Völkerrecht für Klimaschäden verantwortlich gemacht werden können.

Der Internationale Gerichtshof (IGH) in Den Haag hat am 23. Juli 2025 ein völkerrechtliches Gutachten veröffentlicht, das Staaten weltweit in die Pflicht nimmt: Länder, die unzureichende Maßnahmen zum Schutz des Klimas ergreifen, könnten demnach gegen das Völkerrecht verstoßen. Das höchste UN-Gericht folgt damit dem Antrag der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die im März 2023 eine Prüfung der juristischen Verantwortlichkeiten von Staaten im Umgang mit dem Klimawandel beschlossen hatte.

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) erklärte am 24. Juli zum Gutachten: „Der Internationale Gerichtshof hat zu Recht deutlich gemacht: Niemand darf sich hier aus der Verantwortung stehlen und schon gar nicht Länder mit einem hohen Pro-Kopf-Ausstoß an Klimagasen.“

Das Gericht habe auch deutlich gemacht, dass es nicht reicht, einfach nur einen Klimaplan vorzulegen. „Der Klimaplan muss so gut sein, dass er den größtmöglichen Beitrag im Einsatz gegen den Klimawandel darstellt“, sagte Schneider. Die Bundesregierung werde das Gutachten in den kommenden Tagen im Detail auswerten. Laut Prognose eigener Experten werde Deutschland sein eigenes Klimaschutzziel für 2040 verfehlen.

Rechtlich nicht bindend

Die Richterinnen und Richter stellten einstimmig klar, dass ein „Versäumnis eines Staates, geeignete Maßnahmen zum Schutz des Klimasystems zu ergreifen, eine völkerrechtswidrige Handlung darstellen kann“. Besonders betroffen seien Staaten mit hohem historischen CO2-Ausstoß. Diese trügen eine größere Verantwortung, die Erderhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Das mehr als 130 Seiten umfassende Gutachten ist rechtlich nicht bindend. Laut Völkerrechtlern kann es jedoch den rechtlichen Rahmen für nationale und internationale Klimaklagen erheblich stärken. Auch Unternehmen rücken stärker in den Fokus: Regierungen seien verpflichtet, Emissionen nicht nur selbst zu begrenzen, sondern auch die Klimawirkung von Unternehmen zu regulieren.

Inselstaat Vanuatu hatte geklagt

Die Umweltrechtsorganisation Client Earth begrüßte die Entscheidung. Deren Anwältin Lea Main-Klingst erklärte: „Das höchste Gericht der Welt hat bestätigt, was Millionen fordern: Der Klimawandel bedroht unser Überleben – und Staaten mit hohen Emissionen können und müssen zur Rechenschaft gezogen werden.“

Besonders im Fokus stehen dabei kleinere Inselstaaten, die durch den steigenden Meeresspiegel existenziell bedroht sind. Den Anstoß zu dem Verfahren hatte der südpazifische Inselstaat Vanuatu gegeben, gemeinsam mit 18 weiteren Staaten. Unterstützt wurde die Initiative von 132 Ländern und zivilgesellschaftlichen Gruppen wie der Bewegung „Pacific Islands Students Fighting Climate Change“.

Der IGH betont, dass Staaten nicht aus der Verantwortung entlassen werden, wenn sie internationale Abkommen verlassen oder darin keine spezifischen Sanktionen enthalten sind. Auch Wiedergutmachungsansprüche könnten sich aus dem Gutachten ergeben – etwa für entstandene Infrastrukturschäden. Solche Verfahren müssten jedoch im Einzelfall geprüft werden und gelten als juristisch komplex.

Andere Gerichte urteilten ähnlich

Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatten internationale Gerichte ähnliche Positionen vertreten. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschied im April 2024, dass die Schweiz ambitioniertere Klimamaßnahmen ergreifen müsse, um die Rechte älterer Bürgerinnen zu schützen. Im Mai 2024 forderte der Internationale Seegerichtshof eine Minderung der Treibhausgasemissionen zum Schutz der Meeresumwelt.

Main-Klingst erwartet, dass die Entscheidung die kommenden Klimaverhandlungen – etwa bei der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien – stark beeinflussen wird. Sie sieht das Gutachten auch als „Instrument der Interessenvertretung“, das von zivilgesellschaftlichen Gruppen genutzt werden könne, um Regierungen zu konsequenterem Handeln zu bewegen.

In Deutschland wird das Gutachten auch als Signal an die Bundesregierung verstanden. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) verweist auf die eigenen Emissionslücken. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch erklärte, Deutschland verfehle nicht nur seine nationalen Klimaziele, sondern verletze auch europäische Verpflichtungen. Allein im Verkehrssektor werde das Klimaziel bis 2030 um 169 Millionen Tonnen CO2 überschritten. „In unserer Verfassungsbeschwerde gegen das entkernte Klimaschutzgesetz werden wir die Bundesregierung auch an ihrer völkerrechtlichen Klimaschutzverantwortung messen.“

Das Gutachten „Obligations of states in respect of climate change“ steht als PDF auf der Internetseite des Internationalen Gerichtshofs zum Download bereit.

Verband fordert klare Regeln für Stromspeicher

Quelle: Fotolia / malp

STROMSPEICHER. Der Speicherverband BVES sieht nach einem BGH-Urteil zum Baukostenzuschuss Handlungsbedarf beim Gesetzgeber und fordert rechtliche Klarheit für den Einsatz von Stromspeichern.

Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Zulässigkeit von Baukostenzuschüssen (BKZ) fordert der Bundesverband Energiespeicher Systeme (BVES) den Gesetzgeber zu schnellen Klarstellungen auf. Die Entscheidung betrifft stationäre Stromspeicher, deren Rolle im Energiesystem bislang rechtlich nicht eindeutig geregelt ist.

Der BGH betont in seiner Entscheidung, dass Batteriespeicher energiewirtschaftlich sowohl als Letztverbraucher als auch als Erzeuger gelten und diese Rollen getrennt zu betrachten seien. Gleichzeitig hebt das Gericht hervor, dass Speicher sich von klassischen Letztverbrauchern unterscheiden, da sie entnommenen Strom nicht selbst verbrauchen, sondern speichern und später wieder einspeisen. Eine pauschale Einordnung als Verbraucher oder Erzeuger sei daher unzulässig.

Aus Sicht des BVES ergibt sich daraus nun dringender Handlungsbedarf. Urban Windelen, Bundesgeschäftsführer des BVES, erklärte, die Bundesregierung müsse einen zukunftsfähigen Rechtsrahmen schaffen. „Die Bundesnetzagentur schreibt keine Gesetze und kann das vorliegende Dilemma alleine nicht lösen“, sagte er. Der Verband fordert „systematische gesetzliche Anpassungen“, um Stromspeicher regulatorisch korrekt einzuordnen und Investitionshemmnisse abzubauen.

Hintergrund ist, dass Speicher derzeit unter bestimmten Voraussetzungen einen Baukostenzuschuss leisten müssen – eine Regelung, die ursprünglich zur Steuerung von Netzausbaukosten gedacht war. Der BGH macht jedoch deutlich: Ist durch den netzdienlichen Betrieb eines Speichers gewährleistet, dass keine zusätzlichen Netzausbaukosten entstehen, verfehlt der Zuschuss sein Lenkungsziel.

Netzdienlichkeit definieren

Die Bundesnetzagentur soll künftig prüfen, wann ein Speicherbetrieb als netzdienlich gilt. Der BVES warnt jedoch davor, die Netzdienlichkeit pauschal zu bewerten. Diese hänge vom konkreten Betriebsverhalten ab – etwa davon, ob ein Speicher in Zeiten von Überkapazitäten Strom aufnimmt und bei Lastspitzen wieder abgibt. Der Verband verweist dabei auch auf die hohen Gemeinwohlwirkungen der Speicher, etwa durch Netzstabilisierung oder den Abbau von Engpässen.

Für Klarheit könnte eine Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sorgen. Vorschläge für eine solche Überarbeitung liegen laut BVES bereits vor. Wichtig seien darin insbesondere Änderungen zur grundsätzlichen Einordnung von Speichern sowie zu §17 EnWG, der den Netzanschluss regelt. Genannt werden etwa einheitliche Anschlussverfahren, Fristen für Rückmeldungen der Netzbetreiber und eine Digitalisierung der Abläufe.

Die vom Gesetzgeber geplante Erweiterung des „überragenden öffentlichen Interesses“ auf Speicherprojekte begrüßt der Verband zwar, hält sie aber für unzureichend. Die Probleme lägen tiefer, so Windelen: „Es kann doch nicht angehen, dass ausgerechnet Speicher jetzt für die offensichtlichen Probleme beim Netzausbau verantwortlich gemacht werden.“

Kritik übt der BVES auch an der aktuell gültigen Netzanschlussverordnung. Diese sei nicht geeignet, um den dynamischen Ausbau großer Batteriespeicher sinnvoll zu steuern. Speicherprojekte sollten daher künftig nach Netzauswirkung priorisiert werden – das Prinzip „First ready – first served“ könnte helfen, einen diskriminierungsfreien und systemdienlichen Anschluss sicherzustellen.

Als kurzfristige Maßnahme fordert der Verband zudem eine unbürokratische Verlängerung der Übergangsregelung nach § 118 Absatz 6 EnWG, die bislang eine Doppelbelastung von Stromspeichern vermeiden hilft.

Aktuell sehen sich Netzbetreiber mit einer wachsenden Zahl an Anschlussanfragen für stationäre Großbatteriespeicher konfrontiert. Diese Entwicklung ist Folge gesunkener Speicherpreise und regulatorischer Anreize. Nach Einschätzung von Fachleuten in einem Webinar des Verbundes „Energiesysteme der Zukunft“ (Esys) sind Speicher mit Leistungen zwischen 100 MW und 140 MW heute technisch problemlos skalierbar, sofern Netzanschlusskapazitäten vorhanden sind. Engpässe bei Genehmigungen, Netzplanung und unterschiedlichen Anschlussvorgaben bremsen allerdings vielerorts den Markthochlauf.

Neben regulatorischen Fragen stehen auch technische Anforderungen an Speicher im Raum. Ab 2027 sollen Großbatterien beispielsweise die sogenannte Grid-Forming-Fähigkeit mitbringen, sagte Mirjam König, Leiterin Systemstabilität der Transnet BW. Dies sei eine Voraussetzung für die Stabilität des Stromnetzes bei weiter wachsendem Anteil erneuerbarer Energien. Die Übertragungsnetzbetreiber fordern daher, dass diese Anforderungen frühzeitig erfüllt werden.

|

| Boom der Batteriekapazität in Europa bis 2024 (zur Vollansicht bitte auf die Grafik klicken) Quelle: RWTH Aachen / Dirk Sauer |

Unterlagen zum Batteriespeicherüberblick stehen auf der Internetseite des Esys-Verbundes bereit.

Wer soll zahlen?

Quelle: Pixabay / NakNakNak / E&M

INSIDE EU ENERGIE. Unser Brüsseler Korrespondent Tom Weingärtner kommentiert in seiner E&M-Kolumne „Inside EU Energie“ energiepolitische Themen aus dem EU-Parlament, der EU-Kommission und den Verbänden.

Die europäische Industrie leidet unter hohen Strompreisen. Die Kosten können kurzfristig aber nicht gesenkt, sondern nur anders verteilt werden. Die EU-Kommission hatte im Februar einen Aktionsplan vorgelegt und eine Reihe von Sofortmaßnahmen vorgeschlagen. Das Brüsseler Bruegel-Institut hat untersucht, mit welchen Maßnahmen die Strompreise für die energieintensiven Branchen kurzfristig gesenkt werden könnten. Denn nicht nur die Unternehmen, auch die privaten Haushalte in der EU zahlen deutlich mehr für Strom als in anderen Ländern wie China oder den Vereinigten Staaten.

Als Ursache hat Bruegel die wachsende Abhängigkeit von teuren LNG-Importen ausgemacht. Mit einer Entkoppelung des Strom- vom Gaspreis sei nicht vor 2030 zu rechnen. Noch länger dauert es, die Kosten für Elektrizität durch eine stärkere physikalische und wirtschaftliche Integration, durch mehr Flexibilität und den Ausbau der erneuerbaren Energien zu senken.

Kurzfristig könnte der Strom für die energieintensive Industrie (EII) billiger werden, wenn andere Verbraucher mehr bezahlen. Den größten Posten auf der Stromrechnung machten bislang die variablen Kosten für Brennstoffe und den Betrieb der Kraftwerke aus. In Zukunft werde die Bedeutung der Kapitalkosten für Windräder und PV-Anlagen deutlich zunehmen. Hinzu kämen die Kapitalkosten für Netze und flexible Technologien (Speicher, Kapazitätsmechanismen) sowie diverse Steuern.

Die Kosten für das Netz werden direkt auf die Verbraucher umgelegt, in den meisten Mitgliedsstaaten der EU auch die Subventionen für die Erneuerbaren oder für Kapazitätsmechanismen. Dort, wo die Subventionen aus dem allgemeinen Haushalt gezahlt werden, steige der Druck, andere Finanzierungsmodelle zu finden.

Bei den Steuern hat Bruegel ein Ost-West-Gefälle ausgemacht. Vor allem private Verbraucher in Westeuropa zahlen höhere Steuern als im Osten. Alleine die Stromsteuer spült den Mitgliedsstaaten 3,8 Prozent ihrer Steuereinnahmen in die Kasse. Bereits heute zahlten die privaten Haushalte wesentlich mehr für eine Kilowattstunde als die Industrie − in Deutschland mehr als das Doppelte, in Frankreich sogar mehr als das Dreifache. Das sei ein Hindernis für die Elektrifizierung des Gebäudesektors und für die Elektromobilität.

Schnelle Wirkung könnte eine Senkung der Steuern bringen. Sie wird von den Mitgliedsstaaten aber wegen der absehbaren Einnahmeausfälle nicht angepackt. Bruegel warnt vor Eingriffen in den Großhandel. Der Versuch, zusätzliche Einnahmen etwa durch eine Besteuerung von „Windfall-Profits“ zu generieren, wirke sich negativ auf die Bereitschaft aus, in die Energiewirtschaft zu investieren.

|

| Tom Weingärtner Quelle: E&M |

Eingriffe in die Preisbildung für Endverbraucher, die 18 Mitgliedsstaaten praktizieren, beeinträchtigen nach Ansicht von Bruegel den Wettbewerb und den effizienten Betrieb des Gesamtsystems. Allerdings mache der steigende Fixkostenanteil immer mehr staatliche Eingriffe in die Preisbildung nötig.

Bereits heute würden die Netzkosten nicht gleichmäßig auf die Verbraucher umgelegt: Im Durchschnitt zahlten private Verbraucher pro Kilowattstunde doppelt soviel für das Netz wie Unternehmen. Nach der Schätzung von Bruegel müssten die privaten Haushalte, die 45 Prozent des Stroms verbrauchen, 56 statt (wie heute) 53 Prozent der Gesamtkosten des Systems tragen, um die Energiekosten der EII auf das Niveau von 2019 zu reduzieren. Die übrigen Unternehmen(44 Prozent Verbrauch) würden weiter 40 Prozent der Systemkosten tragen. Der Anteil der EII (11 Prozent Verbrauch) würde von 7 auf 3 Prozent zurückgehen.

Während die Kosten der EII pro Kilowattstunde fast halbiert würden, müssten die privaten Haushalte bis zu 14 Prozent mehr für ihren Strom bezahlen. Die deutschen Haushalte rangieren mit 200 Euro mehr pro Jahr am oberen Ende. Das könnte mehr als ausgeglichen werden, wenn man die Mehrwertsteuer auf die Stromrechnung streicht. Die deutschen Haushalte würden dadurch 350 Euro pro Haushalt und Jahr weniger bezahlen, aber der Finanzminister hätte rund 9 Milliarden Euro weniger in der Kasse.

Bei einer Entlastung der EII empfiehlt Bruegel die Beachtung von vier Grundsätzen:

- Die Strompreise sollten sich an den Kosten orientieren. Richtige Preissignale seien die Voraussetzung für einen effizienten Betrieb des Systems.

- Eingriffe in die Preisbildung sollten auf eine Flexibilisierung der Nachfrage hinwirken.

- Negative Externalitäten (CO2) sollten bepreist werden.

- Die Fixkosten des Systems sollten vorwiegend auf die Verbraucher umgelegt werden, die sich nicht wehren können

Verfassungsgericht prüft Windkraft-Volksbefragungen

Quelle: Shutterstock / Jacques Tarnero

ÖSTERREICH. Das Höchstgericht hält eine Befragung in Kärnten für mutmaßlich rechtswidrig und holt eine Stellungnahme des Landes ein. Einen Fall in Niederösterreich hat es bereits entschieden.

Österreichs Verfassungsgerichtshof (VfGH) prüft die Gesetzmäßigkeit der Volksbefragung zum Ausbau der Windkraft, die am 12. Januar des heurigen Jahres im Bundesland Kärnten stattfand. Das teilte das Höchstgericht am 23. Juli mit. Wie berichtet, nahmen an der Befragung 34,9 Prozent der wahlberechtigten Bevölkerung teil. Von diesen votierten 51,5 Prozent gegen die Errichtung weiterer Windräder in alpinen Regionen.

Der VfGH hegt jedoch Zweifel, ob die Frage, die der Bevölkerung vorgelegt wurde, dem Bundesrecht sowie dem Landesrecht Kärntens entsprach. Sie lautete: „Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“

Nach Ansicht des VfGH könnte die Fragestellung jedoch wertend gewesen sein. Ferner werde mit dem Hervorheben eines einzigen öffentlichen Interesses, dem „Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes)“, die Antwort möglicherweise in eine bestimmte Richtung gelenkt, nämlich die einer Ablehnung. „Damit wird aber der Zweck nicht erfüllt, den Willen der Stimmberechtigten über einen bestimmten Gegenstand herauszufinden. Die Fragestellung dürfte auch gegen das im Kärntner Volksbefragungsgesetz verankerte Verbot von Suggestivfragen verstoßen“, konstatierte der VfGH. Er holt nun eine Stellungnahme der Kärntner Landesregierung ein und entscheidet in der Folge endgültig, „ob die Anordnung der Volksbefragung gesetzeskonform war“. Einen Zeitplan nannte der VfGH nicht.

(Kein) Respekt vor dem Höchstgericht

Das Land Kärnten teilte per Aussendung mit, das Ergebnis der Volksbefragung sei rechtlich „weder bindend noch durchsetzbar“ gewesen. Jedoch hätten sich die Fraktionen im Landesparlament darauf verständigt, es in die weitere Vorgangsweise beim Windkraftausbau „miteinzubeziehen“. Kärnten wolle „auf einen nachhaltigen erneuerbaren Energiemix setzen, der uns unabhängig und unerpressbar von äußeren Einflüssen macht. Es gilt jetzt also, unter Berücksichtigung der VfGH-Entscheidung die nächsten Schritte transparent und im Dialog mit der Bevölkerung zu setzen“. Jedenfalls aber nehme Kärnten das Urteil des Höchstgerichts „mit Respekt zur Kenntnis“.

Die rechtsgerichtete Freiheitliche Partei (FPÖ), die massiv für die Volksbefragung Stimmung gemacht hatte, erklärte das kommende Urteil des VfGH dagegen von vorneherein für irrelevant: „Egal, wie der Verfassungsgerichtshof entscheidet, das Ergebnis der Volksbefragung ist für uns klar: Die Kärntnerinnen und Kärntner wollen keine Windräder auf Kärntens Bergen und Almen!“ Dem habe die Landespolitik gefälligst Rechnung zu tragen.

Bereits entschieden hat der VfGH über eine Volksbefragung vom 10. März 2024 in der Stadt Waidhofen an der Thaya im Waldviertel im Nordwesten des Bundeslands Niederösterreichs zum Ausbau der Windkraft. Dabei hatten sich rund 51,8 Prozent der Teilnehmer für die Errichtung von „drei bis maximal fünf“ Windrädern ausgesprochen. Dazu sollte das Gemeindeparlament laut dem Text der Befragung „die erforderlichen Maßnahmen im eigenen Wirkungsbereich beschließen“.

Laut dem Verfassungsgerichtshof blieb jedoch unklar, was mit diesen Maßnahmen gemeint war. Damit waren „Missverständnisse über die Tragweite der Volksbefragung“ nicht auszuschließen. Aus diesem Grund hob der VfGH „die Anordnung dieser Volksbefragung durch den Gemeinderat als gesetzwidrig auf“.

Unterdessen veröffentlichte der Windenergieverband IG Windkraft eine repräsentative Umfrage unter 2.500 Personen im Alter zwischen 16 und 75 Jahren. Dieser zufolge betrachten etwa 83 Prozent der Bevölkerung die Windenergie als grundsätzlich positiv. Allerdings wünschen rund 56 Prozent, Windräder nur weit entfernt von Orten zu bauen, „in denen Menschen leben“. Dies zeige eine „zwiespältige Einstellung“ zur Windkraft.

Umweltermittler durchsuchen Wasserwerk nach Fischsterben

Quelle: Fotolia / colluceo

WASSERKRAFT. Ein Fischsterben in einem plötzlich trockenen Fluss ruft Umweltermittler auf den Plan. Im Visier der Staatsanwälte ist der Betreiber eines Wasserkraftwerks.

Nach einem Fischsterben in der Agger bei Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen) ermitteln Umweltermittler gegen Verantwortliche beim Betreiber eines anliegenden Wasserkraftwerks. So seien das Wasserwerk an der Agger, einem Nebenfluss der Sieg, sowie die Geschäftsräume des Betreibers in Bayern durchsucht worden, sagte Alexander Kilimann, Sprecher der Zentralstelle für die Verfolgung der Umweltkriminalität. Die in Dortmund ansässigen Staatsanwälte schalten sich bei herausgehobenen Fällen im Bereich der Umweltkriminalität ein. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Hintergrund der Ermittlungen sei ein Vorfall von Mitte Juli, bei dem hinter dem Wasserkraftwerk die Agger trockengefallen sein soll, so Kilimann weiter. Dabei sollen auch Fische verendet sein. Ermittelt werde nun wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung, was auch ein mögliches Zurückhalten oder Aufstauen eines Flusses umfassen könne, so der Oberstaatsanwalt.

Das Ausmaß des Trockenfallens, der genaue Zeitraum und die Folgen für Fische und Fluss seien noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Bei der Durchsuchung seien mögliche Beweise sichergestellt worden, die nun ausgewertet werden müssten.

Station Electraline. Quelle: Electra

Ladenetzbetreiber sichert sich 433-Millionen-Euro-Kredit

MOBILITÄT. Electra hat eine grüne Kreditfazilität über bis zu 433 Millionen Euro abgeschlossen und will damit sein europäisches Schnellladenetz massiv ausbauen. Im Fokus steht Deutschland.

Der europäische Schnellladeanbieter Electra hat eine neue Kreditfazilität in Höhe von bis zu 433 Millionen Euro vereinbart. Das Unternehmen will mit den Mitteln den Ausbau seiner Ladeinfrastruktur in ganz Europa beschleunigen. Die Finanzierung umfasst 283 Millionen Euro zugesagte Mittel sowie eine Option auf weitere 150 Millionen Euro. Damit hat das 2020 gegründete Unternehmen seit seiner Gründung nach eigenen Angaben über eine Milliarde Euro Kapital eingesammelt.

An der Transaktion beteiligte sich ein Konsortium internationaler Banken, darunter ING, ABN Amro Bank Societe Generale und Rabobank. ING fungierte als exklusiver Finanzberater von Electra. Rechtlich beraten wurde das Unternehmen von A&O Shearman, die Kreditgeber von Clifford Chance.

Chief Information Officer Elise Erbs erklärte, das Unternehmen habe nun mehr Kapital eingesammelt als erwartet und könne damit den Rollout seiner Infrastruktur bis 2030 absichern. Electra setzt dabei auf ein einfaches Ladeerlebnis mit App-Steuerung, intelligentem Routenplaner, Batteriespeichern, Photovoltaikanbindung und Netzlastoptimierung.

Der Anbieter betreibt derzeit über 500 Standorte mit mehr als 3.000 Ladepunkten in neun europäischen Ländern. Bis 2030 sollen es 2.200 Standorte mit 15.000 Ladepunkten werden, vor allem in Städten, an Verkehrsknotenpunkten, in Geschäftsvierteln und entlang wichtiger Verkehrsachsen.

Besonders Deutschland steht im Fokus der Expansionsstrategie. Schon 2025 will sich Electra unter den führenden Schnellladeanbietern auf dem deutschen Markt etablieren. Bis 2026 sind mehr als 30 Ladeparks geplant, langfristig mehrere hundert. Die neue Finanzierung sei ein entscheidender Schritt, um diese Ziele zu erreichen, sagte CEO und Mitgründer Aurelien de Meaux.

Im Mai dieses Jahres hatte Electra bereits eine Finanzierung von 304 Millionen Euro bekanntgegeben, die Electra unter die Top Drei in Deutschland bringen soll. Dafür hatte sich das Unternehmen aus personell neu aufgestellt (wir berichteten).

VKU macht Stimmung gegen NEST-Prozess

Gebäude der Bundesnetzagentur in Bonn. Quelle: Bundesnetzagentur

REGULIERUNG. Der VKU hat eine Umfrage zum NEST-Prozess veröffentlicht. Die Pläne der Bundesnetzagentur kommen dabei nicht gut weg. Einige Netzbetreiber drohen gar mit Entlassungen.

Die Umfragezahlen sind durchaus beeindruckend. Der VKU hat seine Mitglieder zu den NEST-Festlegungsentwürfen der Bundesnetzagentur befragt. „Über 87 Prozent der Unternehmen bewerten die geplanten Änderungen im Rahmen der sogenannten NEST-Regulierung der Bundesnetzagentur als negativ oder sehr negativ für den Energiemarkt“, teilte der Lobbyverband der kommunalen Energiewirtschaft mit. Nur knapp vier Prozent sehen positive Effekte für den Energiemarkt insgesamt, neun Prozent erwarten keine größeren Auswirkungen.

„Der NEST-Prozess in seiner aktuellen Form gefährdet die Investitionsfähigkeit der Verteilnetzbetreiber – und damit die Energiewende insgesamt“, sagt Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des VKU. Die Umfragezahlen sollen das untermauern: 69 Prozent der Unternehmen ziehen in Betracht, ihre Investitionen in das Strom- und Gasnetz infolge der geplanten NEST-Regulierung zu verringern.

Und es geht noch weiter: 42 Prozent der Befragten denken über eine Einschränkung ihres Leistungsangebots nach, 11 Prozent schließen gar Kündigungen nicht aus. Zudem erwägt über die Hälfte der befragten Unternehmen (57 Prozent), die finanziellen Ausschüttungen an ihre kommunalen Eigentümer zu reduzieren.

Wofür NEST steht

Der Begriff NEST steht für „Netze. Effizient. Sicher. Transformiert.“ und beschreibt den Prozess der Bundesnetzagentur zur Weiterentwicklung der Anreizregulierung im Strom- und Gasnetz. Ziel der Behörde sei es, den Regulierungsrahmen effizienter und transparenter zu gestalten, um die Versorgungssicherheit zu stärken, die Netze für die Energiewende zu transformieren und regulatorische Verfahren zu beschleunigen, heißt es von dieser. Betroffen sind die Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland, die von der Bundesnetzagentur beaufsichtigt werden.

Es geht dem VKU vor allem ums Geld. Laut Umfrage erwarten die Netzbetreiber infolge der NEST-Regulierung erhebliche finanzielle Einschnitte: 88 Prozent der Befragten gehen von Erlösminderungen von mehr als fünf Prozent aus. „Davon rechnet mehr als die Hälfte mit Rückgängen zwischen 15 und 30 Prozent, jeder zehnte Netzbetreiber sogar mit Verlusten von über 30 Prozent“, so der VKU weiter.

Als Hauptgründe nennt der VKU die geplante Verkürzung des Effizienzpfads von fünf auf drei Jahre, den fehlenden „Opex-Faktor“ im vereinfachten Verfahren sowie striktere Vorgaben beim Effizienzvergleich durch die Verschärfung des bisherigen „Best of four“-Ansatzes. Diese Maßnahmen könnten laut VKU den wirtschaftlichen Spielraum der Netzbetreiber erheblich einschränken.

VKU fordert Überarbeit des NEST-Prozesses

In dem Zusammenhang fordert der VKU die Bundesnetzagentur auf, den NEST-Prozess grundlegend zu überarbeiten. „Wenn die Investitionsbedingungen für Verteilnetzbetreiber weiter verschlechtert werden, steht die Energiewende auf der Kippe“, sagt VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing.

Aus Sicht des Verbandes sei dringend eine Stärkung des Eigenkapitals der Netzbetreiber nötig. Dazu gehöre auch eine faire Behandlung kleinerer und ländlicher Unternehmen sowie Anreize für Kooperationen. Stattdessen betreibt die Behörde eine Strukturpolitik durch die Hintertür, die bestimmte Unternehmensformen benachteiligt.

Die VKU-Umfrage kommt in der finalen Konsultationsphase zum NEST-Prozess, die am 30. Juli endet. Anfang Juli wurden die Geschäftsführer der rund 700 VKU-Mitgliedsunternehmen mit eigenem Verteilnetzbetrieb befragt. Knapp 240 beteiligten sich laut dem Verband.

Batteriespeicher als PPA-Baustein für Solarparks

Batteriespeicher für Solarparks auf der Basis von PPA. Quelle: Enerfin

FINANZIERUNG. Die schweizerische Erneuerbaren-Projektgesellschaft Enerfin finanziert Batteriespeicher für Solarparks in Kombination mit langfristigen Stromabnahmeverträgen.

Power-Purchase-Agreements (PPA) mit Stromspeichern in Co-Location zu Solarparks: Der schweizerische Projektierer Enerfin kombiniert im Vertrieb die Finanzierung, Installation und den Betrieb von PV-Speichern mit langfristigen Stromabnahmeverträgen. Die PPA-Laufzeit ist auf 20 Jahre bemessen.

Der Speicherbetrieb erfolgt nach Angaben des Unternehmens mit Sitz in Tuggen am Zürich-Obersee Redispatch-2.0-konform. Kurzfristige Eingriffe des Verteilnetzbetreibers werden regulatorisch korrekt abgerechnet. Eine KI-basierte Software soll die Vermarktung von Strom im Spothandel optimieren.

Enerfin richtet sich mit dem Angebot an Betreiber von Solarparks mit einer Leistung zwischen 1 und 120 MW. Die Speicher gibt es ab einer Kapazität von rund 400 kWh. Sie lassen sich modular zusammenschalten, die einzelnen Module wiegen laut den Schweizern weniger als vier Tonnen.

Kein Finanzierungsrisiko

Durch die Kombination aus Finanzierung, Hardware, Software sowie Betrieb, Handel und Administration aus einer Hand entfielen für Solarpark-Betreiber IT-Aufwände, Schnittstellenprobleme und weitere Risiken, werben die Schweizer für ihre Paketlösung. „Für Betreiber von Solarkraftwerken bedeutet die Anschaffung eines Batteriespeichers normalerweise zusätzliche Planung, Kapitalbedarf, Bautätigkeiten und Abstimmung mit dem Vermarkter. Um das zu vermeiden, haben wir das neue Batterie-PPA-Paket besonders einfach und dennoch profitabel gestaltet.“ sagt Enerfin-Chef Paul Hauser.

Das Unternehmen noch jung. Ins Leben gerufen worden ist es im Herbst 2024 von der Schweizer Lynus AG. Die Muttergesellschaft brachte damals ihr Mieterstrom-Contracting-Geschäft in die Neugründung ein. Enerfin startete dem Vernehmen nach mit einem Projektbestand von 300 Wohnimmobilien und insgesamt rund 2.400 Wohnungen. Neben Mieterstrom-Contracting, Speicherlösung gehören „Flexvermarktung“ und „Services für Kommunen“ inzwischen zum Dienstleistungsportfolio

Anzahl der Neuzulassungen von E-Autos bis Juni 2025

Quelle: E&M / Pixabay

STATISTIK DES TAGES. Ein Schaubild sagt mehr als tausend Worte: In einer aktuellen Infografik beleuchten wir regelmäßig Zahlen aus dem energiewirtschaftlichen Bereich.

Zwischen Januar und Juni dieses Jahres wurden in Deutschland rund 248.700 Elektroautos neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war dies ein Anstieg um gut 35 Prozent. Dies zeigen Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA). Im Jahr 2024 gab es in Deutschland etwa 380.600 Neuzulassungen von E-Autos. Damit lag die Zahl im Vergleich zum Jahr 2023 um fast 27,4 Prozent niedriger. Der Anteil der E-Autos an den gesamten Pkw-Neuzulassungen lag im Jahr 2024 bei 13,5 Prozent.

Der Versuchsstand im Projekt "GridMaximiser" umfasste Wallboxen, Wechselrichter, Batterien sowie Mess- und Steuereinheiten. Quelle: TH Köln / Henrike Klehr

Autos im Schwarm laden

F&E. Ein neuer Ansatz zur Ladesteuerung soll auch ohne Netzausbau oder komplexe Messtechnik Netzüberlastungen verhindern.

Mit mehreren hundert Metern Kabeln und sechs simulierten Haushalten haben Forschende des Cologne Institute for Renewable Energy (CIRE) der Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik der TH Köln eine eigenentwickelte Lösung für kommunizierende Ladestationen getestet. Im Projekt „GridMaximiser“ steuert ein Algorithmus auf Basis von Netzzustandsdaten die optimale Auslastung und berücksichtigt dabei auch die Ladepräferenzen der Nutzenden, wie die Universität jetzt mitteilte.

„Wenn sich viele Haushalte in einem Wohnviertel ein Elektroauto anschaffen, kann das Laden der Fahrzeuge zu Herausforderungen für die Stabilität des Stromnetzes führen“, sagt Projektleiter Prof. Dr. Eberhard Waffenschmidt vom CIRE. Um einer Überlastung vorzubeugen, gebe es zwei aufwendige Möglichkeiten: Zum einen den kostenintensiven und langwierigen Netzausbau und zum anderen die Ausrüstung der Gebäude mit komplexer Messtechnik. „Wir verfolgen einen einfacheren Weg, um die Ladevorgänge untereinander koordiniert und netzdienlich zu steuern. Unsere Lösung basiert auf dem Schwarm-Prinzip.“

Dafür sammelt die entwickelte Anwendung Messdaten von bereits in den Gebäuden vorhandenen Ladestationen und kann auf dieser Basis den aktuellen Netzzustand bestimmen. So sollen Ladevorgänge so gesteuert werden können, dass die Verteilnetze nicht überlastet und die erlaubten Spannungsbänder, sprich die obere und untere Grenze der Spannung, nicht unter- und überschritten werden.

Selbständige Verwaltung der Ladeinfrastruktur

„Unsere Lösung erfordert keine Anbindung an die Leitwarte des Netzbetreibers“, erklärt der zweite Projektleiter, Prof. Dr. Ingo Stadler vom CIRE. Ein zusätzliches Steuergerät, um die verfügbare Ladeleistung zu verteilen, werde ebenfalls nicht benötigt. „Wir setzen auf eine Ladeinfrastruktur, die sich nach der Installation selbständig verwaltet, ohne dass eine zentrale Instanz die Kontrolle übernimmt. Das bedeutet weniger Aufwand bei Planung und Koordinierung.“

Nach Angaben der Forschenden ist die Anwendung in den USA bereits patentiert, in der EU werde sie noch geprüft. In einem Folgeprojekt soll die im Labor erprobte Anwendung jetzt um ein Energiemanagementsystem erweitert werden, um weitere steuerbare Stromverbraucher wie beispielsweise Wärmepumpen einzubeziehen. Darüber hinaus ist ein Realtest mit einem Netzbetreiber geplant.

Die Laufzeit des Projektes „GridMaximiser“ betrug 18 Monate. Das Land Nordrhein-Westfalen und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) förderten das Vorhaben mit über 800.000 Euro.

Energiemanagement-App für Bochums Kunden

Die Prosumer App von Vattenfall, wie sie im Internet zu finden ist. Screenshot: Katia Meyer-Tien

IT. Als „Stadtwerke Bochum EnergieHub“ können Kunden der Bochumer Stadtwerke künftig die von Vattenfall entwickelte Prosumer-App nutzen.

„Endkunden werden immer mehr zum Energieproduzenten, -manager und -verbraucher in einem“, sagt Markus Reinhardt, der beim Energiekonzern Vattenfall den Bereich dezentrale Energielösungen leitet. „Es braucht daher digitale und flexibel vernetzte Lösungen wie unsere Prosumer App, die Energie erlebbar, transparent und steuerbar machen“.

Zielgruppe der Prosumer-App, die Vattenfall als Whitelabel-Lösung zur Verfügung stellt, sind Stadtwerke und Energievertriebe. Deren Kunden sollen mit der App die Energieflüsse von Photovoltaik-Anlage, Speicher, Wallbox und Wärmepumpe intelligent optimieren können – und zwar auch im Zusammenspiel mit dynamischen Stromtarifen.

Mit den Stadtwerken Bochum hat Vattenfall jetzt einen gewichtigen Kunden für seine Energiemanagementlösung gefunden: „Die Prosumer App eröffnet uns neue Geschäftsfelder und Erlebniswelten für unsere Kunden: Als Taktgeber im Eigenheim vernetzt sie technische Anlagen, Tarife und Energieflüsse intelligent miteinander und visualisiert diese zukünftig über eine benutzerfreundliche Oberfläche“, lässt sich der Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum, Robert Peric, in einer aktuellen Mitteilung des Untenrehmens zitieren.

Für die Kunden der Stadtwerke soll die App im markeneigenen Stil unter dem Namen „Stadtwerke Bochum EnergieHub“ ausgerollt werden und preisoptimiertes Laden und Heizen ermöglichen. Aktuelle Wetterdaten und eigene Parameter wie Mindestlaufzeiten, Einschalt- und Abschaltverzögerungen sollen dabei einkalkuliert werden.

Die Stadtwerke Bochum kooperieren nach eigenen Angaben im Bereich der dezentralen Energielösungen bereits seit 2017 mit Vattenfall. Als Generalunternehmer unterstützt Vattenfall etwa bei digitalen Kundenbeziehungen – und über sein Netzwerk an Handwerksbetrieben auch bei der Montage und Installation von Wärmepumpen, PV-Anlagen oder Batteriespeichern. Sämtliche Produkte und Dienstleistungen erscheinen dabei im Design der Stadtwerke Bochum. Als White-Label-Anbieter tritt Vattenfall selber als Marke nicht selbst in Erscheinung.

„Die Teilnahme am skalierbaren Ökosystem von Vattenfall ermöglicht es uns, schneller und flexibler in zukunftsweisende Geschäftsmodelle einzusteigen“, sagt Peric. „Wir als Stadtwerke Bochum sind damit perspektivisch nicht nur Stromlieferant, sondern ein Ermöglicher, der dafür sorgt, dass unsere Kunden den Energieverbrauch günstig, autark und nachhaltig gestalten können.“

Berlin-Reinickendorf erhält modernen Netzknoten

Von links: Severin Fischer, Korinna Stephan, Erik Landeck, Marlon Baar und Saskia Spiegel. Quelle: SNB / Stageview Pedro Becerra

STROMNETZ. Stromnetz Berlin hat den Grundstein für den neuen Netzknoten Wittenau gelegt, der ab 2031 die Stromversorgung im Bezirk Reinickendorf sichern soll.

Das landeseigene Unternehmen Stromnetz Berlin (SNB) hat am 23. Juli gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung den Grundstein für einen neuen Netzknoten im Berliner Bezirk Reinickendorf gelegt. Auf dem Gelände an der Holzhauser Straße entsteht ein Ersatzneubau für eine bestehende Anlage aus dem Jahr 1968, die am Ende ihrer Lebensdauer angekommen ist.

Der sogenannte Netzknoten Wittenau gehört zu den zentralen Vorhaben, mit denen Stromnetz Berlin die Stromversorgung in der Hauptstadt auf zukünftige Anforderungen vorbereitet. Bis Mitte der 2030er Jahre will das Unternehmen die Kapazität des Berliner Stromnetzes insgesamt verdoppeln. Dazu sind Investitionen in neue Kabel, Umspannwerke und Netzknoten vorgesehen – Letztere dienen als großvolumige Verteiler für elektrische Energie.

Inbetriebnahme in sechs Jahren

Der neue Netzknoten in Wittenau wird nach Angaben des Unternehmens ab dem Jahr 2031 die Versorgung von Haushalten und Gewerbe im Bezirk übernehmen. Die 60 mal 15 Meter große Anlage erhält doppelt so viele Schaltfelder wie die Altanlage und soll deutlich leistungsfähiger sein. Nach ihrer Inbetriebnahme ist der Rückbau der alten Infrastruktur geplant.

Laut Stromnetz Berlin-Geschäftsführer Erik Landeck ist das Projekt so angelegt, dass es mit möglichst wenig Einschränkungen für die Umgebung realisiert werden kann. So werde etwa eine Baustraße auf dem Gelände genutzt, um den Verkehr auf der stark befahrenen Holzhauser Straße zu entlasten. Landeck dankte den Anwohnerinnen und Anwohnern für die Bereitstellung von Flächen sowie dem Bezirksamt für die zügige Genehmigung des Vorhabens.

Der Staatssekretär für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin, Dr. Severin Fischer, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender von Stromnetz Berlin ist, hob bei der Zeremonie die Bedeutung des Vorhabens für die Energieinfrastruktur der Hauptstadt hervor. „Berlin wächst und mit dem Wachstum steigen auch die Anforderungen an eine sichere und leistungsfähige Energieinfrastruktur“, sagte Fischer.

Die Grundsteinlegung sei ein Beispiel dafür, wie Berlin gemeinsam mit seinem Netzbetreiber vorausschauend in eine stabile Stromversorgung investiere. Insgesamt seien für den Standort rund 60 Millionen Euro vorgesehen. Auch Reinickendorfs Bezirksstadträtin für Stadtentwicklung, Korinna Stephan, sieht in dem Bauvorhaben ein Signal für eine klimafreundliche Entwicklung.

Die Anlage ermögliche eine dezentrale Energieversorgung und die Einbindung stromintensiver Wärmegewinnung, sagte Stephan. So lasse sich die Wärmewende auch auf Bezirksebene weiter voranbringen. Nach Unternehmensangaben wird die neue Anlage mit modernster, klimafreundlicher Technik ausgestattet. Das Gebäude erhält eine Klinkerfassade im Stil typischer Berliner Industriebauten, ein begrüntes Dach sowie eine Vorbereitung für die Installation einer Photovoltaikanlage. Der Netzknoten ist bereits für eine spätere Erweiterung ausgelegt.

Weitere Wasserstoffbusse rollen bald auf Frankfurts Straßen

Quelle: Shutterstock / Aun Photographer

MOBILITÄT. In Frankfurt wird eine neue Generation von Wasserstoffbussen eingesetzt. Wie steht es um den emissionsfreien Busverkehr in anderen hessischen Städten?

Die Stadt Frankfurt am Main treibt den emissionsfreien Busverkehr weiter voran. So gehen erstmals Wasserstoff-Gelenkbusse in den Linienbetrieb. Die neun Fahrzeuge sollen nach und nach bis Ende August auf der Metrobuslinie M32 zwischen Westbahnhof und Ostbahnhof eingesetzt werden, wie die Stadt, die Nahverkehrsgesellschaft „traffiq“ und das Busunternehmen In-der-City-Bus GmbH − kurz ICB − gemeinsam mitteilten. Demnach haben die 18 Meter lagen Busse eine Reichweite von rund 350 Kilometern und können innerhalb von 20 Minuten an einer Wasserstofftankstelle betankt werden.

In der Mainmetropole sind bereits seit 2022 neben den batteriebetriebenen E-Bussen auch Wasserstoffbusse im Linienverkehr im Einsatz. Die Beschaffung der neun neuen Fahrzeuge wird vom Land Hessen mit rund 2,3 Millionen Euro unterstützt. Wasserstoff sei ein zentraler Bestandteil der Strategie für eine umweltfreundliche Mobilität in Hessen, erklärte Verkehrsminister Kaweh Mansoori (SPD) laut Mitteilung. „Die neuen Gelenkbusse in Frankfurt zeigen, wie sich Innovation und Alltagstauglichkeit sinnvoll verbinden lassen.“ Laut dem Frankfurter Verkehrsdezernenten Wolfgang Siefert (Grüne) soll der Busverkehr in der Stadt bis Anfang der 2030er Jahre komplett emissionsfrei sein. Nach Angaben des Verkehrsministeriums rollen etwa auch in den Landkreisen Groß-Gerau und Gießen Wasserstoffbusse.

Die klassischen batteriebetriebenen E-Busse sind in Hessens Städten dagegen weit verbreitet, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Das Darmstädter Verkehrsunternehmen „HEAG mobilo“ hat derzeit 54 elektrisch angetriebene Busse. In Kassel rollen zwölf elektrische Busse, in Offenbach 36. In Fulda haben die „RhönEnergie“ Verkehrsbetriebe sieben E-Busse im Einsatz. Sechs weitere sind bestellt.

Dagegen sind Wasserstoffbusse in den Städten selten. In Wiesbaden hat es zwar früher schon welche gegeben. Doch die Verkehrsgesellschaft ESWE teilt mit: „Wir mussten leider erkennen, dass die Technologie nicht zu Wiesbaden unter den gegebenen Bedingungen passt und haben die Fuhrparkstrategie neu ausgerichtet.“ Dafür rollen dort um die 120 batteriebetriebenen E-Busse − plus seit März 2025 ein elektrischer Gelenkbus.

Quelle: Shutterstock / Shcherbakov Ilya

Enpal gründet Messstellenbetrieb aus

SMART METER. Enpal gründet mit der „metrify smart metering“ ein eigenständiges Unternehmen, das den wettbewerblichen Messstellenbetrieb unabhängig ausbauen und neue B2B-Zielgruppen erschließen soll.

Enpal hat seinen Messstellenbetrieb in die neu gegründete Metrify Smart Metering GmbH ausgegliedert. Die neue Tochtergesellschaft soll als „eigenständiges Unternehmen am Markt agieren“, wie es in einer Mitteilung heißt. Mit dem Schritt will Enpal der weiteren Skalierung des Messstellenbetriebs den Weg bereiten und neue B2B-Zielgruppen erschließen.

Nach eigenen Angaben hat Enpal bisher bereits mehr als 50.000 intelligente Messsysteme installiert. Metrify könne auf diese Erfahrung und auf die digitalisierten und automatisierten Prozesse der Muttergesellschaft zurückgreifen.

Laut Enpal erschwert die steigende Komplexität im Messstellenbetrieb vielen Marktteilnehmern die Umsetzung der gesetzlichen Rollout-Pflicht. Deshalb werden sich die Angebote der neuen Gesellschaft auch an Stadtwerke richten. Deren Netzgesellschaften sind in der Regel die für den gesetzlich geregelten Rollout intelligenter Messsysteme vorgesehenen grundzuständigen Messstellenbetreiber.

Darüber hinaus wolle Metrify etwa Mieterstromanbieter oder andere Anbieter von Solaranlagen und Wärmepumpen beim Smart Meter Rollout unterstützen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Enpal gegen „Rollout-Light“

„Bei mehr als 50.000 intelligenten Messsystemen haben sich unsere automatisierten Prozesse bewährt, und die Nachfrage ist weiterhin riesig. Wir planen, bis Ende des Jahres noch mindestens 25.000 Smart Meter zu installieren und starten nun in die nächste Skalierungsphase“, sagt der Geschäftsführer von Metrify, Wim Drozak, und bietet allen interessierten Unternehmen – „ganz unabhängig von Enpal“ – die Zusammenarbeit an. Damit sieht sich das Unternehmen selbst nicht nur als größten Solar-Installateur in Europa, sondern auch als größten wettbewerblichen Messstellenbetreiber in Deutschland.

Nach dem Messstellenbetriebsgesetz ist die Ausstattung von bestimmten Letztverbrauchern und Stromerzeugern mit einem intelligenten Messsystem verpflichtend. Dies betrifft Verbraucher mit mehr als 6.000 kWh pro Jahr und Erzeuger mit dezentralen Anlagen nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG) und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz ab 7 kW installierter Leistung. Außerdem benötigen Verbraucher, mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG, etwa mit Wallboxen oder Wärmepumpen, ein intelligentes Messsystem.

Vor wenigen Wochen hatte Enpal aufhorchen lassen, nachdem sich das Unternehmen, anders als zahlreiche andere wettbewerbliche Messstellenbetreiber, gegen den Rollout von Smart Metern mit geringeren Sicherheitsanforderungen ausgesprochen hatte. Die Diskussion um angeblich günstigere Geräte und einen „Rollout-Light“ hält Markus Meyer, der bei Enpal den Bereich Regulierung und Energiepolitik leitet, für überflüssig, sogar für irreführend. „Nicht der Zählertyp verursacht die hohen Kosten, sondern die komplizierten Abläufe und notwendigen Systeme. Wir sollten bei der Sicherheit keine Kompromisse machen und uns stattdessen voll auf die Umsetzung konzentrieren“, so Meyer.

Zuschlag für VSB bei 303-MW-Solarprojekt

Quelle: Shutterstock / Thanit PKC

PHOTOVOLTAIK. Die VSB Gruppe hat den Zuschlag für einen 303-MW-Solarpark in Niederschlesien erhalten. Ab 2027 soll die Anlage Strom für rund 117.000 Haushalte liefern.

Die VSB Gruppe hat im Rahmen einer Auktion der polnischen Energieregulierungsbehörde URE den Zuschlag für ein Photovoltaikprojekt mit einer installierten Leistung von 303 MW erhalten. Es handelt sich um das bislang größte Solarvorhaben des Unternehmens. Der Bau auf einer Fläche von mehr als 260 Hektar nordöstlich von Wroclaw (Breslau) ist vollständig genehmigt, der Baubeginn ist für Oktober 2025 vorgesehen. Die Netzanbindung des Parks ist für das zweite Quartal 2027 geplant.

Nach der Inbetriebnahme soll die Anlage jährlich ausreichend Strom erzeugen, um rechnerisch etwa 117.000 Haushalte mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Das Projekt wird über einen sogenannten Contract for Difference (CfD) abgesichert, der langfristig Preisstabilität garantiert. Nach Unternehmensangaben zählt der Solarpark zu den größten Photovoltaikvorhaben in Polen.

Zweites Großprojekt in Polen

Hubert Kowalski, Geschäftsführer von VSB Polen, erklärte, das Projekt setze einen neuen Maßstab für die Solarenergie im Land. Es könne sich in wenigen Jahren zu einem der größten hybriden Energieprojekte Europas entwickeln, das Photovoltaik mit Batteriespeichern und Windkraft kombiniere. Der Erfolg hänge jedoch wesentlich von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und regulatorischen Vorgaben ab. Entscheidend sei auch der Dialog mit den betroffenen Gemeinden, um gemeinsam tragfähige Lösungen zu schaffen.

Felix Grolman, CEO der VSB Gruppe, spricht von einem „Vorzeigeprojekt im Bereich Photovoltaik“. Es stehe für die notwendige Größe und Entschlossenheit, um echten Wandel voranzutreiben und gleichzeitig die Versorgungssicherheit in Polen und Europa zu stärken.

Für VSB ist dies bereits das zweite große Vorhaben in Polen. Zuvor hatte das Unternehmen den Baustart für den Onshore-Windpark Miejska Gorka mit 190,8 MW begleitet, der derzeit größte seiner Art im Land. Entwickelt wurde dieser für den Partner Tauron Zielona Energia.

Auftragseingang bei 2G Energy steigt deutlich

Quelle: Fotolia / ldprod

BILANZ. Der Auftragseingang der 2G Energy AG ist im zweiten Quartal um 29 Prozent gestiegen. Besonders stark entwickelte sich das Auslandsgeschäft außerhalb Nordamerikas.

Der BHKW- und Wärmepumpenhersteller 2G Energy AG aus Heek (Nordrhein-Westfalen) hat seinen Auftragseingang im zweiten Quartal 2025 deutlich gesteigert. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung vom 24. Juli bekannt gibt, stiegen die neu akquirierten Aufträge gegenüber dem Vorjahresquartal um 29 Prozent auf 54,1 Millionen Euro. Im Vorjahresquartal lagen sie noch bei 41,9 Millionen Euro. In sämtlichen Kernregionen habe 2G ein zweistelliges Wachstum erzielt, heißt es aus Heek.

Im Heimatmarkt Deutschland wuchs der Auftragseingang laut 2G erneut robust. Das Unternehmen verzeichnete dort ein Volumen von 21,7 Millionen Euro – ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2024 (19,1 Millionen Euro). Die Nachfrage sei insbesondere im Biogas-Segment gestiegen, obwohl das dafür maßgebliche „Biomassepaket“ noch unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung durch die EU steht. Als weiteren Grund für das Wachstum nennt 2G Energy einen positiven Markttrend nach der Regierungsbildung.

In Nordamerika verzeichnete 2G mit 8,3 Millionen Euro zwar ein Plus von 102 Prozent im Q2 im Vergleich zum Q1 mit 4,1 Millionen Euro. Zum Jahresquartal Q2 fiel der Wert jedoch um 30 Prozent, denn 11,9 Millionen Euro waren es im Q2 2024. Trotz dieser Schwäche zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich: Die Zahl offener Angebote deute auf eine starke zweite Jahreshälfte hin, erklärt 2G. Der anhaltende Zolldiskurs habe die Nachfrage bisher nicht ausgebremst.

Dynamische Entwicklung außerhalb Deutschlands

Besonders dynamisch entwickelte sich laut 2G das Geschäft in Europa außerhalb Deutschlands. Der Auftragseingang in dieser Region kletterte auf 23,7 Millionen Euro – ein Plus von 280 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal Q2 2024 und von 115 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2025. Zu den Haupttreibern zählte Italien, wo 2G in der Biomethanindustrie erfolgreich war. Auch Märkte in Südost- und Osteuropa hätten zur positiven Entwicklung beigetragen.

Die Verteilung des Auftragseingangs im zweiten Quartal spiegelt diesen Trend wider: 44 Prozent des Volumens entfielen auf das übrige Europa, während der Anteil Nordamerikas von 20 auf 15 Prozent schrumpfte. Deutschland steuerte 40 Prozent bei. Im Vorjahresquartal waren es noch 45 Prozent. Die übrige Welt machte mit einem Prozent nur noch einen geringen Anteil aus. Im zweiten Quartal 2024 waren es noch sieben Prozent gewesen.

Die 2G Energy AG entwickelt und produziert KWK-Anlagen, Großwärmepumpen und Spitzenlast-Aggregate. Das Unternehmen beschäftigt über 900 Mitarbeitende und ist in über 50 Ländern tätig. Der Umsatz im Geschäftsjahr 2024 lag bei 375,6 Millionen Euro, die Ebit-Marge bei 8,9 Prozent (wir berichteten).

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

DIE E&M DAILY ALS PDF LESEN

MARKTBERICHTE

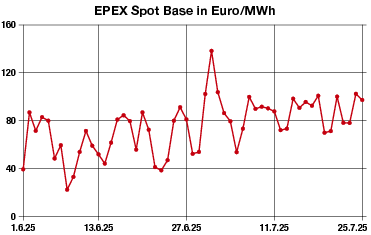

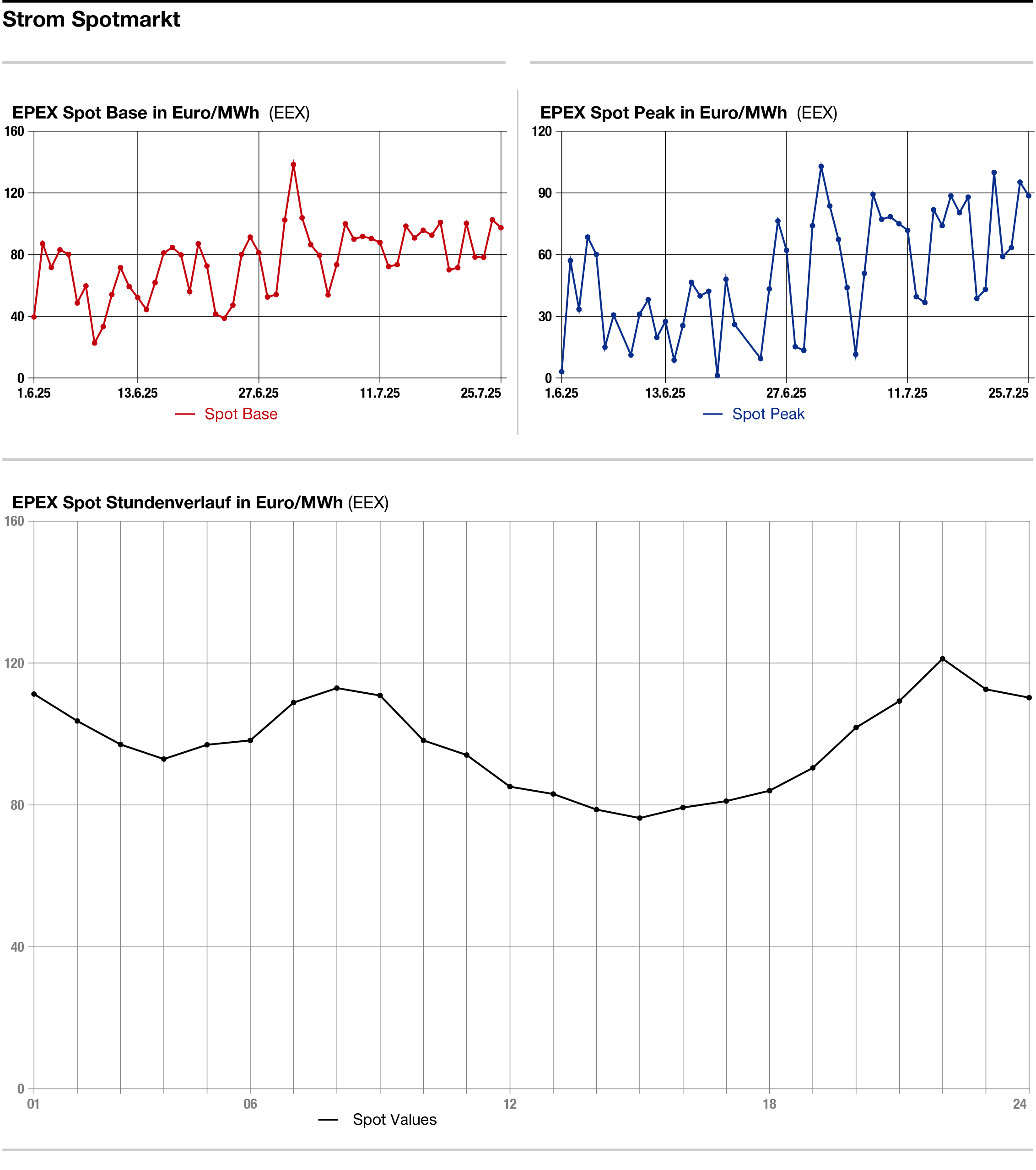

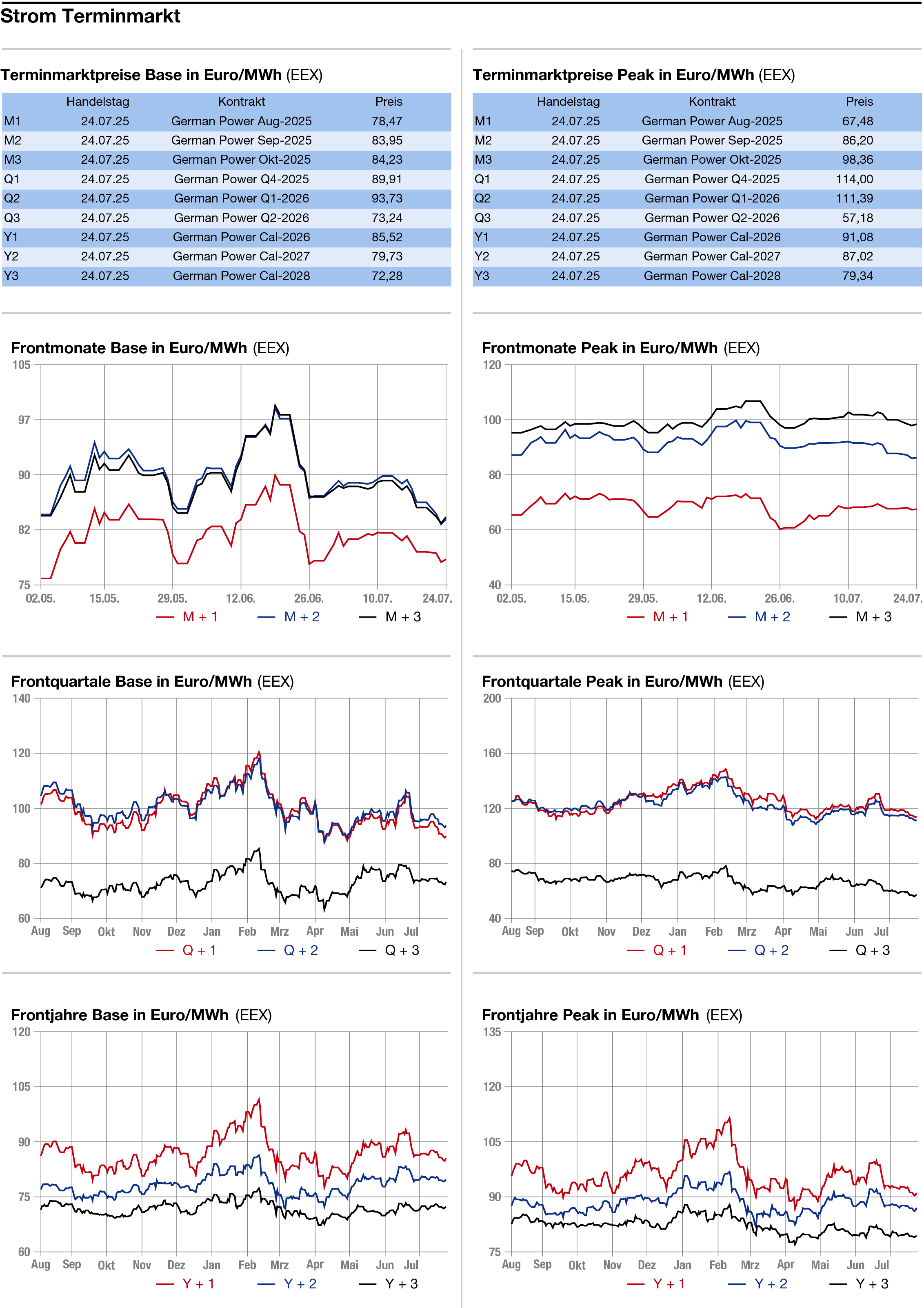

STROM

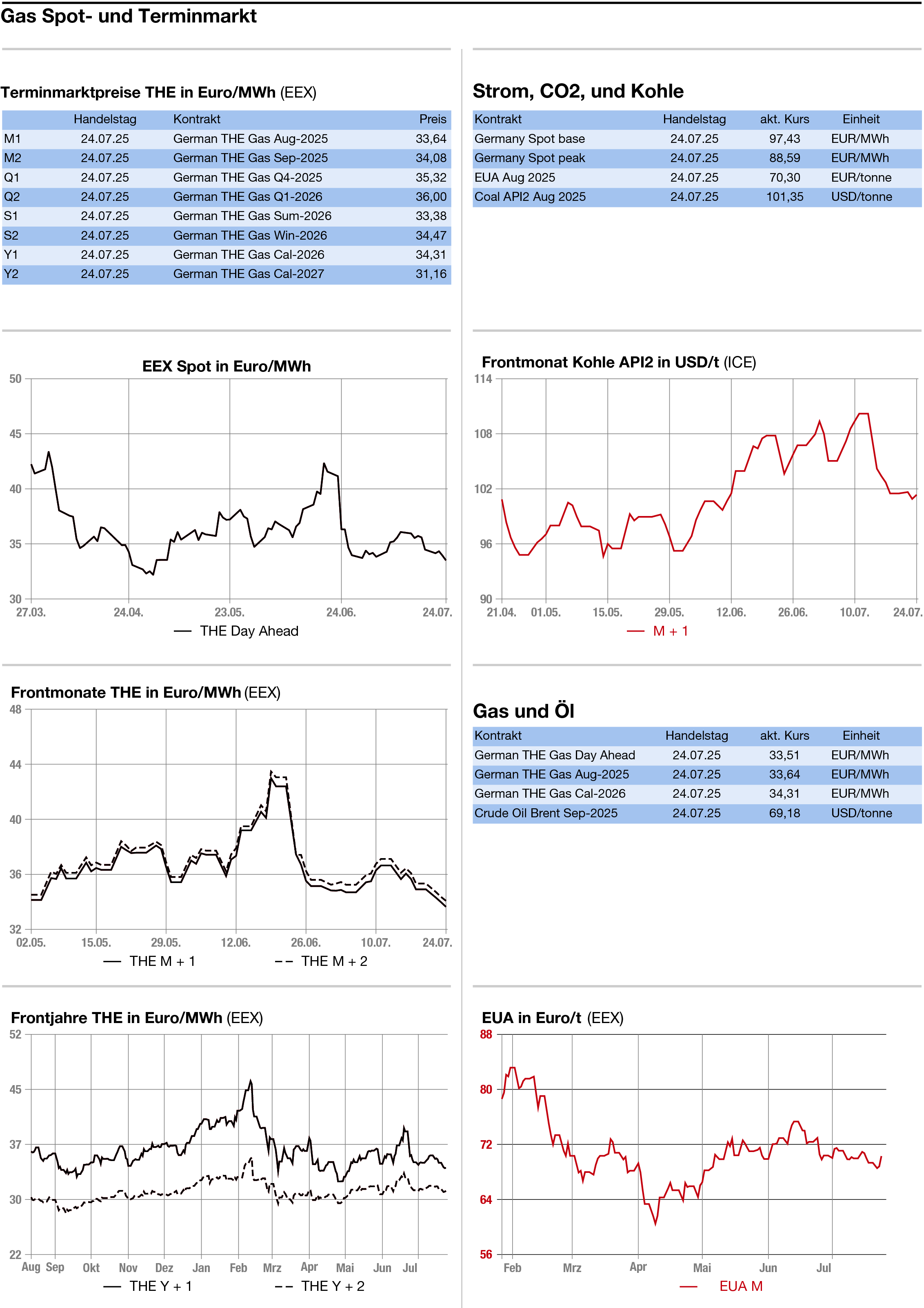

GAS

Geringe LNG-Nachfrage aus Asien senkt Gaspreis in Europa

Quelle: E&M

MARKTKOMMENTAR. Wir geben Ihnen einen tagesaktuellen Überblick über die Preisentwicklungen am Strom-, CO2- und Gasmarkt.

Uneinheitlich haben sich die Energiemärkte am Mittwoch gezeigt. Die Hoffnungen sind groß, dass Präsident Donald Trump bald ein Handelsabkommen mit der Europäischen Union verkünden wird, das mehr Klarheit über die endgültige Höhe der Zölle bringen würde. Wie das Wall Street Journal berichtete, stehen die USA und die EU kurz vor einer Einigung über einen Zollsatz von 15 Prozent im Rahmen eines ähnlichen Abkommens, wie es Anfang dieser Woche mit Japan geschlossen wurde. Dies wäre nur eine marginale Erhöhung im Vergleich zu den 10 Prozent zusätzlichen Zöllen, mit denen die EU-Exporte in die USA seit dem Befreiungstag konfrontiert sind.

Strom: Etwas leichter hat sich der deutsche OTC-Strommarkt am Donnerstag gezeigt. Der Day-ahead verlor im Base um 5,25 Euro auf 97,50 Euro/MWh. Der Peak Euro sank 6,50 Euro auf 89,00 Euro/MWh. Börslich wurde die Grundlast mit 97,43 Euro ermittelt und die Spitzenlast mit 88,59 Euro/MWh.

Auslöser des Day-ahead-Rückgangs sind die höheren Erneuerbaren-Beiträge, die für den Freitag prognostiziert werden. Die Meteorologen von Eurowind errechnen für die Grundlast 16,3 Gigawatt an Wind- und Sonnenstrom. Für den Berichtstag ermittelte Eurowind dagegen nur 14,5 Gigawatt im Base.

Bis einschließlich Sonntag soll die Erneuerbaren-Einspeisung recht schwach bleiben, so die Meteorologen. Laut dem US-Wettermodell soll in der neuen Woche mehr und mehr Windstrom anfallen, der Himmel dürfte sich allerdings bedeckt zeigen bei allenfalls durchschnittlichen Temperaturen.

Am langen Ende verlor das Strom-Frontjahr um 0,53 auf 84,73 Euro/MWh.

CO2: Die CO2-Preise haben am Donnerstag etwas zugelegt. Der Dec 25 gewann bis 13.25 Uhr um 0,32 Euro auf 69,68 Euro/Tonne. Umgesetzt wurden bis zu diesem Zeitpunkt 13,9 Millionen Zertifikate. Das Hoch lag bei 70,49 Euro, das Tief bei 69,23 Euro. Im frühen Handel ging über die Marke von 70 Euro hinauf, aber der Vorstoß wurde von den CO2-Bären abgewehrt.

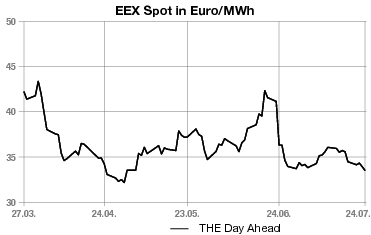

Erdgas: Leichter haben sich die europäischen Gaspreise am Donnerstag gezeigt. Der Frontmonat am niederländischen TTF verlor in ruhigem Handel bis 13.45 Uhr 0,30 Euro auf 32,42 Euro/MWh. Am deutschen THE ging es für den Day-ahead um 0,85 Euro auf 33,57 Euro/MWh nach unten.

Die EU-Mitgliedstaaten füllen weiterhin ihre Speicheranlagen auf. „Europa hat in diesem Jahr seine LNG-Importe erhöht, nachdem es den Winter mit geringeren Reserven als üblich beendet hat“, betonten Analysten von ANZ Research. „Allerdings hat die geringere Nachfrage aus China, wo die Importe in der ersten Jahreshälfte um fast 20 Prozent zurückgingen, die Verfügbarkeit von Ladungen auf dem Spotmarkt erhöht.“

In Asien sind die LNG-Preise auf ein Zwei-Monats-Tief gefallen. Die Gasspeicher der EU sind derzeit zu mehr als 65 Prozent gefüllt, sodass die Union auf dem besten Weg ist, das 80-Prozent-Ziel bis zum 1. November zu erreichen. Dennoch liegen sie weiterhin unter dem Vorjahresniveau und dem Fünfjahresdurchschnitt.

Unterdessen beträgt der Gasflow aus Norwegen am Berichtstag 319,0 Millionen Kubikmeter, das ist etwas mehr als am Vortag, als 312,7 Millionen Kubikmeter gemeldet worden waren.

ENERGIEDATEN:

E&M STELLENANZEIGEN

IHRE E&M REDAKTION:

Stefan Sagmeister (Chefredakteur, CVD print, Büro Herrsching)

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Schwerpunkte: Energiehandel, Finanzierung, Consulting

Korrespondent Brüssel: Tom Weingärnter

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Korrespondent Wien: Klaus Fischer

Korrespondent Zürich: Marc Gusewski

Korrespondenten-Kontakt: Atousa Sendner

Darüber hinaus unterstützt eine Reihe von freien Journalisten die E&M Redaktion.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

Vielen Dank dafür!

Zudem nutzen wir Material der Deutschen Presseagentur und Daten von MBI Infosource.

IMPRESSUM

Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH

Schloß Mühlfeld 20 - D-82211 Herrsching

Tel. +49 (0) 81 52/93 11 0 - Fax +49 (0) 81 52/93 11 22

info@emvg.de - www.energie-und-management.de

Geschäftsführer: Martin Brückner

Registergericht: Amtsgericht München

Registernummer: HRB 105 345

Steuer-Nr.: 117 125 51226

Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 162 448 530

Wichtiger Hinweis: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die elektronisch zugesandte E&M daily nur von der/den Person/en gelesen und genutzt werden darf, die im powernews-Abonnementvertrag genannt ist/sind, bzw. ein Probeabonnement von E&M powernews hat/haben. Die Publikation - elektronisch oder gedruckt - ganz oder teilweise weiterzuleiten, zu verbreiten, Dritten zugänglich zu machen, zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu übersetzen oder in irgendeiner Form zu publizieren, ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die Energie & Management GmbH zulässig. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt.

© 2026 by Energie & Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Gerne bieten wir Ihnen bei einem Nutzungs-Interesse mehrerer Personen attraktive Unternehmens-Pakete an!

Folgen Sie E&M auf: